オーバークロックとPCゲーミングユースに最適化されたASUSのメインストリームCPU向けマザーボードのフラッグシップブランド「ROG MAXIMUS」シリーズ内でも上位に属するハイエンドマザーボード「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」をレビューします。

MAXIMUS IXシリーズでは本来最上位のEXTREMEがCPU水冷モノブロック搭載であったり、新ネームのAPEXはメモリ2スロット、DIMM.2スロット搭載など極OCerや新しい物好き向けのチャレンジモデルという状況です。FORMULAもVRM電源部分は水冷に対応しているものの空冷のままでも使用できるので、一般的な自作erにとっては実質「ROG MAXIMUS IX」の最上位モデルになるかと思います。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-IX-FORMULA/

日本語マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_IX_FORMULA/J11866_MAXIMUS_IX_FORMULA_UM_WEB.pdf

Asustek(2017-01-06)

Amazon.co.jpで詳細情報を見る(その他のASUSマザボも)

<TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

ちなみに管理人は予約(販売)開始タイミングの都合で米尼から購入しました。国内5万円ぽっきりだったので国内でもよかったのですが、国内で販売開始した時には先に予約した米尼は出荷準備中でキャンセルできなかった……。1月16日現在、米尼からも直送で輸入可能ですが、保証は付きませんし価格も国内で買うのと大差ありません。いまのところ120円/ドル*1.08で適正レートなので国内の購入が推奨だと思います。

【追記】

コメント欄から要望のあったROG Armor下のM.2スロットについてNVMe対応M.2 SSDを設置した場合の温度やアクセス速度について検証を行い、追記しました。

MAXIMUS IX FORMULA レビュー目次

1.MAXIMUS IX FORMULAの外観・付属品

2.MAXIMUS IX FORMULAの基板上コンポーネント詳細

3.MAXIMUS IX FORMULAのM.2スロットの設置方法

4.ASUSマザボのCPUインストレーションツールが便利

5.MAXIMUS IX FORMULAへのパーツ組み込み(ギャラリー)

6.MAXIMUS IX FORMULAの検証機材のセットアップ

7.MAXIMUS IX FORMULAの動作検証・OC耐性

8.MAXIMUS IX FORMULAのカバー下M.2 SSDの温度

9.MAXIMUS IX FORMULAのレビューまとめ

MAXIMUS IX FORMULAの外観・付属品

まず最初にMAXIMUS IX FORMULAの外観と付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が入っていました。

付属品一覧は次のようになっています。

マニュアルやドライバCDなど必要なものが一通り揃っています。CableMod製のスリーブケーブル購入時の割引クーポンが入っていました。その他にもコースターやステッカーが。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

ASUS製のマザーボードなので定評のある詳細日本語マニュアルも付属します……、国内正規品の場合は。管理人は冒頭にも書いたように米尼個人輸入品なので付属していたものは当然英語マニュアルでした。とはいえ英語でもだいたいわかりますし、日本語マニュアルはオンライン公開されているので問題ありません。

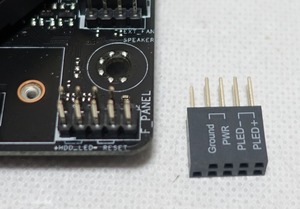

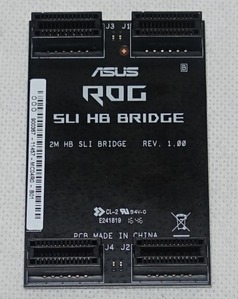

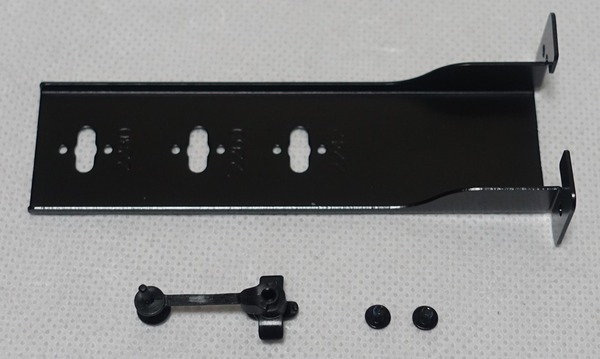

組み立てに関連する付属品としては、Wifiアンテナ、SATAケーブル6本、リアI/Oパネル、LEDテープ接続ケーブル、SLI HBブリッジ、CPUインストレーションツール、M.2SSD固定用スペーサー&スクリュー、M.2 SSD垂直設置固定器具、Q-Connectorとなっています。

組み立て時にあると便利な「Q-Connector」はASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

SLIブリッジについてはGTX 10XXシリーズの広帯域SLI接続に対応したSLI HBブリッジが200シリーズマザーボードからは付属するようになっており、ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAには1スロットスペース型でROG印の入ったSLI HBブリッジが入っていました。

付属するSLI HBブリッジは装飾品的な要素の薄いものになっていますが、200シリーズマザーボードからは3Dプリンターを利用したオリジナルアクセサリーを自分で作れるようになっています。(関連記事) マザーボードのカラーリングを汎用性のあるブラックに統一してカラーリングはLEDイルミネーションに任せたように、装飾面ではカスタマイズ性の向上を追求するコンセプトになっているようです。

同社から発売されている「ASUS ROG SLI HB BRIDGE 3スロット版」がマザーボードのデザインと非常にマッチするのでおすすめです。マザーボード上の汎用4PIN LED端子と接続することでマザーボード備え付けLEDイルミネーションと同期操作も可能です。

マザーボード全体像は次のようになっています。

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAはATXフォームファクタのマザーボードとなっており、マザーボード表面についてはプラスチック製の専用カバー「ROG Armor」が搭載されており非常に重厚感のあるデザインです。

ゲーミングマザーボードですがカラーリングから赤色はなく黒一色です。Formulaではありませんが前世代のMAXIMUS VIII HERO ALPHAと比較するとIXシリーズとVIIIシリーズのデザインの違いがわかりやすいですね。VIIIシリーズでも赤色は減ってきていますが、IXシリーズで完全に黒一色になっています。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクについて、ROG STRIXではGTX 10XXシリーズのリファレンスクーラーを意識したポリゴン的なデザインになっていましたが、ROG MAXIMUSは電子回路をイメージさせるデザインになっています。

CPU周りも重厚なアーマーで覆われています。

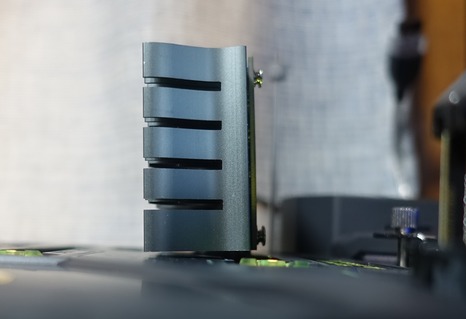

VRM電源部分には大幅なオーバークロックにも耐える10フェーズの電源を冷やすため大型の空冷・水冷両対応の大型ヒートシンクが設置されており、リアI/Oカバーと一体化しているので非常に重厚感があり、文字通りフルアーマーといった趣です。

ASUS公式サイトによると『一般的なMOSFETの半分のサイズで90%の優れた効率を実現した「NexFET Power Block」を使用し、チョークコイルには低損失で低発熱な「MicroFine Alloy Chokes」を使用。コンデンサには-75℃~+125℃での動作に対応し、一般的なコンデンサの5倍の寿命を持つ「10K Black Metallic Capacitors」を使用しています』とのこと。詳しいことがわからなくても造形美には惚れ惚れしますね。

VRM電源部分の水冷ブロックは自作PC用水冷パーツブランドとしてはトップの人気を誇るEKWBとのコラボレーションクーラー「CROSSCHILL EK II」になっています。フィッティングのネジ規格もほぼ業界標準規格となっているG1/4です。

基板の裏面は次のようになっています。

表面のアーマーはプラスチック製でしたが裏面のアーマーは頑丈な金属製バックプレートになっており、大型のハイエンドCPUクーラーやグラフィックボードを設置しても基盤の反りは防止できそうです。また検証機材マザーボードは裏面に触る機会が多く各種素子の半田の出っ張りで指を切ることがありますが、バックプレートがあればその心配もありません。この点も検証機材としてASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAを選んだ理由でした。

CPUクーラー用のバックプレート部分には十分広く切り抜きスペースがあります。

またMAXIMUS IX FORMULAにはASUSが特許出願中で同社のエンスー向けフラッグシップマザーボードのRampage V Edition10から導入されたリアI/Oの一体型バックパネルも採用されています。

リアI/Oには最新のUSB3.1規格に対応したType-AとType-Cの2端子が設置されています(コントローラーはASMedia製)。4基のUSB2.0端子に加えてUSB3.0端子も4基搭載されているのでOculusRift CV1のようなVRHMDにも十分対応可能です。ビデオ出力にはHDMIとDisplayPortが設置されていますが、HDMI端子については4K・60FPSに非対応で4K・30FPSが上限となるver1.4対応でした。

KabyLake用のマザーボードではリアI/OのHDMI端子で4K・60FPSに対応したHDMI2.0を搭載するものは非常に少ないようなので外部GPU(グラフィックボード)を使用しないユーザーは注意が必要です。

実際に重量計を使用して重さを測定してみました。先日レビューしたASUS ROGSTRIX Z270G GAMING(マイクロATX)の836gやASUS ROG MAXIMUS HEROALPHAの1064gに対して、ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAは1684g、ROG Armor含めて完全装備ということもありかなりの重量です。

MAXIMUS IX FORMULAの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードとスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。またリアパネルには誤押下防止のセーフティ付きでCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

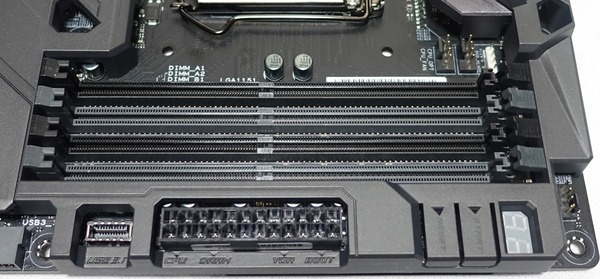

システムメモリ用のDDR4メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。

固定時のツメはマザーボード上側(上写真の右側)の片側ラッチとなっています。

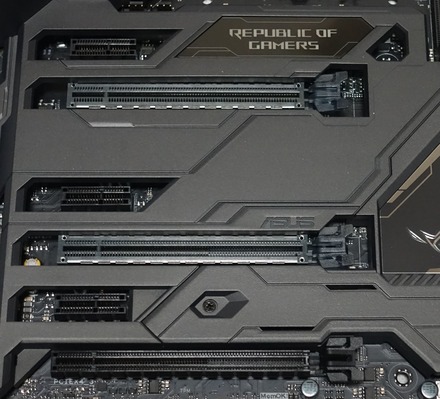

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットは上から[x1、x16、N/A、x1、x16、x1、x16]サイズが設置されています。最上位グラフィックボードを2スロットに配置することで、大型ハイエンド空冷CPUクーラーとグラフィックボードが干渉することを回避しています。

グラフィックボード向けのx16スロットは2スロット、5スロットに配置されており、現在主流な2スロット占有グラフィックボードを使用しても下位グラフィックボードが上位グラフィックボードのエアフローを妨げないよう配慮されています。付属のSLI HBブリッジも1スロットスペース型になっているので、NVIDIAの最新GPUであるGTX 1080やGTX 1070を使用したマルチGPU SLI環境を構築可能です。

マザーボード基板を覆うROG Armorで覆われているので分りにくいですがASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAにも最近のトレンドとしてグラフィックボード用の上位2段のx16スロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるよう補強用メタルアーマー(参考写真)も採用されています。

最下のx16スロットには金属端子自体はx8まで実装されていますが、内部的なレーン配分はx4接続となっています。なおPCI-Eスロットレーンの配分についてグラフィックボード用の上位2スロットが[x16、N/A]、[x8、x8]となります。

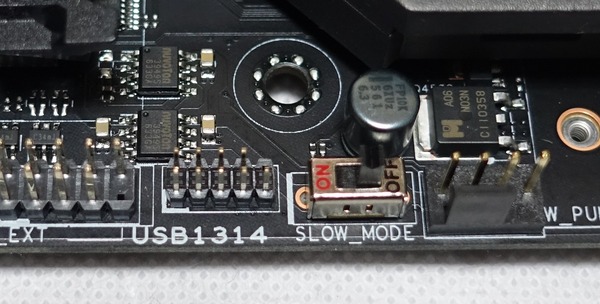

SATAストレージ用の端子は6基搭載されています。SATAはいずれもチップセットのIntel製コントローラーによる接続です。ただしSATA0~SATA5の6端子のうちSATA1はM.2スロット1とSATA5/6はM.2スロット2と排他利用になっているので大量のストレージを接続したいユーザーはPCI-Ex1スロットにSATA拡張ボードを刺すなど工夫が必要になります。またMAXIMUS IX FORMULAではASUSのマザーボードとしては珍しく、マザーボード横のUSB3.0端子が水平配置になっているのが特徴的です。

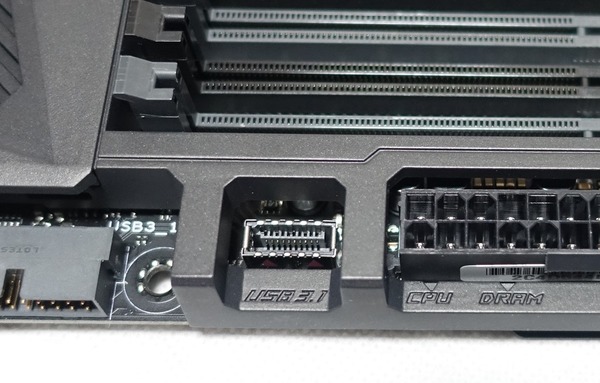

ATX24PINのすぐ左には最新規格USB3.1用の内部コネクタ端子が設置されていました。なおUSB3.1の接続コントローラーはリア・内部ともにサードパーティのASMedia製になっています。

ゲーミングマザーボードということで高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「SupremeFX」も採用されています。デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずですね。

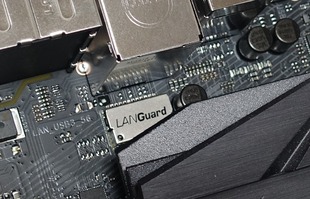

有線LANには低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用されており、加えて有線LANの信号特性を改善する独自機能「LANGuard」も搭載し、オンライン通信対戦ゲームユーザーの快適なプレイをバックアップします。

無線LAN&Bluetooth対応のモジュールも設置されていました。Wi-FiはIEEE802.11ac/n/a/g/b、Bluetoothはver4.1に対応しています。

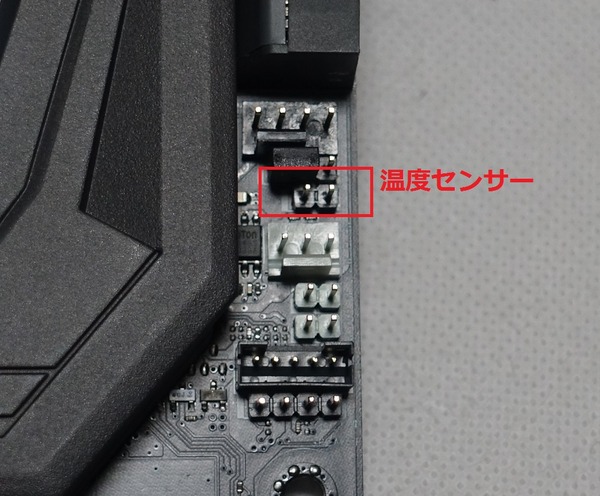

マザーボード下側のUSB3.0内部端子のすぐ右側には本格水冷PCユーザーには嬉しい外部温度センサーの接続端子が設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにお勧めしています。(関連記事)

加えて温度センサーの下にある3PINファン用端子と同じ構造の端子は水冷の流量検出端子となっておりBitspower製のフローインジケーター&メーターを接続することで流量の検出が可能です。ASUSマザボさえあれば水冷環境の構築は全て大丈夫と言っても過言ではなくなってきていますね。

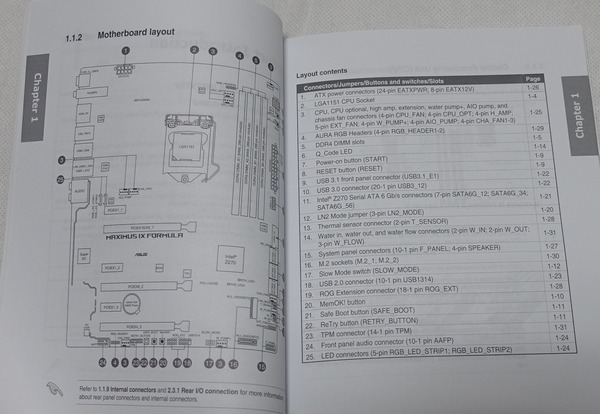

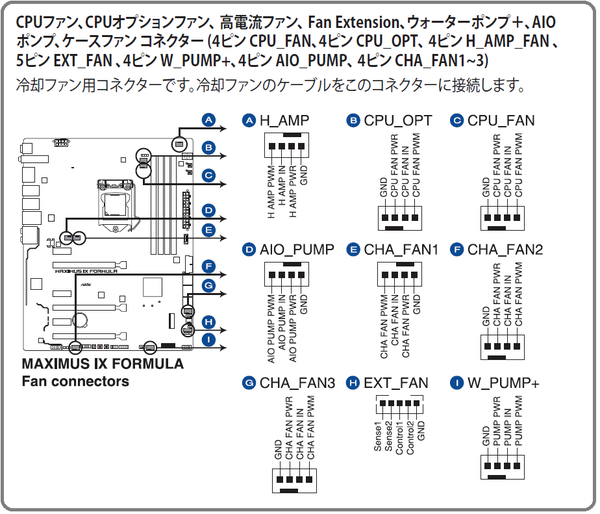

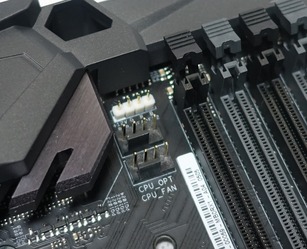

マニュアルからの画像を使用しますが、冷却ファンや簡易水冷クーラーのポンプの接続用の端子はマザーボード上の各場所に計8か所設置されていました。これだけあれば360サイズなどの大型ラジエーターを複数基積んだハイエンド水冷構成を組んでもマザーボードのファン端子だけで余裕で運用可能です。

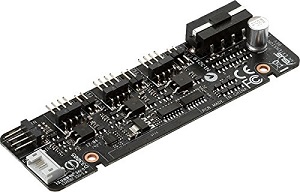

加えて上で紹介した温度センサーの下にはASUSマザーボードの独自アクセサリである「Fan Extension Card」に対応した端子も実装されているので、MAXIMUS IX FORMULAでは別売りアクセサリとなっていますが追加購入することでマザーボードBIOSから管理可能なファンと温度センサーを追加できます。

ASUSTek(2016-09-24)

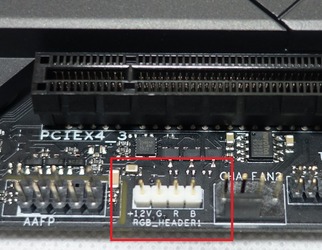

ASUSのLEDイルミネーション同期調整機能「AURA Sync」に対応したLEDテープに対応した4PIN RGB端子がマザーボードの右上と左下に設置されています。AURA Syncの対応製品や使用方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

あと若干の注意点としてマニュアルを見てもらうとわかりますが内部のUSB2.0端子が1つしかありません。リアには大量のUSB端子があるので通常は問題ないのですが内部USBを必要とするユーザーは少し注意が必要かもしれません。

MAXIMUS IX FORMULAのM.2 SSDの設置方法

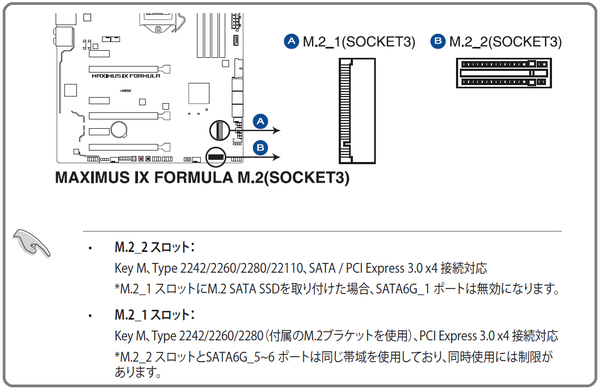

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAにはNVMe SSDやKabyLakeからサポートの開始されたIntel Optaneに対応するM.2 スロットとして、マザーボード前面のROG Armorで覆われたチップセット下の水平スロット「M.2スロット1」とマザーボード右下の垂直スロット「M.2スロット2」の2基が設置されています。

水平スロットの「M.2スロット1」はNVMeとSATA接続規格に対応しており、垂直スロットの「M.2スロット2」についてはNVMe接続規格のみの対応となっています。また2基のM.2スロット間ではNVMe SSDによるRAID0にも対応しています。

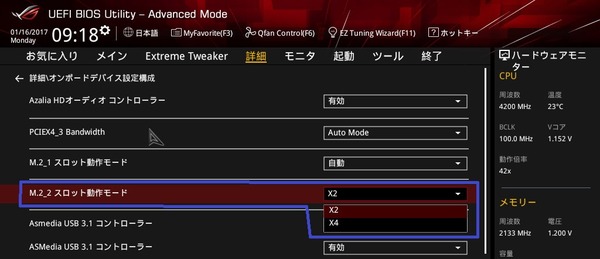

注意点としてSATA端子の項目でも説明しましたが、SATA0~SATA5の6端子のうち「SATA1はM.2スロット1と排他利用」になっており、「SATA5/6はM.2スロット2帯域を一部共有しているので同時に使用する際は、M.2スロット2の接続速度はPCI-Ex2に半減」します。

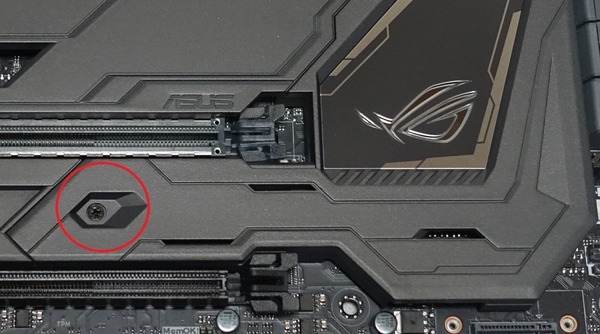

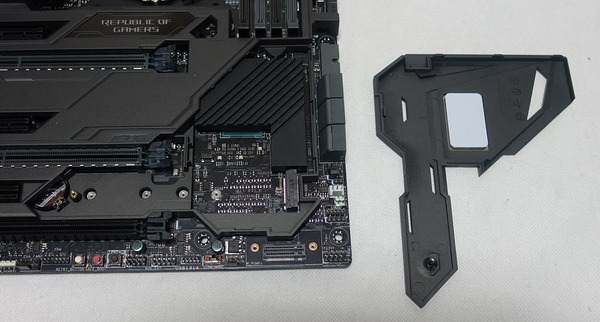

マザーボード前面のROG Armorで覆われたチップセット下の水平スロット「M.2スロット1」にアクセスするには、まず2段目のPCI-Ex16スロットの下にあるROG Armor上のネジを外す必要があります。

ネジを外したら、左からカバーを持ち上げるとカバーを固定している右側のツメが外れてその下にあるM.2スロット1にアクセスできます。

「M.2スロット1」については通常の水平スロットなのでM.2 SSDの固定も普通にネジ止めです。

続いて垂直スロットですが、ここにM.2 SSDを設置する場合は付属の垂直配置用アダプタを使用します。

まずはアダプタをマザーボードにネジ止めします。

付属するM.2 SSDの固定器具を下写真のようにアダプタの穴に挿してから時計回りに回して固定します。

あとはM.2 SSDをスロットに挿して専用の固定器具のツメを止めたら固定完了です。

ASUSマザボのCPUインストレーションツールが便利

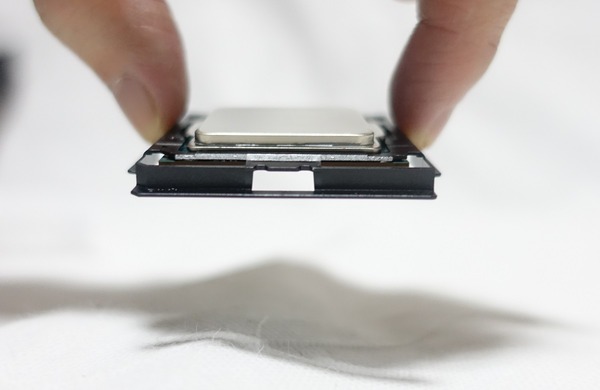

MAXIMUS IX FORMULAも対応しているASUS製マザーボードの一部に付属するCPUインストレーションツールが非常に便利なので紹介します。

日本国内ではマニュアルのローカライズ面での品質からASUS製マザーボードは、初心者におすすめするマザーボードとしては鉄板になっています。とはいえ最近のマザーボードは不具合や相性問題も少ないので、MSIやASRockなどのマザーボードでも問題はなくなっています。

しかしながら管理人的にはASUSマザーボードの独自の機能であるCPUインストレーションツールがあるので初心者にはこの機能に対応したマザーボードをお勧めしています。

初心者、経験者ともに自作PCでパーツをダメにする可能性のトップに入るであろう項目にCPU着脱時のマザーボードのCPUソケットのピン折れがありますが、CPUインストレーションツールを使えばCPUの着脱が格段に簡単になるのでその心配はほぼなくなります。

CPUインストレーションキットは下の写真のようなプラスチックのパーツです。

CPUインストレーションキットはCPUの上から嵌める枠のような構造です。

CPUインストレーションキットに装着することによってCPUを指で持ち上げやすくなります。

CPU単体では指を引っかける部分に乏しいのでCPUソケットの直上でポロッと落としてしまわないか物凄く気を使いますが、CPUインストレーションキットを装着すると持ちやすさが格段に改善されます。

MAXIMUS IX FORMULAへのパーツ組み込み

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAにDDR4メモリとCPUクーラーを設置してみました。内容的には写真のギャラリーだけになっています。

DDR4メモリには「Corsair Dominator Platinum Special Edition」(レビュー記事)、CPUクーラーには「Thermaltake Engine 27」(レビュー記事)を使用しています。(自作PC界のスノー的存在)

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAはブラックを基調としたデザインになっているので、ブラックやシルバーのPCパーツを組み合わせると映えると思います。

MAXIMUS IX FORMULAの検証機材のセットアップ

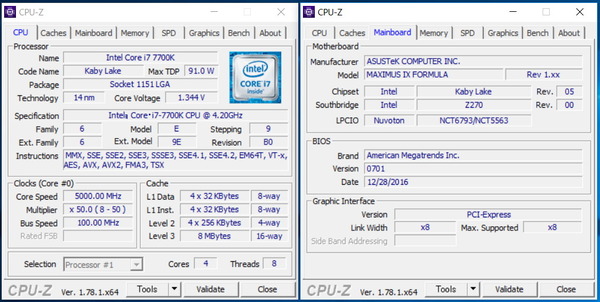

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

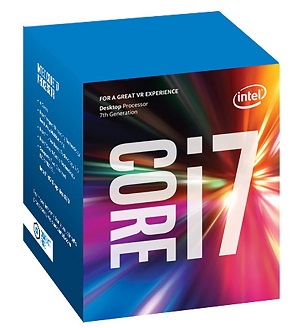

| CPU | Intel Core i7 7700K 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | CoolerMaster MasterLiquid Pro 120 (レビュー) |

| メインメモリ | Corsair Dominator Platinum Special Edition DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

ASUS GeForce GT730 ファンレス GT730-SL-2GD3-BRK |

| システムストレージ | Intel SSD 540シリーズ SATA接続M.2 SSD 240GB |

| OS | Windows10 64bit Home |

| 電源ユニット | Corsair RM650i (レビュー) |

検証機材のCPUには最新KabyLake CPUのデスクトップ向け最上位となるi7 7700Kを殻割りしてCPUダイとヒートスプレッダ間には液体金属グリスのThermal Grizzly Conductonaut(レビュー記事)に塗りなおしたものを使用しています。またCPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。熱伝導効率も高く、柔らかいグリスで塗布しやすいのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

以上で検証機材のセットアップが完了となります。

セットアップ中に気付いたこととして、ROGArmorは稀にグラフィックボードのクーラーと干渉するかも?と感じました。たぶん大丈夫だろうとは思いますが。あとArmorがあるとPCI-Eの固定ツメを外すときに定規の幅が10~15mmくらいのものでないと使えないのがちょっと困るかも。

マザーボード単体で見ても「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」に搭載されたLEDイルミネーションは非常に豪華です。リアI/Oカバーのツメ跡、「REPUBLIC OF GAMERS」ロゴパネル、PCI‐Eスロットの固定爪、チップセットのROGロゴ、スタート&リセットボタンと各所に散りばめられたLEDイルミネーションが同期してカラーサイクルを投影しているのでMAXIMUS IX FORMULAだけで完成された美しさがあります。

PCI-Eの固定爪のLEDは照明の当たりにくいPCケース内でグラフィックボードを挿入する時に、PCI-Eスロットの位置がわかりやすくなって便利だと思います。

MAXIMUS IX FORMULAの動作検証・OC耐性

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックしていきます。

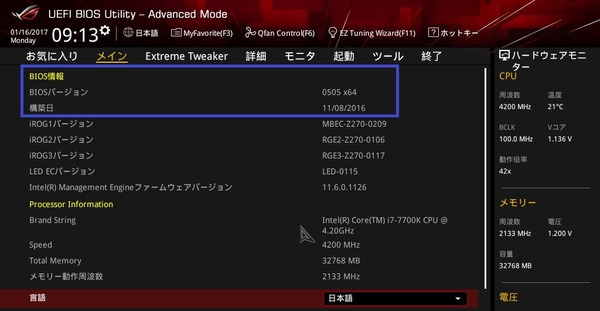

まず最初にASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAのBIOSについてですが、

管理人の購入した個体については初期のBIOSバージョンは「0505」、リリースも昨年11月とかなり古いものでした。「0505」はサポートページにも公開されていないバージョンになっており、サポートページで公開されている「0701」では日本語訳の更新、機能の追加、安定性の向上なども含まれているので最低でも「0701」にはアップデートしたほうがいいと思います。

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-IX-FORMULA/HelpDesk_Download/

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

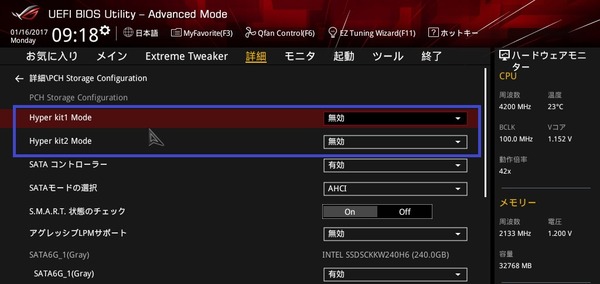

まず200シリーズのASUS製マザーボードではNVMe SSD接続端子の1つであるU.2端子は廃止されていますが、M.2スロット用U.2変換キットである「HyperKit」については200シリーズマザボでも継続して利用できるようです。MAXIMUS IX FORMULAの場合は設置されているM.2スロット両方でHyperKitが使用可能です。

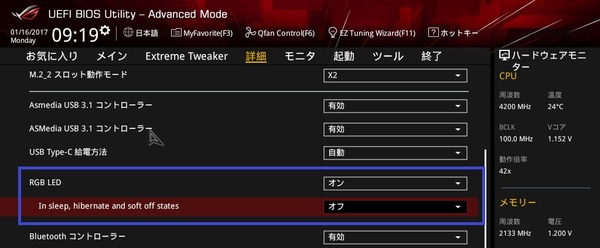

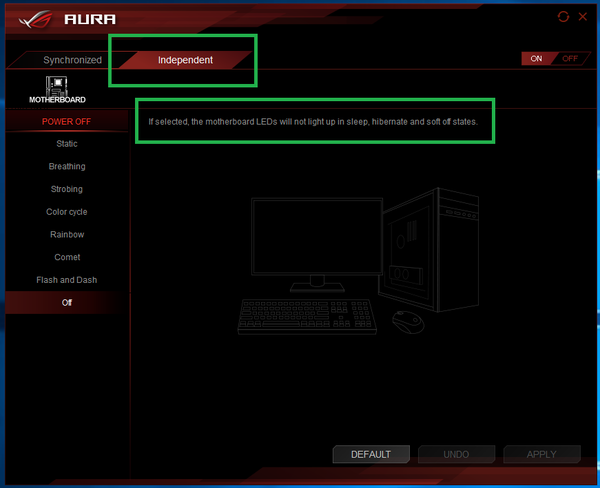

チップセットのLEDイルミネーションについてはデフォルトではOSのシャットダウンやスリープ時もLEDが点灯しますが、「In sleep, hibernate and soft off states」の項目をOFFにすることでスリープ時やシャットダウン時のみLEDイルミネーションをOFFにすることができます。

なおLEDの点灯・消灯設定はWindows上の「AURA Sync」による操作が優先されます。少し分かりにくいのですが「Independent」タブのマザーボードの項目がスリープやシャットダウン時のLEDイルミネーションの設定になっています。AURA SyncをインストールするとBIOSからのスリープ・シャットダウン時のLED設定は無効になるので注意してください。

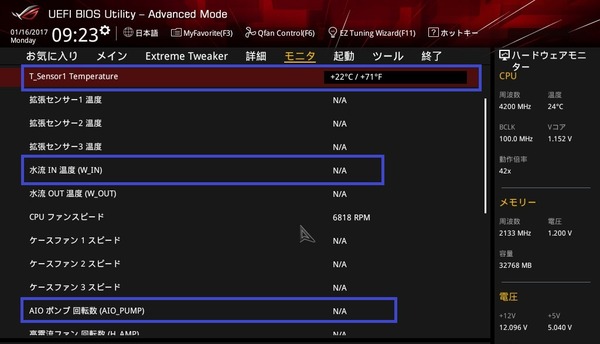

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。流量センサーや簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、MAXIMUS IX FORMULAであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子の冷却ファンはCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

ファンコントロール機能について、200シリーズマザーボードでバージョンアップした「Fan Xpert 4」では新たに「PWMモード」と「DCモード」のハイブリッドコントロールにも対応しているとこちらのページでは紹介されていますが、ハイブリッドコントロールを使用するにはASUSマザーボード専用ユーティリティーの「AISuite3」をインストールする必要があります。

BIOS周りの管理人的に気になるところの紹介はこのあたりにして具体的に動作検証を行います。

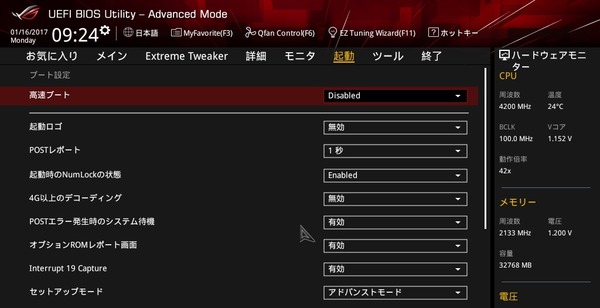

まずは高速ブートを無効にしてBIOS上の起動設定を次のようにしてOSの起動時間を測定したところ21秒ほどとなりました。

続いてASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAを使用した場合のCPUのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

ASUSマザーボードにはOS上からOCプロファイルを設定可能な「AISuite3」という統合ユーティリティーが存在しますが、管理人は個人的にこの手のソフトウェアを信用していないので(食わず嫌いの気もありますが)、BIOS上からマニュアルで設定を行いました。

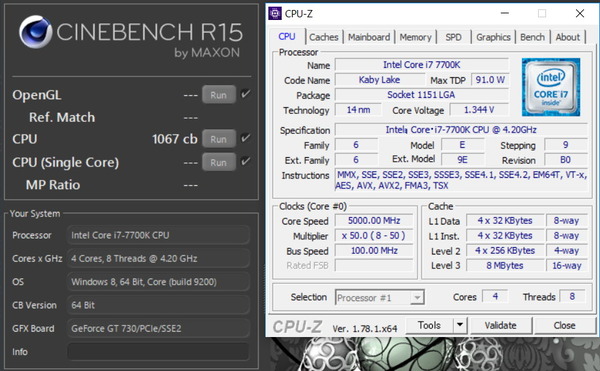

KabyLake CPU自体のオーバークロック耐性が高いこともあり、少ない設定項目でてきとうに設定を行ってもそれなりにオーバークロック可能です。今回はCPUの動作倍率とコア電圧のみを変更したお手軽設定を使用しました。「CPU動作倍率:50」「CPUコア電圧:1.35V固定」「SVID:OFF」としています。

この設定を適用したところ問題なくOSを起動させることができました。

Cinebenchも問題なくクリアできました。

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

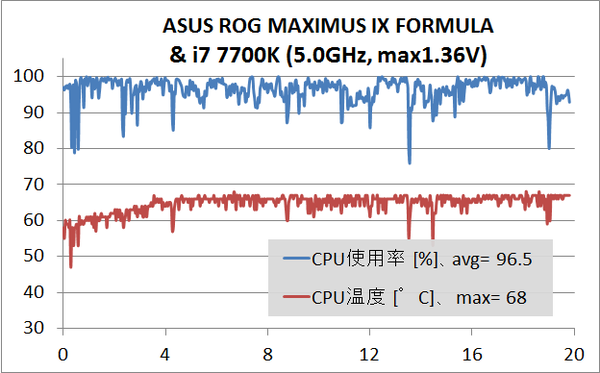

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はi7 7700Kの場合20分ほどです。エンコード中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになり、マザーボードにASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAを使用することでi7 7700Kを5.0GHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1200RPMで固定しています。

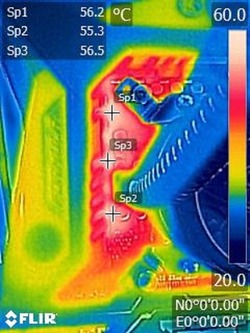

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAはアーマーで基盤が覆われているので参考程度になりますが、スマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE」を使用してストレステスト終盤のマザーボード上の各所の温度をチェックしました。5.0GHzにOCしてもアーマーの隙間から確認できるVRM電源部分は最大でも60度以下となっており、よく冷えているように見えます。

MAXIMUS IX FORMULAのカバー下M.2 SSDの温度

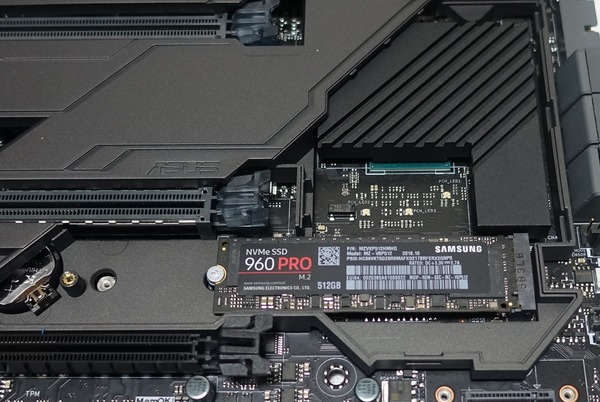

コメント欄から何件がお問い合わせがあったので(ぶっちゃけチェックするのをすっかり忘れていました)、ROG Armorの下にある水平M.2スロットに高速NVMe SSDを設置した場合の温度やサーマルスロットリングの発生について確認してみました。

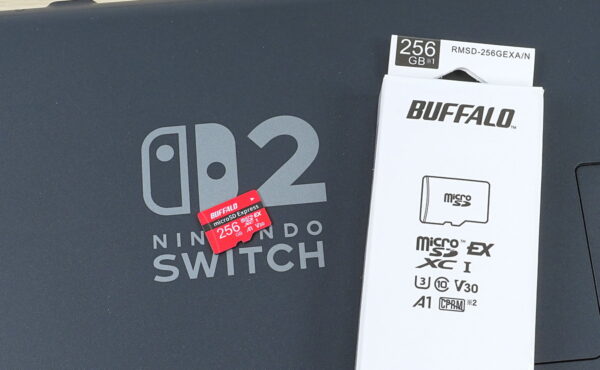

測定にはシーケンシャルリード3500MB/sの爆速最新M.2 SSDである「Samsung 960 PRO 512GB」を使用しました。CrystalDiskMarkを負荷に同ベンチを数回行ってその時のリード・ライト速度と温度のログを取ってグラフ化しています。

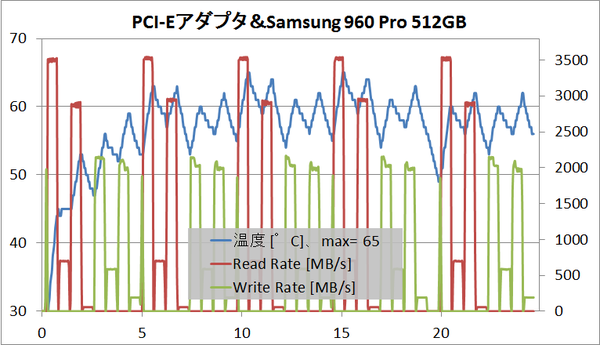

まずは比較用の参考値として以前計測したPCI-Eアダプタに設置した場合の温度とアクセス速度です。

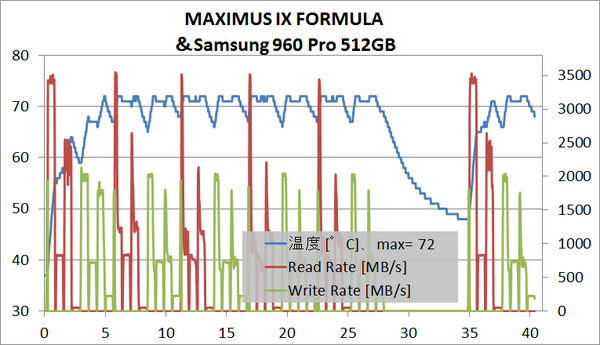

続いて同SSDをASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAのROG Armorの下にある水平M.2スロットに設置しました。ただし上の測定と少し違う部分があって、SSDにOSがインストールされておりシステムストレージ上でCrystalDiskMarkを実行しています。おそらくそのせいで温度が低くサーマルスロットリングが発生していない状態でも、アクセスの台形が歪む場合がありますがそこは無視してください。

単純に水平スロットにM.2 SSDを設置後カバーで蓋をしてしまうと、非常に残念なことに激しくサーマルスロットリングが発生しました。

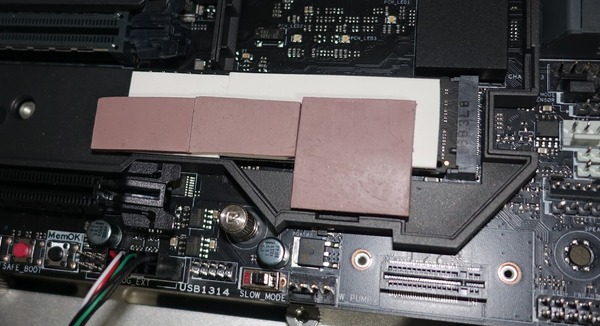

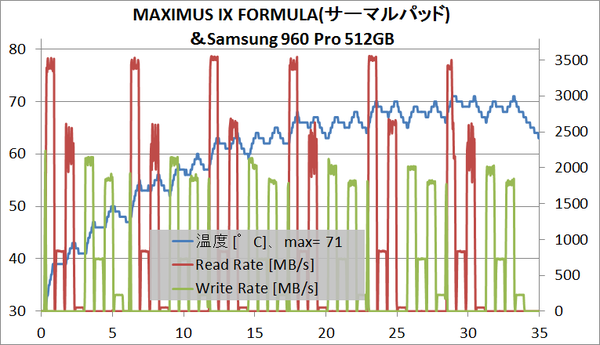

そこでM.2 SSDとカバーの間にサーマルパッドを貼り付けてみました。今回は3.0mmと1.5mmのサーマルパッドを重ね合わせました。Samsung 960 PRO 512GBの場合は合計で4.5~5.0mm程度になるようにサーマルパッドを重ね合わせればM.2 SSDとカバーをサーマルパッド経由で間接的に接触させることが可能でした。

サーマルパッドを貼ることでサーマルスロットリングの発生までの猶予がかなり長くなっています。25分以上の負荷がかかることでやっとシーケンシャルリードが鈍り、サーマルスロットリングの発生となりました。

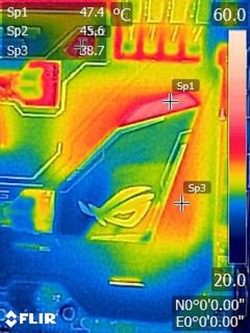

ROG Aormrをサーマルパッド経由で放熱板として使用した場合の表面温度をサーモグラフィで確認したところ次のようになりました。

サーマルパッドなしの状態はさすがに実用的にも難がありますが、サーマルパッドを貼り付ければ実用上問題のないレベルの放熱性を確保できると思います。

MAXIMUS IX FORMULAのレビューまとめ

最後にATX規格のゲーミングマザーボード「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- ブラックを基調としたクールなデザイン

- GPUの発熱から守る前面の樹脂製カバー&放熱用の金属バックレート「ROG Armor」を装備

- CPUインストレーションツールが非常に便利

- 空冷・水冷両対応のVRM電源クーラー(ヒートシンク)

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCI-Eスロット

- オンボードのスタート・リセットスイッチ

- PCI-Ex4対応M.2スロットを2基搭載

- 外部センサーと搭載で水温ソースのファンコンも可能なので水冷PCにも最適

- 検証機ではi7 7700Kの5.0GHzオーバークロックで正常動作

- 豪華なLEDイルミネーション搭載

- AURA SyncでLEDイルミネーションの同期操作が可能

- NVIDIA GTX 10XXシリーズのマルチGPU用の新型SLI HBブリッジが付属する。

悪いところor注意点

- HDMI端子はver1.4で4K・30FPSが上限

- M.2との排他利用なので使用環境によってはSATA機器の使用可能数が少なくなる

- 内部USB端子が少ない

- ROG Armor下にNVMe対応M.2 SSDを設置すると激しくサーマルスロットリングが発生

個別にサーマルパッドの貼り付けを推奨 - ROG Armorと干渉するグラフィックボードが存在するかもしれない

- 価格は5万円とエンスー向けX99マザーボードと大差のない非常に高価な価格帯

KabyLake対応の200シリーズマザーボードからブランドを統廃合して整理してきたASUSですが、前世代から継承された「ROG MAXIMUS FORMULA」について、最新の後継機となる「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」はほぼ文句の付けどころがない正当進化を果たした全部入り+αな最高級ゲーミングマザーボードでした。

KabyLake CPUに対応した200シリーズマザーボードとしては、24レーンに拡張されたPCI-Eレーン数を活かしてM.2スロットを2基搭載しています。またGaming系マザーボードながら赤色を廃した黒一色のクールなデザインへとデザインを一新し、重量級グラボにも耐えるメタルアーマー搭載のPCI-Eスロットを採用するなど最新マザーボードのトレンドもふんだんに盛り込まれています。

GPUからの発熱を防ぐと同時に背面からの放熱を助ける「ROG Armor」、備え付けのリアI/Oカバー、初心者にありがたい「CPUインストレーションツール」、フロントI/Oの接続を容易にする「Q-Connector」、検証に便利なオンボードのスタートスイッチ、拡張性の高いLEDイルミネーション操作機能「AURA Sync」、水冷に最適な外部センサーに対応したファンコントロールなど、列挙していたら切りがない程にASUS独自機能を新旧取り揃えおり、ASUSマザーボードの集大成といっても過言ではない、外見同様まさに死角のないハードウェア構成になっています。

検証機ではi7 7700Kの5.0GHz動作を実現するなど高いパフォーマンスが求められる最新のゲーミングPC事情にも答えられる性能を発揮してくれたように実際の動作にも全く問題はありません。

極OCer向けの「APEX」や水冷モノブロック搭載の「EXTREME」など本来は上位?に位置しそうなモデルがニッチな方向へ全力で舵を切っている事情もあり、「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」は事実上、ASUSのZ270マザーボードの一般向け最上位機種と考えて相違ないと思います。

一応マイナスポイントとして5万円という高価な価格帯を上げたものの、「高いくせに〇〇」といった不満点が基本見あたらないので個人的には価格を持ち出すのは野暮、買う人は買って満足するだろうし、そもそも買わない人は候補にすら上がらない製品かなと感じました。

あえて迷うところがあるとすれば599ドルのRAMPAGE V EDITION 10が国内で6.2万円で買えるのに389ドルのASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAが5万円という若干歪な価格事情でしょうか。もっともこれはMAXIMUS IX FORMULAが極端に高いわけではなく(120円/ドル*1.08でちょうど)、RAMPAGE V EDITION 10が国内外の相場から見て明らかに安いだけなのですが、どうせならエンスー向けBro-Eでに行っちゃおうかな、と悩む人もいるかもしれません。実際管理人もR5E10の価格を見て1個、確保しておこうかと迷っています。(余談終了)

前世代から正当進化を果たし新世代 KabyLakeの特徴も余すところなく網羅した全部入り+αな最高級マザーボード「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」は予算があって買おうか迷っているというのなら文句なしにお勧めできるマザーボードです。

以上、ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULAのレビューでした。

Asustek(2017-01-06)

Amazon.co.jpで詳細情報を見る(その他のASUSマザボも)

<TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

200シリーズのマザーボード販売ページ

<Amazon><TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

関連記事

尖ったデザイン&機能「ASUS ROG MAXIMUS IX APEX」をレビュー

洗練されたゲーミングマザボ「ASUS ROG STRIX Z270G GAMING」をレビュー

コメント