600Hzの超高速リフレッシュレートで、残像感を抑制しさらに明瞭な画面表示を実現する独自MBR機能 DyAc2に対応する競技ゲーミングモニタ「ZOWIE XL2586X+」をレビューします。

600HzリフレッシュレートやDyAc2、ゲーム画面の明暗(Black eQualizer)や色の鮮やかさ(Color Vibrance)を調整する機能によって、FPSやRTS/MOBAゲームに求められる視認性の良さ、エイム(照準)のし易さを確保し、ゲーム別に最適な設定を専用コントローラーS.Switchによってボタン一つで素早く切り替えることが可能な、”勝つために設計された”ゲーミングモニタを徹底検証していきます。

【機材協力:BenQ Japan】

ZOWIE XL2586X+の概要

「ZOWIE XL2586X+」の製品スペック概要について簡単にまとめました。

解像度、パネルスペック

「ZOWIE XL2586X+」は1920×1080のフルHD解像度、画面サイズが24.1インチの液晶モニタです。

液晶パネルタイプはTNパネル、表面処理はノングレア(非光沢)です。

IPSパネルやVAパネルと比較して色再現性や視野角に劣るものの、応答速度が高速で競技性の高い対戦ゲームに最適なパネルです。

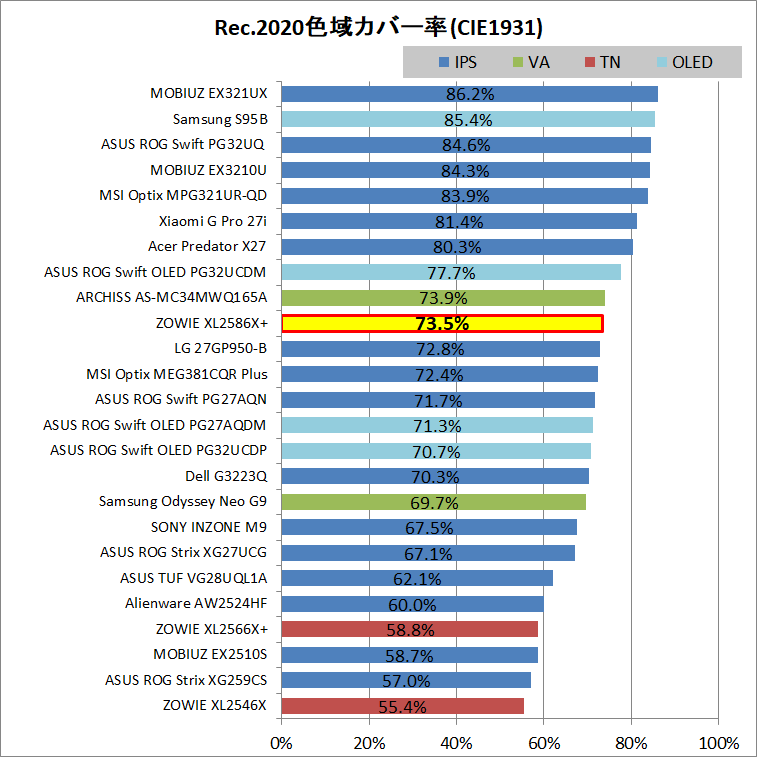

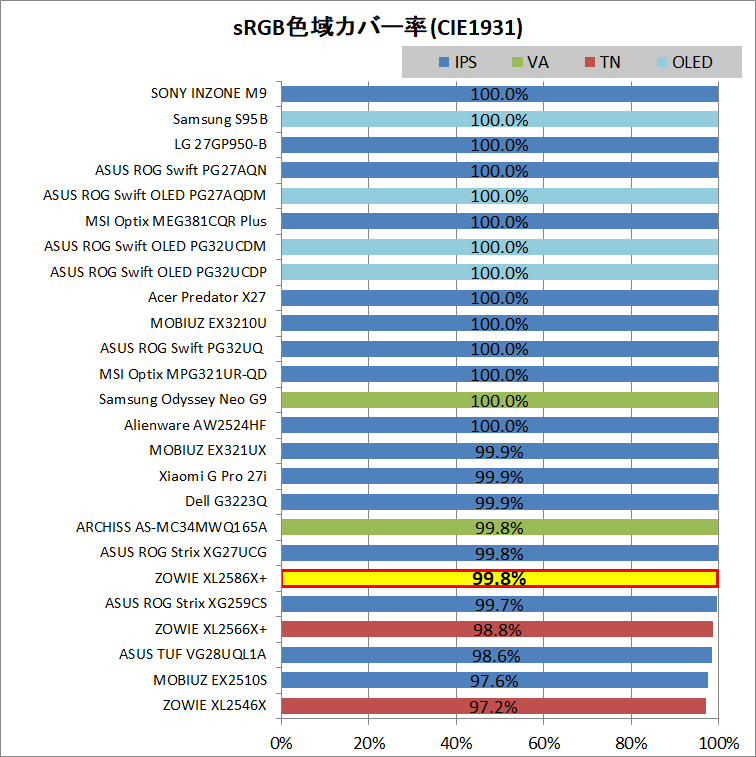

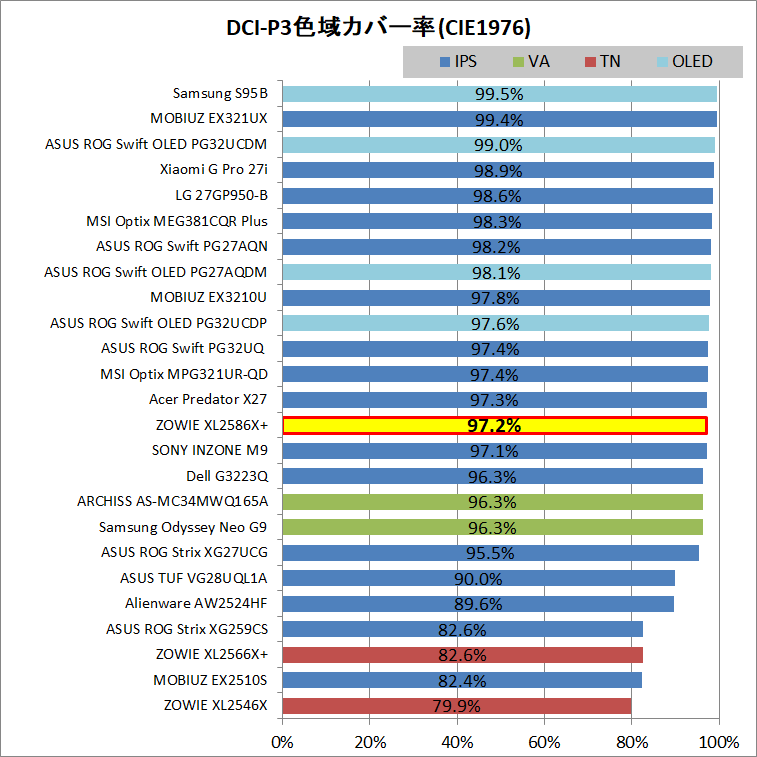

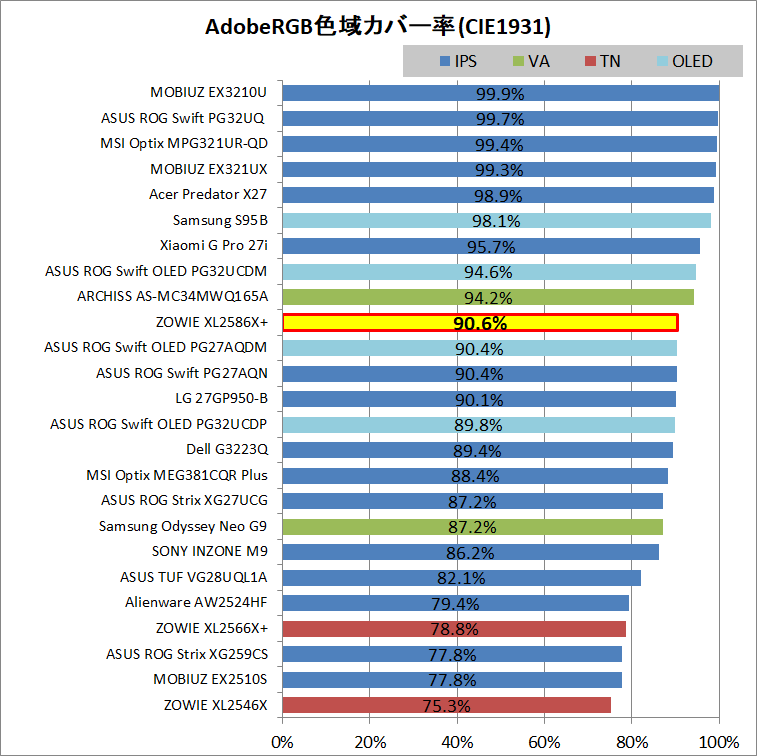

また「ZOWIE XL2586X+」は独自の新設計カラーフィルムによりTN液晶パネルながら、sRGB比で125%、DCI-P3 95%+という広い色域をカバーしています。その他の仕様スペックとして、コントラスト比は通常1,000:1です。

リフレッシュレート、VRR対応

「ZOWIE XL2586X+」は、同社製品で従来使用されてきたTNパネルよりも応答速度をさらに向上させたFast TN(Esports-TN)パネルを採用することによって、リフレッシュレートは史上最速となるネイティブ600Hzに対応しています。

120Hz+のハイリフレッシュレート(フレームレート)には『映像が滑らかになる』だけでなく、『表示遅延の低減』、『明瞭さの向上』といった効果があるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

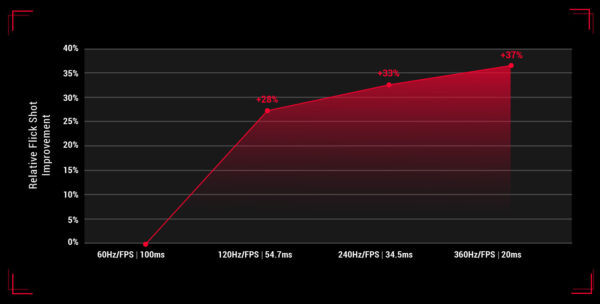

60Hz/FPSと比較して240Hz/FPSは+33%、360Hz/FPSではさらに+4%程度のエイム精度が向上するという研究結果もNVIDIAから発表されており、600Hzに対応した「ZOWIE XL2586X+」なら、さらなるスコア向上が期待できます。

「ZOWIE XL2586X+」は、ゲーミングPCやコンソールゲーム機のPlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」にも対応しています。

VRR同期機能を使用すると、ティアリングがなく、スタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。

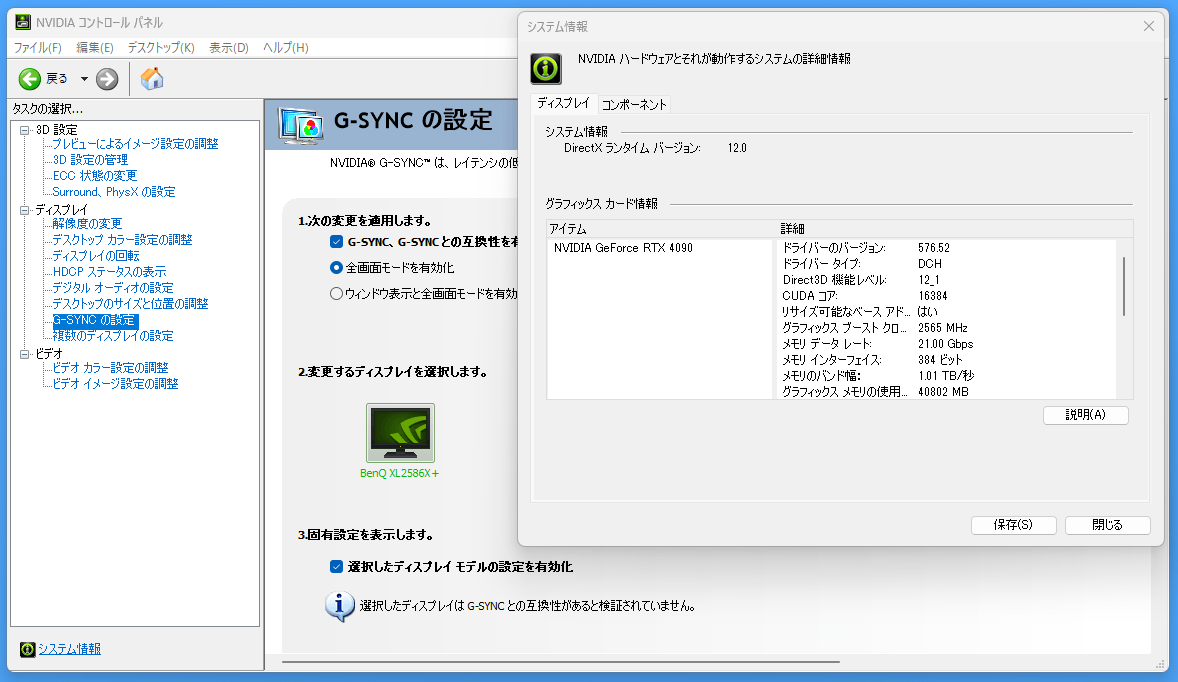

NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証の取得については未定です。

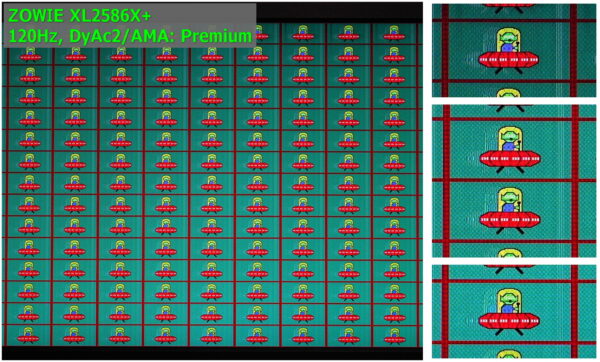

MBR機能 DyAc2

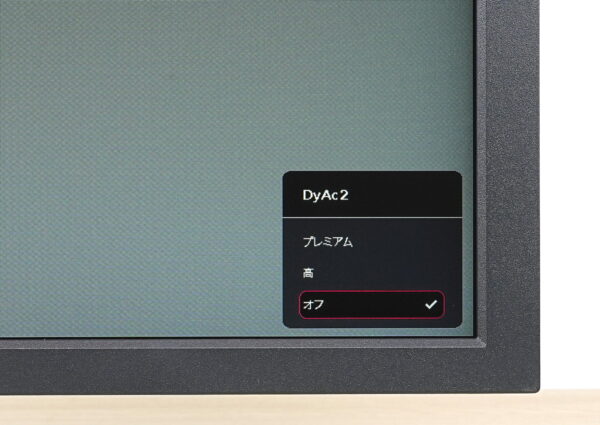

「ZOWIE XL2586X+」はBenQ独自のモーションブラーリダクション機能をさらに改良した「DyAc 2 (Dynamic Accuracy 2)」機能を搭載しています。

残像現象 ホールドボケを解消することで、残像感を抑えたより鮮明な表示を可能としています。

従来のMBR機能が画面全体のバックライトを一斉に点灯・消灯するのに対して、DyAc 2は画面両端にバックライトを実装し、液晶パネルのリフレッシュに合わせて部分的にバックライトを点灯していくことでストロボクロストークによる残像を軽減しています。

液晶パネル応答のベストタイミングでバックライト点灯が一致するように正確に最適化されており、Red Tint(バックライト消灯時に赤色成分で応答遅延が生じる、KSFp構造特有の現象)も発生しません。

ビデオ入力、各種IO、KVM

「ZOWIE XL2586X+」のビデオ入力はDisplayPort1.4とHDMI2.1×3の4系統です。全てのビデオ入力でフルHD/600Hzに対応します。

開封、付属品について

まずは「ZOWIE XL2586X+」を開封していきます。

「ZOWIE XL2586X+」のパッケージサイズは幅66cm×高さ68mm×厚さ20cmとなっており、24インチ程度のモニタが入っている箱としてはかなり大きく、重量も7kg程度です。また縦長というか、縦横が正方形に近いというモニタ製品ではあまり見慣れないサイズです。

パッケージサイズと重量は大きいですが、天面には持ち手がついているので、成人男性なら問題なく持ち運べると思います。

「ZOWIE XL2586X+」はN式箱という構造になっておりスペーサーを外パッケージから引っ張り出す手間がないのが特徴的です。

パッケージを開くとスペーサーに安置されたモニタ本体や付属品がが現れます。スペーサーは2段になっていて、上の段にはモニタスタンドやケーブルなどの付属品が、下の段にはモニタ本体が収められています。

「ZOWIE XL2586X+」には、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACケーブル、マニュアル冊子類が付属します。

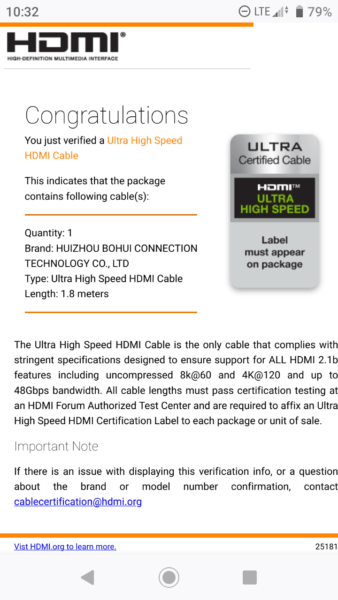

付属HDMIケーブルはHDMI協会がHDMI2.1互換を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得していました。

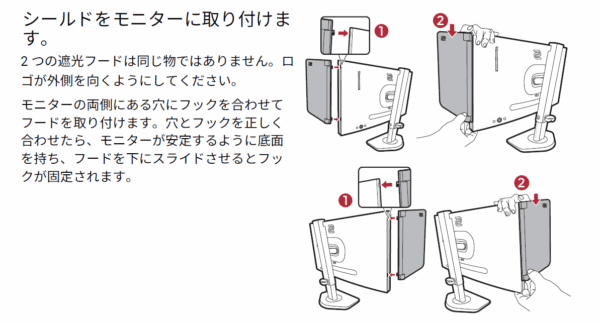

「ZOWIE XL2586X+」にはモニタ本体の左右に装着するシェーディングシールドも付属しています。シールドは組み立て式ですが、着脱にドライバーは不要です。

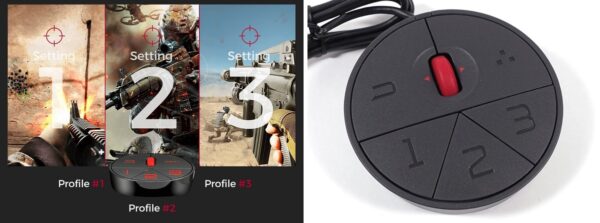

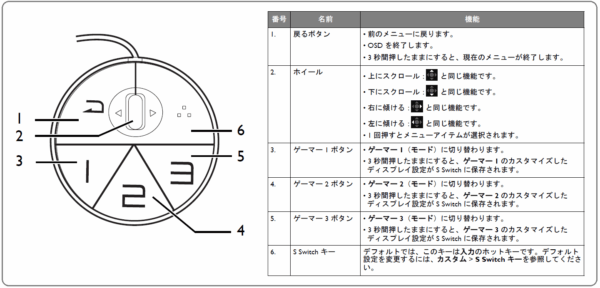

「ZOWIE XL2586X+」のOSD操作が可能で、設定プロファイルのショートカットスイッチが実装された専用コントローラー「S.Switch」も付属します。

モニタ本体、付属スタンドについて

続いて「ZOWIE XL2586X+」のモニタ本体をチェックしていきます。

モニタ本体の外観

「ZOWIE XL2586X+」はフレームありデザインが採用されています。

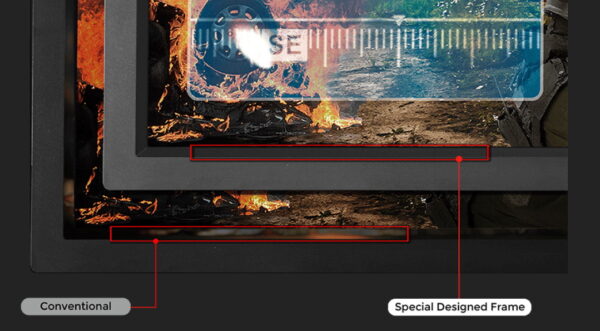

ZOWIE公式によるとディスプレイパネルのフレームには絵画の額縁のような効果があり、フレームがあるほうが画面を見ることにより集中できるとのこと。

フレーム内パネル上には非表示領域が1mmほどあってフレームを含めると、左右の非表示領域の幅は20mm程度、上側は19mm程度、下側は19mm程度です。

ZOWIE XLシリーズの旧モデルや、XL-Xシリーズの中でも初期のXL2546X(240Hz対応)などはパネルサイズが24.5インチでしたが、後継のXL2546X+(280Hz対応)も含め、最新モデルは24.1インチに統一されており、パネル外周フレームの幅が少し広くなっています。

またフレームは、内側が外に広がる方向に傾斜が付いていて、かつ反射が起こり難い凹凸表面処理も施されています。画面からの光反射が低減され、ゲーマーに最適な設計です。

「ZOWIE XL2586X+」は曲面で柔らかい印象の背面カバーデザインが採用されています。

上部中央にはメタリックレッドのZOWIEロゴが描かれています。ゲーミングモニタとしてはシンプルで万人に受け入れられやすいデザインです。

正面から見て右上の裏側には収納式のヘッドホンハンガーがあります。出っ張った摘みを引くとスティック状ヘッドホンハンガーを取り出せます。

モニタスタンドの上部には、モニタ本体と向かい合う形で窪みが設けられており、手を引っ掛けることで持ち運びに便利なハンドルとして利用できます。

モニタスタンドにはACケーブルやビデオケーブルを通してまとめるケーブルホルダーがあります。

旧モデルではフレーム本体にケーブルを通してまとめるホールが設けられていましたが、昇降構造が変わったので、フレーム後方にプラスチックのケーブルホルダーを装着する形に変わっています。

付属スタンドの機能、組み立て

「ZOWIE XL2586X+」の付属モニタスタンドの調整機能や組み立てについてチェックしていきます。

付属モニタスタンドの調整機能

「ZOWIE XL2586X+」の付属モニタスタンドの調整機能は次のようになっています。

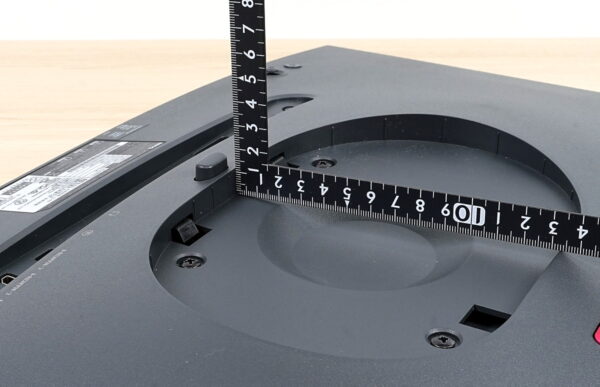

昇降の内部機構として工業用グレードのベアリングが内蔵されています。

同社従来モデルも含め、一般的な付属モニタスタンドと比較してかなりスムーズに昇降の調整ができました。側面には高さ確認に便利なメジャーもあります。

従来モデルではモニタの付け根が上下する形で昇降していたので、一番下など低い位置にモニタを動かすとディスプレイ上端からスタンド上部が見えることがあったのですが、「ZOWIE XL2586X+」はフレームが一緒に動くので一番下まで下げてもそういうことはありません。

付属モニタスタンドはピボットには非対応ですが、モニタを水平に調整できるよう、モニタの付け根部分で左右に数度だけ回転できます。

「ZOWIE XL2586X+」ではホームベース形のコンパクトなベースプレートが採用されています。

モニタのチルトを0度(デスクに対してモニタが垂直)にした状態で、スタンド前方は15mm程度しかはみ出しません。

ベースプレートそのものがコンパクトであることに加えて、左右に45度ずつのスイーベルにも対応しているので、一般的な長方形型や三角型と比較してデスクトップを広く活用できます。

付属モニタスタンドの組み立て

続きをクリックで展開

「ZOWIE XL2586X+」に付属するモニタスタンドはフレームとフットプレートの2つの部品で構成されています。

ベースプレートの円形の窪みにある、ロックスリットに合わせてフレームを挿入し、時計回りに回してロックをはめ、縦に2カ所にあるレバー付きのネジを締めれば組み立て完了です。ツールレスで簡単に組み立てることができます。

組み立てたモニタスタンドはモニタ本体の下側から斜めに挿入してロックをはめるだけで簡単に取り付けることができます。

取り付け時はモニタスタンドがパッケージの蓋がある方向に向きますが、箱とスタンドのフットプレートは少し接触するものの干渉することなく、そのまま装着できました。

モニタスタンドの取り外しは、根本の下にあるスイッチでロックを外して、装着した時と逆に動かして引き出すだけです。

VESA対応とディスプレイ単体重量

「ZOWIE XL2586X+」はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しています。

モニタ単体の重量も3.8kg程度なのでサードパーティ製モニターアームを問題なく利用可能です。

ちなみにモニタ本体の厚さは、左右端の最薄部で22mm、中央付近の最厚部で80mmほどでした。近年では最厚部50mmを切るモニタもあるので、「ZOWIE XL2586X+」の厚みは大きめです。

「ZOWIE XL2586X+」のVESAネジ穴は背面外装から、5~20mm弱ほど窪んだ場所にあります、クイックリリースでスライドさせるタイプのモニターアームを使用する場合は、M4ネジのスタンドオフを各自で用意してください。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

OSD操作、各種機能や設定について

「ZOWIE XL2586X+」のOSD操作や各種機能や設定についてチェックしていきます。

OSD設定プロファイルの使い易さ

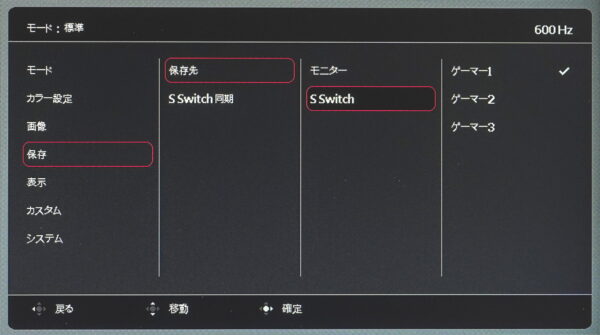

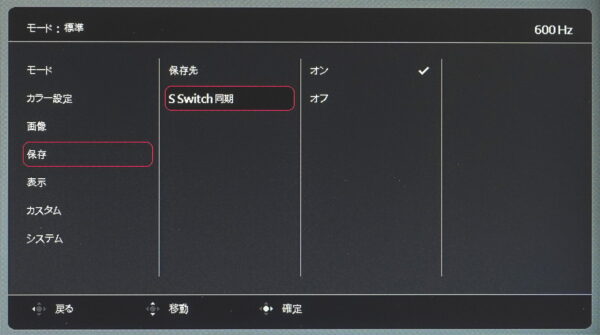

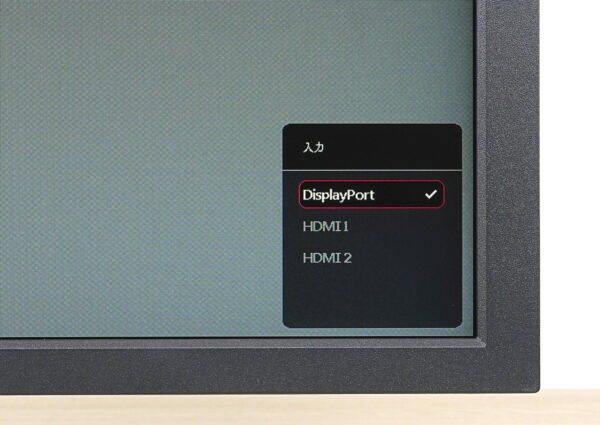

「ZOWIE XL2586X+」のOSD設定については、複数の設定プロファイル(画質モード)を任意に編集して保存できますが、ビデオ入力別に異なる設定を適用することはできません。

ビデオ入力を切り替えると直前のビデオ入力で使用していた設定が引き継がれるので、ビデオ入力毎に設定を変えて運用する予定の人は注意してください。

| OSD設定プロファイルとビデオ入力 | |

|---|---|

| 複数プロファイルの編集 【要件】 ・ユーザーが画質設定プロファイルを任意に編集できる ・カレント設定を上書するだけのメーカープリセットは含まない | 対応、計8種類 映像・写真: 1 ゲームジャンル: 3 色域エミュレート: 0 ユーザーカスタム設定: 4 特殊: 0 |

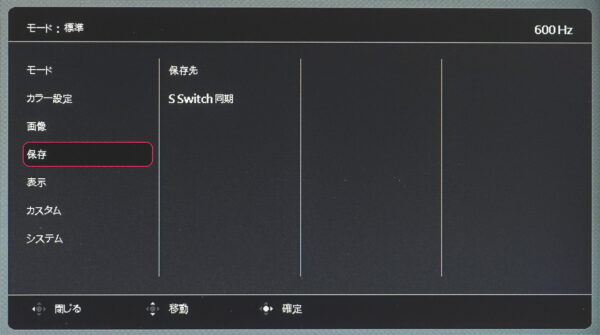

| プロファイルセットの保存 | 対応 セーブ数:3 |

| ビデオ入力別の設定 | 非対応 直前の設定を引き継ぎ プロファイルセットも共有 |

| その他、補足 | S.Switchがモニタと非同期なら プロファイルセットのセーブ数+3 |

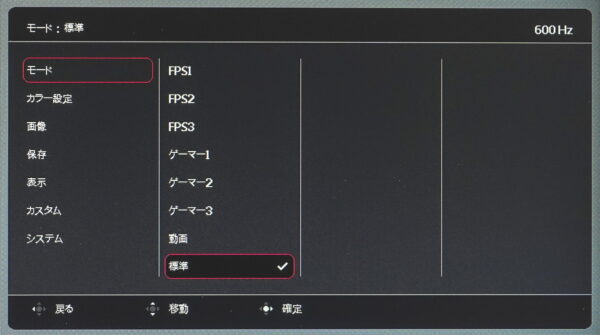

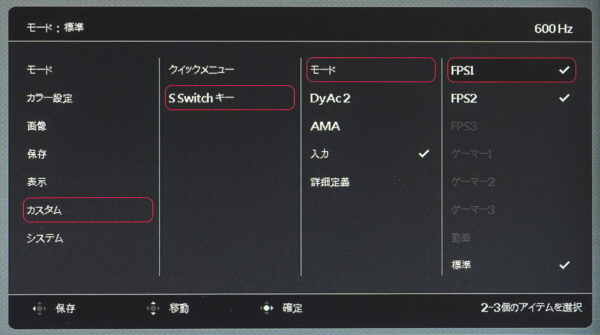

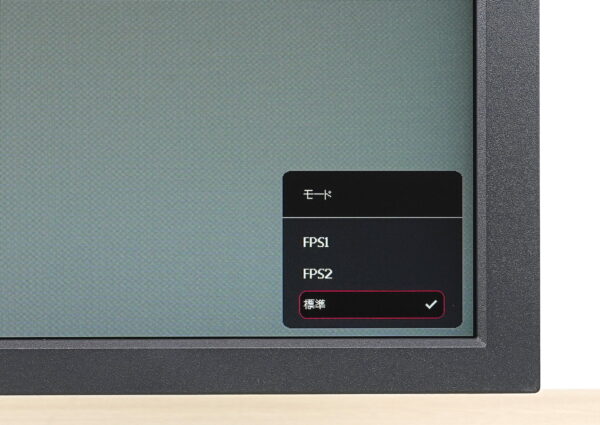

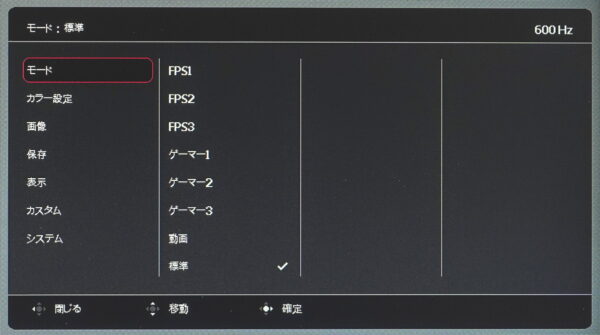

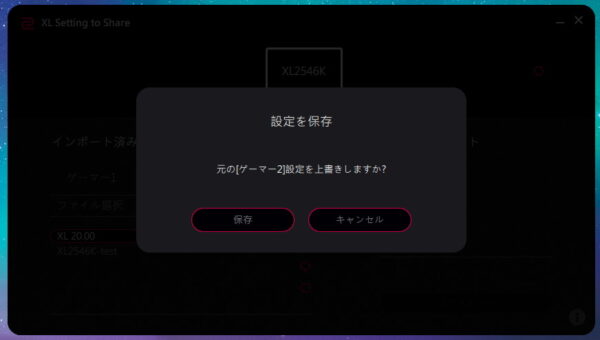

「ZOWIE XL2586X+」の画質モードは「FPS1」「FPS2」「RTS」「ゲーマー1」「ゲーマー2」「ゲーマー3」「動画」「標準」の8つのプロファイルがあります。標準設定はCounter-Strike 2に最適化されたFPS1です。

ゲーマー1~3の画質モードには現在の各種OSD設定の組み合わせユーザープロファイルとして保存できます。

個別のゲームに最適化したゲーマー1~3のプロファイルはS.Switchの1~3ボタンと連動しているのでS.Switchから1ボタンで切り替えることができます。

モニタ側とS.Switchの両方にメモリがあるので、連動して保存できるだけでなく、S.Switchとモニタで個別に保存することも可能です。

OSD設定の基本操作について

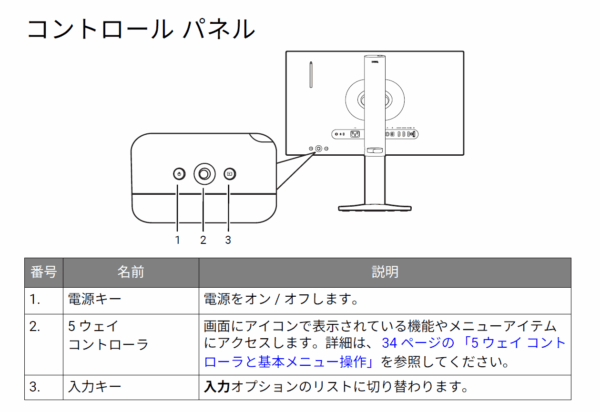

OSD操作ハードウェア

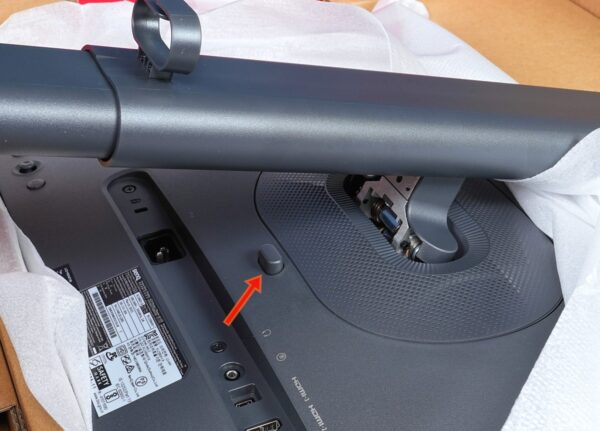

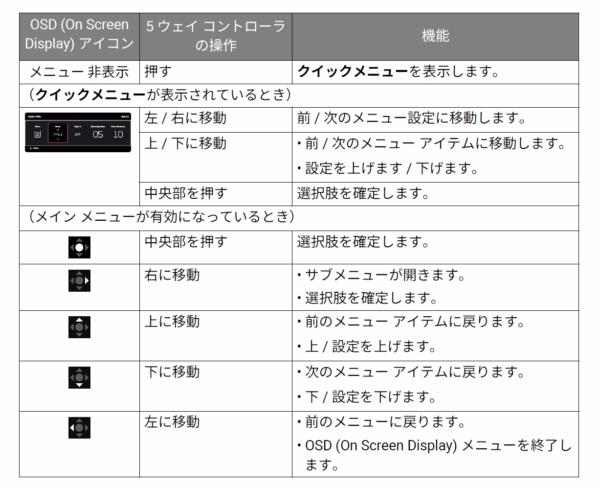

「ZOWIE XL2586X+」のOSD操作はモニタ背面左下(正面からみて右下の裏側)に設置されている2つのボタン&操作スティックや、S.Switchという専用の有線コントローラーを使用します。

操作スティックの左右に実装されたボタンは電源ボタンとビデオ入力変更ボタンです。誤って電源ボタンを押下しやすい配置なので、電源ボタンはモニタ下端など離れた場所に設置して欲しいところ。

専用コントローラーS.Switchの最新版(XS250)はスクロールホイールが左右チルトや押下クリックに対応するなど操作性が改善されています。

初回起動時の操作や言語設定

続きをクリックで展開

「ZOWIE XL2586X+」は初回起動時にエコモードに関するアラートが表示されます。

エコモードをオンにするとディスプレイ輝度の設定など一部OSD設定に制限がかかるので、基本的にオフで使用します。

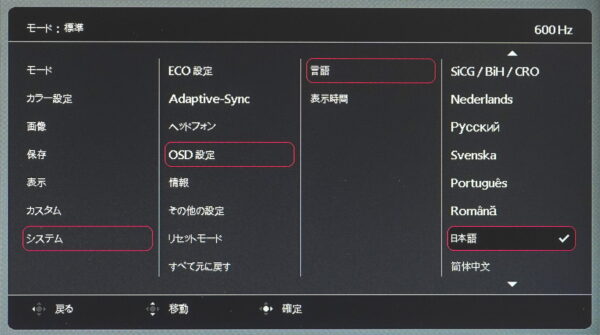

グローバル仕様に変わったのか、「ZOWIE XL2586X+」は初めて起動した時にOSD言語として英語が適用されていました。

上記のECOモードに関する初期設定において、右下の地球アイコンから言語の切り替えが可能です。もし英語のまま初期設定を終えてしまった場合も下記の手順で日本語UIに切り替えが可能です。

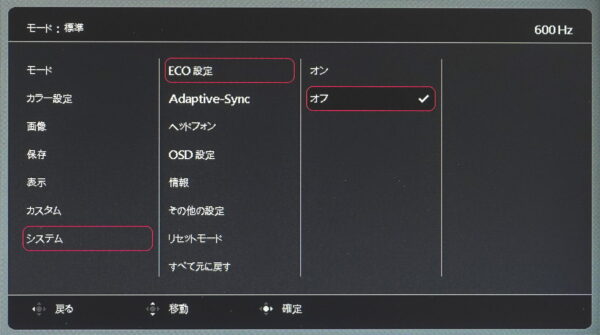

また初回起動時の操作を誤ってエコモードを有効にしてしまった場合は、OSD設定メニュー内、下写真の位置でエコモードを無効化できます。

OSDメニューの基本操作

「ZOWIE XL2586X+」の詳細設定メニューは24インチモニタの6分の1くらいの領域に大きく表示されるので文字が小さくて見えにくいなど操作性の心配はないと思います。

モニタ本体の操作スティックを押下するか、S.Switchのホイールを押下クリックすると画面右下にクイックメニューが表示されます。左端のメニューアイコンを選択すると詳細設定メニューに移ります。

クイックメニューは操作スティックの左右やS.Switchのホイール左右チルトで設定項目を選択でき、カーソルを合わせた設定項目はスティック上下やホイール上下回転で設定値の変更が可能です。

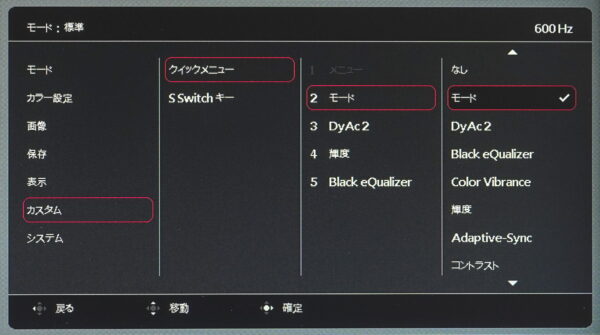

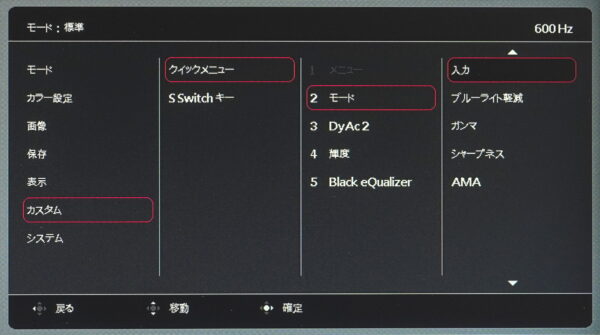

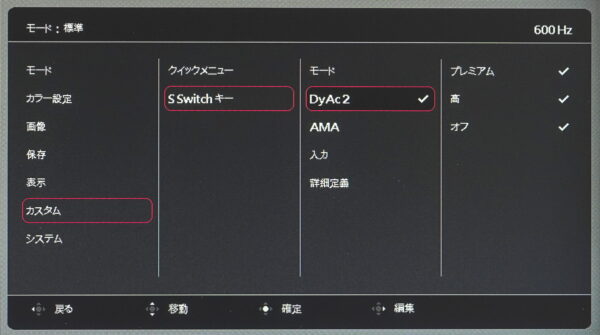

4つのショートカットアイコンに割り当てる機能はOSD設定から変更が可能です。モードのように数値設定でなく4つ以上の設定値がある場合は代表して3つの設定を選択する形になります。

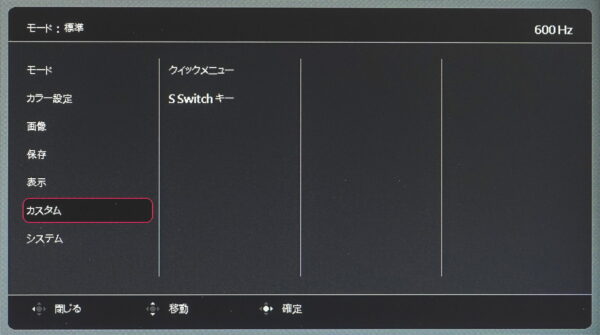

S.Switchの右上にある□が三角に並んだS.Switchキーはショートカット設定キーです。OSD設定から各キーに割り当てる設定項目を選択できます。

モニタ背面の入力キーはビデオ入力の切り替えに機能が固定されています。

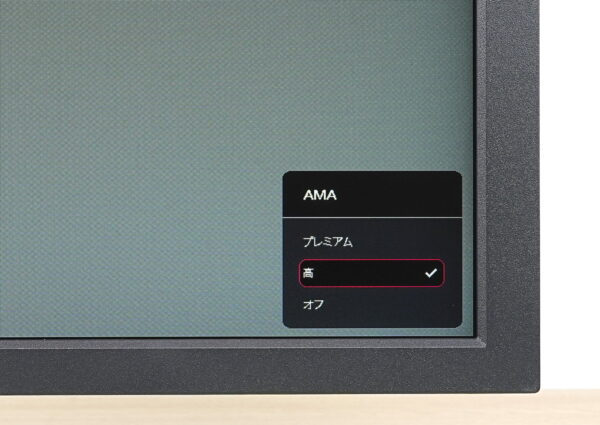

初期設定の割り当て機能はモニタ本体背面の入力キー同様にビデオ入力の切り替えですが、画質モード選択、DyAc2、AMA、詳細定義(Color Vibranceの詳細設定モード)の5種類から選択できます。選択項目が4種類以上ある設定はその中から3種類を選びます。

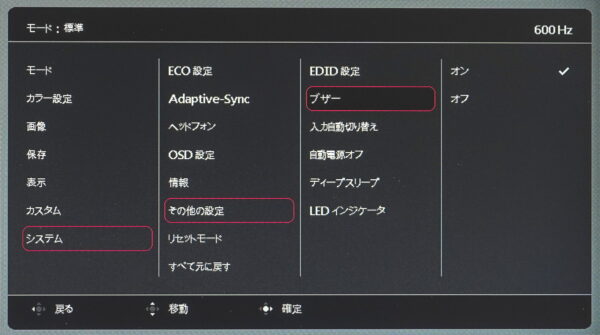

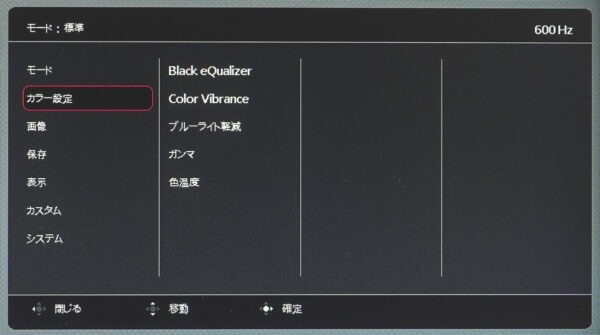

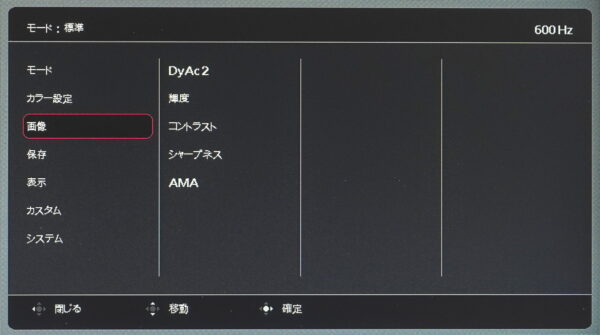

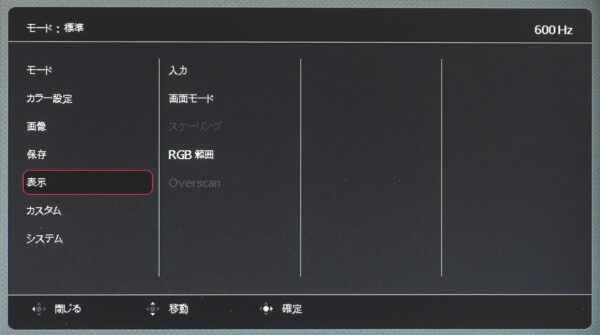

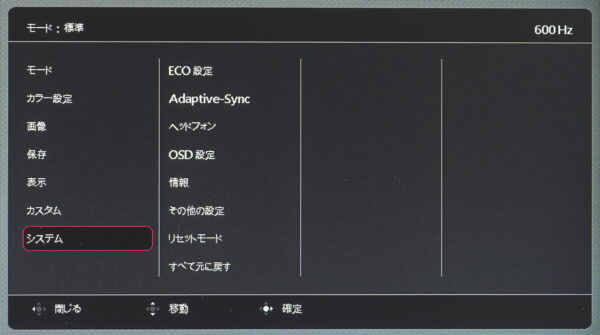

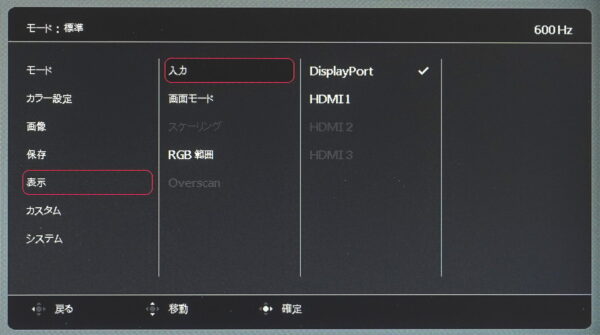

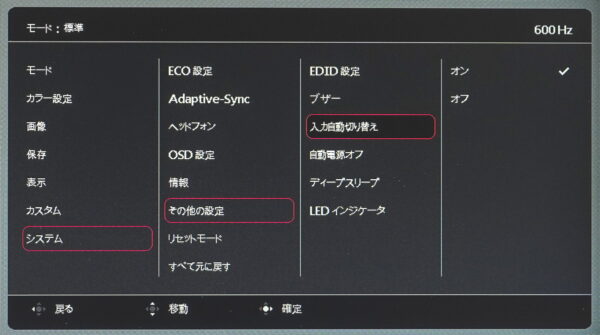

「ZOWIE XL2586X+」のOSDメニューには大きく分けて、画質モードを選択する「モード」、色調整を行う「カラー設定」、ゲーム関連の表示設定を行う「画像」、画質モードに対する設定値の自動保存等を設定する「保存」、入力やアスペクト比を設定する「表示」、クイックメニューやショートカットキーの設定を行う「カスタム」、その他の設定を行う「システム」の7つの項目が用意されています。

ガンマ、ホワイトバランス(色温度)など基本的な画質調整のOSD設定については『色精度・ガンマ・色温度』の章を参照してください。

その他のOSD設定について

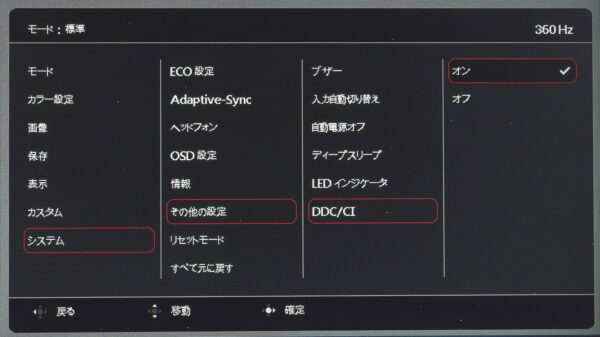

「ZOWIE XL2586X+」のOSD操作ではボタンを押下した時にピッとブザーが鳴ります。

OSDメニューからブザーのオン/オフの切り替えが可能です。

ゲーマー向け機能について

「ZOWIE XL2586X+」で使用できるゲーマー向け機能についてチェックしていきます。

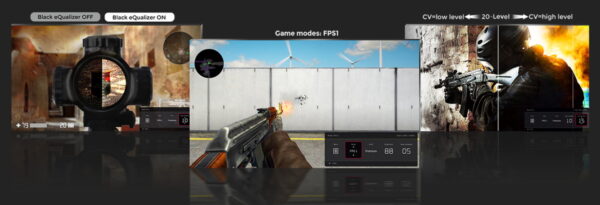

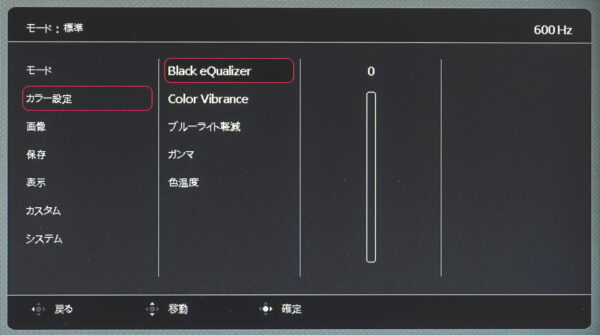

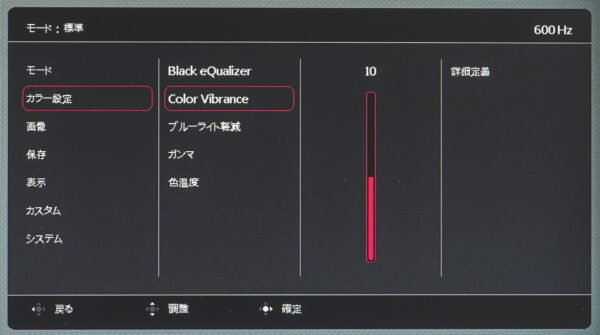

Black eQualizerとColor Vibrance

競技ゲーマー向けを志向するZOWIEブランドのゲーミングモニタは、ゲーム中の見えにくい暗所や過度に明るい白潰れを適切に調整する「Black eQualizer」、彩度調整で目標を強調する「Color Vibrance」によって、視認性を改善できるところが大きな特徴です。

これらの設定については手動で調整もできますが、FPS1~FPS3など各種画質モードに特定ゲームやゲームジャンルに合わせた組み合わせのプリセットが組み込まれています。

「Black eQualizer」は暗所を明るく(白く)表示して視認性を改善します。0~20の21段階で設定が可能です。

0は無効、レベルを上げるほど低コントラストで明るく(白く)なります。設定値については画質モードによって異なります。

「色の鮮明さ(Color Vibrance)」は画面の鮮やかさやトーンを調整することで視認性を改善します。0~20の21段階で設定が可能です。

中央値の10は機能無効で、レベルを上げるほど彩度が強調され、レベルを下げるほど彩度が下がってモノクロ風に近づきます。

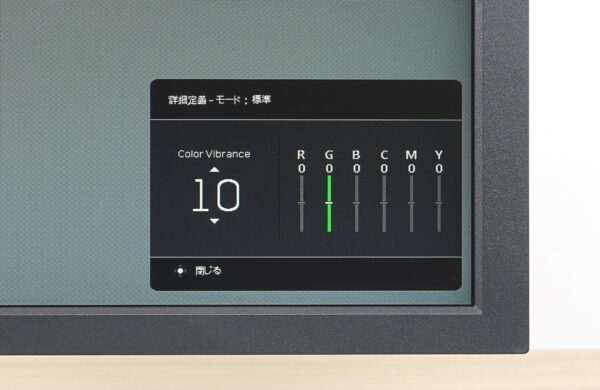

従来モデルでは上記の通り単純に全カラー一律で彩度を強調するだけの機能でしたが、XL-Xシリーズなど最新モデルには”詳細定義(Advanced Define)”が追加されています。

詳細定義では上下10段階ずつのオフセットに加えて、RGBCYMの6色に分類される色味を選択して個別に彩度の強弱を調整できます。

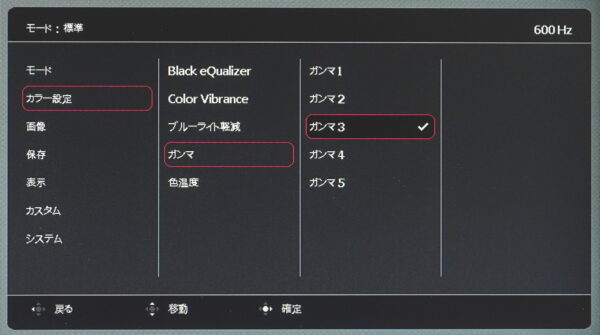

ガンマも組み合わせることでBlack eQualizerとColor Vibranceによる明暗・彩度の調整の幅がさらに広がります。

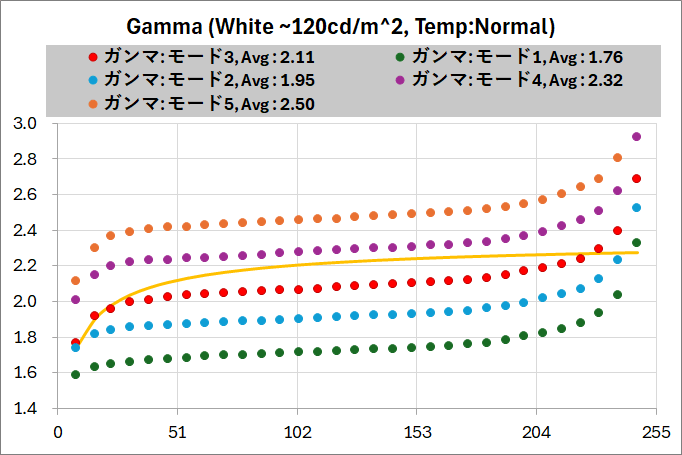

平均ガンマが2.2程度になるようにチューニングされたガンマ3が一般的な初期値となっており、ガンマ1/2では全体的に明るくなります。ガンマ4/5では全体的に暗くなる傾向で明暗が強調されます。

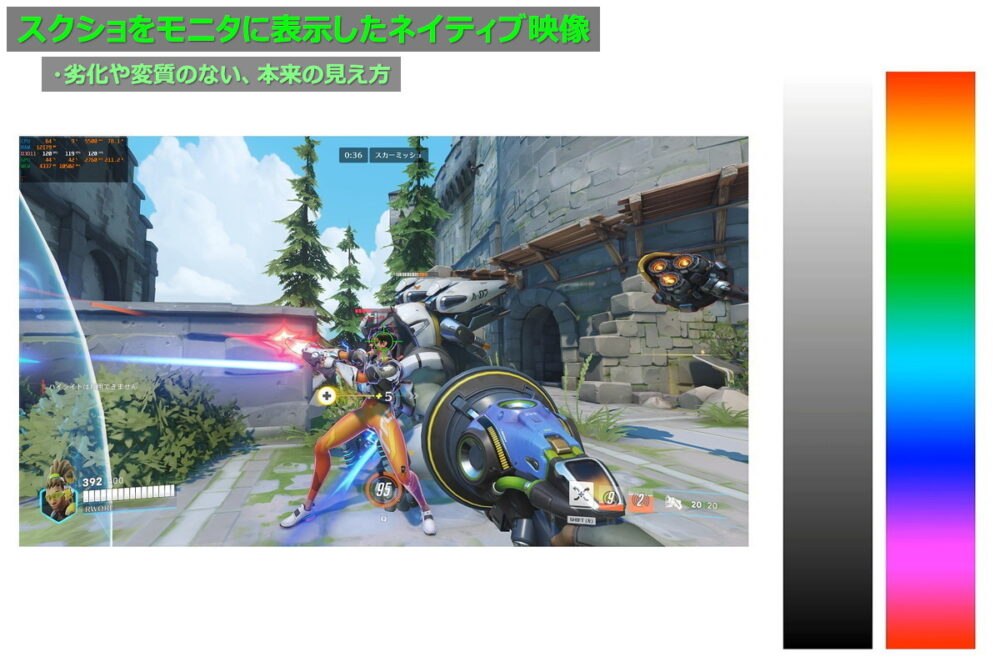

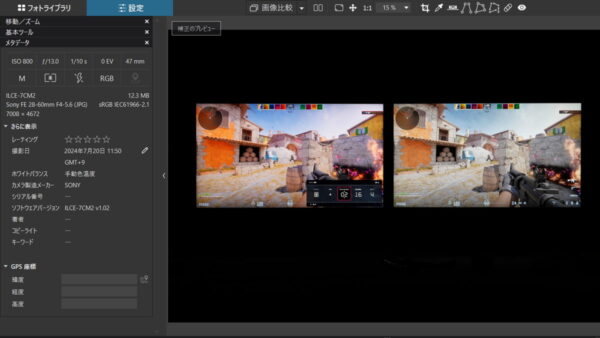

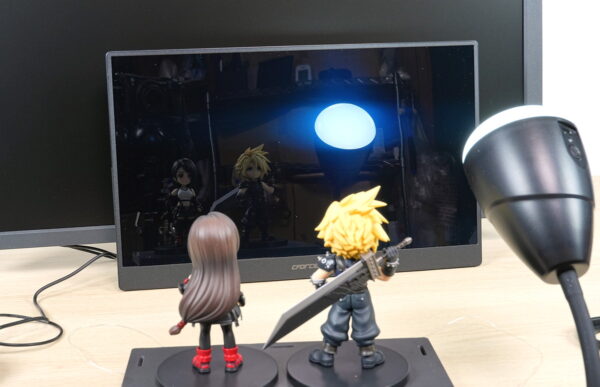

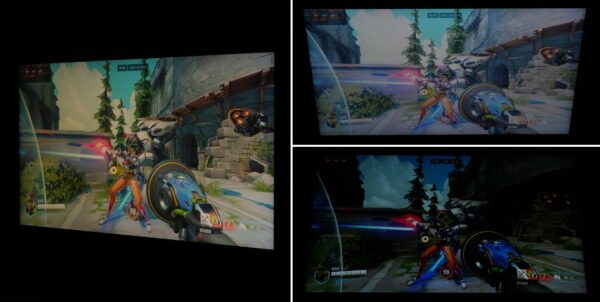

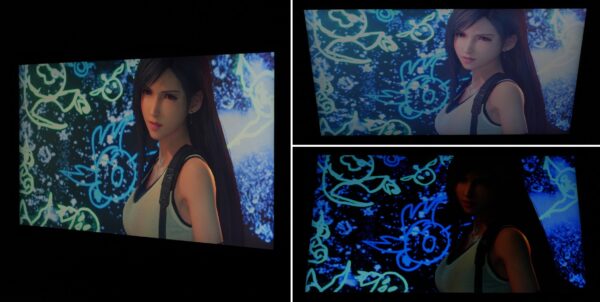

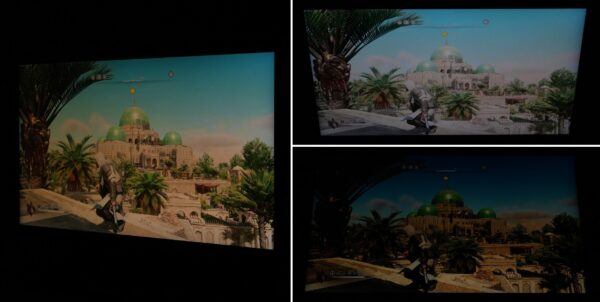

視認性改善の効果を実写比較

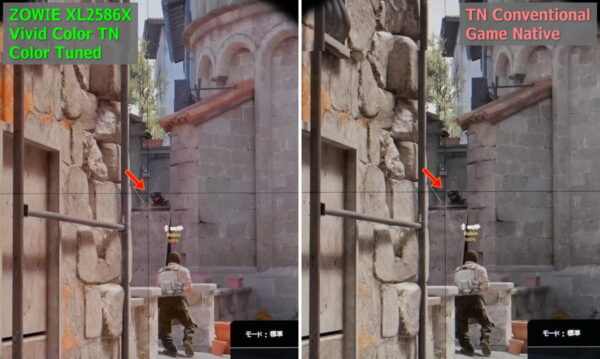

Black eQualizerやColor Vibranceによる視認性改善の効果を比較してみました。

掲載写真は見比べ易いように適宜、トリミングしていますが、下写真の通り、2つのモニタを横並びに置いて1枚の写真で撮影しています。

左側はBlack eQualizerやColor Vibranceで発色をチューニングしています。比較用の右側はディスプレイ輝度とホワイトポイントだけ揃うように調整していますが、それ以外はゲームそのままです。

CS2ことCounter-Strike 2はフォトリアルというか、彩度が低めのカラーマネジメントになっているのでキャラクターとマップ(背景)が同化しやすいゲームです。

Color Vibranceによって彩度を強調しつつ、Black eQualizerやガンマで見やすい明るさになるように調整することで、視認性が格段に良くなります。

Call of Duty: Modern Warfare キャンペーン チャプター1のようなそのままでは暗くてよく見えないようなシーンも視認性改善機能で大きく差が付くケースです。

Black eQualizerやガンマでRGBレベルを適当に引き上げて、さらにColor Vibranceによって彩度を強調することで容易に視認できるようになります。

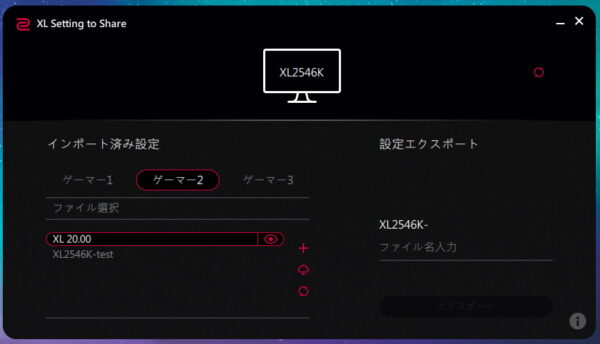

XL Setting to Shareについて

「ZOWIE XL2586X+」はXL Setting to Shareに対応しています。

「XL Setting To Share」を使用すると、オンライン上、GoogleドライブのようなクラウドにアップロードされたOSD設定プロファイルを自分のモニタに適用できます。

チームメイトや友人だけでなく、e-Sportsプロ選手がVALORANTやフォートナイトなど個別のゲームで使用しているのと全く同じOSD設定でプレイできるのが特徴です。

メーカー公式のチームZOWIEからもゲーム別に最適化したOSD設定プロファイルがXL Setting to Shareのホームページで公開されています。

その他の例として、今回レビューしているものとは別モデルですが、ZOWIE XL2546KではプロeスポーツチームZETA DIVISIONから各選手がVALORANTで使用しているOSD設定プロファイルが公式ページで配布されています。

またZOWIE公式からはYouTubeチャンネルのプレイリストで、Black eQualizerやColor Vibranceの機能を使用した色調整の方法、各種ゲームでの効果を解説した動画を掲載してくれています。こちらも参照してみてください。

XL Setting To Shareの使い方

XL Setting To Shareを使用する上でUSBケーブルの接続など物理的な作業は必要ありません。

VESAが策定した「DDC/CI (Display Data Channel Command Interface)」という汎用規格が使用されていて、ビデオケーブル経由でPCとモニタは通信し、モニタ設定を変更します。

DDC/CIはDisplayPortとHDMIの両方がサポートしています。

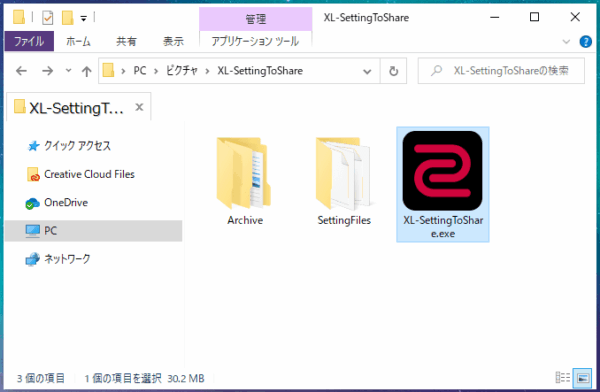

続きをクリックで展開

モニタ側にOSD設定としてDDC/CIの設定がある場合はオンにしておく必要があります。対応機種で設定項目がなければ既定でオンです。

PC側のソフトウェアセットアップについて、公式ページからダウンロードしたXL Setting to Shareのアプリケーション実行ファイルをそのまま起動します。インストール作業は必要ありません。

XL Setting to Shareは日本語UIにも対応しているので、使い方はほぼUIを見ての通りです。

設定エクスポートでは現在のモニタOSD設定が出力でき、「XL○○-」に続く文字列を入力することでエクスポートのボタンが押せるようになります。

逆にインポートは、「ファイルの選択欄へドラッグ&ドロップ」もしくは「+アイコンでエクスプローラーを開く」、の手順でプロファイルを登録します。(プロファイルはXL Setting to Share実行ファイルと同じ場所のSettingFilesフォルダに保管される)

3つのなかで保存したいゲームモードを選択したら、そのゲームモードに適用したいプロファイルを選択し、右に表示される目のアイコンを選択します。

OSDクロスヘアなど便利機能

「ZOWIE XL2586X+」は正しく”競技”という意味でE-Sports特化なモニタなので、ハードウェアチートと呼ばれることもあるOSDクロスヘア、カウンターなどゲーミングモニタで一般的な便利機能には非対応です。

これについては製品の特性から納得できますが、一応、VRR対応モニタなのでVRRの正常動作の確認に役立つリアルタイムリフレッシュレート機能は実装しておいて欲しかったところです。

ビデオ入力、音声などIOポート

「ZOWIE XL2586X+」のモニタ背面にはデスクと水平に、後方へ各種I/Oポートが設置されています。

下向きはケーブルを隠しやすく、見栄え的にはメリットがありますが、水平方向の方がケーブルの挿抜がし易いので、より実用性を重視した設計です。

- DisplayPort 1.4

- フルHD/600Hz、VRR対応

- HDMI 2.1

- フルHD/600Hz、VRR対応

- HDMI 2.1

- フルHD/600Hz、VRR対応

- HDMI 2.1

- フルHD/600Hz、VRR対応

- Micro USB

- OSDコントローラー S.Switch用

- 音声出力3.5mmジャック

- AC端子 (C13コネクタ)

- ケンジントンロック

- 計4基のビデオ入力

- 自動入力切替(オン/オフ)

- ACアダプタ内蔵

- 内蔵スピーカーなし

- マイク入力なし

- USBハブなし

音声出力(スピーカー)やマイクについて

「ZOWIE XL2586X+」はビデオ入力と並んでステレオ音声出力3.5mmジャックがあるのでヘッドホン・イヤホンを接続できます。

モニタ本体に内蔵スピーカーは非搭載です。マイク(音声入力ジャック)も搭載していません。

USBハブやKVM機能について

「ZOWIE XL2586X+」はUSBハブポートを非搭載です。

IO関連でその他の補足

「ZOWIE XL2586X+」はACアダプタをモニタ本体に内蔵しており、C13コネクタ(自作PC電源ユニットと同じ)のACケーブルを使用します。

付属品があるので各自で用意する必要はありませんが、スリムタイプなど市販ケーブルも使用できます。

オススメのDP/HDMIケーブル

DisplayPort1.4ケーブルについては「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム CAC-HD21ES BKシリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証も取得しているので、安心して使用できます。

Ultra High Speed HDMI認証取得

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

光ファイバー式HDMI2.1ケーブルのオススメ

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでは「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」がオススメです。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、Ultra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段です。信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

長さ: 5m / 10m / 15m

Club3D製の光ファイバー式HDMI2.1ケーブルもオススメです。

Cable Matters製で上手く動作しなかった有機ELテレビとの組み合わせでも4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBが正常に映りました。価格面では割高ですが、性能を重視するならこちらを選ぶのもアリだと思います。

長さ: 10m / 15m / 20m / 30m / 50m

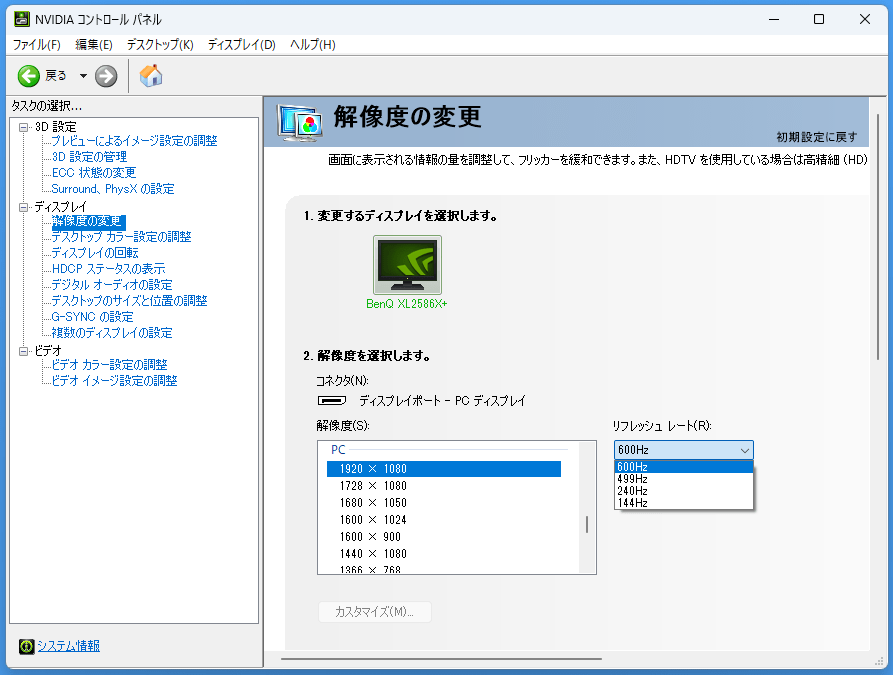

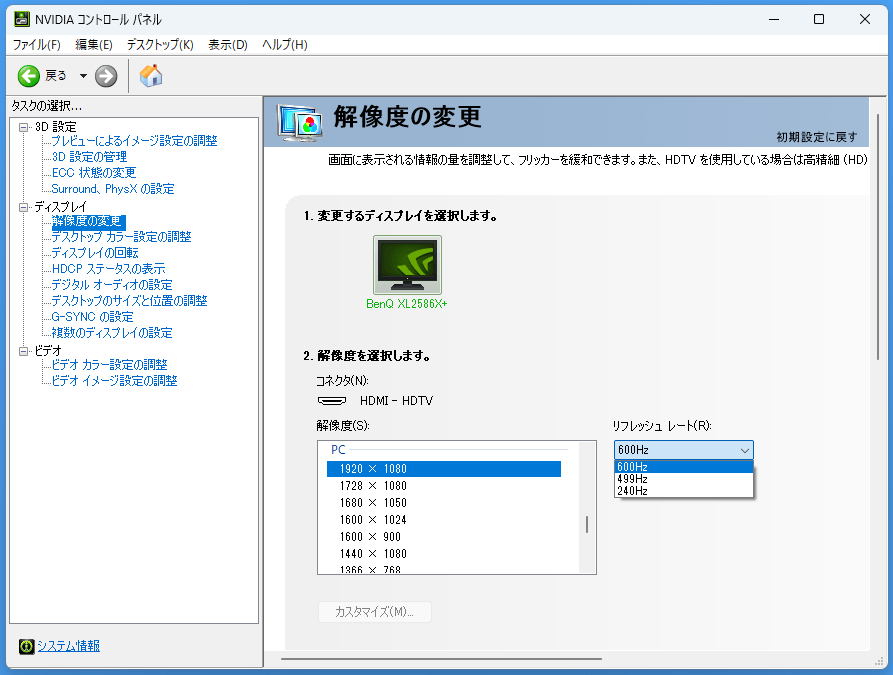

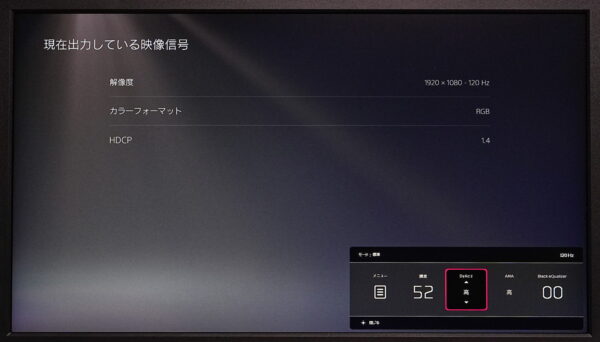

解像度、リフレッシュレートについて

最大解像度/リフレッシュレート

| 最大解像度・リフレッシュレートと対応機能 | ||

|---|---|---|

| DisplayPort 1.4 | フルHD / 600Hz | VRR HDR 4Kエミュレート |

| HDMI 2.1 | フルHD / 600Hz | VRR HDR 4Kエミュレート HDCP1.4 |

「ZOWIE XL2586X+」はNVIDIA GeForce RTX 50/40シリーズやAMD Radeon RX 9000/7000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort 1.4のビデオ出力に接続することによって、フルHD解像度において最大600Hzのリフレッシュレートに対応します。

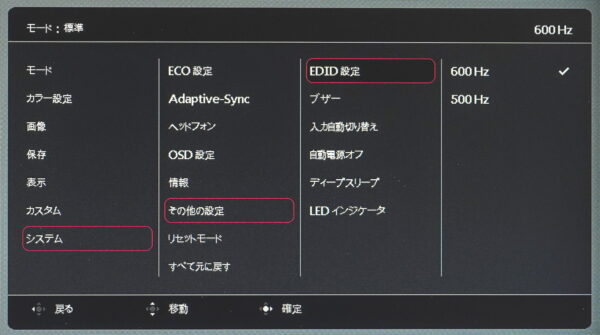

なお前モデル XL2586Xは360Hzも選択できましたが、XL2586X+には500Hzの下には240Hzしかありません。

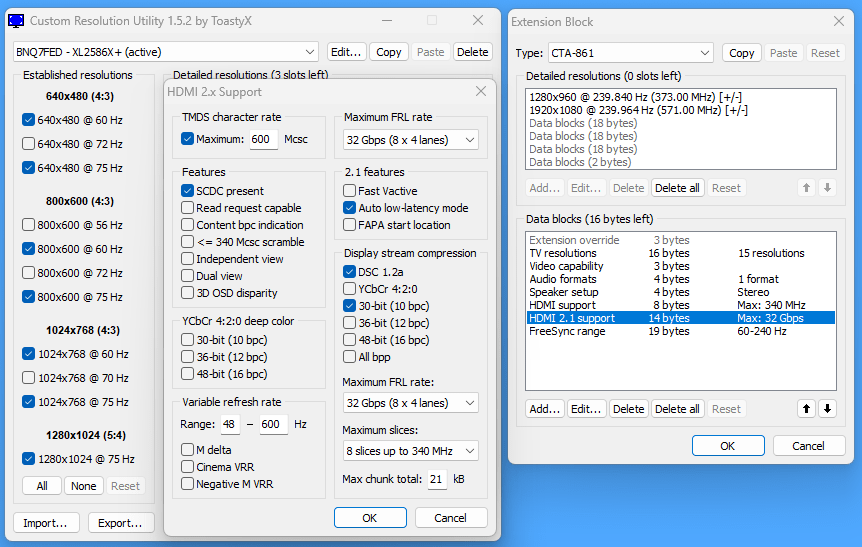

HDMIビデオ入力は最新バージョンのHDMI 2.1です。

帯域はFRL4の32Gbps、またDSC1.2aの圧縮にも対応しているので、フルHD/600Hzの表示が可能です。

ビデオ出力やPCのOSバージョンといった利用に条件があるので、互換性機能してモニタのEDID(対応解像度とリフレッシュレートをPCに伝える機能)をフルHD/500Hzに制限する機能も用意されています。

逆にEDID設定が500Hzになっていると対応環境であってもフルHD/600Hzの設定は表示されません。表示されない場合は確認してみてください。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

VRRやHDRへの対応

VRR対応について

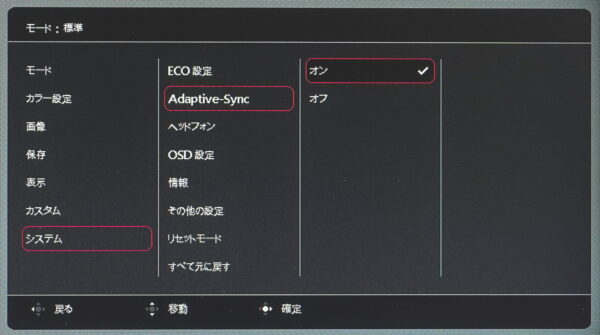

「ZOWIE XL2586X+」はVRR同期(可変リフレッシュレート同期)に対応しています。

2025年6月現在、GeForce Driver 576.52でG-Sync Compatible認証は取得していません。

HDMI2.1は伝送規格オプションの1つとしてVRR同期が内包されているので、「ZOWIE XL2586X+」はHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

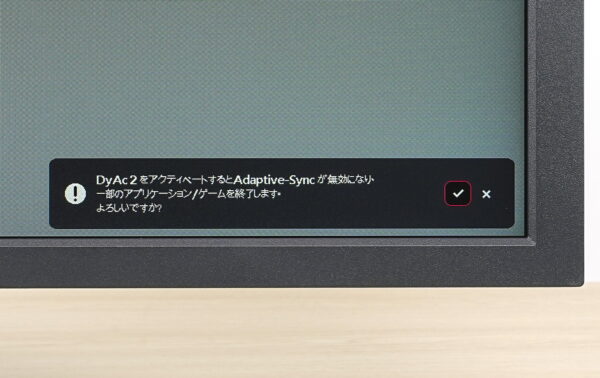

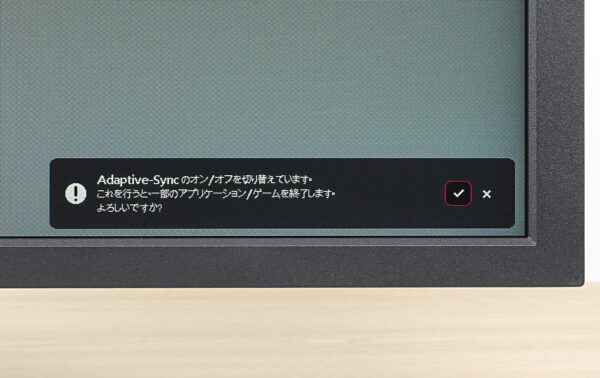

「ZOWIE XL2586X+」で可変リフレッシュレート同期機能を使用するにはOSD設定で「Adaptive-Sync」の項目をオンにする必要があります。

「ZOWIE XL2586X+」はリアルタイムのリフレッシュレートをOSD表示する機能がありません。一般的なVRR対応ゲーミングモニタと違ってVRRの正常動作をパッと見で確認できないのは少々不便です。

OSDクロスヘア等と違ってチート性が皆無の便利機能なので、リアルタイムリフレッシュレートのOSD表示には競技ゲーマー向けのZOWIEシリーズといえど対応してもらいたいところです。

VRR同期機能には色々と呼び方がありますが全部同じと考えて大丈夫です。

- VESA Adaptive-Sync

- AMD FreeSync

- NVIDIA G-Sync Compatible

- HDMI Variable Refresh Rate

- VRR (省略して単に)

『HDMI2.1対応』かつ、VRRについてどれか1つ表記があれば、ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|SでVRR同期機能が使用できます。

もう少し詳しく

どの名前のVRR同期機能も中身は「VESA Adaptive-Sync」です。

HDMIはHDMI2.1規格を策定した時にオプションのVRR同期機能としてVESA Adaptive-Syncを組み込み、HDMI Variable Refresh Rateの名前で呼んでいます。

PS5が対応するVRRもこれで、AMD/NVIDIA/Intelの各種GPUもサポートするので、『HDMI2.1対応』を目印にするのがVRR互換性的には一番確実です。 ほんとのベストは実機レビューの動作確認を探すことですが。

一方、VRRで最も有名なAMD FreeSyncやNVIDIA G-Sync Compatibleは、ただの互換性認証です。

VESA Adaptive-Syncに対応したゲーミングモニタやテレビについて自社ラボで自社製GPUとの互換性テストを行い、それをクリアした製品に対して、『自社のGPUと組み合わせて正常に動作するよ』と、認証をGPUメーカーが発行しています。

ASUSとかBenQとか有名メーカーのVRR対応モニタなら上記認証がないGPUとの組み合わせでも特に問題は発生しないので、認証の有無は気にする必要はありません。

なおAMD FreeSyncについては対応リフレッシュレートやHDR対応でPremium / Premium Proといった上位ティアも設定されていますが、VRR部分は同上です。

例外1: HDMI2.0でFreeSync対応の表記は厄介

モニタ製品スペックのHDMIバージョンがHDMI2.0で、FreeSync対応(VRR対応)と表記されている場合は注意が必要です。

HDMI2.1規格には後方互換性と実装スペックの幅があります。

映像データ送信方式はHDMI2.0のTMDSのみ、一方でHDMI VRRなどHDMI2.1のオプション機能に対応するといった実装も可能で、そういった実装のモニタがHDMI2.0と表記していることがあります。この場合、PS5でもVRRを利用できます。

一方でシンプルに旧規格のHDMI2.0で、PC(AMD製GPU)やXbox Series X|SでしかVRRを利用できないFreeSync対応モニタもあります。このタイプだとPS5ではVRRを利用できません。

この辺り、一部メーカーはよく理解せずにスペックを公表していることもあるので、各モニタ製品がPS5を接続した時にVRRを利用できるかどうかは実機レビューを参照するのが確実です。

例外2: G-Syncには独自モジュール搭載版がある

最近ではめっきり数が減っていますが、NVIDIA製GPUとVRRについては独自のG-Syncモジュール搭載モニタのほうが元祖です。

- G-Sync(無印)、G-Sync Ultimate

- 独自モジュール搭載(遅延解析機能や独自MBR対応)

- G-Sync Compatible

- Adaptive-Sync対応モニタに付与される互換性認証

G-Syncモジュール搭載モニタの初期製品はNVIDIA製GPU環境でしかVRRを使用できなかったのですが、2023年発売のASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNの時点でG-Syncモジュール搭載でもAMD製GPU環境やPlayStation 5でVRRを利用できるようになっています。

現在ではそもそも数が少ないですし、今後の新製品については他社環境との互換性もあるはずなので一応例外ではあるものの、あまり気にする必要はありません。

VRR有効時に『1.全体的に暗いシーンで』、『2.大幅にフレームペースが急落する』といった条件を満たすと目視で分かるフリッカーが生じることが報告されていて、VRRフリッカーと呼ばれています。

続きをクリックで展開

画面リフレッシュの挙動や焼き付き防止機能の輝度制御が影響しているのか、有機ELパネルのPCモニタ・テレビで報告の多い現象です。

一部メーカーはVRRの下限リフレッシュレートを引き上げることでフリッカーの発生を抑制する機能(下限以下のフレームレートでテアリングorスタッターの発生とトレードオフ)を搭載したりもしています。

ロード中のアイキャッチ画面(静止画)で60FPSに固定された時とか、実のところ、VRRフリッカーの発生シーンはかなり限定的です。フレームペースの安定性についてはGPUやグラフィック設定で調整できますし。

個人的には実用的に気になる(目障りに感じる)ことも滅多にないし、あえてモニタ機能で対応するほどでもないというのが正直な感想です。

HDR対応について

「ZOWIE XL2586X+」はHDR表示に非対応です。

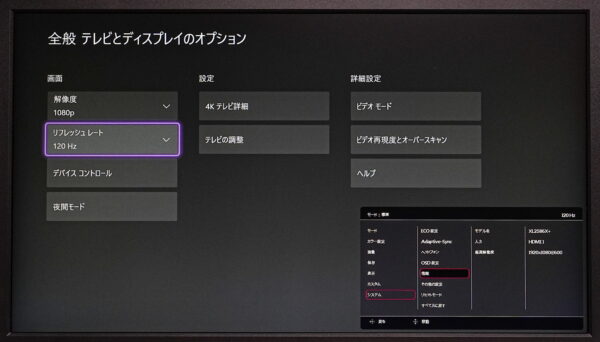

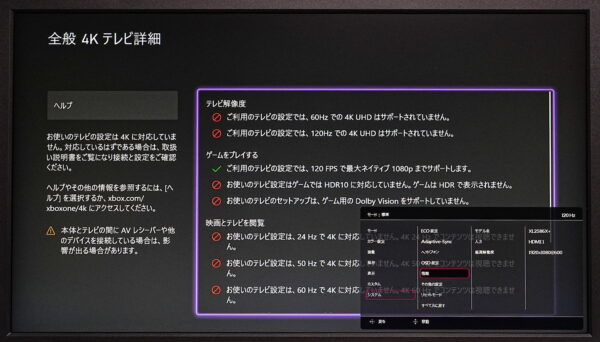

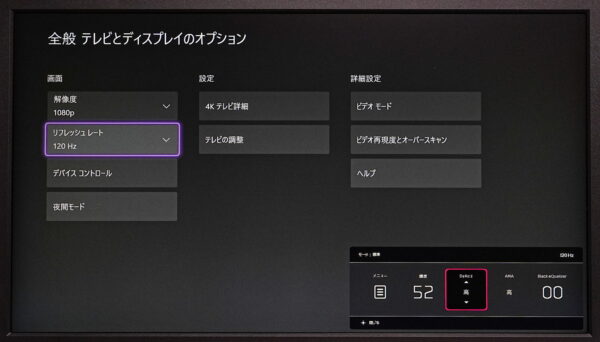

PS5、Xbox、Switch2との互換性

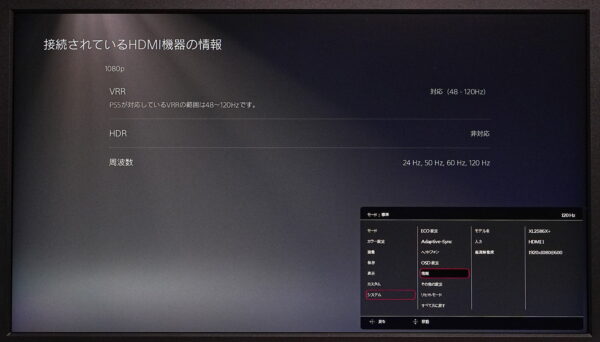

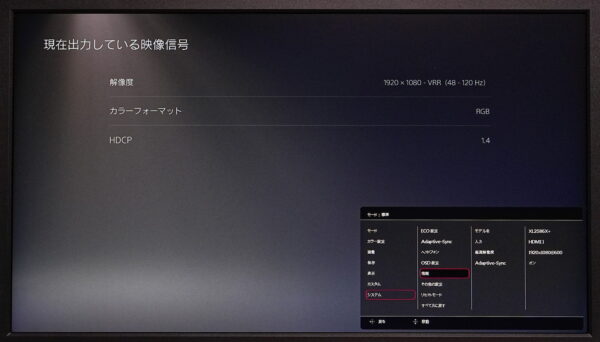

「ZOWIE XL2586X+」とPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|Sなど代表的なコンソールゲーム機との互換性を検証しました。

| フルHD | 120Hz VRR HDR |

|---|---|

| WQHD | 非対応 |

| 4K | 非対応 |

「ZOWIE XL2586X+」のHDMIビデオ入力はHDMI2.1に対応していますが、4Kエミュレートには非対応です。

PlayStation 5やXbox Series X/Sのようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

PlayStation 5やXbox Series X/Sのように120Hzリフレッシュレートでプレイできるゲームであれば「ZOWIE XL2586X+」のMBR機能 DyAc2も利用できます。

なお60Hzのゲーム画面でもDyAc2は有効化できますが、MBRに関する章で説明する通り、1リフレッシュ中にバックライトが2回点灯するため、明瞭にはなるものの二重像で見えてかなり目が疲れるので実用的ではありません。

ストリートファイター 6など、モニタは120Hz動作に切り替わるけれど、ゲーム映像自体は60FPSのまま、というゲームも同じように二重像になるので非推奨です。

画質の綺麗さを検証

「ZOWIE XL2586X+」の画質性能(綺麗さ)についてチェックしていきます。

カラーキャリブレータを使用して、発色、輝度、コントラスト、均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証しました。

パネルタイプで性能や特長はどう違う?

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機ELパネル(OLED)の2種類があります。

さらに液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類のパネルタイプに大別されます。

| ディスプレイパネル別の性能比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) | 非常に広い | 広い *量子ドットなら非常に広い | 普通 sRGB 100%程度 | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) | 0nitsの 完全な黒色 | 普通 | 高い | 普通 |

| 視野角 | 非常に広い *輝度低下もない | 広い *色変化はないが輝度低下あり | やや狭い | 狭い *正面で左右端に影響 |

| 応答速度 | 理想的 | 製品に依る GTG 1~4msの非常に速いものから 10msを超えるかなり遅いものまで | 速い | |

| 最大輝度 | 全白で200~300nits程度 | 非常に高い 高輝度FALDなら1000nits超も | - | |

| ハロー現象 Backlight Blooming | 発生しない | FALDで発生 | - | |

| 焼付の可能性 | あり (2~3年は問題ない) | 発生しない | ||

| 価格 | 高い | 標準的 | e-Sports特化で特殊 | |

IPS液晶パネルの特長

IPS液晶は色再現性(色域)や視野角など一般に画質に直結する性能が優れています。

LG Nano-IPSで有名なKSF蛍光体技術が採用された広色域パネルならDCI-P3の色域を95%程度カバーしますし、高価ですが量子ドット技術採用パネルならDCI-P3やAdobe RGBをほぼフルカバー、HDR規格標準のRec.2020を80%~90%もカバーします。

FALD対応なら1000nits超の高輝度表示が可能な製品もあって、高輝度HDR表示に対応するだけでなく、太陽光の差し込むリビングなど明るい部屋で運用するのにも最適です。

視野角も広く、色変化で違和感を覚えることはほぼありません。角度に応じて輝度低下はあるものの。

120Hz~360Hzのハイリフレッシュレートに対応する製品も多く、2025年現在ゲーミングモニタを選ぶなら基本的にはIPS液晶パネル採用製品で一択です。

2010年台初頭から中盤までは120Hz+のハイリフレッシュレートに対応するIPS液晶ゲーミングモニタは高価でしたが、近年では高速応答が可能なIPS液晶技術(*)が普及したこともあって、価格面でも標準的になっています。

現在のゲーミングモニタ、PCモニタの標準というか際立った欠点がありません。

*; Fast IPS等で呼ばれるAUOのAHVA(Advanced Hyper-Viewing Angle)や、LGのNano IPS(KSF蛍光体技術)が有名。

パネルメーカーAUOによるブランド名はAHVA。しかしVA液晶と混同されることが多く、モニタメーカーがFast IPSやRapid IPSと呼ぶことが多い。

VA液晶パネルの特長

VA液晶パネルは色域(色再現性)が広く、コントラストが高いためメリハリの利いた鮮やかな絵になりやすいので、パッと見で分かり易く綺麗な画質になります。

実は大型テレビ(特にハイエンドモデル)にはIPS液晶パネルよりもVA液晶パネル採用製品の方が多いです。

バックライト漏れの少ない、高コントラストがVA液晶の最大の特長です。

コントラストはIPS液晶パネルが1,000:1程度に対して、VA液晶パネルは2,000~3,000:1と高く、黒色の締まりが非常に良いと評価されます。

一方でネガティブなポイントは視野角の狭さです。

視野角が大きくなると、『1. 全体的に彩度が下がり、白っぽくなる』、『2. 白色や低彩度な色の区別が難しくなる』といった変化が生じます。

TN液晶のように映像の見え方が破綻するほどではありませんが、IPS液晶に比べると色変化は大きいです。

真正面から見て上下左右の端に違和感を覚えるほどではありませんが、ウェブブラウザやエクスプローラーのような白に近い色ベースの短調な表示を、左右から、もしくは立って上から覗き込むような角度の付く見方をすると視認性が悪くなります。

2020年頃のSamsung製ハイリフレッシュレートパネルを皮切りにPCモニタ向けのVA液晶パネルは最近では応答速度も高速になっていますが、IPS液晶に比べて当たりハズレの差も大きいので実機レビューを見てから購入するのが推奨です。

あと、大型テレビに採用されるVA液晶パネルは基本的に応答速度が遅いので、大型液晶テレビをゲーミングモニタとして検討している場合は注意してください。

TN液晶パネルの特長

TN液晶パネルは応答速度においてIPS/VA液晶パネルを上回るので、現在ではBenQ ZOWIEなど競技ゲーマー向け製品に特化している感じです。

最近ではIPS/VA液晶パネルの価格も下がっているので、色域・視野角で劣りますし、TN液晶パネルを採用したPCモニタは低価格帯でもあまり見かけません。

高速応答な反面、容易に破綻する視野角の狭さは分かり易いネガティブポイントです。

真正面から見ても上下左右端に若干の色変化を感じます。左右の視野角で画面が黄色く濁り、上下の視野角では色調が容易に破綻します。

モニタの真正面1m以内に陣取って中央付近を凝視するようなe-Sports専用的な使い方なら問題にはなりませんが、やはり汎用性はありません。

ちなみに色域の狭さもネガティブポイントとして挙げられることが多いですが、近年のTN液晶パネルはsRGB 100%カバー程度の性能はあります。

広色域技術を採用していないIPS液晶パネルとの比較なら大差ありませんし、ZOWIE XL2586Xなど量子ドット液晶並みに広色域なTN液晶パネルもあります。

視野角の影響さえ無視すれば他の液晶パネルタイプと画質は同等です。

有機ELパネルの特長

有機ELパネルは、色域、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。

最近では有機ELディスプレイを採用するスマートフォンも多いので、実際に見比べて『PCモニタよりもスマホ画面の方が綺麗』と感じる人も多いと思います。

有機ELパネルのPCモニタに買い替えるとパッと見で分かり易く高画質になります。

液晶パネルに比べて”桁違い”の性能を見せるのはコントラストや応答速度です。

画素が自発光するピクセルレベルの輝度制御なので完全な黒色を表現でき、ハロー現象もありません。

応答速度もコンマms級というか、すでにステップ状にオン/オフが切り替わる理想スイッチ的な動作なので、もはやmsなど数値として評価する必要がないレベルです。

有機ELパネルについては対応リフレッシュレートにだけ注目すればOKです。

液晶モニタから買い替えるとパッと見で高画質になったと感じやすい有機ELですが、いくつかデメリット、ネガティブポイントもあります。

オフィスワークやPCデスクトップ作業にはあまり向いていません。

特殊なサブピクセル構造で細かいフォント文字、境界線が滲みやすかったり、ピクセルレベル制御の高コントラストでかえって目が疲れやすく、視認性が下がったりします。

画質面ではHDR表示における高輝度性能の低さも欠点です。

2025年現在、27~32インチの有機ELパネルでは全白で200~300nits程度、実際のHDR映像における現実的なピーク輝度でも600nits程度がせいぜいで、有機ELモニタ製品の紹介でよくアピールされる1000nits超の高輝度はまず発揮できません。

テレビ向けだと全白400nitsのハイエンドモデルが出てきているので、2026年以降はもっと性能が伸びそうですが。

ただ、HDRでゲームをプレイするなら1000nits超を安定して発揮できるFALD対応液晶が必須かと言うとそうでもありません。

一般的なPCディスプレイ輝度である120nits程度で現在運用している人なら、上に書いた200~600nits程度の有機ELパネルのディスプレイ輝度でもHDR表示には十分だったりします。

あと有機ELパネルでは焼き付きの可能性も言及されることが多いですが、基本的に気にする必要はありません。

最近の有機ELパネルは輝度制御、ピクセルシフト等の焼き付き防止機能があります。少なくとも2年~3年程度は問題ありません。

2021年発売のNintendo Switch 有機ELパネル採用モデルで2025年現在、焼き付きが報告はほぼありませんし。

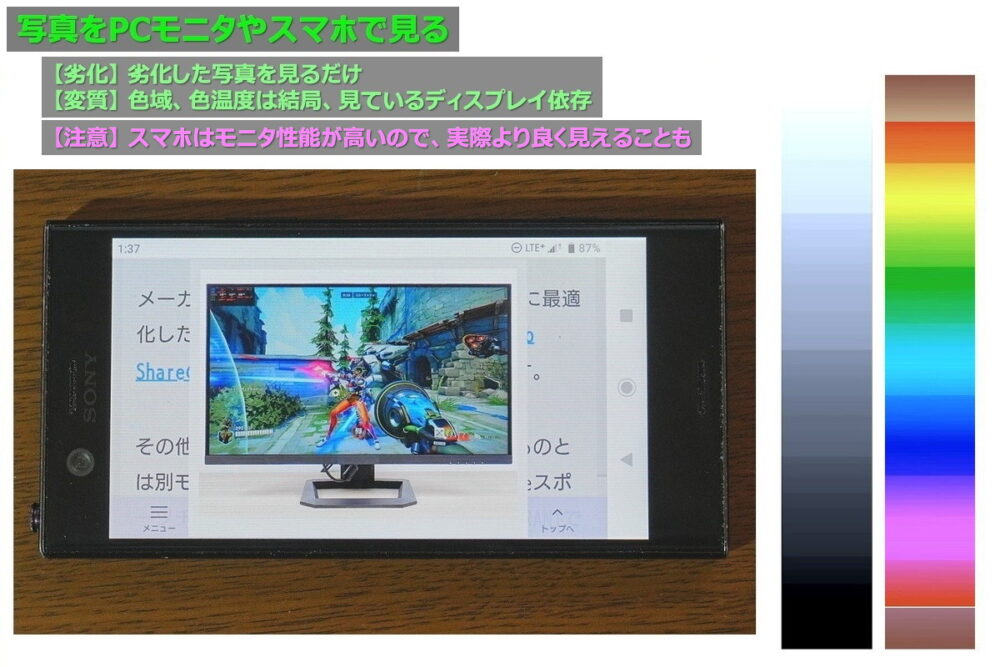

テストパターンや見栄えの良いスクショを表示して、その画面をカメラで撮影した写真を大量に載せるPCモニタやテレビのレビューは少なくありません。

しかしながら、ちゃんと意味のある用途が限られるので、当サイトのレビューでは基本的にこういうデモにしかならない写真は掲載していません。最悪は、優良誤認にも繋がりやすいので。

さらに詳しく

カメラ写真で取り出せる情報や分解能には限りがあります。

モニタレビューの画質評価においてカメラ写真を使うには、

- 何を評価したいのか明瞭である

- それに焦点を合わせて適切に撮影する

- 評価する対象をコメントで明記する

という3ステップが必要になります。

闇雲に大量の写真を掲載して、『非常に高画質』のような解説をするレビューは参考にならないモニタレビューの典型例なので注意してください。*レビューする側としては専門知識も測定機器も必要ないので楽です。

素材用意してカメラでパシャパシャするだけですし、専門知識の少ない読み手に対しては”参考になる”と誤解させやすいので。

ただ大抵は何とでも言える画像を並べて好き勝手にお気持ち表明しているだけです。分かってる人からするとポエムを聞いてるのと変わらないというのが正直なところ。

近年のPCモニタはDCI-P3 90%+の広色域に対応しているものも少なくありませんが、カメラで撮影した時点で画像データそのものはsRGB 8bitに圧縮されます。

広色域や高ダイナミックレンジの情報はカメラ写真には基本的に含まれません。

またホワイトバランスやオート露出等のカメラ側の機能によって、容易に色相やガンマ・ダイナミックレンジも変質します。

8bit RGBもしくはHDR 10bit RGBの元画像が、sRGB 8bitの画像に劣化し、それを読者は自分のPCモニタやスマホ画面で見ます。

つまり、本来評価すべき要素が抜け落ちた、ただの劣化画像を見ているだけということになりがちです。

また、スマホのディスプレイ性能はPCモニタよりも高性能なことが多いので、レビュアーが意図せずとも、容易に優良誤認に繋がります。大量の写真は掲載しない方がマシな情報です。

彩度、コントラストを盛った表示特性の方が綺麗に見えるので、ディスプレイ性能そのものとは別の部分、主観的な感覚に左右されやすく、容易に嘘が混じるので筆者も写真比較を扱うのはかなり神経質になります。

下記のように写真比較が有用な例もあります。

- IPS/TN/VA液晶、有機ELなど視野角による違い

- 有機ELと液晶(非FALD)のブラックレベルの差

- 暗所強調、彩度強調などモニタ機能の比較

逆に言うと、これくらい明らかに差があるケースでもないと写真で厳密かつ公平性を担保しつつ比較するのは難易度が非常に高いです。

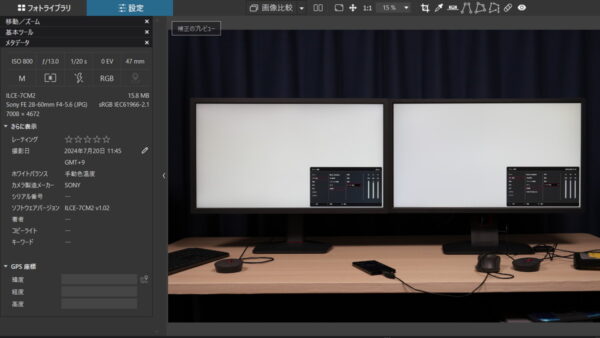

当サイトで写真を使って複数モニタの画質を比較する場合は、『カメラのオートWB、オートDRなど画質調整はオフで固定モードにする』、『照明は消して照明や映り込みの影響をなくす』、『基本的にモニタ2台を横並びで、ホワイトはD65で白色輝度も揃える』など、かなり条件を厳しくしています。

それくらいしないと比較として意味がありませんし、さらに言えば、そこまでやっても厳密に公平な比較なのか悩みながらという感じです。

カメラで撮影した写真による複数PCモニタ感の画質比較には注意点が多く、モニタや色の知識だけでなく、カメラの知識もある程度ないと厳密にやるには難易度が高いです。

ホワイトバランスの固定

オートWBを有効にして撮影はよくある失敗パターンです。

同じモニタを同じ構図で撮影しているのに表示内容にホワイトバランスを合わせるせいで、背景の色味や明るさが変わっている写真をよく見ます。

モニタレビューで写真を使うなら、モニタの白色表示にホワイトを合わせるなど、カメラを固定ホワイトバランスにすべきです。

また特別に理由がなければ、各モニタの表示自体もホワイトバランスをD65に固定すべきです。

モニタ側表示をD65に揃えても、量子ドットなど広色域技術次第でカメラ側の映りが変わります。

各モニタに対して個別にホワイトバランスを合わせるか、共通の固定ホワイトバランスで撮影するか、など最終的な設定は比較したい要素も絡むので、意味のある比較にするためには十分な配慮が必要になります。

DRなど画質調整系の機能を無効化

オート露出ではなく、焦点距離/シャッター速度/ISO感度はマニュアルモードにすべきです。

ダイナミックレンジ(DR)の自動調整、彩度強調など、撮影した写真をカメラがJPEG変換する時に自動適用される画質調整の類も可能な限り、無効化すべきです。

撮影環境の統一

照明など周辺照度、色温度の固定、背景(ディスプレイの対面)といった撮影環境も容易に写真の写りに影響します。

下はディスプレイ対面の向こうが黒色か白色の壁紙どちらかで変わる例です。

何がどう影響するのか分からないので、日を跨いで過去に撮影した写真と比較するのは避けるべきです。

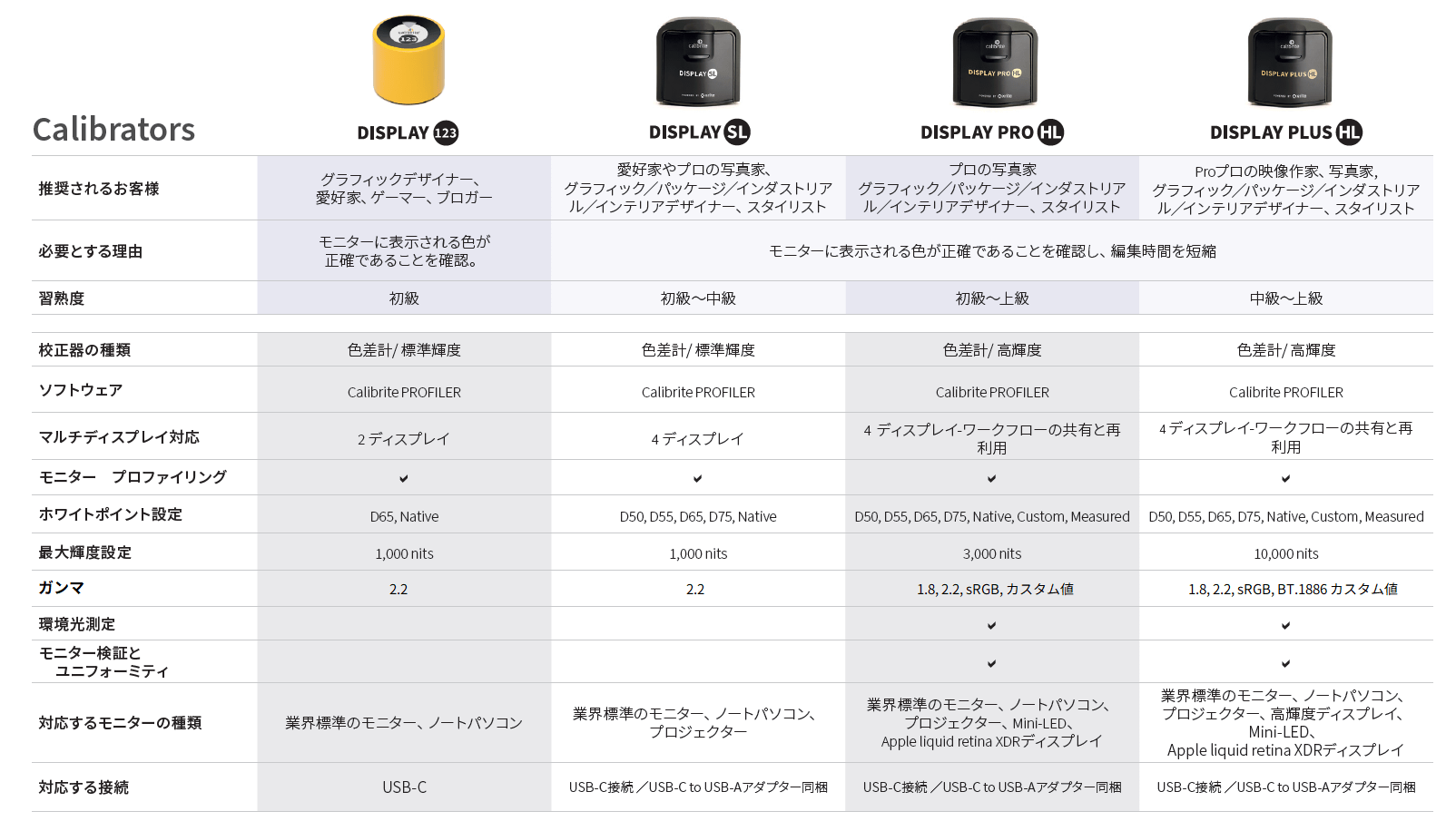

画質性能の検証には比色計と呼ばれるカラーフィルター式(色差式)のCalibrite Display Plus HL、分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

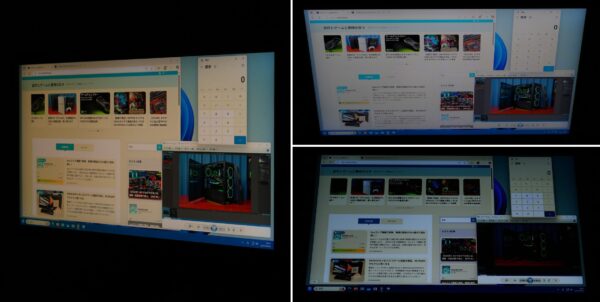

視野角、ディスプレイ表面処理

ZOWIE XL2586X+のディスプレイパネルはアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

「ZOWIE XL2586X+」はTN液晶ながら後述する通り非常に色域が広く、並みのIPS/VA液晶よりも色彩豊かで綺麗です。

*画像はテストパターンやサンプル画像等を見て筆者がチェックしたという説明以上の意味はありません。

もちろん中央付近の視野角による色変化が軽度な範囲を見る分には、と但し書きは付きます。

正面1m弱くらいの距離から見ても視野角による色変化はあります。上端から下端に向かって『暗く→明るく』なるようなグラデーション感、左右端はやや黄色く濁る色味です。

TN液晶パネルなので視野角はかなり狭く、見る方向によっては大きく色が破綻してしまいます。

まず左右の視野角について、後述する上下の視野角と違って視認性が損なわれるほどではないものの、モニタ正面から左右にズレると角度が大きくなるにつれて画面が黄ばんで暗くなります。カラフルなページでは特に気にならないのですが、白色など低彩度では目に見えて黄色く感じます。

モニタ正面から上方向にズレて見下ろす角度になると比較的浅い角度でも全体的に白みがかってコントラストが下がり、色差の小さい部分が判別できなくなります。

逆に下から見上げる角度では、少し視野角が付くだけで色調が破綻して、おおざっぱなRGBと黒色以外は判別できなくなります。

実用的に下から見上げる視野角は影響ないのでは?と思うかもしれませんが、そうでもありません。

TN液晶では視野角が浅くなる1m程度の距離からディスプレイ中心を水平に見ても、上端付近は視野角による黒潰れが生じます。

画面全体をしっかり視認しようと思うと、水平で少し上端寄りの位置から中央を見下ろすような視線で見る必要があります。

また、上から見た時に低コントラストになる色変化で地味に不便なのは、白背景テキストが一般的なWebページやドキュメントを見る時です。

少しでも上方向に角度が付くと、文字やボックス境界が判別し難くなるので、座って定位置で使う分には問題ないのですが、立って中腰でモニタを上から覗き込む、みたいなちょっとした操作、確認で不便を感じると思います。

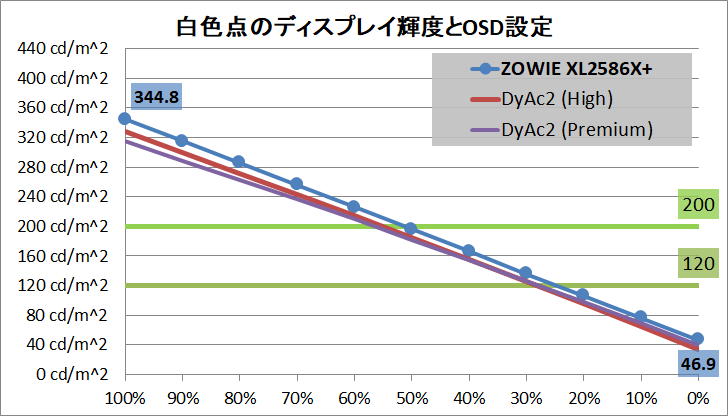

SDR輝度、均一性、フリッカー

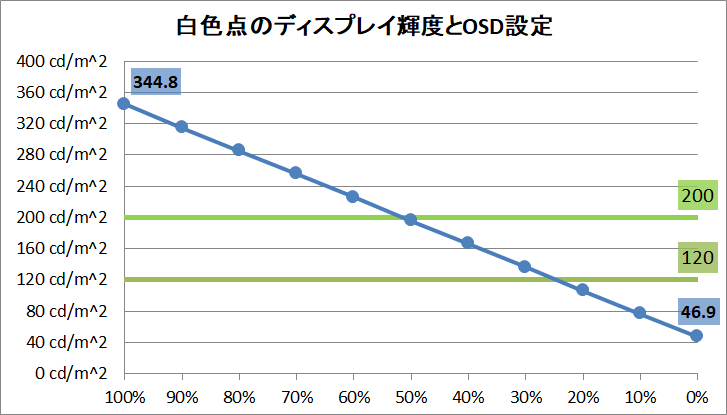

「ZOWIE XL2586X+」の白色ディスプレイ輝度を測定しました。OSD輝度設定 0%~100%で輝度は下のグラフの通りです。

SDR表示における最大の白色輝度は340cd/m^2程度なので液晶モニタとしては標準的な明るさです。一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2になる輝度設定は25%前後です。

フリッカーの有無

均一性(Uniformity)

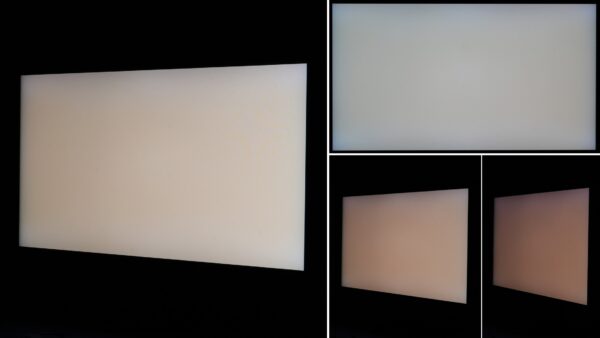

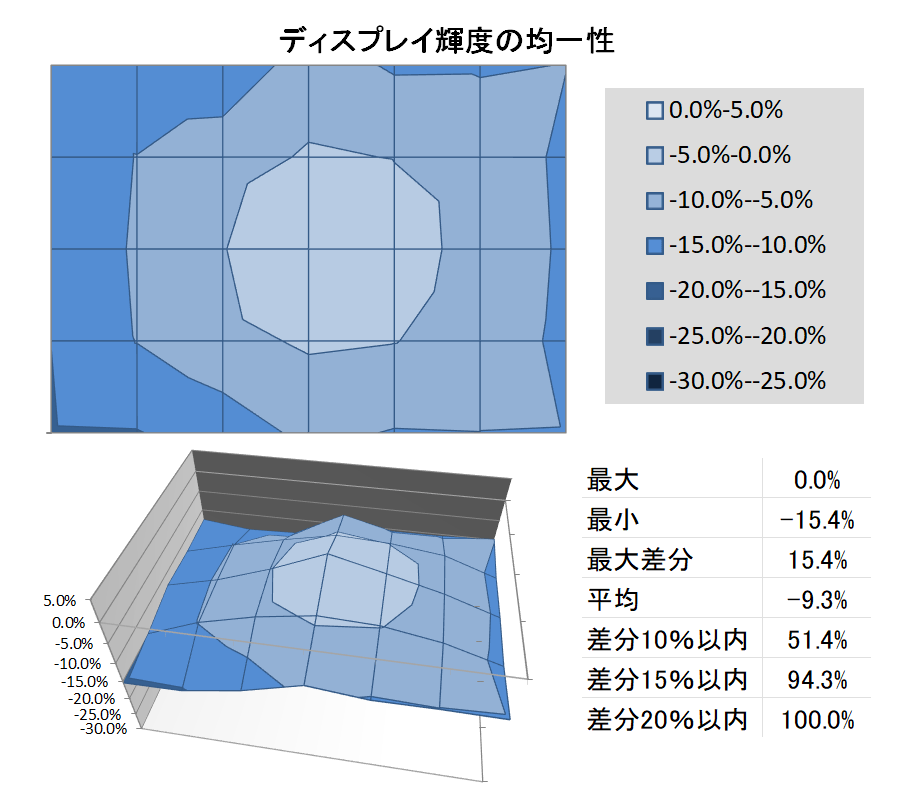

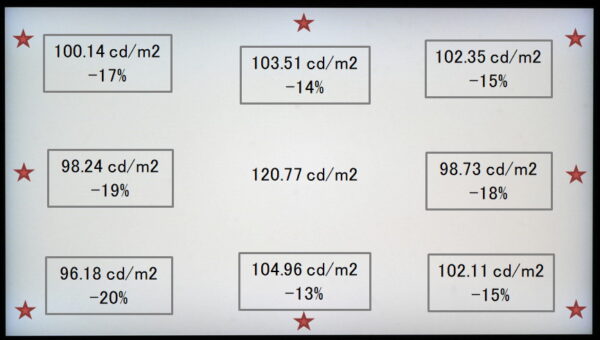

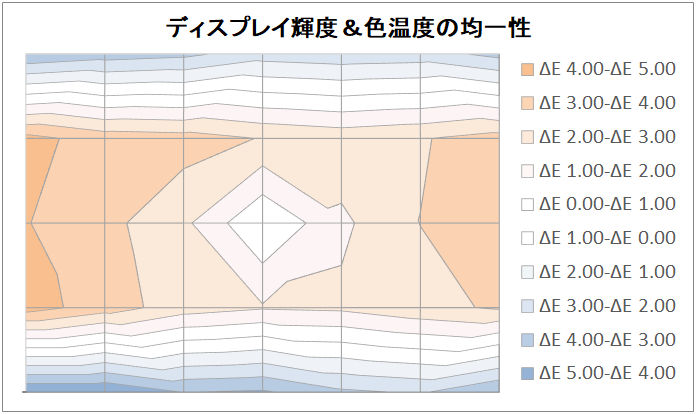

ディスプレイ輝度やホワイトバランスの均一性(Uniformity)を検証しました。

画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「ZOWIE XL2586X+」は最大差分でも15%程度に収まるので輝度の均一性は良くも悪くもなく普通です。

中央凸な台形状の輝度分布にはなっているものの、15%以内の輝度差であれば、単色表示でもない限り違和感はないはずです。

均一性の検証結果をさらに詳しく

輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので(均等に分割したボックス中央を測定するため)、ディスプレイパネルの外周部ギリギリを追加で個別に測定しました。

「ZOWIE XL2586X+」については外周部の縁ギリギリでも輝度低下は20%以内に収まっています。優秀というわけではありませんが、ゲーミング液晶モニタとしては標準的で、実用的には問題ないレベルです。

写真で外周部が暗く見えるのは輝度低下の影響もありますが、色温度が寒色寄りになっている影響が大きいです。

輝度と色温度による色差の分布です。

「ZOWIE XL2586X+」は輝度の均一性はそれほど悪くないのですが、上の写真を見ても分かるように中央は暖色で、外周部は寒色で色ムラがあります。

カラフルなゲーム映像だと気にはなりませんが、ウェブブラウジングやデスクトップ作業など白色やグレーが大半を占める単調な表示だと色差を感じそうです。

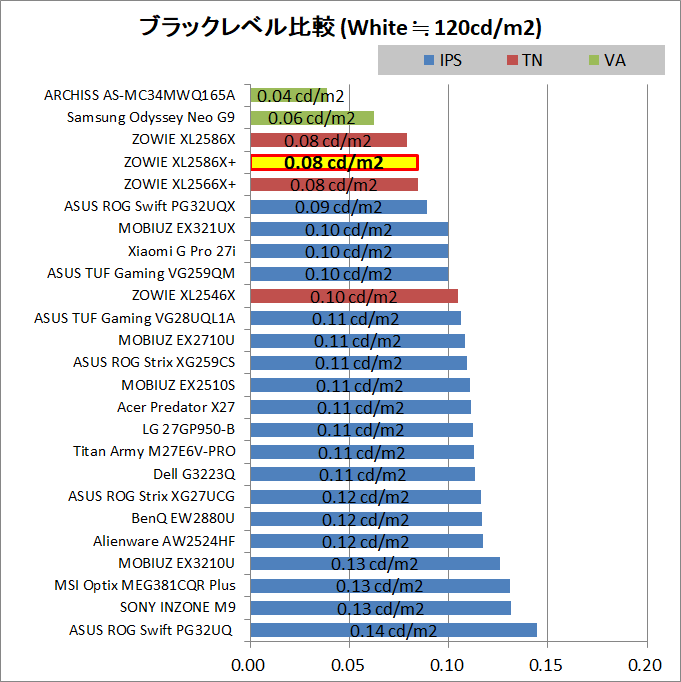

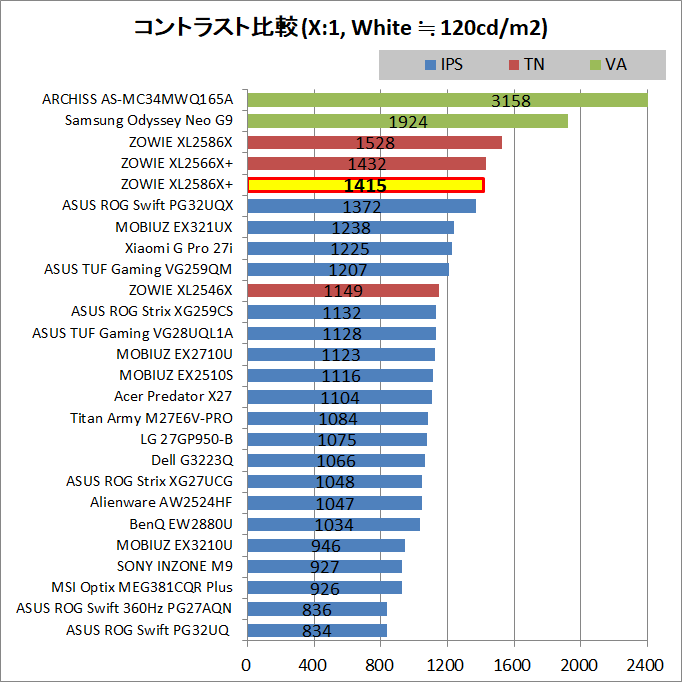

ブラックレベル、コントラスト

「ZOWIE XL2586X+」の各種白色輝度に対するブラックレベルやコントラスト比は次のテーブルの通りです。*液晶パネルのバックライト遮蔽効率を評価したいので、グローバルディミング(ダイナミックコントラスト)やローカルディミングは無効にしています。

ローカルディミング対応モニタのコントラスト性能はHDR性能に関する章で解説します。

| 白色輝度 | ブラックレベル | コントラスト比 |

|---|---|---|

| 120cd/m^2 | 0.084 cd/m^2 | 1,420 : 1 |

| 200cd/m^2 | 0.145 cd/m^2 | 1,399 : 1 |

| 300cd/m^2 | 0.215 cd/m^2 | 1,402 : 1 |

| 339cd/m^2 (OSD Max) | 0.241 cd/m^2 | 1,407 : 1 |

画面中央の白色輝度が約120cd/m2になるOSD設定においてブラックレベルとコントラスト比を比較しました。

一般的なTN液晶パネルやIPS液晶パネルの白色 120cd/m2におけるブラックレベルは0.10~0.11 cd/m^2程度ですが、「ZOWIE XL2586X+」は0.08 cd/m^2程度と比較的に優秀です。

*ブラックレベル 0.01cd/m^2の差で大きく変わるのでコントラスト比は参考程度と考えてください。

コントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁以下の測定になります、検証機材に使用しているCalibrite Display Plus HLを含め、一般的な市販の測色計では、測定精度が若干怪しいです。

コントラスト性能のおおまかな目安は?

IPS液晶やTN液晶は一般的にコントラスト比が1,000:1、120cd/m^2におけるブラックレベルは0.11~0.13cd/m^2程度です。

最近ではLGのIPS BlackなどIPS液晶でも2,000:1の性能を発揮するものもあります。

VA液晶はバックライトの遮蔽効率が良く、コントラスト比 2,000:1、ブラックレベル 0.06cd/m^2を上回ります。

有機ELは画素1つ1つが自発光なのでブラックレベルは単純に0cd/m^2、完全な黒色なので、コントラスト比は∞(無限)です。

Ambient Blackって何?

アンチグレア処理の乱反射や、量子ドット層の色シフトなどを原因として、現実には照明や太陽光といった室内の明るさによってブラックレベルが高くなることが指摘され、『Ambient Black』と呼ばれています。

Ambient Blackの正確な検証には100万円を超えるようなエンプラ向け測色計が必要になり、また室内照明(の明るさ)の定義も難しく、当サイト検証では未対応です。

明るいリビングに置くテレビはともかく、120cd/m^2がちょうどいいとされるPCモニタ環境ならあんま影響ないんじゃないか?というのが個人的な感想。

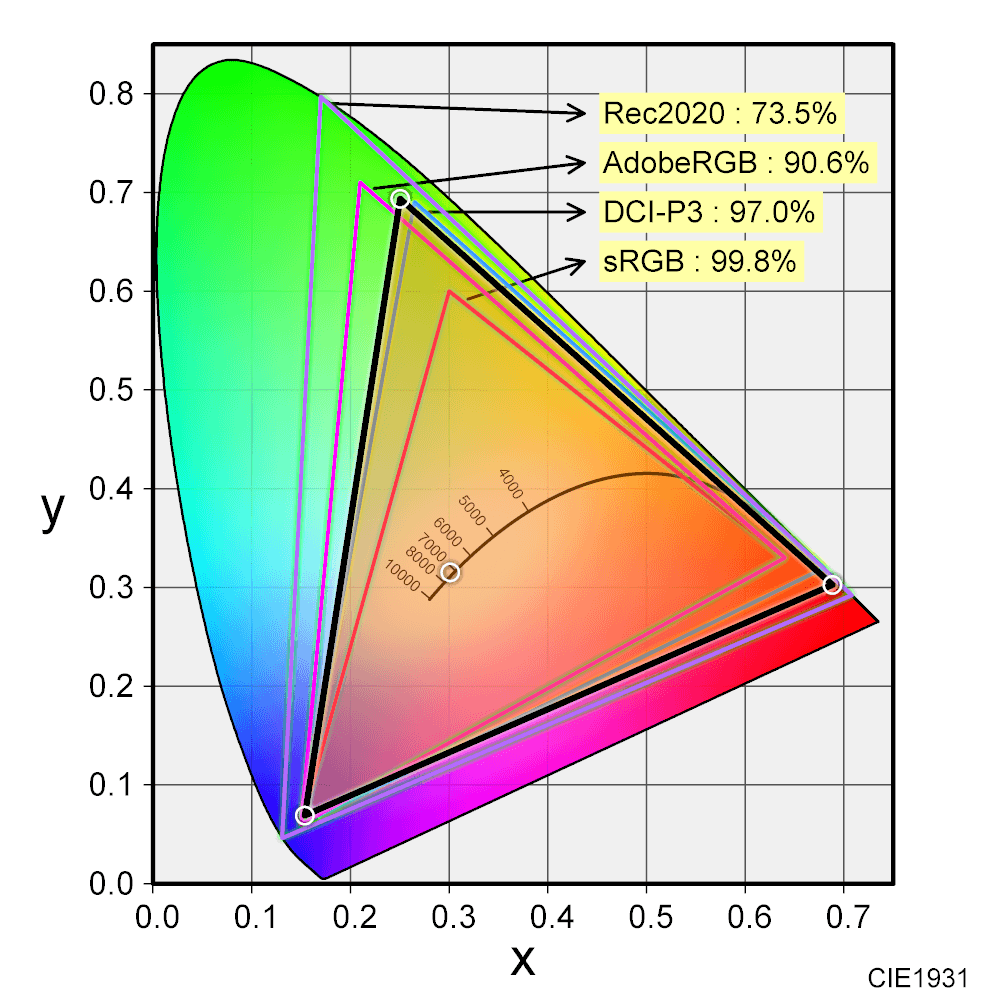

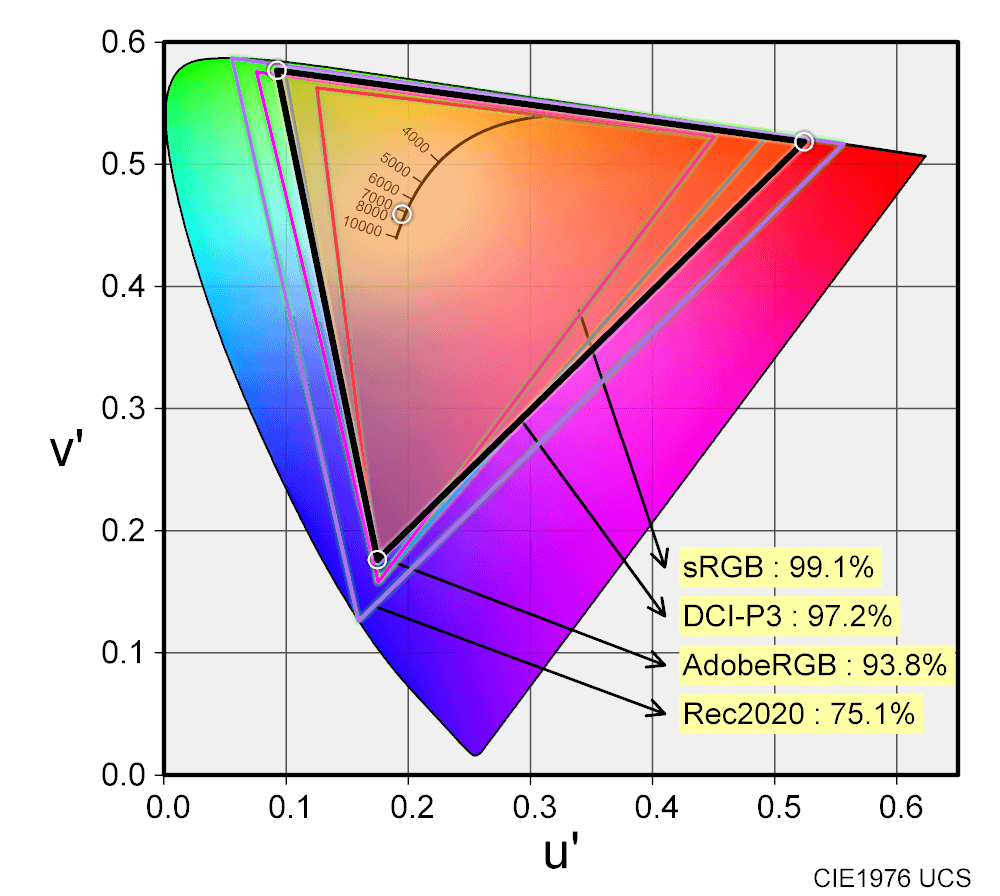

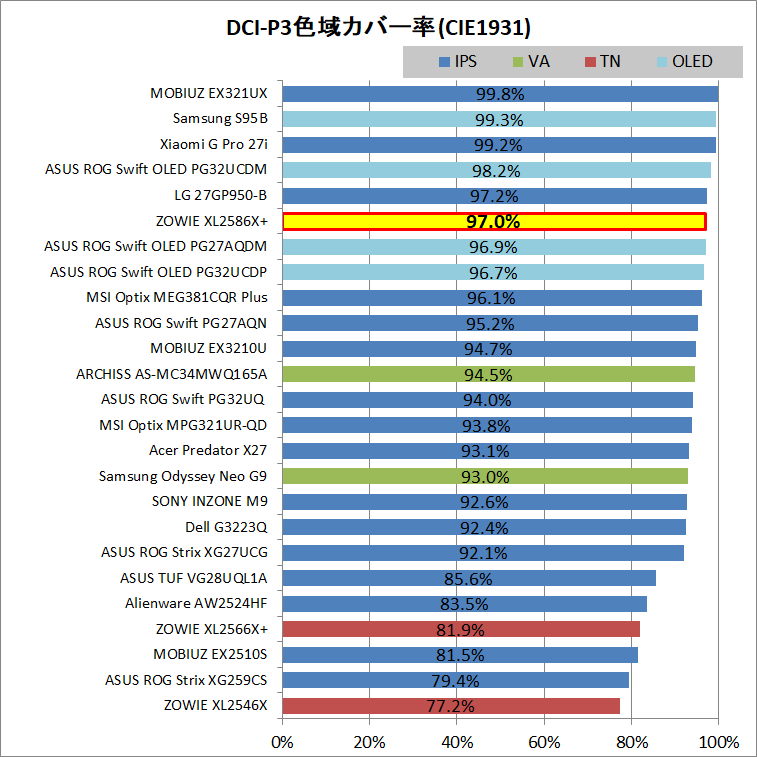

色域、カラースペクトル

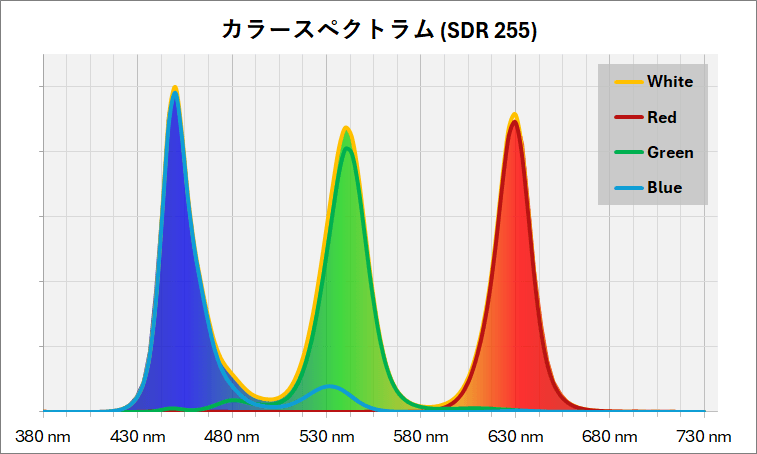

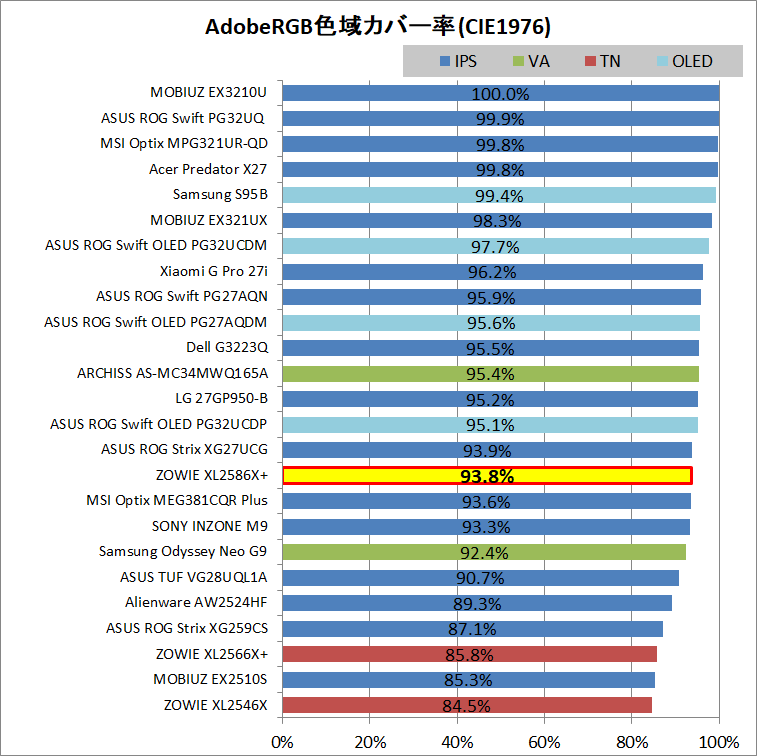

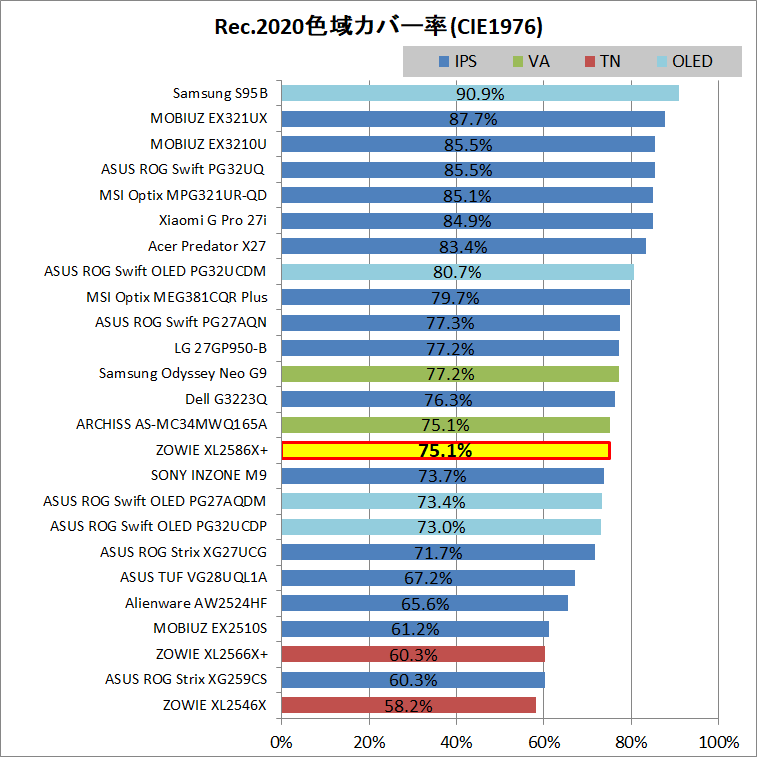

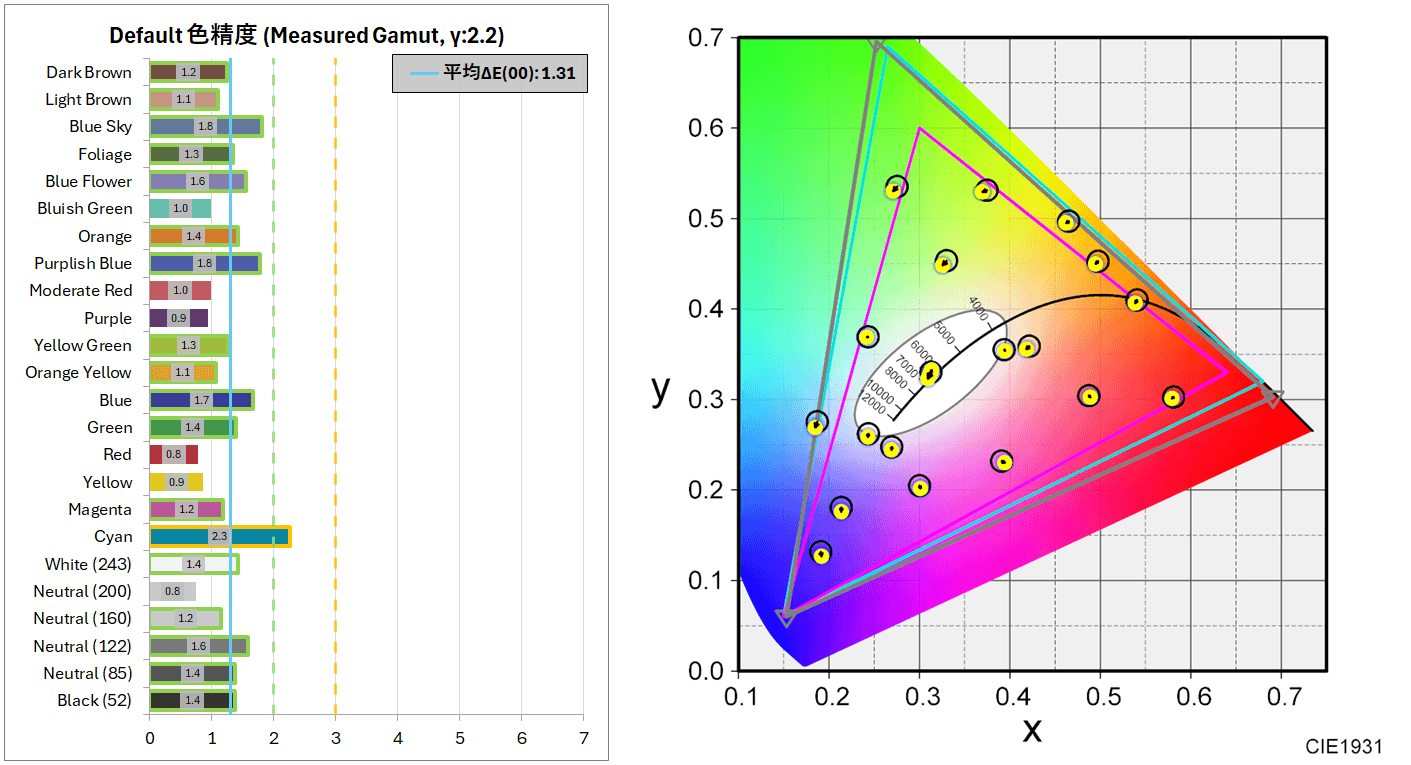

「ZOWIE XL2586X+」の色域やカラースペクトルについて検証しました。

公式ページでは独自に新設計した”ビビッド カラーフィルム”を採用することで色性能が35%向上していることがアピールされていますが、TN液晶パネルとしては異次元の広色域です。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能です。

また、2025年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

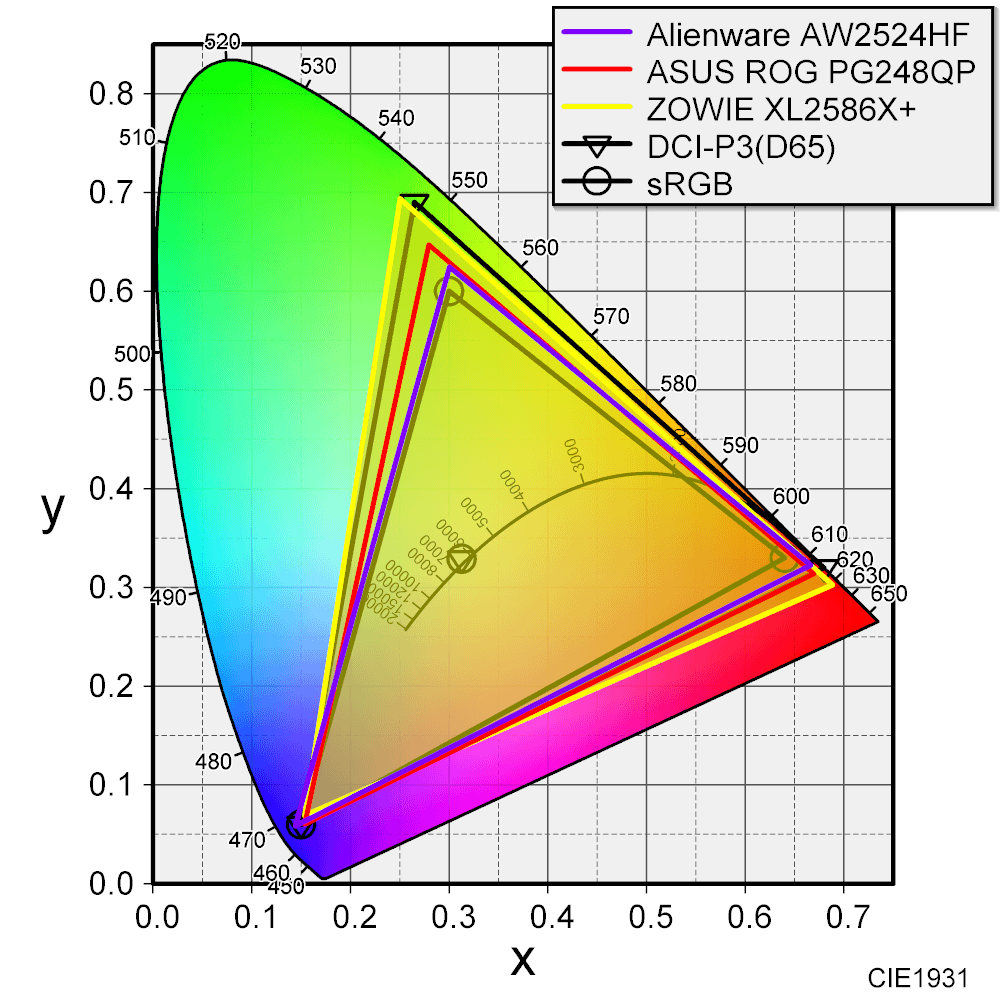

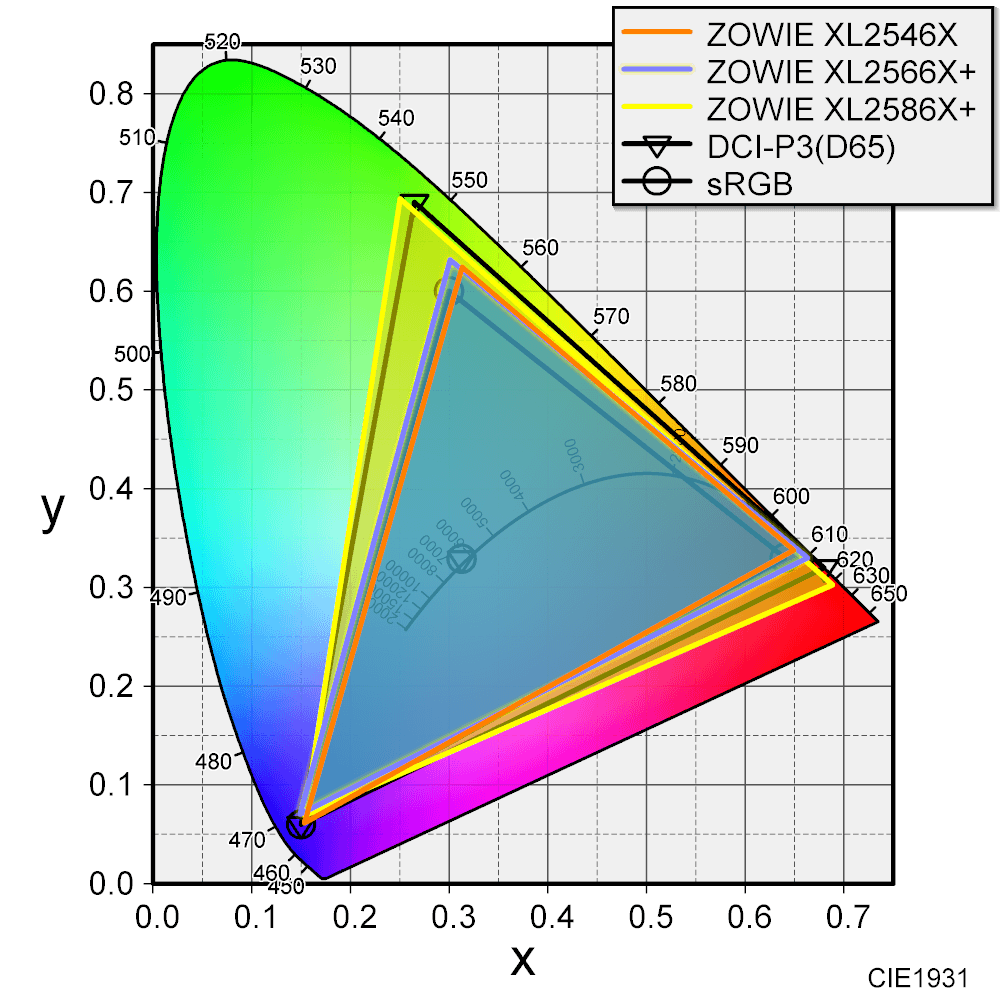

下位モデルのXL2546XやXL2566X+、ZOWIE旧製品は面積比でsRGBと同程度、DCI-P3のカバー率では80%以下なので、「ZOWIE XL2586X+」との色域の差は一目瞭然です。

同じくTN液晶で540Hzに対応するASUS ROG Swift Pro PG248QPや、IPS液晶で500Hzに対応するAlienware AW2524HFはKSF蛍光体という技術を採用していて広色域ですが、「ZOWIE XL2586X+」はそれをも余裕で上回ります。

ただし現実には上のような理想的な広色域映像にはならず、過飽和彩度という現象が発生します。

高画質ゲーム用モニタやクリエイター向けモニタならともかく、競技ゲーマー向けモニタにおいても広色域である恩恵があるのか?、と疑問に思うかもしれません。

広色域なモニタほど表現できる彩度レンジが広くなるので、彩度を強調することで視認性が良くなるシーンの場合、色調整機能のチューニングによってターゲットと背景の色差を低色域なモニタより大きくできます。

ZOWIEシリーズ製品にはBlack eQualizerやColor Vibranceという色を調整することで視認性を改善する機能があるので、なおさら広色域が活きてきます。

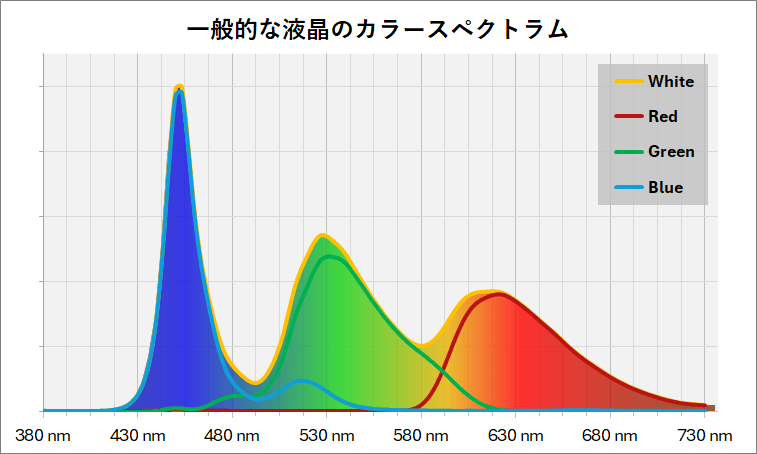

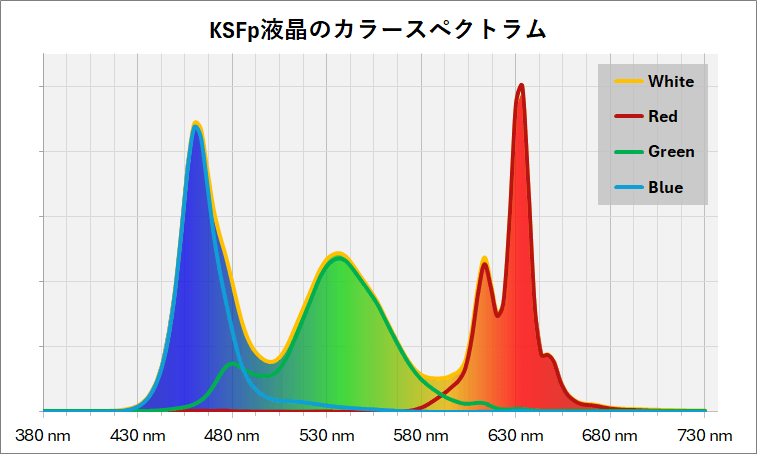

カラースペクトラム

分光型測色計でカラースペクトラムを測定しました。

カラースペクトラムの見方

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、中間の谷が深くなっていること』です。

一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので、基本的に青色のピークが高くかつ鋭くなります。

簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

なお白色表示でカラースペクトルを測定した場合、赤/青/緑の相対的なピークの高さは色温度によって上下します。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になります。

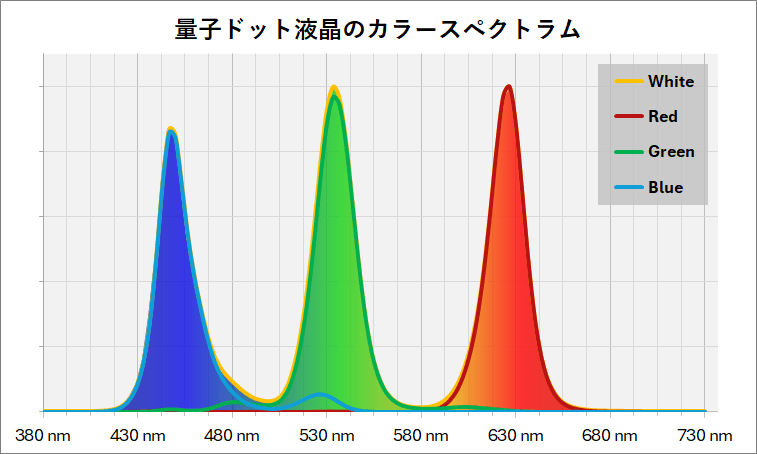

LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

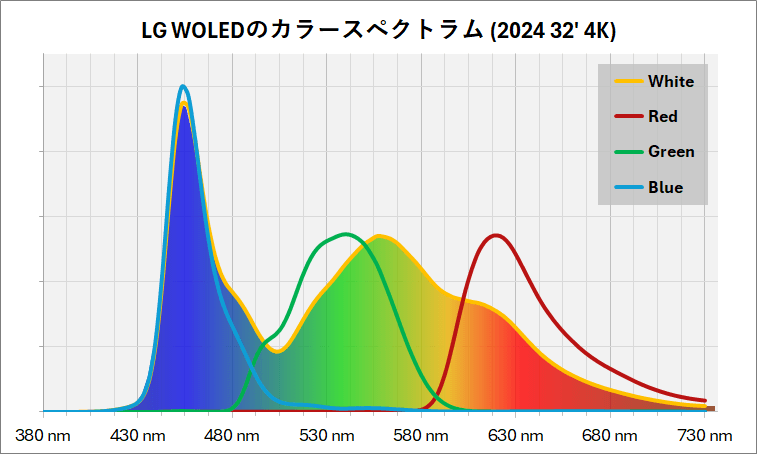

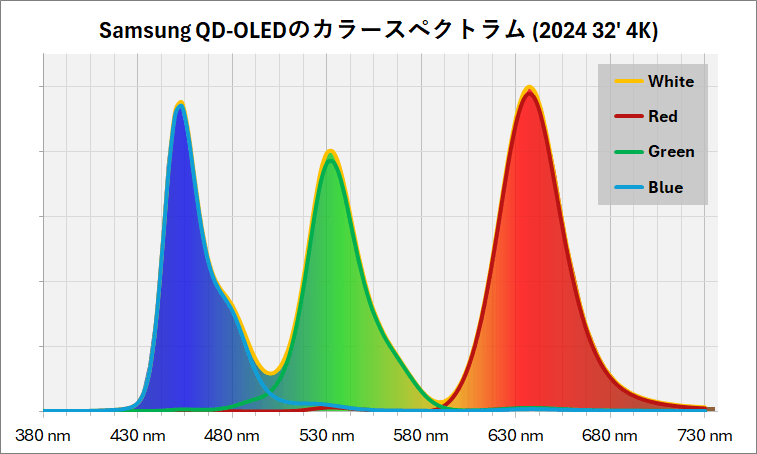

PCディスプレイ向け有機ELパネルにはLG製WOLEDとSamsung製QD-OLEDの2種類があります。

LG製WOLEDは輝度を稼ぐための白色サブピクセルがあるため、白色がRGBの各単色のカラースペクトラムの単純な重ね合わせになりません。

白色だけ見ると色の分離が悪く、色域も狭そうに見えるので注意が必要です。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)は三原色の生成原理自体は液晶とほぼ同じで、サブピクセルもシンプルにRGBなのでカラースペクトラムの傾向も一致します。

「ZOWIE XL2586X+」は赤緑青の分離は良好かつ、それぞれのピークも鋭く尖っています。

独自の新設計カラーフィルムによりTN液晶ながらカラースペクトラムの傾向は量子ドット技術(Quantum Dot Technology)が採用された液晶/有機ELに近いです。

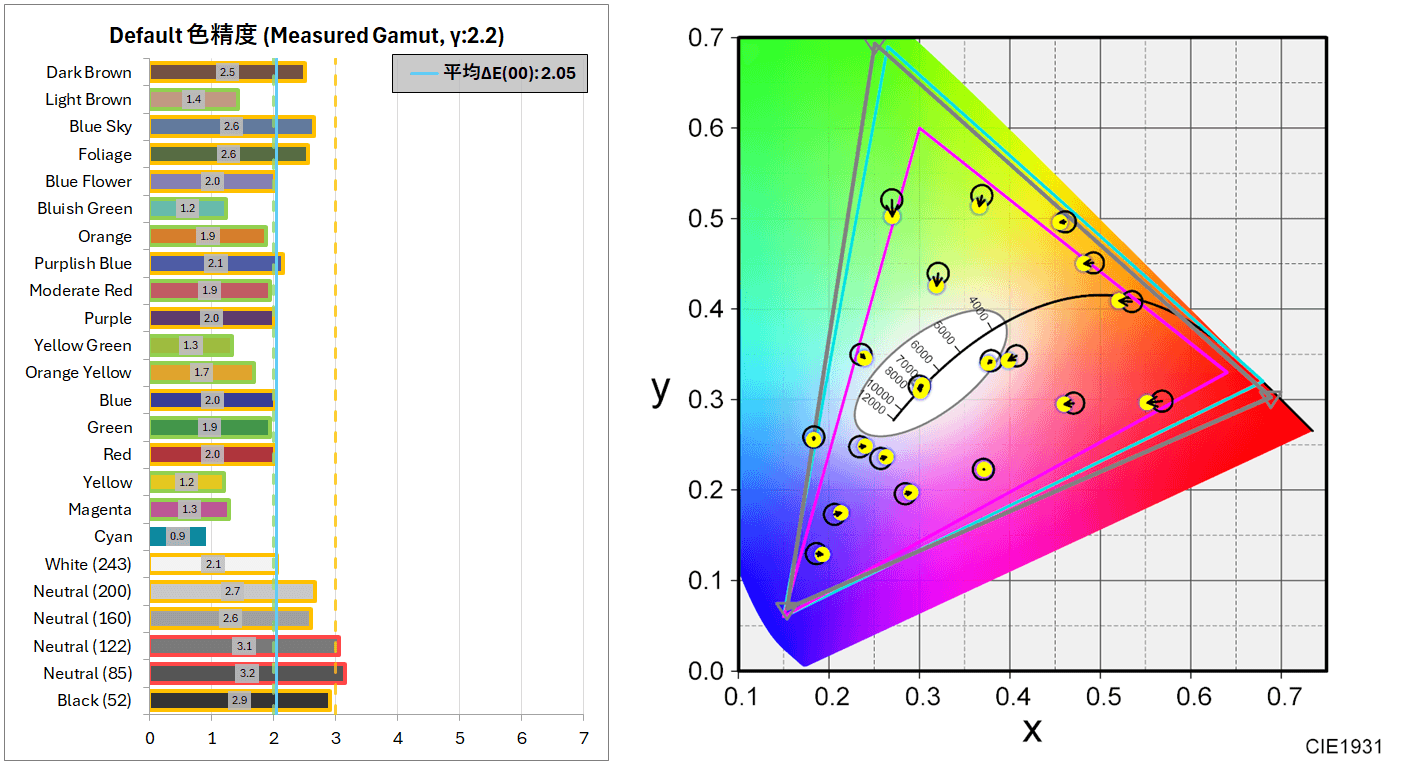

色精度・ガンマ・色温度

続いて「ZOWIE XL2586X+」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が輝度、コントラスト、色域(高彩度な色の発色)といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、この章では”クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価します。

SDRの画質調整機能

「ZOWIE XL2586X+」が対応しているSDR画質調整機能は次の通りです。

| SDR 画質調整機能 | |

|---|---|

| 色温度(ホワイトバランス) | 標準、寒色、暖色 カスタム (R/G/B 0~100) |

| ガンマ | モード 1/2/3/4/5 |

| 彩度 | (Color Vibrance) |

| 色相 | 非対応 |

| コントラスト | (Black eQualizer) |

| 色域エミュレート | 非対応 |

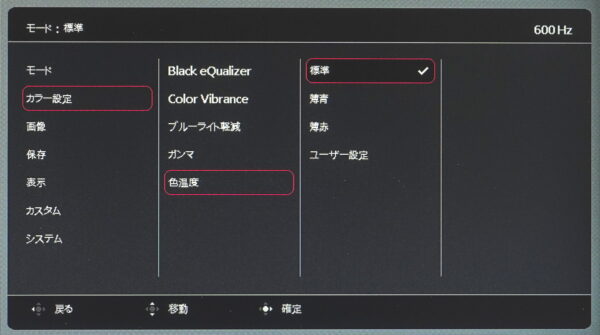

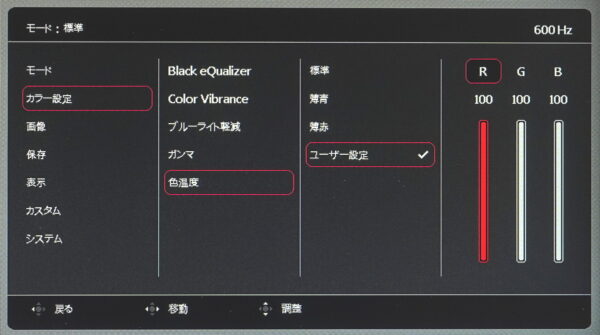

ユーザー毎に特に好みが分かれる色温度(ホワイトバランス)の設定として薄青(寒色)/標準/薄赤(暖色)の3種類のプリセットがあります。

これらを切り替えてもホワイトポイントや発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

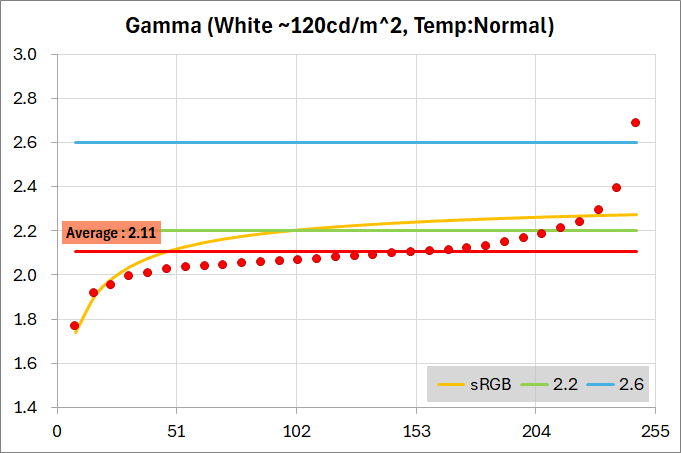

標準設定の特性

まずは「ZOWIE XL2586X+」で標準設定そのままのガンマ・ホワイトポイントといった特性や、色の正確性について検証しました。

モニタのOSD設定は標準モードで各種補正機能を無効化し、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。

また、OSDから設定できる場合、色温度はプリセット(ユーザーモードの初期値を含む)の中で最もD65に近いもの、ガンマはsRGBカーブ、もしくは固定値2.2に最も近いものを選択しています。

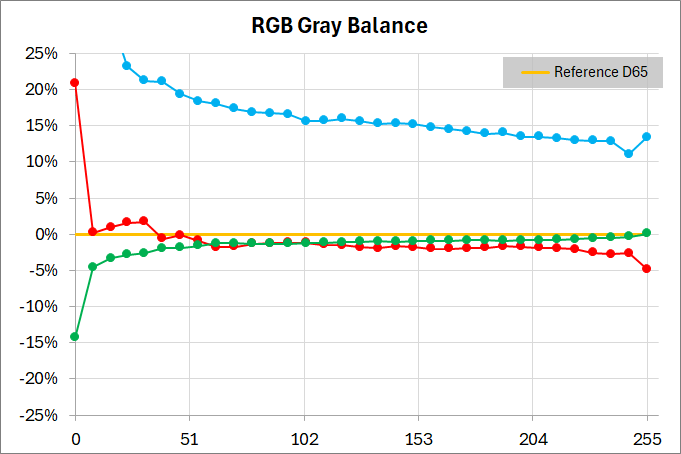

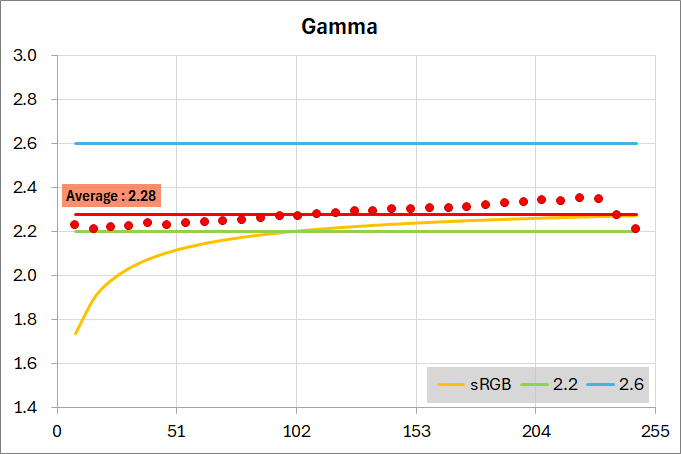

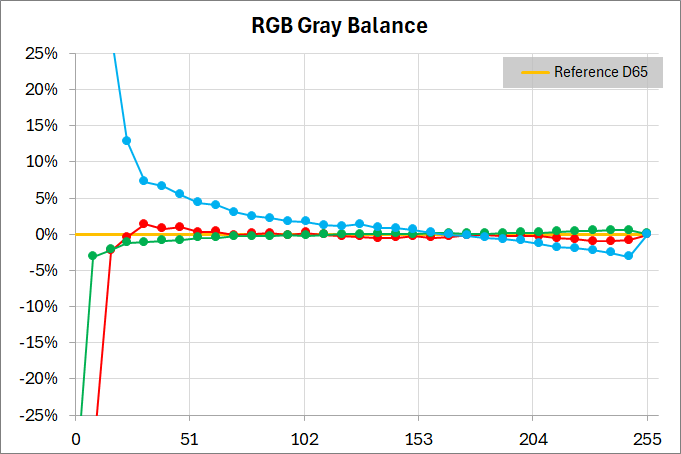

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

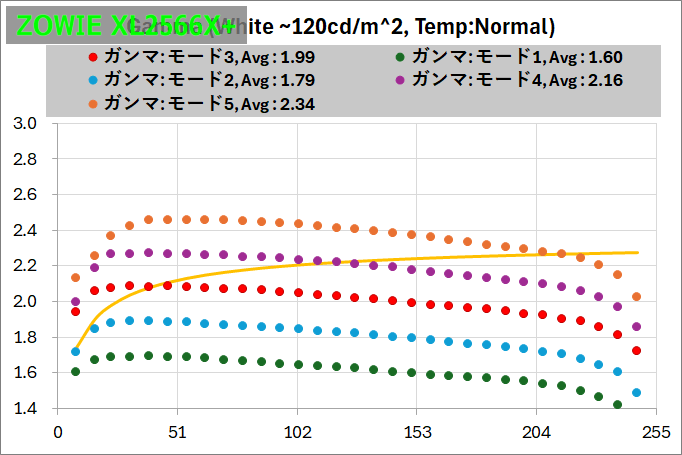

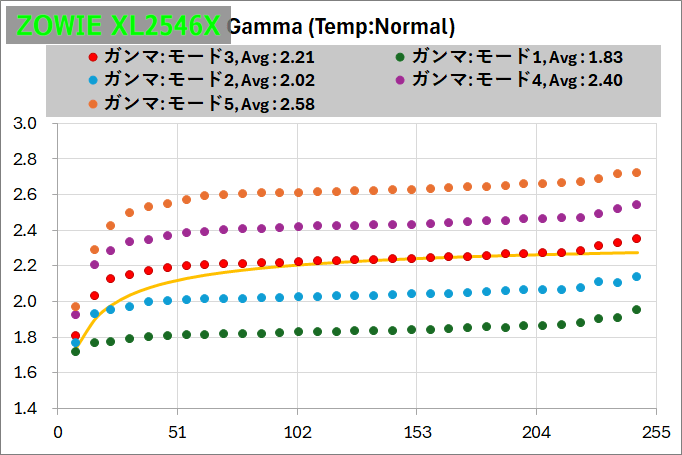

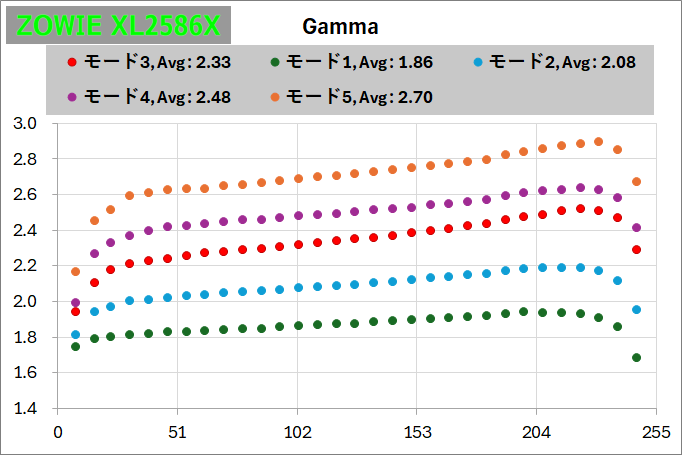

下のグラフは標準モードで各種補正をオフにし、ガンマ設定を標準設定のガンマ3にした状態でのガンマカーブです。見ての通り、sRGBカーブでも固定値でもありません。

中央部はガンマ2.1程度、一方でニアブラックはガンマが低く、ニアホワイトはガンマが高くなっています。

簡単にまとめると、全体的に明るく、さらにあえてコントラストを狭めることで視認性を高めるという競技系ゲーム向けのチューニングです。

ガンマカーブは変更できるか?

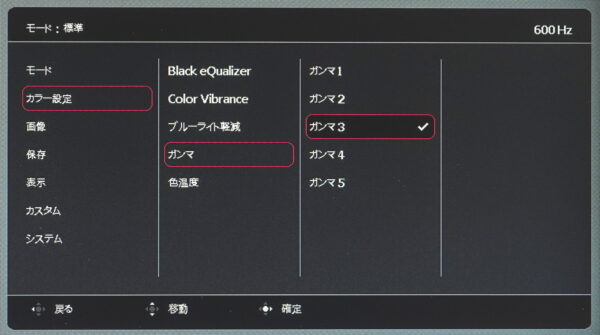

「ZOWIE XL2586X+」はガンマカーブ設定にも対応しています。

5種類の設定値がありますが、標準設定のモード3を基準にして、各RGBポイントで0.2ずつ上下オフセットしていきます。

なお、XL2546XやXL2566X+など直近の同世代ですら、ガンマが一致しないところは少々気になります。 競技ゲーマー向け製品なのでsRGBカーブや固定値2.2に準拠する必要はありませんが、基準となる表示特性についてはシリーズ製品で統一して欲しいところです。

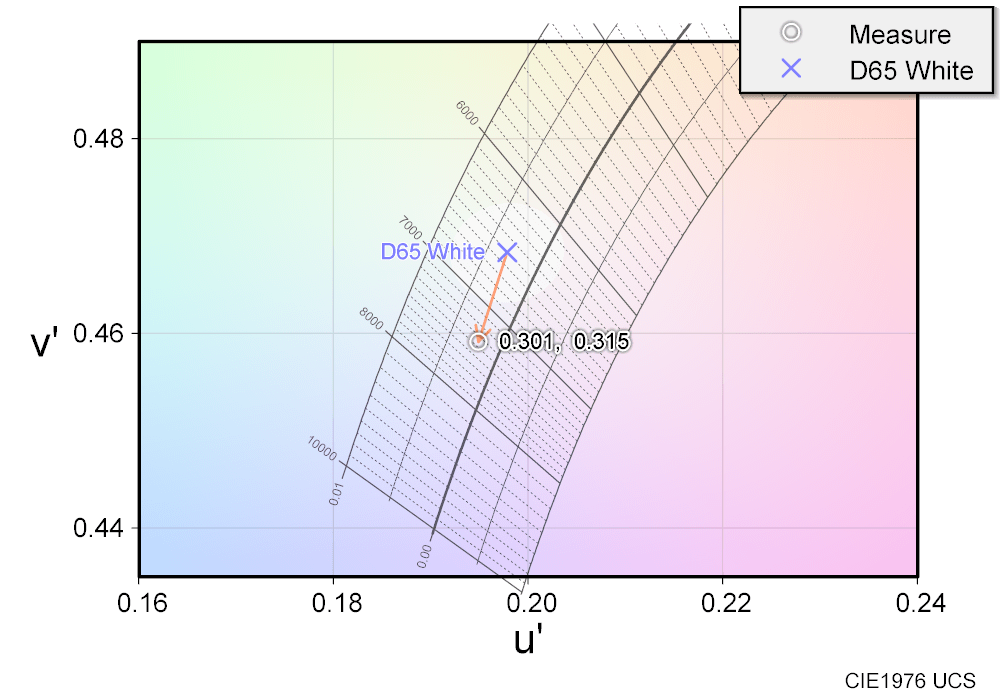

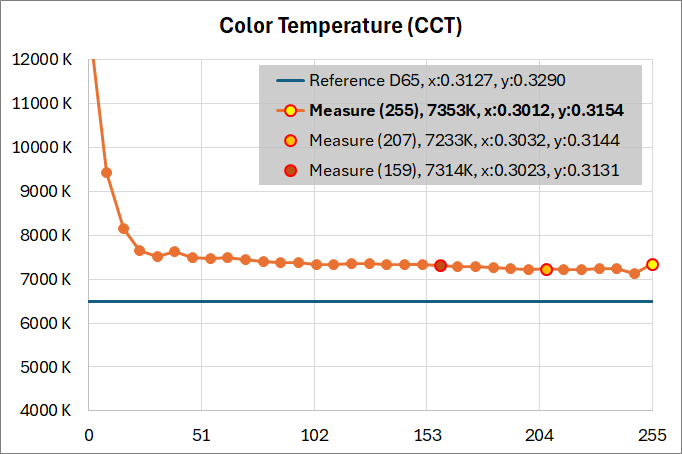

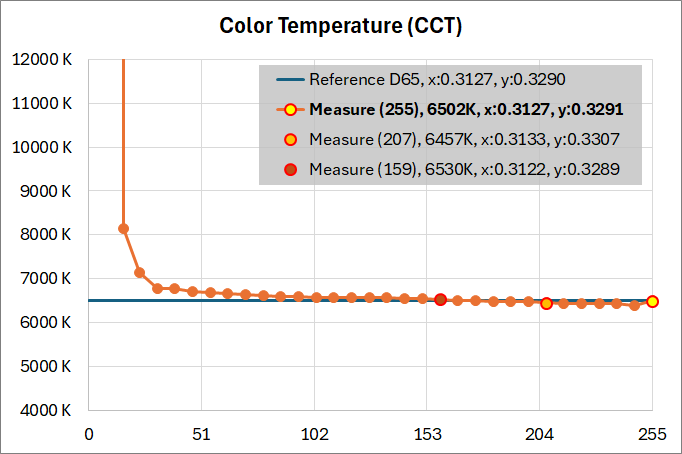

続いて色温度とRGBバランスです。

OSDの色温度設定はプリセットの中からD65に最も近かった”標準”としていますが、i1Pro3で測定した色温度は7200K~7400K程度でした。RGB値255の白においてxy色度は(0.3012, 0.3154)です。

色付きに見えることのある100~255のレベルでRGBバランスは平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

RGBバランスの測定結果の通り、「ZOWIE XL2586X+」は青色がやや強く、寒色に寄ったクリアな白色になっていて、白色標準とされることの多いD65と見なすのは難しいくらい寒色寄りですが、一般的には日本人好みな色味です。

スペクトロメーターで比較的に高精度な測色が可能*この場合は、大多数の体感と一致するという意味な低色域ディスプレイをD65に合わせて、それと見比べて目視でも検証モニタのホワイトバランスを確認しています。

さらに詳しく

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであっても白色の色温度やRGBバランスを正確には評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

ただ、色弱レベルでなくても実は網膜の錐体細胞には個人差も大きく、メタメリック障害の影響も変わるので、目視による検証方法も完璧というわけではありません。

あくまで筆者の体感目視ではあるものの、測定結果と体感目視が一致しない場合は、適宜、補足します。

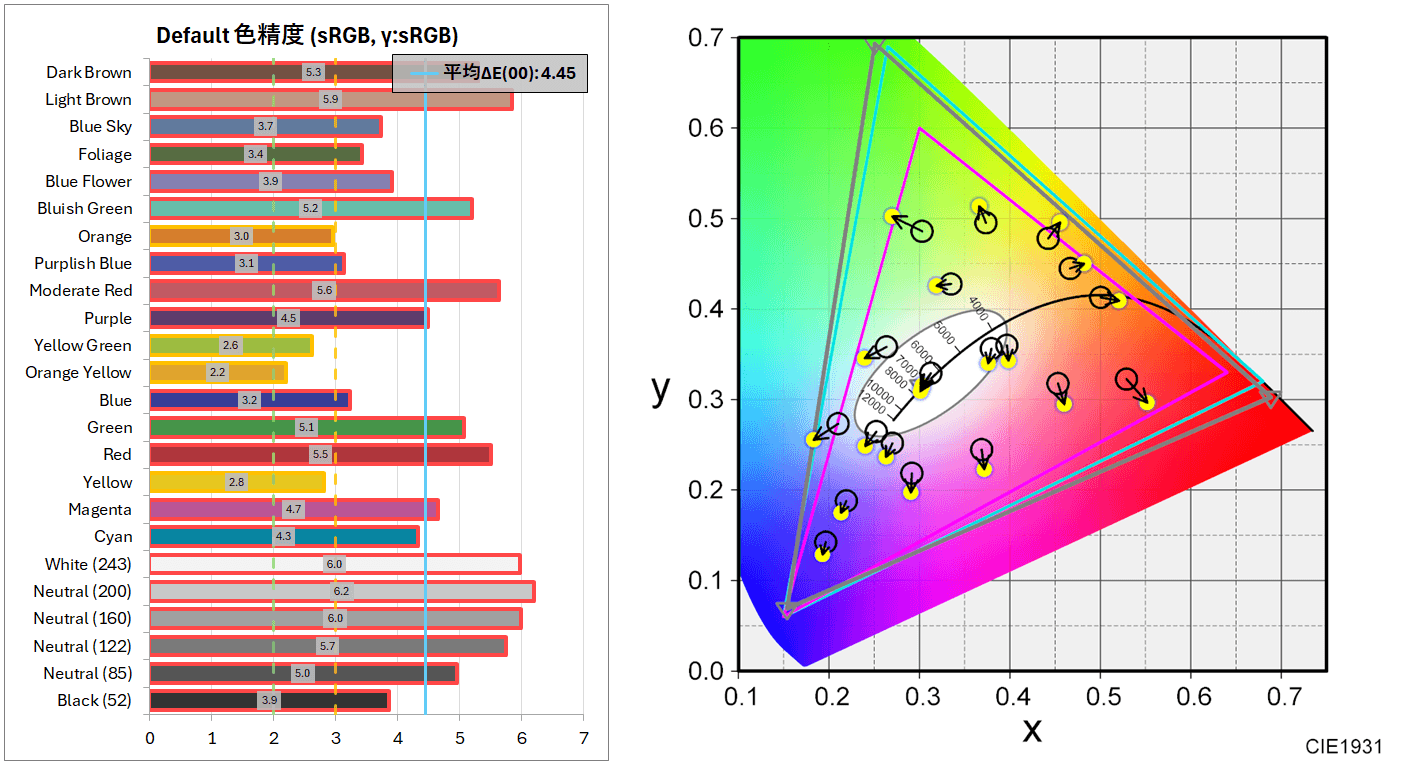

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

一般ユーザーが触れるSDRコンテンツ(ゲームや動画)の大半はディスプレイ色域がsRGB(もしくはほぼ同等のBT.709)であるものとして映像が作られています。

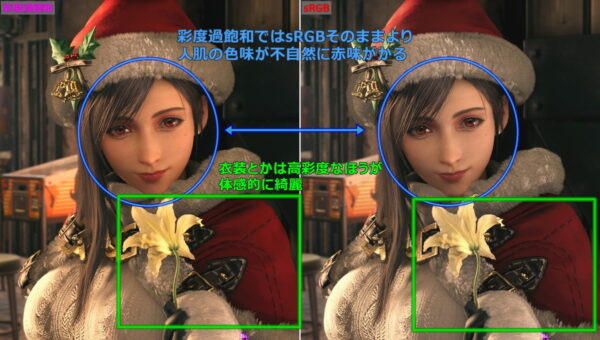

そのため、上の色域図のように特定のRGB値に対して、sRGB色規格が想定する色度とマッチせず、ディスプレイに実際に表示される色の彩度が過剰に強調されることを『過飽和彩度』と言います。

SDR映像を広色域ディスプレイで表示した時のデメリットについて一例を挙げると人肌の色味があります。

人肌は血色が影響する以上、基本的に赤色系統の低彩度な色が使用されます。

しかし、広色域ディスプレイによって過飽和で彩度が強調されると不自然に人肌の色味が赤味を帯びます。

広色域モニタを導入した場合、多くのユーザーが期待するのは下画像 左側のような映像だと思いますが、現実には右側のように人肌など比較的に低彩度な色も含め、全ての彩度が強調されます。

結果として広色域モニタは”彩度がドギツイ”と感じる人がいたり、逆にスマホ等で過飽和な高彩度慣れしていてsRGBカラーがそのまま表示されるHDRの色が薄いと感じます。

高彩度と低彩度の適切な描き分けは、ゲームでHDRを使用するメリットの1つです。*HDRで映像が鮮やかになるという説明はよくある間違いです。

SDRのままでも過飽和彩度によってHDR水準の高彩度になります。スマホ画面で見る映像の大半がまさにそれです。

HDRの正しいメリットは高彩度も低彩度も正しくカラーマネジメントできることです。

理想的に作成されたHDR映像であればsRGB範囲内にある低彩度な人肌の色味をリアル広に表現しつつ、衣装やインテリア等の高彩度の赤色を広色域カラーで表現できます。

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差*評価ポイント広色域モニタでも、良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

ここで綺麗に色が一致するモニタほど各自でカラーキャリブレーションした時に、AdobeRGBなど任意の色規格に対して色を一致させやすいです。が次の通りです。

「ZOWIEXL2586X+」はネイティブ色域と固定値2.2のガンマからリファレンスを出しても、測定値とリファレンスの色差は平均ΔE(00)が2.0前後でした。

ガンマが特殊なので、絶対的にも相対的にも良く出荷前校正されているかというと微妙です。

ZOWIEシリーズはBlack eQualizerやColor Vibranceで色をズラして視認性を上げるのが正しい使い方なので色規格に準拠した表示を追求する必要があるかというと必ずしもそうではありませんが、基準を把握するためにも標準モードはそうあるべきというのが個人的な意見です。

色域エミュレートモード

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

「ZOWIE XL2586X+」は色域エミュレート機能に非対応です。

カラーキャリブレーション

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「ZOWIE XL2586X+」は正確な色を出すことができるのか検証していきます。

「ZOWIE XL2586X+」はE-Sports特化な競技ゲーマー向け製品であり、Black eQualizerやColor Vibranceで色をズラして視認性を上げるのが正しい使い方なので、この検証は省略します。

なお標準設定に関する説でネイティブ色域に対しても色がマッチさせにくいと書きましたが、主な原因は特殊なガンマカーブです。

色温度をユーザーモードでR93/G100/B99、ガンマをモード4にすると、ホワイトポイントがD65、ガンマも固定値2.2に近づきます。モニタで個体差もあるので各自で微調整は必要です。

各自でカラープロファイルを作成してsRGBにマッチさせたい場合は、この辺りの設定をベースにしてからキャリブレーションしてみてください。

ゲーム性能を検証

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「ZOWIE XL2586X+」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

応答速度

まずは「ZOWIE XL2586X+」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

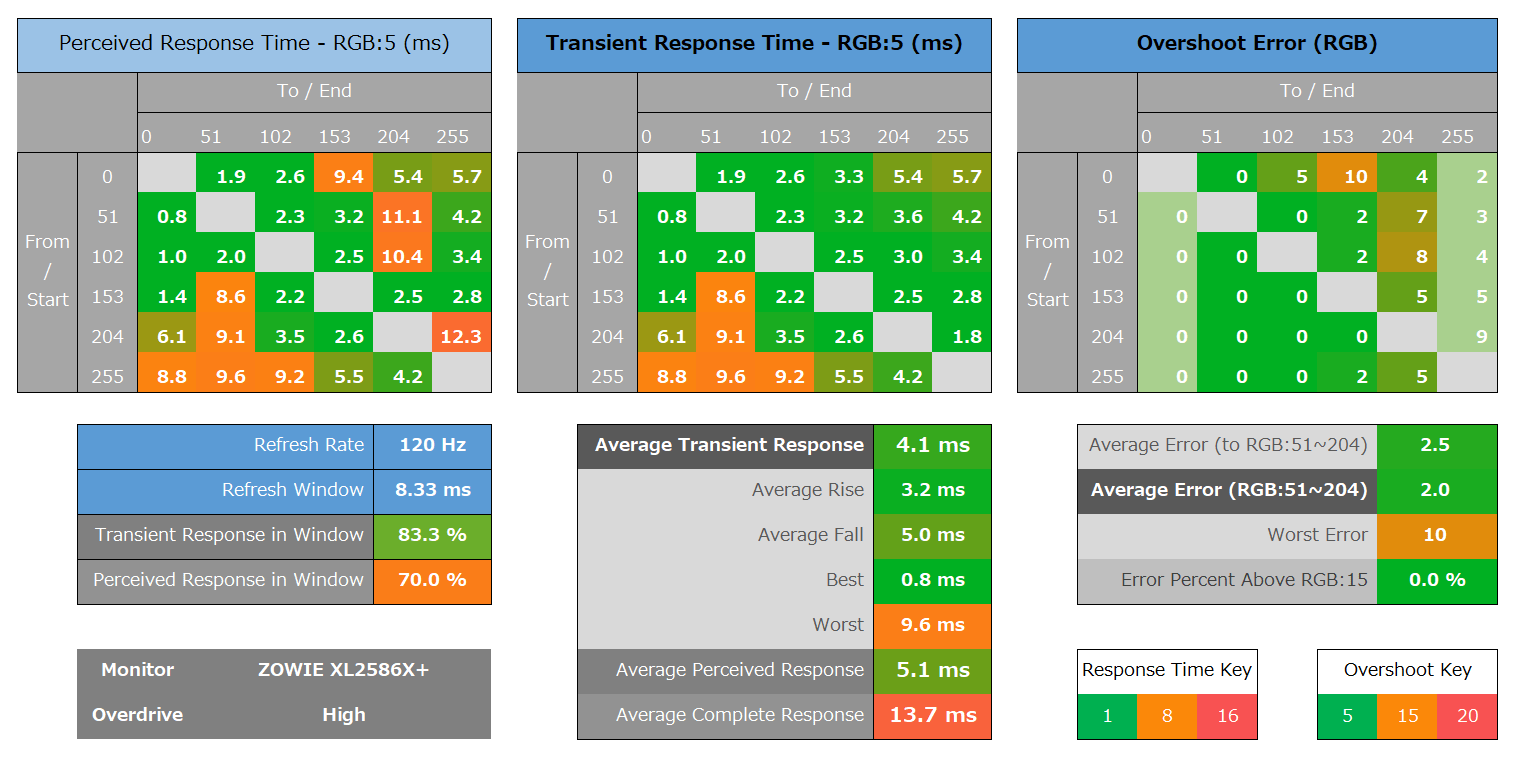

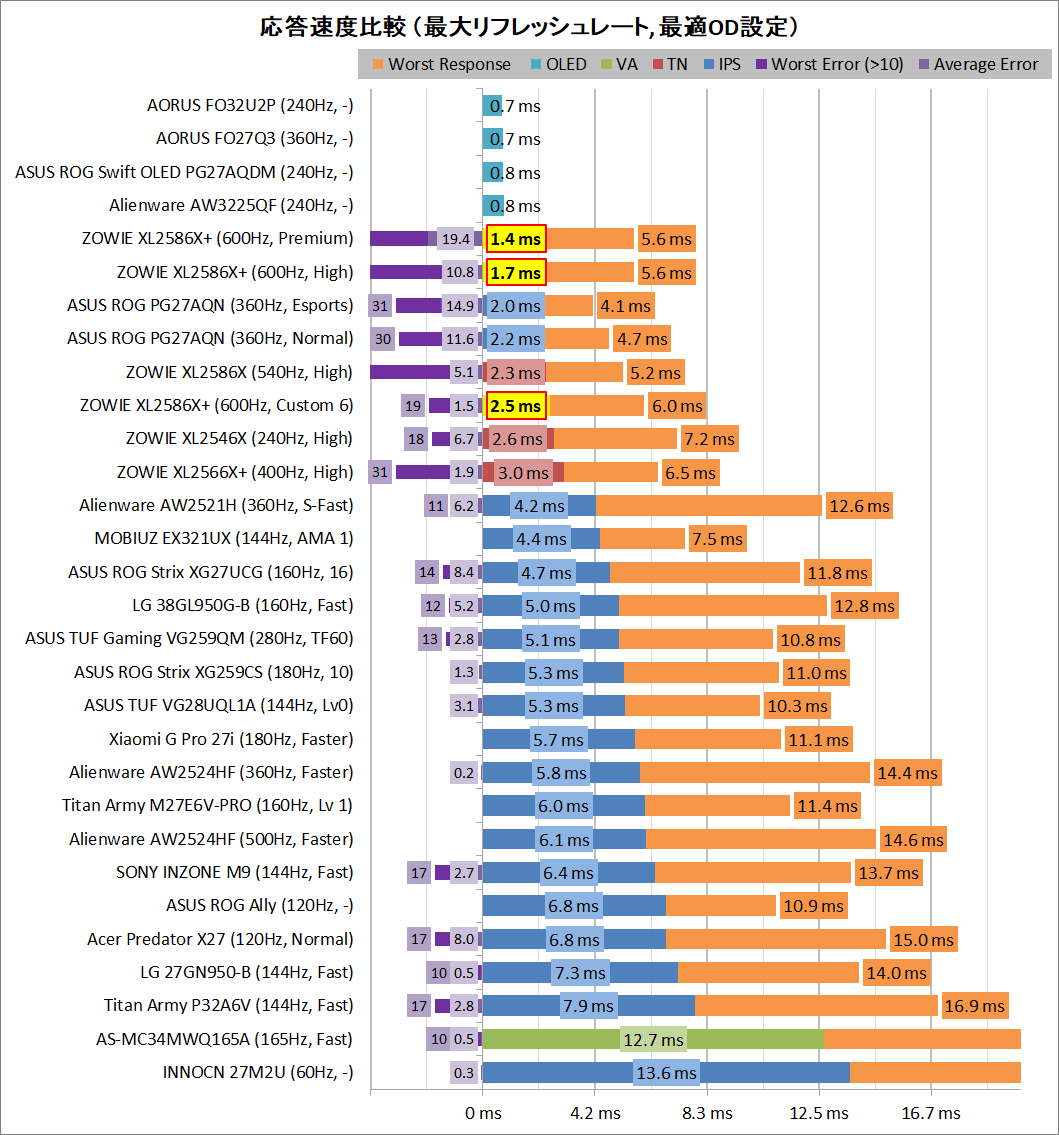

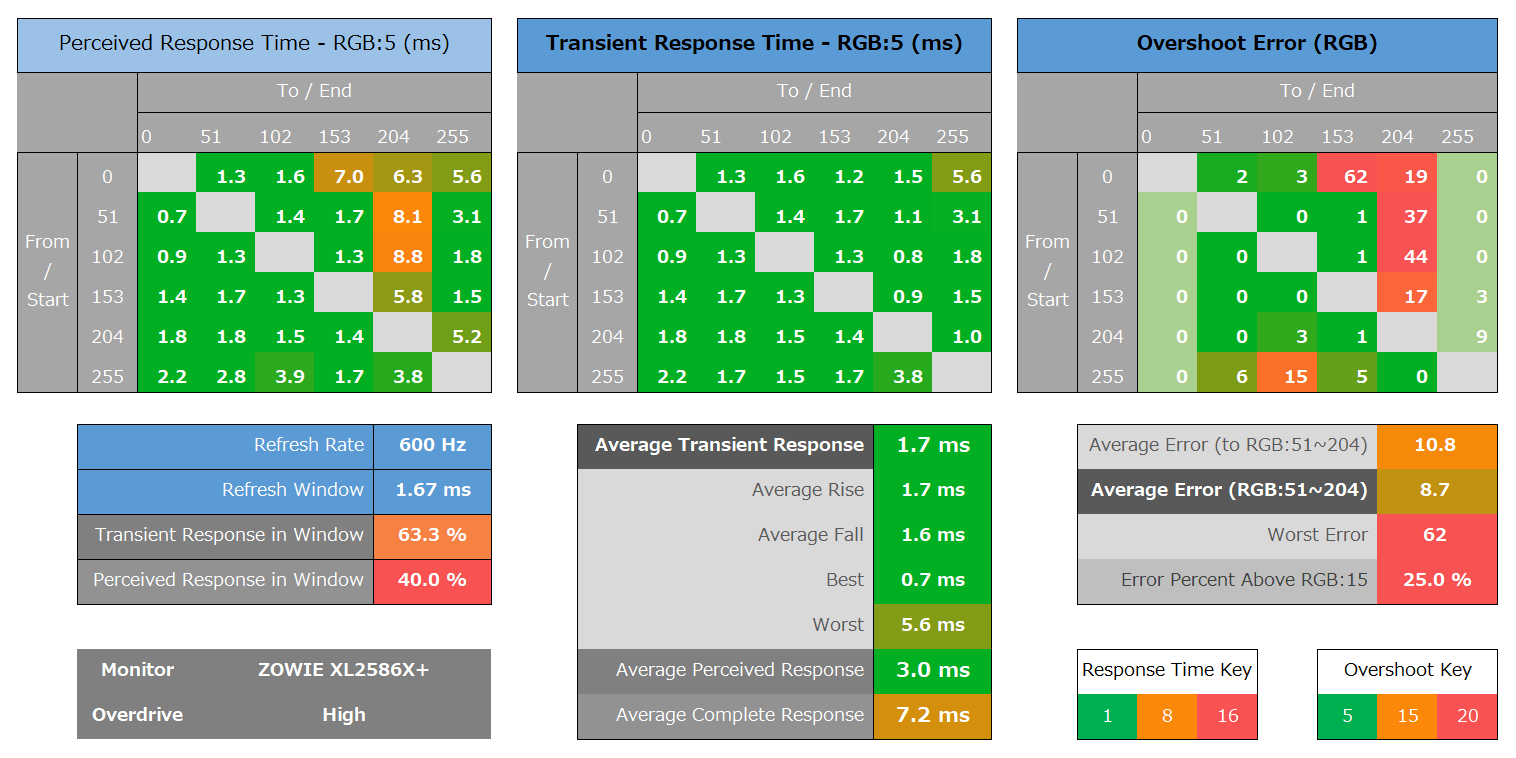

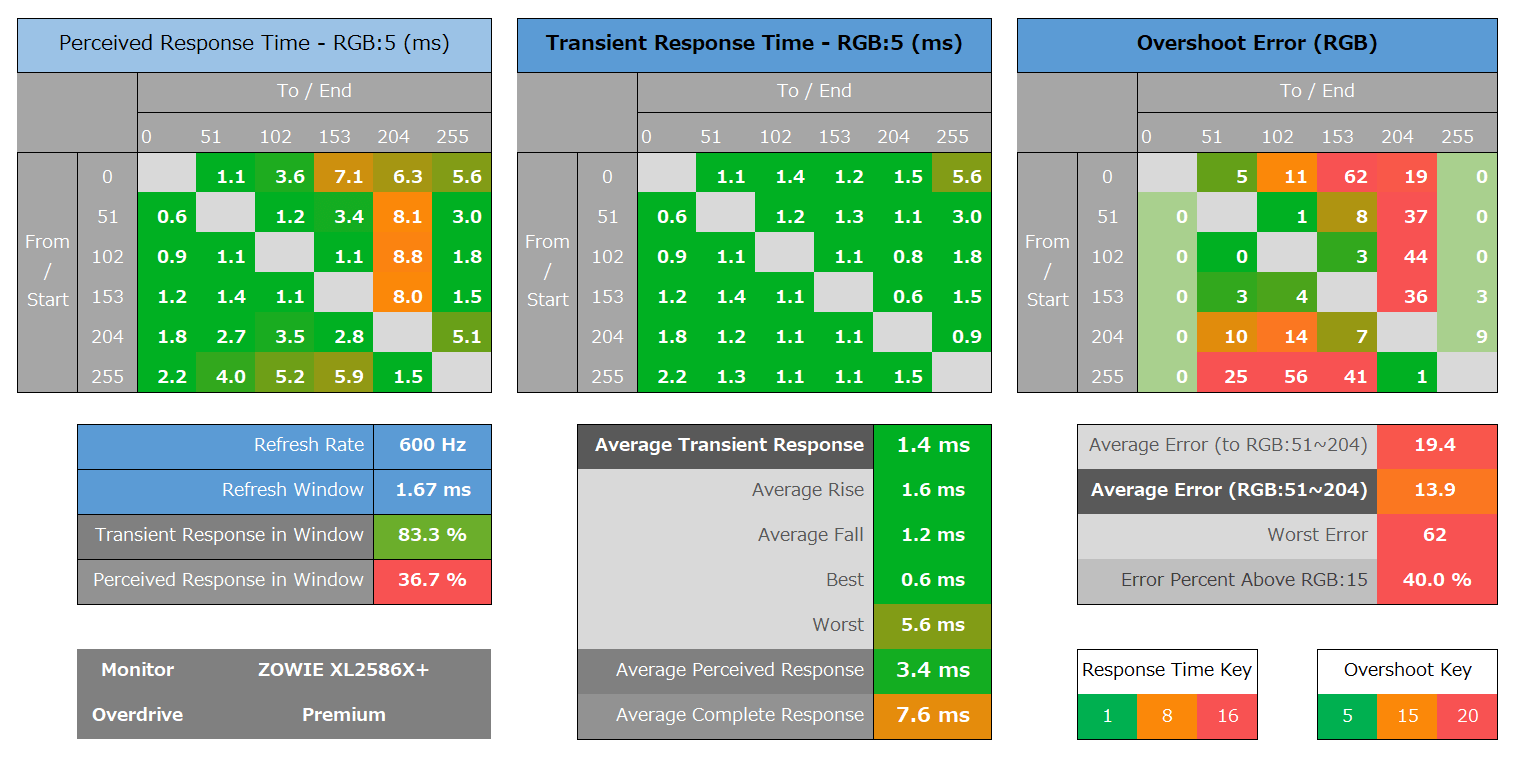

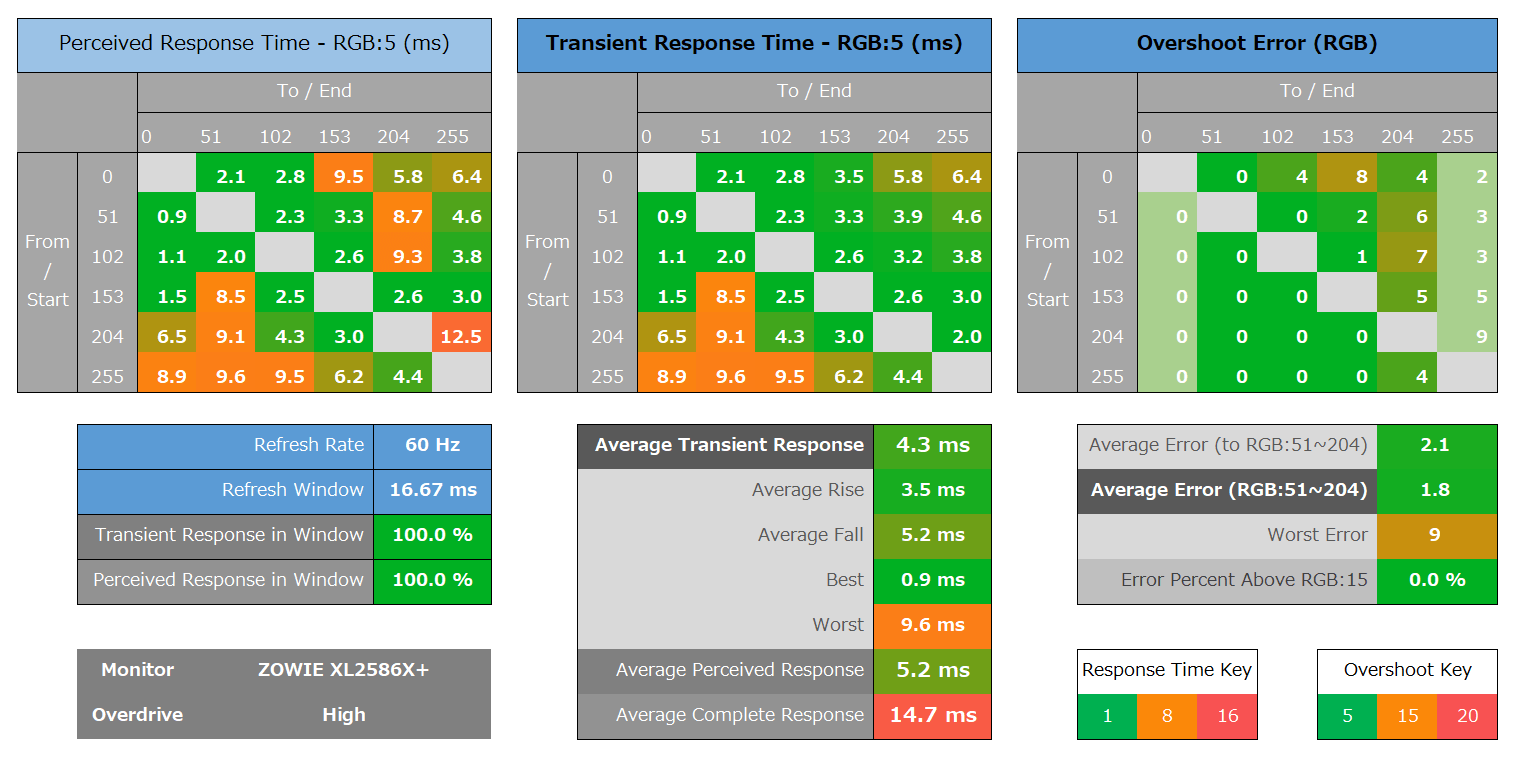

応答速度のOSD設定と最適設定値

| リフレッシュレート | 最適OD設定 |

|---|---|

| 60Hz | 高 |

| 120Hz | 高 |

| 240Hz | 高 |

| 600Hz | 高 |

| VRR | 高 |

*最適OD設定は、一般的なゲームプレイを想定して、明瞭さと色滲みのバランスから決めた推奨値です。

FPSなどe-Sports系タイトルでは明瞭さ重視でOD補正をより強くした方が良かったりします。

逆に、デスクトップ作業のテキストや境界線はオーバーシュートによる色滲みが気になりやすいので、OD補正を下げるか、いっそオフにした方が使い易いです。

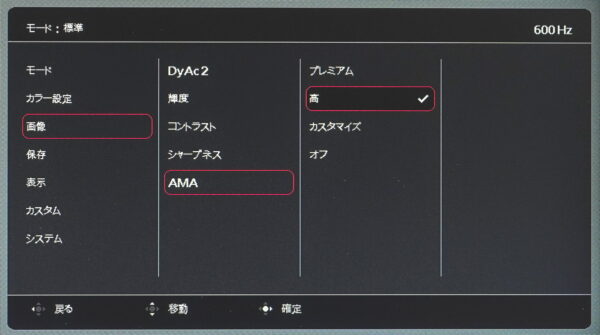

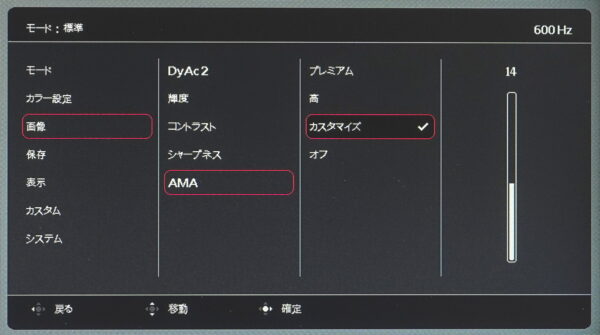

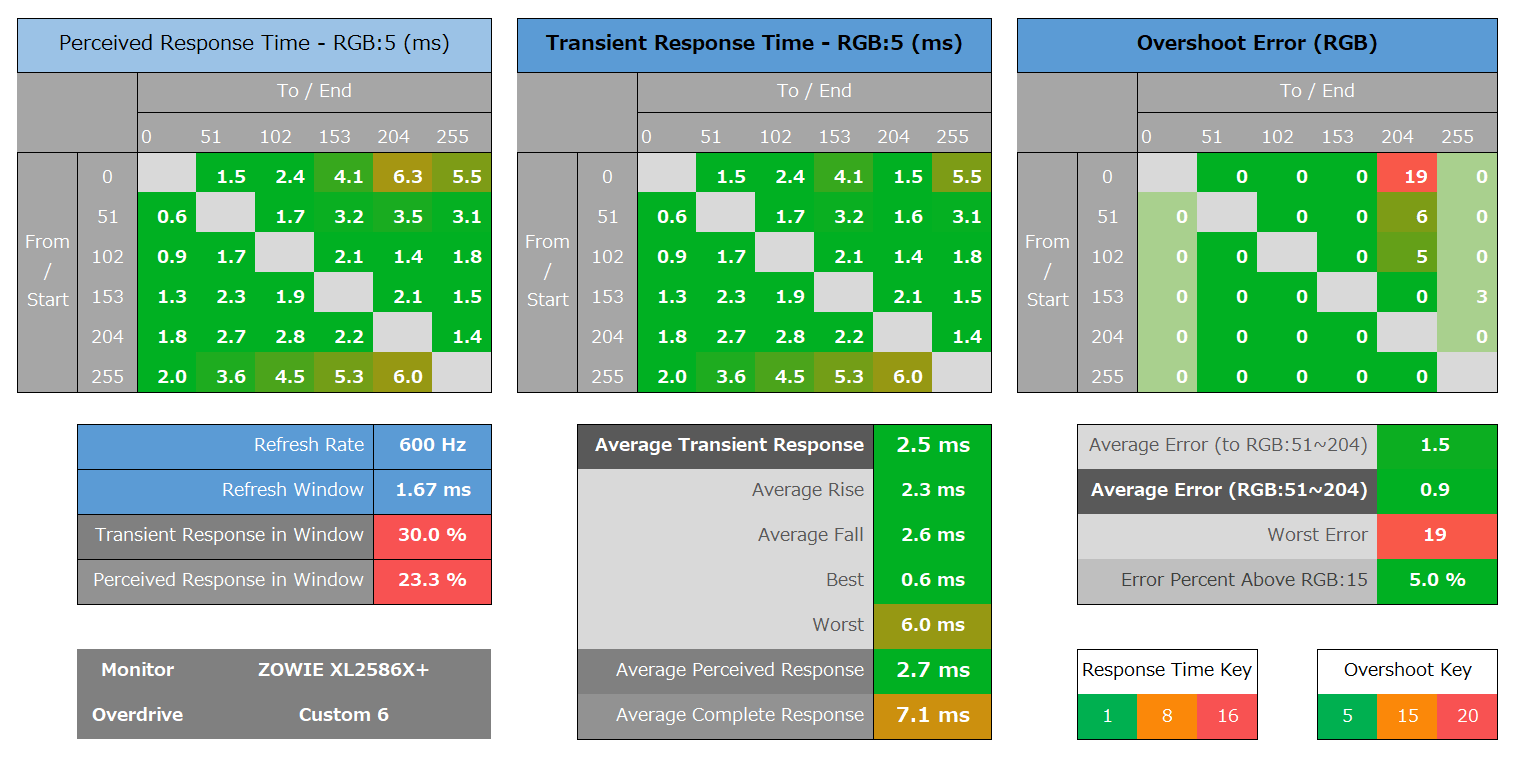

「ZOWIE XL2586X+」のOSD設定において、オーバードライブ機能は「AMA (Advanced Motion Accelerator)」の名前で設置されています。設定値は補正の強さ順にプレミアム、高、オフの3段階です。

一般的なゲーミングモニタのオーバードライブ補正は多くても5段階程度しか設定が用意されていませんが、「ZOWIE XL2586X+」では”カスタマイズ”を選択することによって、0~30までの31段階でオーバードライブを調整できます。

「ZOWIE XL2586X+」のオーバードライブ設定を3種類のプリセットから選ぶ場合、60Hz~600Hzにおいては”高”が最適な設定です。

なお”プレミアム”のプリセットはDyAc2の併用を想定しているようで、過渡応答やベストタイミングでの残像の少なさを重視したチューニングになっており、500Hzや600Hzで使用するとオーバーシュートによる逆像(色滲み)が強く生じます。

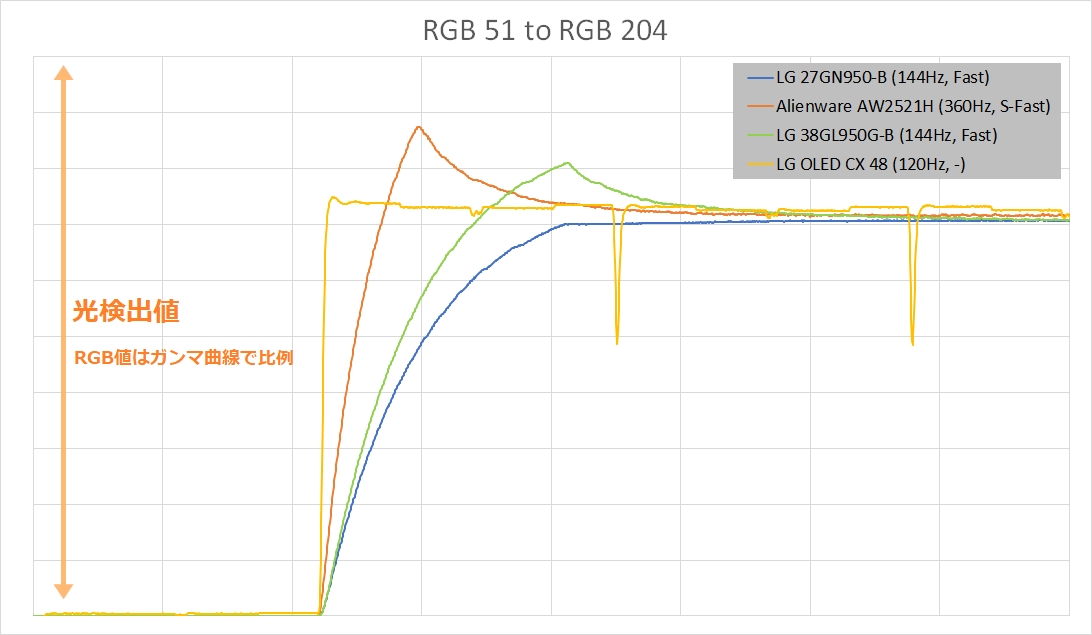

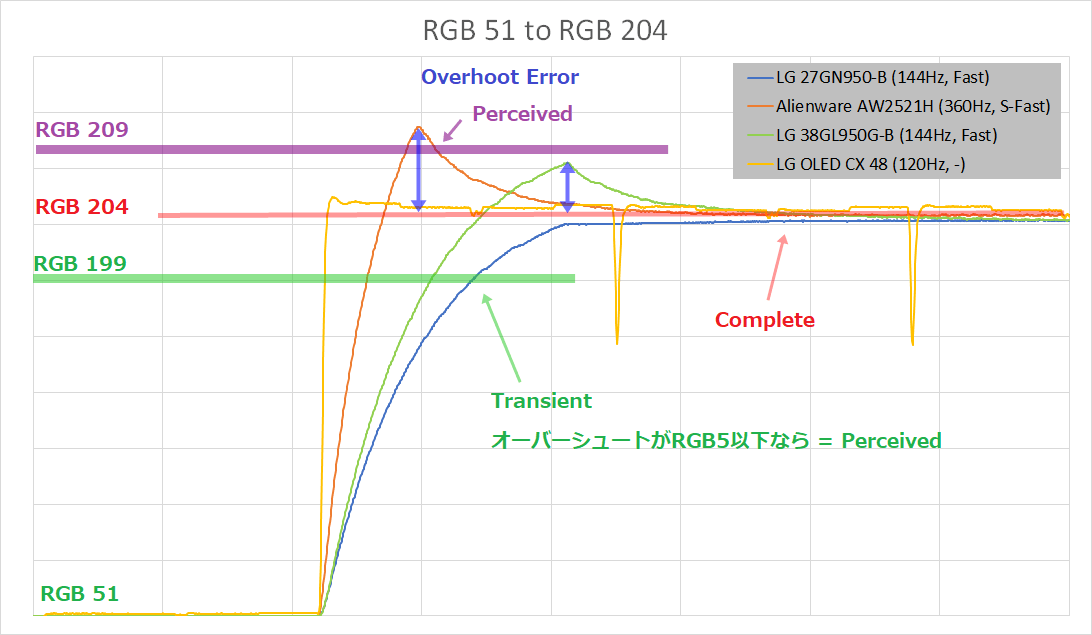

応答速度をms単位で比較

オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度を検証しました。

統計的な扱いや解析には差がありますが、ここで確認するのはメーカー製品スペックにおいて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。

光センサーによる応答速度測定について

光センサーを使用した測定について簡単に説明しておきます。

SDR映像はブラックからホワイトまでのグレー階調は8bit RGB値0~255の256段階で表現されます。

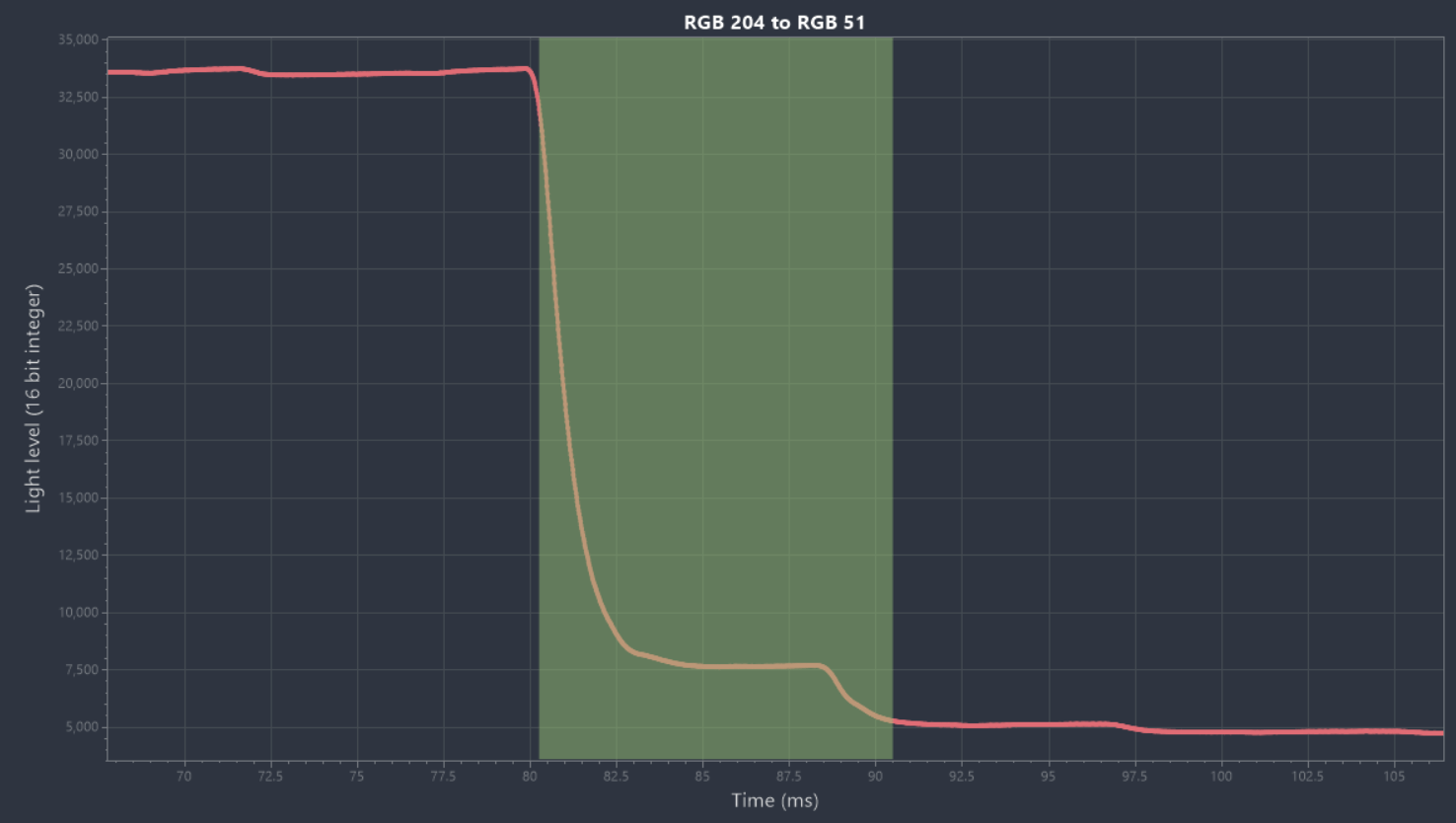

その中から、例えば、RGB:51の暗いグレーからRGB:204の明るいグレーへディスプレイが変化する時に光検出値の時間推移は下のようなグラフになります。

理想スイッチ的な応答になる有機ELに対して、液晶はパネルの種類やOD補正によって応答曲線が変わります。

光センサーで測定した応答曲線から、Transient Response(初期応答)やオーバーシュートエラーを算出します。

- Transient Response (初期応答、過渡応答など)

-

応答開始から数えて、目標値よりRGB:5手前に達するまでの時間です。

メーカー公式製品スペック等ではこの数値の中で最も良いものを抜粋して表記されることが多いようです。 - Perceived Response (視覚応答)

-

Transient Responseにオーバーシュートの影響を考慮した数値です。

各GTG遷移でオーバーシュートによって目標値からRGB:5より大きく離れる場合、再びRGB:5手前に達するまでの時間がPerceived Responseとなります。なおオーバーシュートが発生しても目標値からRGB:5以下であれば、Perceived Response = Transient Responseとして扱います。

- Complete Response (完了応答)

-

光検出値が目標値に完全に達して安定状態になるまでの時間です。

液晶モニタに対する体感、残像感という意味では前者2つのほうが影響が大きいので、現状ではあまり意味のない数値ですが、一応参考として。

以上のような考え方で、0~255のRGB値を0/51/102/153/204/255に6分割してRise/Fall総当たりで測定しヒートマップ化します。

応答速度性能の評価についてはヒートマップ、そこから各種製品の代表値を抜粋した比較グラフを見ての通りですが、いくつか当サイトの扱いとして補足があります。

- オーバーシュートエラーについて

-

目標値が0と255の場合、オーバーシュートエラーは基本的に発生しない(限りなく影響がない)ので平均エラーやRGB15を超えるエラー割合の計算からは除外しています。

筆者の経験的に51/102/153/204の4種類の組み合わせからオーバーシュートエラーの平均値を取った方がゲーム画面に対する実際の目視に一致します。グラフでもこちらを強調しています。

- 有機ELディスプレイについて

-

測定精度の問題で、当サイトの評価では有機ELでも平均GTGが0.5ms~0.9msよりも小さくなりません。

有機ELはLG OLEDテレビの2020年モデルの時点ですでに理想スイッチ的な応答になっています。ms単位で評価する必要性も感じません。有機ELは対応リフレッシュレートにだけ注目すれば十分です。

あと、有機ELディスプレイで検出されるオーバーシュートエラーは輝度制御の影響なのでこれも比較グラフ等の計算では除外しています。

光センサーを利用した応答速度の測定方法や注意点について、英語ですがTFTCentralの記事やHardware Unboxedの動画で解説されているので、さらに詳しい内容が気になる人はこちらを参照してください。

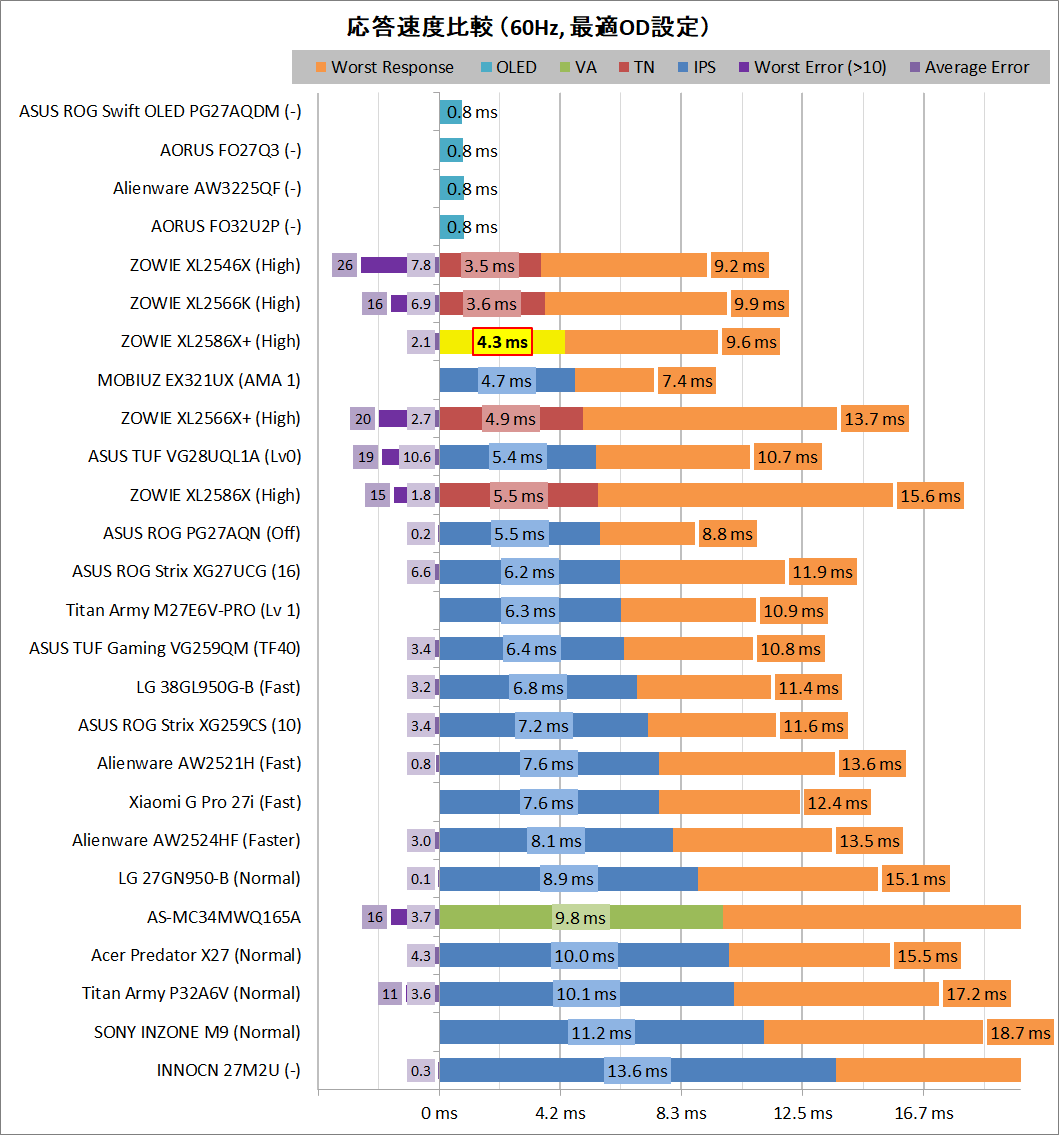

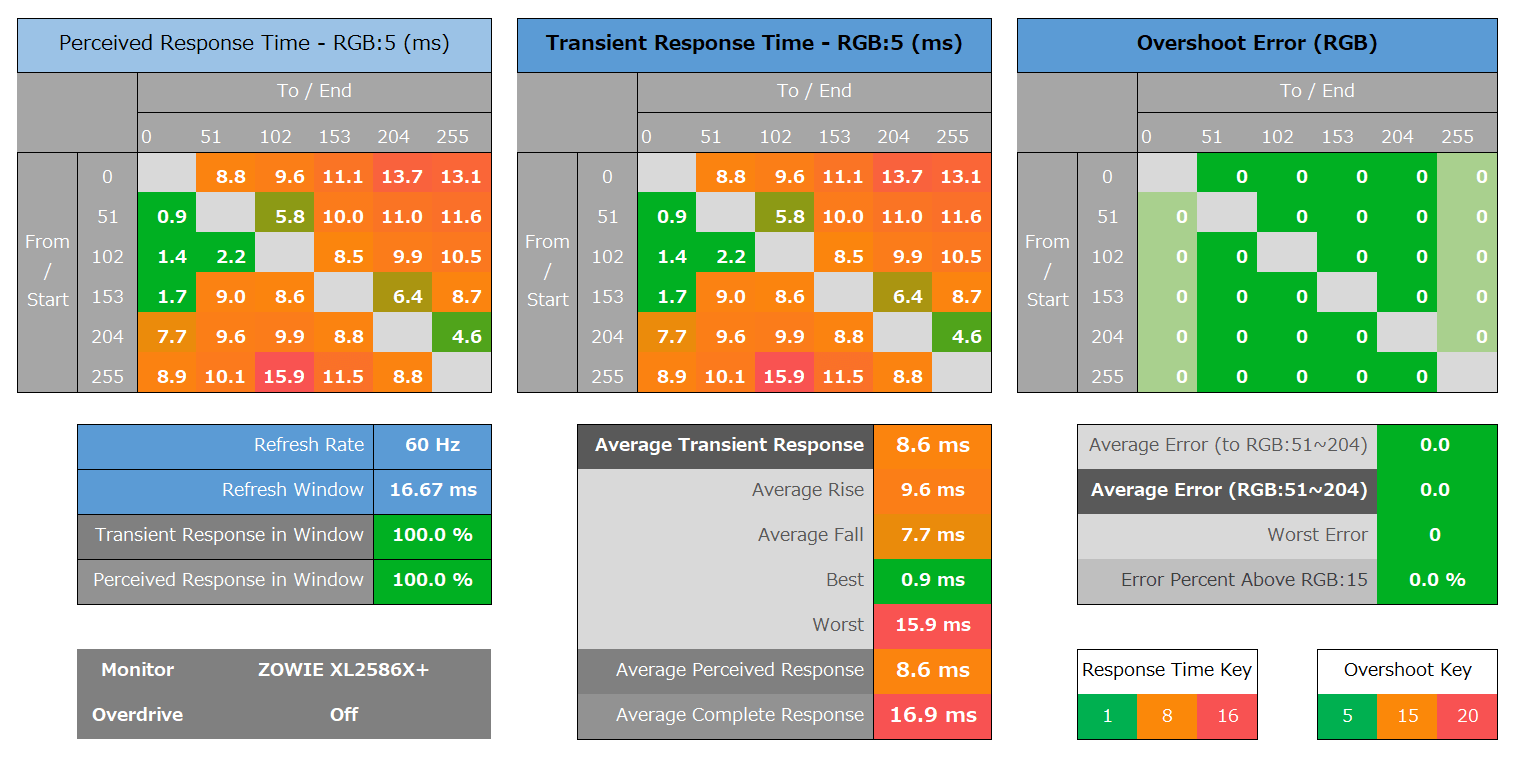

「ZOWIE XL2586X+」の最大リフレッシュレートや、コンソールゲーム機で一般的な60Hz/120Hzにおいて、最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

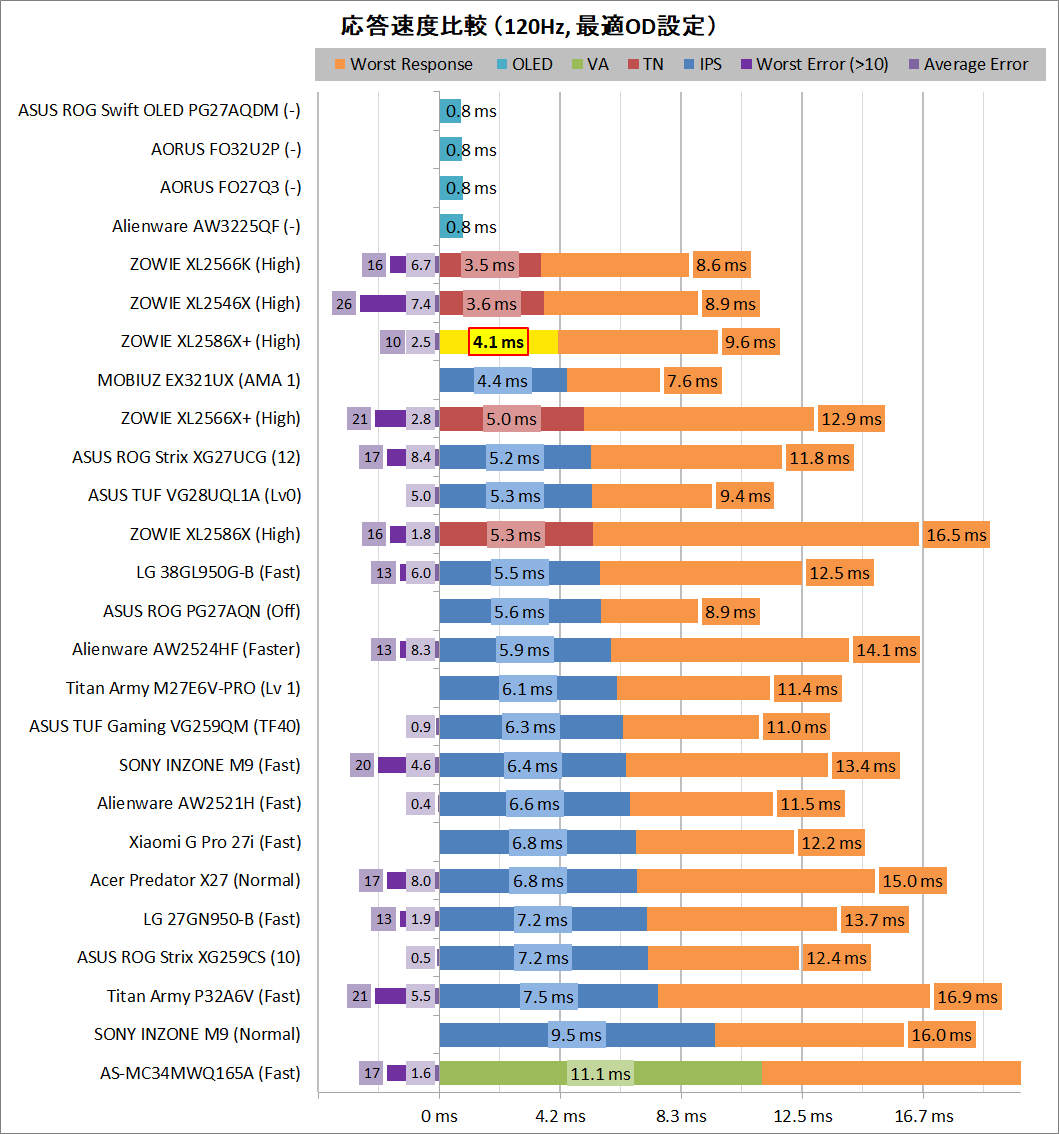

「ZOWIE XL2586X+」は600Hzの最大リフレッシュレートにおいて、AMAが高やプレミアムで平均GTG 1ms台、オーバーシュートを抑えたCustom 6の設定でも平均2.5msと非常に高速です。

最大540Hzの前モデル XL2586Xと比較しても、パネル自体の応答速度性能が向上した、もしくはOD補正のチューニングがより最適化されたことで、最大リフレッシュレートでも、60Hz/120Hzでも高速になっています。

「ZOWIE XL2586X+」はRGB値で204~51のように一部の応答パターンにおいて、見かけ上の明瞭さを重視して一時的に応答を打ち切り、2段階で(2フレームに分けて)変化するような応答になります。

600Hzや240Hzではあまり影響はないのですが、60Hzや120Hzにおいては測定値の扱いが理由で、応答速度の数値が大きく(遅く)なっています。

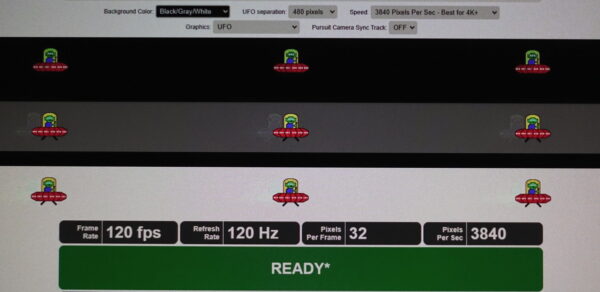

スーパースロー動画で応答速度を検証

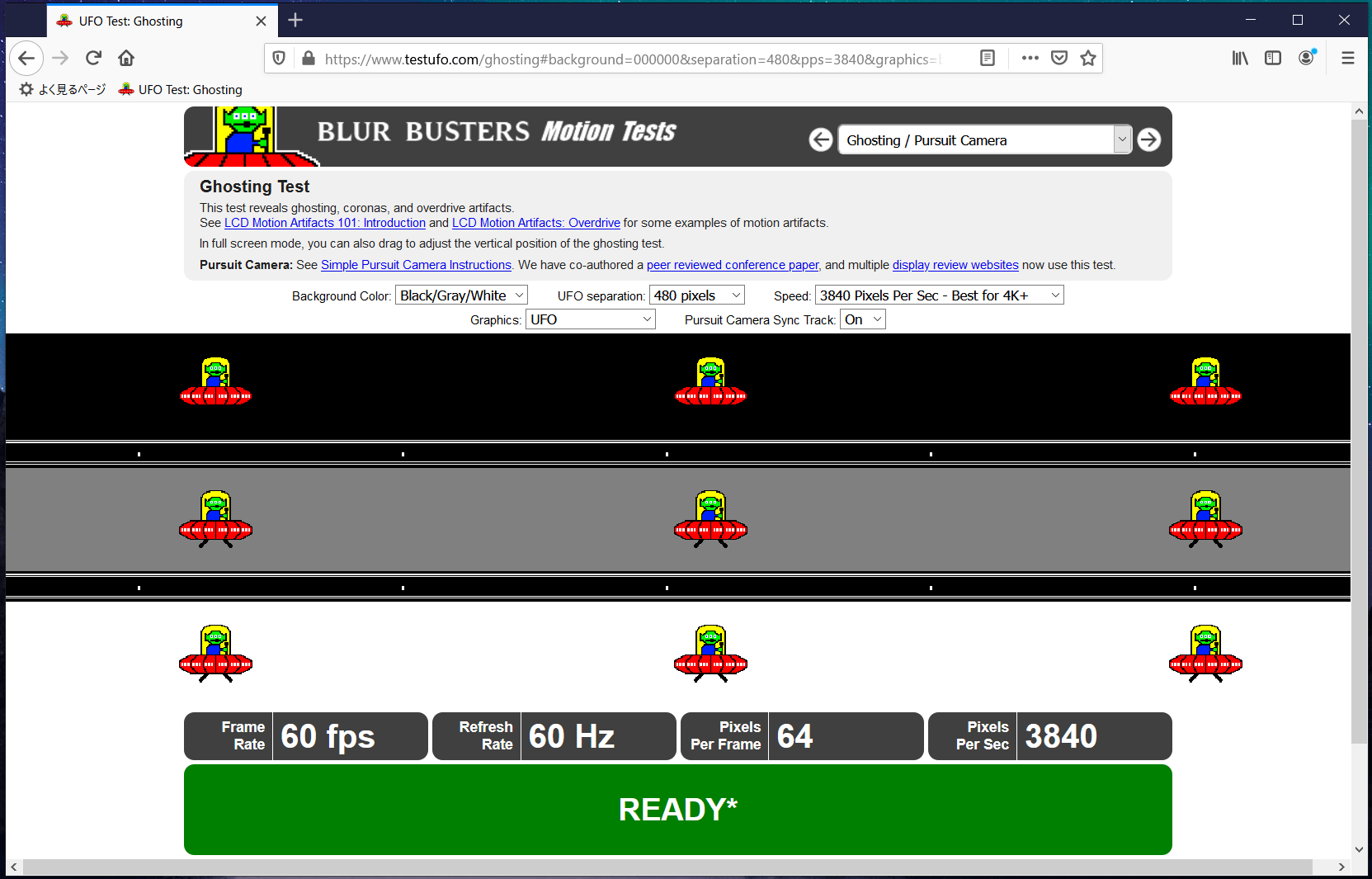

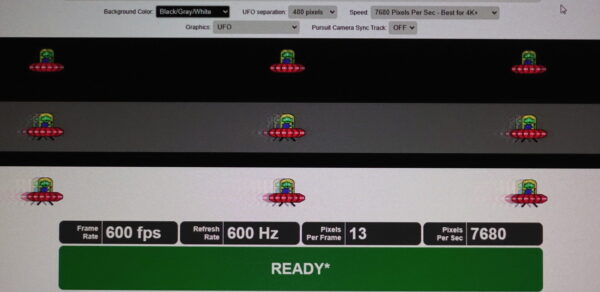

スーパースロー動画による応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。

UFO Test: Ghostingについて

UFO Test: Ghostingの概要

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

ディスプレイパネルの応答速度の影響、ハイリフレッシュレートによって軽減されるホールドボケ(モーションブラー)など体感目視を静止画で疑似的に再現します。

元々想定された用途とは異なりますが、『単色背景で単純なアイコン(UFO)が毎フレーム均等に移動する』という挙動は1000FPS以上ののスーパースローモーションカメラで応答速度をチェックするのに便利なので採用しています。

速度設定について

スライダー撮影や目視によるOD設定の調整であれば実際に目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

静止画やスーパースローモーション動画で利用する時は、UFOの1フレーム毎の横位置を十分に離した方が見やすいので、3840px/sなど目視では追えない速度にしています。

検証時の背景カラーについて

UFO Test: GhostingではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、当サイトの検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

- 背景カラーがブラックのライン

-

概ね理想的な応答を確認できます。

厳密に言うとUFOから黒背景への変化はFallなので、一般的な液晶パネルの特性として応答速度は遅いです。

ただ、逆にUFOが表示される変化はRiseで速く、完全な黒背景だと残像があっても細かい色差は気になり難いです。(カメラのダイナミックレンジの影響で潰れているだけという可能性もあるものの)筆者の経験的にはスーパースロー動画や目視レベルでは黒背景が一番、残像感がなく綺麗に見えやすいです。

- 背景カラーがホワイトのライン

-

ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

昔はVA液晶など異様に遅い(文字が溶けるように滲む)製品もあったものの、最近では実用的に問題があるレベルで遅いものもあまり見かけなくなっていたり。

- 背景カラーがグレーのライン

-

中間色に移るまでの応答を見ることになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

OD設定する時の背景カラーについて

目視でオーバードライブ設定を調整する場合は、検証で使用しているブラック/グレー/ホワイトではなく、初期設定のsRGB Cyanか、sRGB Grayでいいと思います。

検証でブラック/グレー/ホワイトの3色を採用しているのは、たまにブラックやホワイトの背景で変に応答速度が遅い(残像が強い)モニタもあってハズレ検出的に使っているだけなので。

オーバーシュートによる色滲みのワーストケースとしてはsRGB CyanかsRGB Grayで一番下の明るいラインを見るのが分かり易いです。

真ん中のラインが気にならないレベルなら実際のゲーム映像には十分だと思いますが。

あと目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「ZOWIE XL2586X+」の応答速度を検証してみました。

600Hzにおいてオーバードライブ設定が”高”では若干オーバーシュート気味ではあるものの、実用的には十分というか、FPSなど競技系ゲームを想定するならバランスの良い最適設定です。

オーバーシュートを抑えつつ応答速度を上げるのであれば”カスタマイズ”で6前後の設定値が最適です。

600Hzや500Hzで”プレミアム”にすると強くオーバーシュートによる逆像が生じてしまうので、基本的にDyAc2との併用が推奨されます。

240Hzや、それ以下のリフレッシュレートについてもオーバードライブ設定は”高”設定に決め打ちで問題ありません。

実のところ、240Hz以下なら”プレミアム”もさほどオーバーシュートは生じないのでお好みで、という感じです。

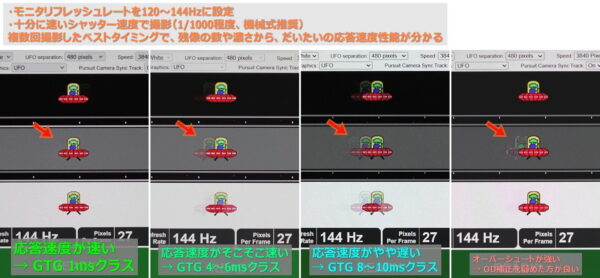

静止画で応答速度を簡易検証

簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を静止画で撮影してみました。

応答速度性能をざっくりと判別する基準として120Hzリフレッシュレートにおいて、「ZOWIE XL2586X+」は最適OD設定の”高”でベストケースの残像はオーバーシュート気味に1つ前の像が薄っすら残る程度です。

最大リフレッシュレートの600Hz、オーバードライブ設定を最適値の”高”で動作させると、オーバーシュート感のある残像が強めに1つと、さらに薄っすらと2つ前の像も写っています。

黒背景や白背景で多数の残像が残るモニタもたまにありますが、「ZOWIE XL2586X+」にはそういった挙動もありません。

厳密に検証するとなると機材のハードルが高いですが、モニタ買い替えの参考として、シャッター速度を調整できるカメラが1台あれば、今使っているモニタの応答速度性能をざっくりと判別できます。

簡易判別の方法

自分が今使っているゲーミングモニタの応答速度がどれくらいなのか気になる人もいると思います。

スーパースロー動画や光センサーを使用した応答速度の検証はハードルがかなり高いですが、単純な静止画写真でも応答速度性能に関する簡単なティア程度は判別できます。

240Hz+に対応している場合も120~144Hzに下げてください。

8ms程度の更新間隔で1フレーム更新が完了するか静止画で確認するためです。

現在の液晶パネルの応答速度性能だと、240Hz+(更新間隔が4ms以下)において2つ以上前の像が見えるのは普通です。

映像はUFO Test: Ghostingを使う

UFO Test: Ghosting / Pursuit Cameraの画面を撮影します。

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

元の用途ではありませんが、静止画(カメラも固定)による応答速度の簡易判別にも利用できます。

UFO Test: Ghostingには色々と設定がありますが、簡単に上記リンクには推奨のものを埋め込んであります。

背景カラーはBlack/Gray/WhiteかsRGB - Midlle Grayにして、撮影した写真では中央バーのグレー背景を確認してください。

各フレームの差分が確認し易いように、Speedを3840px/sなど十分に高速にして(目視では追えない速度)、UFO separationも480pxなど適度に広くします。

カメラのシャッター速度は1/1000s程度の高速にしてください。

ローリングシャッター歪みが出ても斜めにズレるだけなのでスマホでも大丈夫だと思いますが、デジカメの機械式シャッターが確実です。

フレーム更新の過渡応答から一瞬を切り取って撮影することになるので、複数回撮影してベストタイミング(次のフレームに移り変わる直前 = 最も残像が少なく、薄い状態)の写真を参照します。

オーバーシュートの逆像が強過ぎる場合はOD設定を適切なものに変更してください。

| ベストタイミングの写真 | 残像の見え方(120~144Hz) | 応答速度の評価 |

|---|---|---|

| 現在のフレームだけ もしくは微かにに残る程度 | 応答速度は非常に高速 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 2~4ms 程度 |

| 前のフレームが見える | 応答速度は速い 実用的には十分、買い替えは必要ない 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 5~8ms 程度 |

| 2つ以上前のフレームが見える ベストタイミングで3つ、4つも残像が見えるなら、上位ティアのモニタに買い替え推奨 | 応答速度はやや遅い 上位スペックの製品に買い替えを検討してもいい 【メーカースペック】 GTG 5ms以上 or MPRT 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 8~10ms 程度 |

簡易判別で何が分かる?

光センサーを使って測定した応答速度ヒートマップなら平均値として0.1~1.0ms刻みで性能差が分かります。

応答速度が3msと4msのモニタ(他はほぼ同)から新しく選ぶなら3msの方を買った方がお得なので買い替え先を選ぶ時は率先してチェックするのがオススメです。

一方で、今、7ms程度のモニタを使っている人が同じティアの中で1,2ms小さい応答速度のモニタを買っても、おそらく見え方は大差なく、あまり意味はありません。

見え方が変わるとすれば、『2~4ms』、『6~8ms』、『10ms以上』のようにティアが移った時なので、自分が今使っているモニタの性能を判別するだけなら、簡易的なこの方法でも十分だと思います。

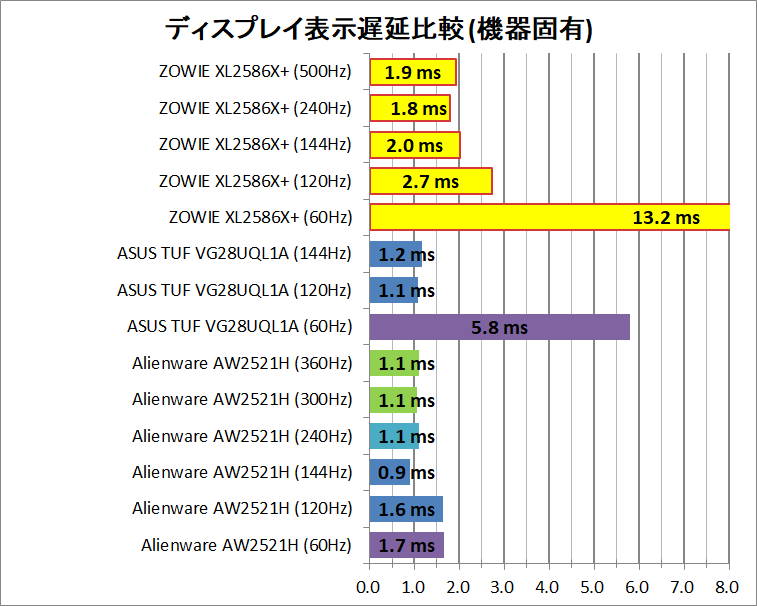

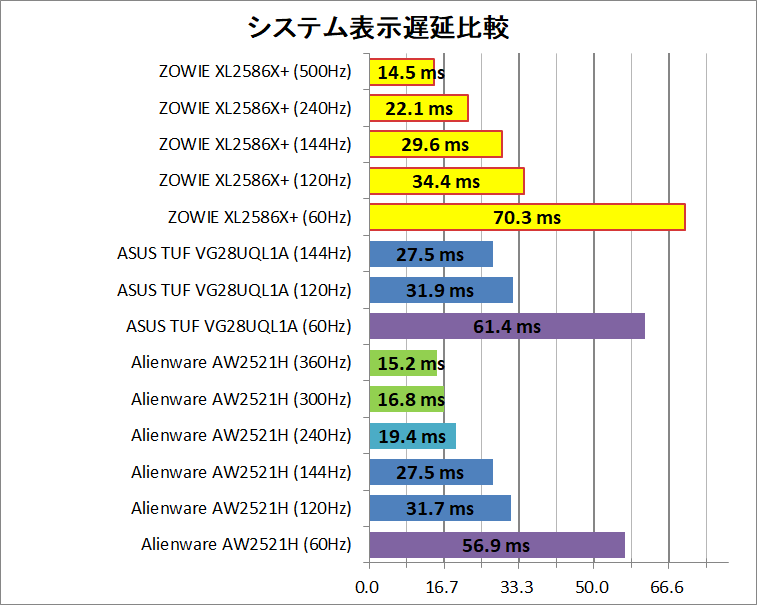

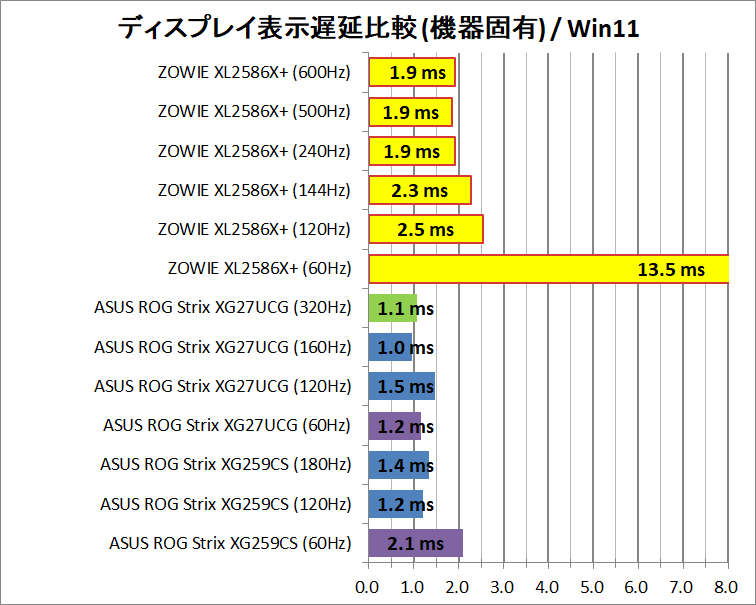

表示遅延

「ZOWIE XL2586X+」の表示遅延(内部遅延)について測定しました。

Windows 10の統一テスト環境で長期的に測定している都合もあってメインの比較グラフには600Hzのデータがありませんが、600Hzに対応しているWindows 11環境でテストしたところ、600Hzでも2ms以下の理想的なディスプレイ表示遅延でした。

「ZOWIE XL2586X+」は60Hzにおいて10ms以上も、余分に遅延が生じていました。

最近のハイリフレッシュレート対応モニタでよく見かける挙動です。操作にラグを感じるほどではありませんが、競技ゲーマー向けモデルなので60Hz限定とはいえ少々気になります。

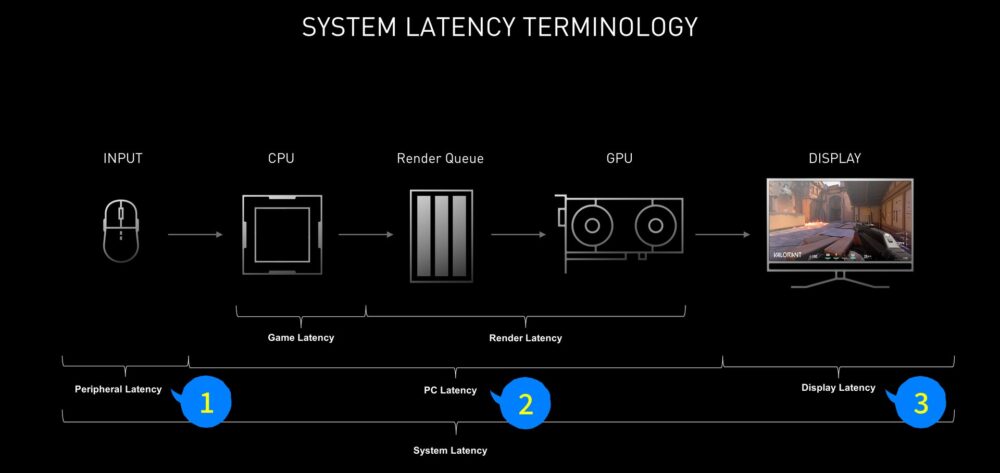

『マウス・ゲームパッドを操作してからモニタに表示される映像に反映される』という一連のフローには様々な遅延時間があり、それらが積み重なって、表示遅延になります。

表示遅延についてさらに詳しく

- 入力機器遅延

- マウスなど入力機器を操作してからPCへ信号が送信されるまで

- 入力機器によってほぼ定数

- PC処理遅延

- 操作信号を受け取ってからPC(ゲーム機)がディスプレイへ映像を出力するまで

- 実はPC処理遅延が表示遅延の大半を占める

- ディスプレイ機器遅延

- ディスプレイ機器が映像データを受け取ってから画面に反映されるまで

- 実はごく一部の例外を除いて、モニタ製品固有の差はない

表示遅延が大きいと例えば、FPSゲームでトリガーやマウスクリックによる操作からワンテンポ遅れてマズルフラッシュが表示されるといった現象、所謂、ラグが発生します。

操作のラグ感など体感レベルの話は、低遅延のメリットとして分かり易い一例ですが、それだけではありません。

オンライン対戦ゲームでは同時に戦っているつもりでも、表示遅延が大きい環境では『未来から攻撃される』という不利を常に背負うことになります。

逆に言えば低遅延環境ほど常に未来から攻撃できて有利です。

また、ストリートファイター6のようにゲーム映像自体が60FPS固定でもハイリフレッシュレートモニタを組み合わせることで表示遅延が低減するケースがあります。

ゲーミングモニタ製品に固有で表示遅延の差がある、というのはよくある誤解です。

ディスプレイ機器固有の遅延についてさらに詳しく

表示遅延の大部分はビデオ出力より前、ゲームプログラムが進行する過程において様々な処理タイミングのズレが積み重なることで発生しています。つまりPC処理遅延です。

ハイリフレッシュレート環境では144Hzや240Hzなどその数字が大きいほど、PC処理遅延内の様々な処理タイミングのズレが解消しやすくなり、結果として、モニタのリフレッシュレートが高いほどより低遅延になります。

120Hz+に対応するゲーミングモニタで最大リフレッシュレートにおいて有意なレベルでディスプレイ固有の遅延が大きい製品は滅多にありません。

各社独自の高画質化エンジンを通して映像を表示するため遅延が大きかったテレビの影響もあって、モニタで表示遅延が変わると考える人は多いです。*そういった映像処理をスルーするゲームモードも実装されていて、最近ではテレビですら当てはまらない

- 遅延はリフレッシュレートにしか依存しない

- 最大リフレッシュレートが同じなら遅延も同じ

モニタ製品別で表示遅延に有意な差がある- 現在は60Hz動作時に遅延が大きいなど、一部例外だけ

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要 【PR】

高リフレッシュレート/高フレームレートは滑らかな映像で快適なゲーミング環境を実現するだけでなく、競技系ゲームで試合を有利に運ぶ意味(低遅延と明瞭さ)でも重要です。

しかし、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応しているだけではダメです。

PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ、高性能なゲーミングモニタも宝の持ち腐れになってしまいます。

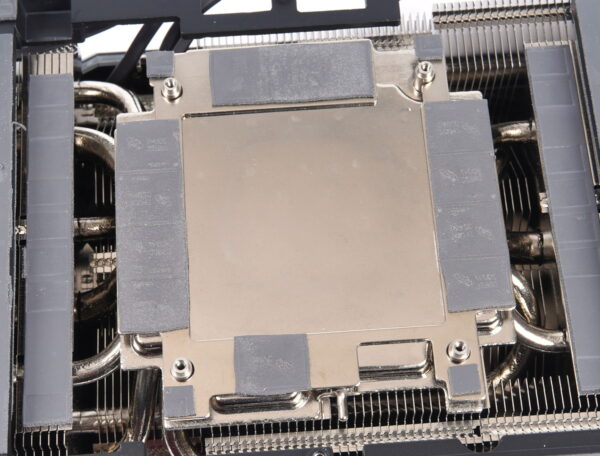

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するに当たって、モニタ性能を最大限に発揮できるよう、ウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

グラボメーカー PNYは株式会社アスクが販売代理店契約を結んだのが2022年と、国内ではまだ日も浅く、知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

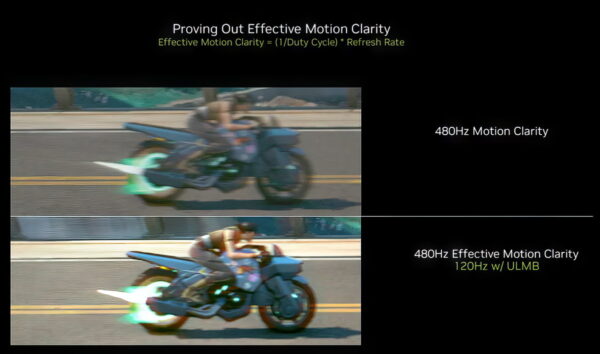

MBR機能 DyAc2について

「ZOWIE XL2586X+」はモーションブラーリダクション機能 DyAc2に対応しています。

MBR機能を使用すると同じリフレッシュレートでも体感する明瞭さは、リフレッシュレートが数倍になった見え方に向上します。*高精度な機械式スライダーを使用して実際にMBRと非MBRでスライダー撮影した写真です。

最近ではPlayStation 5などコンソールゲーム機でも対応タイトルの増えている120Hzでも600~700Hz級の明瞭さを実現できます。

| リフレッシュレート | 体感する明瞭さ | 最大輝度 |

|---|---|---|

| 120 Hz | 789 Hz ~ 973 Hz | 314 cd/m^2 |

| 240 Hz | 1,008 Hz ~ 1,566 Hz | 314 cd/m^2 |

| 500 Hz | 1,597 Hz ~ 2,405 Hz | 314 cd/m^2 |

| 600 Hz | 1,836 Hz ~ 3,109 Hz | 314 cd/m^2 |

| VRR | 併用不可 | |

*1: DyAc2のデューティ比は1リフレッシュ時間に対するパルス幅ではなく、面積比で算出しています。

*2: 前後(上下)バックライトの影響を受けるので上端と中央の測定値をベスト/ワーストとして記載しています。

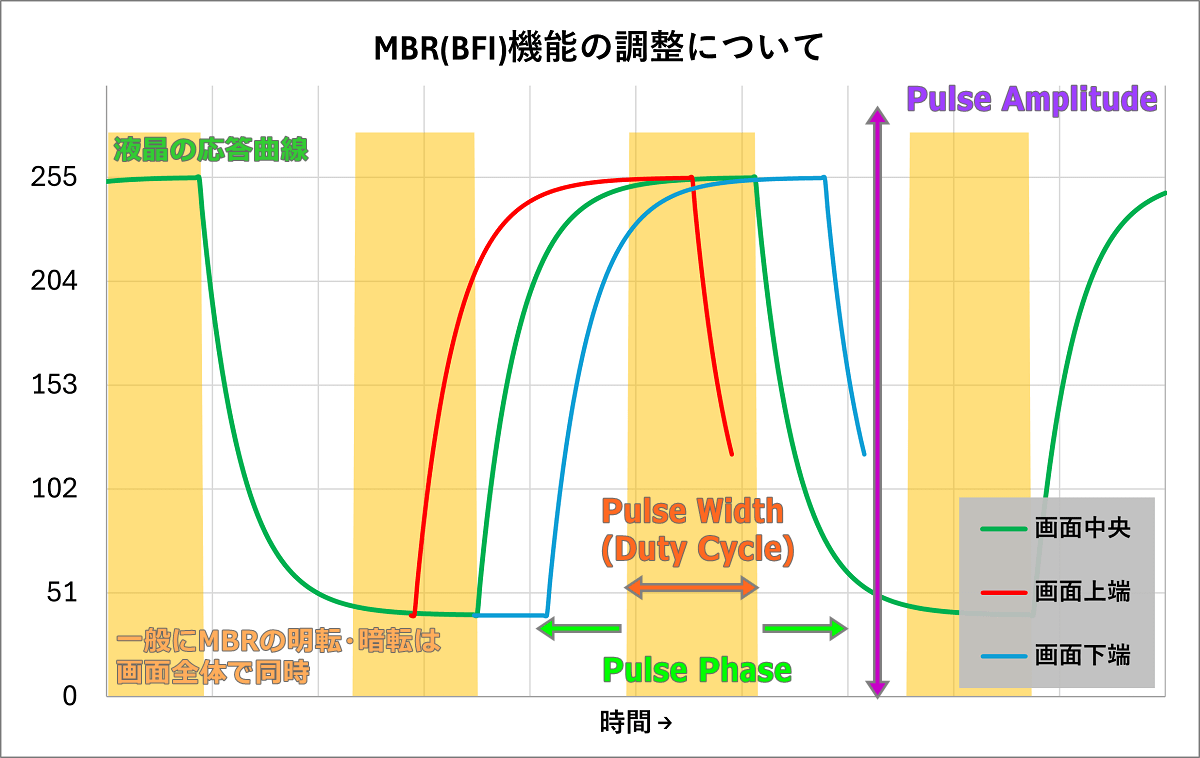

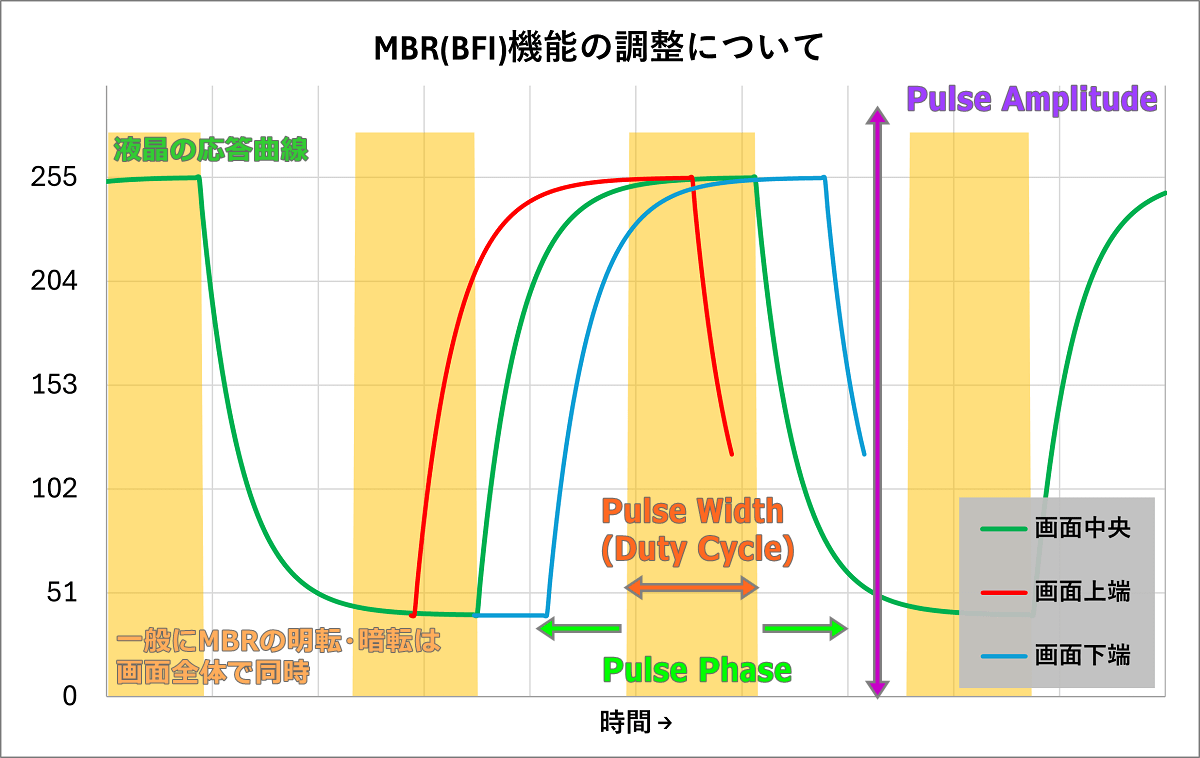

一般論としてMBR機能に関する調整は主にパルス幅(Pulse Width)、パルス振幅(Pulse Amplitude)、パルス位相(Pulse Phase)の3種類があります。

分かり易く言い換えると、明転時間の長さ、明転時のバックライト輝度、1リフレッシュ中の明転タイミングです。

- パルス幅 : 短いほど明瞭さが高く、輝度が下がる

- パルス振幅 : 瞬間的な輝度、高いと目が疲れやすい

- パルス振幅とパルス幅と掛け算で時間平均の輝度

- パルス位相 : ストロボクロストークの位置

続きをクリックで展開

1リフレッシュの時間(60Hzなら約16ms)でパルス幅を割った数値をデューティ比(Duty Cycle)と呼びます。

デューティ比の逆数とリフレッシュレートを掛けた数字がMBR機能を使用しない時の明瞭さに概ね一致します。NVIDIAの解説ポストではEffective Motion Clarityと呼ばれています。

例えば、リフレッシュ時間 8ms(120Hz)に対して、パルス幅、つまり明転時間が2msの場合、デューティ比は0.25なので、MBR有効な120Hzの画面表示は、MBR無効な480Hzの画面表示と同程度の明瞭さを発揮します。

つまりMBR機能では『パルス幅が小さいほど明瞭さが増す』ということです。ただし、パルス幅が小さくなると時間平均のディスプレイ輝度が下がります。

明瞭さを重視してパルス幅を小さくしても、平均輝度(体感輝度)が下がらないうようにするには、パルス振幅つまり、瞬間的な輝度を高くする必要があります。

明瞭さ重視になるほど、より強い瞬間輝度で高速に点滅することになるので、目が疲れやすくなります。

DyAc2の使い方

「ZOWIE XL2586X+」に搭載されたモーションブラーリダクション機能 DyAc2は最大600Hzに対応しています。

100Hz以上での使用が推奨されていますが、60Hzでも有効化することは可能*60HzでDyAc2を有効にしても、バックライト挙動は120Hzになるので二重像な見え方になり非推奨です。なおVRR同期機能とは排他利用です。

| MBR機能の特長 | OSD設定 |

|---|---|

| 明瞭さ | 高、プレミアムの2種類 平均輝度は同等 |

| 輝度 | 0%~100%で調整可能 最大で300cd/m^2超 MBRオフ時と輝度は同等 プリセットと輝度設定が連動 |

| ストロボクロストーク (パルス位相) | バックライト挙動的に発生しない 個別設定はなし |

| リフレッシュレート | 100Hz~600Hz 60Hz |

| VRRとの併用 | 非対応 |

さらに詳しく

「ZOWIE XL2586X+」のDyAc2では明瞭さを決めるパルス幅の設定として”高”と”プレミアム”の2種類の設定があります。

MBR機能を有効にすると輝度を調整できなくなるゲーミングモニタも多いですが、「ZOWIE XL2586X+」は通常表示と同様に0~100の範囲内でディスプレイ輝度を調整できます。

輝度設定を変更してもパルス幅への影響はなく、単純に明転時のバックライト輝度だけを変更します。

”プレミアム”は”高”よりもパルス幅が狭く明瞭度は高くなりますが、どちらもパルス振幅が上手く調整されているので、ディスプレイ輝度の設定値が同じなら、DyAc2無効時を含め、時間平均のディスプレイ輝度はほぼ同じになります。

MBR機能を使うと画面が暗くなるか?

MBR機能は体感する明瞭さをリフレッシュレート比で数倍に向上できる反面、周期的にバックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというのが、よく指摘されるデメリットです。

しかしながら、「ZOWIE XL2586X+」はDyAc2を有効にしても同機能によって輝度が固定されず、標準動作と同様に0~100%で任意に輝度を調整できます。

高設定とプレミアム設定の両方で最大300cd/m^2以上と十分に明るい画面表示が可能です。

また「ZOWIE XL2586X+」は輝度の設定値を揃えるだけで、DyAc2有効でも無効でも画面の明るさがほぼ一致*厳密には微妙に測定値には差がありますが、輝度の体感だけを頼りにブラインドで見分けるのは難しいレベルの違いです。します。

オフの時は〇%、オンの時は△%のようにいちいち異なる輝度設定を覚えておいたり、都度調整したりする必要がなくシームレスにDyAc2のオン/オフを切り替えることができます。

DyAc2の切り替え自体も付属のOSDコントローラー S.Switchを使用すれば、クイックメニューからホイールを回すだけでオフ/高/プレミアムを瞬時に切り替えできます。

暗転もほんの一瞬だけでバックライト動作が即座に切り替わります。

MBR機能は目が疲れやすい? 最適な設定は?

体感する明瞭さをリフレッシュレート比で数倍に向上できるMBR機能で、もう1つ挙げられるデメリットは目の疲れやすさです。

高速に画面が点滅しているので、個人差もありますが長時間見続けると通常表示よりも目が疲れる、と言う人もいます。

DyAc2の設定を”高”と”プレミアム”のどちらにするかについてですが、高よりもプレミアムのほうが明瞭である一方、プレミアムはデューティ比が小さく(明転時間が短い)、見た目の輝度が同じなら瞬間的により強く光るのでプレミアムのほうが目が疲れやすい、というのが一般論です。

練習や軽く流す程度の対戦ならDyAc2をオフにするのが最も目が疲れにくく、もしくは、相対的に目が疲れにくい”高”を使う、絶対に負けられない対戦は”プレミアム”のような感じで使い分けがオススメです。

また、AMA(オーバードライブ補正)については、シンプルにDyAc2が高ならAMAも高、DyAc2がプレミアムならAMAもプレミアムと2択にするのが分かり易くていいと思います。

DyAc2はデューティ比の差が小さいので、”高”と”プレミアム”で見え方の違いはそれほど大きくはないのですが、AMAとの組み合わせも加味すると、やはりプレミアムのほうが若干明瞭です。

過渡応答の速度重視でオーバーシュートが強く発生するプレミアムは基本的にDyAc2もプレミアムを組み合わせるのが推奨です。

DyAc2なしでAMAをプレミアムにすると、特定の応答パターンで盛大に色滲みが生じますが、DyAc2は過渡応答中の色滲みを暗転でカットしてくれるので、暗転が長いプレミアム設定を選ぶという理由になっています。

DyAc2は具体的にどう動いているのか解説

モーションブラーリダクション機能 DyAc2が具体的にどのような動作をしているのか確認します。

BenQの紹介ポストでは『DyAcは、CRT(ブラウン管)の現像原理をシミュレーションしたバックライトコントロール技術に基づいて、残像感軽減効果を生み出す独自技術です』と紹介されています。

実際に動作を確認してみても「DyAc (Dynamic Accuracy)」は一般に言うところのモーションブラーリダクション機能でした。*Motion Blur Reductionの頭文字を取ってMBR機能。

その他にも残像抑制、黒挿入、BFI;Black Frame Insertionなどと呼ばれる。

メーカー別の呼び方も様々で、ZOWIEのDyAc、ASUSのELMB、NVIDIA G-SyncのULMB、一部メーカーのMPRTなど、いずれもMBR機能です。

120HzリフレッシュレートでMBR機能が動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。

5760FPSで120Hzのモニタを撮影しているので、1リフレッシュは48フレームに分割されます。

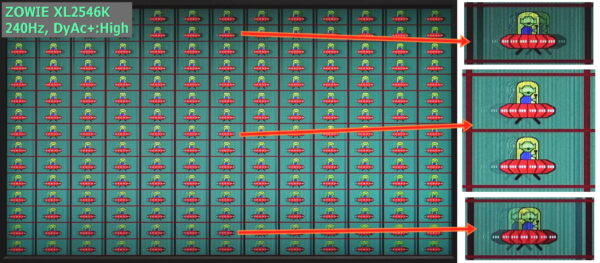

従来のZOWIEシリーズに搭載されていたDyAc/DyAc+を含め一般的なMBR機能は画面全体で一斉にバックライトを点灯・消灯します。

一方、DyAc2はCRT(ブラウン管)のように上から下へ走査するようにバックライトが点灯・消灯します。

縦12分割程度に分けられたバックライトが上から下へ2~3msの間に順番に点灯・消灯していきます。

「ZOWIE XL2586X+」の600HzでDyAc2を使用した時のバックライト挙動はこんな感じです。

前後列のバックライトの影響も受けるので、輝度変化が単純な矩形波になる一般的なMBRと違ってデューティ比の算出に悩みますが面積比とすると、DyAc2によって600Hzでも3~5倍も明瞭さが向上します。

加えて、「ZOWIE XL2586X+」はDCI-P3をほぼフルカバーの広色域ですが、KSFp採用ではないのでバックライト消灯時に赤色の残光もなくRGB全ての色が綺麗に消灯・点灯します。

KSF蛍光体のMBR赤色残光について

量子ドットと比べて比較的安価に広色域を実現できる液晶技術のKSF蛍光体*LG製Nano-IPSで有名。はバックライト輝度が変化した時の赤色成分の応答が遅いという特長があり、MBR機能と組み合わせた場合、赤色残光が生じます。

下はKSFpのMBRをスーパースローモーションで撮影した様子です。モニタ側の表示は静止画を単純に表示しているだけなので液晶画素自体には一切変化がありませんが、バックライトの消灯に対して赤色の残光が生じています。

DyAc2対応ZOWIE製品の液晶パネルにはKSFpは採用されていないのでバックライト消灯時に赤色の残光もなくRGB全ての色が綺麗に消灯します。

赤色残光が生じるKSFpと比較して、DyAc2では赤色残光によるモーションブラーが発生しないので、赤被りや赤色成分によるボケ感がありません。

60HzでもDyAc2を使用できる?

「ZOWIE XL2586X+」に搭載されたモーションブラーリダクション機能 DyAc2はリフレッシュレートが100Hz以上での使用がマニュアル上は推奨されていますが、実は60Hzでも有効化できます。

ただし、起動時のタイトル画面等、一時的に60Hzに切り替わってしまうようなゲームでDyAc2が勝手に無効化されない、という便利機能です。

60HzにおけるDyAc2は、120Hz時のバックライト走査を2回繰り返すという挙動になっていました。

写真右側のようにフレーム更新されないままで暗転を挟んで2度目の明転が行われています。100Hz以上が推奨になっているのはこれが理由のようです。

過渡応答の残像が薄っすらと見える程度の120Hzと違って、60HzでDyAc2を使用すると左端から右端まで2秒程度、少し遅めの3秒程度のスライド速度でもハッキリと二重像に見えました。

バックライトの点灯が1リフレッシュ中に2回挿し込まれる100Hz未満については、クッキリ感は大幅に増すものの、目がかなりしんどくなるので、実用的ではありません。

DyAc2の最大の特長はストロボクロストーク解消

DyAc2の最大の特長は『ストロボクロストークの軽減(ほぼ解消)』です。

液晶モニタは上から下へワイプするように画面が更新されます。(有機ELモニタも)

具体的には、フルHDであれば左から右に1920ピクセルを1ピクセルずつ更新したら、次(直下)の行の1920ピクセルを更新というの上から下へ1行ずつ、1080回繰り返すことで画面表示を更新します。

当然ながら同じ時間軸に並べると、画面の上端、中央、下端では液晶素子の応答状態にズレがあります。

下のグラフで3色の曲線は同じ時間軸における上端(赤色)、中央(緑色)、下端(青色)の液晶応答状態を示しています。

液晶素子の応答状態には上下位置に応じてズレがあるのに対して、一般的なMBR機能ではバックライトの点灯は画面全体で同時なので、画面中央のベストタイミングでバックライトを点灯した場合、画面上端では次のフレームへの移行状態、画面下端では前のフレームからの移行状態が映ることになります。

MBR機能を使用した時に画面の上下位置によって過渡応答の残像やオーバーシュートによる逆像の映り具合が変わることをストロボクロストークと言います。

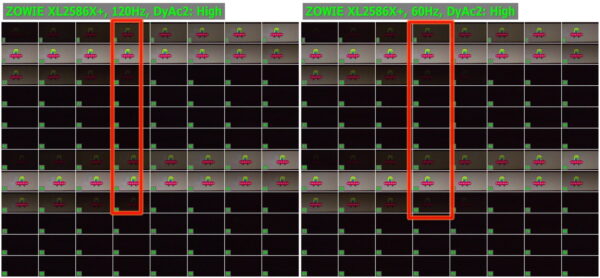

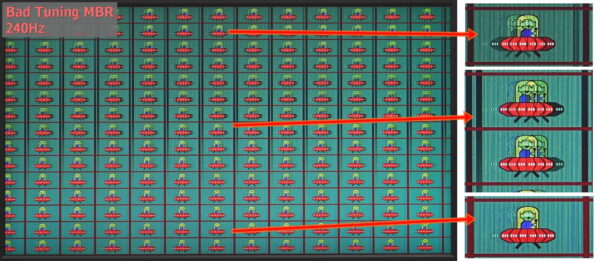

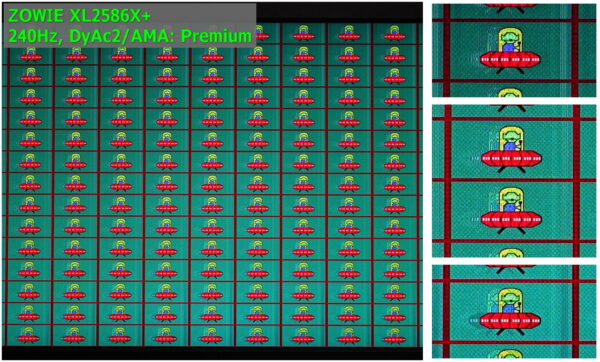

下写真は画面全体が一斉に明転・暗転するDyAc+など従来のMBR機能の例です。上端・中央・下端で映りが大きく異なっており、ストロボクロストークが発生しているのが分かります。

画面全体でバックライトを一斉に点灯・消灯する一般的なMBRではストロボクロストークの発生は避けようがありません。

ただ上の例ではストロボクロストークは発生しているものの、1~2列程度上寄りですが、画面中央付近が最も綺麗に見えるベストタイミングになるように上手くチューニングできています。

一方で画面中央にベストタイミングが合わない、バックライトの明転タイミングのチューニングが甘い製品も存在します。

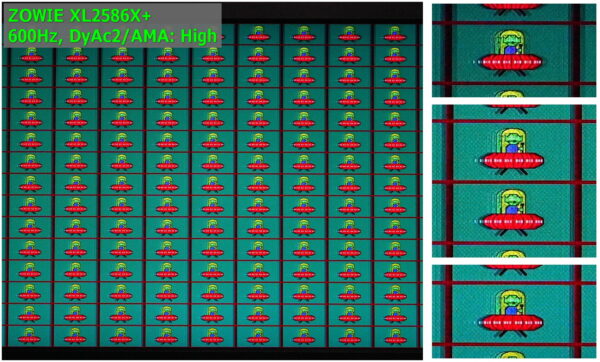

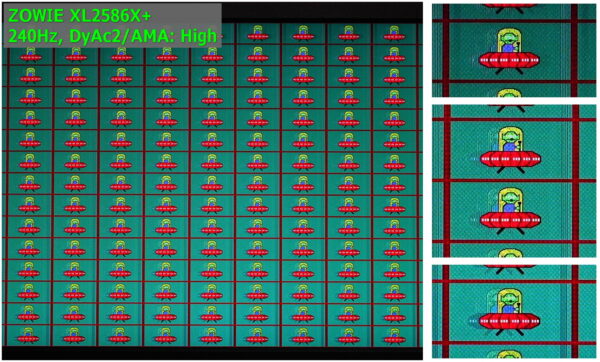

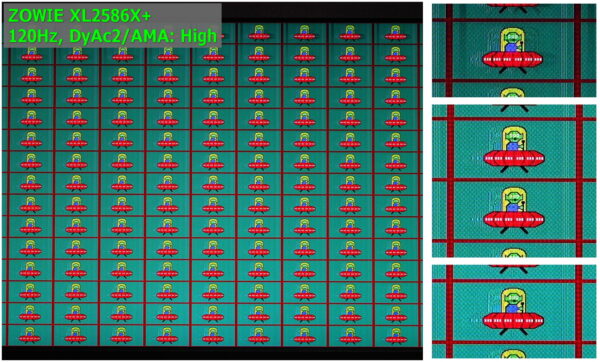

DyAc2のストロボクロストークはどうか、上記と同じ240Hzリフレッシュレートで撮影してみました。

上下位置で完全に同じというわけではありませんが、DyAc2では上端・中央・下端でストロボクロストークによる見え方の違いが軽減されているのが分かると思います。

画面全体が一斉に点灯する従来のDyAc(+)対応製品と比較して、DyAc2は中央から上下端まで、より多くの列で残像やオーバーシュートによる逆像の薄い、良い状態で表示できています。

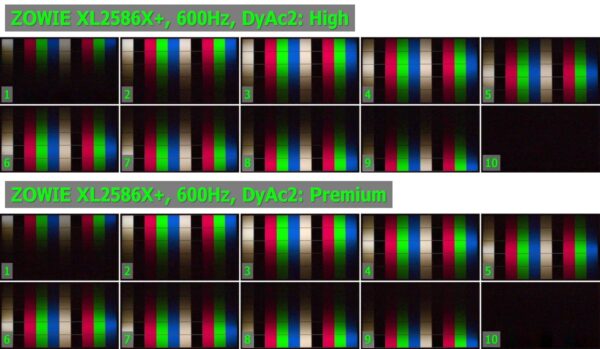

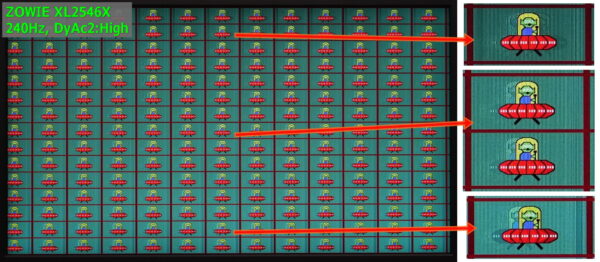

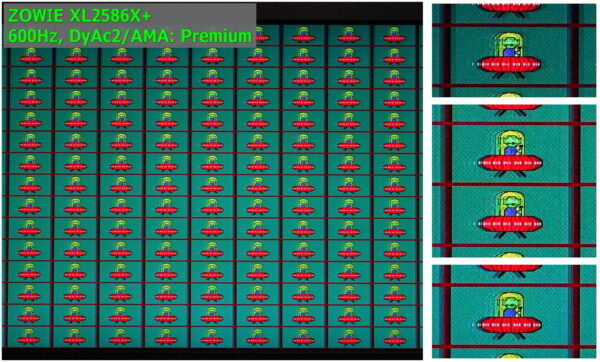

ZOWIE XL2586X+のストロボクロストークをチェック

「ZOWIE XL2586X+」についても240Hzや最大の600HzでDyAc2使用時のストロボクロストークを確認してみました。

バックライト動作的に当然ではあるものの、やはり一般的なMBR機能よりもストロボクロストークが軽減されていて、上下により広い範囲で見え方が揃っています。

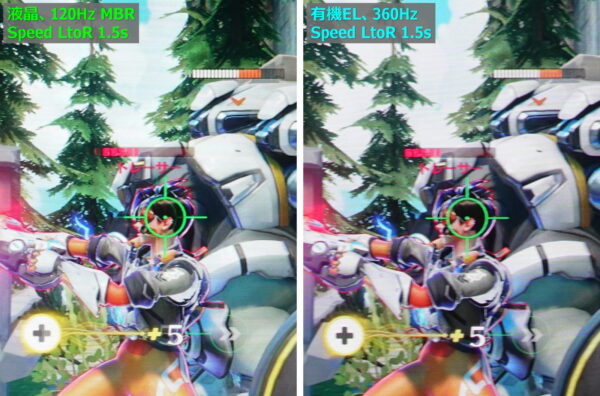

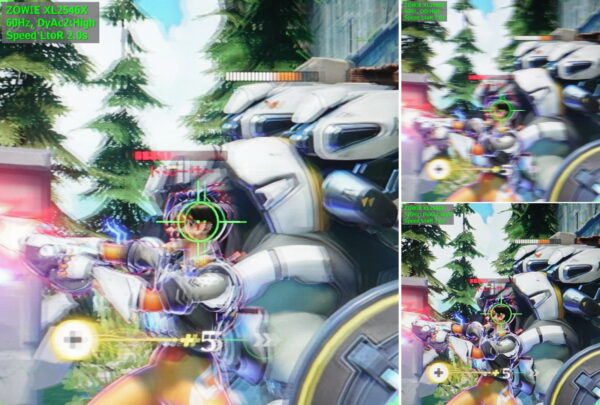

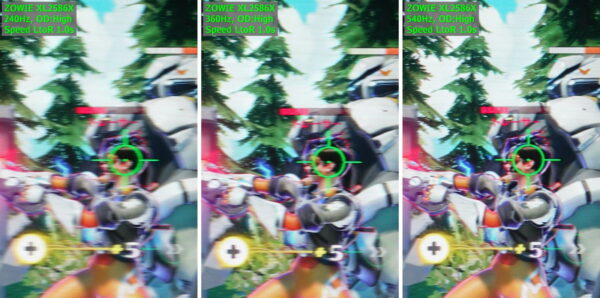

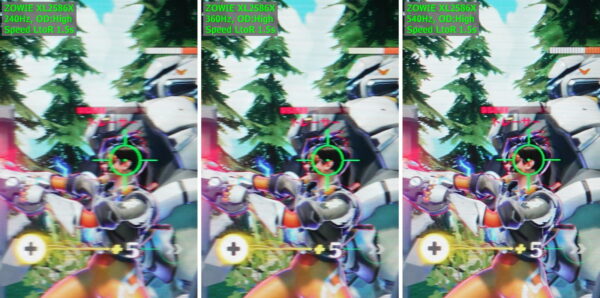

360Hz+やDyAc2の明瞭さを実写比較で解説

「ZOWIE XL2586X+」の特長である600Hzリフレッシュレートや、独自MBR機能 DyAc2によって、体感する明瞭さにどれくらい影響があるのか解説します。

解説には実際に体感するクッキリ/ボケ感を疑似的に再現する手法の1つ、スライダー撮影による実写画像を使用しています。

スライダー撮影による検証は一般に手動スライドで行われるので、Pursuit Camera Sync Trackと呼ばれるインジケーターで確認されるものの、精度や再現性がかなりアバウトな手法です。

当サイトではスライダー撮影を高精度かつ高再現性で行うため、ワンオフで作成した機械式カメラスライダー「MPRT Camera Slider」を使用しています。

MPRT Camera Sliderについては概要を解説した記事を公開しているので気になる人は参照してみてください。

360Hz+は上手いゲーマーほど効果を体感する?

最初に当サイトの評価として高リフレッシュレートによる見え方の違いまとめると次の通りです

- 120~144Hz

- RPG系ゲームだけでなく、デスクトップ作業でも60Hzより明らかに滑らか

- FFやモンハンなど高画質アクション系なら十分

- 200~240Hz

- FPS系ゲームなら有意に体感できるレベルで144Hzより明瞭かつ滑らか

- FPSや遅延が重要なオンライン対戦ゲームで一番コスパが良い

- 360Hz以上

- 上手い人ほど違いを体感しやすい

- 普通のゲーマーでも集中力が高まっている時に効果が大きい

『60Hzと120Hz/144Hzの違いは分かるけど240Hzでぎりぎり、360Hz以上はよく分からない』と感じる人は多く、『360Hz(ましてやそれ以上)には実用的に差がない』と断言する人もいます。

一方で『360Hz+のハイリフレッシュレートには効果がある』というプロゲーマーなどトッププレイヤーのインタビューを耳にすることがあり、メーカーに配慮した意見では?と勘繰る声もあります。

なぜそういう傾向の異なる言説が出てくるか、1つの要因は『エイム速度』です。

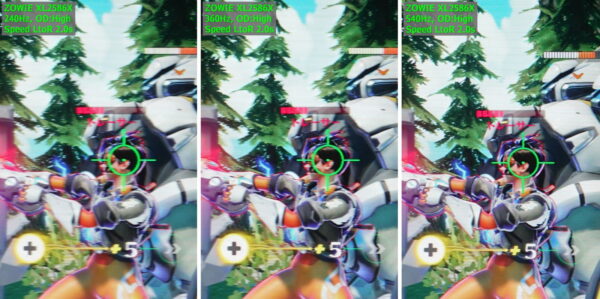

左端から右端まで2秒(以下、2s/LtoRと表記)程度という、実際のプレイシーンで綺麗にエイムしたい程度のスライド速度において、60Hz、120Hz、240Hzには明瞭さに大きな違いがあります。

60Hzはボケボケでさっぱりですが、120Hzになるとピンポイントで何とかエイムできる感じになり、240Hzでは文字認識にも十分な明瞭さを実現できています。

2秒スライドで見え方にこれだけ差があるので240HzがFPSゲームにおいて強い(効果が高い)、ということに異論はないと思います。

一方、同じく2s/LtoRの速度において、240Hz以上のリフレッシュレート、360Hzと540Hzで比較すると下の写真のようになります。

違いがないわけではありませんが、上で見た60Hzや120Hzからの明瞭さの向上と比べると、リフレッシュレートを240Hzからさらに上へ引き上げても見え方の差は大きくありません。

では360Hz以上の超高リフレッシュレートに意味はないのかというとそうではありません。

2s/LtoR程度のスライド速度(≒エイム速度)であれば240Hzで明瞭さが十分なレベルに飽和しているというだけなので、スライド速度が高速になれば結果は変わってきます。

2s/LtoRでは十分クッキリと見えた240Hzのスライダー撮影も、1.5s/LtoRや1.0s/LtoRにスライド速度を引き上げると一気にボヤけてしまいます。

1.5s/LtoRや1.0s/LtoRのより高速なスライド速度であれば、360Hz以上の超高速リフレッシュレートと240Hzの明瞭さには大きな違いが出るようになります。つまり、

ということです。

普通のゲーマーにも360Hz+は意味があるの?

一方、普通のゲーマーにとって360Hz+は全く恩恵がないかというとそうは思いません。

上手なゲーマーほど集中力が高く、高速に動いているターゲットを追従して視認できる能力が高いこと自体は間違いなく、だからこそ”360Hz+の違いを実感しやすい”のですが、個人差はあれど普通のゲーマーでもここぞというタイミングでプレイ画面がスローに見える、俗に言うゾーンに入るような感覚はあると思います。

漫然とデモ機を眺めて見比べている状況で差がない、差が小さいと感じるのは当然で、実際にゲームをプレイして集中力が高まった瞬間の見え方に影響するのが、XL2566X+の400HzやXL2586X+の600Hzという超高速リフレッシュレートです。

市販のちょっと良いくらいの木製バットを使用している草野球選手がメジャーリーガー大谷選手の使っているバットに変えたからといってヒットやホームランをバカすか打てるわけではない、でも会心の当たりをした時の飛距離には差が出る、と言えば直感的にも分かり易いのではないでしょうか。

240Hz+のハイリフレッシュレートやMBR機能 DyAc2によって特にFPSゲームのエイムなど、明瞭さにどのような影響があるのかについては、過去に公開したZOWIE XL2586XやZOWIE XL2546Xのレビュー記事内で解説しています。

さらに詳しく知りたい人はこちらも参照してみてください。

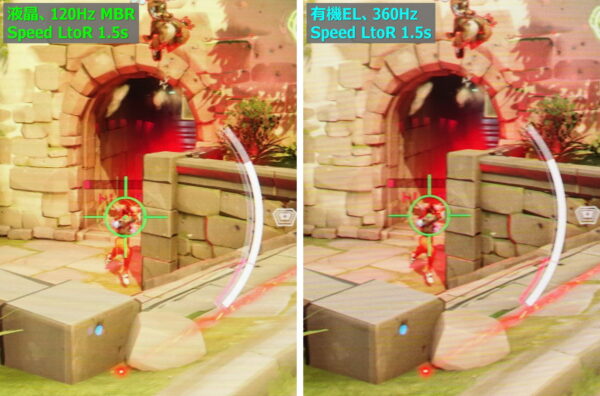

360Hz+の有機ELと比べて、どちらが良い?

2024年以降、PC向け有機ELゲーミングモニタも増え、ネイティブ360Hzや4KとのデュアルモードでフルHD/480Hzに対応する製品が各社から発売されているので、600HzやDyAc2に対応する「ZOWIE XL2586X+」とどちらが明瞭なのか、オンライン対戦FPSなど競技系ゲームにはどちらが最適なのか気になっている人も多いと思います。

実際の明瞭さを比較して、DyAc2に対応するZOWIE XL-X+シリーズとハイリフレッシュレートな有機ELゲーミングモニタ、どちらがe-Sports系ゲームに最適なのか解説していきます。

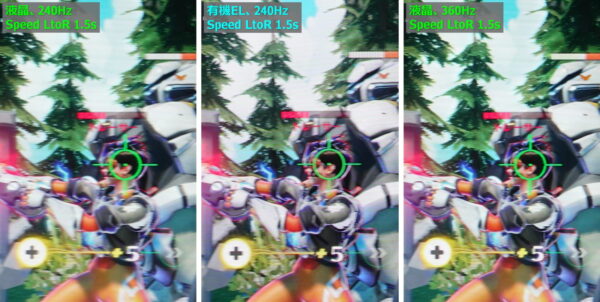

液晶では応答速度が最速クラスの「ZOWIE XL2586X+」であっても、有機ELの応答速度はほぼ理想的なスイッチ特性なので、240Hzや360Hzなど同等のリフレッシュレートで比較すると有機ELに軍配が上がります。

有機ELの応答速度はほぼ理想的なスイッチ特性なので、過渡応答やオーバーシュートが生じる液晶と比較すると1.5倍以上の明瞭さを発揮します。

応答速度が高速な「ZOWIE XL2586X+」なら差は縮まるとはいえ、360Hzでも有機ELの240Hzと同程度の明瞭さですし、有機ELの360Hzに対しては贔屓目に見ても500Hzで同等くらいです。

しかしながらMBR機能 DyAc2を使用すると話は変わります。

有機ELが液晶に対して同リフレッシュレート比で1.5倍明瞭でも、DyAc2は明瞭さを4倍以上に引き上げるので、4.5倍としても『DyAc2は有機ELよりも3倍も明瞭』ということになります。

DyAc2を使用すれば、たかだか120Hzリフレッシュレートでも有機ELの360Hzよりも明瞭になります。勝ち負けを競うe-Sportsシーン、勝利最優先なゲーマーにとって、どちらがベストな選択肢かは論じるまでもありません。

600Hzや360Hzどころか240Hzすら比較に出す必要もなく、動くターゲットの見え方の明瞭さではDyAc2を有効にした「ZOWIE XL2586X+」の圧勝です。

競技性の高いe-Sports系ゲームをメインとして勝ち負けを最重要視するゲーマーであれば、DyAc2に対応するZOWIE XL-X+シリーズが鉄板な選択肢になるのは間違いありません。

e-Sports系だけでなくHDR含め高画質系PCゲームもプレイするカジュアルゲーマーであれば、IPS/VA液晶で240Hz以上に対応する比較的に安価な製品か、10万円以上で高価な有機ELパネル採用製品(もしくはFALD対応液晶パネル)を予算に応じて選ぶ、という感じの住み分けになると思います。

今後、有機ELがDyAc2を超えることはある?

ZOWIE XL-Xシリーズが対応するDyAc2がリフレッシュレート比で4倍以上の明瞭さを実現できるのは、25%未満のデューティ比(明転時間)で平均輝度 300cd/m^2以上という一般的なモニタと同じ明るさを発揮できる高輝度バックライトという縁の下の力持ちのおかげです。

有機ELくらい応答速度が高速なら黒挿入すればいいのでは?と思うかもしれませんが、HDR関連で話題になるように、有機ELには”輝度が低い”という弱点が存在します。

MBR機能で明瞭さ2倍を実現するにはデューティ比を1/2、明瞭さ3倍なら1/3という具合に1リフレッシュ中の明転時間を減らす必要があり、時間平均の輝度、つまり体感する輝度は1/2、1/3に減少します。

有機ELパネルの全白輝度は現状で300cd/m^2以下なので良く見積もっても2倍の明瞭さで輝度は150cd/m^2、3倍なら100cd/m^2に下がってしまいます。

- 平均 200~300cd/m^2を発揮できるか

- 瞬間 600~900cd/m^2の点滅に対して焼き付き等の保証ができるか

といった技術的、製品保証的なハードルを考えると、これから数年で実現するのは難しいと思います。

ZOWIE XL2586X+のレビューまとめ

最後に「ZOWIE XL2586X+」を検証してみた結果のまとめです。

- 全てのビデオ入力でフルHD/600Hzに対応

- 4倍以上も明瞭になるMBR機能 DyAc2対応

- 最大輝度 300cd/m^2以上、0~100%で輝度調整も可能

- 通常時と明るさが一致するのでシームレスに切替が可能

- 独自カラーフィルムでDCI-P3 97%をカバーする広色域

- VRRに対応、PS5でも使用可能

- 競技ゲーマー向けの24.1インチでフルHD解像度

- 応答速度に優れたTN液晶パネル

- ビデオ入力はDP1.4×1とHDMI2.1×3の計4系統

- プロや友達と同じ設定でプレイできるシェア機能 XL Setting to Share

- 専用OSDコントローラー S.Switchが付属

- コンパクトベース、可動域の広い付属モニタスタンド

- 収納式のヘッドホンハンガーを搭載

- VESA100x100マウント対応、モニタ本体重量3.8kg

- TN液晶パネル採用なので視野角が狭い

- DyAc2とVRRは併用不可

「ZOWIE XL2586X+」はTN液晶パネルとしては異次元の97% DCI-P3 広色域をカバー、最大600Hzリフレッシュレートに加えて、独自MBR機能 DyAc2により4倍以上の明瞭さを実現する最高峰の競技ゲーマー向けモニタです。

理想スイッチ的な応答速度で360Hzや480Hzの超高速リフレッシュレートを実現している有機ELに対して、競技性の高いe-Sportsプレイシーン特化なZOWIEが依然としてTN液晶を採用し続けている最大の理由はモーションブラーリダクション機能 DyAc2 (Dynamic Accuracy 2)です。

DyAc2を使用することで120Hzでも800Hz級、240Hzなら1000Hz級の明瞭さを実現できる以上、素の明瞭さなら液晶の1.5倍とはいえ有機ELも比較になりません。

DyAc2はMBR機能ながら環境照明に左右されない300cd/m^2以上の明るさで、かつてない明瞭さを実現でき、さらにゲーム・GPU性能的にフレームレートが出せるなら最大600Hzの高リフレッシュレートで明瞭さ・低遅延・滑らかさをさらにブーストできる「ZOWIE XL2586X+」は、CS2やオーバーウォッチ2やApex Legendsといったオンライン対戦FPSゲームで、とにかく勝ちを狙うガチゲーマーにとって大きな武器になるはずです。

ZOWIEの2025年最新XL-X+シリーズからは400Hz対応のZOWIE XL2566X+、280Hz対応のZOWIE XL2546X+といった下位モデルも発売されています。

ZOWIE XL2586X+と下位モデルとの主要な違いは次の3点です。

- 最大600Hzの超高速リフレッシュレートに対応

- 95%+ DCI-P3 広色域をカバー

- PS5でVRRを利用可能

ZOWIE XL-Xシリーズの最大の特長というか、競技性の高いゲームで絶対勝ちたい人なら”導入すべき(必須)”といっても過言ではない『120Hz~240HzにおけるDyAc2対応』は下位モデル ZOWIE XL2546X+でも共通しています。

| ZOWIE XL-Xシリーズの機能・性能比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| XL2586X+ | XL2566X+ | XL2546X+ | XL2546X+ | |

| DyAc2 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |

| 最大リフレッシュレート | 600 Hz | 400 Hz | 280 Hz | 240 Hz |

| 色域 | DCI-P3 95%+ (sRGB 140%) | sRGB 110% | sRGB 110% | sRGB 100% |

| PS5 VRR | 対応 表示遅延低減の副次効果あり | 非対応 | 非対応 | 非対応 |

| 価格(25年6月) | 17.8 万円 | 11.8 万円 | 9.3 万円 | 8.7 万円 |

明瞭さについての章で説明した通り、360Hz~600Hzはどちらかというとトッププレイヤーにとって比重の大きい(上手い人ほど効果がある)機能ですし、95%+ DCI-P3の広色域もColor VibranceやBlack eQualizerによる視認性向上チューニングの幅を広げる特性なので、普通のゲーマーにとって必ずしも必須の機能ではありません。

例えるなら、ZOWIE XL2546X+は趣味の草野球からトップアマが使う有名メーカーの良い木製バット、「ZOWIE XL2586X+」はメジャーリーガー大谷が使うバットです。

e-Sportsにおける最高峰のモニタなので17万円という価格も製品の特性的には妥当な値段だと思います。

一方で、価格差は2倍以上、絶対値としても「ZOWIE XL2586X+」は普通のゲーマーにはなかなか手が出しにくい価格帯であることは間違いないので、コスパを重視するなら下位モデルのZOWIE XL2546X+や、旧モデルのZOWIE XL2546Xでも十分だと思います。

”勝つことこそ至上命題”というユーザーにとって「ZOWIE XL2586X+」など2025年最新のZOWIE XL-X+シリーズが最適解であることは間違いありません。

一方でやはりTN液晶パネルは発色が弱く(新設計カラーフィルム採用のXL2586X+は例外ですが)、視野角が狭いなどデメリットもあります。

e-Sports系タイトルだけでなくモンハンワイルズやファイナルファンタジーのような高画質RPG・アクションゲームなどもプレイする人には有機ELがオススメですし、ゲームにも使うけどオフィスワークなどデスクトップ作業でも長時間使う人ならIPS液晶が最適、のようにパネルタイプで向き不向きがあります。

ブラウジングなど普段使いもしたい、綺麗な画面で高画質PCゲームもプレイしたい、ということであれば高リフレッシュレート対応のIPS液晶モニタや有機ELモニタをリリースしている同社のカジュアルゲーミングブランド MOBIUZシリーズを検討してみてください。

以上、「ZOWIE XL2586X+」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

関連記事

-

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証 -

「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。HDRの色調整も自由自在、理想のHDR対応ゲーミングモニタがついに完成!輝度1000nits超かつ1152分割FALD対応の4K/144Hzゲーミングモニタ「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。自由に明るさ・彩度・色温度を調整できる理想のHDRゲーミングモニタを徹底検証

「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。HDRの色調整も自由自在、理想のHDR対応ゲーミングモニタがついに完成!輝度1000nits超かつ1152分割FALD対応の4K/144Hzゲーミングモニタ「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。自由に明るさ・彩度・色温度を調整できる理想のHDRゲーミングモニタを徹底検証 -

「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。PS5の4K入門に最適、320Hzでe-Sports用も両立できるゲーミングモニタを徹底検証ネイティブ4K/160Hzに加えて、デュアルモードでフルHD/320Hzにも対応するIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。4K&e-Sports向けゲーミングモニタの入門モデルとてして鉄板なのか徹底検証

「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。PS5の4K入門に最適、320Hzでe-Sports用も両立できるゲーミングモニタを徹底検証ネイティブ4K/160Hzに加えて、デュアルモードでフルHD/320Hzにも対応するIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。4K&e-Sports向けゲーミングモニタの入門モデルとてして鉄板なのか徹底検証 -

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。 -

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証 -

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー。MLA採用で1000nitの高輝度も実現する、WQHD/240Hzの有機ELゲーミングモニタを徹底検証有機ELディスプレイパネルを採用する、WQHD解像度かつ240Hzリフレッシュレートの27インチゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー。マイクロレンズアレイ(MLA)採用により、1000nits超の高輝度も実現。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー。MLA採用で1000nitの高輝度も実現する、WQHD/240Hzの有機ELゲーミングモニタを徹底検証有機ELディスプレイパネルを採用する、WQHD解像度かつ240Hzリフレッシュレートの27インチゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー。マイクロレンズアレイ(MLA)採用により、1000nits超の高輝度も実現。

コメント