VR界の3台巨頭の一角、Oculus Rift CV1が遂に着弾しました。

予約開始直後にポチッたのでゲームが3つバンドルされた初回版になっています。

まだ入手したばかりなのですがハードウェア面を中心にレビューしていきます。

管理人は「予約開始15分後に予約完了、28番台、4月発送予定、5月16~29日に延期」組でしたが、延期後の予定よりも1週間ほど早く到着しました。Oculus RiftCV1は発売日が3月末なので3月組も実際は3月待つ~4月上旬発送見込みと考えると、4月組も4月末~5月上旬の発送予定とも考えられ、管理人についてはまだましな配達スケジュールだったようにも思います。

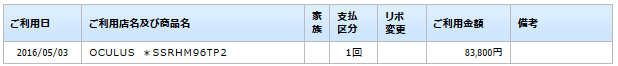

あと支払いに関してはカードに83800円がしっかりと請求されていました。

いろいろと残念ニュースが多かったOculus。しかし製品自体は良いんだ!と擁護できることを期待して、レビューしていきますが、はたして。

ともあれ早速、開封の儀に移りましょう。

Oculus Rift CV1の箱はうちのサブ機のNCASE M1よりちょっと大きいくらいのサイズでした。管理人の記憶だと開発者向けのDK2の箱よりもCV1のほうが縦横10cm程度ずつ大きかったと思います。

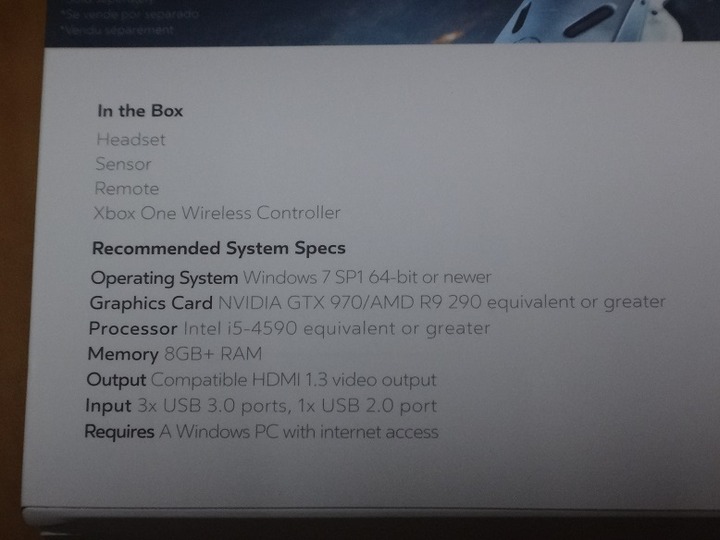

箱の裏面には付属品や推奨動作環境などが記載されています。

ヘッドセット、センサー、リモコン、”ワイヤレス”コントローラー……。

なお日本国内は技適マーク取得の関係で”ワイヤード”コントローラーになっています。平行輸入品が4000円程度で売っているので諦めてこちらを購入しましょう。なおタイトル通りWin10専用なので注意。

Microsoft(2015-10-20)

ONEコンについての愚痴はこのあたりにして中身を見て行きます。

蓋を開けるとまずヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)本体とポジショントラッキング(略す場合、ポジトラ)用のセンサーが入っています。DK2の時は開発機らしく安っぽさがありましたが、製品版であるCV1のHMDとセンサーはかなり高級感があります。

HMDとセンサーの間に布が出ていますがこれを引っ張るとセンサー部分の収納スペースをひっくり返せて、下にはコントローラーや仕様書(マニュアルではない)やヘッドホン取り外し用のマイナスドライバーなどが入っています。やはりワイヤレスアダプタは抜かれていました。残念。代用のケーブルが入っています。

あと付属品でOculus印のシールとレンズを拭くためのクロスもありました。非メガネ民としてはクロスを常備していないので、クロス付属はありがたいです。

続いてHMD本体を見て行きます。

DK2は全面プラスチックでしたが、CV1ではHMD側面は布が貼り付けられていて触り心地が良いです。

ヘッドバンドの調整はHMD本体横のマジックテープで行います。設定幅はかなり広いので頭の小さい人から大きい人までフィットしないという心配はしなくても大丈夫かと思います。上側のヘッドバンドも同様にマジックテープで調整可能です。

また横側のヘッドバンドについてはマジックテープによる調整のみでなく、ヘッドバンドの固定部分の中にゴム紐が入っていて伸縮するようになっており、きつ過ぎず緩過ぎずな快適な装着感になっています。

またヘッドバンドの側頭部のあたりは固いプラスチックでも布でもなく、少し固めのシリコンっぽい材質になっていて形状記憶ありでグニャグニャ曲がり、これも装着感の向上に一役買っています。

適当に横側のヘッドバンドの長さを調整しただけでも管理人の頭にはしっかりとフィットして、それでいてゴム紐が伸縮するので窮屈感もなく、布のバンドとマジックテープのみのDK2の装着感とは雲泥の差で感動しました。重量も軽いので頭が前方向に引っ張られるような感覚も軽減されていました。

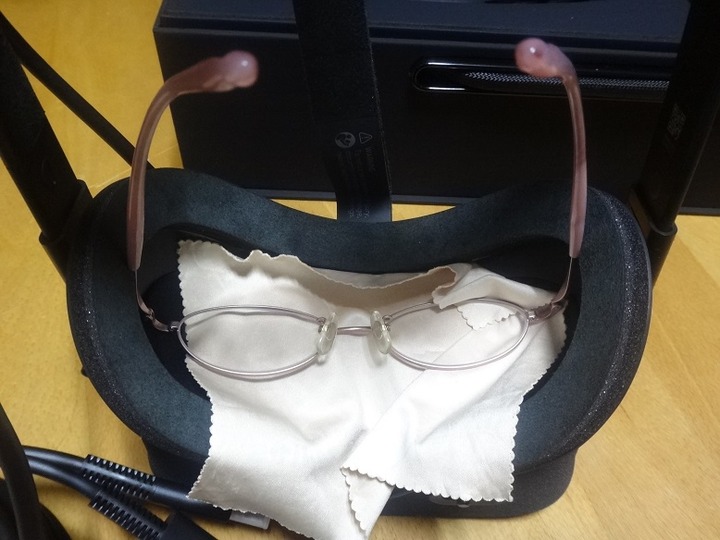

続いて気になっている人も多いと思いますが、HMD内側やメガネの使用可否について見ていきます。

HMD内側はこんな感じになっています。

スポンジからレンズまでの距離はそれなりにあるので、目はもちろんメガネもHMDのレンズとぶつかることはないと思います。あとDK2にはあったレンズと目の距離を調整する機能はなくなっていました。実際DK2を使っていてあまり意味を感じなかったので必要ない機構ということでオミットされたようです。

変わりにレンズ間の横幅を調整する機能が追加されました。レンズ周りが布になっているのでレバーを使ってレンズ間の横幅を自由に調整できるようです。

鼻の部分の窪みについてはかなり大きく場所がとられています。相当鼻が高くて大きい人でもない限り鼻とスポンジが当たることはないと思いますが、装着した時にここから光が入るのは少し気になりました。各自スポンジを購入して適度に埋めたほうがいいかもしれません。

メガネの着用についてですが、まずHMD内側の一番狭いのはスポンジの部分であり、幅が大体13cmほどになっています。それよりも内側はもう少し余裕があります。

管理人はメガネ民ではないのでメガネを借りて試してみました。借りたメガネは多少曲がっても大丈夫な(たぶん形状記憶)でこめかみ辺りが14cmのメガネでした。

まずこのメガネを着用したままHMDを装着しようとしましたがスポンジと当たってメガネが壊れそうで無理でした。そこで最初からメガネをHMDの内側に入れて、HMDとメガネを一緒に装着してみました。

これであれば着用すること事態は出来ましたが、スポンジの内側にフレームが押されてしまい、メガネのフレームに耳の上の部分が圧迫されて装着感としては悪かったのであまりお勧めはできません。

結論として、OculusRift CV1とメガネの同時使用について、管理人が試した限りではこうなりました。

・メガネを着けたままHMDを装着 → △or×

・メガネをHMDに入れてHMDを装着 → ○(フレーム幅によっては装着感悪し)

めっちゃ適当な絵ですが、こんな感じにスポンジを迂回するような形状のフレームのメガネだと快適に装着できると思います。メガネに合うか気にするよりHMDに合ったメガネを作るほうが早いかと。

次は付属のヘッドホン部分ですが、商品着弾時にはデフォルトでヘッドホンが装着されており、同梱されているプラスチック製のドライバーを使うことで、取り付け取り外しが可能になっています。また取り外してもネジ等は出てこないので紛失を気にする必要は全くありません。

この取り付け・接続方法についてはケーブルレスであり余分なパーツも出てこないので画期的な構造だと思います。またこの付属ヘッドホンは可動域がかなり広くなっており、構造としては非常に優秀でした。

OculusRiftCV1を触って管理人が一番感動したのはケーブルでした。

PCと接続するためのHDMIとUSB3.0が径がたったの5mmと細く、柔軟に曲がるしなやかな1本のケーブルにまとまっているのは、DK2のメッシュで固められた固いケーブルを知っているだけに素直に絶賛できます。

HTC Viveさんはケーブルがヤバイ。Oculusを経験すると辛いかも。

転載元:http://game.watch.impress.co.jp/docs/series/vrgaming/20160421_754435.html

このケーブルはヘッドバンド右側の固定具を通して後ろに流れるようになっていますが、この固定具は取り外すことも可能になっています。

ケーブルについてあえて文句をつけるとしてたら、左側に固定されているところでしょうか。

管理人の現在の環境では右側にPCがあるので実際に使った時にちょっと不便になるかもしれません。

次はセンサーを見ていきます。

DK2ではウェブカメラのような形をしていましたが、CV1ではうって変わって洒落たスタンド方のインテリアのような形状になっています。センサー本体は細長い円柱部分で、これは取り外しが出来ないため、HTC Viveとは異なりセンサーを壁などに固定することは出来ないようです。 センサーは柱部分の上側でネジ止めになっておりセンサー本体を回すと取り外し可能でした。

あと細かい所ですが、このデザインならセンサーのケーブルは柱の中を通して、台座の部分からケーブルを出したほうがオシャレだと思うの。

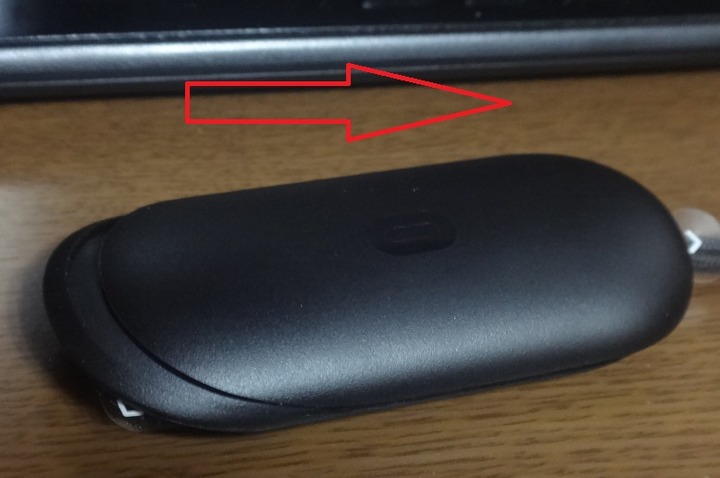

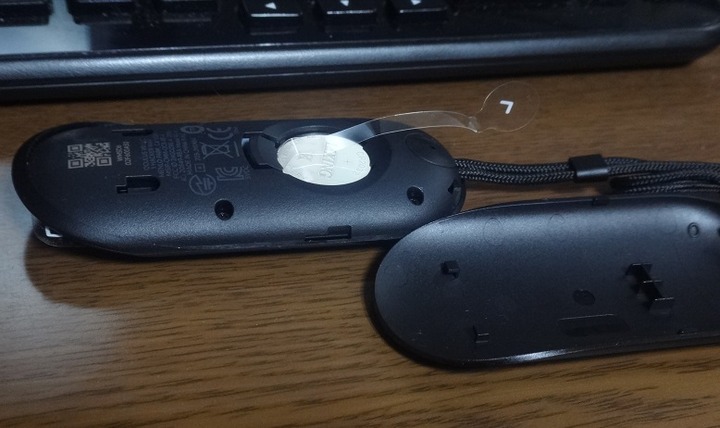

最後にリモコンですが、使用するためにボタン電池の絶縁シールをはずす必要があるんですが、蓋がめちゃくちゃ固いです。外し方は横にズラすタイプです。隙間にマイナスドライバとか挟んで上に上げようとすると固定部分が折れるので注意。裏蓋に外す方向の矢印くらい掘っておいてくれてもええのに。

電池はC2032という型のボタン電池です。調べたら普通にamazonとかでも購入可能でした。

以上、VR HMD「Oculus Rift CV1」のレビュー~ハードウェア編~でした。

続いてセットアップ方法編を執筆中なので少々お待ちください。

コメント