第3世代Ryzen CPUにネイティブ対応となるX570チップセット搭載AM4マザーボードとしてASUSのゲーマー向けメインストリームブランド”ROG STRIX”シリーズからリリースされた「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のサンプル機をメーカーよりお借りできたのでレビューしていきます。

ミドルクラス製品とは思えない16フェーズVRM電源回路やヒートパイプで連結された大型VRM電源クーラーを搭載し、2.5Gbイーサや高音質オンボードサウンドを搭載するゲーマー向けマザーボードの

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」が12コアRyzen 9 3900Xや16コアRyzen 9 3950Xを安定して運用できるのか徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-X570-E-Gaming/

マニュアル:https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_X570-E_GAMING/J15200_ROG_STRIX_X570-E_GAMING_UM_WEB.pdf

ASUS ROG STRIX X570-E GAMING レビュー目次

1.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの外観・付属品

2.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの基板上コンポーネント詳細

3.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの検証機材

4.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのBIOSについて

5.イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

6.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのOC設定について

7.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの動作検証・OC耐性

8.ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのレビューまとめ

【注意事項】

同検証は19年7月上旬に行っており「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のBIOS:0804を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-X570-E-Gaming/HelpDesk_BIOS/

【2019年8月4日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:0804で検証

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの外観・付属品

まず最初にASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの外観と付属品をチェックしていきます。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のパッケージは一般的なN式箱で、蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が収められた小分けパッケージが入っていました。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもコースター、ステッカー、CableMod製スリーブケーブル購入時の割引クーポンなどが付属します。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。ASUS製のマザーボードなので定評のある詳細日本語マニュアルも付属します。

組み立てに関連する付属品としては、SATAケーブル4本、RGB対応4PIN LED機器接続ケーブル、アドレッサブルRGB対応VG-D型3PIN LED機器接続ケーブル、M.2 SSD固定用スペーサー&スクリュー、ケーブルタイ、WiFiアンテナとなっています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」にはASUS AURA Syncによるライティング制御に対応したLEDヘッダーの延長ケーブルとしてRGB対応汎用4PIN LEDヘッダー用とアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダー用の2種類が付属します。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGにはアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダーがマザーボード上に実装されていますが、それをロック付き3PINコネクタに変換する延長ケーブルが付属します。

マザーボード全体像は次のようになっています。

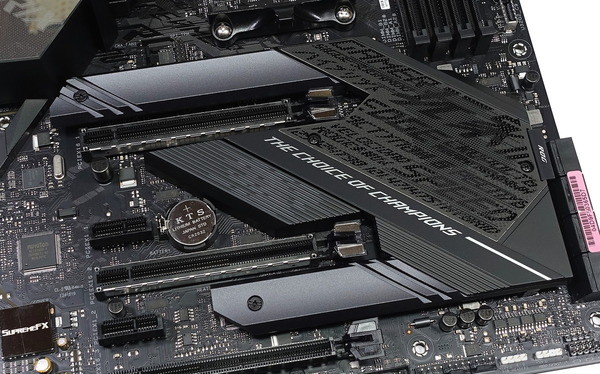

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGはATXフォームファクタのマザーボードです。黒色のPCB基板にはサイバーテキストパターンと呼ばれる絵柄がプリントされています。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクには、日本語、英語、中国語など複数の言語によるテキスト「サイバーテキストパターン」が描かれているところは近年のROG STRIXシリーズを踏襲していますが、新たな要素としてマザーボードを斜めにカットするレインフォールパターンが加えられ、同シリーズのデザイン面における独自性をさらに高めています。

下の写真は前モデル「ASUS ROG STRIX X470-F GAMING」のチップセットクーラーです。サイバーアウトルックは中国語でゲーマーを意味する「玩家」や、由来は不明ですが日本語のカタカナで「ハンギャク」(せめて反逆か叛逆なら……)など馴染み深いテキストも描かれており、かなり人を選びそうなデザインでしたが、「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」ではレインフォールパターンによってモザイク感が加えられたので、人を選ぶという点は緩和されています。

CPUソケット右側のVRM電源クーラーに覆いかぶさる形で大きくせり出した大型リアI/Oカバーが装着されており、上側にはROGのアイコンロゴ、下側にはSTRIXロゴとレインフォールパターンが描かれたアクリルプレートがあり、いずれもアドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されています。

VRM電源クーラーは標準的なアルミニウム塊型ヒートシンクがヒートパイプで連結されており、前世代ROG STRIX X470-F GAMINGよりもパワーアップされています。ヒートシンク自体もROG STRIXシリーズの羽を模した形状に加えてスリットが多数設けられており放熱面積が確保されています。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGには、最大16コアに達する第3世代Ryzenのオーバークロックにも対応すべく、16フェーズの超堅牢なVRM電源が実装されています。VRM電源回路を構成する素子も、高性能なPowIRstages MOSFET、業界標準よりも110%優れたパフォーマンスを発揮する高品質なチョークコイルやキャパシタが採用されています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」ではEPS電源端子は最大16コアに達する第3世代Ryzenのオーバークロックにも対応すべく、8PIN+4PINが設置されています。700W以下のメインストリーム電源ユニットではEPS端子が1つしかないものもあるので組み合わせて使用する電源ユニットには注意が必要です。

「ProCool II」と呼ばれる設計のEPS電源コネクタは、低インピーダンスなソリッドピンによってホットスポットの発生を抑制し、金属アーマーはコネクタの補強とともに熱拡散も補助します。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGにはマザーボード一体型リアI/Oバックパネル「プリマウントI/Oシールド」も採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

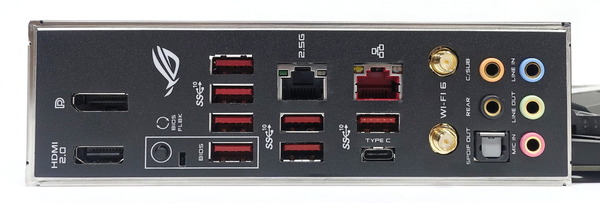

リアI/Oには最新のUSB3.2 Gen2規格に対応したUSB端子として7基のType-Aおよび1基のType-Cの赤色の端子が計8基設置されています。個人的に残念なポイントとしてはUSB3.Xは無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、USB3.X端子から少し離れたところに追加でUSB2.0端子を設置して欲しかったです。ビデオ出力として4K/60FPSに対応したHDMI2.0とDisplayPort1.2が搭載されています。

ネットワーク関連では低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用された有線LAN端子に加えて(赤色の有線LAN端子)に加えて、一般的なギガビットイーサの2.5倍の帯域幅を実現するRealtek製2.5Gbイーサ(黒色の有線LAN端子)も搭載しています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」は次世代規格WiFi6に対応した無線LAN(Intel AX200)も搭載しています。接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHzデュアルバンド、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth 5.0に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

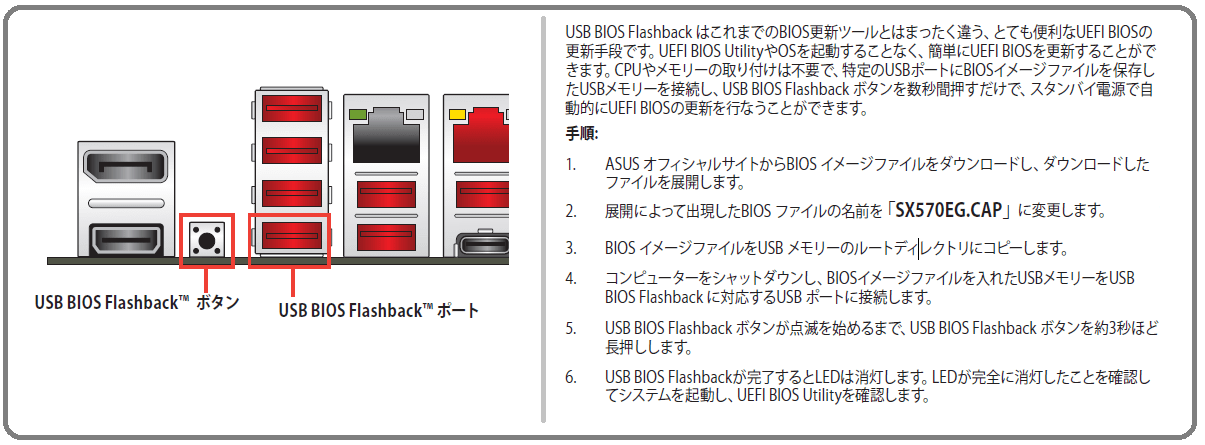

またリアI/Oには「USB BIOS FlashBack」ボタンが設置されており所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続してボタンを押すと「USB BIOS FlashBack」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

重量計を使用して重さを測定してみたところ、同じくATXサイズマザーボードのASUS ROG STRIX X470-F GAMINGは998g、ASUS ROG CROSSHAIR VIII HEROは1081gに対して、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGは1176gでした。

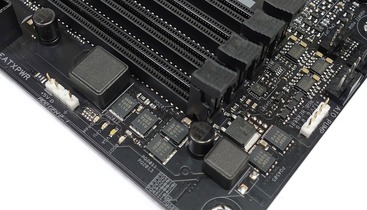

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの基板上コンポーネント詳細

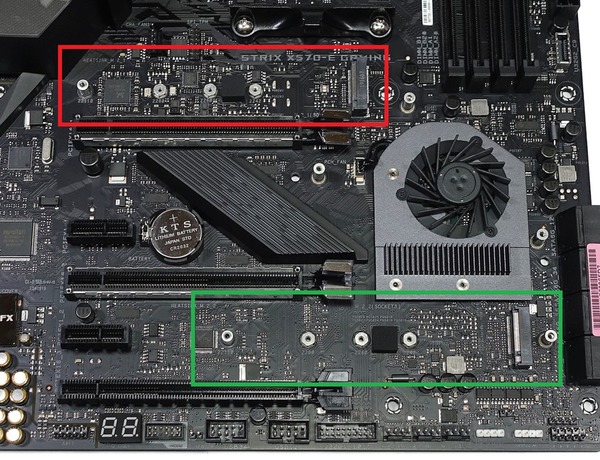

続いて「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。(PCIEレーン帯域や排他利用については第3世代Ryzenを使用した場合を記載します)

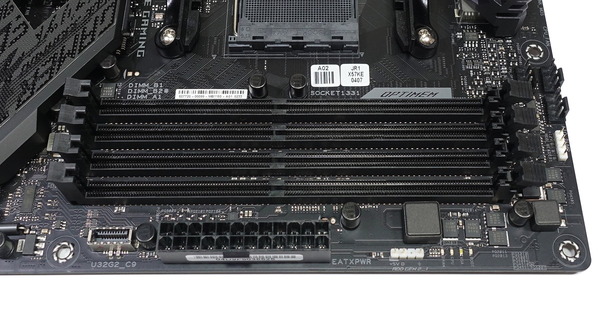

システムメモリ用のDDR4メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCIEスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

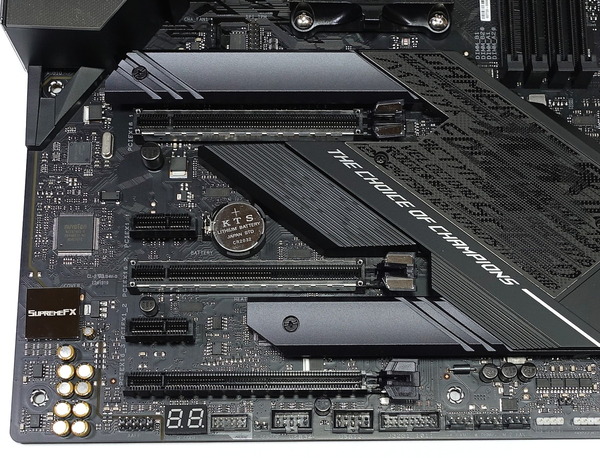

グラフィックボードなどを設置するPCIEスロットは上から[N/A、x16、N/A、x1、x16、x1、x16]サイズが設置されています。上段のプライマリグラフィックボードを2段目のスロットに配置することで、大型ハイエンド空冷CPUクーラーとグラフィックボードの干渉を回避しています。

2段目と5段目のPCIEスロットはCPU直結PCIEレーンに接続されており、[x16, N/A] or [x8, x8]で使用できます。最下段のx16サイズスロットの帯域はチップセット経由でPCIE4.0x4ですが、2基のx1サイズスロット(PCIE4.0x1)と帯域を共有しており、x1サイズスロットを使用する場合、PCIE4.0x2帯域となります。

マルチグラフィックボード向けのx16スロットは2段目、5段目に配置されており、現在主流な2スロット占有グラフィックボードを使用しても下位グラフィックボードが上位グラフィックボードのエアフローを妨げないよう配慮されています。

別売りオプションパーツのNVLink SLI Bridgeが必要ですが、3スロットのNVLink SLI BridgeがあればNVIDIAの最新GPUであるRTX 2080 TiやRTX 2080でもマルチGPU環境を構築可能です。

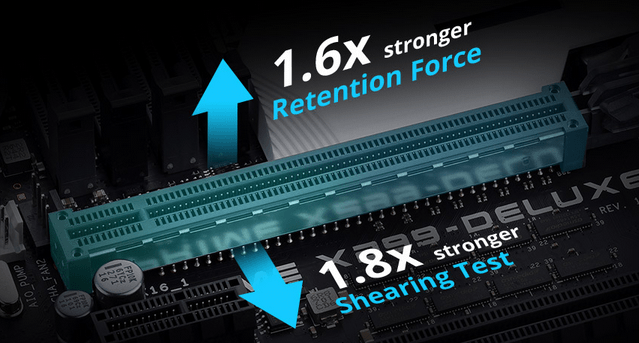

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGにも最近のトレンドとしてx16サイズスロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロット「SAFESLOT」が採用されています。

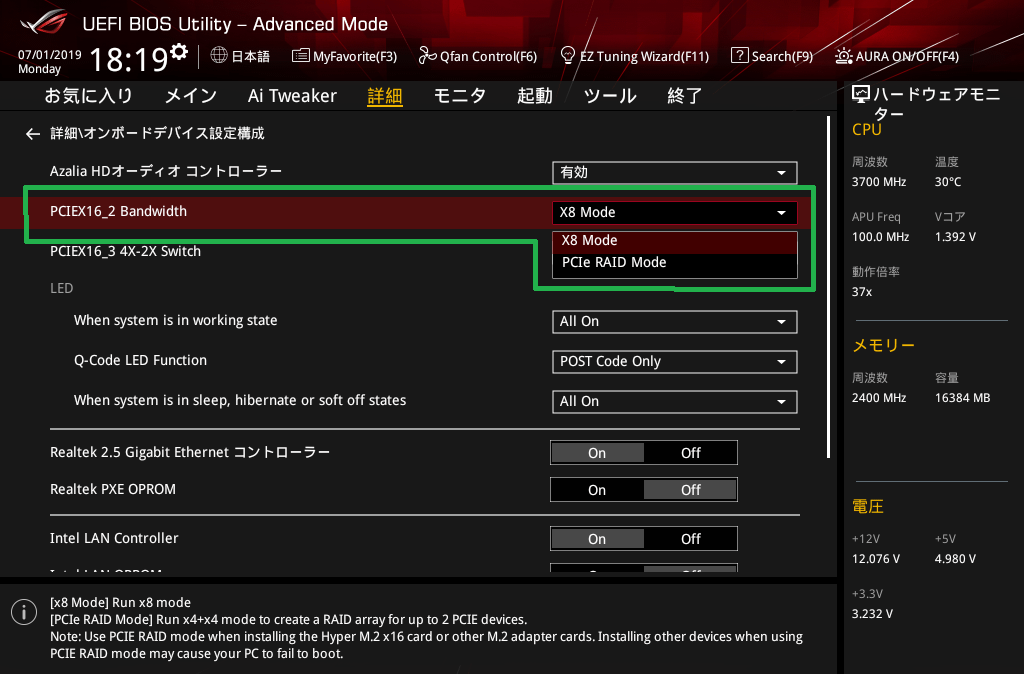

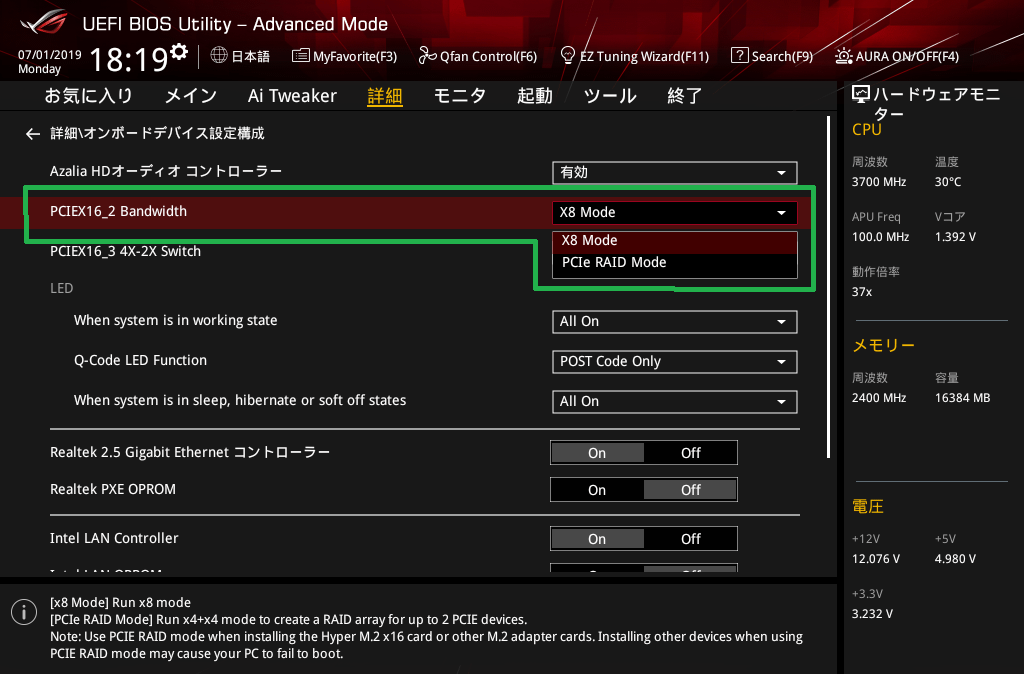

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」の5段目に配置されているx16サイズPCIEスロットは内部帯域がPCIE3.0x8ですが、単純にx8帯域のスロットとして使用するモードと帯域を分割するモードを切り替えることができます。

「PCIe RAID Mode」では、PCIE3.0x8帯域を2つのPCIE3.0x4帯域に帯域を分割することが可能で、M.2 SSDの複数枚刺しが可能な拡張ボード「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」に対応しています。

M.2 SSD4枚刺しに対応した拡張ボード「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」については個別に詳細なレビュー記事を公開しているのでこちらを参考にしてください。

・「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」をレビュー

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGにはSATAストレージ用の端子は8基搭載されています。SATA6G_1~8の8基はAMD X570チップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

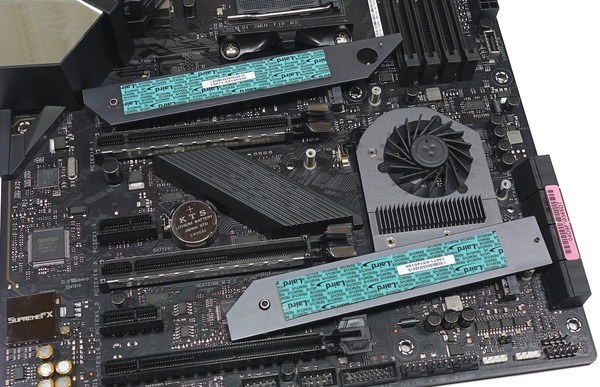

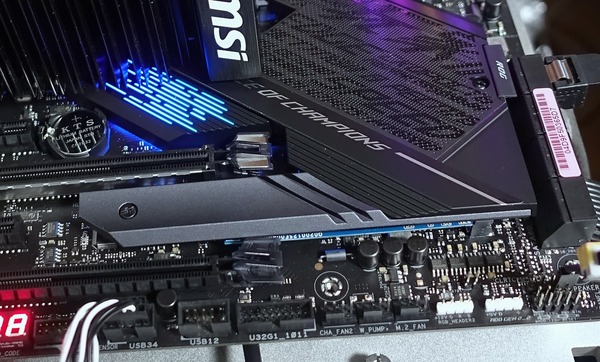

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGには高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットはPCIEスロット間とチップセット下に並んで計2基が設置されています。M.2_1とM.2_2はNVMe接続とSATA接続の両方のM.2 SSDに対応し、排他利用はありません。

2基のM.2スロットに設置されたM.2 SSDはサーマルパッドを介して接触することで、見た目上PCHクーラーと一体化したアルミニウム製プレートを放熱ヒートシンクとして利用でき、サーマルスロットリングの発生を抑制します。

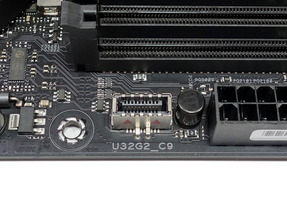

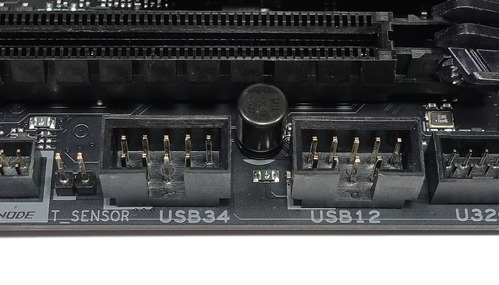

ATX 24PIN端子のすぐ隣には最新接続規格USB3.1 Gen2に対応する内部USB3.1 Gen2ヘッダー、またマザーボード下端には内部USB3.0ヘッダーが設置されています。

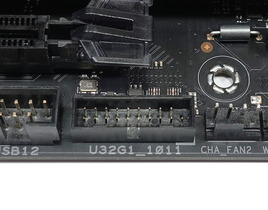

マザーボード下側には2基の内部USB2.0ヘッダーが設置されています。Corsair iCUEやNZXT CAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGであればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

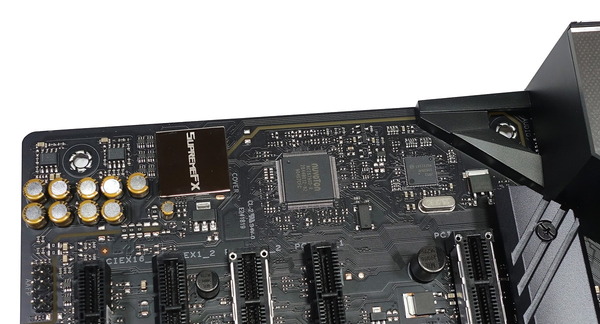

ハイエンドゲーミングマザーボードの「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」には、高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「SupremeFX」が採用されています。

10のDACチャンネルによる7.1チャンネルに対応するSupremeFX S1220Aコーデック、デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、加えて光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。

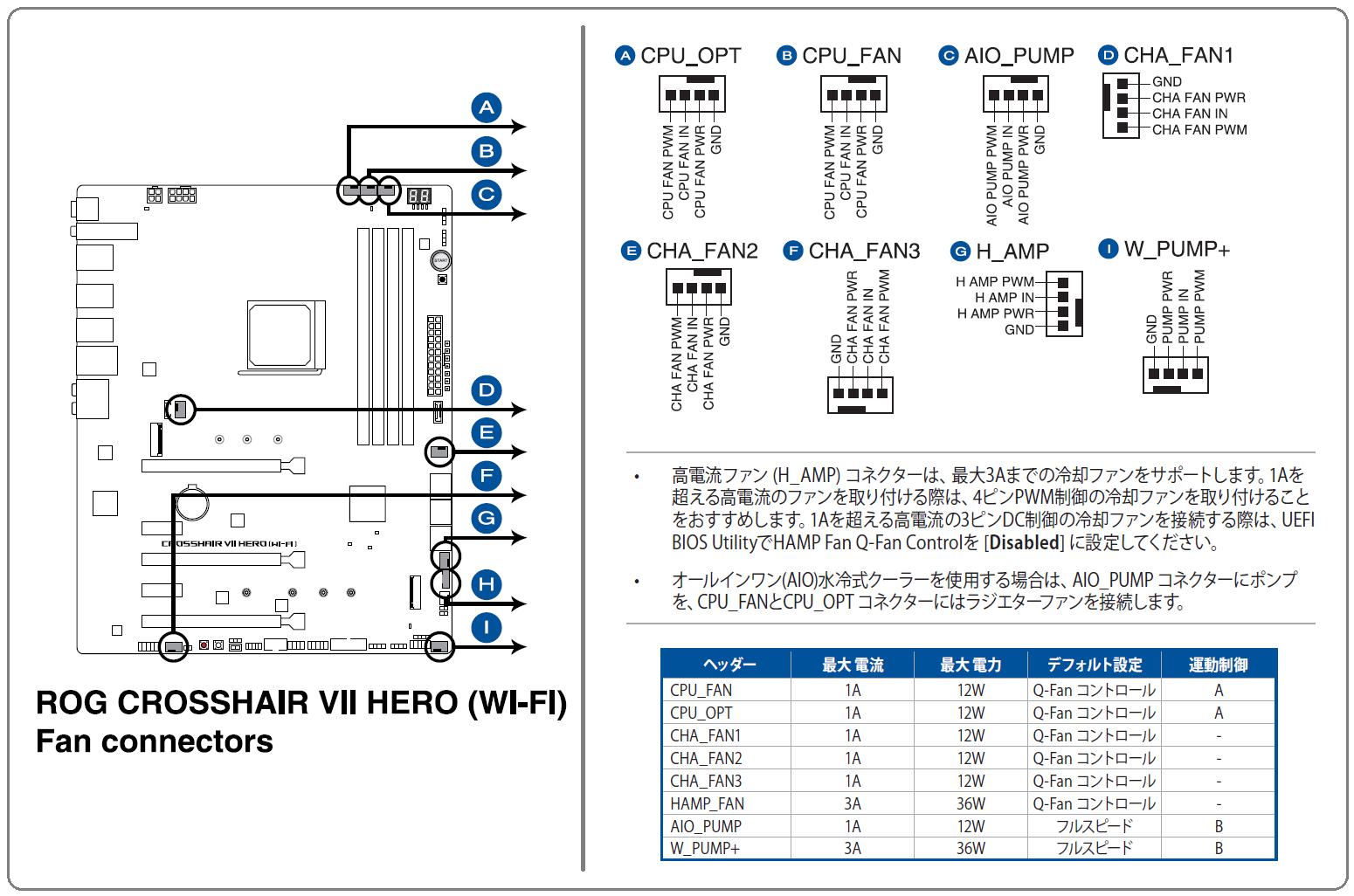

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」では冷却ファンや簡易水冷クーラーポンプの接続用ファン端子はマザーボード上の各場所に計7基設置されています。水冷ポンプ用ファン端子「W_PUMP+」は36W(3A)の高出力に対応しており、簡易水冷の水冷ポンプや本格水冷用のD5/DDCポンプなどにも電力供給できます。

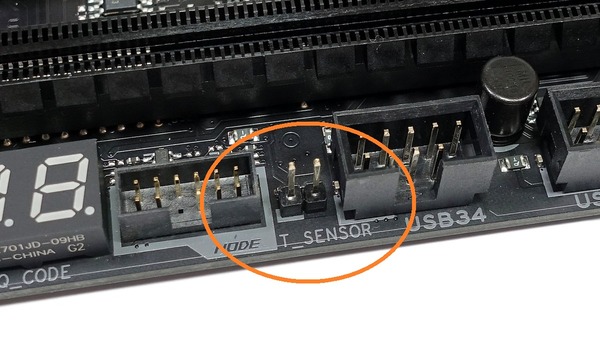

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のマザーボード上には本格水冷PCユーザーには嬉しい外部温度センサーの接続端子が設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにお勧めしています。(関連記事)

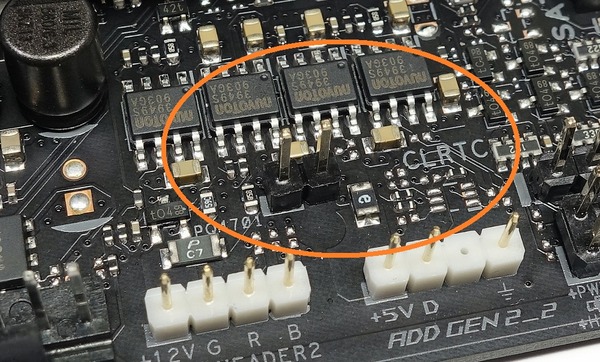

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」にはCMOSクリアのためのオンボードボタンは実装されておらず、マザーボード右下のジャンパーピンを使用してCMOSクリアを行います。ケーブルの長い2PINスイッチをあらかじめ装着しておいた方がよさそうです。

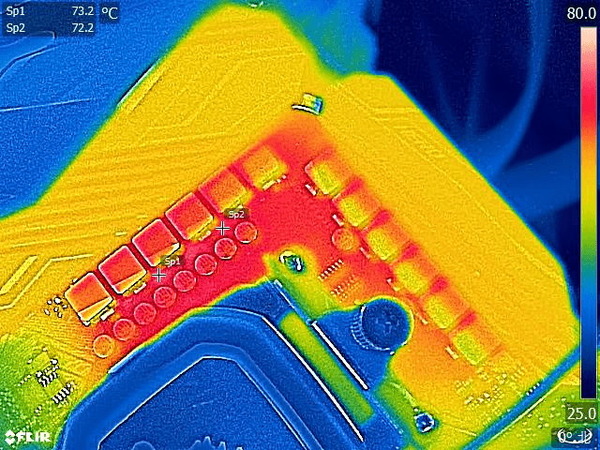

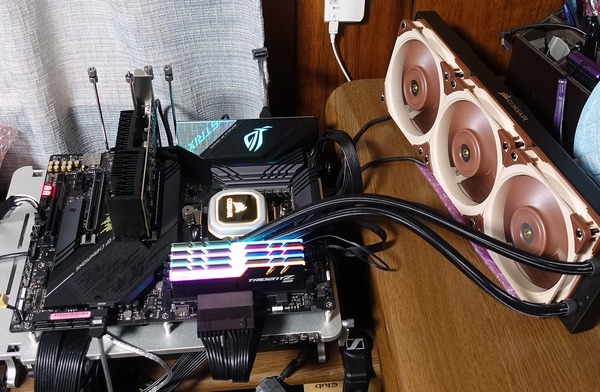

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの検証機材

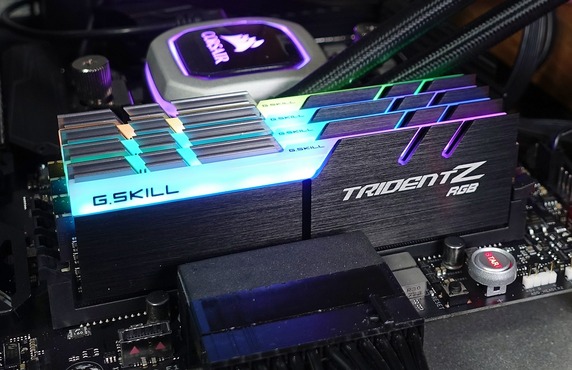

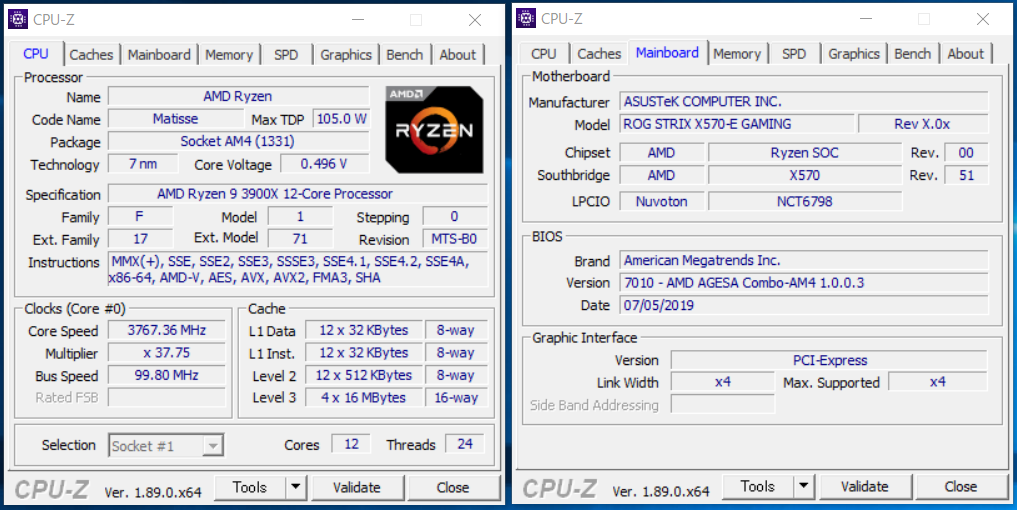

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG STRIX X570-E GAMING以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 9 3900X (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

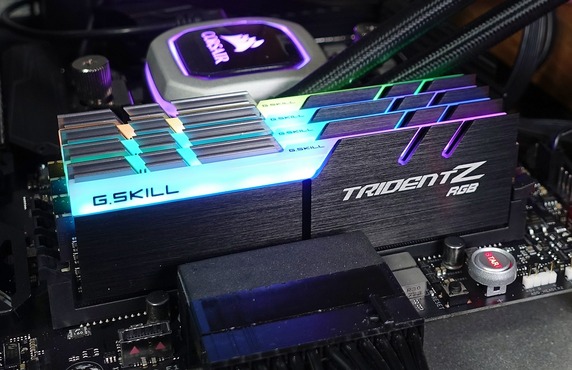

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

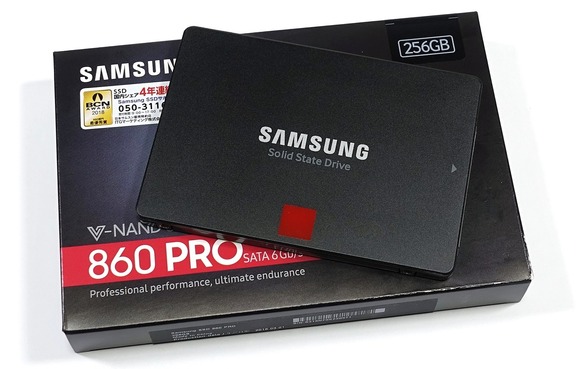

| システムストレージ | Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

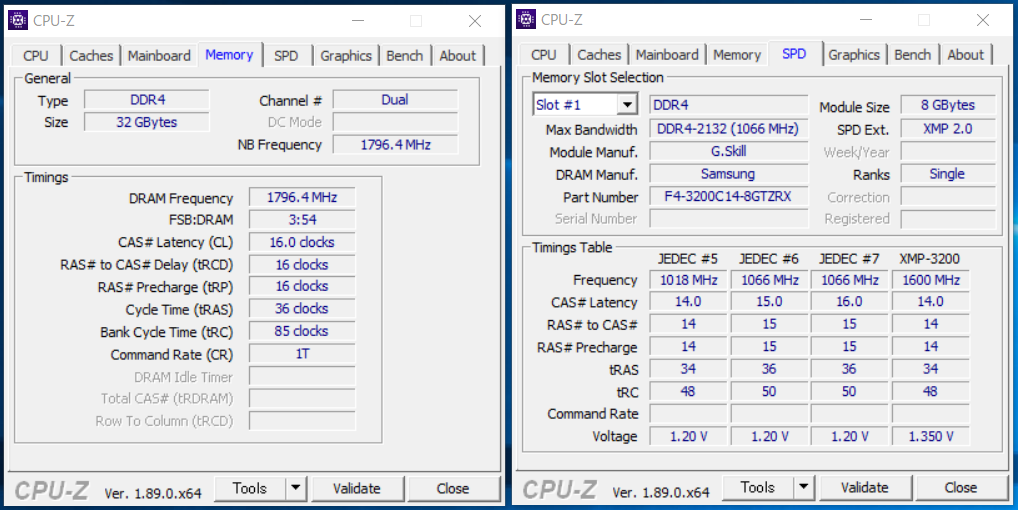

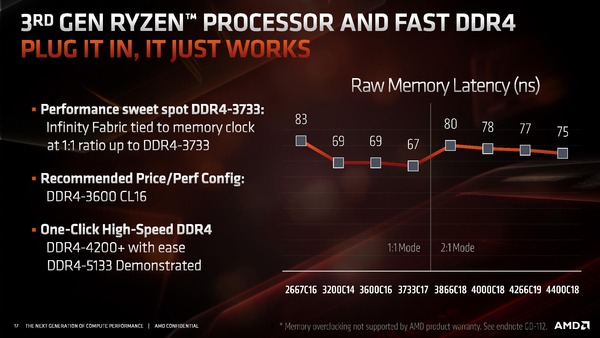

システムメモリの検証機材には、第3世代Ryzen&X570マザーボードのプラットフォームに最適化されたハイパフォーマンスOCメモリの最速モデル「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」を使用しています。3600MHz/CL14の最速モデル、3200MHz/CL14や3600MHz/CL16といった定番スペックがラインナップされ、高級感のあるヒートシンクや8分割ARGB LEDを搭載してデザイン面でも優れる「G.Skill Trident Z Neo」シリーズは、第3世代Ryzenの自作PCで性能を追求するなら間違いのないオススメなOCメモリです。

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」をレビュー

またRyzen環境におけるハイパフォーマンスなOCメモリとして昨年より定評のある「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」も3200MHz/CL14の高速・低遅延な動作がOCプロファイルを使用したオーバークロックで簡単に実現でき、第3世代Ryzen環境なら3600MHz/CL16に対応可能な伸びしろもあるので、第3世代Ryzen環境向けに引き続きオススメのDDR4メモリです。

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

レビュー後半の動作検証では12コア24スレッドモデルRyzen 9 3900Xを使用したOC検証も行いますが、CPUクーラーの検証機材には360サイズ大型ラジエーターを搭載するCorsair製AIO水冷CPUクーラー最上位モデル「Corsair H150i PRO RGB」を使用しています。

マザーボード備え付けの固定器具にCPUクーラーリテンションブラケットのフックをひっかけてハンドスクリューで締めるだけなので設置が非常にお手軽です。

360サイズラジエーター搭載の「Corsair H150i PRO RGB」と280サイズラジエーター搭載の「Corsair H115i PRO RGB」はいずれも冷却性能が高く、LEDイルミネーションやファン制御などの操作性・カスタマイズ性にも優れているので第3世代Ryzen CPUとの組み合わせにはおすすめなCPUクーラーです。

・「Corsair H150i PRO RGB」&「Corsair H150i PRO RGB」をレビュー

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、メインストリーム向けでもハイパフォーマンスな環境を目指すのであれば、システムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

・「Thermal Grizzly Carbonaut」はRyzen 9 3900Xを冷やせるか!?

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのBIOSについて

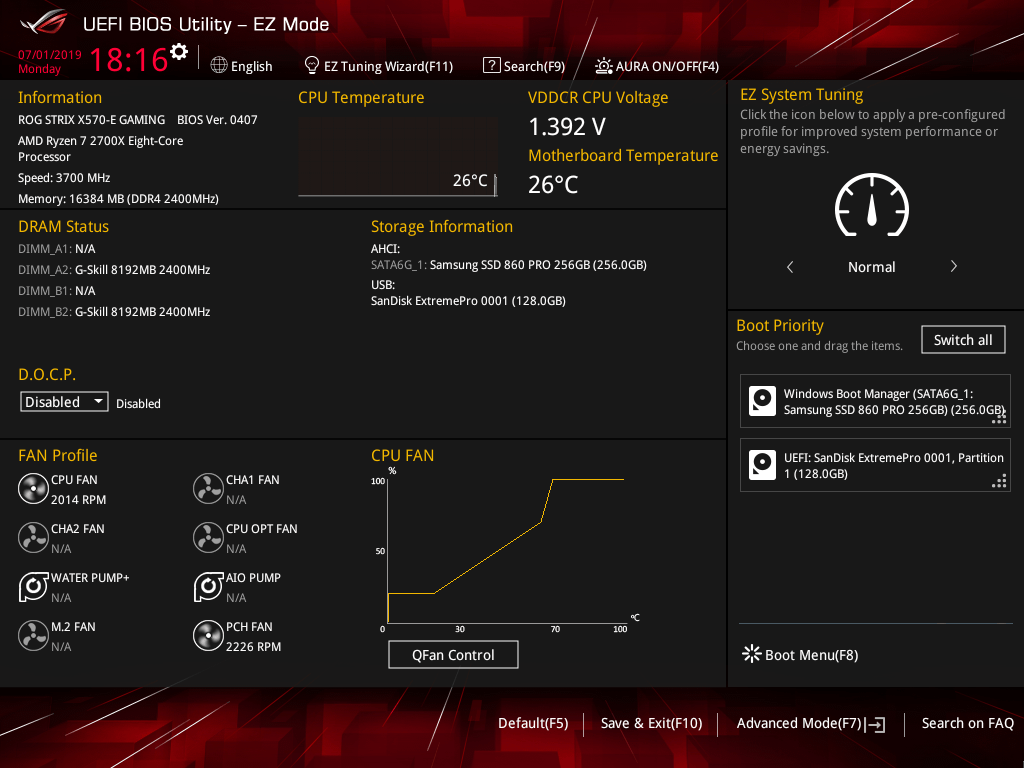

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」を使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付が変になっているかもしれませんが無視してください。また内容的に差異のないものは過去のスクリーンショットを流用しています。)

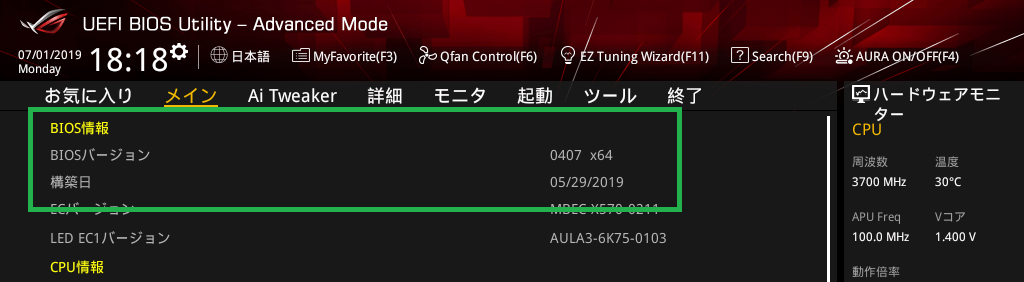

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのBIOSに最初にアクセスするとEZモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないので「F7」キーを押してサクッと「アドバンスドモード(Advanced Mode)」へ移るのがおすすめです。

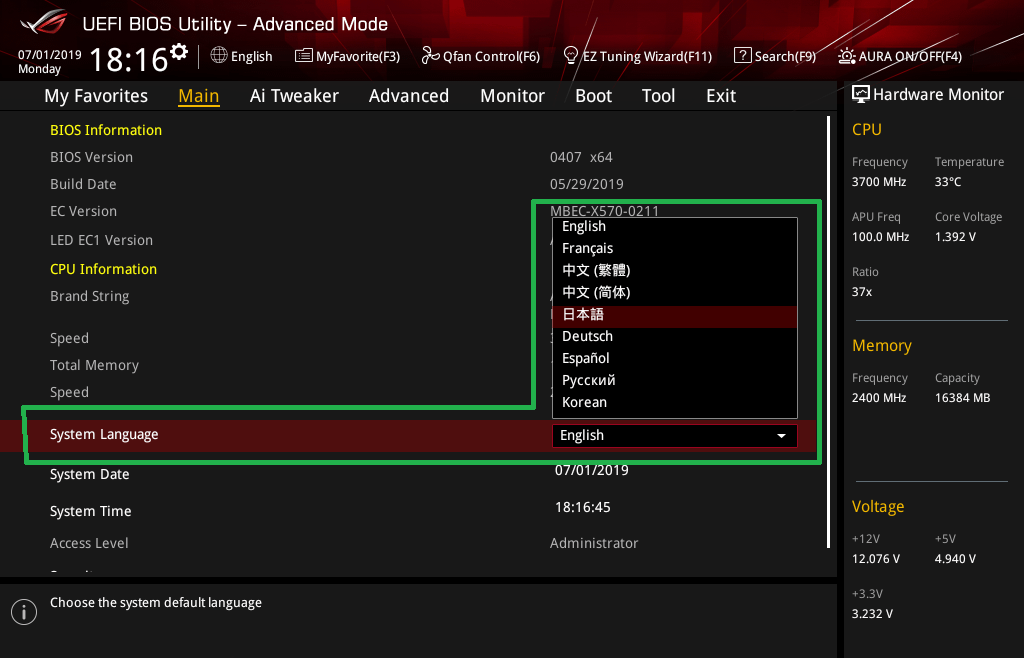

「F7」キーを押すとアドバンスドモードという従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。「Main」タブの「System language」-「English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

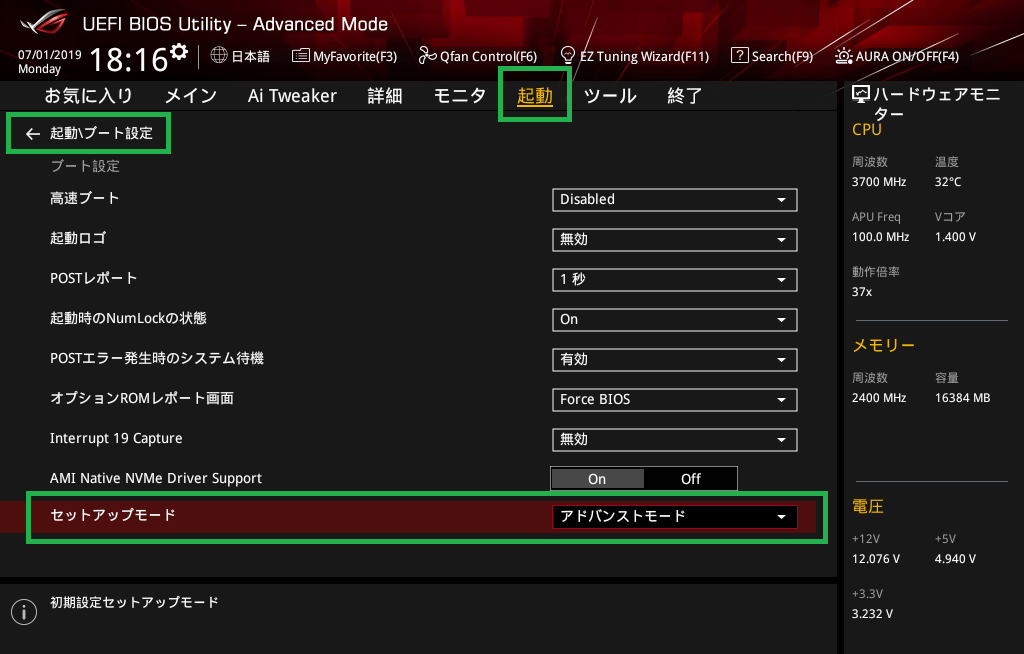

次回起動時に初回から詳細モードを起動する場合は、「起動-ブート設定」にある「セットアップモード」の項目をアドバンスドモードに変更してください。

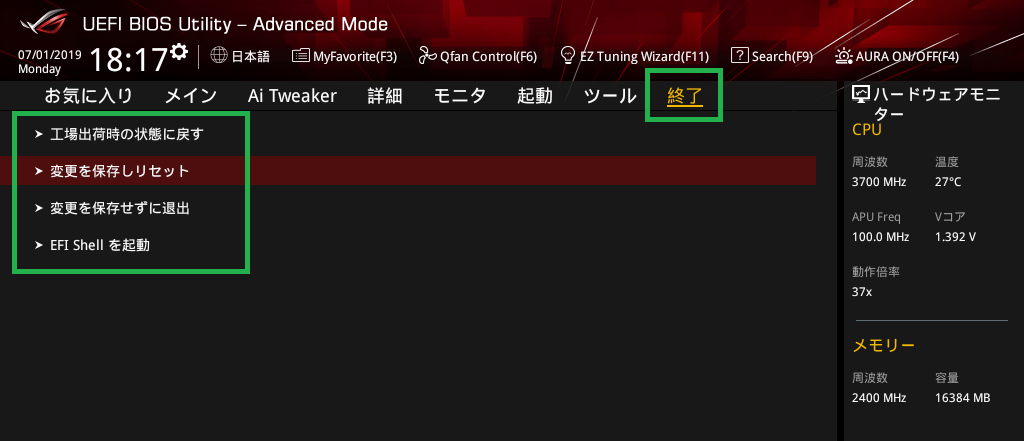

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行えます。その他の設定を行っていても左右カーソルキーですぐに退出可能です。

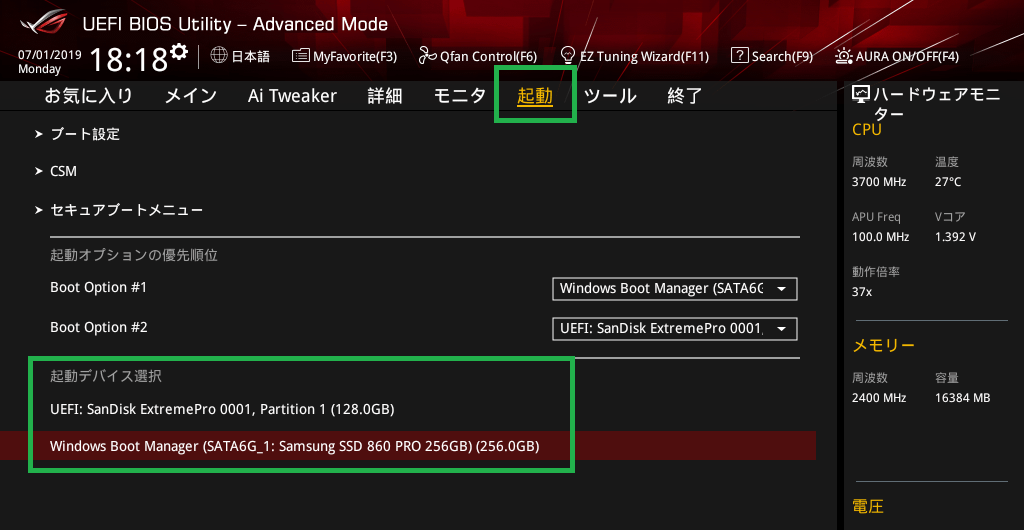

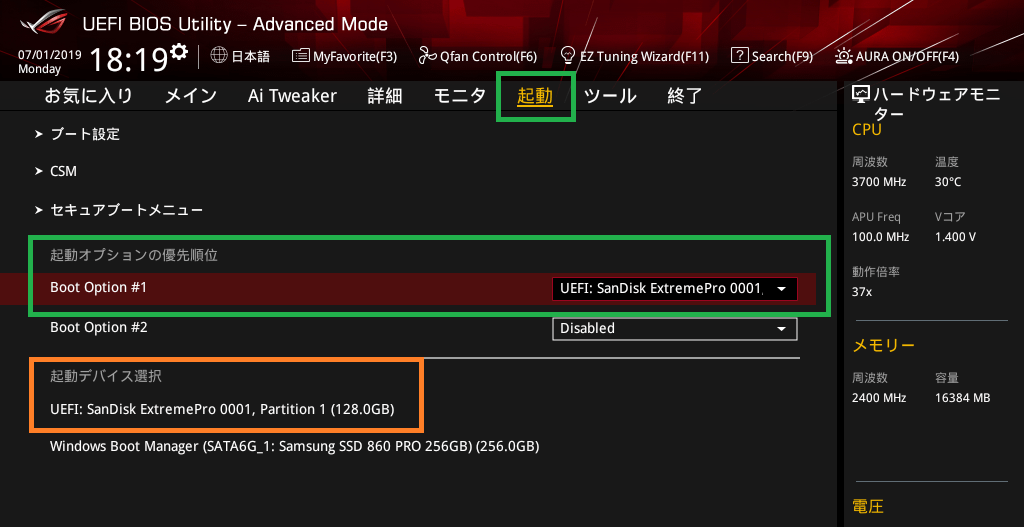

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は「起動」タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のBIOSバージョンは19年7月現在、最新版の「0804」がサポートページで公開されています。

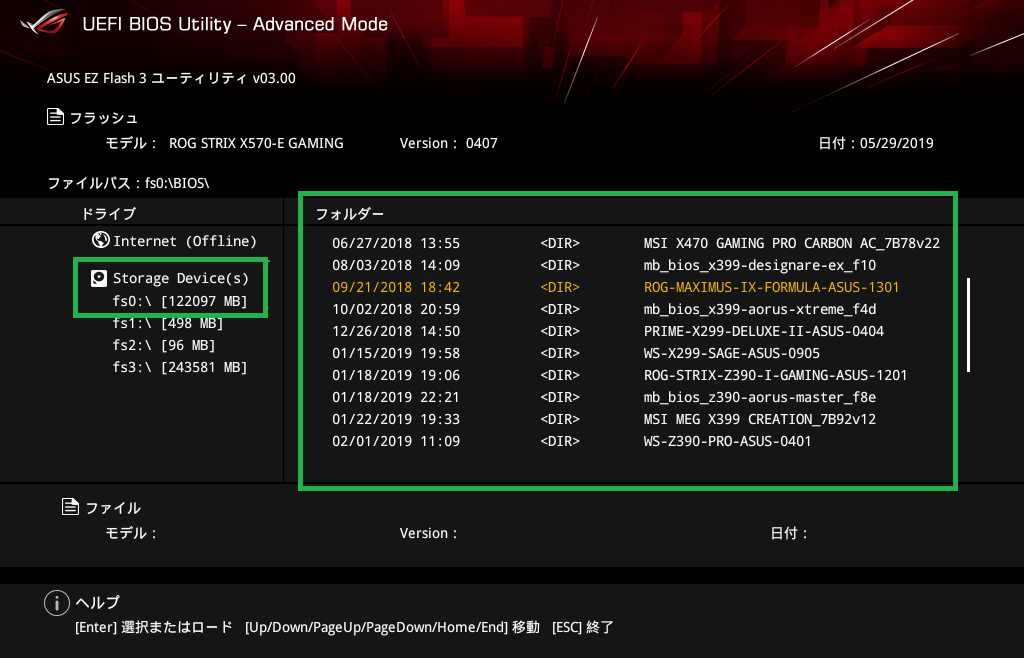

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-Strix-X570-E-Gaming/HelpDesk_BIOS/

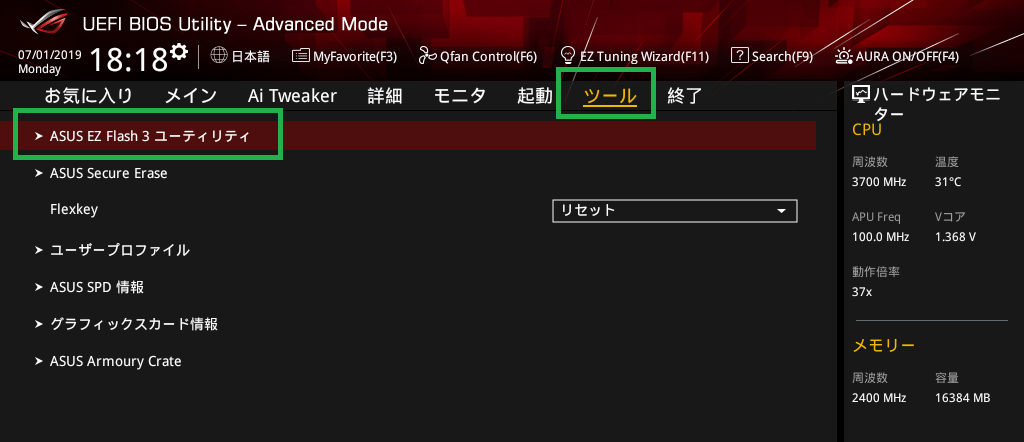

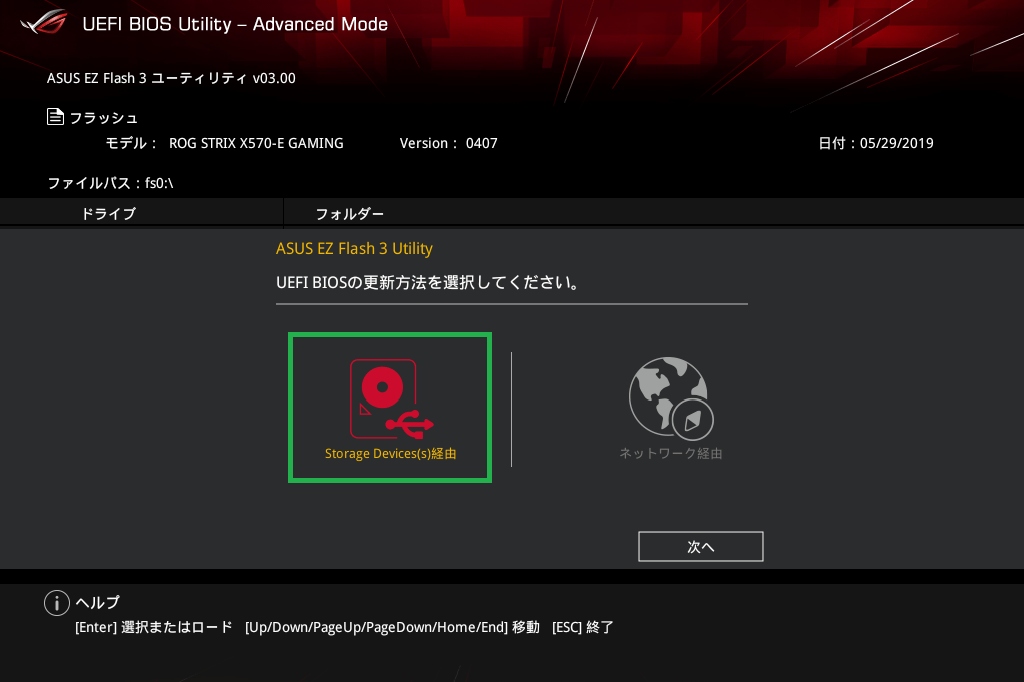

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出すればOSインストーラーが起動します。「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できる「Boot override」もあるのでこちらから、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択してもOKです。

ちなみにWindows10の製品パッケージに付属するUSBメモリではUEFIで認識できないトラブルが発生することがあるようなのでそういうときはこちらの記事に従ってMS公式ツールを使用して適当なUSBメモリでOSインストールメディアを作成すると上手くいきます。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

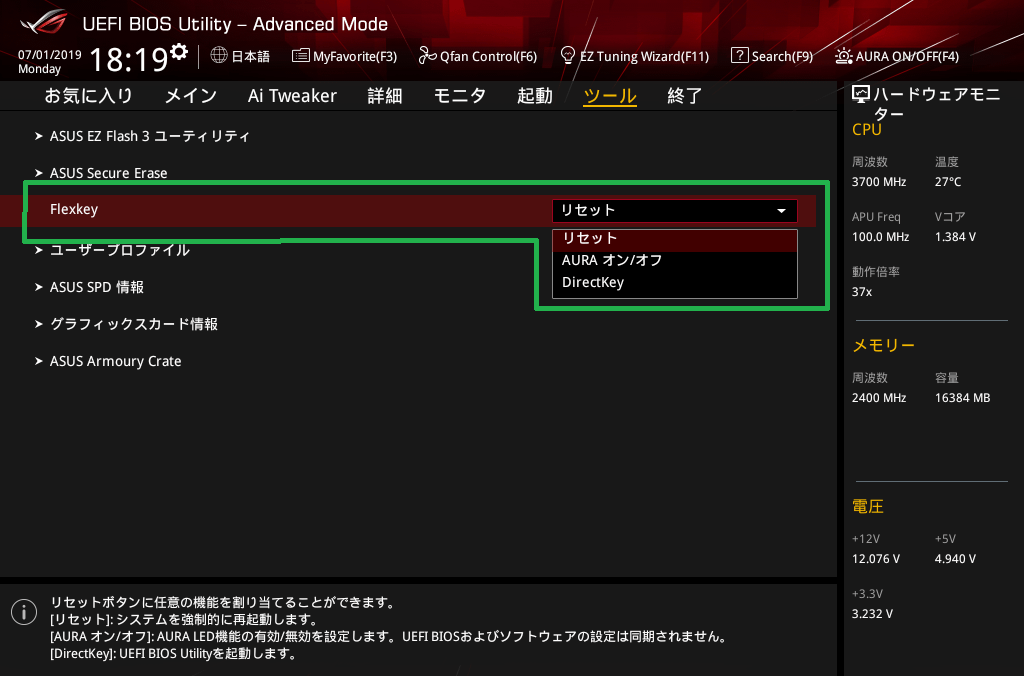

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているリセットスイッチは「Flexkey」と名付けられており、BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」の5段目に配置されているx16サイズPCIEスロットは内部帯域がPCIE3.0x8ですが、単純にx8帯域のスロットとして使用するモードと帯域を分割するモードを切り替えることができます。

「Disable (X4/X4 mode)」では、PCIE3.0x8帯域を2つのPCIE3.0x4帯域に帯域を分割することが可能で、M.2 SSDの複数枚刺しが可能な拡張ボード「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」に対応しています。

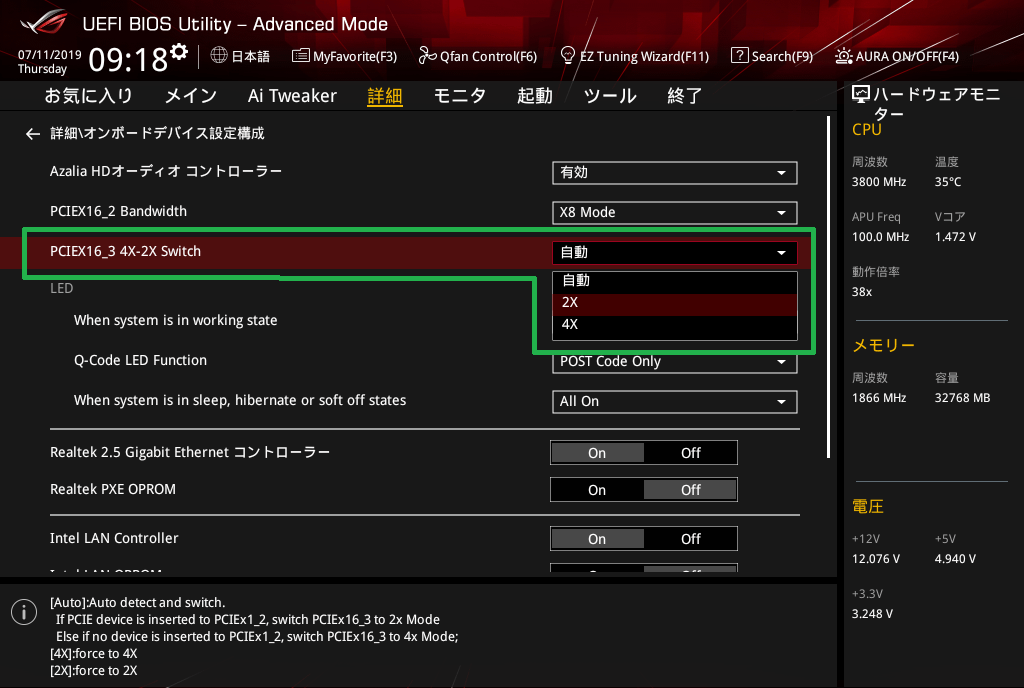

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」の最下段に実装されたx16サイズスロットの帯域はPCIE4.0x4ですが、2基のx1サイズスロット(PCIE4.0x1)と帯域を共有しており、x1サイズスロットを使用する場合、PCIE4.0x2帯域となります。この帯域をBIOSから明示的に設定することができます。

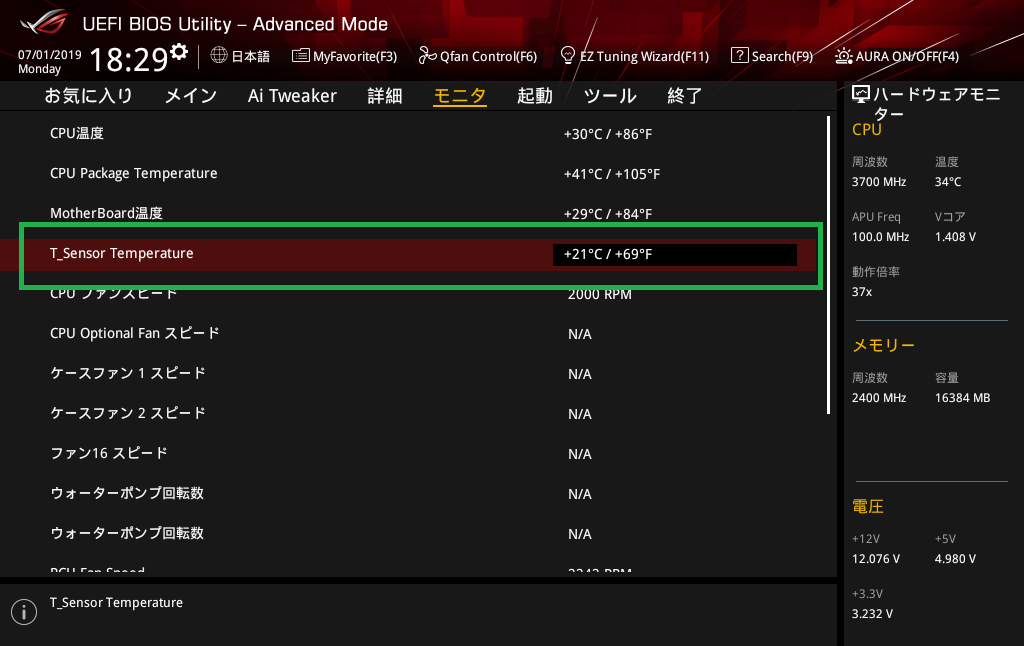

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。水冷ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

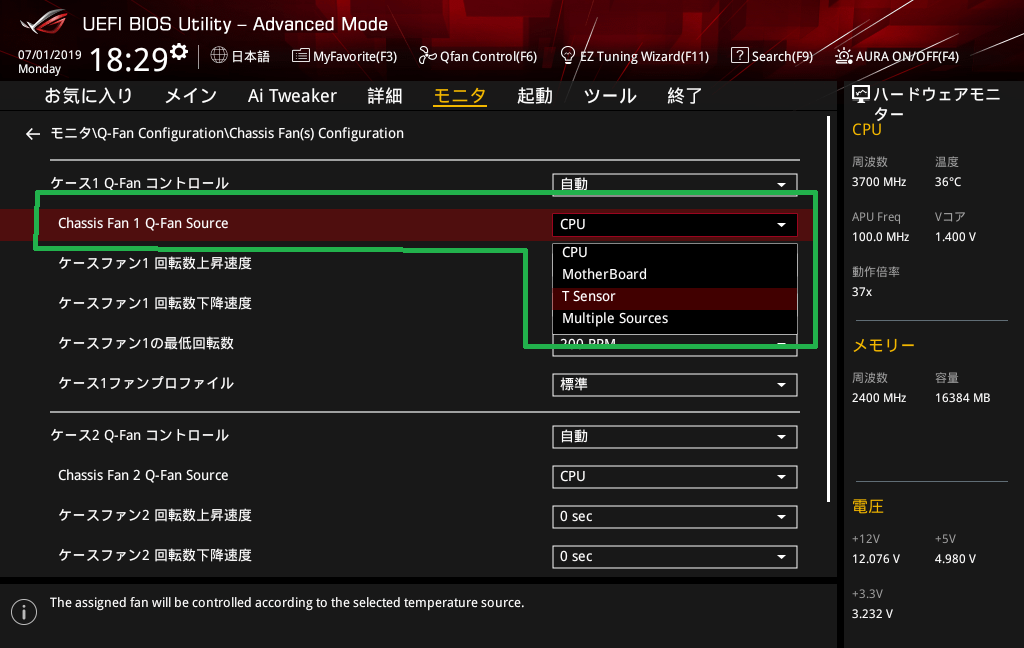

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

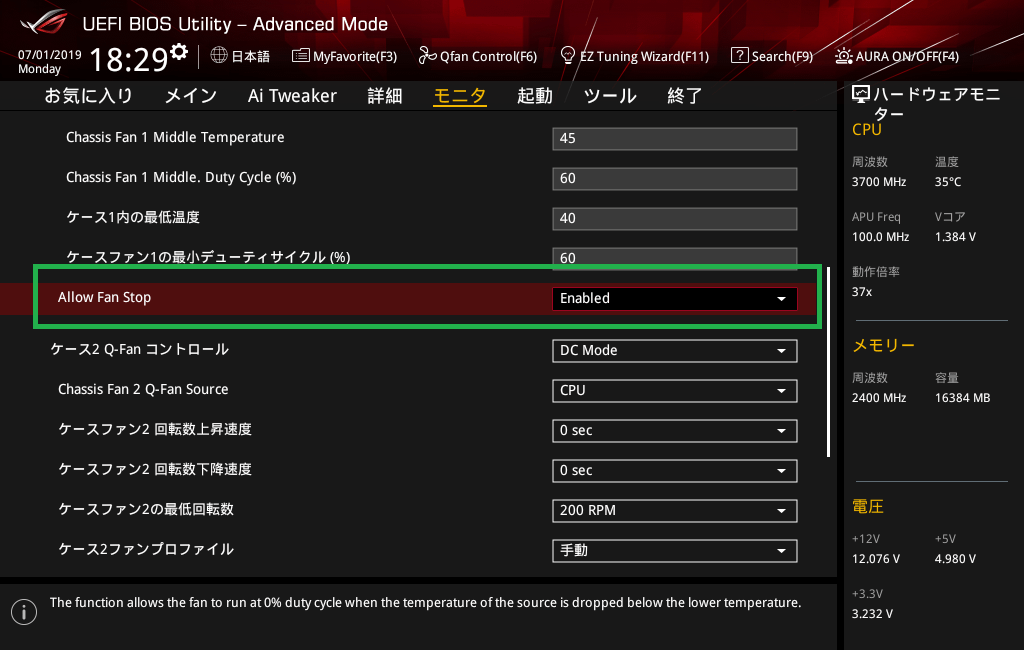

ファン操作モードはPWM速度調整とDC(電圧)速度調整の2種類が用意されています。DC速度調整の場合は制御プロファイルを手動にすると、下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂セミファンレス機能を実現する「Allow Fan Stop」の設定が表示されます。

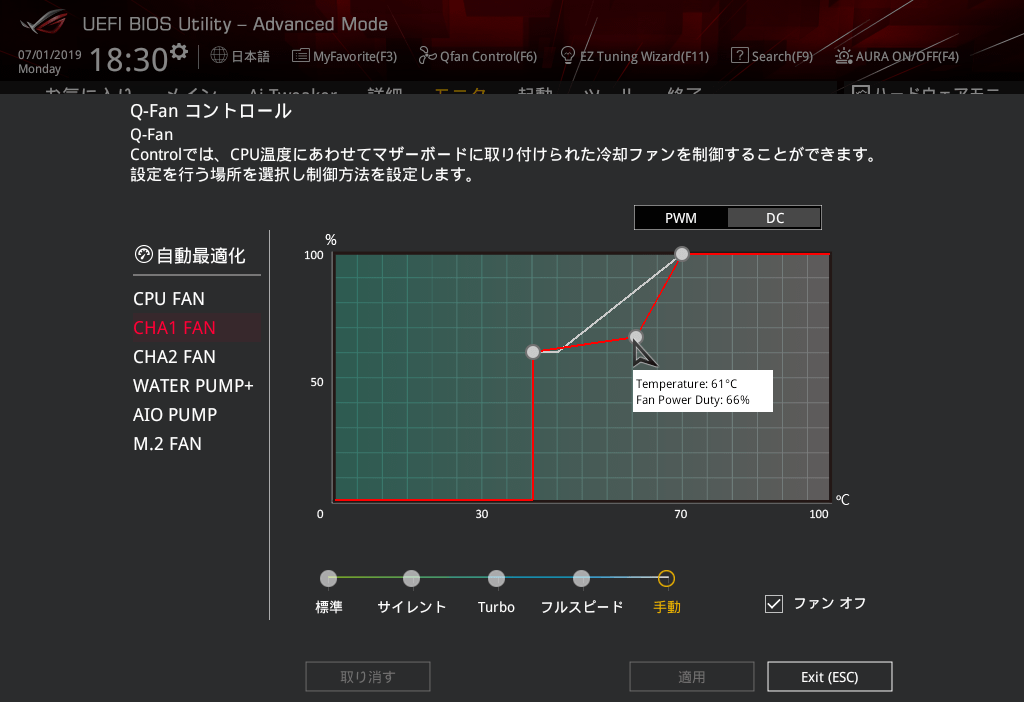

またASUSマザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能として「Q-Fan Control」が用意されています。設定可能な内容は上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよ、という機能です。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

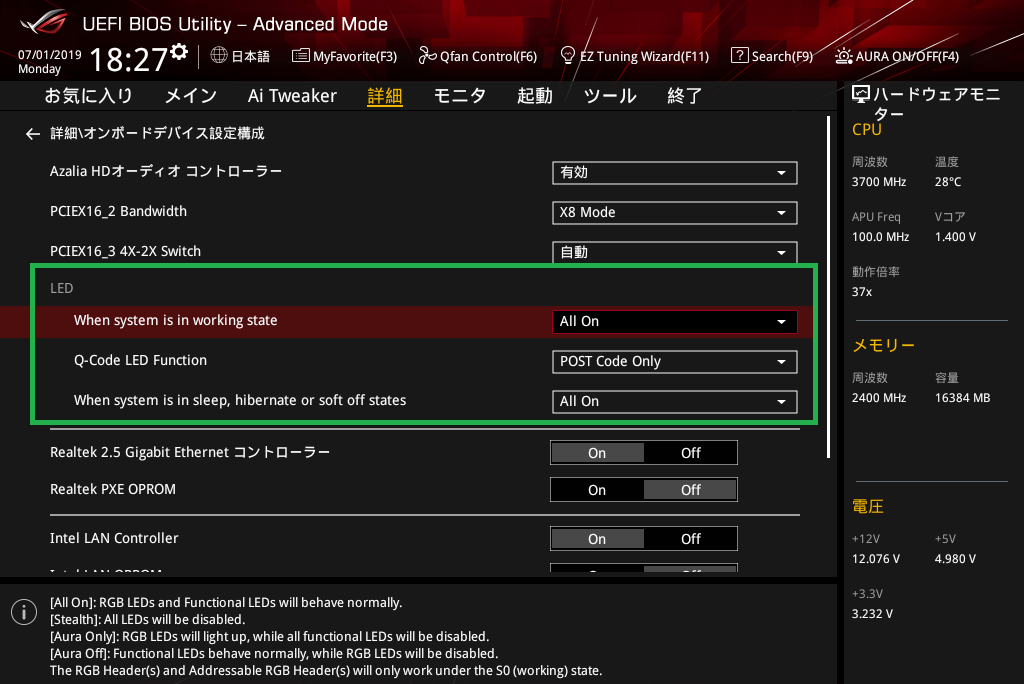

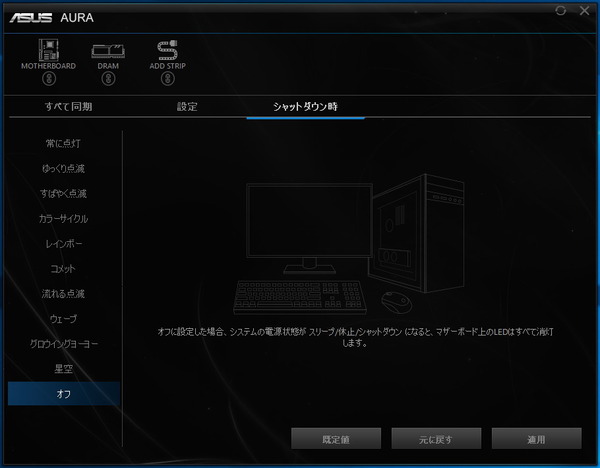

イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

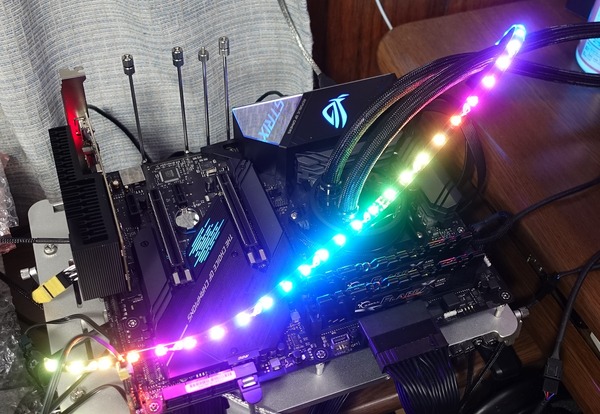

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」はマザーボード備え付けのLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINイルミネーション機器を操作可能なライティング制御機能「ASUS AURA Sync」に対応しています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」ではマザーボード備え付けのLEDイルミネーションとして、リアI/Oカバーからアーマー部分にかけて3球ずつ計6球のアドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されています。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のマザーボード上にはRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーが2基実装されており、当サイトでもレビュー記事を掲載しているLEDテープ「SilverStone SST-LS02」やLEDファングリル「Phanteks Halos Lux RGB Fan Frames」など汎用LED機器によるLEDイルミネーションの拡張も可能です。

アドレッサブルLED機器を接続可能なARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも2基実装されています。「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」で使用可能なアドレッサブルLEDテープとしては国内で発売済みの「BitFenix Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip」や「ASUS ROG ADDRESSABLE LED STRIP-60CM」や「AINEX アドレサブルLEDストリップライト」が動作することが確認できています。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGに搭載されたLEDイルミネーションや汎用ヘッダーに接続されたイルミネーション機器は発光カラーや発光パターンを専用アプリのAURA Syncから同期操作可能になっています。AURA Syncは公式ホームページやマザーボードのサポートページから最新版をダウンロードできます。

AURA公式DL:https://www.asus.com/campaign/aura/jp/download.html

専用アプリである「AURA Sync」を使用することで、色を指定した固定色発光、カラーサイクル等の発光パターンプリセット、温度や音楽に合わせた発光変化など自由度の高いイルミネーション設定が可能です。

マザーボード備え付けや汎用ヘッダー以外に、ASUS AURA Syncに対応したLEDイルミネーション機器が接続されている場合、ウィンドウ左上にその項目が表示されてマザーボードと同期操作が可能になります。

当サイトでレビュー記事を公開中のG.Skill製DDR4メモリ「G.Skill Trident Z RGB」や「G.Skill Trident Z Royal」もASUS Aura Syncによるイルミネーション同期設定に対応しています。

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

・「G.Skill Trident Z Royal F4-3200C16D-16GTRS」をレビュー

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの備え付けおよび増設のLEDイルミネーションは、デフォルトではOSのシャットダウンやスリープ時もLEDが点灯しますが、BIOSから「When system is in sleep, hibernate and soft off states」の項目をOFFにすることでスリープ時やシャットダウン時のみLEDイルミネーションをOFFにすることができます。

なおシャットダウン・スリープ時のLEDの点灯・消灯設定はWindows上の「AURA Sync」から設定が可能でアプリからの操作が優先されます。ASUS Aura Syncソフトウェアの「Power Off」タブがスリープやシャットダウン時のLEDイルミネーションの設定になっています。ここから設定を行うことでASUS ROG STRIX X570-E GAMINGでもシャットダウン・スリープ時のLEDイルミネーションの消灯が可能です。

ASUSのLEDイルミネーション機能「AURA Sync」については汎用イルミネーション機器の使用方法や導入例などを下の記事でも紹介しているので、詳しくはこちらを参照してください。

・ASUS製のLEDイルミネーション操作機能「AURA Sync」の使い方

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのOC設定について

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

第3世代Ryzen CPUについてはX570チップセット搭載マザーボードと組み合わせた場合に使用できる純正のOCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」が用意されていますが、こちらの使い方については下の記事を参考にしてください。

・AMD Ryzen専用純正OCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」の使い方

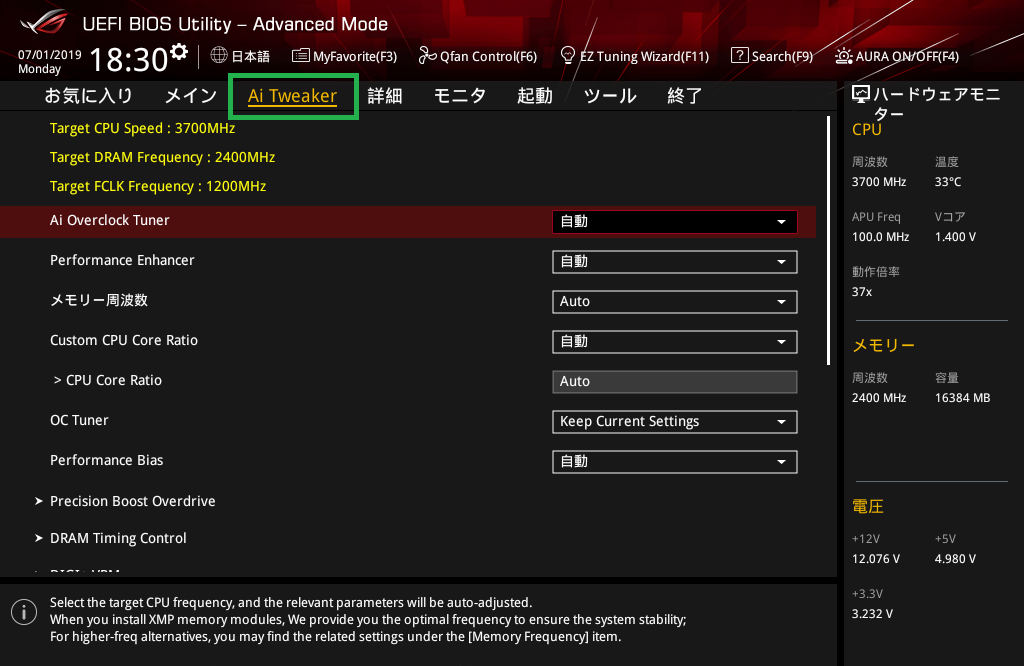

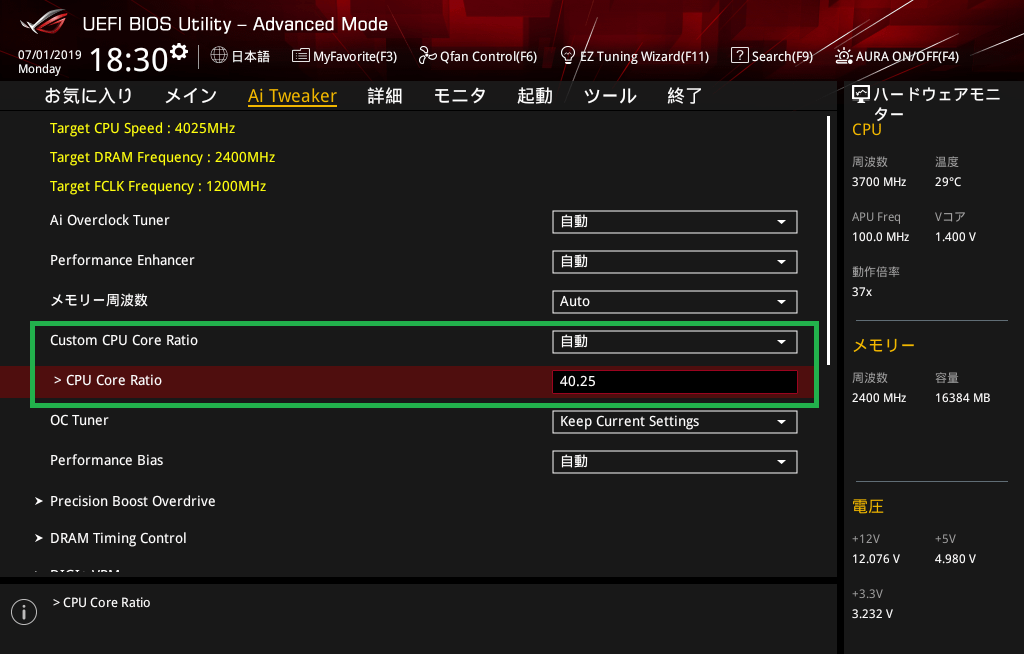

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のオーバークロック設定は「Ai Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。「Ai Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

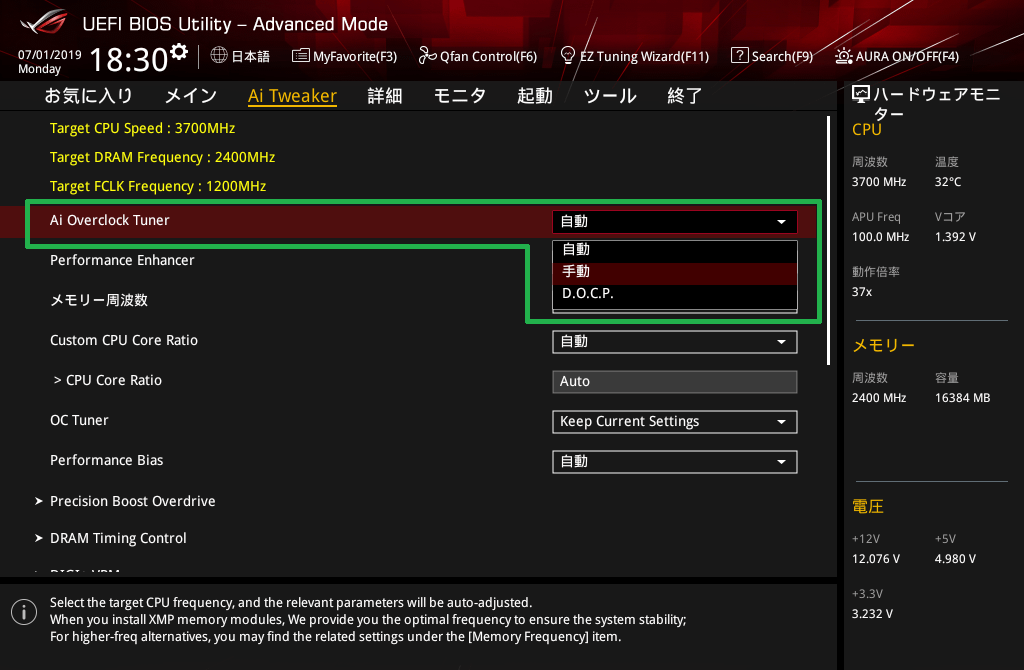

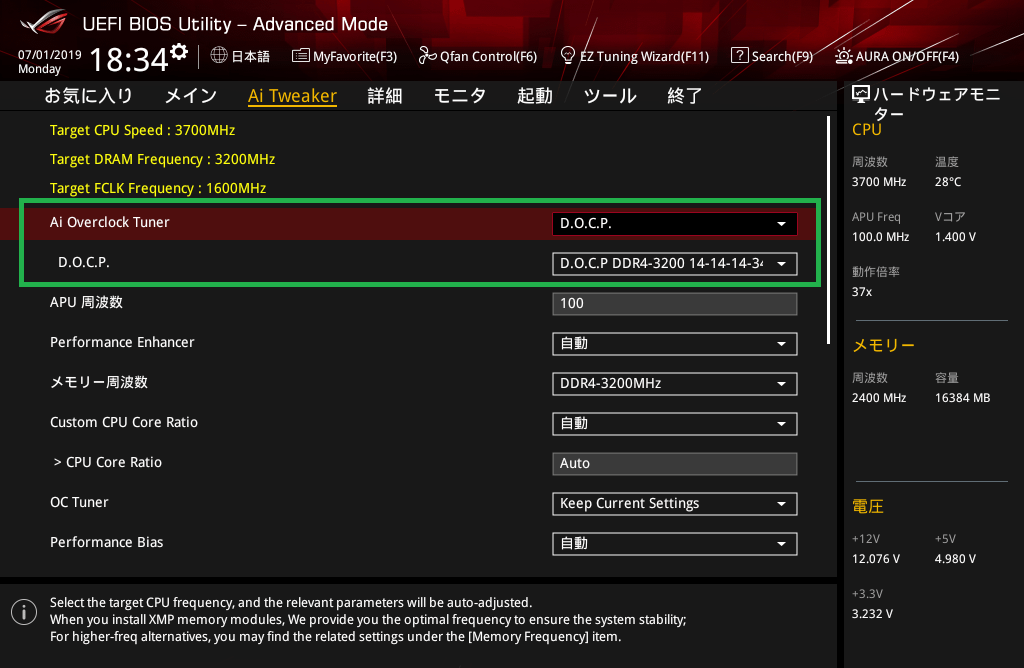

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のオーバークロック設定項目の最初にある「Ai Overclock Tuner」ではプルダウンメニューから「Auto(自動)/Default」「Manual(手動)」「D.O.C.P.」の3つの設定モードが選択できます。Autoモードは基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モードとなっています。ManualモードはBCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モードです。D.O.C.P.モードはManualモードベースですが、OCメモリに収録されたXMPプロファイルを適用できる設定モードになっています。OC初心者はXMPを使用しないならAutoモード、XMPを使用するならD.O.C.P.モードを使用すればOKです。

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

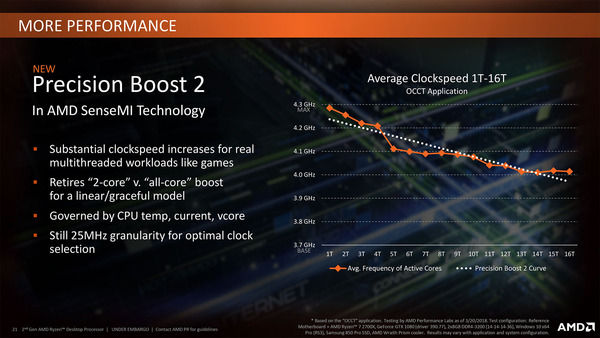

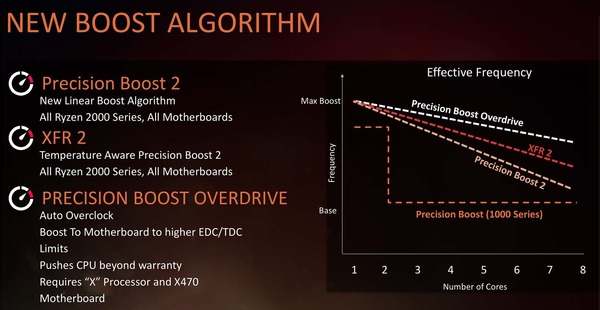

第3世代Ryzenは、CPU温度や電力に関して安定動作可能な相関関係を記したテーブルがCPU内部に用意されており、それに則した形で「Pure Power」や「Precision Boost(2)」といったRyzen CPUの独自機能により動作クロックや電力がリアルタイム制御されています。

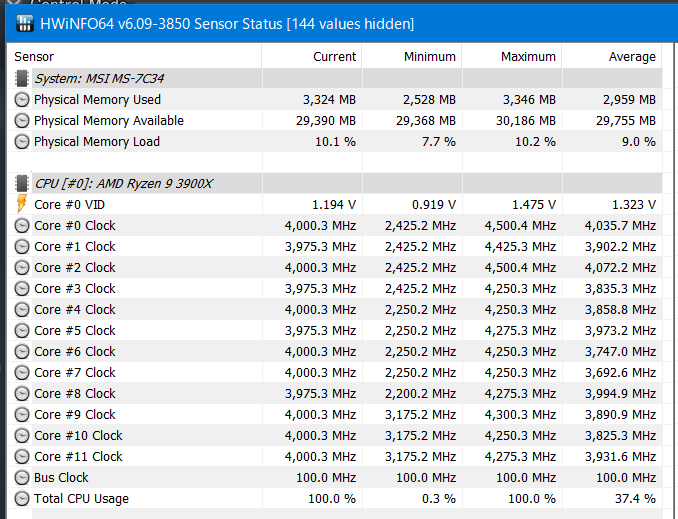

例えばRyzen 9 3900XではCPUクーラー冷却性能の影響で若干前後しますが、単コア負荷の場合は最大で4.6GHz、全コア負荷の場合はTDPの範囲内で変動しますが、軽いワークロードであればコア毎に4.5~4.2GHzで動作し、動画のエンコードなどCPUがフルパワーを発揮する重いワークロードでは冷却性能が十分ならベースクロックを上回る平均4.0GHz程度で動作します。

第3世代Ryzenや第2世代Ryzen/Ryzen Threadripper CPUの動作クロックに関する予備知識については下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

・「Precision Boost Overdrive」を徹底解説

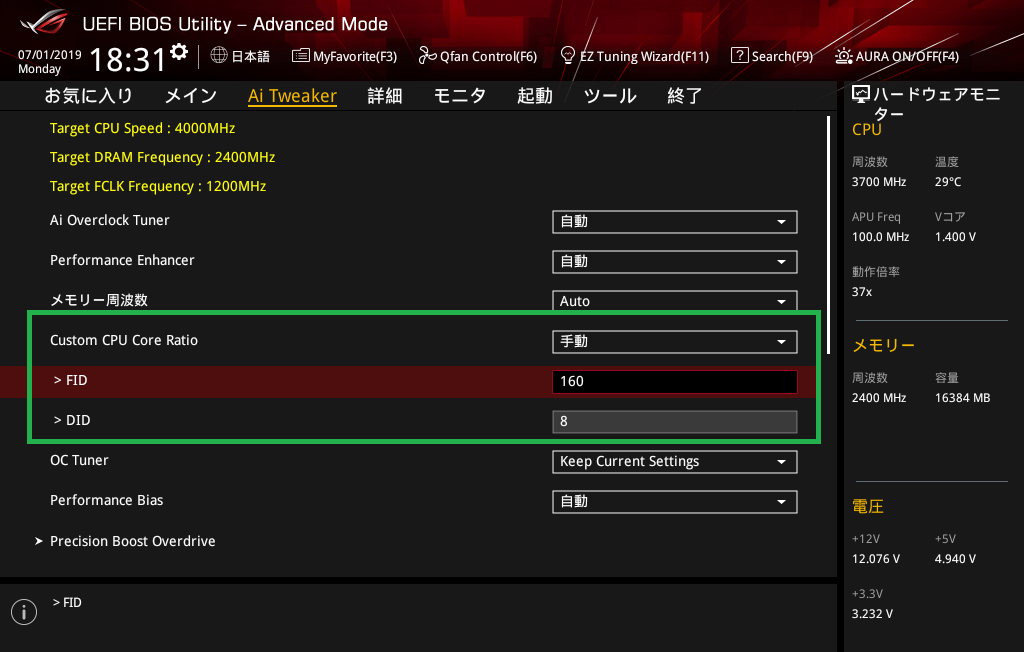

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのコアクロックのOC設定方法はベースクロック(BCLK):100MHzに対する倍率指定となっており、0.25倍単位でCPUコアクロックの倍率を設定できます。「CPUクロック倍率(CPU Core Ratio): 40.00」と設定することでデフォルトのベースクロック100MHzの40倍で4.0GHzで動作します。

CPU動作倍率は「自動」設定の場合は単純に倍率の値を入力するだけですが、プルダウンメニューから「手動」を選択すると「FID」と「DID」の2つの数値を入力する形になります。管理人にも具体的な意味は分からないのですが、実際の動作としては『倍率 = FID / DID * 2』となります。

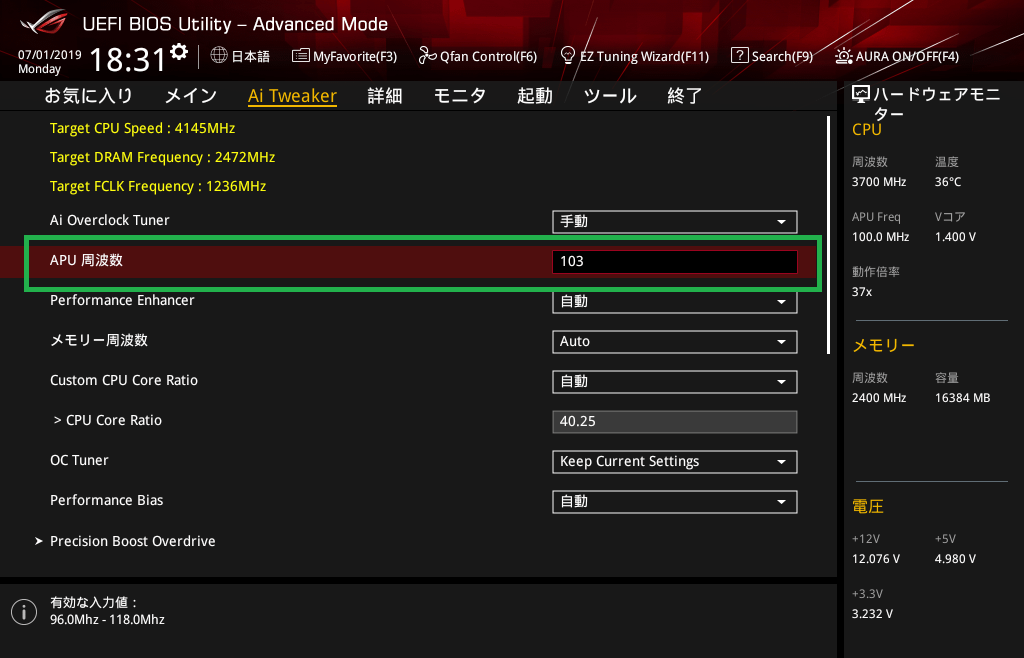

「Ai Overclock Tuner」から「Manual」モードもしくは「D.O.C.P」モードを選択するとベースクロック(BCLK)の設定項目(なぜかAPU周波数と表記されている)が表示されます。

デフォルトのAutoでは100MHzに固定されていますが、設定値を直打ちすることで40~300MHzの範囲内において0.200MHz刻みで設定できます。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率45倍の場合はコアクロック4.95GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常はAutoか100MHzが推奨です。

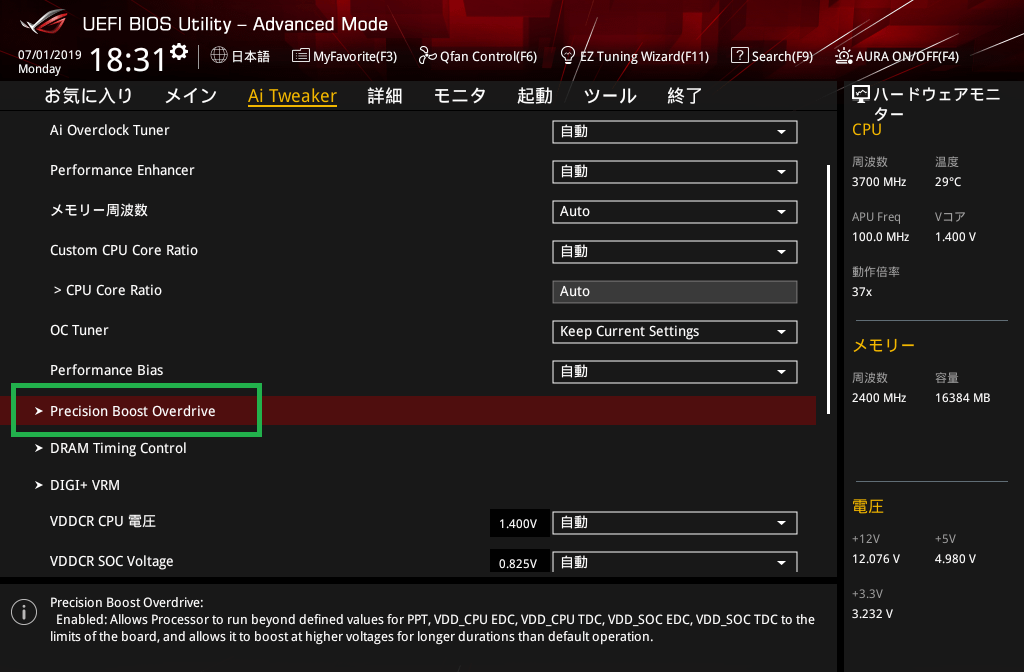

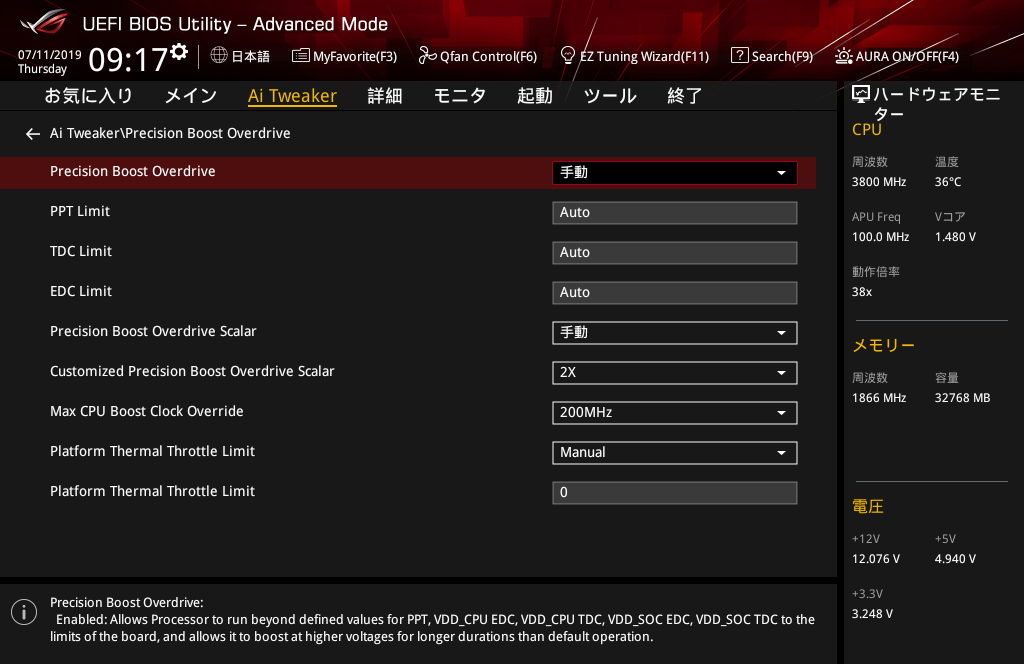

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」では単コアブーストクロックを維持したまま、電力制限を解除することで全コア最大動作倍率を引き上げることができる「Precision Boost Overdrive」もBIOSから設定が可能で、設定ページが「Ai Tweaker」のわかりやすい場所に配置されています。

Precision Boost Overdriveを手動設定にすると、第3世代Ryzenにおいても前世代と同様に、電力制限上限値を指定する「PPT Limit (W)」、最大動作クロックの制限値に影響する「TDC Limit / EDC Limit (A)」を設定できます。

さらにX570マザーボードでは第3世代Ryzenが新たにサポートする「Auto OverClocking Mode」に関する設定項目として、Precision Boost 2によるコアクロックの上昇幅を設定する「Max CPU Boost Clock Override」や、Precision Boost 2やXFRによる自動OC機能が効く温度閾値を引き上げる「Platform Thermal Throttle Limit」などのオプションが追加されています。

続いてコア電圧の調整を行います。

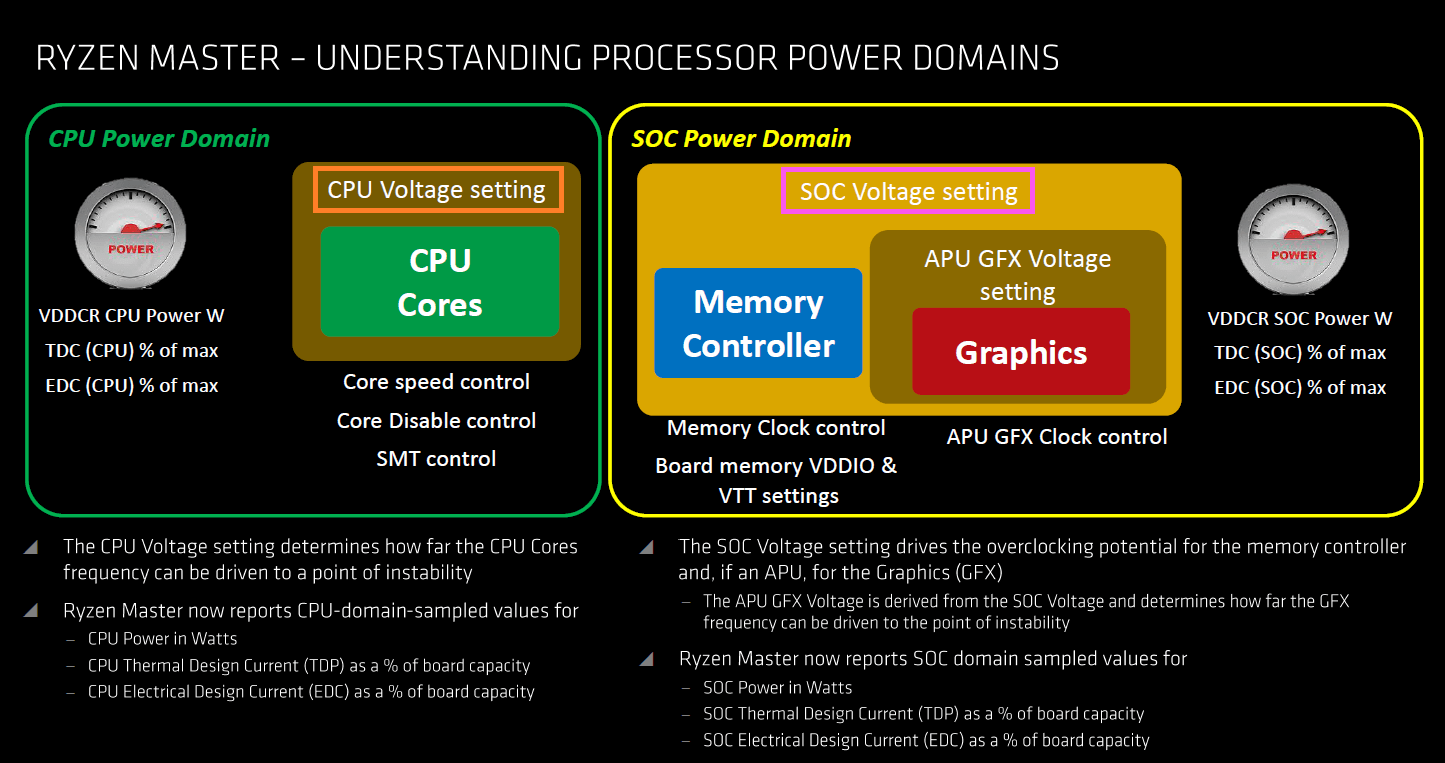

AMD Ryzen CPUのオーバークロックで変更する電圧設定については、CPUコアクロックに影響する「CPUコア電圧」と、メモリクロックやRyzen APUに搭載される統合GPUの動作周波数に影響すると「SOC電圧」の2種類のみと非常に簡単化されています。

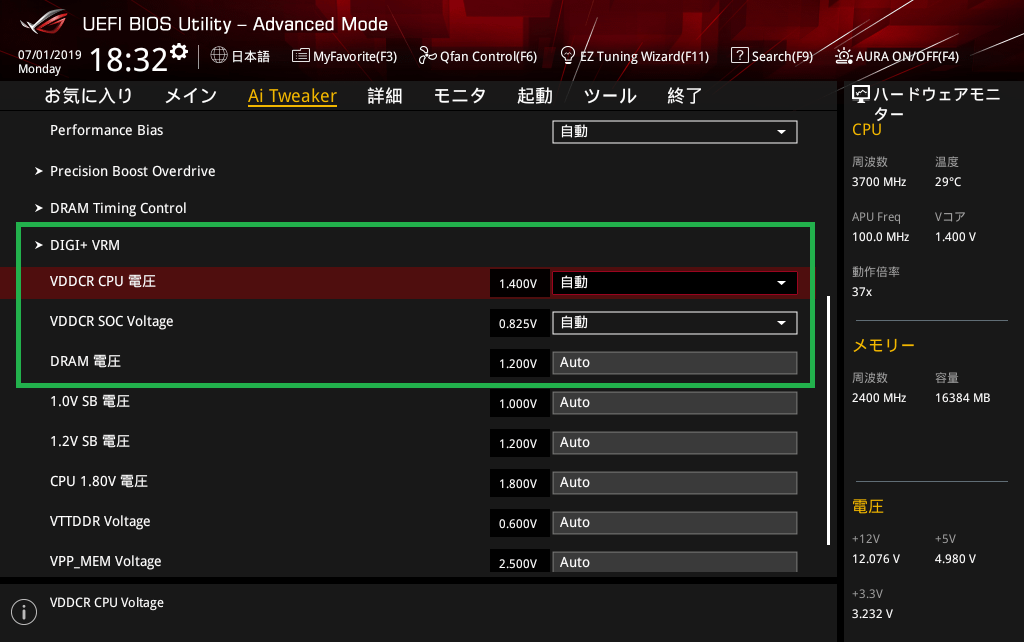

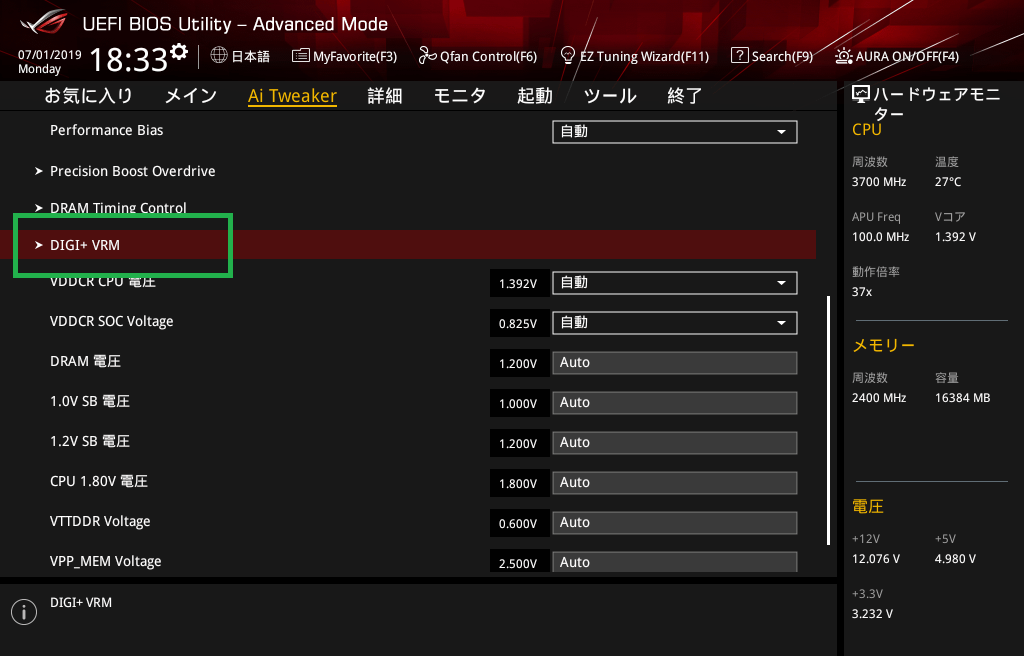

AMD Ryzen CPUでオーバークロックを行う場合に変更する電圧設定については基本項目が「CPUコア電圧」「CPU SOC電圧」「DRAM電圧」の3項目のみと非常に簡単化されています。加えてASUS ROG STRIX X570-E GAMINGでは「Digi+ VRM」の項目からその他多くの電圧設定が可能です。

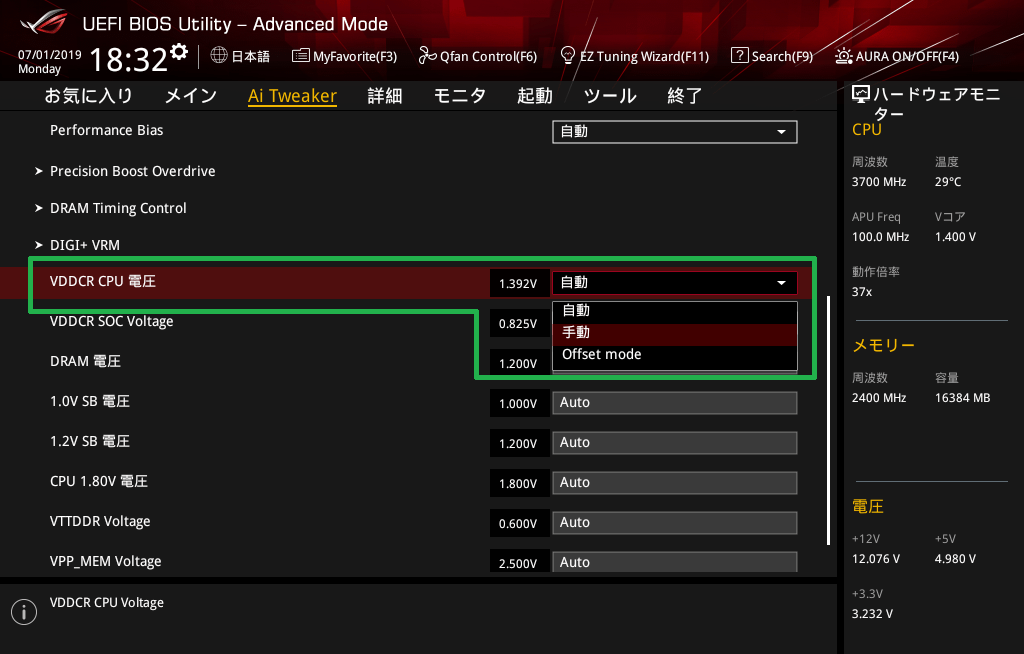

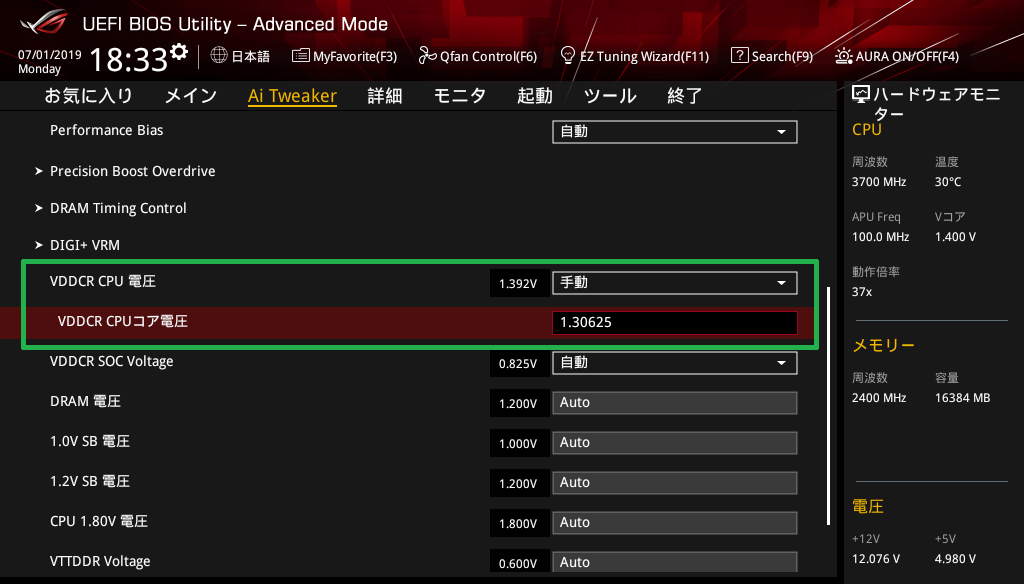

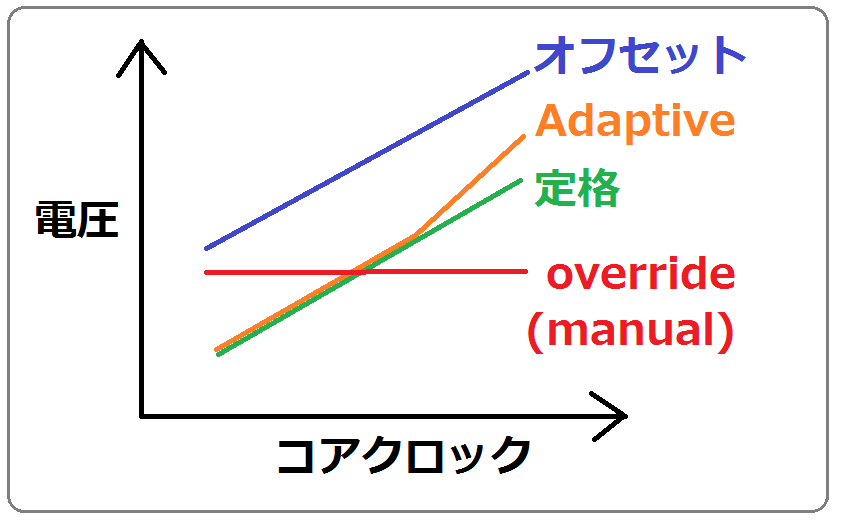

CPUコアクロックのOCに関連するコア電圧のOC設定としては、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGではCPUコア電圧(CPU Core Voltage / APU 電圧)の項目を変更します。CPUコア電圧ではマニュアルの設定値を固定する「マニュアル」モード、CPUに設定された比例値にオフセットかける「オフセット」モードの2種類が使用できます。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGでCPUコアクロックのOCを行う場合、コア電圧設定モードとして通常はマニュアルモードを推奨します。マニュアルモードの場合は0.00625V刻みでコア電圧の設定が可能です。

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、オフセットモードやアダプティブモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

またCPUのOCに関連する追加の電力設定としてASUS ROG STRIX X570-E GAMINGでは、コアクロックと電圧の設定項目の中間あたりに「Digi+ VRM」が配置されています。

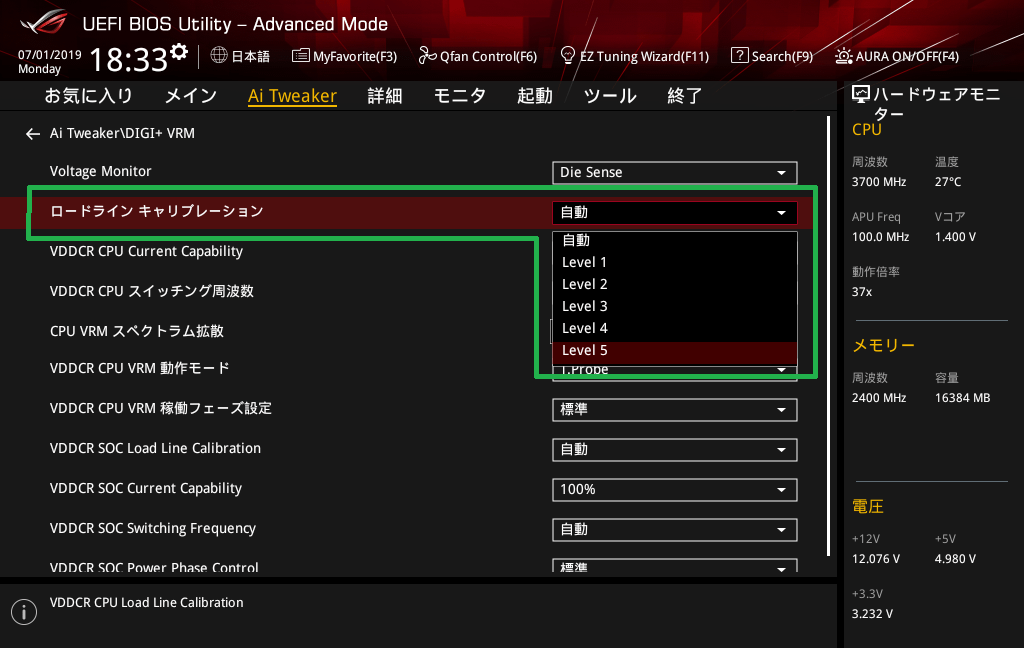

コアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい項目として「Digi+ VRM」内に「ロードラインキャリブレーション」があります。ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能となっており、補正の強度としてLevel 1~Level 5の5段階が用意されています。Levelの添え字の数字が大きくなるほど電圧降下の補正は強くなり、OCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。Level 3あたりから始めて安定する設定値を模索していくのがおすすめです。

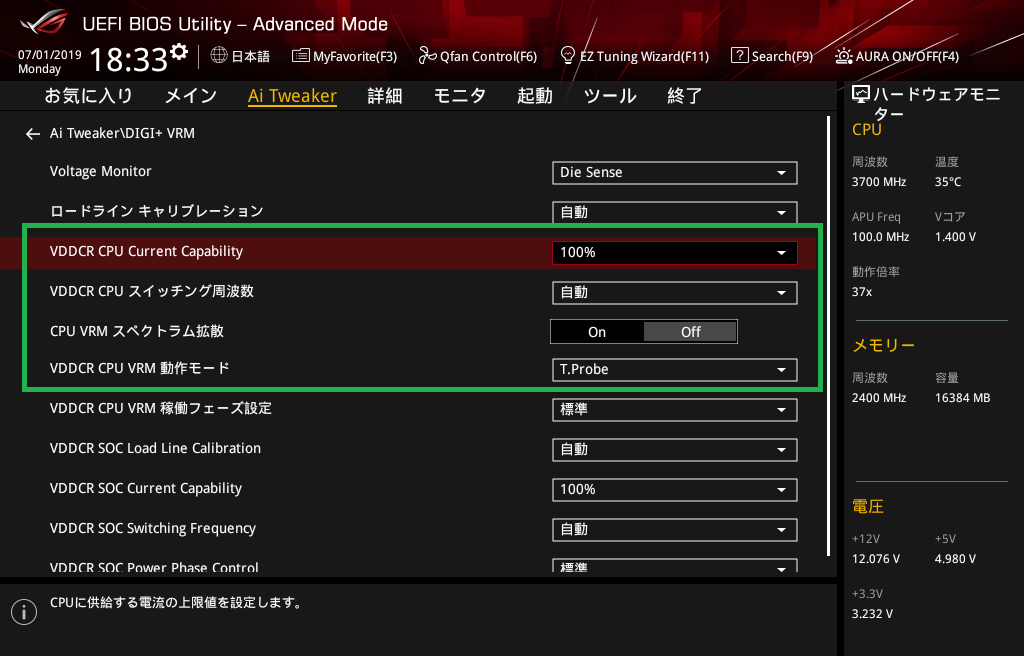

「Digi+ VRM」ではその他にも「CPU Current Capability」「CPU VRM スペクトラム拡散」「VDDR CPU VRM 動作モード」「VDDR CPU VRM 可動フェーズ設定」などCPUのオーバークロック時にマザーボードVRMからの電力供給を安定させる設定項目が用意されています。

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありませんが、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGでは正常にPOSTできないメモリOC設定でエラーが出た場合は数回再起動した後、自動で2133MHzや2400MHzなど定格となるSPDプロファイルの緩い設定で再起動してくれるのでメモリOCを安心して行えます。

メモリOCで有名なXMPプロファイルはIntelの策定した規格なのでAMD CPU&マザーボードの環境では厳密にいうと非対応ですが、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGなどの一部のASUS製マザーボードでは「Ai Overclock Tuner」のプルダウンメニューに、メモリに収録されたXMPプロファイルからRyzen環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する「D.O.C.P」という独自機能があります。「Ai Overclock Tuner」から「D.O.C.P」モードを選択することで、自動生成されたOCプロファイルによるメモリOC設定の適用が可能です。

「Ai Overclock Tuner」のAutoモードやManualモードにおいて「DRAM Frequency」の設定値がAutoになっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック2133~2666MHzなど周波数およびタイミングによる定格動作となります。

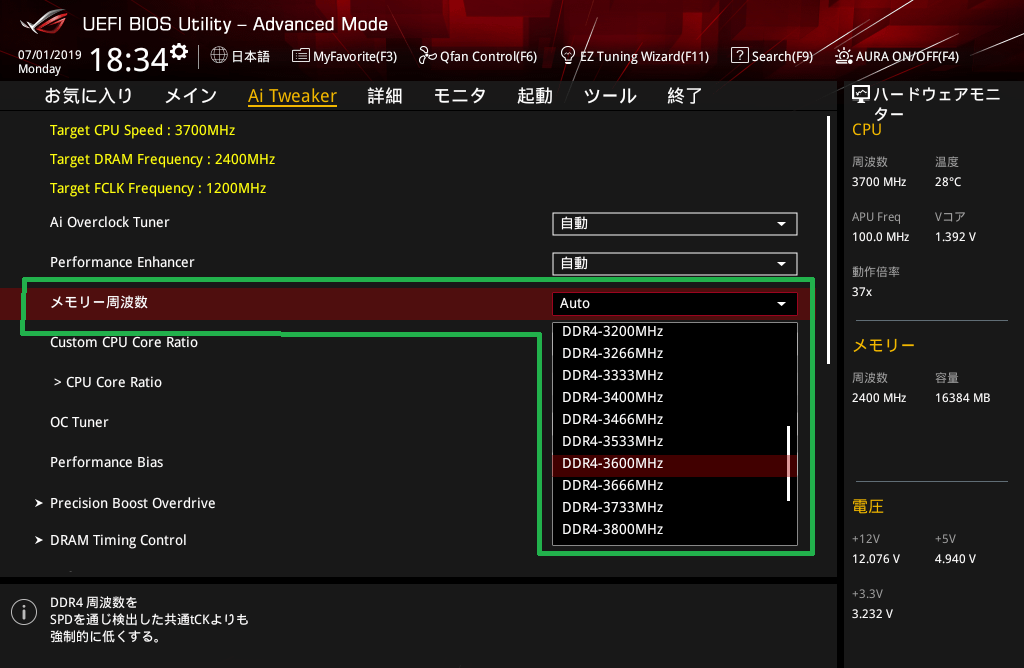

手動でメモリ周波数を設定する場合は「DRAM Frequency」の項目でプルダウンメニューから最大4200MHzまでの動作クロック(倍率)設定が可能です。

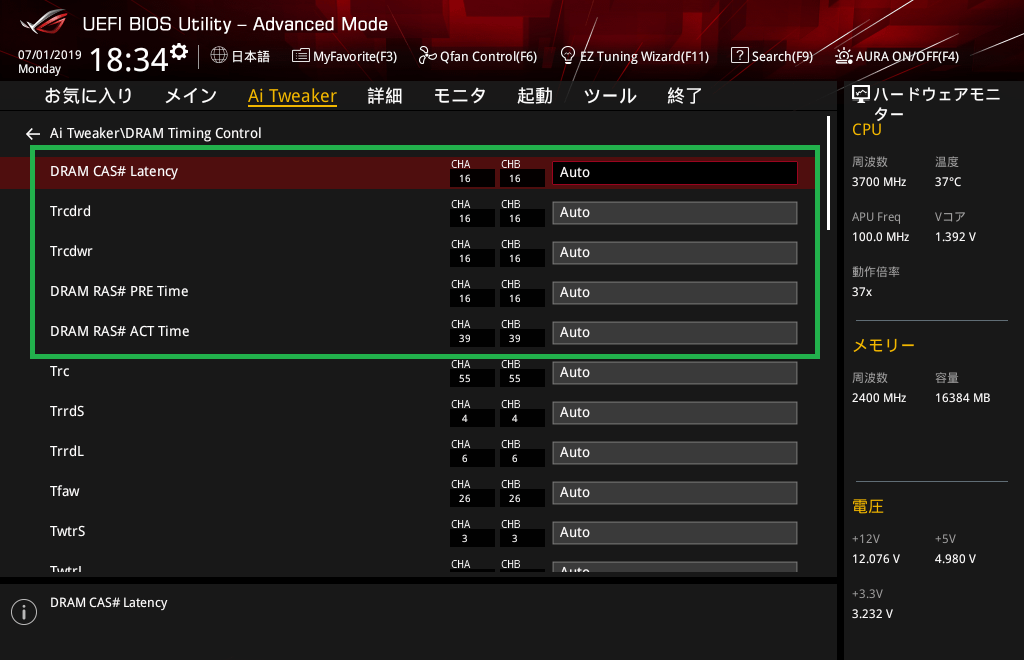

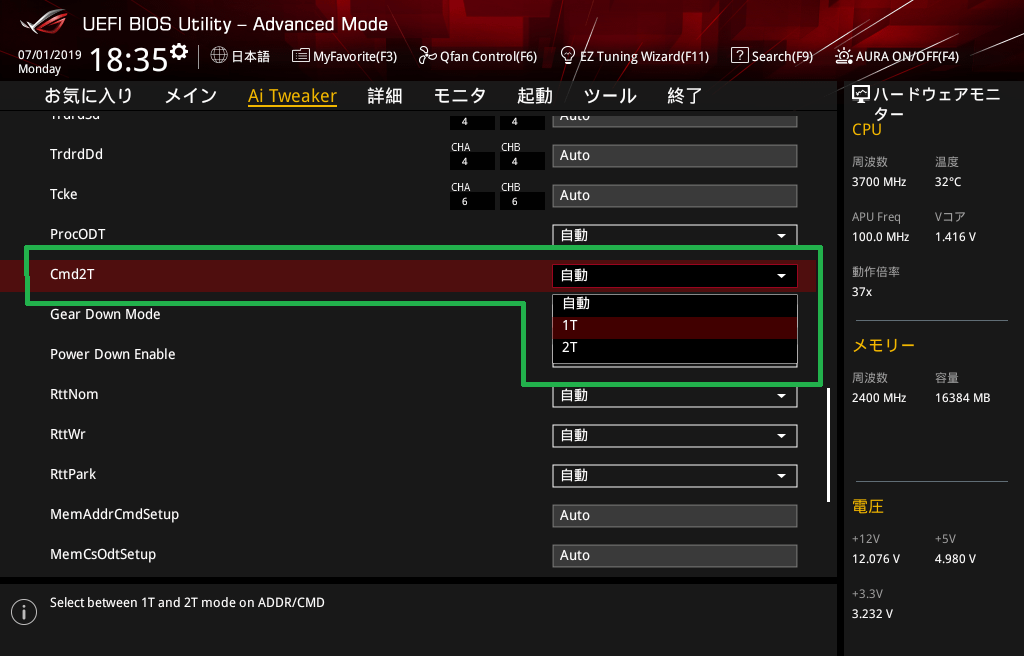

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。メモリタイミングを手動で設定する場合は基本的には「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS Read (tRCDrd)」、「RAS to CAS Write (tRCDwr)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な5タイミングと、加えて下の方にスクロールしていくと表示される「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

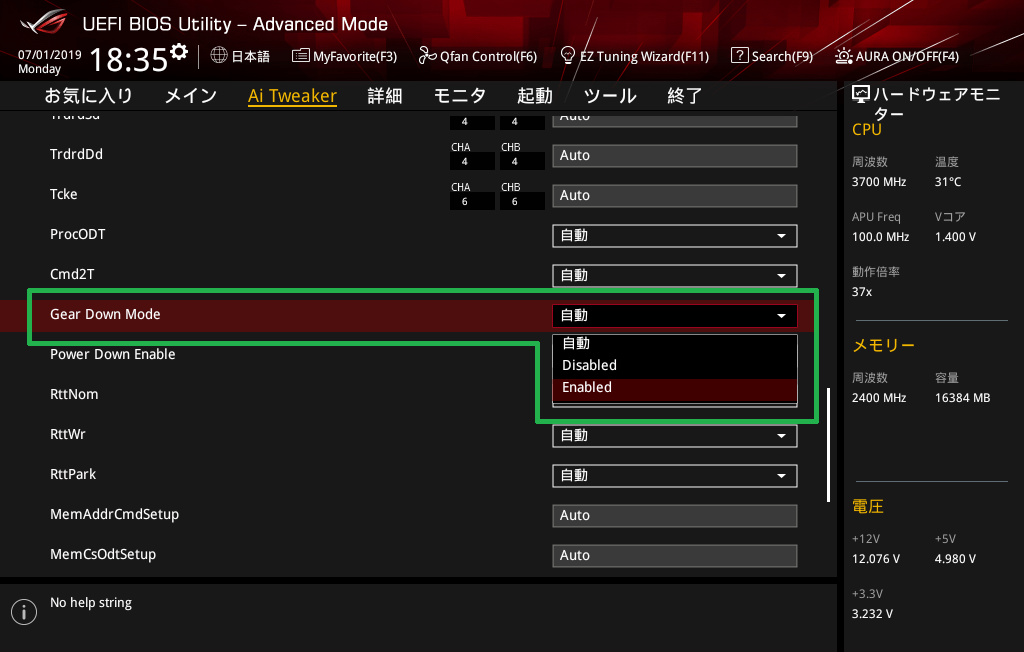

メモリ周波数を3200MHz以上にOCする場合は「GearDownMode」をEnabledに設定すると動作が安定するかもしれないので、Autoで上手くいかない場合は設定を変更してみてください。

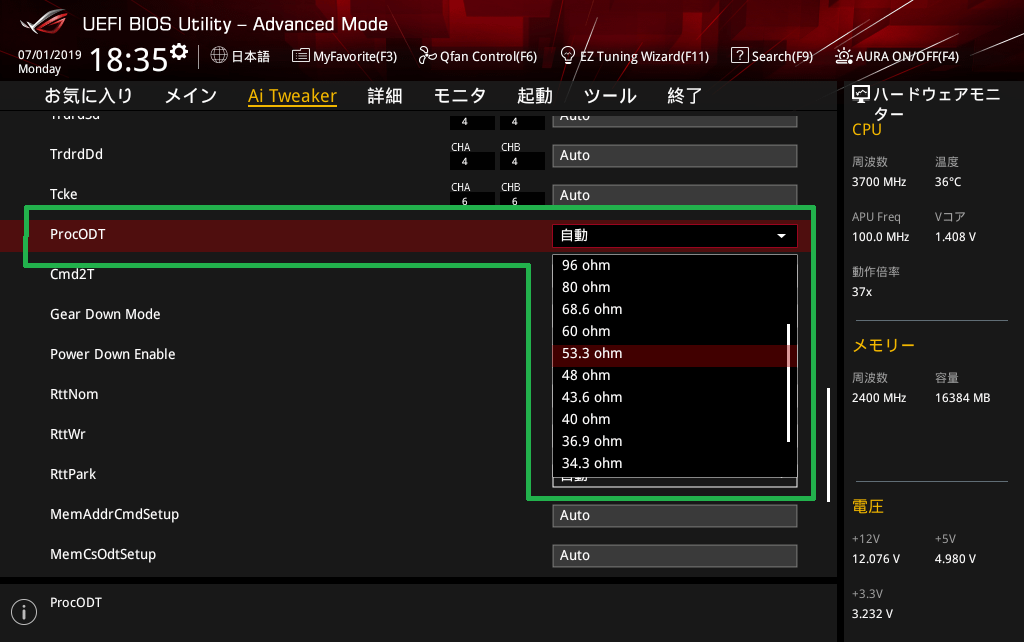

メモリタイミングの下の方にある「ProcODT」という設定値がAutoのままではPOSTがクリアできない場合があります。AutoでPOSTをクリアできない、もしくは起動後に安定しない場合は「ProcODT」を43.6~68.6の間で固定して安定するものを探してみてください

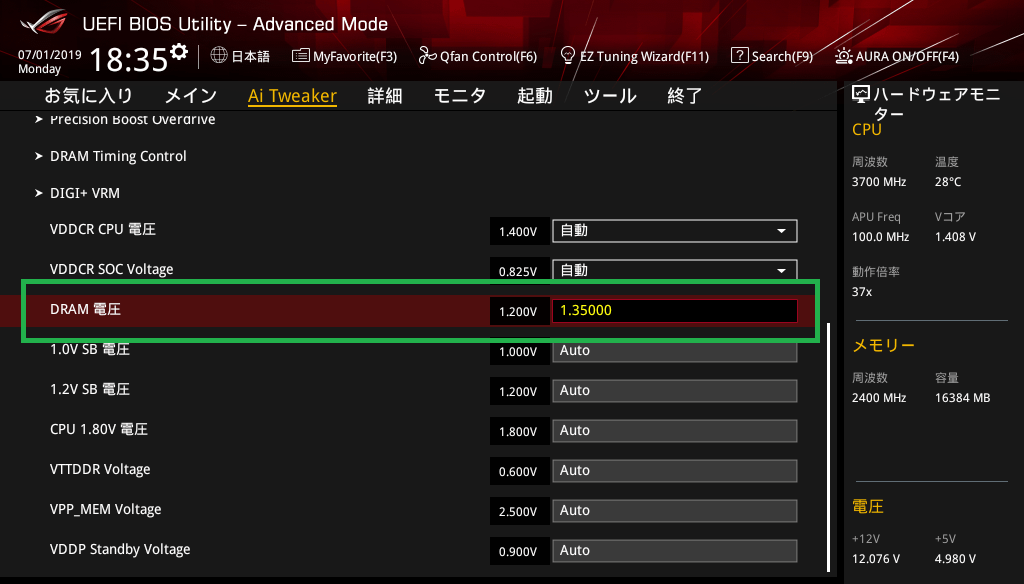

DDR4メモリの周波数OCを行う際は「DRAM Voltage」の項目を、3000MHz以上にOCする場合は1.300~1.350V、3800MHz以上にOCする場合は1.370~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

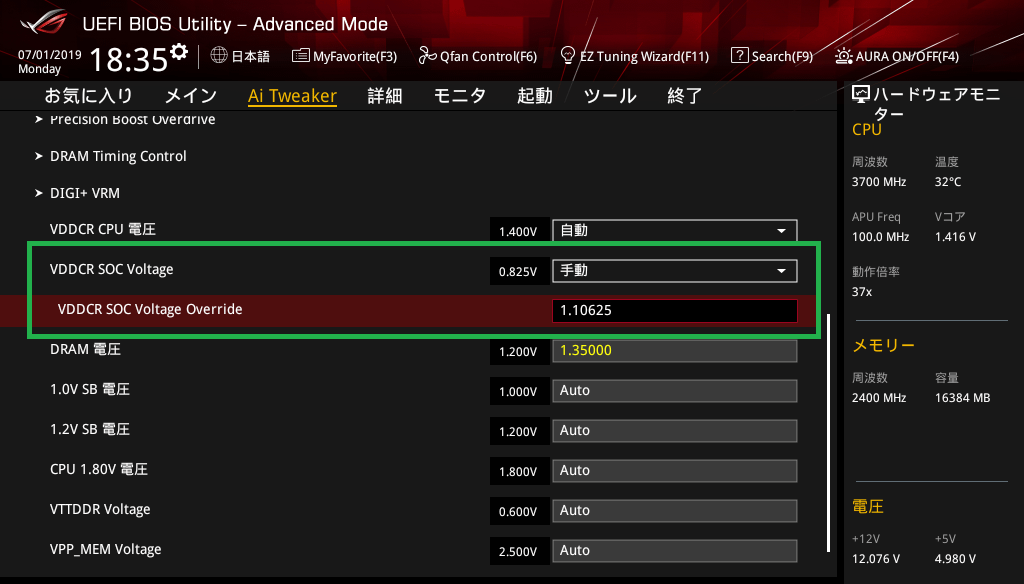

AMD Ryzen CPUでメモリの動作クロックをOCする場合はDRAM電圧だけでなく「CPU SOC電圧(CPU NB/SOC Voltage)」も1.100V~1.200V程度に盛ってやると動作が安定しやすいようです。CPUコア電圧同様にマニュアルの設定値を固定する「マニュアル」モード、CPUに設定された比例値にオフセットかける「オフセット」モードの2種類が使用でき、0.00625V刻みでコア電圧の設定が可能です。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところやOC設定の基本についての紹介はこのあたりにしてASUS ROG STRIX X570-E GAMINGを使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

まずはBIOS上の起動設定をフルスクリーンロゴとファストブートを無効にしてOSの起動時間を測定しました。ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの起動時間は32秒ほどとなりました。POSTに若干時間がかかっている印象です。

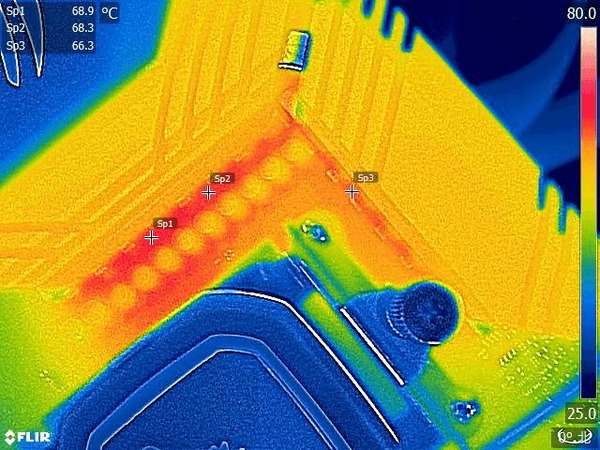

続いてASUS ROG STRIX X570-E GAMINGを使用した場合のCPUおよびメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

CPUおよびメモリのオーバークロック耐性をチェック、と言ったばかりで舌の根の乾かぬ内に前言を翻すようですが、今回の検証においてはCPUコアクロックには手動設定はもちろんのこと「Precision Boost Overdrive」も含めて一切触れませんでした。

というのもRyzen 9 3900Xなど第3世代Ryzenの上位モデルは、従来のRyzen CPUと同様にCPUクーラーの冷却性能に応じた自動OC機能「Precision Boost 2 & XFR 2 (Extended Frequency Range 2)」が機能し、第3世代Ryzenはその際に参照されるテーブルが限界近くまでチューニングされており、ユーザーが設定を変更したとしてもコアクロックを上昇させることが可能なマージン(ヘッドルームと呼ばれている)が非常に小さいからです。

Ryzen 9 3950X、Ryzen 9 3900X、Ryzen 7 3800Xの上位3モデルについてはコアクロック回りを下手に弄るよりも、360サイズ簡易水冷CPUクーラーのような高性能なCPUクーラーの冷却性能にまかせて自動OC機能によるクロックアップを狙うのがオススメです。

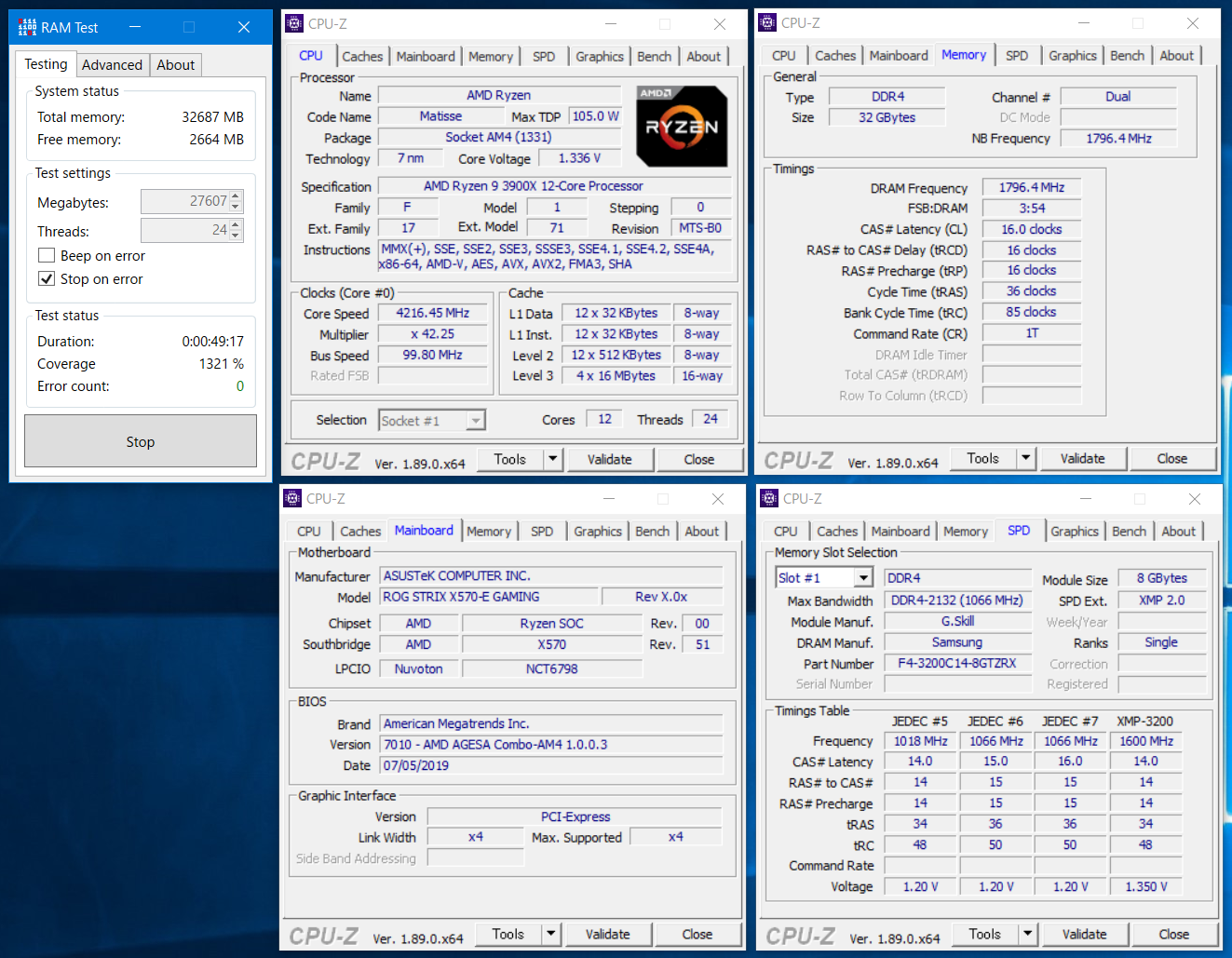

Ryzen 9 3900Xのコアクロック回りについては定格設定のまま触れずに、メモリのオーバークロックのみを行い、メモリのOC設定は「メモリ周波数:3600MHz」「メモリタイミング:16-16-16-36-CR1」「メモリ電圧:1.350V」としました。

上の設定を適用したところ問題なくOSを起動させることができました。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」の環境では、検証機材メモリに8GB4枚組み32GBメモリキット「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」を使用して手動オーバークロックすることによって、メモリ周波数を3600MHzにOCし、なおかつメモリタイミングを16-16-16-36-CR1に詰めることができました。

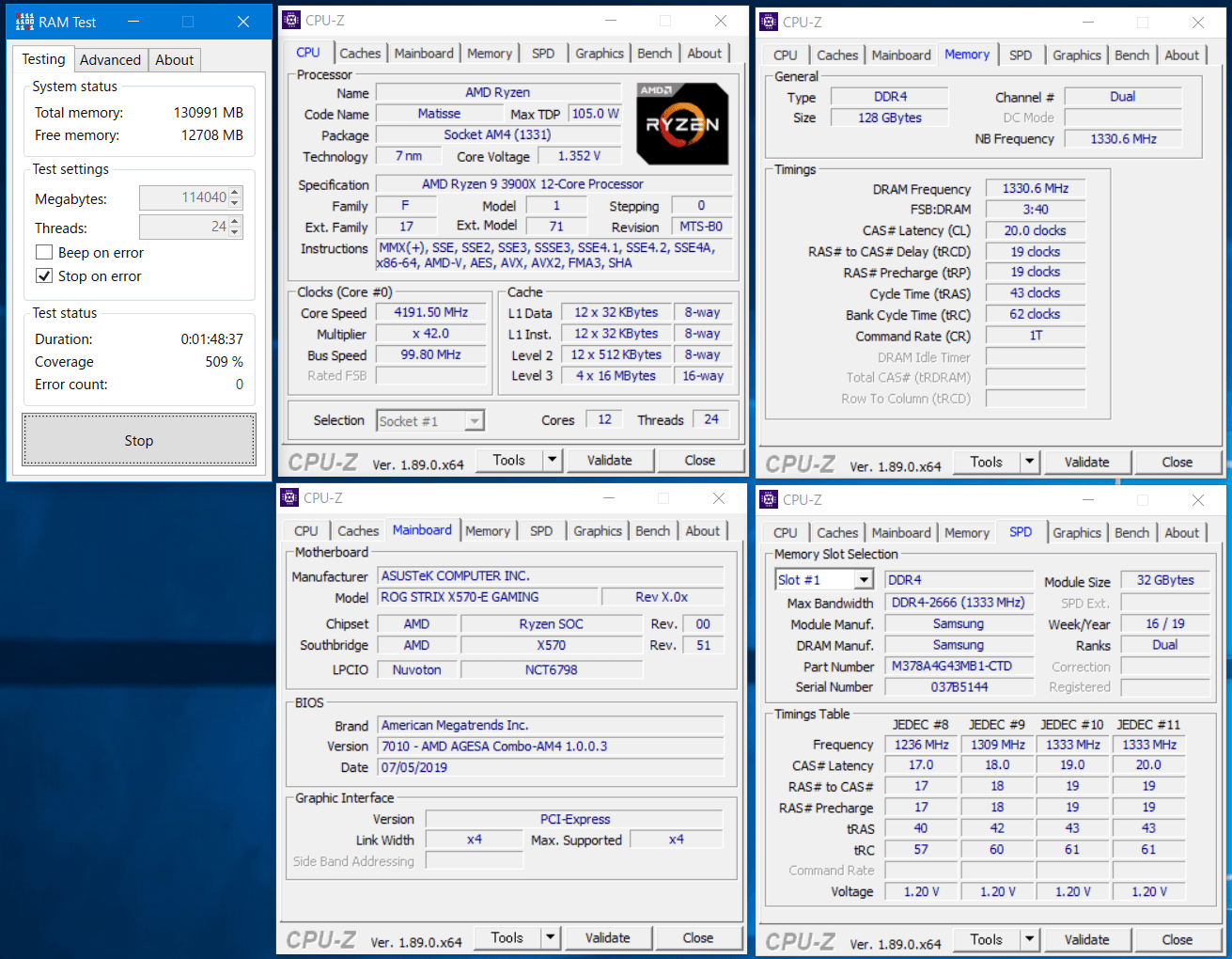

また国内でも一部のPCパーツショップで販売が開始された1枚当たり32GBの大容量DDR4メモリ「Samsung M378A4G43MB1-CTD(レビュー)」を使用することで、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGの環境において、128GBのシステムメモリを構築できました。

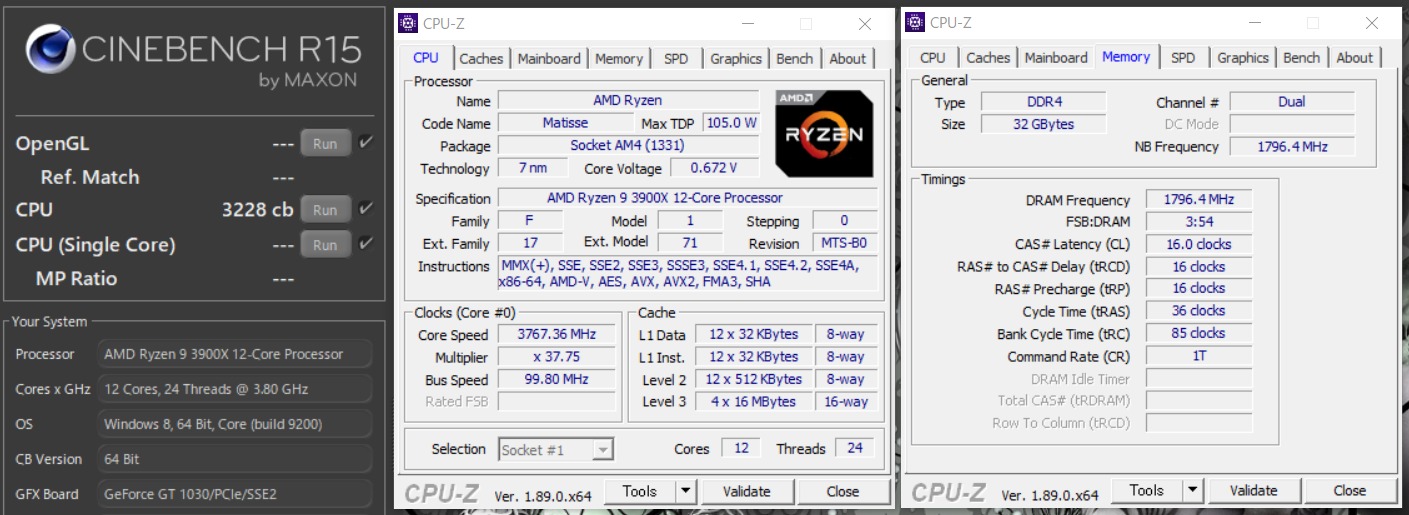

Ryzen 9 3900XのPB2&XFR2による全コア4.1GHzへのクロックアップに加えて、メモリ周波数を3600MHzにオーバークロックして、Cinebenchも問題なくクリアできました。

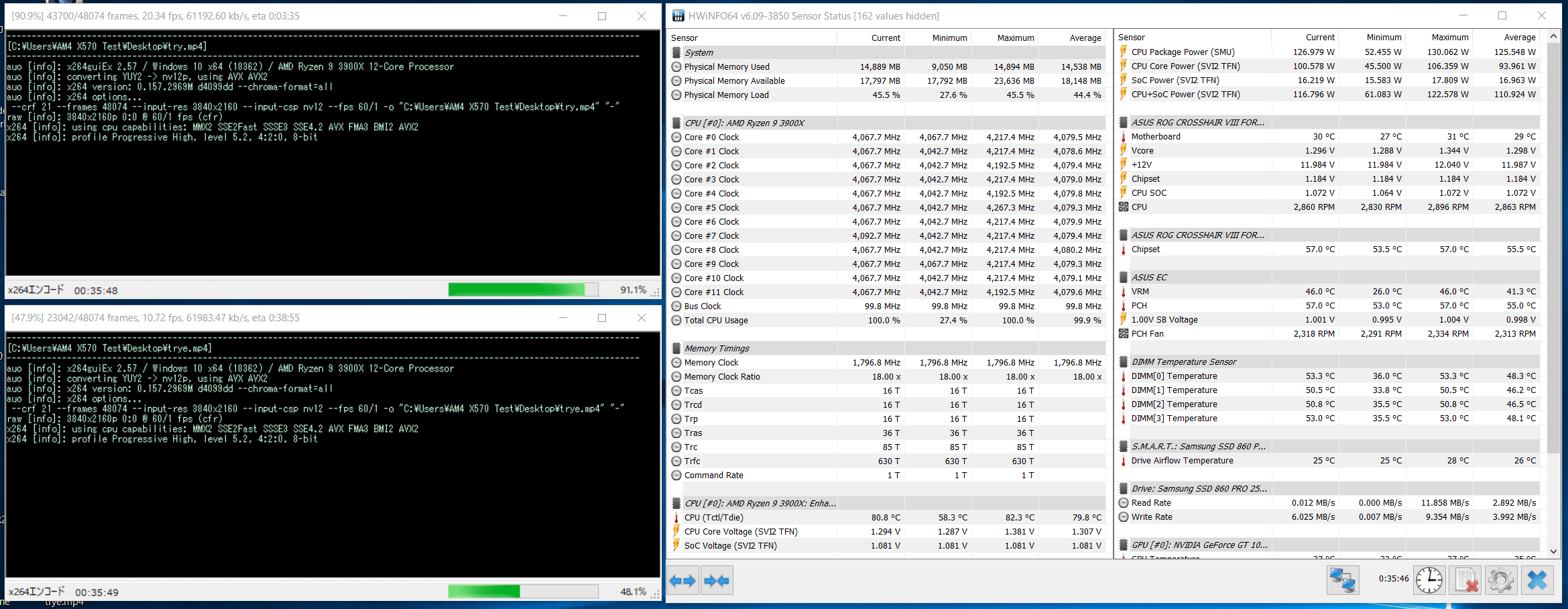

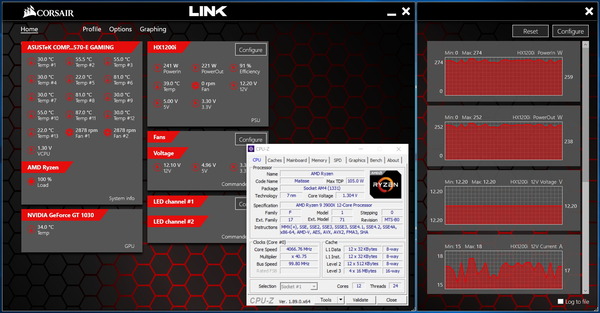

続いてスマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用してASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのVRM電源温度をチェックしていきます。

CPUへ電力供給を行うVRM電源に負荷をかけるためCPUに対してストレステストを実行しますが、その検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)でAviutl+x264を使って2並列のエンコードを行い、30分以上に渡って負荷をかけ続けました。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

検証機材の360サイズ簡易水冷CPUクーラー「Corsair H150i PRO RGB」によって十分な冷却を行った場合、12コア24スレッドのRyzen 9 3900Xは全コア平均4.0~4.1GHzで動作しますが、ここにメモリ周波数3600MHzのメモリオーバークロックを組み合わせてストレステストを実行すると、ASUS ROG STRIX X570-E GAMING環境ではシステム全体の消費電力(50~60W差分くらいでCPU消費電力)が250Wに達します。

メモリ周波数を3600MHzにOCした上でRyzen 9 3900Xを常用限界近い全コア4.0~4.1GHzにクロックアップさせ、30分以上負荷をかけ続けましたが、簡易水冷CPUクーラーによるCPU冷却で、かつスポットクーラーよって風も当てないパッシブ冷却の状態でも、VRM電源温度は70度未満に収まりました。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGであれば200WクラスのCPU消費電力でVRM電源に長時間負荷がかかり続けても、Ryzen 9 3900XやRyzen 9 3950Xをパッシブ空冷のまま、余裕で運用できます。

下はX470マザーボードASUS ROG CROSSHAIR VII HEROにおいてマザーボード以外を揃えて同様の検証を行った時のサーモグラフィーですが、「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のほうが冷えている様子が見て取れます。

スポットクーラーを使用するのであれば、フレキシブルファンアーム「サイズ 弥七」や、可変アルミニウム製ファンフレームでVRM電源を狙って設置が容易な「IN WIN MARS」がオススメです。

・マザーボードVRM電源クーラーのレビュー記事一覧へ

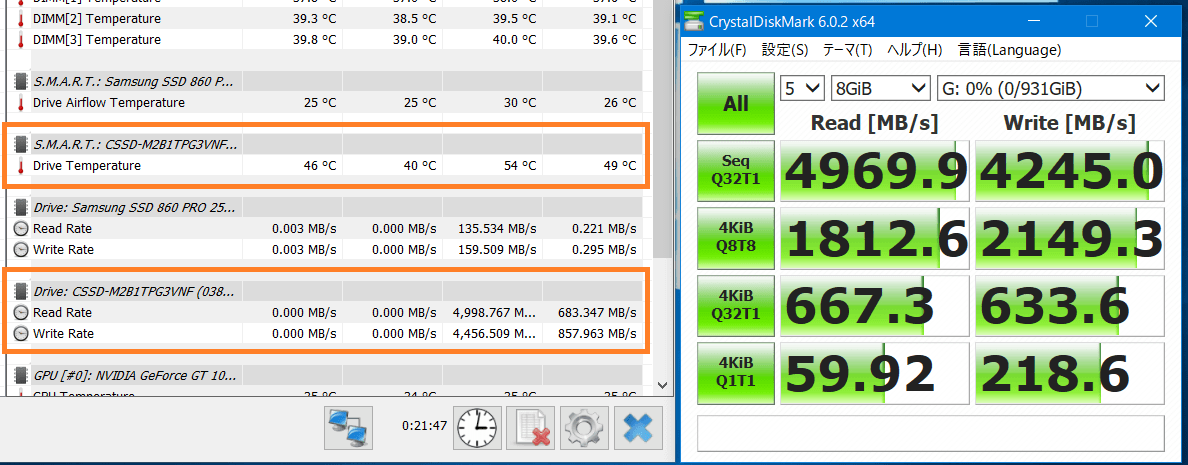

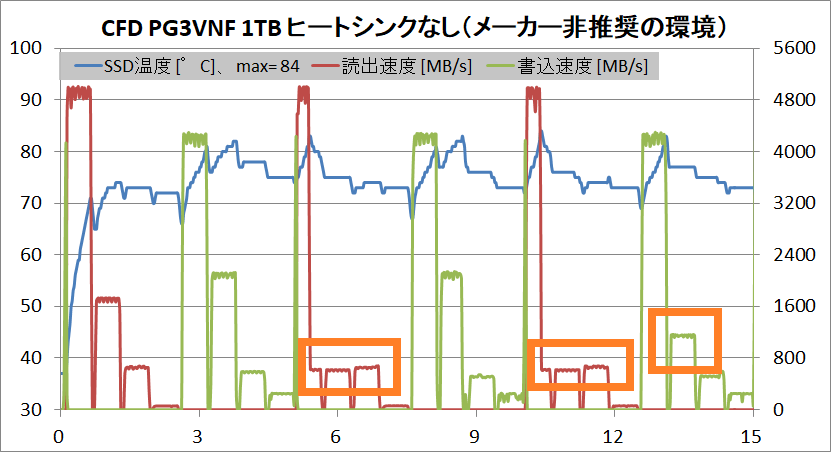

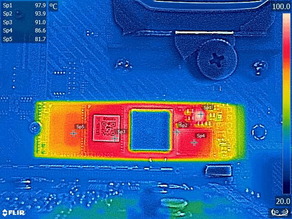

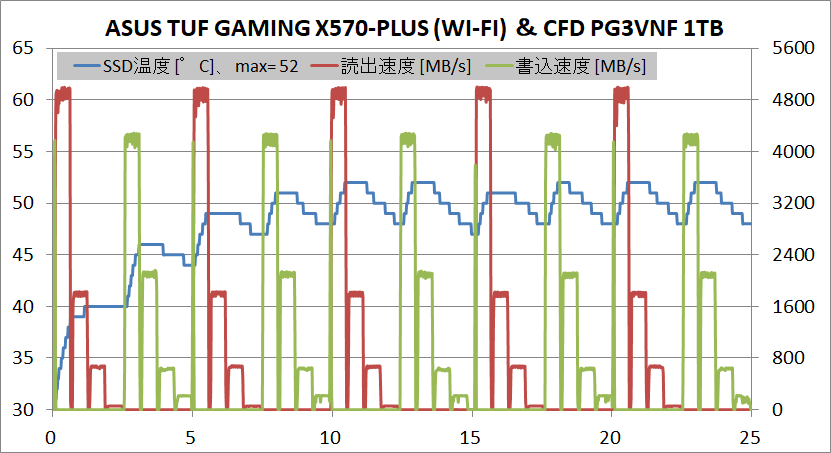

最後に「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」に標準搭載されているM.2 SSDヒートシンクの冷却性能について、PCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「CFD PG3VNF 1TB」を使用して検証してみました。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」に搭載された2基のM.2スロットのうちチップセット下のM.2スロットにはM.2SSDヒートシンクが標準搭載されているのに加えてチップセットクーラーの冷却ファンによるアクティブ冷却も加わるので、その上からヒートシンクを装着しました。

M.2 SSDヒートシンクの冷却性能の検証には、マザーボード備え付けヒートシンクとの組み合わせがメーカーから想定されてヒートシンクレスで販売されているPCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「CFD PG3VNF 1TB(近日レビュー予定)」を使用しています。

SSD温度の測定やサーマルスロットリング発生の有無の確認方法としては、CrystalDiskMark6.0.0(QD32, 8GiB)を使用して間を置かず複数回ベンチマークをループさせ、その間のSSD温度や読み出し・書き込み速度のモニタリング値はHWinfoを使用してログを取得しました。

「CFD PG3VNF 1TB」はマザーボード備え付けヒートシンクと組み合わせて使用する前提の製品であることを念頭に、メーカー非推奨の構成ですがヒートシンクを使用せずに上記のストレステストを実行した結果を、マザーボード備え付けヒートシンクの冷却性能の比較参考にチェックしておきます。

ヒートシンクを使用しない場合、サーマルスロットリングによって連続読み出し速度は理想値の5000MB/sからSATA接続SSD相当の600MB/s程度まで低下し、またサーモグラフィでSSD上の温度を確認してみると高温部分は90度後半まで上昇していました。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のマザーボード標準搭載M.2 SSDヒートシンクを使用することによって、PCIE4.0対応NVMe M.2 SSDで長時間負荷をかけ続けても目立った速度低下は発生せずに安定した動作が確認できました。

ストレステスト終盤におけるM.2 SSDヒートシンクの表面温度をサーモグラフィカメラで確認してみたところ、最大温度は50度前後でした。また隙間から覗くM.2 SSD本体の最大温度は60度未満に収まっていました。

ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 万人受けしやすくなった新サイバーアウトルック採用のROG STRIXデザイン

- Ryzen 9シリーズの常用限界に余裕で対応可能な16フェーズVRM電源

- Ryzen 9 3900Xの全コア4.0~4.1GHzクロックアップ、メモリOC 3600MHzで安定動作

- 200Wクラスの負荷に対してパッシブ空冷のままVRM電源温度は70度未満

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット「SAFESLOT」

- PCIE4.0対応NVMe接続のM.2スロットを2基設置

- 両方のM.2スロットにPCIE4.0対応NVMe M.2 SSDを十分に冷やせるSSDヒートシンクを装備

- WiFi6、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth5.0に対応した無線LAN搭載

- リアI/Oにはオンラインゲームに最適な2.5Gbイーサを標準搭載

悪いところor注意点

- CMOSクリアのオンボードスイッチがない

第3世代Ryzen CPUにネイティブ対応となるX570チップセット搭載AM4マザーボードとしてASUSからリリースされた「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」は、ゲーマー向けミドルクラスブランドROG STIRXシリーズの製品ながら、前世代X470マザーボードでは最上位クラスとなるCROSSHAIR VII HEROを上回る16フェーズの堅牢なVRM電源を搭載しておりRyzen 9シリーズにも対応可能なポテンシャルを備えています。

同社下位モデルとなるエントリーゲーマー向けTUF Gamingの製品に比べると若干値は上がりますが、ROG STRIXシリーズのクールなデザイン、オンラインゲームに最適なRealtek製2.5Gbイーサを搭載、複雑なフィンカット加工アルミニウム塊型ヒートシンクをヒートパイプで連結する構造の大型VRM電源クーラーなどの付加価値的要素によって、差額相応の見返りは十分以上に得られると思います。

ROG STRIXシリーズの多言語テキストが描かれたサイバーアウトルックは特に日本人的には人を選ぶ性質の強いデザインでしたが、レインフォールパターンが加えられてモザイク感が生まれたことで、オリジナリティを残しつつも、より万人受けしやすいデザインへと昇華されています。

ASUS製マザーボードではお馴染みですがBIOSやマニュアルの日本語ローカライズ品質は主要4社の中でも随一となっており、BIOSのテキストベースUIの使い勝手も良好です。ゲーマー向けROG STRIXと言うと比較的高価で上級者向け製品のイメージが強いかもしれませんが、「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」は初心者にも優しいマザーボードだと思います。

Ryzen 9 3900Xなど第3世代Ryzen上位モデルの特性上、今回はCPUコアクロックのオーバークロックは行いませんでしたが、ASUS ROG STRIX X570-E GAMINGを使用した検証機では12コア24スレッドRyzen 9 3900Xを自動OC機能によって全コア4.0~4.1GHzにクロックアップし、メモリも3600MHz/CL16にオーバークロックして安定動作させることができました。

手動OCを行わずとも高性能なCPUクーラーを組み合わせた時に自動的にクロックアップする第3世代Ryzen CPUと組み合わせるX570マザーボードの評価において、CPUへ電力供給を行うVRM電源回路の品質やVRM電源クーラーの冷却性能が重要なファクターになるのは言うまでありません。

「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」では、長期的に200Wクラスの負荷が発生するRyzen 9 3900Xの全コア4GHz超クロックアップに対して、16フェーズの超堅牢なVRM電源によって安定した電力供給を行うことができました。

VRM電源の冷却面においては、複雑なフィンカット加工アルミニウム塊型ヒートシンクをヒートパイプで連結させるという構造の大型VRM電源クーラーが搭載されており、200Wクラスの長期的な負荷に対してVRM電源温度は70度未満に収まりました。「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」であれば、VRM電源付近に直接風の当たらない簡易水冷CPUクーラー環境であってもRyzen 9シリーズをパッシブ空冷のまま余裕で運用できます。

メモリOCについては、検証機材に3200MHz/CL14のOCに対応し第1/2世代Ryzen向けハイパフォーマンスOCメモリとしては鉄板だった「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」を使用しましたが、メモリ周波数3600MHz/メモリタイミング16-16-16-36-CR1で安定動作させることができました。AMD公式から第3世代Ryzen環境のメモリ速度としてはスイートスポットと評価される3600MHz/CL16に、周波数と主要タイミングのみの簡単なOC設定で詰めることができたので、「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」はメモリOC耐性(BIOS自動設定の精度)も余裕で及第点をクリアしていると思います。

以上、「ASUS ROG STRIX X570-E GAMING」のレビューでした。

検証機材として使用している以下のパーツもおすすめです。

G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX 8GB×4

G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX 8GB×2

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<PCショップアーク><PCワンズ><OCworks>

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン 定格2000RPM PWM対応

Noctua NF-A12x25 ULN 120mmファン 定格1200RPM PWM対応

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

国内正規代理店Techaceの公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO:PWM/

ULN><

PCショップアーク>

関連記事

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

・第3世代Ryzen対応X570チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

コメント