第3世代Ryzen CPUにネイティブ対応となるB550チップセット搭載Mini-ITXサイズAM4マザーボードとしてMSIからリリースされた、Mini-ITXサイズながら60A対応Dr. MOSで構成される10(8+2)フェーズVRM電源を搭載する「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」をレビューします。

製品公式ページ:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-B550I-GAMING-EDGE-WIFI

マニュアル:https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C92v1.0.pdf

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

<パソコン工房><ソフマップ><ビックカメラ>

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi レビュー目次

1.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの外観・付属品

2.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの基板上コンポーネント詳細

3.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの検証機材

4.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのBIOSについて

5.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのOC設定について

6.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの動作検証・OC耐性

7.MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのレビューまとめ

【注意事項】

同検証は2020年7月中旬に行っておりMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのBIOSはver112(7C92v11)を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://jp.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550I-GAMING-EDGE-WIFI#down-bios

【2020年8月6日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:112(7C92v11)で検証

【機材協力:MSI Japan】

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの外観・付属品

まず最初にMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの外観と付属品をチェックしていきます。

パッケージを開くと上段にはマザーボード本体が静電防止ビニールに入った状態で収められていました。マザーボードを取り出すと2重底になっており下段には各種付属品が入っています。

マニュアル類は、多言語の簡易マニュアル、ドライバCDが付属します。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

組み立て関連の付属品はSATAケーブル2本、WiFi&Bluetoothアンテナ、M.2 SSD固定ネジです。

マザーボード全体像は次のようになっています。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiはMini-ITXフォームファクタのマザーボードです。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のチップセット部分には、M.2 SSDヒートシンクとチップセットヒートシンクが2層に重なっています。M.2 SSDヒートシンクはかなり大きいアルミニウム塊で、一般的にM.2 SSD上でメモリコントローラーが配置されるM.2コネクタ寄りに冷却ファンがあります。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のM.2 SSDヒートシンク冷却ファンには「ZERO FROZR TECHNOLOGY」と呼ばれるセミファンレス機能が採用されており、ファン動作モードとして「Balance Mode(標準設定)」や「Silence Mode」を選択すると、チップセット温度が閾値以下の場合に冷却ファンが停止します。また「Passive Mode」では冷却ファンが完全に停止します。

Mini-ITXマザーボードは基板上スペースが限られているのでリアI/Oカバーを搭載しない製品が大半を占めますが、「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」にはMSIゲーミングブランドを代表するドラゴンロゴが描かれたカバーがあります。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のリアI/Oカバーは単なる装飾ではなく、全体がアルミニウムでできており、超巨大なVRM電源クーラーヒートシンクも兼ねています。CPUクーラーとの干渉が発生し難いように、スロープを描くような形状です。

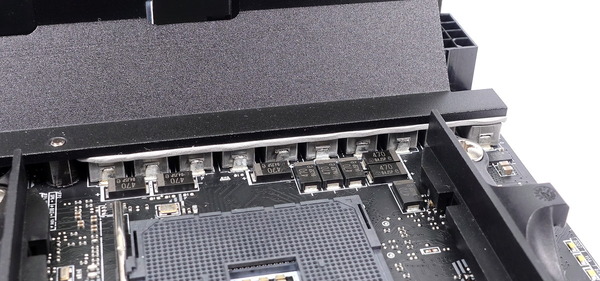

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のVRM電源フェーズ数はMini-ITXサイズとしては頑張って、10(8+2)フェーズが実装されています。最大で16コア32スレッドとなるRyzen 9シリーズを少なくとも定格運用可能なポテンシャルは備えていそうです。

「MSI MPG B550I Gaming EdgeWiFi」はVRM電源フェーズ数こそ少ないですが、VRM電源回路にハイサイド/ローサイドMOS-FETとドライバICをワンパッケージし、低発熱で定評のある「Dr.MOS」の60A対応版が使用されています。

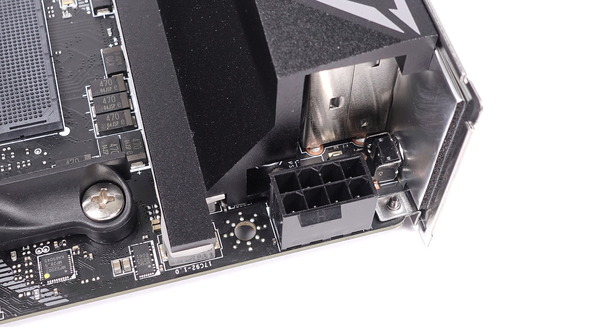

最大で16コア32スレッドとなるRyzen 9シリーズにも対応すべく、第3世代Ryzenネイティブ対応となるX570チップセット搭載の上位マザーボードではCPU電源としてEPS電源端子として8PIN+4PINや8PIN*2を要求するものも少なくありませんが、「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」はMini-ITXフォームファクタということもあり要求されるEPS電源端子は8PINが1つです。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」には一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

リアI/Oには最新のUSB3.2 Gen2規格に対応したType-A端子とType-C端子の2基が設置されています。そのほかのUSB端子については2基のUSB2.0端子と2基のUSB3.2 Gen1端子が搭載されています。加えてゲーマーには嬉しいPS/2端子も搭載されています。

Ryzen APUと組み合わせた時に利用可能なビデオ出力としてHDMI 2.1を搭載しており、4K/60FPSに対応しています。

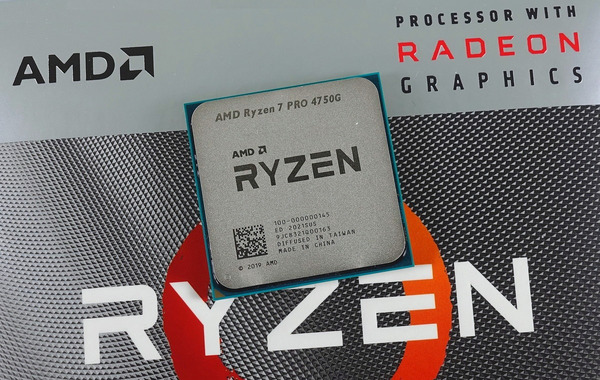

・「AMD Ryzen 7 PRO 4750G」をレビュー。Core i7 10700と徹底比較

ネットワーク関連では有線LANとして、一般的なギガビットイーサの2.5倍の帯域幅を実現するRealtek製2.5Gbイーサ「Dragon 2.5 Gigabit LAN(RTL8125BG)」を搭載しています。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」は次世代規格WiFi6に対応した無線LAN(Intel AX200)も搭載しています。接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHzデュアルバンド、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth 5.0に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

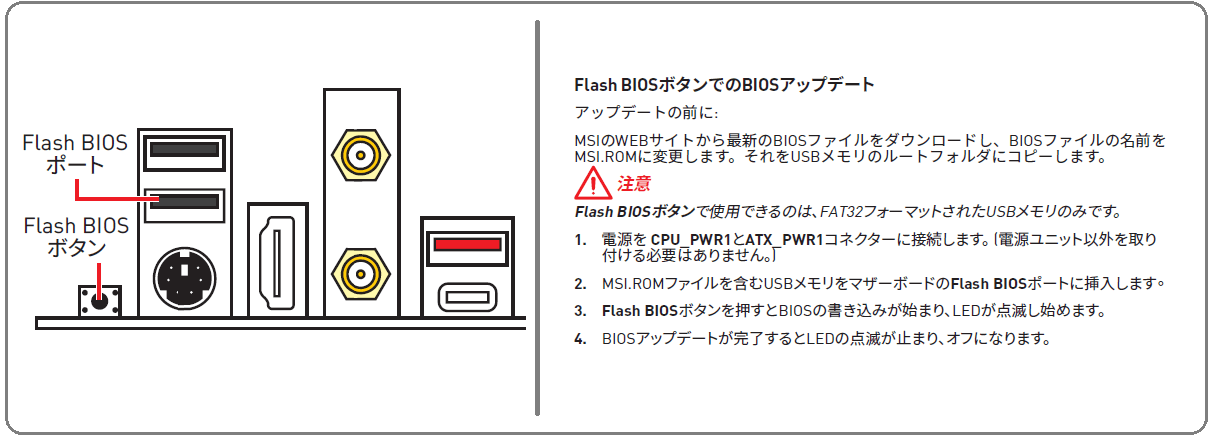

またリアI/Oには「BIOS Flash」ボタンが設置されており所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続してボタンを押すと「BIOS Flash」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの基板上コンポーネント詳細

続いて「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

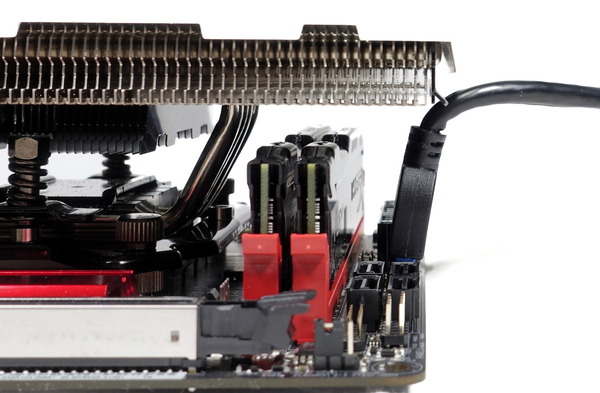

まずはシステムメモリ用のDDR4メモリスロットですが、CPUソケット右側に2基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側(上写真の右側)の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCI-Eスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

グラフィックボードなどを設置するPCIEスロットはx16サイズスロット(PCIE4.0x16)が1基のみ実装されています。最近のトレンドとしてはグラフィックボード用のx16サイズスロットには1kgを超える重量級グラボの重さに耐えるよう補強用メタルアーマーも採用されています。

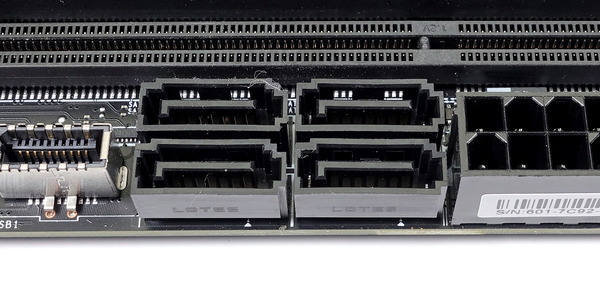

SATAストレージ用の端子は4基(SATA_0~3)搭載されています。SATAストレージはいずれもAMD B550チップセットコントローラーによる接続です。RAID0/1/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

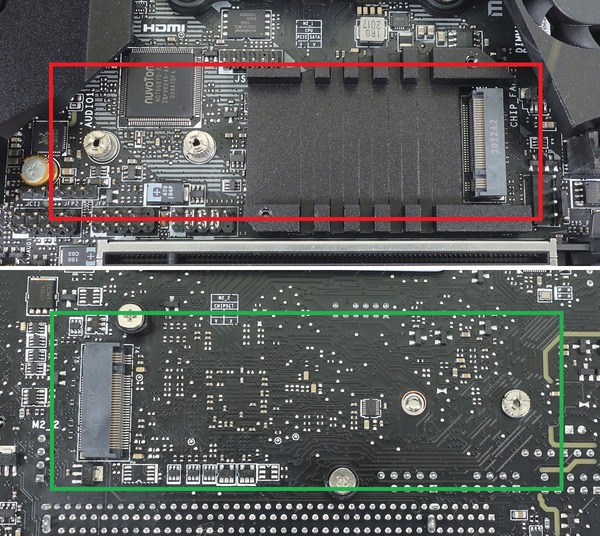

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」には高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットが、表面と裏面の2か所に設置されています。M.2_1はNVMe(PCIE4.0x4)接続とSATA接続のM.2 SSDに対応し、排他利用はありません。M.2_2はNVMe(PCIE3.0x4)接続のM.2 SSDのみに対応し、排他利用はありません。

表面のM.2スロットに設置されたM.2 SSDヒートシンクはサーマルパッドを介してSSDと接触することで放熱ヒートシンクとして利用でき、高速な反面発熱の大きいNVMe M.2 SSDのサーマルスロットリングの発生を抑制します。さらに一般的にM.2 SSD上でメモリコントローラーが配置されるM.2コネクタ寄りに冷却ファンも搭載されています。

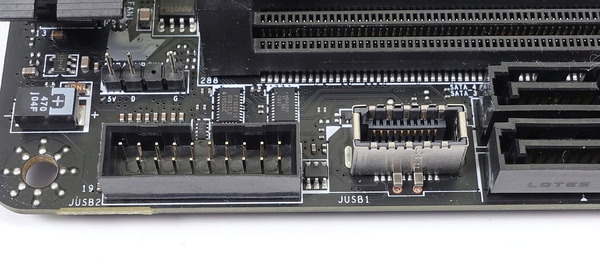

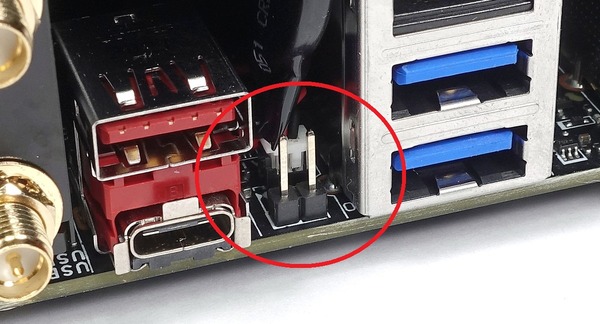

マザーボード右端の下寄りには、内部USB3.1 Gen2ヘッダー(内部帯域は5GbpsのUSB3.2 Gen1)と、内部USB3.0ヘッダーがそれぞれ1基ずつ実装されています。

Mini-ITXマザーボードの多くに言える見落としの多いポイントですが、下の写真のようにCRYORIG C1などの大型トップフロークーラーと組み合わせる場合はメモリだけでなくUSB3.0ケーブルが干渉する場合もあるので注意が必要です。内部USB3.0ケーブルとCPUクーラーの干渉を避ける上で内部USB3.0ヘッダーはグラフィックボードと干渉しない範囲内で可能な限りPCIEスロット側に寄せて欲しいところ。

大型トップフロー空冷CPUクーラーでUSB3.0内部ケーブルが干渉してしまう場合はAINEXから発売されている内部USB3.0ヘッダー用L字型アダプタがおすすめです。

内部USB2.0ヘッダーはM.2 SSDヒートシンクとPCIEスロットの間に実装されています。最近ではCorsairLinkやNZXT CAM対応製品など内部USB2.0を使用する機器も増えているので、内部USB2.0が1基で不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」はMini-ITXマザボながらオンボードサウンドにRealtek ALC1200オーディオコーデックによる高音質ソリューションが採用されオーディオ面でも充実しています。7.1チャンネル HDオーディオに対応し、デジタル出力もオーディオ用の外部アンプ等との接続に最適な光デジタル端子が設置されています。

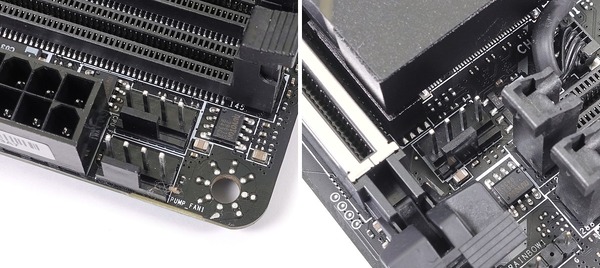

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタがマザーボード上端に2基、マザーボード左下に1基で、計3基が設置されています。Mini-ITXマザーボードはファン端子が2基しかないものも多いので冷却を重視するユーザーには嬉しい数です。

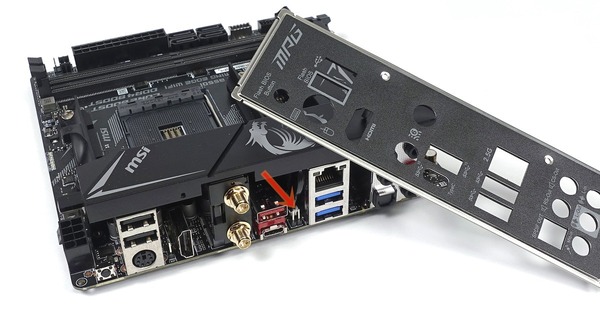

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」にはCMOSクリアのためのオンボードボタンは実装されておらず、2PINヘッダーを使用してCMOSクリアを行います。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のCMOSクリア用2PINヘッダーはリアI/Oシールドの裏側にあり、一度PCを組んでしまうと基本的にアクセスできなくなります。

PCを組む前にケーブルの長い2PINスイッチをあらかじめ装着して、マザーボードの表面からすぐ触れるところにスイッチを出しておくのがオススメです。特にXMPメモリでメモリ周波数を3000MHz以上にOCする時は、POSTエラーでBIOSにたどり着けなくなることも多いので、事前に用意しておいてください。

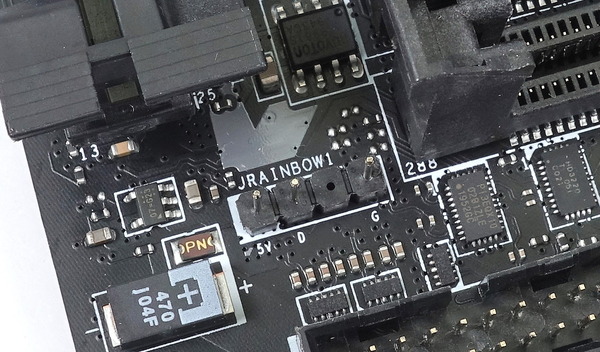

アドレッサブルLED機器を接続可能なARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも実装されています。「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」で使用可能なアドレッサブルLEDテープとしては国内で発売済みの「BitFenix Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip」や「ASUS ROG ADDRESSABLE LED STRIP-60CM」や「AINEX アドレサブルLEDストリップライト」が動作することが確認できています。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの検証機材

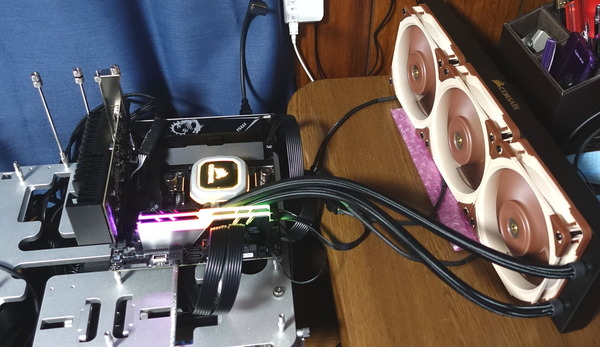

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 9 3950X (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H100i PRO RGB(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x2 (レビュー) |

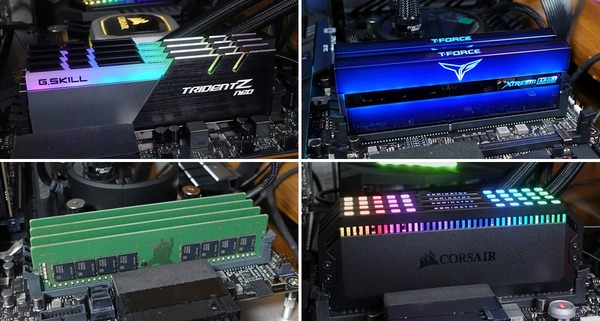

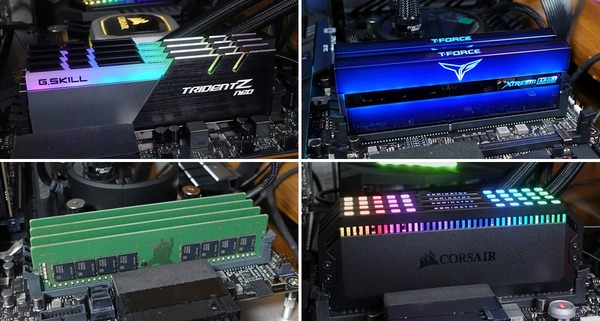

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN (2枚のみ使用) DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

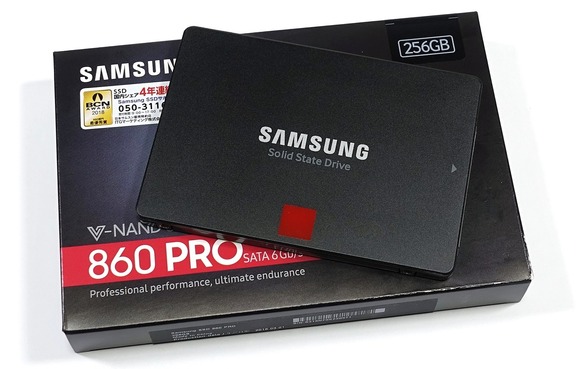

| システムストレージ | Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

システムメモリの検証機材には、第3世代Ryzen&X570マザーボードのプラットフォームに最適化されたハイパフォーマンスOCメモリの最速モデル「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」を使用しています。3600MHz/CL14の最速モデル、3200MHz/CL14や3600MHz/CL16といった定番スペックがラインナップされ、高級感のあるヒートシンクや8分割ARGB LEDを搭載してデザイン面でも優れる「G.Skill Trident Z Neo」シリーズは、第3世代Ryzenの自作PCで性能を追求するなら間違いのないオススメなOCメモリです。

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」をレビュー

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、メインストリーム向けでもハイパフォーマンスな環境を目指すのであれば、システムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

・「Thermal Grizzly Carbonaut」はRyzen 9 3900Xを冷やせるか!?

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのBIOSについて

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

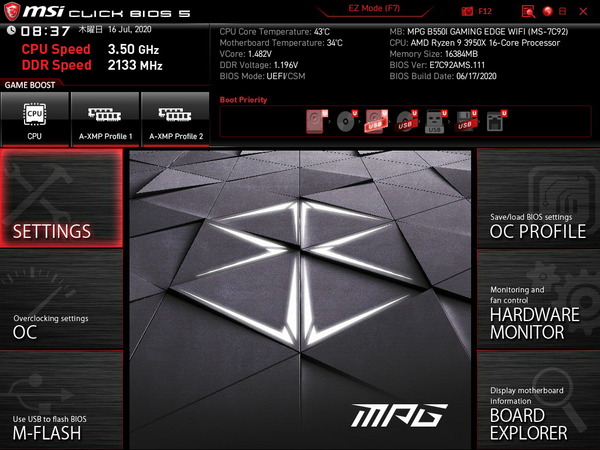

BIOSに最初にアクセスするとイージーモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないので「F7」キーを押してサクッと詳細モード移るのがおすすめです。右上には表示言語変更のプルダウンメニューがあります。MSIマザーボードはASUSの次くらいにしっかりとローカライズされているので日本語UIも使いやすいと思います。

MSIのBIOS詳細モードでは「SETTING」「OC」「M-FLASH」「OC PROFILE」「HARDWARE」「BOARD EXPLORER」の6つのアイコンを選択することで中央のイラスト部分や画面全体に詳細設定項目が表示されるという構造になっています。キーボード操作も可能ですがマウス操作を重視したUIです。

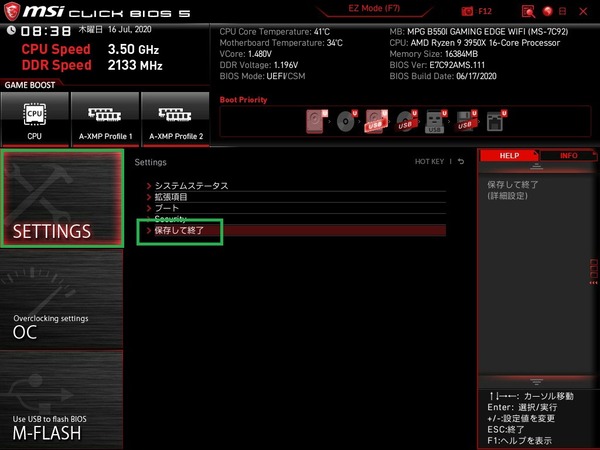

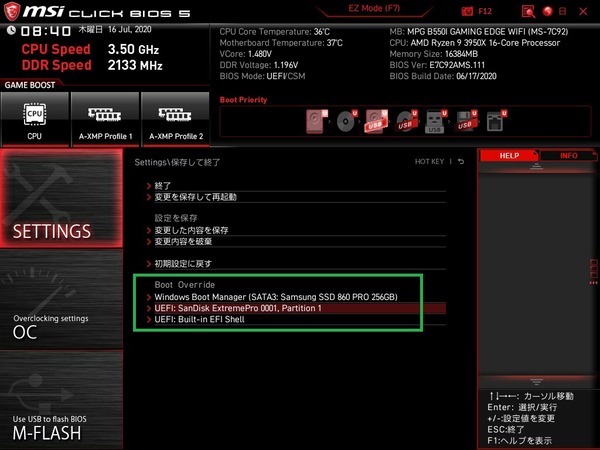

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出は「SETTING」アイコンの「保存して終了」の項目内に存在します。ASUS、ASRock、GIGABYTEなどと違ってカーソルキーのみの移動で設定保存と退出関連の項目にサクッと移動できないのが少し不便に感じます。起動デバイスを指定して再起動をかける「Boot Override」機能があるのは使い勝手が良くて好印象です。

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://jp.msi.com/Motherboard/support/MPG-B550I-GAMING-EDGE-WIFI#down-bios

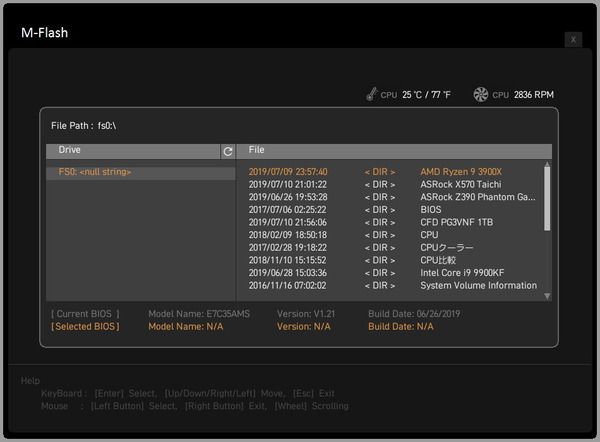

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、詳細モード左下の「M-FLASH」を選択します。「M-FLASH」モードはBIOSとは完全に別で用意されており再起動するか尋ねられるので再起動します。ただし手動でOCを行っている場合は「M-FLASH」を選択しても一度設定をデフォルトに戻して再起動がかかるので、再度BIOSに入って「M-FLASH」を選択する必要があるようです。

再起動して「M-FLASH」に入ったら下のようにUSBメモリ内のBIOSファイルを選択してアップデートを実行すればBIOSのアップデートが完了します。なおBIOSアップデート後は自動でBIOSへ入らないので注意してください。アップデート後はOC設定なども初期化されてしまうので初回は自動でBIOSに入って欲しいです。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。

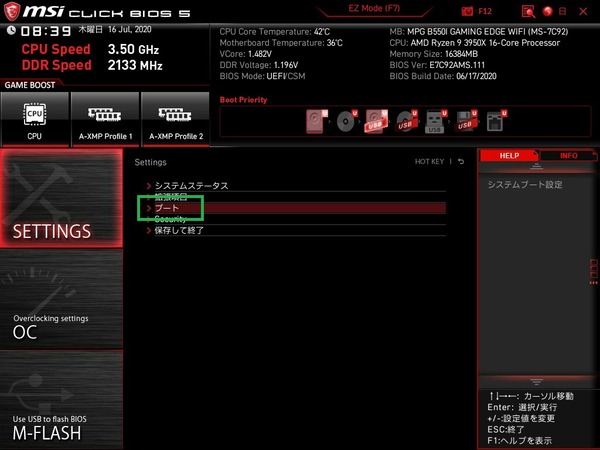

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのブートデバイス関連の設定は「SETTING」アイコンの「ブート」という項目にまとめられています。

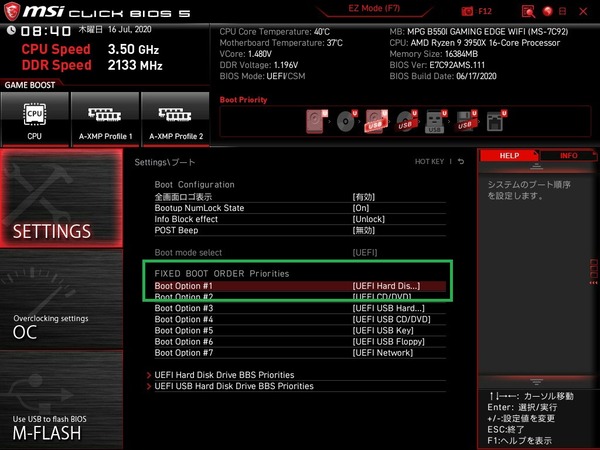

起動デバイスの優先順位は「FIXED BOOT ORDER Priorities」という項目で、ハードディスクやDVDドライブなど大別した優先順位が設定可能となっており、その下にある「〇〇 Drive BBS Priorities」で同じ種類のデバイスについて個別の起動優先順位の設定を行えます。

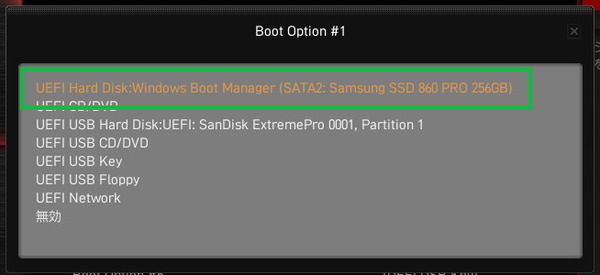

一般的にはWindows OSの入った「UEFI:HardDisk:Windows Boot Manager(〇〇)」を最上位に設定して、その他の起動デバイスは無効化しておけばOKです。

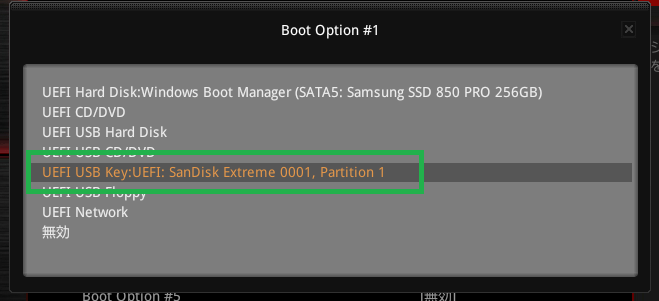

Windows 10 OSのインストール手順(BIOSにおける設定)についても簡単に紹介しておきます。

Windows 10のOSインストールメディア(USBメモリ)については「FIXED BPPT ORDER Priorities」では「UEFI USB Key:UEFI: 〇〇」という名前になります。「UEFI USB Key:UEFI: 〇〇」を起動優先順位の最上位に設定してください。

起動優先順位でインストールメディアを最上位に設定したら設定を変更してBIOSから退出します。ただMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiはブートデバイスを指定できるBoot Overrideを使用できるので直接OSインストールメディアを起動デバイスとして指定して再起動してもOKです。

ちなみにWindows10の製品パッケージに付属するUSBメモリではUEFIで認識できないトラブルが発生することがあるようなのでそういうときはこちらの記事に従ってMS公式ツールを使用して適当なUSBメモリでOSインストールメディアを作成すると上手くいきます。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

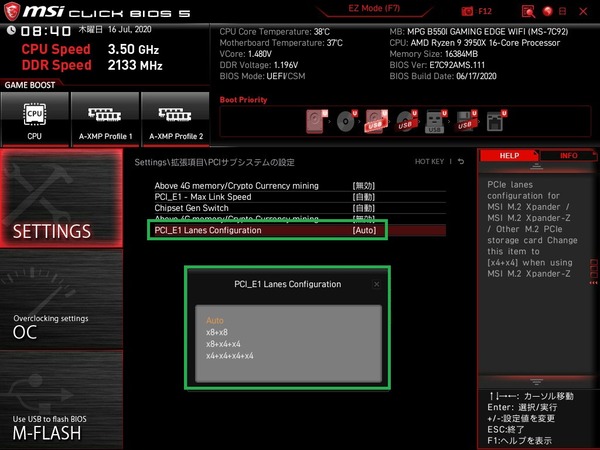

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のPCIEスロットについては、プライマリグラフィックボードで使用する標準的なPCIE4.0x16モードに加えて、PCIE帯域を「2つのPCIE4.0x8」もしくは「4つのPCIE4.0x4」に分割するモードが用意されています。

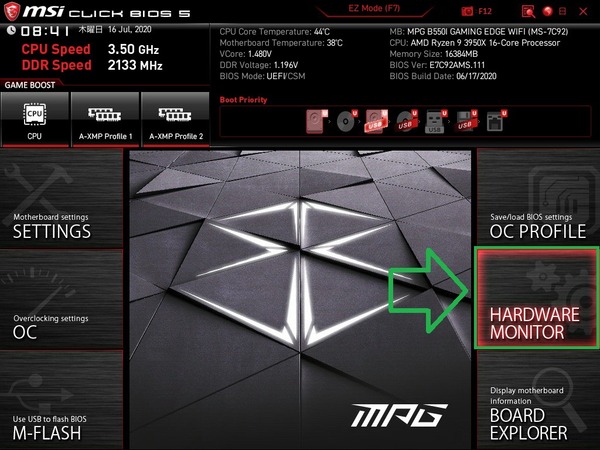

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのファンコントロールや各種コンポーネント温度のハードウェアモニタリングはトップメニューの「HARDWARE」アイコンからアクセスできます。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のファンコントロール機能は下のスクリーンショットのようにグラフィカルUIのみが用意されています。

ファンカーブの設定には画面中央のグラフから頂点座標をマウスで直接操作するか、少し分かり難いのですが、右にある温度とファン速度(デューティ比or電圧)を直接数値入力するかのどちらかで行います。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」にはモニタリング可能な温度が7種類も用意されています。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」に搭載された10基のファン端子については、いずれも個別にファン制御モードをPWM制御とDC制御から選択でき、ファンコントロールソース温度やヒステリシス(Step Up/Down Time)の設定もできます。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」に搭載されたファン端子はファン制御のソース温度として、CPU温度、MOS(VRM電源)温度、PCH(チップセット)温度などの7種類から選択できます。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」ではM.2 SSDヒートシンクに搭載された冷却ファンについても、BIOS上で「Chipset」として表記されており、ファン制御が可能です。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のチップセットクーラー冷却ファンについては、他のファン端子と異なり、ファンカーブを自分で設定するのではなく「Silence Mode」「Balance Mode(標準設定)」「Boost Mode」の3つのプリセットと、ファンを完全に停止させる「Passive Mode」、任意のファンカーブを設定する「Manual Mode」の5つの動作モードを選択する形式になっています。

MSI製マザーボードのファンコントロール機能はグラフィカルUIでわかりやすく設定できるよ、という機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

ただ個人的にはテキストUIで数値直打ちが好きなので管理人がMSIマザボを敬遠してしまう理由の1つです。

あと細かいところですがBIOS内のスクリーンショットをF12キーで撮影できますがスクリーンショットファイルの名前がタイムスタンプではなく保存するUSBメモリのルートに存在するファイルで重複しない連番なのが少し使い難かったです。間違って上書き保存してしまうことがあるのでタイムスタンプにして欲しいです。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのOC設定について

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

第3世代Ryzen CPUについてはB550チップセット搭載マザーボードと組み合わせた場合に使用できる純正のOCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」が用意されていますが、こちらの使い方については下の記事を参考にしてください。

・AMD Ryzen専用純正OCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」の使い方

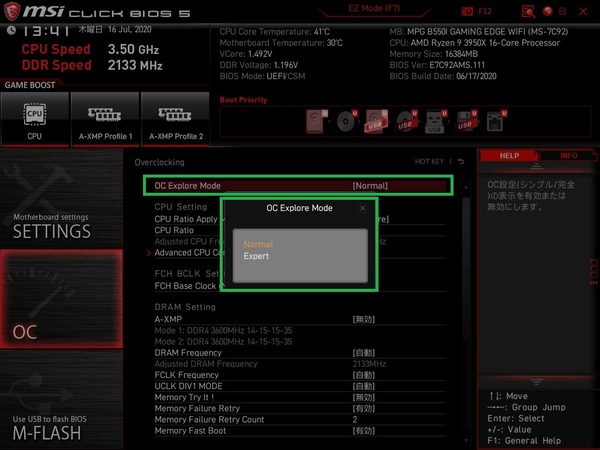

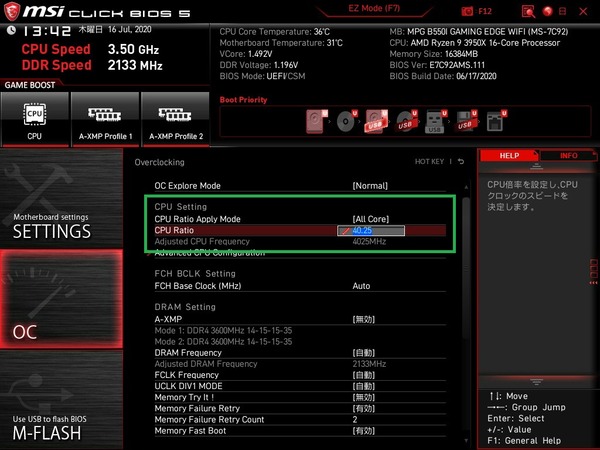

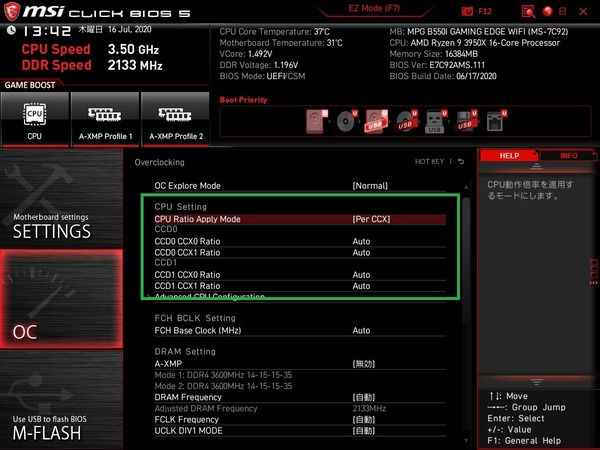

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiではオーバークロック関連の設定項目はトップメニューの「OC」アイコンに各種設定がまとめられています。下にスクロールしていくと概ね「コアクロック→メモリ→電圧」の順番で並んでいます。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

OCメニューのトップには「OC Explore Mode」という項目があり一般的なOC設定の可能な「Normal」モードに加えて、一部の高度なOC設定項目を解除できる「Expert」モードがあります。基本的なOC設定は「Normal」モードでも十分行えるので初心者は無理せず「Normal」モード推奨です。

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

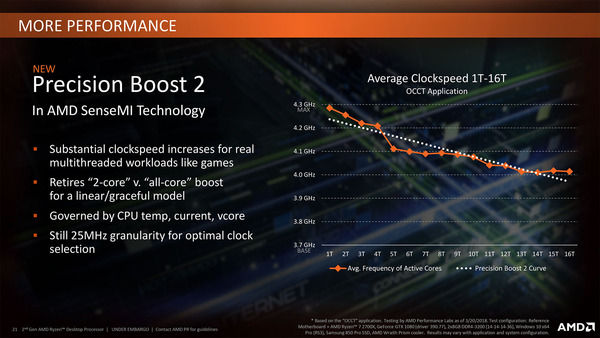

第3世代Ryzenは、CPU温度や電力に関して安定動作可能な相関関係を記したテーブルがCPU内部に用意されており、それに則した形で「Pure Power」や「Precision Boost(2)」といったRyzen CPUの独自機能により動作クロックや電力がリアルタイム制御されています。

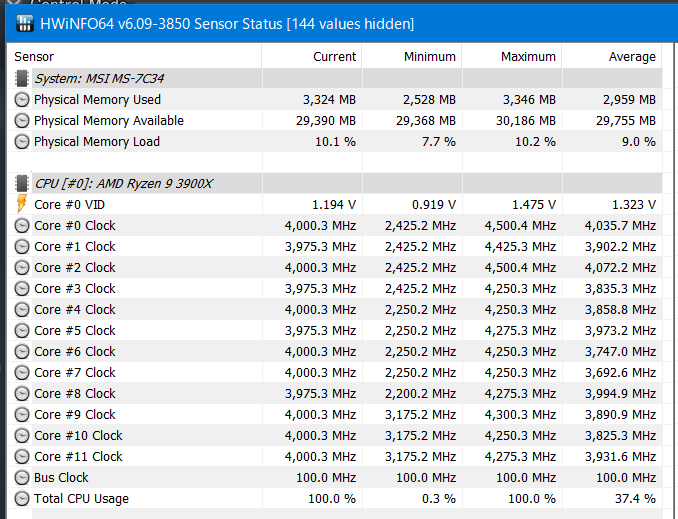

例えばRyzen 9 3900XではCPUクーラー冷却性能の影響で若干前後しますが、単コア負荷の場合は最大で4.6GHz、全コア負荷の場合はTDPの範囲内で変動しますが、軽いワークロードであればコア毎に4.5~4.2GHzで動作し、動画のエンコードなどCPUがフルパワーを発揮する重いワークロードでは冷却性能が十分ならベースクロックを上回る平均4.0GHz程度で動作します。

第3世代Ryzenや第2世代Ryzen/Ryzen Threadripper CPUの動作クロックに関する予備知識については下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

・「Precision Boost Overdrive」を徹底解説

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのコアクロックのOC設定方法はコアクロック(MHz)の動作倍率を指定する形になっていました。「CPU Ratio」の項目を「40.25」と設定するとベースクロック(BCLK):100MHzに対して4025MHzで動作するように設定されます。動作倍率は0.25刻みで指定可能です。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」でRyzen 9 3900XやRyzen 9 3950Xを使用している場合、全コア共通の動作倍率設定だけでなく、CCX単位(3950Xの場合は4コア1セット、3900Xの場合は3コア1セット)で個別に動作倍率を設定するPer CCXにも対応しています。

設定は少し面倒になりますが、CCX別にOC耐性には違いがあるので、共通のコア電圧に対して、OC耐性の良いCCXでは44倍に、OC耐性の悪いCCXは42倍に、のように細かく設定できます。Intel製CPUのBy Specific Core設定のようにコア電圧もCCX単位で調整できるとさらにOC設定の幅が広がるのですが、電圧については今のところ非対応です。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」はベースクロック(BCLK)の調整にも対応しています。デフォルトでは100MHzに固定されていますが、設定値を直打ちすることで0.05MHz刻みで設定できます。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率40倍の場合はコアクロック4.40GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常は100MHz固定が推奨です。

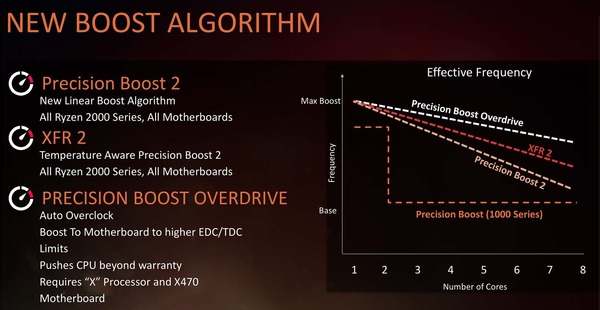

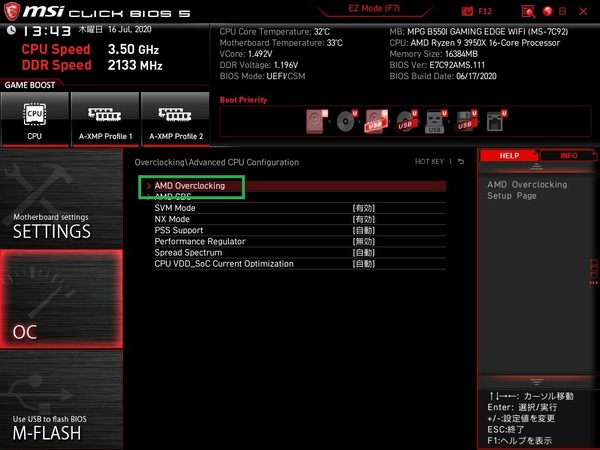

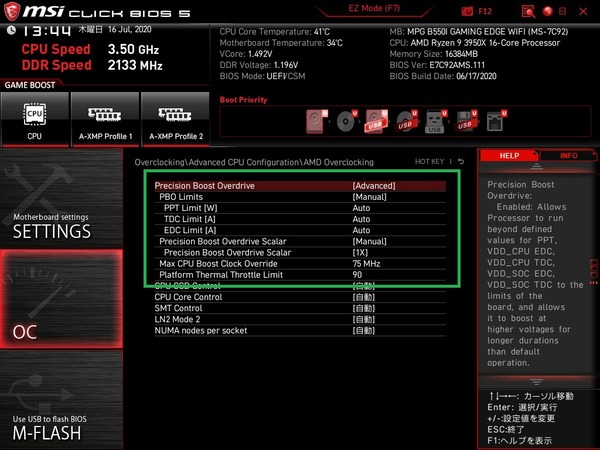

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」では単コアブーストクロックを維持したまま、電力制限を解除することで全コア最大動作倍率を引き上げることができる「Precision Boost Overdrive」もBIOSから設定が可能で、CPUコアクロック手動設定のすぐ下にある「Advanced CPU Configuration」からアクセスできます。

Precision Boost Overdriveを手動設定にすると、第3世代Ryzenにおいても前世代と同様に、電力制限上限値を指定する「PPT Limit (W)」、最大動作クロックの制限値に影響する「TDC Limit / EDC Limit (A)」を設定できます。

さらにB550マザーボードでは第3世代Ryzenが新たにサポートする「Auto OverClocking Mode」に関する設定項目として、Precision Boost 2によるコアクロックの上昇幅を設定する「Max CPU Boost Clock Override」や、Precision Boost 2やXFRによる自動OC機能が効く温度閾値を引き上げる「Platform Thermal Throttle Limit」などのオプションが追加されています。

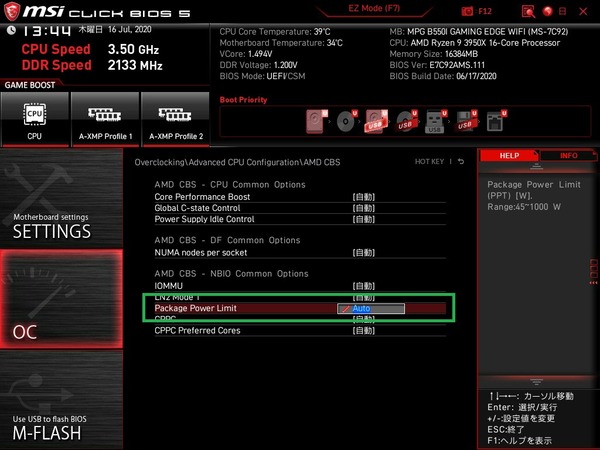

また「Advanced CPU Configuration」内にはTDP設定に近い設定項目である「Package Power Limit(PPT)」を指定する設定も用意されています。Ryzen 9 3900XやRyzen 9 3950XのようなTDP105Wの多コアCPUを80Wなど低い消費電力に制限して運用することができます。

続いてコア電圧の調整を行います。

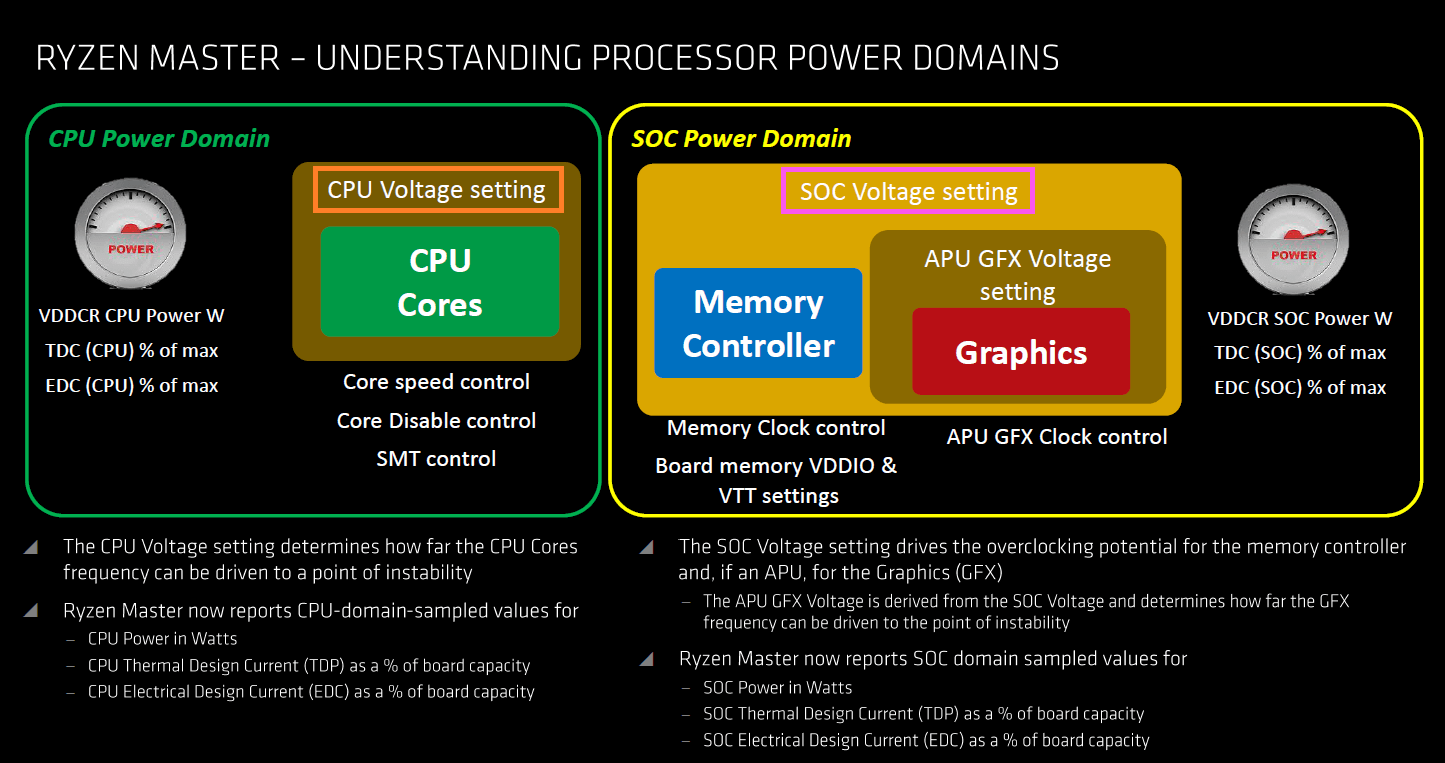

AMD Ryzen CPUのオーバークロックで変更する電圧設定については、CPUコアクロックに影響する「CPUコア電圧」と、メモリクロックやRyzen APUに搭載される統合GPUの動作周波数に影響すると「SOC電圧」の2種類のみと非常に簡単化されています。

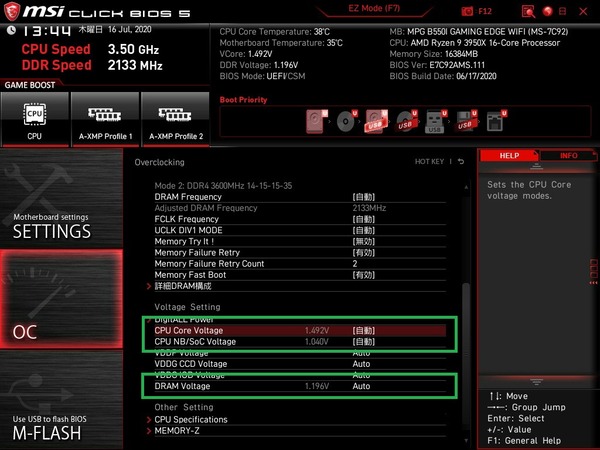

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiではOCの項目で下にスクロールしていくと、各種電圧設定項目が表示されますが、AMD Ryzen CPUの手動OCに関連する電圧設定については基本的に「CPU Core電圧」「CPU SOC電圧」「DRAM電圧」の3項目のみに注目すればOKです。

CPUコアクロックのOCに関連する電圧設定としては、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiではCPUコア電圧(BIOS上ではCPU Core voltageと表記されています)の項目を変更します。

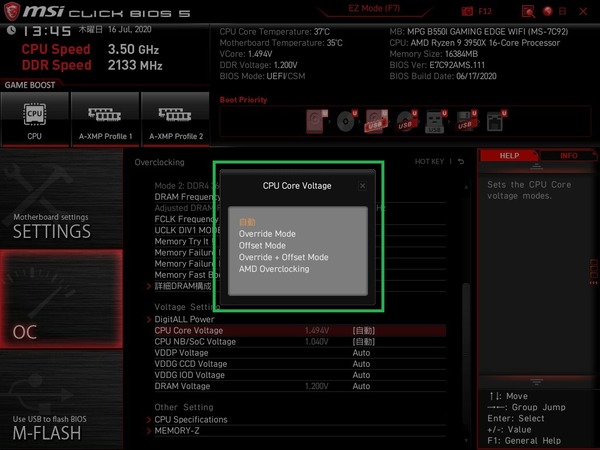

CPUコア電圧ではマニュアルの設定値を固定する「Override Mode」、CPUに設定された比例値にオフセットかける「Offset Mode」、加えてどのような動作なのかわかりませんが「AMD Overclocking」の3種類が使用できます。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiでCPUコアクロックのOCを行う場合、コア電圧設定モードとして通常はマニュアルモードを推奨します。マニュアルモードの場合は0.0125V刻みでコア電圧の設定が可能です。

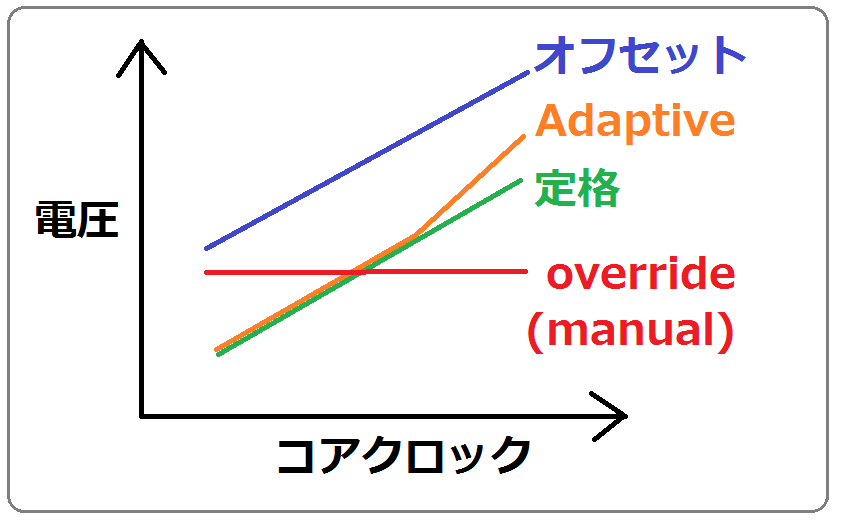

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、オフセットモードやアダプティブモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

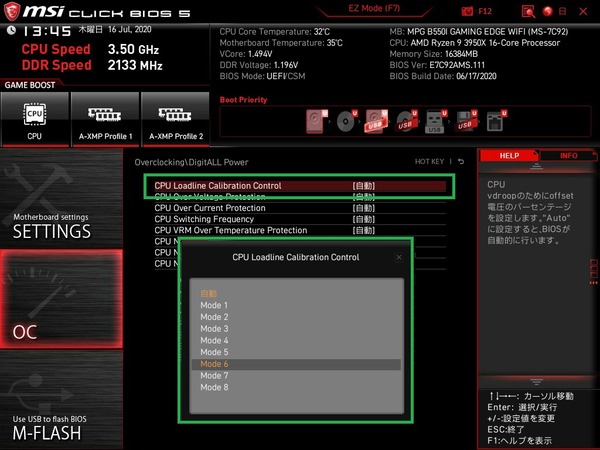

またコアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい電圧設定項目として「DigitALL power」がCPUコア電圧の設定欄のすぐ上に配置されています。

「DigitALL power」内で特に調整した方がよい項目として「CPUロードラインキャリブレーション」があります。CPUロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能です。補正の強度としてMode1~Mode8まで設定可能となっており、Mode1を補正最大として、添え字の数字が小さくなるほど補正が強くなります。補正を強くするほどOCの安定性は増しますがCPUの発熱も大きくなるので、Mode3あたりを最初に使っておいて、ストレステストのCPU温度をチェックしながら補正を調整するのがおすすめです。

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありませんが、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiでは正常にPOSTできないメモリOC設定でエラーが出た場合は数回再起動した後、自動で2133MHzや2400MHzなど定格となるSPDプロファイルの緩い設定で再起動してくれるのでメモリOCを安心して行えます。

メモリOCで有名なXMPプロファイルはIntelの策定した規格なのでAMD CPU&マザーボードの環境では厳密にいうと非対応ですが、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiなどの一部のMSIマザーボードでは、メモリに収録されたXMPプロファイルからRyzen環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する「A-XMP」という独自機能があります。

A-XMPを使用せず、「DRAM Frequency」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック2133~2666MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

手動でメモリ周波数を設定する場合は「DRAM周波数(DRAM Frequency)」の項目でプルダウンメニューから最大6000MHzまでの動作クロック(倍率)設定が可能です。メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まっているので、BCLKを標準値の100MHzから120MHzに上げると、44倍設定時の動作周波数は4000MHzから5280MHzに上がります。

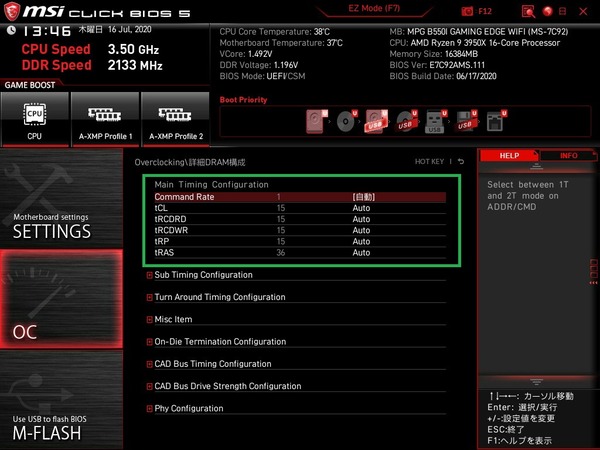

「詳細DRAM構成」の設定項目からメモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。メモリタイミングを手動で設定する場合は基本的には「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS Read (tRCDrd)」、「RAS to CAS Write (tRCDwr)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な5タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」では「Command Rate」の項目に「GearDownMode」が統合されています。メモリ周波数を3200MHz以上にOCする場合は「GearDownMode」を選択しておくのがオススメです。

メモリタイミングの下の方にある小項目「On-Die Termination Configuration」内の「ProcODT」という設定値がAutoのままではPOSTがクリアできない場合があります。AutoでPOSTをクリアできない、もしくは起動後に安定しない場合は「ProcODT」を43.6~68.6の間で固定して安定するものを探してみてください

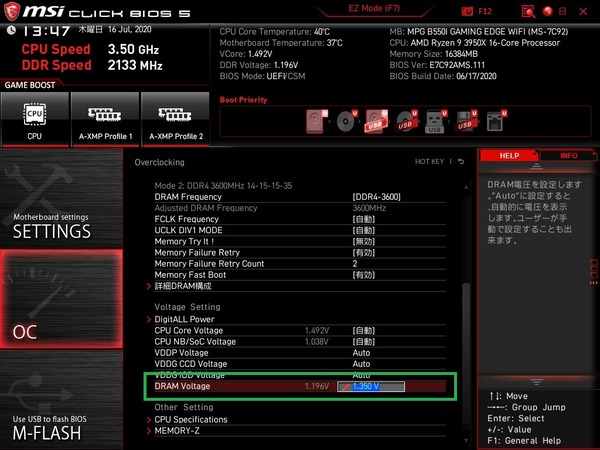

DDR4メモリの周波数OCを行う際はDRAM電圧(DRAM Voltage)を、メモリ周波数3000MHz以上の場合は1.300V~1.350V、メモリ周波数3800MHz以上の場合は1.370V~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

AMD Ryzen CPUでメモリの動作クロックをOCする場合はDRAM電圧だけでなく「CPU SOC電圧(CPU NB/SOC Voltage)」も1.100V~1.200V程度に盛ってやると動作が安定しやすいようです。MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiではCPUコア電圧同様に0.0125V刻みで値を設定できます。

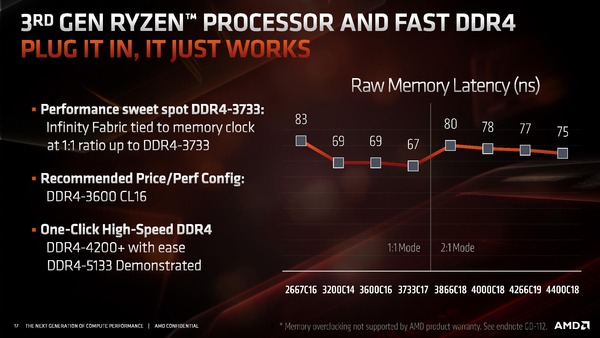

また第3世代Ryzen CPU環境ではメモリ周波数3600MHzまではInfinity Fabric周波数が1:1で同期しますが、3733MHz以上では2:1で同期し、Infinity Fabric周波数がメモリ周波数の半分になります。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」では「FCLK Frequency」をメモリ周波数の半分に指定し、かつ「UCLK DIV1 MODE」を「UCLK == MEMCLK」に設定することで3733MHzや3800MHzのメモリ周波数で、Infinity Fabric周波数の1:1同期が可能になります。

メモリのオーバークロックについてさらに詳しい情報はこちらの記事を参照してください。

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところやOC設定の基本についての紹介はこのあたりにしてMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

まずはBIOS上の起動設定をファストブートを無効にしてOSの起動時間を測定しました。MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiの起動時間は18秒ほどとなりました。POST時間も短く、起動は高速です。

続いてMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用した場合のCPUおよびメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

Ryzen 9 3950Xなど第3世代Ryzenの上位モデルは、従来のRyzen CPUと同様にCPUクーラーの冷却性能に応じた自動OC機能「Precision Boost 2 & XFR 2 (Extended Frequency Range 2)」が機能し、第3世代Ryzenはその際に参照されるテーブルが限界近くまでチューニングされており、ユーザーが設定を変更したとしてもコアクロックを上昇させることが可能なマージン(ヘッドルームと呼ばれている)が非常に小さくなっています。

Ryzen 9 3950X、Ryzen 9 3900X、Ryzen 7 3800Xの上位3モデルについてはコアクロック回りを下手に弄るよりも、360サイズ簡易水冷CPUクーラーのような高性能なCPUクーラーの冷却性能にまかせて自動OC機能によるクロックアップを狙うのがオススメです。

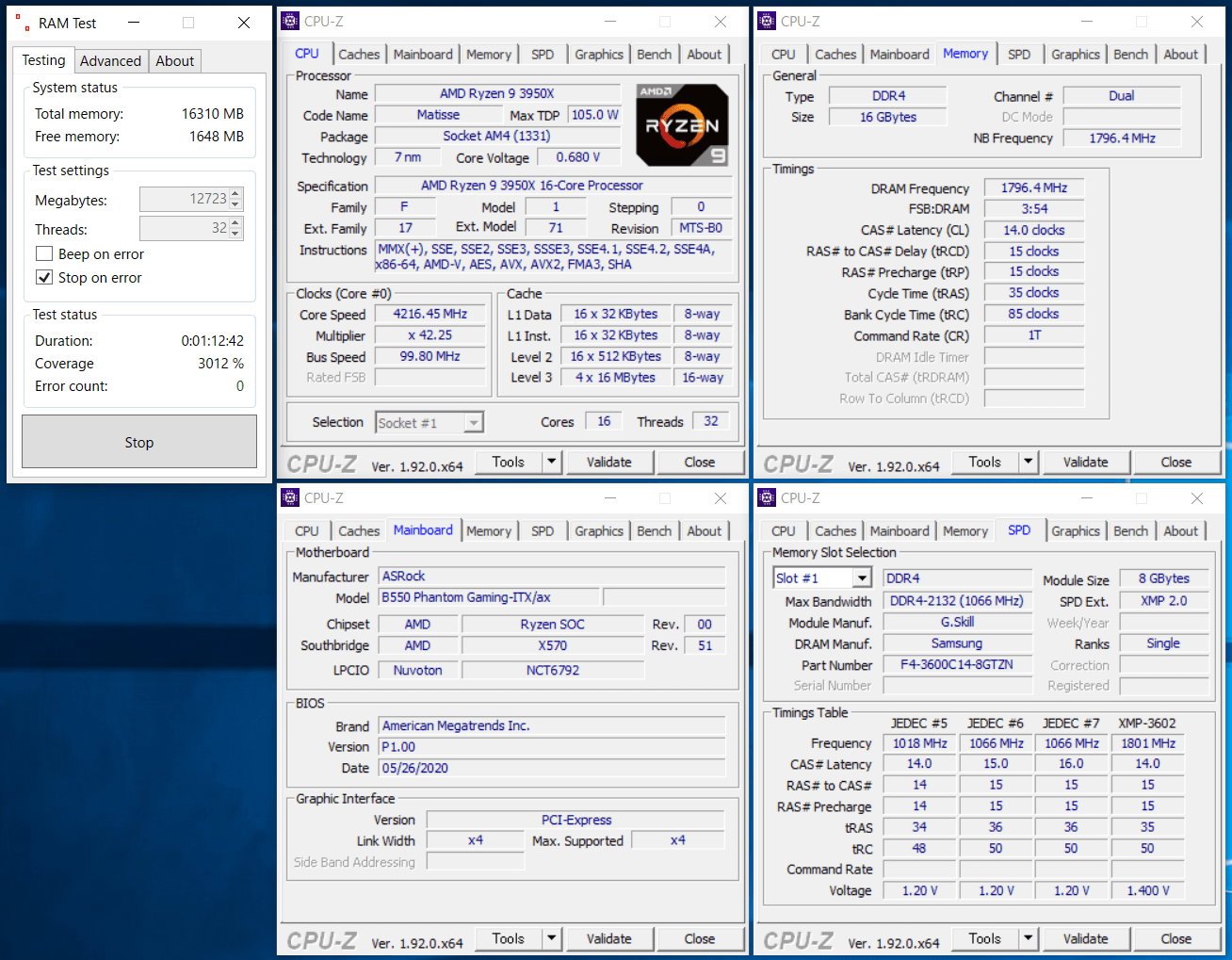

Ryzen 9 3950XのOC設定については、CPUには定格のまま手を加えていません。メモリについては「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」のOCプロファイルを適用し、「メモリ周波数:3600MHz」「メモリタイミング:14-15-15-35-CR1」「メモリ電圧:1.400V」としました。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のOC検証では検証機材メモリとして8GB4枚組み32GBメモリキット「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」のうち2枚を使用しています。同メモリに収録されたOCプロファイルによってメモリ周波数を3600MHz、メモリタイミングを14-15-15-35-CR1という非常にシビアなOC設定を適用していますが、安定動作が確認できました。

また「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZRX」や「G.Skill FLARE X F4-3200C14D-16GFX」は第1/2世代Ryzen向けでは定番の3200MHz/CL14に対応したOCメモリですが、同メモリにおいてもメモリ周波数と主要タイミングのみのカジュアル設定で、メモリ周波数3600MHz、メモリタイミングを16-16-16-36-CR1に手動OCできました。

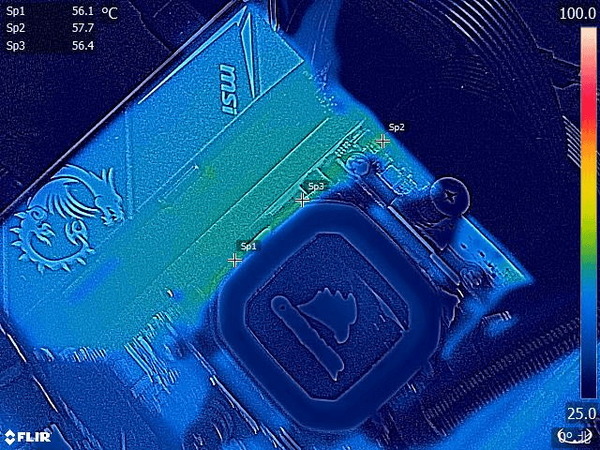

続いてスマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用してMSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのVRM電源温度をチェックしていきます。

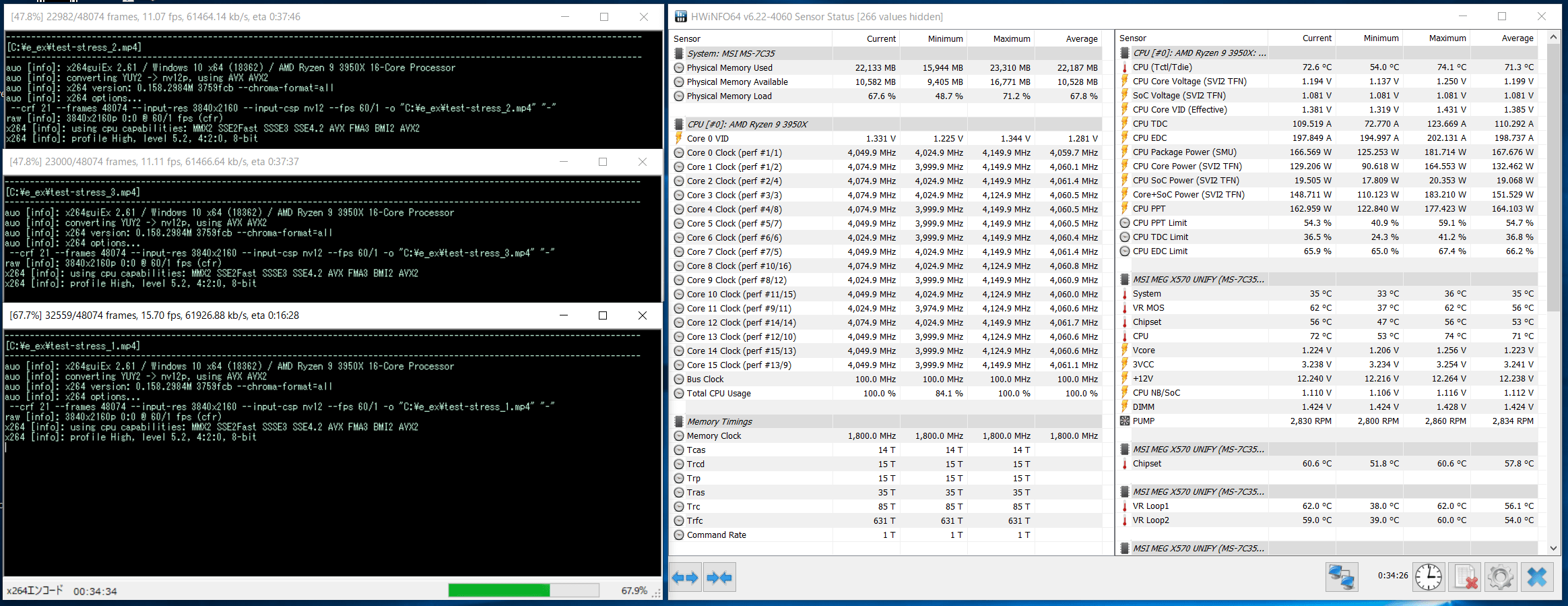

CPUへ電力供給を行うVRM電源に負荷をかけるためCPUに対してストレステストを実行しますが、その検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)でAviutl+x264を使って3並列のエンコードを行い、30分以上に渡って負荷をかけ続けました。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

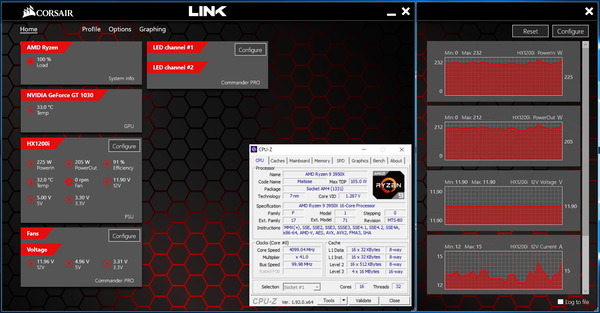

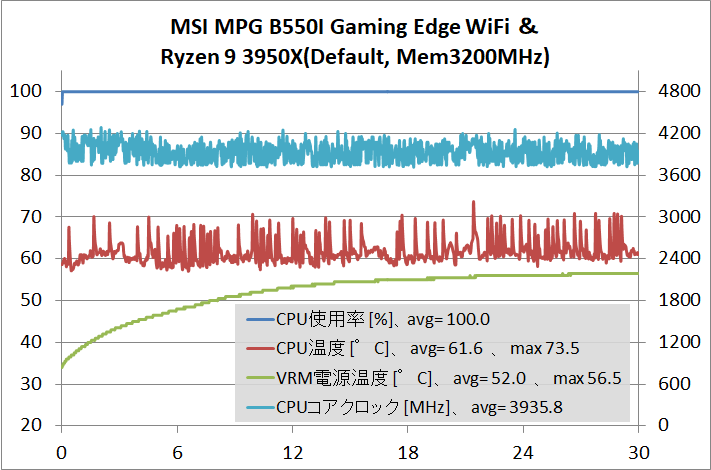

検証機材の360サイズ簡易水冷CPUクーラー「Corsair H150i PRO RGB」で十分な冷却を行った場合、16コア32スレッドのRyzen 9 3950Xは定格XFRのクロックアップによって全コア平均4.0GHz程度で動作しますが、ここにメモリ周波数3600MHzのメモリオーバークロックを組み合わせてストレステストを実行すると、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi環境ではシステム全体の消費電力(50~60W差分くらいでCPU消費電力)が190W~210Wに達します。

まずソフトウェアモニタリング上では「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のVRM電源温度は最大で50度半ばに達しています。

Ryzen 9 3950Xを定格上限の全コア4.0GHzにクロックアップさせ、30分以上負荷をかけ続けましたが、簡易水冷CPUクーラーによるCPU冷却でVRM電源周りに直接風の当たらないパッシブ冷却の状態でも、VRM電源温度は60度以下に収まりました。

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiであれば150W超クラスのCPU消費電力でVRM電源に長時間負荷がかかり続けても、Ryzen 9 3900XやRyzen 9 3950Xをパッシブ空冷のまま、余裕で運用できます。

VRM電源の冷却を強化するためにスポットクーラーを使用するのであれば、フレキシブルファンアーム「サイズ 弥七」や、可変アルミニウム製ファンフレームでVRM電源を狙って設置が容易な「IN WIN MARS」がオススメです。

・マザーボードVRM電源クーラーのレビュー記事一覧へ

MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiのレビューまとめ

最後に「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- Mini-ITXサイズのB550チップセット搭載AM4マザーボード

- 60A対応Dr. MOSで構成される10(8+2)フェーズVRM電源

- Ryzen 9 3950Xの全コア4.0GHzクロックアップで安定動作

- メモリ周波数3600MHz/CL14のOCが安定動作

- 150W超クラスの負荷に対してVRM電源温度は60度以下

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット「MSI PCIE Steel Armor slot」

- NVMe接続のM.2スロットを2基設置(うち1基はPCIE4.0x4対応)

- WiFi6、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth5.0に対応した無線LAN搭載

- Realtek製2.5Gbイーサ(RTL8125B)をリアI/Oに標準搭載

- 内部USB3.1 Gen2ヘッダーを搭載

- ビデオ出力としてHDMI 2.1を搭載(次世代Ryzen APU用)

悪いところor注意点

- CMOSクリアスイッチがなく、2PINヘッダーの位置は非常にアクセスし難い

- 次世代Ryzen APU用のビデオ出力は1基のみ

第3世代Ryzen CPUにネイティブ対応となるB550チップセット搭載AM4マザーボードとしてMSIからリリースされた「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」は、Mini-ITXマザーボードながら60A対応Dr. MOSを始めとした高品質素子で構成される10(8+2)フェーズの堅牢なVRM電源回路とリアI/Oカバーサイズの大型アルミニウム製ヒートシンクによってRyzen 9シリーズにも対応可能なポテンシャルを備えています。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のBIOSデザインについては好みの問題かと思いますが、マウス&キーボード環境を想定したグラフィカルなUIが採用されており管理人的には少し使いづらいと感じてしまいました。個人的にMSIマザボを敬遠してしまう理由の1つではあるのですが、グラフィカルUIが好きなユーザーにとっては嬉しい仕様だとも思うので個々人の好みで評価は分かれるところです。

Ryzen 9 3950Xなど第3世代Ryzen上位モデルの特性上、今回はCPUコアクロックのオーバークロックは行いませんでしたが、MSI MPG B550I Gaming Edge WiFiを使用した検証機では16コア32スレッドRyzen 9 3950Xを定格上限の全コア4.0GHzにクロックアップし、メモリも3600MHz/CL14にオーバークロックして安定動作させることができました。

手動OCを行わずとも高性能なCPUクーラーを組み合わせた時に自動的にクロックアップする第3世代Ryzen CPUと組み合わせるX570マザーボードの評価において、CPUへ電力供給を行うVRM電源回路の品質やVRM電源クーラーの冷却性能が重要なファクターになるのは言うまでありません。

「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」では、長期的に150W超の負荷が発生するRyzen 9 3950Xの全コア4GHzクロックアップに対して、60A対応Dr. MOSで構成される10(8+2)フェーズの超堅牢なVRM電源によって安定した電力供給を行うことができました。

VRM電源の冷却面においては、「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」はリアI/Oカバーを兼ねた超大型なVRM電源クーラーヒートシンクが装着されており、150W超クラスの長期的な負荷に対してVRM電源温度は60度以下に収まりました。「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」であればRyzen 9シリーズをVRM電源温度的にも安心して運用できます。

メモリOCについては、メモリ周波数に同期するIF周波数も含めて考えれば第3世代Ryzen環境用メモリとしては最速と言えるメモリ周波数3600MHz/メモリタイミング14-15-15-35-CR1が、検証機材メモリ「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」に収録されたOCプロファイルを適用することで簡単に実現できました。

また3200MHz/CL14のOCに対応し第1/2世代Ryzen向けハイパフォーマンスOCメモリとしては鉄板だった「G.Skill FLARE X F4-3200C14D-16GFX」や「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」を使用した場合は、メモリ周波数3600MHz/メモリタイミング16-16-16-36-CR1で安定動作させることができました。

AMD公式から第3世代Ryzen環境のメモリ速度としてはスイートスポットと評価される3600MHz/CL16に、周波数と主要タイミングのみの簡単なOC設定で詰めることができたので、「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」はメモリOC耐性(BIOS自動設定の精度)も余裕で及第点をクリアしていると思います。

以上、「MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi」のレビューでした。

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

<パソコン工房><ソフマップ><ビックカメラ>

検証機材として使用している以下のパーツもおすすめです。

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン 定格2000RPM PWM対応

Noctua NF-A12x25 ULN 120mmファン 定格1200RPM PWM対応

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

国内正規代理店Techaceの公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO:PWM/

ULN><

PCショップアーク>

関連記事

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

・第3世代Ryzen対応X570チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

コメント