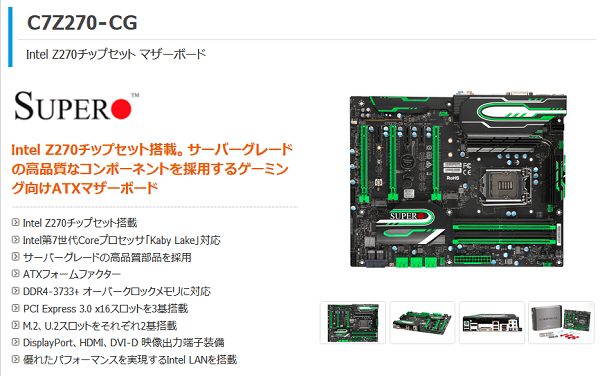

SUPERMICROが送るゲーミングブランドSuperOからリリースされるブラック&グリーンのカラーリングが印象的なKabyLake対応Z270チップセット搭載ゲーミングマザーボード「SUPERMICRO C7Z270-CG (型番:MBD-C7Z270-CG-O)」をご提供いただけたのでレビューします。

SUPERMICROは一般的な自作PCユーザーには馴染みの薄い企業かもしれませんが、全世界的にサーバー/ワークステーション及びHPC関連製品などを開発・提供しているハードウェアベンダーであり、同社が展開するゲーミングブランドSuperOはそのノウハウを活用しサーバーグレードの高品質なコンポーネントを採用するゲーミングマザーボードをラインナップしています。

製品公式ページ:https://www.supermicro.com/products/motherboard/Core/Z270/C7Z270-CG.cfm

特集ページ:http://www.supero.com/core-gaming/32-c7z270-cg.html

国内代理店:http://www.ask-corp.jp/products/supero/motherboard/intel-z270/core-gaming-c7z270-cg.html

Supermicro(2017-01-06)

同製品について1月13日現在、公式ページでは詳細なマニュアル(英語)がオンライン上では公開されておらず付属のCDにしか収録されていません。メーカーに確認をとり「SUPERMICRO C7Z270-CG」のマニュアル公開の許可を頂いたのでアップロードしました。事前にマニュアルで確認したいことがある方は7-Zipで結合解凍してください。

https://jisakuhibi.jp/C7Z270-CG/C7Z270-CG.zip.001

https://jisakuhibi.jp/C7Z270-CG/C7Z270-CG.zip.002

SUPERMICRO C7Z270-CG レビュー目次

1.SUPERMICRO C7Z270-CGの外観・付属品

2.SUPERMICRO C7Z270-CGの基板上コンポーネント詳細

3.SUPERMICRO C7Z270-CGへのパーツ組み込み(ギャラリー)

4.SUPERMICRO C7Z270-CGの検証機材セットアップ

5.SUPERMICRO C7Z270-CGのOSインストール手順

6.SUPERMICRO C7Z270-CGの動作検証・OC耐性

7.SUPERMICRO C7Z270-CGのレビューまとめ

SUPERMICRO C7Z270-CGの外観・付属品

まず最初にSUPERMICRO C7Z270-CGの外観と付属品をチェックしていきます。

パッケージは紙製のスリーブ、乗せるタイプの蓋になっており、蓋を外すと上段にはマザーボード本体が静電防止ビニールに入った状態で収められていました。

下段には各種付属品が入っています。付属品の一覧はSATAケーブル4本、リアI/Oパネル、SLIブリッジ、ドライバCDとなっており、付属品はかなり少ないです。NVIDIAの最新GPU GTX10XXシリーズに対応した新型SHL HBブリッジではなく旧型のSLIブリッジが入っているのはゲーミングマザーボードであることを考えるとちょっと残念です。あとなぜSATAケーブルが赤色なのか、そこは緑では? あとドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

マザーボードの静電防止ビニール内には防湿材がはいっていたり、付属品の黒色のビニール袋の中に透明のビニール袋という2重構造になっていたりとサーバー屋さんっぽさ?を感じました。

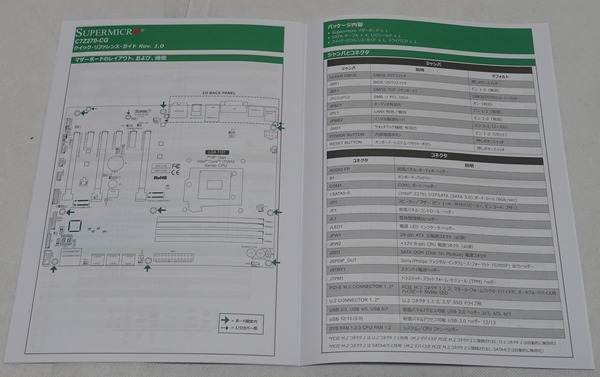

紙のマニュアルについては日本語ページが4ページのクイックリファレンスのみ付属します。詳細なマニュアルについてはドライバCDに収録されています。ただし詳細マニュアルについては日本語にローカライズされておらず英語のみとなっています。許可を頂いて詳細マニュアルを当ページにアップロードしていますが、公式サイトのオンライン上には1月13日現在公開されていないので購入を検討している人にとっては不便かもしれません。

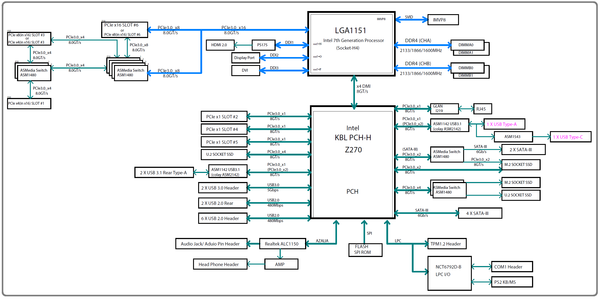

CPUやチップセットからの各種レーン配分や帯域などの接続状態は次のようになっています。

マザーボード全体像は次のようになっています。

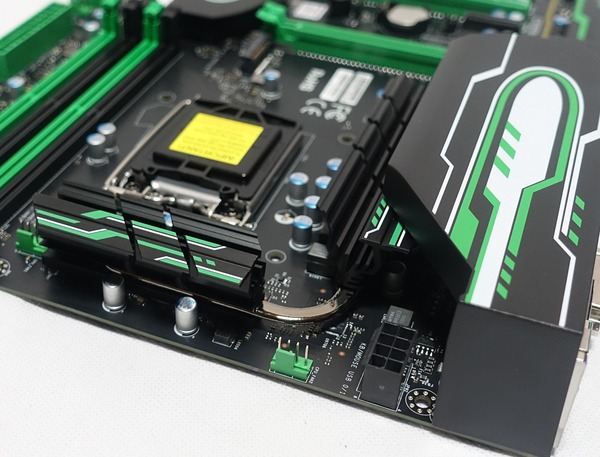

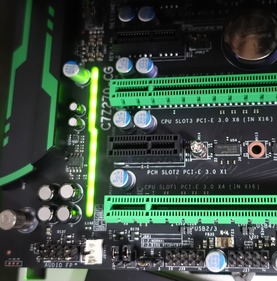

SUPERMICRO C7Z270-CGはATXフォームファクタのマザーボードとなっており、ブラックのPCB基板を背景に、クーラーヒートシンク、PCIスロット、メモリスロットなどに緑色をアクセントカラーにしたパーツが各所に配置されています。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクは流線的なデザインでゲーミングブランドSuperOのブランドロゴが刻印されています。

VRM電源部分にもグリーンのアクセントが入ったヒートシンクが設置されており、ヒートシンクは熱の拡散を速めるヒートパイプも組み込まれていました。また同様のデザインでリアI/Oカバーも設置されています。

VRM電源フェーズ数も10フェーズ(6+3+1?)となっており、CPUの大幅なオーバークロックにも耐える仕様になっています。

リアI/Oには最新のUSB3.1規格に対応したType-AとType-Cの2端子(コントローラーはASMedia製)やゲーマーには嬉しいPS/2端子など新旧取り揃えたインターフェースが実装されています。USB端子についてはUSB2.0端子とUSB3.0端子が2基ずつの4基が搭載されています。マウス・キーボードなど各種周辺機器でも使用することを考えるとHTC Viveは問題なさそうですが、USB3.0端子を多く要求するOculus Riftの利用にはUSBハブやPCI- Eスロットへの増設など工夫が必要になりそうです。

有線LANには低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用されています。

ビデオ出力にはHDMIとDisplayPortが設置されていますが、注目ポイントとしてHDMI端子については4K・60FPSに対応したver2.0となっています。KabyLake用のマザーボードではリアI/OのHDMI端子で4K・60FPSに対応したHDMI2.0を搭載するものは非常に少ないようなので内部GPUを使用するHDMI2.0が必要なユーザーには有力な候補になりそうです。あとビデオ出力規格としては若干古くなってきていますが安定しているDVI端子も実装されています。

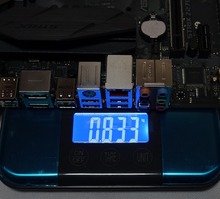

またSUPERMICROC7Z270-CGを触って一番最初に驚いたのはその軽さでした。実際に重量計を使用して重さを測定してみました。「UPERMICRO C7Z270-CGはATXフォームファクタのマザーボードでありながら833gとなっており、先日レビューしたマイクロATXのASUS ROG STRIX Z270G GAMINGの836gとほぼ一致し、同じくATXのASUS ROG MAXIMUS HERO ALPHAが1064gなので20%近く軽量でした。

チップセットヒートシンクの中は放熱フィンがある空洞であったり、VRMヒートシンクが小さめであったりリアI/Oの少なさなどが重量に影響しているようです。価格の割にコストカットされていると見るか、必要十分な構成と見るかは評価が分かれそうですが、マザーボードについては機能過剰で重いのが正義!な傾向があるのでネガティブなイメージのほうが強いかもしれません。

SUPERMICRO C7Z270-CGの基板上コンポーネント詳細

続いて「SUPERMICRO C7Z270-CG」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

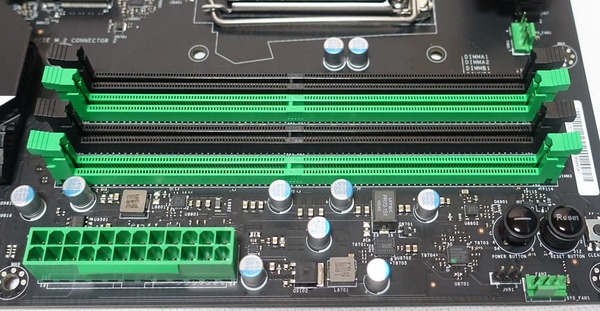

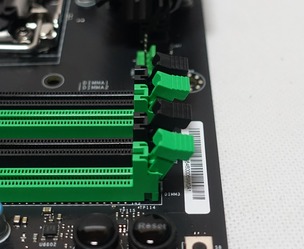

まずはシステムメモリ用のDDR4メモリスロットですが、CPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。

メモリ固定のツメはしっかりメモリを固定したいユーザーには嬉しいマザーボード上側と下側の両側ラッチとなっています。グラフィックボード用のPCI-Ex16の上位スロットは2スロットに位置しているのでラッチとグラフィックボードが干渉する心配はないと思います。

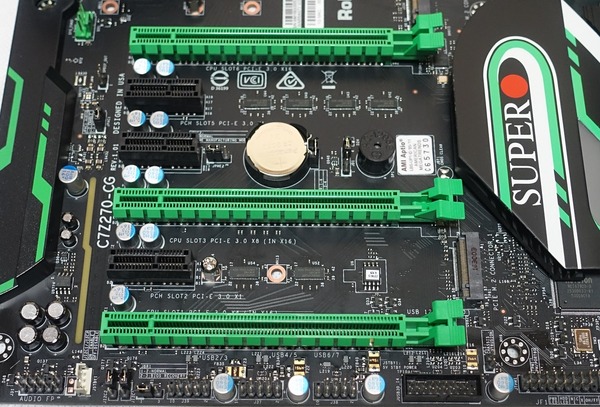

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットは上から[N/A、x16、x1、x1、x16、x1、x16]サイズが設置されています。2スロットと5スロットのx16スロットはx8接続によるマルチGPUの構築が可能になっています。

最近のトレンドとして他社のゲーミングマザボが採用する補強用メタルアーマーは非採用ですが、帯域制限のある最下の7スロット目も含めて、おそらく補強のためにPCI-Ex16スロットは全てx16の領域まで内部金属端子が実装されていました。

ただしPCI-Ex16スロットについては次のような帯域の排他利用になっています。

| PCI-Ex16-2スロット | 16 | 8 | 8 |

| PCI-Ex16-5スロット | – | 8 | 4 |

| PCI-Ex16-7スロット | – | – | 4 |

x1スロット3つについては排他利用なしで全て独立に利用可能でした。

NVMe SSDやKabyLakeからサポートの開始されたIntel Optaneに対応するM.2 スロットはマザーボード前面のPCI-Ex16の2スロットと7スロットの上に1基ずつで合計2基が設置されています。SUPERMICRO C7Z270-CGに設置されたM.2スロットについてはいずれもNVMe接続規格のみに対応しており、SATA接続のM.2 SSDには非対応なので注意してください。

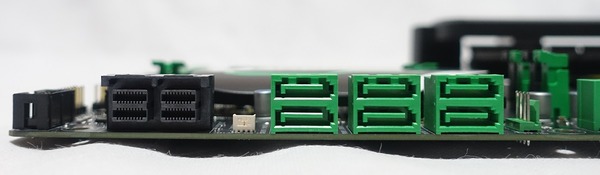

SATAストレージ用の端子は6基(0~5)搭載されています。SATAはいずれもチップセットのIntel製コントローラーによる接続です。

加えて高速NVMe接続規格に対応したU.2端子も2基設置されています。ネイティブに対応するSSDがIntel SSD 750 2.5インチ版しかなく、それ以外はM.2-U.2変換アダプタを噛ませる必要があるため環境をそろえるのが手間ではありますが放熱面積的にM.2 SSDよりも有利なので温度やサーマルスロットリングを気にせずに使用できるというメリットもあります。U.2 SSDについて気になる方はこちらの記事を参考にしてみてください。

・2.5インチ版 Intel SSD 750 400GBをレビュー

・M8Pe 1TB×2をM.2-U.2変換でSupermicro AOC-SLG3-2E4に繋いでみた

SATA、M.2、U.2のストレージコネクタについても排他利用が存在するので注意してください。特に第2M.2スロットとSATA4/5の排他利用については珍しい構成です。

・M.2の第1スロットとU.2の第1コネクタは排他利用で、M.2スロットが優先

・M.2の第2スロットとSATA4/5は帯域の一部を共有しており排他利用で、M.2スロットが優先

・SATA0/1/2/3とU.2の第2コネクタは独立

「SUPERMICRO C7Z270-CG」にはスタート、リセット、CMOSクリアのハードウェアスイッチがマザーボードの右上に実装されており動作検証時には非常に便利です。また動作不良時のデバッグに役立つQ-code LEDもマザーボード右下に設置されています。

またPCI-Eスロットの間にはボタン電池と備え付けのブザーユニットが設置されていました。備え付けブザーユニット自体は構わないのですが、ブザーユニットはPOSTエラーのチェックにしか使用しないので起動時にいちいち鳴られても邪魔なので管理人としてはBIOSからブザーの無効化ができないのはマイナスに感じました。

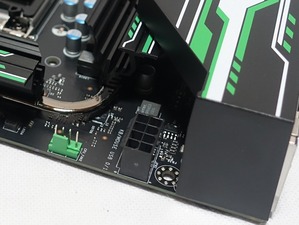

あと細かいところですが、マザーボード左上に実装されているEPS8PINコネクタについて一般的なATX電源では8PINコネクタを横長に設置するのですが、「SUPERMICRO C7Z270-CG」では縦長に設置されています。裏配線で上側にケーブルを回そうとする時に縦長配置ではケーブルが曲げにくいので何かこだわりがあるのでなければ横長配置が推奨かなと感じました。

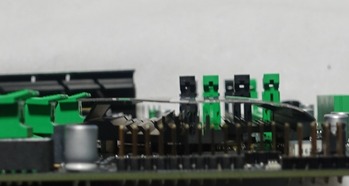

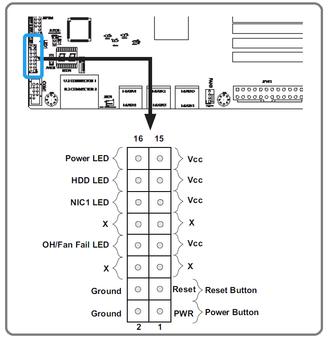

マニュアルからの画像になりますが、パワースイッチなどのフロントI/O用端子は短いほうの2列に正極と負極が並んでいるのは1列の中で並んでいるよりもわかりやすくていいと感じました。

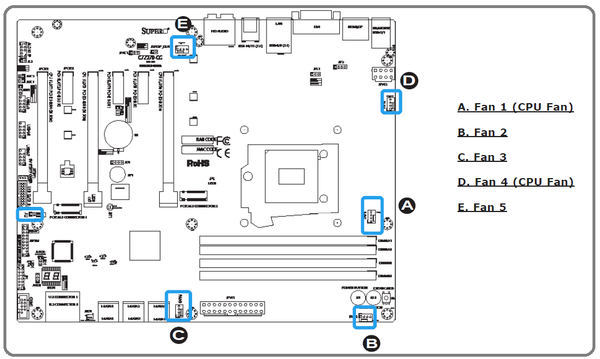

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタがマザーボード上に5基設置されていました。

SUPERMICRO C7Z270-CGへのパーツ組み込み

SUPERMICRO C7Z270-CGにDDR4メモリとCPUクーラーを設置してみました。内容的には写真のギャラリーだけになっています。

DDR4メモリには「Corsair Dominator Platinum Special Edition」(レビュー記事)、CPUクーラーには「Thermaltake Engine 27」(レビュー記事)を使用しています。(自作PCにおけるスノー的存在)

「SUPERMICRO C7Z270-CG」はブラックを背景に、クーラーヒートシンク、PCIスロット、メモリスロットなどに緑色をアクセントカラーにしたパーツが配置されています。デザインやカラーがマッチするパーツの選択は難しそうですが、ブラックやシルバー系のパーツであればグリーンのアクセントカラーを損なうことなく上手くまとまりそうです。最近は黒基調でRGB LEDでカラーを付けるハイエンドグラフィックボードも増えているので組み合わせるパーツの選択肢の幅はそこまで狭くないように思います。

SUPERMICRO C7Z270-CGの検証機材セットアップ

SUPERMICRO C7Z270-CGを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。SUPERMICRO C7Z270-CG以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i7 7700K 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | CoolerMaster MasterLiquid Pro 120 (レビュー) |

| メインメモリ | Corsair Dominator Platinum Special Edition DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

ASUS GeForce GT730 ファンレス GT730-SL-2GD3-BRK |

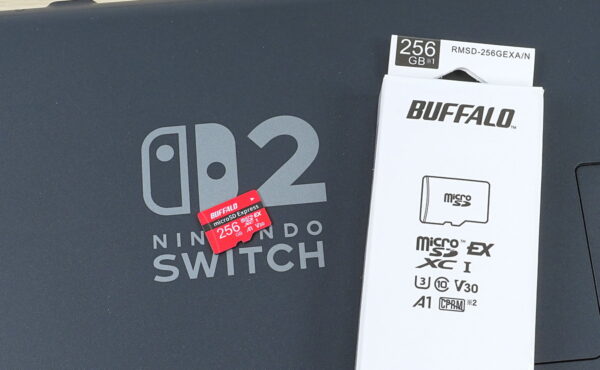

| システムストレージ | Samsung 960 PRO 512GB NVMe接続M.2 SSD (レビュー) |

| OS | Windows10 64bit Home |

| 電源ユニット | Corsair RM650i (レビュー) |

検証機材のCPUには最新KabyLake CPUのデスクトップ向け最上位となるi7 7700Kを殻割りしてCPUダイとヒートスプレッダ間には液体金属グリスのLIQUID PROに塗りなおしたものを使用しています。また熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。熱伝導効率も高く、柔らかいグリスで塗布しやすいのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

以上で検証機材のセットアップが完了となります。

あとCPUクーラーを設置して気付いたのですが、「SUPERMICRO C7Z270-CG」はCPUスロットの左右スペースが若干狭いようなので、少し注意が必要かもしれません。

電源を入れると「SUPERMICRO C7Z270-CG」ではチップセットクーラー上にある白色LEDとPCI-Eスロット左にある黄緑色のラインLOEDが点灯しました。これらのLEDはBIOSから消灯設定は不可能でした。

SUPERMICRO C7Z270-CGのOSインストール手順

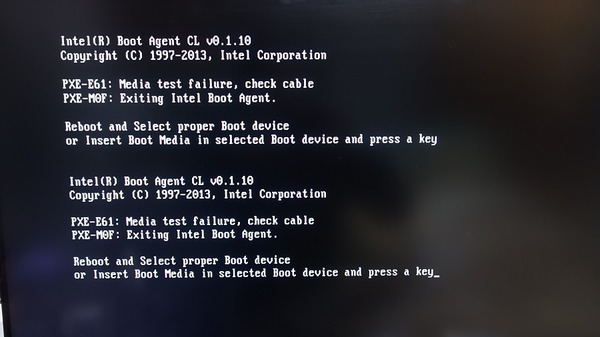

SUPERMICRO C7Z270-CGを使用した場合のWindows10 OSのインストール手順やブートデバイスの選択方法などについて紹介します。ブート回りについて癖があるというか初見ではちょっとわかりにくい構造になっていました。

まず初回起動時ですが、ASUSなどのマザーボードではハードウェア(CPUやメモリ)に大きな変更があったり初回セットアップ後の起動については自動でBIOSへ入るようにストップがかかるようになっていますが、「SUPERMICRO C7Z270-CG」ではそういったガイド的な機能は存在しないようで、電源を入れてから「ピッピッピッ」とビープ音が3回なったら「delete」キーを連打してBIOS画面に入る必要があります。

「SUPERMICRO C7Z270-CG」のBIOSについては、17年1月13日現在、対応言語は英語のみとなっています。その他の主要言語にも一切対応していないので日本語BIOSへの対応は今後もあまり期待できないと思います。![CPU_[21-34-44]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/fcc4645c-s.jpg)

基本操作については、キーボードの上下左右の矢印で”移動”、エンターで”決定”は一般的なアサインですが、escキーが”前項へ戻る”ではなくBIOS画面からの退出となっており、”前項へ戻る”に対応したキーはアサインされていません。

代わりに左右矢印による移動で「CPU、Memoryなどの大項目(画面左)」と「大項目内の小項目(画面中央)」を直接移動可能になっています。小項目内において”前項に戻りたい”場合は小項目内にカーソルがある状態で右矢印を推すと小項目右上の「Previous」ボタンを選択できてここを選択することで前項に戻ることができます。

SUPERMICRO C7Z270-CGのBIOSはグラフィカルなUIが採用されているものの、「ドロップダウンメニューでオンカーソル部分がハイライトされない」「Previousボタンにオンカーソル時にハイライトされない」などキーボード操作時に何を選択しているのかわかりにくいという問題がありました。

BIOS操作の一般的な話はこの辺りにして本題のブートとOSインストール周りについて紹介します。

ブート関連の設定については大項目「Save&Exit」内で行うことができます。Windows10ユーザーは基本的にUEFIブートを使用することになりますが、デフォルトの設定ではLEGACYになっていました。![Save & Exit_[06-14-00]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/29dada99-s.jpg)

Windows10をインストールして使用するにあたってまずはBOOT Modeの項目を「UEFI」に変更し、下にスクロールして「Save Changes and Reset」を選択して再度BIOSに入ってください。![Save & Exit_[06-14-37]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/58b53ec4-s.jpg)

Boot mode selectの下にある「FIXED BOOT ORDER Priorities」ではハードディスク(SSD含む)、光学ドライブ、USBドライブなど大まかな機器分類別の起動優先順位を設定しています。

また実際に接続されている機器について上記の機器分類〇〇に対応している、「UEFI 〇〇 BBS Priorities」という項目では機器分類内の個別機器の起動優先順位を設定しています。

「FIXED BOOT ORDER Priorities(機器分類別の起動優先順位)」と「UEFI 〇〇 BBS Priorities(機器分類内の個別機器の起動優先順位)」の組み合わせでマザーボードに接続されている機器の起動優先順位が決まります。

Windows10をインストール・使用する一般的なユーザーにとって必要になってくる起動機器分類は「Hard Disk」と「USB Key」の2種類になります。「Hard Disk」はOSをインストールしたシステムストレージの起動に対応しています。また管理人も検証時に当初勘違いしていたのですが、Windows10のインストールUSBの機器分類は「USB Hard Disk」ではなく「USB Key」でした。

以上を念頭に置いて、「FIXED BOOT ORDER Priorities」をUSB KeyとHard Diskの2種類のみを有効にする、「UEFI 〇〇 BBS Priorities」で必要な個別の機器を有効にする、というように設定を行ってください。![Save & Exit_[06-54-11]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/88e6d677-s.jpg)

上の画像のようにUSB Keyを優先順位の最上位に据えた状態で、Windows10インストールUSBを接続してBIOSを起動すると、優先順位が正しく最上位になっていれば「Boot override」の項目に「UEFI:〇〇」とWindows10インストールUSBの名前が表示されます。(管理人は自分で作成したインストールUSBを接続しているので「UEFI:SanDisk Extreme 0001, Parttion1」と表示されています。)![Save & Exit_[06-55-58]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/eb9eb40e-s.jpg)

あとは「Boot override」からインストールUSBを直接起動するか、「Save Changes and Exit」を選択してインストールUSBを起動優先順位に従って起動すればOKです。ここまでを正しく設定できればあとはWindows10 OSのインストールガイドに従うだけなので特に問題ないと思います。

最後にブート回りで気になったことですが、起動機器を個別に指定する「Boot override」について、なぜか起動優先順位の最上位機器しか表示されません。最上位についてはBIOSに入らなくても自動で実行される機器なので起動機器の個別指定という機能を考えると、接続された機器をすべて表示するのが普通だと思うのでちょっと謎な構造でした。

OSのインストールからブート回りの紹介は以上です。最後に電源ONからWindoes10のデスクトップ表示までの時間を計測したところ23秒でした。

SUPERMICRO C7Z270-CGの動作検証・OC耐性

SUPERMICRO C7Z270-CGを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックしていきます。

上ではブート回りのBIOS設定を紹介しましたが、動作検証の前にSUPERMICRO C7Z270-CGのBIOSでCPU

・メモリのオーバークロックやファンコンに関連した部分をチェックしておきます。

最初に簡単にファンコントロール機能について紹介しておきます。

SUPERMICRO C7Z270-CGのファンコン機能は設置されている5つのファン端子を一括でプリセット設定によって動作させる「Quiet」「Stable」「Full Speed」に加えて、個別に温度・ファン速度の比例グラフを指定できる「Customize」の4つのモードを使用できます。![Fan Control_[21-50-27]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/47f50ff7-s.jpg)

「Customize」モードでは比例グラフを決める温度とファン速度を4つ指定でき、ソースとなるセンサーにはCPU温度とマザーボード温度の2つから選択できます。外部温度センサーには非対応です。![Fan Control_[21-50-52]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/79388691-s.jpg)

続いて本題のCPUのオーバークロックに関して紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

「Load SMC CPU OC Setting」ではマニュアル設定のほかに、プルダウンメニューからマザーボードに収録されたCPUコアクロック別のOCプロファイルをロードすることができます。ロードしたプロファイルは固定ではないのでロード後に各設定値を変更することも可能です。コアクロック別の推奨値をロードする機能と考えればOK。![CPU OverClocking_[07-46-28]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/fa369f3d-s.jpg)

消費電力制限機能(単位はmW)があり、今回はi7 7700Kを使用しているのでデフォルトでは91Wなど見慣れた設定値が入っています(左画像)。上記の「Load SMC CPU OC Setting」でOC推奨値をロードすると上限が一気に引き上げられました(右画像)。基本的に省電力機能(+若干のシステム保護機能)なので常識的なコア電圧範囲内でOCをするだけであれば設定値は大きくしておけば大丈夫だと思います。OCを行う場合は前準備としてパワーリミットがかからないように設定値を上げておきましょう。![CPU OverClocking_[07-46-47]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/971a26c7-s.jpg)

![CPU OverClocking_[10-48-01]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/dc6e9568-s.jpg)

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

コアクロックはコア数に対して各コアに最大動作クロック(BCLKに対する倍率)を指定できます。「コア0:コア1:コア2:コア3」を倍率として、例えば「45:43:43:42」のようにバラバラに指定した場合、4つのコアのうち1つに負荷が掛かる場合は4コアのうち1つが45倍動作、2つと3つの場合は43、4つの場合は42となります。

一般ユーザーがCPUのOCを行う場合は全コアの最大倍率を一致させると思いますが、4コアの場合、倍率を下げる時はコア0の倍率を変更するとそれ以外のコアも一緒に倍率が下がり、倍率を上げる場合はコア3の倍率を上げるとそれ以外のコアも一緒に倍率が上がります。1つ1つに入力するのは面倒なので覚えておくと便利です。

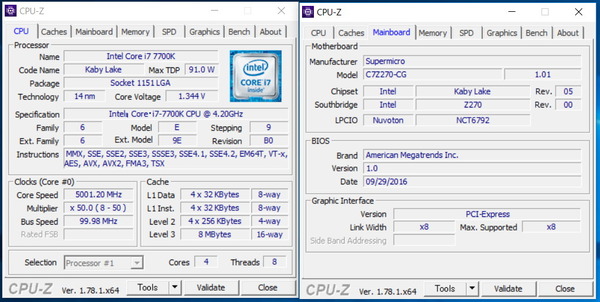

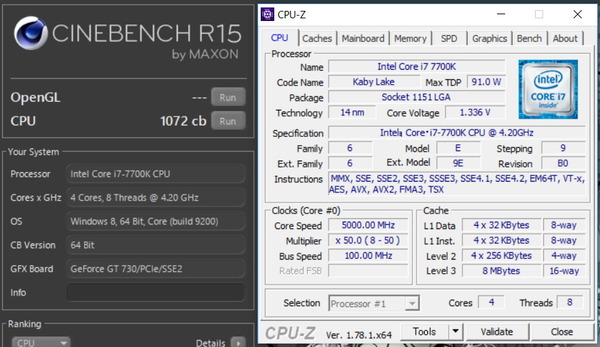

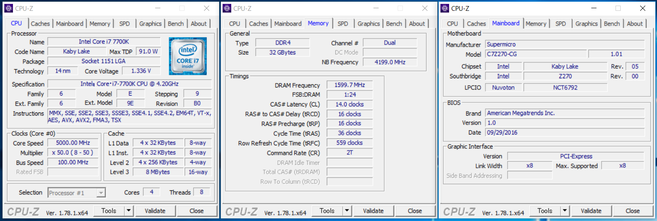

今回は動作検証のためコアクロックの倍率を50倍にして、BCLKは100MHzなので5.0GHzにOCしました。![CPU OverClocking_[10-47-40]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/e6d1bc6a-s.jpg)

続いてコア電圧の調整を行います。

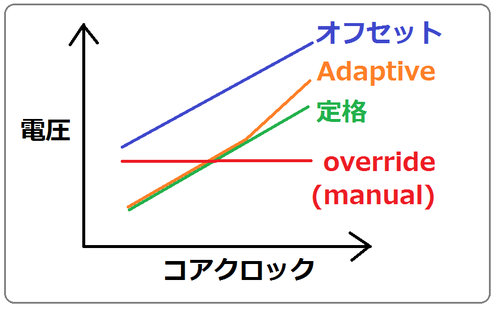

SUPERMICRO C7Z270-CGではCPUコア電圧にマニュアルの設定値を固定する「Override」モードとCPUに設定された比例値&負荷時オフセットを使用する「Adaptive」モードの2種類が使用できます。![CPU OverClocking_[07-51-00]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/ce744ac9-s.jpg)

AdaptiveはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはAdaptiveは定格向け、OCには固定値適用のOverrideを推奨しています。

仮にOCでAdaptiveを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずはOverrideモードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

今回、検証に使用しているi7 7700Kは「ASUS ROG STRIX Z270M」でコア電圧1.350~1.360Vで5.0GHzが安定動作したので、当初「SUPERMICRO C7Z270-CG」においてもOverrideで1.350V(mV単位なので入力値は1350)としたのですが、コア電圧が指定値の+0.040~0.050Vほど盛られた状態で動作しました。ソフト読みの値が正しいかわからないのでCinebenchなどで負荷をかけてみたのですが1.350Vの指定に対して1.400Vで動作していると思われるCPU温度になったため、自動で盛られるコア電圧を考えて指定値を1320にしました。あとOverrideモードの追加項目「SVID」はCPUのOC時は無効化しています。![CPU OverClocking_[10-48-22]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/51622276-s.jpg)

またコア電圧のオフセットが項目として表示されますが、Overrideモード的に意味がないはずなので弄った場合にどのように動作するかわかりませんしここは触らなくてOKです。おそらくAdaptiveモードで併用するための項目だと思います。

上記の設定を適用したところ、i7 7700Kを5.0GHzにOCしてOSを正常に起動できました。

またCPUに負荷が掛かった時のコア電圧はHWInfo読みで最大1.368Vとなりました。設定値よりも負荷時の電圧が+0.048Vとなっており発熱管理やコアクロックに対する動作可能電圧がシビアになってくる場合、OC設定は難しくなりそうです。![]()

CineBenchもi7 7700Kの5.0GHzオーバークロックでクリアできました。

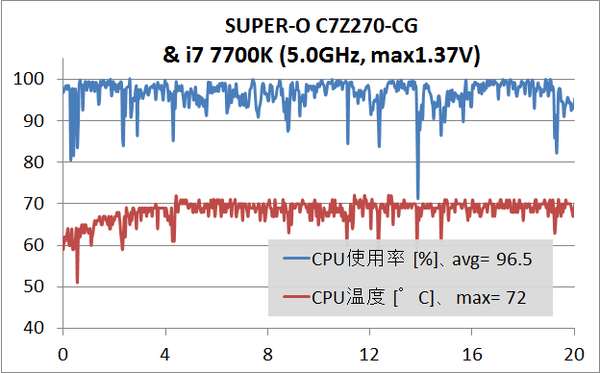

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はi7 7700Kの場合20分ほどです。エンコード中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになり、マザーボードにSUPERMICRO C7Z270-CG を使用することでi7 7700Kを5.0GHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1200RPMで固定しています。

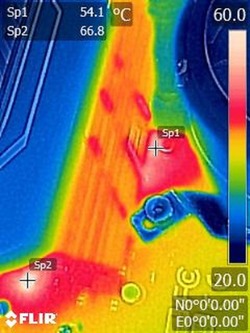

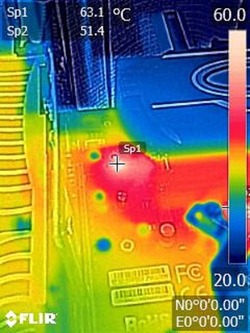

またスマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE」を使用してストレステスト終盤のマザーボード上の各所の温度をチェックした結果が次のようになっています。5.0GHzにOCするとVRM電源部分はやはり発熱が大きくなるようで60度を超えていましたが、壊れるほどの高温ではないのでおそらく問題ないと思います。

メモリのオーバークロックについてもBIOS設定の確認と実際にXMPを使用したOCプロファイルの適用を実行してみました。

なおメモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

SUPERMICRO C7Z270-CGでは「default」「Customize」「XMP」の3種類からメモリの動作クロックとタイミングを設定できます。![Memory Overclocking Menu_[06-10-48]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/259e47f7-s.jpg)

「default」では多くのDDR4メモリで動作クロック2133MHzと個別に設定されたタイミングによる定格動作となり、「XMP」は各メモリメーカーが一定環境で動作確認を行ったメモリのオーバークロックプロファイルがメモリに収録されており、その値が自動で適用されます。「Customize」においては0.05V刻みのDRAM電圧設定や最大4800MHzまでの動作クロック設定が可能で、タイミングの値も個別に打ち込みが可能です。![Memory Overclocking Menu_[06-10-59]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/1dc440a8-s.jpg)

![Memory Overclocking Menu_[13-32-03]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/be0bb391-s.jpg)

![Memory Overclocking Menu_[13-33-41]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/2cf03849-s.jpg)

![Memory Overclocking Menu_[13-33-52]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/7e51dfe5-s.jpg)

今回は「Corsair Dominator Platinum Special Edition(CMD32GX4M4C3200C14M)」に収録されたXMPプロファイルによって3200MHzにオーバークロックしました。ちなみにSkyLakeやKabyLake CPUでDDR4メモリの動作クロックを3000MHz以上にOCする場合はDRAM電圧だけでなく、C7Z270-CGではCPUオーバークロックの項目内にある「System Agent Voltage(一般にはVCCSAと表記されることが多い)」も適度に盛ってやるとメモリOCの動作が安定します。![Memory Overclocking Menu_[10-49-51]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/22826366-s.jpg)

![CPU OverClocking_[06-13-22]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/2b600b69-s.jpg)

上のように設定を行うことでSUPERMICRO C7Z270-CGでメモリの3200MHzへのOCも簡単に実現することができました。

SUPERMICRO C7Z270-CGのレビューまとめ

最後にサーバーグレードの高品質なコンポーネントを採用するゲーミングマザーボード「SUPERMICRO C7Z270-CG」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- マザーボードとしては貴重なグリーンがアクセントに入ったカラーリング

- オンボードのパワースイッチ、リセットスイッチ、CMOSクリアスイッチが実装されている

- NVMe SSD対応のPCI-Ex4対応M.2スロットを2基搭載

- NVMe SSD対応のU.2端子が2基搭載

- 検証機ではi7 7700Kの5.0GHzオーバークロックで正常動作

- HDMIビデオ出力はver2.0で4K・60FPSに対応

- リアパネルにDVIビデオ出力がある

悪いところor注意点

- 付属するSLIブリッジが最新のSLI HBブリッジではない

- 備え付けブザーユニットをOFFにできない

- BIOSのGUIでプルダウンやPreviousボタンにオンカーソルのハイライトがなく操作しにくい

- チップセットのLEDイルミネーションはOFFにできない

サーバーグレードの高品質なコンポーネントを採用するゲーミングマザーボード「SUPERMICRO C7Z270-CG」は何よりも安定動作が求められるサーバー屋のSUPERMICROが展開するゲーミングブランドの製品だけあって、軽量でありながらi7 7700Kの5.0GHzへのオーバークロックでも安定動作可能な品質が確保されていました。

200シリーズマザーボードでは他社で採用数がグンと減っているNVMe SSD対応のU.2コネクタを2基搭載しているところも一部ユーザーにとってはありがたい仕様だと思います。実際にコンパクトPCを組むのでなければ、冷却性の面ではM.2 SSDよりも2.5インチサイズで放熱面積を十分に確保できるU.2 SSDのほうが圧倒的に有利です。

マザーボードとしては必要な要素は備えているものの、ブザーユニットが邪魔など個人的な趣味に合わない仕様を除いても、LEDイルミネーションが貧弱である、PCI-Eの補強用メタルアーマーがないなど最新のゲーミングマザーボードのトレンドに乗り遅れているところはもう少し頑張ってほしいと感じてしまいます。

同製品最大の注意点ですが、BIOSやマニュアルが日本語にローカライズされていないので、自作PCを組んだことのない、もしくは自作PC経験の薄い初心者ユーザーにはお勧めするのが難しい製品だと思います。当記事でもブート回りの説明を行いましたが、簡単な英語が読めてある程度の自作PC経験があるユーザーでないとOSのインストールですら躓く可能性があるので、日本国内での普及をめざすというのはかなりハードルが高いように感じました。

希少なグリーンのアクセントカラーをあしらったゲーミングマザーボードなので、外見から興味を持って購入を検討するユーザーも多いと思います。OSインスト&ブート回りと基本的なオーバークロックに関する手順は当記事でご紹介した通りで、各種設定さえ上手く行えれば安定動作には問題ありません。OSまでたどり着ければあとはスイスイと動いてくれるマザーボードです。「SUPERMICRO C7Z270-CG」は玄人向けとは言いませんが、自作PC中級者を自認できるくらいでないとなかなか取り扱いの難しい製品なので、そのことは念頭に置いて購入を検討するのがベターだと思います。

以上、「SUPERMICRO C7Z270-CG」のレビューでした。

Supermicro(2017-01-06)

200シリーズのマザーボード販売ページ

<Amazon><TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

![SUPERMICRO SuperO Core Gaming C7Z270-CG [第7世代Core Kaby Lake対応]ゲーミングマザーボード MB3869 MBD-C7Z270-CG-O](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/d8e61edf.jpg)

コメント