ATXマザーボードに引けを取らないほど各種デバイスをMini-ITXのコンパクト基板へてんこ盛りに詰め込んだゲーミングマザーボード「ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac」のレビュー用サンプルをお借りできたのでレビューします。

製品公式ページ:http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac/index.jp.asp

マニュアル:http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac_jp.pdf

ASROCK(2017-01-27)

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac レビュー目次

1.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの外観・付属品

2.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの基板上コンポーネント詳細

3.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acへのパーツ組み込み(ギャラリー)

4.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの検証機材セットアップ

5.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのBIOS

6.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの動作検証・OC耐性

7.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのTB3端子に外付けグラボを繋ぐ

8.Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのレビューまとめ

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの外観・付属品

まず最初にFatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの外観と付属品をチェックしていきます。

Mini-ITXフォームファクタマザーボードのパッケージだけあってMicroATXマザボのパッケージと比較してもその小ささが伝わると思います。

パッケージを開くと上段にはマザーボード本体が静電防止ビニールに入った状態で収められていました。マザーボードを取り出すと2重底になっており下段には各種付属品が入っています。

組み立て関連の付属はSATAケーブル2本、リアI/Oパネル、WiFiアンテナ、M.2 SSD固定ネジです。

マニュアル類は、日本語のソフトウェアマニュアル、多言語の簡易マニュアル、ドライバCDが付属します。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

多言語マニュアルには日本語のページもありますが、オンラインで公開されている日本語マニュアルのほうがページ数も多く詳細に説明されているのでオンラインマニュアルの参照を推奨します。

マニュアル:http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20Z270%20Gaming-ITXac_jp.pdf

マザーボード全体像は次のようになっています。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acはMini-ITXフォームファクタのマザーボードとなっており、ブラックのPCB基板を背景に赤色をアクセントカラーにしたヒートシンクとメモリスロットが採用されておりゲーミングマザーボードらしい配色になっています。ブラックのPCB基板は「高密度ガラス繊維PCB」が採用されており湿度による電気短絡を防ぎ安定動作を助ける効果があります。

下の写真は前世代のASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/acですが大まかなレイアウトはZ170から踏襲しつつメモリスロットやPCI-Eスロットのラッチがスロットと同じカラーに統一されたり、WiFiモジュールの位置が変更になったりとより洗練されたデザインにブラッシュアップされています。

Mini-ITXフォームファクタは縦横160mmほどと非常にコンパクトなサイズになっており、自作PCで主流なATXマザーボードと比較するとそのサイズは半分近くなっています。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの重さを測定してみたところ、Mini-ITXマザーボードだけあって重量も510g程度と非常に軽量で、先日レビューしたマイクロATXのASUSROG STRIX Z270G GAMINGの836gと比較して40%近く軽くいマザーボードでした。

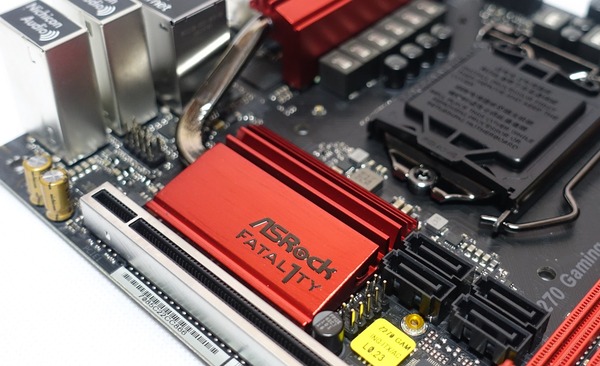

マザーボード中央下のチップセット用ヒートシンクは単純な赤色ではなく若干オレンジ掛かった赤色になっており独特な色味です。ヒートシンク右下にはASRockのゲーミングブランド「ASRock Fatal1ty」のブランドロゴが削り出されています。

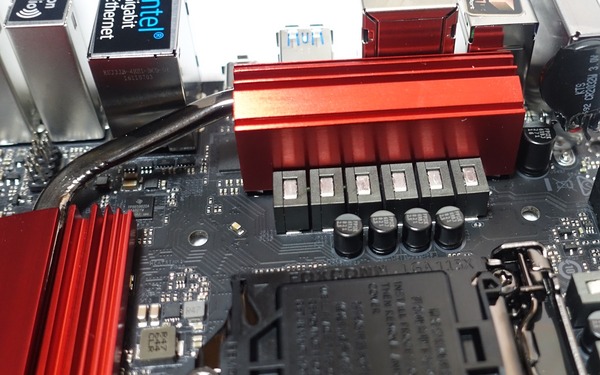

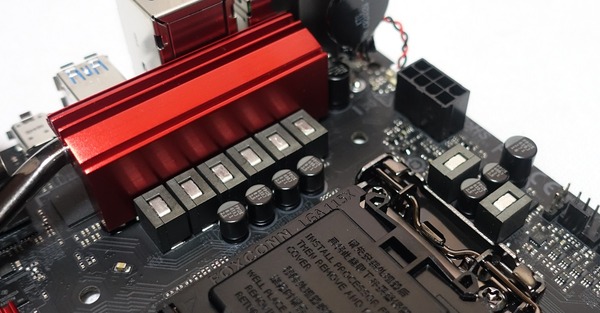

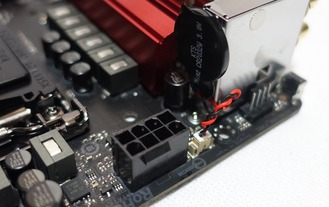

リアI/O寄りにあるVRM電源部分にもチップセットと同色のヒートシンクが設置されており、熱の拡散を速めるヒートパイプも組み込まれチップセット側とVRM電源側で繋がっています。

VRM電源フェーズ数はMini-ITXマザーボードながらVRM電源が8フェーズとなっており、K付きアンロックCPUのオーバークロックにも耐える数が実装されています。ただ8フェーズ中6フェーズは専用ヒートシンクで冷却されているですが、CPUスロット直上の2フェーズが剝きだしの状態なのが少し気になるところ。この辺りはOC検証にてサーモグラフィも使って重点的にチェックしていこうと思います。

CPUソケットの周辺にはチョークコイルやコンデンサなどの素子も実装されていますが高さは干渉しないように調整されているようなので、ロープロファイルで低床なCPUクーラーでも素子との干渉の心配はないと思います。低床なCPUクーラーとの干渉については左右のメモリスロットとVRMヒートシンクに注意すれば大丈夫そうです。

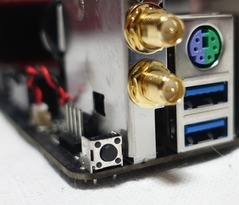

リアI/Oには最新USB3.1の倍の帯域幅をもつ40GbpsのThunderbolt3に対応したUSB3.1&TB3共用 Type-Cコネクタやゲーマーには嬉しいPS/2端子など新旧取り揃えたインターフェースが実装されています。USB端子についてはUSB3.0端子が6基搭載されています。マウス・キーボードなど各種周辺機器でも使用してもHTC ViveはもとよりOculus RiftのようにUSB3.0を大量に要求するVR HMDにも対応可能です。

有線LANには低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用されています。

ビデオ出力にはHDMIとDisplayPortが設置されていますが、注目ポイントとしてHDMI端子については4K・60FPSに対応したver2.0となっています。KabyLake用のマザーボードではリアI/OのHDMI端子で4K・60FPSに対応したHDMI2.0を搭載するものは非常に少ないようなので内部GPUを使用するHDMI2.0が必要なユーザーには有力な候補になりそうです。

Mini-ITX機はコンパクトなリビングPCとして選択するユーザーも少なくないフォームファクタなのでiGPUで4K TVと接続して4K・60FPSで表示可能、加えて無線LANも標準搭載する同マザーボードは非ゲーミングユーザーにとっても魅力的な構成です。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

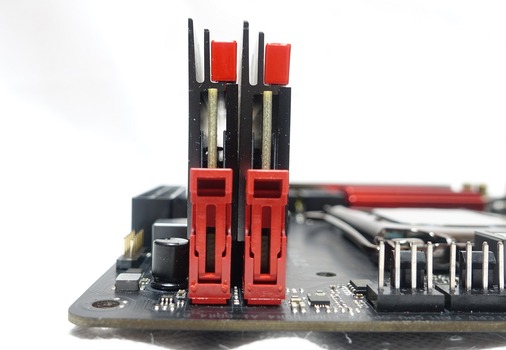

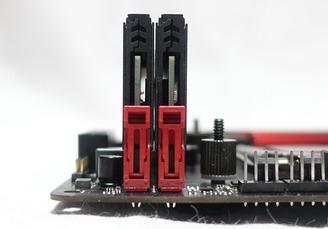

まずはシステムメモリ用のDDR4メモリスロットですが、CPUソケット右側に2基のスロットが設置されています。

固定時のツメはマザーボード上側(上写真の右側)の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCI-Eスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

メモリスロットの間隔が若干狭くなっており、G.Skill TridentZ DDR4メモリを装着してみたところ、ヒートシンクの側面が擦れて接触してしまいました。ヒートシンク付きメモリの使用には少し注意が必要です。できればもう1,2mmほど間隔を広くとって欲しいと感じました。

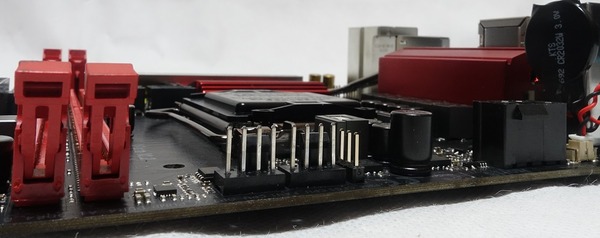

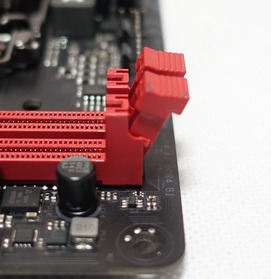

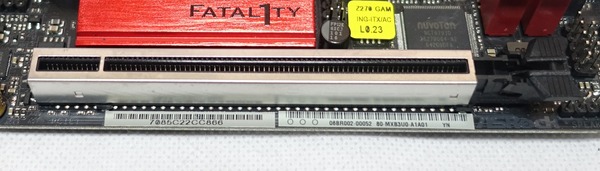

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットはx16スロットが1基のみ実装されています。最近のトレンドとしてはグラフィックボード用のx16スロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるよう補強用メタルアーマーも採用されています。

ASRockの「STEEL SLOT」はPCI-Eスロットの全体に金属アーマーを装着して、アーマー自体は四隅を半田付けで固定する構造になっています。

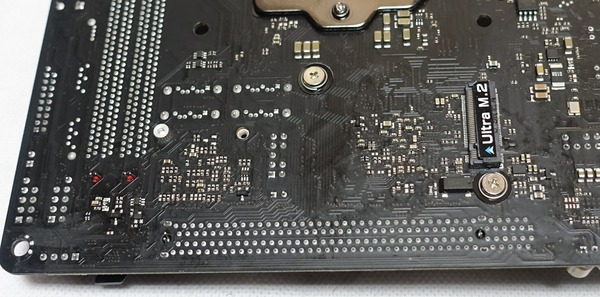

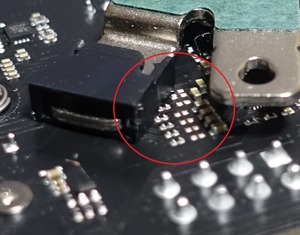

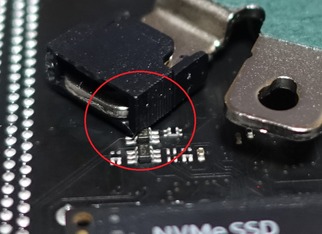

NVMe SSDやKabyLakeからサポートの開始されたIntel Optaneに対応するM.2 スロットはマザーボード裏面に1基搭載されています。KabyLakeではNVMe SSD&Intel Optane用にPCI-Eレーン数が拡張されているのでM.2スロットが1基しかないのは少し不満に思うユーザーもいるかもしれません。

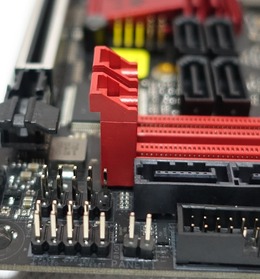

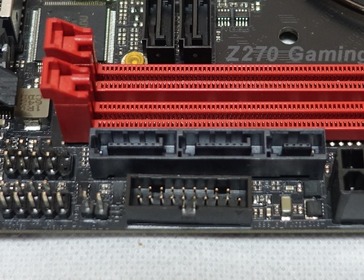

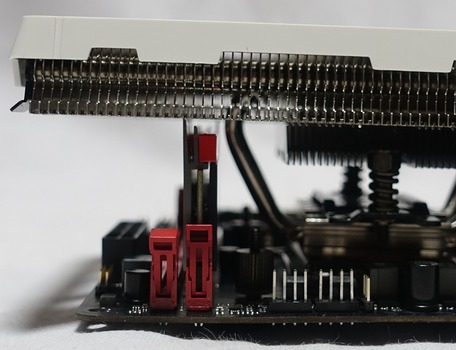

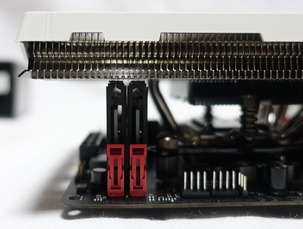

SATAストレージ用の端子は6基(0~5)搭載されています。SATAストレージはいずれもチップセットのIntel製コントローラーによる接続です。SATA_0端子についてはM.2スロットにSATA接続型のM.2 SSDを設置した時のみ排他利用のため無効になります。

USB3.0端子はメモリスロットの左端のマザーボードの端側に設置されています。Mini-ITXマザーボードの多くに言える見落としの多いポイントですが、右の写真のようにCryorig C1などの大型トップフロークーラーと組み合わせる場合はメモリだけでなくUSB3.0ケーブルが干渉する場合もあるので注意が必要です。

リアパネルにはCMOSクリアのハードウェアスイッチ実装されておりOC設定に失敗してもPCケースを開くことなくBIOSの設定をクリアできるので手動でOCを行うユーザーにとっても便利です。位置もリアI/Oの隅で抜き差しの多いUSB端子などからは離れた場所なので誤って押下してしまう心配もないと思います。ボタン電池はマザーボード上のソケットではなく専用の小型PINを使用したケーブルで接続されているので、ユーザーによるボタン電池の交換は基本的に無理です。

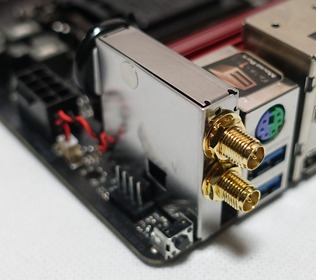

小型PC向けMini-ITXマザーボードなので無線LAN&Bluetooth対応のモジュールがあるのも魅力的です。Wi-FiはIEEE802.11ac/n/a/g/b、Bluetoothはver4.0に対応しています。付属のアンテナと組み合わせることでコンパクトながら検出力の強い無線環境を簡単に構築できます。Windows10であればOS収録のドライバで動くので導入の手間もありません。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acはMini-ITXマザボながらオーディオ面でも充実しています。アナログ出力にはニチコン製オーディオ向け高品質素子を採用した7.1チャンネル HDオーディオに対応しており、デジタル出力でもオーディオ用の外部アンプなどとの接続にも最適な光デジタル端子が設置されています。

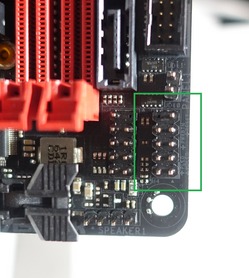

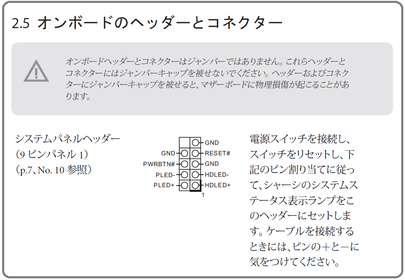

PCI-Eスロットの右側にはパワースイッチなどのフロントI/O用オンボードヘッダーがあります。他社製品の一部で採用されるQ-ConnectorはないのでPINアサインの確認はマニュアルを見てください。

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタがマザーボード上に3基設置されています。Mini-ITXマザーボードはファン端子が2基しかないものも多いので冷却を重視するユーザーには嬉しい数です。加えて3つのうち1つは最大出力1.5Aの水冷ポンプにも対応した端子になっています。コネクタの位置もマザーボード上部にまとめられており裏配線にも対応したレイアウトです。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acへのパーツ組み込み

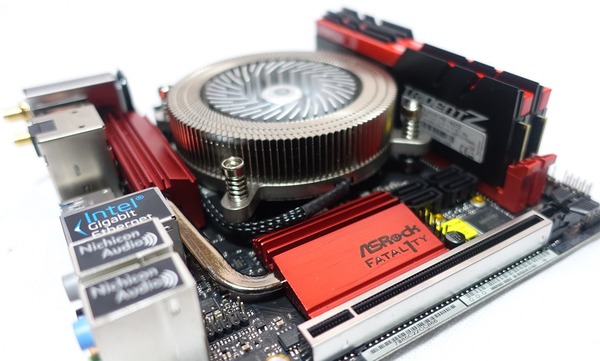

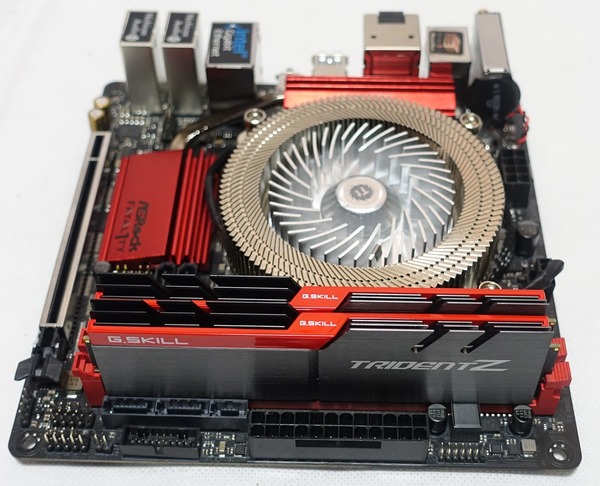

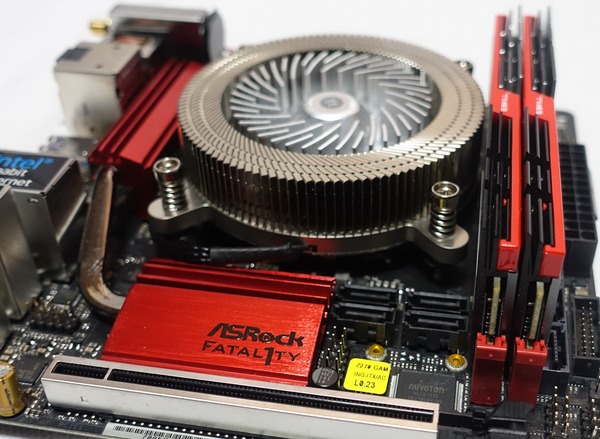

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acにDDR4メモリとCPUクーラーを設置してみました。内容的には写真のギャラリーだけになっています。

DDR4メモリには「G.Skill Trident Z レッド&ブラック」、CPUクーラーには「Thermaltake Engine 27」(レビュー記事)を使用しています。

Thermaltake Engine 27はCPUスロット周辺のスペースをギリギリまで使用するタイプのロープロファイル低床CPUクーラーですがASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acで干渉することなく設置できました。とはいえさすがに左右のVRMクーラーとメモリスロットとのクリアランスはギリギリです。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの検証機材セットアップ

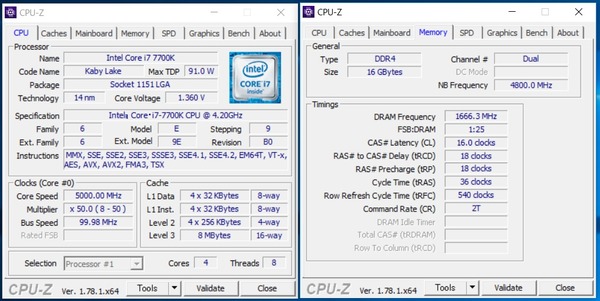

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i7 7700K 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Cryorig C1 (レビュー) |

| メインメモリ | HyperX Predator DDR4メモリ 8GB*2=16GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

ASUS GeForce GT730 ファンレス GT730-SL-2GD3-BRK |

| システムストレージ | Samsung 960 PRO 512GB NVMe接続M.2 SSD (レビュー) |

| OS | Windows10 64bit Home |

| 電源ユニット | Corsair RM650i (レビュー) |

マザーボードのレビュー記事では後程OC検証も行うので簡易水冷クーラーの「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」を使用する予定だったのですが、CPUクーラー固定用バックプレートのネジシャフトの足部分がマザーボード裏面に実装された素子と干渉しました。CPUクーラー固定でネジを締めた際に圧が掛かって素子が壊れる心配があったため今回は使用を断念しました。

そこで倉庫に眠っていたハイエンドトップフロー空冷CPUクーラー「Cryorig C1」を使用することにしたのですが、こちらのバックプレートでもやはりバックプレートの足部分が素子と干渉しました。

検証できたCPUクーラーが2種類のみではありますが、マザーボード裏面のCPUクーラー固定ネジ穴付近に素子を実装するというのは少々配慮に欠けると感じました。「MasterLiquid Pro 120」のようなプラスチック足だと明らかに危険ですし、Cryorig C1のようにゴム足でも力加減を間違えると破損の恐れがあります。

Mini-ITXマザーボードにおけるCPUクーラー選びでは表面のヒートシンクやメモリとの干渉が注目されがちですが、固定方法にバックプレート採用するタイプの場合は基板裏面に実装された素子との干渉にも注意する必要があります。CPUクーラーが設置できないだけならまだいいですが気付かない間にマザーボードを破損させる恐れもあるのでMini-ITXマザーボードを使用する際は十分に注意してください。

今回は固定ネジの締め加減にさえ注意すればゴム足の「Cryorig C1」なら破損の心配もないと思ったので、これを検証機材として使用することにしました。ただマザーボードが原因ではありませんが再び問題が発生して、当初使用する予定だった「G.Skill Trident Z DDR4メモリ」と「Cryorig C1」が干渉しました。

そこで再び倉庫を漁って「HyperX Predator DDR4メモリ 8GB*2=16GB」を引っ張り出してきました。

このメモリも大型ヒートシンクを搭載したOCメモリですがTridentZよりは若干背が低いメモリなので辛うじてCryorig C1との干渉を避けることができました。また厚さもTridentZよりもやや薄いので1mm以下の隙間ですがメモリヒートシンク同士が擦ることなくメモリ2枚を設置できました。

検証機材のCPUには最新KabyLake CPUのデスクトップ向け最上位となるi7 7700Kを殻割りしてCPUダイとヒートスプレッダ間には液体金属グリスのThermal Grizzly Conductonaut(レビュー記事)に塗りなおしたものを使用しています。また熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。熱伝導効率も高く、柔らかいグリスで塗布しやすいのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

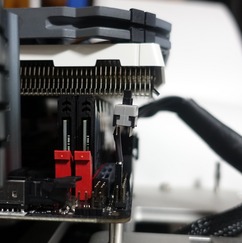

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acにCryorig C1を設置したところマザーボード上側に5mm、マザーボード右側に20mm弱ほどマザーボードからCPUクーラーがはみ出しました。

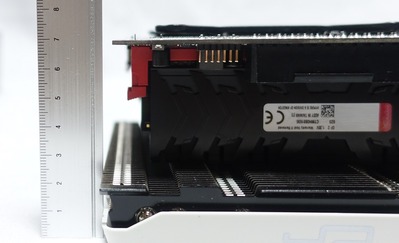

また検証機材のシステムストレージには高速NVMe M.2 SSD「Samsung 960 PRO 512GB」を使用しました。NVMe接続規格のM.2 SSDは発熱が大きいのでASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのように背面に設置するタイプのものは放熱に不安が残ります。

今回は適当な検証機材がないので背面設置のM.2 SSDの検証は行えませんでしたが、先日レビューした「MAXIMUS IX FORMULA」でM.2 SSDの温度検証を行ったように適切にヒートシンクを設置するかサーマルパッド経由で排熱を行うことでM.2 SSDのサーマルスロットリングは容易に避けることができます。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの場合は、マザーボードトレイとM.2 SSDをサーマルパッド経由で接触させるか、マザーボードトレイが大きく開口されている場合はM.2 SSD用か適当なサイズのヒートシンクを設置して放熱を助けてやれば問題ないと思います。

サーマルパッドでマザーボードトレイと接触させる場合は、マザーボードトレイのスペーサーの高さとマザーボ―ドから見たM.2 SSDの高さを測定して間を埋める厚さのサーマルパッドを購入すれば大丈夫です。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのBIOS

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのBIOSのUIについてチェックします。

BIOSに最初にアクセスするとイージーモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードのほうが結局のところ使いやすいので「F6」キーを押してサクッと詳細モード移るのがおすすめです。「アドバンスド-UEFI設定スタイル」の項目で起動時のモードは指定できます。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのBIOSについては多言語に対応しており、「Save Changes and Exit」が「変更がそして退出することを保存します」のように翻訳が怪しい部分はあるものの日本語にも対応しているので初心者ユーザーにも優しいBIOSだと思います。

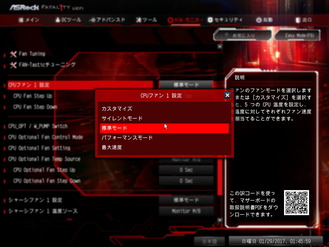

簡単にファンコントロール機能について紹介しておきます。

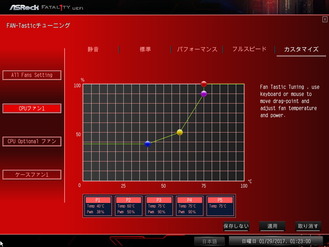

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのファンコン機能は設置されている3つのファン端子を個別に「標準/サイレント/パフォーマンス/最大速度」の4種類のプリセット設定に加えて、個別に温度・ファン速度の比例グラフを指定できる「カスタマイズ」の5つのモードを使用できます。

「Customize」モードでは比例カーブを決める温度とファン速度を4つ指定できます。

CPUファンはCPUソースで固定ですが、CPU_OPTとケースファンはソースとなるセンサーにCPU温度とマザーボード温度の2つから選択できます。外部温度センサーには非対応です。

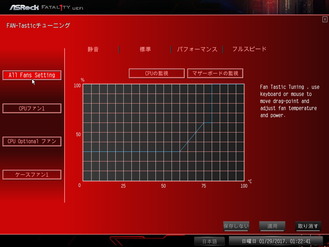

各種モニターとファン端子コントロールの間に「Fan Tuning」と「Fan-Tasticチューニング」という項目があります。「Fan Tuning」はワンクリックで自動で接続された冷却ファンの動作を最適化してくれる機能です。「Fan-Tasticチューニング」はグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能になっています。機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じで、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

同社の100シリーズマザボでは設定を保存するまではファンコンの設定値がファンの動作に反映されませんでしたが、ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acでは設定中にもファン動作に反映されるように改良されていました。

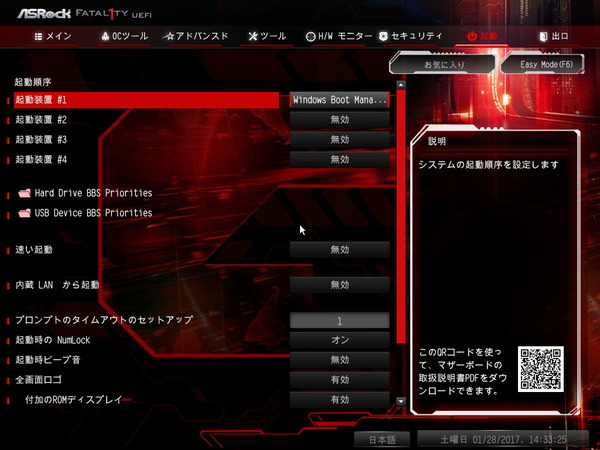

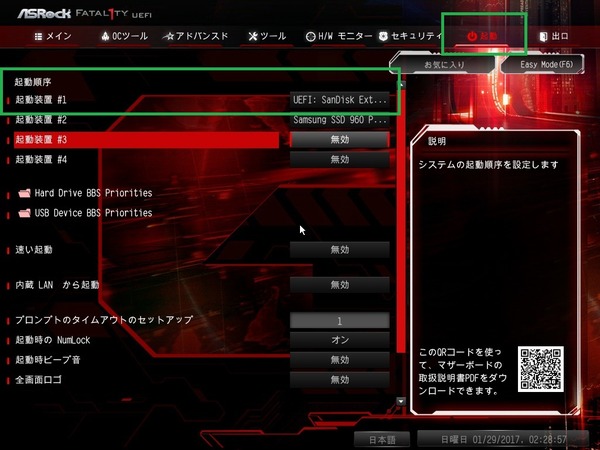

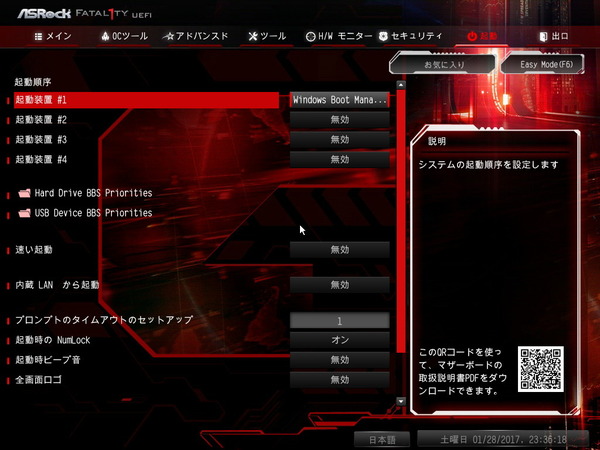

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「起動順序 #1」に「UEFI 〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。ブート回りであえて不満点を挙げるとすれば特定デバイスを指定して起動する機能「Boot override」がないことくらいだと思います。

OSのインストールからブート回りの紹介は以上です。

最後に下のブート設定で電源ONからWindoes10のデスクトップ表示までの時間を計測したところ19秒でした。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acの動作検証・OC耐性

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

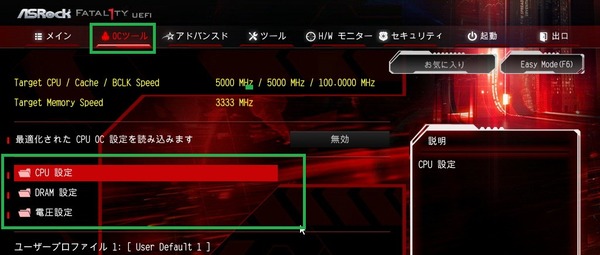

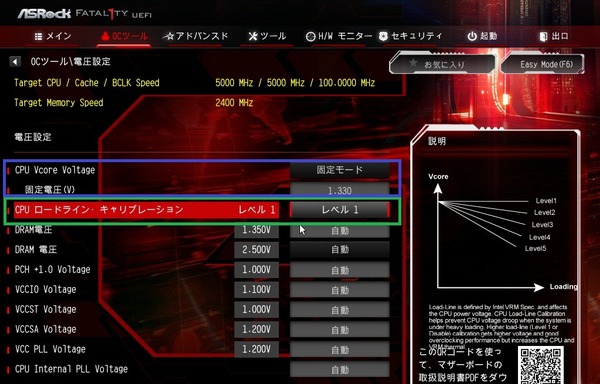

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac(一部のASRock製マザーボード)のオーバークロック設定はOCツールというトップメニューの項目にまとめられ、下位グループとして「CPU設定」「DRAM設定」「電圧設定」の3種類が用意されています。

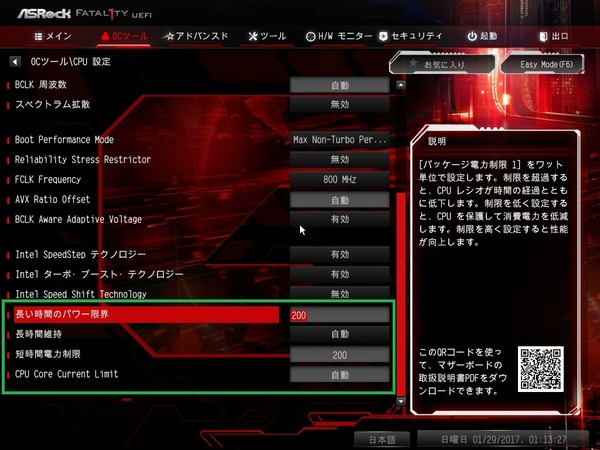

CPU設定には「長い時間のパワー限界」「短時間電力制限」という2つの電力制限機能があります。デフォルトの状態では「自動」になっていますが、基本的に省電力機能(+若干のシステム保護機能)なので常識的なコア電圧範囲内でOCをするだけであれば設定値は大きくしておけば大丈夫です。OCを行う場合は前準備としてパワーリミットがかからないように、単位はWなので「200」あたりを入力しておけば十分だと思います。

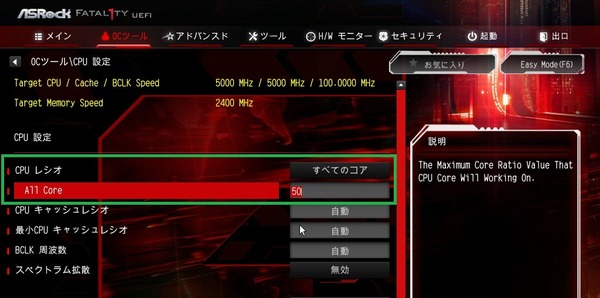

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

コアクロックはコア数に対して各コアに最大動作クロック(BCLKに対する倍率)を指定できます。「コア0:コア1:コア2:コア3」を倍率として、例えば「45:43:43:42」のようにバラバラに指定した場合、4つのコアのうち1つに負荷が掛かる場合は4コアのうち1つが45倍動作、2つと3つの場合は43、4つの場合は42となります。

一般ユーザーがCPUのOCを行う場合は全コアの最大倍率を一致させると思いますが、同マザボの場合は「CPUレシオ(倍率): すべてのコア」「All Core: 50」と設定することでデフォルトのベースクロック100MHzの50倍で5.0GHzで動作します。

同マザーボードでCPUコアクロックのOCを行う際の注意点としてコアクロックを倍率変更でOCすると、CPUキャッシュ(Cache、Ringなど)の倍率も自動的にBIOS側が上げてきます。CPUキャッシュレシオの項目をデフォルトの自動に設定しているためこのような動作になっているのですが、CPUコアクロックに対してキャッシュクロックが連動するかどうかはマザーボードごとに異なるのでOCを行う場合は注意していください。キャッシュの倍率もコアクロックと同じ要領で設定可能です。

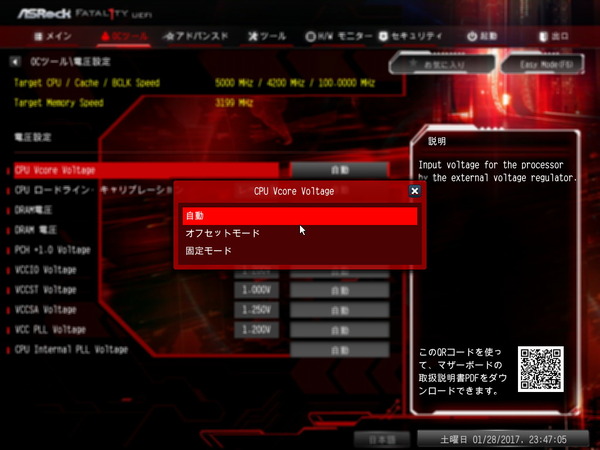

続いてコア電圧の調整を行います。

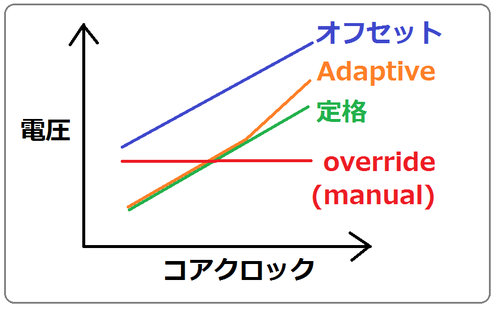

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acではCPUコア電圧にマニュアルの設定値を固定する「固定」モードとCPUに設定された比例値にオフセットかける「オフセット」モードの2種類が使用できます。

オフセットモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

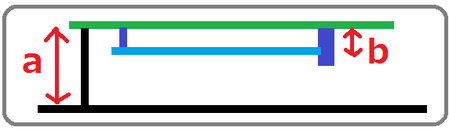

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

今回、検証に使用しているi7 7700Kは「ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA」でコア電圧1.350~1.360Vで5.0GHzが安定動作したので、当初「ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac」においても固定モードで1.350Vとしたのですが、コア電圧が指定値の+0.040~0.050Vほど盛られた状態で動作しました。自動で盛られるコア電圧を考えて指定値を1.330Vにしました。

あとデフォルト設定では自動になっている「ロードラインキャリブレーション(負荷時のコア電圧の低下を防ぐ機能)」はレベル1を指定してください。今回の検証環境では自動のままですと5.0GHzで負荷をかけるとBSODで正常に動作しませんでした。

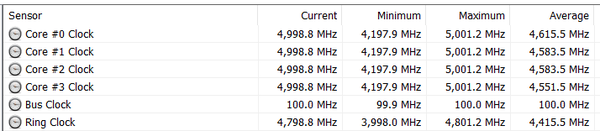

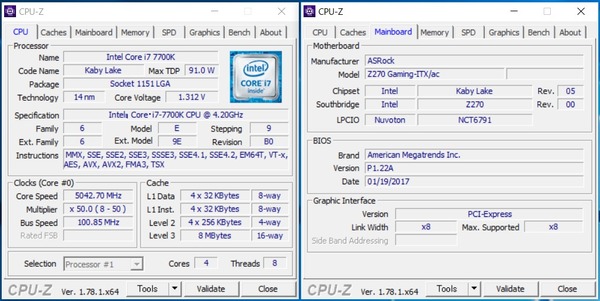

上記の設定を適用したところ、ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acを使用してi7 7700Kをコアクロック5.0GHz、キャッシュ4.8GHzにOCしてOSを正常に起動できました。

またCPUに負荷が掛かった時のコア電圧はHWInfo読みで最大1.376Vとなりました。設定値よりも負荷時の電圧が+0.046Vとなっており発熱管理やコアクロックに対する動作可能電圧がシビアになってくる場合、OC設定は難しくなりそうです。![]()

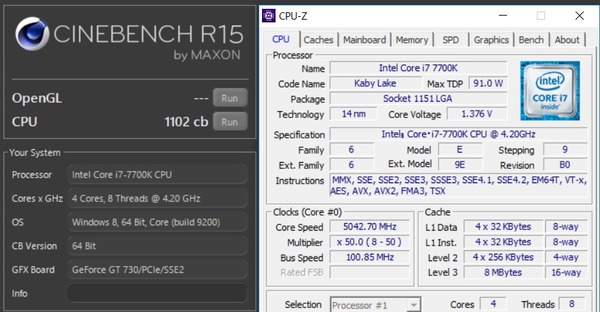

CineBenchもi7 7700Kのコア5.0GHz、キャッシュ4.8GHzオーバークロックでクリアできました。

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

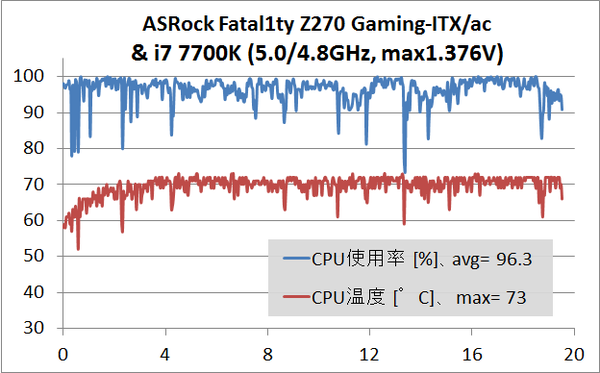

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はi7 7700Kの場合20分ほどです。エンコード中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになり、マザーボードにASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acを使用することでi7 7700Kにコア5.0GHz、キャッシュ4.8GHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1200~1300RPMです。

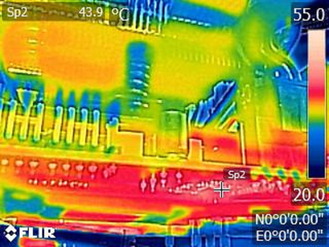

またスマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE」を使用してストレステスト終盤のマザーボード上の各所の温度をチェックした結果が次のようになっています。

今回はマザーボードのほぼ全体を覆うトップフローCPUクーラーで冷却を行っているため5.0GHzにOCしてもVRM電源部分は50度を程度に収まっていました。左の写真はマザーボードの上側から覗き込むアングルですが外観をチェックした時に気になっていたヒートシンクのないVRM電源の2フェーズ?については発熱は大きくなく、温度の高い場所はヒートシンクのあるリアI/O側(右写真)に分布していました。

念のため裏面から見上げるアングルでもサーモグラフィを取ってみましたが上と似たような分布になっているので少なくともトップフロー型のCPUクーラーを使用すればVRM電源周りの発熱については心配する必要はないと思います。

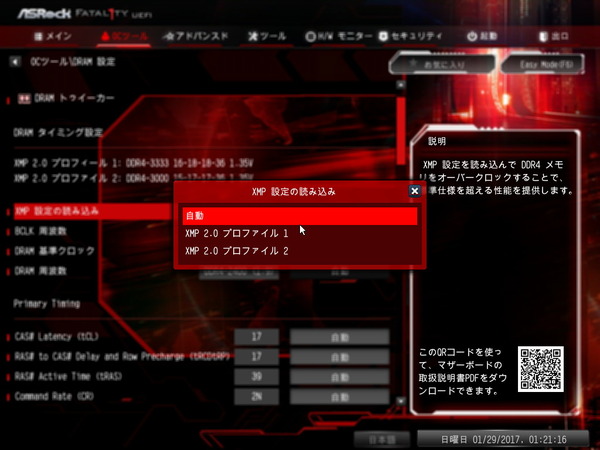

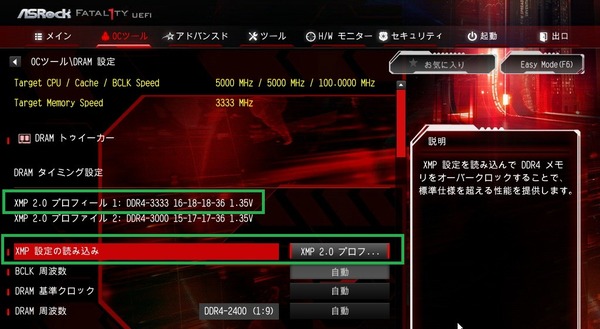

メモリのオーバークロックについてもBIOS設定の確認と実際にXMPを使用したOCプロファイルの適用を実行してみました。

なおメモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acでは「自動(カスタム設定)」「XMP」の2種類からメモリの動作クロックとタイミングを設定できます。

「自動」では多くのDDR4メモリで動作クロック2133MHzと個別に設定されたタイミングによる定格動作となり、「XMP」は各メモリメーカーが一定環境で動作確認を行ったメモリのオーバークロックプロファイルがメモリに収録されており、その値が適用されます。「自動」が事実上のカスタム設定モードになっており、最大4133MHzまでの動作クロック設定が可能で、タイミングの値も個別に打ち込みが可能です。

今回は「HyperX Predator DDR4メモリ 8GB*2=16GB (型番:HX433C16PB3K2/16)<レビュー記事>」に収録されたXMPプロファイルによって3333MHzにオーバークロックしました。

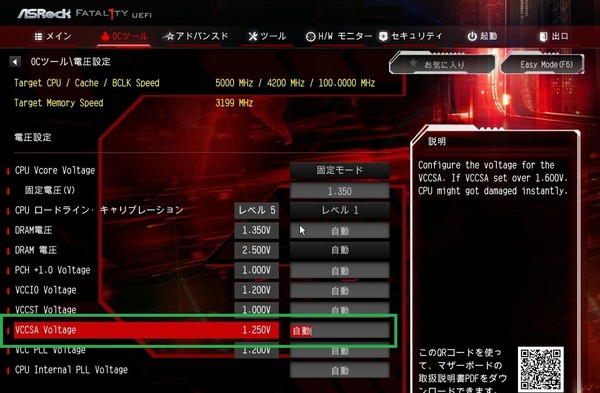

ちなみにSkyLakeやKabyLake CPUでDDR4メモリの動作クロックを3000MHz以上にOCする場合はDRAM電圧だけでなく「電圧設定」の項目内にある「VCCSA」も適度に盛ってやるとメモリOCの動作が安定します。なお同マザーボードではXMP適用時に「VCCSA:自動」になっていると勝手に電圧を盛ってくれます。

上のように設定を行うことでASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acでメモリの3333MHzへのOCも簡単に実現することができました。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのThunderbolt3端子に外付けグラボユニットを繋ぐ

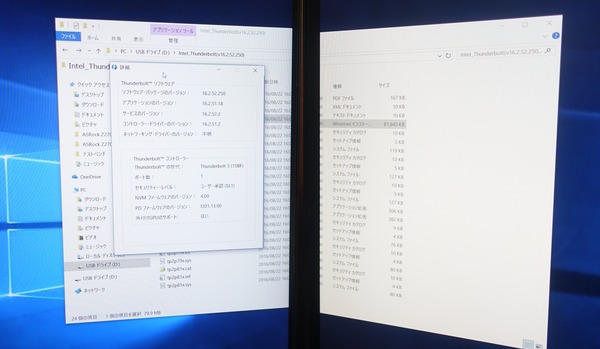

タイトルの通りですが、ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのリアI/Oに設置されているUSB3.1 Type-C端子はUSB3.1の倍の帯域40Gbpsで通信可能なThunderbolt3にも対応しているので、同通信規格によって拡張を行う外付けグラフィックボードユニットの「PowerColor Devil Box」を使用して外付けグラボが使用できるかどうか試してみました。

まず下準備としてBIOSからThunderbolt3を有効にする必要があります。デフォルトでは無効になっているので下のスクリーンショットのように設定を変更してください。

あとは製品公式ページのダウンロードからThunderbolt3のドライバをインストールしてThunderbolt3ケーブルでマザーボードとDevil Boxを接続すれば準備完了です。

正直なところダメ元で試しただけだったのですが、意外なことにすんなりと外付けグラボが動作しました。

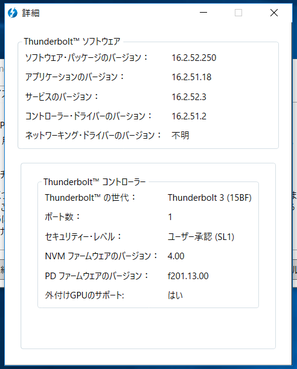

Thunderbolt3の詳細設定でもeGPUサポートがしっかりと有効になっています。

失敗してからASRockサポートに問い合わせて、先日レビューしたThunderbolt3のPCI-E拡張カード「GIGABYTE GC-ALPINE RIDGE」と同様にNVMアップデートツールを貰えないかお伺いを立てることになるだろうなあ、と予想していたので嬉しい誤算でした。

デフォルトの状態でそのままeGPUがサポートされているため、Mini-ITXマザーボードを使用したiGPUビデオ出力のコンパクトPCを組めば、持ち運び可能なMini-ITX機を自宅では外付けグラボに繋いでゲーミングマシンにするような使い方も可能です。どちらかというとPCI-EスロットのないMini-STXなどの規格に期待される用途ではありますが、小型フォームファクタとしては浸透しているMini-ITXでも外付けグラボが使えるとなれば、使い方の幅がどんどん広がっていきそうです。

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのレビューまとめ

最後にMini-ITXフォームファクタながら機能てんこ盛りなゲーミングマザーボード「ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- ブラックのPCB基板にレッドのアクセントカラーというゲーミングマザボらしいデザイン

- PCI-Eスロットに補強用メタルアーマーを採用

- 検証機ではi7 7700Kの5.0GHzオーバークロックで正常動作

- HDMIビデオ出力はver2.0で4K・60FPSに対応

- USB3.1 Type-C端子は40GbpsのThunderbolt3にも対応

- Thunderbolt3接続はeGPUをデフォルトでサポート

- Wi-FiはIEEE802.11ac/n/a/g/b、Bluetoothはver4.0に対応した無線LAN搭載

- ニチコンキャパシタ採用、7.1chサラウンド対応など充実のオーディオ機能

悪いところor注意点

- メモリスロットの間隔が若干狭く、一部のヒートシンク付きOCメモリは干渉の可能性あり

- マザボ裏面のCPUクーラー固定ネジ穴周辺に素子の実装があり、バックプレートを採用するタイプのCPUクーラーではバックプレートの足で素子が破損する恐れがある

- NVMe対応M.2スロットはマザボ裏面に設置されており放熱には対策が必要

ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acはMini-ITXの小型フォームファクタながらリビングPCからPCゲーミングそしてオーバークロックまで多種多様なユーザーの要望に対してオールラウンドに対応可能な各種機能てんこ盛りマザーボードです。

ハード面ではPCI-Eスロットのメタルアーマー採用や無線LANモジュールのレイアウト変更、ソフト面ではファンコンのBIOS設定値の即時反映など、ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acは100シリーズからの後継機らしくブラッシュアップされたマザーボードに仕上がっています。

VRM電源の実装面積が限られるにもかかわらず、i7 7700Kをコア5.0GHz、キャッシュ4.8GHzで安定動作させられるOC耐性を見るにつけても全方位に向けて活躍できる製品だというのが伝わってきます。

最近ではNCASE M1のようにMini-ITXマザーボードに対応しながらGTX 1080/1070等の長尺ハイエンドグラフィックボードに対応したPCケースもあるので需要については未知数であるものの、Thunderbolt3端子による外付けグラフィックボードユニットの動作を可能にしており、Mini-ITX機&外付けグラボという新たな環境の試金石としても価値のある製品だと思います。

残念ポイントとしては、マザーボード裏のCPUクーラー固定ネジ穴付近に素子が実装されており、固定方法にバックプレートを採用しているCPUクーラーの一部でマザーボード破損の恐れがあるという点が第一に挙げられることは避けられないと思います。実装スペースの限られるMini-ITXマザーボードなので難しいというのは承知の上で、マザーボード裏面のCPUスロット周辺にはできれば何も設置して欲しくないというのがユーザー目線での正直な感想でした。

あとIntel Optane対応のために200シリーズではPCI-Eレーンが拡張されているもののASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acにはM.2スロットが1基しか設置されていないのも惜しいです。他社製品では2基設置したモデルのリリース予定もあるのでM.2スロットの数を重視するユーザーには悩ましいところだと思います。

何点か問題点はあるもののZ270チップセットを積んだMini-ITXマザーボードとしては各種機能がてんこ盛りでオールラウンドに活躍できる製品であることには疑いはないので、高性能・ハイエンドなMini-ITX機を組もうと思っているユーザーにASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acはお勧めできるマザーボードです。

以上、「ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac」のレビューでした。

ASROCK(2017-01-27)

200シリーズのマザーボード販売ページ

<Amazon><TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

コメント