当サイトのCPUレビューにおいて、AMD Ryzen CPUでは参考値としてPPTを仕様値TDPに一致させたケースについても測定を行いますが、その理由について説明します。

当サイトのCPUレビューにおいて、AMD Ryzen CPUでは参考値としてPPTを仕様値TDPに一致させたケースについても測定を行いますが、その理由について説明します。

当サイトのCPUレビューにおいて、第3世代Ryzen CPU各種では、「1.デフォルトPPTの上限に張り付くよう十分に冷やしたケース」と、「2.参考値としてPPTを仕様値TDPに一致させたケース」の2つについて測定を行います。

前者は一般的に第3世代Ryzen CPUのレビューにおいて測定されているデータですが、後者を参考値として測定する理由について順を追って詳しく説明していきます。

なおCPUにフル負荷のかかるクリエイティブタスクや消費電力の評価に関わる話で、PCゲーミングにはあまり影響しません。

ブースト機能について

CPUコアクロックの”ブースト”を、ここでは「仕様値TDPを超える消費電力を許容してコアクロックを引き上げる機能」と定義します。

Intel製CPUのブースト機能

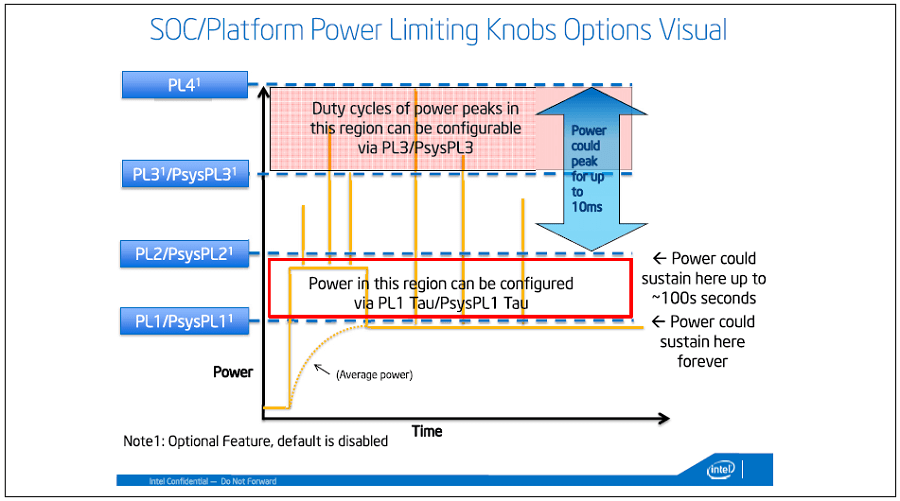

まずIntel製CPUのブースト機能(ターボブーストと呼ばれています)は、

- TDPと同じ値が指定される「長期間電力制限(PL1)」

- 負荷のかかっているコア数に応じた最大動作倍率「Per Core動作倍率」

- ターボブーストで許容される電力「短期間電力制限(PL2)」

- 短期間電力制限の範囲内で動作可能な時間「短期間電力制限時間(Tau)」

以上の4つの要素で構成されています。

Intel製CPUのブースト機能を単純に説明すると、「Tauの時間内に限って、PL2とPer Core動作倍率の2つ上限の範囲内で実現できる最大コアクロックまで引き上げる」という機能です。もっと単純に言うと「最初の8秒だけ5.0GHzで動作して、その後は4.5GHz」のようなステップ状の動作クロックになります。

AND製CPUのブースト機能

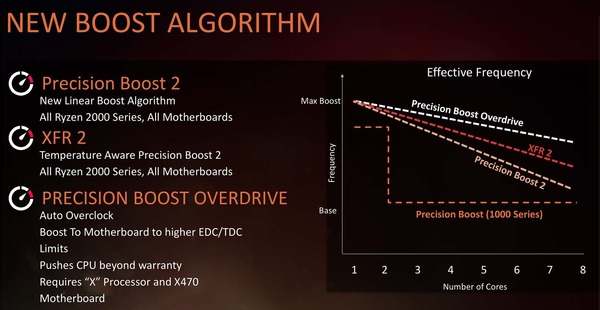

一方、第3世代RyzenなどAMD製CPUのブースト機能は「Pure Power」や「Precision Boost」などによるリアルタイムなループ制御となっています。Ryzen/Ryzen Threadripper CPUの動作クロック制御に関しては下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

・「Precision Boost Overdrive」を徹底解説

AMD製CPUのブースト機能は詳しく解説するには複雑なのですが、Intel製CPUとの違いを単純化して大きく2つ挙げることができます。

- ブーストに時間制限がない

- 電力制限がPPTに1本化されている (Intel製CPUで言うところのPL1やPL2)

この違いがAMD製CPUとIntel製CPUのブーストにどういった違いを生むのかというと、AMD製CPUでは、CPUが許容温度以下であれば(CPUクーラーの性能が十分であれば)、PPT(とEDCとTDC)の範囲内で達成可能な最大コアクロックで永続的にブーストされます。

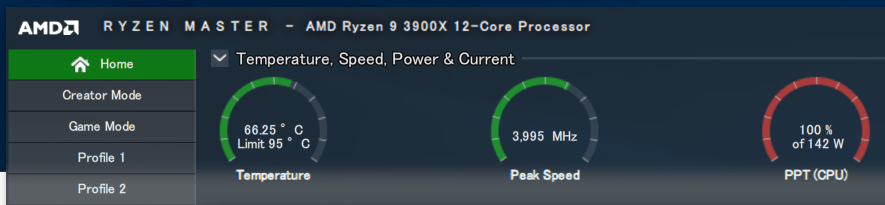

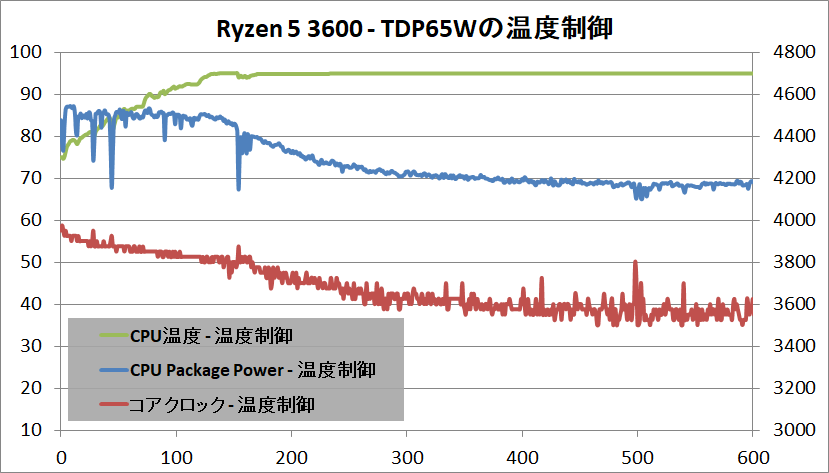

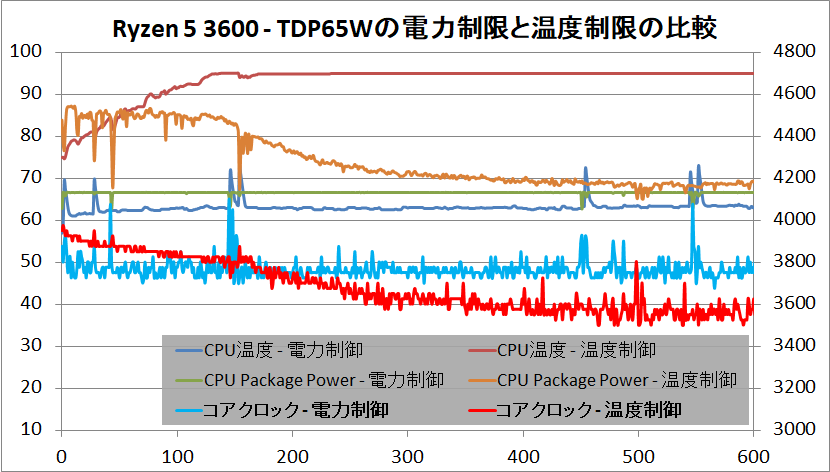

永続的にブーストされない、つまり温度によって制限がかかるケースをRyzen 5 3600の実例で解説していきます。

Ryzen 5 3600はTDP65WのCPUですが、PPTは88Wが設定されており、CPU温度が十分に低い場合、CPU Package Powerが88Wまで許容されてCPUコアクロックも上昇します。

TDP65WのCPUクーラーを使用している場合、放熱が間に合わずにCPU温度が上昇します。

CPU温度が許容温度上限の95度に達すると、これまで88W前後で維持されていたCPU消費電力が減っていき、65Wへ漸近していきます。1つ重要なポイントとして今回のケースでは65Wへ漸近しきるまで10分近くかかっていることを頭の片隅に置いておいてください。

下のグラフの終盤ではCPU Package Powerが65W、コアクロックが3600MHzに漸近している様子が読み取れ、AMDがRyzen 5 3600のスペックとして公表しているTDP65W、ベースクロック3600MHzと概ね一致していることがわかります。

ブースト機能がCPUの評価を難しくする理由

上で解説したIntel製CPUとAMD製CPUのブースト機能の違いが、CPUの性能評価を難しくする理由について紹介します。

ベンチマーク時間で性能の優劣が逆転する可能性がある

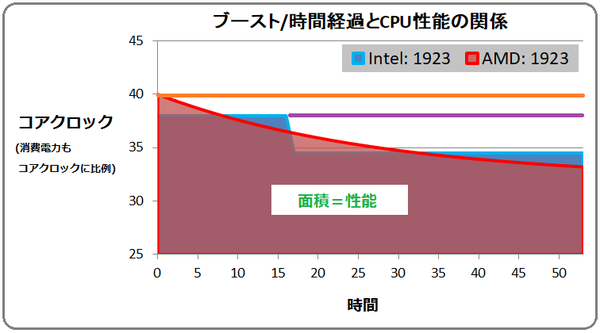

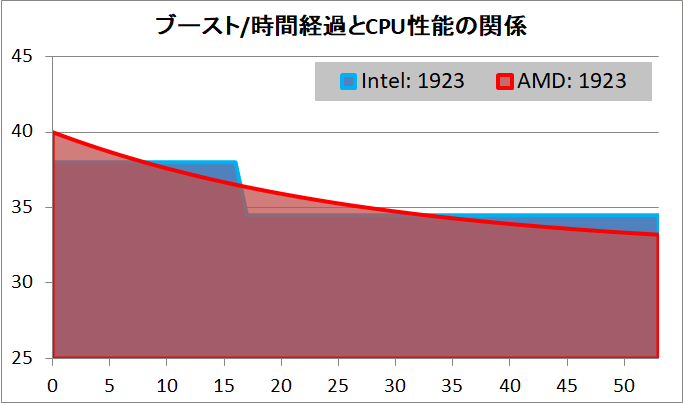

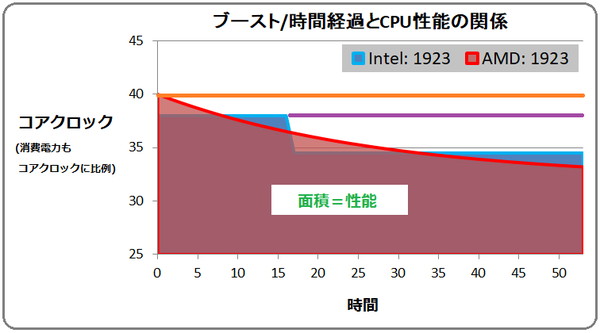

下のグラフは上で解説した各社CPUのブースト機能の特性を元にして、TDP65WのIntel製CPUとAMD製CPUにTDP65Wのクーラーを使ったと想定した簡単なモデルケースです。縦軸をコアクロック、横軸を時間と考えてください。

Intel製CPUは時間が15に達するとコアクロックが下がるステップ状のコアクロック制御(電力制御)になっています。一方でAMD製CPUの場合はCPU温度が許容温度に収まるよう、徐々にCPU消費電力(コアクロック)を下げていき、最終的に平衡に達するというカーブ状のコアクロック制御(電力制御)です。

コアクロックのグラフと横軸で囲まれる面積はその時点でCPUが達成した仕事の量、すなわちCPUの性能になります。

しかしながら、このグラフのような電力制限の特性を持つCPUをベンチマークで比較すると、ベンチマークの時間によってCPUの性能(経過時間における赤と青の面積)は逆転する可能性があります。

例えば経過時間5の時点ではAMD製CPUのほうが性能が高いですが、グラフ右端に達すると両者の性能は一致し、グラフ右端よりもさらに時間が経過するとIntel製CPUの方が性能が高くなります。

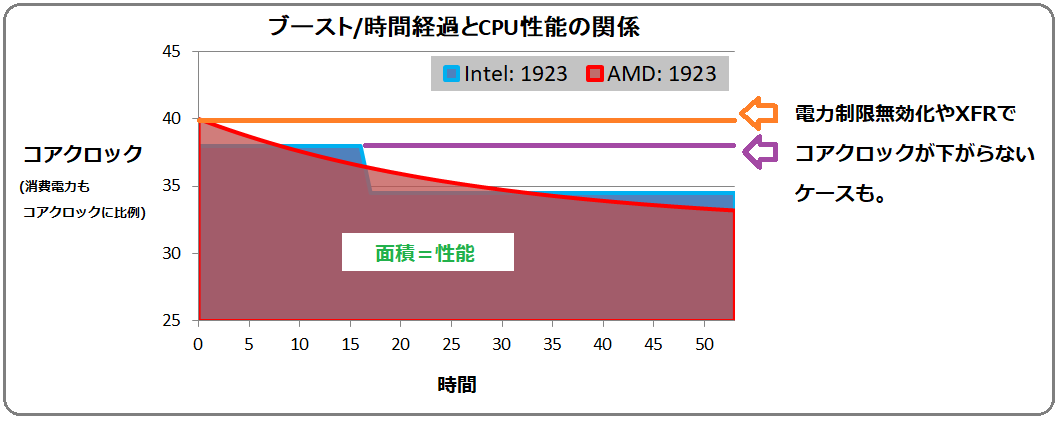

加えて以下のような問題もあります。

- AMD製CPUは時間経過によるブーストの停止がないのでCPUクーラーの性能が十分である場合、上のグラフのオレンジ線のように常にTDPを超えたCPU消費電力で動作し続ける

- Intel製CPUはマザーボードの設定によっては長期間電力制限が無効化(TDPよりも高い値が設定)されていて、上のグラフの紫線のように常にTDPを超えたCPU消費電力で動作し続ける

- 実はAMD製CPUでもM/BによってはデフォルトPPTすら上回る動作をしているケースがある(PBO状態)

- Intel製CPUが数秒から数十秒のTauによってブーストが終了するのに対し、AMD製CPUは温度によって電力制御されるので、CPU消費電力=TDPで平衡するまで数分以上かかる可能性が高い

AMD製CPUはBIOS設定などで明示的にブーストが終了するタイミングを指定することができず、温度制御が効いたとしてもTDPに漸近するまでにIntel製CPUのTauと比較して10倍近い時間がかかる可能性が高く、事実上、Intel製CPUの水色線とAMD製CPUのオレンジ線で性能を比較している可能性が高い、という問題が潜んでいます。

最大消費電力を比較しているデータは要注意

CPU性能は下のグラフにおける面積だと説明しましたが、ベンチマークスコアであったり、動画のエンコード速度であったり、CPUの性能を表現する数値は時間に対する平均値として認識されます。

一方でCPUレビューにおいてCPUの”最大消費電力”をサンプルとして、性能に対してワットパフォーマンスらしきものを評価しているケースはかなり多いですが、これがヤバイことにお気づきいただけるでしょうか。

コアクロックの変化を示す赤色のカーブや水色ステップに対して、当然ながら消費電力の変化もカーブかステップを描いているはずです。

性能が時間に対する平均値である以上、普通に考えるとセットで評価される消費電力は最大値ではなく、まず平均値であるべきです。

例えば下のグラフにおいてオレンジ線や紫線であれば、消費電力の平均値=最大値と考えても大きくは問題ないのですが、赤色のカーブや水色ステップでは消費電力の平均値≠最大値であるのは自明です。

水色線のCPUとオレンジ色線のCPUを比較する時に(そもそもこの比較が公平なのかも疑問ですが)、次のように考えるのは非常にミスリーディングなのですが、第3世代Ryzenのレビューでは割とよく見かけます。

水色のワッパ = 水色の面積 / 水色の最大消費電力(=紫色の消費電力)

オレンジ色のワッパ = オレンジ色の面積 / オレンジ色の最大消費電力

Ryzen CPUの検証でPPT=TDPを参考値として測定する理由

以上の内容を踏まえて、最後に本題の『Ryzen CPUの検証でPPT=TDPを参考値として測定する理由』を簡単に説明します。

PPT=TDPの電力制御はRyzen CPUの定格動作ではない

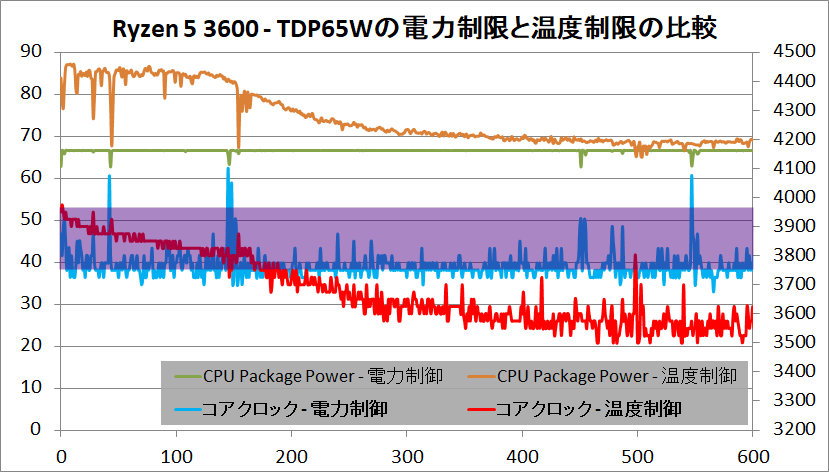

下のグラフはRyzen 5 3600を「TDP65WのCPUクーラーによって温度制御した場合」と「PPT = TDP = 65Wで電力制御した場合(CPUクーラーの性能は十分とする)」の2つのケースについてCPUに長時間負荷をかけた時のCPU温度とCPU消費電力とCPUコアクロックの推移です。

グラフで注目するポイントは次の2つです。

- 温度制御ではPPT88Wが許容されているので、序盤のコアクロックが高い

- 終盤の消費電力はいずれも65Wだが、温度が低いので電力制御のほうがコアクロックが高い

PPT=65Wの設定を適用すれば、Ryzen 5 3600の定格動作になるかというとそう単純ではなく、PPT88Wのブーストが効かなくなるのは仕方ないのですが、Ryzen CPUは同じ消費電力でもCPU温度によってコアクロックが変化する仕様なので、性能の高いCPUクーラーを使用しておりCPU温度が低い電力制御のケースのほうが終盤のコアクロックが高くなります。

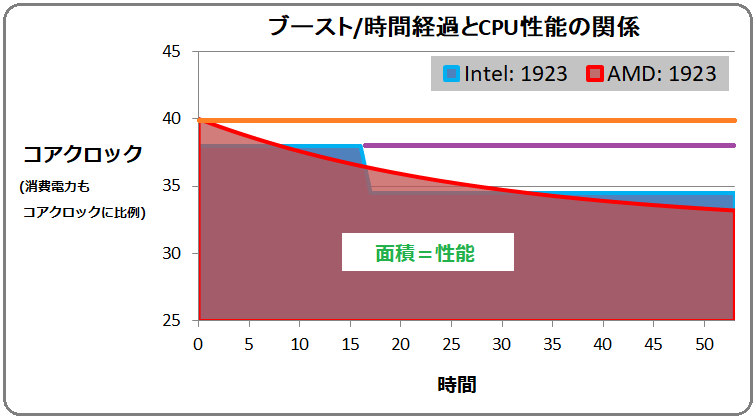

それでもPPT=TDPを参考値にする理由

PPT=TDPは定格動作ではなく、温度制御を定格動作と考えるのが妥当なのですが、以下のような理由から当サイトのレビューにおいては、第3世代Ryzenの性能は、「1.デフォルトPPTの上限に張り付くよう十分に冷やしたケース」と、「2.参考値としてPPTを仕様値TDPに一致させたケース」の2つから評価することにしました。

- CPU温度が95度に達するのはメーカーが想定する必要のあるワーストケースとしては妥当だが、一般ユーザーの使用環境とは乖離していると感じる

- 仮に温度制御の状態をレビュー用データとして使用するとしても、TDP65Wに漸近するまでに数分以上かかる(温度依存なので前のベンチマークの影響も受ける)

- 2つのケースはいずれも固定コアクロックに近い動作なのでわかりやすい

- Intel製CPUには全コア最大倍率がTDPに収まるものもあり、2つ目のケースはそれと比較しやすい

- 温度制御は再現性の確保が難しく、環境温度等の調整も必要で測定が難しい

下のグラフにおいて紫で覆ったスペース内でコアクロックが推移した時の性能が、現実的な使用環境に則したRyzen CPUの性能になると想定し、ならば「1.デフォルトPPTの上限に張り付くよう十分に冷やしたケース = 紫のスペースの上限」と「2.参考値としてPPTを仕様値TDPに一致させたケース = 紫のスペースの下限」の2つが分かれば、十分だろうと判断しました。

以上、当サイトのCPUレビューの補足的な内容ですが、『Ryzen CPUの検証でPPT=TDPを参考値として測定する理由』でした。

関連記事

・【できる!自作PC】2019年最新CPUの選び方とオススメCPUを徹底解説

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

・第3世代Ryzen対応X570チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

コメント