有機ELパネルに量子ドット技術を組み合わせたQD-OLEDパネルを採用する、4K解像度かつ240Hzリフレッシュレートの31.5インチ有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビューします。

【機材協力:ASUS】

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDMの概要

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の製品スペック概要について簡単にまとめました。

解像度、パネルスペック

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は3840×2160の4K解像度、画面サイズが31.5インチの有機ELモニタです。

自発光素子の有機ELに、発色を向上させる量子ドット技術(Quantum Dot Technology)を組み合わせたSamsung製QD-OLEDパネルが採用されています。表面処理はハーフグレアです。

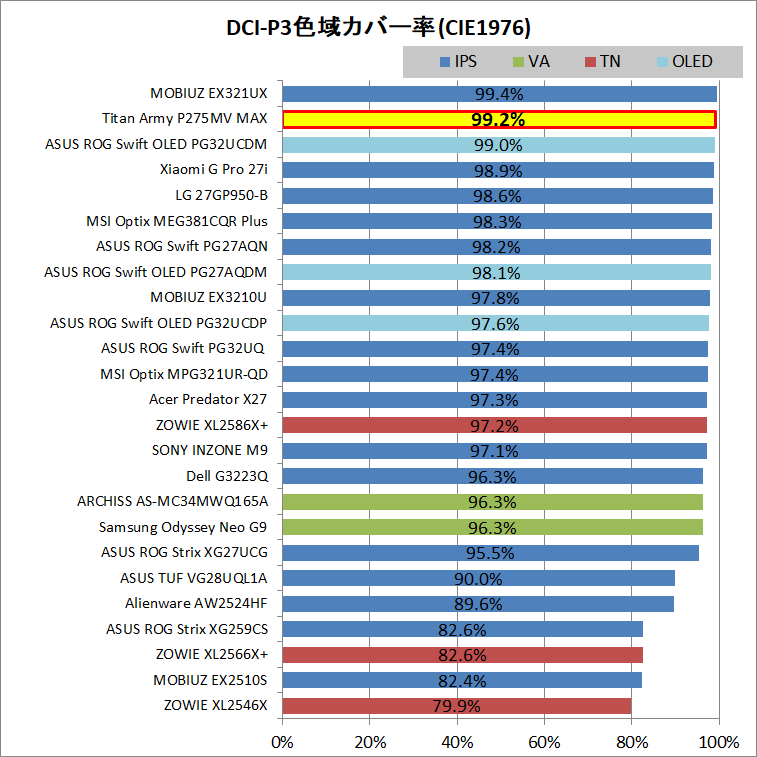

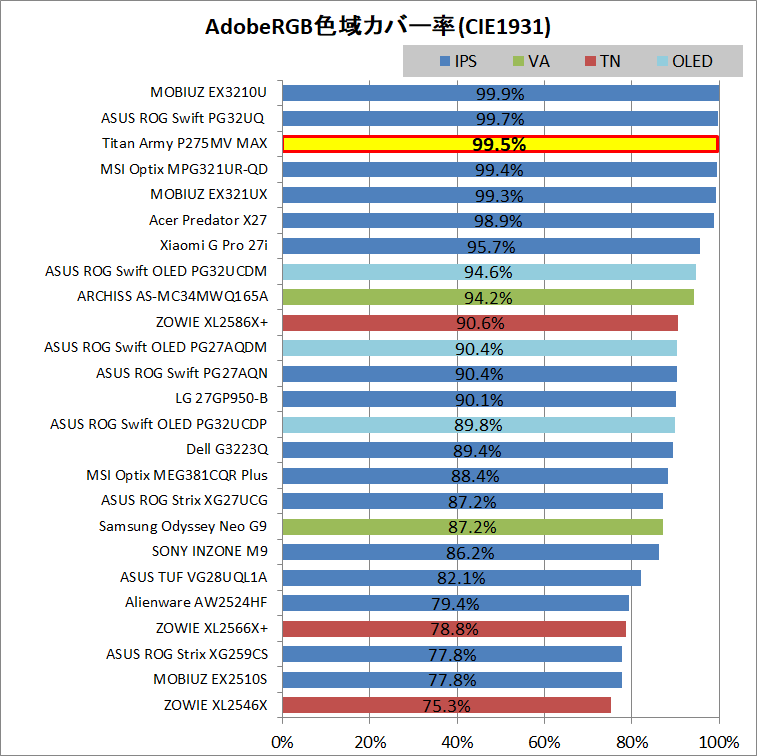

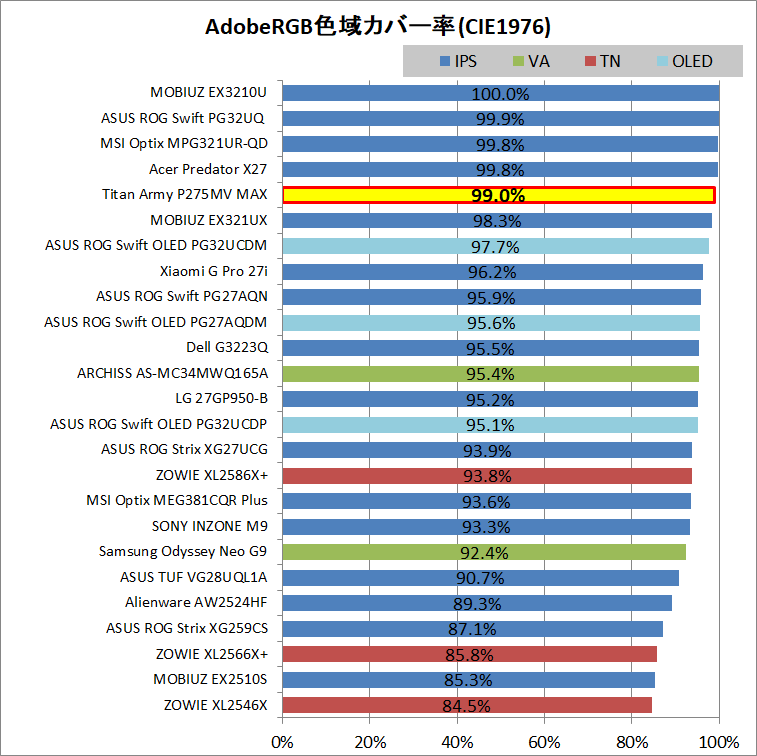

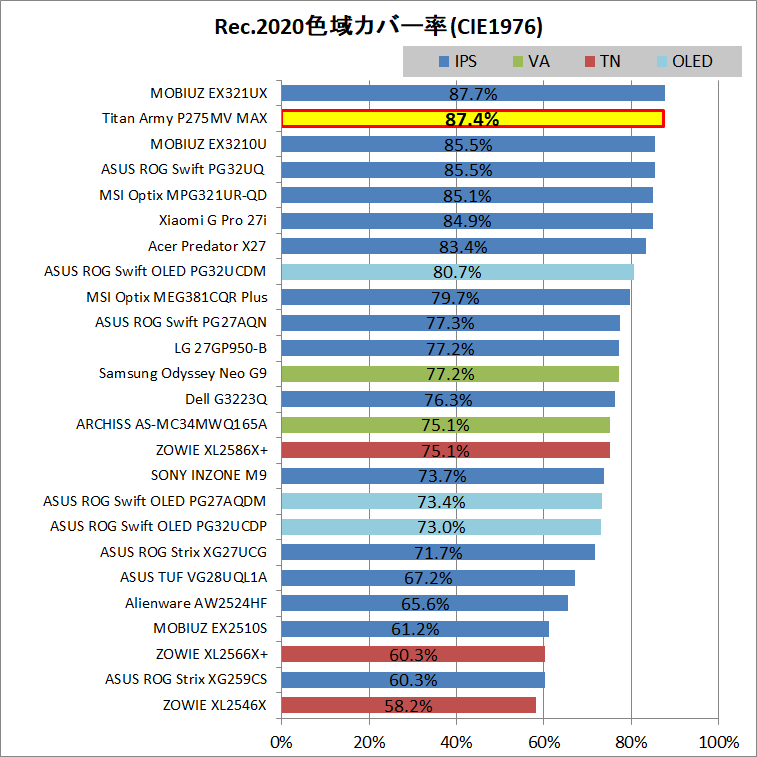

発色を向上させる量子ドット技術により、99% DCI-P3という非常に優れた色域を実現しています。

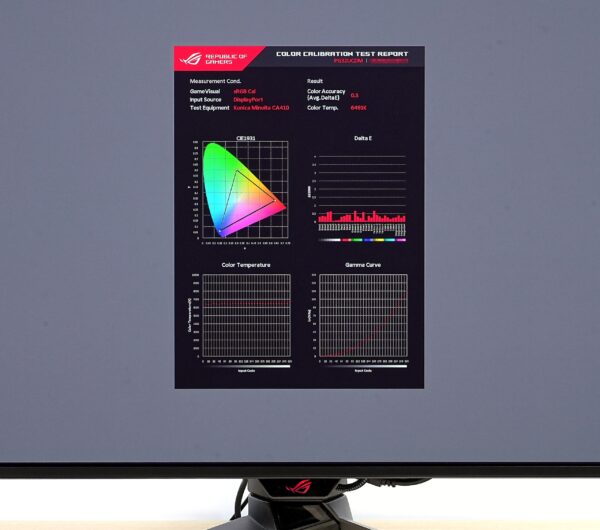

出荷前カラーキャリブレーションによってΔE<2の高精度に校正済みです。

その他の仕様スペックとして、応答速度は0.03ms GTG、コントラスト比は通常1,500,000:1です。

HDR対応、最大輝度、ローカルディミング

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDR表示に対応しています。

自発光素子の有機ELパネルを採用しているので黒色は完全な黒、一方でHDR表示においてピーク値で1000cd/m^2(3% APL)の高輝度を発揮します。

VESAがPCモニター向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 400 True Blackも取得しています。

リフレッシュレート、VRR対応

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はネイティブ240Hzの超高速リフレッシュレートにも対応しています。

120Hz+のハイリフレッシュレート(フレームレート)には『映像が滑らかになる』だけでなく、『表示遅延の低減』、『明瞭さの向上』といった効果があるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

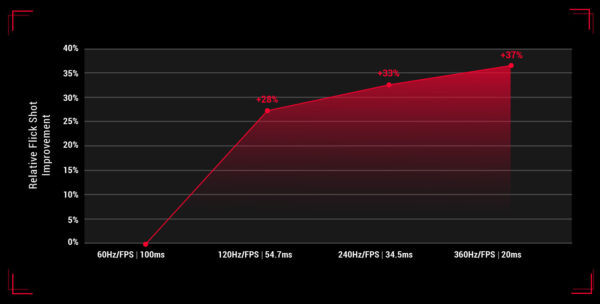

60Hz/FPSと比較して240Hz/FPSは+33%、360Hz/FPSではさらに+4%程度のエイム精度が向上するという研究結果もNVIDIAから発表されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は、ゲーミングPCやコンソールゲーム機のPlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」にも対応しています。

VRR同期機能を使用すると、ティアリングがなく、スタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。

NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証も取得しています。

有機EL保護機能

ビデオ入力、各種IO、KVM

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×1の4系統です。

全てのビデオ入力が4K/240Hzに対応しています。

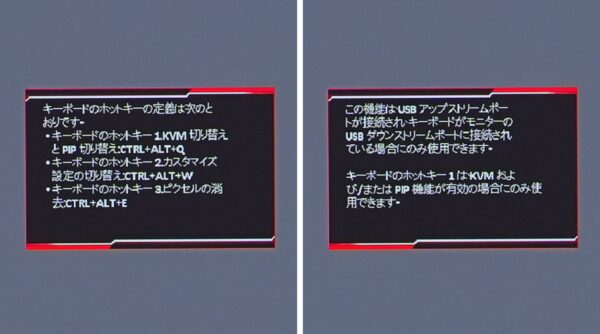

USBハブとして周辺機器を接続するためのダウンストリームでUSB 5Gbps Type-A端子が3基実装されています。USB Type-Cポートでビデオ出力を行っている機器やアップストリーム用USBケーブルで接続されている機器のハブとして使用でき、KVMスイッチによって接続先を切り替えできます。

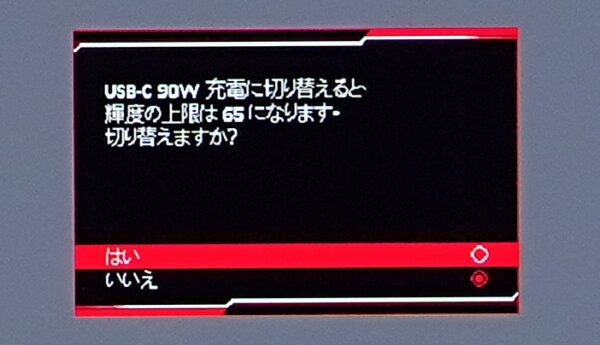

USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格による最大90Wの給電にも対応します。(90W給電を有効にすると輝度が65%以下に制限されます。65W給電なら輝度制限なし)

開封、付属品について

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」を開封していきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のパッケージサイズは幅86cm×高さ51cm×厚み24cmで、32インチ相当のモニタが入っている箱としては大きめです。重量は10kg程度です。側面には持ち手の穴はありますが、巨大かつ重量も大きいので成人男性でも1人だと持ち運びは結構大変です。

N式箱という構造になっておりスペーサーを外パッケージから引っ張り出す手間はありません。

パルプモールド製スペーサーの上側に各種付属品とモニタスタンドが収納されており、下の段にはモニタ本体があります。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のディスプレイ本体の梱包には一般的な、モニタ全体を覆う柔らかくクッション性のある包装シートに加えて、ディスプレイパネルを保護するエアクッションシート、さらにパネル表面にはディスプレイ保護フィルム的な吸着式の保護フィルムが貼ってあります。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の付属品は専用のナイロンバックにまとめて収納されています。

DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、USBアップストリームケーブル、ACアダプタ&ACケーブル、VESAマウントアダプタ、マニュアル冊子類が付属します。

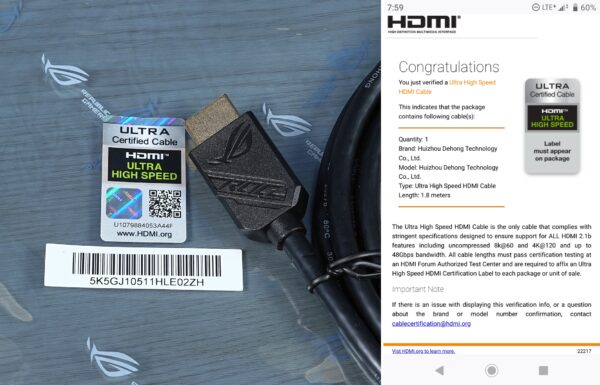

HDMI2.1に対応しているので、付属ケーブルもHDMI協会がHDMI2.1互換を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得したものになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は製品出荷前にsRGB色規格に対してΔE<2となるようにファクトリーキャリブレーションが行われています。

従来モデルでは紙のカラーキャリブレーションレポートが同封されていましたが、同製品ではOSDメニュー内に収録されており、モニタ上で確認できます。

モニタ本体、付属スタンドについて

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のモニタ本体をチェックしていきます。

モニタ本体の外観

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は4辺全てがフレームレス構造です。

ディスプレイパネルを覆う金属製の外枠は2mm程度の厚みですが、フレーム内パネル上には非表示領域があり、合計すると非表示領域の幅は上端は9mm程度、左右端は11mm程度です。下端は薄いフレームがありますが、やはり非表示領域は小さく、12mm程度です。

なおパネル上の非表示領域は単純な非表示部分に加えて、有機EL保護機能の1つであるスクリーンシフト用の余剰ピクセル部分が2mm程度あります。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の背面はROGシリーズらしいサイバーパンク感のある近未来的なパターンが描かれた、黒寄りなグレーのプラスチック製外装パネルになっています。

付属モニタスタンドもモニタ本体の背面デザインとマッチするスマートな形状です。

モニタ背面の中央は通常の液晶モニタ同様に70~80mm程度の厚みがありますが、有機ELテレビと同様に、金属製外装のみでパネル自体がほぼ剥き出しになっている外周部は厚み8~9mm程度と非常にスリムです。

モニタスタンドにはケーブルホールもあるので、各種ケーブルを綺麗にまとめて配線できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の付属モニタスタンドの天辺にはカメラ三脚などでデファクトスタンダードな1/4ネジ穴が実装されています。

ゲーム実況で自分を撮影するのに高画質なデジタル一眼カメラを使用する人が増えているので、そういう環境の人には嬉しい機能です。

LEDイルミネーション機能を搭載

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のモニタ背面、右上には四角ドットのパターンが描かれていますが、ROGロゴマークに合わせてアドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されています。

その他にもモニタスタンド支柱の昇降部分やベース部分、底面からの投射イルミネーションに赤色LEDが内蔵されています。

底面の投射LEDに使用するアクリルパネルはROGロゴに円形と三角形の幾何学外周が描かれた2種類に加えて、無色透明のものも付属するので、シルエットシールを作成して貼りつければ各自でお気に入りの絵柄を投影することもできます。

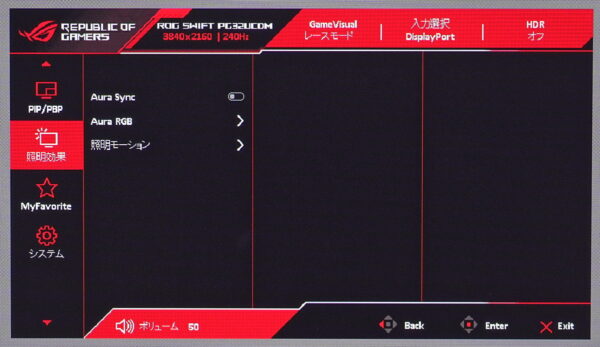

LEDイルミネーション設定について

LEDイルミネーションの発光カラーや発光パターンはOSD設定メニューから設定できます。

ROGロゴのARGB LEDイルミネーションの発光カラーや発光パターンはOSDメニューから設定が可能です。OSDメニューから消灯設定もできるので必要なければ切ればOKな機能です。

モニタスタンド下端の投射イルミネーションは明るさを3段階で調整できます。完全に消灯することも可能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のAURA Syncエコシステムに対応しています。

アップストリームUSB3.0端子を付属のUSBケーブルでPCと接続することによって、Windows上で専用アプリArmouryCrateから制御できます。

Armoury Crateを使用すると、AURA Syncに対応したゲーミングキーボード・ヘッドセット等とライティング同期させることも可能です。

ちなみに正面下端のROGロゴも初期設定では赤色LEDで点灯しますが、これもOSD設定のLEDインジケーターをオフにすることで消灯できます。

付属スタンドの機能、組み立て

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の付属モニタスタンドの調整機能や組み立てについてチェックしていきます。

付属モニタスタンドの調整機能

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の付属モニタスタンドの調整機能は次のようになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の付属モニタスタンドはV字形状になっており、奥行きはそれほどでもないのですが、横幅は大きく、60cm程度が設置スペースとして必要になります。

机のスペースが足りない場合はサードパーティ製モニターアームなどを検討してください。

付属モニタスタンドの組み立て

続きをクリックで展開

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」に付属するモニタスタンドはメインフレームとフットフレームの2つの部品から構成されています。

メインフレーム端にフットプレートを挿入して、底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

モニタスタンドを装着する際、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の有機ELパネルは非常に薄いので、破損を防止するために、梱包スペーサーに置いたまま作業するのがオススメです。

組み立てたモニタスタンドはモニタ本体の下側から斜めに挿入してロックをはめるだけで簡単に取り付けできます。

モニタスタンドの取り外しは、根本の下にあるスイッチでロックを外して、装着した時と逆に動かして引き出すだけです。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のモニタスタンドのメインフレーム底面にはロゴを投射できるLEDイルミネーションが搭載されており、フットフレームの固定後に上からカバーを装着します。マグネット式なので破損の心配もなく、カバー着脱も容易です。

VESAマウントとモニタ単体重量

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しています。

モニタ単体の重量も6.3kg程度なのでモニターアームの耐荷重には一応注意してください。特にチルト機能については単純な摩擦固定式ではなく、スプリングによるカウンターバランス内蔵式が推奨です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はVESAマウントアダプタを使用します。付属モニタスタンドと同じようにツールレスで着脱できる構造です。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

OSD操作、各種機能や設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のOSD操作や各種機能や設定についてチェックしていきます。

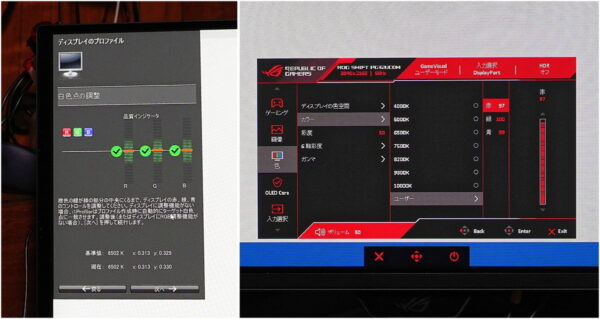

OSD設定プロファイルの使い易さ

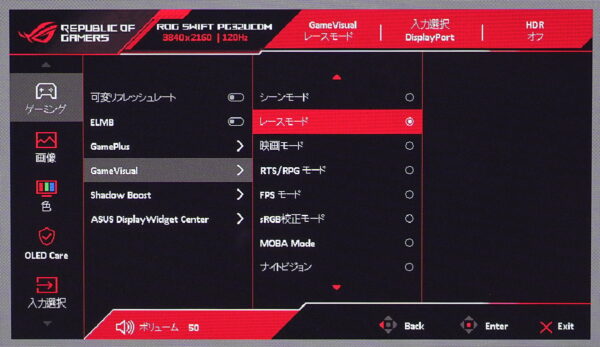

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のOSD設定については、Game Visualと呼ばれる複数の設定プロファイル(画質モード)を任意に編集して保存できますが、ビデオ入力別に異なる設定を適用することはできません。

ビデオ入力を切り替えると直前のビデオ入力で使用していた設定が引き継がれるので、ビデオ入力毎に設定を変えて運用する予定の人は注意してください。

| OSD設定プロファイルとビデオ入力 | |

|---|---|

| 複数プロファイルの編集 【要件】 ・ユーザーが画質設定プロファイルを任意に編集できる ・カレント設定を上書するだけのメーカープリセットは含まない | 対応、計9種類 標準(ユーザーカスタム設定): 1 映像・写真: 2 ゲームジャンル: 4 色域エミュレート: 1 特殊: 1 |

| プロファイルセットの保存 | 対応 セーブ数:2 |

| ビデオ入力別の設定 | 非対応 直前の設定を引き継ぎ プロファイルセットも共有 |

| その他、補足 | 各画質モードはデフォルトとカスタマイズでさらに2種類の設定を保存可能 |

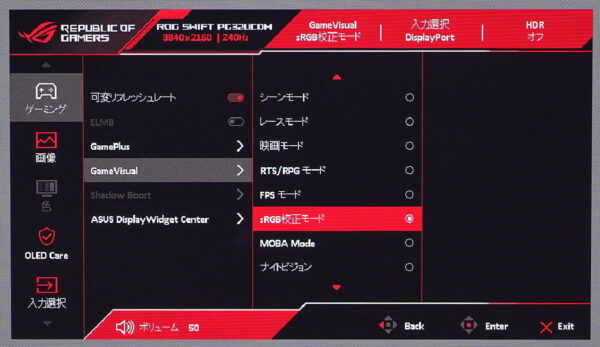

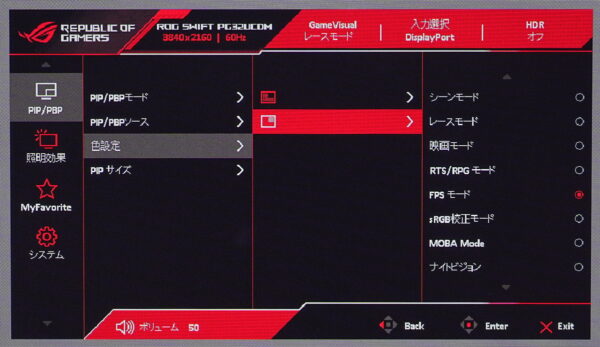

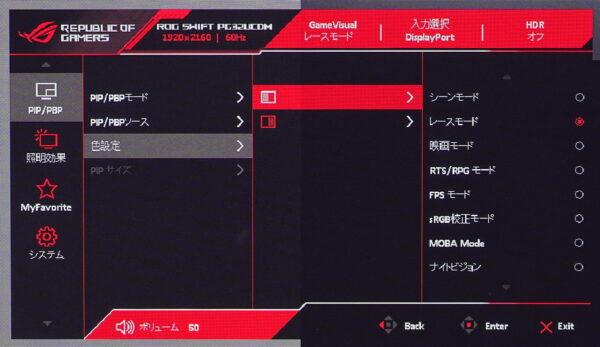

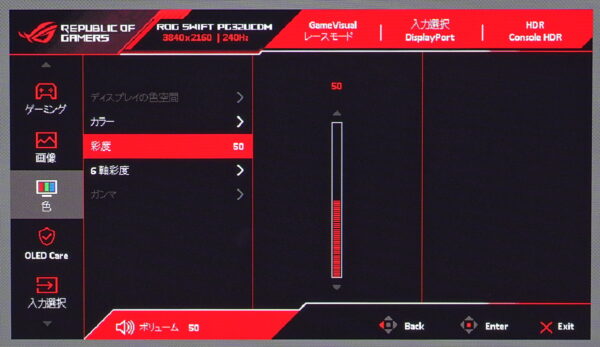

画質モードはGameVisualの名前で配置されています。

標準設定の「レースモード」に加えて、「シーンモード(風景画像の閲覧)」「映画モード」、およびゲームジャンル別で「RTS/RPGモード」「FPSモード」「MOBAモード」「ナイトビジョン」、さらに「sRGBモード」「ユーザーモード」の計9つの画質モードが用意されています。

カスタマイズ設定から、OSD設定の組み合わせ(Game Visual毎の設定)を2種類のプロファイルとして保存し、ロードすることも可能です。

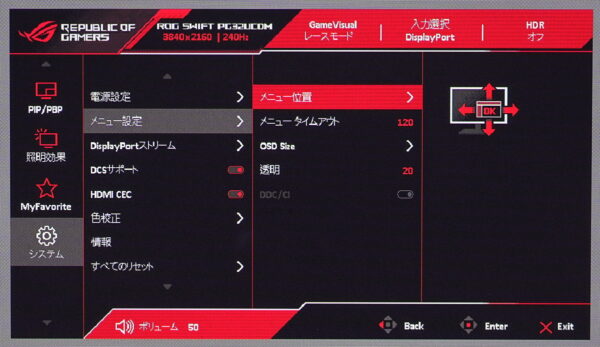

OSD設定の基本操作について

OSD操作ハードウェア

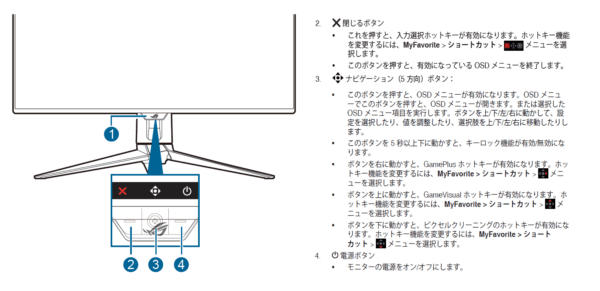

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のOSD操作はモニタ下端の出っ張り部分、その裏側に設置されている操作スティックと2つのボタンを使用します。

3つのボタン(うち1つは操作スティック)の機能は正面から見て左から、×ボタン、操作スティックボタン(4方向スティック&押下ボタン)、電源ボタンです。

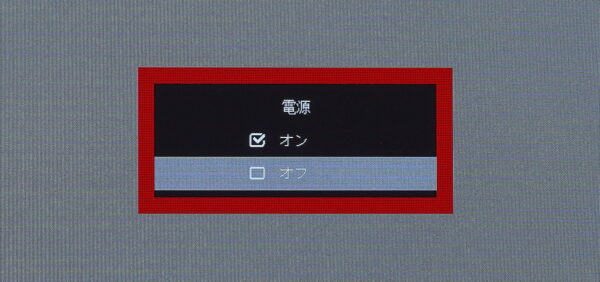

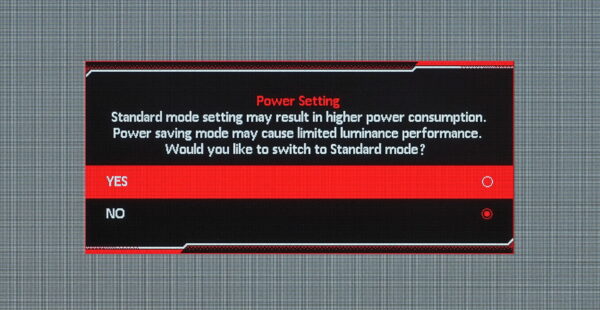

OSD操作ボタンに電源ボタンが並んでいますが、誤って電源ボタンを押下してしまっても、画面中央に電源オフの確認ダイヤログが表示されるので、すぐに電源が切れてしまうことはありません。

初回起動時の操作や言語設定

OSDメニューの基本操作

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のOSD表示領域は32インチ画面の20分の1程度となっており、OSD操作ボタンに手が届く距離からでも文字は小さめです。

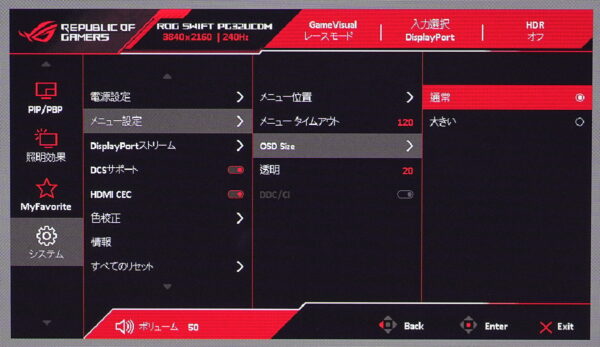

OSD設定でOSDサイズを大きいに変更すると32インチ画面の6分の1程度とかなり大きくなります。欲を言えば中間くらいのサイズ設定もあればよかったのですが。

OSDメニューの表示位置は初期設定では画面中央下端ですが、詳細設定メニューから画面上を自由に動かせます。

詳細設定メニューが非表示の状態で、Xボタン(入力選択)や操作スティックの上右下を操作すると画面中央下端に各種ショートカット設定が表示されます。

4つのショートカットキーに割り当てる機能はOSD詳細設定メニューから切り替えが可能です。

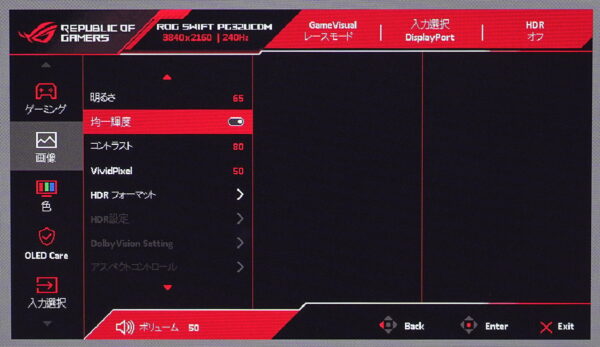

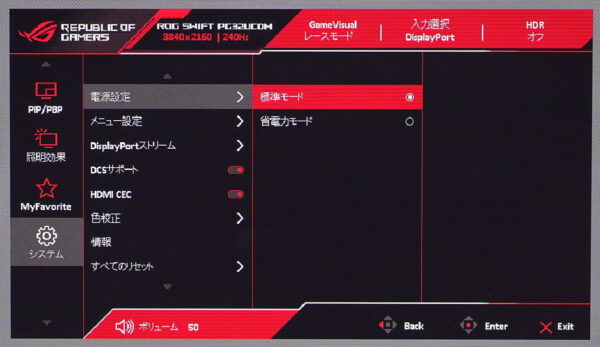

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」ののOSDメニューには大きく分けて、「ゲーミング」「画像」「色」「OLED Care」「入力選択」「PIP/PBP」「照明効果」「My Favorite」「システム」の9つの項目が用意されています。

ガンマ、ホワイトバランス(色温度)など基本的な画質調整のOSD設定については『色精度・ガンマ・色温度』の章を参照してください。

その他のOSD設定について

電源LEDのON/OFF

正面下端のROGロゴは電源LEDインジケータです。

初期設定では赤色LEDで点灯しますが、OSD設定の電源インジケータをオフにすることで消灯できます。

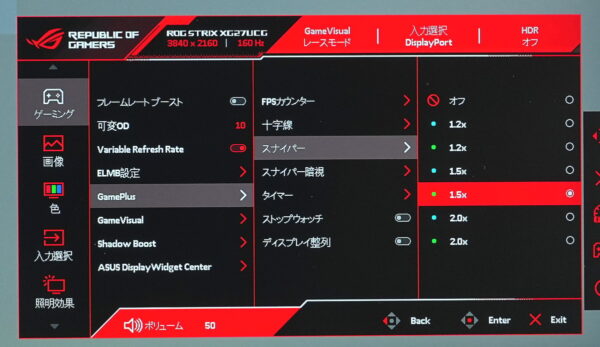

ゲーマー向け機能について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」で使用できるゲーマー向け機能についてチェックしていきます。

ゲーマー向け便利機能について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能 Shadow Boostに対応しています。

Shadow Boostは無効化(オフ)およびLevel 1~Level 3およびダイナミック調整の3段階+αで設定が可能です。

この種の機能は従来、画面全てを一律に色調整していましたが、Shadow Boostのダイナミック調整では画面上を複数のゾーンに分けて、暗い部分だけを浮かび上がらせるように調整するので、画面の鮮やかさに対する損失を抑えているのが特徴です。

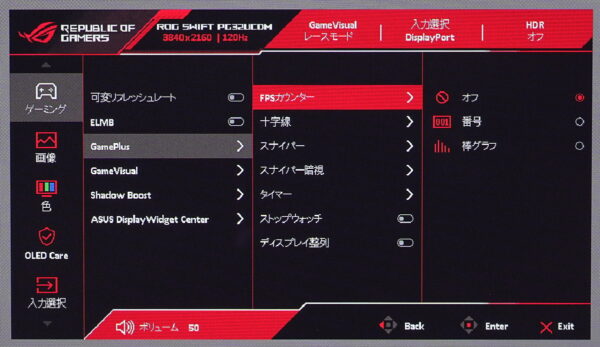

OSDクロスヘアなどゲーマー向け支援機能はトップメニュタブ ゲーミング内のGamePlusに配置されています。

OSDクロスヘア

リフレッシュレート

スナイパー / スナイパー暗視

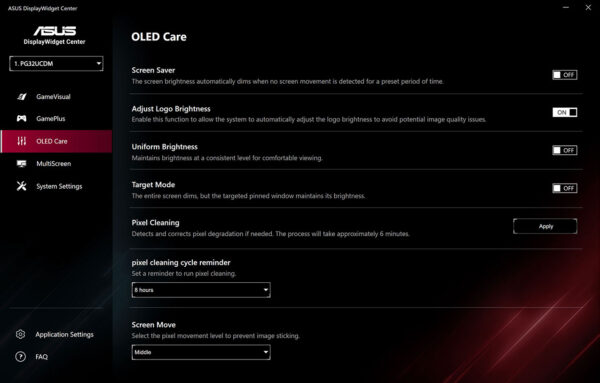

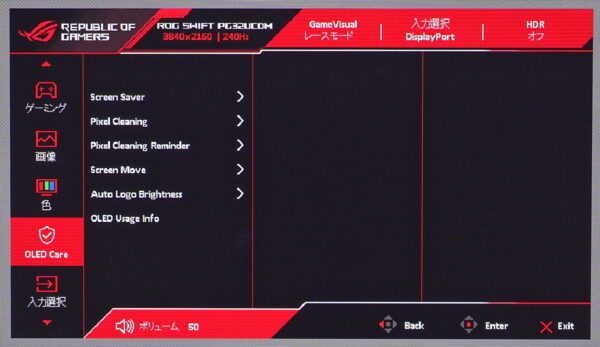

有機EL保護機能について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」には有機ELパネルの焼き付きを防止するため豊富な有機EL保護機能があり、各機能の無効化も含めて、非常に高い自由度でユーザーが設定できます。

静止画輝度制限

”スクリーンセーバー(静止画輝度制限)”は画面表示の内容に変化がない(変化が小さい)場合に、ディスプレイ輝度を自動的に下げる機能です。

PlayStation 5で操作がないと画面が暗くなるのと同じような動作を、有機ELパネルの焼き付き防止のためにモニタが行います。

”スクリーンセーバー”はAverage Picture Levelによって動作するので、画面が暗くなるとマウスカーソルのような小さな変化では輝度制限が解除されません。

一般にスクリーンセーバーと呼ばれる機能は「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」では、Screen Saver – Screen Dimming Controlという名前で設定項目が配置されています。

近接センサーによるスリープ切り替え

スクリーンセーバーのように同じ映像を表示し続けることで焼き付きが発生するリスクを軽減できる機能として、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は近接センサーを搭載しています。

近接センサーによってモニター正面に人がいるかどうか検出し、離席した時、自動でモニタ電源を切る(スリープ状態に切り替える)ことが可能です。

離席した状態で同じ画面を表示し続けると焼き付きのリスクがありますが、近接センサーでも対策ができます。

OSD設定からは近接センサーの検出範囲・感度を3段階で調整できます。

近接センサーによるモニタのオン/オフ機能を使用したくない場合は、近接センサーの機能を完全にオフにすることも可能です。

CBC (Convex Brightness Control)

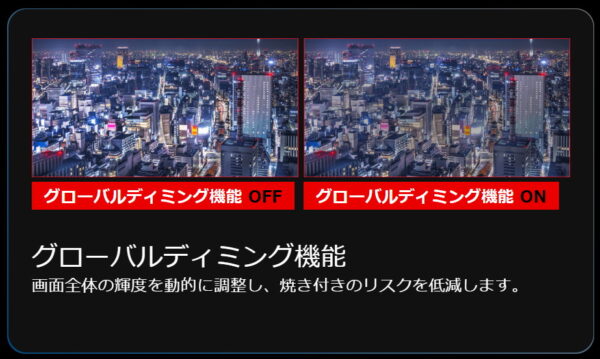

Global Dimming Control

ロゴ輝度制限

Taskbar Detection

Boundary Detection

”Boundary Detection”は映像作品レターボックスのように黒枠が表示される時、映像との境界部分の輝度を下げることで焼き付きリスクを軽減する機能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は31.5インチサイズの大型ゲーミングモニタですが、e-Sports用モニタとして一般的な24.5インチや27インチに表示領域を制限する機能があります。CS2などFPS系タイトルでプロが使うことも多い4:3スクエアのアスペクト比もドットバイドットで表示できます。

そういった使い方をした時も上の参考写真のようにレターボックスが発生しますが、Boundary Detectionの機能を使用することで黒帯との境界付近に焼き付きが生じるリスクを軽減できます。

スクリーンシフト

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は、LG製有機ELテレビなら”スクリーンシフト”(Samsung製有機ELテレビならピクセルシフト)と呼ばれる有機ELパネルの焼き付き防止機能に対応しています。

表示位置がシフトする幅や頻度の設定値として、強/中/弱の3段階の設定があり、スクリーンシフトそのものを無効化することも可能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」については設定値を強にしても表示領域が画面外にはみ出すほどの幅でシフトすることはありません。

スクリーンシフト機能の中には表示内容を上下左右に動かすので端の数ピクセルが見切れるものもありますが、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」では4K解像度(3840×2160)に加えて外周部に10ピクセル幅で帯状の余剰画素があり、余剰画素も使用して表示領域が上下左右にシフトするので画面表示の端が見切れることはありません。

ビデオ入力、音声などIOポート

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のモニタ背面には下向きに各種I/Oポートが実装されています。

- S/PDIF デジタル音声出力

- 音声出力3.5mmジャック

- USB-A 5Gbps

- 5V・1.5A給電

- USB-A 5Gbps ×2

- 5V・0.9A給電

- USB 5Gbps アップ

- USB Type-C

- 4K/240Hz、HDR・VRR対応

- USB PD 90W給電対応

- DisplayPort 1.4

- 4K/240Hz、HDR・VRR対応

- HDMI 2.1

- 4K/240Hz、HDR・VRR対応

- HDMI 2.1

- 4K/240Hz、HDR・VRR対応

- DC端子

- 計4基のビデオ入力

- 自動入力切替(オン/オフ)

- ACアダプタ外付け

- スピーカー非搭載

- マイク入力なし

ビデオ入力の位置がやや浅い

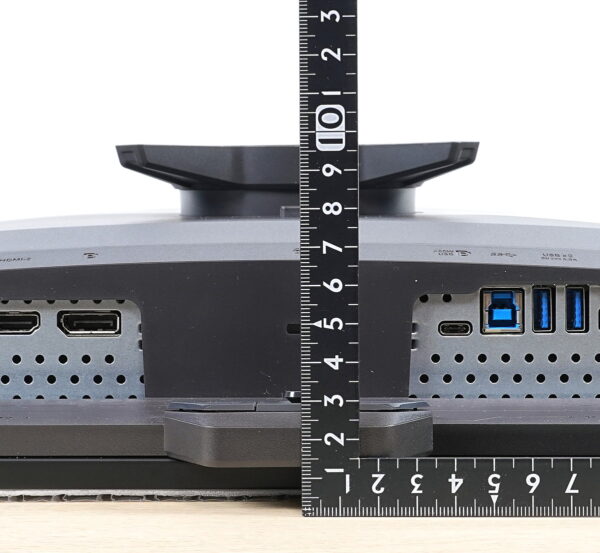

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のIOポートは底面から50mm程度とやや浅い場所にあります。

付属のACアダプタを含めコネクタが大きいケーブルでは、コネクタそのものやケーブルがモニタの下端からはみ出してしまいます。

下向きにするなら60mm以上のクリアランスを確保するなど、IOポートの実装位置についてはもう少し配慮して欲しかったところです。

音声出力(スピーカー)やマイクについて

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はステレオ音声出力3.5mmジャックがあるのでヘッドホン・イヤホンを接続できます。

加えて、S/PDIF デジタル音声出力も搭載しています。どちらから音声出力を行うかはOSD設定で選択します。

モニタ本体に内蔵スピーカーは非搭載です。マイク(音声入力ジャック)も搭載していません。

USBハブ、KVM機能、USB PD充電

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」に実装された3基のUSB3.0ポートはUSBハブポートとして使用できます。

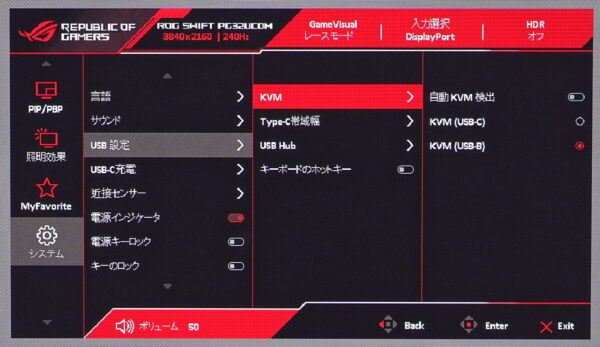

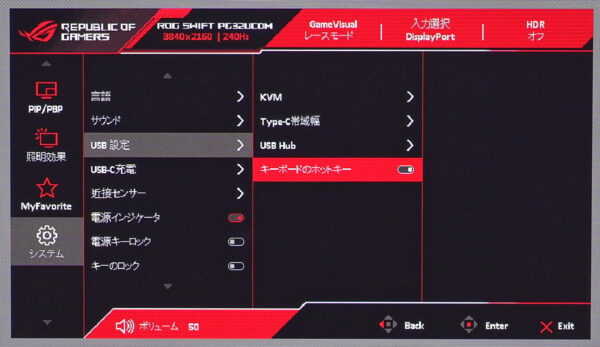

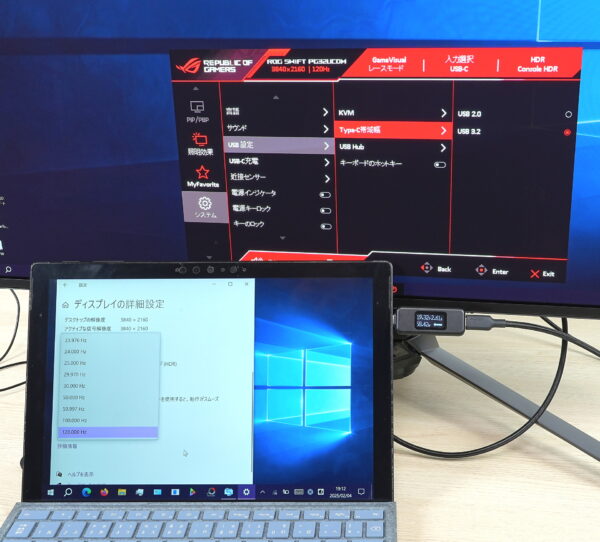

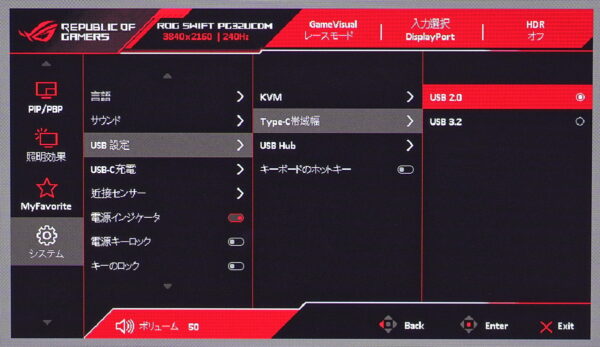

接続先はUSBアップストリームケーブルとUSB Type-Cビデオ入力から選択でき、OSD設定メニューで指定できます。自動切り替えにも対応しています。

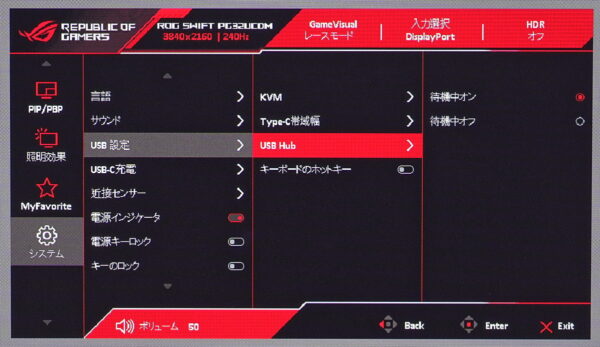

モニタがスリープ状態の時にもUSBハブ端子へ常にモニタから電力供給を行うかどうかも指定できます。

Type-Cのデータ通信帯域とビデオ出力の制限について

ビデオ入力対応USB Type-CポートについてはOSD設定からUSBデータ通信の帯域をUSB2.0もしくはUSB3.2 Gen1(5Gbps)のどちらにするか選択できます。

製品仕様としては最大90W(20V・4.5A)の給電にも対応とアピールされていて、実際に対応していますが、90W給電を有効にするとSDR表示においてディスプレイ輝度設定が最大65%に制限されます。

65Wなど大電力による充電に対応した機器を所有していないので、Surface Pro 7+での検証となりますが、USB Type-Cケーブルで4K/240Hzのビデオ出力を行いつつ、20V電圧で50Wの充電が行えることも確認できました。

IO関連でその他の補足

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」に付属するACアダプタは電源容量が280W(20V・14A)、寸法は長さ 18cm×幅 7cm×厚み4cmで、重量も約840gあります。280Wの電源容量を考えると標準的ですが、巨大で重量も大きいACアダプタです。

ACアダプタのコンセントケーブル側端子はC13コネクタ(自作PC電源ユニットと同じ)です。

オススメのDP/HDMIケーブル

DisplayPort1.4ケーブルについては「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム CAC-HD21ES BKシリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証も取得しているので、安心して使用できます。

Ultra High Speed HDMI認証取得

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

光ファイバー式HDMI2.1ケーブルのオススメ

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでは「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」がオススメです。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、Ultra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段です。信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

長さ: 5m / 10m / 15m

Club3D製の光ファイバー式HDMI2.1ケーブルもオススメです。

Cable Matters製で上手く動作しなかった有機ELテレビとの組み合わせでも4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBが正常に映りました。価格面では割高ですが、性能を重視するならこちらを選ぶのもアリだと思います。

長さ: 10m / 15m / 20m / 30m / 50m

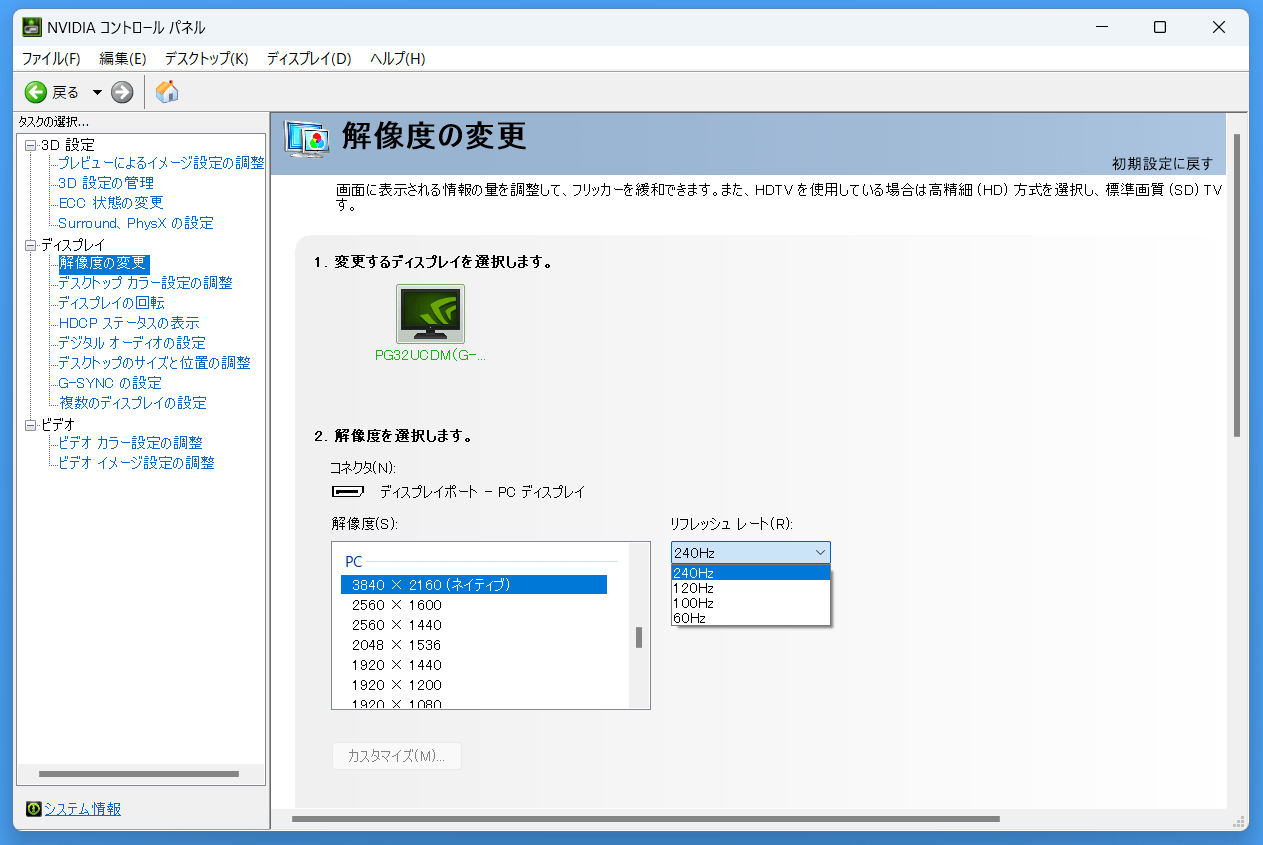

解像度、リフレッシュレートについて

最大解像度/リフレッシュレート

| 最大解像度・リフレッシュレートと対応機能 | ||

|---|---|---|

| DisplayPort 1.4 | 4K / 240Hz | VRR HDR |

| HDMI 2.1 | 4K / 240Hz | VRR HDR HDCP2.3 |

| USB Type-C | 4K / 240Hz | VRR HDR |

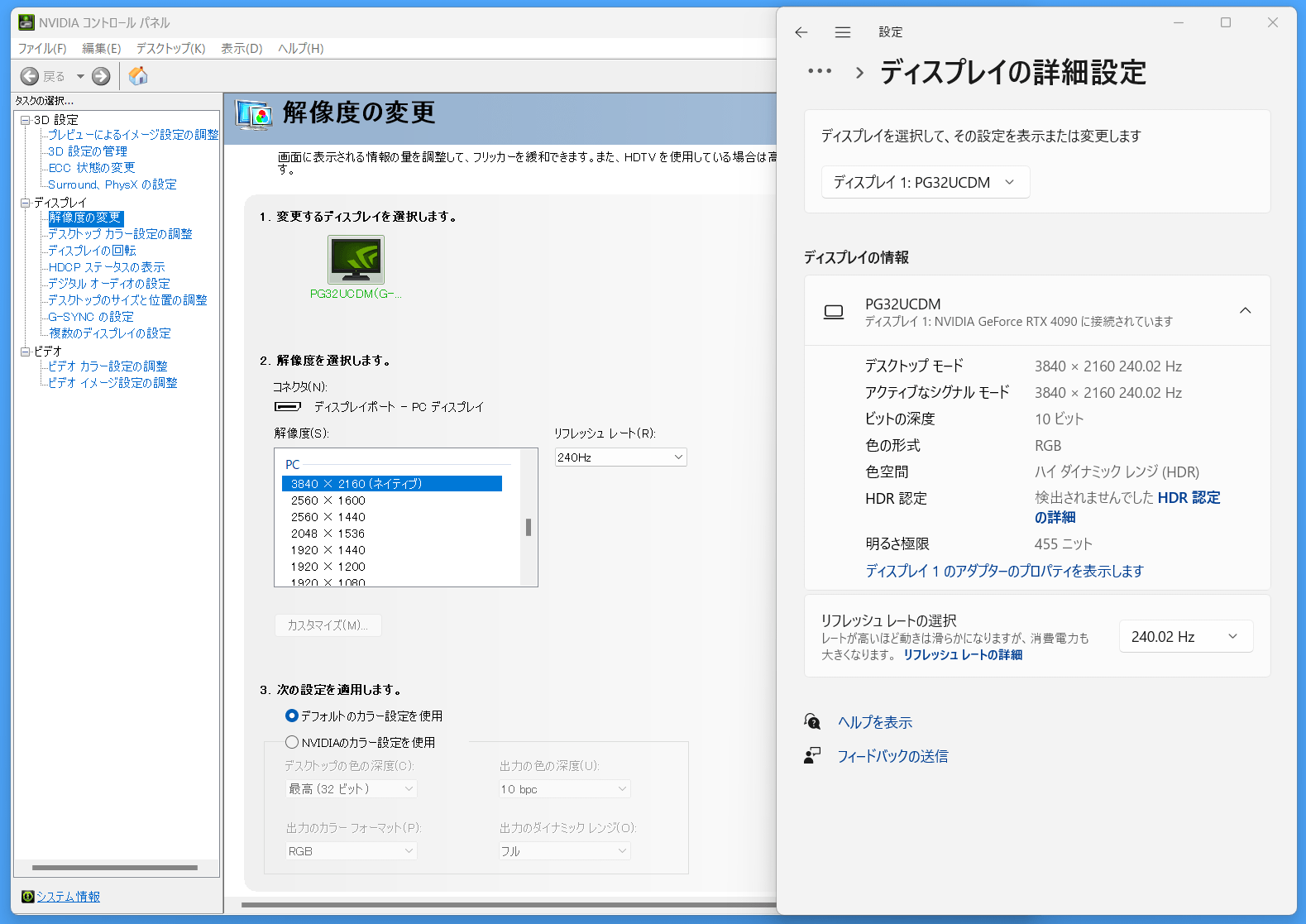

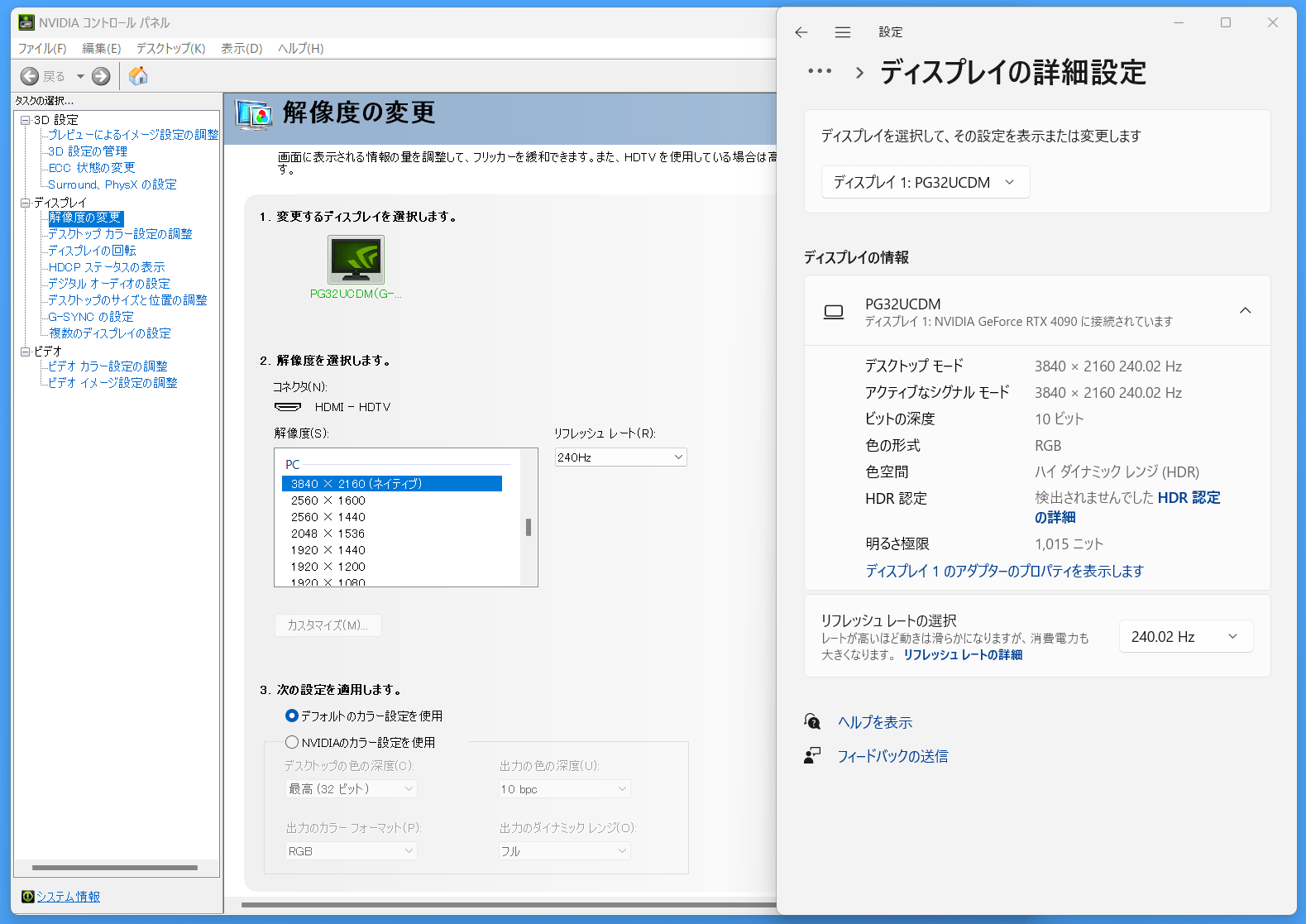

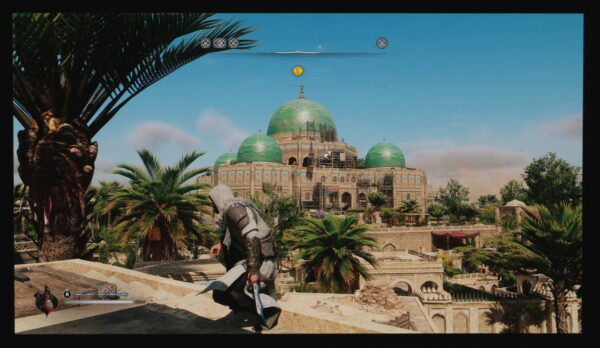

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はNVIDIA GeForce RTX 50/40シリーズやAMD Radeon RX 9000/7000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort 1.4のビデオ出力に接続することによって、4K解像度において最大240Hzのリフレッシュレートに対応します。

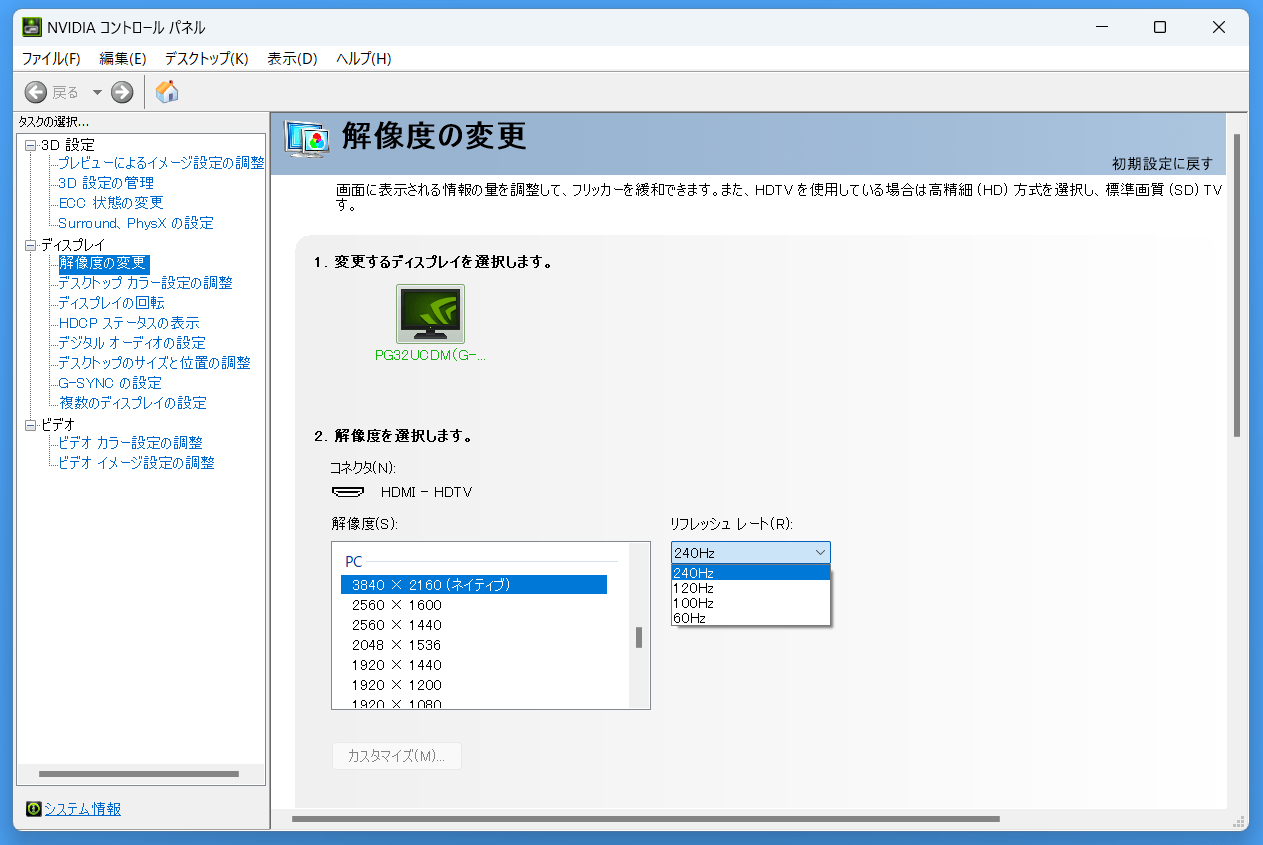

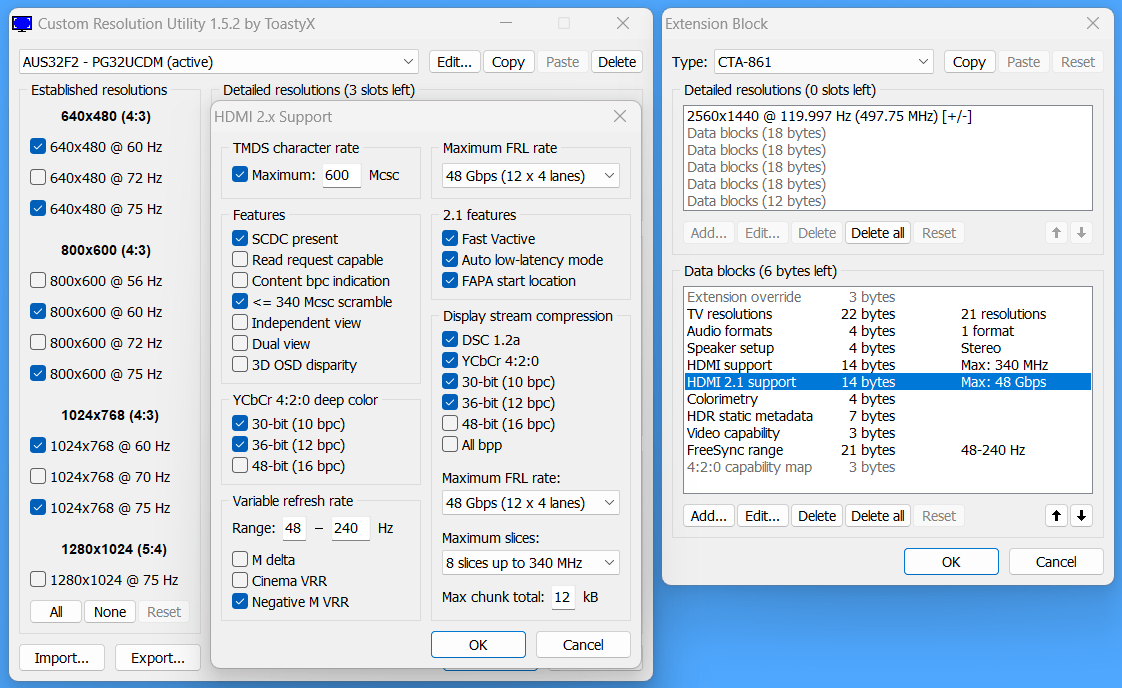

HDMIビデオ入力は最新バージョンのHDMI 2.1です。

HDMI2.1の帯域はFRL6の48Gbps、またDSC1.2aの圧縮にも対応するフルスペックなので、4K/240Hz VRR/HDR 10bit RGBを問題なく表示できます。

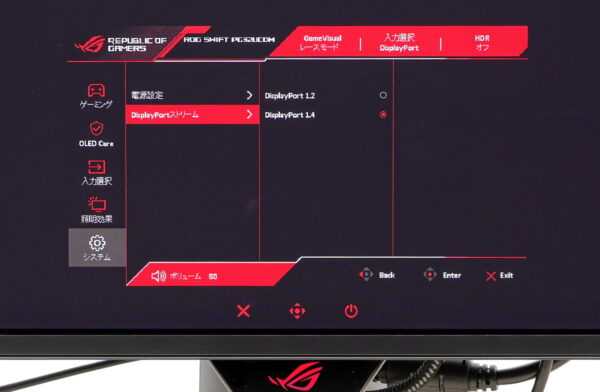

DisplayPortビデオ入力はver1.4(DSC)に対応していますが、DisplayPort1.2へのバージョンダウン、DSCの無効化など出力機器に対する下方互換性を確保する設定が用意されています。

互換性確保機能なのに正常に表示できている時しか設定を変更できない製品もありますが、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はビデオ入力を正常に検出できない状態でもDisplayPortバージョンの設定変更がちゃんとできます。

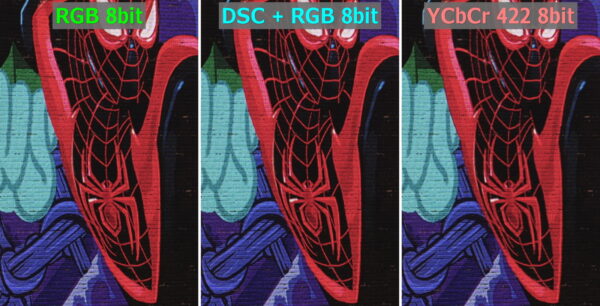

DSCは非可逆圧縮ですが体感できるレベルの視覚損失はありません。

モニタ1台だけなら4K/240HzやWQHD/360HzであればHDR 10bit RGBも含め、DisplayPort1.4やHDMI2.1でDSC圧縮を併用すれば十分です。

DP2.1など次世代の高帯域が必要になる用途は?

現状、DisplayPort2.1など次世代規格の高帯域が要求されるのは、ケーブル1本で複数モニタを数珠繋ぎに表示するデイジーチェーン接続くらいです。*将来的に8K/240Hzや10K/60Hzのモニタが登場すれば、モニタ1台だけでもDP1.4 DSCでは帯域が明らかに不足するので必要になる。

DisplayPort2.1のさらに詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

DSC圧縮による画質劣化についても画像比較スライダーを使用して解説しているので気になる人は参照してみてください。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

VRRやHDRの対応

VRR対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はVRR同期(可変リフレッシュレート同期)に対応しています。

2025年6月現在、GeForce Driver 566.36より新しいドライババージョンでG-Sync Compatible認証を取得しています。

HDMI2.1は伝送規格オプションの1つとしてVRR同期が内包されているので、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

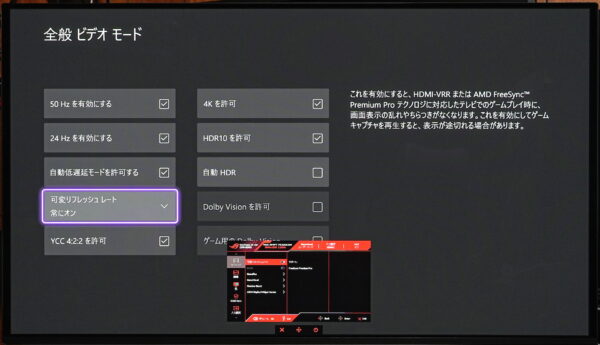

可変リフレッシュレート同期機能を使用するにはOSD設定で「可変リフレッシュレート」の項目をオンにする必要があります。

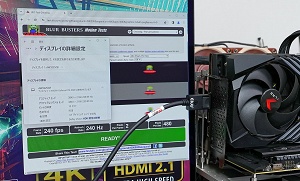

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、リアルタイム リフレッシュレートのOSD表示がフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

VRR同期機能には色々と呼び方がありますが全部同じと考えて大丈夫です。

- VESA Adaptive-Sync

- AMD FreeSync

- NVIDIA G-Sync Compatible

- HDMI Variable Refresh Rate

- VRR (省略して単に)

『HDMI2.1対応』かつ、VRRについてどれか1つ表記があれば、ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|SでVRR同期機能が使用できます。

もう少し詳しく

どの名前のVRR同期機能も中身は「VESA Adaptive-Sync」です。

HDMIはHDMI2.1規格を策定した時にオプションのVRR同期機能としてVESA Adaptive-Syncを組み込み、HDMI Variable Refresh Rateの名前で呼んでいます。

PS5が対応するVRRもこれで、AMD/NVIDIA/Intelの各種GPUもサポートするので、『HDMI2.1対応』を目印にするのがVRR互換性的には一番確実です。 ほんとのベストは実機レビューの動作確認を探すことですが。

一方、VRRで最も有名なAMD FreeSyncやNVIDIA G-Sync Compatibleは、ただの互換性認証です。

VESA Adaptive-Syncに対応したゲーミングモニタやテレビについて自社ラボで自社製GPUとの互換性テストを行い、それをクリアした製品に対して、『自社のGPUと組み合わせて正常に動作するよ』と、認証をGPUメーカーが発行しています。

ASUSとかBenQとか有名メーカーのVRR対応モニタなら上記認証がないGPUとの組み合わせでも特に問題は発生しないので、認証の有無は気にする必要はありません。

なおAMD FreeSyncについては対応リフレッシュレートやHDR対応でPremium / Premium Proといった上位ティアも設定されていますが、VRR部分は同上です。

例外1: HDMI2.0でFreeSync対応の表記は厄介

モニタ製品スペックのHDMIバージョンがHDMI2.0で、FreeSync対応(VRR対応)と表記されている場合は注意が必要です。

HDMI2.1規格には後方互換性と実装スペックの幅があります。

映像データ送信方式はHDMI2.0のTMDSのみ、一方でHDMI VRRなどHDMI2.1のオプション機能に対応するといった実装も可能で、そういった実装のモニタがHDMI2.0と表記していることがあります。この場合、PS5でもVRRを利用できます。

一方でシンプルに旧規格のHDMI2.0で、PC(AMD製GPU)やXbox Series X|SでしかVRRを利用できないFreeSync対応モニタもあります。このタイプだとPS5ではVRRを利用できません。

この辺り、一部メーカーはよく理解せずにスペックを公表していることもあるので、各モニタ製品がPS5を接続した時にVRRを利用できるかどうかは実機レビューを参照するのが確実です。

例外2: G-Syncには独自モジュール搭載版がある

最近ではめっきり数が減っていますが、NVIDIA製GPUとVRRについては独自のG-Syncモジュール搭載モニタのほうが元祖です。

- G-Sync(無印)、G-Sync Ultimate

- 独自モジュール搭載(遅延解析機能や独自MBR対応)

- G-Sync Compatible

- Adaptive-Sync対応モニタに付与される互換性認証

G-Syncモジュール搭載モニタの初期製品はNVIDIA製GPU環境でしかVRRを使用できなかったのですが、2023年発売のASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNの時点でG-Syncモジュール搭載でもAMD製GPU環境やPlayStation 5でVRRを利用できるようになっています。

現在ではそもそも数が少ないですし、今後の新製品については他社環境との互換性もあるはずなので一応例外ではあるものの、あまり気にする必要はありません。

VRR有効時に『1.全体的に暗いシーンで』、『2.大幅にフレームペースが急落する』といった条件を満たすと目視で分かるフリッカーが生じることが報告されていて、VRRフリッカーと呼ばれています。

続きをクリックで展開

画面リフレッシュの挙動や焼き付き防止機能の輝度制御が影響しているのか、有機ELパネルのPCモニタ・テレビで報告の多い現象です。

一部メーカーはVRRの下限リフレッシュレートを引き上げることでフリッカーの発生を抑制する機能(下限以下のフレームレートでテアリングorスタッターの発生とトレードオフ)を搭載したりもしています。

ロード中のアイキャッチ画面(静止画)で60FPSに固定された時とか、実のところ、VRRフリッカーの発生シーンはかなり限定的です。フレームペースの安定性についてはGPUやグラフィック設定で調整できますし。

個人的には実用的に気になる(目障りに感じる)ことも滅多にないし、あえてモニタ機能で対応するほどでもないというのが正直な感想です。

HDR対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDR表示に対応しています。

全てのビデオ入力において4K/240Hzの10bit フルRGBでHDR表示が可能です。VRRも併用できます。

| 対応するHDRカラーフォーマット | |

|---|---|

| DisplayPort 1.4 | 4K / 240Hz VRR / HDR 10bit RGB |

| HDMI 2.1 | 4K / 240Hz VRR / HDR 10bit RGB |

| USB Type-C | 4K / 240Hz VRR / HDR 10bit RGB |

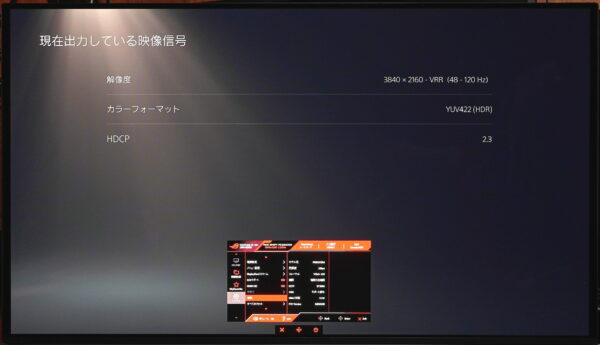

PS5、Xbox、Switch2との互換性

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」とPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|Sなど代表的なコンソールゲーム機との互換性を検証しました。

| フルHD | 120Hz VRR HDR |

|---|---|

| WQHD | 120Hz VRR HDR |

| 4K | 120Hz (HDR:YUV422) VRR HDR |

*PS5はゲーム機の仕様で4K/120Hz/HDRのカラーフォーマットはYUV422もしくはYUV420

PlayStation 5やXbox Series X/Sのようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は、PlayStation 5やXbox Series X/Sのように120HzリフレッシュレートでプレイできるゲームであればMBR機能 ELMBも利用できます。

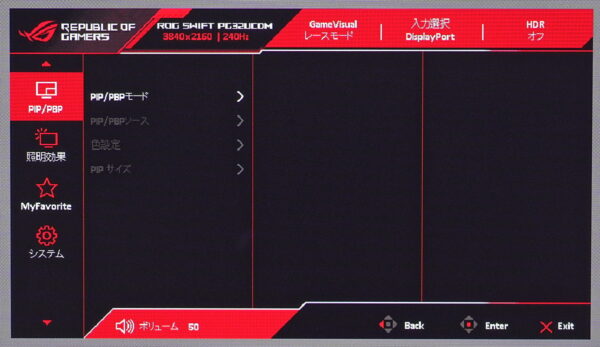

PIP/PBP機能について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は2つのビデオ入力を画面上に同時に表示する「PIP/PBP」に対応しています。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のPIP/PBP機能には、単純にPIPとPBPの2種類の動作モードがあります。

PIPモードについて

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のPIPモード概要についてまとめました。

主画面は4K/60Hzが最大解像度・リフレッシュレートです。副画面は表示サイズにモニタ側でリサイズされますが、出力機器としては最大で4K/60Hzに対応します。

PIPモードを使用時、120Hz+のハイリフレッシュレートには非対応で最大60Hzに制限され、VRR、HDRも排他利用になります。

| メイン画面 | サブ画面 | |

|---|---|---|

| 最大解像度 | 4K解像度 | 4K解像度 |

| 最大リフレッシュレート | 最大60Hz | |

| その他の機能 | HDRは併用不可 VRRは併用不可 | |

PIPは副画面の表示位置別で4種類のモードとして登録されています。副画面の表示位置以外は全く同じ動作です。

切り替え直後は通常のビデオ入力選択を主画面としますが、PIPを有効にした後はOSD設定から主画面と副画面を設定内のソースの項目から選択できます。

同じビデオ入力を選択することも可能なので、主副の入れ替えには2回の操作が必要です。

主画面と副画面にはそれぞれ異なる画質モード(Gamu Visual)を適用できます。

音声出力を主画面と副画面のどちらをソースにするかの選択については、PIP/PBPの項目内ではなく、システムの項目内のサウンドに配置されています。

PIPでは副画面の表示位置を右上/右下/左上/左下の4ヶ所から選択できます。

さらに副画面のサイズには小/中/大の3つの選択肢があり、32インチモニタ上でそれぞれ1/16、1/12、1/8程度の小窓として表示されます。もう1サイズ大きめの副画面設定があっても良かった気がします。

副画面はネイティブ解像度に縮小スケーリングされますが、主画面と副画面ともに4K/60Hzに対応しています。

PBPモードについて

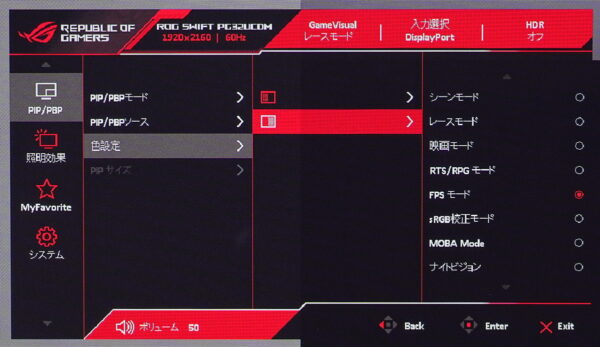

PBP 2Win11モードでは4K画面が1920×2160で左右に2等分されます。左側が主入力、右側が副入力となります。

PBP 2Win11モードを使用時、120Hz+のハイリフレッシュレートには非対応で最大60Hzに制限され、VRR、HDRも排他利用になります。

| メイン画面 | サブ画面 | |

|---|---|---|

| 最大解像度 | 1920×2160 | 1920×2160 |

| 最大リフレッシュレート | 最大60Hz | |

| その他の機能 | アスペクト比の保持に対応 | |

| HDRは併用不可 VRRは併用不可 | ||

切り替え直後は通常のビデオ入力選択を主画面としますが、PBPを有効にした後はOSD設定から主画面と副画面を設定内のソースの項目から選択できます。

同じビデオ入力を選択することも可能なので、主副の入れ替えには2回の操作が必要です。

主画面と副画面にはそれぞれ異なる画質モード(Gamu Visual)を適用できます。

音声出力を主画面と副画面のどちらをソースにするかの選択については、PIP/PBPの項目内ではなく、システムの項目内のサウンドに配置されています。

PBPモードにおいてPCのビデオ出力は1920×2160の特殊解像度もネイティブ解像度として認識され、ストレッチされることなくドットバイドットで表示できました。

3840×2160の4Kなどアスペクト比が16:9の解像度の場合、自動的にアスペクト比を保持してスケーリングされるので、PlayStation 5やXbox Series X|S等のゲーム機については、縦長にストレッチされることはありません。

画質の綺麗さを検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の画質性能(綺麗さ)についてチェックしていきます。

カラーキャリブレータを使用して、発色、輝度、コントラスト、均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証しました。

パネルタイプで性能や特長はどう違う?

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機ELパネル(OLED)の2種類があります。

さらに液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類のパネルタイプに大別されます。

| ディスプレイパネル別の性能比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) | 非常に広い | 広い *量子ドットなら非常に広い | 普通 sRGB 100%程度 | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) | 0nitsの 完全な黒色 | 普通 | 高い | 普通 |

| 視野角 | 非常に広い *輝度低下もない | 広い *色変化はないが輝度低下あり | やや狭い | 狭い *正面で左右端に影響 |

| 応答速度 | 理想的 | 製品に依る GTG 1~4msの非常に速いものから 10msを超えるかなり遅いものまで | 速い | |

| 最大輝度 | 全白で200~300nits程度 | 非常に高い 高輝度FALDなら1000nits超も | - | |

| ハロー現象 Backlight Blooming | 発生しない | FALDで発生 | - | |

| 焼付の可能性 | あり (2~3年は問題ない) | 発生しない | ||

| 価格 | 高い | 標準的 | e-Sports特化で特殊 | |

IPS液晶パネルの特長

IPS液晶は色再現性(色域)や視野角など一般に画質に直結する性能が優れています。

LG Nano-IPSで有名なKSF蛍光体技術が採用された広色域パネルならDCI-P3の色域を95%程度カバーしますし、高価ですが量子ドット技術採用パネルならDCI-P3やAdobe RGBをほぼフルカバー、HDR規格標準のRec.2020を80%~90%もカバーします。

FALD対応なら1000nits超の高輝度表示が可能な製品もあって、高輝度HDR表示に対応するだけでなく、太陽光の差し込むリビングなど明るい部屋で運用するのにも最適です。

視野角も広く、色変化で違和感を覚えることはほぼありません。角度に応じて輝度低下はあるものの。

120Hz~360Hzのハイリフレッシュレートに対応する製品も多く、2025年現在ゲーミングモニタを選ぶなら基本的にはIPS液晶パネル採用製品で一択です。

2010年台初頭から中盤までは120Hz+のハイリフレッシュレートに対応するIPS液晶ゲーミングモニタは高価でしたが、近年では高速応答が可能なIPS液晶技術(*)が普及したこともあって、価格面でも標準的になっています。

現在のゲーミングモニタ、PCモニタの標準というか際立った欠点がありません。

*; Fast IPS等で呼ばれるAUOのAHVA(Advanced Hyper-Viewing Angle)や、LGのNano IPS(KSF蛍光体技術)が有名。

パネルメーカーAUOによるブランド名はAHVA。しかしVA液晶と混同されることが多く、モニタメーカーがFast IPSやRapid IPSと呼ぶことが多い。

VA液晶パネルの特長

VA液晶パネルは色域(色再現性)が広く、コントラストが高いためメリハリの利いた鮮やかな絵になりやすいので、パッと見で分かり易く綺麗な画質になります。

実は大型テレビ(特にハイエンドモデル)にはIPS液晶パネルよりもVA液晶パネル採用製品の方が多いです。

バックライト漏れの少ない、高コントラストがVA液晶の最大の特長です。

コントラストはIPS液晶パネルが1,000:1程度に対して、VA液晶パネルは2,000~3,000:1と高く、黒色の締まりが非常に良いと評価されます。

一方でネガティブなポイントは視野角の狭さです。

視野角が大きくなると、『1. 全体的に彩度が下がり、白っぽくなる』、『2. 白色や低彩度な色の区別が難しくなる』といった変化が生じます。

TN液晶のように映像の見え方が破綻するほどではありませんが、IPS液晶に比べると色変化は大きいです。

真正面から見て上下左右の端に違和感を覚えるほどではありませんが、ウェブブラウザやエクスプローラーのような白に近い色ベースの短調な表示を、左右から、もしくは立って上から覗き込むような角度の付く見方をすると視認性が悪くなります。

2020年頃のSamsung製ハイリフレッシュレートパネルを皮切りにPCモニタ向けのVA液晶パネルは最近では応答速度も高速になっていますが、IPS液晶に比べて当たりハズレの差も大きいので実機レビューを見てから購入するのが推奨です。

あと、大型テレビに採用されるVA液晶パネルは基本的に応答速度が遅いので、大型液晶テレビをゲーミングモニタとして検討している場合は注意してください。

TN液晶パネルの特長

TN液晶パネルは応答速度においてIPS/VA液晶パネルを上回るので、現在ではBenQ ZOWIEなど競技ゲーマー向け製品に特化している感じです。

最近ではIPS/VA液晶パネルの価格も下がっているので、色域・視野角で劣りますし、TN液晶パネルを採用したPCモニタは低価格帯でもあまり見かけません。

高速応答な反面、容易に破綻する視野角の狭さは分かり易いネガティブポイントです。

真正面から見ても上下左右端に若干の色変化を感じます。左右の視野角で画面が黄色く濁り、上下の視野角では色調が容易に破綻します。

モニタの真正面1m以内に陣取って中央付近を凝視するようなe-Sports専用的な使い方なら問題にはなりませんが、やはり汎用性はありません。

ちなみに色域の狭さもネガティブポイントとして挙げられることが多いですが、近年のTN液晶パネルはsRGB 100%カバー程度の性能はあります。

広色域技術を採用していないIPS液晶パネルとの比較なら大差ありませんし、ZOWIE XL2586Xなど量子ドット液晶並みに広色域なTN液晶パネルもあります。

視野角の影響さえ無視すれば他の液晶パネルタイプと画質は同等です。

有機ELパネルの特長

有機ELパネルは、色域、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。

最近では有機ELディスプレイを採用するスマートフォンも多いので、実際に見比べて『PCモニタよりもスマホ画面の方が綺麗』と感じる人も多いと思います。

有機ELパネルのPCモニタに買い替えるとパッと見で分かり易く高画質になります。

液晶パネルに比べて”桁違い”の性能を見せるのはコントラストや応答速度です。

画素が自発光するピクセルレベルの輝度制御なので完全な黒色を表現でき、ハロー現象もありません。

応答速度もコンマms級というか、すでにステップ状にオン/オフが切り替わる理想スイッチ的な動作なので、もはやmsなど数値として評価する必要がないレベルです。

有機ELパネルについては対応リフレッシュレートにだけ注目すればOKです。

液晶モニタから買い替えるとパッと見で高画質になったと感じやすい有機ELですが、いくつかデメリット、ネガティブポイントもあります。

オフィスワークやPCデスクトップ作業にはあまり向いていません。

特殊なサブピクセル構造で細かいフォント文字、境界線が滲みやすかったり、ピクセルレベル制御の高コントラストでかえって目が疲れやすく、視認性が下がったりします。

画質面ではHDR表示における高輝度性能の低さも欠点です。

2025年現在、27~32インチの有機ELパネルでは全白で200~300nits程度、実際のHDR映像における現実的なピーク輝度でも600nits程度がせいぜいで、有機ELモニタ製品の紹介でよくアピールされる1000nits超の高輝度はまず発揮できません。

テレビ向けだと全白400nitsのハイエンドモデルが出てきているので、2026年以降はもっと性能が伸びそうですが。

ただ、HDRでゲームをプレイするなら1000nits超を安定して発揮できるFALD対応液晶が必須かと言うとそうでもありません。

一般的なPCディスプレイ輝度である120nits程度で現在運用している人なら、上に書いた200~600nits程度の有機ELパネルのディスプレイ輝度でもHDR表示には十分だったりします。

あと有機ELパネルでは焼き付きの可能性も言及されることが多いですが、基本的に気にする必要はありません。

最近の有機ELパネルは輝度制御、ピクセルシフト等の焼き付き防止機能があります。少なくとも2年~3年程度は問題ありません。

2021年発売のNintendo Switch 有機ELパネル採用モデルで2025年現在、焼き付きが報告はほぼありませんし。

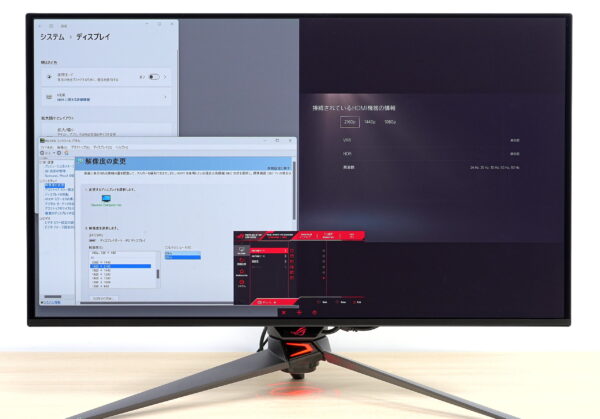

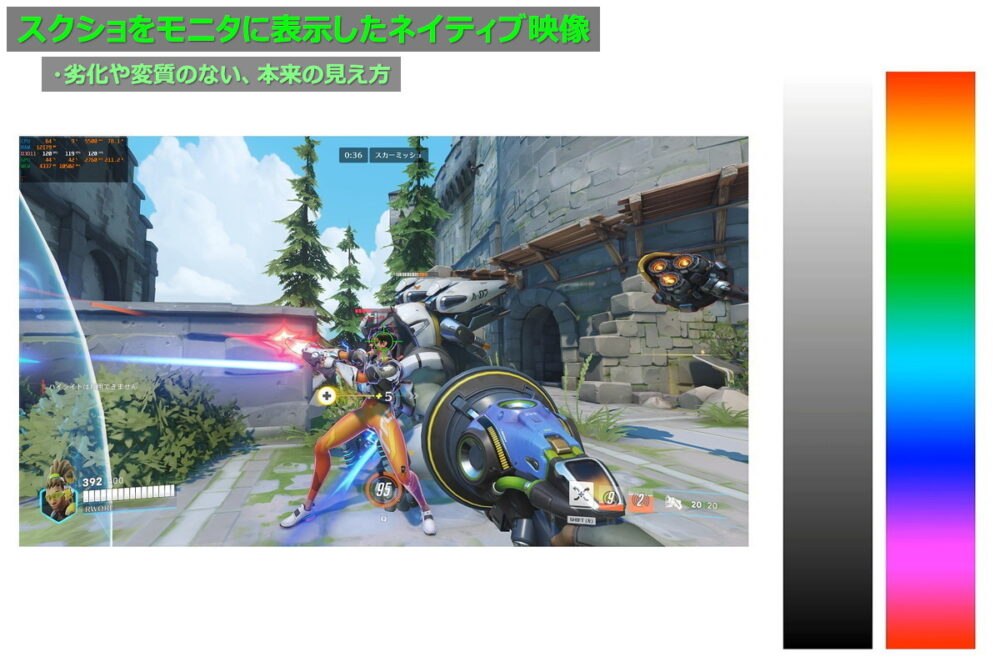

テストパターンや見栄えの良いスクショを表示して、その画面をカメラで撮影した写真を大量に載せるPCモニタやテレビのレビューは少なくありません。

しかしながら、ちゃんと意味のある用途が限られるので、当サイトのレビューでは基本的にこういうデモにしかならない写真は掲載していません。最悪は、優良誤認にも繋がりやすいので。

さらに詳しく

カメラ写真で取り出せる情報や分解能には限りがあります。

モニタレビューの画質評価においてカメラ写真を使うには、

- 何を評価したいのか明瞭である

- それに焦点を合わせて適切に撮影する

- 評価する対象をコメントで明記する

という3ステップが必要になります。

闇雲に大量の写真を掲載して、『非常に高画質』のような解説をするレビューは参考にならないモニタレビューの典型例なので注意してください。*レビューする側としては専門知識も測定機器も必要ないので楽です。

素材用意してカメラでパシャパシャするだけですし、専門知識の少ない読み手に対しては”参考になる”と誤解させやすいので。

ただ大抵は何とでも言える画像を並べて好き勝手にお気持ち表明しているだけです。分かってる人からするとポエムを聞いてるのと変わらないというのが正直なところ。

近年のPCモニタはDCI-P3 90%+の広色域に対応しているものも少なくありませんが、カメラで撮影した時点で画像データそのものはsRGB 8bitに圧縮されます。

広色域や高ダイナミックレンジの情報はカメラ写真には基本的に含まれません。

またホワイトバランスやオート露出等のカメラ側の機能によって、容易に色相やガンマ・ダイナミックレンジも変質します。

8bit RGBもしくはHDR 10bit RGBの元画像が、sRGB 8bitの画像に劣化し、それを読者は自分のPCモニタやスマホ画面で見ます。

つまり、本来評価すべき要素が抜け落ちた、ただの劣化画像を見ているだけということになりがちです。

また、スマホのディスプレイ性能はPCモニタよりも高性能なことが多いので、レビュアーが意図せずとも、容易に優良誤認に繋がります。大量の写真は掲載しない方がマシな情報です。

彩度、コントラストを盛った表示特性の方が綺麗に見えるので、ディスプレイ性能そのものとは別の部分、主観的な感覚に左右されやすく、容易に嘘が混じるので筆者も写真比較を扱うのはかなり神経質になります。

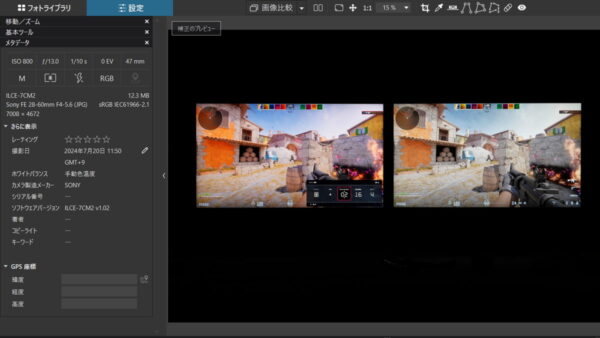

下記のように写真比較が有用な例もあります。

- IPS/TN/VA液晶、有機ELなど視野角による違い

- 有機ELと液晶(非FALD)のブラックレベルの差

- 暗所強調、彩度強調などモニタ機能の比較

逆に言うと、これくらい明らかに差があるケースでもないと写真で厳密かつ公平性を担保しつつ比較するのは難易度が非常に高いです。

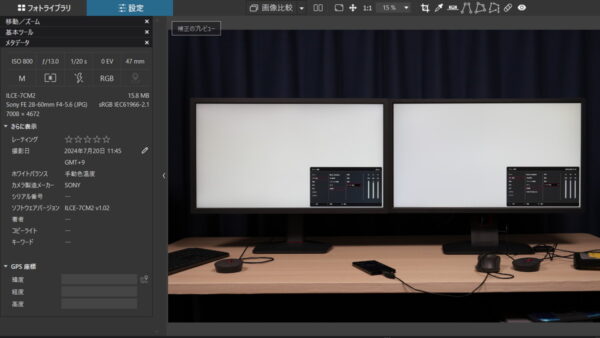

当サイトで写真を使って複数モニタの画質を比較する場合は、『カメラのオートWB、オートDRなど画質調整はオフで固定モードにする』、『照明は消して照明や映り込みの影響をなくす』、『基本的にモニタ2台を横並びで、ホワイトはD65で白色輝度も揃える』など、かなり条件を厳しくしています。

それくらいしないと比較として意味がありませんし、さらに言えば、そこまでやっても厳密に公平な比較なのか悩みながらという感じです。

カメラで撮影した写真による複数PCモニタ感の画質比較には注意点が多く、モニタや色の知識だけでなく、カメラの知識もある程度ないと厳密にやるには難易度が高いです。

ホワイトバランスの固定

オートWBを有効にして撮影はよくある失敗パターンです。

同じモニタを同じ構図で撮影しているのに表示内容にホワイトバランスを合わせるせいで、背景の色味や明るさが変わっている写真をよく見ます。

モニタレビューで写真を使うなら、モニタの白色表示にホワイトを合わせるなど、カメラを固定ホワイトバランスにすべきです。

また特別に理由がなければ、各モニタの表示自体もホワイトバランスをD65に固定すべきです。

モニタ側表示をD65に揃えても、量子ドットなど広色域技術次第でカメラ側の映りが変わります。

各モニタに対して個別にホワイトバランスを合わせるか、共通の固定ホワイトバランスで撮影するか、など最終的な設定は比較したい要素も絡むので、意味のある比較にするためには十分な配慮が必要になります。

DRなど画質調整系の機能を無効化

オート露出ではなく、焦点距離/シャッター速度/ISO感度はマニュアルモードにすべきです。

ダイナミックレンジ(DR)の自動調整、彩度強調など、撮影した写真をカメラがJPEG変換する時に自動適用される画質調整の類も可能な限り、無効化すべきです。

撮影環境の統一

照明など周辺照度、色温度の固定、背景(ディスプレイの対面)といった撮影環境も容易に写真の写りに影響します。

下はディスプレイ対面の向こうが黒色か白色の壁紙どちらかで変わる例です。

何がどう影響するのか分からないので、日を跨いで過去に撮影した写真と比較するのは避けるべきです。

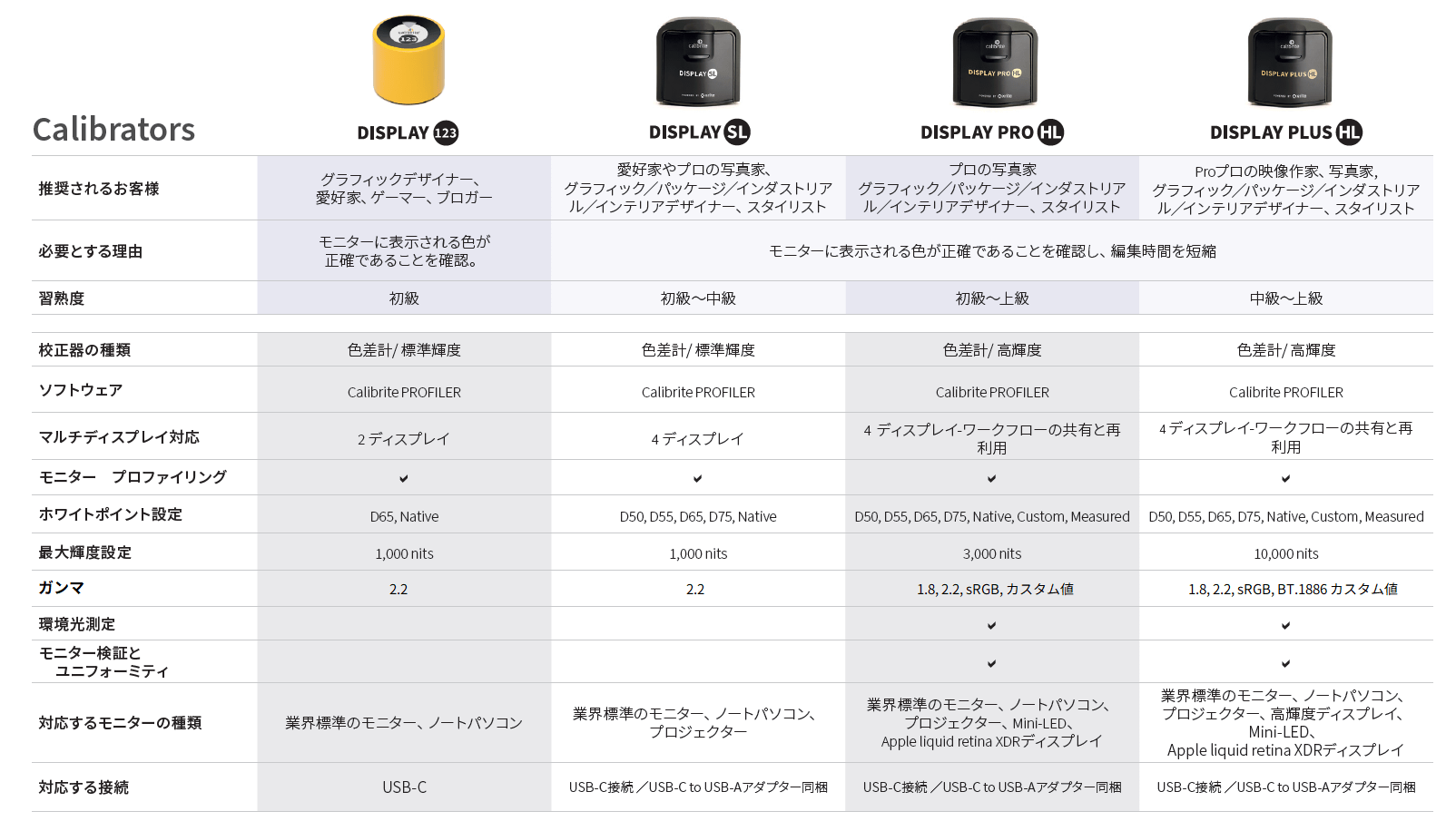

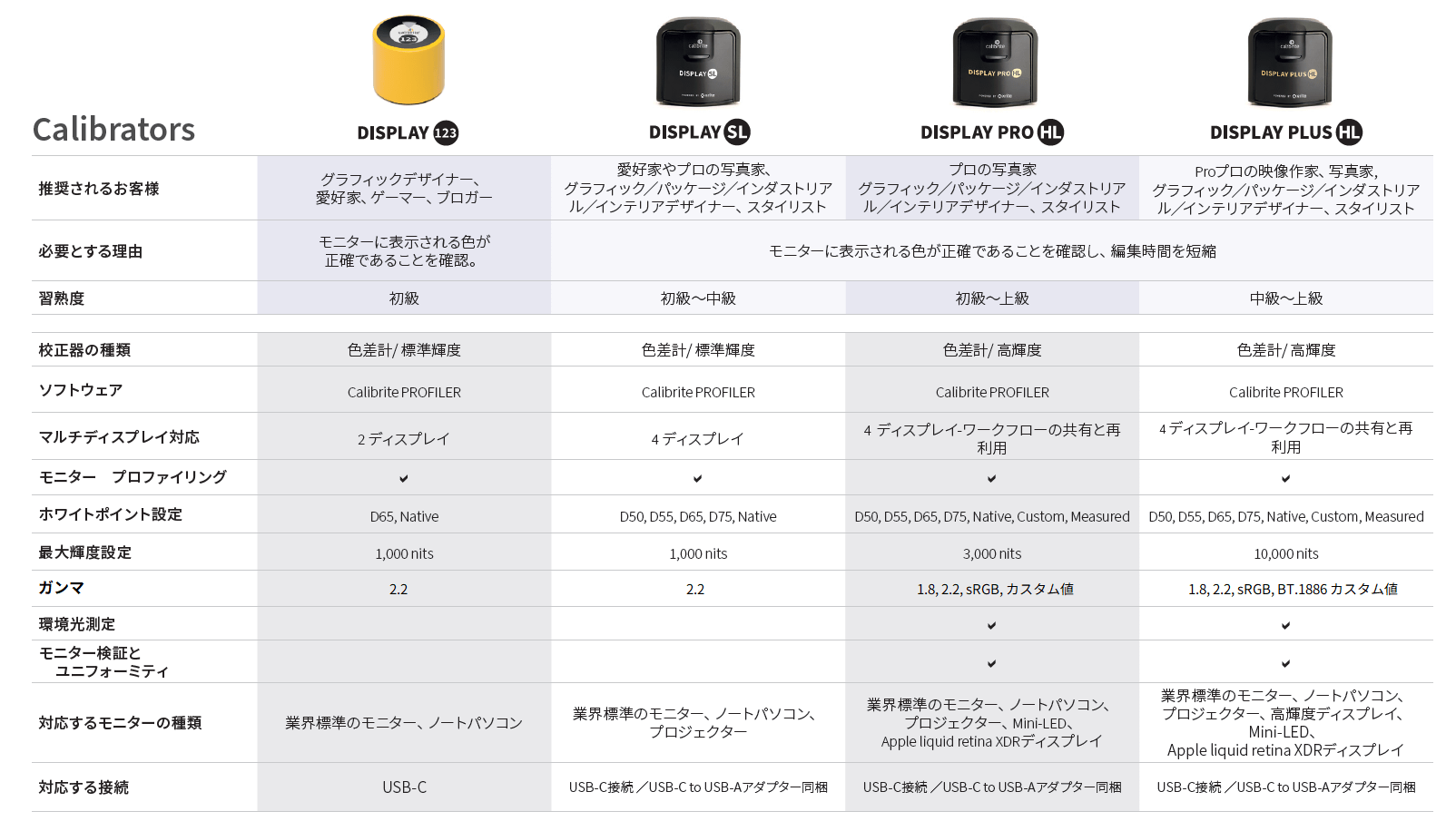

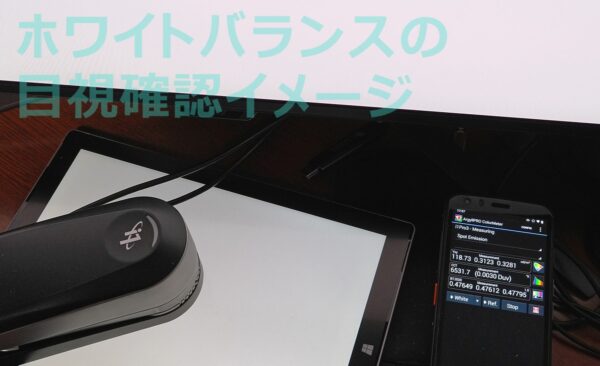

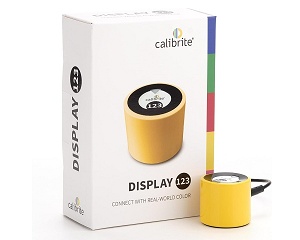

画質性能の検証には比色計と呼ばれるカラーフィルター式(色差式)のCalibrite Display Plus HL、分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

視野角、ディスプレイ表面処理

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の製品スペックでは『モニター画面コーティング:反射防止(Anti-Reflection)』と記載がありますが、PC向け液晶モニタで一般的なアンチグレア処理ではなく、どちらかというとグレア寄りの表面処理になっています。

Samsung製QD-OLEDパネルの映り込みについて

Samsung製QD-OLEDパネルを採用するゲーミングモニタの多くは、反射防止という仕様でもグレアパネル寄りの表面処理になっていて、鏡のように映り込む様子をレビュー等で見る機会も多いと思います。

写り込みを示す写真・動画では写り込む物体がカメラを遮らないよう、モニタに対して斜めから角度を付けて撮影されることが多いですが、Samsung製QD-OLEDパネルはパネル面に対して角度が垂直に近づくほど反射防止処理は効果を発揮し、映り込みはより軽減されます。

そういう仕様なので比較的に明るい部屋であっても正面にいる自分の顔も大部分は黒落ちして輪郭が分かる程度になり、実際には写り込みは気にならないと思います。

視野角による色変化がないのはもちろん、視野角の広いIPS液晶パネルでも発生する輝度低下についても、有機ELパネルははるかに軽微です。

Samsung製の有機ELパネルは初期から一貫した特長ですが、白色単色のような悪条件で見ても視野角による色遷移がほとんどないところも魅力です。

70~80度とかほぼ真横くらいの確度から見て、やっと黄色~黄緑色かかるかな?という感じです。写真だと分かり易く写るのですが、肉眼では視野角によって暗くなったと思っても色変化に気付くのは難しいレベルです。

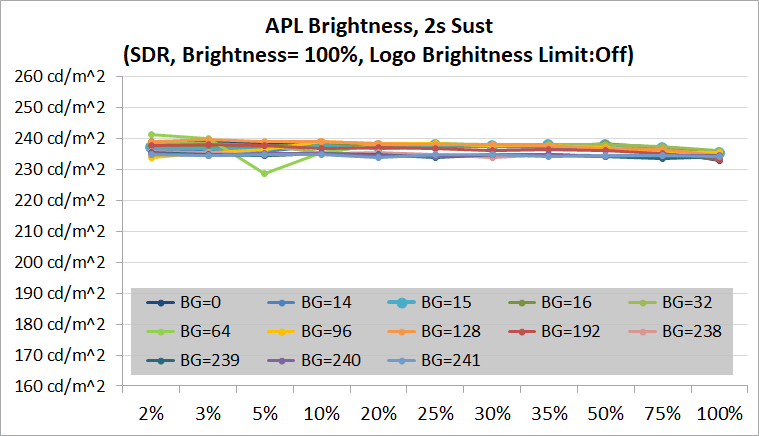

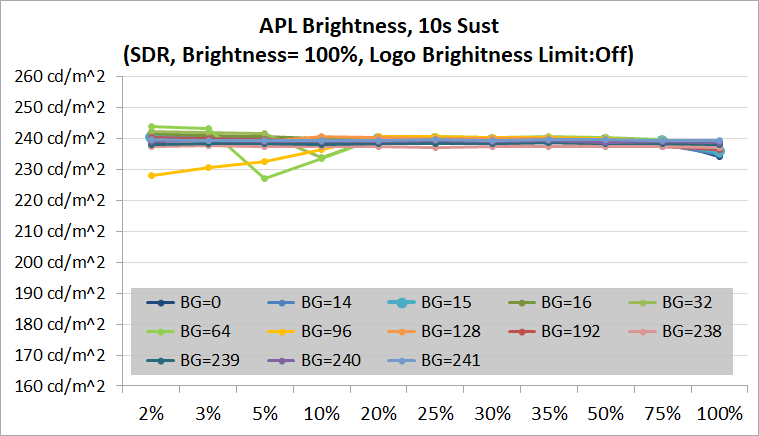

SDR輝度、均一性、フリッカー

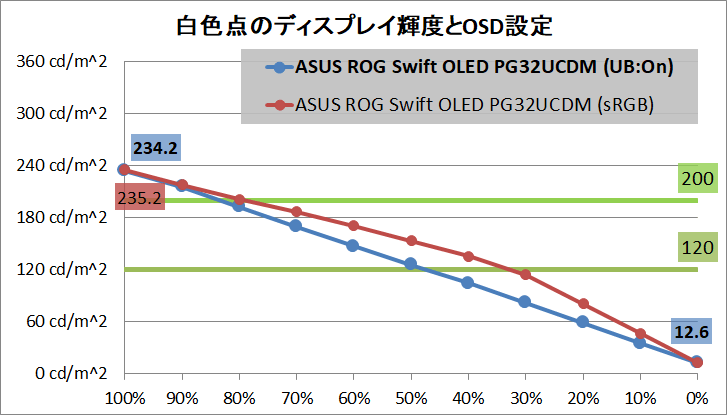

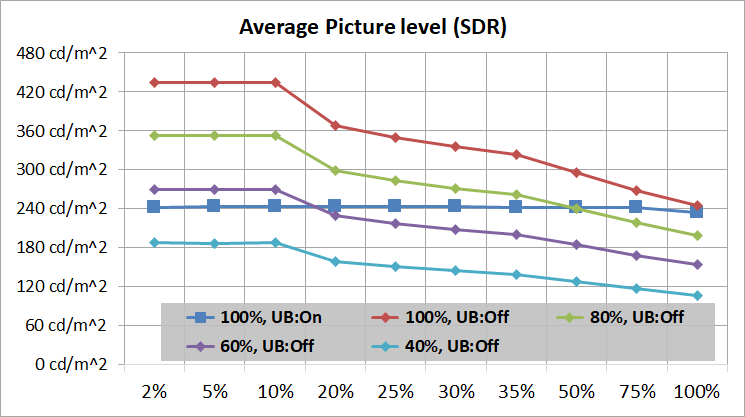

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は『均一輝度(Uniform brightness)』という機能に対応しています。

同機能を使用することでSDR表示においてAPL輝度制御を無効化し、一般的な液晶ディスプレイのように一定のディスプレイ輝度で動作させることが可能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の白色ディスプレイ輝度を測定しました。OSD輝度設定 0%~100%で輝度は下のグラフの通りです。

均一輝度を有効時、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度40%前後です。

全白で230~240cd/m^2程度となっており、液晶モニタと比べると暗めという評価になりますが、有機ELパネルを採用するPCモニタとしてなら標準的な明るさです。

ディスプレイ輝度設定に関する補足

均一輝度を無効にすると、Average Picture levelに応じて白色輝度が変化するため、低APLでは300~400cd/m^2と明るくなります。

均一輝度が無効/有効のどちらでもAPL:100%で同じような輝度(200cd/m^2以上)を発揮できるのであれば、逆に均一輝度が無効で輝度を100%にした時の低APLにおける400dcd/m^2前後の高輝度が明る過ぎるので、低APLにおける輝度向上を調整できる(APL:100%を基準にしてスロープカーブを調整できる)機能を実装して欲しいところです。

ちなみに「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」と同じSamsung製QD-OLEDパネル(4K/240Hzの2024年版)を採用するAlienware AW3225QFは既定でAPLによる輝度制御は無効化されているものの、sRGB/DCI-P3エミュレートモードを除き、同時にロゴ輝度制限が既定で有効になっています。

Alienware AW3225QFはロゴ輝度制限が理由でSDR表示の白色輝度に一定の条件で制限がかかりました。

ロゴ輝度制限が完全には無効化できていないのか、もしくは他の有機EL保護機能が働いているのか、一部の背景レベルとウィンドウサイズの組み合わせで輝度が下がるケースもあるようですが、10cd/m^2程度の低下に収まっていますし、輝度変化として無視できる範囲内だと思います。

フリッカーの有無

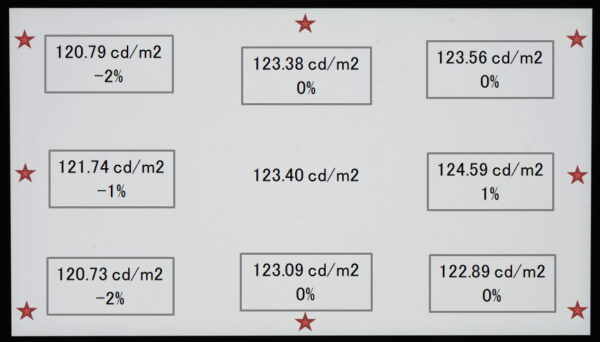

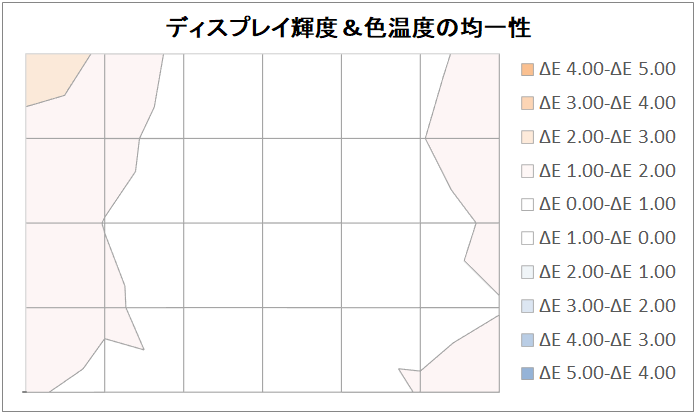

均一性(Uniformity)

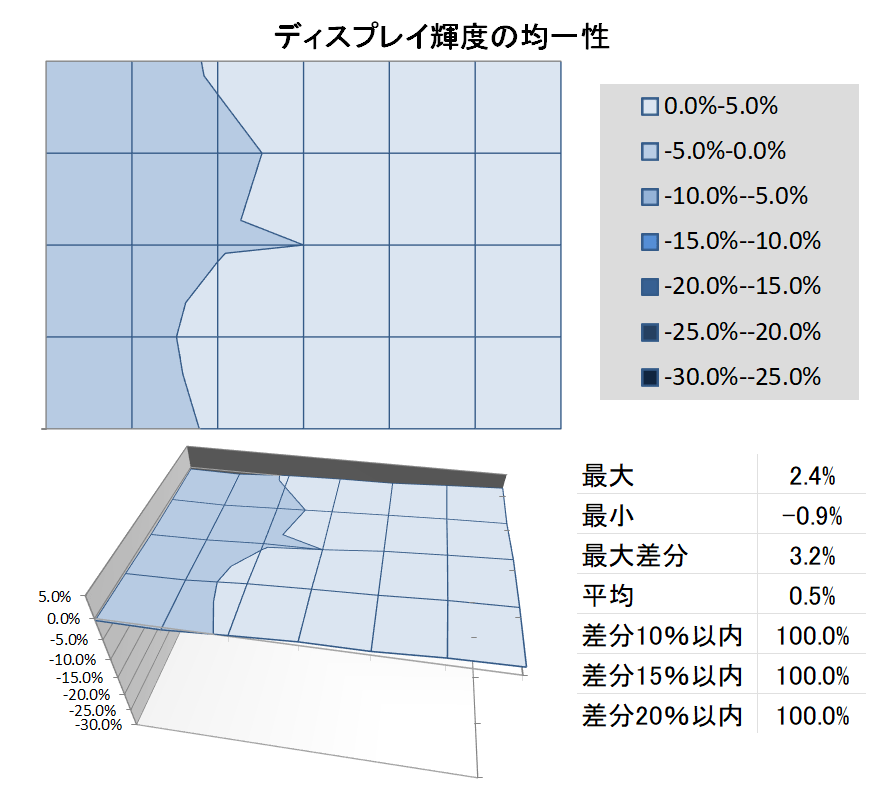

ディスプレイ輝度やホワイトバランスの均一性(Uniformity)を検証しました。

画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は35カ所の測定点のうち、差分5%を超えるポイントがないという非常に優秀な均一性を発揮しました。

有機ELモニタでは焼き付き防止や、中央部の高輝度化を目的として”CBC (Convex Brightness Control)”と呼ばれる、ディスプレイ輝度を画面全体で一定にせず、中央凸な輝度分布にする輝度制御機能が有効になっていることがあります。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は有機EL保護機能で説明した通り、Outer Dimming ControlによってCBCの有効/無効を任意に切り替えが可能なので、均一性の検証では無効にしています。

均一性の検証結果をさらに詳しく

ブラックレベル、コントラスト

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」には画素1つ1つが自発光する有機ELパネルが採用されています。

実際にはAmbient Blackと呼ばれる黒浮きによって完全な黒色にはならないのですが、とはいえ、基本的にコントラスト性能やブラックレベルの小ささは液晶パネルとは桁違いに優秀です。

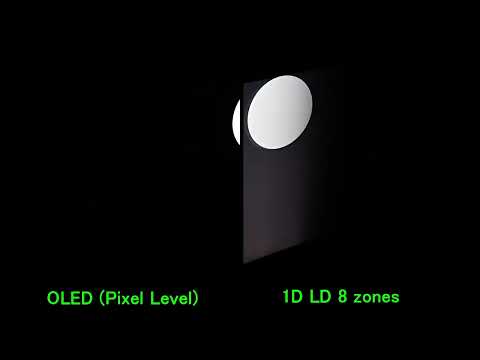

グローバルディミングはもちろん、フルアレイ型ローカルディミングでも100分割程度が比較対象であれば、有機ELは圧倒的に優れた黒色表現、明暗の分離が可能です。

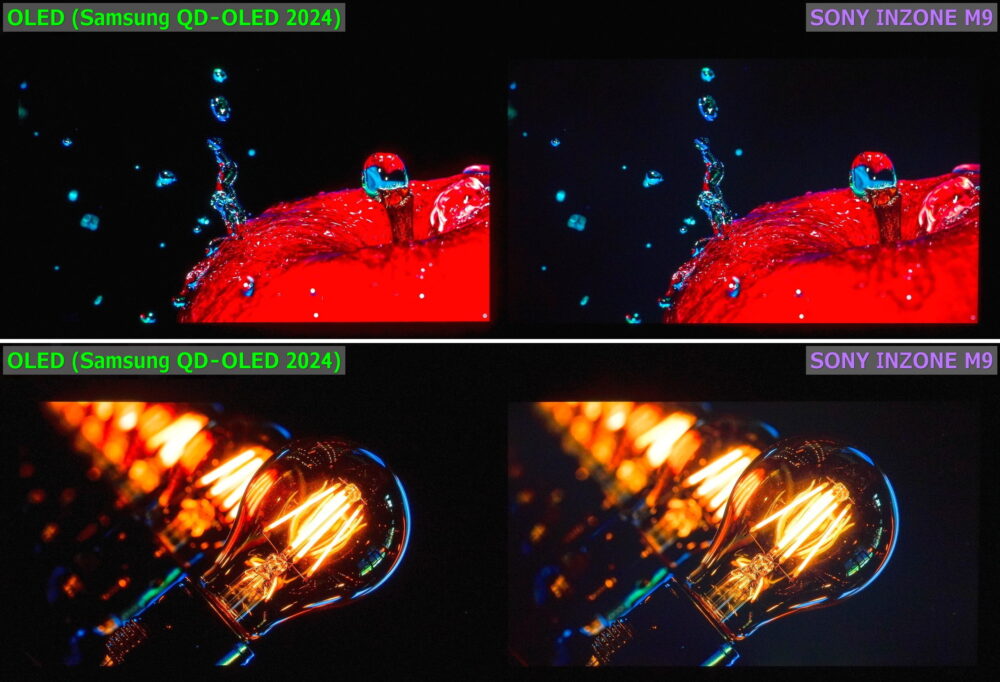

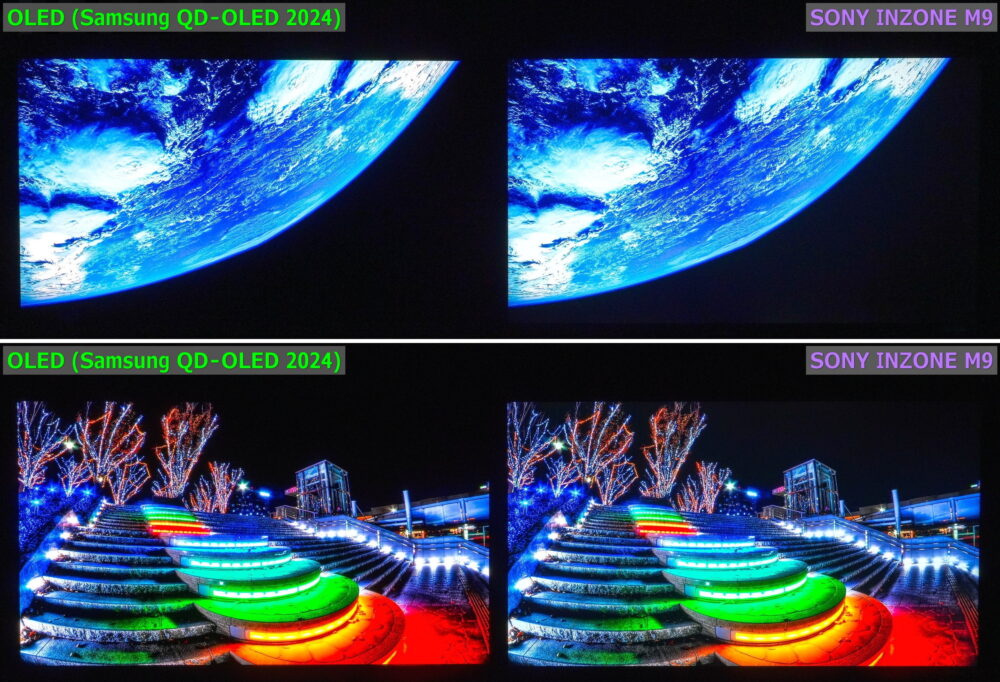

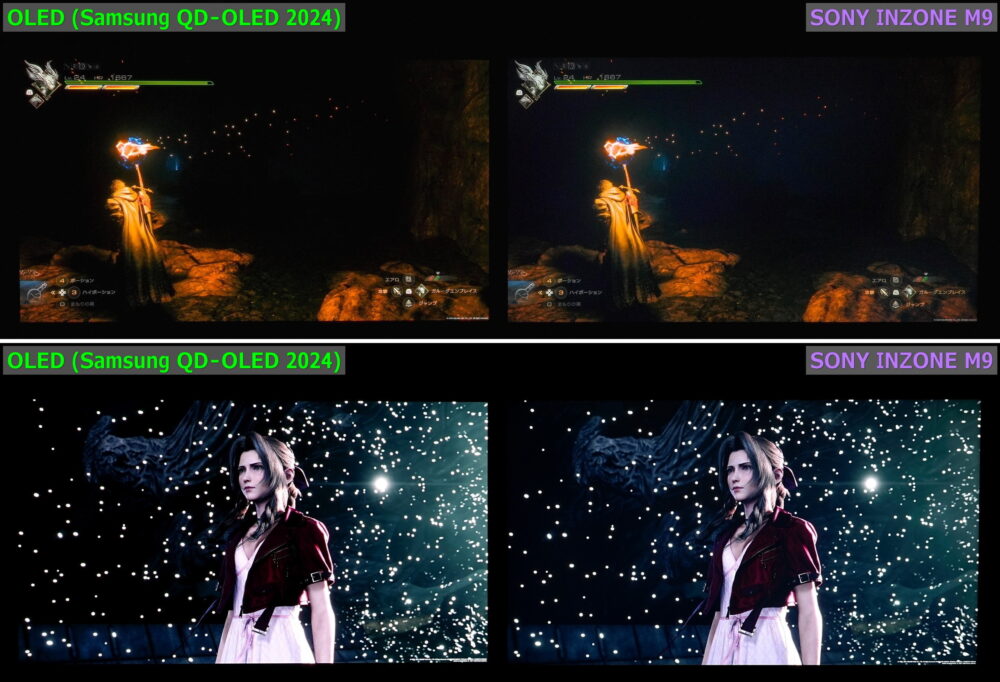

下の写真では有機ELパネルと、96分割フルアレイ型ローカルディミングに対応した液晶パネルのSONY INZONE M9を比較しています。

Samsung製QD-OLEDパネルは量子ドットフィルム層の影響で、室内照明が明るい場合、黒色がピンク色がかって、ブラックレベルが悪くなる傾向があります。

室内照明を暗くするほどピンク色がかることがなくなり、単純に写り込みの少ない良質な黒色を発揮します。

Samsung製QD-OLEDパネルのピンクティントについて

Samsung製QD-OLEDパネルは室内照明を薄暗くすれば良好なブラックレベル発揮でき、正面にいる自分自身の映り込みはアンチグレア仕様の液晶モニタ含め、一般的なモニタよりも軽微です。

下の写真は実用条件の目視に近づくように調整してあります。

ゲーミングモニタを置くような一般的な私室(白色輝度 120cd/m^2がちょうどいいくらいの室内照明)において、各ディスプレイパネルのブラックレベルはこんな感じです。液晶はFALD想定で電源オフとしています。

一般的な私室想定だとブラックレベルの良好さは『LG製WOLED > 一般的な液晶 > Samsung製QD-OLED』の順番になると思います。

なお、視線とディスプレイパネルを結んだ先にある壁等の物体が白色(明るい色)なのか、黒色(暗い色)なのかに依ってもパネルタイプ毎のブラックレベルは変わります。

LG製WOLEDとの比較はあまり変わりませんが、一般的なアンチグレア仕様の液晶ディスプレイとの比較では背景が白い壁紙のように明るい条件だと、Samsung製QD-OLEDパネルのほうがブラックレベルは良好です。

あと、Samsung製QD-OLEDパネルはPC向けゲーミングモニタだけでなく、S95Dなど同社製テレビにも採用されています。

国内ではSamsung製テレビは販売されていませんが、SONY A95L(第2世代のパネル)やSHARP HS1(第4世代のパネル)に採用されています。

反射防止処理(層)の影響なのか、筆者が私室のゲーミングモニタ代わりに使用しているSamsung S95Bと比較して、PC向けQD-OLEDパネルはピンクティントが強く、ブラックレベルが高めでした。

テレビ向けのSamsung製QD-OLEDパネルを基準にピンクティントやブラックレベルの傾向を考えると、PC向けパネルでは印象が大分違うので注意してください。

コントラスト性能のおおまかな目安は?

IPS液晶やTN液晶は一般的にコントラスト比が1,000:1、120cd/m^2におけるブラックレベルは0.11~0.13cd/m^2程度です。

最近ではLGのIPS BlackなどIPS液晶でも2,000:1の性能を発揮するものもあります。

VA液晶はバックライトの遮蔽効率が良く、コントラスト比 2,000:1、ブラックレベル 0.06cd/m^2を上回ります。

有機ELは画素1つ1つが自発光なのでブラックレベルは単純に0cd/m^2、完全な黒色なので、コントラスト比は∞(無限)です。

Ambient Blackって何?

アンチグレア処理の乱反射や、量子ドット層の色シフトなどを原因として、現実には照明や太陽光といった室内の明るさによってブラックレベルが高くなることが指摘され、『Ambient Black』と呼ばれています。

Ambient Blackの正確な検証には100万円を超えるようなエンプラ向け測色計が必要になり、また室内照明(の明るさ)の定義も難しく、当サイト検証では未対応です。

明るいリビングに置くテレビはともかく、120cd/m^2がちょうどいいとされるPCモニタ環境ならあんま影響ないんじゃないか?というのが個人的な感想。

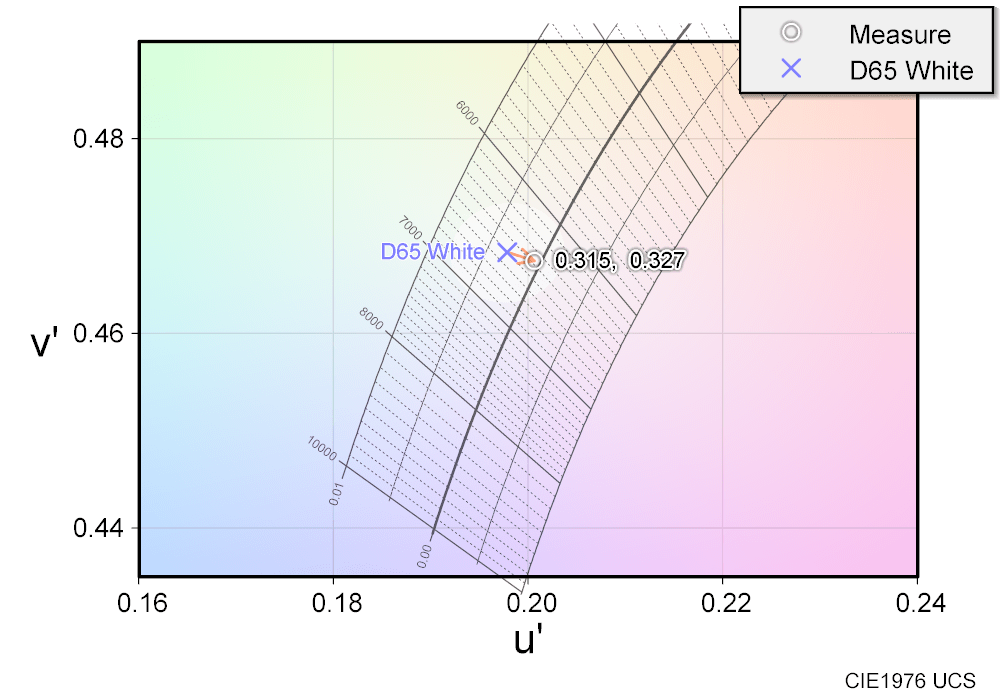

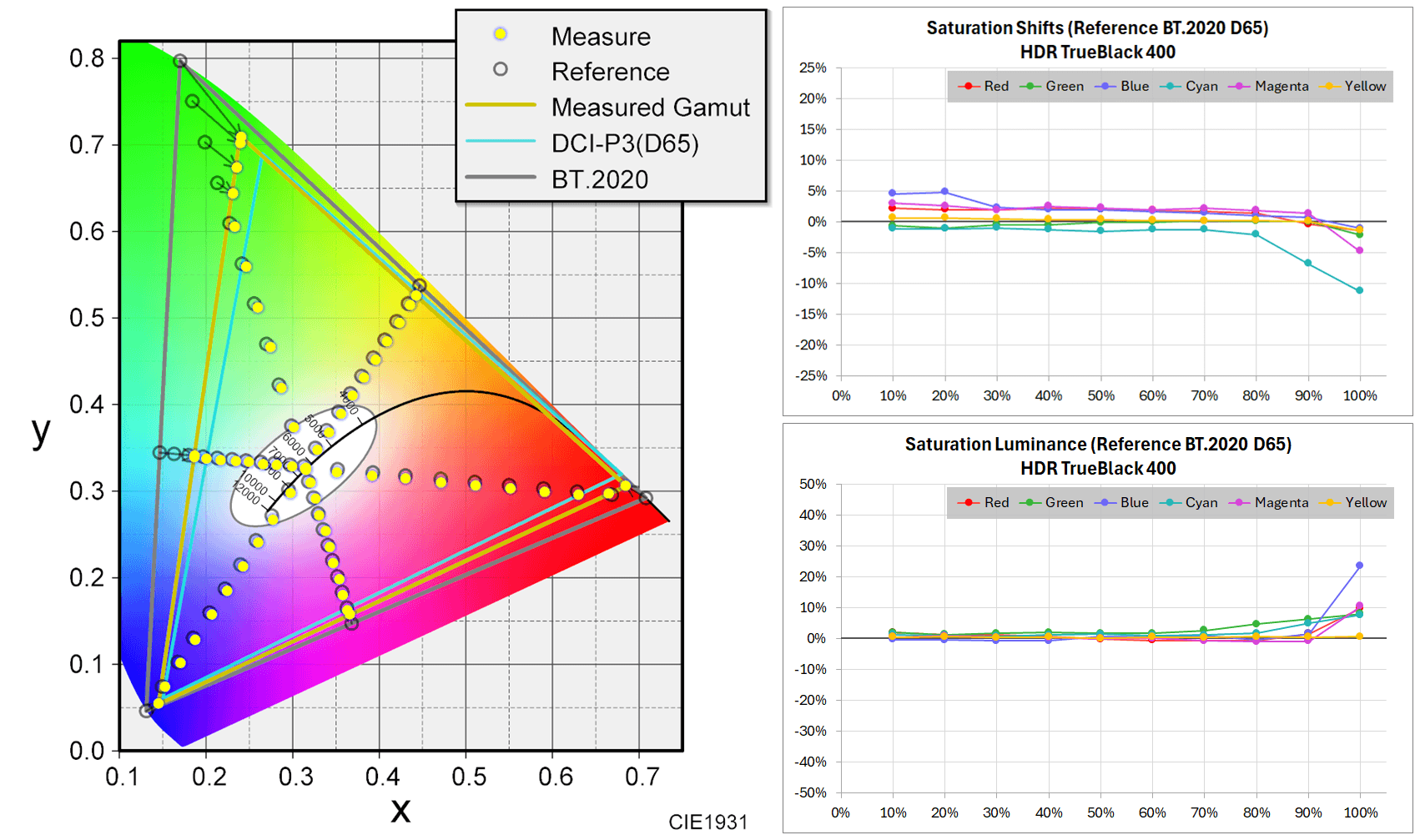

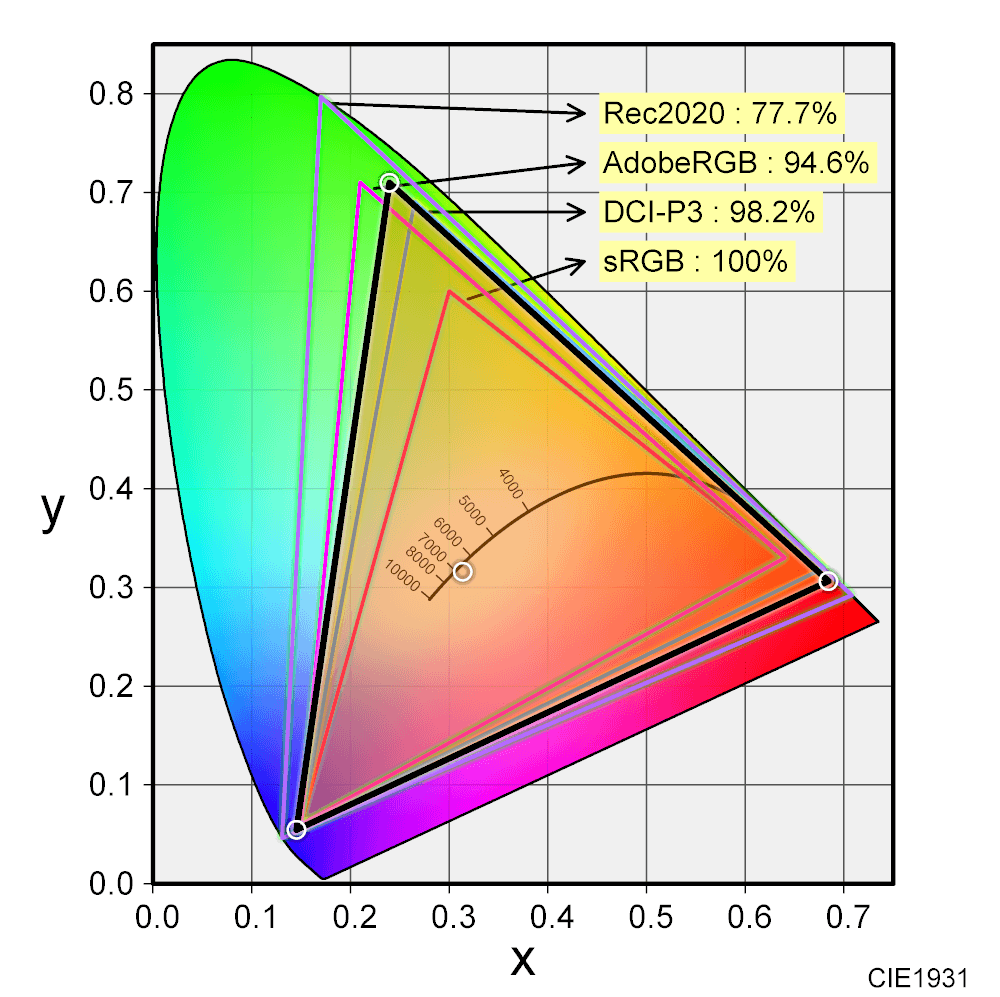

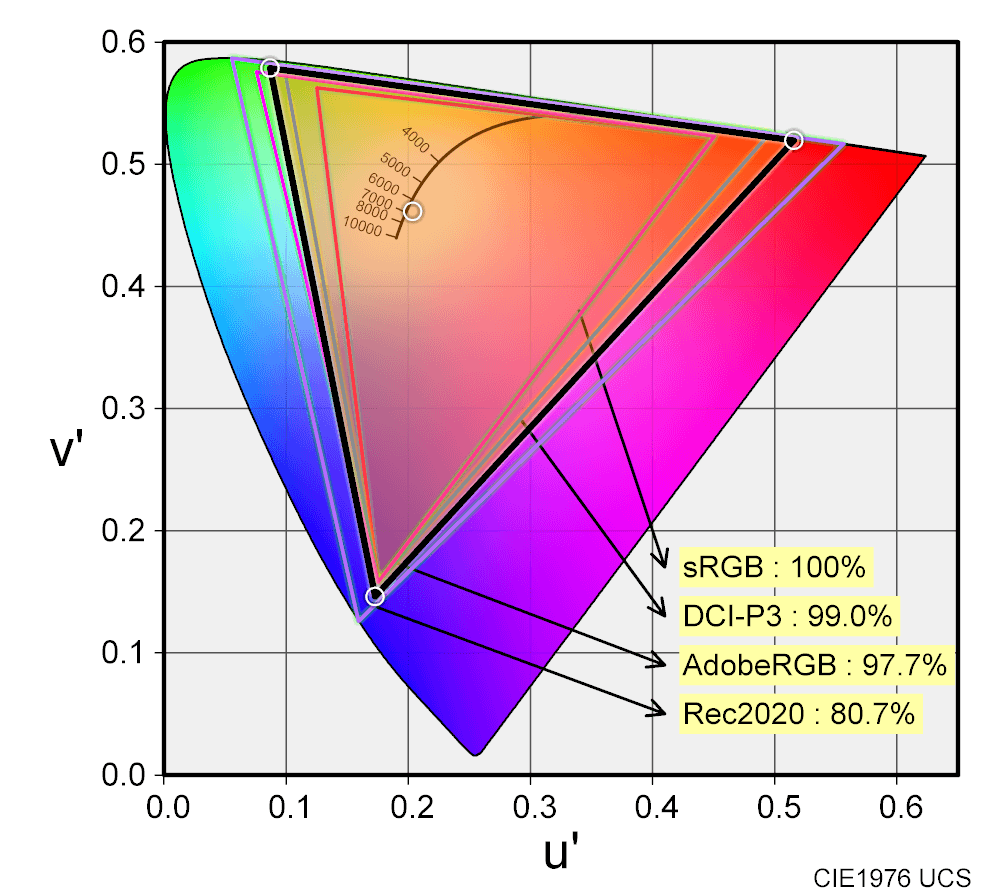

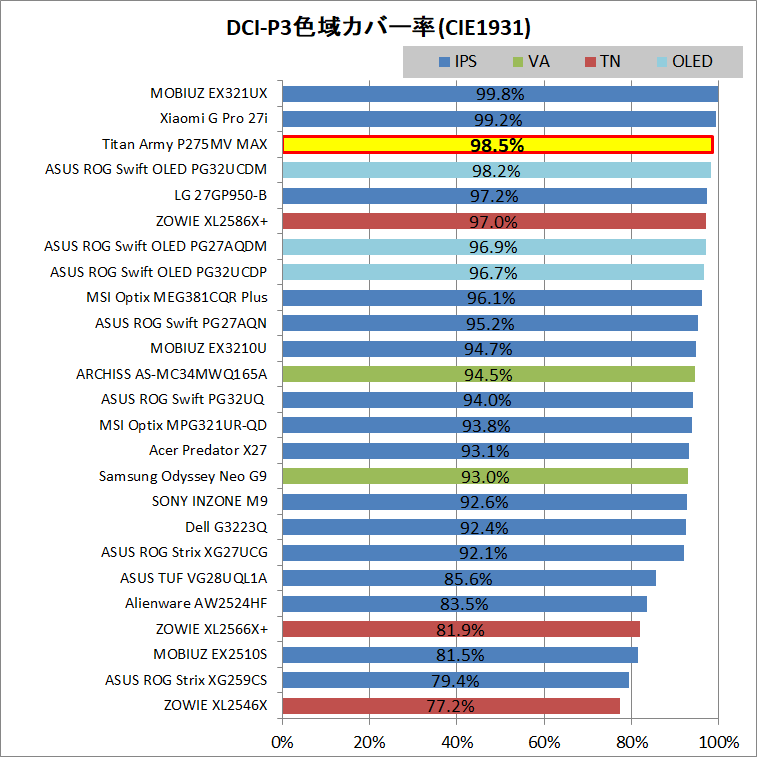

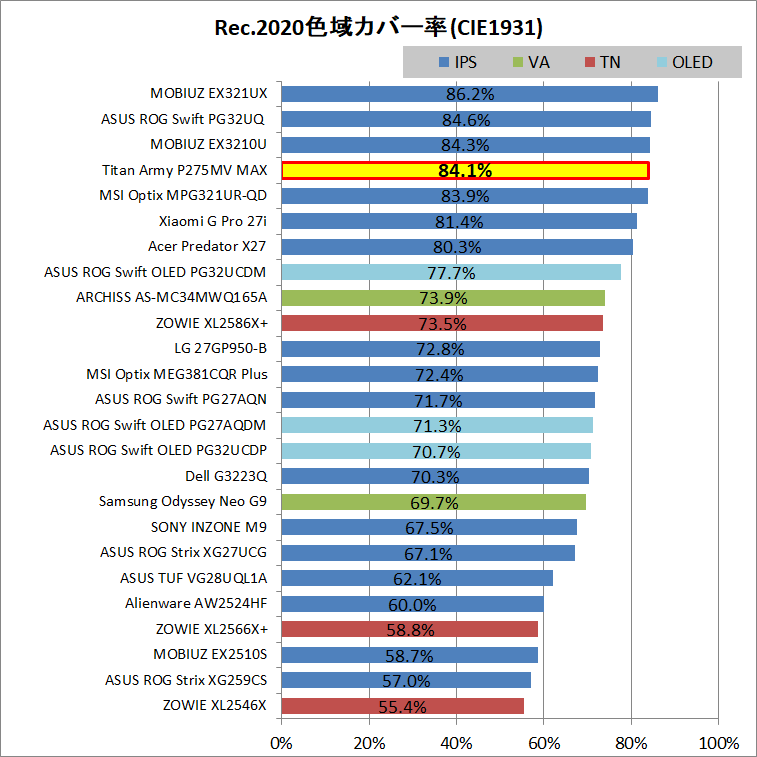

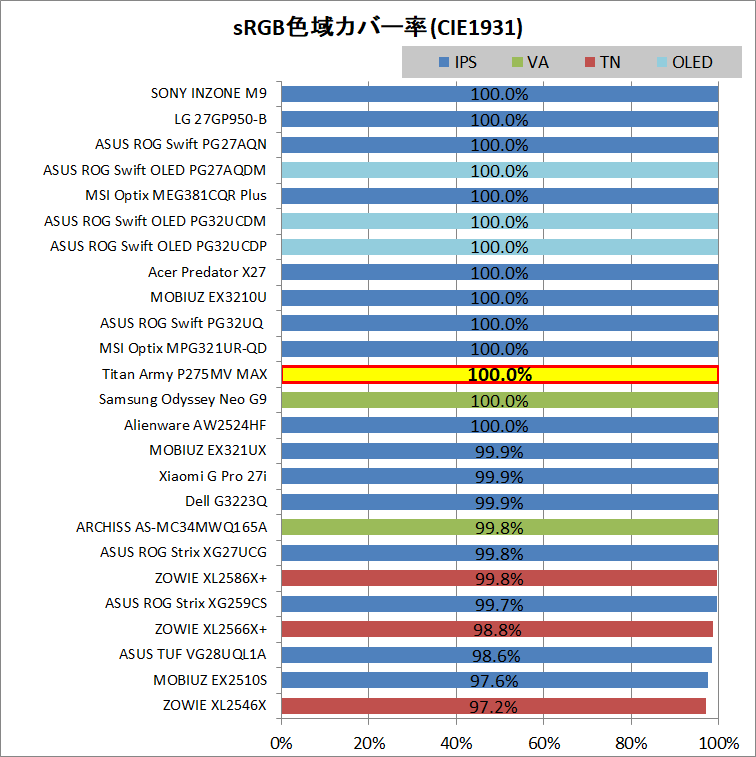

色域、カラースペクトル、サブピクセル

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はsRGBだけでなく、DCI-P3 98%とAdobe RGB 95%をカバーするという極めて広い色域を実現しています。

HDR表示の色域のスタンダードであるRec.2020も78%をカバーしています。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能です。

また、2025年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

ただし現実には上のような理想的な広色域映像にはならず、過飽和彩度という現象が発生します。

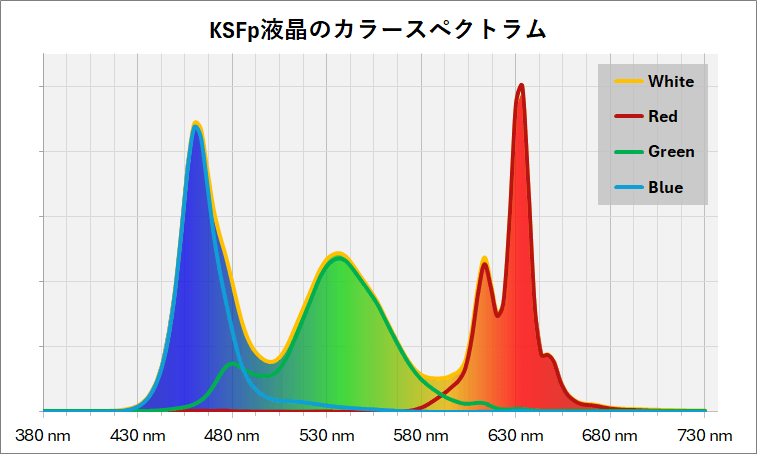

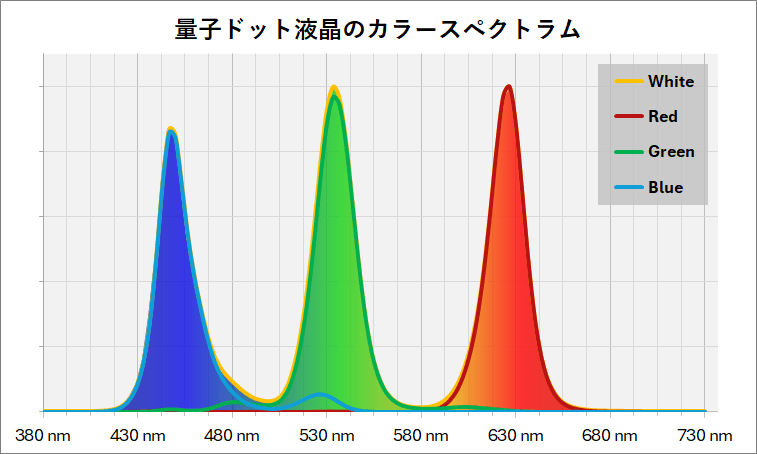

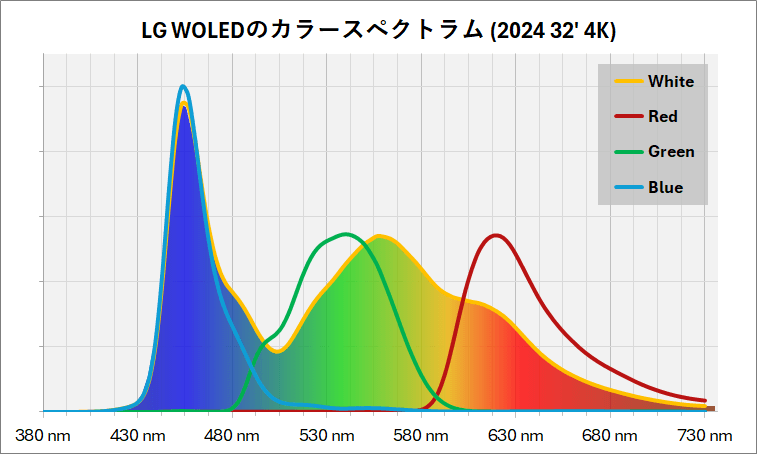

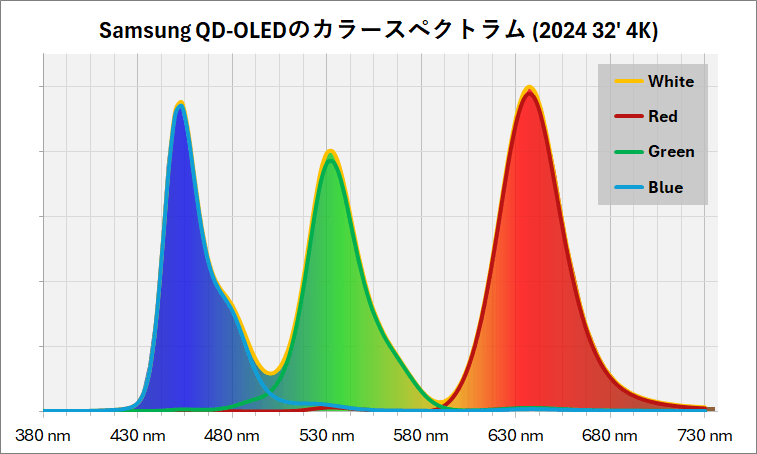

カラースペクトラム

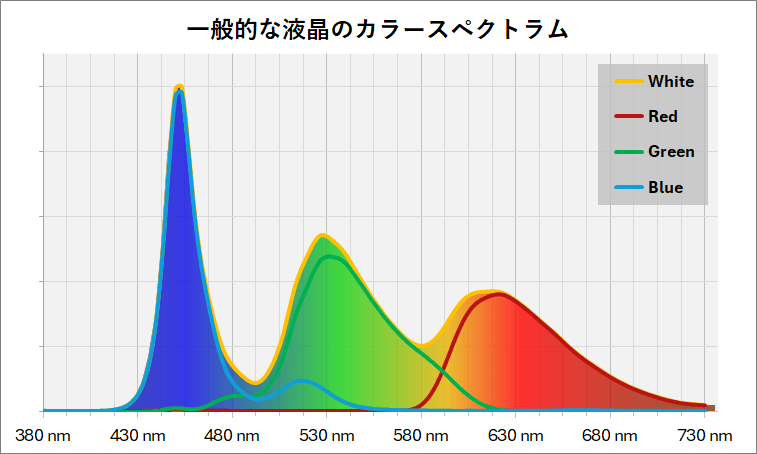

分光型測色計でカラースペクトラムを測定しました。

カラースペクトラムの見方

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、中間の谷が深くなっていること』です。

一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので、基本的に青色のピークが高くかつ鋭くなります。

簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

なお白色表示でカラースペクトルを測定した場合、赤/青/緑の相対的なピークの高さは色温度によって上下します。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になります。

LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

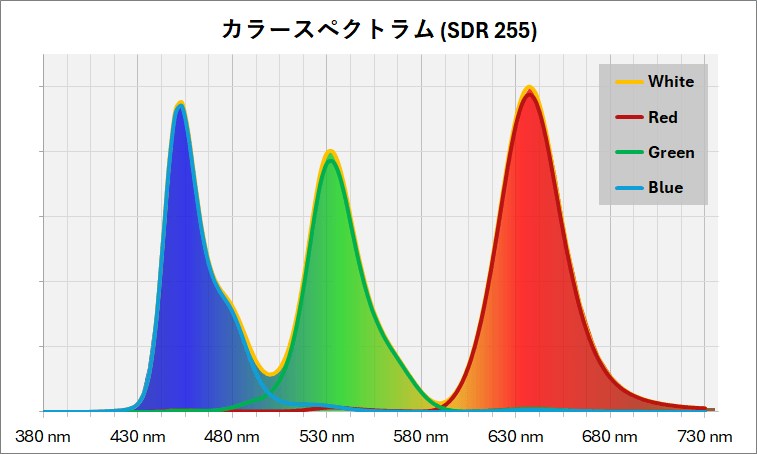

PCディスプレイ向け有機ELパネルにはLG製WOLEDとSamsung製QD-OLEDの2種類があります。

LG製WOLEDは輝度を稼ぐための白色サブピクセルがあるため、白色がRGBの各単色のカラースペクトラムの単純な重ね合わせになりません。

白色だけ見ると色の分離が悪く、色域も狭そうに見えるので注意が必要です。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)は三原色の生成原理自体は液晶とほぼ同じで、サブピクセルもシンプルにRGBなのでカラースペクトラムの傾向も一致します。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はRGB 1:1対応のサブピクセルな有機ELパネルに、量子ドット技術(Quantum Dot Technology)が採用されており、赤緑青の分離は良好かつ、それぞれのピークも鋭く尖っています。

量子ドット技術採用パネルは液晶パネルでも非常に高価になる傾向ですが、発色や色再現性では頭1つ飛び抜けた性能です。

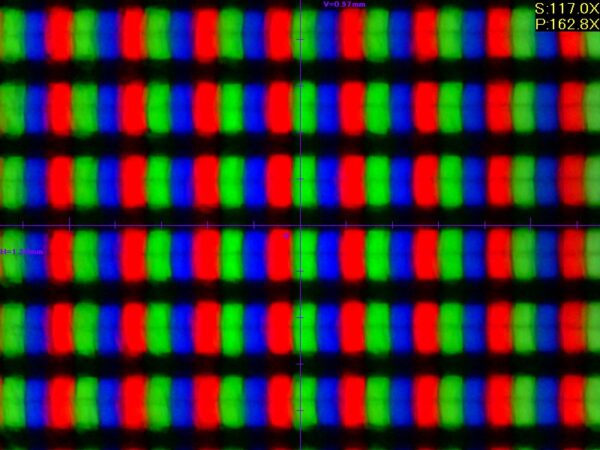

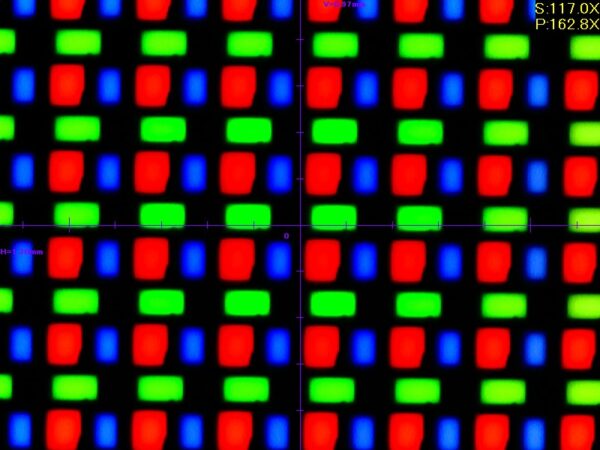

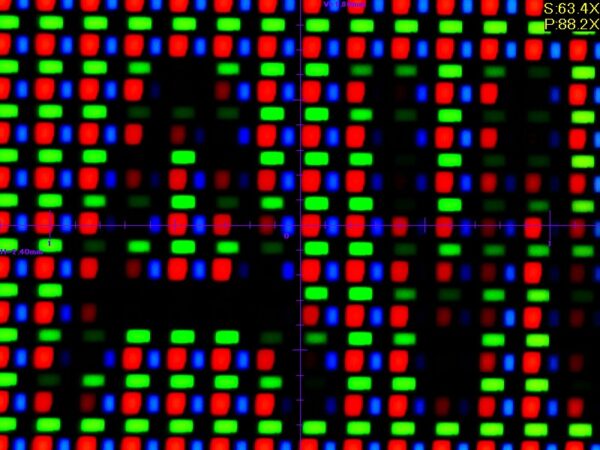

サブピクセル構造

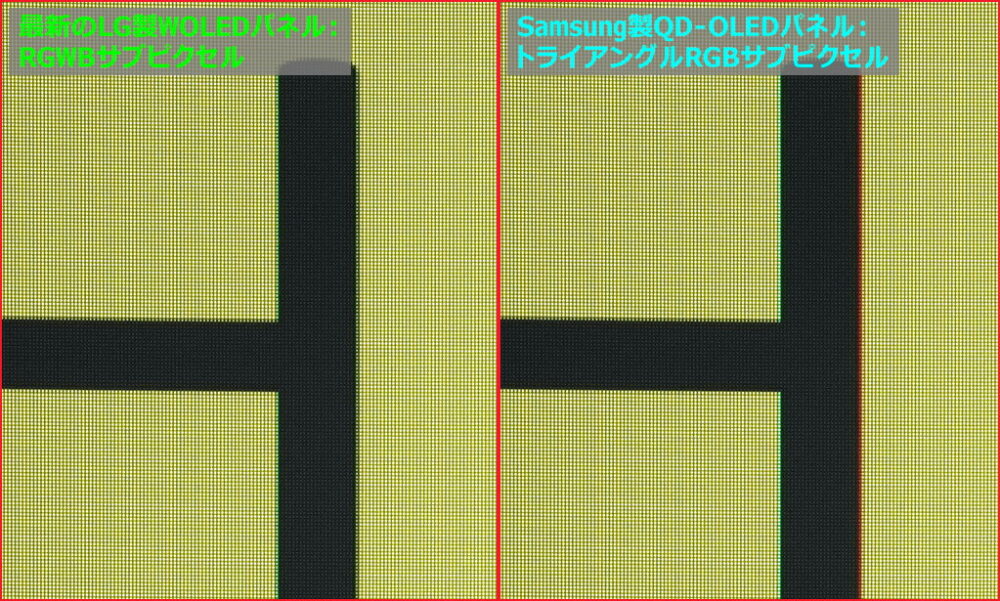

サブピクセル構造をマイクロスコープでチェックしました。

一般的な液晶サブピクセル構造について

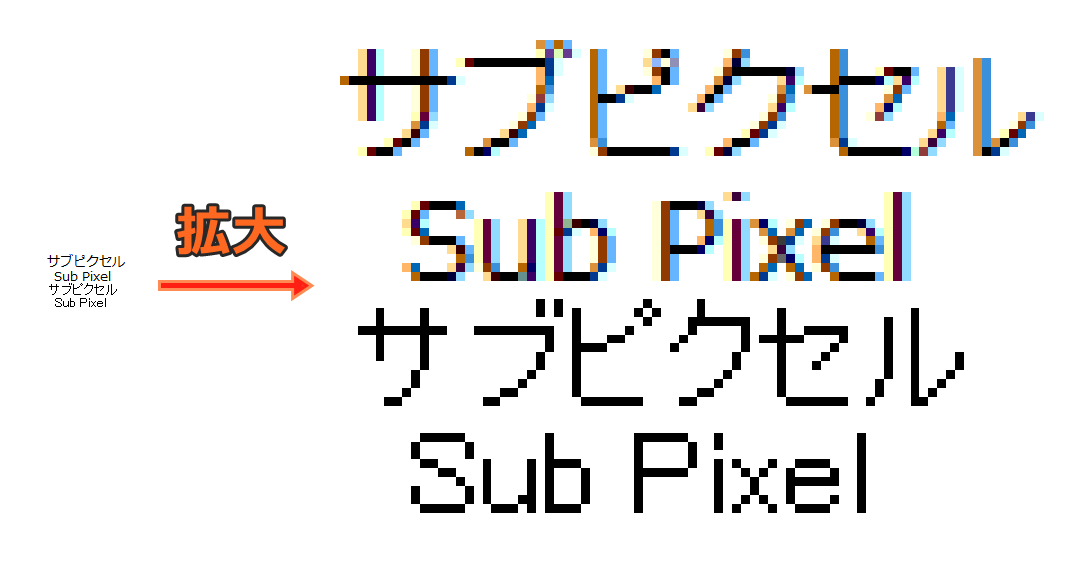

まず予備知識として、一般的なIPS液晶パネルは1:2程度で縦長なRGBサブピクセルが1ピクセルを構成しています。

WindowsのClearType(メイリオなど)はこのサブピクセル構造に最適化して、フォントが綺麗に見えるようになっています。原寸では黒色や白色の単色に見える文字も、ClearType系は拡大すると有色で縁取られています。

PC、スマホ環境では長らくIPS液晶が主流だったので、上のようなサブピクセルを前提としてフォントやUIが設計されていることが多く、LG製WOLEDのWRGBサブピクセルや、Samsung製QD-OLEDのトライアングルRGBサブピクセルはフォントや境界線が滲むことがあります。

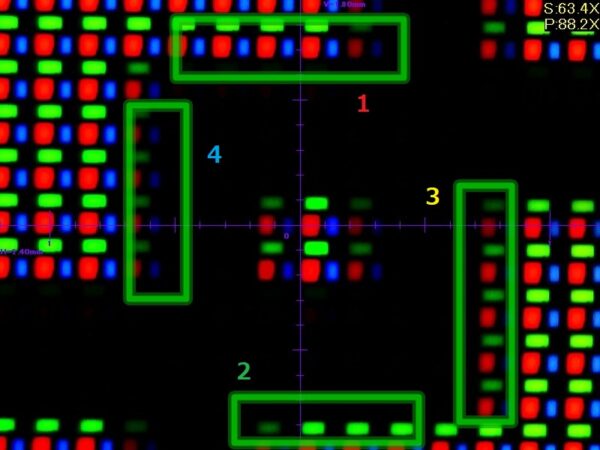

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」にはSamsung製の有機ELパネルが採用されています。

Samsung製 有機ELパネル(QD-OLED)のサブピクセル構造は緑ドットを頂点に左下に赤ドット、右下に青ドットで三角形を描くという、トライアングルRGBです。

液晶パネルでよく見る横並びのRGB配列ではなく、少々特殊な配列ではあるものの、RGBWでもペンタイルでもなく1:1対応のフルRGBなサブピクセルです。

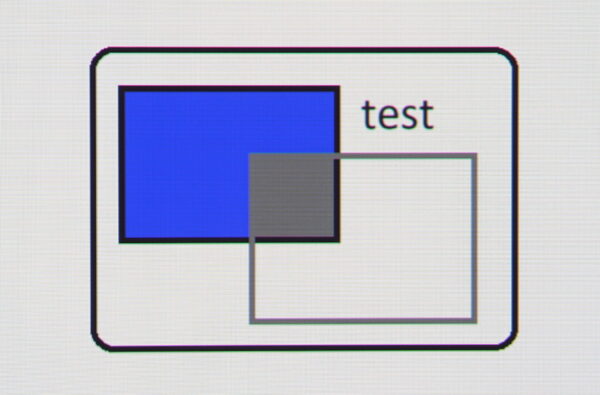

トライアングルRGBサブピクセルの色滲みについて

Samsung製 有機ELパネルのサブピクセル構造は特殊なので一定条件で色滲みが生じます。

映画視聴やゲーミングであれば問題ないのですが、PCのデスクトップ作業では文字や境界線で色滲みが気になるかもしれません。

滲みの程度は軽微なので、PCデスクトップ作業でも特別に支障があるわけではありませんが、一般的なRGB横並びの配列とは傾向が異なるので一応注意してください。

三角配列のサブピクセルによる色滲みはサブピクセルを拡大すると分かりやすく、次の4パターンです。

- 上が白色寄りで下が黒色寄りの境界線が赤色(赤強めのマゼンタ色)に滲む

- 上が黒色寄りで下が白色寄りの境界線が緑色に滲む

- 右が白色寄りで左が黒色寄りの境界線が黄色に滲む

- 右が黒色寄りで左が白色寄りの境界線が青色に滲む

PCゲーミングモニタ向けにはLG製WOLEDパネルを採用した製品もあります。

最新のLG製WOLEDパネルはサブピクセル構造が、従来と同じく白色ドットを含みますが、3原色ドットが一般的な液晶パネルと同じRGBの順番に配列される”RWGB”に改良されています。

テキストフリンジなど境界線の滲みの有無で言うと、白色ピクセルがあるとはいえ横並びRGBの”RWGB”サブピクセルなLG製WOLEDパネルが強いです。

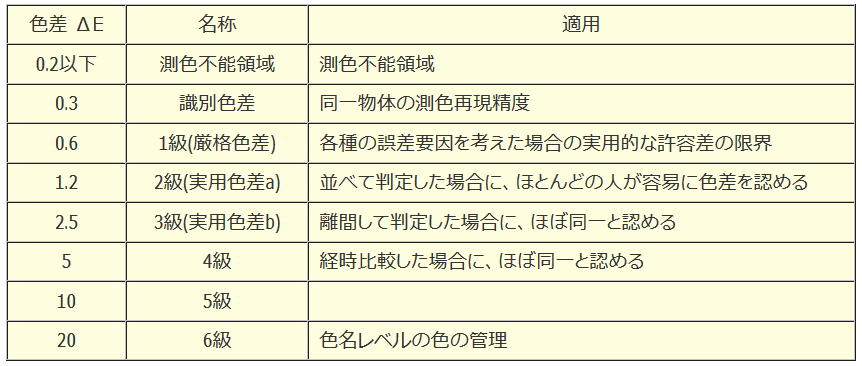

色精度・ガンマ・色温度

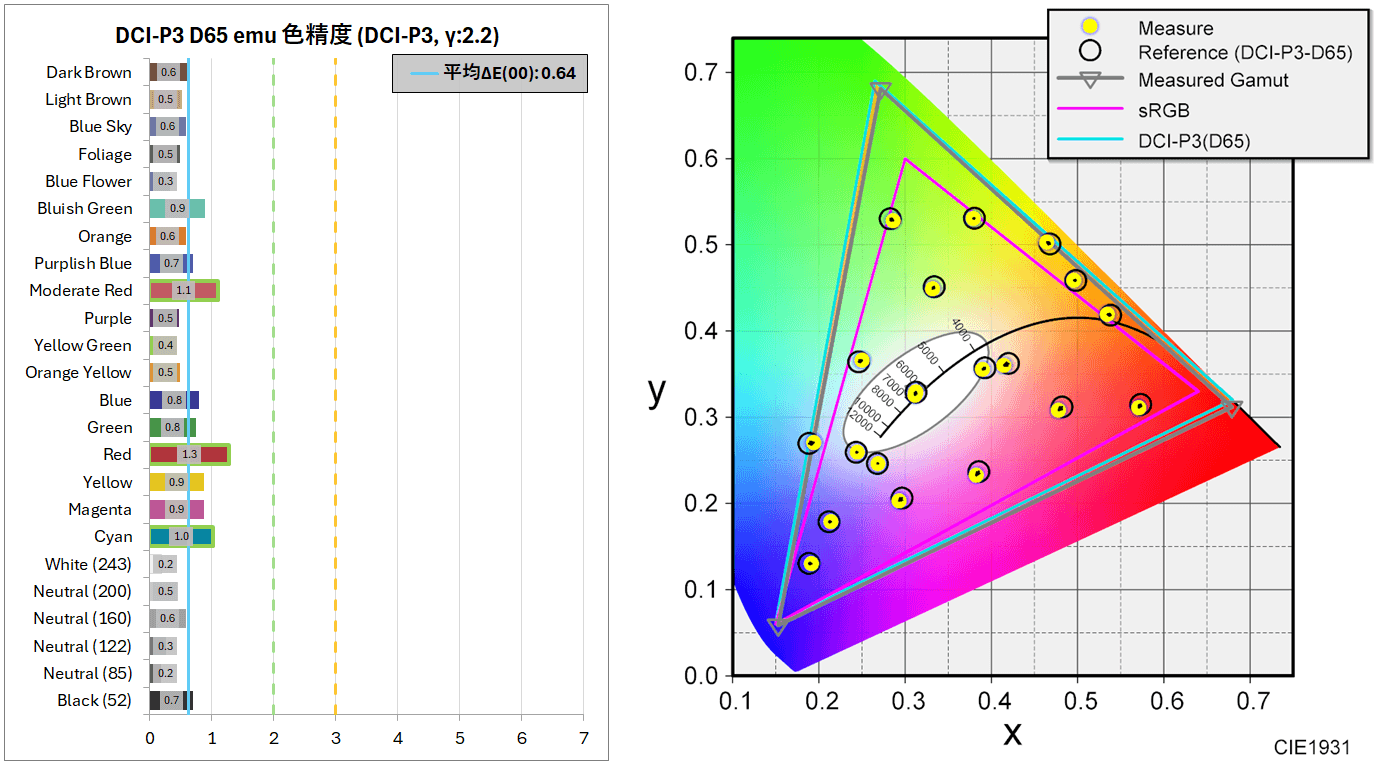

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が輝度、コントラスト、色域(高彩度な色の発色)といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、この章では”クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価します。

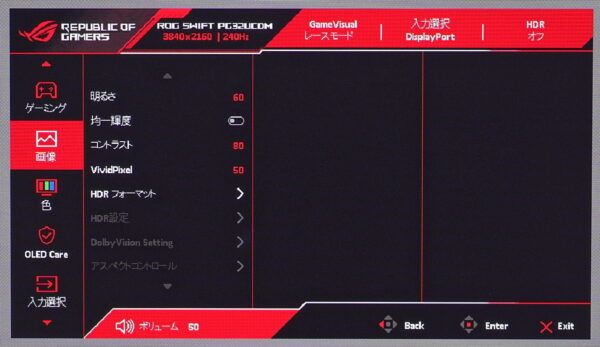

SDRの画質調整機能

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」が対応しているSDR画質調整機能は次の通りです。

| SDR 画質調整機能 | |

|---|---|

| 色温度(ホワイトバランス) | 6500Kなど7種類 ユーザーモード (R/G/B 0~100) |

| ガンマ | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 |

| 彩度 | RGBCMYの6軸で調整可能 |

| 色相 | 非対応 |

| コントラスト | 0 ~ 100 |

| 色域エミュレート | sRGB, DCI-P3 |

ユーザー毎に特に好みが分かれる色温度(ホワイトバランス)の設定としてカラーという項目があり、4000K(暖色)~10000K(寒色)まで7種類のプリセットを選択できます。

これらを切り替えてもホワイトポイントや発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

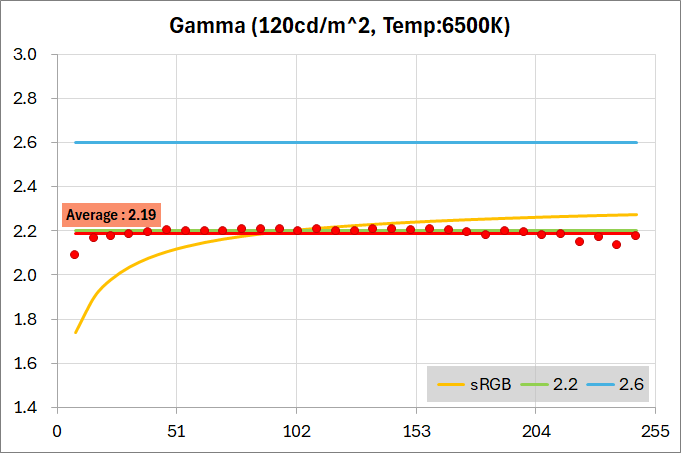

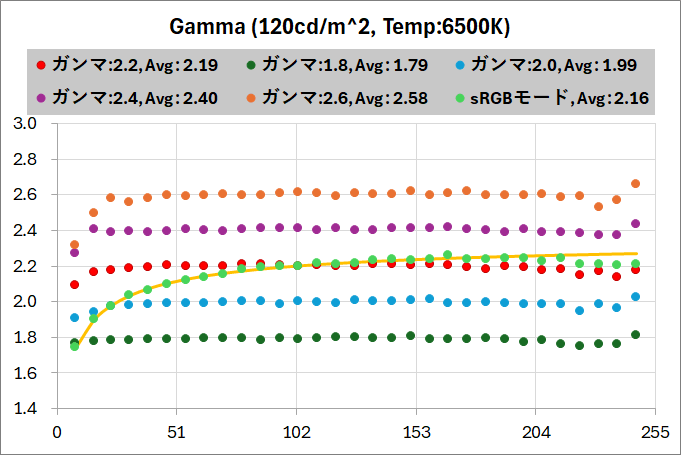

標準設定の特性

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」で標準設定そのままのガンマ・ホワイトポイントといった特性や、色の正確性について検証しました。

モニタのOSD設定は標準モードで各種補正機能を無効化し、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。

また、OSDから設定できる場合、色温度はプリセット(ユーザーモードの初期値を含む)の中で最もD65に近いもの、ガンマはsRGBカーブ、もしくは固定値2.2に最も近いものを選択しています。

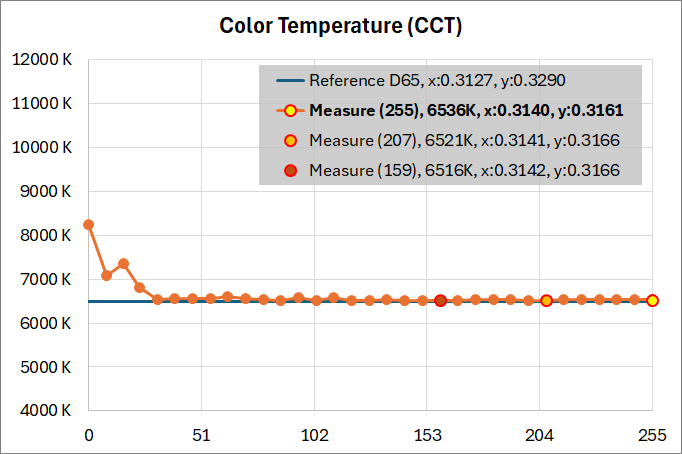

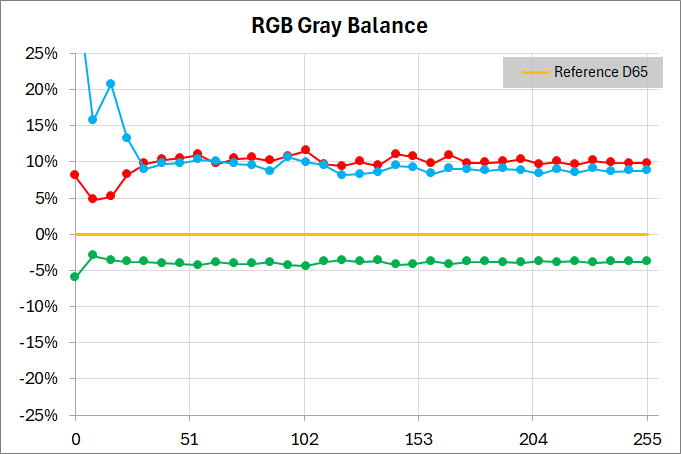

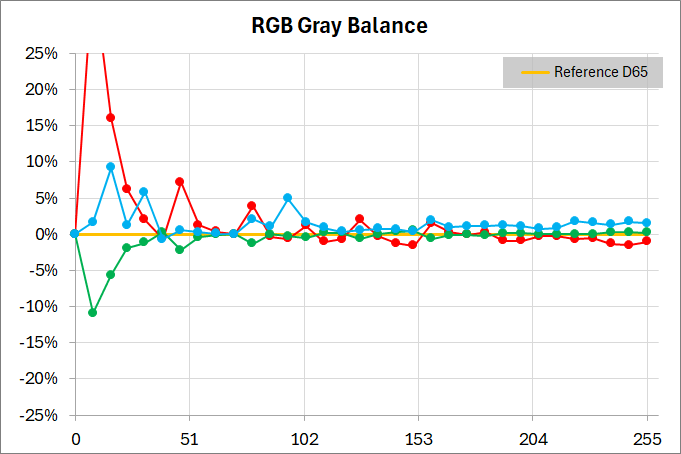

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

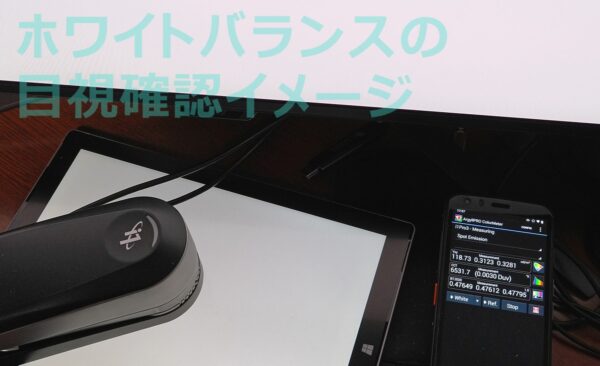

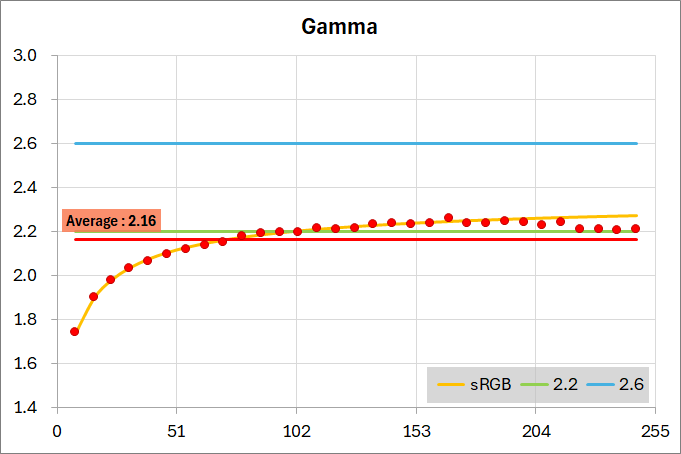

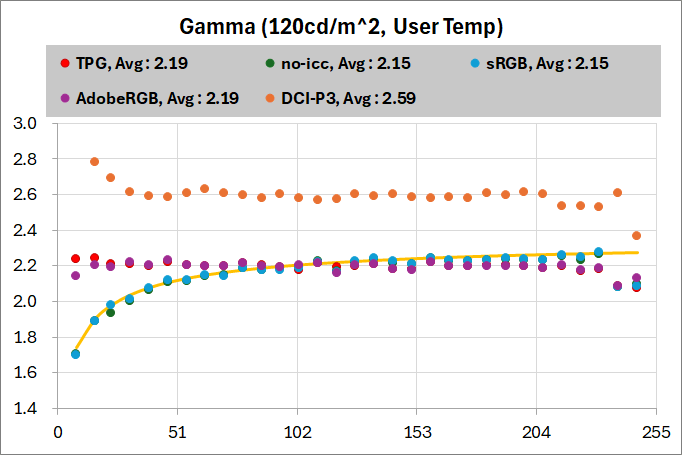

下のグラフはユーザーモードで各種補正をオフにし、ガンマ設定を”2.0”にした時のガンマカーブです。

固定値2.2をターゲットにしていることが分かる綺麗なガンマになっています。

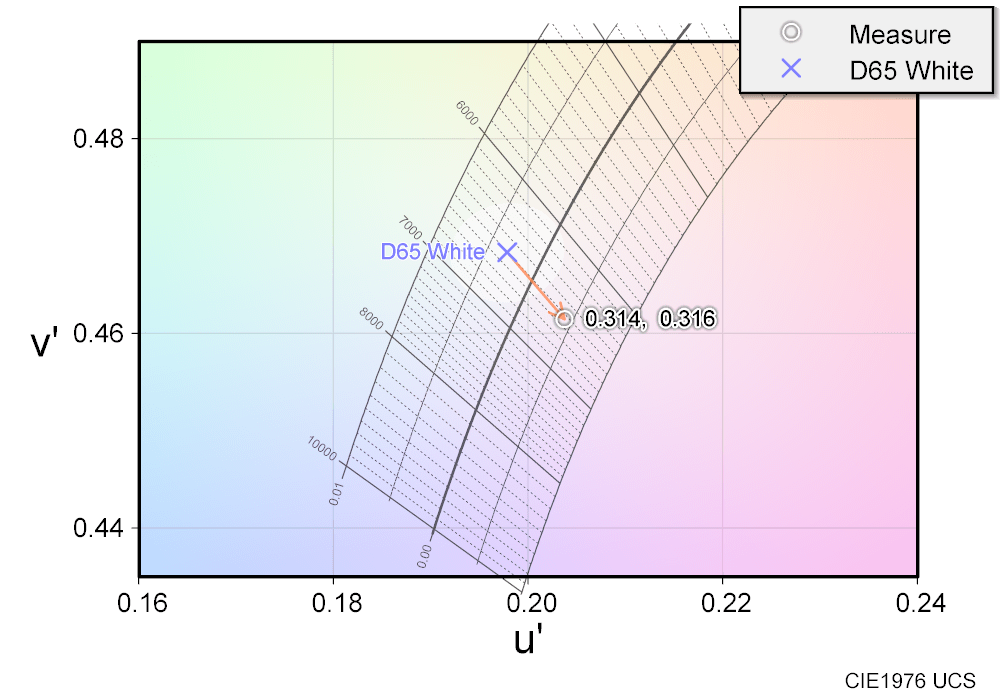

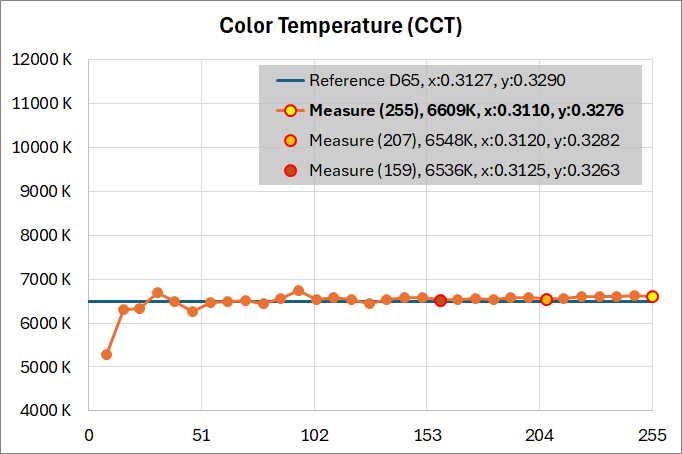

続いて色温度とRGBバランスです。

OSDの色温度設定においてD65に最も近いのは、3種類のプリセットではなく、ユーザーモードの初期値”R:50, G:50, B:50”でした。i1Pro3で測定した色温度は6500K程度となっており、RGB値255の白においてxy色度は(0.3140, 0.3161)です。

色付きに見えることのある100~255のレベルでRGBバランスは平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

CCTの色温度は6500K前後で綺麗に一致していますが、xy色度やRGBバランスの通り、D65に比べて赤と青の成分が強く、少しピンク(マゼンタ)色がかる方向へホワイトポイントがズレています。

目視確認でも同様の色ズレに見えました。ただ、CIE1976のuv色度図で見るズレ幅ほど体感的には色ズレ感はなく、目の順応に任せられる程度というのが筆者の感想です。

スペクトロメーターで比較的に高精度な測色が可能*この場合は、大多数の体感と一致するという意味な低色域ディスプレイをD65に合わせて、それと見比べて目視でも検証モニタのホワイトバランスを確認しています。

さらに詳しく

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであっても白色の色温度やRGBバランスを正確には評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

ただ、色弱レベルでなくても実は網膜の錐体細胞には個人差も大きく、メタメリック障害の影響も変わるので、目視による検証方法も完璧というわけではありません。

あくまで筆者の体感目視ではあるものの、測定結果と体感目視が一致しない場合は、適宜、補足します。

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

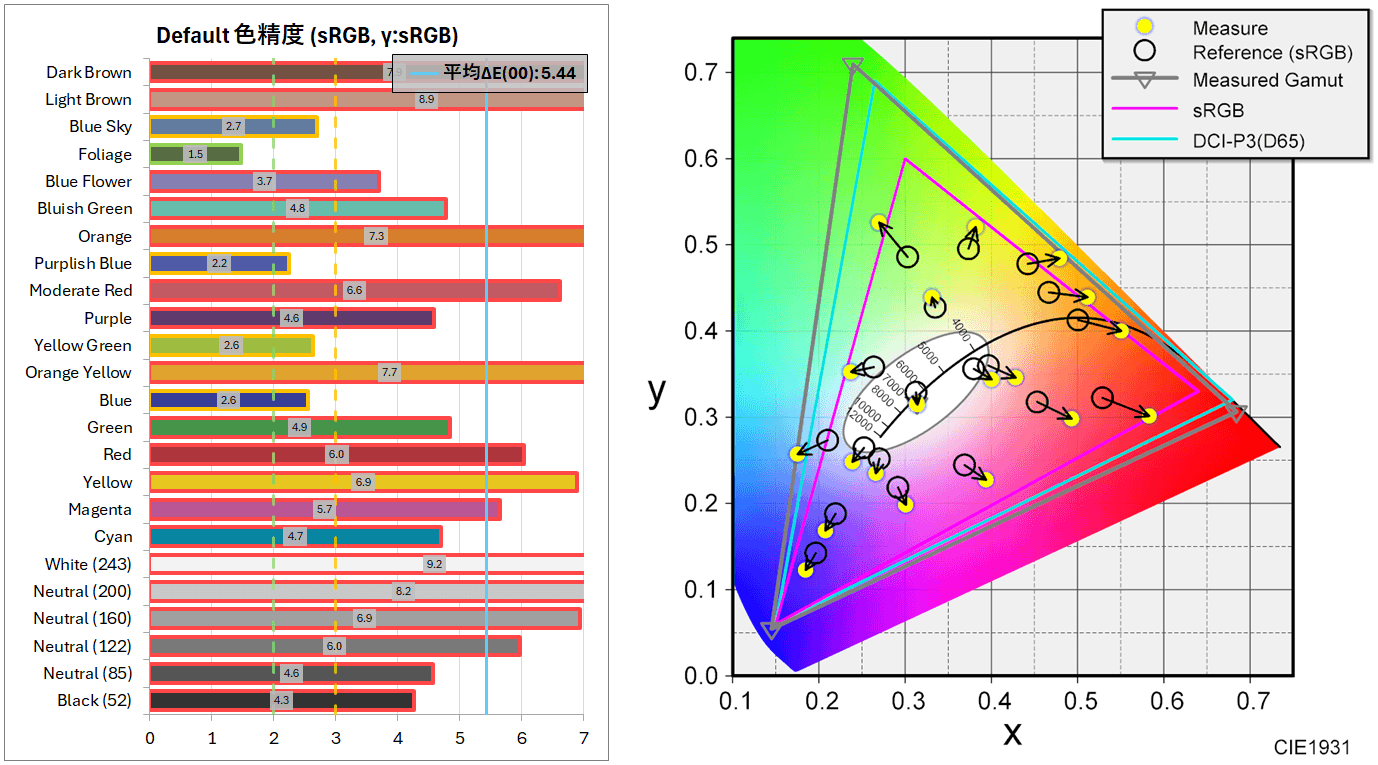

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

一般ユーザーが触れるSDRコンテンツ(ゲームや動画)の大半はディスプレイ色域がsRGB(もしくはほぼ同等のBT.709)であるものとして映像が作られています。

そのため、上の色域図のように特定のRGB値に対して、sRGB色規格が想定する色度とマッチせず、ディスプレイに実際に表示される色の彩度が過剰に強調されることを『過飽和彩度』と言います。

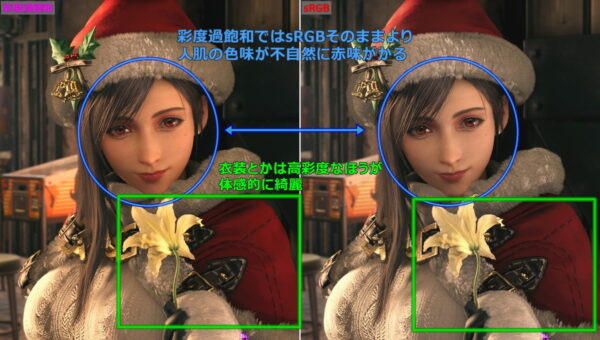

SDR映像を広色域ディスプレイで表示した時のデメリットについて一例を挙げると人肌の色味があります。

人肌は血色が影響する以上、基本的に赤色系統の低彩度な色が使用されます。

しかし、広色域ディスプレイによって過飽和で彩度が強調されると不自然に人肌の色味が赤味を帯びます。

広色域モニタを導入した場合、多くのユーザーが期待するのは下画像 左側のような映像だと思いますが、現実には右側のように人肌など比較的に低彩度な色も含め、全ての彩度が強調されます。

結果として広色域モニタは”彩度がドギツイ”と感じる人がいたり、逆にスマホ等で過飽和な高彩度慣れしていてsRGBカラーがそのまま表示されるHDRの色が薄いと感じます。

高彩度と低彩度の適切な描き分けは、ゲームでHDRを使用するメリットの1つです。*HDRで映像が鮮やかになるという説明はよくある間違いです。

SDRのままでも過飽和彩度によってHDR水準の高彩度になります。スマホ画面で見る映像の大半がまさにそれです。

HDRの正しいメリットは高彩度も低彩度も正しくカラーマネジメントできることです。

理想的に作成されたHDR映像であればsRGB範囲内にある低彩度な人肌の色味をリアル広に表現しつつ、衣装やインテリア等の高彩度の赤色を広色域カラーで表現できます。

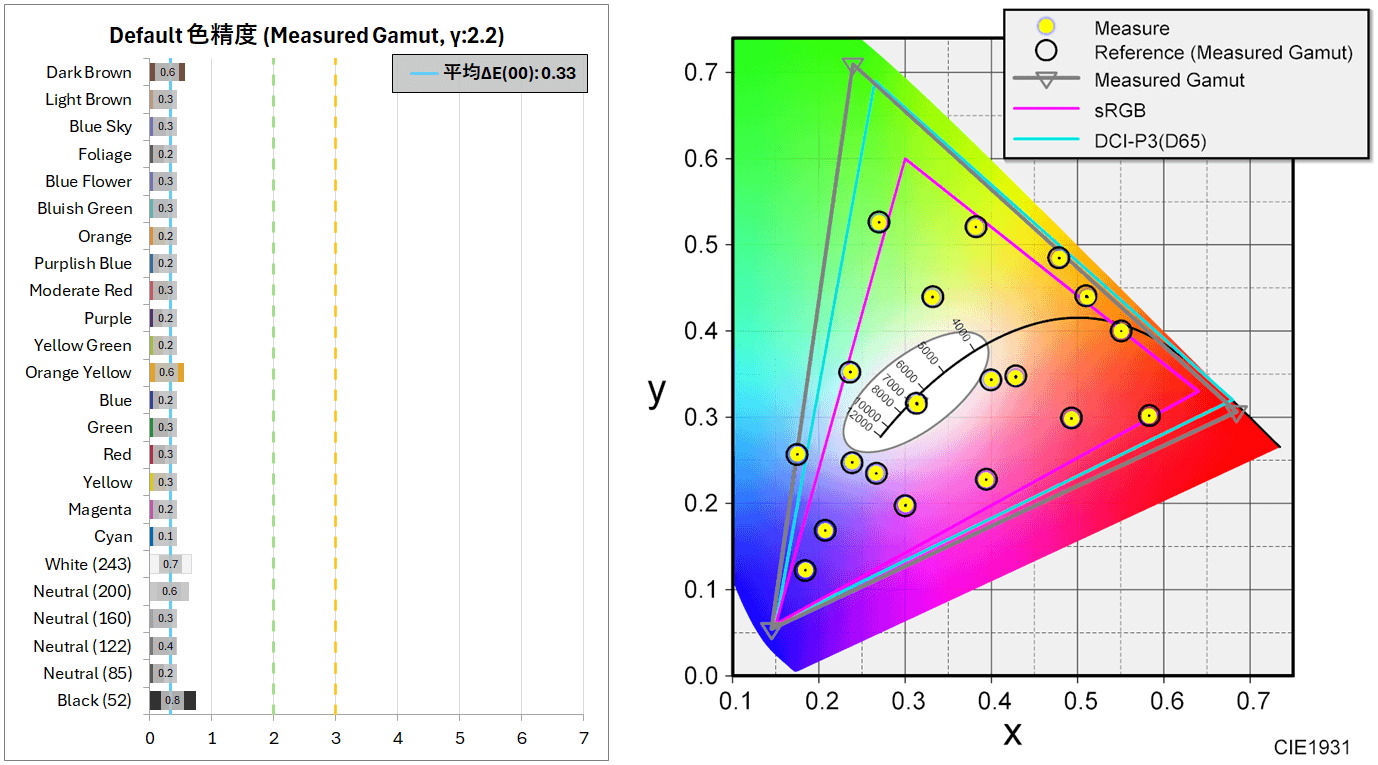

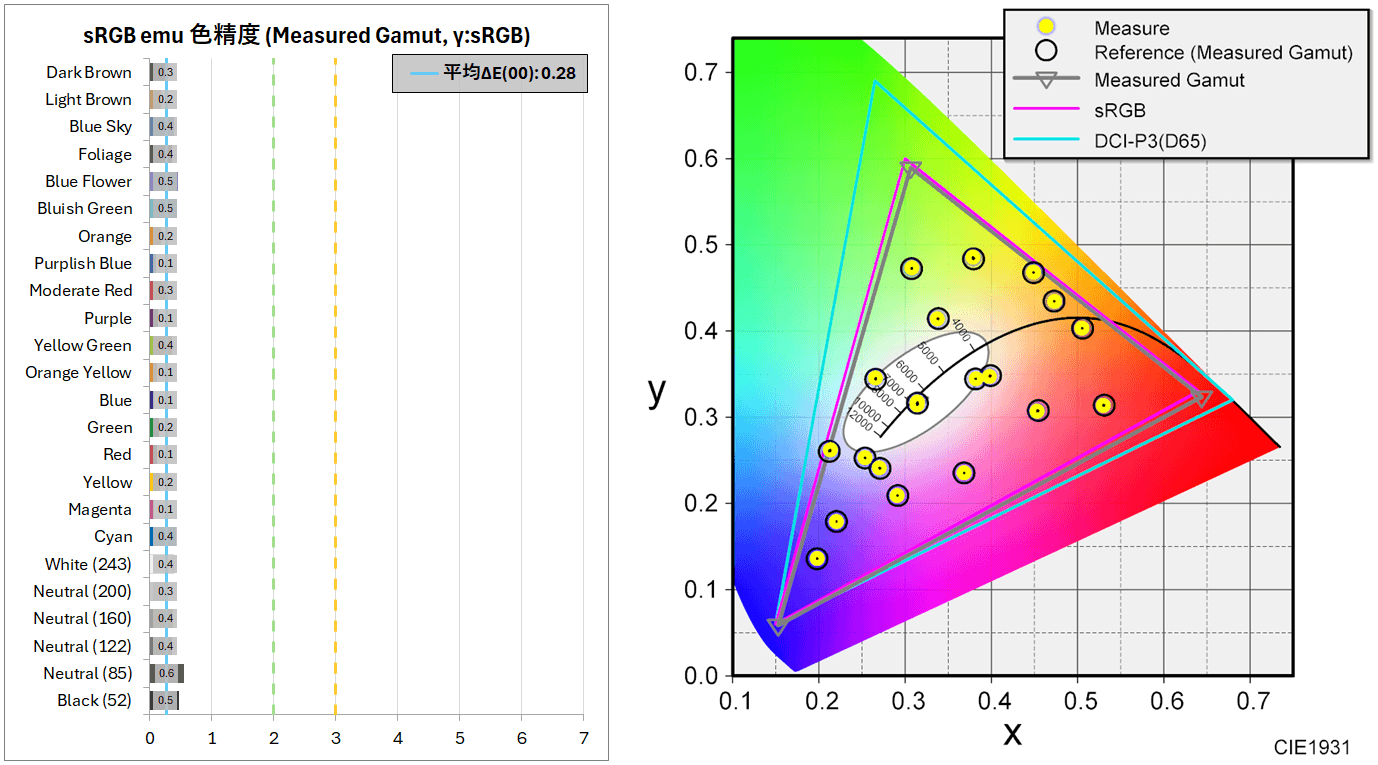

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差*評価ポイント広色域モニタでも、良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

ここで綺麗に色が一致するモニタほど各自でカラーキャリブレーションした時に、AdobeRGBなど任意の色規格に対して色を一致させやすいです。が次の通りです。

ネイティブ色域と固定値2.2のガンマからリファレンスを出せば、測定値とリファレンスの色差は平均ΔE(00)が0.3前後でした。

6500Kに設定した時のホワイトポイントこそD65からズレていましたが、ネイティブ色域のプライマリに対する色校正は完璧です。

色域エミュレートモード

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

色域エミュレートモードの設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は、sRGB校正モードに切り替える、もしくはユーザー等の画質モード(GameVisual)で”ディスプレイの色空間”の設定をsRGBに変更すると、各色規格の色域に制限することが可能です。

sRGB エミュレートについて

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のsRGB エミュレートの特性や色精度を検証しました。

sRGB エミュレートの検証結果

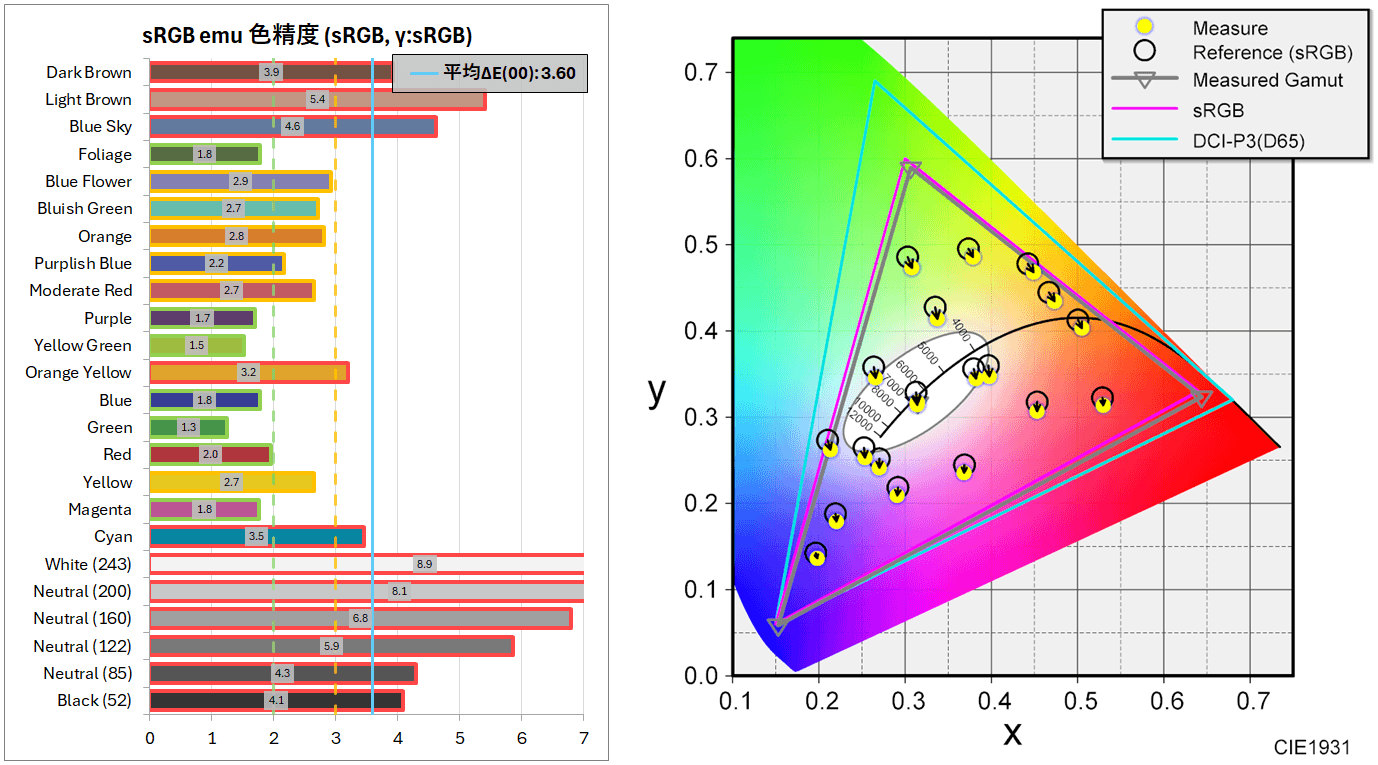

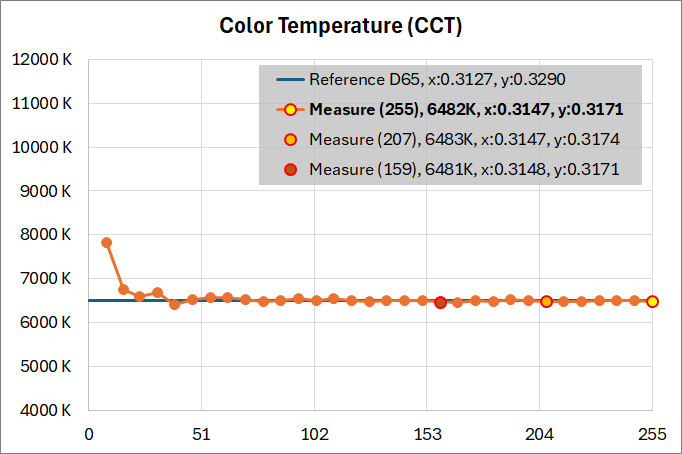

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のsRGBモード(sRGBエミュレート)については、色域の制限に加えてガンマも自動制御になりますが、色温度は任意に設定できるのでD65に最も近いユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)に設定しています。

sRGBモードのガンマはsRGBカーブ的な軌跡を描きました。

sRGB色規格のホワイトポイントはD65ですが、sRGBモードの色温度はi1Pro3による測定では6500K程度、RGB値255の白においてxy色度は(0.3147, 0.3171)でした。

CCT値こそ6500Kに一致ですが、赤と青が強く、ホワイトポイントはD65からズレています。

sRGBモードにするとネイティブではsRGBを軽くオーバーしていた色域がsRGBピッタリに制限されます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のsRGBモードはi1Pro3の測定ではホワイトポイントがD65からズレているので全体的に色がシフトしてしまい、sRGB色規格をリファレンスにすると色差は平均ΔE(00)が3.60を超え、色精度は微妙です。

一方で実測色域からリファレンスを取ると平均ΔE(00)は0.3程度と非常に良く色が一致します。ここまで綺麗に合わせてあるのに、ホワイトポイントがD65からズレているのは本当にもったいないです。

色空間の制限設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はユーザーモードなど通常の画質モード(GameVisual)においてもディスプレイの色空間の設定をsRGBやDCI-P3に変更することで、各色規格の色域に収まるように制限をかけることが可能です。

sRGB校正モードと違って、ディスプレイの色空間の設定をsRGBやDCI-P3に変更しても、色温度やガンマは自動制御にならず任意に変更できます。

なお色域拡大(ネイティブ色域)、sRGB、DCI-P3の各色域設定ではD65になるユーザー設定色温度のRGB値の組み合わせが異なるので注意してください。

こちらなら色温度を手動設定でホワイトバランスをD65に合わせることもでき、なおかつsRGBやDCI-P3の色域で色規格の絶対基準に綺麗に色を一致させることができます。sRGBガンマカーブが使用できなくてもOKならこちらを使用するのがオススメです。

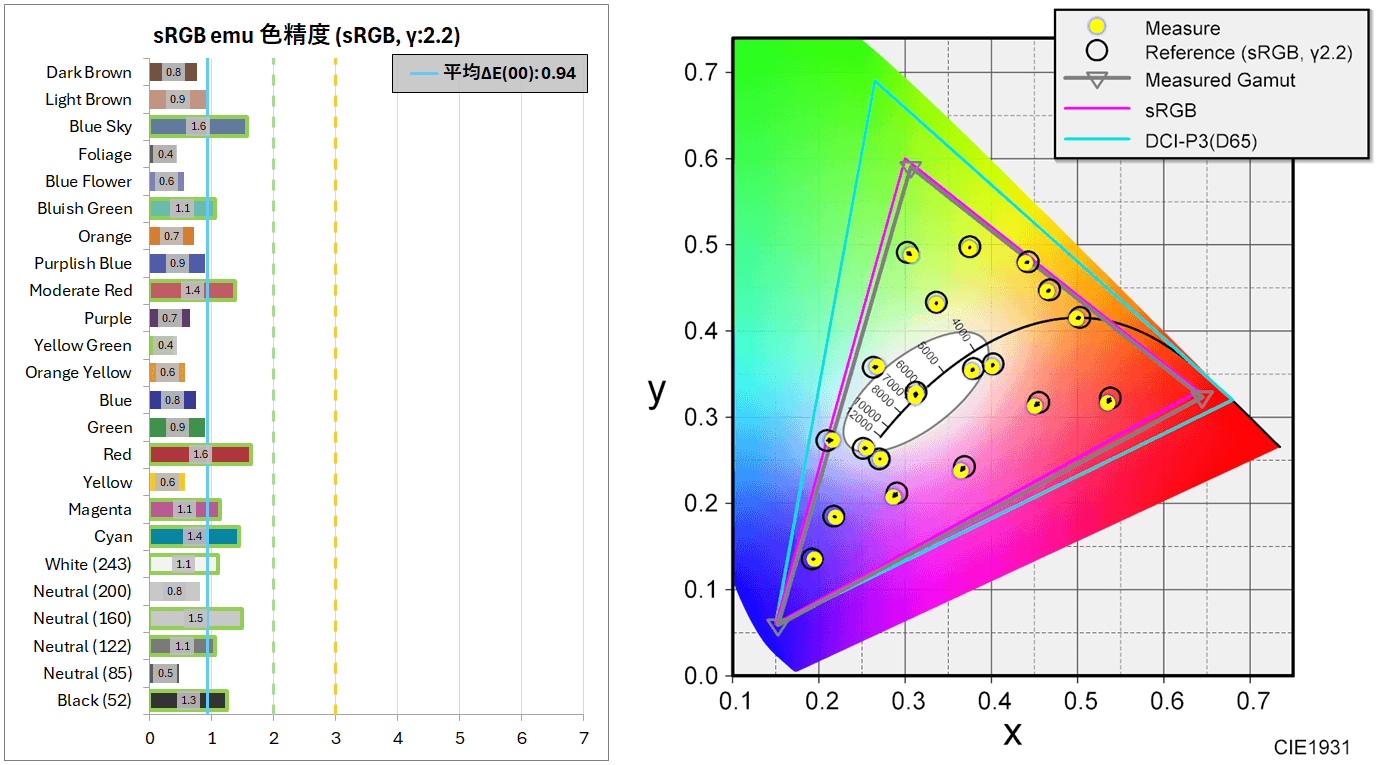

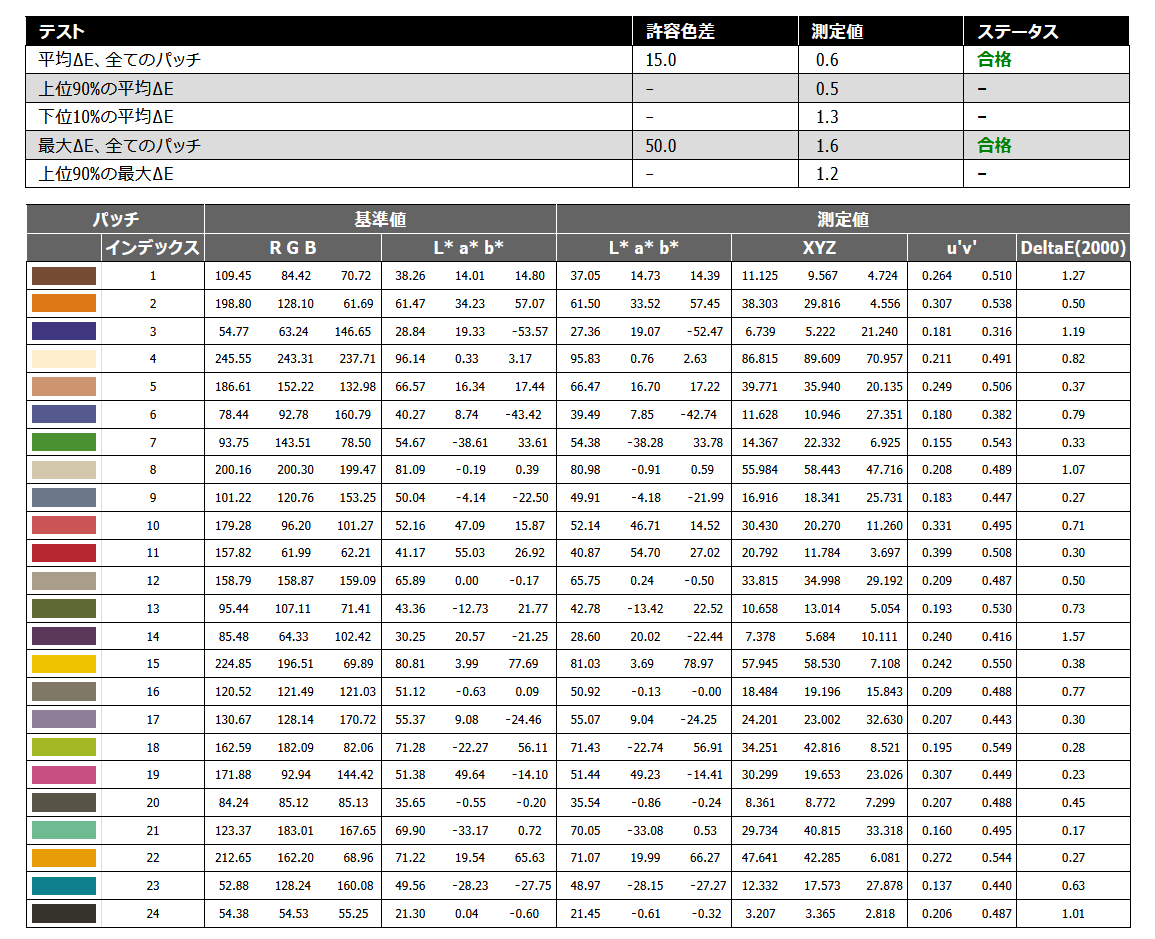

カラーキャリブレーション

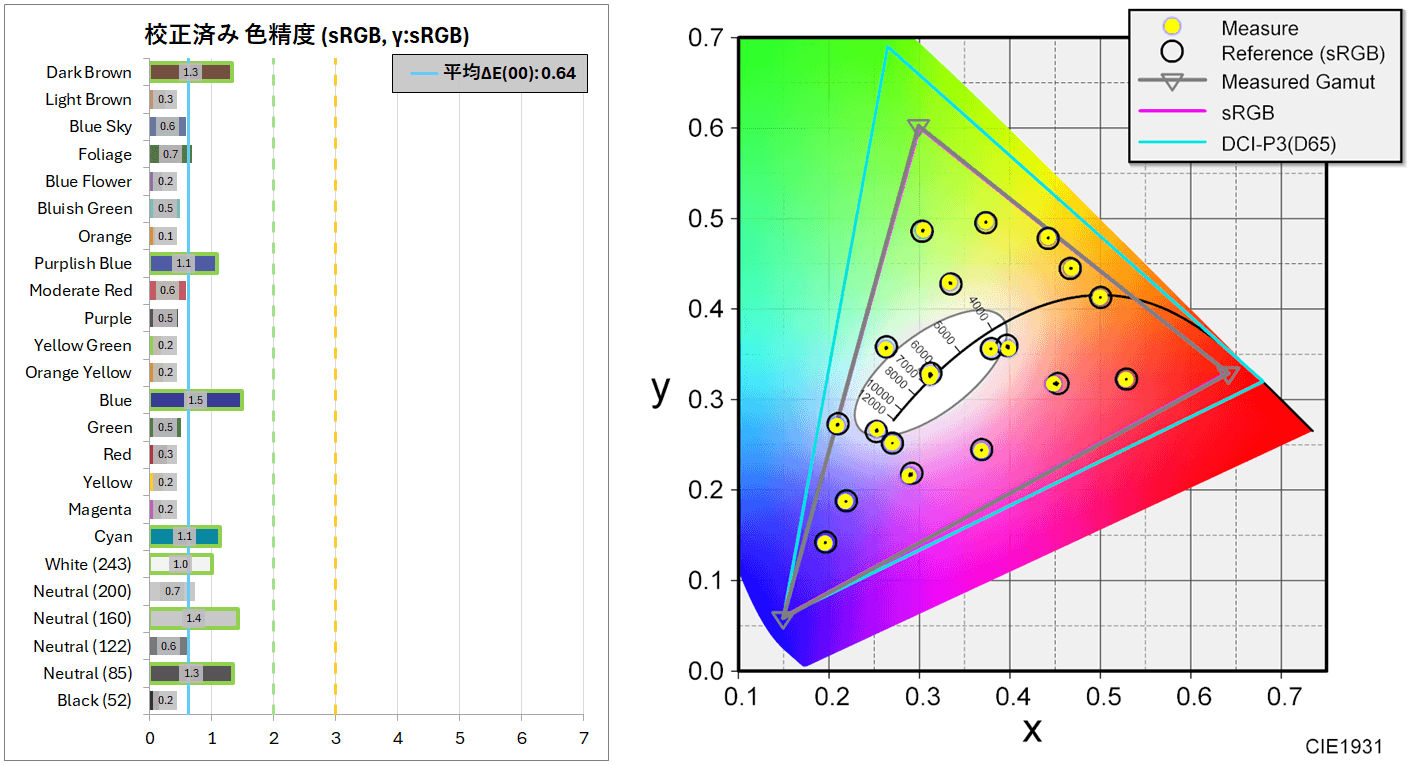

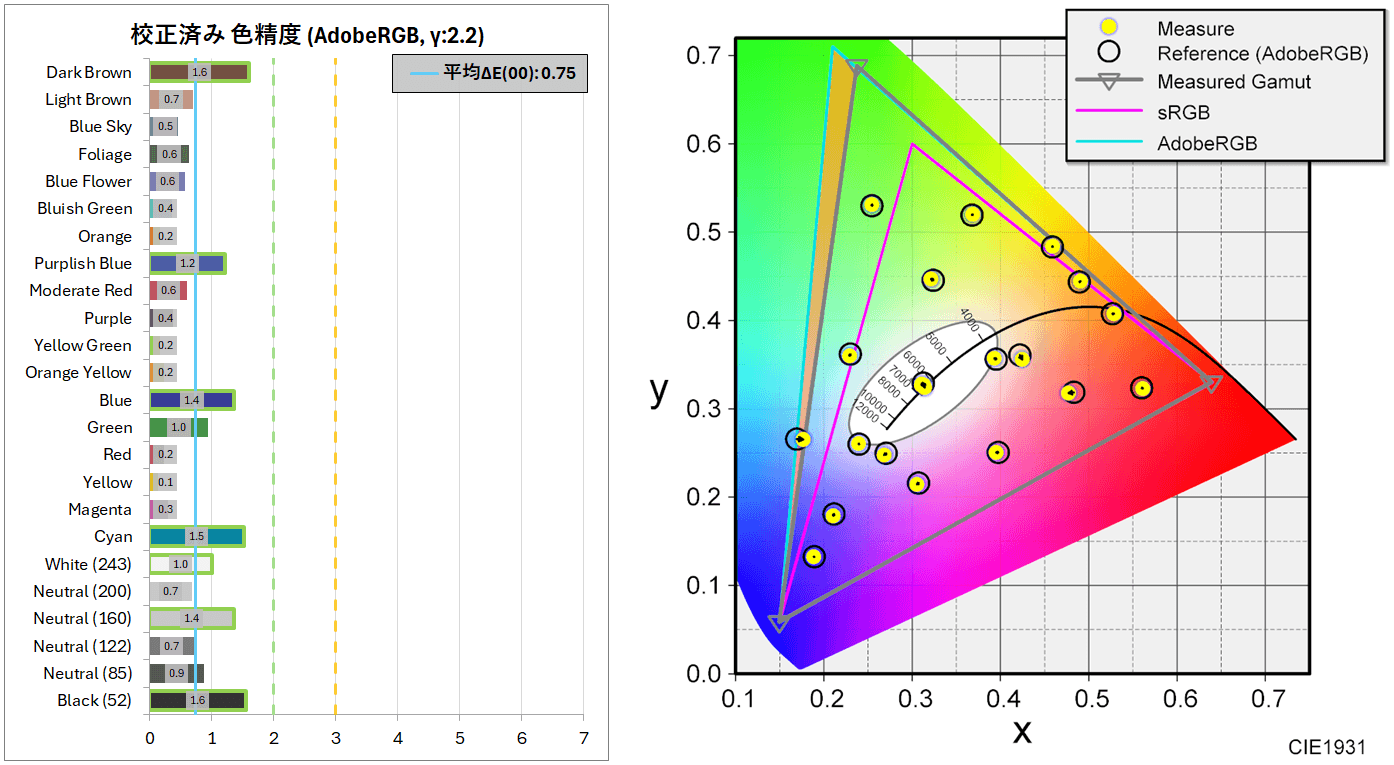

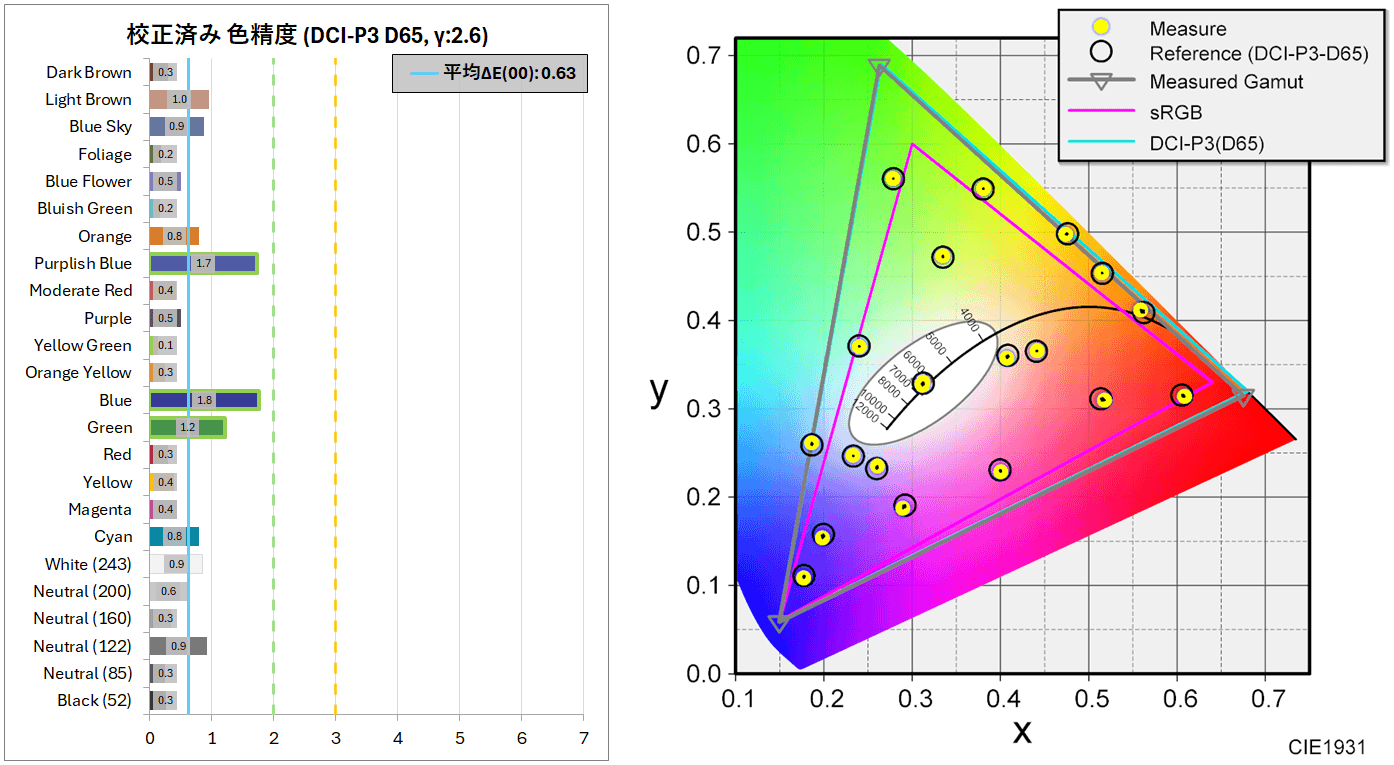

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は正確な色を出すことができるのか検証しました。

検証結果をクリックで展開

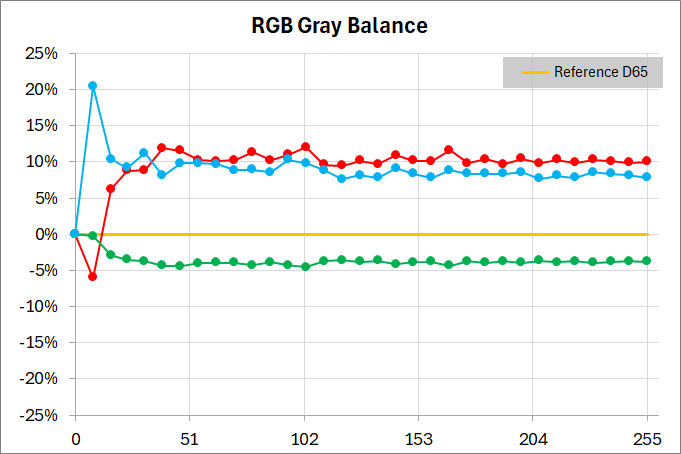

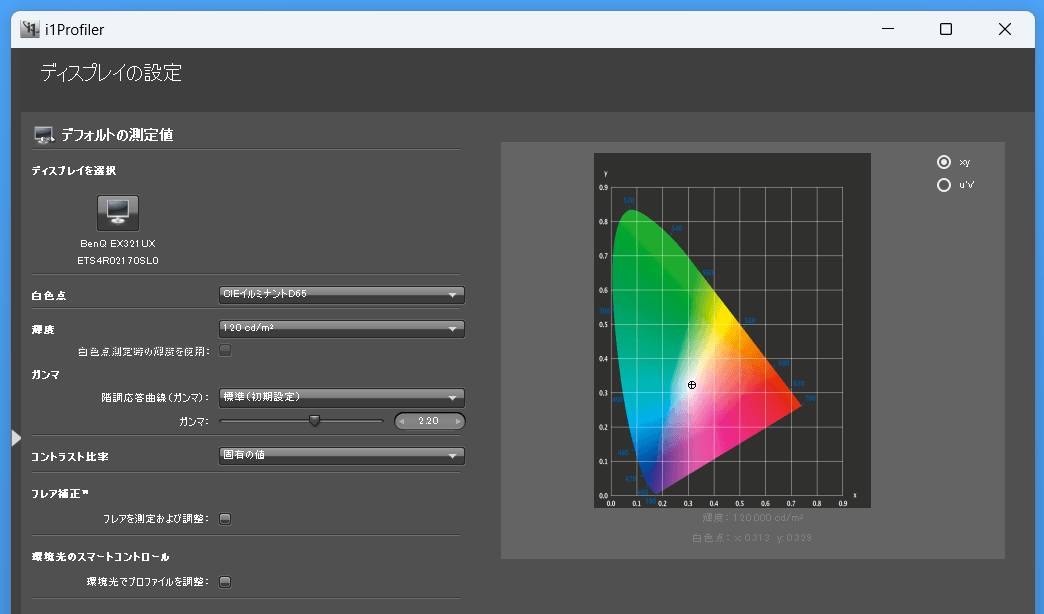

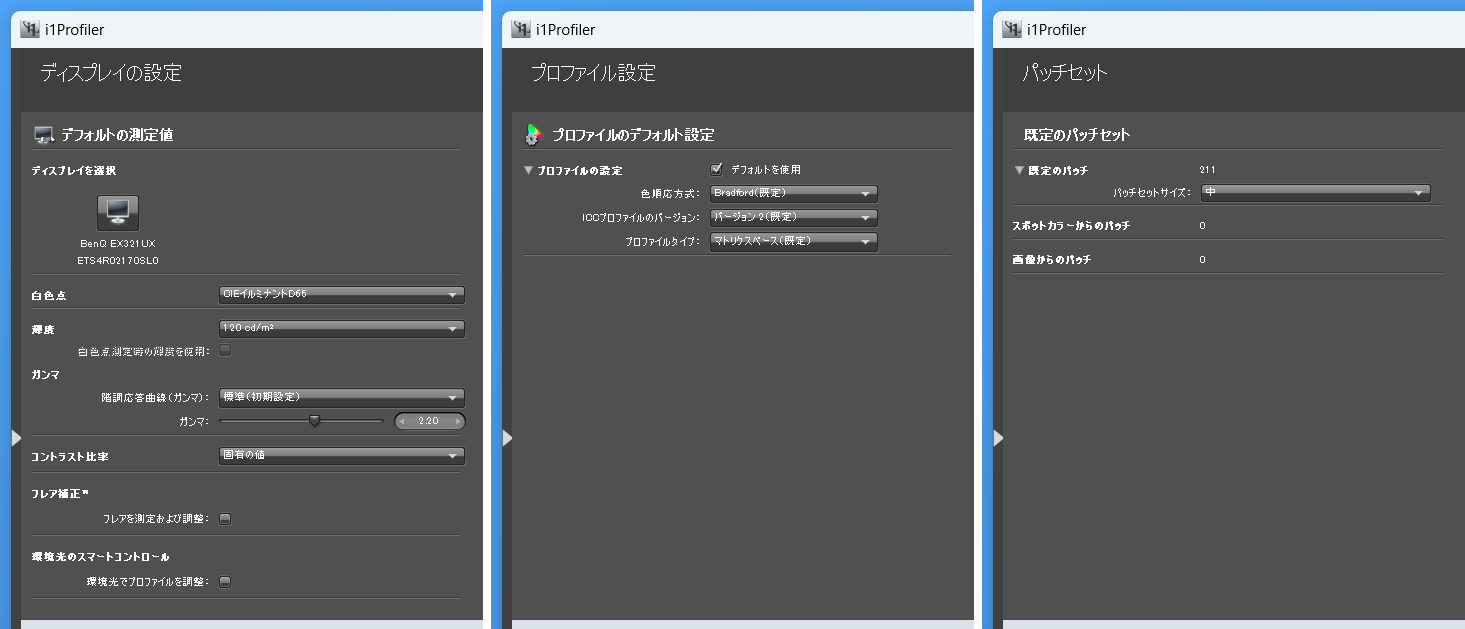

カラーキャリブレーションはX-Rite i1 Basic Pro 3と純正ソフトi1Profilerを使用して行いました。 キャリブレーション設定はホワイトポイントがD65、白色輝度が120cd/m^2、ガンマは固定値2.2としています。キャリブレーションのカラーパッチ数は中(211)です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」では標準モード、ガンマは固定値2.2に最も近い”2.4”、色温度設定を”ウォーム”にするとホワイトポイントがD65からズレていて、RGBの強さに差が大きいとアラートが出たので、手動で調整できるユーザー設定モードでR(赤)=97, G(緑)=100, B(青)=99としてキャリブレーションを行いました。

X-Rite i1 Basic Pro 3によってカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、同じくi1Profilerのディスプレイ品質検証(色の正確性の検証)機能で色精度を検証しました。

カラーキャリブレーション後にi1Pro3で測定した「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の色の正確性はΔE 0.6でした。

カラーキャリブレーションでモニタプロファイルを作成すれば、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は非常に高い精度で色を出すことが可能です。

なおX-Riteが公開している色差に関するブログポストによると、によると『ΔE=1程度で2つの色を横にくっつけて見比べた時に違いが判別できるレベル』とのこと。

補足としてi1Pro3で行ったカラーキャリブレーションの結果について、もう少し詳しく見ていきます。

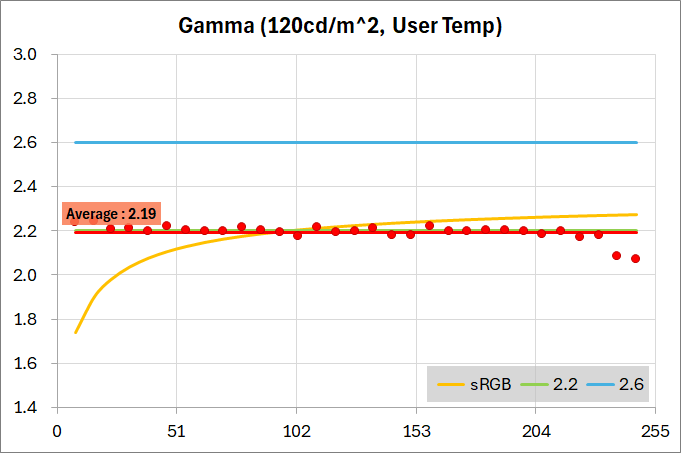

まずは単純に0~255を32分割したRGB値のテストパターンをそのまま表示してガンマを確認しました。

ガンマ2.2になるようにキャリブレーションしたので、校正モニタプロファイルを適用した「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は固定値2.2のガンマで綺麗に安定しています。色温度もD65(6500K)前後、RGBバランスも安定しており全く問題ありません。

sRGB、AdobeRGB、DCI-P3 D65のICCプロファイルを埋め込んだpng画像をテストパターンにして測定したガンマ値は次のようになっています。

sRGBはsRGBカーブ、AdobeRGBは固定値2.2、DCI-P3 D65は固定値2.6のようにICCプロファイルで指定されるガンマへ綺麗に変換されています。*ICCなし画像はRGB値がそのまま出力される場合とsRGB扱いで変換になる場合に分かれ、ソフトやモニタICCプロファイルによって挙動が変わります

カラーキャリブレーションで作成したICCをモニタプロファイルとして適用すれば、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3D65のICCが埋め込まれたpng画像をテストパターンとしてi1Pro3で測定した色度は、各色規格から算出したリファレンスに概ね一致するはずです。

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

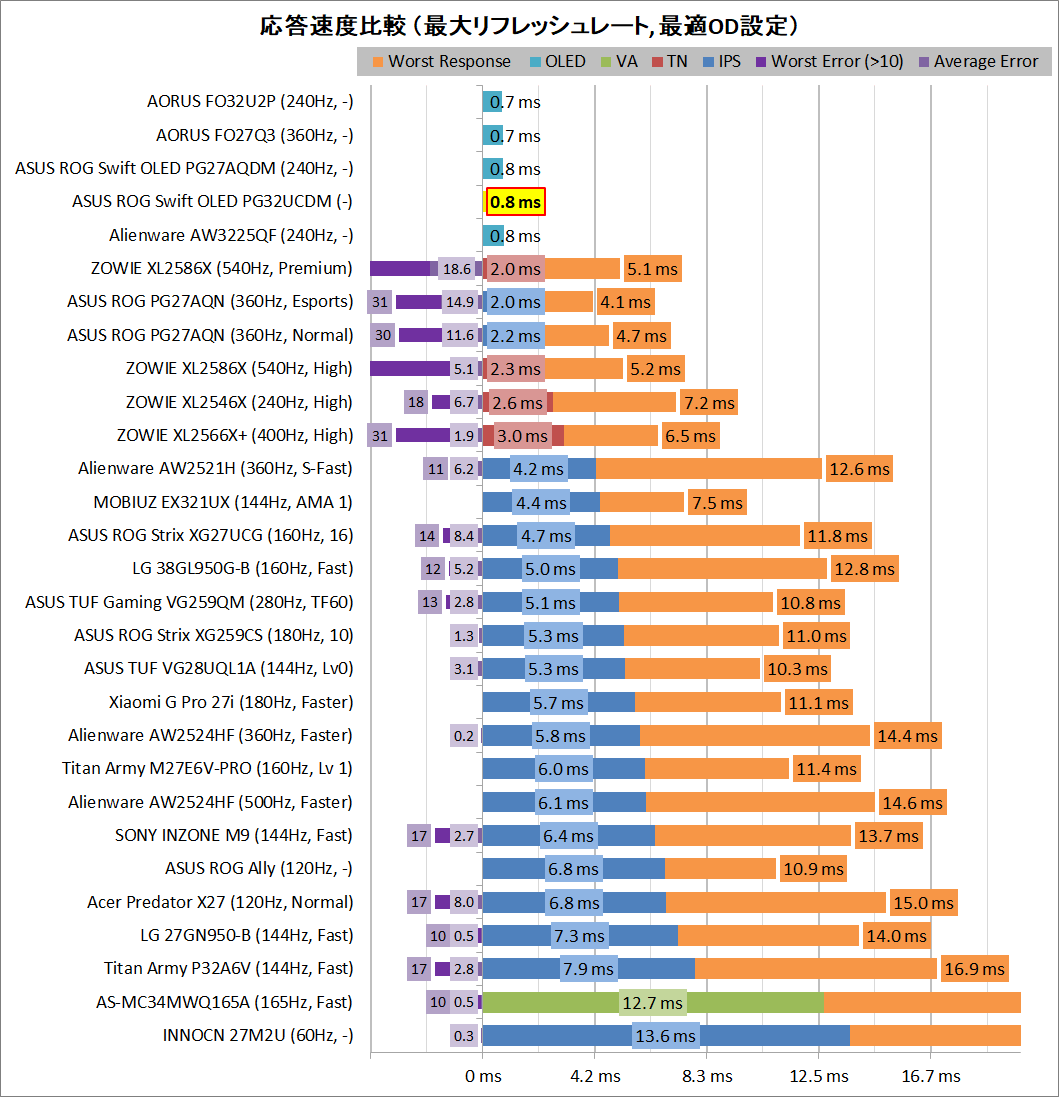

ゲーム性能を検証

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

応答速度

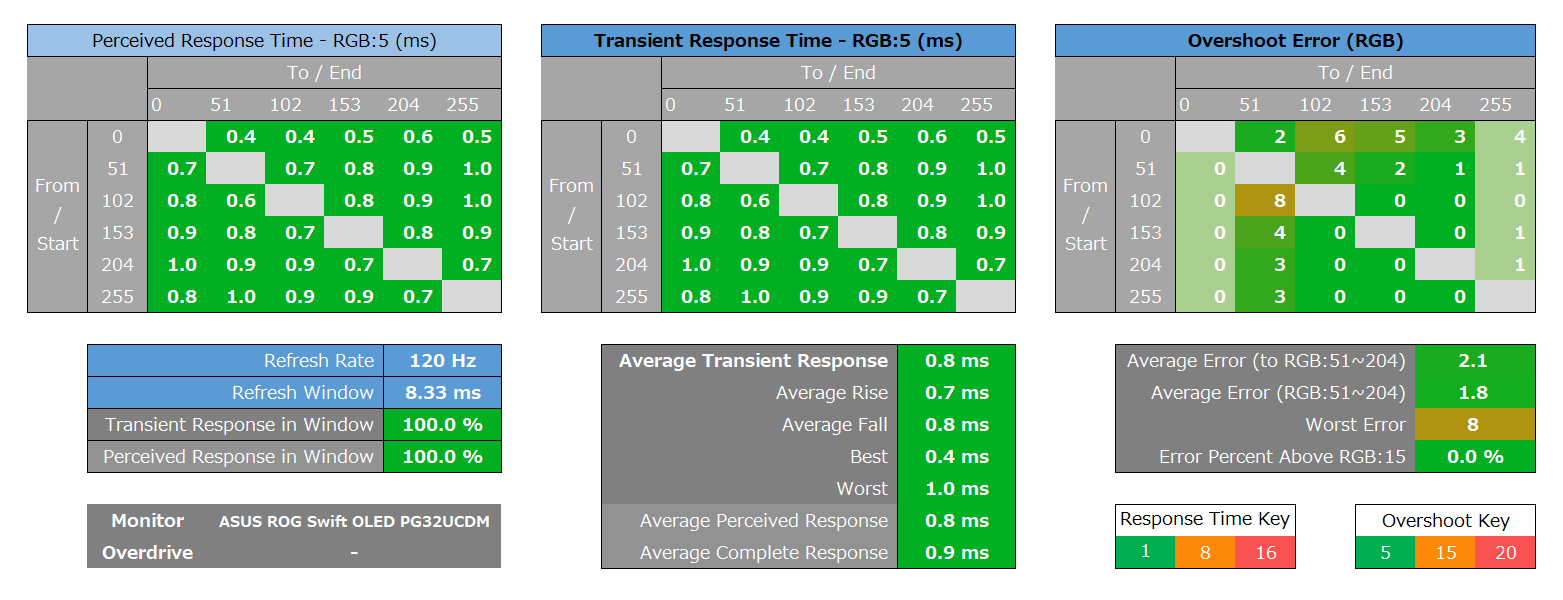

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

応答速度のOSD設定と最適設定値

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は理想スイッチ的に画面更新が可能な有機ELモニタなので、液晶モニタと違ってオーバードライブ補正に関する設定はありません。

応答速度をms単位で比較

オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度を検証しました。

統計的な扱いや解析には差がありますが、ここで確認するのはメーカー製品スペックにおいて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。

光センサーによる応答速度測定について

光センサーを使用した測定について簡単に説明しておきます。

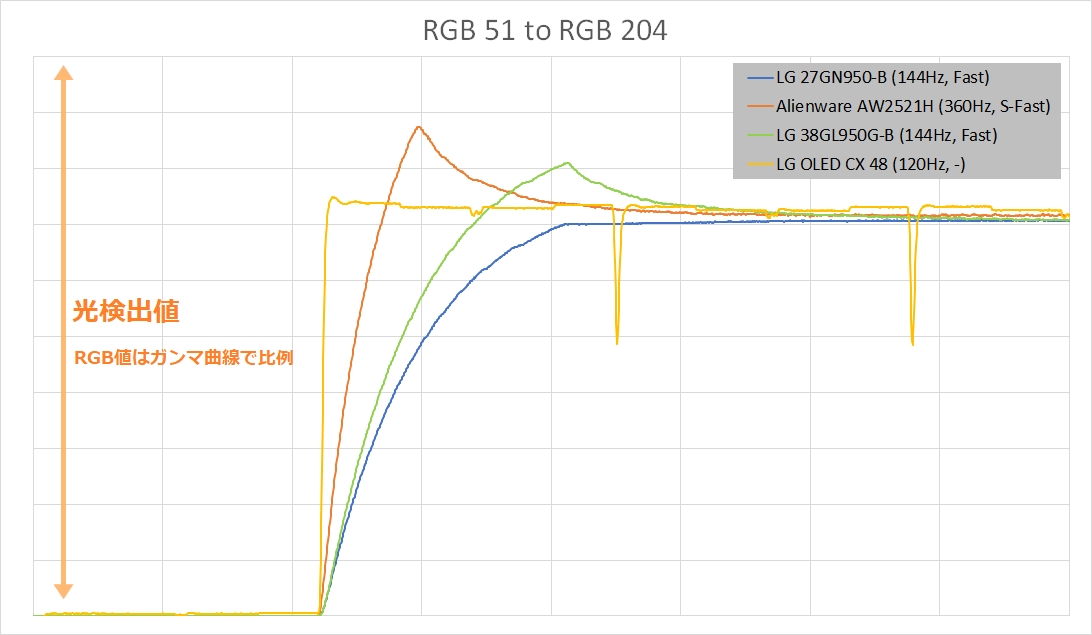

SDR映像はブラックからホワイトまでのグレー階調は8bit RGB値0~255の256段階で表現されます。

その中から、例えば、RGB:51の暗いグレーからRGB:204の明るいグレーへディスプレイが変化する時に光検出値の時間推移は下のようなグラフになります。

理想スイッチ的な応答になる有機ELに対して、液晶はパネルの種類やOD補正によって応答曲線が変わります。

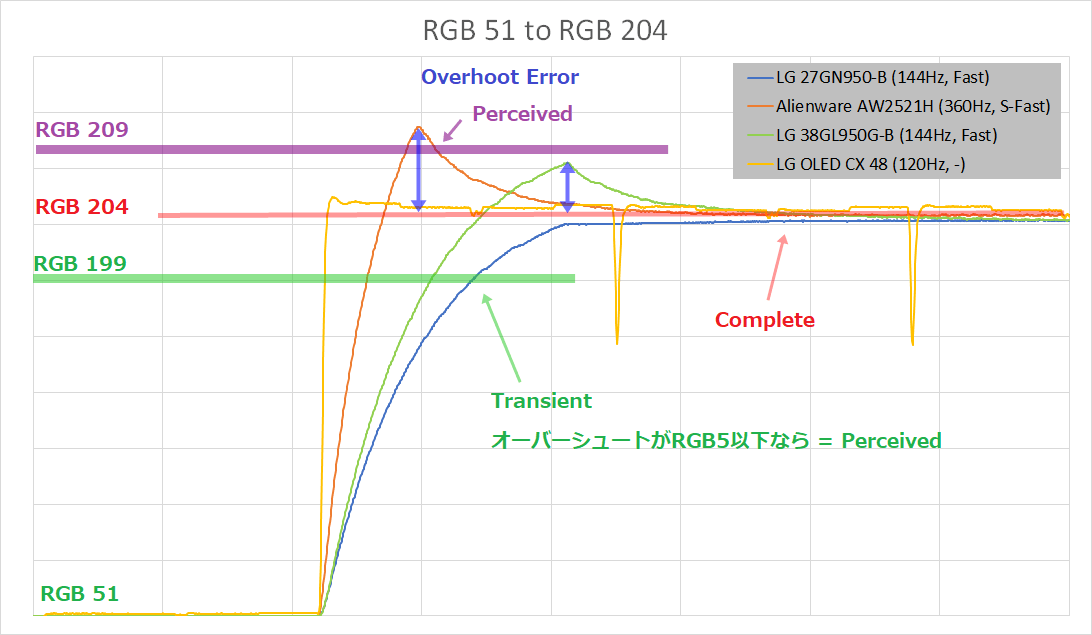

光センサーで測定した応答曲線から、Transient Response(初期応答)やオーバーシュートエラーを算出します。

- Transient Response (初期応答、過渡応答など)

-

応答開始から数えて、目標値よりRGB:5手前に達するまでの時間です。

メーカー公式製品スペック等ではこの数値の中で最も良いものを抜粋して表記されることが多いようです。 - Perceived Response (視覚応答)

-

Transient Responseにオーバーシュートの影響を考慮した数値です。

各GTG遷移でオーバーシュートによって目標値からRGB:5より大きく離れる場合、再びRGB:5手前に達するまでの時間がPerceived Responseとなります。なおオーバーシュートが発生しても目標値からRGB:5以下であれば、Perceived Response = Transient Responseとして扱います。

- Complete Response (完了応答)

-

光検出値が目標値に完全に達して安定状態になるまでの時間です。

液晶モニタに対する体感、残像感という意味では前者2つのほうが影響が大きいので、現状ではあまり意味のない数値ですが、一応参考として。

以上のような考え方で、0~255のRGB値を0/51/102/153/204/255に6分割してRise/Fall総当たりで測定しヒートマップ化します。

応答速度性能の評価についてはヒートマップ、そこから各種製品の代表値を抜粋した比較グラフを見ての通りですが、いくつか当サイトの扱いとして補足があります。

- オーバーシュートエラーについて

-

目標値が0と255の場合、オーバーシュートエラーは基本的に発生しない(限りなく影響がない)ので平均エラーやRGB15を超えるエラー割合の計算からは除外しています。

筆者の経験的に51/102/153/204の4種類の組み合わせからオーバーシュートエラーの平均値を取った方がゲーム画面に対する実際の目視に一致します。グラフでもこちらを強調しています。

- 有機ELディスプレイについて

-

測定精度の問題で、当サイトの評価では有機ELでも平均GTGが0.5ms~0.9msよりも小さくなりません。

有機ELはLG OLEDテレビの2020年モデルの時点ですでに理想スイッチ的な応答になっています。ms単位で評価する必要性も感じません。有機ELは対応リフレッシュレートにだけ注目すれば十分です。

あと、有機ELディスプレイで検出されるオーバーシュートエラーは輝度制御の影響なのでこれも比較グラフ等の計算では除外しています。

光センサーを利用した応答速度の測定方法や注意点について、英語ですがTFTCentralの記事やHardware Unboxedの動画で解説されているので、さらに詳しい内容が気になる人はこちらを参照してください。

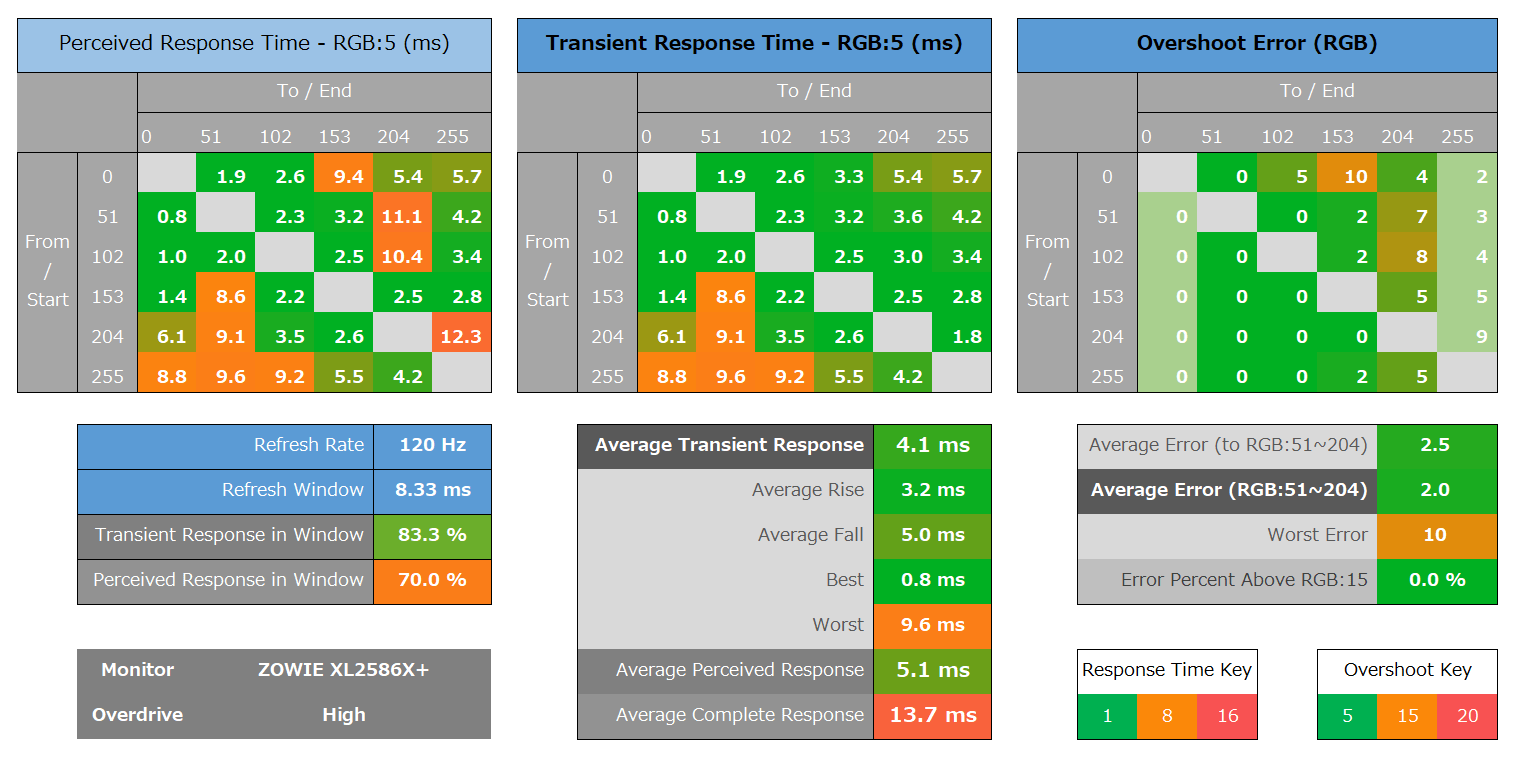

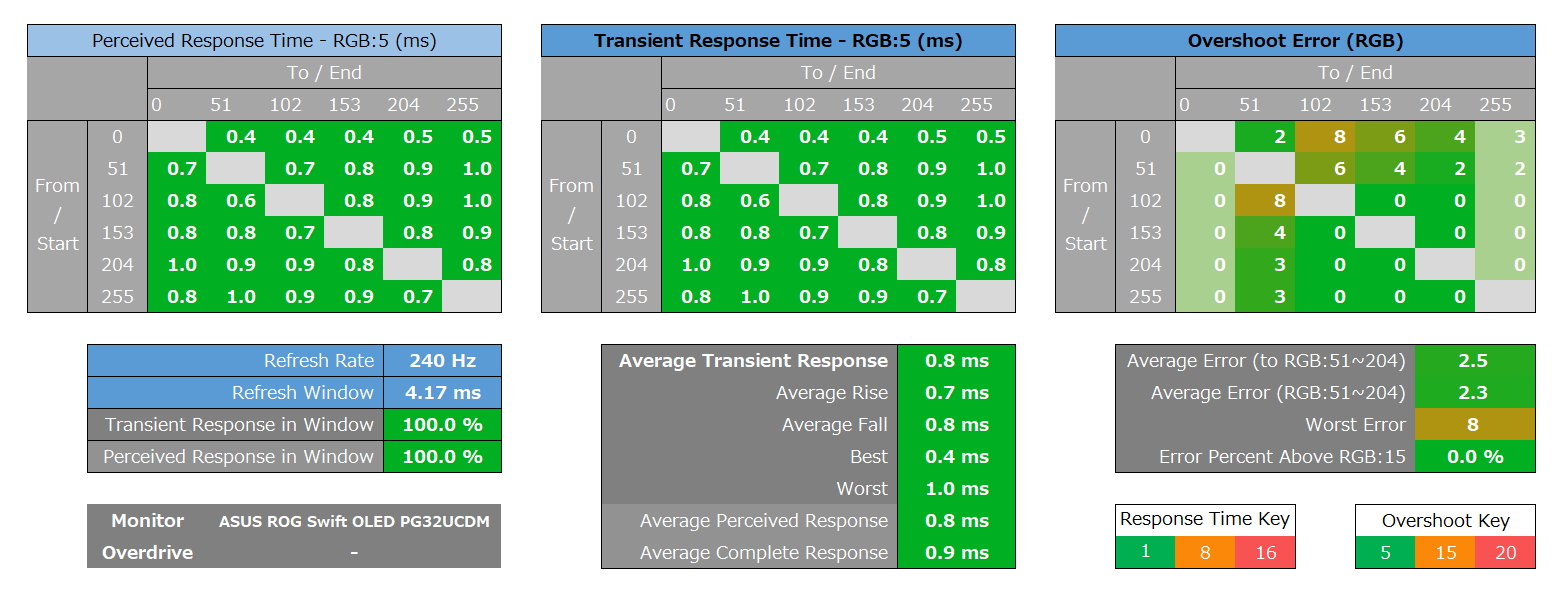

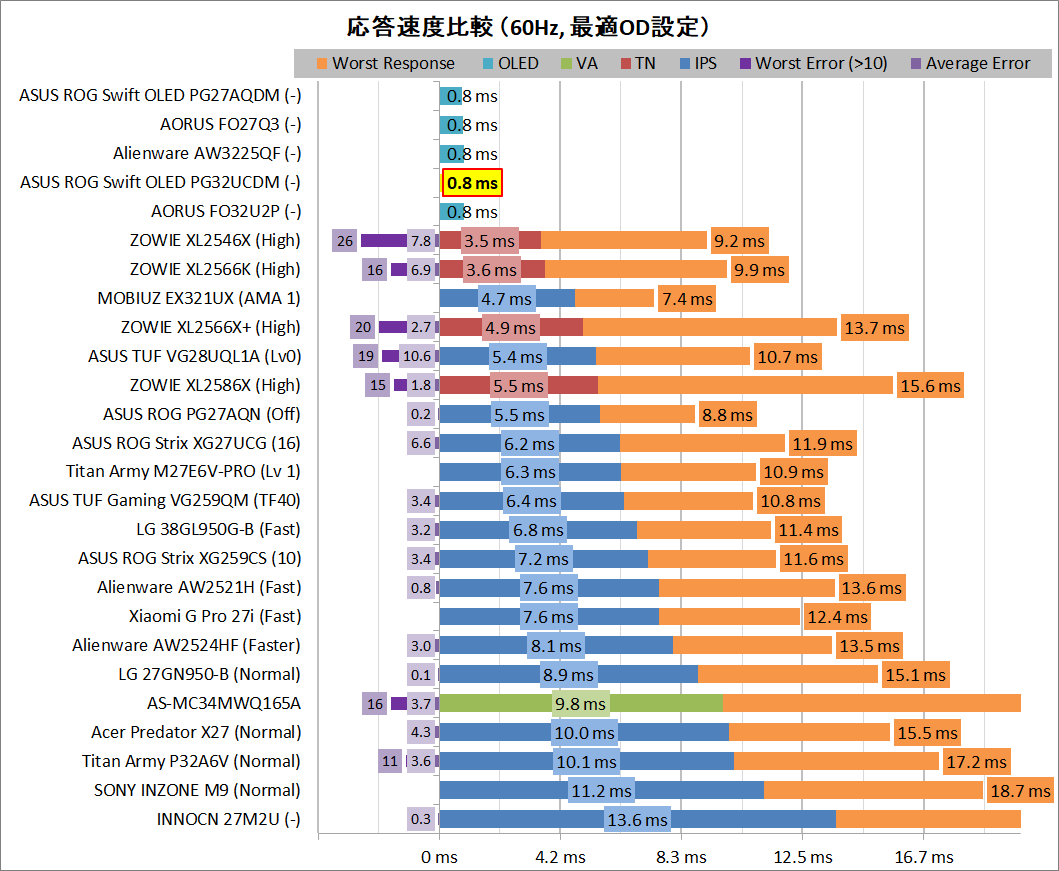

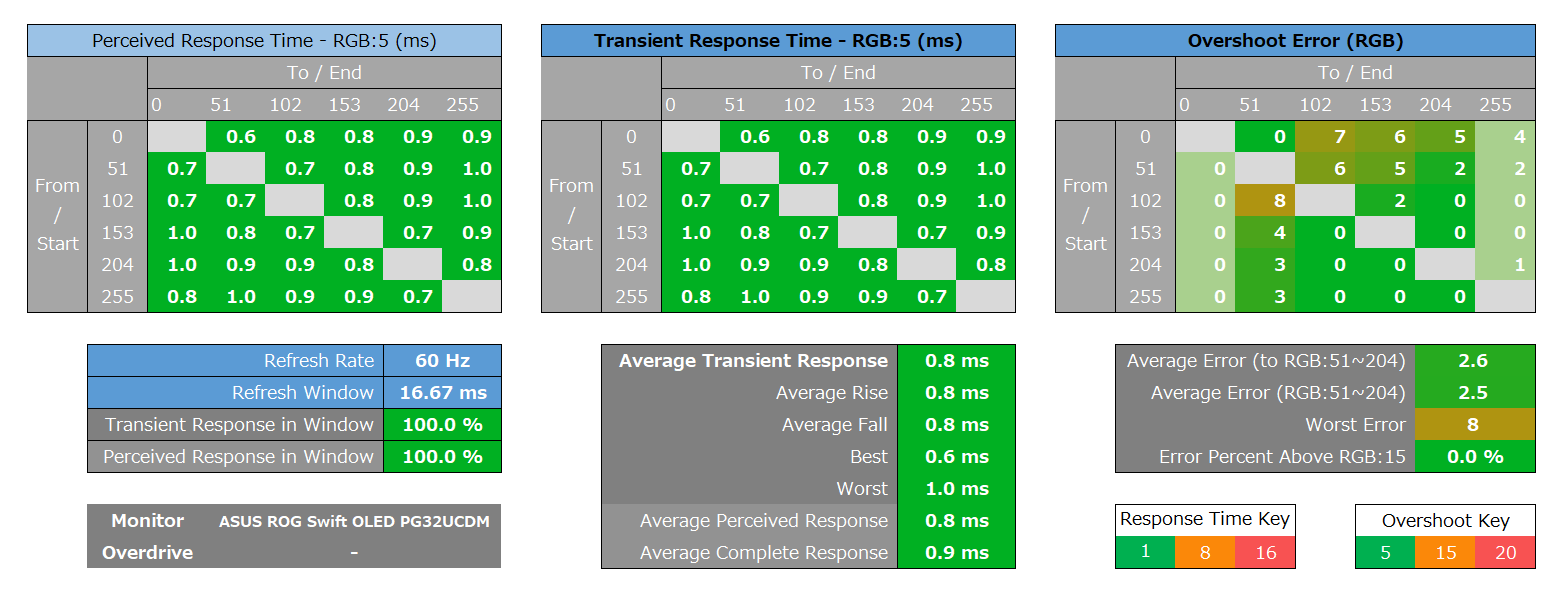

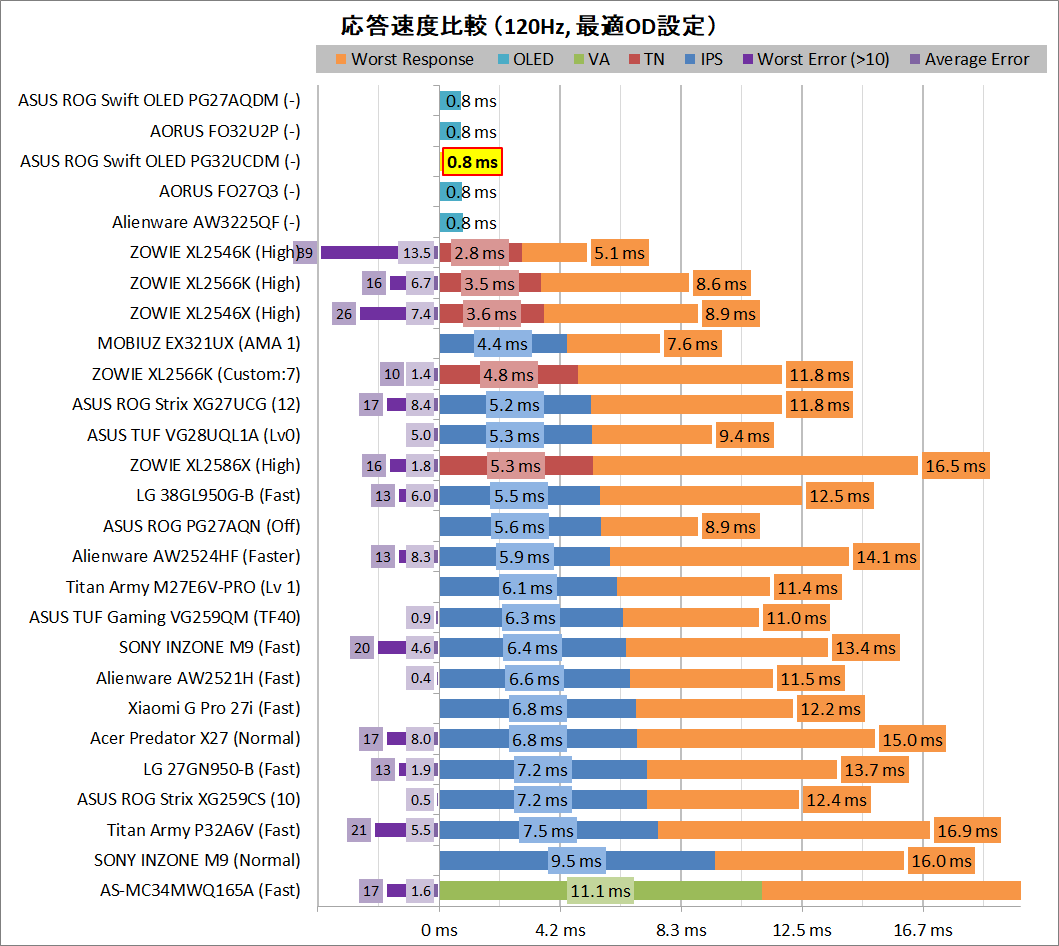

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の最大リフレッシュレートや、コンソールゲーム機で一般的な60Hz/120Hzにおいて、最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

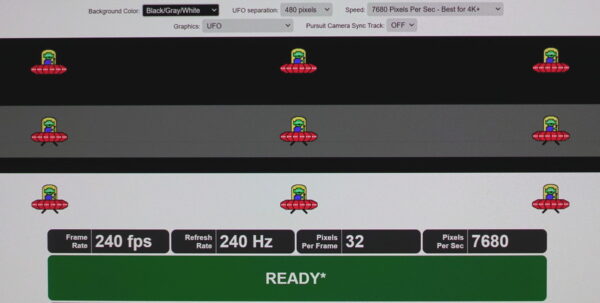

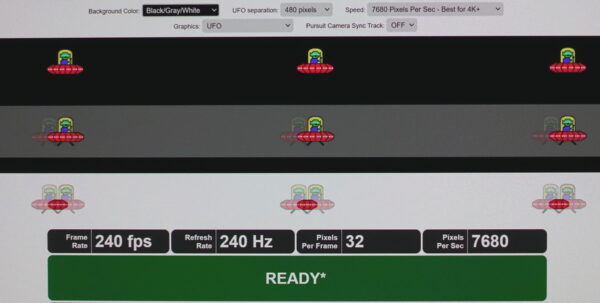

スーパースロー動画で応答速度を検証

スーパースロー動画による応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。

UFO Test: Ghostingについて

UFO Test: Ghostingの概要

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

ディスプレイパネルの応答速度の影響、ハイリフレッシュレートによって軽減されるホールドボケ(モーションブラー)など体感目視を静止画で疑似的に再現します。

元々想定された用途とは異なりますが、『単色背景で単純なアイコン(UFO)が毎フレーム均等に移動する』という挙動は1000FPS以上ののスーパースローモーションカメラで応答速度をチェックするのに便利なので採用しています。

速度設定について

スライダー撮影や目視によるOD設定の調整であれば実際に目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

静止画やスーパースローモーション動画で利用する時は、UFOの1フレーム毎の横位置を十分に離した方が見やすいので、3840px/sなど目視では追えない速度にしています。

検証時の背景カラーについて

UFO Test: GhostingではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、当サイトの検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

- 背景カラーがブラックのライン

-

概ね理想的な応答を確認できます。

厳密に言うとUFOから黒背景への変化はFallなので、一般的な液晶パネルの特性として応答速度は遅いです。

ただ、逆にUFOが表示される変化はRiseで速く、完全な黒背景だと残像があっても細かい色差は気になり難いです。(カメラのダイナミックレンジの影響で潰れているだけという可能性もあるものの)筆者の経験的にはスーパースロー動画や目視レベルでは黒背景が一番、残像感がなく綺麗に見えやすいです。

- 背景カラーがホワイトのライン

-

ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

昔はVA液晶など異様に遅い(文字が溶けるように滲む)製品もあったものの、最近では実用的に問題があるレベルで遅いものもあまり見かけなくなっていたり。

- 背景カラーがグレーのライン

-

中間色に移るまでの応答を見ることになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

OD設定する時の背景カラーについて

目視でオーバードライブ設定を調整する場合は、検証で使用しているブラック/グレー/ホワイトではなく、初期設定のsRGB Cyanか、sRGB Grayでいいと思います。

検証でブラック/グレー/ホワイトの3色を採用しているのは、たまにブラックやホワイトの背景で変に応答速度が遅い(残像が強い)モニタもあってハズレ検出的に使っているだけなので。

オーバーシュートによる色滲みのワーストケースとしてはsRGB CyanかsRGB Grayで一番下の明るいラインを見るのが分かり易いです。

真ん中のラインが気にならないレベルなら実際のゲーム映像には十分だと思いますが。

あと目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の応答速度を検証してみました。

5760FPSのスーパースローで確認してみても、「「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」」は一瞬で画面更新が完了しています。

240Hz+リフレッシュレートの競技ゲーマー向けモニタや、4K/120Hz+のゲーミング液晶モニタと比較しても、有機ELパネルの応答速度の速さは一目瞭然です。

240Hzでグレー背景における画面更新のフレームを切り出して並べたものですが、5760FPSで撮影した時、各ピクセルは1フレーム以内に画面更新が完了しています。応答速度はコンマms単位で、有機ELモニタの公称応答速度としてよく挙げられる0.5ms~1msは余裕でクリアしています。

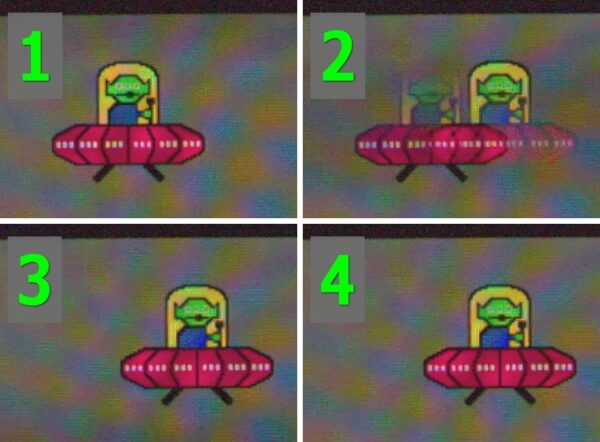

静止画で応答速度を簡易検証

簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を静止画で撮影してみました。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は理想応答な有機ELモニタなので、最大リフレッシュレートの240Hzで動作させ、十分に早いシャッタースピードで撮影しましたが、応答速度の遅さによって複数のフレームが写し込むことはほぼありません。

UFOが静止状態の写真と比較しても見た目はほぼ同じです。

液晶パネルなら適当に手動で連写していれば1ms GTGを謳う製品でも2フレームが映った遷移途中を撮影できますが、有機ELはランダムな連写では遷移の瞬間を捉えるのも難しいレベルです。

厳密に検証するとなると機材のハードルが高いですが、モニタ買い替えの参考として、シャッター速度を調整できるカメラが1台あれば、今使っているモニタの応答速度性能をざっくりと判別できます。

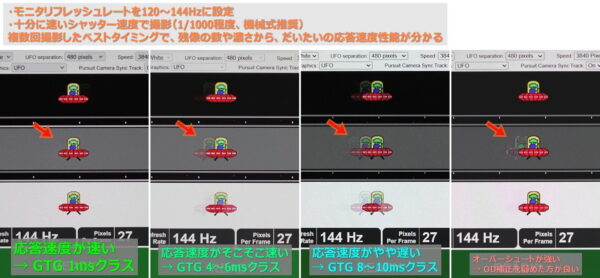

簡易判別の方法

自分が今使っているゲーミングモニタの応答速度がどれくらいなのか気になる人もいると思います。

スーパースロー動画や光センサーを使用した応答速度の検証はハードルがかなり高いですが、単純な静止画写真でも応答速度性能に関する簡単なティア程度は判別できます。

240Hz+に対応している場合も120~144Hzに下げてください。

8ms程度の更新間隔で1フレーム更新が完了するか静止画で確認するためです。

現在の液晶パネルの応答速度性能だと、240Hz+(更新間隔が4ms以下)において2つ以上前の像が見えるのは普通です。

映像はUFO Test: Ghostingを使う

UFO Test: Ghosting / Pursuit Cameraの画面を撮影します。

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

元の用途ではありませんが、静止画(カメラも固定)による応答速度の簡易判別にも利用できます。

UFO Test: Ghostingには色々と設定がありますが、簡単に上記リンクには推奨のものを埋め込んであります。

背景カラーはBlack/Gray/WhiteかsRGB - Midlle Grayにして、撮影した写真では中央バーのグレー背景を確認してください。

各フレームの差分が確認し易いように、Speedを3840px/sなど十分に高速にして(目視では追えない速度)、UFO separationも480pxなど適度に広くします。

カメラのシャッター速度は1/1000s程度の高速にしてください。

ローリングシャッター歪みが出ても斜めにズレるだけなのでスマホでも大丈夫だと思いますが、デジカメの機械式シャッターが確実です。

フレーム更新の過渡応答から一瞬を切り取って撮影することになるので、複数回撮影してベストタイミング(次のフレームに移り変わる直前 = 最も残像が少なく、薄い状態)の写真を参照します。

オーバーシュートの逆像が強過ぎる場合はOD設定を適切なものに変更してください。

| ベストタイミングの写真 | 残像の見え方(120~144Hz) | 応答速度の評価 |

|---|---|---|

| 現在のフレームだけ もしくは微かにに残る程度 | 応答速度は非常に高速 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 2~4ms 程度 |

| 前のフレームが見える | 応答速度は速い 実用的には十分、買い替えは必要ない 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 5~8ms 程度 |

| 2つ以上前のフレームが見える ベストタイミングで3つ、4つも残像が見えるなら、上位ティアのモニタに買い替え推奨 | 応答速度はやや遅い 上位スペックの製品に買い替えを検討してもいい 【メーカースペック】 GTG 5ms以上 or MPRT 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 8~10ms 程度 |

簡易判別で何が分かる?

光センサーを使って測定した応答速度ヒートマップなら平均値として0.1~1.0ms刻みで性能差が分かります。

応答速度が3msと4msのモニタ(他はほぼ同)から新しく選ぶなら3msの方を買った方がお得なので買い替え先を選ぶ時は率先してチェックするのがオススメです。

一方で、今、7ms程度のモニタを使っている人が同じティアの中で1,2ms小さい応答速度のモニタを買っても、おそらく見え方は大差なく、あまり意味はありません。

見え方が変わるとすれば、『2~4ms』、『6~8ms』、『10ms以上』のようにティアが移った時なので、自分が今使っているモニタの性能を判別するだけなら、簡易的なこの方法でも十分だと思います。

有機ELは液晶より1.5倍も明瞭

理想スイッチ的な有機ELの応答速度によって、液晶とは見え方がどう変わるのか、明瞭さの違いを解説します。

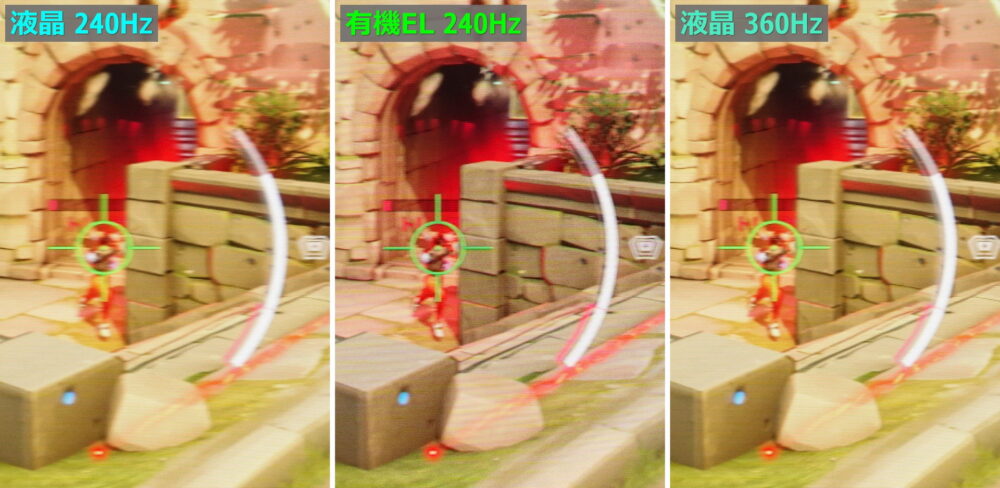

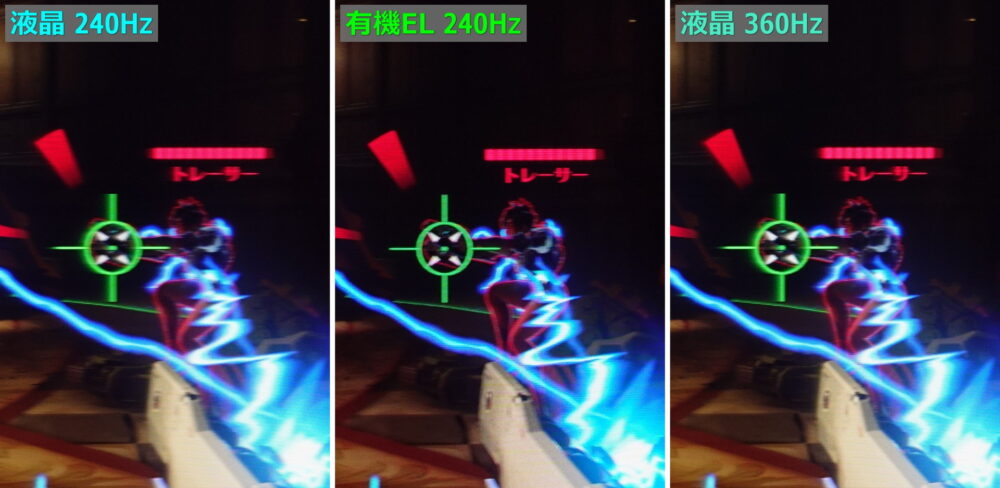

高精度な機械式スライダーを使用した撮影によって実際に体感する明瞭さを再現しています。

同じリフレッシュレートなら有機ELのほうが明瞭なのはもちろん、液晶の360Hzに対して有機ELの240Hzは同等以上の明瞭さです。(モニタ左端から右端まで1.5秒のスライド速度)

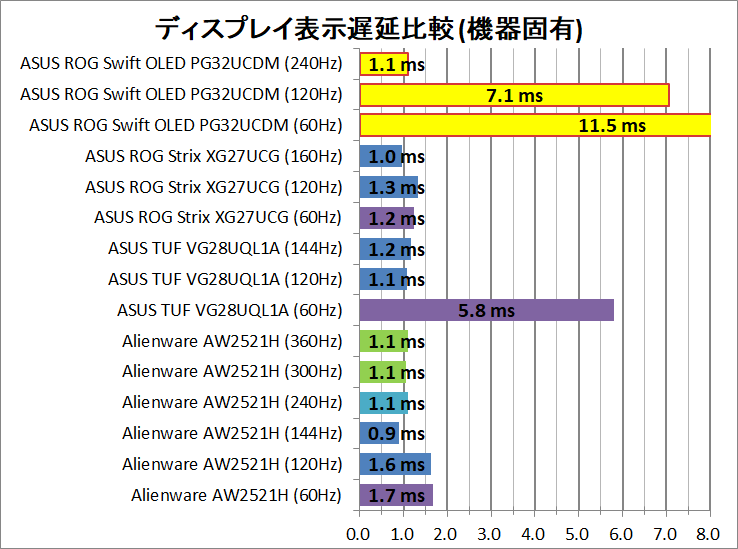

表示遅延

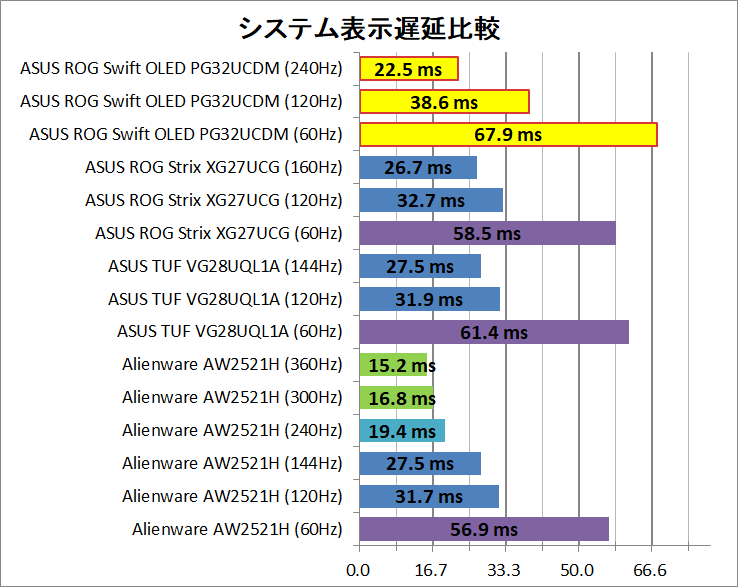

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の表示遅延(内部遅延)について測定しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は60Hzにおいて10ms以上も、余分に遅延が生じていました。

最近のハイリフレッシュレート対応モニタでよく見かける挙動ですが、120Hzでも+5~6ms程度余分に遅延が生じているところは少々珍しいです。

操作にラグを感じるほどではありませんがPS5やXboxなど240Hzに対応しない環境において、オンライン対戦ゲームに有利な低遅延環境を構築するとなると若干ネックです。

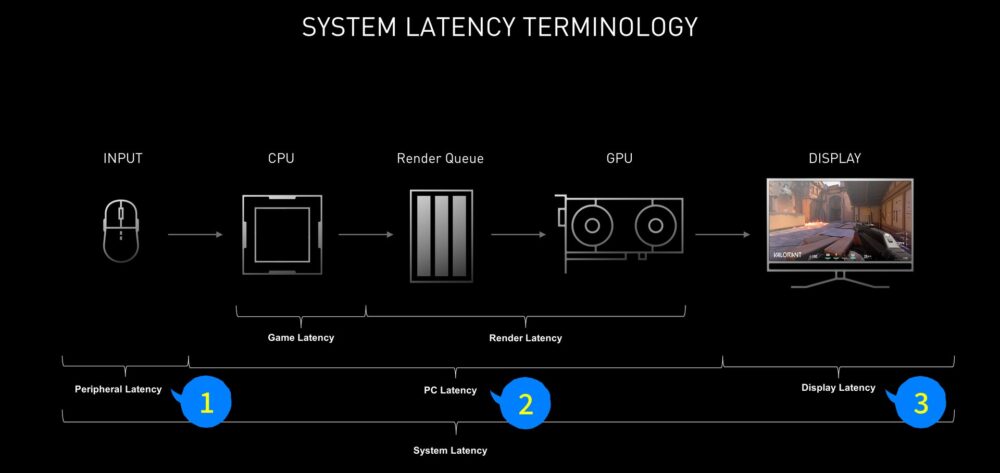

『マウス・ゲームパッドを操作してからモニタに表示される映像に反映される』という一連のフローには様々な遅延時間があり、それらが積み重なって、表示遅延になります。

表示遅延についてさらに詳しく

- 入力機器遅延

- マウスなど入力機器を操作してからPCへ信号が送信されるまで

- 入力機器によってほぼ定数

- PC処理遅延

- 操作信号を受け取ってからPC(ゲーム機)がディスプレイへ映像を出力するまで

- 実はPC処理遅延が表示遅延の大半を占める

- ディスプレイ機器遅延

- ディスプレイ機器が映像データを受け取ってから画面に反映されるまで

- 実はごく一部の例外を除いて、モニタ製品固有の差はない

表示遅延が大きいと例えば、FPSゲームでトリガーやマウスクリックによる操作からワンテンポ遅れてマズルフラッシュが表示されるといった現象、所謂、ラグが発生します。

操作のラグ感など体感レベルの話は、低遅延のメリットとして分かり易い一例ですが、それだけではありません。

オンライン対戦ゲームでは同時に戦っているつもりでも、表示遅延が大きい環境では『未来から攻撃される』という不利を常に背負うことになります。

逆に言えば低遅延環境ほど常に未来から攻撃できて有利です。

また、ストリートファイター6のようにゲーム映像自体が60FPS固定でもハイリフレッシュレートモニタを組み合わせることで表示遅延が低減するケースがあります。

ゲーミングモニタ製品に固有で表示遅延の差がある、というのはよくある誤解です。

ディスプレイ機器固有の遅延についてさらに詳しく

表示遅延の大部分はビデオ出力より前、ゲームプログラムが進行する過程において様々な処理タイミングのズレが積み重なることで発生しています。つまりPC処理遅延です。

ハイリフレッシュレート環境では144Hzや240Hzなどその数字が大きいほど、PC処理遅延内の様々な処理タイミングのズレが解消しやすくなり、結果として、モニタのリフレッシュレートが高いほどより低遅延になります。

120Hz+に対応するゲーミングモニタで最大リフレッシュレートにおいて有意なレベルでディスプレイ固有の遅延が大きい製品は滅多にありません。

各社独自の高画質化エンジンを通して映像を表示するため遅延が大きかったテレビの影響もあって、モニタで表示遅延が変わると考える人は多いです。*そういった映像処理をスルーするゲームモードも実装されていて、最近ではテレビですら当てはまらない

- 遅延はリフレッシュレートにしか依存しない

- 最大リフレッシュレートが同じなら遅延も同じ

モニタ製品別で表示遅延に有意な差がある- 現在は60Hz動作時に遅延が大きいなど、一部例外だけ

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要 【PR】

高リフレッシュレート/高フレームレートは滑らかな映像で快適なゲーミング環境を実現するだけでなく、競技系ゲームで試合を有利に運ぶ意味(低遅延と明瞭さ)でも重要です。

しかし、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応しているだけではダメです。

PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ、高性能なゲーミングモニタも宝の持ち腐れになってしまいます。

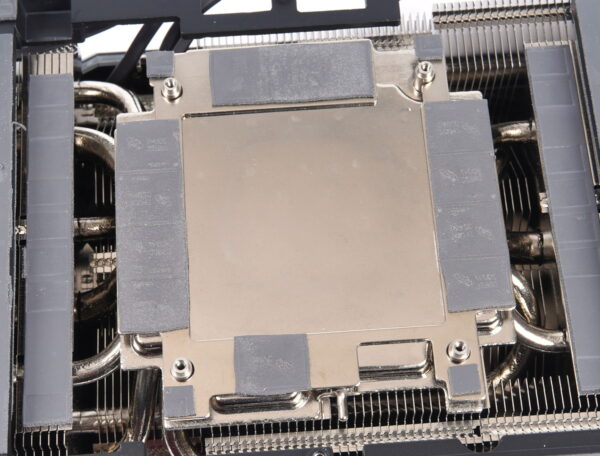

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するに当たって、モニタ性能を最大限に発揮できるよう、ウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

グラボメーカー PNYは株式会社アスクが販売代理店契約を結んだのが2022年と、国内ではまだ日も浅く、知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

MBR機能 ELMBについて

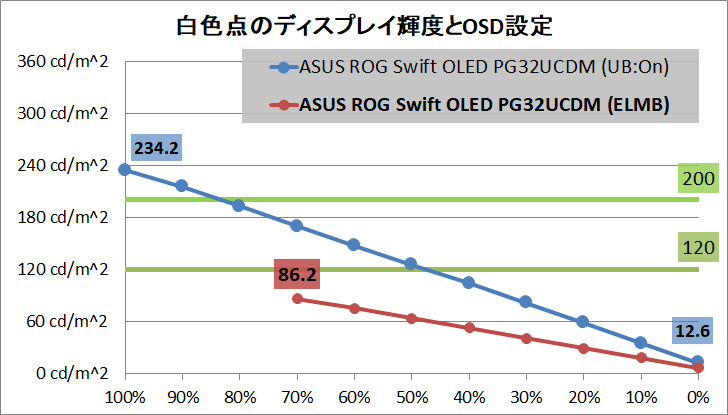

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はモーションブラーリダクション機能 ELMB (Extreme Low Motion Blur)に対応しています。

MBR機能を使用すると同じリフレッシュレートでも体感する明瞭さは、リフレッシュレートが数倍になった見え方に向上します。*高精度な機械式スライダーを使用して実際にMBRと非MBRでスライダー撮影した写真です。

| リフレッシュレート | 体感する明瞭さ | 最大輝度 |

|---|---|---|

| 120 Hz | 240 Hz | 86 cd/m^2 |

| 240 Hz | 併用不可 | |

| VRR | 併用不可 | |

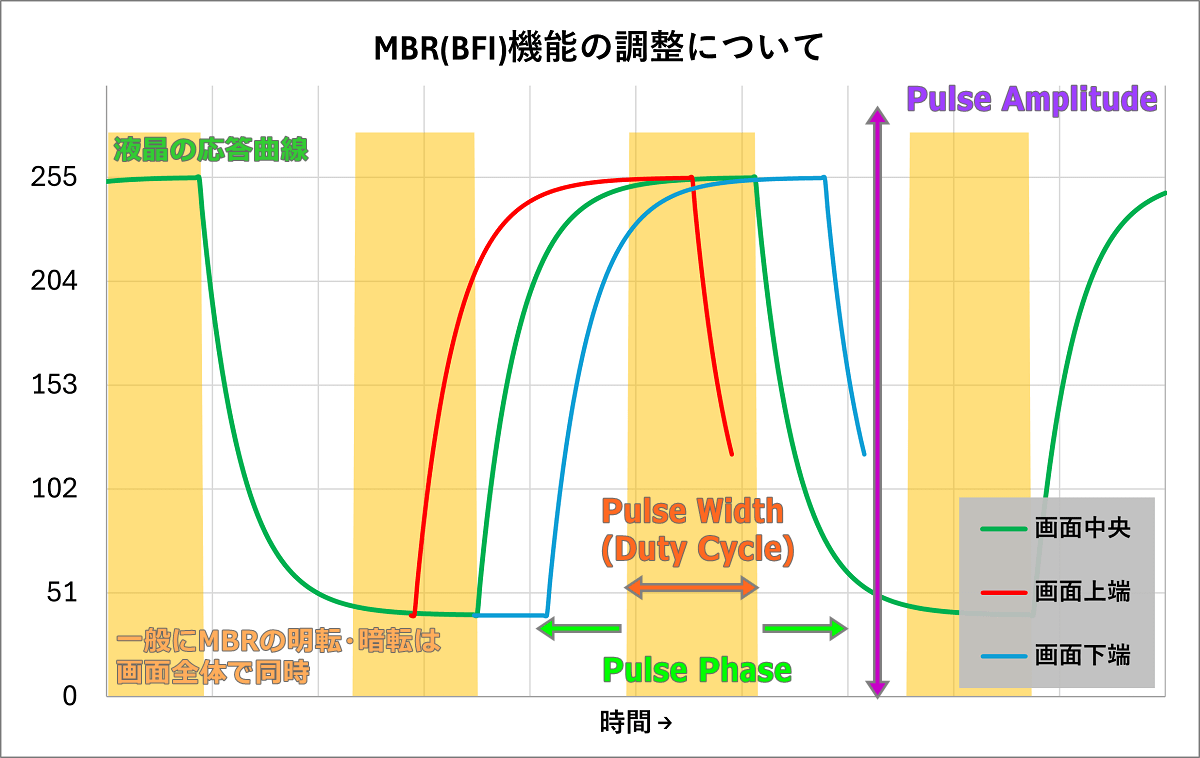

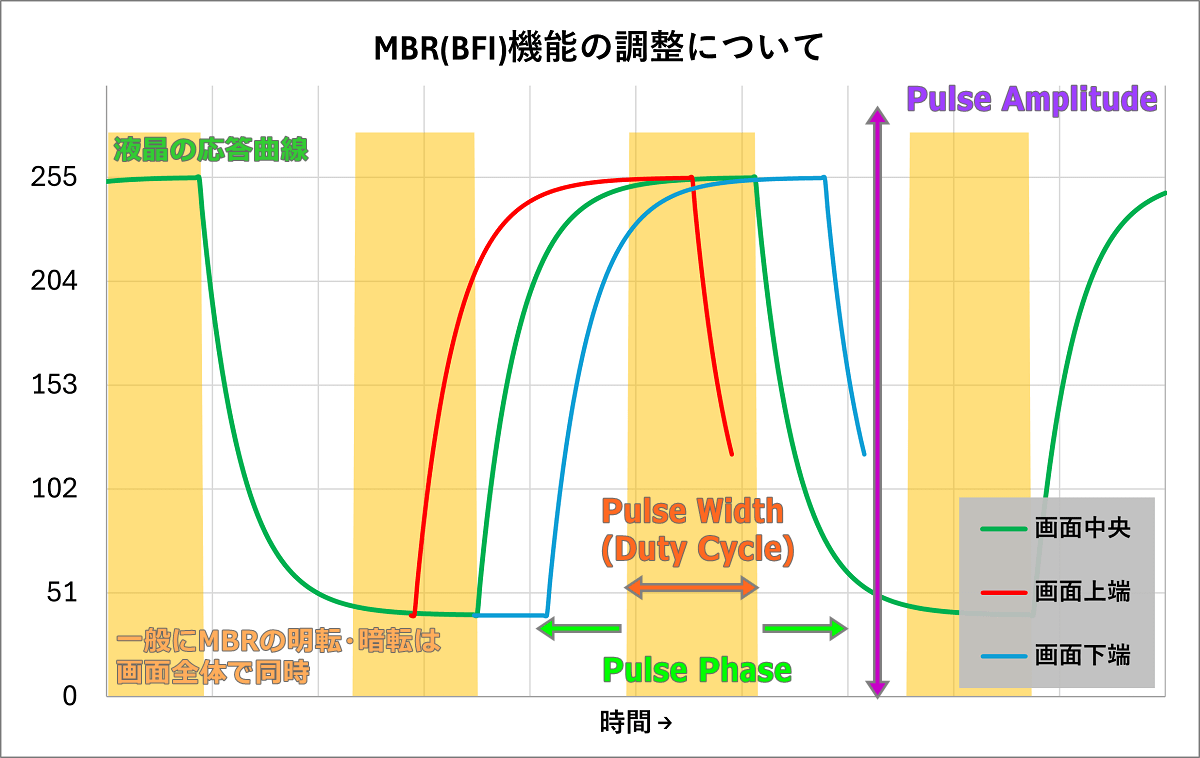

一般論としてMBR機能に関する調整は主にパルス幅(Pulse Width)、パルス振幅(Pulse Amplitude)、パルス位相(Pulse Phase)の3種類があります。

分かり易く言い換えると、明転時間の長さ、明転時のバックライト輝度、1リフレッシュ中の明転タイミングです。

- パルス幅 : 短いほど明瞭さが高く、輝度が下がる

- パルス振幅 : 瞬間的な輝度、高いと目が疲れやすい

- パルス振幅とパルス幅と掛け算で時間平均の輝度

- パルス位相 : ストロボクロストークの位置

続きをクリックで展開

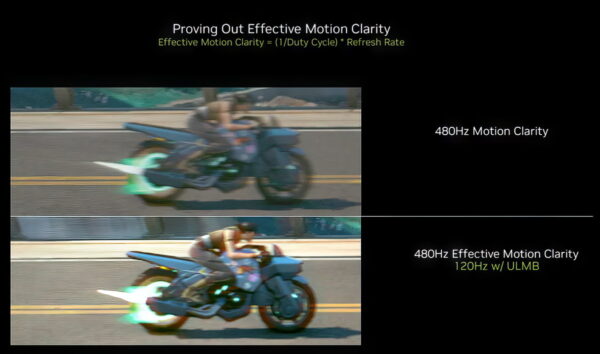

1リフレッシュの時間(60Hzなら約16ms)でパルス幅を割った数値をデューティ比(Duty Cycle)と呼びます。

デューティ比の逆数とリフレッシュレートを掛けた数字がMBR機能を使用しない時の明瞭さに概ね一致します。NVIDIAの解説ポストではEffective Motion Clarityと呼ばれています。

例えば、リフレッシュ時間 8ms(120Hz)に対して、パルス幅、つまり明転時間が2msの場合、デューティ比は0.25なので、MBR有効な120Hzの画面表示は、MBR無効な480Hzの画面表示と同程度の明瞭さを発揮します。

つまりMBR機能では『パルス幅が小さいほど明瞭さが増す』ということです。ただし、パルス幅が小さくなると時間平均のディスプレイ輝度が下がります。

明瞭さを重視してパルス幅を小さくしても、平均輝度(体感輝度)が下がらないうようにするには、パルス振幅つまり、瞬間的な輝度を高くする必要があります。

明瞭さ重視になるほど、より強い瞬間輝度で高速に点滅することになるので、目が疲れやすくなります。

ELMBの使い方

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」に搭載されたモーションブラーリダクション機能 ELMBはネイティブ解像度の170Hzに加えて、デュアルモードの最大340Hzに対応しています。

| MBR機能の特長 | OSD設定 |

|---|---|

| 明瞭さ | 設定なし、パルス幅は固定 |

| 輝度 | 0%~70%で調整可能 最大でも86cd/m^2 通常時とMBRの輝度設定は独立 |

| ストロボクロストーク (パルス位相) | 理想応答なので発生しない |

| リフレッシュレート | 120Hz 60Hz, 240Hz |

| VRRとの併用 | 非対応 |

MBR機能の設定についてさらに詳しく

ELMBはリフレッシュレートが120Hz以上の時に有効化できます。60Hzでは設定がグレーあるとして変更できません。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はMBR表示中も通常表示のようにディスプレイ輝度を調整できます。ただし、調整範囲は0~70%の間になります。

パルス幅への影響はなく、単純に明転時のバックライト輝度だけを変更しています。また、通常表示とMBR表示の輝度設定は独立しています。

MBR機能を使うと画面が暗くなるか?

MBR機能は体感する明瞭さをリフレッシュレート比で数倍に向上できる反面、周期的にバックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというのが、よく指摘されるデメリットです。

ELMBを有効にしても同機能によって輝度が固定されず、標準動作と同様に0~70%で任意に輝度を調整できます。

一般的なディスプレイ輝度とされる120cd/m^2に届かないのでELMBの実用性はかなり限定的です。

その他のELMBの仕様を解説

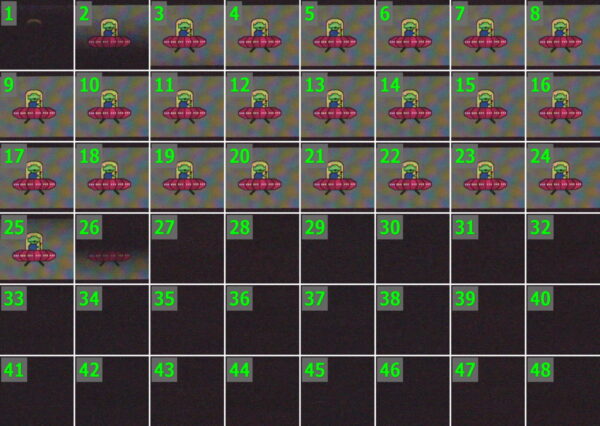

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の120HzリフレッシュレートでMBR機能が動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。

5760FPSで160Hzのモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は48フレームに分割されます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はネイティブ240Hzに対応していて、240Hz動作時にはMBRを使用できないので、240FPSで表示できるPCゲームであれば同製品でMBRを使用する意味は薄いです。

PS5やXboxなど120FPSまでしか対応しないゲーム機や、ゲーム側の仕様として120FPSが上限のタイトルで明瞭さを2倍にブーストするという風には使えます。

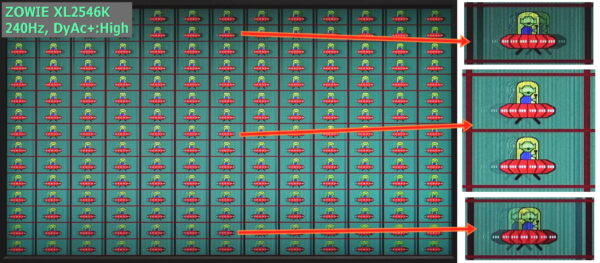

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の有機ELパネルはストロボクロストークの発生原因である過渡応答がほぼない、理想スイッチ的な応答なので、当然ですが、MBRにおいてストロボクロストークは発生しません。

ストロボクロストークとは?

液晶モニタは上から下へワイプするように画面が更新されます。(有機ELモニタも)

具体的には、フルHDであれば左から右に1920ピクセルを1ピクセルずつ更新したら、次(直下)の行の1920ピクセルを更新というの上から下へ1行ずつ、1080回繰り返すことで画面表示を更新します。

当然ながら同じ時間軸に並べると、画面の上端、中央、下端では液晶素子の応答状態にズレがあります。

下のグラフで3色の曲線は同じ時間軸における上端(赤色)、中央(緑色)、下端(青色)の液晶応答状態を示しています。

液晶素子の応答状態には上下位置に応じてズレがあるのに対して、一般的なMBR機能ではバックライトの点灯は画面全体で同時なので、画面中央のベストタイミングでバックライトを点灯した場合、画面上端では次のフレームへの移行状態、画面下端では前のフレームからの移行状態が映ることになります。

MBR機能を使用した時に画面の上下位置によって過渡応答の残像やオーバーシュートによる逆像の映り具合が変わることをストロボクロストークと言います。

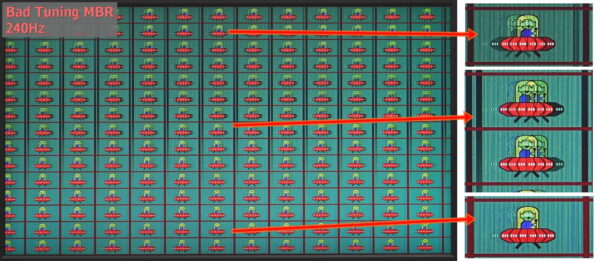

下写真は画面全体が一斉に明転・暗転するDyAc+など従来のMBR機能の例です。上端・中央・下端で映りが大きく異なっており、ストロボクロストークが発生しているのが分かります。

画面全体でバックライトを一斉に点灯・消灯する一般的なMBRではストロボクロストークの発生は避けようがありません。

ただ上の例ではストロボクロストークは発生しているものの、1~2列程度上寄りですが、画面中央付近が最も綺麗に見えるベストタイミングになるように上手くチューニングできています。

一方で画面中央にベストタイミングが合わない、バックライトの明転タイミングのチューニングが甘い製品も存在します。

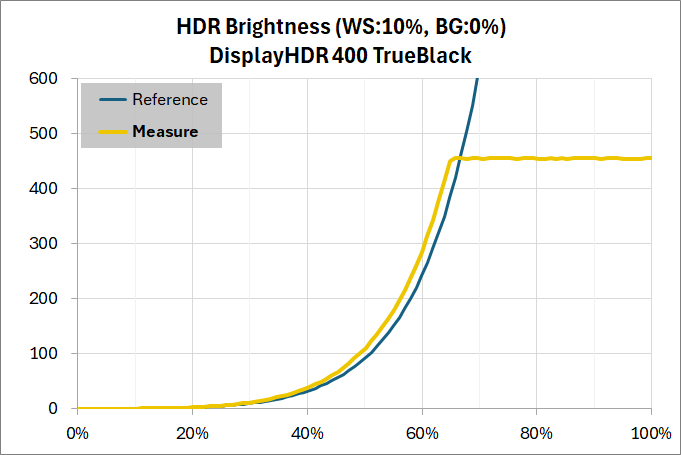

HDR表示の概要について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR表示についてチェックしていきます。

| HDR性能の概要 | ||

|---|---|---|

| 最大輝度 | 3% WS | 1008 cd/m^2 |

| 10% WS | 463 cd/m^2 | |

| 100% WS | 261 cd/m^2 | |

| ペーパーホワイト ディミング | – | |

| HDR性能認証 | VESA DisplayHDR 400 TrueBlack | |

| ローカルディミング | ピクセルレベル | |

| 実効コントラスト | – | |

| 色温度 | デフォルト (D65 ?) | 6373K xy: 0.3154, 0.3266 |

| OSD調整 | 変更可能 | |

| HDRのOSD調整 | 輝度 コントラスト 色温度 彩度 | |

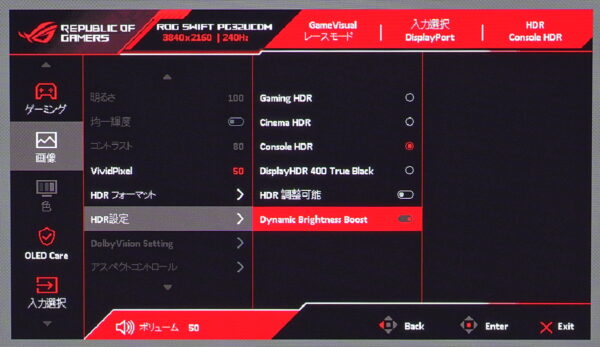

HDRモードやHDR画質設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は標準でHDR信号を受け付ける状態です。HDR表示を行う上で特にOSD上から設定を行う必要はありません。

HDR信号を認識すると通常はグレーアウトしているHDR関連のOSD設定にアクセスできるようになります。

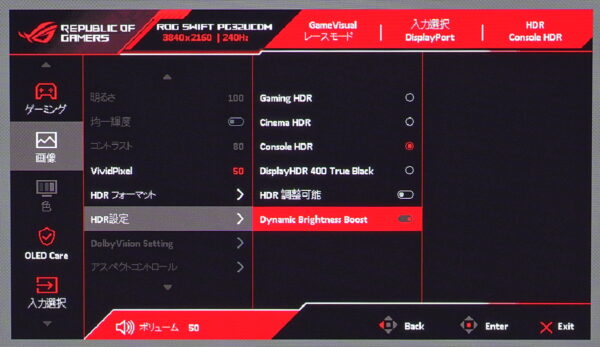

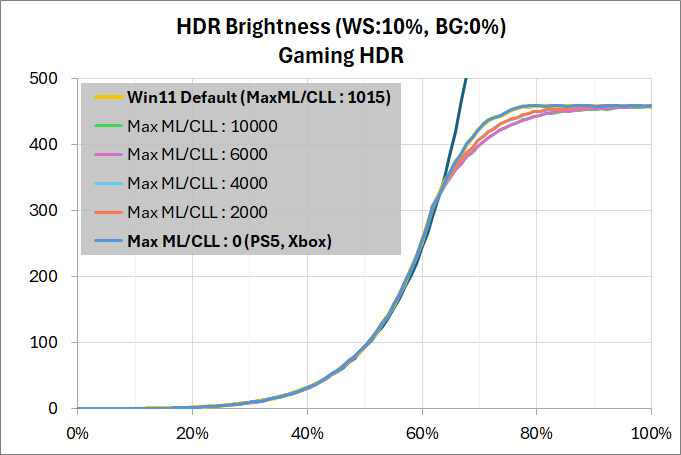

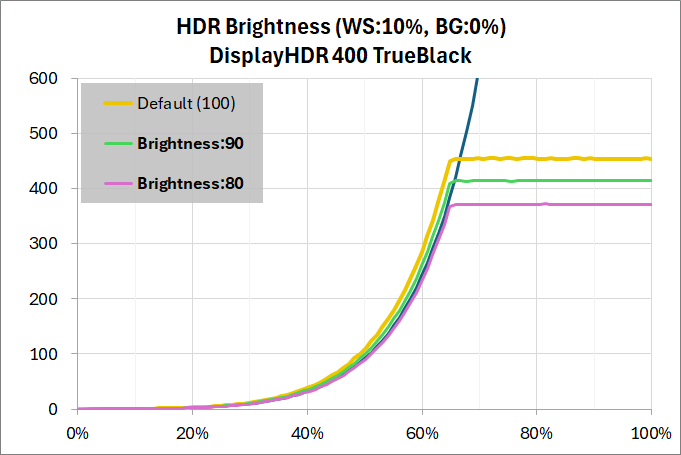

HDR表示プリセットとして「Gaming HDR」、「Cinema HDR」、「Console HDR」、「DisplayHDR 400 TrueBlack」の4種類が選択できます。

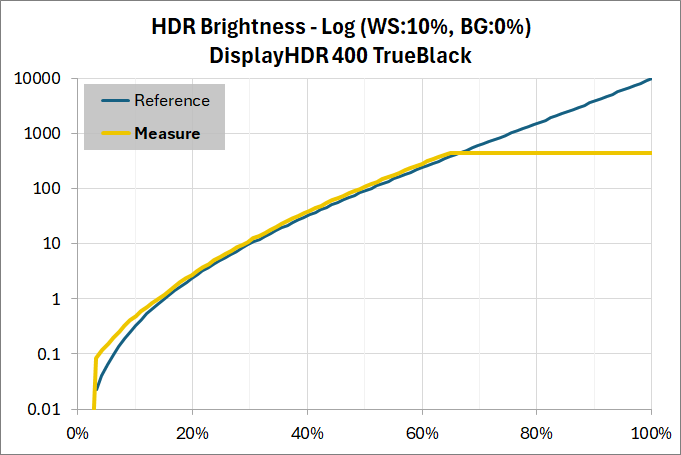

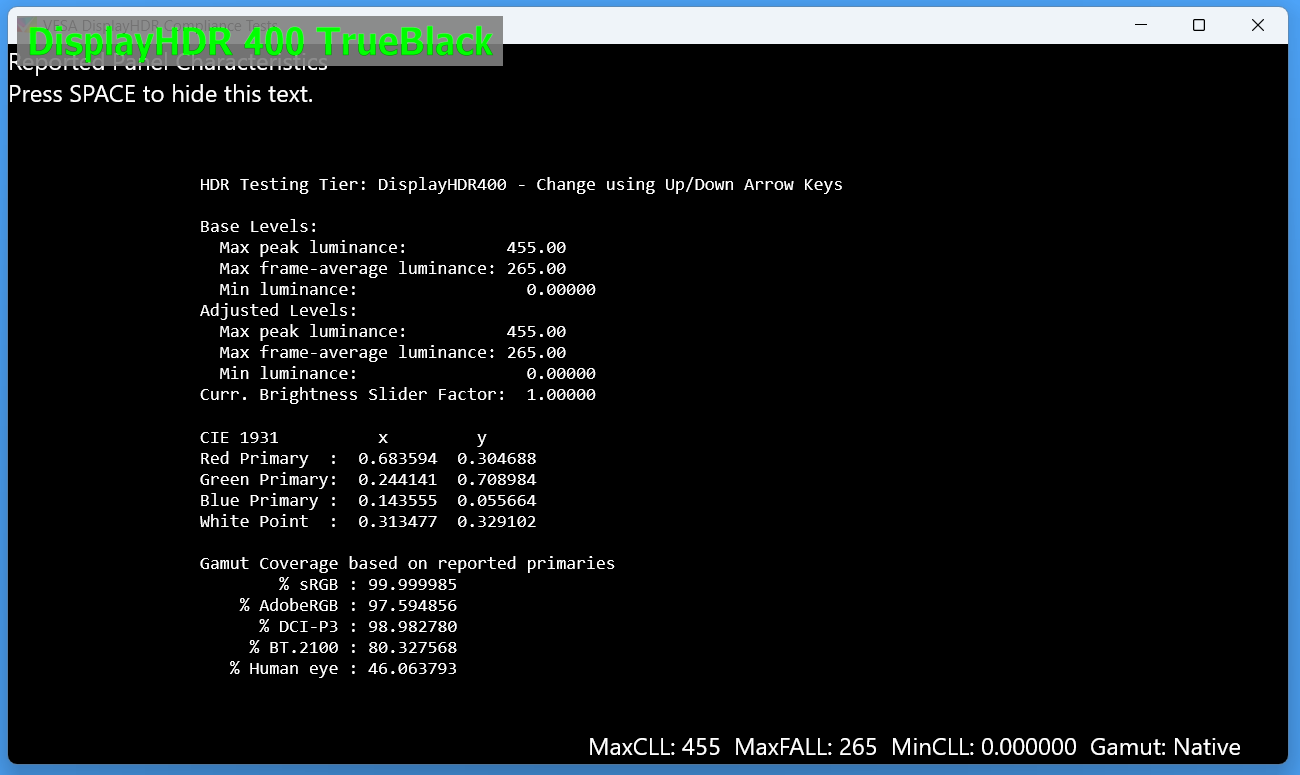

VESAのHDR輝度認証であるVESA DisplayHDR 400 True Blackを取得しているので、”DisplayHDR 400 TrueBlack”はその名の通り、同規格に準拠した動作モードです。

HDR表示モード中は色設定やゲーミング機能の多くが排他利用になるゲーミングモニタが多いですが、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は”HDR調整可能”の項目を有効にするとHDR表示においてもSDR表示と同様に輝度、コントラスト、色温度、彩度を調整できるようになります。

2025年7月現在、有機ELモニタでここまでSDR表示時と遜色なく、画質を好みに調整できるPC向けゲーミングモニタはASUS製品くらいしかありません。

HDRコンテンツは一般的に色温度6500K(D65)を基準として作成されており、HDR対応PCモニタの多くはHDRモードでは6500Kの色温度で動作します。日本人は8000K~9000Kくらいの透明感のある寒色寄りな白色を好む傾向にあります。

また下の記事で解説している通り、HDR対応ゲームでも実は広色域カラーをあまり使っていないものも多く、モニタ機能等で彩度を盛らないと実質的な色味はSDR映像のsRGBエミュレートと変わらなかったりします。

もう1つ、Dynamic Brightness BoostというHDR輝度を強化する機能にも対応しています。HDR対応モニタ・テレビではダイナミックコントラストと呼ばれる機能です。

Gaming HDRモードとCinema HDRモードでは既定で有効になっていて、Console HDRモードでは任意に有効・無効の切り替えが可能です。DisplayHDR 400 TrueBlackモードでは使用できません。

Dolby Visionにも対応

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDR規格の1つであるDolby Visionにも対応しています。

さらに詳しく

モニタと映像出力機器(Windows PCやXbox Series X|Sなど)だけでなく、HDRコンテンツ(動画やゲーム)自体もDolby Visionに対応したものである必要があります。

Dolby VisionモードでもHDR10など他規格のHDRコンテンツを再生できますが、どうしてもDolby Vision対応コンテンツを表示したいというケースでなければ、HDRフォーマットはHDR10が推奨です。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は対応するHDRフォーマットの切り替えが可能です。

同モニタがPCやゲーム機など映像出力機器からDolby Vision対応(もしくはHDR10対応)として認識されるかどうかを明示的に切り替えることができます。

Dolby Vision対応コンテンツを表示している時、Dolby VisionのHDR画質モードはBright、Dark、Gamingの3種類のプリセットから選択できます。

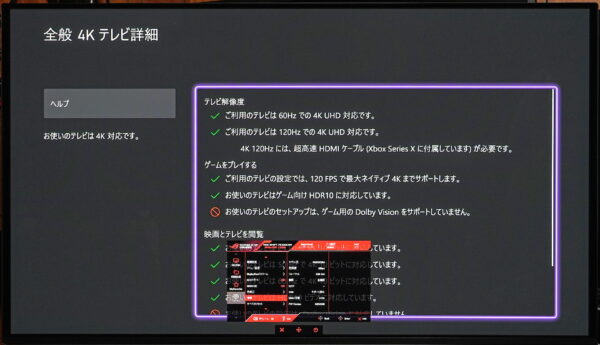

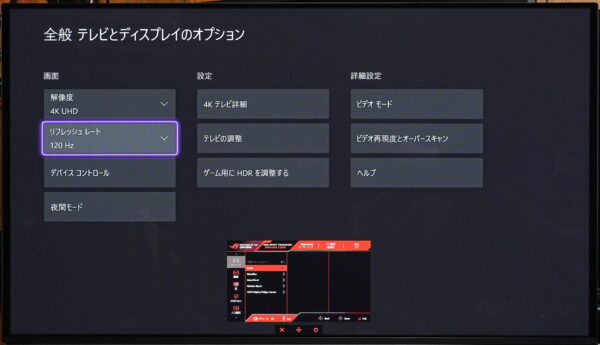

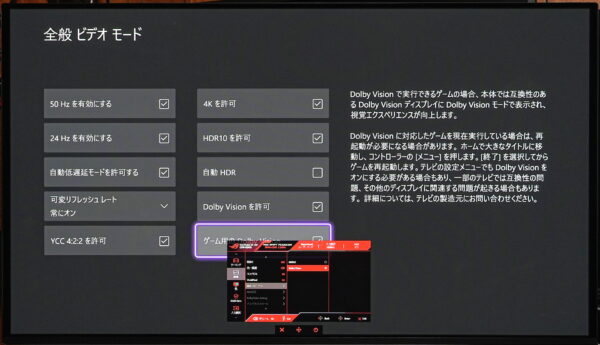

Xbox Series X|SはWindows PC同様にDolby Visionをサポートしているので、ビデオモードの詳細設定で機能を有効にするとHDR対応ゲームにおいてDolby Visionも利用できました。

HDRモードの違いとオススメ

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」で選択できるHDR画質モードの違いや推奨モードについて簡単に解説します。

- DHDR 400 TB【推奨】: VESA認証の動作、フィルムメーカーモード的

- Console HDR: 低APLで最大1000nitsの高輝度を発揮、ベース輝度は大きく低下

- Gaming/Cinema HDR: Console HDRベースでEOTFが異なる

- 彩度マップはリファレンス通りで共通、違いはEOTFとAPL制御

- 輝度、コントラスト、彩度、色温度を調整可能

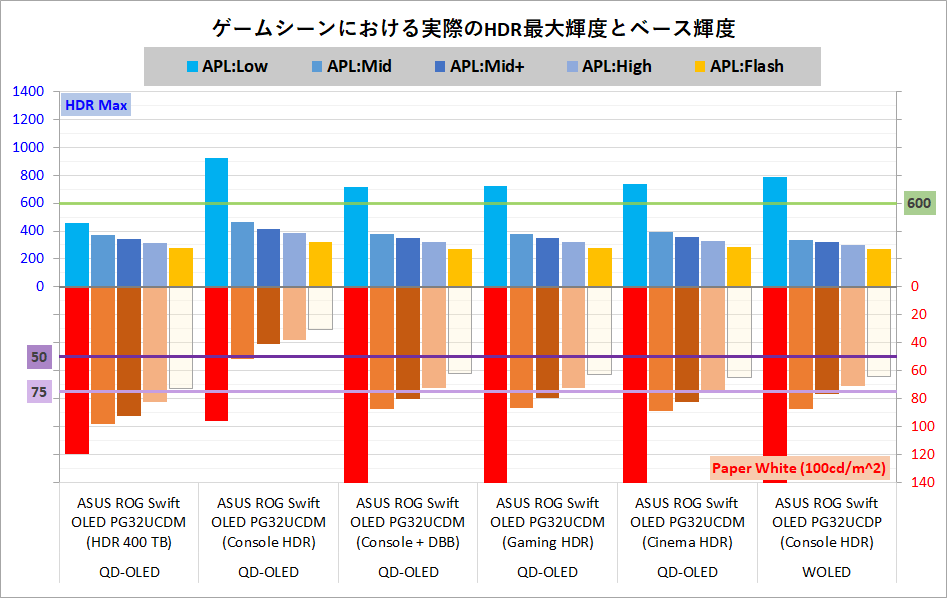

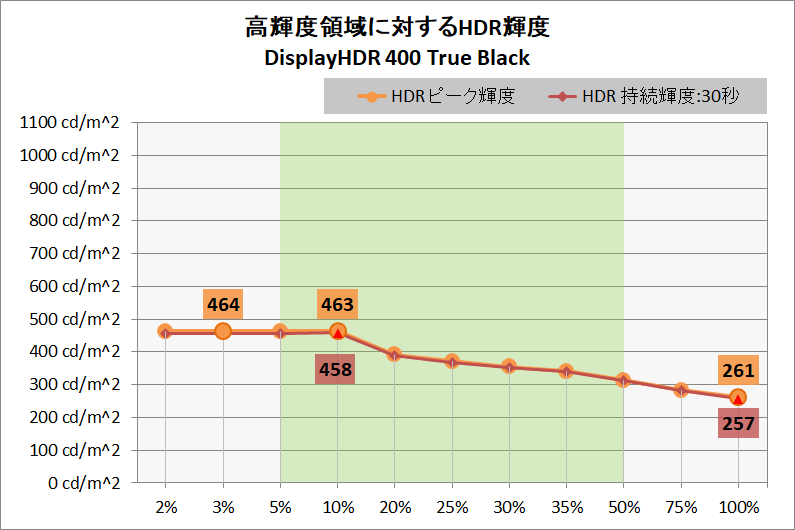

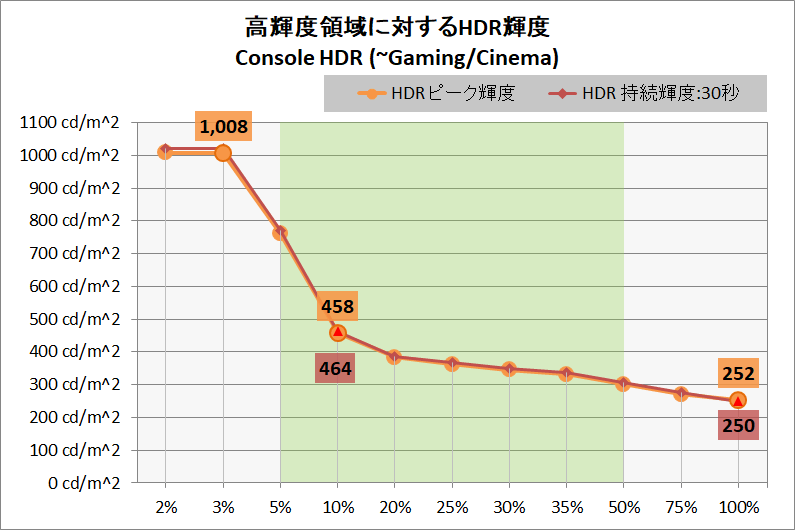

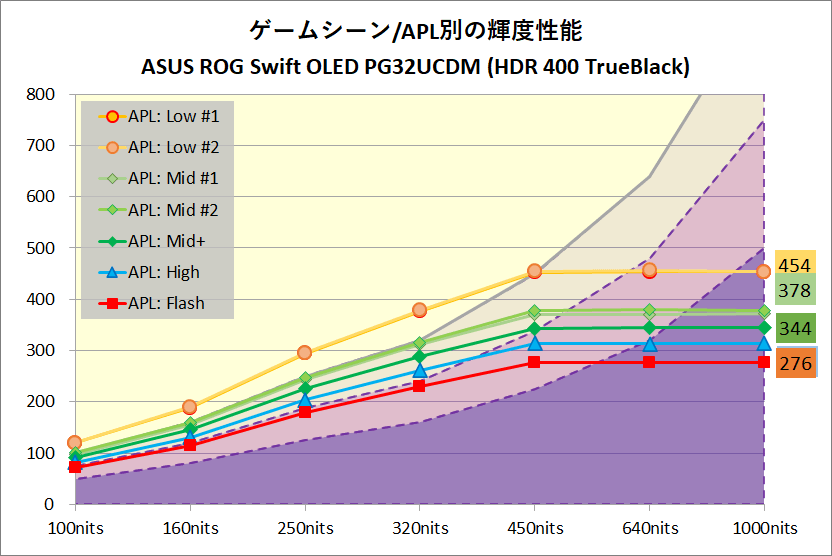

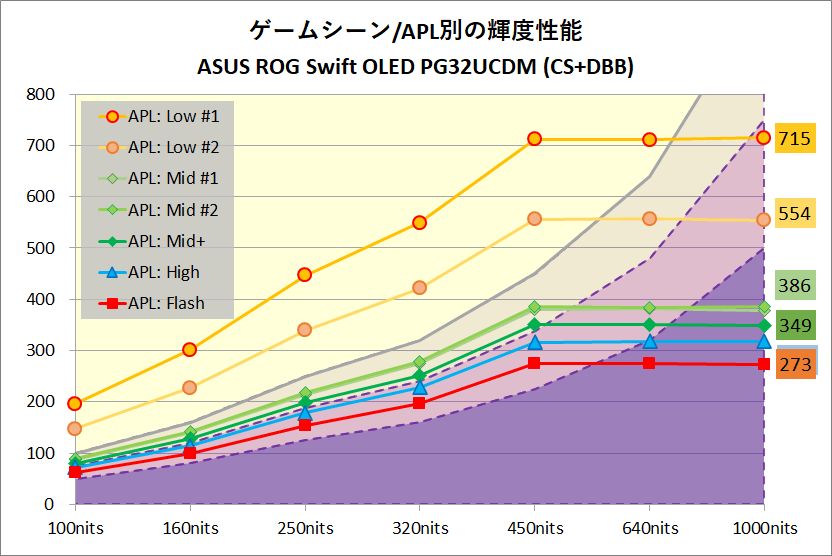

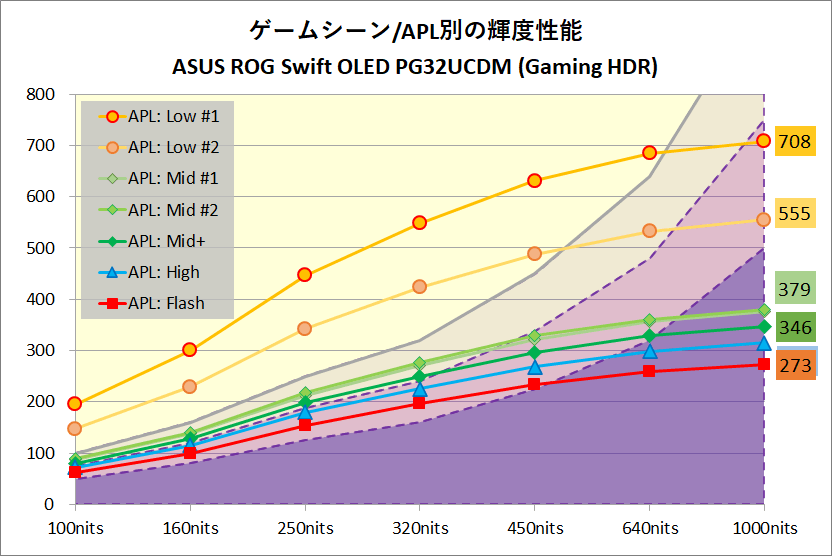

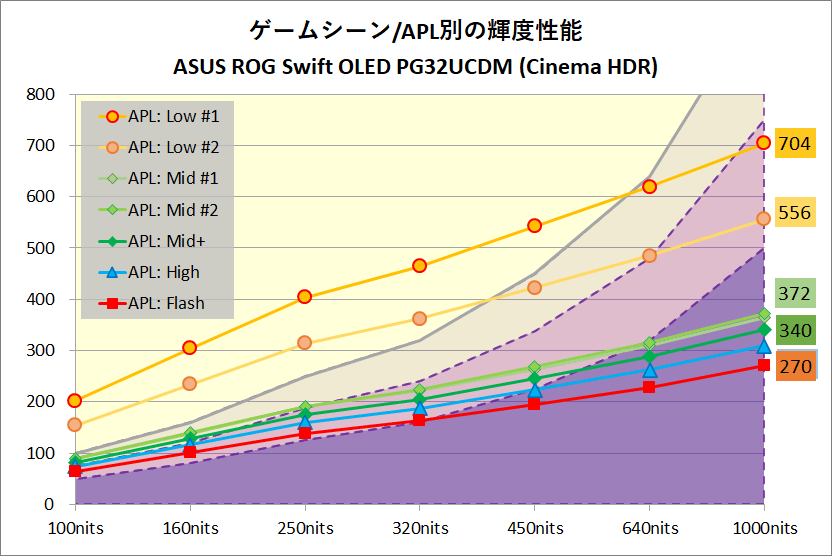

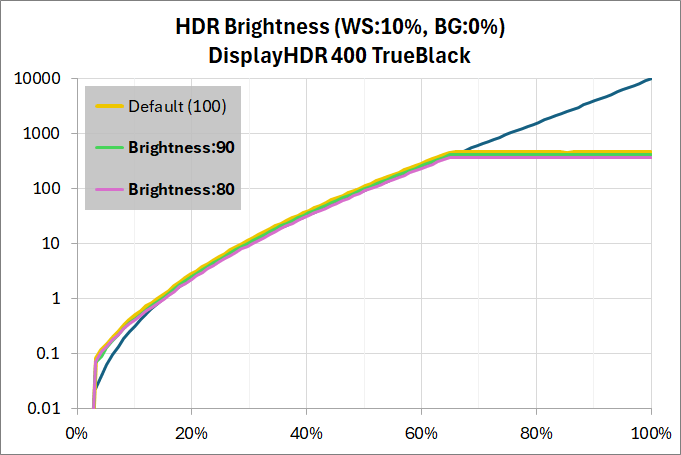

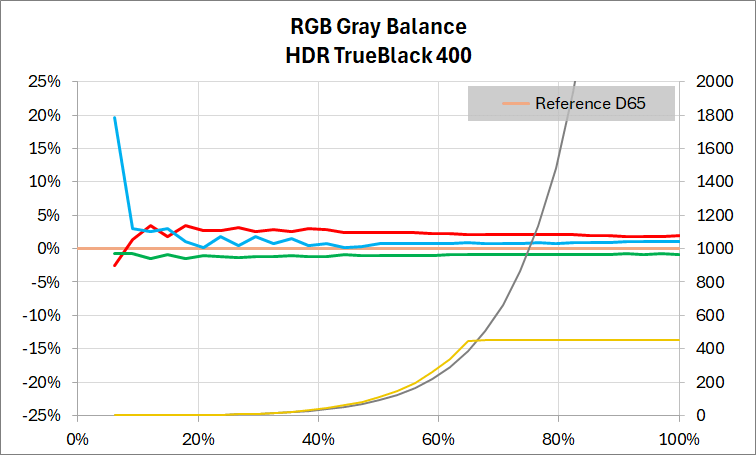

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の現実的なHDR輝度性能についてまとめたのが次のグラフです。

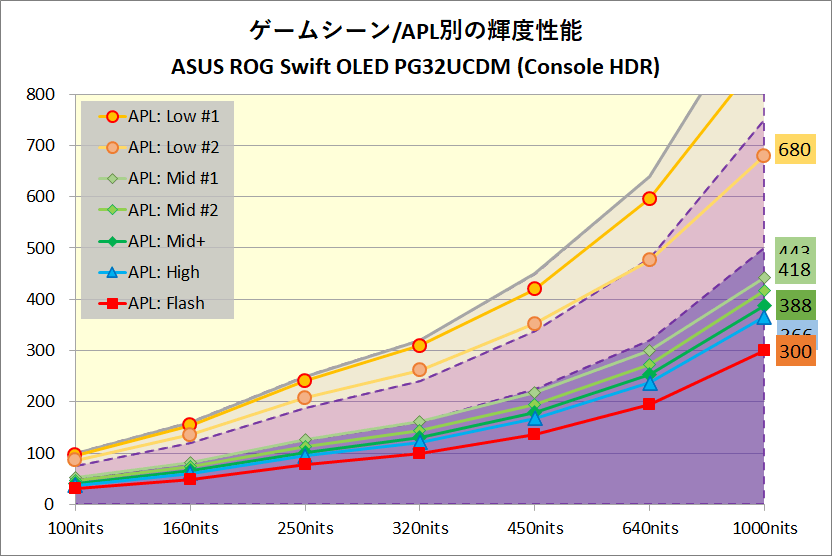

4種類のHDR画質モードのうち、Console HDRは所謂、Samsung製QD-OLEDパネル採用モニタの”Peak 1000モード”的な動作になっており、ベース輝度域が大幅に低下し、画面が薄暗くなるので非推奨です。

Gaming HDRとCinema HDRの2種類も”Peak 1000モード”的なEOTFをベースにしているのですが、Console HDRでは選択式になっているDynamic Brightness BoostというHDR輝度を強化する機能が標準で有効化されています。

そのためベース輝度の低下を抑えつつ、低APLなシーンでは最大で700~1000cd/m^2程度の高輝度を発揮できます。

ただ、『DisplayHDR 400 True Blackモードよりベース輝度が低い』、『低APLと標準以上のAPLで急激に輝度が変化する』というデメリットもあるので、個人的にはやはりDisplayHDR 400 True Blackモードをオススメしています。

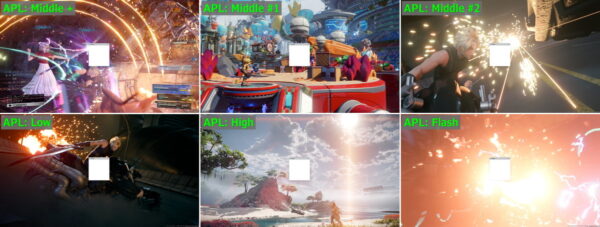

当サイトではHDR対応モニタの輝度性能評価には、実際のHDRゲーム映像の中央にウィンドウサイズ 2%の測定窓を重ねる手法を採用しています。

全画面で1000cd/m^2以上を発揮できるFALD液晶モニタも検証した経験的に言っても、輝度性能が高ければ高いほど、リアルさの再現性や迫力が増すことは間違いありません。

HDRの魅力の1つである高輝度表現(ダイナミックレンジの広さ)を正しく、十分に体験するには、Flashを除くテストシーンにおいて”最大輝度で600cd/m^2以上、50%のベース輝度で70~80cd/m^2以上をキープできる”くらいの輝度性能が必要というのが、当サイトにおける評価基準です。

HDR表示性能を検証

HDR表示における輝度性能、ローカルディミング対応、色性能を検証しました。

HDR最大輝度について

HDR対応モニタ/テレビのディスプレイ輝度は、高輝度領域の広さ(APL:Average Picture Level)や高輝度表示の継続時間に依存するので、HDR時の最大輝度を条件別で測定しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR最大輝度を検証しました。

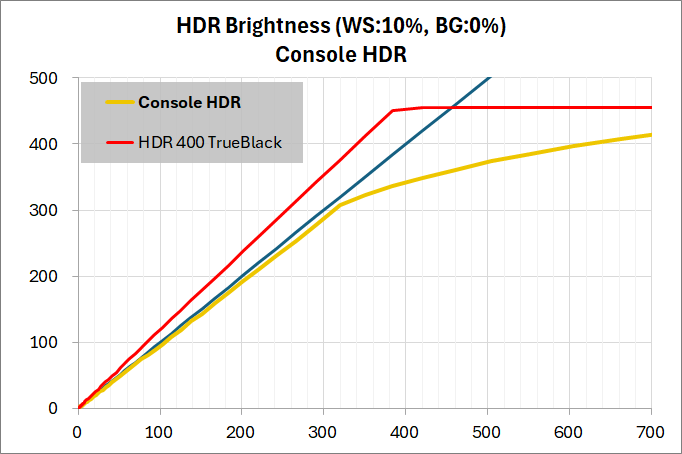

DisplayHDR 400 TrueBlackモードではウィンドウサイズ 10%未満でも最大輝度はウィンドウサイズ 10%と同じ440~450cd/m^2程度で頭打ちになります。

有機ELモニタはAPLによる輝度制限があるので、ウィンドウサイズが大きくなると20%部分で390cd/m^2程度、50%部分で310cd/m^2程度まで輝度が下がります。

PC向けモニタのHDR輝度評価(輝度を含めたHDR性能認証)として一般的なVESA DisplayHDRは輝度性能評価でウィンドウサイズ 10%とウィンドウサイズ 100%を測定するのに対し、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」でマーケティングスペックとしてアピールされる最大1000cd/m^2の高輝度はウィンドウサイズ 3%以下において発揮できる数値です。

Console HDR(Gaming/Cinema)モードはSamsung製QD-OLEDパネル採用製品でよく言及される”Peak 1000モード”的な動作になります。

高輝度領域に対するHDR輝度を確認すると、確かにウィンドウサイズ 3%以下において1000cd/m^2程度の高輝度を発揮できました。ウィンドウサイズ 5%は760cd/m^2程度です。

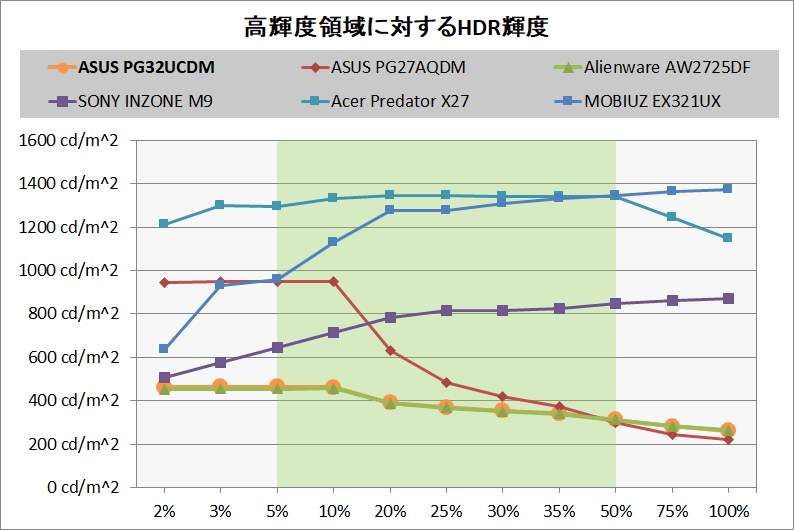

MLA技術も使用されているLG製有機ELパネル(2023年版)を採用するASUS ROG Swift OLED PG27AQDM、その他の有機ELモニタやFALDに対応する液晶モニタとウィンドウサイズに対するHDR最大輝度を比較すると次のようになります。

ウィンドウサイズ 50%以上では250~300cd/m2を発揮できる「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の方が高輝度ですが、筆者の経験上、一般的なゲームシーンでの画面の明るさに影響が大きいと思われるウィンドウサイズ 10~50%はLG製有機ELパネルが上回っています。

実は、この輝度分布は同社AW3423DWなどSamsungが第1世代と呼ぶ量子ドット有機ELパネル採用ゲーミングモニタ製品とほぼ同じです。詳しいレビューをググれば似たようなグラフが見つかります。

HDR的な高輝度を体験する上ではせめてウィンドウサイズ 10~20%で600cd/m^2以上の高輝度は欲しいので(ウィンドウサイズ 3%以下の高輝度よりも)、第3世代を謳う最新パネルで輝度性能の向上がなかったのは正直に言うと残念です。

ローカルディミングについて

現在10万円程度で販売されている4K/144Hz対応ゲーミングモニタの多くは、ローカルディミングに対応していても短冊状の1D型かつ分割数が10~20程度なので、輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまいます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はピクセルレベルで輝度を調整でき、”ハローがない”という意味では理想的な構造なのでその差は一目瞭然です。

続いて比較するSONY INZONE M9は、直下型バックライトかつフルアレイ型ローカルディミングの4K/144Hz対応ゲーミングモニタとしては比較的に安価な製品です。(とはいえ13~15万円と高価ですが)

1D型との比較では完全に上位互換な表現力を発揮していた96分割FALDと比較してみても、やはりピクセルレベルで制御する有機ELの方が圧倒的にコントラストに優れます。

そもそも輝点を見た時に周辺がモヤッとするのは人の目の構造的な現象でもあるので、Mini LEDバックライトで500以上の分割数にもなると、輝点に対する周辺へのバックライト漏れは体感的に有機ELと大差なくなります。

ただし、1000分割以上のFALDに対応する製品であってもバックライト制御の最適化に課題があります。

- 高速に動く輝点に対してバックライトが上手く追従できるか

- 現状のFALD対応モニタは大抵、10ms程度遅延がある

- バックライトの追従によるチラつき (バックライトの明滅)

- 高輝度に引っ張られるハローと逆に、ベース輝度域の輝度低下

こういった問題を無視して、映像ソースをそのまま綺麗に表示できるところも有機ELの魅力です。

HDRの輝度特性や色精度

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR表示における輝度特性(EOTF)、色精度やホワイトバランスについて、専門的に深堀りしていきます。

HDR表示特性の検証方法や測定機器について

測色計はX-Rite i1 Basic Pro 3とCalibrite Display Plus HLを使い分けています。

一桁cd/m^2以下の低輝度の検出が安定しているので輝度の絶対値については比色計のCalibrite Display Plus HLの測定データを使用しています。

彩度マップやRGBバランスなどある程度明るく、色精度が重要な項目はスペクトロメーターのX-Rite i1 Basic Pro 3で測定しています。

ソフトウェアはdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

この章の測定ではパネルタイプに応じて理想的な性能を確認できるように、特別に設定について補足がない場合、液晶パネルの場合はウィンドウサイズ 50%/背景カラー 20%グレー、有機ELパネルの場合はウィンドウサイズ 10%/背景カラー 0%ブラックとしています。

単純なボックス型テストパターンはHDRモニタの一般的な検証方法ではあるものの、現実のHDR映像に対する表示性能の検証として色々と問題があります。

この節の検証結果については、HDRリファレンスに対してメーカーによって良く校正されているかどうか、彩度強調など独自のチューニングが行われているかどうかを確認する程度のものと考えてください。

そういう理由もあるので「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」については当サイトの推奨動作モードであるDisplayHDR HDR 400 TrueBlackについてだけ検証結果を紹介します。

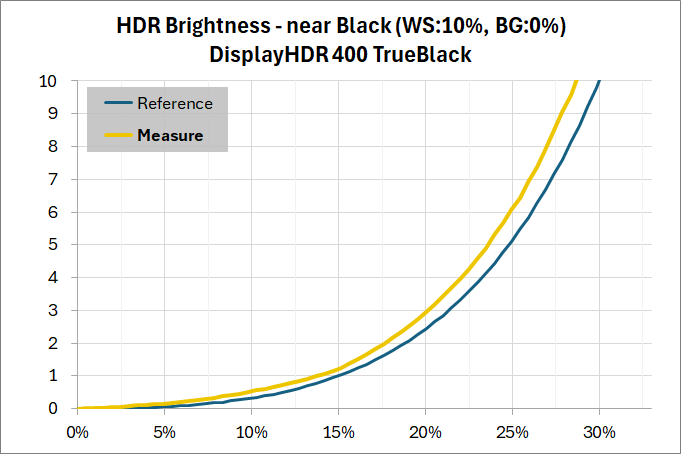

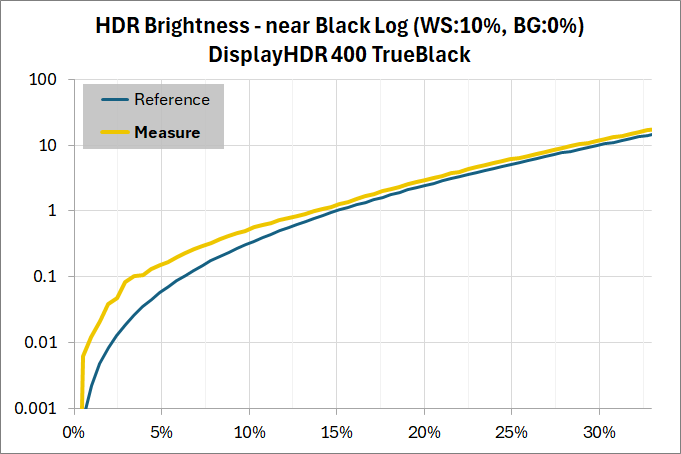

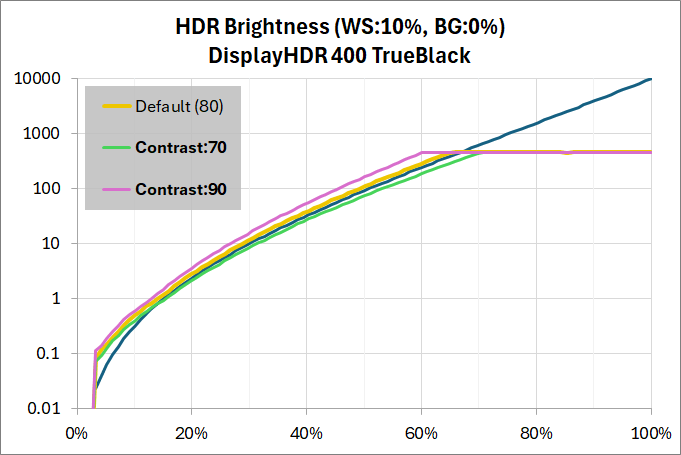

輝度特性(EOTF)の正確性について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR表示における輝度特性(EOTF)について検証しました。

輝度特性(EOTF)の正確性について

HDR10など一般的なHDRコンテンツで採用され、PQ EOTFとも呼ばれるHDRガンマ曲線(SMPTE ST 2084)を正確に再現できているか、実際のディスプレイ輝度を測定しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をDisplayHDR HDR 400 TrueBlackモードで使用した場合、ウィンドウサイズ 10%において最大で450cd/m^2に近い高輝度を発揮します。

リファレンスよりも若干高輝度に浮いていますが、SMPTE ST 2084のリファレンスに追従したまま最大輝度になってそれ以降はクリップされるという非常に分かり易い輝度特性です。

実動最大輝度の450cd/m^2に対して、リファレンスで400cd/m^2以上はクリップされていますが、OSD設定のコントラスト(もしくは輝度)を少し下げるだけでリファレンスに近づきます。

RGBレベルが15%以下のニアブラックに注目すると、こちらもリファレンスカーブより若干浮く傾向になっていて、低輝度ほどリファレンスよりもブラックレベルが高くなります。

黒の視認性を重視したチューニングになっているのかもしれません。ともあれ、階調は上手く表現できているので、実用的には問題ありません。

輝度・コントラストの設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDR表示においても、輝度やコントラストのOSD設定を変更でき、上記のEOTFを各自でチューニングできます。

輝度はデフォルトで最大値の100になっているので、1刻みで下げる方向にだけ調整が可能です。

HDR表示におけるモニタの輝度設定として想定されるのは

- モニタ最大輝度までのカーブはそのままで、単純にクリップされる最大輝度を下げる

- 1に加えて、PQ EOTF関数における最大輝度係数 Wbmaxを増減させる

- Wbmaxはリファレンスでは10,000cd/m^2

- 輝度は Wbmax * f(cv) なので、輝度カーブ全体が増減する

主に上の2パターンですが、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR輝度設定は後者です。

輝度設定に応じて、EOTFカーブ全体が上下にオフセットします。ただし、1cd/m^2未満のニアブラックはそのままでした。

HDR表示において輝度設定は600~1000cd/m^2以上の高輝度を調整するのに使用し、画面の平均的な明るさを調整する時はコントラスト設定(EOTFの左右オフセット)を使用します。

コントラストの設定値はデフォルトで80になっていて、コントラストの設定値を上げるとEOTFが左方向へ、下げると右方向へオフセットします。

UI等のベース輝度を上げたい時はコントラストを引き上げますが、その分、高輝度階調を表現できる範囲が狭くなって白飛びしやすくなるので、注意してください。

SDR表示ではモニタ側のコントラスト設定を触ることは基本的にないので分かり難いポイントだと思います。

本来はコンテンツ側でペーパーホワイト(UI等ベースになる明るさ)や最大輝度を調整するのがHDRの適切な運用ですが、コンテンツ側で調整できない場合は、モニタのコントラスト設定を活用してみてください。

HDRメタデータによるEOTFへの影響

なおHDRメタデータによってEOTFが変化するのは、Gaming HDRとCinema HDRの2種類のHDR画質モードだけです。Console HDRやDisplayHDR 400 True Blackの2種類は影響を受けません。

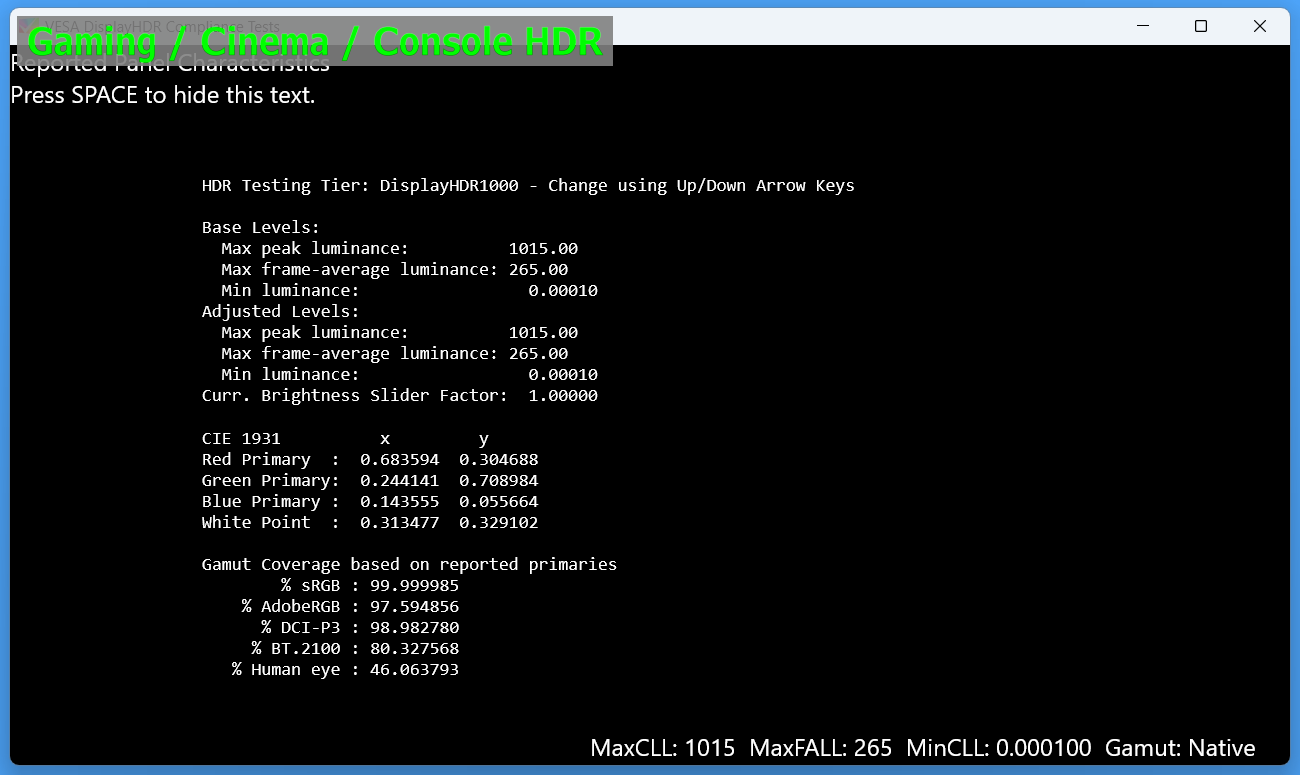

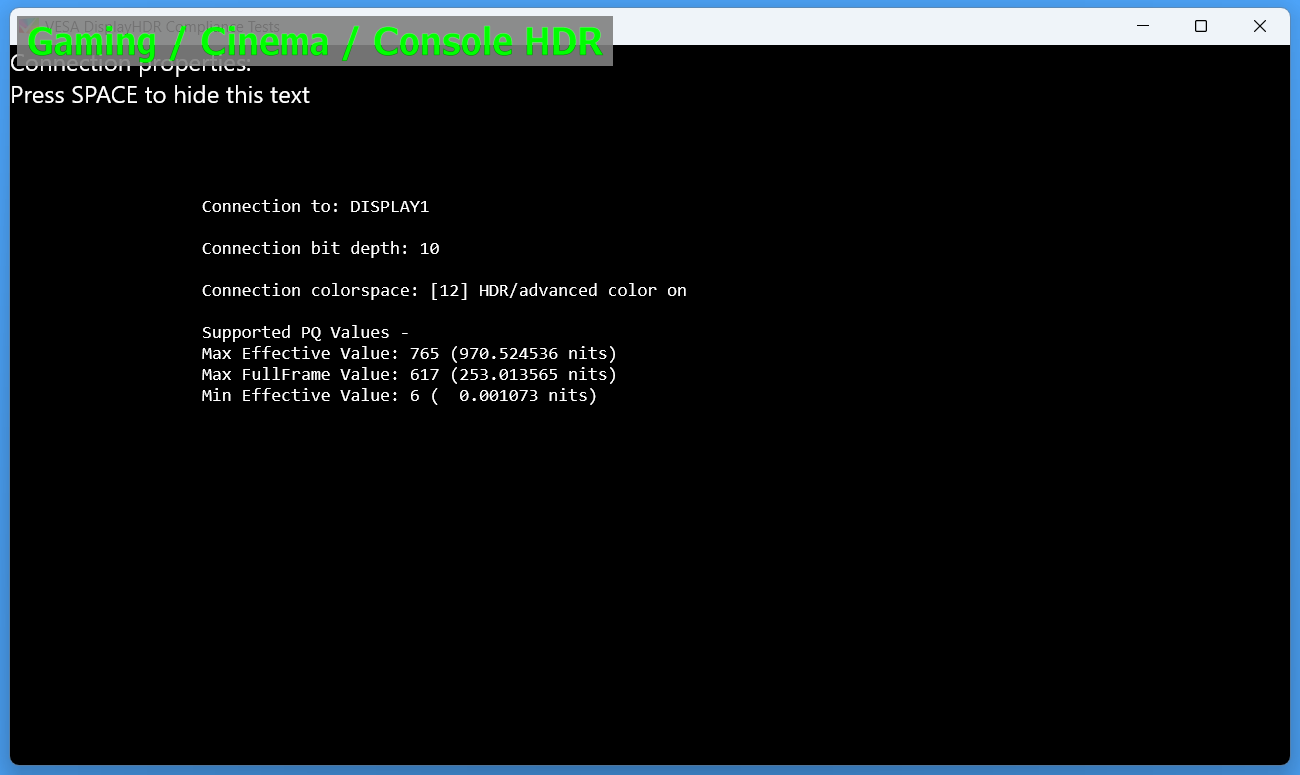

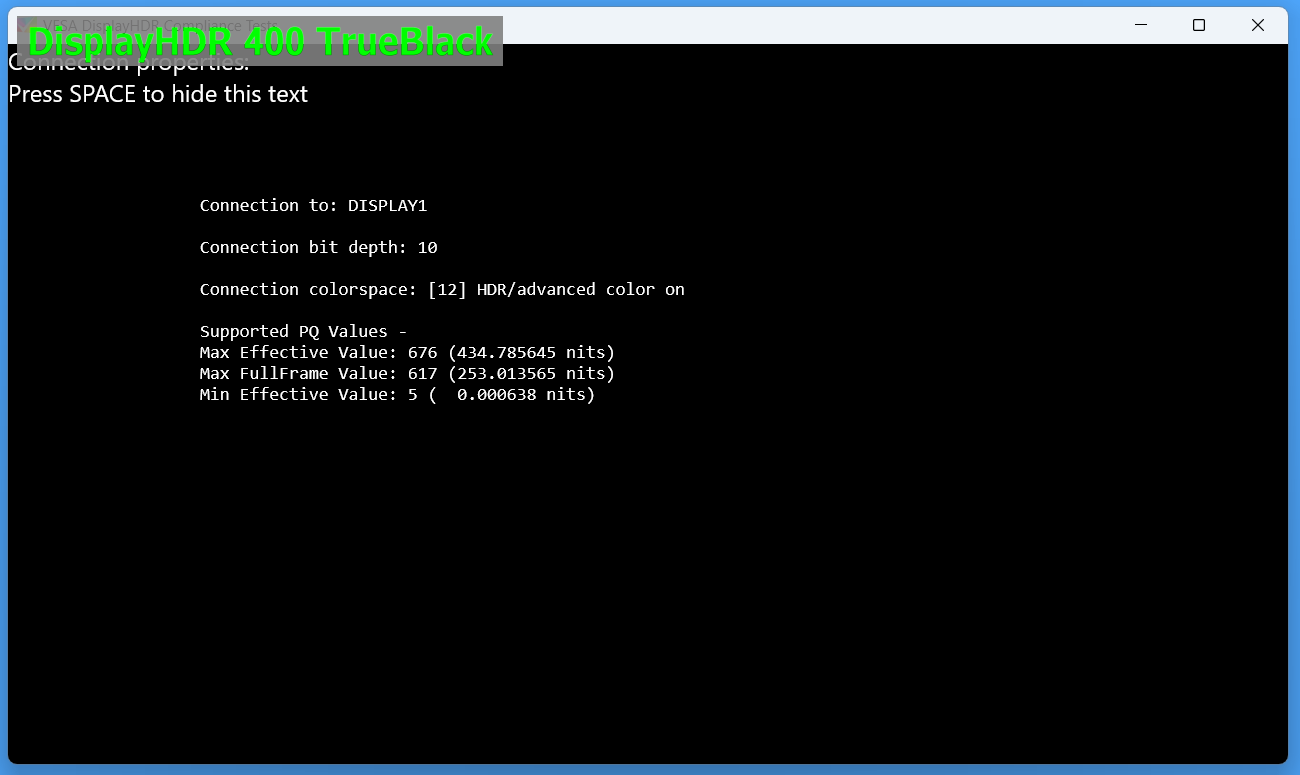

各モニタのEDIDに収録されているHDRメタデータはVESA DisplayHDR Compliance Testsで確認できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」ではConsole HDRやGaming HDRと、DisplayHDR 400 TrueBlackで最大輝度など一部のHDRメタデータが変わります。

EDIDからモニタスペックを取得してHDRメタデータとして使用するWindows 11に対して、PlayStation 5やXbox Series X|SはHDRメタデータを基本的に使用せず、未定義の0値になります。

PlayStation 5やXbox Series X|SはHDRメタデータを基本的に使用せず、未定義の0値になりますが、上記グラフの通り、モニタに収録されたHDRメタデータをそのまま参照するWindows PCと同じ動作になるので、PCにおけるHDR検証の結果はそのままPS5等のゲーム機にも当てはまると考えて大丈夫です。

Gaming HDRとCinema HDRの場合、MaxMLが1015cd/m^2より大きい場合はホワイトレベル 65%辺りから緩やかにカーブが分岐します。MaxMLと一致するリファレンスカーブのホワイトレベルまで輝度階調を維持します。

無段階ではなく、MaxMLの大きさによってステップ状にいくつかのカーブが切り替わります。

ただし、EOTFが切り替わっても階調が表現される最大輝度は1000cd/m^2までで変わらず、350~1000cd/m^2の範囲内がなだらかになるだけという、MaxMLの意味合い的によくわからない実装です。

見え方の変化もさほど大きくないので、無視しても大丈夫だと思います。

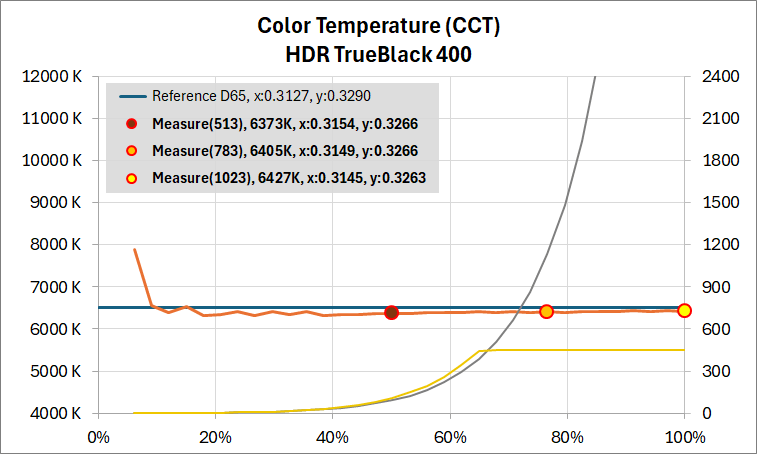

ホワイトバランス(色温度)について

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のホワイトバランス(色温度)について検証しました。

さらに詳しく

i1Pro3で測定すると、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の色温度は6400K前後でした。50%ホワイトにおいてxy色度は(0.3154, 0.3266)です。

ホワイトポイントはD65に対してほぼズレなくチューニングされており、輝度別に見ても各RGBレベルで乱れることなく安定しています。

加えて、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はHDR表示でも色温度をOSD詳細設定から好みに変更できるので、一般的なゲーマー目線でも文句の付け所がありません。

スペクトロメーターで比較的に高精度な測色が可能*この場合は、大多数の体感と一致するという意味な低色域ディスプレイをD65に合わせて、それと見比べて目視でも検証モニタのホワイトバランスを確認しています。

さらに詳しく

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであっても白色の色温度やRGBバランスを正確には評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

ただ、色弱レベルでなくても実は網膜の錐体細胞には個人差も大きく、メタメリック障害の影響も変わるので、目視による検証方法も完璧というわけではありません。

あくまで筆者の体感目視ではあるものの、測定結果と体感目視が一致しない場合は、適宜、補足します。

HDR色性能(色域、色精度)について

HDR表示における色性能(色域、色精度)をチェックするためCIE Diagramを作成しました。【HDR規格に良く校正された例】

さらに詳しく

弧の検証では白色輝度100cd/m^2を基準にして彩度マップのリファレンスや表示するRGB値を設定しています。高輝度をリファレンスにしていないので、HDRモードのメーカー校正が適切なら輝度制限の厳しい有機ELでも色は綺麗に一致します。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はDisplayHDR HDR 400 TrueBlackにおいて、各ポイントの相対的な位置も均等で特に文句はありません。良く出荷前校正されています。

テレビで言うところの”フィルムメーカーモード”的にリファレンスに準拠して、ネイティブ色域の範囲内でRec.2020を上手に表現しており、バンディングや色調の破綻はありません。

Rec.2020やDCI-P3(D65)を想定して作成されてHDRコンテンツも、彩度・色相については概ねメーカーの想定通りの表示になると思います。

Gaming HDRなど他のHDRモードもEOTFやAPL制御の違いだけです。

彩度強調や色温度の調整はなく、DisplayHDR HDR 400 TrueBlack同様にRec.2020を綺麗に再現します。

HDR対応ゲームでも実は広色域カラーをほとんど使用していなくて、色の鮮やかさ的にはsRGBエミュレートにしたSDR映像と変わらないということがあります。

最大輝度1000cd/m^2の注意点

通常はここまで検証で大雑把なHDR性能は把握できるのですが、Samsung製QD-OLEDパネルの2024年版を採用するモニタの最大輝度1000cd/m^2を発揮できる動作モードは少々奇妙な挙動なので少し掘り下げて解説していきます。

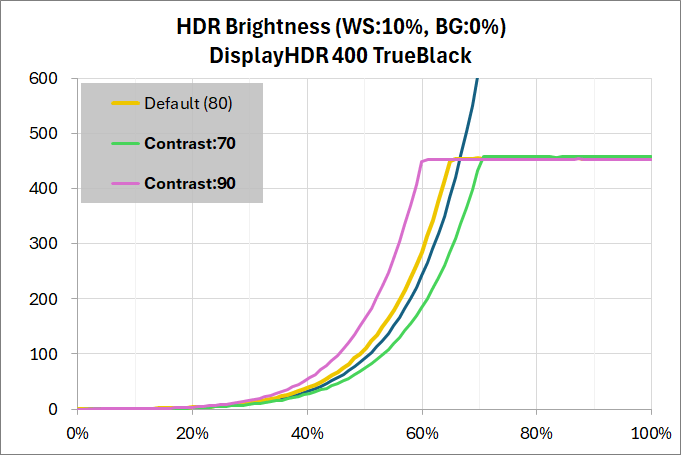

DisplayHDR 400 True Blackモードの現実的な輝度性能を測定しました。

初期チューニングでコントラストが若干盛られているようで、テストシーンの中でAPLが小さいLowでは、320cd/m^2までリファレンスよりもやや高い輝度を発揮していますが、Middleでちょうどリファレンス通りくらいの輝度になります。

Middle~HighへAPLが増大するにしたがってEOTFは下方向へオフセットしていきます。APLが最大のFlash以外はリファレンスに対して75~100%の輝度を維持できているので、一応、及第点のHDR輝度性能です。

一方、Console HDRはSamsung製QD-OLEDパネル採用製品でよく言及されれる”Peak 1000モード”的な動作になります。

Peak 1000モードは、映像データにおいて450cd/m^2を超える高輝度を指定する部分でも白飛びせず輝度階調が表現され、十分に低いAPLなら最大1000cd/m^2を発揮できますが、画面全体の輝度はDisplayHDR400 True Blackモードなど他のHDRモードと比べてかなり下がります。

検証用に選抜した中で低APLなシーンなら100~250cd/m^2のベース輝度部分は概ねリファレンス通りか実用水準を維持できますが、

一般的な黒背景の中央に測定窓という一般的なテストパターン(WS:10%, BG:0%)で検証する下のグラフのようになります。

最大450cd/m^2を発揮できるAPL/ウィンドウサイズに対して、200~300cd/m^2以下のベース輝度に注目してみてください。

- 実際のHDR映像を背景に測定

- ベース輝度はリファレンスの半分

- 一般的なテストパターンで測定

- ベース輝度部分がリファレンス通り

つまり一般的なテストパターンでは現実のHDR映像と乖離した検証結果を得ることになってしまいます。

Peak 1000モードにはベース輝度の低下以外にもう1つ、”3%以下の低APLという条件が実は非常に厳しい”という問題もあります。

一般にAPL 3%の定義は『完全な黒色背景に面積比3%の高輝度窓』というテストパターンです。

しかしながら、現実のHDR映像は高輝度でない部分にも当然輝度があるので1000cd/m^2を発揮できる高輝度領域はせいぜい1~2%以下になります。高輝度部分以外の97~98%部分をAPL 1~2%に収まる明るさで描くとなるとかなり暗いシーンに限定されます。

ウィンドウサイズ 3%という条件を現実のHDR映像に置き換えると、高輝度部分も結局はCalibrite Display Plus HLの受光部である直径25mmを下回るようなサイズの輝点しか描けず、下画像のような小さい点状の高輝度部分を強く発光させる程度にしか使えません。

Gaming/Cinema HDRの違い

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」において当サイトの推奨HDR画質モードはDisplayHDR 400 True Blackモードですが、Gaming HDRモードやCinema HDRモードについて、もう少し掘り下げて解説します。

当サイト的にはDisplayHDR 400 True Blackモードが一番オススメですが、次点で選ぶとしたらGaming HDRモードです。

Gaming HDRモードを使うかどうかは各自で実際に見て違和感があるかどうか次第だと思います。

Gaming HDRモードの違いを箇条書きでまとめると次の通りです。

- ベース輝度域は若干低い程度

- 低APLなら500~700cd/m^2の高輝度を発揮できる

- 高輝度を発揮できる低APLという条件が実際のHDR映像としてはかなり狭い

- 低APLと標準以上のAPLでステップ状に大きくベース輝度が変わるので違和感

- 彩度マップはリファレンス通りで、実際の映像の彩度感もほぼ同じ

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR画質モードはいずれも彩度マップはHDRリファレンスを綺麗に再現しており、その違いはEOTFとAPL制御だけです。

Gaming HDRモードとCinema HDRモードはConsole HDRモード同様に”Peak 1000モード”的な動作をベースにしていますが、Dynamic Brightness BoostというHDR輝度を強化する機能が既定で有効になっています。

Console HDRモードはDynamic Brightness Boostを有効にすると、下のグラフを見ての通り、”Peak 100モード”的なベース輝度域の輝度低下が軽減され、Middle~HighのAPLでもDisplayHDR 400 True Blackモードに近い輝度を発揮できるようになります。

一方で低APLであれば最大輝度が500~700cd/m^2の高輝度を発揮できるようになります。

Gaming HDRとCinema HDR、そして手動でDynamic Brightness Boostを有効にしたConsole HDR、これら3種類の違いは300cd/m^2を超える高輝度階調の表現です。

Gaming HDRモードとCinema HDRモードはConsole HDRモードと違ってリファレンスで450~1000cd/m^2になる高輝度階調を表現できるEOTFカーブに変わります。

低APLにおける急激なベース輝度の変化

上のグラフを見ての通り、高輝度を発揮できる低APLでは100~320cd/m^2のようなベース輝度域も一緒に大きく引き上げられてしまいます。

APLに応じて全体のEOTFが変化する、所謂、ダイナミックコントラスト自体は有機ELテレビでもよくある輝度ブースト機能です。

しかし、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」の場合は、APLに応じて均等に無段階で変化するという感じではなく、ステップ状に近い形で一定のAPLを下回ると急激に切り替わる感じなので、ベース輝度の違いに違和感を覚えやすい点には注意が必要です。

高輝度階調の色褪せ

Console HDRモードはDynamic Brightness Boostを有効にしても、リファレンスで450cd/m^2以上のRGB値になると全く高輝度階調を表現できません。なのに低APL時の最大輝度だけ高輝度にする意味があるのか、というHDRとして本質的な部分で微妙です。

その点、よりなだらかなカーブで高輝度階調を表現できるCinema HDRモードが良さそうに思えるかもしれませんが、この種のEOTFカーブの調整は高輝度域を圧縮することになるので、該当する輝度域の有色部分(低~中彩度)が本来よりも低彩度になってしまいます。

レビューまとめ

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」を検証してみた結果のまとめです。

- 全てのビデオ入力で4K/240Hzに対応

- オールラウンドで画質に優れた有機ELパネル(Samsung製QD-OLED)

- コンマms級の圧倒的な応答速度

- APL無効化で240~250cd/m^2を安定して発揮できる

- 99% DCI-P3、78% Rec2020をカバーする広色域

- VRRに対応、PS5でも使用可能

- HDR表示でも輝度・彩度・色温度を調整可能

- 31.5インチで4Kゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 独自の反射防止コーティング(ディスプレイ表面はグレア寄り)

- ビデオ入力はDP1.4×1とHDMI2.1×2とUSB Type-Cの計4系統

- HDR10に加えて、HDR規格 Dolby Visionに対応

- S/PDIF デジタル音声出力を搭載

- VESA100x100マウント対応、モニタ本体重量6.4kg

- 60Hzで10ms以上、120Hzでも+5~6msも余分に表示遅延あり

- 120HzでMBR対応だが、最大輝度80~90cd/^2程度と暗め

- 最大1000cd/m^2はマーケティングスペックに過ぎない

- 黒色表示におけるピンクティントが気になるかも(部屋の明るさにも依る)

- 三角配列サブピクセルは色滲みが生じる、Windowsデスクトップ利用には不向きかも

- HDR表示においてAPLによる輝度制限が強い(有機EL一般の特性)

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は、最新のSamsung製 量子ドット有機ELパネルが採用されており、4Kの高解像度に加えて、コンマmsの応答速度によって高リフレッシュレートなゲーミングモニタとして定番になりつつあるIPS液晶パネル搭載製品を軽々と上回る明瞭さを実現しています。

有機ELパネルというとこれまでは60~120Hzの製品しかなく(しかも主に大画面テレビ向け)、どちらかというと高画質系ゲームをメインにするゲーマー向けの製品でしたが、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」はネイティブ240Hzリフレッシュレートに対応するのでE-Sports系タイトルをプレイするゲーマーにもマッチします。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のHDR性能について一言でまとめるなら、”綺麗だけどHDRならではの迫力については物足りない”になると思います。

単に”HDR”とひとくくりでまとめられることが多いですが、HDRには大きく分けて3つ、『高輝度(と黒表現)』、『広色域(Rec2020)』、『滑らかな階調表現(10bit/12bit)』という特長があります。

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」は量子ドット技術も採用する有機ELパネルによって、色域の広さと階調表現の滑らかさの2つについてはHDR対応ディスプレイの中でもトップクラスであることは間違いありません。

一方で『高輝度(と黒表現)』はHDR体験として十分な性能かというと、高輝度性能が足りないというのが率直な感想です。

ピクセルレベルで輝度を調整でき、完全な黒色を表現できる有機ELパネルなので相対的なコントラスト表現は綺麗ですが、やはり絶対値としての高輝度が足りないのでHDRならではの迫力ある映像は体験できないと思います。

ただ、ゲームにおけるHDRについては、リアルな/大迫力な高輝度という絶対値を追求する側面に加えて、UIなどベース輝度と太陽・エフェクトなど高輝度との分離という側面もあります。

その条件に合致するなら、有機ELゲーミングモニタをHDR用に導入するのもアリです。

FALD対応液晶モニタと比較した時の輝度性能には注意が必要ですが、色温度D65固定や実質sRGB低色域といったエンドユーザー目線で発生するHDRの問題を解消できる同製品はHDRゲーミングの入門機として非常にオススメです。

あと、HDR対応モニタの評価に高輝度性能は切り離せないので少々辛口になりましたが、普通の液晶モニタから「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」に買い替えた場合、ゲーム映像が劇的に綺麗になるというのも事実です。

有機ELと一般的な液晶の画質比較についてはこちらの記事で紹介しているので、参照してみてください。

以上、「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

Ultra High Speed HDMI認証取得

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

関連記事

-

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証 -

「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。PS5の4K入門に最適、320Hzでe-Sports用も両立できるゲーミングモニタを徹底検証ネイティブ4K/160Hzに加えて、デュアルモードでフルHD/320Hzにも対応するIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。4K&e-Sports向けゲーミングモニタの入門モデルとてして鉄板なのか徹底検証

「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。PS5の4K入門に最適、320Hzでe-Sports用も両立できるゲーミングモニタを徹底検証ネイティブ4K/160Hzに加えて、デュアルモードでフルHD/320Hzにも対応するIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG27UCG」をレビュー。4K&e-Sports向けゲーミングモニタの入門モデルとてして鉄板なのか徹底検証 -

「TCL 27R83U」をレビュー。HDRで画質調整ができて1400nitsの超高輝度も発揮!1152分割FALDや1400nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの量子ドットVA液晶モニタ「TCL 27R83U」をレビュー。実はHDR表示でも色温度や彩度を調整可能でPS5/Switch2用HDRゲーミングモニタとしても最適! 応答速度や表示遅延、HDR性能を徹底検証しました。

「TCL 27R83U」をレビュー。HDRで画質調整ができて1400nitsの超高輝度も発揮!1152分割FALDや1400nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの量子ドットVA液晶モニタ「TCL 27R83U」をレビュー。実はHDR表示でも色温度や彩度を調整可能でPS5/Switch2用HDRゲーミングモニタとしても最適! 応答速度や表示遅延、HDR性能を徹底検証しました。 -

NVIDIA ULMB 2をROG Swift 360Hz PG27AQNで検証してみたG-Syncモジュールの新機能 NVIDIA ULMB 2が従来のMBR機能からどう変わったのか、 FWアップデートによって対応するWQHD/360Hzのゲーミングモニタ ROG Swift 360Hz PG27AQNで試してみました。

NVIDIA ULMB 2をROG Swift 360Hz PG27AQNで検証してみたG-Syncモジュールの新機能 NVIDIA ULMB 2が従来のMBR機能からどう変わったのか、 FWアップデートによって対応するWQHD/360Hzのゲーミングモニタ ROG Swift 360Hz PG27AQNで試してみました。 -

「Titan Army P326MV MAX」をレビュー。32インチの大迫力も備える最強スペックモニタを徹底検証2304分割ローカルディミングや1000nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの32インチ量子ドットIPS液晶ゲーミングモニタ「Titan Army P326MV MAX」をレビュー。320HzデュアルモードやCRTエミュレートなMBR機能にも対応して、32インチ大画面の迫力も備える最強なゲーミングモニタを徹底検証

「Titan Army P326MV MAX」をレビュー。32インチの大迫力も備える最強スペックモニタを徹底検証2304分割ローカルディミングや1000nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの32インチ量子ドットIPS液晶ゲーミングモニタ「Titan Army P326MV MAX」をレビュー。320HzデュアルモードやCRTエミュレートなMBR機能にも対応して、32インチ大画面の迫力も備える最強なゲーミングモニタを徹底検証 -

「AORUS FO32U2P」をレビュー。DP2.1で4K/240Hzをデイジーチェーン表示可能QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzゲーミングモニタ「AORUS FO32U2P」をレビュー。DP2.1デイジーチェーン接続、スピーカー搭載、便利なPC制御ソフトなど機能性最高なモニタは応答速度・表示遅延やHDR表示性能も強いのか徹底検証

「AORUS FO32U2P」をレビュー。DP2.1で4K/240Hzをデイジーチェーン表示可能QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzゲーミングモニタ「AORUS FO32U2P」をレビュー。DP2.1デイジーチェーン接続、スピーカー搭載、便利なPC制御ソフトなど機能性最高なモニタは応答速度・表示遅延やHDR表示性能も強いのか徹底検証

コメント