可変リフレッシュレート同期機能「G-Sync Compatible / FreeSync」に対応、フルHD解像度で144Hzリフレッシュレートの23.8インチサイズIPS液晶ゲーミングモニタ「Pixio PX247」をレビューしていきます。この高スペックで製品価格が2万円前半という圧倒的なコストパフォーマンスを実現する同製品は買いなのか、徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.pixiogaming.jp/px247

マニュアル:https://download.msi.com/archive/mnu_exe/monitor/MAG251RXv1.0_English.pdf

Pixio PX247 レビュー目次

1.Pixio PX247の概要

2.Pixio PX247の開封・付属品

3.Pixio PX247の液晶モニタ本体

4.Pixio PX247のOSD操作・設定

5.Pixio PX247の発色・輝度・視野角

6.Pixio PX247の144Hzリフレッシュレートについて

7.Pixio PX247の応答速度・表示遅延

8.Pixio PX247のFreeSync/G-Sync CPについて

9.Pixio PX247のMPRTについて

10.Pixio PX247のレビューまとめ

【機材協力:Pixio Japan】

Pixio PX247の概要

「Pixio PX247」は解像度が1920×1080のフルHD解像度、画面サイズが23.8インチの液晶モニタです。液晶パネルタイプはノングレア(非光沢)で発色や視野角に優れたIPS液晶パネルが採用されています。コントラスト比は通常1,000:1、応答速度は1ms(MPRT)、輝度は標準350nit(cd/m^2)です。

「Pixio PX247」のリフレッシュレートはネイティブ144Hzです。144Hzの高リフレッシュレートによって応答速度が高速になるのでブレや残像がなくなってクッキリとした滑らかな表示です。60FPSでは識別の難しいゲーム内遠方で動くエネミーやオブジェクトの発見などが容易になるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

「Pixio PX247」はAMD/NVIDIA製グラフィックボードやXbox One Xを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」にも対応しており、ティアリングがなくスタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。AMD FreeSyncに対応したビデオ出力はDisplayPortで、対応フレームレートは48Hz~144Hzと広範囲です。

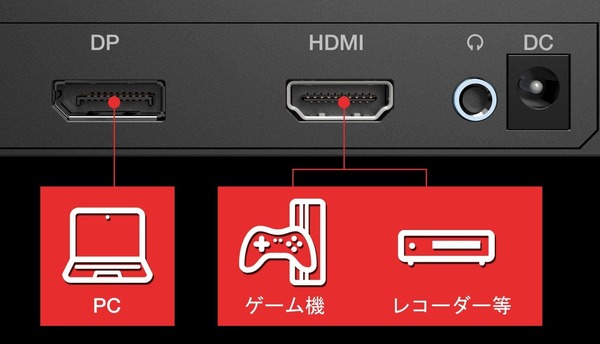

「Pixio PX247」に搭載されたビデオ入力はHDMI1.4、DisplayPort1.2×1の2系統です。DisplayPort1.2はフルHD/144Hz、HDMI1.4はフルHD/120Hzに対応します。

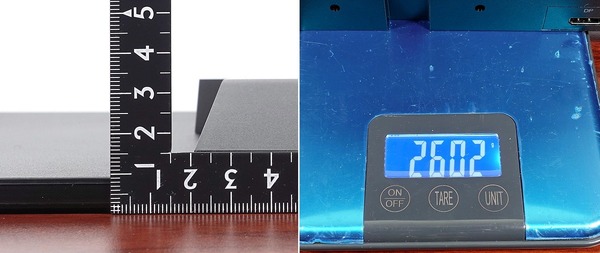

「Pixio PX247」の寸法はモニタスタンド込みで幅550mm x 高さ388mm x 奥行130mm(モニタ単体では33mm)となっています。付属モニタスタンドは上下チルトのみに対応しています。本体重量はモニタスタンドありで3.1kg、モニタスタンドなしの液晶パネル本体のみは2.6kgとなります。VESA75x75マウントにも対応しておりモニタアームも使用可能です。

Pixio PX247の開封・付属品

まずは「Pixio PX247」を開封していきます。

「Pixio PX277h」のパッケージサイズは23.8インチサイズの液晶モニタが入っている箱としては縦長ですが厚みは小さく、重量も4.1kg程度で軽量です。上側には持ち手が付いているので女性でも問題なく持ち運べると思います。

持ち手側を開いて発泡スチロール製スペーサーを引き出す形で開封しますが、蓋を開くと最初にACアダプタが現れます。

各種付属品はスペーサーに蓋もなく収められているので、スペーサーをパッケージから取り出す際は、付属品が脱落しないように、付属品のある面が上になるように確認してから引き出してください。

各種付属品が収められた側の発泡スチロール製スペーサーの蓋を取り外すと液晶モニタ本体が現れます。液晶モニタ本体は透明なビニール袋に包まれていました。

「Pixio PX247」の付属品を簡単にチェックしておくと、DisplayPortケーブルとACアダプタのみです。

「Pixio PX247」のビデオ入力はDisplayPort1.2とHDMI1.4の2つがありますが、付属するケーブルはDisplayPortケーブルの1本です。

各種ケーブルを個別に購入するのであれば、4K/120Hz対応のDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」、HDMI2.0ケーブルなら「エレコム Premium HDMIケーブル スリムタイプ DH-HDP14ESBKシリーズ」がおすすめです。いずれも標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.0m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.5m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 2.0m

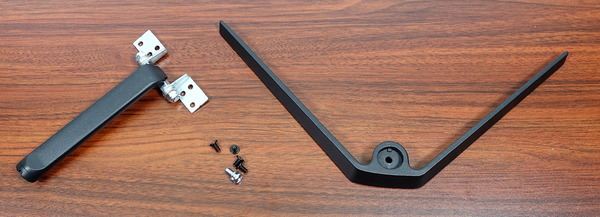

「Pixio PX247」に付属するモニタスタンドはフットとフレームの2つの部品に分かれており、ネジ止めで組み立てる構造になっています。組み立てにドライバーを各自で用意する必要があるので注意してください。

「Pixio PX247」の付属モニタスタンドは構造もシンプルなので簡単に組み立てることができます。

Pixio PX247の液晶モニタ本体

続いて「Pixio PX247」の液晶モニタ本体をチェックしていきます。

「Pixio PX247」の上下左右には液晶パネルから段差1mm程度の非常に低いフレームが装着されています。非表示領域の幅は上左右が7mm程度、下が15mm程度です。

「Pixio PX247」の外装は黒色プラスチックで右下にPixioのメーカーロゴが下地に溶け込むような色で描かれていることを除けばシンプルな作りです。

「Pixio PX247」のモニタスタンドの足はかなり細く華奢に見えますがですが、金属製のフレームで頑丈なので安定しており、普通に使用する分には問題ありません。

「Pixio PX247」のモニタ本体の厚さは最薄部で10mm、I/OやVESAマウントのある下側の最厚部で35mmほどと最近の液晶モニタとしてみても非常にスリムです。モニタ本体重量も2.6kg程度と軽量です。

「Pixio PX247」のモニタ本体背面の右側には背面に向かって各種I/OやAC端子が配置されています。右から順に、DC端子、ヘッドホン端子、HDMI1.4ビデオ入力、DisplayPort1.2ビデオ入力が設置されています。

「Pixio PX247」の付属モニタスタンドは簡素な作りからもわかるように調整機能は限られており、上下チルトのみ対応しています。

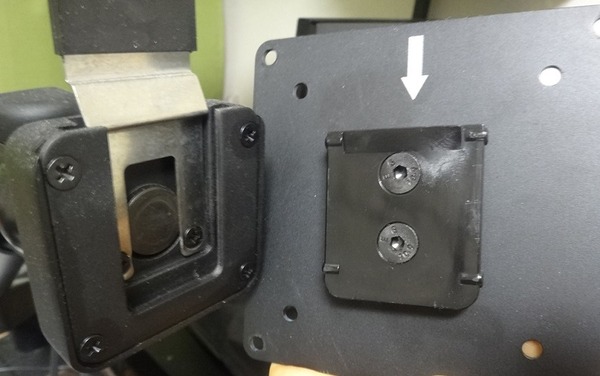

「Pixio PX247」はVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できますが、規格はPCモニタで一般的なVESA100x100ではなくネジ穴間隔が75mmのVESA75×75なので注意が必要です。使用するモニターアームがVESA75×75に対応しているか十分に注意してください。

モニターアームについては管理人は「Lumen MA-GS102BK」、もしくは色違いでほぼ同機能な「サンワダイレクト 100-LA018」という製品をおすすめしています。モニターアームというとエルゴトロン製が一番の売れ筋ですが、クランプのネジが下に伸びているタイプのモニターアームは机に干渉して使えないという問題があり、MA-GS102BKはクランプを上側から六角レンチで締めるタイプでテーブル下の隙間が狭いデスクでも使用できるので管理人も使っています。

「Lumen MA-GS102BK」はモニタとアームを接続する部分がクイックリリースのブラケット式になっていてモニタアームからモニタ本体の着脱が非常に簡単です。ピボット機能もあるので設置後にモニタを縦・横で向きを切り替えることもできます。ただ関節の滑りに若干難があるので潤滑剤を塗布するのがおすすめです。

Pixio PX247のOSD操作・設定

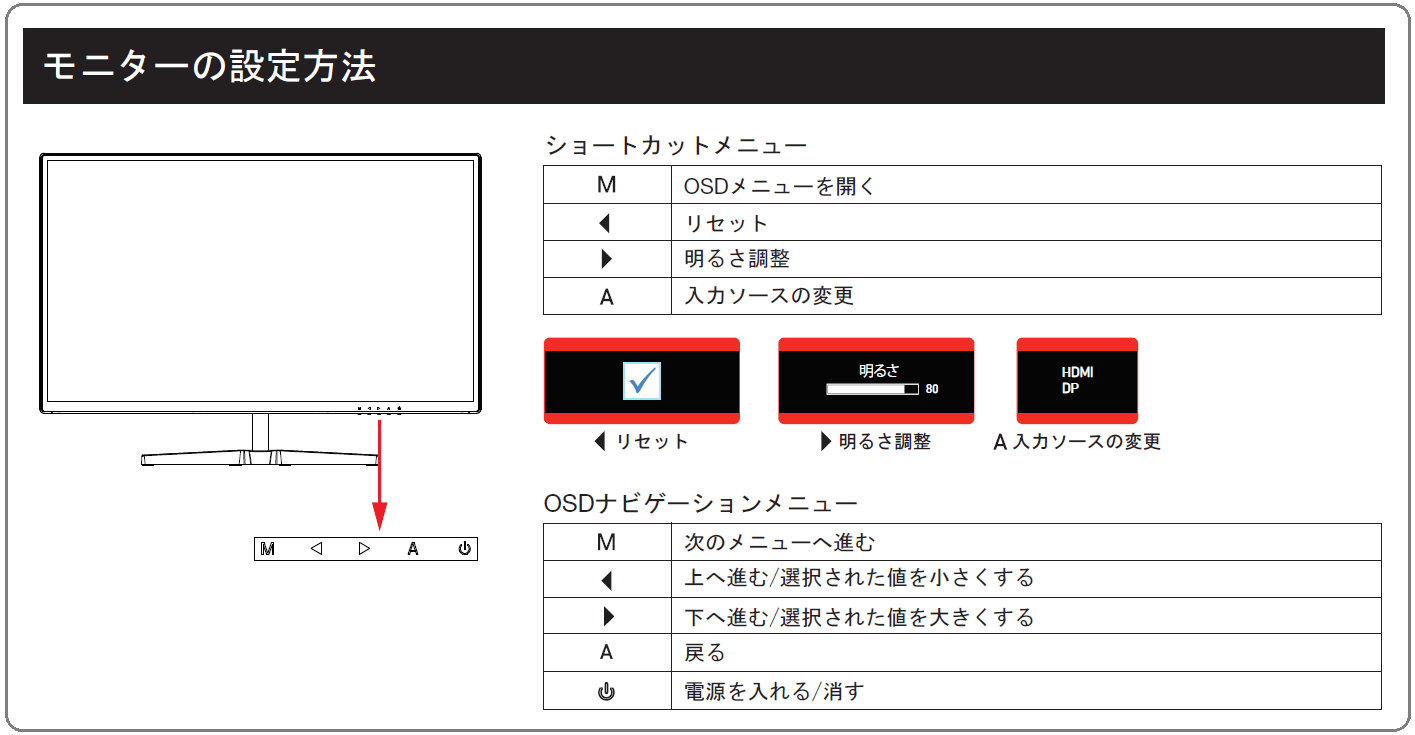

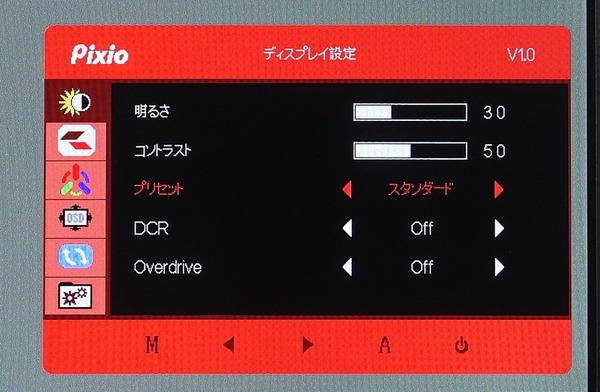

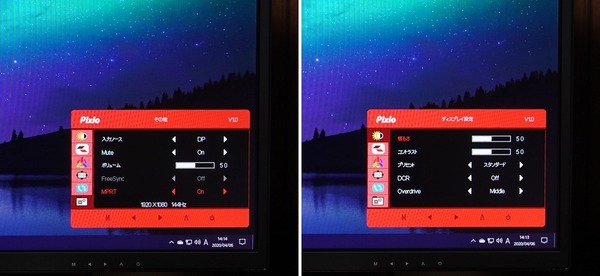

「Pixio PX247」のOSD操作はモニタ右下の外周部にある5つのボタンのうち左側の4つを使用します。

詳細メニュー非表示において4つのボタンのうち、右矢印キーは明るさ設定、Aキーはビデオ入力選択のショートカットが割り当てられています。詳細設定メニューではMボタンが決定/選択、左ボタンが次(下)の項目/設定値増、右ボタンが前(上)の項目/設定値減、Aボタンが戻る、のように機能が割り当てられています。

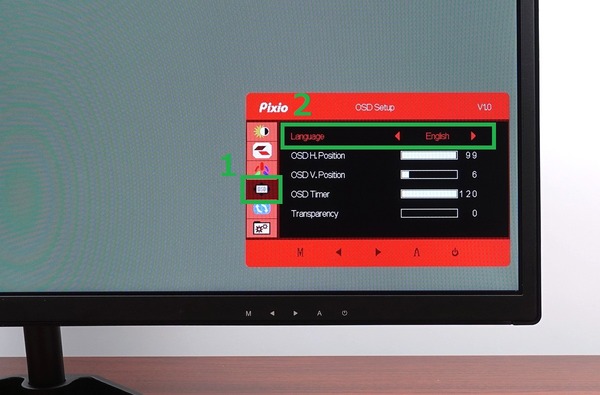

「Pixio PX247」のMボタンを押下すると詳細メニューが表示されます。OSDメニューは23.8インチ画面の12分の1程度を占有するサイズで少し小さめです。

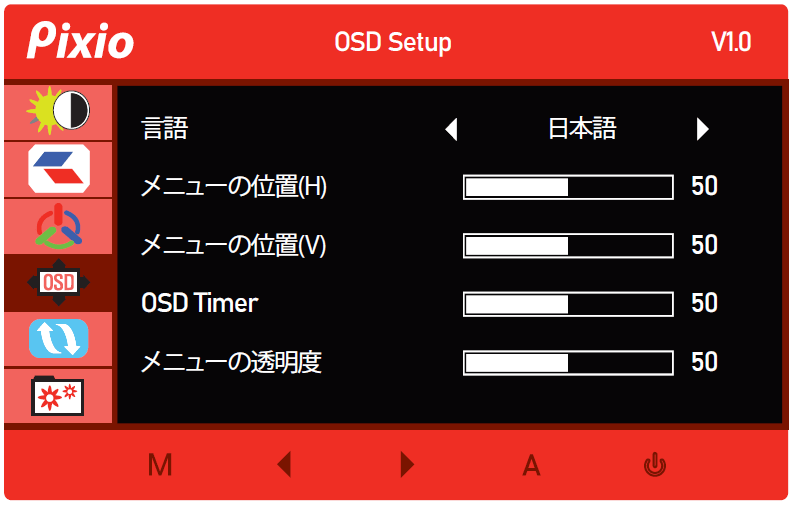

「Pixio PX247」は初めて起動した時にOSD言語として英語が適用されています。下記の操作手順で日本語UIに切り替えが可能です。

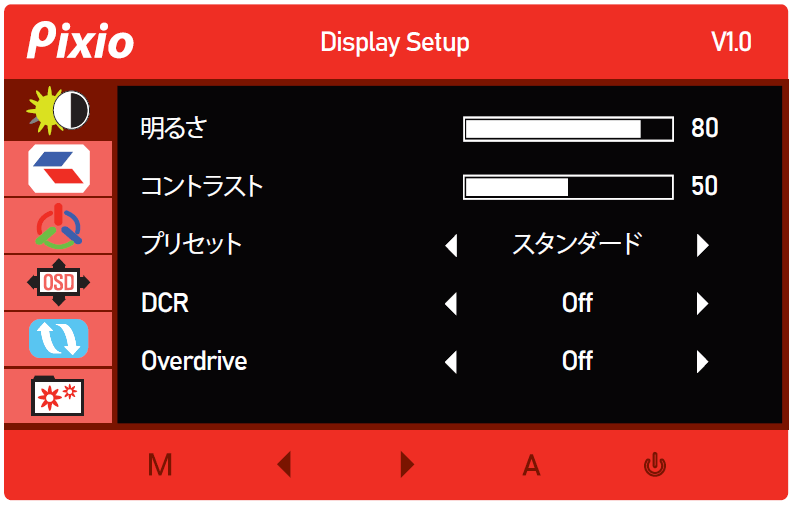

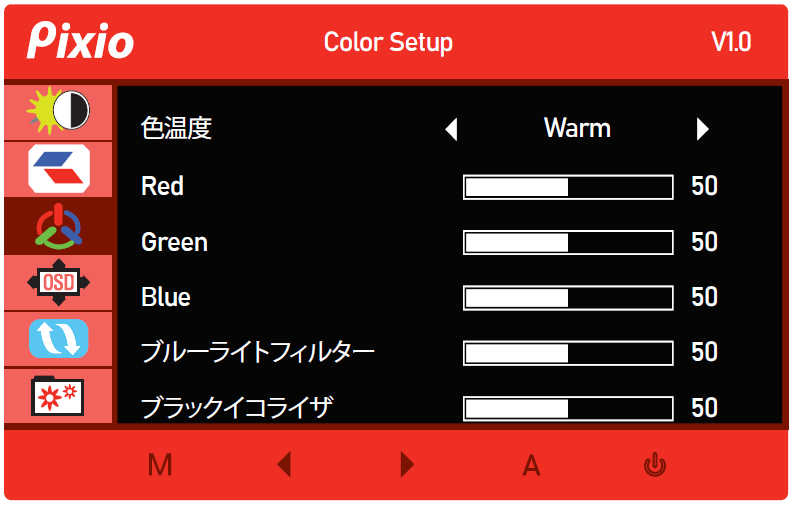

「Pixio PX247」のOSDメニューには大きく分けて、「ディスプレイ設定(Display Setup)」「画像調整(Image Setup)」「色彩設定(Color Setup)」「OSDの設定(OSD Setup)」「リセット(Reset)」「その他の設定(MISC)」の6つの項目が用意されています。

「Pixio PX247」の画質モードはOSDメニューのプリセットとして配置されており、スタンダード、インターネット、ゲーム、映画の計5種類があります。いずれのモードも任意に個別設定を変更できます。標準設定はスタンダードです。

一般にオーバードライブと呼ばれる応答速度を調整する機能は、「Pixio PX247」では「Overdrive」の名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度をOff/Low/Middle/Highの4段階で設定ができて、標準設定はOffになっています。

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「ブラックイコライザ」も用意されており、補正強度は0~100の間で1刻みに設定でき、数値を上げるほど明るく(白く)なります。標準設定は補正を行わない50です。

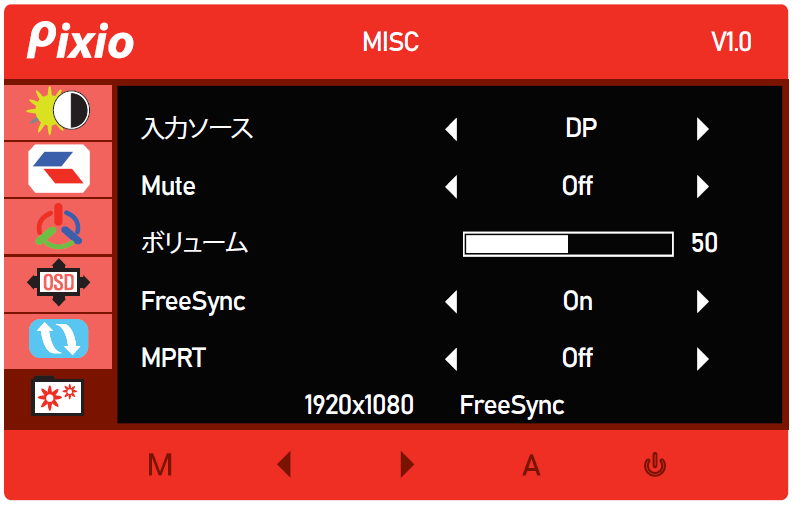

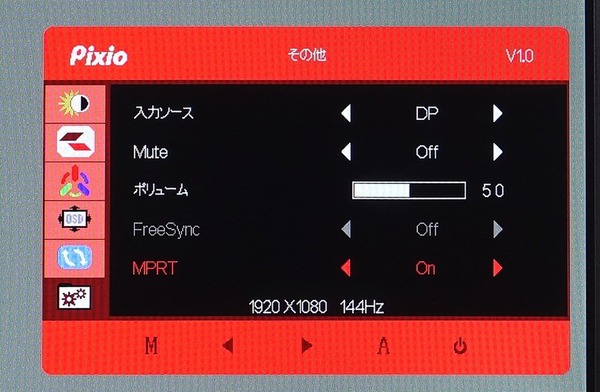

可変リフレッシュレート同期機能AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)は、その他の設定のメニュー内に「FreeSync」の名前で設定項目が配置されています。標準ではオフになっています。

「Pixio PX247」はモーションブラーリダクション機能にも対応しており、その他の設定のメニュー内に「MPRT」の名前で配置されています。標準ではグレーアウトしており選択できませんが、リフレッシュレートが120Hzもしくは144Hzの時に選択可能となります。なおMPRTを有効にするとFreeSyncは自動的にオフになり、併用はできません。

最近のゲーミングモニタに便利機能として採用の多い定番のOSDクロスヘア表示や、可変リフレッシュレート同期機能の動作確認に便利な、リアルタイムリフレッシュレートをOSD表示する機能は、「Pixio PX247」に搭載されていないのは少し残念です。

Pixio PX247の発色・輝度・視野角

Pixio PX247の発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがPixio PX247の液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があり、各社個別の製品によって個体差はあるものの、この3つの液晶パネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「Pixio PX247」に採用されているIPS液晶パネルはTN液晶パネルやVA液晶パネルと比べると色再現性や視野角など一般に画質に直結する性能が優れている反面、価格が高価になりがちな液晶パネルです。TN液晶パネルに比べて応答速度が遅めなので、60Hzオーバーのリフレッシュレートを実現しているIPS液晶パネル採用ゲーミングモニタは少ないため、輪をかけて高価です。とはいえ画質とリフレッシュレートを両立できるので、予算に糸目をつかないエンスーゲーマー勢に好まれています。

| 液晶パネルの簡易比較表 | |||

| IPS | VA | TN | |

| 色再現性 | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | 〇 | △ | ◎ |

| 価格 (高RR) | △ (×) |

△ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[4] IPS/VA/TN液晶パネルを比較解説![ゲーミングモニタの選び方[4] IPS/VA/TN液晶パネルを比較解説](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/b9166c79-s.jpg)

「Pixio PX247」は144Hzの高速リフレッシュレートながら、IPS液晶パネルが採用されているので視野角も良好です。ちなみに23.8インチサイズで144Hz/IPSというスペックからの消去法ですが、「Pixio PX247」には「PANDA LC238LF1F」という液晶パネルが採用されているようです。ハイリフレッシュレートなIPS液晶パネルというとLG、AUO、Innoluxが有名で、PANDAは初耳なメーカーです。

「Pixio PX247」の発色について、色温度の標準設定であるNormalで、白色が極端に黄色や青色がかって見えることもなく、特に違和感はありませんでした。色温度設定にはCold/Normal/Warmの3種類のプリセットがありますが、これらを切り替えても発色に違和感がある場合は、User設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

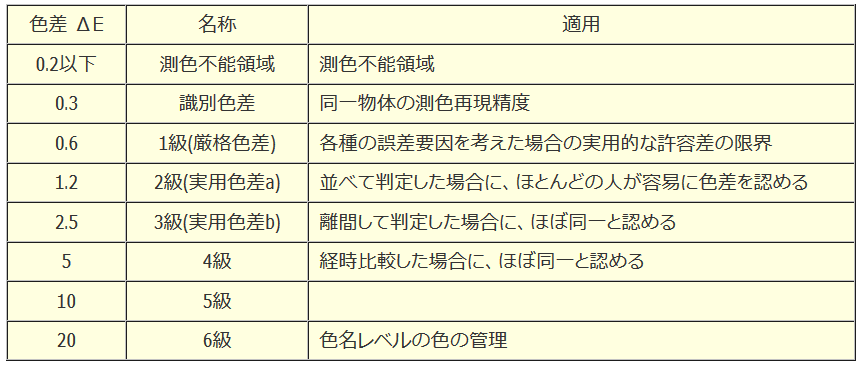

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・色再現性・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。検証にはカラーフィルター式(色差式)のX-Rite i1 Display Pro PlusとDatacolor SpyderX、そして分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 2を使用しています。

余談ですが、分光式のi1 Basic Pro 2は20万円程と非常に高価ですが(2020年4月現在は後継のProが発売済みでPro2は終売)、一般的な用途であれば測定精度は十分なので、イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行う場合、カラーフィルター式のX-Rite i1 Display ProかDatacolor SpyderX Proで十分です。ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Displayだと思います。

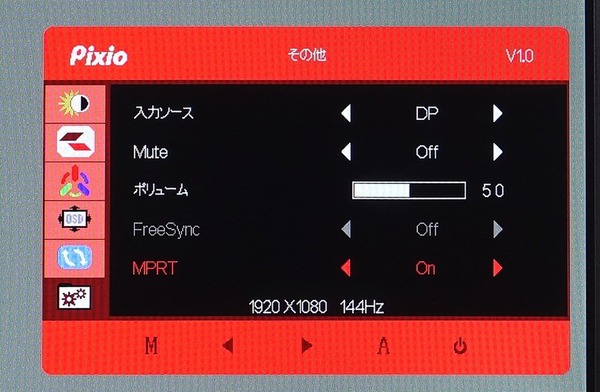

「Pixio PX247」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「Pixio PX247」において、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度20~30%前後、室内照明に依りますが個人的に見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度50~60%です。黒挿入を行って残像を低減させるモーションブラーリダクション機能を使用すると輝度は180cd/m^2まで下がります。

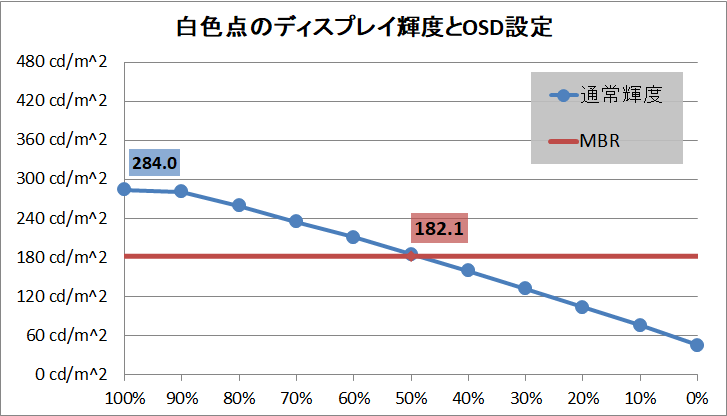

「Pixio PX247」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、等高線マップにしています。

IPS液晶パネルの輝度の均一性(Uniformity)に関する一般的な特徴として左右の端、特に四隅は若干暗くなる傾向があります。

「Pixio PX247」については全体を白表示にしても四隅に目立った暗がりがなく、体感での輝度の均一性はかなりの高評価です。2万円のIPS液晶モニタでこの品質は驚きます。

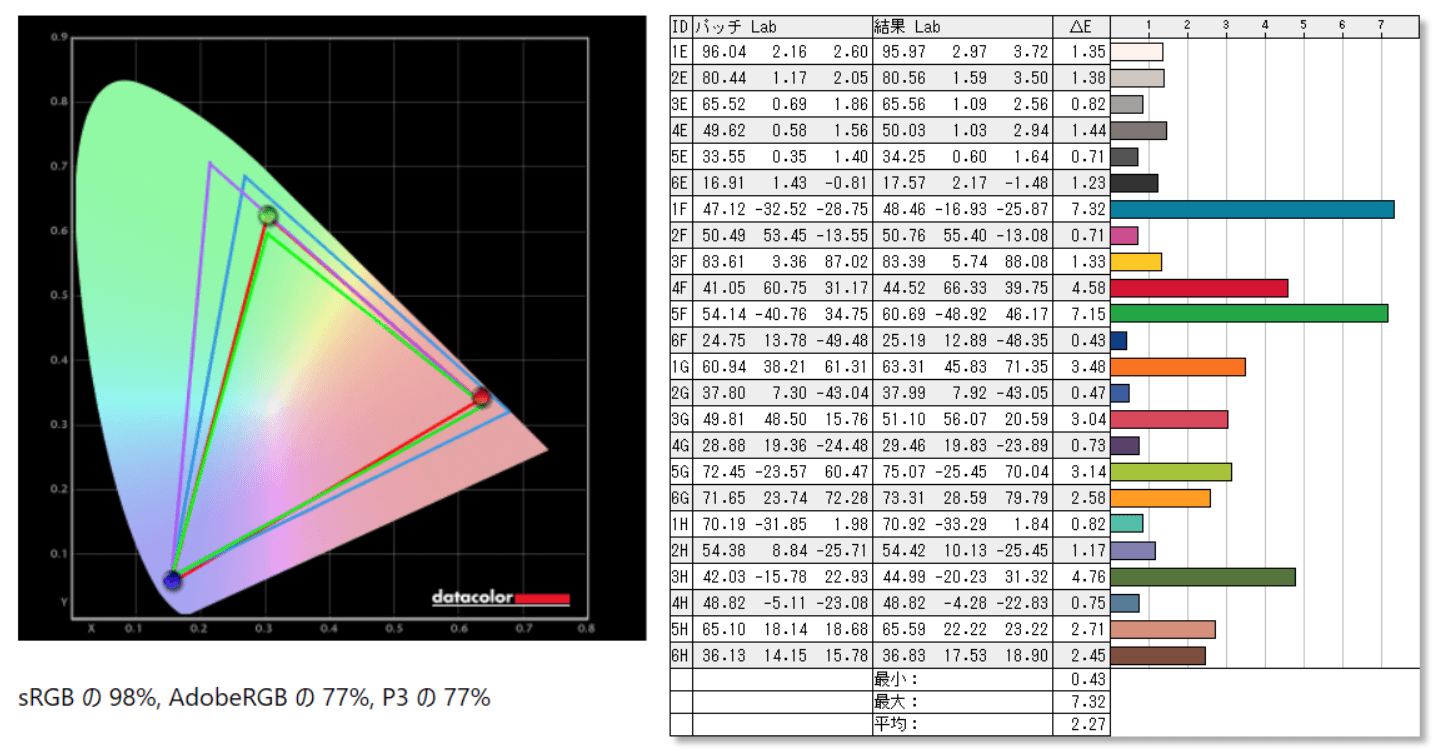

「Pixio PX247」の色域と色の正確性を検証してみました。

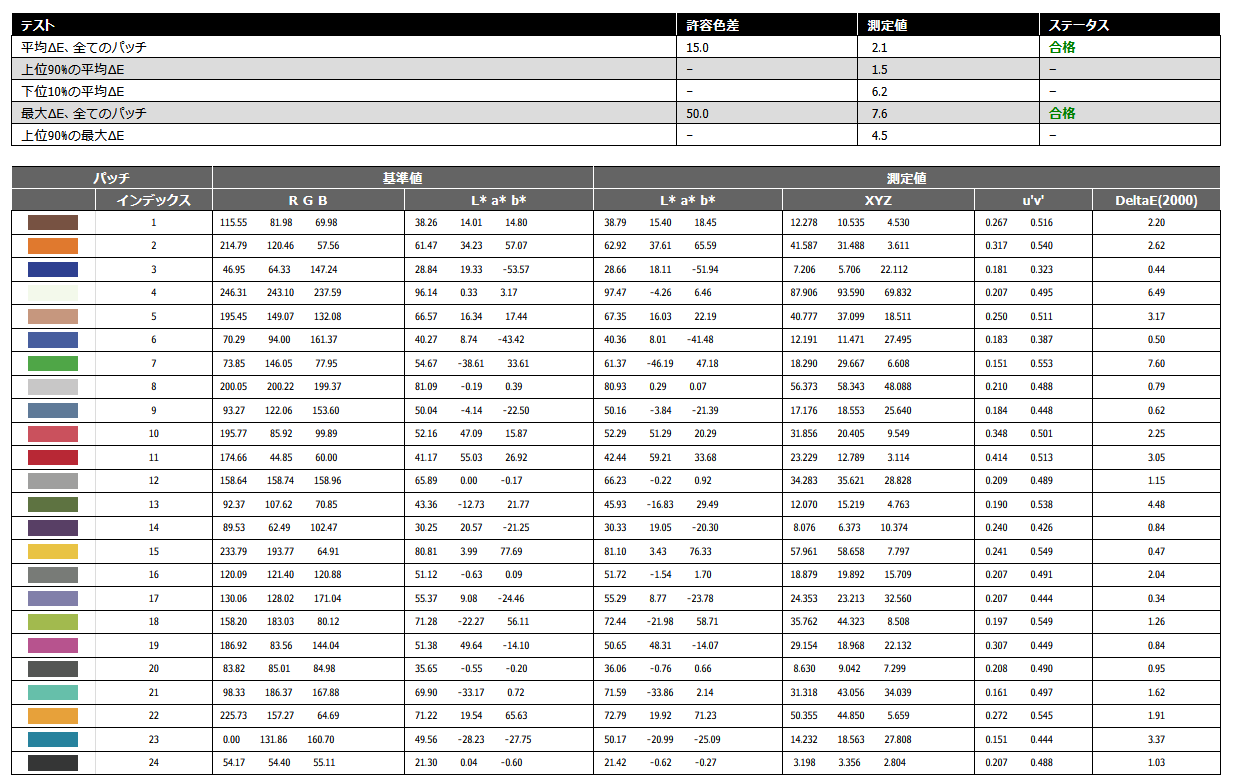

まずはモニタのOSD設定を標準にして(ディスプレイ輝度のみ120cd/m^2になるように調整)、任意のカラープロファイルを適用しない場合、次のようになりました。

「Pixio PX247」は標準設定でそのまま使用しても98% sRGBをカバーしています。

色の正確性は平均ΔEが2.27となっており若干誤差は大きいようです。X-Riteによると『ΔE=2~3程度で2つの色を離して見比べた時に違いが分かるレベル』とのこと。

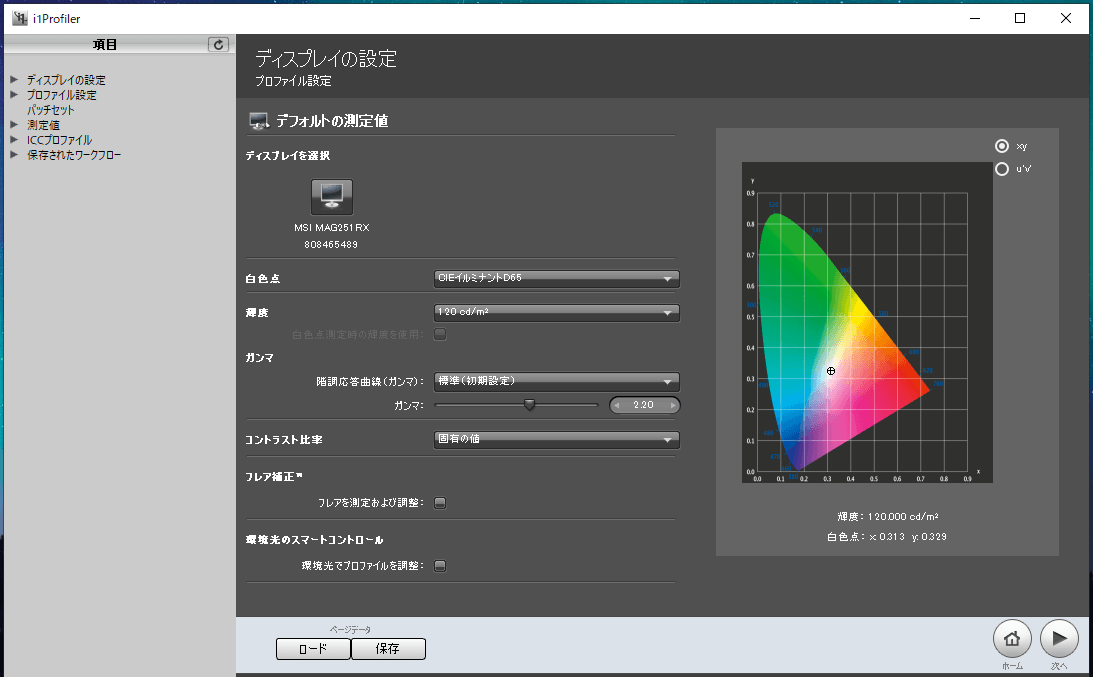

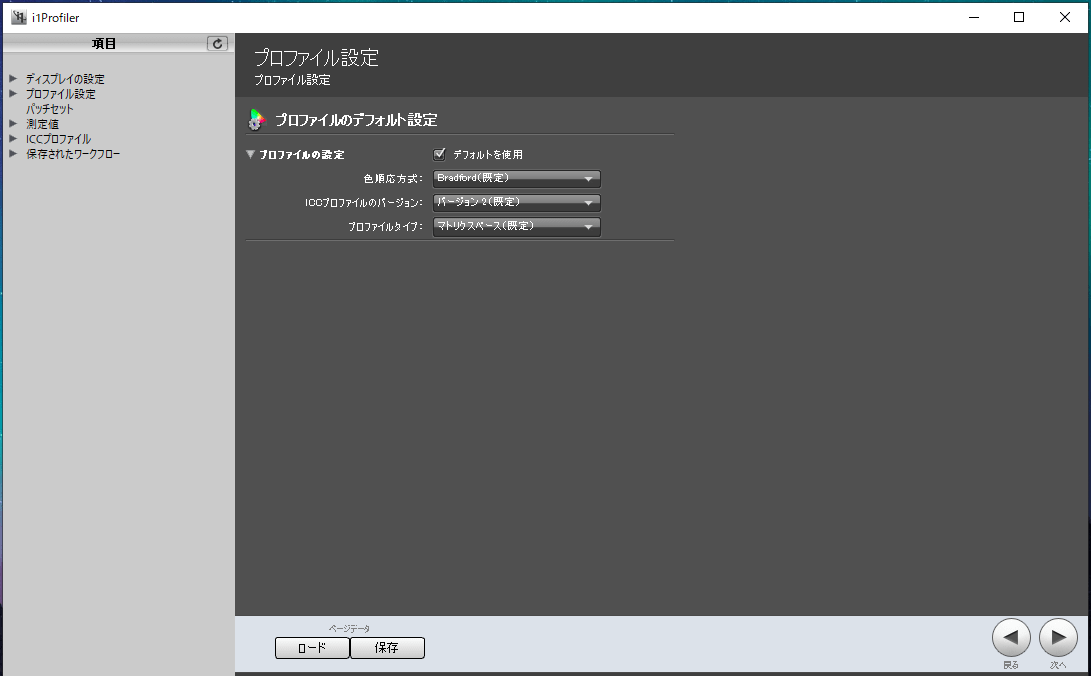

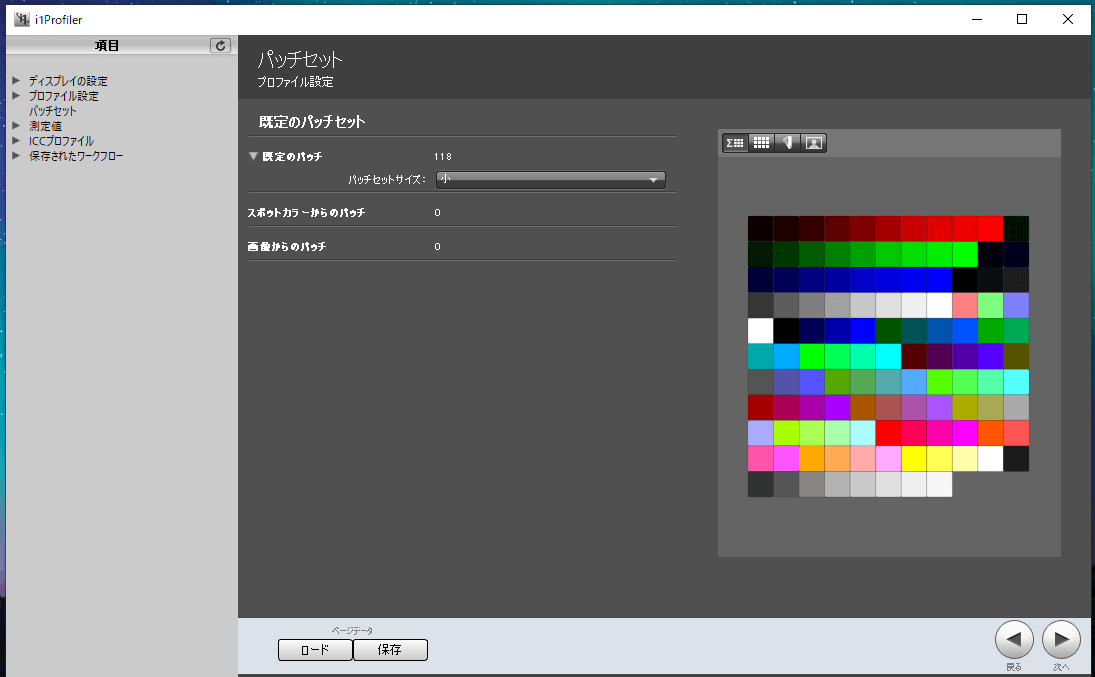

次にX-Rite i1 Basic Pro 2を使用してカラーキャリブレーションを行いました。キャリブレーション設定は下のスクリーンショットの通りですが、i1 Profilerの標準設定をそのまま採用しています。

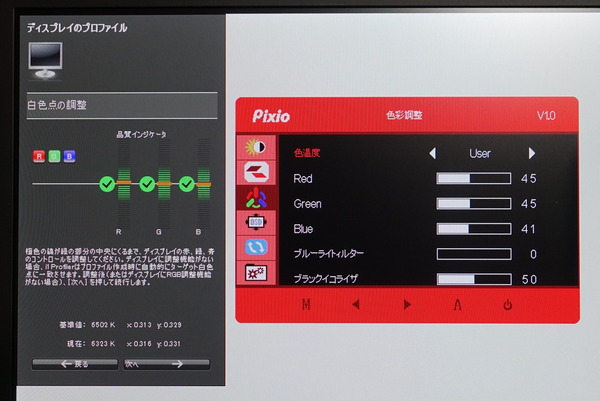

「Pixio PX247」では色温度を標準設定にするとRGBの強さに差が大きいとアラートが出たので、手動で調整できるUserモードでR=45, G=45, B=41としてキャリブレーションを行いました。

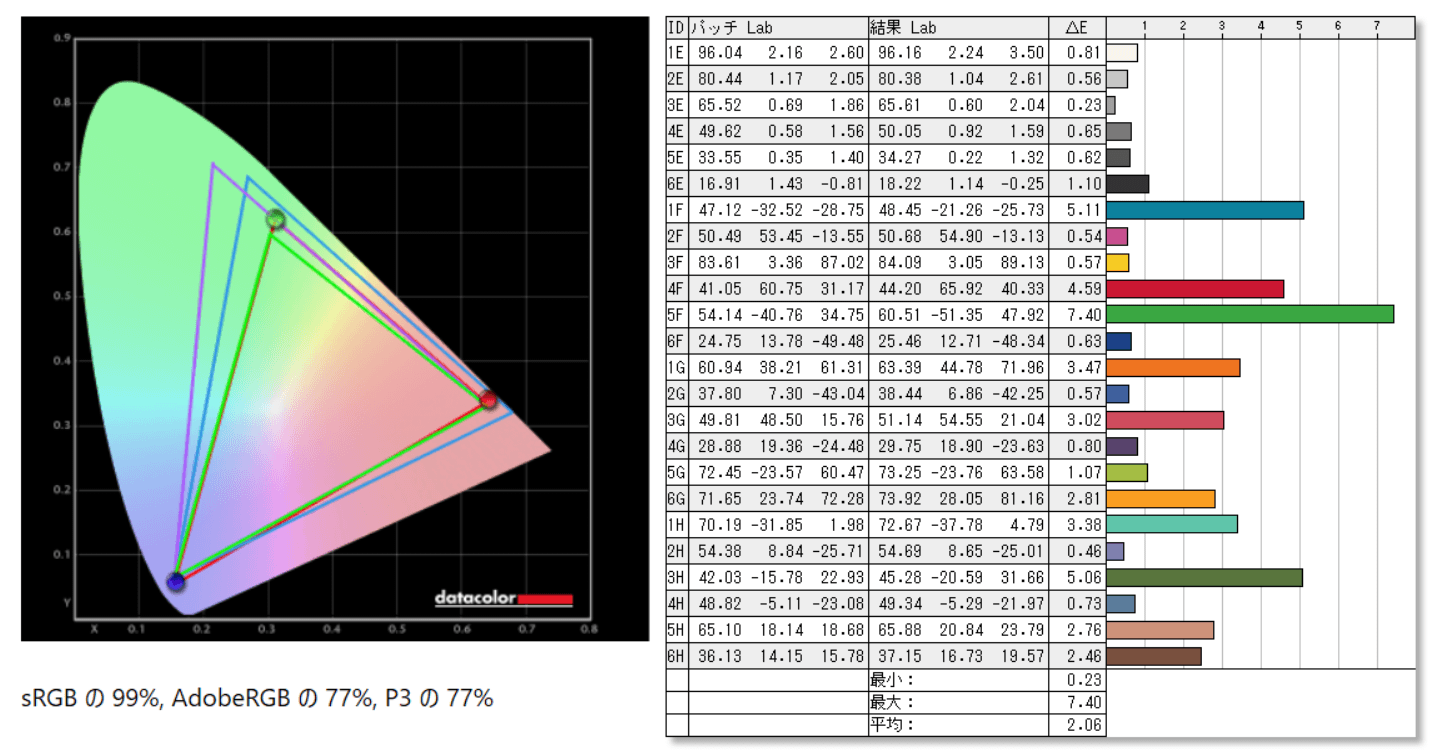

X-Rite i1 Basic Pro 2によるカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、上と同様に色域と色の正確性を測定したところ次のようになりました。

「Pixio PX247」はキャリブレーションによってΔEの平均値が2.06に下がり、色の正確性が僅かに高くなりましたが、あまり大きな差はないようです。

参考までにX-Rite i1 Basic Pro 2で行った品質検証(色の正確性の検証)の結果は次のようになっています。X-Rite i1 Basic Pro 2は分光式(スペクトロメーター)のカラーキャリブレータなので、測定精度はこちらの方が高いはずです。

Pixio PX247の144Hzリフレッシュレートについて

「Pixio PX247」の最大の特徴の1つである144Hzリフレッシュレートについてチェックしていきます。

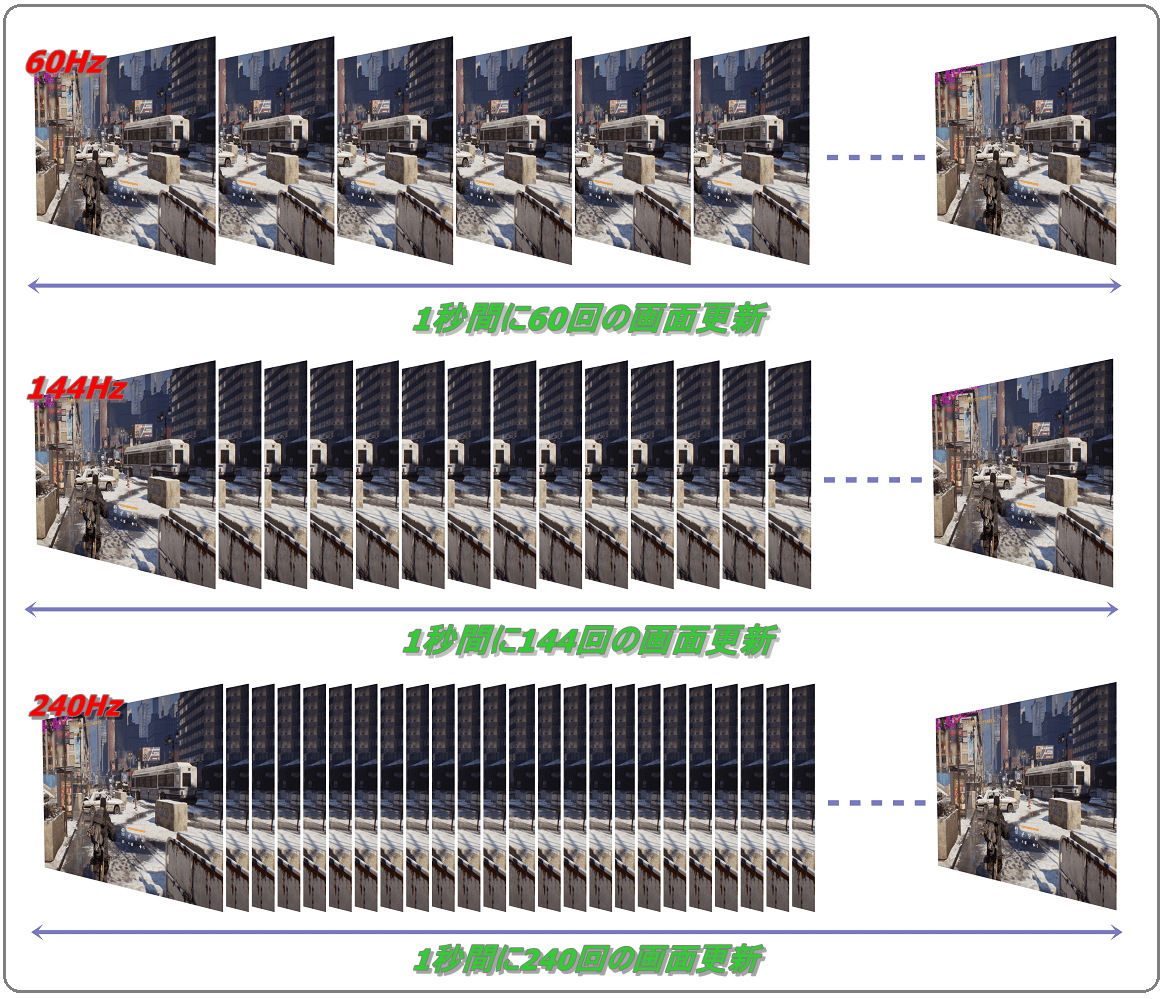

まずは「Pixio PX247」の特徴の1つである”144Hzリフレッシュレート”について、その意味自体は特に説明せずとも読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。さらに最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも販売されています。

1秒間に144回の画面更新を行う144Hzリフレッシュレートの物理的なメリットとしては、単純に秒間コマ数が増えるので映像がより滑らかになります。上の章で詳しく検証したようにリフレッシュレートが上がると応答速度も上がって細部がクッキリとしたシャープな映像に見えやすくなり、加えて画面更新間隔が短くなるので表示遅延が小さくなり、一般的な60Hz環境よりもスピーディーなプレイで他者を圧倒しやすくなります。

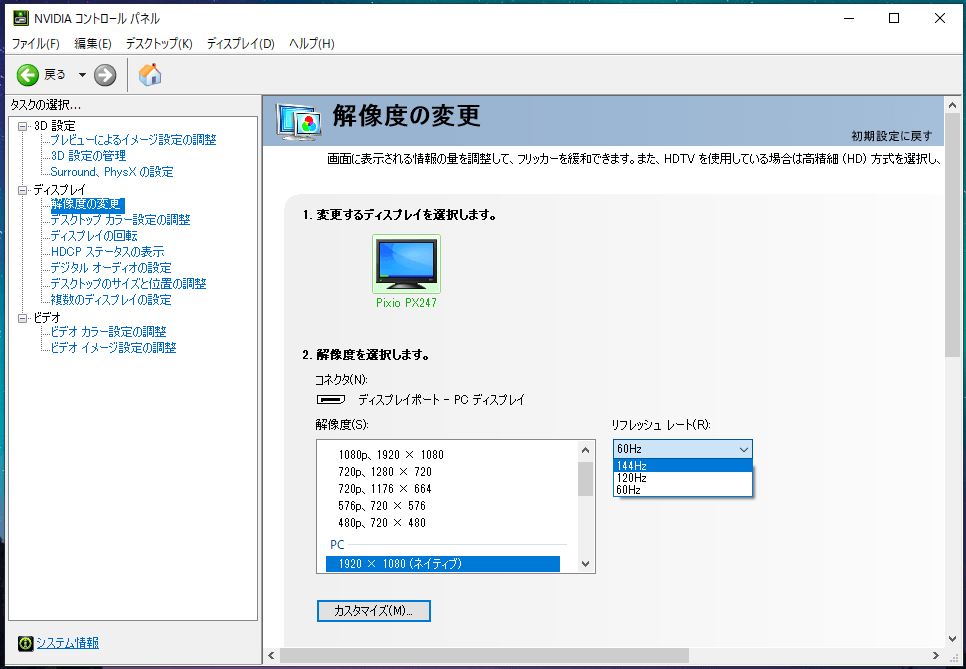

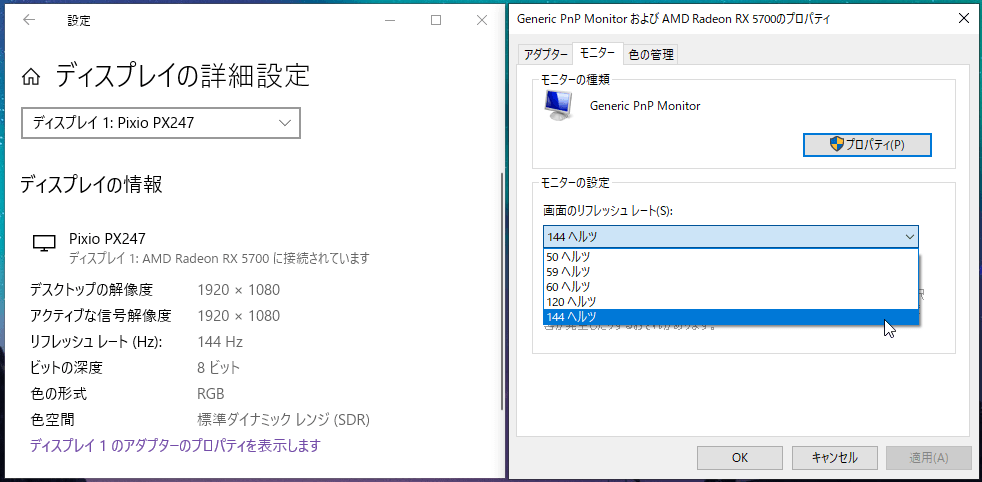

「Pixio PX247」ではNVIDIA GeForce RTX20/GTX16シリーズやAMD Radeon VII/RX Vega/5XXシリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.2もしくはHDMI1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを144Hzなどに自由に設定できます。

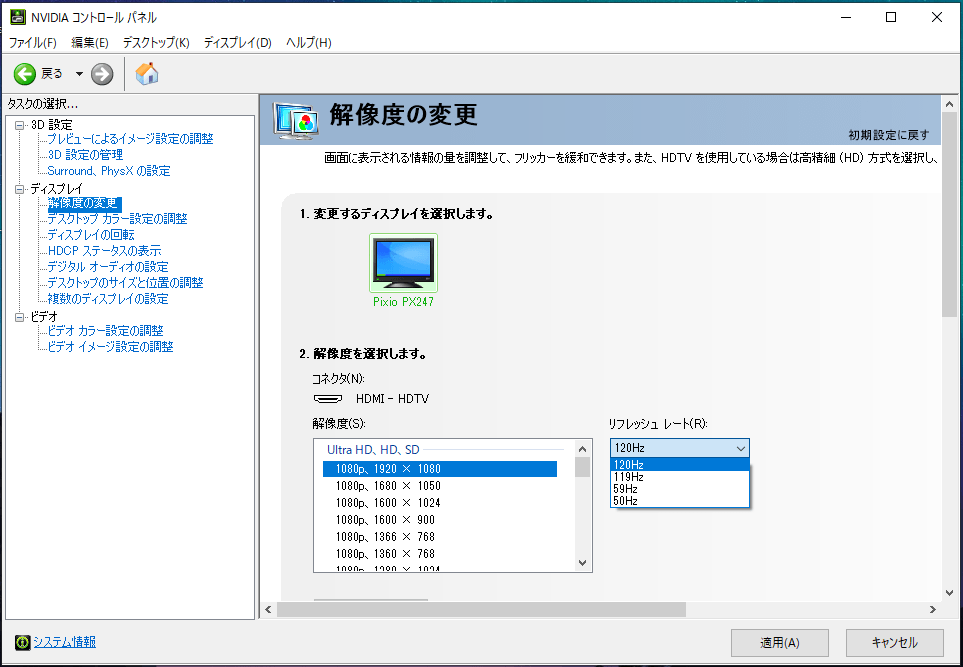

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

「Pixio PX247」に搭載されているHDMIビデオ入力はver1.4なので、フルHD/120Hzが上限となります。

オンライン対戦FPSなど競技性の高いゲームにおいて高リフレッシュレートのモニタを使用した時の実用的なアドバンテージとして、ゲーム内視線を左右に振った時の視認性が上がるという例は直感的にもわかりやすいメリットですが、その他にもゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性が上がるというメリットも存在します。

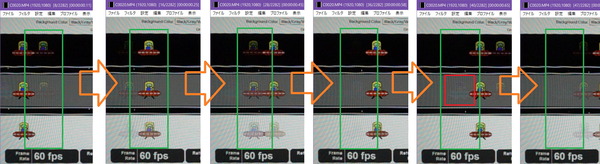

下の比較動画では4分割して映像を並べていますが、右下以外の3つは右下画面の緑枠部分を拡大するよう接写して、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影したものになっています。リフレッシュレート別で左上は60Hz、右上は120Hz、左下は240Hzとなっていますが、赤枠で囲った建物の出入り口付近で左方向に移動する敵の動きはリフレッシュレートが上がるほど視認しやすくなるのがわかると思います。

NVIDIA公式からもハイリフレッシュレートなゲーミングモニタとハイフレームレートに対応可能な高性能グラフィックボードを使用するメリットについて紹介する「動画が公開されています。

なお「Pixio PX247」でフルHD解像度/144FPSを狙うには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能がそれなりに要求されます。液晶モニタに「Pixio PX247」を使用するのであれば2019年最新のミドルハイクラスGPUであるNVIDIA GeForce RTX 2060やAMD Radeon RX 5600 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 20XX/GTX 16XX SUPERシリーズのレビュー記事一覧へ

Pixio PX247の応答速度・表示遅延

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「Pixio PX247」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「Pixio PX247」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて![ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/40404cc5-s.jpg)

「Pixio PX247」のOSDメニュー上ではオーバードライブ機能は「Overdrive」の名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度をOff/Low/Middle/Highの4段階で設定ができて、標準設定はOffになっています。

「Pixio PX247」のオーバードライブ設定は144HzにおいてはMiddleが最適な設定ですが、そのままで60Hzなどにリフレッシュレートを下げるとオーバーシュートの逆像が発生します。低リフレッシュレートでオーバーシュートの発生しない綺麗な応答を実現するには、60HzではOffを選択する必要があるので注意してください。

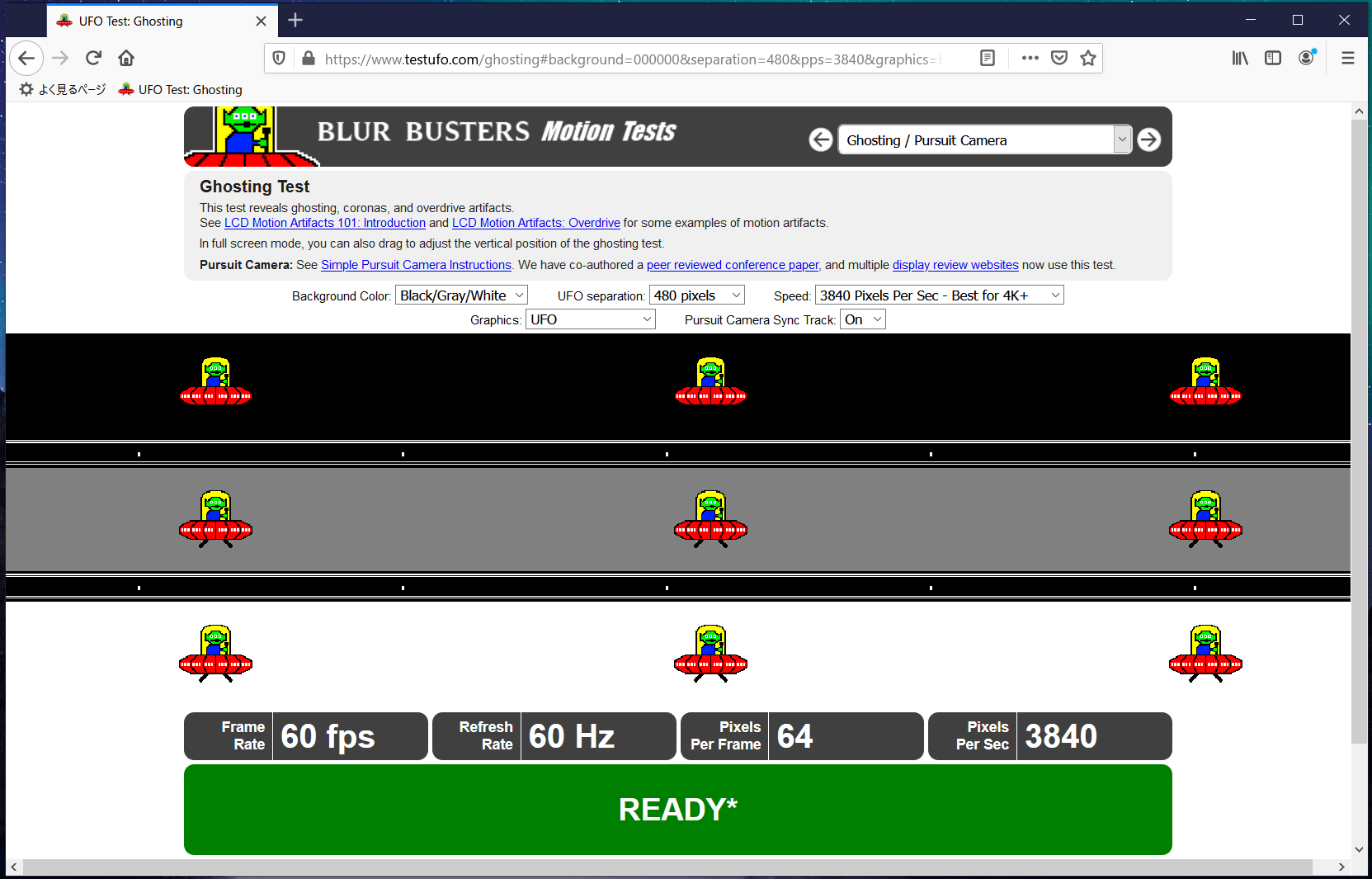

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

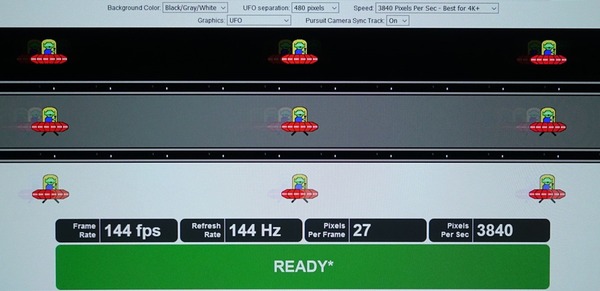

「Pixio PX247」に採用されているIPS液晶パネルは傾向として応答速度が比較的遅いのですが、最大リフレッシュレートの144Hzで動作させた場合(オーバードライブ設定は最適値:Middle)、1つ前が薄く、2つ前がごくごく薄っすらとフレームが残りました。フルHD/144Hz/IPS液晶の初期製品に比べて応答速度が改善されています。

さらに「Pixio PX247」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

まずはオーバードライブ設定をOFFのままで、「Pixio PX247」のリフレッシュレートを60Hzと144Hzに変えて「UFO Test: Ghosting」の様子を比較してみました。

リフレッシュレートを上げるとそれに比例して応答速度も伸びてはいますが、リフレッシュレートの伸びに対して完全には追いついていない様子で、144Hzでも1つ2つ前のフレームが見え残像感は残っています。

「Pixio PX247」のリフレッシュレートを144Hzにした時、オーバードライブ設定を最大設定のHighに変更するとオーバーシュートの逆像が強く発生しました。OffからLow、Middleに補正を強めるとオーバーシュートは発生することなく、応答速度が僅かながら改善します。144Hz固定ならMiddleでOKですが、可変リフレッシュレート同期機能有効時に100Hz前後を想定するならLow設定がオススメだと思います。

ハイリフレッシュレートで理想的な応答を見せるオーバードライブ設定は相対的に補正が強過ぎるため、リフレッシュレートを下げるとオーバーシュートが発生してしまうことが多いですが、「Pixio PX247」でも144Hzで最適な応答を見せる設定は60Hzでオーバーシュートが発生します。

「Pixio PX247」を60Hzリフレッシュレートで使用する時は最弱の補正であるLowに設定してもオーバーシュートが発生してしまいます。オーバーシュートを避けるには必然、オーバードライブ設定をOffにする必要があるのですが、補正が無くなって若干残像感が出てしまいます。

「Pixio PX247」と同じく144Hzリフレッシュレートに対応したフルHD解像度IPS液晶ゲーミングモニタの初期製品である「ASUS VG279Q」や「Acer Nitro VG271」と144Hz動作時の応答速度を比較してみました。

初期のフルHD/144Hz/IPS液晶モニタは安価な価格相応に応答速度が遅く2,3フレーム前まで残像が出ていましたが、「Pixio PX247」では1,2フレームに収まっており応答速度の向上がハッキリと確認できます。

さらに同社の240Hz対応IPS液晶モニタ「Pixio PX5 HAYABUSA2」や、フルHD/144Hz/IPS液晶というスペックで競合する「ASUS TUF Gaming VG259Q」も加えて、144Hzリフレッシュレートにおける応答速度を比較してみました。

240Hzに対応した「Pixio PX5 HAYABUSA2」や、価格が1万円程上の「ASUS TUF Gaming VG259Q」と比較すると、やはり2万円で非常に安価な「Pixio PX247」は応答速度で劣るようです。

また「UFO Test: Ghosting」において下の写真のようにUFOが微かに表示された瞬間を始点に、その地点のUFOが完全に消えた時点を終点にして、その間隔のフレーム数を応答速度として算出し比較してみました。なおオーバードライブ機能によって発生するオーバーシュート/アンダーシュートによる逆像が発生してから消えるまでの時間は別に計算しています。

評価の目安として、”1000msをリフレッシュレートで割って2倍した数値”よりも測定値が小さければ、画面更新に応答速度が追いついています。60Hzの場合は33.3ms、120Hzの場合は16.6ms、144Hzの場合は13.9ms、240Hzの場合は8.3msを下回っていればOKです。

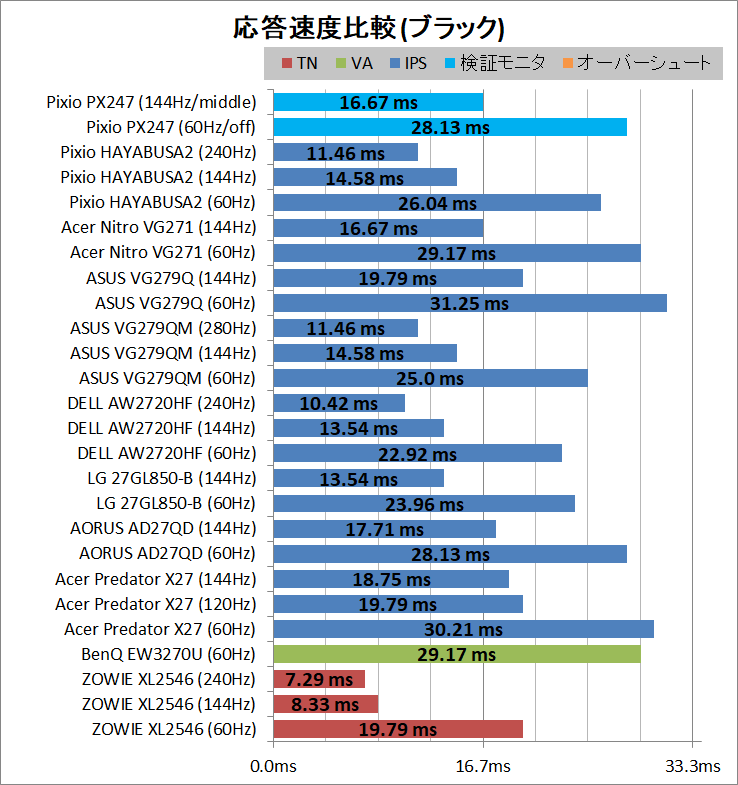

まずは背景カラーがブラックの時の「Pixio PX247」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。

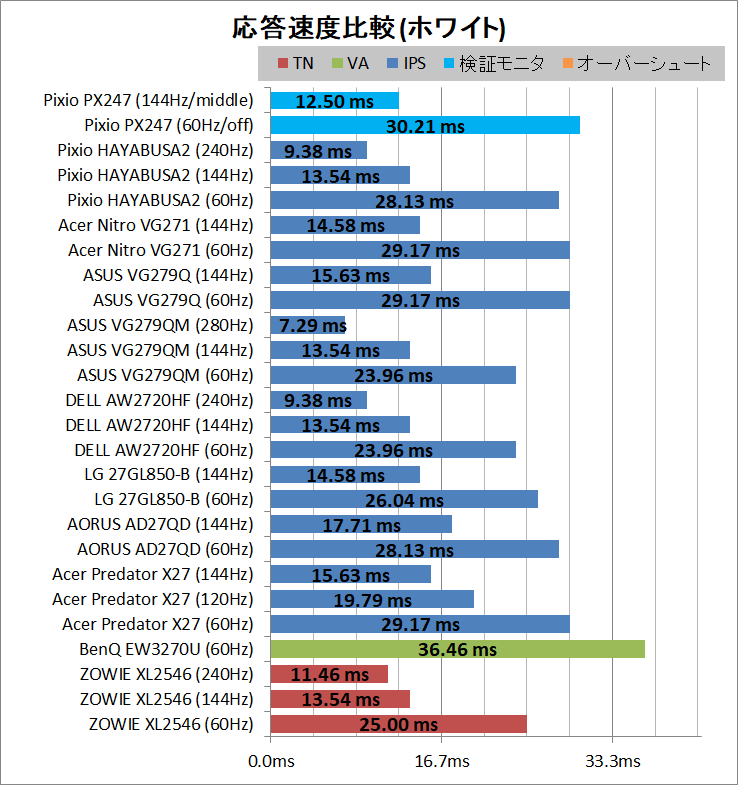

続いて背景カラーがホワイトの時の「Pixio PX247」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

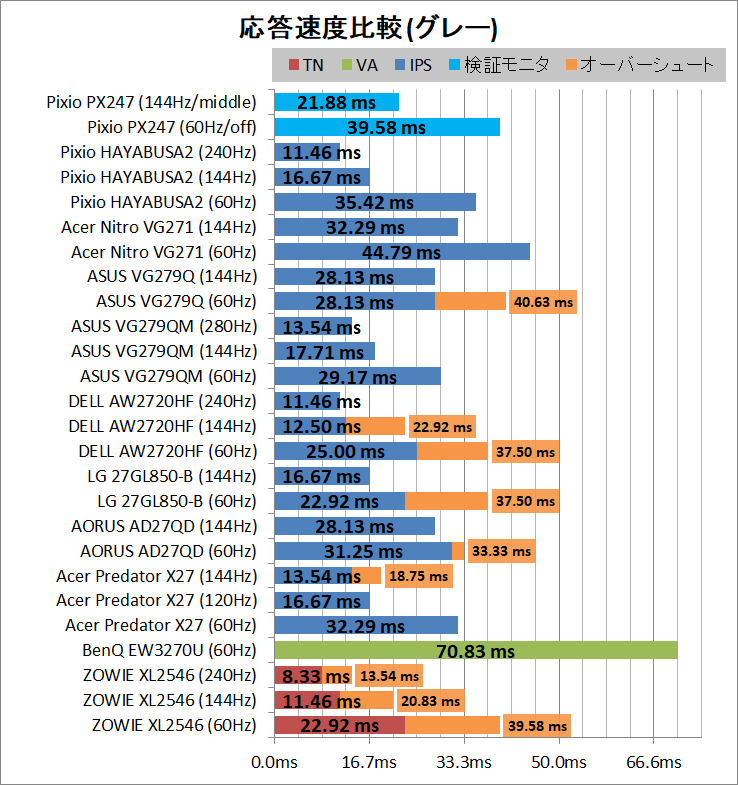

最後に背景カラーがグレーの時の「Pixio PX247」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

「Pixio PX247」は240Hzリフレッシュレート動作において、素の残像とオーバーシュートによる逆像という違いこそあれ競技ゲーマー向け製品のZOWIE XL2546と同等の応答速度を実現しています。応答速度が遅い傾向のあるIPS液晶モニタなので残像の発生度外視で強引にリフレッシュレートを引き上げたという心配もありましたが杞憂でした。

他社の240Hz対応IPS液晶モニタと比較すると応答速度が僅かながら遅いのですが、これについては最速のオーバードライブ設定である”最も速い”が、144~240Hzの広範囲でオーバーシュートによる乱れが発生し難いチューニングになっているからだと思います。このあたりは一長一短なところです。

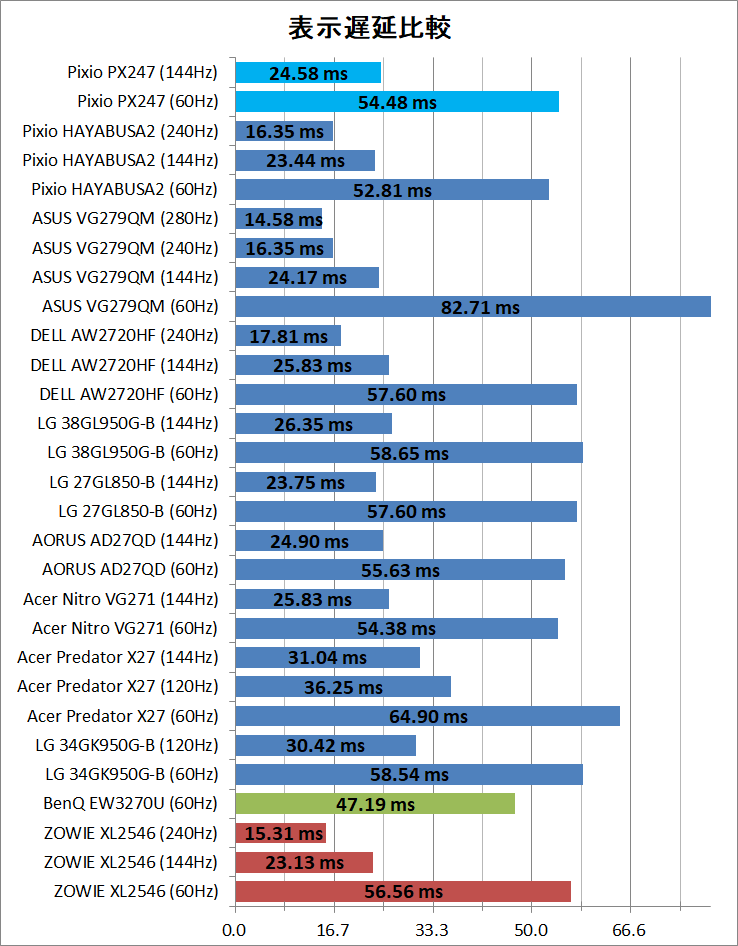

最後に「Pixio PX247」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

モニタの表示遅延測定においてはモニタ以外の要因で表示遅延に差が出ると問題があるので、検証モニタへビデオ出力を行うPCはCore i9 9900KとGeForce RTX 2080 Tiを搭載した次のベンチ機で統一しています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 9900K(レビュー) Core/Cache:5.1/4.7GHz, 1.300V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Black F4-4400C19D-16GTZKK DDR4 8GB*2=16GB (レビュー) 4000MHz, CL17-17-17-37-CR2 |

| マザーボード | ASUS WS Z390 PRO (レビュー) |

| ビデオカード | ZOTAC RTX 2080Ti AMP Extreme Core (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB MZ-N6E1T0B/IT (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

| キーボード | HyperX Alloy FPS メカニカルゲーミングキーボード (レビュー) |

モニタの表示遅延を測定する具体的な方法としては、キー押下時にそのキーのLEDが点灯するキーボードを使用して、LEDの点灯から画面表示への反映までの間隔を遅延時間として測定します。画面表示の確認については簡単にメモ帳を使用しています。この様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、遅延フレーム数を数えて遅延時間を算出します。同計測を各モニタ(と各リフレッシュレート)ごとに10回ずつ行って、その平均値を表示遅延とします。

「Pixio PX247」やその他の比較モニタの表示遅延の測定結果は次のようになりました。グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレート液晶モニタを選択するメリットは大きいです。

表示遅延が小さいメリットとしては、視認と操作の繰り返し応答が良くなることに加えて、例えば下の動画のように壁に隠れたターゲットが壁から出てきた時、画面に表示されるのが実際に速くなります。

Pixio PX247のFreeSync/G-Sync CPについて

続いて「Pixio PX247」の大きな特徴の1つである可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

なお当サイトのレビューではNVIDIA環境について、G-Syncモジュールが搭載されたモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能を単純にG-Syncと呼び、AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応したモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能はG-Sync CompatibleもしくはAdaptive-Syncと呼びます。またドライバでそのモニタが正式にサポートされている場合はG-Sync Compatible認証取得済みと補足します。

「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」には対応可能なフレームレート(リフレッシュレート)の上限と下限が製品ごとに設定されており、「Pixio PX247」は48Hz~144Hzの範囲内で可変リフレッシュレート同期に対応しています。

「Pixio PX247」では「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」の使用中にリアルタイムで変動するリフレッシュレートをモニタリングする機能やOSD上の表示がありません。念のため可変リフレッシュレート同期が正常に動作しているか確認してみましたが、144Hzリフレッシュレートを上限としてフレームレートに合わせて綺麗に同期し、テアリングは一切発生していません。

「Pixio PX247」

以下、「Pixio PX247」でAMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatibleを使用する手順について説明しますが、共通の確認事項として、最初に「Pixio PX247」のOSDメニューのその他の設定の中にあるFreeSyncがONになっていることを確認します。「Pixio PX247」では標準設定がOFFなので、OFFになっている場合はONに切り替えて下さい。

AMD FreeSyncの使い方

可変リフレッシュレート同期「AMD FreeSync」を有効化する手順について説明します。

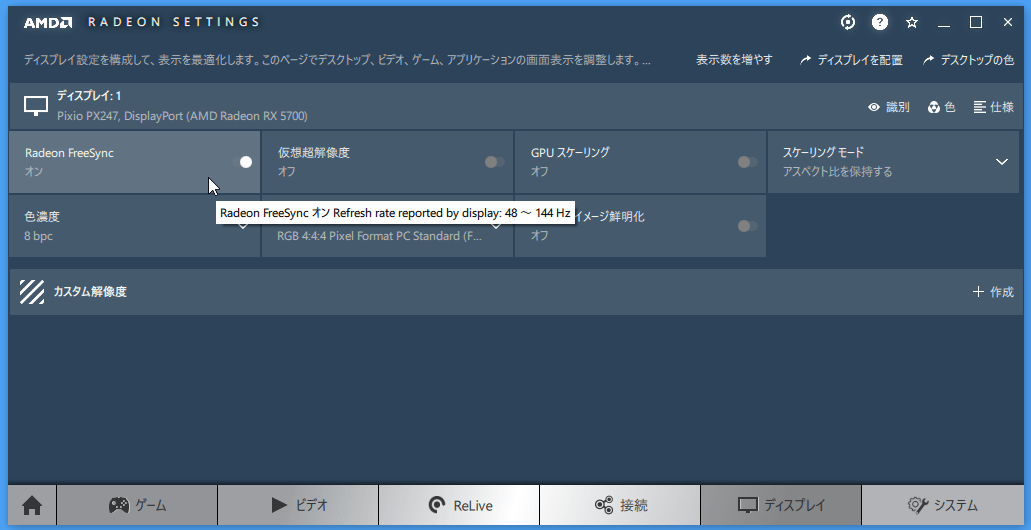

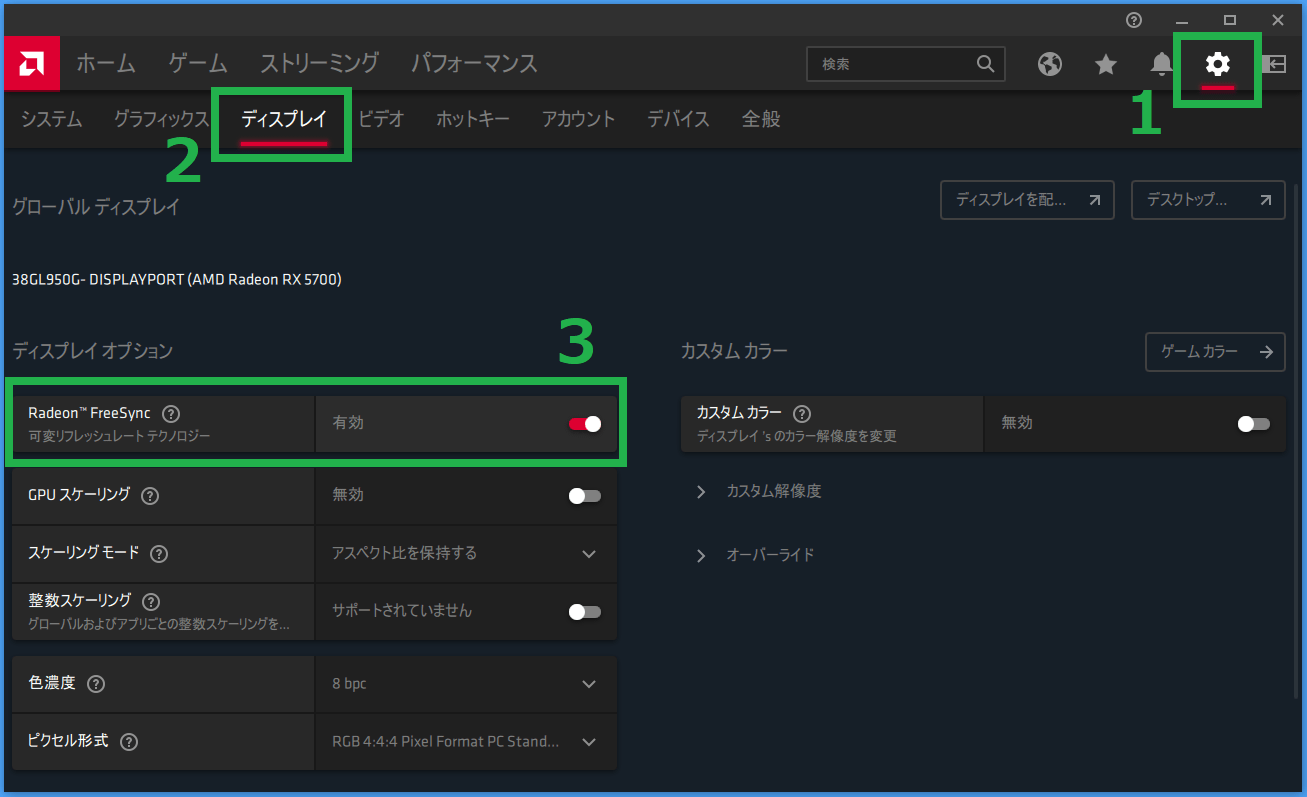

AMD製GPU搭載PCの場合はRadeon設定のウィンドウ右上にある歯車アイコンを選択、トップメニュータブからディスプレイを選択の手順で表示される「Radeon FreeSync」のスライドスイッチから機能を有効化します。

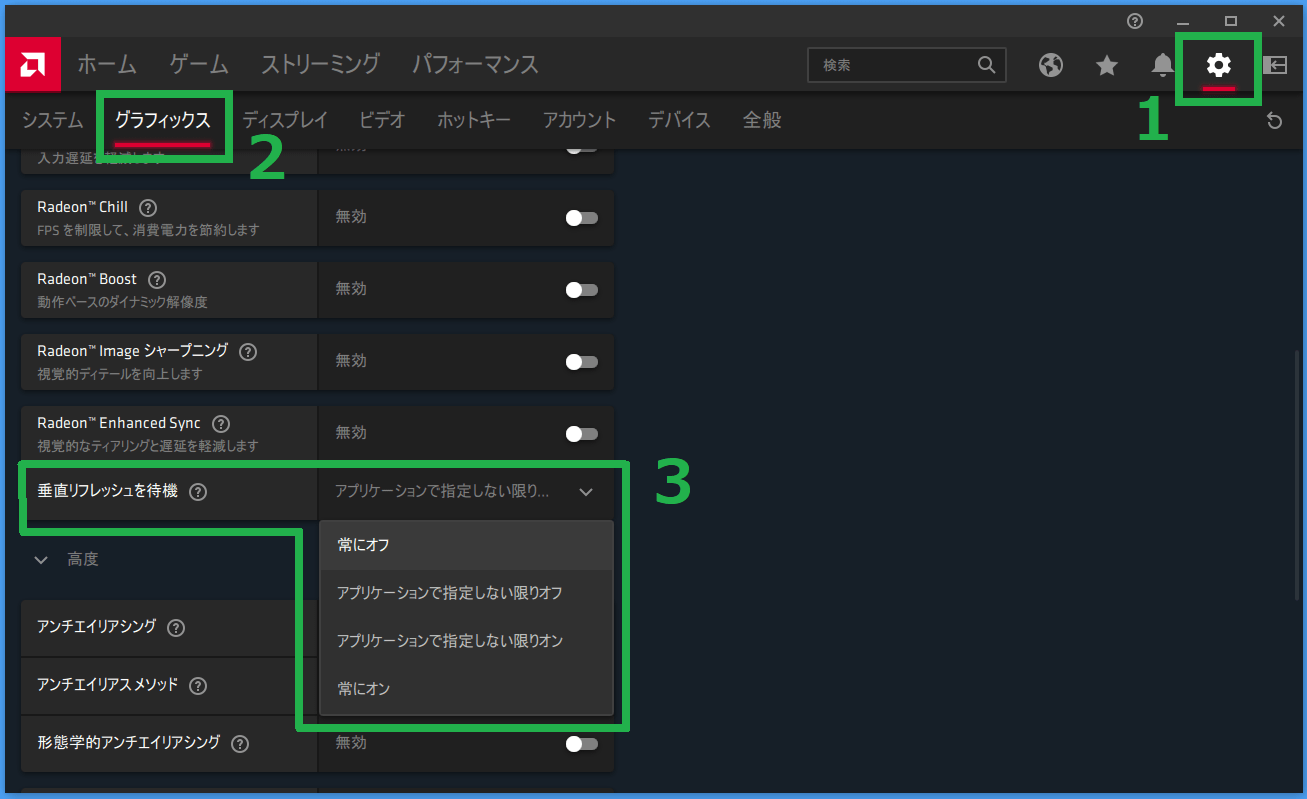

また上で紹介した参考記事中で解説しているように、AMD FreeSyncではテアリング解消とマウス遅延低減のどちらを優先するかで垂直同期の有無を各自で選択する必要があります。垂直同期は通常ゲーム内設定でON/OFFの切り替えが可能ですが、ドライバ側が上書きしてゲーム内からは切り替えられない場合があります。ゲーム内で設定して希望通りの動作にならない時はRadeon Settingsのゲームプロファイルもチェックしてください。

NVIDIA G-Sync Compatibleの使い方

可変リフレッシュレート同期「NVIDIA G-Sync Compatible」を有効化する手順について説明します。

2019年1月15日以降の最新ドライバによってNVIDIA GeForce環境でもAdaptive-Syncが利用可能になりました。ドライバの更新に合わせてG-Sync Compatible認証を取得するモニタが増えています。

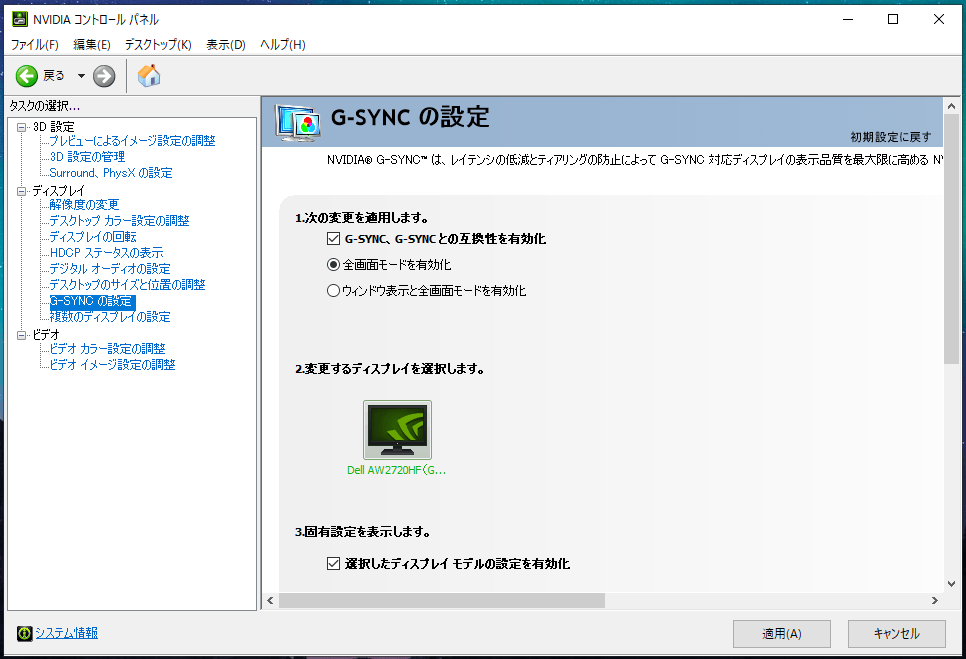

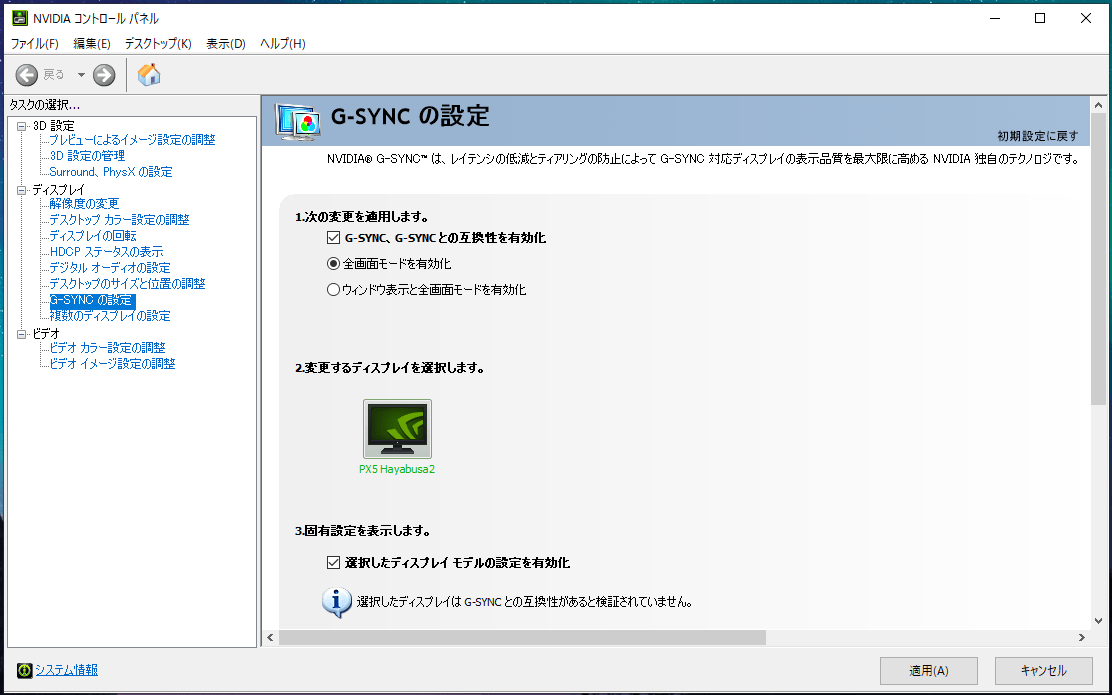

417.71以降の最新ドライバをインストールして、DisplayPortビデオ出力にAdaptive-Sync対応モニタを接続すると、G-Sync対応モニタを接続した時と同様にAdaptive-Syncを有効化するための設定が、NVIDIAコントロールパネル上の「G-Syncの設定」に表示されます。

「G-SYNC、G-SYNCとの互換性を有効化(Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible)」のチェックボックスをチェックして、下のモニタアイコンに使用するモニタの名前が表示・選択されていることを確認し、適用をクリックすればNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを有効化できます。

なお今回レビューする「Pixio PX247」のようにG-SYNC Compatible認証を取得していない一般のAMD FreeSync/VESA Adaptive-Sync対応モニタでも、互換性が検証されていないと注記が表示されますが、NVIDIA製GPU環境においてAdaptive-Syncを利用できます。

AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync Compatibleの効果

可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」の効果やメリットについて説明していきます。機能的にはほぼ同じなので以下まとめてFreeSyncと呼ぶことがあります。

AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatibleの検証に際してはリプレイ機能があって同一シーンで検証がしやすいので「Project Cars 2」を使用しています。またフレームレートやテアリングの発生の様子を確認しやすいように、画面左上にはGPUフレームレートOSD、画面左端にはGPUフレームバッファで色の変わるカラーバーが表示されるようにしています。加えてモニタが対応していればモニタOSDのリフレッシュレート表示機能も使用します。

画面右上のフレームレートはGPUフレームバッファから算出されているので必ずしもリフレッシュレートとは一致しません。画面左端のカラーバーは連続するフレーム間、つまりn番目とn+1番目のフレームではそれぞれ異なる色になっているため、同時に複数色のカラーバーが表示されている画面はテアリングが発生していることを意味します。

まずは同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の違いを分かりやすく体感してもらうため、モニタリフレッシュレート60HzにおいてGPU側出力フレームレートが30FPS~60FPSの間で変動するようにして、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して、画面表示の様子を比較してみました。

同期なしでは盛大にテアリングが発生し、垂直同期ではスタッター(カクつき)が発生しているのがわかります。一方でFreeSyncと垂直同期の両方を有効にした場合はテアリングもスタッターも発生しません。ただし例外として動画で50秒以降のフレームレートが40FPSを下回るとAMD FreeSyncの対応フレームレート外となるためスタッターが発生しています。またFreeSyncのみを有効にして垂直同期は無効の場合、同期なしと比べて圧倒的にテアリングが減っているのがわかります。ただし対応フレームレート内であっても稀にテアリングが発生し、対応フレームレート外では同期なし同様にテアリングが発生します。

続いて144Hzリフレッシュレートにおいて、GPU側出力フレームレートが100FPS前後で変動するようにして、先ほど同様に同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の様子を16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して比較してみました。

FreeSync有効であれば同期なしのテアリングや垂直同期のスタッターに悩まされることなく滑らかで綺麗な映像が表示できています。FreeSyncの60Hz/50FPS前後と144Hz/100FPS前後を比較すると当然ですが後者の方がコマ割りが増えるので16倍速スローモーションでもスムーズに見えます。

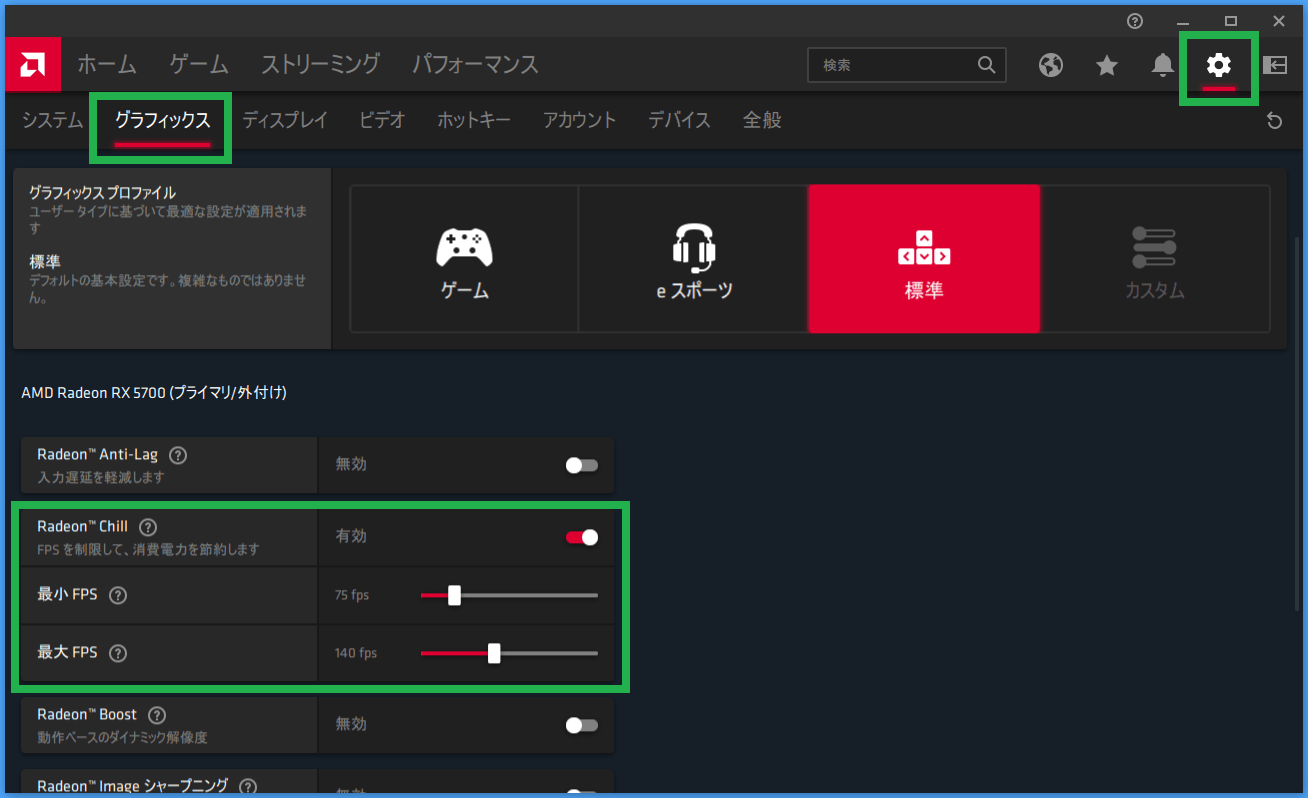

FreeSyncのみを有効した時に映像フレームレートが対応フレームレート範囲外になるとテアリングが発生しますが、リフレッシュレートを上回ってしまう場合については、Radeon設定のRadeon Chillの最大FPSに”リフレッシュレートから3,4FPSを引いた値”を指定してください。(グローバル設定だけでなくゲームタイトル別に設定が可能)

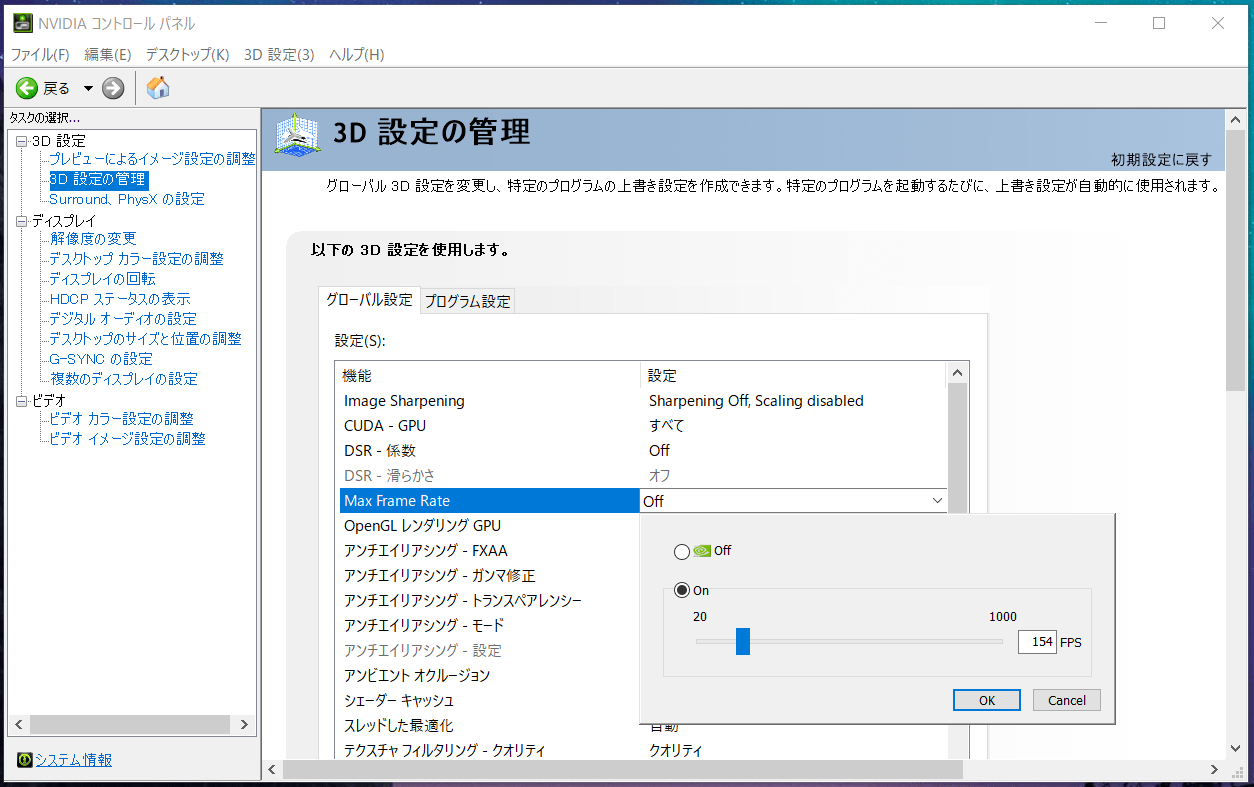

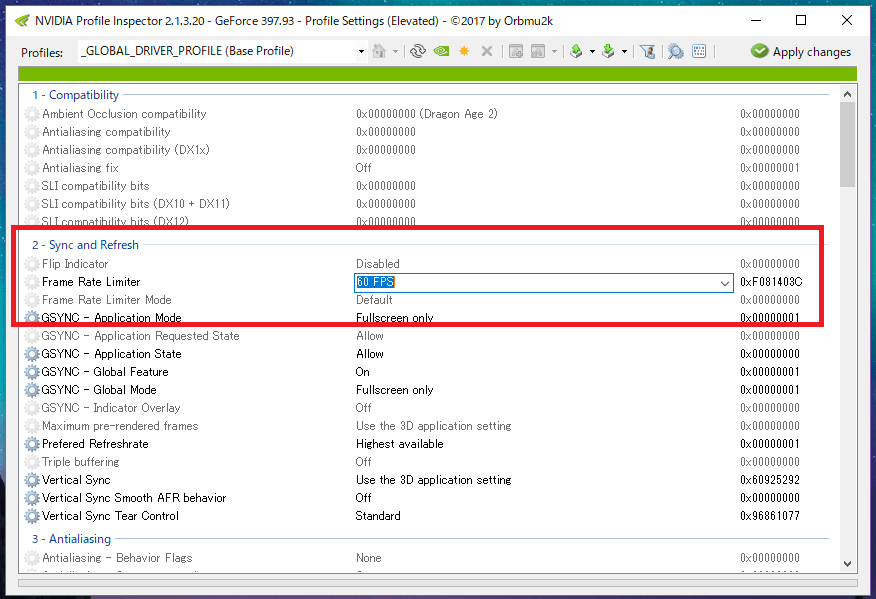

なおNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを利用する場合も、フレームレートがリフレッシュレートを超過するとテアリングが発生するので、テアリングを完全になくすには垂直同期を有効化する必要があります。もしくは垂直同期無効においてテアリングをなくすには、NVIDIAコントロールパネルの「Max Frame Rate」に”リフレッシュレートから3,4FPSを引いた値”を指定してください。(グローバル設定だけでなくゲームタイトル別に設定が可能)

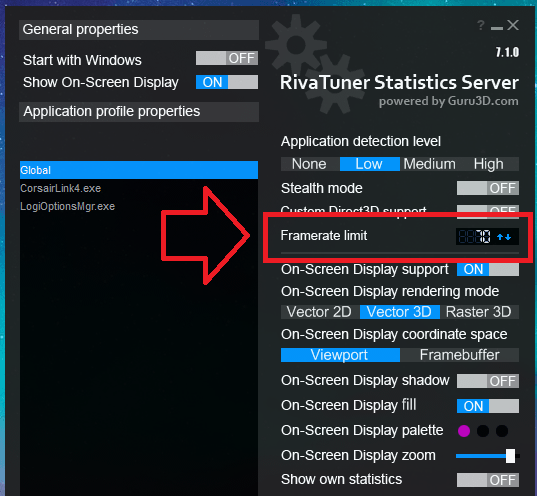

これの設定以外にもRivaTunerやNvidia Profile Inspectorを使用してゲーム内フレームレートがモニタリフレッシュレートを上回らないように設定することも可能です。

下の比較はいずれもFreeSyncが有効になっているのでスタッターもなく滑らかですが、単純にFreeSyncだけを有効にすると対応フレームレートの上限となるリフレッシュレートを超えた時にテアリングが発生します。

リフレッシュレートが144Hz(フレームレートの上限が144FPS)の場合は120FPS~140FPSが上限になるようにフレームレートに制限をかければ、マウス操作を低遅延しつつ、テアリングの発生も最小限に抑えて快適なゲームプレイが可能です。

またPUBGやCS:GOのようなオンライン対戦FPSや格闘ゲームなど1,2フレームを争う競技性の高いPCゲームでは、表示遅延(入力遅延)が発生する垂直同期は嫌われる傾向にありますが、144Hzや240Hzといったハイリフレッシュレートモニタにおいて、同期機能を無効化した場合に発生するテアリングがどのように影響するのか検証してみました。

テアリングはモニタ表示更新中のフレームバッファの更新で発生しますが、目で見た時の違和感はn番目とn+1番目のフレームの絵の差に影響されます。コマ割りが細かくなる高フレームレートではn番目とn+1番目の絵の違いは当然、低フレームレートの場合よりも小さくなります。そのため50FPSでは画面の分断のように知覚できたテアリングは、200FPSのような高フレームレートでは細かいノイズのような形で知覚されます。

100FPSを超える高フレームレートでは大きな分断に見えるテアリングの代わりに、細かいノイズのように感じるテアリングが増えてきます。『細かいノイズの発生程度であれば高リフレッシュレートモニタのテアリングは実用上は大した問題ではなく、可変リフレッシュレート同期機能は不要である』という意見がありますが、高リフレッシュレートモニタのアドバンテージとして先に解説した「ゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性」と合わせて考えると、このノイズの有無は遠方の細かいエネミーやオブジェクトの発見に影響します。なので高リフレッシュレートモニタを使用するのであれば可変リフレッシュレート同期機能はあったほうがいい、というのが管理人の意見です。

Pixio PX247のMPRTについて

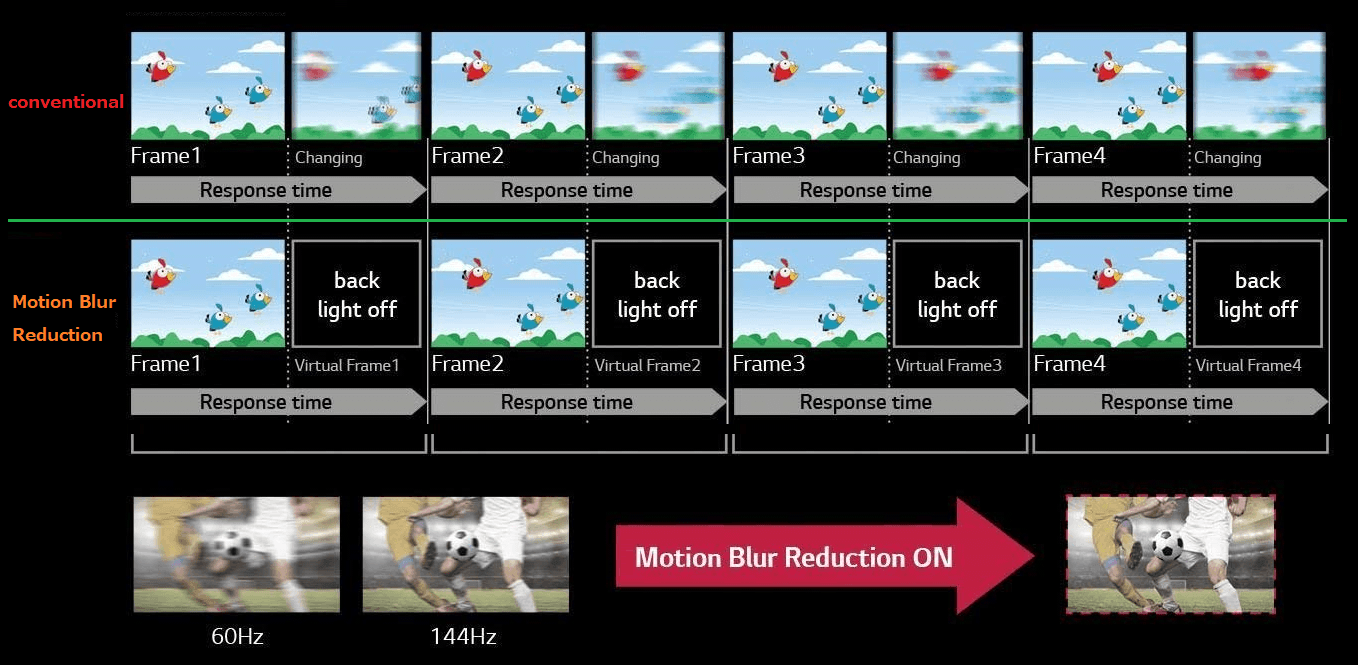

「Pixio PX247」にはモーションブラーリダクション機能「MPRT」が実装されています。同機能に関する詳細な仕様についてはPixioからは公表されていませんが、実機の動作を確認してみたところ、「MPRT」は一般に言うところのMotion Blur Reduction(モーションブラーリダクション、残像抑制)機能の1種のようです。

モーションブラーリダクション機能についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[2] モーションブラーリダクションについて

「Pixio PX247」のモーションブラーリダクション機能は、その他の設定のメニュー内に「MPRT」の名前で配置されています。標準ではグレーアウトしており選択できませんが、リフレッシュレートが120Hzもしくは144Hzの時に選択可能となります。なおMPRTを有効にするとFreeSyncは自動的にオフになり、併用はできません。

まずはモーションブラーリダクション機能「MPRT」が具体的にどのような動作をしているのか確認していきます。「Pixio PX247」で144HzリフレッシュレートのMPRTが動作している時の様子を2880FPSのスーパースローモーションムービーで撮影してみました。2880FPS動画で144Hzのモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は20フレームに分割されます。

モニタの1フレームが更新されるまでは20フレームに分割されていますが、20フレームのうち14フレーム程度が点灯し、残りの6フレーム程度が完全に消灯しているのが分かります。

また黒フレーム挿入によるMotion Blur Reduction機能では、残像感を低減させる効果が期待できる反面、バックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというデメリットが指摘されます。

「MPRT (Extreme Low Motion Blur)」では、キャリブレーター、肉眼、写真撮影(シャッター速度を適度に遅く)等いくつかの方法確認してみたところ、確かに輝度が下がりました。

「Pixio PX247」ではMPRTをONにすると画面輝度は180cd/m^2程度、標準表示における輝度50%と同等になります。通常の室内利用では問題ないはずですが、室内照明がかなり明るい環境等では注意が必要です。

「Pixio PX247」に搭載された「MPRT」などモーションブラーリダクション機能は、人の目の錯覚が引き起こす残像やボヤケを解消する機能なので、写真や動画を見せて残像が抑制されている様子を実際に見せるというような解説は厳密には不可能です。

そのためレビューでは管理人が試用してみたインプレッションを伝えることくらいしかできないのですが、「MPRT」を有効にすると動いている物体の輪郭がクッキリとして確かに視認しやすくなりました。下の写真は管理人が「UFO Test: Strobe Crosstalk」を見た時の感覚を表現したイメージ図ですが、「MPRT」を有効にすると輪郭のボヤケがなくなってネイティブスピードでも倍速ハイスピード動画のスローモーションで輪郭を追っている時に近い感覚で追従して見ることができました。

Pixio PX247のレビューまとめ

最後に「Pixio PX247」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ23.8インチでフルHD解像度のゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 発色や視野角など画質に優れたIPS液晶パネル

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- IPS液晶で発生しやすい四隅の暗がりがほぼなし

- ビデオ入力はDisplayPort1.2とHDMI1.4の計2系統

- DisplayPortビデオ入力においてフルHD解像度で144Hzリフレッシュレートの高速動作

- 可変リフレッシュレート同期機能AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応

(DisplayPortとHDMIで48FPS~144FPSの範囲内で対応) - NVIDIA G-Sync Compatibleにも対応(認証は取得なし)

- モーションブラーリダクション機能「MPRT」を搭載

- モニタ本体重量2.6kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

- フルHD/144Hz/IPS液晶というスペックで2万円と非常に安価

悪いところor注意点

- モニタスタンドの組み立てにドライバーが必要

- モニタスタンドの機能はチルトのみ

- OSDクロスヘアやリフレッシュレート表示など便利機能は実装ナシ

- HDMIビデオ入力はフルHD/120Hzが上限

- HDRには非対応

「Pixio PX247」は1920×1080のフルHD解像度、ネイティブ144Hzの高速リフレッシュレート、IPS液晶というハイスペックな液晶パネル採用ながら、製品価格が2万円前半という圧倒的なコストパフォーマンスを実現したゲーミングモニタです。

240Hzに対応して4万円半ばの上位モデルPixio PX5 HAYABUSA2や、製品スペックで競合し価格が3万円を超えるASUS TUF Gaming VG259Qなどと比較すると応答速度は劣りますが、フルHD/144Hz/IPS液晶を採用した初期のゲーミングモニタと比べると応答速度は高速化しており、実用レベルには十分以上に達しています。

安価なモニタなので画質が微妙かと思われるかもしれませんが、色再現性こそ若干低めなものの、sRGBを98~99%カバーする色域、IPS液晶で発生しやすい四隅の暗がりがない等、2万円台のIPS液晶モニタとしては抜群の液晶パネル品質です。

「Pixio PX247」は可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」に対応しています。FreeSync対応フレームレートとして48FPS~240FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

これまではAMD製GPUを搭載した環境でしか使用できない機能でしたが、19年1月からはNVIDIA製GPUでも可変リフレッシュレート同期機能Adaptive-Syncが利用できるようになったので間口もかなり広くなったと思います。

フルHD/144Hz/IPS液晶というスペックで2万円前半という圧倒的なコストパフォーマンスの「Pixio PX247」は、GeForce RTX 2060やRadeon RX 5600 XTなどミドルクラスGPUを搭載したゲーミングPCと組み合わせてハイフレームレートなPCゲーミングの入門に最適なゲーミングモニタだ、と太鼓判を押せる製品です。

以上、「Pixio PX247」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

Pixio PX247 レビュー

良い

✅フルHD/144HzのIPS液晶モニタ

✅99% sRGB、四隅の暗がりがほぼなし

✅FreeSync / G-Sync CP 対応

✅残像低減機能MPRTを搭載

✅このスペックで価格が2.1万円の超コスパ

悪いor注意

⛔モニタスタンドの機能は最小限https://t.co/yfXtRcqIQL— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) April 6, 2020

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・280HzのIPS液晶が最速を更新「ASUS TUF Gaming VG279QM」をレビュー

・GamingOSD2.0が超便利!「MSI OPTIX MAG251RX」をレビュー

・フルHD/240Hz/IPSのベストサイズ「Pixio PX5 HAYABUSA2」をレビュー

・「ZOWIE XL2746S」をレビュー。DyAc+は明るさを損なわないMBR機能

・G-Sync CP対応フルHD/240Hz/IPS液晶モニタ「Alienware 27 AW2720HF」をレビュー

・144Hz/IPS液晶で2万円の超コスパ「Pixio PX247」をレビュー

・リモコン操作&USB Type-C対応「BenQ EX2780Q」をレビュー

・G-Sync CP対応144Hz/WQHD/IPS液晶モニタ「AORUS AD27QD」をレビュー

・「LG 27GL850-B」をレビュー。応答速度1msの実力を徹底検証!

・4K/120Hz/有機ELゲーミングモニタ「Alienware 55 AW5520QF」をレビュー

・3840×1600/175Hz/G-Sync対応「LG 38GL950G-B」をレビュー

![Lumen モニターアーム [ ガス圧式 ] 3軸構造 MA-GS102BK](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/9bb7bc21.jpg)

コメント