国内最大手かつ大人気のMMO RPG「ファイナルファンタジーXIV」で6月20日に発売予定の大型アップデート「FFXIV 紅蓮のリベレーター」の新型ベンチマークソフトが公開され、当サイトでも詳細なベンチマーク比較を先日実施しました。

新型ベンチマーク公開に合わせて新しきFF14用の環境構築やアップグレードを検討しているユーザーも多いと思いますが、FFXIV 紅蓮のリベレーターはGPUやCPUの序列に下剋上が発生するレベルでメモリの動作クロックが重要になってくるという珍しいゲームになっています。

メモリのオーバークロックについてはCPUやGPUに比べて性能向上を実感しにくい部類なので、競技的、自己満足的なものという見方が強いですが、FF14においては”絶大な効果”といっても過言ではないほど恩恵があるので、OCの中でもやや難易度が高めで日陰の存在だったメモリ周波数オーバークロックの方法やその効果について徹底解説していきます。

なお当検証にあたって、Corsair社からXMP3466MHzに対応した「Corsair VENGEANCE RGB DDR4メモリ(CMR16GX4M2C3466C16 RGB)」を検証機材としてお借りして使用しています。同製品については個別のレビュー記事も公開中です。

・「Corsair VENGEANCE RGB」DDR4 OCメモリをレビュー

レビュー目次

1.FFXIV 紅蓮のリベレーター 推奨動作環境について

2.メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

3.FFXIV 紅蓮のリベレーターでメモリOCの効果を試す

4.メモリOCに最適な自作PCパーツについて

FFXIV 紅蓮のリベレーター 推奨動作環境について

FFXIV 紅蓮のリベレーターの推奨動作環境が公開されています。

ファイナルファンタジーXIV 紅蓮のリベレーター PC版をフルHDでプレイする場合の推奨グラフィックボードはGTX 980やR9 390Xとなっているので、2017年現在の現行最新GPUからはGTX 1060やRX 470/480が推奨に該当しています。

| FFXIV 紅蓮のリベレーター 推奨動作環境 | |||

| 必要動作環境 HD解像度・DirectX9 |

必要動作環境 HD解像度・DirectX11 |

推奨動作環境 フルHD解像度・DirectX11 |

|

| CPU | Intel Core i5 2.4GHz もしくはそれ以上 |

Intel Core i5 2.4GHz もしくはそれ以上 |

Intel Core i7 3GHz もしくはそれ以上 |

| GPU | NVIDIA Geforce GTX 750 AMD Radeon R7 260X もしくはそれ以上 |

NVIDIA Geforce GTX 750 AMD Radeon R7 260X もしくはそれ以上 |

NVIDIA Geforce GTX 970 AMD Radeon RX 480 もしくはそれ以上 |

| VRAM | 2GB | 2GB | 4GB |

| RAM | 3GB | 4GB | 8GB |

| ストレージ | 60GB | ||

| Windows Version |

Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit, Windows 10 64 bit | ||

製品公式ページ:http://jp.finalfantasyxiv.com/stormblood/

FFXIV 紅蓮のリベレーターに最適なグラフィックボードやCPUなどPCスペックについては次の記事で紹介しているので、当記事と合わせて参考にしてください。

・FFXIV 紅蓮のリベレーターにおすすめなグラボやPCは?

メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

検証機材の紹介と、メモリOCの基本・手順についての説明を行います。

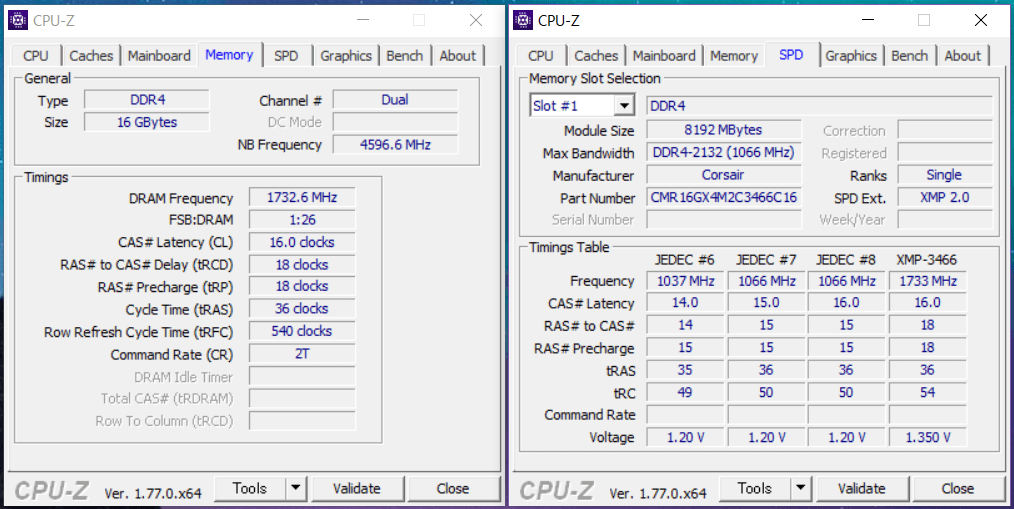

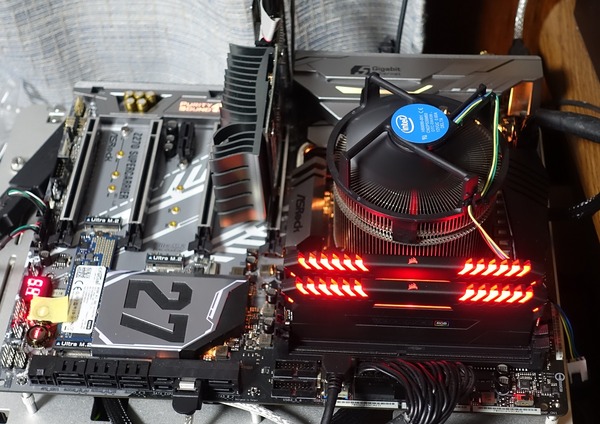

FFXIV 紅蓮のリベレーターについて検証する環境としてはCorsair VENGEANCE RGB DDR4メモリやASRock Z270 SuperCarrierなどで構成されているベンチ機を使用しました。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i7 7700K 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Intel TS15A |

| メインメモリ | Corsair VENGEANCE RGB 8GB×2=16GB, XMP 3466MHz (レビュー) |

| マザーボード | ASRock Z270 SuperCarrier (レビュー) |

| ビデオカード | ・ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1080 Ti ・EVGA GeForce GTX 1080 SC2 ・EVGA GeForce GTX 1060 SC |

| システムストレージ | Crucial MX300 SATA M.2 SSD 1TBCT1050MX300SSD4 |

| OS | Windows10 64bit Home |

| 電源ユニット | Corsair RM650i (レビュー) |

今回は検証機材として使用するASRock Z270 SuperCarrierの設定項目に合わせて紹介しますがIntel 200シリーズマザーボードであればほぼ全ての機種で似たような設定が可能です。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。最近のPCパーツは常識的な範囲内であればOCしても壊れることは滅多にないはずですが、データの破損は依然としてよくあることなので大切なデータは予め隔離するかバックアップをとってください。

CPUやGPUのオーバークロックと違ってメモリには負荷テストで落ちる(BSODやフリーズ)わけでもない不具合が発生する場合もあり、実用を兼ねるOCとしては比較的難易度が高いです。

とはいえ最低限の安定性検証は必要なのでメモリOC時のストレステストについて、管理人は経験的に「動画のエンコードテストを30~60分」と「Fire Strike Extremeグラフィックテスト1orFF14ベンチのループ再生を30~60分」を検証に使用しています。記事内で行ったメモリOCについては特に記載がなければ上記の検証クリアで安定動作としています。あと暇なときはmemtestを一晩中回したり。

負荷テストにはPrime95を使うユーザーも多いようですが、CPUにしろメモリにしろ専用負荷ソフトを使ってOCの安定性検証をしていても落ちるときは落ちるので、ある程度のところで見切りをつけて、日頃のバックアップを心掛け、落ちた時は設定を緩めるか電圧を盛るほうが手っ取り早いというのが管理人の持論です。

メモリOCに伴うBSODやフリーズ以外の細かいトラブルについては次の記事でまとめたりコメント欄を情報交換に開放しているので活用してください。

・DDR4メモリのオーバークロックで発症した不具合と解決策について

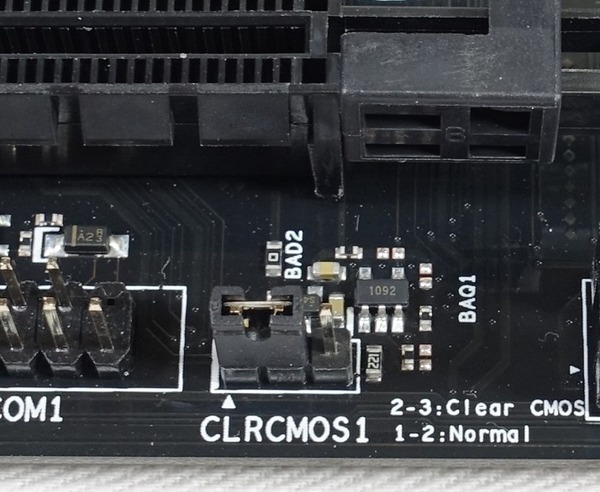

CPUの倍率変更OCと違って、メモリOCの設定段階ではPOSTできずBIOSにすらたどり着けないため、CMOSクリア(BIOS設定の初期化)が必要になる場合があります。CMOSクリアの方法はオンボードやリアI/Oに実装されたスイッチを使用したり、オンボードジャンパーピンを使用したりとマザーボードによって方法が異なります。メモリOCを実践する前に予めCMOSクリアの方法をチェックしておいてください。

前置きが長くなりましたが、メモリのオーバークロックに関するBIOSの設定について検証機材のASRock Z270 SuperCarrierを例に詳しく紹介していきます。

メモリの性能は簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能が高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

最初のタイミング設定については「16-18-18-36」とか「18-18-18-38」とか「20-20-20-40」とか、何でもいいのでてきとうに決め打ちするか、マザーボードの自動設定にお任せしてしまいます。動いたらラッキーでタイミングを小さく刻み、動かなかったらタイミングを緩めてまたチャレンジする、という具合で特定のメモリ周波数についてチェックしていきます。

一方でXMPに対応したOCメモリでは上の手順によるメモリのオーバークロックをメモリメーカー側がすでに行って、その個体(メモリモジュール)について動作確認をしているので、XMPによるメモリOCではメーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックができます。

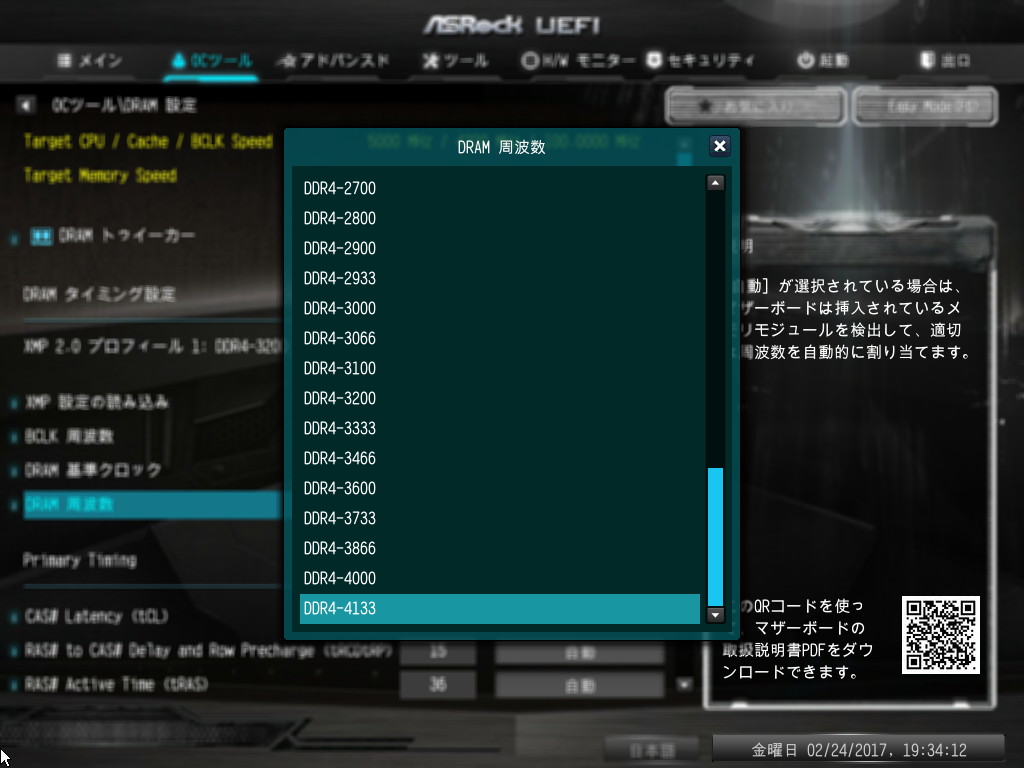

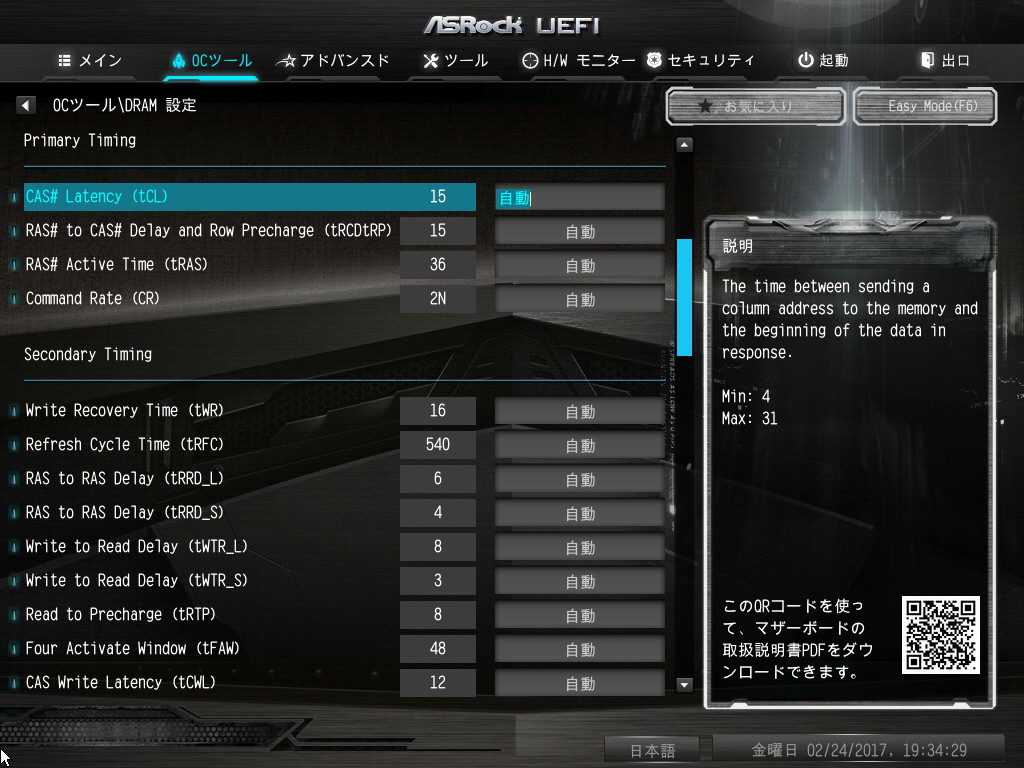

ASRock Z270 SuperCarrierでは「OCツール – DRAM設定」の設定ページ内にある「設定の読み込み」で「自動(カスタム設定)」と「XMP」の2種類からメモリの動作クロックとタイミングを設定できます。

「自動」では多くのDDR4メモリで動作クロック2133MHzと個別に設定されたタイミングによる定格動作となり、「XMP」は各メモリメーカーが一定環境で動作確認を行ったメモリのオーバークロックプロファイルがメモリに収録されており、その値が適用されます。

ASRock Z270 SuperCarrierなどASrock製のマザーボードでは「自動」モードが事実上のカスタム設定モードになっており、プルダウンメニューから動作周波数を選択できます。

OCメモリの仕様値ではメモリ周波数に加えて「16-18-18-36」のようにタイミングについても記載がありますが、マザーボードベンダー毎に表記がやや異なるものの、これらは左から順に「CAS#Latency (tCL」)」、「RAS# to CAS (tRCD)」、「RAS# Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」となっています。

メモリのタイミングには他にも多くの項目がありますが、基本的には上の4つを適切に設定すればOKです。XMPの場合は自動的に動作確認済みのタイミングが適用されますし、マニュアル設定の場合でも設定値Auto(自動)であればマザーボード側がメモリ周波数に合わせて適当に設定を行ってくれます。

最初に書いたようにタイミングは小さい方が性能が高くなります。ただタイミングの設定は少し難しいのでXMPかAuto設定にお任せしてしまうのが手っ取り早くておすすめです。

なおメモリクロックもCPUコアクロック同様にBCLK(ベースクロック、FSBなどとも)に対する倍率なので、BCLKを変更することでBCLK:100MHz時の4133MHz上限から、例えばBCLK:120MHzにすると上限5000MHzに引き上げられます。ただしBCLKを使ったOCはかなり難易度が高いので基本的に100MHz固定が推奨です。

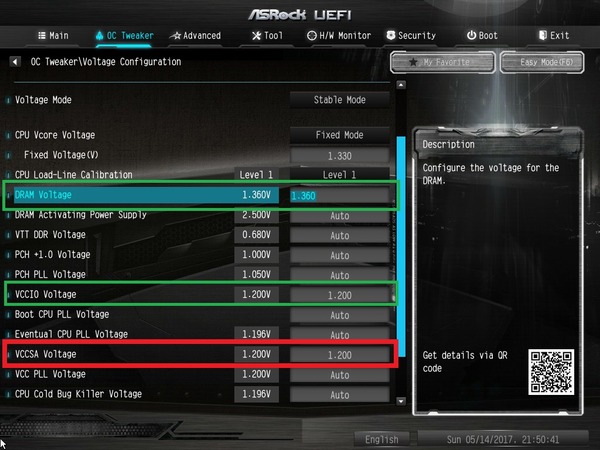

DDR4メモリでメモリ周波数をOCする場合2133~2933MHzあたりまではDRAM電圧が定格の1.200Vで問題なく動作することが多いですが、3000MHz以上を狙う場合はDRAM電圧を1.350~1.380V程度まで電圧を盛る必要があります。マザーボードによってはメモリ周波数に応じて自動で設定してくれるものもありますが、手動設定のほうが確実なので予め設定しておくのがおすすめです。

なおDRAM電圧を盛ると当然発熱は大きくなりますが、1.350~1.380V程度であればCPUソケット周辺に直接風の当たらない簡易水冷環境であってもOCメモリに設置されたヒートシンクによるパッシブクーリングで基本的に問題ありません。メモリ周波数4000MHz以上になると1.400V以上が要求され、OC自体も難しくなり発熱も大きくなってくるので、Intel SkyLake環境やKabyLake環境では3000~3500MHz、Intel Broadwell-E環境では3000~3200MHzを狙うのが難易度的には比較的簡単なのでおすすめです。

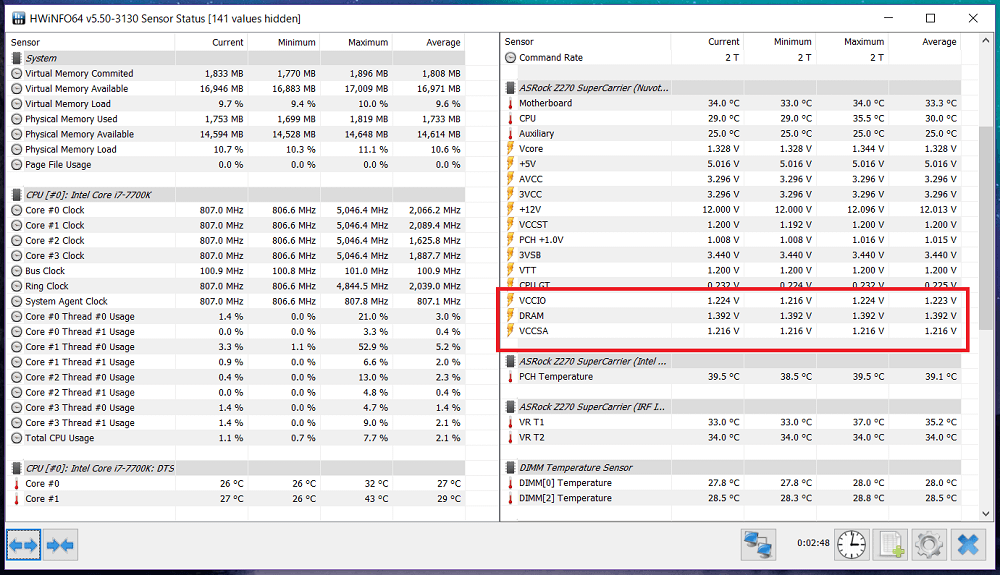

説明の順番が前後してしまいましたが、初めてメモリのOCをする場合は、メモリ周波数やタイミングを変更する前に、HWinfoなどのモニタリングソフトを使用してBIOSで指定した電圧設定が正常に反映されているか確認しておくとメモリOCに失敗した時に原因切り分けに役立ちます。

Intel CPUのSkyLake(i7 6700Kなど)、KabyLake(i7 7700Kなど)、Broadwell-E(i7 6950Xなど)でDDR4メモリの動作クロックを3000MHz以上にOCする場合はDRAM電圧だけでなく「電圧設定」の項目内にある「VCCSA」も適度に盛ってやるとメモリOCの動作が安定します。

設定の目安としては1.200~1.250V程度を狙うといいようです。一部のマザーボードではメモリ周波数で高い数値を選んだ時やXMP適用時に「VCCSA:自動(Auto)」でも自動的に電圧を盛ってくれるものもありますが、メモリのOCを行うときは手動で設定しておくのがおすすめです。

また一部のマザーボードではメモリOCに伴いPCI-E拡張デバイスの検出不可やUSB機器同士の干渉といった不具合が生じる場合があります。グラフィックボードを検出できないと画面が暗転したまま表示できなくなるので非常に困ります。この不具合が発生した場合、SkyLake、KabyLake、Broadwell-E環境では「VCCIO」や「PCH Core Voltage」(マザーボードメーカーごとに表記が若干異なる)を1.150~1.200V程度に盛ると安定します。

検証機材のASRock Z270 SuperCarrierではメモリOCでPCI拡張デバイスの認識に不具合が発生するので「VCCIO」を適当に盛ってやることでメモリをOCしても正常に動作しました。

FFXIV 紅蓮のリベレーターでメモリOCの効果を試す

メモリのオーバークロックについて前置きが少々長くなりましたが、ここからはメモリのオーバークロックが「ファイナルファンタジーXIV FFXIV 紅蓮のリベレーター」においてどの程度効果があるのか詳細にチェックしていきます。

まずわかりやすいところからFFXIV 紅蓮のリベレーター ベンチマークでフルHD・最高品質について、i7 7700K(5.0GHz)とGTX 1080 Ti環境でメモリ周波数を定格2133MHzにした場合、非常に快適の水準を超えることは当然としてベンチマークスコアは18700程度となりました。

ここで検証機材の「Corsair VENGEANCE RGB XMP3466MHz」に収録されたメモリ周波数3466MHzのXMP OCプロファイルを使用してメモリOCを行ったところ、ベンチマークスコアは22000となり、定格2133MHzにした時と比較して3000以上もスコアアップしました。

ちなみにメモリ周波数「2133MHz」「2400MHz」「2666MHz」「2933MHz」「3200MHz」「3466MHz」について、グラフィック設定・最高品質でフルHD、WQHD、4K解像度でベンチマーク測定を行ったところベンチマークスコアは次のようになりました。

GTX 1080 TiでもGPUボトルネックが大半を占める4K解像度においては効果が薄いですが、フルHDやWQHD解像度ではメモリOCによって大きなスコアアップが見込めます。

| メモリ周波数・解像度別ベンチスコア | |||

| フルHD | WQHD | 4K | |

| 2133MHz | 18696 | 16217 | 9277 |

| 2400MHz | 19707 | 16836 | 9288 |

| 2666MHz | 20489 | 17332 | 9301 |

| 2933MHz | 21198 | 17655 | 9291 |

| 3200MHz | 21742 | 17900 | 9311 |

| 3466MHz | 21990 | 17996 | 9308 |

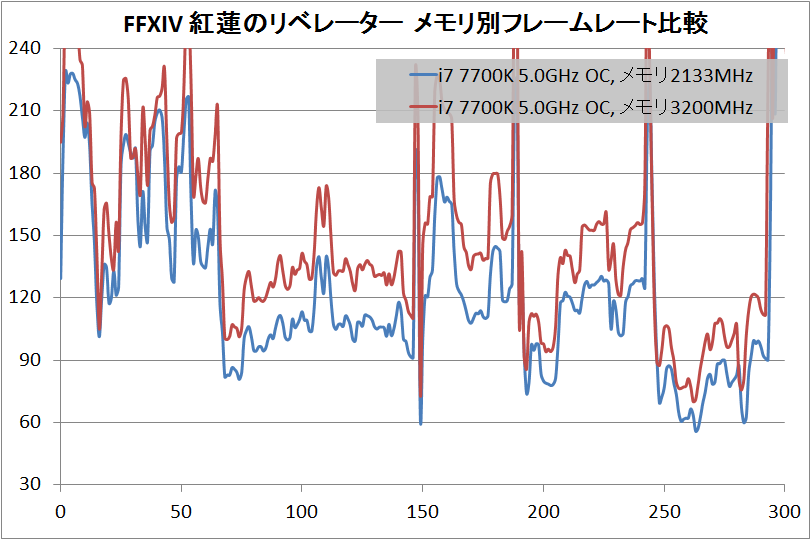

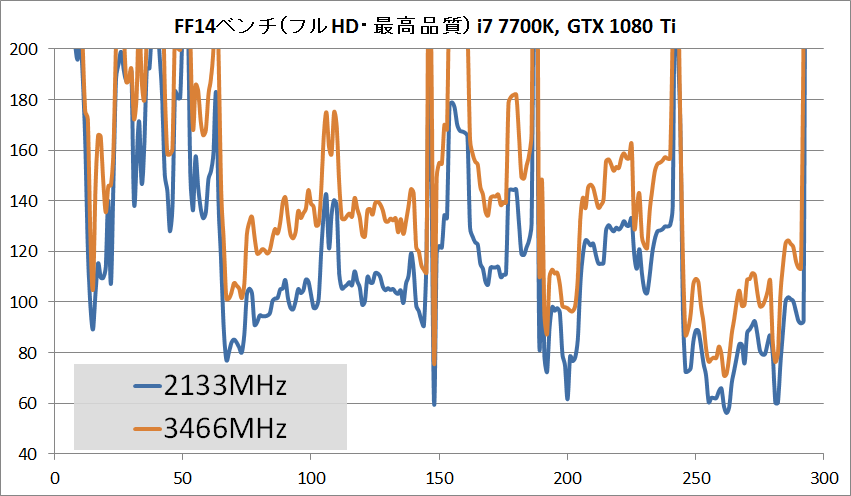

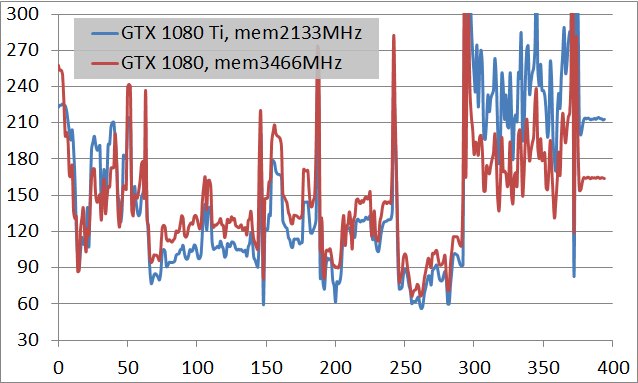

FFXIV 紅蓮のリベレーター ベンチマークのスコアはフレームレート(フレーム数)と密接な関係があるので、メモリOCによって200FPSを超えるようなシーンのボトルネックだけが解除されていても同様のスコアアップになる可能性があり、それではあまり意味がないのですが、FFXIV 紅蓮のリベレーターでは100FPS以下においてもはっきりとメモリ周波数によるボトルネックが発生しているので、メモリOCによって単純な平均FPSの増加ではなく最小FPSの緩和という面で大きな効果が見込めます。

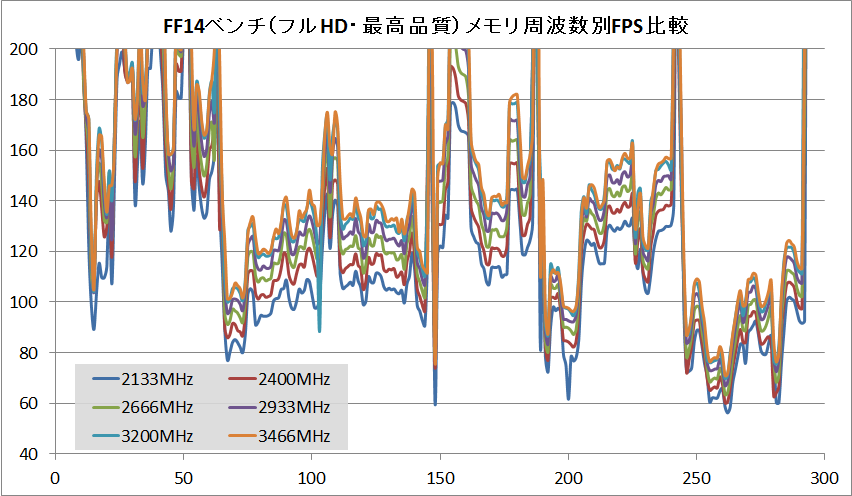

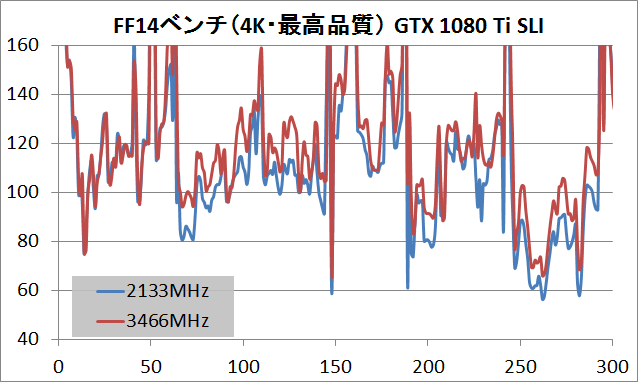

メモリ周波数「2133MHz」「2400MHz」「2666MHz」「2933MHz」「3200MHz」「3466MHz」についてベンチマーク中のフレームレート推移を比較グラフ化しました。動作タイミングは検証機材のXMP3466MHzのOCに合わせて「16-18-18-36」に固定しています。

少々見づらいグラフですが、メモリ周波数を定格2133MHzからXMP OCの3466MHzまで266MHzずつOCしていくことでFPSが上がる方向に綺麗にオフセットがかかって性能が上がっています。

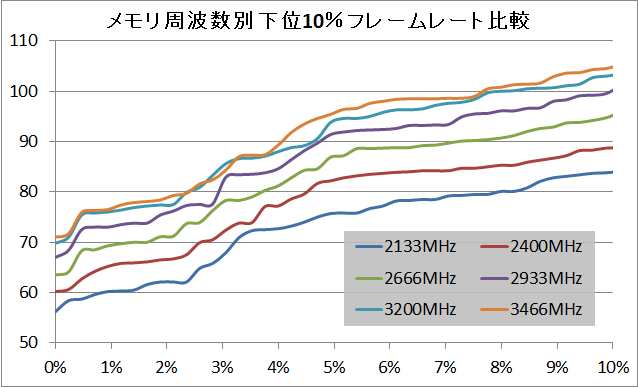

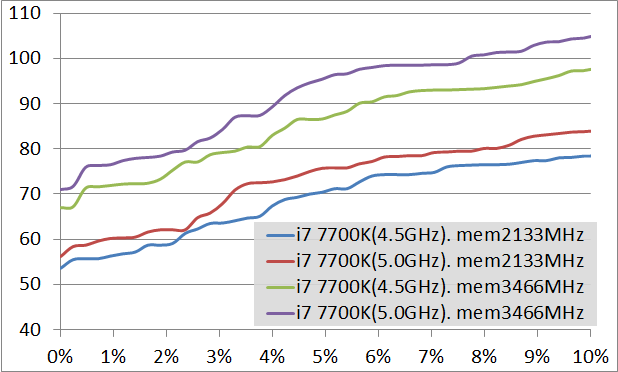

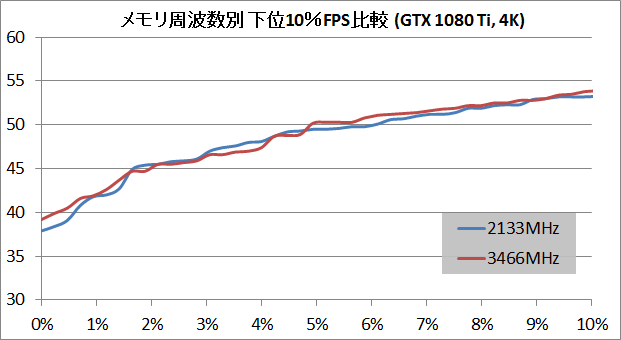

上のフレームレート推移グラフで各メモリ周波数のフレームレートを昇順に並べなおして、下位10%のフレームレート分布を比較したグラフが次のようになっています。先ほどのグラフよりもメモリ周波数のOCによるボトルネック緩和がはっきりと見えてきましたね。

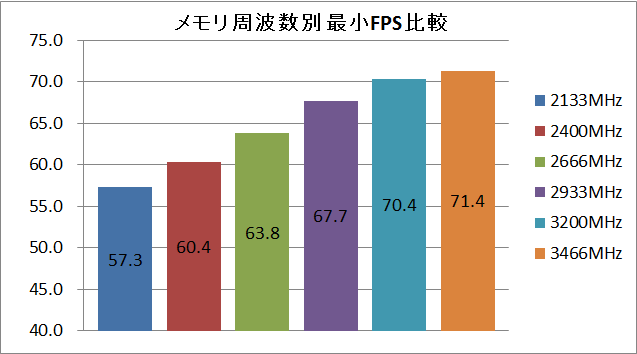

最小FPSを抜粋してメモリ周波数毎に比較すると次のようになりました。i7 7700Kを5.0GHzにOCして府グラフィックボードにGTX 1080 Tiを使用している17年最高クラスの環境でもメモリ周波数2133MHzでは最小FPSで60FPSを切ってしまいますが、メモリ周波数をOCすることで最小FPSにも余裕が出てきます。

FFXIV 紅蓮のリベレーターでは大人数で大型ボスとの戦闘を行う、ベンチマークで言うと260秒前後のシーンでFPSが大きく下がりますが、このシーンの最小FPS緩和が上の最小FPS比較グラフに表れています。ゲーム本編ではベンチマークよりもメモリ的に重い場面が登場することは想像するに難くないのでFF14用にハイエンド環境を揃えるなら是非とも3000MHz以上のメモリOCを行いたくなります。

フルHD・最高品質で「GTX 1080とメモリ周波数3466MHz」、「GTX 1080 Tiとメモリ周波数2133MHz」の2つの組み合わせを比較すると、最小フレームレートの緩和において一部のハイエンド環境ではグラフィックボードのアップグレードよりもメモリOCのほうが効果が大きいという結果も出ています。

i7 7700Kの「定格4.5GHz」と「OC 5.0GHz」、メモリ周波数「2133MHz」と「3466MHz」についてそれぞれの組み合わせで下位10%フレームレートを比較すると次のようになっています。i7 7700Kを5.0GHzにOCするよりもXMPによる簡単なメモリOCでメモリ周波数を3466MHzへOCした方が、10FPS程度大きい効果が見込めるという結果になりました。

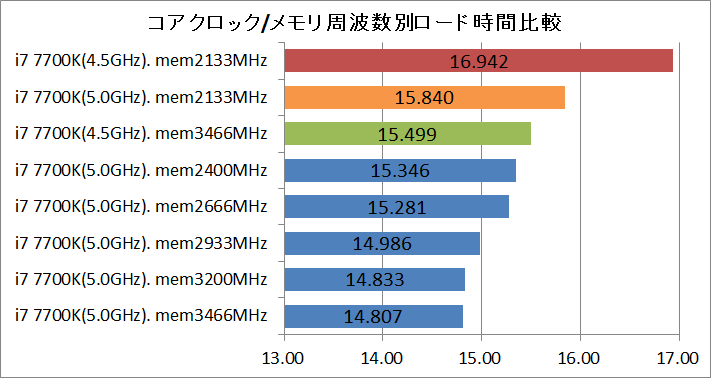

またメモリOCの恩恵は全体的なフレームレート向上や大型BOSS戦など高負荷シーンにおける最小FPS緩和だけでなくロード時間の高速化にも一役買っています。ロード時間の高速化についてもi7 7700Kを5.0GHzにOCするよりもメモリを3466MHzにOCする方が効果が大きいです。

ここまでの比較結果でメモリのOCがFFXIV 紅蓮のリベレーターにおいて非常に大きな効果を見込めることがわかりましたが、メモリOCは万能なのかというとそう単純でもありません。

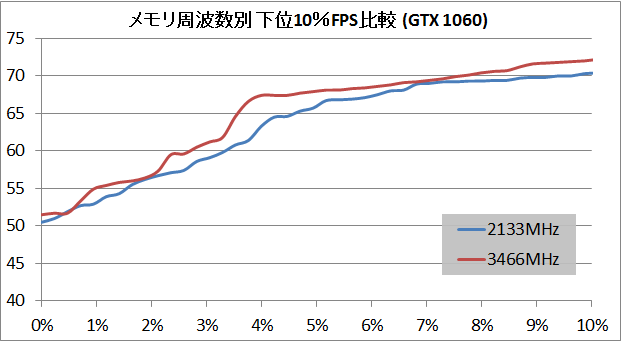

たとえばFFXIV 紅蓮のリベレーターのフルHD・最高品質の推奨環境的なミドル帯GPUのGTX 1060を使用した場合は先にGPUのボトルネックが効いてくるのでメモリOCによる効果が薄くなります。

GTX 1080 Tiを使用する場合でも、フルHDやWQHDでは先の結果のように大きな効果を期待できますが、4K解像度などGPU負荷が大きくなってGPUボトルネックが支配的になるとメモリ周波数による効果は小さくなります。

ただし4K解像度においてもGTX 1080 TiでマルチGPU環境SLIを構築するとGPUボトルネックが解消されてシングルGPUのフルHD解像度時のようにメモリOCによる効果がはっきりと現れてきます。

FFXIV 紅蓮のリベレーターにおいてメモリOCによって見込める効果をまとめると、「GPUとCPUの性能が十分な場合においても大型ボス戦などで発生する最小FPSのボトルネックをメモリOCによって緩和できる」というのが最大の利点です。

一般的なPCゲームの快適動作環境の構築ルーチン同様に、FFXIV 紅蓮のリベレーターでも”一にグラボ、二にCPU”という基本は変わらないので、i5 7500&GTX 1060のような推奨動作環境をギリギリで満たすような状態であれば、メモリOCよりもGPUやCPUに予算を配分するのが正解です。

FFXIV 紅蓮のリベレーターの環境構築においては、CPUをi7 7700K、グラボをGTX 1080 TiやGTX 1080、果てにはGTX 1080 TiのSLIなどハイエンド環境を揃えた上で、FF14で60FPSを切らず多くのシーンで高いFPSを実現したい時に行う最後の一押しとしてメモリのオーバークロックはおすすめです。

メモリOCに最適な自作PCパーツについて

XMPプロファイルによるオーバークロックに対応したOCメモリについてはバリエーション豊富かつ国内でも入手性の高いCorsair製DDR4メモリがおすすめです。

ロープロファイルでリーズナブルな「Vengeance LPX」、LEDイルミネーションに対応して高パフォーマンスな「VENGEANCELED/RGB」、ハイエンドOCメモリ「Dominator Platinum」などCorsair社からはDDR4OCメモリーが多数リリースされています。

XMPのメモリ周波数毎に同じ容量でも価格が異なりますが、3000~3466MHzあたりがOCの効果も高く価格的にもお手頃だと思います。

Corsair(2017-03-25)

Corsair(2015-08-26)

CORSAIR(2015-08-20)

関連記事

グラフィックボードやゲーム用BTO PCの一般的な選び方についてはこちらの記事で紹介しています。

・2017年のおすすめグラボまとめ。予算・性能別で比較。各社AIBモデルの選び方

コメント