次世代システムメモリのDDR5メモリでMicron純正メモリモジュールを採用するJEDEC準拠メモリ周波数4800MHzのメモリキット Crucial DDR5-4800 UDIMMシリーズから、16GB×2枚組み32GB容量の「Crucial CT2K16G48C40U5」と8GB×2枚組み16GB容量の「Crucial CT2K8G48C40U5」をレビューします。

定格4800MHz動作のCrucial製メモリキットは最大64GB容量の4枚組み構成にしても安定動作するのか、また手動設定によるオーバークロックの余地はあるのか、徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.crucial.jp/products/memory/ddr5

Crucial DDR5-4800 UDIMM レビュー目次

3.Crucial DDR5-4800 UDIMMのメモリOCを試す

4.Crucial DDR5-4800 UDIMMのレビューまとめ

—【注意】————————–

メモリOCで有名なXMPプロファイルは「インテル エクストリーム・メモリー・プロファイル」の略称でありIntelの策定した規格なので、AMD Ryzen/Ryzen Threadripper環境において”XMPでOCする”等の表現をするのは厳密には正しくありません。

ただしXMPプロファイルに収録されたメモリ周波数とタイミングの設定値からAMD Ryzen環境に合わせたメモリOCプロファイルを自動生成する機能として、「ASUS D.O.C.P」や「MSI A-XMP」などが各社マザーボードのBIOS上に機能として用意されているので、AMD製CPU環境においてもXMPプロファイルを流用したメモリOCを当記事中では便宜上細かいことを気にせずに”XMPを使用したOC”などXMPとして表記します。

————————————

【機材協力:Crucial/Micron】

Crucial DDR5-4800 UDIMMの外観

まず最初に「Crucial DDR5-4800 UDIMM」の外観をチェックしていきます。

Crucial CT2K16G48C40U5 16GB×2について

「Crucial CT2K16G48C40U5」は16GB×2枚組み=32GBの2枚組メモリキットなので、プラスチック製パッケージ内には2枚のメモリが収められています。

「Crucial CT2K16G48C40U5」のメモリモジュールは黒色のPCB基板で、その片面にMicron純正メモリチップが計8枚実装されています。何の変哲もないDDR5メモリといった外観です。

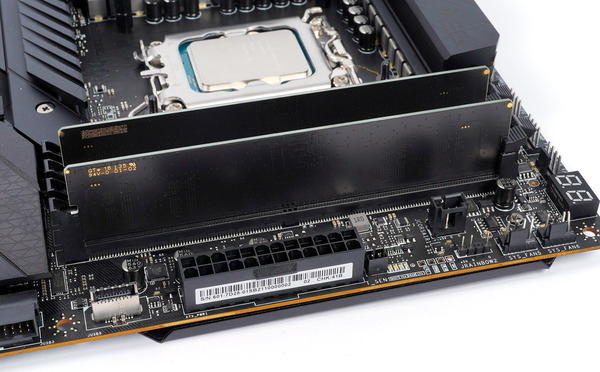

「Crucial CT2K16G48C40U5」を実際にマザーボードメモリスロットに装着するとこんな感じになります。メモリチップが実装された面はCPUソケット側を向きます。

Crucial CT2K8G48C40U5 8GB×2について

「Crucial CT2K8G48C40U5」は8GB×2枚組み=16GBの2枚組メモリキットなので、プラスチック製パッケージ内には2枚のメモリが収められています。

「Crucial CT2K8G48C40U5」のメモリモジュールは黒色のPCB基板で、その片面にMicron純正メモリチップが計4枚実装されています。何の変哲もないDDR5メモリといった外観です。

「Crucial CT2K8G48C40U5」を実際にマザーボードメモリスロットに装着するとこんな感じになります。メモリチップが実装された面はCPUソケット側を向きます。

Crucial CT16G48C40U5GTについて

「Crucial CT16G48C40U5GT」はMicron純正のメモリチップとメモリ基板を使用し、Micronの工場で製造および出荷前全数検査を行っているJEDEC対応DDR5メモリです。

基本的に一般には出回らないそうですが(BTO PC用などで見かけるものの)、定格仕様なのでリファレンスとして検証するには最適とのこと。

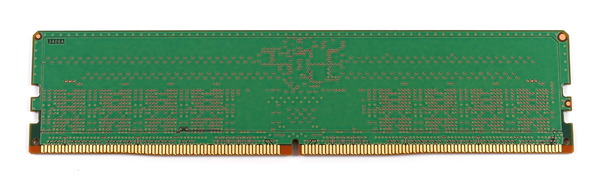

「Crucial CT16G48C40U5GT」のメモリモジュールは緑色のPCB基板で、その片面にMicron純正メモリチップが計8枚実装されています。基板の色を除けば見た目は市販モデルのCT16G48C40U5とほぼ同じです。

DDR5メモリとDDR4メモリの違いについて

Crucial DDR5-4800 UDIMMシリーズは、折角のヒートシンク非搭載なDDR5メモリなので、従来規格のDDR4メモリとの違いを簡単にご紹介します。

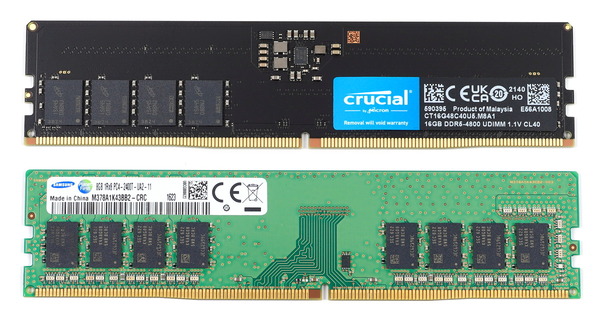

下写真で上側の黒色基板はDDR5メモリ、下側の緑色基板はDDR4メモリです。DDR3とDDR4でもそうでしたが、パッと見でサイズ感やおおまかな設計はほとんど変わりません。

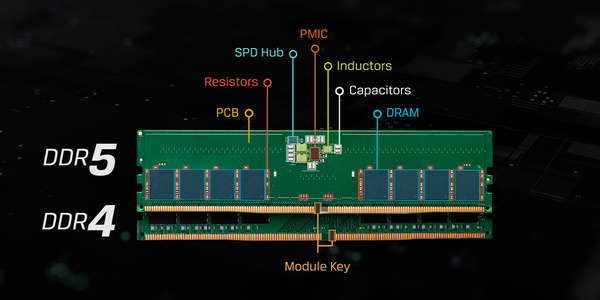

DDR5メモリとDDR4メモリについて、まず最大の違いとしてメモリ端子の切り込み(キー)の位置が異なります。物理的にも両者には互換性がないことは一目瞭然です。

もう1つ、DDR5メモリの大きな特徴として、メモリ基板上にPMIC(パワーマネジメントIC)を搭載しています。

DDR4ではメモリの各種電圧はマザーボード側で制御・生成していたのですが、DDR5ではマザーボードからメモリへの電圧は5V電圧のみ、メモリ上の素子への各種電圧はPMICによって管理されます。

メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

「Crucial DDR5-4800 UDIMM」の定格動作やXMP/手動設定を使用したオーバークロックの検証を行う前に、検証機材の紹介と、メモリOCの基本・手順についての説明をしておきます。

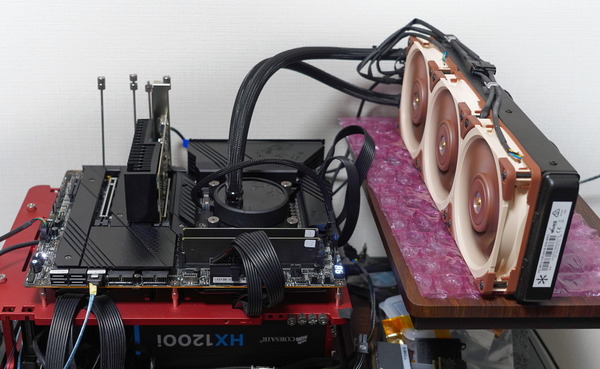

| テストベンチ機の構成 | ||

| CPU | Intel Core i9 12900K (レビュー) |

– |

| M/B | MSI MEG Z690 UNIFY (レビュー) |

– |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

– |

| グラフィックボード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

|

| システム ストレージ |

Samsung SSD 980 PRO 500GB (レビュー) | |

| OS | Windows 11 Home 64bit | |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) | |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) | |

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 980 PRO 500GB」を使用しています。Samsung SSD 980 PROは、PCIE4.0対応によって連続アクセススピードを最大で2倍に飛躍させただけでなく、ランダム性能の向上によってSSD実用性能においても前世代970 PROから大幅な向上を果たし、PCIE4.0アーリーアダプターなPhison PS5016-E16採用リファレンスSSDよりも高速なので、これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 980 PRO 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

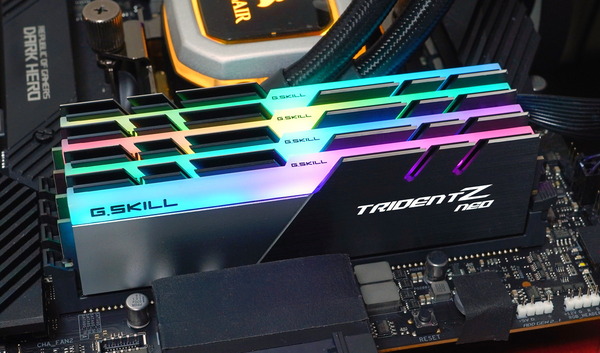

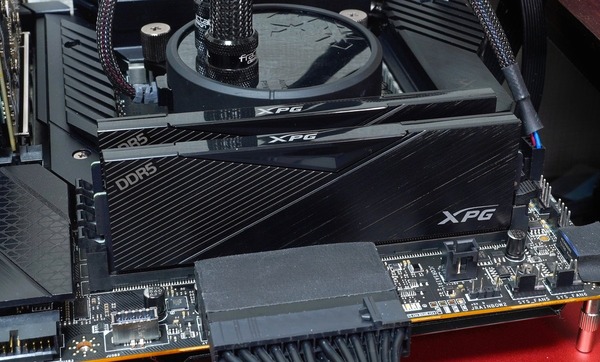

メモリについては必要な容量(現在のゲーミングデスクトップPCなら16~32GBあれば十分)さえ満たせば、OCによる性能の向上はCPUやGPUのOCに比べると実感しにくい部類である、というのがIntel環境における通説でした。そのため管理人も一口にOCメモリと言っても性能向上を狙うよりはオシャレなヒートシンク目当てに自作PCの装飾的な感覚で購入するのが個人的にはオススメな買い方だと思っていました。

しかしながらAMD RyzenおよびAMD Ryzen Threadripper環境では、『Infinity FabricというCPU内外のコンポーネントを相互接続するインターコネクトの動作周波数がメモリ周波数に同期する』という構造上、メモリ周波数がエンコードや3Dゲームを含めた総合的なパフォーマンスに大きく影響することが知られています。

またIntel環境においても144FPS~240FPSのハイフレームレートなPCゲーミングではCPUボトルネックの緩和にメモリ周波数のOCが効いてきます。

OCメモリの選び方や具体的なオーバークロックの設定方法については、こちらの記事を参考にしてください。

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

Crucial DDR5-4800 UDIMMのメモリOCを試す

「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」をIntel第12世代Core&Z690マザーボードの検証機材にセットアップしてメモリオーバークロックの動作検証を行っていきます。

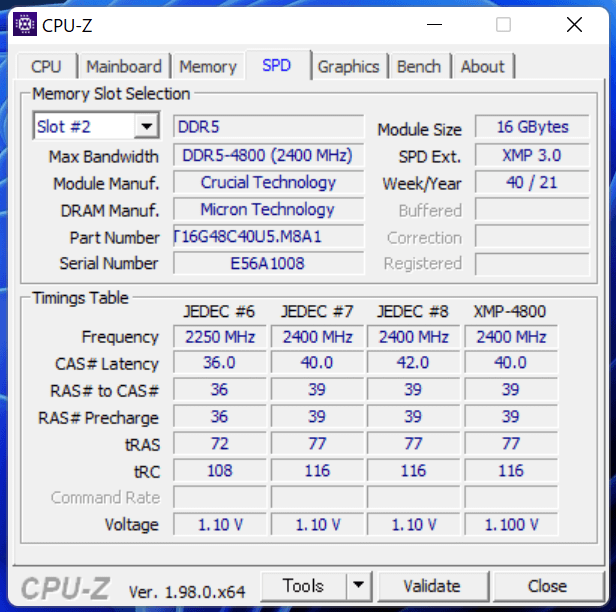

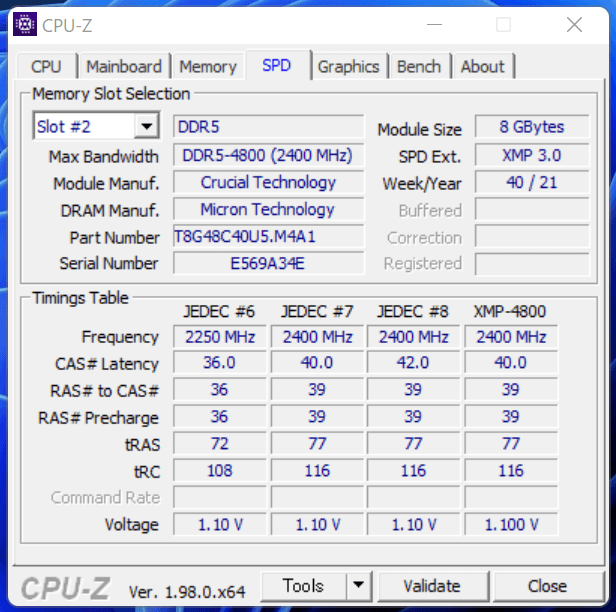

Crucial DDR5-4800 UDIMMシリーズは記事冒頭でも触れたようにMicron製DDR5メモリモジュールが採用されています。定格のSPDプロファイルにはJEDEC準拠メモリ周波数4800MHzの設定が収録されています。

Intel第12世代CPUにおいてメモリ周波数4800MHzは必ずしも定格動作ではないので(詳しくは後述)、Crucial DDR5-4800 UDIMMには加えてXMPプロファイルにも同じ設定が収録されています。

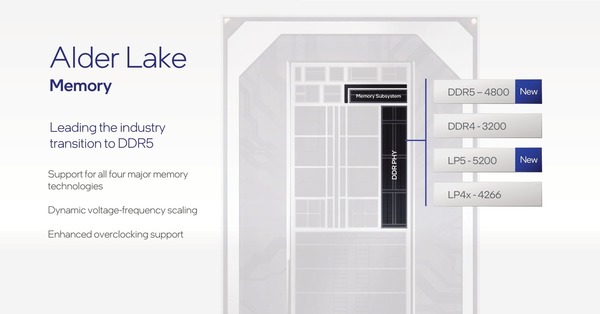

Intel第12世代Core-Sプラットフォームは従来のDDR4メモリ(DDR4-3200)に加えて、次世代システムメモリのDDR5メモリ(DDR5-4800)をサポートしています。

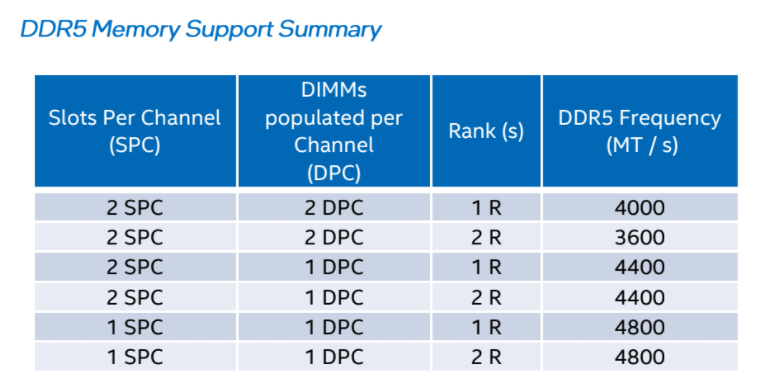

初期の情報では単純に”メモリ周波数4800MHzに対応”と伝えられていましたが、後に公表されたIntelの公式仕様では『メモリ周波数4800MHzが定格としてサポートされるのは、メモリスロットが2基のマザーボードで2枚までのメモリを使用した場合』とのこと。

Intel 600シリーズチップセット搭載ATXマザーボードで一般的な1チャンネル当たり2基のメモリスロットがあり4基のメモリスロットを搭載したマザーボードの場合、メモリを2枚搭載した場合の定格メモリ周波数は4400MHz、さらに4枚組みにした場合、1Rankのメモリなら4000MHz、2Rankのメモリなら3600MHzが定格メモリ周波数となります。

「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」は2枚組みのメモリキットなので、上記のIntel公式仕様に照らし合わせれば、4400MHz動作となるのですが、多くのDDR5メモリ対応Z690マザーボードでは少なくとも4スロットのうち2基だけを使用するような構成なら、初期の自動設定のままでも4800MHzのJEDEC準拠プロファイルで動作するようです。

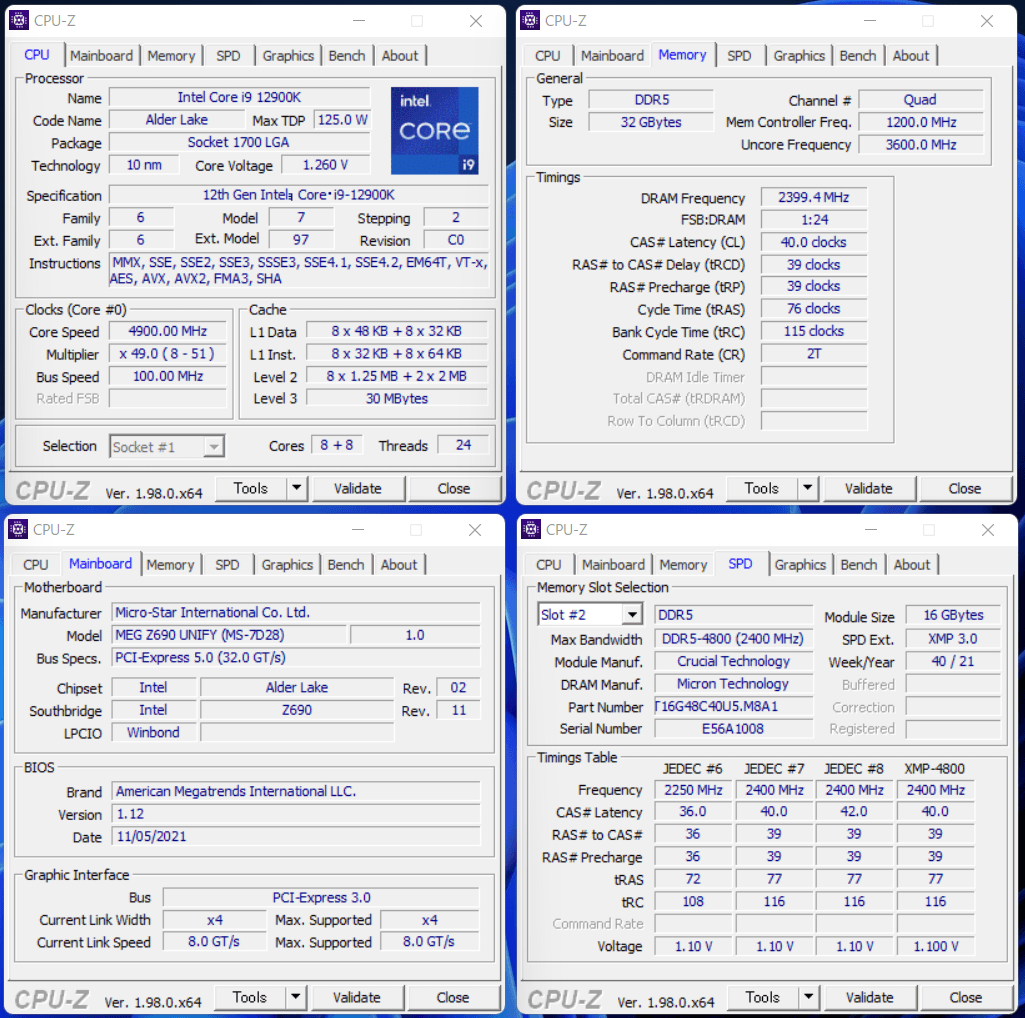

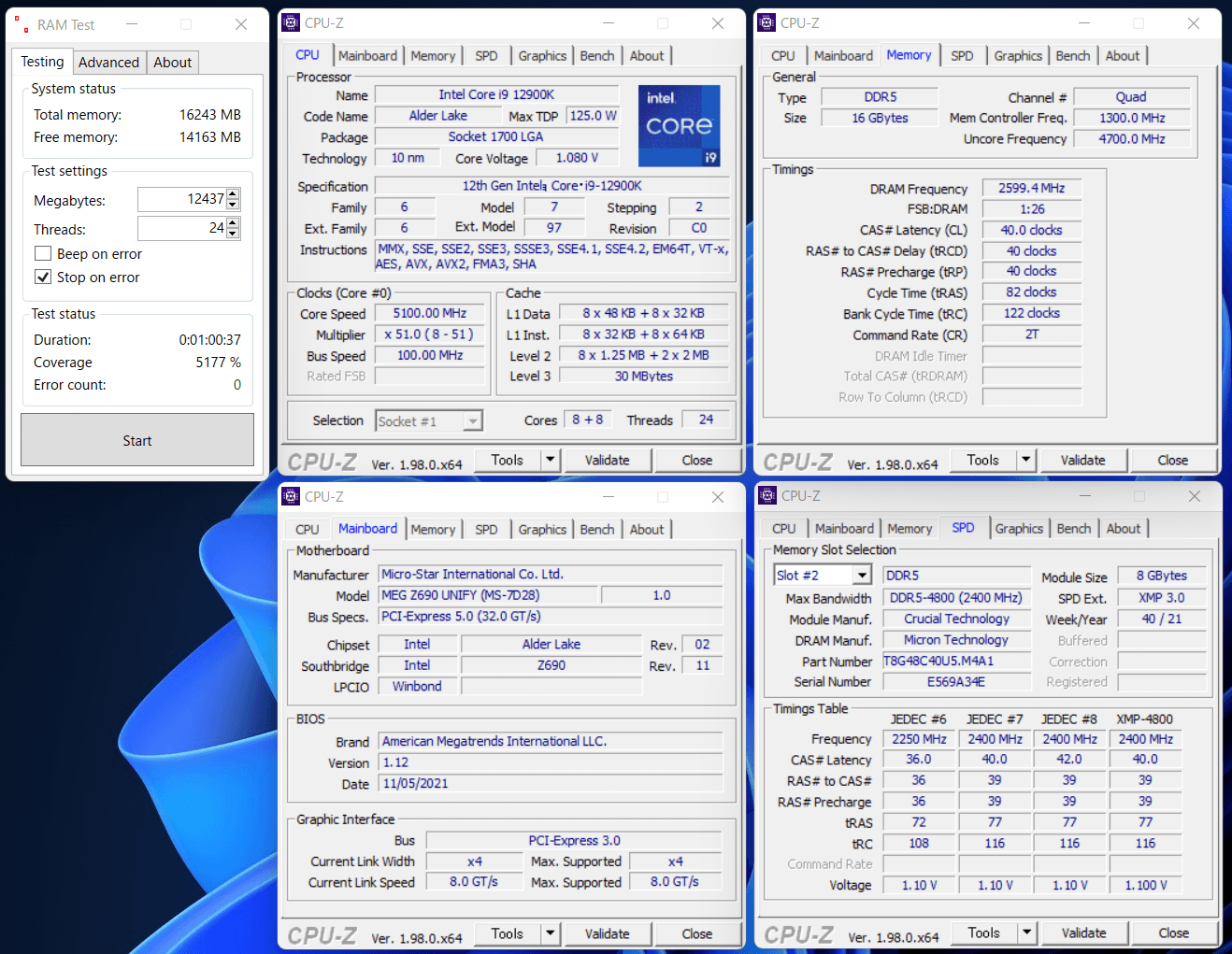

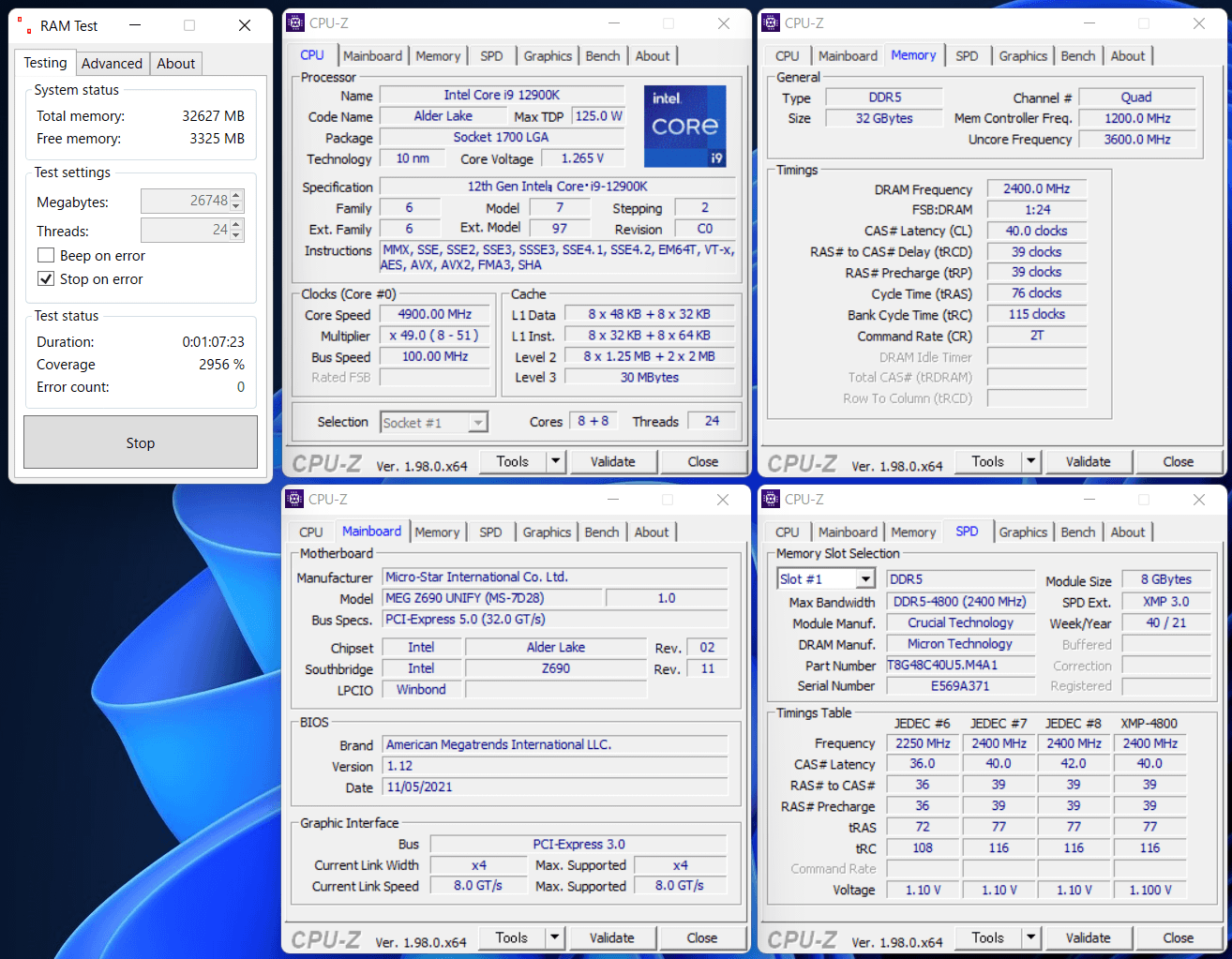

下のスクリーンショットは16GB2枚組みの「Crucial CT2K16G48C40U5」ですが、8GB2枚組みの「Crucial CT2K8G48C40U5」でも同じです。

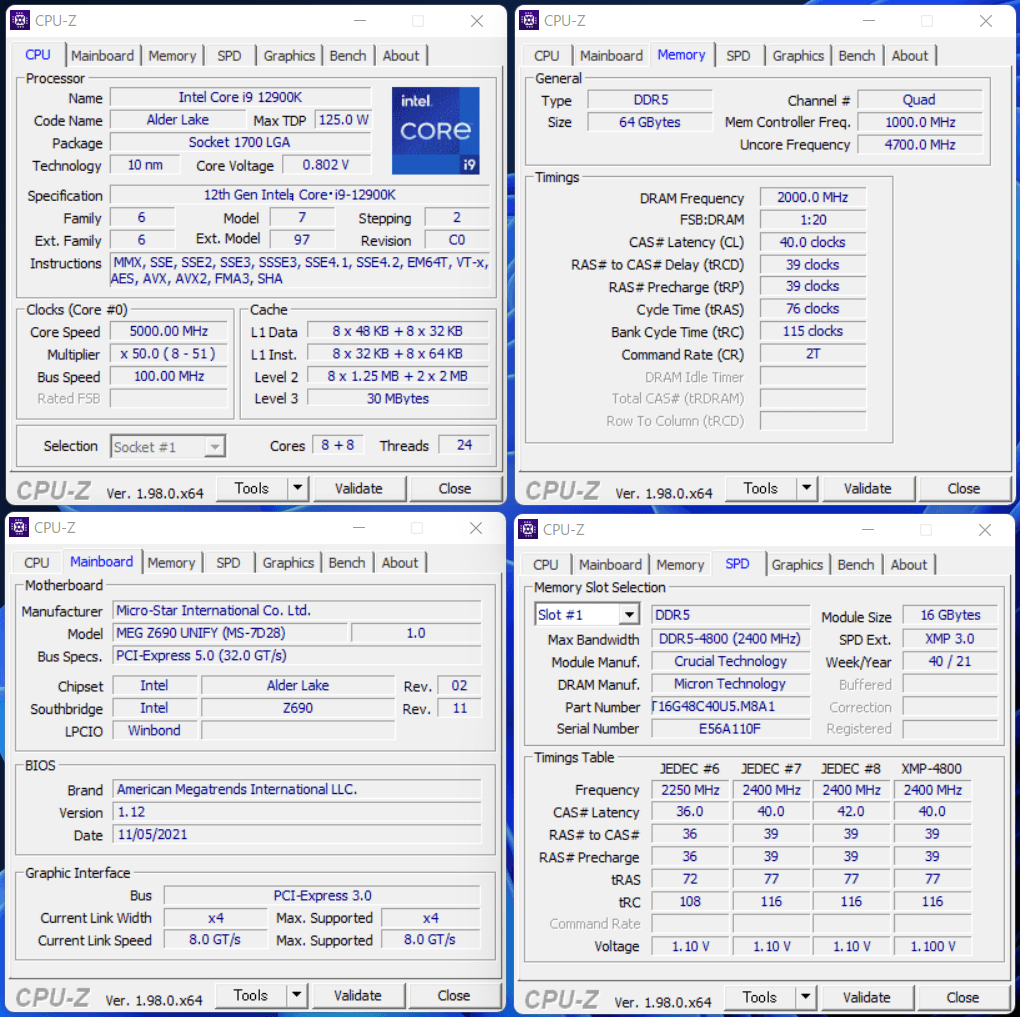

一方で、2枚組みメモリキットの「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」をそれぞれ2キット組み合わせて4枚組みで搭載した場合は、Intelの公式仕様の通りにメモリ周波数は4000MHzに下がりました。

下のスクリーンショットは16GB2枚組みの「Crucial CT2K16G48C40U5」ですが、8GB2枚組みの「Crucial CT2K8G48C40U5」でも同じです。

前置きはこの辺りにして「Crucial DDR5-4800 UDIMM」を使用し、定格動作の検証やメモリOCを実践していきます。

「CrucialDDR5-4800UDIMM」と組み合わせるのはIntelのメインストリーム向けCPUである第12世代Core-Sの16コア24スレッドモデルCore i912900KとZ690マザーボードの環境です。Intel Z690マザーボードにはMSI MEG Z690 UNIFYを使用しています。

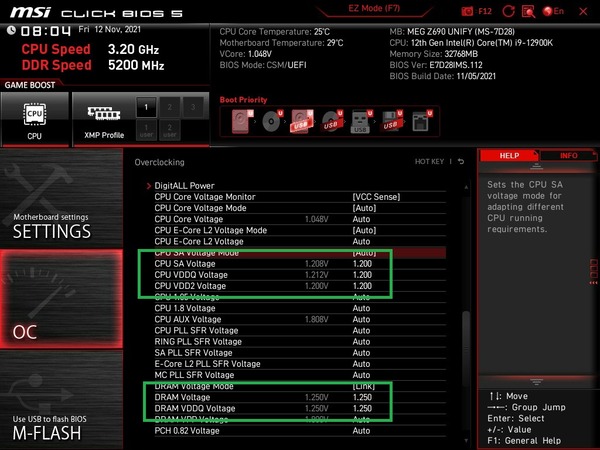

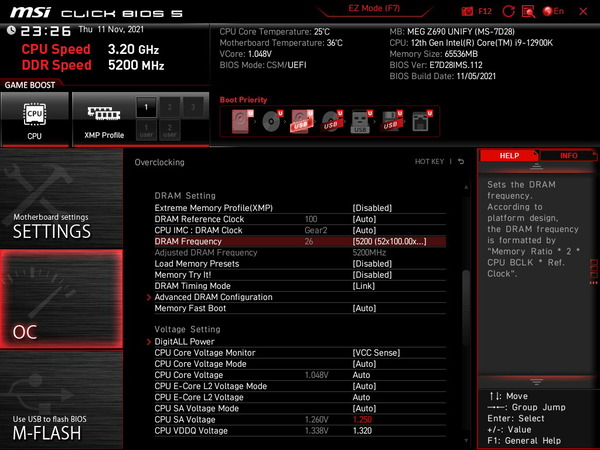

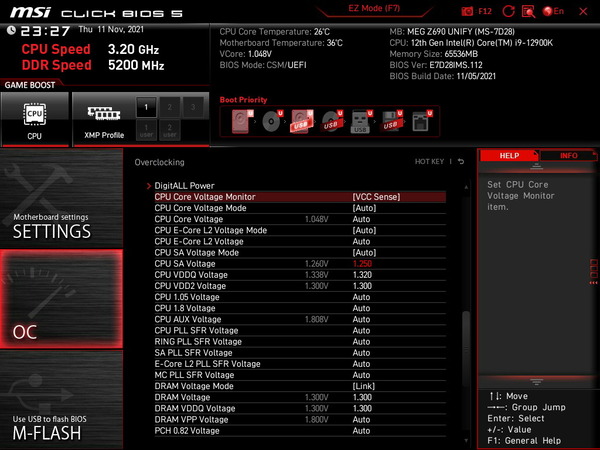

「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」は上で説明した通り、2枚組みのメモリキットをそのまま使用するだけであれば、JEDEC準拠の4800MHzプロファイルで動作するので、今回はメモリ周波数5200MHzへのプチOCを実践してみました。

OC設定は、メモリ電圧と主要タイミングとDDR5関連の主要電圧5つだけを指定するというカジュアル設定です。

MSI MEG Z690 UNIFYの環境では、上記のようなカジュアルなOC設定を施すだけで、「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」をメモリ周波数5200MHz/CL40にオーバークロックして安定動作を確認できました。なおCPUの仕様上、IMC周波数は2:1で同期するGear2です。

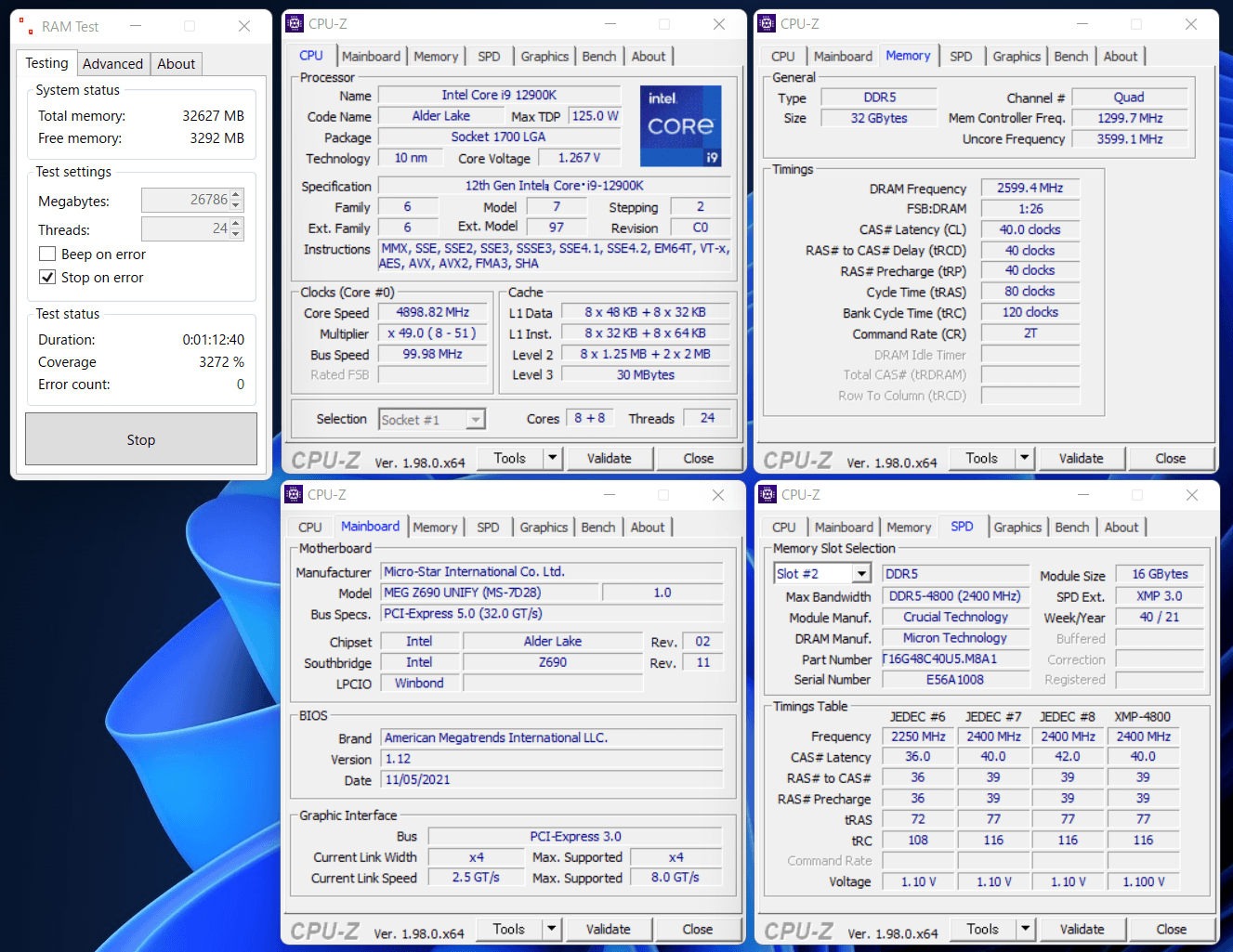

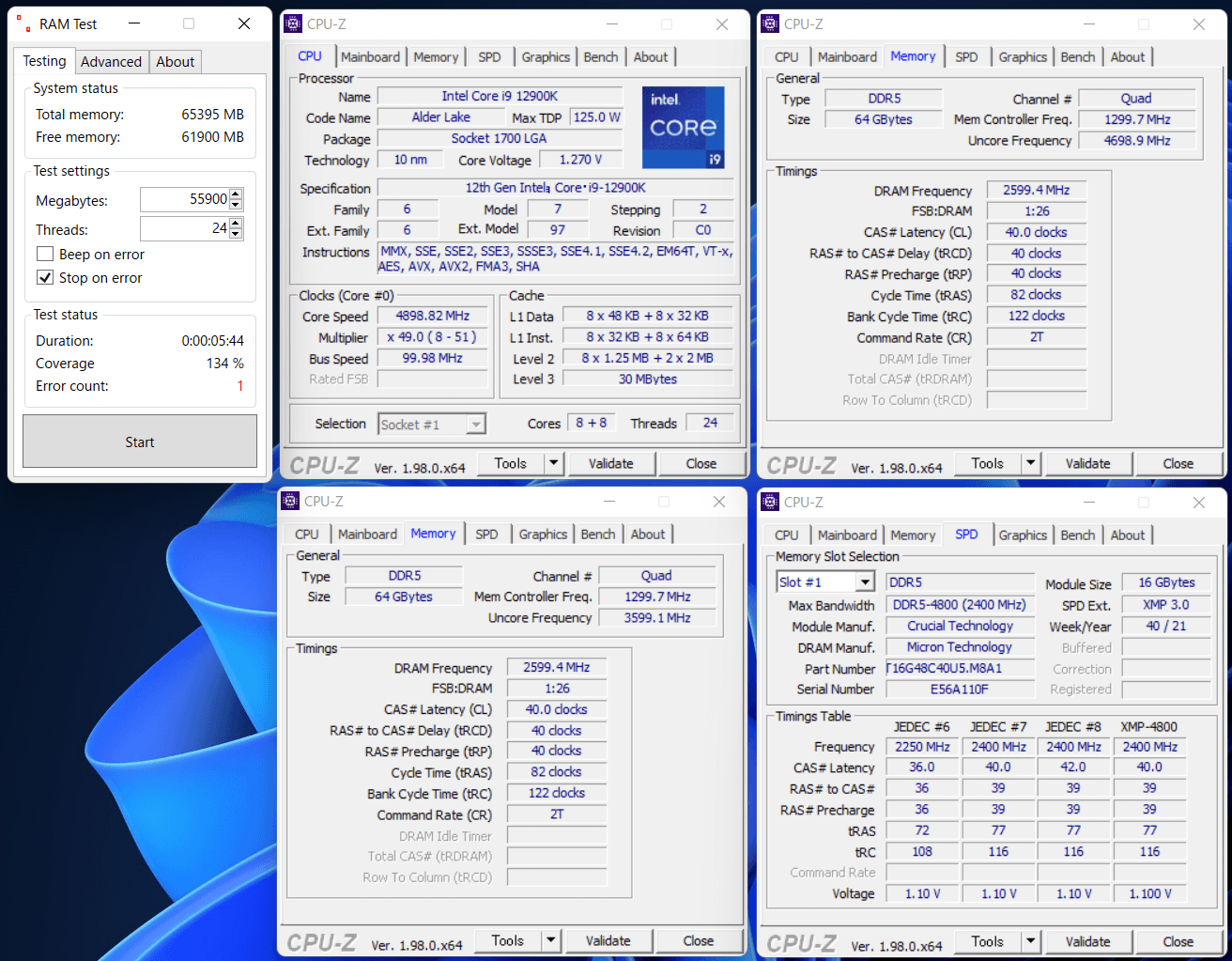

続いて「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」をそれぞれ2キット組み合わせて4枚組みで運用した場合について検証します。

「Crucial CT2K16G48C40U5」や「Crucial CT2K8G48C40U5」は2キット4枚組みにすると、多くのZ690マザーボードではIntelの公式仕様通り、メモリ周波数4000MHzに動作設定が下がる可能性が高いので、JEDEC準拠SPDプロファイルと同等の設定が収録されたXMPプロファイルを適用することで、4枚組みでも4800MHzが安定動作するか試してみました。

前述の通り、BIOSから行う設定はただXMPプロファイルを適用するだけです。

XMPプロファイルを適用しただけですが、「Crucial CT2K16G48C40U5」と「Crucial CT2K8G48C40U5」はいずれもメモリ周波数4800MHzで安定動作しました。

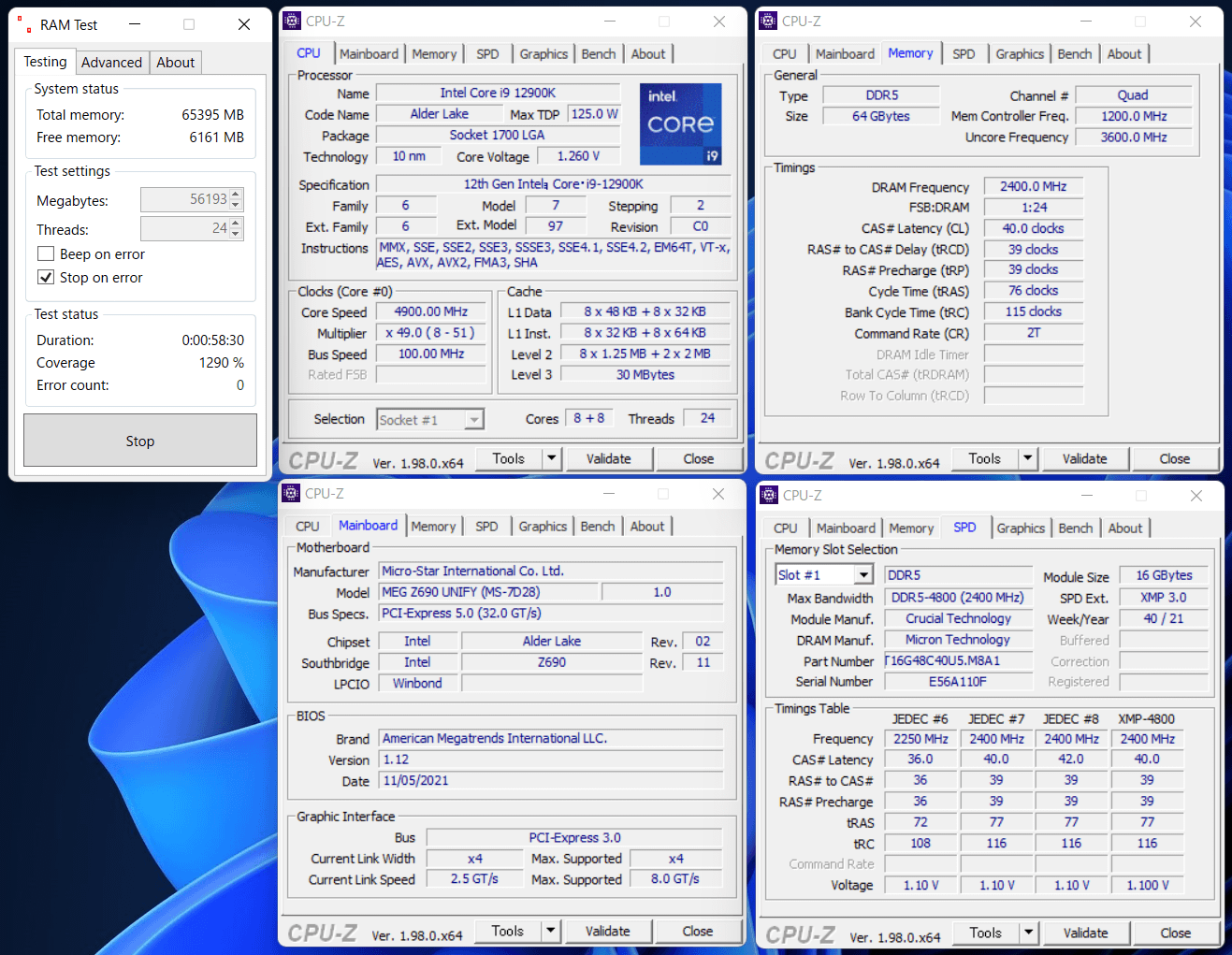

最後に16GB2枚組みの「Crucial CT2K8G48C40U5」を2キット組み合わせて4枚組み64GB容量として、手動設定でメモリ周波数5200MHzのプチOCが可能かどうか試してみました。

結果から言うと、「Crucial CT2K8G48C40U5」を4枚組み64GB容量にした場合、メモリ周波数5200MHzにOCしてメモリストレステストをクリアすることはできませんでした。

下が今回試した設定例ですが、tCWLやtCCDを調整するような小細工を施して、各種メモリ電圧も高めに盛ってみたのですが、上のように安定させることができませんでした。

OSが起動してデスクトップが安定動作するくらいであれば、カジュアル設定でも問題なかったので、各自での微調整を上手く行えば(もしくは今後のマザーボードBIOSのアップデートによる自動設定の改善で)、安定動作も狙えそうではあるのですが。

Crucial DDR5-4800 UDIMMのレビューまとめ

最後に「Crucial DDR5-4800 UDIMM」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 黒色基板の標準サイズDDR5メモリ

- 8GB×2枚組み~32GB×2枚組みまで幅広い容量をラインナップ

- XMP3.0対応で、JEDEC準拠4800MHzのプロファイルを収録、2つのユーザー設定用も

- 標準の2枚組みなら4800MHzで正常に動作

- Intel第12世代CPU環境で手動OCによって5200MHz/CL40が正常に動作

- 4枚組みにしてもXMP適用により4800MHzで正常に動作

悪いところor注意点

- 2021年11月現在、従来規格のDDR4メモリよりも容量単価が高い

- 2021年11月現在、非常に品薄で入手が難しい

「Crucial DDR5-4800 UDIMM」シリーズからCT2K16G48C40U5やCT2K8G48C40U5を使用した今回の検証ではIntel第12世代Core-S&Z690マザーボード環境において、標準の2枚組みなら5200MHz/CL40のOCが正常に動作し、またそれぞれを2キットずつ組み合わせた4枚組みでもメモリ収録のXMPプロファイルを適用するだけで4800MHzの安定動作が確認できました。

「Crucial DDR5-4800 UDIMM」シリーズは大手メモリチップメーカーのMicron純正部品でメモリモジュールを作成し、一般コンシューマー向けに販売するCrucial製メモリキットであり、JEDEC準拠の動作設定が採用されているので、DDR5メモリ対応環境において間違いなく動作してくれる(はず)という信頼性の高さが魅力です。

以上、「Crucial DDR5-4800 UDIMM」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

Micron純正メモリを採用するCrucial DDR5-4800 UDIMMシリーズから「CT2K16G48C40U5」と「CT2K8G48C40U5」をレビュー。

メモリ周波数5200MHzのOCや、2セット4枚組み64GB容量が安定動作するのか徹底検証https://t.co/EVN0gBca1f pic.twitter.com/VNt6EnVwMl— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) November 13, 2021

関連記事

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

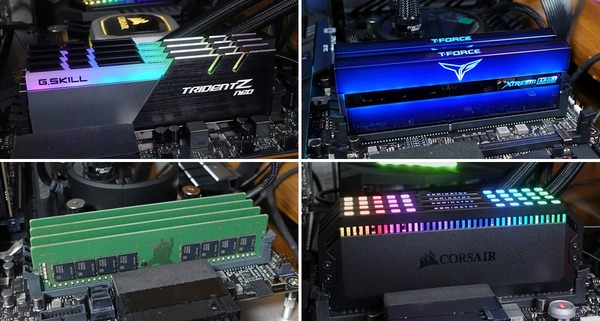

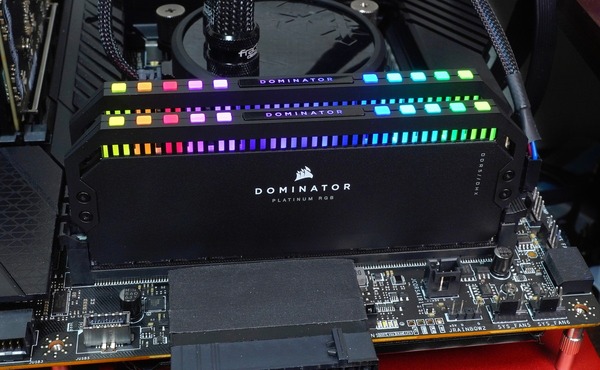

・「Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5」をレビュー

・Micron純正なDDR5メモリ「Crucial CT2K16G48C40U5」をレビュー

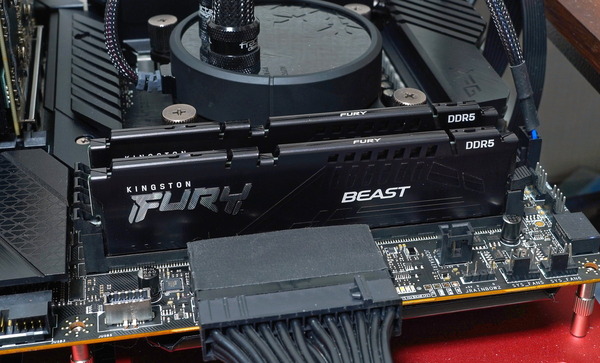

・「Kingston FURY Beast DDR5」をレビュー

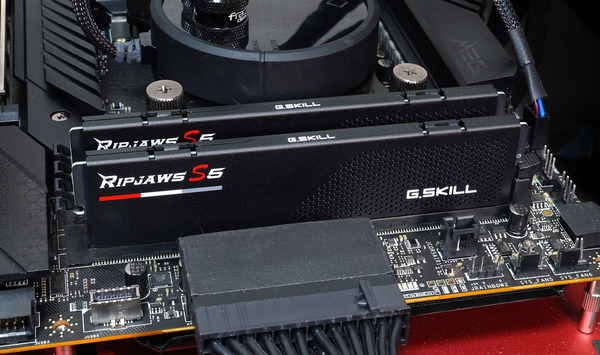

・「G.Skill Ripjaws S5 DDR5」をレビュー

・「G.Skill Trident Z RGB F4-4000C14D-32GTZR」をレビュー

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-64GTZN」をレビュー

コメント