Intel第8/9世代Core-SやAMD第2世代Ryzenなどメインストリーム向けのマルチプラットフォームにおいてメモリ電圧1.200Vの低電圧でメモリ周波数2933MHzにネイティブ対応となる8GB×2=16GBの2枚組DDR4メモリキット「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」をレビューしていきます。

製品公式ページ:http://www.ocmemory.jp/product/ocmemory/ocm2933cl16d-16gbnh.html

OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH レビュー目次

1.OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHの外観

2.検証機材、メモリOCの基本と手順

3.OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHの動作検証

4.OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHのレビューまとめ

OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHの外観

まず最初に「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」の外観をチェックしていきます。

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」は8GB×2=16GBのメモリキットなので、DDR4メモリが2枚入っています。

PCB基板の色が黒色であることを除けば、ヒートシンクがない標準的なDDR4メモリです。片面実装で8枚のメモリチップが実装されている、シングルランクのメモリモジュールです。

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」には1.200Vの低電圧で2933MHzの動作が可能な厳選されたSK Hynix C dieチップが採用されています。低電圧動作なのでヒートシンクなしでも安心です。

PCB基板の色が黒色なので、現在主流な黒色を基調にしたゲーミングマザーボードにもマッチします。

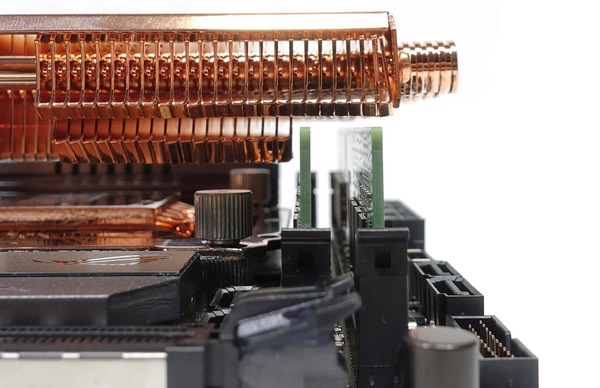

下写真は見やすいように緑色基板のメモリになっていますが、「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」はヒートシンクがない標準DDR4メモリなので、メモリクリアランスの低いコンパクトCPUクーラーでも干渉フリーで使用できます。

メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

ここからはメモリのオーバークロックを行いますが、その前に検証機材の紹介と、メモリOCの基本・手順についての説明を行います。

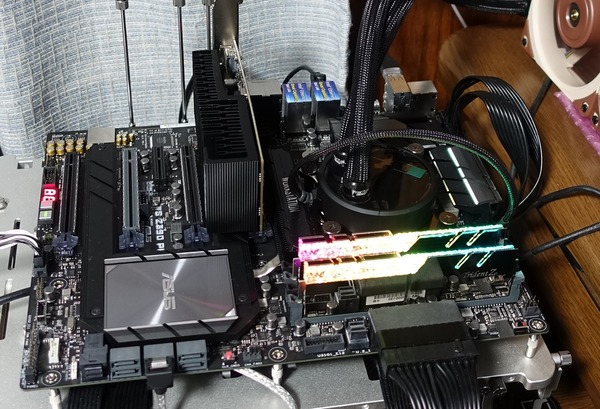

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」のメモリOCを行う環境としては、Core i9 9900Kで構成されるIntel環境を用意しました。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 9900K 8コア16スレッド (レビュー) |

| CPUクーラー | Thermalright AXP-100 Full Copper (レビュー) |

| メインメモリ | OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH DDR4 8GB*2=16GB |

| ビデオカード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

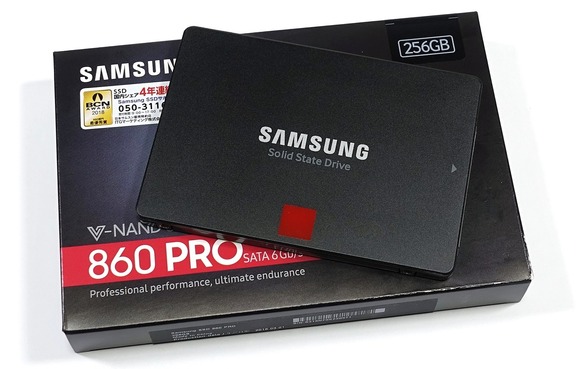

| システムストレージ | Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、Intel Core-XやAMD Ryzen TRのようなハイエンドデスクトップ環境はもちろん、メインストリーム向けでもハイパフォーマンスな環境を目指すのであれば、システムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

実際にメモリのオーバークロックを行う前にメモリのOCについても紹介しておきます。

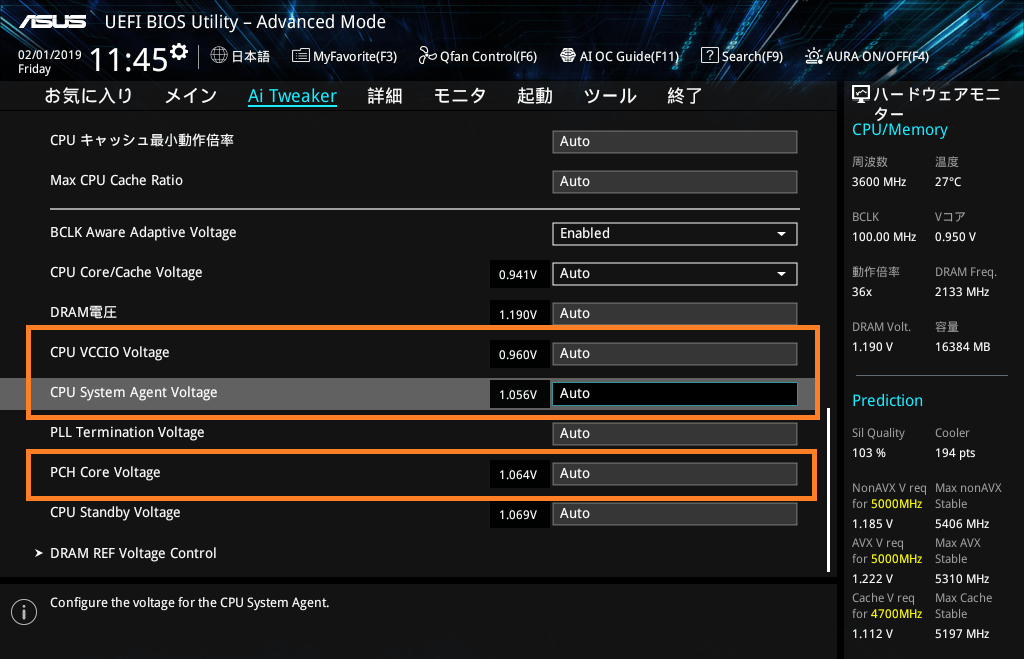

メモリのオーバークロックの方法や基礎知識については以上となります。BIOS上のOC設定のレイアウトについてはマザーボードベンダーが決まればほぼ共通です。下記のレビュー記事一覧から自分が使っているのと同じメーカーのマザーボードのレビュー記事を探して、OC設定の章を参考にしてみてください。

・Intel第9世代CPU対応300シリーズマザーボードのレビュー記事一覧へ

・Intel Core-X対応X299マザーボードのレビュー記事一覧

・第2世代Ryzen対応X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・X399チップセット搭載Socket TR4マザーボードのレビュー記事一覧へ

OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHの動作検証

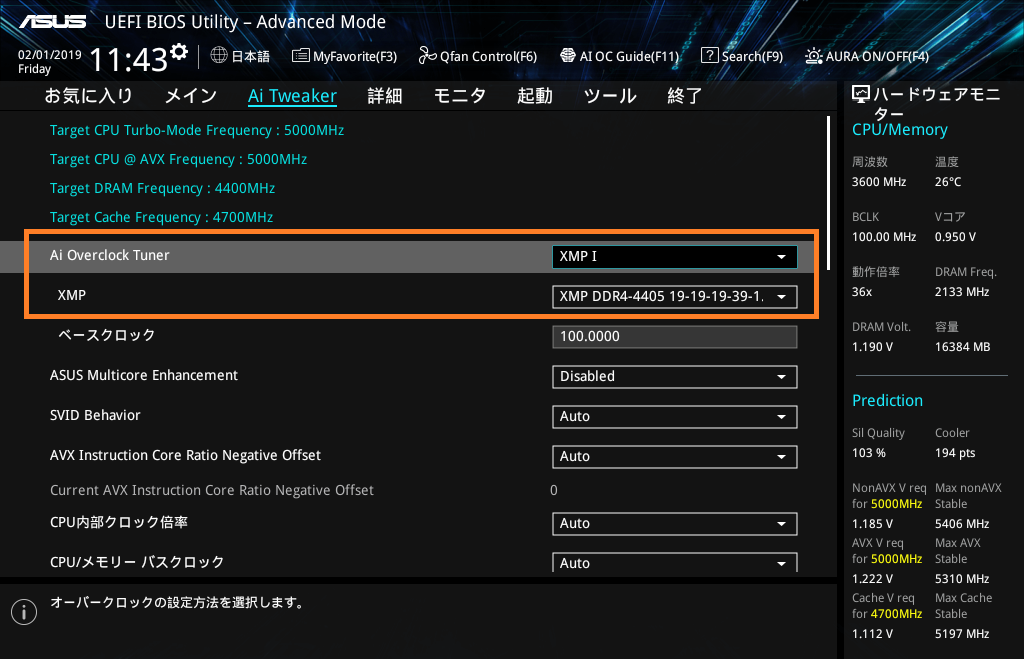

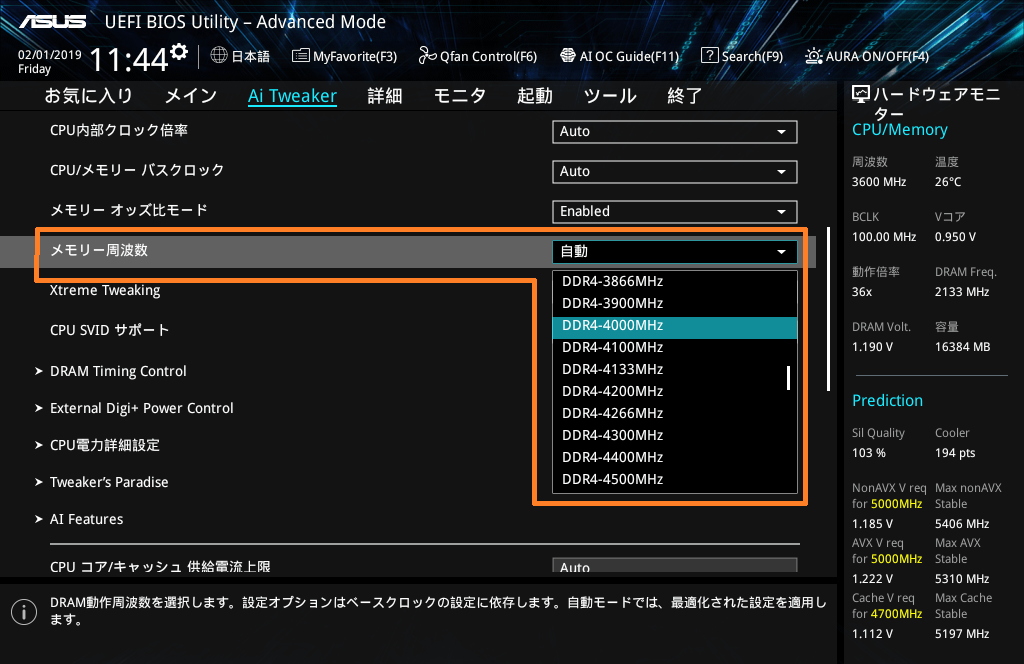

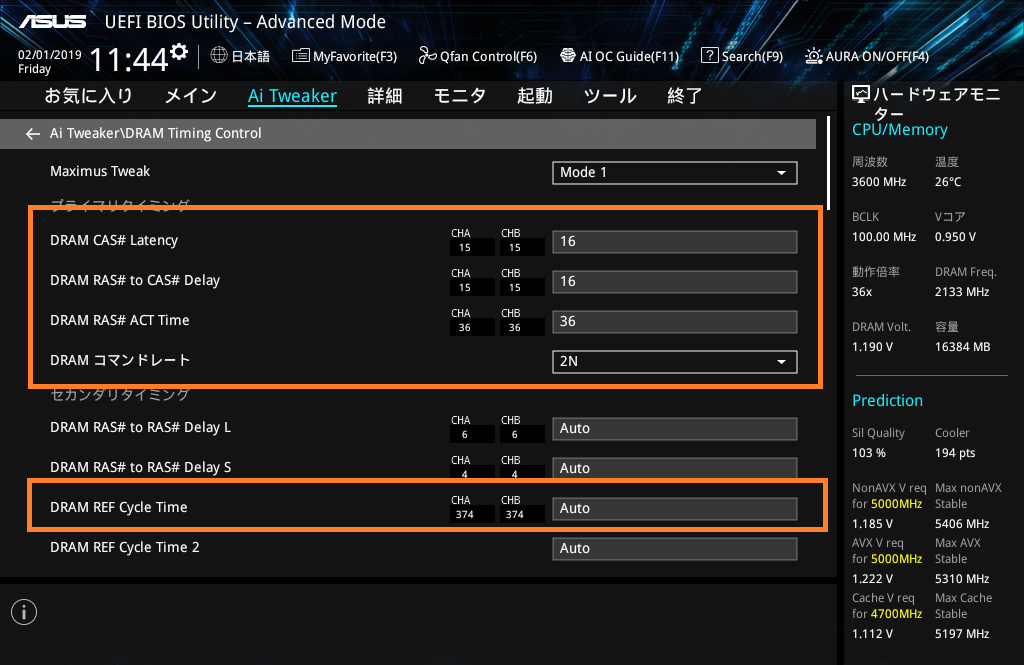

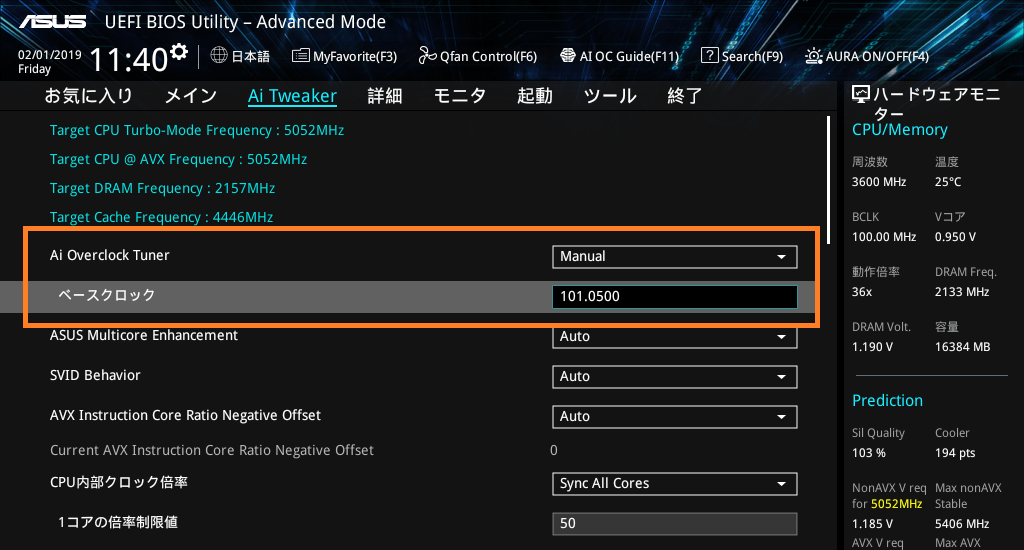

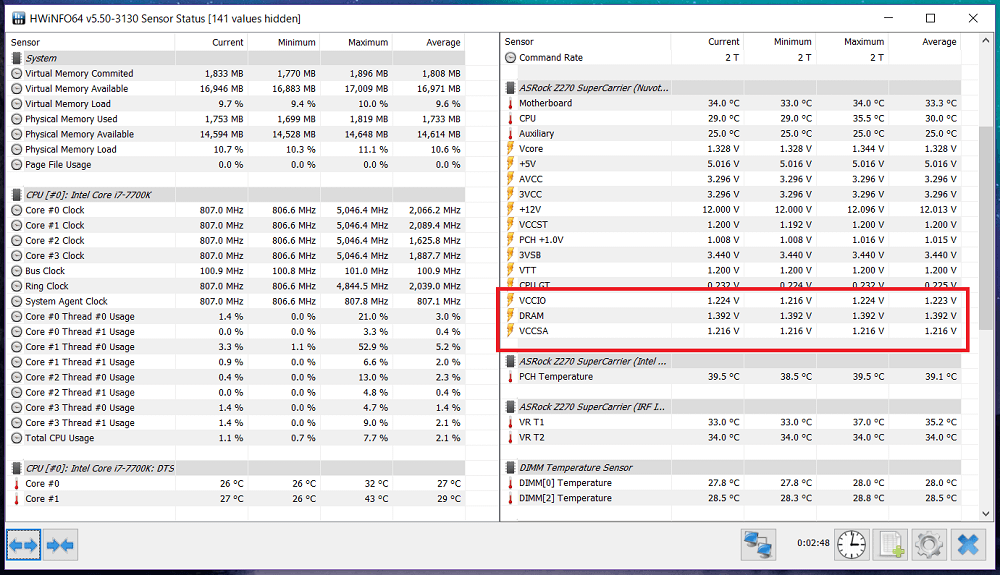

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」をIntel第9世代Core-S&Z390マザーボードの検証機材にセットアップして早速動作検証を行っていきます。

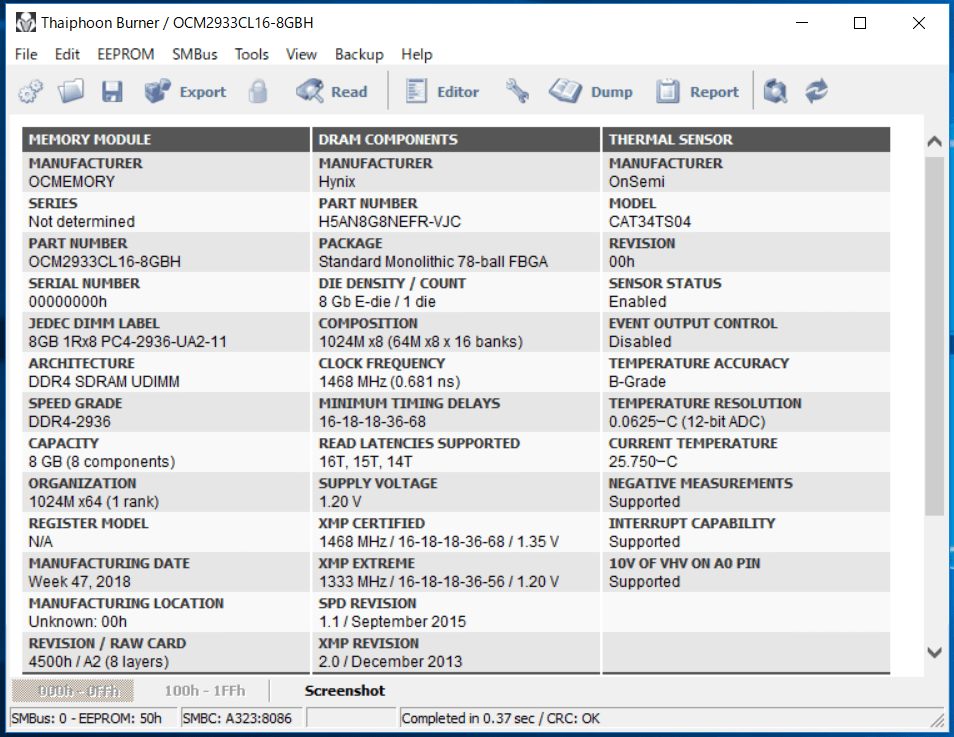

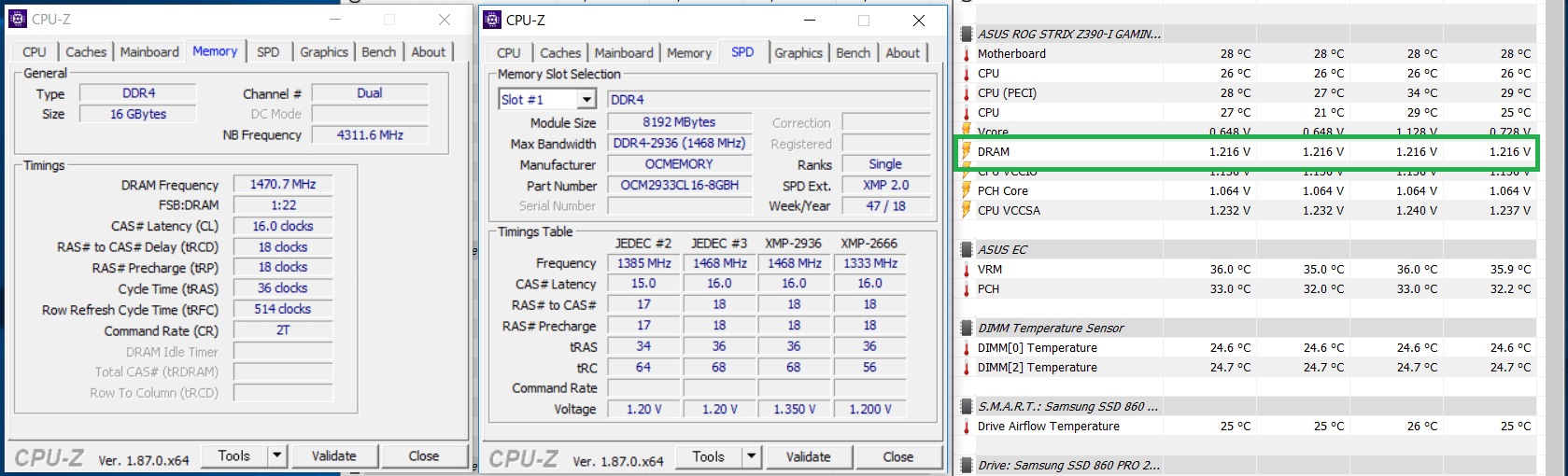

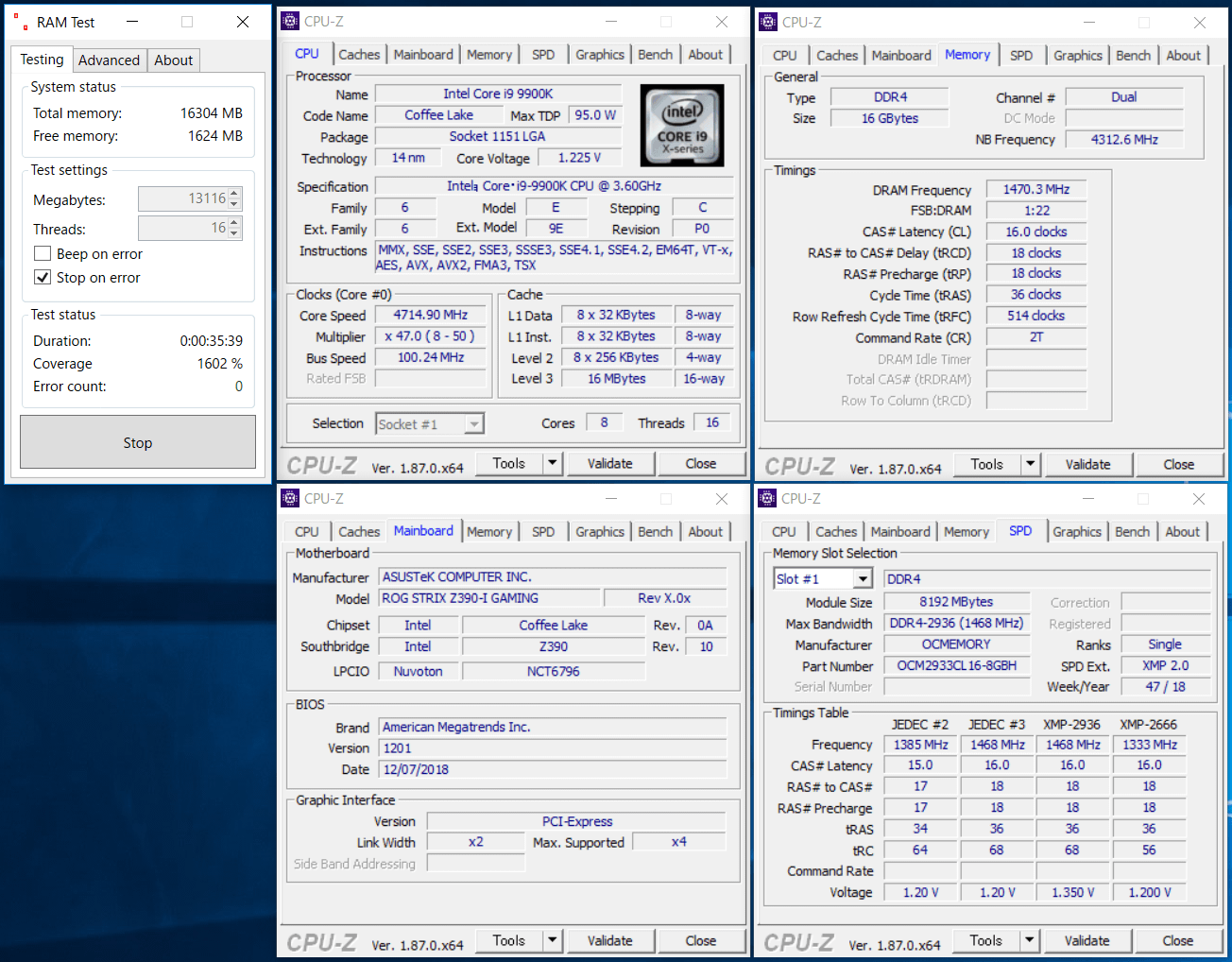

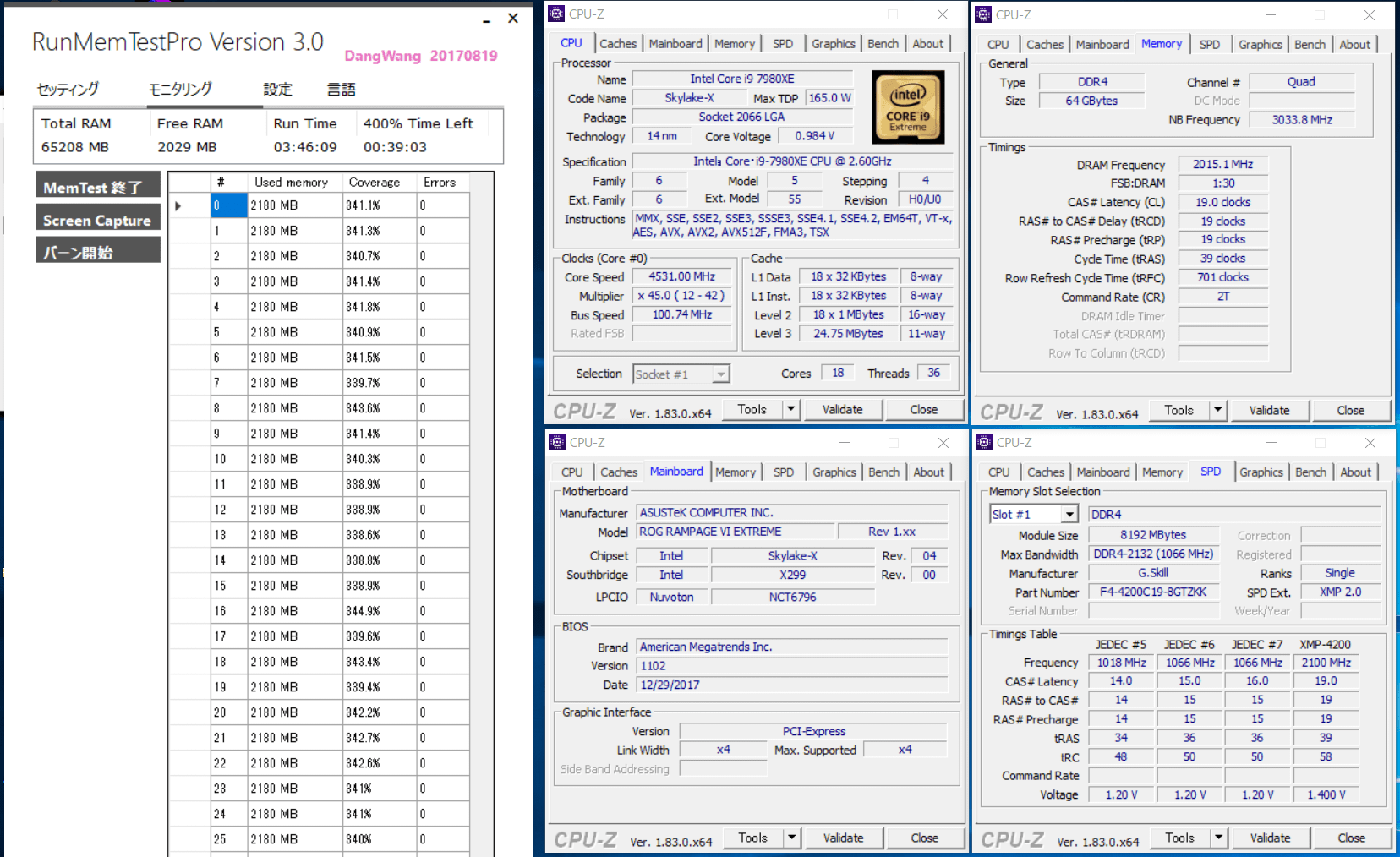

最初に「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」のメモリモジュールの仕様等についてソフトウェアから確認してみましたが、製品公式ページの紹介通り、SK Hynix製メモリチップが採用されています。。

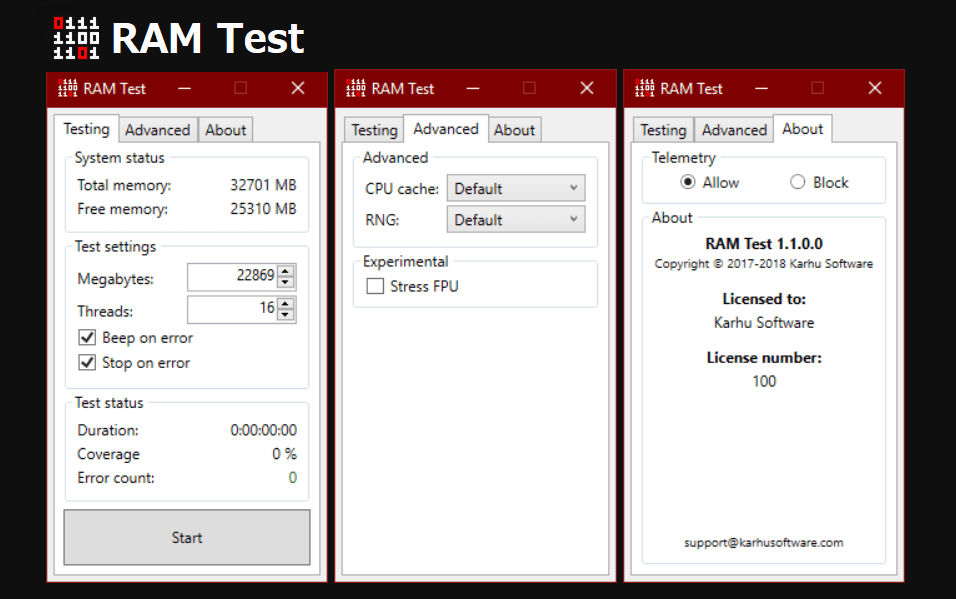

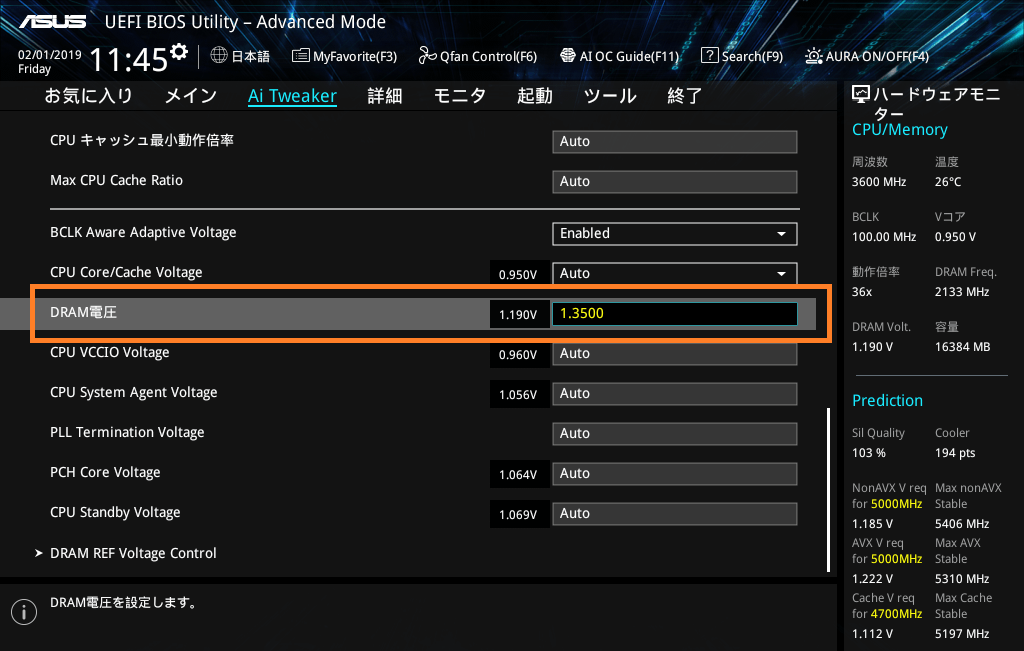

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」は製品スペックの通り、メモリ電圧1.200Vの低電圧でメモリ周波数2933MHzで問題なく起動し、RAM Testによるストレステストでも安定動作が確認できました。

実は管理人が「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」を購入した数日後に、同じくメモリ電圧1.200Vでメモリ周波数3200MHzに対応するOCM3200CL18D-16GBNHBが発売されるという悲劇に見舞われました。

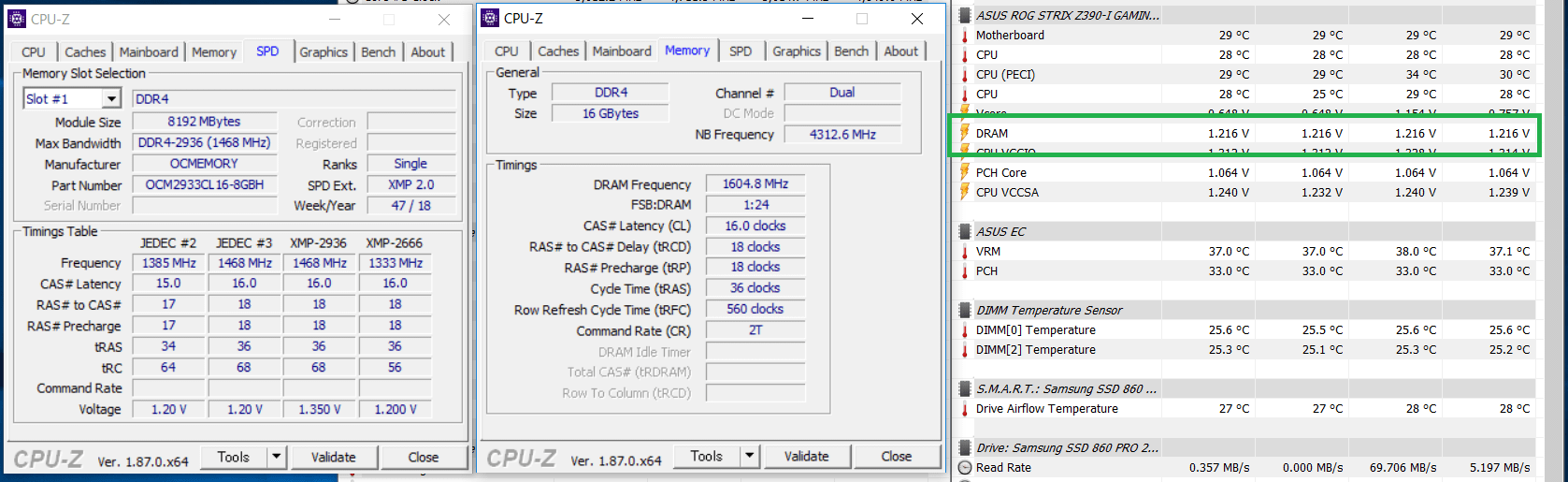

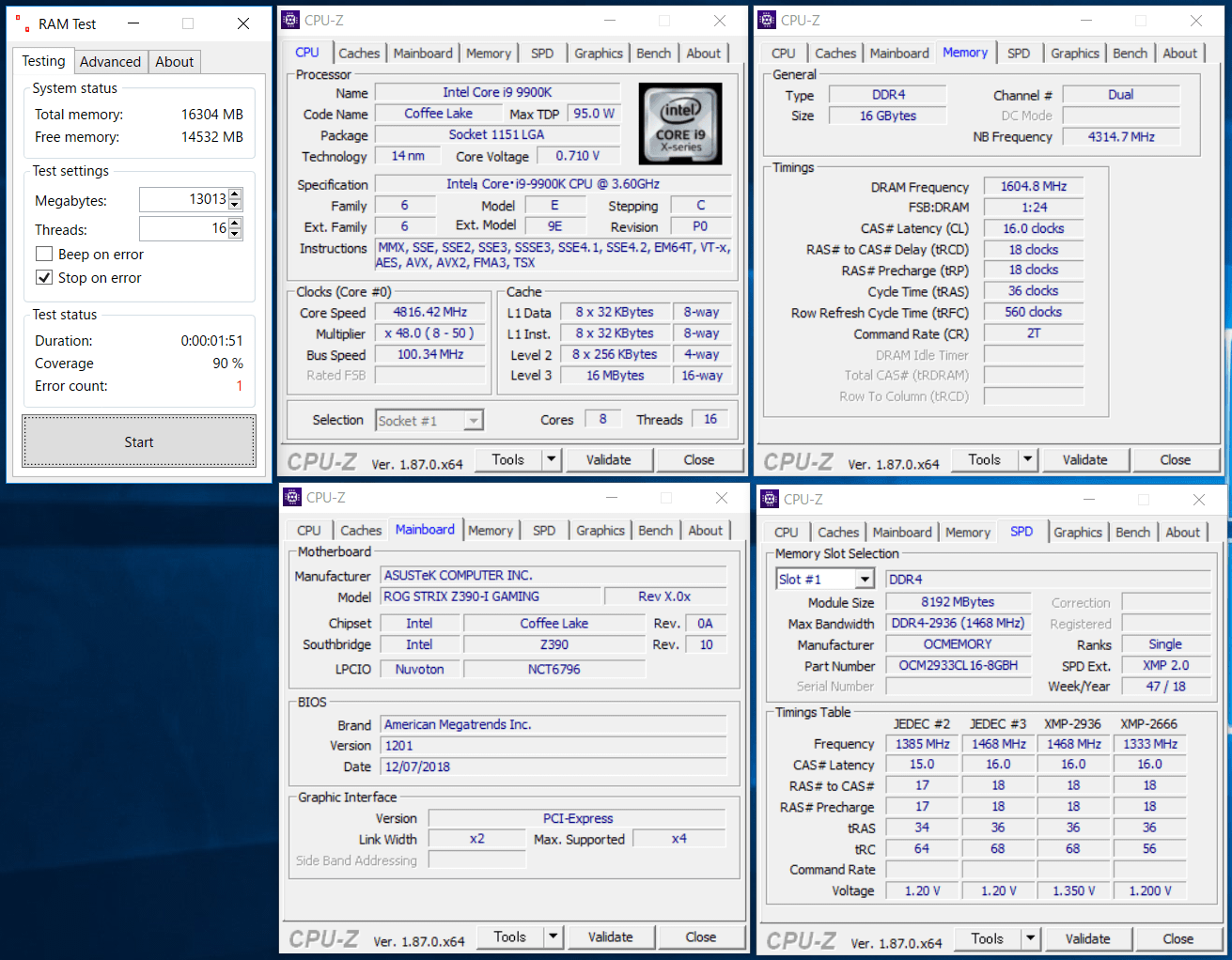

「おなじSK Hynixメモリチップだから手動設定したら同じスペックで動くよね」と思いつつ試してみましたが、残念ながら「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」はメモリ電圧1.200Vでメモリ周波数3200MHzは起動はするものの、ストレステストをクリアできませんでした。やはり3200MHz対応モデルはしっかりと低電圧に優れたものが選別されているようです。

OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNHのレビューまとめ

最後に「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- DDR4-2933MHzで定格動作の8GB×2=16GBのDDR4メモリキット

- SK Hynix製メモリチップから低電圧に優れたものが選別され、1.200Vで安定動作

- Intel第9世代Core-SやAMD第2世代Ryzenなどメインストリーム向けマルチプラットフォーム対応

- 黒色PCB基板なのでゲーミングマザーボードにも溶け込む外観

- 2年間の国内正規サポート保証

- 18年5月現在、8GB*2=16GBで1.2万円を切るという優秀なコストパフォーマンス

悪いところor注意点

- 同モデルは終売、同スペックで後継の「OCM2933CL16D-16GBNHB」が発売中

- メモリヒートシンクは非搭載

「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」は製品スペック通り、手動設定を行わない自動設定においてメモリ電圧1.200Vの低電圧でメモリ周波数2933MHzの安定動作が確認できました。SK Hynixの最新メモリチップが採用されているのでメモリ電圧をOCメモリで標準的な1.350Vまで昇圧すれば、3200MHzから3600MHzへの手動OCも難しくないと思います。

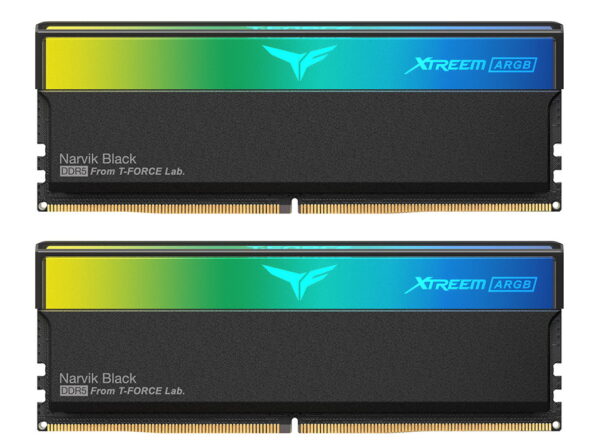

なお同社からは同じくメモリ電圧1.200Vでメモリ周波数3200MHzのモデルもリリースされていますが、同製品では1.200Vで3200MHzの安定動作は無理でした。3200MHz対応モデルは同製品よりもさらに低電圧に優れるメモリチップが選別されているようなので、予算に余裕があれば3200MHzに対応する「OCM3200CL18D-16GBNHB」も検討しても良いと思います。

メモリについては必要な容量(現在のゲーミングデスクトップPCなら16~32GBあれば十分)さえ満たせば、OCによる性能の向上はCPUやGPUのOCに比べると実感しにくい部類である、というのがIntel環境における通説でした。そのため管理人もDDR4メモリ、とりわけOCメモリと呼ばれる製品については、性能向上を狙うよりはオシャレなヒートシンク目当てに自作PCの装飾的な感覚で購入するのが個人的にはおすすめな買い方だと思っていました。

しかしながらAMD RyzenおよびAMD Ryzen Threadripper環境ではInfinity Fabricというチップ内外のインターコネクトの構造上、メモリ周波数がエンコードや3Dゲームを含めた総合的なパフォーマンスに大きく影響することが知られています。Ryzen環境についてはAMD公式からも『今後のBIOS(マイクロコードAGESA)アップデートでXMP3200MHzのメモリであれば3200MHzで動作することを目標にしている』とのインタビューもあり、AMD RyzenやAMD Ryzen Threadripperでハイパフォーマンスな環境構築を目指すのであれば是非ともメモリ周波数3200MHz動作を狙いたいところです。

以上、「OCMEMORY OCM2933CL16D-16GBNH」のレビューでした。

関連記事

・「G.Skill Trident Z Royal」をレビュー

・「Corsair Dominator Platinum RGB」をレビュー

・「Corsair VENGEANCE RGB PRO」をレビュー

・「Kingston HyperX Predator RGB」をレビュー

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

・「G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX」をレビュー

・「G.Skill Trident Z F4-4200C19Q2-64GTZKK」をレビュー

コメント