AMD Ryzen 9000シリーズCPUに対応するX870チップセット搭載AM5マザーボードとしてASUSからリリースされた、Mini-ITXサイズながら110A対応SPSで構成される13フェーズの堅牢VRM電源、2基のUSB4対応Type-Cポートを搭載する小型ゲーミングマザーボード「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」をレビューします。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI レビュー目次

1.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの外観・付属品

2.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの基板上コンポーネント詳細

・ROG STRIX HIVE IIについて

3.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの検証機材

4.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのBIOSについて

5.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのOC設定について

・PBOによる低電圧化や電力制限について

・PBOを使う時の補足や電力・温度制限について

・メモリのオーバークロックについて

6.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの動作検証・OC耐性

7.ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのレビューまとめ

【2025年3月10日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:1022で検証

製品公式ページ:https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870-i-gaming-wifi/

【機材協力:ASUS】

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの外観・付属品

まず最初にASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの外観と付属品をチェックしていきます。

パッケージを開くと上段にはマザーボード本体が静電防止ビニールに入った状態でスペーサーの中央に収められていました。マザーボードを取り出すと2重底になっており下段には各種付属品が入っています。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもステッカーセットやキーチェーンなどファングッズが付属します。

ASUS製マザーボードというと詳細かつ上手く翻訳された日本語マニュアル冊子が付属しているところが特徴でしたが、最近のSDGsの流れで、冊子類はクイックスタートガイドのみで、詳細マニュアルはQRコードを読み込んで、公式サイトからダウンロードする形になっています。

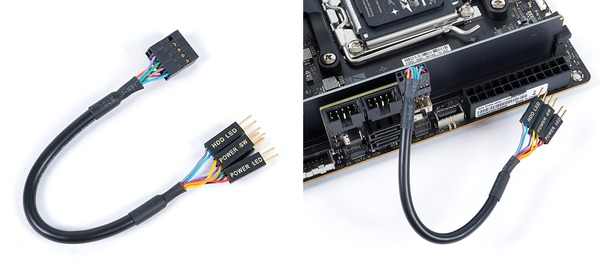

組み立てに関連する付属品としては、SATAケーブル 2本、M.2 Q-LATCH、M.2 SSDスぺーサーパッド、フロントI/Oケーブル、ROG USB2.0スプリッターケーブル、Wi-Fiアンテナ、ROG FPSカードとなっています。

ASUSマザーボードの一部に付属するQ-ConnectorはパワースイッチやパワーLEDなどフロントI/Oの細かい端子を丸ごとマザーボードに装着できるので組み立て時にあると便利な付属品ですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはフロントパネルケーブルという名前の機能的には同等品が付属します。

マザーボード全体像は次のようになっています。

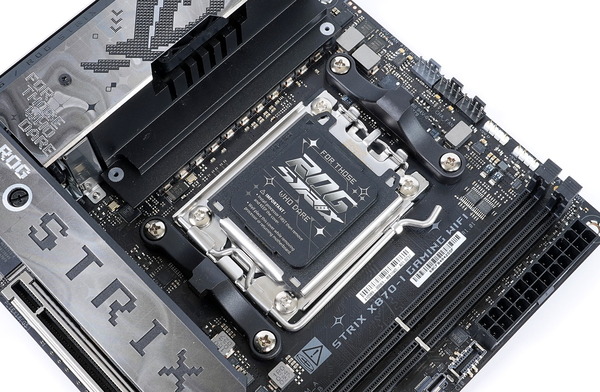

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はMini-ITXフォームファクタのマザーボードです。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」は黒を基調にして、ヒートシンクやカバーにはドット絵風のロゴやイラストが描かれたポップなメタリックグレーのプレートが装着されています。カッコいいよりも、かわいいとかユニークに振った感じのデザインです。

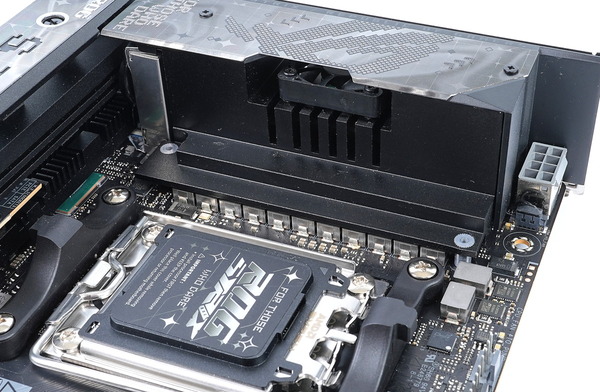

Mini-ITXマザーボードは基板上スペースが限られているのでリアI/Oカバーを搭載しない製品も多いですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはVRM電源クーラーヒートシンクも兼ねたカバーが搭載されています。

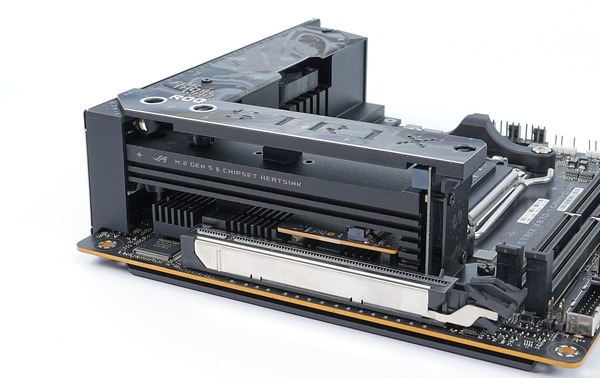

マザーボード下側にはチップセット用ヒートシンクの上にM.2スロットやM.2 SSD用ヒートシンクを三重に積み重ねた省スペース設計です。

三層構造のヒートシンクはリアI/Oカバーよりも高く、高さは50mm程度もあるので、トップフロー型空冷CPUクーラーを使用する人は干渉に注意してください。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はライティング制御機能 ASUS AURA Syncに対応しています。

マザーボード備えつけのLEDイルミネーションはありませんが、マザーボード上にはライティング制御に対応した2基のARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーが実装されています。

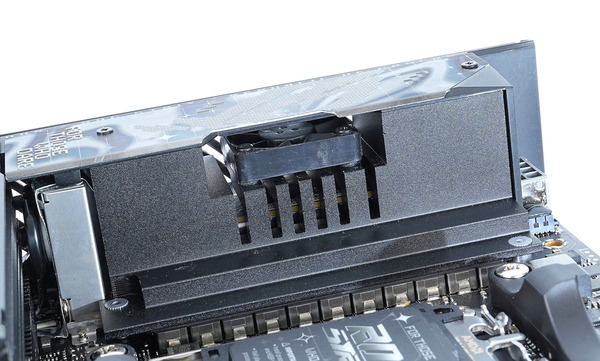

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はMini-ITXマザーボードながら、アルミニウム製でVRM電源クーラーヒートシンクも兼ねる大型リアI/Oカバーが装着されています。VRM電源ヒートシンクからリアI/Oカバーの天面まではモノブロック構造で超巨大なVRM電源クーラーとなっています。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のリアI/Oカバーには、VRM電源ヒートシンクの放熱を補助する冷却ファンが内蔵されており、リアI/Oカバー天面の通気口から吸気するアクティブ冷却が採用されています。

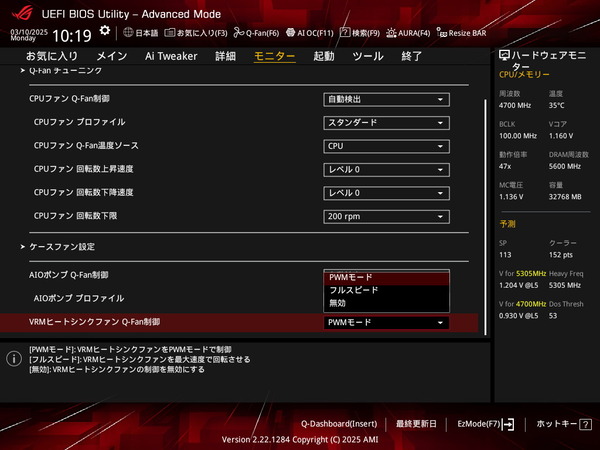

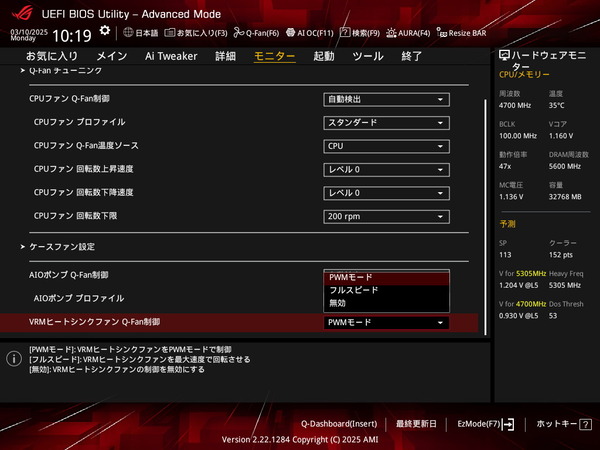

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のVRM電源クーラーに設置されたアクティブ冷却ファンはBIOS上のファンコン機能ではそれぞれ、”VRMヒートシンクファンQ-Fan制御”として登録されています。

動作設定は可能ですが、既定プリセットのファンカーブで動作するPWMモード、最大速度で固定となるフルスピード、完全停止の無効の3種類しかありません。

さらにマザーボード裏面左側には頑丈な金属製バックプレートが装着されています。

ただ、PCケースへ組み込む時に指で触れやすい、正面から見て右端側(メモリスロットの裏側)にはバックプレートはないので、各種素子のハンダの出っ張りで指を切るのを防止する役割には不十分です。

バックプレートはVRM電源回路背面とサーマルパッドを介して接しており、放熱プレートとしての役割も果たしています。

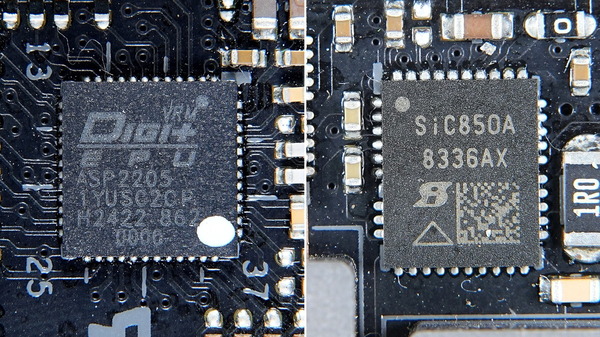

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はスペースの限られるMini-ITXサイズながら、最大16コア32スレッドのRyzen 9000シリーズCPU上位モデルにも対応できるよう、110A対応Dr. MOSで構成される13フェーズ(10+2+1)のVRM電源回路が実装されています。

VRM電源回路にハイサイド/ローサイドMOS-FETとドライバICをワンパッケージし、低発熱で定評のあるSmart Power Stage(Dr. MOSの名前で有名)を採用するのはハイエンドマザーボードでは定番ですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはCPUコア向けを含む計12フェーズに110A対応SPS(Vishay SiC850A)が使用されています。

PWMコントローラーは低発熱かつ安定した電力供給ができるようにASUSが独自にチューニングし、OCでは挙動をユーザーが細かく設定できるDIGI+ VRMに対応するASP2205です。

その他のVRM電源回路を構成する素子についても、定格45Aを処理可能な高透磁率合金コアチョーク MicroFine alloy chokesなど厳選された高品質素子です。

最大16コア32スレッドのRyzen 9000シリーズCPU上位モデルに対応するATXサイズAM5マザーボードではCPU電源としてEPS 8PIN+4PINや8PIN×2を要求するものが多いですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はMini-ITXフォームファクタということもあり要求されるのはEPSコネクタは8PINが1つです。

またProCool IIと呼ばれる設計のEPS電源コネクタは、低インピーダンスなソリッドピンによってホットスポットの発生を抑制し、金属アーマーはコネクタの補強とともに熱拡散も補助します。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」には一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB 10Gbps = USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB 5Gbps = USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のリアI/Oに実装された2基のUSB Type-Cポートはいずれも帯域40Gbpsの次世代規格USB4に対応しています。

DisplayPort Alternate Modeによるビデオ出力に対応し(映像ソースはiGPU)、USB Power Delivery規格によって15W(5V/3A)の電力供給も可能です。

リアI/Oには帯域10GbpsのUSB3.2 Gen2規格に対応した4基のType-A端子(赤色)と1基のType-C端子が設置されています。なお、このType-Cポートは通常、ROG STRIX HIVE IIの接続ポートとして使用します。

そのほかのUSB端子については3基のUSB2.0端子が搭載されています。

Ryzen 9000/7000シリーズCPUのRadeonグラフィックス向けにHDMI2.1×1、USB Type-C(DisplayPort1.4 Alternate Mode)×2で、計3系統のビデオ出力端子が搭載されています。HDMIのバージョンはver2.1なので4K解像度で60~120FPSの出力に対応しています。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はオンボードサウンドを搭載しておらず、見ての通り、リアIOにもオーディオ出力・入力がありません。

代わりにESS製DACによるヘッドホン出力&マイク入力を搭載したUSB Type-Cドック ROG STRIX HIVE IIを使用します。ROG STRIX HIVE IIの詳細は後述します。

有線LANには近年ではWi-Fi 6E/7の無線LANルーターにも搭載が増えている2.5Gb LAN(Intel I226)が搭載されています。

さらにWi-Fi 7に対応したMediaTek MT7927コントローラーによる無線LANも搭載しています。

接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、2.4/5GHz/6GHzトライバンド、最大通信速度6.5Gbps(6GHz帯の320MHz幅接続時)、Bluetooth 5.4に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のWi-FiアンテナにはQ-Antennaと呼ばれるワンタッチ装着機能も採用されています。従来のようなネジ巻き作業が必要なくなりました。

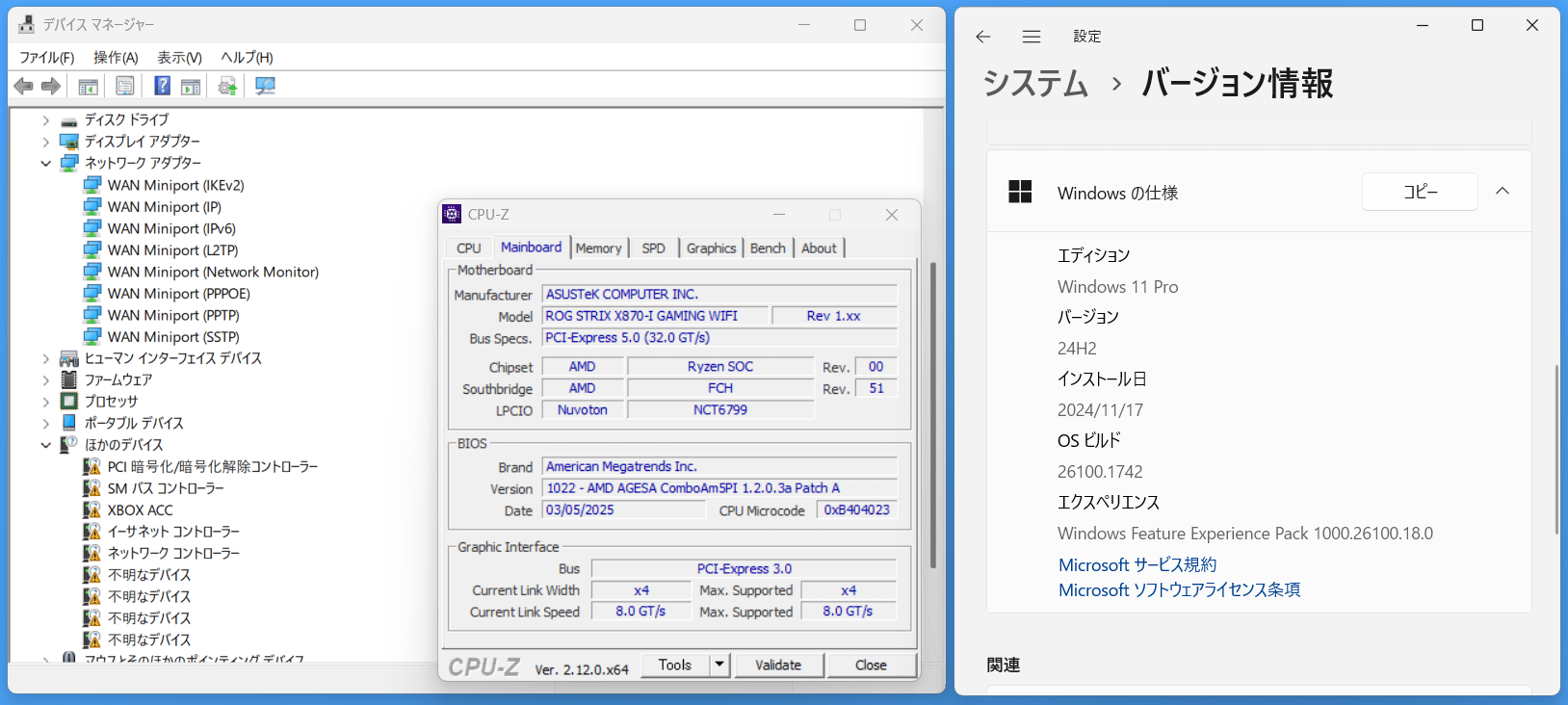

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」に搭載されているネットワーク機器はいずれもWindows 11 24H2の標準ドライバで動作しません。

条件次第では問題になることもあるので詳しくはこちらの記事を参照してください。

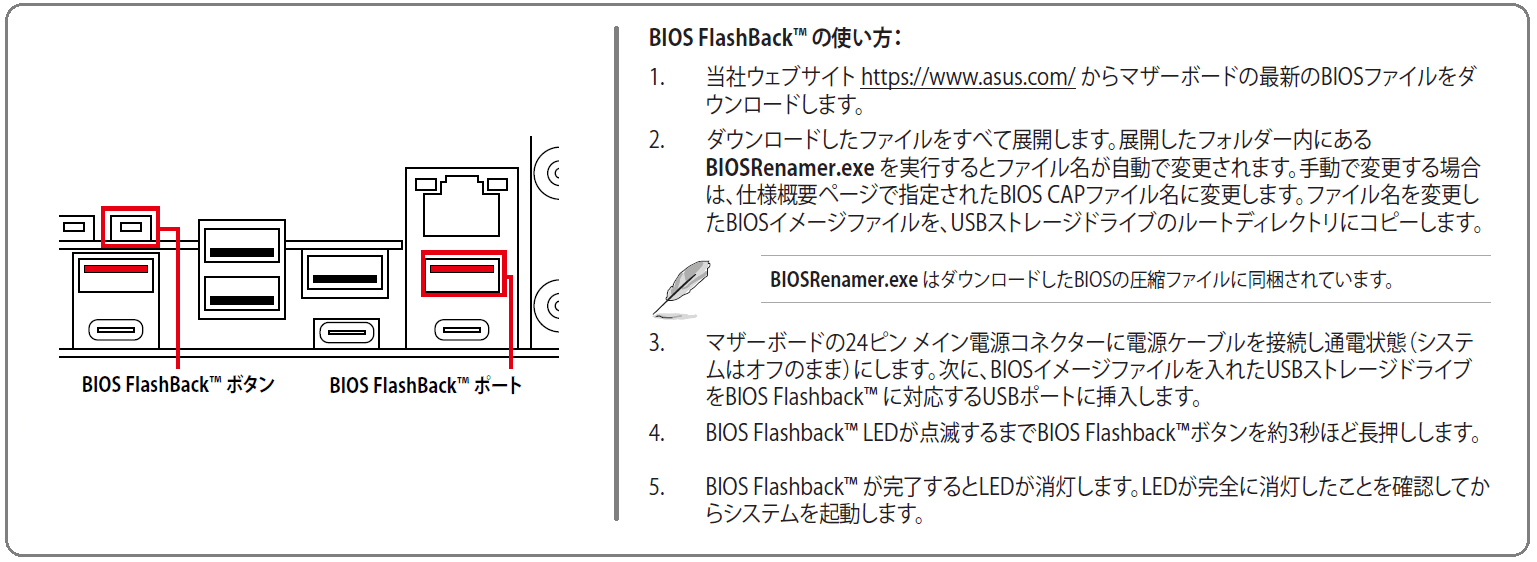

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はUSB BIOS FlashBackに対応しています。

所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続して、オンボードボタンを押すとUSB BIOS FlashBack機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

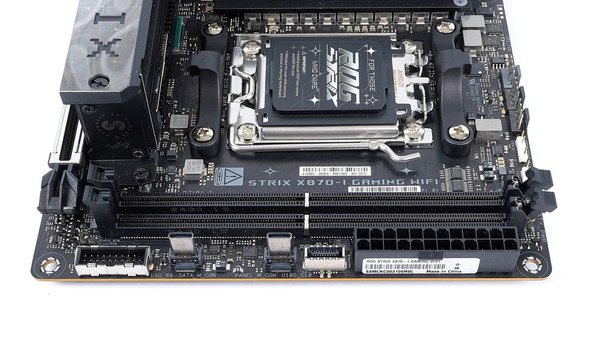

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

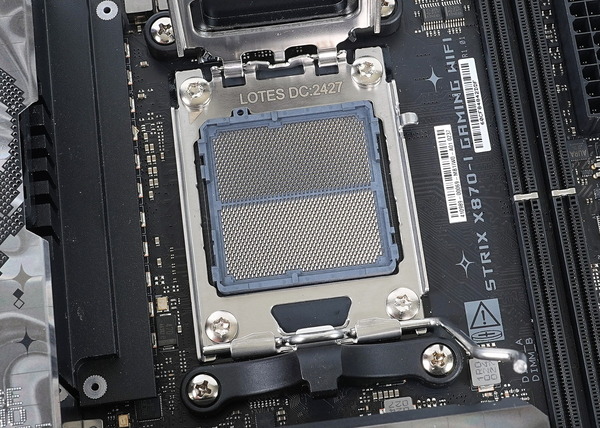

AMD Ryzen 9000シリーズCPUではCPUソケットとして前世代のRyzen 7000シリーズと同じLGAソケットのAM5(LGA1718)が採用されています。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はRyzen 9000シリーズCPUをネイティブサポートするマザーボードですが、AMD 600シリーズマザーボードがBIOSアップデートでRyzen 9000シリーズCPUをサポートするように、同製品も前世代 Ryzen 7000シリーズCPUで使用できます。

Ryzen 9000とRyzen 7000はCPUから伸びるPCIEレーン数や世代、USB、オーディオ機能などIO関連についてはほぼ共通仕様です。IO的にはフルスペックで活用できるのでM.2スロット等のIOを増強したい時に、CPUはRyzen 7000のままでB650やA620などエントリー~ミドルクラスのMBを最新のX870E/X870へ買い替えるというのも選択肢としてあり得ます。

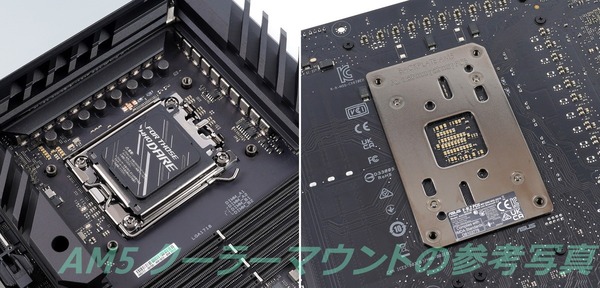

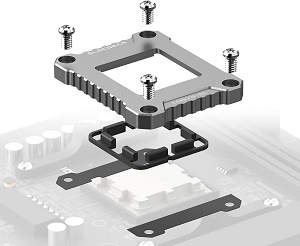

AM5ソケットのCPUクーラーマウントについても簡単におさらいしておきます。

一方でAM5ソケットに標準で装着されているCPUクーラー固定用フックはAM4マウント互換となっており、プラスチック製フックを取り外した下にあるネジ穴位置もAM4マウントと共通です。

ただしAM5マザーボードにおいてCPUクーラー固定用金具(ILM)とCPUクーラー固定用フックは共通の金属製バックプレートで固定されているため、マザーボードからバックプレートを取り外すことはできません。

AM5マザーボードはAM4マウントのCPUクーラーと基本的には互換であるものの、AM4環境で使用する時に標準付属のバックプレートを取り外す必要があったCPUクーラーは使用できないので注意してください。

ちなみに高性能AIO水冷CPUクーラーとして定評の高いAsetek OEMの製品については、AM4マウント用のソケット付きスタンドオフがAM5マザーボードでも問題なく使用できました。AM4用の部品でも使用は可能ですが、スタンドオフの長さなど構造をAM5へ最適化した新しい固定部品もAsetekから発表されており、一部のメーカーからは新部品の無償提供もあるようです。(Ryzen 7000登場時なので無償提供はすでに終了しているかも)

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はシステムメモリの最新規格DDR5に対応しています。従来規格のDDR4と下方互換はなく使用できないので注意してください。

システムメモリ用のDDR5メモリスロットはCPUソケット右側に2基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCIEスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はMini-ITXマザーボードなので、PCIEスロットはグラフィックボードなどを設置するためのx16サイズスロットが1基のみ実装されています。帯域はCPU直結のPCIE5.0x16で排他利用はありません。

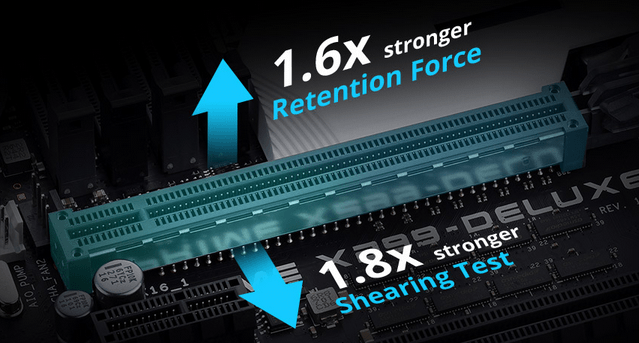

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にも最近のトレンドとしてx16サイズスロットには1kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロットが採用されています。

大型空冷CPUクーラーを組み合わせた場合など、グラフィックボードを取り外す際にPCIEスロットの固定ラッチを解除するのが難しい、という場面に遭遇したことのある自作erは多いと思いますが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはPCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする機能の最新版 PCIe Slot Q-Release Slimが搭載されています。

PCIe Slot Q-Releaseシリーズは今回のアップデートで3代目になります。見た目には外部スイッチもなく、普通のPCIEスロットに戻ったように見えますが、実は左端付近にロック解除機構が内蔵されています。

最新版のPCIe Slot Q-Release Slimではついにロック解除においてスイッチ等の手動操作が無くなり、グラフィックボードなどPCIEカードを外す流れでラッチ方向に傾けるだけで、自動的にロックが解除されるようになりました。

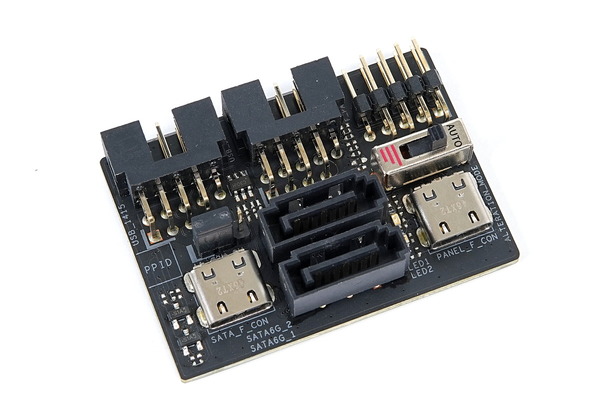

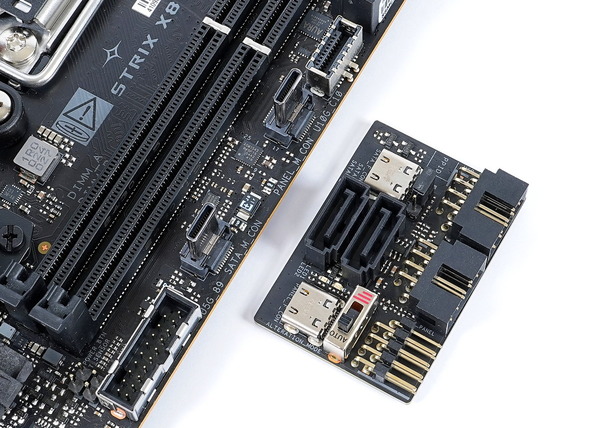

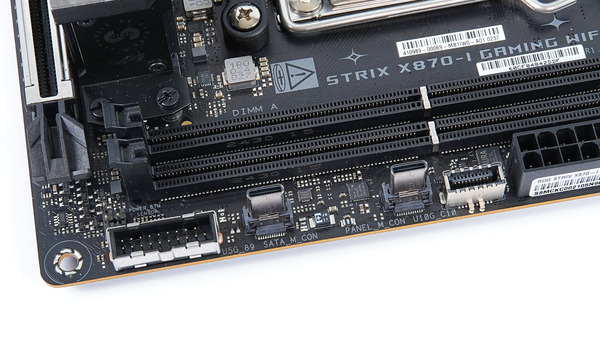

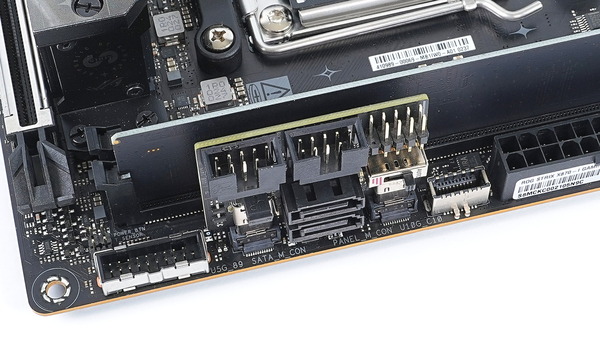

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」ではUSB Type-C型インターフェースによってフロントパネルやSATAポートを増設する独自のライザーカード ROG FPSカードが採用されています。

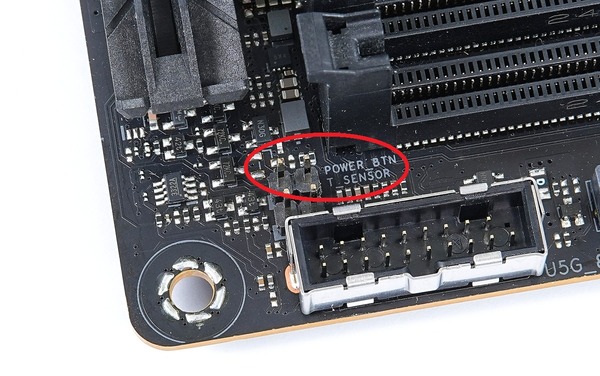

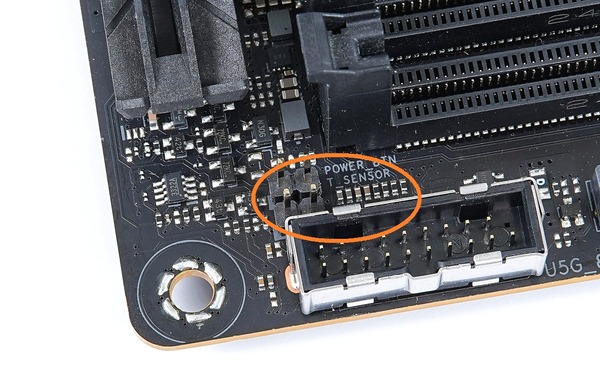

電源スイッチなどフロントパネルヘッダーは「ROG STRIX フロントパネル SATAカード」に実装されていますが、同ライザーカードを使用しなくても電源はオン/オフできるよう、電源ボタン用ヘッダーはマザーボード上にも実装されています。

ROG FPSカード自体も装着するだけで全高はDDR5メモリよりも数mm高くなり、垂直方向に挿すフロントIOケーブルや内部USB2.0ケーブルを繋いだ場合は15~20mm程度もメモリより高くなります。

ATX 24PIN電源ケーブルや内部USB3.0ケーブルよりも垂直方向のクリアランスが要求されるかもしれないので、メモリ方向へヒートシンクが伸びる空冷クーラーを組み合わせる場合は注意が必要です。

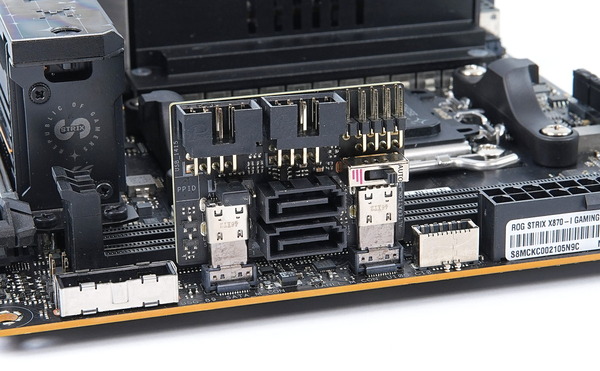

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」には、SATAストレージ用の端子はマザーボード右下の専用ライザーカード上に2基搭載されています。いずれもチップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

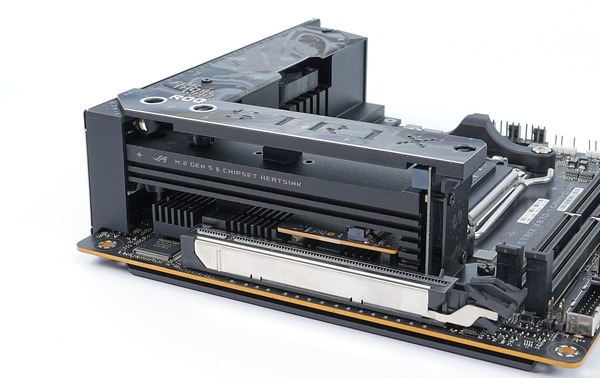

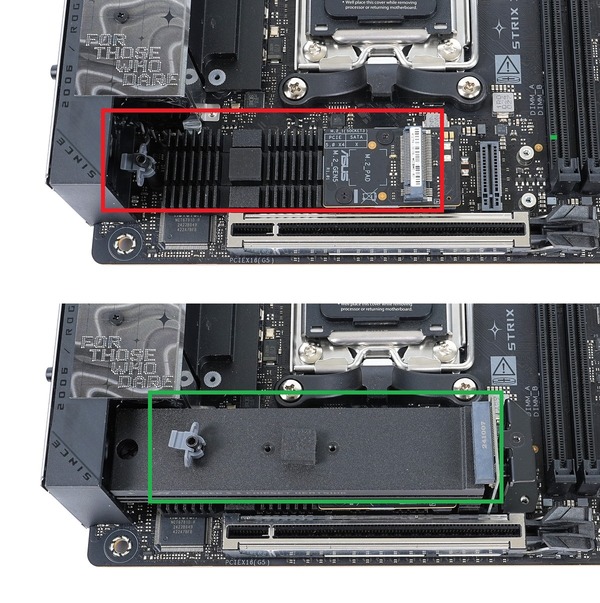

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のM.2スロットはマザーボード表面、チップセットクーラーに重ねて、下段のM2_1と、上段のM2_2の2か所に設置されています。

M2_1はCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続されており、PCIE5.0x4接続のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。

M2_2はチップセット経由PCIEレーンに接続されており、NVMe(PCIE4.0x4)接続のM.2 SSDに対応します。排他利用はありません。

・PCIE4.0/5.0対応NVMe M.2 SSDのレビュー記事一覧へ

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のM.2スロットにはM.2 SSD自体の固定にはネジを使用しない、最新版のM.2 Q-LATCHという独自の構造が採用されています。

従来版ではM.2 SSDが跳ね上がらないように抑えながらクリップを90度回す必要がありましたが、最新版のM.2 Q-LATCHでは上からSSDを押さえつけるだけで自動的にSSDがロックされます。外す時もラッチが開くように外に押すだけなので非常に簡単です。

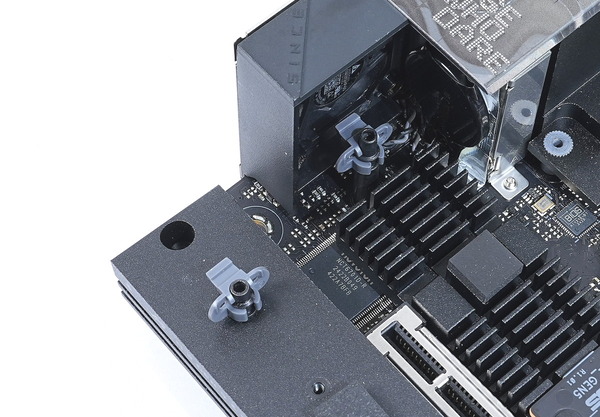

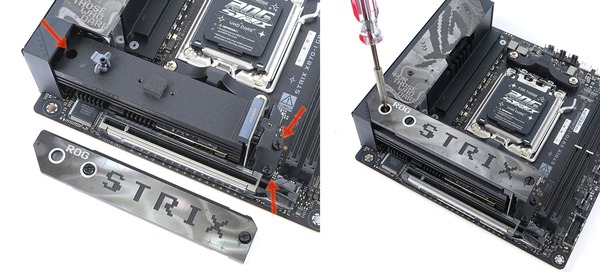

外観の章で簡単に触れたように、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はPCHヒートシンクも含めた3層構造でM.2スロット&ヒートシンクが構成されています。

下段のM.2スロットにアクセスするには上段M.2スロットのベース部分を取り外す必要があります。この時に外すネジは3つです。

上段M.2 SSDヒートシンクを兼ねるカバーにはリアIO寄りのネジに直接ドライバーが届くように穴が開いているので、上段のM.2 SSDやヒートシンクは装着したまま、下段のM.2 SSDだけ交換することも可能です。細かいところですが、2度手間にならないように良く考えられ、ユーザビリティーに優れた設計です。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」の各M.2スロットにはアルミニウム製ヒートシンクがあります。

最上段のプレートが上段M.2 SSDのヒートシンクになり、上段のベース部分が下段のM.2 SSDのヒートシンクになるという形でSSDの冷却を補助します。

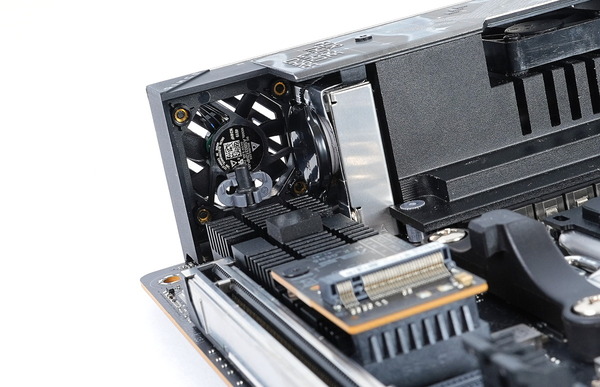

10GB/s超のアクセススピードを実現可能な反面、アーリーアダプター製品は発熱が大きいPCIE5.0接続のNVMe M.2 SSDに対応しているので、それを十分に冷やせるよう、アクティブ冷却ファンも採用されています。

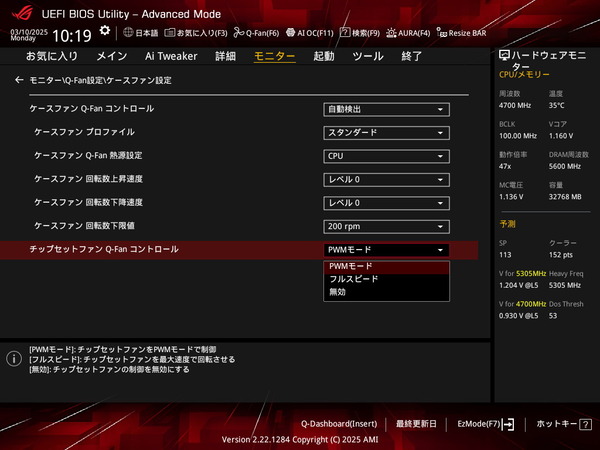

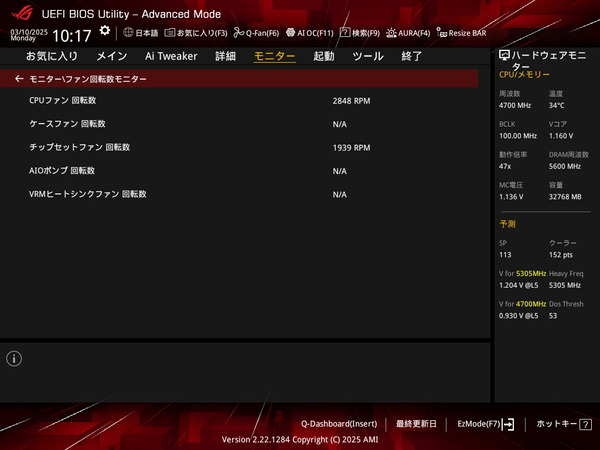

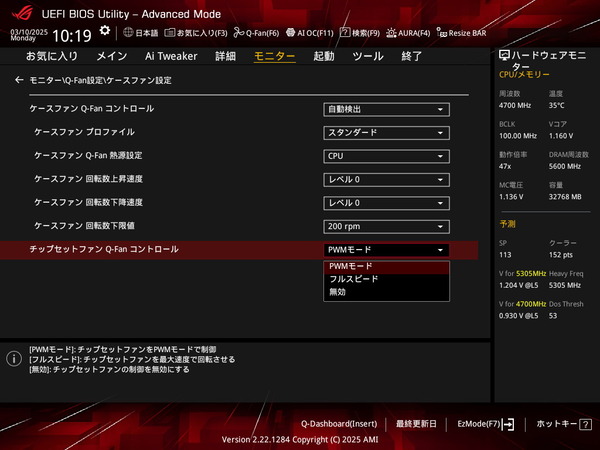

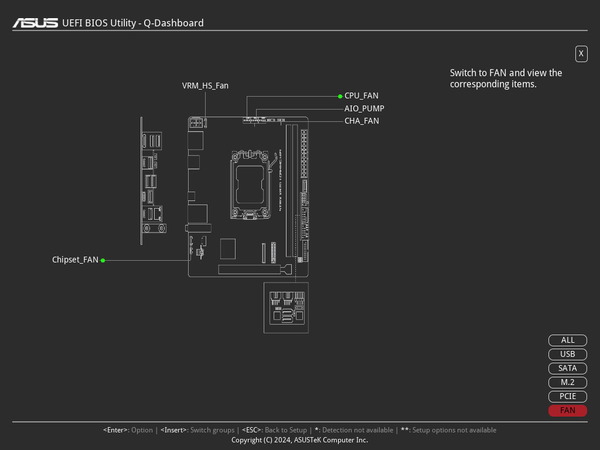

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のM.2 SSD/PCHクーラーに設置されたアクティブ冷却ファンはBIOS上のファンコン機能ではそれぞれ、”チップセットファン Q-Fan制御”として登録されています。

動作設定は可能ですが、既定プリセットのファンカーブで動作するPWMモード、最大速度で固定となるフルスピード、完全停止の無効の3種類しかありません。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のマザーボード右側には接続帯域20GbpsのUSB3.2 Gen2x2に対応する内部USB Type-Cヘッダー(正式名称はFront USB Type-E)が実装されています。内部USB3.0ヘッダーも1基実装されています。

専用ライザーカード上には内部USB2.0ヘッダーも2基実装されています。

Corsair iCUEやNZXT CAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIであればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB (Gen3)」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

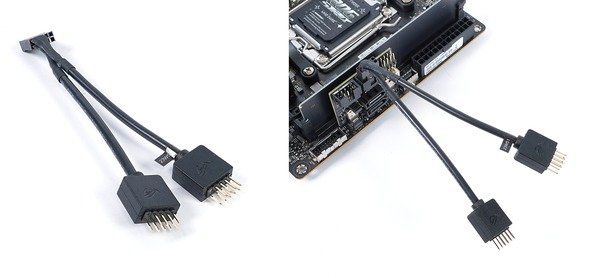

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはROG USB2.0スプリッターケーブルという内部USB2.0の分岐ケーブルが付属します。

ROG USB2.0スプリッターケーブルを使用すれば2基の内部USB2.0ヘッダーが使用できるように思えますが、「NZXT INTERNAL USB HUB (Gen3)」や「Thermaltake H200 PLUS」とは異なり、ROG USB2.0スプリッターケーブルは下の図のようにピンを延長分岐しているだけなので、実際には使い勝手の悪い分岐ケーブルです。ユーザーに対して誤解を招くという意味で、ない方がマシな付属品というのが正直なところ。

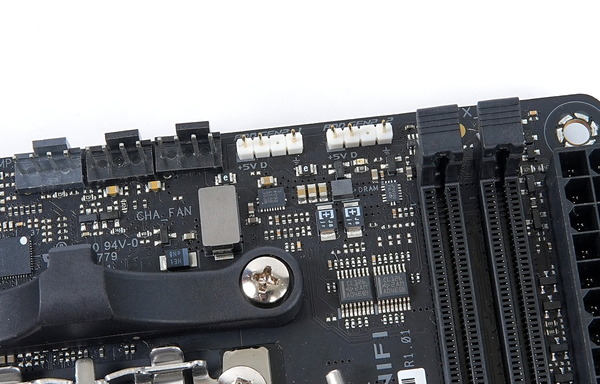

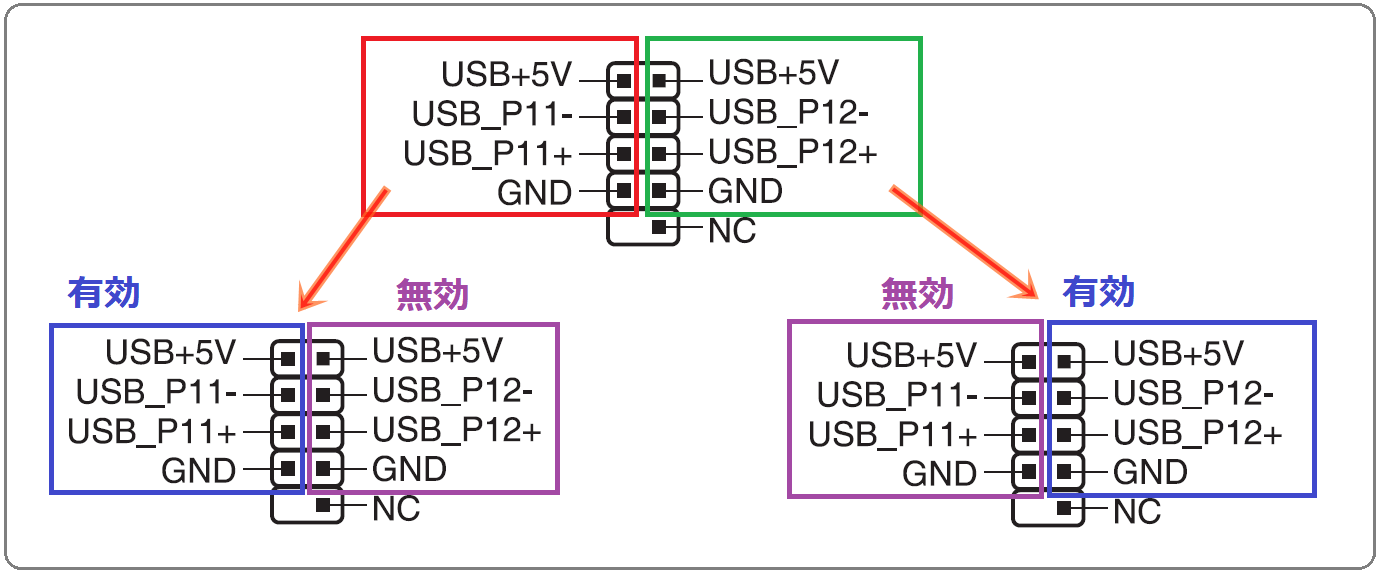

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタがマザーボード上に3基設置されています。M.2 SSD用やVRM電源クーラー用の冷却ファンで使用済みのファン端子も含めると5基です。

マザーボード上にはDIY水冷PCユーザーに嬉しい外部温度センサーの接続端子が設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので以前から水冷ユーザーにオススメしています。

リアI/OにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

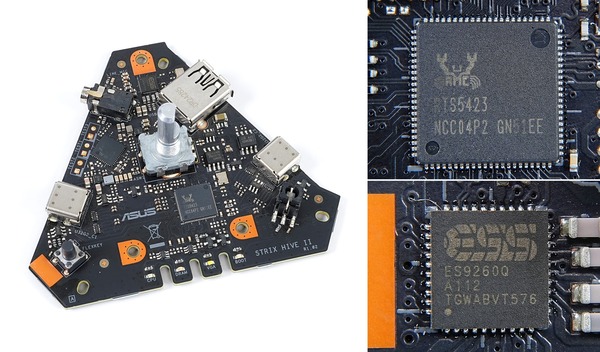

ROG STRIX HIVE IIについて

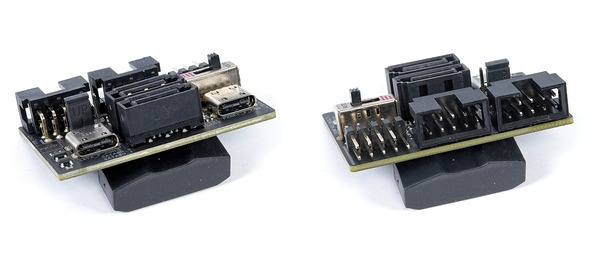

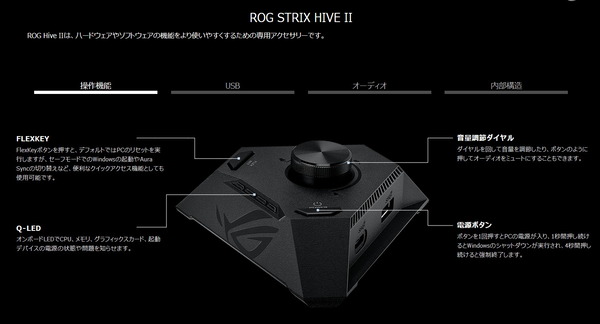

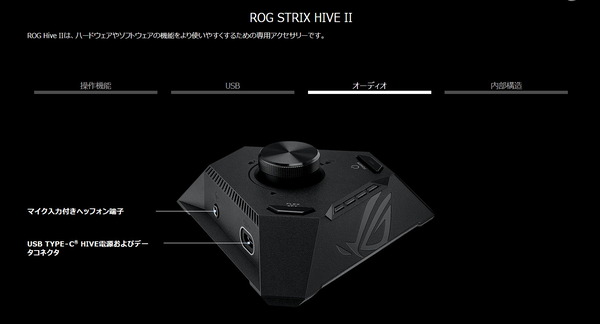

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」にはASUSが主にMini-ITXマザーボード向けに専用で開発したUSB Type-Cドック ROG STRIX HIVE IIが付属しています。

ROG STRIX HIVE IIはType-Cケーブルで伸ばしてUSB DACのように卓上で手元に置いても良いですが、底面にはマグネットが内蔵されているので、スチール製PCケースの側面に貼り付けて設置することも可能です。

ROG STRIX HIVE IIはType-Cケーブルで接続することによって一般的なUSB Type-Cドック的に使用できますが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のような対応マザーボードの場合、リアIOにROG STRIX HIVE対応ポートという、アイコン付きのType-Cポートがあります。

このROG STRIX HIVE対応ポートに接続した場合、ROG STRIX HIVE IIの正面に実装されたPOWERスイッチやFLEX KEYスイッチをマザーボード備え付けスイッチのように電源ボタンや機能ボタンとして使用できます。

さらに正面に4つ実装されたLEDは、CPU/RAM/VGA/BOOTの4種類で起動時(POST)のエラーを判別できるDebug LEDとして機能します。

ROG STRIX HIVE IIのUSB Type-Cドックとしての一般的な機能を説明すると、マザーボードとは帯域10GbpsのUSB3.2 Gen2で接続し、同じくUSB3.2 Gen2のType-AとType-Cを1つずつハブポートとして増設できます。

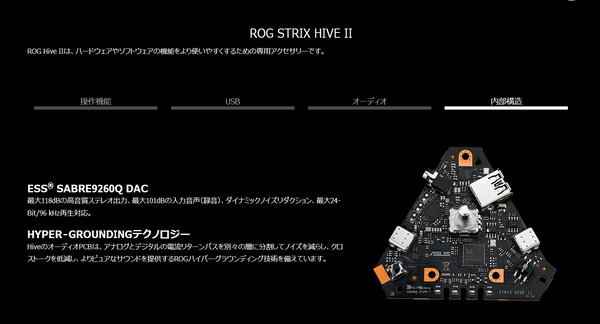

さらにROG STRIX HIVE IIはESS製DAC(SABRE9260Q)によるヘッドホン&マイク用4極3.5mmジャックを内蔵していて、高音質なUSB DACとして使用できます。天面にはデジタル式の音量調整ダイヤルも付いています。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの検証機材

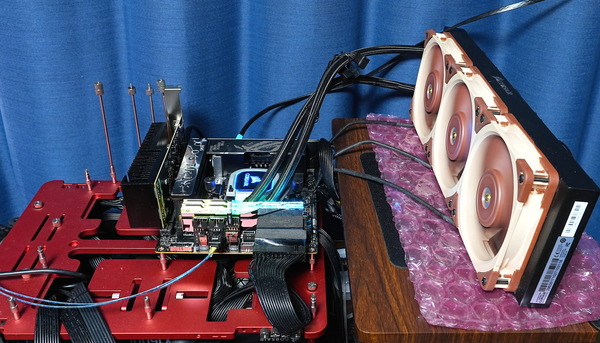

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (レビュー) AMD Ryzen 9 7950X (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-6000J2836G16GX2-TR5NS DDR5 16GB×2=32GB (レビュー)G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N DDR5 16GB×2=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB (レビュー) |

| OS | Windows 11 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

AMD 800シリーズチップセット搭載AM5マザーボードの検証機ではシステムメモリとして、Ryzen 9000シリーズでも引き続きOCメモリのスイートスポットとアピールされている、メモリ周波数6000MHz/CL30の低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5 NeoシリーズはAMD EXPOのOCプロファイルに対応した製品なので、AMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。ARGB LEDイルミネーションを搭載したバリエーションモデル G.Skill Trident Z5 Neo RGBもラインナップされています。

・「G.Skill Trident Z5 Neo」をレビュー。EXPOで6000MHz/CL30のOCを試す!

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。

「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材 Sterrox LCPの採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・Noctua NF-A12x25シリーズのレビュー記事一覧へ

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。 これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 990 PRO 1TB」をレビュー。性能も電力効率もトップクラス!

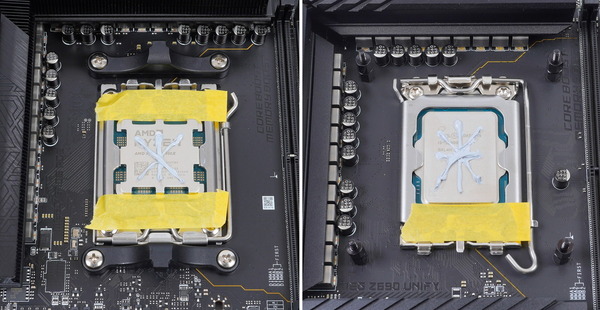

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で筆者も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。筆者はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

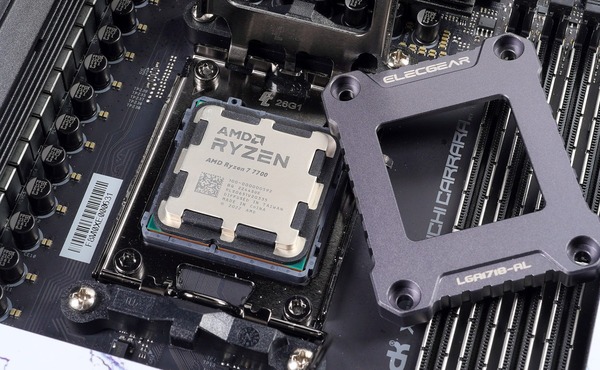

あと独特な形状をしているAM5ヒートスプレッダの隙間から零れたグリスが基板や素子に付着するのが気になる人にはElecGearから発売されているサーマルグリスガード(正確には反り防止フレームは付属品)がオススメです。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのBIOSについて

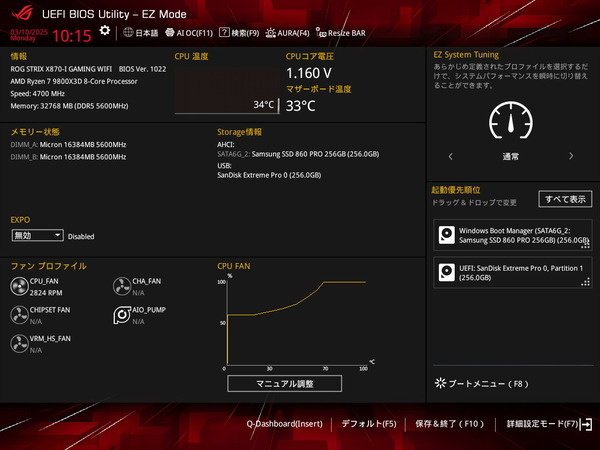

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

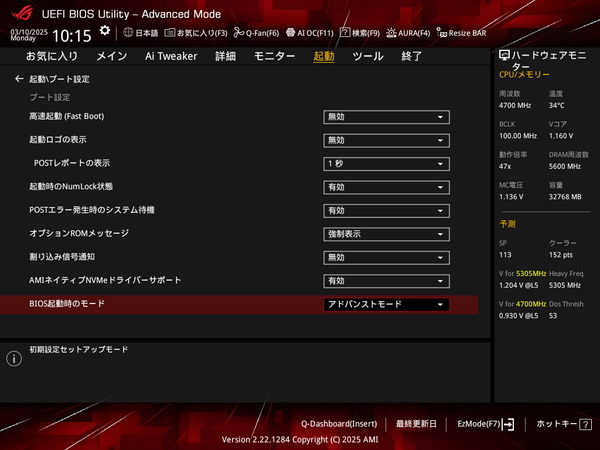

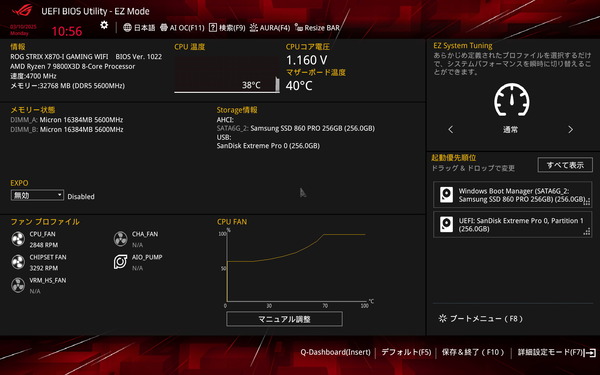

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のBIOSに最初にアクセスするとEZモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないのでF7キーを押してサクッとアドバンスドモード(Advanced Mode)へ移るのがおすすめです。

F7キーを押すとアドバンスドモードという従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。

「Main」タブの「System language」-「English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

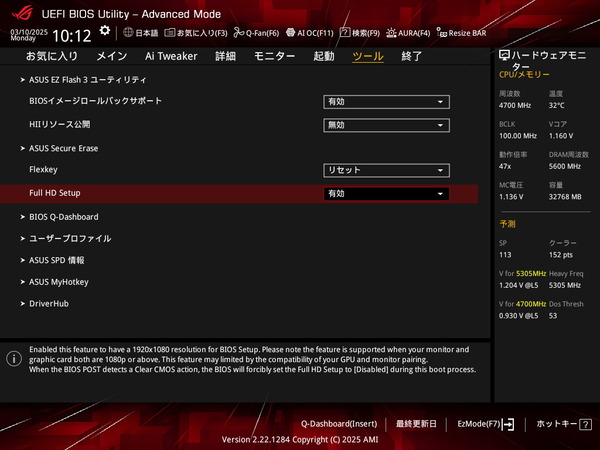

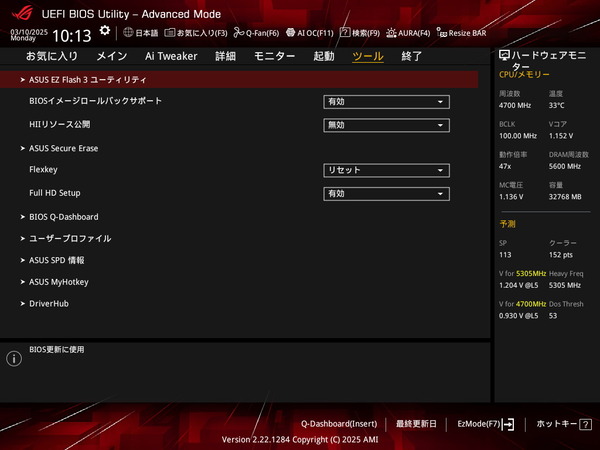

一般的なBIOS画面は1024×800解像度で描画されることが多く、フルHD解像度以上のPCモニタではモニタ側でスケーリングされ文字等がボケ気味になりますが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のBIOSメニューはFull HD Setupの項目を有効にすることで、フルHDネイティブ描画が可能です。

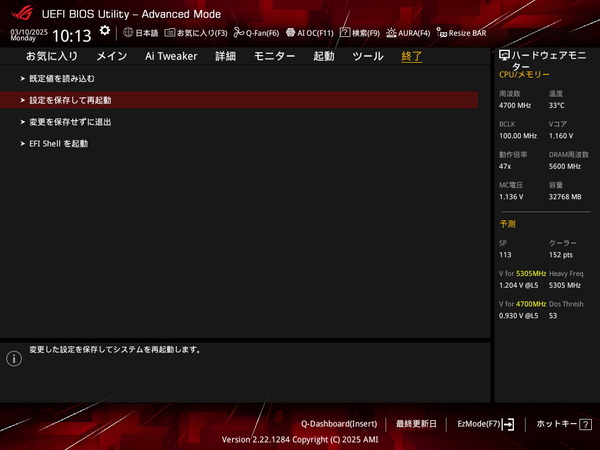

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行えます。その他の設定を行っていても左右カーソルキーですぐに退出可能です。

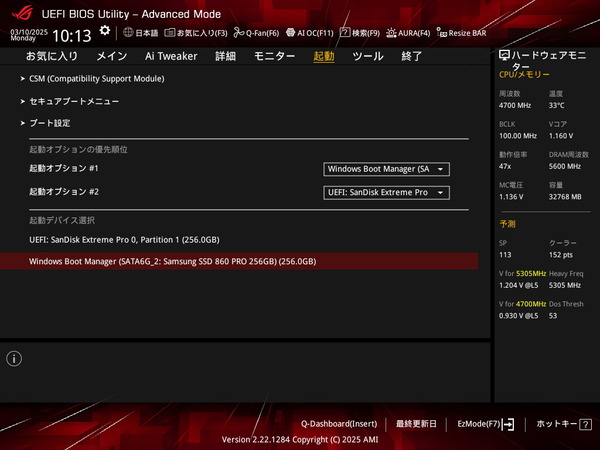

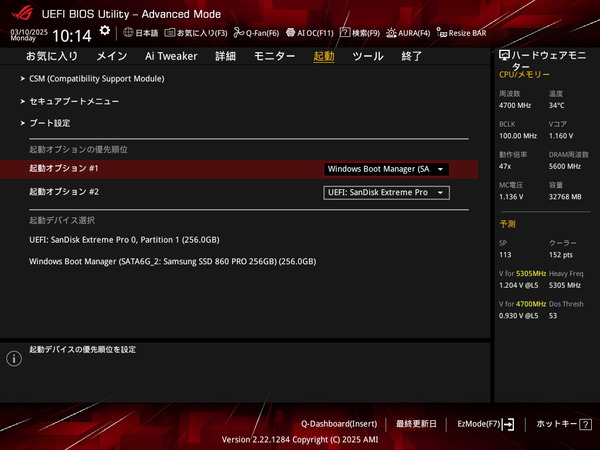

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は「起動」タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

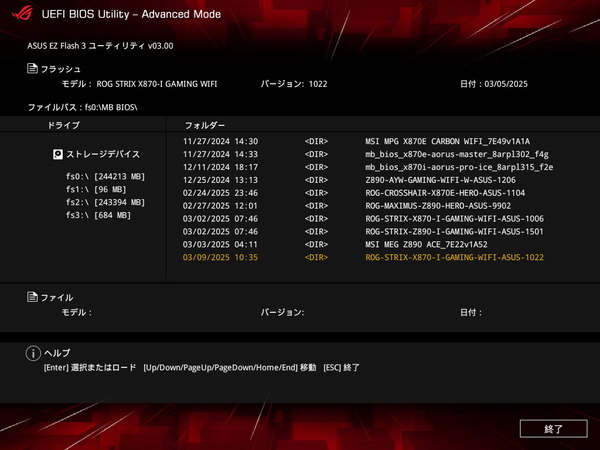

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-x870-i-gaming-wifi/helpdesk_bios/

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。

「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できる「Boot override」もあるのでこちらから、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択してもOKです。

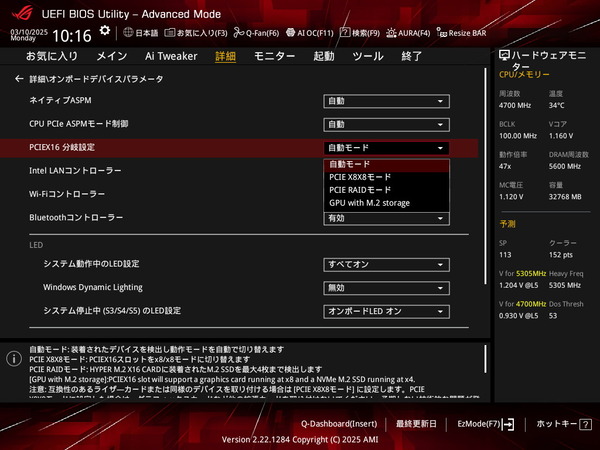

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのBIOS機能で個人的に気になったものをいくつかチェックしていきます。

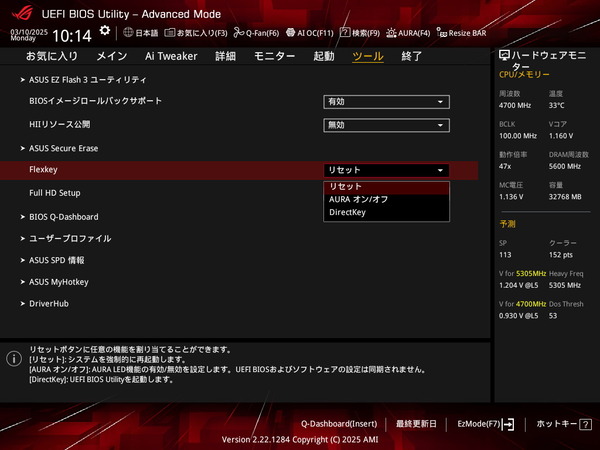

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のリセットスイッチはFlexkeyという機能に対応しています。

BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

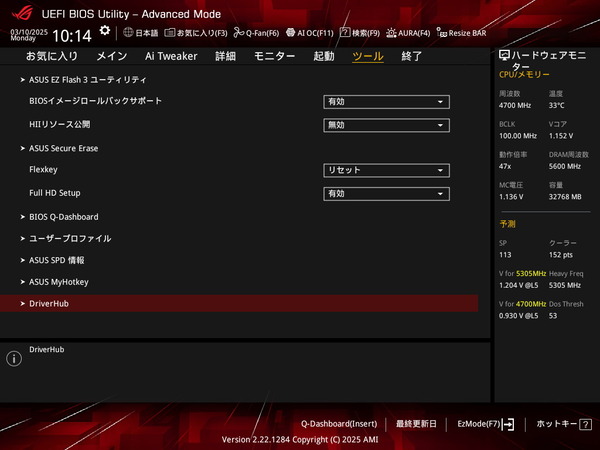

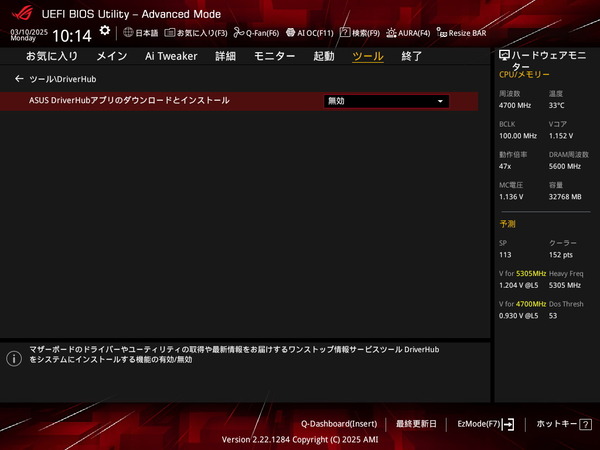

最近、各社マザーボードに搭載されているOS起動後のドライバ自動ダウンロード機能についてはASUS製マザーボードではこれまでArmoury Crateという名前で設定が配置されていましたが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」ではより直感的に分かる”DriverHub”という名前に変わっています。

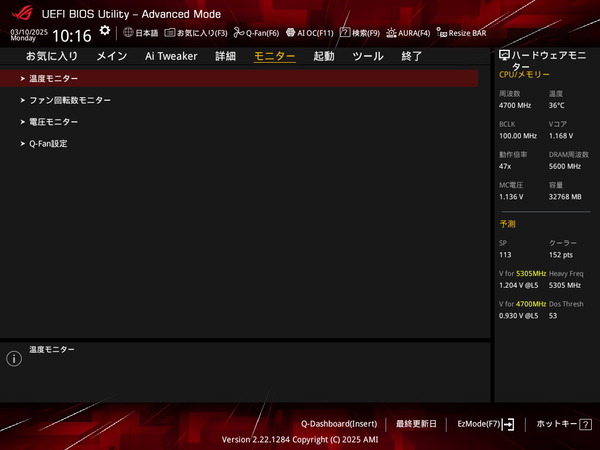

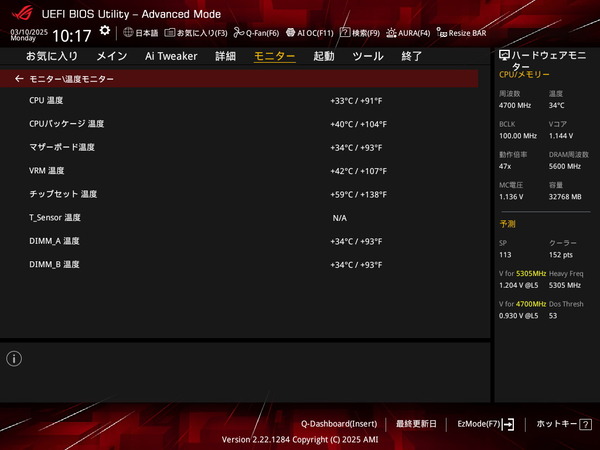

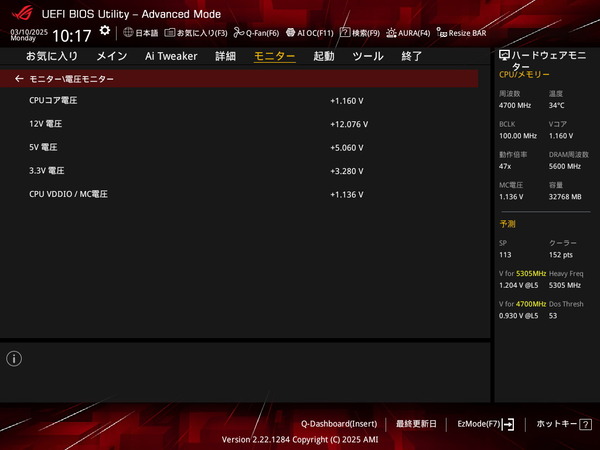

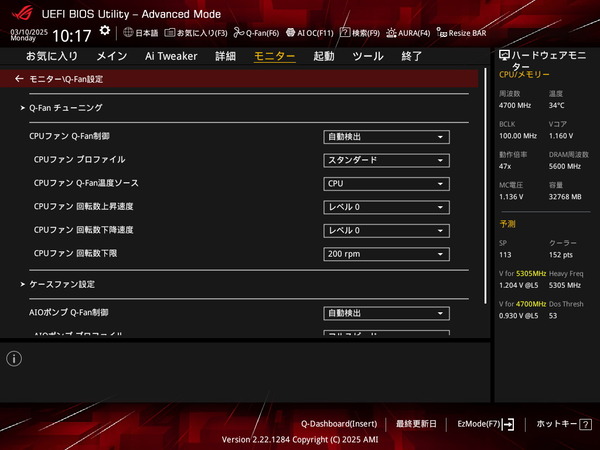

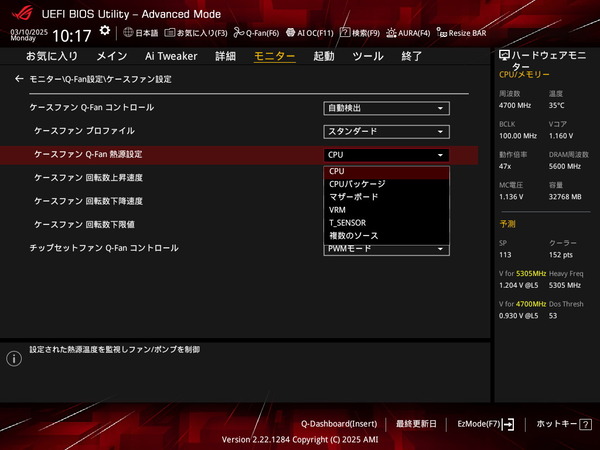

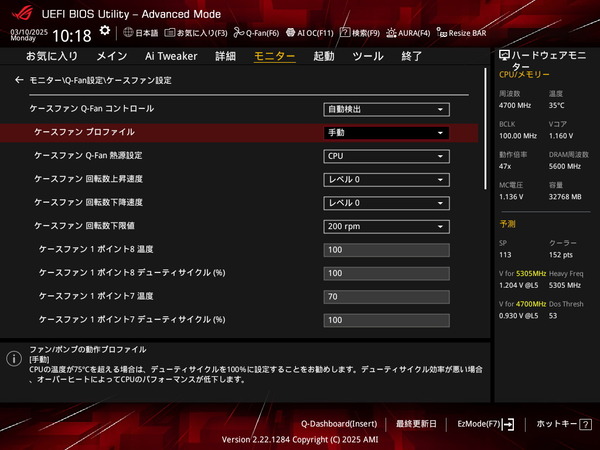

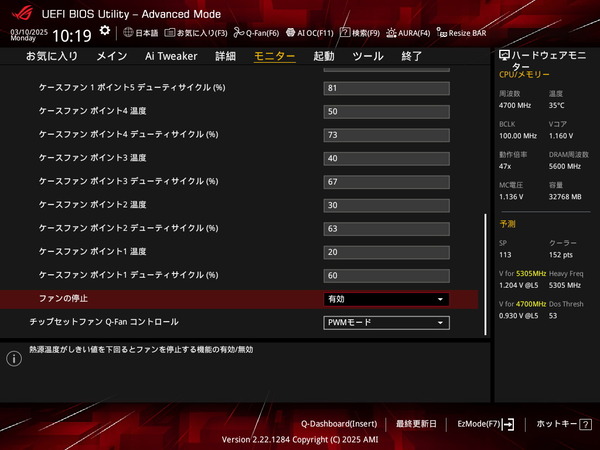

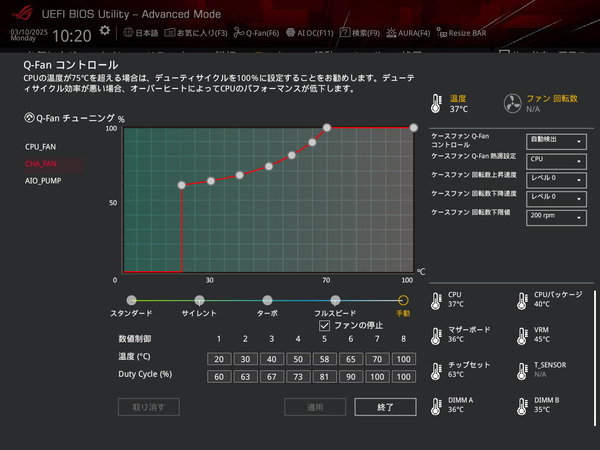

従来のASUS製マザーボードでは「モニタ(Monitor)」のタブページを開くと、温度・電圧モニタリングやファン制御設定が一気に列挙されていたのですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」を含め最新マザーボードでは、温度モニター、ファン回転数モニター、電圧・電流モニター、Q-Fan設定の4つの小項目に分けられ、より扱いやすくなっています。

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

モニタ – Q-Fan設定の順にアクセスするとファン制御設定ページが表示されます。

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

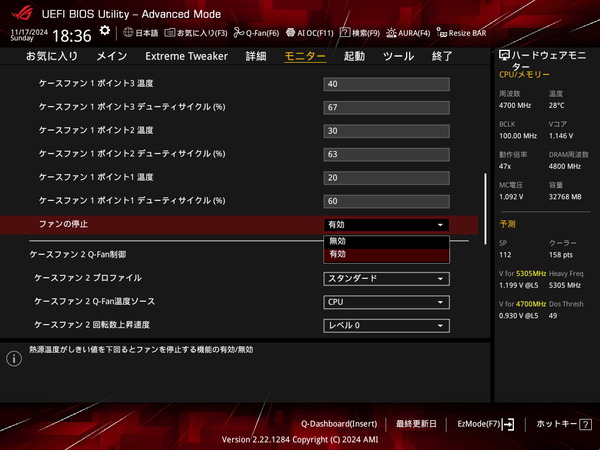

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のファンコントロール機能は、下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂、セミファンレス機能に対応しています。ファンカーブポイントを設定するテキストボックスの一番下に「ファンの停止許可」の設定が表示されます。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はVRM電源クーラー用とM.2 SSDヒートシンク用の2カ所にアクティブ冷却ファンを搭載しており、BIOS上のファンコン機能ではそれぞれ、”VRMヒートシンクファン Q-Fan制御”、”チップセットファン Q-Fan制御”として登録されています。

いずれも既定プリセットのファンカーブで動作するPWMモード、最大速度で固定となるフルスピード、完全停止の無効の3種類しか動作設定はできません。

ASUSマザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能「Q-Fan Control」があります。

機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。

2024年後半に発売されたAMD 800シリーズ マザーボードでは、温度・ファン速度デューティ比の一覧ボックスや、制御ソース温度も一緒に表示されるようになり、かなり使い易くアップデートされています。

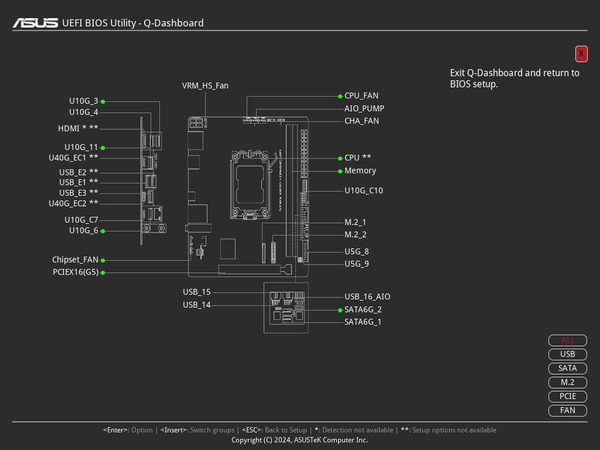

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」など最新のASUS製マザーボードには”BIOS Q-Dashboard”というマザーボード上に実装された各種ポートの名前と位置を確認できる機能もあります。

ファン端子の添え字の数字を見てもマザーボード上の位置が分からず、マニュアルと見比べることも多いので、マザーボード内で完結できるのは地味に嬉しいです。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのOC設定について

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

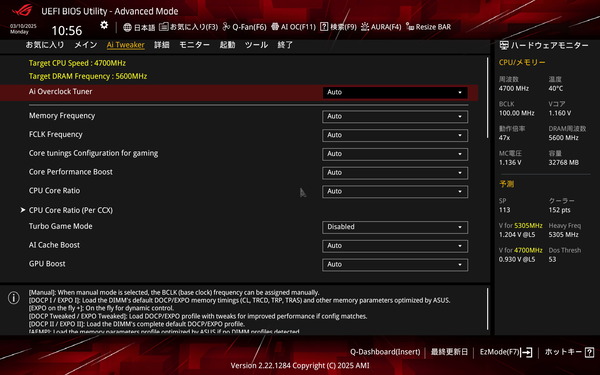

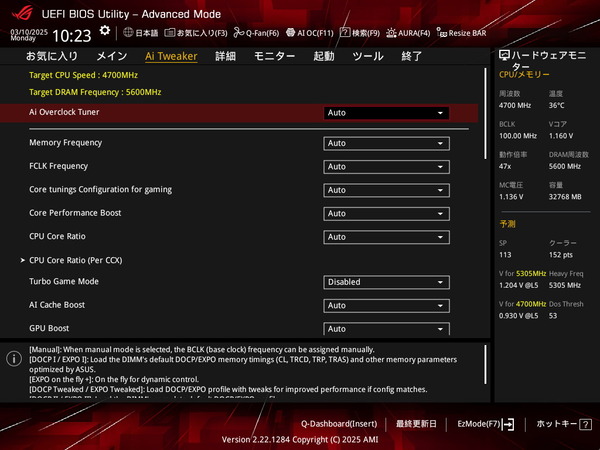

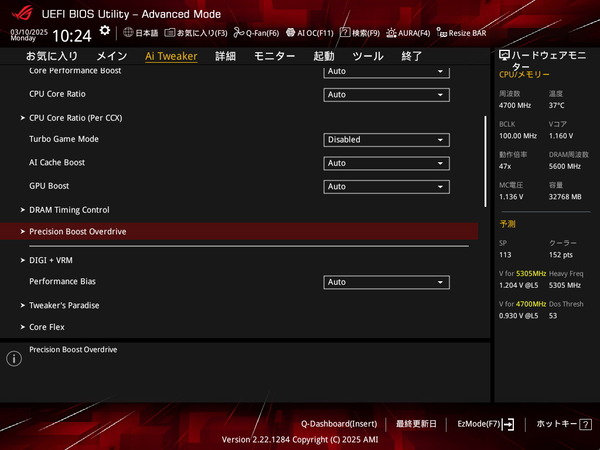

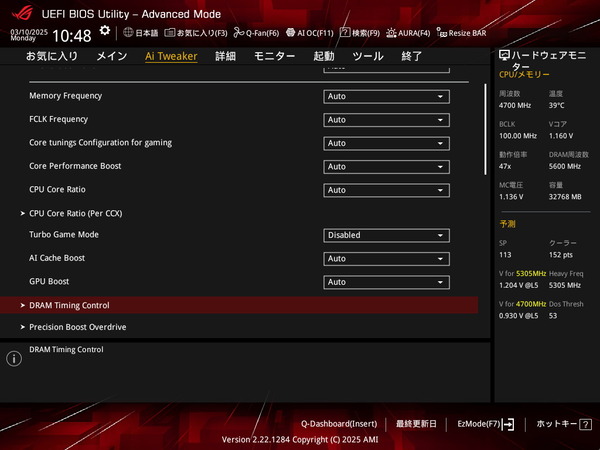

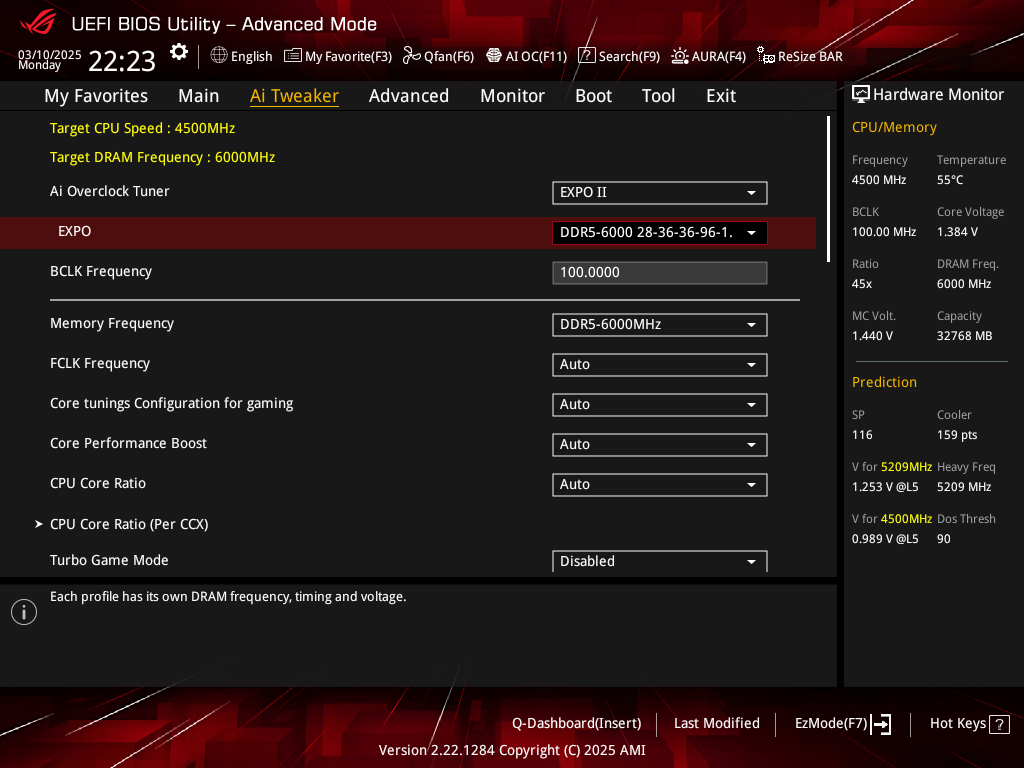

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のオーバークロック設定は「Ai Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。

「Ai Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

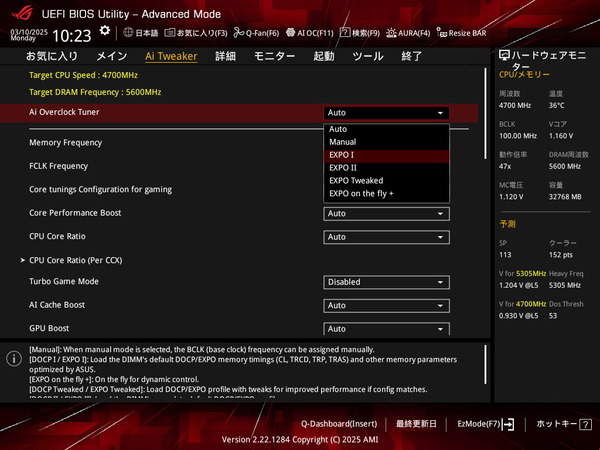

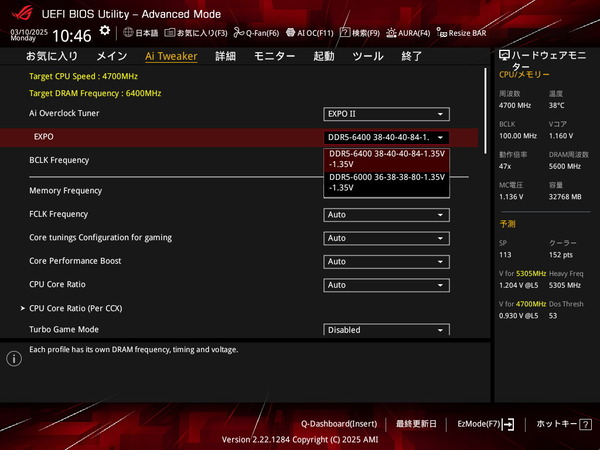

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のオーバークロック設定項目の最初にある「Ai Overclock Tuner」ではプルダウンメニューから「Auto(自動)/Default」「Manual(手動)」「EXPO (D.O.C.P)」の3つの設定モードが選択できます。

Autoモードは基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モードとなっています。

ManualモードはBCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モードです。

EXPO(D.O.C.P.)モードはManualモードベースですが、OCメモリに収録されたXMPプロファイルを適用できる設定モードになっています。

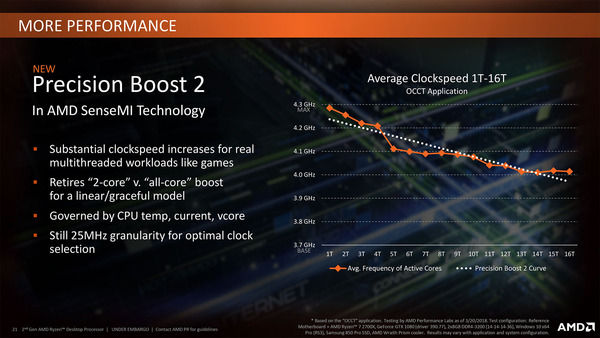

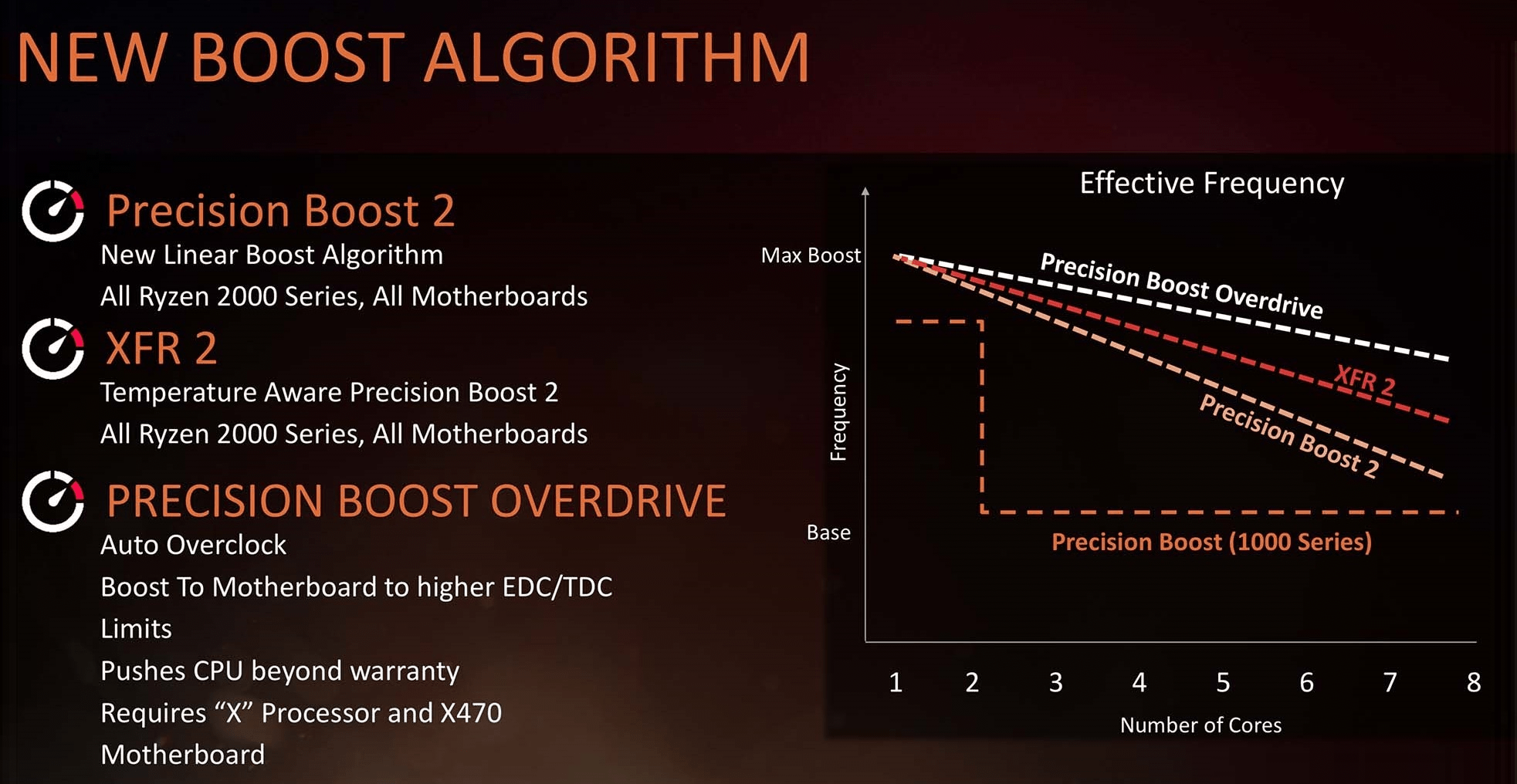

Ryzen CPUは、CPU温度や電力に関して安定動作可能な相関関係を記したテーブルがCPU内部に用意されており、それに則した形でPure PowerやPrecision Boost 2いったRyzen CPUの独自機能により動作クロックや電力がリアルタイム制御されています。

例えばRyzen 9 7950XではCPUクーラー冷却性能の影響で若干前後しますが、単コア負荷の場合は最大で5.7GHz以上、全コア負荷の場合はTDPの範囲内で変動しますが、PCゲームのような軽いワークロードであればコア毎に5.5GHz程度で動作し、3Dレンダリングや動画のエンコードなどCPUがフルパワーを発揮する重いワークロードでは冷却性能が十分ならベースクロックを上回る平均5.0~5.2GHz程度で動作します。

Ryzen/Threadripper CPUの動作クロックに関する予備知識については下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

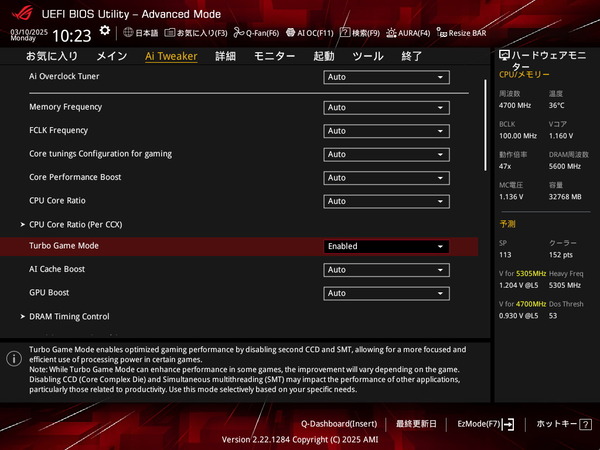

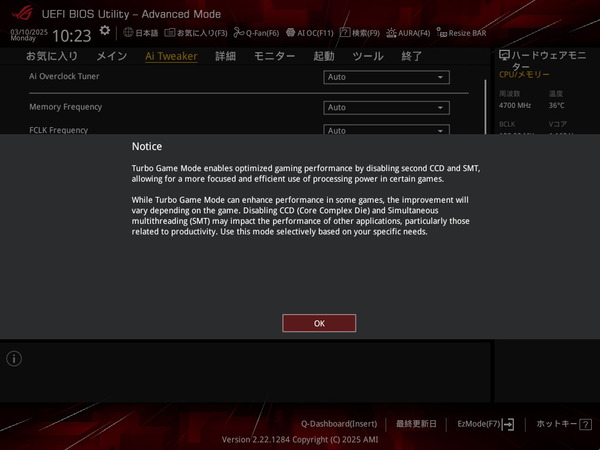

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はゲーム性能を引き上げる機能としてTurbo Game Modeに対応しています。

Turbo Game Modeを有効にすると、マルチスレッディングが無効化され、2xCCDモデルは低クロックコアや非X3Dコアを無効化するので、一部のゲームでは性能(フレームレート)が上がります。ただ逆に性能が下がるゲームもありますし、コアスレッド数を減らすのでCinebenchのような多コア高負荷なクリエイティブタスクは大きく性能が低下します。

PBOによる低電圧化や電力制限について

Precision Boost Overdrive 2によるクロックアップや低電圧化、PPT/EDC/TDCによる電力制限の解除といった近年のRyzen CPUのチューニングにオススメな設定について紹介します。

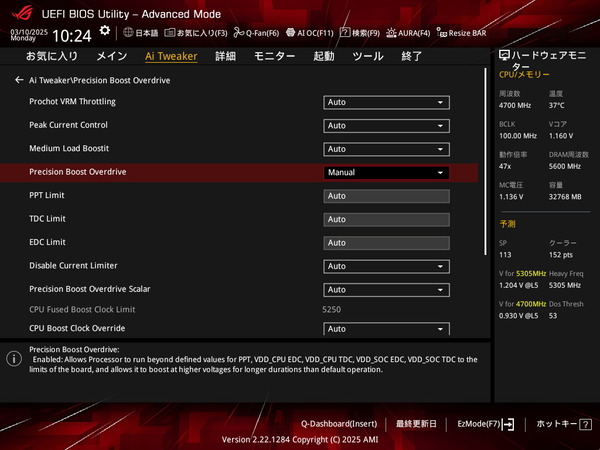

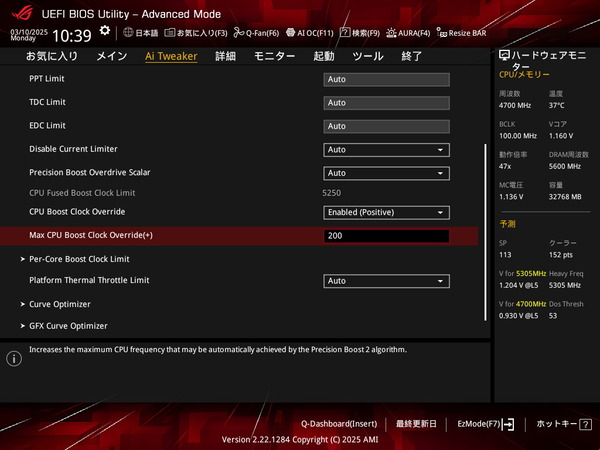

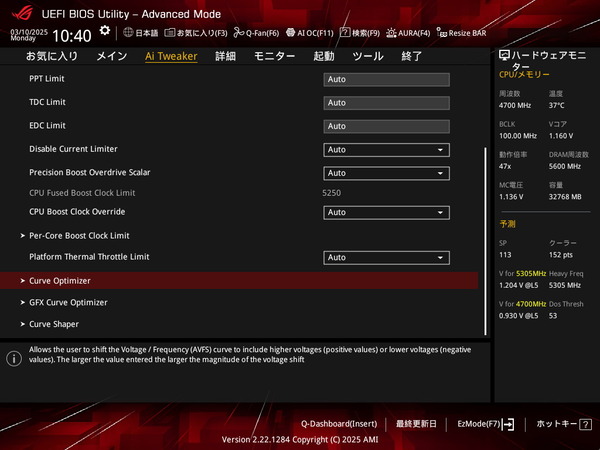

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」では単コアブーストクロックを維持したまま、電力制限を解除することで全コア最大動作倍率を引き上げることができる「Precision Boost Overdrive」もBIOSから設定が可能で、設定ページが「Ai Tweaker」のわかりやすい場所に配置されています。

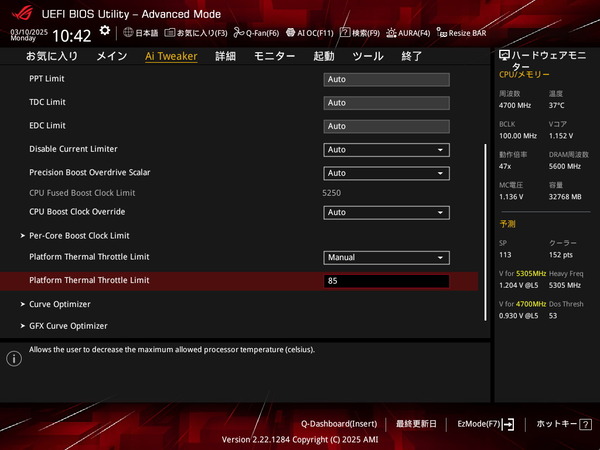

Precision Boost Overdriveを手動設定にすると、電力制限上限値を指定する「PPT Limit (W)」、最大動作クロックの制限値に影響する「TDC Limit / EDC Limit (A)」を設定できます。

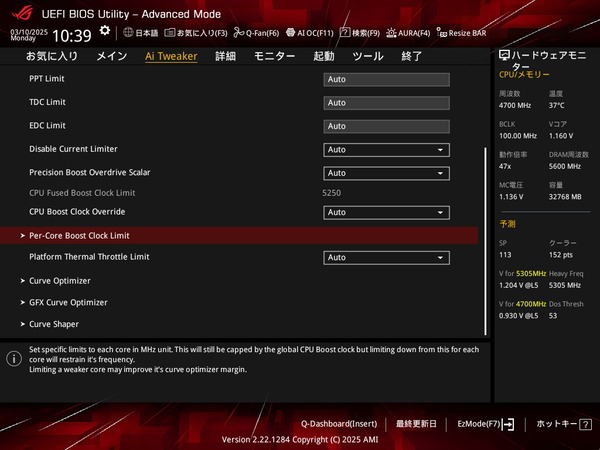

その他にも、XFR2によるコアクロックの上昇幅を設定する「Max CPU Boost Clock Override」や、Precision Boost 2やXFR2によるクロックアップが効く温度閾値を引き上げる「Platform Thermal Throttle Limit」などのオプションも調整可能です。

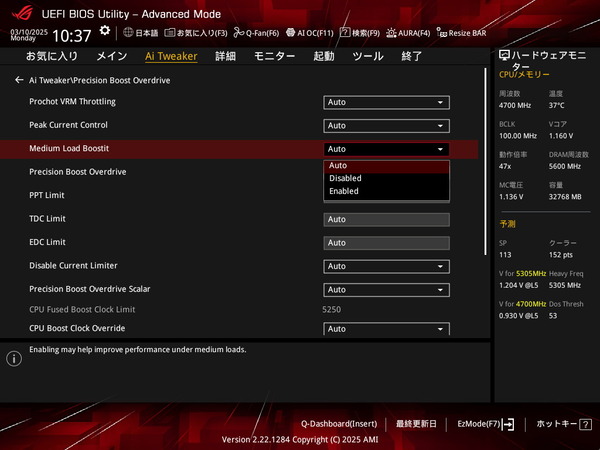

さらに「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」ではASUS独自設定として、単コアや全コアではなく、中間コア数負荷時の性能を向上させる「Medium Load Boostit」という設定も用意されています。

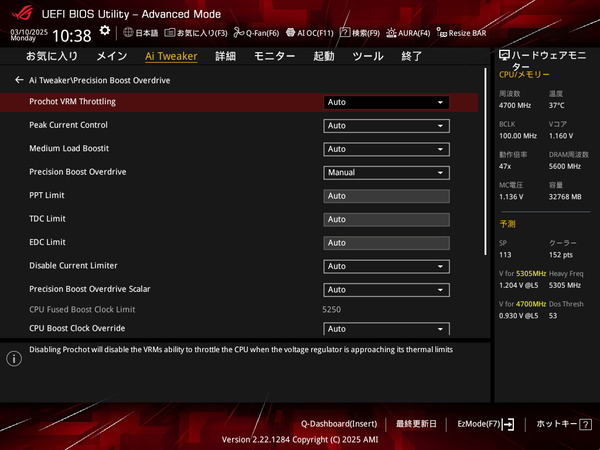

その他にも「Prochot VRM Throttling」「Peak Current Control」「Disable Current Limiter」等の設定もありますが、これらは極度なOC用の機能なので基本的にAutoのまま触る必要はありません。

「Max CPU Boost Clock Override」はXFR2による自動OCの上昇幅の設定です。

PBOでシングルスレッド性能や、軽負荷で全コアが稼働するゲーム性能を向上させたい時に後述のCurve OptimizerやCurve Shaperと組み合わせます。

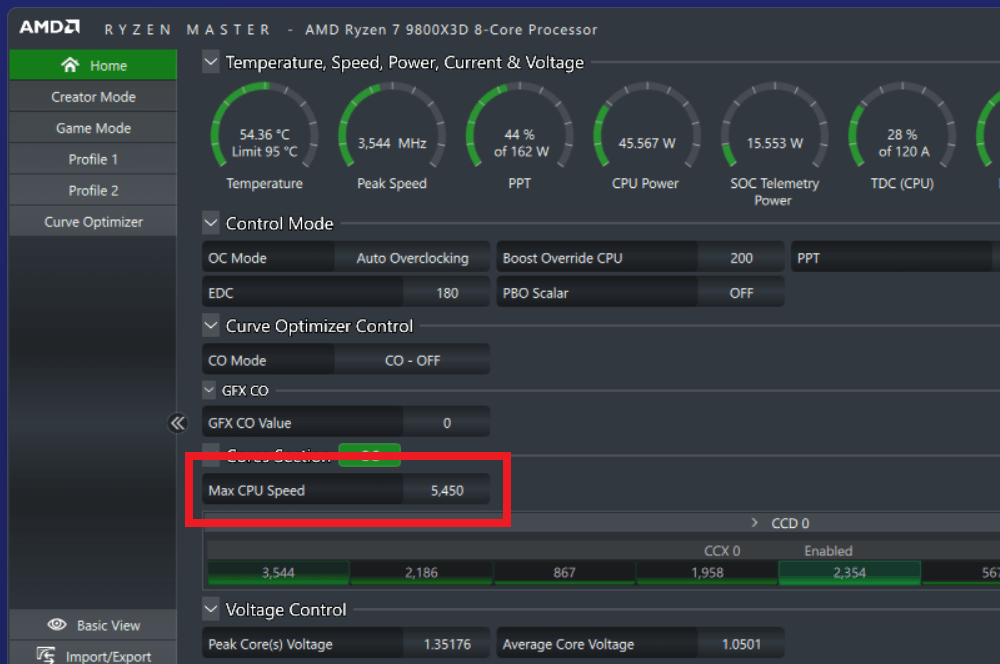

例えばRyzen 7 9800X3Dの単コア最大ブーストクロックの公称仕様値は5.20GHzですが、定格でもXFR2による50MHzのクロックアップが適用されており、Precision Boost Fmaxは5.25GHzです。(Ryzen MasterでMax CPU Speedとして確認できる)

Max CPU Boost Clock Overrideを有効にすると、さらに設定値分だけPrecision Boost Fmaxが上昇します。つまり200MHzに設定するとRyzen 7 9800X3DのPrecision Boost Fmaxは5.45GHzとなります。

電力制限や温度制限が支配的になるので、多スレッド負荷時は効果を実感しにくいのですが、多スレッドも含めて一律で上限が引き上げられるはずです。

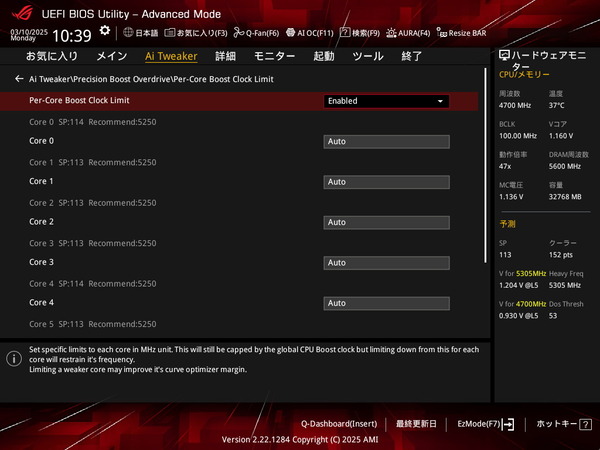

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」など最新のAMD AM5マザーボードでは、Per-Core Boost Clock LimitというCPUコア別に最大ブーストクロックを指定する機能もあります。

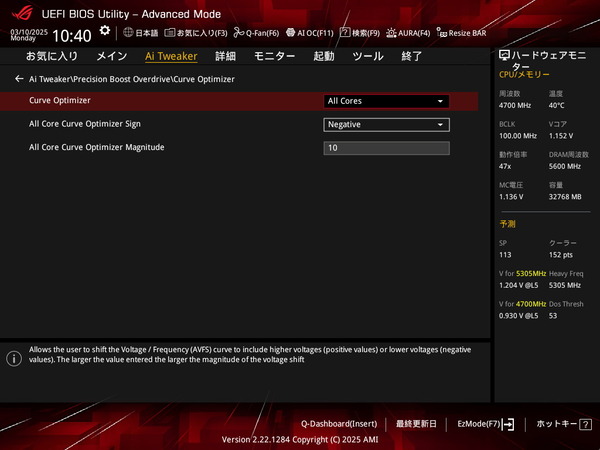

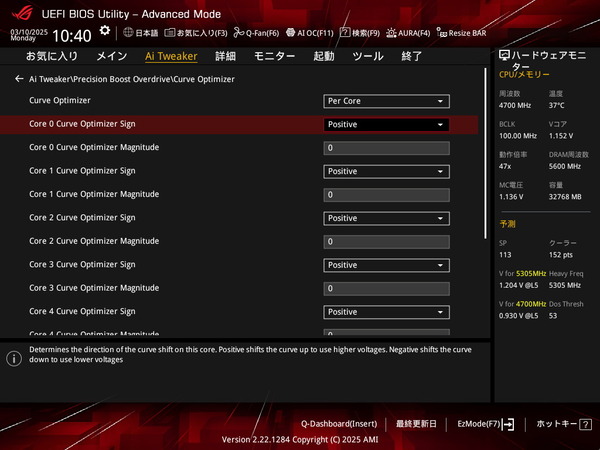

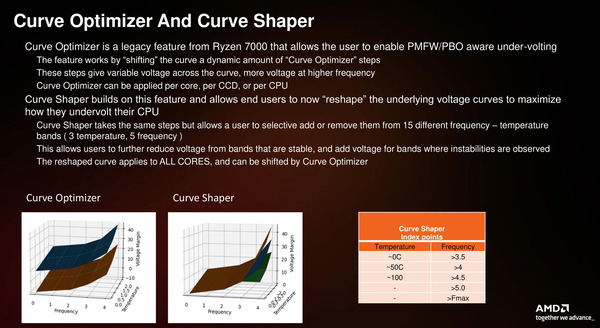

Ryzen 9000/7000シリーズCPUは上記の電力制限解除に加えて、V-Fカーブ調整機能 Curve Optimizerによる低電圧化が可能です。

Curve Optimizerでは全コア一律orコア別で電圧オフセット設定ができます。

設定単位はmvではなくcountという独自単位(1count = 30~50mV程度とのこと)になっています。Positive(+)とNegative(-)で増減を、countは0~30の範囲内で指定できます。

全コア個別設定もできるので単コアブースト優先率や電圧特性に応じてオフセット値を変えることによって、上で紹介したMax CPU Boost Clock Overrideとの相乗効果で、マルチスレッド性能だけでなくシングルスレッド性能も向上させることが可能です。

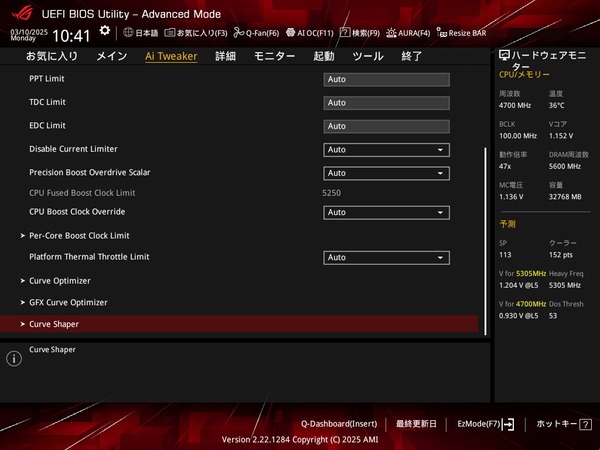

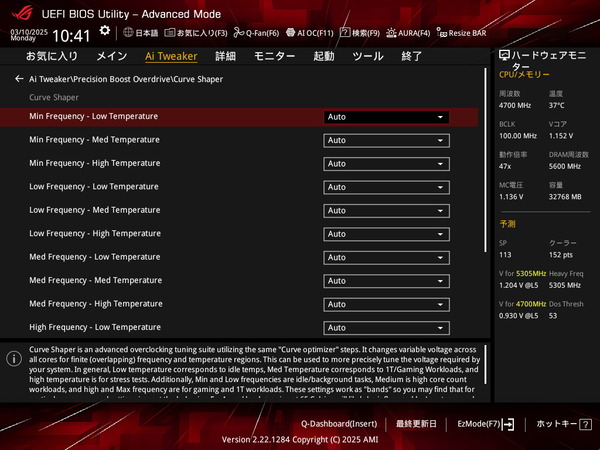

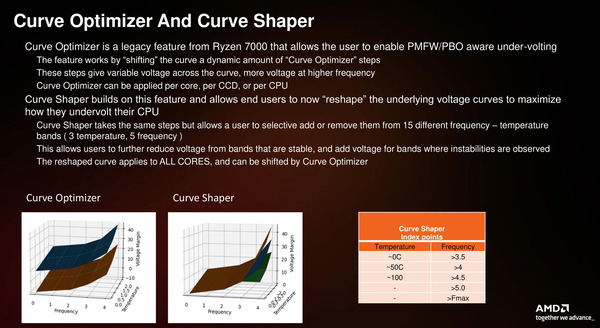

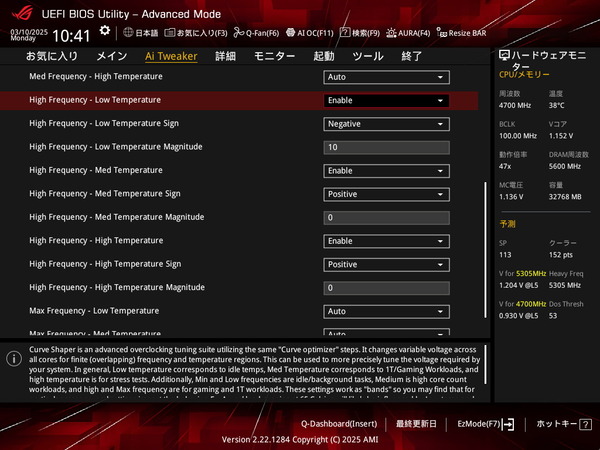

AMD Ryzen 9000シリーズCPUと同時に、Curve Optimizerをさらに発展させた新機能「Curve Shaper」も導入されています。

Curve Optimizerはコアクロック帯やCPU温度帯に依らず一律で同じ補正を適用するので、単純なオフセットモード電圧制御に近い降圧・昇圧になりますが、新たなCurve Shaperでは『5種類のコアクロック帯(ワークロード)×3種類の温度帯』で計15種類に分けて”magnitude(countとほぼ同じ整数値)”という補正値を設定できます。

ちなみにCurve OptimizerとCurve Shaperは同時に設定でき、効果は重ね掛けされます。複雑になるのでどちらか片方だけで設定するのが推奨ですが。

Curve ShaperではMin Frequency、Low Frequency、Med Frequency、High Frequency、Max Frequencyの5種類のコアクロック帯を選択できます。使用するCPUモデルによって具体的な周波数レンジは異なりますが、Med Frequencyなら4200MHz~5000MHzのように一定のコアクロック範囲に対してmagnitudeによる降圧・昇圧が適用されます。

簡単にワークロードとして言い換えると次のようになります。

- Min Frequency: アイドル状態

- Low Frequency: バックグラウンドタスク

- Med Frequency: Cinebenchのような全コア稼働の高負荷

- High Frequency: ゲームのような全コア稼働の低~中負荷

- Max Frequency: 1~2スレッドのような少スレッドタスク

上記5種類のコアクロック帯において、それぞれさらに3種類の温度帯、Low temperature、Medium temperature、High temperatureで個別に設定が可能です。温度帯については詳しい情報がないものの筆者もよくOC関連で参考にするSkatterBencherによると次のようなCPU温度帯で分かれるようです。

- Low temperature: 50度以下

- Medium temperature: 50~90度

- High temperature: 90度以上

PBOを使う時の補足や電力・温度制限について

前節ではPBO、Curve OptimizerやCurve Shaperによる低電圧化の基本的な部分を紹介したので、ここでは追加の補足や電力・温度制限の設定について説明してきます。

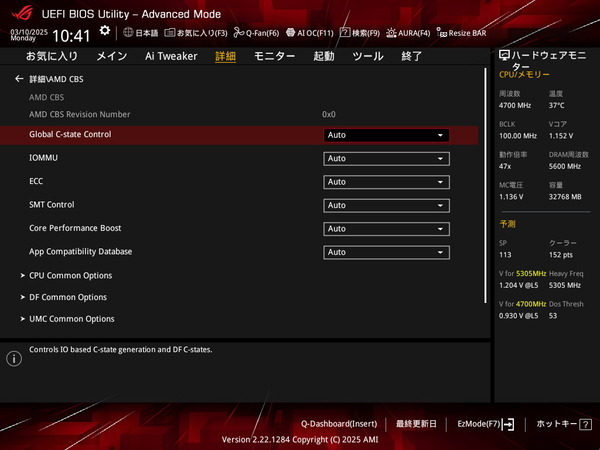

Precision Boost Overdriveでクロックアップを行う場合、AMD CBS内の「Global C-State」は無効化しないでください。

特定の動作倍率で固定するマニュアルOCの場合はGlobal C-Stateを無効化した方が良いと言われますが、PBOの時は無効化すると単コア最大ブーストクロックが伸びず、シングルスレッド性能が下がってしまいます。

Ryzen 9 9950XなどRyzen 9000シリーズの上位モデルはPPT等の電力制限値も適用されているものの、実際の動作としてはCPUの臨界温度95度を上限として可能な限りCPUコアクロックを引き上げるような定格動作設定になっています。

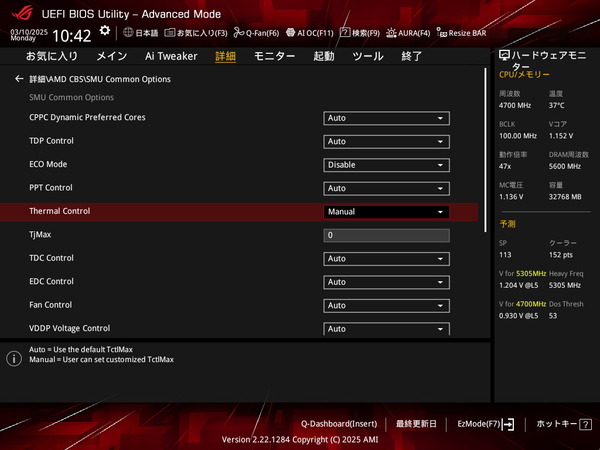

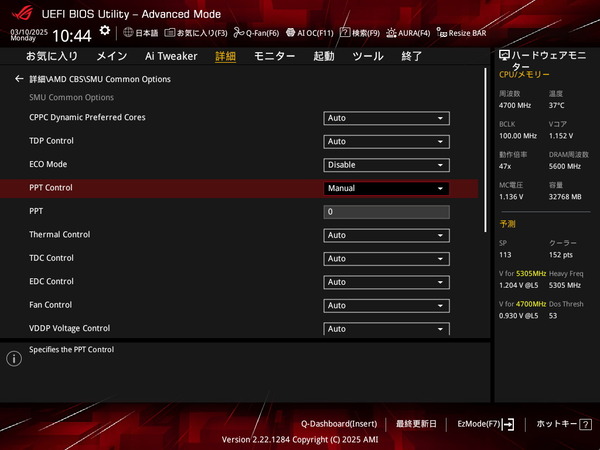

高負荷時にCPU温度が95度に達するのが気になる人は、「Platform Thermal Throttle Limit」で定格95度の臨界温度を温度の整数値指定で変更できます。もしくはAMD CBS – SMU Common Option内の「Thermal Control」から。

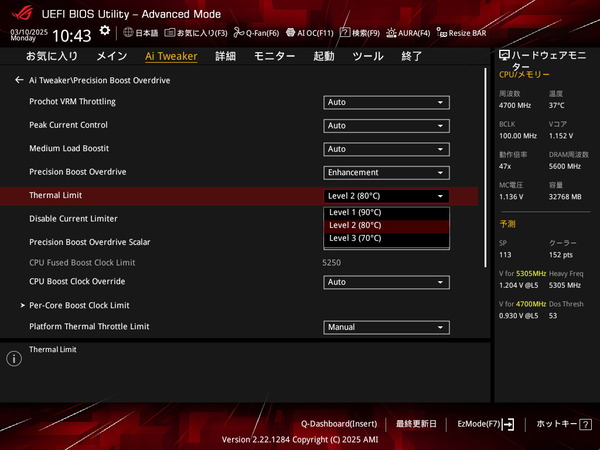

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」の場合は、Precision Boost Overdriveの設定内にある「Thermal Limit」から希望する上限温度によってより簡単に設定が可能です。

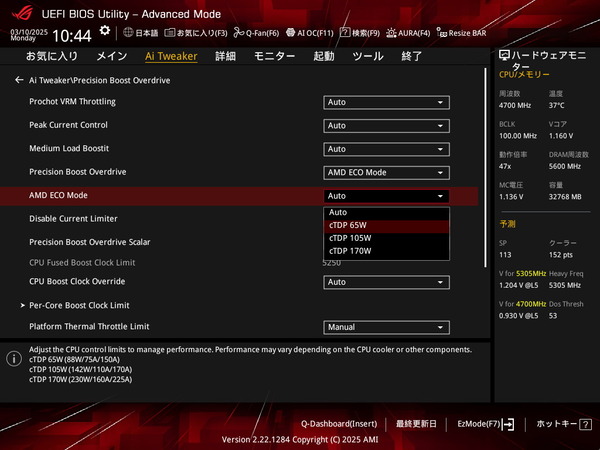

単純に電力制限だけを変更したいということであれば、Precision Boost Overdriveの「AMD ECO Mode」から代表的な電力制限を選択できます。もしくはAMD CBS – SMU Common Option内の「Package Power Limit(PPT)」から。

Ryzen 9 9900XやRyzen 9 9950Xのような定格TDP170WのメニーコアCPUを95Wなど低い消費電力に制限して運用することができます。

近年のCPUでは高い単コア最大ブーストクロックを維持できるV-Fカーブの低電圧化が常用チューニングでは主流なのであまり触ることはありませんが、Ryzen CPUの電圧関連についても簡単に紹介しておきます。

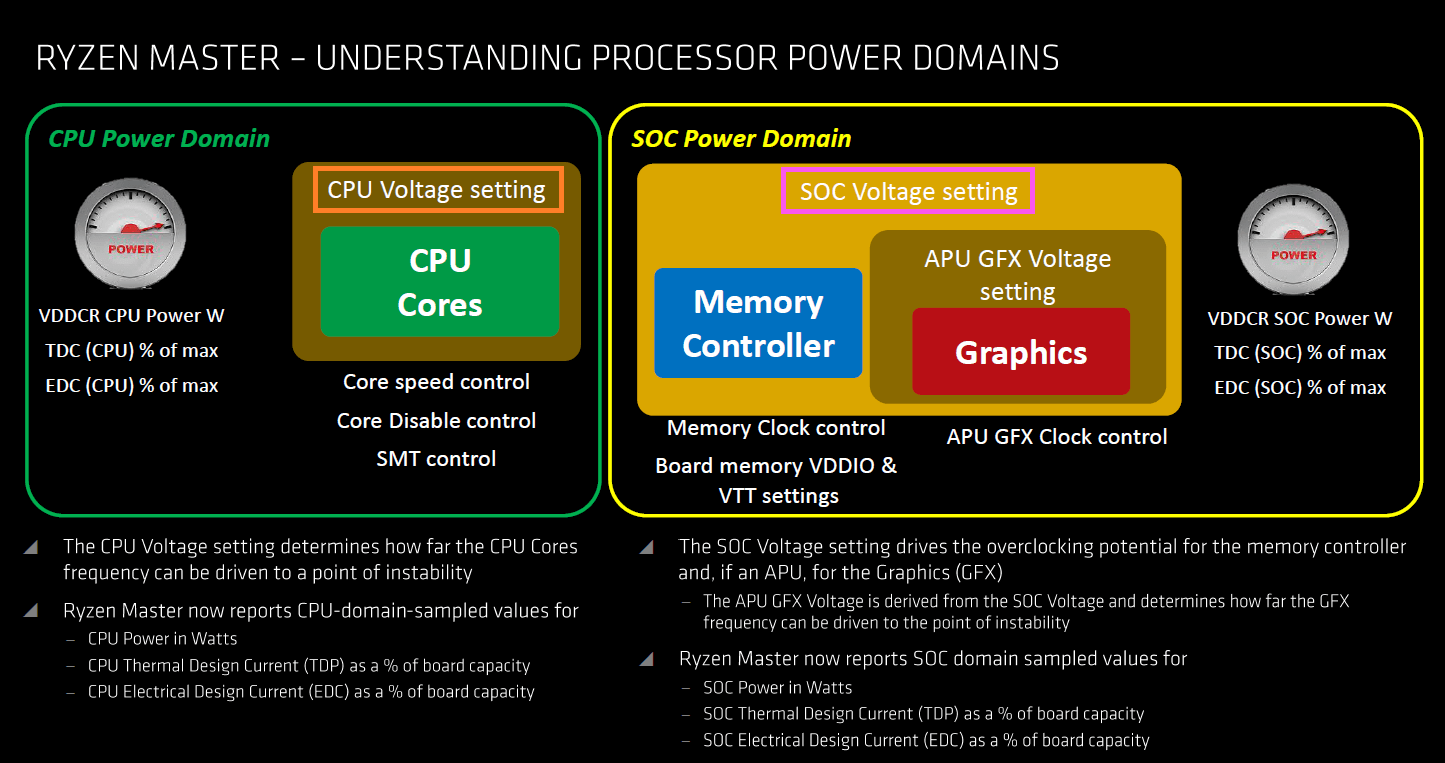

AMD Ryzen CPUの電圧設定については、CPUコアクロックの固定倍率OCで変更する「CPUコア電圧」と、メモリクロックやRyzen APUに搭載される統合GPUの動作周波数に影響する「SOC電圧」の2種類のみと非常に簡単化されています。

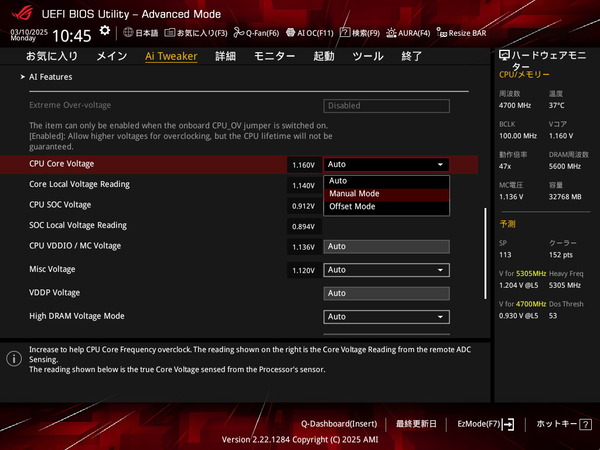

CPUコアクロックの動作倍率を一律で指定するマニュアルOCを行う場合、ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIではCPUコア電圧(CPU Core Voltage / APU 電圧)の項目を変更します。

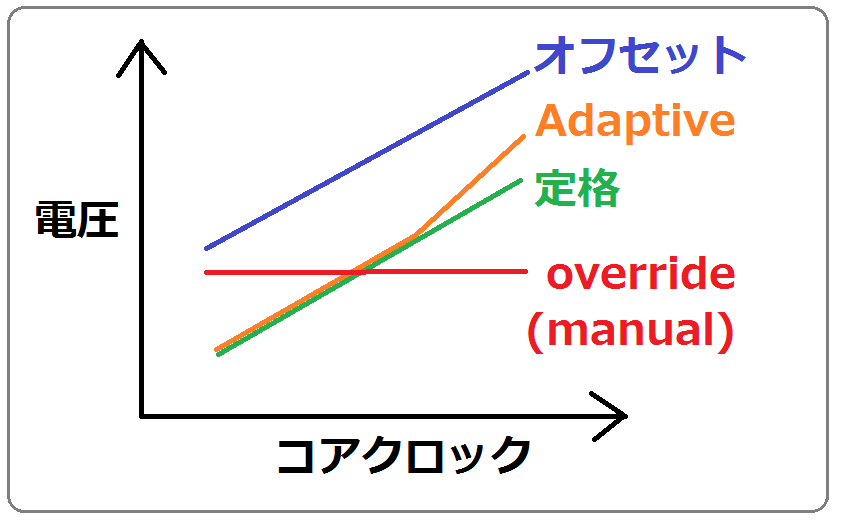

CPUコア電圧ではマニュアルの設定値を固定する「マニュアル」モード、CPUに設定された比例値にオフセットかける「オフセット」モードの2種類が使用できます。

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、マザーボードにより対応しているモードは異なりますが、コア電圧モードの概略図は次のようになっています。

負荷に依らず一定電圧をかけ続ける固定モードに対して、オフセットモードやアダプティブモードはCPU毎に異なるV-Fカーブを参照し、負荷に比例して電圧が変化します。

低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れますが、マニュアルOCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

OCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

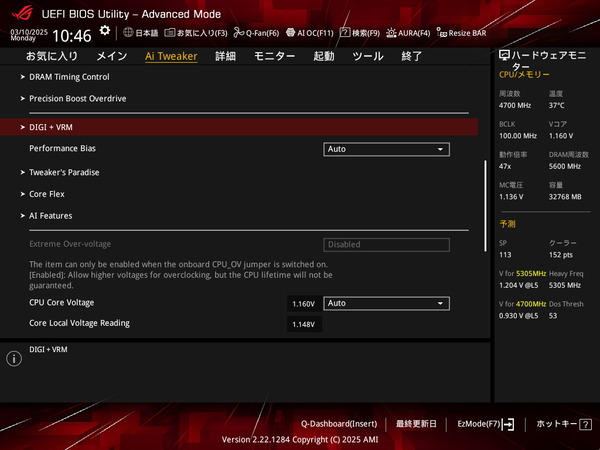

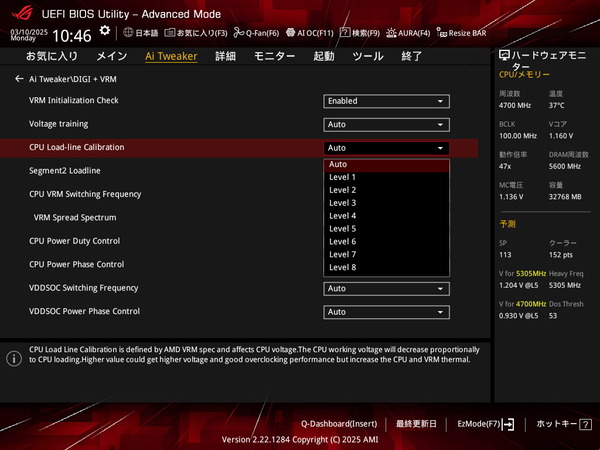

またCPUのOCに関連する追加の電力設定としてASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIでは、コアクロックと電圧の設定項目の中間あたりにDigi+ VRMが配置されています。

固定倍率OCでは言及されることの多かったロードラインキャリブレーションもここに配置されていますが、最近のCPUはストック状態で限界近くまでチューニングされているので、LN2極冷等の極端なOCでもない限り、Auto設定のまま放置で良いと思います。

ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能となっており、補正の強度としてLevel 〇で何段階か用意されています。

Levelの添え字の数字が大きくなるほど電圧降下の補正は強くなり、OCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。

メモリのオーバークロックについて

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

なお、 メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありません。メモリ設定を初期化できるようにCMOSクリアの手順を事前に確認しておいてください。

Intel XMPやAMD EXPOのOCプロファイルによるメモリOCは上の手順によるOC選別をメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はAMD環境に最適化されたEXPO対応メモリだけでなく、Intel XMP対応メモリのどちらでもOCプロファイルによるメモリOCが可能です。

メモリOCで有名なXMPプロファイルはIntelの策定した規格なのでAMD製CPU&マザーボード環境では厳密にいうと非対応ですが、ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIなどASUSマザーボードでは、メモリに収録されたXMPプロファイルからRyzen環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する機能 D.O.C.Pがあります。

「Ai Overclock Tuner」から「EXPO (D.O.C.P)」モードを選択することで、自動生成されたOCプロファイルによるメモリOC設定の適用が可能です。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」などASUS製AMD 600マザーボードではメモリOCプロファイルの適用に”EXPO (D.O.C.P) 1”と”EXPO (D.O.C.P) 2”の2つのモードがあります。

EXPO 1では30-38-38-90のような主要タイミングのみが適用され(その他は全てマザーボードによる自動設定を適用)、EXPO 2ではその他のサブタイミングもOCプロファイルの通りに適用されます。

AMD製CPUとAMD EXPO対応メモリ、Intel製CPUとIntel XMP対応メモリのような組み合わせであればサブタイミングまで適用される”EXPO/XMP 2”で問題ありませんが、異なる組み合わせの場合は”D.O.C.P 1”が安定しやすいようです。

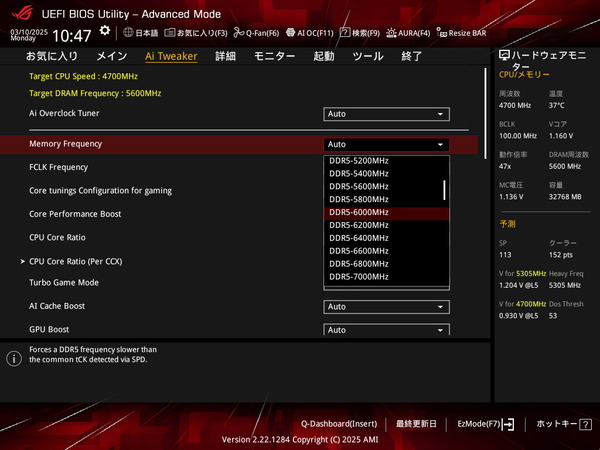

メモリ周波数は「DRAM周波数(DRAM Frequency)」という項目のプルダウンメニューから動作クロック(倍率)を任意に設定可能です。メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まります。

EXPO/XMPを使用せず、「DRAM Frequency」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック4800MHz、5200MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

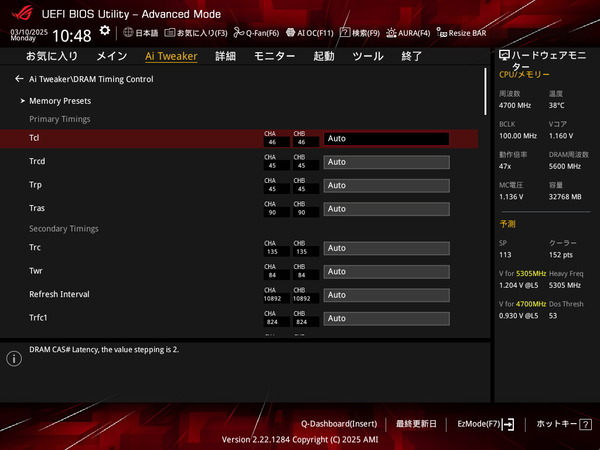

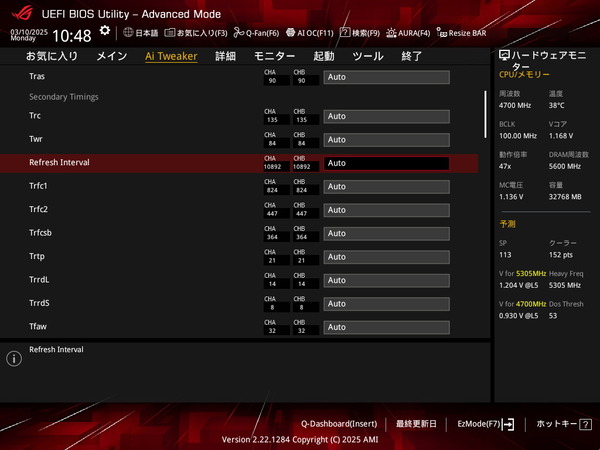

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。

メモリタイミングを手動で設定する場合、基本的にはOCメモリ製品のスペックとして公表されることの多い、「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」、「Active to Active Command Time (tRC)」の主要な5タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

あとOCプロファイル適用後、メモリストレステストが数分から10分弱でエラーが出てしまう時は、「Write Recovery Time (tWR)」を2~6程度盛ると安定するかもしれません。

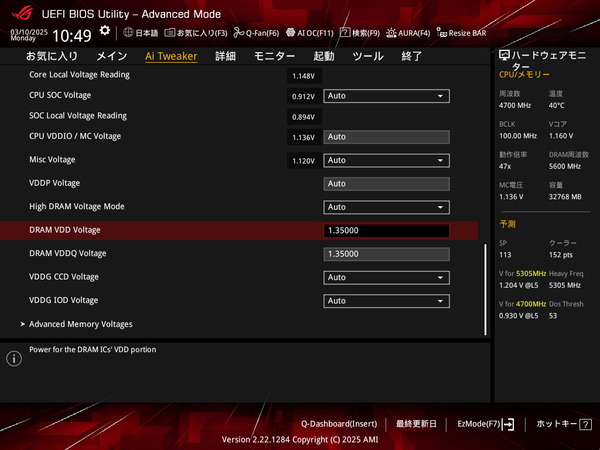

DDR5メモリの周波数OCを行う際はメモリ電圧を、メモリ周波数6000MHz以上の場合は1.300V~1.350V程度に上げる必要があります。

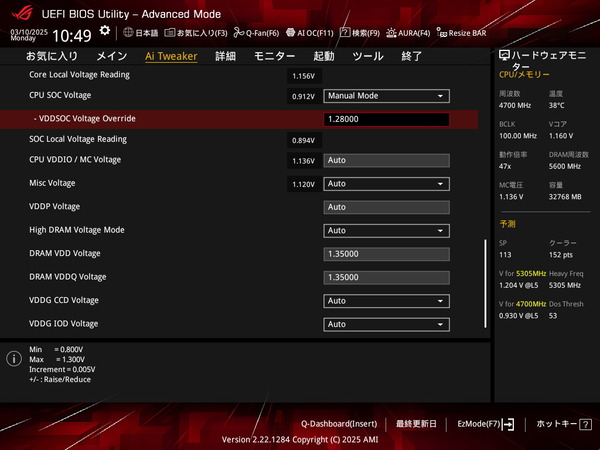

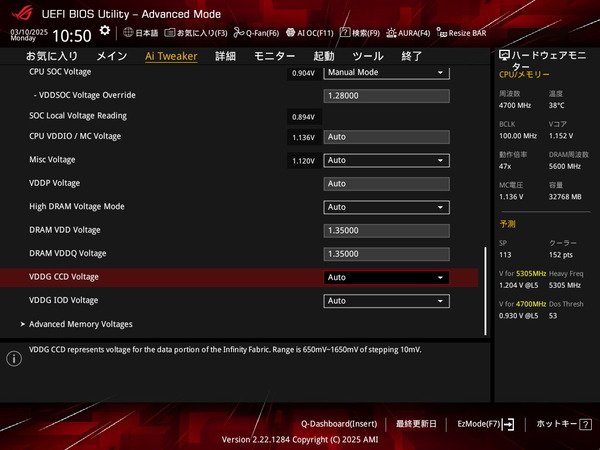

厳密に言うと、Ryzen 9000/7000シリーズCPU環境におけるメモリ電圧はDRAM VDD Voltage、DRAM VDDQ Voltage、CPU VDDIO/MC Voltageの3種類に分けられるのですが、簡略化して同じ設定値でOKです。

メモリ周波数をOCするとメモリコントローラーやInfinity Fabricの動作周波数も変化するので、DRAM電圧だけでなく「CPU SOC電圧(CPU NB/SOC Voltage)」も昇圧します。

メモリ周波数が6000MHz程度(UCLK 3000MHzとFCLK 2000MHz)であれば、CPU SOC電圧の目安は1.100V程度です。Auto設定だと1.300~1.350Vくらいに昇圧されることがあるので注意。

あとVDDG CCD/IOD Voltageは自動設定のままで試してみて安定しないようであれば、1.000~1.200Vの範囲内を0.050V刻みで試してみてください。

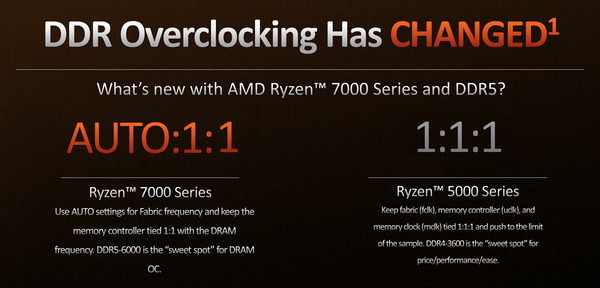

Ryzen 9000/7000シリーズCPUではメモリコントローラー周波数(UCLK)とメモリ周波数の同期として1:1対応と1:2対応の2つの動作モードがあります。CPU個体差(メモコンのOC耐性)にも依りますが、メモリ周波数6000MHzまでなら1:1同期で問題ないはずです。

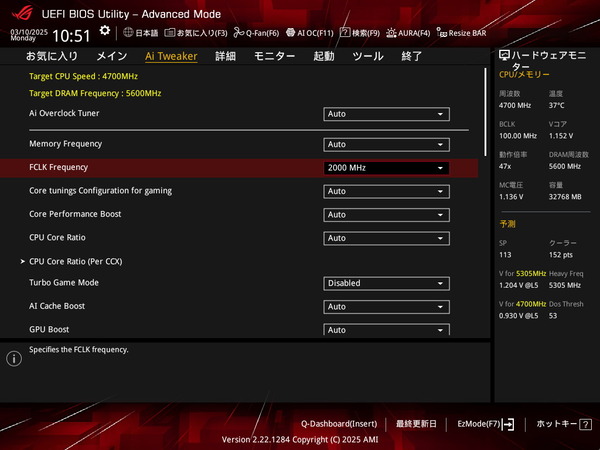

BIOS:0606ではUCLKの同期設定である「UCLK DIV1 MODE」がAi Tweakerのトップページにはなく、メモリタイミング設定の一番下の方に配置されています。よく使う設定なのでトップに表示して欲しいところ。

Ryzen 5000シリーズCPU以前では性能を重視するなら、メモリ周波数とメモコン周波数、そしてInfinity Fabric周波数の3つを1:1:1で同期させるのが最も遅延が小さくので推奨されていました。(もしくは遅延が増えるのを許容して高メモリ周波数重視で、UCLKを1:2同期に下げ、FCLKは非同期モードに)

より高速なDDR5メモリに対応するRyzen 9000/7000シリーズCPUではInfinity Fabric周波数(FCLK)をメモリ周波数と1:1同期させるのは難しいので、FCLKはAuto設定の非同期モードとし、メモリ周波数6000MHzでUCLKを1:1同期にするのが性能のスイートスポットとして推奨されています。

Ryzen 9000/7000シリーズCPUのInfinity Fabric周波数(FCLK)はメモリ周波数とは無関係に設定することになります。

CPU個体差(IF周波数のOC耐性)にも依りますが、一般的に2000MHz程度なら安定動作するようです。メモリ周波数6000MHzでメモリOCを行った時にAuto設定になっていると2000MHzが適用されます。

CPUのIF周波数OC耐性に応じて2200MHzなどにOCすること性能向上を狙えます。上で紹介した通り、FCLK周波数に関連する電圧はCPU SOC電圧です。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIの動作検証・OC耐性

BIOS周りの気になるところやOC設定の基本についての紹介はこのあたりにして「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」を使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」を使用した場合のCPUおよびメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

近年のRyzen CPUは非常に高い単コアブーストクロックが適用されていますが、Precision Boost Overdrive 2を使用すれば、シングルスレッド性能を損なうことなく、マルチスレッド性能を向上させられます。

PBOによって定格の電力制限を解除することで、CPUクーラーの冷却性能が許す限り(CPU温度が閾値を超えない限り)、Precision Boost2/XFR2で参照されるテーブルの限界近くまでクロックアップさせることが可能です。

Ryzen 9000シリーズCPUでも従来のRyzen CPU同様に、PBOで電力制限を解除、360サイズAIO水冷CPUクーラーのような高性能なCPUクーラーの冷却性能にまかせて自動OC機能によるクロックアップを狙うというのがベースになりますが、Ryzen 9 9950Xなど上位モデルで性能を追求するには、CPUの冷却的に限られた消費電力の中でコアクロックを上昇させる必要があるのでV-Fカーブの低電圧化が必要です。

V-Fカーブの低電圧化に役立つ機能として、AMD Ryzen 9000シリーズCPUと同時に、Curve Optimizerを発展させた新機能「Curve Shaper」も導入されています。

Curve Optimizerはコアクロック帯やCPU温度帯に依らず一律で同じ補正を適用するので、単純なオフセットモード電圧制御に近い低電圧化になりますが、新たなCurve Shaperでは『5種類のコアクロック帯(ワークロード)×3種類の温度帯』で計15種類に分けて”magnitude(countとほぼ同じ整数値)”という補正値を設定できます。

Curve ShaperではMin Frequency、Low Frequency、Med Frequency、High Frequency、Max Frequencyの5種類のコアクロック帯を選択できます。使用するCPUモデルによって具体的な周波数レンジは異なりますが、Med Frequencyなら4200MHz~5000MHzのように一定のコアクロック範囲に対してmagnitudeによる降圧・昇圧が適用されます。

簡単にワークロードとして言い換えると次のようになります。

- Min Frequency: アイドル状態

- Low Frequency: バックグラウンドタスク

- Med Frequency: Cinebenchのような全コア稼働の高負荷

- High Frequency: ゲームのような全コア稼働の低~中負荷

- Max Frequency: 1~2スレッドのような少スレッドタスク

上記5種類のコアクロック帯において、それぞれさらに3種類の温度帯、Low temperature、Medium temperature、High temperatureで個別に設定が可能です。温度帯については詳しい情報がないものの筆者もよくOC関連で参考にするSkatterBencherによると次のようなCPU温度帯で分かれるようです。

- Low temperature: 50度以下

- Medium temperature: 50~90度

- High temperature: 90度以上

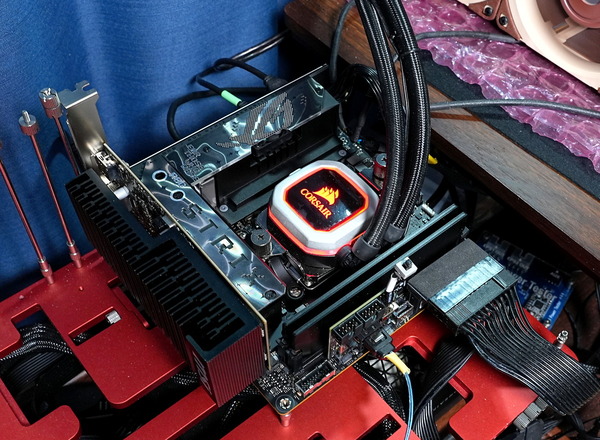

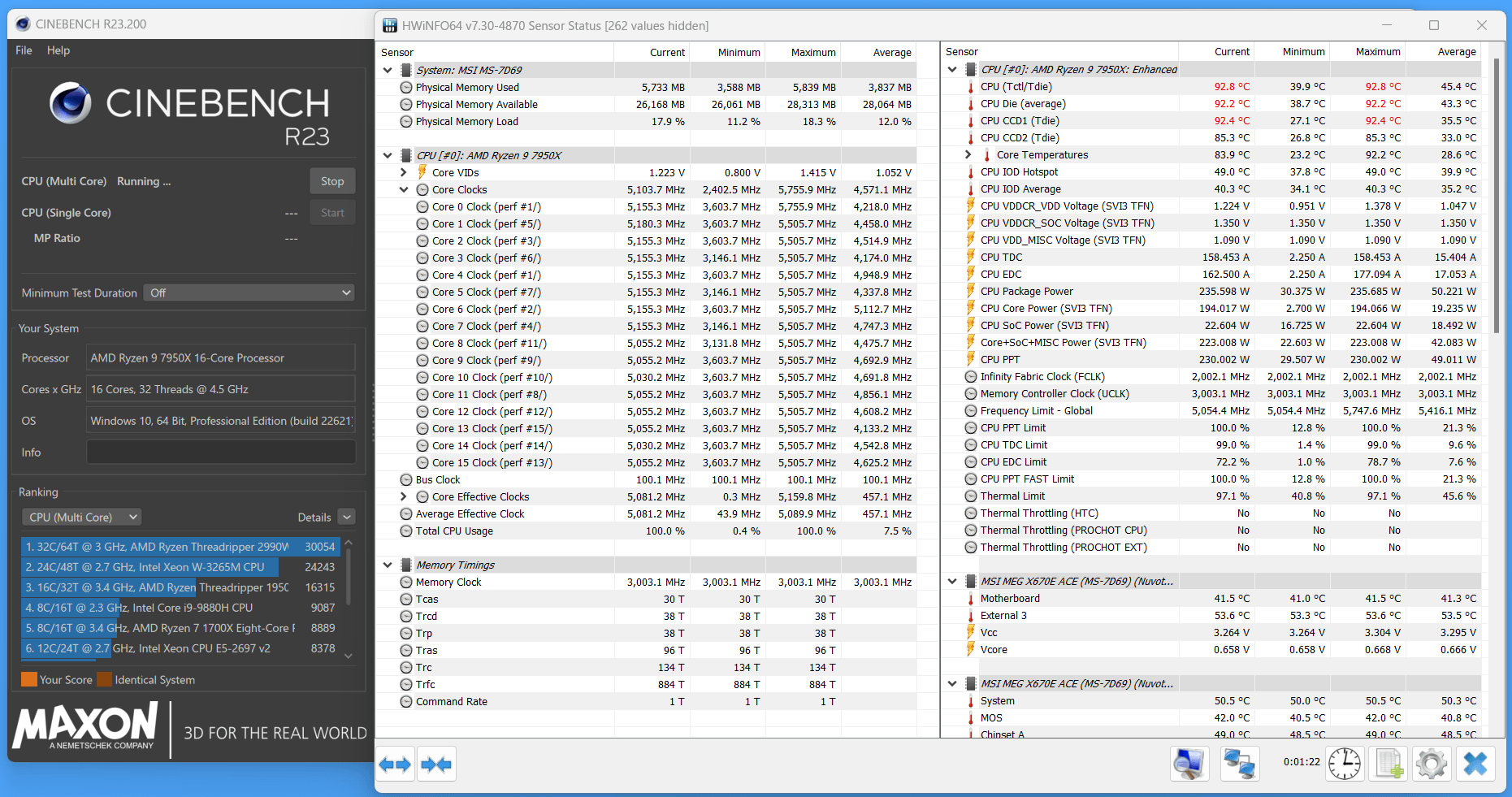

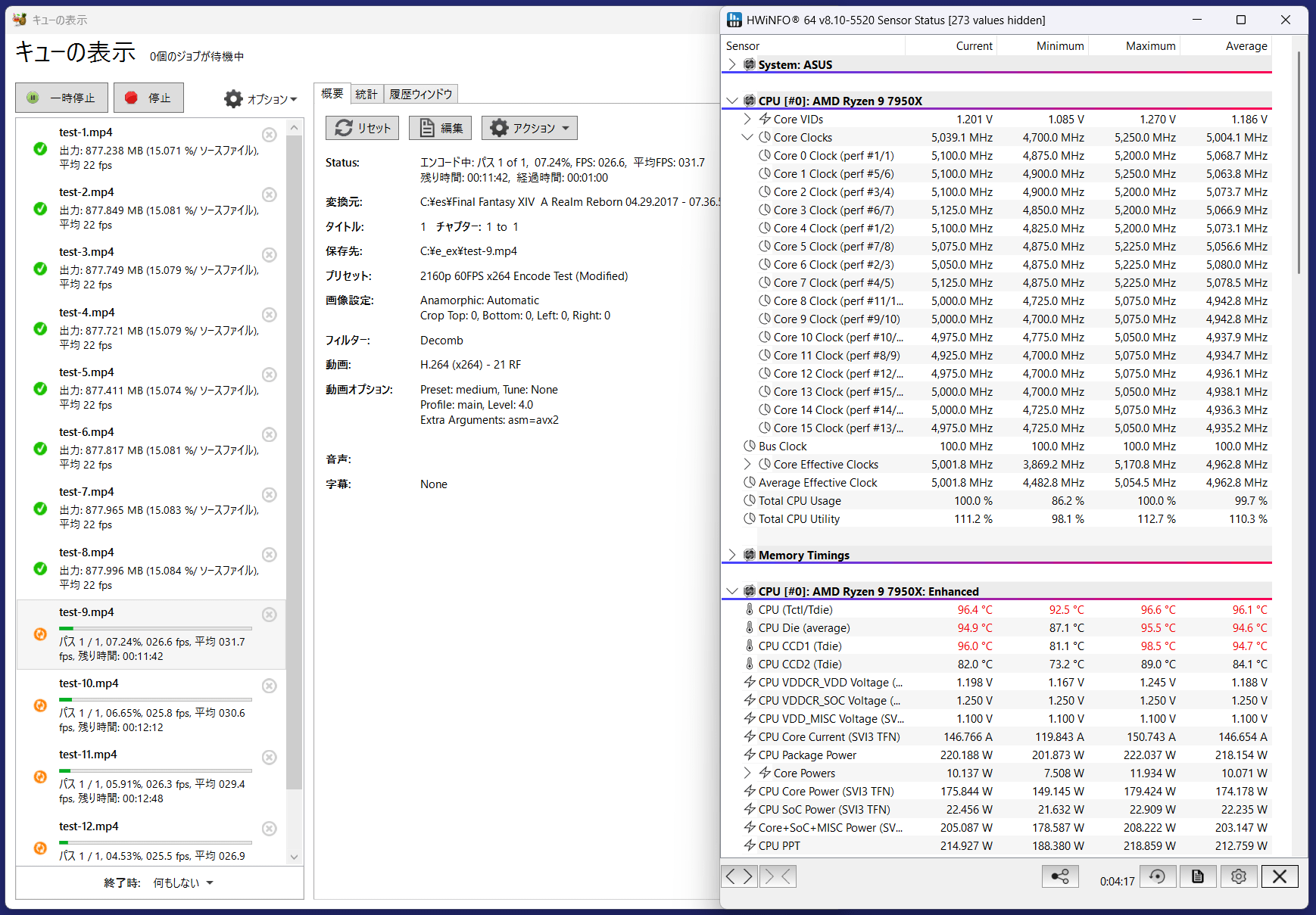

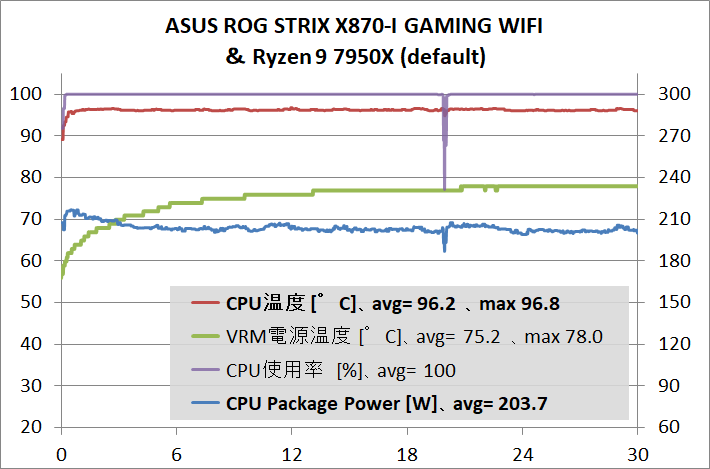

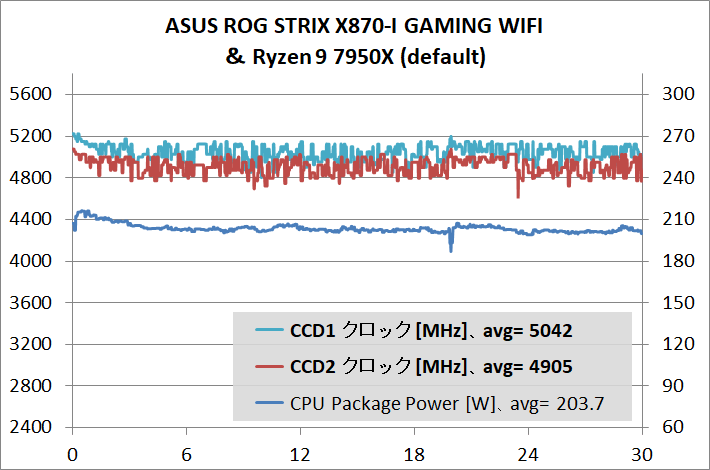

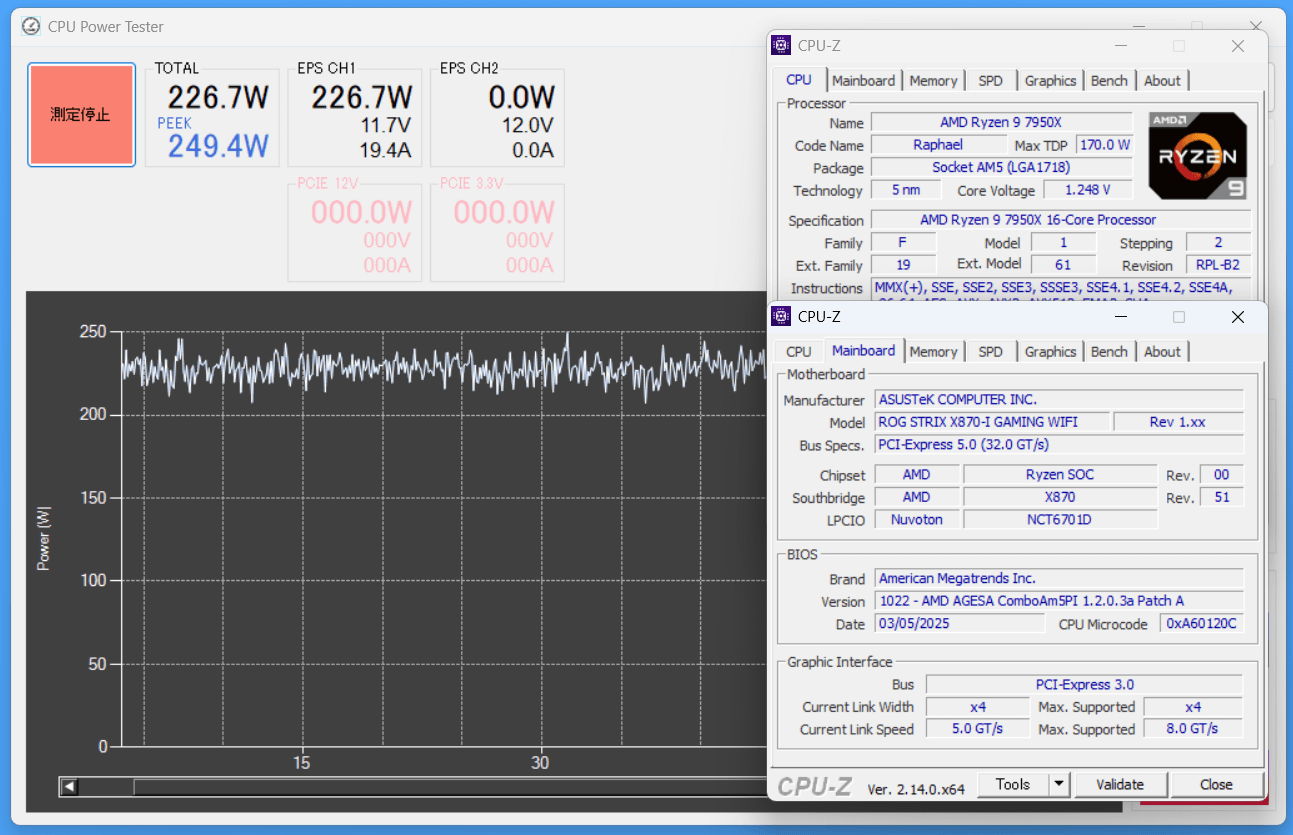

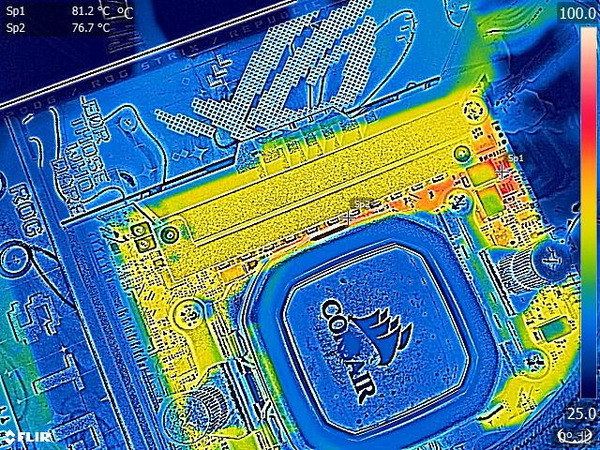

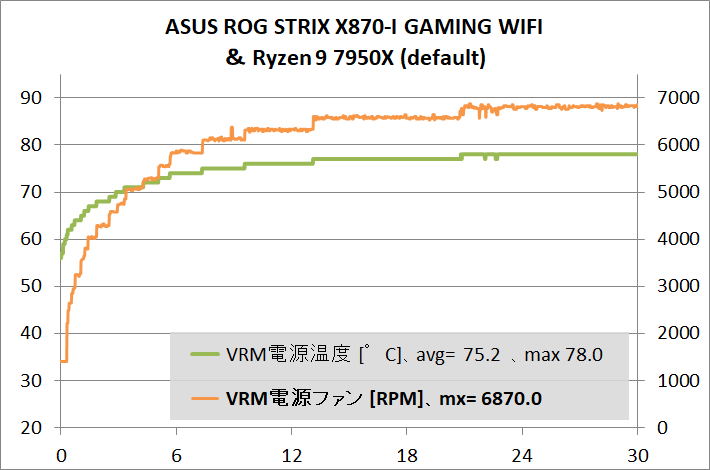

まずは「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」に16コア32スレッドCPUのRyzen 9 7950Xを組み合わせて長時間負荷をかけ続けた時に、VRM電源周辺温度はどれくらいなのか、サーモグラフィーカメラ搭載スマートフォン CAT S62 PROを使用してチェックします。

VRM電源の安定性やマザーボード備え付けクーラーの冷却性能に関するテスト機材のCPUには1世代前のRyzen 9 7950Xを使用しています。

多くのレビューで解説されているように定格ではRyzen 9 9950XよりもRyzen 9 7950Xの方がCPU消費電力は高いので、VRM電源に対する負荷もRyzen 9 7950Xの方が大きいです。Ryzen 9 7950Xが安定して運用できるマザーボードなら、Ryzen 9000シリーズCPUにも余裕で対応できます。

CPUを定格で運用もしくはOC設定を適用した際のCPU温度やVRM電源温度を検証するストレステストについては、下記の動画エンコードを使用しています。

4K動画ファイル(4K解像度、60FPS、5.7GB)をソースとしてHandBrake(x264)を使ってエンコードを行います。Ryzen 9 7950Xは16コア32スレッドのCPUなので、同じ動画のエンコードを4つ並列して実行し、30分程度負荷をかけ続けます。ストレステスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から筆者の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」の標準設定のままRyzen 9 7950Xを動作させています。

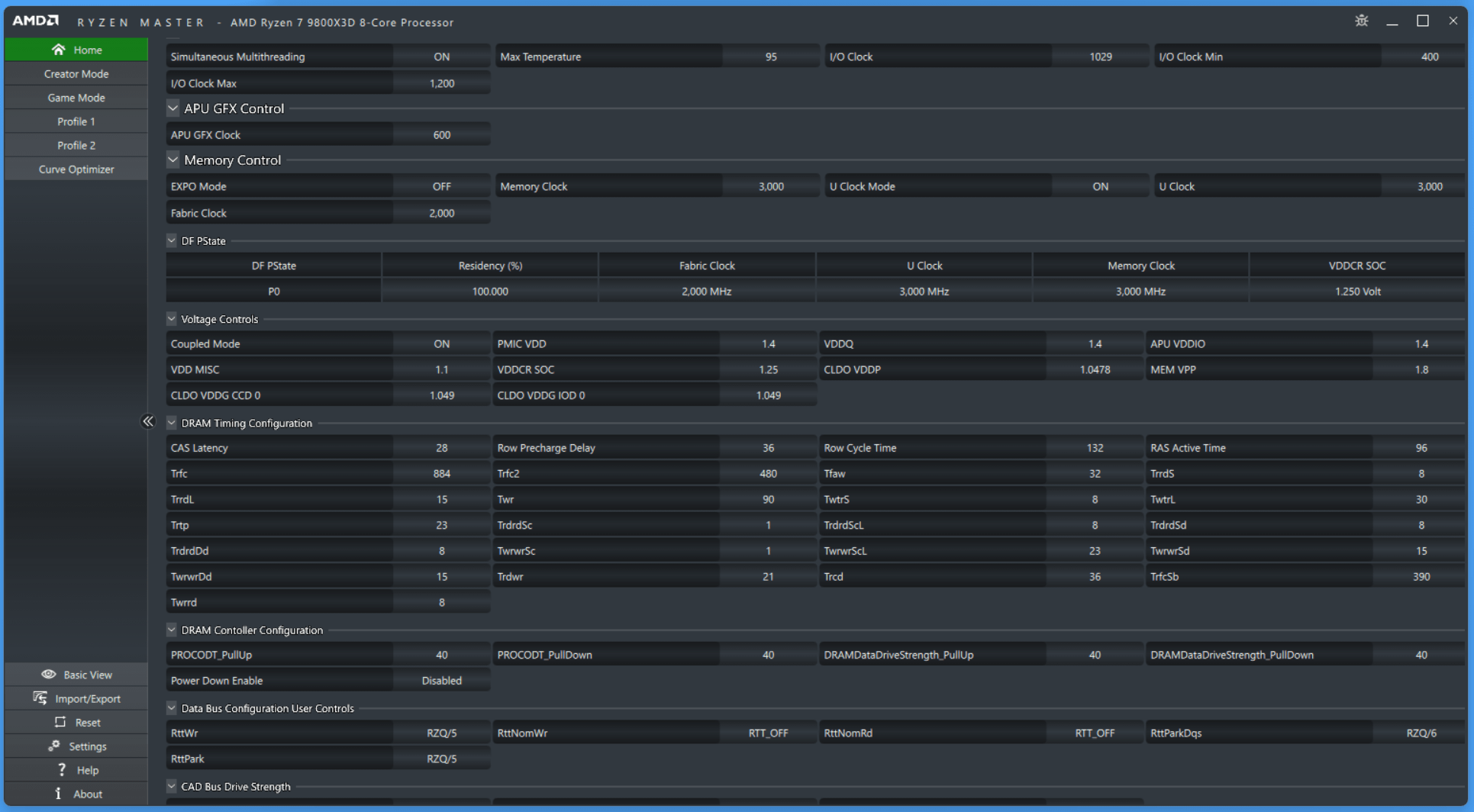

メモリOC設定については検証機材メモリ「G.Skill Trident Z5 Royal Neo F5-6000J2836G16GX2-TR5NS」に収録されたOCプロファイルを適用し、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング28-36-36-96、メモリ電圧1.350Vです。メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

上記の動作設定においてストレステスト中のCPU温度やCPU使用率のログは次のようになりました。CPUクーラーにはCorsair H150i PRO RGBを使用し、冷却ファンNoctua NF-A12x25 PWのファン回転数は1500RPMで固定しています。

Ryzen 9 7950XはCPUにフル負荷がかかるシーンだと閾値温度95度もしくはPPT:230Wを上限として動作しますが、360サイズAIO水冷CPUクーラーを組み合わせても基本的にCPU温度がボトルネックとなります。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のVRM電源温度などマザーボード原因でスロットリングが発生することはなく、Ryzen 9 7950Xを全コア5.0GHz程度の実動値で安定して動作させることができました。

この時にEPS電源経由の消費電力は230~250Wに達します。

少し補足すると、Ryzen9000はダイ設計に加えてCPUヒートスプレッダの素材や設計も改良することで熱抵抗を15%改善し、AMD公式によると同TDPにおいてCPU温度を7度下げています。

Ryzen 7000シリーズでは市販のCPUクーラーを使用する限り、温度制御によって上記を超えるようなCPU消費電力が発生することはありませんが、より低温になっているRyzen 9 9950Xでは低電圧化・クロックアップと共に電力制限を解除するとRyzen 9 7950Xの定格よりもさらに大きい消費電力が発生することがあります。ただ、上記の数値に加えて、せいぜい+20~30W程度です。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」の標準設定(そのまま定格)でRyzen 9 7950Xに負荷をかけるとCPU消費電力は200Wを軽く超えますが、ソフトウェアモニタリングやサーモグラフィーでVRM電源周りの温度を確認したところ、80度台以下に収まっていました。

Ryzen 9 7950Xにフル負荷をかけ続けてVRM電源温度がこの程度に収まっているので、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」なら、Ryzen 9000シリーズCPU各種をAIO水冷クーラーとの組み合わせでVRM電源周りがパッシブ空冷で全く問題ありません。

VRM電源回路自体やクーラーの実装面積が限られるMini-ITXの場合、200W超のCPU消費電力、つまりVRM電源回路への負荷になると流石に厳しく、160Wくらいに抑えて追加検証もするのですが、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はその必要もありません。非常に優秀と言っていい冷え具合です。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はリアIOカバー側のVRM電源ヒートシンクにアクティブ水冷ファンを搭載していますが、Ryzen99950X/7950Xの常用限界である200~210W程度の負荷をかけ続けても、標準設定のファン動作であるPWMモードにおいて、ファン速度は6800RPM程度でした。

ファン回転数の数字は非常に大きいですが、直径数cmの非常に小さいファンなので、ノイズレベルは40dB以下に収まっており、高周波としても耳障りな感じではありません。PCケースに組み込めば、なおさら気にならないレベルだと思います。

最後に「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のメモリOC性能についてもチェックしておきます。

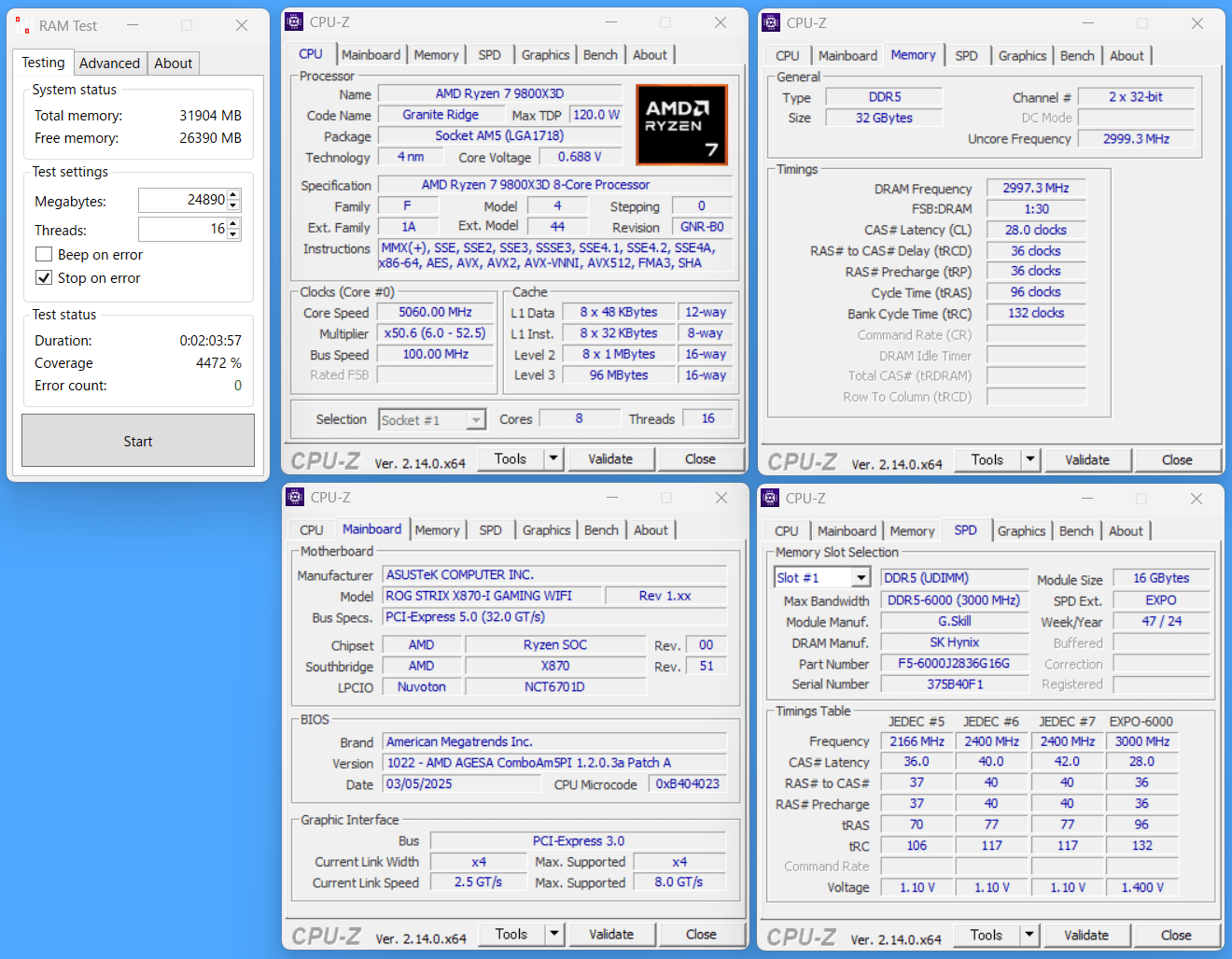

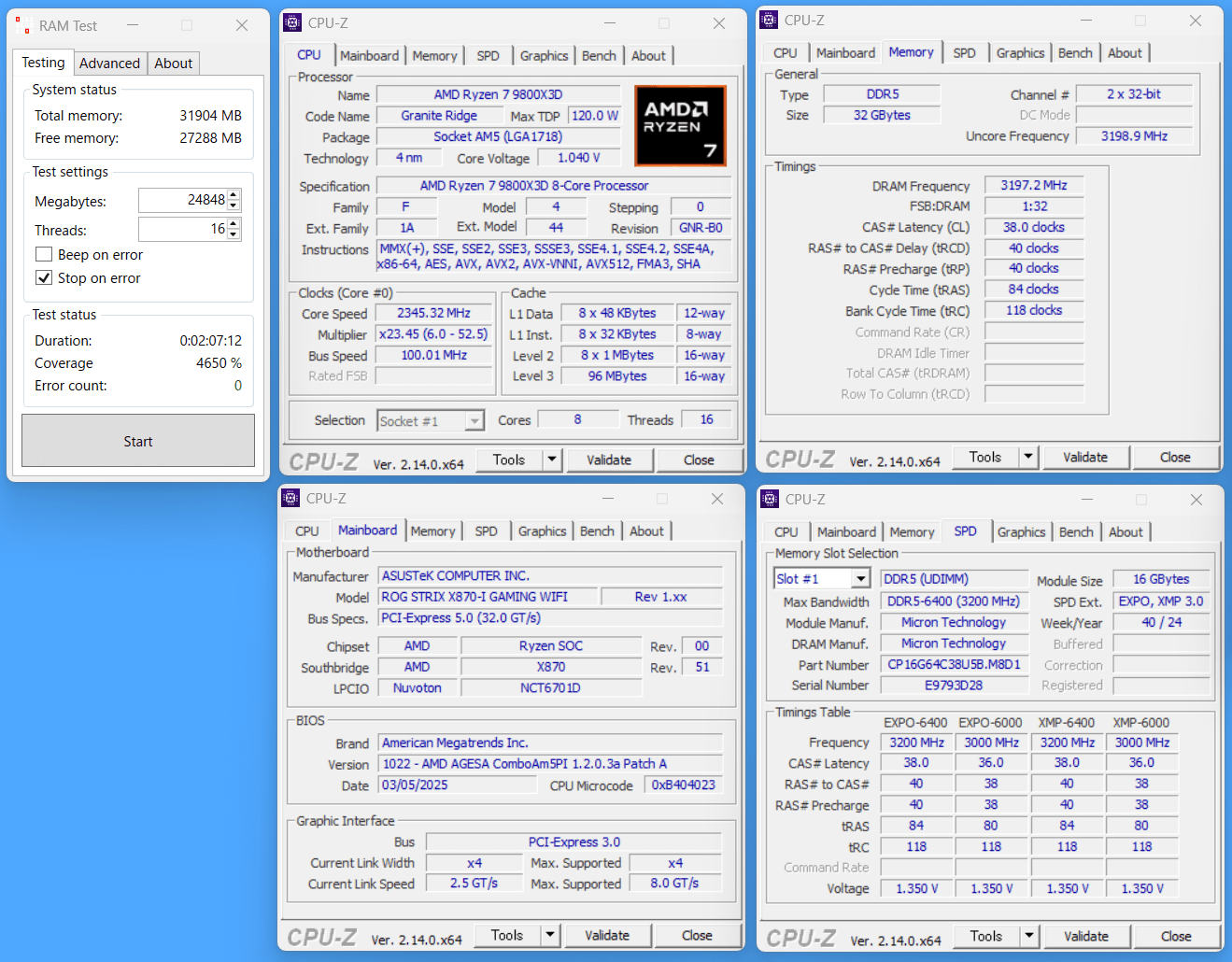

VRM電源の検証では定格においてRyzen 9 9950Xよりも負荷(消費電力)が大きくなるRyzen 9 7950Xを使用しましたが、メモリOCの検証については最新のRyzen 9000シリーズで高性能なゲーミングPCを組む時に本命視されることの多いRyzen 7 9800X3Dを使用しています。

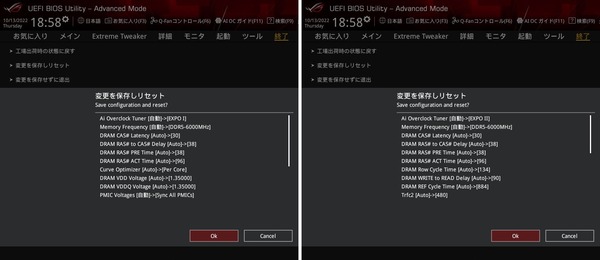

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI(BIOS:1022)のメモリOC検証では検証機材として、AMD EXPOのOCプロファイルに対応する16GB×2枚組み32GB容量のDDR5メモリキット「G.Skill Trident Z5 Royal Neo(型番:F5-6000J2836G16GX2-TR5NS)」を使用しています。

AMD Ryzen 7000シリーズCPUの時に発売された、メモリ周波数 6000MHz、メモリタイミング CL30はAMD Ryzen 9000シリーズCPUでも引き続き、高性能を追求する上でスイートスポットとされるスペックですが、今回はさらに低レイテンシなモデルを使用しています。

同メモリに収録されたOCプロファイルによって、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング30-38-38-96というRyzen 9000シリーズでも引き続き、高性能を求める上でスイートスポットなOC設定が安定動作しました。

OCプロファイルを適用しただけの自動設定ですが、メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズの16GB×2枚組みで6400MHz OC対応モデル(型番:CP16G64C38U5B)についても検証してみました。

高性能OCメモリというとG.Skillがやはり有名で、筆者も自分のPCや各種検証機材として愛用していますが、Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズはMicron純正メモリモジュール確定で高信頼性、入手性も高く、安価なので検討する人も多い製品だと思います。

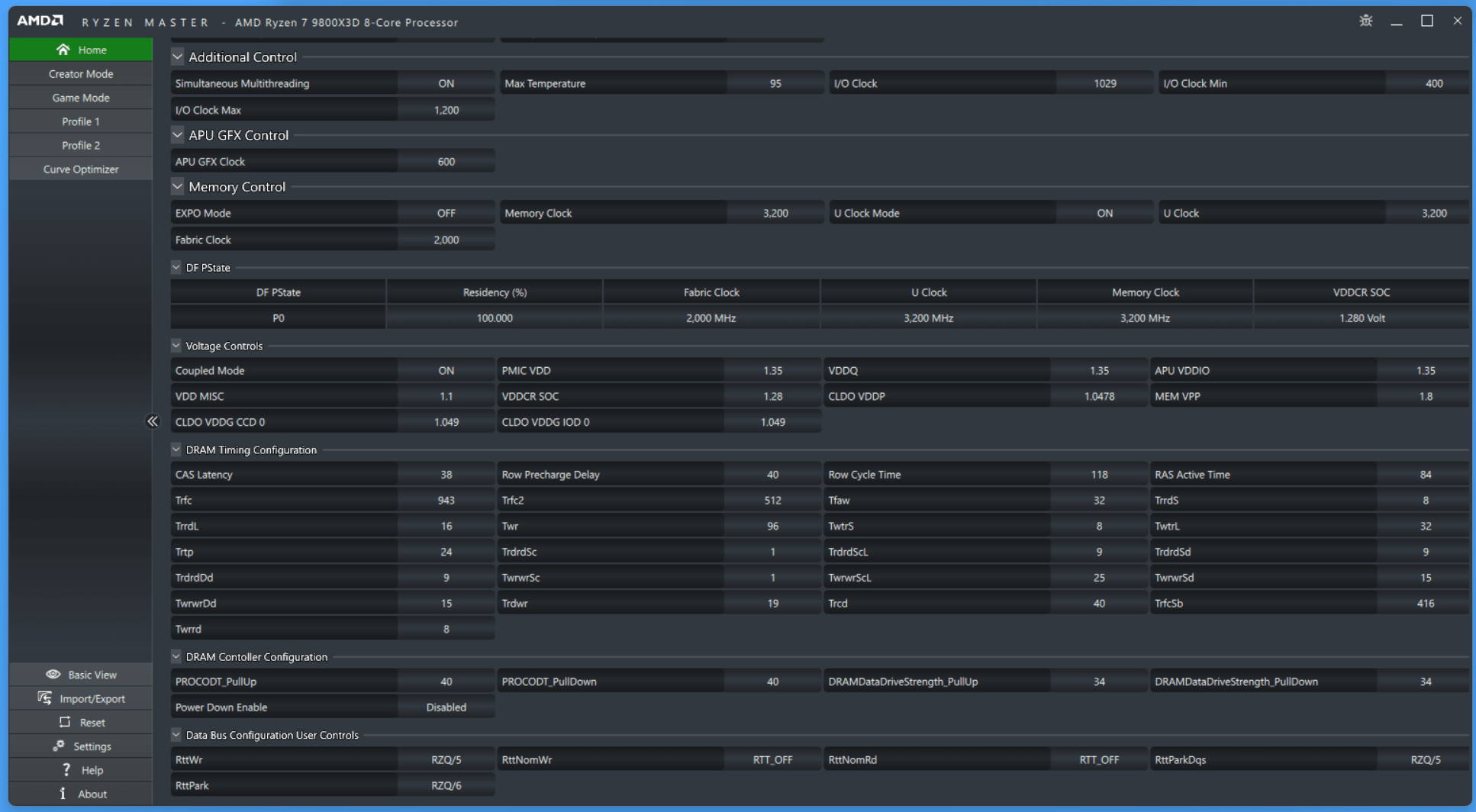

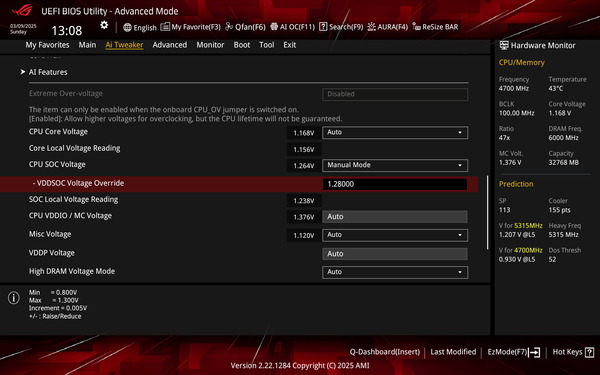

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI(BIOS:1022)とRyzen 7 9800X3Dの環境はメモリ周波数6400MHz、メモリタイミング38-40-40-81でワンランク上のOC設定についてもメモリストレステストを問題なくクリアできました。

メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

UCLK 3200MHzの1:1同期ではCPU SoC電圧を1.280V~1.300V程度に盛る必要があるようです。

1.200~1.300V程度であれば問題はないと思いますが、Ryzen 7000X3DシリーズでSoC電圧の過剰昇圧による焼損問題もあったので、気になる人はSoC電圧が1.200V程度でも十分に安定する3000MHzの1:1同期に留める方がいいかも。

なおASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIはBIOS:1022においてメモリ周波数を6400MHzにすると、上記のEXPO OCプロファイル適用も含めて、メモリ周波数とメモリコントローラー周波数(UCLK)が2:1同期へ自動的に切り替わります。

今回はBIOS設定からOCプロファイルの適用に加えて、MCLK/UCLK同期モードを1:1に指定し、SoC電圧も手動設定で1.280Vに昇圧しています。その他は自動設定のままです。

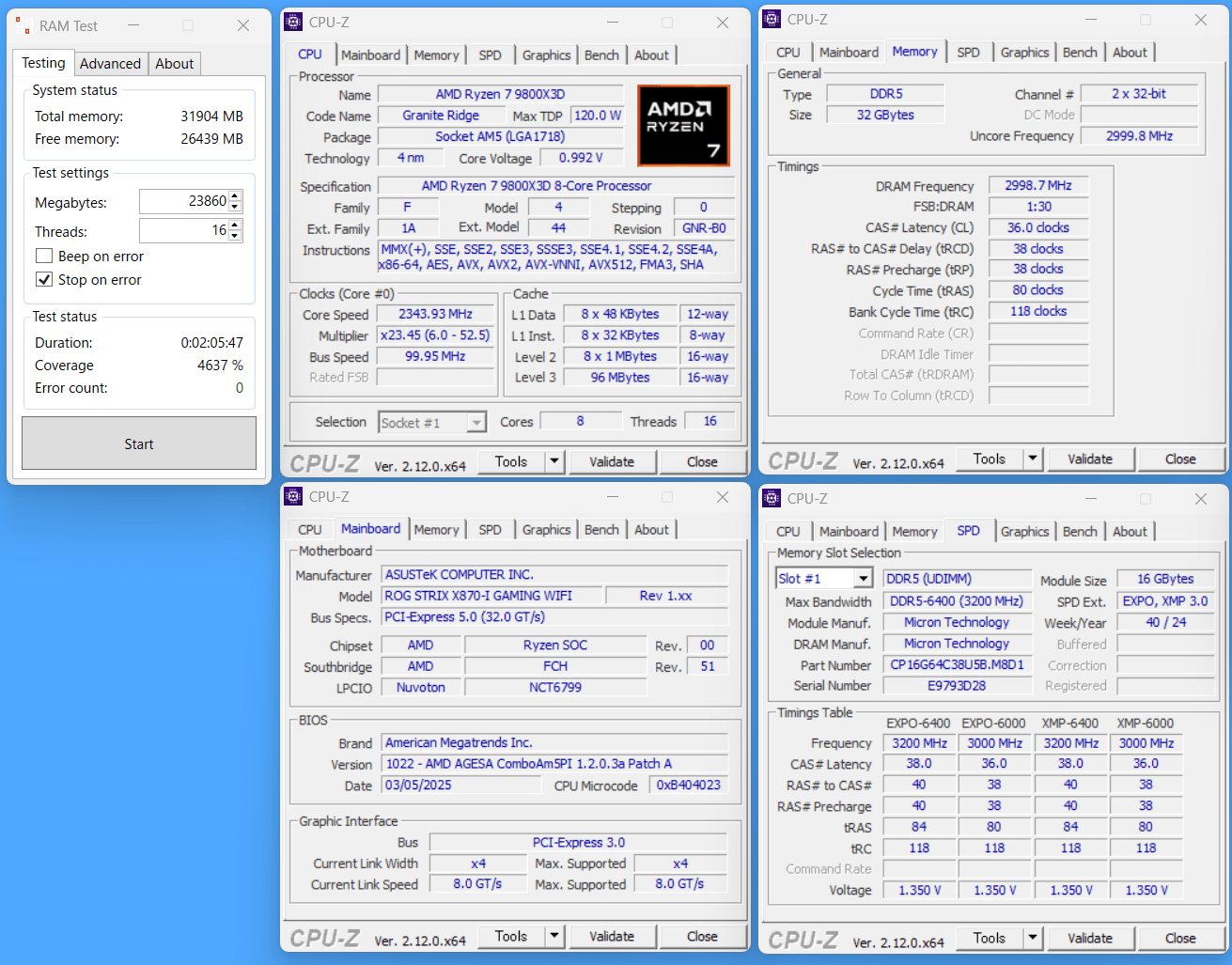

Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz対応モデルには、最大OC周波数の6400MHzに加えて、Ryzen 9000シリーズCPUに最適な6000MHz/CL36の低レイテンシOCプロファイルも収録されています。

BIOS設定からOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング36-38-38-80というRyzen 9000シリーズでも引き続き、高性能を求める上でスイートスポットなOC設定が安定動作しました。

OCプロファイルを適用しただけの自動設定ですが、メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

ゲーム性能を重視すると6400MHzでもUCLKの1:1同期が理想的はCPU側のメモコン特性(OC耐性の個体差)も影響します。

仮にCPUのOC耐性が悪く、6400MHzが上手く動作しなくても、Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz対応モデルには6000MHz/CL36の定番かつ高性能なOCプロファイルも収録されているので安心です。将来性も確保しつつ、現行環境でもほぼ確実に動くOCプロファイルが収録されている嬉しいOCメモリです。

ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFIのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、レビュー後の所感となります。

良いところ

- Mini-ITXサイズのX870チップセット搭載AM5マザーボード

- 110A対応SPSで構成された堅牢な13フェーズVRM電源

- Mini-ITXながら200W超の負荷に対してVRM電源温度は80度以下

- 16GB×2枚組みでメモリ周波数6000MHz/CL30が安定動作

- 16GB×2枚組みでメモリ周波数6400MHz/CL38が安定動作(UCLK 1:1)

- 外部センサー搭載で水温ソースのファンコンも可能なので水冷PCにも最適

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット SAFESLOT

- PCIEスロットのロックが自動解除される新機能 PCIe Slot Q-Release Slim

- NVMe接続M.2スロットをマザーボード上に2基設置、うち1基はPCIE5.0対応

- PCIE5.0対応M.2スロットにファン付き大型SSDヒートシンクを装備

- USB4対応Type-Cポート×2を標準搭載(iGPU経由でビデオ出力も可能)

- 2.5Gb有線LANを標準搭載(Intel I226)

- Wi-Fi 7&Bluetooth5.4対応無線LANを標準搭載(MediaTek MT7927)

- 独自USB Type-Cドック ROG STRIX HIVE IIが付属

ESS製DAC(SABRE9260Q)による4極3.5mmジャック搭載 - CPU・RAMなしでBIOSのアップデート・修復が可能なUSB BIOS FlashBackに対応

<spanstyle=”color: rgb(255, 0, 0);”>悪いところor注意点

- NICが全てWindows 11 24H2の標準ドライバに非対応 (I225/226搭載MBで一般に)

- 標準搭載M.2/VRMファンの制御機能が乏しい

- SATAポートは2基だけ

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」は、Mini-ITXサイズながら110A対応SPSで構成された13フェーズVRM電源回路を搭載し、最速ゲーミングCPUとして大人気のRyzen 7 9800X3Dはもちろん、CPU消費電力が200W超に達する16コア32スレッド Ryzen 9 9950Xでも、性能を十分に引き出すことが可能です。

その他にPCIE5.0対応を含む2基のNVMe M.2スロット、帯域40GbpsのUSB4対応Type-Cポート 2基、2.5Gb有線LAN、Wi-Fi 7対応無線LAN、ESS製DACによるUSB DAC機能も搭載するType-Cドック ROG STRIX HIVE IIが付属など、周辺コンポーネントも充実しており、GeForce RTX 50やRadeon RX 9000など最新高性能GPUを搭載したコンパクトゲーミングPCを組むのに最適なマザーボードです。

ASUS製マザーボードではお馴染みですがBIOSやマニュアルの日本語ローカライズ品質は主要4社の中でも随一となっており、BIOSのテキストベースUIの使い勝手も良好です。

ROGシリーズと言うとゲーマー&OCerに特化した高価で上級者向け製品のイメージが強いかもしれませんが、実は製品価格を除けば、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」はハードウェア設計やソフトの使い勝手において初心者にも優しいマザーボードです。

マザーボードのOC耐性を評価する上で重要なファクターになるVRM電源について、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」は非常に優秀な性能を発揮しました。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」であれば市販のAIO水冷クーラーを組み合わせたMini-ITX環境において、VRM電源周りは標準装備のままでRyzen 9 9950Xも運用できます。

Ryzen 9 9950Xはアウトボックス時点で性能を限界近くまで追求したチューニングが施されており、標準でEPS電源経由のCPU消費電力が200Wを超えますが、その強烈なVRM電源負荷に対しても、110A対応SPSなどで構成される13(10+2+1)フェーズの超堅牢なVRM電源回路が適切に熱を分散します。

「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のVRM電源クーラーはリアI/Oカバーを兼ねた超大型なVRM電源クーラーヒートシンクとなっており、AIO水冷クーラーを組み合わせたパッシブ空冷の状態でも、200W超の負荷に対してもVRM電源温度がボトルネックになることなく、CPU性能を最大限引き出すことが可能でした。

VRM電源回路、クーラーヒートシンクの実装スペースが限られるMini-ITXだと200W超は厳しく、CPUクーラー性能も含めて現実的な160W~180Wに対応できれば十分ではあるものの、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」は200W超の負荷でもVRM電源温度は80度以下に収まります。Mini-ITXのAM5マザーボードとしてはトップクラスの冷え具合です。

メモリOCについては、検証機材に使用しているG.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)のOCプロファイルによって、Ryzen 9000環境でも引き続き性能重視な定番設定と言えるメモリ周波数6000MHz/メモリタイミングCL30が安定動作しました。

またさらに低レイテンシなCL28のG.Skill Trident Z5 Royal Neo(型番:F5-6000J2836G16GX2-TR5NS)も安定動作です。

その他にも入手性が高く、コストパフォーマンスにも優れるCrucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズでも6000MHz以上のOCが安定動作しています。

メモリ周波数6000MHzでCLが30~36というスペックは前世代Ryzen 7000でも性能重視な定番設定だったこともあり、同スペックでAMD EXPOのOCプロファイルに対応したOCメモリも入手性が高いので、現状、メモリOC回りで「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」に不足を感じることはないはずです。

以上、「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

Mini-ITXながら110A対応SPSで構成される13フェーズの堅牢VRM電源や2基のUSB4対応Type-Cを搭載する小型ゲーミングマザーボード「ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI」をレビュー。

200W超CPU負荷や6000MHz低遅延メモリで徹底検証。https://t.co/wiuRK1lJl1 pic.twitter.com/VzvHFuuzPX— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) March 18, 2025

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク><ソフマップ>

<パソコン工房><ビックカメラ><OCWorks>

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン

Noctua NF-A12x25 LS-PWM 120mmファン

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

Techace公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク>

関連記事

・AMD Ryzen 7000&AM5マザーボードのレビュー記事一覧へ

・Intel第13/14世代Raptor Lake(Refresh)-Sのレビュー記事一覧へ

・Core i9 12900Kの殻割りクマメタル化&銅製IHSの冷却性能を検証

・AMD Ryzen 5000シリーズCPUのレビュー記事一覧へ

・X570/B550チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

コメント