PCIE5.0x4接続とMicron製の最新メモリ 232層3D NANDにより連続読み出し12GB/sに達するハイエンドNVMe M.2 SSD「Crucial T700 NVMe PCIE5.0 M.2 SSD 2TB(型番:CT2000T700SSD3)」をレビューします。

製品公式ページ:https://www.crucial.jp/ssd/t700/ct2000t700ssd3

目次

1.Crucial T700について

2.Crucial T700 2TBの外観

・Crucial T700 with Heatsinkについて

4.Crucial T700 2TBのベンチマーク比較

5.Crucial T700 2TBの連続書き込みについて

6.Crucial T700 2TBの消費電力と温度

7.Crucial T700 2TBの実用性能比較

8.Crucial T700 2TBのデータコピー・ゲーム性能比較

【機材協力:Crucial/Micron】

Crucial T700について

「Crucial T700」は、メモリコントローラーにPCIE5.0x4帯域のNVMe接続に対応するPhison PS5026-E26、メモリチップにMicron製の最新メモリであるTLC型232層 3D NANDが採用された、NVMe(PCIE5.0x4)接続でM.2 2280フォームファクタのM.2 SSDです。

「Crucial T700」にはSSD容量として1TB(型番:CT1000T700SSD3)、2TB(型番:CT2000T700SSD3)、4TB(型番:CT4000T700SSD3)の3モデルがラインナップされています。

加えてPCIE5.0接続SSDの発熱にも対応可能なオリジナルヒートシンクを標準搭載したバリエーションモデルも3種類の容量、1TB(型番:CT1000T700SSD5)、2TB(型番:CT2000T700SSD5)、4TB(型番:CT4000T700SSD5)でそれぞれラインナップされています。

「Crucial T700」のアクセススピードは容量によって若干異なりますが、最大でシーケンシャル読出12,400MB/s、シーケンシャル書込11,800MB/s、ランダム読出1,500,000IOPS、ランダム書込1,500,000IOPSの超高速アクセスを実現しています。

「Crucial T700」のMTBF(平均故障間隔)は-万時間、書込耐性は1TBが600TBW、2TBが1200TBW、4TBが2400TBWとなっており、メーカーによる製品保証期間は5年間です。

| Crucial T700 スペック一覧 | |||

| 容量 | 1TB CT1000T700SSD3 |

2TB CT2000T700SSD3 |

4TB CT4000T700SSD3 |

| ヒートシンク付き | CT1000T700SSD5 | CT2000T700SSD5 | CT4000T700SSD5 |

| インターフェース | M.2, NVMe (PCIE5.0x4) | ||

| コントローラー | Phison PS5026-E26 | ||

| メモリー | Micron製 TLC型 232層3D NAND | ||

| DRAMキャッシュ | 2GB LPDDR4-4266 | 4GB LPDDR4-4266 | 8GB LPDDR4-4266 |

| 連続読出 | 11,700MB/s | 12,400MB/s | |

| 連続書込 | 9,500MB/s | 11,800MB/s | |

| 4Kランダム読出 | 1,200,000 IOPS | 1,500,000 IOPS | |

| ラ4Kランダム書込 | 1,500,000 IOPS | 1,500,000 IOPS | |

| 消費電力 | – | ||

| 動作温度範囲 | – | ||

| MTBF | -万時間 | ||

| 耐久性評価 | 600TBW | 1200TBW | 2400TBW |

| 保証期間 | メーカー5年 | ||

Crucial T700 2TBの外観

まず最初に「Crucial T700 2TB」の外観や付属品について簡単にチェックしておきます。

Crucial T700シリーズは下写真のような紙製のパッケージに梱包されており、パッケージを開くとSSD本体はプラスチック製スペーサーに収められていました。

「Crucial T700」のSSD本体の外観は次のようになっています。普通にM.2 2280サイズ、M-Key型のM.2 SSDです。PCB基板は黒色です。

基板表面には製品ロゴシールが貼られていますが、シールの上からサーマルパッドを介して社外製ヒートシンクを装着しても適切に放熱が可能な銅箔シールになっています。

「Crucial T700」の表面にはM.2端子のすぐ傍、右端にメモリコントローラー、その左隣にDRAMキャッシュ、左半分のスペースには2枚のメモリチップが実装されています。

メモリコントローラーにはPCIE5.0x4帯域のNVMe接続に対応するPhison PS5026-E26が採用されています。

メモリチップはMicron製の最新メモリであるTLC型232層 3D NANDです。DRAMキャッシュも当然、Micron製です。2TBモデルの場合、DRAMキャッシュ容量は4GBですがDRAMキャッシュ用メモリチップは1枚だけです。

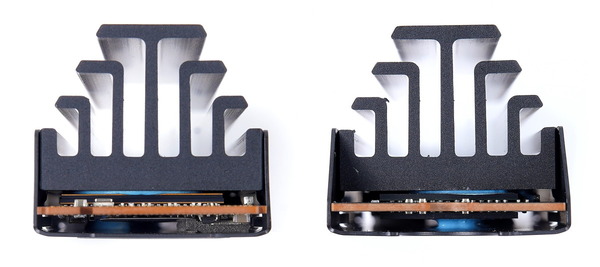

「Crucial T700」の裏面について、今回レビューしている2TBモデルや最大容量4TBモデルはDRAMキャッシュ1枚(4TBモデルのみ)とNANDメモリチップ2枚などが実装されていて両面実装となります。

後述のヒートシンク搭載モデルは両面実装に合わせて調整されているので問題ありませんが、市販のM.2 SSDヒートシンクを組み合わせる場合は、両面実装のM.2 SSDに対応しているかどうか注意してください。

Crucial T700 with Heatsinkについて

Crucial T700にはオリジナルM.2 SSDヒートシンク搭載モデル「Crucial T700 with Heatsink」もラインナップされています。

マットで質感の高い塗装が施されたアルミニウム製ヒートシンクには、天面にメーカーや製品のロゴが白字で刻印されています。

ヒートシンクはバックプレートを挟んで左右2カ所でしっかりネジ止めされており、見ての通り頑丈さも感じる仕上がりです。20mm程度と厚みも大きめです。

「Crucial T700 with Heatsink」のヒートシンクは側面のネジ 4つで固定されています。今回入手した個体については固定ネジには封印シール等はありませんが、基本的にヒートシンクを取り外すとメーカー保証対象外となります。

「Crucial T700」のSSD基板とヒートシンクとの間には一般的なサーマルパッドではなく、特殊なサーマルペースト(熱伝導性シリコン)が採用されています。

「Crucial T700」に使用されているサーマルペーストは、自作PCでよく使うCPUクーラー用の熱伝導グリスのようなシリコングリスとは異なり、ヒートシンクを外した時点でほぼ完全に固形化していました。

質感はスポンジに近く、サーマルパッドとグリスの中間のような感じですが、どちらにせよ一度剥がしてしまうと再利用はできません。

Crucial T700 2TBの検証機材と基本仕様

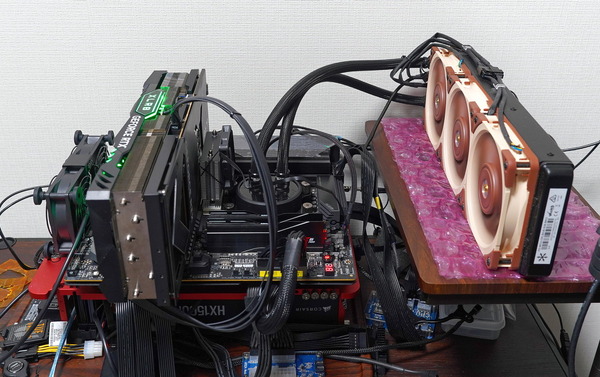

「Crucial T700 2TB」の各種検証を行う環境としては、PCIE4.0/5.0に対応するAMD Ryzen 9 7950X&GIGABYTE X670E AORUS MASTERなどで構成されているベンチ機を使用しました。構成の詳細は下記テーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 9 7950X (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N DDR5 16GB×2=32GB (レビュー) |

| マザーボード | GIGABYTE X670E AORUS MASTER (レビュー) |

| ビデオカード | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB (レビュー) |

| OS | Windows 11 Pro 64bit 22H2 |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

システムメモリの検証機材には、Ryzen 7000用OCメモリのスイートスポットとアピールされているメモリ周波数6000MHz/CL30の低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5 NeoシリーズはAMD EXPOのOCプロファイルに対応した製品なので、AMD Ryzen 7000シリーズCPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。ARGB LEDイルミネーションを搭載したバリエーションモデル G.Skill Trident Z5 Neo RGBもラインナップされています。

・「G.Skill Trident Z5 Neo」をレビュー。EXPOで6000MHz/CL30のOCを試す!

2023年最新のSSDレビューでは高度に圧縮されたゲームデータをグラフィックボードのVRAMへ直接取り込んで、GPUによって高速に展開するDirectX 12のDirectStorageのようなAPIに対応したPCゲームも検証しています。

その時にSSDの理想的な性能を検証できるように、最新のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

メーカーのPNYは2022年に株式会社アスクが販売代理店契約を結んだばかりの新参なので国内での知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

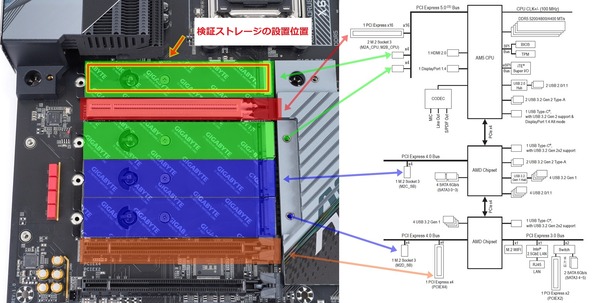

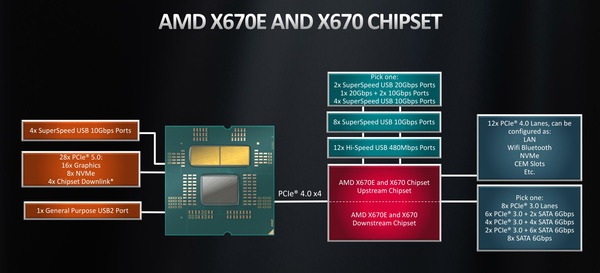

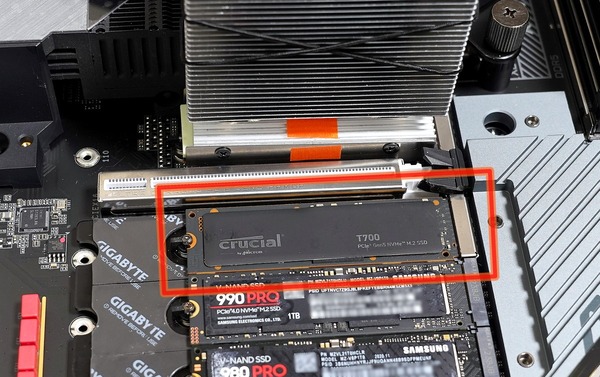

検証環境については上述の通り、AMD Ryzen 9 7950XやGIGABYTE X670E AORUS MASTERで構成されるテストベンチ機を使用していますが、検証するNVMe M.2 SSDはマザーボード上のCPUソケット直下に配置されている、CPU直結PCIE5.0x4レーン接続のM.2スロットに設置しています。

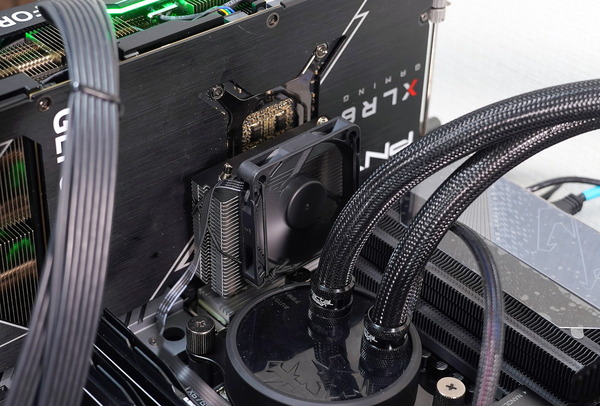

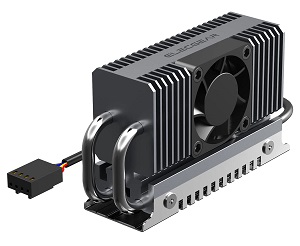

またサーマルスロットリングによる性能低下の可能性を排除するため、JIUSHARK M2-THREEという60mm角ファンでアクティブ冷却できるM.2 SSDヒートシンクを組み合わせた状態で設置しています。

GIGABYTE X670E AORUS MASTERにM.2 SSDを設置する場合、M.2-PCIE変換ボードも使用するなら、計5つの候補があり、どこに接続するかでベンチマーク結果が大きく変わります。

Ryzen 7000シリーズCPU&X670Eマザーボードの環境においてCPU直結PCIEレーンは、主にグラフィックボードで使用するPCIE5.0x16レーンに加えて、NVMe M.2 SSD用のPCIE5.0x4レーンが2つがあり、実のところNVMe M.2 SSDを使用するなら、このNVMe M.2 SSD用のCPU直結PCIE5.0x4レーンが最速となります。

「Crucial T700 2TB」のボリュームをWindows 11上で作成したところ、空きスペースは1.81TBでした。

Crucial T700 2TBのベンチマーク比較

「Crucial T700 2TB」の性能を測るためストレージに関する基本的なベンチマークソフトを使用して測定を行います。

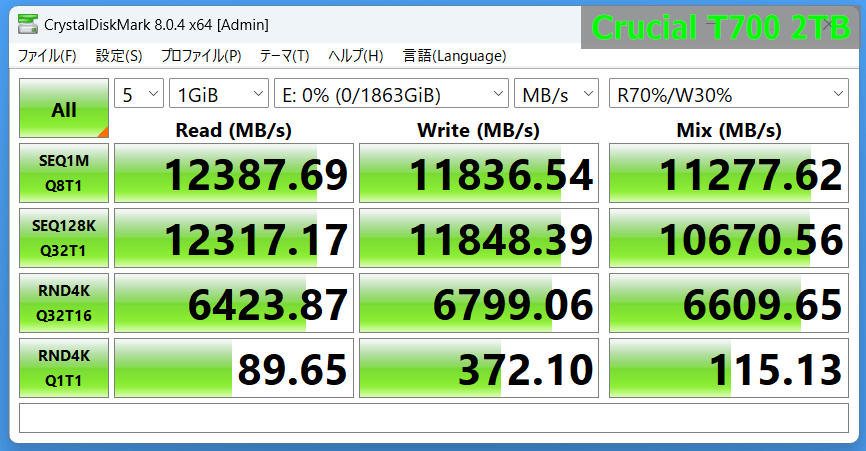

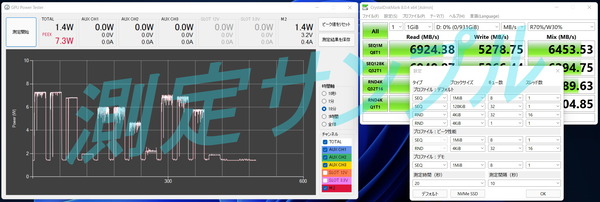

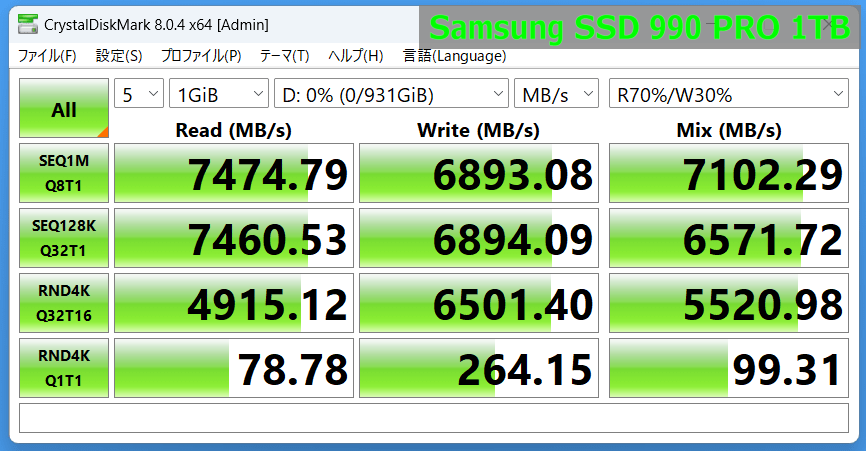

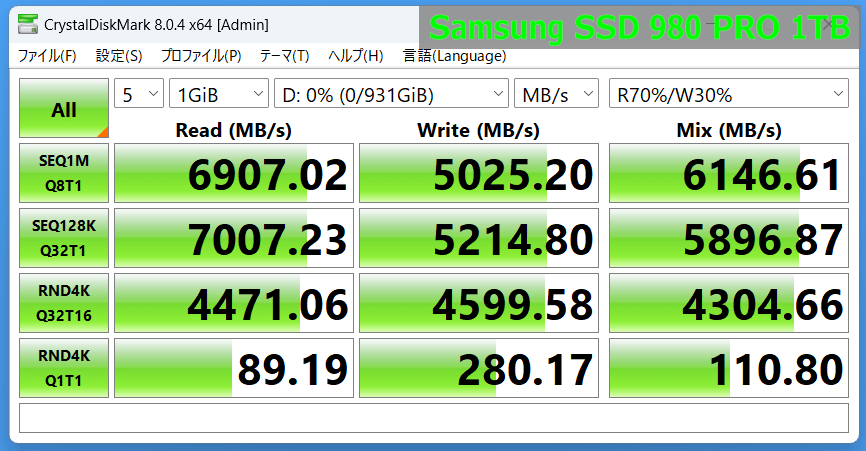

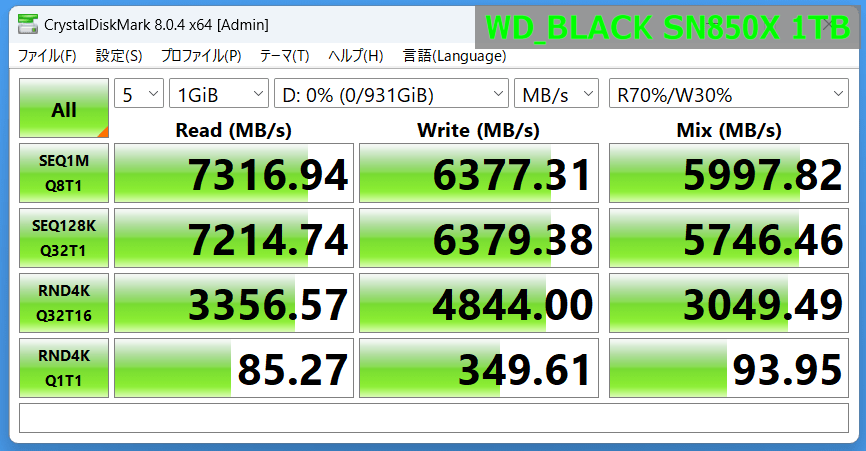

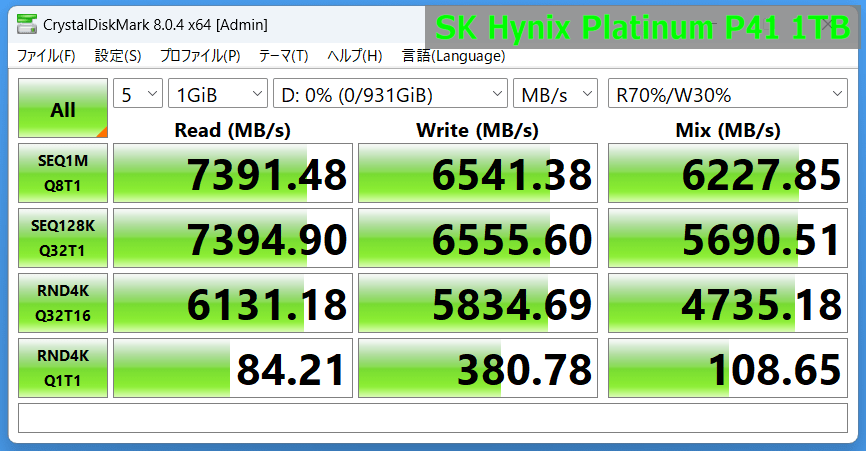

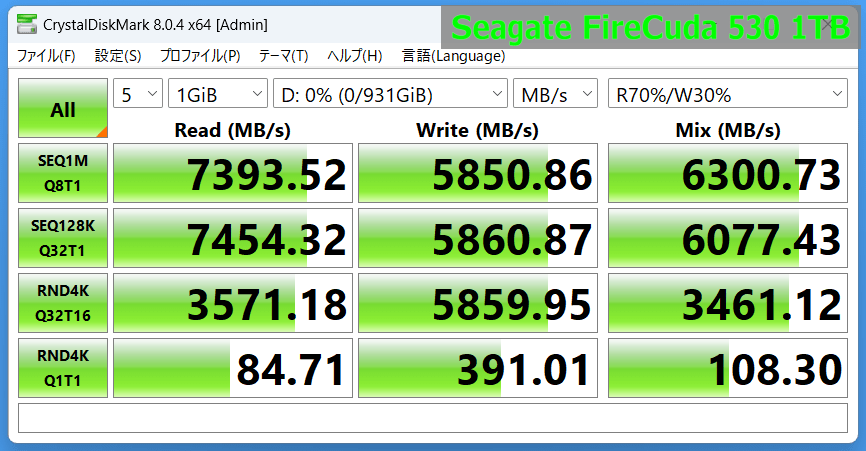

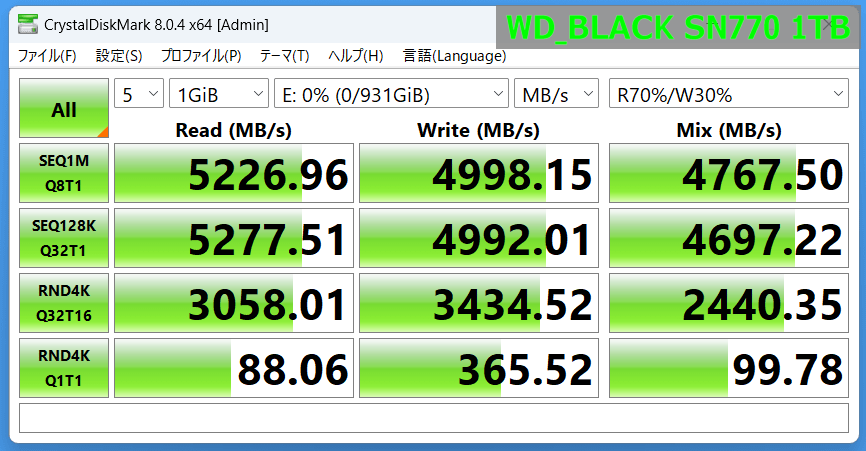

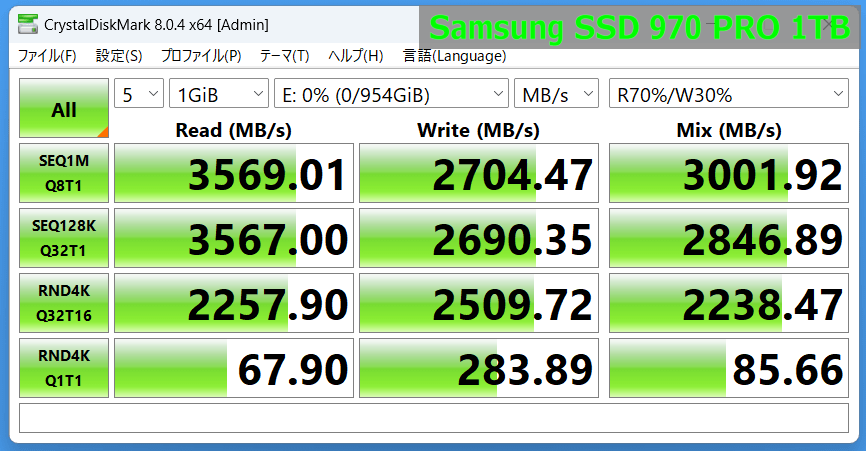

まずはCrystalDiskMark8.0.4 (1GiB, +Mix)について、「Crucial T700 2TB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

「Crucial T700 2TB」のベンチマークススコアは連続読み出しと連続書き込みが12GB/s前後に達しており、製品スペック通りの性能です。実用性能への影響の大きい4Kランダム読み出し(Q1T1)も89MB/s程度と非常に高速です。

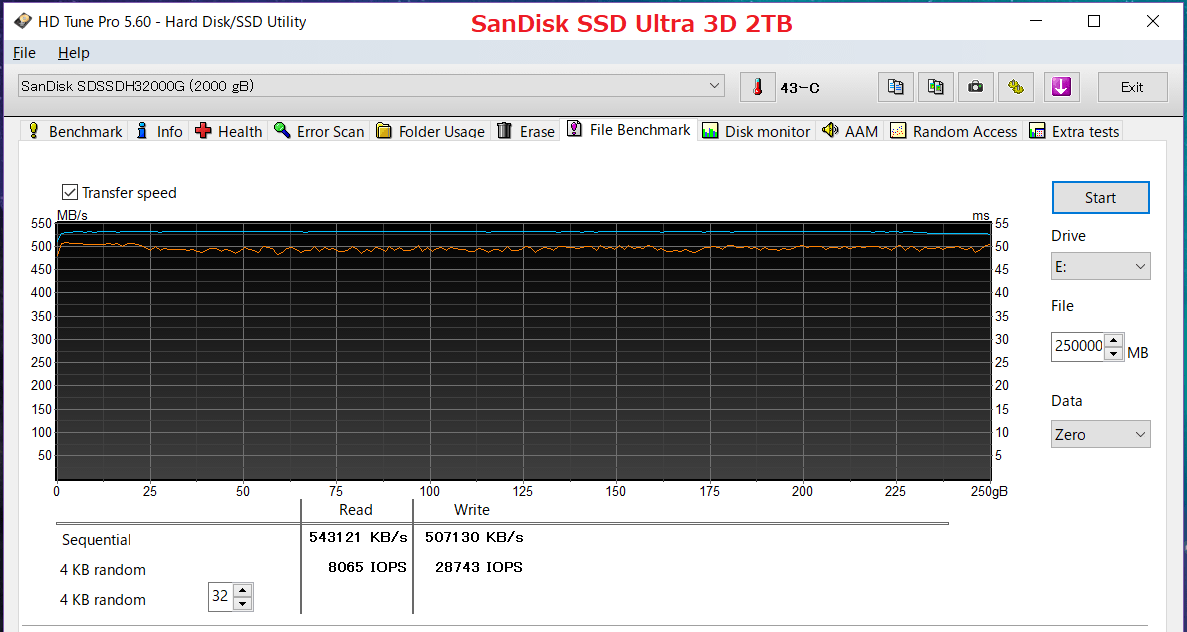

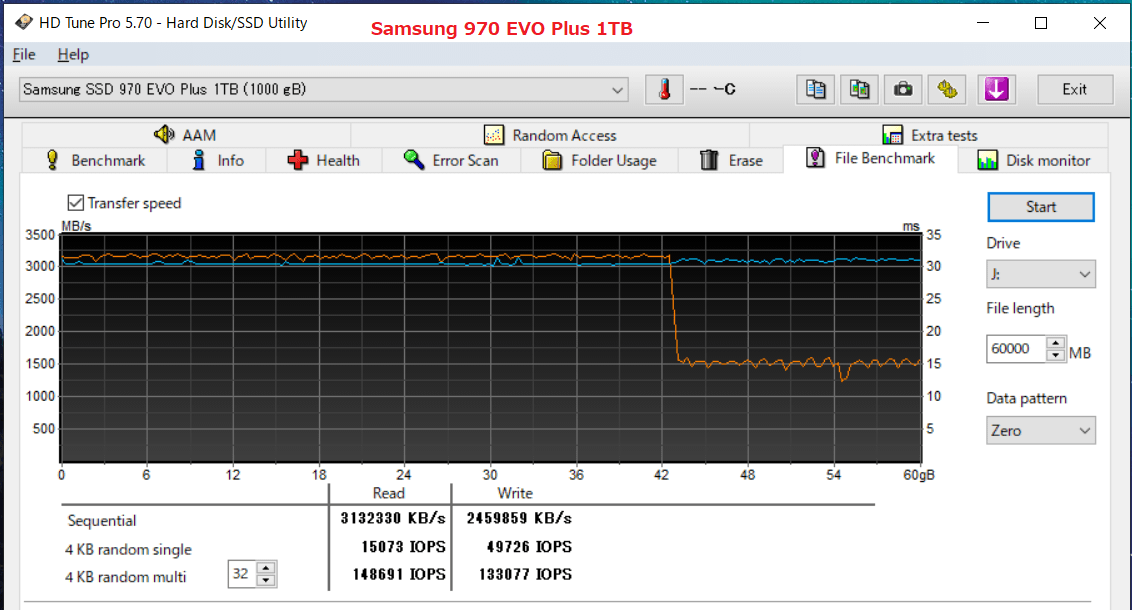

以下、各種比較対象SSDのCrystalDiskMark8 ベンチマークスコアになっています。

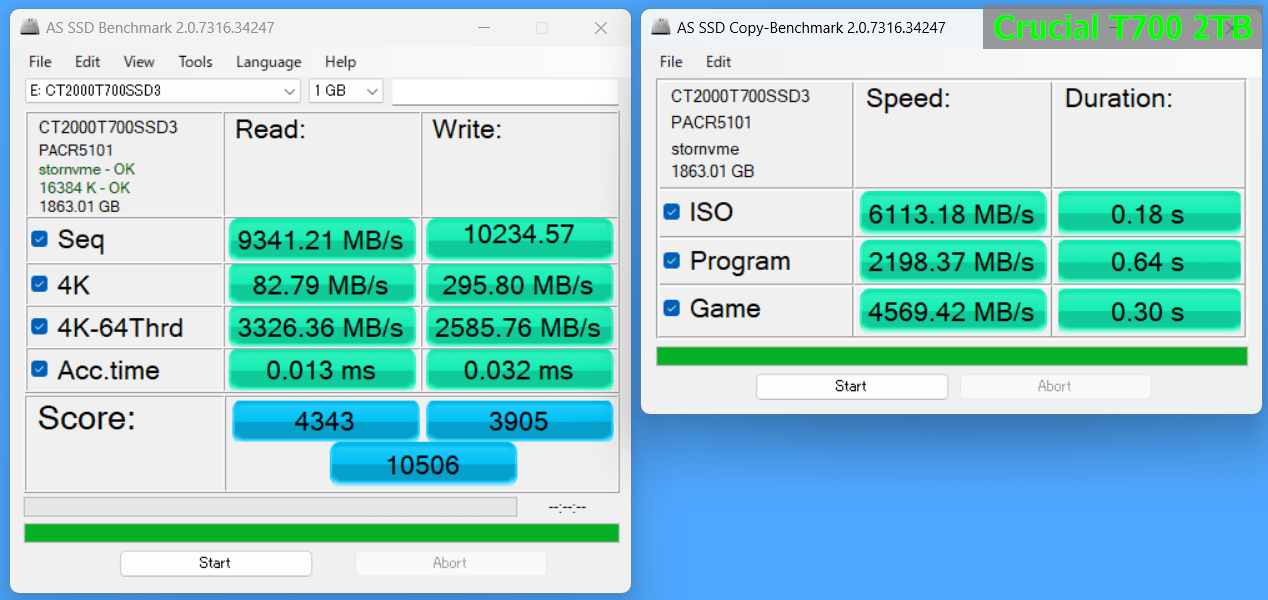

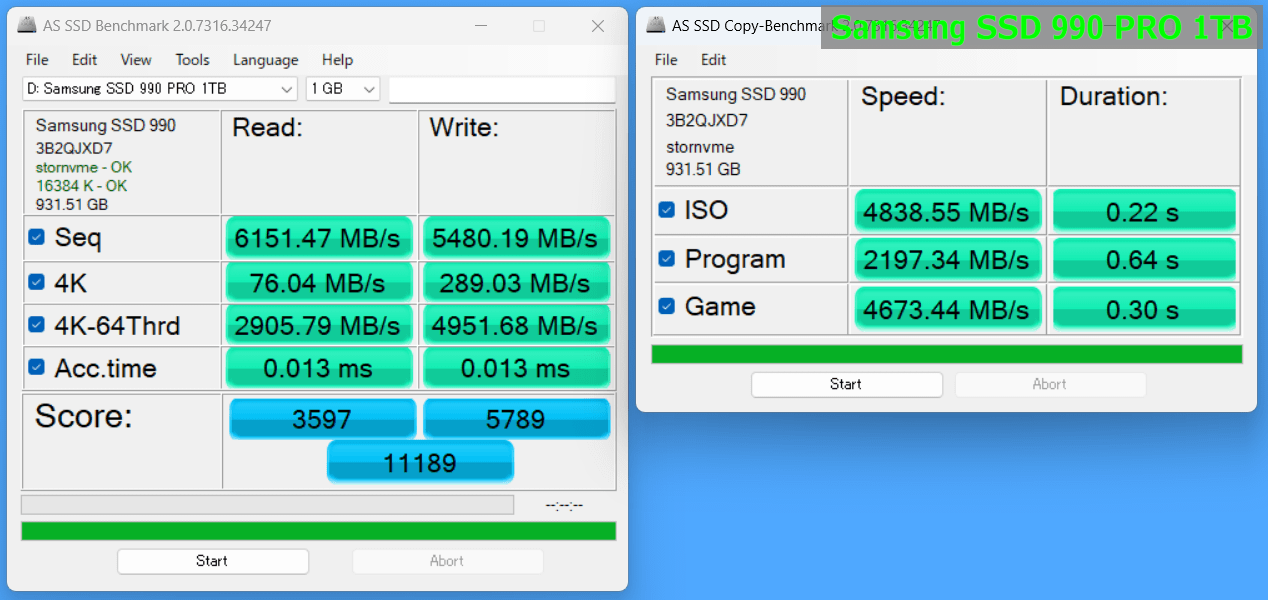

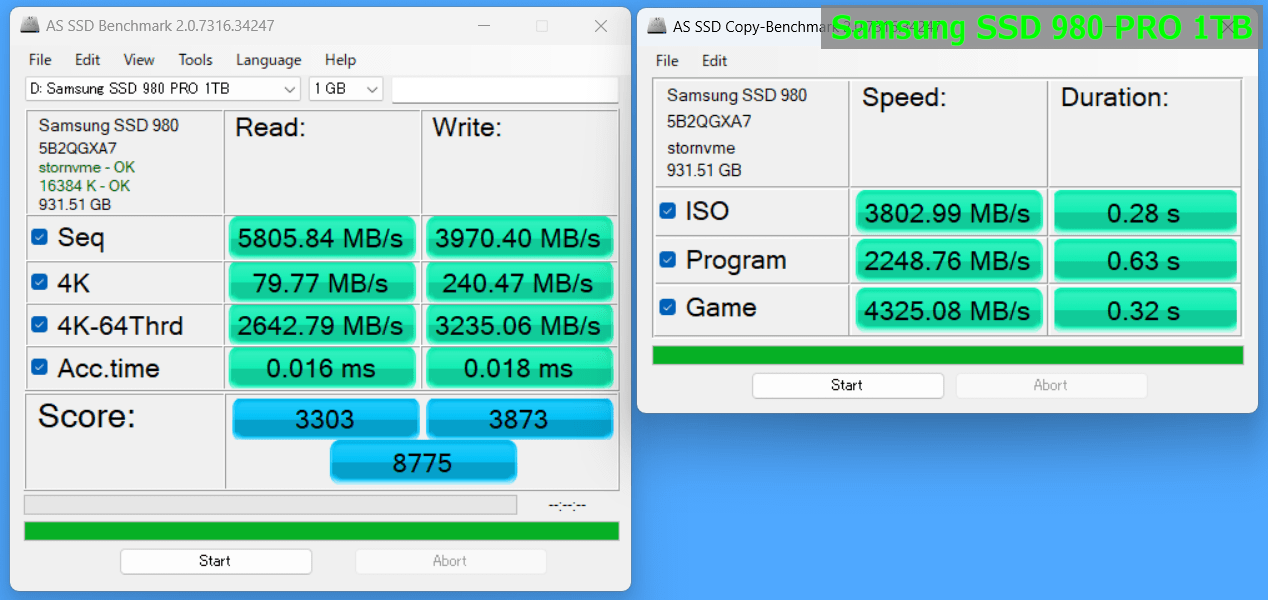

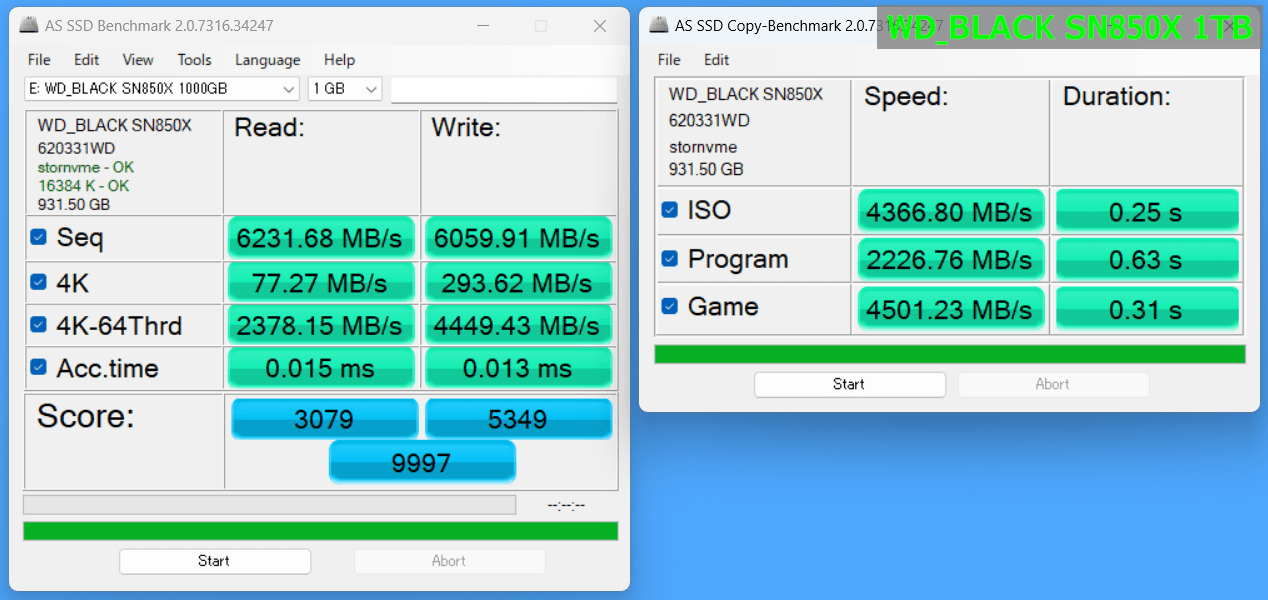

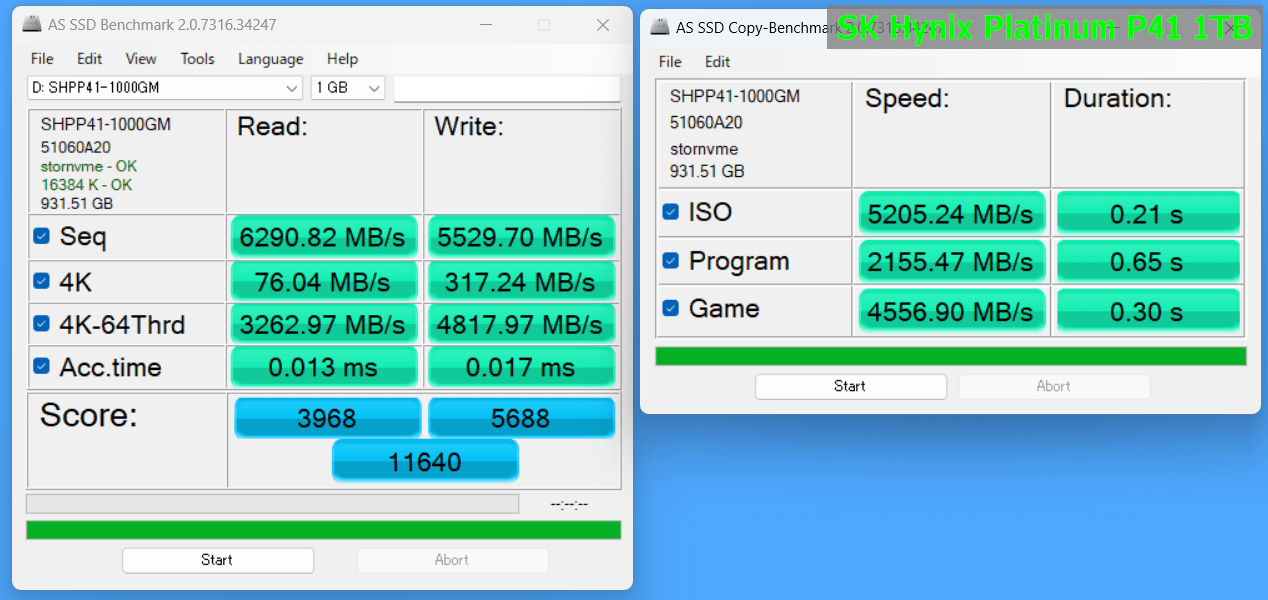

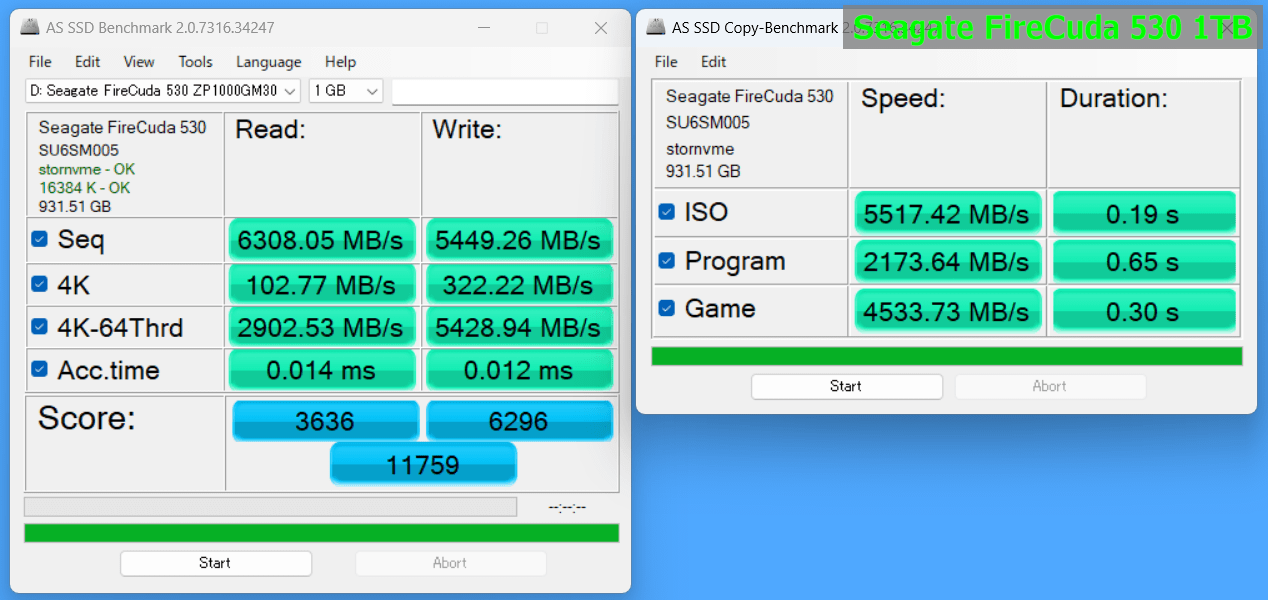

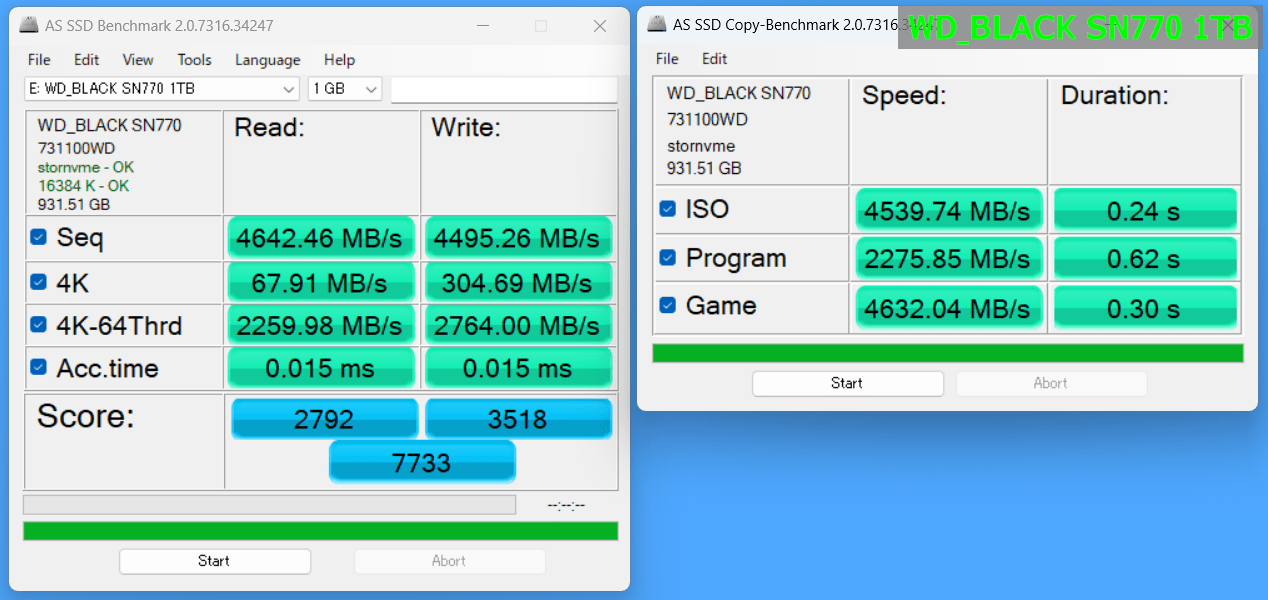

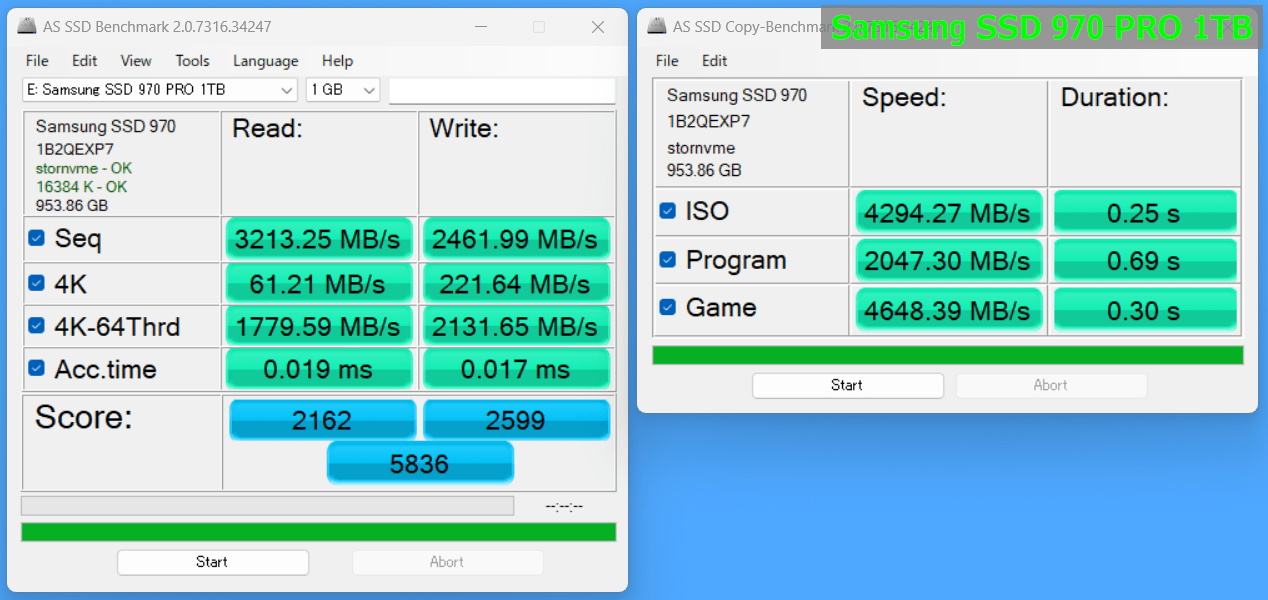

AS SSD Benchmark v2.0.6821.41776 (1GB)について、「Crucial T700 2TB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

以下、各種比較対象SSDのAS SSD Benchmark ベンチマークスコアになっています。

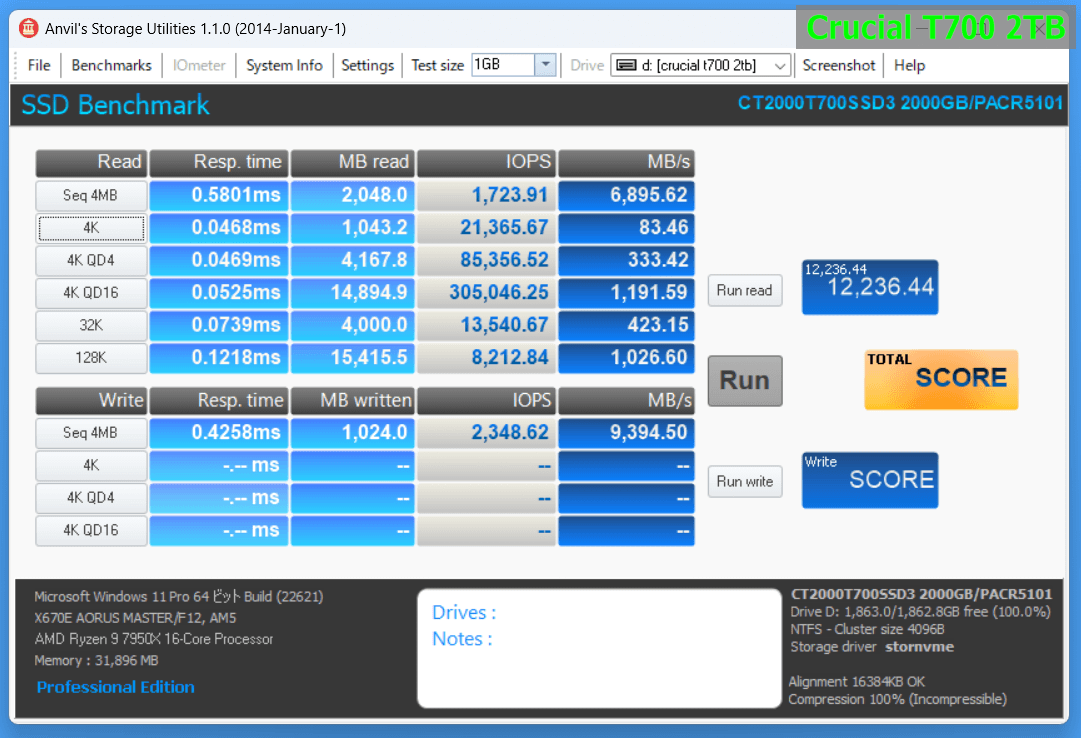

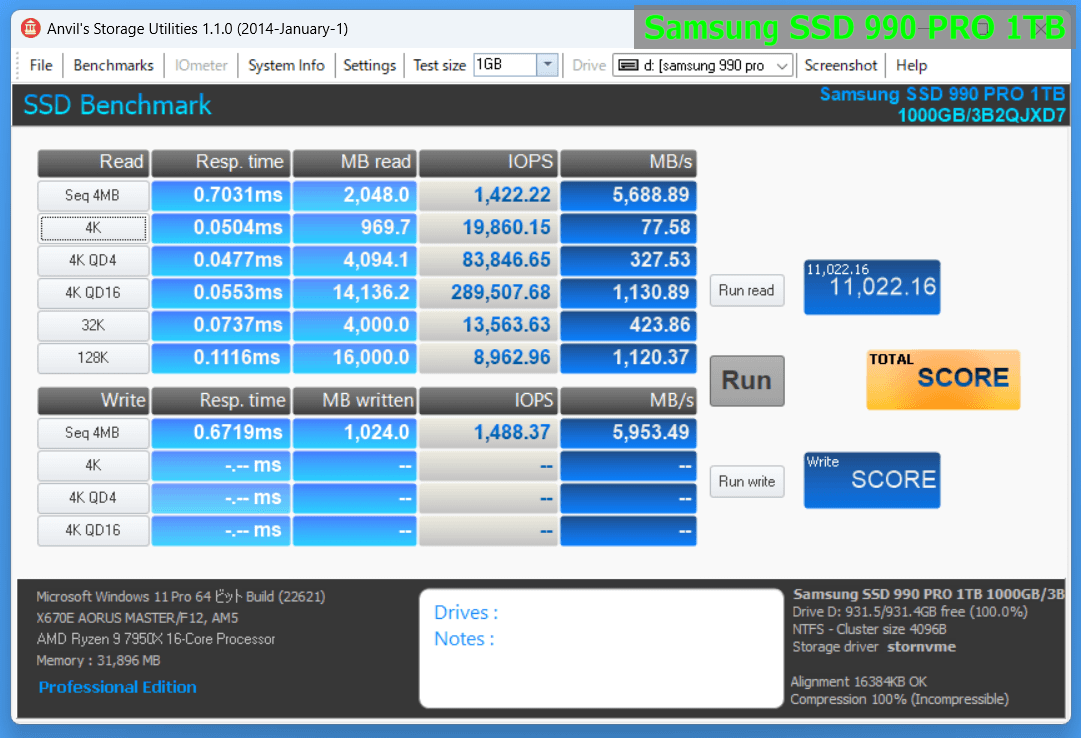

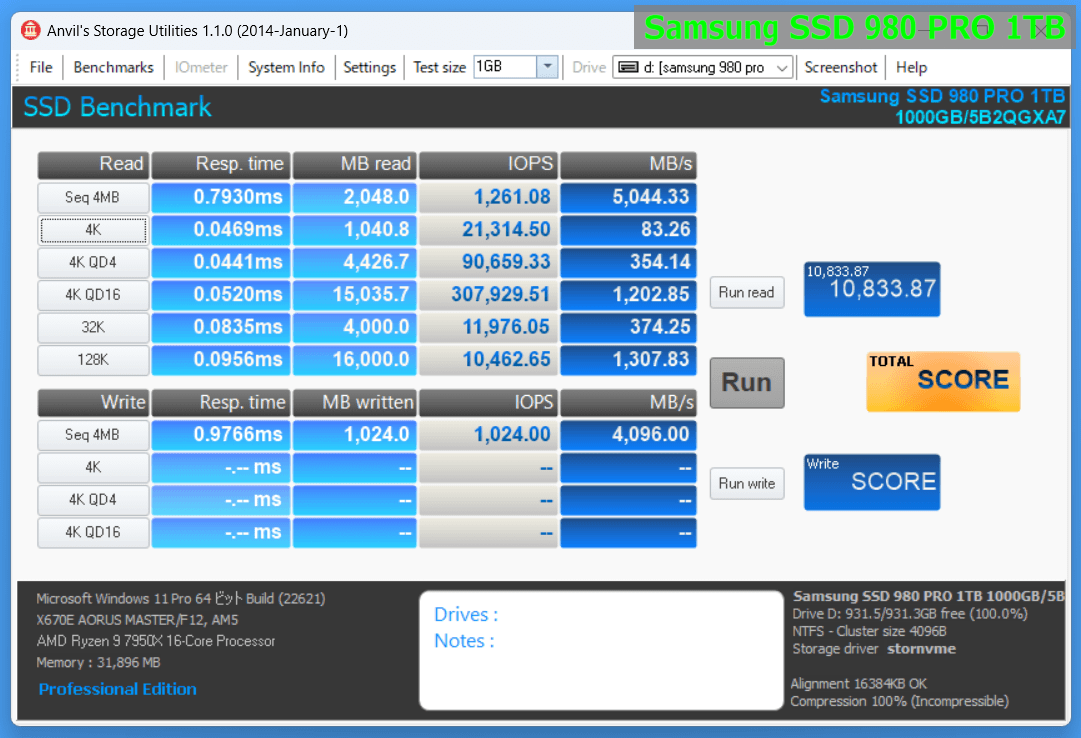

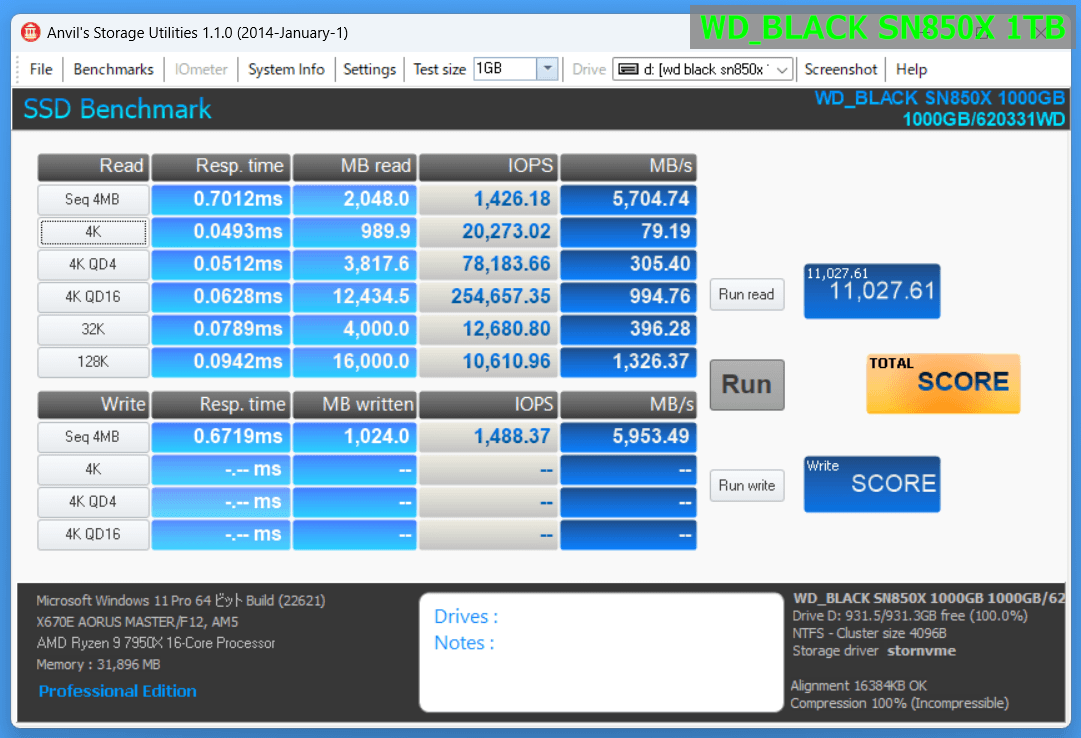

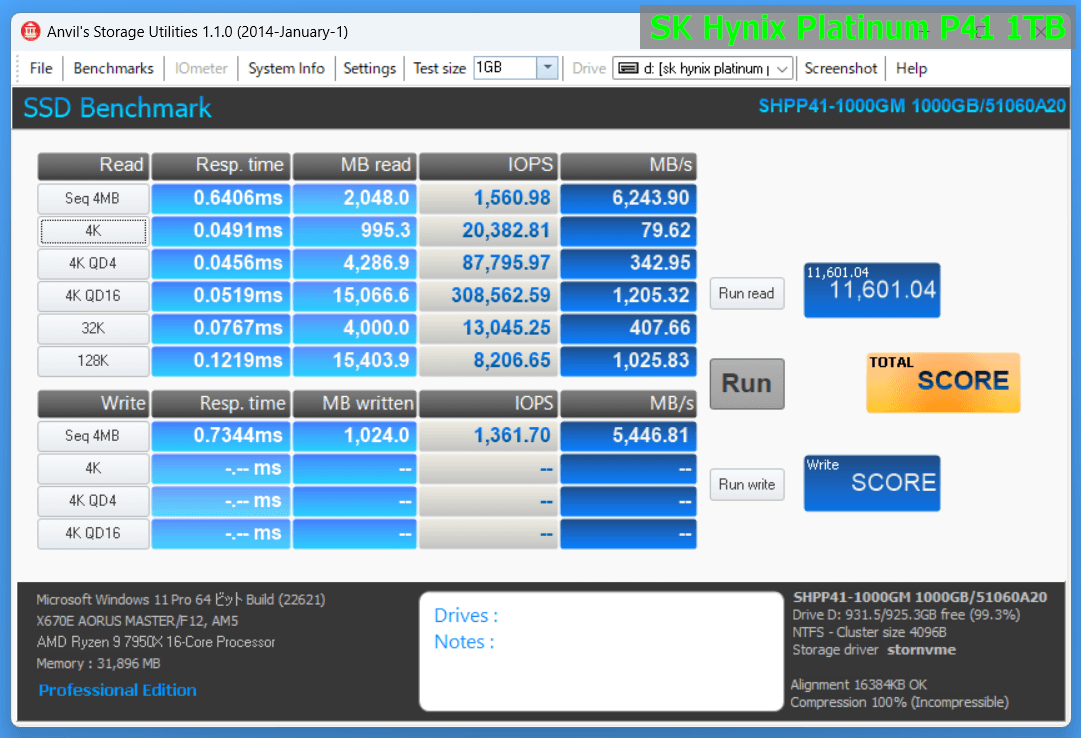

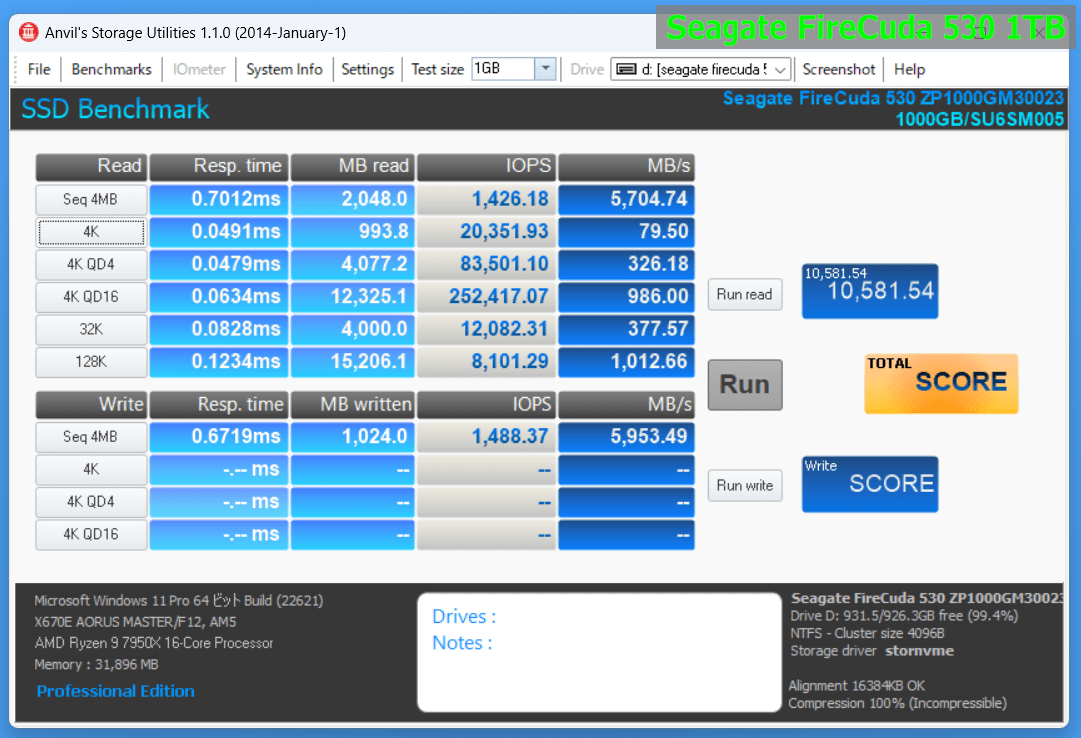

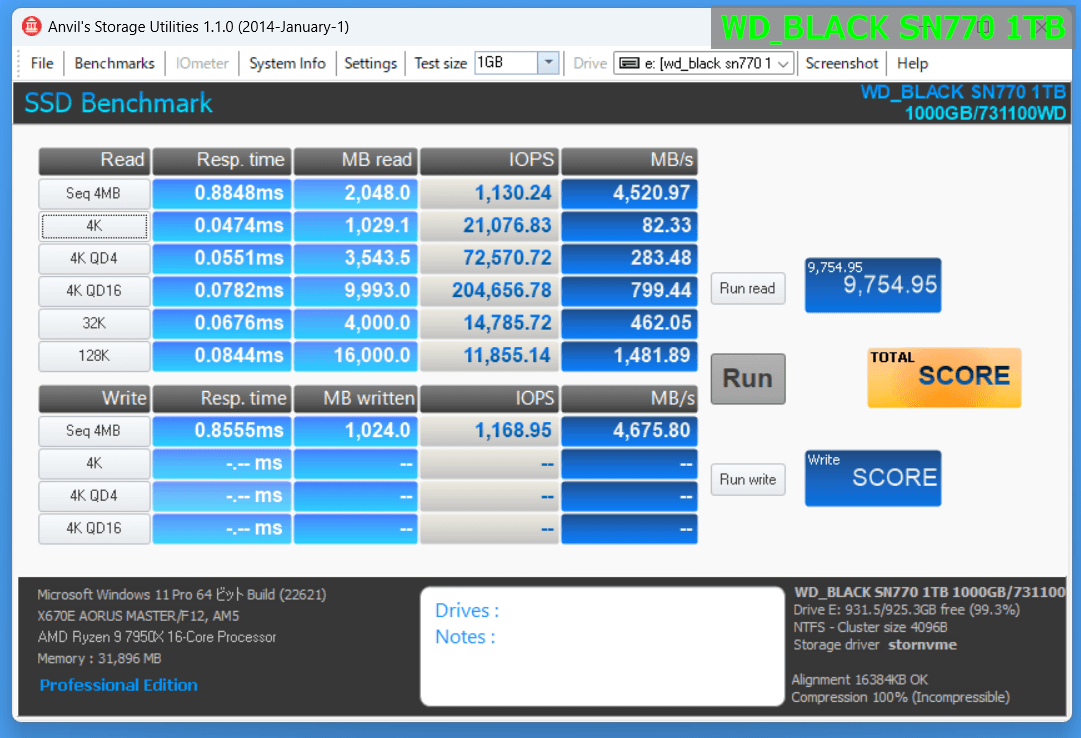

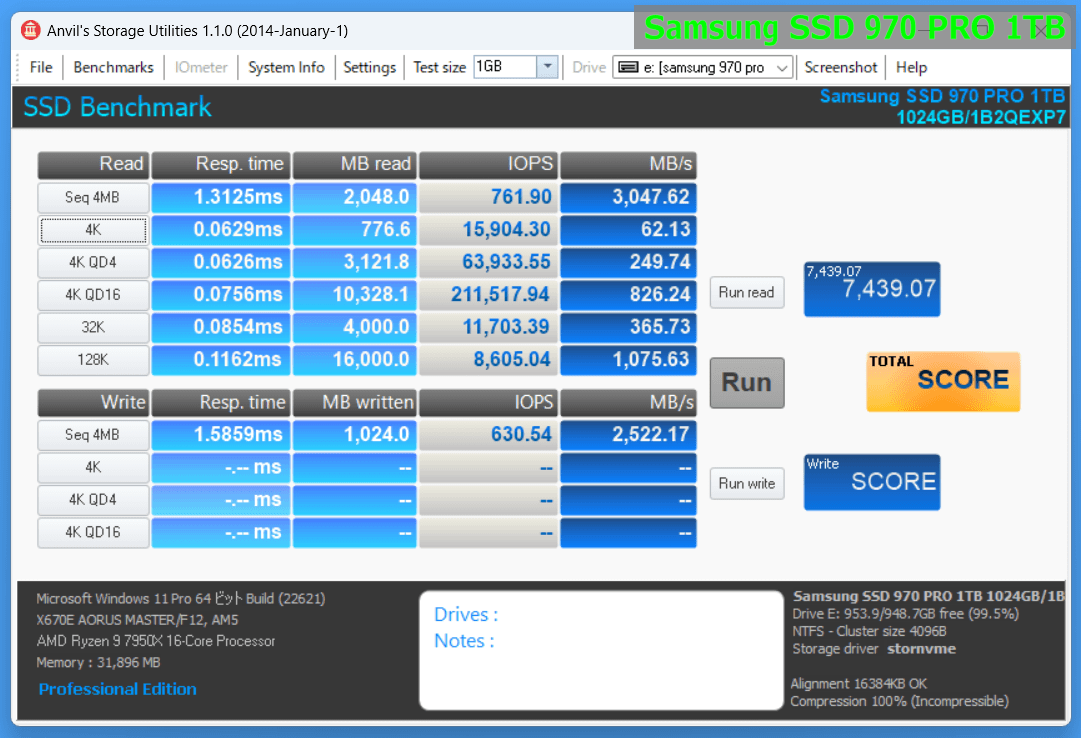

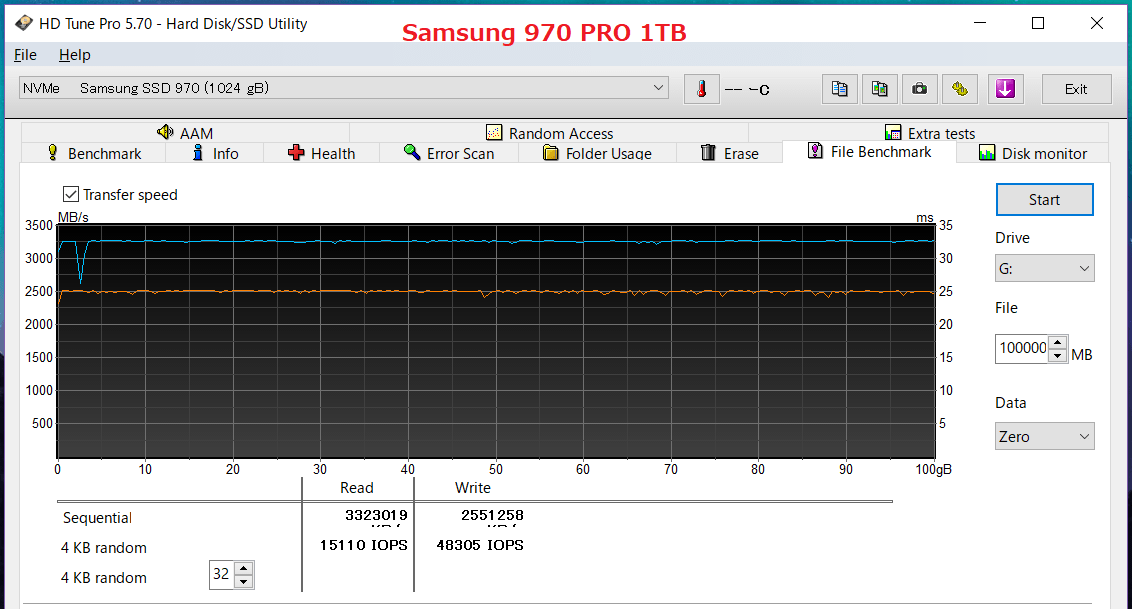

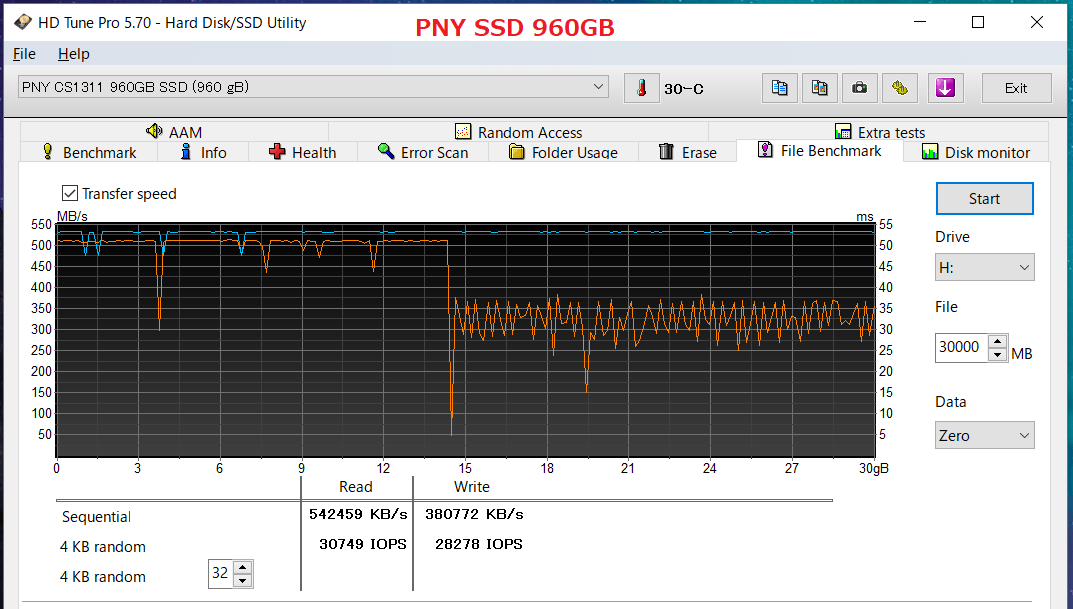

Anvil’s Storage Utilities v1.1.0 (1GB)について、「Crucial T700 2TB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

以下、各種比較対象SSDのAnvil’s Storage Utilities ベンチマークスコアになっています。

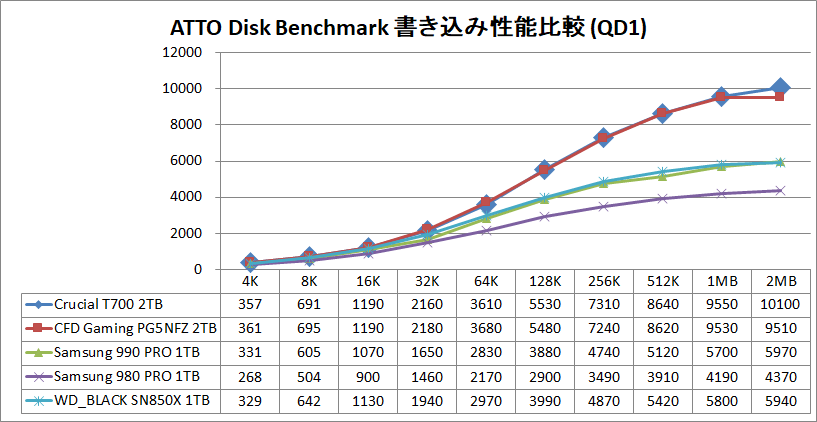

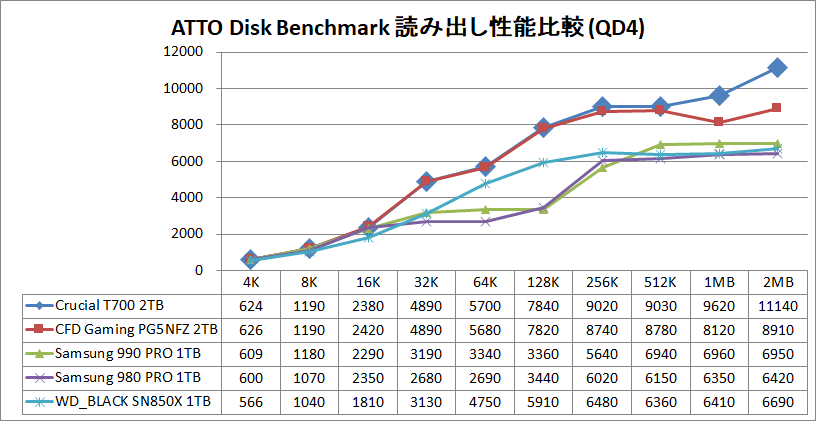

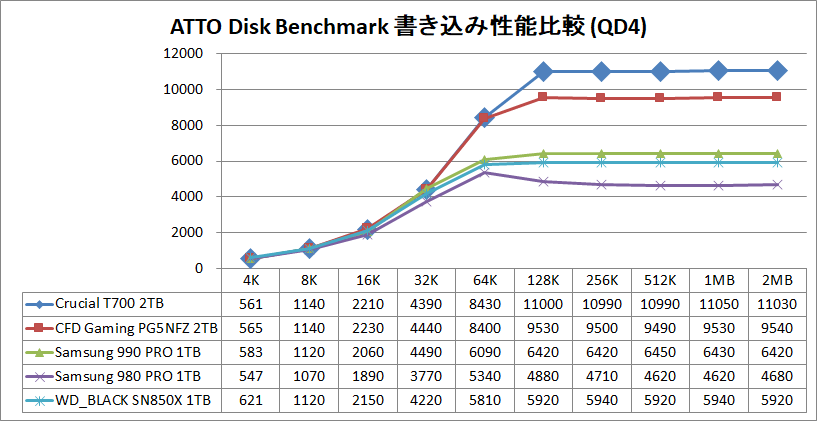

ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2 (512B-64MB, 1GB, QD1/QD4)について、「Crucial T700 2TB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

ATTO Disk Benchmarkはブロックサイズ別の性能を主にチェックするベンチマークなので4KB~1MBを抜粋してリード/ライト性能をグラフにして比較しました。

Crucial T700 2TBの連続書き込みについて

「Crucial T700 2TB」に連続書き込みを行った場合の動作についてチェックします。

TLC型やQLC型と呼ばれる3bit以上のマルチレベルセルで動作するNANDが採用されているSSDでは、マルチレベルセル化によって遅くなる書き込み速度の底上げのため、NANDメモリの一部を高速キャッシュ領域とする機能が実装されています。

2022年現在、TLCやQLCの記憶領域を動的にSLC化する製品が多いので、この高速キャッシュ領域のことをSLCキャッシュと呼ぶことにします。(可能性としてTLC型SSDやQLC型SSDがMLCで高速キャッシュを構築することもありうる)

このようなSLCキャッシュを有するSSDにおいては、連続した大容量の書き込みによって書き込み総量がSLCキャッシュを超過した場合、書き込み速度がステップ状にガクッと下がります。

例えば600MB/sが理論的な上限速度となるSATA SSDの場合は、動画ファイルなど数十GB以上の単一ファイルの連続書き込みが発生すると、SLCキャッシュ超過後はCrystalDiskMarkなどベンチマークソフトで表示される500MB/s程度の連続書き込み速度を維持できず、100~200MB/sまで書き込み速度が低下する可能性があります。

最新のTLC型NANDをメモリチップに採用する「Crucial T700 2TB」がどのような挙動を見せるのか確認してみました。

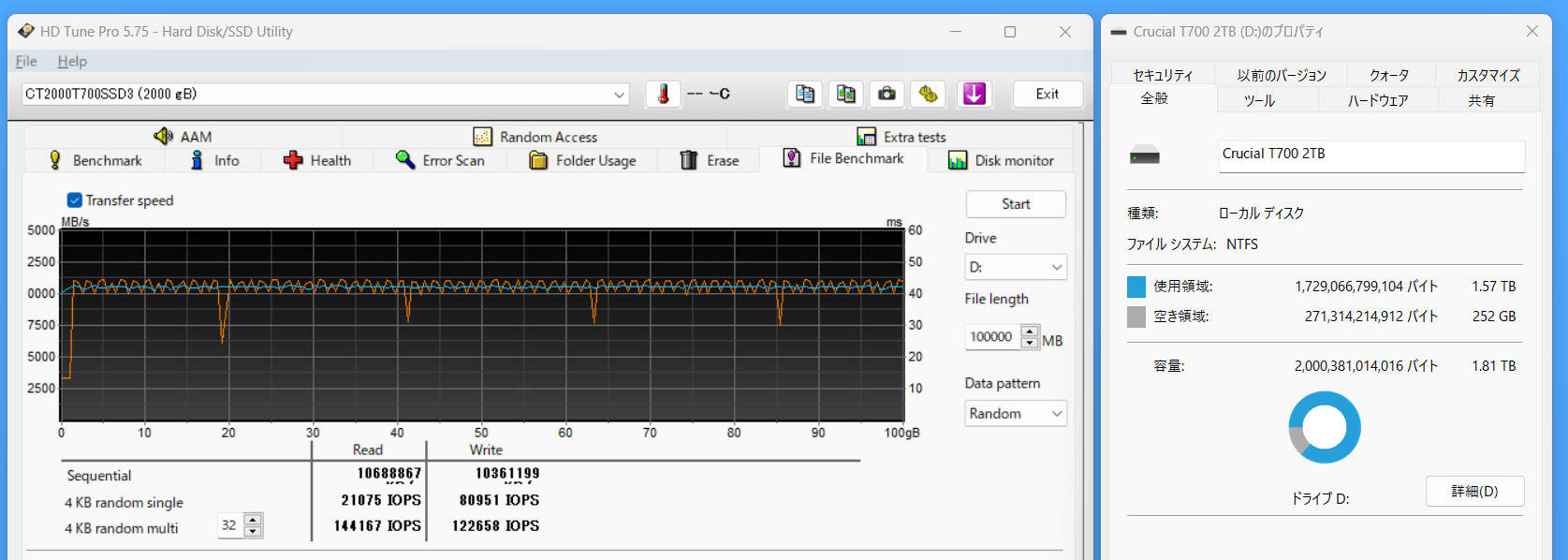

「Crucial T700 2TB」は空き容量が250GB以上あり、SLCキャッシュが十分に開放された状態であれば、100GBの書き込みを行っても、製品仕様でも紹介されているように書き込み開始から一貫して10GB/sを超える書き込みスピードを発揮できました。

フォーマット直後の状態からボリューム全域に書き込みを行った時の書き込み速度の推移が下のようになっています。実用的にはあまり意味のない評価方法ですが、SLCキャッシュの挙動を把握する上では役立つこともあるので。

10GB/sに近い書き込み速度を発揮する高速なSLCキャッシュは空き容量が100%の状態でも最大で200GB程度となっており、超過後は書き込み速度が3500MB/s程度に低下しています。さらに書き込みを進めていくと、空き容量が200GBを下回った辺りで書き込み速度がさらに下がって1500MB/s程度になります。

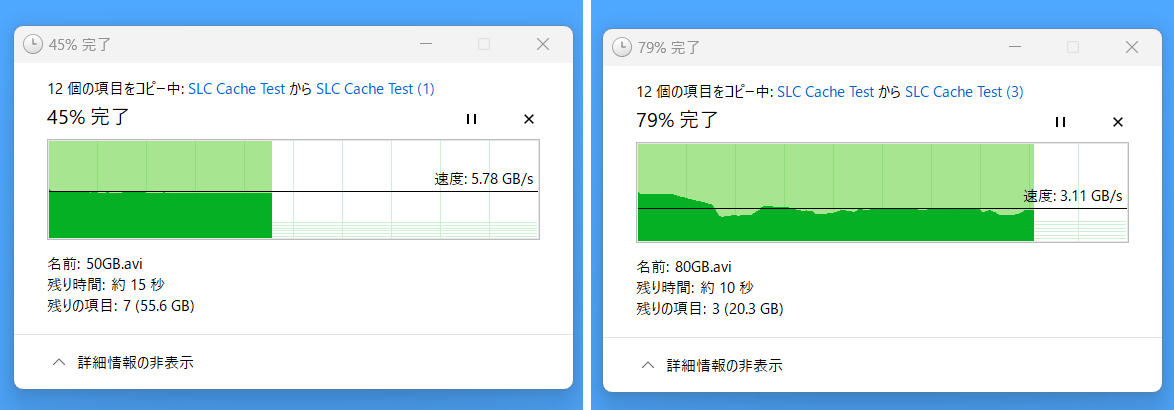

Windowsエクスプローラー上のファイルコピーで使用済み容量が0GBの状態から書き込みを続けていくと(100GBの動画フォルダをSLC1~の連番フォルダへ順番に別のSSDからコピーすると)、「Crucial T700 2TB」では200GB程度をSLCキャッシュとして使用でき、超過後の書き込み速度は3000MB/s程度に下がりました。

一定時間内において可変容量で確保できるSLCキャッシュの最大容量は200GB程度となっており、それを超過するとTLC領域に直接書き込みを行っているのだと思います。

空き容量が少ない等の理由で直接書き込み可能なTLC領域がなく、SLCキャッシュの開放と平行して書き込みが実行されるワーストケースでは1000~1500MB/s程度へとさらに書き込み速度が下がるようです。

また空き容量を調整して100GBの書き込みテストを行ったところ、SLCキャッシュ容量は空き容量が200GBで90GB程度、空き容量が150GBで60GB程度となりました。(SLCキャッシュの開放状態で使用可能な容量は前後する可能性があります)

「Crucial T700 2TB」のSLCキャッシュは空き容量に比例した可変容量(ただし最大で200GBまで)になっているようです。

ただ空き容量250GBで100GB以上のSLCキャッシュが使用できていることから、Windows上でボリュームとして認識される容量(空き容量に比例して確保されるSLCキャッシュ)とは別に、少なくとも10~30GB程度、空き容量として表示されないSLCキャッシュ用の領域がありそうです。

「Crucial T700 2TB」は基本的に100GB以上のSLCキャッシュを使用でき、なおかつSLCキャッシュ超過後でも書き込み速度が1500~3500MB/s程度と高速なので、実用的にSLCキャッシュ超過による性能低下で不便を感じることはないはずです。

Crucial T700 2TBの消費電力と温度

「Crucial T700 2TB」の消費電力についてチェックしていきます。

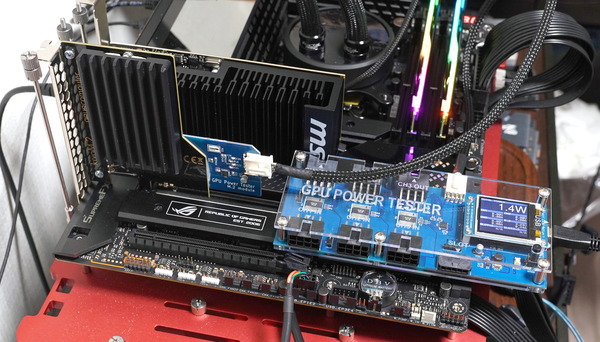

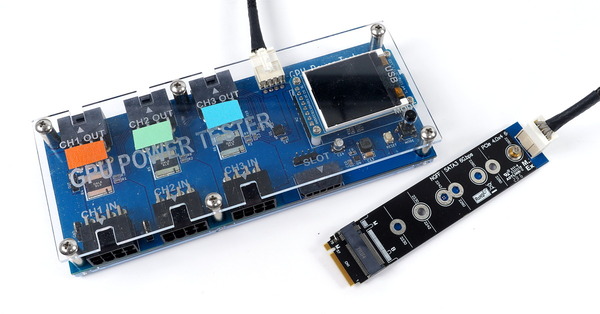

NVMe M.2 SSDの消費電力測定には、当サイトの検証に使用するためワンオフで特注した測定ツール GPU Power Testerを使用しています。

GPU Power Testerはその名の通り、PCIEスロット経由とPCIE補助電源の消費電力を直接に測定しグラフィックボードの消費電力を検証する機器ですが、M.2延長カードを改造した増設ユニットを使用することでNVMe M.2 SSDの消費電力を測定できます。

グラフィックボードの消費電力測定に使用するようなライザーケーブル/ライザーカードから、さらにM.2-PCIE変換ボードを中継すると、機器の組み合わせやPCIE5.0等の高速接続規格によってはSSDの動作が不安定になることがありますが、この方法ならマザーボードのM.2スロットにM.2 SSDを直結した時と同等の性能で安定して消費電力を測定できます。

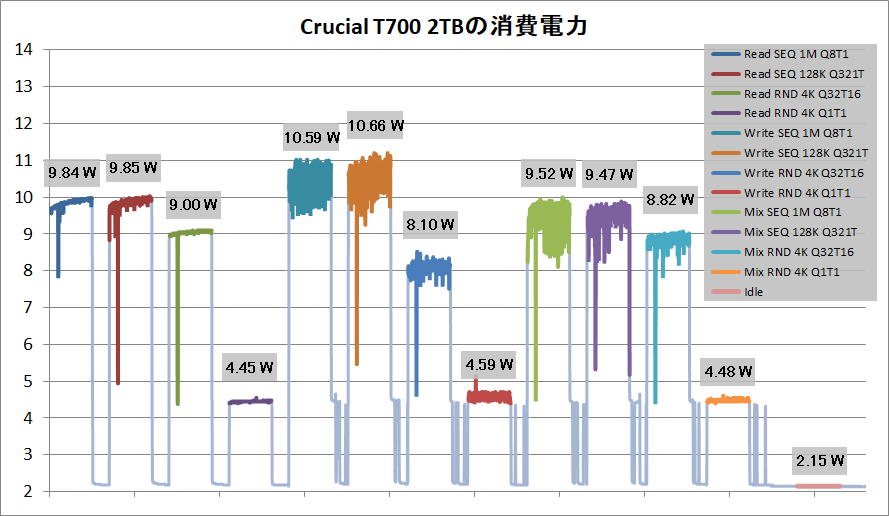

まずはSSDの消費電力の傾向を把握するため、CrystalDiskMark8.0.4 (1GiB, +Mix)を測定負荷としてアクセスタイプ別に消費電力がどうなるのかチェックしていきます。

CrystalDiskMarkの設定は各アクセスタイプで測定時間20秒/測定回数1回、測定インターバル10秒に変更しています。12種類のアクセスタイプの負荷に加えて、テスト終了後のアイドル状態の消費電力も測定しています。

CrystalDiskMarkを測定負荷とした時に連続読み出し/連続書き込みのアクセスタイプは、消費電力が最も大きくなる、ワーストケースに近い負荷となります。

CrystalDiskMarkで負荷をかけた時の「Crucial T700 2TB」の消費電力の推移は次のようになっています。

「Crucial T700 2TB」の消費電力は、大きくなりやすい連続読み出しや連続書き込みのアクセスで10W前後に達しています。

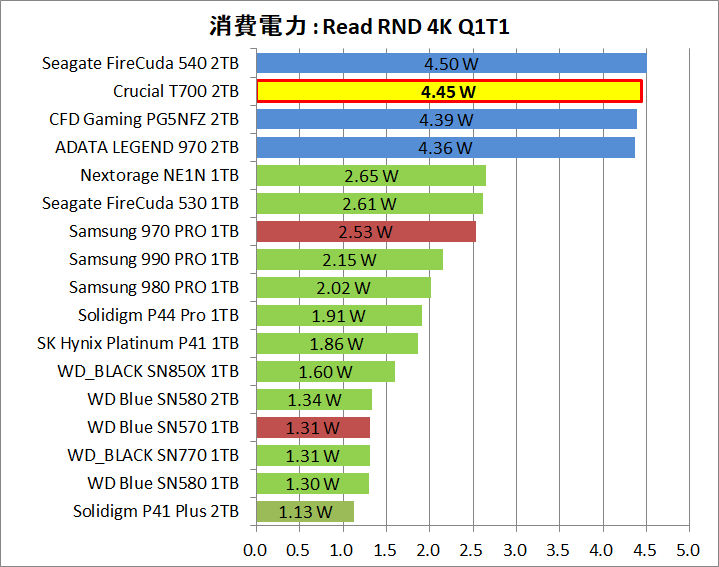

PCIE4.0のハイエンドでもSamsung SSD 990 PROやSK Hynix Platinum P41 1TBといった省電力性能に長じたSSDと比較するとほぼ2倍の消費電力です。実用性能への影響が大きいとされる4Kランダム(Q1T1)の消費電力もやはり、PCIE4.0 SSDの2倍程度、むしろ連続アクセスに近い4~5Wなので、Phison PS5026-E26を採用するPCIE5.0対応SSDでアクティブ冷却が採用されるのも納得です。

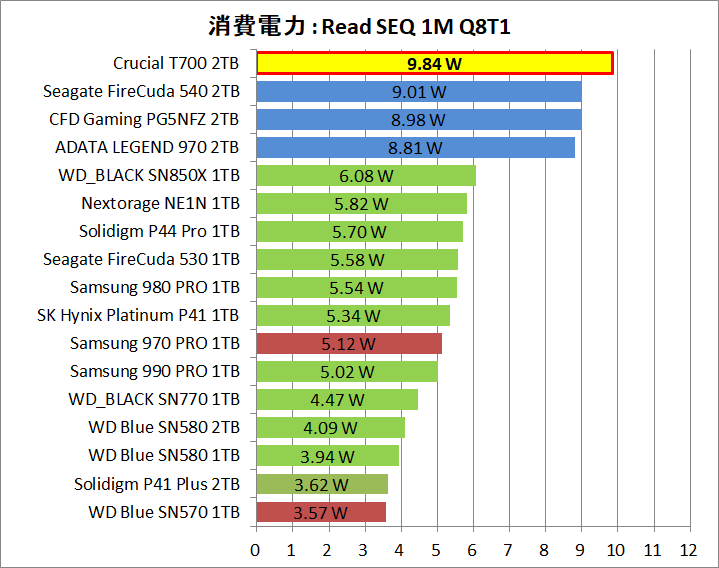

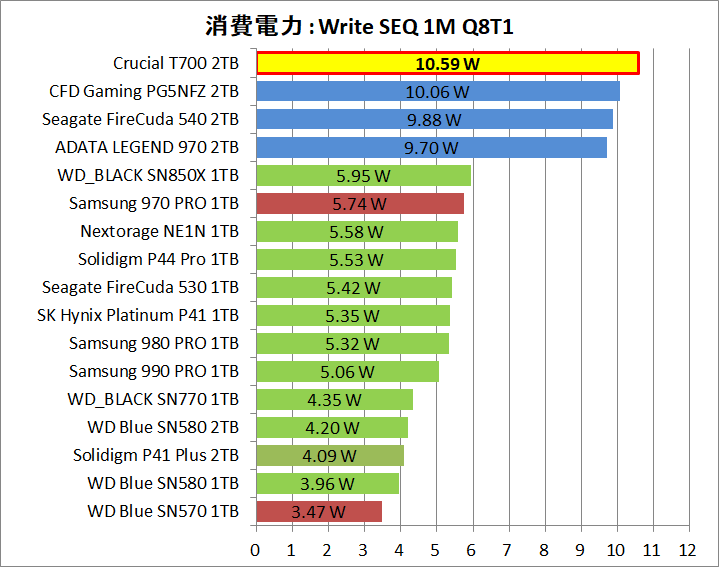

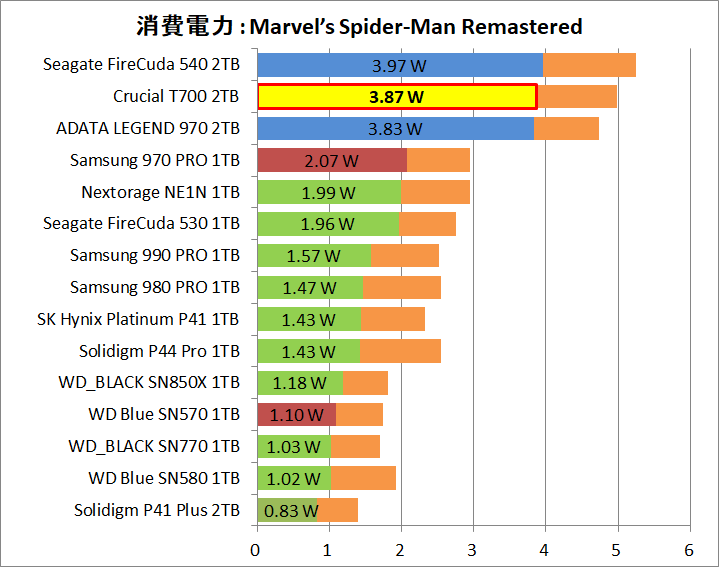

消費電力が特に大きくなりやすい連続読み出し/連続書き込み(SEQ 1M Q8T1)について、「Crucial T700 2TB」と各種ストレージを比較すると次のようになります。

実用性能に影響の大きいランダム読み出し/ランダム書き込み(RND 4K Q1T1)について、「Crucial T700 2TB」と各種ストレージを比較すると次のようになります。

PC電源ONでSSDに対して読み書きアクセスがないアイドル状態の消費電力について、「Crucial T700 2TB」と各種ストレージを比較すると次のようになります。

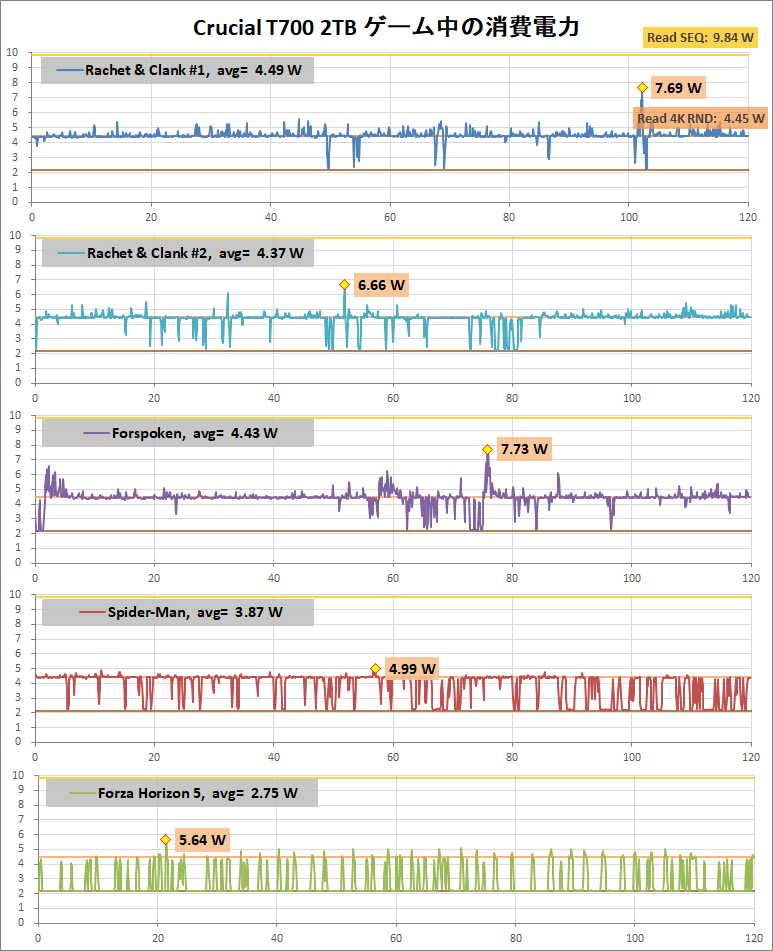

続いて、実用シーンのSSD消費電力として当サイト的に重要なPCゲームのプレイシーンをチェックしていきます。

使用しているタイトルは、DirectStorageに対応するPCゲームとしてラチェット&クランク パラレル・トラブル(Ratchet & Clank: Rift Apart)とFORSPOKEN、ストレージへのAPIが従来式の高画質PCゲームとしてMarvel’s Spider-Man RemasteredとForza Horizon 5となっており、いずれも4K解像度でグラフィック設定は基本的に各設定項目が最高設定です。以上4種類のゲームを使用して120秒間の5つのシーンについてSSDの消費電力を測定しており、具体的には次の動画の通りです。

「Crucial T700 2TB」のDirectStorage対応を含む4種類のPCゲーム、5つのシーンにおけるSSD消費電力の推移は次のようになっています。

グラフ中には上で行ったCrystalDiskMarkによる消費電力測定の結果のうち、連続読み出し(SEQ 1M Q8T1)、ランダム読み出し(RND 4K Q1T1)、アイドルの3種類の消費電力も横線で併記しています。

2023年最新水準の高画質タイトルを使用して検証していますが、PCゲームシーンだとDirectStorage対応と従来式のどちらであっても、SSD消費電力の平均値は、CDMのランダム読み出しとアイドルの消費電力の中間に収まります。

DirectStorage対応PCゲーム、ラチェット&クランクのワープやFORSPOKENのロード・ファストトラベルでは連続アクセス的な大きい消費電力も発生しますが、いずれも1~2秒あるかどうかという瞬間的なものです。

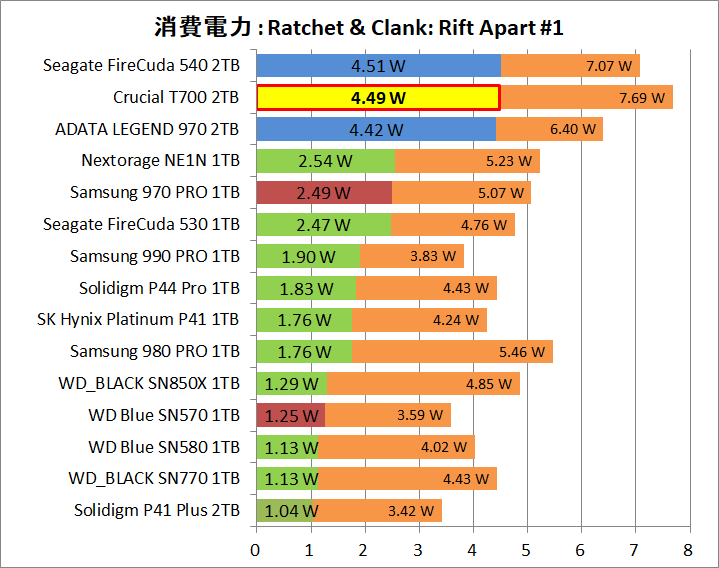

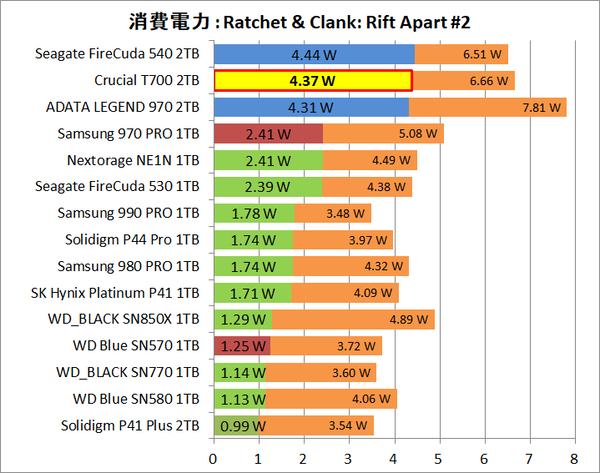

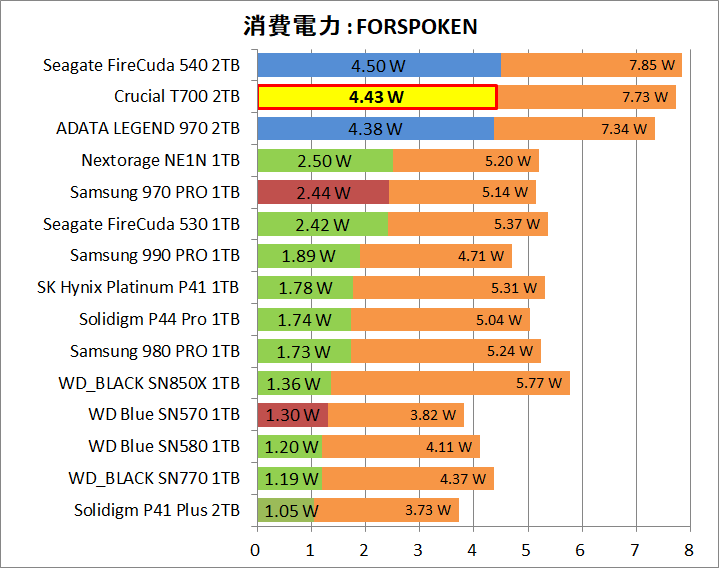

「Crucial T700 2TB」を含めた各種ストレージについてゲームシーンの平均消費電力を比較すると次のようになっています。(最大値も併記していますが、上の推移グラフを見ての通り瞬間的なピーク値となっており測定毎に振れ幅があるので参考程度に考えてください。)

現状ではPCゲームプレイ中のSSD消費電力は、データの読み出しが多いタイトルでもCDMの4Kランダム読み出しと同程度、そうでなければアイドル状態をベースにして4Kランダム読み出し的な消費電力のアクセスがぽつぽつと発生する感じなので、製品別に見てもSSD消費電力の傾向はCDMの4Kランダム読み出しかアイドルに一致します。

「Crucial T700 2TB」の温度についての検証は省略します。

近年ではマザーボードM.2スロットに十分な性能のM.2 SSDヒートシンク搭載が標準化しており、市販M.2 SSDヒートシンクも安価で高性能なものが簡単に見つかるようになっています。

PCIE4.0/5.0対応でドンドン高速化していく中、NVMe M.2 SSDをヒートシンクなしで温度測定や耐久テストを行うのは時勢に合わない、上記の通りヒートシンクも多様化しているので一例を示してもあまり参考にならない、と思ったというのも1つ理由です。

どうしてもヒートシンクなし、もしくは冷却が限定される環境での運用を検討する必要があるのであれば、上記の消費電力測定で消費電力が小さいSSDを選ぶ、というのが正解ですし。

またゲームシーンの消費電力検証で見た通り、実用シーンでCrystalDiskMarkの連続アクセスのようなPCIE4.0なら7GB/s前後、PCIE5.0なら10GB/sを超える高速アクセスが長時間に渡って発生するのかは疑わしく、比較的に理想的な連続アクセスが生じる動画ファイルのコピーでも、100GBの読み書きは5GB/sなら20秒、長く見積もっても30秒前後で済むので、それ以上のストレステストに意味があるのか疑問です。

またCrystalDiskMark自体はストレージベンチとして非常に有用ですが、SSDの温度検証という観点でいうとテストの3/4で連続アクセス的な消費電力が発生するCrystalDiskMarkを測定負荷に採用するのはあまり意味がないと感じています。

延長カード型でPCIE5.0にも対応するM.2 SSD消費電力測定モジュールも無事に完成したので、PCゲーム以外の実用シーンについてもSSD消費電力を調査しつつ、SSD温度検証の在り方について調べるのが今後の課題だと思っていますが、今回は省略ということで。

PCIE5.0対応NVMe M.2 SSDの「Crucial T700 2TB」については、PCゲームなど実用シーンでも重要な4Kランダムアクセスにおいて、PCIE4.0/3.0 SSDの連続アクセス時に近い消費電力が発生するので、万全を期すならアクティブ冷却ファンを搭載したM.2 SSDクーラーを用意するのがオススメです。

空冷CPUクーラーで周辺にエアフローがあるとか、大型ヒートシンクならパッシブ空冷でも問題ないかもしれませんが、アクティブ冷却の方が安心感はあると思います。

一例をあげると、干渉し難いコンパクトサイズなら「ElecGear EL-80X」、CPUソケット直下M.2スロットでもCPUクーラー・リアIOカバー等と干渉しやすいので注意が必要ですが「JIUSHARK M2-THREE」は、冷却ファンがPWM速度調整に対応しているのでオススメです。

Crucial T700 2TBの実用性能比較

「Crucial T700 2TB」の実用性能をPCMark10 Storage Benchmarkを使用してチェックしていきます。

PCMark10 Storage BenchmarkはWindows OSの起動速度、PhotoshopやPremiere ProといったAdobeアプリの起動速度、PCゲームの起動速度、AdobeアプリやMicrosoft Officeの素材領域としての読み出し・書き込み速度など、SSDの実用性能について測定できるベンチマークソフトです。

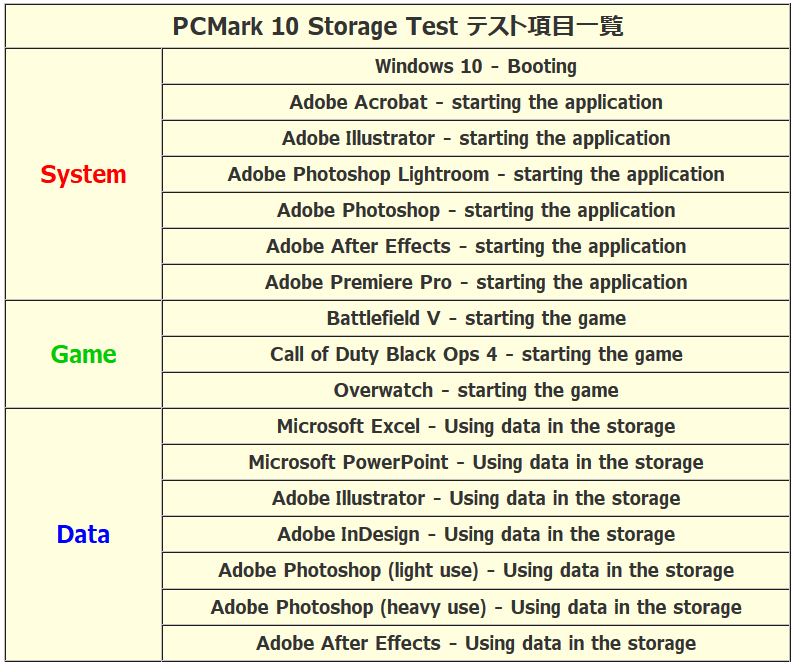

PCMark10 Storage Benchmarkは、NVMe SSDなど最新の高速ストレージについて、Windows OSの起動、OfficeやAdobe系ソフトなどアプリケーションの起動、PCゲームの起動、OfficeやAdobe系ソフトで使用する素材データ領域としての読み出し・書き込み性能といった、実用的なストレージ性能を測定するベンチマークソフトとなっており、”Trace”と呼ばれる23種類のテストで構成されています。

当サイトでは同ベンチマークを使用した評価に当たって、ストレージの用途を、Windowsや各種アプリケーションをインストールする『システムストレージ』、PCゲームをインストールする『ゲームストレージ』、各種アプリケーションで使用する素材を保存しておく『データストレージ』の3種類に大別し、23種類のうち17種類のテストを下記のように振り分けました。

なおPCMark10 Storage Benchmarkでは一部製品において使用済み容量が大きくなるとフォーマット直後の0%使用時に比べて性能が低下することがあるので、空き容量が半分前後になるようにデータを書き込み、なおかつ使用済みSLCキャッシュが十分に開放された状態で測定を行っています。

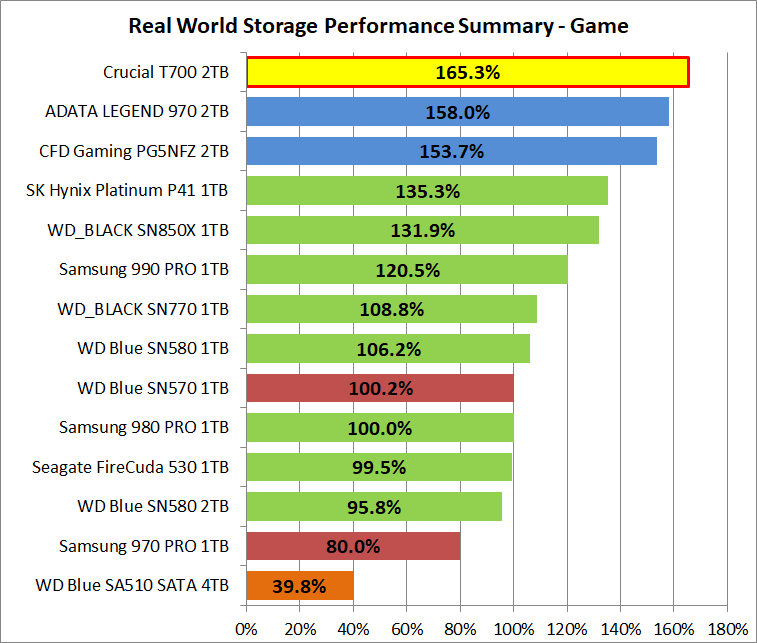

ベンチマーク測定に使用するPCMark10 Storage Benchmarkには上の概要で紹介したように23種類のテストがあるので、その中からシステム/ゲーム/データの3種類に大別された17種類のテストの結果を抜粋し、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取り、「Crucial T700 2TB」など各種SSDに関して総合的なSSD実用性能の比較グラフ(パフォーマンスサマリー)を作成しました。

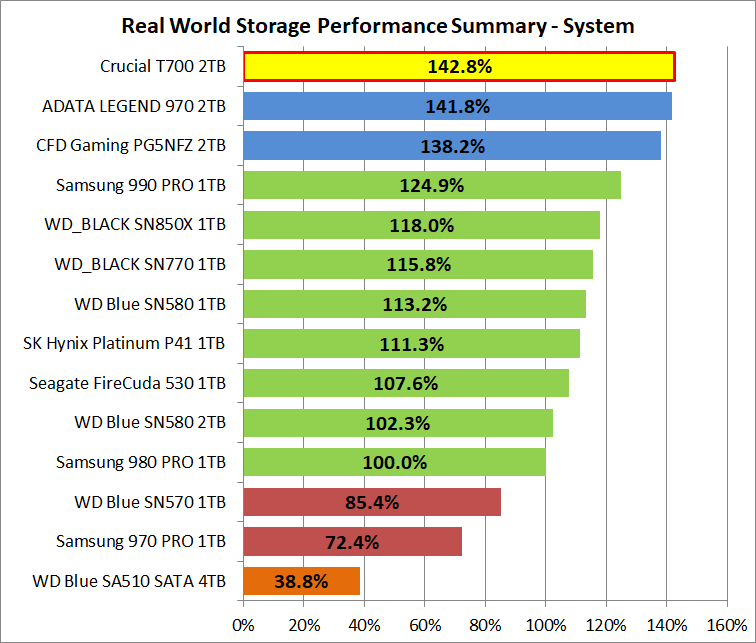

システムストレージとしての性能に大別された7種類のテスト結果を使用して、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取り、「Crucial T700 2TB」など各種SSDに関してシステムストレージとしてのSSD実用性能の比較グラフ(パフォーマンスサマリー)を作成しました。

ゲームストレージとしての性能に大別された3種類のテスト結果を使用して、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取り、「Crucial T700 2TB」など各種SSDに関してゲームストレージとしてのSSD実用性能の比較グラフ(パフォーマンスサマリー)を作成しました。

データストレージとしての性能に大別された7種類のテスト結果を使用して、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取り、「Crucial T700 2TB」など各種SSDに関してデータストレージとしてのSSD実用性能の比較グラフ(パフォーマンスサマリー)を作成しました。

Crucial T700 2TBのデータコピー・ゲームロード性能比較

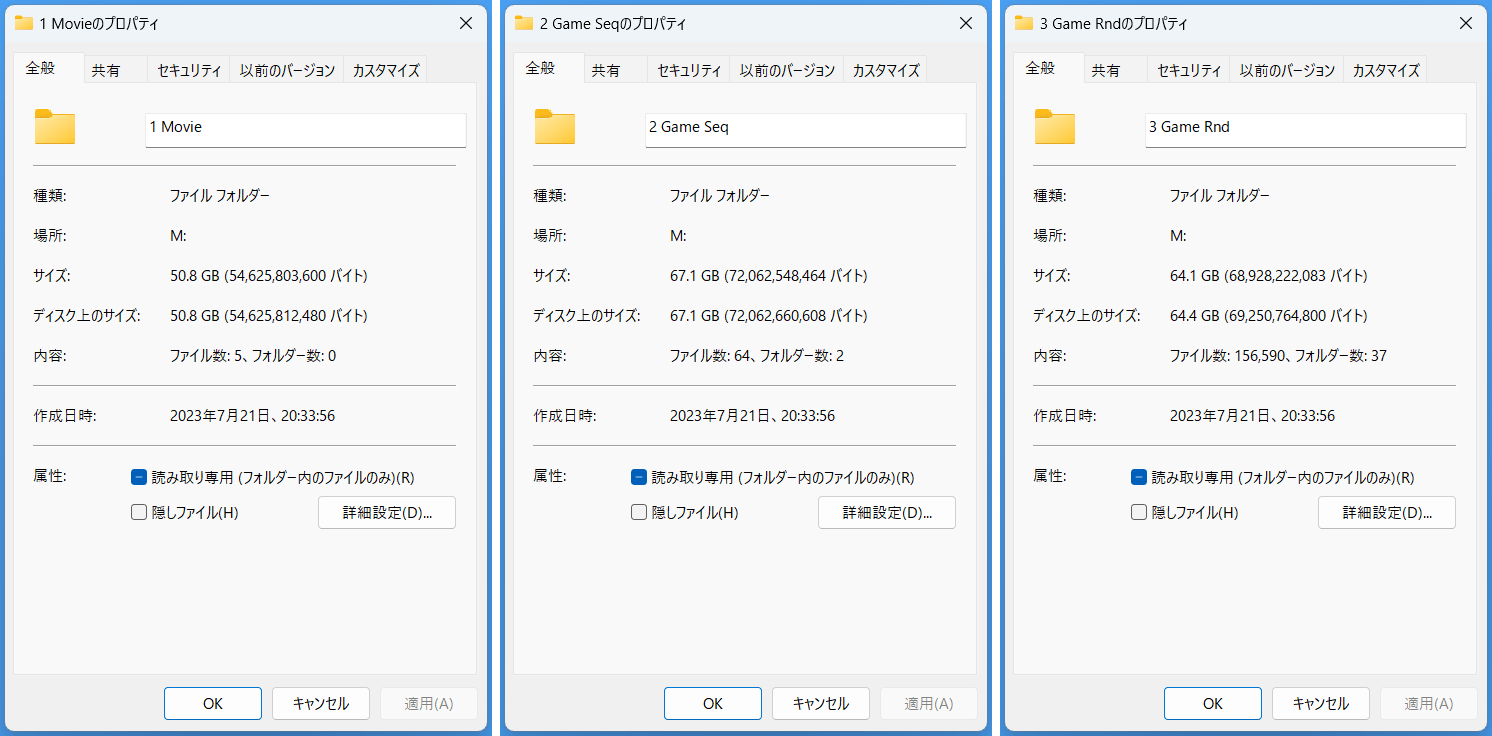

続いて「Crucial T700 2TB」で大容量・多数データのコピーやPCゲームのロード時間など実際の使用について性能比較をしてみました。

まずはデータコピーに関する実性能比較となります。

データのコピーにおいては当然ですが、元データのあるストレージの読み出し性能とコピー先の書き込み性能の両方が重要になります。

検証ストレージのコピー相手、書き込み先/読み出し元となるストレージが必要なので、コピー相手にはPCIE5.0x4接続に対応したCrucial T700 2TBを使用しています。

Ryzen 9 7950XとGIGABYTE X670E AORUS MASTERの検証環境で、レビューストレージはCPU直下のM.2スロットに、コピー相手のCrucial T700 2TBはPCIEスロットを挟んで1つ下のM.2スロットに設置しており、いずれも個別のCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続されているので、接続帯域がコピー速度のボトルネックになることはありません。

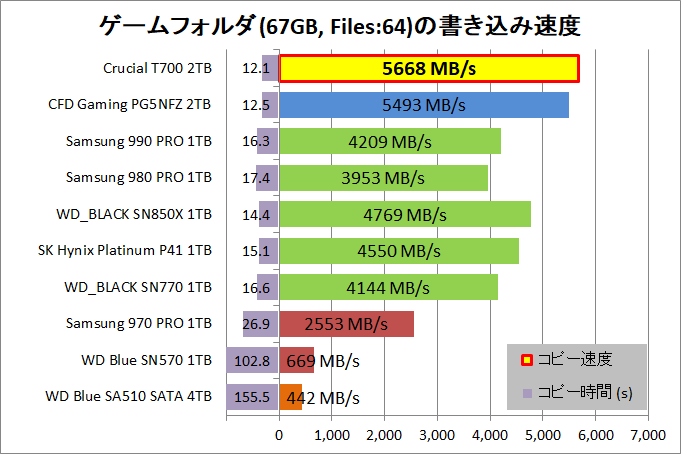

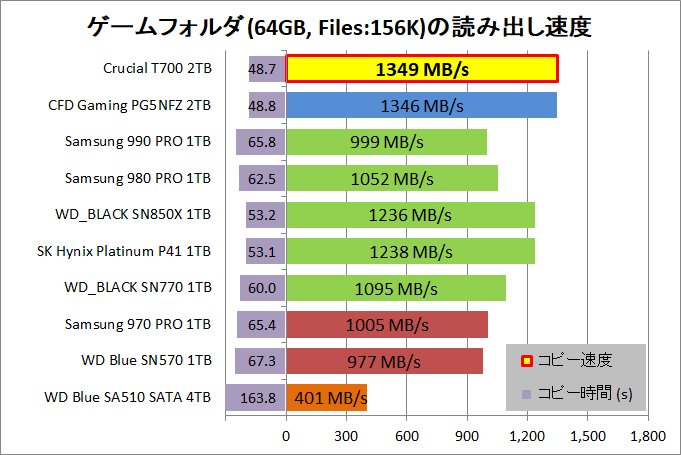

「Crucial T700 2TB」など各種検証ストレージとCrucial T700 2TBとの間で各種データをコピーした時間や転送速度の比較結果は次の通りです。

まずは50GBの動画フォルダのコピーについてですが、動画フォルダの中身は1つ10GBの大容量ファイルなので実際のコピーではベンチマークの連続読み出し・書き込み性能が重要になります。

Windows 11 21H2以前はエクスプローラーのファイルシステムがボトルネックになるためコピー速度は3GB/s程度で頭打ちでしたが、Windows 11 22H2とPCIE5.0に対応するRyzen 7000環境であれば実際のファイルコピーで最大6GB/sを超える転送速度を発揮できます。

3GB/sで頭打ちになっていた従来環境とは異なり、ソフト(OS)/ハードが共に最新であれば、PCIE5.0からPCIE3.0まで接続規格や製品毎の連続アクセススピードに応じてコピー速度はスケーリングするので、CrystalDiskMarkの連続スコアもベンチマーク番長的な見掛け倒しではなく、実際に恩恵のある性能評価です。

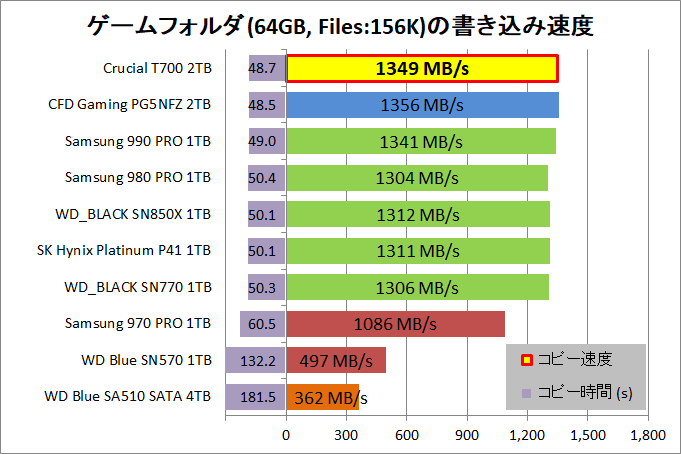

次はゲームフォルダのコピーについてですが、近年のPCゲームでは各種ゲームデータが数百MB~数GBのファイルにパッケージ化されているので、動画ファイルのコピーと同様、比較的にストレージの連続読み出し・書き込み性能が重要になります。

ゲームデータが大きいファイルにパッケージ化されているゲームフォルダの場合、動画ファイルのコピーよりも転送速度は若干下がりますが、それでもPCIE5.0x4接続の「Crucial T700 2TB」は6GB/sに近い速度を発揮しており、現在普及しているPCIE4.0x4接続のSSDよりも高速です。

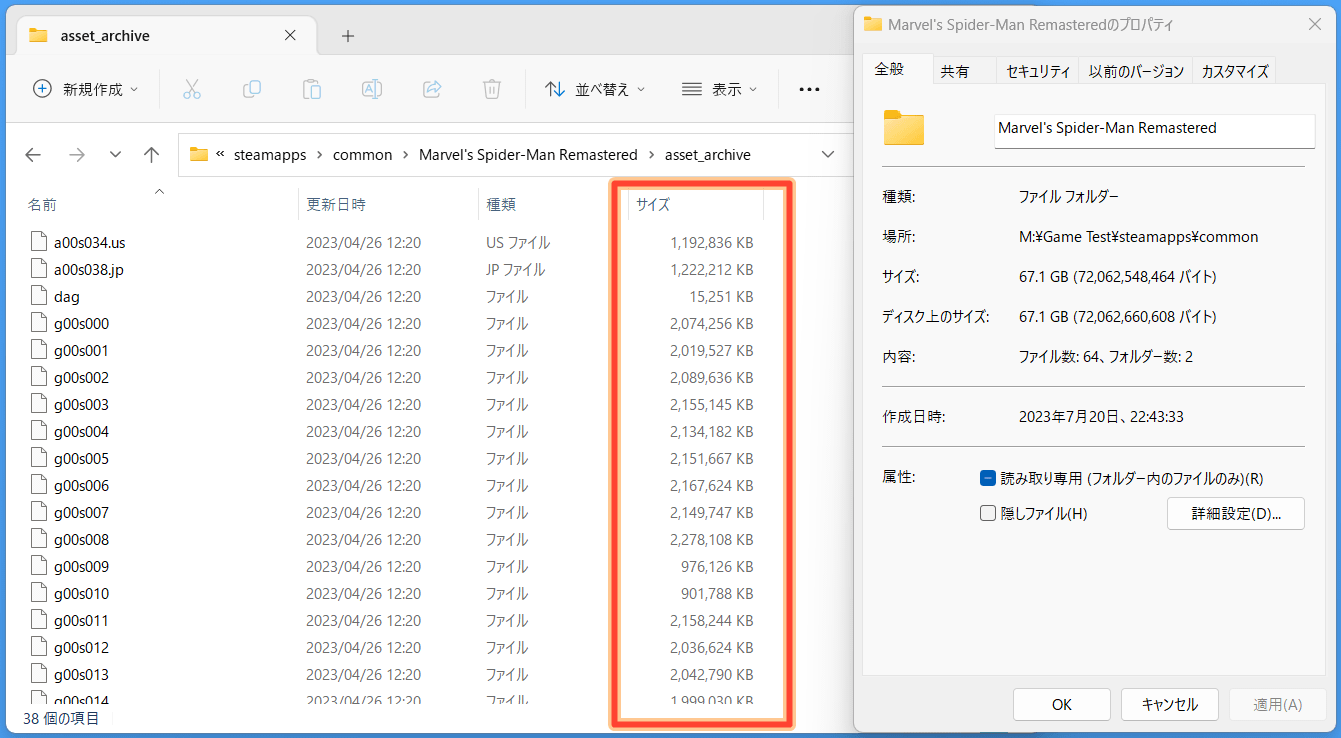

最後は先ほどと同じくゲームフォルダのコピーについてですが、こちらはゲームデータが大きいファイルにパッケージ化されておらず、15万を超えるファイル数があるので、ランダム性能が重要になっています。

ランダム性能が重要になる実際のファイルコピーでも、PCIE5.0x4接続の「Crucial T700 2TB」は最速クラスの性能を発揮しており、PCIE4.0x4接続のSSDより10~30%も高速です。

ただしコピー元の読み出し速度がボトルネックになりやすく、コピー相手にはCrucial T700 2TBを使用しているので、書き込み性能はPCIE4.0x4接続の高性能SSDなら1300MB/s程度の速度で頭打ちになります。

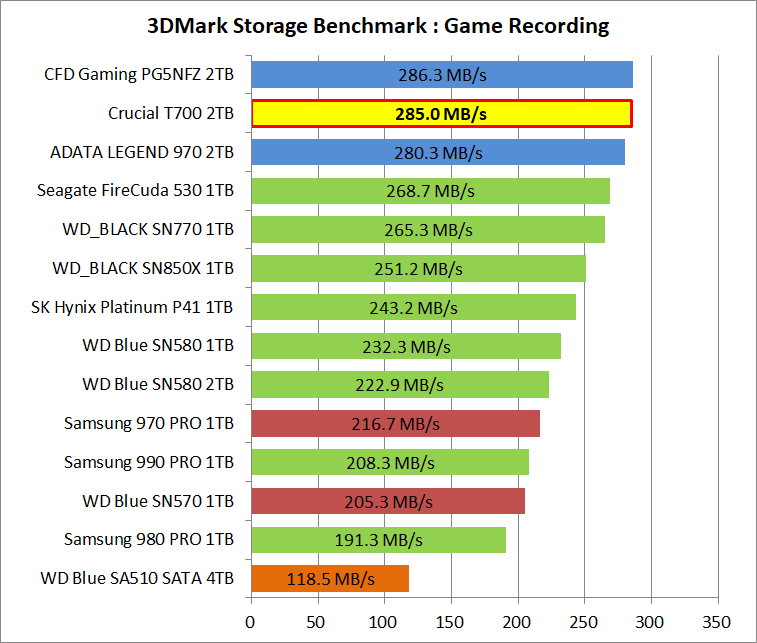

続いて3DMark Storage Benchmarkを使用して、PCゲームのロード時間やプレイ動画の保存といったゲーミングシーンでの「Crucial T700 2TB」のストレージ性能を比較します。

3DMark Storage Benchmarkは各検証ストレージについて3回ずつ実行しており、総合スコア、ゲームロード速度(Battlefield V、Call of Duty Black Ops 4、Overwatch)、プレイ動画の録画(Overwatchのゲームプレイ中のデータアクセスとOSBによるフルHD/60FPSの録画)について平均値を比較しています。

またPCMark10 Storage Benchmarkと同様に、各ストレージは空き容量が半分前後になるようにデータを書き込んだ状態で測定を行っています。

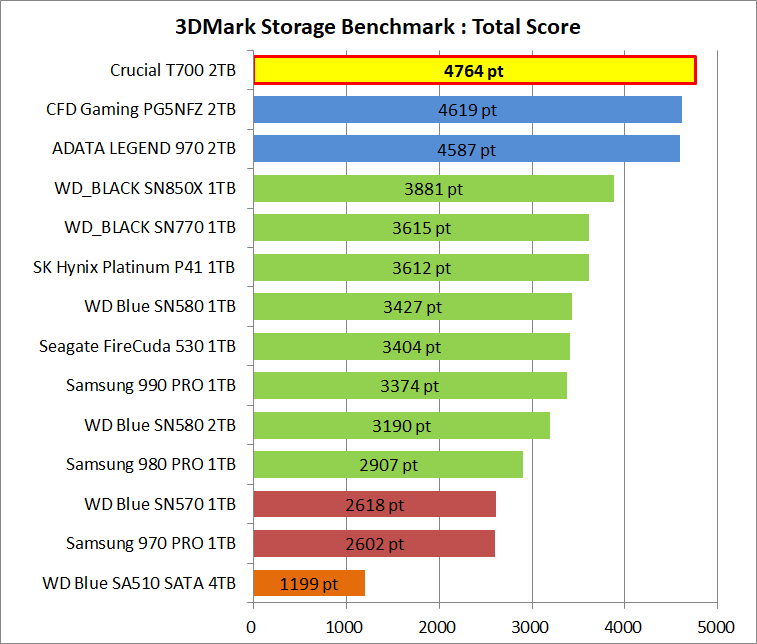

3DMark Storage Benchmarkのトータルスコアについて、「Crucial T700 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

3DMark Storage Benchmarkの総合スコアには、プレイデータのセーブ、PCゲームのインストール/移動は実用面で優先度が低いテストの結果も含まれるので、ここからはPCゲーム用ストレージとして優先度の高い個別テストを抜粋して見ていきます。

3DMark Storage BenchmarkのBattlefield V ゲームロード速度について、「Crucial T700 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

3DMark Storage BenchmarkのCall of Duty Black Ops 4 ゲームロード速度について、「Crucial T700 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

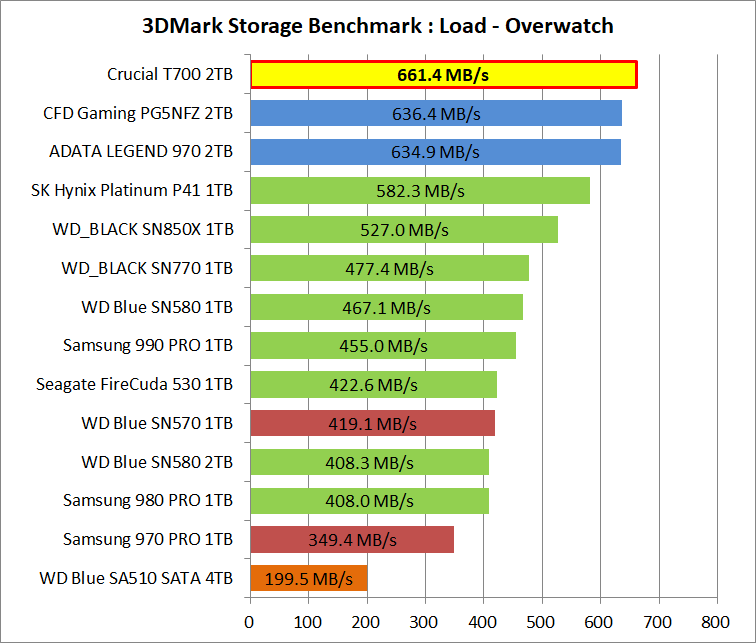

3DMark Storage BenchmarkのOverwatch ゲームロード速度について、「Crucial T700 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

3DMark Storage Benchmarkのプレイ動画録画性能について、「Crucial T700 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

DirectX 12のDirectStorageに代表されるPCゲーム向け高速ストレージアクセスAPIに対応したPCゲームにおけるロード性能については、実際の比較検証結果を元に解説しているので、こちらの記事を参照してください。

ゲーム向け高速ストレージAPIを使用しない従来式のゲームの傾向についても、2020年から2021年頃の検証ですが比較データを使って解説しています。

結論だけ言ってしまうと、DirectStorageのサポートの有無によってNVMe SSDとSATA SSDでは大幅な性能差がありますが、PCIE3.0~5.0の帯域、TLC NANDとQLC NAND、DRAMキャッシュの有無による差は確認できませんでした。

マイナーメーカーのそもそもSSD性能が怪しい製品とかになると保証もできませんが、Micron(Crucial)、Samsung、SK Hynix(Solidigm)、WD辺りの大手メーカー製品で、NVMe SSDであれば、DirectStorage対応ゲームのロード時間はほぼ同じになると思います。ブラインドで見分けられる差でないことは確かです。

DirectStorage対応タイトルはまだ少ないですが、これからゲーム用ストレージを購入するのであれば、PCIE4.0対応NVMe M.2 SSDが性能と容量単価のバランスも良く、ベストだと思います。

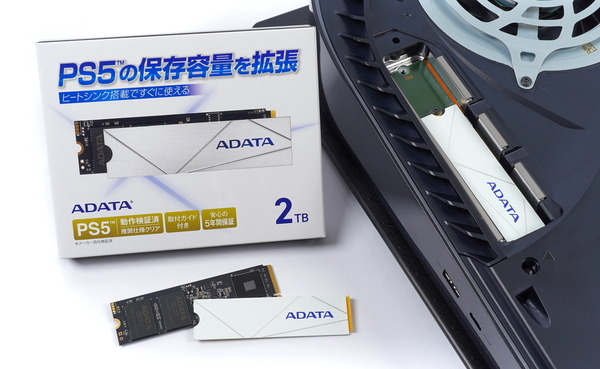

今回はPC環境における性能を検証しましたが、同じくNVMe M.2 SSDを使用するPlayStation 5の拡張スロットによるストレージ増設についてはこちらの記事で詳細を解説しています。気になる方は参照してみてください。

Crucial T700 2TBのレビューまとめ

最後に「Crucial T700 2TB」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 最大性能で連続読み出し12.4GB/s、連続書き込み11.8GB/s

- PCMark10や3DMarkの実用性能ベンチでPCIE4.0 SSDを超える性能

- PlayStation5の拡張スロットに使用可能(PCIE4.0に下位互換)

- SLCキャッシュは100GB以上を使用でき(空き容量250GB以上で)、使用後の開放も速い

- メーカー正規保証期間が5年間

悪いところor注意点

- 連続アクセスで発熱が大きいので大型ヒートシンクやアクティブ冷却ファンが必要

(Phison PS5026-E26搭載のPCIE5.0対応SSD一般に) - TLC型なのでSLCキャッシュ超過後に速度低下が発生する

キャッシュ容量は空き容量依存(詳細)で、超過後の書き込み速度は1500~3500MB/s程度 - 2TBモデルで税込み5万円程なので容量単価は高め (2023年8月現在)

「Crucial T700 2TB」を検証してみたところ、CrystalDiskMarkなど基礎的な各種ベンチマークでは仕様値通り、連続読み出しと連続書き込みが最大12GB/s前後というPCIE5.0対応NVMe SSDのアーリーアダプターの中では頭一つ抜けた性能です。

PCMark10や3DMarkの実用性能テストの結果を見ての通り、Samsung SSD 990 PROやWD_BLACK SN850Xといった最速クラスのPCIE4.0対応SSDと比較しても明確に上回っています。

PCIE4.0対応SSD初期製品のようなCDMベンチスコア番長的な存在ではなく、PCIE5.0対応SSDの「Crucial T700 2TB」はシステム/ゲーム/データストレージのいずれの用途であっても強力なパフォーマンスを発揮します。

上記のような非常に高いストレージ性能の反面、Phison PS5026-E26を採用するPCIE5.0対応SSD一般の特長として、Crucial T700も連続アクセスで10Wを超える高消費電力なSSDです。

CrystalDiskMarkの連続アクセスは実用シーンからするとワーストケースな負荷ではあるものの、4Kランダムでも従来製品の連続アクセスに近い消費電力となっており、やはりPCIE4.0対応SSDよりも発熱が大きいことは間違いありません。サーマルスロットリングによる性能低下を回避するには相応に高性能な冷却構造、大型のヒートシンクや場合によってはファンによるアクティブ冷却が必要になると思います。

Crucial T700にはTLCタイプ3D NANDメモリが採用されているので、多くのTLC型SSDと同様の特徴が大容量書き込み時にでており、容量可変のSLCキャッシュを超過すると、2TBモデルなら1500~3500MB/s程度まで書き込み速度は低下します。

「Crucial T700 2TB」は基本的に100GB以上のSLCキャッシュを使用でき、なおかつSLCキャッシュ超過後でも書き込み速度が1500~3500MB/s程度と高速なので、実用的にSLCキャッシュ超過による性能低下で不便を感じることはないはずです。

以上、「Crucial T700 2TB」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

PCIE5.0x4接続とMicron製の最新メモリ 232層3D NANDにより連続読み出し12GB/sに達するハイエンドNVMe M.2 SSD「Crucial T700 NVMe PCIE5.0 M.2 SSD 2TB」をレビュー。

CDMベンチだけでなく実用性能でも最速を更新!https://t.co/OAGilWZzAZ pic.twitter.com/HPi6Zv207d— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) August 24, 2023

関連記事

・おすすめSSDまとめ。QLC/TLC/MLCやNVMe/SATA3.0など最新SSD事情を解説

・SSDレビュー記事の一覧へ <SATA SSD><NVMe SSD><M.2 SSD>

・【SATA SSD vs NVMe SSD vs HDD】 ゲームロード時間を比較

・PS5増設にオススメなM.2 SSDを解説。ヒートシンク搭載モデルも!

・「WD Blue SN580 NVMe SSD 1TB / 2TB」をレビュー

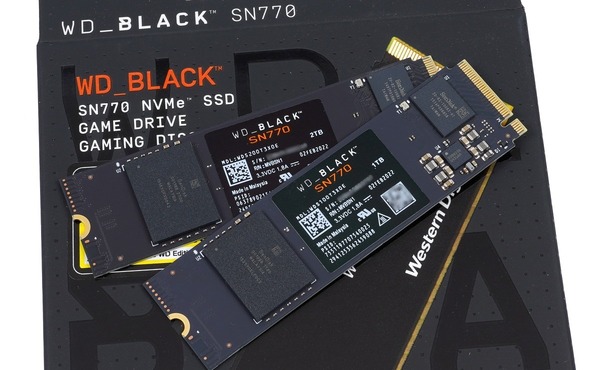

・「WD_BLACK SN770 NVMe SSD 1TB」をレビュー

・「Crucial T700 2TB」をレビュー。PCIE5.0対応で連続性能の最速を更新!

・「Solidigm P44 Pro 1TB」をレビュー。完全版SK Hynix Platinum P41か!?

・「Samsung SSD 990 PRO 1TB」をレビュー。性能も電力効率もトップクラス!

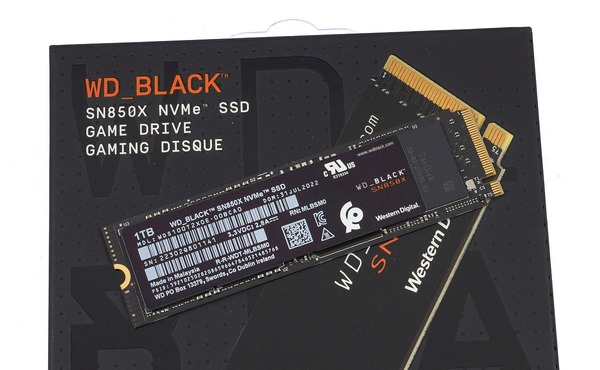

・「WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB / 2TB」をレビュー

・「Samsung SSD 980 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

・【4TBで5万円台】 Crucial P3 PlusでPS5のロード時間を比較してみた

コメント