VRR同期&HDR機能認証AMD FreeSync Premium Proを取得し、4K解像度かつネイティブ144HzリフレッシュレートでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する28インチIPS液晶ゲーミングモニタ「GIGABYTE M28U」をレビューします。

GeForce RTX 3080やRadeon RX 6800 XTを搭載した高性能ゲーミングPCはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X/Sにも最適な4K/120Hz対応でHDMI2.1搭載のゲーミングモニタを徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M28U

GIGABYTE M28U レビュー目次

1.GIGABYTE M28Uの概要

2.GIGABYTE M28Uの開封・付属品

3.GIGABYTE M28Uの液晶モニタ本体

4.GIGABYTE M28UのOSD操作・設定

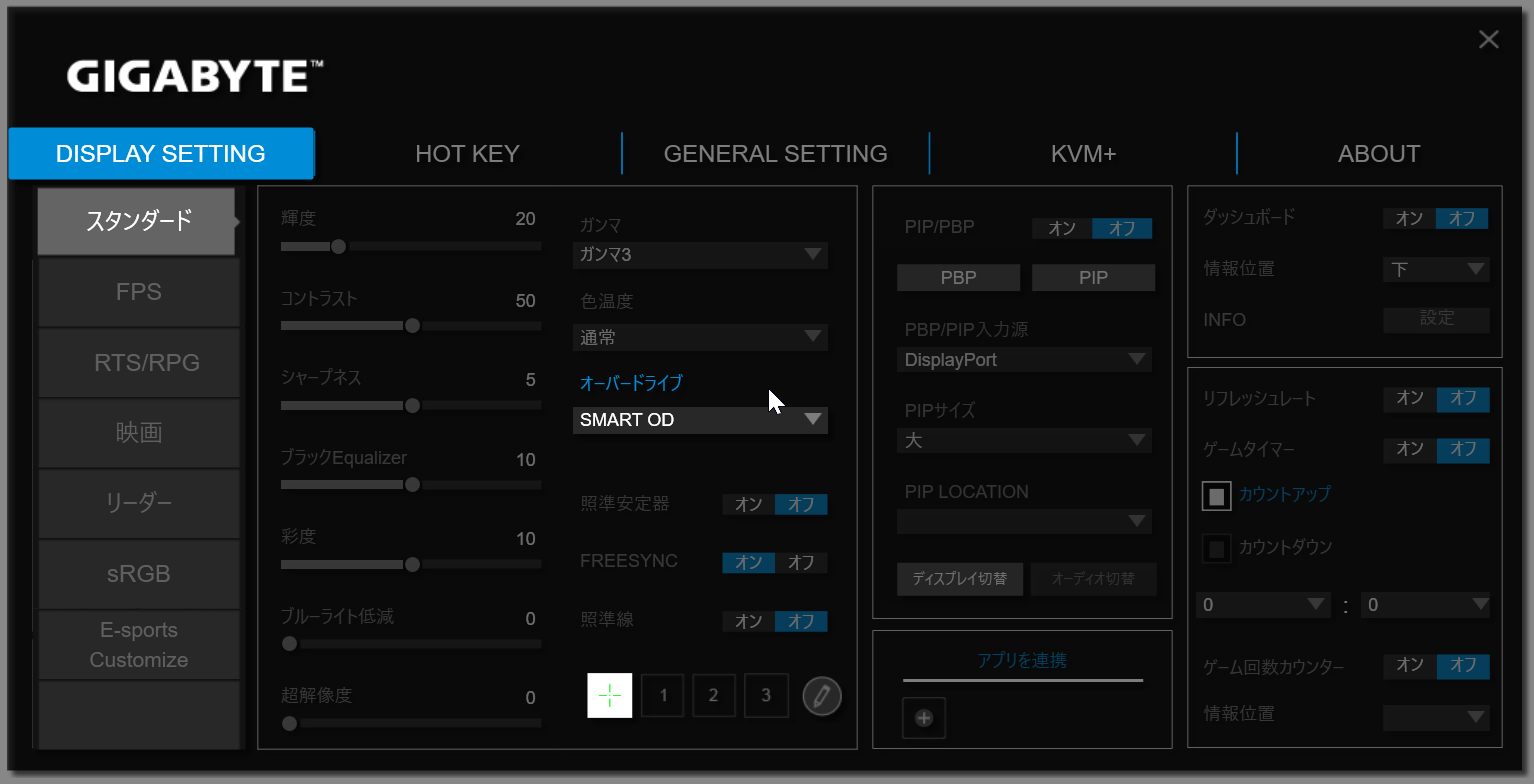

・GIGABYTE M28UのOSDサイドキックについて

5.GIGABYTE M28Uの発色・輝度・視野角

6.GIGABYTE M28Uの144Hzリフレッシュレートについて

7.GIGABYTE M28Uの応答速度・表示遅延

8.GIGABYTE M28UのFreeSync/G-Sync CPについて

9.GIGABYTE M28UのMBR機能について

10.GIGABYTE M28UのHDR表示やCSゲーム機対応について

【機材協力:CBNB-STORE株式会社】

GIGABYTE M28Uの概要

「GIGABYTE M28U」は解像度が3840×2160の4K解像度、モニタサイズが28インチの液晶モニタです。液晶パネルタイプはノングレア(非光沢)で発色や視野角に優れたIPS液晶パネルが採用されており、94% DCI-P3の広色域を実現しています。コントラスト比は通常1000:1、応答速度は1ms(GTG)です。

「GIGABYTE M28U」はHDR表示にも対応しており標準輝度は300nit(cd/m^2)で、VESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得しています。

「GIGABYTE M28U」のリフレッシュレートはネイティブ144Hzです。144Hzの高リフレッシュレートによって応答速度が高速になるのでブレや残像がなくなってクッキリとした滑らかな表示です。60FPSでは識別の難しいゲーム内遠方で動くエネミーやオブジェクトの発見などが容易になるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

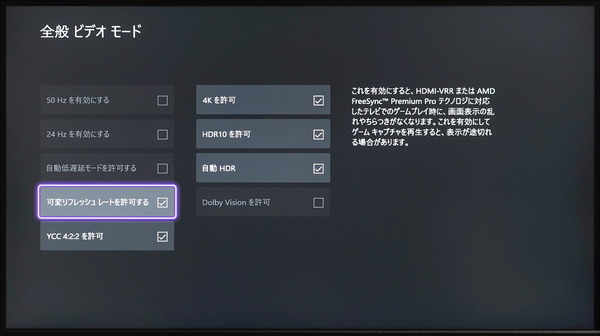

「GIGABYTE M28U」はゲーミングPCやコンソールゲーム機のPlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」にも対応しており、ティアリングがなくスタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証の取得については不明です。

「GIGABYTE M28U」のビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2、USB Type-C×1の4系統です。

またUSBハブとして周辺機器を接続するためのダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A端子が4基搭載されており、USB Type-Cでビデオ出力を行っている機器のUSBハブとして使用できます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格による最大18Wの給電にも対応します。

「GIGABYTE M28U」のHDMIビデオ入力はver2.1なのでPlayStation 5やXbox Series X/Sを接続すると4K/120Hz表示に対応します。

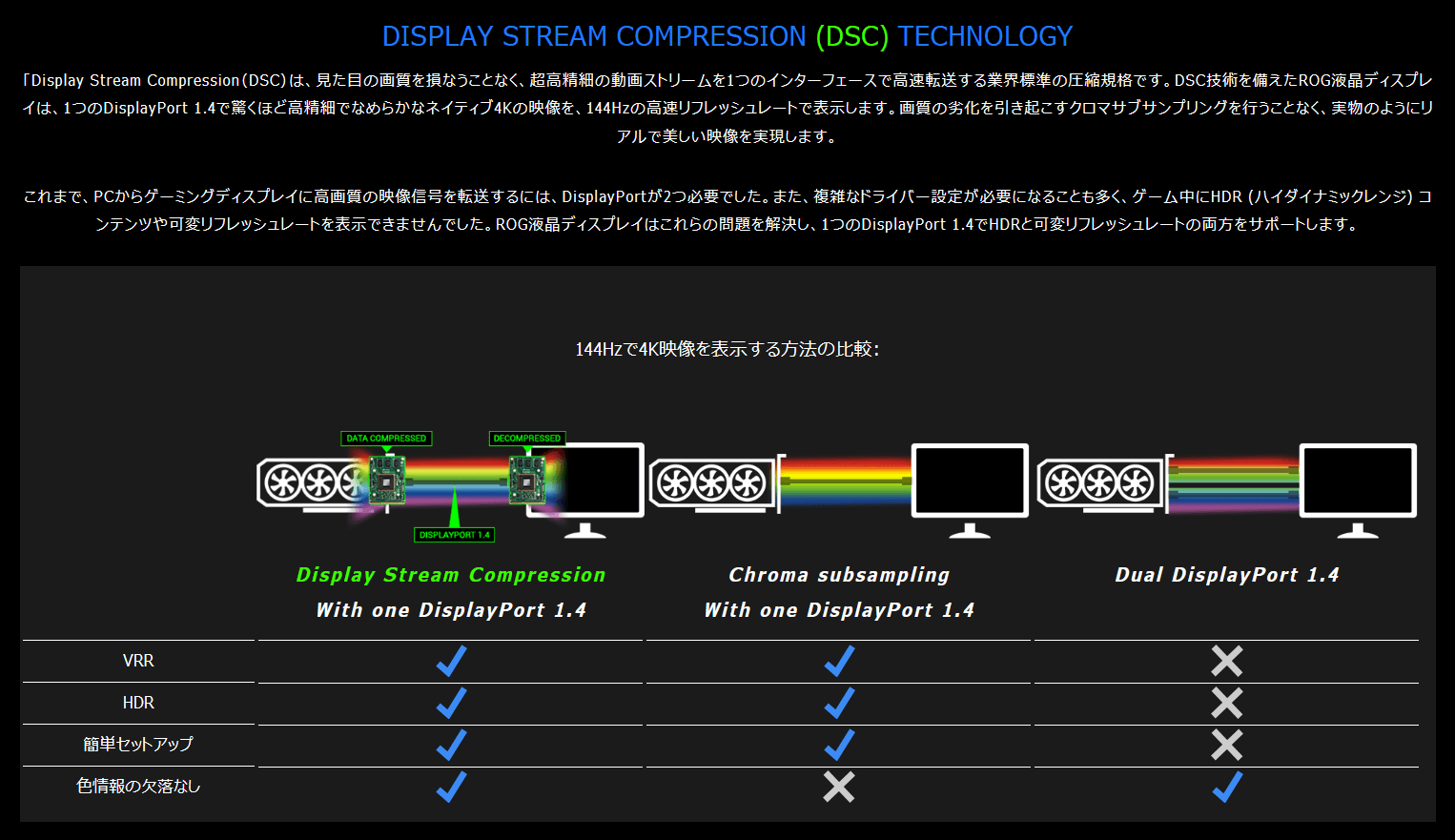

「GIGABYTE M28U」はDisplayPort1.4で策定されている映像データの非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」に対応しています。DSCは映像データを非可逆圧縮しますが視覚的に画質を損なうことがなく、DisplayPortケーブル1本で4K解像度/144FPS/フルRGBの映像データの伝送が可能です。可変リフレッシュレート同期機能やHDR表示とも互換性があります。

「GIGABYTE M28U」の寸法はモニタスタンド込みで幅636mm x 高さ404〜534mm x 奥行193mm(モニタ本体の奥行は63mm)となっています。付属モニタスタンドは上下チルト、昇降高さ調整に対応しています。左右首振りスイーベルと90度回転ピボットには非対応です。チルト角は上20度から下5度、高さ調整は最大130mmの範囲で調節可能です。モニタスタンドを含めた本体重量は6.9kg、モニタ単体重量は5.2kg前後です。100mm x 100mmのVESAマウントにも対応しており重量的にもモニタアームが使用可能です。

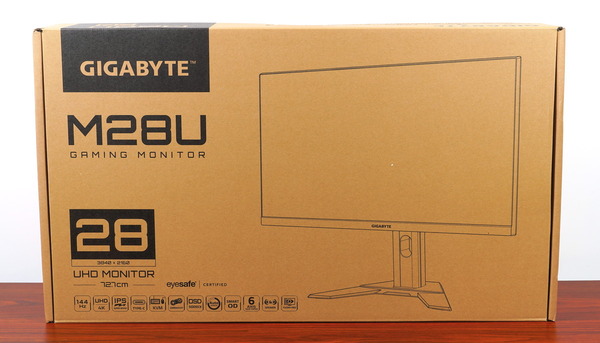

GIGABYTE M28Uの開封・付属品

まずは「GIGABYTE M28U」を開封していきます。

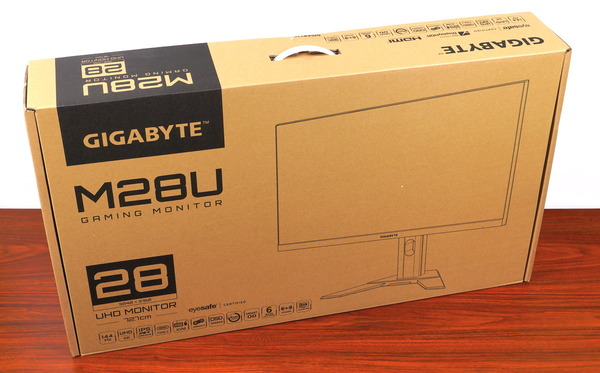

「GIGABYTE M28U」は茶箱に製品名やイラストが黒でプリントされたパッケージが採用されており(今回入手したのは中国で流通したロット)、パッケージサイズは幅88cm×高さ51cm×厚み15cmで、28インチモニタが入っている箱としては横幅が広めです。上には持ち手もあるので、成人男性なら問題なく持ち運べると思います。

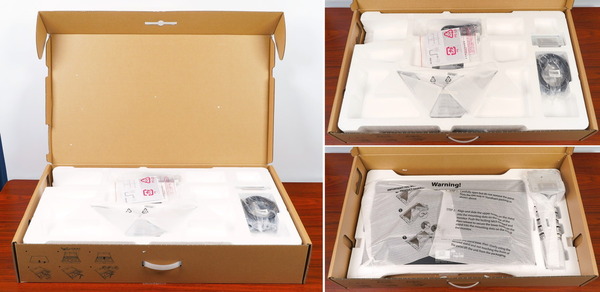

パッケージを開くと発砲スチロール製スペーサーに各種付属品が収納されており、上側のスペーサーを取り出すと、モニタ本体が現れます。

「GIGABYTE M28U」の付属品を簡単にチェックしておくと、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB Type-Bアップストリームケーブル、ACケーブルが付属します。

各種ケーブルを個別に購入する場合のオススメ製品も紹介しておきます。

視覚損失のない非可逆圧縮機能DSCによって4K/144Hz/HDR 10bit RGBに対応するDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル スリム CAC-HD21ESシリーズ」がおすすめです。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

同製品は4.5mm径のスリムケーブルながら、HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得しており、安心して使用できます。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

その他にもケーブル径5.0mm以下でスリムな48Gbps対応HDMI2.1ケーブルについてまとめた記事も公開しているので、こちらも参考にしてみてください。

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでイチオシは、「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」です。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、HDMI協会の公式認証であるUltra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段で、 信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

「GIGABYTE M28U」はUSB Type-Cによるビデオ入力(DisplayPort1.4)にも対応しています。DisplayPort Alternate Modeに対応したモバイルPCや、近年の最新モデルでは対応の増えているスマートフォンのUSB Type-Cポート(USB3.1対応やDP Alt Mode対応の表記がある製品)からのビデオ表示が可能です。

USB Type-Cビデオ入力用のケーブルは付属していないので各自で用意する必要がありますが、「エレコム USB Type-Cケーブル USB3.1(Gen1) 2.0m」やCable Matters製のケーブルなどで正常に表示できているのでオススメです。

「GIGABYTE M28U」に付属するモニタスタンドはフレームとフットプレートの2つの部品で構成されています。

フットプレートをフレームに差し込んで底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

モニタスタンドを組み立てたら、「GIGABYTE M28U」のモニタ本体背面の溝に斜め下の方向からモニタスタンドを差し込めば取り付け完了です。

モニタ側の根本にある留めピンをスライドさせて、モニタスタンドを装着した時と逆に手前方向に斜め上へ引き上げればモニタスタンドが取り外せます。

GIGABYTE M28Uの液晶モニタ本体

続いて「GIGABYTE M28U」の液晶モニタ本体をチェックしていきます。

「GIGABYTE M28U」はフレームレス構造で、2mm程度の外枠を含めて上左右の非表示領域の幅は7mm程度、下は23mm程度です。下フレームは艶消しなのでディスプレイの光が反射することはありません。

背面外装は黒色プラスチック製、若干、ゲーミング製品のような印象を受けるデザインです。

通気エアスリットの上にある薄い部分は外装が鏡面のツヤツヤになっていました。ただ使っていくうちに指紋や傷が気になりやすい表面なので、他の部分と同じ艶消しのほうがよかったというのが正直なところ。

モニタスタンドのフレームにはケーブルホールがあるので、電源ケーブルやビデオケーブルを綺麗にまとめることができます。

「GIGABYTE M28U」のモニタ本体の厚さは最薄部で25mm、最厚部で65mmほどと最近の液晶モニタとしては厚標準的な厚みです。モニタ本体重量は5.2kg程度で、28インチモニタとしてはこちらも標準的です。

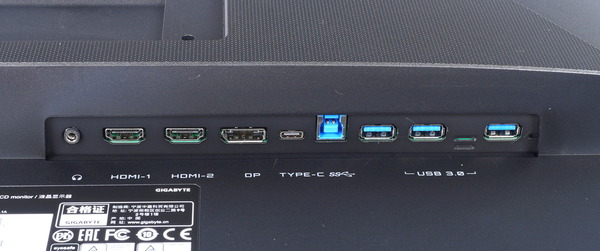

「GIGABYTE M28U」では背面下部、下向きにビデオ入力等のI/OポートやAC端子が実装されています。

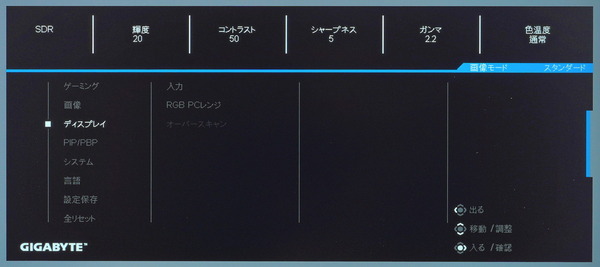

I/Oポートとして左から順に、ヘッドホン用3.5mmジャック、HDMI2.1ビデオ入力×2、DisplayPort1.4ビデオ入力×1、USB Type-C(DP1.4対応のDisplayPort Alternate Mode)×1、USB3.0アップストリーム端子、USB3.0ダウンストリーム端子×3が設置されています。

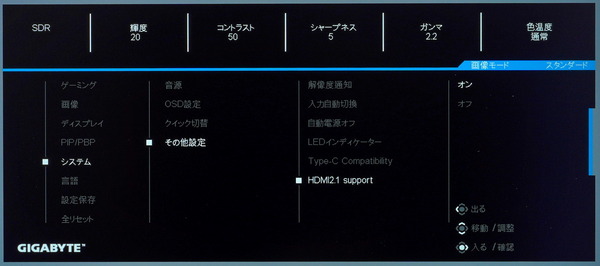

「GIGABYTE M28U」に搭載された2基のHDMIビデオ入力は4K120FPSの映像伝送が可能なHDMI2.1に対応しています。標準でオンになっているのでHDMI2.1対応機器と組み合わせる場合は特に設定を変更する必要はありませんが、互換性確保のため、HDMI2.1を無効化するOSD設定も用意されています。

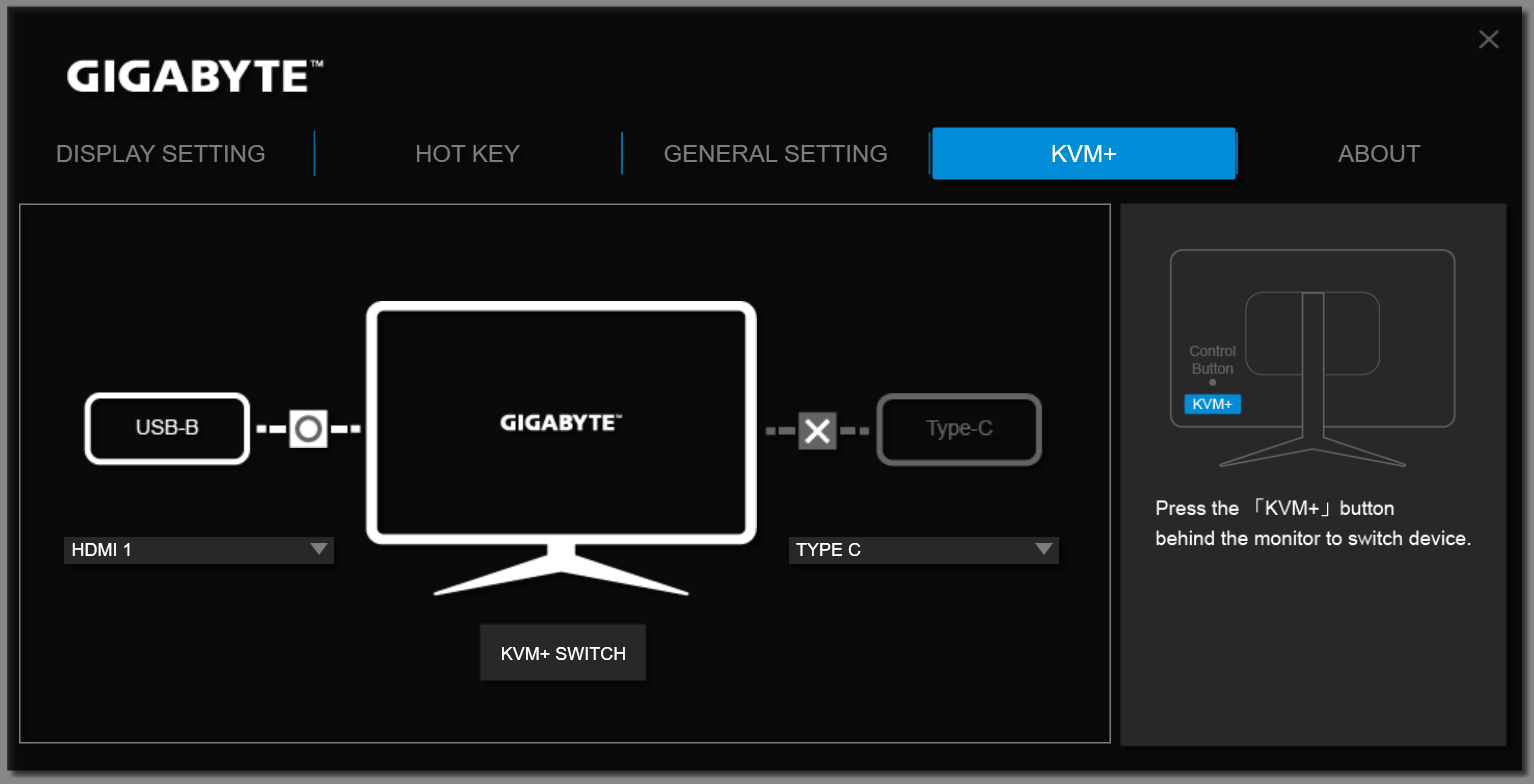

「GIGABYTE M28U」は2系統のビデオ入力に対して、モニタのUSB端子に接続されたキーボード・マウスをワンタッチで切り替えられるKVMスイッチ機能を搭載しています。

KVM機能についてはモニタOSD上で設定を行います。

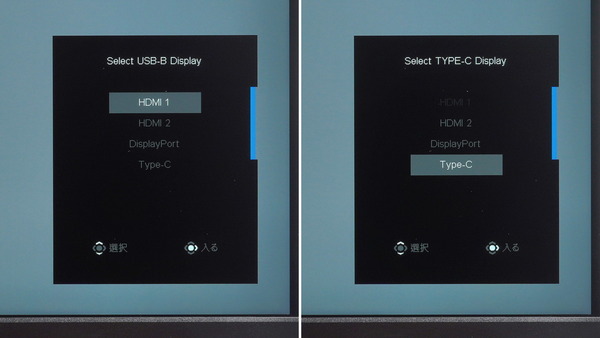

上記メニューのKVM設定から、USB Type-Bアップストリーム端子、USB Type-C端子と組み合わせるビデオ入力を選択します。

ちなみにUSB Type-Cと組み合わせるビデオ入力としてType-C以外のHDMIやDisplayPortを選択した場合、Type-Cポートをビデオ入力ではなくアップストリームポートとして機能させることができます。

上で設定した2系統のビデオ入力&USBアップストリームの組み合わせをKVMスイッチを押下するだけでワンタッチで切り替えることができます。

モニタ背面に実装されたKVMスイッチを押下すると、モニタのUSB端子に接続されたUSB機器の接続先だけでなく、モニタが表示する映像ソースも一緒に切り替わります。

「GIGABYTE M28U」の付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に5度、上に20度です。

モニタの高さはモニタ本体とスタンドの付け根部分が上下に動く構造になっており、全高で高さ404mm~534mmの範囲内で調整できます。

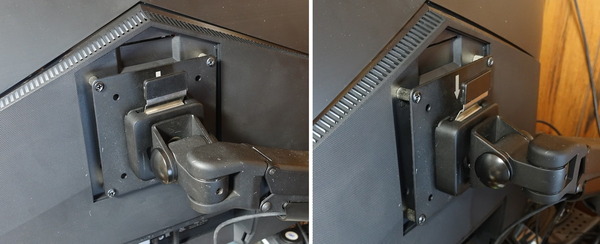

「GIGABYTE M28U」はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。モニタ単体の重量も5kgほどなのでモニターアームを問題なく利用可能です。

モニターアームについては管理人は「Lumen MA-GS102BK」、もしくは色違いでほぼ同機能な「サンワダイレクト 100-LA018」という製品をおすすめしています。モニターアームというとエルゴトロン製が一番の売れ筋ですが、クランプのネジが下に伸びているタイプのモニターアームは机に干渉して使えないという問題があり、MA-GS102BKはクランプを上側から六角レンチで締めるタイプでテーブル下の隙間が狭いデスクでも使用できるので管理人も使っています。

「Lumen MA-GS102BK」はモニタとアームを接続する部分がクイックリリースのブラケット式になっていてモニタアームからモニタ本体の着脱が非常に簡単です。ピボット機能もあるので設置後にモニタを縦・横で向きを切り替えることもできます。ただ関節の滑りに若干難があるので潤滑剤を塗布するのがおすすめです。

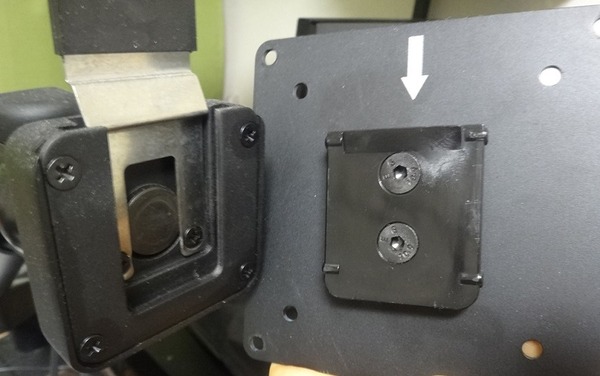

なおVESAネジ穴が背面外装から窪んだ場所にあるモニタの場合、スライド式クイックリリースプレートを採用するモニターアームでは、背面外装とクリックリリースブラケットが干渉して設置できない可能性があります。そういった場合はスペーサーを使用してください。

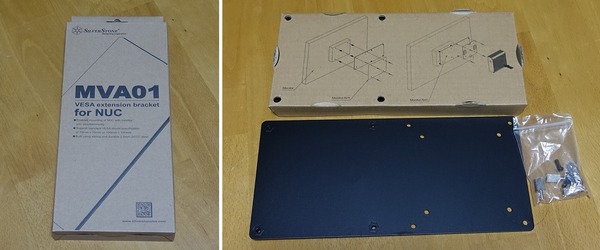

VESA100x100規格ではネジ規格がM4と決まっているのでM4ネジのスペーサーであれば基本的に何でもいいのですが、別件で購入していたNUC用VESAマウント拡張ブラケット「SilverStone SST-MVA01 NUC用VESAマウント拡張ブラケット」に付属するスペーサーがちょうど使用できたので、管理人はこれを流用しています。

M4ネジのスペーサーなら何でも使用できるのですが、「GIGABYTE M28U」で使用できるスペーサーがよくわからないという人は2000円ほどしますが、とりあえずSilverStone SST-MVA01を買えば干渉を回避できます。

GIGABYTE M28UのOSD操作・設定

「GIGABYTE M28U」のOSD操作は正面から見て右裏に配置された操作スティックを使用します。

操作スティックは上下左右と押下の5つの操作が可能で、操作ボタン各種の応答も良好でした。

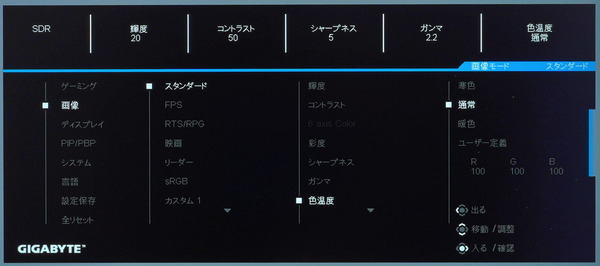

操作スティックボタンを押下するとモニタ電源がONになり、さらにモニタに電源が入った状態で操作スティックボタンを押下すると、メインメニューが表示されます。この画面に従って操作スティックを操作すると詳細メニューやショートカット設定メニューに移動します。

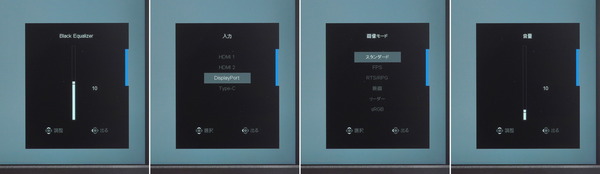

メインメニュー非表示の状態において操作スティックの上下左右操作はホットキーと呼ばれる特定の設定のショートカットメニュー表示が割り当てられています。

標準では上に操作すると「Black Equalizer」、右に操作すると「ビデオ入力選択」、下に操作すると「画像モード」、左に操作すると「音量設定」のメニューが表示されます。

上下左右4種類のホットキーに割り当てる設定は、OSD詳細設定メニューの「システム-クイック切り替え」から任意に変更することができ、各自で変更頻度の高いものに切り替えておくと便利です。

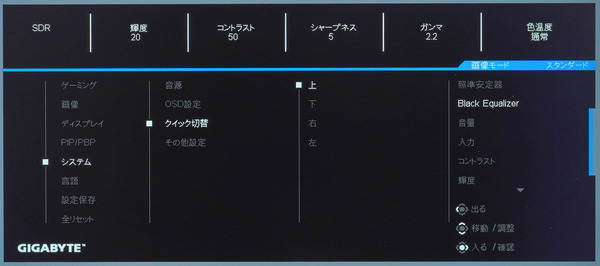

メインメニュー表示中にスティックボタンを上(奥)に倒すとモニタ右下にOSDメニューが表示されます。OSD表示領域は28インチ画面の5分の1ほどと広く、文字も大きいので視認性は良く、また上述の通り操作スティックの反応も良いので操作性はかなり良好だと思います。

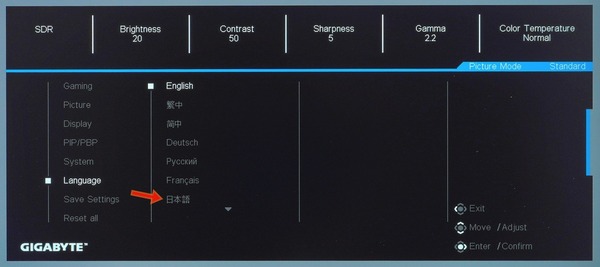

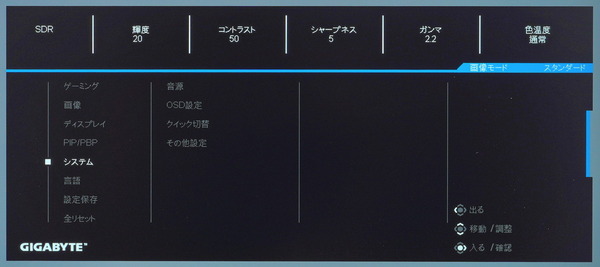

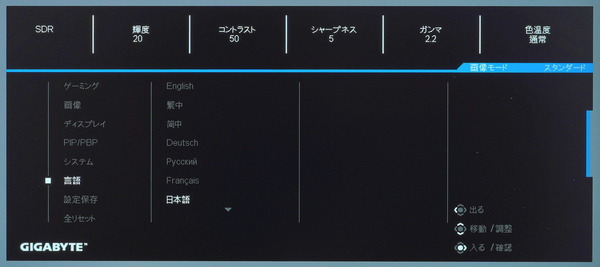

「GIGABYTE M28U」のOSDは日本語UIに対応しており、言語設定メニューから日本語UIに変更可能です。

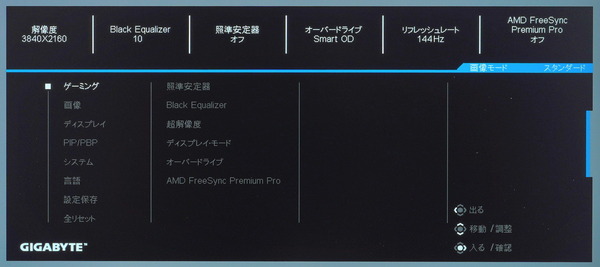

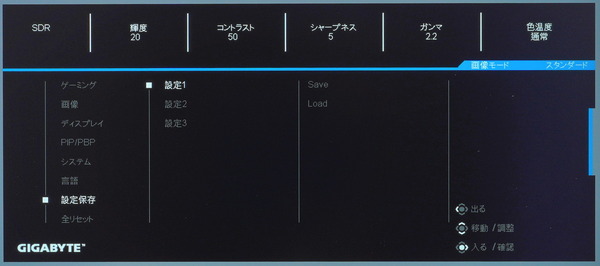

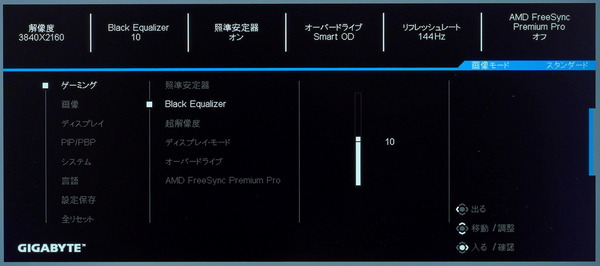

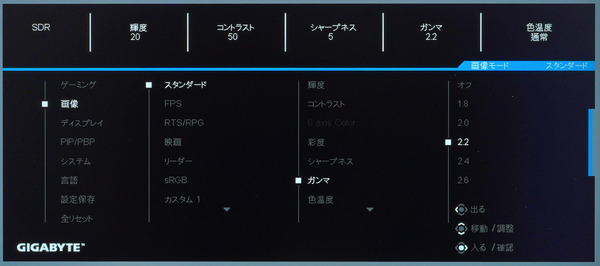

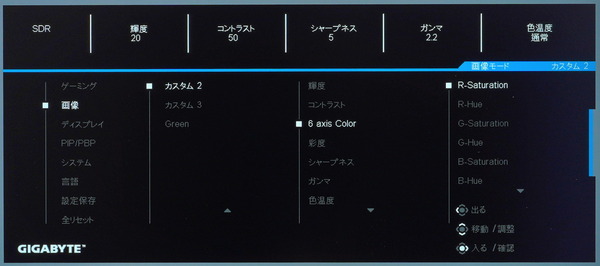

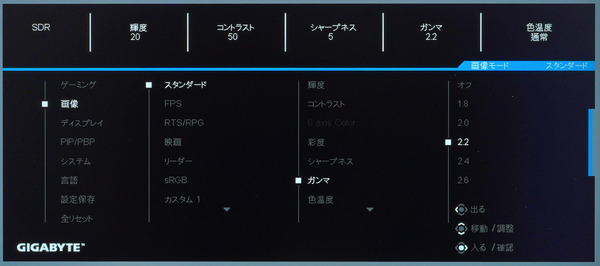

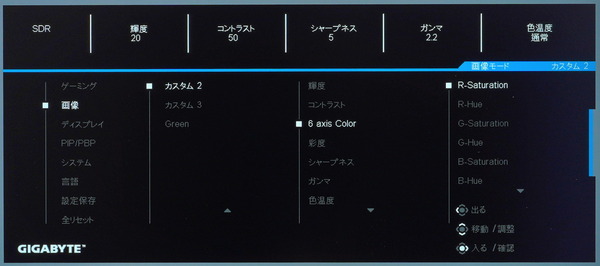

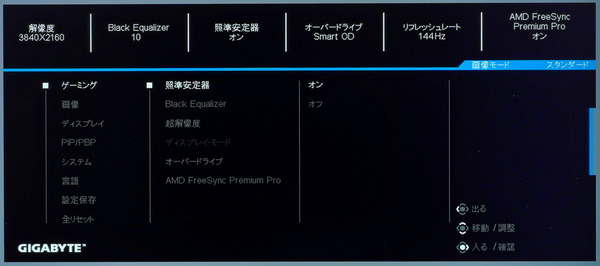

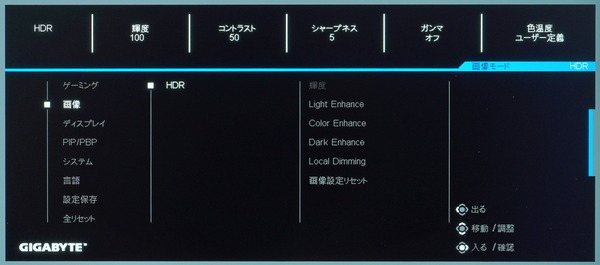

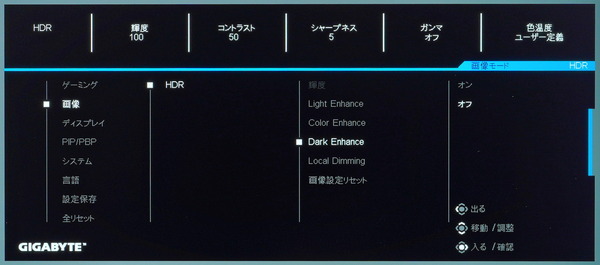

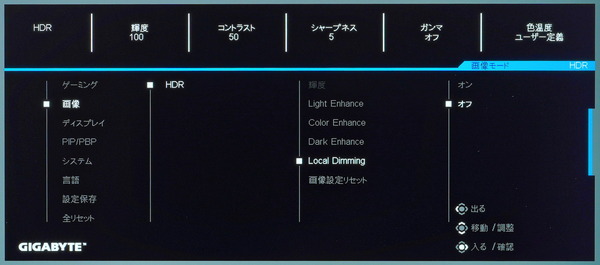

「GIGABYTE M28U」のOSDメニューには大きく分けて、「ゲーミング(ゲーム関連設定)」「画像(輝度やカラーの設定)」「ディスプレイ(ビデオ入力の設定)」「PIP/PBP」「システム設定」「言語」「設定保存」の7つの項目が用意されています。

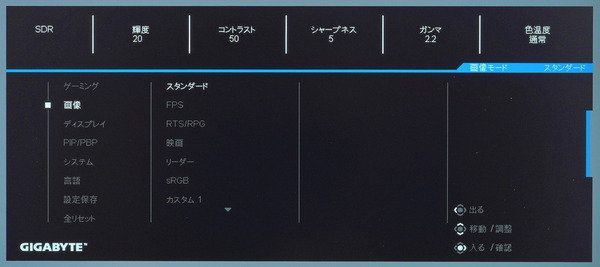

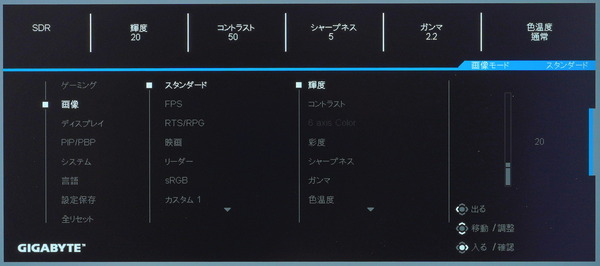

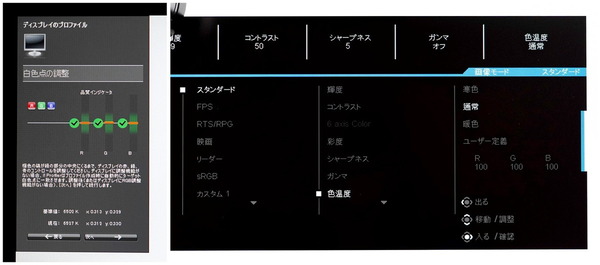

「GIGABYTE M28U」では、「スタンダード」「FPS」「RTS/RPG」「映画」「リーダー」「sRGB」「グリーン(ブルーライトカット)」の6つのプリセットに加えて、カスタム1~3の9種類の画像モードが用意されています。初期設定で選択されている画質モードは「スタンダード」です。

プリセット毎に設定できない項目があったりもしますが、各プリセットに対して輝度や発色といった画像設定を個別に適用できます。

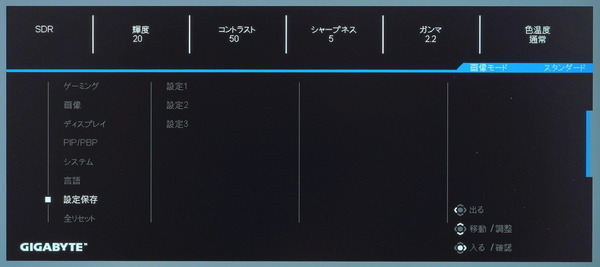

また9種類のプリセットをひとまとめにした設定を3種類個別に保存できます。

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで一番上の「ゲーミング」に配置されています。

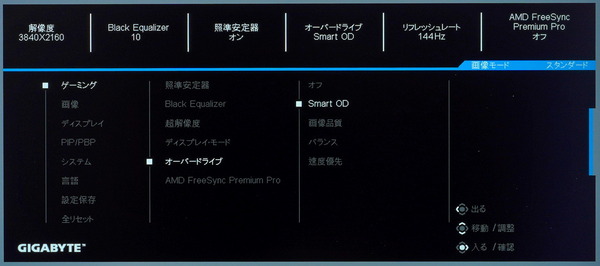

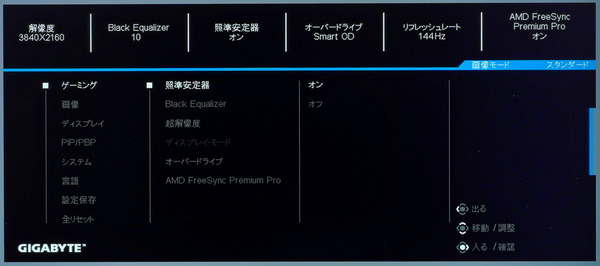

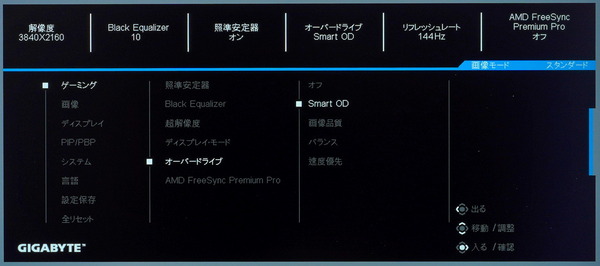

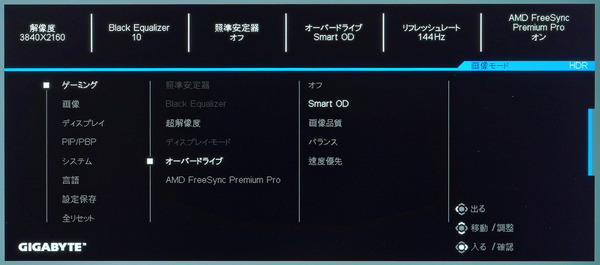

一般にオーバードライブと呼ばれる応答速度を調整する機能は、GIGABYTE M28Uではそのままの名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度をオフ/Smart OD/画像品質/バランス/速度優先の5段階で設定ができて、標準設定はSmart ODになっています。

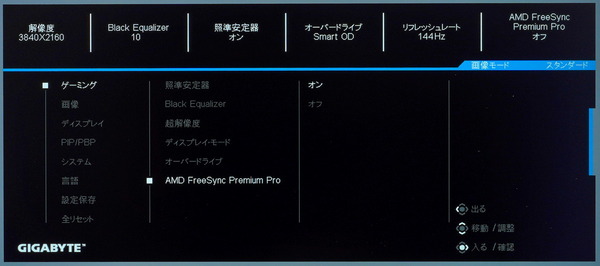

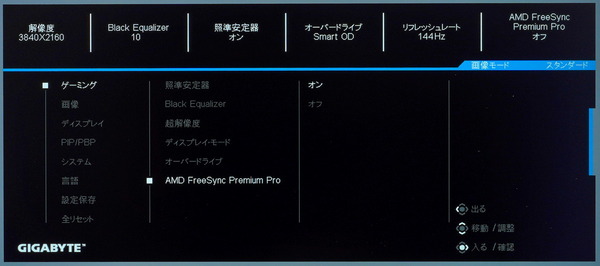

可変リフレッシュレート型同期機能AMD FreeSync Premium Pro (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)は「AMD FreeSync Premium Pro」の名前で設定項目が配置されています。標準ではオンになっています。

「照準安定器(Aim Stabilizer)」については端的に言ってモーションブラーリダクション機能です。モニタリフレッシュレートが120Hzもしくは144Hzなど100Hz以上の時に設定が可能になります。

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「Black Equalizer」も用意されており、補正強度はレベル0~20の21段階で設定が可能です。標準設定ではレベル10(おそらく機能OFFの状態)が設定されており、レベルを下げるほど暗く、レベルを上げるほど明るく(白く)なります。

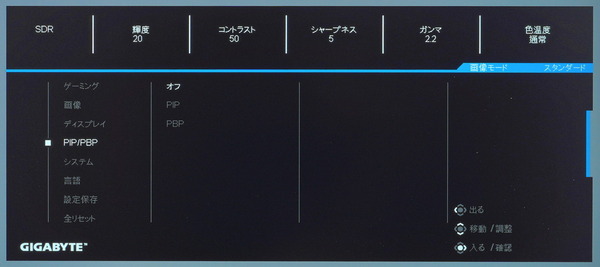

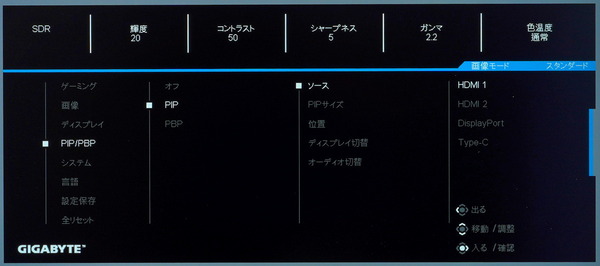

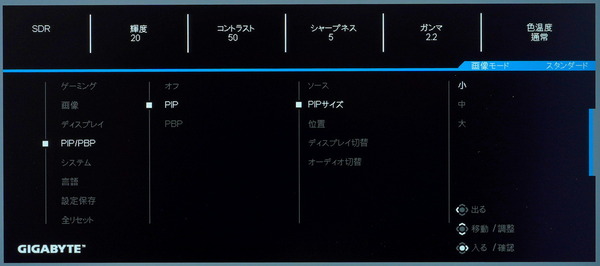

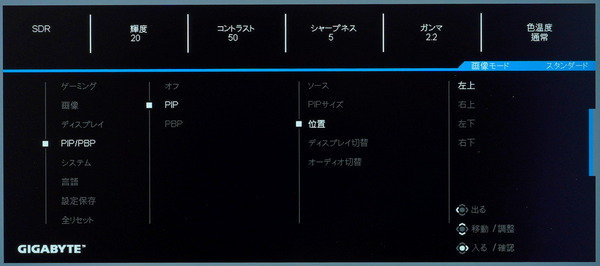

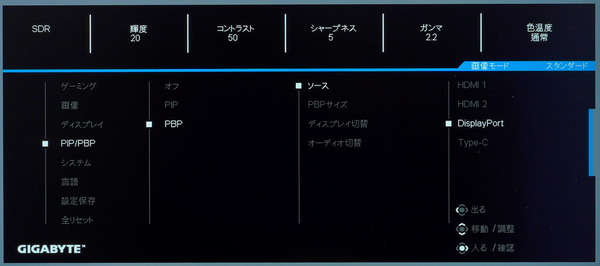

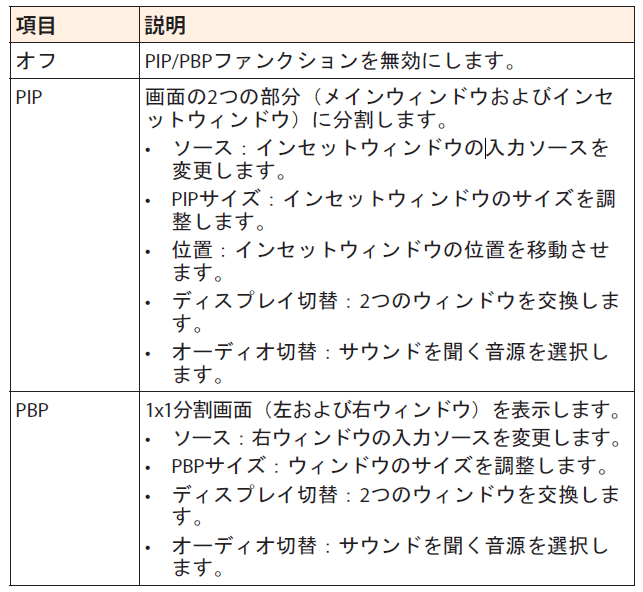

「GIGABYTE M28U」は2つのビデオ入力を画面上に同時に表示する「PIP/PBP」にも対応しています。

PIPでは主副のビデオソースを4つのビデオ入力から自由に選択でき、ディスプレイ切り替えによる主副の入れ替え、オーディオ切り替えによるオーディオソースの切り替えに対応します。副画面のサイズは最大でフルHD相当の1/4サイズ、表示位置は右上/右下/左上/左下から選択できます。

PBPでは4K画面を1920×2160の2等分に分割し、2つのビデオソースを4つのビデオ入力から自由に選択して左右に並べて表示します。PBPでも左右の入れ替えやオーディオソースの切り替えが可能です。

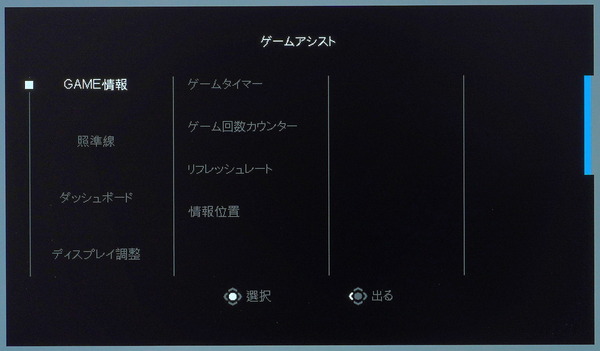

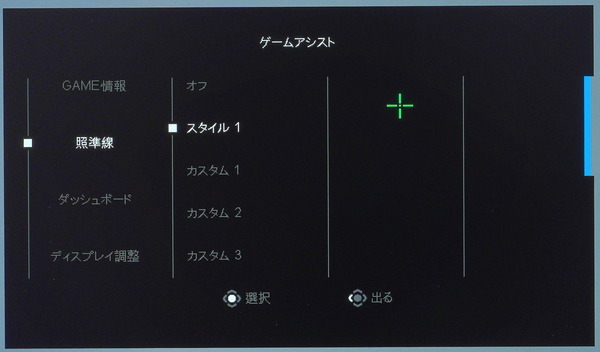

「GIGABYTE M28U」には、クロスヘアやリフレッシュレートのOSD表示でゲームプレイを補助する「ゲームアシスト」という機能もあります。後述のPC連動機能「OSDSidekick」と組み合わせればダッシュボードからPCシステム情報をリアルタイムにOSD表示することも可能です。

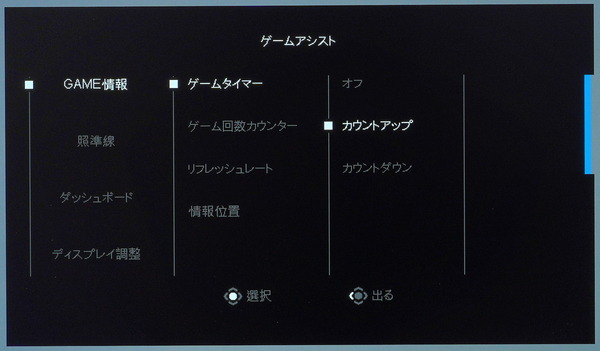

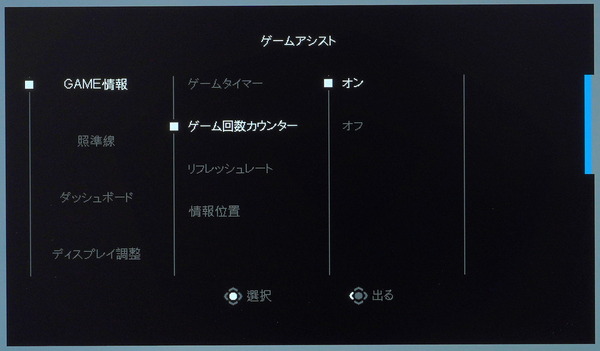

「ゲームアシスト(GAMEASSIST)」は操作スティック押下で表示されるメインメニューにおいて操作スティックを右に倒すことで表示されます。ゲームアシストには「ゲームタイマー」「ゲーム回数カウンター」「クロスヘア」「リフレッシュレート」の4つの機能が用意されています。

「ゲームタイマー」は設定された時間からカウントダウンしていって、ゲームの経過時間を可視化できます。

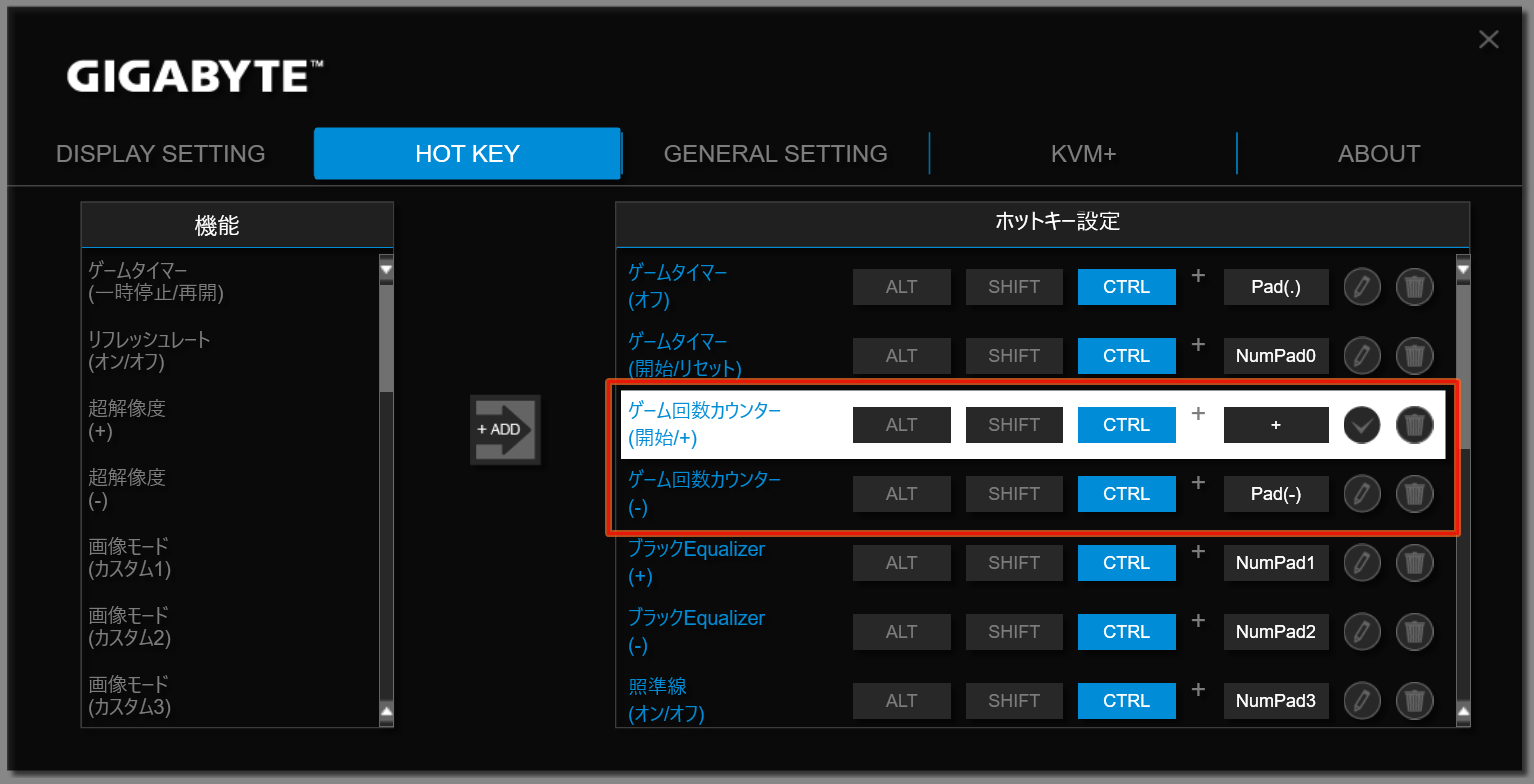

「ゲーム回数カウンター」はゲーマーが対戦相手の道具の使用または任意のカウント情報を計算するのに役立ちます。PC連動機能「OSDSidekick」でカウントアップ/ダウンするホットキー設定を行って使用します。

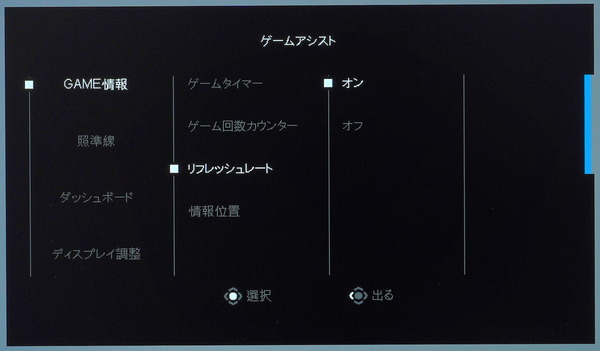

「リフレッシュレート」ではその名の通り現在のモニタ表示で使用されているリフレッシュレートが表示されます。表示されるリフレッシュレートはリアルタイムな値なので可変リフレッシュレート型同期機能を使用している時は当然、フレームレートと同期して変動するため可変リフレッシュレート型同期機能が正常に動作しているかどうかを確認するのにも利用できます。

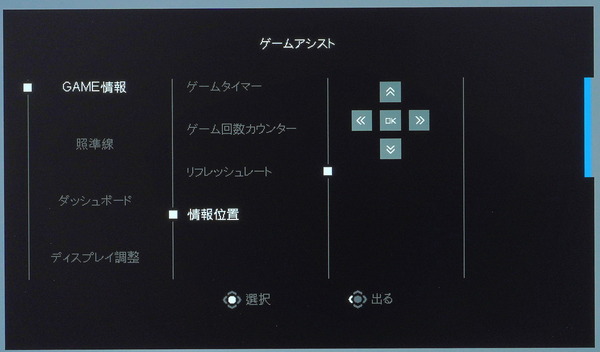

ゲーム情報やダッシュボードの表示位置は情報位置の項目から変更が可能です。ゲーム情報は上下左右&四隅、ダッシュボードは四隅から選択できます。

「クロスヘア」は画面中心に照準線をハードウェアオーバーレイ表示し、狙い付けをサポートします。ゲーム内でクロスヘアが表示されないシューティングゲームにおいて非常に便利な機能です。

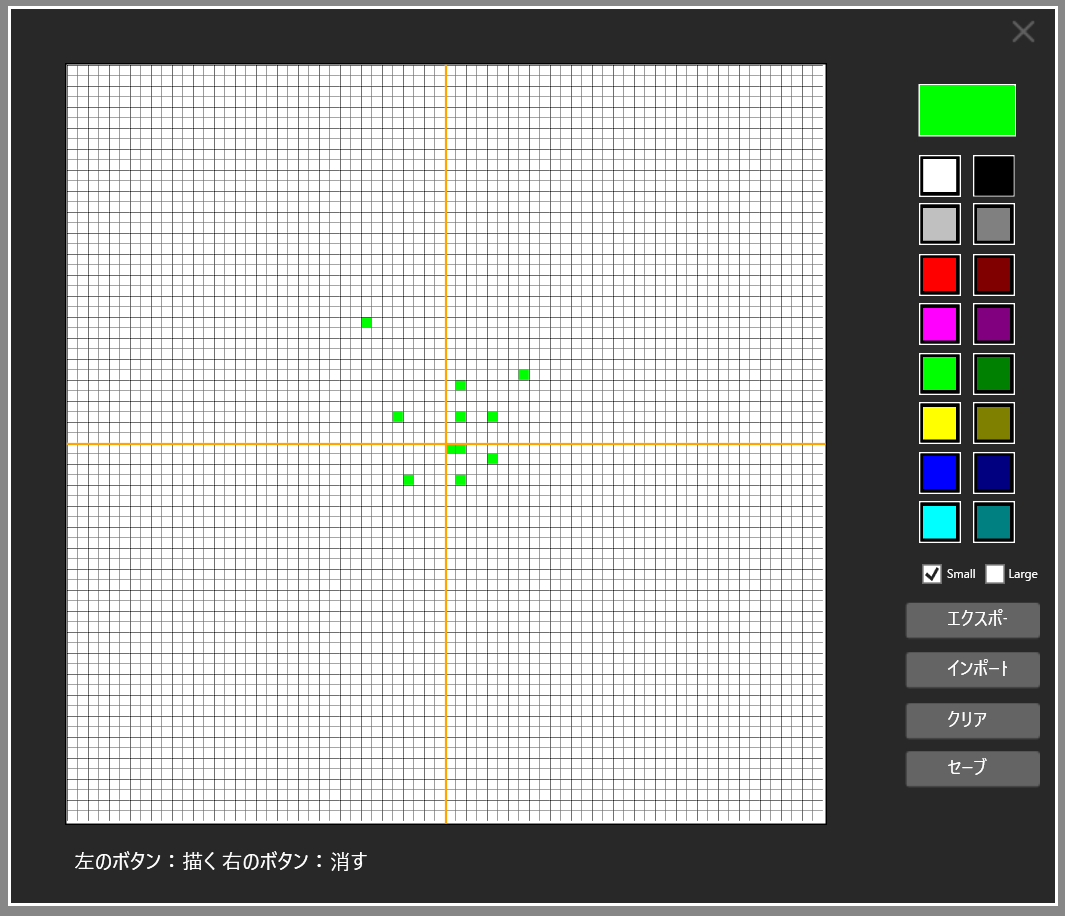

緑色の十字が表示されるスタイル1は固定ですが、カスタム1~3についてはPCアプリケーションOSD Sidekickから任意のクロスヘアを作成できます。

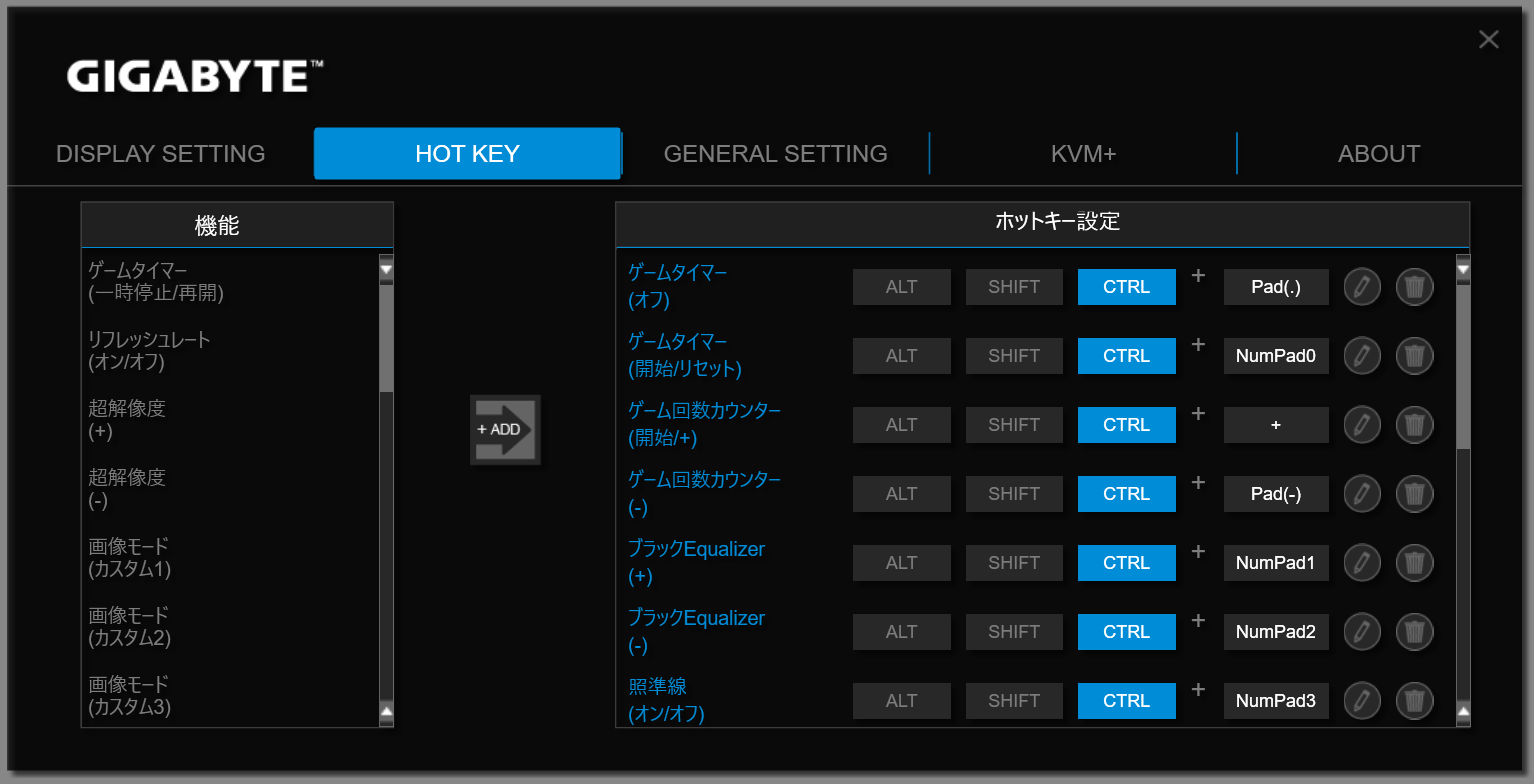

GIGABYTE M28UのOSDサイドキックについて

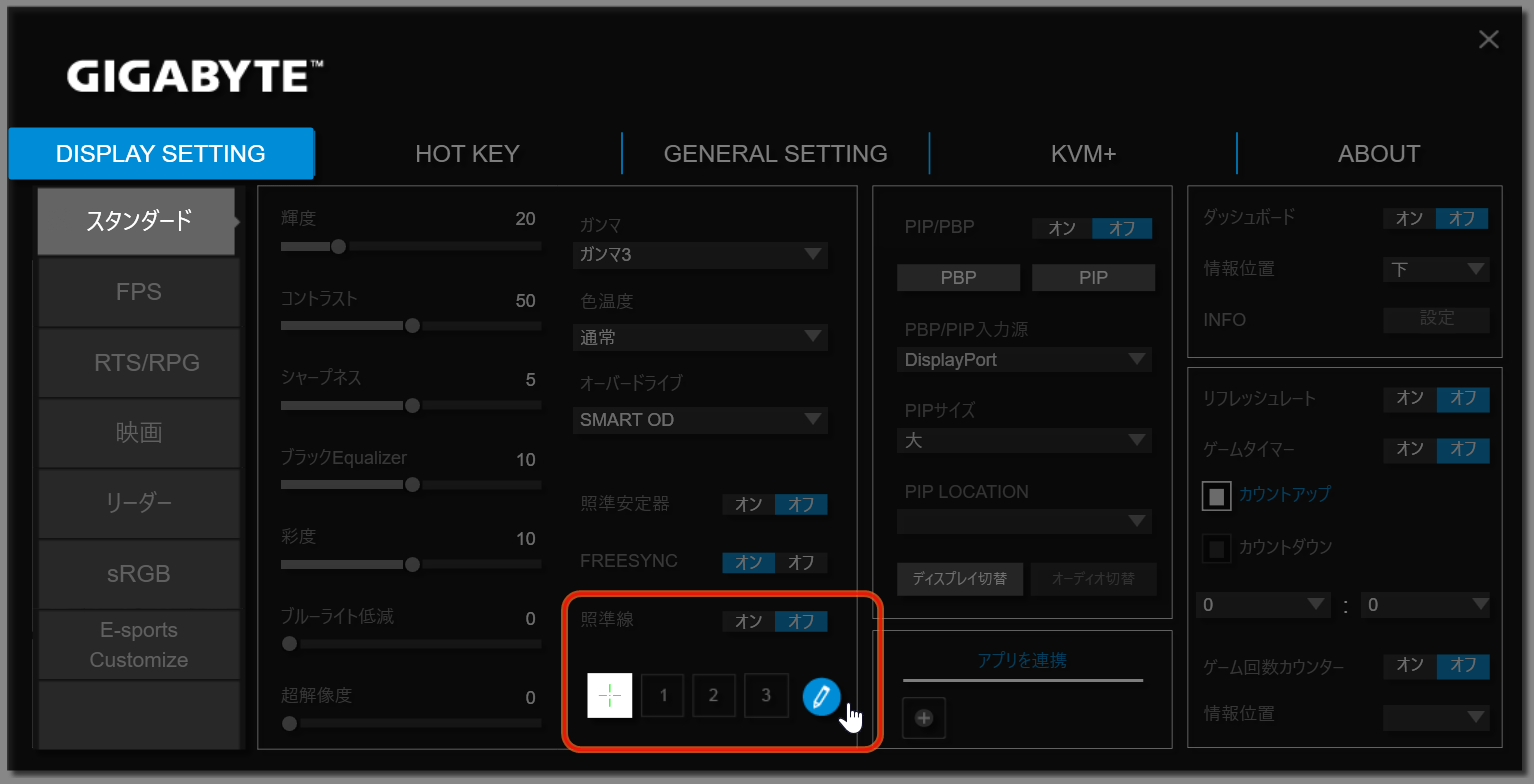

「GIGABYTE M28U」には上の章で紹介した基本的なOSD設定に加えて、PCから専用アプリケーションでOSD設定を行える「OSDサイドキック(OSD補助、OSD SIDEKICK)」という独自機能があるので紹介していきます。

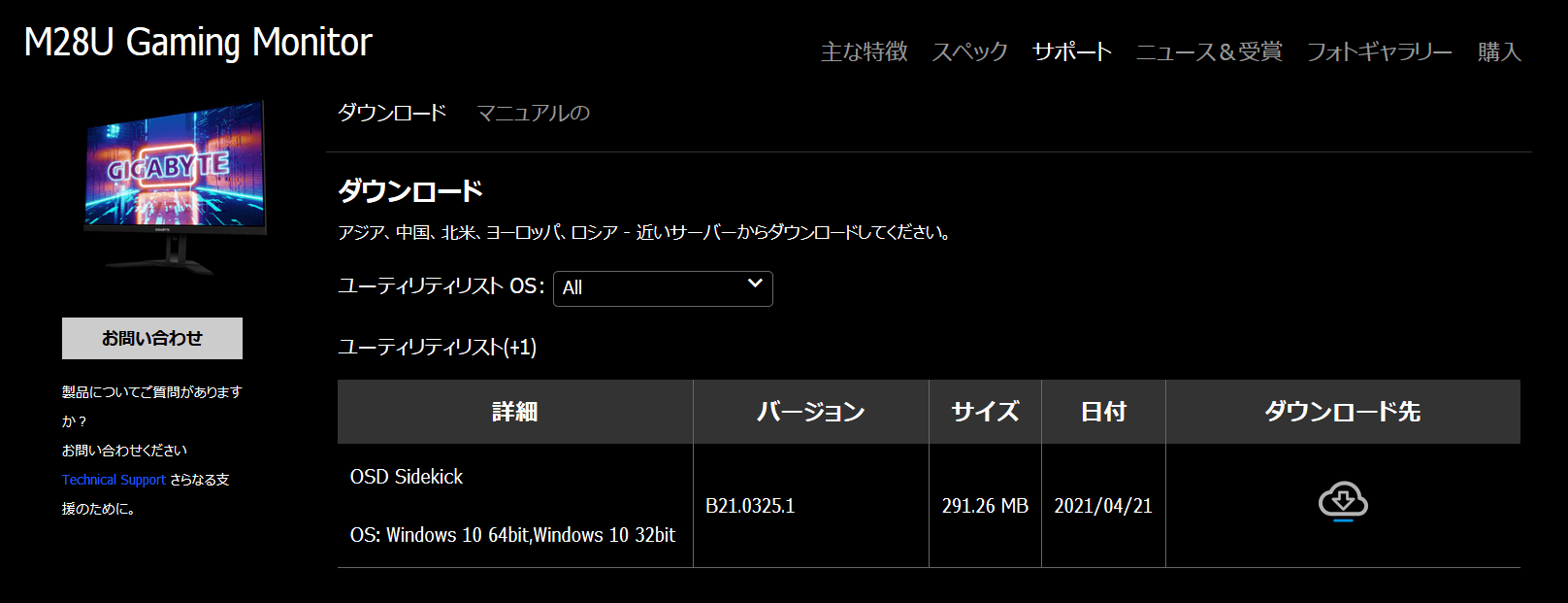

「OSDサイドキック(OSD補助、OSD SIDEKICK)」はPCから専用アプリケーションで「GIGABYTE M28U」のOSD設定やホットキーを使用した連動が可能になる独自機能です。アプリケーションはモニタの公式サポートページで配布されています。

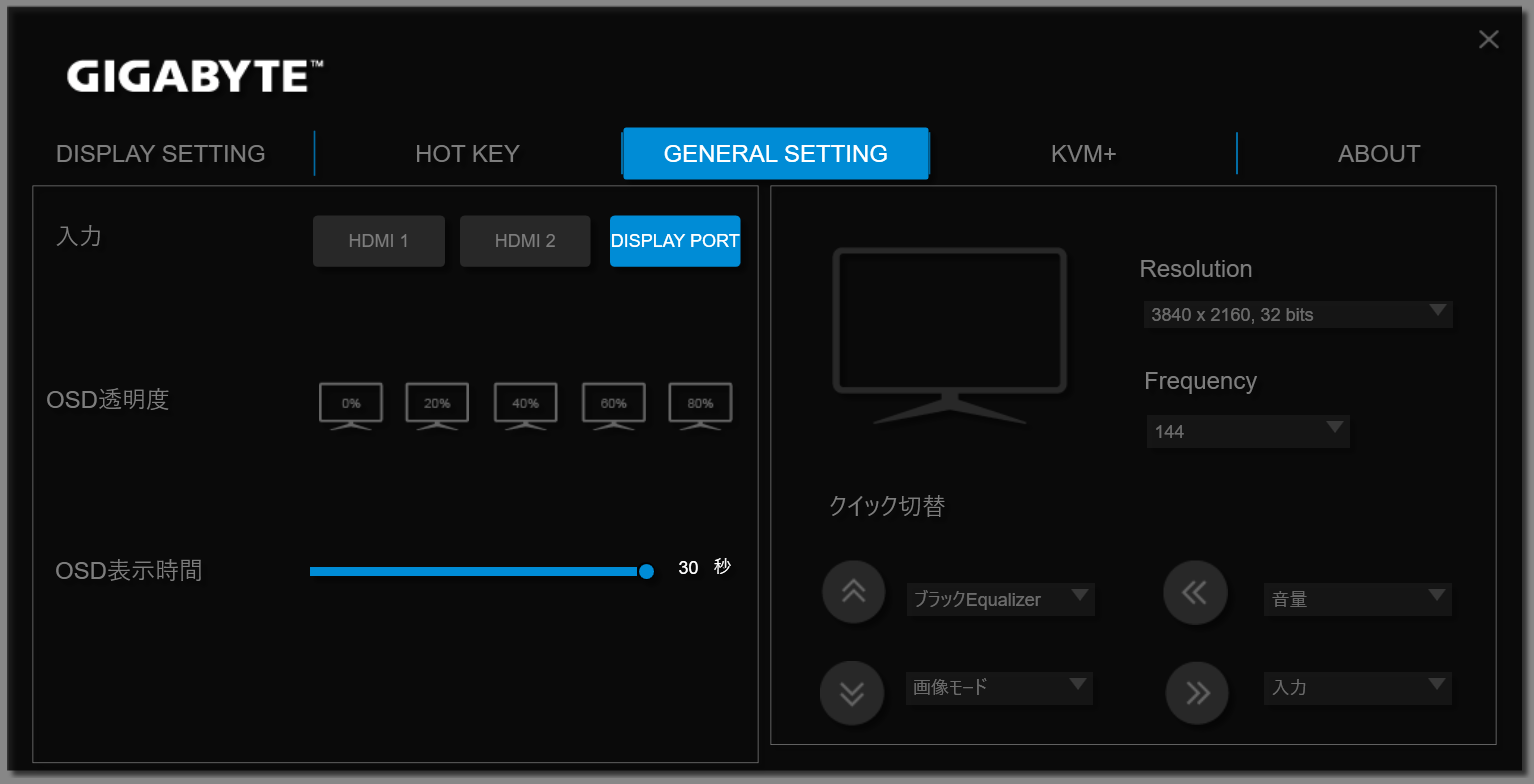

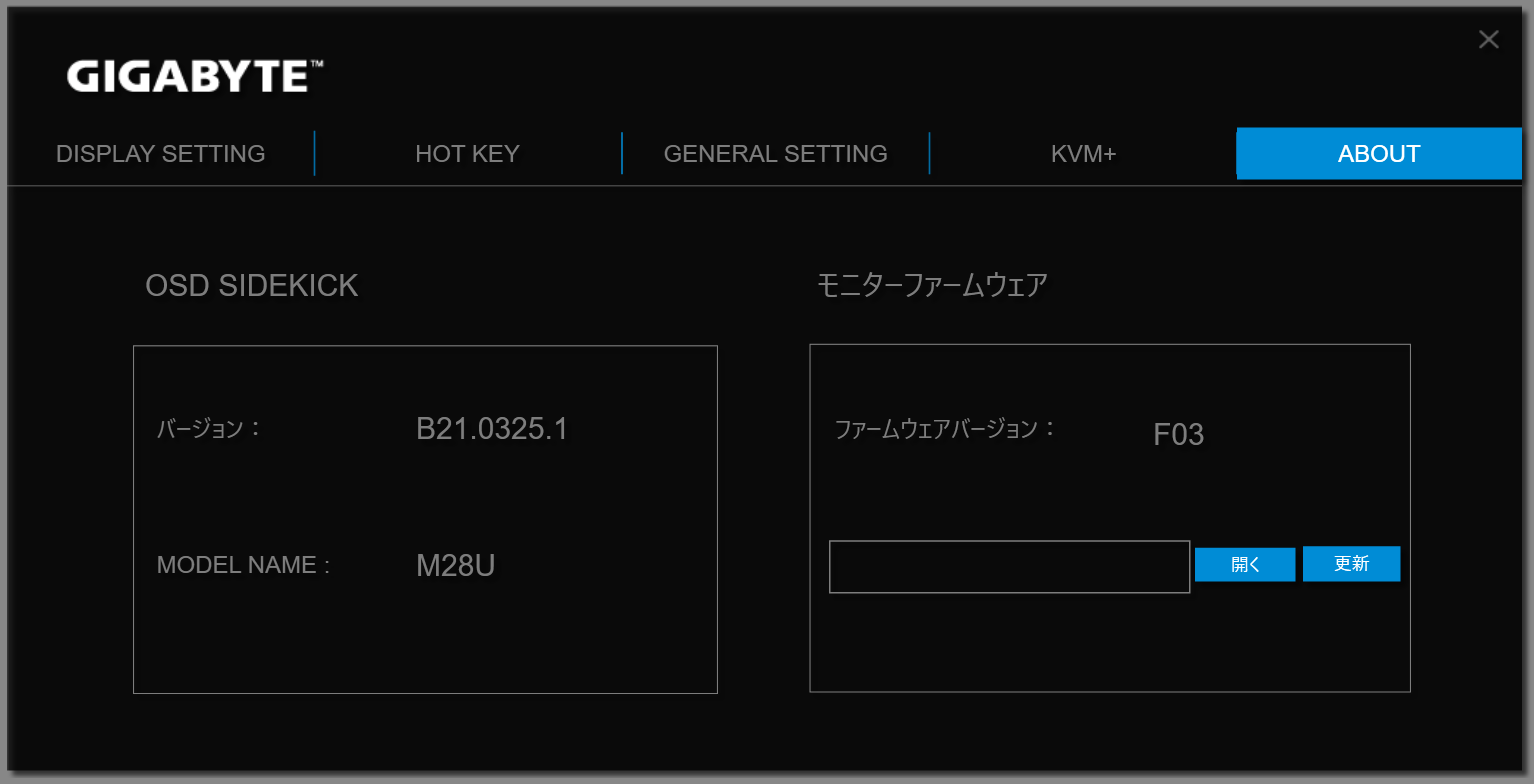

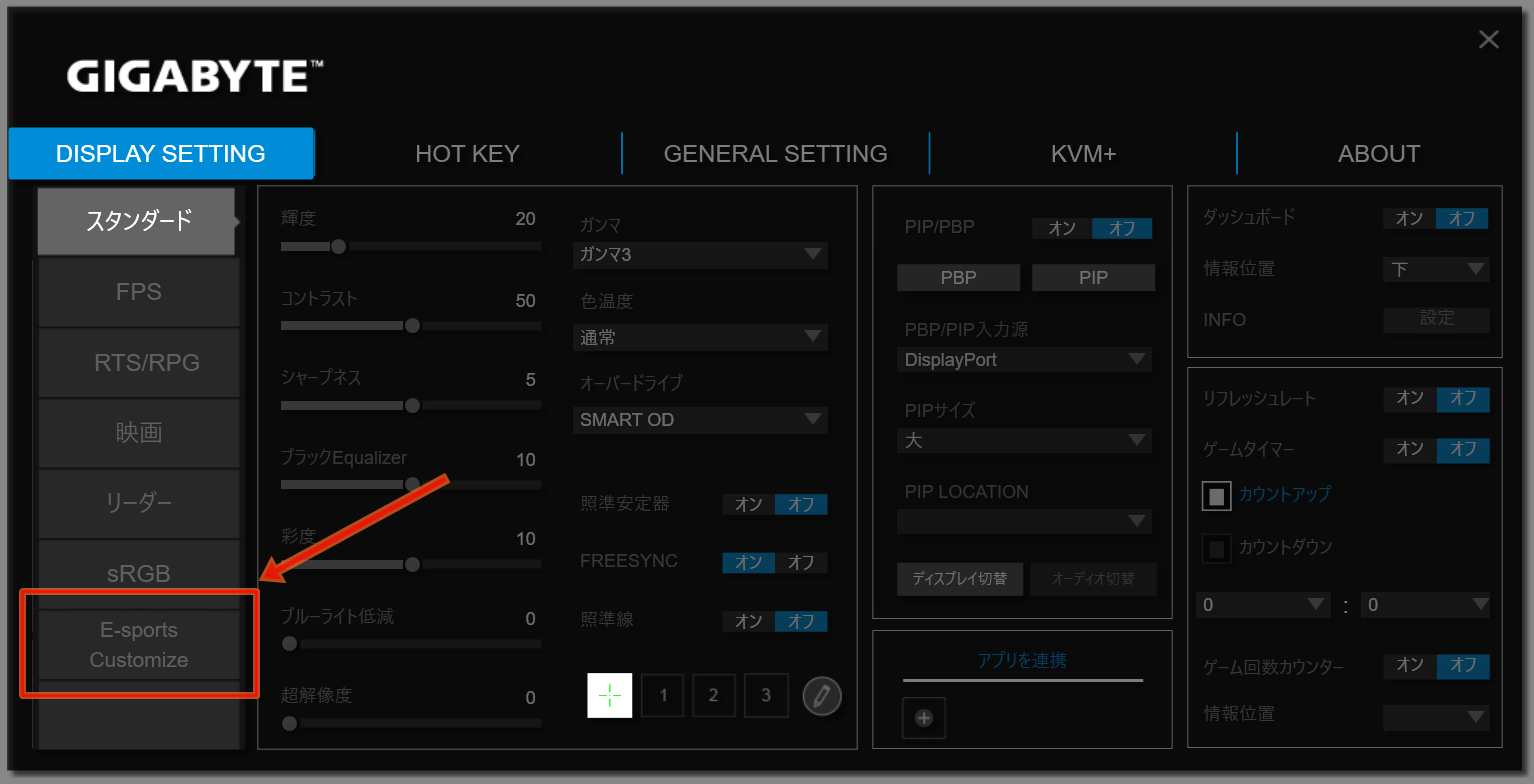

「OSDサイドキック」を起動すると5つのタブメニューが配置された下のようなウィンドウが表示されます。モニタ本体のOSDから行える設定が網羅されており、全てPC上から設定できます。(各種設定はグレーアウトしているように見えますが、マウスカーソルを重ねると点灯します)

OSDサイドキックがインストールされたPCからはホットキーを設定することで、ワンタッチで各種ディスプレイ設定の変更も行うことができます。

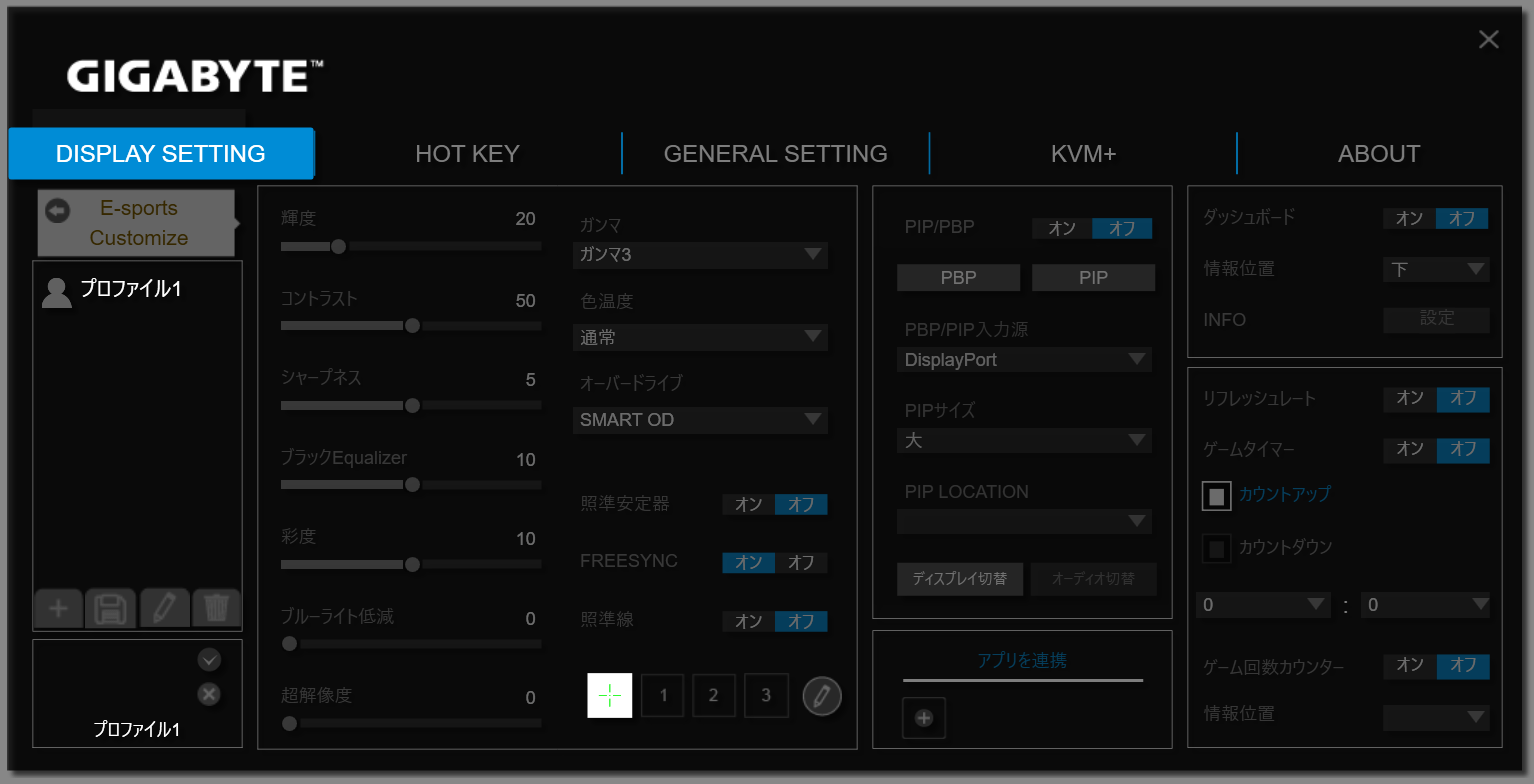

「OSDサイドキック」からは通常OSDメニューと同様に6種類の画質プリセットを任意に設定できますが、「E-Sports Customize」を選択すると、ゲームに最適化したOSD設定を任意に作成できます。

またOSD SidekickをインストールしたPCとUSB接続している場合、「ダッシュボード」を有効にするとCPUやGPUの動作クロック、温度、使用率、ファン速度など、重要なハードウェア情報をリアルタイムでOSD表示することができます。

モニタ上のOSD表示によってゲームを邪魔しない範囲で、システムの情報を把握することで、マシントラブルを未然に防止できます。表示項目の選択や表示位置の変更も可能です。なおシステム情報のOSD表示を行うにはUSBアップストリームケーブルでPCとモニタを接続する必要があります。

GIGABYTE M28Uの発色・輝度・視野角

GIGABYTE M28Uの発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがGIGABYTE M28Uの液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があり、各社個別の製品によって個体差はあるものの、この3つの液晶パネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「GIGABYTE M28U」に採用されているIPS液晶パネルはTN液晶パネルやVA液晶パネルと比べると色再現性や視野角など一般に画質に直結する性能が優れている反面、価格が高価になりがちな液晶パネルです。TN液晶パネルに比べて応答速度が遅めなので、60Hzオーバーのリフレッシュレートを実現しているIPS液晶パネル採用ゲーミングモニタは少ないため、輪をかけて高価です。とはいえ画質とリフレッシュレートを両立できるので、予算に糸目をつかないエンスーゲーマー勢に好まれています。

| 液晶パネルの簡易比較表 | |||

| IPS | VA | TN | |

| 色再現性 | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | 〇 | △ | ◎ |

| 価格 (高RR) | △ (×) |

△ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

・IPS/VA/TN液晶パネルを比較解説 – ゲーミングモニタの選び方[4]

「GIGABYTE M28U」は144Hzの高速リフレッシュレートながら、IPS液晶パネルが採用されているので視野角も良好です。

「GIGABYTE M28U」の発色について、色温度の標準設定である”通常”で、白色が極端に黄色や青色がかって見えることもなく、特に違和感はありませんでした。

色温度設定には寒色/通常/暖色/の3種類のプリセットがありますが、これらを切り替えても発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

「GIGABYTE M28U」はガンマの設定にも対応しており、標準の2.2に加えて、1.8、2.0、2.4、2.6の5段階で調整できます。

また「GIGABYTE M28U」ではカスタム1~3の画質モードを選択した場合、6軸彩度や6軸飽和による色調整も可能です。

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・色再現性・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。検証にはカラーフィルター式(色差式)のX-Rite i1 Display Pro PlusとDatacolor SpyderX、そして分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

余談ですが、分光式のi1 Basic Pro 3は20万円程と非常に高価ですが、一般的な用途であれば測定精度は十分なので、イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行う場合、カラーフィルター式のX-Rite i1 Display ProかDatacolor SpyderX Proで十分です。ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Displayだと思います。

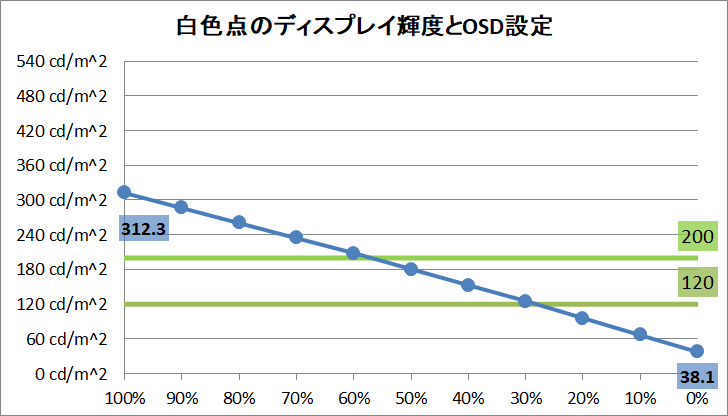

「GIGABYTE M28U」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「GIGABYTE M28U」において、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度30%前後、室内照明に依りますが個人的に見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度60%前後です。最大輝度が300cd/m^2程度なので、明るい環境では暗く感じるかもしれません。

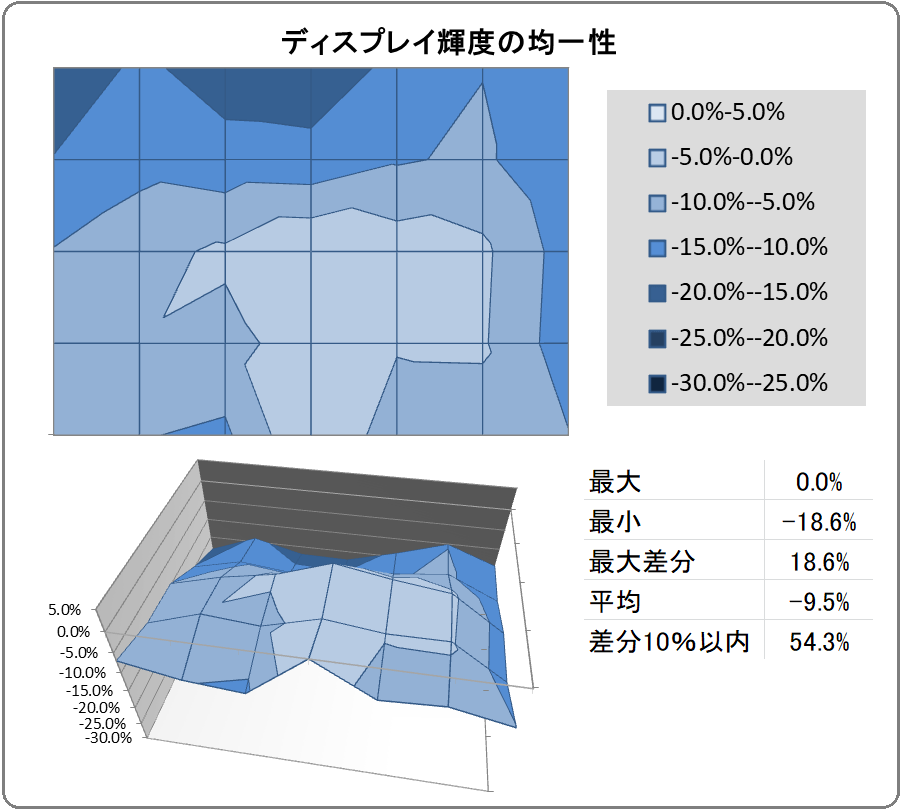

「GIGABYTE M28U」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、120cd/m^2を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「GIGABYTE M28U」は最大差分でも20%以内に収まるので輝度の均一性は悪くはないのですが、下側よりも上側の方が暗いのは少し残念でした。体感的には逆だと違和感を覚え難いので。

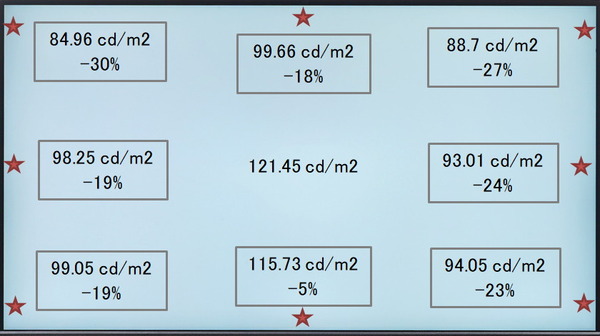

液晶モニタにおいて輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので、同様に中央120cd/m^2を基準にして個別に測定したところ次のようになりました。

「GIGABYTE M28U」については全体を白表示にしても左右端ギリギリまでいかないと暗さを感じませんが、やはり差分が30%程度になる右上と左上が少し暗い印象はあります。全体白表示なので強調されていますが、カラフルな画面が表示される実用シーンでは特に問題にならない程度だと思います。

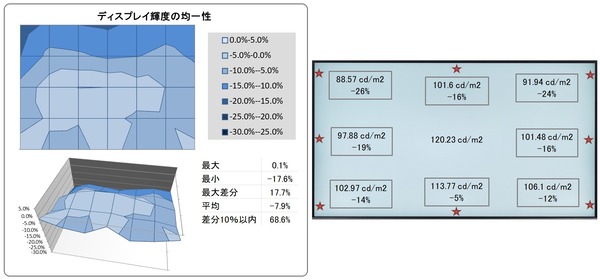

ちなみに同じ液晶パネルを採用していると思われるAcer Nitro XV282K KVと比較すると、傾向は似ているものの、「GIGABYTE M28U」の方がやや均一性が低いという結果でした。ただこれくらいの差であれば、入手したサンプル機の個体差と考えてもいいと思います。

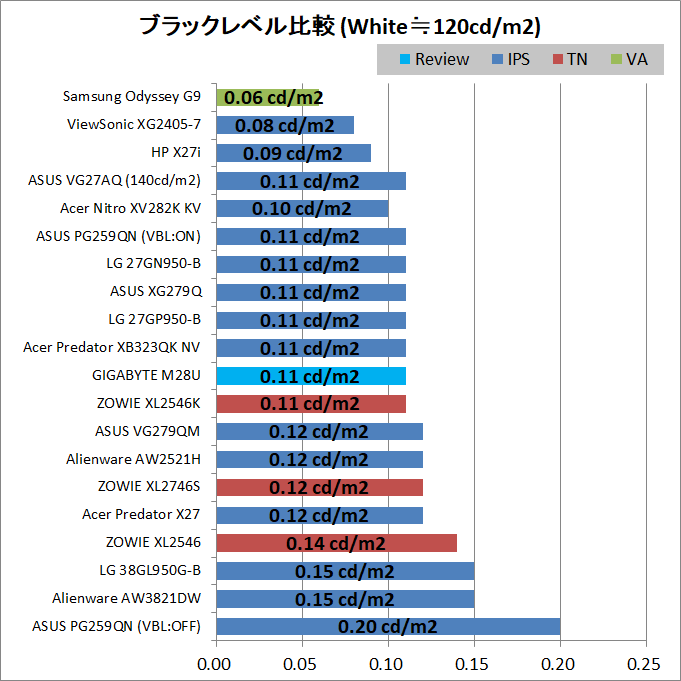

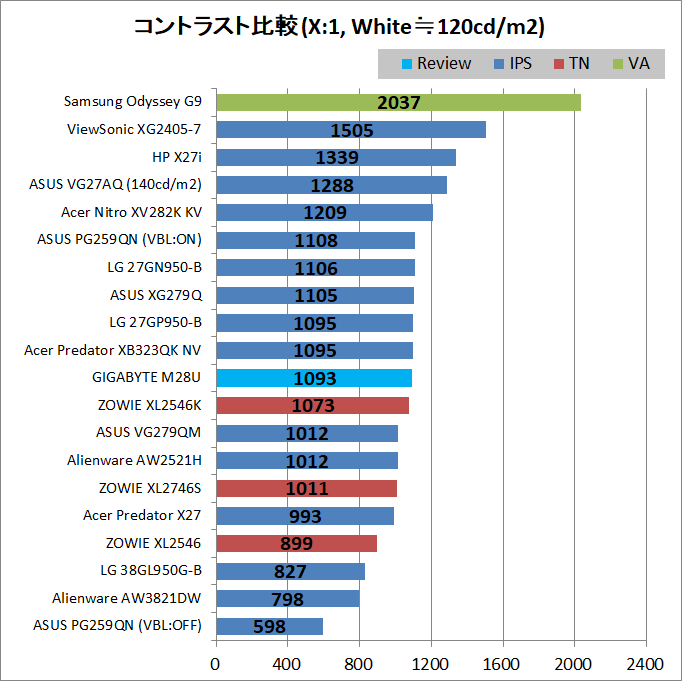

画面中央の白色点が約120cd/m2になるOSD設定において「GIGABYTE M28U」のブラックレベルを測定したところ次のようになりました。ブラックレベルの測定にはX-Rite i1 Display Pro Plusを使用しています。

またこの時のコントラスト比も算出したところ次のようになっています。なおコントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁での測定になるため測定精度が若干怪しく、ブラックレベル0.01の差でコントラスト比が大きく変わるので参考程度と考えてください。

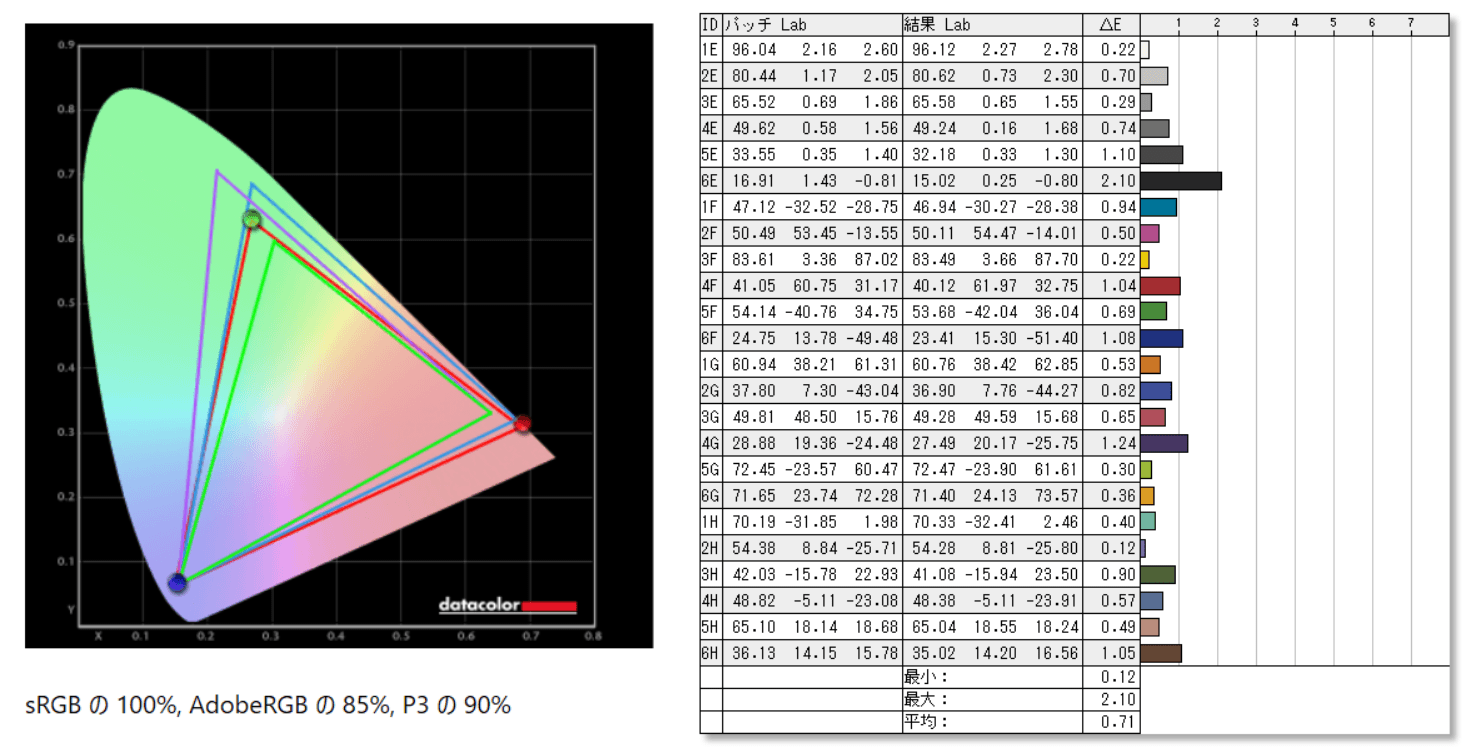

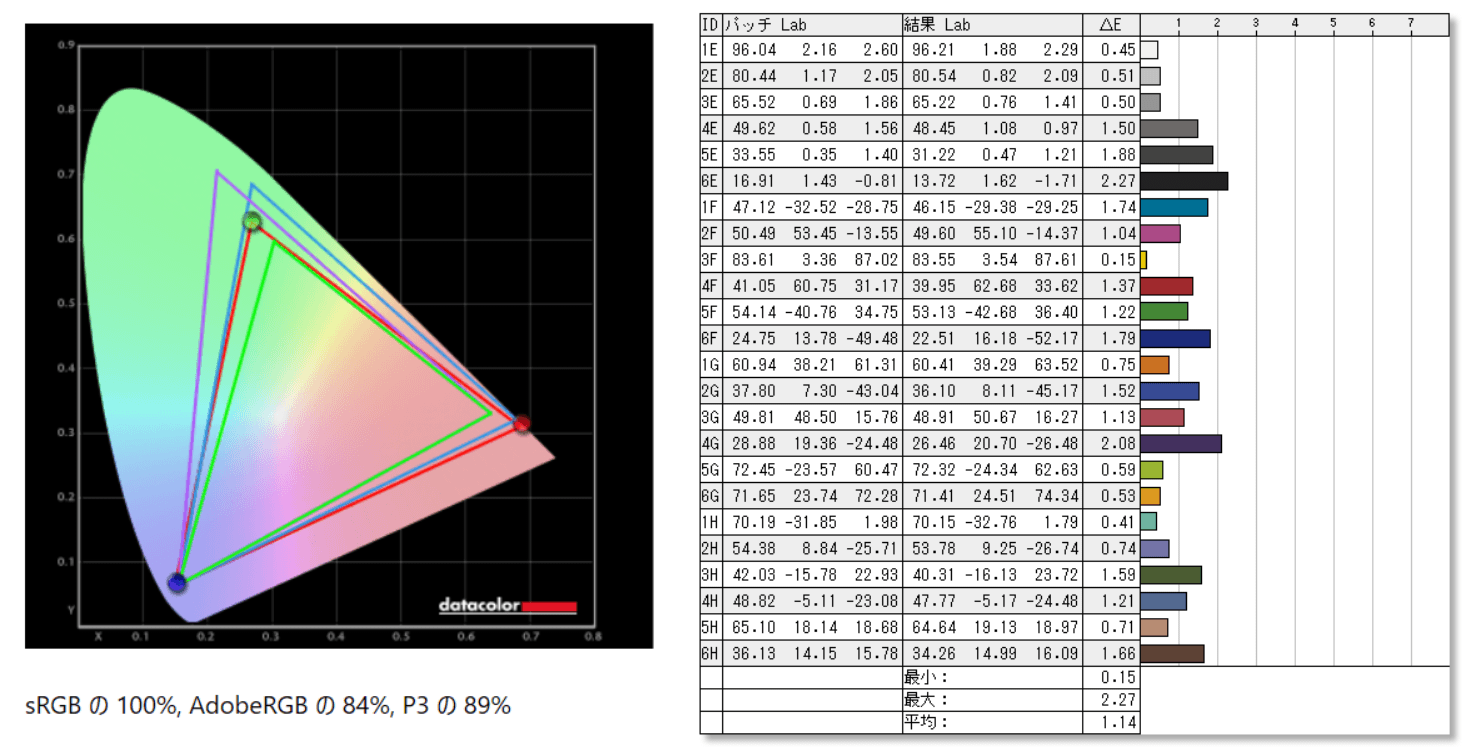

続いて「GIGABYTE M28U」の色域と色の正確性を検証してみました。

まずはモニタのOSD設定を標準設定にして(ディスプレイ輝度のみ120cd/m^2になるように調整)、任意のカラープロファイルを適用しない場合、次のようになりました。

「GIGABYTE M28U」は標準モードでそのまま使用しても100% sRGBに加えて、90% DCI-P3という非常に広い色域をカバーしています。

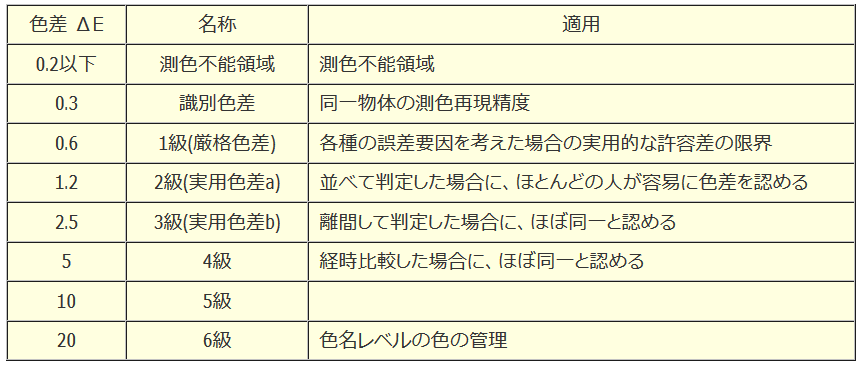

色の正確性は平均ΔEが0.71となっており、標準設定のままでもかなり優秀です。X-Riteによると『ΔE=1程度で2つの色を横にくっつけて見比べた時に違いが判別できるレベル』とのこと。

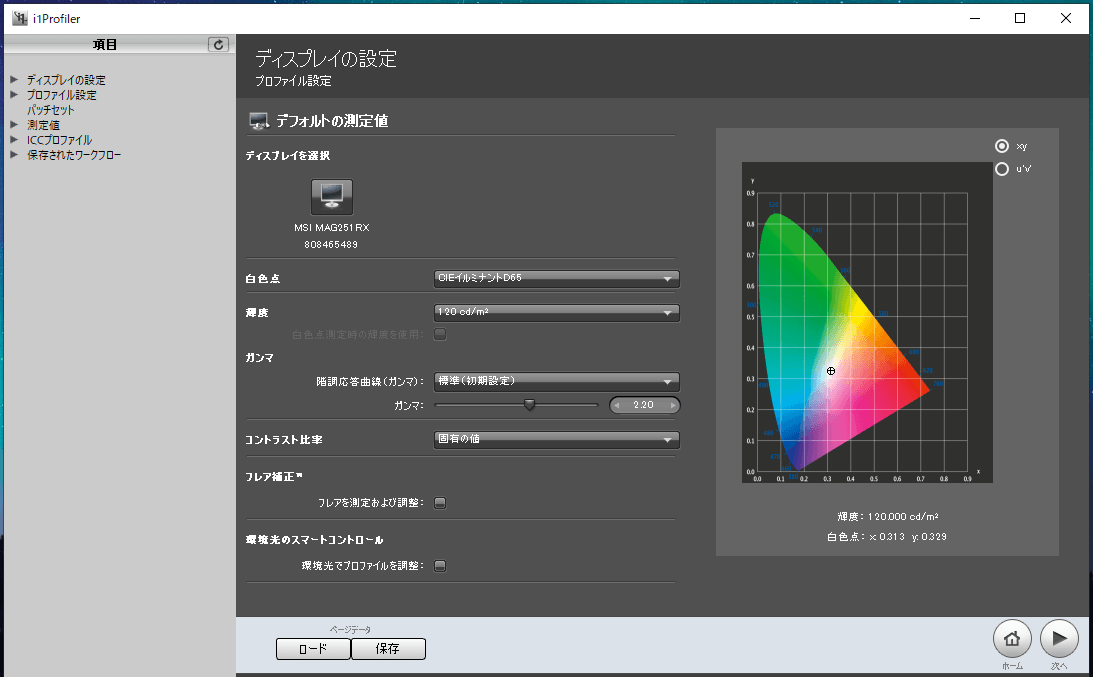

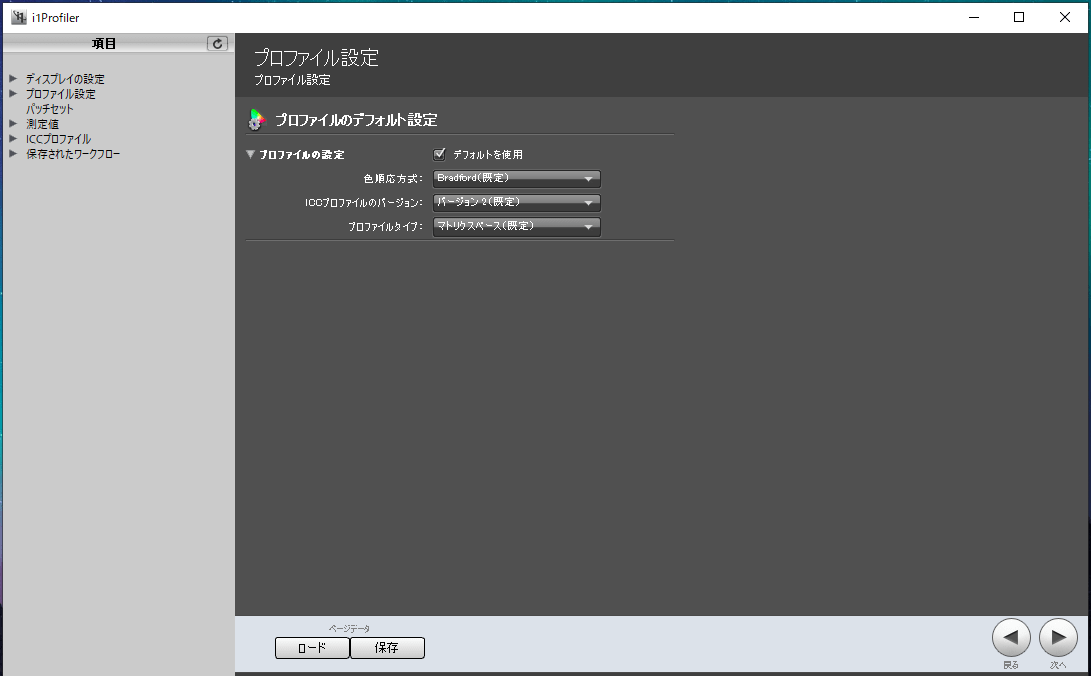

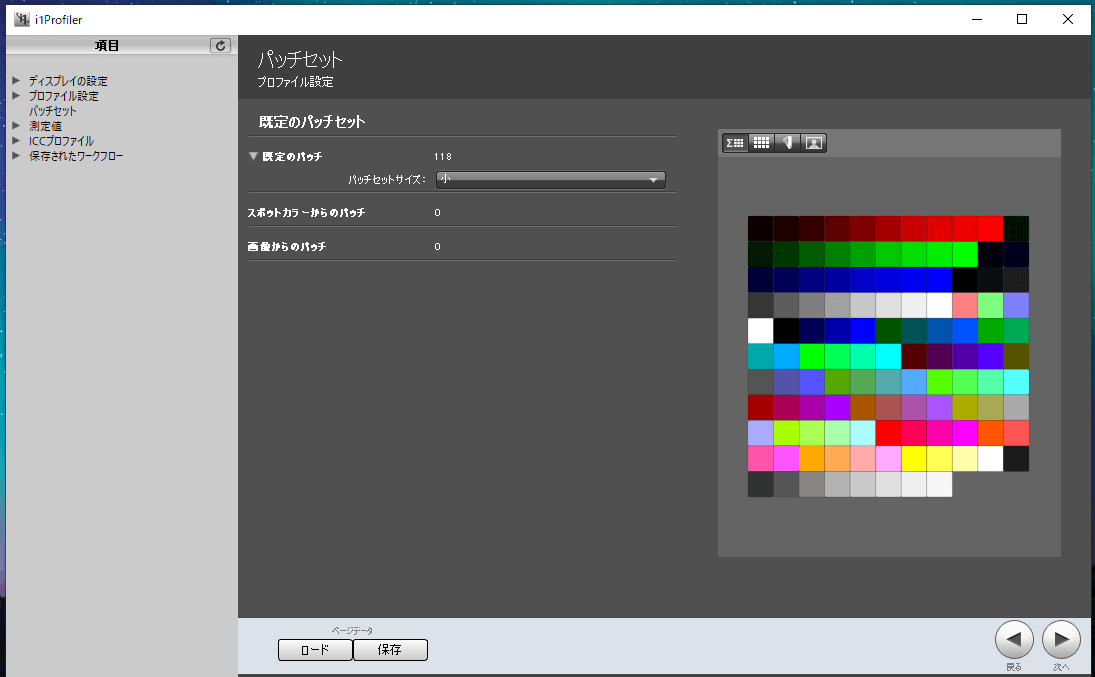

次にX-Rite i1 Basic Pro 3を使用してカラーキャリブレーションを行いました。キャリブレーション設定は下のスクリーンショットの通りですが、i1 Profilerの標準設定をそのまま採用しています。

「GIGABYTE M28U」では色温度を標準設定のままで問題ありませんでした。

X-Rite i1 Basic Pro 3によるカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、上と同様に色域と色の正確性を測定したところ次のようになりました。

「GIGABYTE M28U」はモニタの標準OSD設定とWindows PCの標準カラー設定でも精度が高い(モニタ性能の限界に近い)ようで、キャリブレーションするとΔEの平均値は1.14へと逆に悪くなりました。

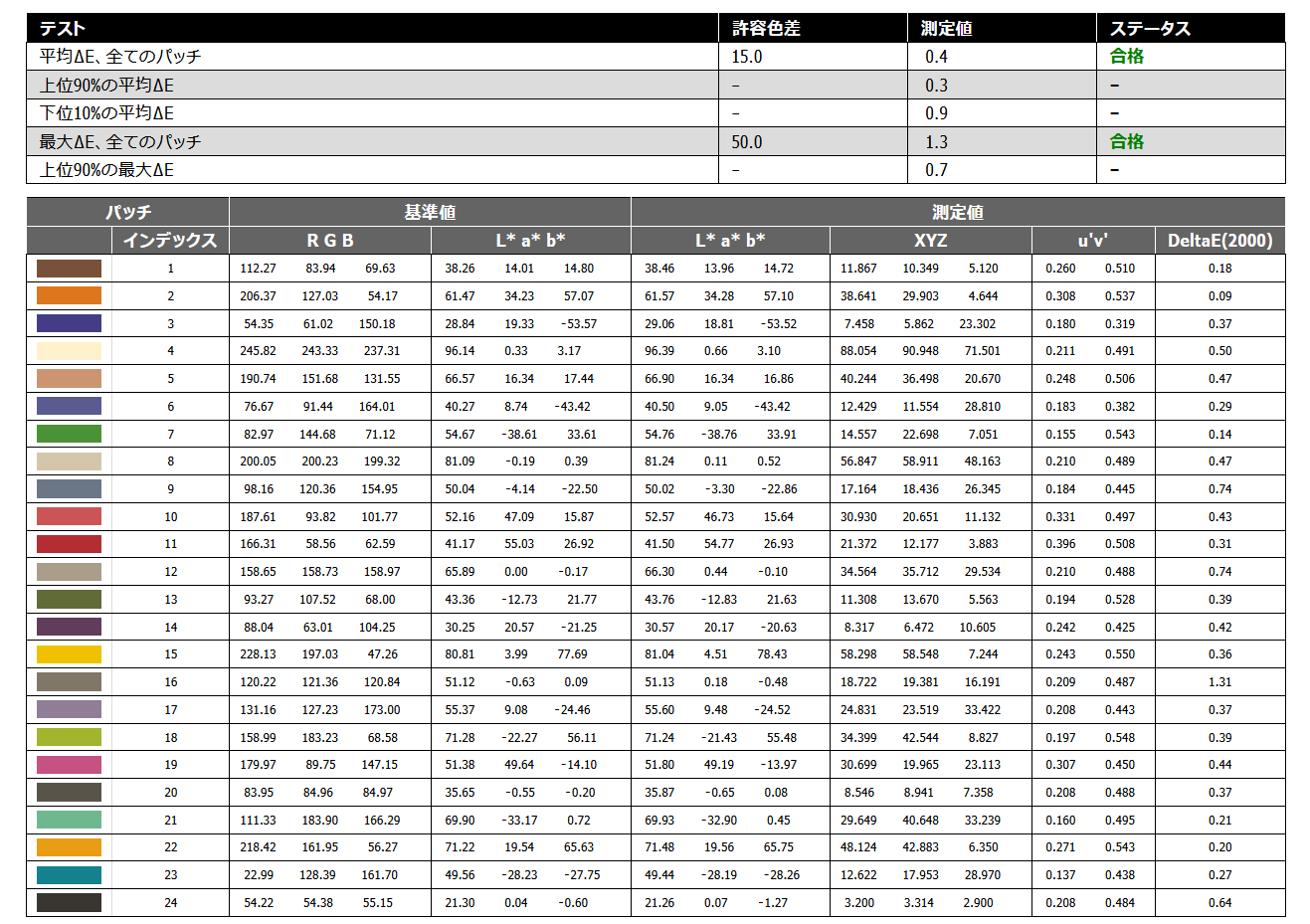

参考までにX-Rite i1 Basic Pro 3で行った品質検証(色の正確性の検証)の結果は次のようになっています。X-Rite i1 Basic Pro 3は分光式(スペクトロメーター)のカラーキャリブレータなので、測定精度はこちらの方が高いはずです。

上の測定結果ではカラーキャリブレーション後も色の正確性はΔE 1.14でしたが、X-Rite i1 Basic Pro 3で測定した色の正確性はΔE 0.4とかなり優秀な数値です。

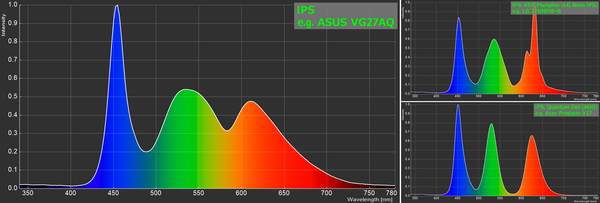

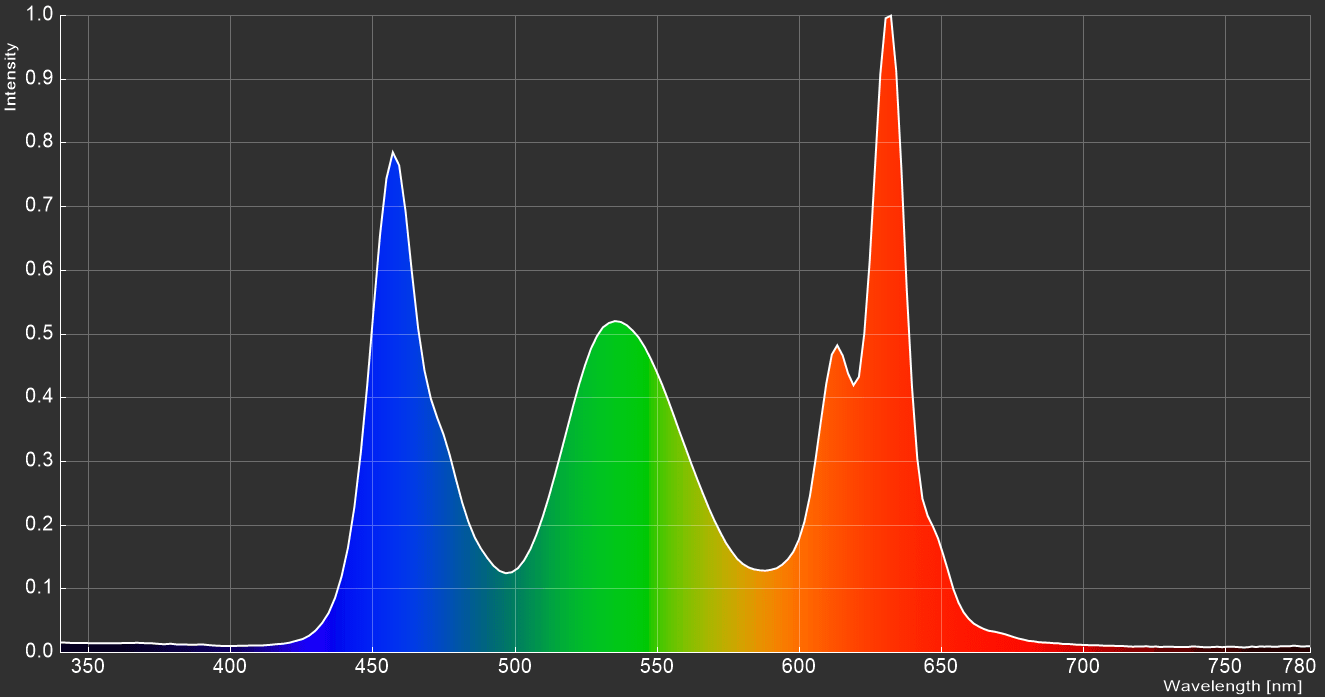

また分光型測色計(スペクトロメーター)で測定した輝度120cd/m^2における白色点のカラースペクトラムが次のようになっています。

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、かつ高さが同程度であること』です。一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので青色のピークが高くかつ鋭くなります。白色を基準として測定した場合、緑と赤のピークの高さは色温度のOSD設定で若干上下します。以上から簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になりますが、LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

「GIGABYTE M28U」については緑がややなだらかなものの、赤と青のピークは急峻で、一般的なIPS液晶パネルよりも赤緑青の3色の分離が良好です。

「GIGABYTE M28U」のディスプレイパネルについて、IPSという分類以外の詳細は不明でしたが、赤色ピークの左に小さい山がある特長から推測するに、KSF蛍光体(LG製Nano-IPSで有名)の技術を採用した液晶パネルのようです。

KSF蛍光体では赤が強く出やすいのですが、赤と青の強弱については色温度の設定の影響だと思います。

GIGABYTE M28Uの144Hzリフレッシュレートについて

「GIGABYTE M28U」の最大の特徴の1つである144Hzリフレッシュレートについてチェックしていきます。

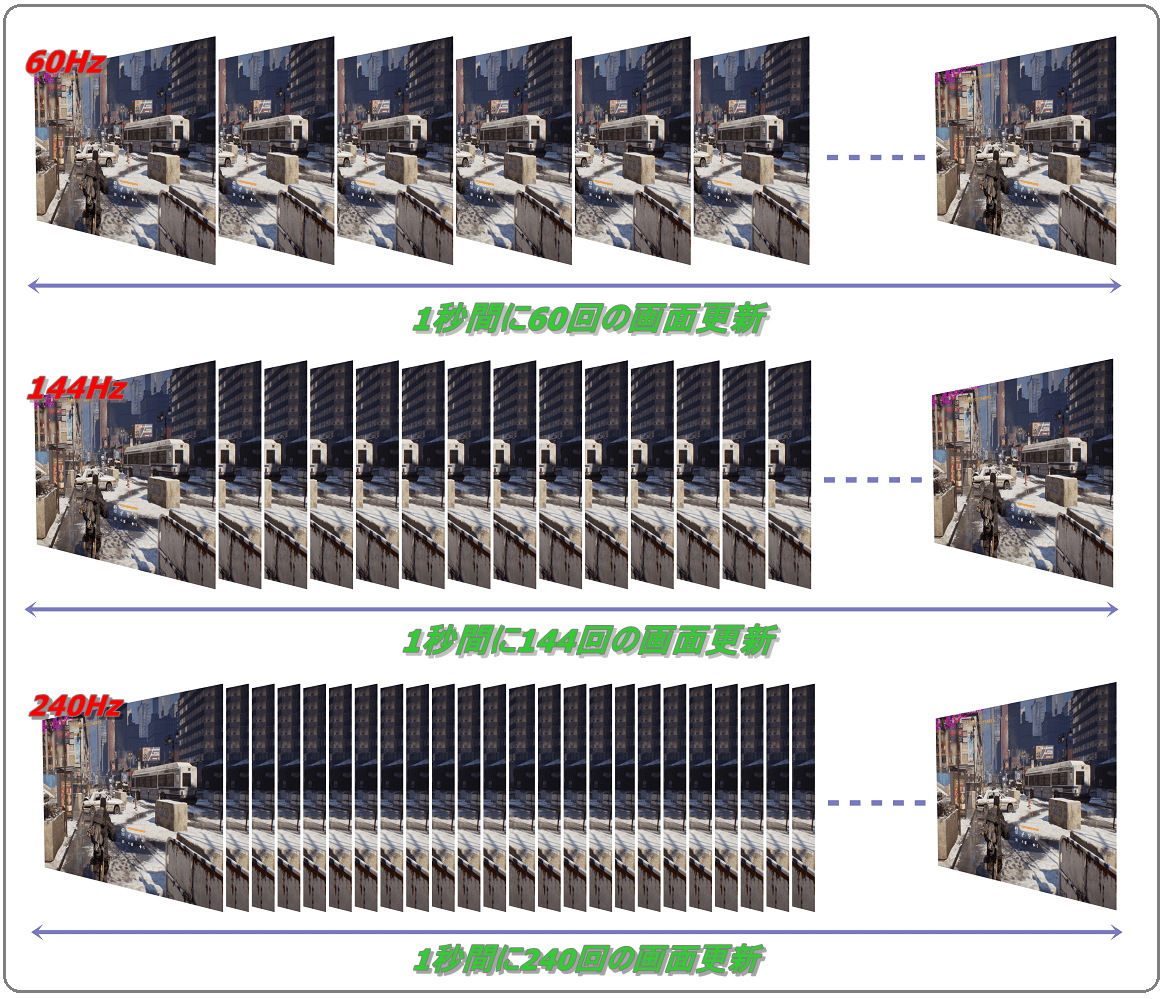

まずは「GIGABYTE M28U」の特徴の1つである”144Hzリフレッシュレート”について、その意味自体は特に説明せずとも読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。

最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも普及しつつあり、さらには、それを1.5倍に上回る360Hzの超々高速なリフレッシュレート対応製品も各社から販売されています。

1秒間に144回の画面更新を行う144Hzリフレッシュレートの物理的なメリットとしては、単純に秒間コマ数が増えるので映像がより滑らかになります。上の章で詳しく検証したようにリフレッシュレートが上がると応答速度も上がって細部がクッキリとしたシャープな映像に見えやすくなり、加えて画面更新間隔が短くなるので表示遅延が小さくなり、一般的な60Hz環境よりもスピーディーなプレイで他者を圧倒しやすくなります。

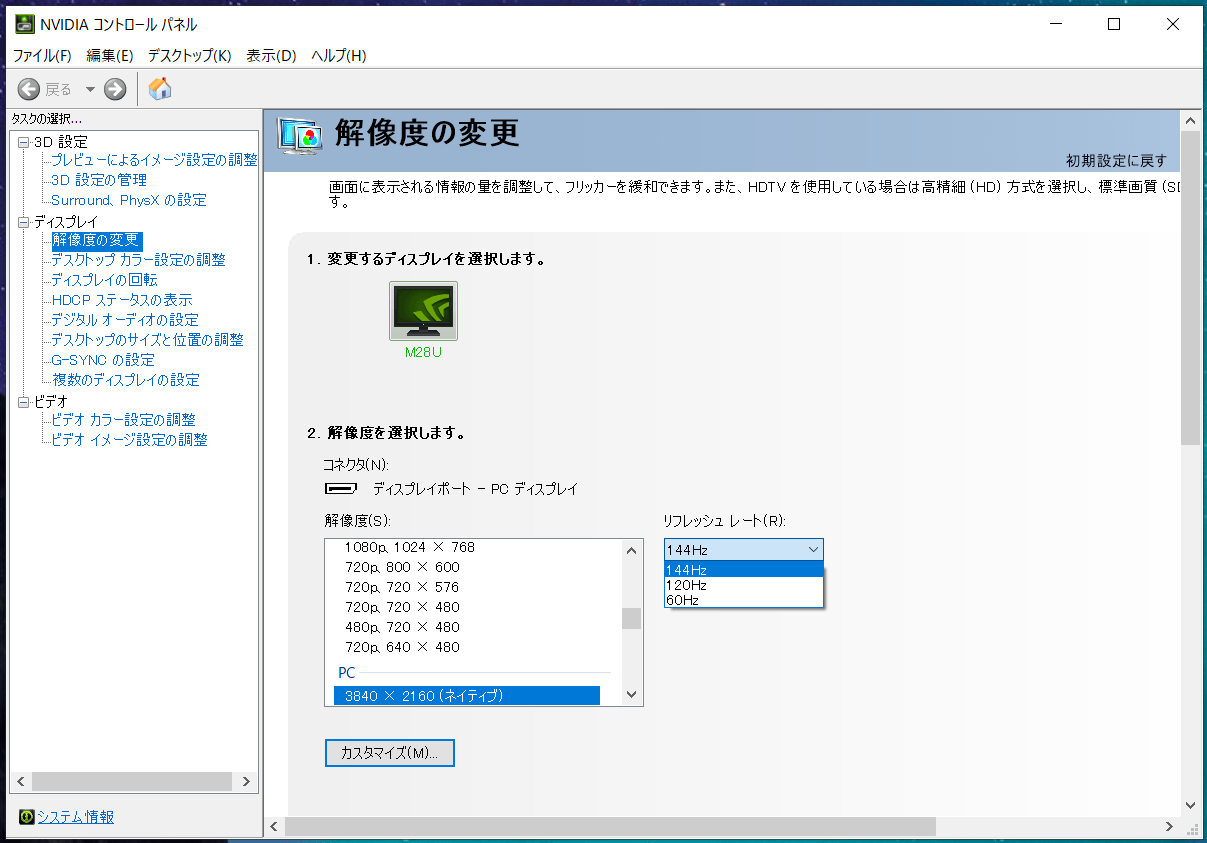

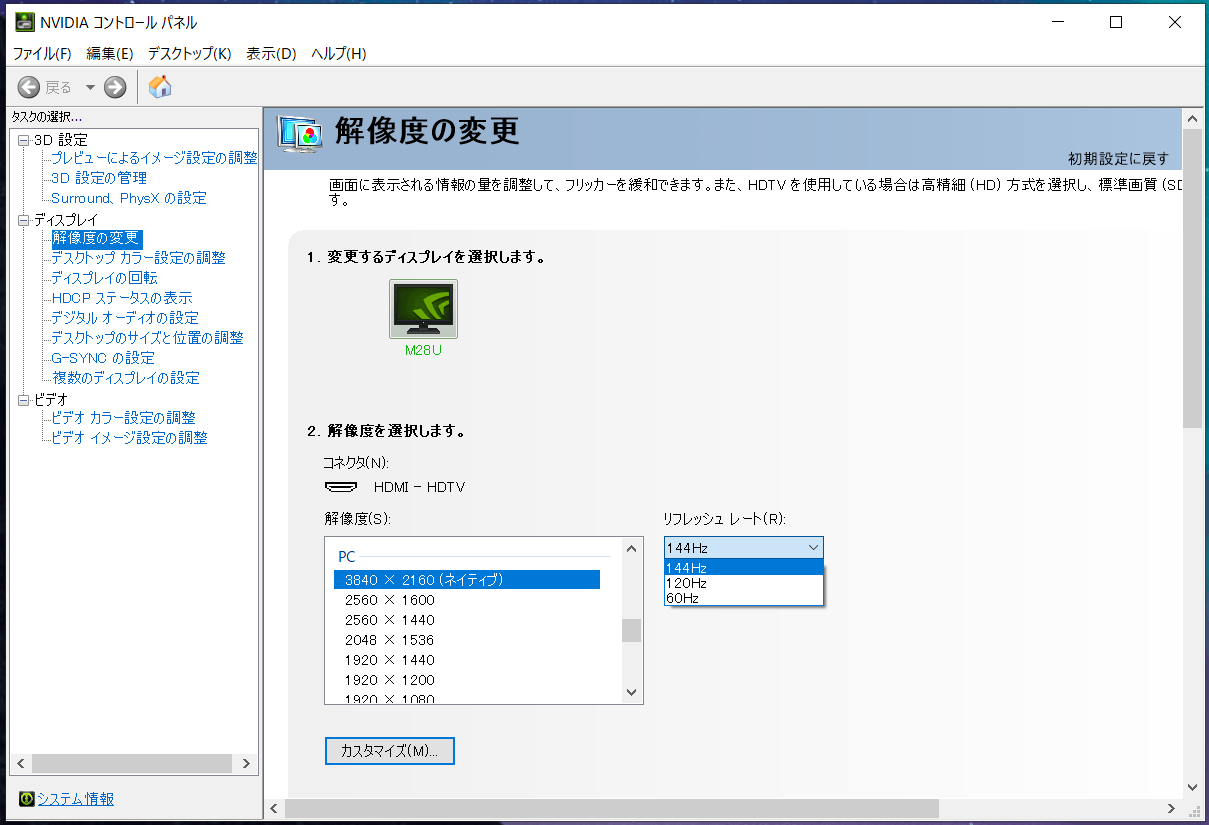

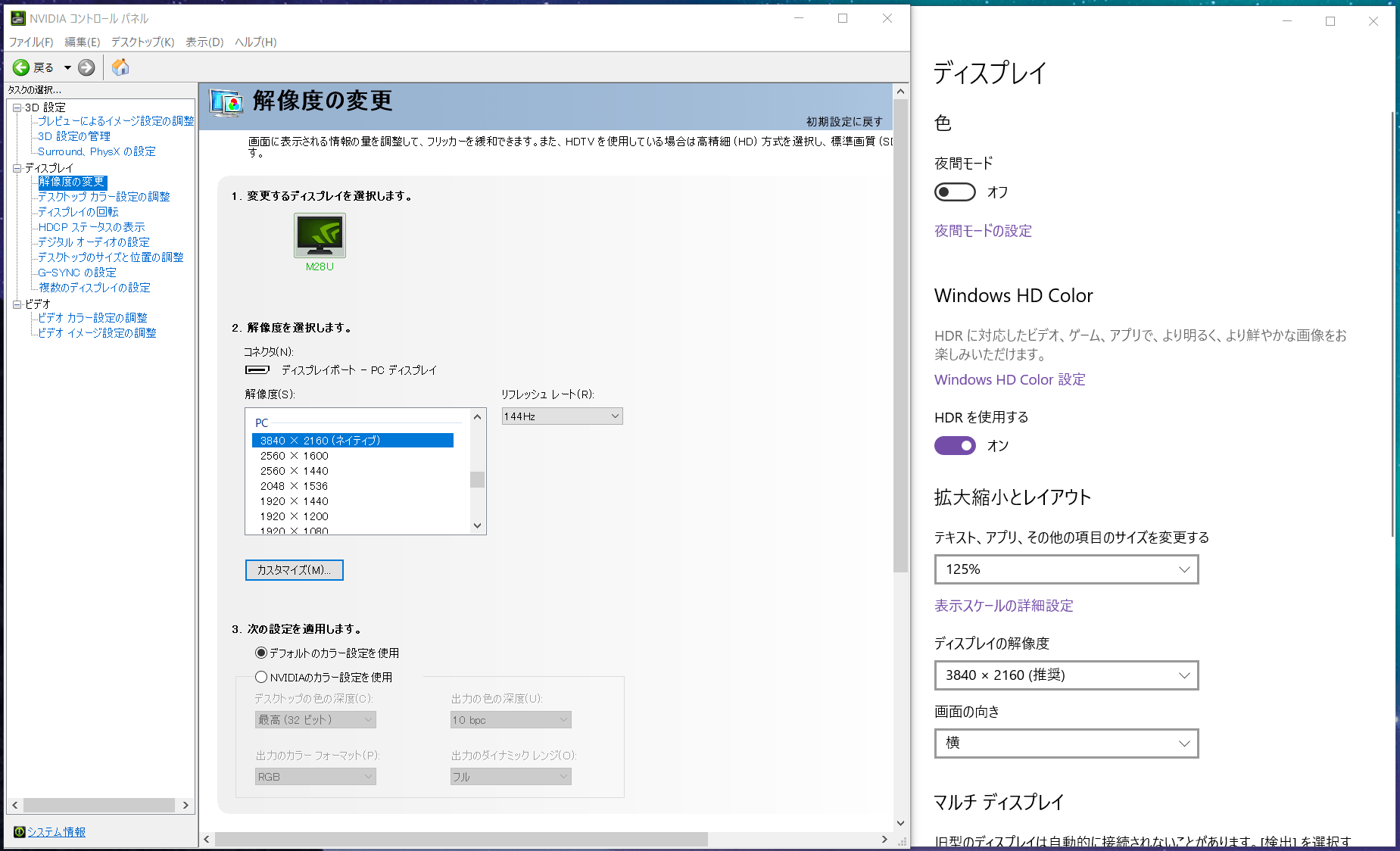

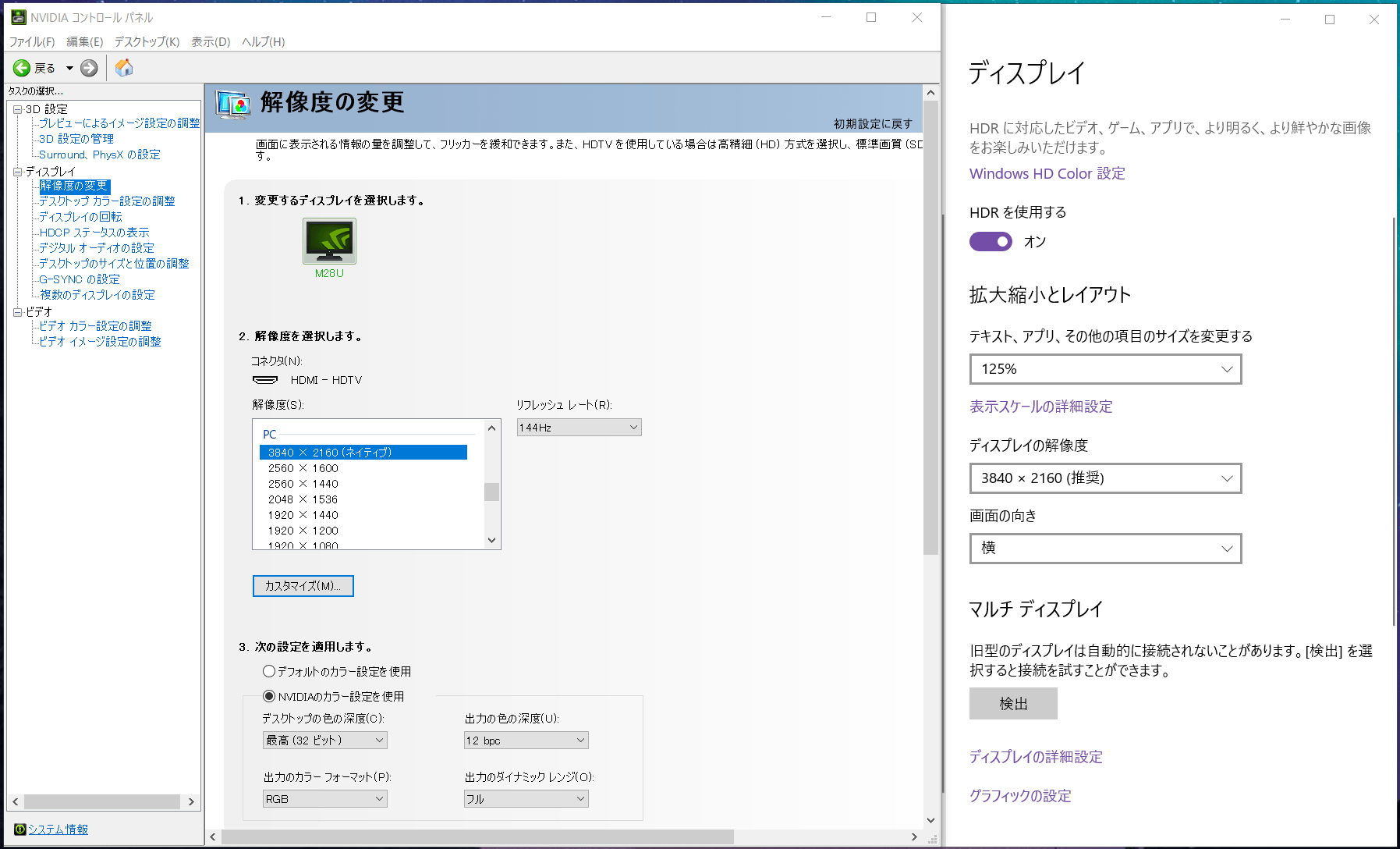

「GIGABYTE M28U」ではNVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを144Hzなどに自由に設定できます。

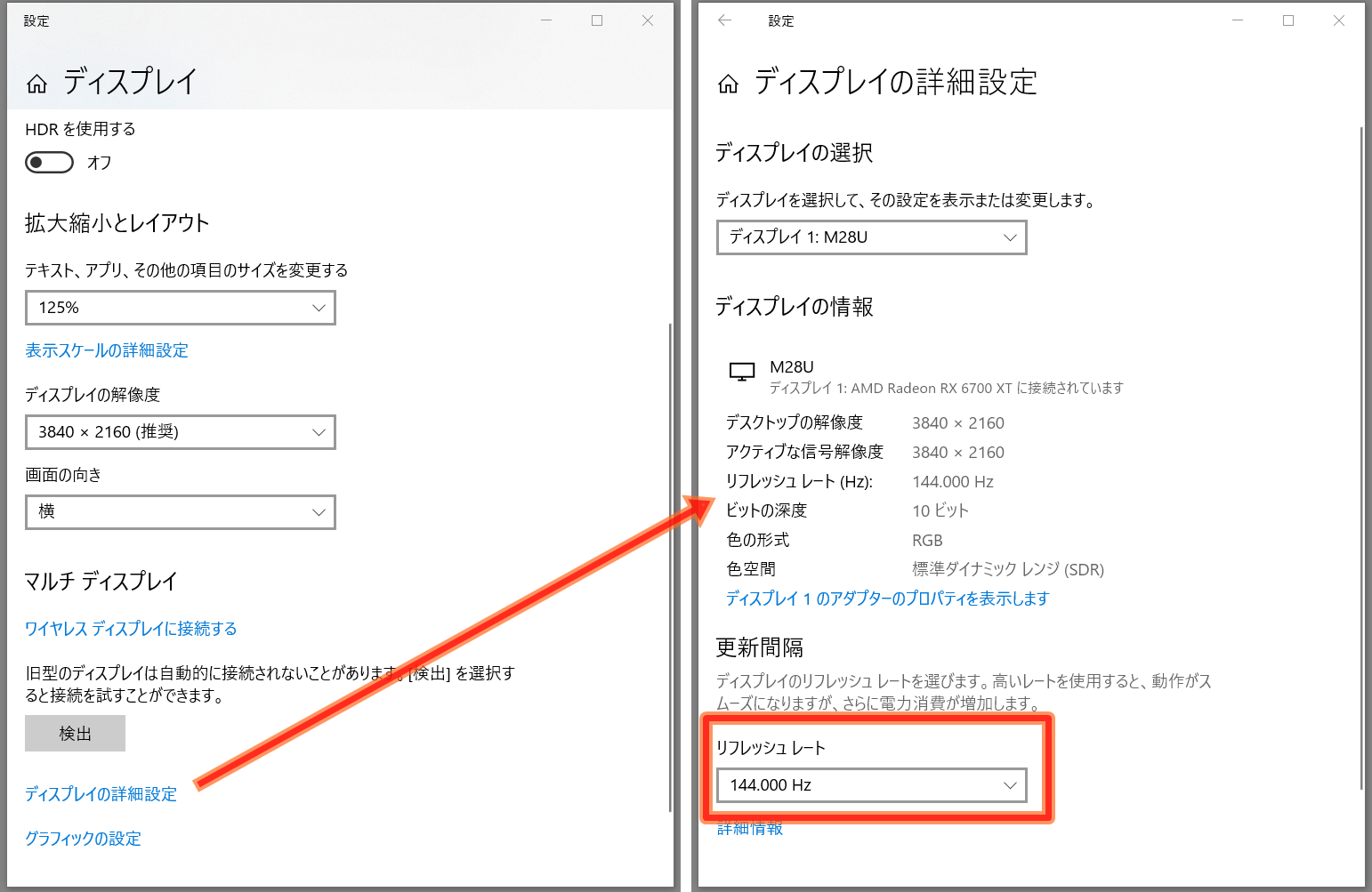

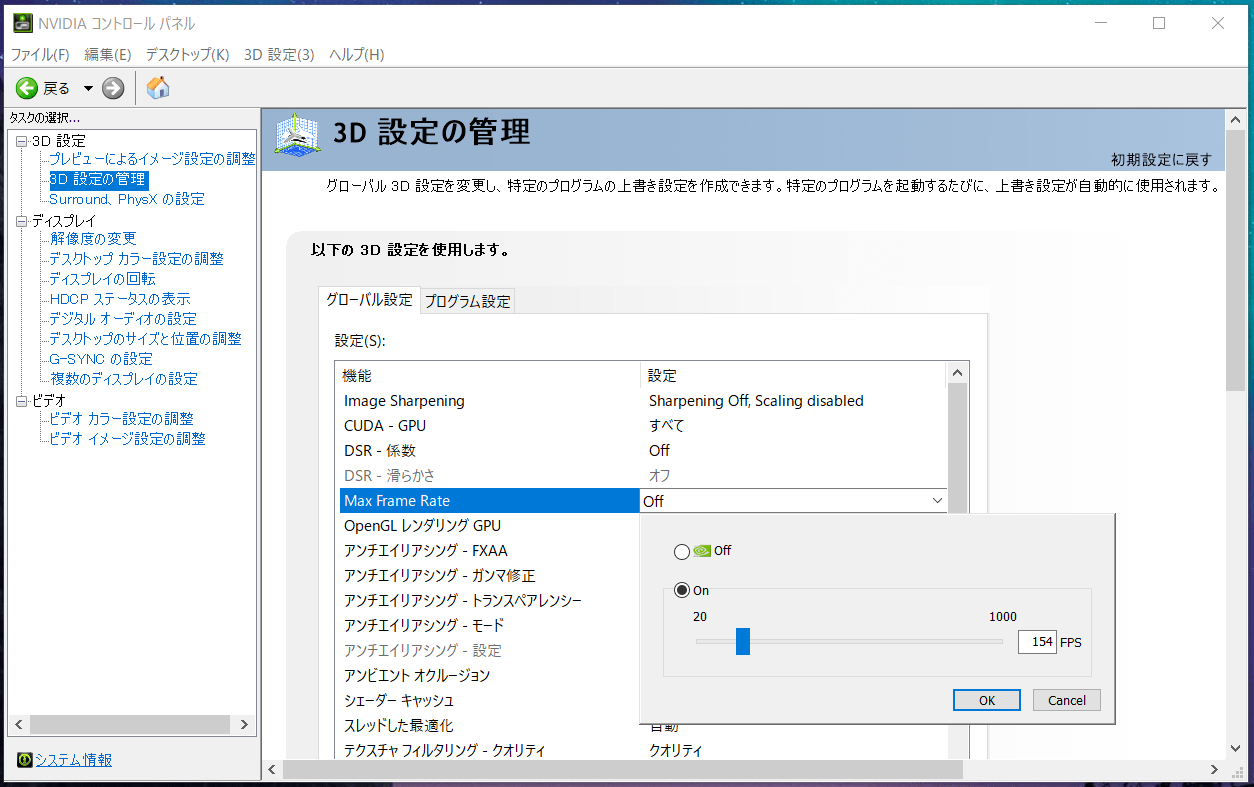

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

ゲーミングPCとゲーミングモニタの接続にはDisplayPortを使用するのが現在の主流ですが、「GIGABYTE M28U」に搭載された2基のHDMIビデオ入力は最新規格HDMI2.1に対応しており、4K/120FPSの映像伝送が可能です。

NVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど最新グラフィックボードのHDMI2.1ビデオ出力と接続した場合、「GIGABYTE M28U」はフルRGBで4K/144Hzの表示に対応します。

オンライン対戦FPSなど競技性の高いゲームにおいて144Hzや240Hzなど高リフレッシュレートのモニタを使用した時の実用的なアドバンテージとして、ゲーム内視線を左右に振った時の視認性が上がるという例は直感的にもわかりやすいメリットですが、その他にもゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性が上がるというメリットも存在します。

下の比較動画では4分割して映像を並べていますが、右下以外の3つは右下画面の緑枠部分を拡大するよう接写して、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影したものになっています。リフレッシュレート別で左上は60Hz、右上は120Hz、左下は240Hzとなっていますが、赤枠で囲った建物の出入り口付近で左方向に移動する敵の動きはリフレッシュレートが上がるほど視認しやすくなるのがわかると思います。

またハイリフレッシュレートなゲーミングモニタでは表示遅延も小さくなります。

表示遅延が小さいメリットとしては、視認と操作の繰り返し応答が良くなることに加えて、例えば下の動画のように壁に隠れたターゲットが壁から出てきた時、画面に表示されるのが実際に速くなります。

240~360Hz・FPSでシステム遅延が小さい環境の攻撃側に敵(守備側)が見えているのに対して、一般的な60Hz・FPSでシステム遅延が大きい環境の守備側は敵(攻撃側)が見えていない様子がハッキリと映っています。

主観の画面表示を基準にしてみると、クロスヘア中央にターゲットをエイムしてから撃ち始めた場合、240Hzのほうが60Hzより先に着弾します。ターゲットが逃げる場合は50ms程度の差で撃ち漏らす場合もあります。

技術云々ではなく、単純に、クロスヘア中央にエイムするという同じタイミングで撃ちあっていたら、リフレッシュレートが高いモニタを使っている方が勝ちます。加えて操作と画面表示の繰り返し応答も早いので、当然、リフレッシュレートが高い方がエイムもスムーズになります。

なお「GIGABYTE M28U」で4K解像度/144FPSを狙うには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能はかなり高い水準で要求されます。

ゲーミングモニタとして「GIGABYTE M28U」を使用するのであれば2021年最新のハイエンドGPUであるNVIDIA GeForce RTX 3080やAMD Radeon RX 6800 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 30シリーズのレビュー記事一覧へ

非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」について

「GIGABYTE M28U」が対応する非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」について説明しておきます。

「GIGABYTE M28U」はDisplayPort1.4で策定されている映像データの非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」に対応しているのが大きな特徴の1つです。

DSCは映像データを非可逆圧縮しますが視覚的に画質を損なうことがなく、DisplayPortケーブル1本で4K解像度/144FPS/フルRGBの映像データの伝送が可能です。また2本のDisplayPortケーブルを使用する方式と異なり、可変リフレッシュレート同期機能やHDR表示とも互換性があります。

Cyberpunk 2077のサンプルイメージを例にDSCの効果を検証してみました。

まずはフルRGBとYCbCr422の比較ですが、表示内容によっては(割とワーストケースですが)、下のようにYCbCr422ではボヤけてしまいます。ピンクの縦縞部分がYCbCr422によるボヤけが特にわかりやすいです。一方、DSCではフルRGBと同等の画質を得られます。【原寸の比較画像リンク:RGB vs YCbCr422、RGB vs DSC】

YCbCr422では文字が色によっては滲んで見えることがありますが、DSCでは解消されてRGBと同じ表示が得られています。【原寸の比較画像リンク:RGB vs YCbCr422、RGB vs DSC】

GIGABYTE M28Uの応答速度・表示遅延

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「GIGABYTE M28U」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「GIGABYTE M28U」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて![ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/40404cc5-s.jpg)

「GIGABYTE M28U」のOSDメニュー上ではオーバードライブ機能はそのままの名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度をオフ/Smart OD/画像品質/バランス/速度優先の5段階で設定ができて、標準設定はSmart OCになっています。

「GIGABYTE M28U」のオーバードライブ設定は144Hzにおいて、Smart OD/画像品質/バランスの3種類がほぼ同等の応答を見せます。144Hzにおいて1つを選ぶならOD補正の最適値は”バランス”ですが、144Hzで大差なく60~120Hzにおいてオーバーシュートが弱い”画像品質”を選ぶのが総合的にはベストだと思います。

Smart ODはバランスに近い設定ですが、カスタム解像度で作成した95Hz時にオーバーシュートが盛大に発生しました。可変リフレッシュレート同期と組み合わせた時の動作が怪しいので非推奨です。なお最大値の”速度優先”にすると応答速度は速くなりますが盛大にオーバーシュートが発生します。

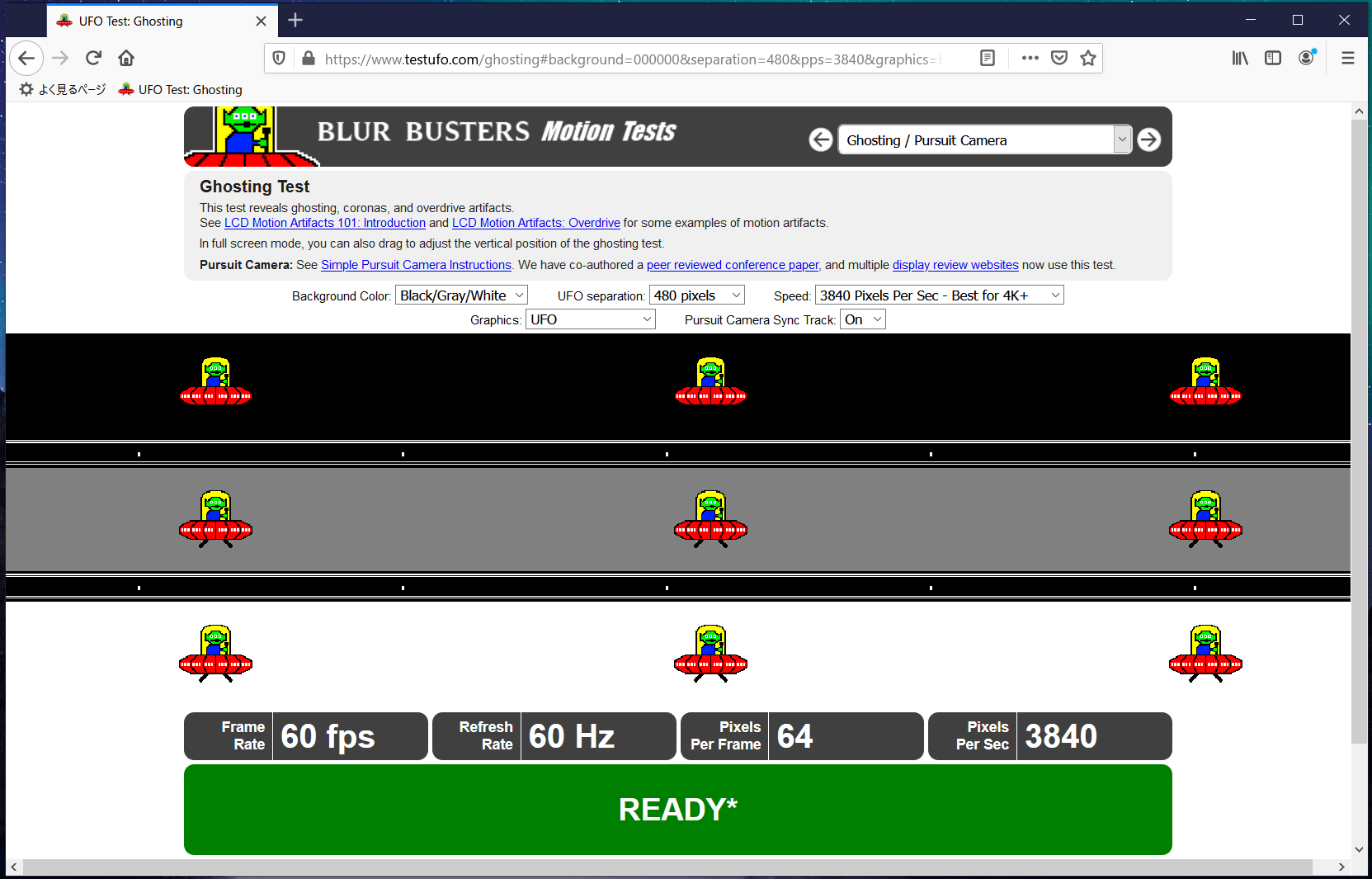

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

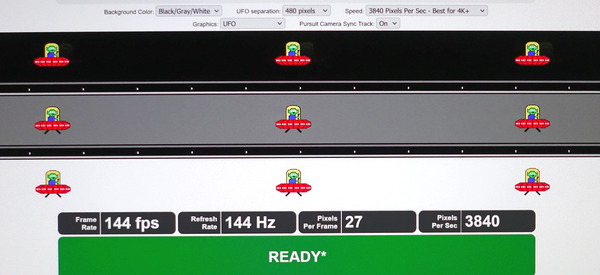

まずは簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を写真撮影してみたところ、「GIGABYTE M28U」では144Hzリフレッシュレートで動作させると、残像はワーストケースでも1フレーム程度に収まりました。ベストな状態ではしっかりと現在のフレームが単独で表示されます。

ハイリフレッシュレートなIPS液晶モニタは近年増えつつありますが、実はこれが可能な応答速度を実現している製品は本当に希少です。微妙な差ではありますが、4K液晶モニタとしては2020年最速応答だったLG 27GN950-Bを上回る性能を発揮したのはかなり驚きです。

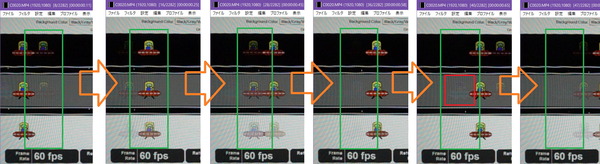

さらに「GIGABYTE M28U」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

「GIGABYTE M28U」のリフレッシュレートをネイティブ対応する最大値の144Hzにした時、オーバードライブ設定を最大設定の”速度優先”に変更するとオーバーシュートの逆像が大きく発生します。

標準設定の”Smart OD”や”画像品質”や”バランス”については目立ったオーバーシュートもなく、いずれも綺麗な応答を見せ、体感的に差はありません。

リフレッシュレートを60Hzに下げると、オーバードライブ補正の差によるオーバーシュートの発生が見え始めますが、オフ/画像品質/バランスの3つに関しては体感的にはほとんど差はなさそうです。

なおオフでもオーバーシュートが発生しており、オフの表記に反してオーバードライブが効いているのは意外でした。

NVIDIAコントロールパネルから作成した95Hzリフレッシュレートのカスタム解像度で同様にテストしてみたところ、Smart ODではオーバーシュートが盛大に発生しました。可変リフレッシュレート同期時の応答速度がどうなるか怪しいですし、画像品質やバランスでは大して差はないので、あえてSmart ODを選ぶ必要はないと思います。

可変リフレッシュレート同期機能を使用する場合、負荷に応じて60FPS~144FPSでフレームレート/リフレッシュレートが変動しますが、バランスは60Hzでオーバーシュートが強めに出て、Smart ODは95Hzなど中間で正常動作するのか怪しいところがあるので、総合的に見て最適な設定は”画像品質”だと思います。

「GIGABYTE M28U」のオーバードライブ設定については”画像品質”で決め打ちにしてしまうのがオススメです。100~144Hzの高フレームレートをキープできるなら”バランス”でもいいと思います。

ここからはSONY DSC-RX100M5の960FPS(16倍速)よりもさらに高速な5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「GIGABYTE M28U」の応答速度を比較検証していきます。

5760FPSスーパースローでも144Hzや120Hz時のオーバードライブ設定について確認しておくと、960FPSでは差が出なかった144FPSにおいて、”画像品質”よりも”バランス”のほうが僅かながら高速な応答を見せるのが分かります。

一方で120Hzになるとかなり弱くではあるもののオーバーシュートの発生が確認できます。リフレッシュレートが下がるほど影響は大きくなるので、やはり総合的に考えるとオーバードライブ設定は”画像品質”で決め打ちにするのが手軽だと思います。

続いて同等スペックの液晶モニタと応答速度を比較してみました。

比較対象には、同じく4K解像度/144Hz対応の「Acer Nitro XV282K KV」や「LG 27GP950-B」、「LG 27GN950-B」を使用し、144Hzリフレッシュレートで統一しています。

今回レビューしている「GIGABYTE M28U」を含め、「Acer Nitro XV282K KV」や「LG 27GP950-B」といったHDMI2.1にも対応する2021年最新モデルの応答速度はほぼ同等、いずれも144Hzの更新間隔でしっかりと画面が遷移しています。

「GIGABYTE M28U」を含めた3モデルは僅かな差ではあるものの「LG 27GN950-B」を上回る応答速度を発揮していることも分かると思います。

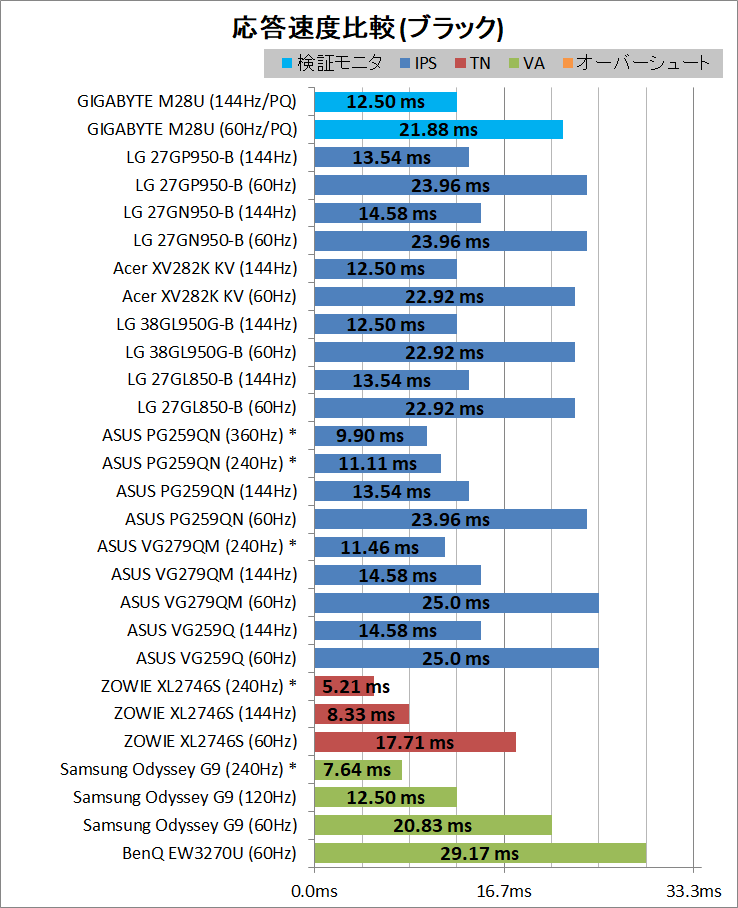

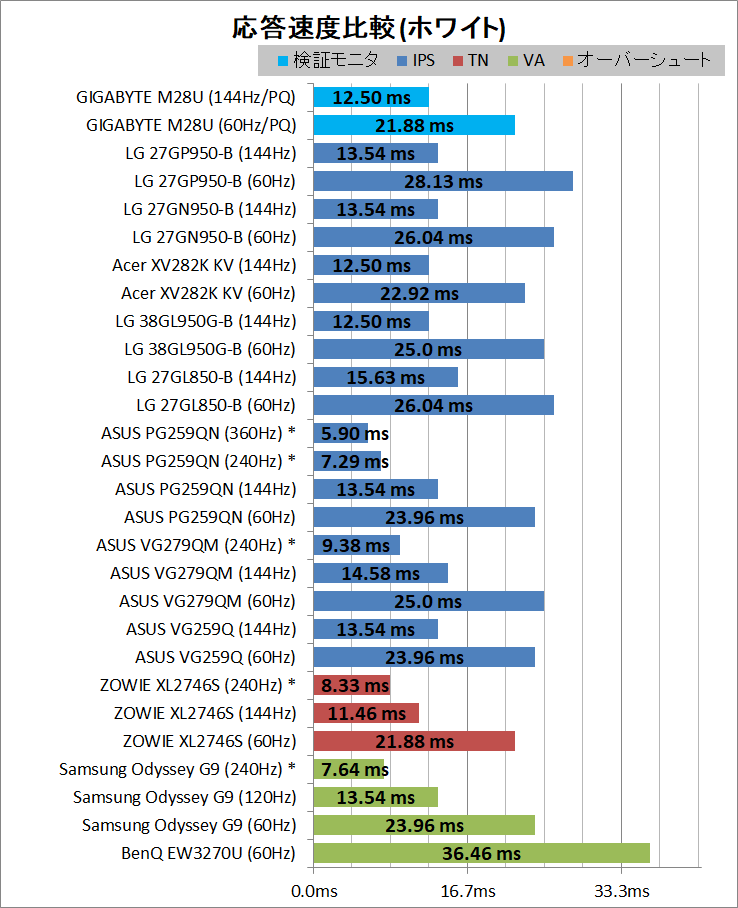

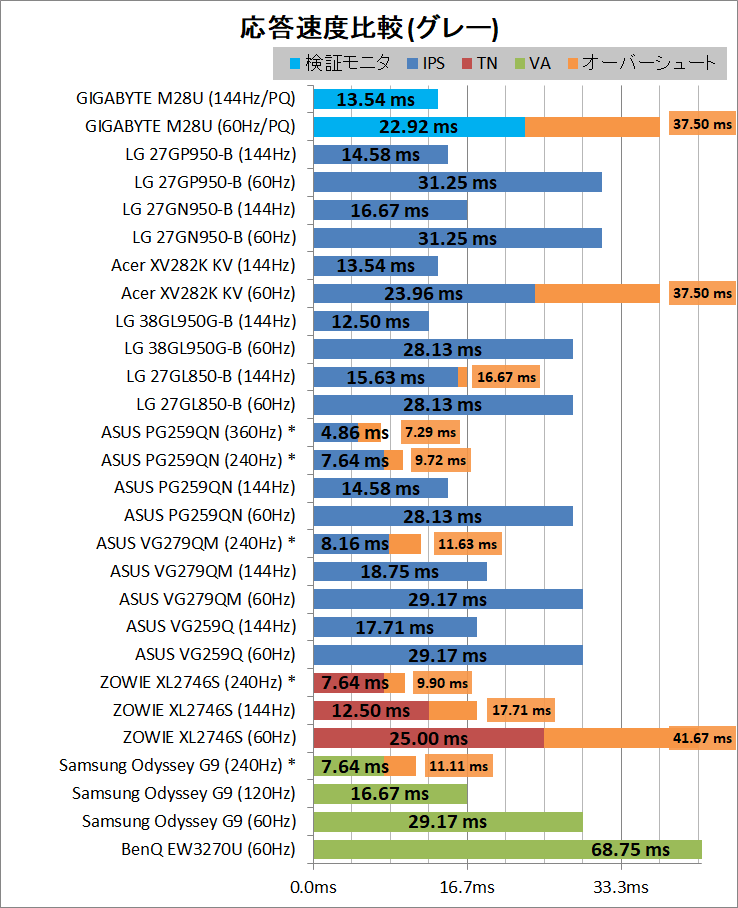

「UFO Test: Ghosting」において下の写真のようにUFOが微かに表示された瞬間を始点に、その地点のUFOが完全に消えた時点を終点にして、その間隔のフレーム数を応答速度として算出し比較してみました。なおオーバードライブ機能によって発生するオーバーシュート/アンダーシュートによる逆像が発生してから消えるまでの時間は別に計算しています。

測定には240Hz未満のモニタではSONY DSC-RX100M5の960FPSスーパースローモーションを使用していますが、240Hzを超えるモニタでは5760FPSのスーパースローモーションを使用しており、その場合は末尾に”*”マークを添えています。

評価の目安として、”1000msをリフレッシュレートで割って2倍した数値”よりも測定値が小さければ、画面更新に応答速度が追いついています。60Hzの場合は33.3ms、120Hzの場合は16.6ms、144Hzの場合は13.9ms、240Hzの場合は8.3ms、360Hzの場合は5.6msを下回っていればOKです。

まずは背景カラーがブラックの時の「GIGABYTE M28U」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。

続いて背景カラーがホワイトの時の「GIGABYTE M28U」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

最後に背景カラーがグレーの時の「GIGABYTE M28U」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

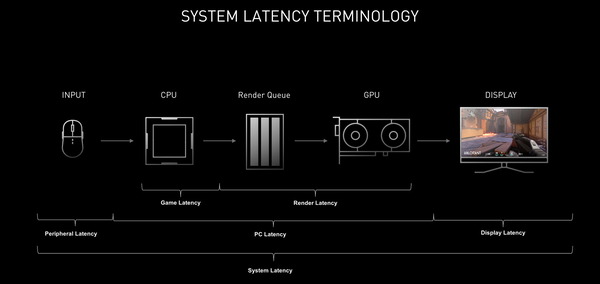

最後に「GIGABYTE M28U」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

システム表示遅延やディスプレイ表示遅延の測定には、フォトセンサーを使用した特殊な測定機器「PC Gaming Latency Tester」を使用しています。当サイトのレビュー用に特注した機器なので、詳細についてはこちらの記事を参照してください。

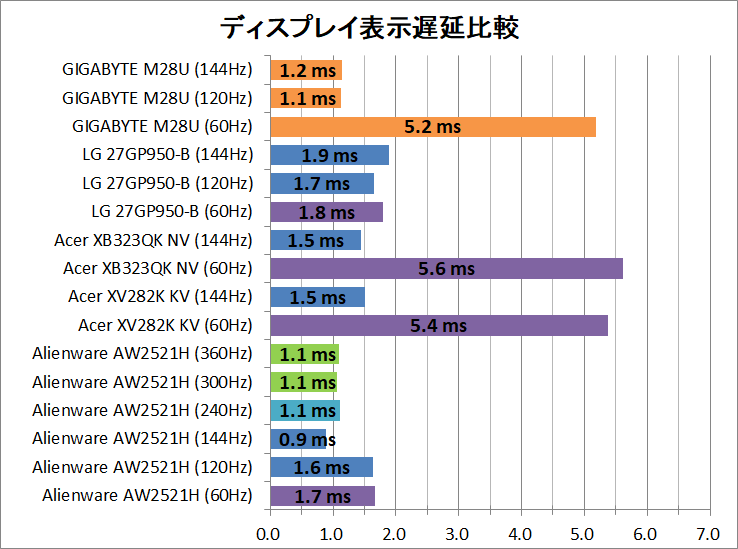

「GIGABYTE M28U」やその他の比較モニタのディスプレイ表示遅延の測定結果は次のようになりました。測定方法的に遅延が2ms以下であればディスプレイ内部の表示遅延は誤差の範囲内で十分に小さいと考えてOKです。

「GIGABYTE M28U」は120Hzや144Hzのハイリフレッシュレートでは理想的なディスプレイ表示遅延を発揮していますが、60Hz動作において4ms程度ではあるものの遅延が大きくなりました。

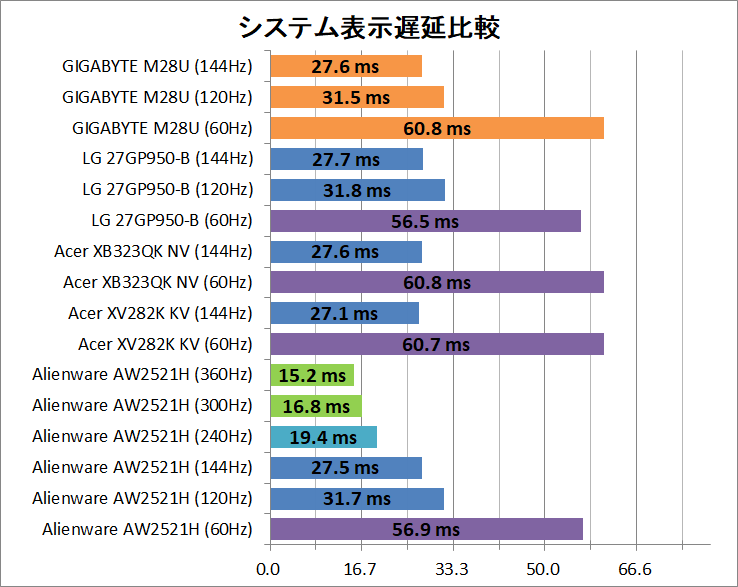

「GIGABYTE M28U」やその他の比較モニタのシステム表示遅延の測定結果は次のようになりました。この測定値は一般的なPCゲームにおける操作から画面表示の変化までの遅延に一致します。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレートなゲーミングモニタを選択するメリットは大きいということが分かると思います。

GIGABYTE M28UのFreeSync/G-Sync CPについて

続いて「GIGABYTE M28U」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

なお当サイトのレビューではNVIDIA環境について、G-Syncモジュールが搭載されたモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能を単純にG-Syncと呼び、AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応したモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能はG-Sync CompatibleもしくはAdaptive-Syncと呼びます。またドライバでそのモニタが正式にサポートされている場合はG-Sync Compatible認証取得済みと補足します。

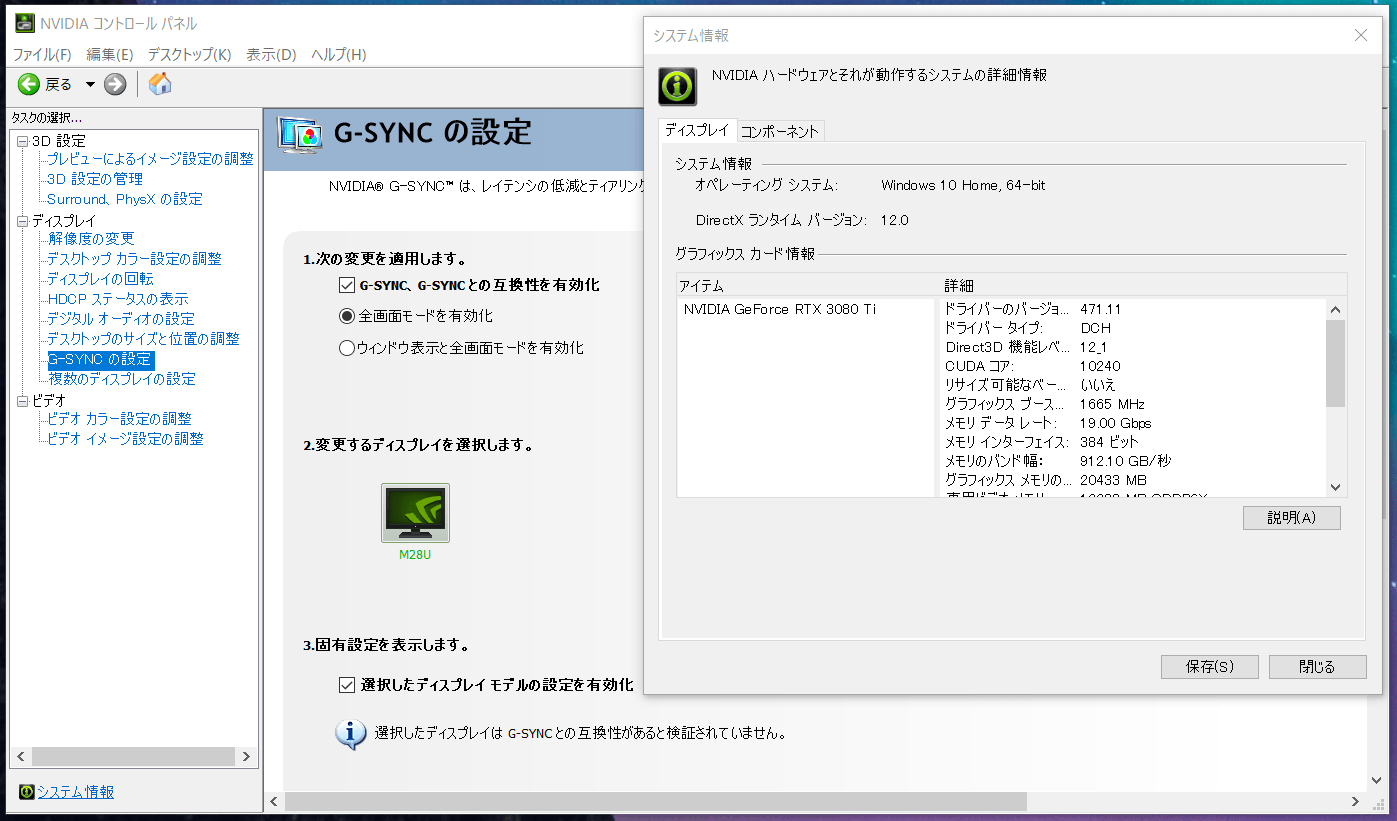

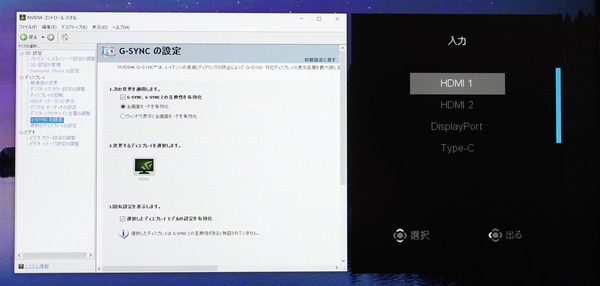

「GIGABYTE M28U」は48Hz~144Hzの範囲内で「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」など可変リフレッシュレート同期に対応しています。2021年6月現在、GeForce Driver 471.11でG-Sync Compatible認証は取得されていません。

従来のNVIDIA製GPUではHDMI経由でG-Sync Compatibleは利用できないケースが多かったのですが、HDMI2.1では伝送技術の規格の一部としてVRR同期が内包されているので、「GIGABYTE M28U」ではHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

当然、AMD製GPU環境でもAMD FreeSyncを有効化できます。DisplayPortとHDMI共に可変リフレッシュレート同期機能の対応フレームレートは48Hz~144Hzの範囲内です。

「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「GIGABYTE M28U」のゲームアシスト機能でOSD表示できるリフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

以下、「GIGABYTE M28U」でAMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatibleを使用する手順について説明しますが、共通の確認事項として、OSD設定で「AMD FreeSync Premium Pro」の項目をオンにしてください。同設定項目は標準ではオフになっています。

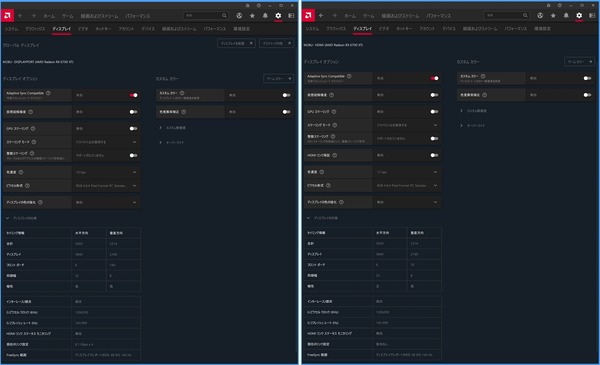

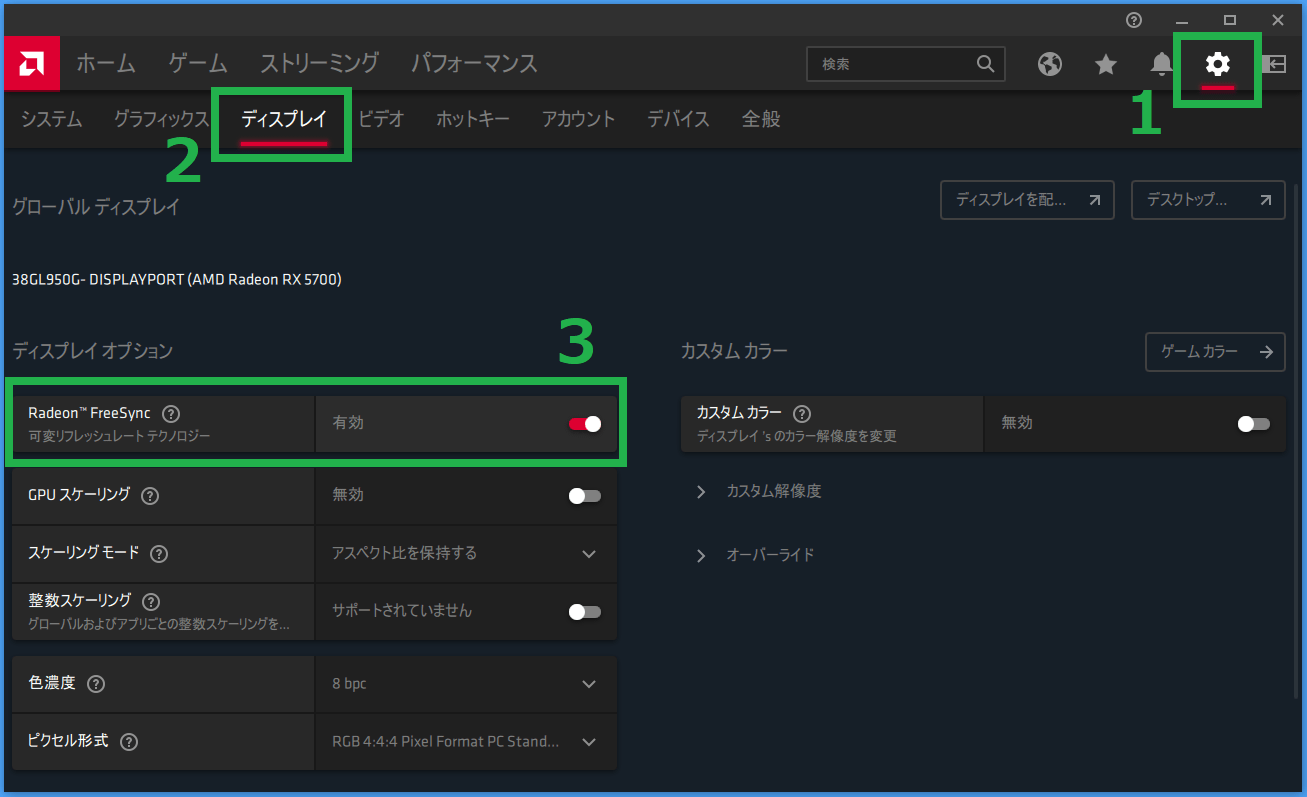

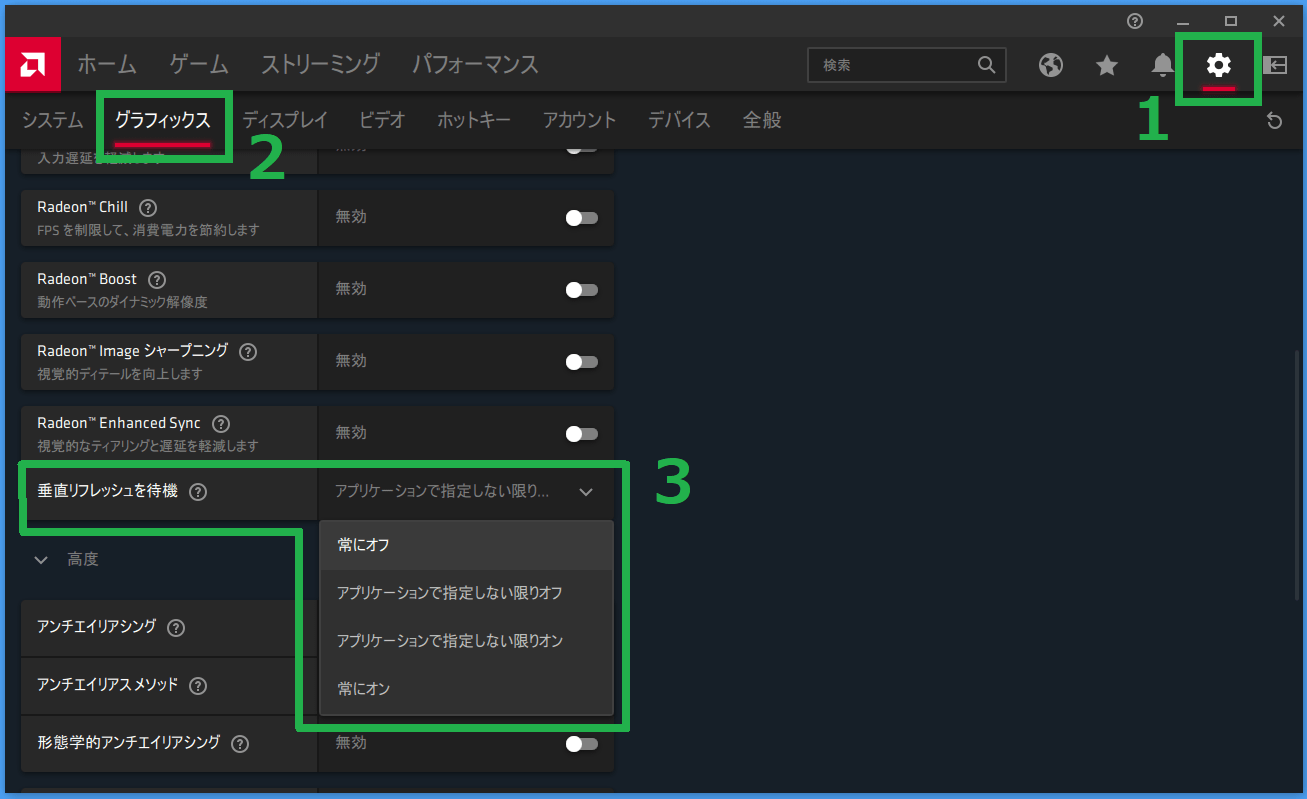

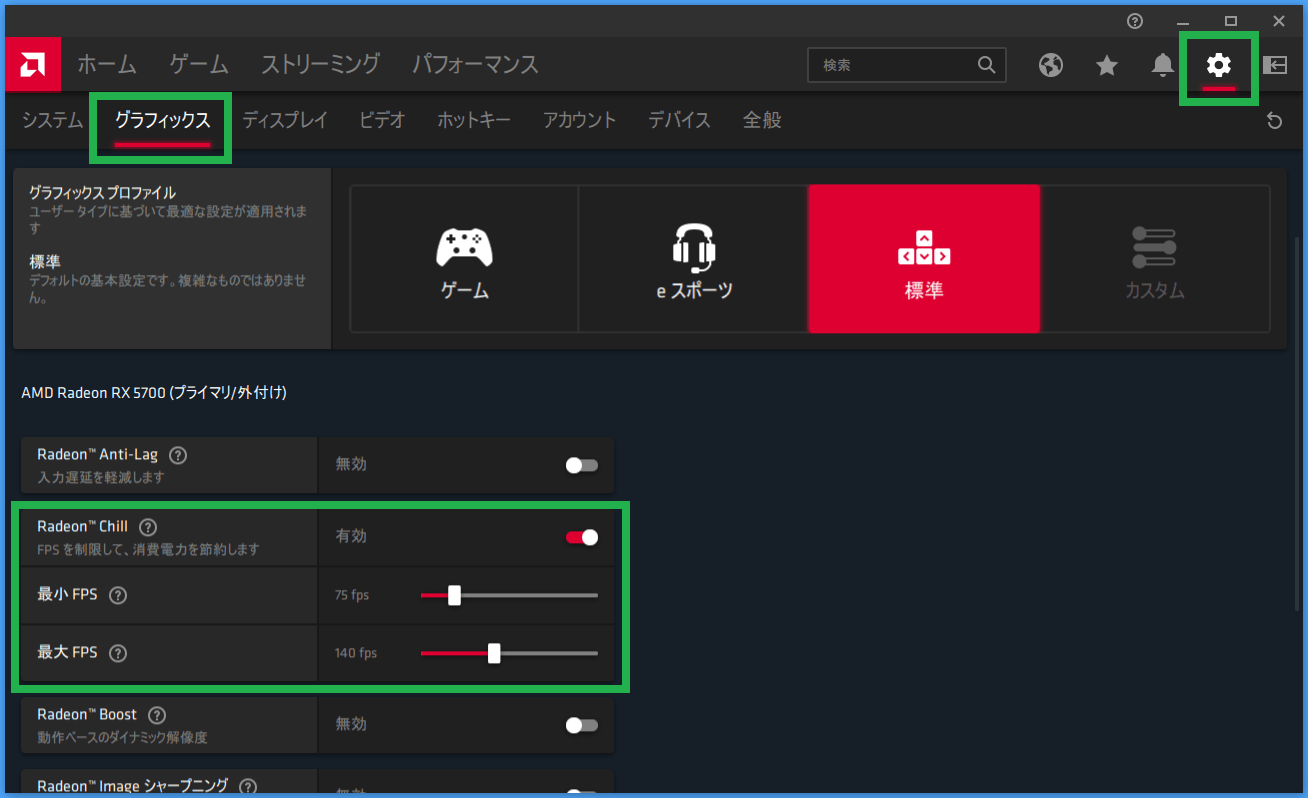

AMD FreeSyncの使い方

可変リフレッシュレート同期「AMD FreeSync」を有効化する手順について説明します。

AMD製GPU搭載PCの場合はRadeon設定のウィンドウ右上にある歯車アイコンを選択、トップメニュータブからディスプレイを選択の手順で表示される「Radeon FreeSync」のスライドスイッチから機能を有効化します。

また上で紹介した参考記事中で解説しているように、AMD FreeSyncではテアリング解消とマウス遅延低減のどちらを優先するかで垂直同期の有無を各自で選択する必要があります。垂直同期は通常ゲーム内設定でON/OFFの切り替えが可能ですが、ドライバ側が上書きしてゲーム内からは切り替えられない場合があります。ゲーム内で設定して希望通りの動作にならない時はRadeon Settingsのゲームプロファイルもチェックしてください。

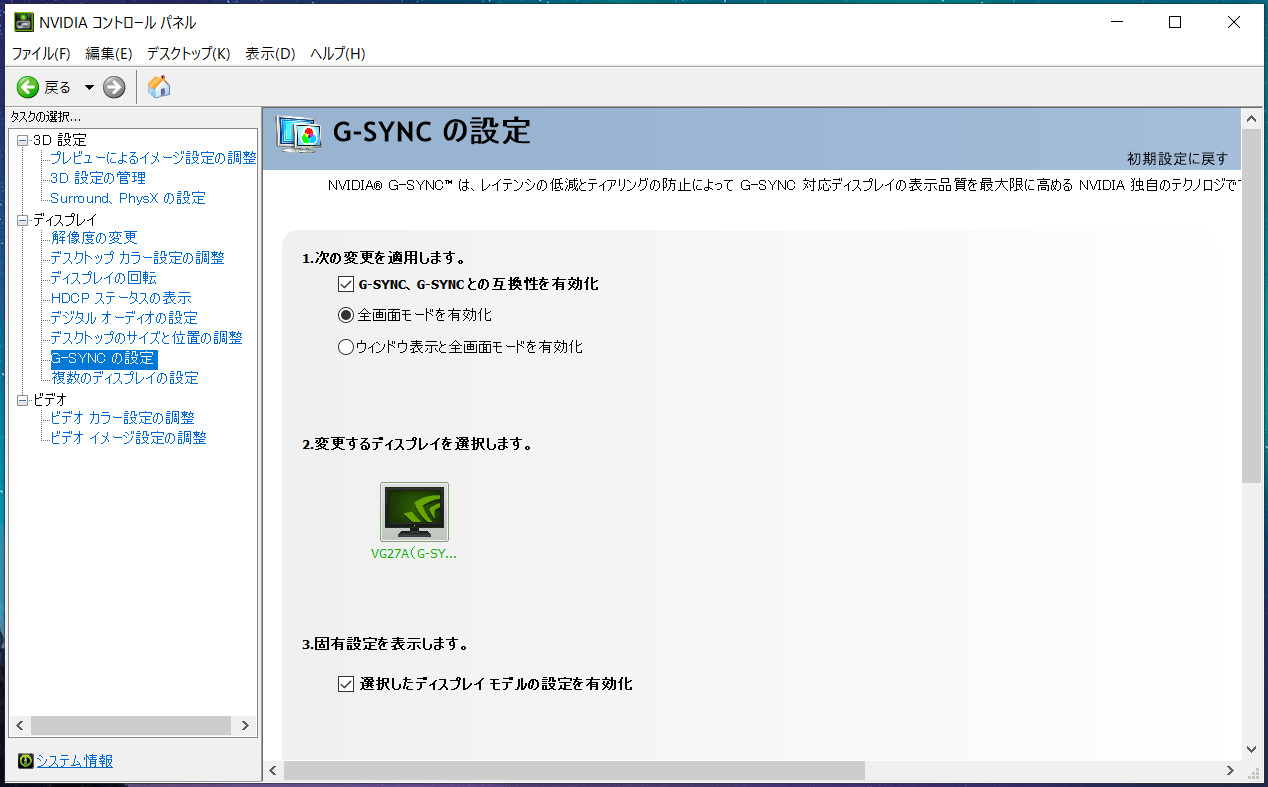

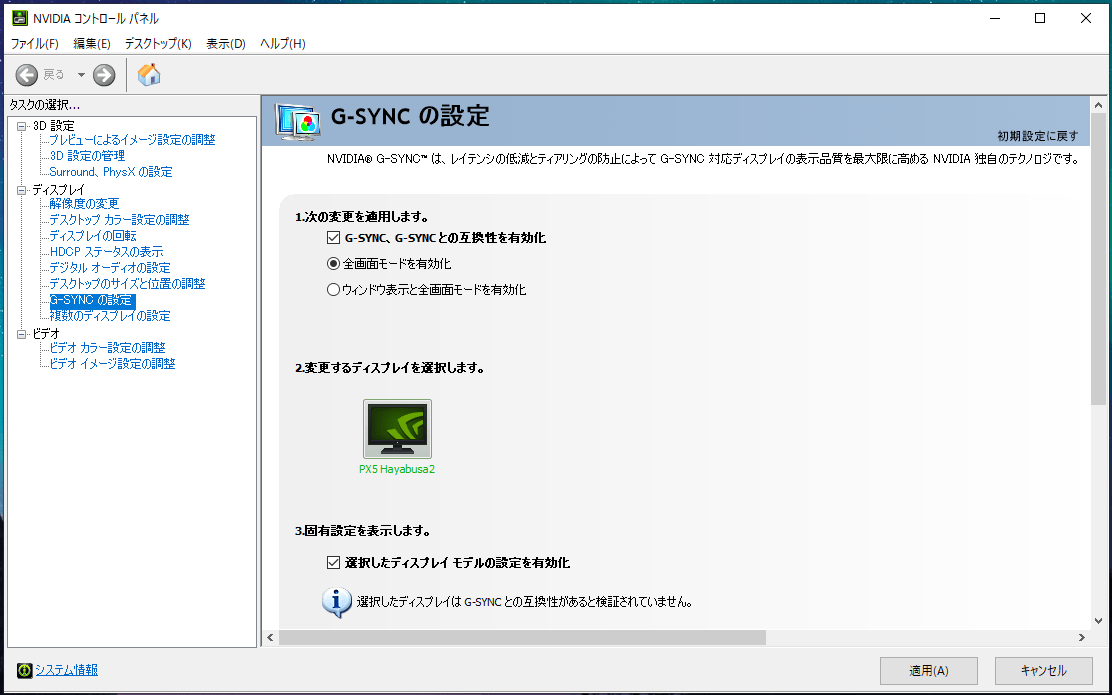

NVIDIA G-Sync Compatibleの使い方

可変リフレッシュレート同期「NVIDIA G-Sync Compatible」を有効化する手順について説明します。

2019年1月15日以降の最新ドライバによってNVIDIA GeForce環境でもAdaptive-Syncが利用可能になりました。ドライバの更新に合わせてG-Sync Compatible認証を取得するモニタが増えています。

417.71以降の最新ドライバをインストールして、DisplayPortビデオ出力にAdaptive-Sync対応モニタを接続すると、G-Sync対応モニタを接続した時と同様にAdaptive-Syncを有効化するための設定が、NVIDIAコントロールパネル上の「G-Syncの設定」に表示されます。

「G-SYNC、G-SYNCとの互換性を有効化(Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible)」のチェックボックスをチェックして、下のモニタアイコンに使用するモニタの名前が表示・選択されていることを確認し、適用をクリックすればNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを有効化できます。

なおG-Sync Compatible認証を取得していない一般のAMD FreeSync/VESA Adaptive-Sync対応モニタでも、互換性が検証されていないと注記が表示されますが、NVIDIA製GPU環境においてAdaptive-Syncを利用できます。

AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync Compatibleの効果

可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible」の効果やメリットについて説明していきます。機能的にはほぼ同じなので以下まとめてFreeSyncと呼ぶことがあります。

AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatibleの検証に際してはリプレイ機能があって同一シーンで検証がしやすいので「Project Cars 2」を使用しています。またフレームレートやテアリングの発生の様子を確認しやすいように、画面左上にはGPUフレームレートOSD、画面左端にはGPUフレームバッファで色の変わるカラーバーが表示されるようにしています。加えてモニタが対応していればモニタOSDのリフレッシュレート表示機能も使用します。

画面右上のフレームレートはGPUフレームバッファから算出されているので必ずしもリフレッシュレートとは一致しません。画面左端のカラーバーは連続するフレーム間、つまりn番目とn+1番目のフレームではそれぞれ異なる色になっているため、同時に複数色のカラーバーが表示されている画面はテアリングが発生していることを意味します。

まずは同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の違いを分かりやすく体感してもらうため、モニタリフレッシュレート60HzにおいてGPU側出力フレームレートが30FPS~60FPSの間で変動するようにして、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して、画面表示の様子を比較してみました。

同期なしでは盛大にテアリングが発生し、垂直同期ではスタッター(カクつき)が発生しているのがわかります。一方でFreeSyncと垂直同期の両方を有効にした場合はテアリングもスタッターも発生しません。ただし例外として動画で50秒以降のフレームレートが40FPSを下回るとAMD FreeSyncの対応フレームレート外となるためスタッターが発生しています。またFreeSyncのみを有効にして垂直同期は無効の場合、同期なしと比べて圧倒的にテアリングが減っているのがわかります。ただし対応フレームレート内であっても稀にテアリングが発生し、対応フレームレート外では同期なし同様にテアリングが発生します。

続いて144Hzリフレッシュレートにおいて、GPU側出力フレームレートが100FPS前後で変動するようにして、先ほど同様に同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の様子を16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して比較してみました。

FreeSync有効であれば同期なしのテアリングや垂直同期のスタッターに悩まされることなく滑らかで綺麗な映像が表示できています。FreeSyncの60Hz/50FPS前後と144Hz/100FPS前後を比較すると当然ですが後者の方がコマ割りが増えるので16倍速スローモーションでもスムーズに見えます。

FreeSyncのみを有効した時に映像フレームレートが対応フレームレート範囲外になるとテアリングが発生しますが、リフレッシュレートを上回ってしまう場合については、Radeon設定のRadeon Chillの最大FPSに”リフレッシュレートから3,4FPSを引いた値”を指定してください。(グローバル設定だけでなくゲームタイトル別に設定が可能)

なおNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを利用する場合も、フレームレートがリフレッシュレートを超過するとテアリングが発生するので、テアリングを完全になくすには垂直同期を有効化する必要があります。もしくは垂直同期無効においてテアリングをなくすには、NVIDIAコントロールパネルの「Max Frame Rate」に”リフレッシュレートから3,4FPSを引いた値”を指定してください。(グローバル設定だけでなくゲームタイトル別に設定が可能)

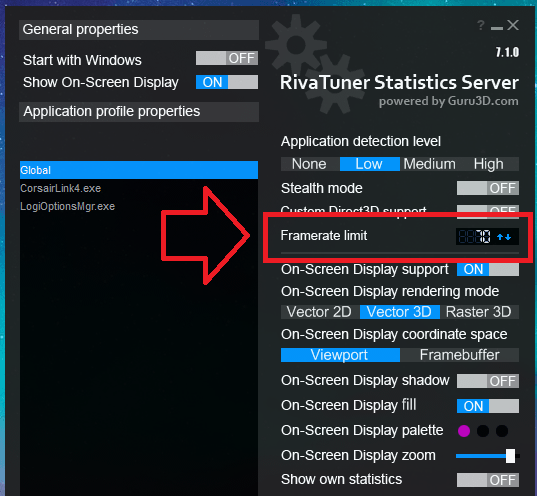

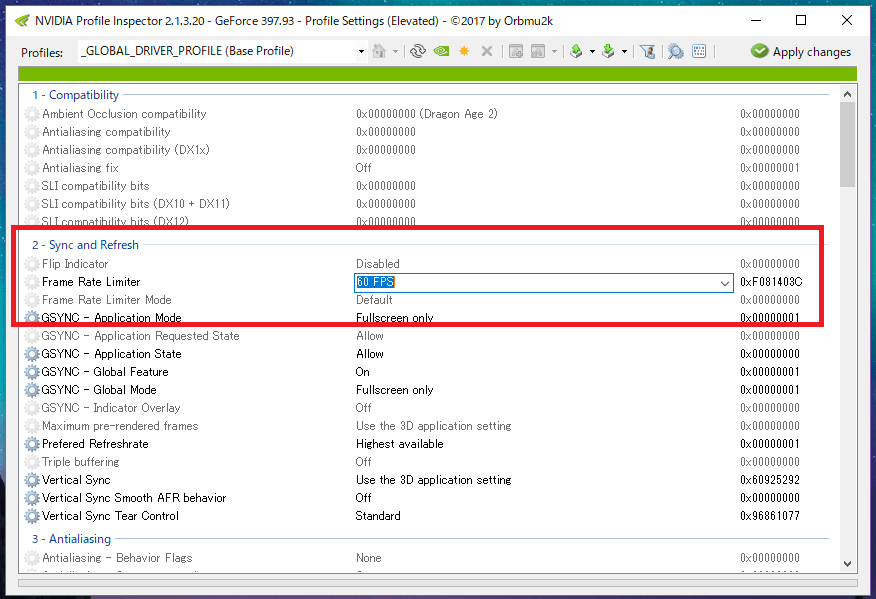

これの設定以外にもRivaTunerやNvidia Profile Inspectorを使用してゲーム内フレームレートがモニタリフレッシュレートを上回らないように設定することも可能です。

下の比較はいずれもFreeSyncが有効になっているのでスタッターもなく滑らかですが、単純にFreeSyncだけを有効にすると対応フレームレートの上限となるリフレッシュレートを超えた時にテアリングが発生します。

リフレッシュレートが144Hz(フレームレートの上限が144FPS)の場合は120FPS~140FPSが上限になるようにフレームレートに制限をかければ、マウス操作を低遅延しつつ、テアリングの発生も最小限に抑えて快適なゲームプレイが可能です。

またPUBGやCS:GOのようなオンライン対戦FPSや格闘ゲームなど1,2フレームを争う競技性の高いPCゲームでは、表示遅延(入力遅延)が発生する垂直同期は嫌われる傾向にありますが、144Hzや240Hzといったハイリフレッシュレートモニタにおいて、同期機能を無効化した場合に発生するテアリングがどのように影響するのか検証してみました。

テアリングはモニタ表示更新中のフレームバッファの更新で発生しますが、目で見た時の違和感はn番目とn+1番目のフレームの絵の差に影響されます。コマ割りが細かくなる高フレームレートではn番目とn+1番目の絵の違いは当然、低フレームレートの場合よりも小さくなります。そのため50FPSでは画面の分断のように知覚できたテアリングは、200FPSのような高フレームレートでは細かいノイズのような形で知覚されます。

100FPSを超える高フレームレートでは大きな分断に見えるテアリングの代わりに、細かいノイズのように感じるテアリングが増えてきます。『細かいノイズの発生程度であれば高リフレッシュレートモニタのテアリングは実用上は大した問題ではなく、可変リフレッシュレート同期機能は不要である』という意見がありますが、高リフレッシュレートモニタのアドバンテージとして先に解説した「ゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性」と合わせて考えると、このノイズの有無は遠方の細かいエネミーやオブジェクトの発見に影響します。なので高リフレッシュレートモニタを使用するのであれば可変リフレッシュレート同期機能はあったほうがいい、というのが管理人の意見です。

GIGABYTE M28UのAim Stabilizerについて

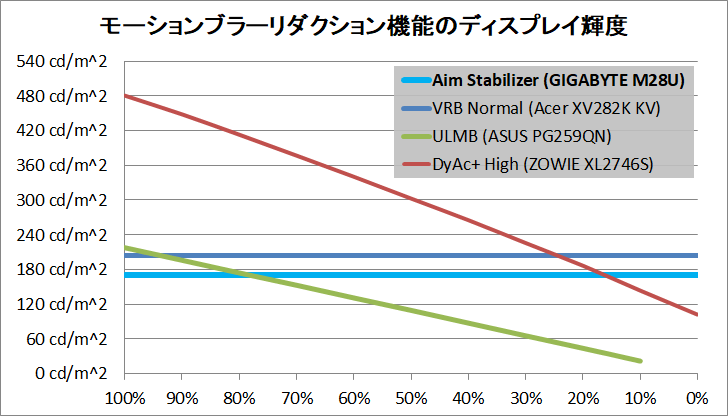

「GIGABYTE M28U」はAcer独自のモーションブラーリダクション機能「Aim Stabilizer (照準安定器)」に対応しています。

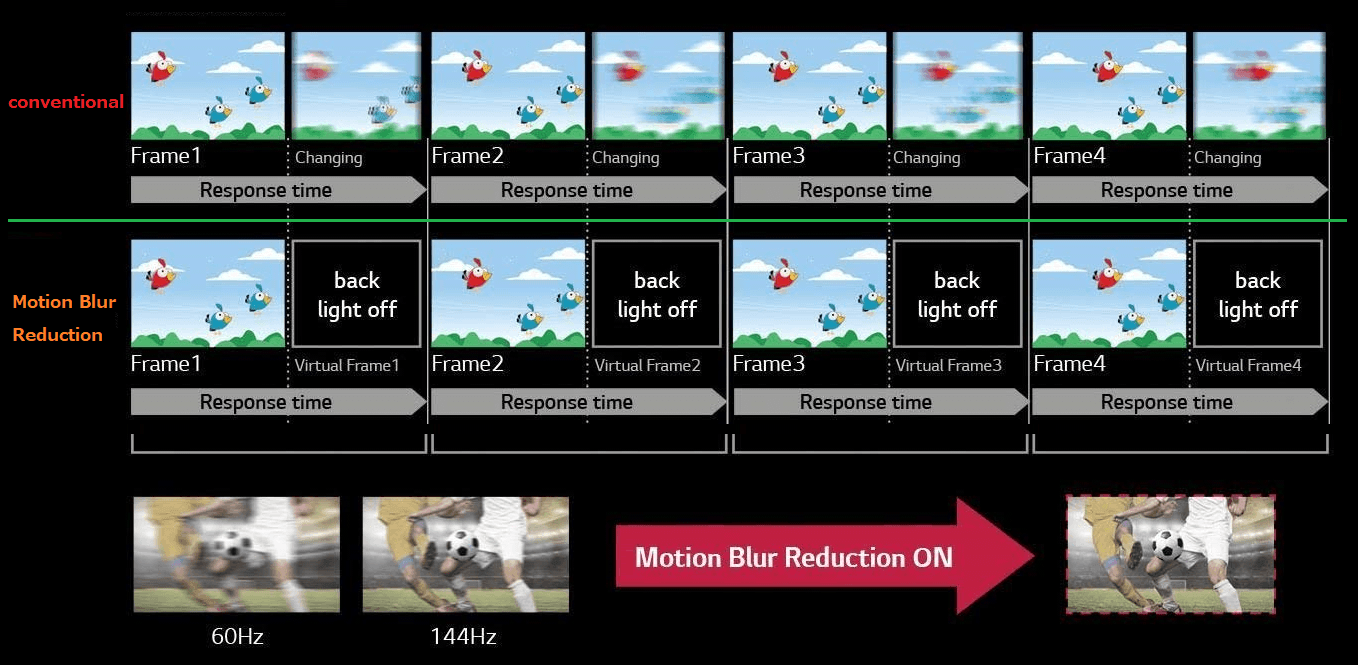

Aim Stabilizerについて公式には詳細な説明がされていませんが、一般に言うところのMotion Blur Reduction(モーションブラーリダクション、残像抑制)機能の1種です。

モーションブラーリダクション機能についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[2] モーションブラーリダクションについて

「GIGABYTE M28U」に搭載されたモーションブラーリダクション機能「Aim Stabilizer」は、144Hzや120Hzなどリフレッシュレートが100Hz以上の時に選択できます。HDR表示とは併用できませんが、DisplayPortとHDMIの両方のビデオ入力で使用できます。Aim Stabilizer使用時のモニタ輝度は自動制御されます。

まずはモーションブラーリダクション機能「Aim Stabilizer」が具体的にどのような動作をしているのか確認していきます。「GIGABYTE M28U」の144HzリフレッシュレートでAim Stabilizerが動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。5760FPSで144Hzのモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は40フレームに分割されます。

前述の通り40フレーム周期で1リフレッシュとなっていますが、明転時間は14フレーム、暗転時間は26フレームです。明暗比率は1:2なのでゲーミングモニタのMBR機能としては標準的な比率です。

なお、一般的なMBR機能では通常表示前後にバックライトを消灯した黒表示を挟むのですが、「GIGABYTE M28U」のMBR機能をハイスピードカメラで観測すると、水色がかった点灯(緑と青が点灯)と赤黒い消灯(赤だけが点灯)が交互に表示されているのが分かります。

画質に関する章のカラースペクトルで言及したように、「GIGABYTE M28U」にはKSF蛍光体(LG製Nano-IPSで有名)の技術を採用した液晶パネルが使用されています。青色LEDから白色光を生成する蛍光体は色々とあり、一般にその応答は高速なのですが、KSF蛍光体は赤色成分の応答が遅いので上のような表示になっています。(液晶パネルの応答とは別の現象で、バックライトの輝度が変化した時にだけ影響します)

「GIGABYTE M28U」のMBR機能は、このような性質があるため、まばたきするタイミングによっては、赤色もしくは水色の残像が見えることがあります。

またMotion Blur Reduction機能では、残像感を低減させる効果が期待できる反面、バックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというデメリットが指摘されます。

「GIGABYTE M28U」はAim Stabilizerを使用しても、170cd/m^2程度の明るさを確保できるので通常の室内利用では問題ないはずですが、室内照明がかなり明るい環境等では注意が必要です。

「GIGABYTE M28U」に搭載された「Aim Stabilizer」などモーションブラーリダクション機能は、人の目の錯覚が引き起こす残像やボヤケを解消する機能なので、写真や動画を見せて残像が抑制されている様子を実際に見せるというような解説は厳密には不可能です。

そのためレビューでは管理人が試用してみたインプレッションを伝えることくらいしかできないのですが、MBR機能を有効にすると動いている物体の輪郭がクッキリとして確かに視認しやすくなりました。下の写真は管理人が「UFO Test: Strobe Crosstalk」を見た時の感覚を表現したイメージ図ですが、輪郭のボヤケがなくなってネイティブスピードでも倍速ハイスピード動画のスローモーションで輪郭を追っている時に近い感覚で追従して見ることができました。

「GIGABYTE M28U」のAim Stabilizerについて、公式ページでは特にアピールされていませんが、実は可変リフレッシュレート同期機能とも併用が可能です。

下はVRR同期で100FPS/100Hzの表示を5760FPSスーパースローモーションに撮影した様子です。<VRR同期80FPSの場合、VRR同期60FPSの場合>

Aim Stabilizerを可変リフレッシュレート同期機能と併用した場合、1リフレッシュを『赤黒い消灯(12) → 黄緑の点灯(14) → 赤黒い消灯(14) → 薄暗い点灯(1リフレッシュの残り時間)』で繰り返します。

薄暗い点灯以外の明転・暗転周期はリアルタイムリフレッシュレートに依らず一定、144Hzの1リフレッシュに当たる時間で固定されており、48~143Hzで1リフレッシュの時間が伸びた分だけ『薄暗い点灯』が加算されるという動作です。

ただ、「GIGABYTE M28U」のAim Stabilizerは可変リフレッシュレート同期機能と併用できるものの、上のGIF画像の通り、明転に当たる黄緑の点灯でちょうど表示が大きく変化するので、逆に1コマ遅れの残像がMBR機能によってクッキリさせてしまいました。

GIGABYTE M28UのHDR表示やCSゲーム機対応について

最後に「GIGABYTE M28U」のHDR表示やCSゲーム機の対応(4Kエミュレートなど)についてチェックしていきます。

| HDR表示やCSゲーム機対応について | |

| HDMI ver, ポート数 | HDMI2.1 (24Gbps) ×2 |

| HDR表示 | 対応 |

| VRR同期 | 併用可能 |

| カラーフォーマット | DP: 4K/144Hz/10bit RGB HDMI: 4K/144Hz/12bit RGB |

| ピーク輝度(実測) | 500cd/m^2 (LDオン) 400cd/m^2 (LDオフ) |

| 輝度認証 | VESA DisplayHDR 400 |

| ローカルディミング | 対応(1D型) |

| 4Kエミュレート | 4Kネイティブ対応 |

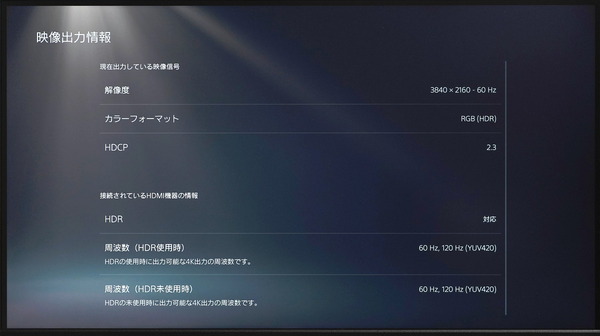

| PlayStation 5 | 4K/120FPS対応, YUV420 (24Hz, 50Hzに非対応) |

| Xbox Series X/S | 4K/120FPS対応 (24Hz, 50Hzに非対応) |

HDR表示への対応やカラーフォーマットについて

「GIGABYTE M28U」はHDR表示に対応しており、VESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得しています。

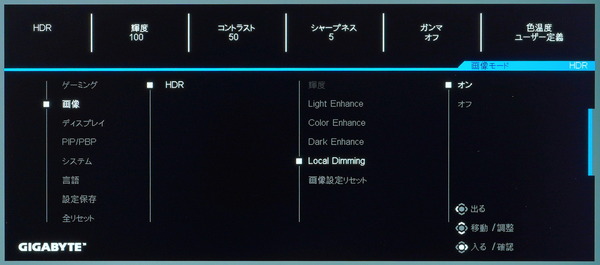

「GIGABYTE M28U」は映像ソース機器から常時、HDR信号を受け付けるように認識されますが、HDR映像の入力があると画像モードがHDRモードへ自動的に切り替わります。

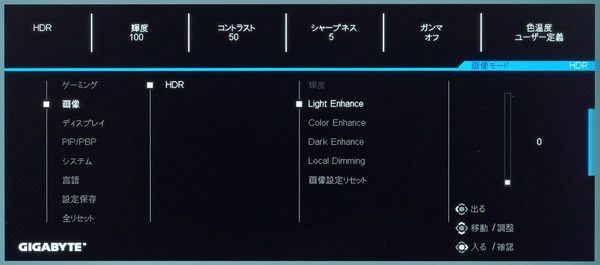

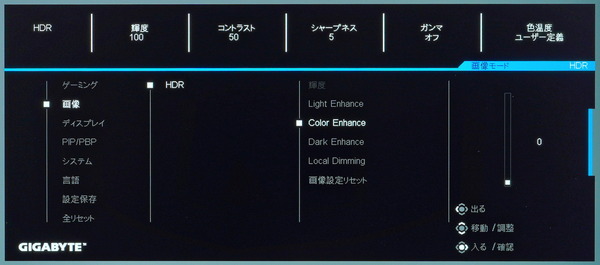

HDRモードではディスプレイ輝度の項目がグレーアウトし、輝度制御が半自動になります。細かい設定は不可能ですが、「Light Enhance」の項目から0~3の4段階で全体の明るさを設定できます。標準設定は0で、1/2/3と数字が高くなるほど全体が明るくなります。

「Color Enhance」の項目も0~3の4段階で設定でき、標準設定は0で、1/2/3と数字が高くなるほど彩度が強くなります。

「Dark Enhance」は標準ではオフですが、オンにすると暗部が明るく浮かび上がります。HDRモードにおけるBlack Equalizer的な機能です。

ローカルディミングのオン/オフも任意に選択できます。オンにするとバックライトが部分制御されるようになり(分割数が少ないので分割機能自体は微妙ですが)、ピーク輝度が上昇します。

またHDRモードでは一部ゲーミング機能も排他利用(グレーアウト)になります。

「GIGABYTE M28U」はDisplayPort1.4 DSCに対応しているので、最新グラフィックボードを搭載したゲーミングPCと接続した場合、4K/144Hz/HDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

また「GIGABYTE M28U」のHDMI2.1ビデオ入力の伝送レートはフルスペックの48Gbpsではなく24Gbpsですが、視覚損失のない非可逆圧縮機能 Display Stream Compression (DSC) 1.2aに対応しているので、最新グラフィックボードと接続した場合、4K/144Hz/HDR表示において、RGB 12bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

HDRについて簡単に説明すると、HDR(ハイダイナミックレンジ)というのは、RGBの光の三原色の映像情報に加えて、輝度(明るさ)の情報が備わった映像ソースのことです。

従来の表示機器や映像ソースでは10^3程度のダイナミックレンジしかありませんでしたが、HDRに対応することでダイナミックレンジが10^5程度と100倍近く拡張され、従来よりも細かい階調で明るさや暗さを表現できるようになり、「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるように画面の明るさを操作することで、白飛びや黒潰れをなくして高画質を実現しています。

HDRに関する説明は色々とあると思いますが、管理人は『明るい場所はより明るく、暗い場所はより暗く』と大雑把に理解しています。

「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」するということは必ずしも”見えやすく”なるわけではありません。というか暗い場所は暗くなるので必然、暗い部分は見えにくくなります。逆に明るい場所が明るくなったら見えやすくなるかというと、再現可能な輝度の領域が増すので、ディスプレイによる描画は現実に近づきますが、太陽を覗き込んだ時のように特に明るい場所の周辺は光で潰れて(目の調光機能的な問題で)見えにくくなります。もちろん明暗が分かれることで境界線がクッキリして見えやすくなる場合もあります。

一部のゲーミングモニタに暗所を明るく(白く)して見えやすくする機能があるように、HDR表示は見やすさには直結しないので、見やすさという意味で画質が良くなるのかというと、その点はケースバイケースです。SDRダイナミックレンジの範囲内で平滑化されていた時に比べて、暗い部分が強調されることを考えると見えにくさの方が体感しやすい気がします。

HDRは原理的にはモニタから見える映像を”リアル”に近づける機能です。ただし実際のところはモニタ個別の色調設定などの都合で鮮やかになり過ぎたり色味が変わったりするので、「実際の視覚と同じ」という意味でリアルかというと疑問符が付くのですが。「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるので立体感は増して、平面表示の中に奥行を感じやすくなるという点ではリアルな表示に近づきます。個人的にはHDR表示の効果はSDRに比べて、鮮やかになって、立体感が増すと感じています。

4Kモニタの広告をフルHDモニタで見る以上に、SDRモニタでHDRについて体感的に理解することは困難です。なのでHDRについては店頭など実機で体験して気に入れば購入するくらいが正直なところおすすめです。HDRについては正直に言って”百聞は一見に如かず”な機能です。SDRモニタ上で調べるよりもHDR表示の実機を見て気に入るかどうかが全てな機能だと思います。

HDR表示におけるディスプレイ輝度やローカルディミングについて

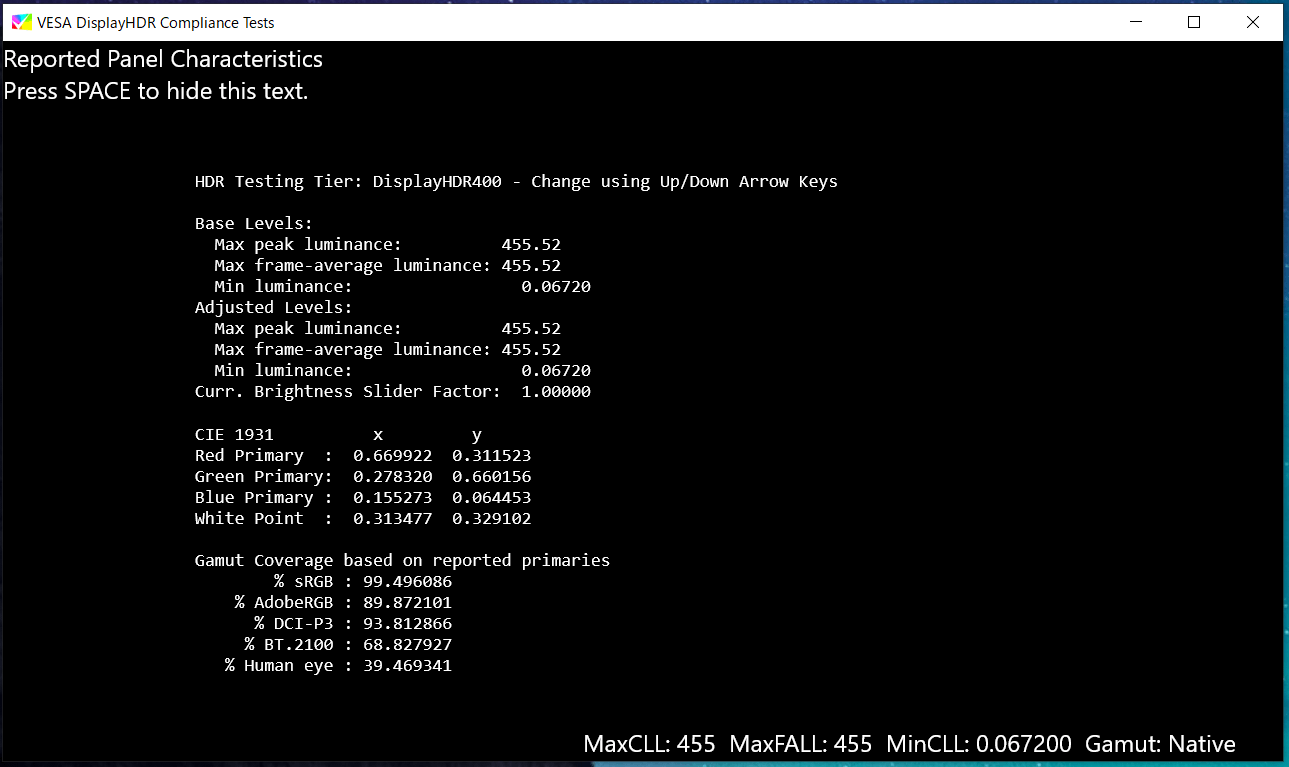

「GIGABYTE M28U」はVESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得しています。

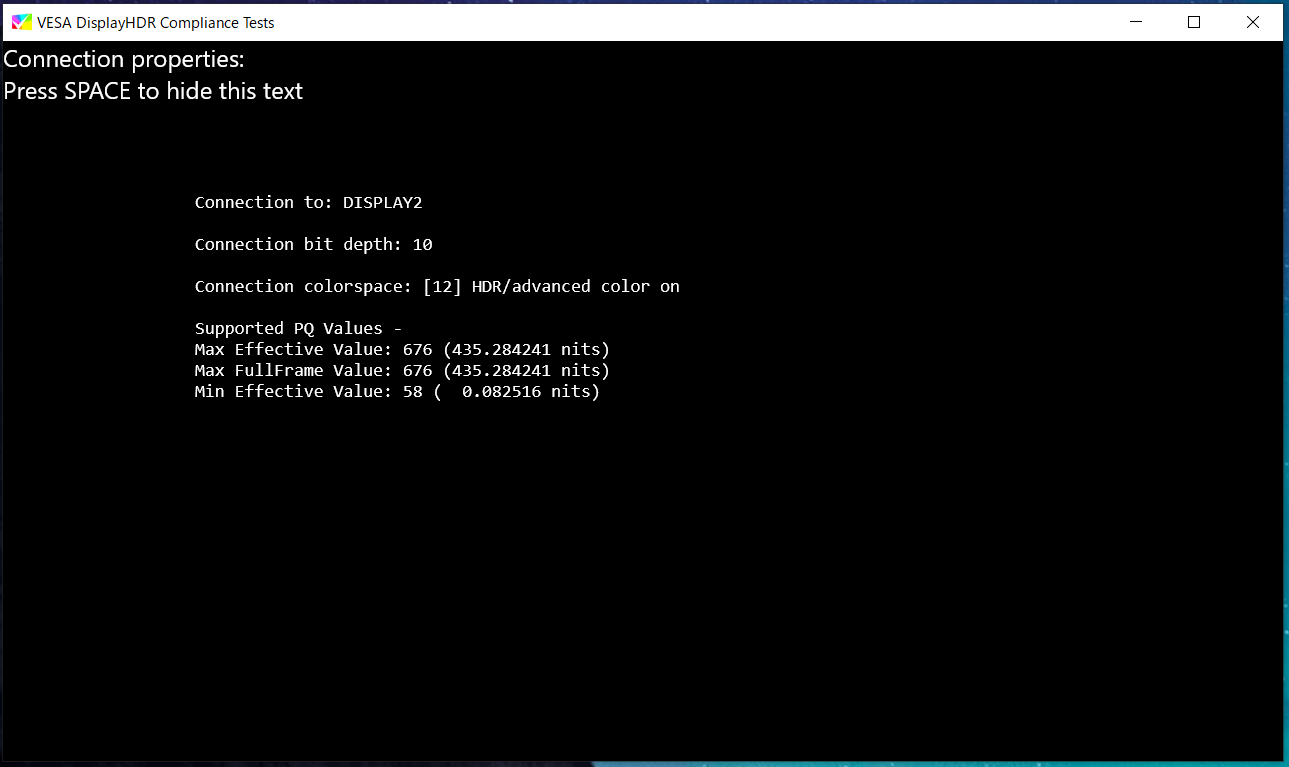

VESAがMicrosoft Store上で無料アプリとして公開しているVESA DisplayHDR Compliance Testsから、「GIGABYTE M28U」のディスプレイ輝度の扱いが確認できました。(データの読み方については管理人も怪しいので参考までに)

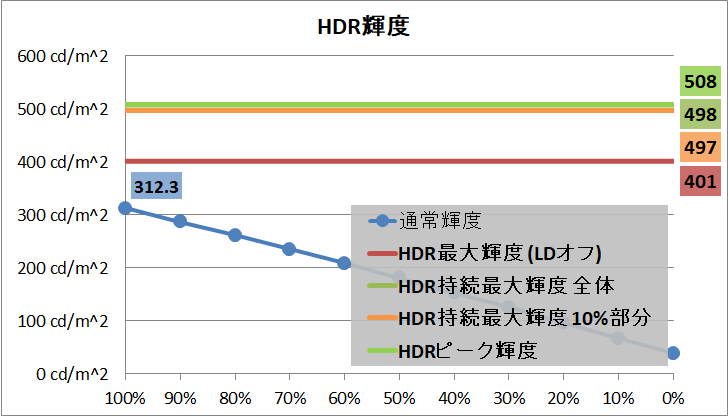

近年のモニタにおいてHDRモードのディスプレイ輝度は高輝度領域の広さや高輝度表示の継続時間に依存するので、i1 Display Pro Plusを使用してHDR時の最大輝度を条件別で測定してみました。なお持続最大輝度は十数秒後で測定しているのでもう少し下がる可能性もあります。

「GIGABYTE M28U」は全体と10%部分、長時間の持続輝度のいずれも400cd/m^2の明るさで大きな変動はありませんでした。

「GIGABYTE M28U」はHDRモードにおいて標準設定ではオフになっていますが、バックライトの部分制御を行うローカルディミングを有効化でき、ローカルディミングを有効にするとHDR表示の最大輝度が上のグラフの通り、500cd/m^2程度に引き上がります。

ローカルディミングを有効にすると最大輝度が上昇するのは魅力ですが、バックライト部分制御は短冊状に分割するだけの一次元型で分割数が少ないという欠点があります。

部分制御のゾーン数が少ないので動画を見ての通り、輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまいます。ローカルディミングを採用するのであれば、フルアレイ型で少なくとも100単位のゾーン数は実現して欲しかったところです。

CSゲーム機接続時の4KエミュレートやHDCP対応について

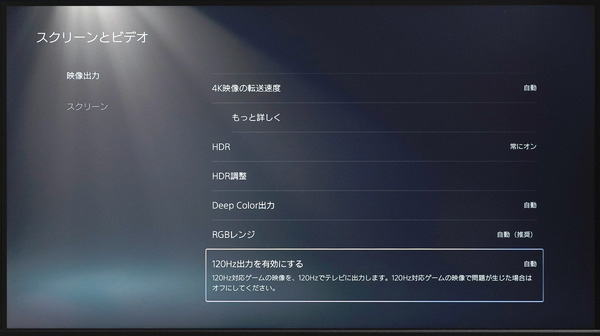

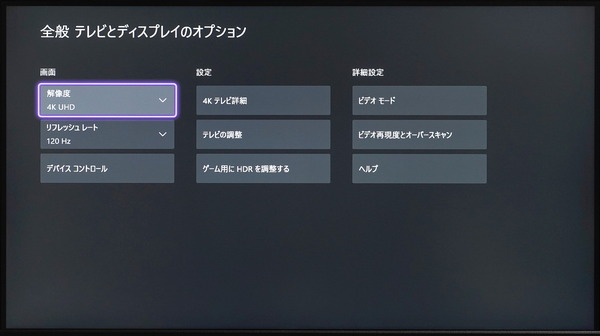

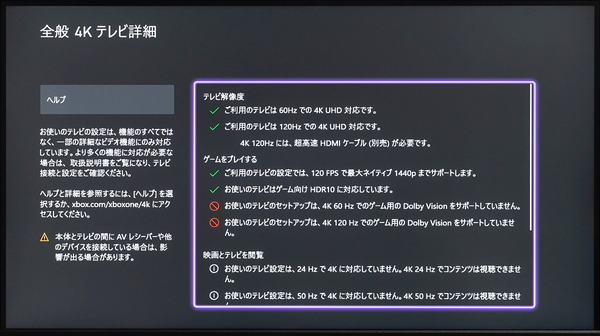

「GIGABYTE M28U」のHDMIサブ入力はHDMI2.1に対応しているので、PlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせた場合、4K/120Hzの表示が可能です。またゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

PlayStation 5のHDMI2.1ビデオ出力の帯域は規格上限の48Gbpsではなく32Gbpsなので4K/120Hzにおけるカラーフォーマットは最大でYUV422となりますが、「GIGABYTE M28U」のビデオ入力の帯域上限が24Gbpsであり、PlayStation 5は圧縮伝送機能DSCに対応していないので、「GIGABYTE M28U」とPlayStation 5を組み合わせた時の4K/120HzのカラーフォーマットはYUV420になってしまいます。

将来的にファームウェアアップデートで対応するかもしれませんが、6月現在、最新ファームウェアのF03において「GIGABYTE M28U」はPlayStation 5やXbox Series X/Sから24Hz/30Hz/50Hzに非対応のモニタと認識されました。ゲーム関連は問題ないのですが、24FPSや30FPSの映像作品などでは問題があるかもしれません。

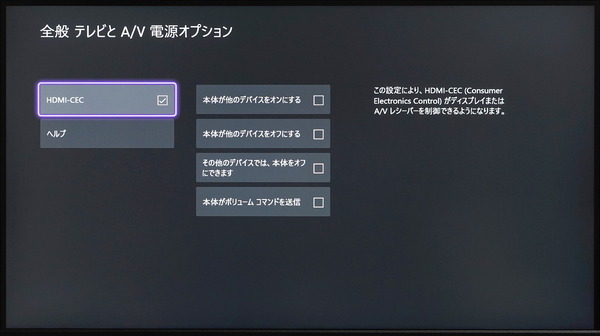

ゲーム機や動画プレイヤーなどからモニタの電源ON/OFF等の操作が可能になるHDMI CECにも対応していました。

GIGABYTE M28Uのレビューまとめ

最後に「GIGABYTE M28U」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ28インチでゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 発色や視野角に優れたIPS液晶パネルで、90% DCI-P3の広色域

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- IPS液晶としてはトップクラスに高速な応答速度

- ビデオ入力はDisplayPort1.4とHDMI2.1×2とUSB Type-Cの計4系統

- DP1.4はDSC機能によって4K/144Hz/10bit RGB/HDR/VRRに完全対応

- HDMI2.1は4K/144Hz/12bit RGB/HDR/VRRに完全対応

- 可変リフレッシュレート同期機能に対応(48FPS~144FPS)

- HDR輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得

- HDMI2.1搭載なのでPS5やXbox SXを接続時は4K/120FPSやVRR同期に対応

- ビデオ表示とUSB機器の接続先をワンタッチで切り替え可能なKVMスイッチ機能

- モニタ本体重量5.2kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

- 4K/144Hz/HDMI2.1搭載というスペックでは税込み9.8万円で最安値

悪いところor注意点

- NVIDIA製GPUとの互換性を示すG-Sync Compatible認証は未取得(機能自体は利用可能)

- ローカルディミングは1次元型で分割数も少ない

- HDMI2.1の帯域が24Gbpsなので、PS5と組み合わせた時に4K/120HzでYUV420になる

- ファームウェアF03ではHDMIで24Hz/30Hz/50Hz非対応とPS5やXbox SXに認識される

「GIGABYTE M28U」は3840×2160の4K解像度ながらネイティブ144Hzの高速リフレッシュレートで動作し、DP1.4 DSCやHDMI2.1によって4K/144HzをフルRGBで表示しながら、可変リフレッシュレート同期機能に加えて、DisplayHDR 400認証を取得する高輝度なHDRにも対応するというハイエンドゲーマー待望の欲張りスペックを実現した製品です。

「GIGABYTE M28U」はゲーミングモニタではまだ採用の少ない次世代規格HDMI2.1対応ビデオ入力を搭載しており、PlayStation5やXbox Series X/Sを接続した場合、4K/120FPSの表示が可能、またゲーム機が対応していれば可変リフレッシュレート同期機能も使用できます。大型テレビを置けない私室で、PlayStation5やXbox Series X/Sを使いたい人には最適なモニタです。

「GIGABYTE M28U」は可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」に対応しています。VRR同期対応フレームレートとして48FPS~144FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

残念ながらNVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証は今のところ取得していませんが、NVIDIA製GPU環境でもVRR同期機能自体は利用できます。

またスペクトル波形をみたところ、「GIGABYTE M28U」はどうやらLG製Nano IPS液晶パネルに近い構造のパネルが採用されており、90% DCI-P3の高色域をカバーし、カラー調整関連のOSD設定も豊富なので、イラストレーターや3Dデザイナーなどクリエイター向けにも十分活躍が期待できます。

GIGABYTE製モニタで近年アピールされているKVMスイッチ機能に「GIGABYTE M28U」は対応しています。モニタのUSBハブ端子に接続したマウスキーボードなどのUSB機器を、デスクトップPCとモバイルPC/スマートフォンで共有でき、KVMスイッチにワンタッチするだけで、USB機器の接続先とディスプレイ表示ソースを切り替えられる非常に便利な機能です。

税込み8.8万円という製品価格そのものは高価な部類ですが、4K/144Hz/フルRGB/HDR/VRR同期対応という充実のスペックに加えて、クリエイター向けにも活躍できる色域のパネル品質を考えれば、同等スペックの他社製品よりも2万円以上安価ですし、「GIGABYTE M28U」はむしろお得感さえあると思います。

以上、「GIGABYTE M28U」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

AMD FreeSync Premium Pro対応、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する28インチIPS液晶ゲーミングモニタ「GIGABYTE M28U」をレビュー。

PS5/Xbox SX/PC/スマホ全部繋いでもKVMスイッチ&OSDサイドキックで快適に運用できる!https://t.co/PJnGYn8ocf pic.twitter.com/ZZBh8GKg8Q— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) July 5, 2021

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・「LG 27GP950-B」をレビュー。HDMI2.1対応アップグレードモデルを徹底検証

・「ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN」をレビュー

・「Acer Nitro XV282K KV」をレビュー。HDMI2.1搭載でPS5に最適!

・次世代ゲーミング環境のベストパートナー「LG OLED48CXPJA」をレビュー

・「Acer Predator XB323QK NV」をレビュー。31.5インチでHDMI2.1も搭載!

・360Hz対応フルスペック版が6.6万円!? 「Alienware AW2521H」をレビュー

・「Alienware AW3821DW」をレビュー。G-Sync Ultimateで究極の没入感

・デュアルWQHD/240Hz「Samsung Odyssey G9」をレビュー

・280HzのIPS液晶が最速を更新「ASUS TUF Gaming VG279QM」をレビュー

・GamingOSD2.0が超便利!「MSI OPTIX MAG251RX」をレビュー

・フルHD/240Hz/IPSのベストサイズ「Pixio PX5 HAYABUSA2」をレビュー

![Lumen モニターアーム [ ガス圧式 ] 3軸構造 MA-GS102BK](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/9bb7bc21.jpg)

コメント