Intelの2017年最新エンスー向けCPU SkyLake-Xに対応するX299マザーボードとしてASUSが送る定番のウルトラハイエンドブランド”ROG RAMPAGE EXTREME”を冠する最新モデル「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」をレビューしていきます。E-ATXフォームファクタ、統合型リアI/Oプレート、LCDパネル「ASUS LiveDash」、オンボード10Gbイーサ有線LAN、最大4.6Gbpsに及ぶ最新接続規格Wi-Fi 802.11ad(WiGig, 60GHz)対応無線LAN、独自M.2スロット「DIMM.2」などASUSの技術の粋を極めた究極のX299マザーボードです。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-RAMPAGE-VI-EXTREME/

マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/ROG_RAMPAGE_VI_EXTREME/J12842_ROG_RAMPAGE_VI_EXTREME_UM_WEB.pdf

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME E-ATXマザーボード

Amazon.co.jpで詳細情報を見る <米尼>

<TSUKUMO><PCショップアーク><ドスパラ>

<PCワンズ><パソコン工房>

【注意事項】

検証中のトラブルなども記事内で記載していますが、Intel SkyLake-X&KabyLake-X CPU自体が発売されたばかりなので、OSの問題なのか、マザーボードBIOSの問題なのか原因の切り分けが現状でできないものも少なくありません。今後ドライバやBIOSなどソフトウェアの更新でパフォーマンスや安定性が向上することは期待できると思うので、その辺りも念頭に置いて読んでもらえるとありがたいです。

同検証は18年2月下旬に行っており「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のBIOS:1102を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://www.asus.com/Motherboards/ROG-RAMPAGE-VI-EXTREME/HelpDesk_Download/

【18年3月7日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:1102で検証

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME レビュー目次

1.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの外観・付属品

2.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの基板上コンポーネント詳細

3.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEへのパーツ組み込み(ギャラリー)

4.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの検証機材セットアップ

5.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOSについて

6.イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

7.LCDモニタ「ASUS LiveDash」について

8.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのOC設定について

9.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの動作検証・OC耐性

10.ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのレビューまとめ

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの外観・付属品

まず最初にASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの外観と付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

外パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が収められた小分けパッケージが入っていました。

数が非常に多いので順々にチェックしていきますが、付属品は外パッケージ下段の小分けパッケージ内に全て納められていました。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもコースター、ステッカー、CableMod製のスリーブケーブル購入時の割引クーポンなどが付属します。

ASUS製のマザーボードなので定評のある詳細日本語マニュアルも付属します。ただ管理人は海外から輸入したので英語マニュアルでした。日本語マニュアルはオンライン公開されているので問題ありません。

マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/ROG_RAMPAGE_VI_EXTREME/J12842_ROG_RAMPAGE_VI_EXTREME_UM_WEB.pdf

注目ポイントとして「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のドライバはCDではなく専用のUSBメモリに収録されていました。光学ドライブを搭載しない環境も増えているので嬉しい配慮です。その他のマザーボード製品でもドライバはUSBメモリに移行して欲しいところ。

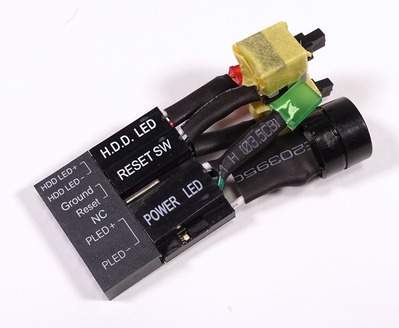

基本的な組み立て関連の付属品として、まずはSATAケーブル6本、M.2 SSD固定用スペーサー&スクリュー、Q-Connectorがあります。

パワースイッチやストレージLEDなど細かいPINをまとめてマザーボードに接続可能な便利なコネクタです。「Q-Connector」は組み立て時にあると便利ですがASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

SLIブリッジについては200シリーズマザーボードからは従来のSLIブリッジだけでなくGTX 10XXシリーズの広帯域SLI接続に対応したSLI HBブリッジが付属するようになっており、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEには2スロットスペース型SLI HBブリッジが入っていました。またGTX 10XXシリーズでは正式サポート外となっていますが、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEはワークステーション向けに3Wayや4WayマルチGPU環境にも対応しているので3Wayと4Way-SLIブリッジも付属します。

同社から発売されている「ASUS ROG SLI HB BRIDGE 3スロット版」がマザーボードのデザインと非常にマッチするのでおすすめです。マザーボード上の汎用4PIN LED端子と接続することでマザーボード備え付けLEDイルミネーションと同期操作も可能です。

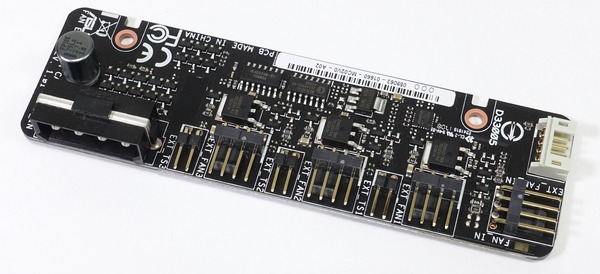

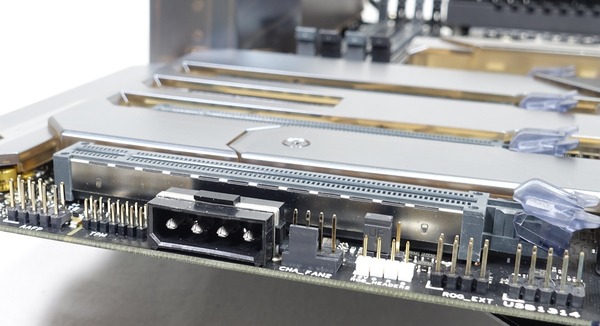

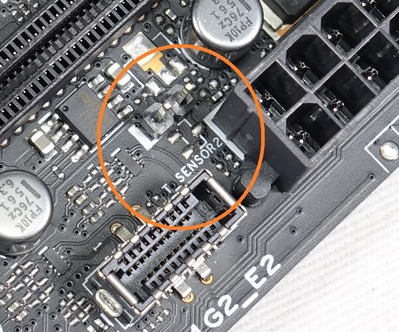

冷却ファン&サーモセンサー拡張ボード「ASUS FAN EXTENSION CARD」が標準で付属します。

「ASUS FAN EXTENSION CARD」は4PINペリフェラルを電源としてPWM対応4PINファン3基と温度センサー3基を拡張できます。

マザーボード本体や拡張ボード「ASUS FAN EXTENSION CARD」に接続可能な2PIN型サーモセンサーも3本付属します。

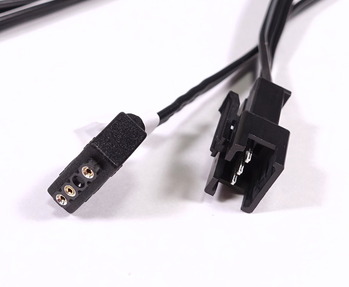

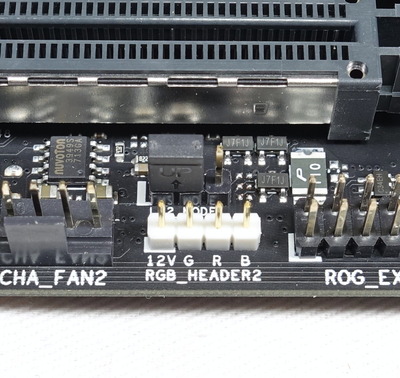

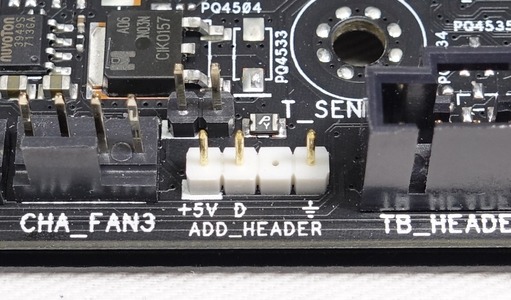

ASUS AURA Syncに対応したLED端子ヘッダーの延長ケーブルとしてRBG 4PIN汎用ヘッダー用とアドレッサブル型3PINヘッダー用の2種類が付属します。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにはアドレス指定対応LEDテープ用の独自3PINヘッダーがマザーボード上に実装されていますが、それを等間隔の3PINヘッダーに変換する延長ケーブルが付属します。

1Kgを超える重量級グラフィックボードの垂れ下がりによるPCI-Eスロットへの負荷を軽減し、またグラフィックボード基板自体の反りを防止する「ROG VGA Holder」も付属します。

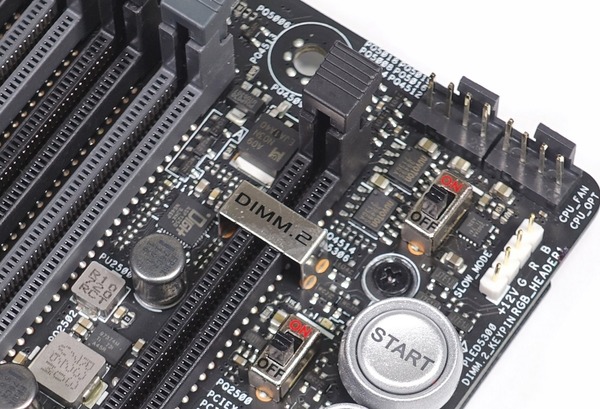

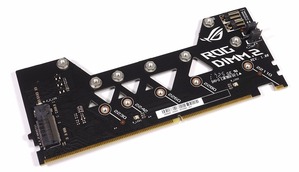

DDR3スロットを流用したM.2スロット「DIMM.2」スロットに装着するための専用拡張カードと拡張カードに冷却ファンを増設するための専用マウンタが付属します。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEに付属するDIMM.2拡張カードはMAXIMUS IX APEXに付属するDIMM.2拡張カードと比較して、「冷却ファン固定ホルダーの追加」「温度センサー端子の追加」「アクセスLED操作ジャンパーヘッダーの追加」「冷却効率を上げる基板上エアホールの追加」など改良が加えられています。

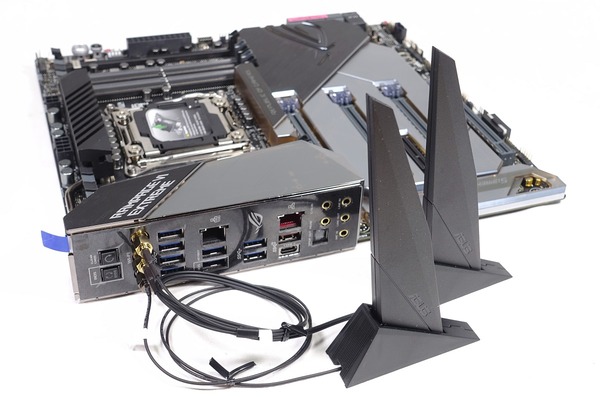

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、2.4/5GHzデュアルバンド用と最大4.6Gbpsに及ぶ最新規格Wi-Fi 802.11ad(WiGig, 60GHz)用の2種類のWiFiアンテナが付属します。

Core-Xの上位モデルCore i9 7900X~7980XEはCPU単体の消費電力が200Wを超えるためVRM電源の発熱も大きいことが知られており、「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」ではVRM電源ヒートシンクにスポットクーラーファンを増設するためのマウンタが付属します。

マウンタをCPUソケット上側のヒートシンクにネジ止めすることで冷却ファンを増設できます。

マザーボード全体像は次のようになっています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEはATXよりも横幅が20mmほど大きいE-ATXフォームファクタのマザーボードです。ATXマザーボードとネジ穴自体は同じレイアウトなのでATX向けPCケースにも設置できることも多いですが、裏配線用のケーブルホールが基板と被って使用できない可能性もあるので注意していください。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクにはヘアライン表面処理が施されたアルミニウムでROGのロゴが描かれています。チップセットクーラーと一体化したマザーボードの表面を覆うカバー「ROG Armor」は不連続蒸着技術(NCVM)という技術で独特な半透明化されています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEはマザーボード下側を覆う「ROG Armor」がとにかく豪華で高級感を感じさせる装いです。

リアI/Oカバーの上側はチップセットクーラー同様にヘアライン処理アルミニウムに「RAMPAGE VI EXTREME」の名が刻印され、下側は「ROG Armor」同様に不連続蒸着技術(NCVM)による半透明カバーになっています。

リアI/Oカバー下側には17年後半のASUSの新たな試みとしてLCDパネル「ASUS LiveDash」が搭載されています。プログラミング次第でCPU温度のモニタリング表示からオリジナルアニメーションなど様々な表示が可能なのですが、個人的にはPOST中のチェック項目を逐次表示してくれるのが印象的で、今度の発展次第では初心者ガイドとしてかなり有力な機能になる可能性を感じました。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEではVRM電源が8フェーズでした。VRM電源には一般的なMOSFETの半分のサイズで90%の優れた効率を実現した「NexFET Power Block MOSFET」を使用し、チョークコイルには低損失で低発熱な「MicroFine Alloy Chokes」を使用。コンデンサには-75℃~+125℃での動作に対応し、一般的なコンデンサの5倍の寿命を持つ「10K Black Metallic Capacitors」が使用されています。

CPUソケット上のVRM電源ヒートシンクには多数のスリットが設けられ放熱のための表面積が確保されています。加えてヒートパイプで連結されてリア左メモリスロットの左側にもヒートシンクが拡張されています。ただし拡張部分についてはリアI/Oカバーで覆われているので冷却的にどの程度意味があるのかは気になるところ。

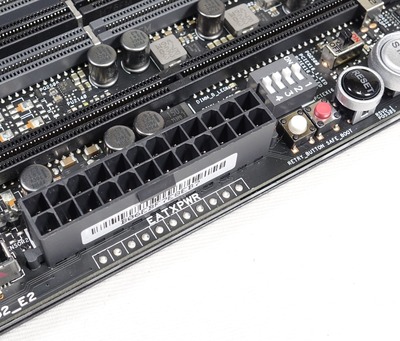

最大18コアのIntel SkyLake-X CPUに対応するX299マザーボードの最上位モデルということで多コア&高クロックCPUへ安定した大電力供給が行えるようにEPS電源は8PIN+4PINが配置されています。EPS電源端子については電源容量800W以下の電源ユニットでは1つしか端子がない場合があるので、EPS端子が足りているか事前に注意して確認してください。

マザーボード裏面左側には頑丈な金属製バックプレートが装着されています。マザーボード固定ネジ穴がATXと同じで表から見て右端は基板が宙に浮いた状態になりますがバックプレートによって反りや折れ曲がりが防止されています。また各種素子の半田の出っ張りで指を切ることがありますが、バックプレートがあればその心配もありません。

ASUS ROG RAMPAGEVI EXTREMEには一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

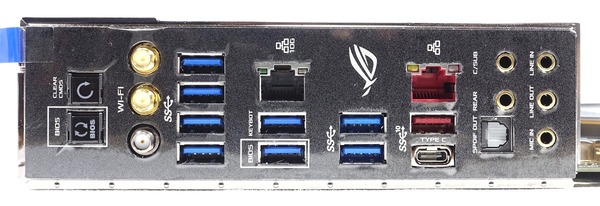

リアI/Oには最新のUSB3.1規格に対応したUSB端子としてType-AとType-Cの2端子が設置されています。そのほかのUSB端子についてはUSB3.0端子が8基が搭載されています。マウス・キーボードなどの周辺機器を多数繋いでいても、HTC ViveやOculus Rift CV1のようなVR HMDに十分対応可能です。個人的に残念なポイントとしてはUSB3.0/3.1は無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、追加でUSB2.0も少し離れた場所に設置して欲しかったです。

ネットワーク関連では低CPU負荷かつ高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用された有線LAN端子を搭載するだけでなく、加えて赤色の有線LAN端子で一般的な有線LANの10倍の速度を誇る10Gb/sに対応した「Aquantia AQC-107 10Gb/s BASE-T イーサネット」も実装されています。

無線LANモジュールも標準搭載しており、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、2.4/5GHzデュアルバンド、Bluetooth 4.1にも対応しています。加えて4K動画のストリーミングも可能な最大4.6Gbpsに及ぶ最新接続規格Wi-Fi 802.11ad(WiGig, 60GHz)に対応しているところが特徴的です。

リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

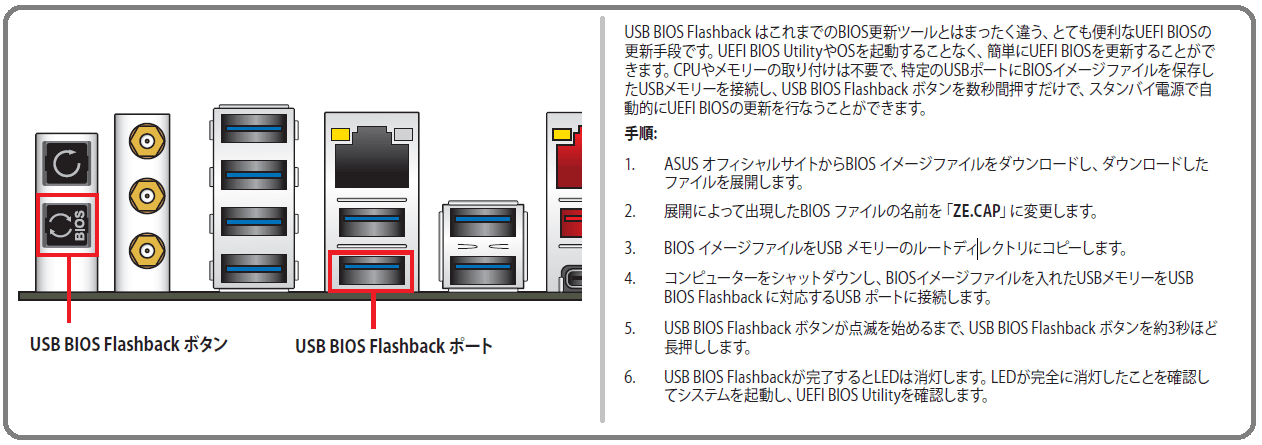

またリアI/Oには「USB BIOS FlashBack」ボタンが設置されており所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続してボタンを押すと「USB BIOS FlashBack」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

重量計を使用して重さを測定してみたところ、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEは1630gでした。ATXサイズX299マザーボードのASUS ROG STRIX X299-E GAMINGは1117g、ASUS PRIME X299-DELUXEは1109gなので、E-ATXサイズかつバックプレート装備など構成の豪華さの分だけ重量も大きくなっています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

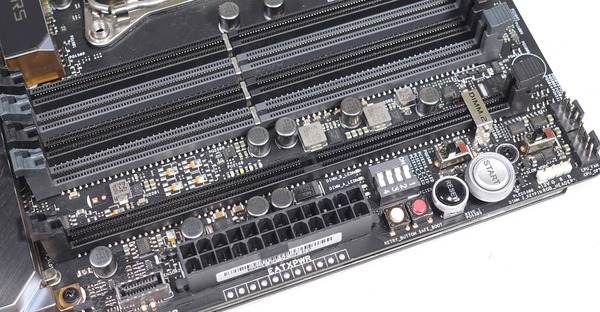

システムメモリ用DDR4メモリスロットはCPUソケット両側に4基ずつで計8基のスロットが設置されています。

固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCI-Eスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

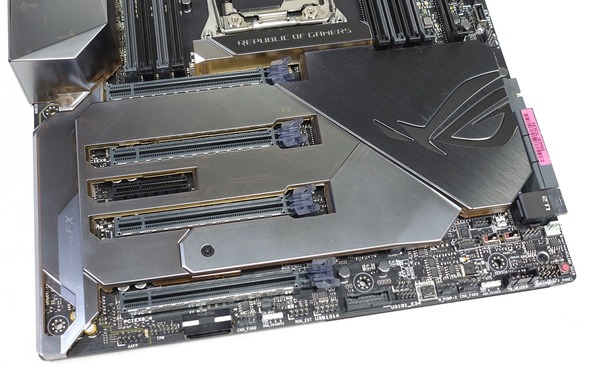

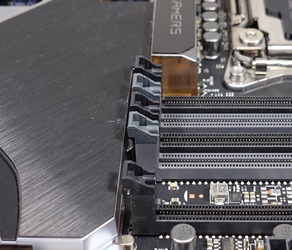

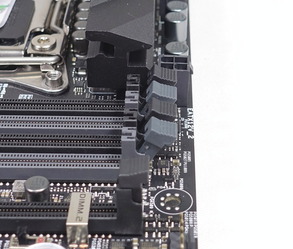

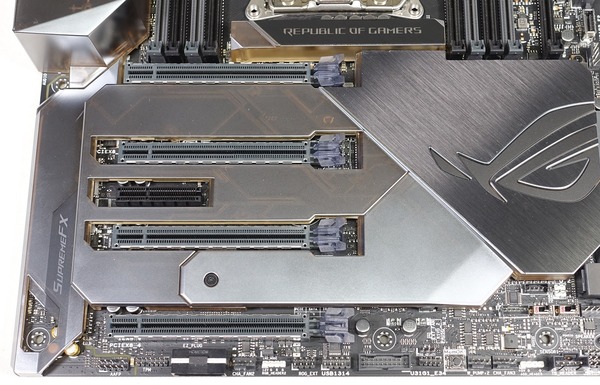

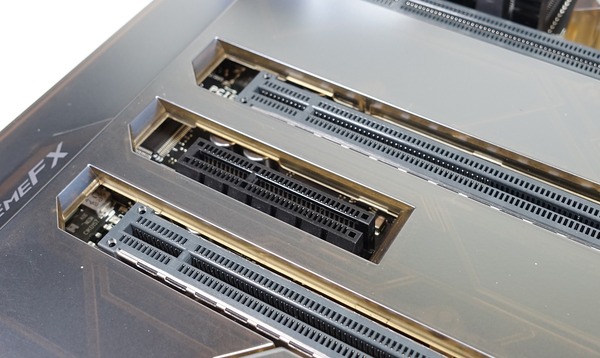

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットは上から[x16、N/A、x16、x4、x16、x1、x16]サイズが設置されています。プライマリGPUは1段目のスロットなので大型のハイエンド空冷クーラーを使用する場合はグラフィックボードとCPUクーラーの干渉に注意が必要です。

1段目、3段目、5段目、7段目のx16サイズPCI-EスロットのPCI-Eレーン配分は次のようになっています。44レーンCPUの場合は1/5段のマルチGPUで[x16, x16]の接続、1/3/5/7段のマルチGPUで[x16, x8, x8, x8]の接続に対応しています。7段目のx16サイズPCI-EスロットはDIMM.2の第2スロットと帯域を共有しており、接続帯域は[x8、N/A]もしくは[x4, x4]となります。4段目のx4サイズスロットの帯域はPCI-E3.0x4ですが、DIMM.2の第1スロットをPCH(チップセット)のPCI-E3.0x4に接続する場合は排他利用で使用できません。

マルチグラフィックボード向けのx16スロットは1段目、5段目に配置されており、現在主流な2スロット占有グラフィックボードを使用しても下位グラフィックボードが上位グラフィックボードのエアフローを妨げないよう配慮されています。付属の2スロットスペース型SLI HBブリッジを使用すれば、NVIDIAの最新GPUであるGTX 1080 TiやGTX 1080などを使用したマルチGPU SLI環境を構築可能です。

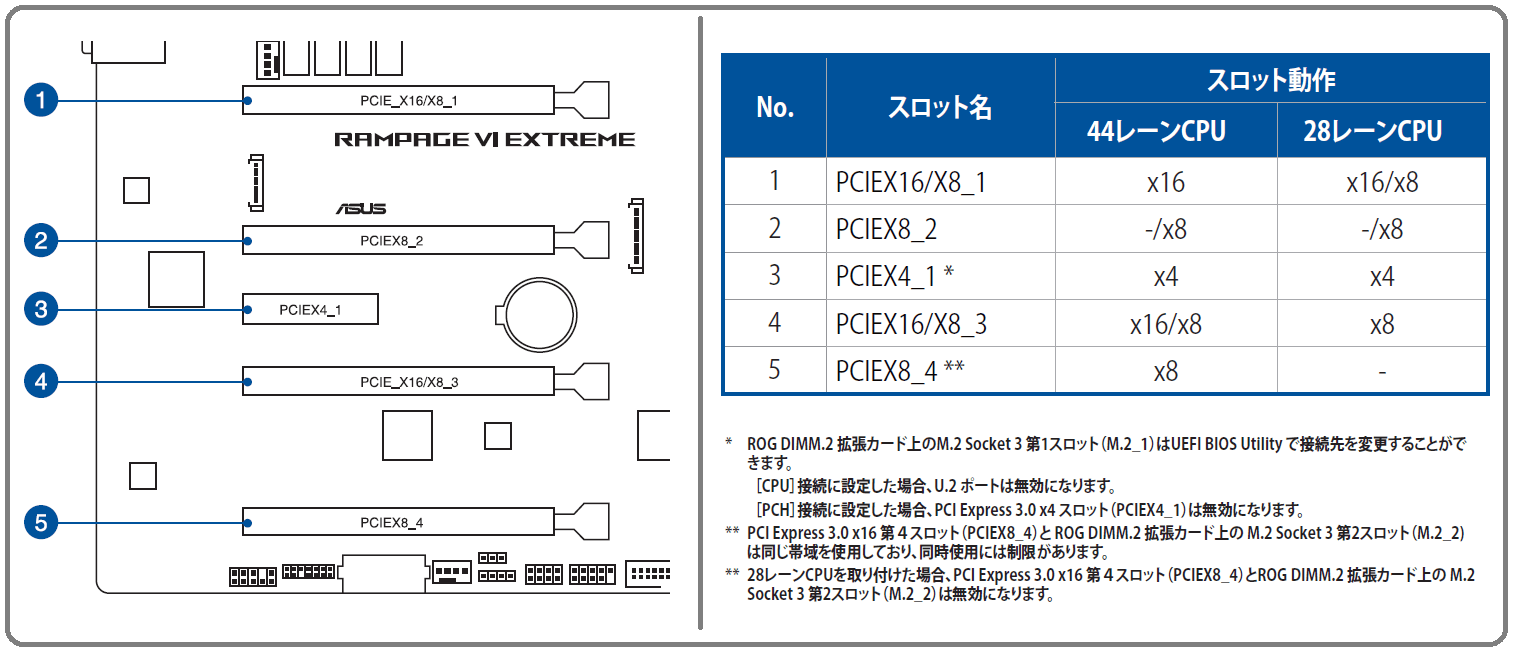

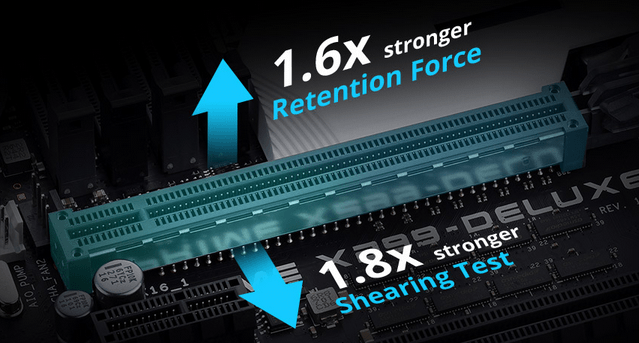

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにも最近のトレンドとしてx16サイズスロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロット「SAFE SLOT」が採用されています。

ASUSのメタルアーマー「SAFE SLOT」はPCI-Eスロットのプラスチックパーツ側面に金属製のフレームが埋め込まれており、金属フレームの四隅を半田付けで固定する構造になっています。(下写真はASUS ROG Strix Z270I Gamingのもの)

4段目のx4サイズのスロットの帯域はPCI-E2.0x4.0となっています。同スロットの右端には切り込みが入れられていますが、フロントカバーがあるのでx4サイズよりも長いボードは使用できません。

またマザーボード左下にはグラフィックボードなどPCI-Eスロットに設置した拡張カードへ安定した電力供給を行うための追加電源としてマザーボードと平行に4PINペリフェラルコネクタのオプション電源端子が用意されています。オプション扱いですがマルチGPU構成で組む場合は接続したほうがよさそうです。

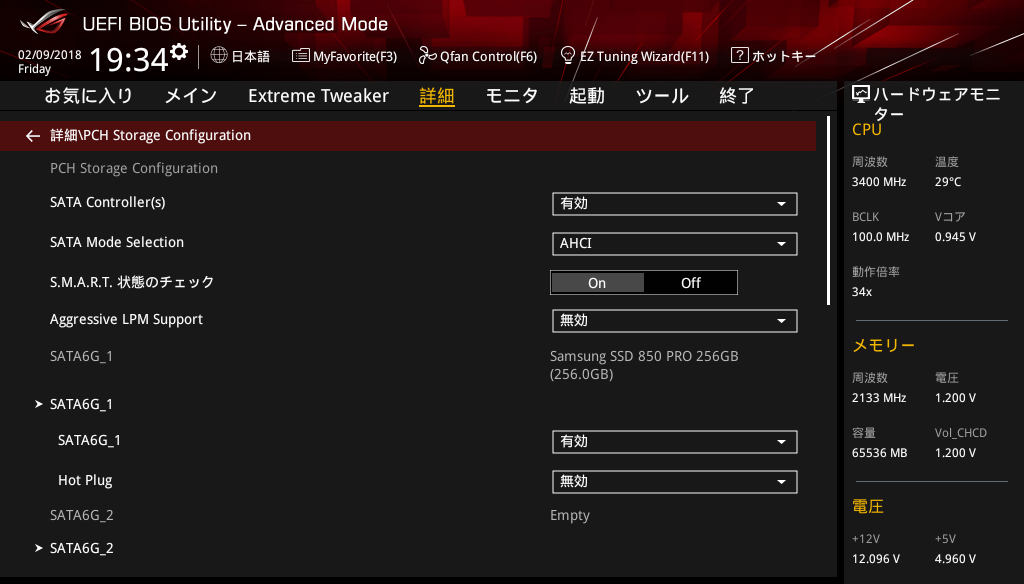

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにはSATAストレージ用の端子は6基搭載されています。SATA_0~5の6基はIntel X299チップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

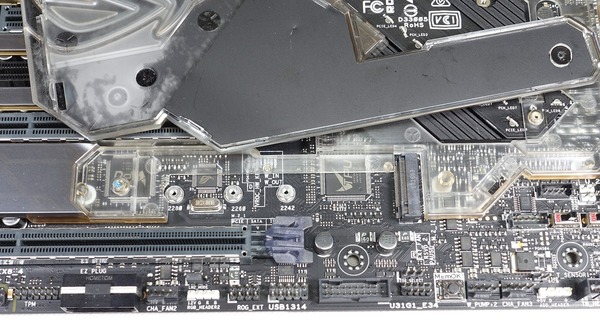

ROG Armorのカバーは部分的に外せるようになっており、高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットが1基実装されています。このM.2スロットはNVMe接続とSATA接続の両方のM.2 SSDに対応しており、PCH側のPCI-Eレーンに接続されています。カバーはプラスチック製なのでNVMe M.2 SSDを使用する場合は熱がこもりです。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにはDDR3メモリ用のスロットを独自に改造して作成されたASUS独自のM.2 SSD用スロット「DIMM.2」が実装されています。DIMM.2には2つのM.2スロットがあり、いずれもNVMe接続M.2 SSD専用となっています。第1スロットはCPU側とPCH側のどちらのPCI-Eレーンに接続するか選択可能となっており、それぞれU.2端子と4段目のx4サイズスロットが排他利用です。第2スロットはCPU直結PCI-Eレーンに接続されており、このスロットを使用する場合は7段目のx16サイズスロットの帯域がPCI-E3.0x4に制限されます。

DIMM.2スロットは誤挿入防止のためDIMM.2の名前が入った金属フレームを除けば、ほぼDDR3メモリスロットと同じ外観になっています。

DIMM.2スロットは単独ではM.2 SSDをそのまま設置できないのでマザーボードに付属する専用の拡張カードを使用します。表と裏の両面に計2基のM.2 SSD用スロットが用意されており、スロットの端子とは逆側にはM.2スロットのナンバリングが記載されています。右の写真側がM.2_1スロット、左の写真側がM.2_2スロットです。ROG、ASUS、DIMM.2などのロゴが描かれた面に第2スロットが設置されているというのが少し腑に落ちません。

拡張カードにM.2 SSDを設置してから拡張カードをDIMM.2スロットに挿入するので一見、2度手間になって面倒な気はしますが、PCケースにマザーボードを設置した後のM.2 SSDの交換作業などを考えると狭い空間でネジを回して紛失する等の心配もないので、DIMM.2のM.2 SSD設置方法は悪くない構造だと思います。

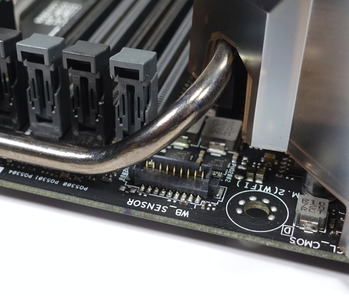

また17年最新マザーボードでは実装の減りつつあるNVMe対応U.2端子もASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEには実装されています。U.2端子はCPU直結PCI-Eレーンに接続されています。DIMM.2の第1スロットをCPU直結のPCI-E3.0x4に接続する場合は排他利用で使用できません。

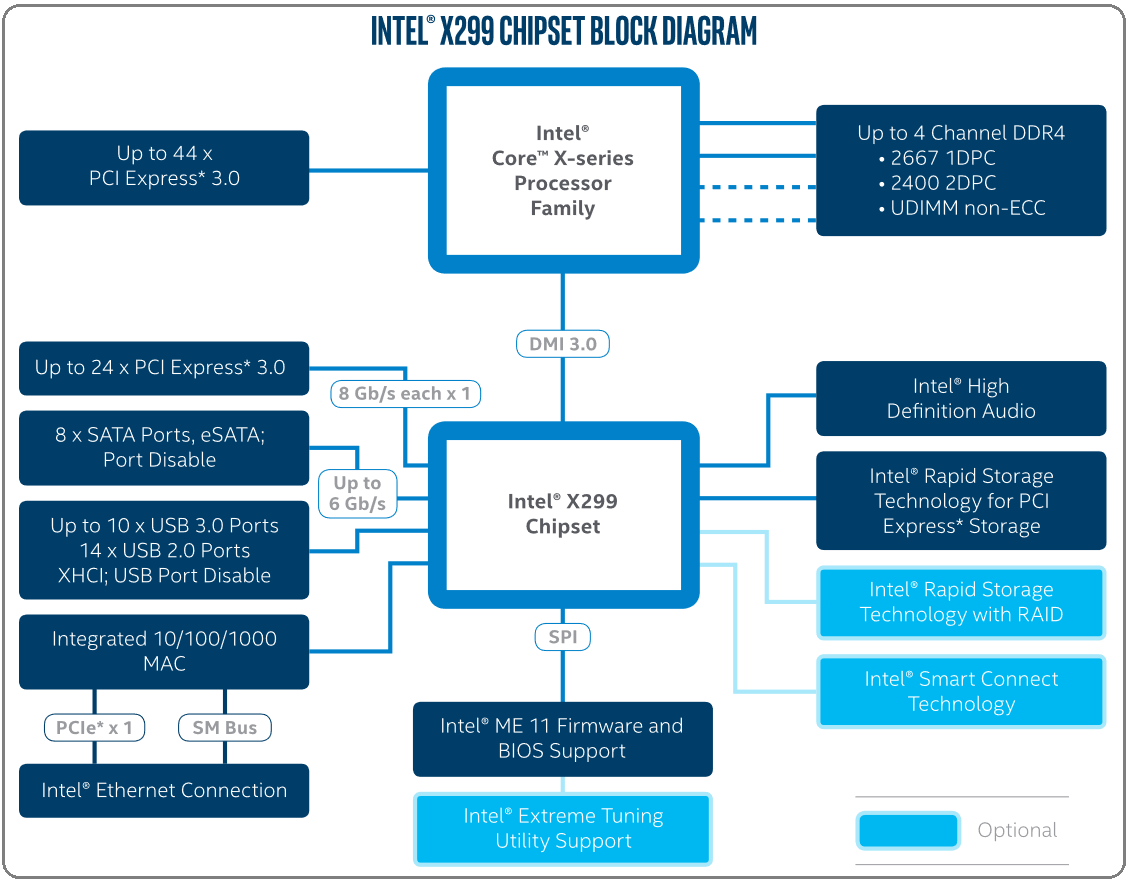

CPUとチップセット間はIntel X299シリーズチップセットではX99から更新されたDMI 3.0で接続されており、この帯域が非公式ながらNVMe M.2 SSDの接続規格であるPCI-E3.0x4とほぼ同じ帯域です。

X299チップセット搭載マザーボードのM.2スロットのうちチップセットを経由して接続されているストレージへ個別にアクセスがある場合は最新の3.0GB/s越えの高速SSDでもフルスペック動作が可能になっていますが、この帯域がボトルネックになるため複数のM.2スロットで一度にアクセスが発生すると合計で4GB/s程度がボトルネックになります。現状ではランダム性能への影響は軽微で主にシーケンシャル性能に制限がかかります。

またIntel X299プラットフォームでは新たに「Intel VROC(Virtual RAID on CPU)」という仮想RAID機能がサポートされておりCPU直結PCI-Eレーンに接続されたNVMe SSDでもハードウェアRAIDが構築可能になっています。ただし複数ストレージを単一ストレージとして使用してリード・ライト速度を向上させるRAID 0についてはX299マザーボードで標準サポートとなっておりそのまま使用可能ですが、冗長性を確保するためのRAID 1を利用するためには「Standard Key」、RAID 1やRAID 5を利用するためには「Premium Key」という物理キーを購入してマザーボード上の端子に装着する必要があります。

簡単にまとめるとM.2スロットがどこに繋がっているかで次のようなメリットとデメリットがあります。

| CPU直結の場合 | チップセット接続の場合 | |

| 長所 | 複数のM.2 SSD(PCH側*1含む)の 同時アクセスでもフルスペック動作 |

IRSTによるハードウェアRAIDで 性能を上げることができる |

| 短所 | IRSTによるハードウェアRAID が構築できない (有料キーの増設でVROCによる ハードウェアRAIDが構築可能) |

複数のM.2 SSDから同時にアクセス がある場合、またはRAID0の場合 4GB/s程度がアクセス速度上限になる |

複数のM.2 SSDを同時にフルアクセスさせたい場合は、PCI-E→M.2アダプタを使用するなどしてCPU直結のM.2スロットを用意し、マザーボード備え付けのM.2スロットと組み合わせるなど工夫が必要です。

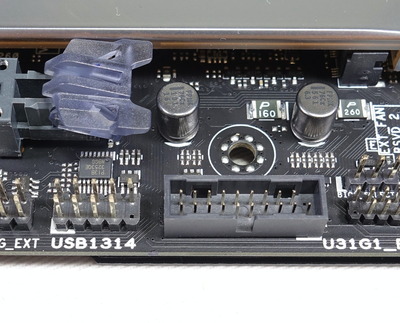

ATX 24PIN端子のすぐ隣には最新USB3.1対応内部ヘッダーが設置されています。

SATA端子上とマザーボード右下には内部USB3.0ヘッダーが2基が設置されています。SATA端子上の内部USB3.0ヘッダーはグラフィックボードなどのPCI-E拡張ボードマザーボードと干渉を避けるため平行に設置されています。内部USB2.0はマザーボード右下の内部USB3.0の隣に1基のみ実装されていますが、CorsairLinkやNZXT CAM対応製品など使用する機器も増えているので、内部USBを複数必要とするユーザーは少し注意が必要かもしれません。不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブ「NZXT INTERNAL USB HUB」がおすすめです。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEはエンスー向けゲーミングマザーボードということで高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「SupremeFX」も採用されています。デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずです。

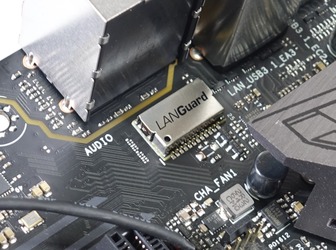

有線LANには低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用されており、加えて有線LANの信号特性を改善する独自機能「LANGuard」も搭載し、オンライン通信対戦ゲームユーザーの快適なプレイをバックアップします。

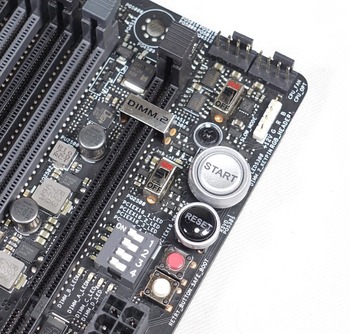

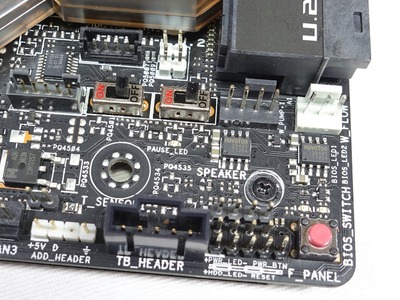

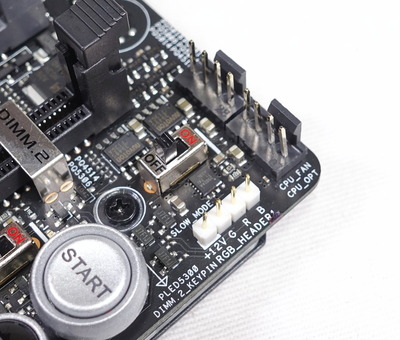

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードのスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。リアI/OにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

POST中のハードウェア検出エラーを知らせてくれるQ-Code LEDは実装されていませんが、実はLCDパネル「ASUS LiveDash」がエラーコードやPOST状況を表示してくれます。

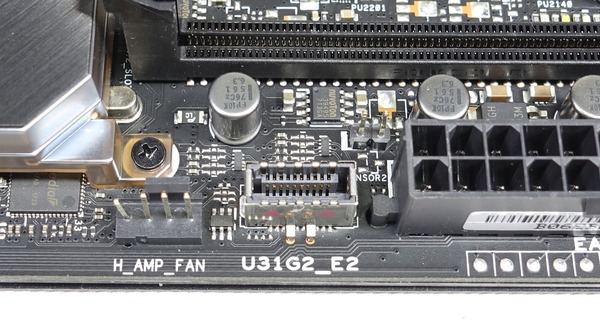

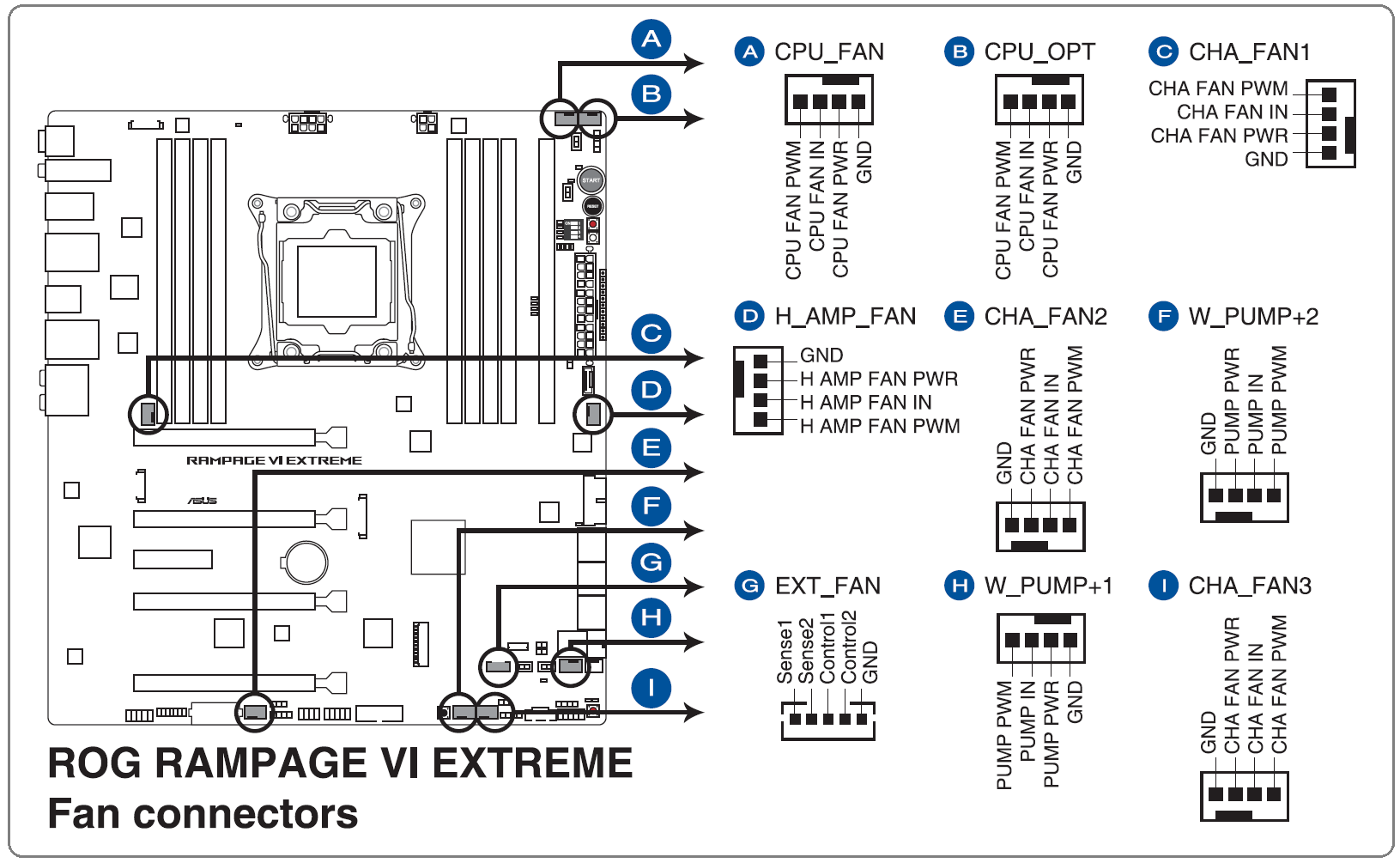

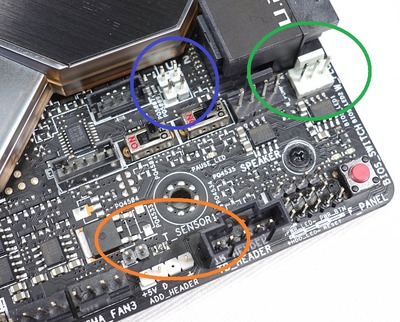

冷却ファンや簡易水冷クーラーのポンプの接続用の端子はマザーボード上の各場所に計9か所設置されていました。水冷ポンプ用ファン端子「W_PUMP+」には簡易水冷の水冷ポンプや本格水冷用のD5/DDCポンプなどにも電力供給できます。H_AMP_FAN端子は36W(3A)の高出力に対応しています。

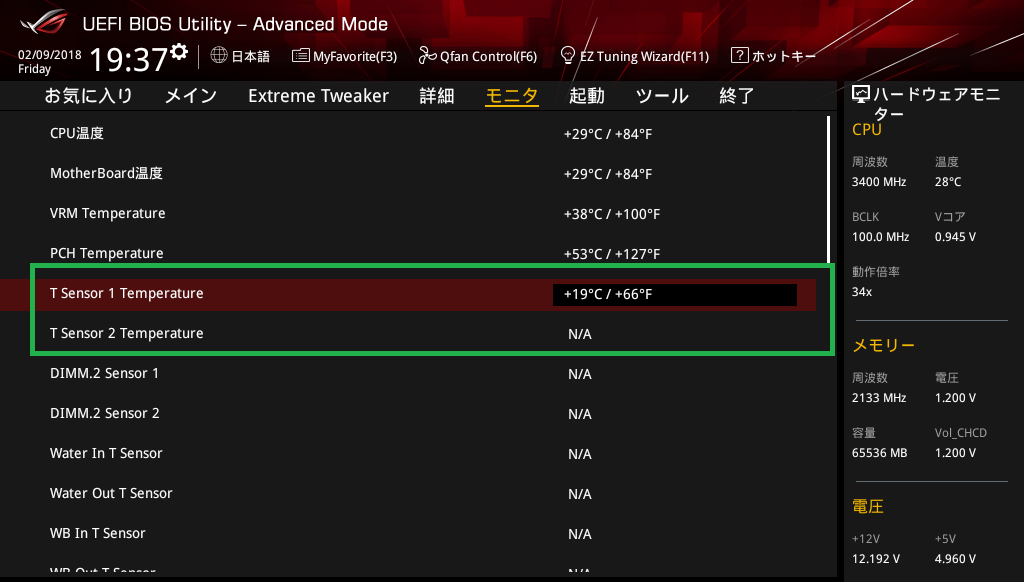

マザーボード上には本格水冷PCユーザーには嬉しい外部温度センサーの接続端子が水路IN/OUT用を含めて4基設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにお勧めしています。(関連記事)

加えて3PINファン用端子と同じ構造の端子は水冷の流量検出端子となっており、フローインジケーター&メーターを接続することで流量の検出が可能です。ASUSマザボさえあれば水冷環境の構築は全て大丈夫と言っても過言ではなくなってきています。

マザーボード左上には水冷ブロックセンサー端子が用意されています。Bitspowerから発売されている「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」用モノブロック水枕「Bitspower MonoBlock ASX299R6E RGB-Nickel」を接続することでマザーボードBIOSで水温や流量の検出が可能です。

極端なOC中にリセットボタンでもシステムを再起動や強制終了できない時にBIOSの設定値を保ったまま強制的に再起動を掛けられる「ReTryボタン」、コアクロックやメモリクロックが緩いプロファイルを使用してシステムを確実に起動させハードウェア故障とOC設定失敗の切り分けを容易にする「Safe Bootボタン」、マザーボード上のプローブから各種動作電圧を測定可能な「Probelt」などOCer向けの機能も多数用意されています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEへのパーツ組み込み

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにDDR4メモリとCPUクーラーを設置してみました。内容的には写真のギャラリーだけになっています。

DDR4メモリには「G.Skill Trident Z Black F4-4200C19Q2-64GTZKK」(レビュー)、CPUクーラーには「Corsair H150i PRO RGB」(レビュー)を使用しています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの検証機材

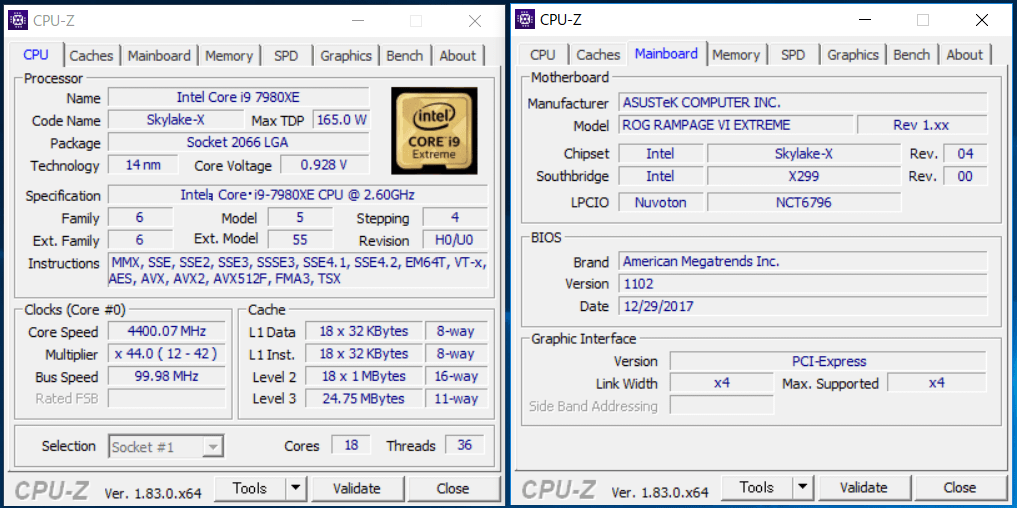

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 7980XE 18コア36スレッド (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Black F4-4200C19Q2-64GTZKK DDR4 8GB*8=64GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung 850 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

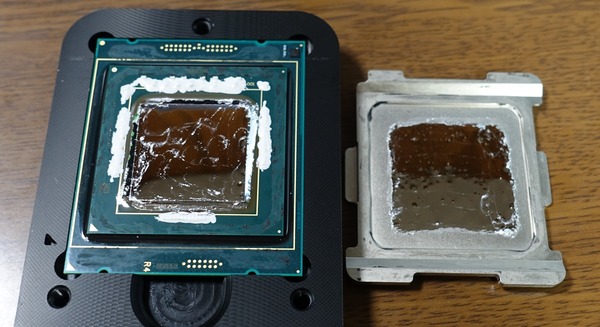

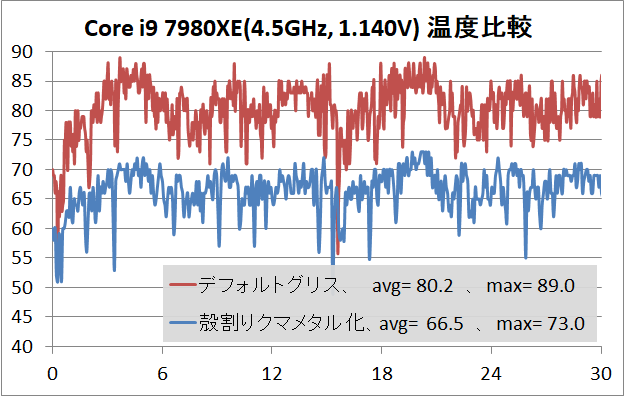

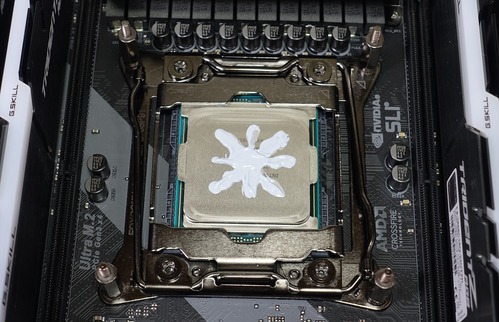

検証機材のCPUにはX299マザーボードで使用可能なIntel Core-X CPU最上位モデルで18コア36スレッドの「Intel Core i9 7980XE」を使用しています。検証機材のCore i9 7980XEはCPUダイとヒートスプレッダ間のグリスを液体金属グリスに塗り替えているので通常よりも低い温度で動作しています。

・【一家に1台】汐見板金の国産殻割りツール「Delid Master」をレビュー!

・18コア36スレッド「Core i9 7980XE」を殻割りで4.5GHzにOCレビュー

レビュー後半の動作検証では上で紹介した殻割りクマメタル化済みのCore i9 7980XEを使用したOC検証も行いますが、CPUクーラーには2018年1月に発売されたばかりの新製品でCorsair製簡易水冷CPUクーラーの最上位モデルとなる360サイズ簡易水冷CPUクーラー「Corsair H150i PRO RGB」を使用しています。冷却性能も高く、LEDイルミネーションやファン制御などの操作性・カスタマイズ性にも優れているのでCore i9上位モデルとの組み合わせにはおすすめなCPUクーラーです。

・360サイズの最強簡易水冷CPUクーラー「Corsair H150i PRO RGB」をレビュー

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOSについて

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

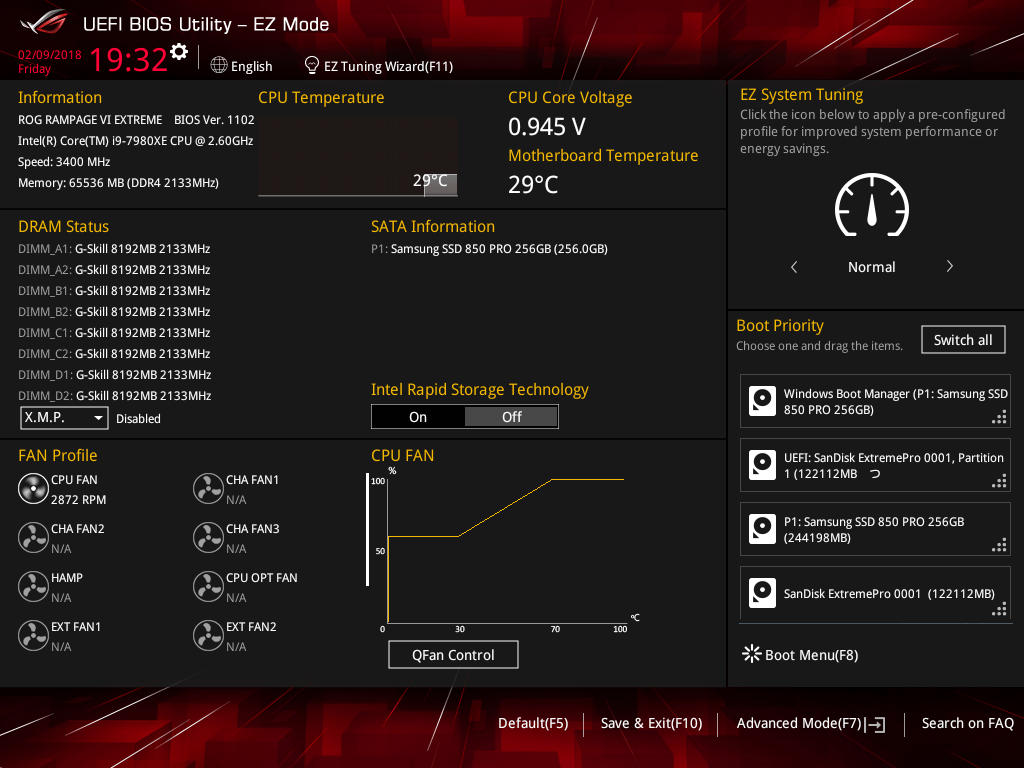

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOSに最初にアクセスするとEZモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないので「F7」キーを押してサクッと「アドバンスドモード(Advanced Mode)」へ移るのがおすすめです。

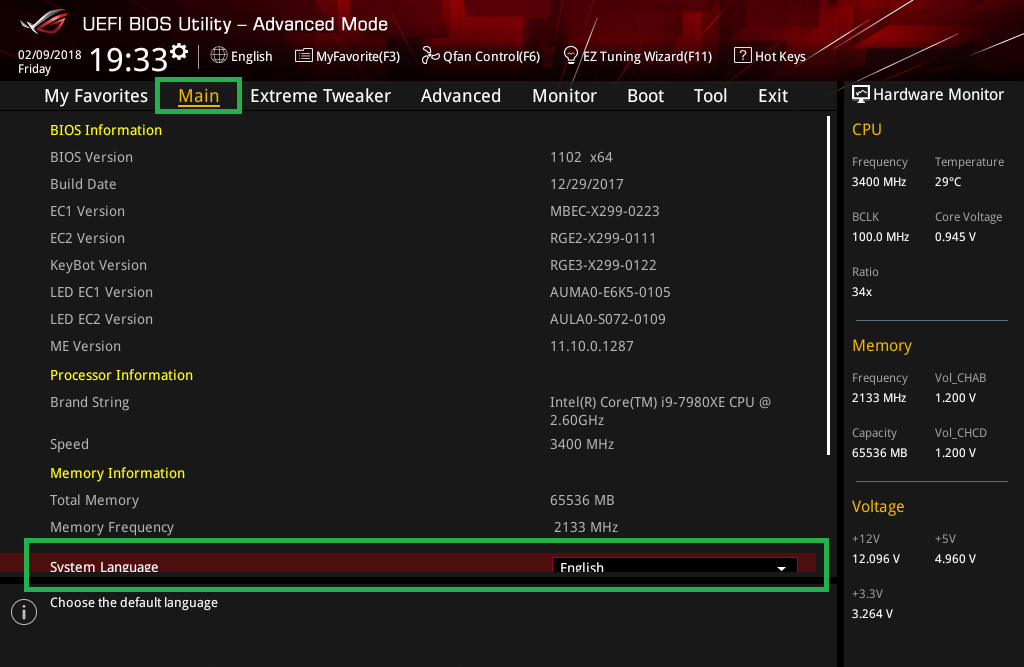

「F7」キーを押すとアドバンスドモードという従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。「Main」タブの「System language」-「English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

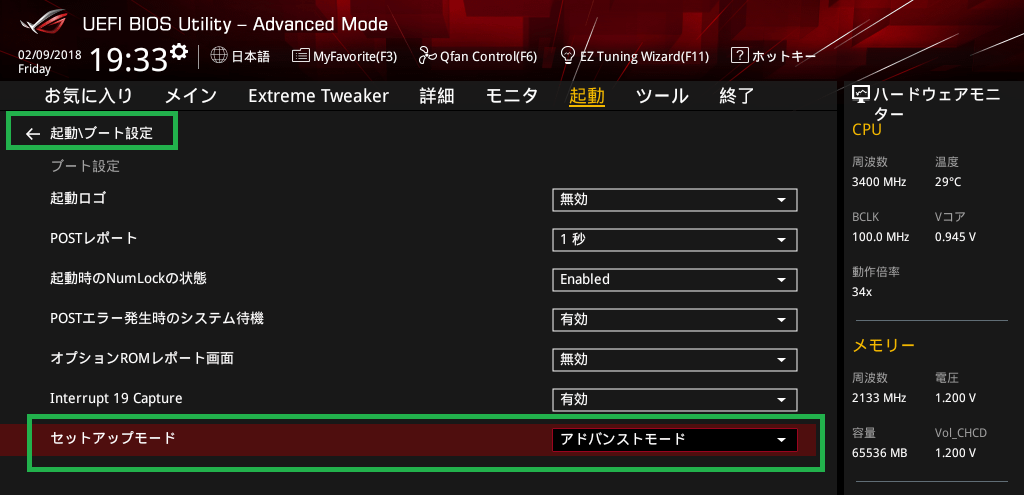

次回起動時に初回から詳細モードを起動する場合は、「起動-ブート設定」にある「セットアップモード」の項目をアドバンスドモードに変更してください。

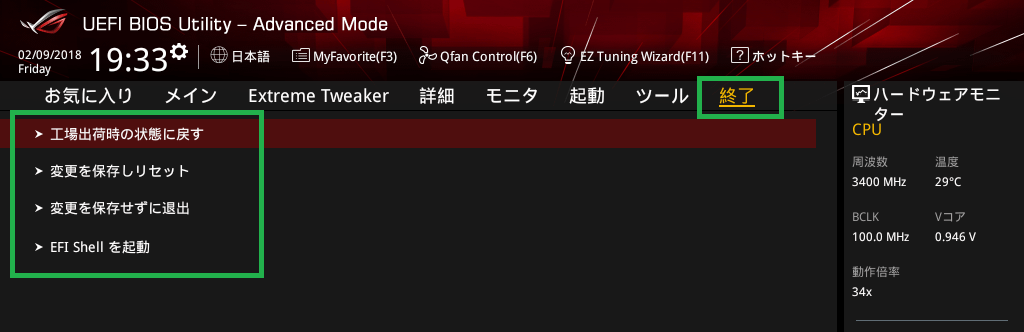

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行えます。その他の設定を行っていても左右カーソルキーですぐに退出可能です。

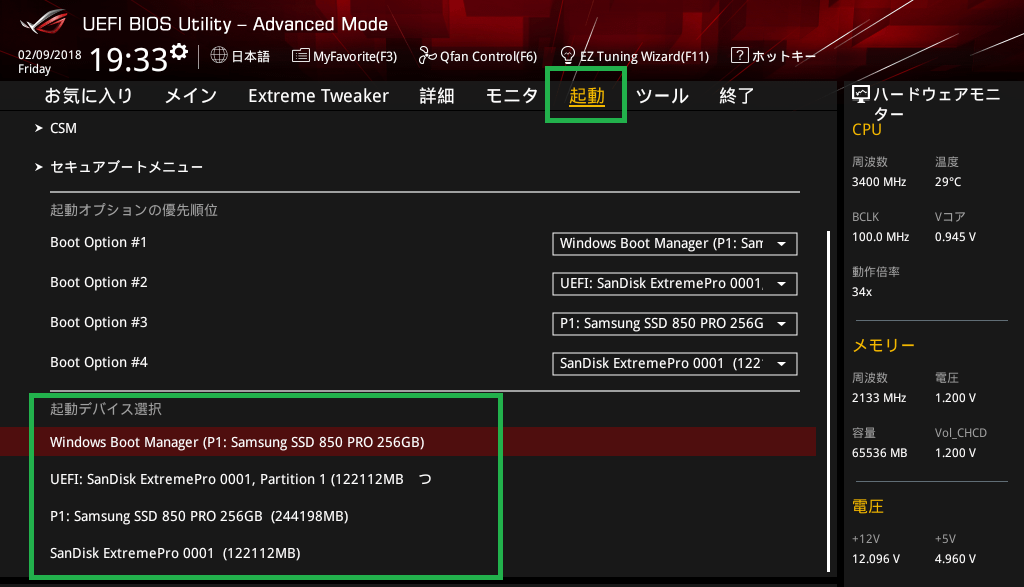

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は「起動」タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

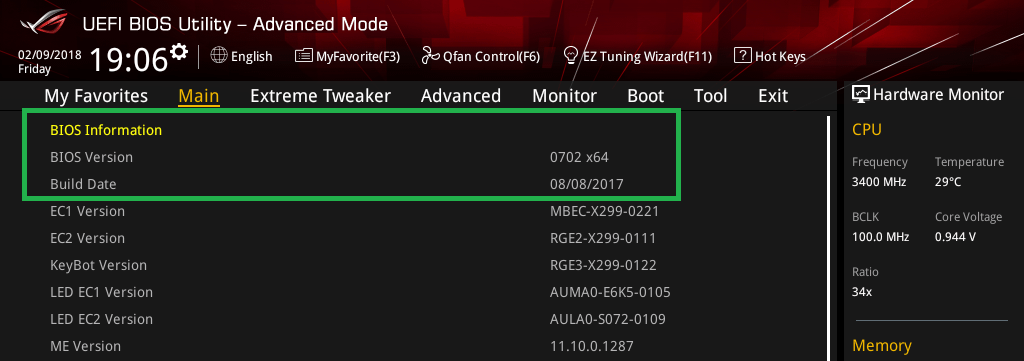

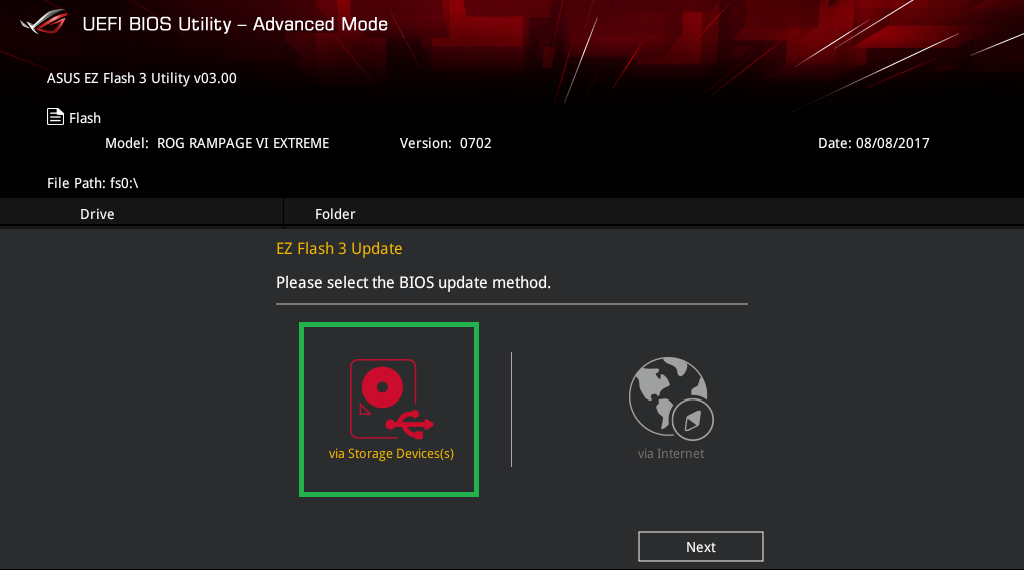

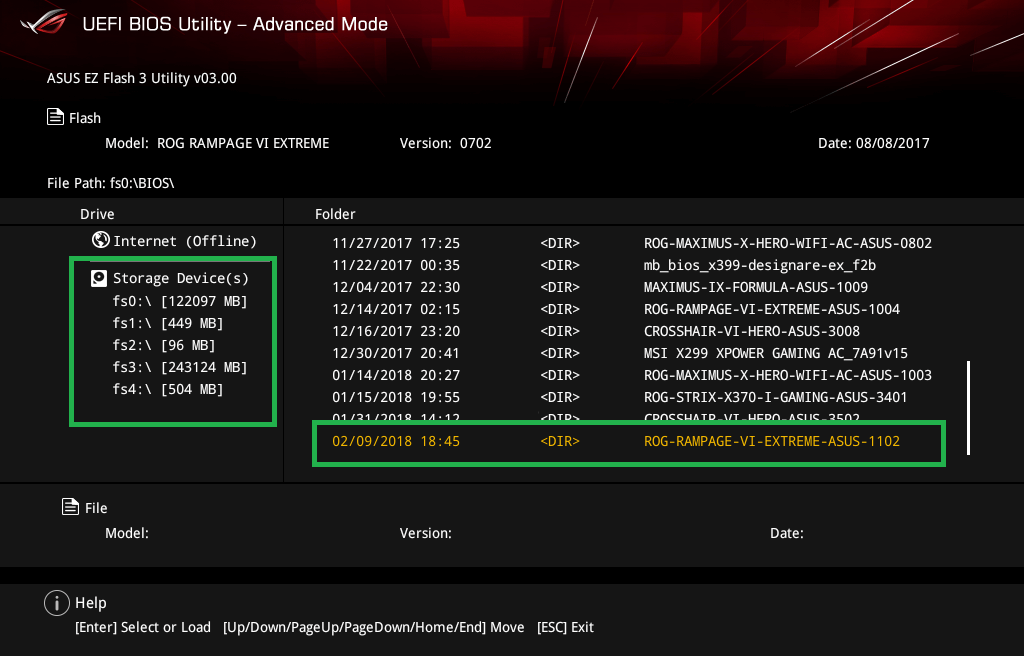

管理人の購入した個体については初期のBIOSバージョンは「0702」でした。2月9日現在、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのサポートページでは最新版「1102」が公開されているのでアップデートしました。

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://www.asus.com/Motherboards/ROG-RAMPAGE-VI-EXTREME/HelpDesk_Download/

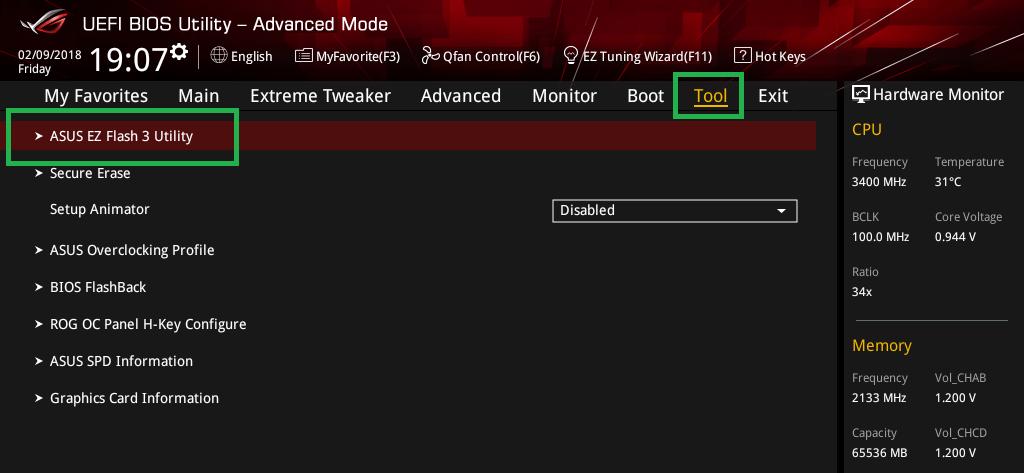

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

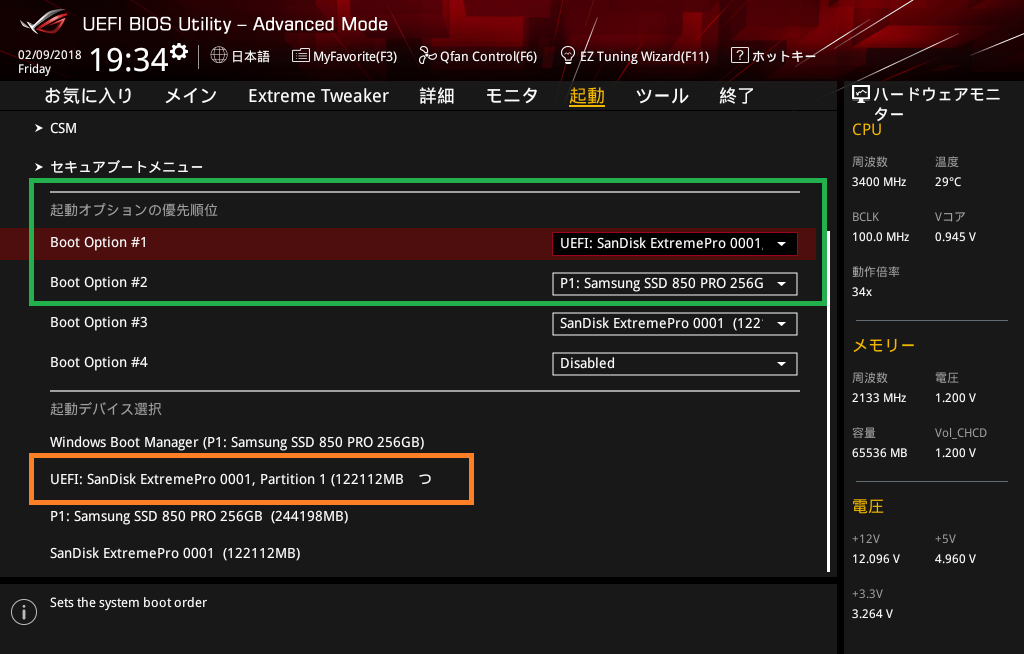

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できる「Boot override」もあるのでこちらから、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択してもOKです。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEにはU.2端子がM2_2スロットと排他利用で設置されているので特に問題ないかと思いますが、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのBIOSメニューではM.2-U.2変換のHyper Kitに関する設定項目はストレージ設定には用意されていませんでした。

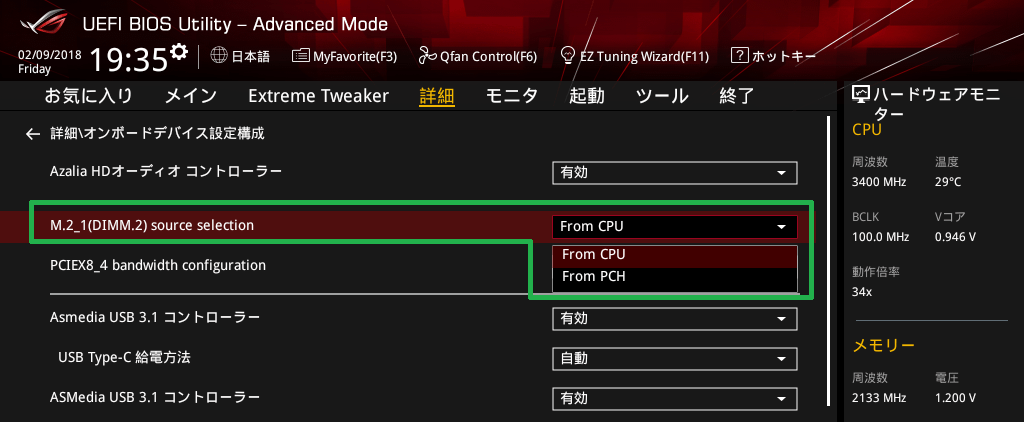

DIMM.2上の第1スロットはCPU側とPCH側のどちらのPCI-Eレーンに接続するか「詳細ーオンボードデバイス詳細設定」の設定項目から選択可能になっています。CPU側CI-Eレーンに接続する場合はU.2端子と排他利用、PCH側PCI-Eレーンと接続する場合は4段目のx4サイズスロットが排他利用です。

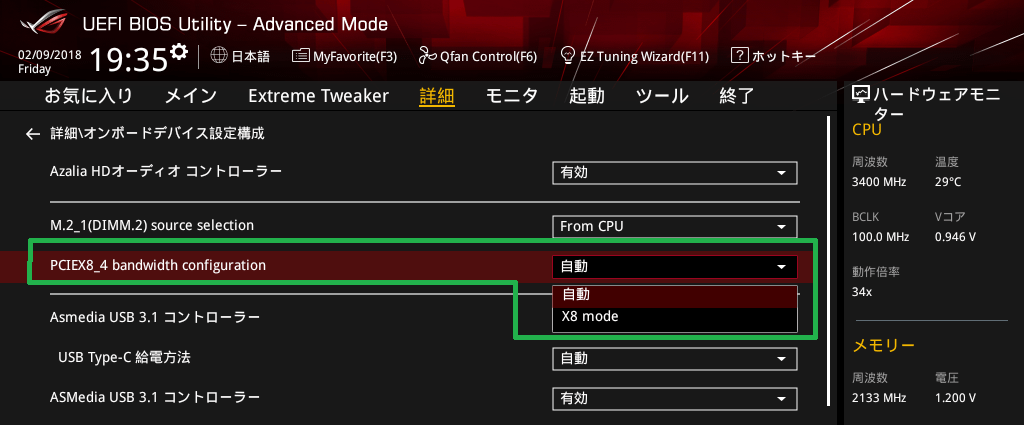

7段目のx16サイズスロットの帯域は最大PCI-E3.0x8レーンですが、DIMM.2上の第2スロットと帯域共有になっています。DIMM.2上の第2スロットを使用している場合に7段目のx16サイズスロットの帯域がPCI-E3.0x4になる「自動」と、強制的にDIMM.2上の第2スロットを排他利用にして7段目のx16サイズスロットの帯域をPCI-E3.0x8にする「x8 mode」から選択できます。

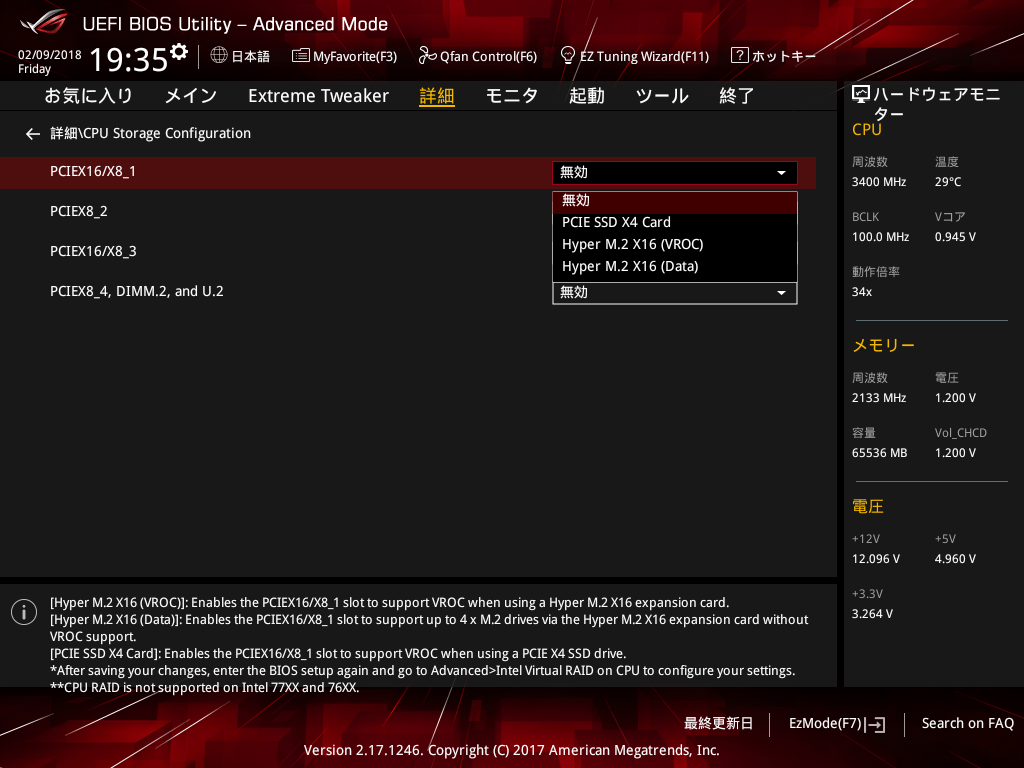

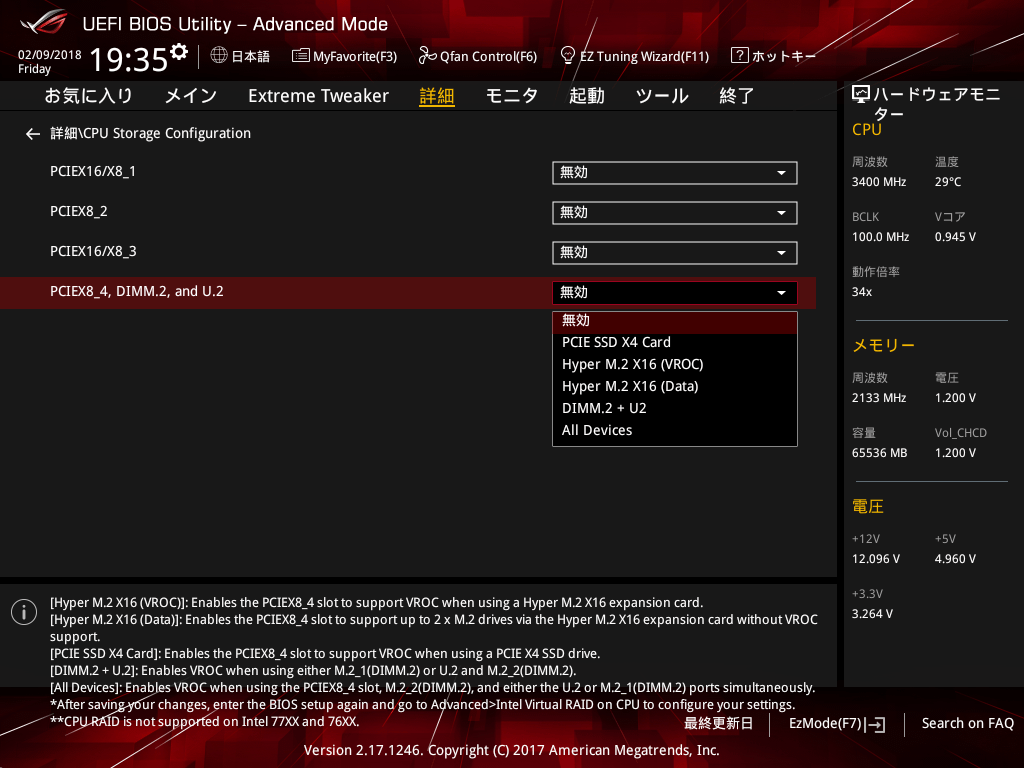

またSkylake-X&X299プラットフォームからサポートされるようになったソフトウェアRAID機能「VROC」に対応するための設定項目として「CPU Storage Configuration」が用意されており、一般的なPCI-E-M.2変換ボードやM.2 SSD4枚刺しに対応した拡張ボード「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」を選択可能です。

M.2 SSD4枚刺しに対応した拡張ボード「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」については個別に詳細なレビュー記事を公開しているのでこちらを参考にしてください。

・「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」をレビュー

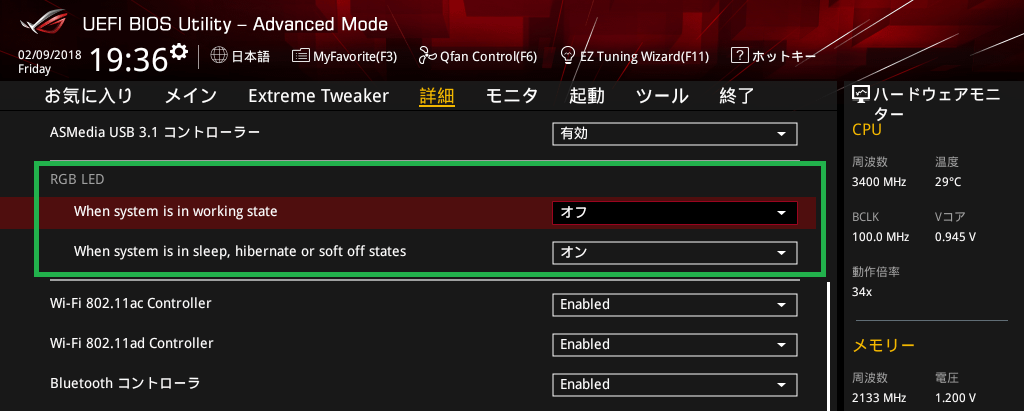

マザーボード備え付けのLEDイルミネーションについてはデフォルトではOSのシャットダウンやスリープ時もLEDが点灯しますが、「When system is in sleep, hibernate and soft off states」の項目をOFFにすることでスリープ時やシャットダウン時のみLEDイルミネーションをOFFにすることができます。

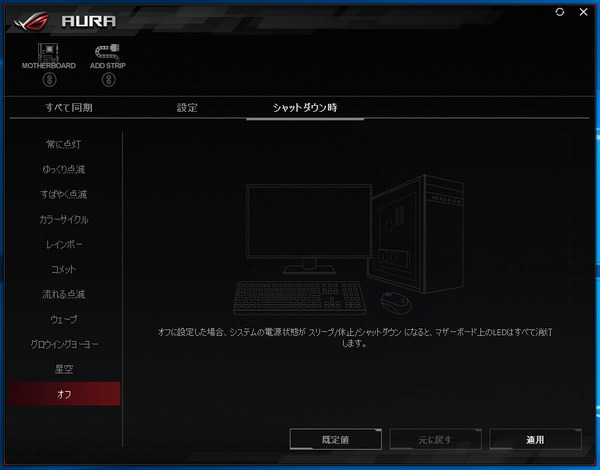

なおシャットダウン・スリープ時のLEDの点灯・消灯設定はWindows上の「AURA Sync」から設定が可能でアプリからの操作が優先されます。ASUS Aura Syncソフトウェアの「シャットダウン時」タブがスリープやシャットダウン時(スリープや休止も含む)のLEDイルミネーションの設定になっています。ここから設定を行うことでASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEでもシャットダウン・スリープ時のLEDイルミネーションの消灯が可能です。AURA Syncについて詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

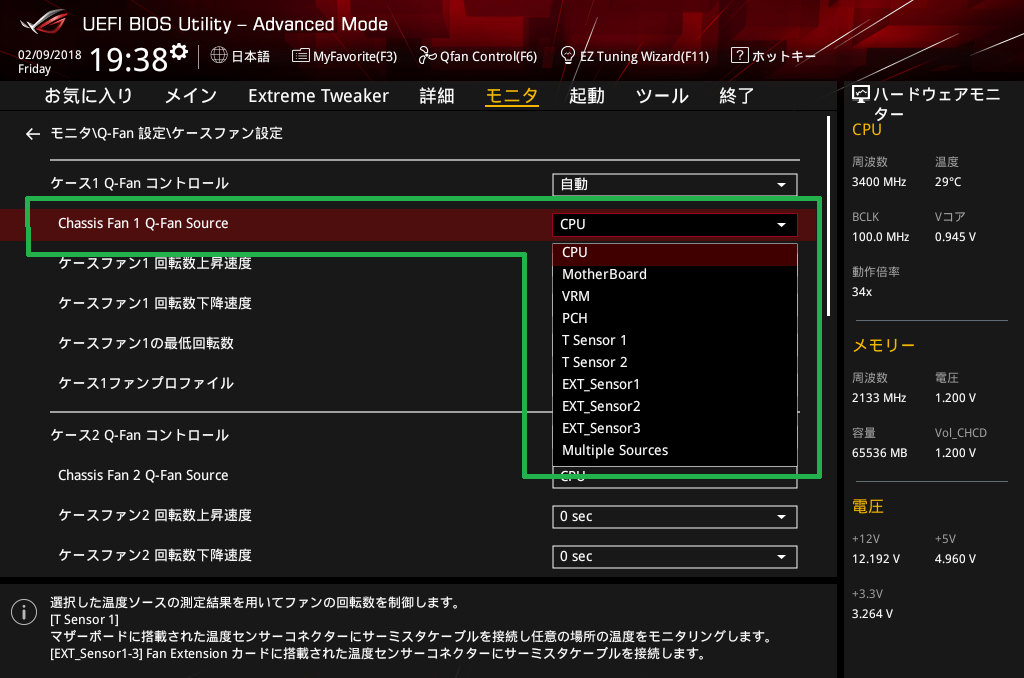

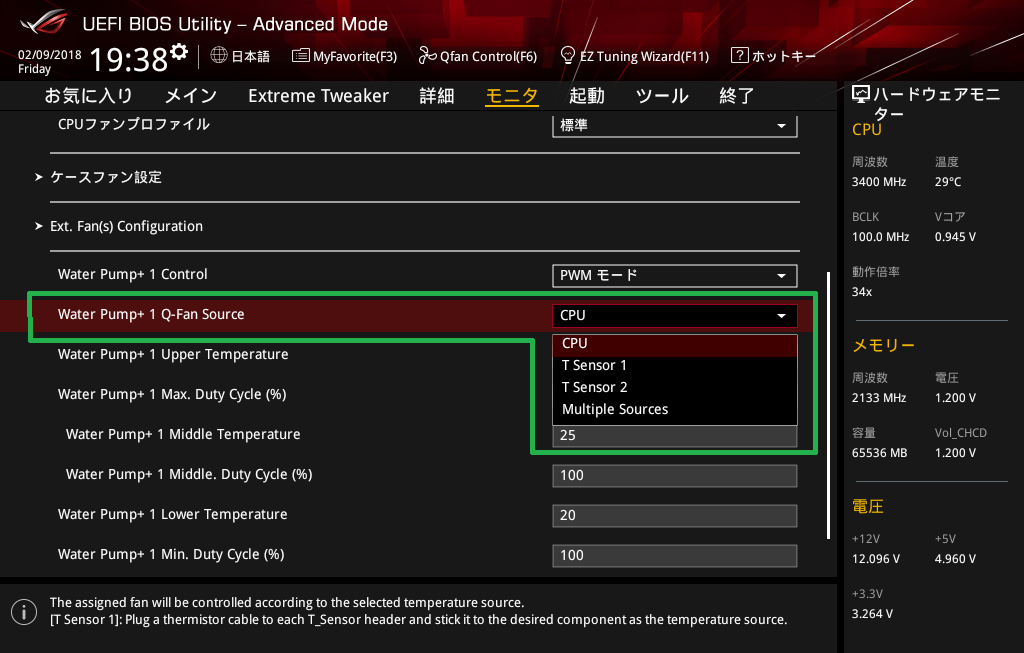

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

またDIY水冷では標準的な水冷ポンプであるD5ポンプやDDCポンプを運用可能な電力出力に対応した水冷ポンプファン端子が外部温度センサーによるファンコントロールに対応したところは注目ポイントです。

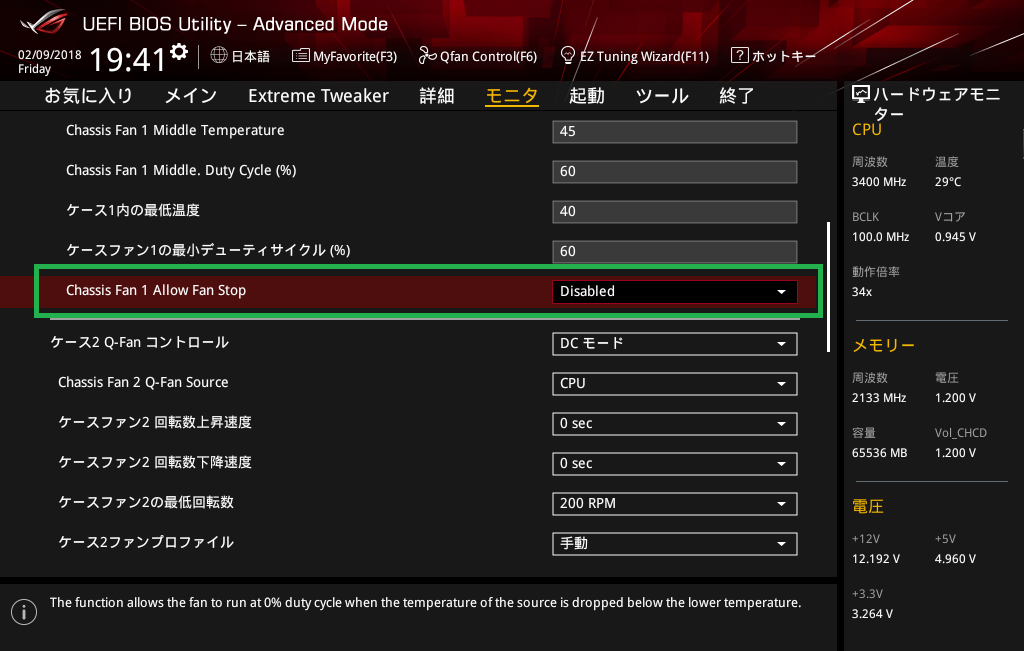

ファン操作モードはPWM速度調整とDC(電圧)速度調整の2種類が用意されていますが、DC速度調整の場合は制御プロファイルを手動にすると、下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂セミファンレス機能を実現する「Allow Fan Stop」の設定が表示されます。

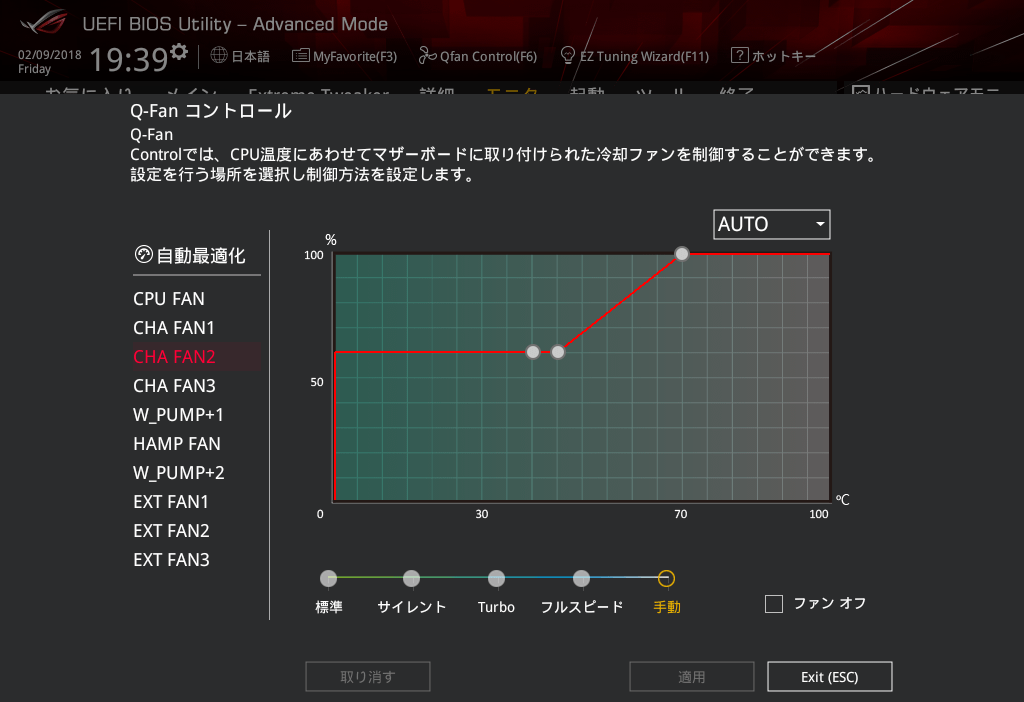

ASUSマザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能「Q-Fan Control」があります。機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

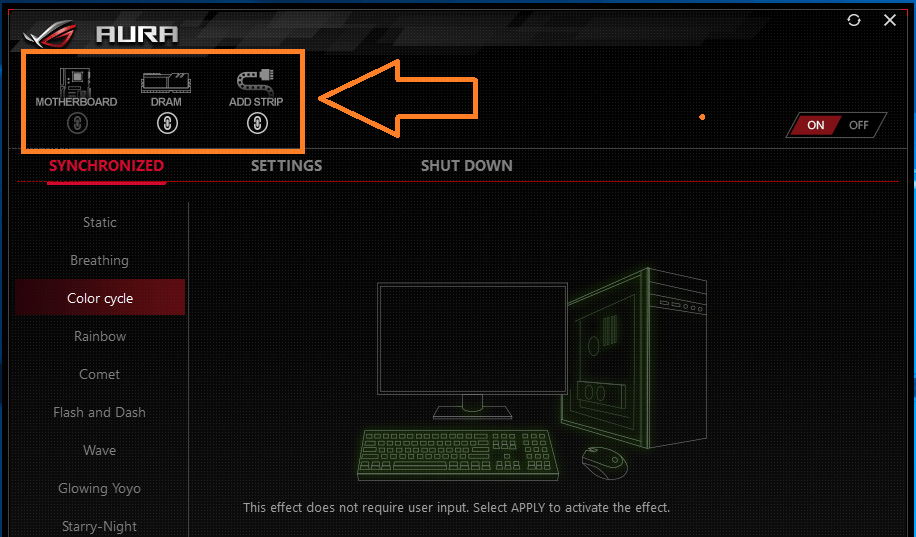

ASUS製マザーボードの上位機種にはマザーボード備え付けLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PINイルミネーション機器およびアドレッサブル3PIN対応イルミネーション機器に対応したライティング操作機能「ASUS AURA Sync」が用意されています。

「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」ではマザーボード備え付けLEDイルミネーションとして、リアI/Oカバーやマザーボードの表面を覆う「ROG Armor」や右端バックプレートとの間などにアドレッサブル型のLEDイルミネーションが搭載されています。

マザーボード上にはアドレス指定可能な数として、チップセット部分に4球、リアI/Oカバーに3球、PCIEスロットに4球、センターロゴに1球、マザーボード右端裏面に7球のLED素子が実装されており、これらはアドレス指定による(アドレッサブルな)イルミネーション操作に対応しています。オーロラライクなアドレッサブル発光パターンだけでなく、各アドレスに対して静的に発光カラーを指定することも可能です。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEに搭載されたLEDイルミネーションや汎用ヘッダーに接続された機器は発光カラーや発光パターンを専用アプリのAURA Syncから同期操作可能になっています。AURA Syncはマザーボードのサポートページから最新版をダウンロードできます。

サポート:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-ZENITH-EXTREME/HelpDesk_Download/

専用アプリである「AURA Sync」を使用することで、色を指定した固定色発光、カラーサイクル等の発光パターンプリセット、温度や音楽に合わせた発光変化など自由度の高いイルミネーション設定が可能です。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのマザーボード備え付けLEDイルミネーションはアドレス指定操作に完全対応しており各ソフトウェア上からLED素子に対して個別に発光カラーを設定できます。

またマザーボード上に設置された汎用RGB LED 4PINヘッダーやアドレス指定対応3PINヘッダーを使用することで当サイトでもレビュー記事を掲載しているLEDテープ「SilverStone SST-LS02」やLEDファングリル「SilverStone FG121 / FG141」など汎用LED機器によるLEDイルミネーションの拡張も可能です。ASUS Aura Syncに対応する機器についてはASUSの公式ページで一覧が公開されています。

ASUS Aura Sync対応機器:https://www.asus.com/campaign/aura/jp/Sync.html

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの場合はメモリモジュール型M.2スロットDIMM.2に装着されたM.2 SSDの冷却も兼ねて「CORSAIR DOMINATOR Airflow PLATINUM メモリクーラー」がおすすめです。RGB 4PINの変換が必要ですがASUS AURA Syncを使用したライティング操作も可能となっています。

・「CORSAIR DOMINATOR Airflow PLATINUM」をレビュー

当サイトでレビュー記事を公開中のG.Skill製DDR4 OCメモリ「G.Skill Trident Z RGB」もASUS Aura Syncによるイルミネーション同期設定に対応しています。

・「G.Skill TridentZ RGB DDR4」OCメモリをレビュー

下は「ASUS ROG ZENITH EXTREME」で「G.Skill Trident Z RGB」を使用した例ですが、ASUS AURA Syncのウィンドウ上側にDRAMの項目が表示されて「G.Skill Trident Z RGB」も同期操作が可能になります。ColorCycleのような全体同期型の発光パターン以外にも、「G.Skill Trident Z RGB」は各DRAM毎に4分割アドレッサブルLEDが実装されているので個別制御も可能です。

ASUSのLEDイルミネーション機能「AURA Sync」については汎用イルミネーション機器の使用方法や導入例などを下の記事でも紹介しているので、詳しくはこちらを参照してください。

・ASUS製のLEDイルミネーション操作機能「AURA Sync」の使い方

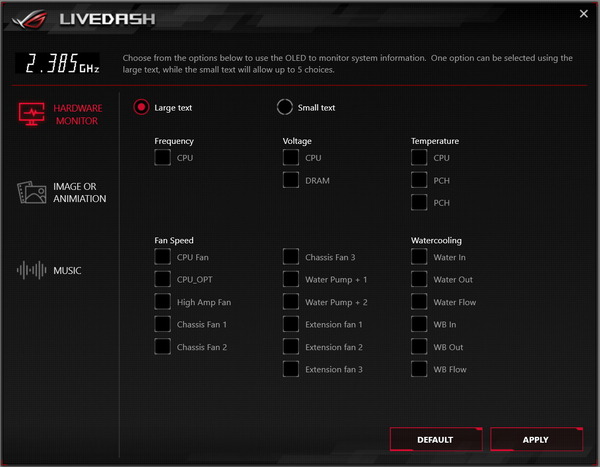

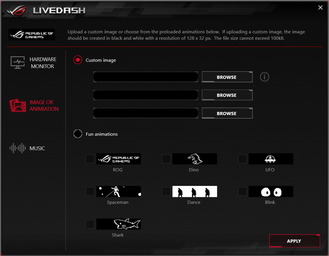

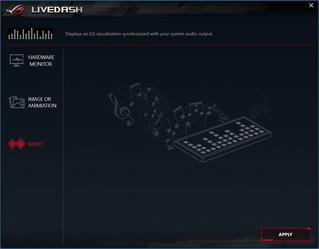

LCDモニタ「ASUS LiveDash」について

ASUSの新たな試みとして17年後半からリリースされているマザーボードの最上位クラス製品に採用が増えている新機能、アニメーション表示やリアルタイムモニタリングに対応したLCDパネル「ASUS LiveDash」が「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」にも搭載されています。

プログラミングやGif画像次第でCPU温度のモニタリング表示からオリジナルアニメーションなど様々な表示が可能なのですが、個人的にはPOST中のチェック項目を逐次表示してくれるのが印象的で、今度の発展次第では初心者ガイドとして非常に有力な機能になる可能性を感じました。

Windows上アプリケーション「ASUS LiveDash」からプリセットとして用意されたCPU温度などのモニタリング表示やアニメーションを選択可能です。

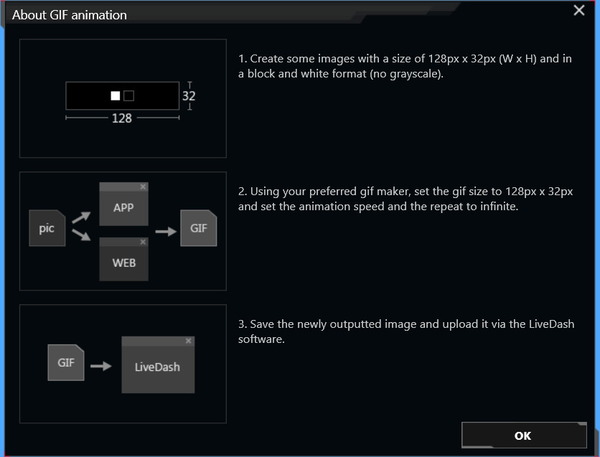

アニメーションについては128*32ピクセルのオリジナルGIF画像表示にも対応しています。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのOC設定について

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

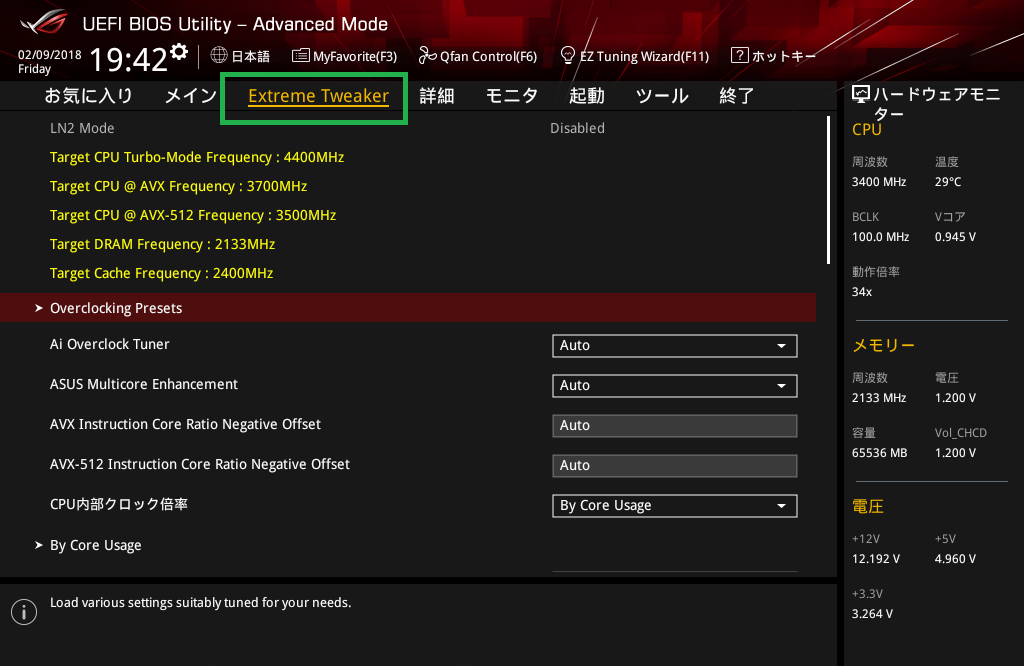

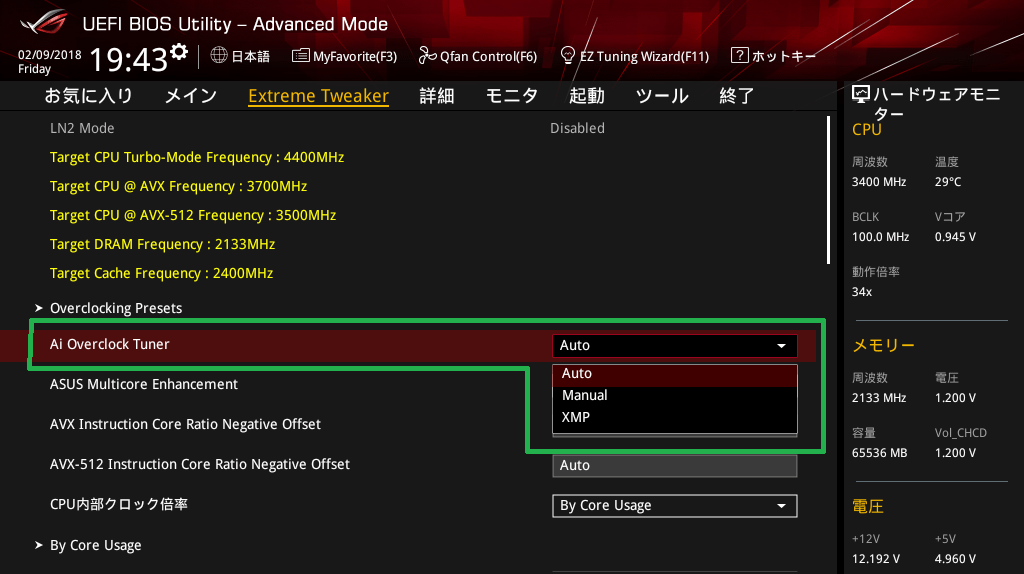

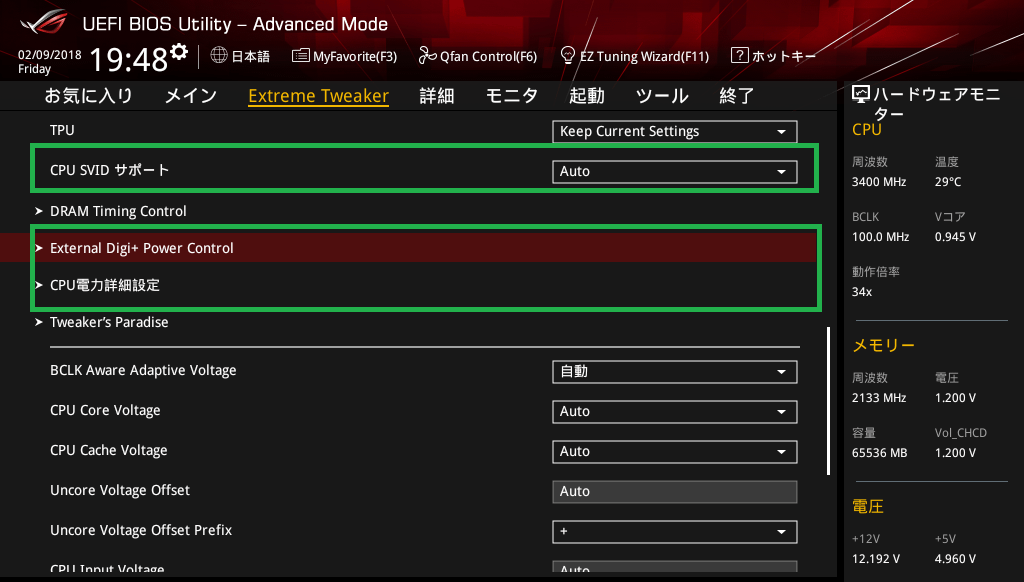

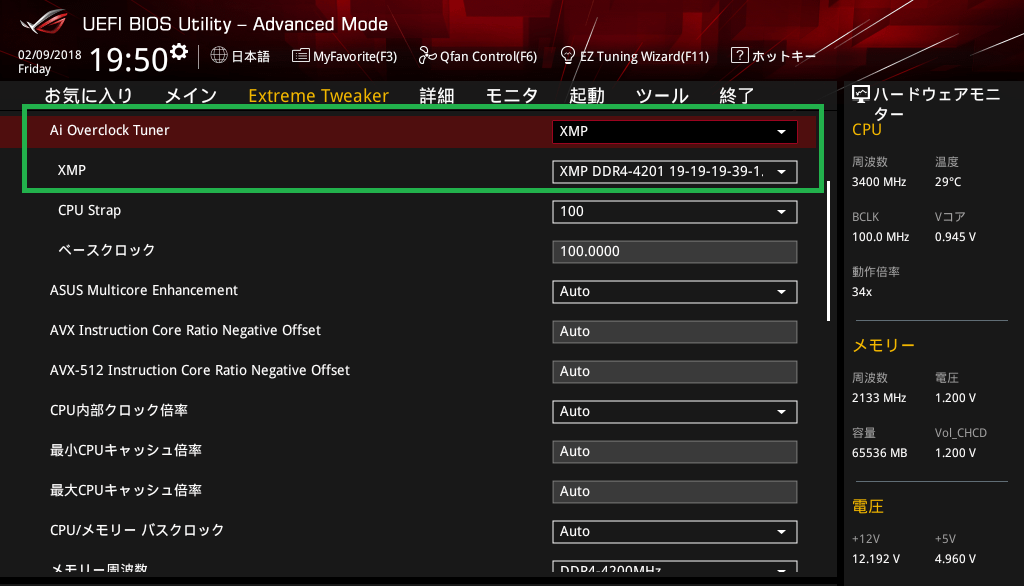

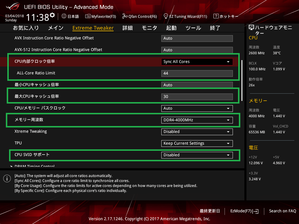

「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のオーバークロック設定は「Extreme Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。「AI Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のオーバークロック設定項目の最初にある「AI Overclock Tweaker」ではプルダウンメニューから「Auto」「Manual」「XMP」の3つの設定モードが選択できます。Autoモードは基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モードとなっています。ManualモードはBCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モードです。XMPモードはManualモードベースですが、OCメモリに収録されたXMPプロファイルを適用できる設定モードになっています。

OC初心者はXMPを使用しないならAutoモード、XMPを使用するならXPMモードを使用すればOKです。

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

コアクロックはコア数に対して各コアに最大動作クロック(BCLKに対する倍率)を指定できます。「コア0:コア1:コア2:コア3」を倍率として、例えば「45:43:43:42」のようにバラバラに指定した場合、4つのコアのうち1つに負荷が掛かる場合は4コアのうち1つが45倍動作、2つと3つの場合は43、4つの場合は42となります。

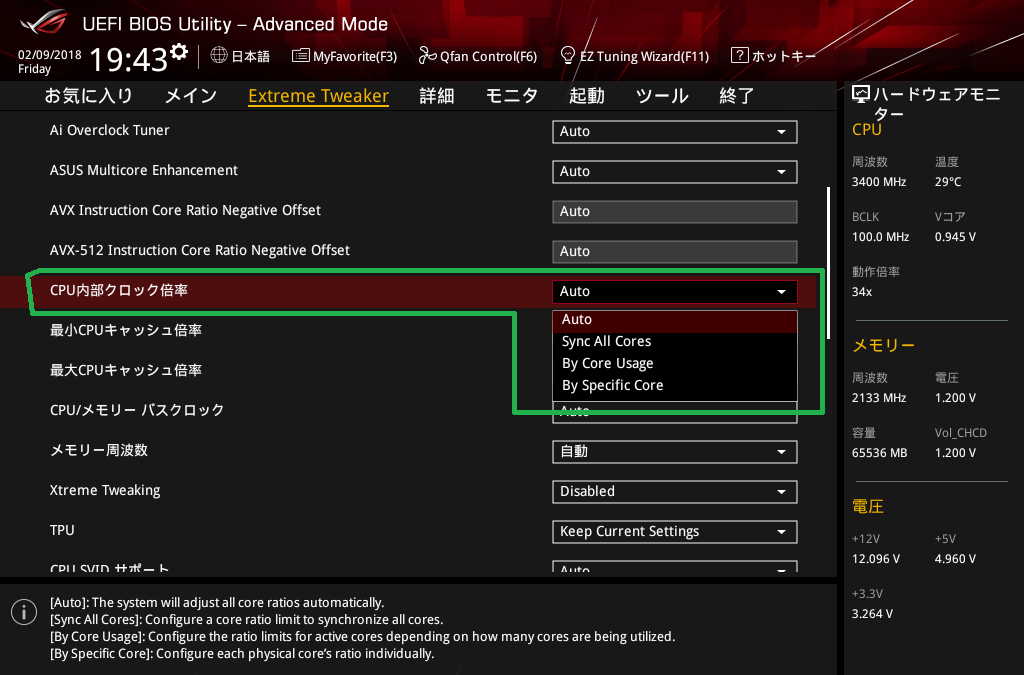

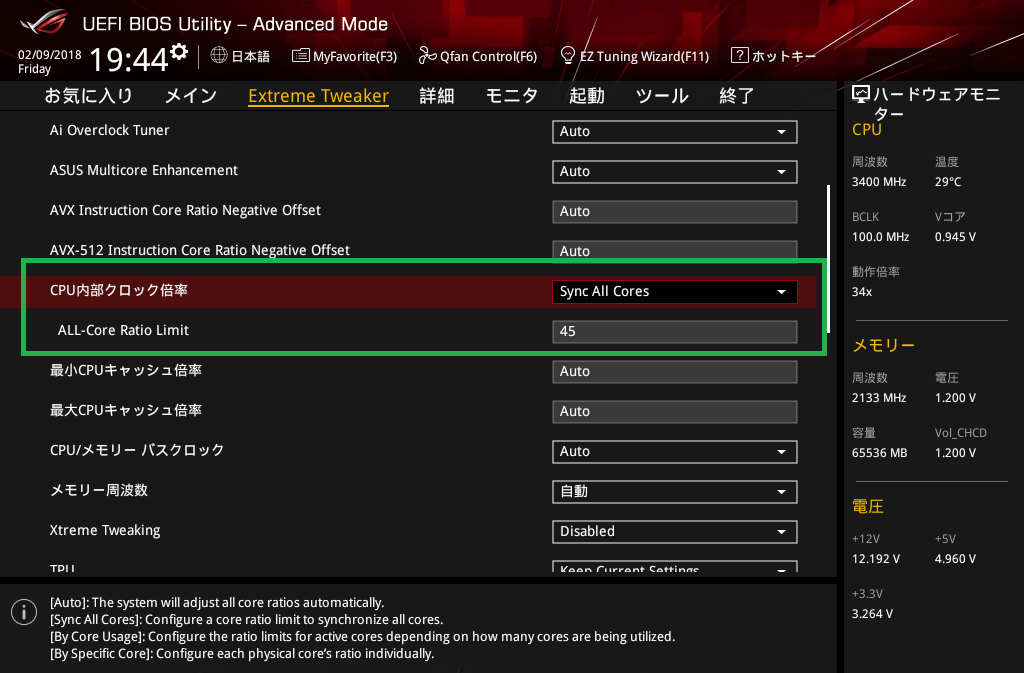

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEではCPU内部クロック倍率の設定モードとして、マザーボードのお任せとなる「Auto」、全コアの倍率を同じに設定する「Sync All Cores」、負荷のかかっているコア数によって最大動作倍率を設定する「By Core Usage」、各コアに対して動作倍率とコア電圧を個別設定可能な「By Specific Core」の4つのモードが存在します。

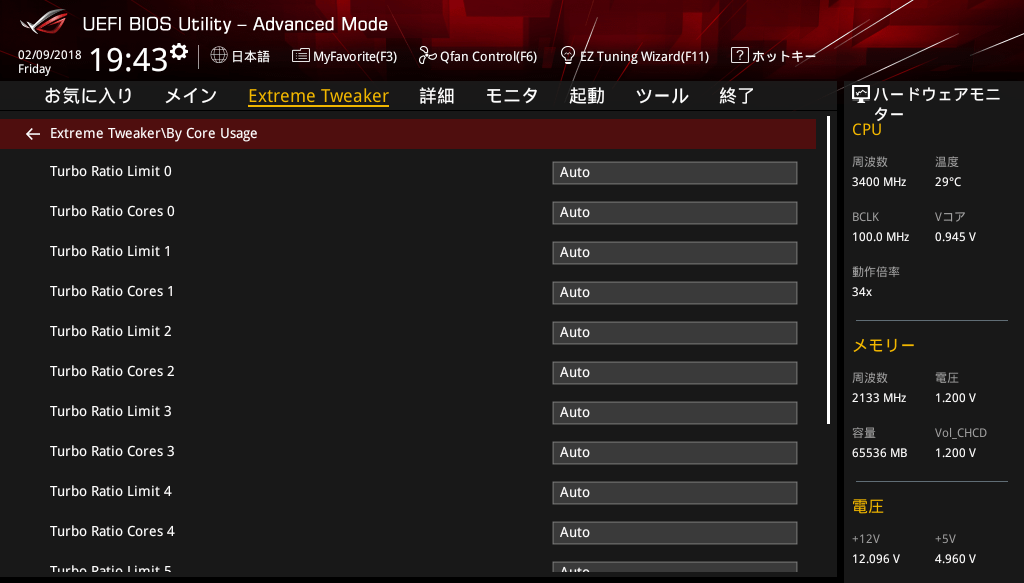

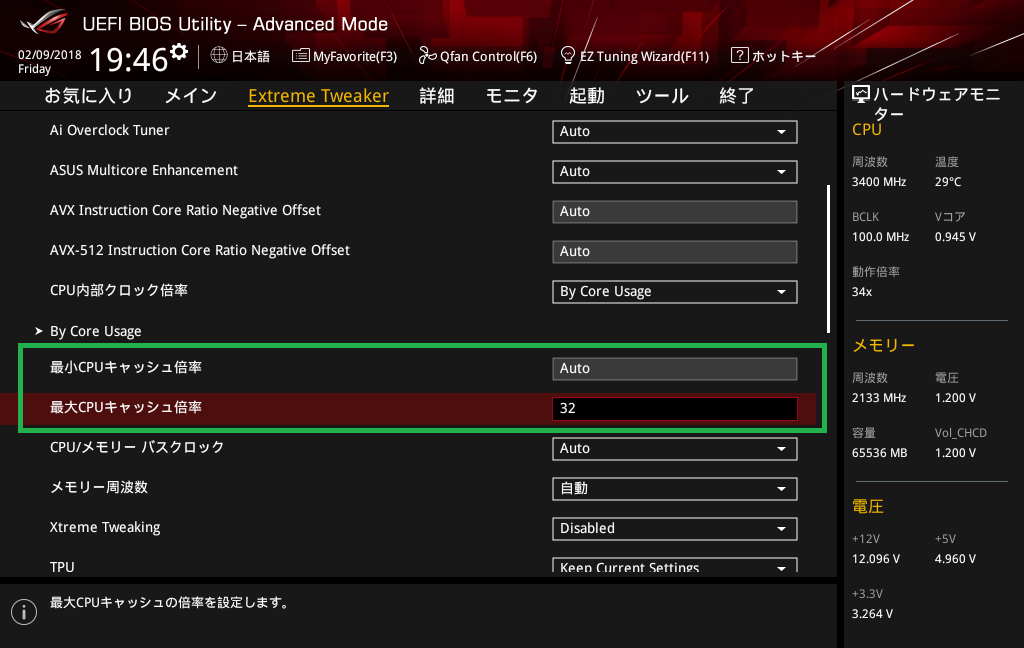

「By Core Usage」モードでは負荷がかかっているコア数に対して最大動作倍率を設定可能になっており、負荷時のコア数と最大動作倍率のセットを最大8セット設定できます。

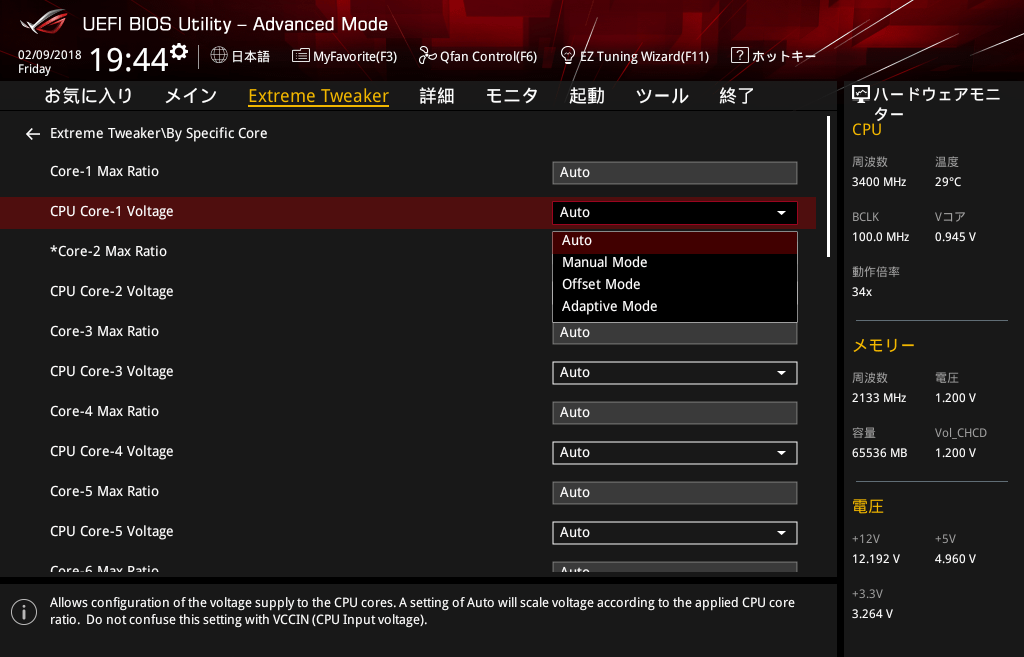

「By Specific Core」では各コアに対して動作倍率とコア電圧を個別設定可能なモードです。各コアに対して最大動作倍率だけでなく、コア電圧も設定することができ、通常の電圧設定同様に「Manual(固定電圧)」「Adaptive」「Offset」の電圧モードが選択できるところが特徴的です。

ユーザーがCPUのOCを行う場合は通常、全コアの最大倍率を一致させると思いますが、同マザーボードの場合は「Sync All Cores」モードを選択して「ALL-Core Ratio Limit: 45」と設定することでデフォルトのBCLK(ベースクロック)が100MHzなのでその45倍の4.5GHzで全てのコアが動作します。

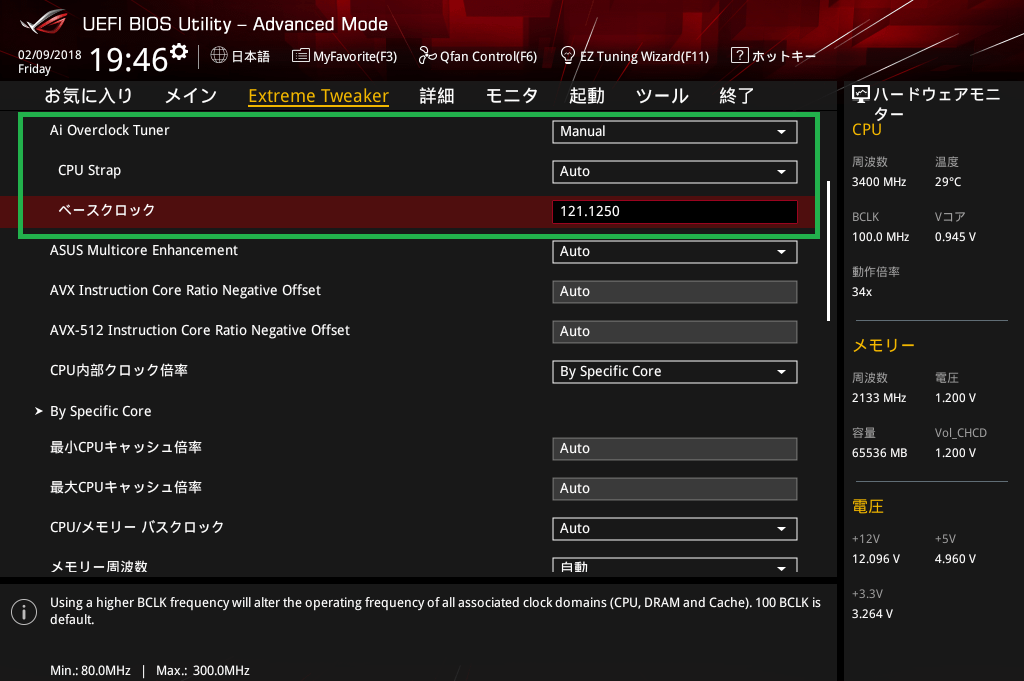

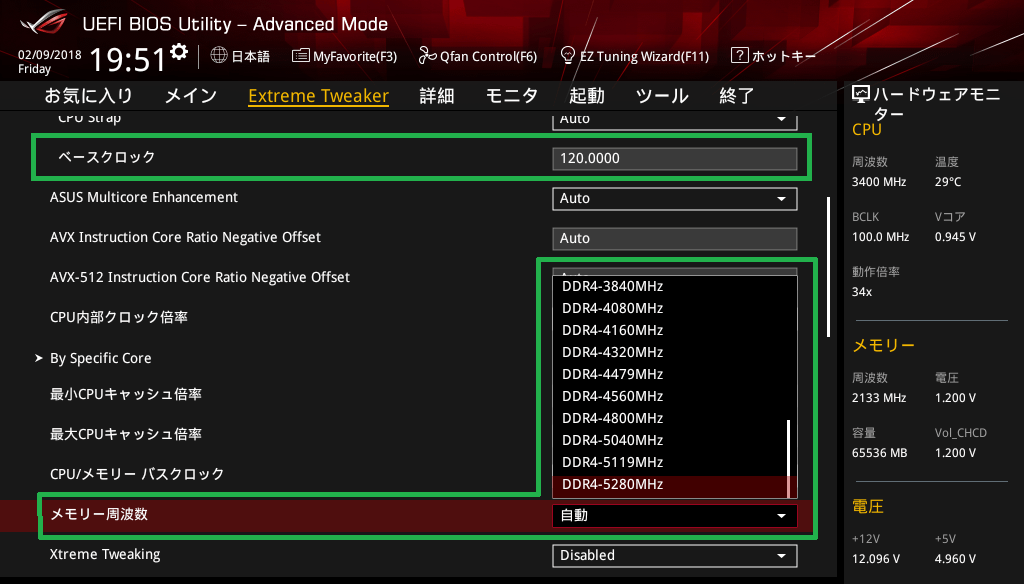

「AI Overclock Tweaker」から「Manual」モードもしくは「XMP」モードを選択するとベースクロック(BCLK)の設定項目が表示されます。デフォルトのAutoでは100MHzに固定されていますが、設定値を直打ちすることで80~300MHzの範囲内で設定できます。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率45倍の場合はコアクロック4.95GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常はAutoか100MHzが推奨です。

キャッシュ(メッシュ)動作倍率は「最大CPUキャッシュ倍率」と「最小CPUキャッシュ倍率」から変更可能です。CPUコアクロック同様にベースクロックに対する動作倍率でメッシュの動作周波数を設定できます。

続いてコア電圧の調整を行います。

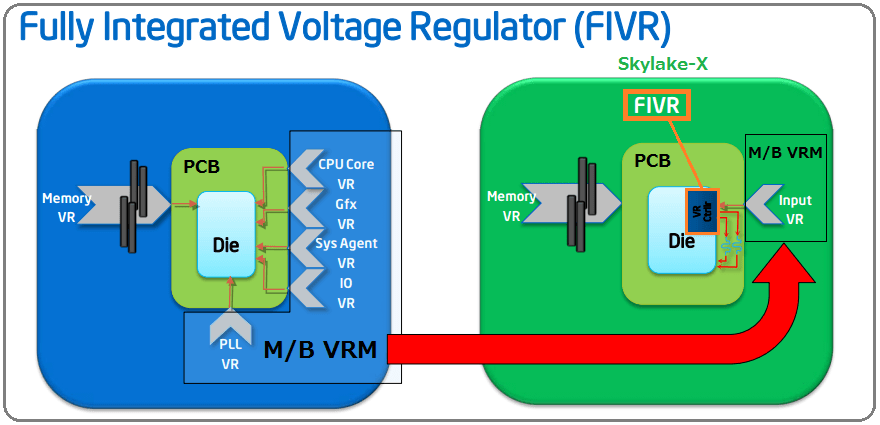

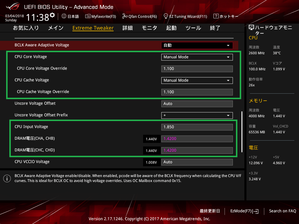

電圧設定の予備知識としてIntel SkyLake-X CPUでは統合電圧レギュレータ(FIVR)がCPU上に実装されており、マザーボードのVRMから供給されるCPU全体への電圧を源泉にして、CPU各コアやメッシュなど個別のユニットに対して異なる電圧レールで電力が供給されます。CPU全体への電圧(1.800~1.900V程度)とCPUコアへの電圧(1.000~1.300V程度)は似た名前で別の設定項目として用意されているので電圧設定を行う際は間違えないように注意して下さい

CPUコアクロックのOCに関連する電圧設定としては、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEでは「CPUコア電圧(CPU Core Voltage)」の項目を変更します。「CPU Input Voltage」という項目もありますがこちらは上で説明したようにCPU全体への入力電圧なので基本的にAutoのままで放置してください。

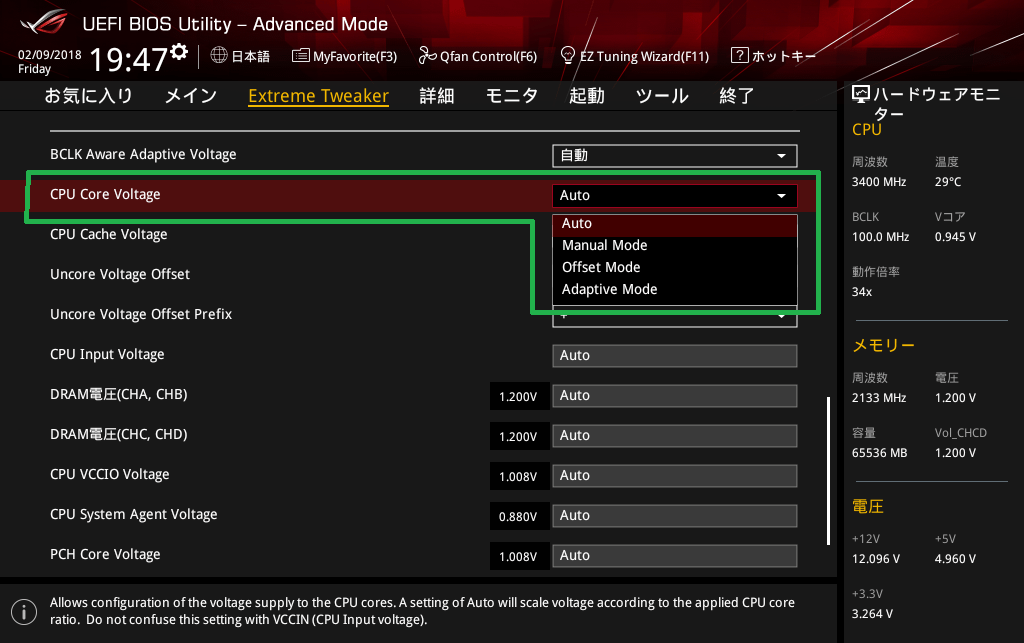

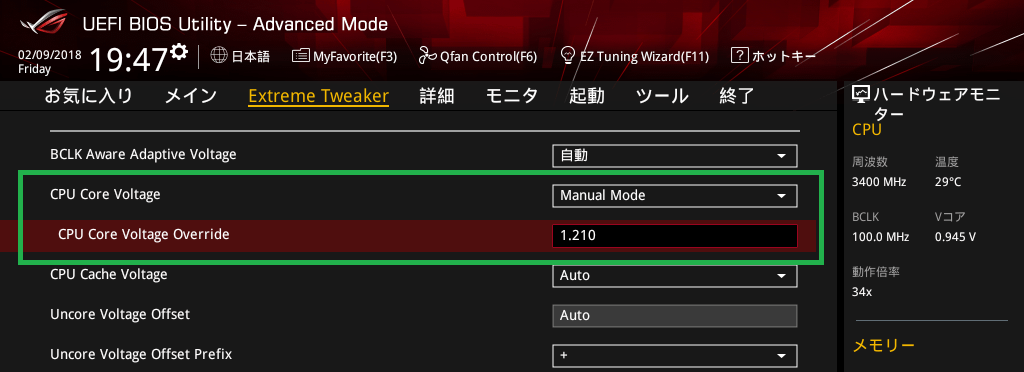

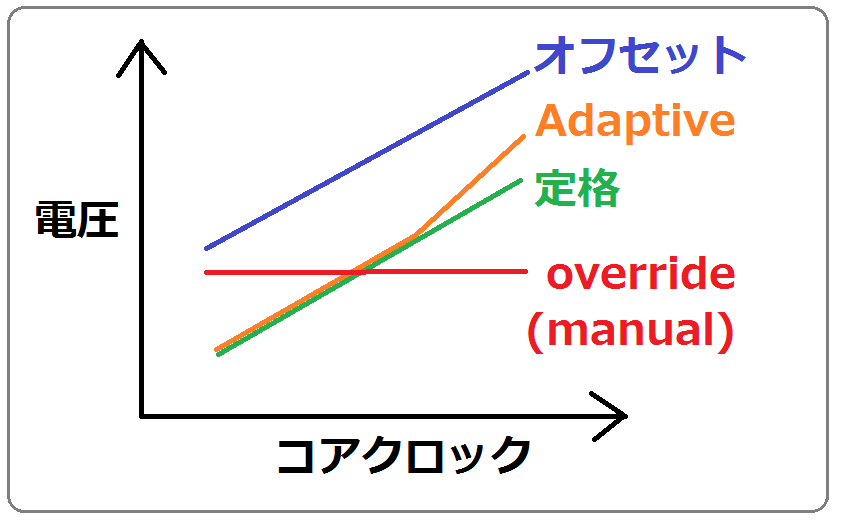

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEではCPUコア電圧にマニュアルの設定値を固定する「Manual」モード、CPUに設定された比例値にオフセットかける「Offset」モード、ターボブースト時にのみ昇圧を行う「Adaptive」モードの3種類が使用できます。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEでコアクロックのOCを行う場合、CPUコア電圧の設定については設定が簡単で安定しやすいので固定値を指定するManualモードがおすすめです。10コア20スレッドのCore i9 7900Xや12コア24スレッドのCore i9 7920XをOCする場合のCPUコア電圧の目安としては非殻割りでは1.200V、殻割りクマメタル化では1.260~1.300V程度が上限になると思います。18コア36スレッドのCore i9 7980XEなど上位モデルの場合は発熱も大きくなり殻割りクマメタル化でも1.200V程度が上限になります。

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、オフセットモードやアダプティブモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

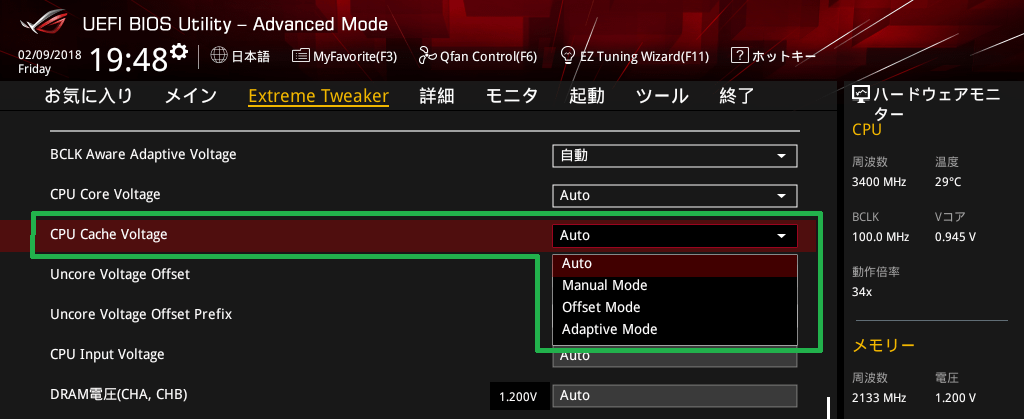

SkyLake-X CPUのキャッシュクロックをOCする場合は、CPUコア電圧とは別に「CPUキャッシュ電圧(CPU Cache Voltage)」を設定します。CPUキャッシュ電圧を盛るとCPUコア電圧とは独立に発熱が増える(CPU温度が上がる)ので注意してください。CPUキャッシュ電圧もCPUコア電圧同様に「Manual」「Offset」「Adaptive」の3種類のモードから電圧設定が可能です。

CPUキャッシュ電圧の目安としてはCore i9 7900XやCore i9 7920Xの場合は定格メッシュ周波数の2400MHzでは0.900V程度、3200MHzまでOCすると1.200V程度が要求されます。

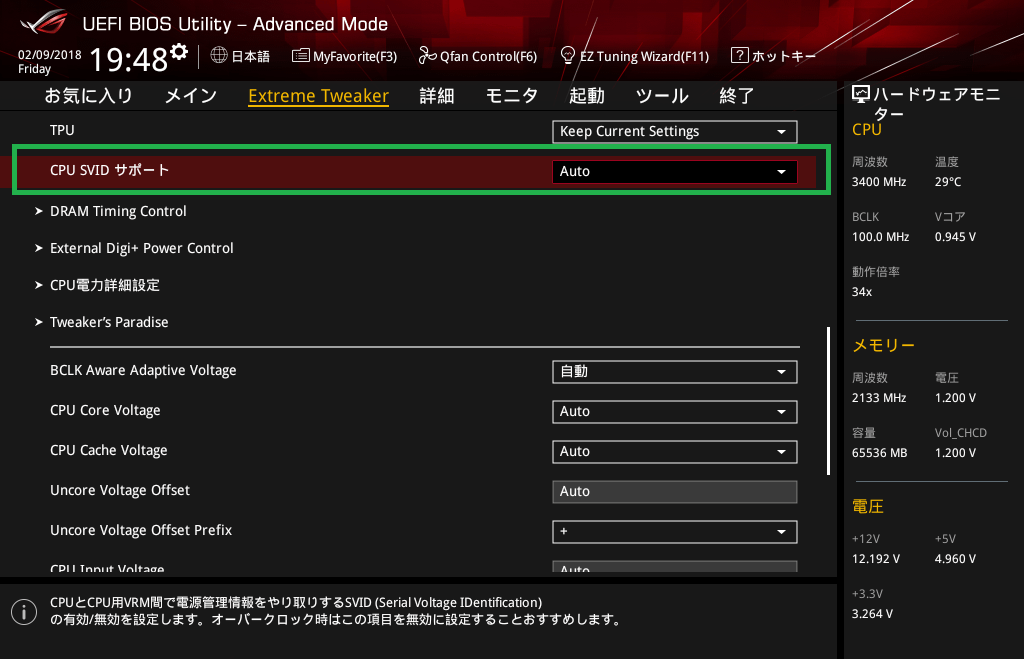

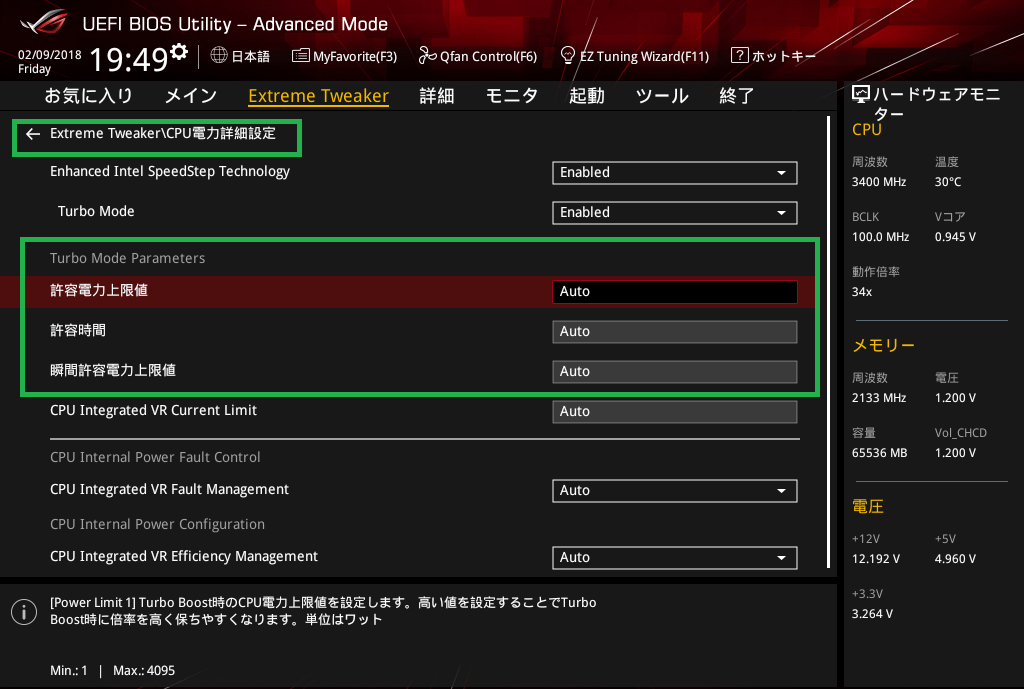

またCPUのOC/DCに関連する電力設定としてASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEではコアクロックと電圧の設定項目の中間あたりに「CPU SVIDサポート」と「External Digi+ Power Control」と「CPU電力詳細設定」の3つがあります。

「CPU SVIDサポート」についてはヘルプテキストにCPUコアクロックのオーバークロック時は無効化した方がよいと記載されています。

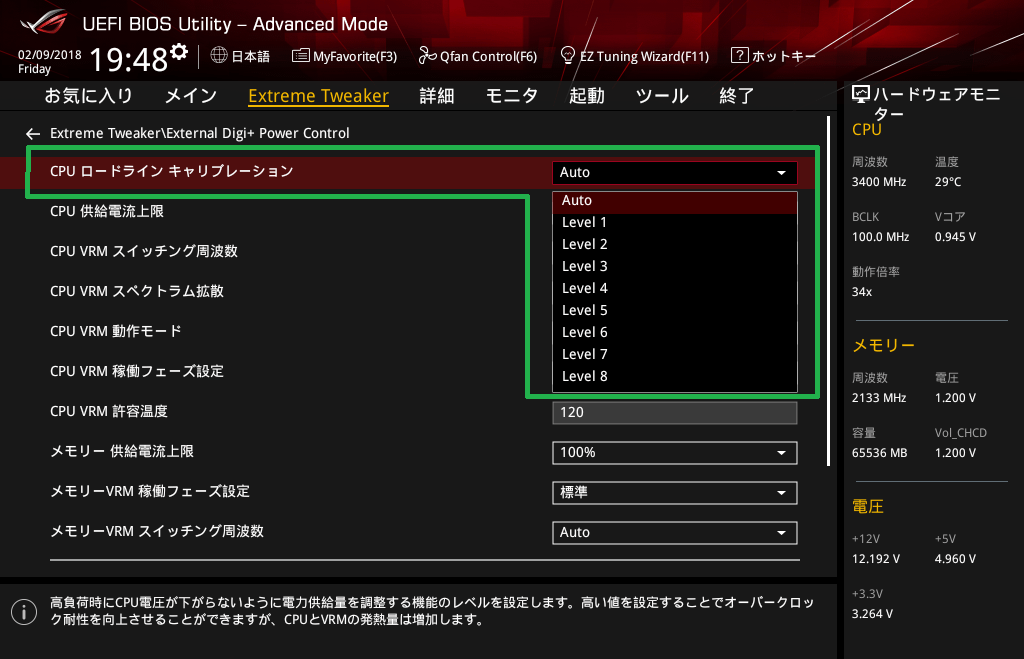

コアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい項目として「External Digi+ Power Control」の「ロードラインキャリブレーション」があります。ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能となっており、補正の強度としてLevel 1~Level 8の8段階になっており、Levelが大きくなるほど電圧降下の補正は強くなりOCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。Level 5あたりから始めて安定する設定値を模索していくのがおすすめです。

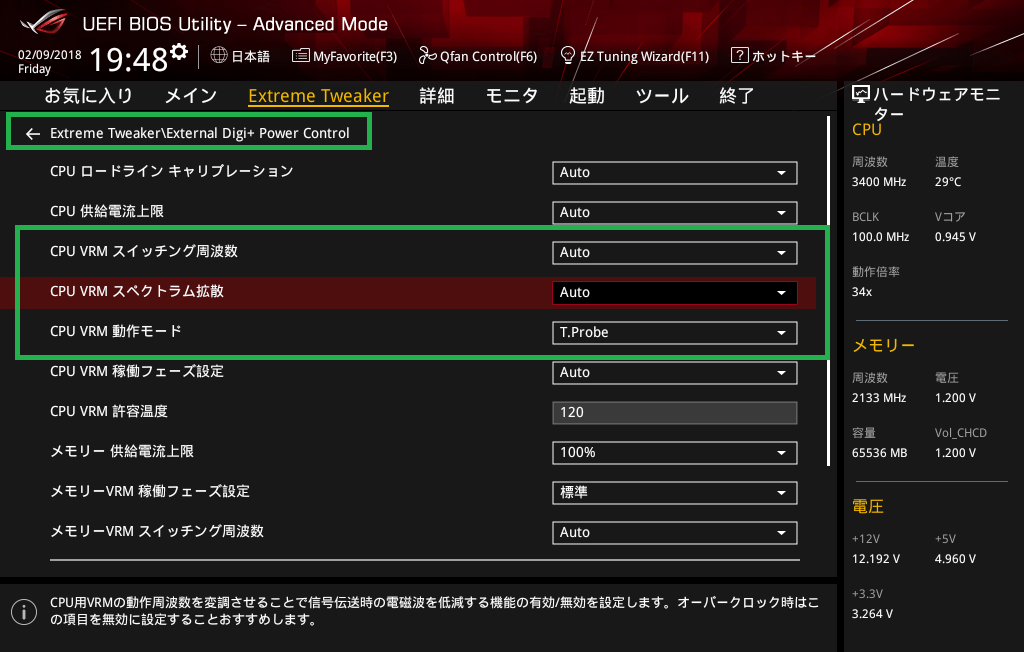

「External Digi+ Power Control」ではその他にも「CPU VRM スイッチング周波数」「CPU VRM スペクトラム拡散」「CPU VRM 可動フェーズ設定」などCPUのオーバークロック時にマザーボードVRMからの電力供給を安定させる設定項目が用意されています。

また「CPU電力詳細設定」には「瞬間許容電力制限値(Short Duration Power Limit)」「許容電力上限値(Long Duration Power Limit)」という2つの電力制限機能があり、電力制限がかかる閾値(単位はW)と電力制限がかかるまでの時間を設定できます。電力制限がかかるとその指定電力内に収まるようにコアクロックに制限がかかります。デフォルトの状態では「Auto」になっていますが、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEでは手動でコアクロックのOCを行った場合はパワーリミットが掛からないように勝手に設定してくれるので放置でも問題ありません。基本的に一定消費電力以内に収めるための省電力機能(+若干のシステム保護機能)と考えてください。

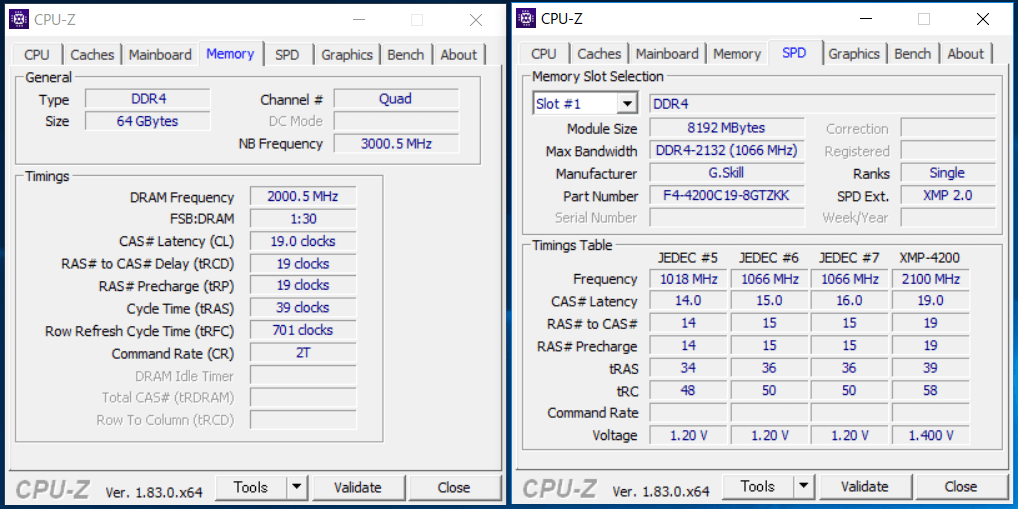

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介だけしておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありませんが、「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」では正常にPOSTできないメモリOC設定でエラーが出た場合は数回再起動した後、自動で2133MHzのような緩い設定で起動してくれるのでメモリOCを安心して行えます。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEでは「AI Overclock Tweaker」からXMPモードを選択するとに設定することでOCメモリに収録されたXMPプロファイルによるメモリのオーバークロックが可能です。

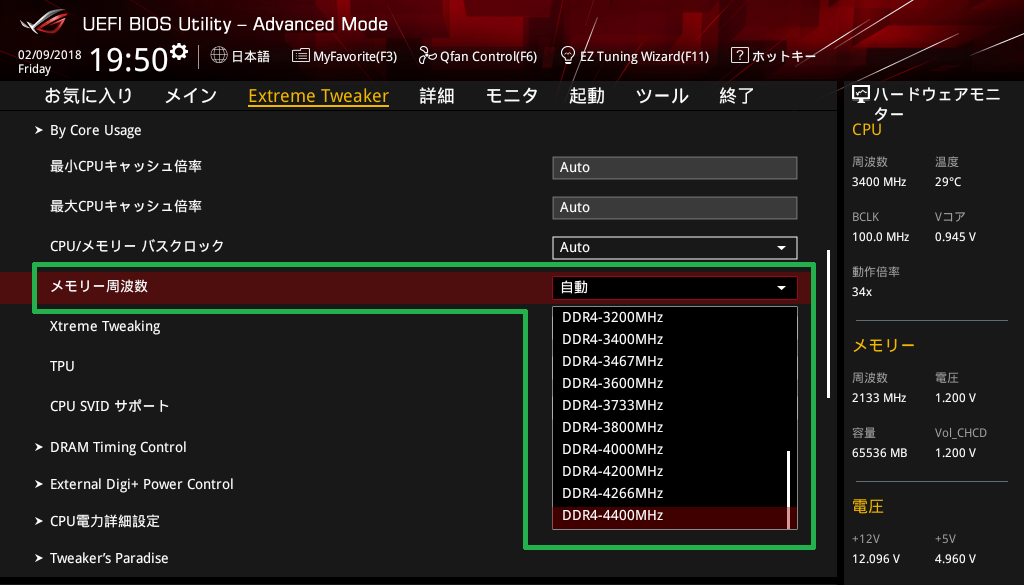

「AI Overclock Tweaker」のAutoモードやをManualモードにおいて「DRAM Frequency」の設定値をAutoにすると、多くのDDR4メモリでは動作周波数2133~2666MHzとなり、タイミングについてもメモリごとに設定された定格動作となります。手動でメモリ周波数を設定する場合は「DRAM Frequency」の項目でプルダウンメニューから最大4400MHzまでの動作クロック(倍率)設定が可能です。

メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まっているので、BCLKを標準値の100MHzから120MHzに上げると、44倍設定時の動作周波数は4000MHzから5280MHzに上がります。

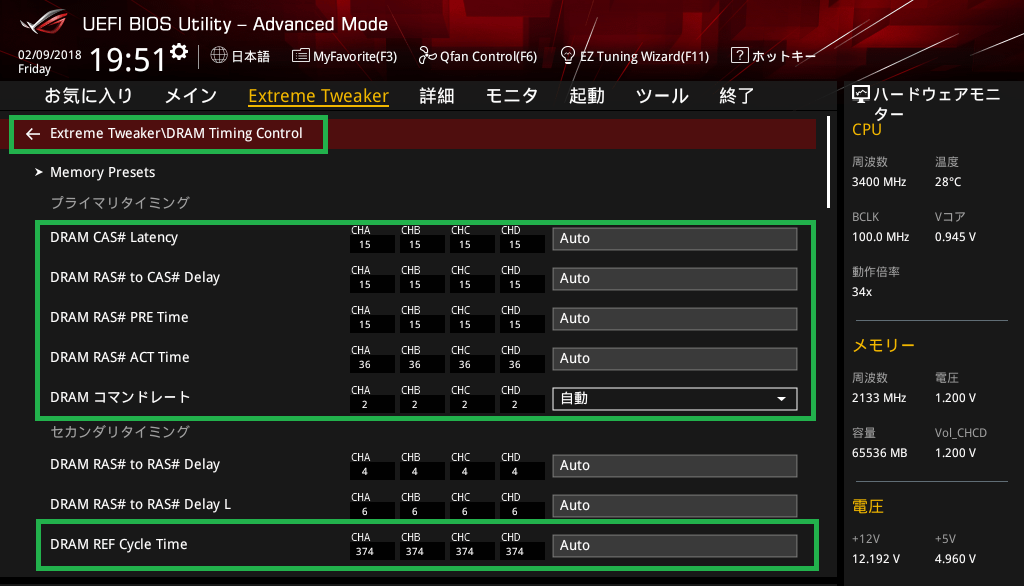

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。メモリタイミングを手動で設定する場合は基本的には「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な4タイミングと、加えて「Reflash Cycle Time (tRFC)」と「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

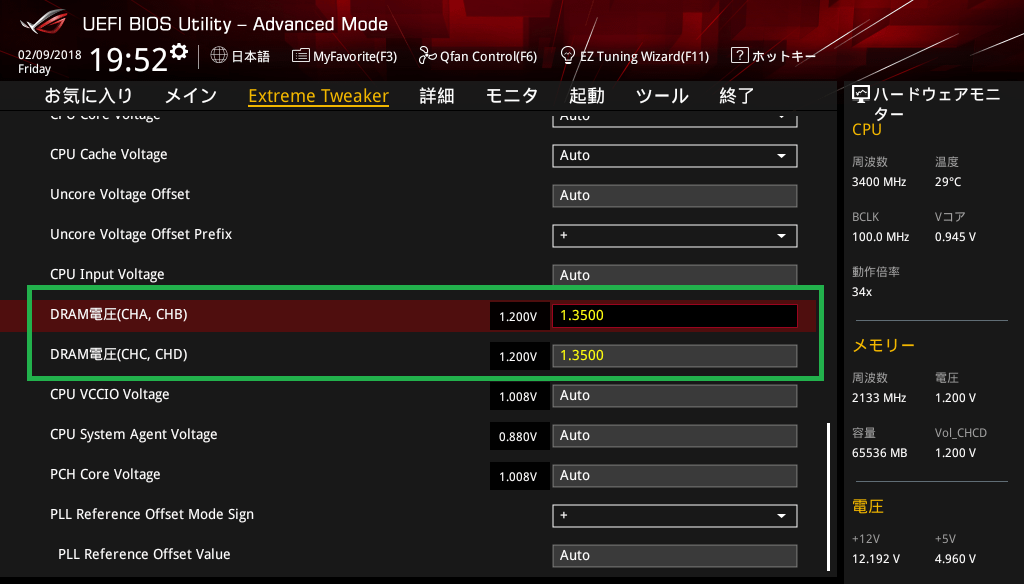

DDR4メモリの周波数OCを行う際は「DRAM CH AB/CD Voltage」の項目を、3000MHz以上にOCする場合は1.300~1.350V、3800MHz以上にOCする場合は1.370~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

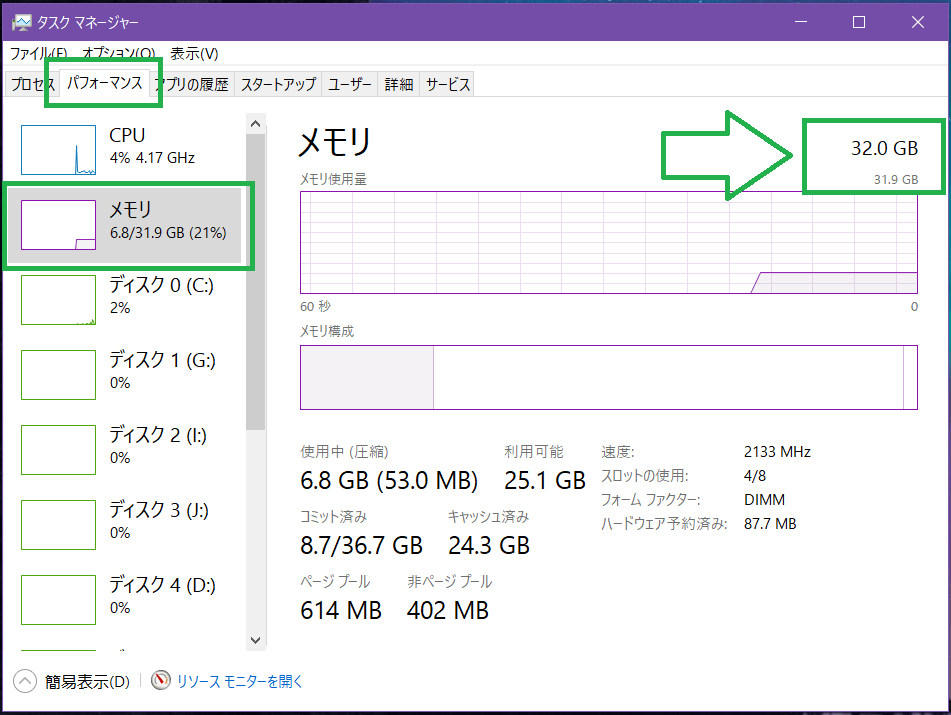

X299環境のクアッドチャンネルでメモリのオーバークロックを行う場合、高メモリクロックでタイミングを詰めていくとPOSTをクリアできても4枚or8枚のうち一部しかメモリが認識されないままPOSTクリアしてWindowsが起動する場合があります。CPU-ZやAIDA64メモリベンチで32GB、クアッドチャンネルと誤表示されるため、メモリOC後に全てのメモリモジュールが正常に動作しているか確認する場合はタスクマネージャーの「パフォーマンス-メモリ」から装着した容量が表示されているかを見てください。

ここで正常にメモリ容量が表示されない場合はメモリ周波数を下げる、タイミングを緩める、メモリ電圧を盛るなどOC設定の見直しが必要です。

Intelの前世代エンスー向けCPU Broadwell-Eではメモリ周波数を3200MHz以上にOCする場合は「VCCSA(CPU SA Voltage)」を1.200V前後に盛ると動作が安定したのですが、Intel SkyLake-XのCore i9 7900XやCore i9 7980XEで管理人が確認した限りでは定格の0.900V前後のままで問題ありませんでした。

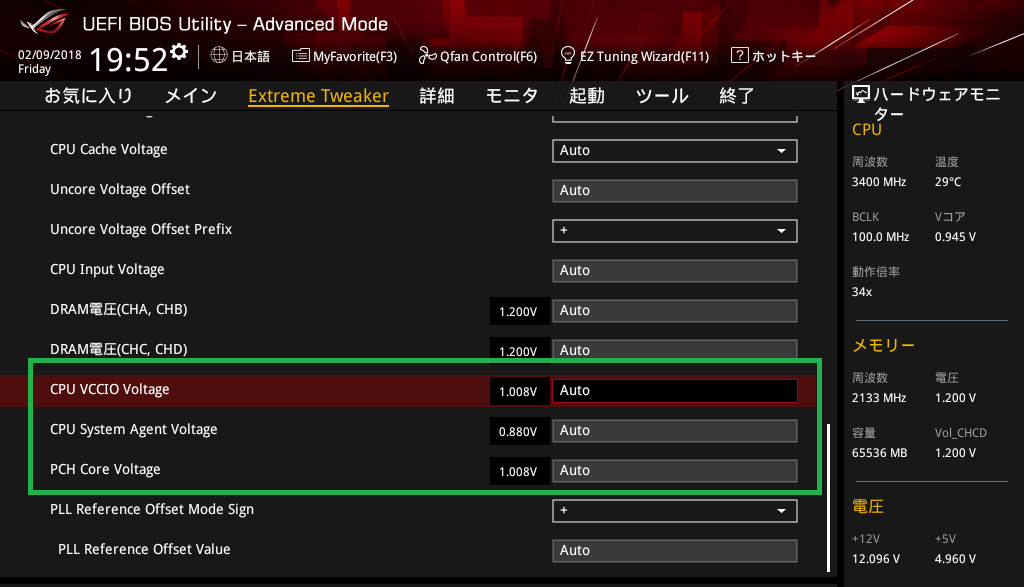

あと今のところX299環境では不具合を確認できていませんが、メモリのオーバークロックでPCI-E拡張カードの検出不可やオンボードUSB端子の干渉などが発生する場合は「電圧設定」にある「VCCIO(CPU IO Voltage)」や「チップセット電圧(PCH Voltage)」を1.100~1.200Vに盛ると安定するかもしれません。

PCI-E拡張ボード、各種ストレージ、USB接続機器など拡張・周辺機器が増えて動作が安定しない場合は「VCCSA(CPU SA Voltage)」「VCCIO(CPU IO Voltage)」「チップセット電圧(PCH Voltage)」の3種類を昇圧すると安定する場合があるので試してみてください。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところの紹介はこのあたりにしてASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

まずはFast Bootとフルスクリーンロゴを無効(BIOS設定1/BIOS設定2)にしてOSの起動時間を測定したところ、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの起動時間は45秒ほどした。多機能なエンスー向けマザーボードの宿命ですがPOST時間に時間がかかっているので起動時間は遅めです。

続いてASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用した場合のCPUとメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

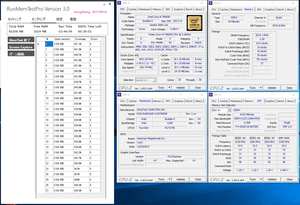

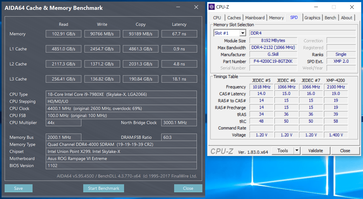

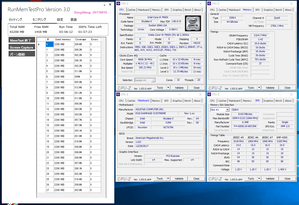

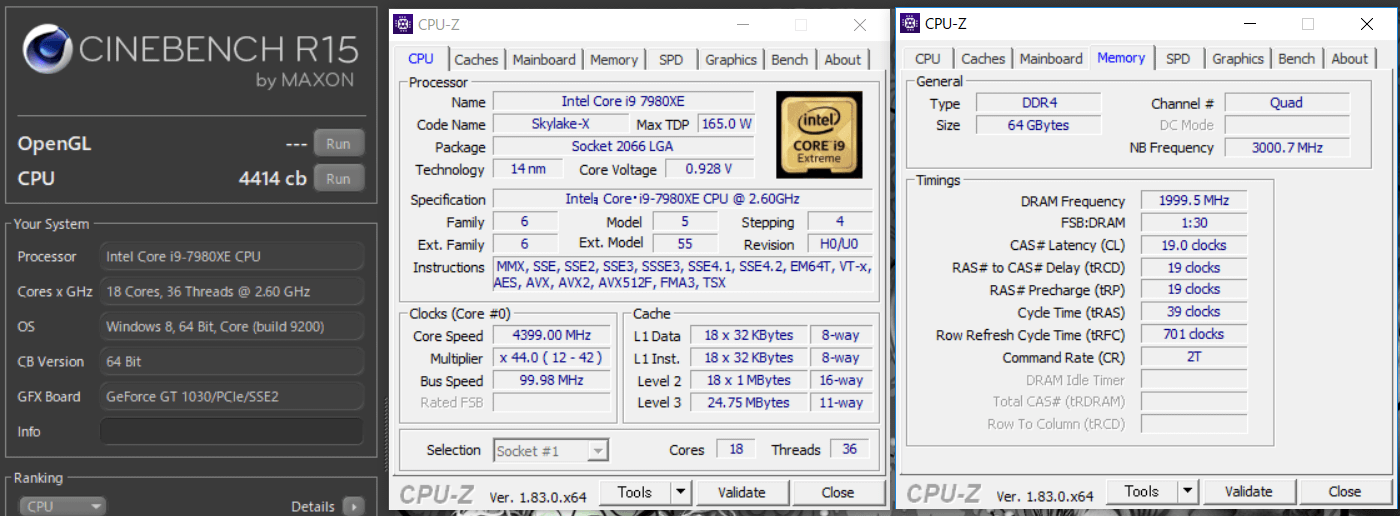

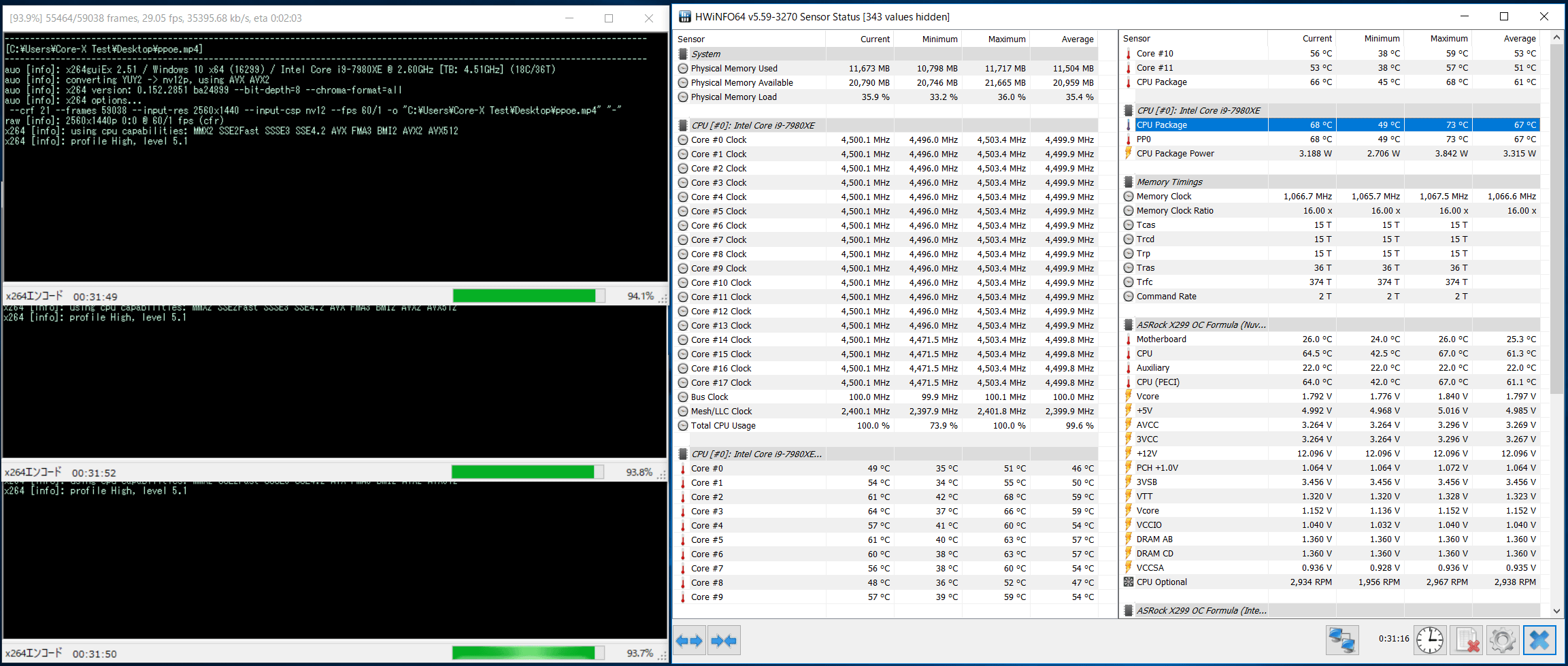

Core i9 7980XEのOC設定は「CPUクロック倍率:44」「CPUコア電圧:1.100V(固定モード)」「メッシュ倍率:30」「メッシュ電圧:1.100V(固定モード)」「CPU SVIDサポート: Disabled」「ロードラインキャリブレーション: Level6」「CPU VRM スペクトラム拡散: Disabled」「メモリ周波数:4000MHz」「メモリ電圧:1.420V」「メモリタイミング:19-19-19-39-CR2」としています。

上の設定を適用したところ問題なくOSを起動させることができました。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEの環境(BIOS:1102)でメモリ周波数を4000MHzにOCしてメモリタイミング:19-19-19-39-CR2に詰めることができました。

検証機材メモリにはASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEがQVLリストに載っているXMP4200MHz対応のOCメモリ「G.Skill Trident Z Black F4-4200C19Q2-64GTZKK」を使用していますが、CPUにCore i9 7980XEを使用した場合はメモリ周波数4000MHzまでしか正常に動作させることができませんでした。

発売時期的にF4-4200C19Q2-64GTZKKは7900Xを基準に選別されているメモリだと思いますが、Core i9 7900XだけでなくCore i9 7920XでもXMPプロファイルが正常に動作したので、LCCとHCC関係なくコア・スレッド数が増えると高周波数でメモリは動作し難くなるようです。

なお複数の7980XEで試したところ、Windows起動時のクルクルが表示されて即落ち、デスクトップが表示されてからフリーズなど個体差があったので、7980XEでも当たり石であれば正常に動作するかもしれません。

18コア36スレッド「Intel i9 7980XE」のコア4.4GHz/メッシュ3.0GHz、メモリ周波数4000MHz、メモリタイミング19-19-19-39-CR2でCinebenchも問題なくクリアできました。

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

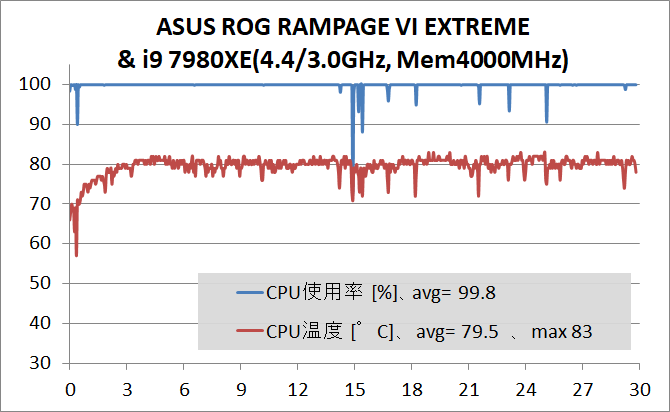

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はCore i9 7980XEの場合9分ほどなので同じ動画のエンコードを3つ並列して2周実行しています。テスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになりました。マザーボードにASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用することでCore i9 7980XEを全コア同時4.4GHz、メッシュ3.0GHz、メモリ4000MHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1400RPMで固定しています。

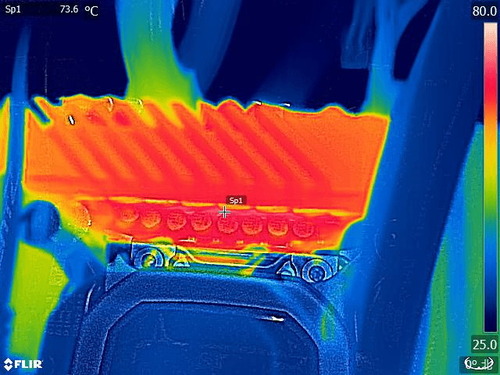

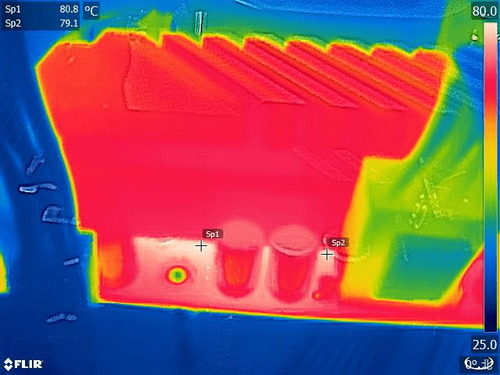

スマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用してASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのVRM電源温度をチェックしてみました。

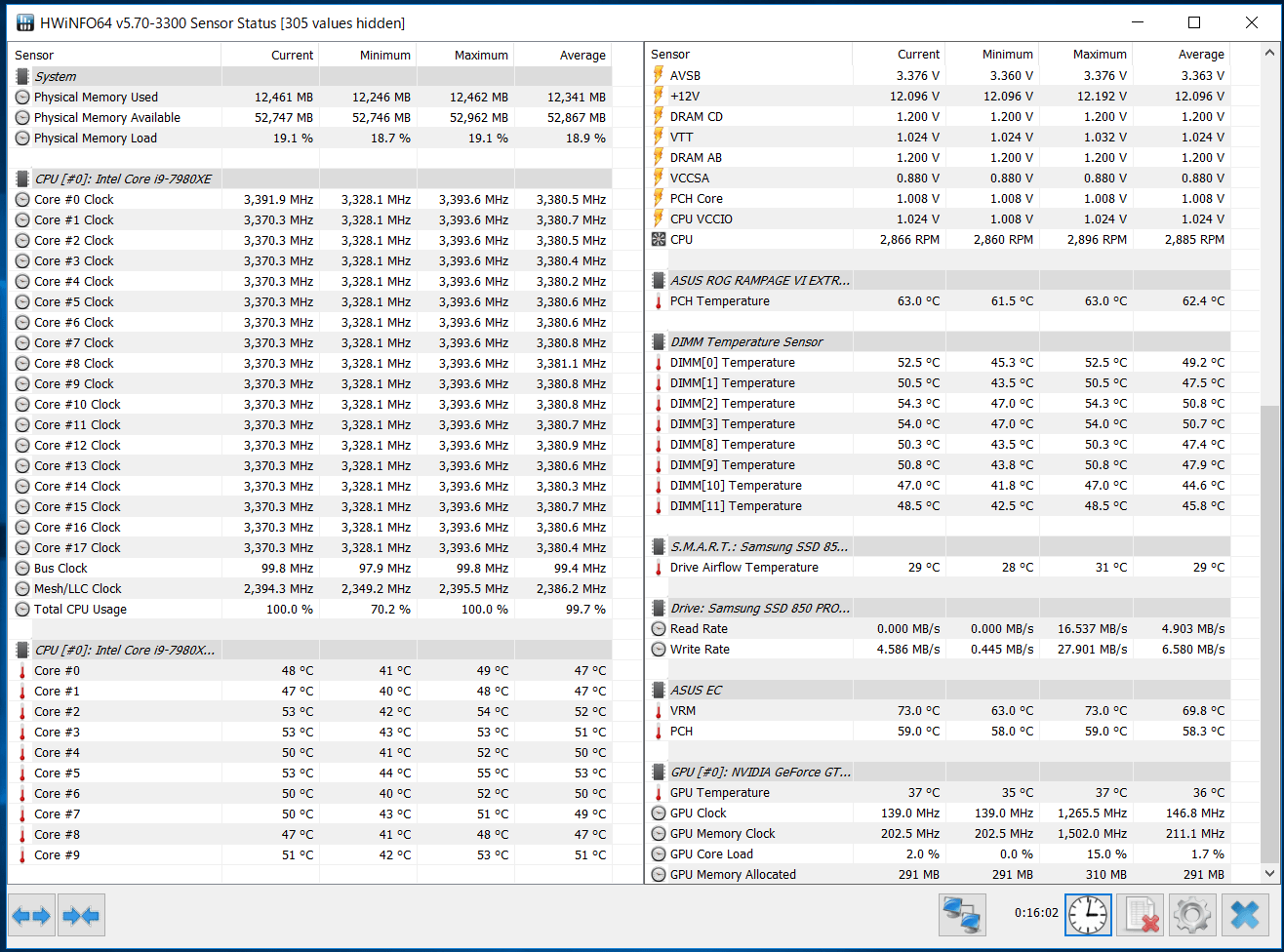

まずは同マザーボードにおけるデフォルト設定で負荷をかけてからVRM電源温度を測定してみました。ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEではデフォルトでTDPによる制限がかからず、Core i9 7980XEは全コア3.4GHz動作となります。

Core i9 7980XEのデフォルト設定の動作ではコアクロックもさほど高くなく、実際のCPU消費電力も200W程度なのでVRM電源周りの発熱についても控えでせいぜい80度程度に収まっています。一応パッシブ空冷のままでも問題ないと思いますが、可能であればCore i9の上位モデルを使用する際はVRM電源周りにスポットクーラーを使用するのがおすすめです。

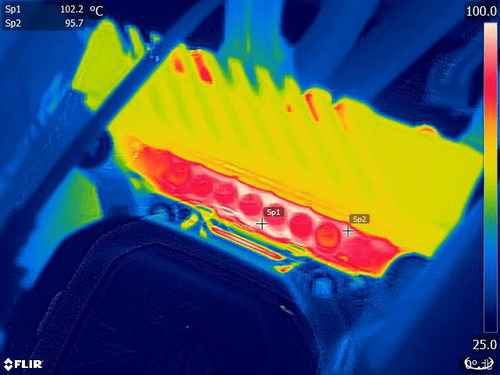

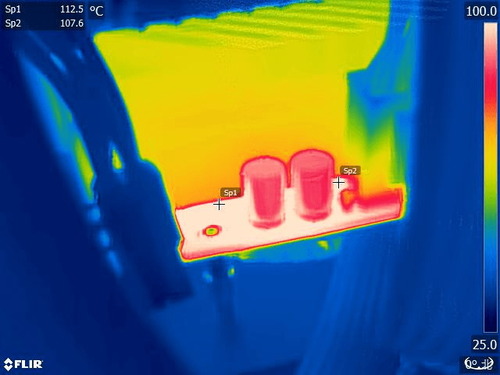

続いてi9 7980XEを上記のBIOS設定でOCした時の負荷テスト中の温度をチェックしていきます。同マザーボードに限った話ではありませんが、SkyLake-XでCore i9 7900X以上のモデルをOCする場合はスポットクーラーを使用してVRM電源部分の冷却推奨です。VRM電源の温度が一定値を超えると保護機能が起動してコアクロックが強制的に下げられます。ちなみにASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME環境でCore i9 7980XEを4.4GHzまでOC、かつメモリも4000MHzにOCするとシステム全体(ほぼCPU)の消費電力が500Wに達します。

さて肝心のVRM電源温度ですが、Core i9 7980XEを全コア4.4GHzに、加えてメモリ周波数も4000MHzにOCしていますが、スポットクーラーとして120mmファンを1500RPMで回していてもVRM電源温度は100~110度に達しました。ソフトウェア読みでも100度に達しており、今回の検証ではVRM電源温度原因でコアクロックの強制低下は発生しませんでしたがVRM電源の空冷冷却には限界を感じる結果です。

VRM電源の回路設計やフェーズ数にもよるものの、コアクロックとメモリ周波数を両方OCしてもCPU消費電力が400W前後に収まるCore i9 7900XやCore i9 7920Xまでであればスポットクーラーによる空冷冷却でも運用できそうですが、Core i9 7980XEなど上位モデルについてはコアクロックとメモリ周波数を両方OCするとEPS電源経由のCPU消費電力が500Wを上回るため、モノブロック型水冷ブロックやVRM電源水冷ブロックによるVRM電源の水冷は必須になると思います。

「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」の場合、水冷パーツメーカーとして人気の高いEKWB製モノブロックの「EK-FB ASUS ROG R6E RGB Monoblock」、Bitspower製モノブロックで水温・流量・水漏れセンサー付きの「Bitspower MonoBlock ASX299R6E RGB-Nickel」、Watercool製でVRM電源単独水冷ブロックの「HEATKILLER MB-X VRM ASUS RAMPAGE VI」などが発売されているので、Core i9上位モデルのOCを行う場合はこれらを利用したVRM電源の水冷環境構築をおすすめします。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- ブラックを基調とし電子回路を模した17年発売ROGシリーズのクールなデザイン

- 不連続蒸着技術(NCVM)による半透明なリアI/OカバーとROG Armor

- スペーサーネジ穴を超えてE-ATXで拡張された部分を保護するバックプレート付き

- マザーボード一体型リアI/Oパネル搭載

- マザーボード備え付けのアドレッサブルなLEDイルミネーションが綺麗

- LCDパネル「ASUS Live Dash」が意外と便利かも

- 外部センサーと搭載で水温ソースのファンコンも可能なので水冷PCにも最適

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCI-Eスロット「SAFE SLOT」

- 18コアCore i9 7980XE 4.4GHz、メモリクロック4000MHz OCで安定動作

- 独自M.2スロット「DIMM.2」の17年後半改良版を搭載

付属ファンマウンタや社外製メモリクーラーによってM.2 SSDを簡単に冷やせる - 高速NVMe接続のU.2端子が1基設置されている

- スタート・リセットスイッチなど動作検証に便利なオンボードスイッチ

- NVIDIA GTX 10XXシリーズのマルチGPU用のSLI HBブリッジが付属する

- 各種オンボードスイッチ等、オーバークロッカー向けのハードウェアツールを多数備える

- 最大4.6Gbpsに及ぶ最新無線接続規格Wi-Fi 802.11ad(WiGig)対応無線LAN搭載

- 10Gbpsイーサをオンボード有線LANとして搭載

悪いところor注意点

- Core i9 7900XやCore i9 7920XをOC時はスポットクーラーの併用を推奨

Core i9上位モデルでメモリやキャッシュもOCする場合はVRM電源の水冷を推奨 - マザーボードサイズはATXより幅が20mm程長いE-ATXなのでPCケースとの干渉に注意

- 内部USB2.0ヘッダーが1基しかない

- 多機能マザーボードなので起動時間は少々遅め

IntelのエクストリームCPUのために設計されるといっても過言ではなく、ASUS製エンスー向けマザーボードのフラッグシップとして歴代で名を連ねているRAMPAGE EXTREMEシリーズの最新モデル「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」は、E-ATXフォームファクタ、統合型バックプレート、LCDパネル「ASUS LiveDash」、オーロラライクなアドレッサブルLEDイルミネーション、10Gbイーサをオンボード有線LANとして搭載、独自M.2スロット「DIMM.2」などASUSの技術の粋を極めた超豪華なマザーボードです。

特に不連続蒸着技術(NCVM)による半透明なリアI/OカバーとROG ArmorにアドレッサブルLEDを組み合わせたイルミネーションは、まるで電子回路に命が吹き込まれ脈動しているような力強さを美しさを兼ね備えており、ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME独自の特徴の中でも一際目を引く部分です。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEを使用した検証機では18コア36スレッドのIntel Core i9 7980XEを全コア4.4GHzに、メモリ周波数も4000MHzにオーバークロックして負荷テストをクリアすることができました。

マザーボードのOC耐性については上述の通りCore i9 7980XEで全コア4.4GHzへのオーバークロック、メモリ周波数4000MHzを達成しているのでOC耐性については及第点は十分にクリアしていると思います。また下位CPUのCore i9 7900XやCore i9 7920Xではメモリ周波数4200MHzでの正常動作も確認できました。

ただしCore i9上位モデルのOCにおいてコアクロックだけでなくキャッシュやメモリも大幅にOCする場合、EPS電源経由のCPU消費電力が500Wを大幅に超える可能性が高く、スポットクーラーによるアクティブ冷却を追加したとしても空冷冷却ではVRM電源が100度を超えてしまいます。ここまでくるともう水冷が必須です。

VRM電源の冷却の難しさについてはASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEに限った話ではなくX299マザーボードほぼ全てに言えることだと思われるので、EKWBやBitspowerなど主要な水冷パーツメーカーからVRM電源の水冷化が可能なモノブロック型水冷ブロックがリリースされており、水冷化の容易なASUS ROG RAMPAGE VI EXTREMEは、水冷化さえしてしまえばCore i9上位モデルのOC常用マザーボードとしてはおすすめの1枚だと思います。

17年後半から実装が開始されたASUSの新たな試みとして「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」にも搭載されるLCDパネル「ASUS LiveDash」は、POST中のチェック項目を逐次表示してくれるのが印象的で、今度の発展次第では初心者ガイドとして非常に有力な機能になる可能性を感じました。LCDパネル「ASUS LiveDash」は今後の発展に期待の高まる独自機能です。

色々と忙しくてレビューできず積んでいたのですでに国内発売からも日が経っており、エンスー向けブランドとしても屈指の人気を誇るRAMPAGE EXTREMEシリーズ最新モデル「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」については”買う人は最初から7980XEと一緒に買っているマザーボード”だと思います。

レビュー記事1つでは語りつくせないくらい多機能なマザーボードなので買ってから色々弄りつつ自分の考える最強PCを目指して遊べる楽しさも満載です。

以上、「ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME」のレビューでした。

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME E-ATXマザーボード

Amazon.co.jpで詳細情報を見る <米尼>

<TSUKUMO><PCショップアーク><ドスパラ>

<PCワンズ><パソコン工房>

Intel Core i9-9900X Processor 10コア20スレッド BX80673I99900X

Intel Core i9-9820X Processor 10コア20スレッド BX80673I99820X

Amazon.co.jpで詳細情報を見る <米尼:9920X/9900X/9820X>

<TSUKUMO><PCショップアーク><ドスパラ>

<PCワンズ><パソコン工房><ソフマップ>

X299シリーズのマザーボード販売ページ

<Amazon><TSUKUMO><PCショップアーク>

<PCワンズ><ドスパラ><パソコン工房>

検証機材として使用している以下のパーツもおすすめです。

G.Skill Trident Z RGB DDR4メモリ

G.Skill Trident Z Black DDR4メモリ

PCショップアーク で詳細情報を見る

<ドスパラ><PCワンズ:RGB / Black><Amazon>

関連記事

・Intel Core-X対応X299マザーボードのレビュー記事一覧

コメント