PCIE5.0x4接続で連続読み書き 14GB/sを上回り、4Kランダム読み書きも2,000K IOPS超えでAIなど複雑な並列アクセスで高速応答が求められるワークロードにも強いハイエンドNVMe M.2 SSD「Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD 2048GB」をレビューします。

PCIE5.0x4接続 NVMe M.2 SSD / TLC型

製品スペックや保証条件

「Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD」の製品スペック概要について簡単にまとめました。

製品スペックについて

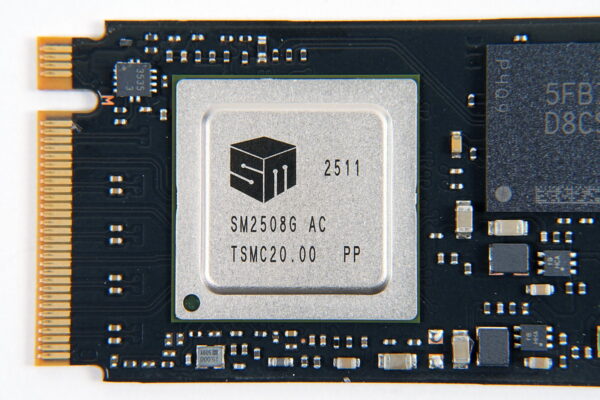

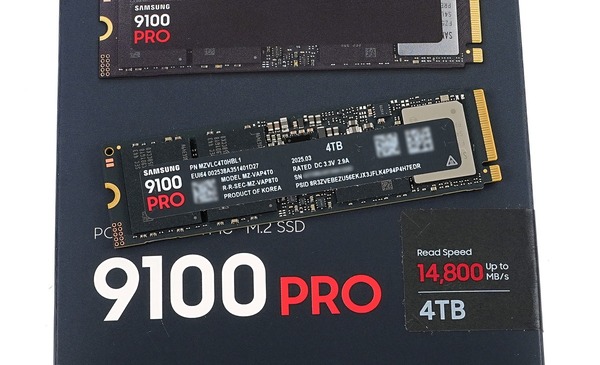

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は、TSMC 6nmプロセスで製造される最新メモリコントローラー Silicon Motion SM2508、KIOXIA製 TLC型 218層3D NAND BiCS8メモリチップが採用された、NVMe(PCIE5.0x4)接続でM.2 2280フォームファクタのM.2 SSDです。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」にはSSD容量として1024GBと2048GBと4096GBの3モデルがラインナップされています。いずれも片面実装です。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」のアクセススピードは容量によって若干異なりますが、最大でシーケンシャル読出 14,800MB/s、シーケンシャル書込 14,000MB/s、ランダム読出 2,200,000IOPS、ランダム書込 2,200,000IOPSの超高速アクセスを実現しています。

製品データシート/表

「Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD」のデータシート/スペック一覧は次の通りです。

| Kingston FURY Renegade G5 SSD スペック一覧 | |||

|---|---|---|---|

| 容量 | 1024 GB 型番:SFYR2S/1T0 | 2048 GB 型番:SFYR2S/2T0 | 4096 GB 型番:SFYR2S/4T0 |

| インターフェース | NVMe(PCIE5.0x4) | ||

| メモリコントローラー | Silicon Motion SM2508 | ||

| メモリー | KIOXIA製 TLC型 218層3D NAND BiCS8 (非公式、サンプル機より) | ||

| キャッシュ | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |

| 連続読出 | 14,200 MB/s | 14,700 MB/s | 14,800 MB/s |

| 連続書込 | 11,000 MB/s | 14,000 MB/s | |

| 4Kランダム読出 | 2,200,000 IOPS | ||

| 4Kランダム書込 | 2,150,000 IOPS | 2,200,000 IOPS | |

| 動作温度範囲 | 0 ~ 70 ℃ | ||

| 消費電力 (avg read/write) | 6.6 W | 7.0 W | 7.1 W |

| MTBF | 200 万時間 | ||

| 書込耐性 (保証TBW:Total Byte Written) | 1000 TB | 2000 TB | 4000 TB |

| 保証期間 | メーカー5年 | ||

*非公表かつ不明なスペックは”-(ハイフン)”を記載しています。

耐久性や製品保証について

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」の書込耐性*保証TBW:Total Byte Writtenは1TBが1000TB、2TBが2000TB、4TBが4000TBとなっており、メーカーによる製品保証期間は5年間です。

| Kingston FURY Renegade G5 SSD の保証条件 | |||

|---|---|---|---|

| 容量 | 1024 GB | 2048 GB | 4096 GB |

| 書込耐性 (保証TBW:Total Byte Written) | 1000 TB | 2000 TB | 4000 TB |

| 保証期間 | メーカー5年 | ||

| 保証期間内の 平均書込上限/1日 | 548 GB | 1096 GB | 2192 GB |

SSD保証条件についてクリックで展開

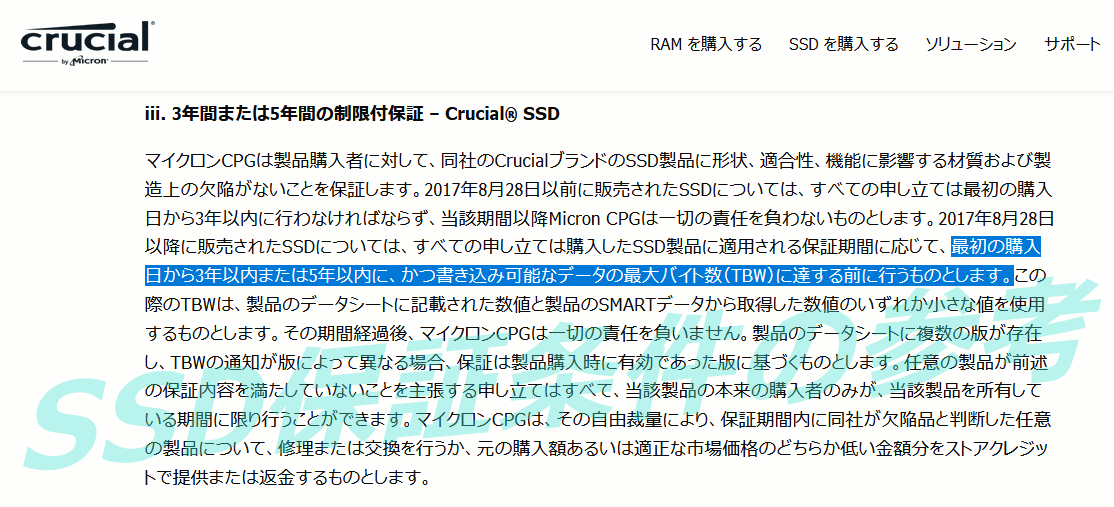

自作PC向けSSD製品の保証は一般に”限定保証(制限付き保証)”と呼ばれ、

- 保証期間(年数)

- 書き込み耐性(総書き込み容量)

のいずれか一方をオーバーした時点で保証対象外になります。(下はCrucialの保証ページの記載例です)

個別製品によっても異なりますが、2025年現在、TLC型SSDの一般的な保証条件は『 容量1TB当たり600TBW程度 or 5年 』です。

書き込み耐性:600TBW、保証期間:5年のSSD製品の場合、601TBを書き込んだ時点で購入から3年でも保証対象外になりますし、総書き込み容量が300TB程度でも購入から5年を1日でも過ぎればやはり保証対象外になります。

この保証条件を超過する書き込み利用について計算すると次の通りです。

- 5年で保証値TBWを使い切るには → 毎日 328GBの書き込み

- 全域書き → 600回で保証外 → 1日1回で 1年8カ月弱

- 半域書き → 1200回で保証外 → 1日1回で 3年4カ月弱

常識的な使い方なら、メーカー仕様値のTBWを使い切ることはまずありません。

保証値TBWの注意点についてクリックで展開

SSD保証条件で説明した通り、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つです。

大手SSDメーカーの場合、JEDECが定める「JESD218A / JESD219」という書き込み耐性の評価規格に従って検証を行い、それを元に保証値TBWとしているので、SSDの耐久性に全くの無関係というわけではありませんが。

Corsair、Nextrage、Seagateなど自社でSSD主要部品を製造していないSSDメーカーの場合、PHISONやSiliconMotionのメモリコントローラーに、MicronやWD(SanDisk)のメモリチップを組み合わせてリファレンス基板通りにSSDを組み上げ、あとは自社シールを貼り替えただけ、という製品もちらほら見かけます。(メモリチップにもランクがあるので一概には同じとも言えませんが)

そういう製品でもメーカーによって書き込み耐性のTBW値が100TB単位や倍数で異なることもあり、製品スペックの書き込み耐性をそのまま製品寿命や耐久性の良し悪しと認識するのは危ういというのが正直なところです。

Crucial(Micron)、WD、Samsungなど自社でメモリチップを製造しているSSDメーカーや、Seagate、Nextorageなど実績のあるストレージメーカーの公表するスペックなら実際に”これくらいなら書き込んでも壊れないだろう”期待値として信用してもいいと思います。

一方で、スペック値は高めにしておいて壊れたら交換対応すればいい、というメーカーがないとも限りません。

個人的には新興の中国SSDメーカー・メモリチップメーカー、聞き馴染みのないマイナーメーカーの安価製品に注意が必要なのもこの点だと思っています。

TLC型SSDはQLC型SSDよりも多く書き込みができる、というように実際の耐久性が全く反映されていないわけではありませんが、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つと考えるのが無難です。

”製品仕様の書込耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つに過ぎません。

外観・梱包や実装チップ

最初に「Kingston FURY Renegade G5 SSD」の外観や実装を簡単にチェックしておきます。

紙製のパッケージを開くとSSD本体は紙とプラスチックを組み合わせたスペーサーに収められていました。

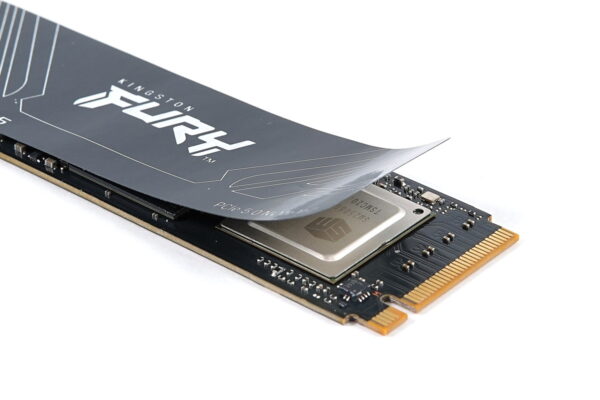

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」のSSD本体デザインについては普通にM.2 2280サイズ、M-Key型のM.2 SSDです。PCB基板は黒色になっています。

表面は共通の製品ロゴシールが全体を覆っているので、表面からはどの容量モデルかは分かりません。裏面には容量やシリアルナンバーが記載されたシールがあります。

PCIE4.0対応SSDのKC3000は表面の製品ロゴシールが、サーマルパッドを介して社外製ヒートシンクを装着しても適切に放熱が可能な銅箔シールになっていましたが、「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は消費電力が大幅に低減していることもあって、そういったギミックのない単純なロゴシールです。

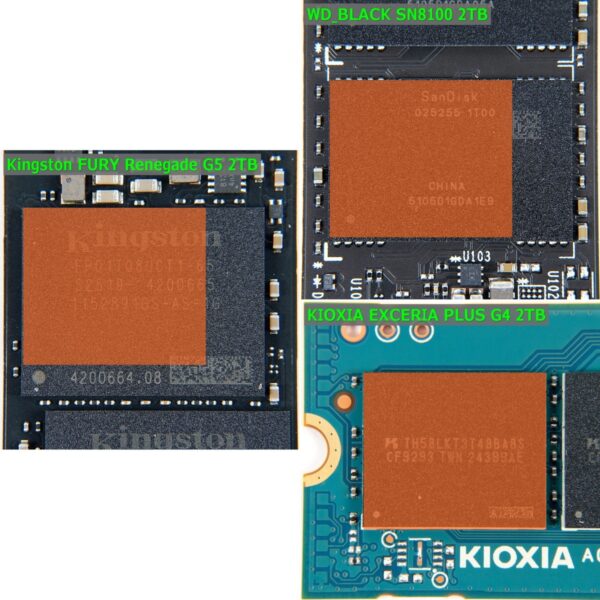

コントローラー、メモリについて

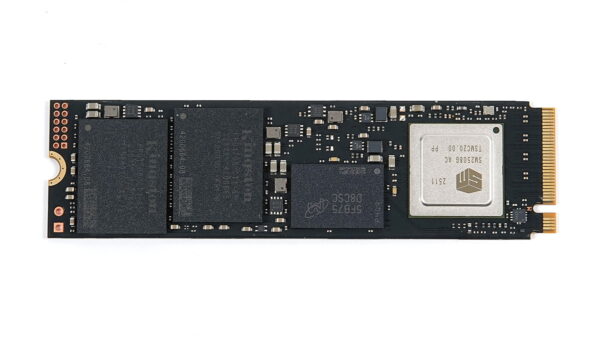

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」の表面にはM.2端子側の端にメモリコントローラー、その隣にDRAMキャッシュ、左半分のスペースに2枚のメモリチップが実装されています。

1TBと2TBと4TBの3種類の容量モデルがラインナップされていますが、SSD基板表面の実装レイアウトは同じで、いずれも片面実装です。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」のメモリコントローラーは公表されていませんが、実機を確認すると、TSMC 6nmプロセスで製造される8チャンネル、3600MT/sのメモリコントローラー Silicon Motion SM2508が採用されていました。

PCIE5.0対応ながら最新の製造プロセス&設計により省電力化(低発熱)も実現している最新メモリコントローラーです。

データ保存領域となるNANDメモリについても公式情報では”3D TLC”とだけ記載されていますが、KIOXIA/SanDisk製メモリの最新世代である218層TLC型3D NAND”BiCS8”(Kingston FP01T08UCT1-65)が採用されています。

KIOXIA/SanDisk製3D NAND BiCS8にはKIOXIA製SSDとSanDisk(WD)製SSDに使用されている2種類のパッケージが確認されていますが、「Kingston FURY Renegade G5 SSD」のメモリパッケージはその2つよりも大きく、独自カスタム品のようです。

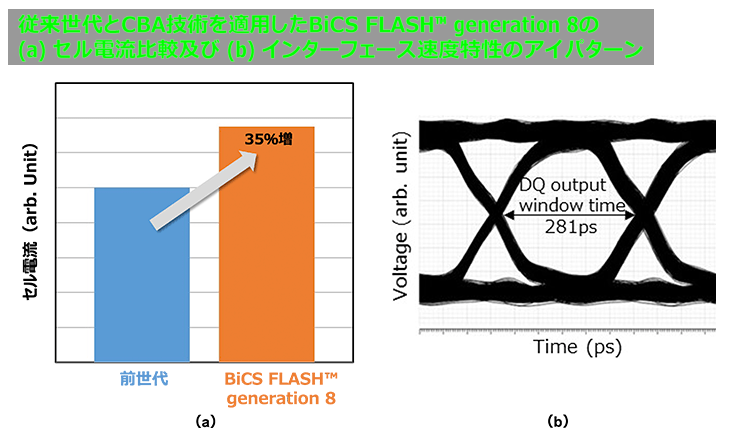

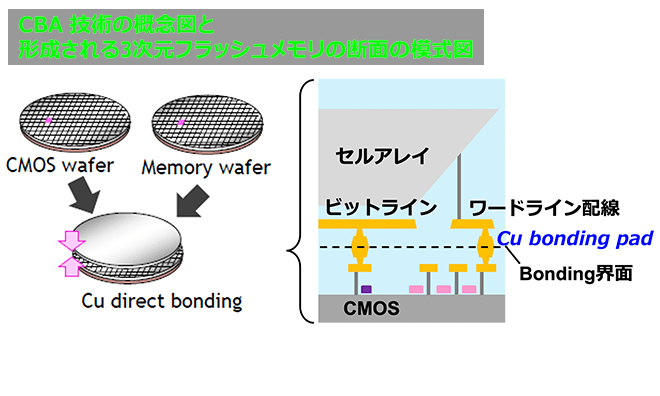

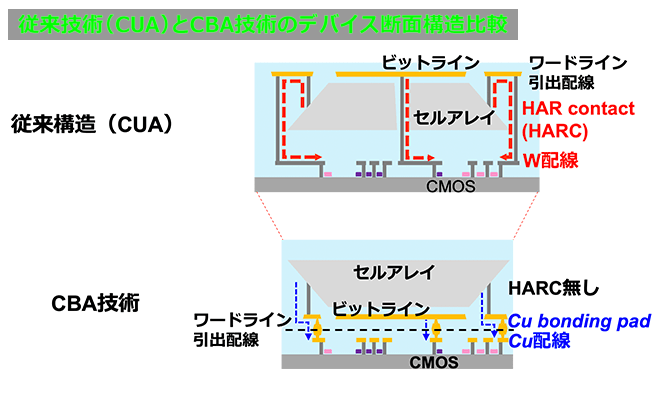

KIOXIAの最新メモリ BiCS8については同社公式ページでも解説されていますが、CBA(CMOS directly Bonded to Array)とOPS(On Pitch SGD)という新技術を採用しています。

BiCS8は3D NANDの積総数が218層となっており200+層の各社最新メモリと比較した時に単純な積層数では劣りながら、18.3Gb/mmという最も高いメモリ密度を実現しています。

また競合メーカーは1チップで2400MT/s程度が多い中、BiCS8はCBAに加えてHigh-k/Metal Gate(HKMG)を導入することで、最終的な量産品においては3600MT/sの入出力速度を実現しています。

最後にDRAMキャッシュについて、Kingston製SSDではロットや容量モデルによって変わる傾向があります。

今回入手した「Kingston FURY Renegade G5 SSD」の2TBモデルに搭載されているDRAMキャッシュはMicron製 5FB75 D8CSC(2GB LPDDR4-4266)でした。

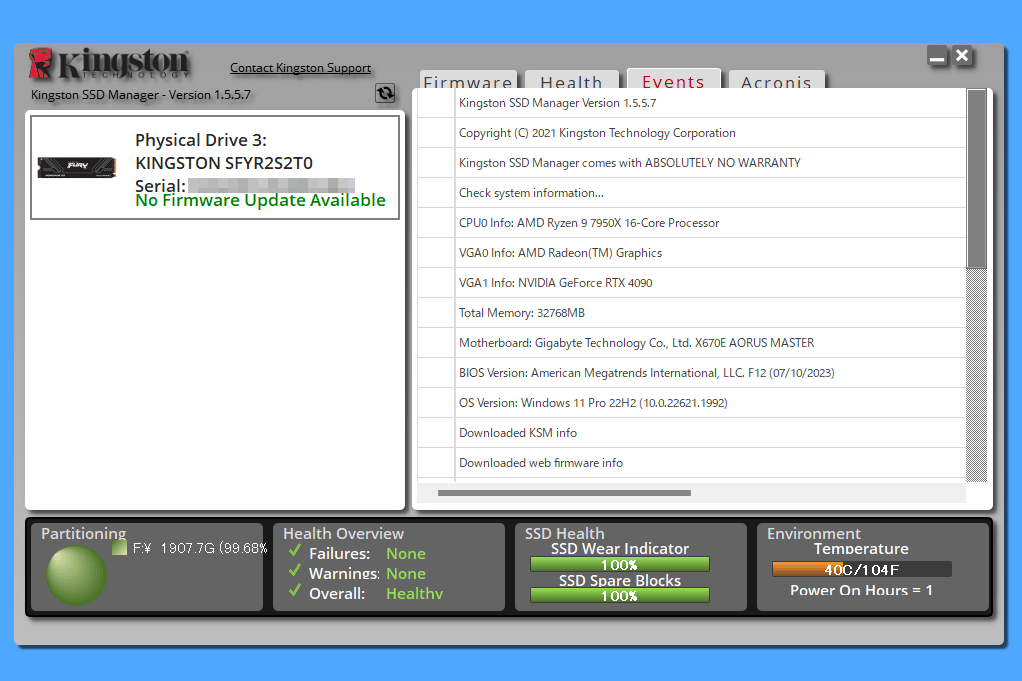

PC内蔵ストレージの検証機材

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の各種検証を行うテスト環境を紹介します。

テストベンチ機の詳細

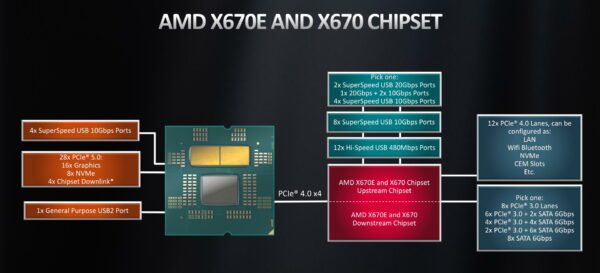

PCIE4.0/5.0に対応するAMD Ryzen 9 7950X&GIGABYTE X670E AORUS MASTERなどで構成されているベンチ機を使用しました。構成の詳細は下記テーブルの通りです。

| SSDテストベンチ機の構成 | ||

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 9 7950X | レビュー |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 | レビュー |

| Noctua NF-A12x25 PWM | レビュー | |

| システムメモリ | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N DDR5 16GB×2=32GB | レビュー |

| マザーボード | GIGABYTE X670E AORUS MASTER | レビュー |

| ビデオカード | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN | レビュー |

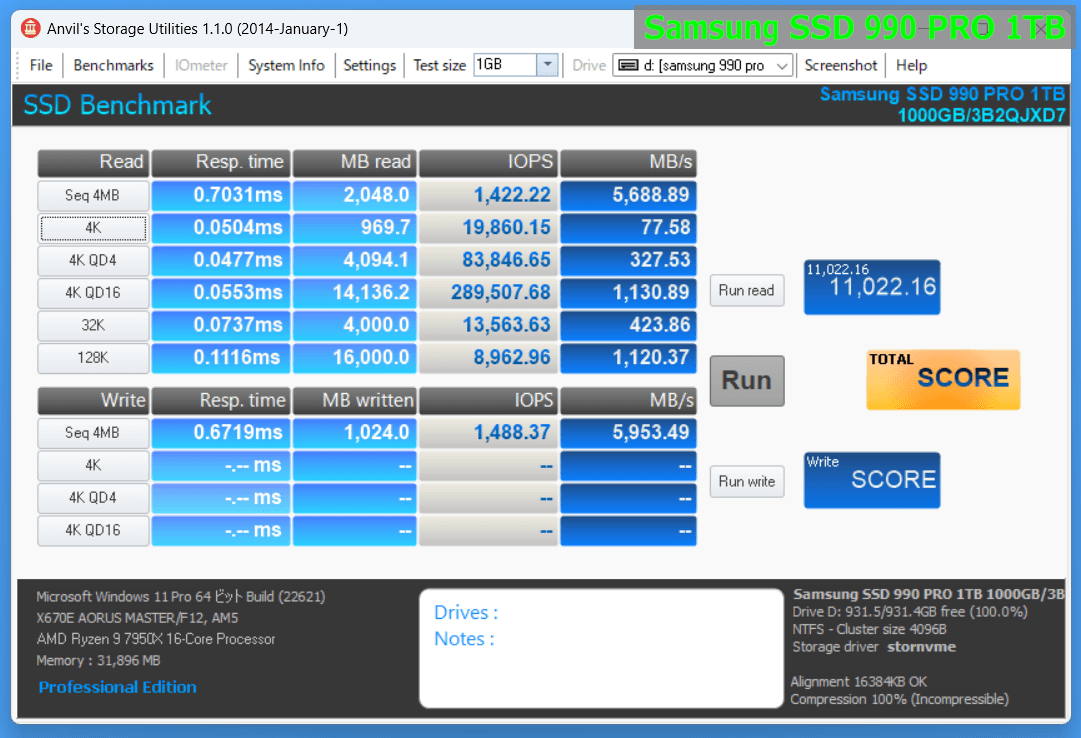

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB | レビュー |

| OS | Windows 11 Pro 64bit 22H2 | |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 | レビュー |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 | レビュー |

G.Skill Trident Z5 Neo RGB 【PR】

システムメモリの検証機材には、Ryzen 9000シリーズでも引き続きOCメモリのスイートスポットとアピールされている、メモリ周波数6000MHz/CL30の低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5 NeoシリーズはAMD EXPOのOCプロファイルに対応した製品なので、AMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。

ARGB LEDイルミネーションを搭載したTrident Z5 Neo RGB、ラグジュアリーな外観のTrident Z5 Royal Neoといったバリエーションモデルもラインナップされています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 【PR】

最新のSSDレビューでは高度に圧縮されたゲームデータをグラフィックボードのVRAMへ直接取り込んで、GPUによって高速に展開するDirectX 12のDirectStorageのようなAPIに対応したPCゲームも検証しています。

DirectStorageでもSSDの理想的な性能を検証できるように、ウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

グラボメーカー PNYは株式会社アスクが販売代理店契約を結んだのが2022年と、国内ではまだ日も浅く、知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

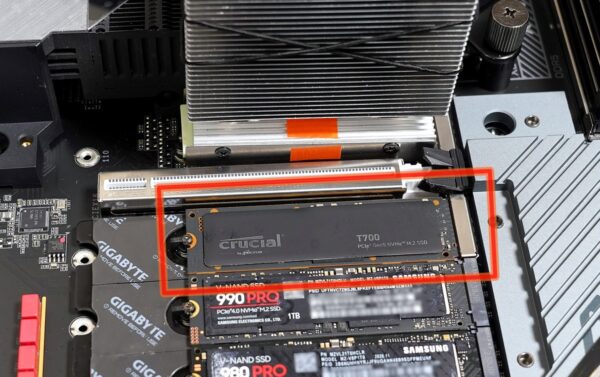

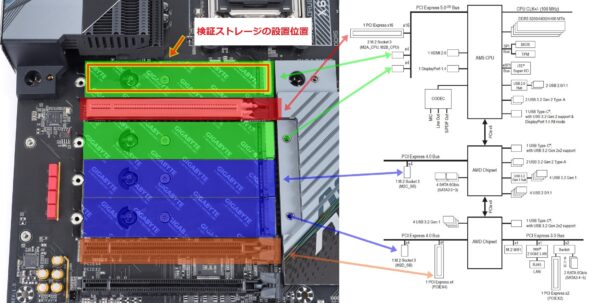

検証SSDの設置や接続帯域

検証する各種NVMe M.2 SSDはマザーボード上のCPUソケット直下に配置されているM.2スロットに設置し、Ryzen 7000シリーズCPUから伸びているNVMe SSD向けのCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続しています。

GIGABYTE X670E AORUS MASTERにM.2 SSDを設置する場合、M.2-PCIE変換ボードも使用するなら、計5つの候補があり、どこに接続するかでベンチマーク結果が大きく変わります。

グラフィックボード用PCIE5.0x16レーンを分割するPCIEスロットに変換アダプタ経由でSSDを増設する方がベンチマークスコアが高くなる可能性もあるのですが、NVMe SSD用レーンに接続するのが実用に則しているので、このような設定にしています。

またサーマルスロットリングによる性能低下の可能性を排除するため、JIUSHARK M2-THREEという60mm角ファンでアクティブ冷却できるM.2 SSDヒートシンクを組み合わせた状態で設置しています。

基本仕様と専用ソフト

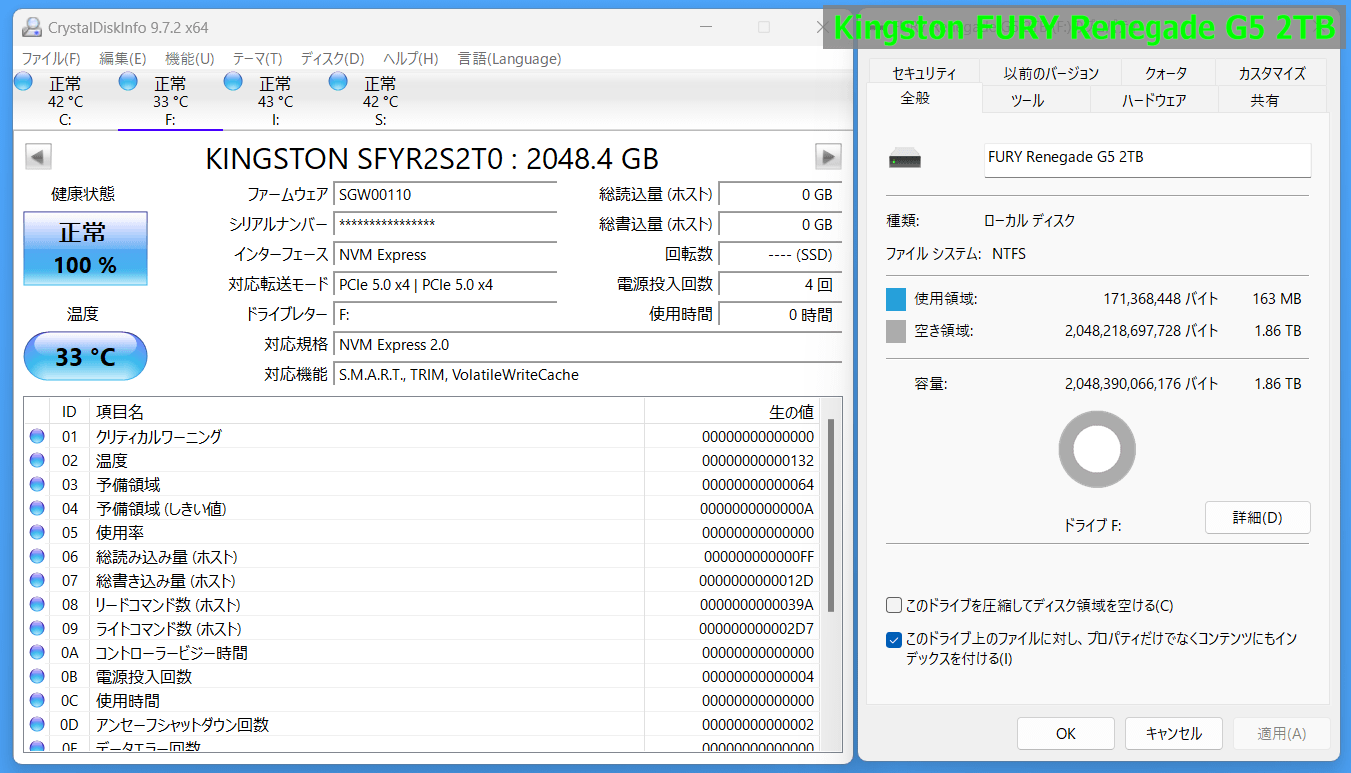

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のWindowsボリューム容量や付属ソフトなど基本仕様について紹介します。

Windowsボリュームの容量

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のボリュームをWindows 11上で作成したところ、空き容量は1.86TBでした。

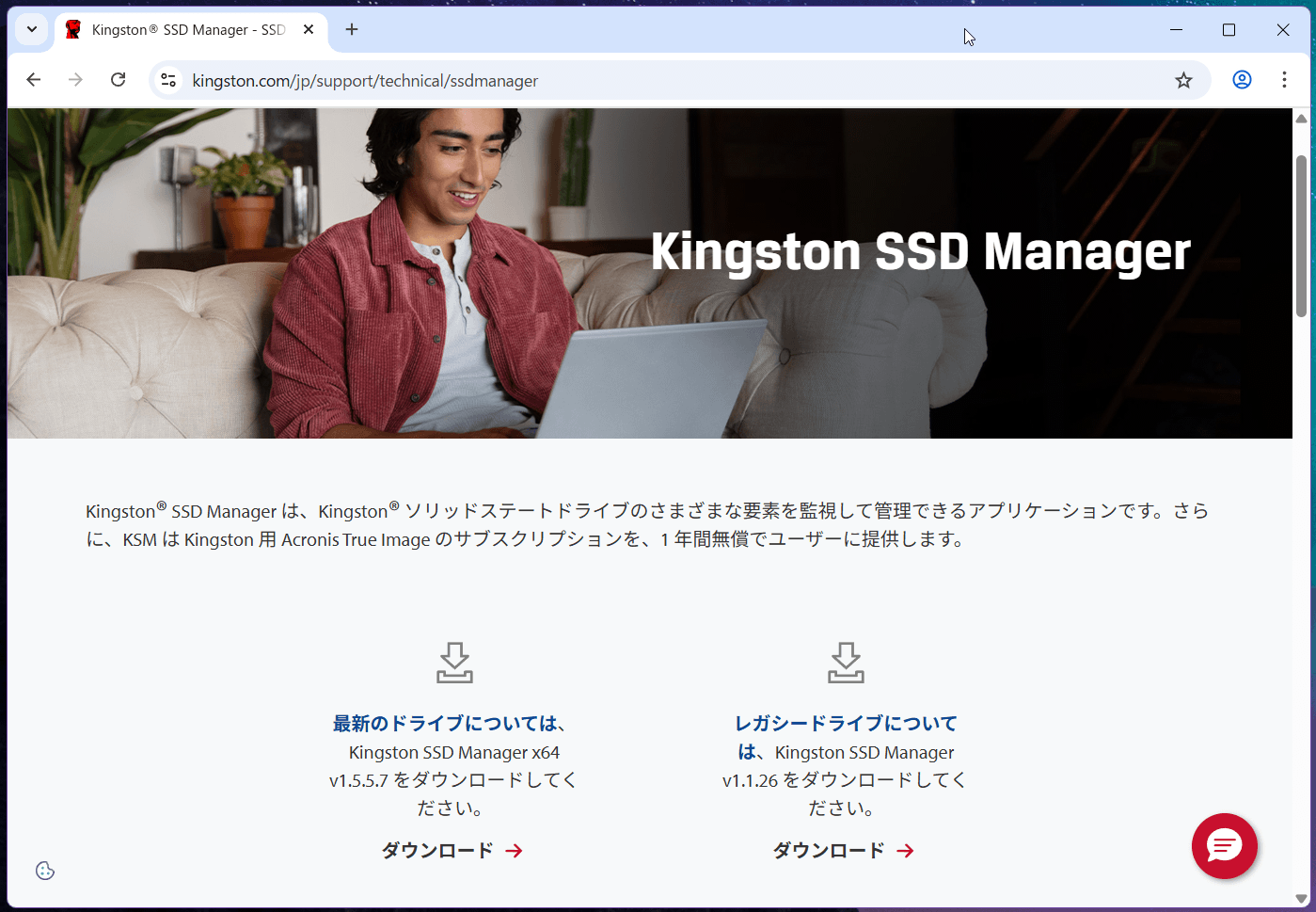

専用ソフトの機能

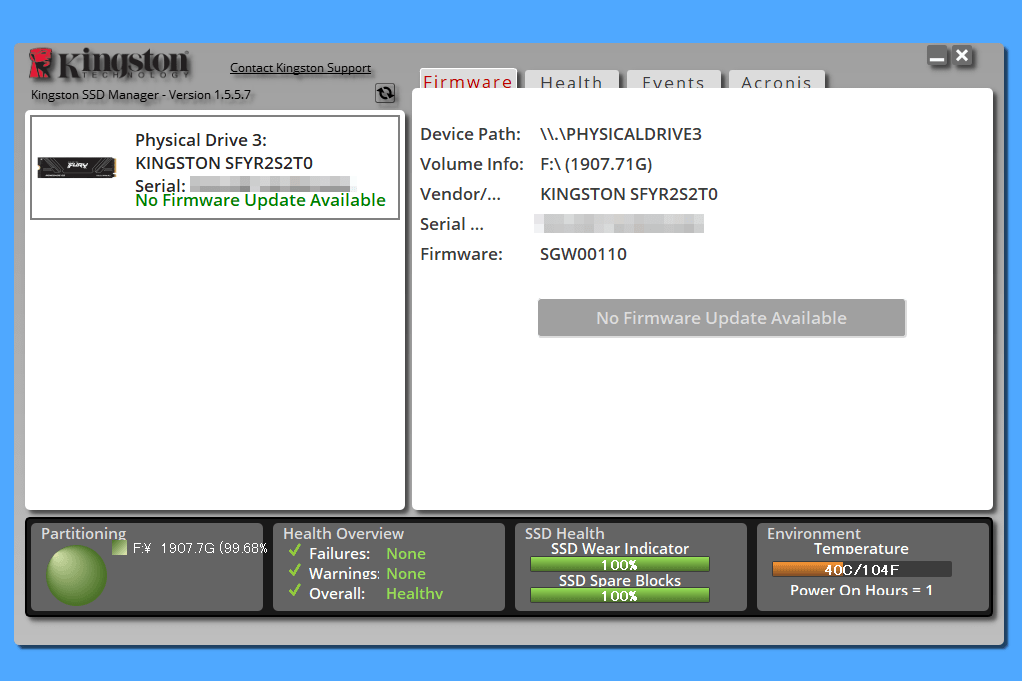

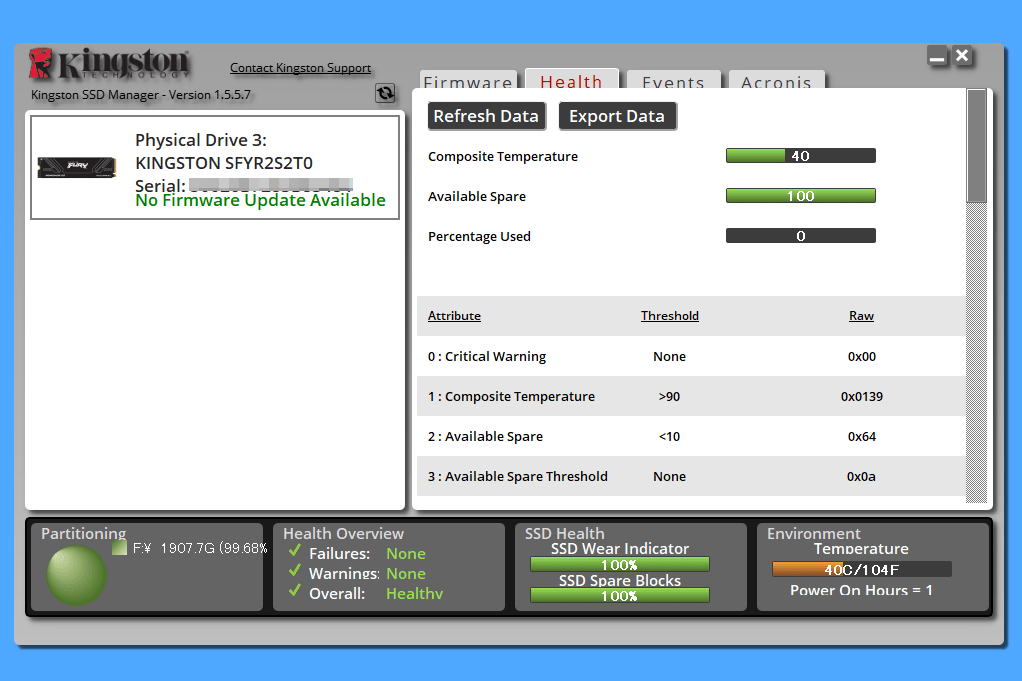

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は同社製SSD向けクライアントソフト Kingston SSD Managerに対応しています。

公式サポートページから無料でダウンロードできるソフトウェアです。

Kingston SSD Managerは、

- SSDのS.M.A.R.T情報の確認

- SSDファームウェア更新

- クローンソフトのインストール

等をWindows OS上で簡単に行うことができます。

基礎ベンチマーク比較

ストレージに関する基本的なベンチマークソフトを使用して、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の性能を検証しました。

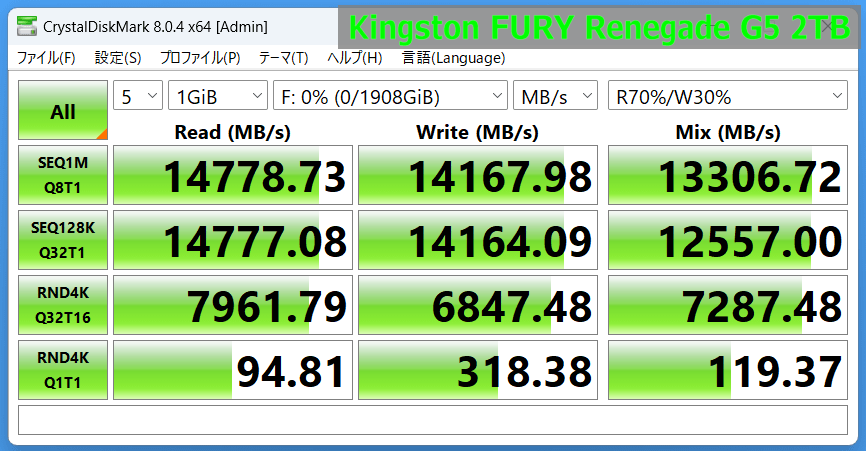

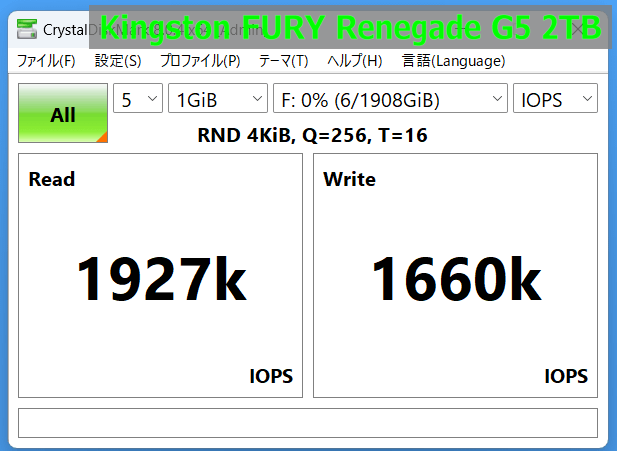

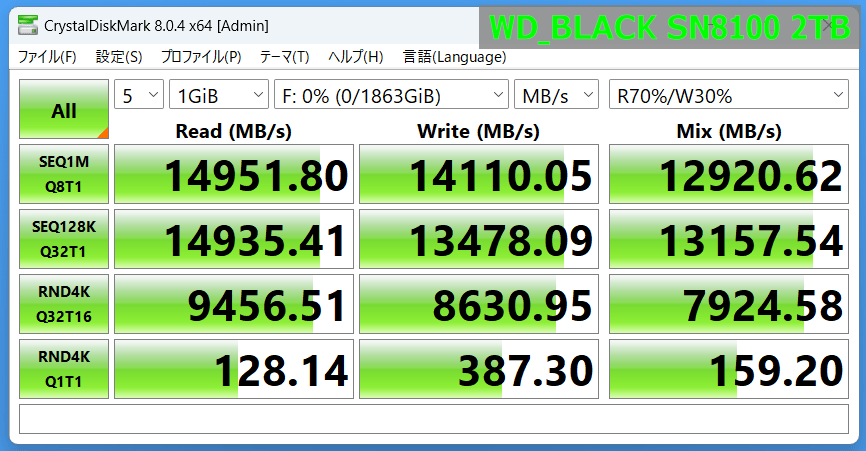

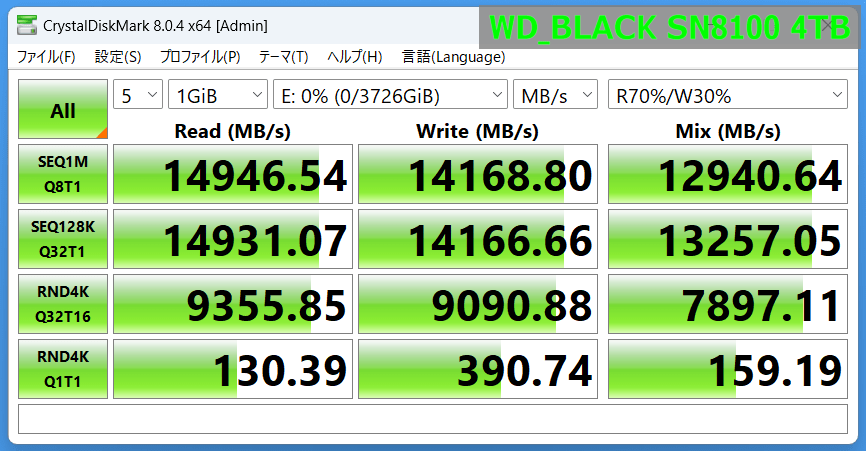

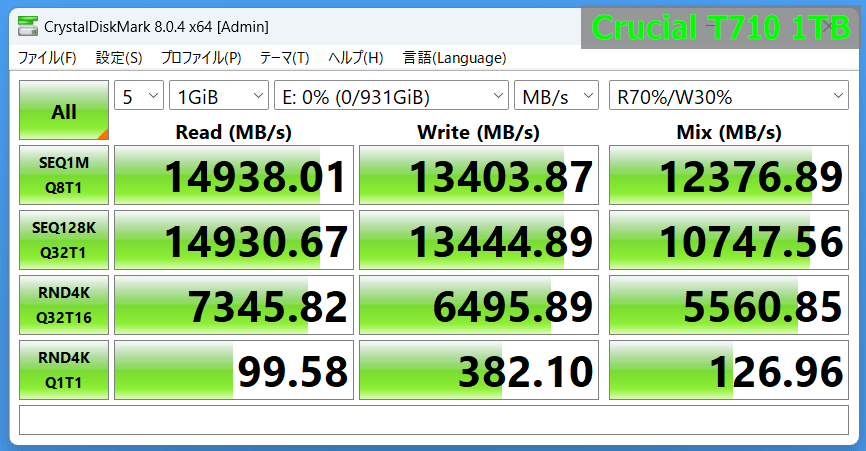

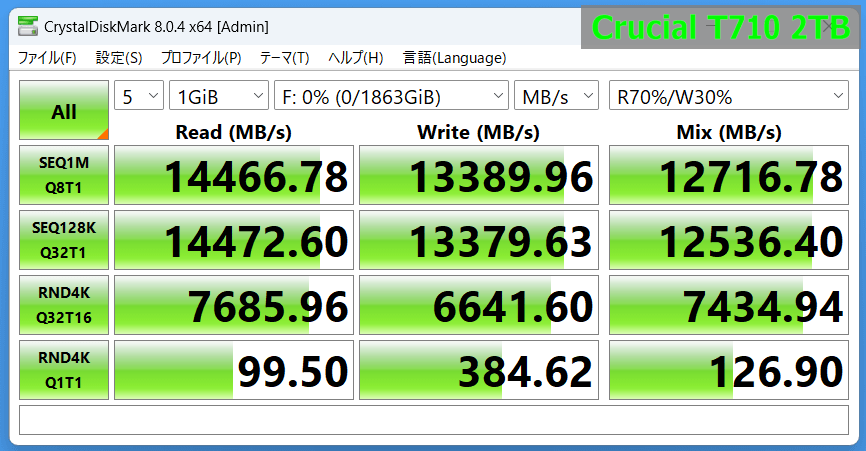

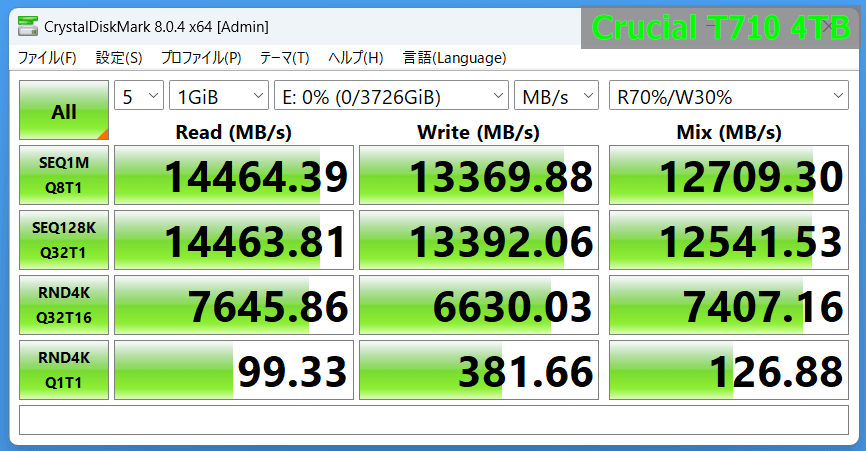

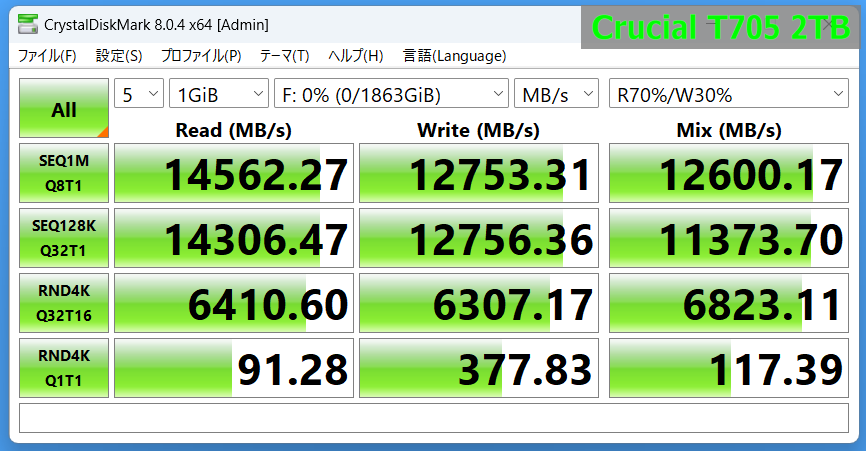

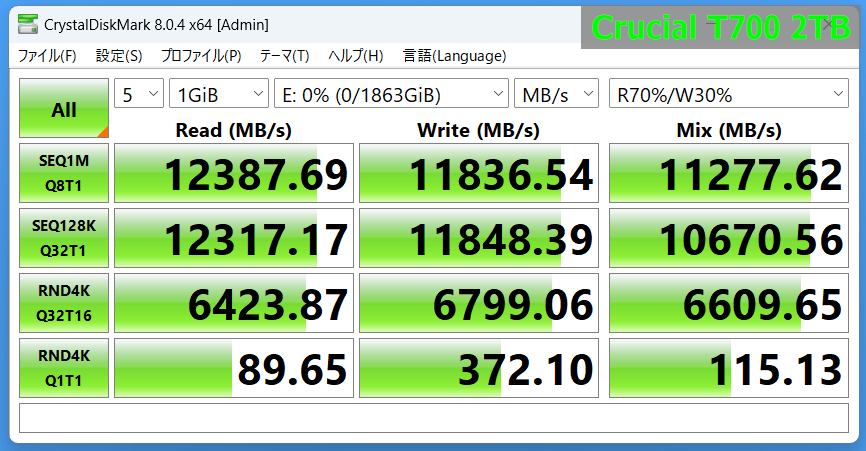

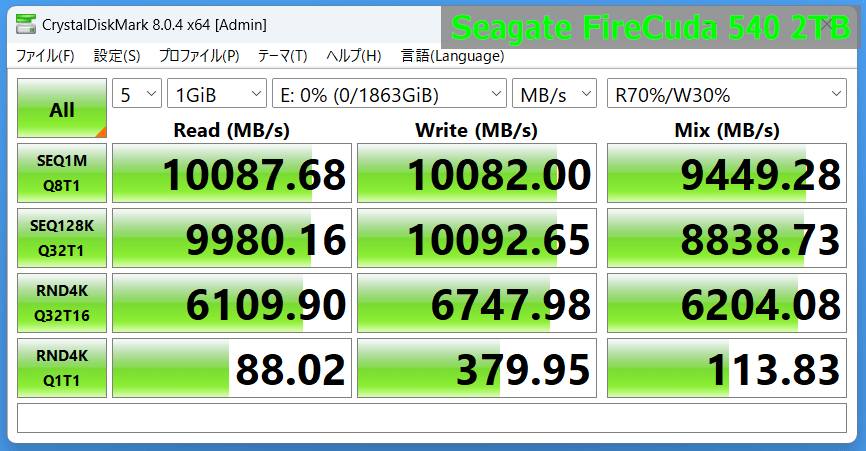

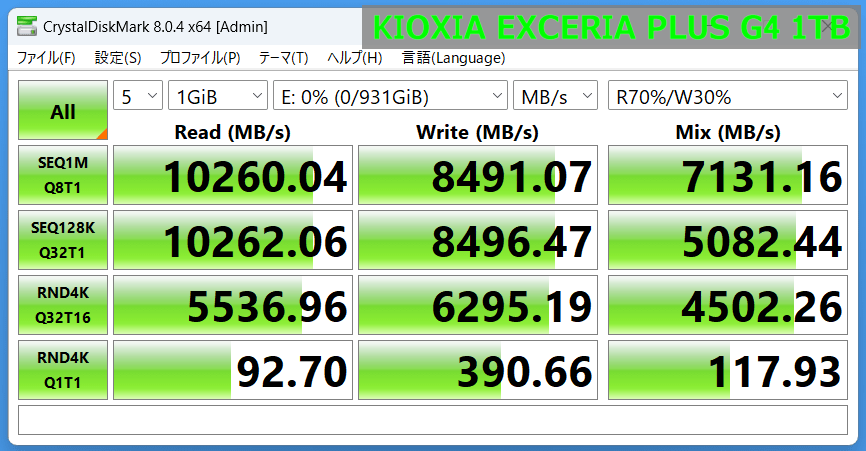

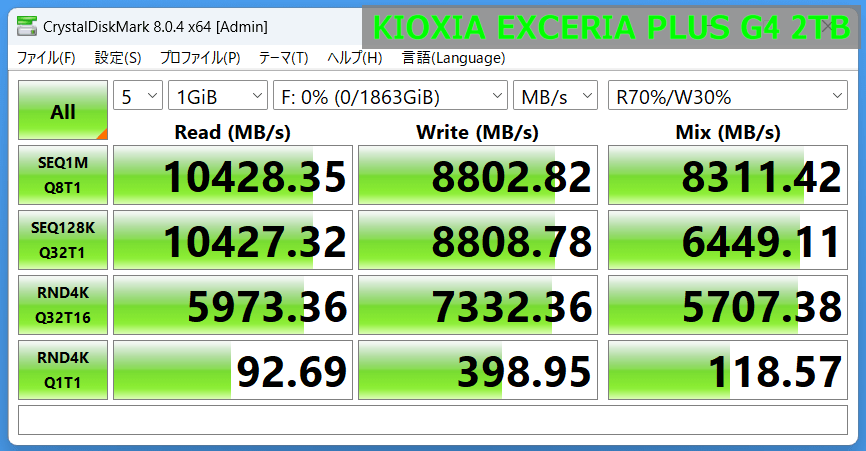

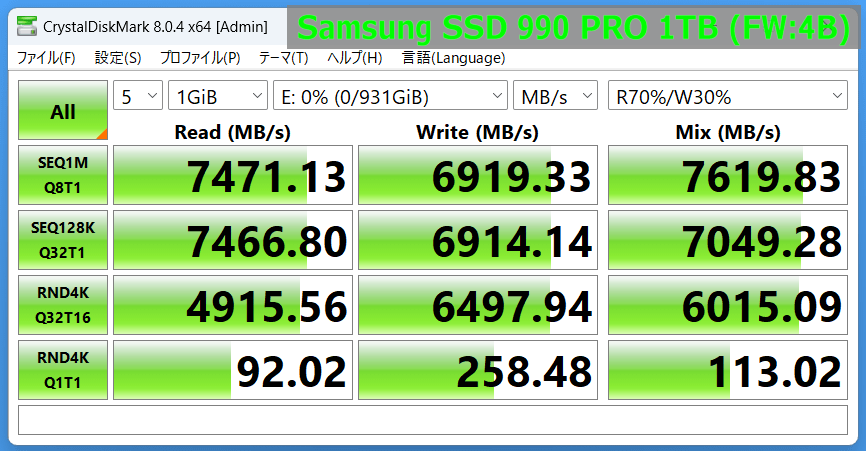

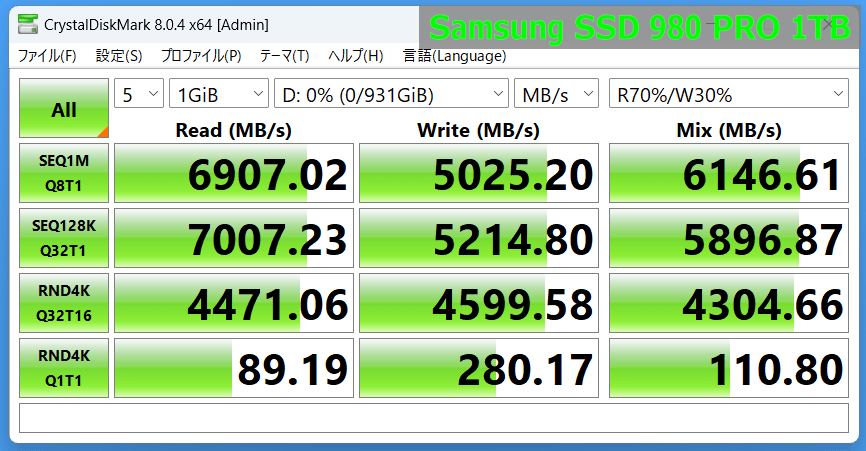

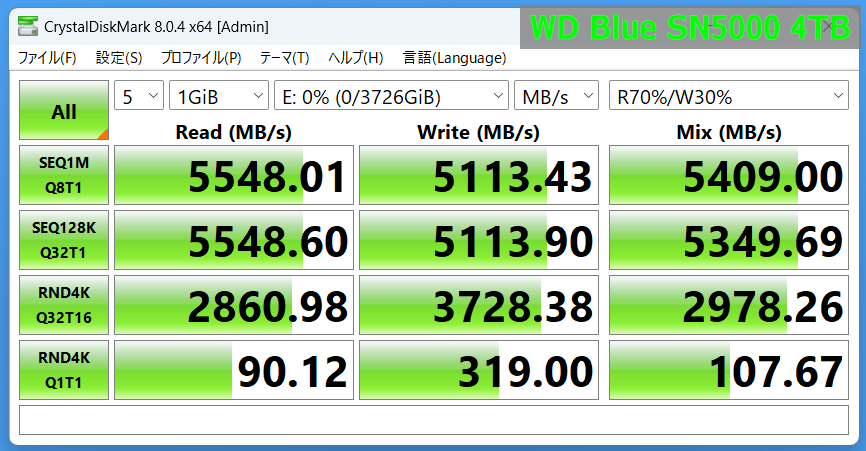

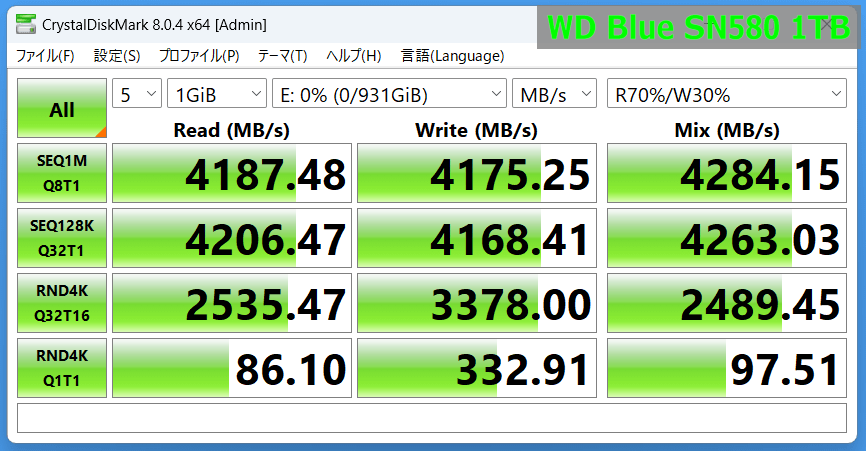

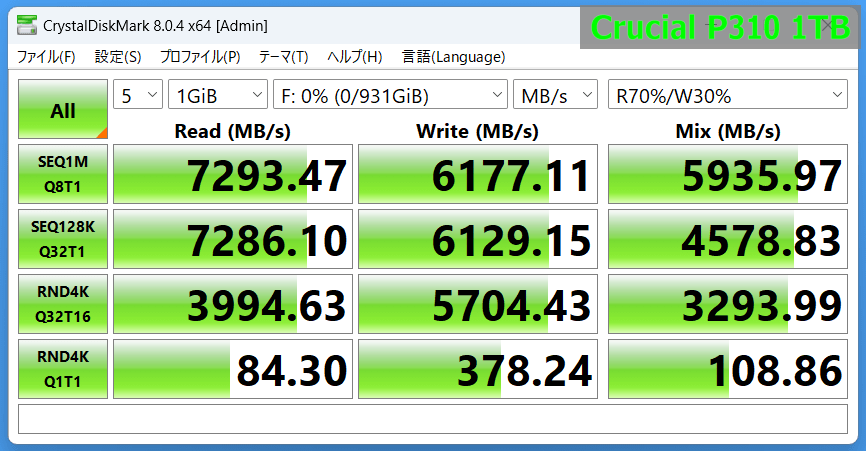

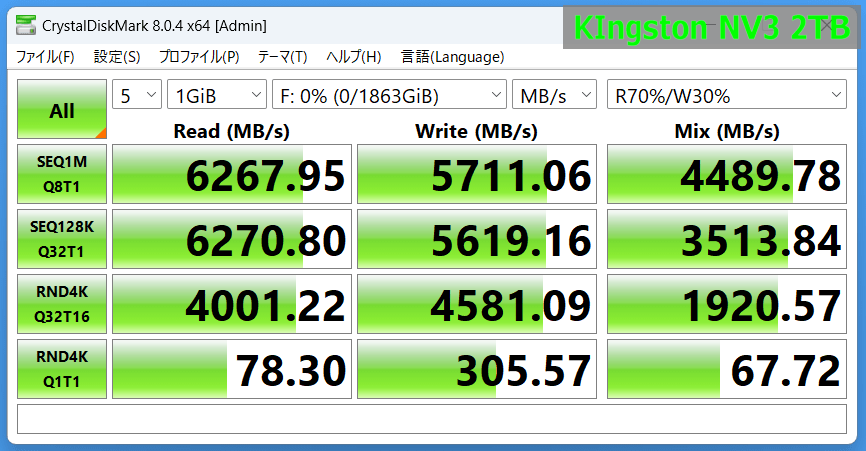

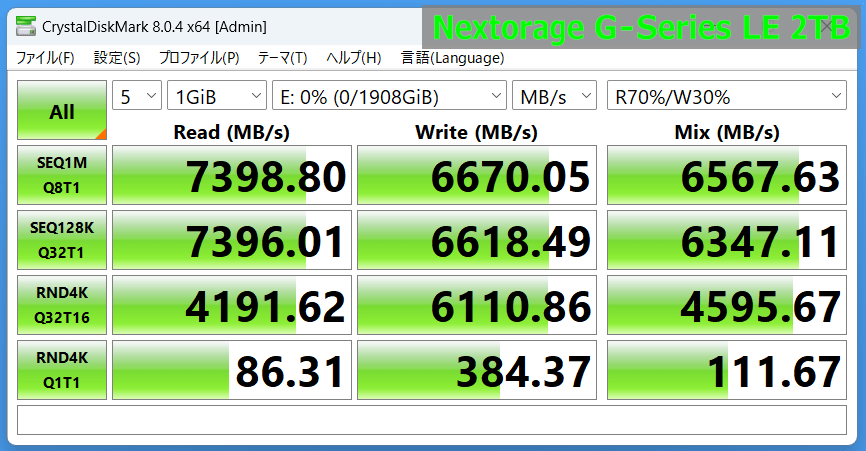

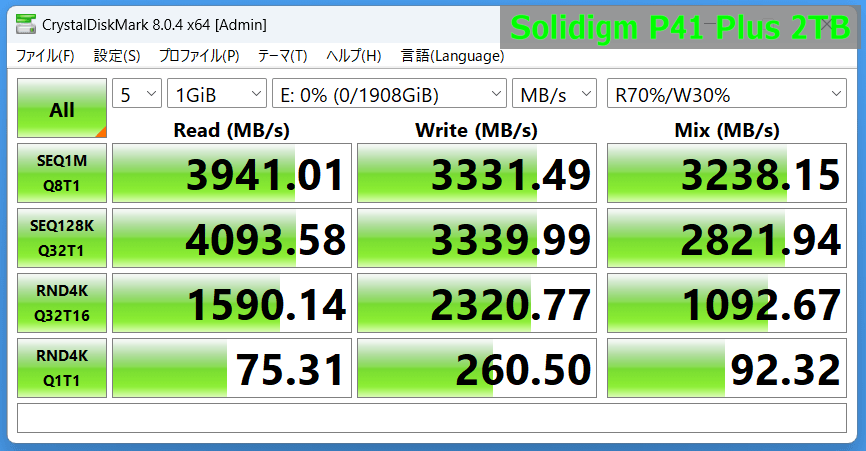

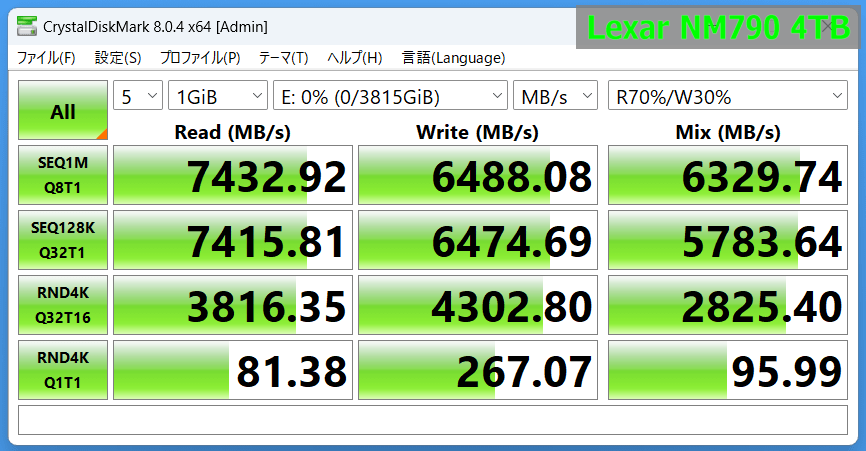

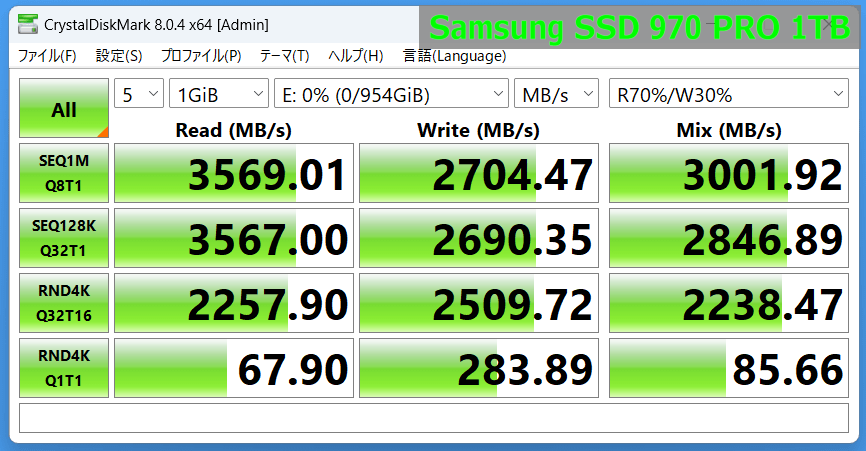

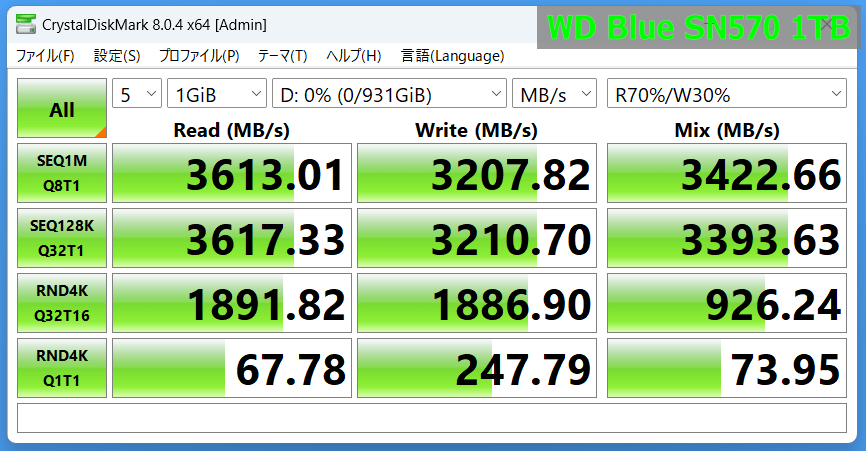

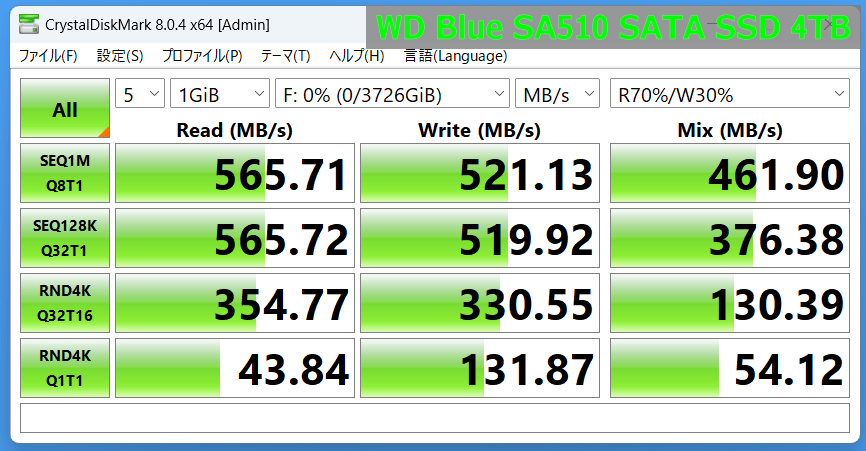

CrystalDiskMark

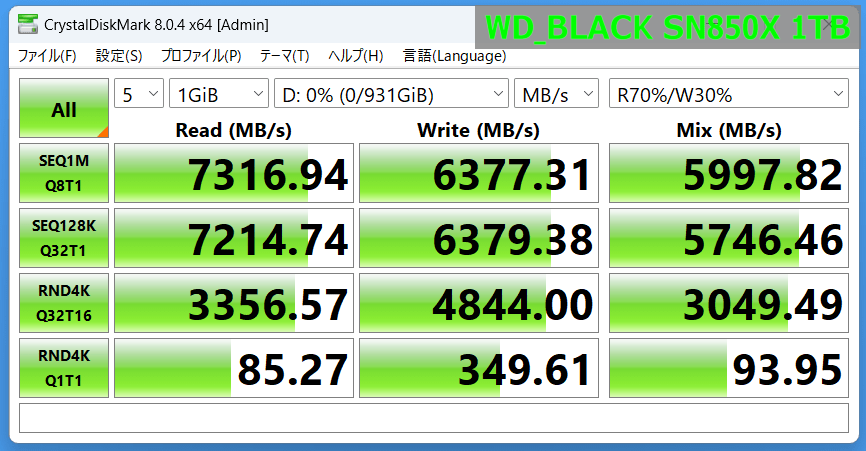

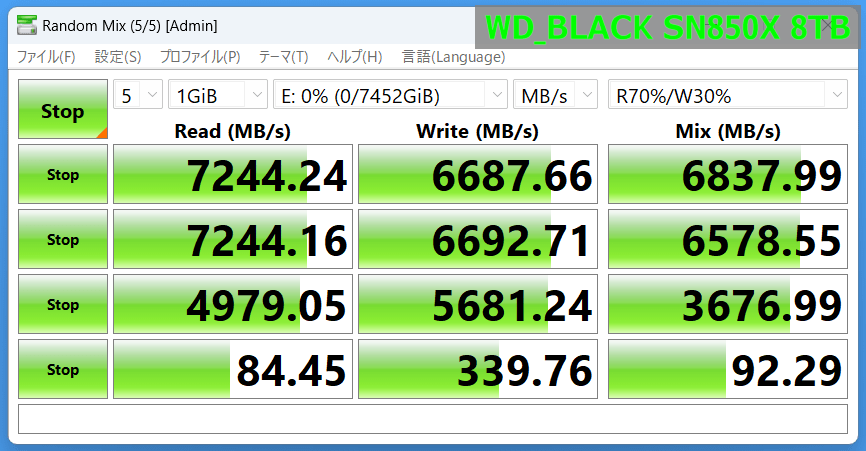

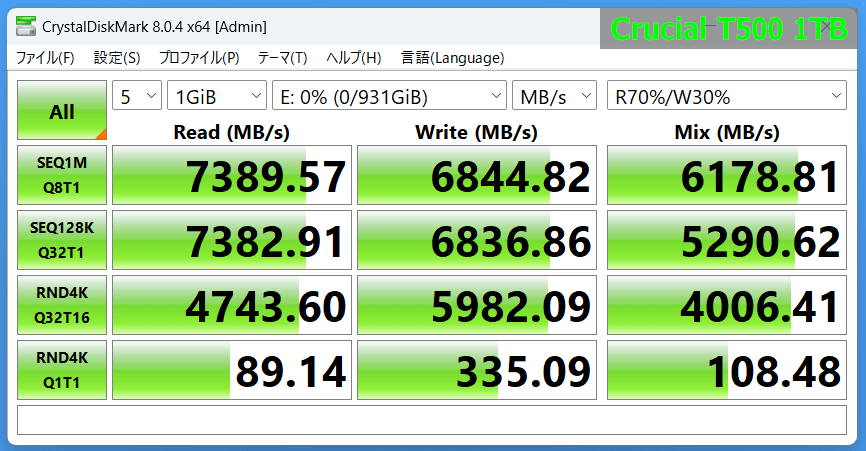

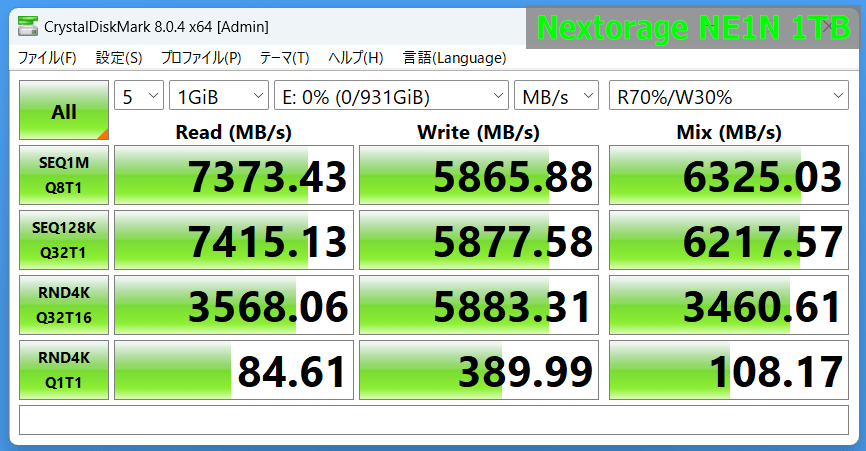

まずはストレージベンチマークを代表する1つ、CrystalDiskMarkで「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の性能を検証しました。

CrystalDiskMarkのバージョンは8.0.4、設定はデータサイズ 1GiB、プロファイル +Mixです。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」は、CDMベンチマークススコアで連続読み出し 14,900 MB/s、連続書き込み 14,100 MB/sになりました。

メーカー公式スペックの通り、PCIE5.0x4帯域としては理想的なスコアです。

100MB/sを超えるSSDも出てきていますが、後述の実用性能系ベンチではあまり差が出なかったりなので、今のところ90MB/sを超えていたらほぼ上限と考えていいと思います。

CDMベンチマークスコアの比較に関する注意

Intel/AMDプラットフォームの違いや、グラフィックボード向けPCIEレーン(帯域分割のM.2スロット)を使用するかなど、検証環境によってCDMベンチマークスコアは結構差が出ます。

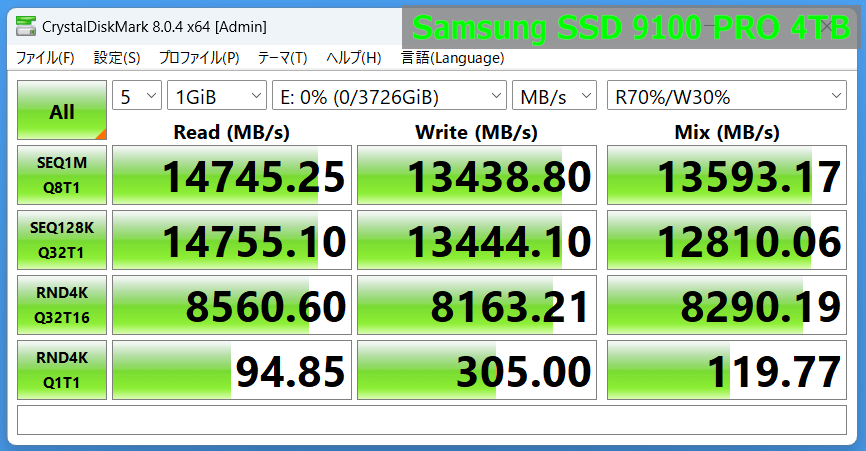

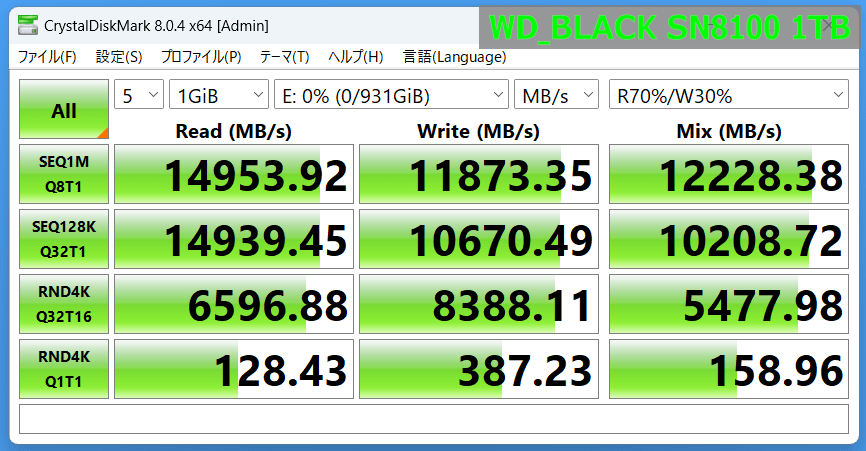

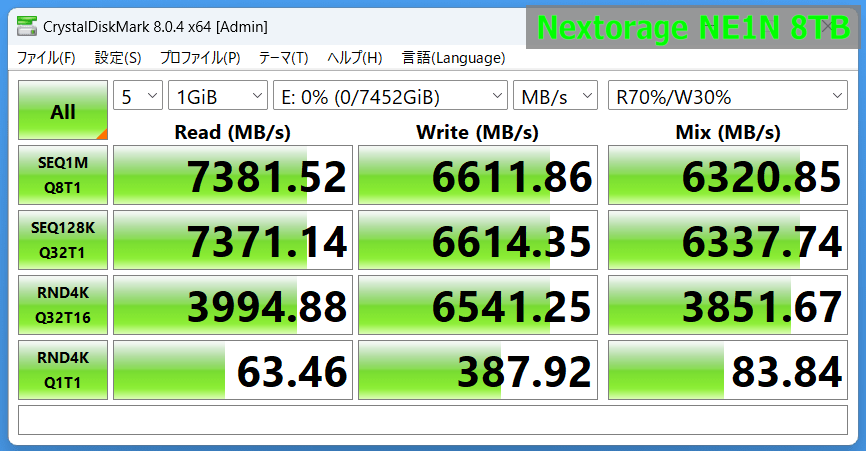

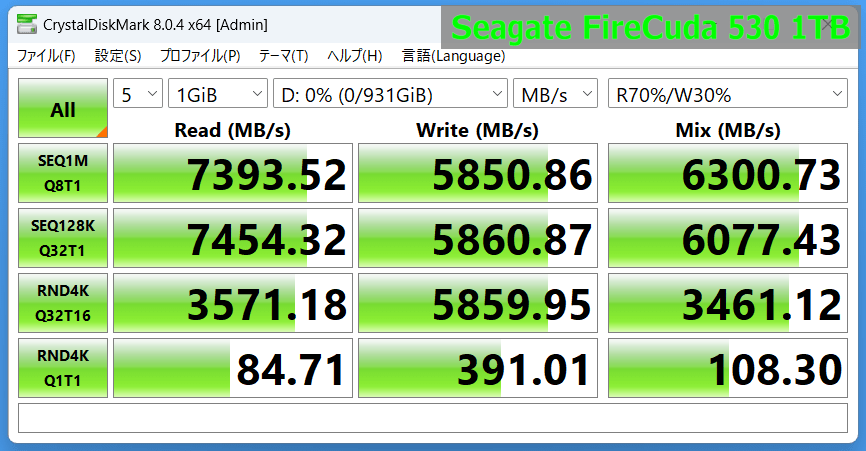

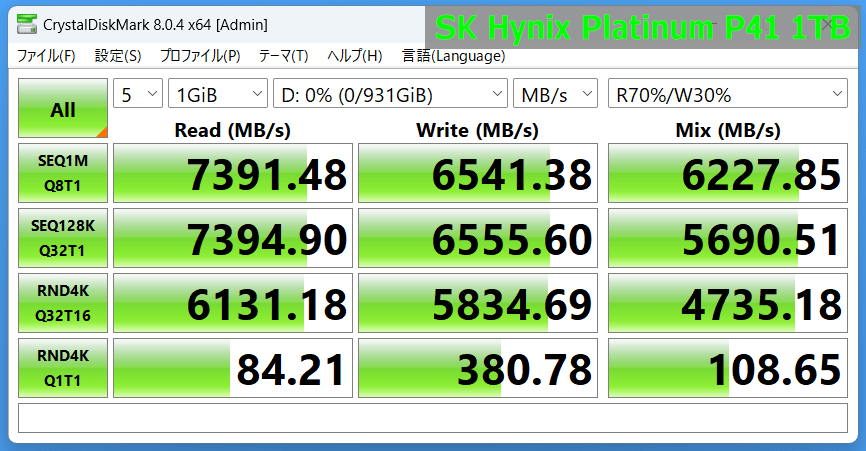

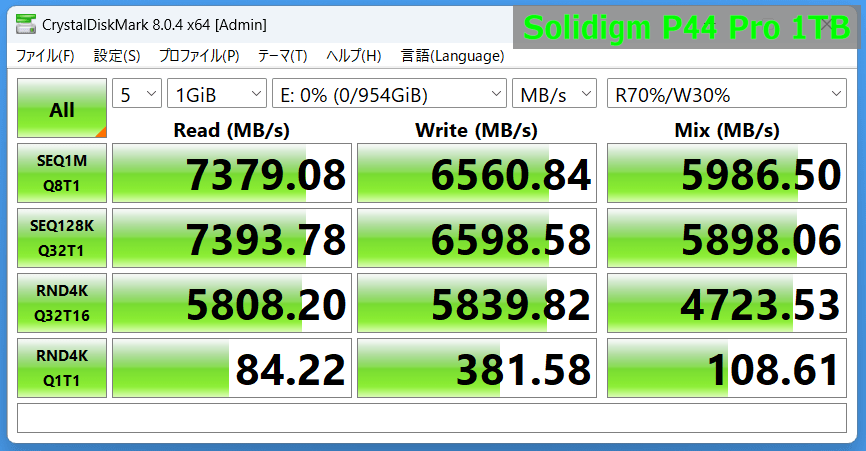

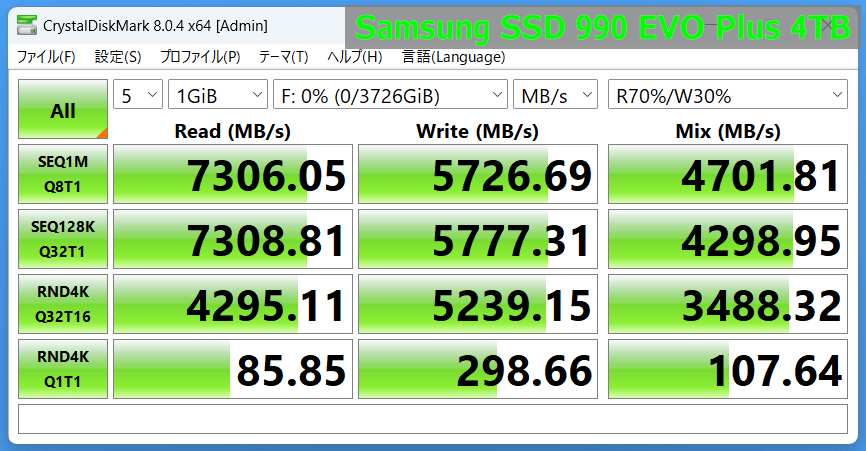

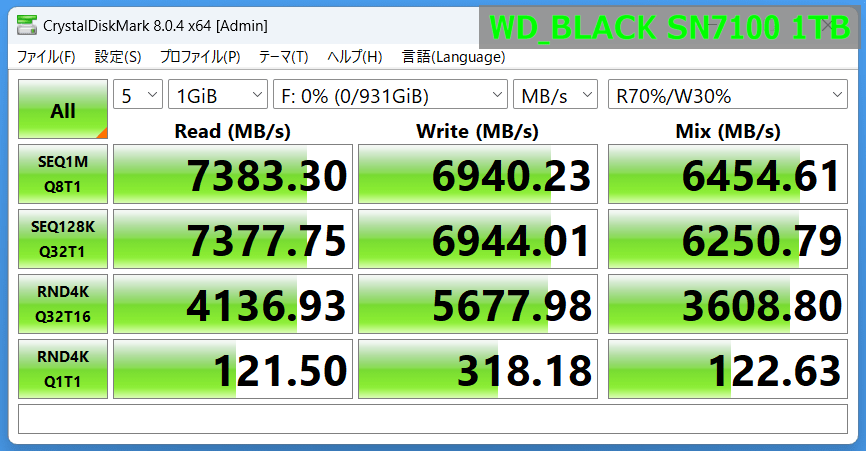

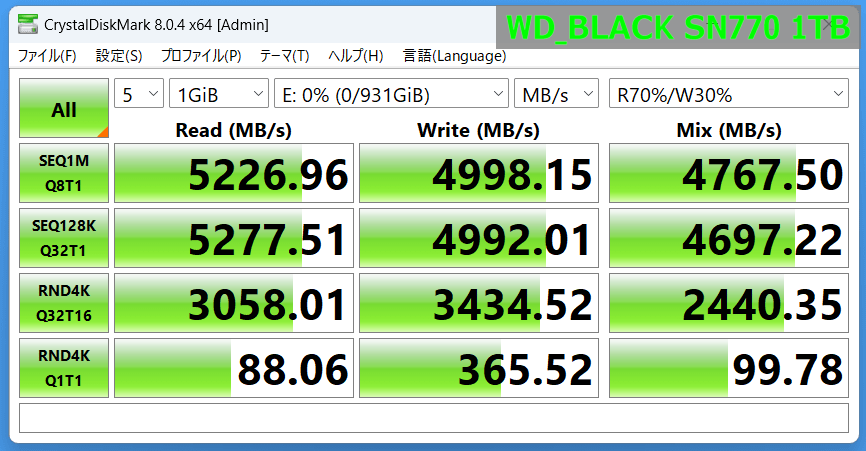

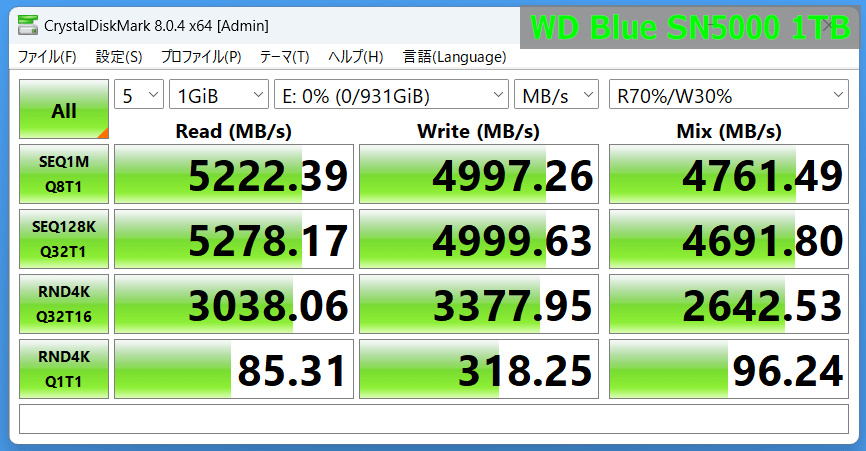

以下、各種比較対象SSDのCrystalDiskMark8 ベンチマークスコアです。

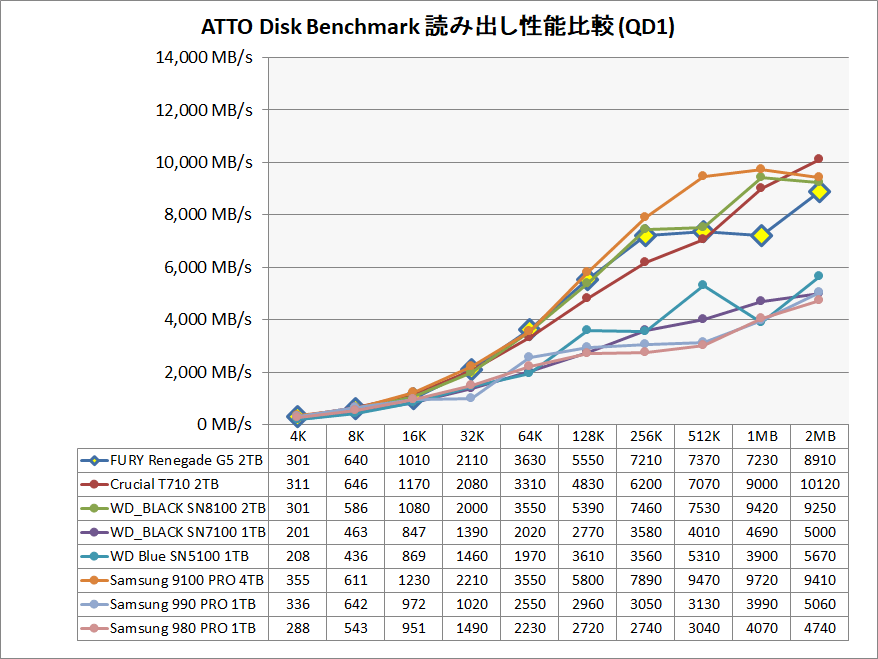

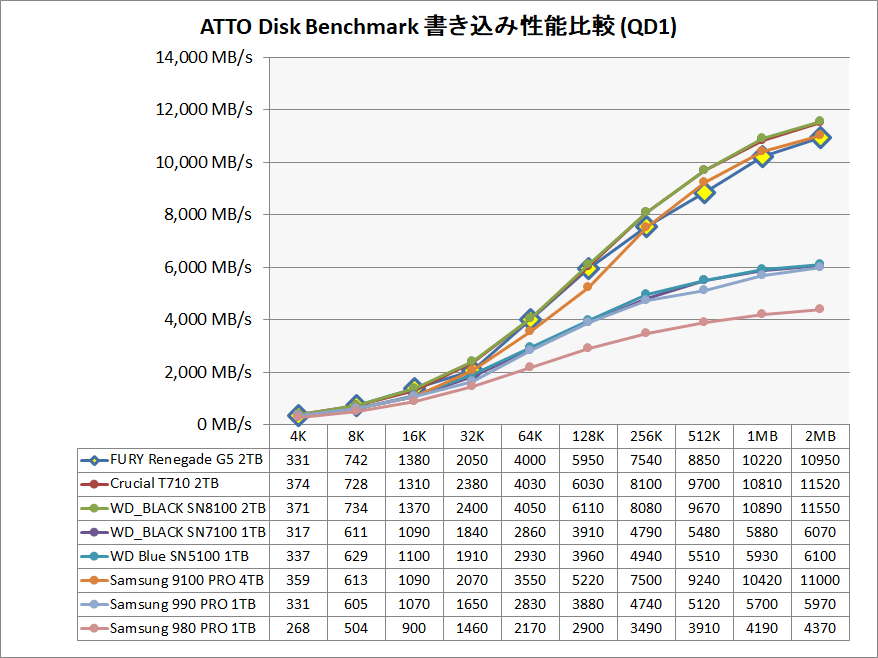

ブロックサイズ別の読み書き性能

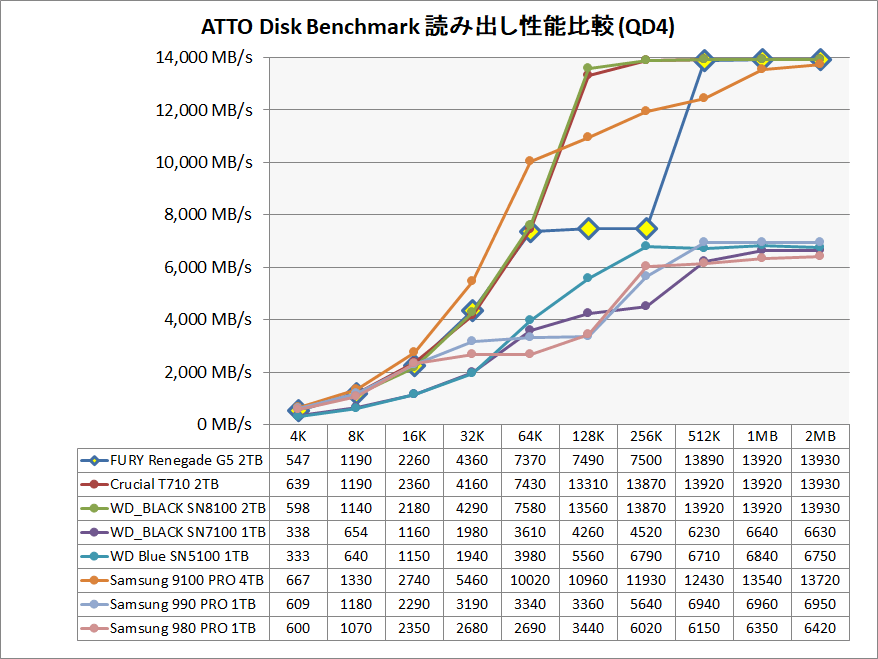

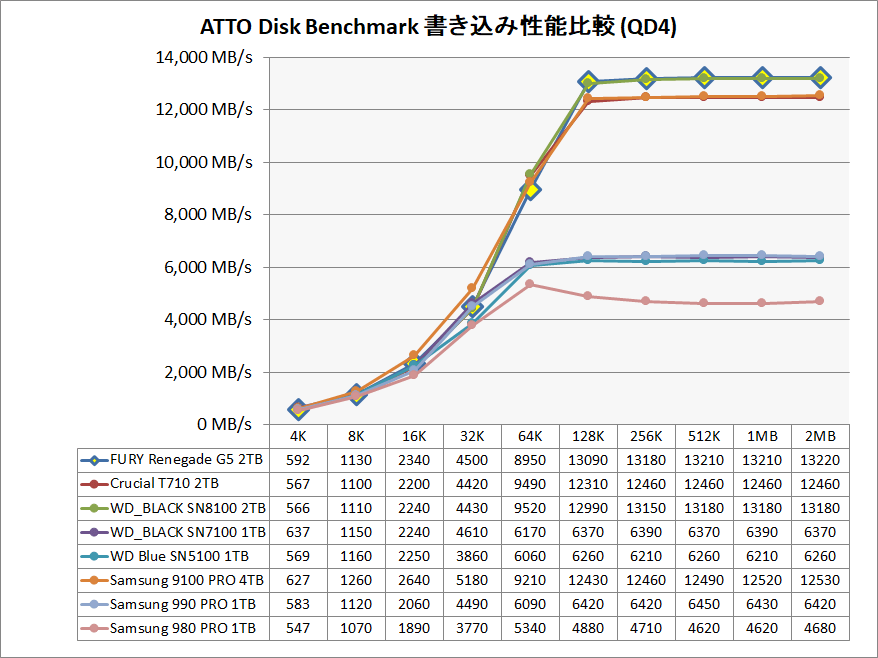

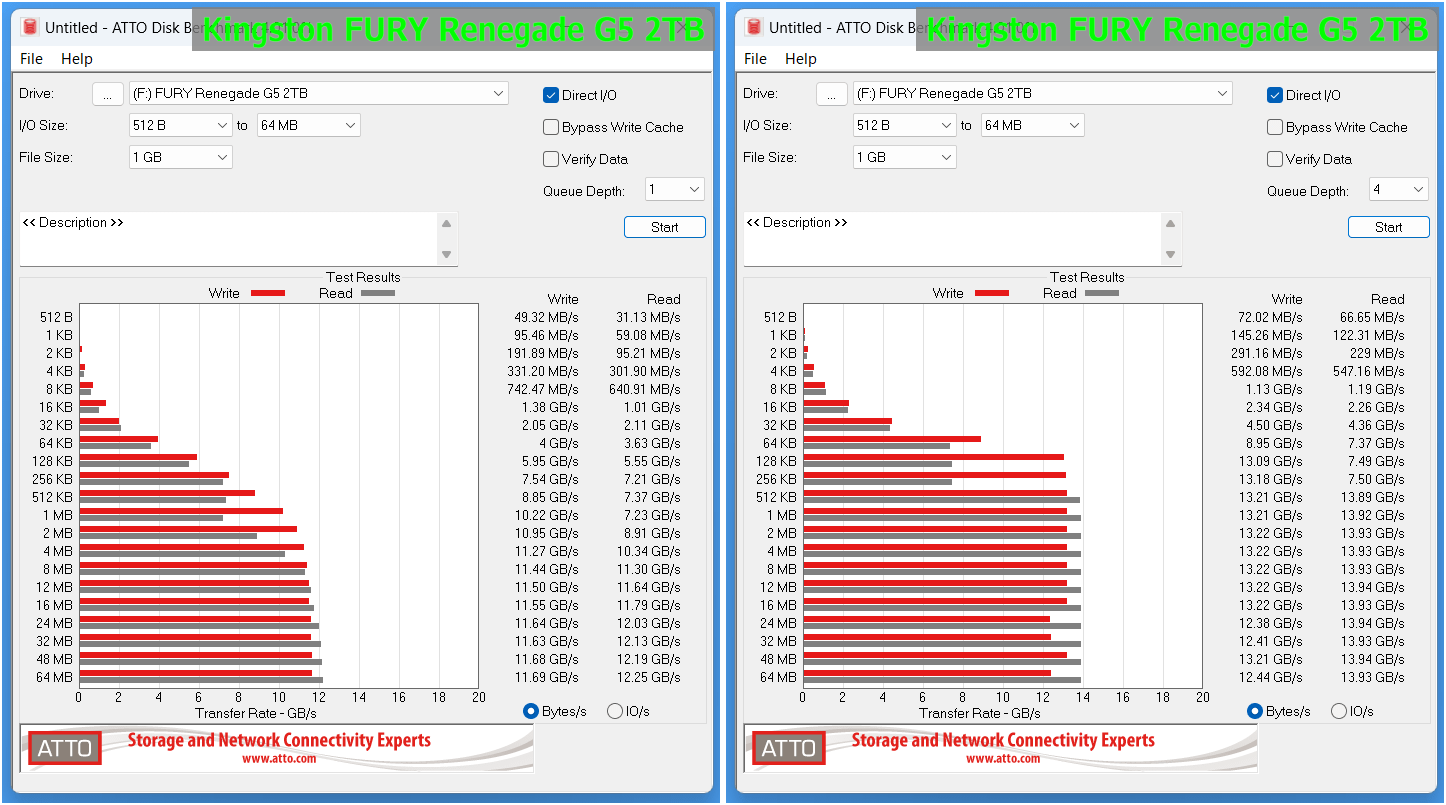

ATTO Disk Benchmarkを使用して、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のブロックサイズ別読み書き性能を検証しました。

ATTO Disk Benchmarkのバージョンは4.00.0f2、設定はデータサイズ 1GB、QD1とQD4です。

ATTO Disk Benchmarkはブロックサイズ別の性能を主にチェックするベンチマークなので、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」と各種比較対象ストレージについて、4KB~1MBを抜粋して読み出し/書き込みの性能をグラフで比較しました。

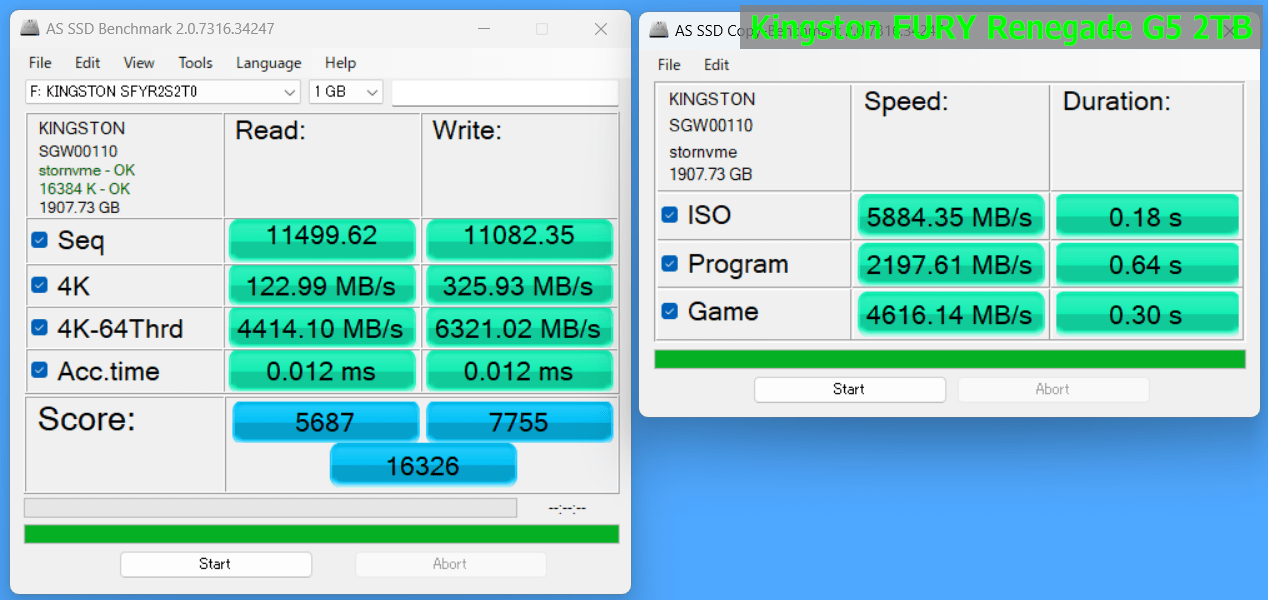

その他のSSDベンチマーク

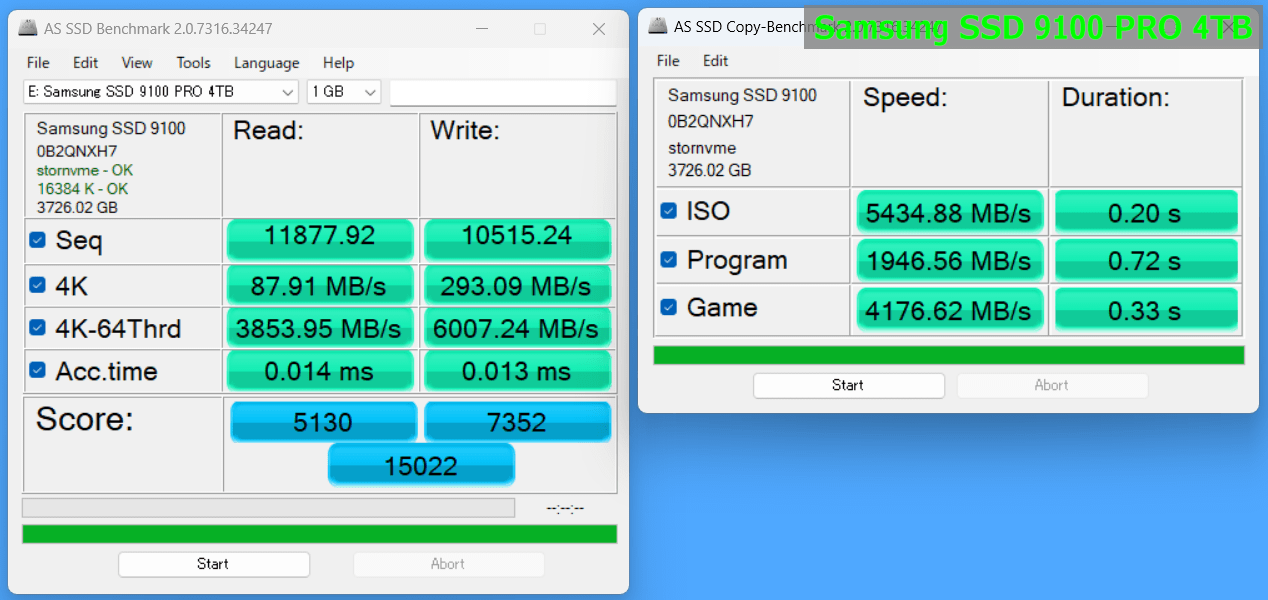

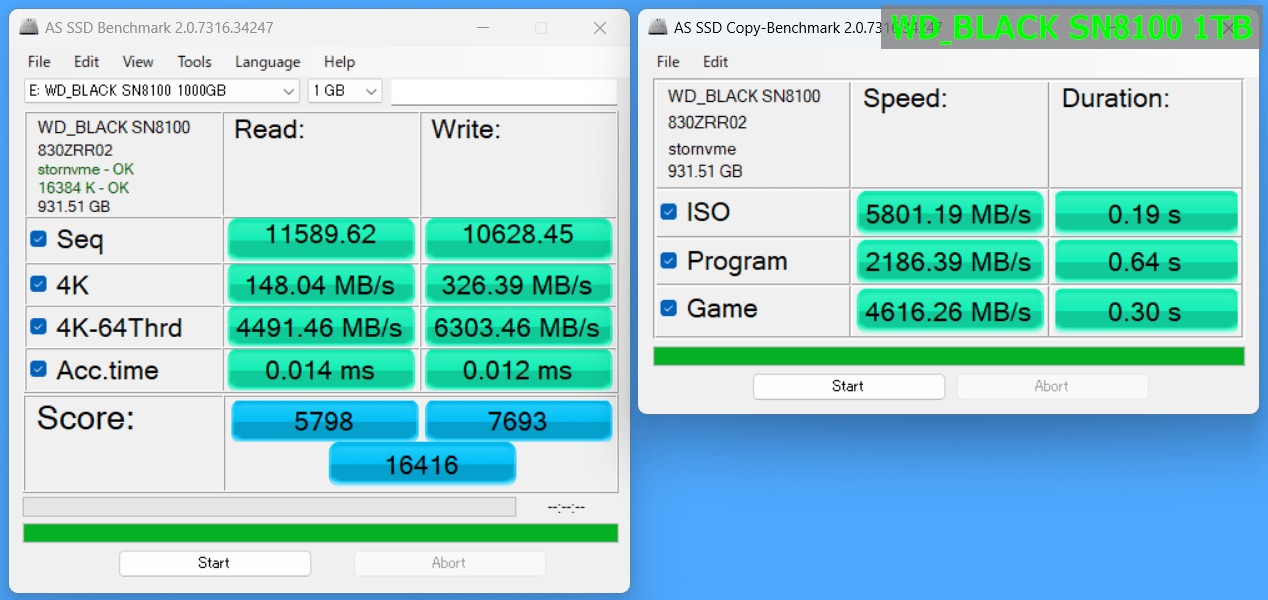

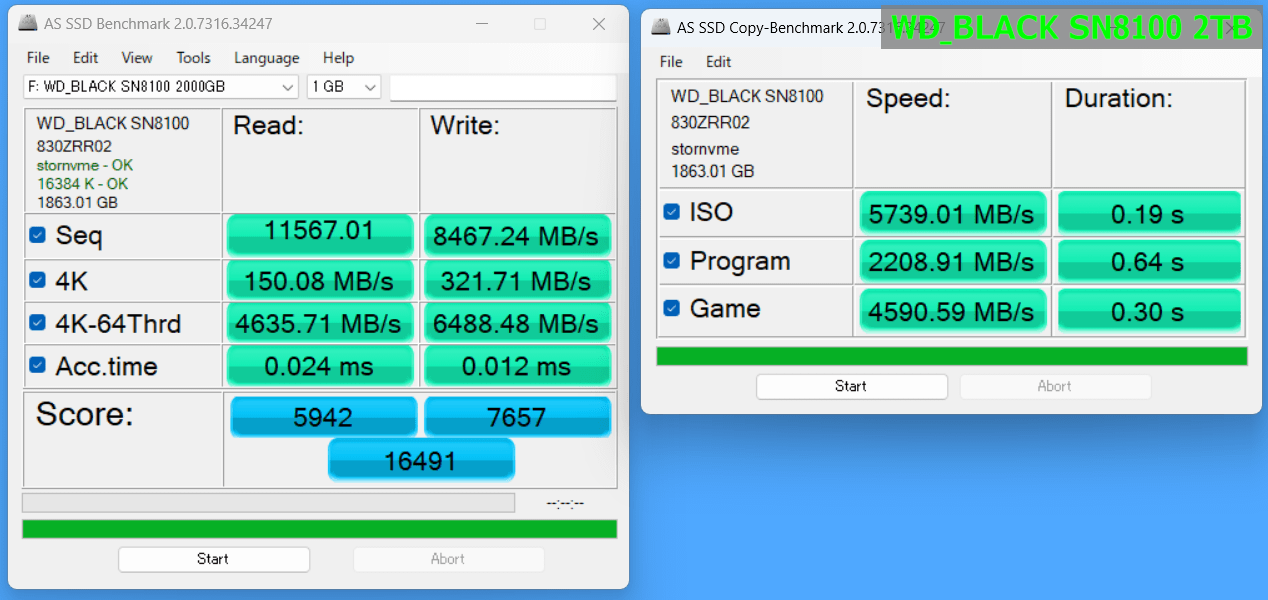

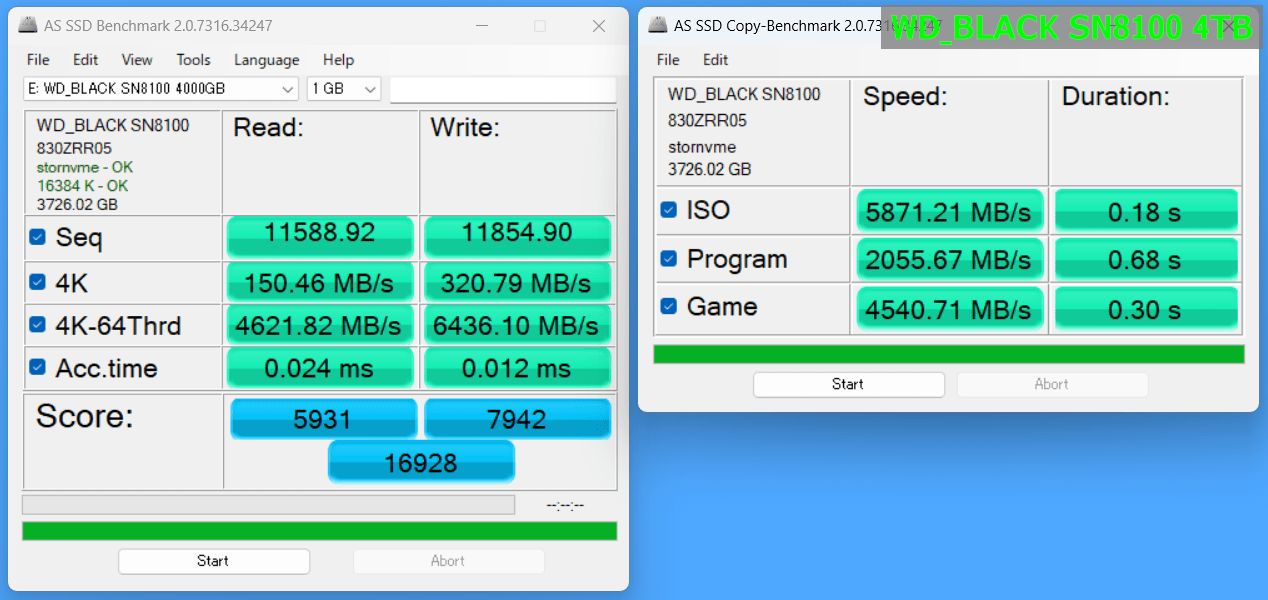

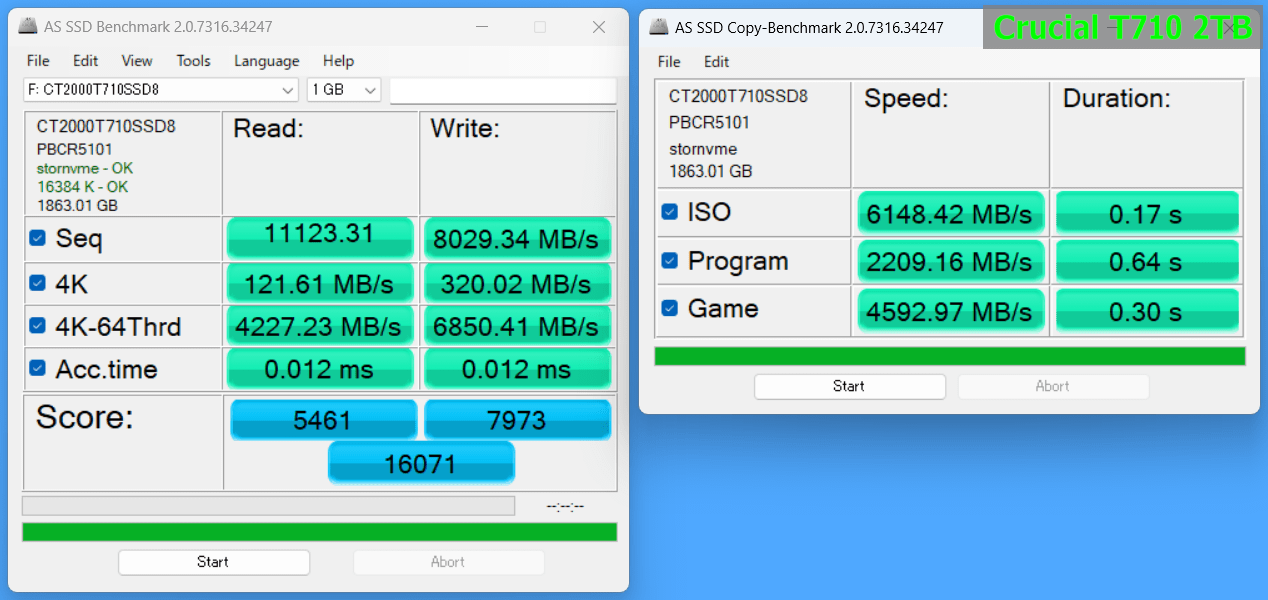

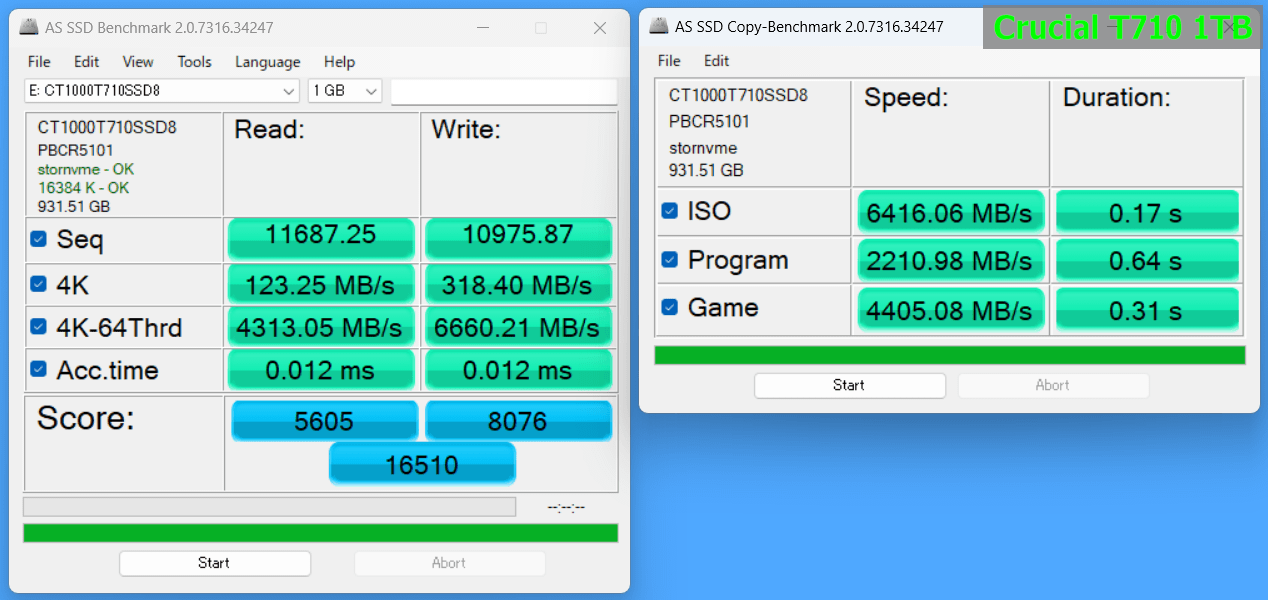

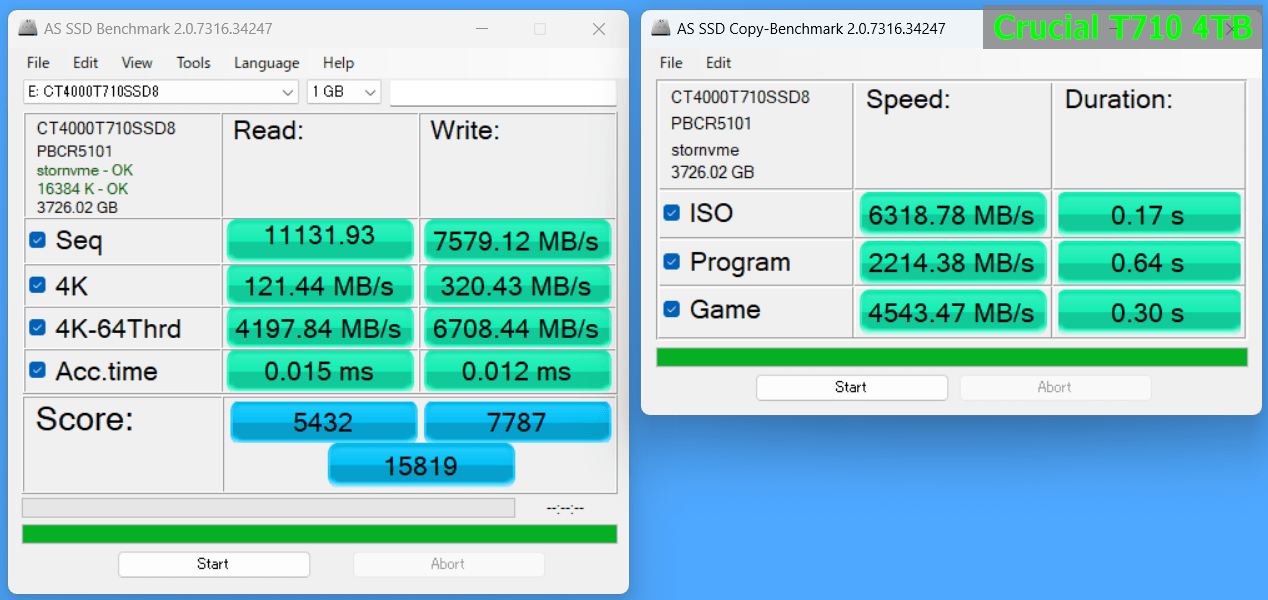

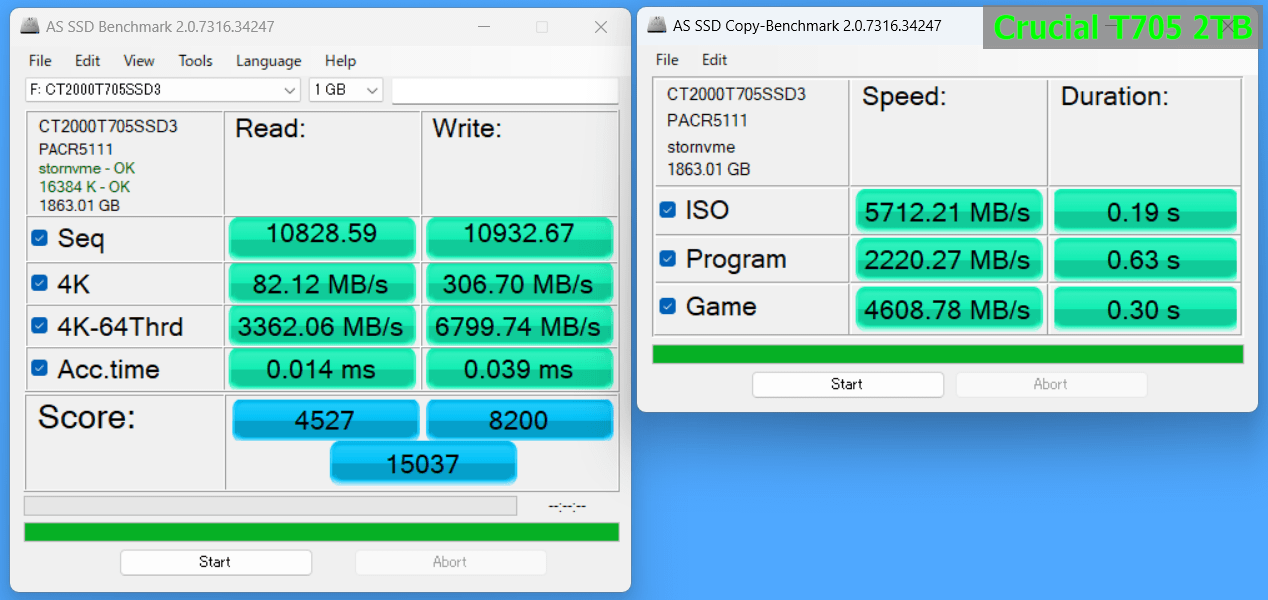

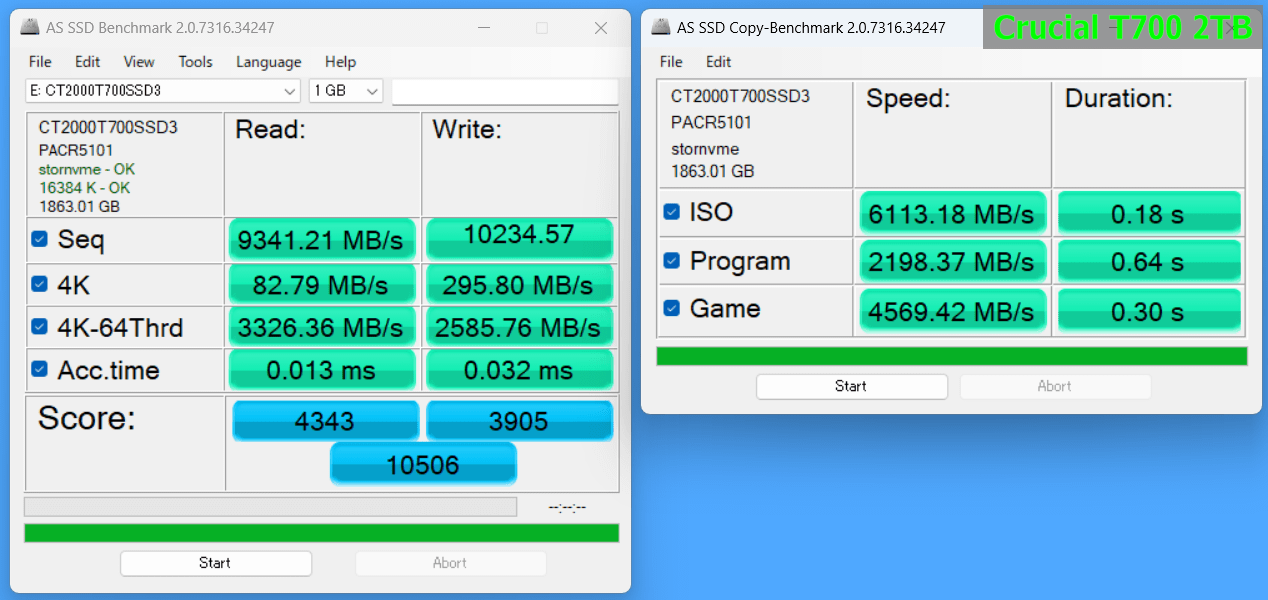

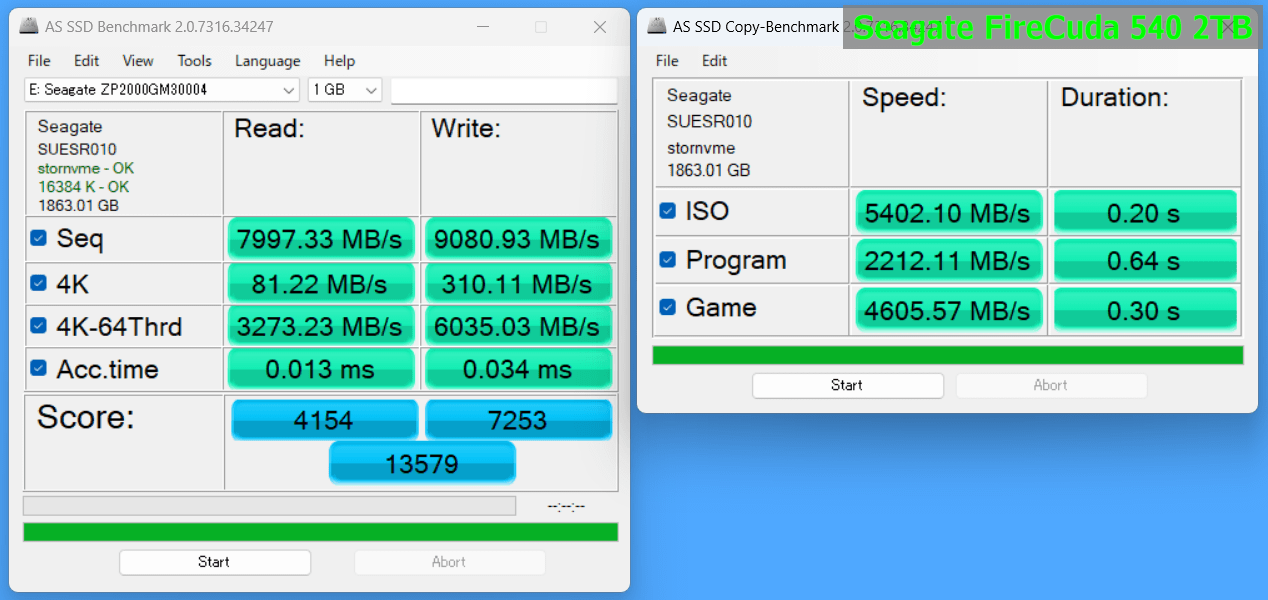

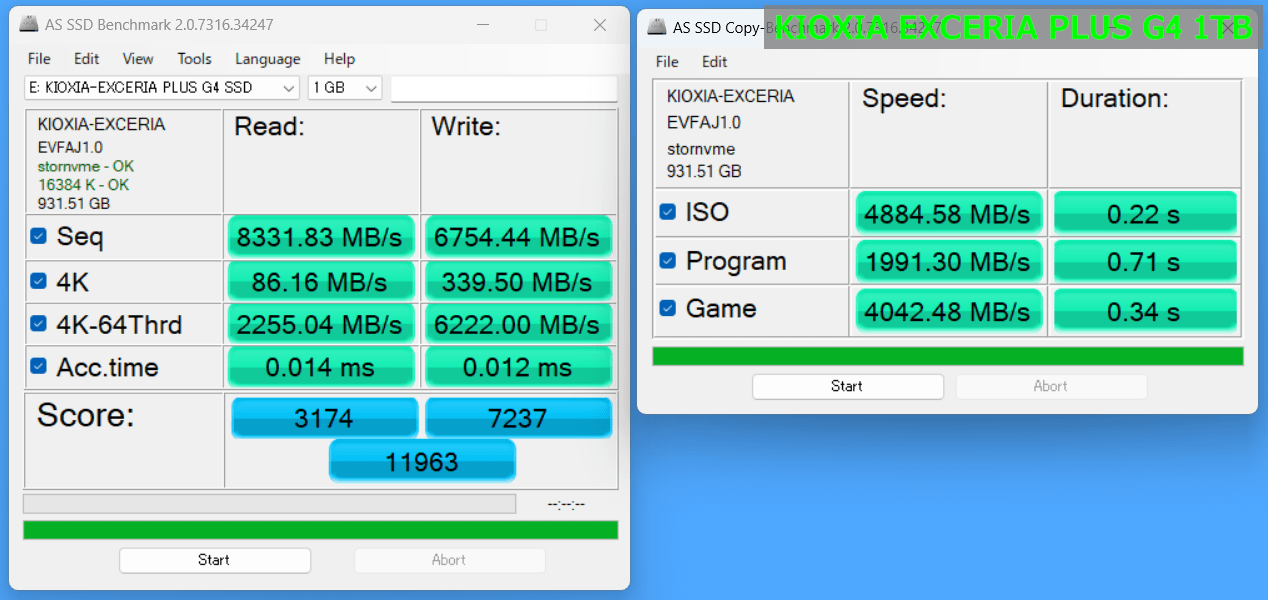

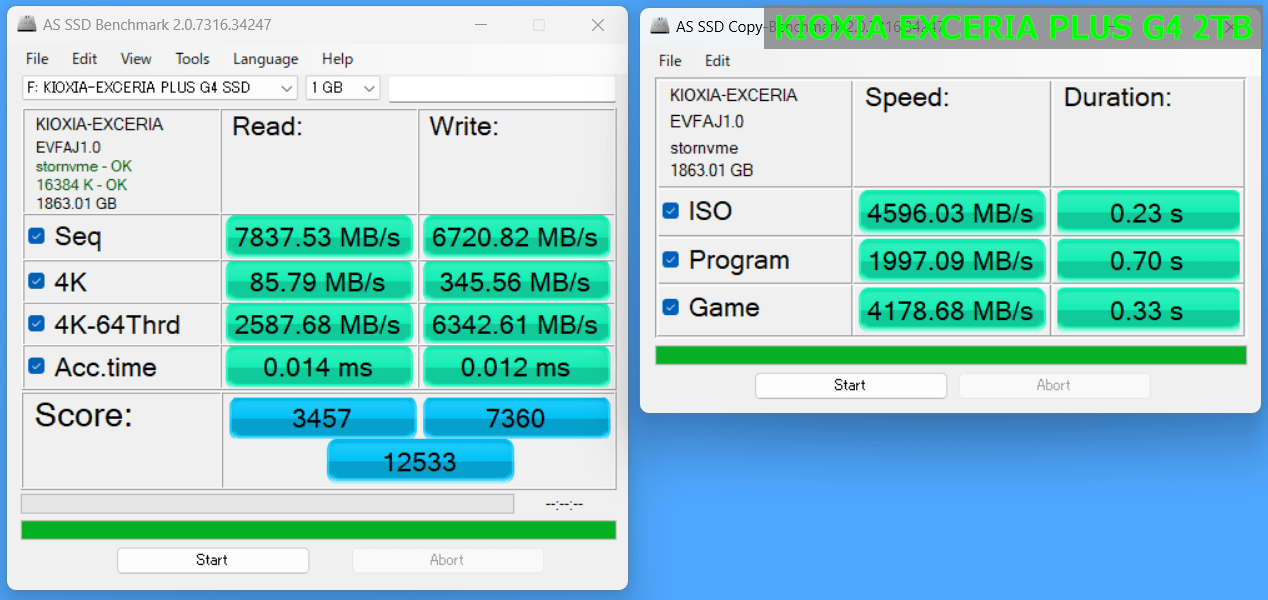

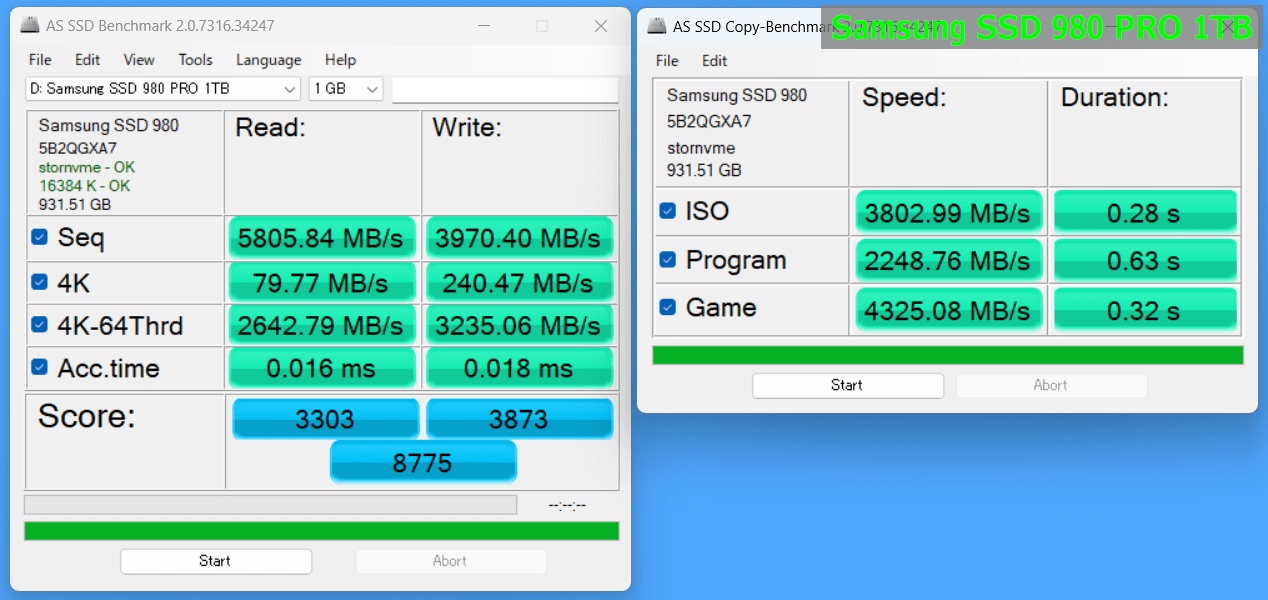

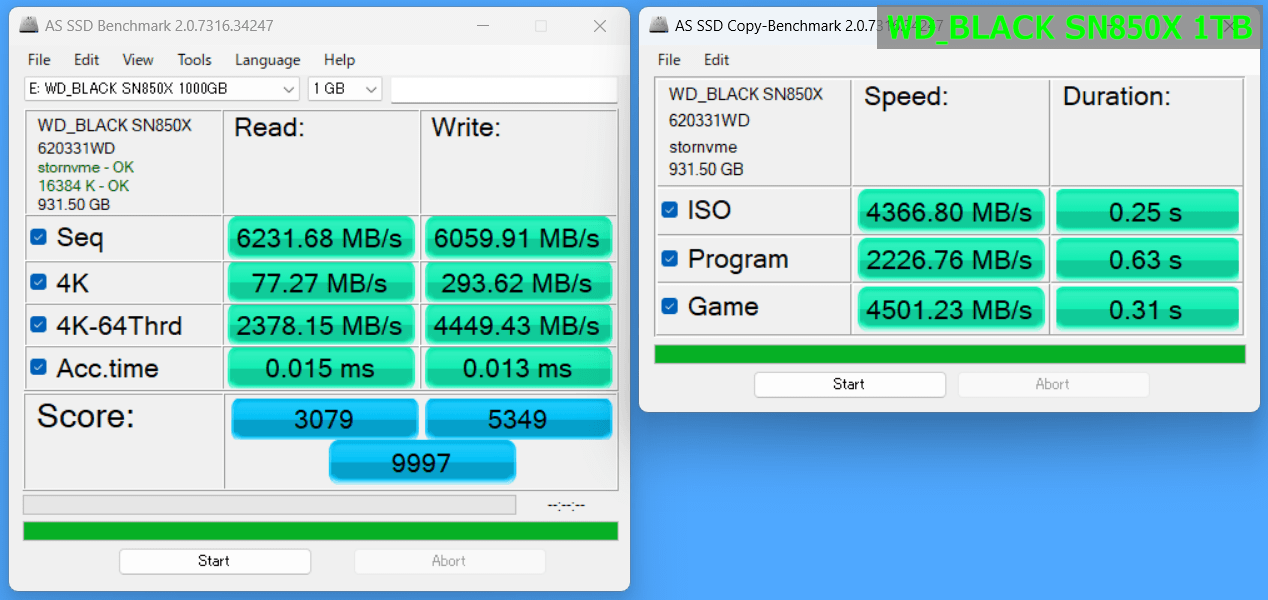

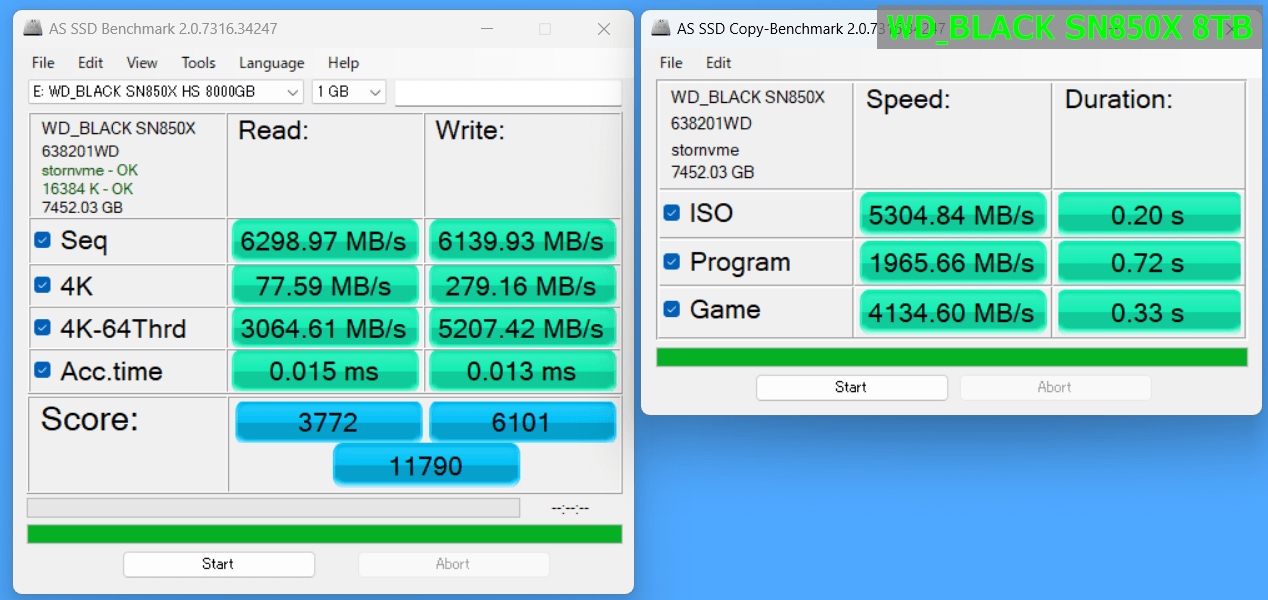

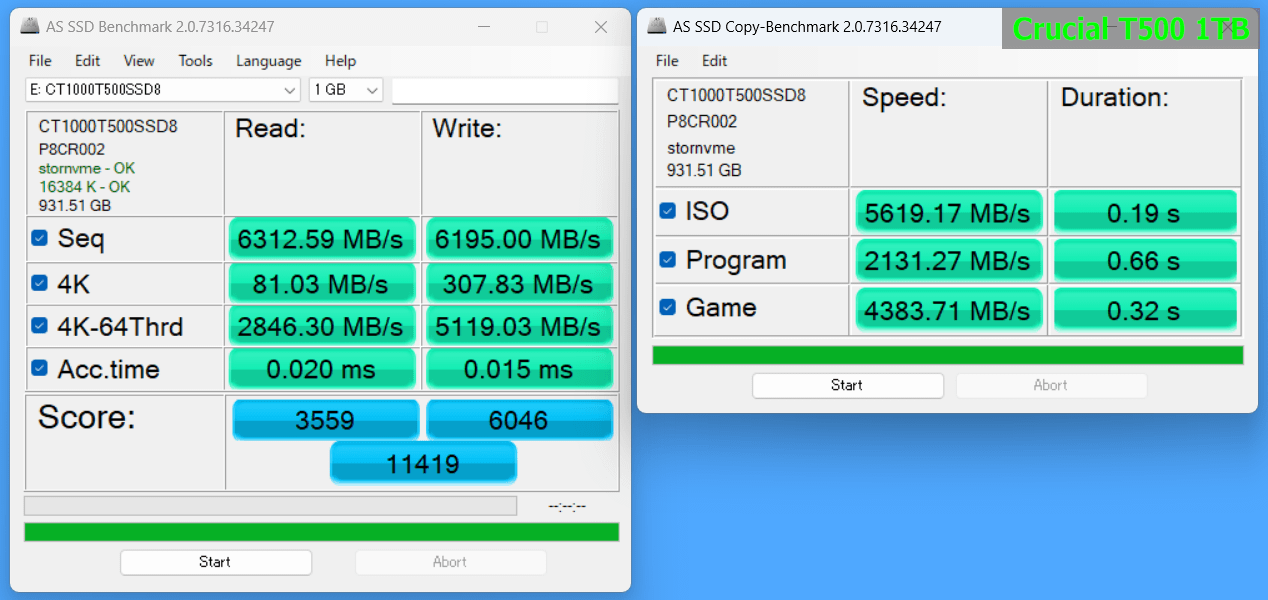

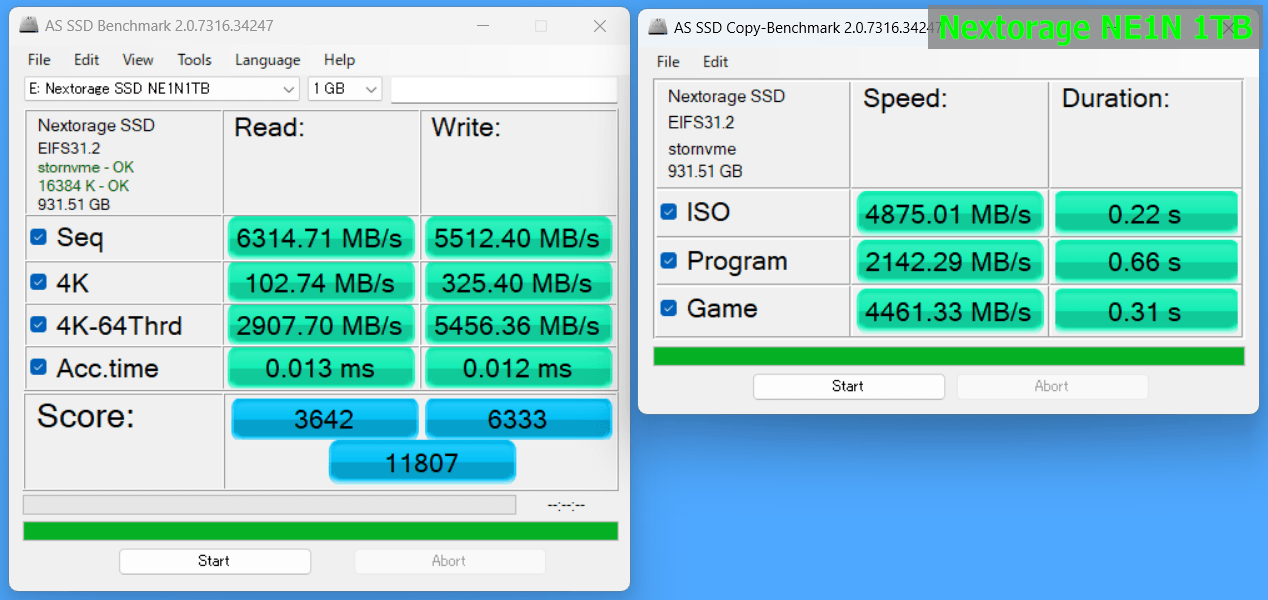

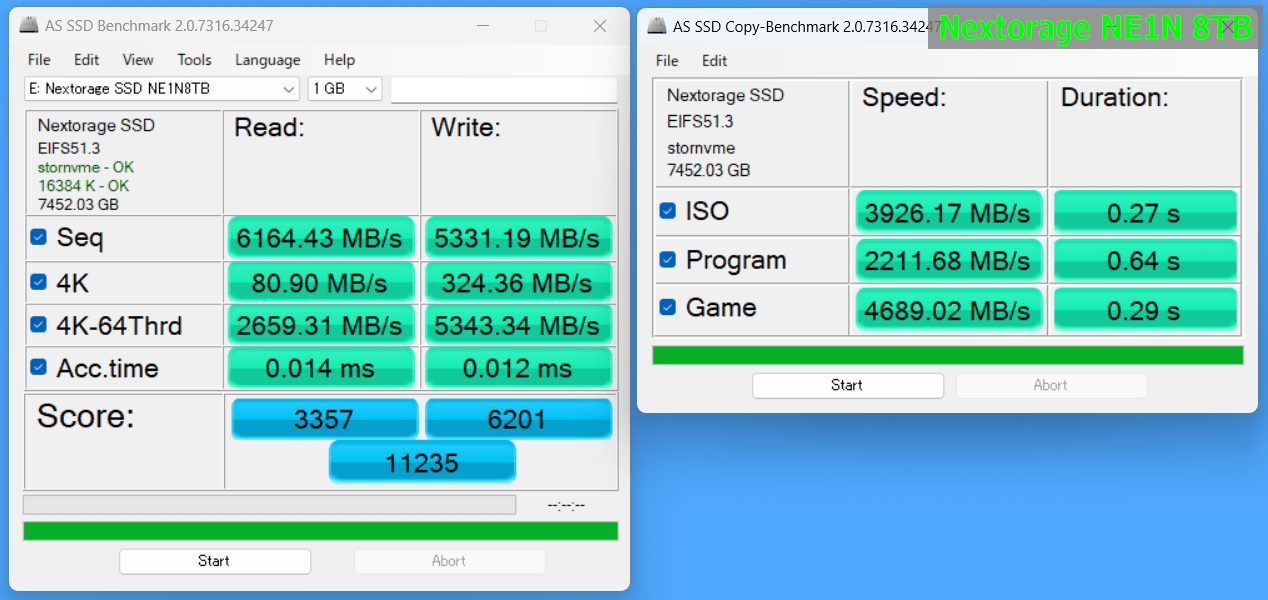

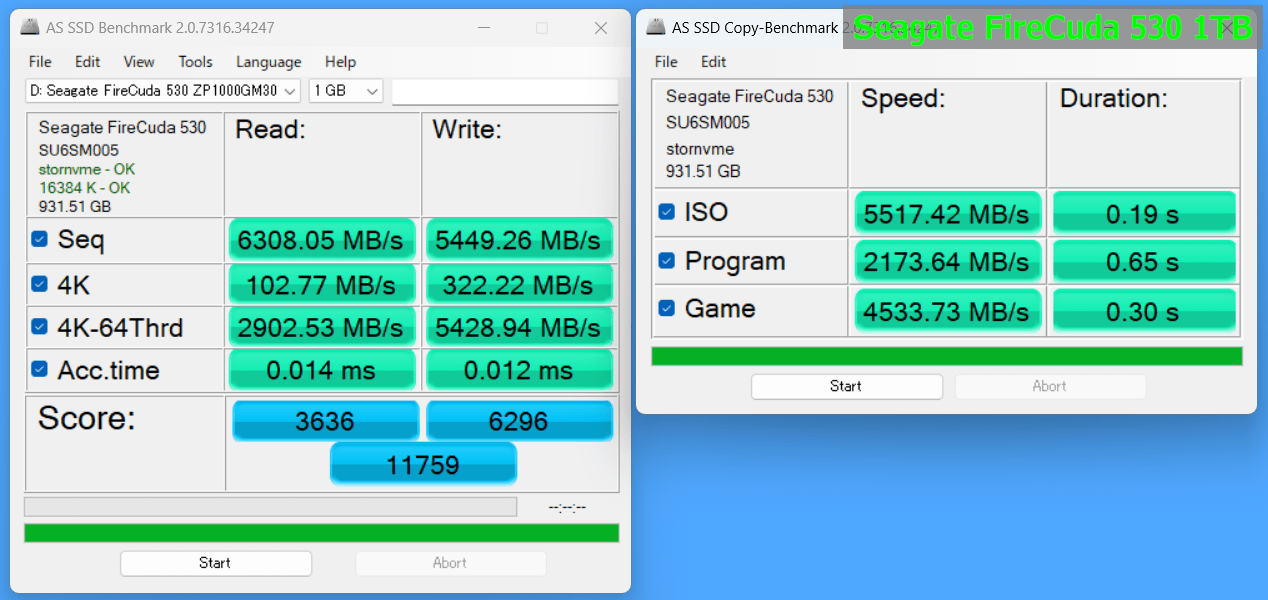

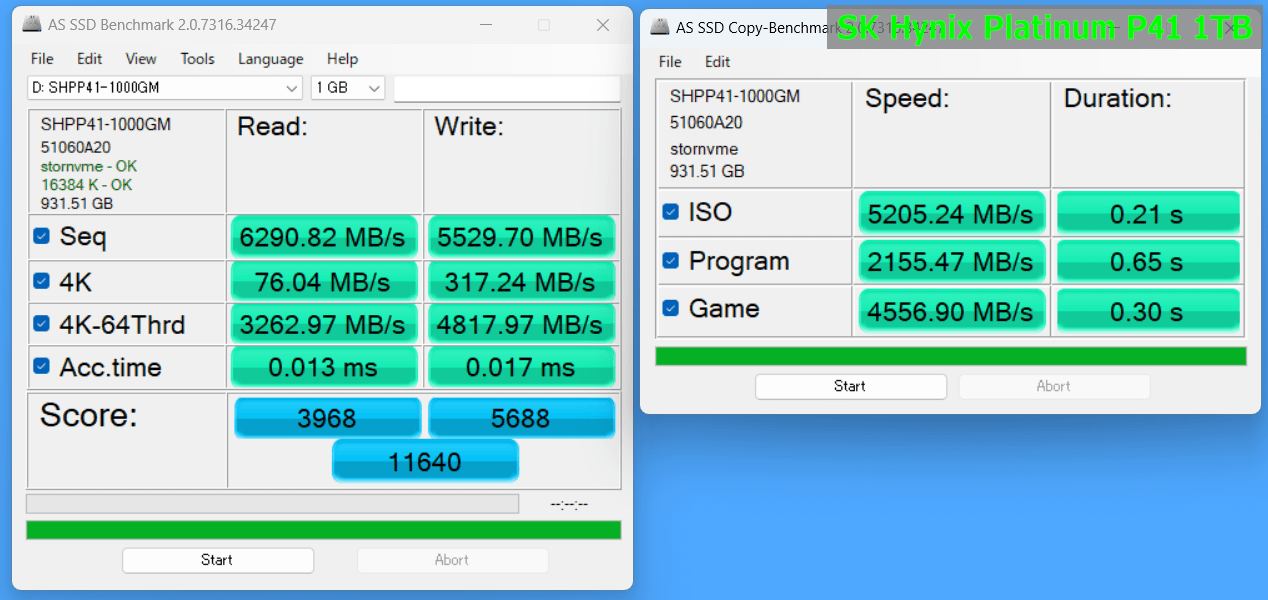

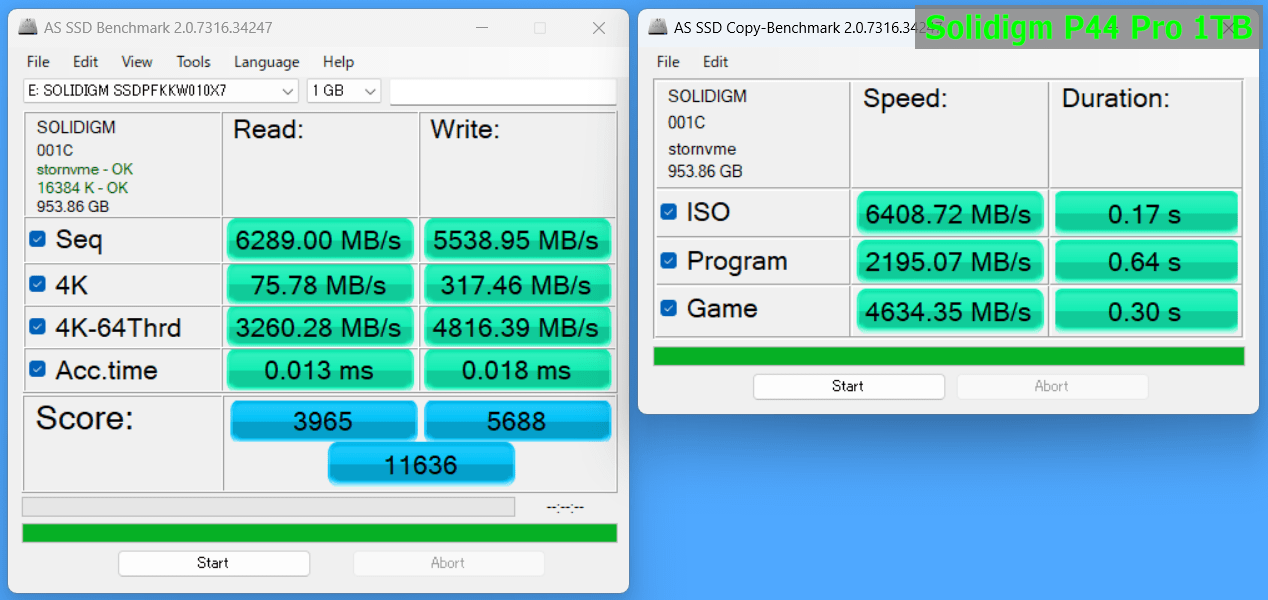

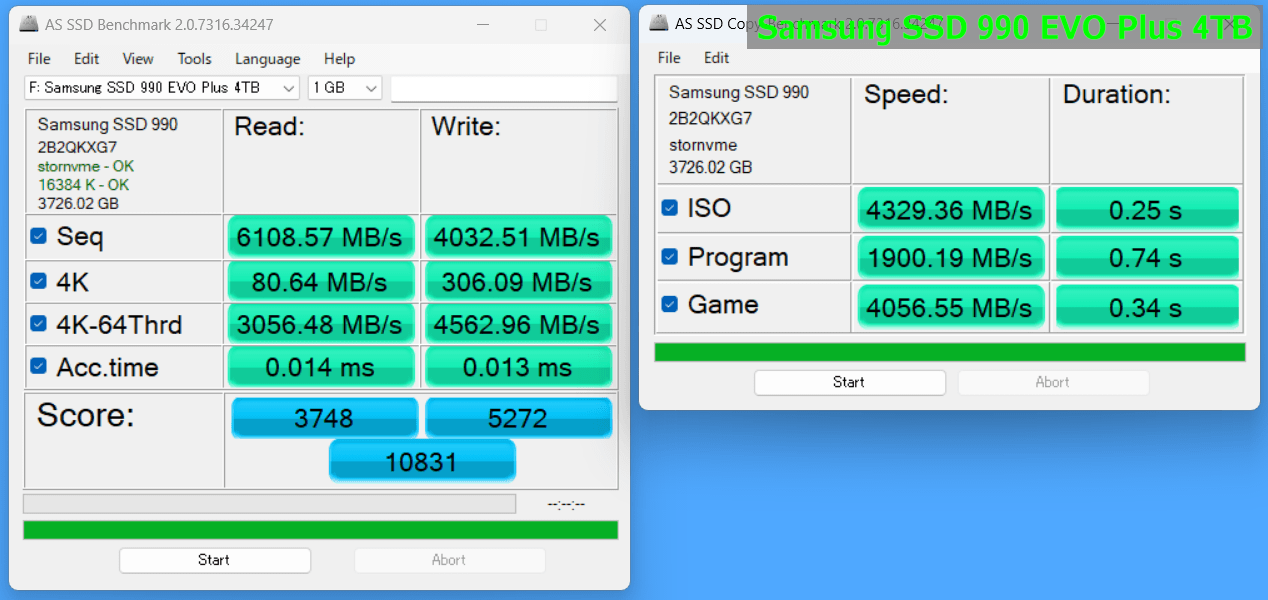

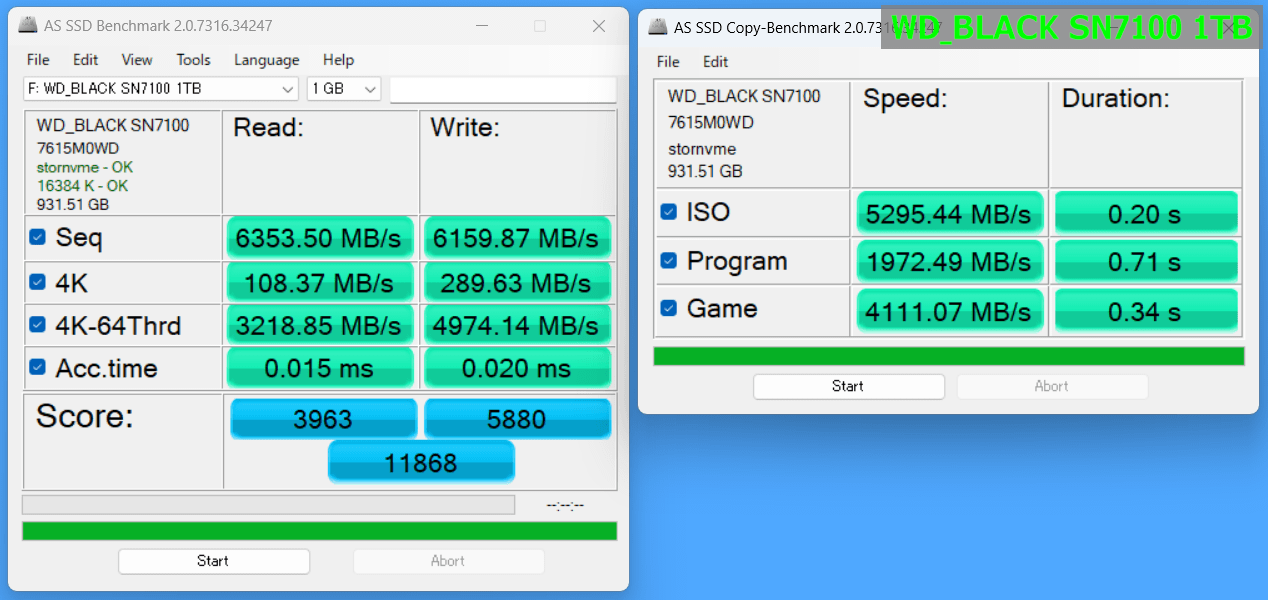

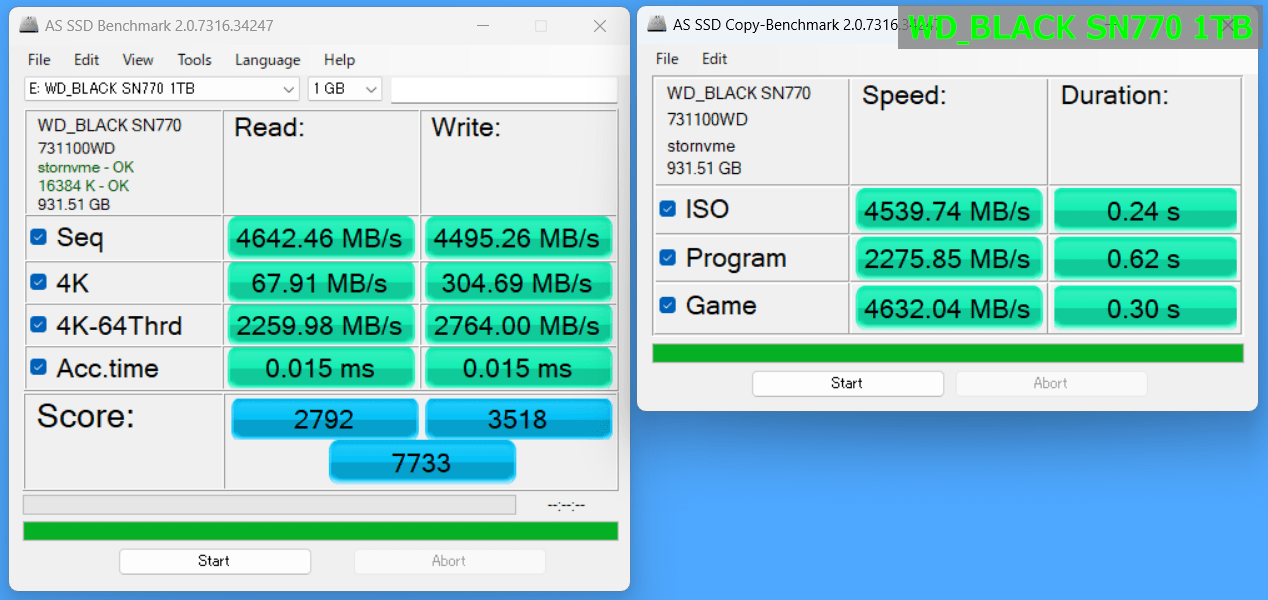

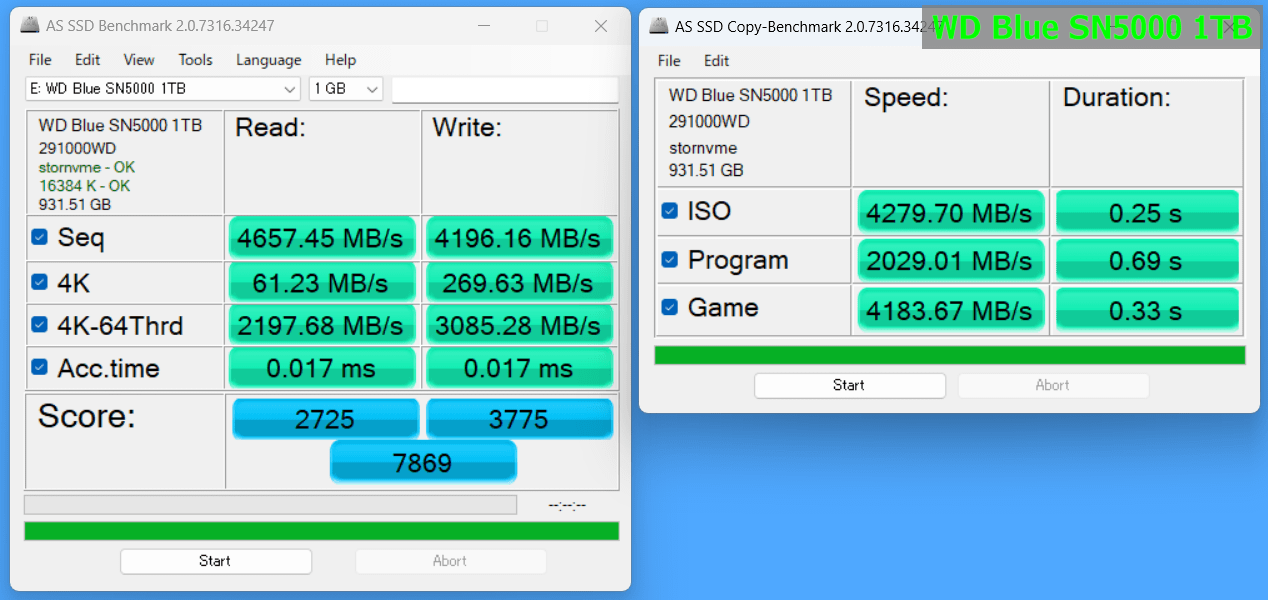

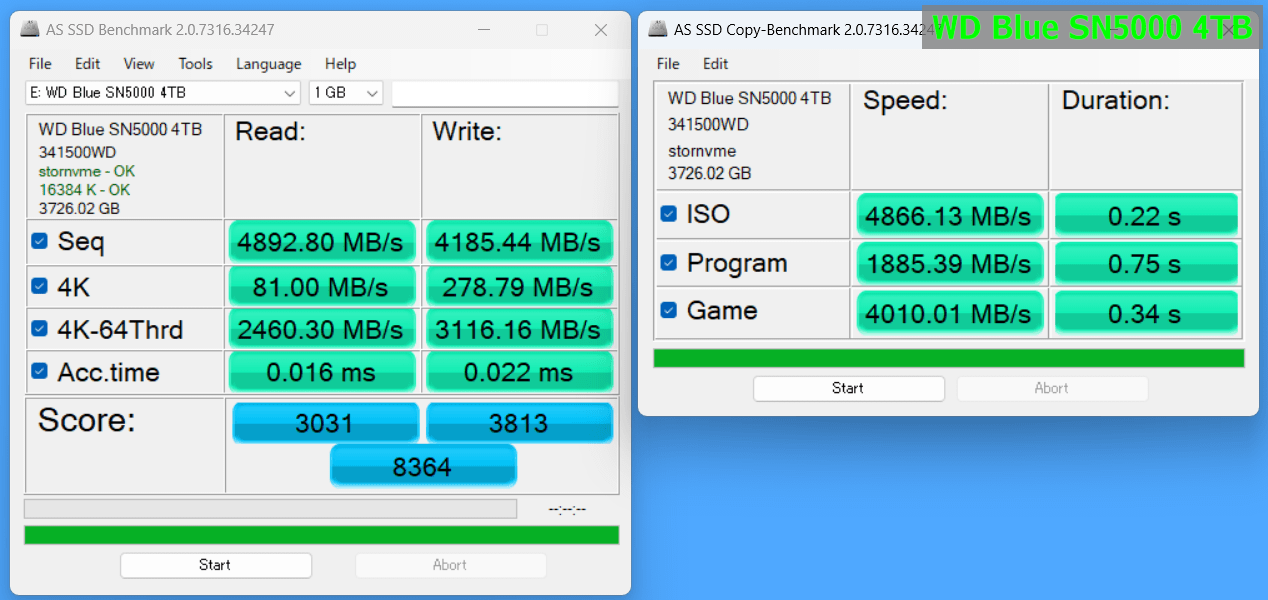

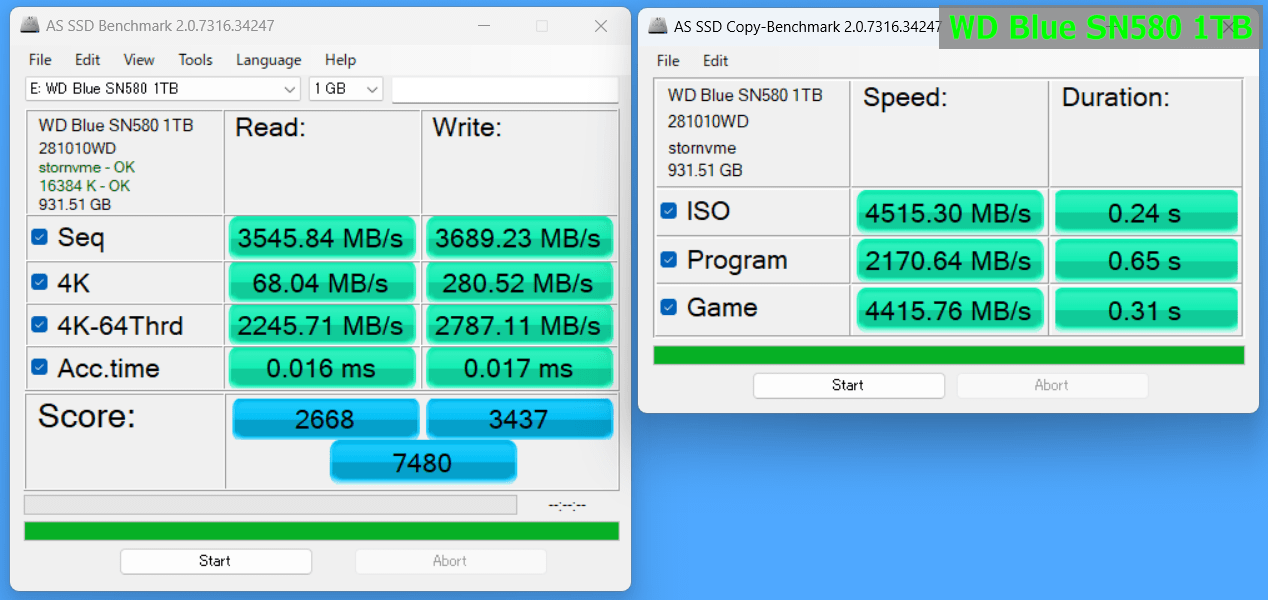

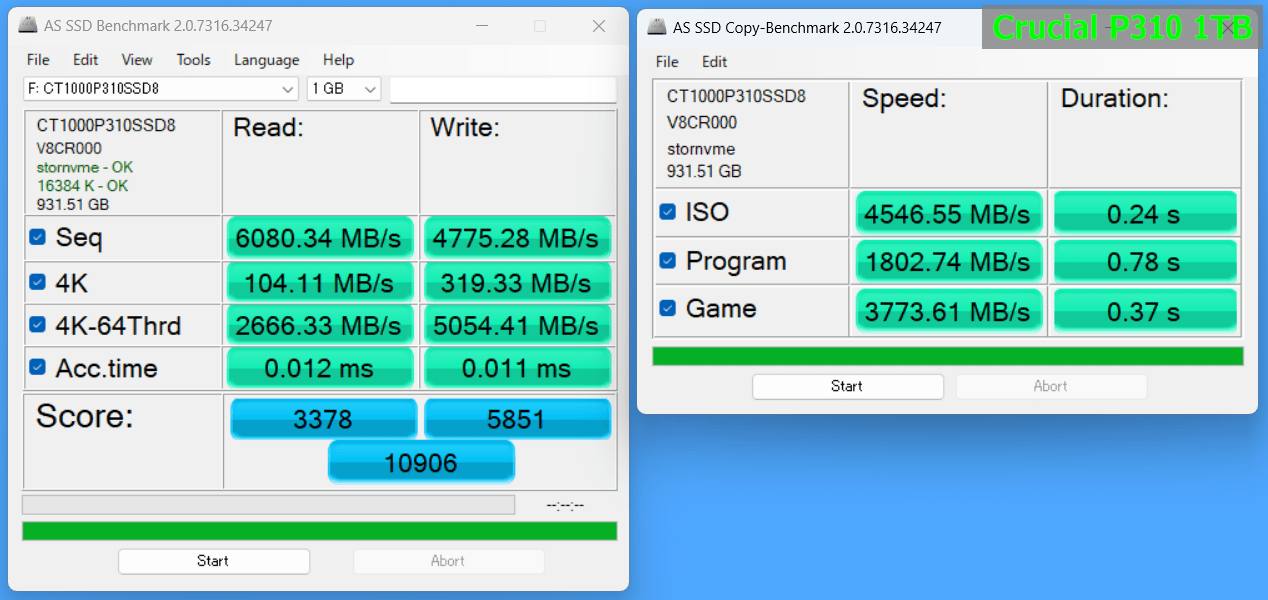

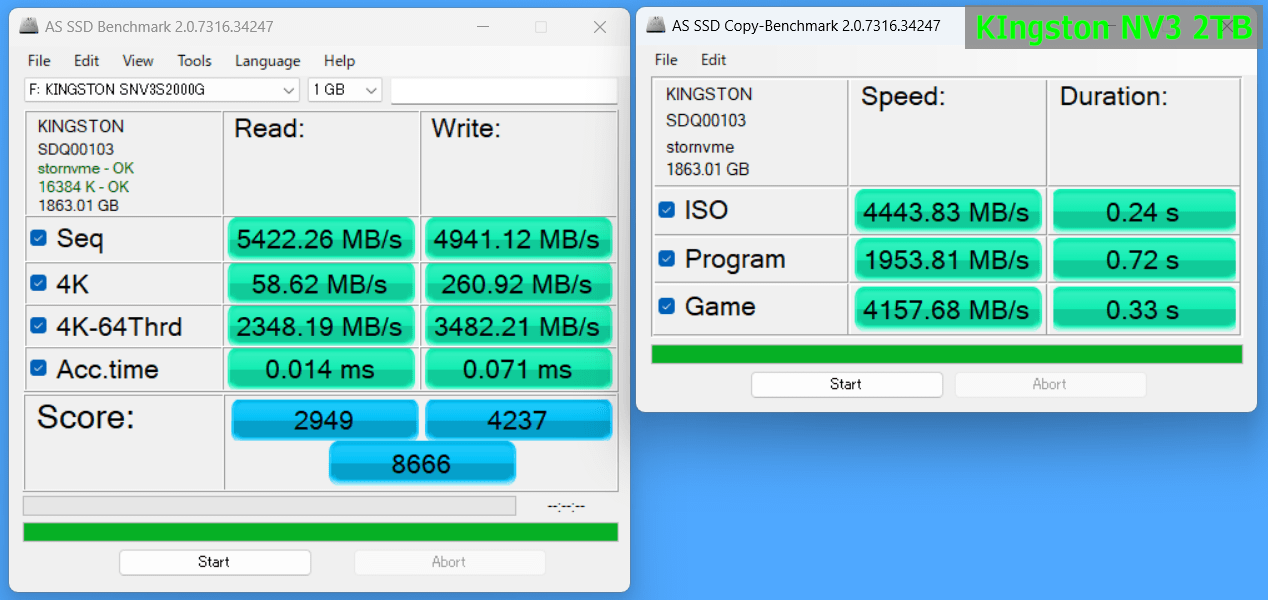

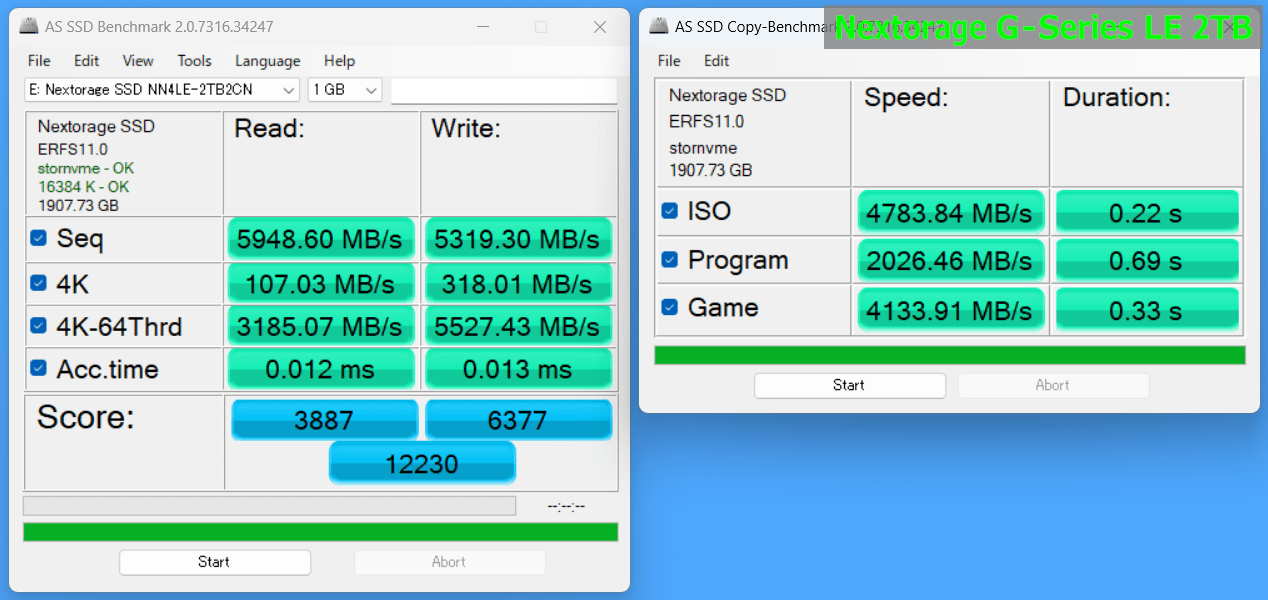

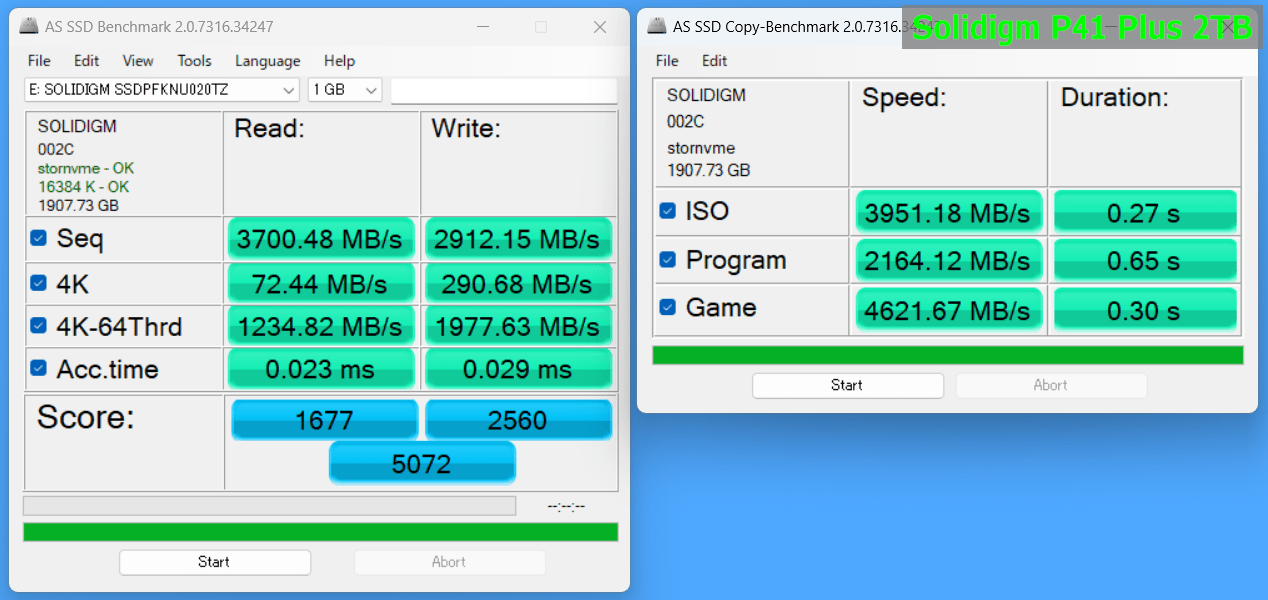

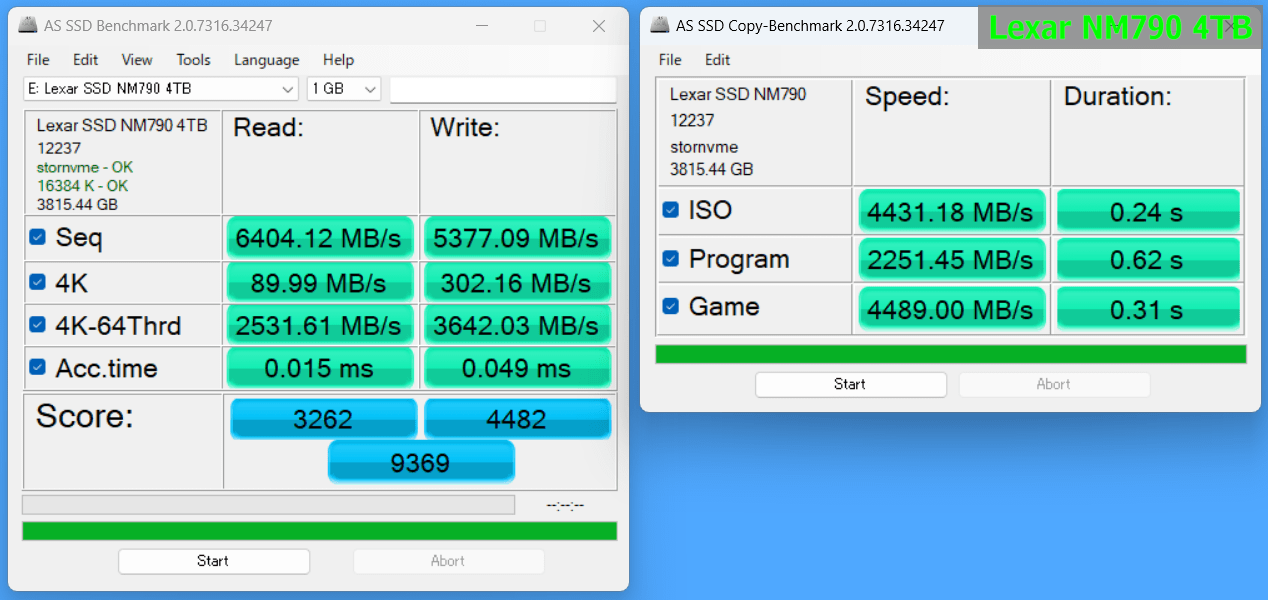

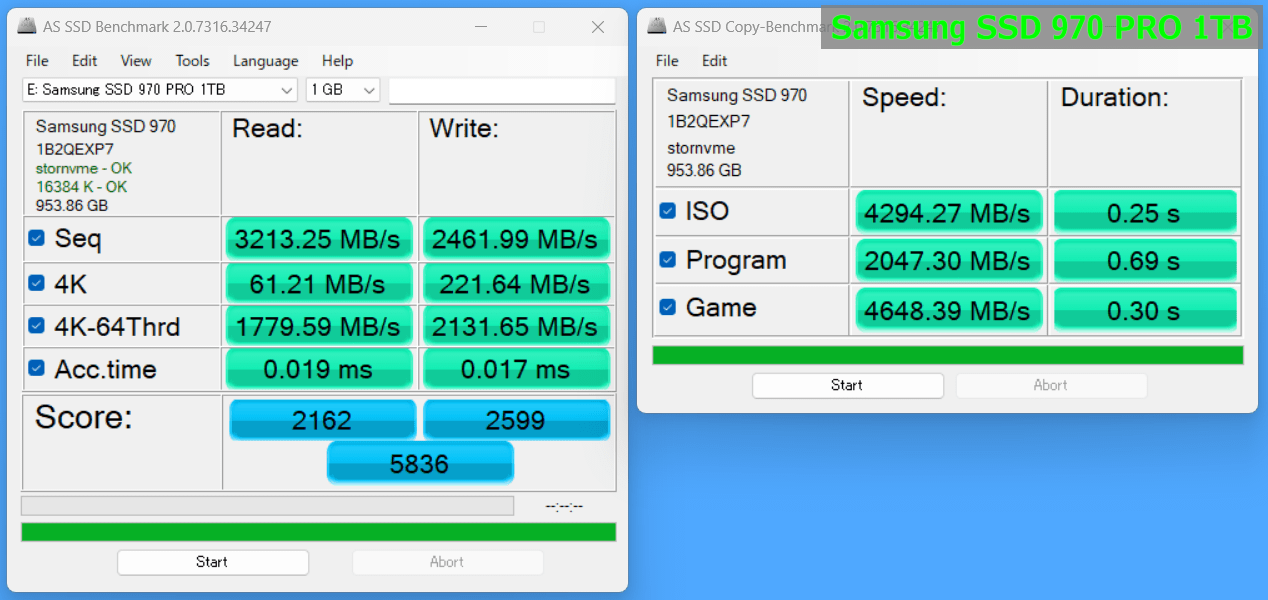

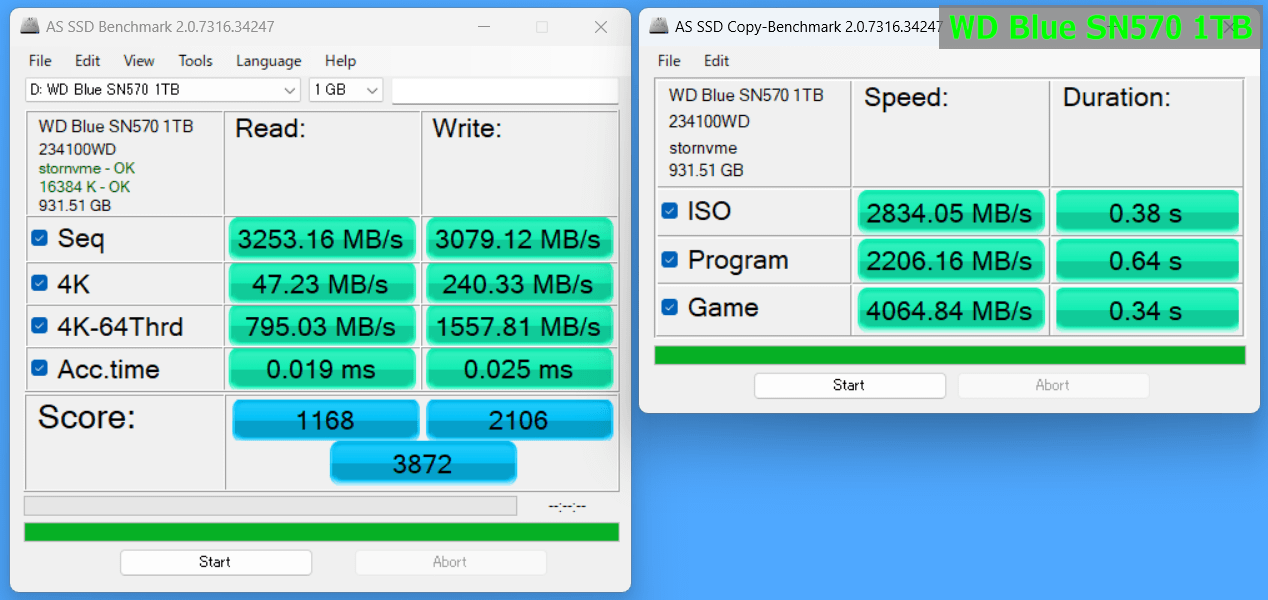

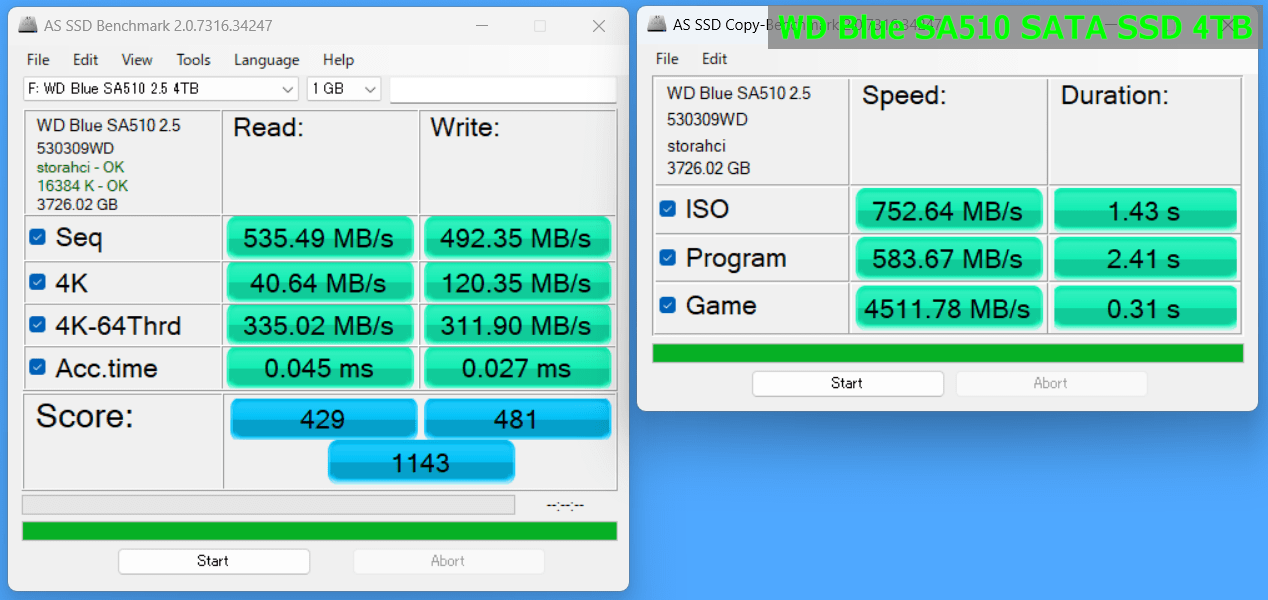

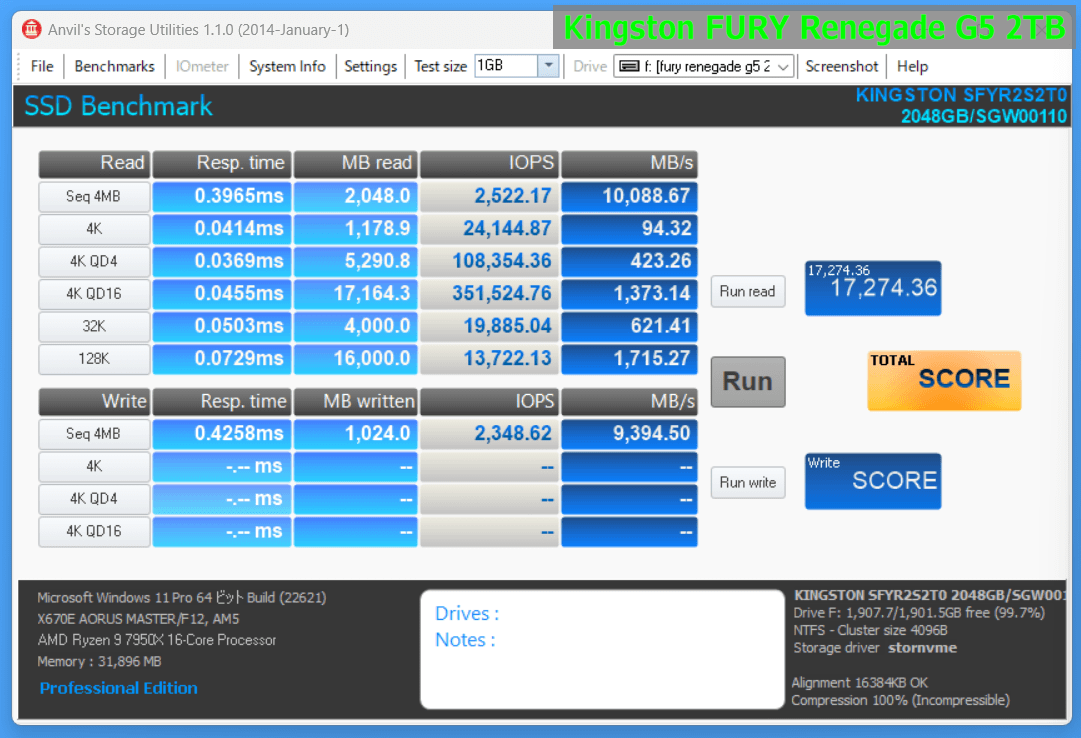

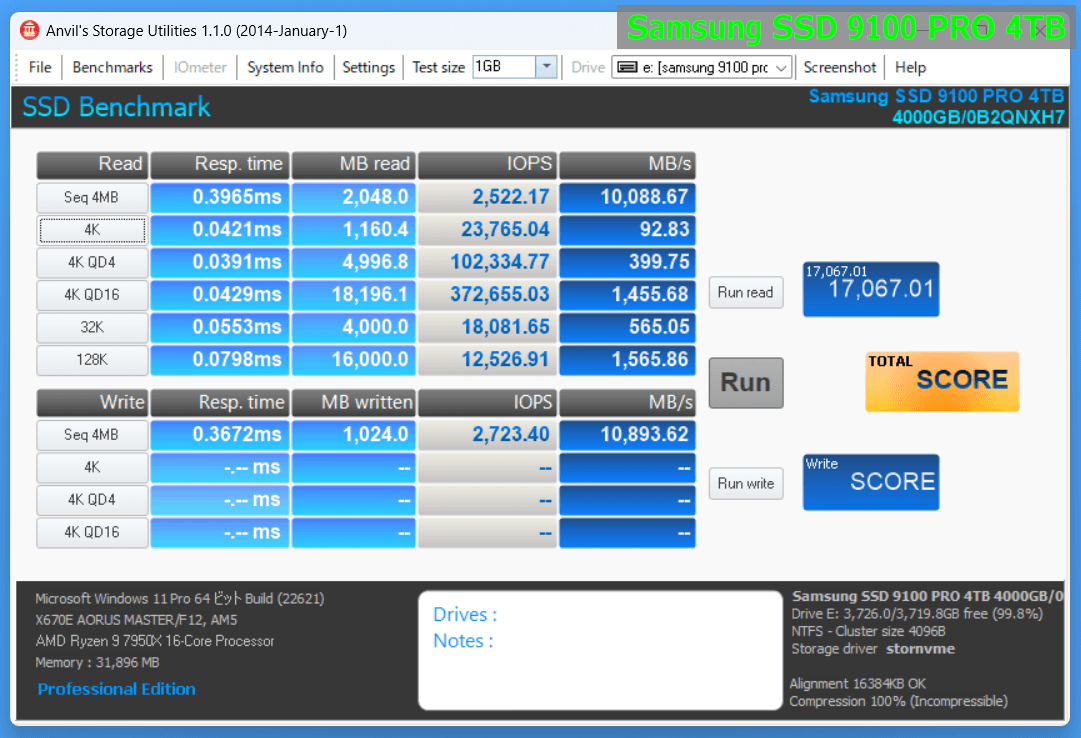

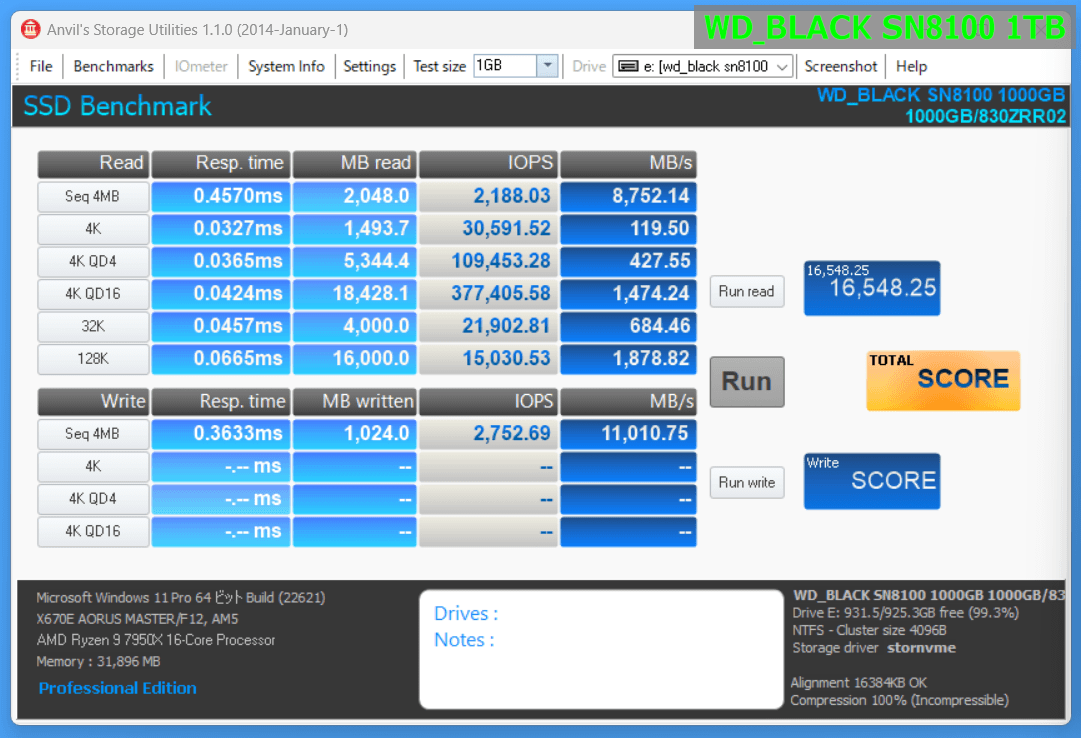

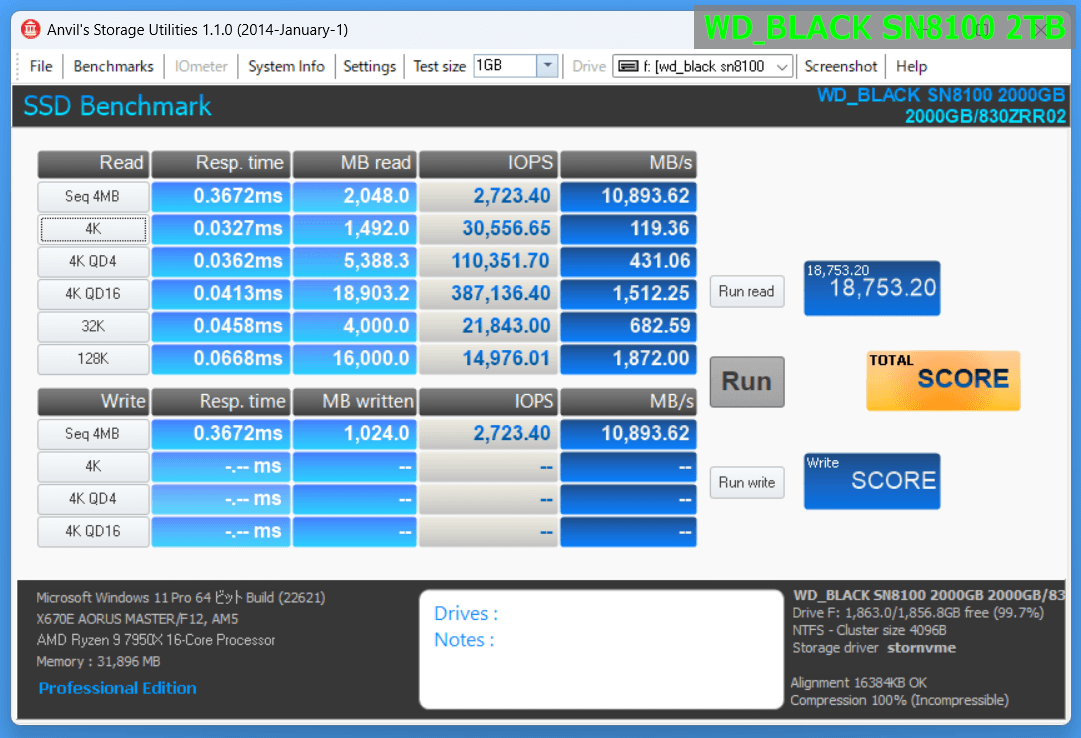

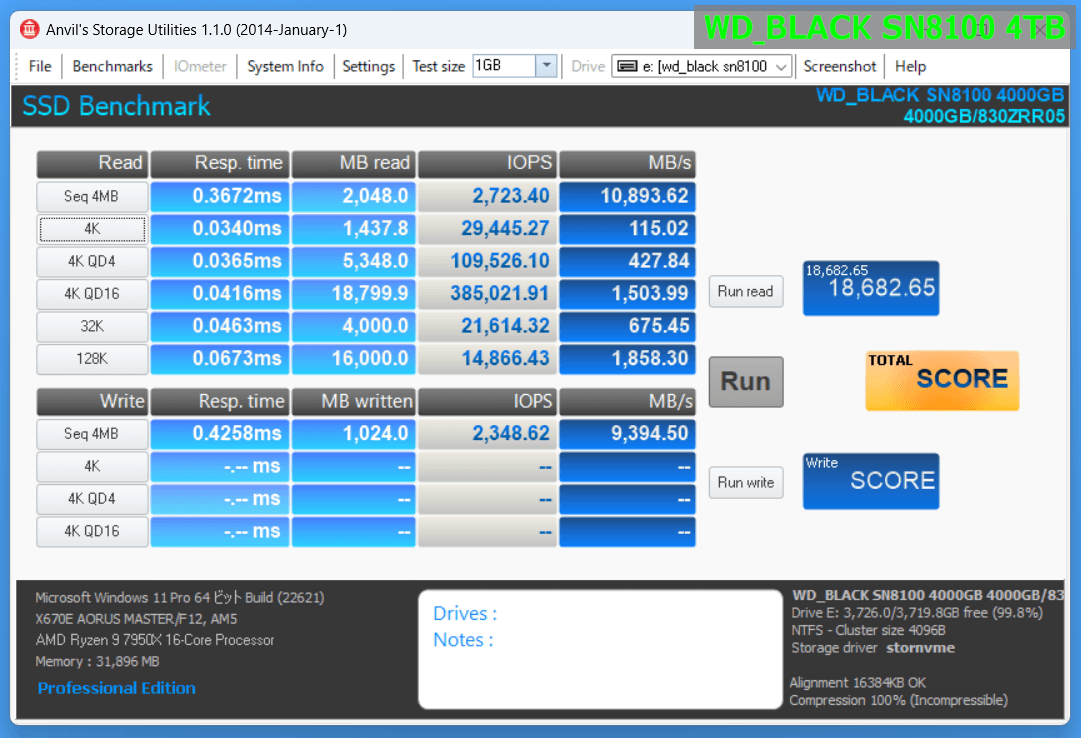

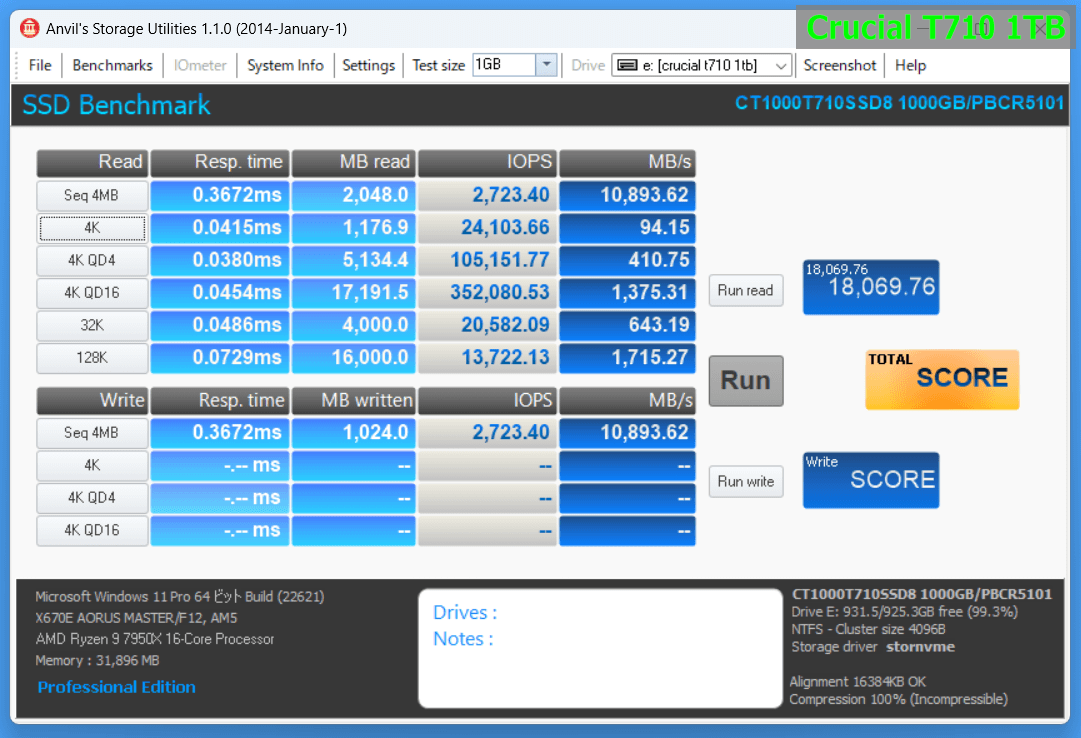

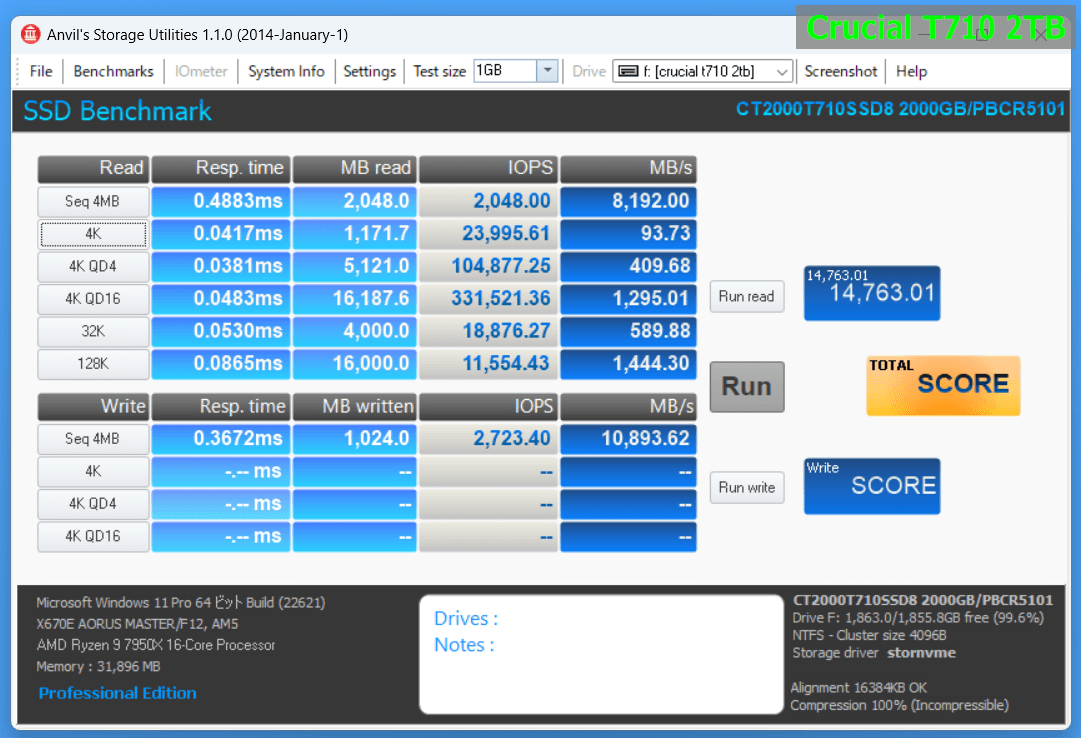

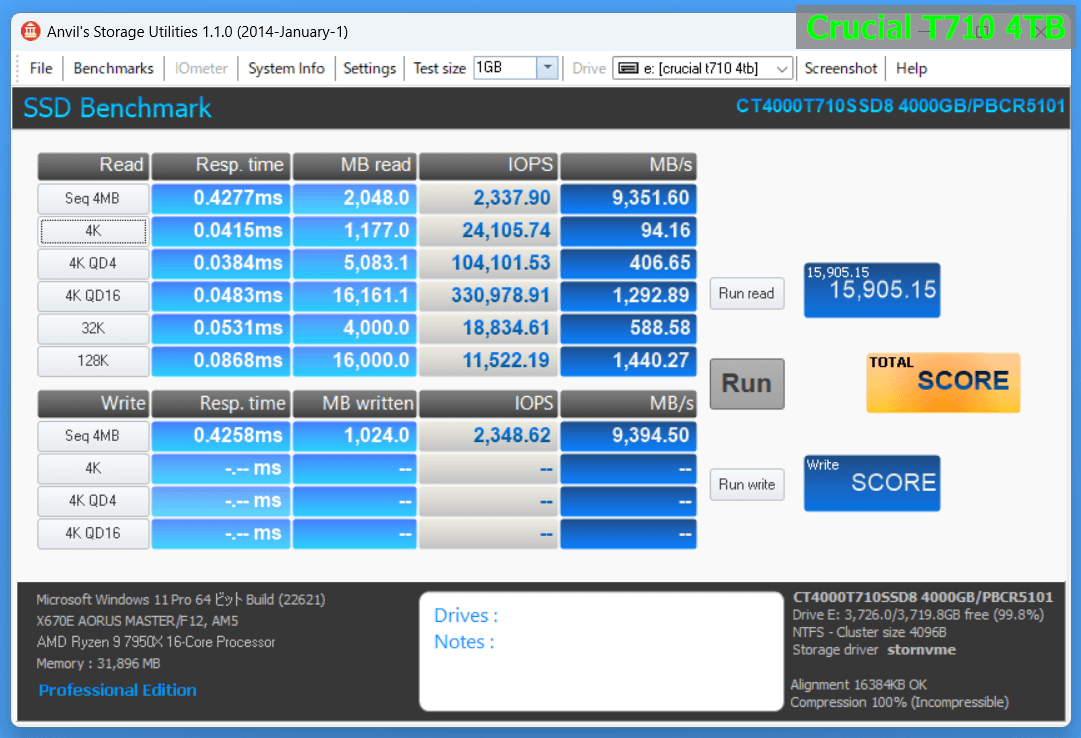

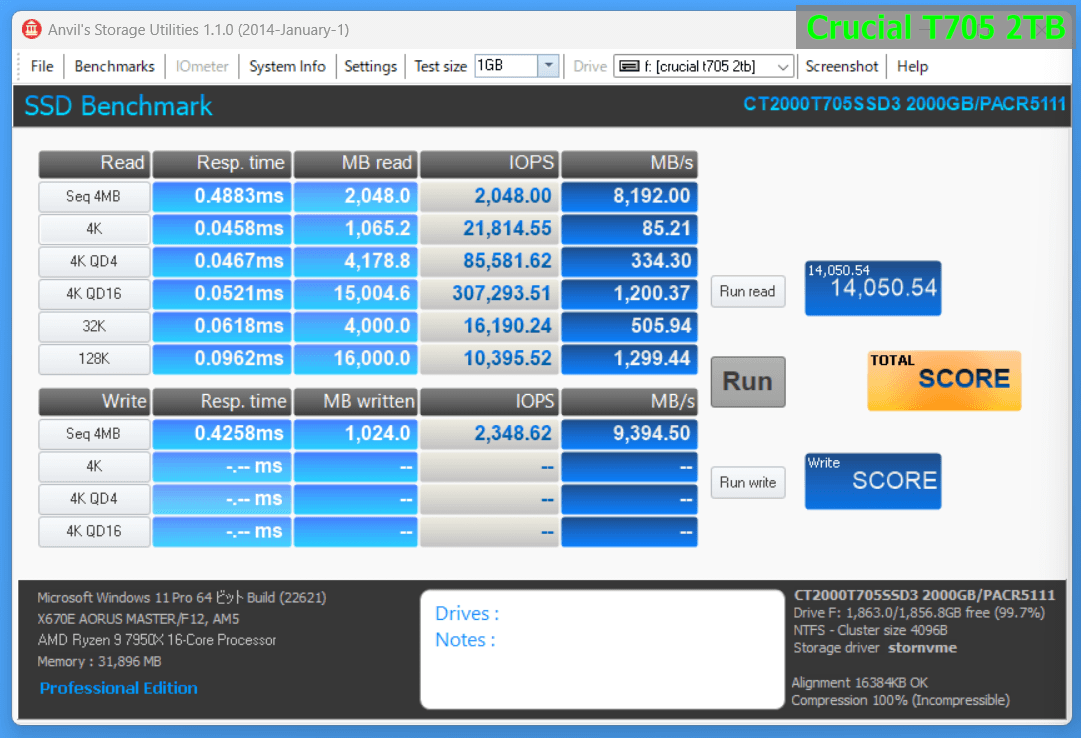

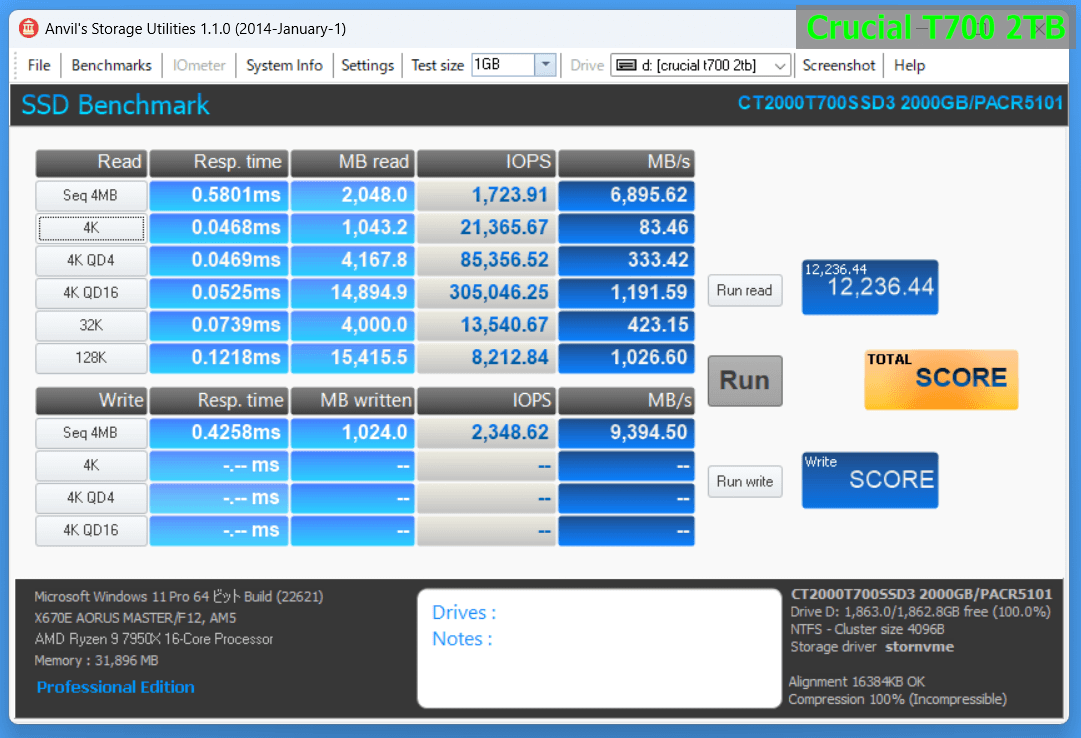

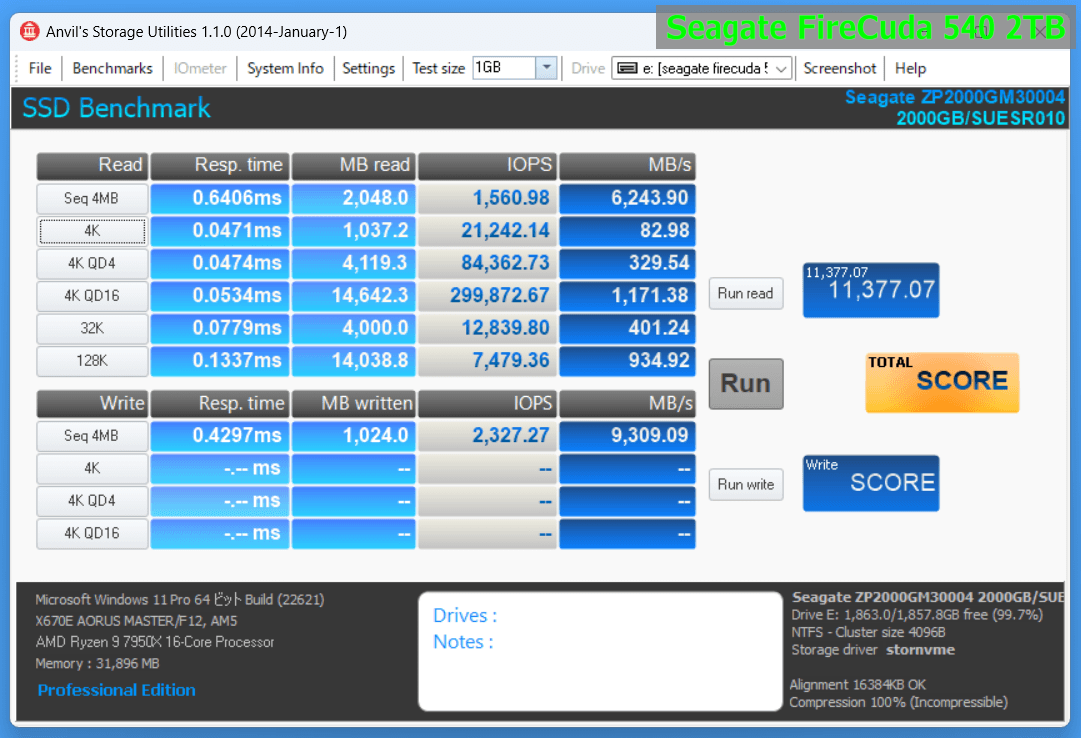

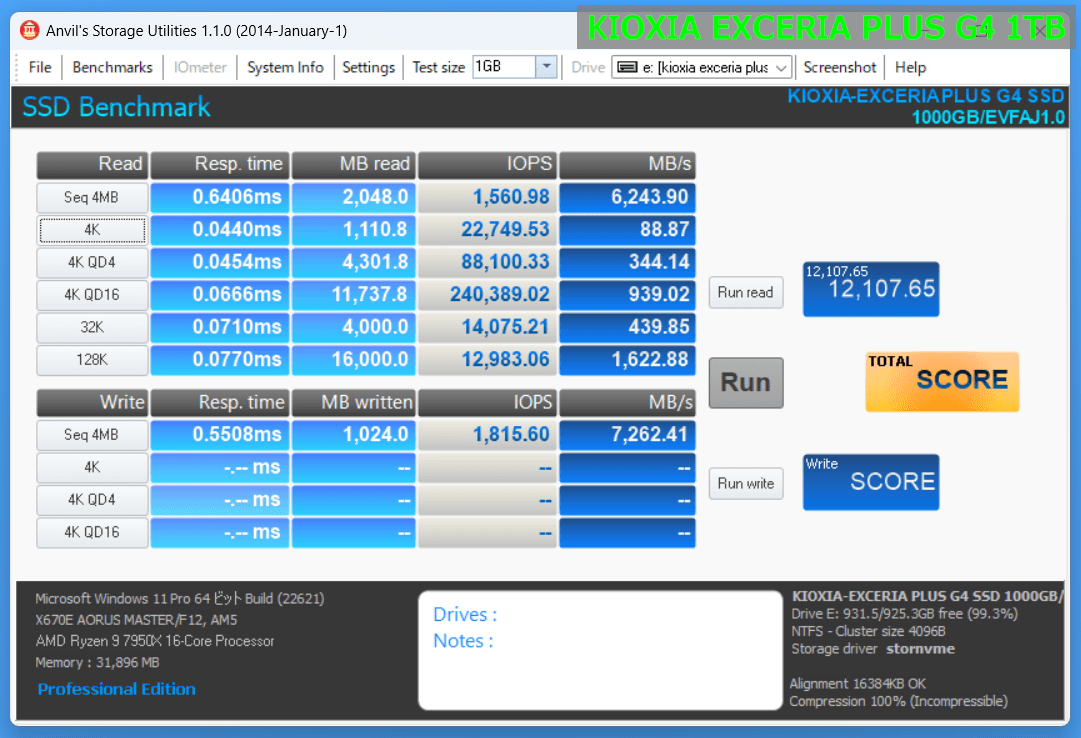

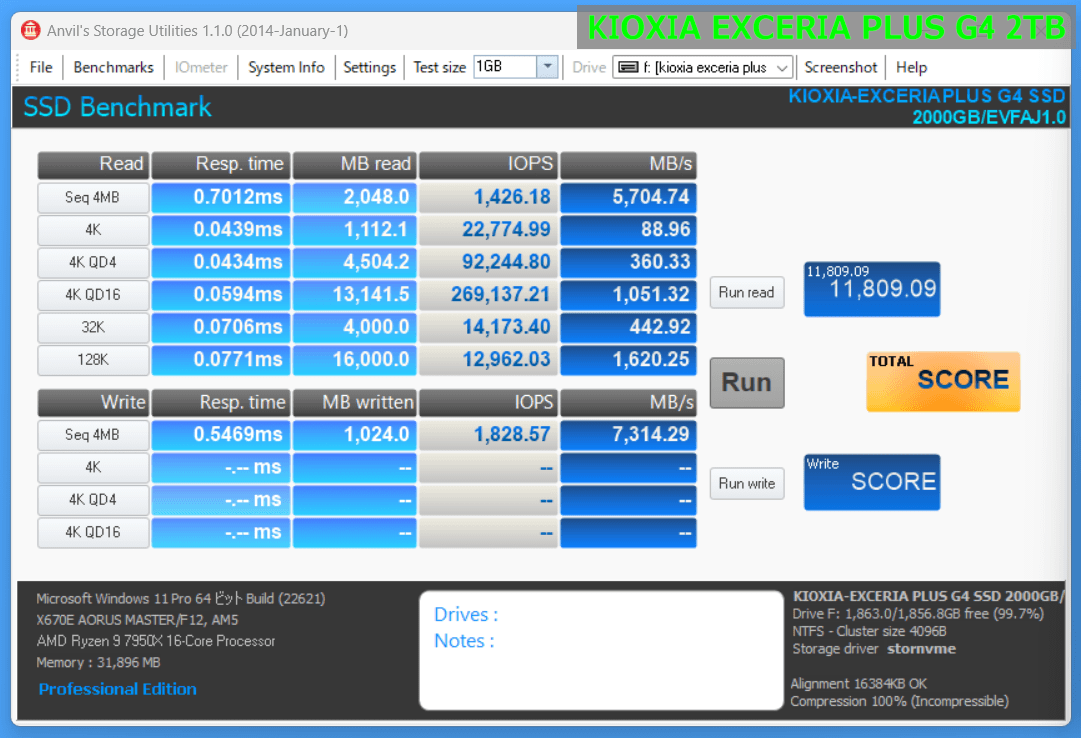

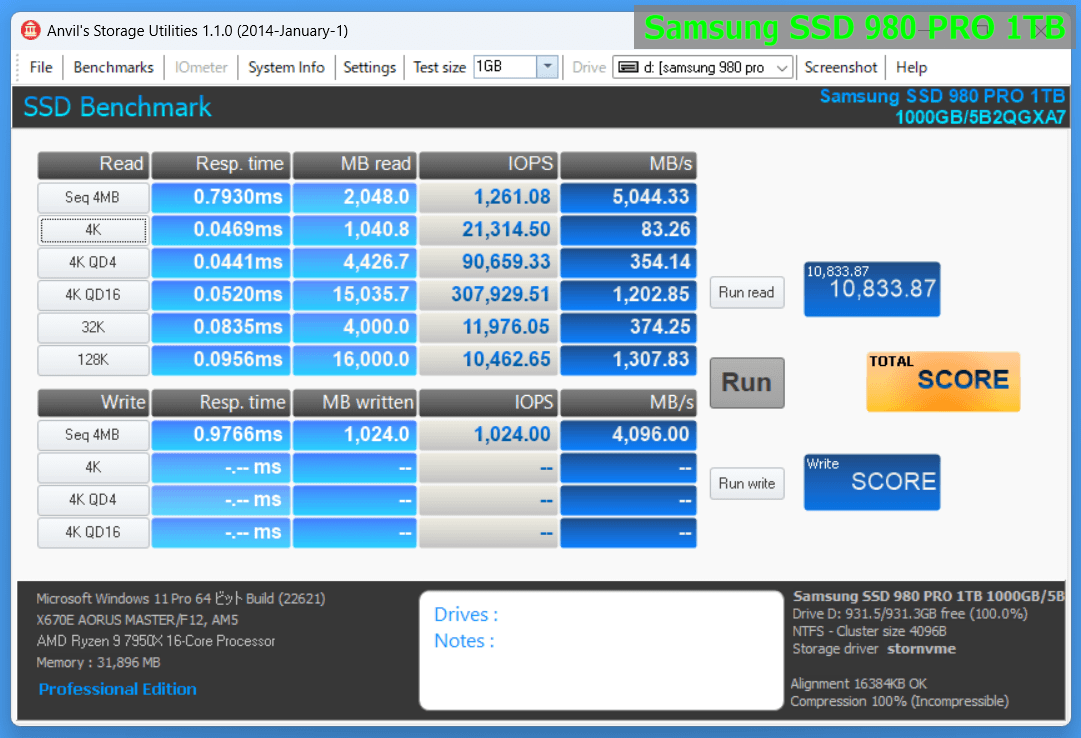

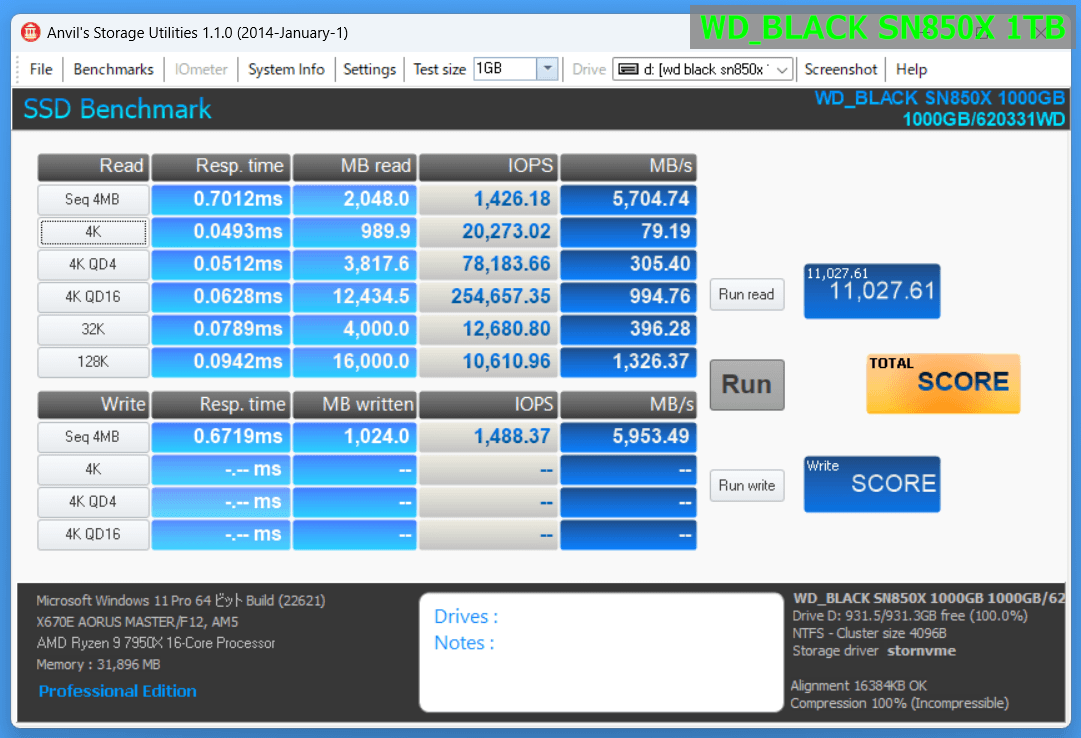

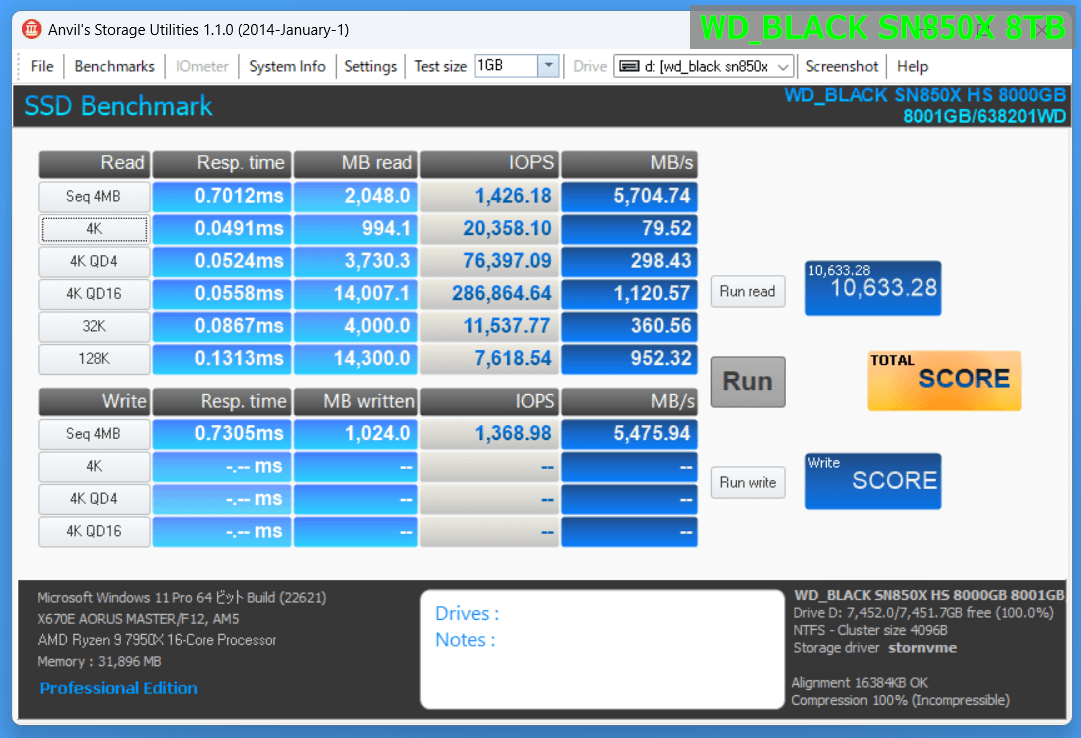

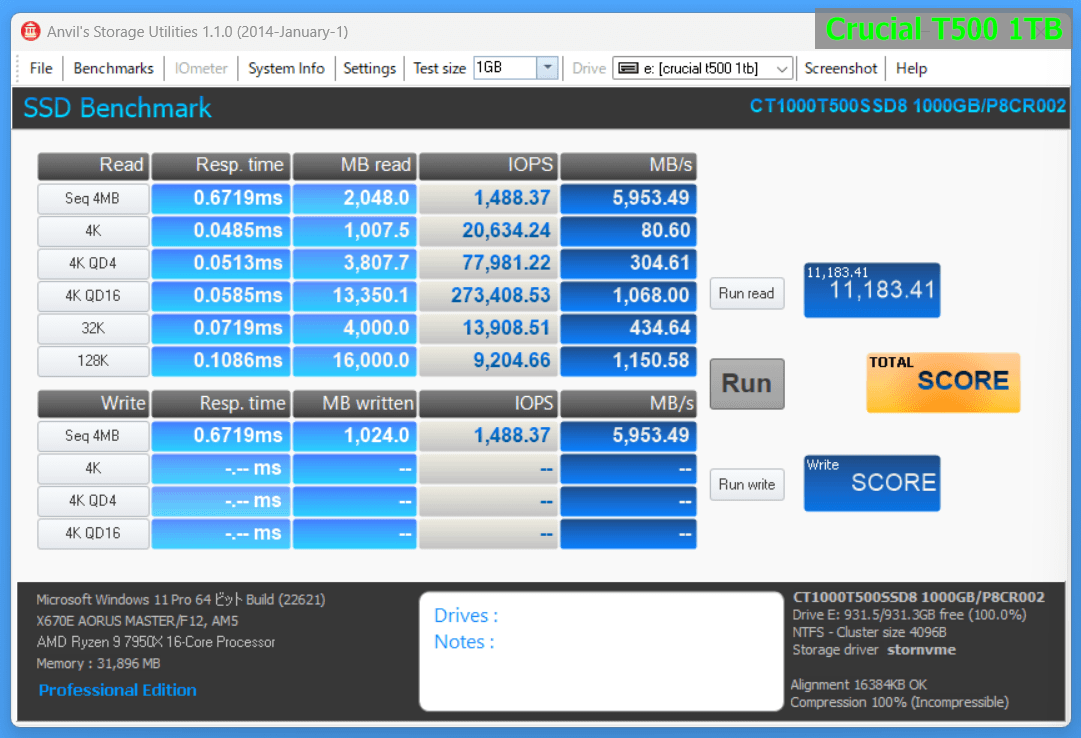

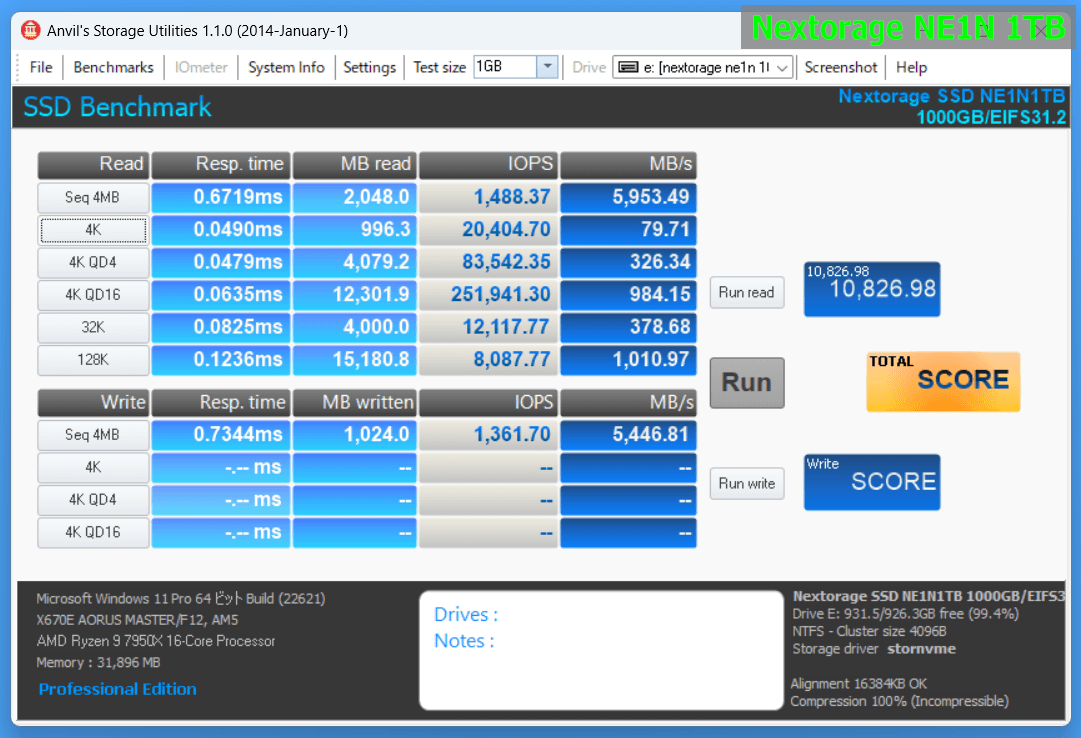

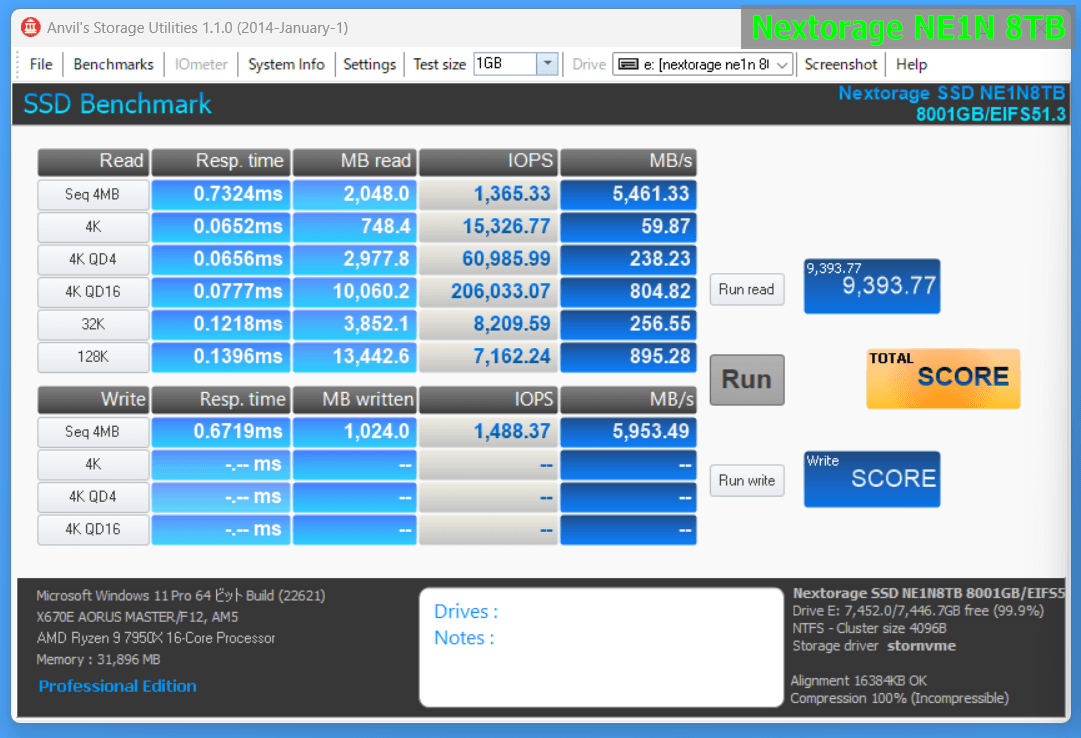

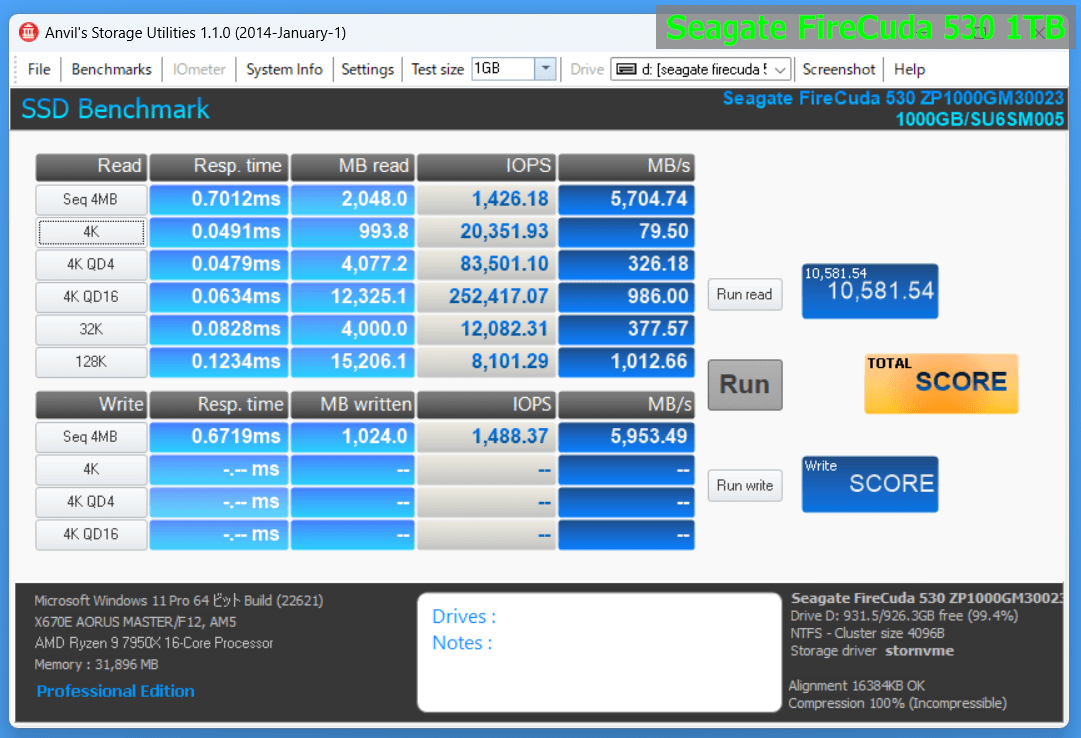

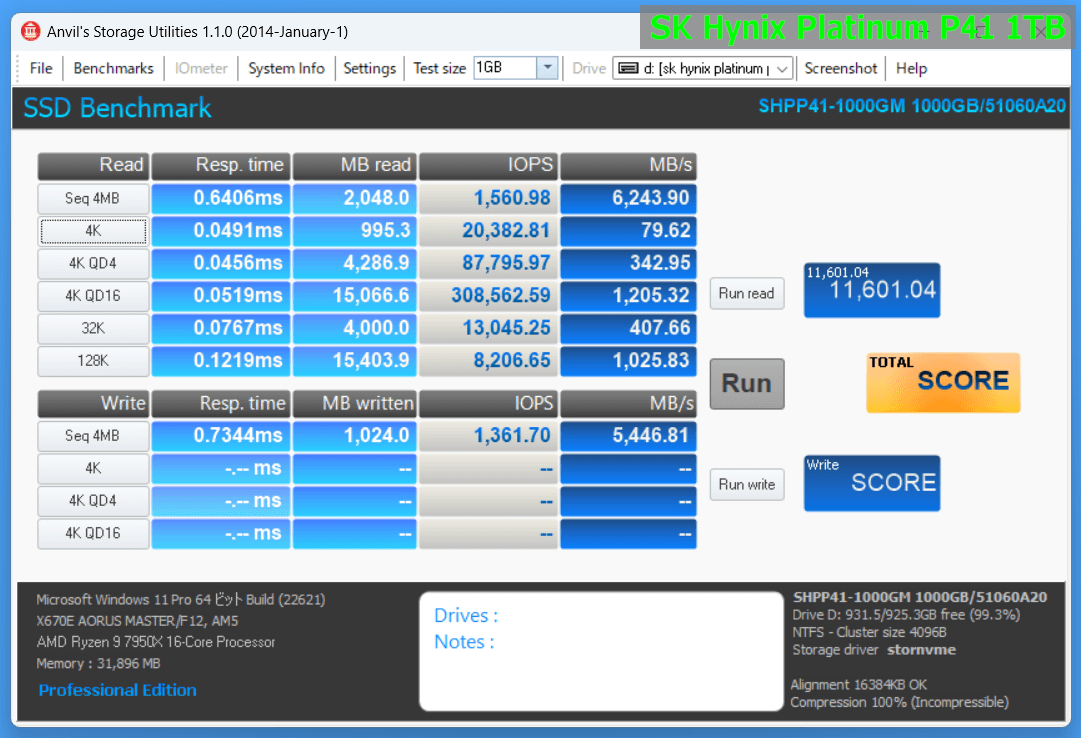

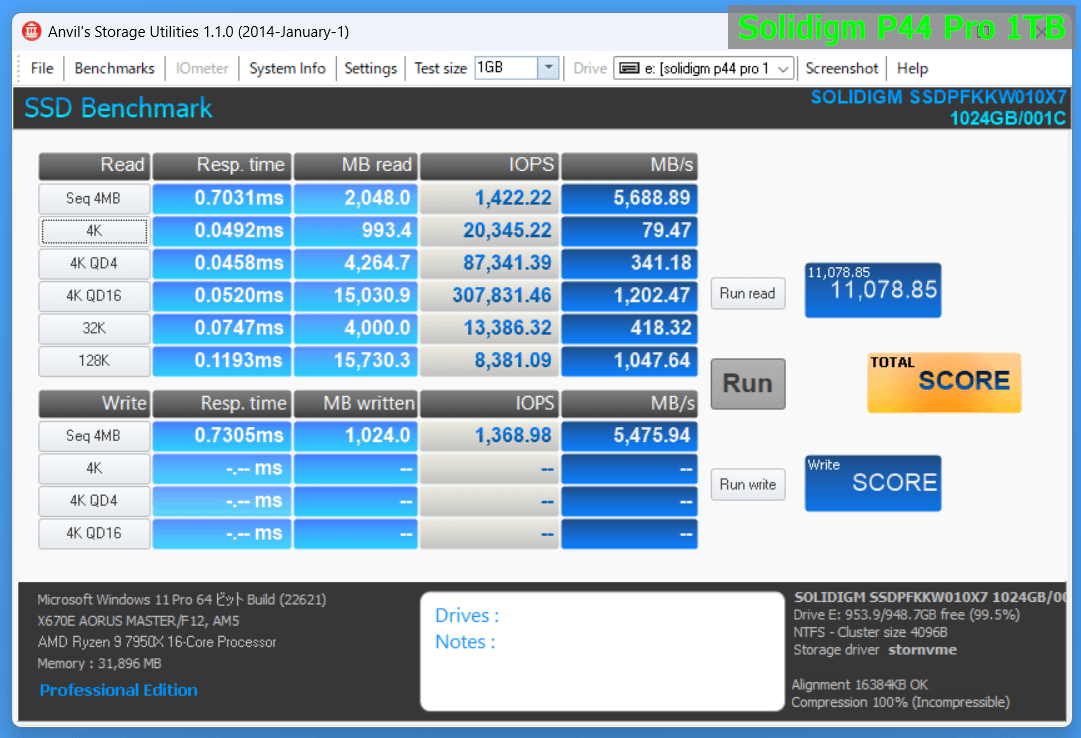

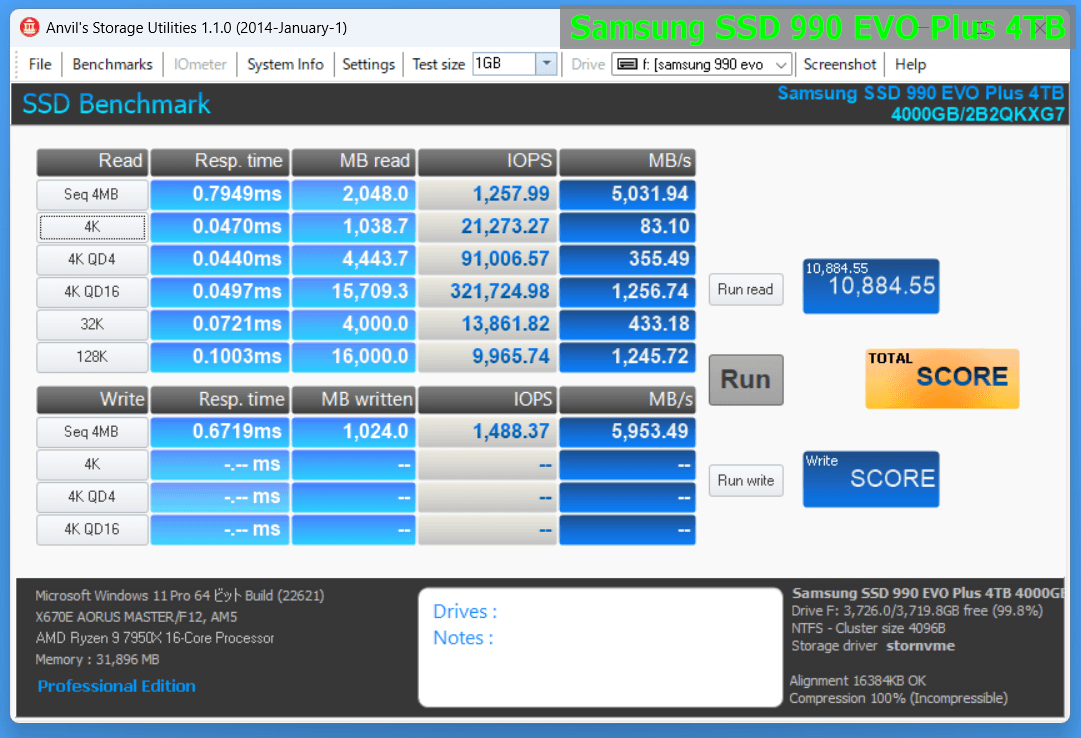

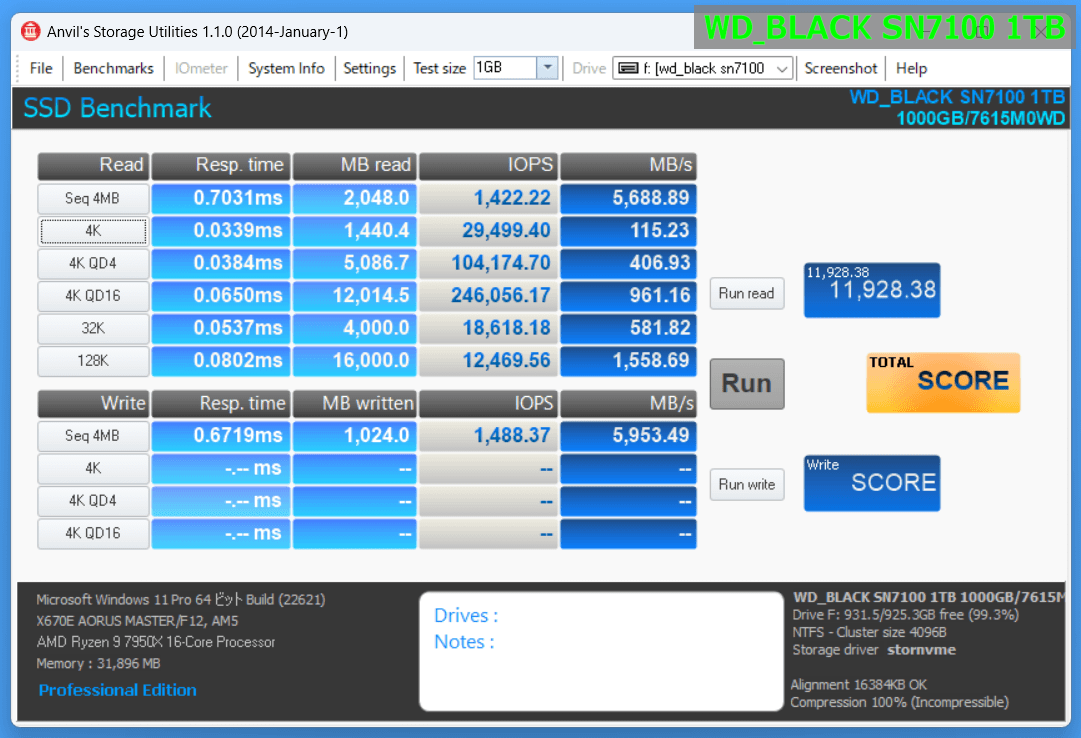

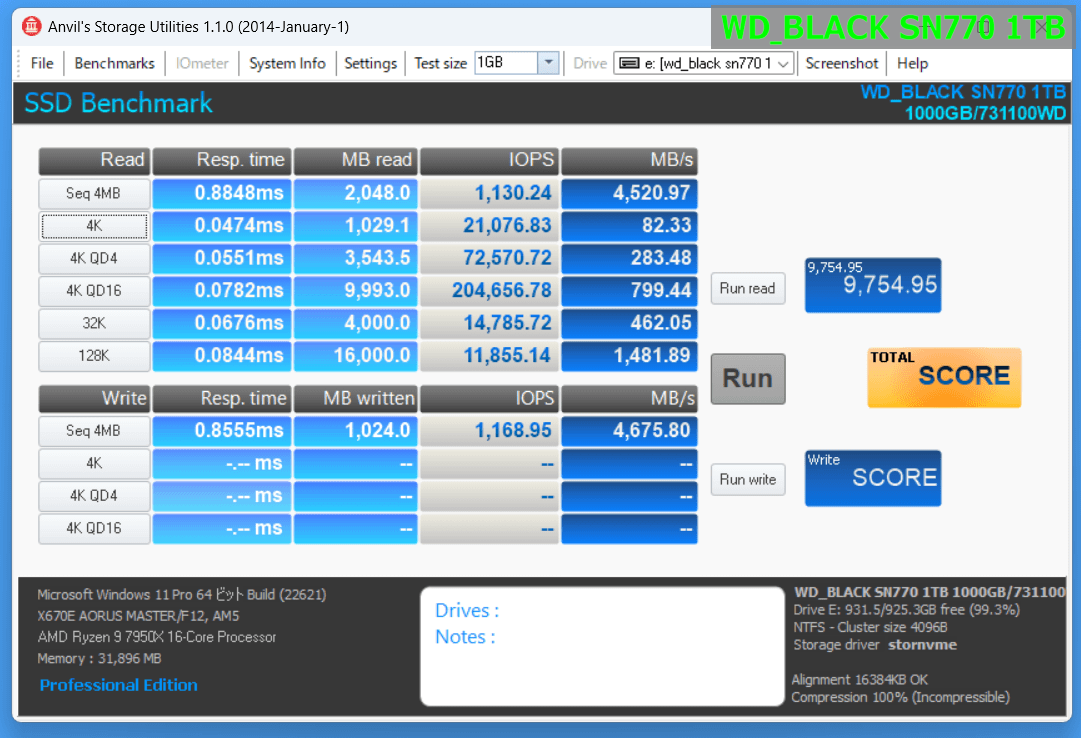

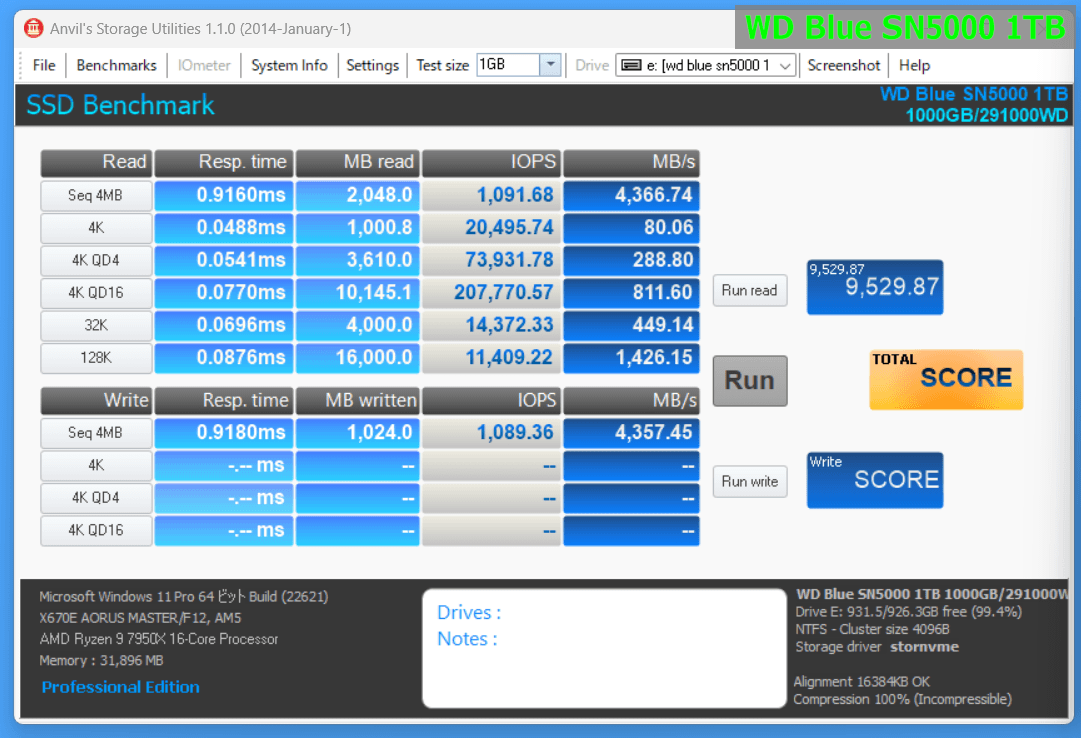

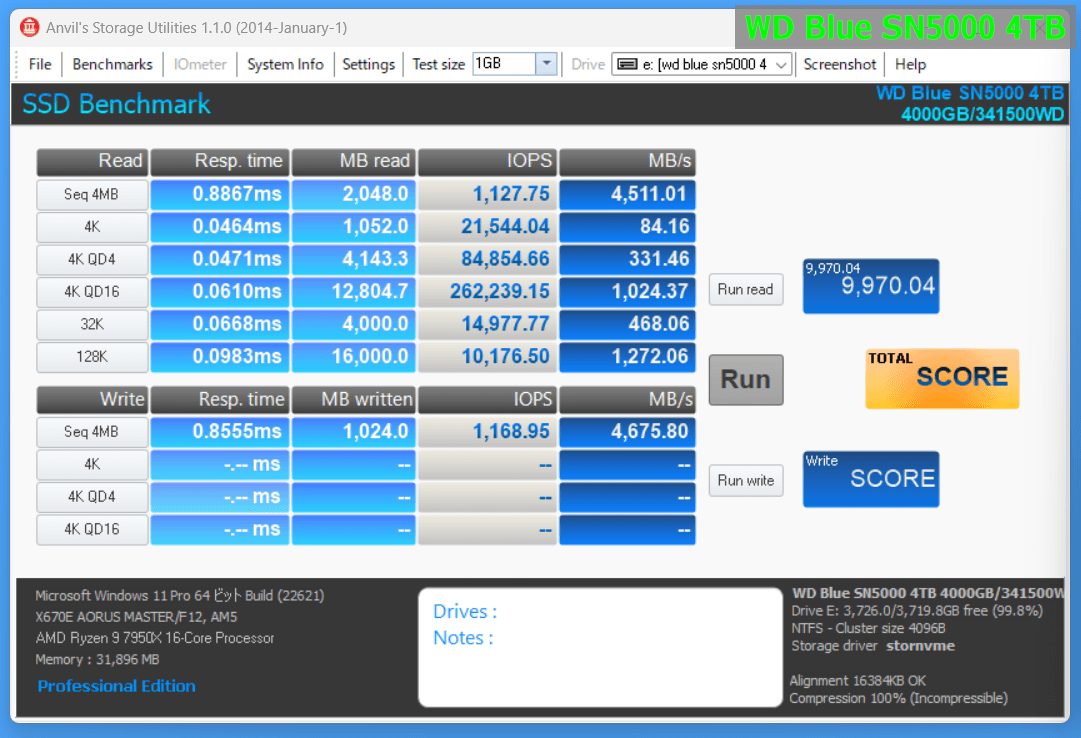

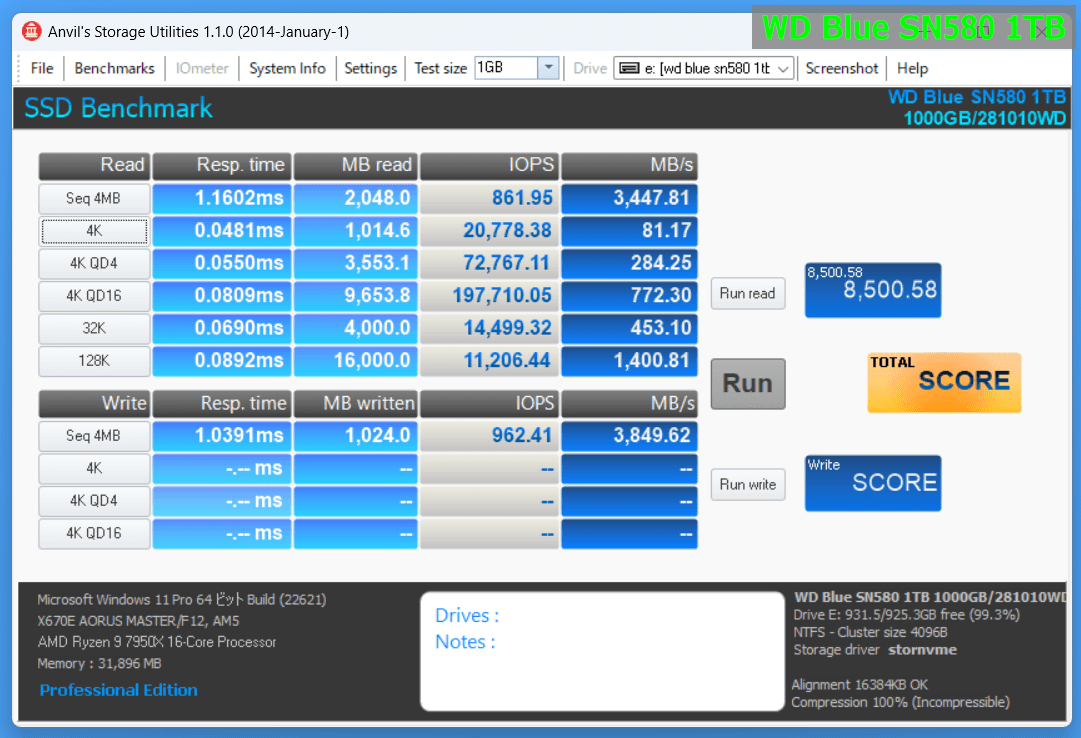

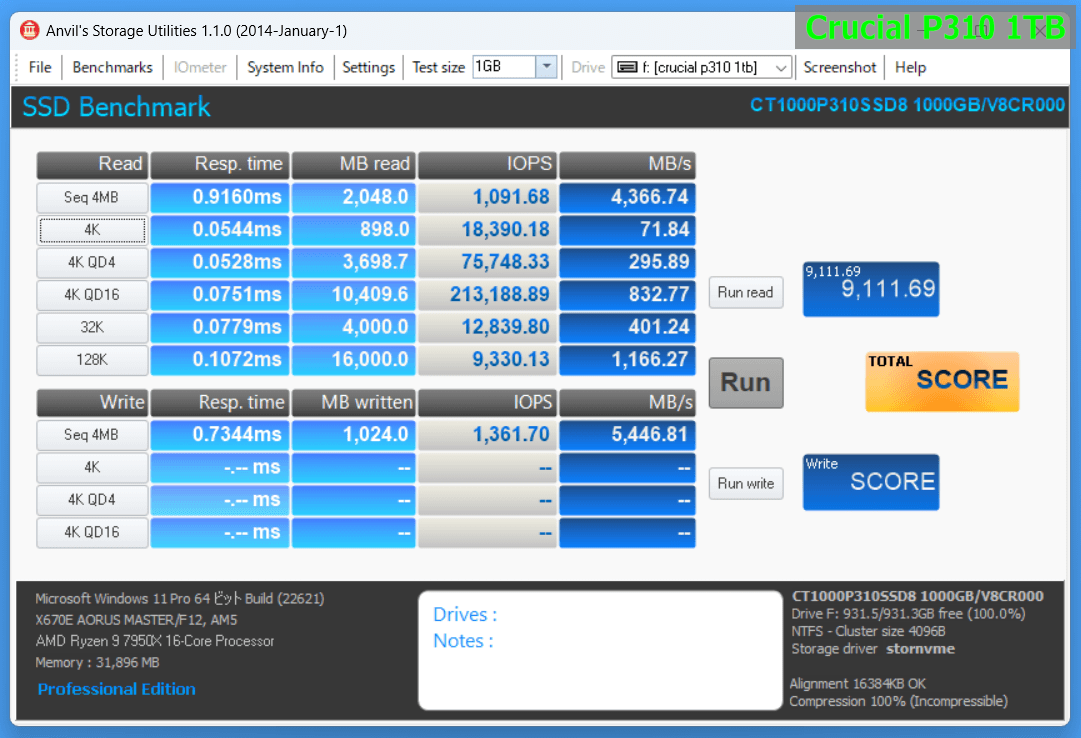

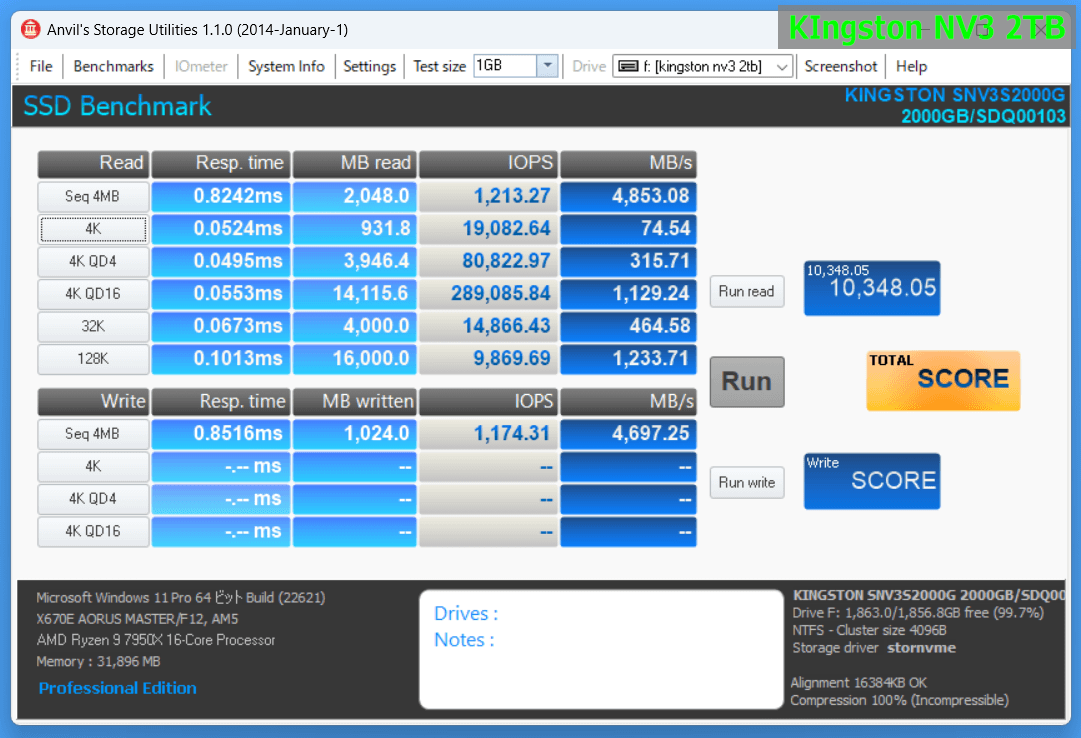

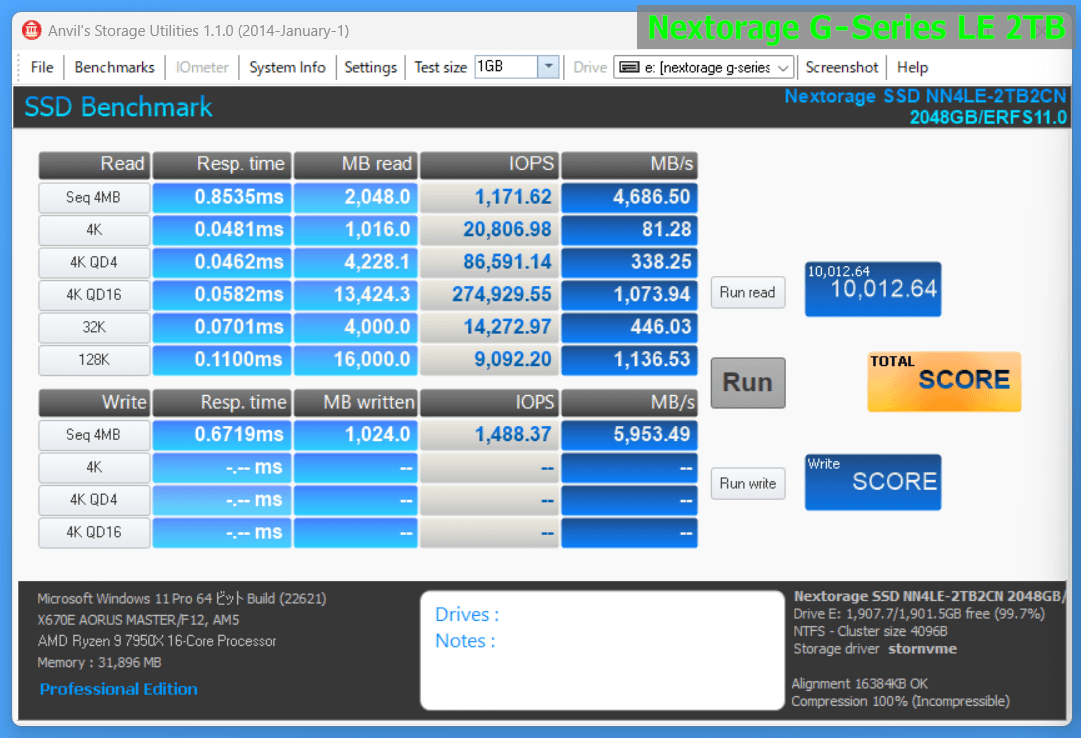

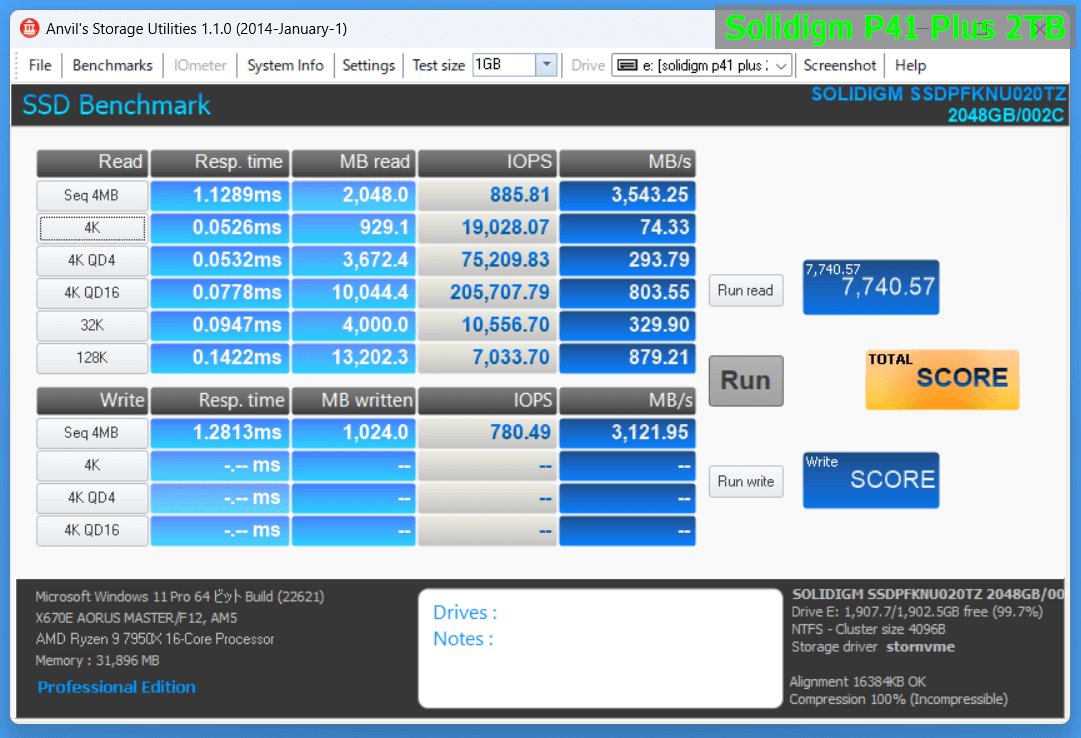

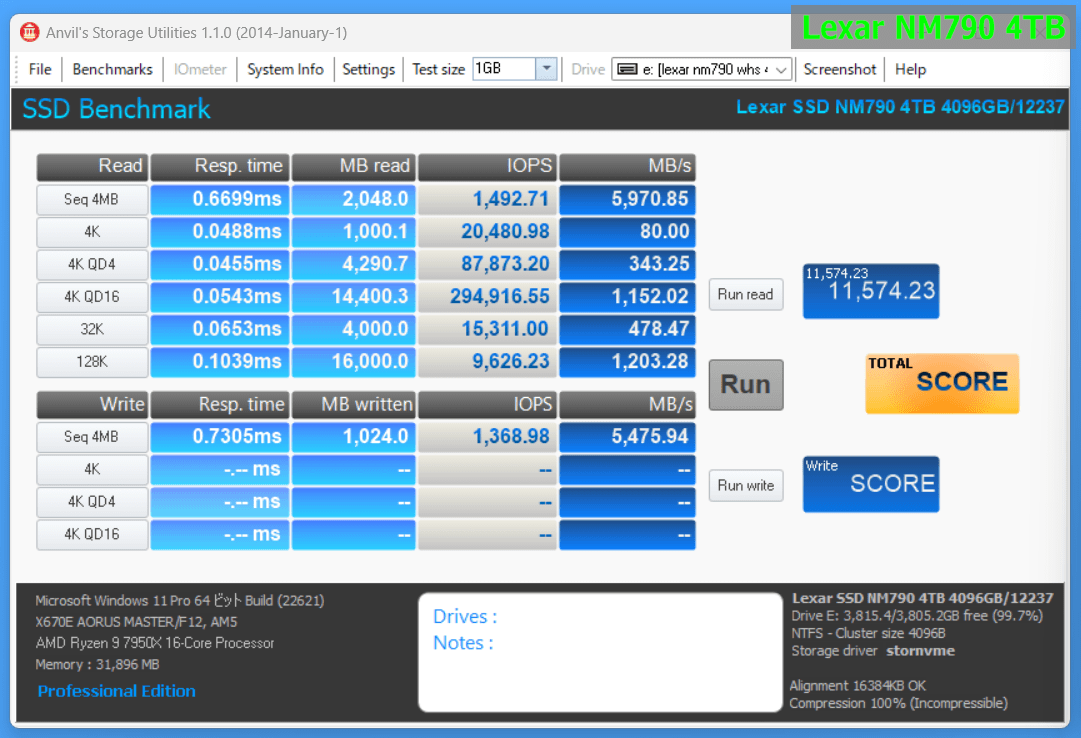

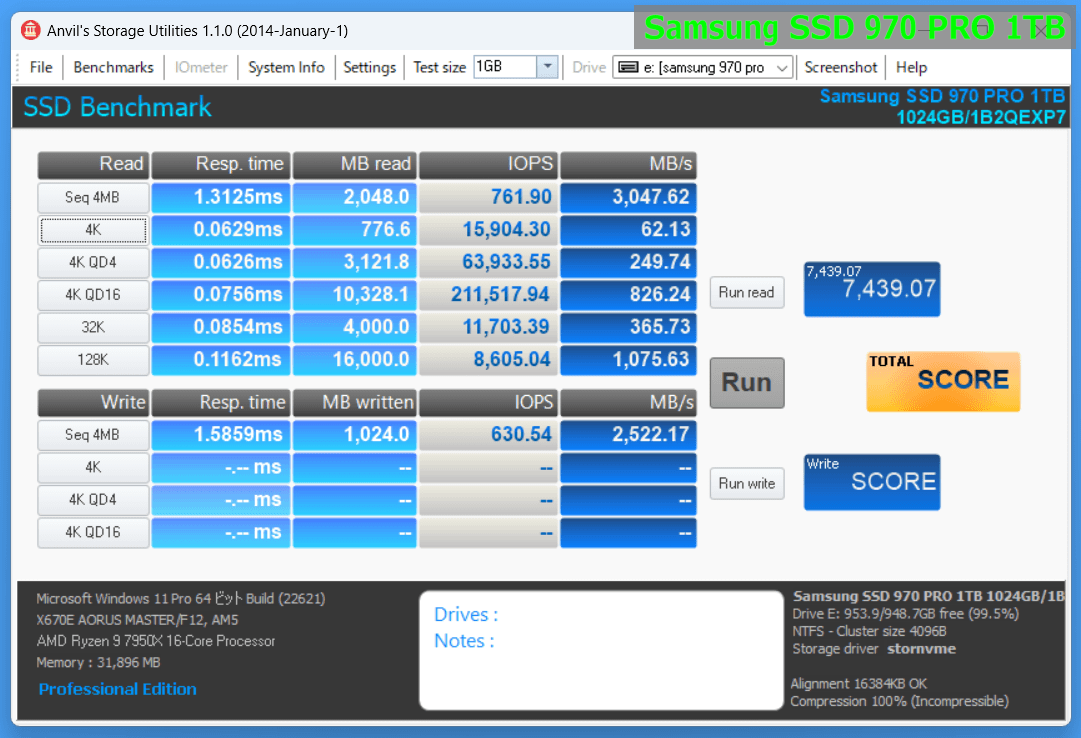

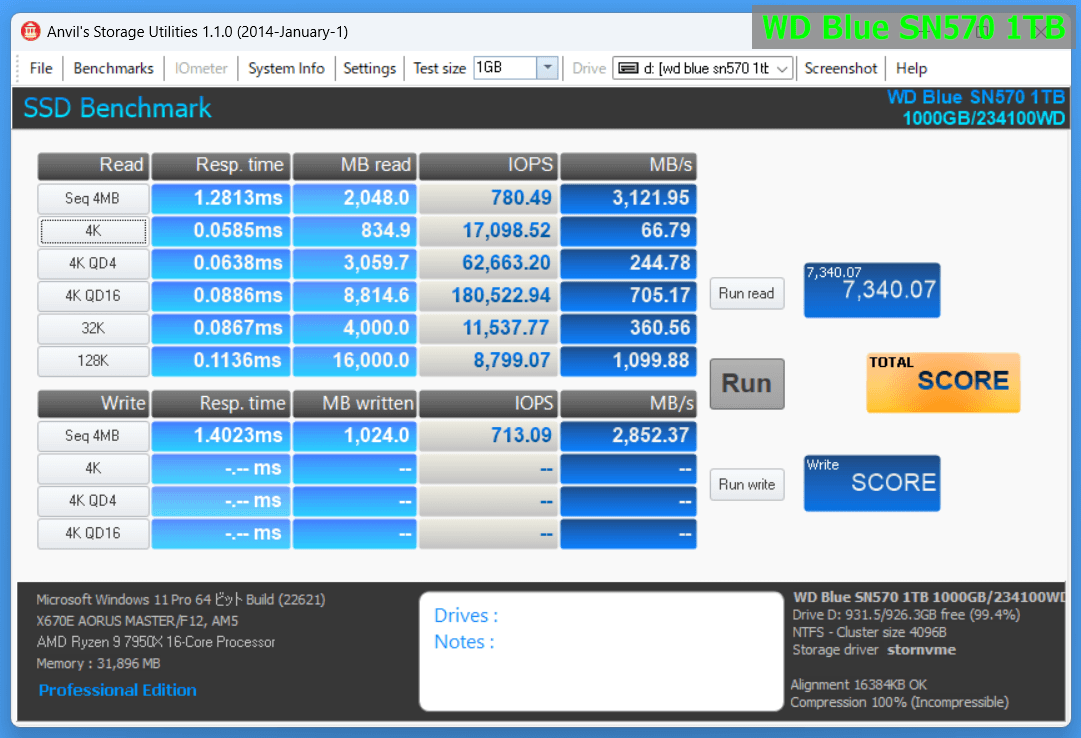

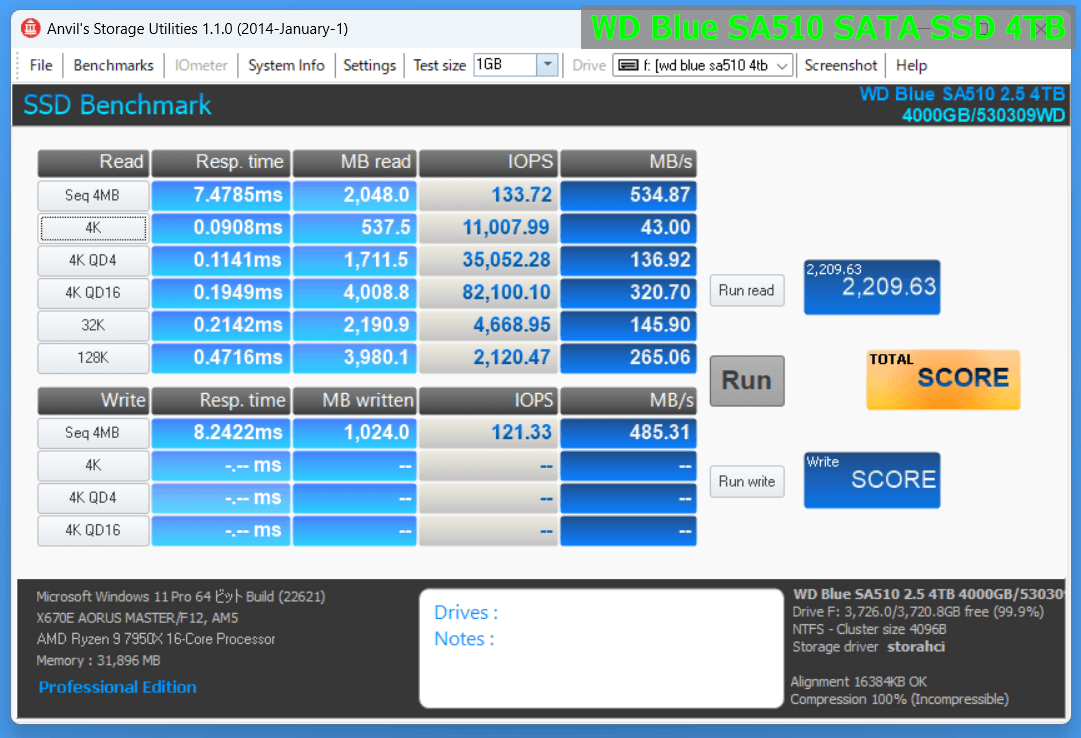

AS SSD Benchmark、Anvil’s Storage UtilitiesなどSSDレビューでよく使用されるベンチマークソフトの検証結果も載せておきます。

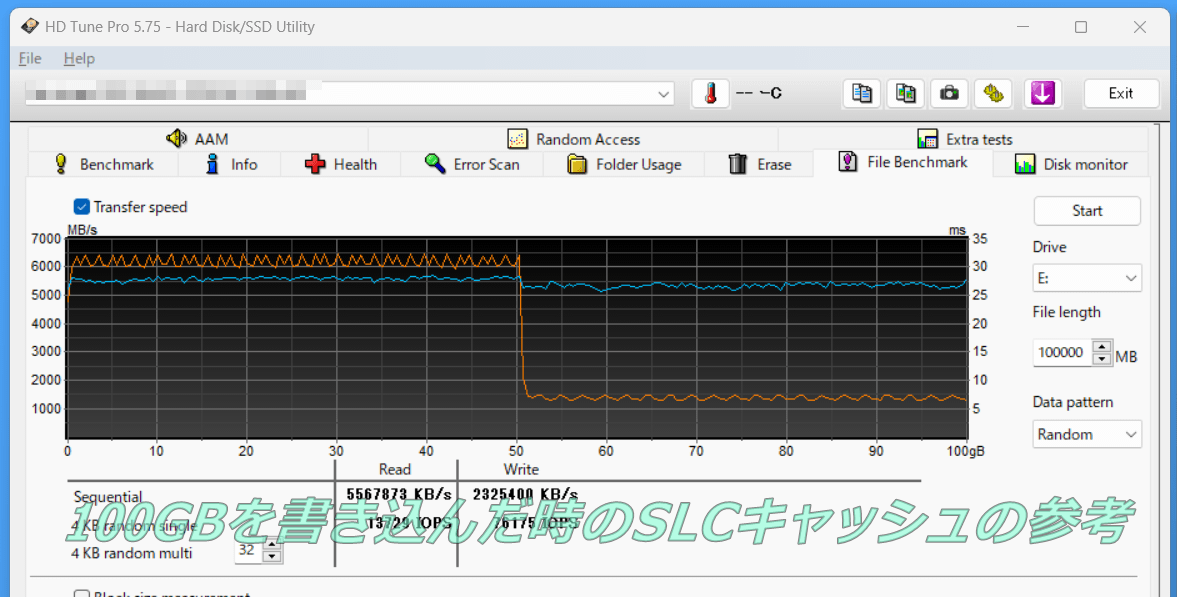

SLCキャッシュ / 連続書き込み

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」に連続書き込みを行った時の動作、SLCキャッシュの挙動について検証しました。

さらに詳しく

TLC型やQLC型と呼ばれる3bit以上のマルチレベルセルで動作するNANDメモリチップが採用されているSSDでは、マルチレベルセル化によって遅くなる書き込み速度の底上げのため、記憶領域の一部を高速キャッシュ領域とする機能が実装されています。

TLCやQLCの記憶領域を動的にSLC化するので、この高速キャッシュ領域はSLCキャッシュと呼ばれています。*現在はSLC化が主流ですが、将来的な可能性としてMLCで高速キャッシュを構築することもありうる。

このようなSLCキャッシュ機能を採用するSSDでは、短いスパンで連続した大容量の書き込みが発生し、書き込み総量がSLCキャッシュを超過した場合、書き込み速度がステップ状にガクッと下がります。

例えばPCIE4.0x4接続に対応するNVMe M.2 SSDは5~7GB/s程度の連続書き込み速度が製品仕様として公表され、実際にテストデータサイズが数GBに収まるCrystalDiskMarkなどベンチマークソフトでは仕様値通りの高速書き込みが可能です。

しかしながら、高速書き込み速度を維持できるのはSLCキャッシュ内に収まる場合であって、SLCキャッシュ容量を超過すると書き込み速度がTLC型SSDで500~2000MB/s程度、QLC型SSDでは100~200MB/s程度へと大幅に低下します。

一度使用されたSLCキャッシュはアイドル状態になると自動的に開放されます。

SLCキャッシュ容量や超過後の書き込み速度だけでなく、使用済みSLCキャッシュの開放トリガーや開放の速さも個別製品で異なります。

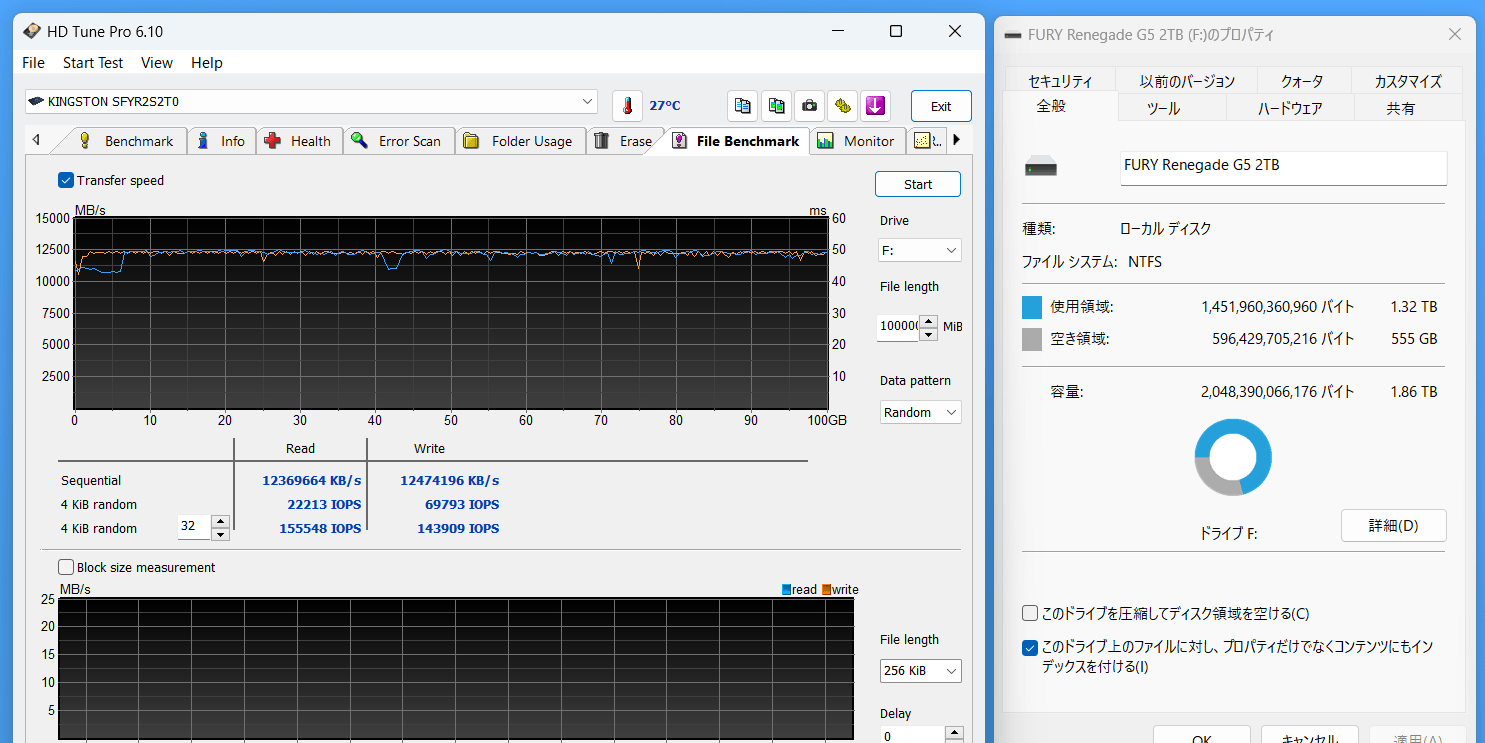

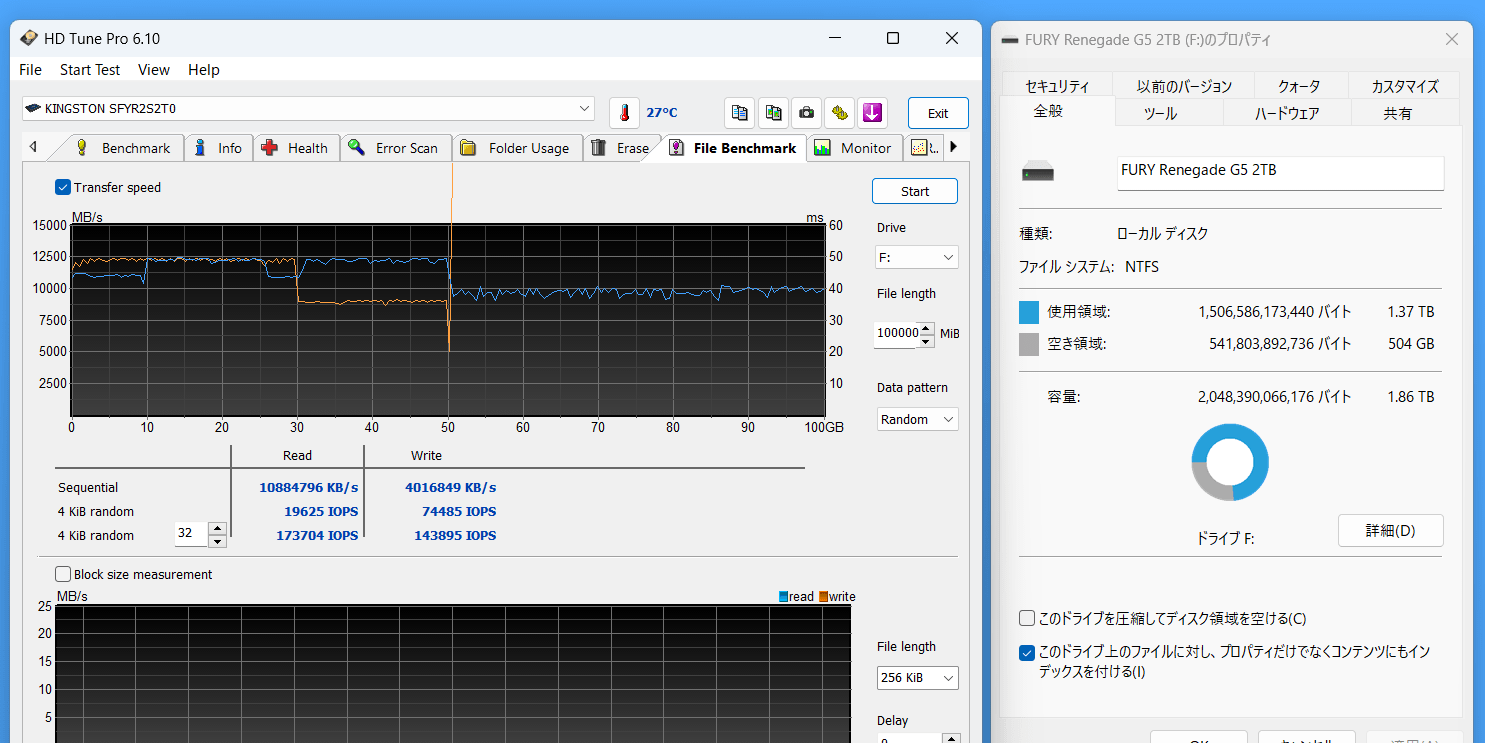

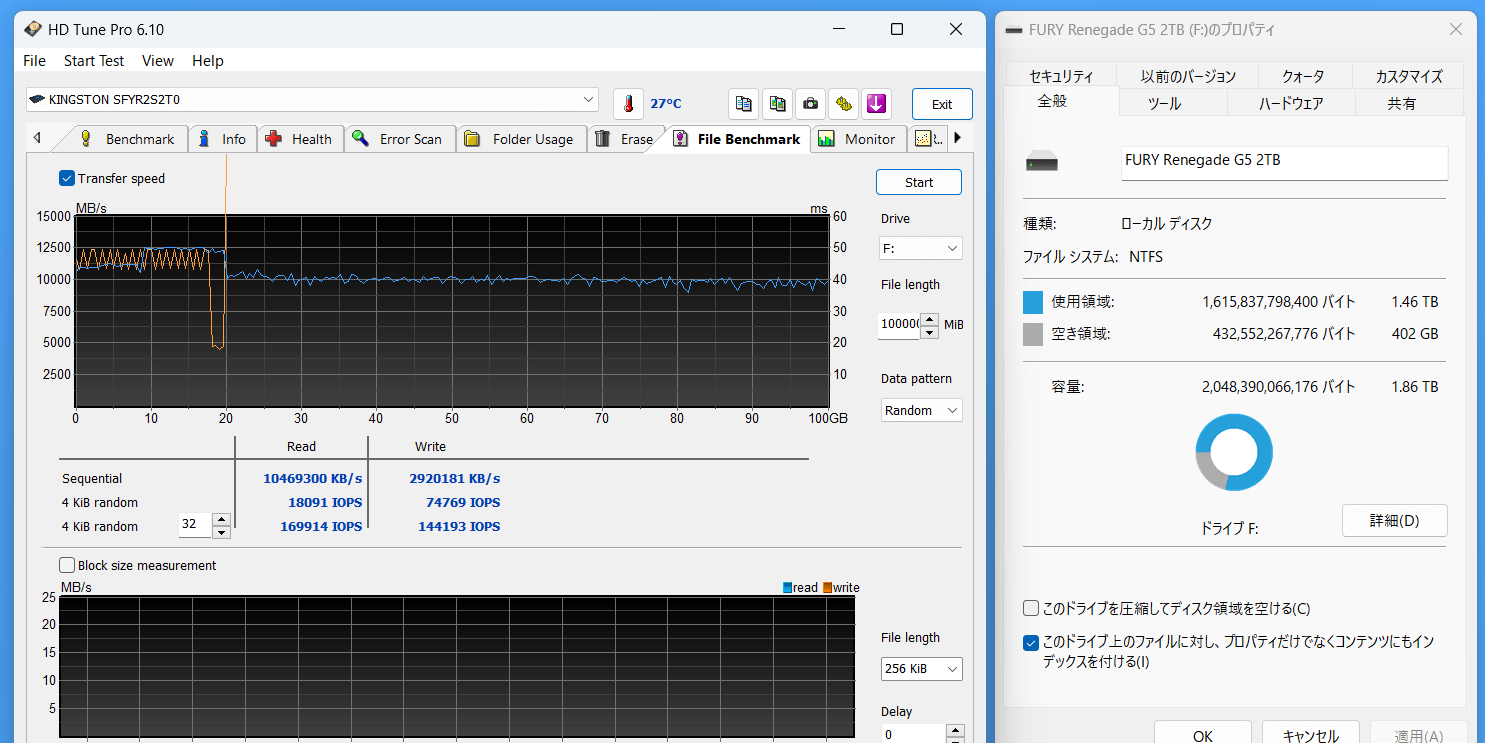

SLCキャッシュ容量や書込速度を検証

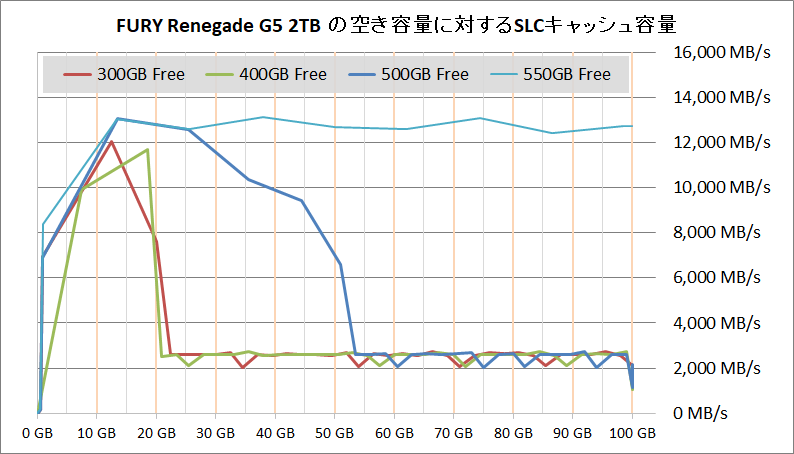

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のSLCキャッシュの挙動について検証しました。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」は空き容量が550GB以上あり、SLCキャッシュが十分に開放された状態であれば、100GBの書き込みを行っても、製品仕様でも紹介されているように書き込み開始から一貫して10GB/sを超える書き込み速度を発揮できました。

ただし空き容量が500GBを下回った時点で空き容量に依存して可変容量で確保されるSLCキャッシュが確保されなくなり、固定容量の20GBしか使用できなくなります。

実用的に使用できるSLCキャッシュ容量は?

実用的にどれくらいのSLCキャッシュ容量が使用できるのか検証しました。

空き容量が200~300GBになるまでデータを書き込み*10GBの動画ファイルを複数書き込んで空き容量を埋める、SLCキャッシュが解放されるまで十分に時間が経過してから100GBのデータを書き込んでいます。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」はフォーマット直後の未使用状態における660GB程度を最大値として、空き容量に依存してSLCキャッシュ容量が変化します。空き容量550GB以上なら100GB以上をSLCキャッシュとして使用できます。

空き容量が500GB以上か未満かに依らず、使用したSLCキャッシュはアイドル状態になるとすぐに全開放され、すぐに再利用できるようになります。

超過後の書き込み速度も1500~2000MB/sなので近年のTLC型NVMe M.2 SSDの中ではトップクラスに高速です。

空き容量が500GB未満になるとSLCキャッシュが固定容量 20GBに制限される点には注意が必要ですが、SLCキャッシュの開放が高速かつ、超過時の速度も速いので実用的に不便を感じることはないと思います。

SLCキャッシュの最大容量と超過時の書込速度

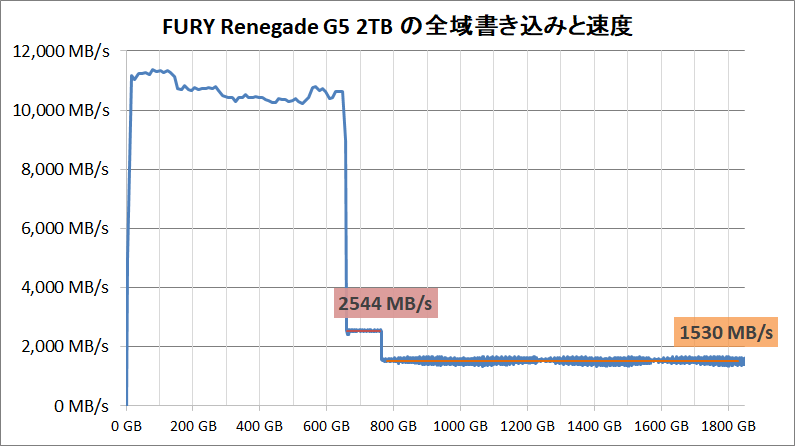

フォーマット直後の状態からボリューム全域に書き込みを行った時の書込速度の推移を検証しました。*実用的にはあまり意味のない評価方法ですが、SLCキャッシュの挙動を把握する上で役立つこともあるので参考までに。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」のSLCキャッシュの最大容量と超過時の書込速度は次の通りです。

| SLCキャッシュの最大容量と超過時の書込速度 | ||

|---|---|---|

| 容量 | 最大容量 | 書込速度 |

| 1TB | – GB | – MB/s |

| 2TB | 660 GB | 2544 MB/s (100GB程度) → 1530 MB/s |

| 4TB | – GB | – MB/s |

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」は10GB/sを超える書き込み速度を発揮する高速なSLCキャッシュとして、空き容量が100%の状態なら約660GBを使用できます。TLC型SSDとして理想的な1/3容量そのままです。

SLCキャッシュ超過後は書き込み速度が2500MB/sと1500MB/sで2段階に分けて低下します。

SLCキャッシュを評価する上で重要なことは?

SLCキャッシュを評価する上で重要なことは次の2つです。

- 使用済みデータがある状態で使えるSLCキャッシュ容量

- 50GB以上なら十分、理想は100GB以上

- 書込後のSLCキャッシュの開放はどれくらい速いか

- 使用済みキャッシュの開放条件

一方、SSDレビューでしばしば検証される次の項目は実用的にはほとんど意味がありません。

- フォーマット直後、使用済みデータなしの状態のSLCキャッシュ容量

- SLCキャッシュ超過後の書き込み速度

- 特に全域書き込みの検証は特殊用途限定

SLCキャッシュ容量は空き容量依存で可変、使用済みデータがある状態で50~100GBを確保する製品が大半という現状にマッチしていない検証、評価が多いので注意が必要です。

SSDを1~2年程度で使い潰す(保証値TBWを上回る)ような使い方でもない限り、50~100GBのSLCキャッシュを超過するような書き込みは日常的に発生することはないので、SLCキャッシュ超過後の書き込み速度もそれほど重要ではありません。

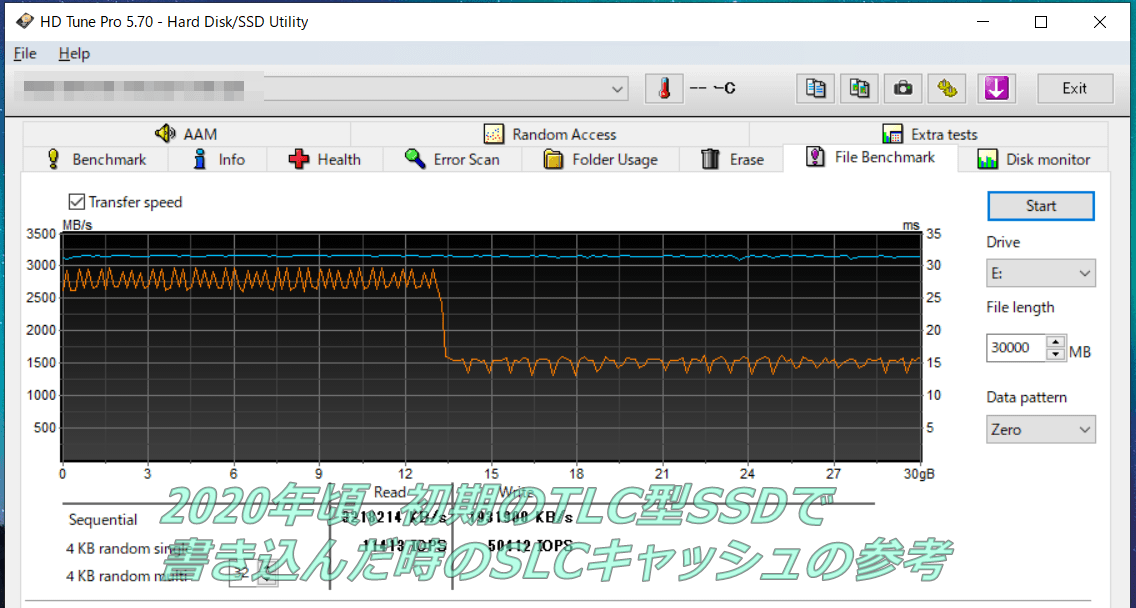

補足1: 最新SSDのSLCキャッシュは空き容量に応じた可変容量

TLC型NANDが導入された初期(2.5インチSATA SSDが主流だった時代)や、NVMe M.2 SSDもPCIE3.0x4接続だった5年程前に遡るとSLCキャッシュ容量は10GB程度の固定容量でした。

またSLCキャッシュ外で低下した時の書き込み速度は製品仕様として一般的に公表されておらず、同じTLC型SSDでも個別製品に依って異なります。

昔はすぐにSLCキャッシュを超過してしまうので、SLCキャッシュ外の書き込み速度も重要でした。

しかし最新のSSDはSLCキャッシュを空き容量に応じた可変容量で確保します。*最新といっても2022年頃の時点ですでに

なおかつ、1TB容量で空き容量が300~400GB以上もあれば、SLCキャッシュとして50~100GB程度を確保できる製品が大半です。

キャッシュ外の書き込み速度は高いに越したことはありませんが、今と昔ではSLCキャッシュ容量や確保の仕方がそもそも違うので、SSD性能の評価としてそれほど重要ではありません。

むしろ、『書き込み処理が完了してアイドル状態になったらすぐにSLCキャッシュを開放し、数分後には10~30GB程度はすぐに再利用できるようになる』等、SLCキャッシュ開放の速さ、開放条件といった挙動のほうが実用的な快適さには重要になります。

補足2: 一般的なデータ利用からSLCキャッシュを考える

SSDの保証条件から考えてみる

自作PC向けSSD製品の保証は一般に”限定保証(制限付き保証)”と呼ばれ、

- 保証期間(年数)

- 書き込み耐性(総書き込み容量)

のいずれか一方をオーバーした時点で保証対象外になります。(下はCrucialの保証ページの記載例です)

個別製品によっても異なりますが、2025年現在、TLC型SSDの一般的な保証条件は『 容量1TB当たり600TBW程度 or 5年 』です。

書き込み耐性:600TBW、保証期間:5年のSSD製品の場合、601TBを書き込んだ時点で購入から3年でも保証対象外になりますし、総書き込み容量が300TB程度でも購入から5年を1日でも過ぎればやはり保証対象外になります。

この保証条件を超過する書き込み利用について計算すると次の通りです。

- 5年で保証値TBWを使い切るには → 毎日 328GBの書き込み

- 全域書き → 600回で保証外 → 1日1回で 1年8カ月弱

- 半域書き → 1200回で保証外 → 1日1回で 3年4カ月弱

一般的なデータ量から考えてみる

一方、SSDへ頻繁に書き込みを行うことが想定される写真や動画のデータ量については次の通りです。

- 20MbpsのFHD動画 → 2時間で25GB

- 100Mbpsの4K動画 → 2時間で約100GB

- 20MB(メガピクセル)のミラーレス一眼写真 → 1000枚で20GB

繰り返しになりますが、近年のTLC/QLC型SSDではSLCキャッシュ機能によって確保されるSLCキャッシュ容量は空き容量に対する可変容量が主流で、一般的に50~100GB程度を使用できます。

常識的に考えて、短いスパンの中で50GB程度のSLCキャッシュが使えれば、SLCキャッシュの容量超過やキャッシュ外の速度なんて気にする必要がないのは算数で分かる話です。

当サイトでは一応、連続書き込みのサイズとして100GBを基準にしていますが、それも大分マージン取ってるというか、正直、過剰な性能(容量)要求です。

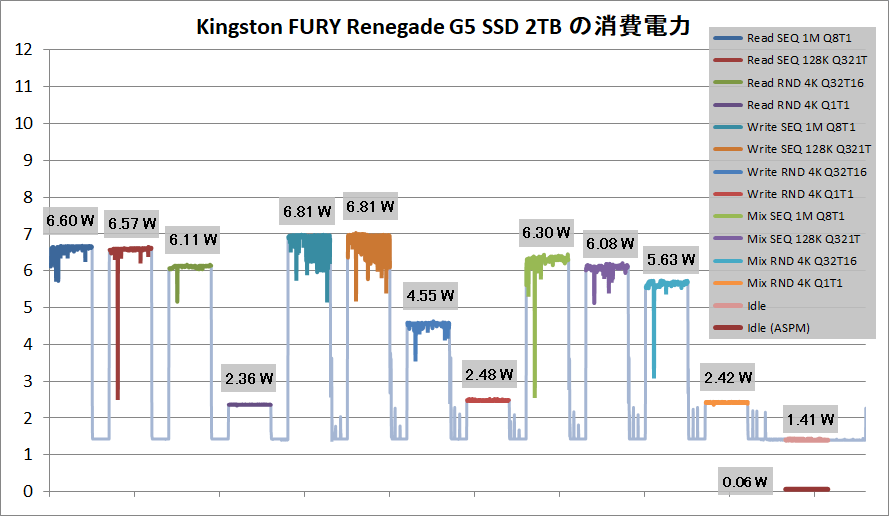

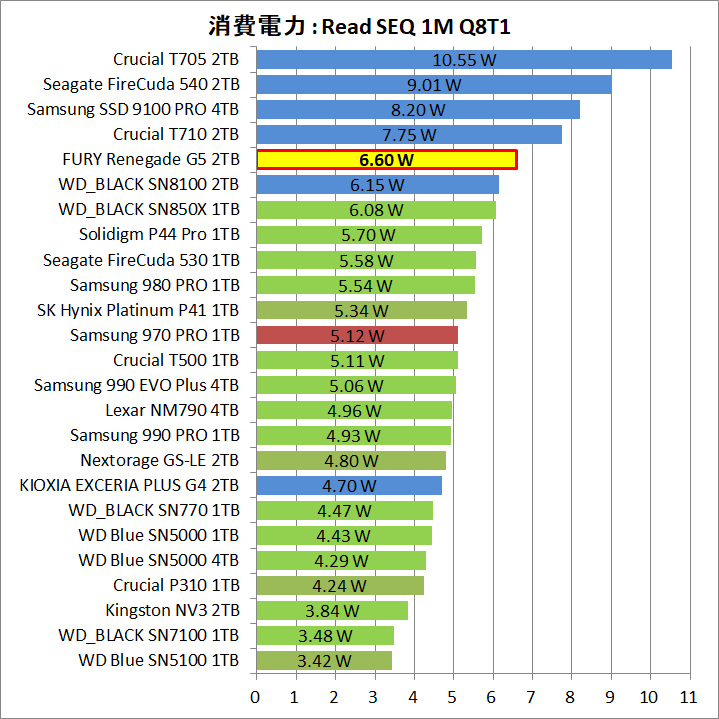

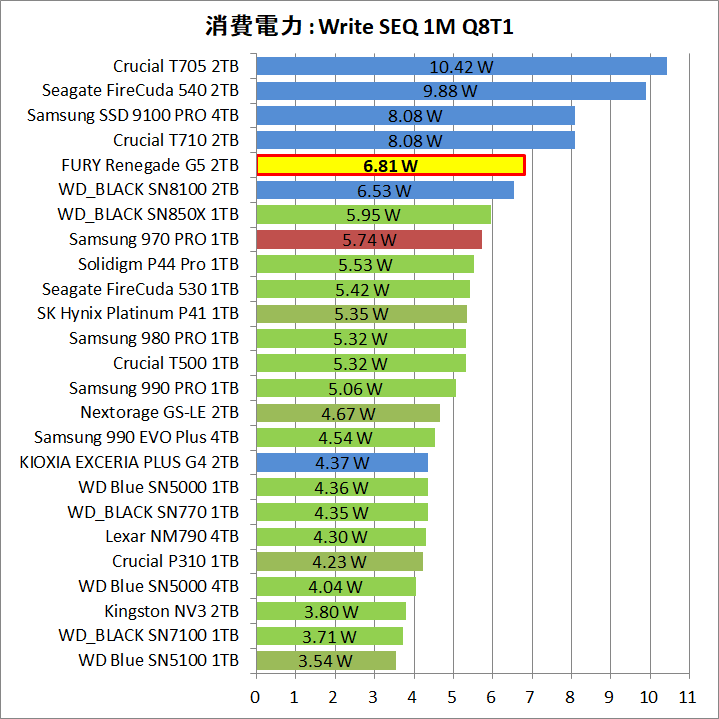

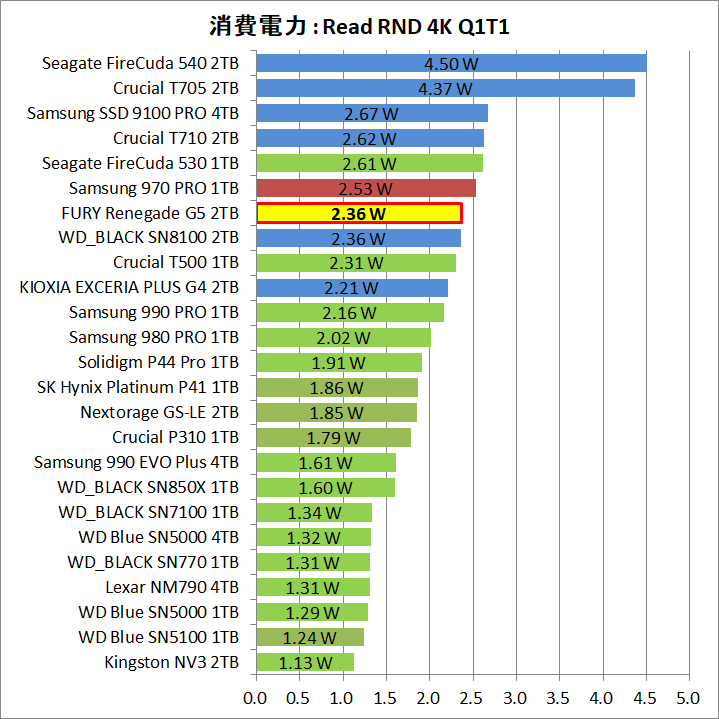

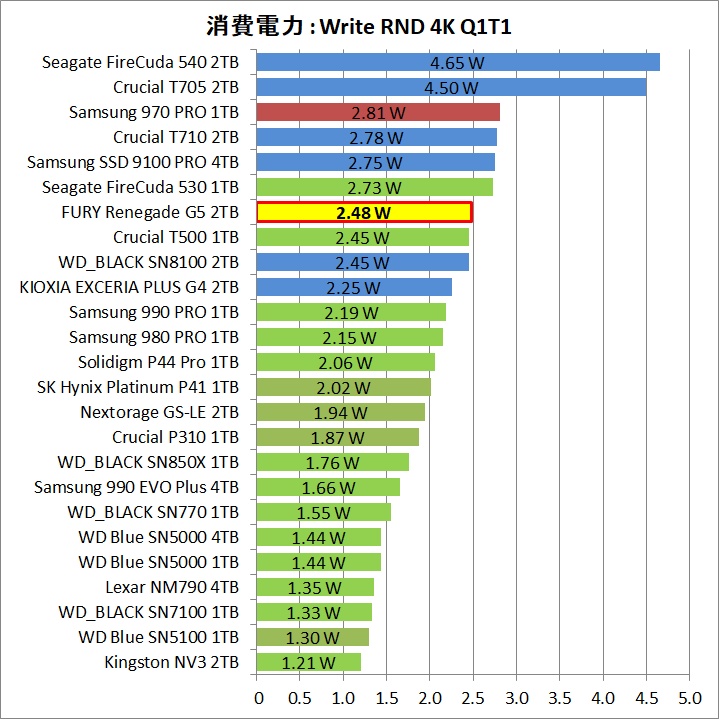

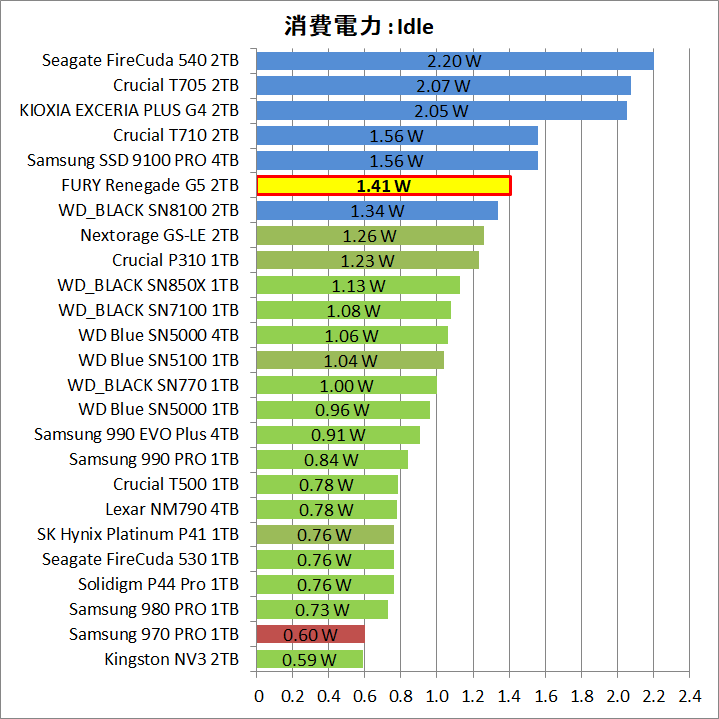

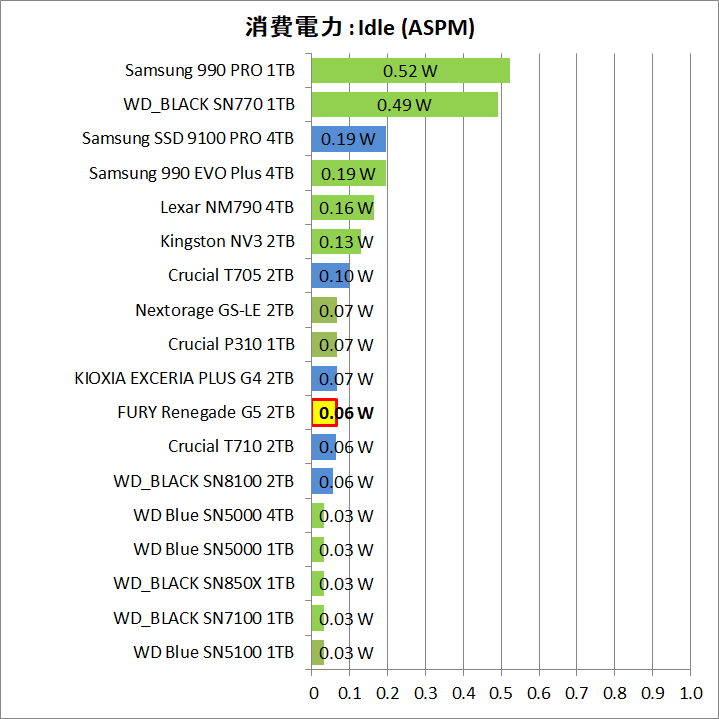

消費電力と温度

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の消費電力について検証しました。

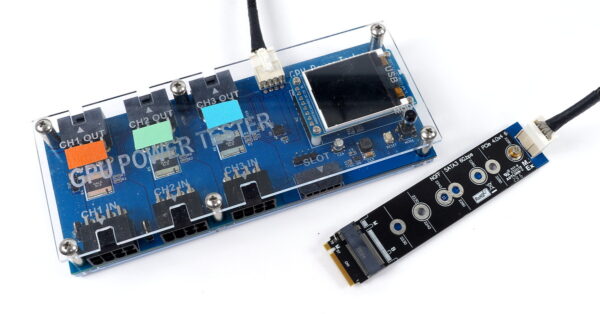

NVMe M.2 SSDの消費電力測定には、当サイトの検証に使用するためワンオフで特注した測定ツール「GPU Power Tester」を使用しています。

現在はM.2延長ライザーカードを改造し、よりダイレクトにNVMe M.2 SSDの消費電力を測定できるようにアップデートしていて、PCIE5.0x4でもマザーボードのM.2スロットにSSDを直結した時と同等の性能、安定性で消費電力を測定できます。

さらに詳しく

グラフィックボードの消費電力測定に使用するようなPCIEライザーケーブル/ライザーカードから、さらにM.2-PCIE変換ボードを中継すると、PCIE4.0x4帯域では製品次第で、PCIE5.0x4帯域ではほぼ確実にSSDの動作が不安定になります。

起動時のポストプロセスで弾かれてWindows OSから認識されなかったり、CDM等で高速アクセスをかけるとハングしたりします。

初期バージョンは上の写真のようにPCIE-M.2変換カードを改造した測定モジュールを使用していましたが、それも2025年最新、PCIE5.0x4の高速帯域になると動作安定性が怪しくなりました。

NVMe M.2 SSDの接続先として最も一般的な、グラフィックボード用PCIEx16にプラスαでCPUから直接伸びるNVMe M.2 SSD用のPCIEレーンに接続して検証できないところもネックでした。

あと副次的に嬉しいポイントとして、現在のバージョンはM.2スロットを直接延長するので、PS5に増設したM.2 SSDの消費電力も測定できます。

検証記事も公開しているので気になる人は参照してみてください。

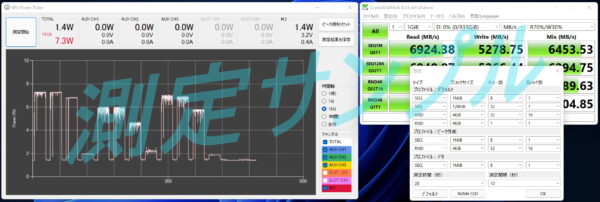

アクセスタイプ別のSSD消費電力

まずはSSD消費電力の傾向を簡単に把握するため、CrystalDiskMarkを測定負荷としてアクセスタイプ別に消費電力がどうなるのか検証しました。

検証設定についてクリックで展開

CrystalDiskMarkはバージョン8.0.4、基本設定としてデータサイズ 1GiB、プロファイル +Mixにしています。

CrystalDiskMarkの設定は各アクセスタイプで測定時間20秒/測定回数1回、測定インターバル10秒に変更しています。12種類のアクセスタイプの負荷に加えて、テスト終了後のアイドル状態の消費電力も測定しています。

CrystalDiskMarkを測定負荷とした時に連続読み出し/連続書き込みのアクセスタイプは、消費電力が最も大きくなる、ワーストケースに近い負荷となります。

CrystalDiskMarkで負荷をかけた時の「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の消費電力の推移は次のようになっています。

前モデル T705などメモリコントローラーにPHISON PS5026-E26を採用する初期のPCIE5.0対応SSDは消費電力が非常に大きく、ファンによるアクティブ冷却が推奨されるくらいでした。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」はハイエンドPCIE4.0対応SSDよりもやや高いくらいまで消費電力が下がっていて、一般的なパッシブ式ヒートシンクでも余裕な発熱です。運用し易さがかなり改善されています。

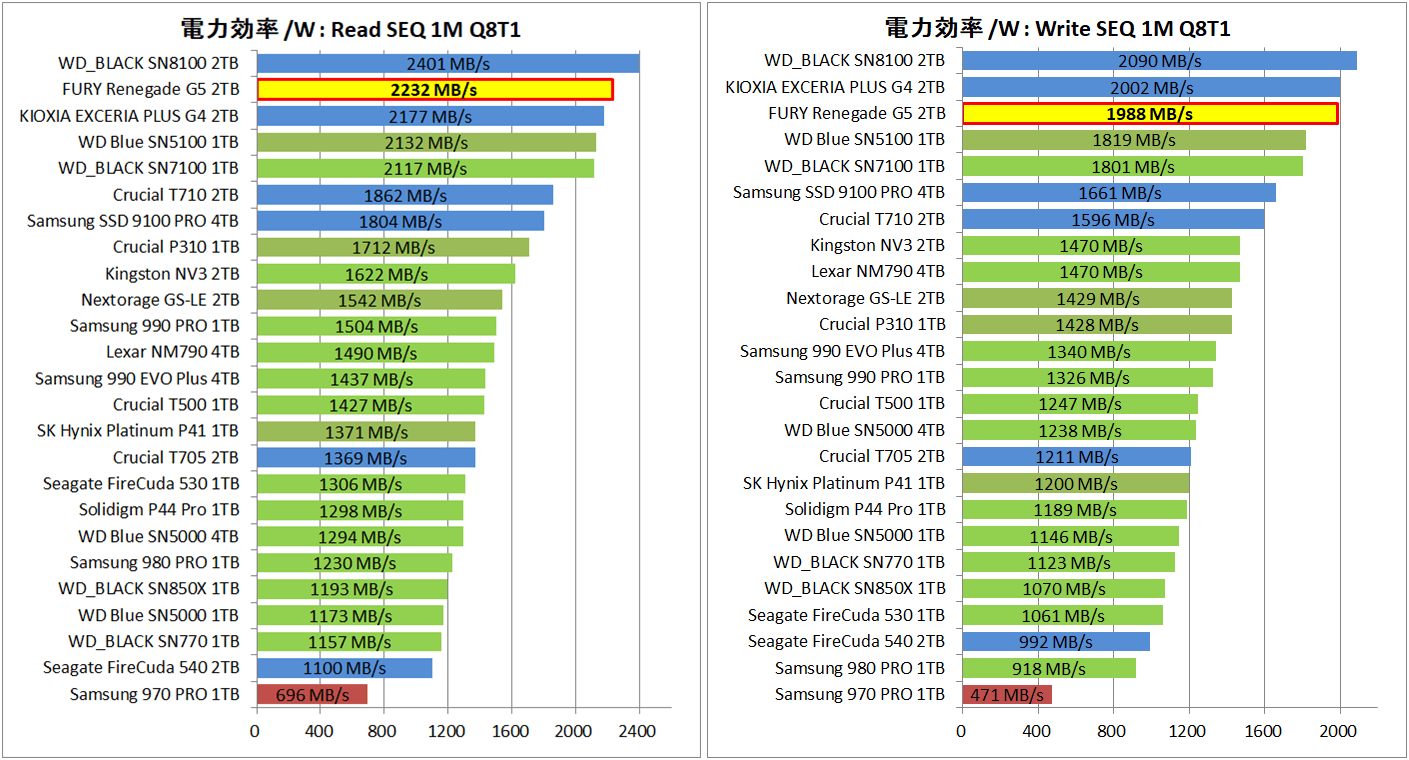

トップクラスの電力効率

アクセスタイプ別のSSD消費電力を比較

連続読み出し/連続書き込み(SEQ 1M Q8T1)について、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」と各種ストレージを比較しました。

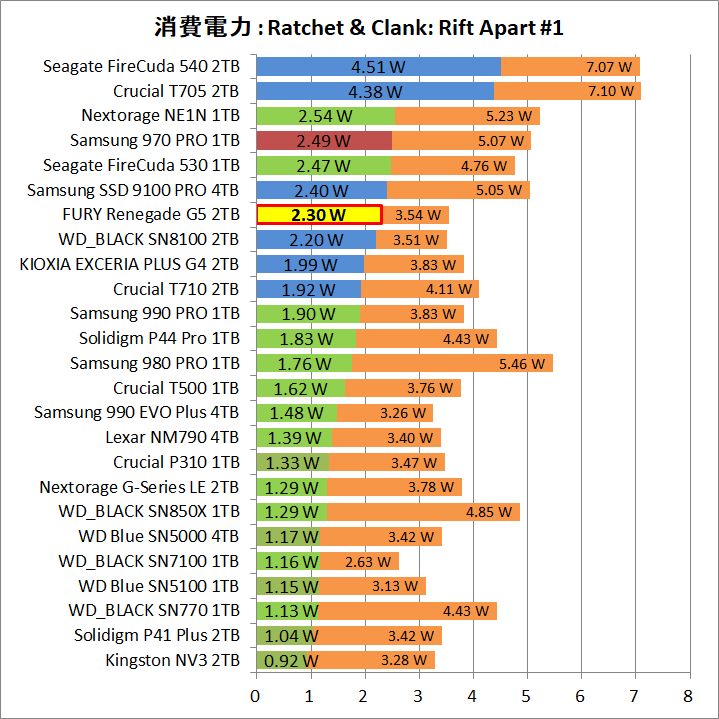

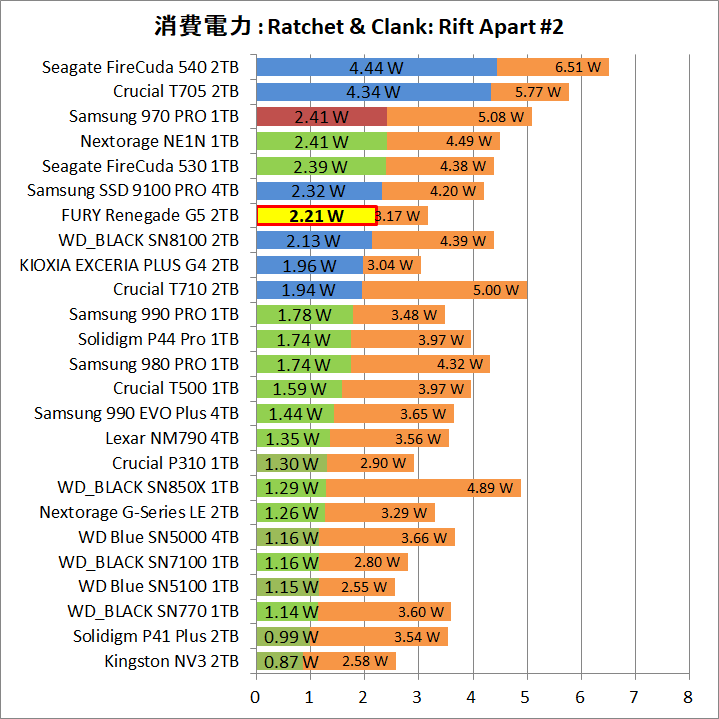

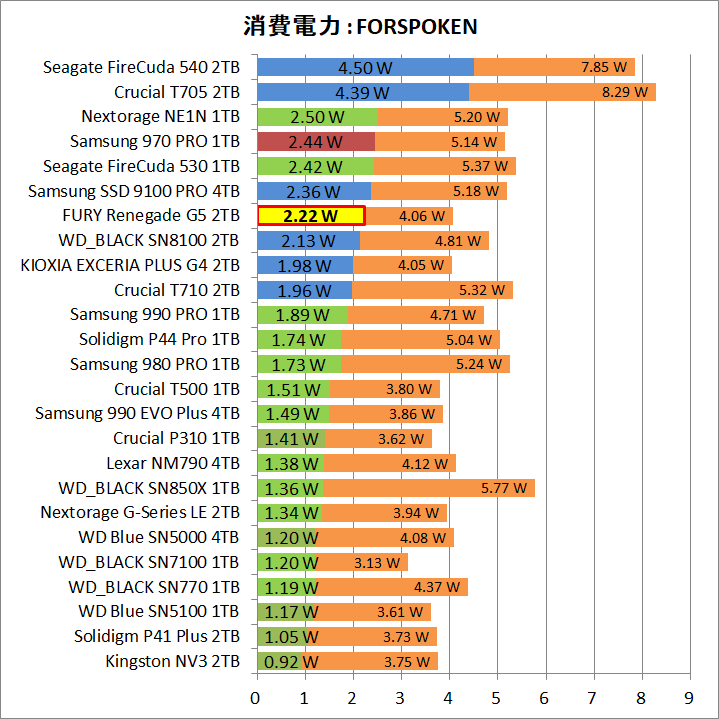

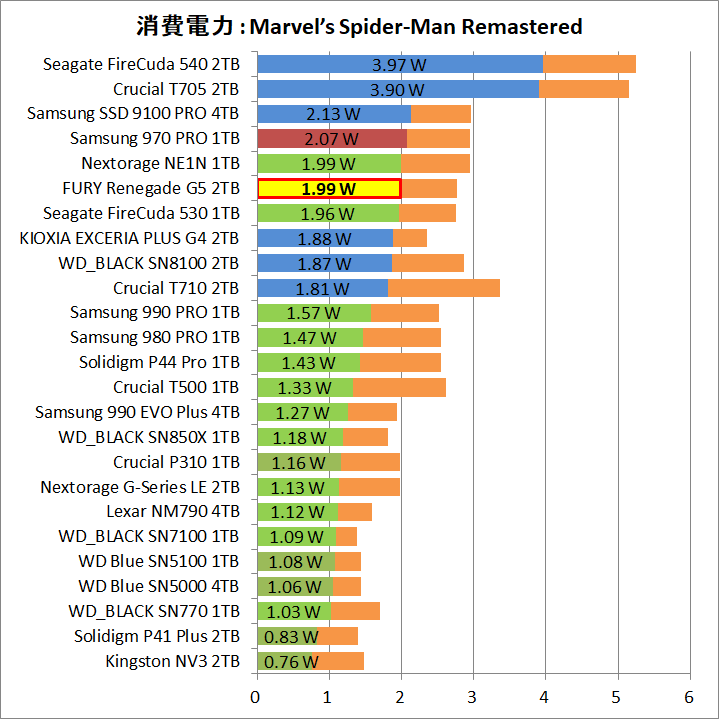

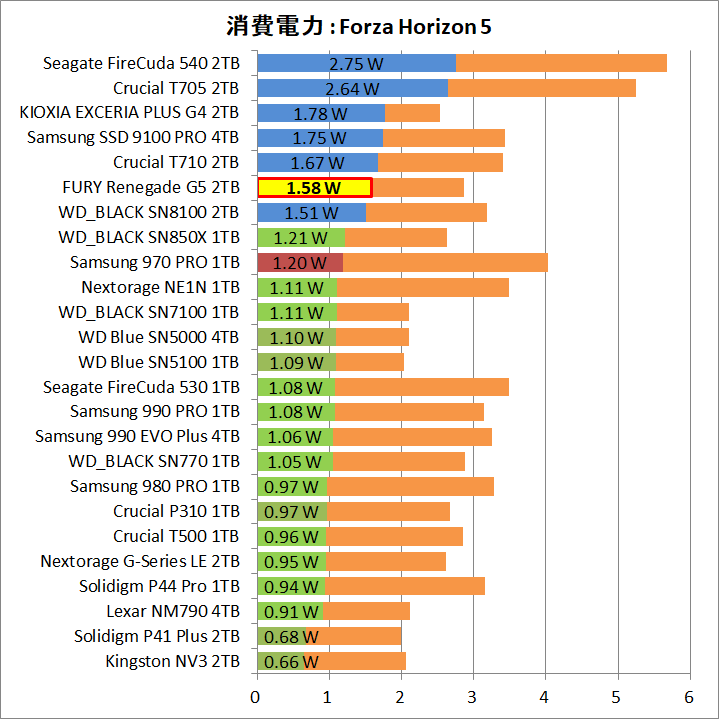

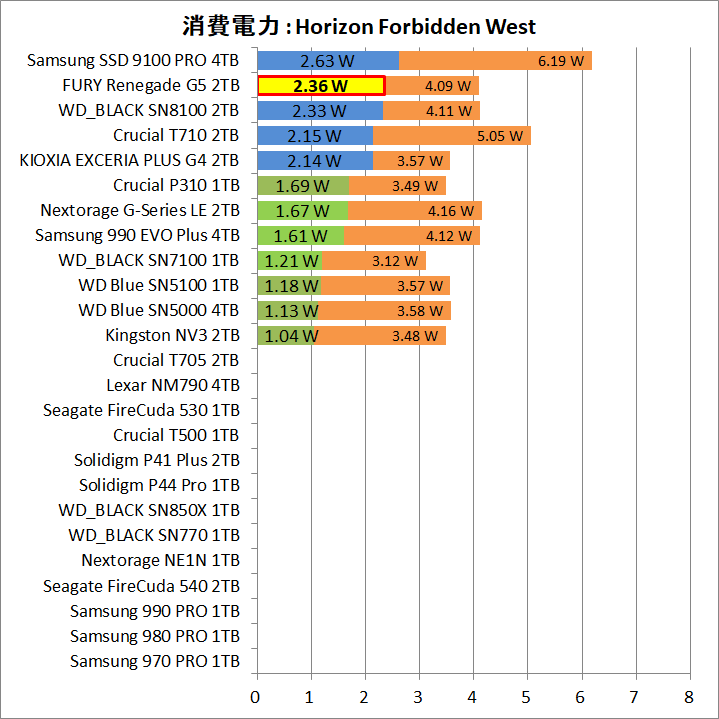

ゲーム中のSSD消費電力

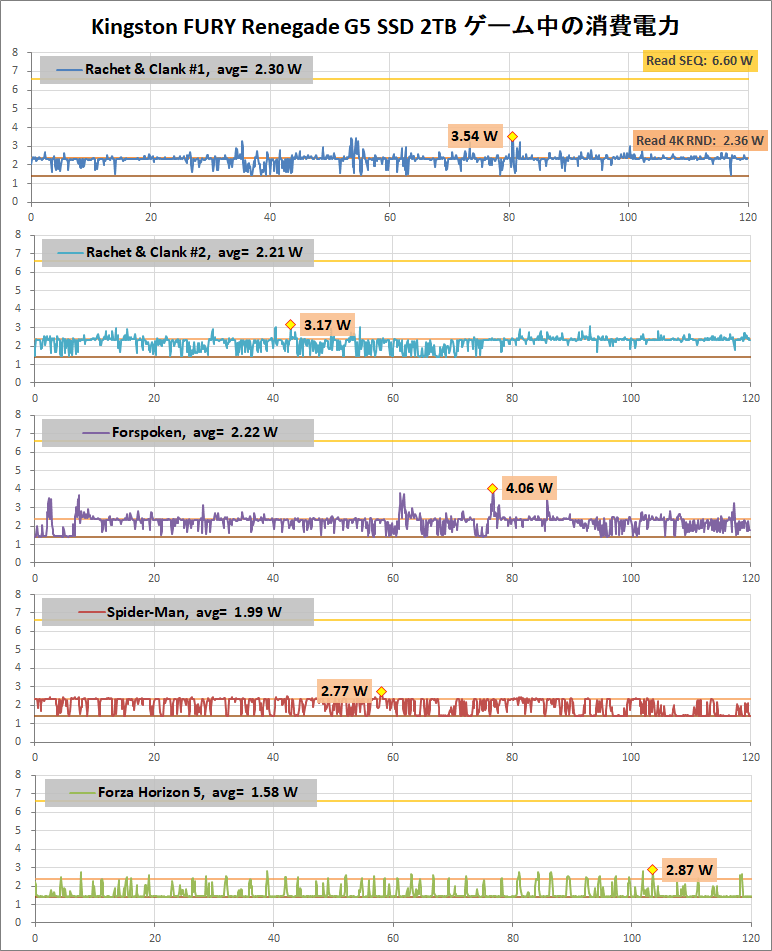

続いて、実用シーンのSSD消費電力として当サイト的に重要なPCゲームのプレイシーンを検証しました。

検証に使用しているタイトルは、DirectStorageに対応するPCゲームとしてラチェット&クランク パラレル・トラブル(Ratchet & Clank: Rift Apart)とFORSPOKEN、ストレージへのAPIが従来式の高画質PCゲームとしてMarvel’s Spider-Man RemasteredとForza Horizon 5です。

いずれも4K解像度でグラフィック設定は基本的に各設定項目が最高設定です。

以上4種類のゲームを使用して5つのシーン、各120秒間についてSSDの消費電力を測定しました。具体的には次の動画の通りです。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のDirectStorage対応を含む4種類のPCゲーム、5つのシーンにおけるSSD消費電力の推移をグラフにまとめました。*CrystalDiskMarkによる消費電力測定の結果のうち、連続読み出し(SEQ 1M Q8T1)、ランダム読み出し(RND 4K Q1T1)、アイドルの3種類の消費電力も横線で併記しています。

DirectStorage対応PCゲーム、ラチェット&クランクのワープやFORSPOKENのロード・ファストトラベルでは連続アクセス的な大きい消費電力も発生しますが、いずれも1~2秒あるかどうかという瞬間的なものです。

ゲーム中のSSD消費電力を比較

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」を含めた各種ストレージについてゲームシーンの平均消費電力を比較グラフにまとめました。*最大値も併記していますが、上の推移グラフを見ての通り瞬間的なピーク値となっており、測定毎に振れ幅があるので参考程度です。

現状ではPCゲームプレイ中のSSD消費電力は、データの読み出しが多いタイトルでもCDMの4Kランダム読み出しと同程度、そうでなければアイドル状態をベースにして推移し、4Kランダム読み出し的な消費電力のアクセスがぽつぽつと発生する感じです。

SSDの温度検証について

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」の温度についての検証は省略します。

近年ではマザーボードM.2スロットに十分な性能のM.2 SSDヒートシンク搭載が標準化しており、市販M.2 SSDヒートシンクも安価で高性能なものが簡単に見つかります。

アクティブ冷却タイプのオススメ製品について

PCIE5.0対応NVMe M.2 SSDなど一部の消費電力が大きいSSDは万全を期すならアクティブ冷却ファンを搭載したM.2 SSDクーラーを用意するのがオススメです。*消費電力の目安として、

・連続読み書きが8~10W以上

・4Kランダム読み書きが4W以上

など

空冷CPUクーラーで周辺にエアフローがあるとか、大型ヒートシンクならパッシブ空冷でも問題ないかもしれませんが、アクティブ冷却の方が安心感はあると思います。

干渉し難いコンパクトサイズなら「ElecGear EL-80X」、CPUソケット直下M.2スロットでもCPUクーラー・リアIOカバー等と干渉しやすいので注意が必要ですが「JIUSHARK M2-THREE」は、冷却ファンがPWM速度調整に対応しているのでオススメです。

PCIE4.0/5.0対応でドンドン高速化していく中、NVMe M.2 SSDをヒートシンクなしで温度測定や耐久テストを行うのは時勢に合わない、上記の通りヒートシンクも多様化しているので一例を示してもあまり参考にならない、と思ったというのも理由です。

なお、ゲームシーンの消費電力検証で見た通り、実用シーンでCrystalDiskMarkの連続アクセスのようなPCIE4.0なら7GB/s前後、PCIE5.0なら10GB/sを超える高速アクセスが長時間に渡って発生するのかは疑わしいです。

比較的に理想的な連続アクセスが生じる動画ファイルのコピーでも、100GBの読み書きは5GB/sなら20秒、長く見積もっても30秒前後で済むので、それ以上のストレステストに意味があるのか疑問です。*某大統領が喧伝したボンネットにボーリングの玉という感じ

またCrystalDiskMark自体はストレージベンチとして非常に有用ですが、SSDの温度検証という観点でいうと微妙です。

テストの3/4で連続アクセス的な消費電力が発生するCrystalDiskMarkを測定負荷に採用するのはあまり意味がないと感じています。

延長カード型でPCIE5.0にも対応するM.2 SSD消費電力測定モジュールも無事に完成したので、PCゲーム以外の実用シーンについてもSSD消費電力を調査しつつ、SSD温度検証の在り方について調べるのが今後の課題だと思っていますが、今回は省略ということで。

実用性能を比較

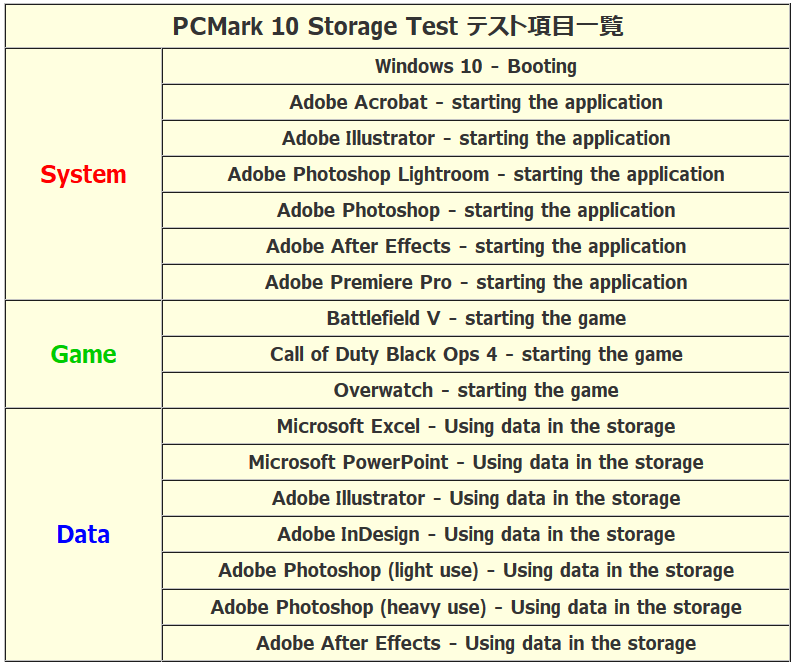

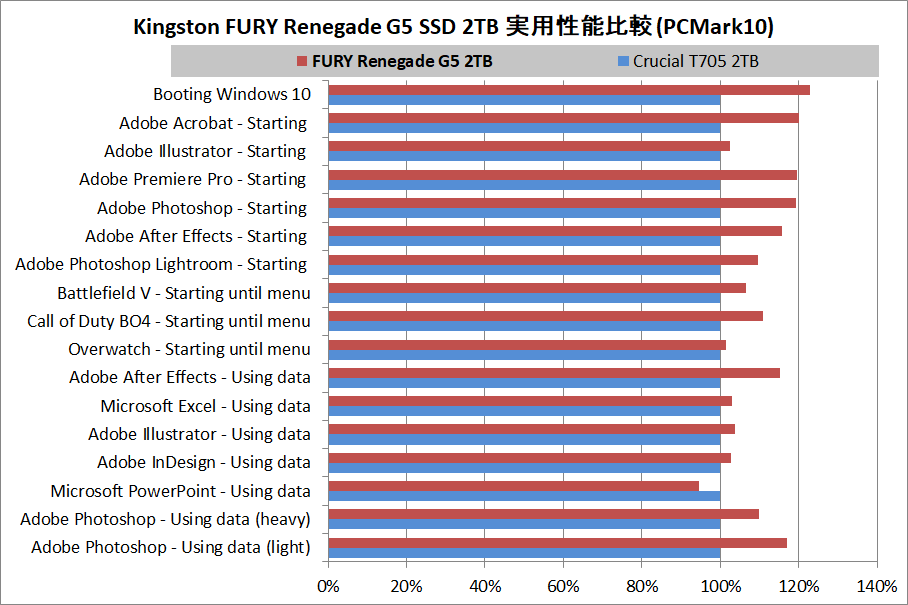

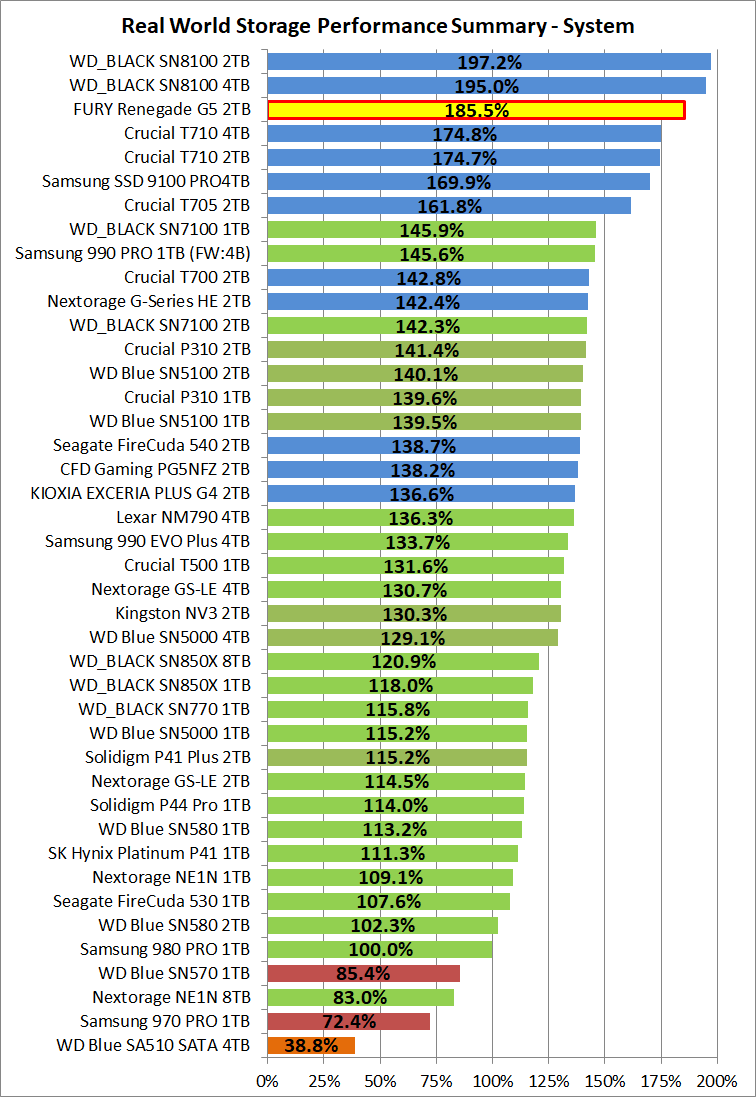

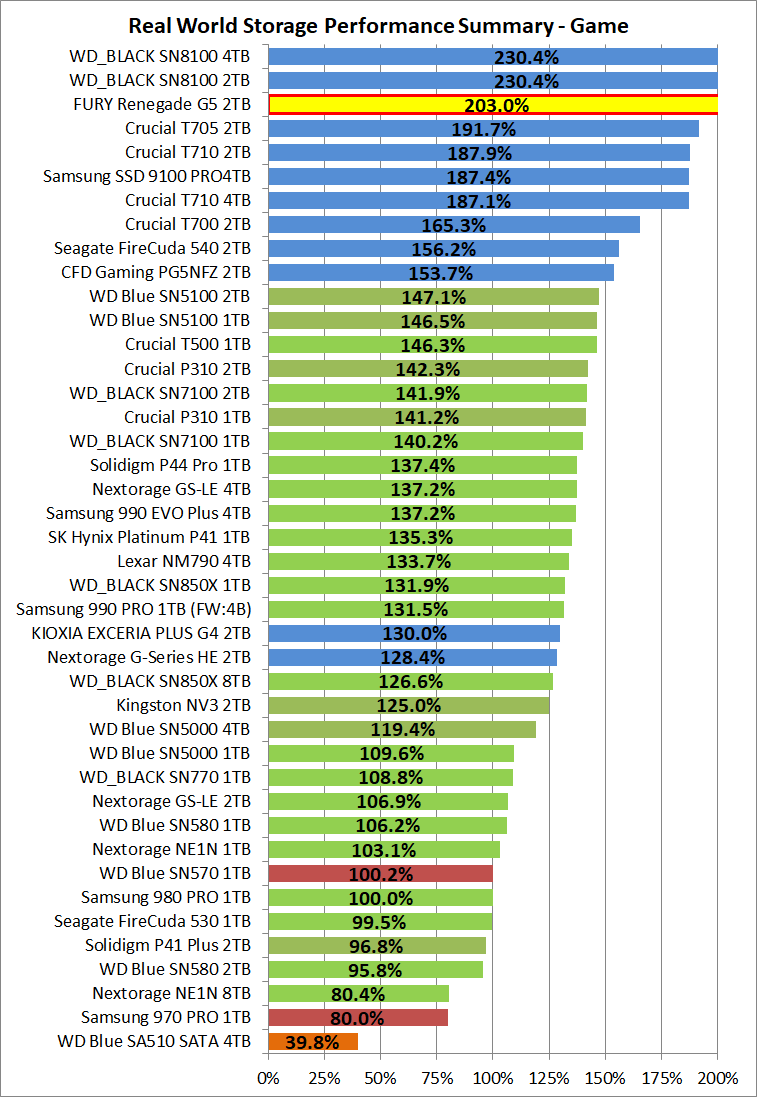

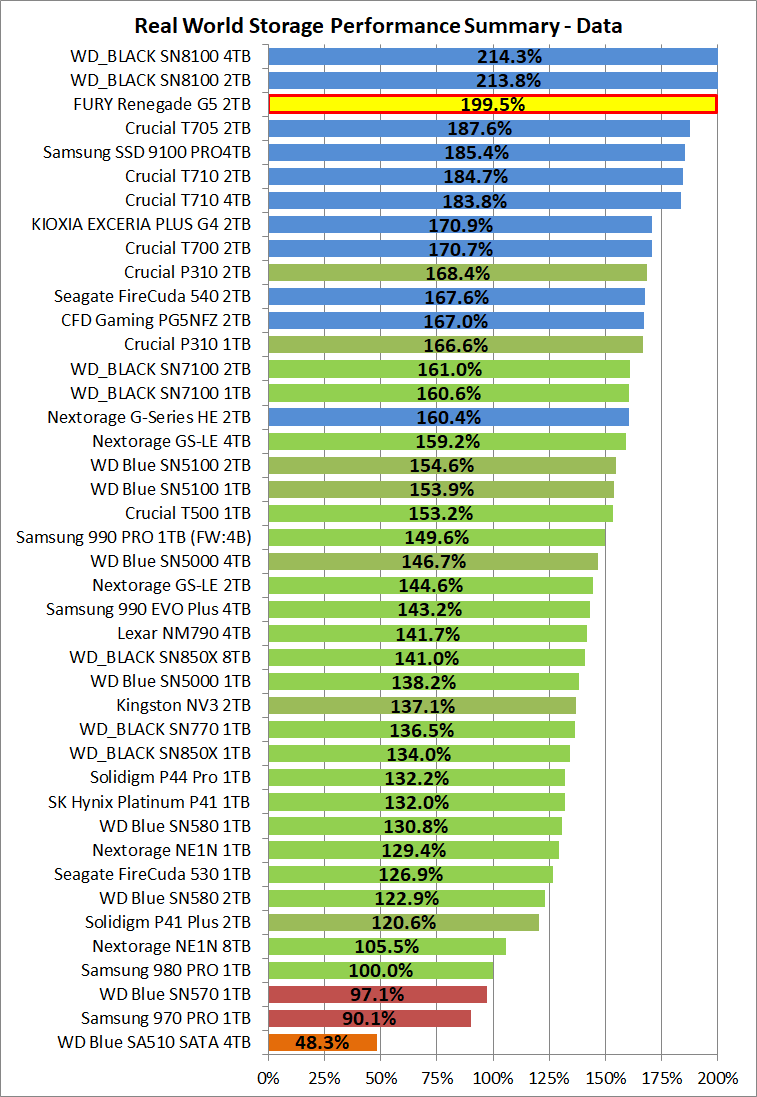

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」の実用性能をPCMark10 Storage Benchmarkを使用して検証しました。

PCMark10 Storage BenchmarkはWindows OSの起動速度、PhotoshopやPremiere ProといったAdobeアプリの起動速度、PCゲームの起動速度、AdobeアプリやMicrosoft Officeの素材領域としての読み出し・書き込み速度など、SSDの実用性能について測定できるベンチマークソフトです。

PCMark10 Storage Benchmarkについて

PCMark10 Storage Benchmarkは、NVMe SSDなど最新の高速ストレージについて、再現性を確保しつつ実用的なストレージ性能を測定するために開発されたベンチマークソフトです。

Windows OSの起動、OfficeやAdobe系ソフトなどアプリケーションの起動、PCゲームの起動、OfficeやAdobe系ソフトで使用する素材データ領域としての読み出し・書き込み性能を検証するため、”Trace”と呼ばれる23種類のテストで構成されています。

当サイトでは同ベンチマークを使用した評価に当たって、ストレージの用途を、Windowsや各種アプリケーションをインストールする『システムストレージ』、PCゲームをインストールする『ゲームストレージ』、各種アプリケーションで使用する素材を保存しておく『データストレージ』の3種類に大別し、23種類のうち17種類のテストを下記のように振り分けています。

PCMark10 Storage Benchmarkを使用した検証についていくつか補足しておきます。

補足1: 比較グラフについて

PCMark10 Storage Benchmarkには上の概要で紹介したように23種類のテストがあるので、その中からシステム/ゲーム/データの3種類に大別された17種類のテストの結果を抜粋し、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取っています。

『システムストレージ』、『ゲームストレージ』、『データストレージ』など用途別の比較グラフも同様に該当するテストの結果を抜粋し、各テストにおいてSamsung SSD 980 PRO 1TBを基準として性能比率を算出、それらの平均値を取っています。

補足2: データコピー関連のTraceは除外している

PCMark10 Storage Benchmarkには単純なデータコピーに関するTraceも6種類含まれていますが、

- データコピー性能の検証は再現性確保も含め容易

- Windowsエクスプローラー上のコピーといまいち一致しない

等の理由もあって当サイトの評価では採用していません。

同様にコピー関連Traceが含まれるPCMark10 Storage Benchmarkの総合スコアも扱っていません。

補足3: 空き容量 50%の状態で測定している

PCMark10 Storage Benchmarkでは一部製品において使用済み容量が大きくなるとフォーマット直後の0%使用時に比べて性能が低下することがあります。

事前に空き容量が半分前後になるようにデータを書き込み、なおかつ使用済みSLCキャッシュが十分に開放された状態で測定を行っています。

補足4: PCM10による評価をどれくらい参考にすべきか?

なお、PCMark10 Storage Benchmarkや後述の3DMark Storage Benchmarkは、性能差が分かり難いSSDを差別化する、という意味合いが強いベンチマークです。

性能が高いに越したことはないのですが、多少スコアが低くても*例えば当サイトでCPU・GPU検証のデータストレージとして使用しているNextorage NE1N 8TB程度のスコアがあれば実用的には全く問題ない、というのが本音だったりします。

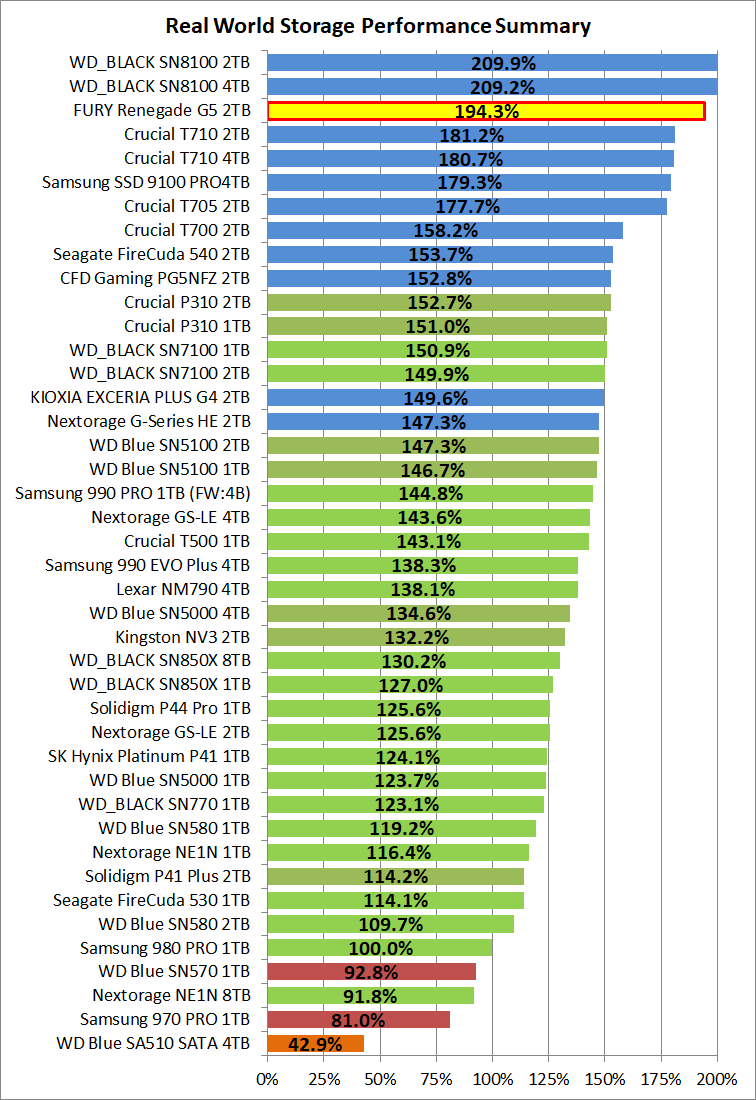

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」など各種SSDに関して総合的なSSD実用性能の比較グラフ(パフォーマンスサマリー)を作成しました。

PCMark10 Storage Benchmarkの個別Traceについて比較してみました。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」はPCIE5.0対応SSDの初期製品では最速だったCrucial T705と比較して消費電力が40%~60%と大幅に低減していますが、PCMark10による実用性能ベンチでは個別Traceで比較してみてもほぼ全てで勝ち越しています。

最新モデルに対してはSamsung 9100 PROやCrucial T710には勝ち越すものの、同じくBiCS8メモリを採用するWD_BLACK 8100には及ばず、最速には一歩届きません。とはいえ、現状では2番手につける高性能です。

『システムストレージ』、『ゲームストレージ』、『データストレージ』など用途別の実用性能についても比較グラフにまとめました。

データコピー性能を比較

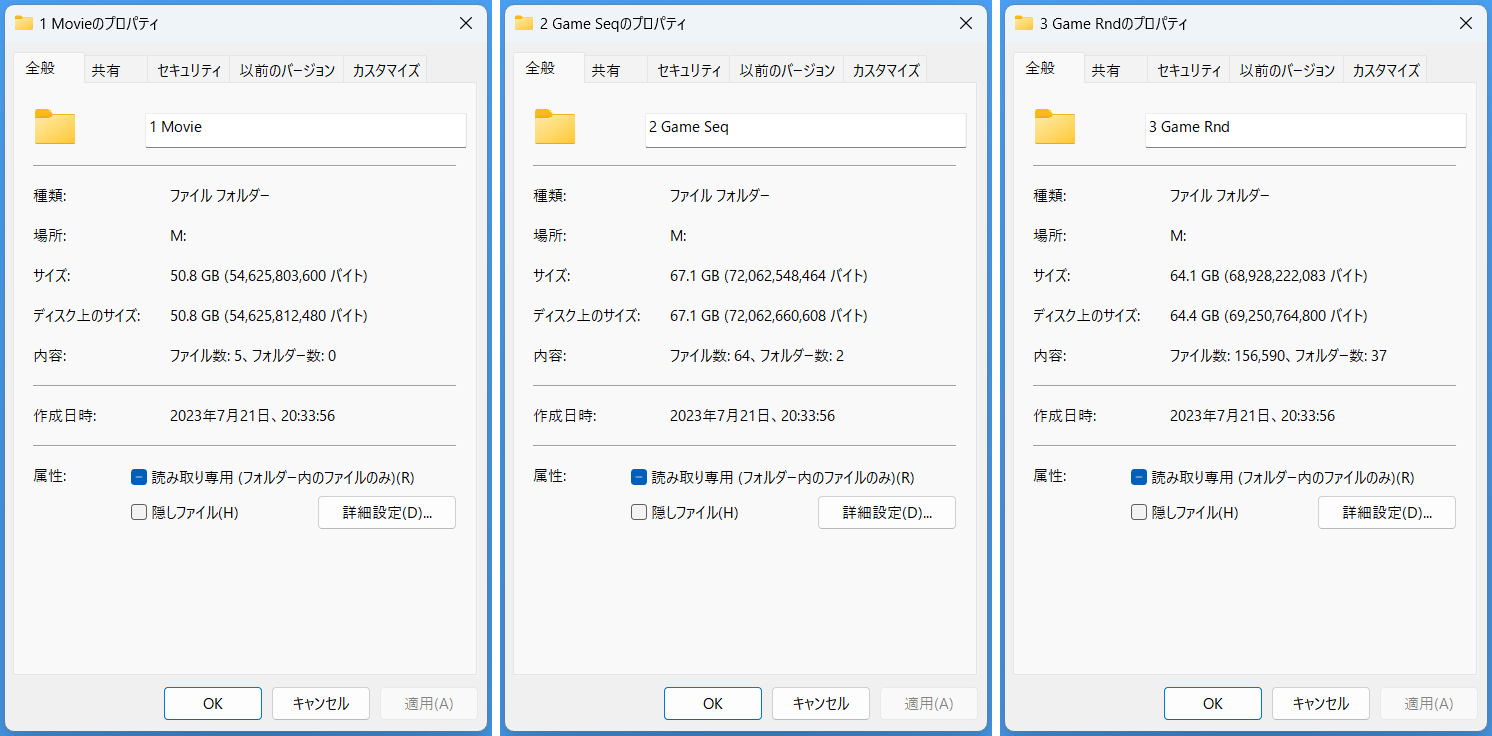

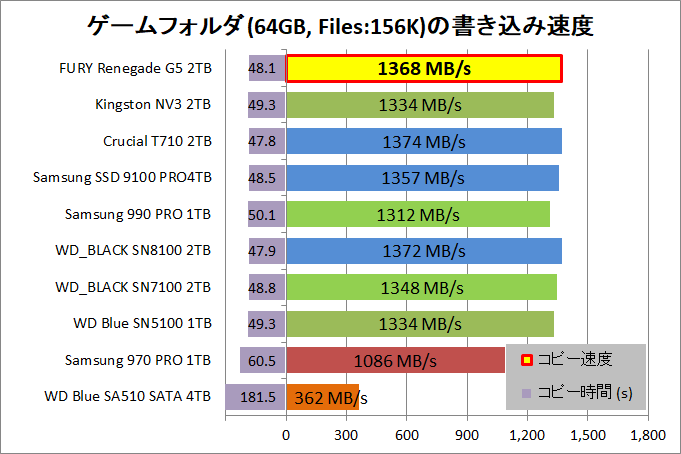

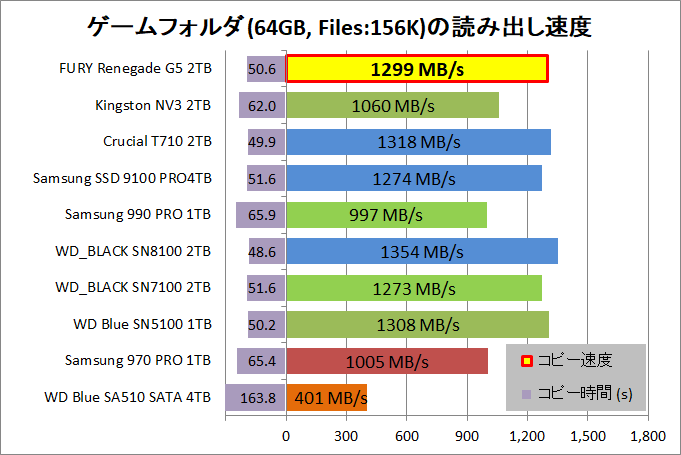

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」で大容量・多数データのコピー速度性能を検証しました。

PCMark10 Storage Benchmarkや後述の3DMark Storage Benchmarkの検証とは異なり、データコピーの検証はフォーマット直後の状態で測定を行っています

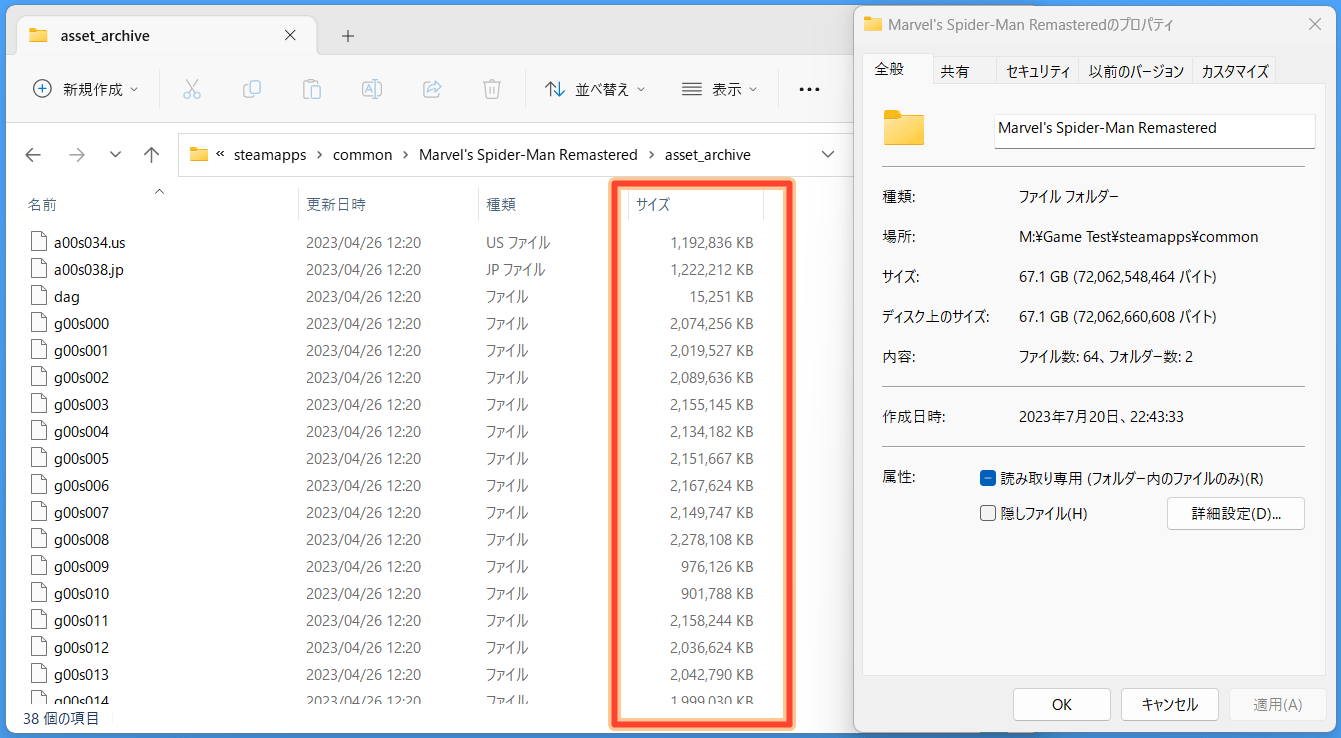

検証には、総容量が約50GBの動画フォルダ(10GBの動画ファイルが5つ)、総容量が約67GB/ファイル数:64のPCゲームフォルダ、総容量が約64GB/ファイル数:156KのPCゲームフォルダの3種類を使用しています。

近年のPCゲームはゲームデータを数百MB~数GBにまとめてパッケージ化していることも多いので、ファイル数が100以下のゲームフォルダと、ファイル数が15万程度のゲームフォルダの2種類でテストしています。

補足1: コピー検証の手順について

コピー検証の具体的な手順を説明します。

- 最初に検証ストレージへのコピー書き込みを行う

- 各テストデータの書き込み後、毎回、5分間のインターバルを置く

- 全てのテストデータを書き込んだら、コピー相手のSSDをフォーマット

- 同様に5分間のインターバルを置いてから、コピー読み出しを行う

空き容量依存のSLCキャッシュ容量やSLCキャッシュ開放速度といったSLCキャッシュ構造は製品によって異なるので、実用シーンでは容量の使用状況によって書き込み性能は今回の検証結果と変わる可能性があります。

コピー相手のSSDのCrucial T700 2TBは十分にSLCキャッシュ容量が大きく、開放も速いので読み出し、書き込み共に検証において注意事項はありません。

補足2: ファイル数の多いゲームフォルダのコピー検証について

コピーテストにはNodesoft Disk Benchというベンチマークソフトを使用しています。

上記の動画フォルダやファイル数が少ないゲームフォルダ、また過去にモバイルストレージ等の検証に使用していた3GB画像フォルダ(10,000枚)や7GB画像フォルダ(1,000枚)では実際にエクスプローラー上でコピーするのとほぼ同じコピー時間がベンチマーク結果として得られるので、同ソフトウェアを使用していました。

しかし、今回新たに検証に追加した約64GB/ファイル数:156Kのゲームフォルダについては、ベンチマークでは1分以内にコピーが完了するSSDでも、エクスプローラー上でコピーを行うと3分30秒以上かかりました。

検証ストレージのコピー相手、書き込み先/読み出し元となるストレージが必要なので、コピー相手にはPCIE5.0x4接続に対応したCrucial T700 2TBを使用しています。

コピー相手のストレージについて

データのコピーにおいては当然ですが、元データのあるストレージの読み出し性能とコピー先の書き込み性能の両方が重要になります。

Ryzen 9 7950XとGIGABYTE X670E AORUS MASTERの検証環境で、レビューストレージはCPU直下のM.2スロットに、コピー相手のCrucial T700 2TBはPCIEスロットを挟んで1つ下のM.2スロットに設置しています。

いずれも個別のCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続されているので、PCIE接続帯域がコピー速度のボトルネックになることはありません。

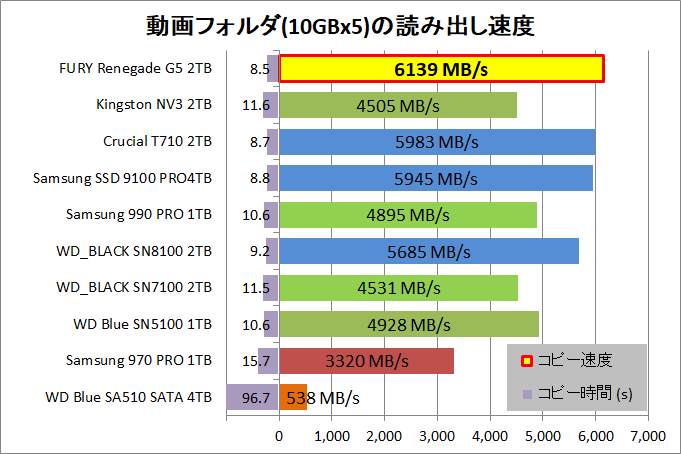

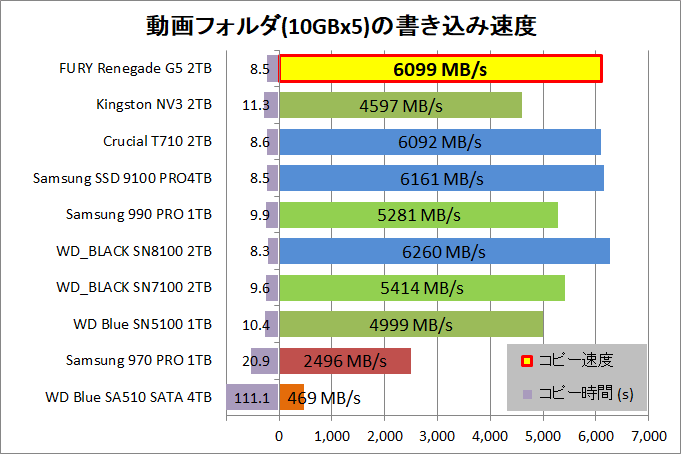

動画フォルダのコピー(10GB×5)

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」で50GBの動画フォルダのコピー速度を検証しました。

動画フォルダの中身は1つ10GBの大容量ファイルなので実際のコピーではベンチマークの連続読み出し・書き込み性能が重要になります。

Windows 11 21H2以前はエクスプローラーのファイルシステムがボトルネックになるためコピー速度は3GB/s程度で頭打ちでしたが、Windows 11 22H2とPCIE5.0に対応するRyzen 7000環境であれば実際のファイルコピーで最大6GB/sに迫る転送速度を発揮できます。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は読み出し速度が6,100MB/s程度、書き込み速度が6,100MB/s程度でした。

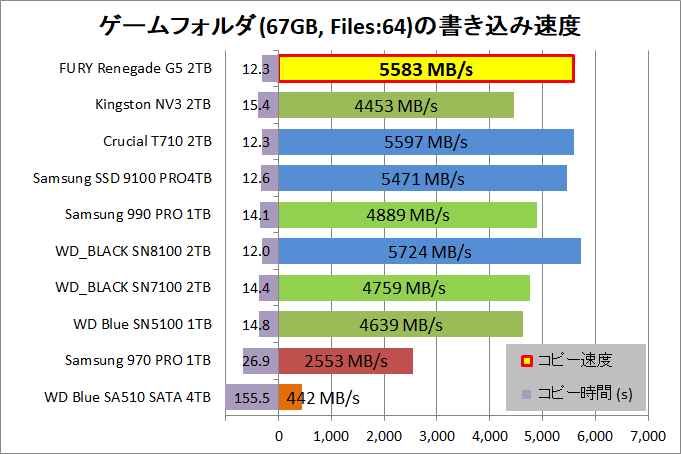

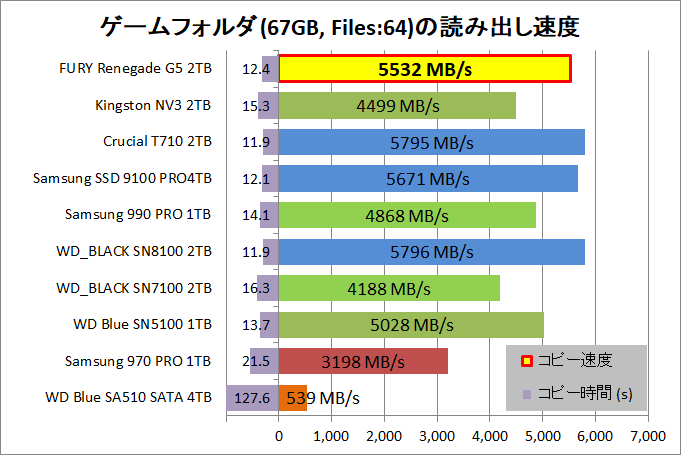

ゲームフォルダのコピー(67GB, Files:64)

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」でパッケージ化されているゲームフォルダのコピー速度を検証しました。

近年のPCゲームでは各種ゲームデータが数百MB~数GBのファイルにパッケージ化されていて、ファイル数はせいぜい100~200なので、基本的には動画フォルダのコピー同様にベンチマークの連続読み出し・書き込み性能が重要になります。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」はパッケージ化されているゲームフォルダのコピーにおいて、読み出しで5,500MB/s程度、書き込みで5,600MB/s程度という転送速度を発揮しました。

ゲームフォルダのコピー(64GB, Files:156K)

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」でファイル数の多いゲームフォルダのコピー速度を検証しました。

最後は先ほどと同じくゲームフォルダのコピーですが、こちらはゲームデータが大きいファイルにパッケージ化されておらず、15万を超えるファイル数があるので、ランダム性能が重要になります。

ただしコピー元の読み出し速度がボトルネックになりやすく、コピー相手にはCrucial T700 2TBを使用しているので、書き込み性能はPCIE4.0x4接続の高性能SSDなら1300MB/s程度の速度で頭打ちになります。

ランダム性能が重要になる実際のファイルコピーにおいて、「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は読み書き共に1,300~1,400MB/sで理想的な性能を発揮しました。

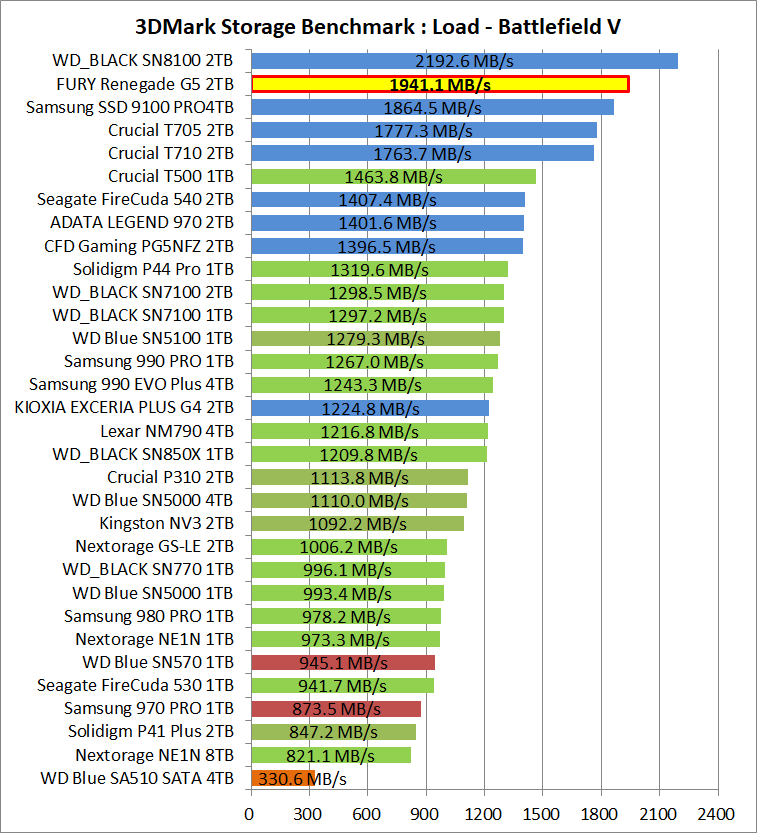

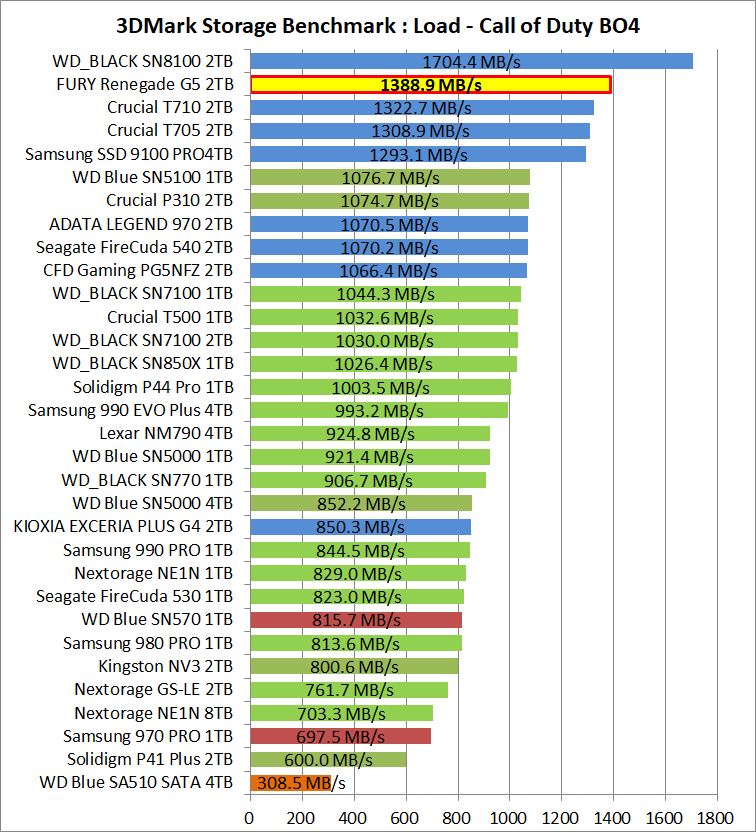

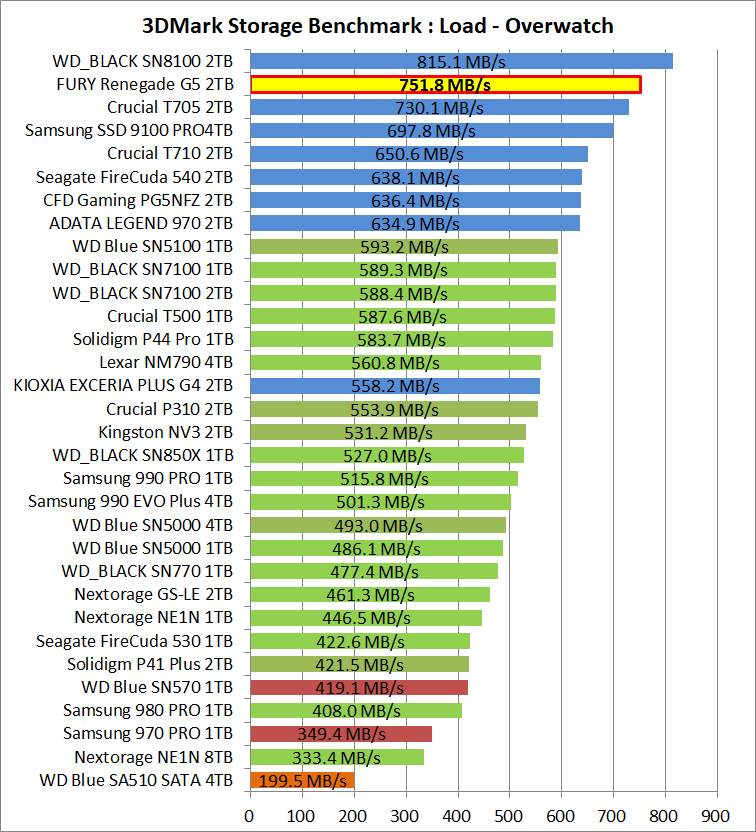

ゲームロード性能を比較

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のゲーム性能を検証しました。

ストレージゲーム性能の検証には3DMark Storage Benchmarkを使用しています。

3DMark Storage Benchmarkについて

3DMark Storage Benchmarkは、PCゲームのロード時間やプレイ動画の保存といったゲーミングシーンにおける性能を再現性高く検証できるベンチマークソフトです。

3DMark Storage Benchmarkは各検証ストレージについて3回ずつ実行しています。

PCMark10 Storage Benchmarkと同様に、各ストレージは空き容量が半分前後になるようにデータを書き込んだ状態で測定を行っています。

総合スコア、ゲームロード速度(Battlefield V、Call of Duty Black Ops 4、Overwatch)、プレイ動画の録画(Overwatchのゲームプレイ中のデータアクセスとOSBによるフルHD/60FPSの録画)について平均値を比較しています。

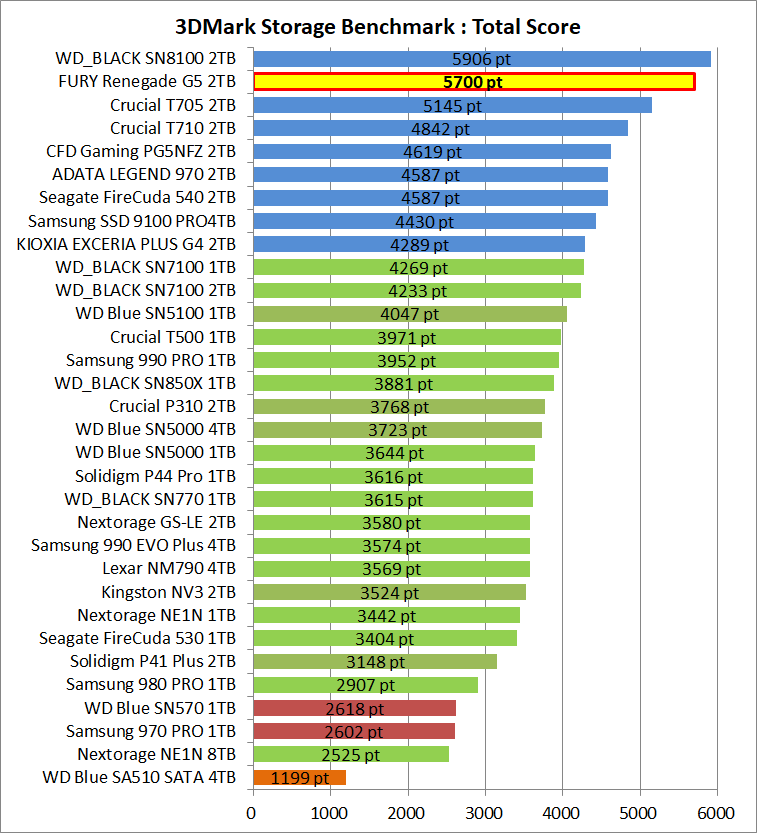

3DMark Storage Benchmarkのトータルスコアについて、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」やその他ストレージを比較しました。

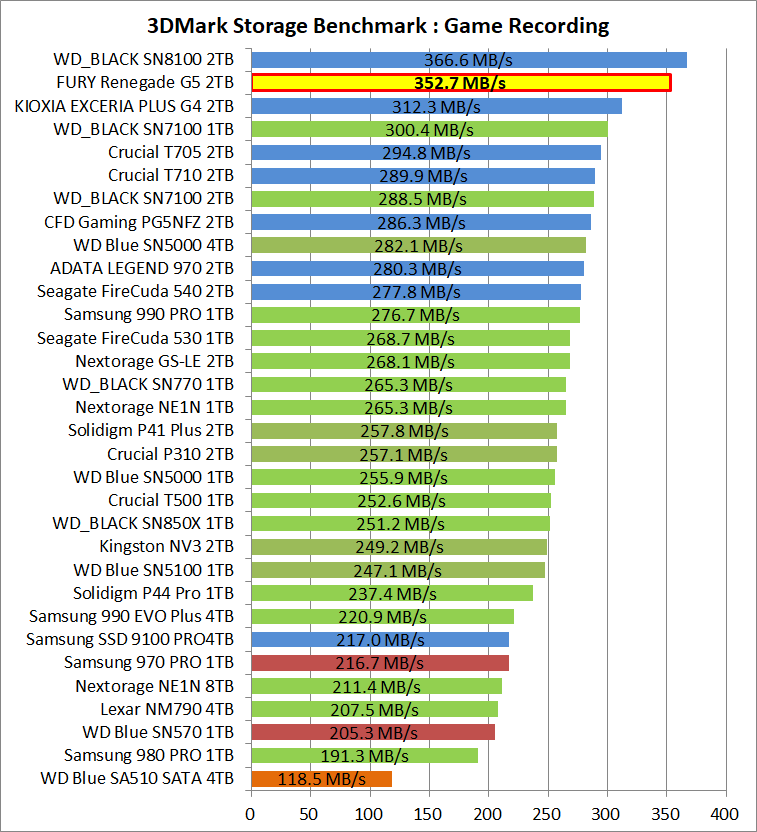

3DMark Storage Benchmarkの総合スコアには、プレイデータのセーブ、PCゲームのインストール/移動など実用面で優先度が低いテストの結果も含まれるので、ここからはPCゲーム用ストレージとして優先度の高い個別テストを抜粋して見ていきます。

プレイ動画録画性能について、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」やその他ストレージの比較は次のようになっています。

DirectStorageについて

DirectX 12のDirectStorageに代表されるPCゲーム向け高速ストレージアクセスAPIに対応したPCゲームにおけるロード性能については、実際の比較検証結果を元に解説しているので、こちらの記事を参照してください。

ゲーム向け高速ストレージAPIを使用しない従来式のゲームの傾向についても、2020年から2021年頃の検証ですが比較データを使って解説しています。

検証結果から結論だけ言ってしまうと、DirectStorageのサポートの有無によってNVMe SSDとSATA SSDでは大幅な性能差がありますが、PCIE3.0~5.0の帯域、TLC NANDとQLC NAND、DRAMキャッシュの有無による差はないと思います。

マイナーメーカーのそもそもSSD性能が怪しい製品とかになると保証もできませんが、Micron(Crucial)、Samsung、SK Hynix(Solidigm)、WD辺りの大手メーカー製品で、NVMe SSDであれば、DirectStorage対応ゲームのロード時間はほぼ同じになると思います。ブラインドで見分けられる差でないことは確かです。

ちなみに好評発売中のモンハンシリーズ最新作 モンハンワイルズもDirectStorageに対応したPCゲームです。

今回はPC環境における性能を検証しましたが、同じくNVMe M.2 SSDを使用するPlayStation 5の拡張スロットによるストレージ増設についてはこちらの記事で詳細を解説しています。気になる方は参照してみてください。

レビューまとめ

最後に「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」を検証してみた結果のまとめです。

- 最大性能で連続読み出し14.8GB/s、連続書き込み14.0GB/s

- PCMark10や3DMarkの実用性能ベンチで最速クラスの性能

- SLCキャッシュは基本的に100GB以上を使用できる

- 使用後の開放も非常に高速

- フォーマット直後は約1/3容量をSLCキャッシュとして使用可能

- 2TBモデルのSLCキャッシュは最大660GB

- PCIE5.0の理想的な連続性能ながら6W台の消費電力

- 1TB~4TBまで片面実装のSSD基板

- メーカー正規保証期間は5年間

- 保証条件のTBWは容量1TBあたり1000TB

- 消費電力はPCIE4.0 SSDに比べてまだ高い

- TLC型なのでSLCキャッシュ超過後に速度低下が発生する

- キャッシュ容量は空き容量依存(詳細)

- 空き容量が500GB未満で、SLCキャッシュは固定容量 20GBになる

「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」を検証してみたところ、CrystalDiskMarkなど基礎的な各種ベンチマークでは仕様値通り、1TBモデルの連続読み出しが最大14.7GB/s、連続書き込みが14.1GB/sという、PCIE5.0x4帯域で理想的な性能を発揮しました。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は、PCIE5.0対応SSDの初期製品で最速だったCrucial T705と比較して40%~60%も低電力化を果たしつつ、PCMark10や3DMark、ファイルコピーといった実用性能テストではほぼ全てで上回る性能を発揮しましました。

最新のPCIE5.0対応ハイエンドSSDとして競合するSamsung 9100 PROやCrucial T710に対しても勝ち越しており、同じBiCS8メモリを採用するWD_BLACK SN8100には一歩及びませんでしたが、とはいえ最速クラスのSSDです。

10GB/s超の連続読み書きで10W以上、4Kランダムで4W以上、アイドル状態で2W以上という、Crucial T705などPHISON PS5026-E26を採用する初期PCIE5.0対応SSDの消費電力の大きさは、アクティブ冷却が強く推奨される感じで導入ハードルを引き上げていました。

「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は、PCIE5.0対応SSDとして理想的な14GB/sの連続読み書きでも消費電力は6W台に収まり、加えて、4Kランダムが2.5W程度、アイドルが1.4W程度に低減しています。

近年のPCIE4.0対応SSDと比較するとまだ消費電力は大きいですが、一般的な使い方で連続読み書きの負荷が1分も続くことはないので、4Kランダムとアイドルの消費電力がこれくらい低ければ、一般的なパッシブ式のMBヒートシンクでも十分に常用できると思います。

製品保証条件の1つである書き込み耐性(TBW)は、一般的なTLC型SSDの場合、1TB容量当り 600TBですが、「Kingston FURY Renegade G5 SSD」は1.5倍大きい1TB容量当り 1000TBです。

1TBモデルにおいて毎日500GBを書き込んでも製品保証がメーカー保証期間 5年以内に失効することがないという手厚い保証条件は、4K+動画など大容量データを扱うクリエイターにとって微妙な製品性能の差以上に恩恵のある特長だと思います。

以上、「Kingston FURY Renegade G5 SSD 2TB」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

PCIE5.0x4接続 NVMe M.2 SSD / TLC型

関連記事

-

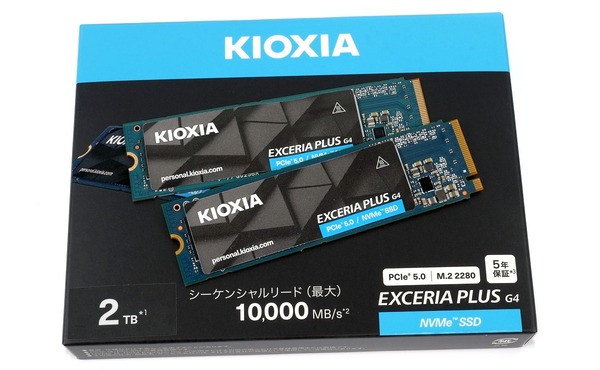

「KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB/2TB」をレビュー。低発熱になった10GB/sのPCIE5.0 SSDを徹底検証PCIE5.0対応で連続10GB/sに達する高性能ながら、最新コントローラーで低消費電力、コスパも優れる「KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB / 2TB」をレビュー。実用性能や実際の消費電力も徹底検証。

「KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB/2TB」をレビュー。低発熱になった10GB/sのPCIE5.0 SSDを徹底検証PCIE5.0対応で連続10GB/sに達する高性能ながら、最新コントローラーで低消費電力、コスパも優れる「KIOXIA EXCERIA PLUS G4 1TB / 2TB」をレビュー。実用性能や実際の消費電力も徹底検証。 -

Crucial T705×8枚のRAID0で60GB/sの超高速SSDを試してみた。PCIE5.0x16帯域の限界に挑戦!M.2 SSDを8枚増設可能なPCIE拡張カード HighPoint Rocket 1608Aで、PCIE5.0x4接続SSDのCrucial T705 2TBを8枚組み合わせたRAID0を構築し、PCIE5.0x16帯域の連続読み出し速度の限界に挑戦してみました。

Crucial T705×8枚のRAID0で60GB/sの超高速SSDを試してみた。PCIE5.0x16帯域の限界に挑戦!M.2 SSDを8枚増設可能なPCIE拡張カード HighPoint Rocket 1608Aで、PCIE5.0x4接続SSDのCrucial T705 2TBを8枚組み合わせたRAID0を構築し、PCIE5.0x16帯域の連続読み出し速度の限界に挑戦してみました。 -

「Nextorage NE1N 8TB」をレビュー。PS5にも使える超大容量M.2 SSDを徹底検証Nextorageから発売された、1つのSSDで8TBの超大容量なPCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「Nextorage Gシリーズ NE1N 8TB(NE1N8TB)」をレビュー。PS5のストレージ増設にも使える超大容量M.2 SSDを徹底検証

「Nextorage NE1N 8TB」をレビュー。PS5にも使える超大容量M.2 SSDを徹底検証Nextorageから発売された、1つのSSDで8TBの超大容量なPCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「Nextorage Gシリーズ NE1N 8TB(NE1N8TB)」をレビュー。PS5のストレージ増設にも使える超大容量M.2 SSDを徹底検証 -

「Samsung SSD 9100 PRO 4TB」をレビュー。最速かつパッシブ冷却でも扱い易くなった大本命PCIE5.0対応SSDを徹底検証PCIE5.0接続で連続読み出し 14GB/s、4Kランダム読み書きも2,000K IOPS超えのハイエンドNVMe M.2 SSD「Samsung SSD 9100 PRO 4TB」をレビュー。最速かつパッシブ冷却でも扱い易くなった大本命のPCIE5.0対応SSDを徹底検証

「Samsung SSD 9100 PRO 4TB」をレビュー。最速かつパッシブ冷却でも扱い易くなった大本命PCIE5.0対応SSDを徹底検証PCIE5.0接続で連続読み出し 14GB/s、4Kランダム読み書きも2,000K IOPS超えのハイエンドNVMe M.2 SSD「Samsung SSD 9100 PRO 4TB」をレビュー。最速かつパッシブ冷却でも扱い易くなった大本命のPCIE5.0対応SSDを徹底検証 -

「Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB」をレビュー。SLCキャッシュ外も書込が速い、高コスパな大容量SSDを徹底検証DRAMキャッシュレスながら連続読み出し7GB/sの高性能かつ、コストパフォーマンスにも優れるPCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB」をレビュー。実用性能や実際の消費電力も徹底検証

「Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB」をレビュー。SLCキャッシュ外も書込が速い、高コスパな大容量SSDを徹底検証DRAMキャッシュレスながら連続読み出し7GB/sの高性能かつ、コストパフォーマンスにも優れるPCIE4.0対応NVMe M.2 SSD「Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB」をレビュー。実用性能や実際の消費電力も徹底検証

コメント