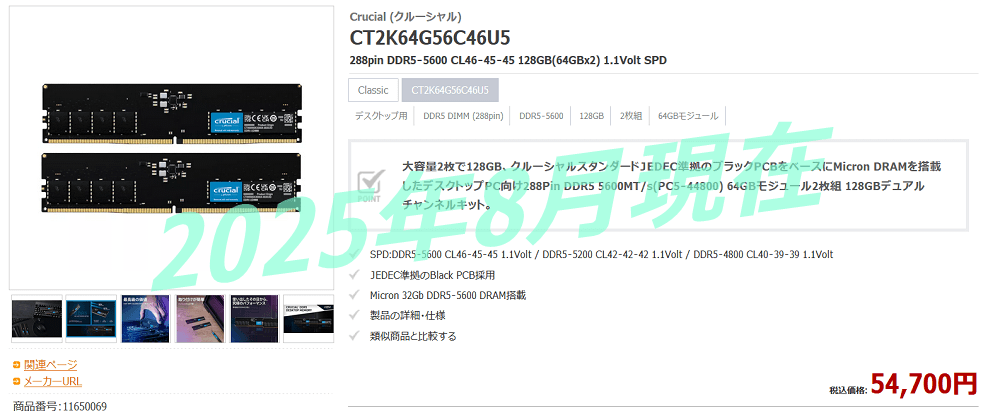

Micron純正メモリモジュールを採用するJEDEC準拠DDR5メモリ Crucial DDR5 UDIMMシリーズから、JEDEC準拠の定格動作でネイティブ5600MHzに対応、1枚当たり64GB超大容量メモリモジュール×2枚組みのメモリキット「Crucial CT2K64G56C46U5」をレビューします。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUの最新環境で4枚組み256GB容量にして、5600MHz OCが正常に動作するのか徹底検証していきます。

【機材協力:Crucial/Micron】

64GB×2 / 5600MHz / CL46

Crucial DDR5 UDIMMの外観

最初に「Crucial DDR5 UDIMM」の外観をチェックしていきます。

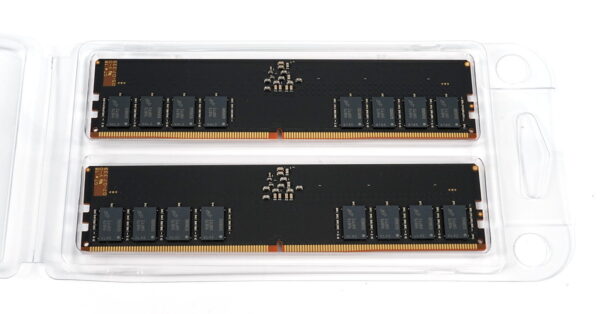

「Crucial DDR5 UDIMM」はブリスターパックの簡易梱包です。

今回レビュー用に入手した「Crucial DDR5 UDIMM(型番:CT2K64G56C46U5)」は64GB容量のメモリモジュール 2枚のメモリキットです。

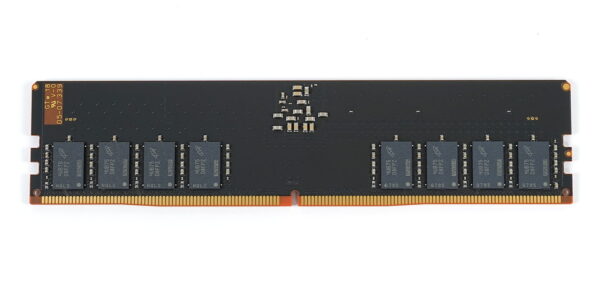

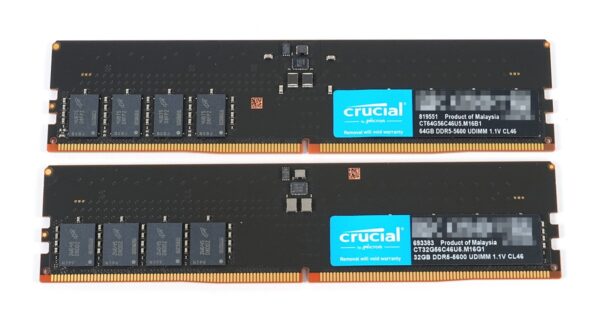

「Crucial DDR5 UDIMM」のメモリモジュールは黒色のPCB基板です。

64GB容量のメモリモジュールの場合、両面にMicron純正メモリチップが8枚ずつ、計16枚実装されています。何の変哲もないDDR5メモリといった外観です。

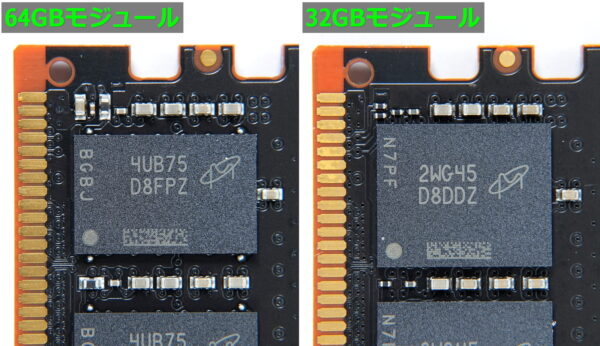

「Crucial DDR5 UDIMM」の同シリーズ製品で1枚当たり32GB容量のメモリモジュールと比較すると、どちらも両面に計16枚のメモリチップを実装していますが、128GB容量モデルのほうがメモリチップ1枚のパッケージサイズが小さくなっていました。より微細化の進んだ最新プロセスで製造されているようです。

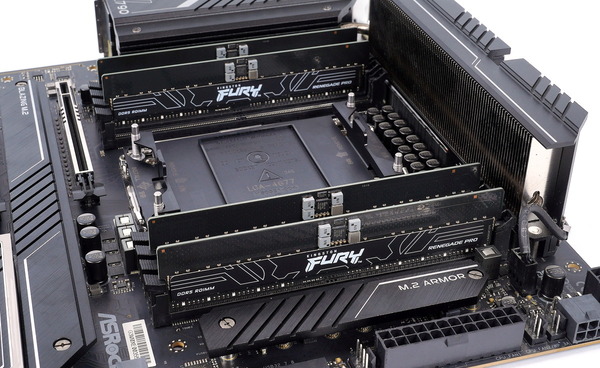

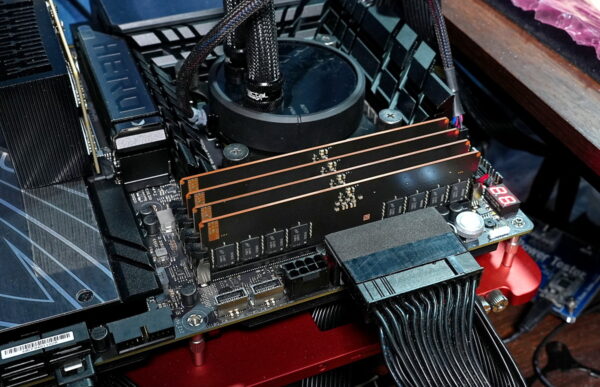

「Crucial DDR5 UDIMM」を実際にマザーボードメモリスロットに装着するとこんな感じになります。メモリチップが実装された面はCPUソケット側を向きます。

検証機材、メモリOCの基本

「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」の定格動作やXMP/手動設定を使用したオーバークロックの検証を行う前に、検証機材の紹介と、メモリOCの基本・手順についての説明をしておきます。

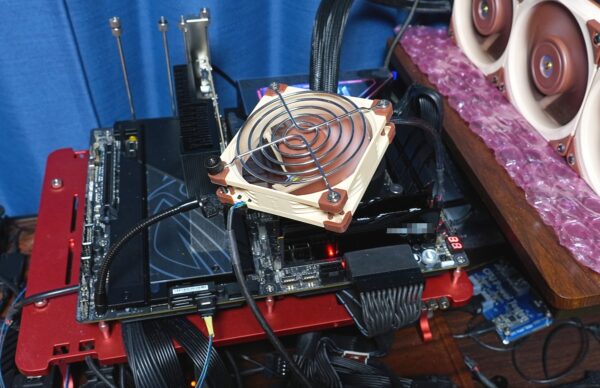

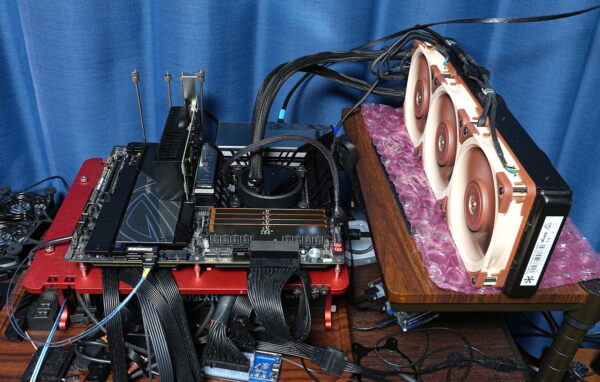

テストベンチ機の詳細

「Crucial DDR5 UDIMM」の検証環境は次のテーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | ||

|---|---|---|

| CPU | Intel Core Ultra 9 285K | |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 | レビュー |

| Noctua NF-A12x25 PWM | レビュー | |

| マザーボード | ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO | レビュー |

| ASRock Z890 Nova WiFi | レビュー | |

| GIGABYTE Z890 AORUS MASTER | レビュー | |

| MSI MEG Z890 ACE | レビュー | |

| ビデオカード | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN | レビュー |

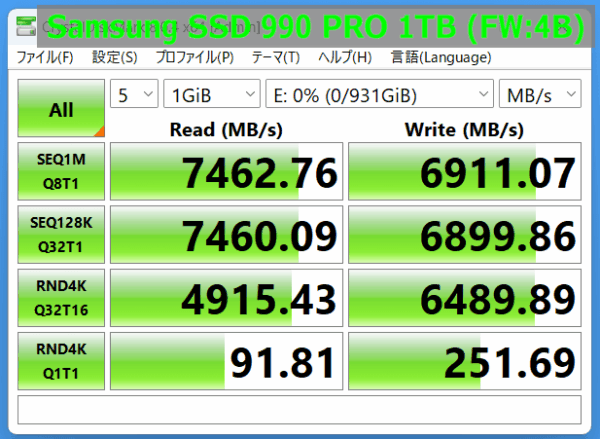

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB | レビュー |

| OS | Windows 11 Pro 64bit 22H2 | |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 | レビュー |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 | レビュー |

Samsung SSD 990 PRO 1TB【PR】

テストベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。

これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

メモリOCの基本や効果

過去にはオシャレなヒートシンク目当てという傾向が強く、割と趣味の領域でしたが、現在はゲーミングPCなら性能重視でOCメモリを選ぶのも普通にアリです。

ゲーミングPCでメモリOCが注目された経緯

2020年以前は、システムメモリについては必要な容量さえ満たせば(当時は16GB程度、現在のゲーミングデスクトップPCなら32GBあれば十分)、OCによる性能の向上はCPUやGPUのOCに比べると実感し難い、というのが通説でした。

そのため管理人も一口にOCメモリと言っても性能向上を狙うよりは、オシャレなヒートシンク目当てに自作PCの装飾的な感覚で購入するのが個人的にはオススメな買い方だと思っていました。

Intel XMPに対応したOCメモリがあるとはいえ、2020年以前、当時はいまいちメモリOCの安定性が良くないというか、マザーボードとの相性問題が厳しかったのも一因です。

今のようにOCプロファイルを当てて一発安定ではなく、各自でOC設定の微調整が必要で、メモリOCの知識を求められました。

そういったメモリOCに対する評価が変わり始めたのはAMD Ryzen/Threadripper CPUの登場以降です。

初期のRyzen環境では『Infinity FabricというCPU内外のコンポーネントを相互接続するインターコネクトの動作周波数がメモリ周波数に同期する』という構造上、メモリ周波数がエンコードや3Dゲームを含めた総合的なパフォーマンスに大きく影響することからOCメモリが重要視されました。

性能に影響が大きいと分かるとCPU/マザーボード/メモリの各メーカーが最適化を進めたので、1,2年もするとOCプロファイルを当てればDDR4の3200MHz/C16、3600MHz/C18のような定番設定が一発で動くようになり、メモリOCのハードルがグンと下がりました。

Ryzen 3000/5000シリーズ以降、IF周波数はメモリ周波数/メモコン周波数と非同期設定が可能になったものの、それでも高周波数で1:1同期させた方が低遅延、高性能になるので3600MHz/C16のようなDDR4メモリが性能を追求するなら最適であり、最新のRyzen 7000シリーズでは6000MHz/CL30のDDR5メモリが高性能のスイートスポットとしてAMD公式からもアピールされています。

またGPU性能の大幅な向上や240Hz+のハイリフレッシュレートに対応したゲーミングモニタの登場によって、Intel環境においても144FPS~360FPSのハイフレームレートなPCゲーミングではCPUボトルネックの緩和にメモリ周波数のOCが効くことから、需要は高まりました。

GPU性能をフルに発揮できない、足を引っ張る要員として”CPUボトルネック”という言葉はPCゲーマーなら一度は聞いたことがあると思います。

実のところ”CPUボトルネック”は広義な言葉(として使われている)で、CPUそのものの性能不足ももちろん含むのですが、それ以外に、GPUドライバやゲームエンジンのオーバヘッド、そしてシステムメモリのアクセス遅延・帯域等もGPU性能の足枷になる原因として含んでいます。

変な表現ですが、メモリOCによって解消できるCPUボトルネックも少なくありません。

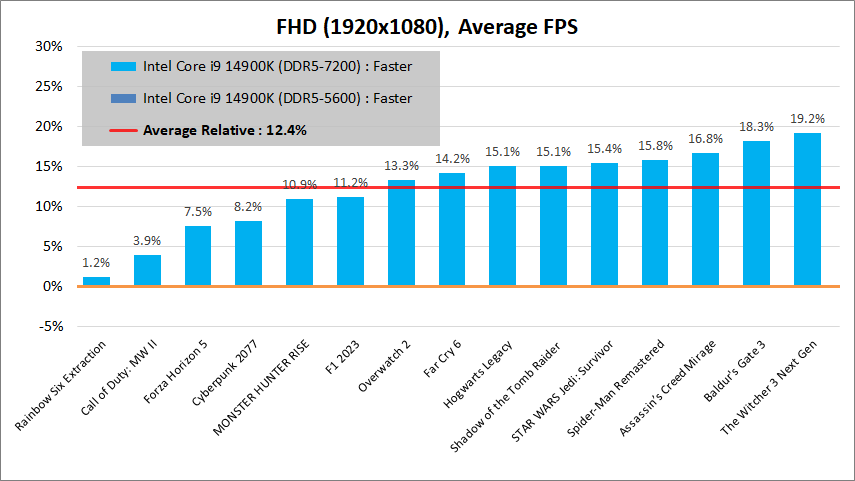

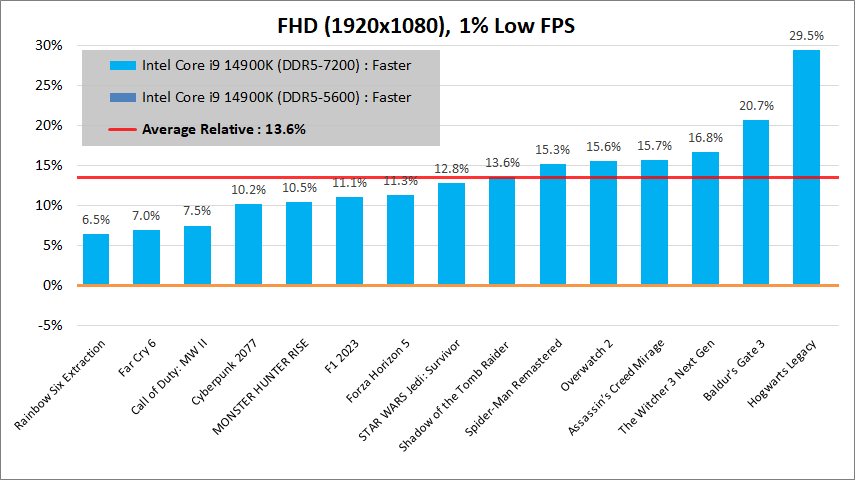

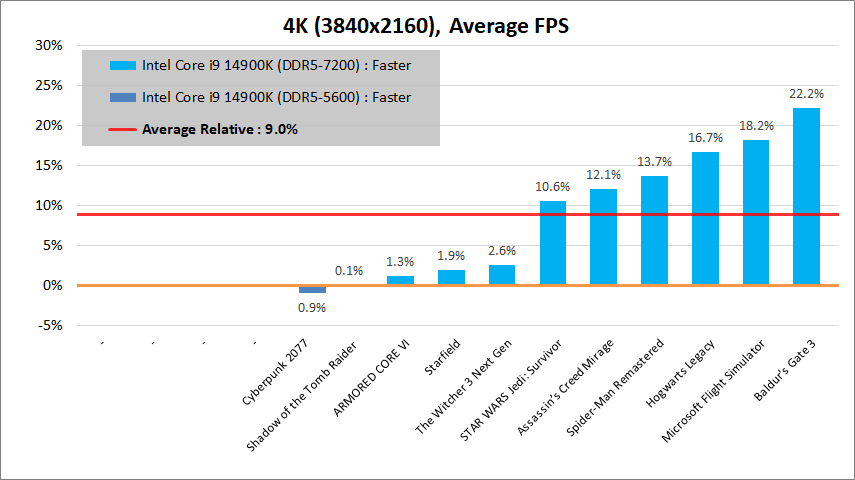

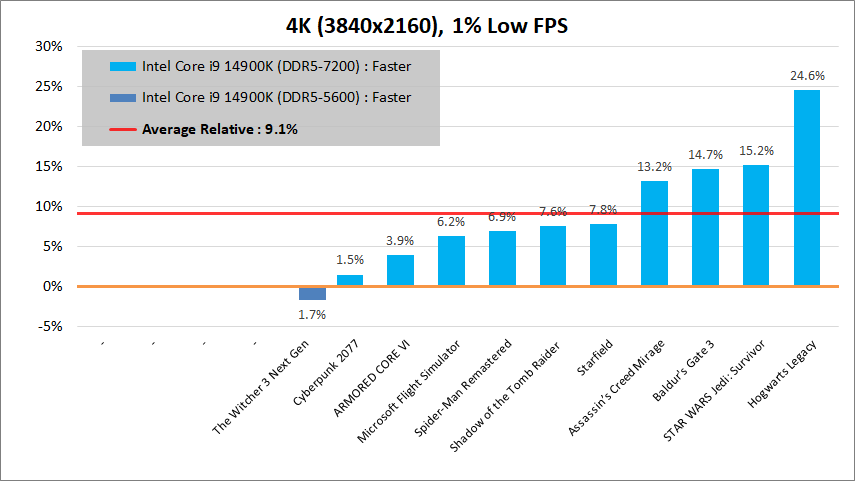

Core i9 14900K&RTX 4090の環境において、定格5600MHzのDDR5メモリと7200MHz OCのDDR5メモリでゲーム性能にどれくらい差が出るのか、最新18タイトルの実ゲームベンチマークで比較しているので参考にしてみてください。

フルHD・ハイフレームレートで効果が高いですが、近年増えつつあるリッチグラフィックな最新タイトルはCPUバウンドな傾向も強く、4Kのような高解像度でもメモリOCによって20%程度も性能が向上することがあります。

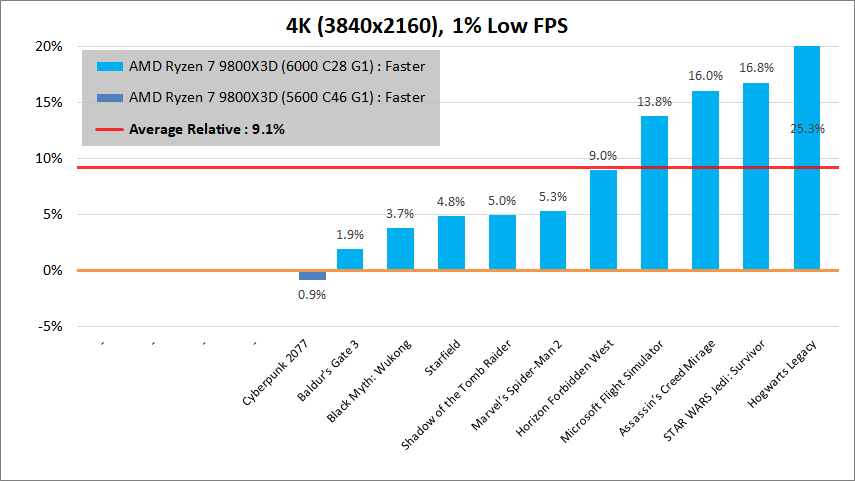

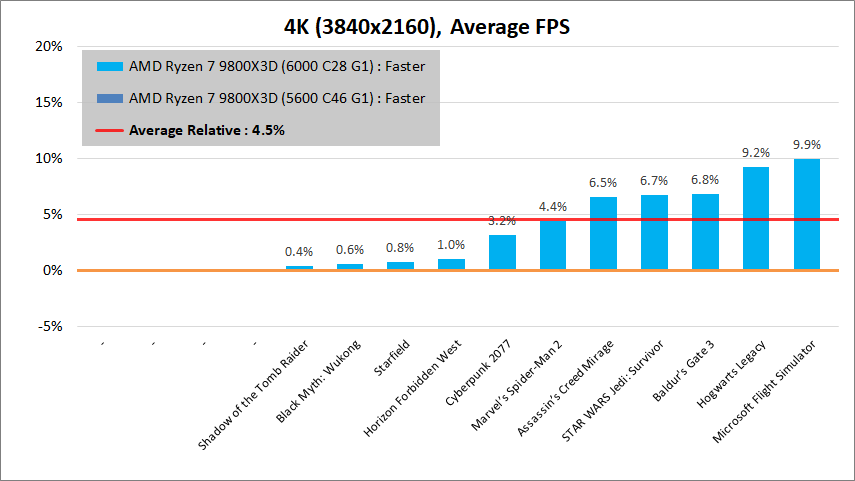

一方で、大容量キャッシュメモリによって非常に高いゲーム性能を発揮するRyzen 7 9800X3D環境であっても、GeForce RTX 4090、最新モデルならGeForce RTX 5080やRTX5090といった高性能GPUを組み合わせると、4KやWQHDの高解像度でもメモリ性能(CPU性能)を原因としたボトルネックは発生します。

JEDEC準拠の定格スペックメモリと比べて追加で予算は必要になりますが、+1万円未満で10万円を軽く超える高価なGPUの本来の性能(平均FPSで最大10%程度、最小FPSで最大20%程度)を引き出せる対価ということなら、意外と悪くないコスパです。

メモリ性能の見分け方

メモリの性能は簡単に言うと『動作クロック(周波数)が高く』『メモリタイミングが小さい』ほど性能が高くなります。

メモリ周波数については4800MHzや5600MHzなど〇〇MHzと周波数で表示されていたり、DDR5-4800やDDR5-5600のような規格として表記されていますが、製品仕様としてハッキリと明記されているのですぐにわかると思います。メモリ周波数は数値が高いほうが高速です。

一方、メモリタイミングは若干複雑で、「30-38-38-38」や「36-40-40-96」のような数字の羅列で表記されています。

メモリ周波数とは逆に、メモリタイミングは数値が小さい方が高速です。

メモリタイミングの中でも最初の1つ目はCAS Latencyという名前でCL30やCL36と単独で表記されることもあり、メモリタイミングを代表する数値になっています。初心者はCAS Latencyだけ見ておけばOKです。

IMC周波数との同期で逆に遅延が増える

基本的にメモリ周波数のスペックが高いほど高性能なメモリでしたが、現在ではこの事情が少々変わっています。*システムメモリの帯域と遅延は、高いメモリ周波数と小さいメモリタイミングの兼ね合いですが、OCメモリメーカーはあえて実性能を度外視してメモリ周波数を引き上げるために、メモリタイミングを過度に緩めるようなチューニングをすることはないので。

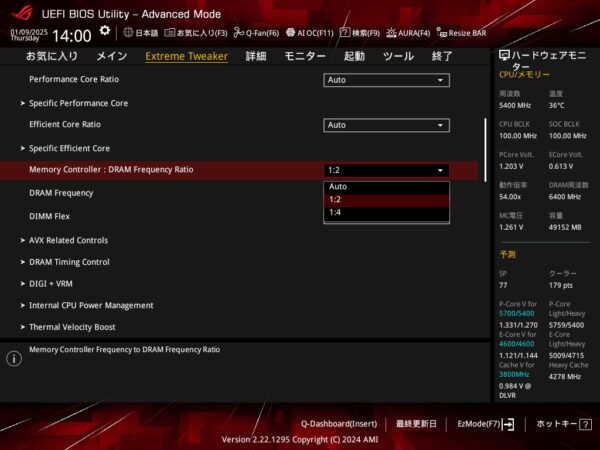

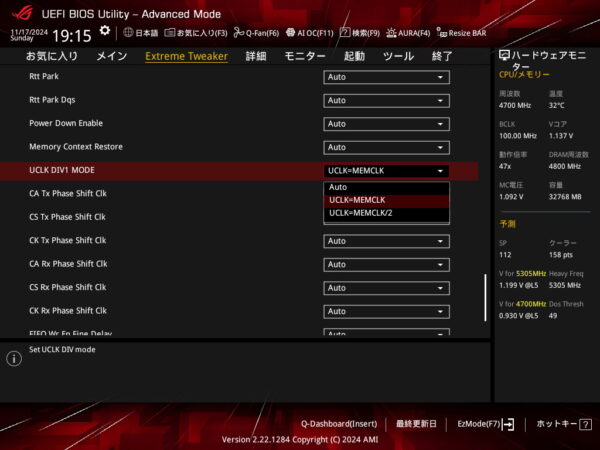

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUにせよ、AMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUにせよ、非常に高いメモリ周波数のOCを実現するために、メモリコントローラー(IMC)周波数とメモリ周波数の同期を可変にしています。

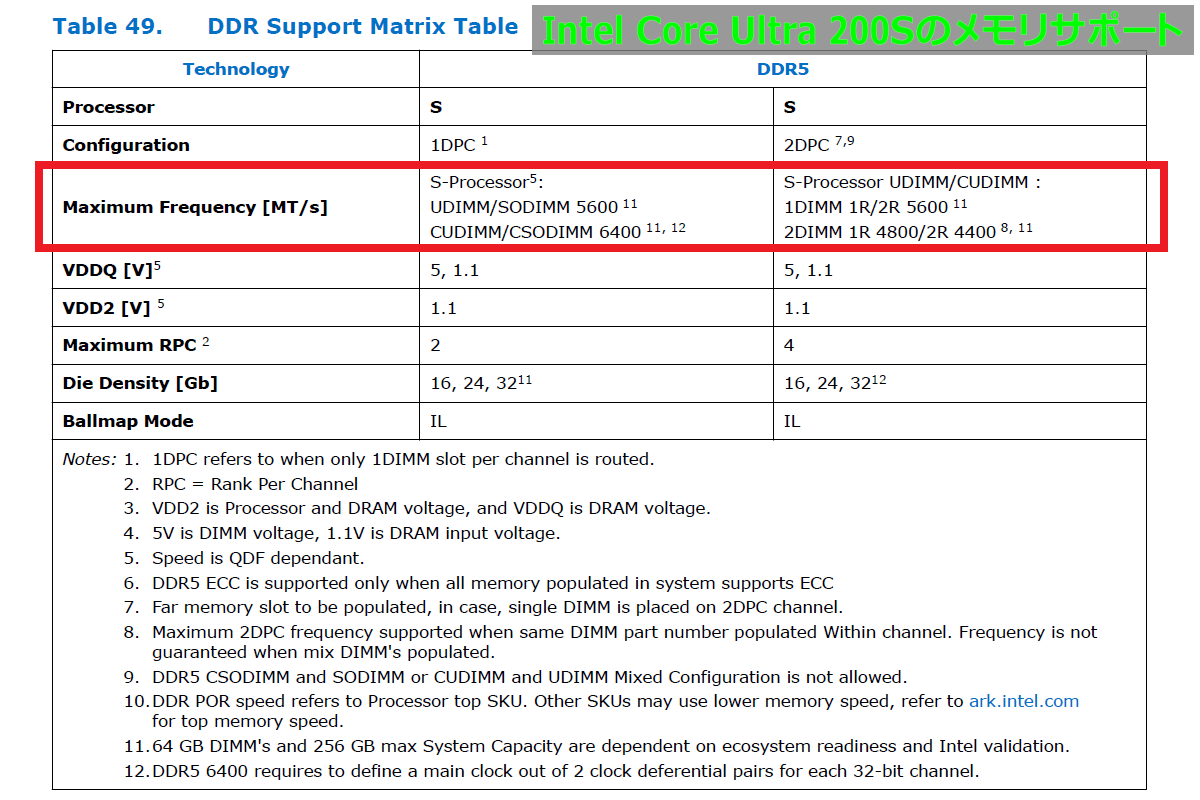

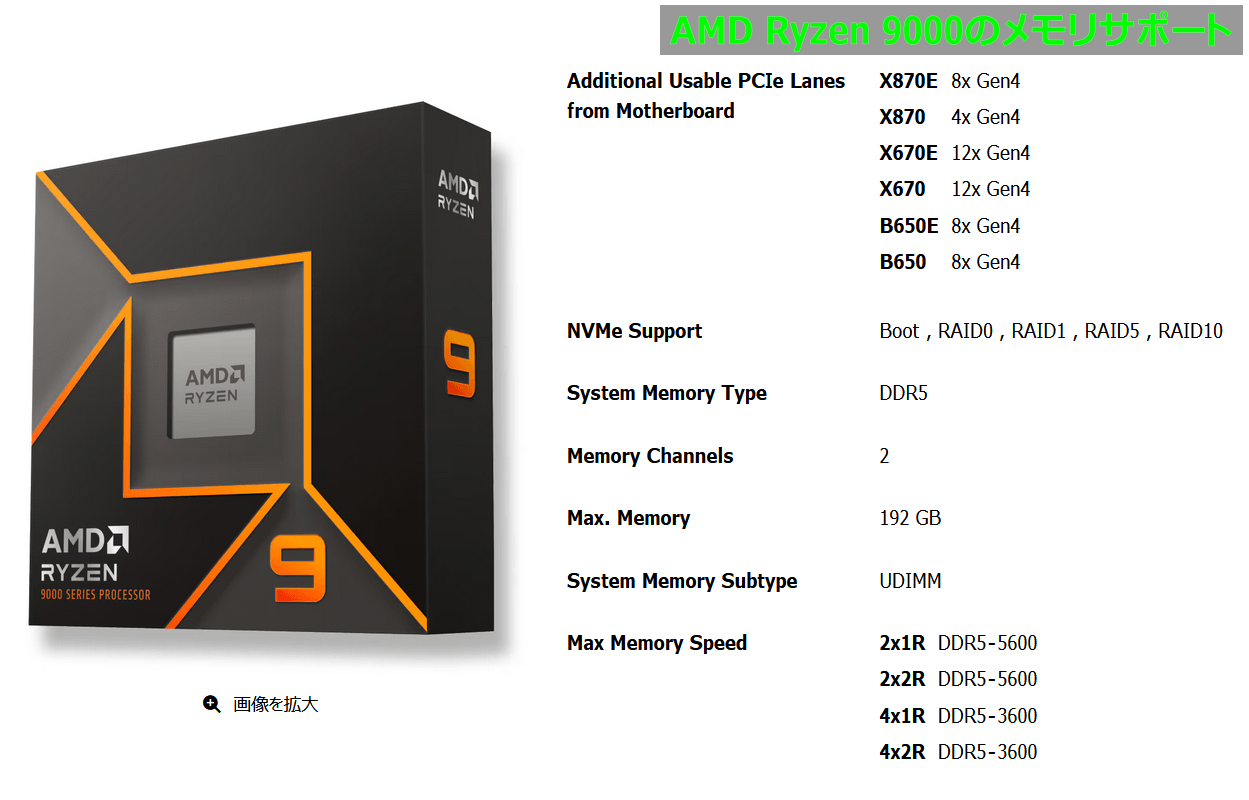

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでは定格の5600MHzから8400MHzくらいまでは2:1同期が可能ですが、それ以上では4:1同期になります。AMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUでは定格の5600MHzから6400MHzくらいまでは1:1同期が可能ですが、それ以上では2:1同期になります。

メモリ周波数が上がれば通常、システムメモリの遅延と帯域はどちらも向上しますが、IMC周波数の同期が下がると遅延は逆に増大します。

高帯域が効くのか、低遅延が効くのかはゲームの種類、クリエイティブタスクなど各種用途によって異なるので、IMC周波数同期の低下が要求されるハイクロックなメモリOCも一概にダメとは言い切れず、ケースバイケースです。

ただ、ハイクロックなメモリほど

- 動作を安定させるのが難しい

- 高選別品なので高価になる

ということも事実なので、費用対効果を考えると、現状ではIMC周波数の同期が下がらない範囲でハイクロックなOCメモリを選ぶのがオススメです。

メモリスペックと性能の早見表

高性能なOC対応DDR5メモリの目安として、メモリ周波数とメモリタイミングの組み合わせは下のテーブルを覚えておくとOCメモリを選ぶ時に便利です。*厳密に言えば、メモリチップの種類(メーカーや世代)、メモリモジュールのランク、主要スペックとしては公表されないセカンド・サードタイミングと呼ばる数十種類を超えるサブタイミングによってメモリの性能は変わります。

ただ、そこまで網羅するのはメモリOCに精通したOCerでもないと現実的でないので、早見表くらいの理解で十分だと思います。

OC特化MBではなく、一般的なメモリスロットが4基のマザーボードなら動作するスペックを抜粋しています。

Intel Core Ultra 2000SシリーズCPU環境に対応するDDR5メモリのOCスペック早見表です。

Intel Core Ultra 2000SシリーズCPUは最新規格のCUDIMMと組み合わせた場合、8000~9000MHzのメモリOCにも対応します。

ただし、IMC周波数が2:1同期できるのは8400MHzまでとなっており、8400MHzより上は4:1同期で遅延が増え、2xメモリスロットのOC特化MBでないと安定動作が難しくなるので、最高でも8400MHzを上限に考えてください。

一般的なUDIIMM DDR5メモリで対応できる7200MHz/CL36や6400MHz/CL36の辺りは入手性とコスパの観点からオススメです。とにかく性能を追求するならCUDIMM DDR5メモリの8400MHz/CL40対応品を検討してみてください。

| 代表的なOC DDR5メモリのスペック | |||

|---|---|---|---|

| 6400MHz | 7200MHz | 8400MHz | |

| 実用最速 | CL30 30-39-39-102 | CL34 34-45-45-115 | CL40 40-52-52-134 |

| 高性能 定番スペック | CL32 32-40-40-102 | CL36~38 36-46-46-115 38-44-44-105 | |

| 低価格 安定性重視 | CL36~38 38-40-40-84 | ||

| 定格 | CL52 (CUDIMMのみ) 52-52-52-103 | ||

基本スペックと収録OCプロファイル

「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」のスペックや収録されているOCプロファイルについて解説します。

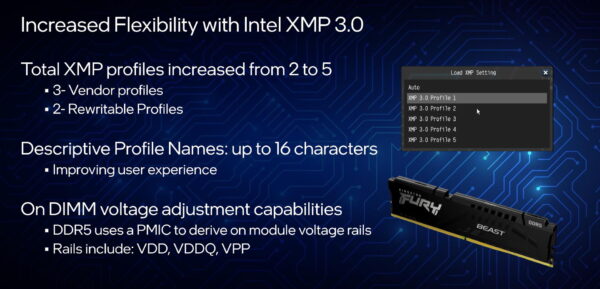

Intel XMP3.0とAMD EXPOはメモリはどちらもDDR5メモリのOCプロファイルです。

ただ、CPUのメモリOC耐性に対してメモリ周波数とCLなどプライマリタイミングのスペックが重なるOCメモリなら、OCプロファイルの種類に依らず正常動作するというのも事実なので、『OCメモリを新規に購入する時は合わせた方が良い』くらいの認識でOKです。

XMPはIntel製CPU環境向け規格

メモリOCで有名なXMPプロファイルは「インテル エクストリーム・メモリー・プロファイル」の略称でありIntelの策定した規格です。

XMP3.0は最新のDDR5メモリに対応したメモリOCプロファイル規格です。

前バージョンのXMP2.0は”DDR4メモリ”に対応したメモリOCプロファイル規格です。そもそも対応するメモリ規格が異なるので、XMP3.0とXMP2.0の違いを気にする必要はありません。

2025年最新CPUのIntel Core Ultra 200Sシリーズの時点ですでにDDR4メモリのサポートは終了しているので、最新CPUと一緒にOCメモリを選ぶ場合、自動的にDDR5メモリかつIntel XMP3.0になります。

AMD製CPU向け規格はAMD EXPO

XMP/EXPOは異なるCPU環境でも動く

Intel環境向けの規格なのでAMD製CPU環境において”XMPでOCする”等の表現をするのは厳密には正しくありませんが、XMPプロファイルとして収録されたメモリ周波数とメモリタイミングの設定値からAMD Ryzen環境に合わせたメモリOCプロファイルを自動生成する機能が各社マザーボードのBIOS上に実装されています。

この機能によって異なる組み合わせでも実質同じようにOCできるので、『 XMP = メモリOCプロファイル 』くらい汎用的な言葉とザックリ理解してもさほど支障はありません。

当記事中でも、AMD製CPU環境においてXMPプロファイルを流用したメモリOCを、便宜上細かいことを気にせずに”XMPを使用したOC”などXMPとして表記することがあります。

逆にEXPO対応メモリもIntel製CPU環境ではマザーボードが自動的に最適なOCプロファイルへ変換してくれるので、大抵は正常に動きます。

すでにXMP3.0/EXPOのOCメモリを使っている人が他社製CPUに乗り換える時に必ずしもOCメモリを買い替える必要はない、という意味です。

OCメモリだけ、もしくはCPUも一緒に新規に購入する場合は、当然、CPUとOCメモリの種類は揃えるのがベストです。

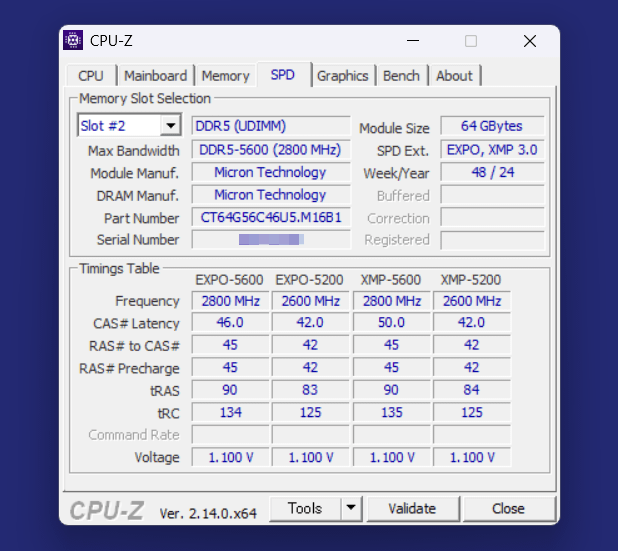

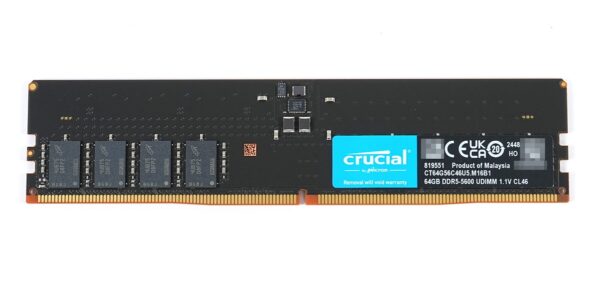

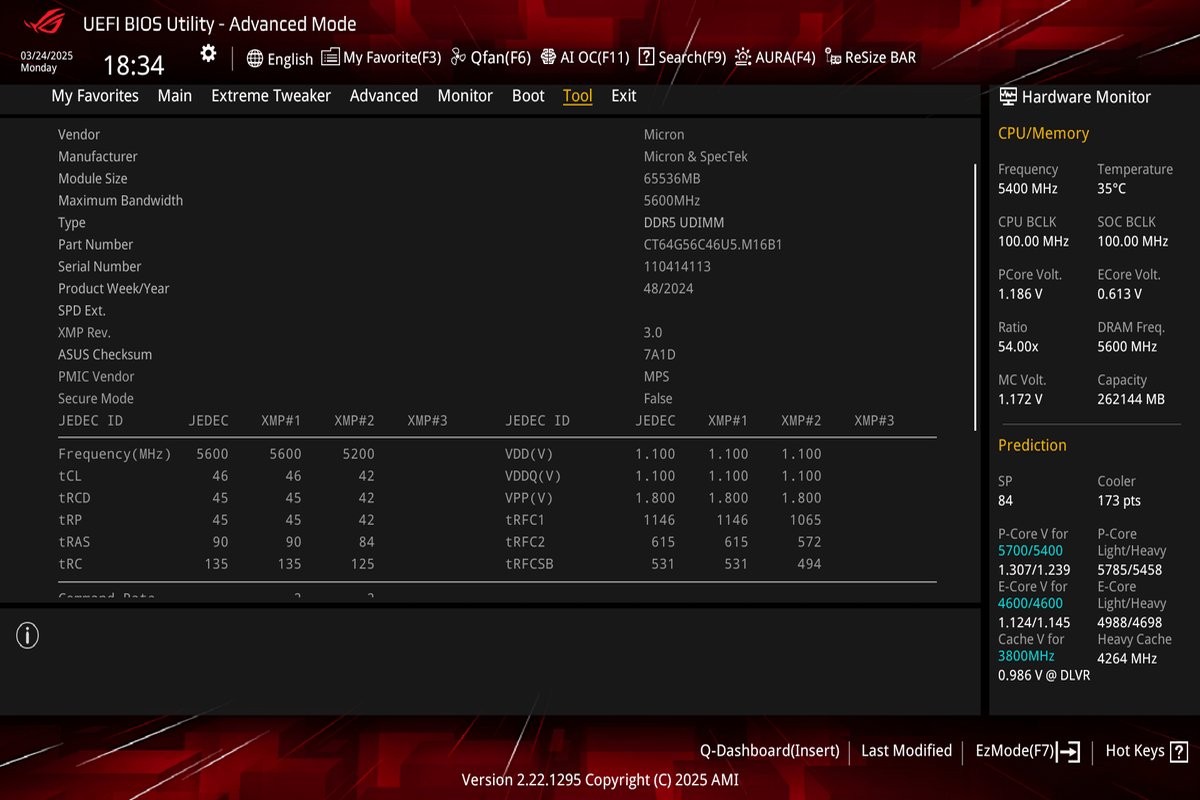

メモリモジュールと定格動作

CrucialがMicronのコンシューマー向けブランドなので当然ですが、「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」にはMicron製DDR5メモリモジュールが採用されています。

定格スペックなので素体にはJEDEC準拠の1.100Vで定格5600MHzに対応する64GB容量のメモリモジュールが採用されていいます。

他のOCメモリメーカー製品だと同じ型番でも製造時期やロットでSamsung製、SK Hynixs製など複数メーカーのメモリが混在しています。

Crucial DDR5 UDIMMシリーズは確実にMicron製メモリモジュールなので、相性問題等の細かいトラブルを排除できる確実性の高さも魅力です。

「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」はIntel Core Ultra 200SシリーズCPUやAMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUの最新環境でハイクロック・低遅延なメモリOCに対応したモデルですが、SPDプロファイルとして収録されている最大スペックはJEDEC準拠の5600MHzです。

OCプロファイルを適用しない場合、CPU&MB環境がサポートするなら、定格最大メモリ周波数の5600MHz / CL46で動作します。

収録されているOCプロファイル

Crucial DDR5 UDIMMシリーズからは容量やOCの違いで様々なスペックが展開されています。

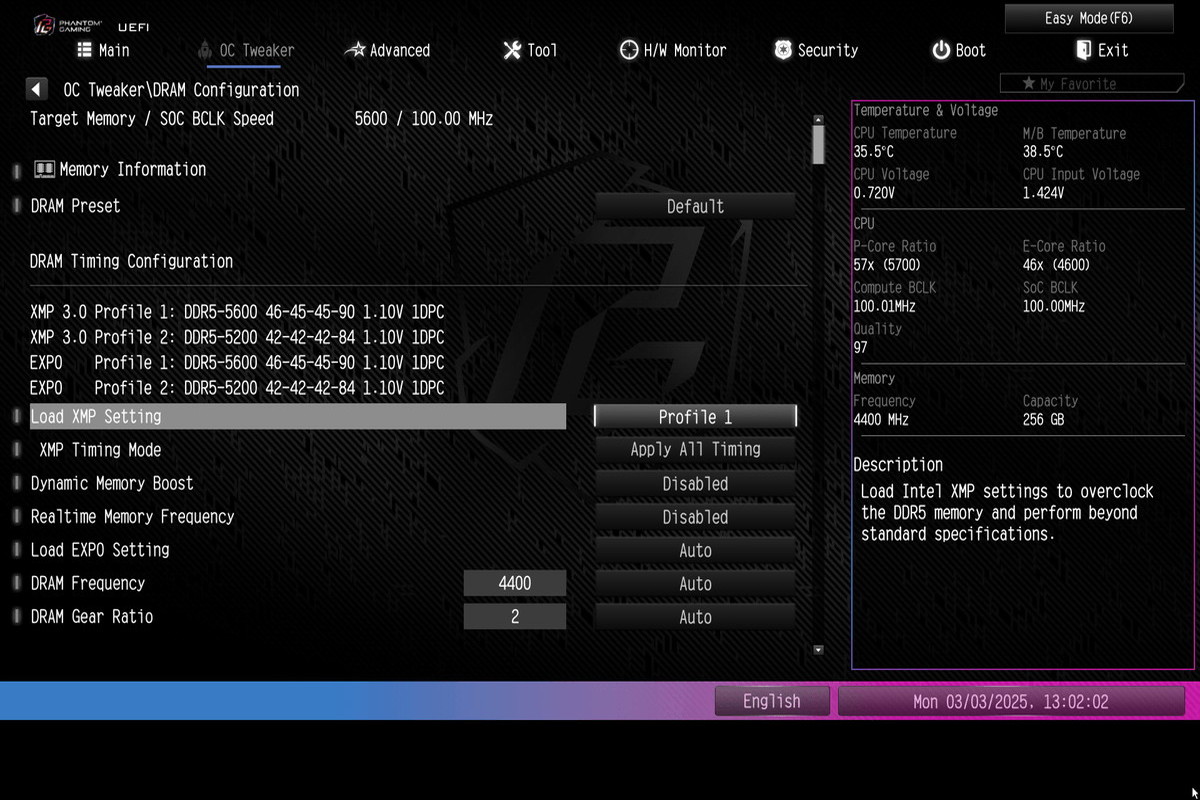

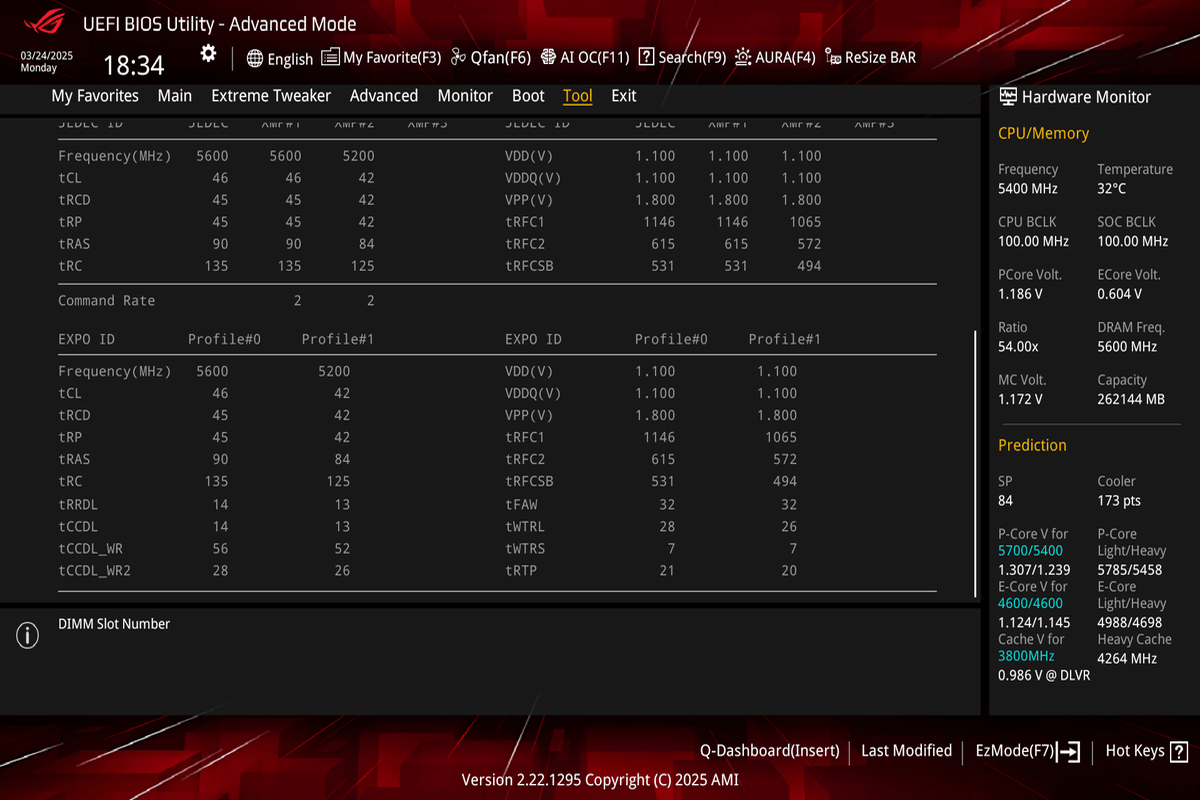

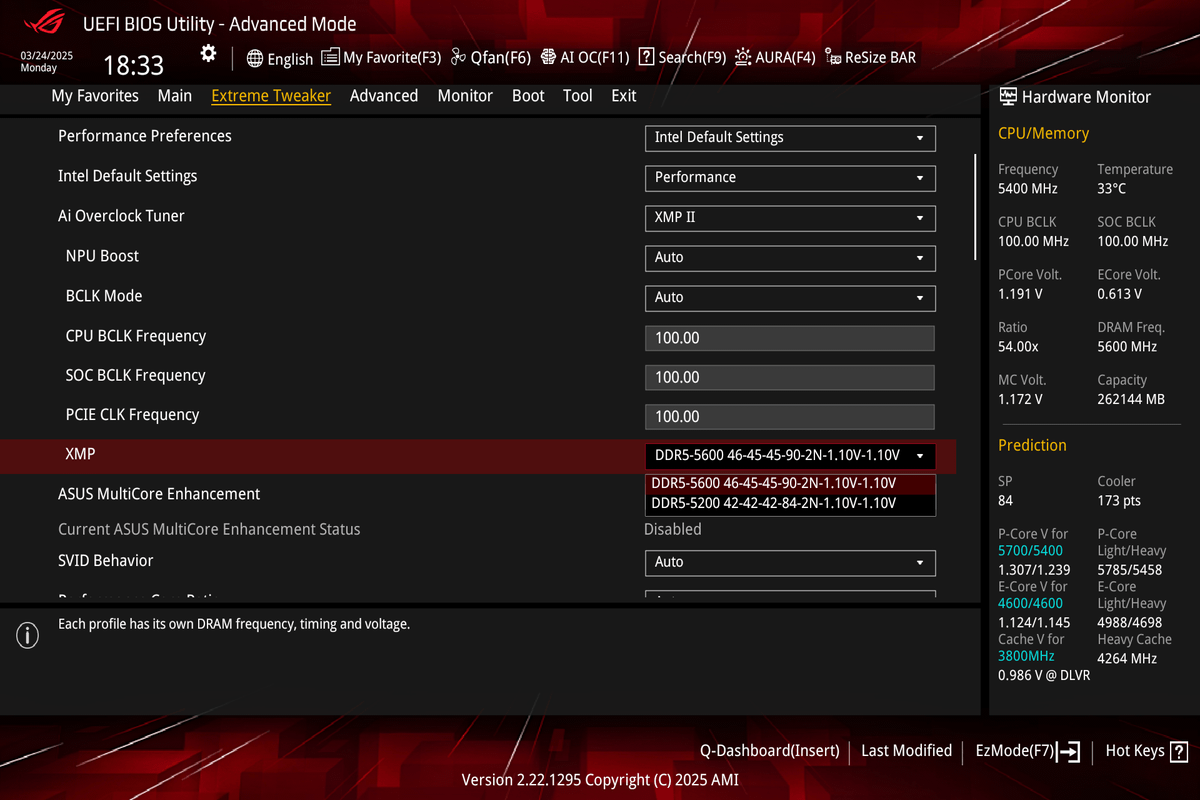

今回レビューする「CT2K64G56C46U5」はJEDEC準拠でメモリ周波数 5600MHz / メモリタイミング CL45に対応するDDR5メモリですが、上記スペックのSPDプロファイルだけでなく、Intel XMP3.0とAMD EXPOに対応したOCプロファイルが両方とも収録されています。

定格1.100Vで5600MHzに対応するJEDECに準拠な仕様が魅力の製品ではあるのですが、CPU&MB側の定格メモリ周波数が4800MHzや5200MHzなど5600MHzよりも低い場合、5600MHzのメモリ設定が適用されないことがあります。

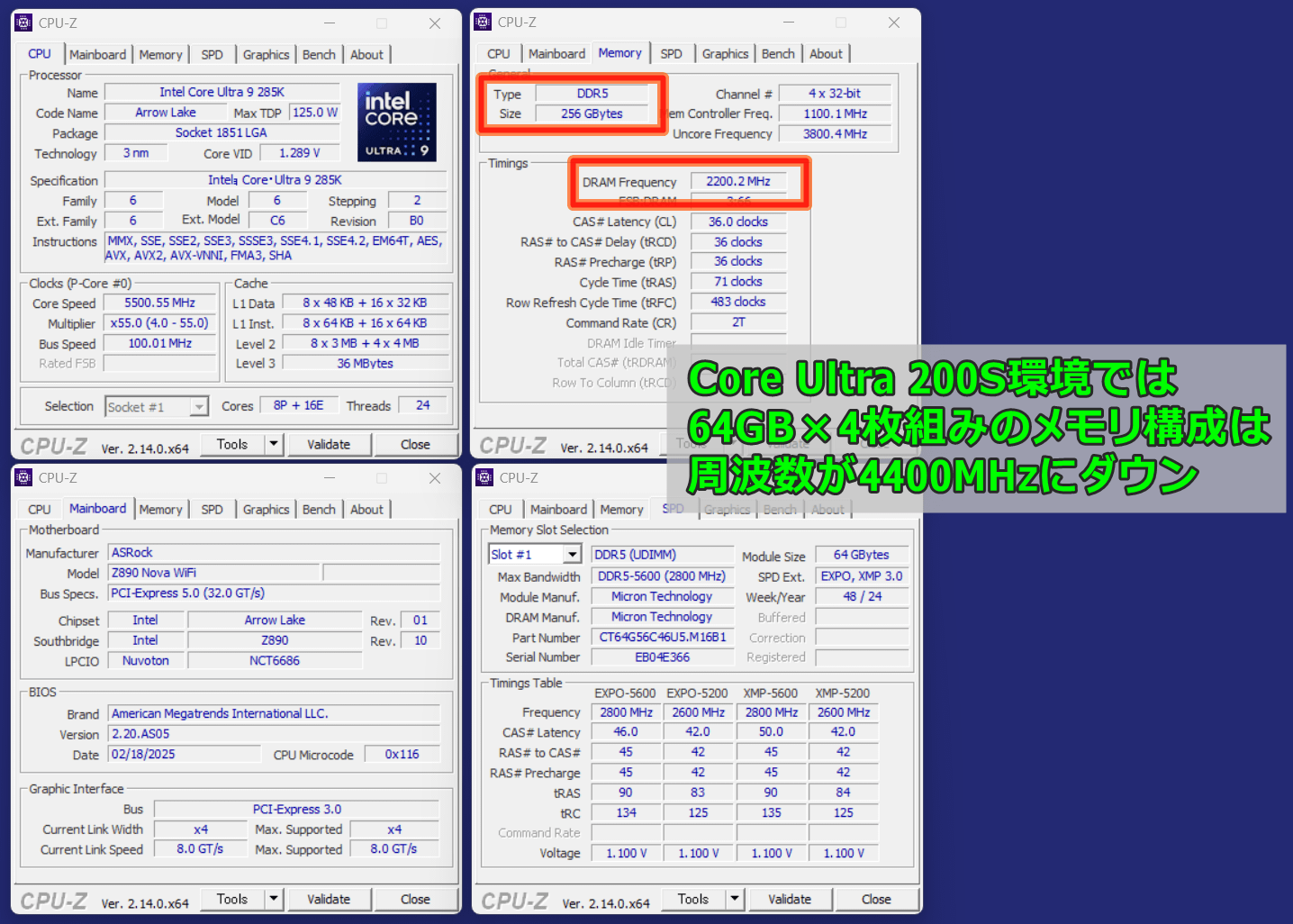

最新環境でもデュアルランクの大容量メモリを4枚組みにした場合、Intel Core Ultra 200Sでは5600MHzから4400MHzに、AMD Ryzen 9000/7000では5600MHzから3600MHzにメモリ周波数がダウンします。

マザーボードBIOSの自動設定やメモリ枚数&ランク組み合わせによる制限でメモリ速度が低速になる場合でも、JEDEC準拠の5600MHzや5200MHzと同じものをユーザーが簡単に適用できるよう、XMP/EXPOプロファイルが収録されているところも「Crucial DDR5 UDIMM CT2K64G56C46U5」の地味な魅力です。

Crucial DDR5 UDIMM 64GB×4でメモリOCを試す

「Crucial DDR5 Pro OC(型番:CT2K64G56C46U5)」を各種検証機材と組み合わせてメモリオーバークロックの動作検証を行いました。

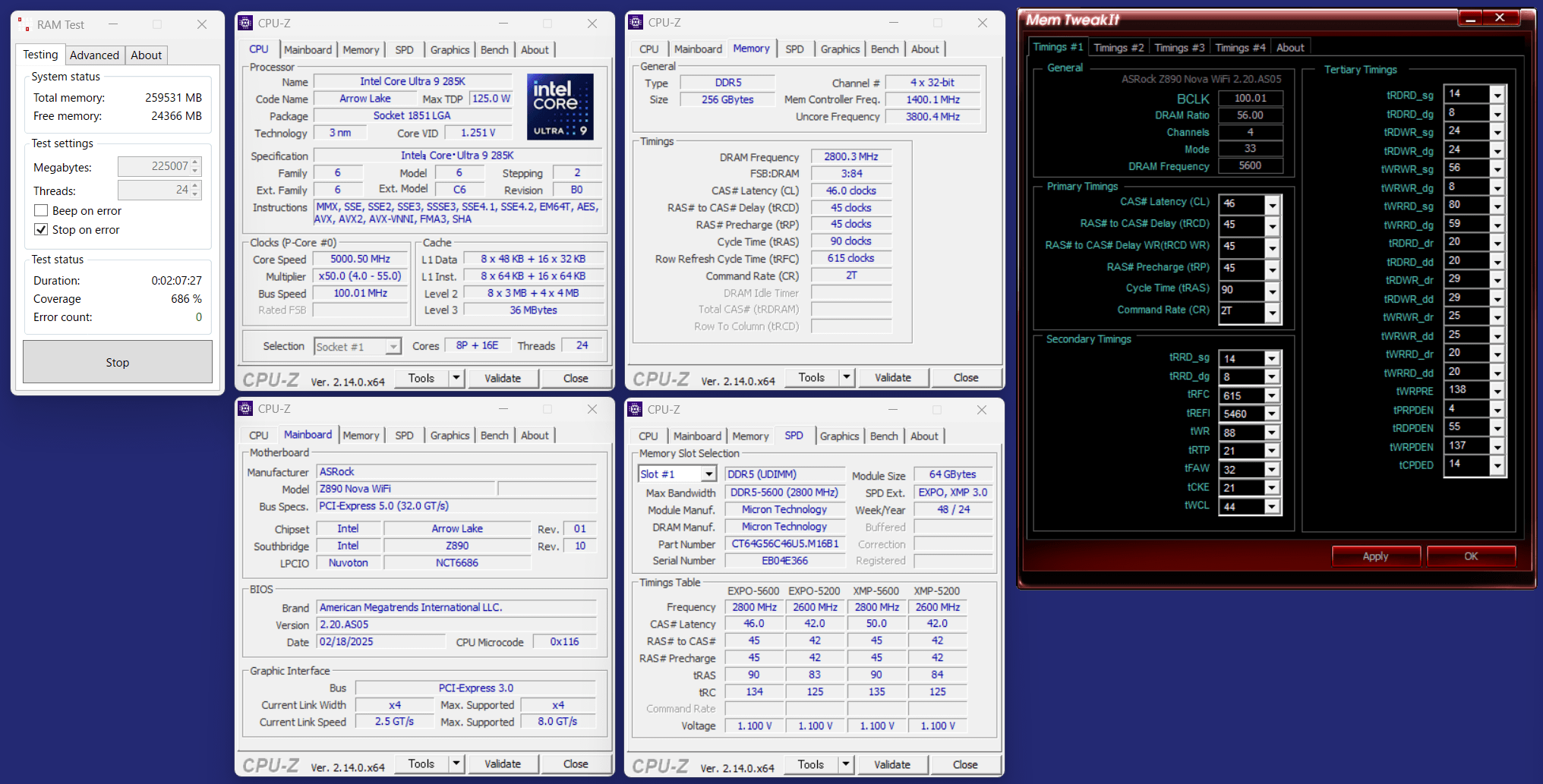

64GB×2枚組みのメモリキット「CT2K64G56C46U5」を2セット使用して256GBの超大容量システムメモリを構築してみました。

検証に使用するテストベンチ機、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUの環境は定格5600MHzに対応しますが、デュアルランクのメモリモジュールかつ4枚を使用する場合、対応するメモリ周波数が4400MHzにダウンします。

そこで、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUの環境でも64GB×4枚組み 256GBの超大容量システムメモリが、同CPU環境の一般的な定格スペックであり、同メモリのスペックでもある、メモリ周波数 5600MHz/CL46でも正常に動作するのか、メモリOCの検証を行いました。

メモリモジュールの組み合わせに対するCPUがサポートする最大メモリ周波数から言うとメモリOCという扱いになるものの、メモリの動作設定そのものはメモリ製品のスペック通りであり、メモリ電圧の昇圧も伴わないからです。

DDR5メモリにおいて6000MT/s台の低レイテンシ設定や、7000~8000MT/sのハイクロック設定は温度影響によるメモリエラーが結構シビアですが、温度原因のエラー対策はサブタイミングや電圧を微調整するよりもファンを1台増設するほうが手っ取り早く簡単に解消できます。

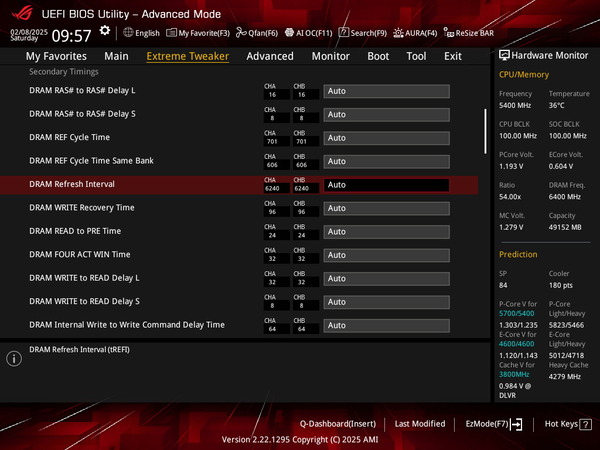

Refresh Interval (tREFi) について

メモリOCで調整するサブタイミングにおいて「Refresh Interval (tREFi)」だけは数字が大きいほどメモリ動作が高速・低遅延になります。またtREFiはメモリ温度によるメモリエラー発生にも影響の大きい設定値です。

tREFiの設定値は『256×整数値 - 1』がよく使用されます。例えば256*128-1=32767は低遅延な反面、メモリ温度にシビアです。256*32-1=8191は速度はそこそこですが、温度に対して耐性が高い設定という感じです。

OCプロファイル適用時のMBによる自動設定も、ベンチマークスコア重視で25000~32000程度だったり、安定性重視で6000~8000程度だったり、MBメーカーやモデルによってまちまちです。また、同じ設定でもマザーボードによってエラー/ノーエラーが変わったりもするので地味に厄介です。

温度原因のメモリエラーとtREFIについて

DRAMはSSDなどSRAMと違って時間経過とともに信号電荷がかなりの速さで減少していくので、メモリデータを保持するために一定時間毎にリフレッシュという信号電荷を再び書き込む動作を行う必要があります。

リフレッシュ中はメモリにアクセスできなくなるため、リフレッシュを実行する間隔 Refresh Interval (tREFi)が長いほどメモリ動作は高速になります。*ちなみに似た名前の設定として「Refresh Cycle Time (tRFC)」がありますが、こちらは1回のリフレッシュにかかる時間(サイクル数)なので小さい方が高速です。

”時間経過とともに信号電荷がかなりの速さで減少していく”と書きましたが、この減少速度はメモリ温度の影響を受け、高温であるほど高速にメモリデータを失います。

メモリデータを失う前にリフレッシュを行う必要があるので、同じtREFiの設定値でもメモリストレステストにおいて、メモリ温度が低温ならノーエラーなのに、一定温度を超えるとエラーが出るということが起こります。

最新規格 DDR5メモリにおいて6000MHz台の低レイテンシ設定や、7000~8000MHzのハイクロック設定はこの温度影響によるメモリエラーが結構シビアです。

メモリストレステストを実行して5~10分程度が経過し、HWiNFO等のモニタリングソフトで確認できるメモリ温度が60~70度を超えた辺りでエラーが発生する場合は、メモリ温度が原因のエラーの可能性が高いです。

温度原因メモリエラーの実害と対策

PCゲームのプレイ中にメモリストレステスト的にメモリ温度が高温になることはないので、ゲーム用途でメモリOCを行う場合は、温度原因によるエラー発生はあまり気にする必要はありません。

ゲーム実況等でゲームの裏で配信ソフトが動いていても、NVEncなどGPU側ハードウェアエンコーダを使用しているなら同じく気にする必要はありません。

一方で、動画エンコードなどシステムメモリを大量に使用するクリエイティブタスクについてはメモリ温度がメモリストレステスト的に上昇するので実用的にも対策が必要です。

理屈としてはtREFiを調整することでメモリ温度原因のエラーは対策できるはずなのですが、同じ設定でもマザーボードによってエラー/ノーエラーが変わったりもするので地味に厄介です。tREFi以外に他の何が影響しているのか調べるのも大変なので筆者も諦めています。

メモリ電圧が1.300~1.400V程度の一般的な常用メモリOCであれば60~80mm径のファンで風を当ててやるだけでメモリ温度を50度前半かそれ以下に抑えることが可能です。

メモリ温度が60~70度を超えて発生する温度原因のメモリエラーについてはメモリ設定を調整するよりもスポットクーラーを増設して温度を下げる対策のほうが手っ取り早く楽なのでオススメです。

ただ8000MHz超のハイクロックかつ1.450V以上の高電圧の場合はファンを使っても十分に冷やすのが難しく、55度~60度に冷やしても温度原因でエラーが生じる可能性があります。その場合は、tREFiをAuto設定の設定値から引き下げる形で微調整をしてみてください。

Intel Z890環境でメモリOCを実践

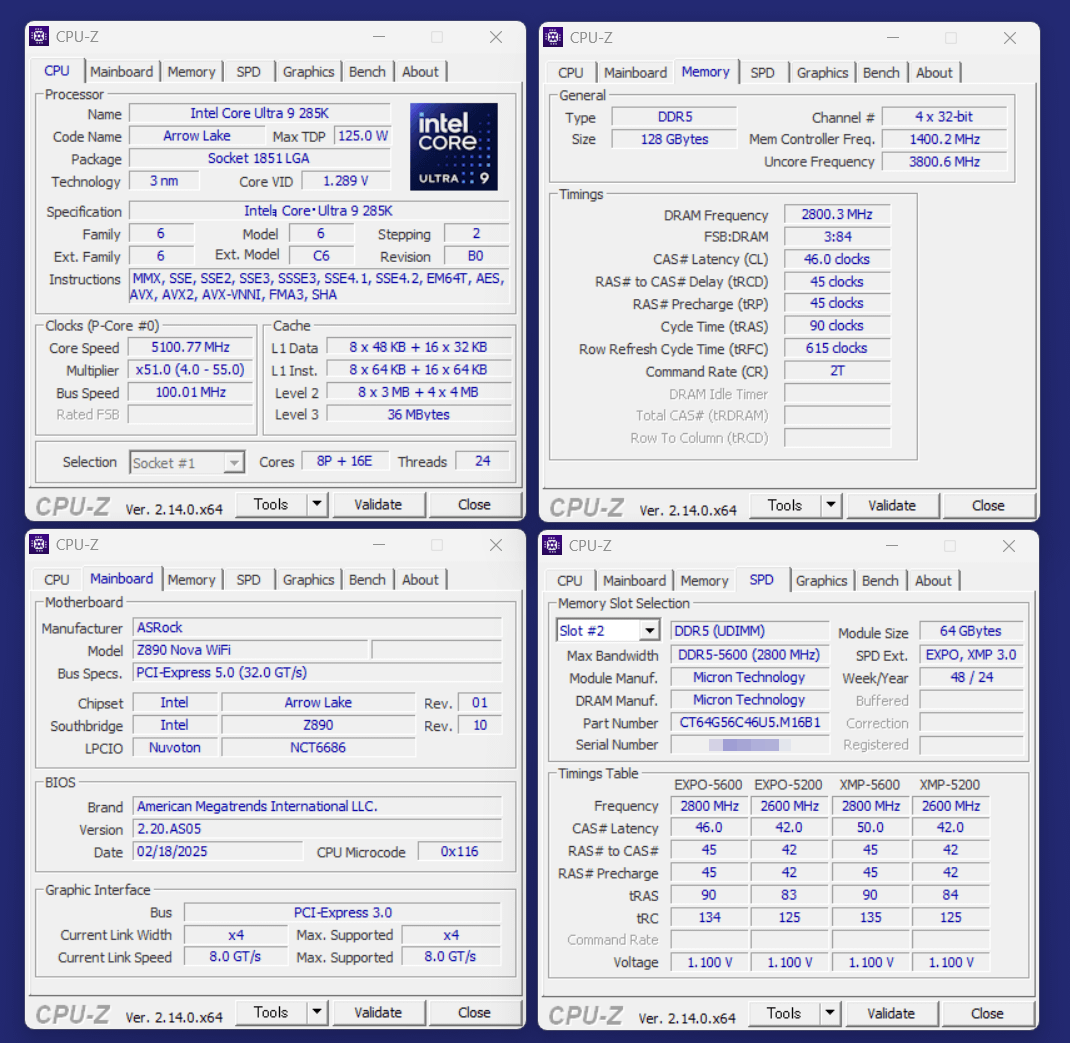

Intelの最新メインストリーム向けCPUであるCore Ultra 200SシリーズCPUの最上位モデル Core Ultra 9 285KとZ890マザーボードの環境で「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」のメモリOCを実践しました。

「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」はJEDEC準拠の定格5600MHzに対応した通常のDDR5メモリですが、JEDECスペックそのままのIntel XMP3.0対応OCプロファイルが収録されています。

64GB×4枚組み 256GBの超大容量システムメモリにおけるOC検証ではメモリ動作については、この5600MHz/CL46のOCプロファイルを適用するだけです。

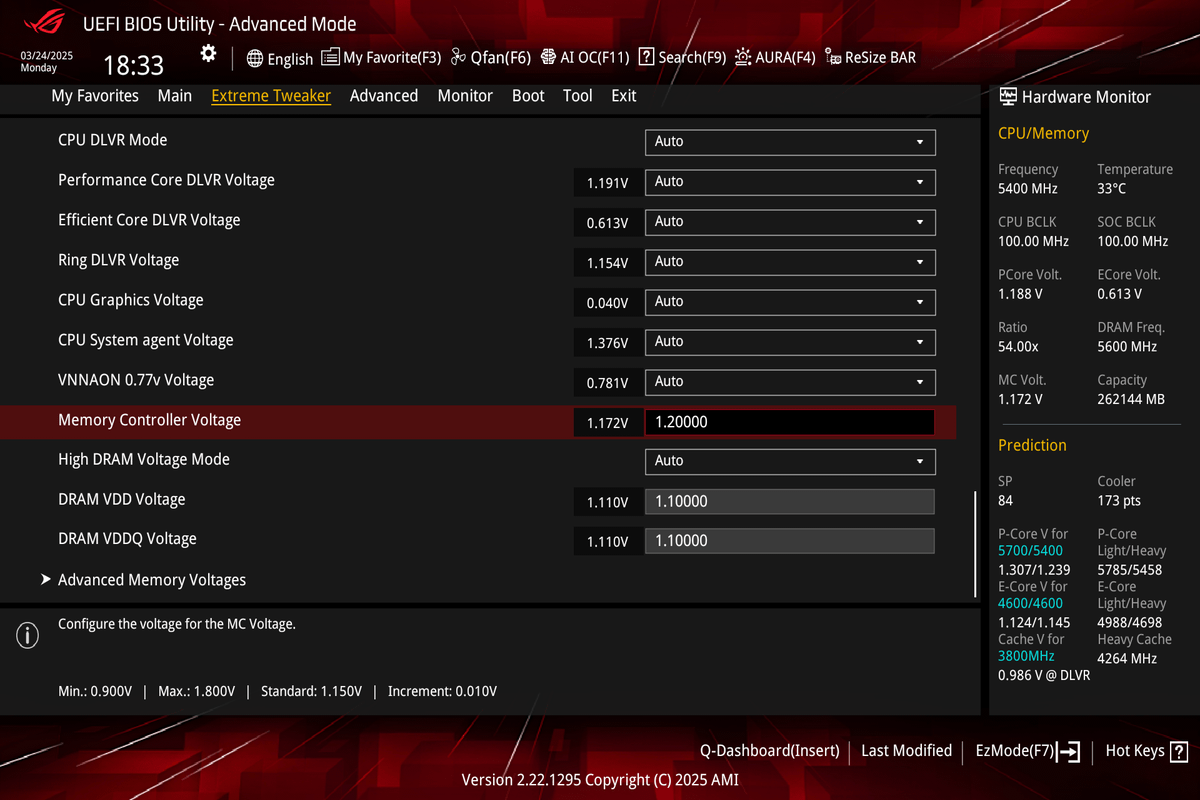

加えて、動作を安定させるため、IMC電圧(CPU VDD2)を1.200Vに昇圧しています。IMC電圧については自動的に盛ってくれるマザーボードもあります。

あとマザーボードによってはOCプロファイルを無視してメモリ電圧を昇圧することがあるので、明示的に定格値かつOCプロファイル通りの1.100Vに設定しています。

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO

ASRock Z890 Nova WiFi

ASRock Z890 Nova WiFi(BIOS:2.20 AS05)の環境で、64GB×4枚組み 256GBで5600MHz/CL46のメモリOCが安定動作しました。メモリ電圧も定格の1.100Vのままです。

OCプロファイル適用とIMC電圧の昇圧だけで安定動作したので、特に補足説明はありません。

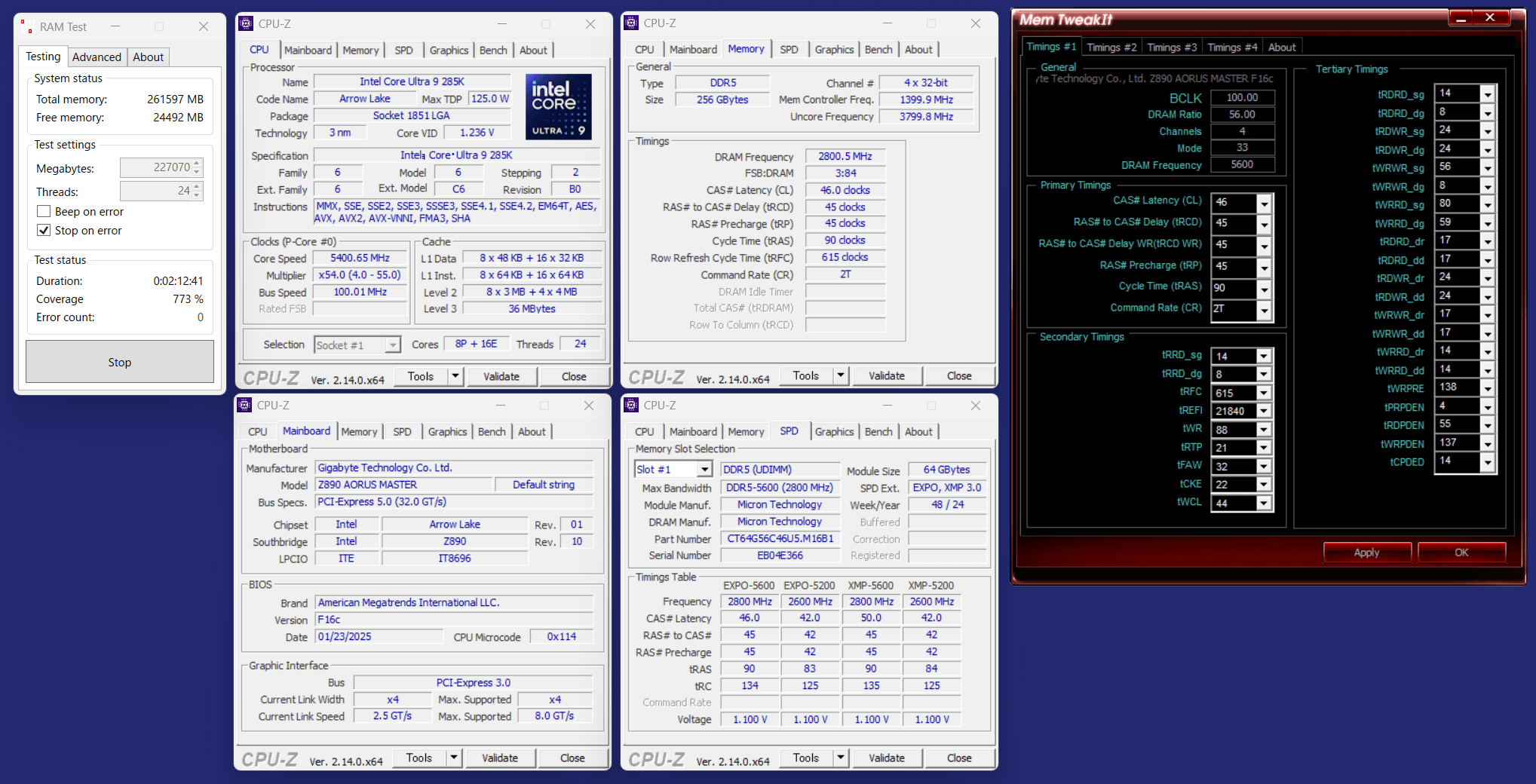

GIGABYTE Z890 AORUS MASTER

GIGABYTE Z890 AORUS MASTER(BIOS:F16c)の環境で、64GB×4枚組み 256GBで5600MHz/CL46のメモリOCが安定動作しました。メモリ電圧も定格の1.100Vのままです。

OCプロファイル適用とIMC電圧の昇圧だけで安定動作したので、特に補足説明はありません。

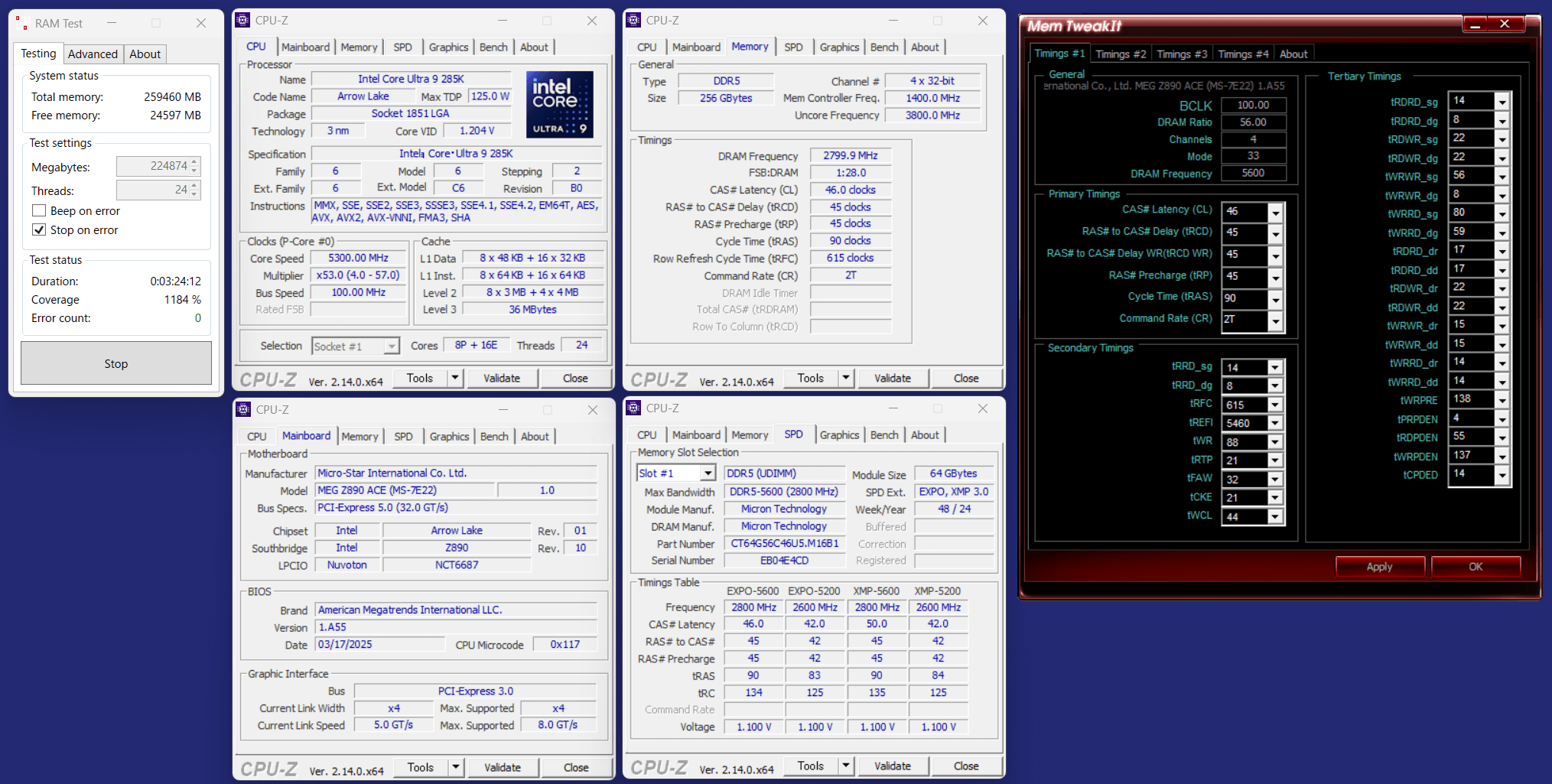

MSI MEG Z890 ACE

MSI MEG Z890 ACE(BIOS:1.A41)の環境でも、64GB×4枚組み 256GBで5600MHz/CL46のメモリOCが安定動作しました。メモリ電圧も定格の1.100Vのままです。

OCプロファイル適用とIMC電圧の昇圧だけで安定動作したので、特に補足説明はありません。

レビューまとめ

最後に「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」を検証してみた結果のまとめです。

- 1枚当たり64GBの超大容量なメモリモジュール

- OCプロファイルによって256GB構成でも5600MHz/CL46が正常動作

- Intel Core Ultra 2000S環境に対応

- マットな黒色塗装でシンプルなヒートシンク付き、黒色基板のDDR5メモリ

- JEDEC準拠の5600MHz/1.100V動作なSPDプロファイルを収録

- Intel XMP3.0とAMD EXPOのOCプロファイルを両方とも収録

- JEDEC 5600MHzと5200MHzをそのまま収録している

- –

- –

「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」は64GB×2枚組みのメモリキットですが、2セット使用した256GB構成でも、Intel Core Ultra 200SシリーズCPU&Z890マザーボード環境において、JEDEC準拠の定格スペック 5600MHzで安定動作が確認できました。

アンバッファードなUDIMMの4枚組みで256GB容量を実現できるようになったことで、容量面でも最新規格 DDR5メモリの進化を確認できるようになりました。

容量に応じて高価なメモリですが、とはいえ32GB容量に換算すれば、一般的なDDR5メモリと同じような容量単価なのでコスパは決して悪くありません。

メモリスロットが8基以上あるIntel Xeon-WやAMD Ryzen Threadripperがエンスージアストの枠を出て、エンタープライズ級まではいかないものの、スモールビジネスくらいの価格感になってしまっているので、一般的なメインストリーム環境において256GB容量を構築できるようになったことは、大容量システムメモリを要求するユーザーにとって非常に嬉しいと思います。

なお、筆者の知識的には2020年頃で止まっていて100GBを超える大容量システムメモリが要求される用途というか、実際に分かり易く恩恵のあるタスクはAdobe After Effectsくらいしか知りません。決して煽るわけではなく誤解して欲しくないのですが、要求されるタスクがあれば教えて欲しいです。

以上、「Crucial DDR5 UDIMM (型番:CT2K64G56C46U5)」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

64GB×2 / 5600MHz / CL46

関連記事

-

1枚64GBのCrucial製DDR5メモリをレビュー。4枚で256GB容量が可能に!1枚64GBメモリを採用する「Crucial CT2K64G56C46U5」をレビュー。4枚組み256GBの超大容量でも定格5600MHzが安定動作するのか、Core Ultra 9 285K&Z890環境で徹底検証

1枚64GBのCrucial製DDR5メモリをレビュー。4枚で256GB容量が可能に!1枚64GBメモリを採用する「Crucial CT2K64G56C46U5」をレビュー。4枚組み256GBの超大容量でも定格5600MHzが安定動作するのか、Core Ultra 9 285K&Z890環境で徹底検証 -

「Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz」をレビュー。Ryzen9000やCoreUltra200に最適な高信頼、高コスパなOCメモリを徹底検証6400MHz/CL38の低レイテンシなメモリOCに対応する「Crucial DDR5 Pro OC CP2K16G64C38U5B」をレビュー。Core Ultra 200SやRyzen 9000の最新環境でメモリOCが安定動作するのか徹底検証

「Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz」をレビュー。Ryzen9000やCoreUltra200に最適な高信頼、高コスパなOCメモリを徹底検証6400MHz/CL38の低レイテンシなメモリOCに対応する「Crucial DDR5 Pro OC CP2K16G64C38U5B」をレビュー。Core Ultra 200SやRyzen 9000の最新環境でメモリOCが安定動作するのか徹底検証 -

「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM」をレビュー。6400MHz対応のオクタチャンネル8枚組みキットをXeon w9-3495Xで徹底検証!Xeon W-3400X環境に対応、6400MHz OCが可能な16GB×8枚組みメモリキット「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM(F5-6400R3239G16GE8-ZR5K)」をレビュー。ASUS Pro WS W790E-SAGE SEとSupermicro X13SWA-TFでメモリOCの安定性を検証。

「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM」をレビュー。6400MHz対応のオクタチャンネル8枚組みキットをXeon w9-3495Xで徹底検証!Xeon W-3400X環境に対応、6400MHz OCが可能な16GB×8枚組みメモリキット「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM(F5-6400R3239G16GE8-ZR5K)」をレビュー。ASUS Pro WS W790E-SAGE SEとSupermicro X13SWA-TFでメモリOCの安定性を検証。 -

「CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB」をレビュー。光らない高冷却ヒートシンクに換装も可能CORSAIRのハイエンドDDR5メモリキット「DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5」をレビュー。7200MHzのメモリOCに対応する24GB×2枚組みモデル CMP48GX5M2X7200C36をCore i9 14900K&Z790で試してみた。

「CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB」をレビュー。光らない高冷却ヒートシンクに換装も可能CORSAIRのハイエンドDDR5メモリキット「DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5」をレビュー。7200MHzのメモリOCに対応する24GB×2枚組みモデル CMP48GX5M2X7200C36をCore i9 14900K&Z790で試してみた。 -

「FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM」をレビュー。32GBメモリモジュールでXMPのOCも可能なXeon W対応メモリを徹底検証!メモリモジュール当たり32GBの大容量で、Intel XMP3.0による5600MT/sのOCに対応する4枚組み128GBのメモリキット「Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM(KF556R36RBK4-128)」をレビュー

「FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM」をレビュー。32GBメモリモジュールでXMPのOCも可能なXeon W対応メモリを徹底検証!メモリモジュール当たり32GBの大容量で、Intel XMP3.0による5600MT/sのOCに対応する4枚組み128GBのメモリキット「Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM(KF556R36RBK4-128)」をレビュー -

「G.Skill Trident Z5 RGB」をレビュー。24GBx2で7600MHz OCに対応!G.SkillのハイエンドDDR5メモリキット「Trident Z5 RGB」をレビュー。7600MHzのメモリOCに対応する24GB×2枚組みモデル F5-7600J3848F24GX2-TZ5RKをCore i9 14900K&Z790で試してみた。

「G.Skill Trident Z5 RGB」をレビュー。24GBx2で7600MHz OCに対応!G.SkillのハイエンドDDR5メモリキット「Trident Z5 RGB」をレビュー。7600MHzのメモリOCに対応する24GB×2枚組みモデル F5-7600J3848F24GX2-TZ5RKをCore i9 14900K&Z790で試してみた。

コメント

コメント一覧 (4件)

56000MHz…

ご指摘ありがとうございます。修正しました。

ハイエンドクラスの巨大なローカルLLMを手元のPCで動かして遊んでみたかったので、256GBに増設しました。

CPU推論でもアクティブ20BくらいのMoE型なら2-3t/sくらいは出るのでギリギリまあ使えなくもないです。

一通り遊んだ後は結局クラウドLLMには勝てないという結論になって、PCが暇な時間にアレな小説を裏で書かせておくくらいしか用途が思いつきませんでしたが、自作erがPCの性能を盛るための理由付けにはなりました。

64GB×2 の構成ですが 40 GB くらいを SoftPerfect RAM Disk を使ってストレージ化してます。

ブラウザや OS の temp ファイルや、ダウンロードフォルダを置いていますが快適です。

(パフォーマンス観点デメリットがあるというより、再起動するとデータが消えてくれゴミが残らない的な観点で)