AMD Ryzenのエンスー向けCPU「Ryzen Threadripper」に対応するX399チップセット搭載TR4 SocketマザーボードとしてASRockのゲーミングブランド”Phantom Gaming”からリリースされた「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のレビュー用サンプルをメーカーよりお借りできたのでレビューしていきます。

X399 Taichiなど既存モデルに比べるとVRM電源規模が縮小されており、2950Xや2920XなどTDP180Wの第2世代Ryzen Threadripper Xシリーズを安価に導入できることに焦点を合わせたマザーボードです。

製品公式ページ:https://www.asrock.com/mb/AMD/X399 Phantom Gaming 6/index.jp.asp

マニュアル:http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/X399%20Phantom%20Gaming%206.pdf

【注意事項】

同検証は2019年3月下旬に行っており「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のBIOS:P1.10を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://www.asrock.com/mb/AMD/X399 Phantom Gaming 6/index.jp.asp#BIOS

【19年4月10日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:P1.10で検証

ASRock X399 Phantom Gaming 6 レビュー目次

1.ASRock X399 Phantom Gaming 6の外観・付属品

2.ASRock X399 Phantom Gaming 6の基板上コンポーネント詳細

3.ASRock X399 Phantom Gaming 6の検証機材

4.ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOSについて

5.ASRock Polychlome RGB Syncについて

6.ASRock X399 Phantom Gaming 6のOC設定について

7.ASRock X399 Phantom Gaming 6の動作検証・OC耐性

8.ASRock X399 Phantom Gaming 6のレビューまとめ

ASRock X399 Phantom Gaming 6の外観・付属品

まず最初にASRock X399 Phantom Gaming 6の外観と付属品をチェックしていきます。

ASRock X399 Phantom Gaming 6では、キャラメル箱と呼ばれる厚手の外箱に、N式箱の内パッケージが入っており、内パッケージの上段には組み立て関連のパーツとマニュアル類、下段にはマザーボード本体が収められていました。

マザーボード本体は衝撃から保護するスポンジの枠にケーブルタイでしっかりと止められているので、輸送時の破損などの心配もありません。

付属品を簡単にチェックしていきます。

マニュアル類について今回のサンプルには付属していませんが日本語のソフトウェアマニュアル、多言語の簡易マニュアルが通常は付属します。またドライバや専用ソフトウェアが収録されたCDが付属します。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

多言語マニュアルには日本語のページもありますが、オンラインで公開されている日本語マニュアルのほうがページ数も多く詳細に説明されているのでオンラインマニュアルの参照を推奨します。

マニュアル:http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/X399%20Phantom%20Gaming%206.pdf

組み立て関連の付属品はSATAケーブル4本、リアI/Oパネル、WiFiアンテナ固定用PCIブラケット、M.2 SSD固定ネジ*3、SLI HBブリッジです。

リアI/Oシールドの表面はシンプルなマットブラックとグレーの2色となっています。裏面のマザーボードと接する部分には緩衝材としてスポンジが貼られています。

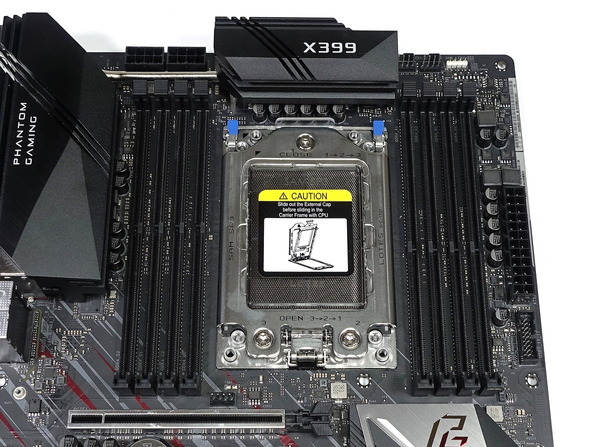

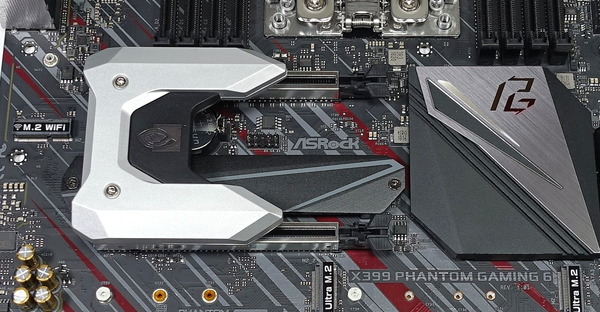

マザーボード全体像は次のようになっています。

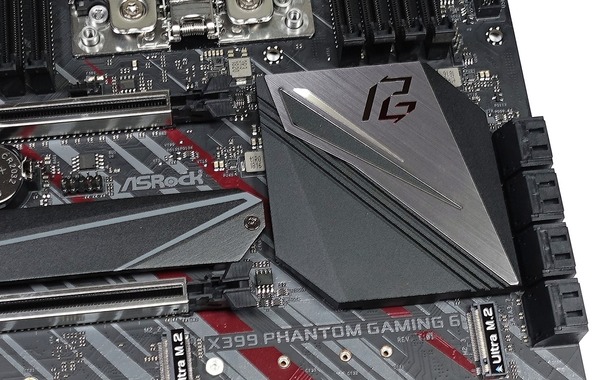

ASRock X399 Phantom Gaming 6はATXフォームファクタのマザーボードで、シルキーで滑らかなブラックのPCB基板を背景にしてグレーとレッドの斜めラインがアクセントになっています。PCB基板には湿度による電気短絡を防ぎ安定動作を助ける「高密度ガラス繊維PCB」が採用されています。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクもブラック&グレーのツートンカラーになっています。ヒートシンクにはASRockのゲーミングブランド「Phantom Gaming」のブランドロゴが描かれています。

ASRockのX399マザーボード初期モデルと違って、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではヒートパイプでリアI/O側に拡張されたヒートシンクがリアI/Oに覆い被さってリアI/Oカバーの役割も兼ねつつ、より広い放熱面積を確保する構造にリニューアルされています。

X399 Taichiなど初期モデルはTDP250WのRyzen Threadripper WXシリーズにも対応しており11フェーズのVRM電源が実装されていましたが、ASRock X399 Phantom Gaming 6は、対応CPUが最大で16コア32スレッドの2950Xまでに限定されており、VRM電源も8(6+2)フェーズへと規模が縮小されています。フェーズ数こそ減っていますが回路を構成するコンポーネントには、従来比で飽和電流を最大3 倍まで効果的に増加させるためマザーボードのVcore電圧を強化する「新世代プレミアム60Aパワーチョークコイル」や12000時間の高寿命・高信頼性な「ニチコン製12Kブラックコンデンサ」などを採用し、タフなOC耐性を実現します。

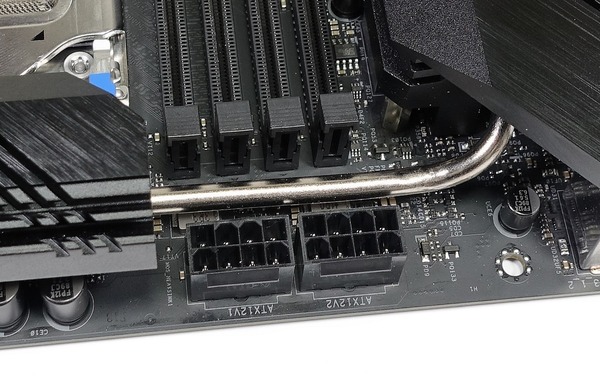

多コア&高クロックのRyzen Threadripper CPUへ安定した大電力供給が行えるように「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のEPS端子は8PIN*2が実装されています。EPS電源端子については電源容量800W以下の電源ユニットでは1つしか端子がない場合があるので、EPS端子が足りているか事前に注意して確認してください。

リアI/Oには最新のUSB3.1 Gen2規格に対応したUSB端子としてType-AとType-Cの2端子が設置されています。そのほかのUSB端子については8基のUSB3.0端子が搭載されています。マウス・キーボードなどの周辺機器を多数繋いでいても、HTC ViveやOculus Rift CV1のようなVR HMDに十分対応可能です。個人的に残念なポイントとしてはUSB3.0/3.1は無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、追加で少し離れた場所にUSB2.0も設置して欲しかったです。ゲーマーには嬉しいPS/2端子も搭載されています。

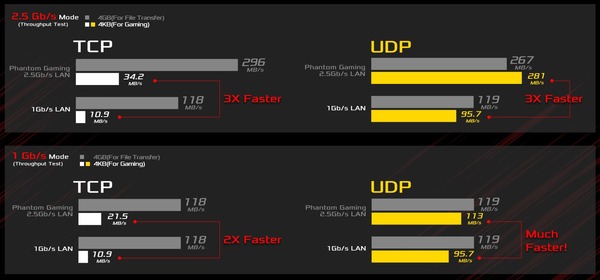

ネットワーク関連では低CPU負荷かつ高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用された有線LAN端子に加えて、赤色の有線LAN端子で一般的な有線LANの2.5倍の速度を誇る2.5Gb/sに対応した「Realtek 2.5Gb/s BASE-T イーサネット」も実装されています。

ASRock X399 Phantom Gaming 6の基板上コンポーネント詳細

続いて「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

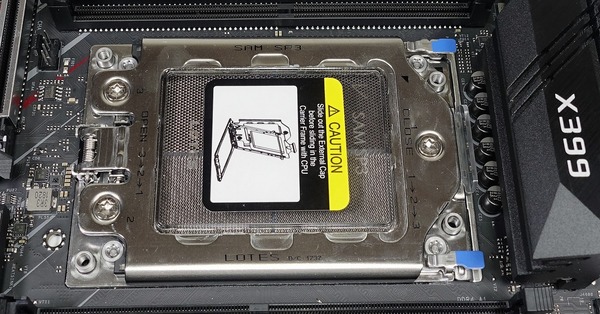

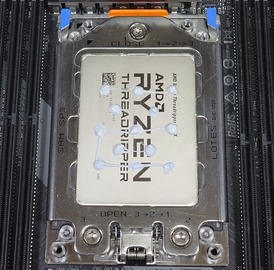

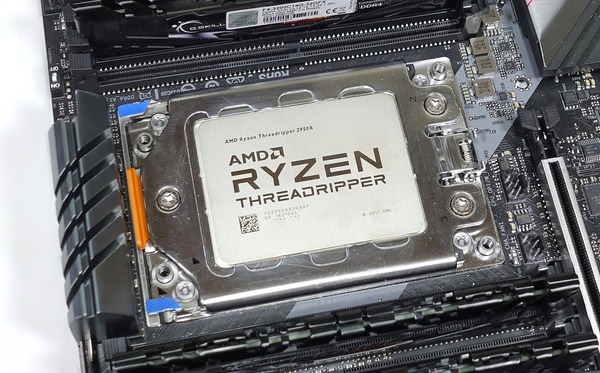

Ryzen Threadripper用TR4ソケットはLOTESとFOXCONNの2社が製造しており、各社マザーボードで採用されていますが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」の今回のサンプル機にはLOTES製ソケットが搭載されていました。TR4ソケットの一部にはかなり力を入れて押し付けないとソケットのネジが噛み合わないものがありますが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のソケットはネジの噛み合わせに十分な遊びがあって簡単にネジを締めることができました。

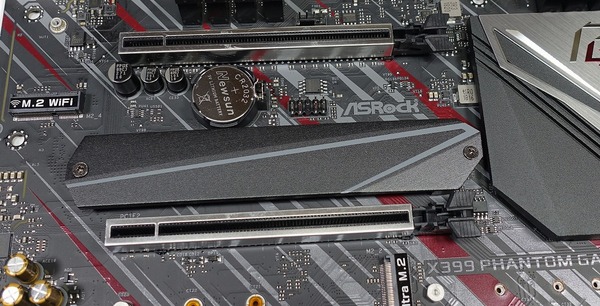

システムメモリ用DDR4メモリスロットはCPUソケット両側に4基ずつで計8基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードのあるPCI-Eスロット側はラッチがないので干渉の心配もありません。

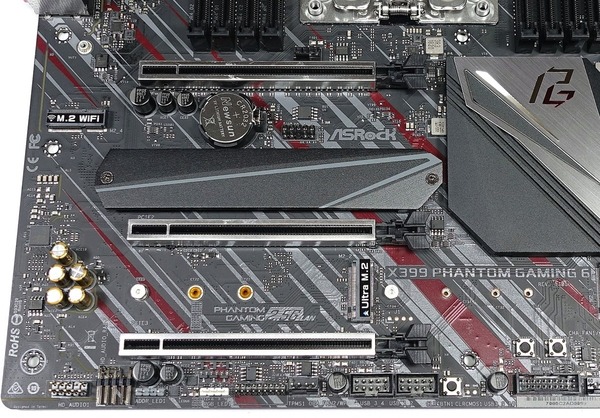

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットは上から[N/A、x16、N/A、N/A、x16、N/A、x16]サイズが設置されています。3基のx16サイズスロットの帯域はいずれもPCIE3.0x16です。プライマリGPUは2段目のスロットに設置するレイアウトなので大型空冷CPUクーラーを使用しても干渉の心配は少なくなっています。

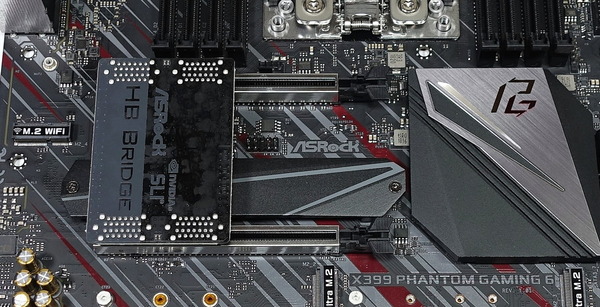

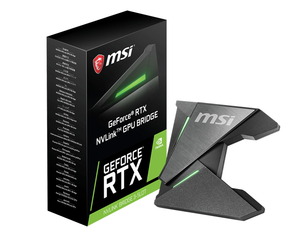

グラフィックボード向けのx16スロットは2段目と5段目に配置されており、現在主流な2スロット占有グラフィックボードを使用しても下位グラフィックボードが上位グラフィックボードのエアフローを妨げないよう配慮されています。付属の1スロットスペース型SLI HBブリッジを使用すれば、GTX 1080 TiやGTX 1070 Tiを使用したマルチGPU SLI環境を構築可能です。

別売りオプションパーツのNVLink SLI Bridgeが必要ですが、3スロット(1スロットスペース)のNVLink SLI BridgeがあればNVIDIAの最新GPUであるRTX 2080 TiやRTX 2080でもマルチGPU環境を構築可能です。

最近のトレンドとしてはグラフィックボード用のx16スロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるメタルアーマーが採用されています。ASRockの「STEEL SLOT」ではスロット全体に金属アーマーを装着して四隅をハンダで固定する構造になっています。(下写真はASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/acのもの)

ASRock X399 Phantom Gaming 6にはSATAストレージ用の端子は8基搭載されています。SATA_0~7の8基はAMD X399チップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

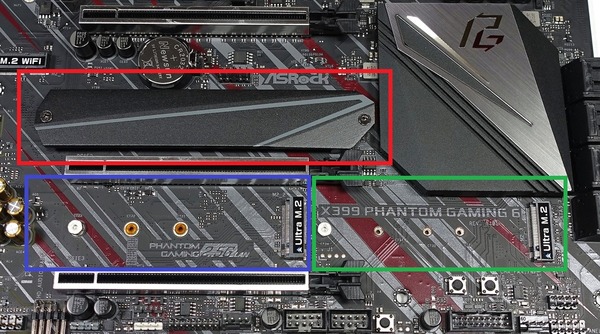

高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットはチップセット下、PCI-Eスロット間2か所の計3基が設置されています。M2_1とM2_2はNVMe(PCIE3.0x4)接続のM.2 SSDに対応、M2_3はNVMe(PCIE3.0x4)接続とSATA接続の両方のM.2 SSDに対応しています。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではPCIEスロット間のM.2スロットにグレーのアルミニウムプレート型のM.2 SSDヒートシンクが装着されています。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では「ASRock Ultra Quad M.2 Card」や「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」のような複数のNVMe M.2 SSDを設置可能な拡張ボード用のBIOS設定が用意されており、2/5/7段目のx16サイズスロットについて、任意にPCIE3.0x16帯域を4つのPCIE3.0x4に分割することで、最大4基のNVMe SSDを1つのPCI-Eスロットに増設できます。

Amazon.co.jpで詳細情報を見る

<TSUKUMO><PCショップアーク><ドスパラ>

<PCワンズ>

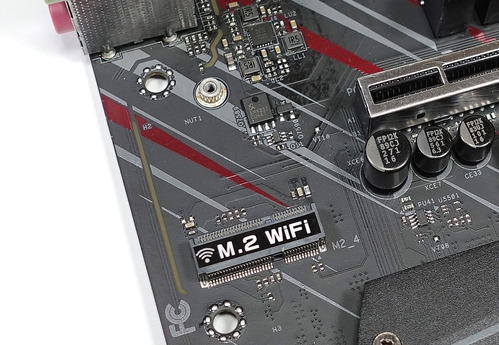

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」は無線LANモジュールを標準では搭載していませんが、リアI/Oのすぐ下にM.2型WiFiカードを設置可能なE-Key型M.2スロットが実装されています。このM.2スロットは2段目のx1サイズPCIEスロットとア排他利用になっています。

M.2 E-KeyのWiFiカードについては最大1,733MbpsでMU-MIMOに対応した2019年最新の「Intel 9260NGW」のアンテナ付きキットもAmazon等で簡単に購入できるので高速な無線環境が必要なら別途購入もお勧めです。

Intel Wirelss-AC 9260 NGW 802.11ac(1,733Mbps) アンテナセット

Intel Wirelss-AC 9260 NGW 802.11ac(1,733Mbps) WiFiカード単体

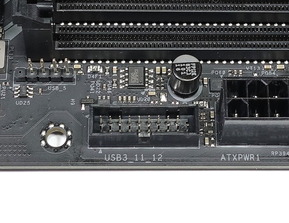

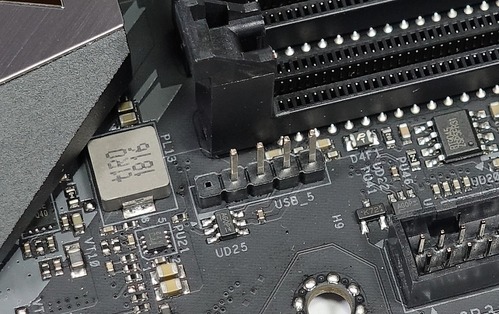

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではATX 24PIN端子のすぐ左とマザーボード右下には内部USB3.0ヘッダーが計2基設置されています。

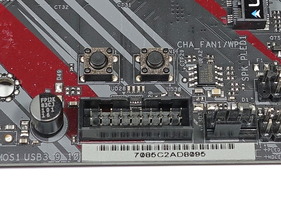

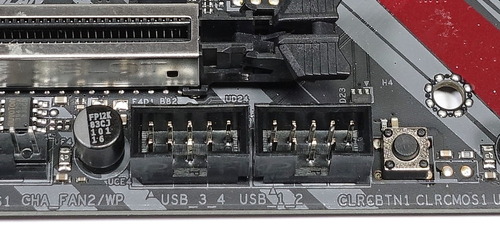

マザーボード下には内部USB2.0ヘッダーも2基設置されていました。CorsairLinkやNZXT CAM対応製品など内部USB2.0を使用する機器も増えていますが、ASRock X399 Phantom Gaming 6であればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0ヘッダーが不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブ「NZXT INTERNAL USB HUB」がおすすめです。

またRyzen Threadripper公式CPUクーラーの「Cooler Master Wraith Ripper」のLEDイルミネーションを制御するための内部USBヘッダーも実装されています。

ASRock X399 Phantom Gaming 6はオンボードサウンドに「Creative Sound Blaster Cinema 5」という高音質ソリューションが採用されています。アナログ出力はニチコン製オーディオ向けキャパシタやSN比120dBのDACなど高品質素子を採用し、7.1チャンネル HDオーディオに対応しており、デジタル出力でもオーディオ用の外部アンプ等との接続に最適な光デジタル端子が設置されています。

フロントオーディオコネクタについては、高音質な15μゴールドオーディオジャックを採用した通常の垂直配置ヘッダー(左)に加えて、4WayマルチGPU時にグラフィックボードと干渉せずにフロントオーディオを使用するための水平配置ヘッダー(右)も設置されています。

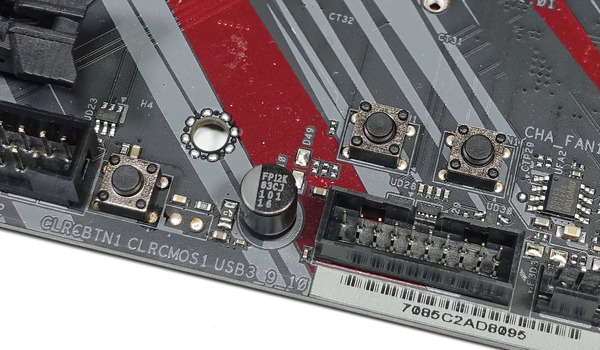

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードのスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。CMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

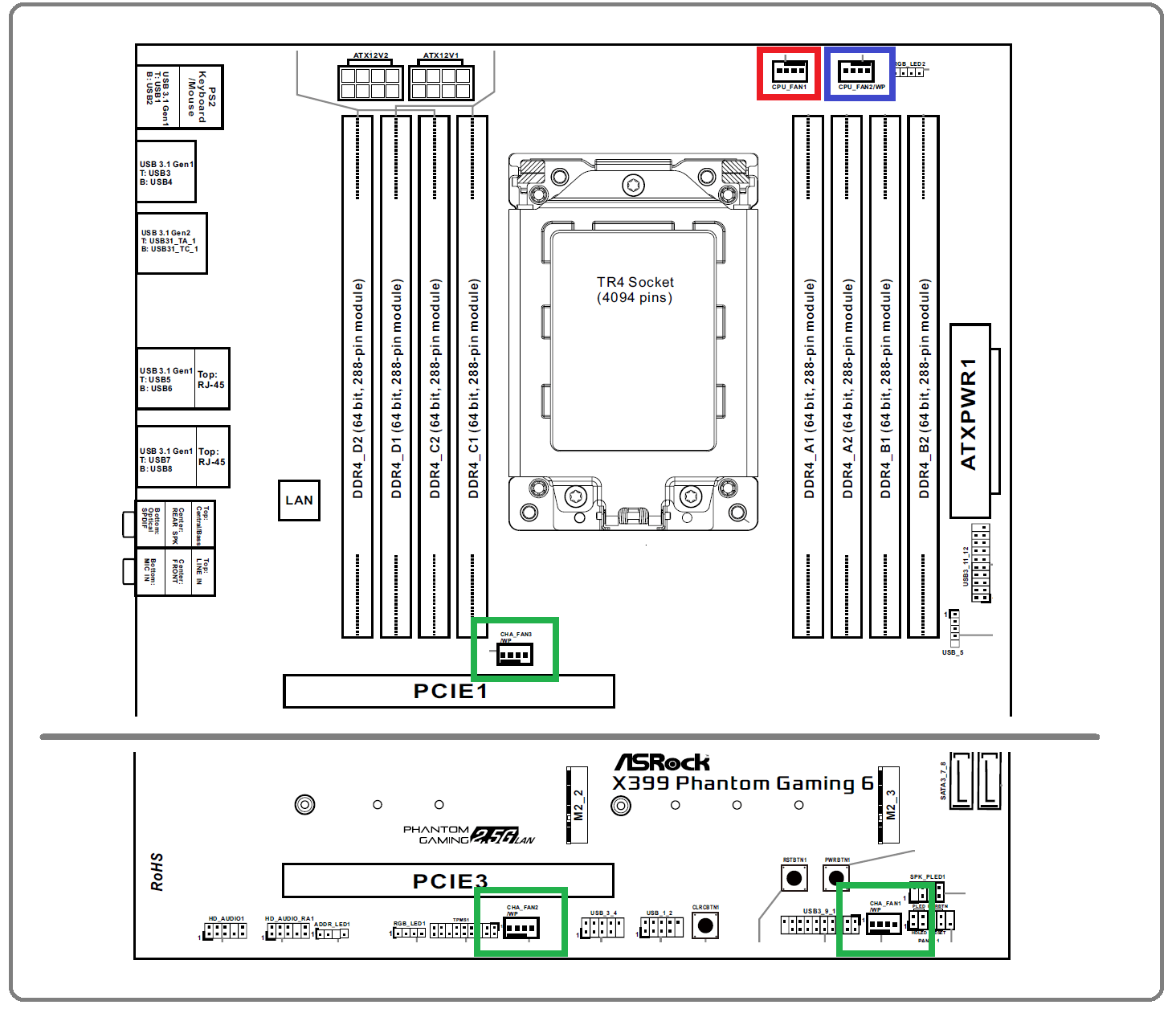

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタがマザーボード上に5基設置されています。マザーボード上部のCPUソケット周辺にCPUファン端子、CPUオプションファン端子(水冷ポンプ対応)、マザーボード下部の外周にケースファン端子3基(右上は水冷ポンプ対応)の計5基です。水冷ポンプ対応ファン端子は1.5A、18Wの電源出力が可能です。

ASRock X399 Phantom Gaming 6の検証機材

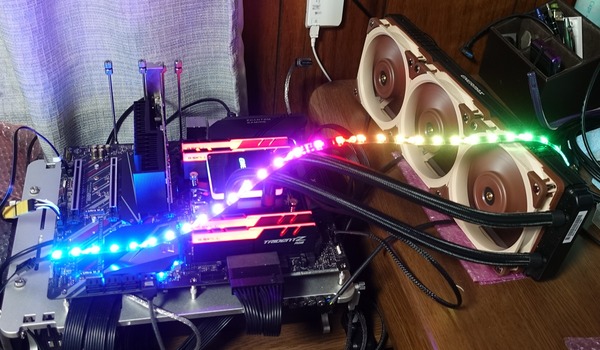

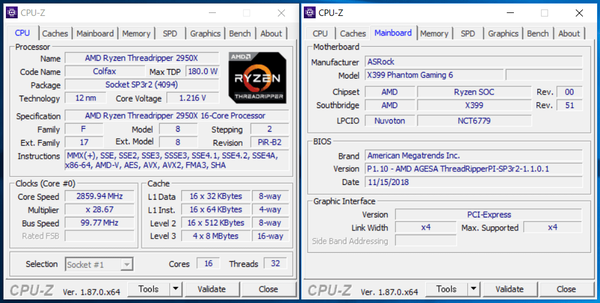

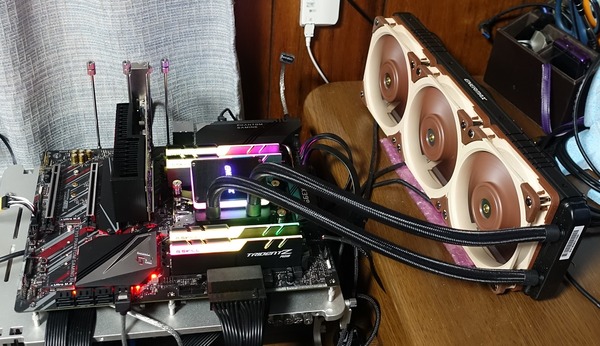

ASRock X399 Phantom Gaming 6を使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASRock X399 Phantom Gaming 6以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

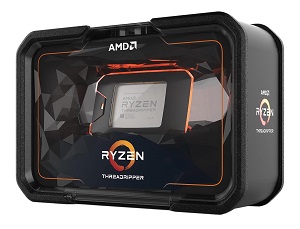

| CPU | AMD Ryzen Threadripper 2950X 16コア32スレッド (レビュー) |

| CPUクーラー | ENERMAX LIQTECH TR4 II ELC-LTTRO360-TBP 360サイズ簡易水冷 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

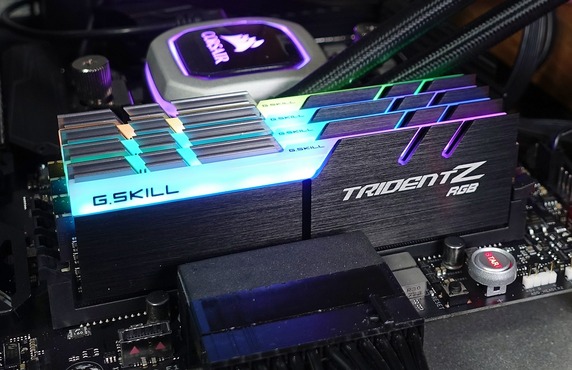

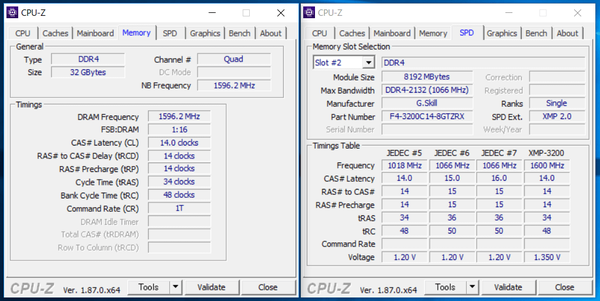

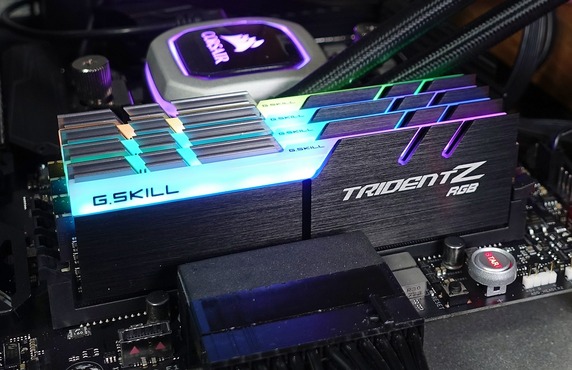

| メインメモリ | G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

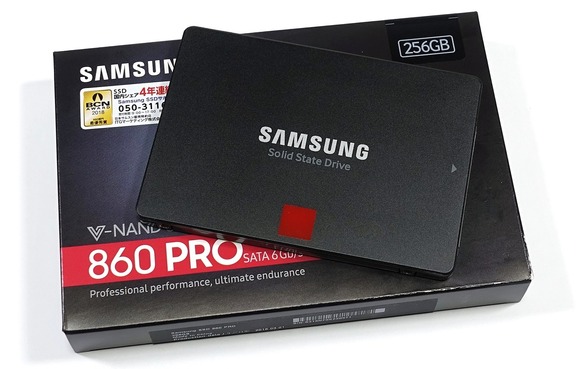

| システムストレージ | Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、Ryzen Threadripper&X399のようなエンスー環境のシステムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

レビュー記事後半ではRyzen Threadripper 2950Xを使用したオーバークロックも実践するので検証機材CPUクーラーにはAMD Ryzen ThreadripperのTR4 Socketに完全対応となる大型ベースプレートと360サイズラジエーター採用で最高クラスの冷却性能を誇る簡易水冷CPUクーラー「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」を検証機材として使用しています。

・「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」をレビュー

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーター採用の簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファン「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。1基あたり4000円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS(少量、1g)

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-015-RS(1.5ml)

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-030-RS(3.0ml)

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

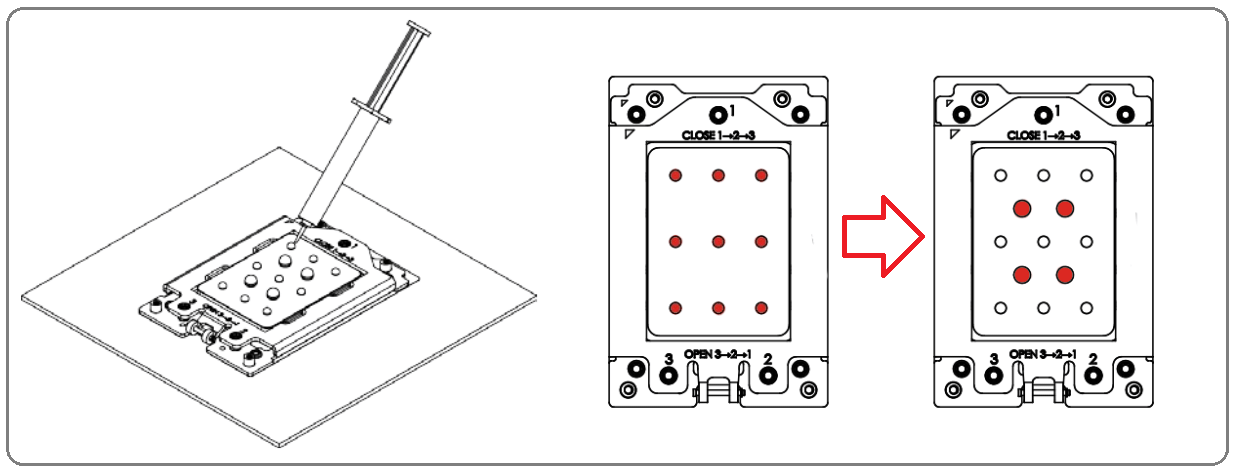

普段は熱伝導グリスを上のようにてきとうに塗っているのですが、Ryzen Threadripperはヒートスプレッダが大きいため、『最初に等間隔に9カ所小さめに熱伝導グリスを落として、さらにその間の4か所に少し大きめに熱伝導グリスを塗る』というNoctua式の塗り方が良い感じだったので今回はNoctua式を採用しました。

この塗り方をするとRyzen Threadripperの大型ヒートスプレッダでもCPUクーラーの圧着でヒートスプレッダ全体へ熱伝導グリスが綺麗に伸びます。ただしグリスをかなり大量に使うので注意。

ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOSについて

ASRock X399 Phantom Gaming 6を使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

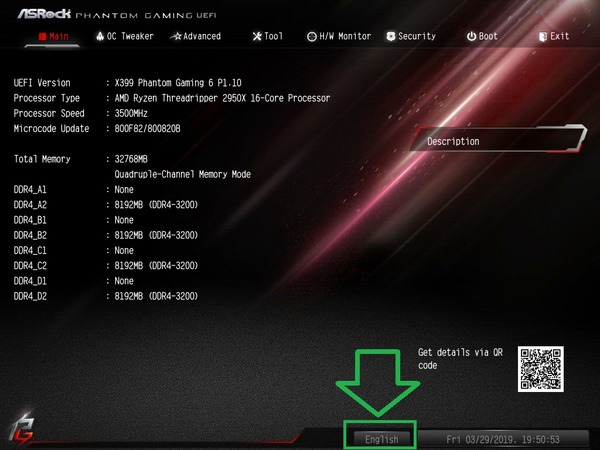

ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOSに最初にアクセスすると従来通りのテキストベースBIOSメニューが表示されました。画面右下の「English」と表記されたボタンから言語設定が可能です。

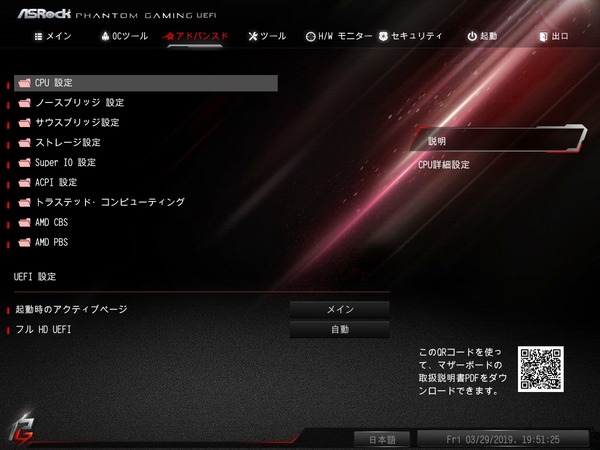

ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOSは日本語に対応しています。ASRockのマザーボードというと「Save Changes and Exit」が「変更がそして退出することを保存します」のように翻訳が怪しい部分がありましたが、ASRock X399 Phantom Gaming 6など最新マザーボードでは翻訳が正確になっています。

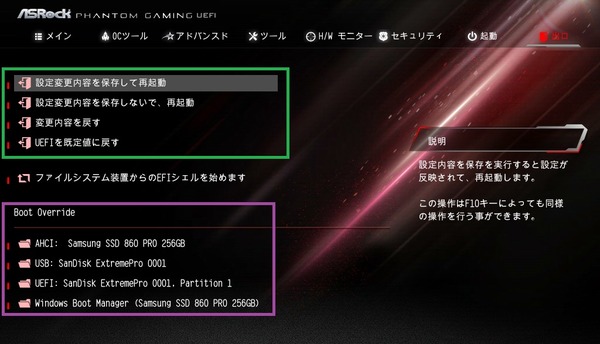

ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「出口」から行えます。特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能もあります。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のBIOSアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルを公式DLページからダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://www.asrock.com/mb/AMD/X399%20Phantom%20Gaming%206/index.jp.asp#BIOS

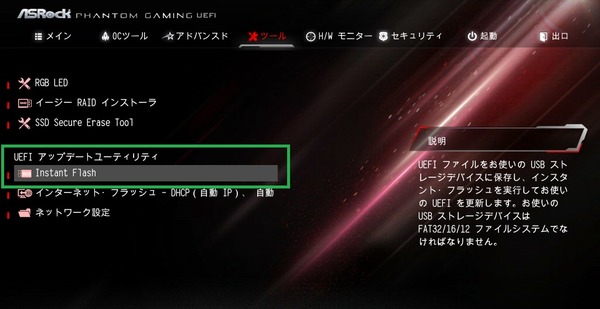

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、トップメニュータブ「ツール」の「Instant FLASH」を選択します。「Instant FLASH」を選択するとUSBメモリ内からアップデートファイルを自動で探索してくれます。探索方法は総当たりなのでUSBメモリ内のファイルが多いと検出に時間がかかるため、アップデート時はファイルの少ないUSBメモリを使用するのがおすすめです。

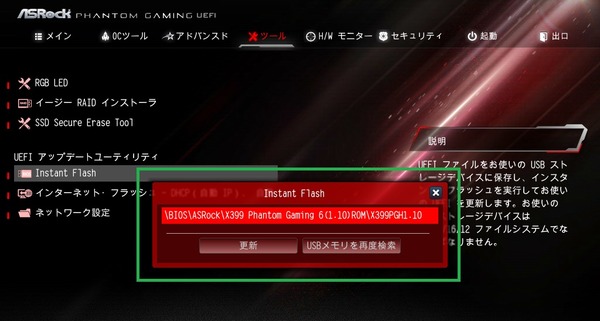

USBメモリからアップデートファイルが見つかると更新するかどうか尋ねられるので、「更新」を選択すればあとは自動でBIOSがアップデートされます。

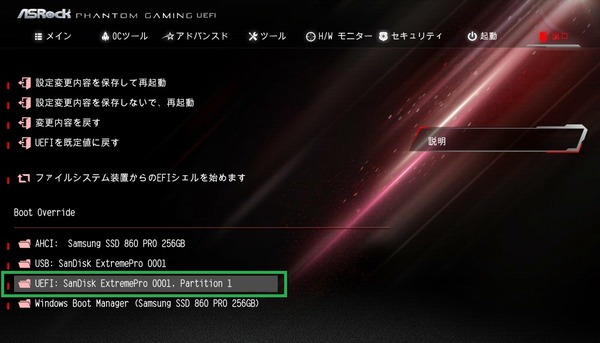

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASRock X399 Phantom Gaming 6のブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「起動順序 #1」に「UEFI 〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。「UEFI 〇〇」をブートオーバーライドで指定しても同様にOSのインストールデバイスから起動可能です。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASRock X399 Phantom Gaming 6のBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」はNVMe SSDによるRAIDストレージの構築に対応していますが、「ASRock Ultra Quad M.2 Card」や「ASUS HYPER M.2 X16 CARD」のような複数のNVMe M.2 SSDを設置可能な拡張ボード用にPCI-Eレーンを分割するBIOS設定が用意されており、「アドバンスド – AMD PBS」に配置されています。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」は2/5/7段目にPCIE3.0x16帯域のx16サイズスロットが設置されていますが、3つのPCIEスロットは全て帯域分割に対応しており、標準では通常の「x16 Mode」ですが、変更したいスロットの項目を選択して、「x4x4x4x4 Mode」に切り替えることで4つのPCIE3.0x4帯域に分割できます。

ファンコントロール機能について紹介します。

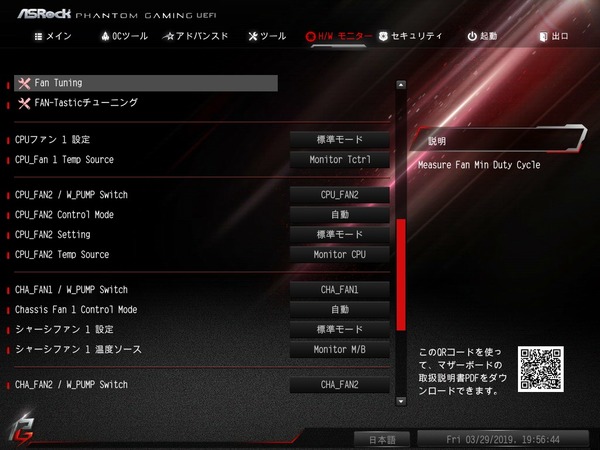

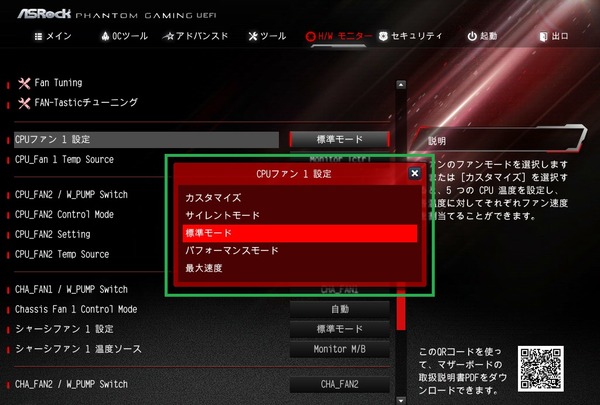

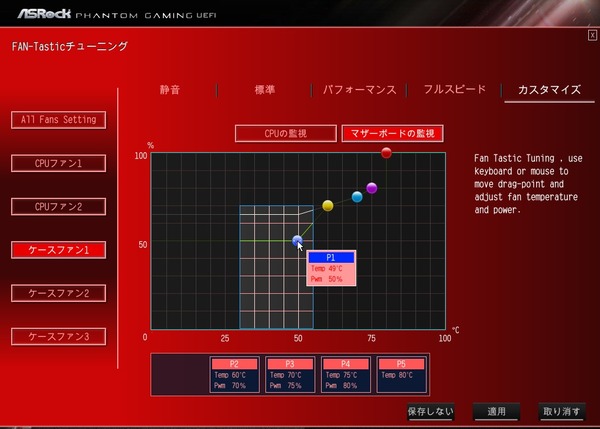

ASRock X399 Phantom Gaming 6のファンコン機能は「H/Wモニター」のタブページに配置されており、マザーボード上に設置されている5つのファン端子を個別に設定可能です。

「標準/サイレント/パフォーマンス/最大速度」の4種類のプリセット設定に加えて、個別に温度・ファン速度の比例カーブを指定できる「カスタマイズ」の5つのモードを使用できます。

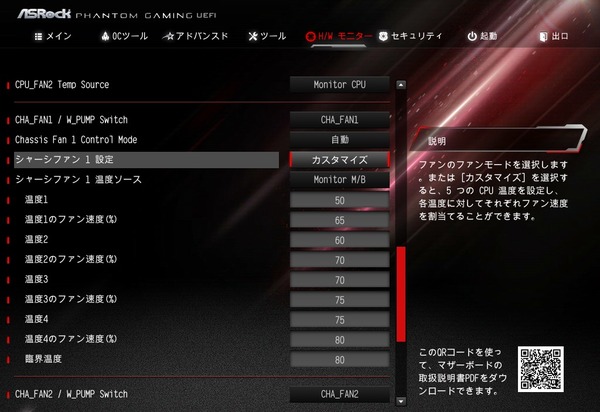

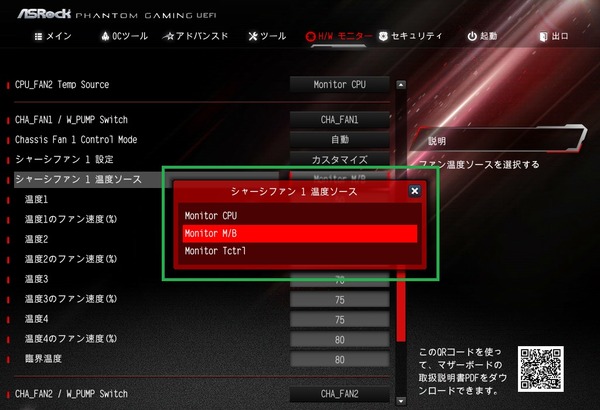

「カスタマイズ」モードでは比例カーブを決める温度とファン速度を4つ指定できます。CPUファンはCPUソースで固定ですが、CPU_OPTとケースファン3基はソースとなるセンサーにCPU温度とマザーボード温度の2つから選択できます。外部温度センサーには非対応です。

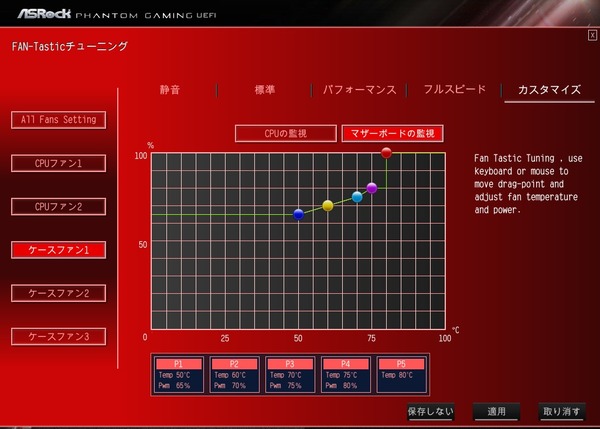

各種モニターとファン端子コントロールの間に「Fan Tuning」と「Fan-Tasticチューニング」という項目があります。「Fan Tuning」はワンクリックで接続された冷却ファンの動作を最適化してくれる機能です。「Fan-Tasticチューニング」はグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能になっています。

機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じで、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。マウス操作重視のUIですがキーボードからもカーソルキーでフルコントロール可能です。

ASRock Polychlome RGB Syncについて

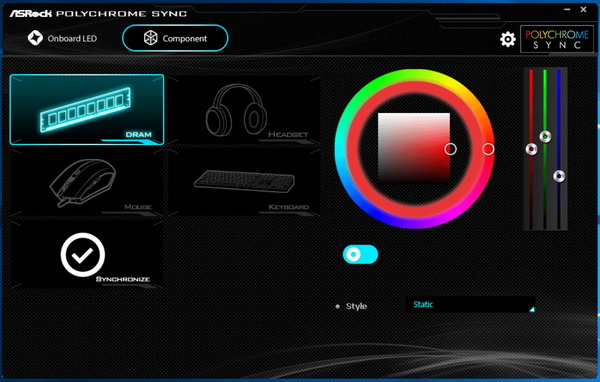

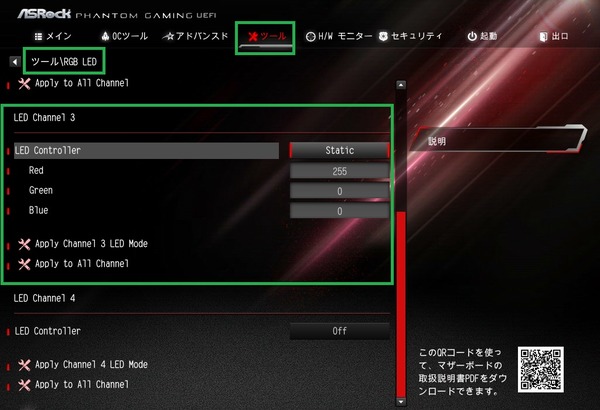

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」はマザーボード備え付けのLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINイルミネーション機器を操作可能なライティング制御機能「ASRock Polychlome RGB Sync」に対応しています。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のマザーボード備え付けLEDイルミネーションは非常にシンプルで、チップセットクーラーにのみLEDイルミネーションが内蔵されています。

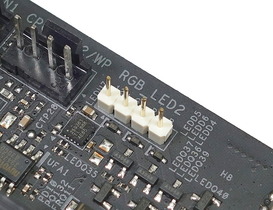

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではマザーボード備え付けのLEDイルミネーションに加えてライティング制御機能「ASRock Polychlome RGB Sync」による操作に対応したRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーがマザーボードの右上と左下に2基設置されています。当サイトでもレビュー記事を掲載しているLEDテープ「SilverStone SST-LS02」やLEDファングリル「Phanteks Halos Lux RGB Fan Frames」などが接続可能です。出力が何Wまでかについては記載がないので不明です。

また「ASRock X399 Phantom Gaming 6」にはアドレッサブルLED機器を接続可能なARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも実装されています。使用可能なアドレッサブルLEDテープについては国内で発売済みの「BitFenix Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip」や「ASUS ROG ADDRESSABLE LED STRIP-60CM」が動作することが確認できています。アドレッサブルLEDテープを接続した場合、個別発光パターン設定から「Spring」「Meteor」「Stack」「Cram」「Scan」「Neon」「Water」「Rainbow」などのアドレッサブルな発光パターンが選択できます。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」に搭載されたLEDイルミネーションや汎用ヘッダーに接続されたイルミネーション機器は発光カラーや発光パターンを専用アプリの「ASRock Polychlome RGB Sync」から同期操作可能になっています。「ASRock Polychlome RGB Sync」は公式ホームページやマザーボードのサポートページから最新版をダウンロードできます。

公式DLページ:https://www.asrock.com/microsite/PolyChromeRGB/

「ASRock Polychlome RGB Sync」から選択可能な発光パターンには「Static」「Breathing」「Strobe」「Cycling」「Random」「Music」「Wave」があります。「Static」「Breathing」「Strobe」など特定の発光カラーを指定する発光パターンでは、リング型RGBカラーパレットを使用して発光カラーを自由に設定できます。

当サイトでレビュー記事を公開中のG.Skill製DDR4メモリ「G.Skill Trident Z RGB」もASRock Polychlome RGB Syncによるイルミネーション同期設定に対応しています。

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

ASRock製マザーボードの一部ではBIOS上からもグラフィカルUIでライティング制御が可能なのですが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」はBIOS:P1.10の時点ではグラフィカルUIが用意されておらず、テキストベースのUIでした。チップセットクーラーのLEDイルミネーションの発光パターン/カラーは「LED Channel 3」から操作できます。

ASRock X399 Phantom Gaming 6のOC設定について

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」を使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

AMD Ryzen Threadripper CPUについては純正のOCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」が容易されていますが、こちらの使い方については下の記事を参考にしてください。

・AMD Ryzen専用純正OCツール「AMD Ryzen Masterユーティリティ」の使い方

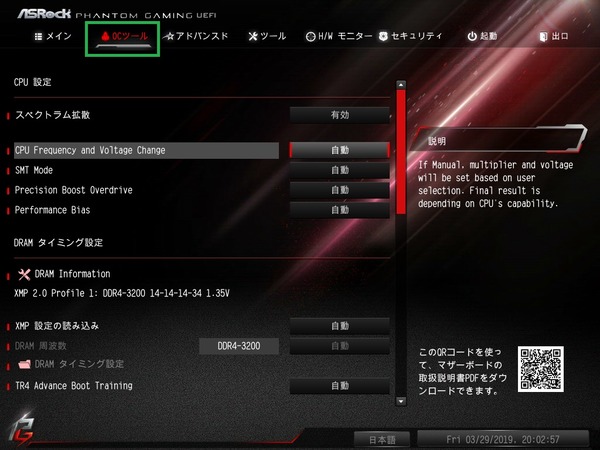

ASRock X399 Phantom Gaming 6のオーバークロック設定はOCツールというトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。OCツールのページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧の順番で設定項目が表示されます。

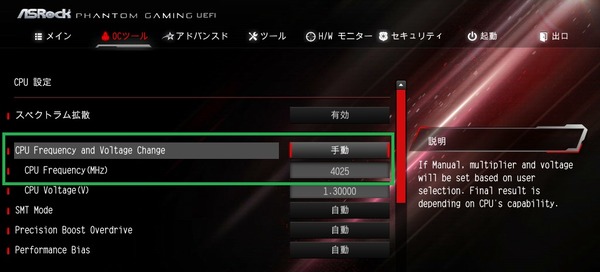

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

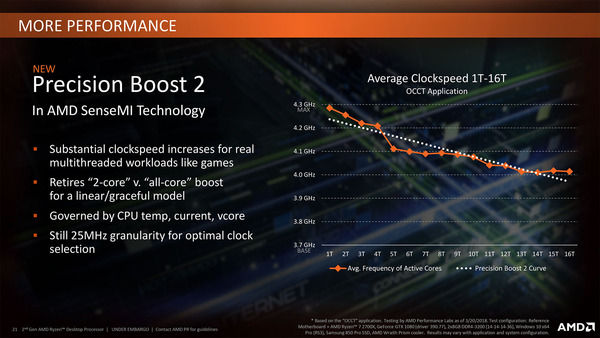

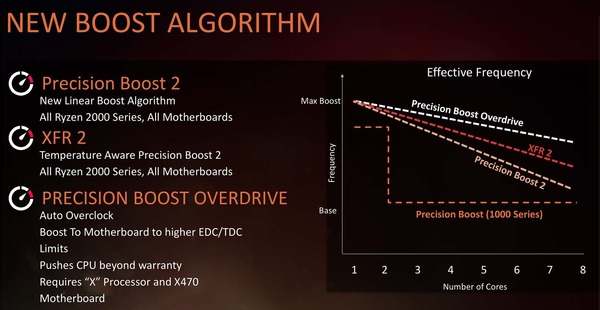

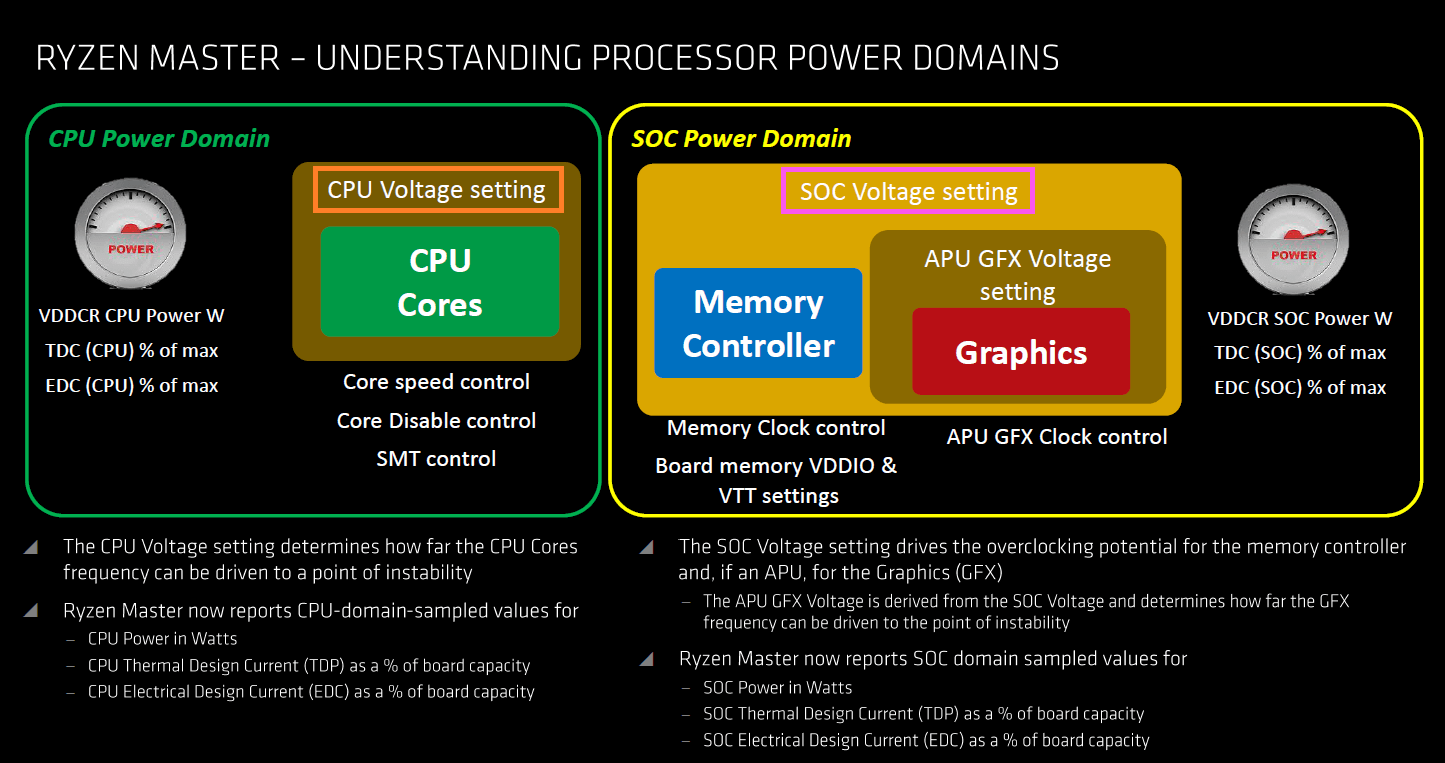

第2世代Ryzen Threadripperは、CPU温度や電力に関して安定動作可能な相関関係を記したテーブルがCPU内部に用意されており、それに則した形で「Pure Power」や「Precision Boost(2)」といったRyzen CPUの独自機能により動作クロックや電力がリアルタイム制御されています。

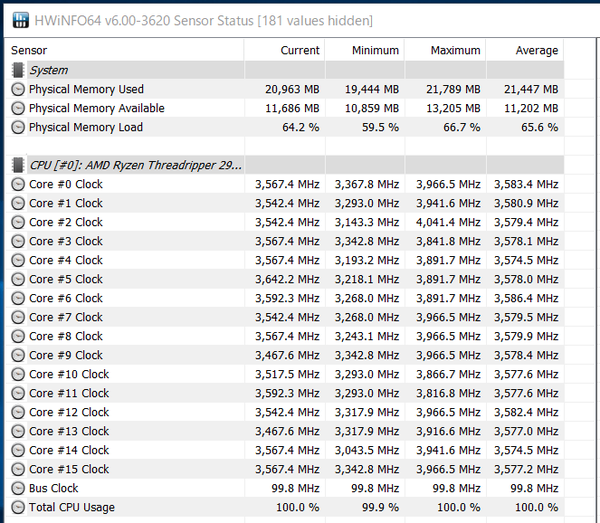

例えばRyzen Threadripper 2950XではCPUクーラー冷却性能の影響で若干前後しますが、単コア負荷の場合は4.4GHz、全コア負荷の場合はTDPの範囲内で変動しますが軽いワークロードであれば全コア4.0GHzで動作し、動画のエンコードなど重いワークロードでは平均3.5~3.6GHz程度で動作します。

第2世代Ryzen/Ryzen Threadripper CPUの動作クロックに関する予備知識については下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

・第2世代Ryzenの新機能「Precision Boost Overdrive」を徹底解説

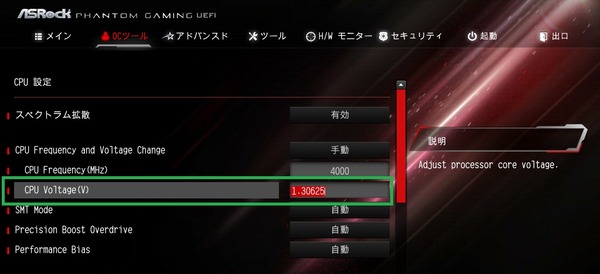

ASRock X399 Phantom Gaming 6のコアクロックのOC設定方法はコアクロック(MHz)の指定値を直に打ち込む形になっていました。「CPU Frequency and Voltage Change」の項目を「手動」に変更すると「CPU Frequency」の項目が表示されます。例えば「4025」のように「CPU Frequency」を設定すると4025MHzで動作するように設定されます。コアクロックは25MHz間隔で指定可能です。ASRock X399 Phantom Gaming 6はBCLKの変更に非対応で、BCLKは100MHz固定となります。

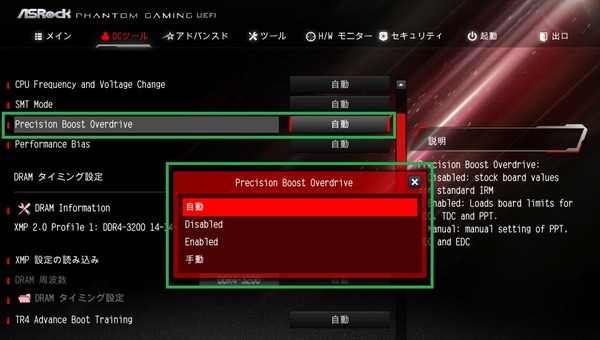

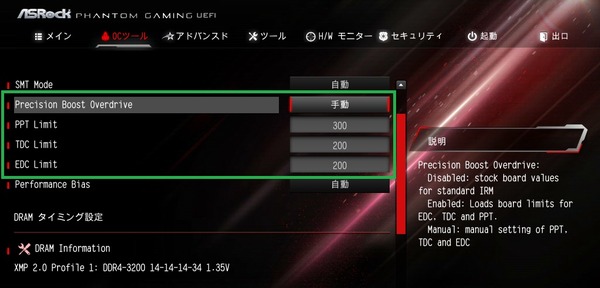

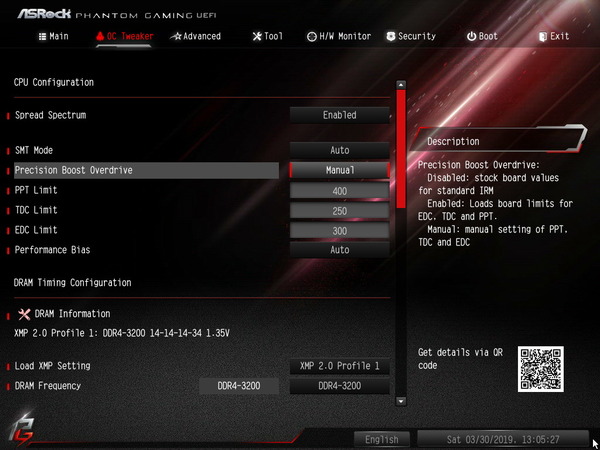

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」は第2世代Ryzen Threadripperで利用可能な新機能「Precision BoostOverdrive」もBIOSから設定が可能です。

Precision BoostOverdriveを手動設定にすると、電力制限上限値「PPT Limit (W)」、最大動作クロック制限値「TDC Limit / EDC Limit (A)」を設定できます。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではPrecision BoostOverdriveを有効もしくは手動設定にすると、CPUコア/SOCコア電圧の設定項目が非表示になり、オフセット設定もできません。

「AMD Ryzen Threadripper 2950WX」や「AMD Ryzen Threadripper 2990WX」でPrecision Boost Overdriveを使用する場合の、設定値の目安や実際の動作についてはこちらの記事で解説しているので参考にしてください。

・AMD Ryzen Threadripper 2950XをPrecision Boost Overdriveで4.0GHzにOCレビュー

・AMD Ryzen Threadripper 2990WXにPrecision Boost Overdriveを適用してみる

続いてコア電圧の調整を行います。

AMD Ryzen Threadripper CPUのオーバークロックで変更する電圧設定についてはRyzenCPUと同様に、CPUコアクロックに影響する「CPUコア電圧」と、メモリの動作周波数に影響する「SOC電圧」の2種類、およびメモリ電圧のみと非常に簡単化されています。

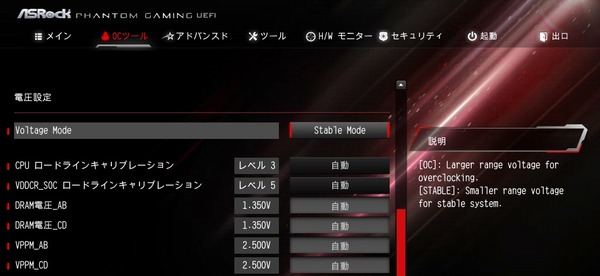

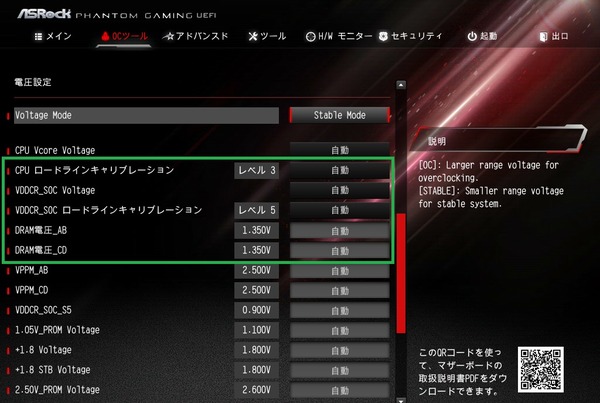

ASRock X399 Phantom Gaming 6ではOCツールの項目で下にスクロールしていくと、各種電圧設定項目が表示されます。AMD Ryzen Threadripper CPUの手動OCに関連する電圧設定については基本的に「CPU Core電圧」「CPU SOC電圧」「DRAM電圧」の3項目のみに注目すればOKです。

CPUコアクロックのOCに関連する電圧設定として、ASRock X399 Phantom Gaming 6では「CPU Frequency」のすぐ下にある「CPU Voltage」の項目を変更します。電圧設定の箇所にもコア電圧の項目がありますが、そちらは自動のまま放置してOKです。

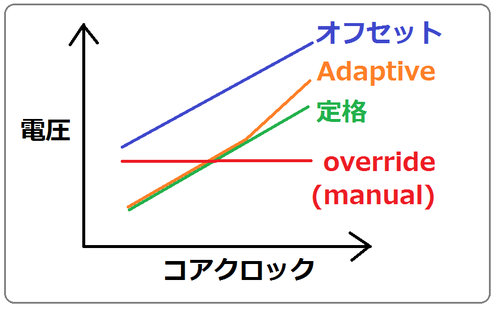

ASRock X399 Phantom Gaming 6ではマニュアルの設定値を指定して入力する固定モードのみが使用できます。AMD Ryzen Threadripper CPUのコア電圧は0.00625V刻みでコア電圧の設定が可能です。

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、オフセットモードやアダプティブモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

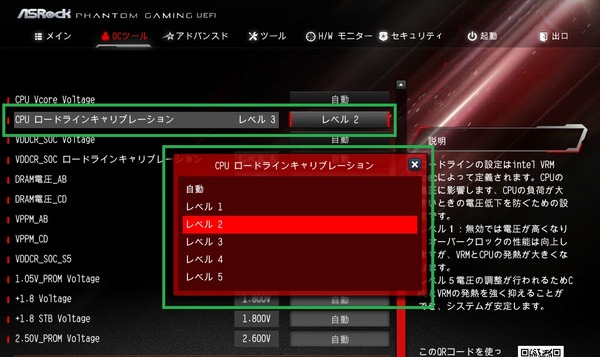

またコアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい項目として「ロードラインキャリブレーション」があります。ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能です。「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では補正の強度として自動およびレベル1~レベル5の6段階が用意されており、レベル1が補正最大で、レベルの添え字が小さいほど電圧降下の補正は強くなりOCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。レベル2かレベル3あたりから最初に使っておいて、ストレステストのCPU温度をチェックしながら補正を調整していくのがおすすめです。

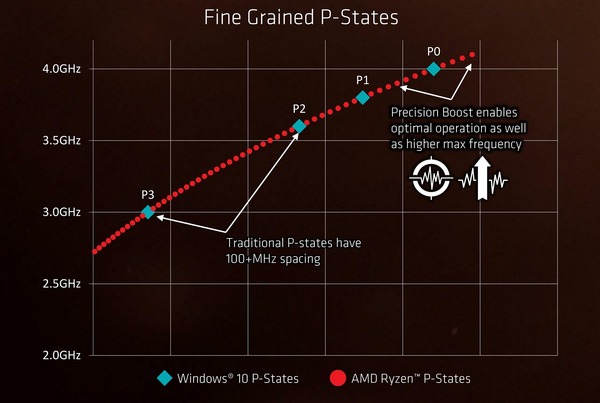

Ryzen ThreadripperのCPUコアクロックに関してBIOSから行う基本的なOC設定や専用ユーティリティー「Ryzen Master」によるOC設定では、単一の「P-State」を設定して固定コアクロックかつ固定電圧でOC設定としていますが、Ryzen CPUでは本来、複数の「P-State」が設定可能です。

アイドル時のP-State0、低負荷時のP-State1、高負荷時のP-State2のように負荷に応じてP-State(コアクロックと電圧の組み合わせ)という状態を遷移できます。例えばRyzen Threadripperの定格動作ではCPUごとにデフォルトで設定されたP-Stateに従って動作しているので可変コアクロックかつ可変電圧になっています。

固定最大コアクロック&固定電圧によるOCに比べて、複数のP-Stateを設定する方法は難易度が高いですが、一部のコアのみより高いクロックで動作させるなど細かい設定が可能になります。とはいえやはり複数のP-Stateを設定する方法は難易度が高い設定になるので、簡単な単一P-Stateで固定最大倍率&固定電圧のOC、もしくはPrecision Boost Overdriveを利用したOCがオススメです。

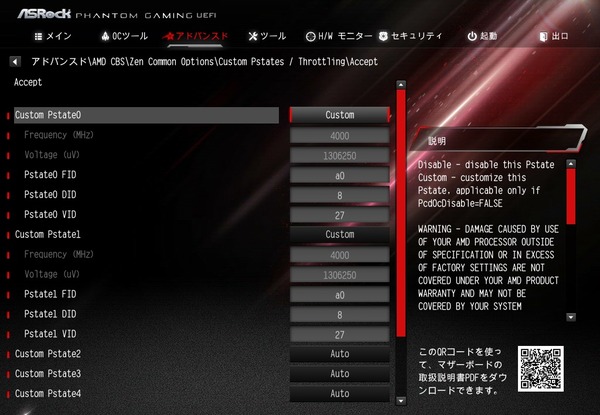

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では複数のP-State(Custom P-State)の個別設定も可能です。設定項目は若干わかりにくい場所に配置されており、トップメニュータブのOCツールの「CPU Frequency and Voltage Change」の項目を「手動」にした状態で、トップメニュータブのアドバンスドから「AMD CBS」、「Zen Common Options」「Custom Pstates / Throttling」と順番に下っていくことでアクセスできます。

Custom P-Stateでは「P-State X FID」「P-State X DID」「P-State X VID」の3種の設定値を各P-State Xに対して設定します。いずれの設定値も16進数(0~9、A~F)による設定で例えば、3a(16進数)=3*16+10=58(10進数)となります。

各P-State Xに対するコアクロックの設定は次のようになります。

コアクロック = BCLK(ベースクロック)*FID / DID * 2

つまり「FID / DID * 2」がコアクロックOC一般に言うコア倍率になります。例えば上のスクリーンショットでは「FID:88」「DID:8」なので10進数に戻してコア倍率を計算すると、34.00となりBCLK:100MHzに乗じて3400MHz動作となります。「Custom P-States X」の下にある「Frequency(MHz)」の横のテキストボックスにも3400と表示されています。似たようなコア倍率に対して「Core FID」と「Core DID」の組み合わせが複数存在する可能性がありますが、この組み合わせによるOC安定性に関する違いまではわからないので、そのあたりは各自で詰めてみてください。

各P-State Xに対するコア電圧は「P-State X VID」によって決まっており、同様に16進数による設定値入力で、0~FFの範囲内で設定可能です。「P-State X VID」の設定値に対してコア電圧は次のようになります。

コア電圧 = 1.55000V – 0.00625 * VID

例えばVID:3a(16進数)=58(10進数)の場合はコア電圧は1.18750Vとなります。

以上のような流れで最大コアクロックをP-State 0として順番に下がるように設定していきます。

メモリのオーバークロックについても簡単にします。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

なおAMD Ryzen Threadripper環境ではメモリのオーバークロックに伴って、コアクロックOC時のコア電圧の要求値が上がるので注意してください。

メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありませんが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では正常にPOSTできないメモリOC設定でエラーが出た場合は数回再起動した後、自動で2133MHzのような緩い設定で再起動してくれるのでメモリOCを安心して行えます。

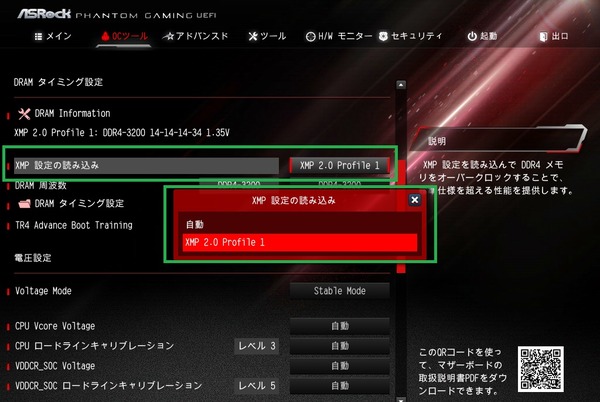

メモリOCで有名なXMPプロファイルはIntelの策定した規格なので厳密にはAMD CPU&マザーボードの環境では非対応ですが、ASRock X399 Phantom Gaming 6ではXMPプロファイルの項目が表示されており、XMPプロファイルから適当なOCプロファイルを自動生成してくれるので、Intelマザーボード環境同様にメモリに収録されたOCプロファイルからメモリのOCが可能です。

ASRock X399 Phantom Gaming 6でXMP対応メモリを使用している場合、「XMP設定の読み込み」を自動に設定していると、メモリ周波数やメモリタイミングの設定項目がグレーアウトして選択できません。メモリのオーバークロックを手動設定する場合も、まずは「XMP設定の読み込み」でXMPプロファイルを選択する必要があるので注意してください。

「XMP設定の読み込み」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック2133~2666MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

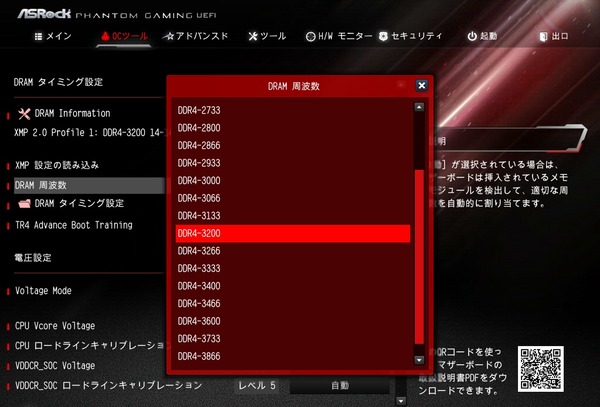

手動でメモリ周波数を設定する場合は「DRAM周波数(DRAM Frequency)」の項目でプルダウンメニューから最大4000MHzまでの動作クロック(倍率)設定が可能です。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではメモリタイミングの個別手動設定も可能です。

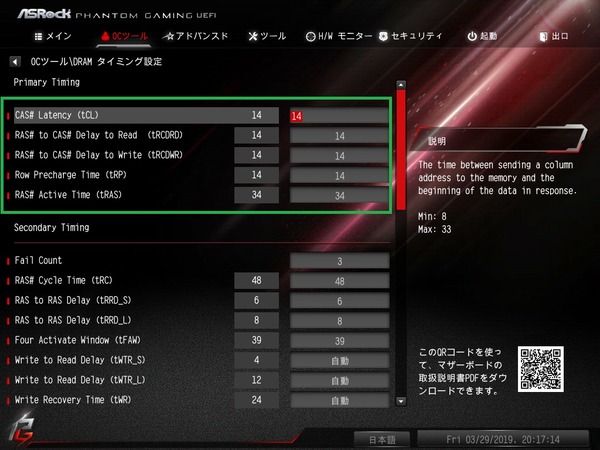

メモリタイミングを手動で設定する場合は基本的には「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS Read (tRCDrd)」、「RAS to CAS Write (tRCDwr)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な5タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

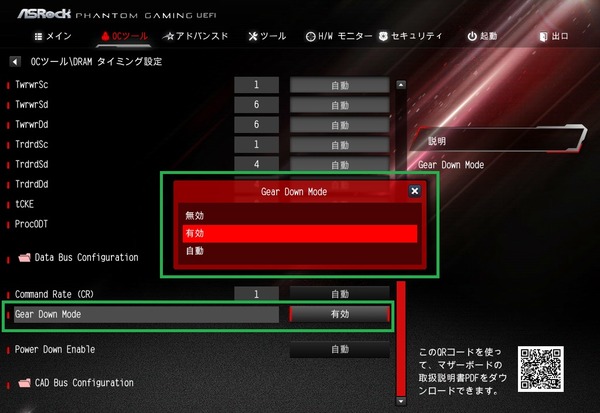

メモリ周波数を3200MHz以上にOCする場合は「GearDownMode」をEnabledに設定すると動作が安定するかもしれないので、Autoで上手くいかない場合は設定を変更してみてください。

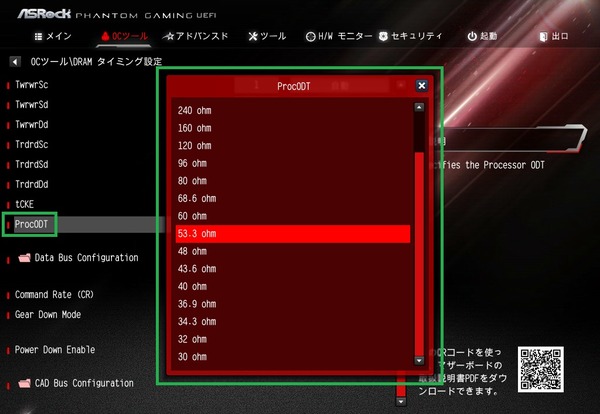

またメモリタイミングの下の方にある「ProcODT」という設定値がAutoのままではPOSTがクリアできない場合があります。AutoでPOSTをクリアできない、もしくは起動後に安定しない場合は「ProcODT」を43.6~68.6の間で固定して安定するものを探してみてください

DDR4メモリの周波数OCを行う際はトップメニュータブ「OCツール」で下の方にスクロールしていくと出てくる「DRAM電圧AB/CD」の項目を、3000MHz以上にOCする場合は1.300~1.350V、3500MHz以上にOCする場合は1.370~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

加えてAMD Ryzen Threadripper CPUでメモリの動作クロックをOCする場合はDRAM電圧だけでなく「CPU SOC電圧」も1.100V程度に盛ってやると動作が安定しやすいようです。自動のままで上手くいかない場合は手動で調整してみてください。

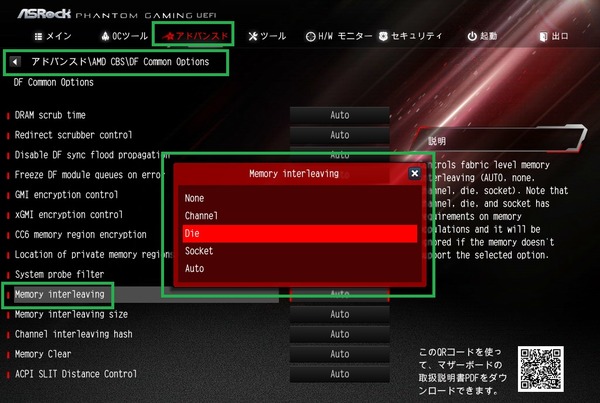

AMD Ryzen Threadripperにはメモリーアクセスモードとして「Distributed / Local」の2つのモードが用意されていますが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では専用アプリ「AMD Ryzen Master」を使用せずBIOSからメモリーアクセスモードの変更を行うことが可能です。

トップメニュータブの「アドバンスド」から「AMD CBSーDF Common Options」と下っていくと表示される「Memory interleaving」の項目がメモリーアクセスモードの設定に該当しています。「Memory interleaving」の設定値は次のようになっています。

Die : Distributed : UMAモード

Channel : Local : NUMAモード

ASRock X399 Phantom Gaming 6の動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところの紹介はこのあたりにしてASRock X399 Phantom Gaming 6を使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

まずはFast Bootとフルスクリーンロゴを無効にしてOSの起動時間を測定したところ、ASRock X399 Phantom Gaming 6の起動時間は25秒ほどした。多機能なエンスー向けマザーボードの起動時間としてはPOST時間も長すぎることはなく良好な結果だと思います。

続いてASRock X399 Phantom Gaming 6を使用した場合のCPUとメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

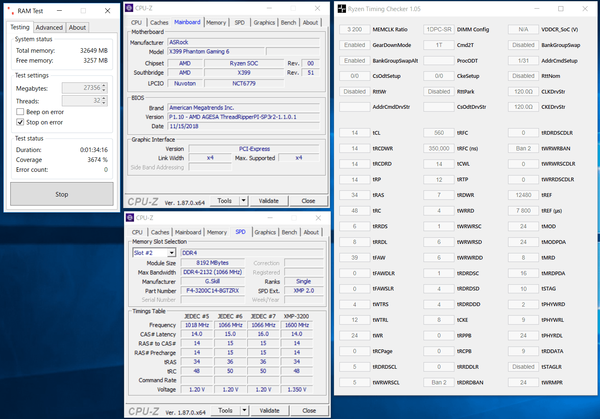

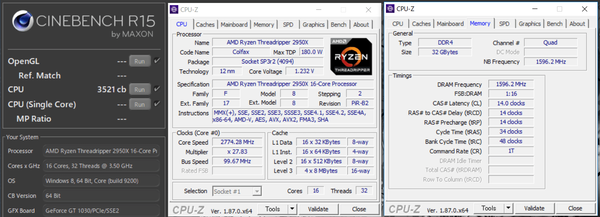

Ryzen Threadripper 2950XのOC設定については、Precision Boost Overdriveを有効化して『PPT = 400W、TDC = 300A、EDC = 300A』に設定しています。またメモリ周波数は検証機材メモリ「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」のXMPプロファイルを使用してメモリ周波数3200MHz、メモリタイミング14-14-14-34-CR1にOCしています。メモリOC設定は基本的にOCプロファイルのままで弄っていませんが、ProcODTのみ53.3ohmに手動設定しています。

上の設定を適用したところ問題なくOSを起動させることができました。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6(BIOS:P1.10)」の環境ではG.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRXのOCプロファイルによってメモリ周波数を3200MHzにOCしてメモリタイミング:14-14-14-34-CR1に詰めることができました。

同OC設定においてRAM Testによる安定性も確認できているのですが、単純にF4-3200C14Q-32GTZRXのOCプロファイルを適用するとPOSTに失敗してOC設定がクリアされてしまうため、ProcODTを53.3ohmに手動設定する必要がありました。「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」はRyzen Threadripper環境向けハイパフォーマンスメモリとしては定番の1つなので、OCプロファイルの適用だけでサクッと起動してもらいたいところです。

「AMD Ryzen Threadripper 2950X」のPrecision Boost Overdrive有効(全コア同時4.0~4.1GHz)、メモリ周波数3200MHz、メモリタイミング14-14-14-34-CR1でCinebenchも問題なくクリアできました。

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

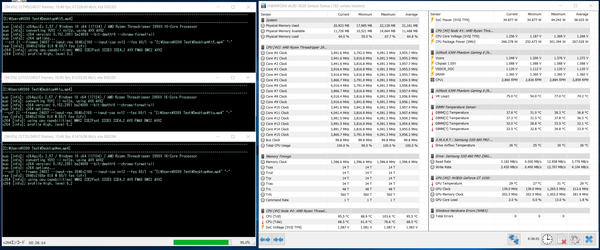

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はThreadripper 2950Xの場合15分ほどなので同じ動画のエンコードを3つ並列して実行しています。テスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

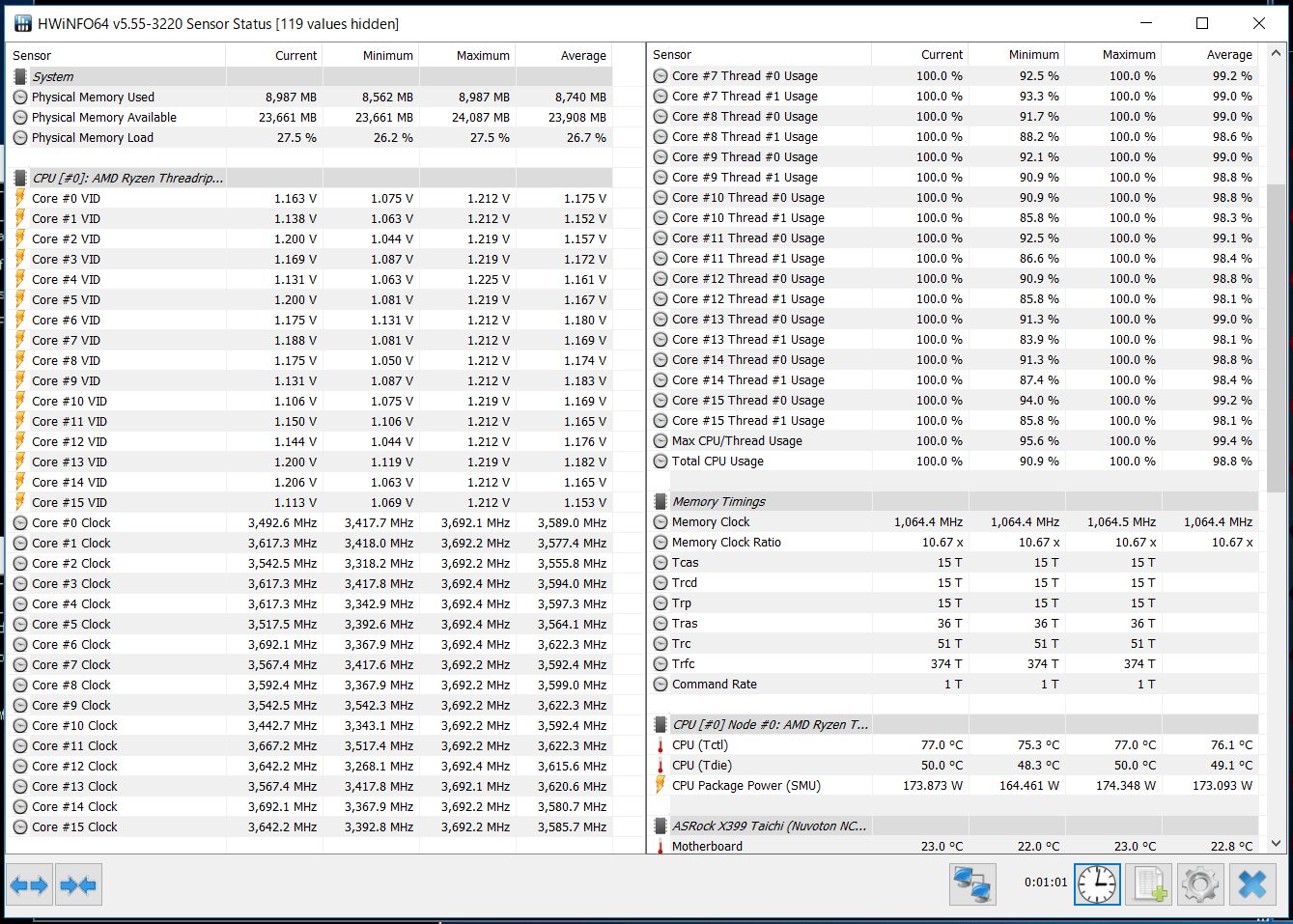

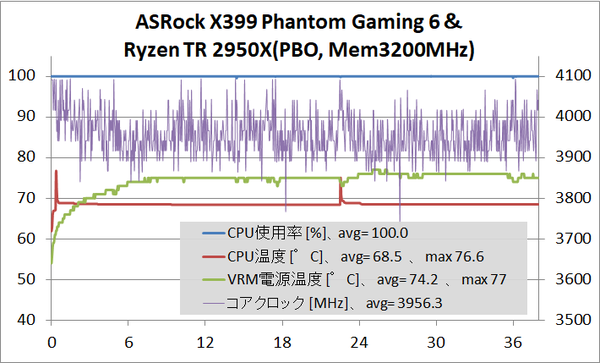

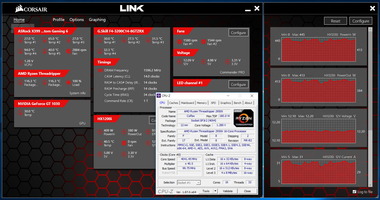

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになりました。マザーボードにASRock X399 Phantom Gaming 6を使用して「AMD Ryzen Threadripper 2950X」をPrecision Boost Overdriveによる全コア同時3.95GHz、メモリ周波数3200MHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1600RPMで固定しています。

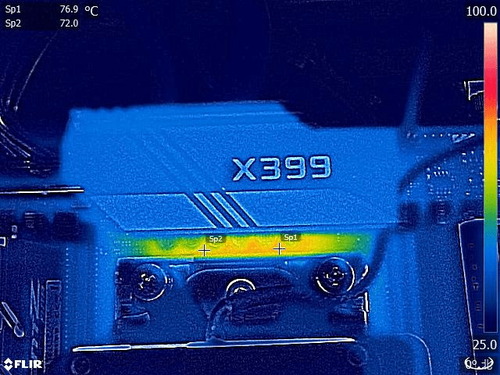

スマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用して「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のVRM電源温度をチェックしていきます。

まずは同マザーボードにおいてAMD Ryzen Threadripper 2950Xをデフォルト設定で負荷をかけてからVRM電源温度を測定してみました。定格ではTDP180W制限下で動作するため動画のエンコードのような長期的な負荷に対しては実動平均で全コア3.5~3.6GHz程度での動作となります。

Ryzen Threadripper 2950Xは定格動作でもEPS端子経由の消費電力は150W~180W程度に達しますが、簡易水冷CPUクーラーを使用していてVRM電源周りに風が直接当たらない場合、VRM電源温度は高温部分で70度半ばでした。「ASRock X399 Phantom Gaming 6」はRyzen Threadripper 2950Xの定格運用であれば、VRM電源はパッシブ空冷のままでも問題なさそうです。

続いてRyzen Threadripper 2950Xを上記のBIOS設定でOCした時の負荷テスト中の温度をチェックしていきます。同マザーボードに限った話ではありませんが第2世代Ryzen Threadripperで手動設定OCやPrecision Boost Overdriveの適用を行う場合はスポットクーラーを使用してVRM電源部分の冷却推奨です。ちなみにASRock X399 Phantom Gaming 6環境でRyzen Threadripper 2950XをPrecision Boost Overdriveによる全コア同時3.95GHz、メモリ周波数3200MHzにOCするとシステム全体の消費電力(ほぼCPUの消費電力)が350Wに達します。

まずは試しにスポットクーラーを使用せずに、Precision Boost Overdriveによって全コア4.0GHzにOCしたRyzen Threadripper 2950Xに負荷をかけてみたところ、10分程度でVRM電源温度が100度を超えてきました。やはり300W超のCPU負荷が発生する場合、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」ではスポットクーラーは必須になるようです。

スポットクーラーなしはやはり難しかったので、今後はスポットクーラーとして92mmサイズ冷却ファン「Noctua NF-A9 PWM」を1500RPMで回して、Precision Boost Overdriveによって全コア4.0GHzにOCしたRyzen Threadripper 2950Xに負荷をかけました。

スポットクーラーなしではVRM電源温度がすぐに100度を超過しましたが、スポットクーラーで適切に冷やしてやれば、ストレステスト終盤でもサーモグラフィーやソフトウェア読みのVRM電源温度は80度未満に収まりました。「ASRock X399 Phantom Gaming 6」環境においてRyzen Threadripper 2950XでOCするのであればVRM電源周りの冷却にスポットクーラーの使用を強く推奨します。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」環境においてRyzen Threadripper 2950Xの大幅なオーバークロックをする場合、スポットクーラーにはマザーボードスペーサーのネジ穴を利用して固定できるフレキシブルファンアーム「サイズ 弥七」がおすすめです。

・スポットクーラー用ファンアーム「サイズ 弥七」をレビュー

ASRock X399 Phantom Gaming 6のレビューまとめ

最後に「ASRock X399 Phantom Gaming 6」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- Phantom Gamingシリーズらしいブラック&グレーがメインのクールなデザイン

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCI-Eスロット

- Ryzen TR 2950X PBO 4.0GHz、メモリクロック3200MHzのOCで安定動作

- 高速NVMe接続のM.2スロットが3基設置されている

- M.2スロットのうち1つはM.2 SSDヒートシンクを装備

- 2.5Gbイーサの有線LAN端子をリアI/Oに搭載

- 動作検証に便利なオンボードスタートスイッチ、CMOSクリアスイッチを搭載

- Ryzen Threadripper Xシリーズ対応X399マザーボードながら3万円前後という安価さ

悪いところor注意点

- Ryzen Threadripper 2990WXなどTDP250WのWXシリーズには非対応

- Ryzen Threadripper 2950Xの手動OC/PBO有効時はスポットクーラーの併用を推奨

- 無線LANは標準では非搭載(M.2スロットがあるので増設は可能)

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」は、TDP180Wの第2世代Ryzen Threadripper Xシリーズを安価に導入できることに焦点を合わせたマザーボードというコンセプトの通り、基本的な機能を手堅く揃えつつ2.5Gbイーサなどゲーマー&クリエイターも嬉しい付加価値的な機能も備えたハイパフォーマンスなX399マザーボードとして仕上がっています。16コア32スレッドのRyzen Threadripper 2950Xを搭載したハイエンドデスクトップPCを20万円以下で組むのに最適なX399マザーボードです。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」は3万円前後という価格ながら、定評のあるIntel製コントローラーを採用した1Gbpsの有線LANに加えて、単純な伝送速度だけでなく、オンライン対戦PCゲームにおけるレイテンシの小ささでも効果が期待できる「Realtek 2.5Gb/s BASE-T イーサネット」を標準搭載しているところは、Ryzen Threadripper入門なクリエイターやゲーマーにとって魅力だと思います。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のBIOSではクラシカルなUIが採用されており、OSインストールのブート設定からオーバークロックまで多方面に使いやすいUIだと思います。管理人個人的にも好みです。余談で、過去の製品では長らく日本語ローカライズが一部怪しかったのですが、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」では正しく修正されたところが地味に注目ポイントでした。

「ASRock X399 Phantom Gaming 6」にRyzen Threadripper2950Xを組み合わせてデフォルト設定で運用すると、定格仕様の通りTDP180Wの制限内で動作し、長期的に負荷をかけ続けてもVRM電源温度はサーモ・ソフト読みで70度半ばに収まりました。安価なX399マザーボードながら高品質なVRM電源を搭載しているので、2950Xや2970Xの定格運用であればVRM電源はパッシブ空冷でも問題なさそうです。

ASRock X399 Phantom Gaming 6の検証機では16コア32スレッドのAMD Ryzen Threadripper 2950XをPrecision Boost Overdriveによって全コア4.0GHzに、メモリ周波数も3200MHzにオーバークロックして負荷テストをクリアすることができました。

Ryzen Threadripper 2950XのOCについてはEPS端子経由のCPU消費電力も300Wを超えてくるのでスポットクーラーによるVRM電源周りの冷却は必須です。VRM電源周りの発熱自体はありますがスポットクーラーさえ適切に運用すれば、Ryzen Threadripper 2950XのPrecision Boost Overdriveによる4.0GHz OCでもVRM電源温度は最大80度未満に抑えることができるので、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」はRyzen Threadripper 2950XのOC環境としても十分戦えるポテンシャルを備えています。

メモリOCについてはRyzen Threadripper環境では定番メモリのG.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRXを使用して、メモリ周波数3200MHzでメモリタイミング14-14-14-34-CR1というシビアなタイミングを達成しているのでOC耐性(BIOS自動設定)についても十分に及第点をクリアしていると思います。

以上、「ASRock X399 Phantom Gaming 6」のレビューでした。

検証機材として使用している以下のパーツもおすすめです。

G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX Threadripper対応G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX Threadripper対応

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<PCショップアーク><PCワンズ><OCworks>

Ryzen Threadripperは従来のCPUに比べて非常に大きいヒートスプレッダが採用されているので、大型ベースコアを採用するThreadripper専用CPUクーラーもおすすめです。

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン 定格2000RPM PWM対応

Noctua NF-A12x25 ULN 120mmファン 定格1200RPM PWM対応

Amazon.co.jpで詳細情報を見る

<米尼:PWM/FLX/ULN><TSUKUMO>

<PCショップアーク><オリオスペック>

Noctua NH-U14S TR4-SP3 – 140mm [Noctua正規代理店]

Noctua NH-U12S TR4-SP3 – 120mm [Noctua正規代理店]

Noctua NH-U9 TR4-SP3 – 92mm [Noctua正規代理店]

Amazon.co.jpで詳細情報を見る

<TSUKUMO:U14S/U12S/U9><PCワンズ>

関連記事

・X399チップセット搭載Socket TR4マザーボードのレビュー記事一覧へ

・「AMD Ryzen Threadripper 2950X」をPBOで4.0GHzにOCレビュー

・「AMD Ryzen Threadripper 2990WX」を全コア4.0GHzにOCレビュー

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

・「G.Skill FLARE X F4-3200C14Q-32GFX」をレビュー

コメント