ゲーム用として私室にも置きやすい42インチサイズの有機ELパネル採用、4K解像度/138HzリフレッシュレートでVRR同期にも対応するゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」をレビューします。

製品公式ページ:https://rog.asus.com/jp/me-en/monitors/above-34-inches/rog-swift-oled-pg42uq-model/

ASUS ROG Swift OLED PG42UQ レビュー目次

1.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの概要

2.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの開封・付属品

3.ASUS ROG Swift OLED PG42UQのモニタ本体

4.ASUS ROG Swift OLED PG42UQのOSD操作・設定

・PIP/PBP機能について

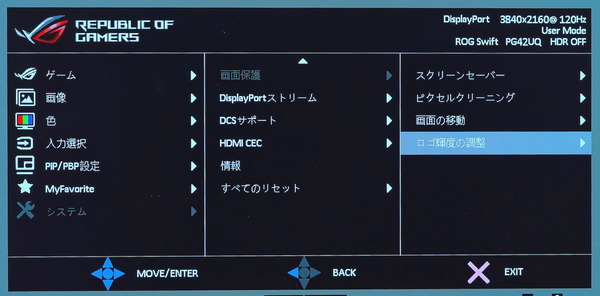

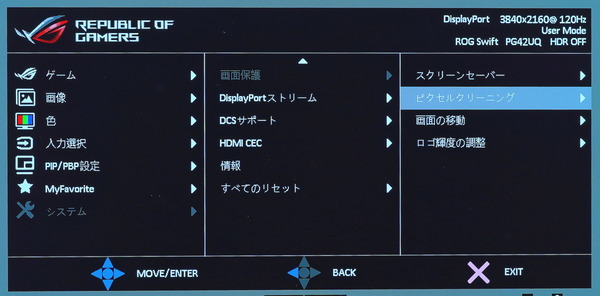

・有機ELパネルの焼き付き防止機能について

5.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの発色・輝度・視野角

6.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの144Hzリフレッシュレートについて

7.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの応答速度・表示遅延

8.ASUS ROG Swift OLED PG42UQの可変リフレッシュレート同期について

9.ASUS ROG Swift OLED PG42UQのHDR表示やCSゲーム機対応について

10.ASUS ROG Swift OLED PG42UQのHDR性能やローカルディミングについて

11.ASUS ROG Swift OLED PG42UQのレビューまとめ

注:ファームウェアバージョン:V031で検証しています。

【機材協力:ASUS】

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの概要

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は、4K解像度(3440×1440や3840×1600のウルトラワイドエミュレートに対応)、120Hzリフレッシュレート、42インチサイズの有機EL(OLED)パネルが採用されています。

画素が自発光の有機ELパネルなので、通常1,350,000:1という液晶パネルとは桁違いの圧倒的なコントラスト比を実現しています。応答速度も0.1ms(GTG)と非常に高速です。

ディスプレイパネルを光沢仕様とする一般的な有機ELテレビと違い、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は独自のマイクロテクスチャコーティングが施されており、ディスプレイへの照明や背景の映り込みを抑え、98% DCI-P3という極めて広い色域、ΔE<2の高色精度を実現しています。

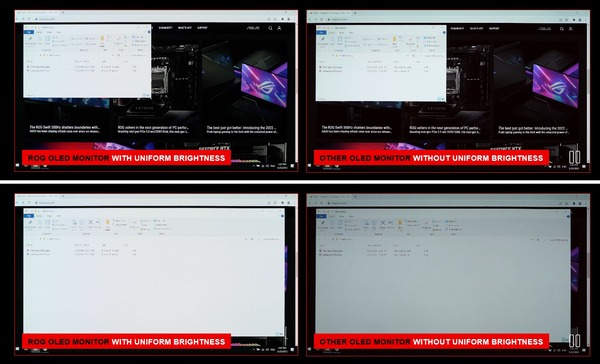

また「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はSDRモードにおいてUniform brightnessという機能に対応しており、有機ELモニタ/テレビで一般的な高輝度領域に応じたディスプレイ輝度の制限を無効化できます。

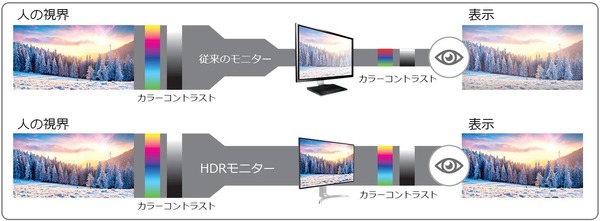

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はHDR表示にも対応しています。

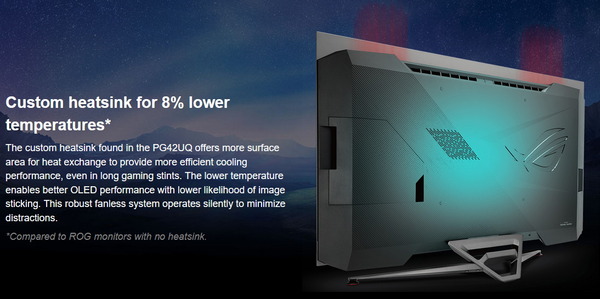

独自設計のヒートシンクと放熱エアフロー構造によって50度以下の動作温度を実現し、HDR表示において最大900cd/m^2に達する高輝度表示が可能となっています。

自発光素子によってピクセルレベルで輝度調整が可能なので、最大で150,000:1というコントラスト比を発揮し、HDR表示にも最適です。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のリフレッシュレートはネイティブ120Hz、さらにオーバークロック機能によって最大138Hzに対応します。

120Hzや138Hzの高リフレッシュレートによって応答速度が高速になるのでブレや残像がなくなってクッキリとした滑らかな表示です。60FPSでは識別の難しいゲーム内遠方で動くエネミーやオブジェクトの発見などが容易になるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はAMD/NVIDIA製グラフィックボードやXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」にも対応しています。

VRR同期によってティアリングがなくスタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証も取得予定です。

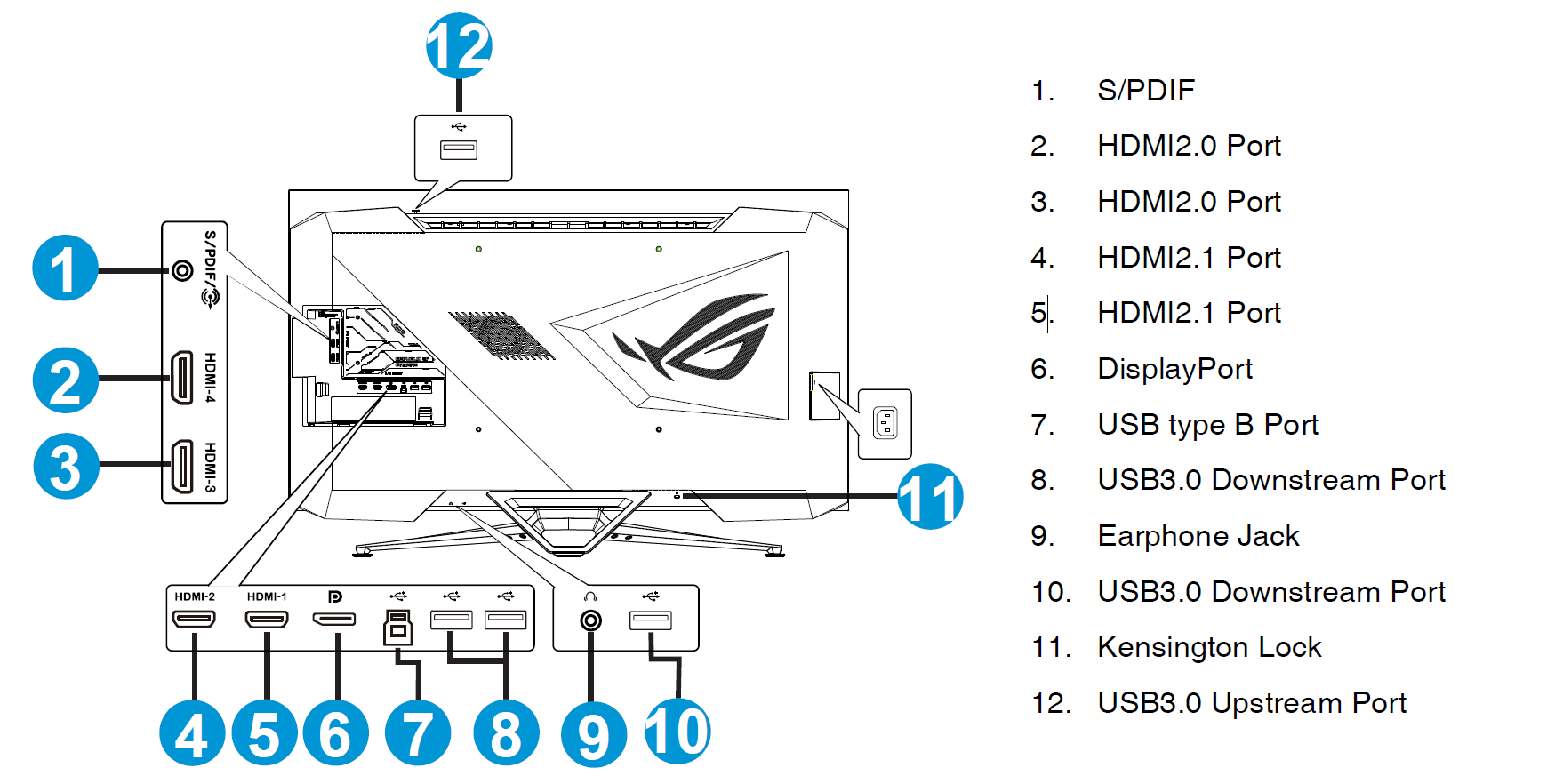

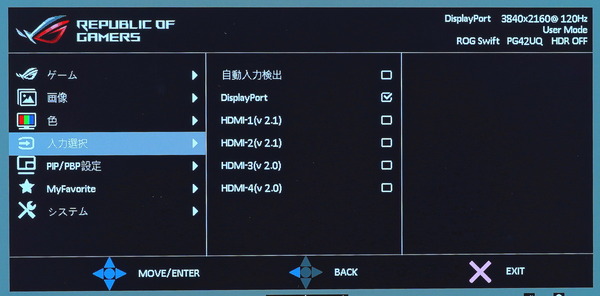

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2、HDMI2.0×2の5系統です。

USBハブとしてPCと接続する1基のアップストリーム端子に加えて周辺機器を接続するためのダウンストリームUSB3.0端子が4基搭載されています。

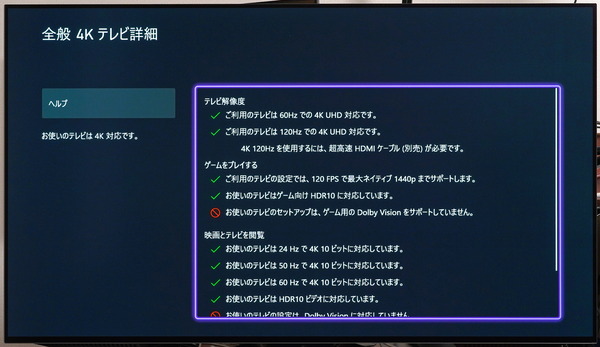

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDMIビデオ入力はver2.1なのでPlayStation 5やXbox Series X/Sを接続すると4K/120Hz表示に対応します。

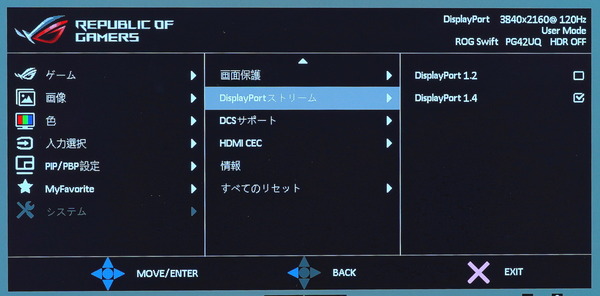

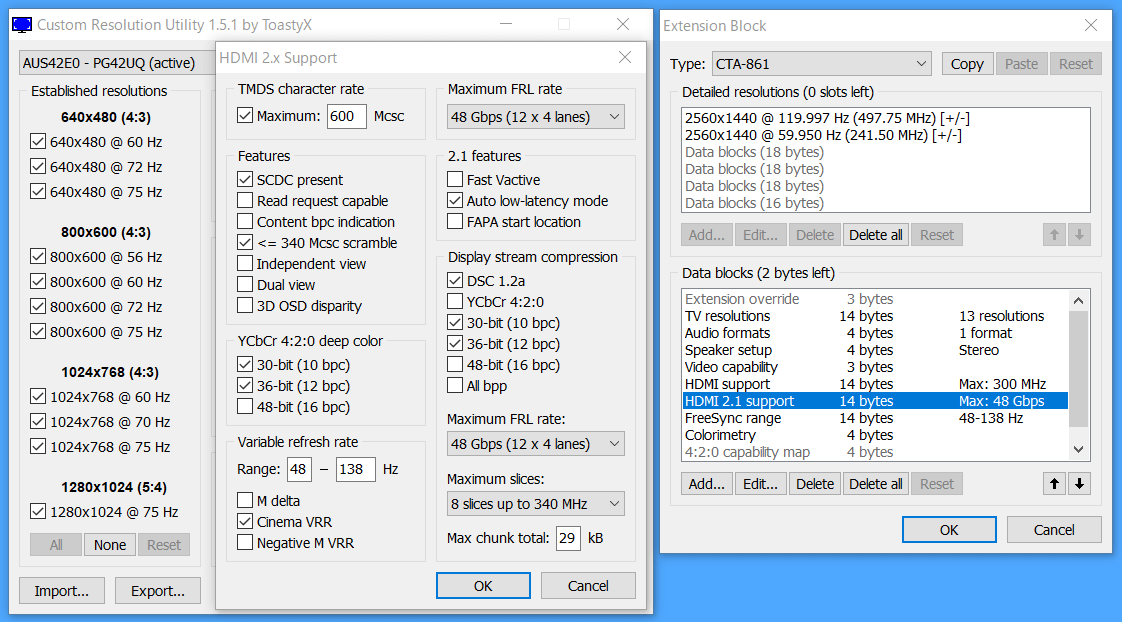

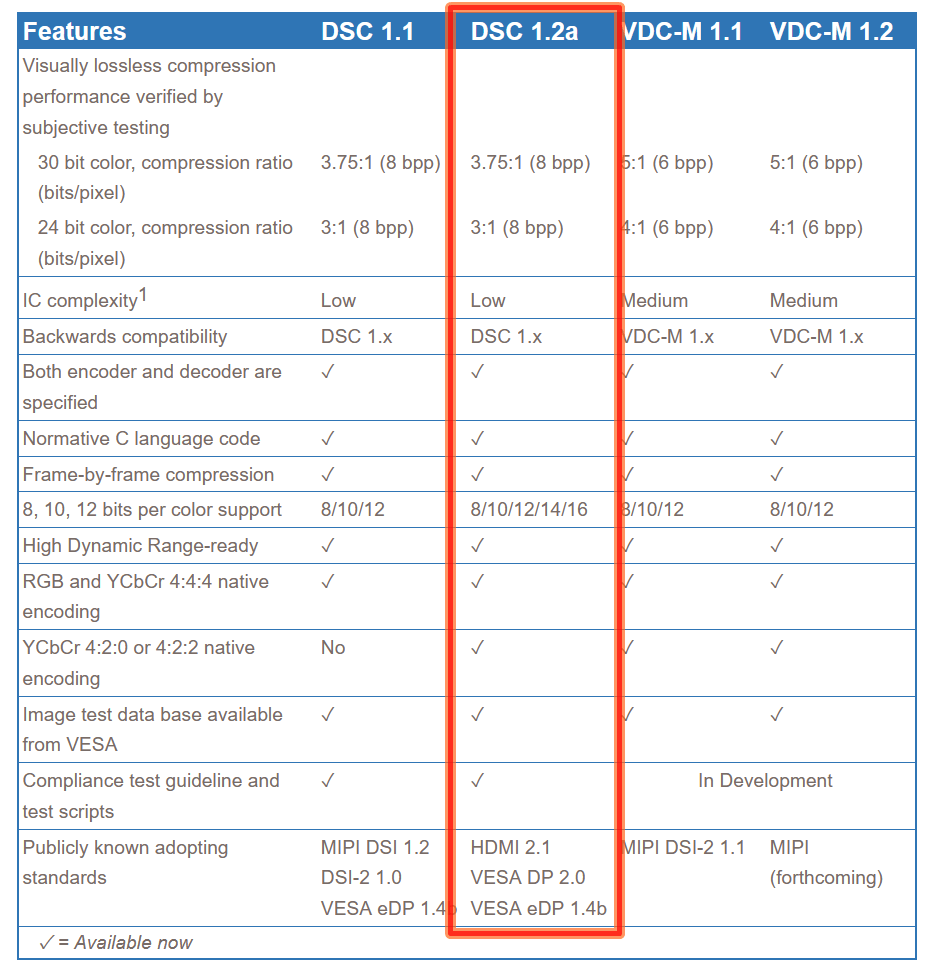

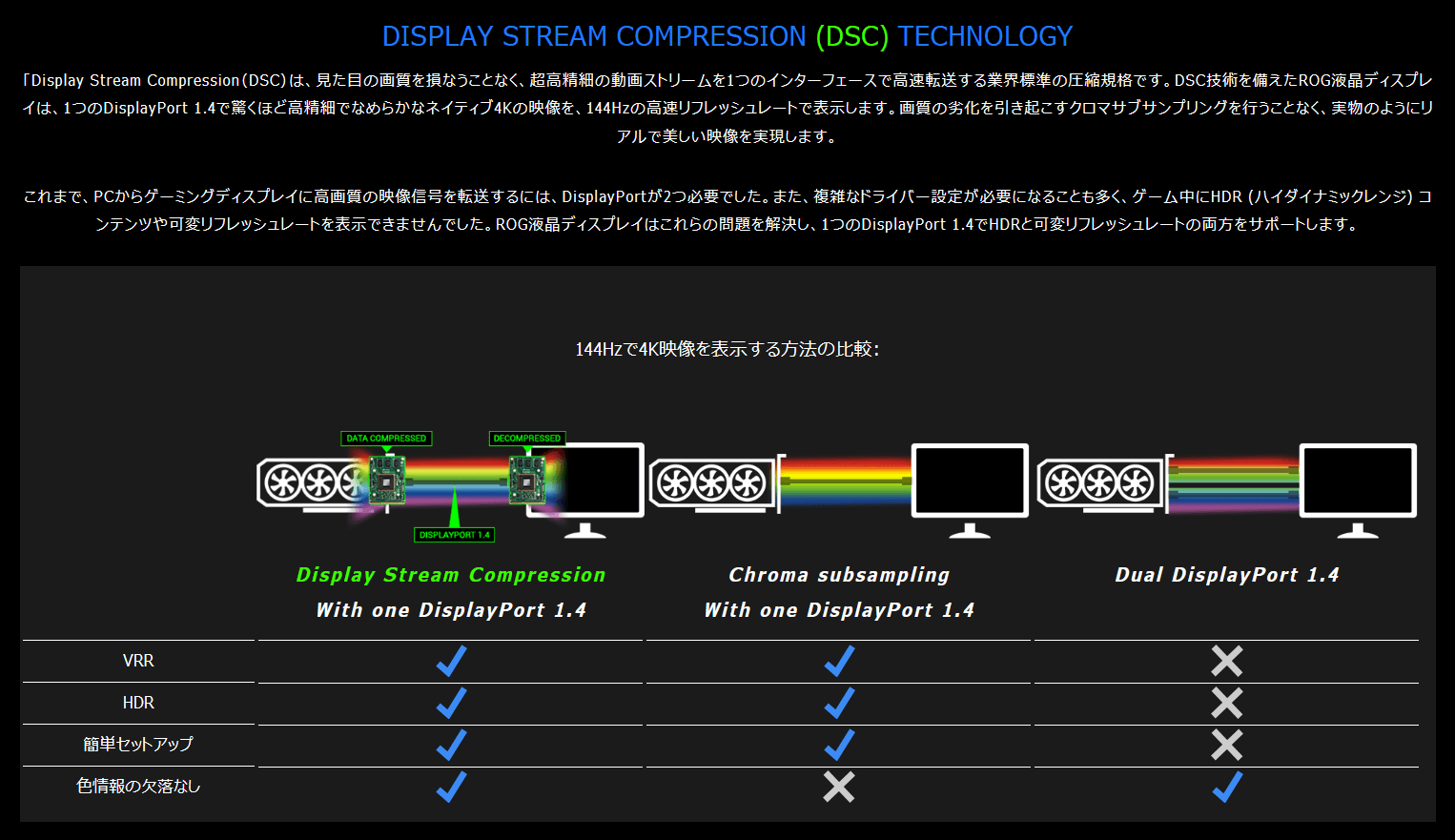

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はDisplayPort1.4で策定されている映像データの非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」に対応しています。

「Display stream compression (DSC)」は映像データを非可逆圧縮しますが視覚的に画質を損なうことがなく、DisplayPortケーブル1本で4K解像度/138FPS/フルRGBの映像データの伝送が可能です。可変リフレッシュレート同期機能やHDR表示とも互換性があります。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の寸法はモニタスタンド込みで幅932mm x 高さ6111mm x 奥行255mm(モニタ本体の奥行は37mm)です。

付属モニタスタンドの機能は『上下チルト:上5度から下5度、左右首振りスイーベル:非対応、昇降高さ調整:非対応、90度回転ピボット:非対応』となっています。

モニタスタンドを含めた本体重量は14.8kg、モニタ単体重量は13.6kg前後です。VESA 横300×縦300(標準ネジM6)でのマウントにも対応しており、大型TV用のスタンドや壁掛けの設置も可能です。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの開封・付属品

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を開封していきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は42インチサイズのモニタが入っているので、パッケージサイズは幅107cm×高さ87cm×厚み19cmと非常に巨大で、重量は20kg程度あります。

側面には持ち手の穴はあるので、家の中で移動させるだけであれば、成人男性ならギリギリで抱えて一人で持ち運べます。かなり大変ですが。

モニタのパッケージというと、天面を開いて抜き出す梱包形式が多いですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は正面と背面の底面寄り左右2カ所にプラスチック製固定部品があります。

プラスチック製固定部品を外して、上方向へ蓋を引き出すという構造になっていました。蓋を外すとモニタ本体や付属品が収められたスポンジ製スペーサーが現れます。

モニタ本体は縦向きに収納されており、発泡スチロール製スペーサーは上下2分割で、上側には付属品が収納されたパッケージやモニタスタンドが収められています。

上側の発泡スチロール製スペーサーを取り外すと、緩衝材で保護されたモニタ本体が現れます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を組み立てる際には、机など平らな場所にモニタ本体を横置きしますが、モニタパネルにはスポンジスペーサーがあるので、硬い面でも一応大丈夫です。有機ELパネルはデリケートなので、毛布等のクッションになるものを追加で敷くか、ベッドのマットレスに置いて作業するのがオススメです。

モニタスタンドは横置きしたパネル面から下に20cm弱程度足が出ます。モニタを横置きする場所はモニタスタンドがぶつからないように高さも必要なので注意してください。

以上のように組み立て作業ができる場所を準備できたら、背面側には手を挿しこむ隙間があるので、ここから手を入れてモニタ本体を持ち上げます。成人男性なら1人でもなんとか持ち上げられますが、2人以上での作業が推奨です。

緩衝材でカバーされているので気づきにくいのですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のモニタ本体底面の中央にはOSDコントロール部があり、底面から出っ張っています。

モニタスタンドの取り付け前に縦向きでモニタを置いてしまうとOSDコントロール部が破損する可能性があるので注意してください。

有機ELパネルはデリケートなので注意しつつ、ゆっくりとモニタ本体を机など平らな場所に横置きします。上で紹介したようにパネル面にはスポンジスペーサーが貼ってあるので、一応、硬い机のそのまま置いても大丈夫です。

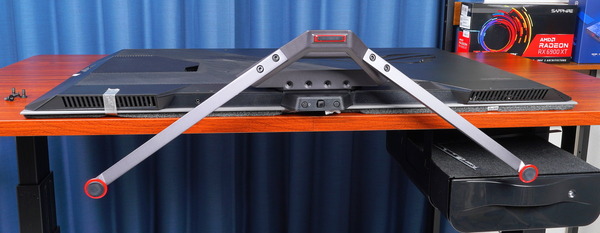

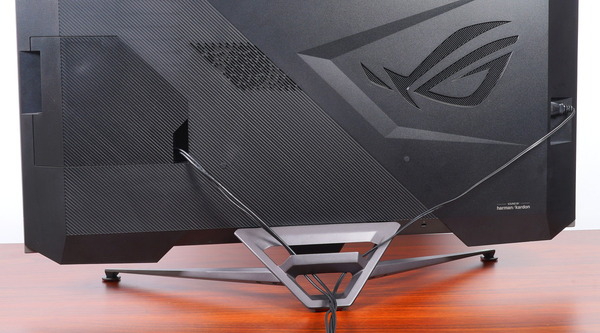

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のモニタスタンドは金属製フレームの1つの部品だけで構成されています。大型モニタなので単純なロック構造ではなく、ネジ止め構造が採用されています。

固定ネジのネジ頭はプラスではなく六角ですが、六角レンチは付属しているので各自で用意する必要はありません。なお六角レンチは付属品のバッグはなく、IOポートカバーの裏側に収納されています。

横置きしたモニタ本体に装着して、付属の六角ネジ&レンチでネジ止めするだけで組み立ては完了です。

モニタスタンドの組み立て自体は簡単ですが、横置きする場所に高さがないと、モニタスタンドの前方部分が床などにぶつかってしまい、モニタスタンドを装着できないので、その点には注意してください。

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の付属品をチェックしていきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の付属品は専用のナイロンバックにまとめて収納されています。

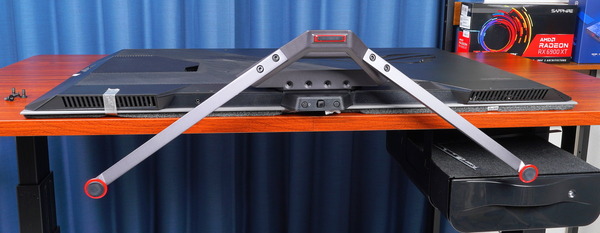

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は製品出荷前にsRGB色精度がΔE<2となるようにファクトリーキャリブレーションが行われており、カラーキャリブレーションレポートが同封されていました。

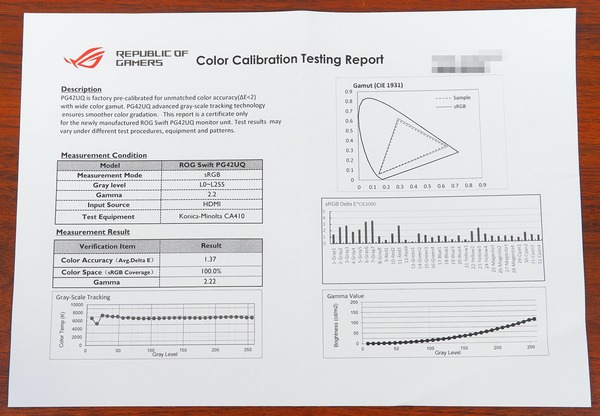

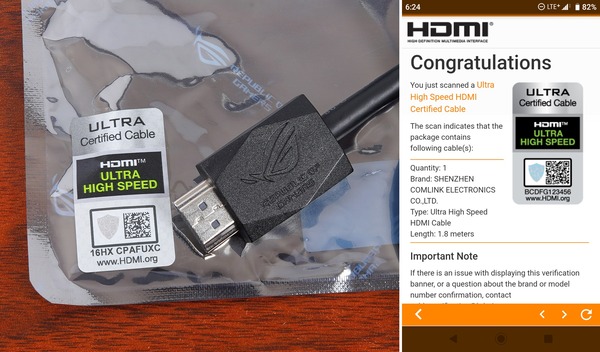

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の付属品を簡単にチェックしておくと、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBアップストリームケーブル、ACケーブル、リモコン、マニュアル冊子類が付属します。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDMIビデオ入力は4K120FPSの映像伝送が可能なHDMI2.1に対応していますが、付属ケーブルはHDMI協会がHDMI2.1互換を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得していました。

ROGブランドのマザーボードではお馴染みのステッカーセットが付属したり、各種ケーブル類はコネクタにROGのブランドロゴが刻印されたオリジナル品だったりと付属品にも力が入っており、ASUS ROGが同製品に込める強い思いが伝わってきます。

各種ケーブルを個別に購入する場合のオススメ製品も紹介しておきます。

視覚損失のない非可逆圧縮機能DSCによって4K/144Hz/HDR 10bit RGBに対応するDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル スリム CAC-HD21ESシリーズ」がおすすめです。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

同製品は4.5mm径のスリムケーブルながら、HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得しており、安心して使用できます。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

その他にもケーブル径5.0mm以下でスリムな48Gbps対応HDMI2.1ケーブルについてまとめた記事も公開しているので、こちらも参考にしてみてください。

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでイチオシは、「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」です。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、HDMI協会の公式認証であるUltra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段で、 信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQのモニタ本体

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のモニタ本体をチェックしていきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は42インチサイズで、横幅は92cm程度です。PCモニタとしてはかなり大型ですが、PCデスクに置くのも無理ではないサイズ感となっており、4k解像度で120Hz+の有機LEのモニタ/テレビとしては現状で最小サイズです。

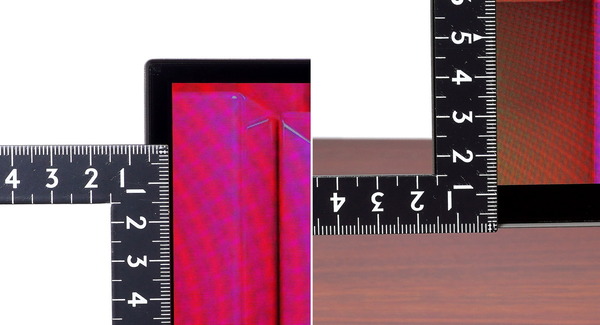

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はフレームレス構造ですが、フレーム内パネル上には非表示領域があり、上左右の非表示領域の幅は7mm程度、下は12mm程度です。

27インチ~32インチの一般的なPCモニタでも似たような余白のフレームレス構造はありますが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は表示領域が920mm×518mmと非常に広いので、実際に使ってみると4辺の非表示領域は体感的には存在感がほぼありません。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は画面サイズが42インチもあるので大迫力です。一般的な27インチのPCモニタと比較するとこんな感じです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は有機ELパネルしかない外周端は5mm程度、背面カバーのある部分も40mm程度となっており、非常にスリムです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のモニタ背面は黒色プラスチック製です。斜めにカットされた左右はそれぞれ異なる質感になっており、右側に大きく描かれたブランドロゴも含めて、ROG製品らしいデザインです。高級感がある、というほどではないものの、安っぽくはありません。

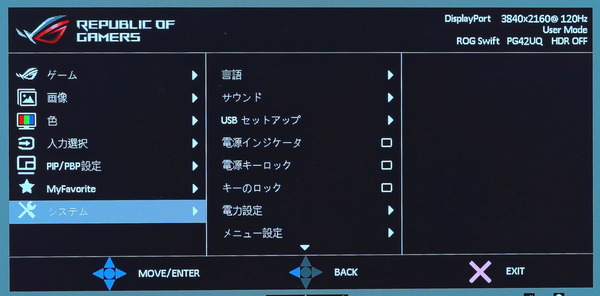

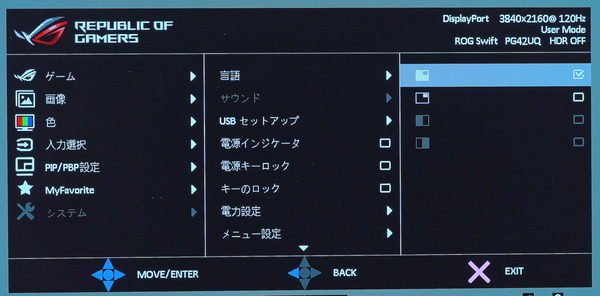

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の下端中央のROGロゴは電源LEDが内蔵されています。通電時は赤色に点灯しますが、OSD設定の電源インジケータで消灯させることも可能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」にはHarman Kardonが設計した、10W×2のステレオスピーカーと15Wサブウーファーが搭載されています。

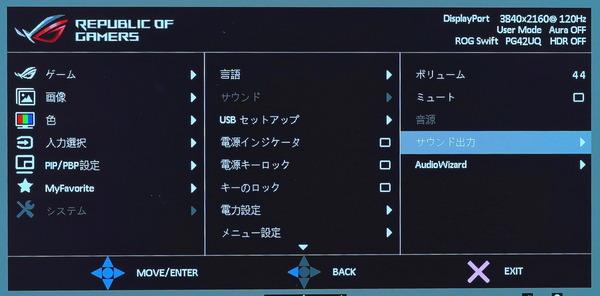

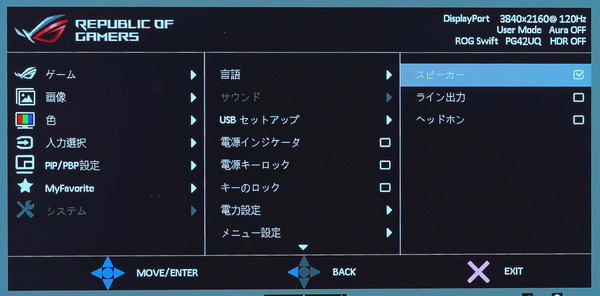

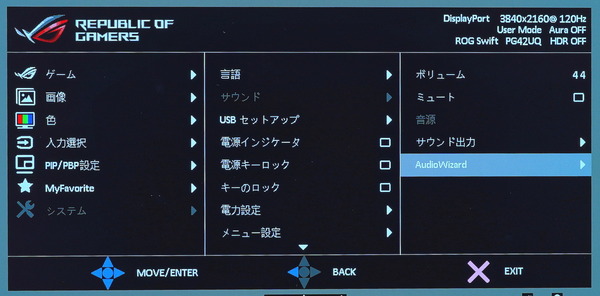

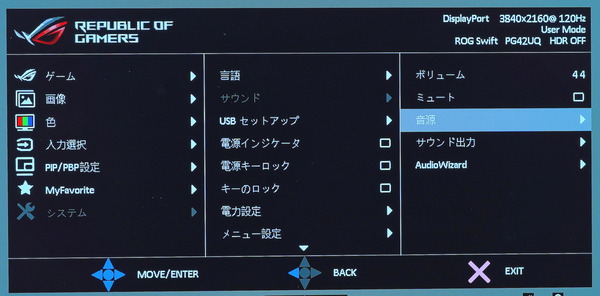

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」にはモニタ内蔵スピーカーに加えて、ヘッドホン/イヤホン用ステレオ出力3.5mmジャック、光デジタル(S/PDIF、丸形ミニ)の3つの音声出力がありますが、どの音声出力を使用するかはOSDメニューから選択できます。

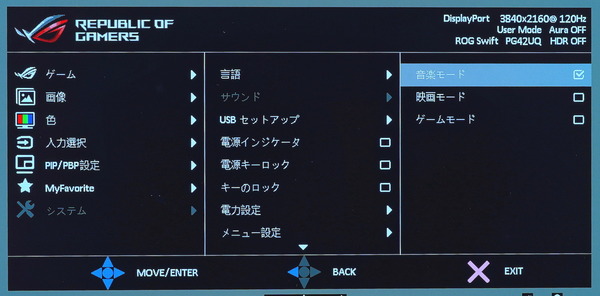

またモニタ内蔵スピーカー使用時は音質設定として”AudioWizard”という項目があり、音楽モード、映画モード、ゲームモードの3種類から選択できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の有機ELパネル自体は5mm程度と非常に薄いですが、専用の大型ヒートシンクを内蔵しており、背面の大部分がカバーで覆われています。

パネルそのもので厚みの薄い部分は上端や四隅のみとなっており、全体的な厚みは40mm程度です。なおモニタスタンドを装着する根本部分が後方に飛び出しているので、そこは60mm程度の厚みとなります。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は42インチサイズと大きく、専用ヒートシンクを内蔵しているので、モニタ本体重量は14kg弱とかなり大きくなっています。VESAマウントには対応しているものの、モニタアームでの運用は基本的に不可能で、テレビスタンドやテレビ用壁掛けアームを想定したものです。

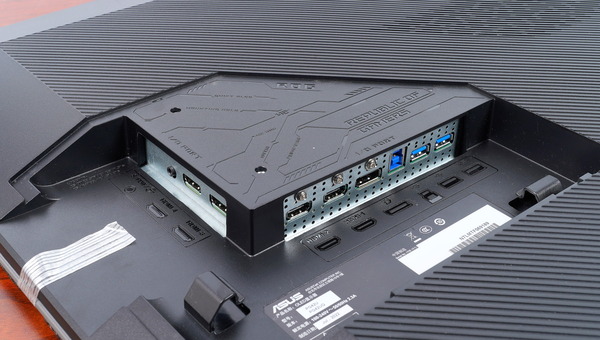

ビデオ入力など「ASUS ROG Swift OLEDPG42UQ」の主なI/Oポートは背面から見て左端に配置されており、その部分は外装パネルを大きく切り開く形になっています。

この部分は付属のI/Oポートカバーで綺麗に隠すことができ、背面から見てもスタイリッシュに仕上がります。ケーブルを通す穴も左端方向と中央方向の2カ所が設けられています。I/Oポートカバーはマグネット式で簡単に着脱できます。

「ASUS ROG Swift OLEDPG42UQ」の主なI/Oポートは背面から見て左端に配置されていますが、モニタの上端や下端にもI/Oポートが実装されています。

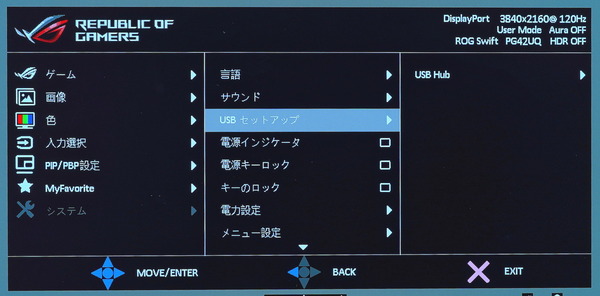

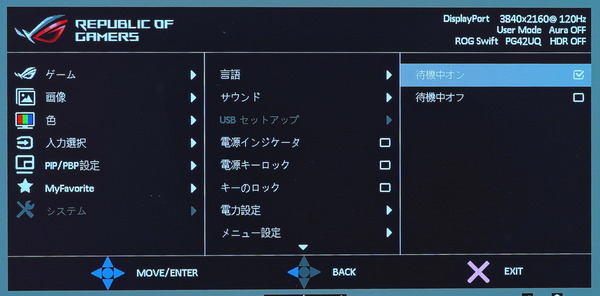

モニタがスリープ中もUSBハブポートの電力供給をオンにするOSD設定が用意されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の主なI/Oポートのうち下向きには、2基のHDMI2.1、1基のDisplayPort1.4、アップストリームUSB3.0端子、ダウンストリームUSB3.0端子×2が設置されています。

アップストリームUSB端子はダウンストリームUSB端子をハブとして使用するためだけでなく、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に搭載されたLEDイルミネーションをWindows上で専用アプリから制御するのにも使用します。

下向きのIOポートは背面カバーから埋まった場所にあり、端子から向かい側までのクリアランスが80mm程度しかありません。コネクタが大きく、ケーブルが太くて曲げ難いビデオケーブルだとスペースに収まらない可能性があります。

特に光ファイバー式ケーブルはコネクタが大きく、ケーブルの曲げ径に制限があるので注意が必要です。上で紹介したCable Matters製の光ファイバー式HDMI2.1ケーブルはスペースに収まり、4K/120Hzで正常に動作を確認しています。

加えて左向きには、2基のHDMI2.0、光デジタルオーディオ出力(S/PDIF、丸形)が実装されています。

モニタの下端、OSDコントロール部の左側(正面から見て右側)には、USB3.0端子と、ヘッドホン出力用3.5mmジャックが実装されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はモニタ天面にカメラ三脚などではデファクトスタンダードな1/4ネジ穴が実装されています。オスネジに変換するためのアダプタも標準で付属しています。

加えて正面から見て左側にはUSB3.0端子があるのでUSBウェブカメラや、USB Video Classによる映像出力に対応した高画質カメラを接続できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はACアダプタをモニタ本体に内蔵しており、C13コネクタ(自作PC電源ユニットと同じ)のACケーブルを使用します。付属品があるので各自で用意する必要はありませんが、市販ケーブルも使用できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の付属モニタスタンドは上下チルトのみ対応しており、上5度から下5度の範囲内で傾きを調整できます。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQは300mm×300mmのVESAマウントに対応しています。

モニタ本体の重量が13~14kgと非常に大きいので、基本的にテレビ用の壁寄せスタンドや壁掛けアームが想定されており、耐荷重的にPCモニタ向けの一般的なモニタアームは使用できません。

別途、VESAサイズ変換も必要ですが、「エルゴトロン HXモニターアーム」と最大20kgに対応するアクセサリパーツ「HX用ヘビーデューティーチルトピボット」の組み合わせであれば、ASUS ROG Swift OLED PG42UQにも対応できそうです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」では使用できませんが、オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQのOSD操作・設定

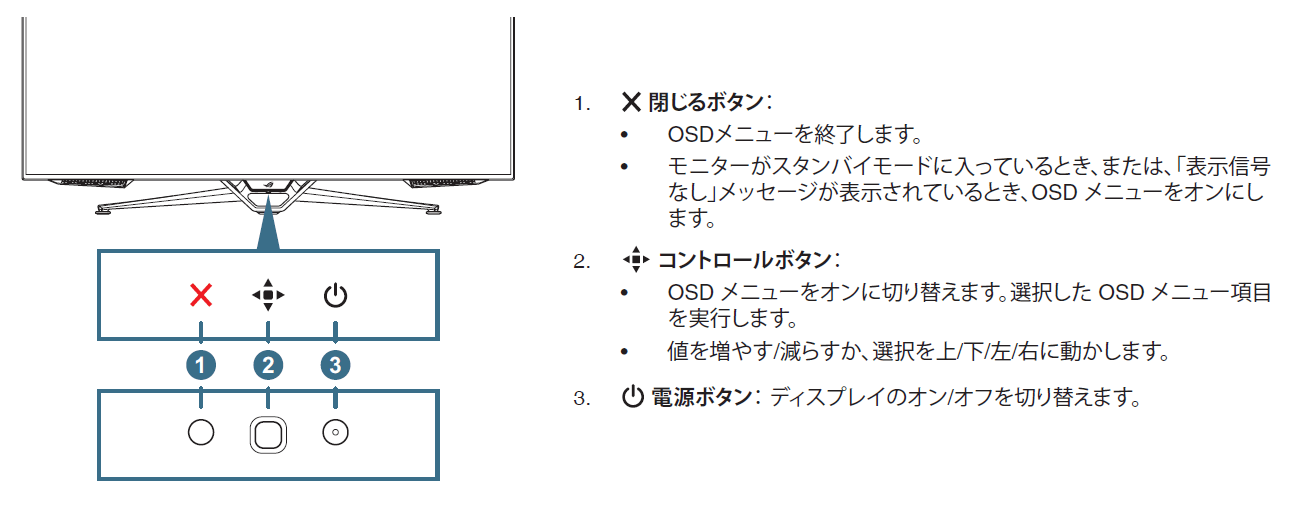

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSD操作はモニタ中央真下に設置されているコントロールボタン(操作スティック)と戻るボタンの2つを使用します。操作スティックは前後左右と押下の5種類の操作が可能です。

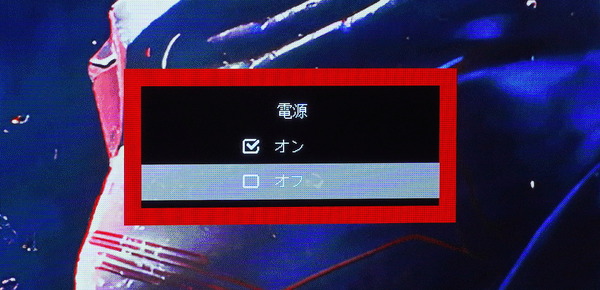

ちなみに電源ボタンを押下しても操作スティックで操作するダイヤログが表示されるので、誤って押下してもすぐに電源オフにはなりません。電源ボタンは戻るボタンと誤って押下する可能性が高いので、離れた別の場所に実装して欲しかったところですが。

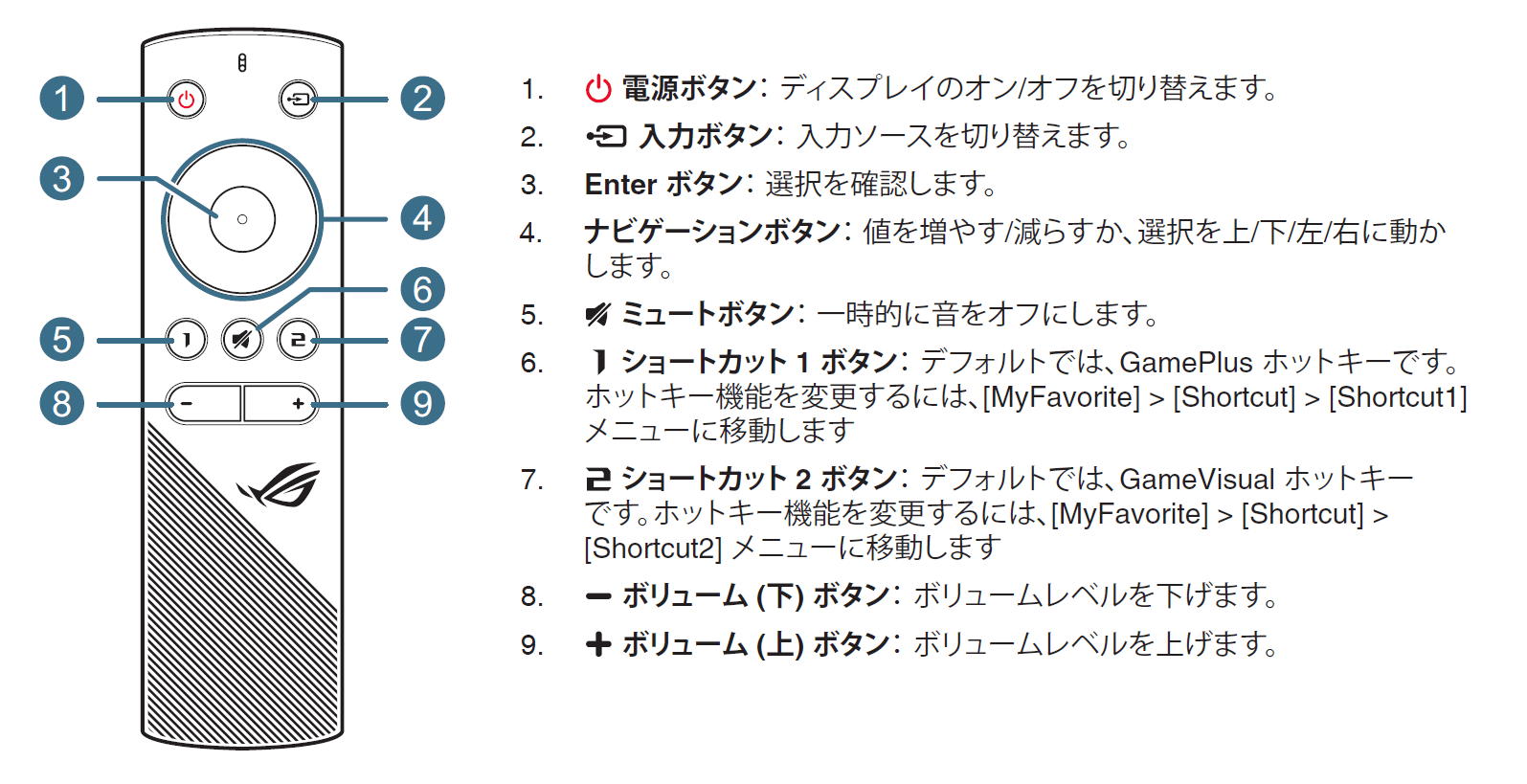

加えて、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はゲーミングモニタとしては珍しく、OSD機能の各種操作が行える専用リモコンが付属しています。モニタ本体のOSDスイッチで操作するよりも遥かに楽なので、基本的にリモコンで操作すればOKです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のリモコンは単3電池を2本使用します。(今回検証に使用したサンプル機にはリモコン用の電池は付属していませんでした。付属品には電池の表記もあるので、市販品はリモコン用電池も付属していると思いますが)

モニタ本体の操作スティックやリモコンのナビゲーションボタンを押下もしくは左に倒すと詳細設定メニューが表示されます。

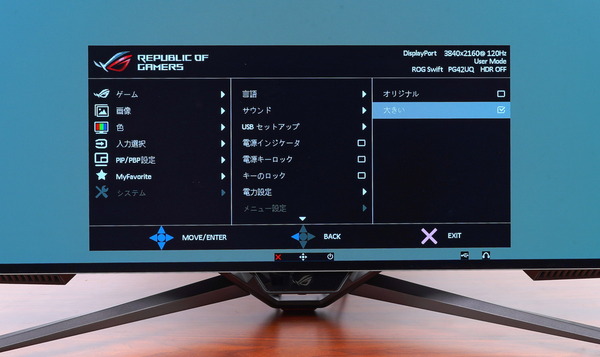

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSDメニューには2種類のサイズが用意されています。

小さい方のサイズ(オリジナル)は42インチ画面の24分の1、大きい方のサイズ(大きい)は42インチ画面の6分の1程度で詳細設定メニューが表示されます。大きい方のサイズにすれば1m~2m程度離れてリモコンで操作しても問題なく視認できるはずです。

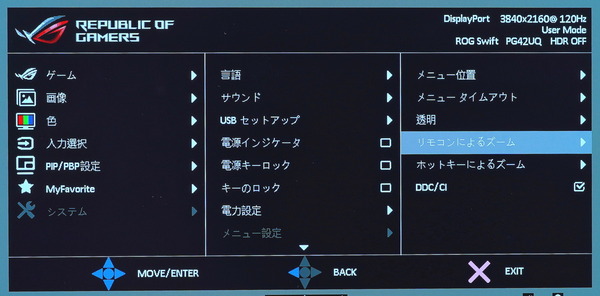

モニタ本体の操作スティックかリモコンのどちらで操作しているかで、OSDメニューの表示サイズは個別に設定が可能です。

モニタ本体の操作スティックで操作している時のサイズは”ホットキーによるズーム”、リモコンで操作している時のサイズは”リモコンによるズーム”で指定できます。

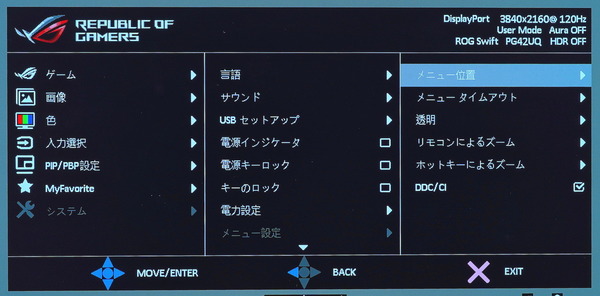

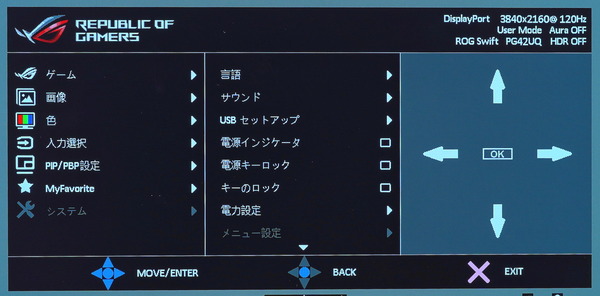

あとOSDメニューの表示位置は標準では画面中央下寄りですが、OSD設定から画面上を自由に動かせます。

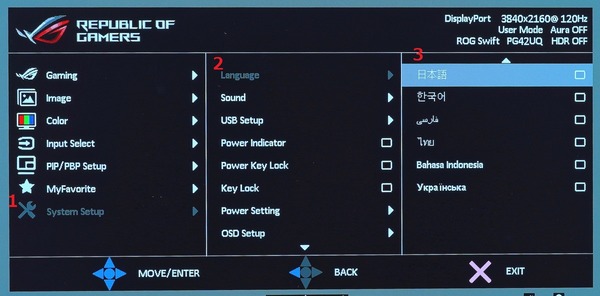

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSDメニューは日本語UIに対応しています。初期言語が日本度ではなく、誤って別の言語にしてしまった場合は、下記の手順で日本語に変更できます。(サンプル機ではリセット後の初期言語が中国語でしたが、国内の正規市販品は最初から日本語かもしれません)

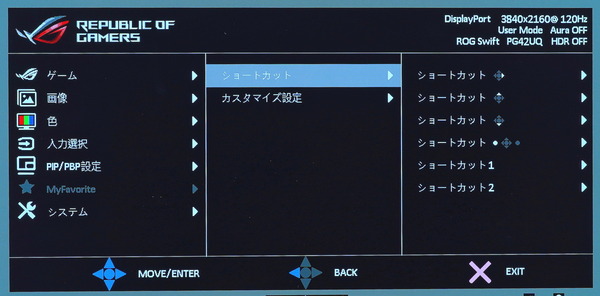

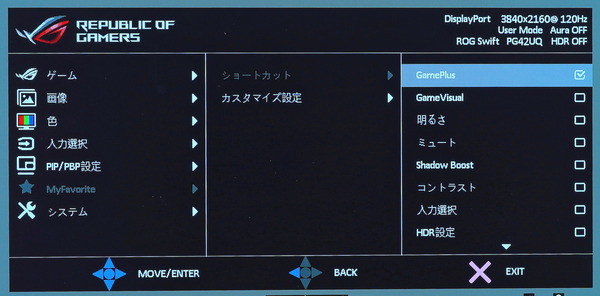

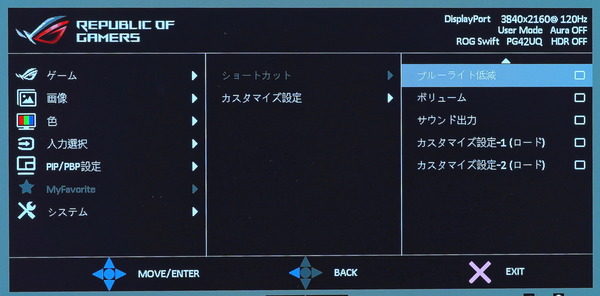

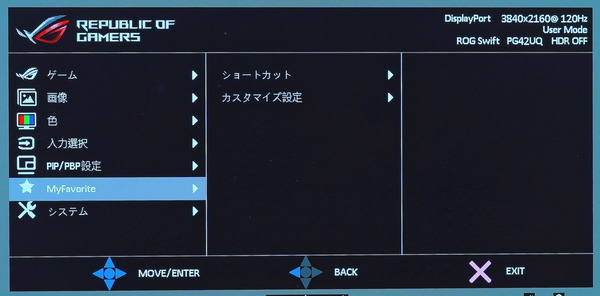

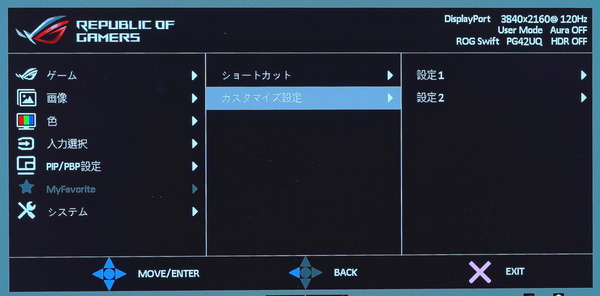

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」では、モニタ本体の操作スティックもしくはリモコンのナビゲーションボタンの上下右、モニタ本体の戻るボタン、リモコンのショートカットボタン1/2の6つにショートカット設定を割り当てることができます。

機能を割り当てたボタンを操作すると、輝度調整、ボリューム調整、ビデオ入力選択、OSDクロスヘアなどゲームプレイに役立つ特殊機能GamePlus、画質モード変更のGameVisualなどのショートカット設定メニューが開きます。

この6つのショートカットキーに割り当てる機能はOSDメニューから切り替えが可能です。

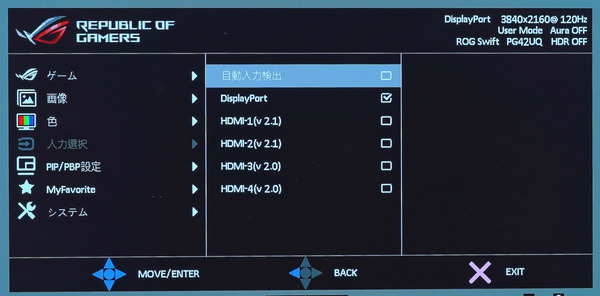

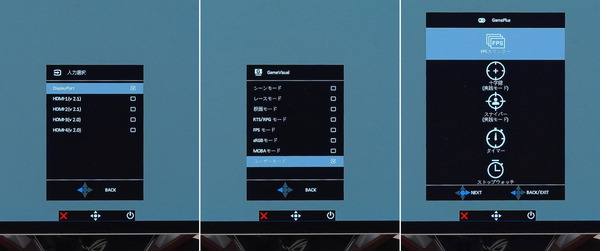

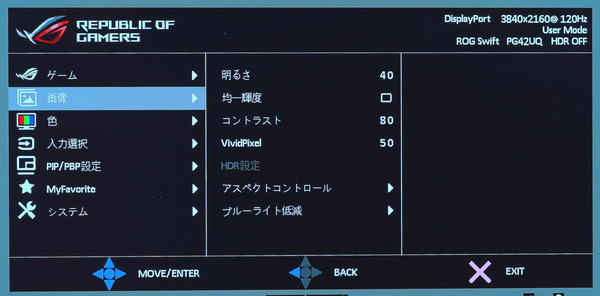

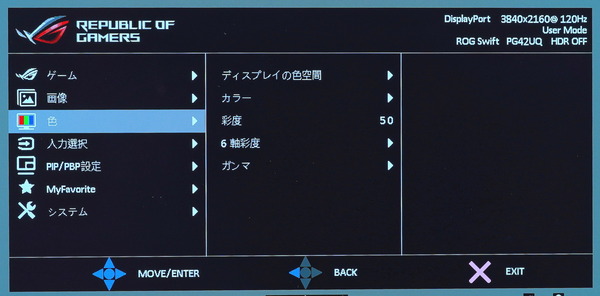

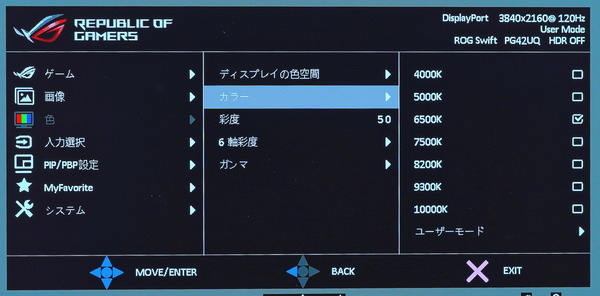

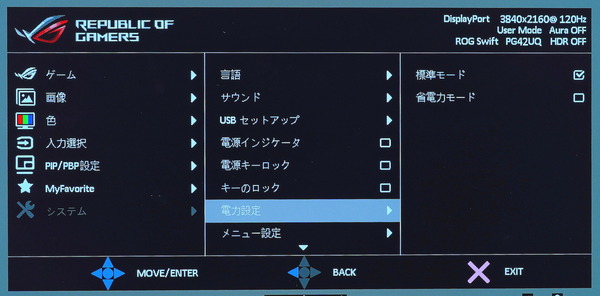

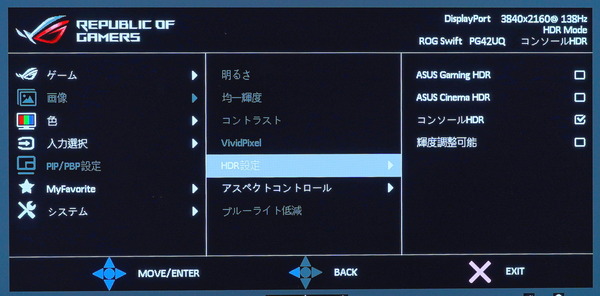

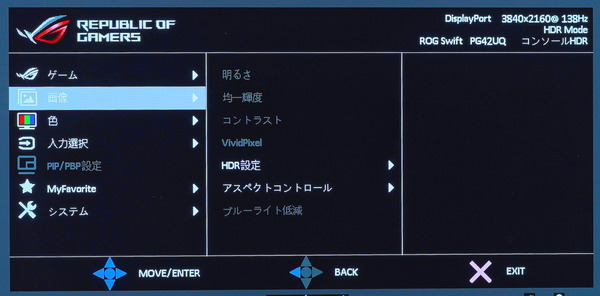

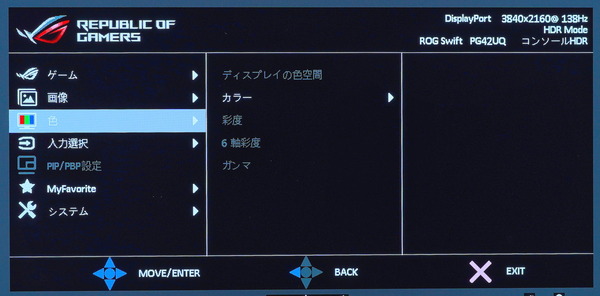

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSDメニューには大きく分けて、「ゲーム」「画像」「色」「入力選択」「PIP/PBP設定」「My Favorite」「システム」の7つの項目が用意されています。

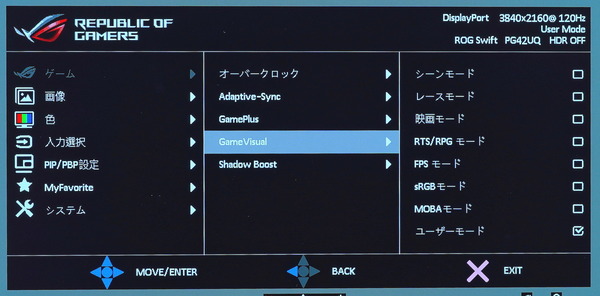

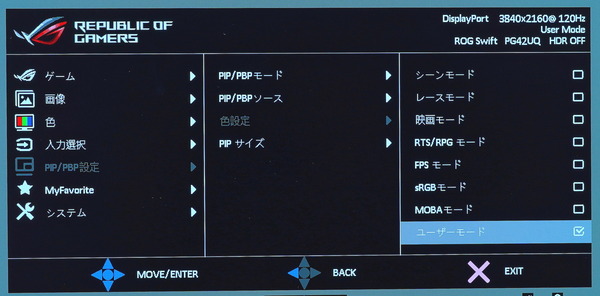

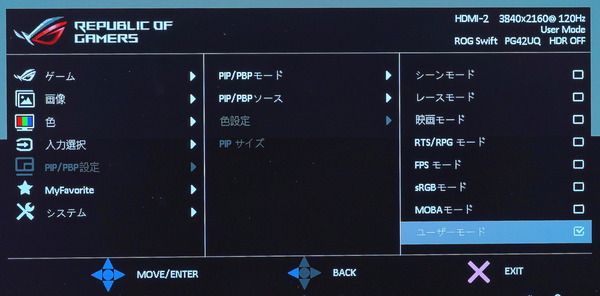

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の画質モードはGameVisualと名付けられており、標準設定の「レースモード」に加えて、「シーンモード(風景画像の閲覧)」「映画モード」、およびゲームジャンル別で「RTS/RPGモード」「FPSモード」「MOBAモード」、さらに「sRGBモード」と「ユーザーモード」の計8つの画質モードが用意されています。

「カスタマイズ設定」からはOSD設定の組み合わせ(Game Visual毎の設定)を2種類のプロファイルとして保存し、ロードすることも可能です。

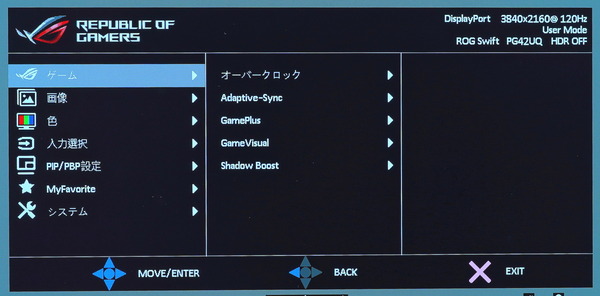

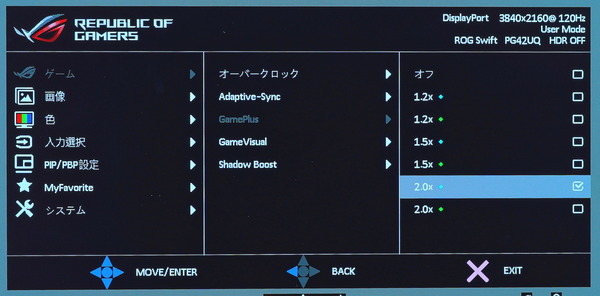

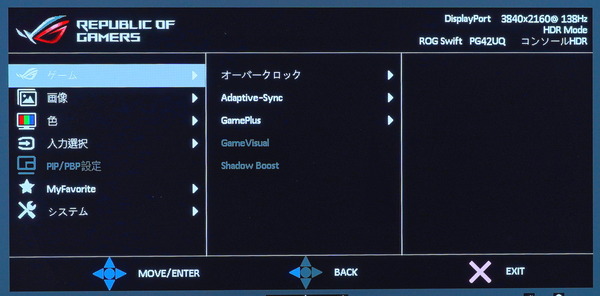

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで一番上の「ゲーミング」に配置されています。

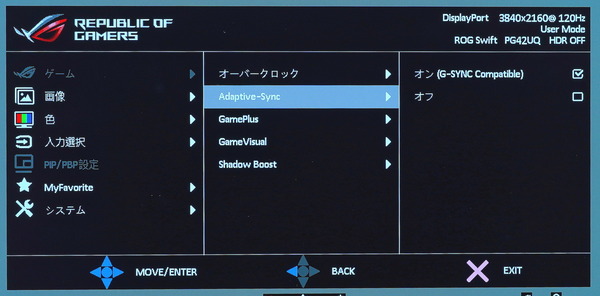

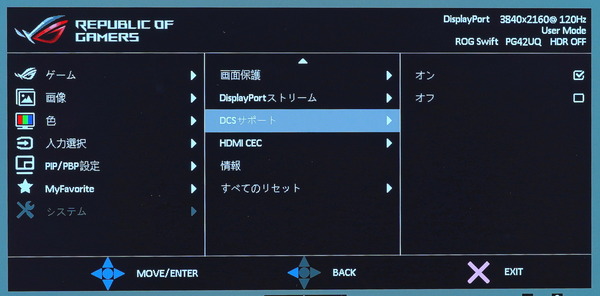

可変リフレッシュレート同期機能「Adaptive-Sync」はそのままの名前で設定項目が配置されています。標準でオンになっています。

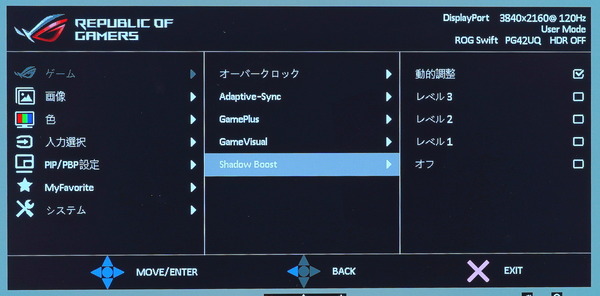

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「Shadow Boost」は、無効化(None)およびLevel 1~Level 3およびダイナミック調整の3段階+αで設定が可能です。

この種の機能は従来、画面全てを一律に色調整していましたが、Shadow Boostのダイナミック調整では画面上を複数のゾーンに分けて、暗い部分だけを浮かび上がらせるように調整するので、画面の鮮やかさに対する損失を抑えているのが特徴です。

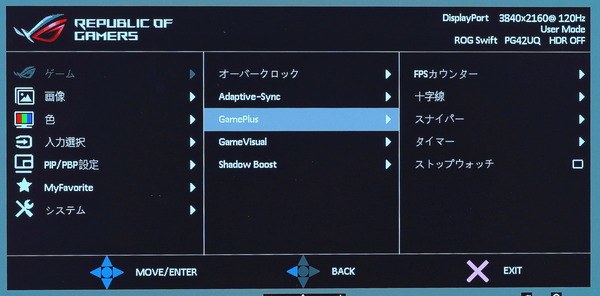

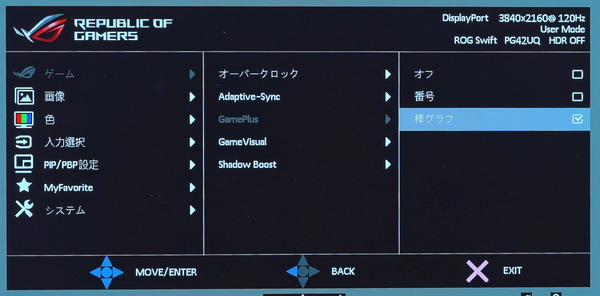

GamePlusからは、リフレッシュレートのリアルタイムカウンターやグラフ、照準点(OSDクロスヘア)、カウントダウンタイマーなどをオーバーレイ表示できるゲームプレイに便利な機能の設定が行えます。

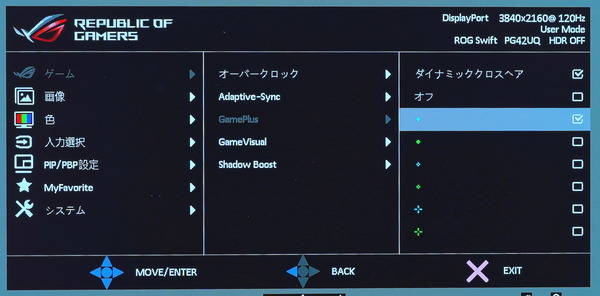

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSDクロスヘアには3種類のアイコン、水色と緑色の2色で計6種類のプリセットがあります。

”ダイナミッククロスヘア”を有効にすると、形状は選択したアイコンになりますが、色は現在の画面表示に対して色が被らないようにリアルタイムで変わるようになります。

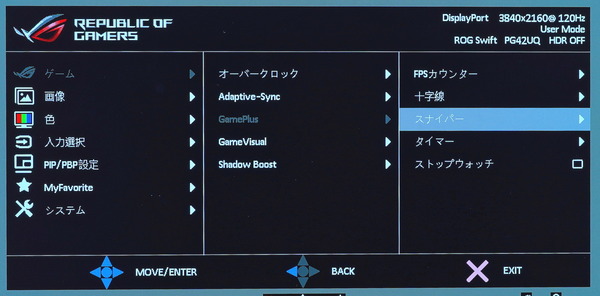

GamePlusの中でも比較的に新しい機能としてスナイパーがあります。

スナイパーでは1.5倍/1.7倍/2.0倍の3種類の倍率が選択でき、設定を有効にすると、水色もしくは緑色の照準点に加えて、画面中央部分を選択した倍率で拡大表示します。

単純なOSDクロスヘアもゲーミングモニタによる”ハードウェアチート”と呼ばれることがありますが、スナイパー機能はガチでチート級です。

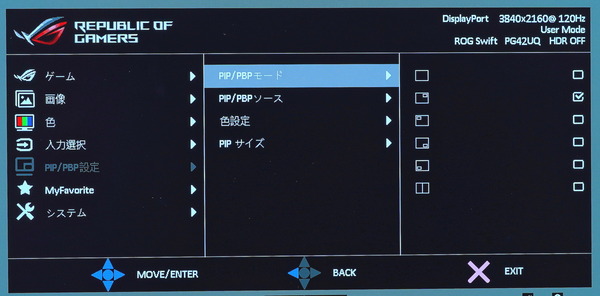

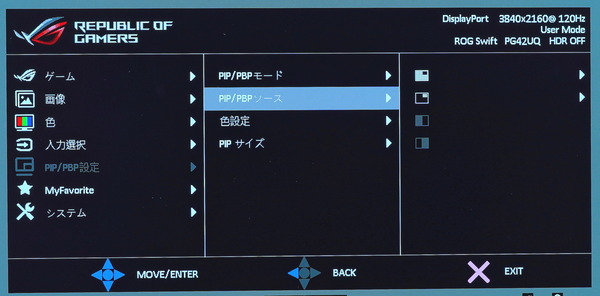

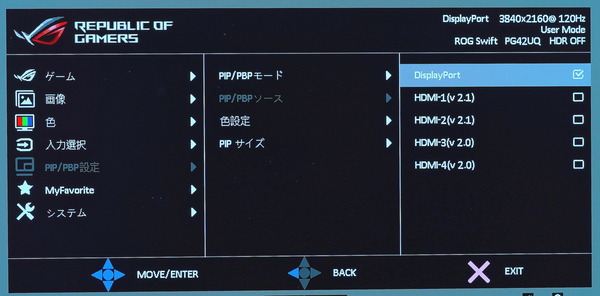

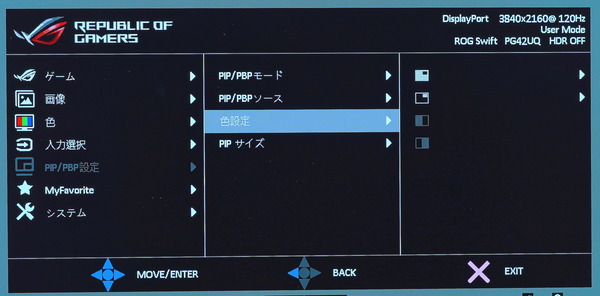

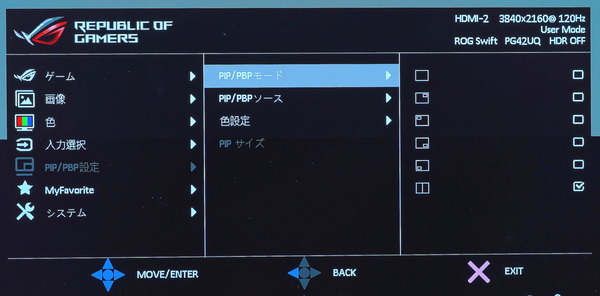

PIP/PBP機能について

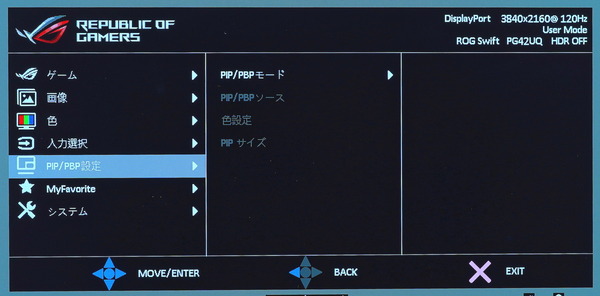

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は2つのビデオ入力を画面上に同時に表示するPIP/PBPにも対応しています。

なおPIP/PBPはリフレッシュレートOCや可変リフレッシュレート同期 VRRと排他利用となっており、どちらかが有効だと設定がぐれアウトします。またHDRとも排他利用なので、PIP/PBPを使用中に映像ソースがHDRに切り替わるとPIP/PBPが自動的に終了します。

PIPでは副画面の表示位置は右上/右下/左上/左下から選択できます。

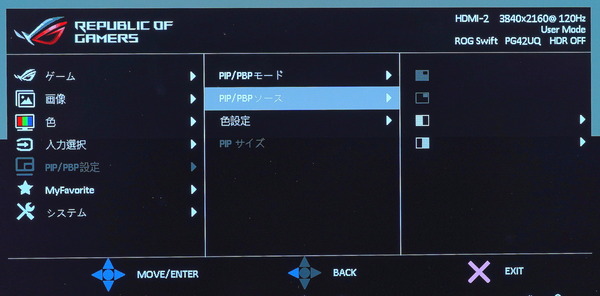

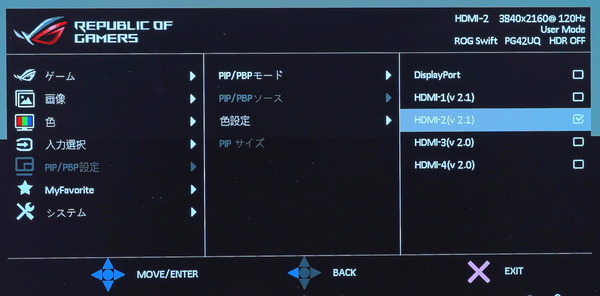

主副のビデオソースは5つのビデオ入力から自由に選択できます。なお主福で選択しているもう一方を選択するとそのまま主副が入れ替わります。

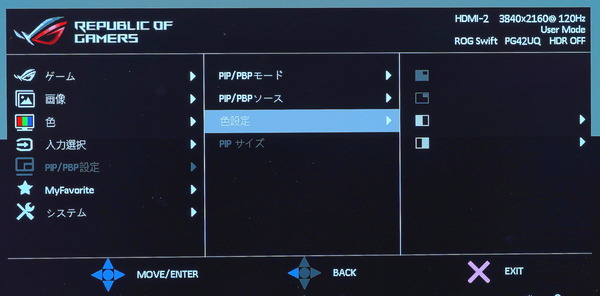

主画面と副画面にはそれぞれ異なる画質モード(GameVisual)を適用できます。なお「ゲーム – GameVisual」から画質モードを切り替えると主副の両方に同じ設定が適用されます。

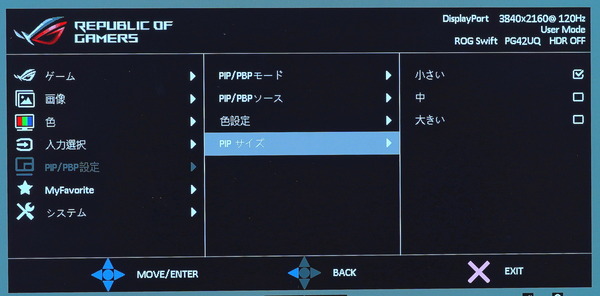

副画面のサイズには小/中/大の3サイズの選択肢があり、42インチモニタ上でそれぞれ1/25、1/16、1/9程度の小窓として表示されます。

副画面は表示サイズにモニタ側でリサイズされますが、出力機器としては最大で4K/120Hzで表示できます。画面リフレッシュレートは主画面に依存します。

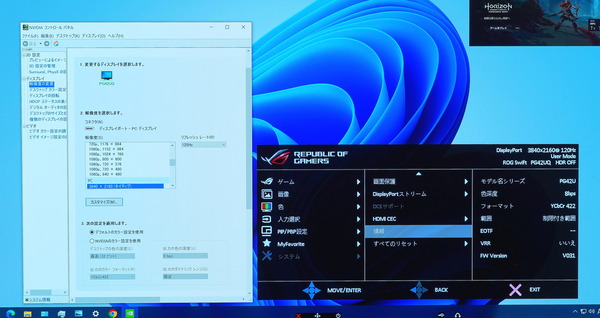

なおPIP使用時はDisplayPortビデオ入力で4K/120HzにするとカラーフォーマットがYCbCr422に制限されます。HDMI2.1接続であればフルRGBで表示が可能です。

PBPでは4K画面が1920×2160で左右に2等分されます。左側が主入力、右側が副入力となります。表示サイズにモニタ側でリサイズされますが、出力機器としては最大で4K/120Hzで表示できます。

PC画面を表示する場合、1920×2160の解像度を選択でき、左右2分割された画面全体へ正常に表示できます。一方でゲーム機など16:9アスペクト比の映像は比率を崩すことなく1920×1080解像度にリサイズされます。

主副のビデオソースは5つのビデオ入力から自由に選択できます。なお主福で選択しているもう一方を選択するとそのまま主副が入れ替わります。

主画面と副画面にはそれぞれ異なる画質モード(GameVisual)を適用できます。なお「ゲーム – GameVisual」から画質モードを切り替えると主副の両方に同じ設定が適用されます。

PIP/PBP時にオーディオソースは主福から自由に選択できますが、設定項目はPIP/PBPのOSDメニュー内ではなく「システム – サウンド – 音源」に配置されています。

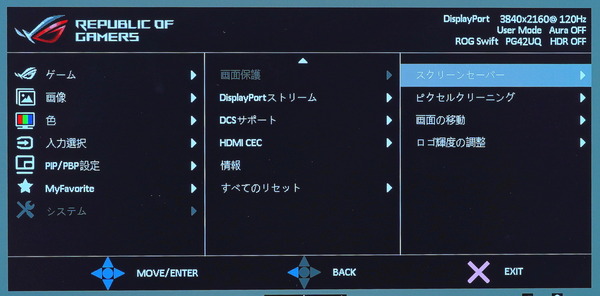

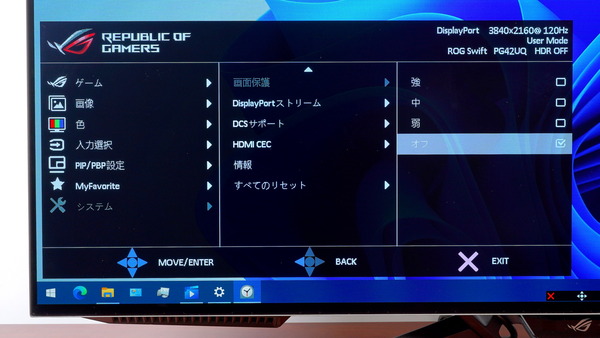

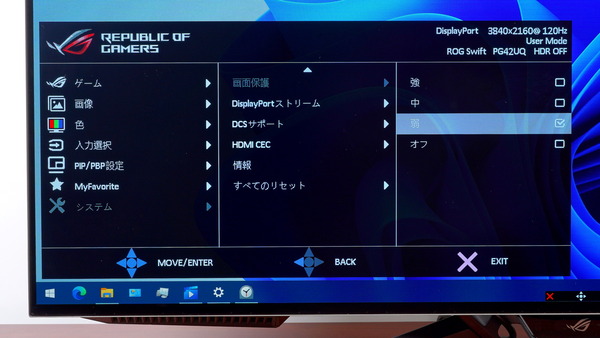

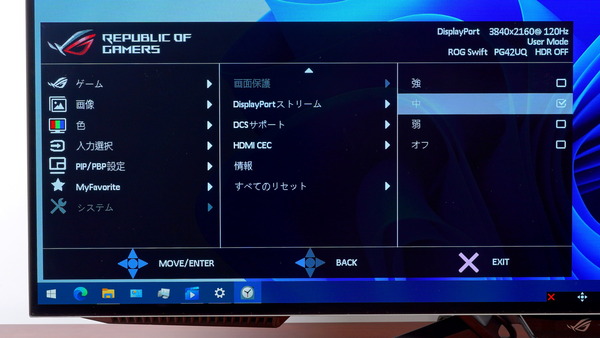

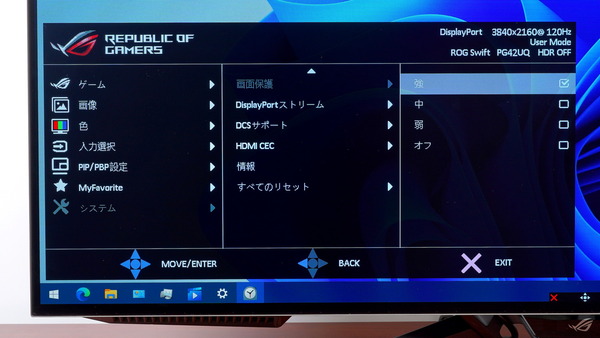

有機ELパネルの焼き付き防止機能について

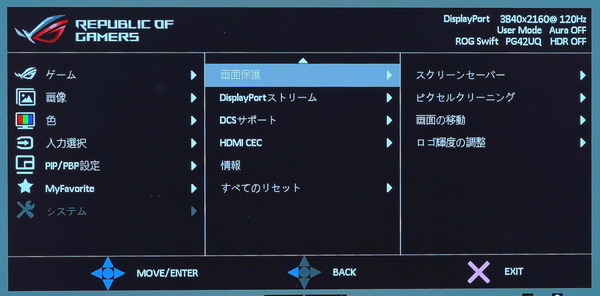

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」には有機ELテレビと同様に、有機ELパネルの焼き付き防止機能がいくつか用意されています。

”スクリーンセーバー”は画面表示の内容に変化がない(変化が小さい)場合に、ディスプレイ輝度を自動的に下げる機能です。PlayStation 5で操作がないと画面が暗くなるのと同じような動作を、有機ELパネルの焼き付き防止のためにモニタが行います。

”スクリーンセーバー”はAverage Picture Levelによって動作するので、画面が暗くなるとマウスカーソルのような小さな変化では輝度制限が解除されません。

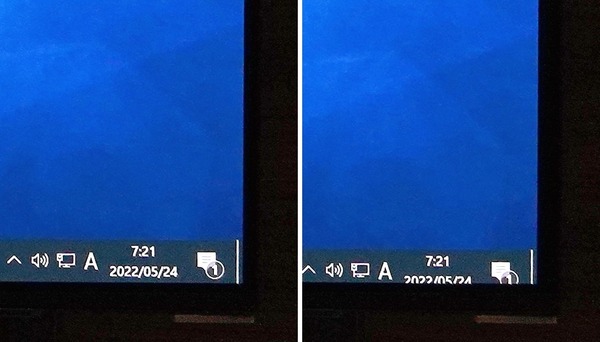

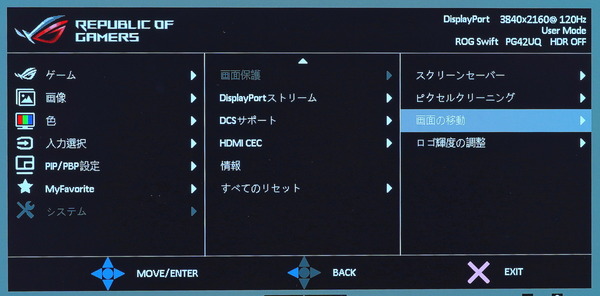

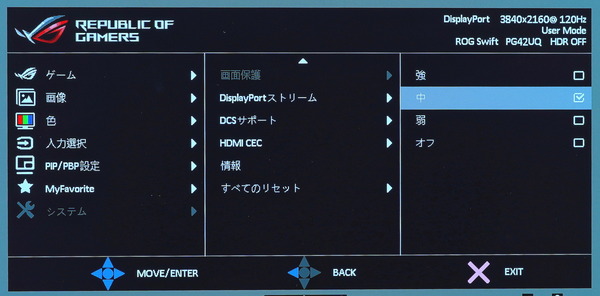

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」をPCモニタとして使用した場合、四隅の数ピクセルが見切れていることに気付くかもしれません。デスクトップでタスクバーの下が足りない、左端のショートカットアイコンが切れている等で気付きやすい現象だと思います。

これは動作不良や画面サイズの問題ではなく、LG製有機ELテレビならスクリーンシフトと呼ばれる有機ELパネルの焼き付き防止機能が原因です。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の場合は、”画面の移動”という名前で設定が配置されています。

なお”画面の移動”はOSDクロスヘアやFPSカウンターなどGamePlus機能とは排他利用になっており、GamePlus機能を有効にすると自動的に無効化されます。またGamePlus機能のオン/オフ切り替え後、自動的に画面の移動は中設定に戻ります。

移動距離を弱/中/強の3段階で設定可能です。焼き付き防止機能なので基本的には常時有効が推奨ですが、見切れるのがどうしても気になる場合は設定メニューから無効化が可能です。

”ロゴ輝度の調整”は体力ケージやミニマップのようにゲーム画面で常に表示され、大きな変化がない部分の輝度を下げる機能です。

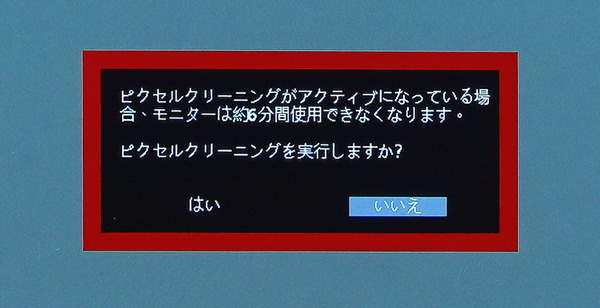

”ピクセルクリーニング”は軽度の焼き付きを復元する機能です。OSD設定から任意に実行することも可能ですが、電源オフ時に自動で実行されるので定期的に手動で実行する必要はありません。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの発色・輝度・視野角

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

ディスプレイパネルを光沢仕様とする一般的な有機ELテレビと違い、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は

ディスプレイへの自分や照明、背景の映り込みを抑える、独自のマイクロテクスチャコーティングが施されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」も、大元の有機ELパネルはLG OLED C2など有機ELテレビで使用されているLG製42インチ有機ELパネルなので光沢仕様ですが、実機を確認してみたところ、マットなアンチグレアにするフィルムがディスプレイパネルに貼ってありました。

下の写真を見ての通り、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は一般的なアンチグレアの液晶ゲーミングモニタと同じような映り込み具合です。暗転時に鏡のように映り込むグレアパネルとは大きく違います。

グレアパネルの方が発色やコントラストといった画質面では有利で、アンチグレアにギラツキを感じる人もいるので一長一短ではあるものの、有機ELモニタを一般的なPCモニタの延長で使用できるところはやはり「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の魅力だと思います。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はディスプレイパネルに有機ELパネルを採用していますが、PCモニタで一般的な液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があります。各社個別の製品によって個体差はあるものの、これらのパネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に採用されている有機ELパネルは、色再現性、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。特にコントラストや応答速度については”桁違い”な性能です。

反面、液晶パネルの中でも高価とされるIPS液晶パネルよりも輪をかけてさらに高価であり、また同じ表示が続いた時に、パネルがその残像を永続的に残してしまう”焼き付き”と呼ばれる症状があったりと独自のデメリットもあります。

| ディスプレイパネルの簡易比較表 | ||||

| 有機EL | IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | |

| 色再現性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト (黒レベルの低さ) |

◎◎◎ | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | ◎◎◎ コンマms級 |

〇 | △ | ◎ |

| 大型テレビ | 40~80インチ超まで幅広く採用 | 近年は採用なし | ||

| 最大輝度 | △ |

◎ バックライト次第で1000nits超も |

– | |

| ハロー現象 | 発生しない |

部分駆動では 発生する可能性あり |

– | |

| 価格 (高RR) | ×× |

△ (×) | △ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

・IPS/VA/TN液晶パネルを比較解説 – ゲーミングモニタの選び方[4]

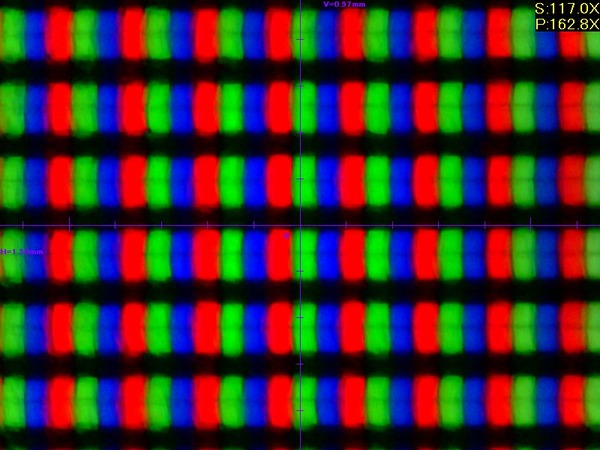

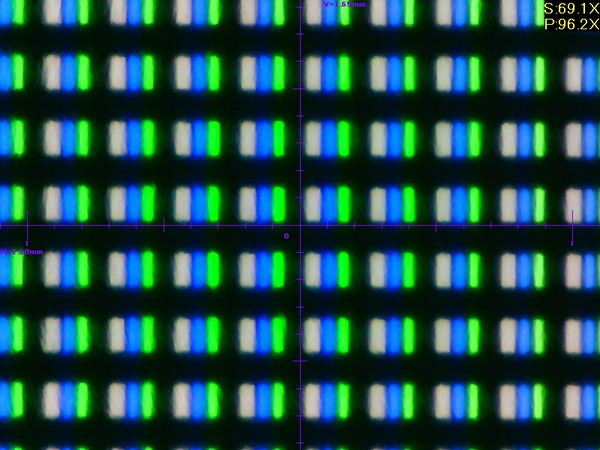

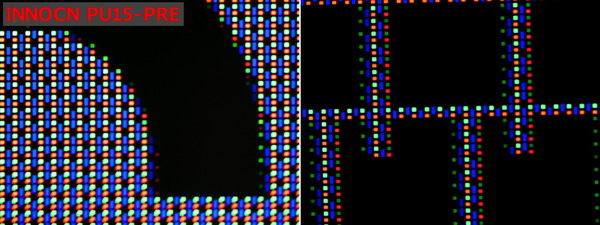

サブピクセル構造についてチェックしていきます。

まず予備知識として、一般的な液晶パネルは下の写真のように1:2程度で縦長なRGBサブピクセルが1ピクセルを構成しています。WindowsのClearTypeはこのサブピクセル構造に最適化して、フォントが綺麗に見えるようになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」には多くの有機ELテレビと同じく、LG製の有機ELパネルが採用されています。

LG製有機ELパネルは赤緑青の三原色に加えて、ピーク輝度を稼ぐための白色ドットを加えたRGB+W配列になっています。(1ピクセルの正確な配列はRWBGの順番)

映画やゲーミングには基本的に影響はありませんが、RGBサブピクセルを前提にしたWindows PCのデスクトップ作業など、1ピクセル単位で描かれるような細かい文字では輪郭がにじむ可能性があります

ちなみに、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のサブピクセルは白色表示でも全てが点灯することはなく、色温度が6500K以下で暖色寄りだとRGW、7000K以上で寒色寄りだとGBWが点灯します。

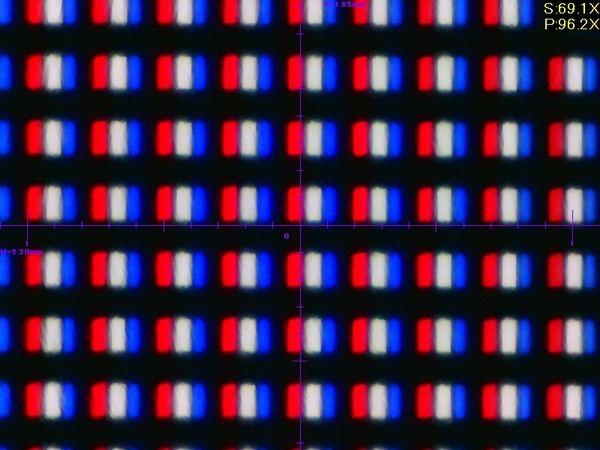

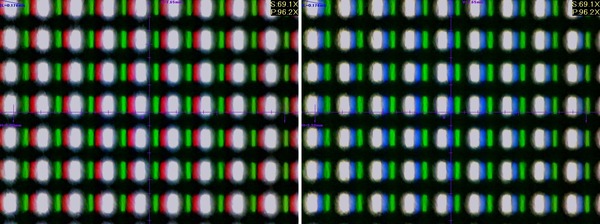

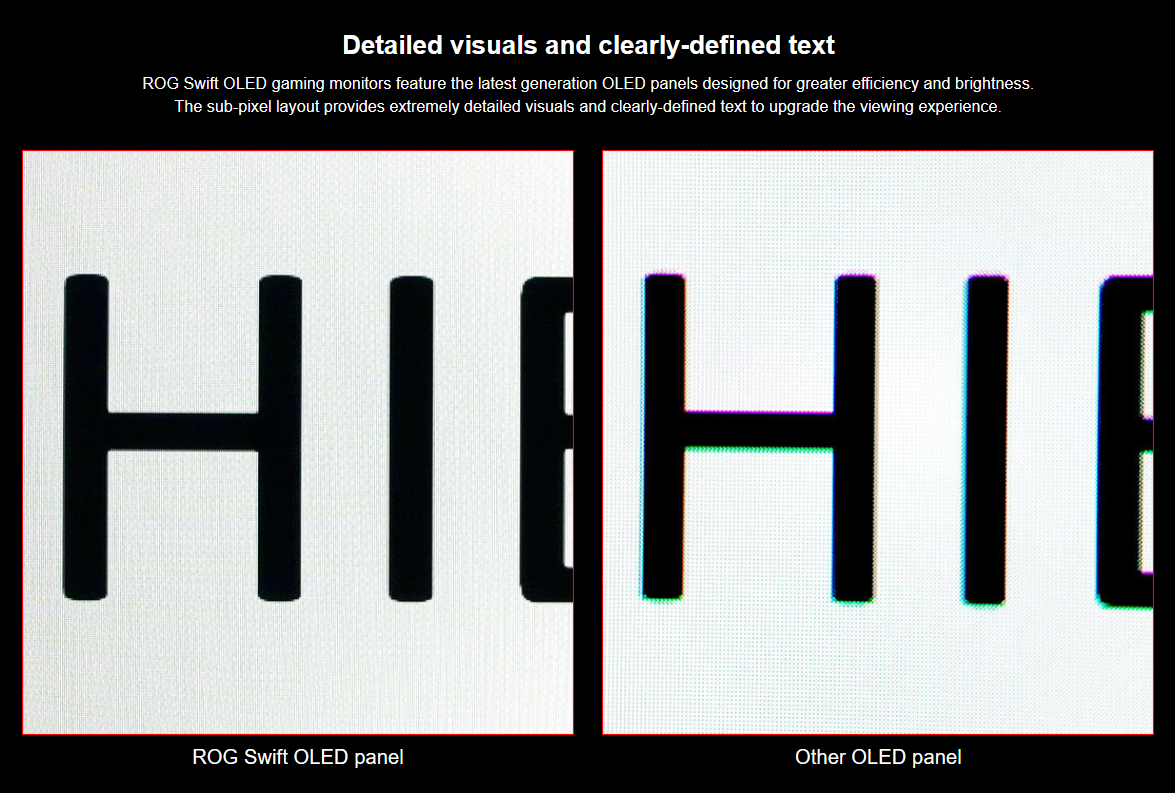

補足しておくと、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の公式ページにおいて、テキストがより明瞭に表示されるとして比較対象になっている有機ELパネルはモバイルPC向けに採用されているSamsung製AMOLEDパネルです。

Samsung製AMOLEDパネルのサブピクセルは、左上に緑、左下に赤、右に縦長の青というサブピクセル構造なので、上で紹介したように短冊状にRGBが並ぶサブピクセルを想定した、Windowsフォントでは色滲みが生じる可能性があります。

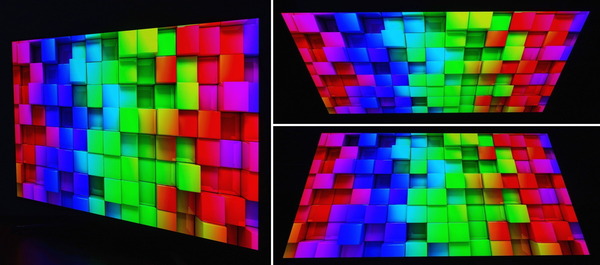

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は色再現性とコントラストに優れた有機ELディスプレイパネルなので、上下左右どこから見ても色の破綻はなく視野角も良好です。

ただし「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」が採用するLG製の有機ELパネルには、上のようなカラフルな画面であれば体感し難いのですが、白やグレーの短調な画面で視野角が付くと青みがかるという弱点があります。

1m~2m程度の距離で正面から見ても、視野角による色変化で左右端が青みがかってしまうので、ここはLG製有機ELパネルを採用するモニタ/テレビを使用する上で好みが分かれるポイントです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の発色について、色温度の標準設定である”6500K”で、白色が極端に黄色や青色がかって見えることもなく、特に違和感はありませんでした。

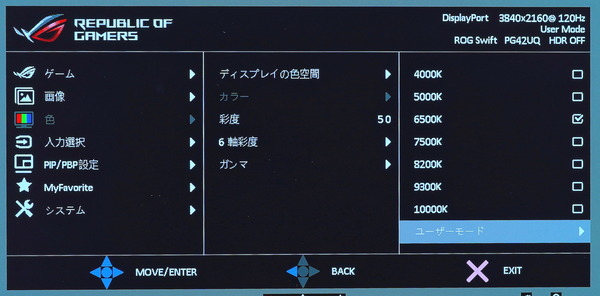

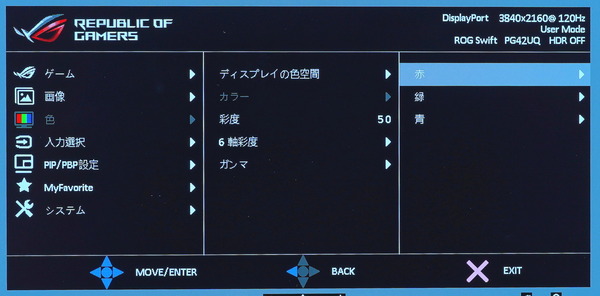

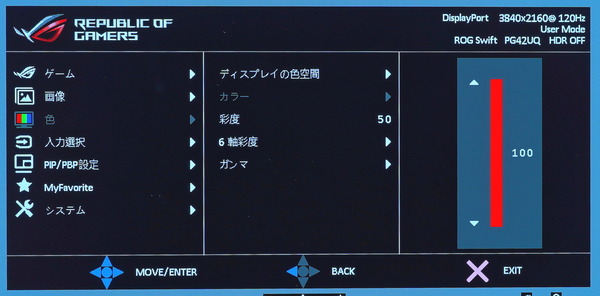

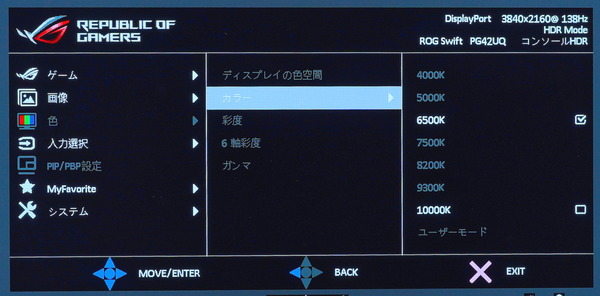

色温度設定には4000K(暖色)~10000K(寒色)まで7種類のプリセットがありますが、これらを切り替えても発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

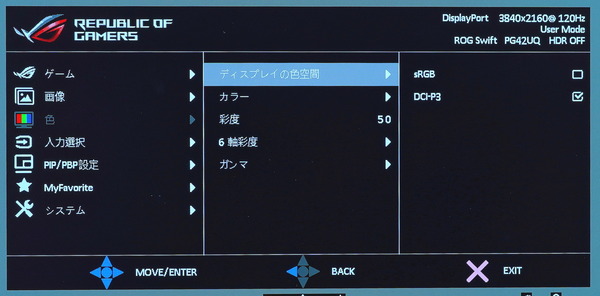

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の色域は公称値で98% DCI-P3ですが、PC画像で一般的なsRGBに色域を制限するsRGBエミュレートにも対応しています。

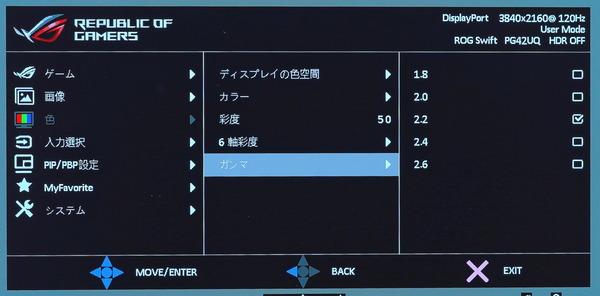

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はガンマの設定にも対応しており、標準の2.2に加えて、1.8、2.0、2.4、2.6の5段階で調整できます。

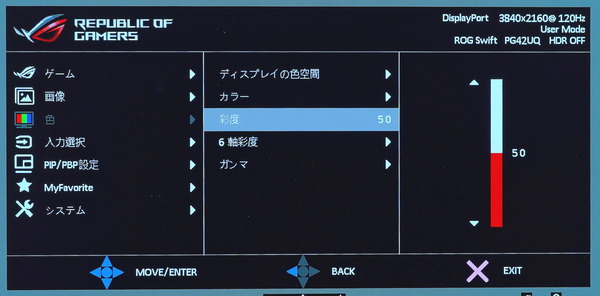

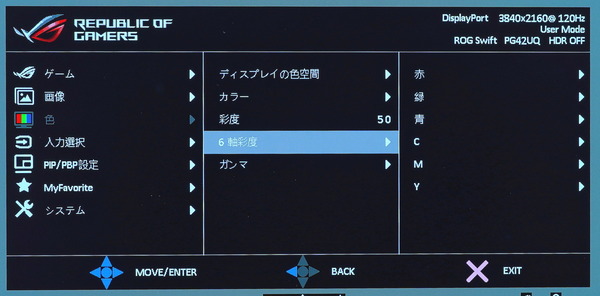

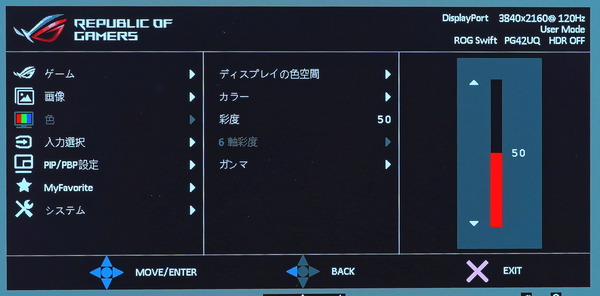

ユーザーモードなど一部のGameVisualでは、彩度や6軸彩度の調整も可能です。

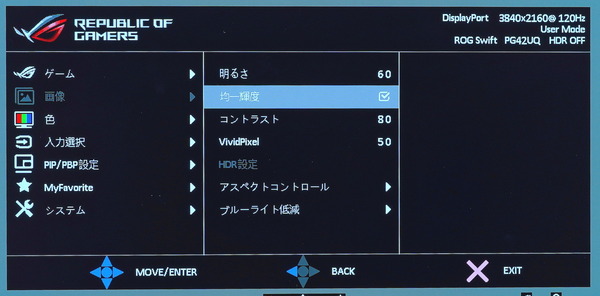

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・色再現性・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。

検証にはカラーフィルター式(色差式)のX-Rite i1 Display Pro PlusとDatacolor SpyderX、そして分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

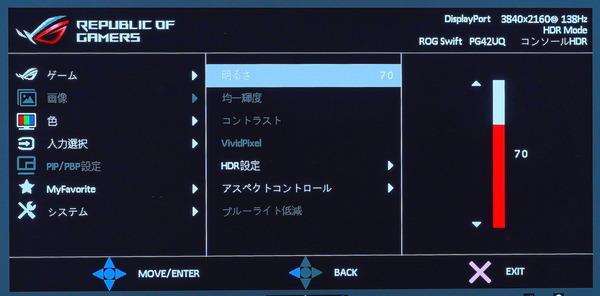

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は初回起動時に省電力機能に関するオン・オフの切り替えアラートが表示されますが、よくわからずオンのままにしておくとディスプレイ輝度が制限されるので、画面が暗い時は省電力モードがオフになっているか確認してください。

また有機ELパネルを採用するモニタ/テレビはSDR表示であっても映像ソースの平均的な明るさに応じて画面の輝度レベルが制御(APL:Average Picture level)されます。

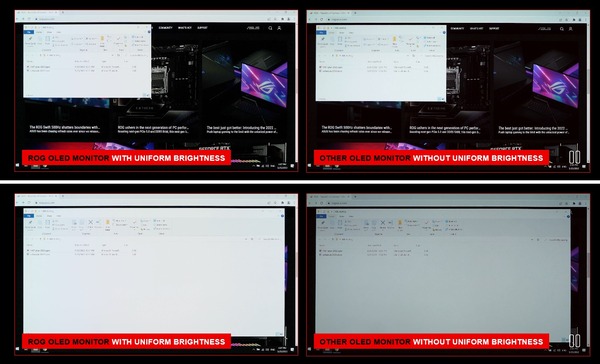

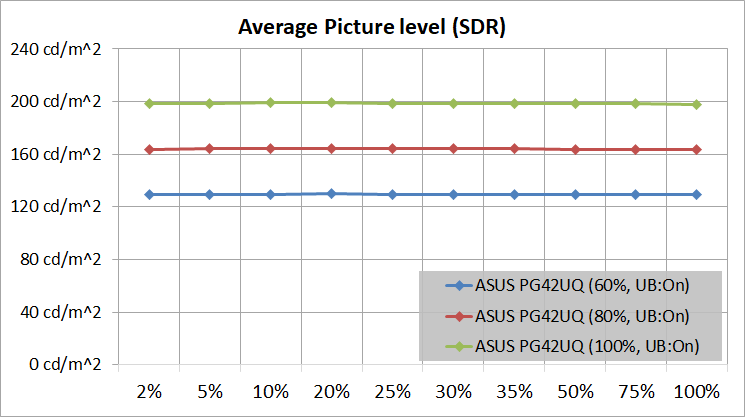

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は公式ページでもアピールされているように、SDR表示に置いてAPLを無効化し、一般的な液晶ディスプレイのように一定のディスプレイ輝度で動作する『均一輝度(Uniform brightness)』という機能に対応しています。

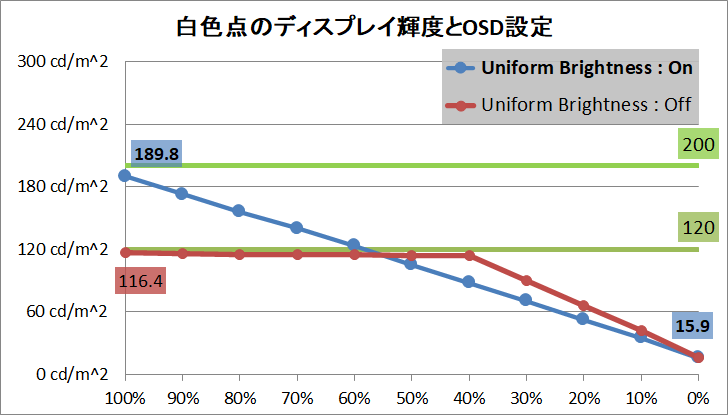

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。画面全体を白表示にした時に、OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」で均一輝度を有効にすると、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度60%前後、室内照明に依りますが個人的に見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度100%前後です。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」で均一輝度を有効にすると、Average Picture level(今回の検証では簡単に黒塗りつぶしの中央にX%の白色領域)に依らず、一定のディスプレイ輝度を発揮できます。

OSD設定を最大にしても200cd/m^2弱なので液晶ディスプレイと比較するとやはり劣るので、明るい環境には弱いですが、とはいえ200cd/m^2もあれば実用レベルには十分に達していると思います。

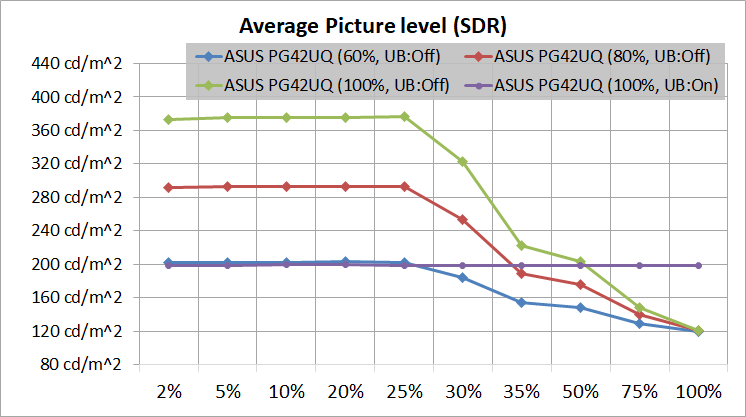

一方、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」で均一輝度を無効にすると、Average Picture levelに応じたディスプレイ輝度は次のようになります。

APLが50%を超えた時点で、OSD設定で輝度を最大にしていてもディスプレイ輝度は200cd/m^2を下回り、全体が白色だと120cd/m^2程度に制限されます。ただしAPLが25%以下であれば360cd/m^2以上の輝度を発揮できるので、表示内容によっては均一輝度を無効化したほうが画面が明るくなります。

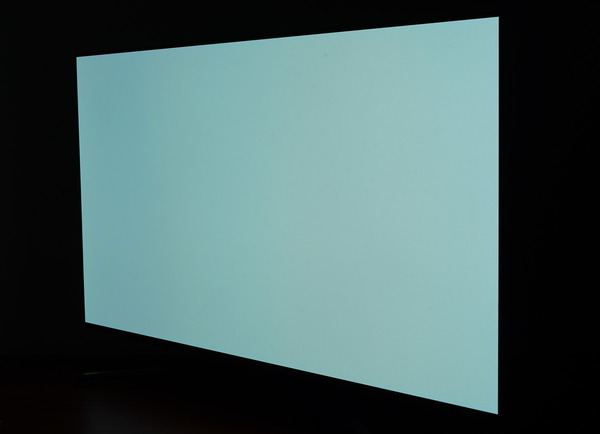

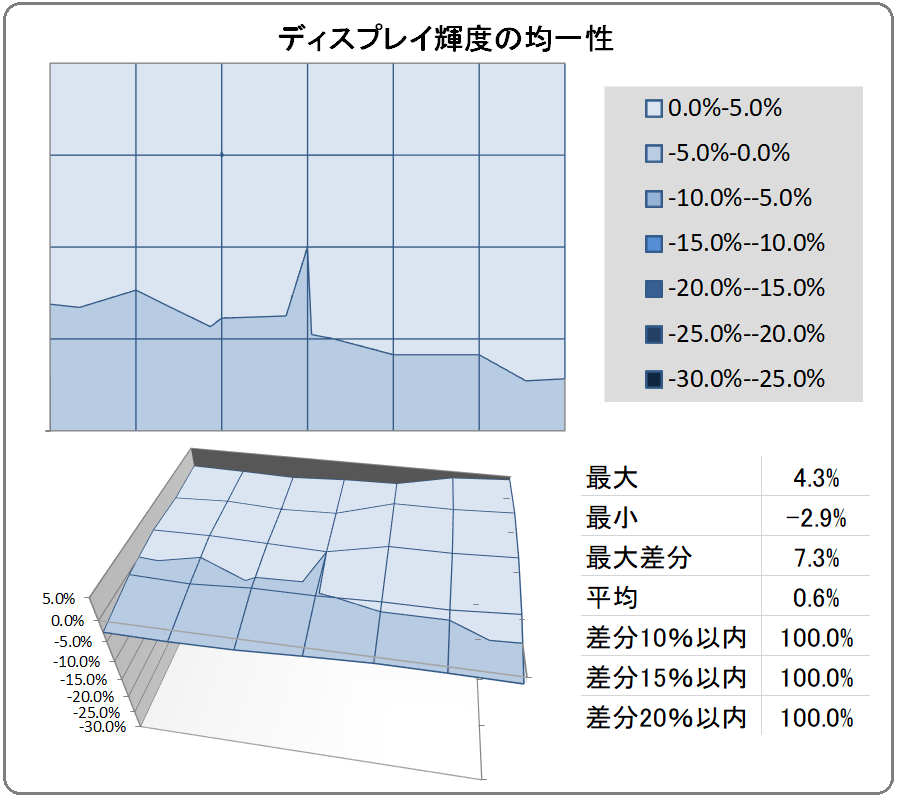

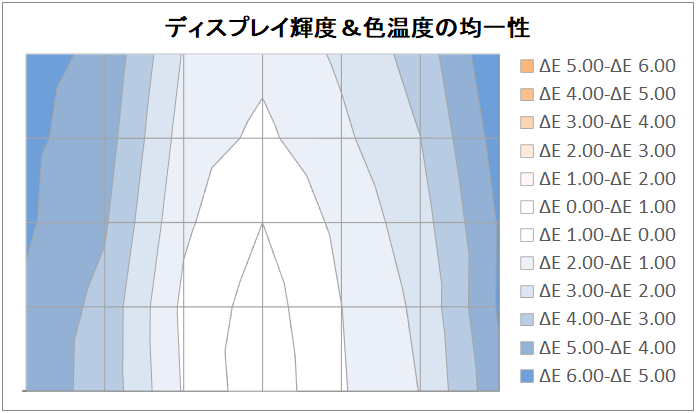

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は35カ所の測定点のうち、差分10%を超えるポイントがなく、上下5%以内に収まるという非常に優秀な均一性を発揮しました。

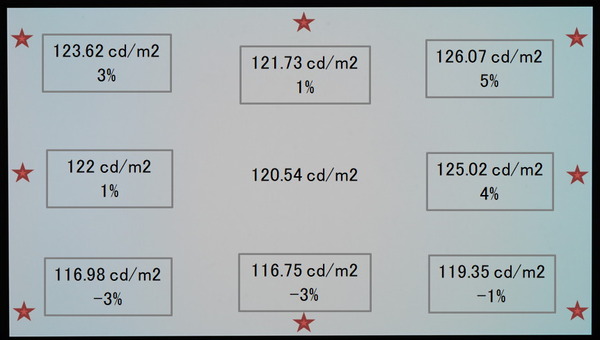

液晶モニタにおいて輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので、同様に中央120cd/m^2を基準にして個別に測定したところ次のようになりました。

バックライト式の液晶ディスプレイはどうしても四辺&四隅の輝度低下は大きくなりがちですが、有機ELディスプレイは「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はそこも5%以内の差分に収まっています。

ただし、視野角のところで言及したように「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を含めLG製の有機ELパネルは視野角があると、1~2m程度離れて正面から見た角度でも端の方が青みがかってしまうので、それが輝度低下のように感じるかもしれません。

参考までに輝度と色温度による色差の分布です。「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の場合、中央を白色基準として、左右端にいくほど中央よりも寒色寄りになりました。

上述の通り、視野角でも寒色に感じやすくなるので正面から見た時に左右端の青色感が強調されるような特性です。個体差なのか分かりませんが、ここはもう少し上手く調整しておいて欲しかったところです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の有機ELパネルはピクセルレベルで輝度を調整できるので、グローバルディミングはもちろん、フルアレイ型ローカルディミングでも100分割程度であれば、圧倒的に優れた黒色表現、明暗の分離が可能です。

下の写真では有機ELパネルの「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」と、96分割フルアレイ型ローカルディミングに対応した液晶パネルのSONY INZONE M9を比較しています。

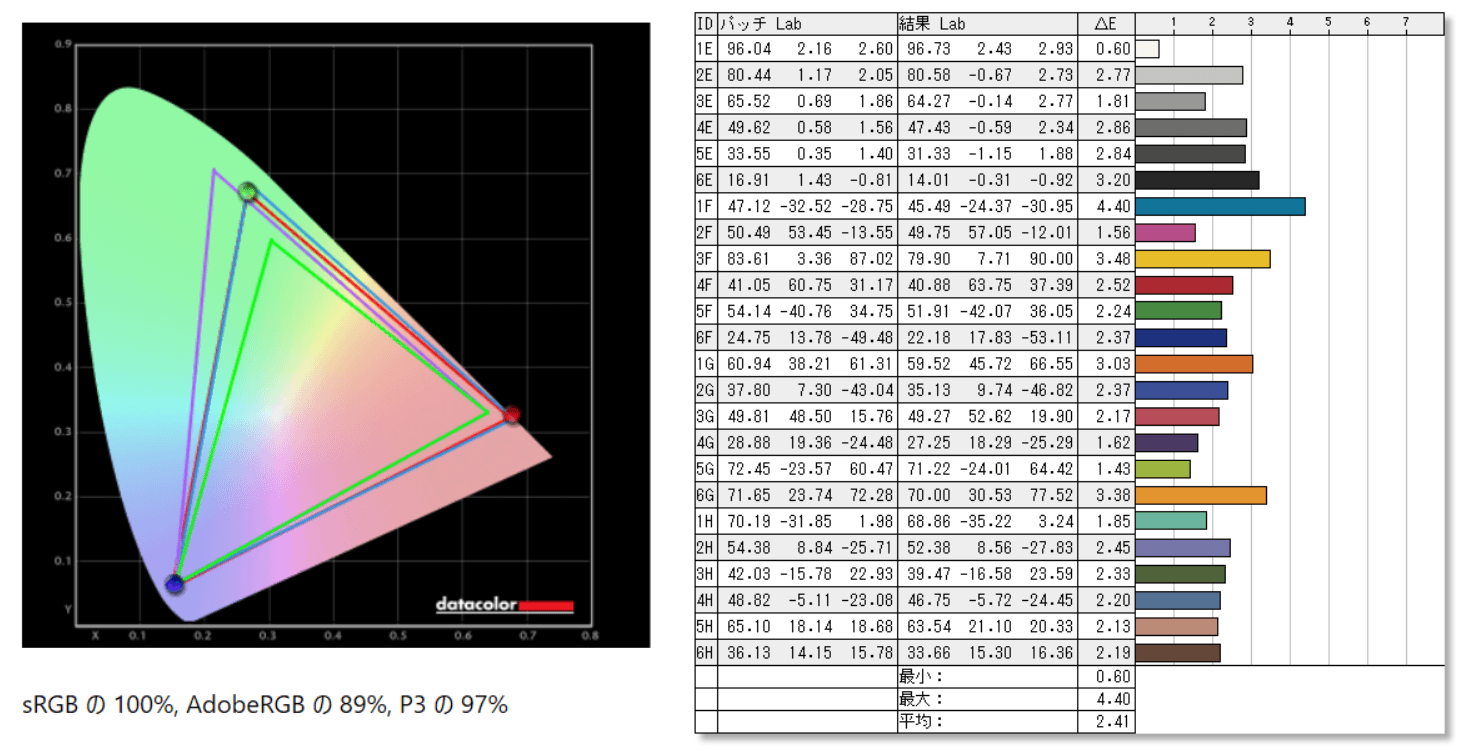

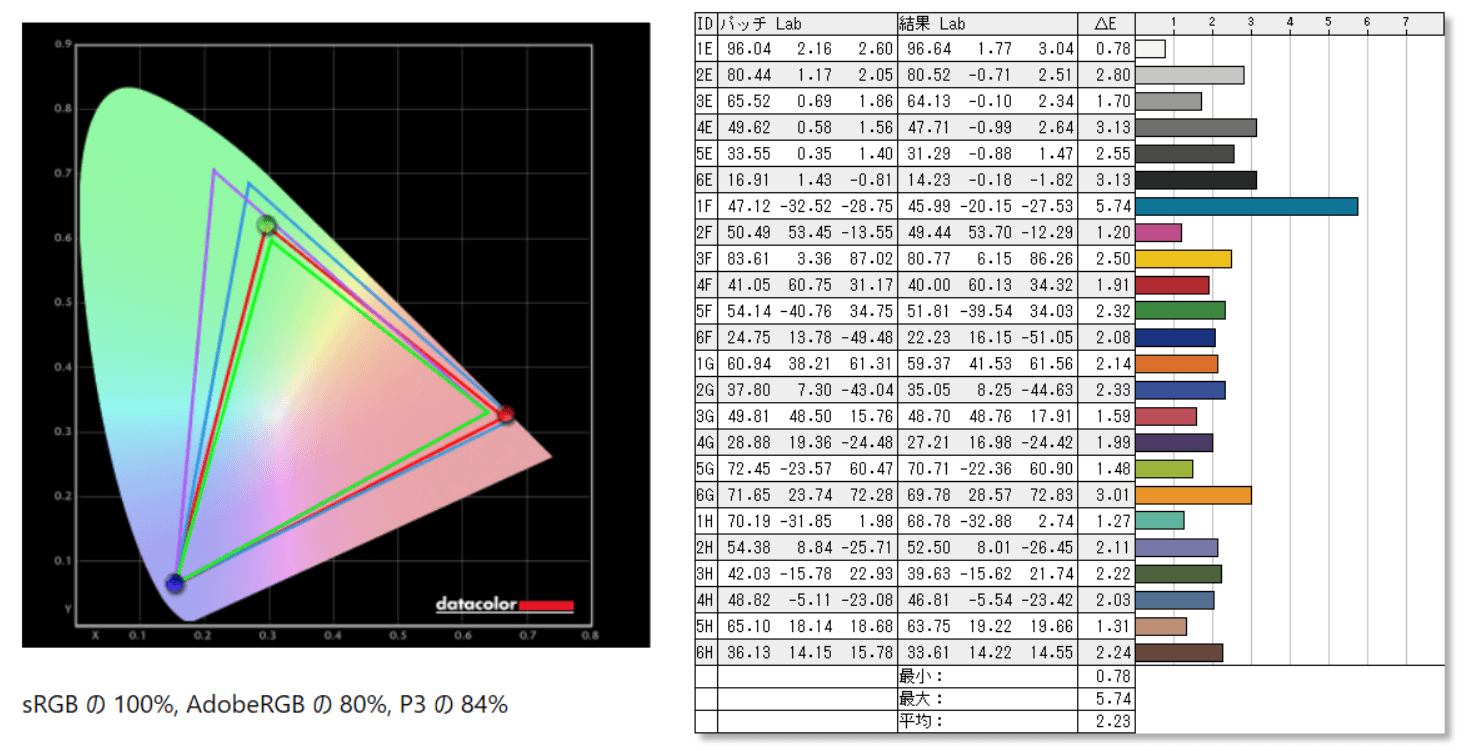

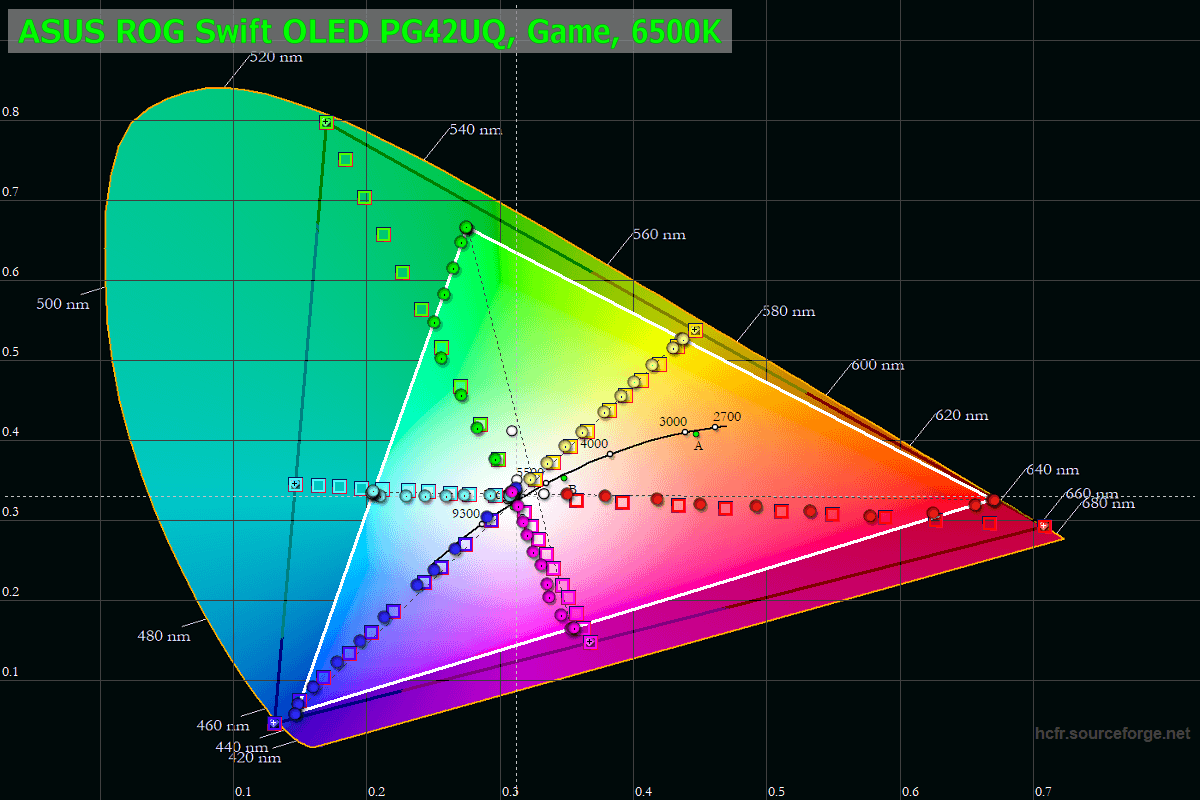

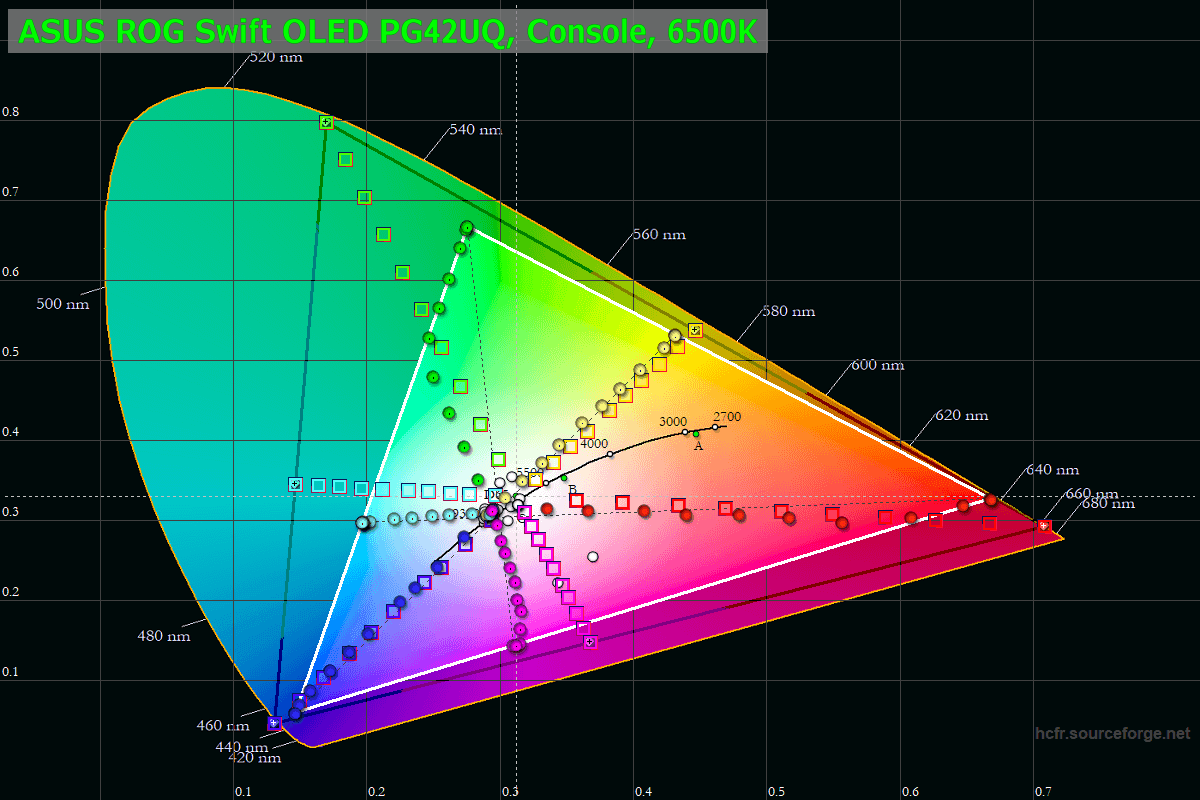

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の色域と色の正確性を検証してみました。

まずはモニタのOSD設定をユーザーモード(均一輝度を有効にしてディスプレイ輝度:120cd/m^2になるように調整)として、任意のカラープロファイルを適用しない場合、次のようになりました。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は100% sRGBに加えて、89% Adobe RGB、97% DCI-P3という非常に広い色域をカバーしています。

OSD設定で色空間をsRGBにするか、GameVisualでsRGBモードを選択すると、色域をモニタからsRGB相当に制限できます。下はGameVisualをsRGBモードにした時の測定結果です。

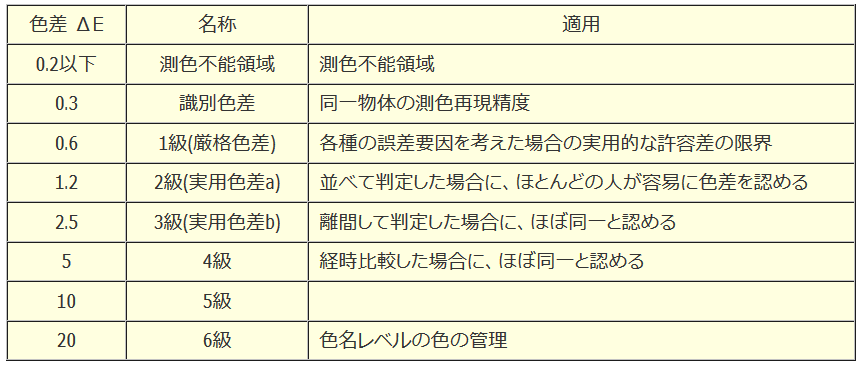

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はカラーキャリブレーションレポートも添付されていますが、Datacolor SpyderXで簡単に検証したところ、色の正確性も平均ΔEが2.2~2.4程度でした。色精度を求めるのであればやはり各自でカラーキャリブレーションが必要になります。

X-Riteによると『ΔE=2~3程度で2つの色を離して見比べた時に違いが分かるレベル』とのこと。

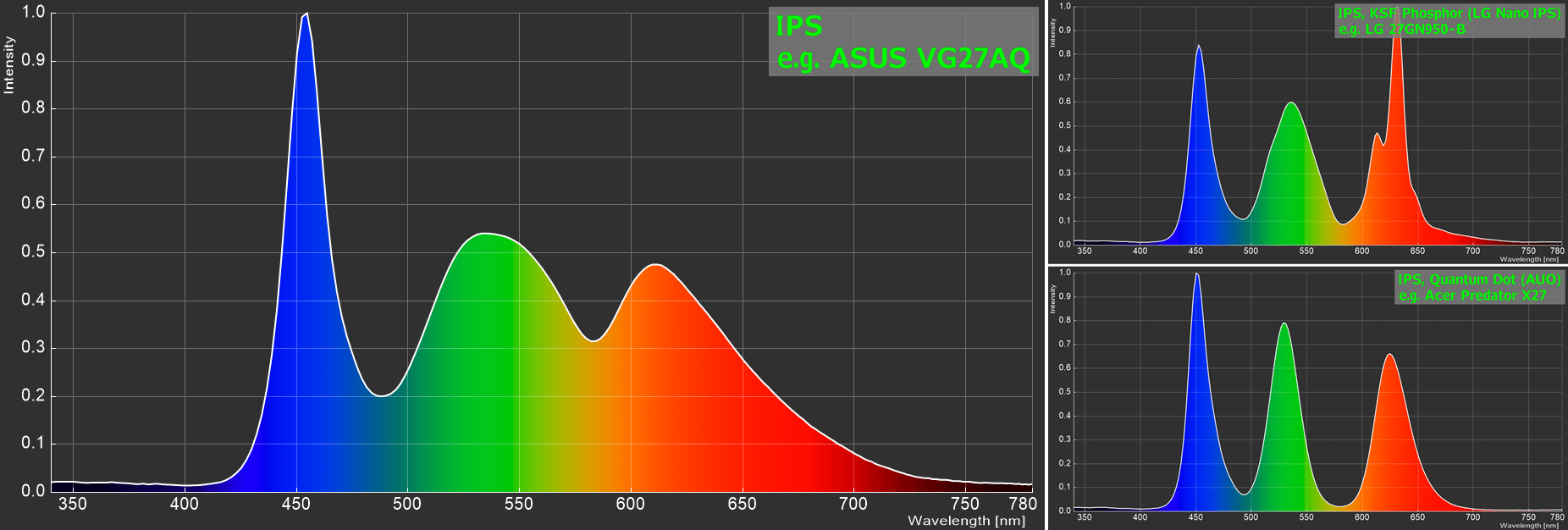

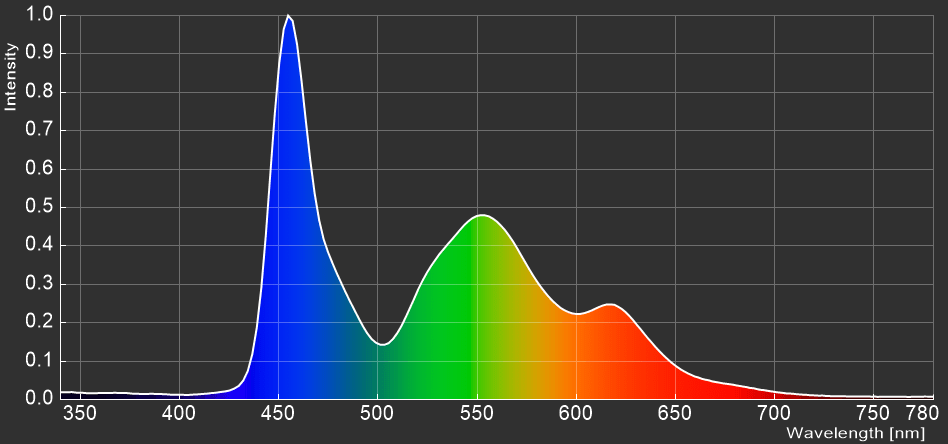

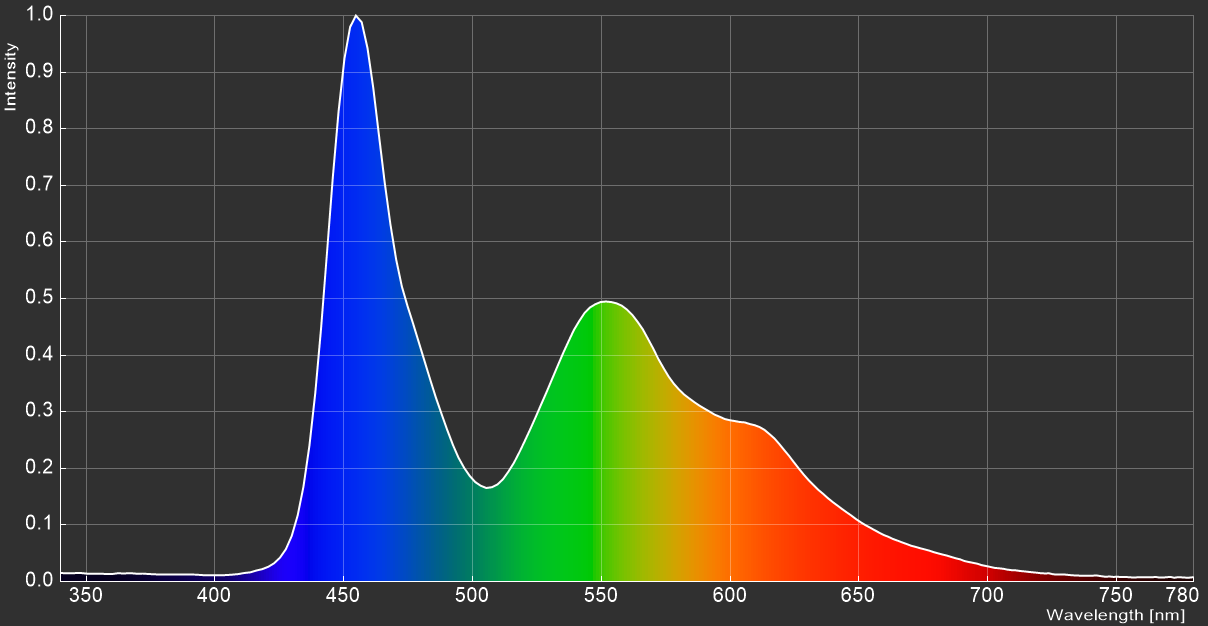

また分光型測色計(スペクトロメーター)で測定した輝度120cd/m^2における白色点のカラースペクトラムが次のようになっています。

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、かつ高さが同程度であること』です。一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので青色のピークが高くかつ鋭くなります。白色を基準として測定した場合、緑と赤のピークの高さは色温度のOSD設定で若干上下します。以上から簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になりますが、LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」には2022年最新のLG製有機ELパネル、俗に言うWBEパネルが採用されていました。従来パネルよりも赤色の再現力に優れ、高輝度表示性能も改善しています。

従来のWBCパネルを採用する製品と比較して(下はLG OLED CX 48)、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のWBEパネルでは、赤色のピークが少しですが立ち上がっています。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの138Hzリフレッシュレートについて

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の最大の特徴の1つである138Hzリフレッシュレートについてチェックしていきます。

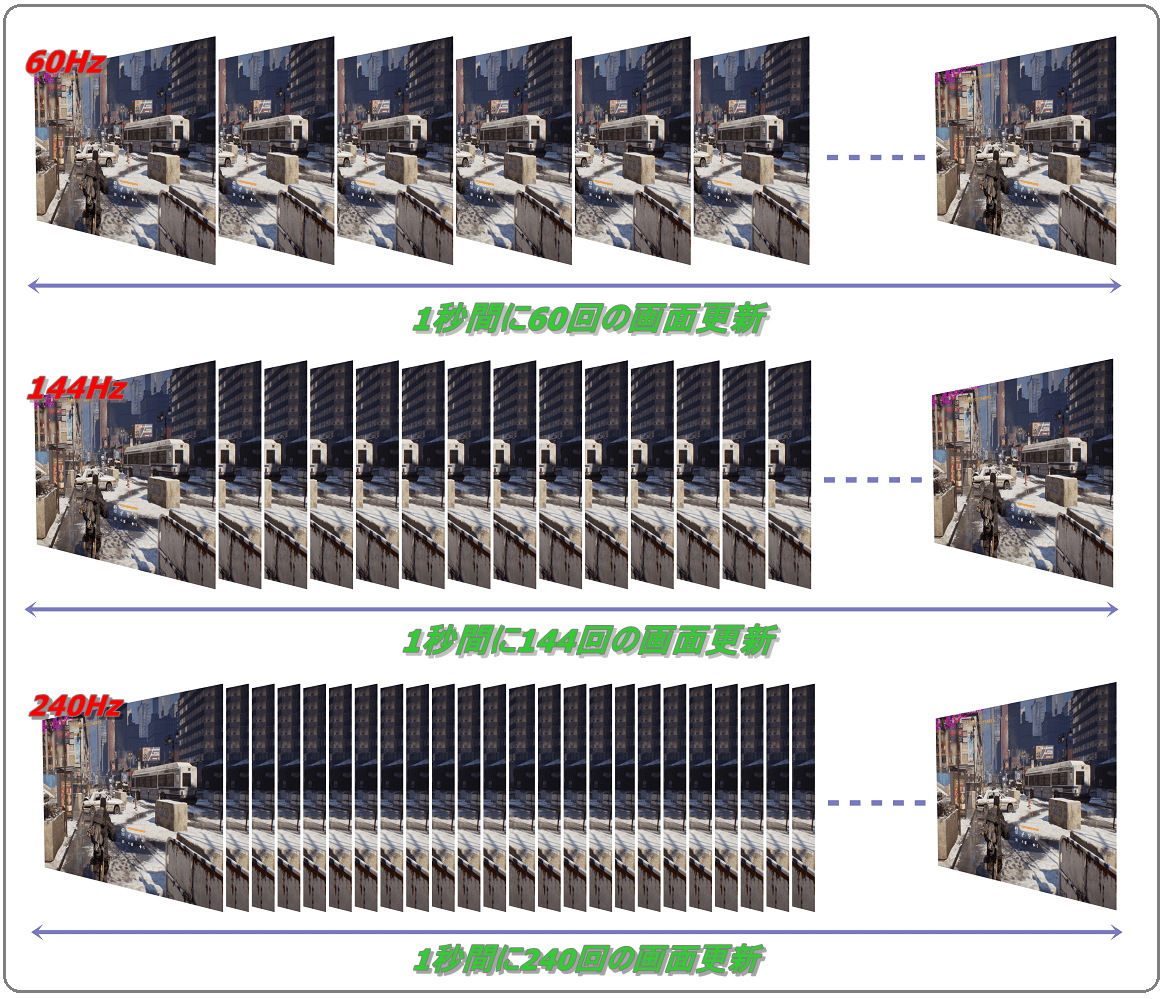

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の特徴の1つである”138Hzリフレッシュレート”について、その意味自体は特に説明せずとも読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートのモニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。

最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも普及しつつあり、さらには、それを1.5倍に上回る360Hzの超々高速なリフレッシュレート対応製品も各社から販売されています。

1秒間に144回の画面更新を行う144Hzリフレッシュレートの物理的なメリットとしては、単純に秒間コマ数が増えるので映像がより滑らかになります。上の章で詳しく検証したようにリフレッシュレートが上がると応答速度も上がって細部がクッキリとしたシャープな映像に見えやすくなり、加えて画面更新間隔が短くなるので表示遅延が小さくなり、一般的な60Hz環境よりもスピーディーなプレイで他者を圧倒しやすくなります。

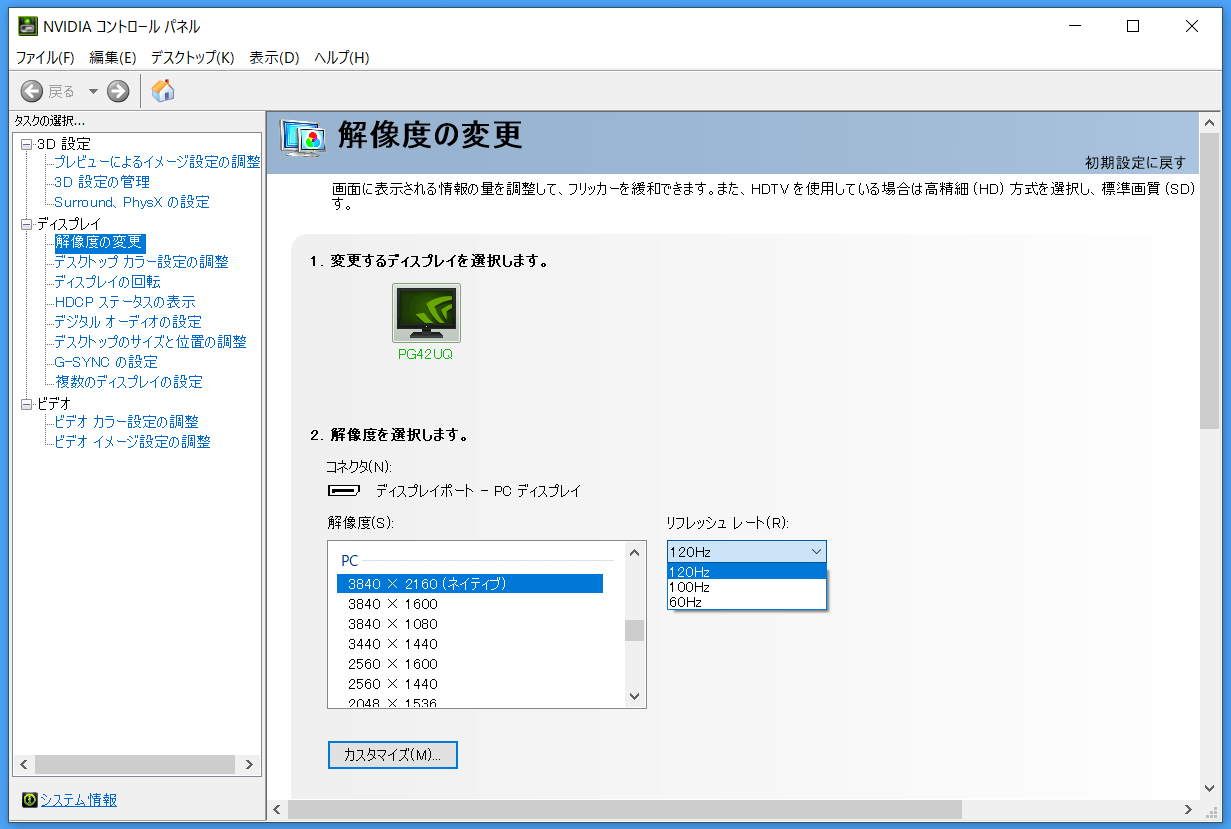

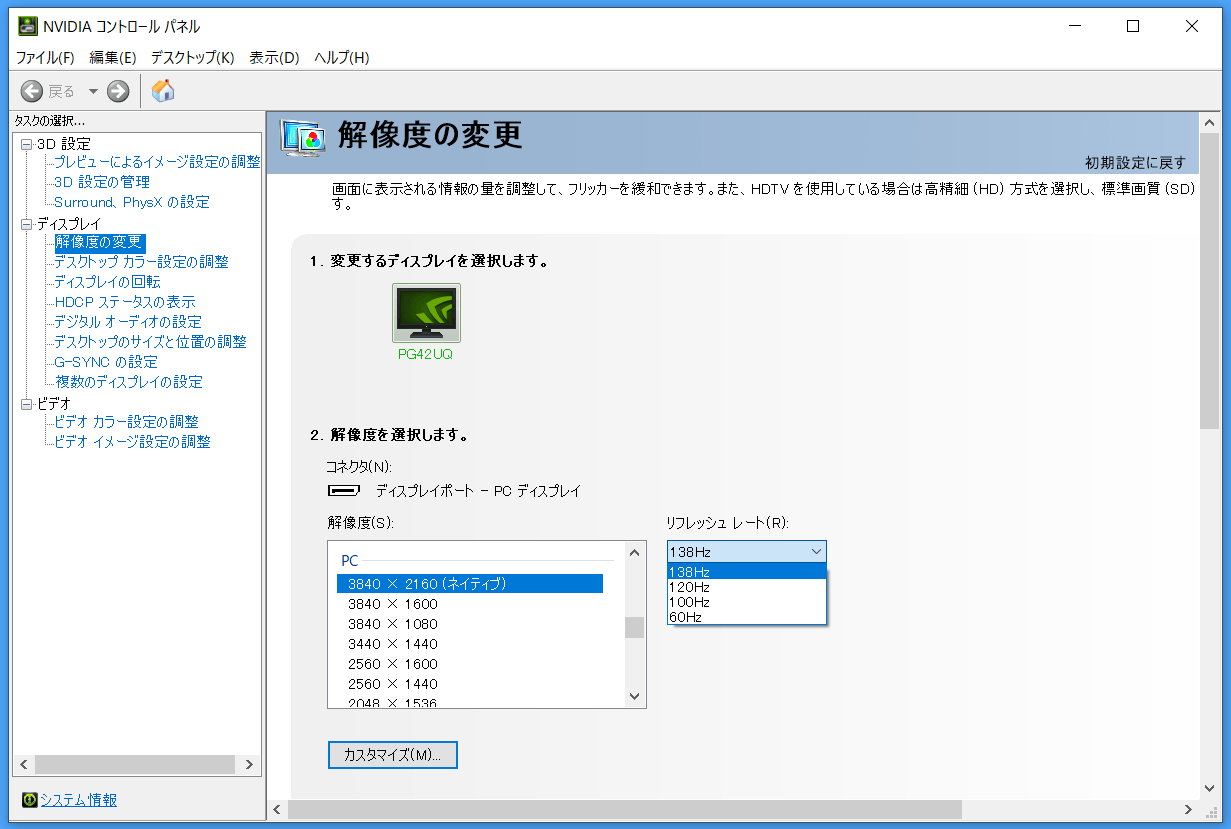

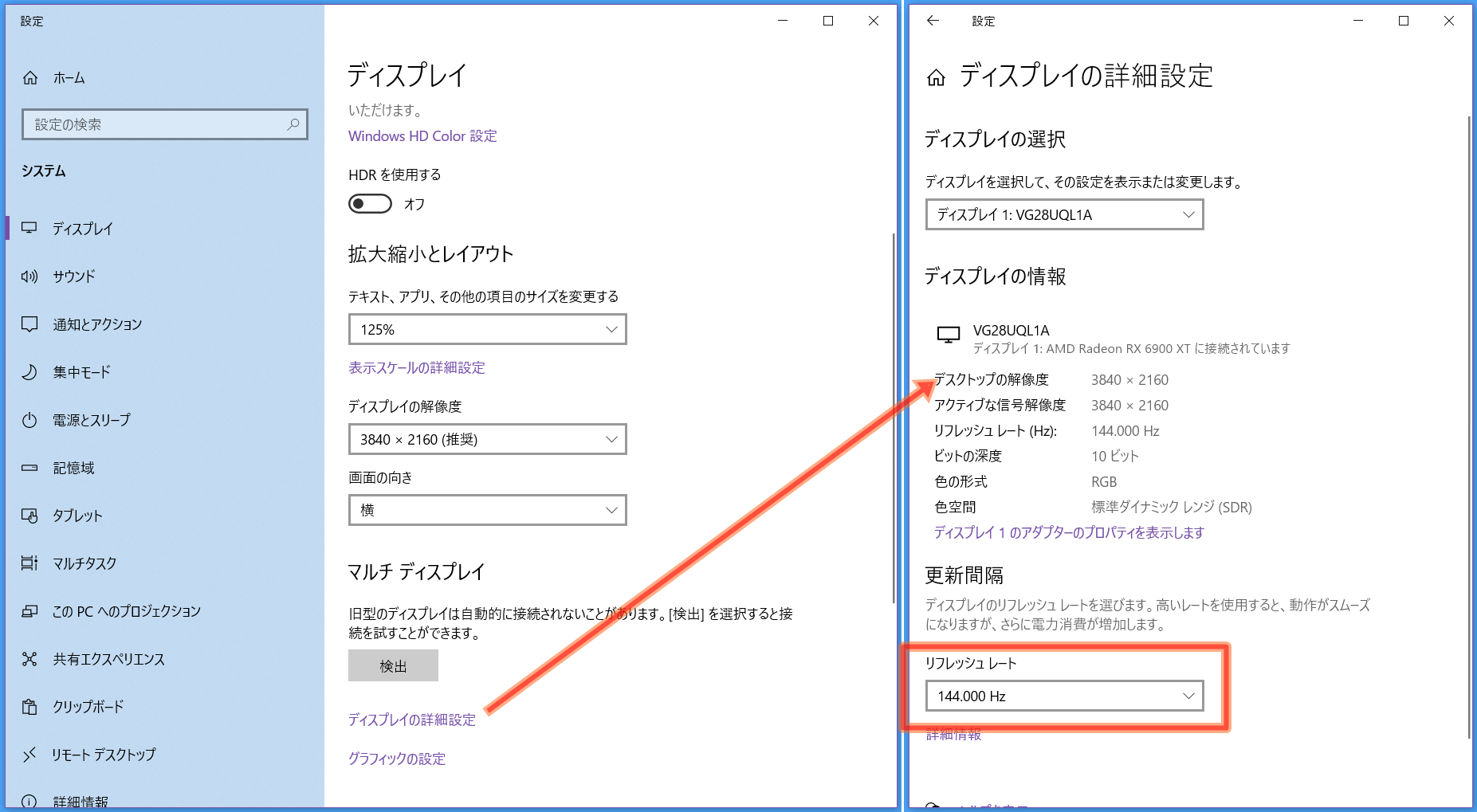

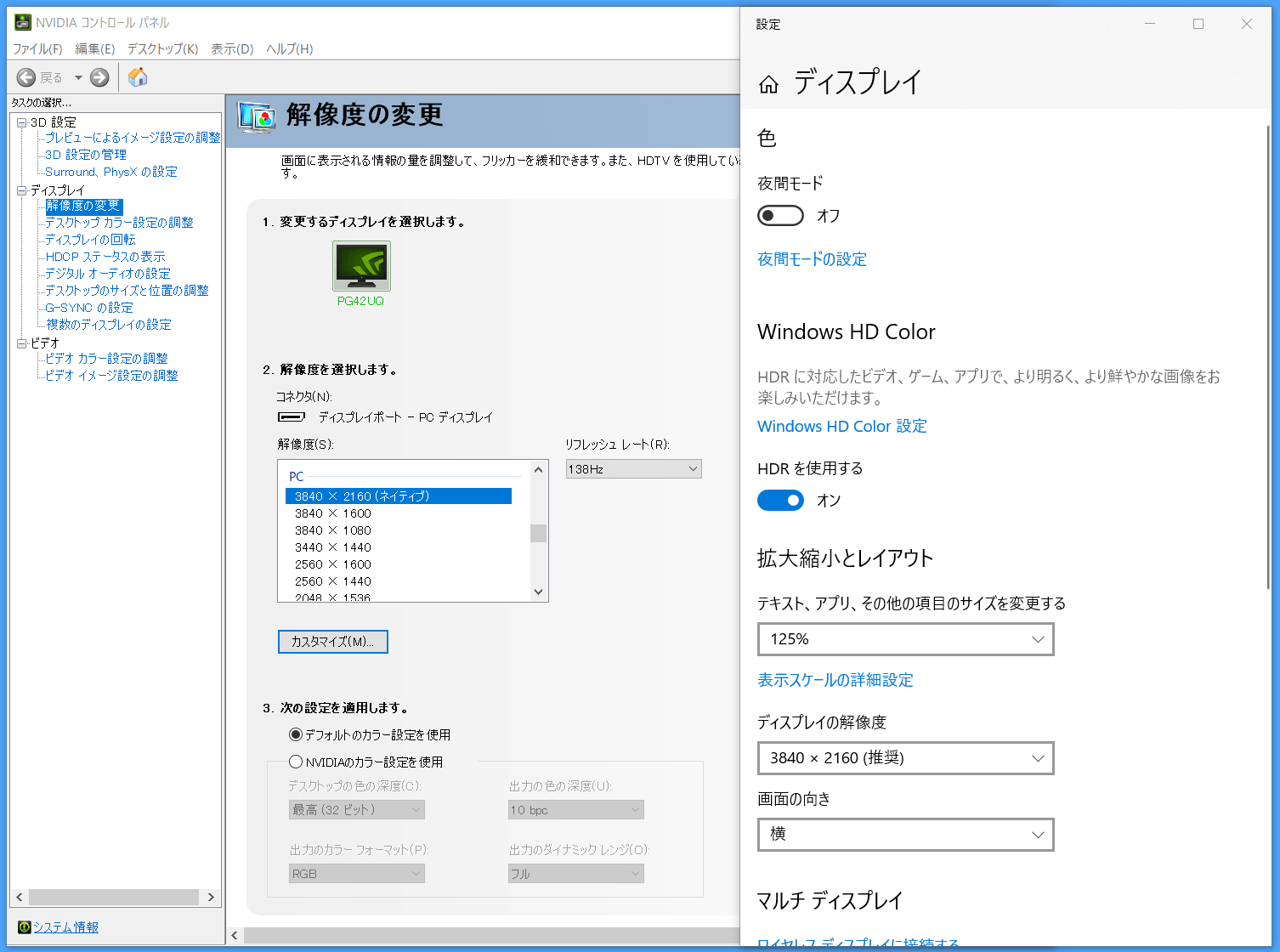

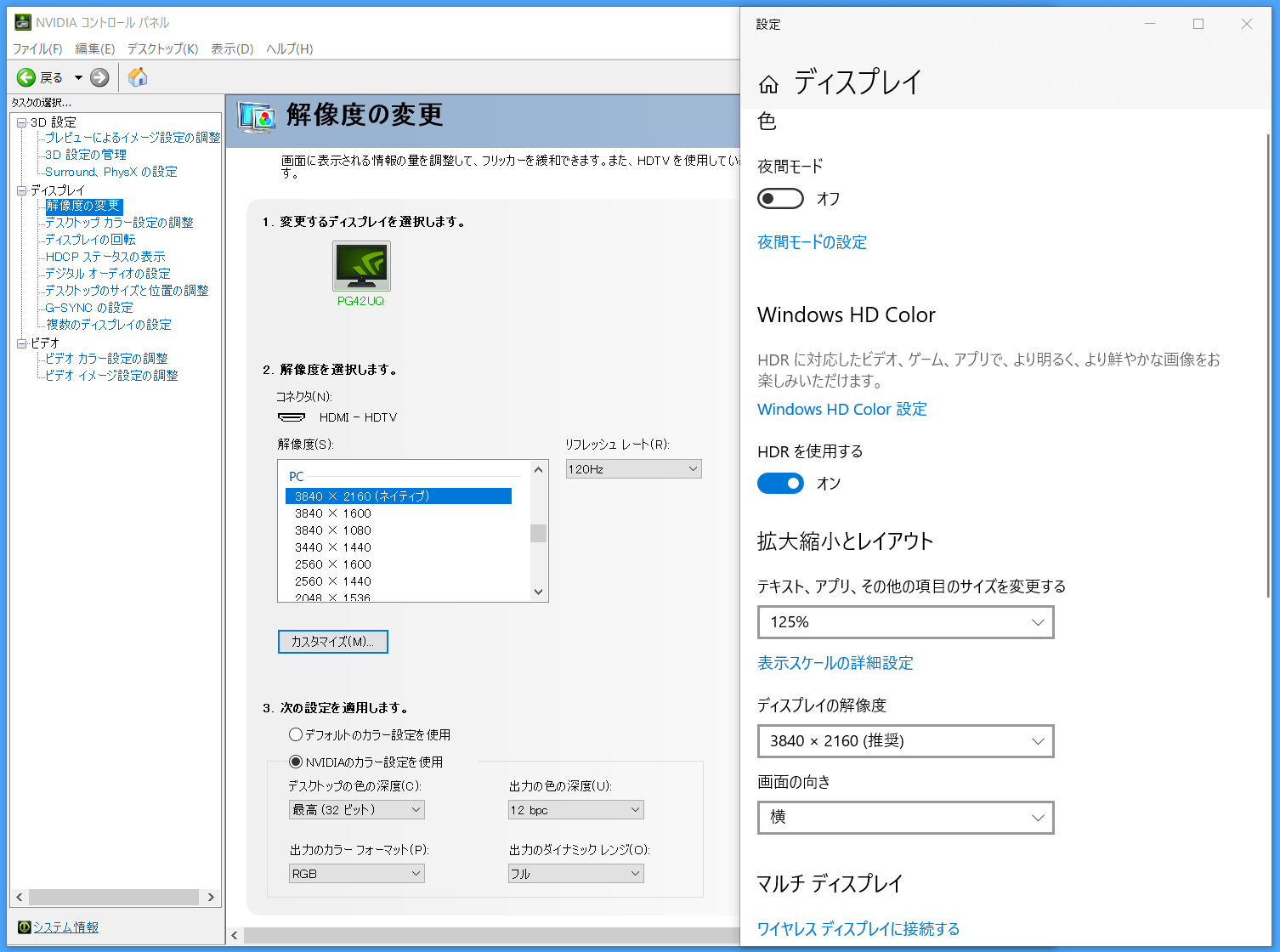

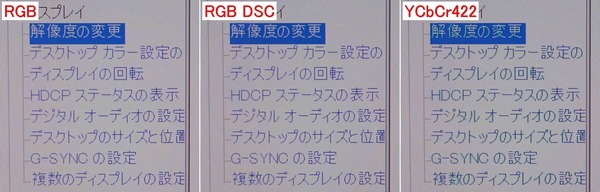

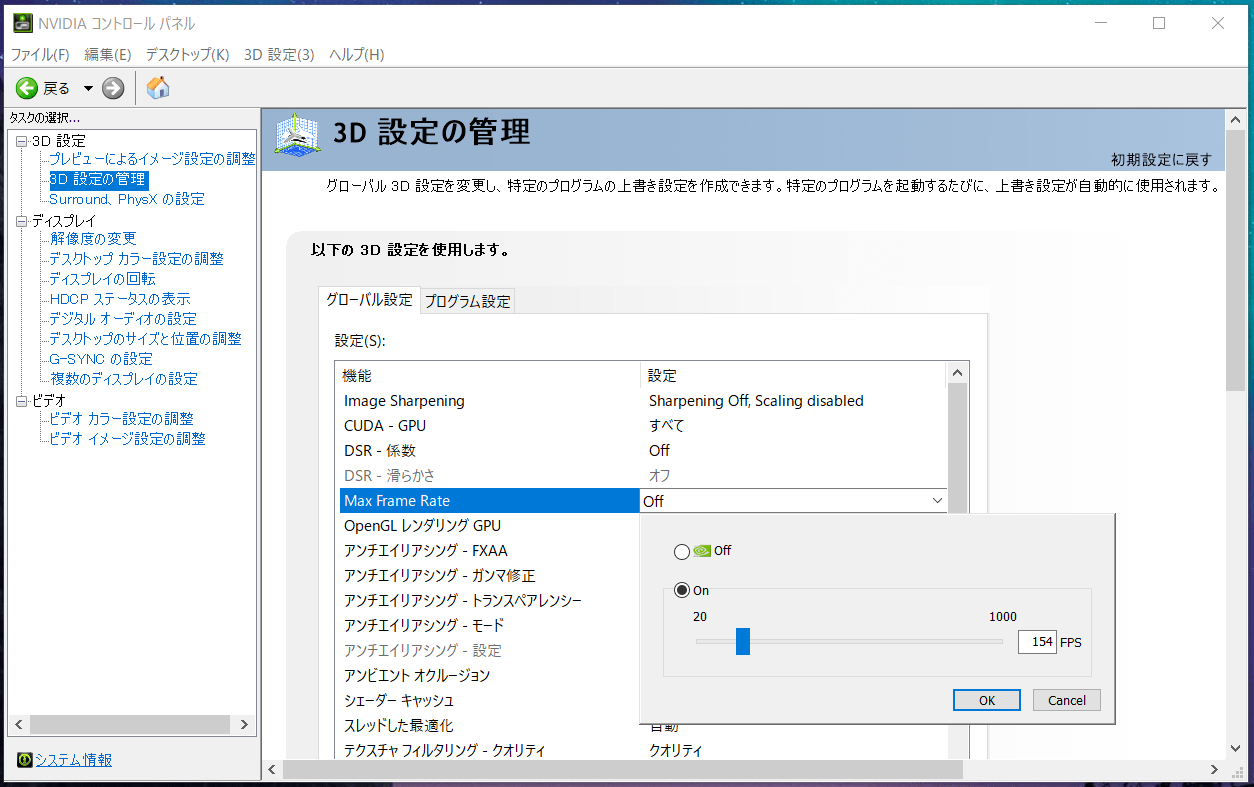

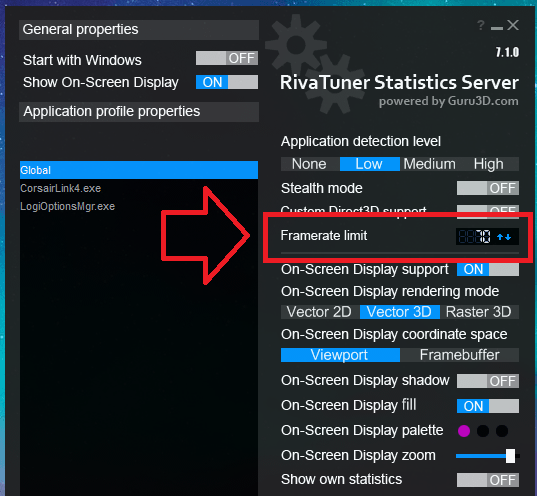

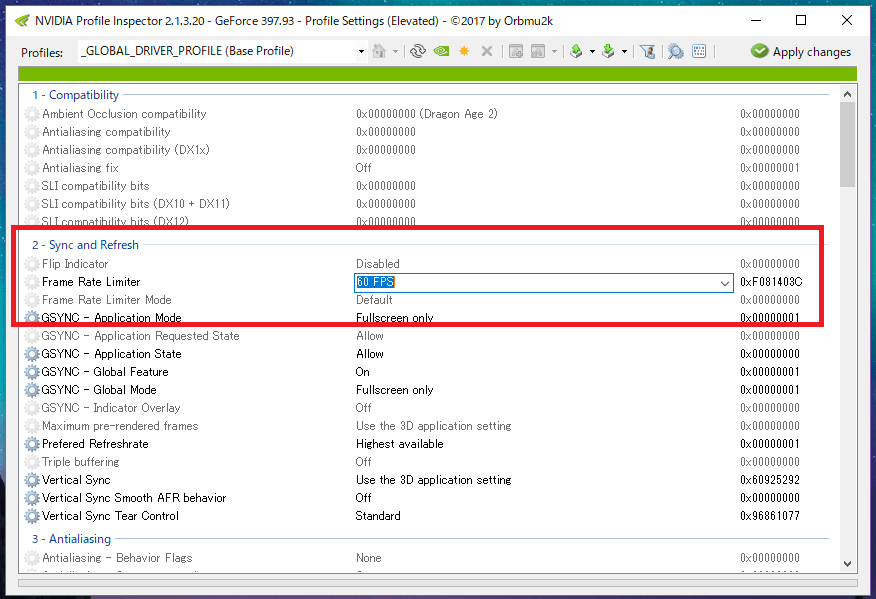

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」ではNVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを120Hzなどに自由に設定できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のDisplayPortビデオ入力は上述の通り標準ではver1.4とDSCに対応していますが、出力機器に対する下方互換性を確保する設定が用意されています。

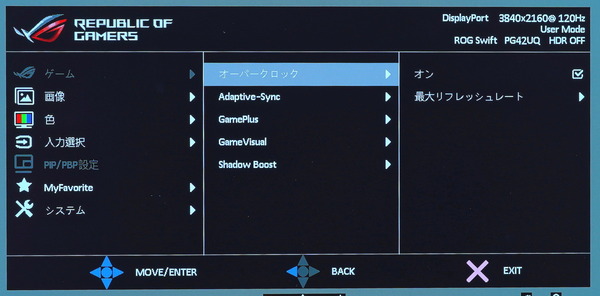

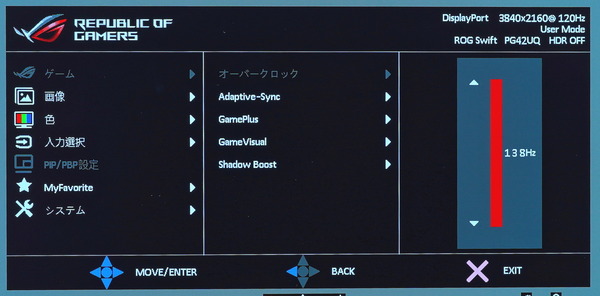

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」がネイティブ対応するのは4K解像度において最大で120Hzリフレッシュレートまでですが、OSDメニューからさらに上の138Hzリフレッシュレートに対応するオーバークロックが可能です。

リフレッシュレートのOC方法はOSDメニューの詳細設定を開いて、ゲーム機能設定の「オーバークロック」の項目をオンにすると、「最大リフレッシュレート」の項目が現れ、そこで138Hzの最大リフレッシュレートを選択すると自動的にモニタが再起動します。

上の手順でリフレッシュレートのOCを適用するとモニタの自動再起動後、NVIDIAコントロールパネルにおいて138Hzという定格最大リフレッシュレートを上回る値が新たに表示されます。これで「ASUS ROG Swift PG32UQ」が対応可能な最大リフレッシュレートの138Hzで動作させることができます。

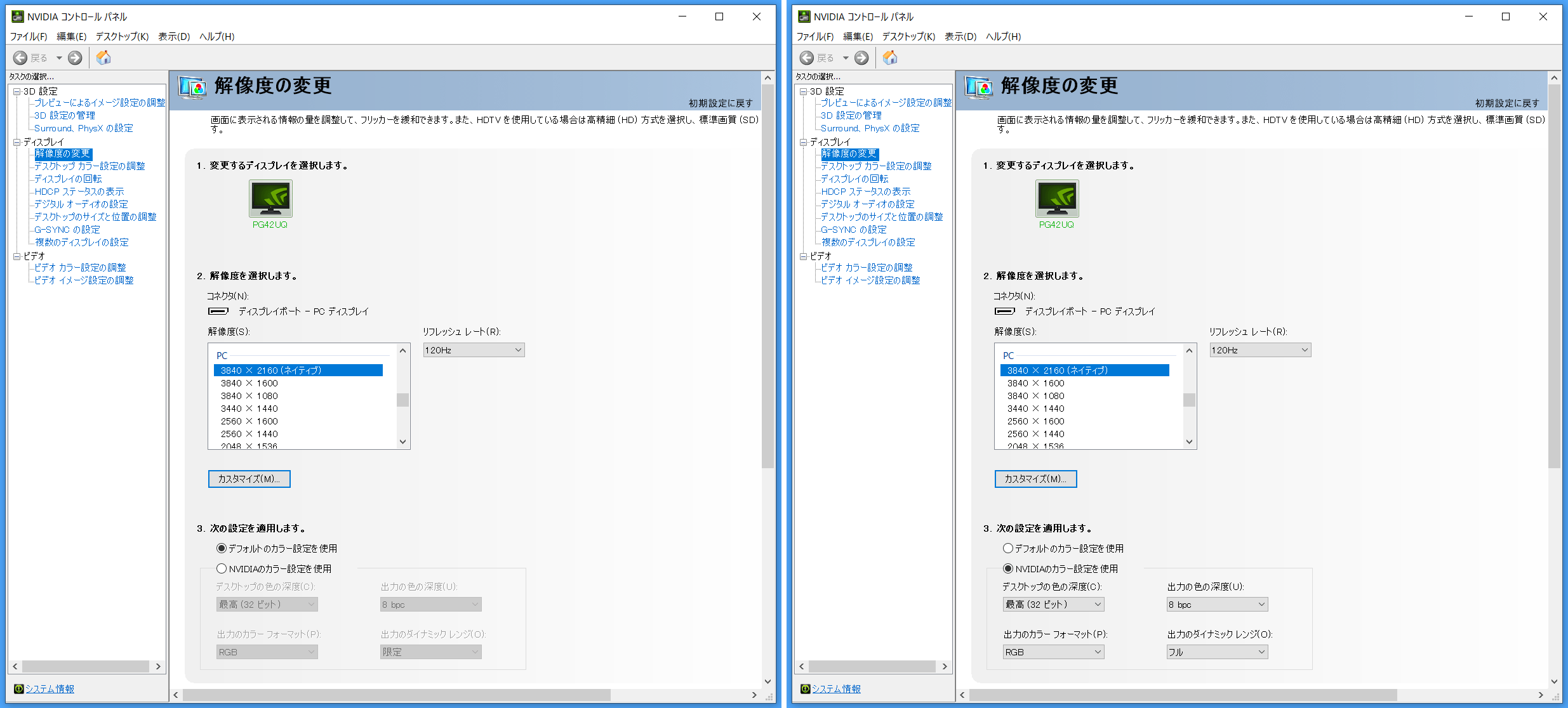

なお「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」GeForce RTX 3090(517.48)を接続したところ、4K/120Hzにおいて出力ダイナミックレンジ(ブラックレベル)のデフォルト設定が”限定”になっていました。

NVIDIAコントロールパネルパネルから手動設定すれば修正は可能です。OC時の4K/138Hzではデフォルト設定のダイナミックレンジはフルですし、HDMI2.1接続なら4K/120Hzでもやはりフルなので、不思議な仕様です。

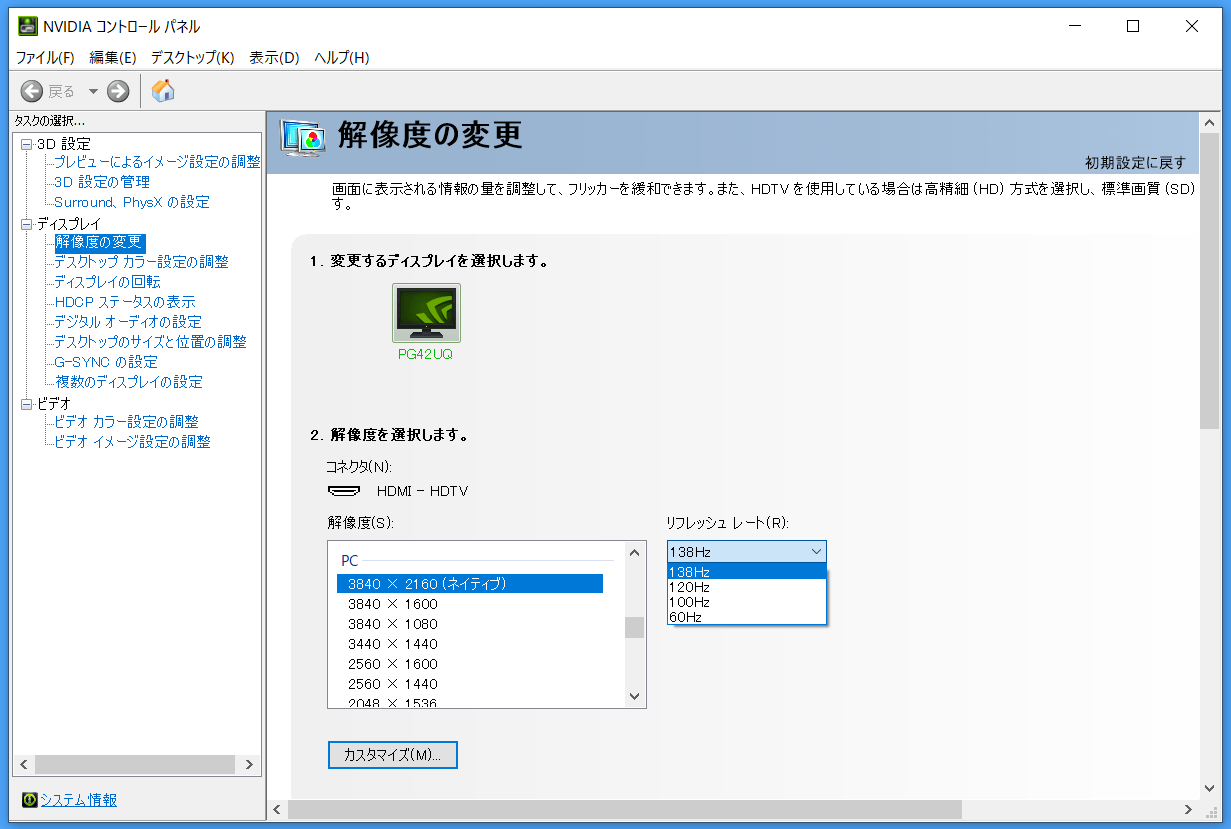

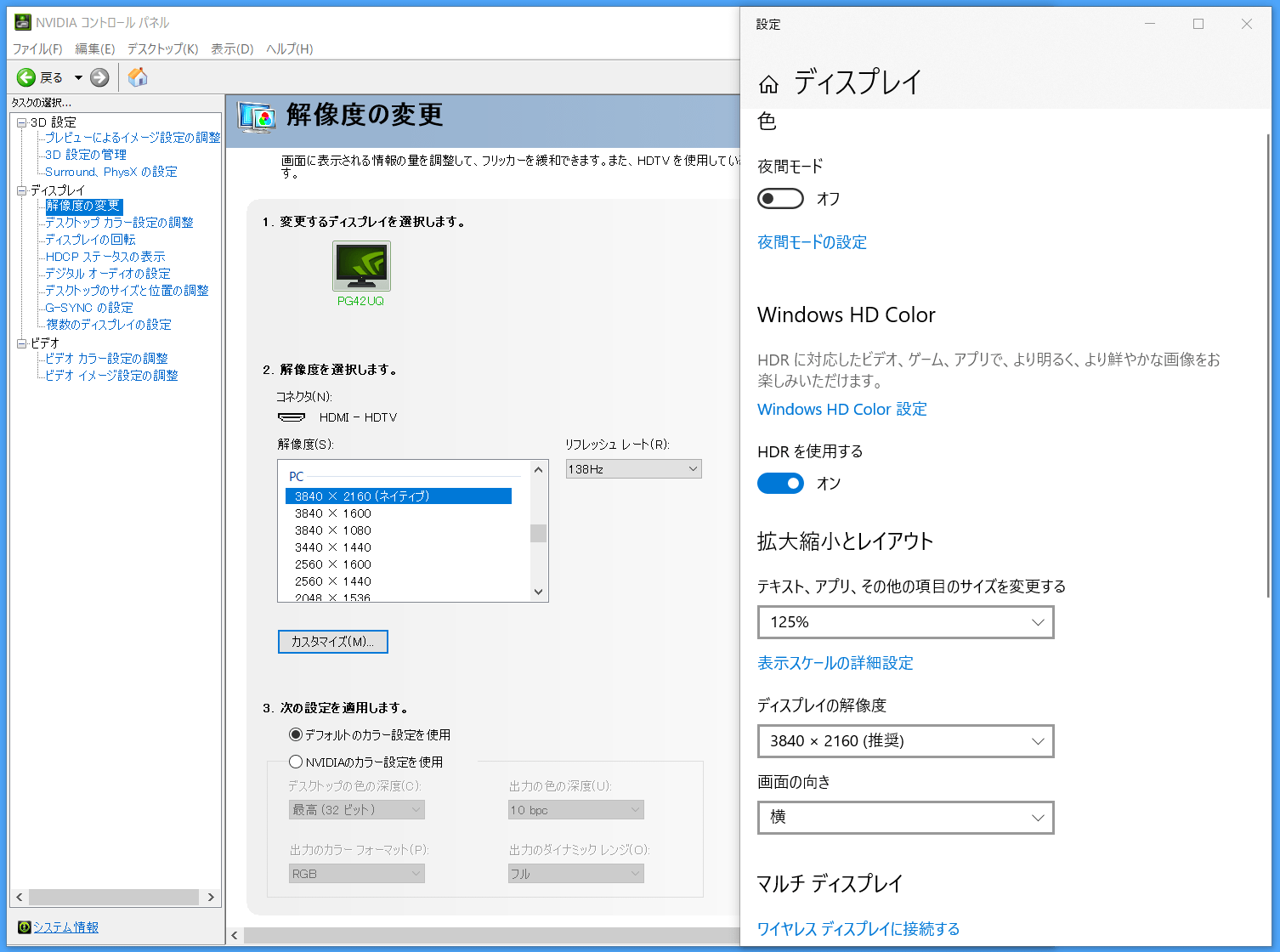

ゲーミングPCとゲーミングモニタの接続にはDisplayPortを使用するのが現在の主流ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に搭載された2基のHDMIビデオ入力は最新規格HDMI2.1に対応しており、4K/120FPSの映像伝送が可能です。

NVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど最新グラフィックボードのHDMI2.1ビデオ出力と接続した場合、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はフルRGBで4K/120Hzの表示に対応します。

またDisplayPortと同様に上記の手順でオーバークロック設定を行うと、HDMI2.1でも4K/138Hzに対応します。

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

オンライン対戦FPSなど競技性の高いゲームにおいて144Hzや240Hzなど高リフレッシュレートのモニタを使用した時の実用的なアドバンテージとして、ゲーム内視線を左右に振った時の視認性が上がるという例は直感的にもわかりやすいメリットですが、その他にもゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性が上がるというメリットも存在します。

下の比較動画では4分割して映像を並べていますが、右下以外の3つは右下画面の緑枠部分を拡大するよう接写して、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影したものになっています。リフレッシュレート別で左上は60Hz、右上は120Hz、左下は240Hzとなっていますが、赤枠で囲った建物の出入り口付近で左方向に移動する敵の動きはリフレッシュレートが上がるほど視認しやすくなるのがわかると思います。

またハイリフレッシュレートなゲーミングモニタでは表示遅延も小さくなります。

表示遅延が小さいメリットとしては、視認と操作の繰り返し応答が良くなることに加えて、例えば下の動画のように壁に隠れたターゲットが壁から出てきた時、画面に表示されるのが実際に速くなります。

240~360Hz・FPSでシステム遅延が小さい環境の攻撃側に敵(守備側)が見えているのに対して、一般的な60Hz・FPSでシステム遅延が大きい環境の守備側は敵(攻撃側)が見えていない様子がハッキリと映っています。

主観の画面表示を基準にしてみると、クロスヘア中央にターゲットをエイムしてから撃ち始めた場合、240Hzのほうが60Hzより先に着弾します。ターゲットが逃げる場合は50ms程度の差で撃ち漏らす場合もあります。

技術云々ではなく、単純に、クロスヘア中央にエイムするという同じタイミングで撃ちあっていたら、リフレッシュレートが高いモニタを使っている方が勝ちます。加えて操作と画面表示の繰り返し応答も早いので、当然、リフレッシュレートが高い方がエイムもスムーズになります。

なお「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」で4K解像度/120FPS+を狙うには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能はかなり高い水準で要求されます。

ゲーミングモニタとして「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を使用するのであれば2022年最新のハイエンドGPUであるNVIDIA GeForce RTX 3080やAMD Radeon RX 6800 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 30シリーズのレビュー記事一覧へ

非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」について

視覚損失のない非可逆圧縮伝送機能「Display stream compression (DSC)」について説明しておきます。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの応答速度・表示遅延

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の応答速度について検証していきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」では関係しませんが、液晶パネルのゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて![ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/40404cc5-s.jpg)

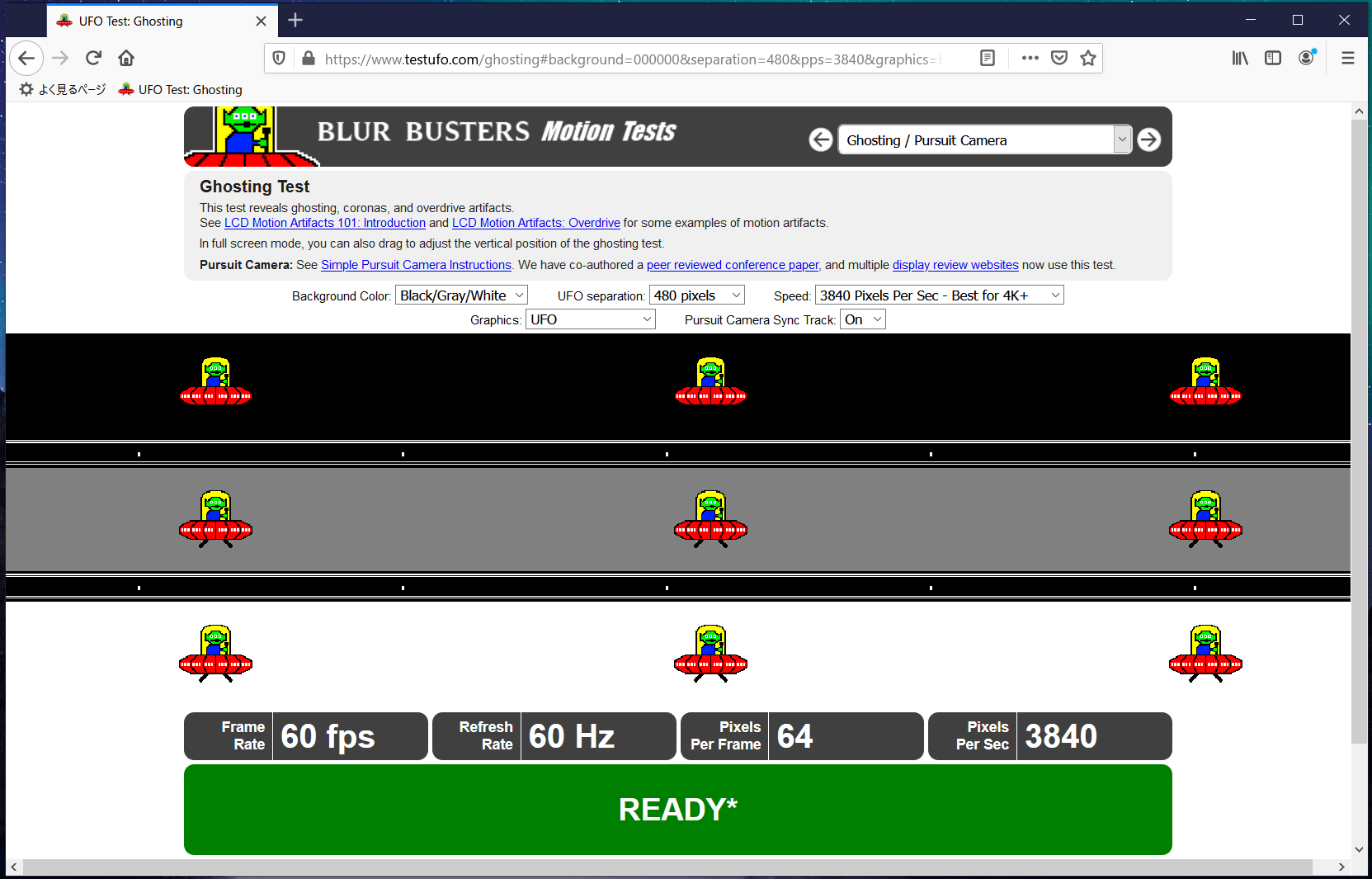

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

まずは簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test:Ghosting」の様子を写真撮影してみました。

有機ELパネルが採用されている「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を最大リフレッシュレートの138Hzで動作させ、十分に早いシャッタースピードで撮影しましたが、応答速度の遅さによって複数のフレームが写し込むことはほぼありませんでした。

液晶パネルなら適当に手動で連写していれば1ms GTGを謳う製品でも2フレームが映った遷移途中を撮影できますが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の有機ELパネルは応答速度が非常に速いので、ランダムな連写では遷移の瞬間をとらえるのが難しいレベルです。

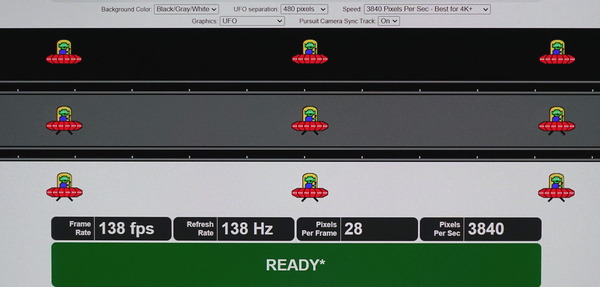

さらに「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のリフレッシュレートを変えてみたり、他のモニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のリフレッシュレートを60Hzと120Hzと138Hzに変えてUFO Test: Ghostingの様子を比較してみました。見ての通りリフレッシュレートによらず残像感は全く感じません。

ここからはSONY DSC-RX100M5の960FPS(16倍速)よりもさらに高速な5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の応答速度を比較検証していきます。

まずは先ほどのおさらいになりますが、5760FPSのスーパースローで確認してみても、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は一瞬で画面更新が完了しています。

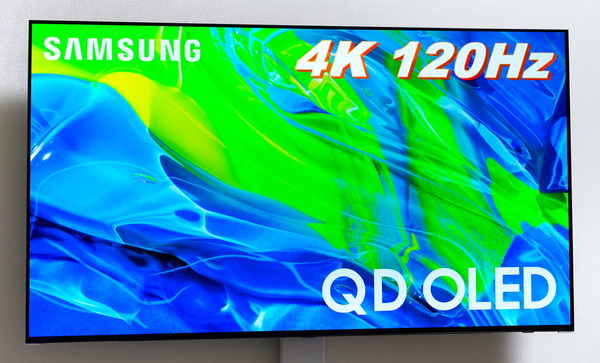

旧世代の有機ELパネルを採用するLG OLED CX 48インチや、2022年最新のSamsung製量子ドット有機ELパネルを採用するSamsung S95Bも応答速度も応答速度はほぼ同じで、一瞬で表示が切り替わります。ここ数年の有機ELパネルは120Hz前後だとほぼ理想的なスイッチ特性なので差はありません。

下は「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の138Hzについて、グレー背景における画面更新のフレームを切り出して並べたものですが、5760FPSで撮影した時、各ピクセルは1フレーム以内に画面更新が完了しています。応答速度はコンマms単位で、有機ELモニタの公称応答速度としてよく挙げられる0.5ms~1msは余裕でクリアしています。

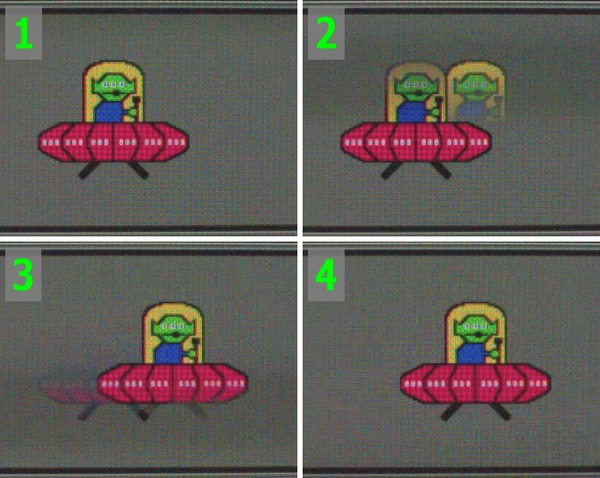

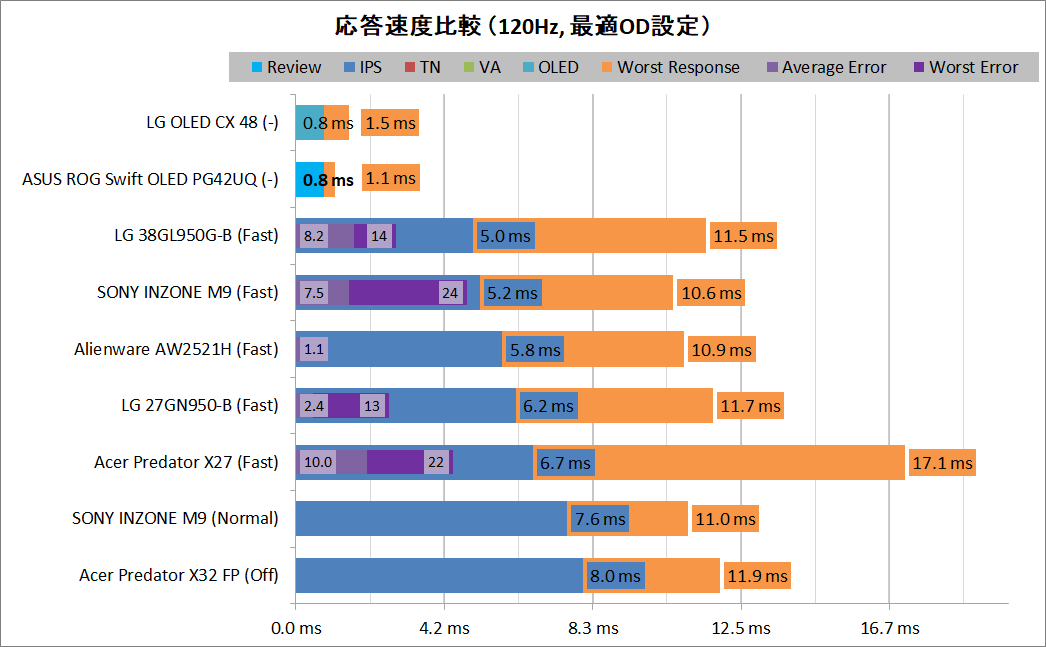

有機ELパネルの「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に、4K/144Hzに対応する最新のIPS液晶ゲーミングモニタから「ASUS TUF Gaming VG28UQL1A」と「ASUS ROG Swift PG32UQ」を加えて、3機種について応答速度を比較してみました。

ASUS TUF Gaming VG28UQL1Aは1ms GTGの高速応答を謳うInnolux製IPS液晶パネル採用製品となっており、IPS液晶ゲーミングモニタの中では間違いなく最速クラスの応答速度を実現しているのですが(同じく製品仕様で1ms GTGのLG製パネル採用製品と同等の性能)、それでも有機ELの「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」と比較すると残像があるのがハッキリわかります。

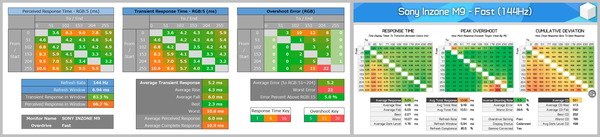

続いてスーパースローモーション動画ではなく、オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度についてチェックしていきます。

ここで確認するのは製品スペックに置いて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。統計的な扱いや解析には差があるかもしれませんが。

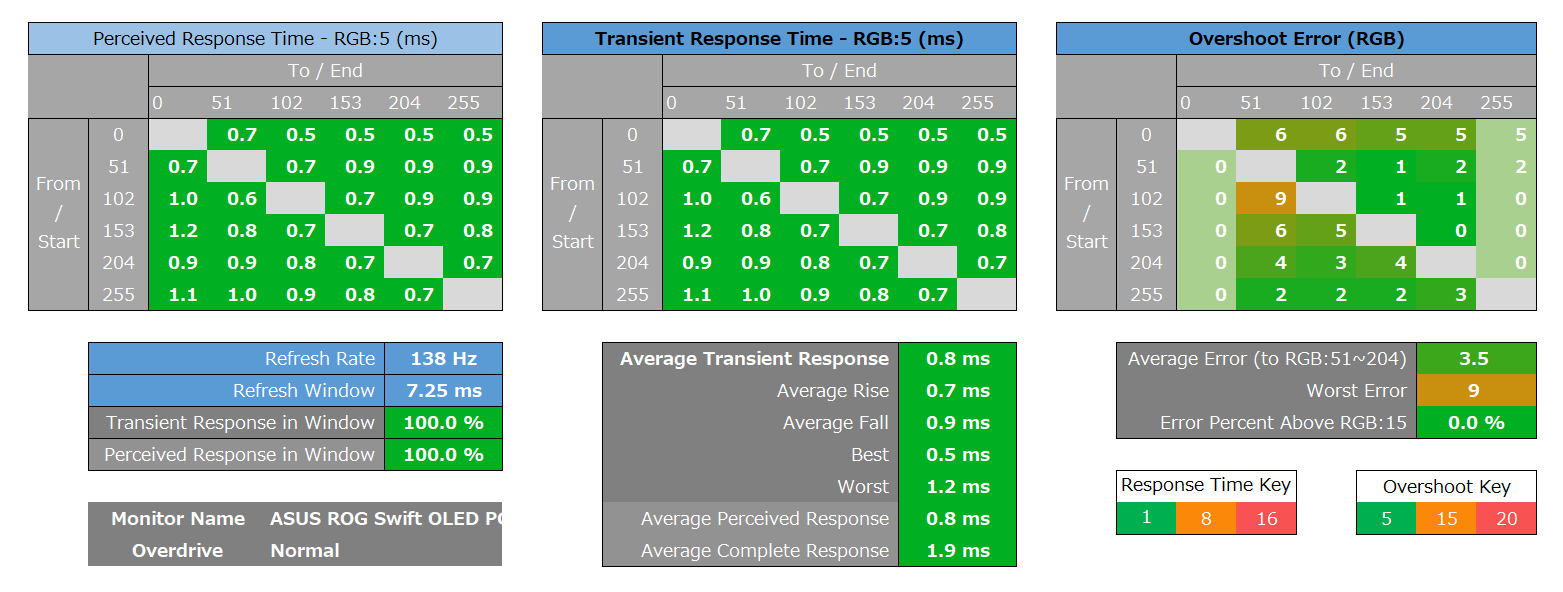

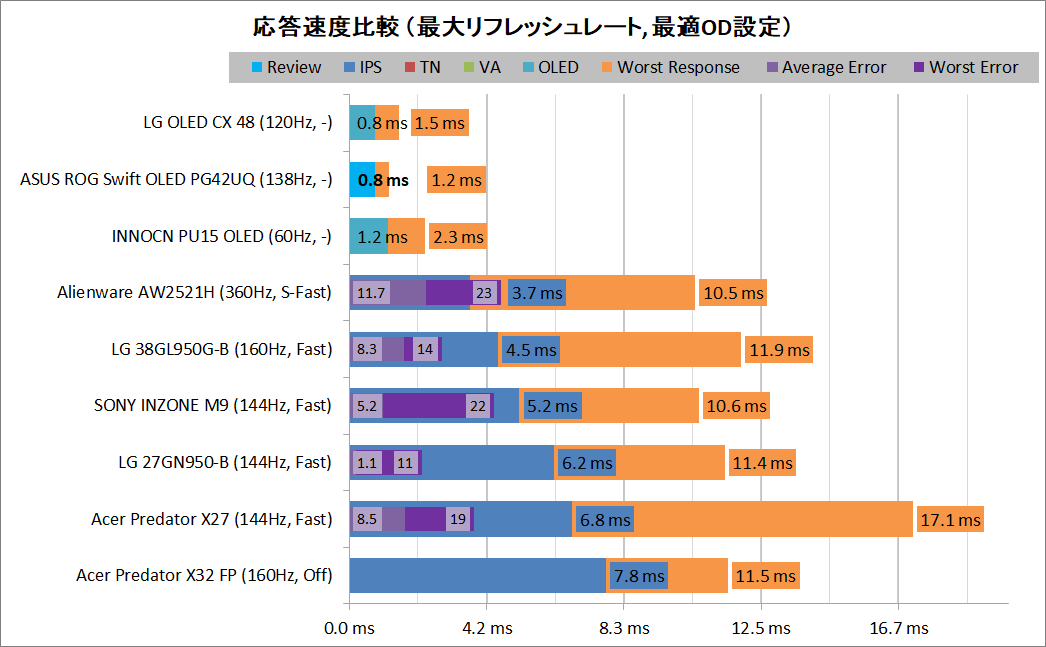

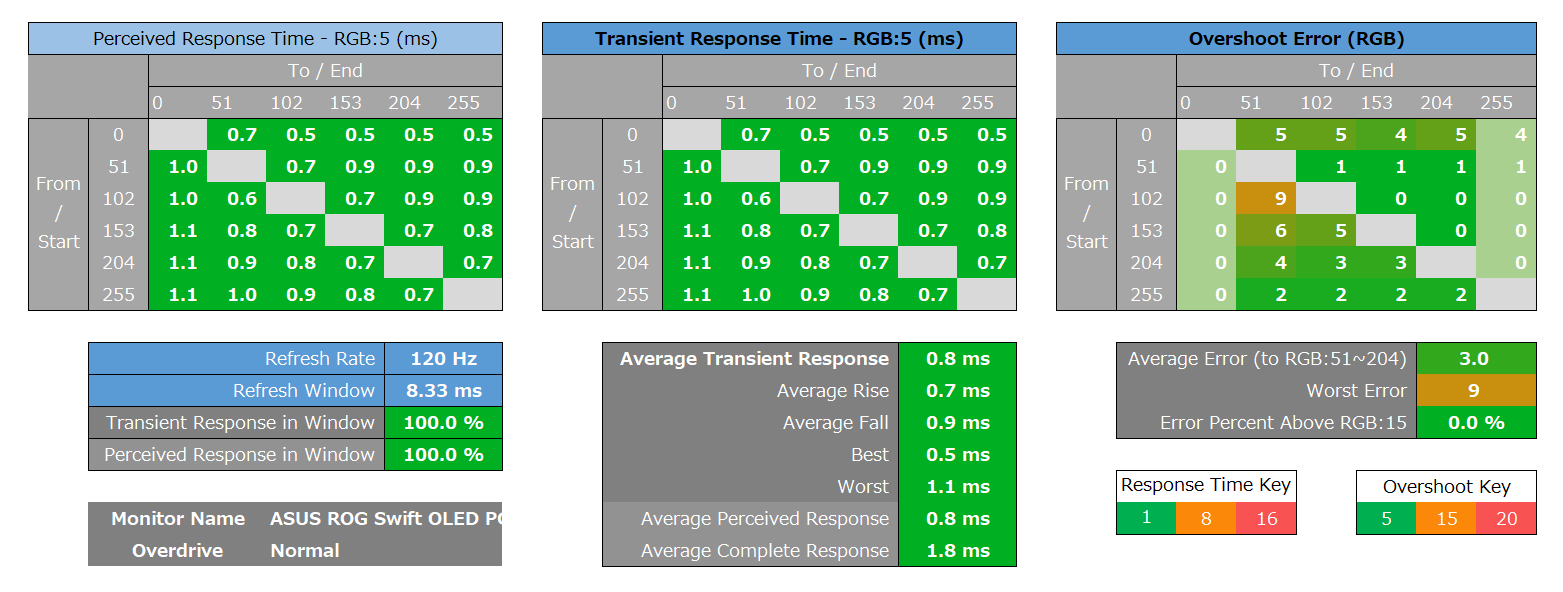

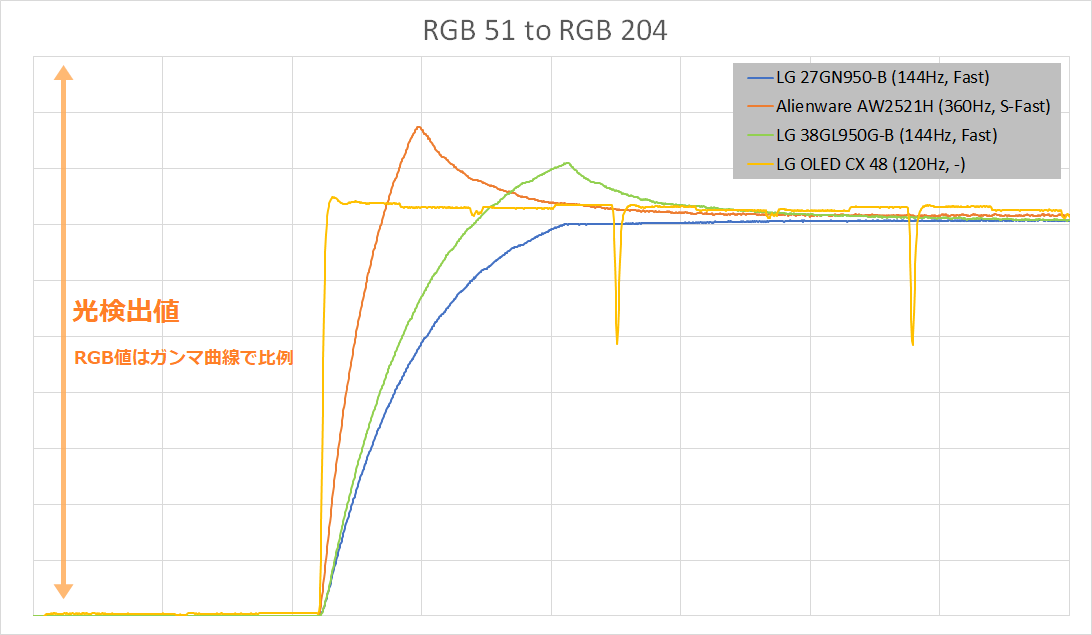

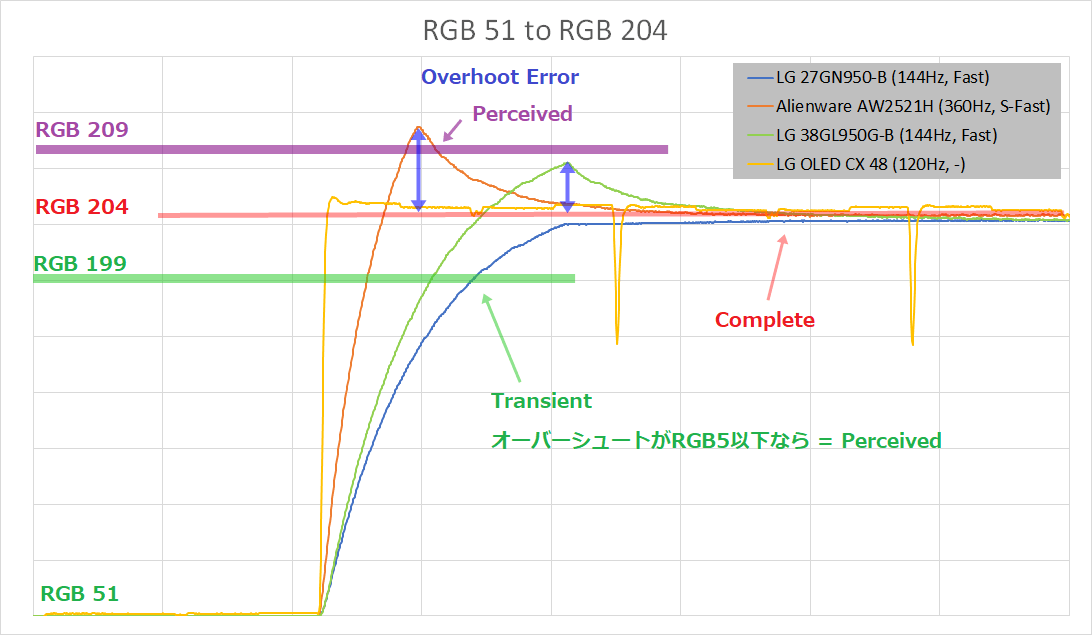

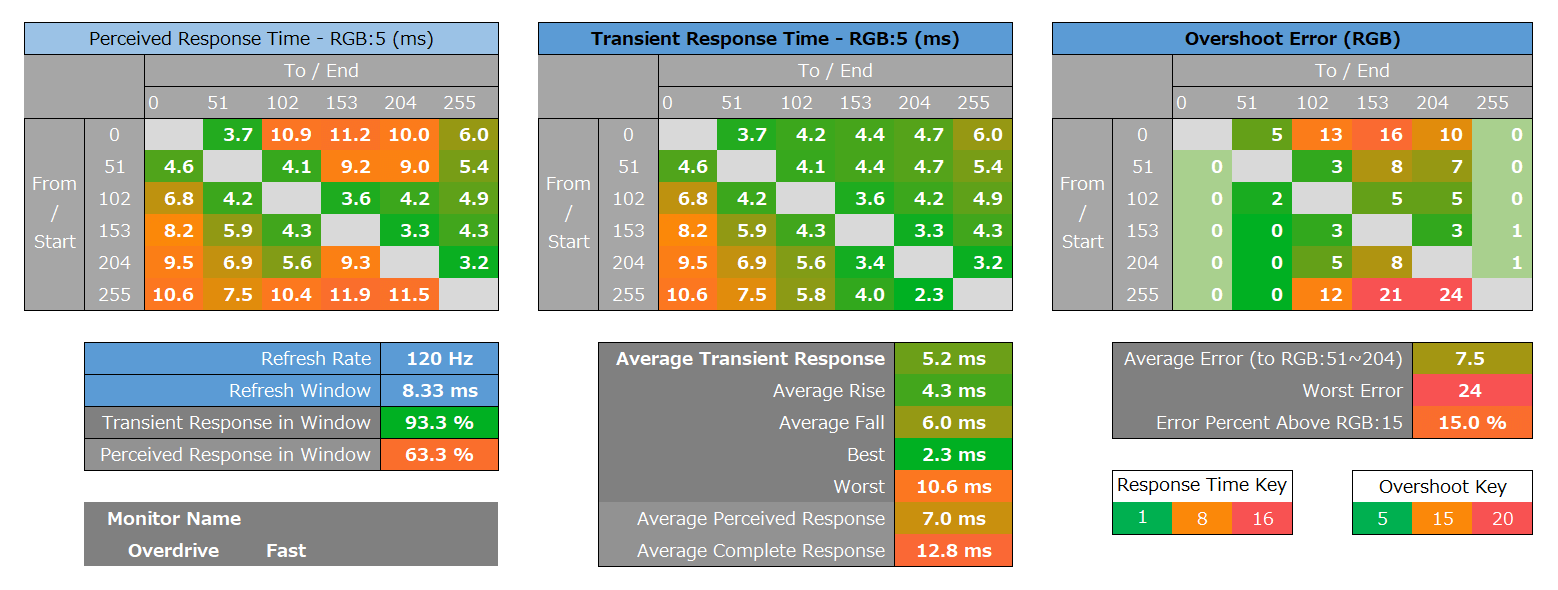

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の最大リフレッシュレートで最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

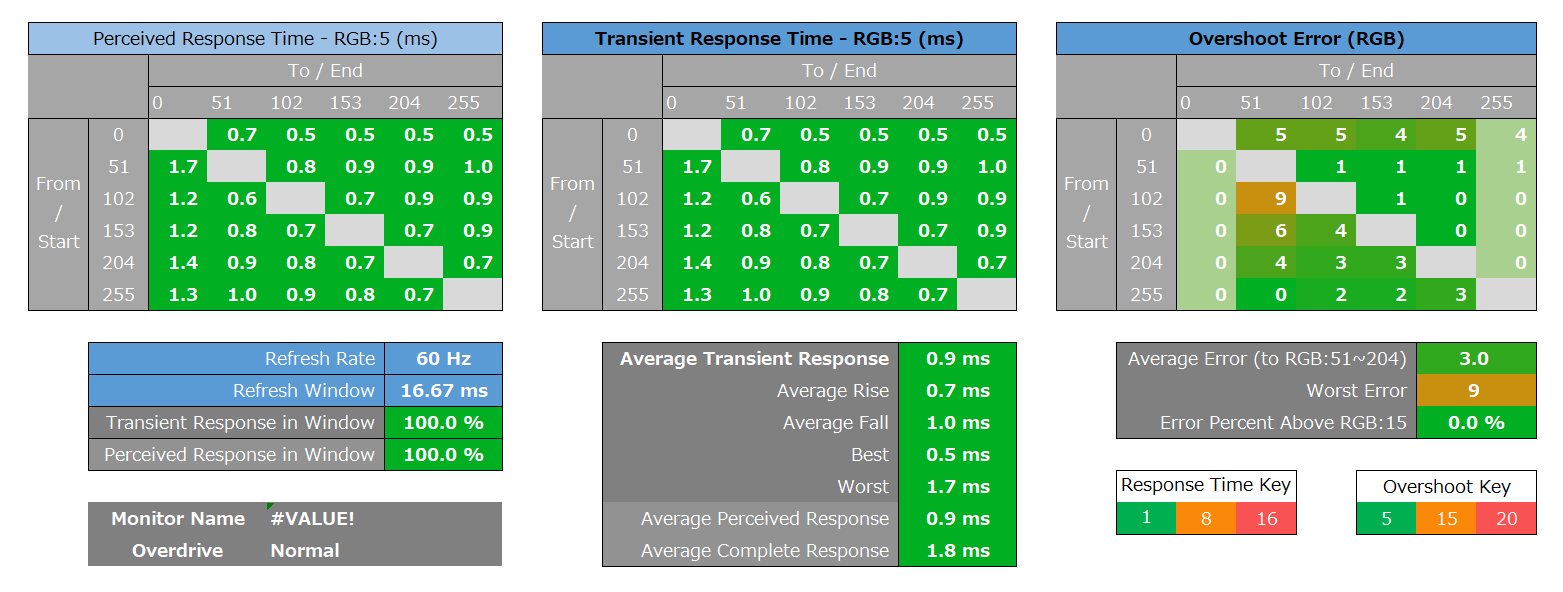

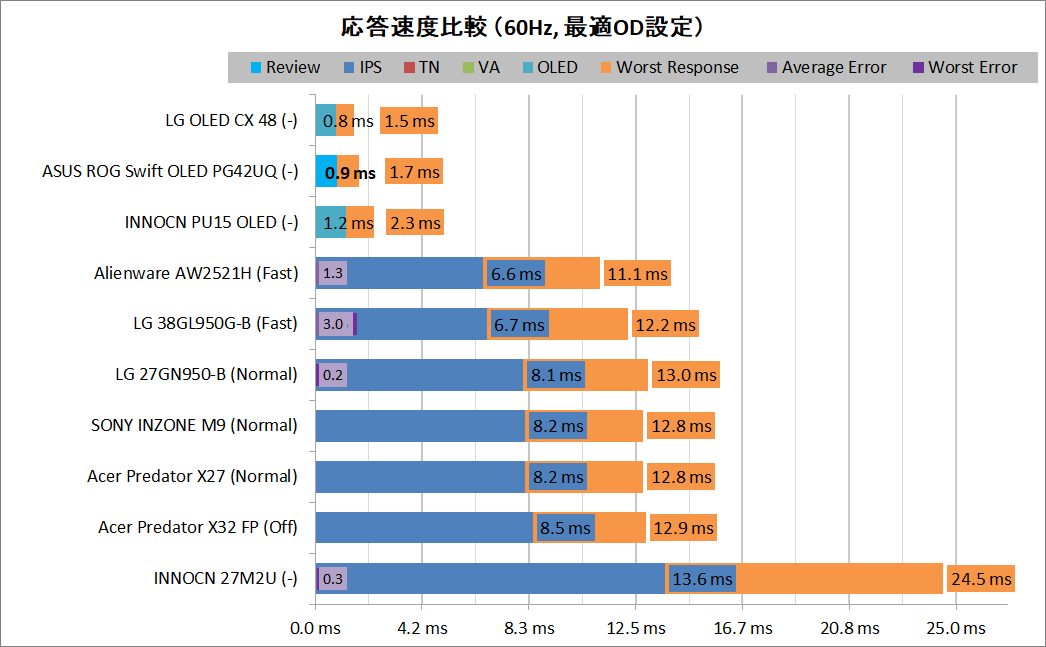

ゲーム機や動画視聴において一般的な60Hzリフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

ゲーミングPCだけでなくPlayStation 5やXbox Series X/Sといった最新ゲーム機も対応する120Hzの高速リフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

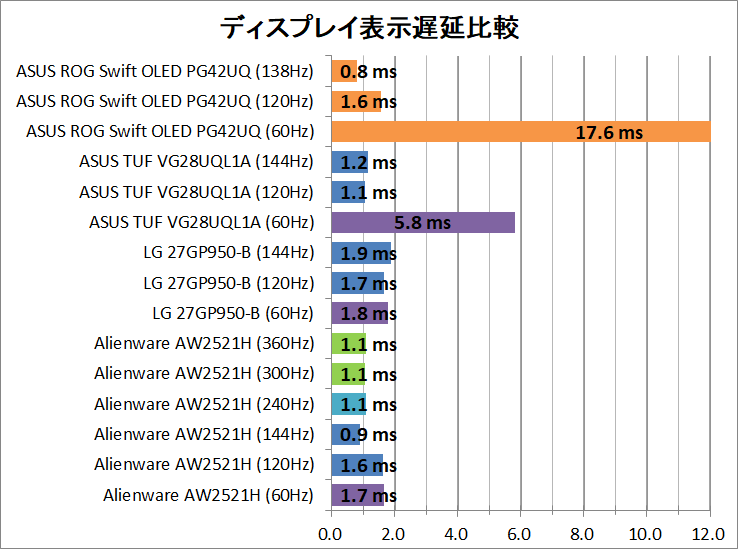

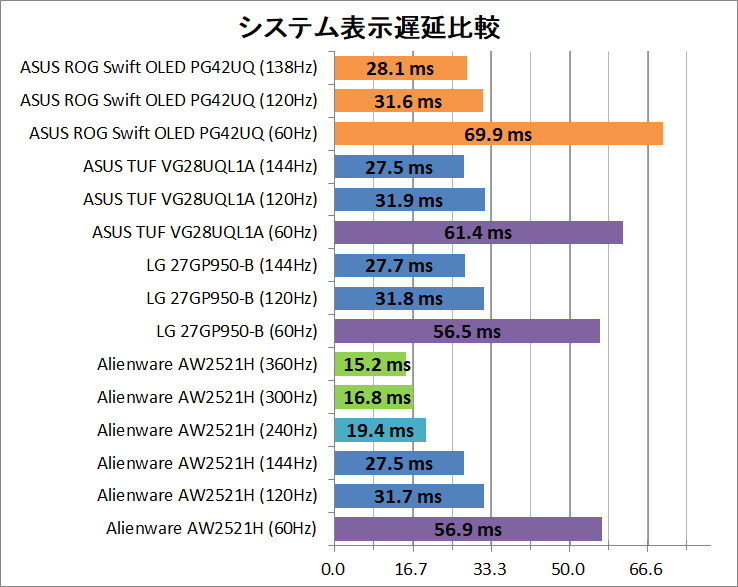

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

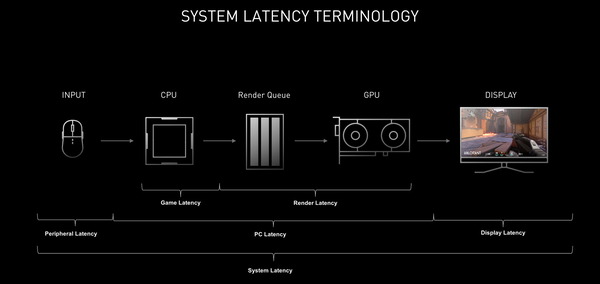

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

システム表示遅延やディスプレイ表示遅延の測定には、フォトセンサーを使用した特殊な測定機器「PC Gaming Latency Tester」を使用しています。当サイトのレビュー用に特注した機器なので、詳細についてはこちらの記事を参照してください。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」やその他の比較モニタのディスプレイ表示遅延の測定結果は次のようになりました。測定方法的に遅延が2ms以下であればディスプレイ内部の表示遅延は誤差の範囲内で十分に小さいと考えてOKです。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は120Hzや138Hzでは理想的なディスプレイ表示遅延を示すのですが、60Hzではちょうど1フレーム分程度、遅延が大きいのが気になりました。LG製OLEDテレビとも違う傾向の遅延なので不思議です。操作にラグを感じるほどではありませんが。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」やその他の比較モニタのシステム表示遅延の測定結果は次のようになりました。この測定値は一般的なPCゲームにおける操作から画面表示の変化までの遅延に一致します。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレートなゲーミングモニタを選択するメリットは大きいということが分かると思います。

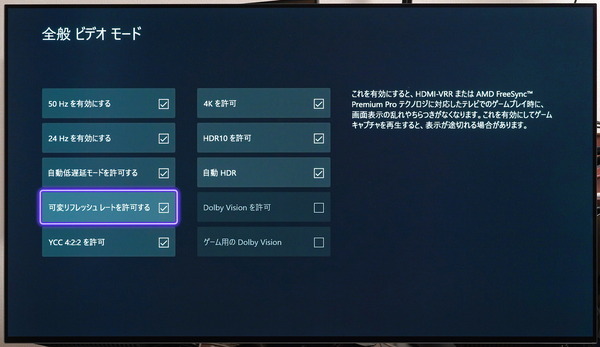

ASUS ROG Swift OLED PG42UQの可変リフレッシュレート同期について

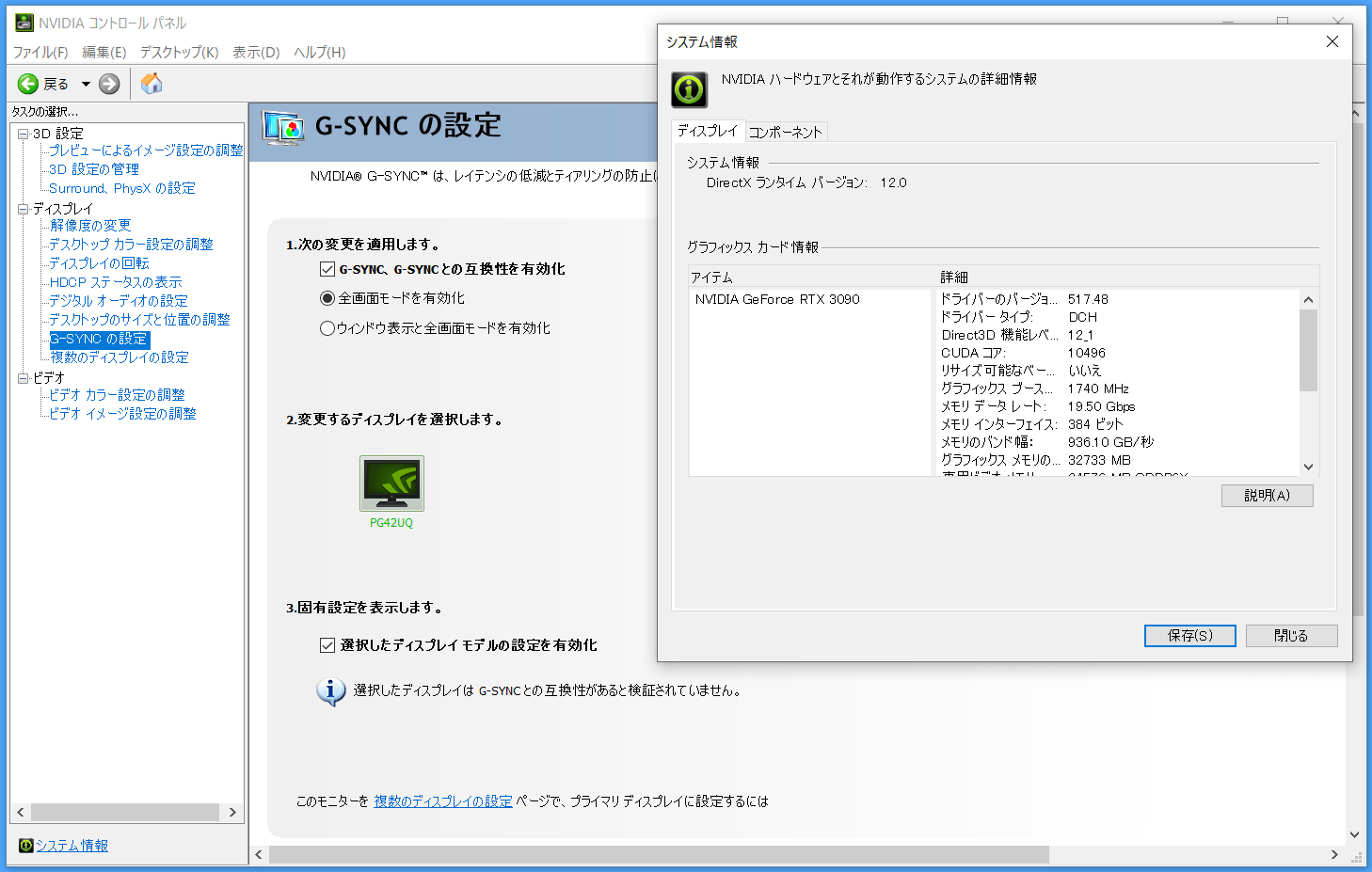

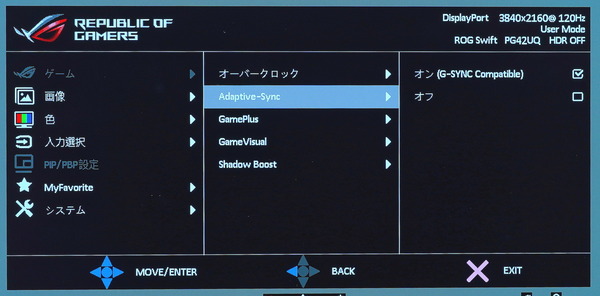

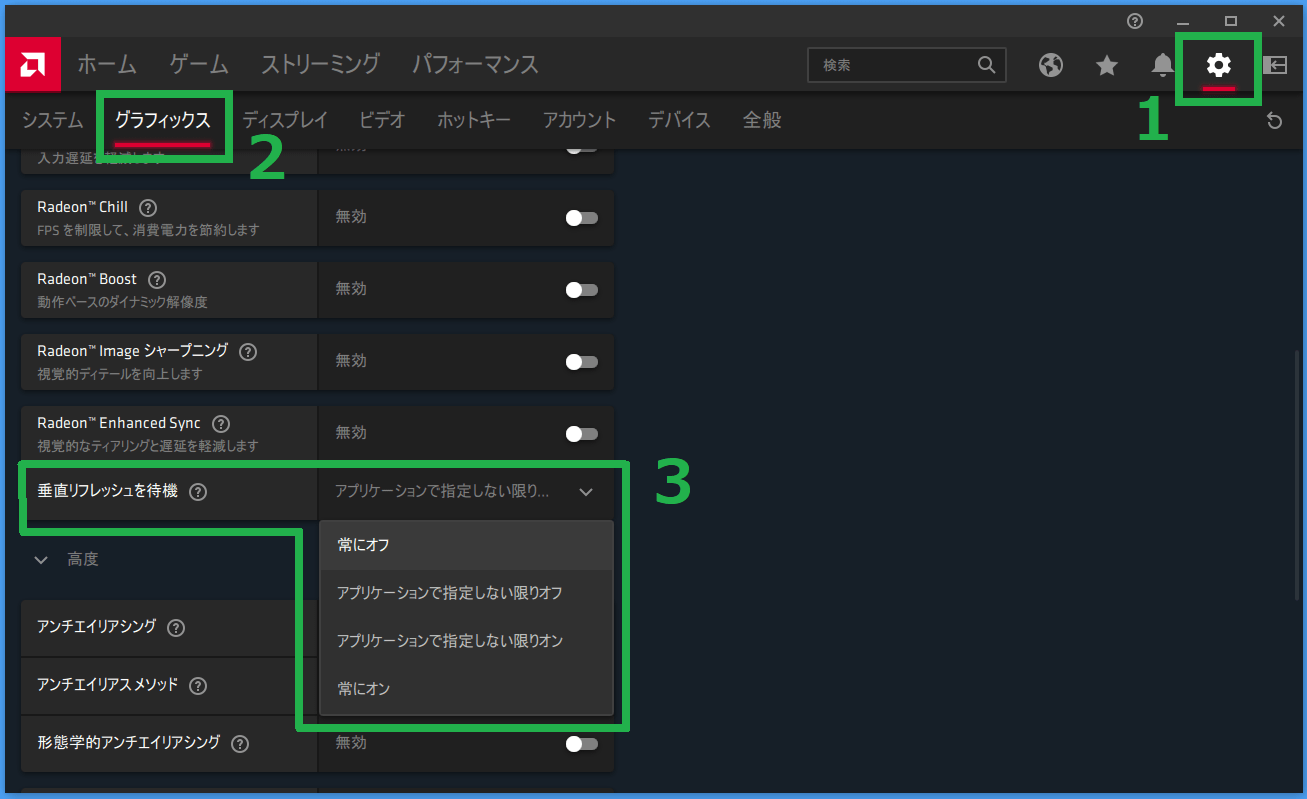

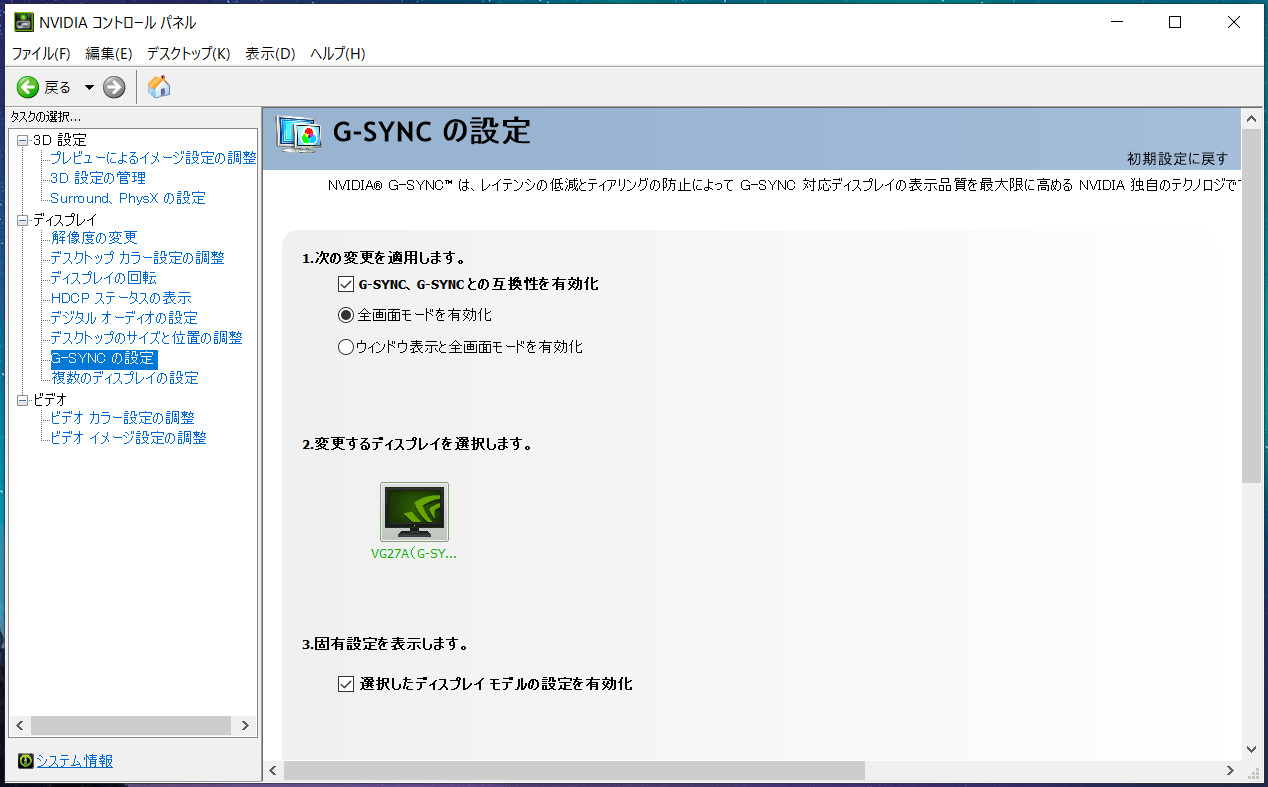

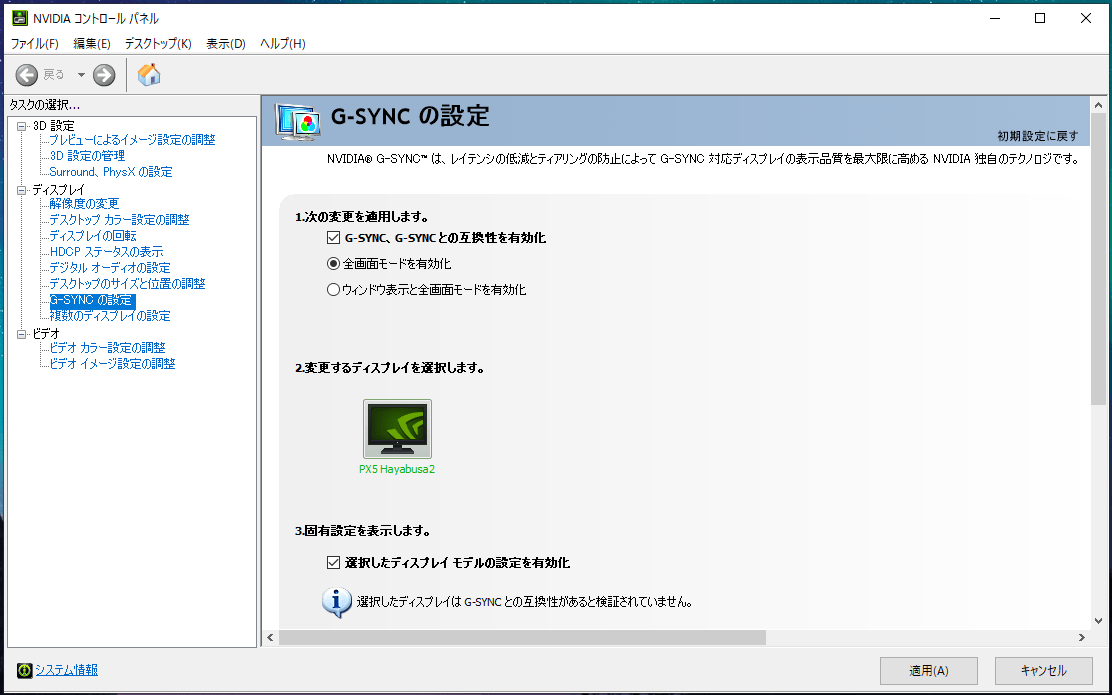

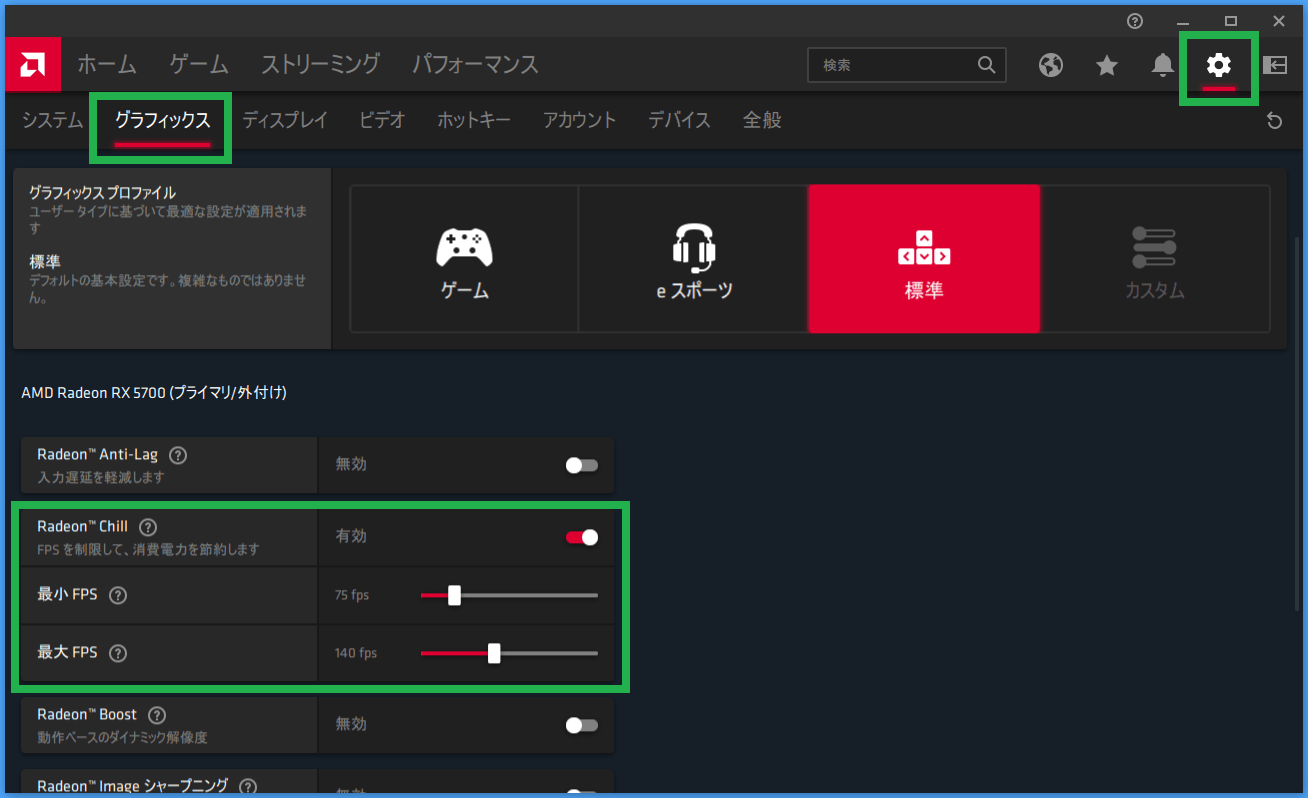

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

なお当サイトのレビューではNVIDIA環境について、G-Syncモジュールが搭載されたモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能を単純にG-Syncと呼び、AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応したモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能はG-Sync CompatibleもしくはAdaptive-Syncと呼びます。またドライバでそのモニタが正式にサポートされている場合はG-Sync Compatible認証取得済みと補足します。

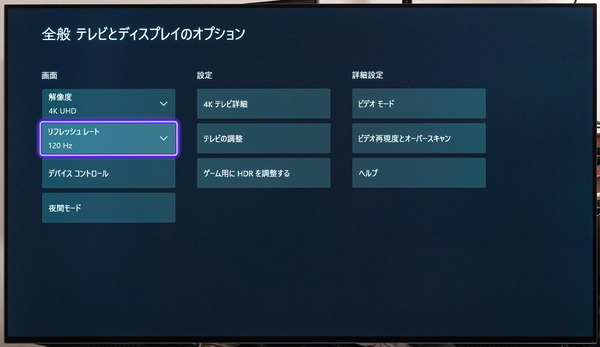

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は48Hz~120Hz/138Hzの範囲内で「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」など可変リフレッシュレート同期に対応しています。

2022年10月現在、GeForce Driver 517.48でG-Sync Compatible認証は未取得でした。

従来のNVIDIA製GPUではHDMI経由でG-Sync Compatibleは利用できないケースが多かったのですが、HDMI2.1では伝送技術の規格の一部としてVRR同期が内包されているので、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」ではHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

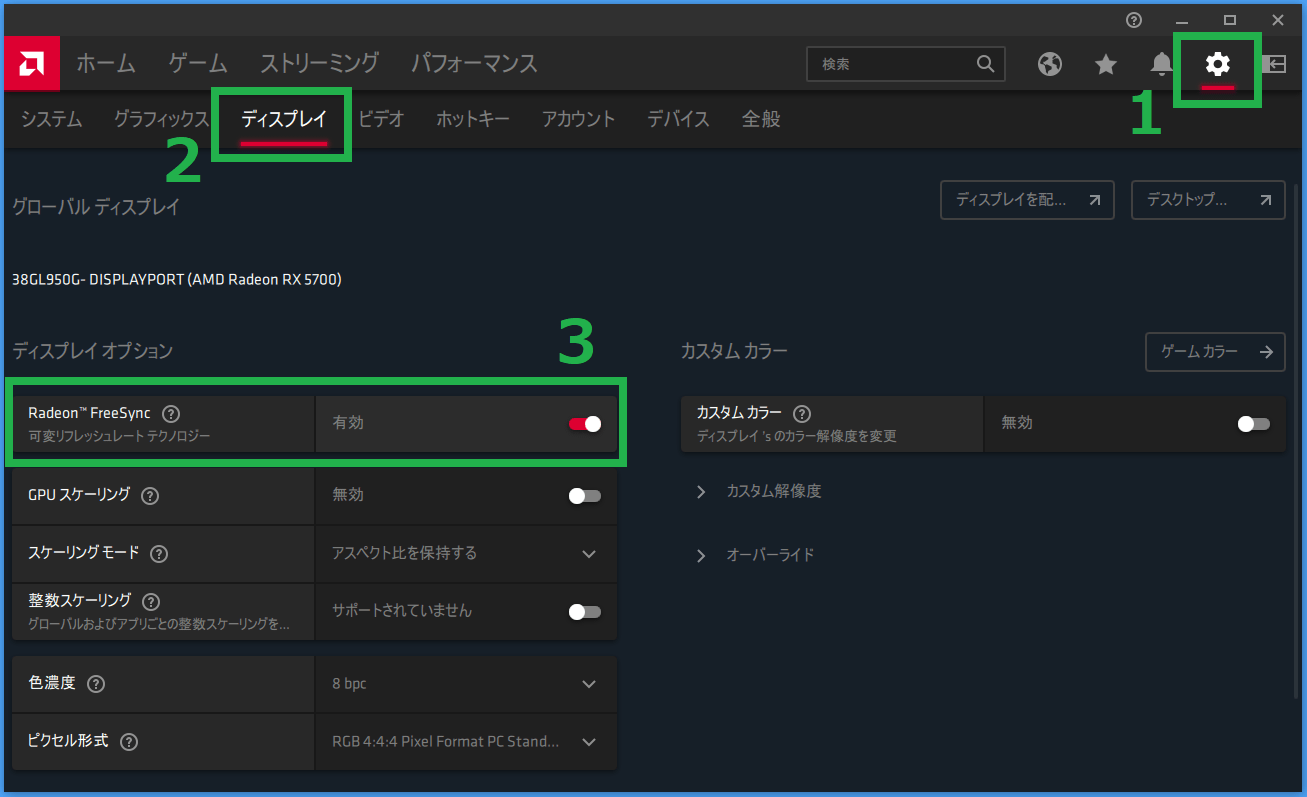

当然、AMD製GPU環境でもAMD FreeSyncを有効化できます。可変リフレッシュレート同期機能の対応フレームレートは48Hz~120Hz/138Hzの範囲内です。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のOSDメニューから確認できるリフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

以下、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」で可変リフレッシュレート同期機能を使用する手順について説明しますが、共通の確認事項として、OSD設定で「Adaptive-Sync」の項目をオンにしてください。

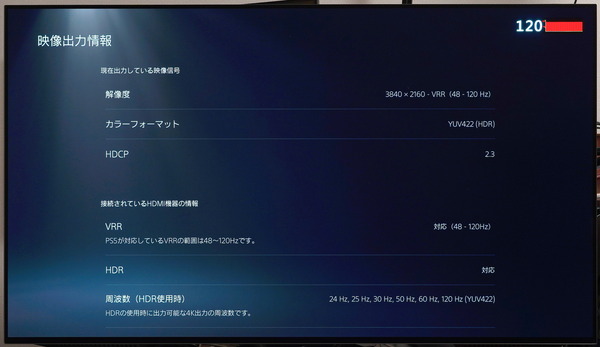

ASUS ROG Swift OLED PG42UQのHDR表示やCSゲーム機対応について

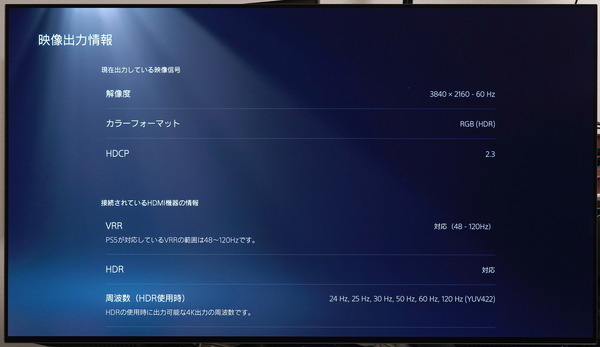

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDR表示やCSゲーム機の対応(4Kエミュレートなど)についてチェックしていきます。

| HDR表示やCSゲーム機対応について | |

| HDMI ver, ポート数 | HDMI2.1 (48Gbps, DSC1.2a) ×2 HDMI2.0×2 |

| HDR表示 | 対応 |

| VRR同期 | 対応 |

| カラーフォーマット DP1.4 |

4K/138Hz/10bit RGB |

| カラーフォーマット HDMI2.1 |

4K/138Hz/10bit RGB (4K/120Hz/12bit RGB) |

| ピーク輝度(実測) | 6500K : 806cd/m^2 10000K : 1031cd/m^2 |

| 輝度認証 | – |

| ローカルディミング | 対応、ピクセルレベル |

| 4Kエミュレート | 4Kネイティブ対応 |

| PlayStation 5 | 4K/120FPS対応, YUV422 |

| Xbox Series X/S | 4K/120FPS対応 |

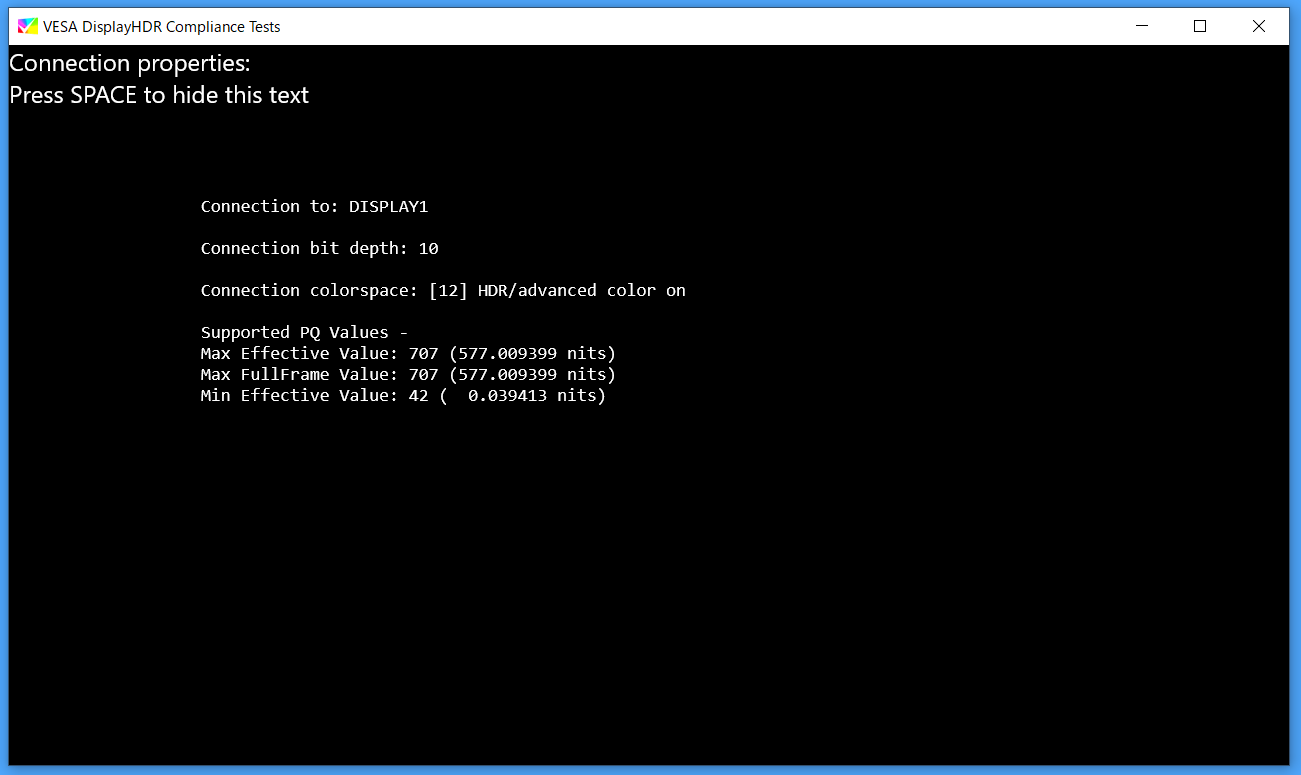

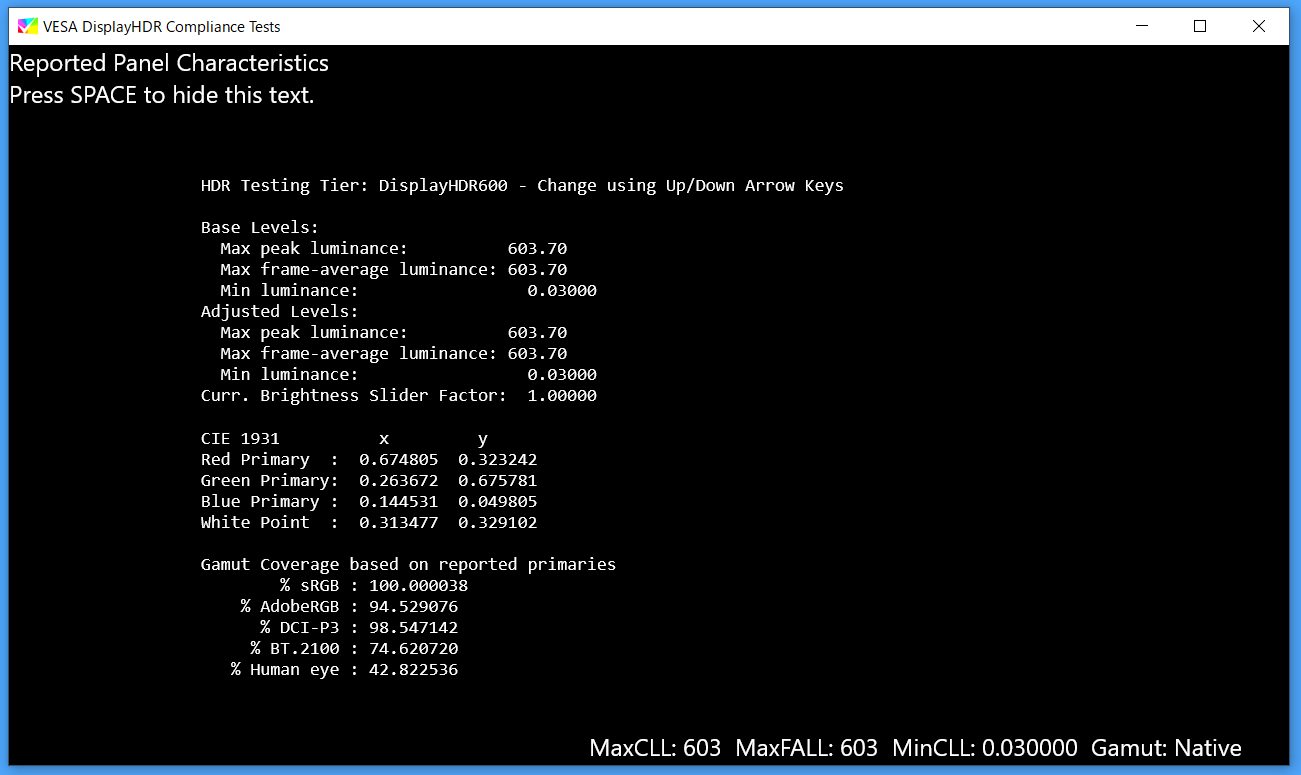

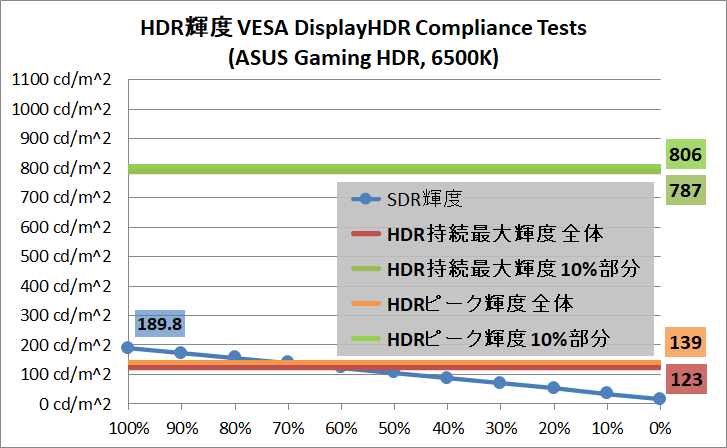

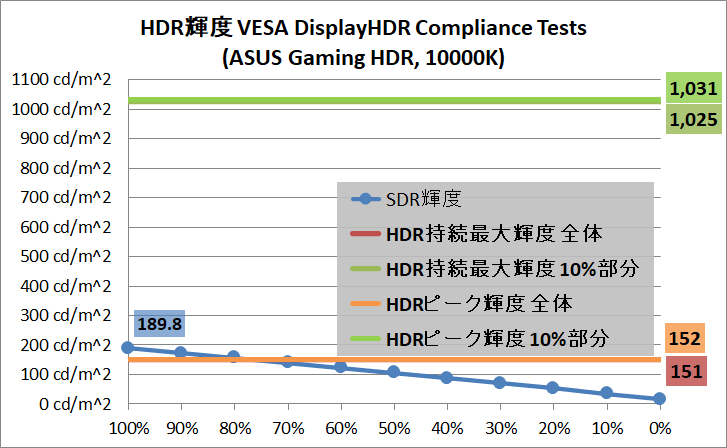

VESAがMicrosoft Store上で無料アプリとして公開しているVESA DisplayHDR Compliance Testsから、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のディスプレイ輝度の扱いが確認できました。(データの読み方については管理人も怪しいので参考までに)

HDR表示モードやOSD設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は標準でHDR信号を受け付ける状態になっており、HDR表示を行う上で特にOSD上から設定を行う必要はありません。

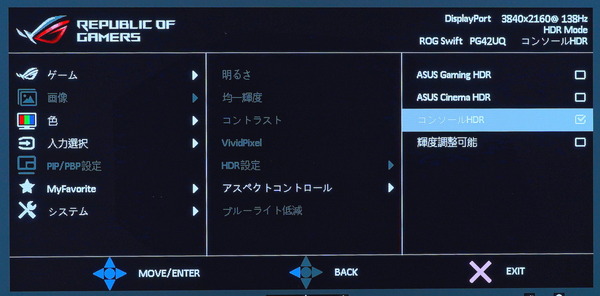

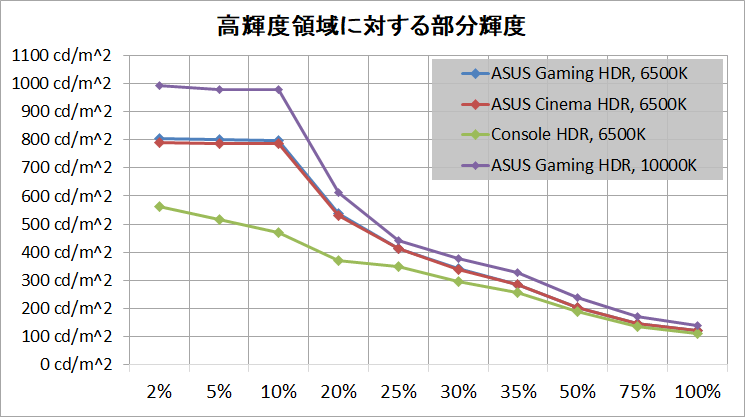

HDR信号を認識すると通常はグレーアウトしているHDR関連のOSD設定にアクセスできるようになり、HDR表示プリセットとして「ASUS Gaming HDR」と「ASUS Cinema HDR」と「コンソールモード」の3種類が選択できます。

なおHDR表示モード中は色設定やゲーミング機能の多くが排他利用(グレーアウト)になります。

有機ELテレビであればHDR表示でもSDR表示の時とほとんど同じように設定が可能なので、好みの画質(発色)に調整することができないという点はHDR対応PCモニタの弱点です。

HDR対応PCモニタはテレビと違ってHDRモードではディスプレイ輝度が自動制御になるものが大半ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は”輝度調整可能”の項目を有効にすることで、SDR表示のようにディスプレイ輝度を0~100の範囲内で調整できます。

輝度調整可能をオフにした時とオンにした時の100%が同じ動作設定となり、輝度を下げる方向で調整できる機能です。モニタ側でPQカーブを編集してディスプレイ輝度を調整しているとのこと。

HDRコンテンツは一般的に色温度6500K(D65)を基準として作成されており、HDR対応PCモニタの多くはHDRモードでは6500Kの色温度で動作します。

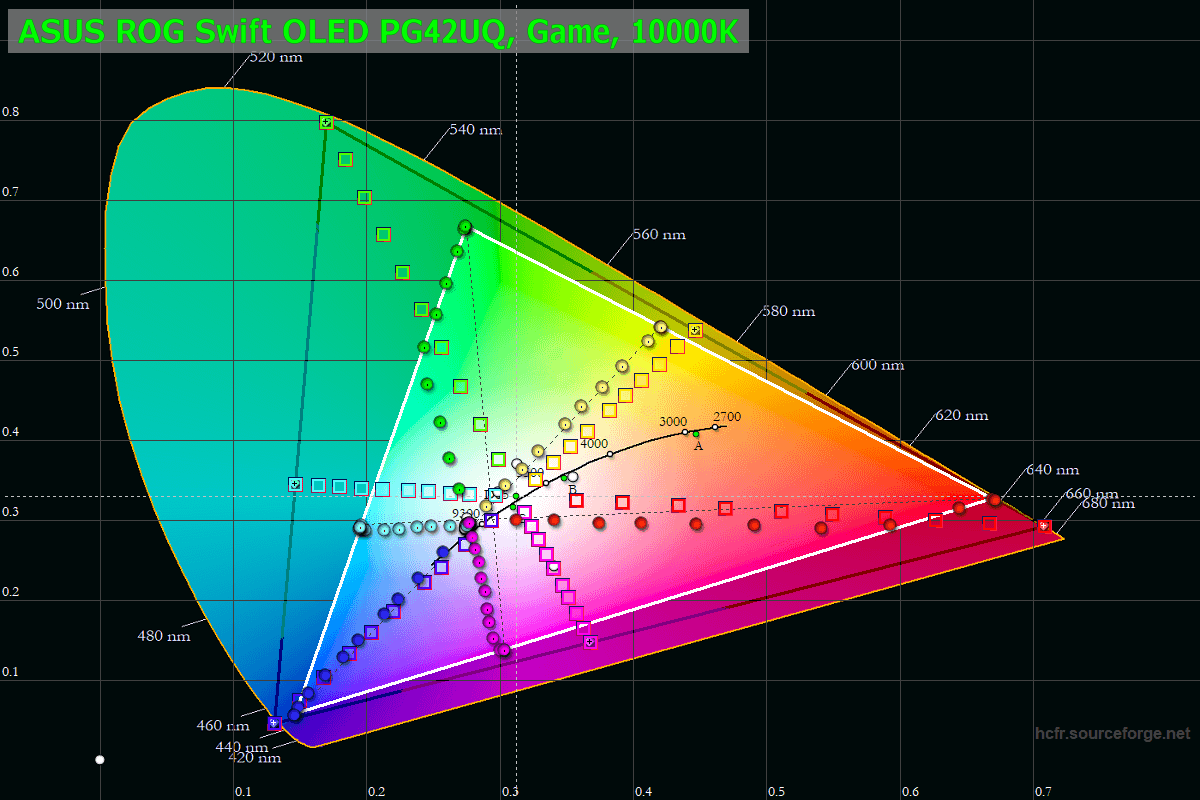

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」も標準では色温度が6500Kですが、10000Kというかなり強い寒色も選択できます。10000Kにすると青色が強くなり、白色がかなり青みがかりますが、6500Kで動作させるよりも高輝度で表示が可能になります。

PC接続時の解像度やカラーフォーマットについて

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はDisplayPort1.4ビデオ入力でPCと接続した場合、4K/138HzのHDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。

また「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDMI2.1ビデオ入力は最大48Gbpsのデータレートで映像データの伝送が可能であり、視覚損失のない非可逆圧縮機能 Display Stream Compression (DSC) 1.2aにも対応しています。

最新グラフィックボードと接続した場合、4K/138Hz/HDR表示においてRGB 10bit、4K/120Hz/HDR表示においてRGB 12bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

CSゲーム機接続時の4KエミュレートやHDCP対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」に搭載された4基のHDMIサブ入力のうち2基はHDMI2.1に対応しているので、PlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせた場合、4K/120Hzの表示が可能です。

PlayStation 5やXbox Series X/Sのようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQのHDR性能やローカルディミングについて

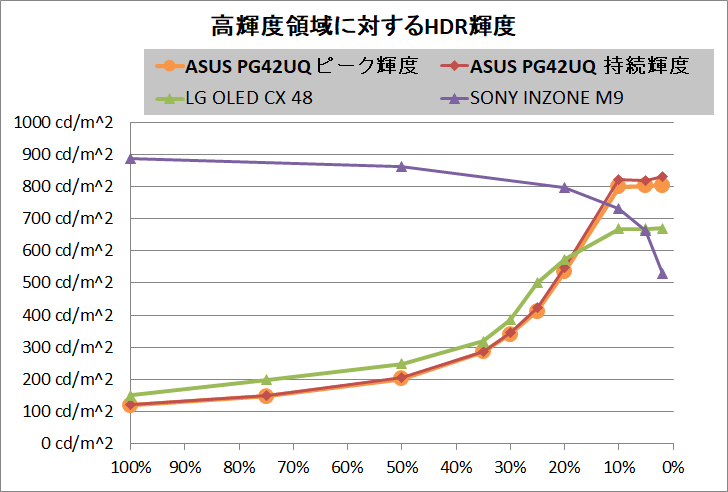

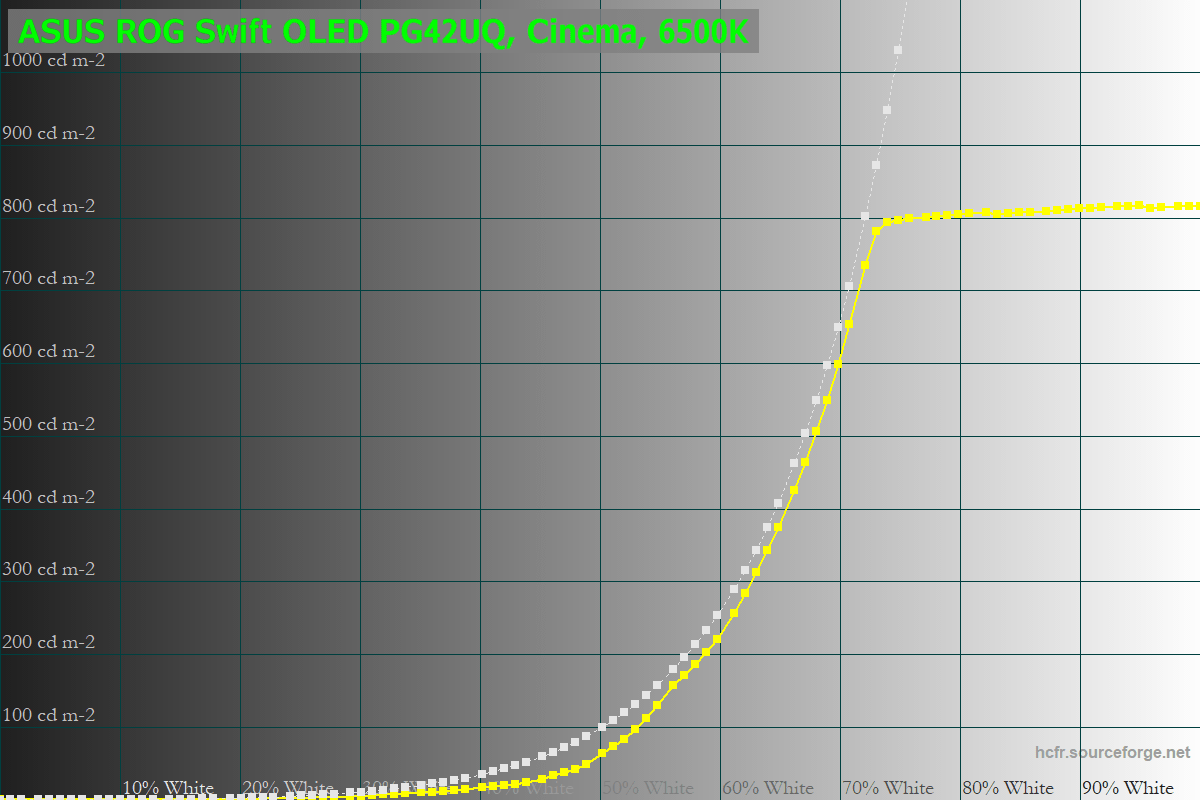

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDR表示における輝度性能、ローカルディミング対応、色性能をチェックしていきます。

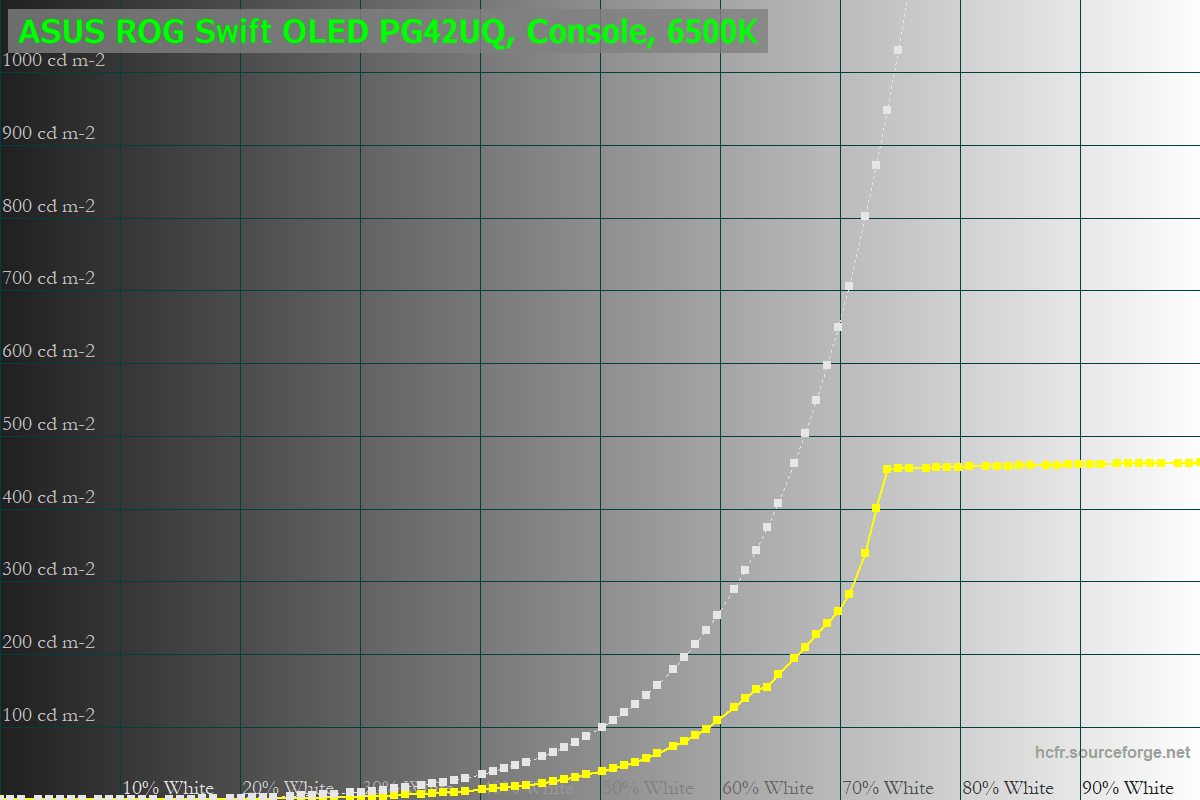

HDR表示における輝度性能について

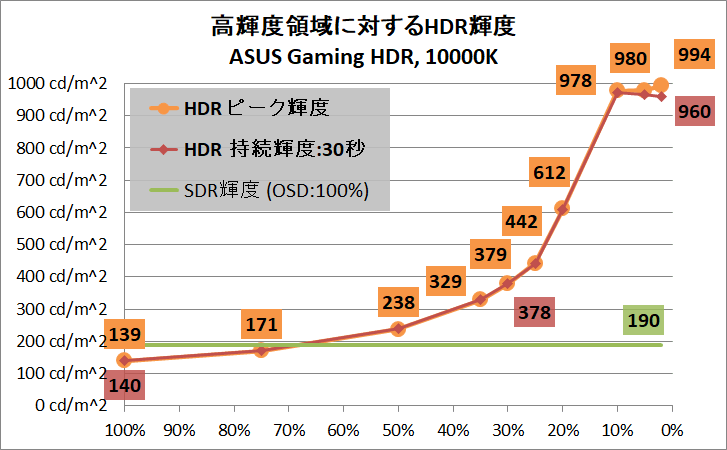

HDR対応モニタ/テレビのHDRモードにおけるディスプレイ輝度は、高輝度領域の広さ(APL:Average Picture Level)や高輝度表示の継続時間に依存するので、i1 Display Pro Plusを使用してHDR時の最大輝度を条件別で測定してみました。

VESA DisplayHDR Compliance Tests以外の測定はHCFRを使用しています。HCFRの測定ではパネルタイプに応じて理想的な性能を確認できるように背景カラーを、液晶パネルの場合は20%グレー、有機ELパネルの場合は0%ブラックとしています。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はVESA DisplayHDR Compliance Testsで確認すると、Gaming HDRモードにおいて10%部分など一定以下の領域に限られますが、800cd/m^2という非常に高い輝度を発揮できました。

数秒しかキープできない短時間のピーク輝度ではなく、少なくとも十数秒では輝度が落ちずにこの高輝度を維持していました。

一方で画面全体の白色表示になると輝度は120cd/m^2程度に下がります。

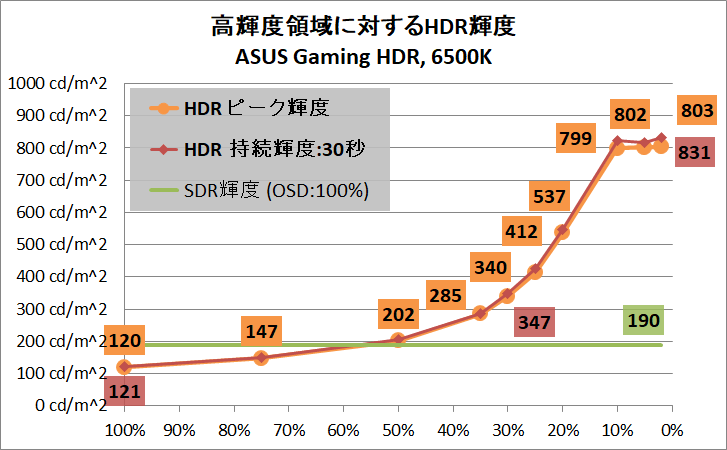

一方で高輝度領域に対するHDR輝度(APL:Average Picture Level)は、20%部分で500cd/m^2程度、50%部分で200cd/m^2程度まで下がってしまいます。

サブピクセルについての説明でも言及したように、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は色温度設定に応じて、白色表示において点灯するサブピクセルが変わります。HDR表示の場合、色温度が6500KだとRGW、10000KだとGBWが点灯します。

そのため、同じGaming HDRモードでも色温度設定を標準の6500Kから10000Kに変更すると、10%部分では最大1000cd/m^2という非常に高い輝度を発揮できるようになります。全体白の輝度も150cd/m^2程度に上昇します。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDR表示における動作設定別のAPL輝度をまとめると次のようになります。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を含め、有機ELパネルはピクセルレベルで輝度を調整できるので、後述のローカルディミングのように完全な黒や明暗の分離(ハローやチラつきがない)といった表現は得意としますが、画面全体が白色/高輝度になるような映像では輝度が大きく下がるという弱点があります。

画面全体が点灯する爆炎のような表示では200cd/m^2以下のディスプレイ輝度しか発揮できず、また画面全体に白色が分布すると、輝度が下がり本来、白色で表示すべき部分がグレーっぽく、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」の場合はLG製有機ELパネルの特性で、かなり青みがかった映像になってしまいます。

ローカルディミング対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は有機ELディスプレイなのでピクセルレベルでローカルディミングに対応しています。

現在10万円程度で販売されている4K/144Hz対応ゲーミングモニタの多くは、ローカルディミングに対応していても短冊状の1D型かつ分割数が10~20程度なので、輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまいます。

同社の4K/144Hz対応ゲーミングモニタ ASUS TUF Gaming VG28UQL1Aと比較していますが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はピクセルレベルで輝度を調整でき、”ハローがない”という意味では理想的な構造なのでその差は一目瞭然です。

続いて比較するSONY INZONE M9は、直下型バックライトかつフルアレイ型ローカルディミングの4K/144Hz対応ゲーミングモニタとしては比較的に安価な製品です。(とはいえ13~15万円と高価ですが)

1D型との比較では完全に上位互換な表現力を発揮していた96分割FALDと比較してみても、やはりピクセルレベルで制御する有機ELの方が圧倒的にコントラストに優れます。

そもそも輝点を見た時に周辺がモヤッとするのは人の目の構造的な現象でもあるので、数十万円もする高級品になりますが、Mini LEDバックライトで500以上の分割数にもなると、輝点に対する周辺へのバックライト漏れは体感的に有機ELと大差なくなります。

ただし、高速に動く輝点に対してバックライトが上手く追従できるか、またバックライトの追従によるチラつき(バックライトの明滅)といった現象もあります。そういった問題を無視できるところも有機ELの魅力です。

HDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能について

この章の最後に、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能についてもう少しだけ深堀りしていきます。

性能の検証にはカラーキャリブレータとしてX-Rite i1Basic Pro 3やX-Rite i1 Display Pro Plusを、ソフトウェアはHCFR Colormeterを使用しています。

HCFRの測定ではパネルタイプに応じて理想的な性能を確認できるように、液晶パネルの場合は50%部分/背景カラー20%グレー、有機ELパネルの場合は10%部分/背景カラー0%ブラックとしています。

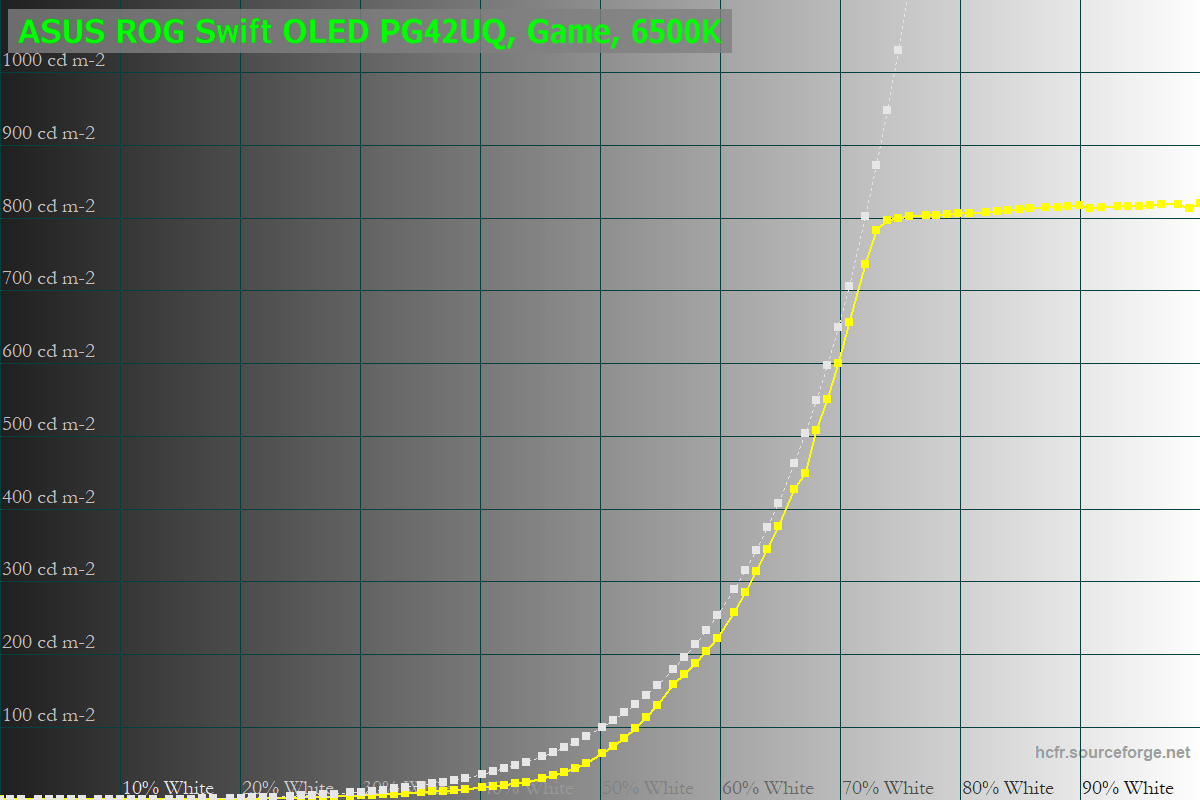

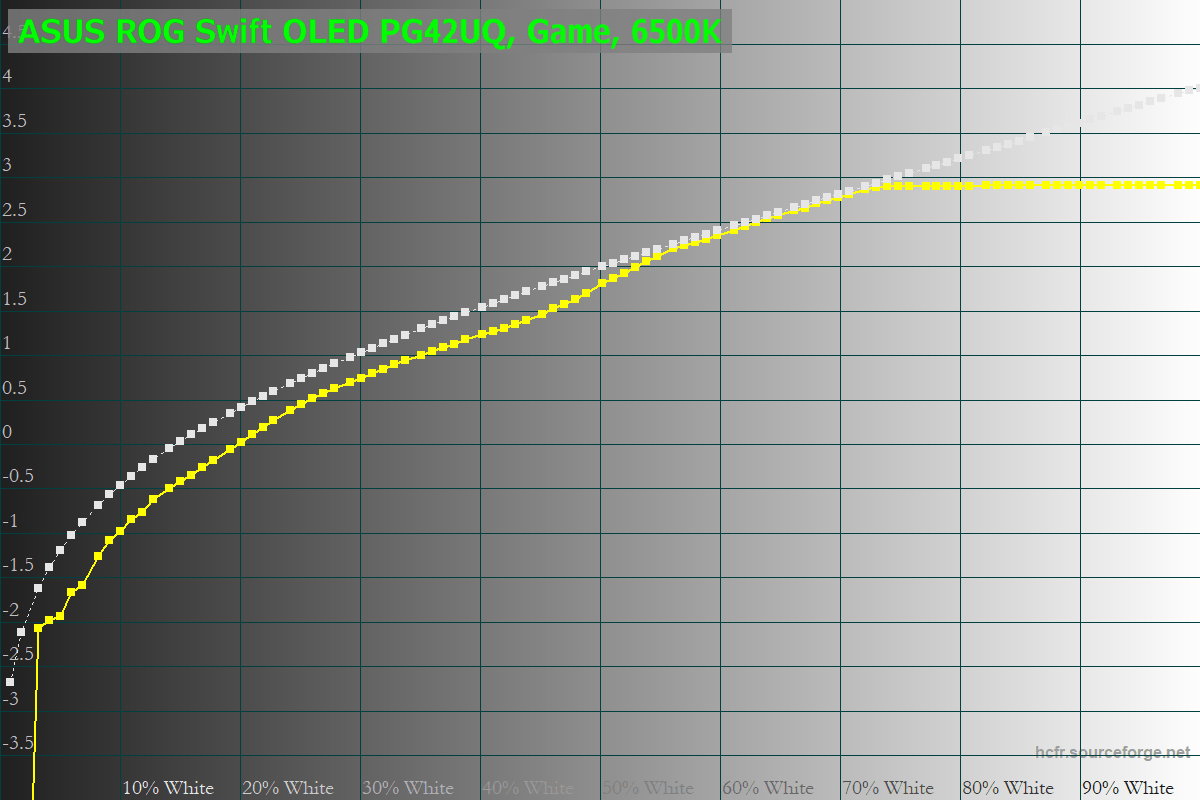

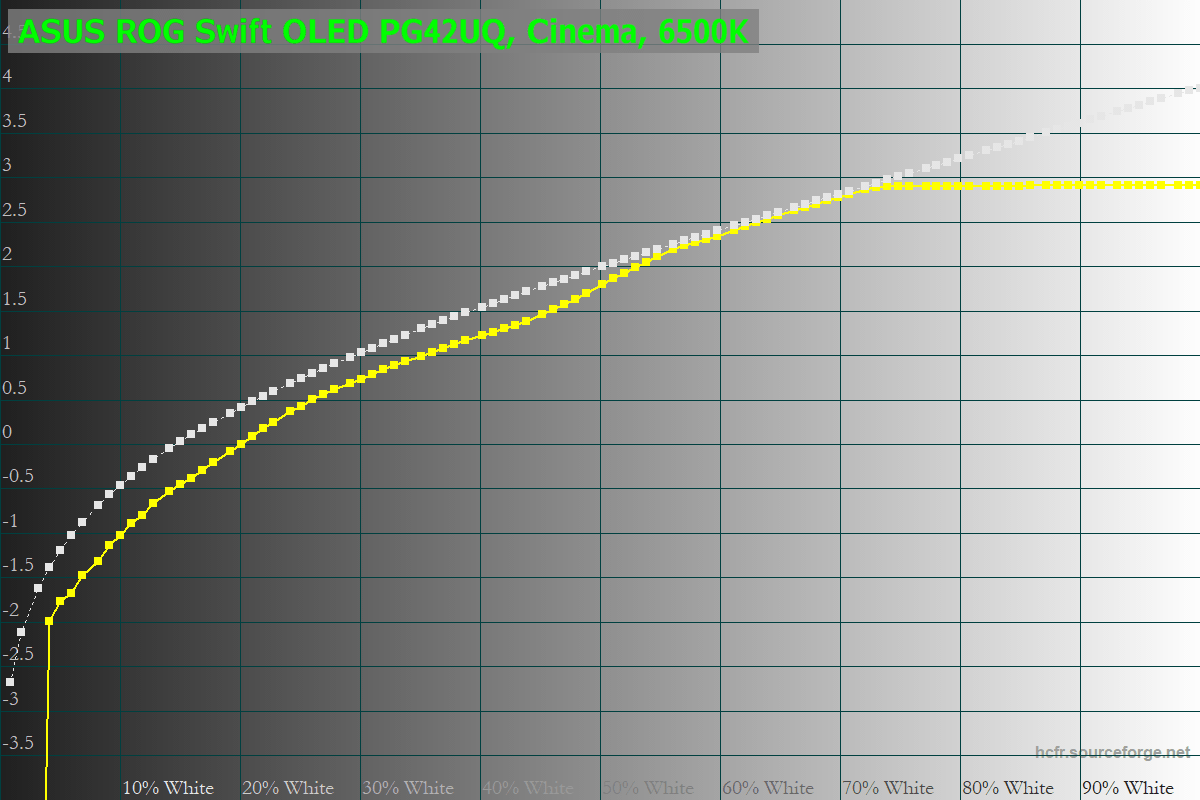

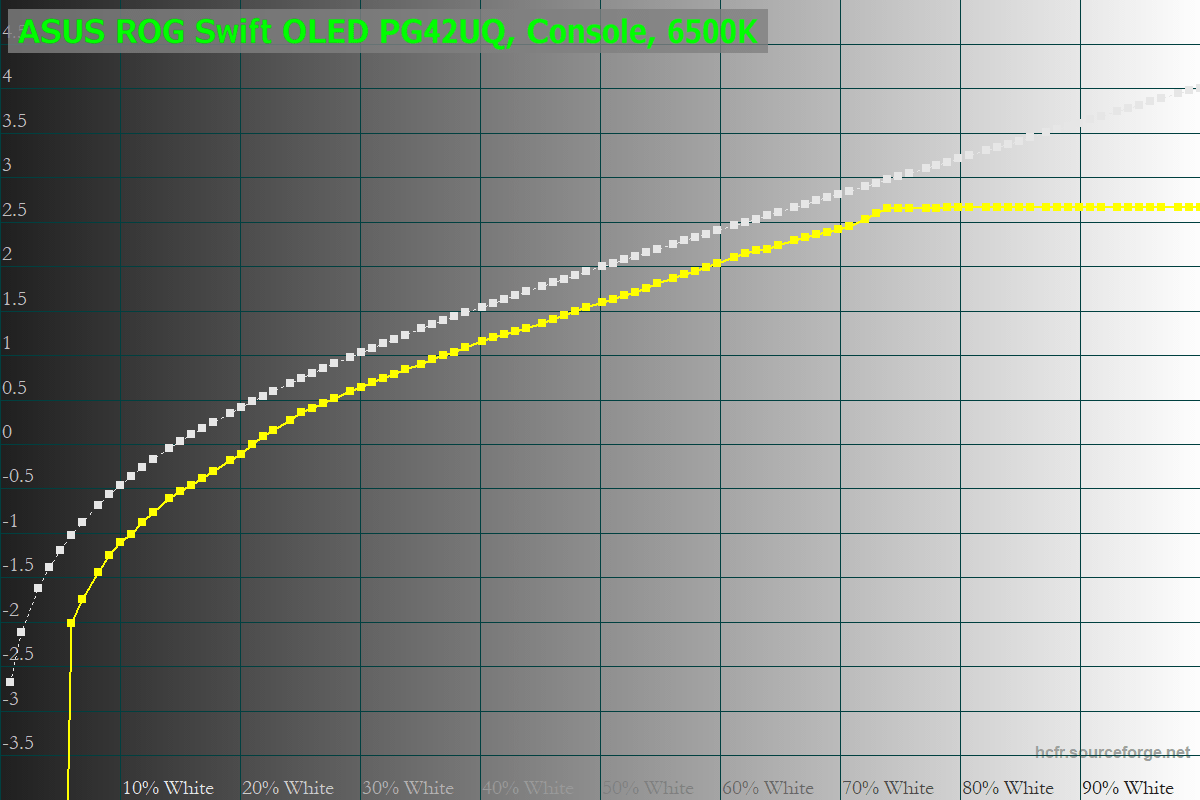

まずは輝度性能について、標準白100nits/最大白10000nitsのガンマ曲線(SMPTE 2084)に対して、実際のディスプレイ輝度(EOTF)は次のようになりました。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」をGaming HDRモード/6500Kで使用した場合、最大800cd/m^2の高輝度を発揮できます。リファレンスに対して実際の表示輝度は少し低めになります。リファレンスに対してAPLが下がるのでピーク輝度を発揮しやすい設定になっているのかなと思います。

コンテンツ側で明るさを調整できない場合、コンテンツメーカーの想定よりも暗い表示になってしまいます。HDR対応テレビであればHDR映像ソースでも画面の明るさや色みを好みに調整できますが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はHDR表示モードにおいて明るさや色みは基本的に自動制御となるので(下げる方の調整は可能ですが)、注意してください。

横並びにした時にちょっと輝度が低いと気付く程度なので実用的には問題ないと思いますが。

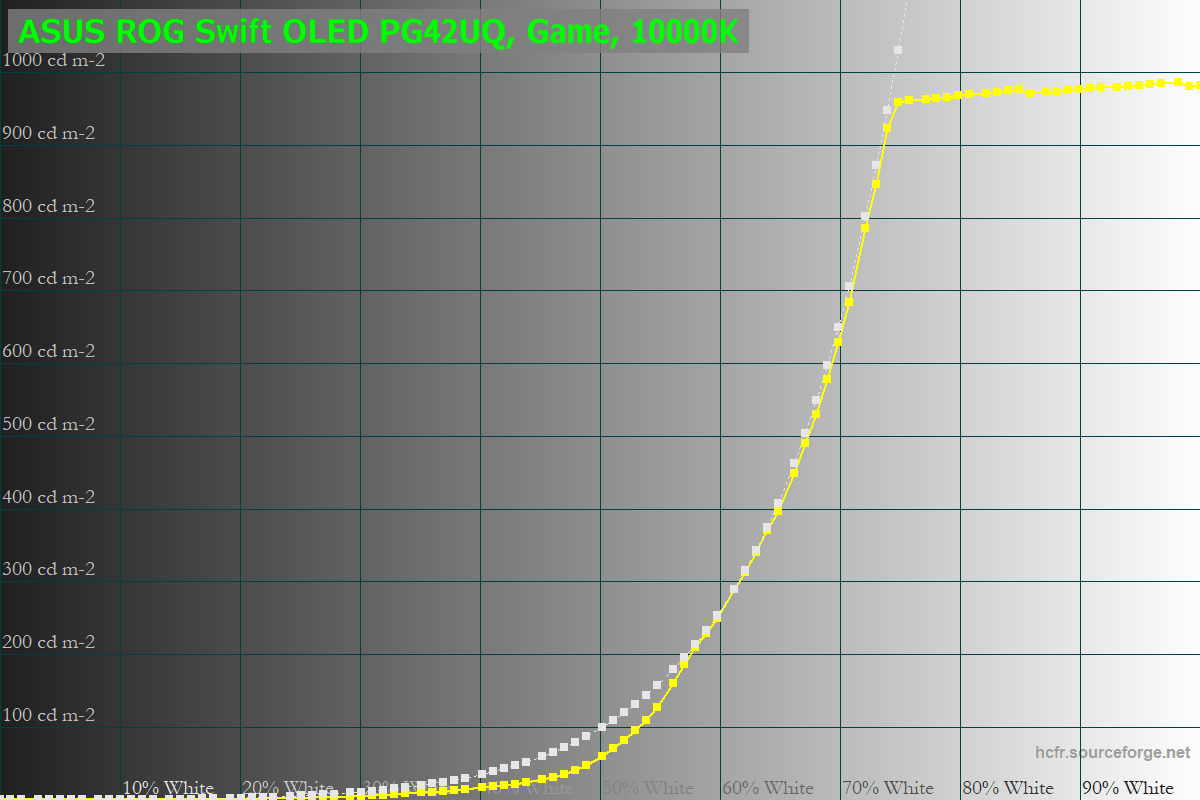

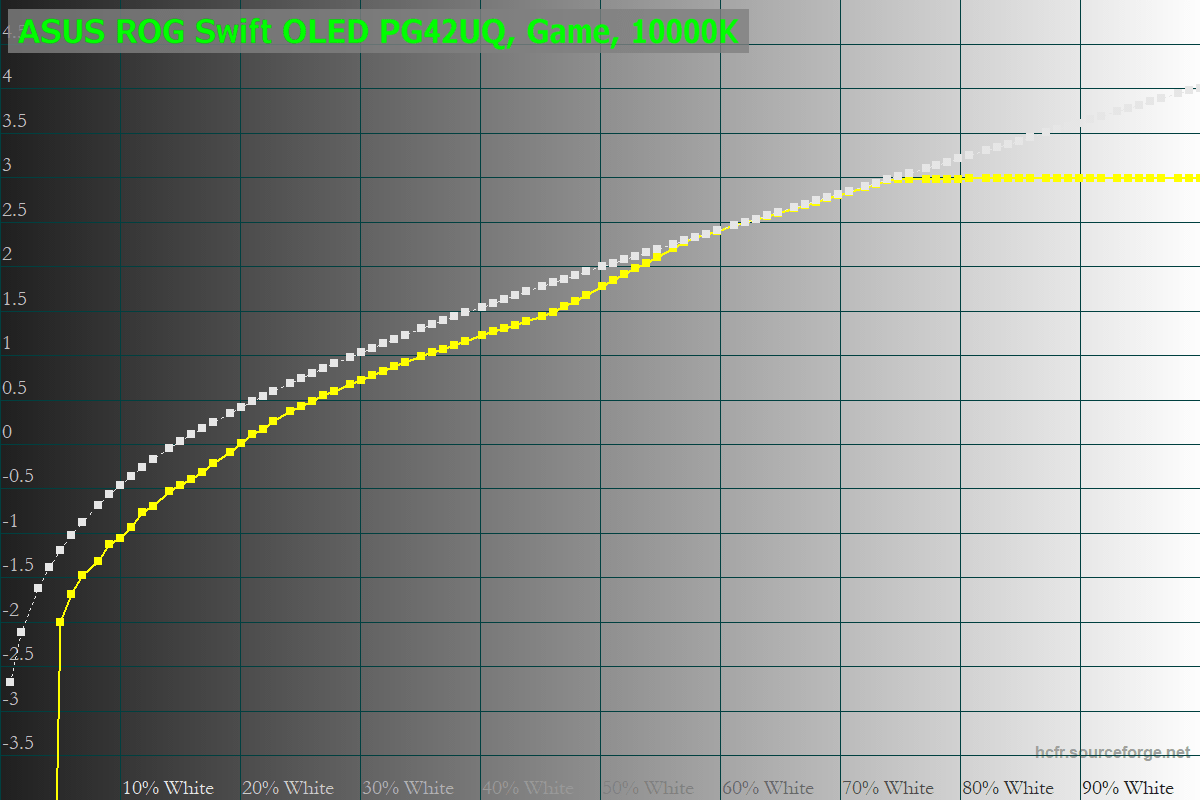

色温度を10000Kにすると最大輝度が1000cd/m^2程度に上昇し、55%ホワイト以上でリファレンスへ綺麗に追従するようになります。

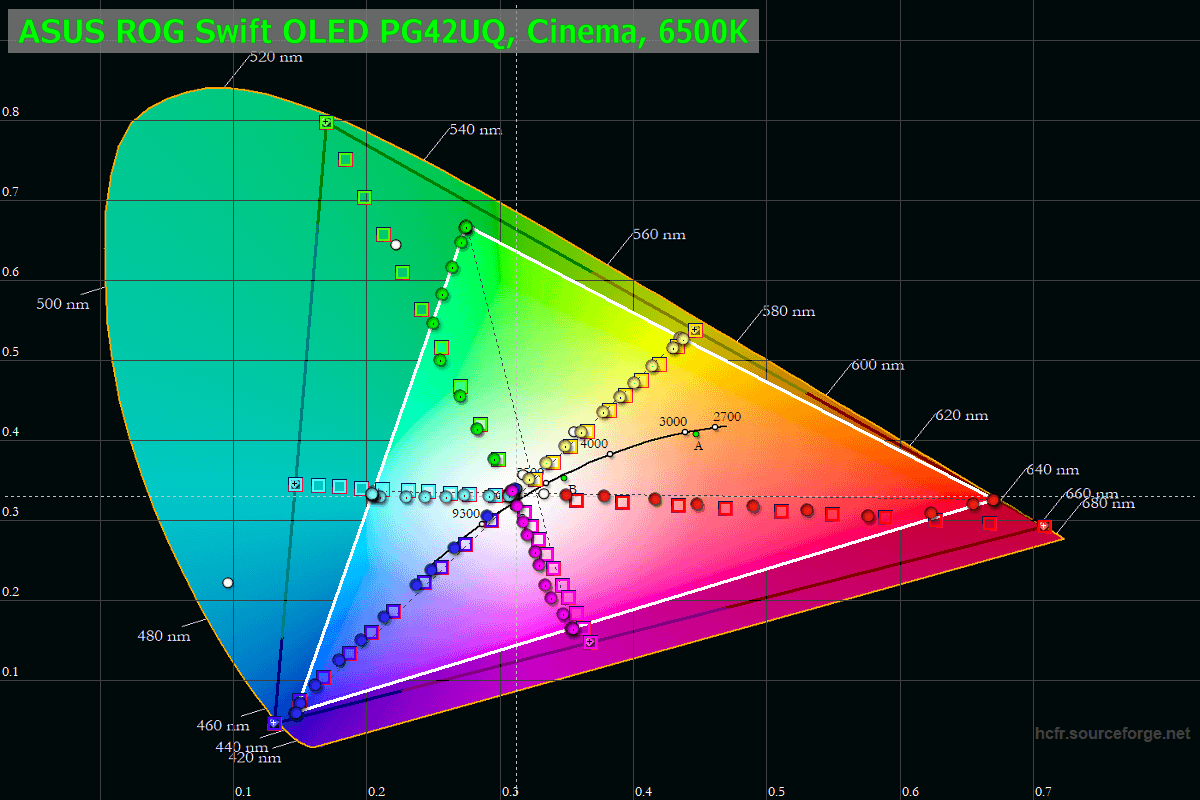

続いてHDR表示における色性能(色域、色精度)をチェックするためCIE Diagramを作成しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はGaming HDRモード/6500Kにおいて、表現可能な範囲内でRec2020の色域に上手く一致しています。LG製有機ELパネルの特長として赤色が弱いのは仕方ないのですが、とはいえRec2020を想定して作成されてHDRコンテンツを概ね忠実に表示できます。

一方で色温度を10000Kにすると、当然ですが白色の色味がかなり青色がかり、全体的に青の強い(赤の弱い)映像になります。

広色域モニタの場合、カラーキャリブレーターの測定値から算出した色温度が実際に視覚で体感するものに一致しないので(下写真でも)、正確に測色できる低色域モニタを6500K(D65)にキャリブレーションし、それを基準に目視で色温度を調整するという手法で色温度を確認してみました。測色はX-Rite i1 Display Pro Plusを使用しています。

基準モニタの色度(0.3145, 0.3290)に対して、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はGaming HDRモード/6500Kにおいて色度は『0.3116, 0.3324』程度となり、目視調整後は『0.3106 x 0.3279』となりました。

目視調整なのでアバウトな評価ではあるものの、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のHDR表示はx座標とy座標ともに僅かに大きく、白色が僅かに黄色みを帯びている(やや緑が強め)もののD65に近い色味でした。横並びで見比べなければD65として違和感はないと思います。

HDR動作モードをCinema HDR/6500Kに変えると、色味はGaming HDRとほぼ同じですが、EOTFが少し低くなります。

液晶パネルだとそのまま暗くなるのですが、有機ELの場合はAPLによる輝度制限が緩和されやすくなるので、表示内容にも依りますがCinema HDRはGaming HDRよりも明暗のコントラストが強くなる感じです。

参考までにHDR動作モードをConsole HDRに変えると次のようになります。

ASUS ROG Swift OLED PG42UQのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- PCデスクにもギリギリ置ける、42インチの大画面

- 発色、視野角、コントラスト、応答速度などオールラウンドで画質に優れた有機ELパネル

- 赤色の表現力や高輝度性能が向上した最新のLG製パネル(WBE)を採用

- ASUS独自の反射防止 アンチグレアコーティング

- APL無効化で200cd/m^2を安定して発揮できる均一輝度モード

- コンマms級の圧倒的な応答速度

- ビデオ入力はDisplayPort1.4とHDMI2.1×2とHDMI2.0×2の計5系統

- DP1.4はDSC機能によって4K/144Hz/10bit RGB/HDR/VRRに完全対応

- HDMI2.1は4K/144Hz/10bit RGB/HDR/VRRに完全対応

- 可変リフレッシュレート同期機能に対応(48FPS~120FPS/138FPS)

- NVIDIA製GPUとの互換性を示すG-Sync Compatible認証を取得予定

- HDMI2.1搭載なのでPS5やXbox SXを接続時は4K/120FPSやVRR同期に対応

- 300mm×300mmのVESAマウントで、壁掛けや壁寄せテレビスタンドに対応

悪いところor注意点

- サイズと重量が非常に大きいので組み立てと設置が難しい: 大人2人以上を推奨

- モニタ本体重量が13.6kgと大きい

- HDR表示モードにおける設定の自由度は有機ELテレビと比べて少ない

- 税込み22万円ほどと非常に高価(2022年11月現在)

4K解像度かつ最大138Hzリフレッシュレートの有機ELパネルを採用した「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は、コンマmsの応答速度と100,000:1を超えるコントラストという文字通り桁違いな性能によって、高速かつ高画質なゲーミングモニタとして定番になりつつあるIPS液晶パネル搭載製品を軽々と上回ります。

大画面テレビの場合、有機ELテレビをFALDに対応した液晶モニタと比較すると広い領域の高輝度表示で劣るので好みが分かれるところではあるのですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」と同じ40インチ前後(50インチ未満)については2022年現在、フルアレイ型ローカルディミングに対応した製品がテレビも含めて基本的にないので、あまり気にしなくてもいいと思います。

最近ではPlayStation 5も対応したことで話題ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は可変リフレッシュレート同期機能にも対応しています。

VRR同期対応フレームレートとして48FPS~120FPS/138FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はテレビ向けLG製有機ELパネルでは最小となる2022年最新の42インチサイズのパネルが採用されており、横幅が1mを切るので、ゲーム用モニタとして私室に置きやすく、PCデスク上にもギリギリ置けるサイズ感が魅力です。

ちなみにスペクトル波形をみたところ、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」はLG製有機ELパネルでは高輝度表示や赤色の発色といった性能が改善されている最新パネル(所謂、WBEパネル)が採用されていました。

「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」は、ディスプレイパネルがアンチグレア、APL無効化で200cd/m^2を安定して発揮できる均一輝度モード、PCモニタらしい余計な機能がなく扱いやすいOSDメニュー、といった魅力がある一方、LG OLED C2 42インチモデルなど同じLG製パネルを採用した有機ELテレビと比較してHDR表示における設定の自由度が低いといったPCモニタ的な弱点もあります。

一長一短な部分なので各自の用途や好みに合わせて、事前によく検討してみてください。

以上、「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG42UQ」をレビュー。

ゲーム用として私室にも置きやすい大画面42インチサイズ、4K解像度/138HzリフレッシュレートでVRR同期にも対応、HDMI2.1でPlayStation 5やXbox Series X/Sとも接続可能!https://t.co/dhDE98YfNx pic.twitter.com/ndeKszVW4p— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) November 11, 2022

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・PS5にオススメなゲーミングモニタを解説。HDMI2.1搭載や120FPS対応も!

・「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割FALDに15万円の価値はあるか

・「Samsung S95B」をレビュー。量子ドット有機ELの画質を徹底検証

・「ASUS TUF Gaming VG28UQL1A」をレビュー

・「LG 27GP950-B」をレビュー。HDMI2.1対応アップグレードモデルを徹底検証

・「ASUS ROG Swift PG32UQ」をレビュー。量子ドットでプロ級の発色!

・「MSI Optix MPG321UR-QD」をレビュー。量子ドットでプロ級の発色

・「ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN」をレビュー

・次世代ゲーミング環境のベストパートナー「LG OLED48CXPJA」をレビュー

・「Dell G3223Q」をレビュー。4K/144Hz/HDMI2.1が6万円台!!

・360Hz対応フルスペック版が6.6万円!? 「Alienware AW2521H」をレビュー

・「MSI Optix MEG381CQR Plus」をレビュー。175Hz OCでフルRGBに対応

・「BenQ MOBIUZ EX3415R」をレビュー。リモコン操作対応ウルトラワイド

・「Alienware AW3821DW」をレビュー。G-Sync Ultimateで究極の没入感

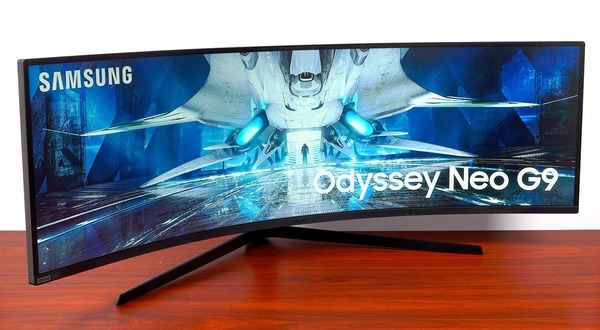

・2000nitsの圧倒的な高輝度表現!「Samsung Odyssey Neo G9」をレビュー

コメント