Intel第11世代Rocket Lake-Sシリーズから8コア16スレッドで倍率アンロックなOC対応の最上位モデル「Intel Core i9 11900K」をレビューします。

Core i9 10900KやCore i7 10700Kとの性能比較や、手動OCによってコアクロックはどれくらい伸びるのか、メモリ周波数3600MHz+のOCでIMCのGear1動作は可能なのか、など11900Kの気になるポイントをチェックしていきます。

今回は、Intel×MSIによって用意された先行レビュアー向けメディアキットに触れる機会に恵まれたので、できることなら解禁初日に11900Kのフルレビューを公開したかったのですが、残円ながら内容を絞った速報レビューとなってしまいました。

CPU詳細レビュー用の統一検証機材の一部がまだ揃っていないことが一番大きい理由ですが、単純に時間も足りませんでした、マザーボードのBIOSやCPU電力制御あたりの下調べが済んだのが解禁前日という。

後日、Resizable BAR対応グラフィックボードやPCIE4.0対応NVMe M.2 SSDへ統一検証機材を刷新し、競合AMDの最新CPUであるRyzen 5000シリーズとの比較も含めた詳細レビューをお届けする予定なので、楽しみにお待ちいただければありがたいです。

Intel Core i9 11900K レビュー目次

1.Intel Core i9 11900Kの外観・付属品・概要

2.Intel Core i9 11900Kの検証機材・動作設定

3.Intel Core i9 11900Kの動作クロック・消費電力・温度

5.Intel Core i9 11900KのOC耐性について

6.Intel Core i9 11900Kのレビューまとめ

【機材協力:MSI Japan】

Intel Core i9 11900Kの外観・付属品・概要

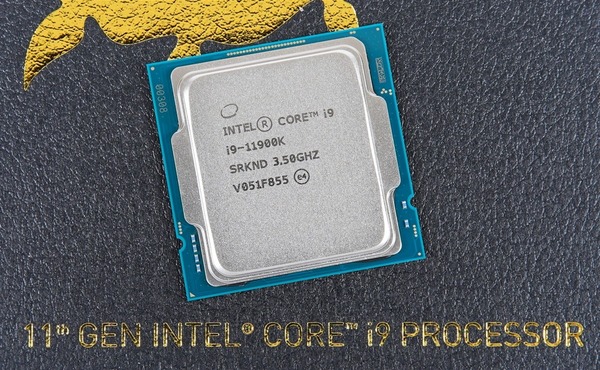

「Intel Core i9 11900K」の外観や付属品について簡単にチェックしておきます。またこの章では「Intel Core i9 11900K」の仕様等について簡単に触れておきたい概要もあれば紹介します。

「Intel Core i9 10900K」の製品パッケージはクリスタルを切り出したような縦長のユニーク形状パッケージが採用されています。AMDが最新世代で上位モデルのパッケージを簡素化したのとは逆路線です。

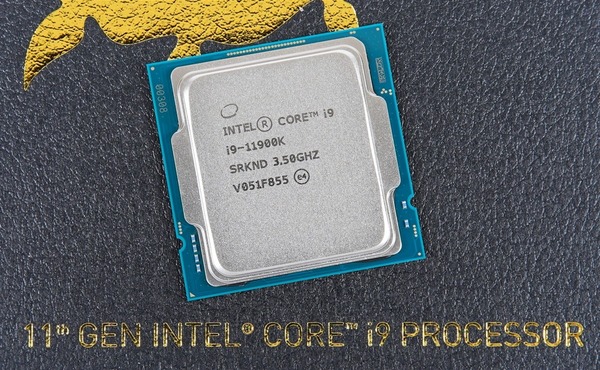

「Core i911900K」は、Core i9 10900Kなど前世代と同じくLGA1200ソケットに対応したCPUなので、CPUの外形は前世代と共通ですが、ヒートスプレッダの形状は写真を見ての通り微妙に変わっていました。

角の丸みを無視して単純計算の縦横積で面積を比較すると、Corei9 11900Kは869.4mm^2(27.6×31.5)、前世代Corei9は829.4mm^2(28.6×29.0)となっており、5%程度ではありますがCPUクーラーベースプレートとの接触面積は増えていました。重量はいずれも28gなのでIHSの質量は変化していない?ようです。

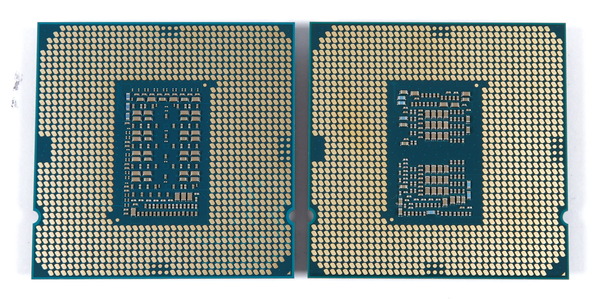

裏面を見ると中央の素子実装は違いますが、ピン接触部も同じです。SSD用のCPU直結PCIEレーンが4レーン増えていますがピン接触部は同じなので第10世代で無効なピンがあるのでしょうか。

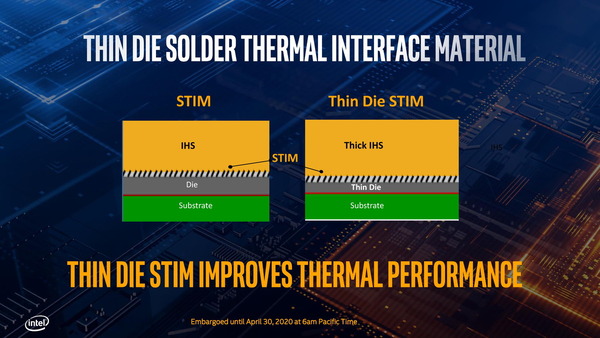

「Intel Core i9 11900K」など第11世代Rocket Lake-S CPUの上位モデルはCPUダイとヒートスプレッダの間にはTIMとしてソルダリング寄りな性能のSTIMが採用され、また前世代と同様に、CPUダイを薄くすることで温度が下がっています。やはり殻割りクマメタル化が捗りそうです。

・Core i9 10900Kの殻割りクマメタル化&銅製IHSの冷却性能を検証

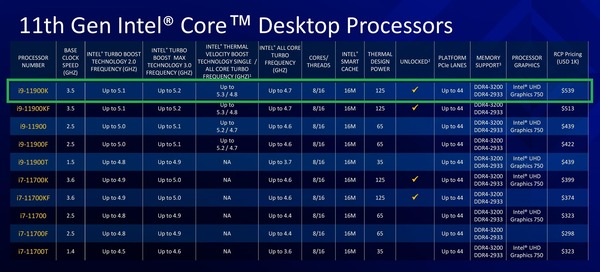

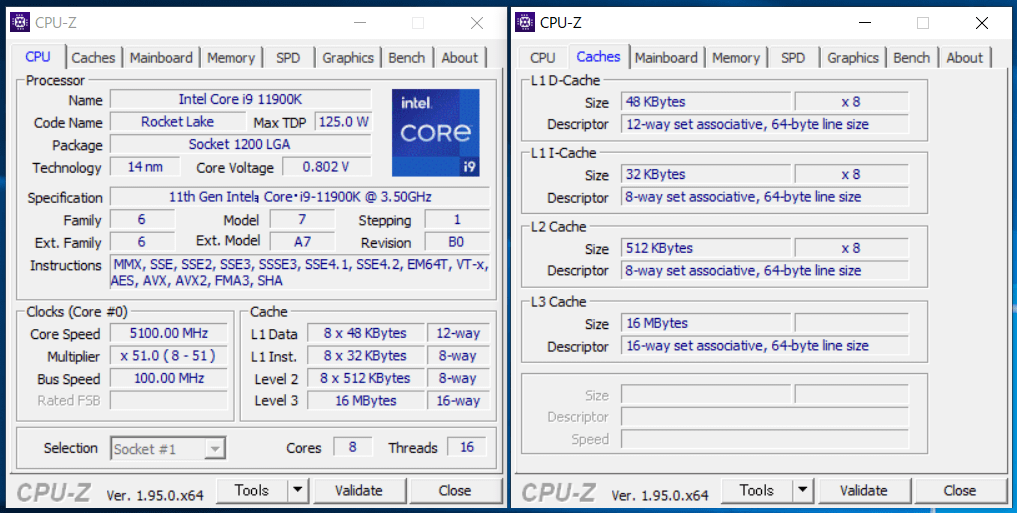

基本スペックを確認すると、「Intel Core i9 11900K」はメインストリーム向けとしてはアッパーミドルくらいの位置付けになっている8コア16スレッドのCPUです。

ベースクロックは3.5GHz、最大シングルブーストクロックは5.3GHz、最大全コアブーストクロックは4.8GHzとなっています。倍率アンロックなK付きCPUは従来TDP95Wでしたが、前世代からTDP125Wへ引き上げられており、「Intel Core i9 11900K」もTDP125Wです。

前世代から採用の「Thermal Velocity Boost」はCPU温度を閾値とした追加ブースト機能となっており、CPU温度が一定(一般に70度)以下であれば全コア最大動作倍率、TBM3の単コア最大動作倍率の設定値を超えるコアクロックのブーストを可能にし、Core i9 11900Kでは最大シングルブーストクロック5.3GHz/最大全コアブーストクロック4.8GHzの高速動作を実現します。

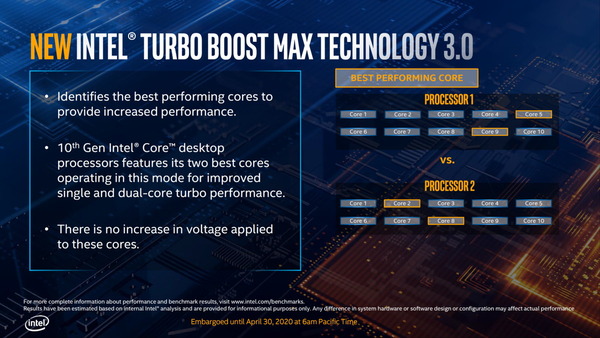

またこちらも前世代同様ですが、Intel第11世代Rocket Lake-SのCoreシリーズは、Intel製エンスージアスト向けCPUのCore-Xでいち早く採用された「Turbo Boost Max 3.0 Technology」に対応しています。TBM3.0は、CPUダイ上で最も電圧特性の良いコア(CPU個体ごとに異なる)を自動で選別し、非常に高い単コア最大ブーストクロックで動作させ、アクティブタスクへ優先的に割り当ててくれる機能です。

第11世代Core-SシリーズCPUはモバイル向けIce LakeのCPUコアSunny Cove(10nm)をベースに14nmプロセスで再設計・製造されたSunny Coveが採用されており、最新アーキテクチャによってIPC(概ねコアクロック当たりの性能のこと)を最大19%も向上しています。

さらにモバイル向けではすでに登場しているXeグラフィックスと共通のアーキテクチャを採用したIntel UHD Graphics 750(EU数:32)によってiGPU性能は従来比で50%も向上しています。AV1の10ビットやHEVCの12ビットの動画再生にも対応しています。

「Intel Core i9 11900K」を、前世代最上位のIntel Core i9 10900Kや、競合AMDのメインストリーム向け上位モデルであるRyzen 9 5900Xや同コアスレッド数のRyzen 7 5800Xと比較すると次のようになっています。

| Intel Core i9 11900K スペック簡易比較 | ||||

| Core i9 11900K |

Core i9 10900K | Ryzen 7 5800X | Ryzen 9 5900X | |

| コアスレッド | 8コア16スレッド | 10コア20スレッド | 8コア16スレッド | 12コア24スレッド |

| ベースクロック | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |

| 全コア最大ブースト | 4.8GHz | 4.9GHz | ~4.4GHz | ~4.4GHz |

| 単コア最大ブースト | 5.3GHz | 5.3GHz | 4.7GHz | 4.8GHz |

| オーバークロック | O | |||

| L3キャッシュ | 16MB | 20MB | 64MB | 64MB |

| TDP | 125W | 105W | ||

| CPUクーラー | X | |||

| iGPU | O | X | ||

| メモリ ch / pcs | 2 / 4 | |||

| CPU直結PCIEレーン | PCIE4.0 x 16 + 4 | PCIE4.0 x 16 + 4 | ||

| おおよその国内価格 (北米希望小売価格) |

7.8万円 (539ドル) |

7.2万円 (488ドル) |

5.8万円 (449ドル) |

7.2万円 (549ドル) |

| iGPU非搭載モデル の価格 |

7.2万円 (513ドル) |

6.1万円 (472ドル) |

||

Intel第11世代Core-Sプラットフォームの特長を順番に説明していくと、まず、CPU直結PCIEレーン数は従来のグラフィックボード用16レーンにNVMe SSD用の4レーンを加えた計20レーンになり、速度も1レーン当たり2倍となるPCIE4.0にアップグレードされています。また最新世代GPU関連で話題のRe-Size BAR対応も公表されました。

・PCIE4.0対応NVMe M.2 SSDのレビュー記事一覧へ

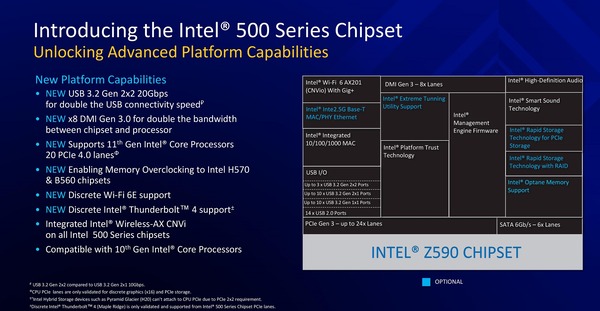

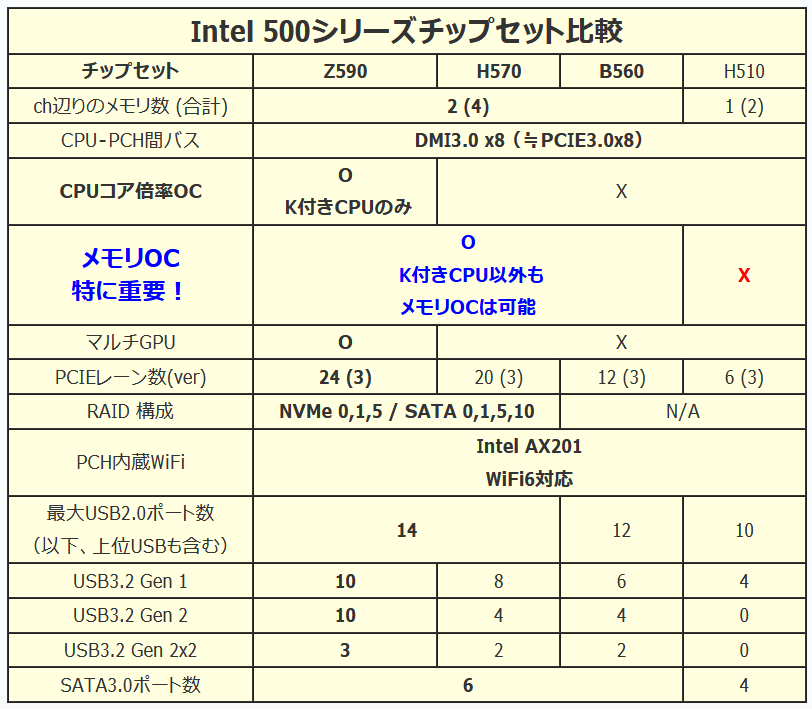

Intel第11世代Core-Sにネイティブ対応のマザーボードとしてZ590などIntel 500シリーズチップセットを搭載した新製品が各社から発表済み、すでに発売されている製品も多数あります。

最上位のZ590チップセットでは新機能としてUSB3.2 Gen2x2対応、CPU-PCH間帯域がPCIE3.0x8相当のDMI3.0x8へと倍増、外部コントローラーによるWiFi6EやThunderbolt4対応などが挙げられます。

Intel第10世代Core-S対応としてすでに発売済みのZ490チップセット搭載マザーボードもBIOSアップデートによって第11世代Core-Sに対応します。

しかしながら、Intel Z490マザーボードがPCIE4.0に対応するかどうかはマザーボード各製品の設計次第(ハードウェア実装コントローラーがPCIE4.0対応かどうか)なのと、H470やB460など下位チップセットはIntel第11世代CPUに非対応なので注意してください。

・Intel Z590/H570/B560/H510チップセット搭載マザーボードの関連記事一覧へ

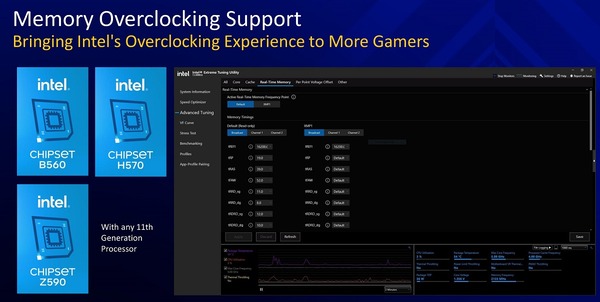

またIntel第11世代CPUのうちCore i9/i7/i5の3シリーズは定格メモリ周波数が3200MHzへ引き上げられています。第10世代Core i5は定格メモリ周波数が2666MHzだったので特に影響が大きそうです。

ただし、新アーキテクチャのメモリコントローラー(IMC)動作としてメモリ周波数に1:1対応のGear1(メモリ周波数が3200MHzならIMCも3200MHz)と、1:2対応のGear2(IMCが1600MHz)という仕様があり、メモリ周波数3200MHzにおいてGear1に定格で対応するのはCore i9 11900K(F)のみです。

Core i9 11900K(F)以外のモデルでもBIOS設定を変更することによって、メモリ周波数3200MHz以上でGear1に設定は可能ですが、安定動作するかどうかはIMCのOC耐性次第です。当然、上位モデルほど高OC耐性なIMCの個体が選別されているものと思います。

やはり最上位のZ590に目が行きがちですが、下位チップセットのH570やB560でメモリのオーバークロックが可能になったところも、地味に重要なポイントです。第11世代CPUだけでなく、第10世代CPUを組み合わせた場合でもH570やB560でメモリのオーバークロックが可能とのこと。

Intel Core i9 11900Kの検証機材・動作設定

以下、「Intel Core i9 11900K」の各種検証を行うベンチ機、および比較対象となる各CPUのベンチ機の詳細となります。

| Intel LGA1200(Z590)環境 テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9-11900K(レビュー) |

| マザーボード | MSI MEG Z590 ACE (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) 3600MHz, CL16-16-16-36-CR2 |

| ビデオカード(共通) | ZOTAC RTX 2080Ti AMP Extreme Core (レビュー) |

| システムストレージ(共通) | Samsung SSD 980 PRO 500GB (レビュー) |

| OS(共通) | Windows10 Home 64bit |

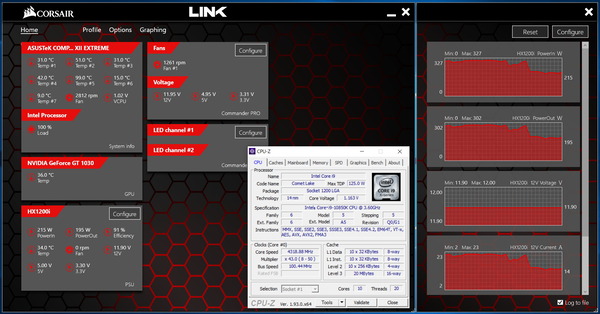

| 電源ユニット(共通) | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

Intel LGA1200(Z490)環境では検証機材マザーボードとして「MSI MEG Z590 ACE」を使用しています。

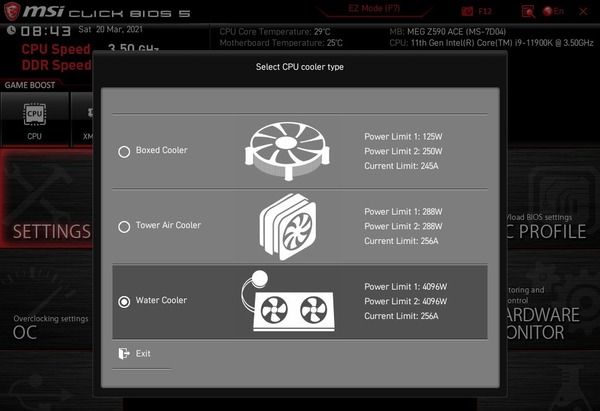

「MSI MEG Z590 ACE」において、各CPUのBy Core Usage動作倍率は単コア/全コアは仕様通りです。また初回起動時のCPUクーラー設定(後ほどOC設定からも変更できる)でCPU電力制限を指定でき、Intel公式仕様値に沿った電力制限を適用できます。

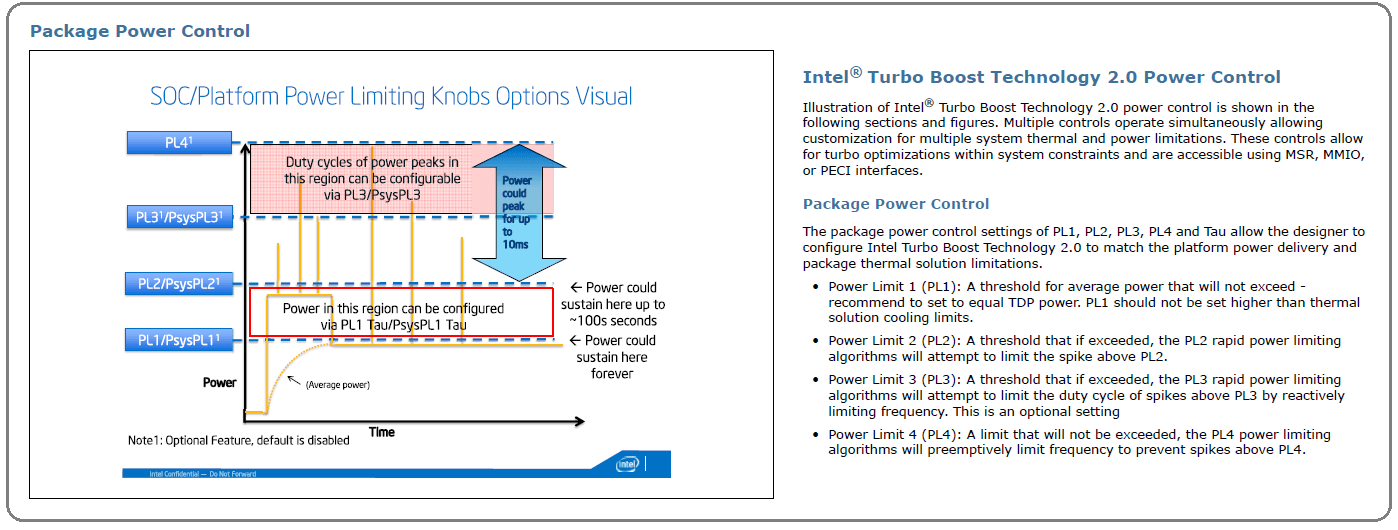

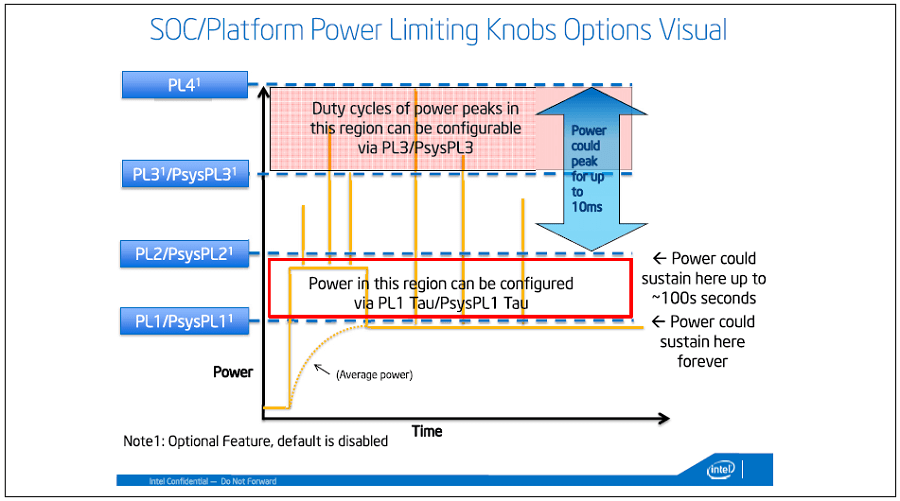

なおIntel第11世代Rocket Lake-Sシリーズについて、長時間電力制限PL1、短時間電力制限PL2、短期間電力制限時間TauのIntel公式仕様は下のテーブルの通りです。

| Intel第11世代CPUの電力制限仕様値 | ||||

| TDP | PL1 | PL2 | Tau | |

| Core i9/i7 (8C16T) |

125W | 125W | 250W | 56s |

| 65W | 65W | 224W | 28s (Opt 56s) | |

| 35W | 35W | 115W | 28s | |

| Core i5 (6C12T) |

125W | 125W | 182W | 56s |

| 65W | 65W | 134W | 28s (Opt 56s) | |

| 35W | 35W | 84W | 28s | |

| Core i3 (4C8T) |

65W | 65W | 90W | 28s |

| 35W | 35W | 55W | 28s | |

長時間負荷をかけた時のCPU消費電力(CPU Package Power)がTDPの範囲内に収まるCPUについては特に追加の設定を設けていませんが、Core i9-11900Kのように全コア最大動作倍率においてTDPを大きく上回るCPUに関してはBy Core Usage動作倍率は定格のまま、『PL1=TDP、PL2=(テーブルの仕様値)、Tau=56s(125W) or 28s(65W)』のIntel公式仕様および『PL1/PL2無効化』の2つのケースで測定を行います。

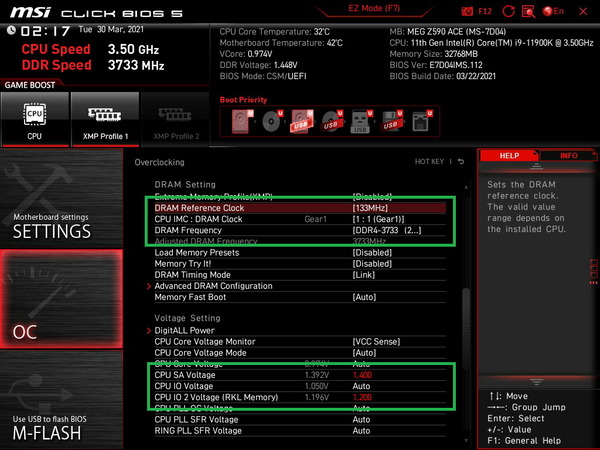

「MSI MEG Z590 ACE」の場合、By Core Usage動作倍率および電力制限は下記のような形でBIOS上から設定が可能です。

上の設定はMSI製マザーボードのBIOSメニューから設定した例ですが、ASRock、ASUS、GIGABYTEなど主要4社のマザーボードであれば同種の設定項目が用意されているはずなので、同じように電力制限を課すことができます。再起動等で初期化されることもあるので、確実性の高いBIOSからの設定が推奨なのですが、「Intel Extreme Tuning Utility」からも設定が可能です。

電力制限以外にもCPU動作に大きく影響する項目についてまとめました。

Turbo Boost Max 3.0はアクティブなタスクに対して単コア最大動作倍率など最も高速に動作している(電圧特性に優れた)コアを割り当てる機能です。

Thermal Velocity Boostは閾値温度70度以下においてブーストクロックを引き上げる機能と説明されていますが、機能の実装としてはThermal Velocity Boost有効時の仕様値はそのままBy Core Usage倍率として適用されており、TVB Ratio Clippingという設定によってCPU温度が閾値(一般に70度)以上の時に動作倍率を-1倍に、正確にはCPU毎に設定された倍率に引き下げるという形になっています。

AVX512 Voltage Guardband ScaleはAVX 512実行時のコア電圧を調整する機能です。0~255の整数値で設定し、定格設定は128です。128以下では低電圧化、128以上では高電圧化します。低電圧化というよりもAVX512実行時の電力制限(AVX512限定のPL1)に近い動作なので、Scale=1でもクラッシュすることはありませんが、性能は低下するものと思われます。

Turbo Boost Max 3.0は多くの500シリーズマザーボードで基本的に有効になっています。TVB Ratio Clippingは製品によって対応が違いますが、温度次第で倍率を下げるだけの機能なので検証ではOffにしています。AVX512 Voltage Guardband Scaleは注意が必要な機能となっており、マザーボードによっては電力保護や省電力化の一環で同機能を使用した電力制限が設けられていることがあります。

さらに備考として、Z590マザーボードの中にはCPU個体毎のV-Fカーブ(Adaptive Mode)にマイナスオフセットを適用する低電圧化や、CPU Package Powerのモニタリング値にマイナスオフセットを適用してブーストを引き上げるチューニングが標準が施されているものがあります。

検証機材として採用しているMSI MEG Z590 ACEに関しては、Intel公式仕様を外れるようなチューニングは施されていないので、公式仕様に沿った検証が可能です。(この部分の下調べが、各メーカーのMBをとっかえひっかえで、実はとても大変でした。)

| MSI MEG Z590 ACE(BIOS:1.13) Core i9 11900K標準動作設定 |

||

| 標準設定 | 定格 | |

| 単コア最大倍率 | 53 | 53 |

| 全コア最大倍率 | 48 | 48 |

| Turbo Boost Max 3.0 | On | On |

| TVB Ratio Clipping (70度以上で-1倍) |

On | On |

| PL1, PL2, Tau | 125W, 250W, 56s No, No, – (初期設定に依る) |

125W, 250W, 56s |

| AVX512 Offset | -3 | -3 |

| AVX512 Voltage Guardband | 128 | 128 |

| 備考 | V-F電圧のオフセットなし CPU Package Powerモニタリング値のオフセットなし |

|

上述の通り、Intel第11世代CPU関連の検証機材として当サイトではZ590マザーボード「MSI MEG Z590 ACE」を統一検証機材に採用しています。

「MSI MEG Z590 ACE」はCore i9シリーズの常用限界OCにもパッシブ空冷のまま対応できる高耐久・低発熱な19フェーズVRM電源回路を搭載することに始まり、4基のNVMe M.2 SSDスロットや2基のThunderbolt4対応USB Type-Cポートなど足回りも優れ、第11世代CPU上位モデルのポテンシャルをフルに引き出すことが可能な製品です。これだけのスペックなので価格は高価ですが、それに見合った価値があり、予算の問題がなければ間違いのない1枚だと思います。

・全方位に隙ナシなエース級「MSI MEG Z590 ACE」をレビュー

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 980 PRO 500GB」を使用しています。Samsung SSD 980 PROは、PCIE4.0対応によって連続アクセススピードを最大で2倍に飛躍させただけでなく、ランダム性能の向上によってSSD実用性能においても前世代970 PROから大幅な向上を果たし、PCIE4.0アーリーアダプターなPhison PS5016-E16採用リファレンスSSDよりも高速なので、これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 980 PRO 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

システムメモリの検証機材には、XMP OCプロファイルによるメモリ周波数4000MHzかつメモリタイミングCL15の超低レイテンシなオーバークロックに対応する8GB×4=32GBのメモリキット「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」を使用しています。かなりピーキーなOC設定なので一般にはオススメし難い製品ですが。

・「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」をレビュー

高級感のあるヒートシンクや8分割ARGB LEDを搭載してデザイン面でも優れる「G.Skill Trident Z Neo」シリーズは当サイトでも特にオススメしているDDR4メモリです。

もとはRyzen向けにリリースされた製品ですが、3200MHz/CL14や3600MHz/CL16といった定番スペックがラインナップされていて、Intel第11世代Rocket Lake-S CPU&Z590マザーボード環境でも高いパフォーマンスを発揮できるので、選んで間違いのないオススメなOCメモリです。

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」をレビュー

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。Thermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスで適量が塗布されていれば、CPUクーラー固定時の圧着でヒートスプレッダ全体へ自然に伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

・「Thermal Grizzly Carbonaut」はCore i9 9900Kを冷やせるか!?

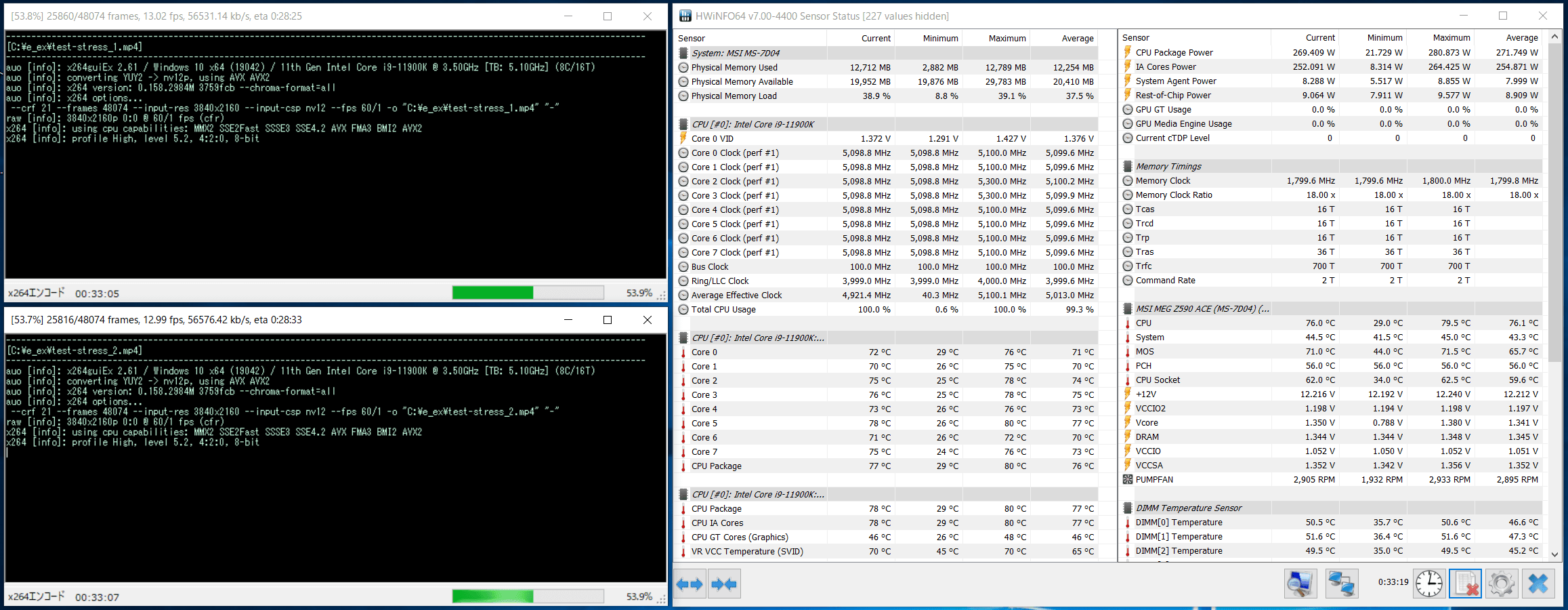

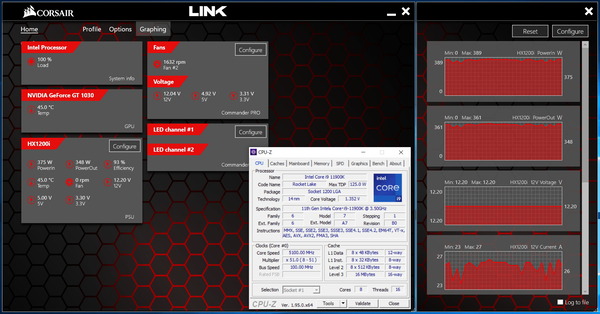

Intel Core i9 11900Kの動作クロック・消費電力・温度

「Intel Core i9 11900K」に関する検証のはじめに、「Intel Core i9 11900K」の動作クロック、消費電力、温度など同CPUの基本的な動作についてチェックしていきます。

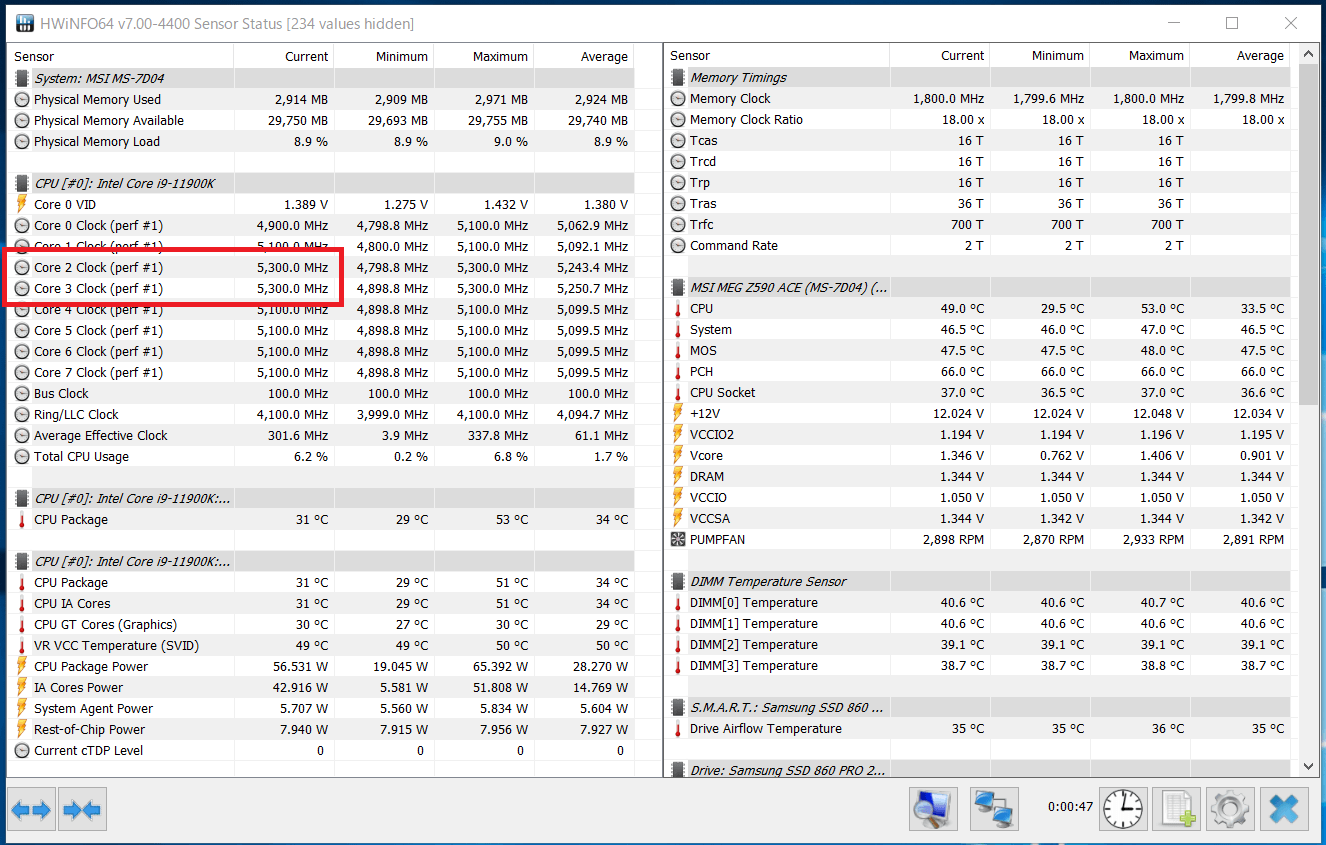

Core i9 11900Kは8コア16スレッドのCPUであり、定格動作において1コア~8コアまで同時に負荷がかかった時の最大動作倍率はコア数1~10に対して順番に[53, 53, 51, 51, 49, 49, 48, 48]です。全8コアへ同時に負荷がかかっても最大で4.8GHz動作が可能となっています。

HWiNFOから「Intel Core i9 11900K」のコアクロックの挙動を確認したところ、確かに負荷の軽い場面では最大5.3GHz程度で動作するコアがありました。

またIntel第11世代Core-S CPUの製品仕様によると、Intel Core i9 11900Kの電力制限は、「Turbo Boost Power Max(長期間電力制限/Power Limit 1)」が125W(=TDP)、「Turbo Boost Short Power Max(短期間電力制限/Power Limit 2)」が250W、「Turbo Boost Power Time Window(短期間電力制限時間/Tau)」が56sになっているはずです。

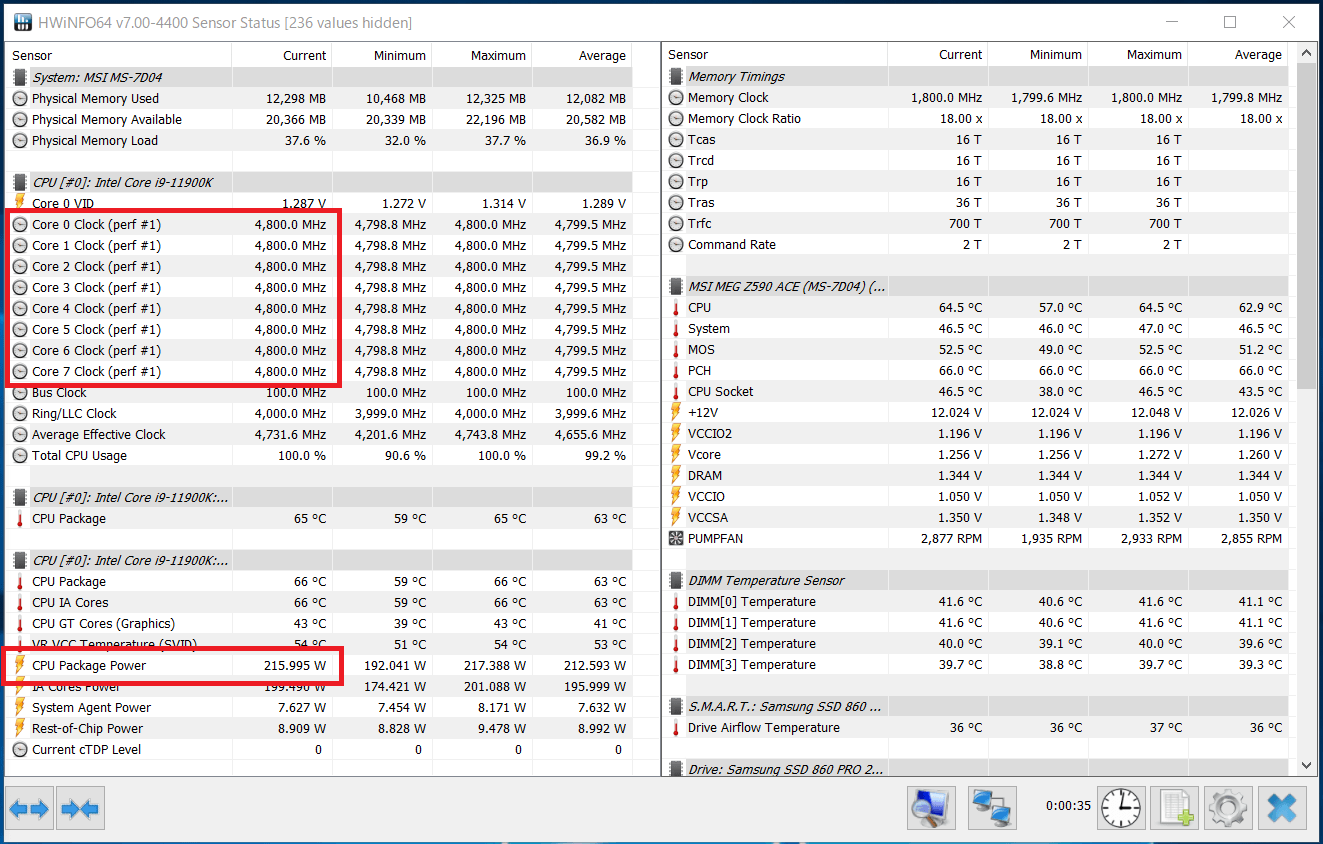

「Intel Core i9 11900K」をZ490マザーボード「MSI MEG Z590 ACE(BIOS:1.12)」と組み合わせ、初期設定においてIntel公式仕様と一致するモードを選択すると、PL1:125W、PL2:250W、Tau:56sの電力制限で動作するので、Cinebenchのような短時間のベンチマークや、Aviult&x264エンコード(AVX512:Off)の最初の1分弱など、全8コアへ同時に大きな負荷がかかった時の動作クロックは全コア4.8GHzに張り付きました。このときCPU Package PowerはTDP=PL1=125Wを大幅に超過し200W~220W程度を示します。

仮にマザーボードの標準設定において電力制限が無効化されている場合、コアクロックは全コア4.8GHzに張り付いて変動せず、負荷開始からTauが経過しても、この消費電力が発生し続けます。

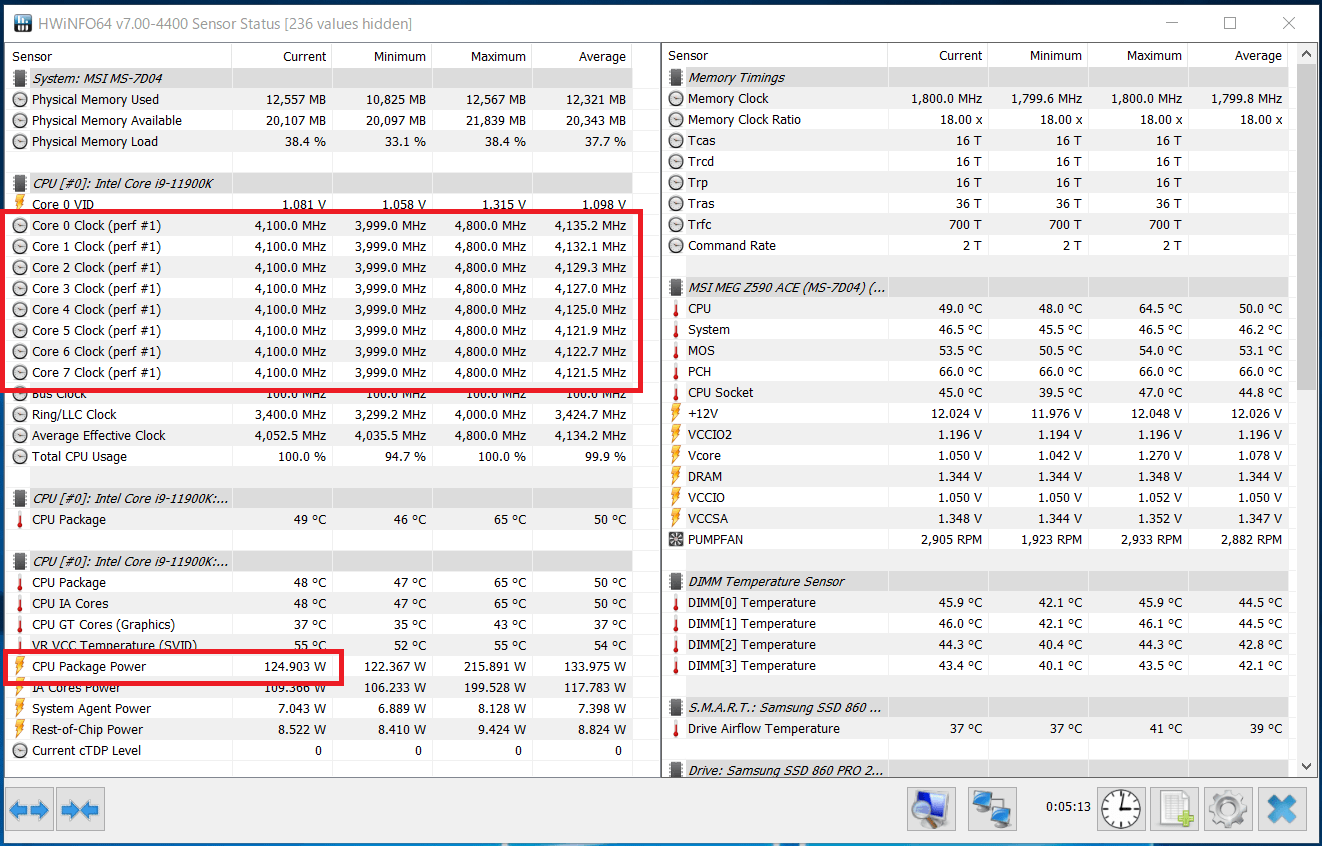

「Intel Core i9 11900K」を仕様通り電力制御(PL1:125W、PL2:250W、Tau:56s)で動作させると、負荷開始からTauで指定される短期間電力制限の期間内ではTDPを大きく上回る消費電力が発生しますが、Tau経過後はTDP(PL1:長時間電力制限)と同じ125WへCPU Package Powerが抑制されます。

「Intel Core i9 11900K」はPL1:125Wの電力制限下において、全コアの実動平均コアクロック(AVX512:Off)は4.0~4.1GHz程度となります。

エンスージアスト向けCore-Xでは数年前からサポート済みですが、「Intel Core i9 11900K」などIntel第11世代CPUはメインストリーム向けとはしては初めて拡張命令AVX512に対応しています。

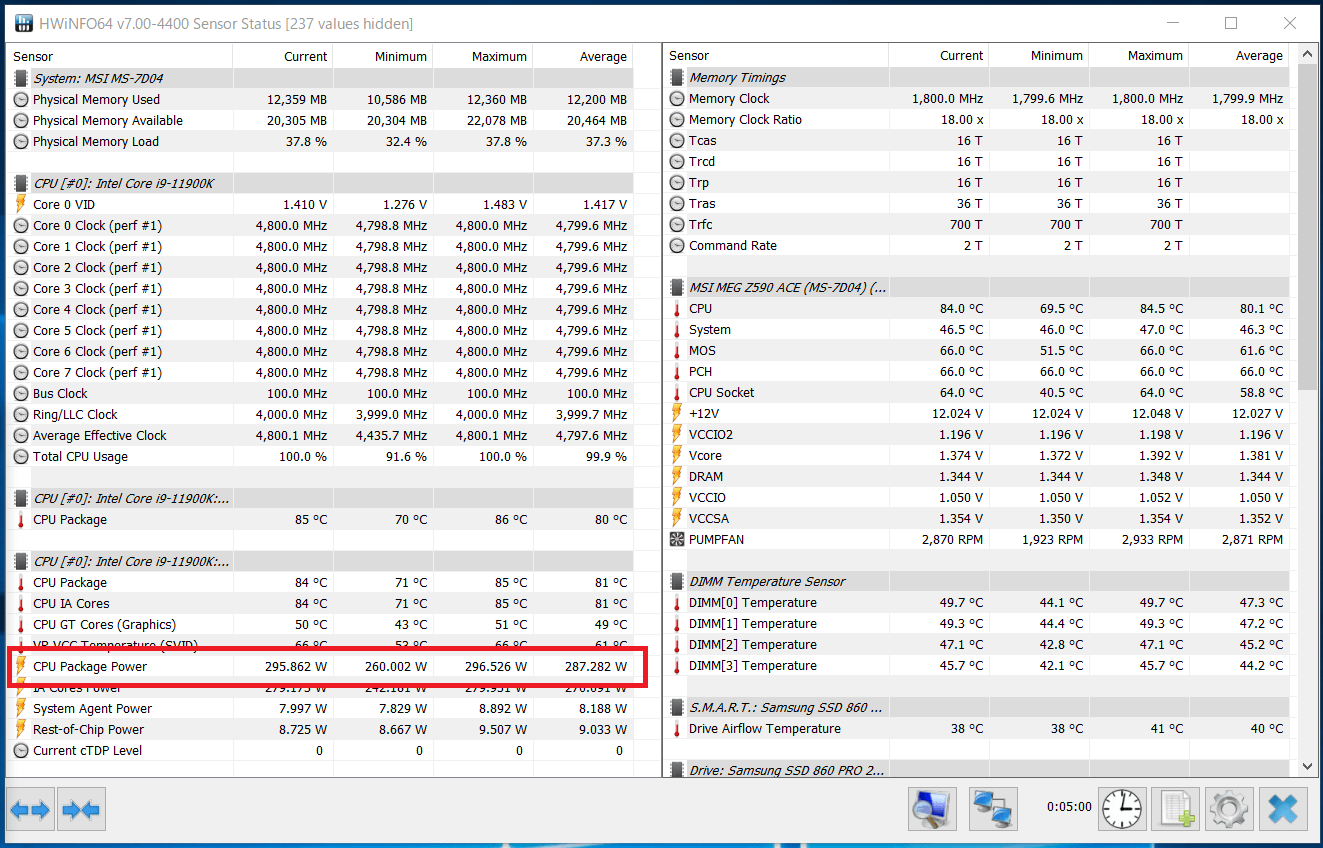

AVX512を使用すると性能向上が見込めるとのことですが、同時にAVX2(AVX256)までを使用するタスクと比較して大幅に消費電力が上昇します。

x264による動画エンコードはAVX512をサポートしており、AVX512を無効化した場合(AVX2まで対応)のCPU Package Powerは上述の通り220W程度ですが、電力制限無効化のままAVX512を有効化するとCPU Package Powerは300Wまで跳ね上がります。PRIME95ではさらに上昇し400W近くにも達するようです。

非常に発熱の大きいAVX512ですが、BIOS設定からAVX512の完全な無効化(AVX2までは有効)の設定が可能です。一般ユーザー的には扱いの難しさペイできるほどの恩恵を感じるのは正直なところ難しいので、AVX512は最初からオフにしてしまうのがオススメです。

またAVX512実行時の対策としては、従来のAVXと同様にAVX実行時のコアクロックを引き下げるオフセット設定だけでなく、AVX512 Voltage Guardband Scaleと呼ばれるAVX512に限定した電力制限的な機能もあります。

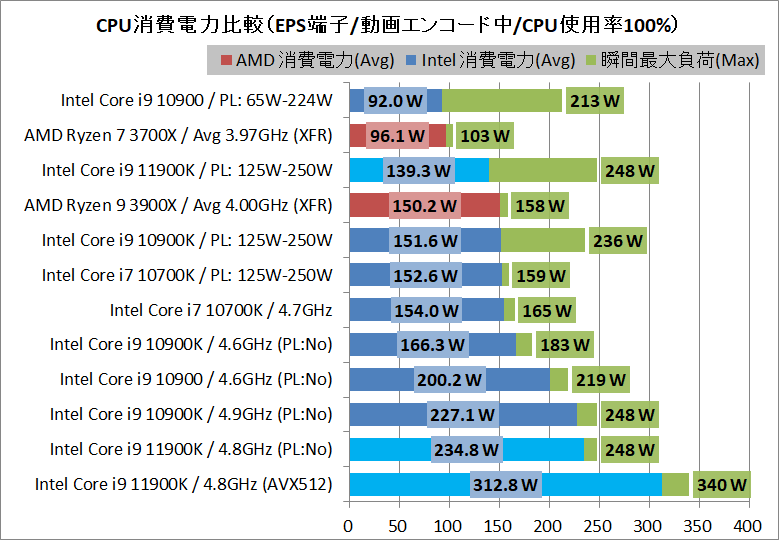

続いてCPU消費電力の検証結果をチェックしていきますが、当サイトのCPUレビューでは主として”CPU温度への影響要因”という意味においてCPU消費電力を評価しているので、動画のエンコードによって長期間電力制限が効いている状態の平均的な消費電力をCPU消費電力として比較します。

個人的な意見としては短期間電力制限は短期間かつCPU温度によっても制御されるのでCPU温度への影響要因として比重は小さく、また瞬間ピーク電力はせいぜいがTDP+100W程度なので、マザーボードVRM電源の破損を心配するほどではなく、その程度の電力超過は電源ユニットで十分吸収できるので、評価対象としてあまり意味がないと思っています。

またCPU製品仕様のTDPについては、定義がIntel/AMDで厳密には異なり、各社の具体的な測定・算出方法も不明なので、CPU動作クロックを含めて総合的に判断する必要があるものの、基本的には長期間電力制限時の消費電力がTDP仕様値とほぼ一致、もしくはTDP仕様値を下回れば正常であると評価します。

当レビュー記事では簡単のため割愛しますが、CPUの消費電力に関する評価基準の補足として下記の記事も参考にしてください。

・2019年最新CPUの消費電力・発熱・TDP・温度について – 爆熱評価のウソほんと

CPU消費電力の測定には電源ユニット「Corsair HX1200i」のCorsair Linkによる電力ログ機能を用いてコンセントからの出力ではなく変換ロスを差し引いた入力電力をチェックしています。

また電力測定の際は上記の主電源ユニットに加えて、CPUへの電力供給を行うEPS端子を除いた、各種電源端子へ接続するために別の副電源ユニットを使用しています。そのため測定値にはEPS電源端子を経由して供給されるCPU消費電力以外の消費電力は含まれません。なお電源ユニットに対する実際の最大瞬間負荷は測定値より50~100W上回る場合があるので電源ユニットの電源容量選択の参考にする場合は注意してください。

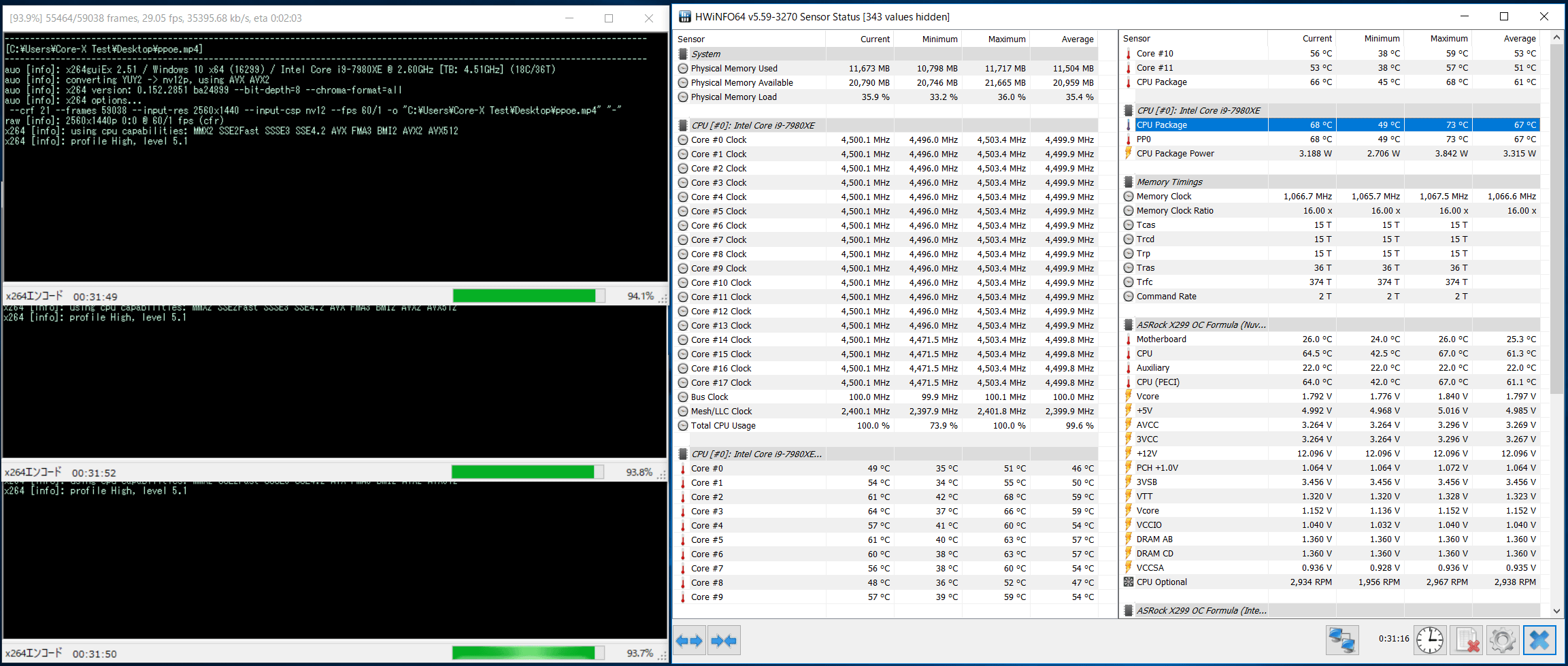

CPUの消費電力や温度の測定を行う負荷テストについては、FF14ベンチマークの動画(再生時間6分40秒、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)を変換ソースとして、Aviutl&x264を使って動画のエンコードを行います。動画エンコードの同時実行数については4~6コアは並列なし、8~14コアは2並列実行、16コア以上は3並列実行としています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTやPrimeなど専用負荷ソフトを使用しているレビューもありますが、管理人の私見としてはCPU負荷が非現実的なので、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースを想定した場合、ほぼ最大のCPU負荷となるx264による動画エンコードとストレステストに採用しています。

「Intel Core i9 11900K」と比較対象の各CPUについて、上記負荷テスト中の”平均値を消費電力”、”最大値を瞬間的な最大電源負荷”と表記した場合、消費電力測定結果は次のようになっています。

PL:125W-250Wの添え字があるケースについては『PL1:125W、PL2:250W、Tau:56s』と電力制限を課しているので当然ですが、「Intel Core i9 11900K」のCPU消費電力は139W程度、短期間電力制限が効いている区間での消費電力が反映されて最大電力負荷は248Wです。

一方、電力制限を解除すると全コア4.8GHz動作となりEPS電源経由の消費電力は230W前後で推移し、Core i9 10900Kの電力制限無効による全コア4.9GHz動作と同等の消費電力になりました。AVX2の時点でこれくらいの消費電力になるためCore i9 10900Kよりも全コア最大動作倍率が1倍小さいのではないかと思います。

またAVX512も有効にしてx264動画エンコードを実行すると、EPS電源経由のCPU消費電力は80~100Wも増えて300Wを超過します。

続いて「Intel Core i9 11900K」は一般的な120サイズ冷却ファン搭載のサイドフロー型空冷CPUクーラーでも運用できるかどうか、電力制限を無効化した場合、どれくらいの冷却性能が要求されるのか、についてチェックしていきます。

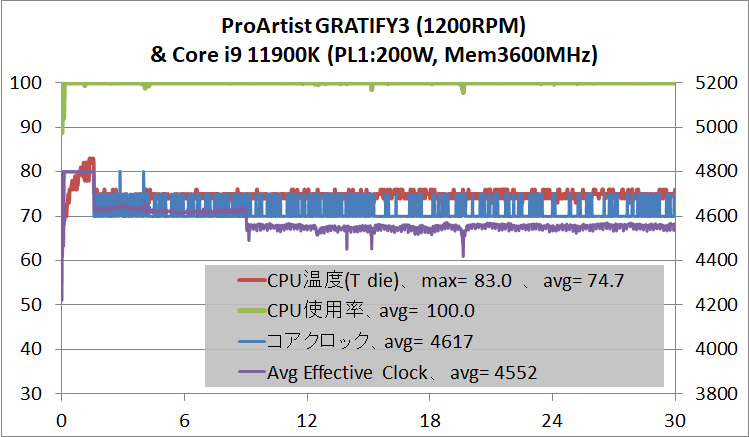

空冷CPUクーラー使用時のCPU温度検証の検証機材CPUクーラーには、ちょうど直近でレビューする機会があったので3000円程度で購入可能な120mmサイドフロー型CPUクーラーの「ProArtist GRATIFY3」を使用しました。検証負荷には消費電力測定と同様にx264動画エンコード(AVX512無効)を実行しています。

「Intel Core i9 11900K」の公式仕様ではPL1:125Wですが、今回は手動設定で200Wまで引き上げて検証を行いました。

「Intel Core i9 11900K」を120サイズ空冷CPUクーラーで冷やしてみると、短期間電力制限PL2によって全コア4.8GHzで動作するとベンチ板上での測定でもCPU温度が80度を超過していますが、Tauが経過し、CPU Package Powerが200Wに制限されるようになるとCPU温度は75度前後に収まっています。ファン速度も1200RPM固定なので十分に静かです。

電力制限無効化で200W超の発熱になる全コア4.8GHz張り付きの状態では大型ハイエンド空冷や、240サイズ以上のマルチファン簡易水冷CPUクーラーが推奨ですが、仕様値通りにTDP125Wの電力制限が適用されていれば、「Intel Core i9 10900K」は一般的な120サイズ冷却ファンの空冷CPUクーラーでも問題なく運用が可能です。実際はPCケース内で放熱効率が下がったとしても余裕を見てPL1:160Wくらいまでは対応できそうです。

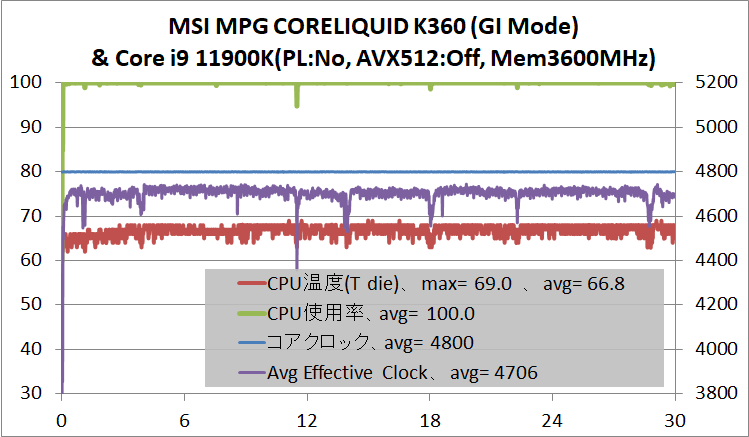

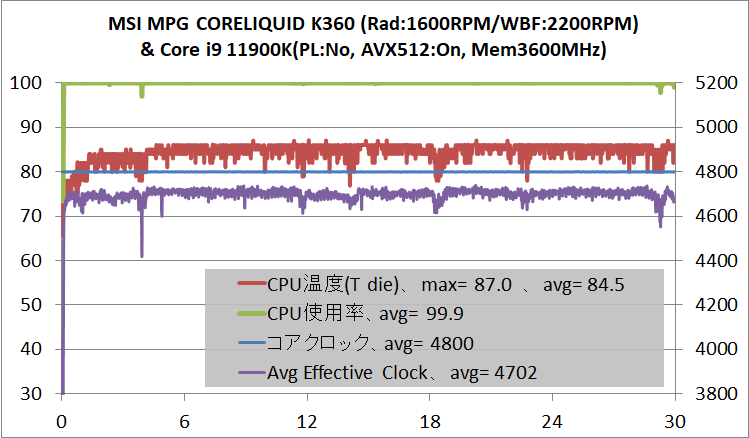

電力制限無効&AVX512無効の場合、CPU Package Powerが200Wを軽く超過しますが、MSI MPG CORELIQUID K360のような360サイズ簡易水冷CPUクーラーなら問題なく冷やすことができます。(MSI MPG CORELIQUID K360のファン制御GI Modeについては後述の詳細レビューを参照してください)

ただし電力制限無効&AVX512有効の場合、CPU Package Powerが300Wに迫り、360サイズ簡易水冷CPUクーラーでもCPU温度は80~90度に達してしまいます。CPU消費電力300W辺りが市販のCPUクーラーで対応可能な上限になると思います。

以上のように、CPU Package Powerが200W、余裕を見て160Wくらいの負荷であれば120サイズ空冷CPUクーラーでも問題なく運用できますが、200Wを超えると大型のハイエンド空冷クーラーの領域になり、250~300Wでマルチファンの簡易水冷CPUクーラーが要求されます。300Wを超えてくると水温を十分に低く管理したDIY水冷の領域になると思います。

流石にDIY水冷を導入するのはハードルが高いと思いますが、最近のPCケースなら360サイズラジエーターを問題なく設置できるはずなので、「Intel Core i9 11900K」を電力制限無効&AVX512有効や全コア5GHz超の手動OCで使い倒したい人には「MSI MPG CORELIQUID K360」や「Fractal Design Celsius S36」のような360サイズ簡易水冷CPUクーラーがオススメです。

・「MSI MPG CORELIQUID K360」をレビュー

検証機材として組み合わせて使用されるマザーボードによっては、標準設定がTDP125Wを満たす定格動作を無視されていることがあります。そういったマザーボードを使用したレビューにおいてはIntel Core i9 11900Kは消費電力(発熱)が非常に大きく、CPU温度が高温になるためハイエンド空冷やマルチファン大型簡易水冷のCPUクーラーが必要である、と評価される恐れがありますが、仕様値通りにTDP125Wの動作設定であれば当然ながら消費電力は抑制され、一般的な空冷CPUクーラーでも問題なく運用できます。

当サイトでは約3年前のCore i9 7900Xのレビューから指摘していたことですが、『IntelはES品等の検証において定格動作設定を使用するガイドラインを示す』、『マザーボードベンダーはBIOS標準設定に定格動作を満たす設定を採用する』の2点を徹底してもらいたいというのが管理人の意見です。

Intel Core i9 11900Kの性能を比較

「Intel Core i9 11900K」の性能をCore i9 10900K、Core i7 10700Kや、競合AMDのRyzen 9 3900XやRyzen 7 3700Xと比較してチェックしていきます。

「Intel Core i9 11900K」は、8コア16スレッドのCPUであり、単コア最大動作クロックは5.3GHz、全コア最大動作クロックは4.8GHzです。PL1:125の電力制限が仕様通り適用されている場合、3Dレンダリングや動画のエンコードなど全コアに対して大きく負荷がかかる時の実動クロックは4.0~4.1GHz程度となります。

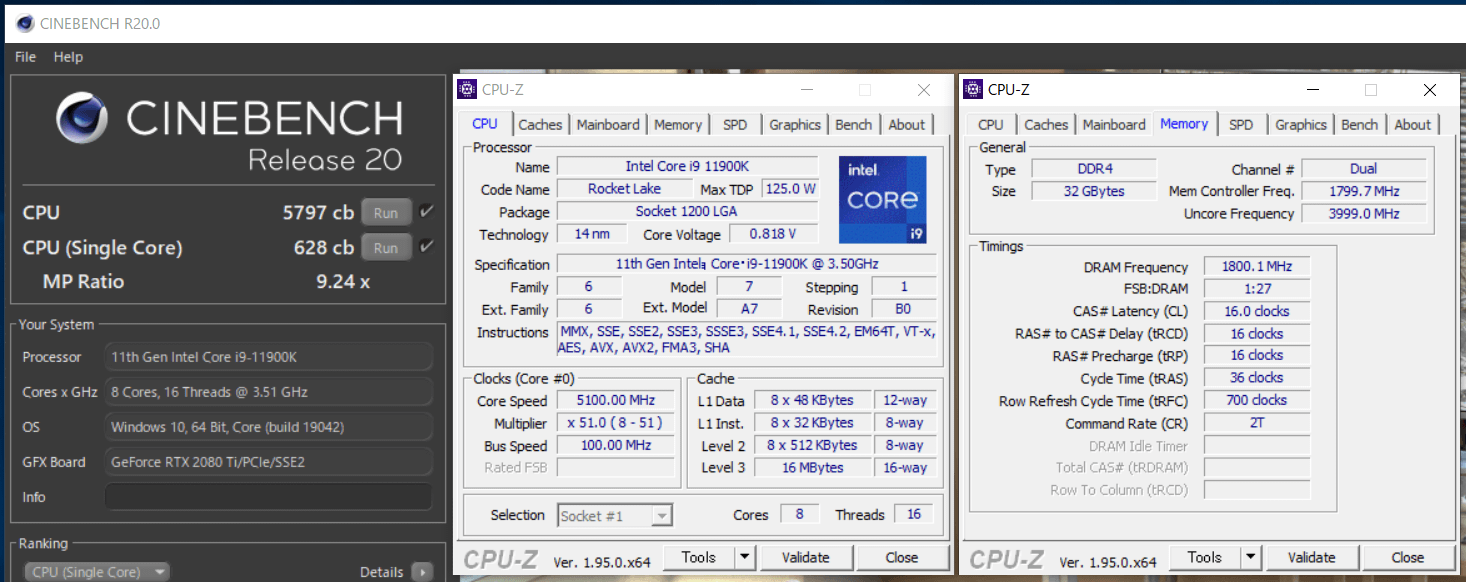

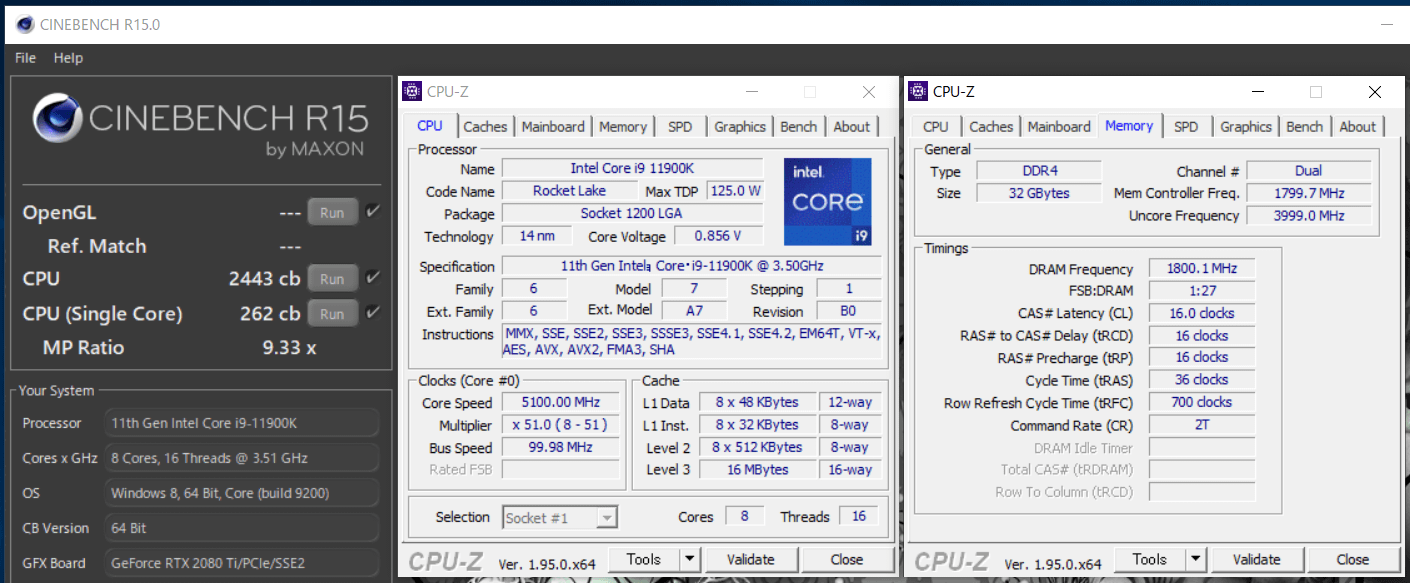

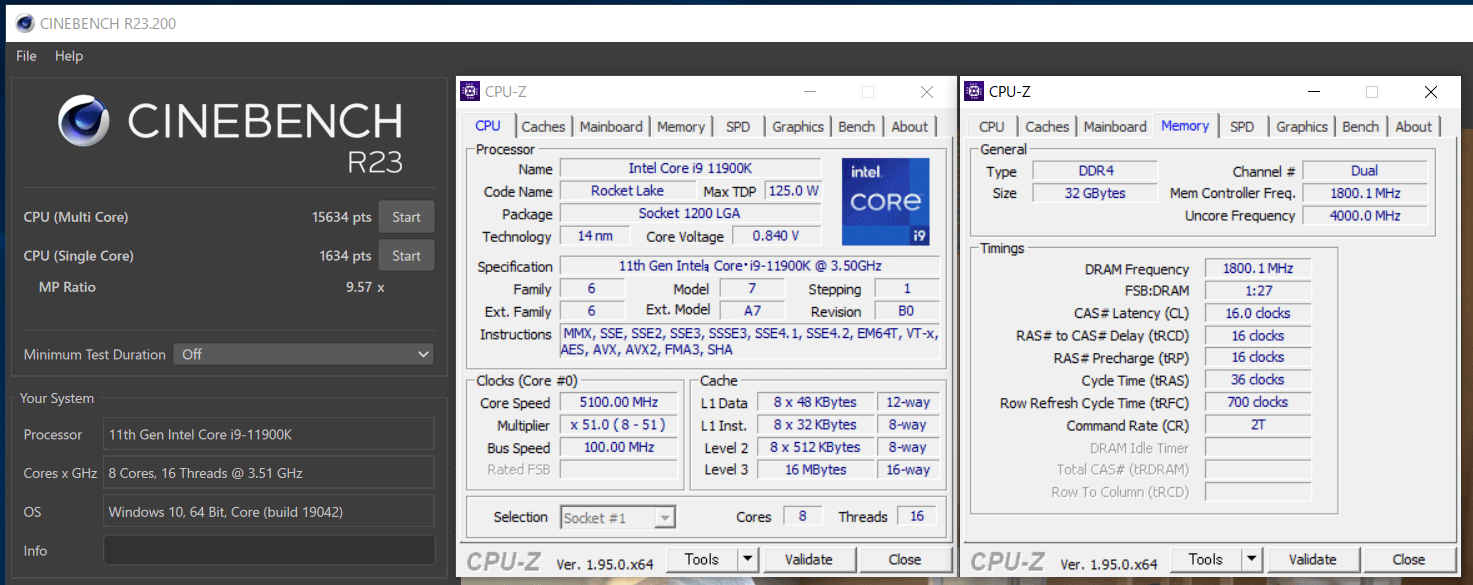

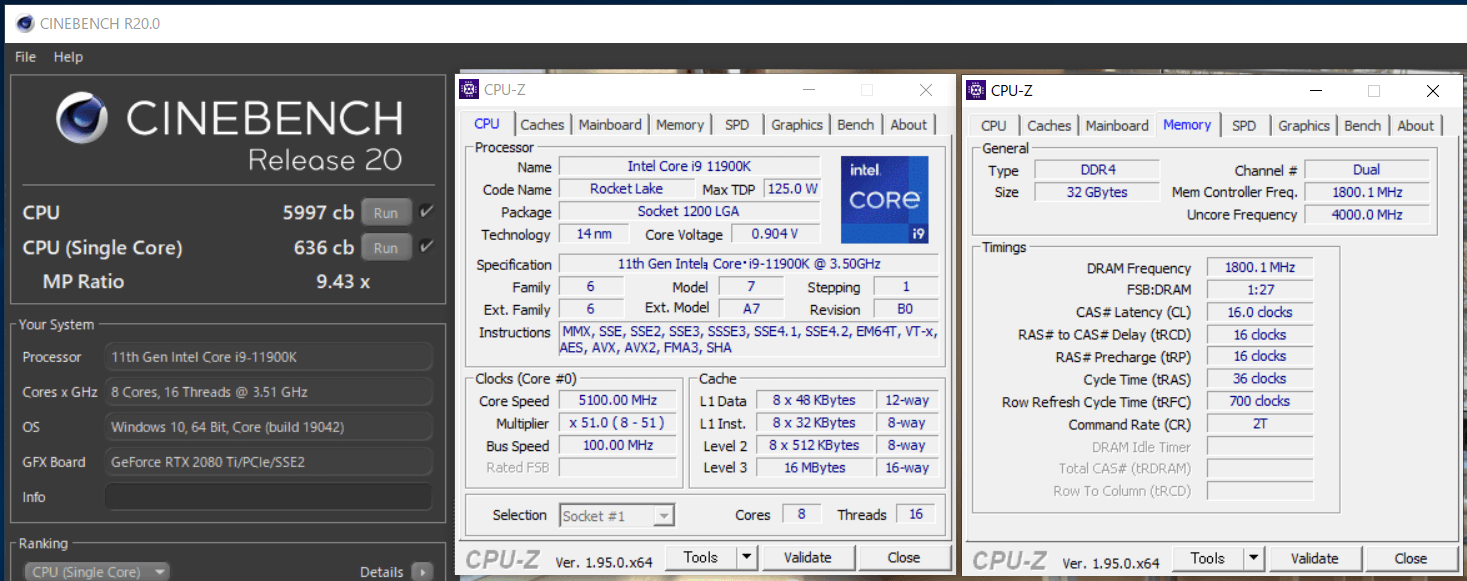

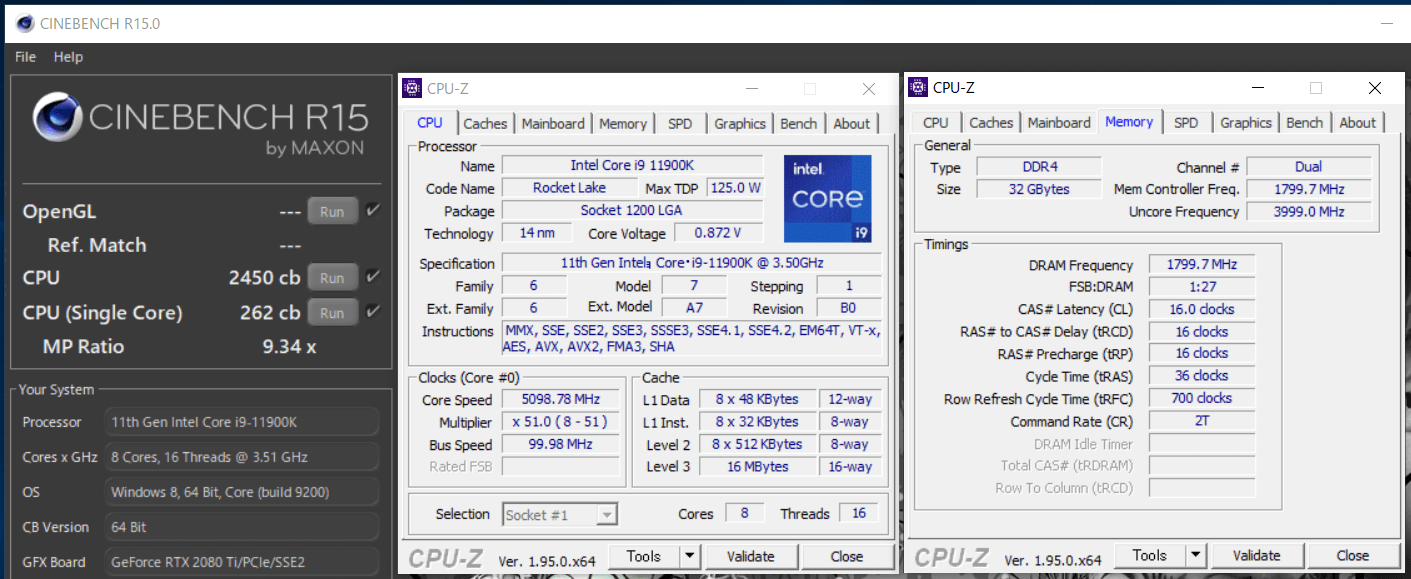

まずは、Cinebench R23/R20/R15のスコアを簡単にチェックしていきます。

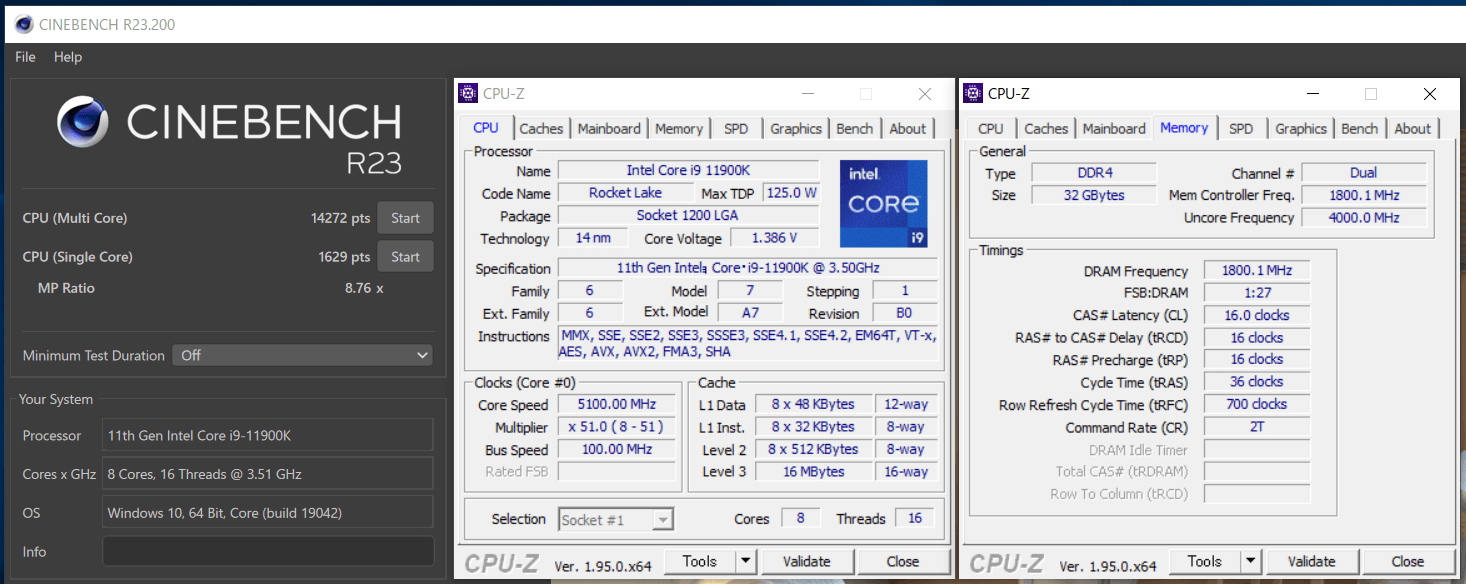

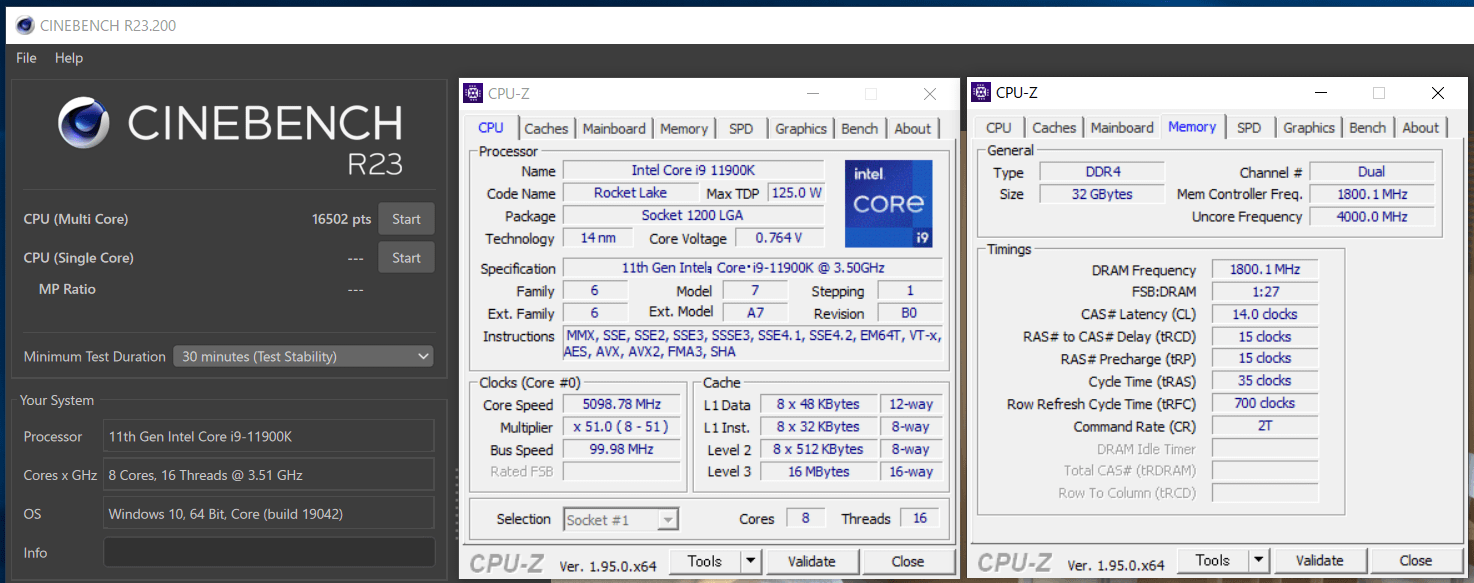

「Intel Core i9 11900K」は全コア4.10GHz程度で動作するので(Tau:56sの範囲に含まれる最初のほうはほぼ電力制限なしですが)、CPUのマルチスレッド性能を測定するベンチマークで定番のCinebench R23のスコアはマルチスレッドで3200程度、シングルスレッドで7200程度でした。

一方でPL1/PL2の電力制限を解除すると全コア4.8GHzに張り付いて動作するので、Cinebench R23のマルチスレッドスコアは16500程度に上昇します。シングルスレッドについてはそもそもPL1の範囲内なのでTDP125Wの仕様値動作でも大差はありません。

同じく単コア最大動作クロック5.3GHzのCore i9 10900KはCinebench R15のシングルスレッド性能が234だったので、コア数が減ってマルチスレッド性能は下がっているものの、IPCの向上はしっかりと感じられます。マルチスレッド性能も劣るとはいえ、8コア対10コアで200ポイント差まで迫っているのはなかなか衝撃的です。

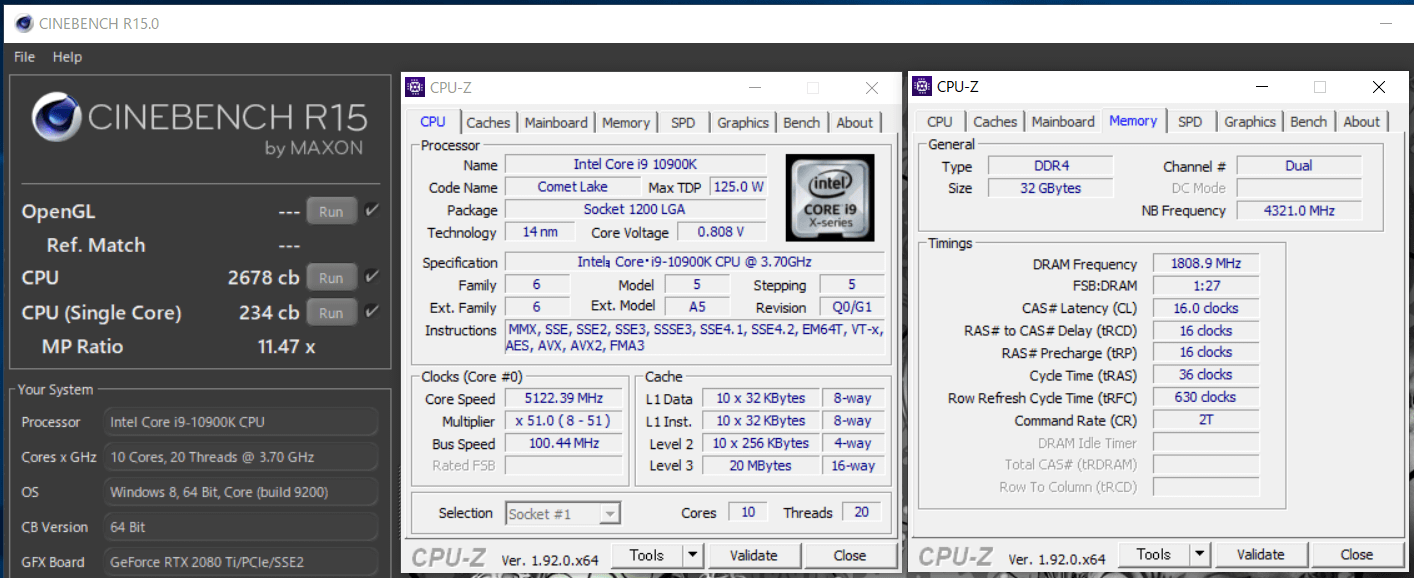

Intel Core i9 11900Kのクリエイティブタスク性能

CPU性能の詳細な検証に用いるクリエイティブタスクについてはCPU使用率がフルロードになる3Dレンダリング、動画エンコード、RAW現像、ゲームビルドの4種類となっています。

具体的な測定内容は、3Dレンダリングはオープンソース3DCGソフト「Blender」の公式ベンチマークソフト、動画のエンコードは無料で利用できる動画編集ソフトとして国内外で多数のユーザーがいる「Aviutl」のx264エンコーダによる4K動画のエンコード2並列実行、RAW現像はDxO PhotoLab(PRIMEあり、5472×3648解像度のRAW画像ファイル 100枚)、デモプロジェクト「Infiltrator」を使用したUnreal Engine 4によるゲームビルドです。

8コア16スレッドCPU「Intel Core i9 11900K」のクリエイティブタスク性能を簡単にまとめると下のグラフのようになっています。

コア数が10から8へ逆行してしまったのでCore i9 10900Kと比較するとマルチスレッド性能に依存するクリエイティブタスクにおける性能はやはりCore i9 11900Kのほうが低くなってしまいます。とはいえIPCが向上していることもあって同等のコアクロックなら性能差は10%程度に収まっています。

同じ8コア16スレッドCPUと比較するとPL1:125Wの電力制限下でCore i9 9900Kの全コア4.7GHzと同等の性能を発揮しており、1世代飛ばしの比較ですがワットパフォーマンスの向上を感じます。

一方でAMD製CPUと比較すると現行最新のRyzen 5000シリーズではなく、現在も併売されているRyzen 3000シリーズですが、Intel最新世代Rocket Lakeでも第3世代Ryzenと比較して100W前後でのワットパフォーマンスは及ばないようです。

またやはりコア数という物量の差があるので、12コア24スレッドのRyzen 9 3900XのほうがCPUマルチスレッド性能が大きく影響するようなクリエイティブタスクでは高い性能を発揮しています。Intel製CPUも次世代として噂されている第12世代Alder Lake-Sでは8+8のチップレット構造により最大16コアに対応できるようなので、次世代での性能向上に期待したいところです。

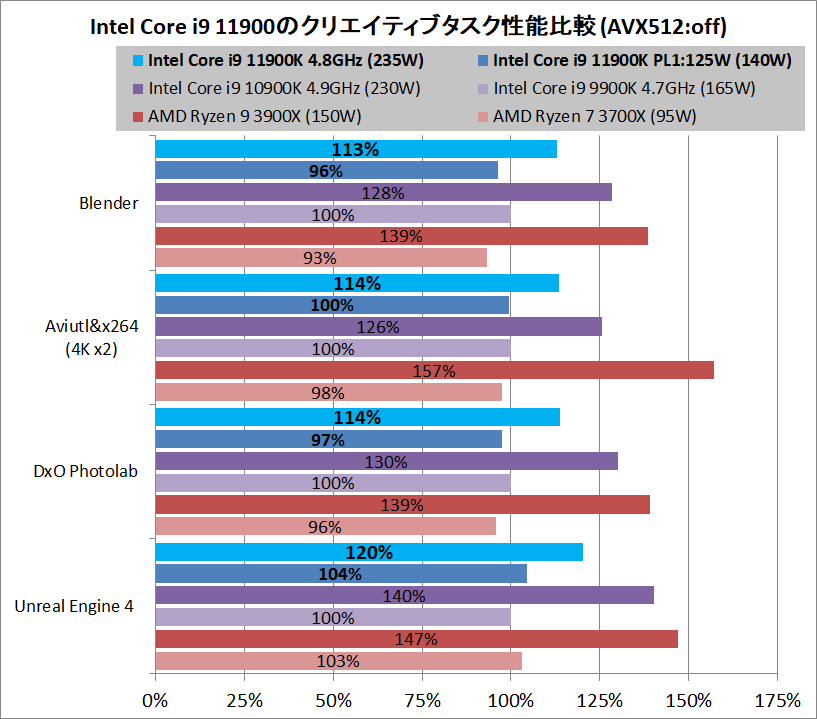

Intel Core i9 11900KのPCゲーミング性能

Intel Core i9 11900KのPCゲームに関する性能を実ゲームを用いたベンチマーク測定で検証しました。

なお章タイトルではゲーミング性能と表記してはいますが、Intel第7/8/9世代Core-SやAMD第2/3世代Ryzenなどここ数年で発売された4コア4スレッド以上のCPUであればフルHD~4K解像度の60FPSターゲットにおいてCPUボトルネックが発生するケースは多くありません。そのためCPUゲーム性能比較の具体的な内容は”高フレームレートにおけるCPUボトルネック比較”と表現するのが実状に即しています。

ただし最新の超高画質で重いゲームの場合、ゲームプレイの裏で次のシーンのロード作業が動くとロードが遅くなったりスタッター(カクツキ)が発生することがあるので、ゲーミングPCに搭載するCPUとしてIntel Core i5 10400やAMD Ryzen 5 3600など6コア12スレッド以上を個人的に推奨しています。

ゲームタイトルにもよりますがPCゲームにおけるCPU負荷は基本的にTDP内に収まることが多く、CPUコアクロックは全コア最大動作倍率に張り付きます。フレームレートに対するCPUボトルネックの緩和においては、この全コア最大動作倍率の高さが重要になり、クリエイティブタスクと違って電力制限は支配的ではなくなります。(PCゲームではIntel製CPUのPL1、AMD製CPUのPPTは影響をほとんど及ぼさなくなる)

Core i9 9900KやRyzen 7 3700XのようにTDPに対して全コア動作倍率の高いCPUでは、PCゲームにおいてもCPU使用率が高くなるハイフレームレートでCPU消費電力がTDPを超過するタイミングもありますが、TDP内に制限した場合と比較して大きな差は出ません。

そのためクリエイティブタスクなどここまでの検証において複数の電力制限で測定していたCPUも、PCゲームでは簡単のため電力制限が緩い方だけを使用して性能を測定します。

各CPUのゲーミング性能を測定するため統一検証機材として、NVIDIA GeForce RTX 2080 Tiを搭載したグラフィックボード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Core」を使用しています。(新機材として採用予定のGeForce RTX 3090がまだ用意できていないので従来のレビューから引き続き)

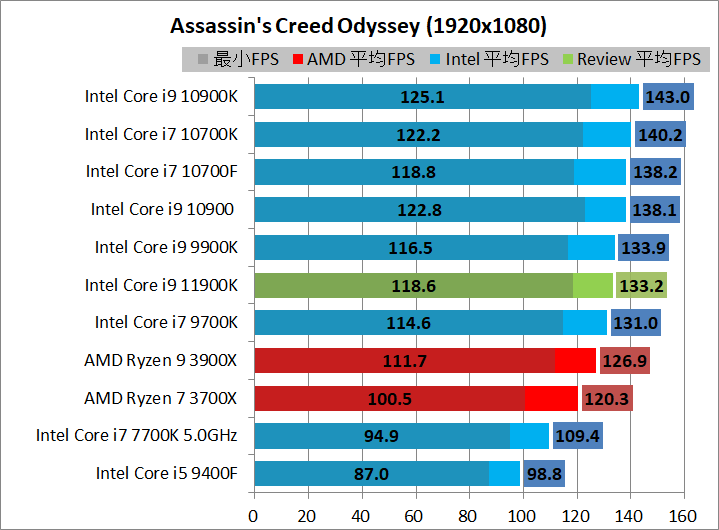

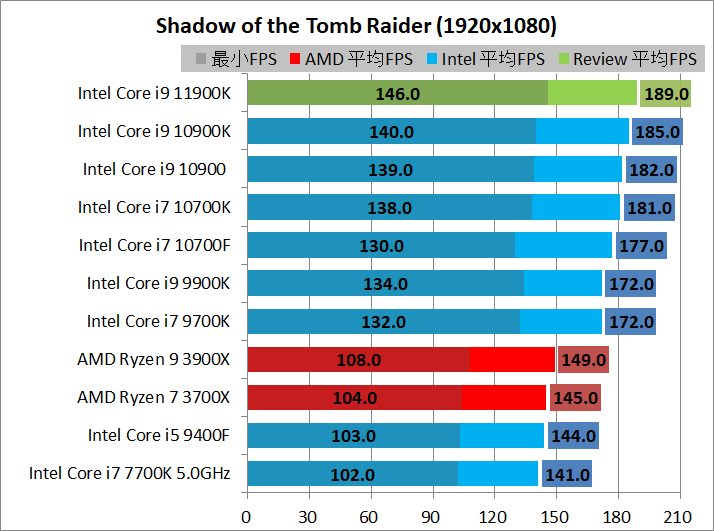

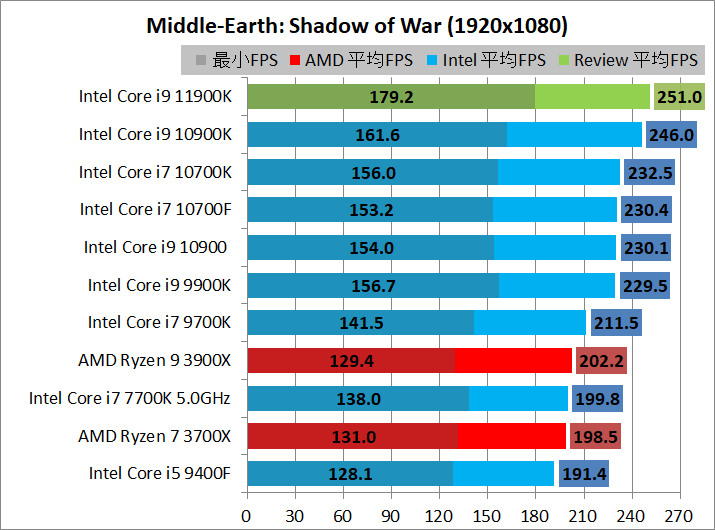

CPU別ゲーミング性能の比較には近年のPCゲームから、Assassin’s Creed Odyssey、Shadow of the Tomb Raider、Middle-Earth: Shadow of Warの3種類を使用しています。100FPS以上のハイフレームレートをターゲットとしたフルHD(1920×1080)解像度/中画質設定について、各ゲームで平均フレームレートと最小フレームレートを測定しました。

なおCPUボトルネック比較の性質上、平均FPSと最小FPSをある程度の精度で測定する必要があるため、検証ではほぼ同一シーンで測定が可能なゲーム内ベンチマークを使用しています。

100FPS以上のハイフレームレートをターゲットとしたフルHD(1920×1080)解像度/中画質設定のゲーミング性能について「Intel Core i9 11900K」や比較対象CPUのベンチマーク結果をチェックしていきます。

Assassin’s Creed Odyssey(フルHD解像度、中-画質プリセット)に関する「Intel Core i9 11900K」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。

Shadow of the Tomb Raider(フルHD解像度、DirectX12、中-画質プリセット)に関する「Intel Core i9 11900K」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。

Middle-Earth: Shadow of War(フルHD解像度、中-画質プリセット)に関する「Intel Core i9 11900K」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。

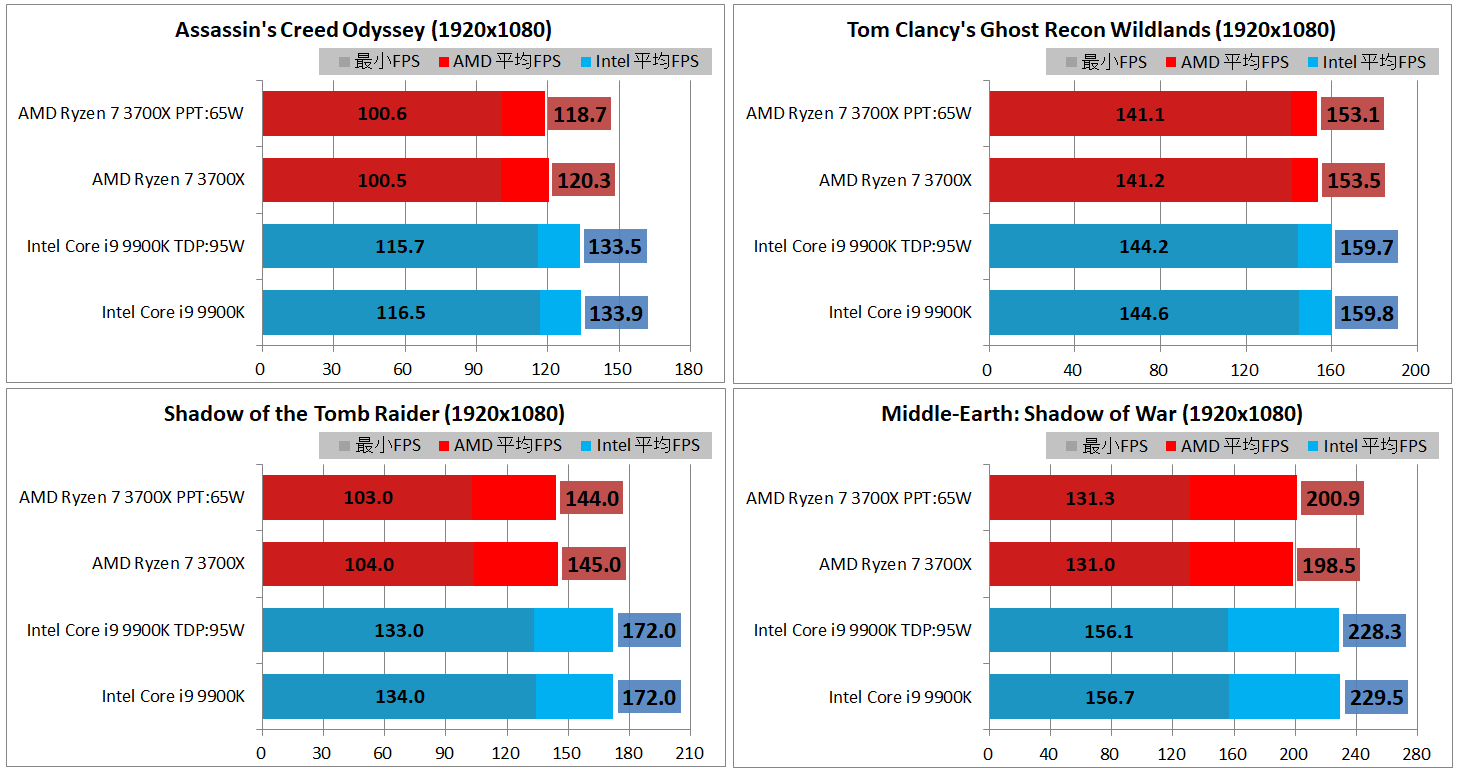

Intel Core i9 11900KのOC耐性について

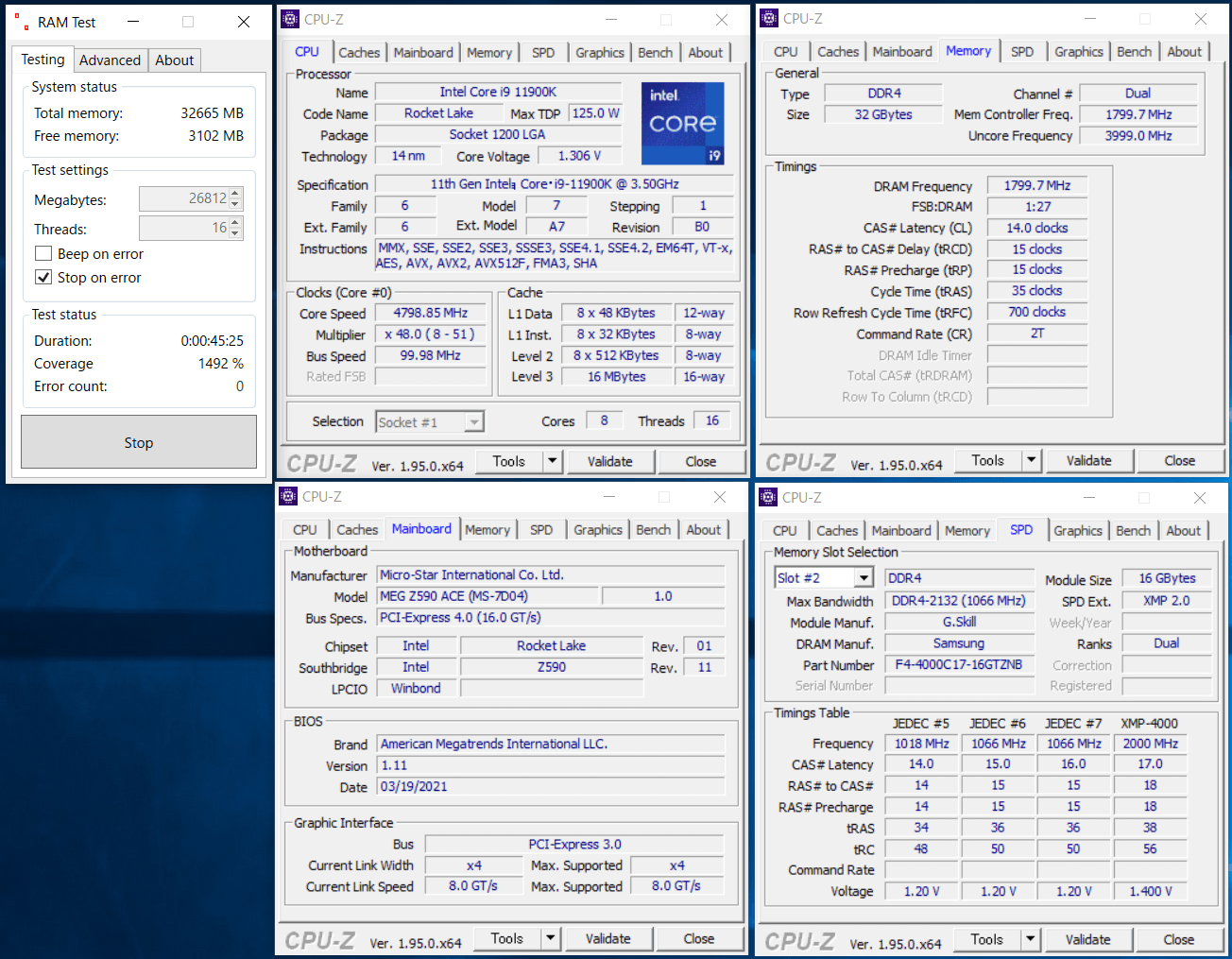

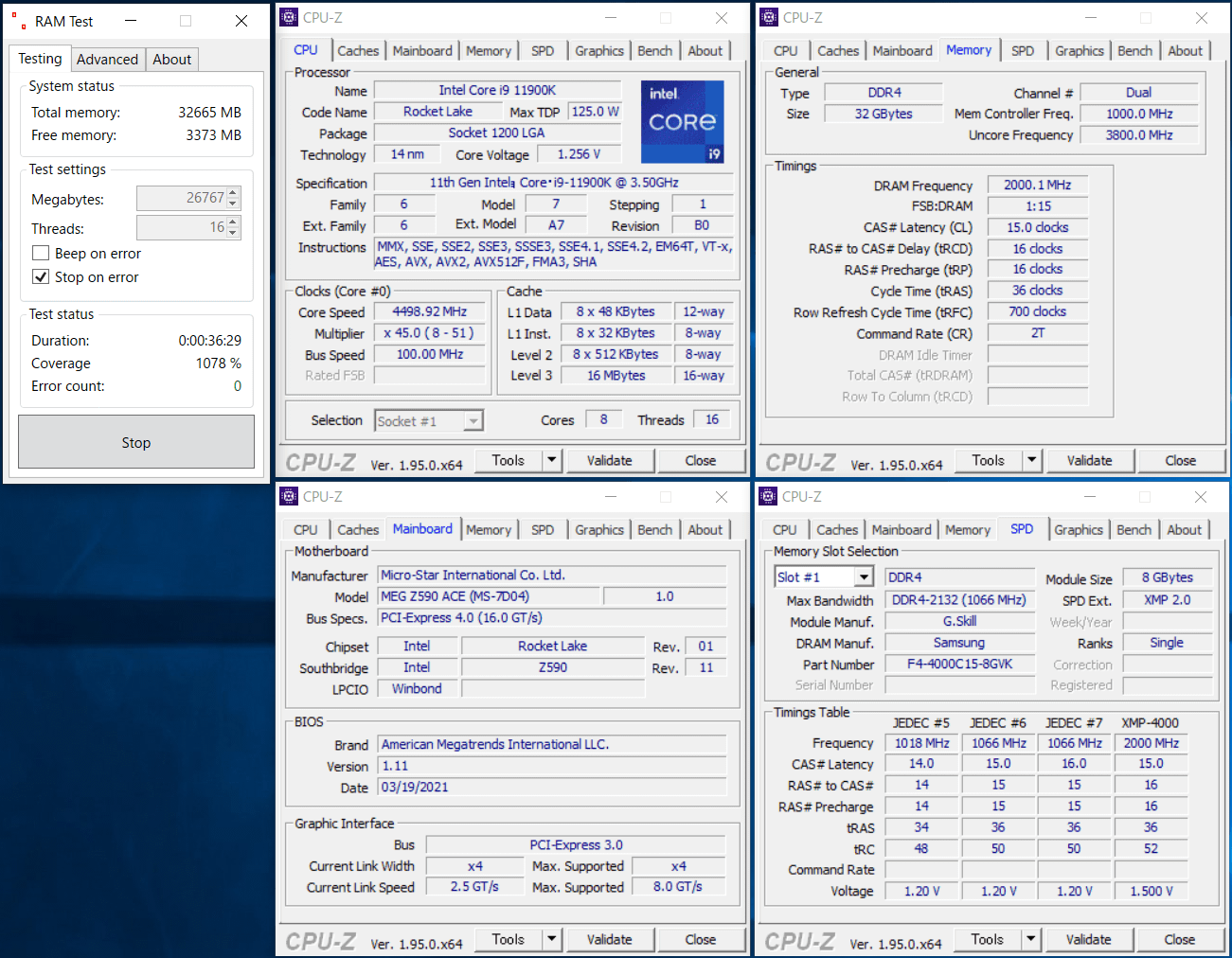

「Intel Core i9 11900K」のOC耐性をチェックしていきます。メモリOCの豆知識などについても簡単に紹介します。

まず端的に「Intel Core i9 11900K」の手動OCで常用可能なコア電圧は1.300~1.350V前後、個体差があるかもしれませんが全コア5.1GHz程度がこの電圧において安定動作する限界でした。コア電圧が1.350Vを超えると市販のCPUクーラーで最高性能な360サイズ簡易水冷でもCPU温度が80~90度を大幅に超えてくるのでDIY水冷の領域になります。素性の良い個体でも常用限界はやはり全コア5.1GHz、当たり石なCore i9 11900Kでも5.2GHzではないかと。

ちなみに「Intel Core i9 11900K」の全コア5.1GHz OCでx264動画エンコード(AVX512無効)による負荷をかけた時のシステム消費電力は360W程度となっており、EPS電源経由の消費電力は300W前後に達します。

手動OCによって安定動作が可能なコアクロックは5.0~5.1GHz程度なので、全コア動作倍率の設定を行うと、標準動作の単コア5.3GHzブーストによるシングルスレッド性能が損なわれてしまいます。

全コア動作倍率設定&CPUコア電圧Overrideはやはり設定の手軽さが魅力ですが、単コア5.3GHzの性能をキープしたいのであれば、By Core Usage設定やAdaptive Boost Technologyで、1~2コアの5.3GHz動作を残しつつ、多コア負荷時の動作倍率を5.0~5.1GHzへ引き上げて、V-Fカーブ設定で全コア負荷時の電圧をマイナスオフセットするのがオススメです。

続いてメモリのオーバークロックについて紹介していきます。

基本的な設定方法は第10世代CPU以前と共通しており、メモリ周波数3600MHz、メモリタイミング16-16-16-36-CR2、メモリ電圧1.350Vのような定番の設定は特に問題なく動作します。

Core i9 11900Kの場合、IMCがメモリ周波数に1:1動作となるGear1が3200MHzに定格で対応していますが、多くのZ590マザーボードにおいてメモリ周波数3600MHz辺りまでは、自動設定のままでGear1が適用されるようです。

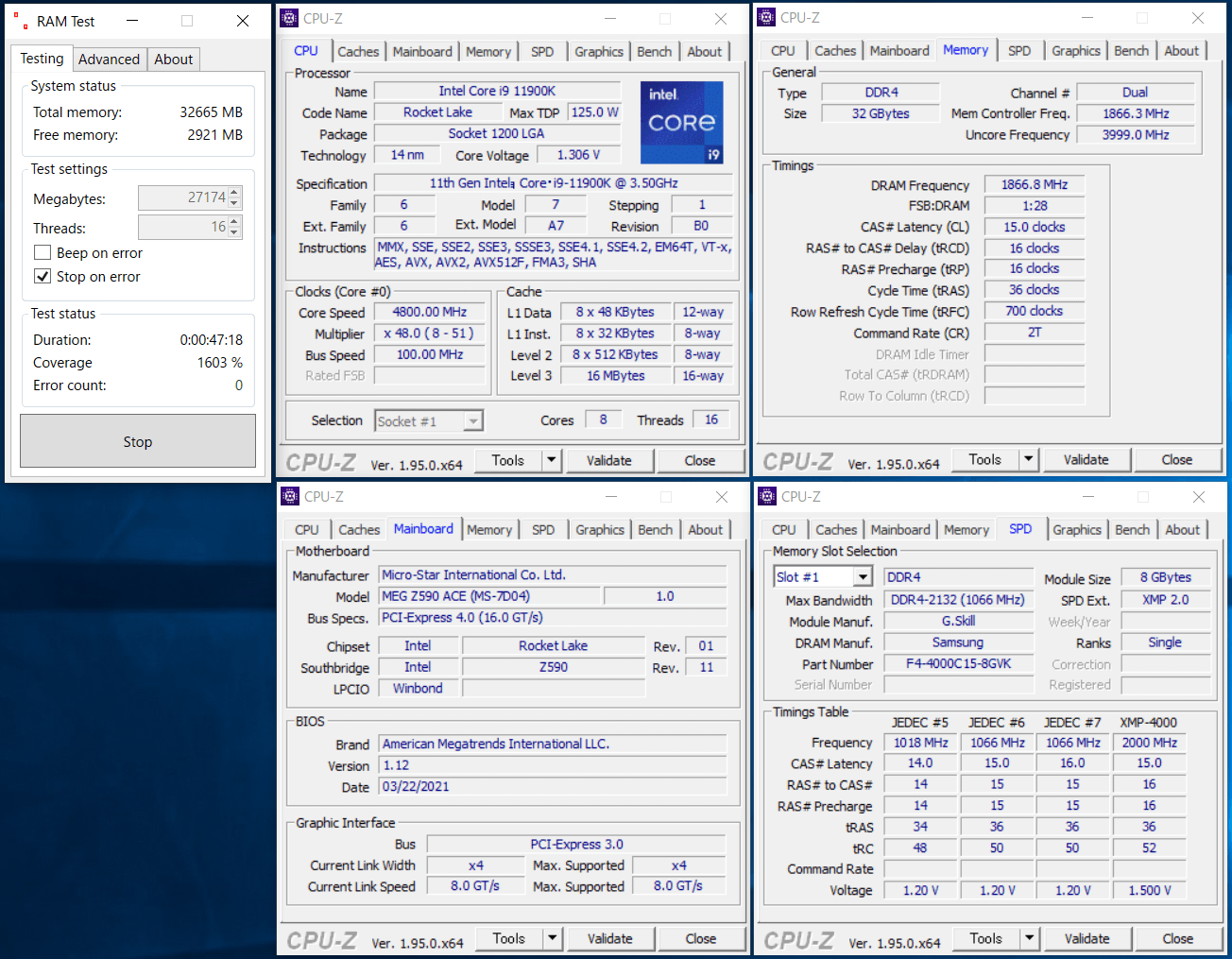

Intel Core i9 11900KとMSI MEG Z590 ACEの環境(BIOS:112)においてメモリのオーバークロックを行ったところ、メモリ周波数とメモリタイミングだけのカジュアル設定で、メモリ周波数を3600MHz、メモリタイミング:14-15-15-35-CR2の高速周波数&低レイテンシで安定動作を確認できました。

Intel第11世代CPUではIMC(メモリコントローラー)周波数がメモリ周波数と1:1動作のGear1で安定するのは3600MHz辺りが限界のようなので、常用のメモリOC設定として3600MHz/CL14は最速クラスの設定です。

今回のOC検証ではメモリの検証機材として、XMP OCプロファイルによるメモリ周波数4000MHzかつメモリタイミングCL15の超低レイテンシなオーバークロックに対応する8GB×4=32GBのメモリキット「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」を使用しています。

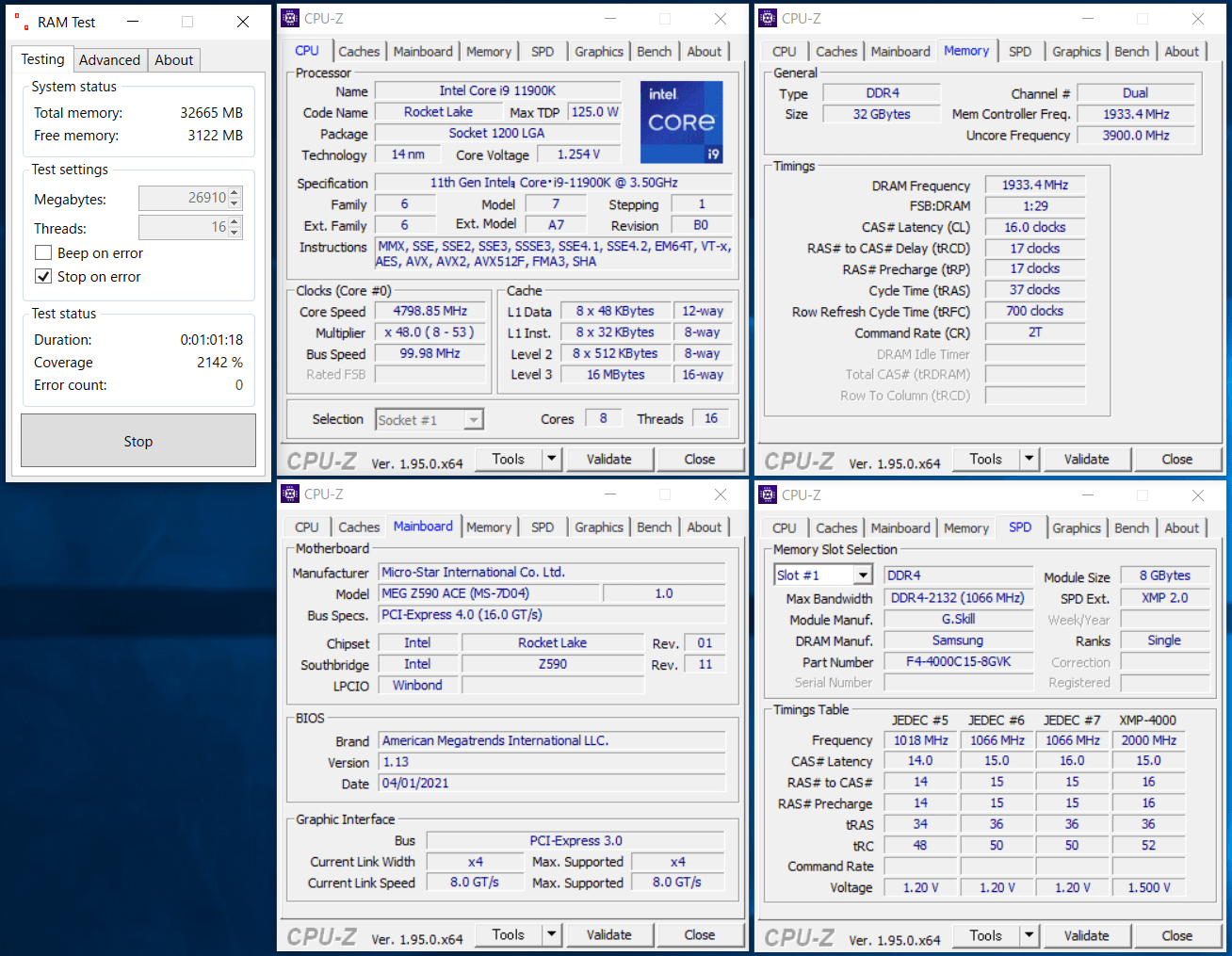

上述の通り、Intel第11世代CPU環境ではメモリ周波数3800MHz以上ではIMC周波数が1:2動作のGear2になってしまいますが、「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」のXMP OCプロファイルを適用することで4000MHz/CL15の安定動作も確認できました。

IMC周波数はリファレンスクロック(100MHz or 133MHz)に対する動作倍率で決まるため、3600MHzの場合はリファレンスクロック133MHzでIMC倍率が27倍となります。

単純にメモリ周波数を3800MHzや4000MHzにするとリファレンスクロック100MHzでIMC倍率が38倍や40倍となってしまい現実的に動作は不可能なのですが、リファレンスクロック133MHzでIMC倍率が28倍の3733MHzや、IMC倍率が29倍の3866MHzであれば、IMCのOC耐性次第では安定動作する可能性があります。

なおIMC周波数を定格(Core i9 11900K/11900KFでは3200MHz、その他は2933MHz)よりも高い値でGear1の1:1同期にする場合は、VCCSA(CPU SA Voltage)、VCCIO(CPU IO Voltage)、VCCIO Memory(CPU IO 2 Voltage)を調整してみてください。

VCCSAが一番重要な気がしますが、一応3つの代表的な設定値として順番に1.350V、1.050V、1.250V程度に設定すると3600MHzでGear1が安定動作すると思います。3733MHzでGear1を狙う場合、VCCSAは1.400~1.450V程度が要求されます。3866MHzになるとさらに高くなり1.450~1.600Vが必要で、実際に動作するかはIMCのOC耐性次第になります。

以上を念頭に、Intel Core i9 11900KとMSI MEG Z590 ACEの環境(BIOS:112)において、メモリ周波数とメモリタイミングだけのカジュアル設定で、メモリ周波数を3733MHz、メモリタイミング:15-16-16-36-CR2の高速周波数&低レイテンシで安定動作を確認できました。

さらに、Intel Core i9 11900KとMSI MEG Z590 ACEの環境(BIOS:113)において、メモリ周波数とメモリタイミングだけのカジュアル設定で、メモリ周波数を3866MHz、メモリタイミング:16-17-17-37-CR2の高速周波数&低レイテンシで安定動作を確認できました。

Intel Core i9 11900Kのレビューまとめ

「Intel Core i9 11900K」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ or 概要

- メインストリーム向け8コア16スレッドCPU

- 定格でメモリ周波数3200MHzに対応

- PL1:125W制限下において(AVX512無効)、全コアが実動平均で4.1GHz程度

- PL1:125Wなら空冷CPUクーラーでも問題なく運用可能

- IPC向上によりCore i9 10900Kよりも高速なシングルスレッド性能

- Core i7 10700KやCore i9 9900Kを10%上回るクリエイティブタスク性能

- 144FPS~240FPSのハイフレームレートなPCゲーミングで最速クラス

悪いところ or 注意点

- 8コア16スレッドCPUながら7.8万円程度と高価(2021年3月現在)

- AVX512有効時の消費電力は300Wクラスと非常に大きい

- ピーク負荷が大きいのでVRM電源が弱いマザーボードでの運用は非推奨

【今回は速報のショートレビューなので細かい評価については割愛します。】

冒頭で書いた通り、後日、ResizableBAR対応グラフィックボードやPCIE4.0対応NVMe M.2 SSDへ統一検証機材を刷新し、競合AMDの最新CPUであるRyzen5000シリーズとの比較も含めた詳細レビューをお届けする予定なので、楽しみにお待ちいただければありがたいです。

以上、「Intel Core i9 11900K」の速報レビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

Intel第11世代Rocket Lake-Sシリーズから8コア16スレッドで倍率アンロックなOC対応の最上位モデル「Intel Core i9 11900K」を速報レビュー。

単コア5.3GHzをキープした全コア5.1GHzのOCや、3733MHzかつGear1なメモリOCも実践してみる。https://t.co/eAn8RLLOsv pic.twitter.com/2E34i08bmW— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) March 30, 2021

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン 定格2000RPM PWM対応

Noctua NF-A12x25 ULN 120mmファン 定格1200RPM PWM対応

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

国内正規代理店Techaceの公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO:PWM/

ULN><

PCショップアーク>

関連記事

・Intel第11世代Rocket Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・Intel第10世代Comet Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・【できる!自作PC】最新CPUの選び方とオススメCPUを徹底解説

コメント