日本語では頂点や極地を意味する”APEX”というコードネームを与えられて200シリーズマザーボードからASUS ROG MAXIMUSブランドに仲間入りを果たし、X字を模した尖ったデザインと「DIMM.2」のような尖った機能を備えた「ASUS ROG MAXIMUS IX APEX」をレビューします。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-IX-APEX/

マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_IX_APEX/J12404_MAXIMUS_IX_APEX_UM_V2_WEB.pdf

余談ですが今回から写真撮影時にLED照明を導入しました。いろいろと試行錯誤中ですが、以前よりも写真が明るくなっているので見やすいと思います。たぶん。

MAXIMUS IX APEX レビュー目次

【前編:外観・各種コンポーネント】

1.MAXIMUS IX APEXの外観・付属品

2.MAXIMUS IX APEXの基板上コンポーネント詳細

3.MAXIMUS IX APEXのDIMM.2スロットの使い方

4.ASUSマザボのCPUインストレーションツールが便利

5.MAXIMUS IX APEXのオーバークロッカー向け機能

6.MAXIMUS IX APEXへのパーツ組み込み(ギャラリー)

【後編:OC・動作検証・まとめ】

7.MAXIMUS IX APEXの検証機材のセットアップ

8.MAXIMUS IX APEXのBIOSについて

9.MAXIMUS IX APEXの動作検証・OC耐性

10.MAXIMUS IX APEXのDIMM.2スロットのM.2 SSDの温度

11.MAXIMUS IX APEXのレビューまとめ

MAXIMUS IX APEXの外観・付属品

まず最初にMAXIMUS IX APEXの外観と付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が入っていました。

付属品一覧は次のようになっています。

マニュアルやドライバCDなど必要なものが一通り揃っています。CableMod製のスリーブケーブル購入時の割引クーポンが入っていました。その他にもコースターやステッカーが。ドライバ類についてはそろそろUSBメモリに移行して欲しいところ。

ASUS製のマザーボードなので定評のある詳細日本語マニュアルも付属します……、国内正規品の場合は。管理人は冒頭にも書いたように米尼個人輸入品なので付属していたものは当然英語マニュアルでした。とはいえ英語でもだいたいわかりますし、日本語マニュアルはオンライン公開されているので問題ありません。

マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_IX_APEX/J12404_MAXIMUS_IX_APEX_UM_V2_WEB.pdf

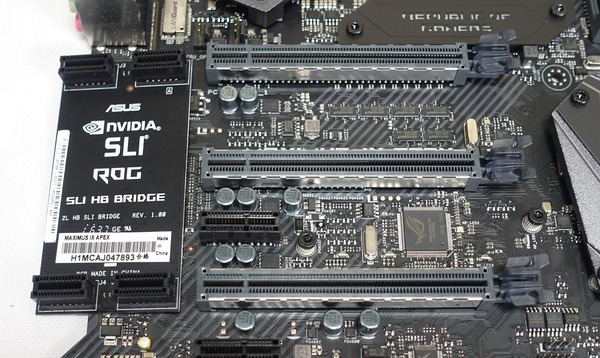

組み立てに関連する付属品としては、SATAケーブル4本、リアI/Oパネル、LEDテープ接続ケーブル、SLI HBブリッジ、DIMM.2拡張カード、CPUインストレーションツール、M.2 SSD固定用スクリュー、Q-Connector、カスタマイズネームプレートパックとなっています。

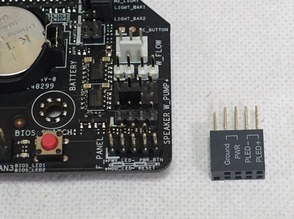

パワースイッチやパワーLEDなどフロントI/Oの細かい端子を丸ごとマザーボードに装着できる「Q-Connector」は組み立て時にあると便利ですが、ASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

SLIブリッジについてはGTX 10XXシリーズの広帯域SLI接続に対応したSLI HBブリッジが200シリーズマザーボードからは付属するようになっており、ASUS ROG MAXIMUS IX APEXには2スロットスペース型でROG印の入ったSLI HBブリッジが入っていました。

付属するSLI HBブリッジは装飾品的な要素の薄いものになっていますが、200シリーズマザーボードからは3Dプリンターを利用したオリジナルアクセサリーを自分で作れるようになっています。(関連記事) マザーボードのカラーリングを汎用性のあるブラックに統一してカラーリングはLEDイルミネーションに任せたように、装飾面ではカスタマイズ性の向上を追求するコンセプトになっているようです。

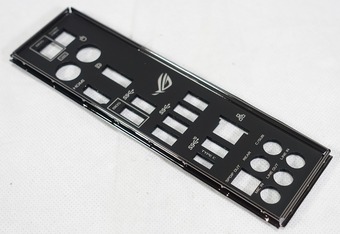

リアI/Oシールドは表面はマットなブラックのカラーリングになっています。また裏面のマザーボードと接する部分はスポンジが入っていました。

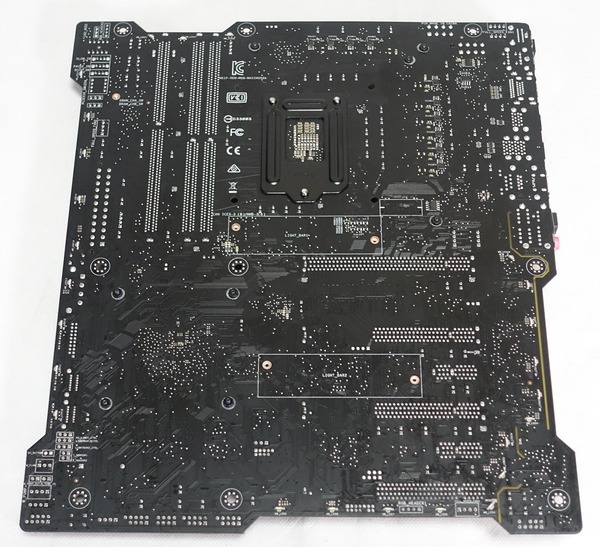

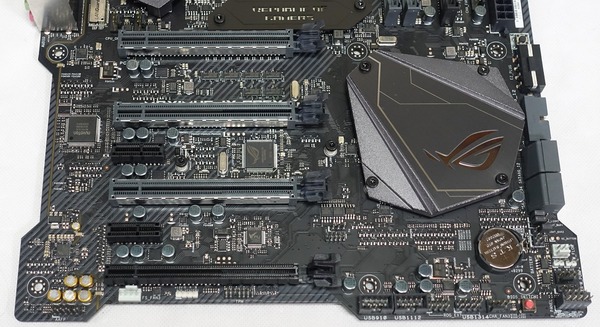

マザーボード全体像は次のようになっています。

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXはATXよりも横幅が20mmほど大きいE-ATXフォームファクタのマザーボードです。ASUSの上位マザーボードとしては珍しくリアI/Oカバーが装着されていません。基本的に見かけだけの問題なのですがリアI/Oカバーがないと高級マザーボードとしては寂しい感じがします。ゲーミングマザーボードですがカラーリングから赤色はなく黒一色です。ただし後述しますがLEDイルミは超豪華。

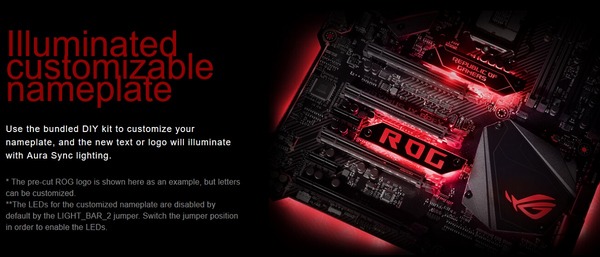

リアI/Oカバーがないので装飾を省いて機能に特化したマザーボードかと思いきや、自作可能なネームプレートスペースがあったりと少しコンセプトが若干ぶれている気がしなくもありません。

ネームプレートの自作方法は公式ブログでも紹介されています。

紹介記事:https://rog.asus.com/forum/showthread.php?90389-Maximus-IX-Apex-DIY-How-to-custom-your-name-plate

テンプレート:https://www.asus.com/Motherboards/ROG-MAXIMUS-IX-APEX/3D-Printing/

チップセットヒートシンクには保護フィルムが貼られているのですが、ネジ頭に挟まれており綺麗に剥がすためには固定の六角ネジを緩める必要がありました。ちょっと面倒。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクについて、ROG STRIXではGTX 10XXシリーズのリファレンスクーラーを意識したポリゴン的なデザインになっていましたが、ROG MAXIMUSシリーズは電子回路をイメージさせるデザインになっています。

オーバークロックにも耐える10フェーズVRM電源部分を冷やす大型ヒートシンクが設置されており、チップセット同様に電子回路をイメージしたデザインで「MAXIMUS IX APEX」の名が刻印されています。

チップセットとVRM電源部分のヒートシンクは他のROG MAXIMUS IXシリーズ同様に電子回路をイメージしたデザインに倣いつつ、F-117戦闘機からインスパイアされた要素も盛り込まれています。

VRM電源にはASUS公式サイトによると『一般的なMOSFETの半分のサイズで90%の優れた効率を実現した「NexFET Power Block」を使用し、チョークコイルには低損失で低発熱な「MicroFine Alloy Chokes」を使用。コンデンサには-75℃~+125℃での動作に対応し、一般的なコンデンサの5倍の寿命を持つ「10K Black Metallic Capacitors」を使用しています』とのこと。

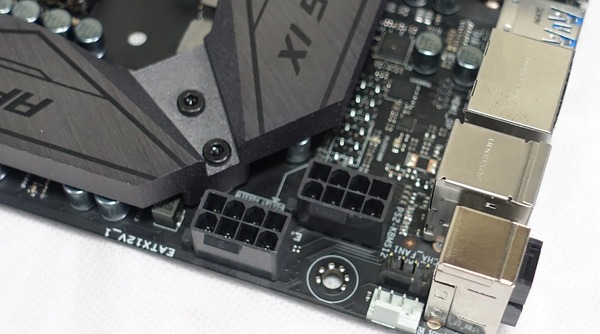

メインストリームCPU向けのマザーボードながらオーバークロッカー向けの製品ということもあり、ASUS ROG MAXIMUS IX APEXにはCPU補助電源はEPS 8PIN*2が用意されています。

基板の裏面は次のようになっています。

一見してASUS ROG MAXIMUS IX APEXの背面には何もないように見えますが、外周にはASUS AURA Syncに対応したRGB LEDが実装されています。

リアI/Oには最新USB3.1のType-AとType-Cコネクタ(コントローラーはASMedia製)やゲーマーには嬉しいPS/2端子など新旧取り揃えたインターフェースが実装されています。USB3.0端子が6基搭載されているのでOculusRift CV1のようなVR HMDにも十分対応可能です。ただUSB3.0は無線マウス・キーボードと電波干渉することが多いので離れた位置にマウス・キーボード用のUSB2.0も用意して欲しかったところ。

ビデオ出力にはHDMIとDisplayPortが設置されていますが、HDMI端子については4K・60FPSに非対応で4K・30FPSが上限となるver1.4対応でした。KabyLake用のマザーボードではリアI/OのHDMI端子で4K・60FPSに対応したHDMI2.0を搭載するものは非常に少ないようなので外部GPU(グラフィックボード)を使用しないユーザーは注意が必要です。

(日本ASUSの同製品公式ページのスペック表でHDMIとDPの最大ビデオ出力が逆になっています。HDMIは4K・30FPSが上限なので注意してください。)

実際に重量計を使用して重さを測定してみました。先日レビューしたASUS ROG STRIX Z270G GAMING(マイクロATX)の836gやASUS ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHAの1064gに対して、ASUS ROG MAXIMUS IX APEXは987gでした。MAXIMUS VIII HERO ALPHAよりも軽量という結果は意外ですね。

MAXIMUS IX APEXの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG MAXIMUS IX APEX」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

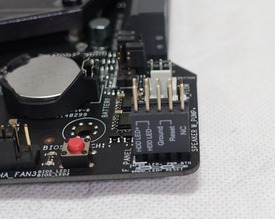

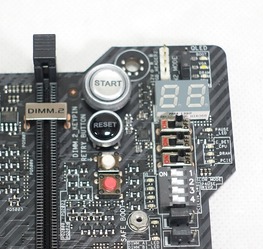

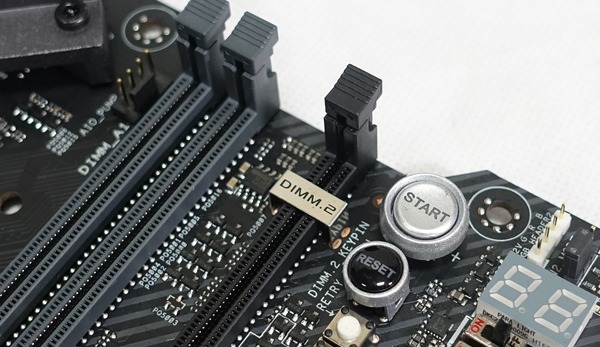

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードとスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。またリアパネルには誤押下防止のセーフティ付きでCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

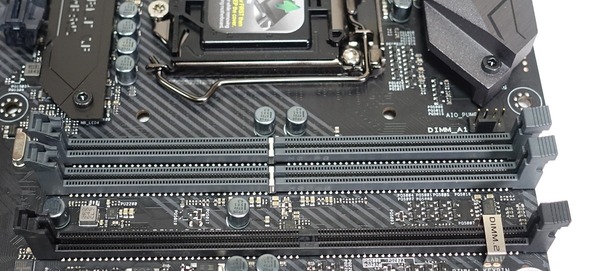

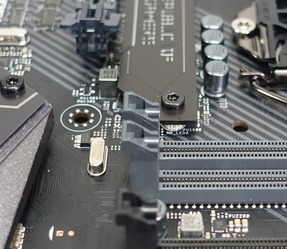

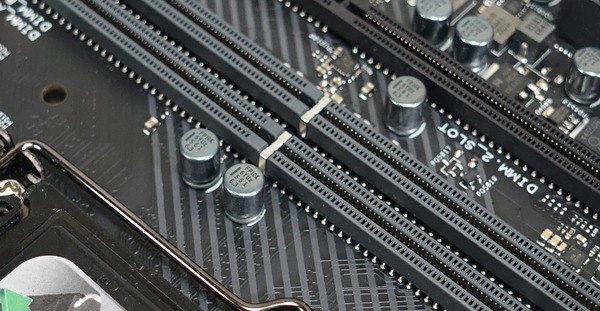

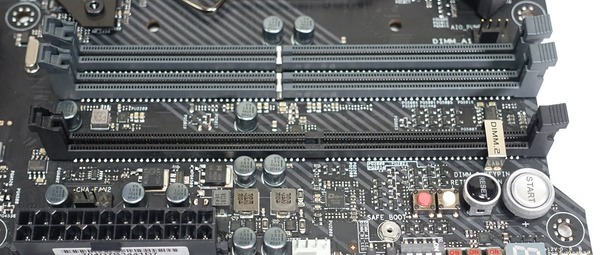

システムメモリ用のDDR4メモリスロットはCPUソケット右側に2基のスロットが設置されています。メモリのオーバークロック耐性を高めるため一般的な4スロットではなく、あえて2スロットを採用しており、MAXIMUS IX APEXはG.Skill製のOCメモリ「TridentZ RGB」の4266MHzの高クロックモデルでQVLモデルとなっています。

固定時のツメはマザーボード上側(上写真の右側)の片側ラッチとなっています。

加えてメモリスロット中央部分にはメモリスロットを補強するメタルフレームも装備されていました。

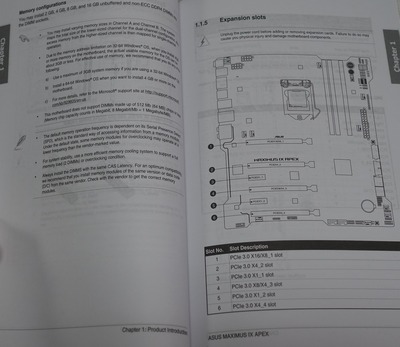

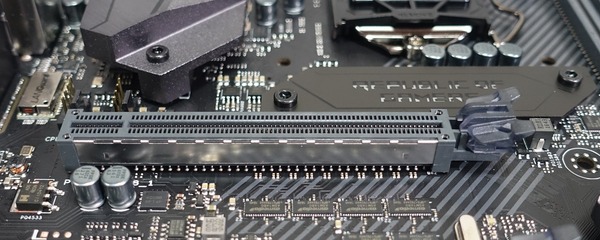

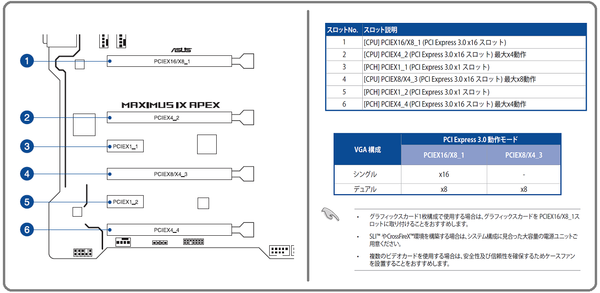

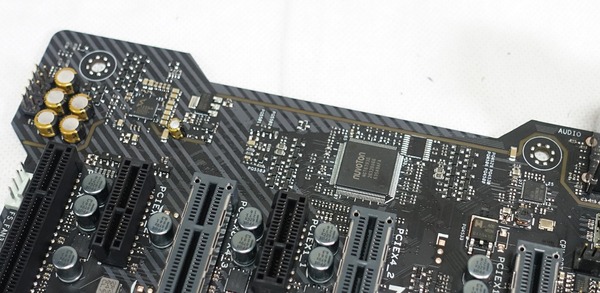

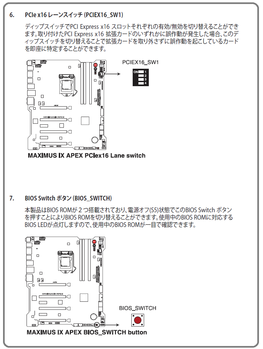

グラフィックボードなどを設置するPCI-Eスロットは上から[x16、N/A、x16、x1、x16、x1、x16]サイズが設置されています。プライマリグラフィックボード用のスロットは最上段に設置されているので空冷の大型ハイエンドCPUクーラーを使用する場合はグラボとCPUクーラーの干渉に注意が必要です。

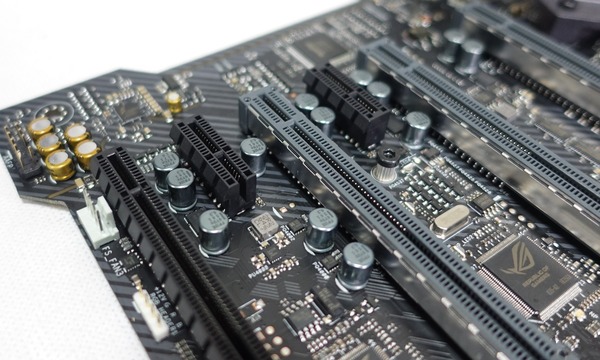

グラフィックボード向けのx16スロットは1スロット、5スロットに配置されており、現在主流な2スロット占有グラフィックボードを使用しても下位グラフィックボードが上位グラフィックボードのエアフローを妨げないよう配慮されています。冷却性能に優れる3スロット占有グラフィックボードでも1スロット分のスペースが空きます。付属のSLI HBブリッジも2スロットスペース型になっているので、NVIDIAの最新GPUであるGTX 1080やGTX 1070を使用したマルチGPU SLI環境を構築可能です。

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXにも最近のトレンドとして1, 3, 5段目のx16スロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるよう補強用メタルアーマーも採用されています。

3段目と7段目のx16スロットには金属端子自体はx8まで実装されていますが内部的なレーン配分はx4接続なのでNVMe SSD用のスロットとして用意されています。PCI-Eスロットレーンの配分についてグラフィックボード用の1, 5スロットが[x16、N/A]、[x8、x8]となる以外の排他利用はありません。

6段目のx1スロットについては帯域自体はx1で固定ですがスロット右端が切り抜きになっているので接続速度に問題がなければx2以上のサイズの拡張カードも設置できます。

ATX 24PINの左にはグラフィックボードなどPCI-Eスロットに設置した拡張カードへ安定した電力供給を行うための追加電源として4PINペリフェラル端子が用意されています。オプション電源ですがマルチGPU構成で組む場合は接続したほうがよさそうです。

SATAストレージ用の端子は必要最小限の数で4基搭載されています。SATAはいずれもチップセットのIntel製コントローラーによる接続でM.2 SSD含めて排他利用はありません。またMAXIMUS IX APEXではASUSのマザーボードとしては珍しく、マザーボード横のUSB3.0端子が水平配置になっているのが特徴的です。

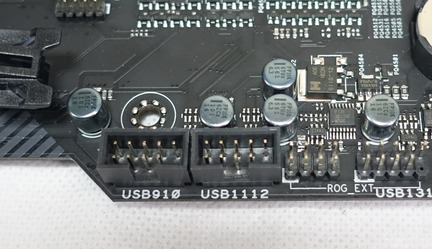

リアI/OにUSB2.0がないのは若干の不満点でしたが、内部USB2.0ヘッダーが2基実装されているのでPCI-Eスロットなどに拡張可能です。

ゲーミングマザーボードということで高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「ROG SupremeFX」も採用されています。デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずですね。

有線LANには低CPU負荷、高スループットで定評のあるIntel純正のLANコントローラーが採用されており、加えて有線LANの信号特性を改善する独自機能「LANGuard」も搭載し、オンライン通信対戦ゲームユーザーの快適なプレイをバックアップします。

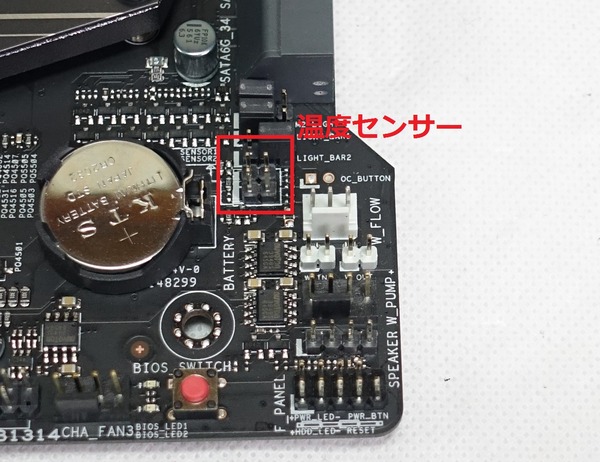

マザーボード下側のUSB3.0内部端子のすぐ右側には本格水冷PCユーザーには嬉しい外部温度センサーの接続端子が2基設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにお勧めしています。(関連記事)

加えて温度センサーの下にある3PINファン用端子と同じ構造の端子は水冷の流量検出端子となっておりBitspower製のフローインジケーター&メーターを接続することで流量の検出が可能です。ASUSマザボさえあれば水冷環境の構築は全て大丈夫と言っても過言ではなくなってきていますね。

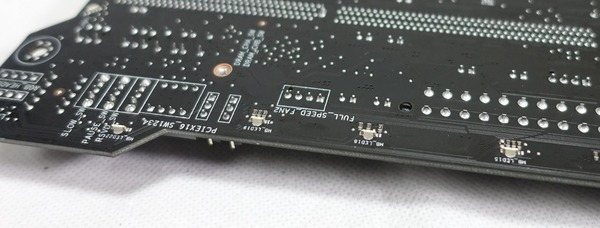

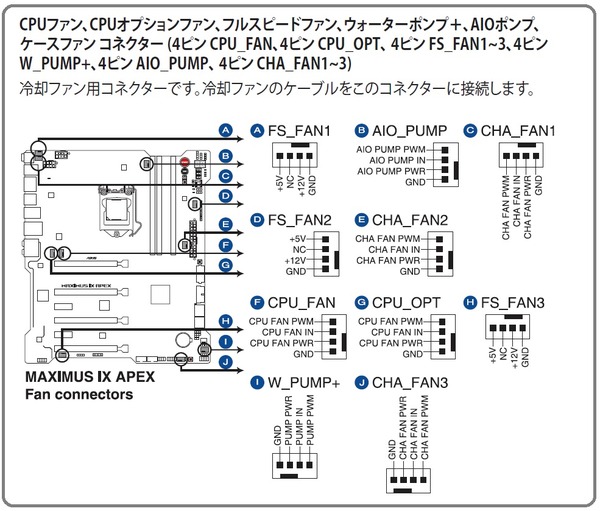

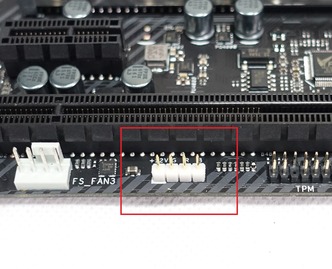

マニュアルからの画像を使用しますが、冷却ファンや簡易水冷クーラーのポンプの接続用の端子はマザーボード上の各場所に計10か所設置されていました。ただしケースファン端子のうちFS_FAN1~3については定格(フルスピード)動作のみでファンコントロールには対応していません。とはいえCPU&オプションで2基、ケースファンで3基、水冷ポンプ用で2基と十分な数のファン端子があるので不足することはないはずです。

ASUSのLEDイルミネーション同期調整機能「AURA Sync」による操作に対応した汎用4PIN LEDヘッダーがマザーボードの右上と左下に設置されています。なおAURA SyncによるLED調整について、右上のLEDヘッダーはVRM電源のLEDイルミネーションと、右下のLEDヘッダーはネームプレートのLEDイルミネーションと連動になっています。AURA Syncの対応製品や使用方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

MAXIMUS IX APEXのDIMM.2スロットの使い方

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXにはDDR3メモリ用のスロットを独自に改造して作成されたM.2 SSD用のスロット「DIMM.2」があるので、その使い方などをチェックしていきます。

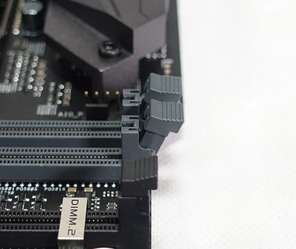

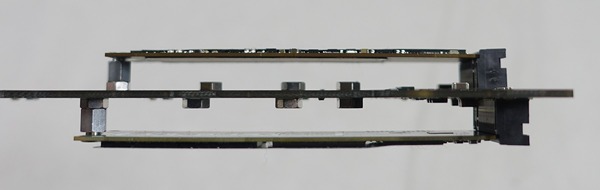

DIMM.2スロットは誤挿入防止のためDIMM.2の名前が入った金属フレームを除けば、ほぼDDR3メモリスロットと同じ外観になっています。

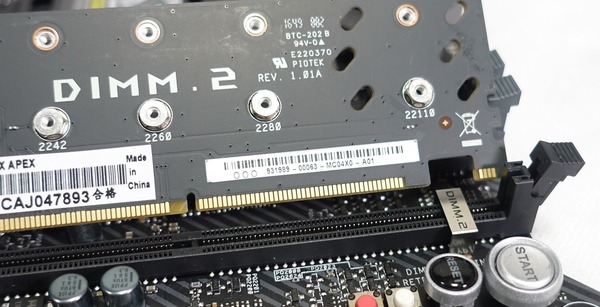

DIMM.2スロットは単独ではM.2 SSDをそのまま設置できないのでマザーボードに付属する専用の拡張カードを使用します。DIMM.2拡張カードはMAXIMUS IX APEXのマザーボード基板デザインを意識してか中央部が切り込まれた形状になっています。

表と裏の両面にM.2 SSD用のスロットが用意されており、スロットの端子とは逆側にはM.2スロットのナンバリングが記載されています。上の写真側がM.2_1スロット、下の写真側がM.2_2スロットです。ROG、ASUS、DIMM.2などのロゴが描かれた面に第2スロットが設置されているというのが少し腑に落ちませんが。

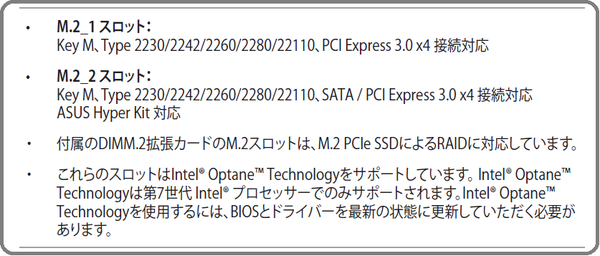

M.2スロットは主にPCI-E3.0x4帯域を使用する高速なNVMe SSDやKabyLakeからサポートの開始されたIntel Optaneに対応するM.2 SSDを設置するために用意されています。200シリーズマザーボードではIntel OptaneのためにCPU直結PCI-E3.0レーンが24レーンに拡張されており「ASUS ROG MAXIMUS IX APEX」もDIMM.2拡張カードの両面で2基のM.2スロットがあります。

この2基のM.2スロットのうちM.2_1スロットはNVMe SSDとIntel Optaneのみに対応ですが、うちM.2_2スロットはHyper-KitによるU.2 SSD変換やSATA規格のM.2 SSDにも対応します。

加えて2つのM.2スロットはNVMe SSDによるRAIDにも対応しています。

拡張カードへのM.2 SSDの固定方法は一般的なマザーボードと同様に専用のスペーサーを止めてその上からネジで挟むだけです。

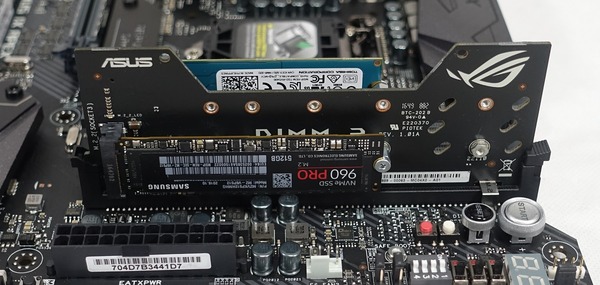

今回は検証機材としてNVMe M.2 SSDのSamsung 960 PROとOCZ RD400を使用します。

M.2 SSDを拡張ボードに設置しました。

拡張ボードとM.2 SSDの隙間は結構広いです。これは産廃だったクリップ型M.2 SSDヒートシンク「Alphacool HDX M.2 SSD M01」が日の目をみるチャンス!?

ちなみに拡張ボードのM.2 SSDの固定ネジですがネジの軸が1、2mmほど長いのかスペーサーに収まりきらず、M.2 SSDを触るとカタカタ鳴ります。管理人の個体がはずれだっただけかもしれませんが。

DIMM.2スロットには誤ってDDR3メモリなどを挿入しないようにDIMM.2の名前が記載されたメタルフレームがありますが、DIMM.2拡張カードにはその部分に切り込みがあるので干渉することなく設置できます。

拡張カードの挿入は通常のメモリ挿入と同じでラッチを開いた状態で上から押し込むだけなので、設置は非常に簡単でした。

拡張カードにM.2 SSDを設置してから拡張カードをDIMM.2スロットに挿入するので一見、2度手間になって面倒な気はしますが、PCケースにマザーボードを設置した後のM.2 SSDの交換作業などを考えると狭い空間でネジを回して紛失とかの心配もないので、DIMM.2のM.2 SSD設置方法は悪くない構造だと思いました。

200シリーズとは関係ありませんが、クアッドチャンネル対応のX99マザボで4枚丁度しかメモリを刺さない管理人としてはエンスー向けの次世代SkyLake-XではDDR4メモリスロット4つで空きスペースにDIMM.2を2スロットほど備えた新型マザーボードに期待したくなります。

ASUSマザボのCPUインストレーションツールが便利

MAXIMUS IX APEXも対応しているASUS製マザーボードの一部に付属するCPUインストレーションツールが非常に便利なので紹介します。

日本国内ではマニュアルのローカライズ面での品質からASUS製マザーボードは、初心者におすすめするマザーボードとしては鉄板になっています。とはいえ最近のマザーボードは不具合や相性問題も少ないので、MSIやASRockなどのマザーボードでも問題はなくなっています。

しかしながら管理人的にはASUSマザーボードの独自の機能であるCPUインストレーションツールがあるので初心者にはこの機能に対応したマザーボードをお勧めしています。

初心者、経験者ともに自作PCでパーツをダメにする可能性のトップに入るであろう項目にCPU着脱時のマザーボードのCPUソケットのピン折れがありますが、CPUインストレーションツールを使えばCPUの着脱が格段に簡単になるのでその心配はほぼなくなります。

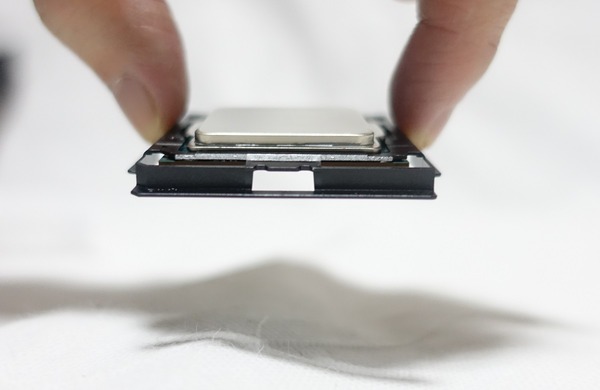

CPUインストレーションキットは下の写真のようなプラスチックのパーツです。

CPUインストレーションキットはCPUの上から嵌める枠のような構造です。

CPUインストレーションキットに装着することによってCPUを指で持ち上げやすくなります。

CPU単体では指を引っかける部分に乏しいのでCPUソケットの直上でポロッと落としてしまわないか物凄く気を使いますが、CPUインストレーションキットを装着すると持ちやすさが格段に改善されます。

MAXIMUS IX APEXのオーバークロッカー向け機能

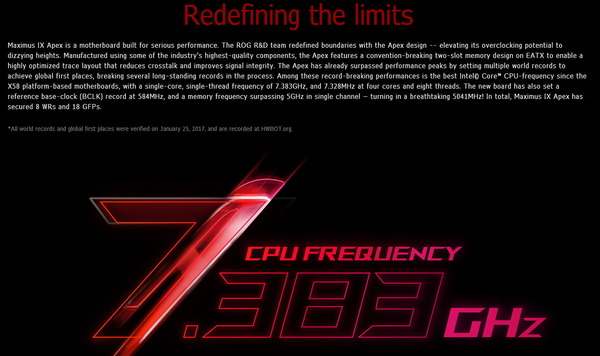

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXを使用した極冷オーバークロックではKabyLake CPUでコアクロック7GHz越え、メモリクロック5GHz越えが達成されています。

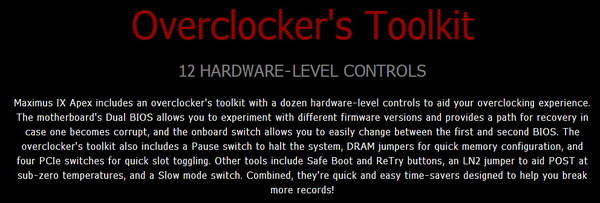

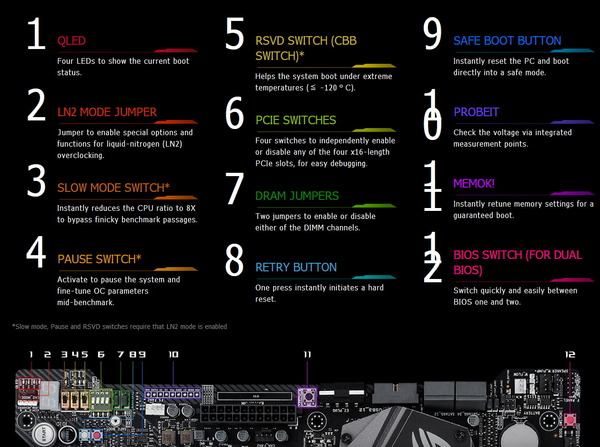

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXはオーバークロッカー向けマザーボードということで、一般ユーザーではまず使わないけどオーバークロッカー的には便利な12個の機能「Overclocker’s Toolkit」が盛り込まれています。これらのツールを使うことでハードウェアレベルでオーバークロックをコントロールできます。

管理人がマニュアルから見つけたものをいくつかピックアップしていくと、

MAXIMUS IX APEXにBIOSを記録しておくROMが2基搭載されておりオンボードスイッチ「BIOSスイッチ」で簡単に切り替えが可能で、加えてオンボードLEDの点灯状況でどちらのBIOSが使用中なのかわかります。

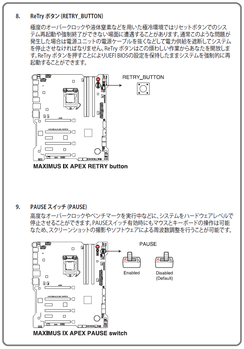

極端なOC中にリセットボタンでもシステムを再起動や強制終了できない時に、BIOSの設定値を保ったまま強制的に再起動を掛けられる「ReTryボタン」や、マウスやキーボードによる操作は可能なままでシステムをハードウェアレベルで止めてスクリーンショットの撮影やソフトウェアによる周波数調整を可能にする「PAUSEスイッチ」もマザーボード上に実装されています。

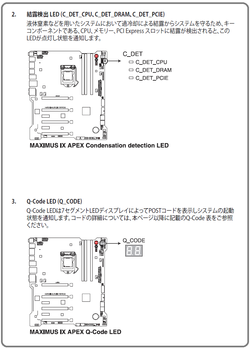

液体窒素による極冷OCでは結露によるショートが心配ですが、CPU、メモリ、PCI-Eスロットの結露を検出すると点灯する「結露検出LED」もあります。

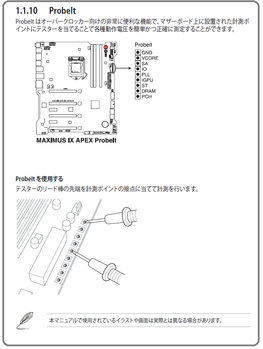

さらにオーバークロッカー向けにマザーボード上のプローブから各種動作電圧を測定可能な「Probelt」といった機能もあります。

過去に存在したOC向けマザーボードと比較しても、ここまでハードウェアレベルでOCer向けの機能を盛り込んできた製品はかつてなかったのではないかというくらい、ASUS ROG MAXIMUS IX APEXはOCに特化したマザーボードになっています。

MAXIMUS IX APEXへのパーツ組み込み

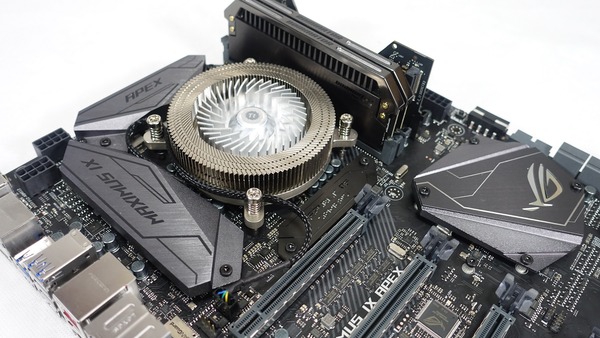

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXにDDR4メモリとCPUクーラーを設置してみました。内容的には写真のギャラリーだけになっています。

DDR4メモリには「Corsair Dominator Platinum Special Edition」(レビュー記事)、CPUクーラーには「Thermaltake Engine 27」(レビュー記事)を使用しています。(自作PC界のスノー的存在)

ASUS ROG MAXIMUS IX APEXはブラックを基調としたデザインになっているので、ブラックやシルバーのPCパーツを組み合わせると映えると思います。

以上、尖ったデザイン&機能「ASUS ROG MAXIMUS IX APEX」のレビュー前編でした。

<ASUS ROG MAXIMUS IX APEX レビュー【後編】へ>

Corsair(2014-12-10)

<PCショップアークの「G.Skill Trident Z RGB」販売ページへ>

200シリーズのマザーボード販売ページ

<Amazon><TSUKUMO><

PCショップアーク><

ドスパラ>

関連記事

LEDイルミ搭載「CORSAIR DOMINATOR Airflow PLATINUM」をレビュー

洗練されたゲーミングマザボ「ASUS ROG STRIX Z270G GAMING」をレビュー

コメント