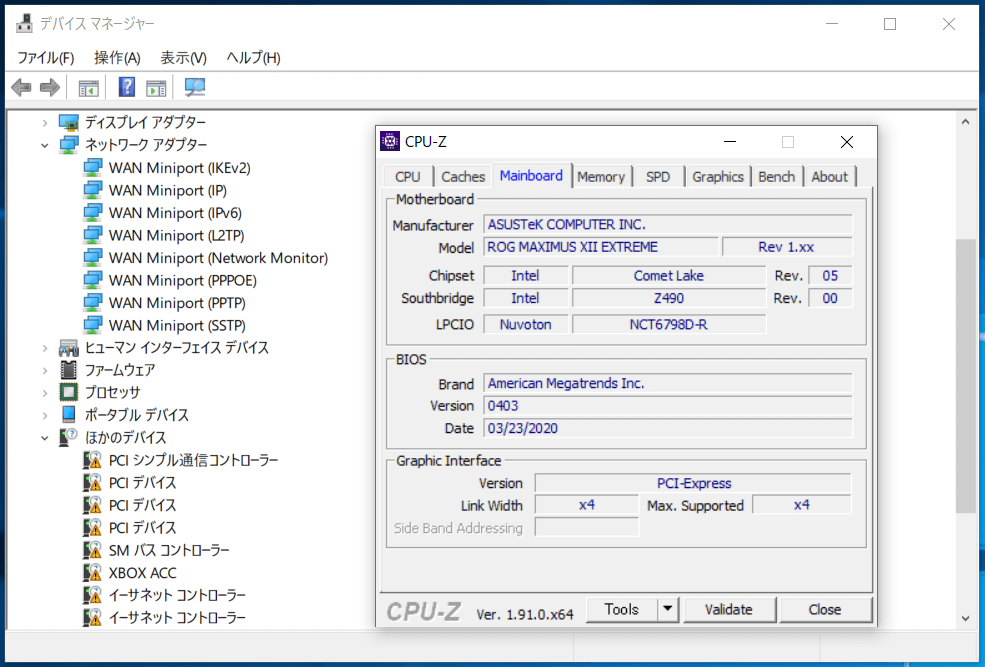

10コア20スレッド「Core i9 10900K」など第10世代Comet Lake-S CPUに対応するZ490チップセット搭載マザーボードとしてASUSからリリースされた、ゲーマー&OCer向けブランド”ROG MAXIMUS XII”シリーズの最上位フラッグシップモデル「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」をレビューします。

90A対応Dr. MOSで構成される16フェーズのハイエンドデスクトップ級VRM電源回路、10Gb LANやWiFi6やThunderbolt3増設ボードといった充実のコネクティビティなど究極の名を冠するに相応しいフラッグシップマザーボードを徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-EXTREME

マニュアル:https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1200/ROG_MAXIMUS_XII_EXTREME/J16774_ROG_MAXIMUS_XII_EXTREME_UM_V3_WEB.pdf

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME レビュー目次

1.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの外観・付属品

2.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの基板上コンポーネント詳細

3.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの検証機材

4.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOSについて

5.イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

6.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのOC設定について

7.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの動作検証・OC耐性

8.ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのレビューまとめ

【注意事項】

同検証は2020年5月上旬に行っておりASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOSは0403を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-EXTREME/HelpDesk_BIOS/

【2020年5月22日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:0403で検証

【2020年9月9日:初稿】

BIOS:0707でメモリOCの追加検証

【機材協力:ASUS Japan】

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの外観・付属品

まず最初にASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの外観と付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

外パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が収められた小分けパッケージが入っていました。数が非常に多いので順々にチェックしていきますが、付属品は外パッケージ下段の小分けパッケージ内に全て納められていました。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもROGロゴバッジシールやステッカーセットなどファングッズが付属します。

注目ポイントとして「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のドライバはCDではなく専用のUSBメモリに収録されていました。光学ドライブを搭載しない環境も増えているので嬉しい配慮です。その他のマザーボード製品でもドライバはUSBメモリに移行して欲しいところ。

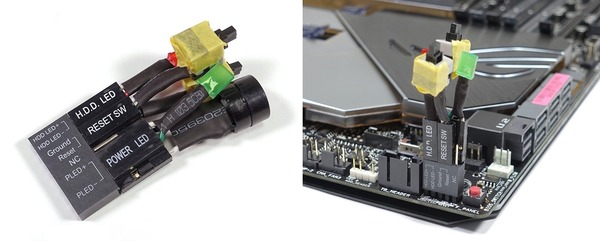

基本的な組み立て関連の付属品として、まずはSATAケーブル8本、M.2 SSD固定用スペーサー&スクリューセット、Q-Connector、RGB対応4PIN LED機器接続ケーブル、アドレッサブルRGB対応VG-D型3PIN LED機器接続ケーブル、WiFiアンテナが付属します。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」に付属する8本のSATAケーブルはいずれも、ROG Weave SATAケーブルという布製スリーブ被膜の高級感のあるケーブルになっています。

「Q-Connector」はパワースイッチやストレージLEDなど細かいPINをまとめてマザーボードに接続可能な便利なコネクタです。「Q-Connector」は組み立て時にあると便利ですがASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はASUS AURASyncによるライティング制御に対応したLEDヘッダーの延長ケーブルとしてRGB対応汎用4PIN LEDヘッダー用とアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダー用の2種類が付属します。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEにはアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダーがマザーボード上に実装されていますが、それをロック付き3PINコネクタに変換する延長ケーブルが付属します。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはVRM電源を冷却するスポットクーラーを増設する「MOS fan bracket kit」が付属します。MOS fan bracket kitを使用するとマザーボード固定ネジ穴を使用してVRM電源クーラーに40mm角もしくは50mm角の冷却ファンをスポットクーラーとして増設することが可能です。ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEには標準で40mm角の冷却ファンも付属します。

詳細は後ほど詳しく紹介しますが、DDR3メモリスロットを流用したNVMe M.2 SSDアダプタで大型アルミニウム製ヒートシンク搭載へと改良が施された「ROG DIMM.2 HS」が付属します。

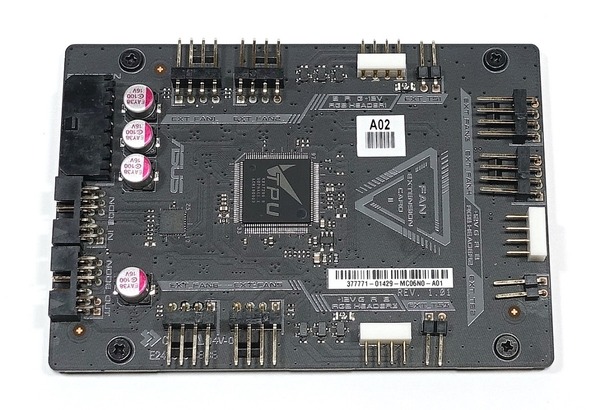

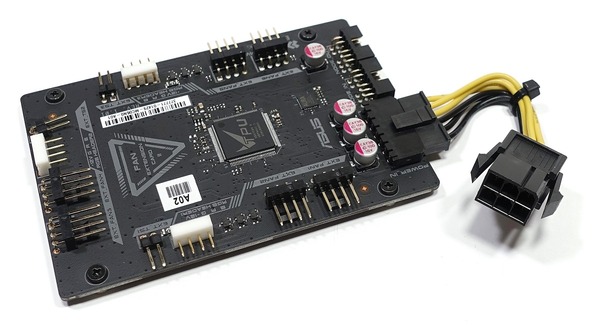

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」には従来機種よりも機能が増え、2.5インチストレージ互換でマウント可能な形状に改良が施された、冷却ファン&サーモセンサー拡張ボード「ASUS FAN EXTENSION CARD II」が標準で付属します。

「ASUS FAN EXTENSION CARD II」で温度制御のソースとして増設できる温度センサーも付属します。

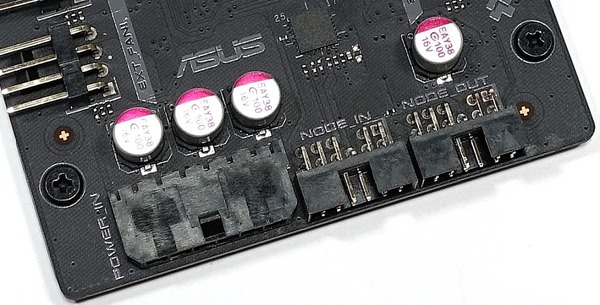

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」には2基のPWM対応4PINファン端子、1基の2PIN温度センサー端子、1基のRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーの4端子を1セットとして、3セット分が基板の上下右端に実装されています。

基板左端には独自コネクタASUS NODEのIN端子とOUT端子、電力供給用端子が実装されています。

「ASUS FAN EXTENSION CARD II」はASUSの独自コネクタASUS NODEを使用してマザーボードと接続します。「ASUS FAN EXTENSION CARD II」上にはNODEのOUT端子もあるので、将来的にはデイジーチェーン接続で複数のNODE対応機器が接続できるようになりそうです。

前モデルASUS FAN EXTENSION CARDでは基板上の4PINペリフェラル端子から電力供給を行う構造でしたが、「ASUS FAN EXTENSION CARD II」では専用の電源ケーブルを介して、PCIE 6PIN補助電源から電力供給を行います。

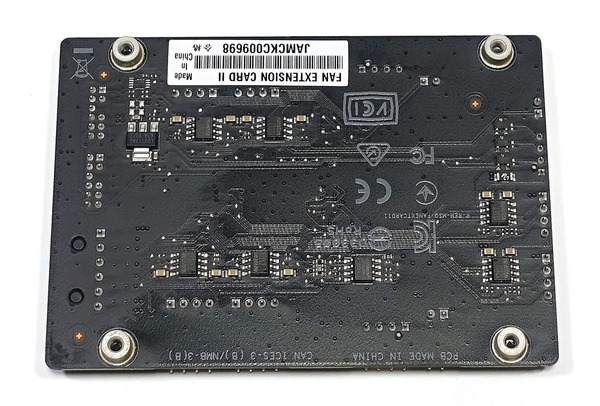

「ASUS FAN EXTENSION CARD II」の背面を確認すると2.5インチストレージ互換のネジ穴があるのが確認できます。前世代はPCケース内への固定に困ったのですが、「ASUS FAN EXTENSION CARD II」は裏配線スペースの2.5インチストレージトレイ等に簡単に設置できます。

加えて「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはUSB3.1 Gen2の4倍に及ぶ40Gbpsの高速通信が可能なThunderbolt3端子を2基増設可能なPCIE拡張ボード「ASUS ThunderboltEX 3 TR」が付属します。

「ASUS ThunderboltEX 3 TR」は拡張ボード表面の外装カバーだけでなく、背面を保護するバックプレートも装着されています。

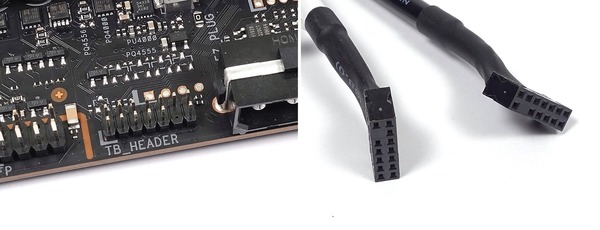

ASUS ThunderboltEX 3 TR用アクセサリとして、14PINヘッダーケーブル、内部USB2.0ケーブル、DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル×2が付属します。

「ASUS ThunderboltEX 3 TR」には2基のThunderbolt3端子が実装されており、Mini-DisplayPort端子にGPUのビデオ出力を接続することで、Thunderbolt3端子をDisplayPort Alternate Modeに対応したUSB Type-C端子として使用することができます。

拡張ボード右端に実装されたPCIE補助電源6PINを接続することで、2基のThunderbolt3端子のうち上側端子は『5V/3A 9V/3A 15V/3A 20V/5A』で最大100W、下側端子は『5V/3A 9V/3A』で最大27WのUSB Power Delivery3.0規格による電力供給に対応しています。(PCIE補助電源を未接続の場合は、20Wと9Wに対応)

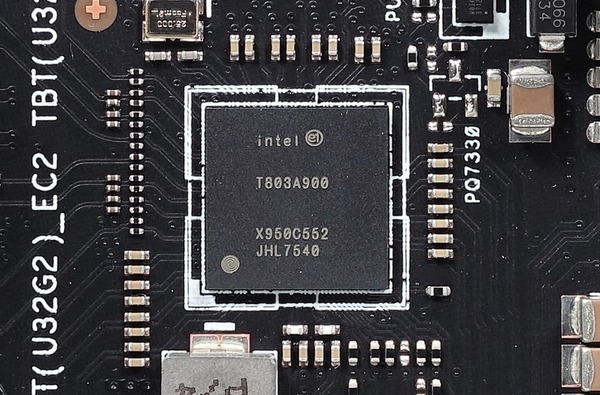

「ASUS ThunderboltEX 3 TR」は末尾2文字が示す通り、Titan Ridgeの名前で知られる2020年最新のThunderbolt3コントローラー「JHL7540」が実装されていました。

同社製旧モデルを含めてThunderbolt3拡張ボードでは従来、5PINの専用ヘッダーをマザーボードと接続していましたが、「ASUS ThunderboltEX 3 TR」では14PINの独自ヘッダーケーブルを使用します。旧製品との互換性はないので注意が必要です。

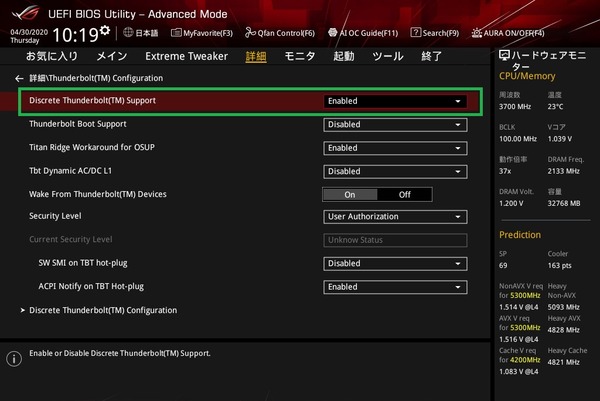

「ASUS ThunderboltEX 3 TR」はPCIE3.0x4接続の拡張ボードなので、2段目に実装されているx4サイズスロットへの増設が推奨されており、加えて「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のTB Headerに専用ケーブルを接続する必要があります。またBIOSからThunderbolt3サポート設定を有効化する必要があります。

マザーボード全体像は次のようになっています。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEはATXよりも横幅が20mmほど大きいE-ATXフォームファクタのマザーボードです。ATXマザーボードとネジ穴自体は同じレイアウトなのでATX向けPCケースにも設置できることも多いですが、裏配線用のケーブルホールが基板と被って使用できない可能性もあるので注意していください。

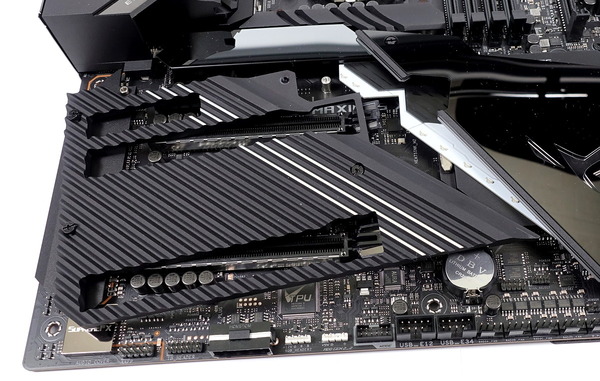

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはチップセットクーラーと一体化したマザーボードの表面を覆う金属製カバー「ROG Armor」が搭載されています。アルミニウム製アーマーは波打つような凹凸加工によって放熱表面積を拡張しており、PCIEスロット間に実装されたM.2スロットに装着するSSDを冷やすヒートシンクの役割を果たします。

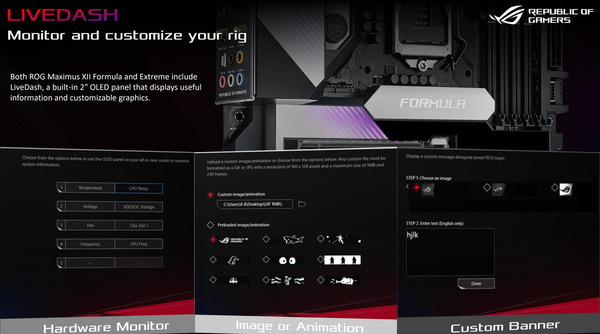

ASUSの新たな試みとして「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のPCIEスロット上側の鏡面プレートにはフルカラー有機ELディスプレイパネル「ASUS LiveDash OLED」が搭載されています。

PC起動時、POST中のチェック項目を逐次表示してくれるのが最も印象的で、今度の発展次第では初心者ガイドとして非常に有力な機能になる可能性を感じます。

LiveDash OLEDは「Armoury Crate」という総合管理ソフトウェアから制御します。ディスプレイ表示内容としてCPU温度などのモニタリング表示やアニメーションを選択可能です。横128ピクセル×縦32ピクセルの画像やGifアニメーションの表示に対応しており、各自で用意した画像・動画ファイルをグレイスケールに自動変換して表示してくれます。

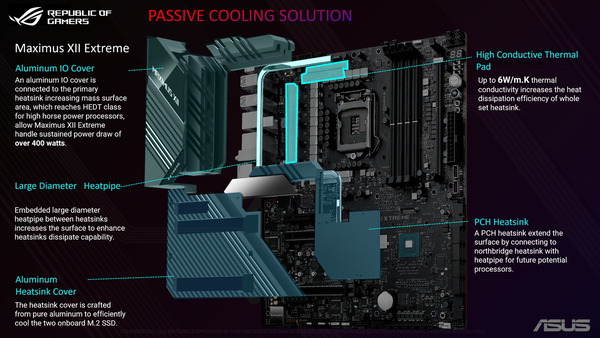

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはVRM電源クーラーとしてCPUソケットの上側と左側に大型のアルミニウム製ヒートシンクがあり、2つはヒートパイプで連結されているのが見えますが、左側ヒートシンクに覆い被さっているリアI/Oカバーも実は金属製で、VRM電源ヒートシンクとヒートパイプで接続されており放熱ヒートシンクとして機能します。リアI/Oカバーの上下には斜めラインで鏡面プレートがアクセントとして装着されており、MAXIMUS XII EXTREMEの名が刻印されています。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のVRM電源クーラーを連結するヒートパイプはコの字からさらに下に延び、チップセットクーラーまで巻き込んでマザーボード全体で大型のヒートシンクを構築しています。他社製品がフィンアレイ型ヒートシンクで表面積の密度を高める中、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はシンプルにヒートシンクの領域を広げる手法を採用しています。

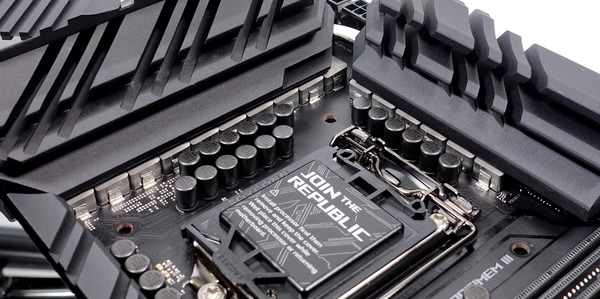

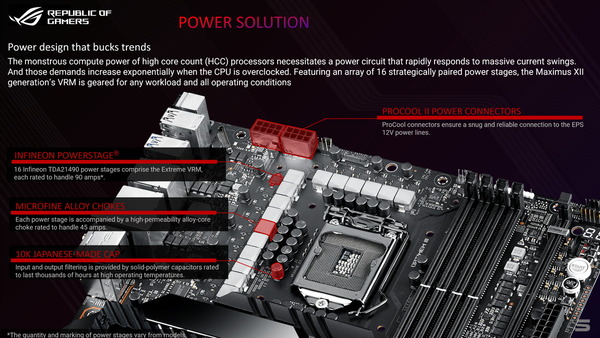

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はメインストリーム向けマザーボードながら、16フェーズの超堅牢なVRM電源回路が実装されています。

VRM電源回路を構成する素子も、定格90Aを処理可能なInfineon TDA21490 Power Stage(所謂、90A対応Dr. MOS)、定格45Aを処理可能な高透磁率合金コアチョーク MicroFine alloy chokes、入出力フィルタリングに高い動作温度で数千時間持続する10K日本製ブラックメタルコンデンサなど厳選された高品質素子です。

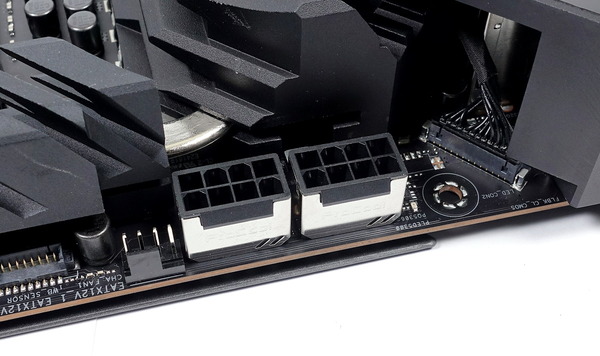

最大10コアのメニーコアがラインナップされるIntel第10世代Core-S CPUへ安定した大電力供給が行えるように「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはEPS電源端子として8PIN×2が実装されています。EPS電源端子については電源容量800W以下の電源ユニットでは1つしか端子がない場合があるので、EPS端子が足りているか事前に注意して確認してください。

また「ProCool II」と呼ばれる設計のEPS電源コネクタは、低インピーダンスなソリッドピンによってホットスポットの発生を抑制し、金属アーマーはコネクタの補強とともに熱拡散も補助します。

マザーボード裏面左側には頑丈な金属製バックプレートが装着されています。マザーボード固定ネジ穴がATXと同じで表から見て右端は基板が宙に浮いた状態になりますがバックプレートによって反りや折れ曲がりが防止されています。また各種素子の半田の出っ張りで指を切ることがありますが、バックプレートがあればその心配もありません。またVRM電源背面とサーマルパッドを介して接しており、バックプレートは放熱板としての役割も果たします。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」には一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

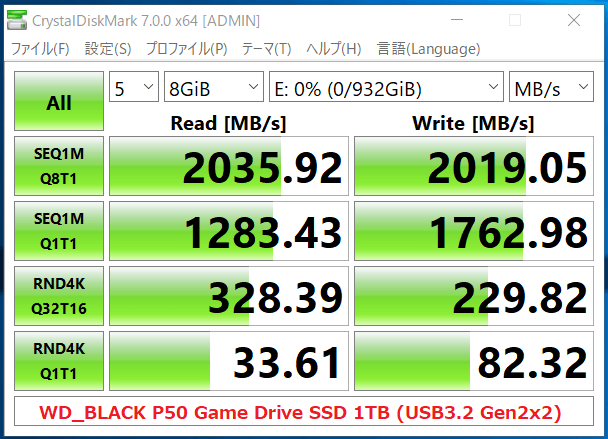

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のリアI/Oには接続帯域20Gbpsに達する次世代規格USB3.2 Gen2x2に対応したUSB Type-C端子が1基実装されています。

USB3.2 Gen2x2の接続に対応した外付けストレージについてはWDから新製品「WD_BLACK P50 Game Drive(レビュー)」が2020年1月に発売されており、USB3.2 Gen2x2に対応したUSB Type-Cで接続することによって連続アクセス2GB/sの超高速を実現できます。

リアI/Oには最新のUSB3.2 Gen2規格に対応したUSB端子として2基のType-Aと1基のType-Cで計3端子が設置されています。そのほかのUSB端子については2基のUSB2.0端子と6基のUSB3.2 Gen1端子が搭載されています。マウス・キーボードなどの周辺機器を多数繋いでいてもVR HMDに余裕で対応可能です。個人的に残念なポイントとしてはUSB3.0/3.1は無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、USB2.0は少し離れた場所に設置して欲しかったです。

ネットワーク関連ではIntel純正の2.5Gb LANコントローラー I225-V(Foxville)が採用された有線LAN端子に加えて、一般的なギガビットイーサの10倍の帯域幅を実現するMarvell AQtion(旧Aquantia)製10Gbイーサ AQC107も搭載しています。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は次世代規格WiFi6に対応した無線LAN(Intel AX201)も搭載しています。接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHzデュアルバンド、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth 5.1に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

Intel I225-V(Foxville)、Marvell AQtion AQC107、Intel AX201など「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」に搭載されているネットワーク機器はWindows10(1909)の標準ドライバでは動作しません。「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」の場合はドライバメディアとしてUSBが採用されているので問題ありませんが、光学メディアに入っているZ490マザーボードではIOポートの構成によってはインターネットに接続できない可能性も出てくるのでご注意を。

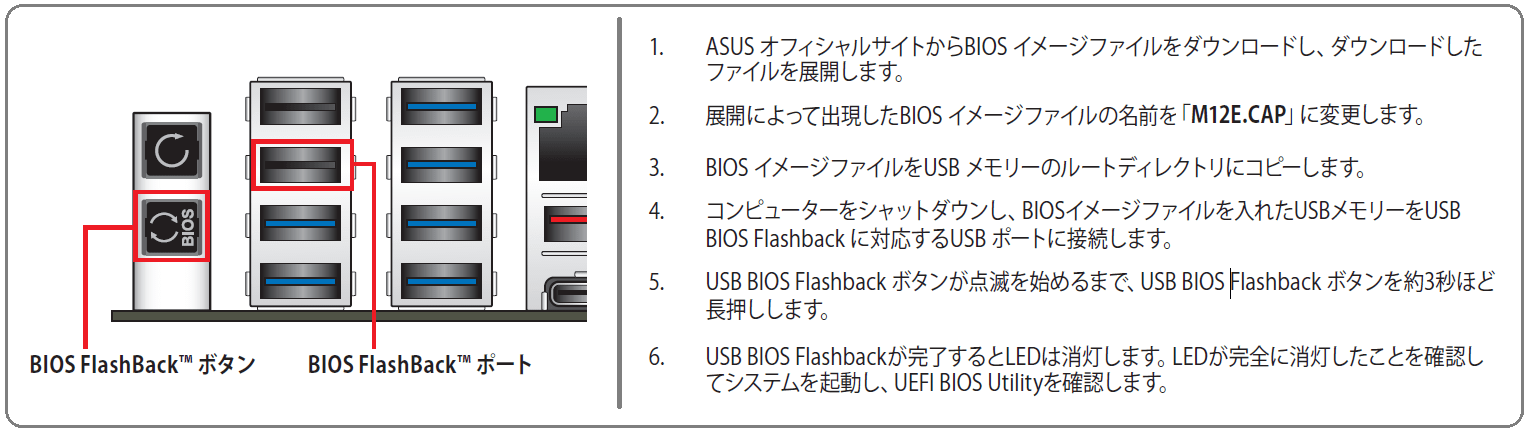

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は「USB BIOS FlashBack」に対応しています。所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続して、オンボードボタンを押すと「USB BIOS FlashBack」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

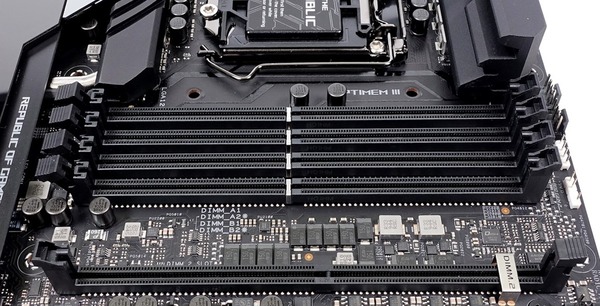

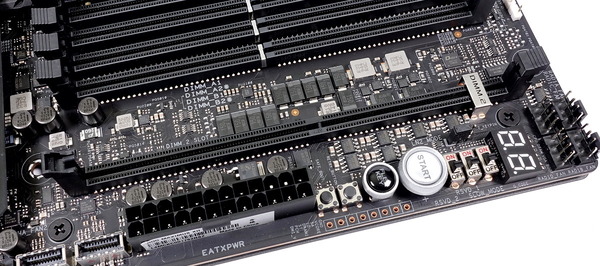

システムメモリ用のDDR4メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード下側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードを設置するPCIEスロットとは十分な距離があるのでメモリの着脱時に干渉の心配はありません。

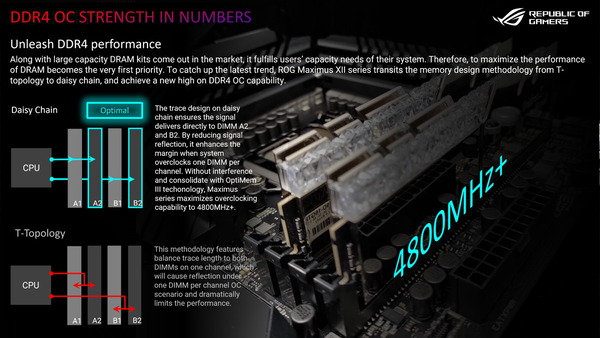

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」ではDDR4メモリ配線構造はOptmemIIIと名付けられており、従来のTトポロジーからデイジーチェーンへ切り替わっています。デイジーチェーン構造によって信号反射が低減されるので、1チャンネルに1枚という構成においてメモリOC耐性が向上し、4800MHz+の超高速メモリに対応します。また1枚32GBの大容量メモリでは3600MHz/CL16の高周波数、低レイテンシ動作が可能です。

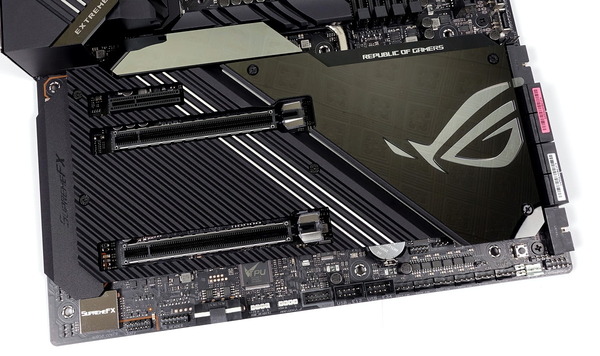

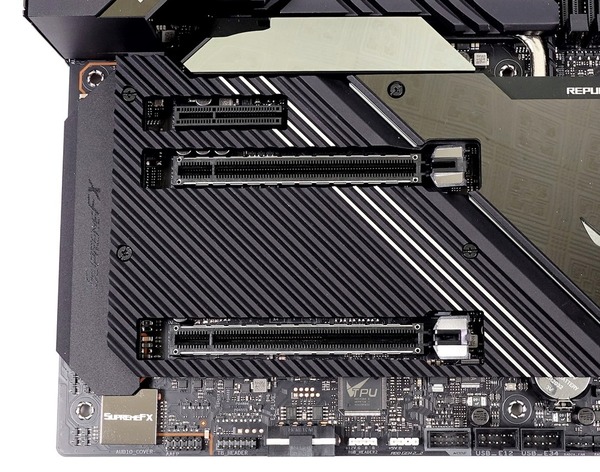

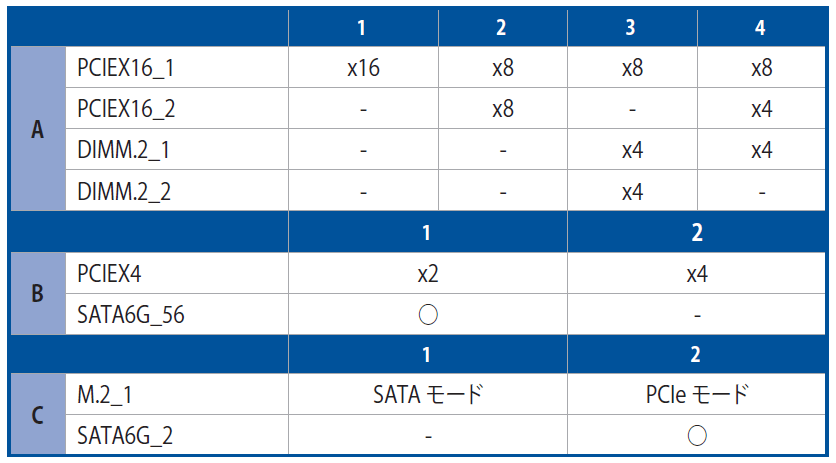

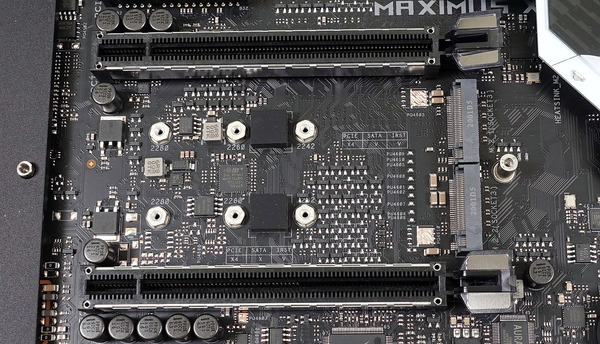

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはグラフィックボードなどを設置するPCIEスロットとして、上から順に[N/A、x4、x16、N/A、N/A、x16、N/A]サイズのスロットが設置されています。

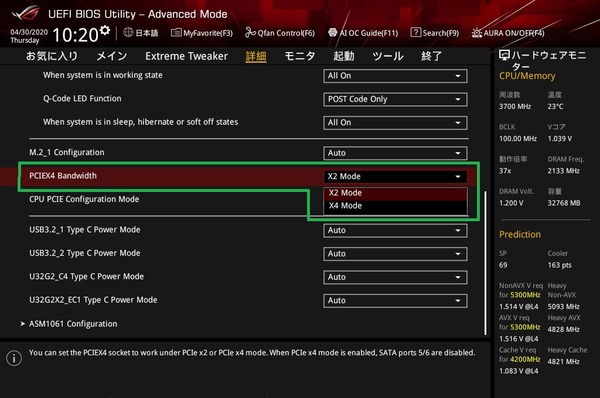

3段目と6段目のx16サイズスロットは帯域を共有しており、[x16, N/A]もしくは[x8, x8]で使用できます。2段目のx4サイズスロットはチップセット経由のPCIE3.0x4帯域ですが、SATA6G_5/6ポートと帯域を共有しており、SATA_5/6ポートを使用する場合はPCIE3.0x2帯域となります。

別売りオプションパーツのNVLink SLI Bridgeが必要ですが、3スロットのNVLink SLI BridgeがあればNVIDIAの最新GPUであるRTX 2080 TiやRTX 2080でもマルチGPU環境を構築可能です。

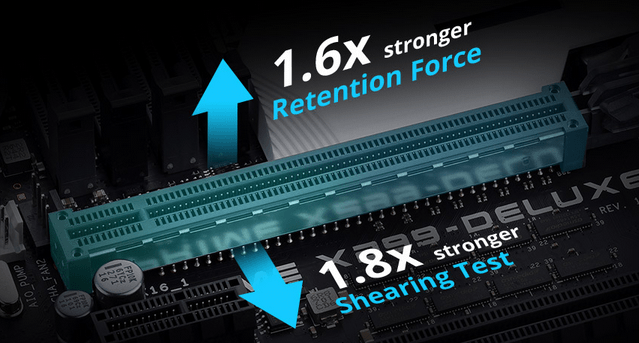

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEにも最近のトレンドとして3段目と6段目のx16サイズスロットには1Kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロットが採用されています。

またマザーボード左下にはグラフィックボードなどPCIEスロットに設置した拡張カードへ安定した電力供給を行うための追加電源としてマザーボードと平行に4PINペリフェラルコネクタのオプション電源端子が用意されています。オプション扱いですがマルチGPU構成で組む場合は接続したほうがよさそうです。

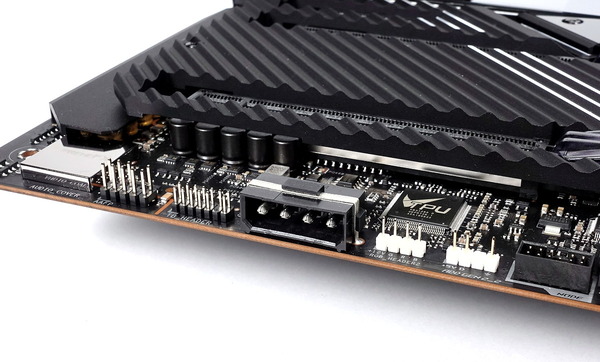

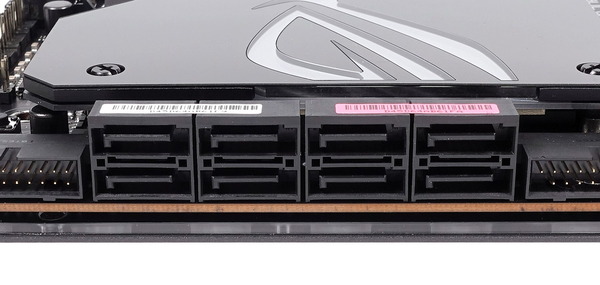

SATAストレージ用の端子はマザーボード右下に8基搭載されています。右側の6基、SATA6G_1~6はいずれもIntel Z490チップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。左側の2基、SATA6G_E1/E2はASMedia製コントローラーASM1062による接続です。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEには高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットとして、メタルアーマーを取り外すとPCIEスロット間にM2_1とM2_2の2基が設置されており、いずれもチップセット経由で接続されています。M2_1はNVMe(PCIE3.0x4)接続とSATA接続の両方のM.2 SSDに対応していますが、SATA接続のM.2 SSDを使用する場合はSATA6G_2ポートが排他利用となります。M2_2はNVMe(PCIE3.0x4)接続のM.2 SSDにのみ対応します。

PCIEスロット間の2基のM.2スロットに設置されたM.2 SSDはサーマルパッドを介して接触することで金属製アーマーを放熱ヒートシンクとして利用でき、サーマルスロットリングの発生を抑制します。

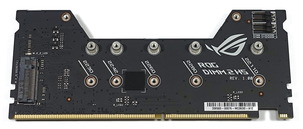

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはDDR3メモリ用のスロットを独自に改造して作成されたASUS独自のM.2 SSD用スロット「DIMM.2」が実装されています。DIMM.2スロットは誤挿入防止のためDIMM.2の名前が入った金属フレームを除けば、ほぼDDR3メモリスロットと同じ外観です。

DIMM.2拡張カードには両面に1基ずつで計2基のM.2スロットがあり、いずれもCPU直結PCIEレーンのNVMe接続M.2 SSDに対応しますが、2基のx16サイズPCIEスロットと帯域を共有(排他利用)しています。

DIMM.2スロットによってM.2 SSDを増設するには付属の専用M.2スロット拡張ボードを使用します。

DIMM.2拡張カードには表と裏の両面に計2基のM.2SSD用スロットが用意されており、スロットの端子とは逆側にはM.2スロットのナンバリングが記載されています。右の写真側がM.2_1スロット、左の写真側がM.2_2スロットです。ROG、ASUS、DIMM.2 HSなどのロゴが描かれた面に第2スロットが設置されているというのが少し腑に落ちません。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」に付属するDIMM.2スロット専用M.2スロット拡張ボードは、大型アルミニウム製ヒートシンクを標準搭載する改良モデル「ROG DIMM.2 HS」です。

拡張カードにM.2 SSDを設置してから拡張カードをDIMM.2スロットに挿入するので一見、2度手間になって面倒な気はしますが、PCケースにマザーボードを設置した後のM.2 SSDの交換作業などを考えると狭い空間でネジを回して紛失する等の心配もないので、DIMM.2のM.2 SSD設置方法は悪くない構造だと思います。

Intel Z490チップセット搭載マザーボードではCPUとチップセット間はDMI 3.0というインターフェースで接続されており、この帯域が非公式ながらNVMe M.2 SSDの接続規格であるPCIE3.0x4とほぼ同じ帯域です。

Z490チップセット搭載マザーボードのM.2スロットのうちチップセットを経由して接続されているストレージへ個別にアクセスがある場合は最新の3.0GB/s越えの高速SSDでもフルスペック動作が可能になっていますが、この帯域がボトルネックになるため複数のM.2スロットで一度にアクセスが発生すると合計で4GB/s程度がボトルネックになります。現状ではランダム性能への影響は軽微で主にシーケンシャル性能に制限がかかります。

M.2スロットのPCIEレーンがどこに繋がっているかで簡単に次のようなメリットとデメリットがあります。

| CPU直結の場合 | チップセット接続の場合 | |

| 長所 | 複数のM.2 SSD(PCH側*1含む)の 同時アクセスでもフルスペック動作 |

IRSTによるハードウェアRAIDで 性能を上げることができる |

| 短所 | IRSTによるハードウェアRAID が構築できない (Intel製SSDではVROCで ソフトウェアRAIDが構築可能) |

複数のM.2 SSDから同時にアクセス がある場合、ストライプRAIDの場合 4GB/s程度がボトルネックになる |

複数のM.2 SSDを同時にフルアクセスさせたい場合は、PCIE→M.2アダプタを使用するなどしてCPU直結のM.2スロットを用意し、マザーボード備え付けのM.2スロットと組み合わせるなど工夫が必要です。

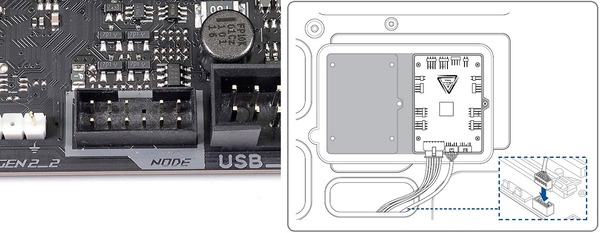

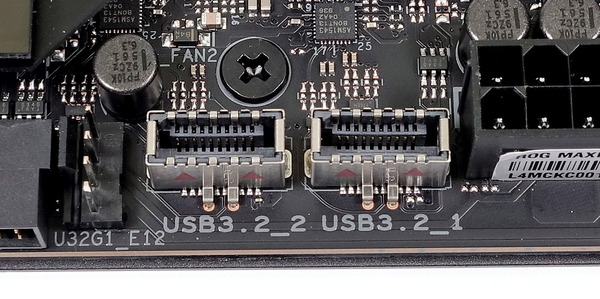

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」ではATX 24PIN端子のすぐ左に2基の内部USB3.2 Gen2ヘッダーが実装されています。

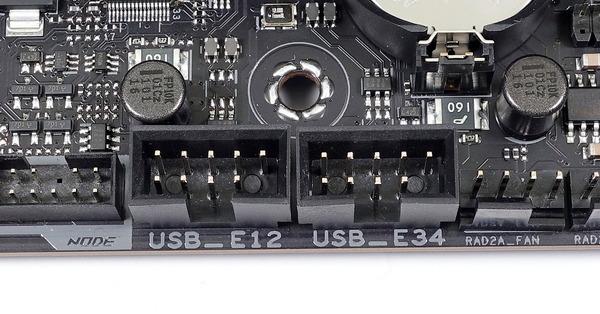

またSATAポートを挟む形で2基の内部USB3.0ヘッダーが設置されています。内部USB3.0ヘッダーはSATA端子同様にマザーボード基板と平行に実装されています。

マザーボード下側には2基の内部USB2.0ヘッダーが設置されています。Corsair iCUEやNZXT CAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEであればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

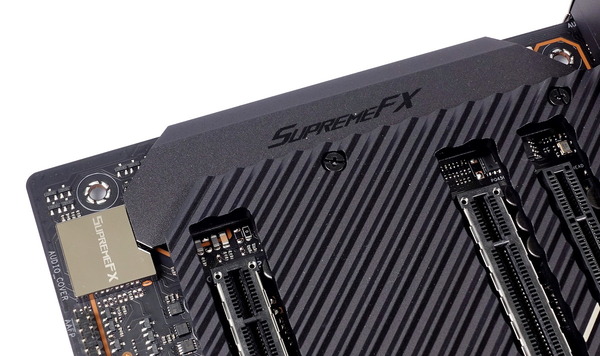

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はエンスー向けゲーミングマザーボードということで、高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「SupremeFX (Audio Codec S1220)」も採用されています。ヘッドホンアンプには120dB THD+Nに達する「ESS SABRE DAC(SABRE9023)」および「RC480 OP AMP」が採用されています。

デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずです。

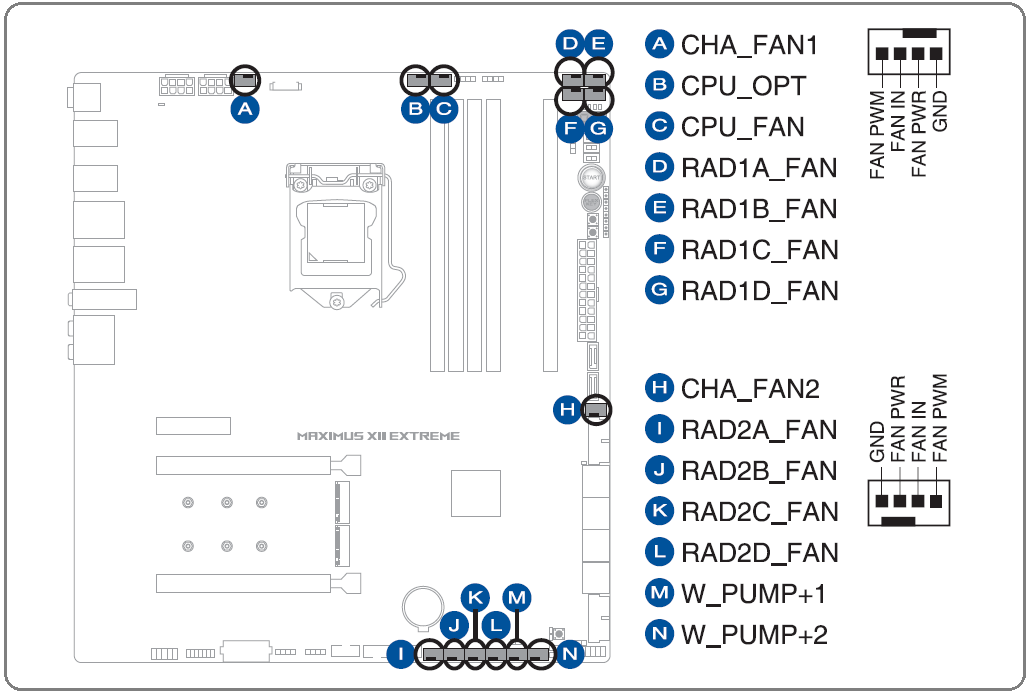

冷却ファンや簡易水冷クーラーのポンプの接続用の端子はマザーボード上の各場所に計14か所設置されています。これだけあれば360サイズなどの大型ラジエーターを複数基積んだハイエンド水冷構成を組んでもマザーボードのファン端子だけで余裕で運用可能です。加えて「W_PUMP+」端子は最大36W(12V、3A)の出力にも対応しているので本格水冷向けのD5やDDCポンプの電源としても変換ケーブルを噛ませることで使用できます。

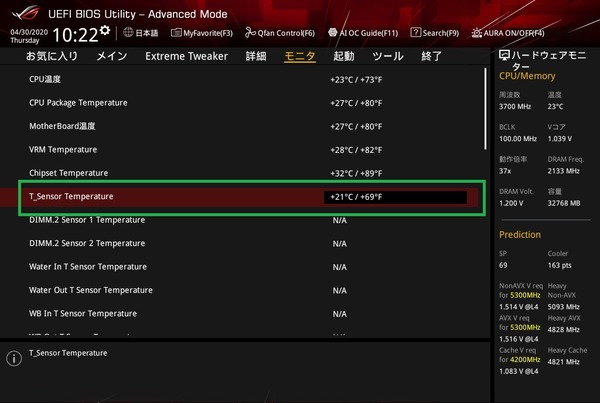

マザーボード上には本格水冷PCユーザーには嬉しい外部温度センサーの接続端子が水路IN/OUT用を含めて3基設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにお勧めしています。

加えて3PINファン用端子と同じ構造の端子は水冷の流量検出端子となっており、フローインジケーター&メーターを接続することで流量の検出が可能です。ASUSマザボさえあれば水冷環境の構築は全て大丈夫と言っても過言ではなくなってきています。

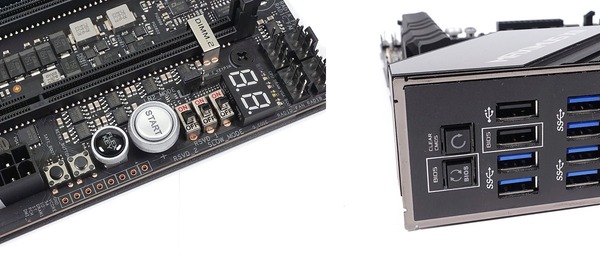

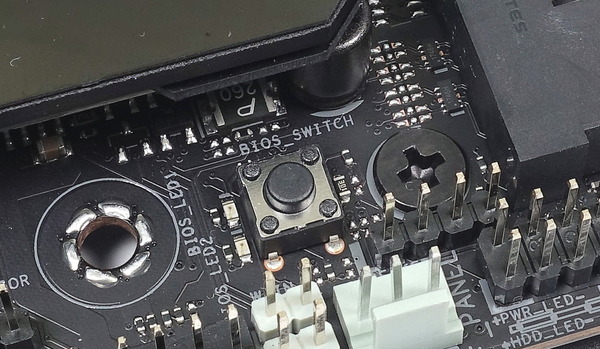

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードのスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。POSTエラーのチェックに便利なDebug LEDも設置されています。リアI/OにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

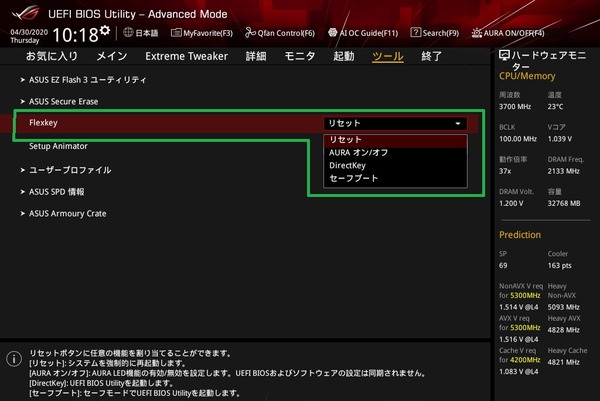

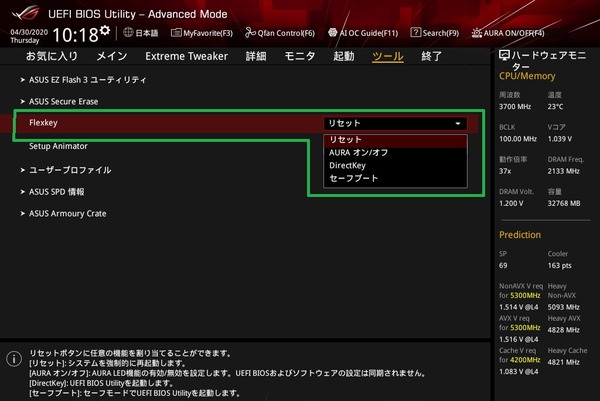

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているリセットスイッチは「Flexkey」と名付けられており、BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はデュアルBIOSを搭載しています。BIOS Flashback機能にも対応しているので、BIOS破損時の保守としての意味合いはあまりありませんが、複数のBIOSで運用する必要がある場合などに役立つ機能です。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはその他にも、極端なOC中にリセットボタンでもシステムを再起動や強制終了できない時にBIOSの設定値を保ったまま強制的に再起動を掛けられる「ReTryボタン」、コアクロックやメモリクロックが緩いプロファイルを使用してシステムを確実に起動させハードウェア故障とOC設定失敗の切り分けを容易にする「Safe Bootボタン」、マザーボード上のプローブから各種動作電圧を測定可能な「Probelt」などOCer向けの機能も多数用意されています。

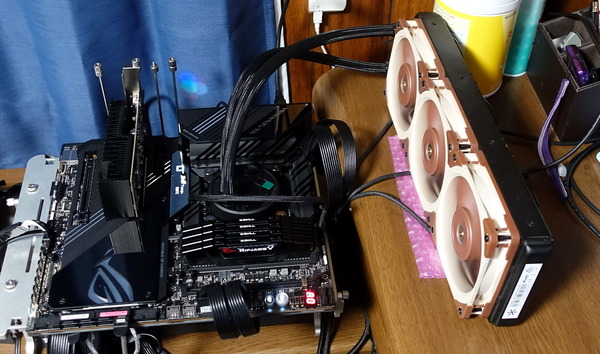

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの検証機材

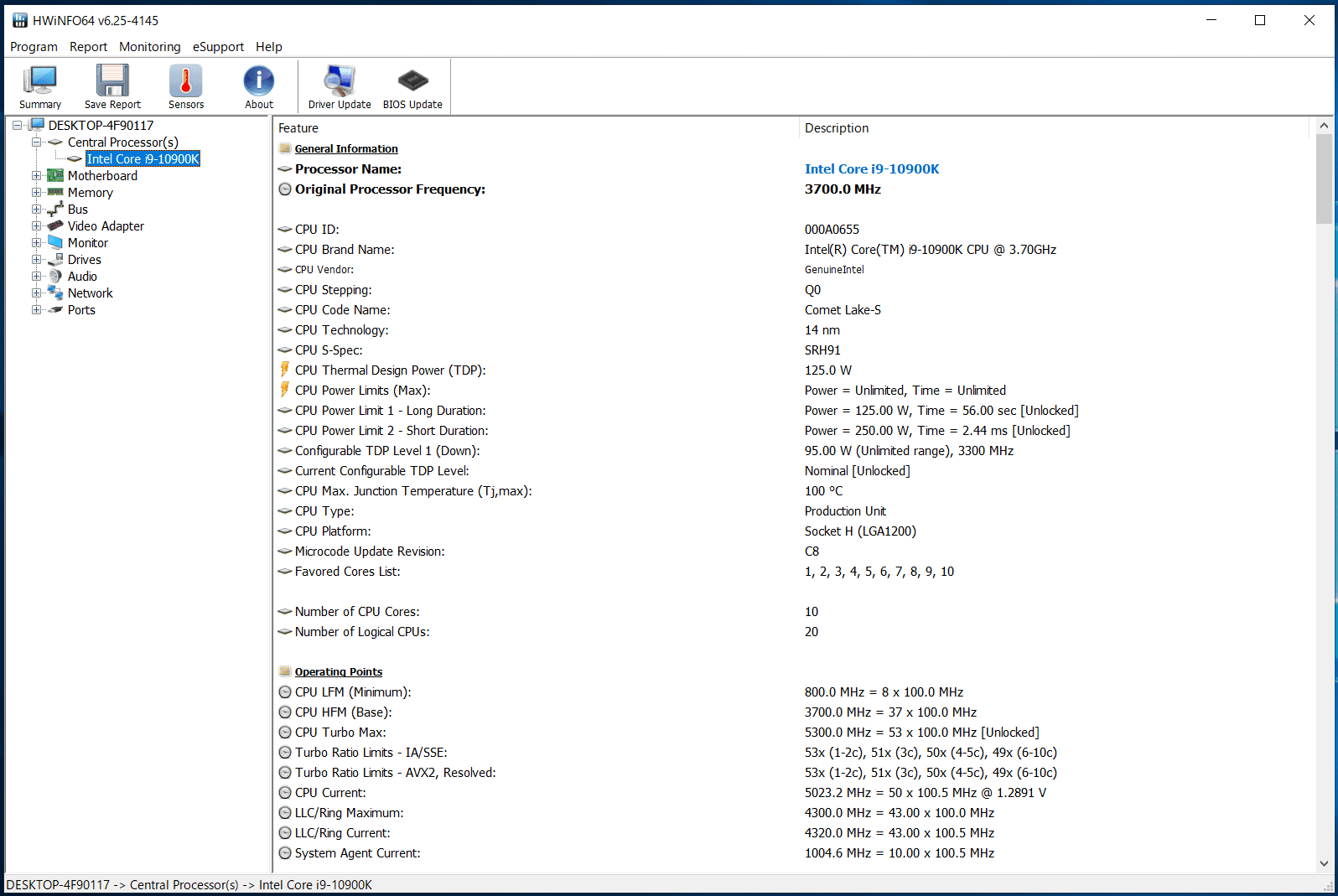

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 10900K 10コア20スレッド (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

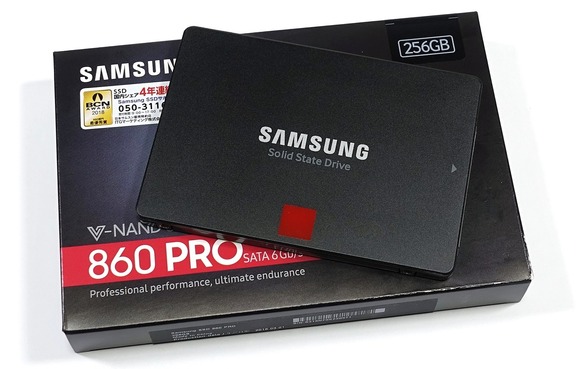

| システムストレージ | Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

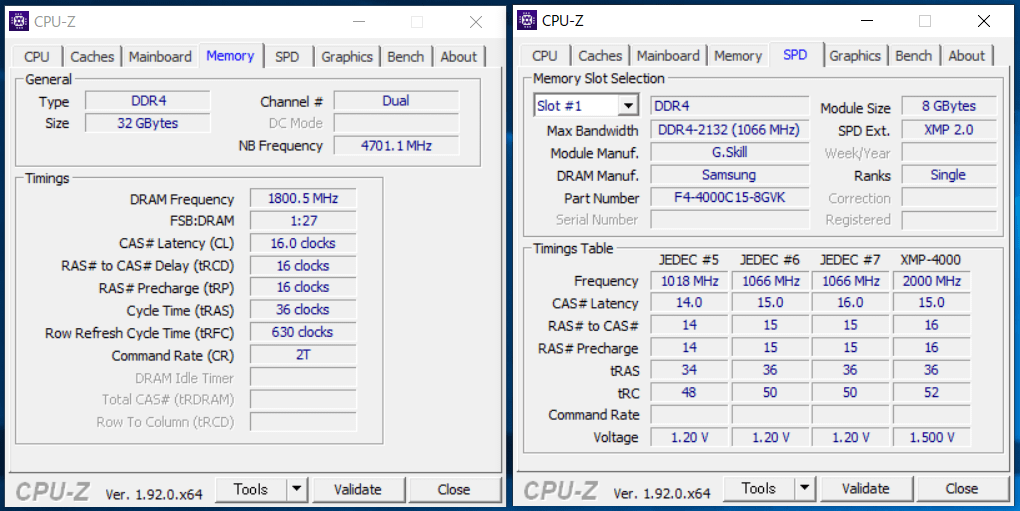

システムメモリの検証機材には、XMP OCプロファイルによるメモリ周波数4000MHzかつメモリタイミングCL15の超低レイテンシなオーバークロックに対応する8GB×4=32GBのメモリキット「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」を使用しています。かなりピーキーなOC設定なので一般にはオススメし難い製品ですが。

・「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」をレビュー

高級感のあるヒートシンクや8分割ARGB LEDを搭載してデザイン面でも優れる「G.Skill Trident Z Neo」シリーズは当サイトでも特にオススメしているDDR4メモリです。第3世代Ryzen向けにリリースされた製品ですが、3200MHz/CL14や3600MHz/CL16といった定番スペックがラインナップされていて、Intel第10世代Comet Lake-S CPU&Z490マザーボード環境でも高いパフォーマンスを発揮できるので、選んで間違いのないオススメなOCメモリです。

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」をレビュー

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」が対応するCore i9 10900Kなど上位のOC対応モデルは手動OCを行うと発熱がかなり大きくなるので大型簡易水冷CPUクーラーが推奨されますが、360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーター採用の簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファン「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。1基あたり4000円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、メインストリーム向けでもハイパフォーマンスな環境を目指すのであれば、システムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

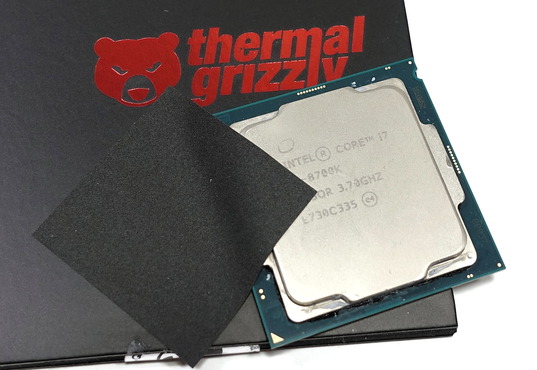

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

・「Thermal Grizzly Carbonaut」はCore i9 9900Kを冷やせるか!?

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOSについて

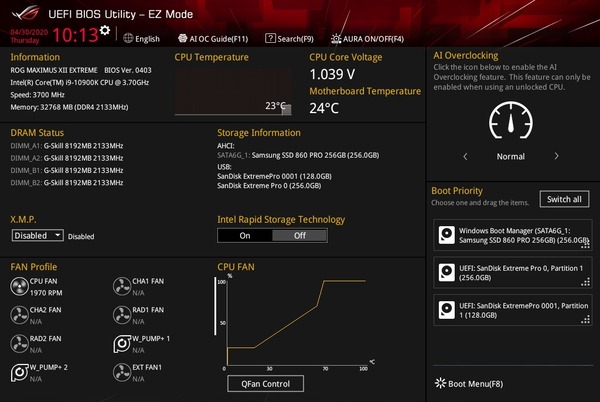

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOSに最初にアクセスするとEZモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないので「F7」キーを押してサクッと「アドバンスドモード(Advanced Mode)」へ移るのがおすすめです。

「F7」キーを押すとアドバンスドモードという従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。「Main」タブの「System language」-「English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

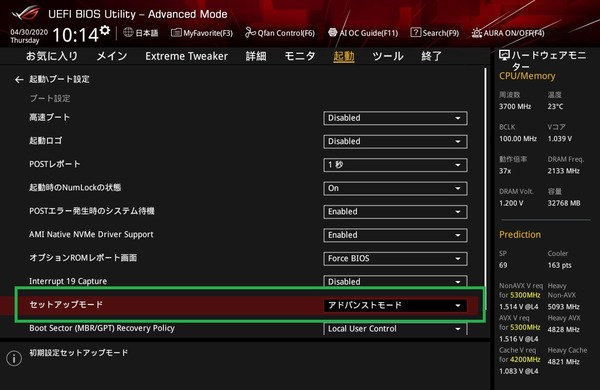

次回起動時に初回から詳細モードを起動する場合は、「起動-ブート設定」にある「セットアップモード」の項目をアドバンスドモードに変更してください。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行えます。その他の設定を行っていても左右カーソルキーですぐに退出可能です。

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は「起動」タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

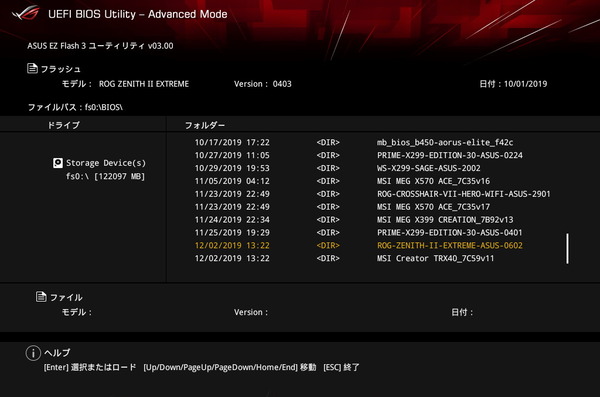

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-MAXIMUS-XII-EXTREME/HelpDesk_BIOS/

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できる「Boot override」もあるのでこちらから、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択してもOKです。

ちなみにWindows10の製品パッケージに付属するUSBメモリではUEFIで認識できないトラブルが発生することがあるようなので、そういうときはこちらの記事に従ってMS公式ツールを使用して適当なUSBメモリでOSインストールメディアを作成すると上手くいきます。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているスイッチは「Flexkey」と名付けられており、BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

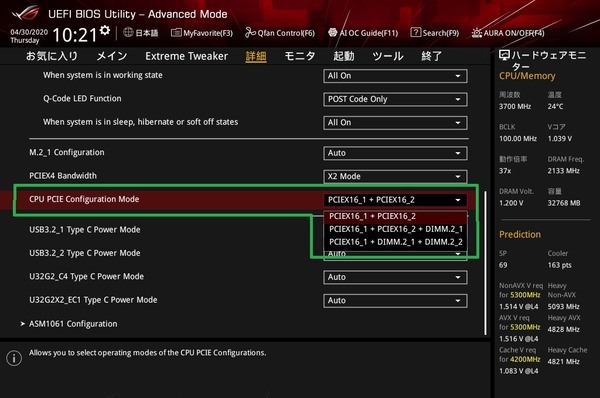

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」の2基のx16サイズPCIEスロットとDIMM.2カード上の2基のM.2スロットはCPU直結のx16 PCIEレーンを共有しており、その配分についてBIOS上から明示的に設定できます。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のx4サイズPCIEスロットはSATA6G_5/6と一部帯域を共有しており、x4動作モードとx2動作モードをBIOS上から指定できます。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のマザーボード上にあるM.2_1スロットはSATA接続のM.2 SSDを使用するとSATA6G_2と排他利用になるので、BIOS上から明示的に設定が可能です。

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」に付属する冷却ファン&サーモセンサー拡張ボード「ASUS FAN EXTENSION CARD II」に接続された機器についてもBIOS上から確認・制御が可能です。簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

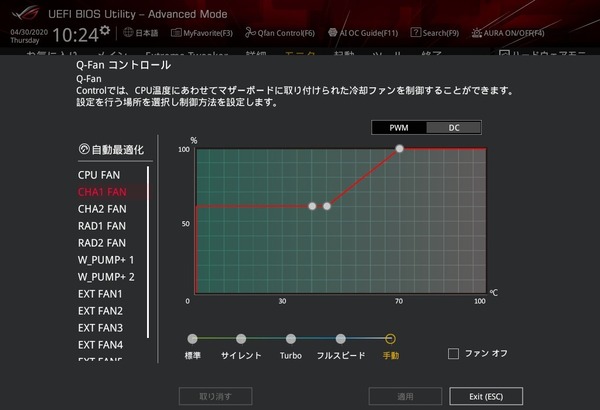

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

ファン制御モードはPWM速度調整とDC(電圧)速度調整の2種類が用意されていますが、DC速度調整の場合は制御プロファイルを手動にすると、下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂セミファンレス機能を実現する「Allow Fan Stop」の設定が表示されます。

ASUSマザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能「Q-Fan Control」があります。機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

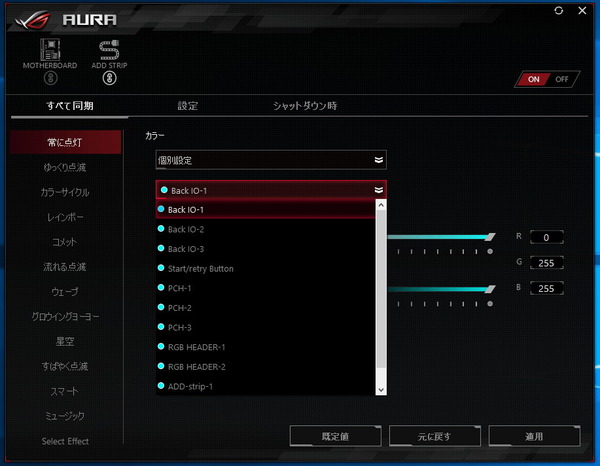

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はマザーボード備え付けのLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINイルミネーション機器を操作可能なライティング制御機能「ASUS AURA Sync」に対応しています。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にはマザーボード備え付けのLEDイルミネーションとして、チップセットクーラー、リアI/Oカバー、マザーボード右端背面の3か所にアドレッサブルLEDイルミネーションが搭載されています。オーロラライクなアドレッサブル発光パターンだけでなく、各アドレスに対して静的に発光カラーを指定することも可能です。

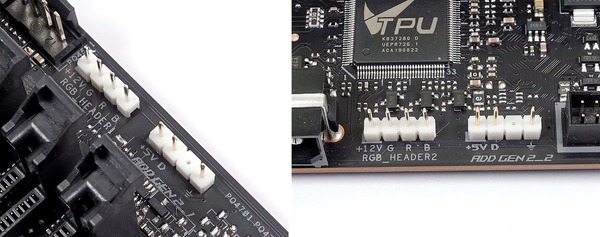

また「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のマザーボード上にはRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーが2基実装されており、当サイトでもレビュー記事を掲載しているLEDテープ「SilverStone SST-LS02」やLEDファングリル「Phanteks Halos Lux RGB Fan Frames」など汎用LED機器によるLEDイルミネーションの拡張も可能です。またマザーボード下端にはアドレッサブルLEDテープに対応したVD-G型の3PINヘッダーも実装されています。

またアドレッサブルLED機器を接続可能なARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも2基実装されています。使用可能なアドレッサブルLEDテープについては国内で発売済みの「BitFenix Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip」やASUS ROG純正品の「ASUS ROG ADDRESSABLE LED STRIP-60CM」や「AINEX アドレサブルLEDストリップライト」が動作することが確認できています。

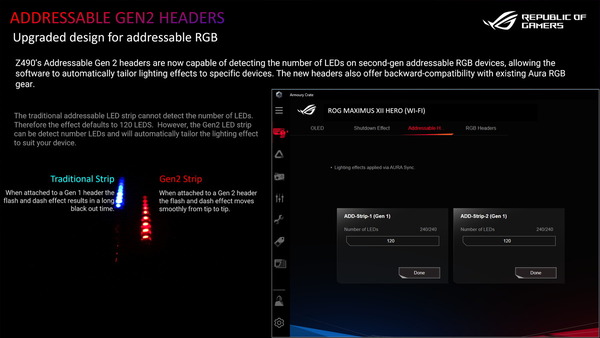

ちなみに近日発売が予定されている第2世代のアドレッサブルRGB対応LEDテープでは、これまで手動で設定していたLED球数を、デバイス毎に自動検出できるようになっており、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」も第2世代に対応したARGB対応LEDヘッダーが実装されています。

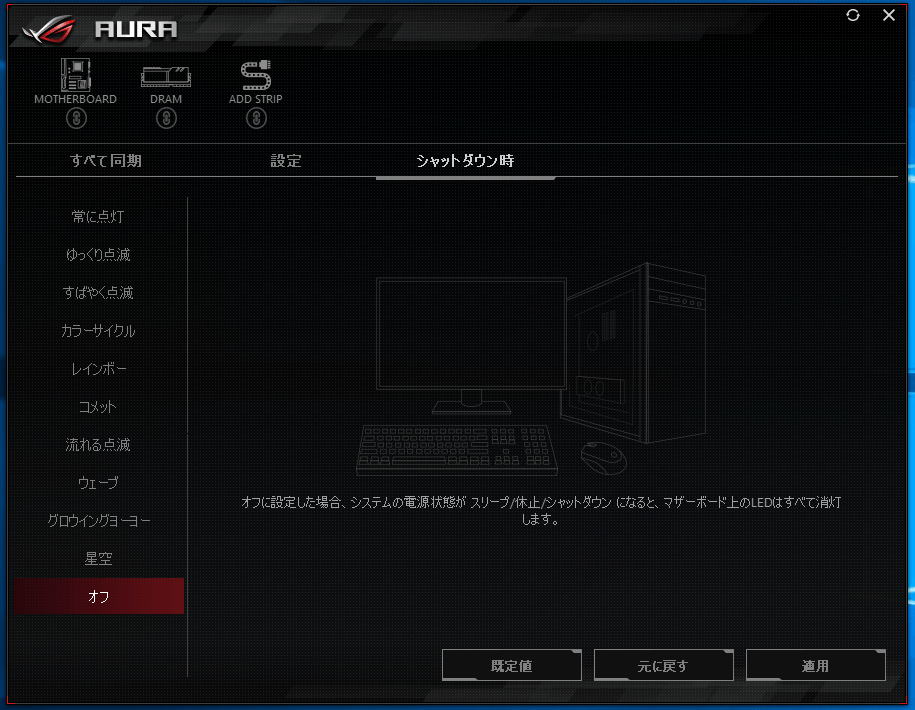

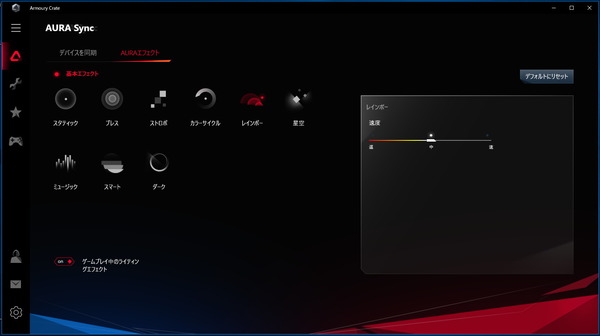

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」に搭載されたLEDイルミネーションや汎用ヘッダーに接続されたイルミネーション機器は発光カラーや発光パターンを専用アプリのAURA Syncから同期操作可能になっています。AURA Syncは公式ホームページやマザーボードのサポートページから最新版をダウンロードできます。

AURA公式DL:https://www.asus.com/campaign/aura/jp/download.html

専用アプリである「AURA Sync」を使用することで、色を指定した固定色発光、カラーサイクル等の発光パターンプリセット、温度や音楽に合わせた発光変化など自由度の高いイルミネーション設定が可能です。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのマザーボード備え付けLEDイルミネーションはアドレス指定操作に完全対応しており各ソフトウェア上からLED素子に対して個別に発光カラーを設定できます

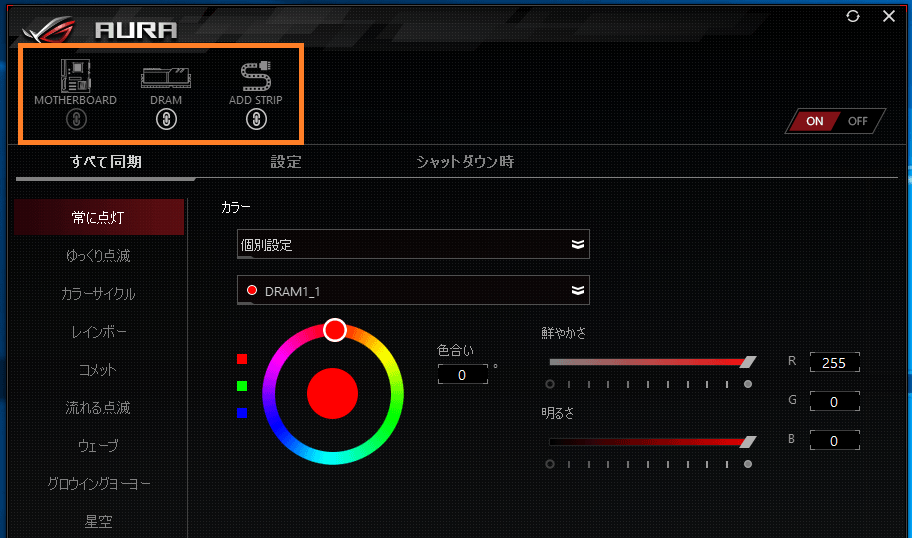

マザーボード備え付けや汎用ヘッダー以外に、ASUS AURA Syncに対応したLEDイルミネーション機器が接続されている場合、ウィンドウ左上にその項目が表示されてマザーボードと同期操作が可能になります。

当サイトでレビュー記事を公開中のG.Skill製DDR4メモリの「G.Skill Trident Z Neo」や「G.Skill Trident Z RGB」や「G.Skill Trident Z Royal」もASUS Aura Syncによるイルミネーション同期設定に対応しています。

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN」をレビュー

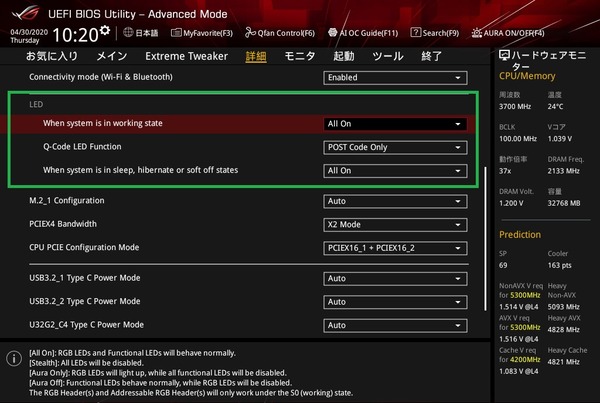

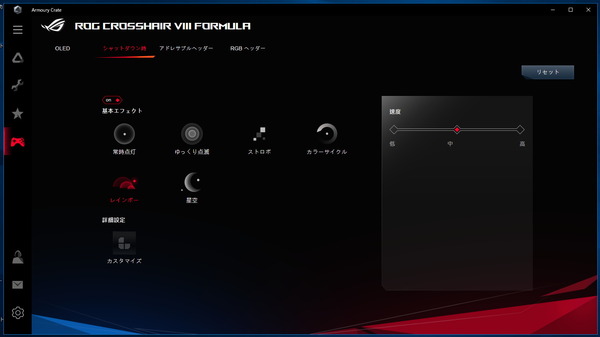

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの備え付けおよび増設のLEDイルミネーションは、デフォルトではOSのシャットダウンやスリープ時もLEDが点灯しますが、「When system is in sleep, hibernate and soft off states」の項目をOFFにすることでスリープ時やシャットダウン時のみLEDイルミネーションをOFFにすることができます。

なおシャットダウン・スリープ時のLEDの点灯・消灯設定はWindows上アプリの「AURA Sync」からも設定が可能で、アプリからの操作が優先されます。ASUS Aura Syncソフトウェアの「Power Off」タブがスリープやシャットダウン時のLEDイルミネーションの設定になっています。ここから設定を行うことでASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでもシャットダウン・スリープ時のLEDイルミネーションの消灯が可能です。

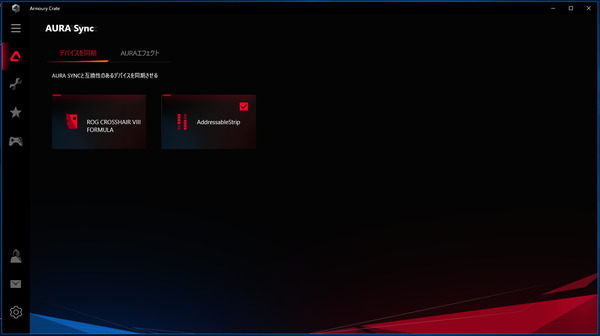

また総合管理ソフトウェア「Armoury Crate」からも、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のマザーボード備え付けLEDイルミネーションや汎用LEDヘッダー接続機器を含めたASUS AURA Sync対応機器のライティングを一括制御できます。(下はASUS ROG CROSSHAIR FORMULAの例)

ASUSのLEDイルミネーション機能「AURA Sync」については汎用イルミネーション機器の使用方法や導入例などを下の記事でも紹介しているので、詳しくはこちらを参照してください。

・ASUS製のLEDイルミネーション操作機能「AURA Sync」の使い方

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのOC設定について

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

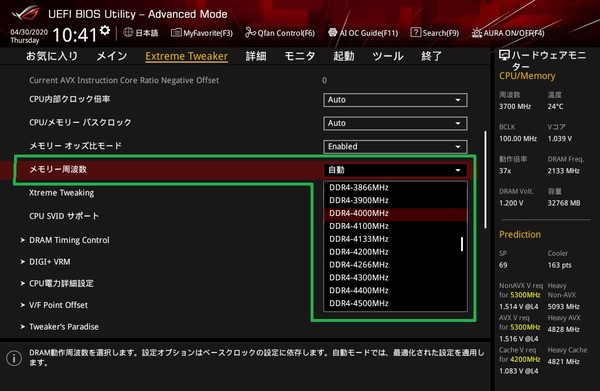

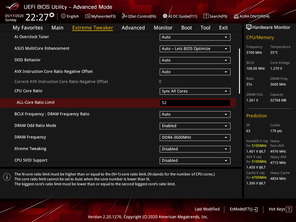

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のオーバークロック設定は「Extreme Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。「Extreme Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

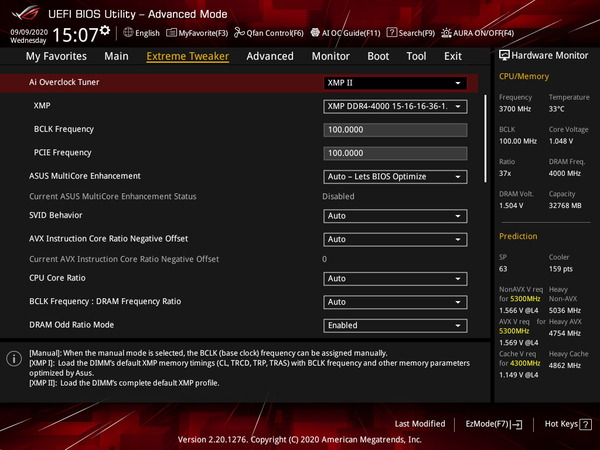

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のオーバークロック設定項目の最初にある「AI Overclock Tweaker」ではプルダウンメニューから「Auto」「Manual」「XMP」の3つの設定モードが選択できます。Autoモードは基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モードとなっています。ManualモードはBCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モードです。XMPモードはManualモードベースですが、OCメモリに収録されたXMPプロファイルを適用できる設定モードになっています。

OC初心者はXMPを使用しないならAutoモード、XMPを使用するならXPMモードを使用すればOKです。

CPUコアクロック(コア倍率)の変更について説明します。

コアクロックはコア数に対して各コアに最大動作クロック(BCLKに対する倍率)を指定できます。「コア0:コア1:コア2:コア3」を倍率として、例えば「45:43:43:42」のようにバラバラに指定した場合、4つのコアのうち1つに負荷が掛かる場合は4コアのうち1つが45倍動作、2つと3つの場合は43、4つの場合は42となります。

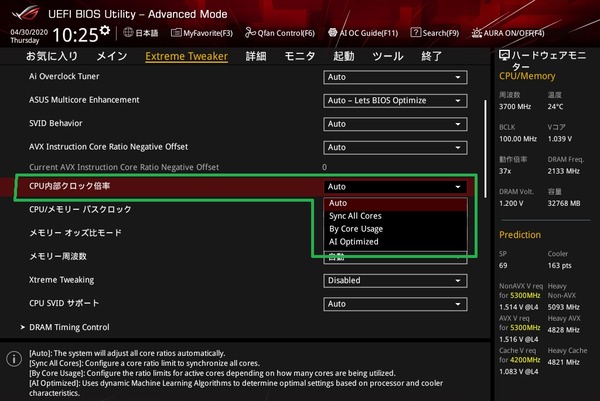

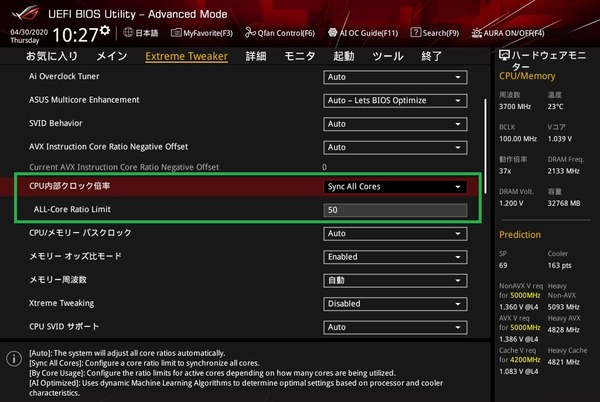

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEではCPU内部クロック倍率の設定モードとして、マザーボードのお任せとなる「Auto」、全コアの倍率を同じに設定する「Sync All Cores」、負荷のかかっているコア数によって最大動作倍率を設定する「By Core Usage」、自動的にOC設定を最適化してくれる「AI Optimized」の4つのモードが存在します。

一般ユーザーがCPUのOCを行う場合は通常、全コアの最大倍率を一致させると思いますが、同マザーボードの場合は「Sync All Cores」モードを選択して「1コアの倍率制限値: 50」と設定することでデフォルトのBCLK(ベースクロック)が100MHzなのでその50倍の5.0GHzで全てのコアが動作します。

「By Core Usage」モードでは負荷がかかっているコア数に対して最大動作倍率を設定可能です。

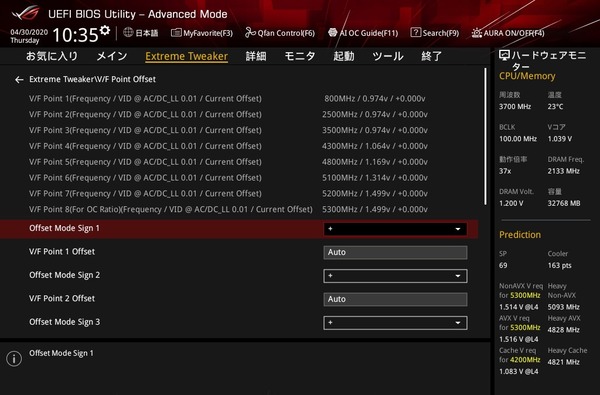

Intel第10世代CPUは、従来ではオフセットやアダプティブのような大雑把な調整しか不可能だったV/Fカーブ(動作周波数と動作電圧の関係)を細かく調整できるようになっています。ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでは「V/F Point Offset」の名前で同設定が配置されています。

現時点では既定の8点の周波数に対して設定されたCPU個体毎のストック電圧に対して、+/-のオフセット電圧を設定できます。Core i9 10900Kの場合は800MHz、2500MHz、3500MHz、4300MHz、4800MHz、5100MHz、5200MHz、5300MHzに対してコア電圧オフセット値を指定できます。

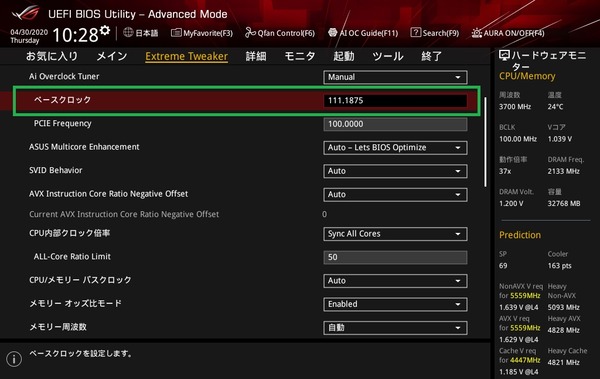

「AI Overclock Tweaker」から「Manual」モードもしくは「XMP」モードを選択するとベースクロック(BCLK)の設定項目が表示されます。デフォルトのAutoでは100MHzに固定されていますが、設定値の直打ち、もしくはプラスマイナスキーで操作することによって40~1000MHzの範囲内で設定できます。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率45倍の場合はコアクロック4.95GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常はAutoか100MHzが推奨です。

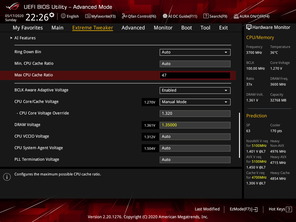

キャッシュ動作倍率は「CPUキャッシュ最大動作倍率(Max CPU Cache Ratio)」から変更可能です。CPUコアクロック同様にベースクロックに対する動作倍率でキャッシュの動作周波数を設定できます。

続いてコア電圧の調整を行います。

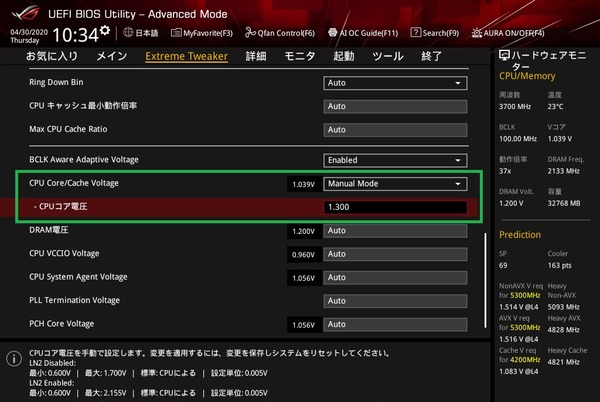

Intel第10世代CPUではCPUコアとキャッシュへの電圧は共通なので、CPUコアクロックやキャッシュクロックのOCに関連する電圧設定として、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでは「CPUコア/キャッシュ電圧(CPU Core/Cache Voltage)」の項目を変更します。

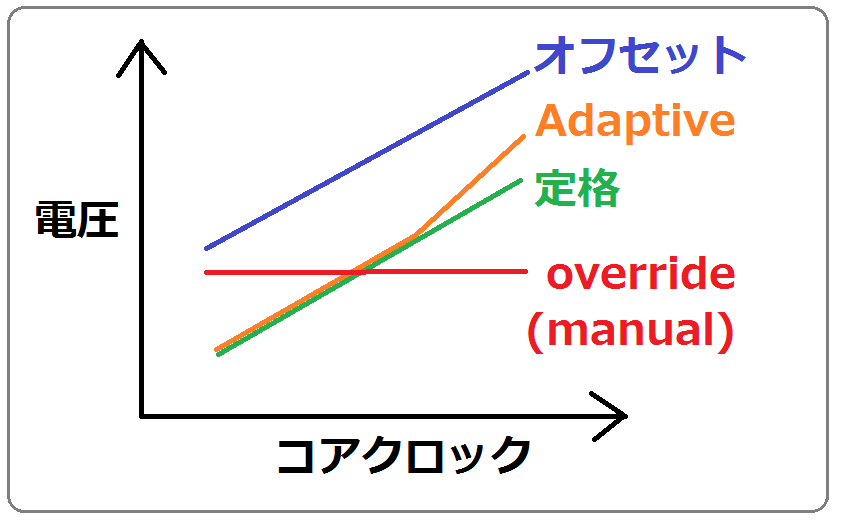

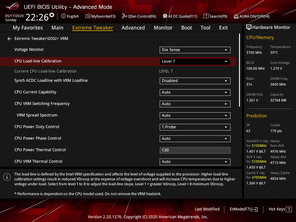

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEではCPUコア電圧をマニュアルの設定値に固定する「Manual」モード、CPUに設定された比例値にオフセットかける「Offset」モード、ターボブースト時にのみ昇圧を行う「Adaptive」モードの3種類が使用できます。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでCPUコア/キャッシュクロックのOCを行う場合、CPUコア電圧の設定については設定が簡単で安定しやすいので固定値を指定するManualモードがおすすめです。10コア20スレッドCore i9 10900KをOCする場合、CPUコア電圧の目安としては最大で1.300~1.350V程度が上限になると思います。

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、オフセットモードやアダプティブモードはCPU負荷に比例して電圧が設定されており、低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れるのですが、OCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

仮にOCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

ちなみにマザーボードにより対応しているモードは異なりますが、CPUのオーバークロックに付随するコア電圧のモードの概略図は次のようになっています。

またCPUのOC/DCに関連する電力設定としてASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEではコアクロックと電圧の設定項目の中間あたりに「External Digi+ Power Control」と「CPU電力詳細設定」の2つがあります。

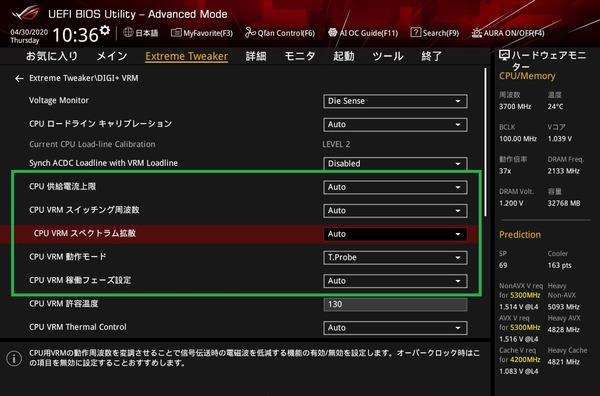

コアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい項目として「External Digi+ Power Control」の「ロードラインキャリブレーション」があります。ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能となっており、補正の強度としてLevel 1~Level 8の8段階になっており、Levelが大きくなるほど電圧降下の補正は強くなりOCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。

「External Digi+ Power Control」ではその他にも「CPU VRM スイッチング周波数」「CPU VRM スペクトラム拡散」「CPU VRM 可動フェーズ設定」などCPUのオーバークロック時にマザーボードVRMからの電力供給を安定させる設定項目が用意されています。

その他にもCPUコアクロックをOCする場合は「CPU SVID」や「C State」を無効化すると、OC時の動作が安定しやすくなるようです。

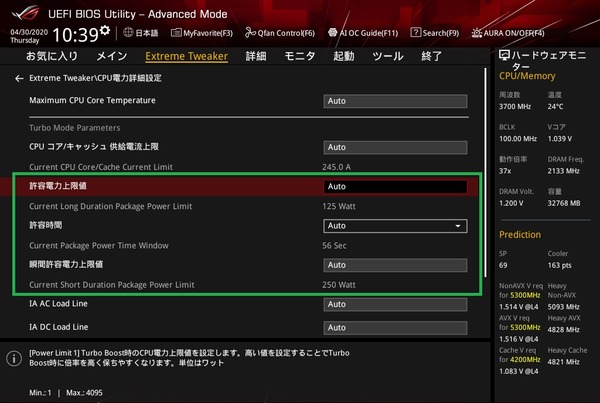

また「CPU電力詳細設定」には「瞬間許容電力制限値(Short Duration Power Limit)」「許容電力上限値(Long Duration Power Limit)」という2つの電力制限機能があり、電力制限がかかる閾値(単位はW)と電力制限がかかるまでの時間を設定できます。

電力制限がかかるとその指定電力内に収まるようにコアクロックに制限がかかります。デフォルトの状態では「Auto」になっていますが、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでは手動でコアクロックのOCを行った場合はパワーリミットが掛からないように勝手に設定してくれるので放置でも問題ありません。基本的に一定消費電力以内に収めるための省電力機能(+若干のシステム保護機能)と考えてください。

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

一方でXMPによるメモリOCは上の手順によるOCをメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありませんが、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」では正常にPOSTできないメモリOC設定でエラーが出た場合は数回再起動した後、自動で2133MHzのような緩い設定で起動してくれるのでメモリOCを安心して行えます。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEでは「AI Overclock Tweaker」からXMPモードを選択することでOCメモリに収録されたXMPプロファイルによるメモリのオーバークロックが可能です。

「AI Overclock Tweaker」のAutoモードやManualモードにおいて「DRAM Frequency」の設定値がAutoになっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック2133~2666MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

手動でメモリ周波数を設定する場合は「DRAM Frequency」の項目でプルダウンメニューから最大8400MHzまでの動作クロック(倍率)設定が可能です。

メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まっているので、BCLKを標準値の100MHzから120MHzに上げると、44倍設定時の動作周波数は4000MHzから5280MHzに上がります。

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。メモリタイミングを手動で設定する場合は基本的には「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な3タイミングと、加えて「Refresh Cycle Time (tRFC)」と「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

主要なタイミング設定値から「RAS Precharge (tRP)」の項目がなくなっているのがメモリOC耐性的にどのような影響があるのか気になるところです。

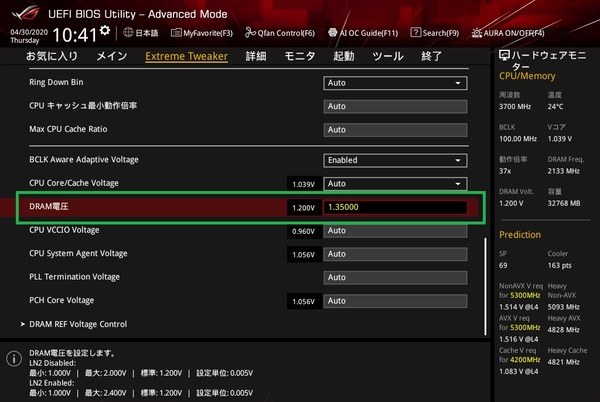

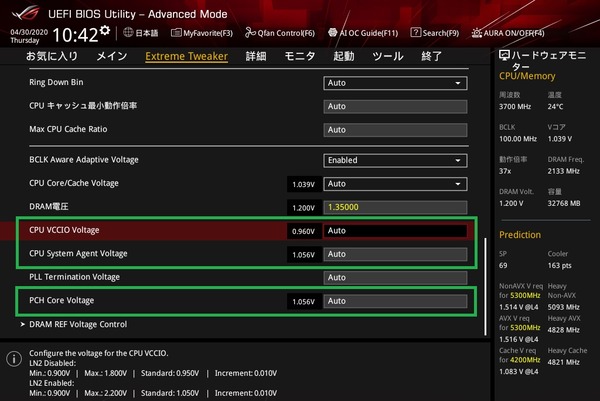

DDR4メモリの周波数OCを行う際は「DRAM Voltage(DRAM電圧)」の項目を、3000MHz以上にOCする場合は1.300~1.350V、3800MHz以上にOCする場合は1.370~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

1,2世代前の過去のIntel CPUではメモリ周波数を3200MHz以上にOCする場合は「VCCSA(CPU SA Voltage)」を盛ると動作がメモリOCが安定したのですが、Intel第8/9世代CPU環境における「VCCSA」の影響は今のところよくわかりません。Auto設定で安定しない場合は昇圧を試してみても良いかもしれません。

また今のところZ490環境では不具合を確認できていませんでしたが、メモリのオーバークロックでPCIE拡張カードの検出不可やオンボードUSB端子の干渉などが発生する場合は「電圧設定」にある「VCCIO(CPU VCCIO Voltage)」や「チップセット電圧(PCH Core Voltage)」を盛ると安定するかもしれません。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところの紹介はこのあたりにしてASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

まずはFast Bootとフルスクリーンロゴを無効にしてOSの起動時間を測定したところ、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの起動時間は18秒ほどでした。多機能なハイエンドマザーボードはPOSTやWindowsのブートに時間がかかる傾向がありますが、ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEは起動が非常に高速です。

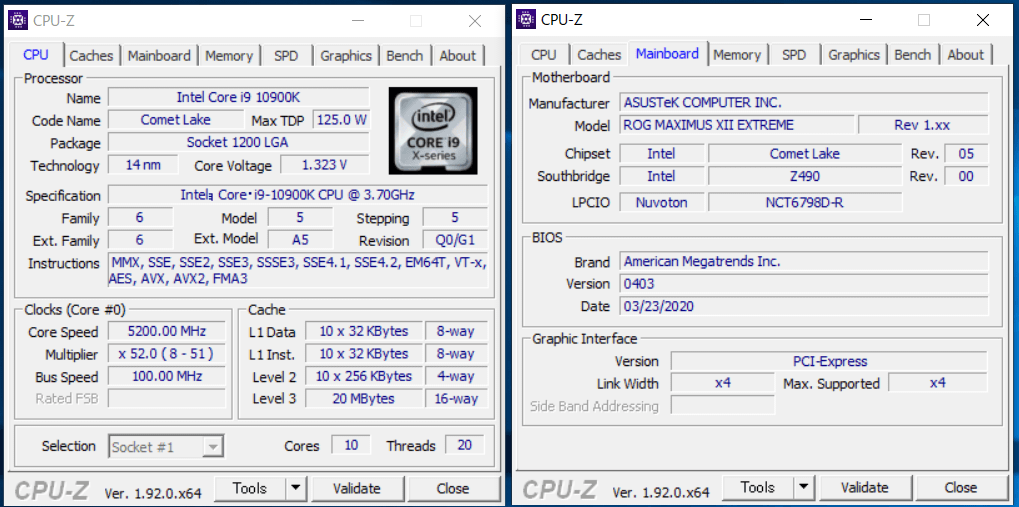

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」にCore i9 10900Kを組み込んだ場合のBIOS標準設定における動作についてですが、Intel Extreme Tuning Utilityから確認したところ、2コアまでは53倍、全10コアで49倍の動作倍率になっており、CPUコア動作倍率は仕様値通りです。電力制限についてもPL1=TDP=125で公式仕様の通りに適用されており、BIOS標準設定ではTDP125WのCPUとしてCore i9 10900Kを運用できます。

続いてASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用した場合のCPUとメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

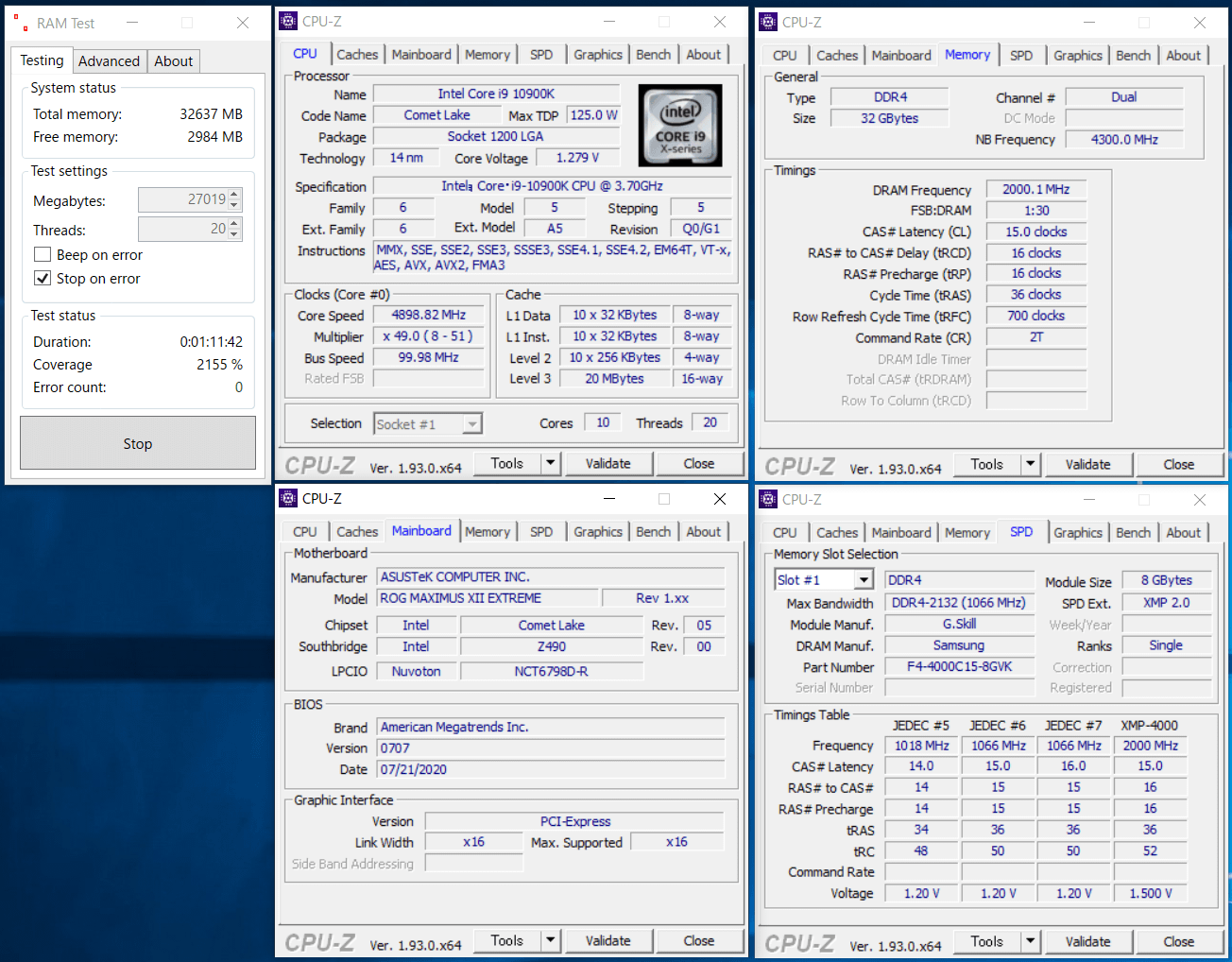

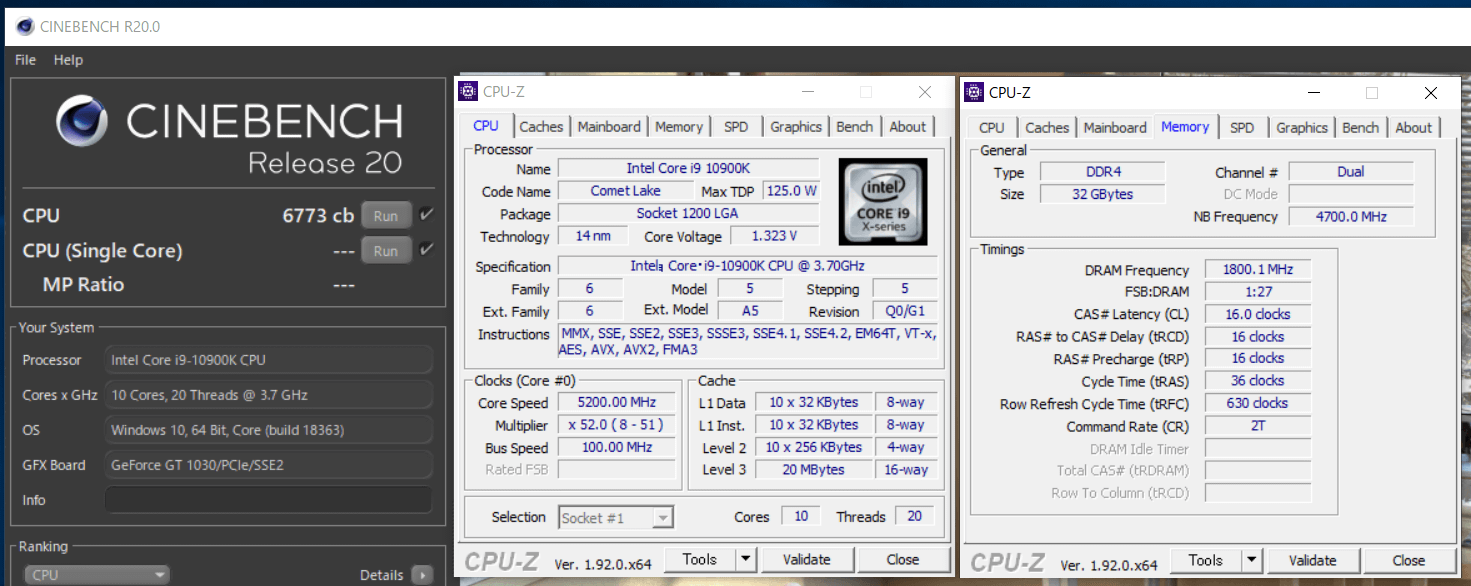

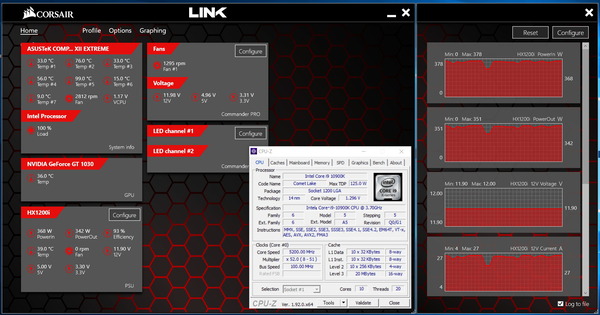

Core i9 10900KのOC設定は「CPUクロック倍率:52」「キャッシュ倍率:47」「CPUコア電圧:1.320V(固定モード)」「CPU SVIDサポート: Disabled」「ロードラインキャリブレーション: Level7」、メモリのOC設定は「メモリ周波数:3600MHz」「メモリ電圧:1.350V」「メモリタイミング:16-16-16-36-CR2」としています。

上の設定を適用したところ問題なくOSを起動させることができました。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEの環境(BIOS:0707)においてメモリのオーバークロックを行ったところ、G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVKのOCプロファイルによる、メモリ周波数を4000MHz、メモリタイミング:15-16-16-36-CR2の超低レイテンシで安定動作を確認できました。「MSI MEG Z490 UNIFY」はセカンド・サードタイミングのオートフィルの精度が非常に優秀です。

G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVKのOCプロファイルはすでに検証済みの一部Z490マザーボードでは起動までは安定するものの、ストレステストをクリアできなかったのですが、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」ではそのOC設定がすんなりと動作しました。

また同メモリキットを使用してBIOSから『メモリ周波数4000MHz、メモリタイミング16-16-16-36-CR2、メモリ電圧1.450V』のようにメモリ周波数と主要タイミングのみのカジュアル設定で4000MHz/CL16のOCを適用したところ、こちらも無事に安定動作を確認できました。

10コア20スレッド「Intel i9 10900K」のコア5.2GHz/キャッシュ4.7GHz、メモリ周波数3600MHz、メモリタイミング16-16-16-36-CR2でCinebench R20も問題なくクリアできました。

続いてこのOC設定を使用してストレステストを実行しました。

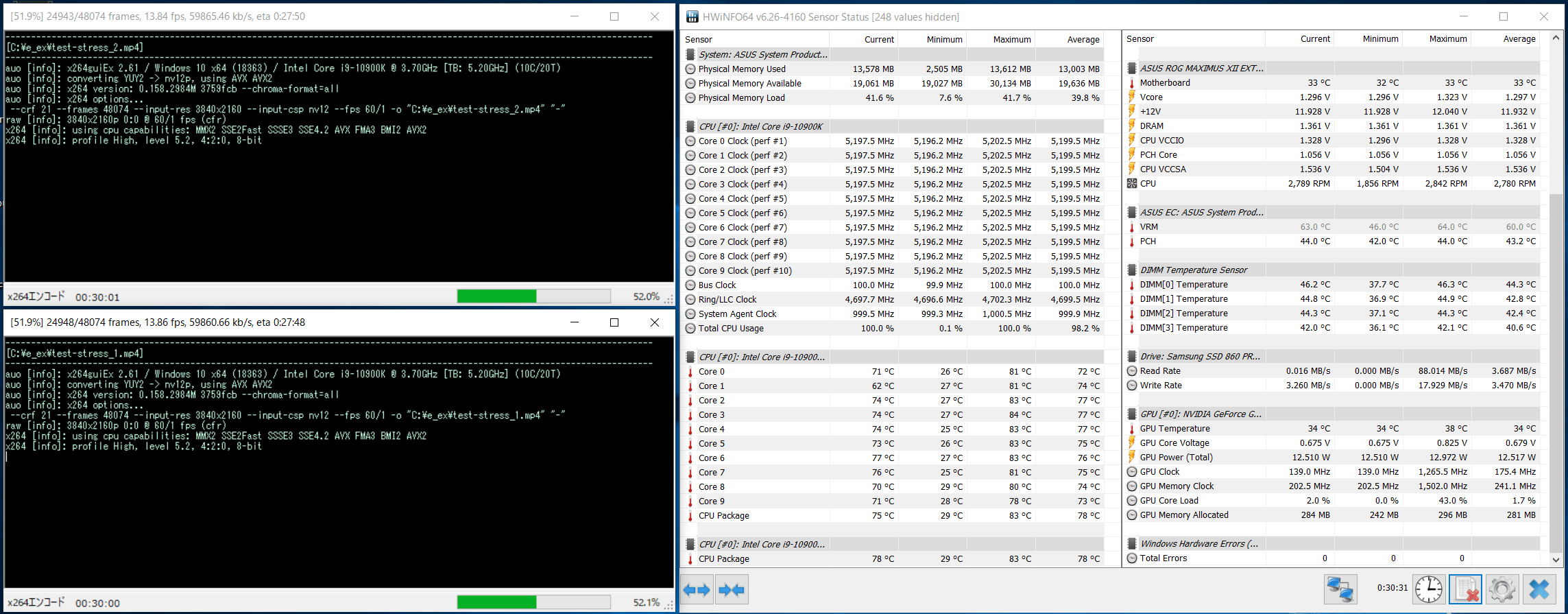

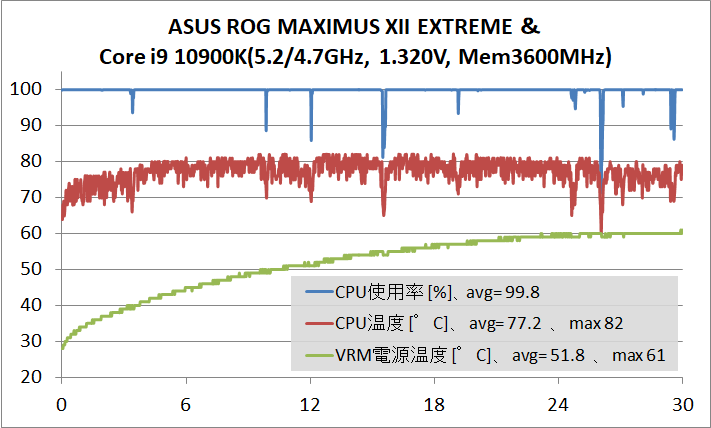

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)をソースとしてAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。Core i9 10900Kは10コア20スレッドのCPUなので、同じ動画のエンコードを2つ並列して実行し、30分程度負荷をかけ続けます。ストレステスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

ストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになりました。マザーボードにASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用することでCore i9 10900Kを全コア同時5.2GHz、キャッシュ4.7GHz、メモリ3600MHzにOCしてストレステストをクリアできました。CPUクーラーのファン回転数は1200RPMで固定しています。

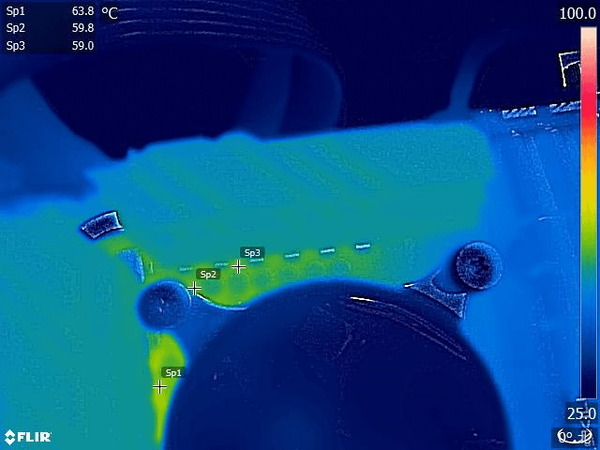

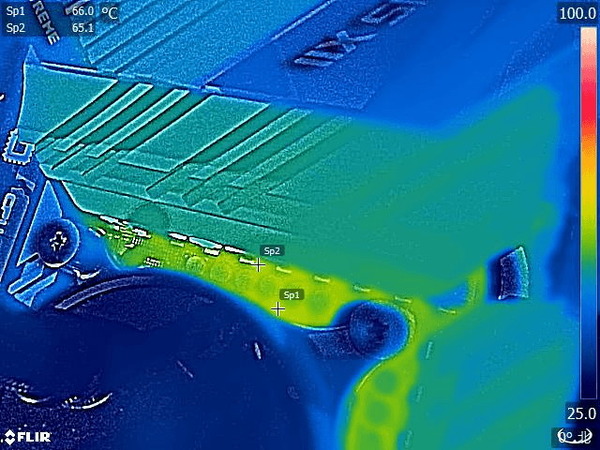

スマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用してASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのVRM電源温度をチェックしてみました。

最初からCore i9 10900Kを上記のBIOS設定でOCした時の負荷テスト中の温度をチェックしていきます。ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME環境でCore i9 10900Kを全コア5.2GHzまでOC、かつメモリも3600MHzにOCするとシステム全体(ほぼCPU)の消費電力が330W~350Wに達します。

Core i9 10900Kを全コア5.2GHzにOCするとEPS電源経由の消費電力は300Wを超過し、エンスージアスト向けCore-Xもかくや、というくらい非常に大きいCPU消費電力が発生します。

そんなCPU消費電力300W級のVRM電源負荷に対して、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は90A対応Dr. MOSで構成される超堅牢な16フェーズVRM電源回路と、ヒートパイプによってマザーボード全体へ拡張される超大型のVRM電源クーラーという標準装備のみ、スポットクーラーの増設も不要で、VRM電源温度はソフトウェアモニタリングで60度前後、サーモグラフィーのホットスポットでも60度半ばに収めることができました。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」であれば、市販CPUクーラーで最高性能な360サイズ簡易水冷はもちろん、DIY水冷も含めて、Core i9 10900Kの常用OCに標準装備のみのパッシブ空冷で余裕の対応が可能です。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- ROG MAXIMUSシリーズらしいブラック一色のクールなデザイン

- マザーボード備え付けのアドレッサブルなLEDイルミネーションが綺麗

- 有機ELディスプレイパネル「ASUS Live Dash OLED」が意外と便利かも

- 16フェーズの堅牢なVRM電源回路、MB全体に広がる超大型VRM電源クーラーを搭載

- 10コアCore i9 10900K 5.2GHz OC、メモリクロック4000MHz/CL15で安定動作

- 4000MHz/CL16がカジュアル設定で安定動作、タイミングのオートフィル精度が優秀

- 10900Kの全コア5.2GHz OCでもVRM電源温度は60度台に収まる

- 外部センサー搭載で水温ソースのファンコンも可能なので水冷PCにも最適

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット「SAFESLOT」

- マザーボード上にNVMe対応M.2スロットを2基搭載

- ヒートシンク搭載の独自M.2スロット「ROG DIMM.2 HS」を搭載(M.2スロットは2基)

- USB3.2 Gen2x2対応Type-C端子をリアI/Oに標準搭載

- AQUANTIA製10GbイーサをリアI/Oに標準搭載

- Thunderbolt3増設カード「ASUS ThunderboltEX 3 TR」が標準で付属

- スタート・リセットスイッチなど動作検証に便利なオンボードスイッチ

- 各種オンボードスイッチ等、オーバークロッカー向けのハードウェアツールを多数備える

悪いところor注意点

- 一般的なATXマザーボードよりも横幅が30mm程度大きいE-ATXサイズ

- 製品価格が9万円ほどと非常に高価

10コア20スレッド「Core i9 10900K」など第10世代Comet Lake-S CPUに対応するZ490チップセット搭載マザーボードとしてリリースされた「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は、ASUS製マザーボードの最上位に君臨するRAMPAGE VI EXTREME EncoreやZenith Extreme II Alphaと同等の90A対応Dr. MOSで構成される16フェーズの超堅牢なVRM電源を惜しみなく搭載し、リアI/OにMarvell AQtion製10GbイーサやWiFi6対応AX201無線LANを搭載、さらにはThunderbolt3増設カードASUS ThunderboltEX 3 TRが標準で付属するなど、究極を冠するフラッグシップマザーボードに相応しい仕上がりです。非常に高価ではありますが、OCer、ゲーマー、クリエイターなどあらゆるユーザーを性能面でも所有欲でも満足させる1品だと思います。

ASUS製マザーボードではお馴染みですがBIOSやマニュアルの日本語ローカライズ品質は主要4社の中でも随一となっており、BIOSのテキストベースUIの使い勝手も良好です。ゲーマー&OCer向けROGシリーズと言うと高価で上級者向け製品のイメージが強いかもしれませんが、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は初心者にも優しいマザーボードだと思います。

ASUSの新たな試みであるディスプレイ機能「ASUS LiveDash」は17年後半から実装が開始された比較的新しい機能ですが、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」では有機ELディスプレイパネル「ASUS LiveDash OLED」にアップグレードされ、一般的なLiveDashディスプレイの4倍の解像度でさらに綺麗に、かつ情報量も増えています。ハードウェアモニタリング表示やオリジナルアニメーション表示以外にも、POST中のチェック項目を逐次表示してくれるのが印象的で、今度の発展次第では初心者ガイドとして非常に有力な機能になる可能性を感じました。「ASUS LiveDash」は今後の発展に期待の高まる独自機能です。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のBIOS標準設定でCore i9 10900Kを動作させるとTDP125W制限がちゃんと効いて、Intel公式仕様値通りの動作となっています。TDP125W動作であれば最上位モデルCore i9 10900Kでも120サイズ冷却ファンの空冷/簡易水冷CPUクーラーで問題なく運用できるので、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」はIntel第10世代Core-SでPCを組む時に初心者にもお勧めできるマザーボードだと思います。

ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用した検証機では10コア20スレッドのIntel Core i9 10900Kを全コア4.4GHzに、メモリ周波数も3600MHzにオーバークロックして負荷テストをクリアすることができました。

マザーボードのOC耐性を評価する上で重要なファクターになるVRM電源について、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」は抜群の冷え具合を発揮しており非の打ち所がありません。「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」であれば市販の簡易水冷やDIY水冷など環境を選ばず、VRM電源周りは標準装備のパッシブ空冷のままでCore i9 10900KをガンガンOCできます。

10コア20スレッドのCore i9 10900Kを常用限界までOCすると、EPS電源経由のCPU消費電力が300Wを超えますが、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」ではその強烈なVRM電源負荷に対しても、90A対応Dr. MOSなどで構成される16フェーズの超堅牢なVRM電源回路が適切に熱を分散します。

ヒートパイプによってチップセットクーラーまで巻き込んでマザーボード全体で大型のヒートシンクを構築する超大型VRM電源クーラーという標準装備のみ、スポットクーラーの増設を必要とせずに、VRM電源温度を60度程度に収めることができました。

メモリOCについては、メモリ周波数と主要タイミングのみを指定するカジュアルOC設定で、デュアルチャンネル4枚刺しのメモリ周波数4000MHzにおいてメモリタイミング16-16-16-36-CR2まで詰めることができ、さらに「G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK」に収録されたメモリ周波数4000MHz/メモリタイミングCL15の超低レイテンシなXMPプロファイルも安定動作しました。

ハイエンドZ490マザーボードでもなかなか安定動作しないOCプロファイルだったので、「ASUS ROGMAXIMUS XII EXTREME」はBIOSにお任せになることの多いセカンド・サードタイミングのオートフィルの精度も優秀なのだと思います。

以上、「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

「ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME」 レビュー

良い

✅90A対応Dr. MOSによる16フェーズVRM電源

✅MB全体に広がる超大型VRM電源クーラー

✅10900Kの全コア5.2GHz OCでもVRM電源温度は60度台

✅TB3増設カードThunderboltEX 3 TRが標準で付属

悪いor注意

⛔9万円ほどと非常に高価https://t.co/MSyeG1pQtw— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) May 20, 2020

検証機材として使用している以下のパーツもおすすめです。

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン 定格2000RPM PWM対応

Noctua NF-A12x25 ULN 120mmファン 定格1200RPM PWM対応

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

国内正規代理店Techaceの公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO:PWM/

ULN><

PCショップアーク>

関連記事

・主要4社Z490マザーボードを徹底比較!第10世代Core-Sにイチオシはどれか?

・Intel第10世代Comet Lake-Sのレビュー記事一覧へ

コメント