Intel Xeon W-2400X/3400XシリーズCPUの大型IHSと余すことなく接触する大型銅製ベースプレートを採用する360サイズAIO水冷CPUクーラー「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360(型番:ELC-LTTRTO360-TBP)」をレビューします。

24コア48スレッドのスーパーメニーコアで倍率アンロックなCPU「Intel Xeon w7-2495X」を使用して「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の冷却性能を徹底検証します。

製品公式ページ:https://www.enermax.com/en/products/liqtech-tr4-ii-series-360mm-cpu-liquid-cooler

ENERMAX LIQTECH TR4 IIについては、TR4専用だった従来モデルは国内で終売となっており、LGA4677対応のリニューアル版は4月21日現在、まだ発売未定です。

ただ、グローバル市場ではすでにLGA4677対応版の販売は開始されており、北米Amazonやebay(ENERMAXの公式アカウント)から購入が可能です。

レビュー目次

1.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の外観・付属品

2.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の水冷ヘッドと水冷チューブ

3.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のラジエーターと冷却ファン

・ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のLEDイルミネーション

4.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の検証機材・セットアップ

5.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のファンノイズと冷却性能

6.ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のレビューまとめ

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の梱包・付属品

まずは「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の外観や付属品をチェックしていきます。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」はその名の通り、もともとAMD Ryzen Threadripper/EPYC環境に特化した簡易水冷CPUクーラーとして発売された製品ですが、2023年最新モデルは”Intel LGA4677 Ready”としてリニューアルされており、Intel LGA4677に対応したマウントパーツが付属しています。

国内での提供や発売は未定ですが、地域によっては既存のLIQTECH TR4 IIシリーズをIntel LGA4677に対応させるマウントキットの無償提供や単品販売も展開されています。ebayのENERMAX公式アカウントからIntel LGA4677用マウントキットは個人輸入が可能です。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の製品パッケージはN式サイド差込式と呼ばれるタイプの箱です。蓋を開くとスポンジの蓋がありそれを出すとパルプモールド製スペーサーに簡易水冷クーラー本体や付属品が収められていました。

初期ロットは短辺方向に開く構造でしたが、LGA4677に対応する最新バージョンでは開封時にスペースを取る長辺方向に開く構造でした。

簡易水冷CPUクーラー本体と冷却ファン以外の付属品は、マニュアルと小分けのパッケージ入ったネジ・ケーブル類となっています。

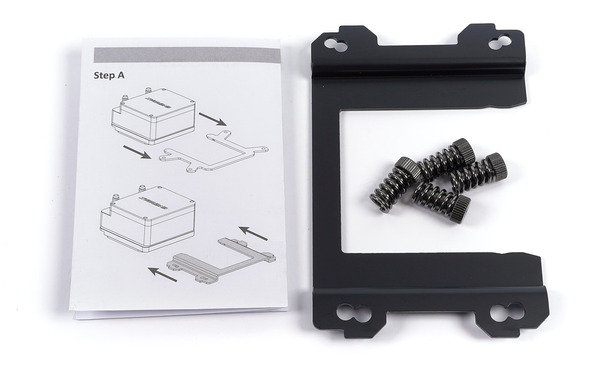

各種付属品が封入されている小分けパッケージの中身をチェックしていきます。

CPUクーラーの水冷ヘッド固定に関連する部品については、Intel LGA4677用のスプリング付きローレットナット(黒色)、AMD Ryzen Threadripper/EPYC用のスタンドオフとスプリング付きローレットナット(銀色)が4個ずつです。

黒色のスタンドオフについては長い方のネジ山はIntel LGA4677用のスプリング付きローレットナットと同じ規格ですが、LGA4677のILMには最初から固定ネジが立っているので用途不明です。

ラジエーターにファンを固定するための長ネジが12本、ラジエーターをPCケースに固定するための短ネジが12本があります。(240サイズ/280サイズの場合、固定ネジは8本ずつとなります)

簡易水冷CPUクーラーでは水冷ベースプレートに予め熱伝導グリスが塗られているものも多いですが、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」にはユーザーが塗る熱伝導グリスが付属します。

360サイズラジエーター搭載モデルの「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は120mmファン冷却ファンを3基使用するのでPWM4PINファン端子用の3分岐ケーブルが付属します。240サイズ/280サイズの「ENERMAX LIQTECH TR4 II 240/280」の場合は2分岐ケーブルが付属します。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II」は水冷ポンプの電源を3PINファン端子から取得する構造になっていますが、4PINペリフェラルから電源を取得できる変換ケーブルも付属します。近年のマザーボードはいずれも2A以上の出力で水冷対応ファン端子があるので変換ケーブルの出番はないと思いますが。

LEDイルミネーション関連では、SATA電源ケーブル、LEDイルミネーションコントローラー、水冷ヘッドLEDイルミネーション接続ケーブルが付属します。

CPUクーラー本体を取り出すと、水冷ヘッドからラジエーターまで全体がビニールに包まれていました。

ラジエーターの放熱フィンは出荷前のメーカーによる梱包やユーザーが取り出し時に誤って握ってしまったりして潰してしまうことが多いので厚紙スリーブで保護されている配慮はありがたいです。

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の水冷ヘッドと水冷チューブ

続いて「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の水冷ヘッド本体をチェックしていきます。

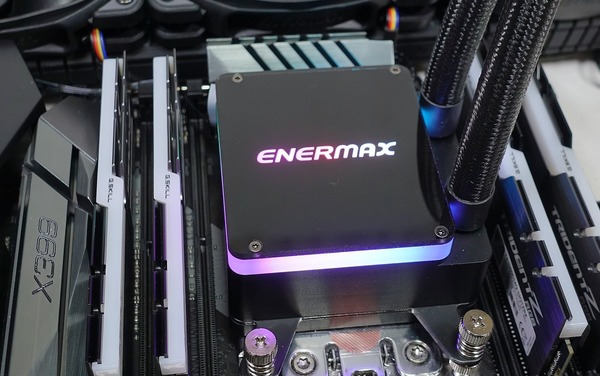

水冷ヘッドのトップは透明アクリル板なので開封時は傷防止の保護フィルムが貼られています。ENERMAX LIQTECH TR4 IIの水冷ヘッドの形状は単純な四角形となっており、天板は透明なアクリル板が装着されて中央にメーカーロゴが刻まれているだけという非常にシンプルなデザインです。

水冷ヘッドのENERMAXロゴとアクリルプレート下の白色半透明リング部分にはARGB LEDイルミネーションが内蔵されおり、専用コントローラーやマザーボードのARGB LEDヘッダーからの給電で点灯します。

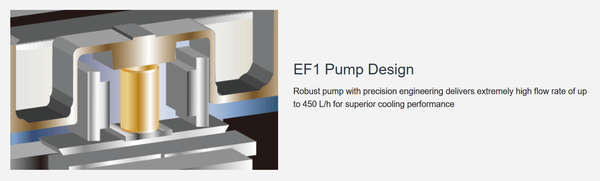

水冷ヘッドは簡易水冷クーラーでは一般的なポンプ一体型水冷ブロックになっていますが、高さは40mmほどです。ポンプの構造が刷新されており、精密工学によって設計(EF1ポンプデザイン)された強力な水冷ポンプは最大450L/h(7.5L/m)の高い流量を実現し優れた冷却性能を発揮します。

Ceramic nano Pl ベアリングを水冷ポンプに採用することで、MTBF(平均故障間隔)100,000時間という高耐久性かつ耐熱性に優れ、摩擦抵抗を抑えることで低ノイズと滑らかな回転を実現します。

水冷ヘッドの12時の方向からは直出し構造で水冷ポンプの電源取得のための汎用3PINファンケーブルが伸びているのでマザーボードのファン端子から水冷ポンプへの給電が可能です。

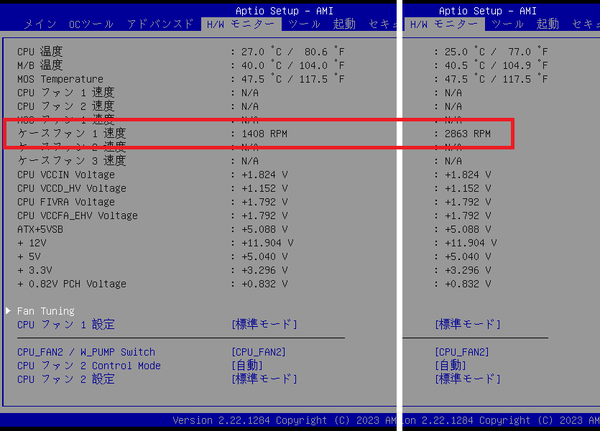

ポンプ回転数の定格仕様値は3000RPMとなっていますが、実動値でフルスピードは2800RPMでした。

PWMによる速度調整には非対応ですが、DC降圧による速度調整には対応しており、ASRock W790 WSの場合、40%に設定すると1400RPM前後まで回転数を落とすこともできました。(DC降圧で速度を下げると、外部コントローラーによる制御でない場合、水冷ヘッドのARGB LEDイルミネーションの発光が変化しなくなる)

水冷ポンプ電源ケーブルのすぐ傍には水冷ヘッドに内蔵されたARGB LEDイルミネーションへ電源供給とライティング制御を行うためのLEDヘッダーが実装されています。

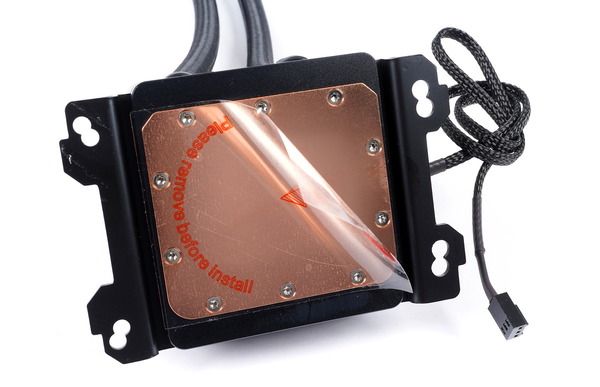

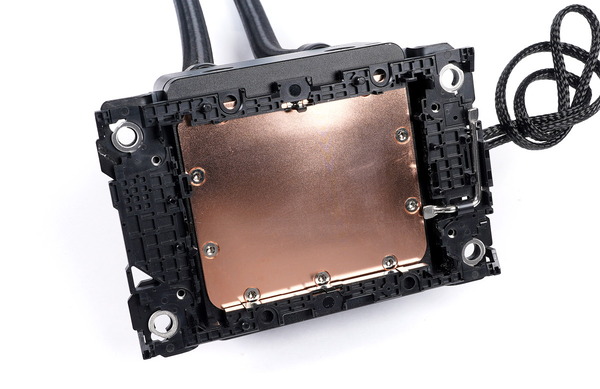

ENERMAX LIQTECH TR4 IIのCPUと接触するベース部分は銅製になっており、銅製ベースプレートは鏡面磨き上げではありませんが、滑らかな表面に研磨されています。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」には68mm×53mmの大型銅製ベースプレートが搭載されています。

既存のCPUと比較して超大型なヒートスプレッダを搭載するIntel LGA4677ソケットの第4世代XeonスケーラブルプロセッサーシリーズやIntel Xeon W-2400X/3400Xシリーズをしっかりとカバーします。

また銅製ベース内側のマイクロフィンにはENERMAX特許取得済みのシャント・チャンネル・テクノロジー(SCT:Shunt-Channel-Technology)設計が採用されています。

SCT設計ではマイクロフィンの流入-流出経路の中間にフィンがないスリットを挿入することで通常発生する境界層を排除して、クーラントの流れの運動量を増やすことで循環効率と熱伝導性能を最大限に高め、強力な冷却性能を実現しています

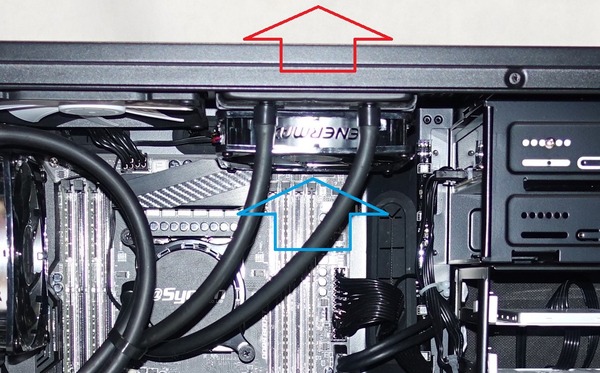

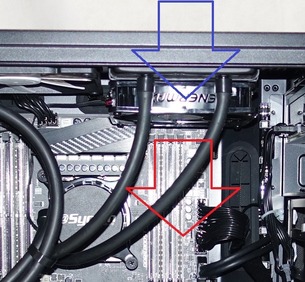

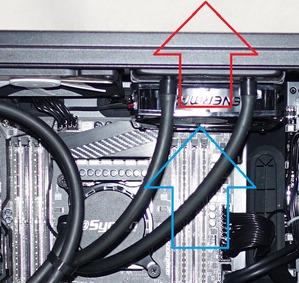

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の水冷チューブは見ての通り水冷ヘッドの上面右端から直出しの構造になっています。

水冷ヘッド側のチューブの根元は少し硬めですがストレート型ロータリー式になっているので、ラジエーターの設置レイアウトに合わせて柔軟に水冷チューブの取り回しが可能です。

水冷チューブには劣化に強く水漏れ、クーラントの揮発の心配がないポリアミドゴムチューブを採用、上から柔軟性に優れ摩耗防止に適したナイロンスリーブが巻かれており取り回しにも優れています。

水冷チューブの長さは約400mmです。十分な長さがあるのでミドルタワー程度のPCケースであればトップだけでなく、フロントのファンマウントスペースにもラジエーターを設置できます。

水冷チューブの径は13mm程と比較的太めなのでチューブ折れや潰れの心配はあまりありませんが、少し曲げにくくなっています。

とはいえ大型ラジエーター搭載モデルなのでミドルタワー以上のPCケースに搭載することが前提になっており水冷チューブの取り回しに困ることはないと思います。

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のラジエーターと冷却ファン

続いて「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のラジエーター部分をチェックしていきます。

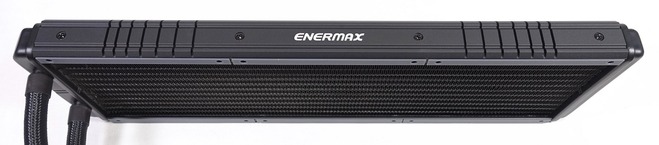

ENERMAX LIQTECH TR4 IIのラジエーターはラジエーターコアを保護するグリルの側面にENERMAXブランドネームとロゴの刻印された外装が装着されており重厚感のある雰囲気になっています。

側面にフレームがあるだけでもラジエーターの外観が他とは違った印象でカッコよくなります。

ラジエーターのグリルのファン固定部分には防振ラバーパッドが貼られており、冷却ファン高回転時に発生しやすい振動やノイズを抑制し静音性を高める役割を果たします。サードパーティ製の冷却ファンに交換してもラジエーター側に防振ラバーパッドがあるのでノイズ対策面で安心です。

防振の配慮自体は嬉しいのですが、ネジ穴付近のラバーパッドの穴が狭いのでファンを固定する時にラジエーターのネジ穴にファン固定ネジを合わせにくいという欠点もありました。ラバーパッドのネジ穴はもう少し広めにとってもらえると良かったかも。

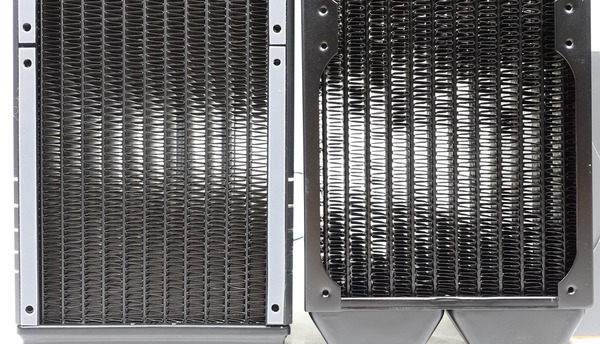

放熱フィンのピッチについては水冷ユーザー視点でも狭すぎず広すぎずちょうどいい塩梅です。このフィンピッチであれば低速ファンによる静音動作から高速ファンによる高冷却動作まで幅広く対応できると思います。

管理人がDIY水冷向けのラジエーターとして推奨しているAlphacool NexXxoS Full Copper ラジエーターのフィンピッチ(右)と比較するとENERMAX LIQTECH TR4 II 360のフィンピッチ(左)のほうがやや細かいかな、というくらいでほぼ似たようなフィンピッチになっています。

ENERMAX LIQTECH TR4 IIのラジエーターの厚さは簡易水冷CPUクーラーとしては標準的な30mm厚となっています。冷却ファンを設置するとファン&ラジエーターの厚さは55mm程度です。

なお280サイズは同じく30mm厚ですが、240サイズモデルは40mm厚で10mmほど厚みが大きいので注意してください。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は360サイズラジエーターを搭載した簡易水冷CPUクーラーなので、T.B.Pressure 120mm fanが標準で3つ付属します。

T.B.Pressure 120mm fanの定格(最大)回転数は2300RPM、PWM速度調整に対応し、500~2300RPMで速度調整可能です。

軸固定用の支柱はファンブレードに対して垂直になっており、ファンブレードの根元が支柱付近を通過するときに発生するノイズを抑制しています。

ファンフレームのネジ穴周辺部分には、高回転時に発生しやすい振動やノイズを抑制し、静音性を高める防振ラバーパッドを搭載しています。

吸気面と排気面ともにファンフレームはすり鉢状に面取り拡張されて大風量を獲得できるように最適化されています。

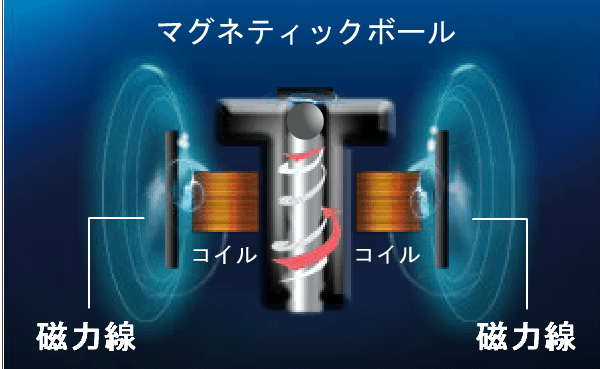

冷却ファンの軸受には製品名”T.B”の頭文字にもなっている、ENERMAXが特許を取得したTwister Bearingが採用されています。

Twister Bearingは摩擦を最小限に抑えるためにひとつのパーツで構成され、オイルを注すことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用、マグネティックボールが軸を支持することにより振動を大幅に軽減しています。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」には、冷却ファンを固定するための長ネジが4本×3セットで計12本、ラジエーターをPCケースに固定するための短ネジが4本×3セットで計12本が付属します。

冷却ファンのラジエーターへの固定やラジエーターのPCケースへの固定に使用するネジの規格は、採用の多いUNC No.6-32や日本国内ホームセンターで簡単に入手可能なM3かM4ネジのどちらでもなく、M3.5のようです。

ENERMAX LIQTECH TR4 IIのラジエーター&冷却ファンの外観は、ラジエーター側面のオリジナル外装と冷却ファンのデザインに統一感があり、工業製品的な重厚感があってカッコいいです。

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のLEDイルミネーション

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の水冷ヘッドに搭載された ARGB LEDイルミネーションのライティングや制御についてチェックしていきます。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の水冷ヘッドにはARGB LEDイルミネーションが搭載されており、付属コントローラーやマザーボード機能によってライティング制御が可能です。

なお「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」では水冷ポンプ給電用のファン端子ケーブルからの給電単独でもLEDイルミネーションの点灯が可能です。LED端子からの制御を受けない場合は、内蔵コントローラーによってオーロラ状の七色(Racing Rainbow)に変化します。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」に搭載されたアドレッサブルLEDイルミネーションは、標準で付属するコントローラーによって制御できます。

コントローラーからはSATA電源ケーブルが伸びており、SATA電源を電源供給元として、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のARGB LEDイルミネーションへの電源供給とライティング制御が可能となっています。

付属コントローラーには[▲ , ▼ , M]の3つのボタンがありますが、「▲」と「▲」ボタンは設定値の変更、「M」ボタンで設定項目が変更できます。

コントローラーに実装されたLEDの発光カラーは設定モードを示しており、緑色は「発光パターン」、赤色は「変化スピード」、青色は「輝度」、黄色は「自動発光パターンモード」となります。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の水冷ヘッドに接続するLEDイルミネーションケーブルは、水冷ヘッドに実装された独自規格のミニコネクタをARGB対応VD-G型汎用3PIN LEDコネクタに変換するので、付属コントローラー以外のアドレッサブルLEDコントローラーに接続できます。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のLEDイルミネーションは、マザーボード上のLEDヘッダーに接続することによって、ASUS AURA Sync、ASRock Polychlome RGB Sync、GIGABYTE RGB Fusionなど国内主要4社マザーボードのライティング制御機能による操作が可能です。

今回は付属の専用コントローラーを使用して「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のARGB LEDイルミネーションやライティング制御について紹介します。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のARGB LEDイルミネーションは付属の専用コントローラーを使用することで発光パターンが変更できます。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」に付属する専用コントローラーから選択可能な発光パターンは以下の10種類です。

・「Racing Rainbow(標準設定)」:七色のカラーサークルが時計回りに回転する

・「Breathing Rainbow」:七色のカラーサークルが明滅する

・「Flash Rainbow」:七色のカラーサークルが明滅する

・「Overlaying Rainbow」:LEDロゴ&リングの各アドレスが順に点灯していくのを1周として8色繰り返す

・「Flow Rainbow」:全8色でLEDロゴとLEDリングの各アドレスが順に発光カラーを切り替えていく

・「Colors Auto Run」:全体同一カラーで七色に変化する(▲を3秒長押しで現在の色に停止/解除)

・「Ripple Auto Run」:各アドレスが順に点滅に点灯していくのを1周として8色繰り返す

・「Overlaying Red」:赤色でLEDロゴ&リングの各アドレスが順に点灯していく

・「Overlaying Green」:緑色でLEDロゴ&リングの各アドレスが順に点灯していく

・「Overlaying Blue」:青色でLEDロゴ&リングの各アドレスが順に点灯していく

設定モード切替スイッチでコントローラーのLEDが黄色になる「自動発光パターンモード」を選択すると、上に記載した10種類の発光パターンが順番に実行されます。

その他の発光パターンについてもいくつが動画を撮影しました。

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360の検証機材・セットアップ

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」を検証機材のベンチ機にセットアップします。

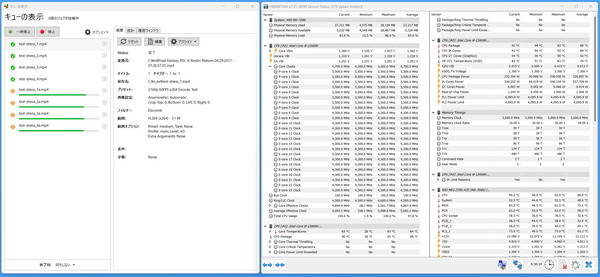

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の検証機材として、Intel Xeon w7-2495XとASRock W790 WSなどで構成されているベンチ機を使用しました。構成の詳細は下記テーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | |

| OS | Windows11 Home 64bit |

| CPU | Intel Xeon w7-2495X (レビュー) |

| マザーボード | ASRock W790 WS (レビュー) ASUS Pro WS W790-ACE (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM F5-6000R3039G16GQ4-ZR5K 16GB×4=64GB (レビュー) |

| ビデオカード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB (レビュー) |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

Intel Xeon W-2400X/3400XシリーズCPUの検証機ではシステムメモリとして、DDR5 R-DIMMながらIntel XMP3.0によるメモリOCに対応した「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM(型番:F5-6000R3039G16GQ4-ZR5K)」を使用しています。

サーバー・WS向けプラットフォームなのでOCに躊躇する人もいると思いますが、Xeon W-2400X/3400XをCore-Xの後継、ゲームもクリエイティブタスクもこなせる超高性能なハイエンドデスクトップとして運用したい人には、6000MHz超のメモリOCに対応したG.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMMシリーズはオススメです。

・「G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM」をレビュー。6000MHz/CL30のOCを試す!

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。

これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 990 PRO 1TB」をレビュー。性能も電力効率もトップクラス!

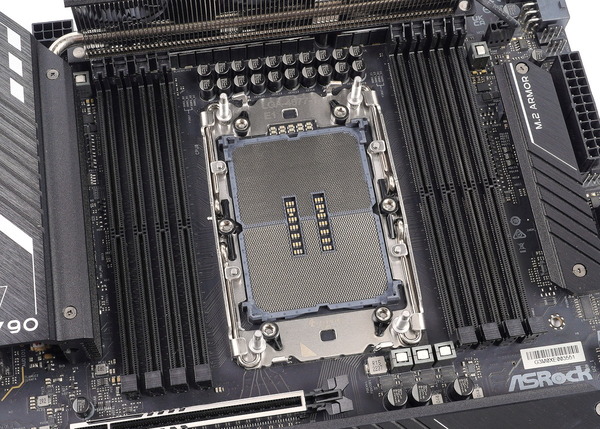

今回はIntel Xeon W-2400X/3400XシリーズCPUに対応するIntel LGA4677マザーボード ASRock W790 WSを例にして「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の設置手順を簡単に紹介します。

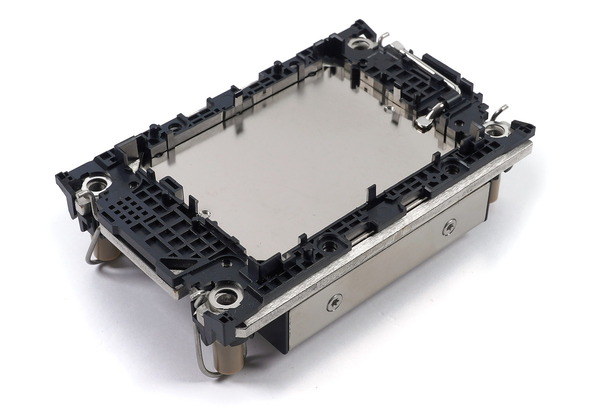

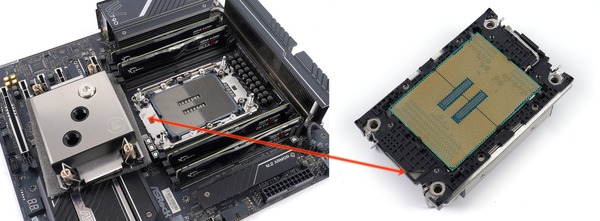

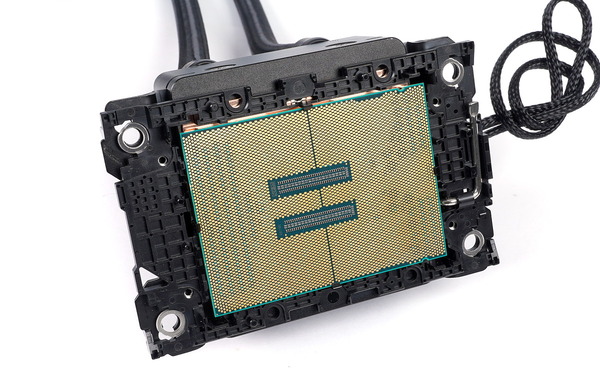

Intel LGA4677ソケットは、Intel LGA1700やAMD AM5といったメインストリーム向けのLGAソケットと大きく異なるポイントとしてCPUソケット自体にはCPUを上から押さえつけて固定するフレームがありません。

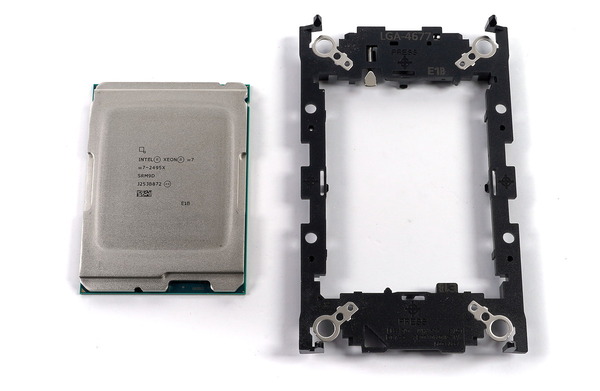

LGA4677ソケットではマザーボード自体にCPU単独で固定することはできないので、Intel Xeon W-2400X/3400XシリーズCPUのボックス品にはプロセッサーキャリアと呼ばれる、CPUクーラー側にCPUを固定するフレーム部品が付属しています。

CPUはプロセッサーキャリアによってCPUクーラーベースプレートに固定されて脱落することはないので、CPUクーラーの着脱時にCPUクーラーからCPUが落下してLGAソケットがピン折れする心配はありません。

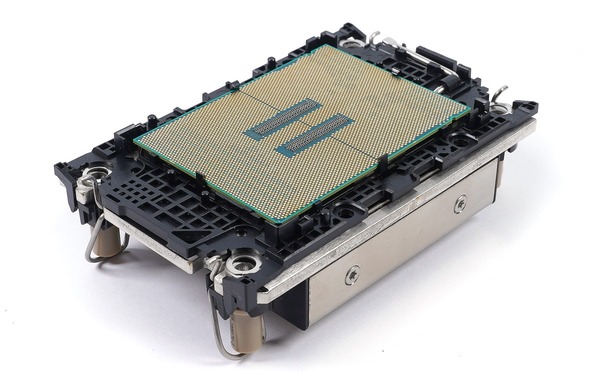

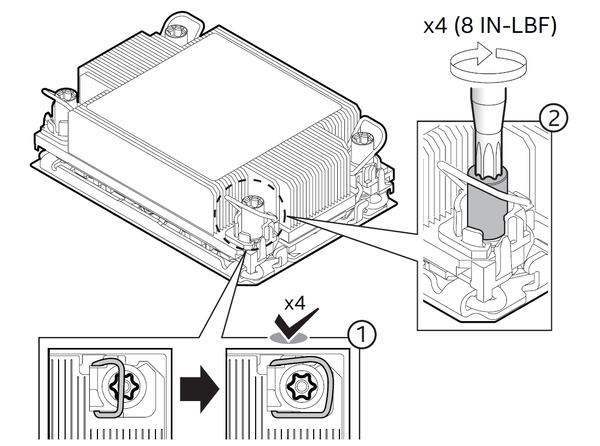

LGA4677ソケットにおいて、プロセッサーキャリアを使用したCPUクーラーへのCPUの装着、CPUクーラー本体のマザーボードへの固定、といった手順はほぼ共通なので、まずはDIY水冷用の水冷ブロック EKWB EK-Pro CPU WB 4677を例にして基本的な設置手順を紹介していきます。

まずはT30のCPUクーラー固定ネジ 4ヶ所に併設されている針金レバーを立ち上げ、裏返してベースプレートを上に向けます。ベースプレート側からプロセッサーキャリアを装着します。

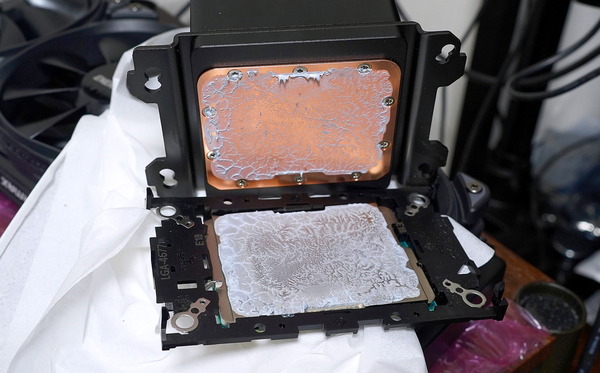

続いて熱伝導グリスをCPUのヒートスプレッダに塗布します。

熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

通常グリスを塗る量はてきとうでOKで、管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

ただしIntel Xeon W-2400X/3400XシリーズCPUはヒートスプレッダのサイズが大きいので、同じくヒートスプレッダが大きいAMD Ryzen Threadripperのグリスの塗り方としてNoctuaが推奨している方式を真似て、今回はグリスを塗りました。

なお「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」については水泳ヘッドのベースプレートに保護フィルムが貼ってあるので剥がし忘れないように注意してください。

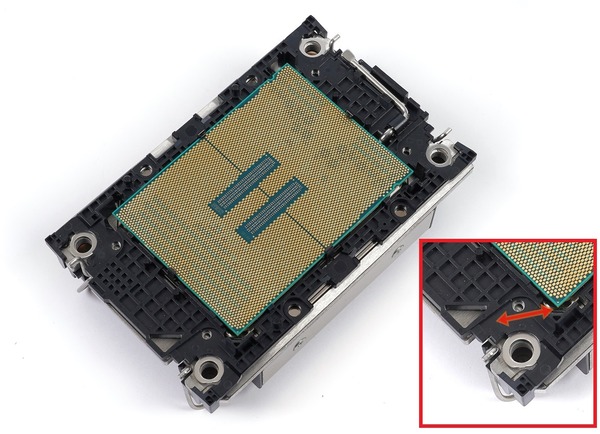

CPUヒートスプレッダにグリスを塗ったら、プロセッサーキャリアの上からCPUを装着します。CPU本体とプロセッサーキャリアで右下の▲マークの向き(位置)が一致しているか注意してください。

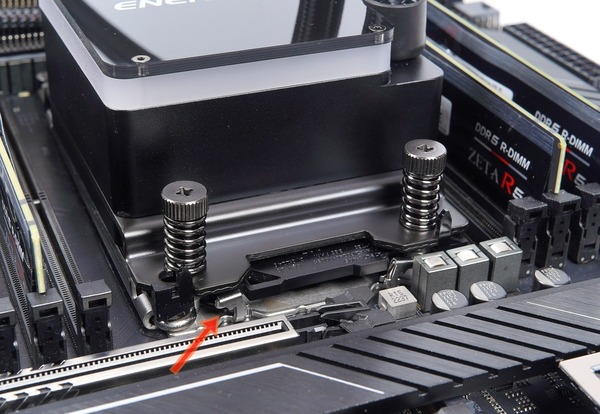

CPUクーラーにプロセッサーキャリアを介してCPU本体を固定したら、マザーボードのCPUソケットにある▲マークと、プロセッサーキャリアの▲の切り抜きの位置が一致するように注意してCPUクーラーをマザーボードに置きます。

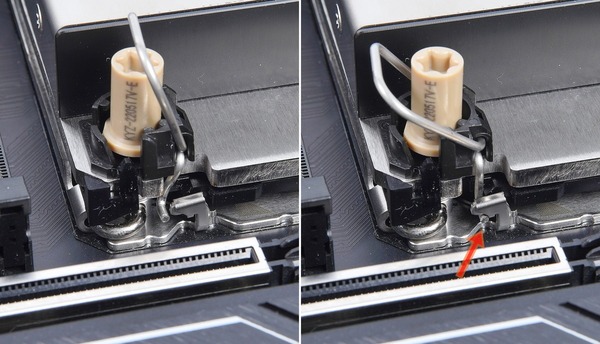

ネジ締めの前に、最初に引き上げた針金レバーを下ろし、CPUソケットからCPUクーラーが動かないように簡易ロックします。

以上がLGA4677ソケットで一般的に共通するCPUクーラーの固定手順です。

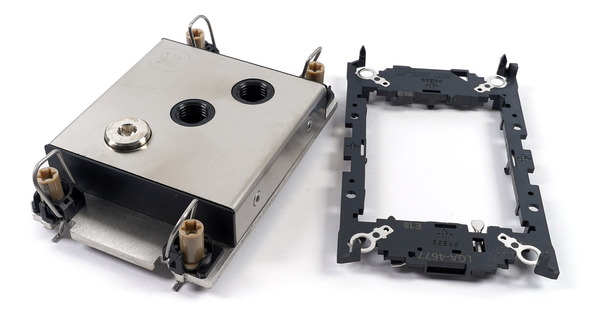

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のLGA4677マウントは固定レバー等がなく、Intel公式仕様のものとは若干異なりますが、CPUに付属するプロセッサーキャリアは使用でき、CPU本体を一度装着してしまえば、取り付け時に脱落することはありません。

ILMのネジと水冷ヘッドのネジ穴を合わせて水冷ヘッドを被せたら、水冷ヘッドが動かないように手で押さえつつ、付属のスプリング付きローレットナットで水冷ヘッドを固定します。

Intel公式仕様のLGA4677マウントとは異なり、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」にはCPUクーラーをILMに簡易ロックするレバーがないので、ネジ止めするまでに水冷ヘッドの位置がズレないように注意してください。変に斜めってしまうとLGAピンのピン折れに繋がる恐れがあります。

なおLGA4677ソケットの場合、CPUクーラーを固定するリテンションがそのままCPU底面接点とLGAピンの接触リテンションとなっており、Intelの公式仕様では『8 lbs・in (≒ 0.9Nm)』のトルクでネジ締めが推奨されています。

万全を期すのであれば、Ryzen Threadripperに付属するような形状のトルクグリップ(ENERMAX LIQTECH TR4 IIの場合は0.6Nmのほうでも問題なかった)、あとENERMAX LIQTECH TR4 IIの場合はプラスネジのビットを用意するのがオススメです。なおLGA4677一般にはT30のビットが必要です。

1/4”ビットのドライバーを使用しているのであればトルク空転ビットでも対応できます。あとは初期費用は割高になりますが可変トルク調整に対応したトルク空転ドライバーを買っておけば別プラットフォームで異なるトルクが必要になっても買い替えの必要がなく便利です。

以上で「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の設置完了です。

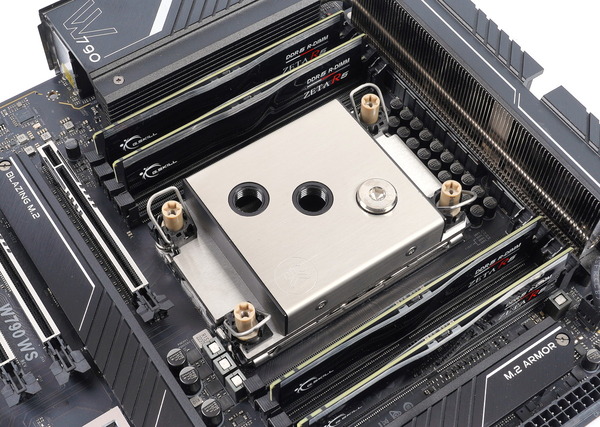

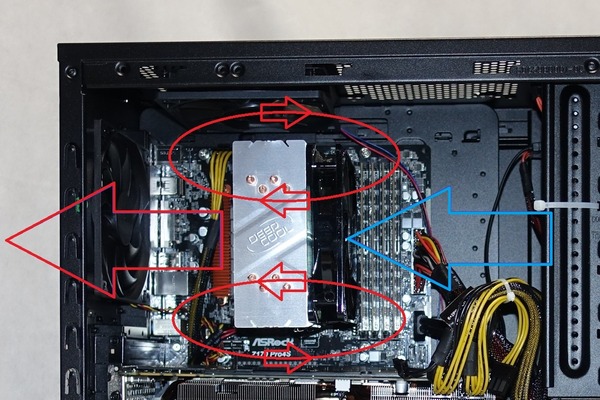

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のようなAIO水冷CPUクーラーは冷却性能の高さだけでなく、周辺コンポーネントとの干渉の心配がないところも魅力です。

第4世代XeonスケーラブルプロセッサーシリーズやIntel Xeon W-2400X/3400Xシリーズに対応するIntel LGA4677ソケットのマザーボードはCPUソケットの両側にメモリスロットがあり、またサーバー・WS向けということもあってPCIEスロットを多数設置するため1/2段目も使用されていて、空冷CPUクーラーではこれらがファンやヒートシンクと干渉することがあります。

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のファンノイズと冷却性能

続いて本題となる「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の冷却性能と静音性を詳細に検証していきます。

検証システムをベンチ板に置いた状態で測定を行っているためCPUクーラーが水冷・空冷によらず基本的にCPUクーラーの理想的な性能をチェックすることになります。

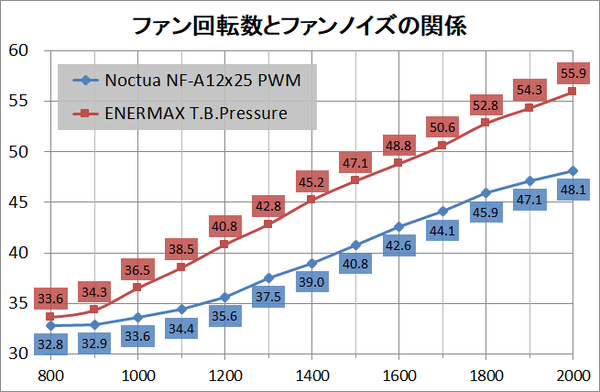

まずはサウンドレベルメーター(騒音計)を使用してファンノイズを比較しました。

騒音計の収音部分とノイズ発生部分との距離が15cm程度になる位置で測定を行っています。簡易水冷の場合はラジエーターとポンプ両方からの距離が15cm程度になるように設置しています。

この測定方法において電源OFF時の騒音値は33~35dB未満です。目安として騒音値が40dBを超えたあたりからファンノイズがはっきりと聞こえるようになりますが、40~43dB以下であればPCケースに入れてしまえばファンノイズが気になることはそうそうないと思います。45dB前後になるとベンチ台上で煩く感じ始め、50dBを超えるとヘッドホンをしていてもはっきり聞き取れるくらいになります。

A特性で測定しているのである程度は騒音値にも反映されていますが、同じ騒音値でも周波数(ファン回転数)が高いほど体感としては大きな音に感じやすく、また不快に感じたり感じなかったりは音の性質(細かい乱高下の有無や軸ブレ)にもよるので注意してください。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のファン・ポンプノイズの騒音値はファン回転数別(ポンプ回転数は定格3000RPMに固定)で次のようになっています。

付属ファンを使用する場合はファン回転数が1000RPMから1200RPM以下に収まるように設定すると静音動作で運用できると思います。1400RPMを超えてくるとノイズレベルが45dBを超えてファンノイズがはっきりと聞こえるようになります。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は付属ファンからNoctua NF-A12x25 PWMに交換すると同じノイズレベルで300RPM~400RPM程度高い回転数を実現できます。

当サイト的には「Noctua NF-A12x25 PWM」や「Thermaltake TOUGHFAN 12」のような静圧の高さも重視した設計の高性能冷却ファンへの換装がオススメです。

続いて「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」など各種CPUクーラーの冷却性能をチェックしていきます。

CPUクーラーの冷却性能を検証するためのストレステストについては、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)をソースとしてHandBrakeによるx264動画エンコードを使用しています。

4~6コアは並列なし、8~14コアは2並列実行、16コア以上は3並列実行のようにメニーコアでもCPUに遊びが生じないよう動画エンコードの並列実行数は適宜調整しています。なおテスト中の冷却ファンや水冷ポンプの回転数は一定値に固定します。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は第4世代XeonスケーラブルプロセッサーシリーズやIntel Xeon W-2400X/3400XシリーズといったIntel LGA4677ソケットに対応したCPUクーラーですが、今回の検証では24コア48スレッドのスーパーメニーコアながら倍率アンロックでOCに対応する「Intel Xeon w7-2495X」を使用して冷却性能を検証していきます。

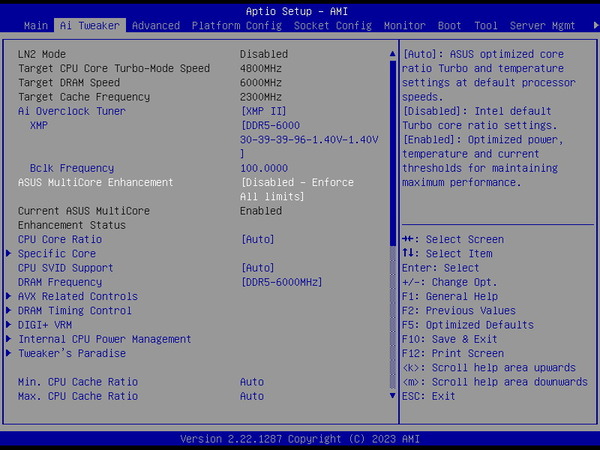

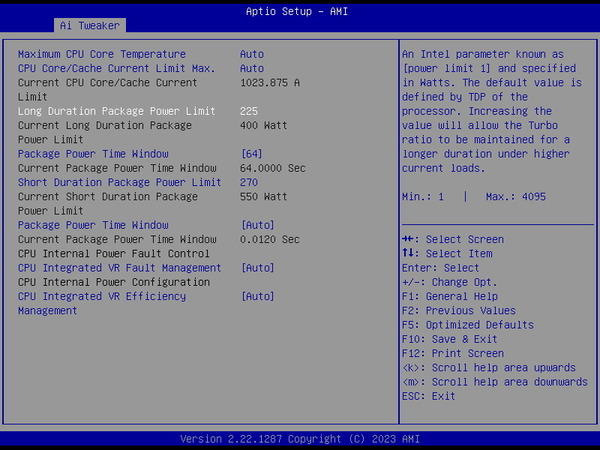

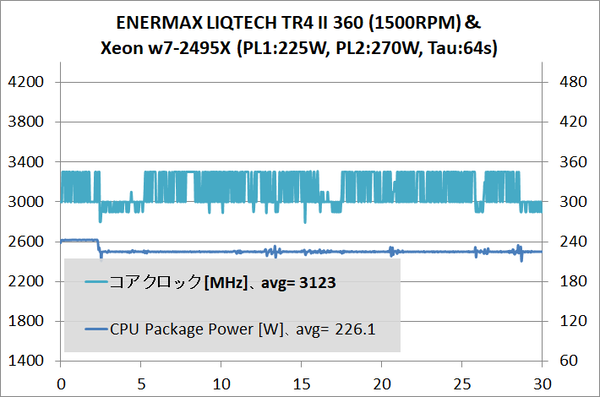

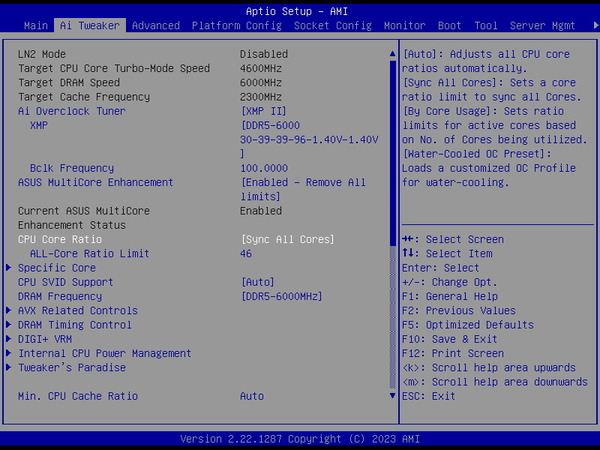

まずは単純にXeon w7-2495Xを定格設定の長期間電力制限 PL1:225W、短期間電力制限 PL2:270Wで動作させてみました。

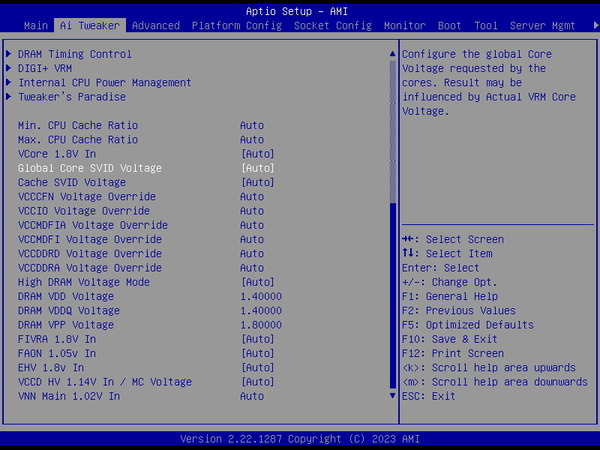

メモリOC設定については検証機材メモリ G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM F5-6000R3039G16GQ4-ZR5Kに収録されたOCプロファイルを適用し、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング30-38-38-96、メモリ電圧1.400Vです。

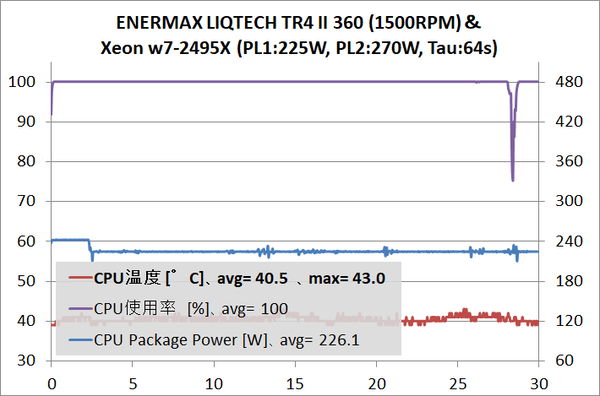

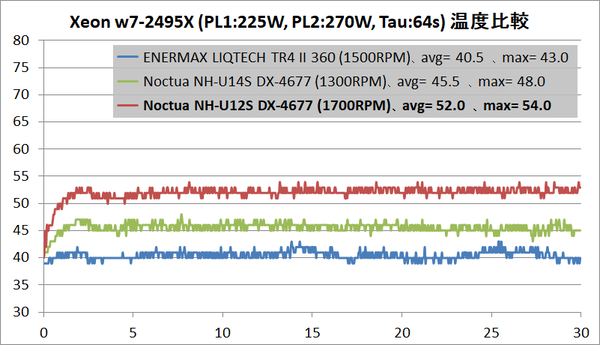

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のファン回転数を1500RPMに固定してストレステストを実行した時のCPU温度は次のようになりました。

Xeon w7-2495XをIntel公式の仕様値であるTDP255Wの定格動作の通りに電力制限を課しているので、CPU Package Powerは225W前後で推移していますが、ストレステスト中のCPU温度は、十分に低い40度前後に収まりました。

空冷CPUクーラーのNoctua NH-U12S DX-4677やNoctua NH-U14S DX-4677と比較すると温度差はあり、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」が一番冷えていますが、定格のPBP:225Wで運用するならどれでもOKという感じです。

定格運用は余裕だったので、続いて「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」がどれくらいのOCに対応できるのか、Xeon w7-2495XのOC&電力制限解除でチェックしていきます。

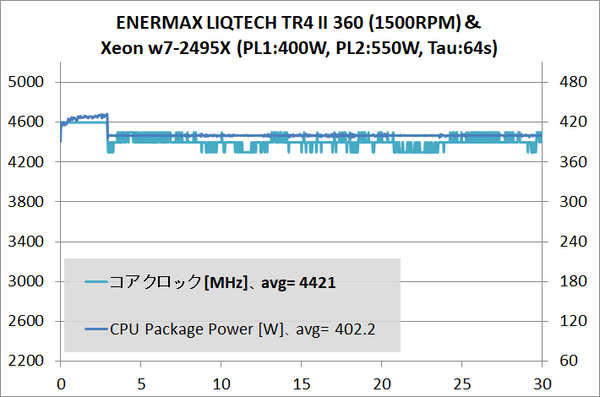

今回は設定を簡略化して、Xeon w7-2495XのコアクロックはSync All Coreで4.6GHzに全コアを一律に揃え(定格の全コア最大は3.3GHz、AVX使用時は3.0GHz)、CPUコア電圧はAdaptive Modeでストック電圧によるV-Fカーブをそのまま適用しました。

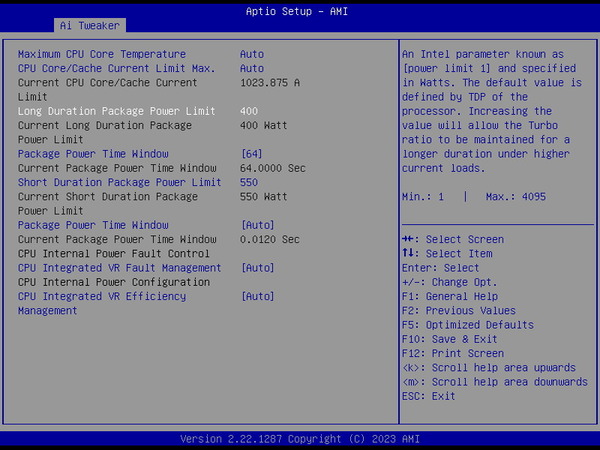

電力制限については長期間電力制限 PL1:400W、短期間電力制限 PL2:550Wとしています。

なお2023年4月上旬現在、Xeon w7-2495XではCPU Package Powerに対して設定値よりも10%低い値で短期間電力制限PL2による電力制限が適用されています。そのためPL2適用時の実動値として500Wになることを想定して上のように3種類の設定値を定めました。

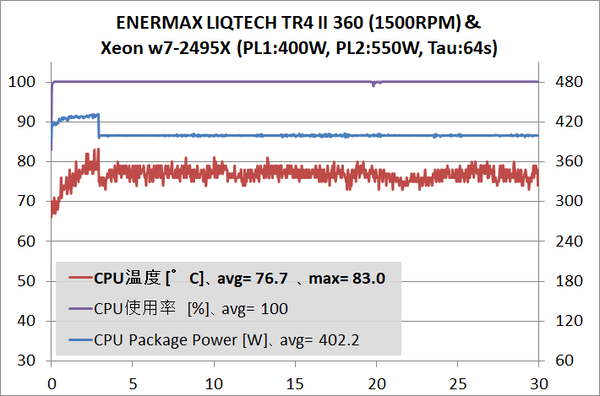

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のファン回転数を1500RPMに固定してストレステストを実行した時のCPU温度は次のようになりました。

PL1:400W設定なので長期的にはCPU Package Powerは400W前後で推移しますが、CPU温度は70度後半に収まっています。

Xeon w7-2495XでCPU温度によってコアクロックや電力に制限がかかる閾値(ジャンクション温度)は94度なのでまだ余裕があります。

なお、PL2によって1分程度の間は500Wの消費電力が許容されているものの、今回入手したXeon w7-2495Xの場合、ストック電圧で全コア4.6GHzにOCして動画エンコードを行っても、CPU Package Powerは450W程度で頭打ちになっています。(Cinebench R23だと500W前後に)

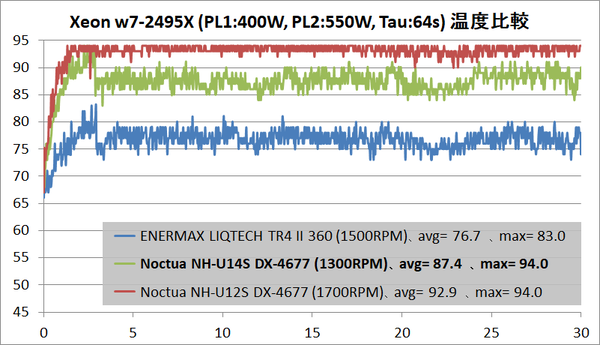

各電力制限において、空冷CPUクーラーのNoctua NH-U12S DX-4677やNoctua NH-U14S DX-4677と比較するとこんな感じです。

空冷CPUクーラーだと最強格のNoctua NH-U14S DX-4677でも80度後半で推移し、短期間電力制限下では臨界温度の94度に達しているので、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」の冷却性能の高さ、水冷ヘッドの熱交換性能と360サイズラジエターの放熱性能が共に優れていることを再確認できます。

【2023年4月現在、Xeon W-2400XにおいてAdaptive Modeの電圧設定が正常に適用されないので、実用的なOC設定の実演は後日更新予定です。】

ENERMAX LIQTECH TR4 II 360のレビューまとめ

最後に「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- Intel LGA4677 CPUでも余裕のある73x63mmの超大型ベースプレートを採用

- 360サイズの大型ラジエーター採用なので放熱容量も大きい

- Intel LGA4677専用のCPUクーラー

- 24コア48スレッドXeon w7-2495XをTDP225Wの定格で運用できる冷却性能

- 24コア48スレッドXeon w7-2495Xを350W級のOCで運用できる冷却性能

- 水冷ヘッドにARGB LEDを搭載(水冷ポンプ用ファン端子からの給電のみでも点灯)

- 専用コントローラーやマザーボード機能でライティング制御が可能

- 水冷ヘッドはシステムメモリやPCIEスロットと干渉しない

- 水冷チューブは太いが水冷トップ側の根本がストレートロータリーなので取り回しは良い

- ラジエーターのファンマウントに防振ラバーパッドがある

悪いところor注意点

- CPUクーラーの固定方式がLGA4677純正ではない

- ファン・ラジエーターの固定ネジの規格はM3.5

- 2023年4月現在、国内では未発売

冷却性能の検証結果の通り、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は、定格で225W超のCPU消費電力が発生するXeon w7-2495Xに余裕で対応し、さらには400W超のOCも十分にこなせる冷却性能を発揮しました。

最上位モデルのXeon w7-2495Xでもこれくらい冷やせたので、モノリシックなMCC(Medium Core Count)を採用するXeon W-2400Xシリーズ各種については定格はもちろん、400Wを超えるOCにも十分対応できるはずです。

大型ベースプレートを採用し、360サイズの大型ラジエーターを搭載しているので、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は購入してそのまま使える既製品のLGA4677対応CPUクーラーとしては最強の冷却性能を実現しています。

4xタイルによるチップレット構造を採用するXCC(eXtreme Core Count)を採用するXeon W-3400Xシリーズや第4世代Xeonスケーラブルプロセッサーの最上位クラス(Platinum 8480+など)は最大でPBP:350Wとなっており、今回こちらは検証できなかったものの、コア当たりという形で発熱は分散してCPU温度も下がるので、/コアで10~12Wくらいなら「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」でも問題なく対応できると思います。

「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」は見た目も優秀です。水冷ヘッドのデザインも光沢のある透明アクリル天板にENERMAXのメーカーロゴイルミネーションという万人受けしやすいシンプルなものが採用され、さらにARGB LEDイルミネーションも内蔵されています。

ラジエーターにはメーカーロゴの刻まれたオリジナルプレートが装着されており、付属の冷却ファンと一体感のある工業製品的な重厚なつくりです。

AIO水冷クーラーの「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」はラジエーターの設置スペースこそ要求されるものの、水冷ヘッド自体は空冷CPUクーラーのヒートシンクと比較してコンパクトなので、システムメモリやPCIEスロットとの干渉が発生しないところも魅力です。

360サイズというトリプルファンの大型ラジエーターは搭載可能なPCケースを選ぶので各自のPCケースが設置可能スペースを備えているか事前に注意が必要ですが、ENERMAX LIQTECH TR4 IIシリーズにはコンパクトな240サイズのモデルもラインナップされています。

以上、「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

LGA4677対応版! Xeon W-2400X/3400Xの大型IHSと余すことなく接触する大型銅製ベースプレートを採用する360サイズAIO水冷CPUクーラー「ENERMAX LIQTECH TR4 II 360」をレビュー。Xeon w7-2495Xで冷却性能を徹底検証https://t.co/77YNww17H0 pic.twitter.com/WdeWuqBSPr

— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) April 22, 2023

ENERMAX LIQTECH TR4 IIについては、TR4専用だった従来モデルは国内で終売となっており、LGA4677対応のリニューアル版は4月21日現在、まだ発売未定です。

ただ、グローバル市場ではすでにLGA4677対応版の販売は開始されており、北米Amazonやebay(ENERMAXの公式アカウント)から購入が可能です。

補足:空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

「空冷クーラー」と「水冷クーラー」の2種類ついて同じところと違うところ、また原理的に考えた冷却性能の比較を簡単に補足しておきます。

関連記事

・NZXT KRAKEN Z3/X3/X2シリーズのレビュー記事一覧へ

・「MSI MEG CORELIQUID S360」をレビュー

・「ASUS ROG RYUJIN II 360」をレビュー

・「MSI MPG CORELIQUID K360」をレビュー

・「Fractal Design Celsius+ S36 Prisma」をレビュー

・「Fractal Design Celsius S36 Blackout」をレビュー

・「Corsair H100i RGB Platinum」をレビュー

・「Thermaltake TOUGHFAN 12」をレビュー。あの大人気ファンが黒く!?

・「SilverStone PF360-ARGB」をレビュー

コメント