フルHD解像度、120Hzハイリフレッシュレート、可変リフレッシュレート同期 VRR、HDR表示など付属ディスプレイも大幅にアップグレードされた「Nintendo Switch 2」のディスプレイ性能やHDR表示の特長・性能についてレビューします。

本体付属ディスプレイの応答速度は最新ゲーミングモニタと比べてどれくらいなのか実測で比較したり、付属ディスプレイやTVモードで外部ディスプレイを使用した時のHDR映像はちゃんと高画質になっているのか解析したりと、色々試してみたので是非ご一読ください。

付属ディスプレイの概要

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイについて基本的な概要を説明しておきます。

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイの仕様について、バッテリー増量版やOLEDモデルの初代Switch比較して違いをまとめたのが次の表です。

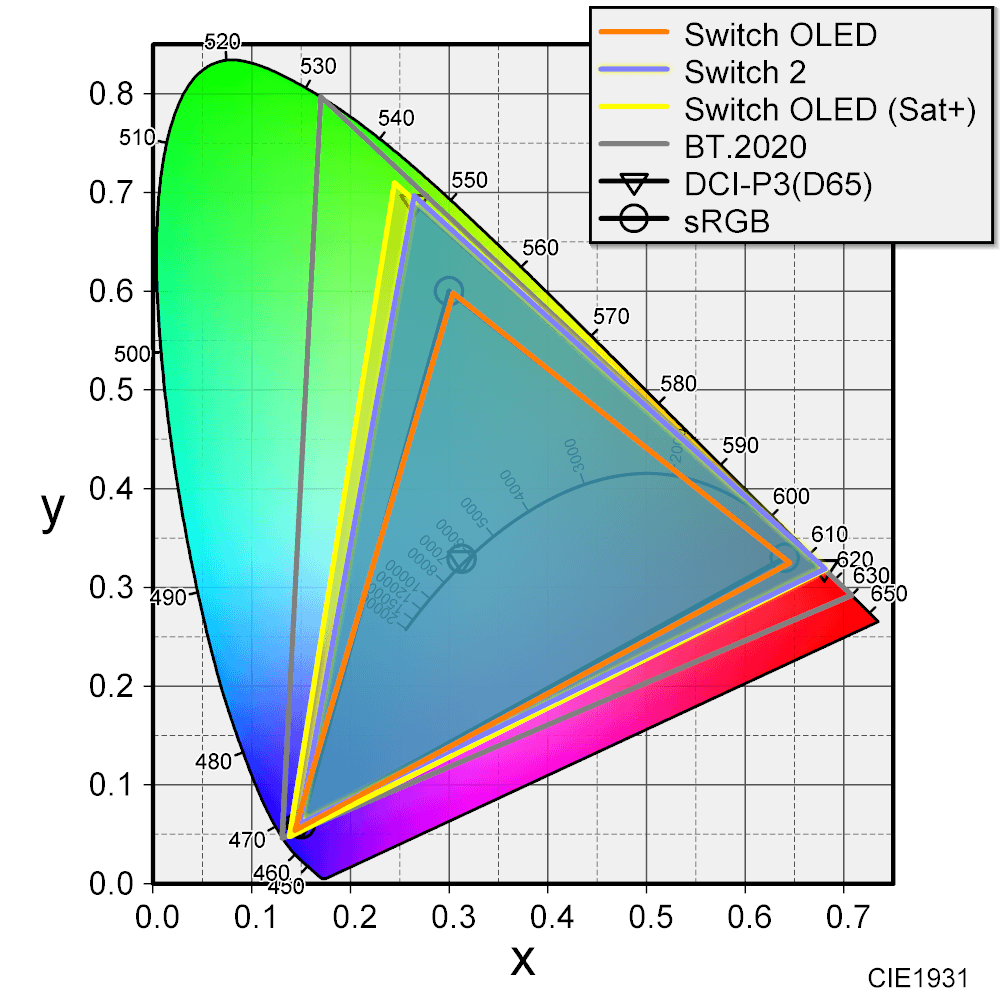

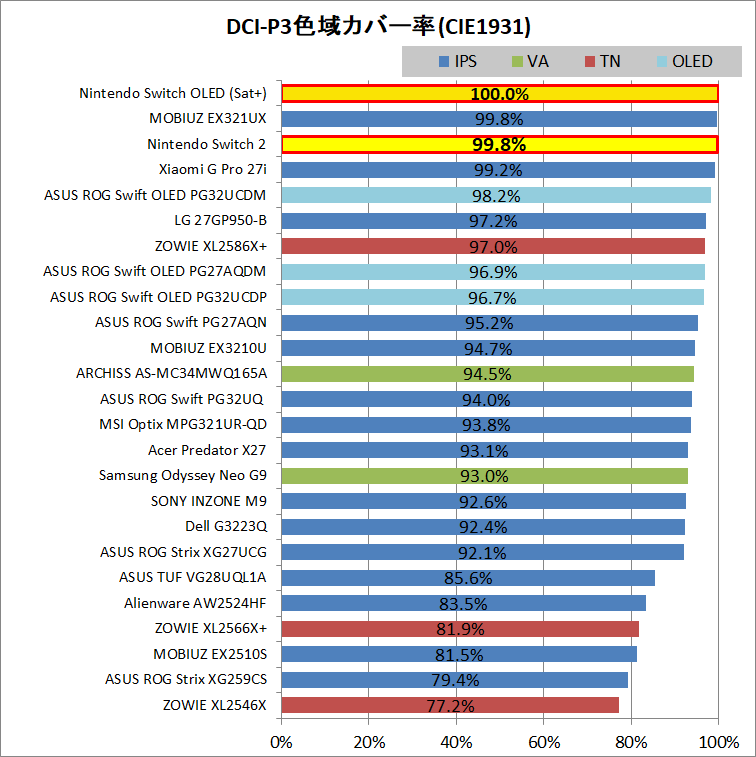

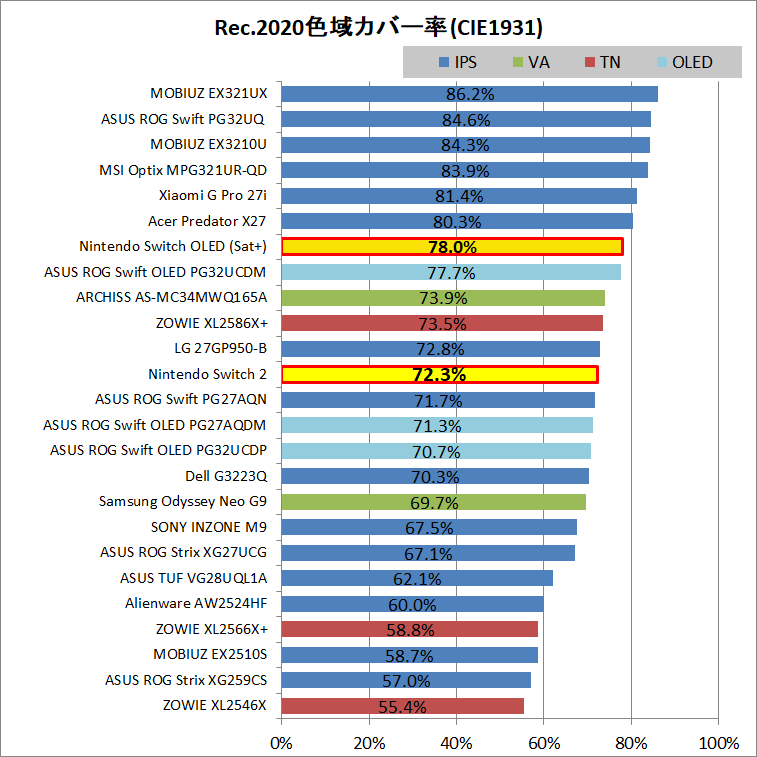

OLEDモデルの有機ELディスプレイと比較すると色域(高彩度の発色性能)は少し劣りますが、DCI-P3と呼ばれる広色域をカバーしていて初代Switchよりも鮮やかです。

| Nintendo Switch 2 付属ディスプレイの違い | ||

|---|---|---|

Switch 2 |  Switch (OLED/Lite) | |

| パネルタイプ | 液晶 (P3広色域) | OLED : 有機EL 標準/Lite : 液晶 |

| サイズ | 7.9インチ | OLED : 7.0インチ 標準 : 6.2インチ Lite : 5.5インチ |

| 解像度 | フルHD 1920 x 1080 | HD 1280 x 720 |

| リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |

| HDR | 対応 | 非対応 |

| VRR | 対応*1 | 非対応 |

*1: 2025年10月現在、VRRに対応するSwitch 2のゲームはほぼありません。

より大迫力な7.9インチ画面

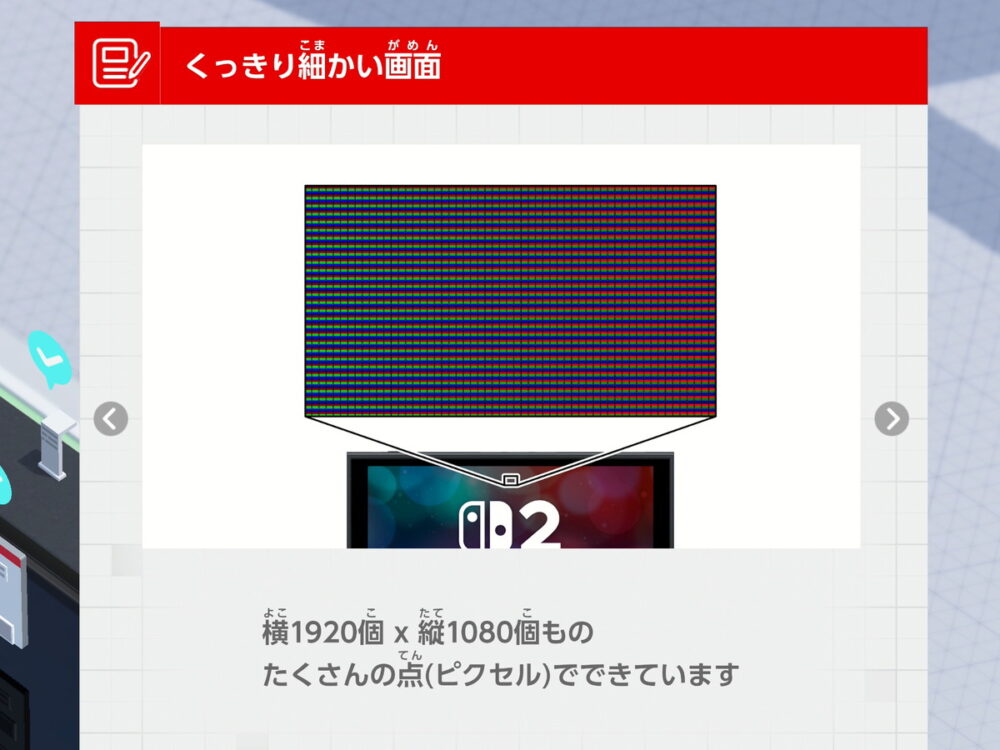

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイは画面サイズが7.9インチです。

Switch 有機ELモデルの7.0インチや標準モデルの6.2インチよりも大きくなっています。

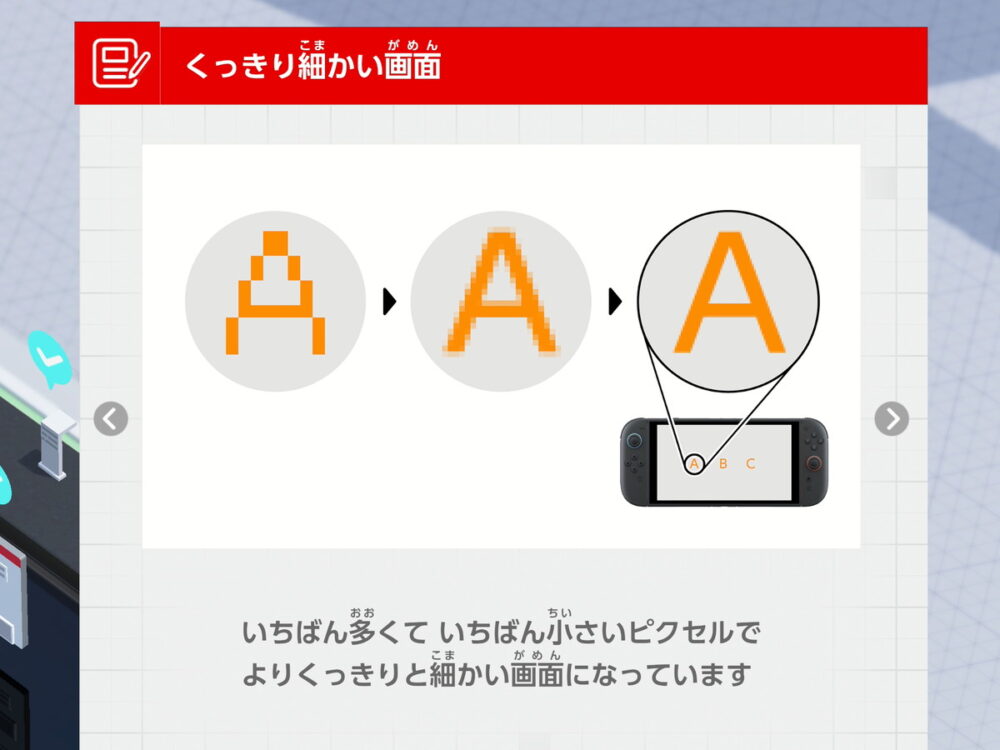

ディスプレイ解像度も従来のHD(1280×720)からフルHD(1920×1080)へと、2.25倍も高解像度になっているので、大画面でも文字や3Dグラフィックの細部がぼやず、クッキリと見えます。

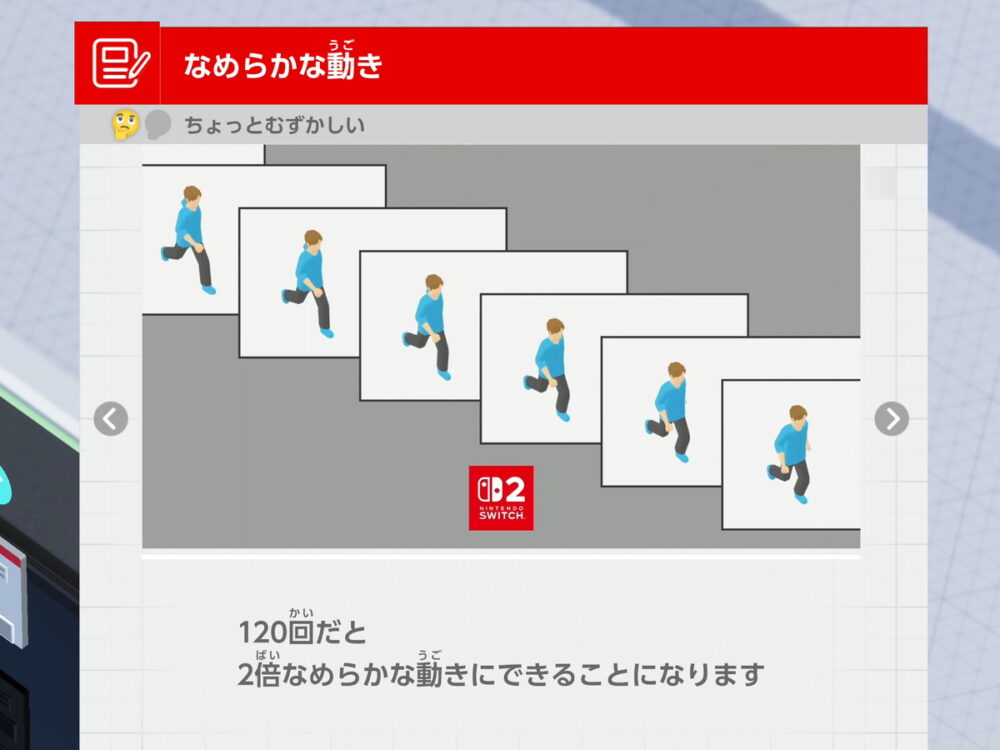

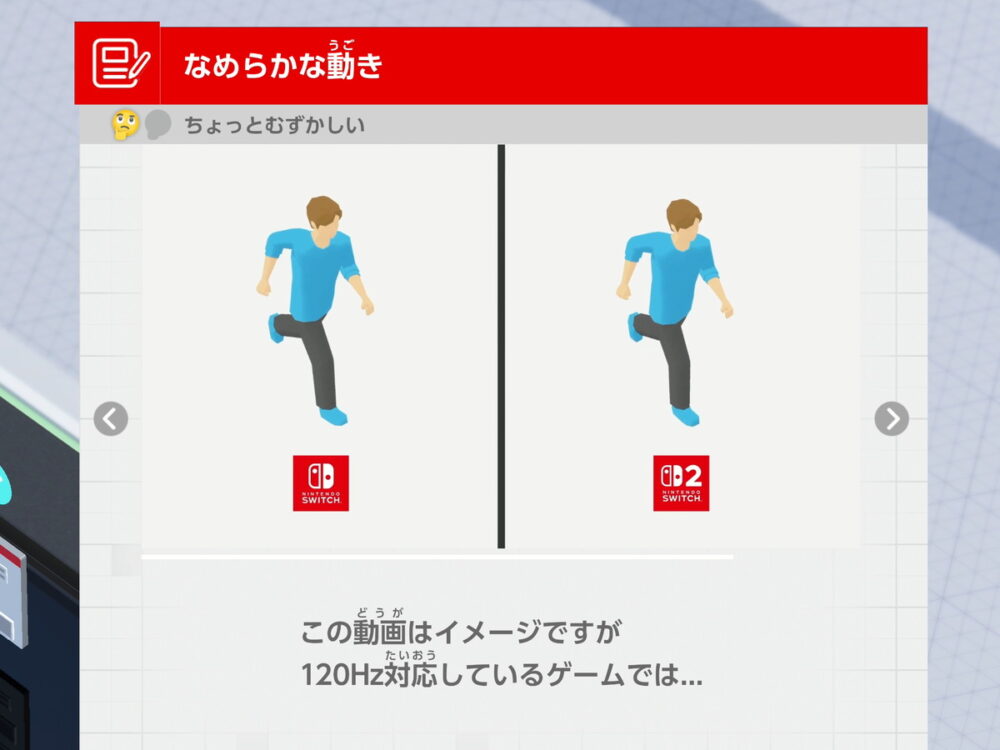

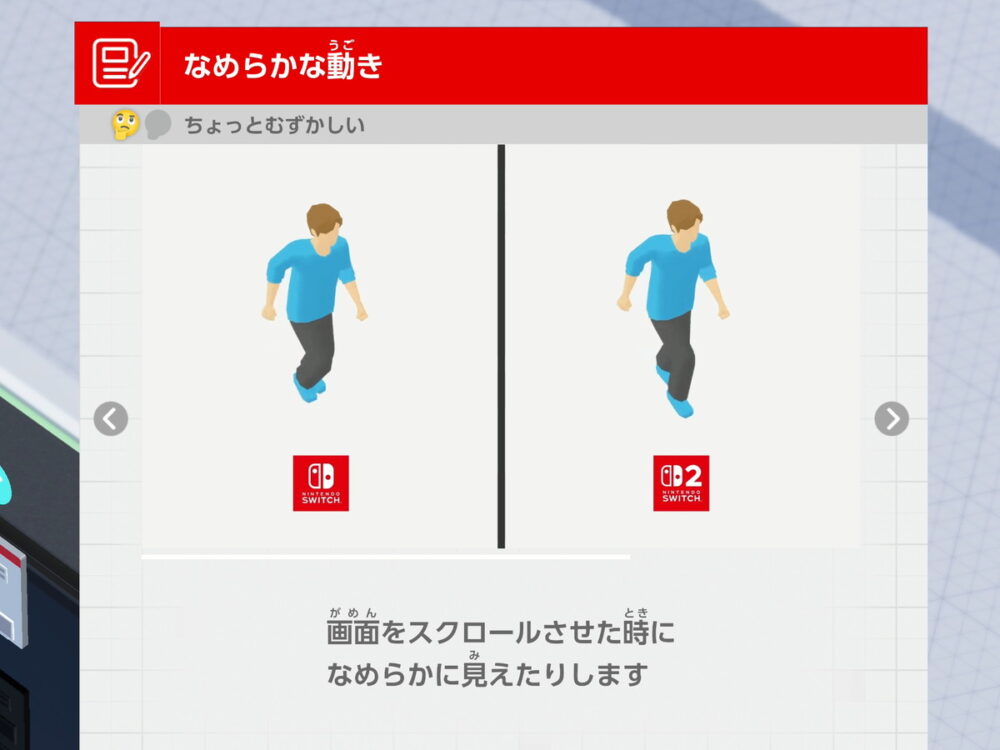

120Hzリフレッシュレートに対応

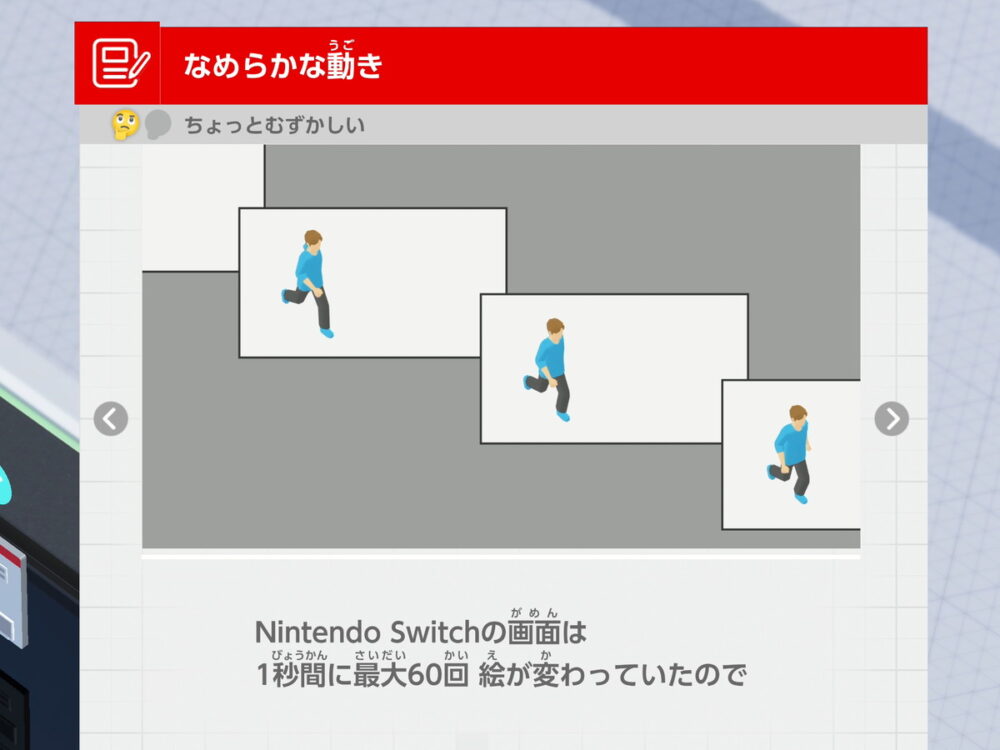

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイは120Hzの高速リフレッシュレートに対応しています。

120Hzに対応するゲームであれば、一般的な60Hzよりも映像が滑らかになり、FPS系のゲームではエイムする時の明瞭さが改善します。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイはHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しています。

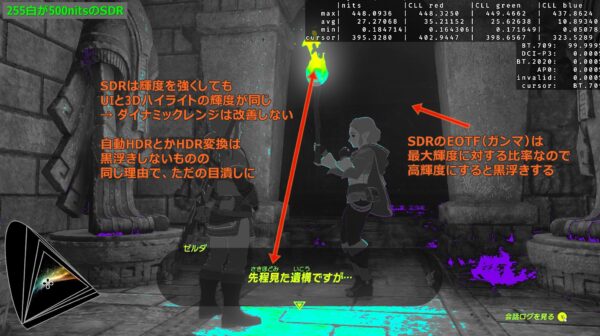

ゲームのSDR映像は”UIやキャプションに一番明るい白色を使う”ので、爆発や炎のような本来ならもっと高輝度であるべき3Dグラフィックが迫力不足になります。

HDR映像はUIやキャプションの白色よりもさらに高輝度で鮮やかな色を表現できるので、ゲーム映像の迫力やリアルさが増します。

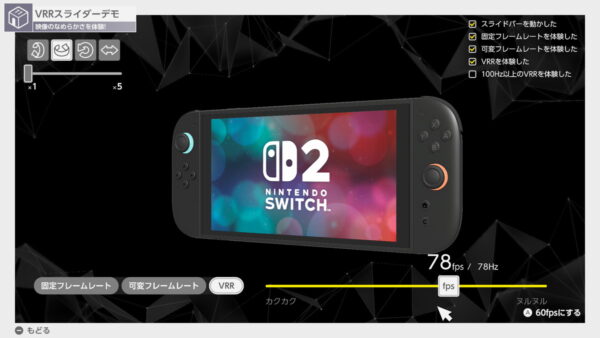

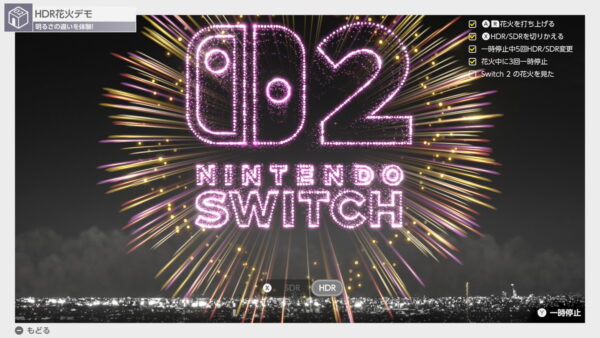

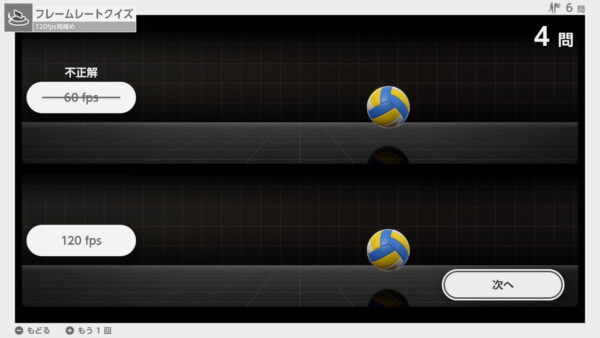

120Hzリフレッシュレート、HDR、VRRなど本体付属ディスプレイの最新機能については『Nintendo Switch 2 のひみつ展』のデモゲームで実際に体験できます。

『Nintendo Switch 2 のひみつ展』は900円程度と安価で、本体付属ディスプレイ以外にもSwitch 2の新機能を網羅し、ゲーム機開発の裏側も覗けるゲームなので非常にオススメです。

ちなみにSwitch 2内のニンテンドー eストアで購入するよりも、Amazon等のオンラインコード版の方がちょっと安いです。

TVモードの概要

「Nintendo Switch 2」のTVモード(ビデオ出力)について基本的な概要を説明しておきます。

「Nintendo Switch 2」のTVモード(ビデオ出力)について、バッテリー増量版やOLEDモデルの初代Switch比較して違いをまとめたのが次の表です。

| Nintendo Switch 2 TVモードの違い | |||

|---|---|---|---|

Switch 2 |  Switch (OLED/Lite) | ||

| ビデオ出力 | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | |

| ドック | Switch 2用ドックが必要 | Switch用ドックが必要 | |

| 解像度 | 4K | 60Hz | 非対応 |

| WQHD | 120Hz 60Hz | 非対応 | |

| フルHD | 120Hz 60Hz | 60Hzのみ | |

| HDR | 対応 | 非対応 | |

| VRR | 非対応*2 | 非対応 | |

*2: 本体付属ディスプレイは対応しているので、今後のFWアップデートでサポートする可能性あり

4K解像度、120HzやHDRに対応

「Nintendo Switch 2」のTVモード(ビデオ出力)は、4K解像度、120Hzリフレッシュレート(最大でWQHD解像度まで)、HDRに対応しています。

2025年10月現在、TVモードによる外部ディスプレイ出力時はVRRに非対応ですが、本体付属ディスプレイでは使用できる機能なので、今後のFWアップデートでサポートが追加されるかもしれません。

初代Switch同様に、純正ドックは接続直後にゲーム機と特殊なデータ通信を行っていて、それによってSwitch 2はTVモードに切り替わります。

ただ、非公式ながらAmazon等では純正ドック同様にSwitch 2がTVモードに切り替わるよう通信するサードパーティ製ドックが販売されています。

こういったサードパーティ製ドックは初代Switchでも普通に使用されていた製品なので、一定の品質はもちろん必要ですが、正常に動作するならSwitch 2で使用しても問題ないと思います。

USB Type-Cハブ型で小型なSwitch 2用ドックについては、純正ドック同様にHDMI2.1対応で4K/HDRやWQHD/120Hz/HDRが可能な製品を見つけて、動作確認のレビュー記事も公開しているので参考にしてみてください。

USD PD 100W対応、USB 5Gbps Type-A搭載

Switch 2用ドックが必要、サードパーティ製は使える?

「Nintendo Switch 2」のTVモード(ビデオ出力)でテレビやPCモニタの外部ディスプレイに映像を表示するにはSwitch 2用ドックが必要です。

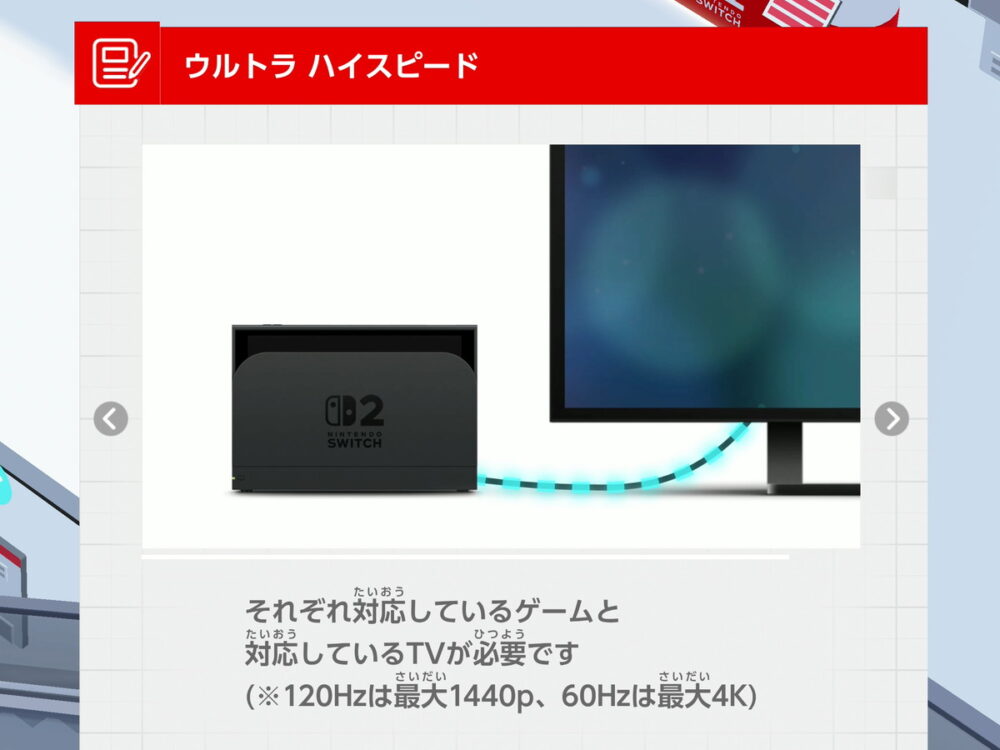

HDMI 2.1に対応、4K/HDRにも推奨

「Nintendo Switch 2」のTVモードによるビデオ出力はHDMIの最新規格 HDMI 2.1に対応しています。

旧規格のHDMI2.0やHDMI1.4のテレビやPCディスプレイでも表示できますが、表示できる解像度・リフレッシュレートやHDR表示機能が制限されます。

| 外部ディスプレイのHDMIビデオ入力バージョン | ||||

|---|---|---|---|---|

| HDMI 2.1 | HDMI 2.0 | HDMI 1.4 | ||

| 4K | 60Hz | HDR対応 | HDR対応*1 | 非対応 |

| WQHD | 120Hz | HDR対応 | SDRのみ | 非対応 |

| 60Hz | HDR対応 | HDR対応 | SDRのみ | |

| フルHD | 120Hz | HDR対応 | HDR対応 | SDRのみ |

| 60Hz | HDR対応 | HDR対応 | SDRのみ | |

*1: クローマサンプリングでYUV420に圧縮されます。モニタによってHDR非対応の場合もあります。

2025年現在の現行製品でもHDMIビデオ入力はHDMI2.1とHDMI2.0が混在しています。

HDMI2.0では4K解像度でHDRを表示するにはクローマサンプリングが必要になります。

Switch 2はYUV420のクローマサンプリングを使用するため、PS5等のHDMI2.0におけるYUV422よりも解像度的に粗いです。

同じ非可逆圧縮でもDSCと違ってクローマサンプリングは多少なりとも解像感の低下を伴うので、フルRGB 10bitで表示できるHDMI2.1が推奨です。

また映像フォーマットが若干特殊なのか、一部のHDMI2.0対応モニタで正常に4K/HDR表示ができないことがあり、その場合、HDRを有効にすると解像度がフルHDかWQHDに下がります。

HDMI2.1、ウルトラハイスピードとは?

「Nintendo Switch 2」にはHDMI2.1で正常に動作することが証明されているUltra High Speed HDMI認証を取得したHDMI2.1ケーブルが付属しています。

HDMI2.0以前とHDMI2.1ではコネクタやピンレイアウト自体は共通しているので、HDMI2.1対応機器でもHDMI2.0ケーブルは使用できますし、高品質なHDMI2.0ケーブルならHDMI2.1の映像も問題なく表示できます。

ただし、HDMI2.1ではピンに対する機能のアサインが変更されています。

そのためHDMI協会では4K/120FPSなど最大48Gbpsの帯域に近い高解像度・高フレームレートの映像を伝送する場合、HDMI2.1に最適化されたケーブルを使用することが推奨されます。

そういう事情で登場したのが、Ultra High Speed HDMI(ウルトラ ハイスピード HDMI)認証です。

「Nintendo Switch 2」もHDMI2.1対応のテレビやPCモニタを組み合わせた場合、HDMI2.1のフォーマットで映像を伝送するので、基本的にはHDMI2.1認証(Ultra High Speed HDMI認証)を取得したHDMIケーブルを組み合わせるのが推奨されます。

細くて長いオススメのHDMI2.1ケーブル

「Nintendo Switch 2」にはHDMI2.1ケーブルが付属していますが、付属品よりも細くて取り回しが良い、もしくは2m以上でより長いケーブルを探している人向けにオススメ製品を紹介しておきます。

付属品よりも細いケーブルを探しているなら、「エレコム CAC-HD21ES BKシリーズ」が推奨です。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証も取得しているので、安心して使用できます。

Ultra High Speed HDMI認証取得

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでは「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」がオススメです。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、Ultra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段です。信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

長さ: 5m / 10m / 15m

Club3D製の光ファイバー式HDMI2.1ケーブルもオススメです。

Cable Matters製で上手く動作しなかった有機ELテレビとの組み合わせでも4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBが正常に映りました。価格面では割高ですが、性能(安定性)を重視するならこちらを選ぶのもアリだと思います。

長さ: 10m / 15m / 20m / 30m / 50m

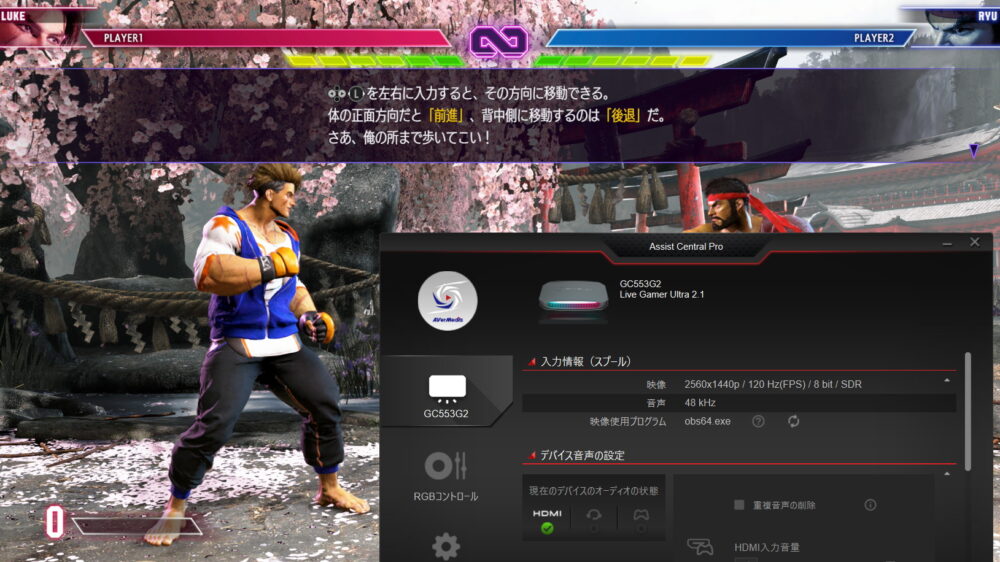

ちなみに、ストリートファイター 6のSwitch 2版はWQHD/120Hzなど120Hz動作に対応する環境ではゲーム起動時に自動的に120Hz出力に切り替わります。

PS5のように低遅延関連の設定は必要ありません。

また、Switch 2 のひみつ展と違って、ホーム画面に戻ると60Hzに戻るのでシステム設定のドック出力情報からは確認できませんが、ストリートファイター 6のプレイ中は120Hz出力です。

ストリートファイター 6のプレイ中は対応ディスプレイ環境なら自動的に120Hz動作になるので、特に気にせず小さい表示遅延でプレイできそうです。(GPU性能の影響もあるので他プラットフォームとの差は要検証ですが)

画質の綺麗さを検証

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの画質性能(綺麗さ)についてチェックしていきます。

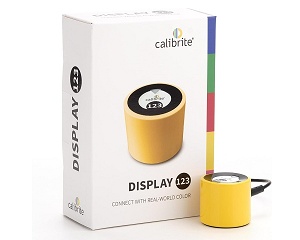

カラーキャリブレータを使用して、発色、輝度、コントラスト、均一性など画質に直結するディスプレイ性能について詳細に検証しました。

パネルタイプで性能や特長はどう違う?

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機ELパネル(OLED)の2種類があります。

さらに液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類のパネルタイプに大別されます。

| ディスプレイパネル別の性能比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) | 非常に広い | 広い *量子ドットなら非常に広い | 普通 sRGB 100%程度 | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) | 0nitsの 完全な黒色 | 普通 | 高い | 普通 |

| 視野角 | 非常に広い *輝度低下もない | 広い *色変化はないが輝度低下あり | やや狭い | 狭い *正面で左右端に影響 |

| 応答速度 | 理想的 | 製品に依る GTG 1~4msの非常に速いものから 10msを超えるかなり遅いものまで | 速い | |

| 最大輝度 | 全白で200~300nits程度 | 非常に高い 高輝度FALDなら1000nits超も | - | |

| ハロー現象 Backlight Blooming | 発生しない | FALDで発生 | - | |

| 焼付の可能性 | あり (2~3年は問題ない) | 発生しない | ||

| 価格 | 高い | 標準的 | e-Sports特化で特殊 | |

IPS液晶パネルの特長

IPS液晶は色再現性(色域)や視野角など一般に画質に直結する性能が優れています。

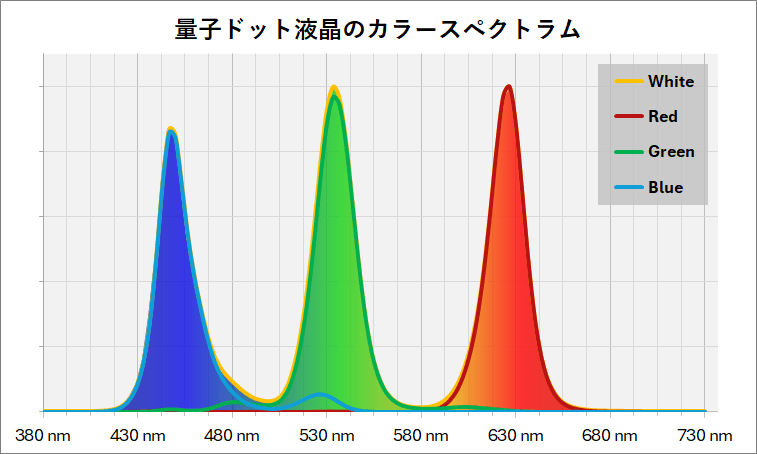

LG Nano-IPSで有名なKSF蛍光体技術が採用された広色域パネルならDCI-P3の色域を95%程度カバーしますし、高価ですが量子ドット技術採用パネルならDCI-P3やAdobe RGBをほぼフルカバー、HDR規格標準のRec.2020を80%~90%もカバーします。

FALD対応なら1000nits超の高輝度表示が可能な製品もあって、高輝度HDR表示に対応するだけでなく、太陽光の差し込むリビングなど明るい部屋で運用するのにも最適です。

視野角も広く、色変化で違和感を覚えることはほぼありません。角度に応じて輝度低下はあるものの。

120Hz~360Hzのハイリフレッシュレートに対応する製品も多く、2025年現在ゲーミングモニタを選ぶなら基本的にはIPS液晶パネル採用製品で一択です。

2010年台初頭から中盤までは120Hz+のハイリフレッシュレートに対応するIPS液晶ゲーミングモニタは高価でしたが、近年では高速応答が可能なIPS液晶技術(*)が普及したこともあって、価格面でも標準的になっています。

現在のゲーミングモニタ、PCモニタの標準というか際立った欠点がありません。

*; Fast IPS等で呼ばれるAUOのAHVA(Advanced Hyper-Viewing Angle)や、LGのNano IPS(KSF蛍光体技術)が有名。

パネルメーカーAUOによるブランド名はAHVA。しかしVA液晶と混同されることが多く、モニタメーカーがFast IPSやRapid IPSと呼ぶことが多い。

VA液晶パネルの特長

VA液晶パネルは色域(色再現性)が広く、コントラストが高いためメリハリの利いた鮮やかな絵になりやすいので、パッと見で分かり易く綺麗な画質になります。

実は大型テレビ(特にハイエンドモデル)にはIPS液晶パネルよりもVA液晶パネル採用製品の方が多いです。

バックライト漏れの少ない、高コントラストがVA液晶の最大の特長です。

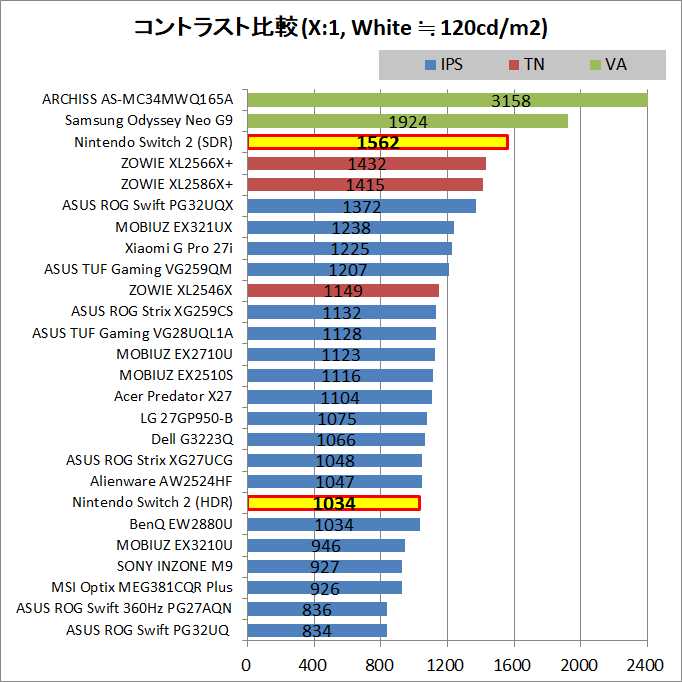

コントラストはIPS液晶パネルが1,000:1程度に対して、VA液晶パネルは2,000~3,000:1と高く、黒色の締まりが非常に良いと評価されます。

一方でネガティブなポイントは視野角の狭さです。

視野角が大きくなると、『1. 全体的に彩度が下がり、白っぽくなる』、『2. 白色や低彩度な色の区別が難しくなる』といった変化が生じます。

TN液晶のように映像の見え方が破綻するほどではありませんが、IPS液晶に比べると色変化は大きいです。

真正面から見て上下左右の端に違和感を覚えるほどではありませんが、ウェブブラウザやエクスプローラーのような白に近い色ベースの短調な表示を、左右から、もしくは立って上から覗き込むような角度の付く見方をすると視認性が悪くなります。

2020年頃のSamsung製ハイリフレッシュレートパネルを皮切りにPCモニタ向けのVA液晶パネルは最近では応答速度も高速になっていますが、IPS液晶に比べて当たりハズレの差も大きいので実機レビューを見てから購入するのが推奨です。

あと、大型テレビに採用されるVA液晶パネルは基本的に応答速度が遅いので、大型液晶テレビをゲーミングモニタとして検討している場合は注意してください。

TN液晶パネルの特長

TN液晶パネルは応答速度においてIPS/VA液晶パネルを上回るので、現在ではBenQ ZOWIEなど競技ゲーマー向け製品に特化している感じです。

最近ではIPS/VA液晶パネルの価格も下がっているので、色域・視野角で劣りますし、TN液晶パネルを採用したPCモニタは低価格帯でもあまり見かけません。

高速応答な反面、容易に破綻する視野角の狭さは分かり易いネガティブポイントです。

真正面から見ても上下左右端に若干の色変化を感じます。左右の視野角で画面が黄色く濁り、上下の視野角では色調が容易に破綻します。

モニタの真正面1m以内に陣取って中央付近を凝視するようなe-Sports専用的な使い方なら問題にはなりませんが、やはり汎用性はありません。

ちなみに色域の狭さもネガティブポイントとして挙げられることが多いですが、近年のTN液晶パネルはsRGB 100%カバー程度の性能はあります。

広色域技術を採用していないIPS液晶パネルとの比較なら大差ありませんし、ZOWIE XL2586Xなど量子ドット液晶並みに広色域なTN液晶パネルもあります。

視野角の影響さえ無視すれば他の液晶パネルタイプと画質は同等です。

有機ELパネルの特長

有機ELパネルは、色域、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。

最近では有機ELディスプレイを採用するスマートフォンも多いので、実際に見比べて『PCモニタよりもスマホ画面の方が綺麗』と感じる人も多いと思います。

有機ELパネルのPCモニタに買い替えるとパッと見で分かり易く高画質になります。

液晶パネルに比べて”桁違い”の性能を見せるのはコントラストや応答速度です。

画素が自発光するピクセルレベルの輝度制御なので完全な黒色を表現でき、ハロー現象もありません。

応答速度もコンマms級というか、すでにステップ状にオン/オフが切り替わる理想スイッチ的な動作なので、もはやmsなど数値として評価する必要がないレベルです。

有機ELパネルについては対応リフレッシュレートにだけ注目すればOKです。

液晶モニタから買い替えるとパッと見で高画質になったと感じやすい有機ELですが、いくつかデメリット、ネガティブポイントもあります。

オフィスワークやPCデスクトップ作業にはあまり向いていません。

特殊なサブピクセル構造で細かいフォント文字、境界線が滲みやすかったり、ピクセルレベル制御の高コントラストでかえって目が疲れやすく、視認性が下がったりします。

画質面ではHDR表示における高輝度性能の低さも欠点です。

2025年現在、27~32インチの有機ELパネルでは全白で200~300nits程度、実際のHDR映像における現実的なピーク輝度でも600nits程度がせいぜいで、有機ELモニタ製品の紹介でよくアピールされる1000nits超の高輝度はまず発揮できません。

テレビ向けだと全白400nitsのハイエンドモデルが出てきているので、2026年以降はもっと性能が伸びそうですが。

ただ、HDRでゲームをプレイするなら1000nits超を安定して発揮できるFALD対応液晶が必須かと言うとそうでもありません。

一般的なPCディスプレイ輝度である120nits程度で現在運用している人なら、上に書いた200~600nits程度の有機ELパネルのディスプレイ輝度でもHDR表示には十分だったりします。

あと有機ELパネルでは焼き付きの可能性も言及されることが多いですが、基本的に気にする必要はありません。

最近の有機ELパネルは輝度制御、ピクセルシフト等の焼き付き防止機能があります。少なくとも2年~3年程度は問題ありません。

2021年発売のNintendo Switch 有機ELパネル採用モデルで2025年現在、焼き付きが報告はほぼありませんし。

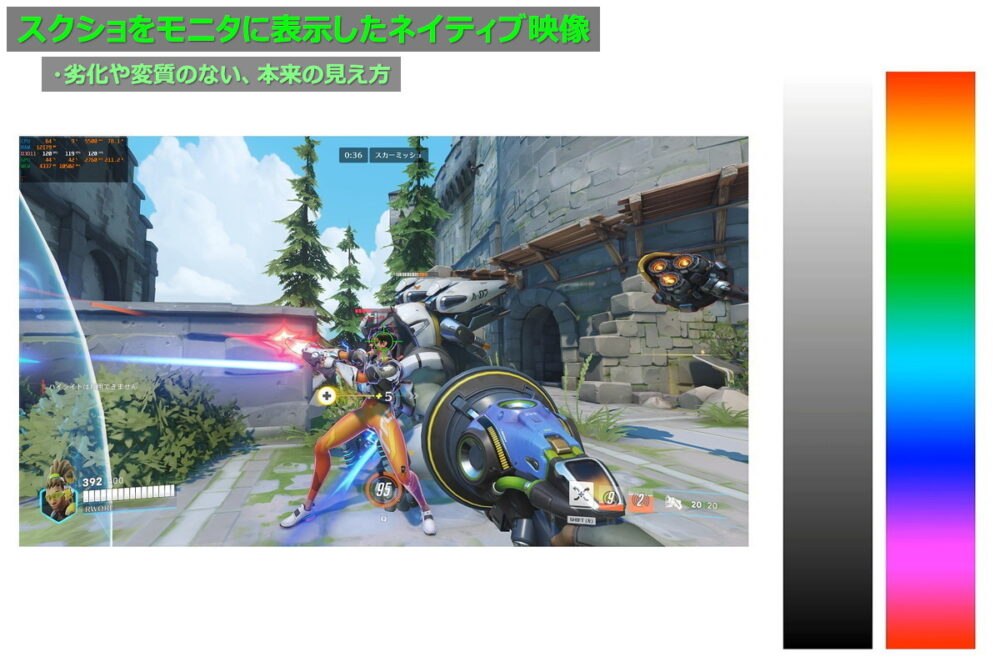

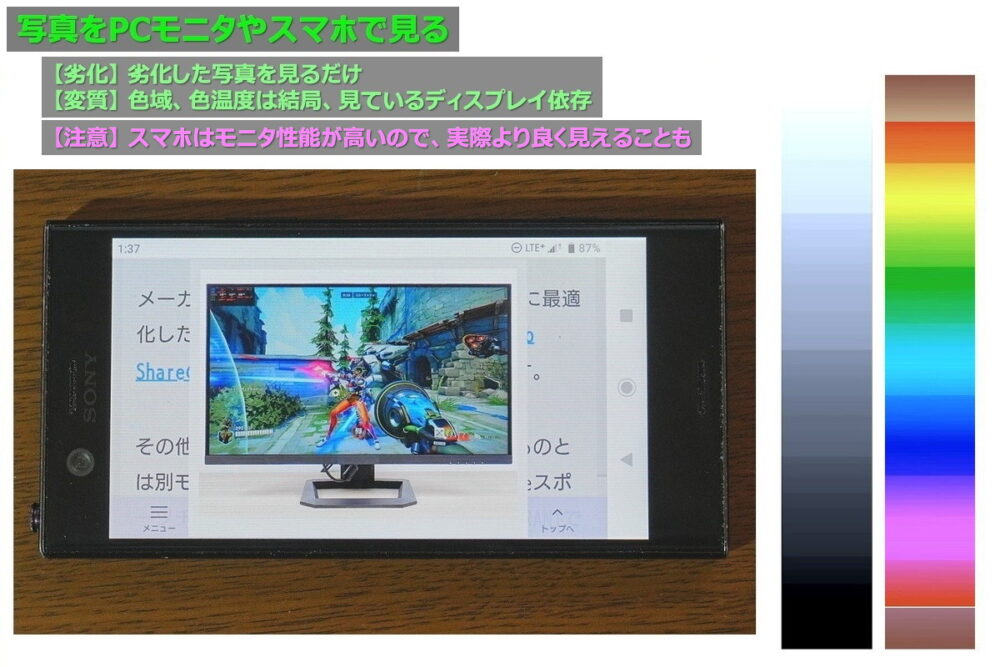

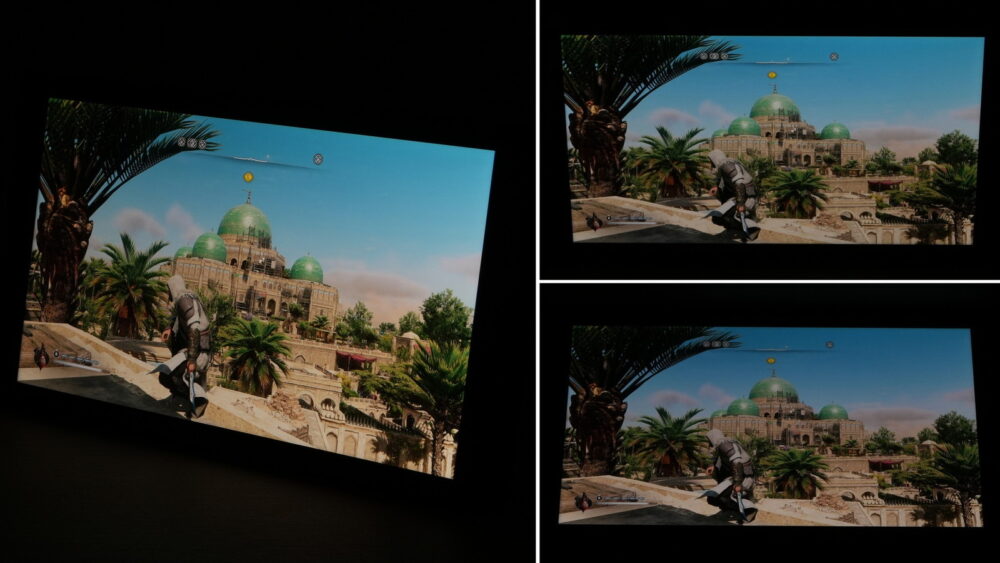

テストパターンや見栄えの良いスクショを表示して、その画面をカメラで撮影した写真を大量に載せるPCモニタやテレビのレビューは少なくありません。

しかしながら、ちゃんと意味のある用途が限られるので、当サイトのレビューでは基本的にこういうデモにしかならない写真は掲載していません。最悪は、優良誤認にも繋がりやすいので。

さらに詳しく

カメラ写真で取り出せる情報や分解能には限りがあります。

モニタレビューの画質評価においてカメラ写真を使うには、

- 何を評価したいのか明瞭である

- それに焦点を合わせて適切に撮影する

- 評価する対象をコメントで明記する

という3ステップが必要になります。

闇雲に大量の写真を掲載して、『非常に高画質』のような解説をするレビューは参考にならないモニタレビューの典型例なので注意してください。*レビューする側としては専門知識も測定機器も必要ないので楽です。

素材用意してカメラでパシャパシャするだけですし、専門知識の少ない読み手に対しては”参考になる”と誤解させやすいので。

ただ大抵は何とでも言える画像を並べて好き勝手にお気持ち表明しているだけです。分かってる人からするとポエムを聞いてるのと変わらないというのが正直なところ。

近年のPCモニタはDCI-P3 90%+の広色域に対応しているものも少なくありませんが、カメラで撮影した時点で画像データそのものはsRGB 8bitに圧縮されます。

広色域や高ダイナミックレンジの情報はカメラ写真には基本的に含まれません。

またホワイトバランスやオート露出等のカメラ側の機能によって、容易に色相やガンマ・ダイナミックレンジも変質します。

8bit RGBもしくはHDR 10bit RGBの元画像が、sRGB 8bitの画像に劣化し、それを読者は自分のPCモニタやスマホ画面で見ます。

つまり、本来評価すべき要素が抜け落ちた、ただの劣化画像を見ているだけということになりがちです。

また、スマホのディスプレイ性能はPCモニタよりも高性能なことが多いので、レビュアーが意図せずとも、容易に優良誤認に繋がります。大量の写真は掲載しない方がマシな情報です。

彩度、コントラストを盛った表示特性の方が綺麗に見えるので、ディスプレイ性能そのものとは別の部分、主観的な感覚に左右されやすく、容易に嘘が混じるので筆者も写真比較を扱うのはかなり神経質になります。

下記のように写真比較が有用な例もあります。

- IPS/TN/VA液晶、有機ELなど視野角による違い

- 有機ELと液晶(非FALD)のブラックレベルの差

- 暗所強調、彩度強調などモニタ機能の比較

逆に言うと、これくらい明らかに差があるケースでもないと写真で厳密かつ公平性を担保しつつ比較するのは難易度が非常に高いです。

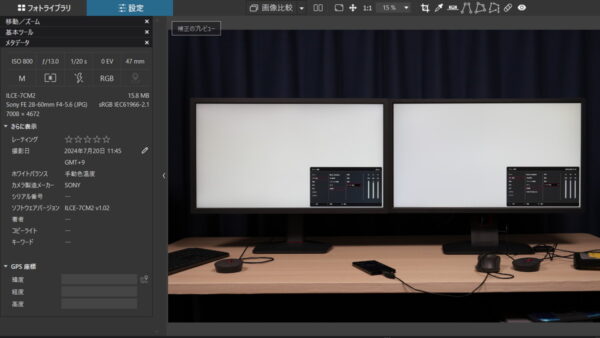

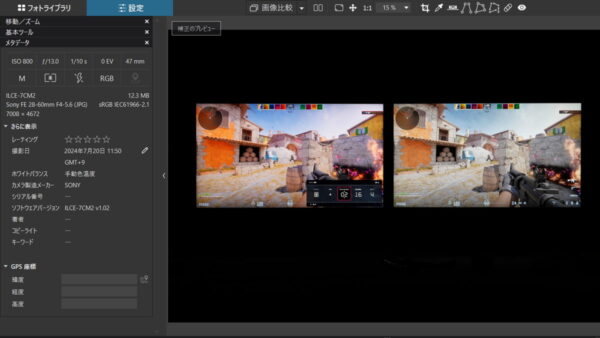

当サイトで写真を使って複数モニタの画質を比較する場合は、『カメラのオートWB、オートDRなど画質調整はオフで固定モードにする』、『照明は消して照明や映り込みの影響をなくす』、『基本的にモニタ2台を横並びで、ホワイトはD65で白色輝度も揃える』など、かなり条件を厳しくしています。

それくらいしないと比較として意味がありませんし、さらに言えば、そこまでやっても厳密に公平な比較なのか悩みながらという感じです。

カメラで撮影した写真による複数PCモニタ感の画質比較には注意点が多く、モニタや色の知識だけでなく、カメラの知識もある程度ないと厳密にやるには難易度が高いです。

ホワイトバランスの固定

オートWBを有効にして撮影はよくある失敗パターンです。

同じモニタを同じ構図で撮影しているのに表示内容にホワイトバランスを合わせるせいで、背景の色味や明るさが変わっている写真をよく見ます。

モニタレビューで写真を使うなら、モニタの白色表示にホワイトを合わせるなど、カメラを固定ホワイトバランスにすべきです。

また特別に理由がなければ、各モニタの表示自体もホワイトバランスをD65に固定すべきです。

モニタ側表示をD65に揃えても、量子ドットなど広色域技術次第でカメラ側の映りが変わります。

各モニタに対して個別にホワイトバランスを合わせるか、共通の固定ホワイトバランスで撮影するか、など最終的な設定は比較したい要素も絡むので、意味のある比較にするためには十分な配慮が必要になります。

DRなど画質調整系の機能を無効化

オート露出ではなく、焦点距離/シャッター速度/ISO感度はマニュアルモードにすべきです。

ダイナミックレンジ(DR)の自動調整、彩度強調など、撮影した写真をカメラがJPEG変換する時に自動適用される画質調整の類も可能な限り、無効化すべきです。

撮影環境の統一

照明など周辺照度、色温度の固定、背景(ディスプレイの対面)といった撮影環境も容易に写真の写りに影響します。

下はディスプレイ対面の向こうが黒色か白色の壁紙どちらかで変わる例です。

何がどう影響するのか分からないので、日を跨いで過去に撮影した写真と比較するのは避けるべきです。

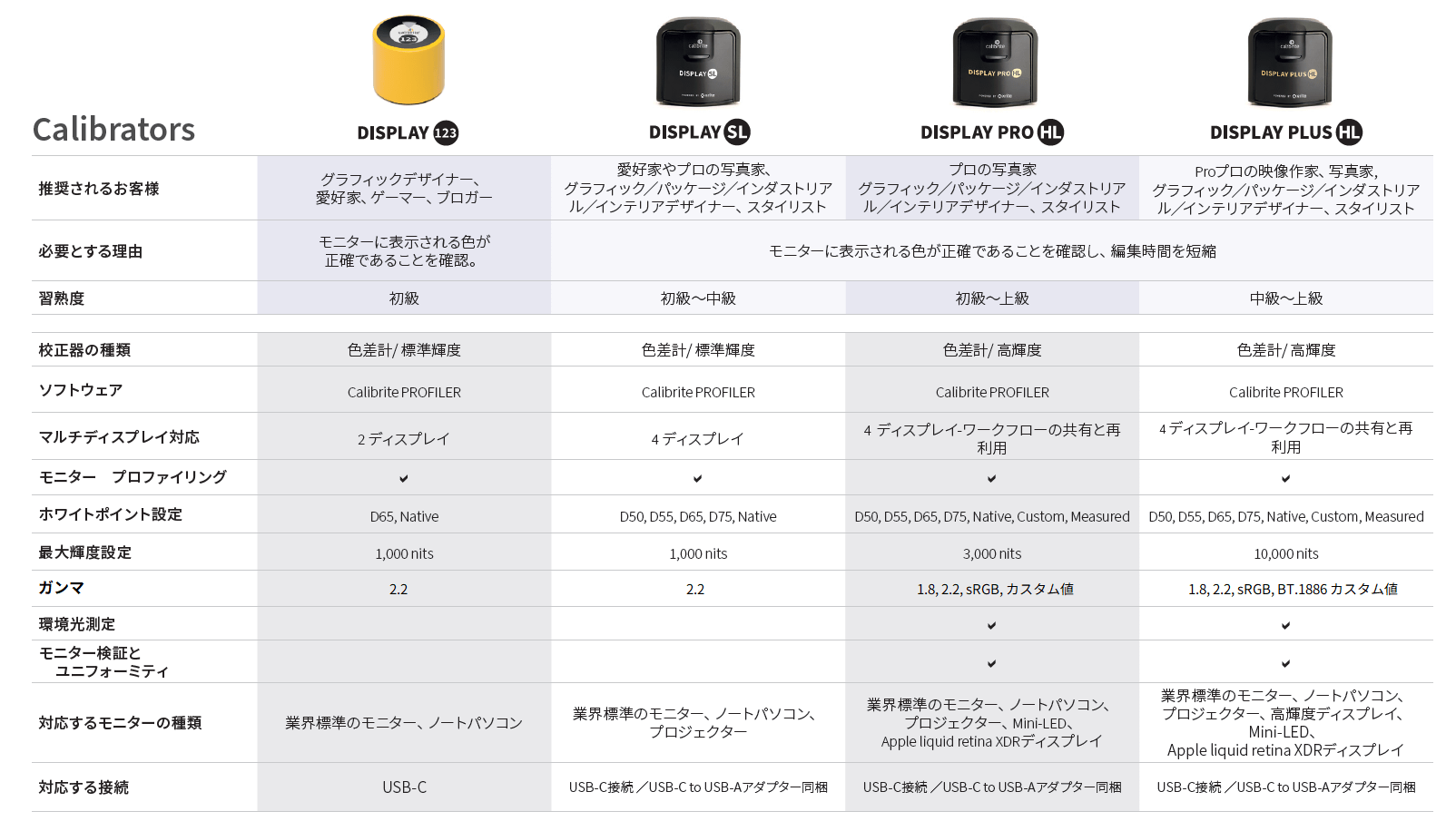

画質性能の検証には比色計と呼ばれるカラーフィルター式(色差式)のCalibrite Display Plus HL、分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

視野角、ディスプレイ表面処理

「Nintendo Switch 2」のディスプレイパネルはグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みます。

ディスプレイ保護も兼ねて、アンチグレア化したい人にはクロスフォレスト製のアンチグレア仕様 保護強化ガラスがオススメです。

Sony α7シリーズのカメラ背面ディスプレイ用の保護ガラスから入門して、初代Switchのアンチグレア仕様 保護強化ガラスも含め、10年以上も個人的にリピートし続けている製品です。

視野角に応じて輝度低下はありますが、色変化は小さいので正面から見て上下左右端に違和感を覚えることはありません。

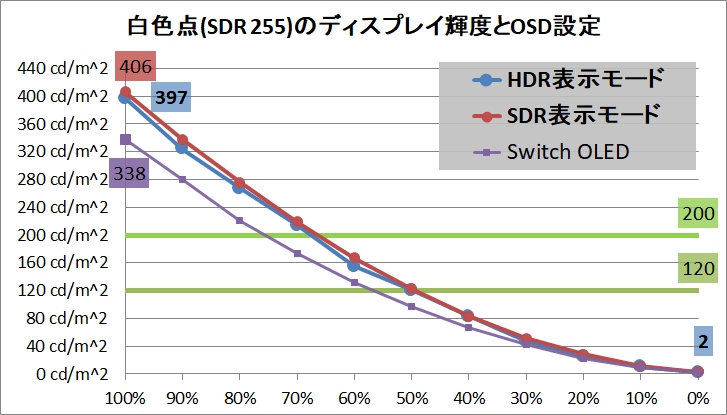

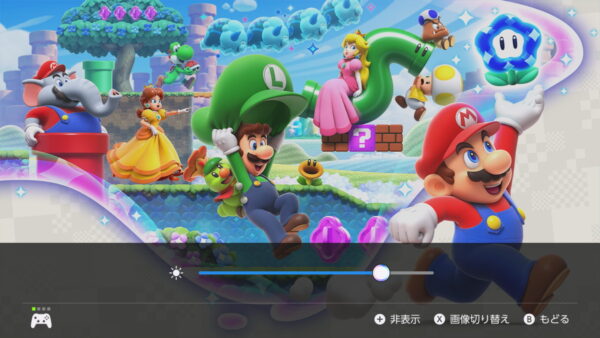

SDR輝度、均一性、フリッカー

「Nintendo Switch 2」の白色ディスプレイ輝度を測定しました。

本体ディスプレイでHDR表示を有効にしていますが、測定しているのはSDRの白色(8bit 255値)です。輝度設定 0%~100%で輝度は下のグラフの通りです。

「Nintendo Switch 2」のSDR白色輝度は輝度設定最大で390~400cd/m^2です。屋外の太陽光下でも視認性を確保できる明るさです。ちなみに、実際の最大輝度は480~500cd/m^2くらいありますが、HDRで高輝度を表示するため余力を残しています。

輝度設定バーを真ん中あたりにすると120cd/m^2になります。室内PCモニタで一般的に見やすいとされる明るさです。

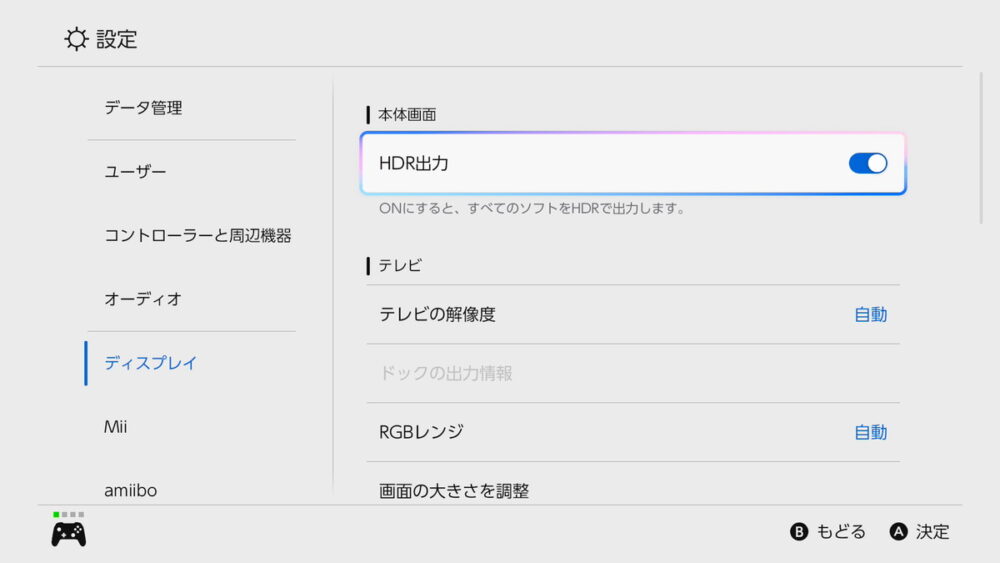

「Nintendo Switch 2」は本体付属ディスプレイの表示モードをSDRとHDRで切り替えできます。

ディスプレイの明るさ設定が同じなら、SDR 255値の白色の明るさは、SDR表示モードでもHDR表示モードでも同じです。

視野角のところでも触れましたが、IPS液晶は視野角による色変化はないものの、輝度低下は生じます。

そのため、「Nintendo Switch 2」は最大400cd/m^2で初代Switchの有機ELモデルの340cd/m^2よりも真正面からなら明るいですが、少し斜めから見ただけで有機ELパネルのほうが明るくなります。

白色輝度の測定値的には「Nintendo Switch 2」の方が間違いなく明るく、写真にすると差は分かり難いものの、一応はやはり「Nintendo Switch 2」の方が明るいです。

ただ、真正面から見ても上下左右端など多少なりとも視野角が影響するのか、色温度や発光・発色方式の違いが影響するのか、筆者の体感的には初代Switchの有機ELモデルのほうが明るく感じられました。

こういう特性もあって「Nintendo Switch 2」は屋外/屋内問わず、初代Switchの有機ELモデルよりも明るくて見やすいかというと評価が難しいです。

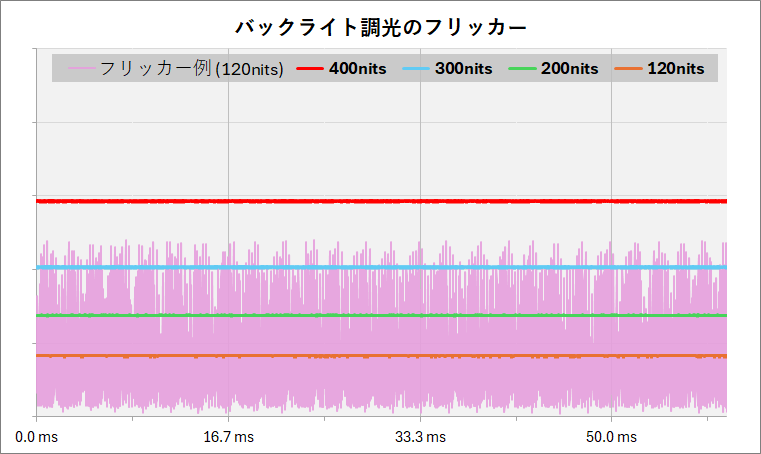

フリッカーの有無

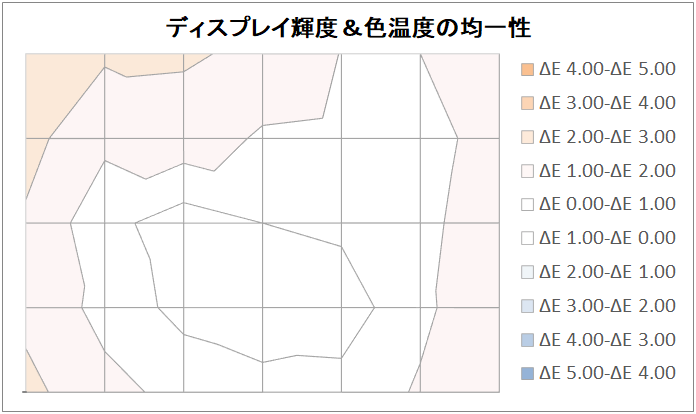

均一性(Uniformity)

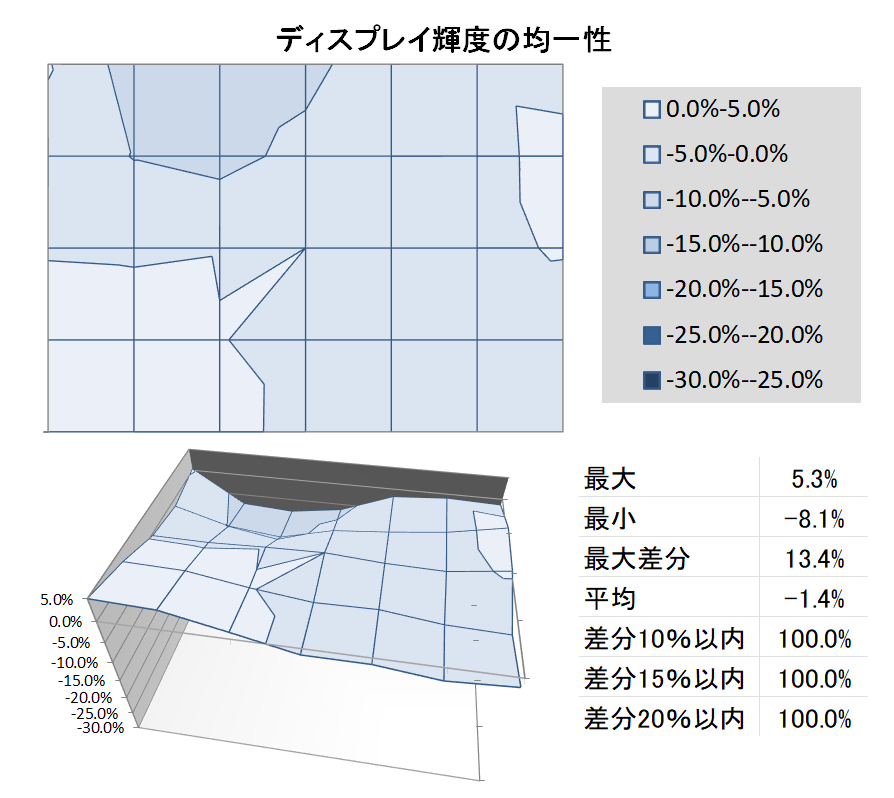

ディスプレイ輝度やホワイトバランスの均一性(Uniformity)を検証しました。

画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「Nintendo Switch 2」は最大差分でも15%程度に収まり、10%以内が大半なので輝度の均一性は良い部類です。

筆者の入手した個体だと右上に若干暗い部分がありますが、-10%未満なら体感にはほとんど影響しません。

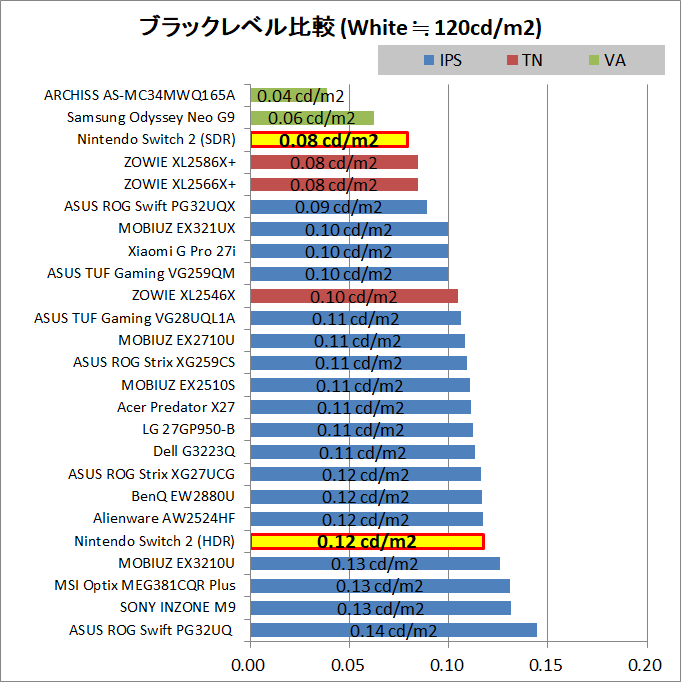

ブラックレベル、コントラスト

「Nintendo Switch 2」の各種白色輝度に対するブラックレベルやコントラスト比は次のテーブルの通りです。*液晶パネルのバックライト遮蔽効率を評価したいので、グローバルディミング(ダイナミックコントラスト)やローカルディミングは無効にしています。

ローカルディミング対応モニタのコントラスト性能はHDR性能に関する章で解説します。

| 白色輝度 (SDR 255) | ブラックレベル | コントラスト比 |

|---|---|---|

| 120 cd/m^2 | 0.079 cd/m^2 | 1,566 : 1 |

| 200 cd/m^2 | 0.136 cd/m^2 | 1,541 : 1 |

| 300 cd/m^2 | 0.197 cd/m^2 | 1,531 : 1 |

| 407 cd/m^2 (OSD Max) | 0.266 cd/m^2 | 1,535 : 1 |

さらに詳しく

正確にいうと、HDR表示モードはSDR白色(8bit 255値)よりも高輝度を表示するため、余力を残しているので、SDR白色を基準にするとコントラスト性能が下がります。

上のテーブルでSDR表示モードの300cd/m^2とHDR表示モードの200cd/m^2を見比べると分かり易いです。SDR255値の白色輝度が違いますが、0値の黒色の明るさが同じ、つまりバックライト輝度が同じと言うことが分かります。

つまり、HDR表示モードでSDR白色が200cd/m^2になる状態は、HDRなら最大輝度として300cd/m^2を表示できるので、コントラスト比はSDR表示モードと同じ1,500:1になります。

HDR表示モードでSDR映像のゲームをプレイすると、高輝度表示の余力は全く使用しないまま、バックライト輝度が高い状態で動作するので、コントラスト比が下がるというわけです。

画面中央の白色輝度が約120cd/m2になるOSD設定においてブラックレベルとコントラスト比を比較しました。

HDR表示モードにおいてSDR白色でコントラスト性能を測定すると、ディスプレイ性能そのものとしては誤った評価になるので注意が必要です。

*ブラックレベル 0.01cd/m^2の差で大きく変わるのでコントラスト比は参考程度と考えてください。

コントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁以下の測定になります、検証機材に使用しているCalibrite Display Plus HLを含め、一般的な市販の測色計では、測定精度が若干怪しいです。

コントラスト性能のおおまかな目安は?

IPS液晶やTN液晶は一般的にコントラスト比が1,000:1、120cd/m^2におけるブラックレベルは0.11~0.13cd/m^2程度です。

最近ではLGのIPS BlackなどIPS液晶でも2,000:1の性能を発揮するものもあります。

VA液晶はバックライトの遮蔽効率が良く、コントラスト比 2,000:1、ブラックレベル 0.06cd/m^2を上回ります。

有機ELは画素1つ1つが自発光なのでブラックレベルは単純に0cd/m^2、完全な黒色なので、コントラスト比は∞(無限)です。

Ambient Blackって何?

アンチグレア処理の乱反射や、量子ドット層の色シフトなどを原因として、現実には照明や太陽光といった室内の明るさによってブラックレベルが高くなることが指摘され、『Ambient Black』と呼ばれています。

Ambient Blackの正確な検証には100万円を超えるようなエンプラ向け測色計が必要になり、また室内照明(の明るさ)の定義も難しく、当サイト検証では未対応です。

明るいリビングに置くテレビはともかく、120cd/m^2がちょうどいいとされるPCモニタ環境ならあんま影響ないんじゃないか?というのが個人的な感想。

色域、カラースペクトル

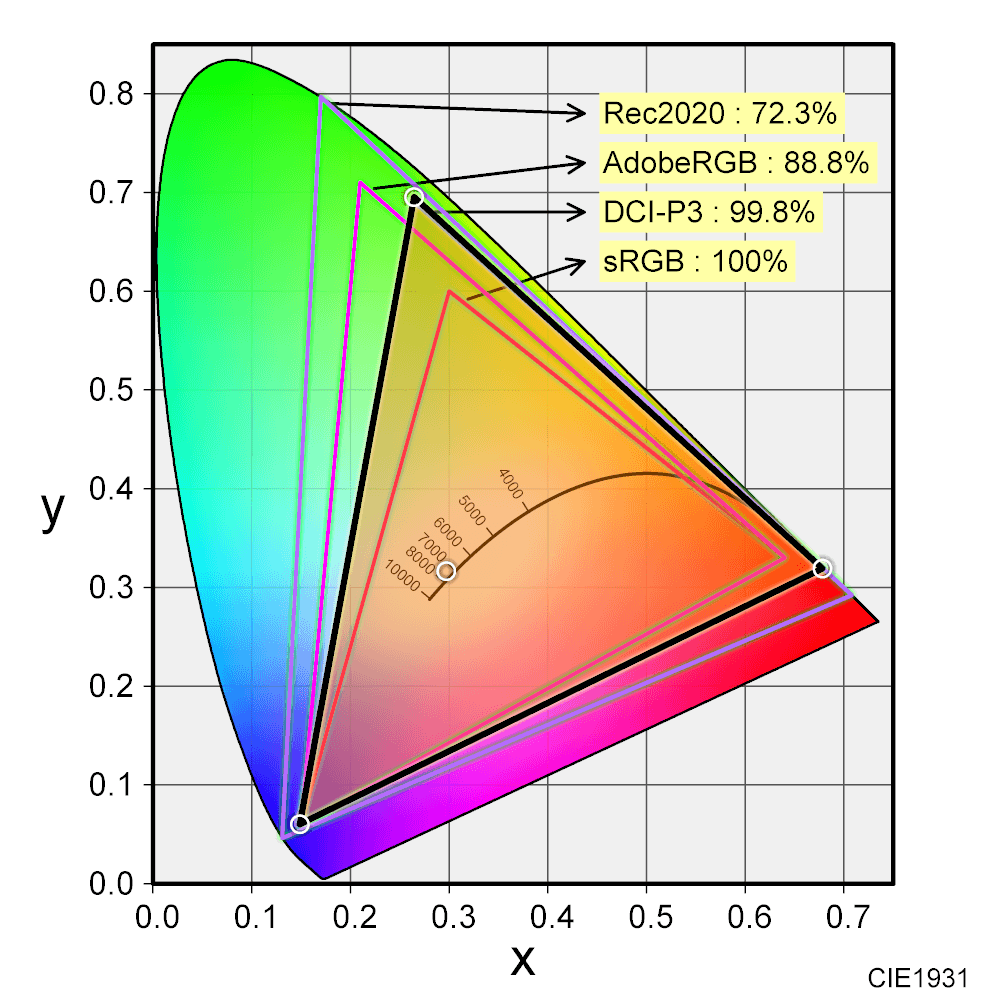

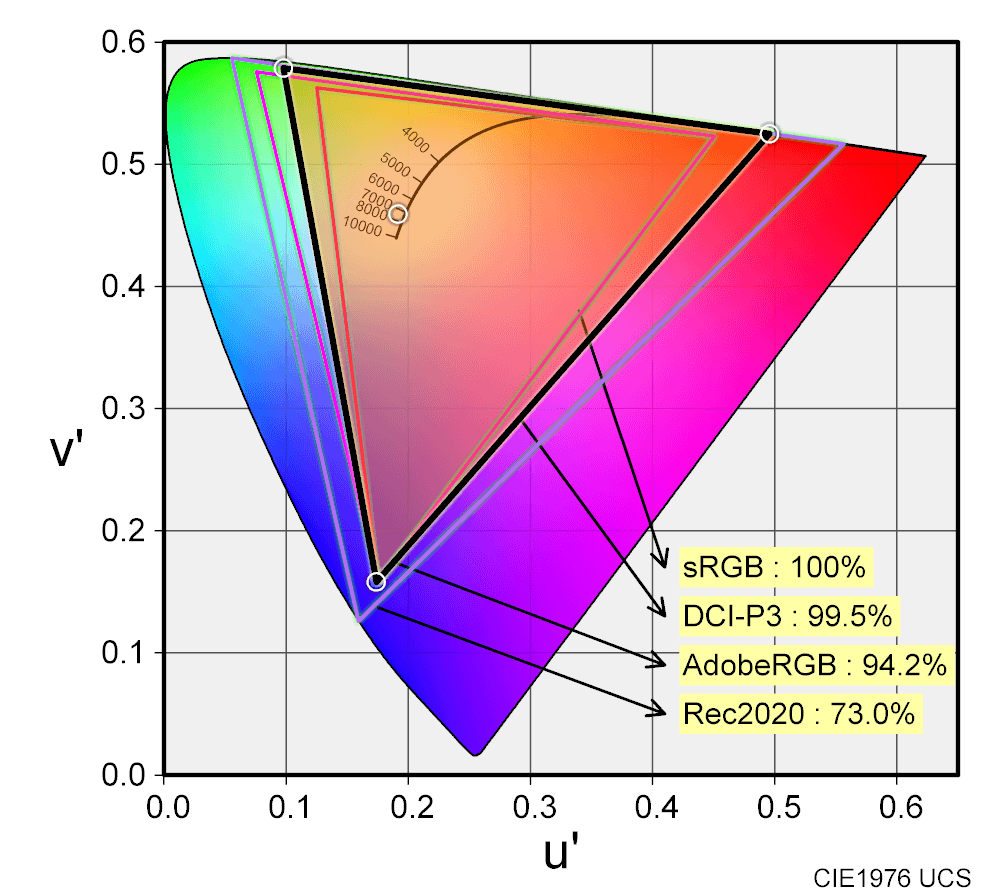

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイはsRGBだけでなく、DCI-P3の全てをほぼ100%カバーするという広い色域を実現しています。

HDR表示の色域のスタンダードであるRec.2020も72%をカバーしています。

初代Switchの有機ELモデルはRec.2020を78%カバーでさらに色域が広く、量子ドット技術採用の高価なテレビやPCディスプレイにも当然及びませんが、HDR対応の入門レベルには十分な性能です。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能です。

また、2025年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

ただし現実には上のような理想的な広色域映像にはならず、過飽和彩度という現象が発生します。

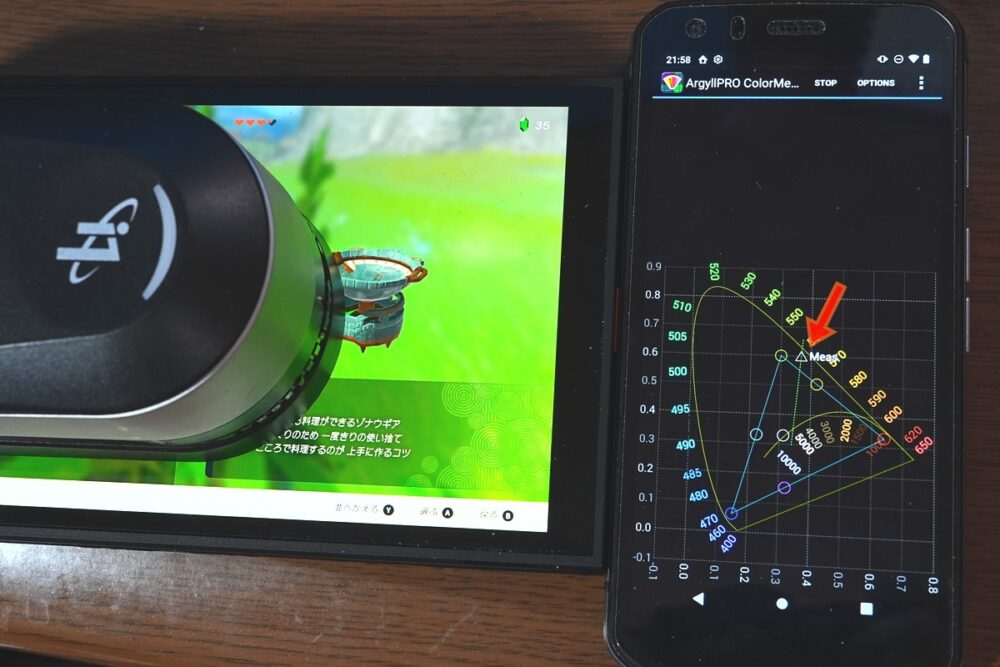

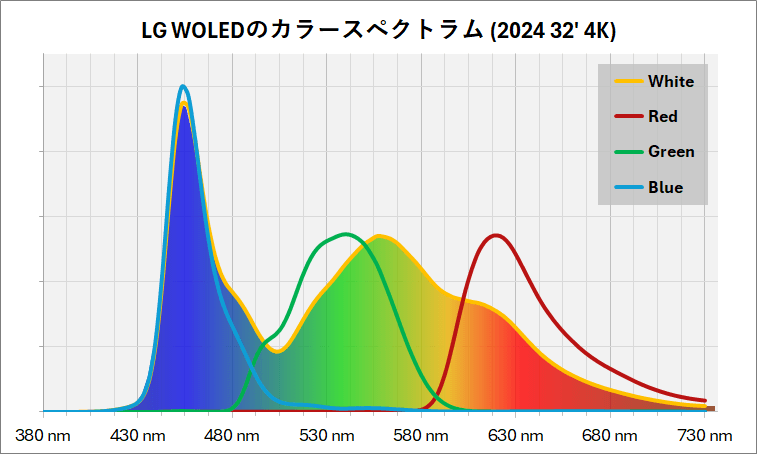

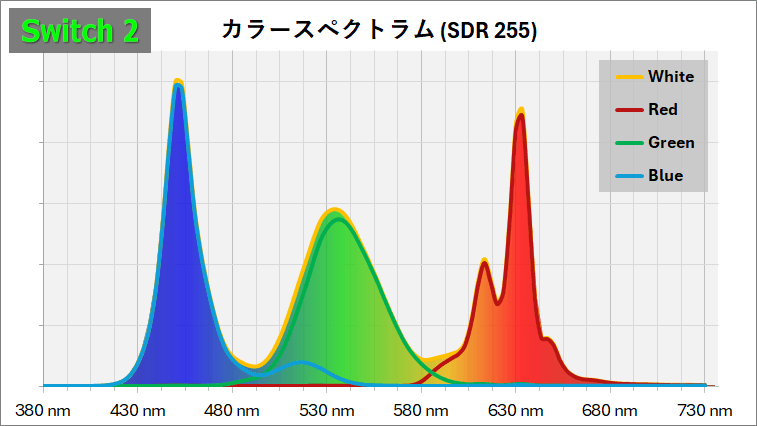

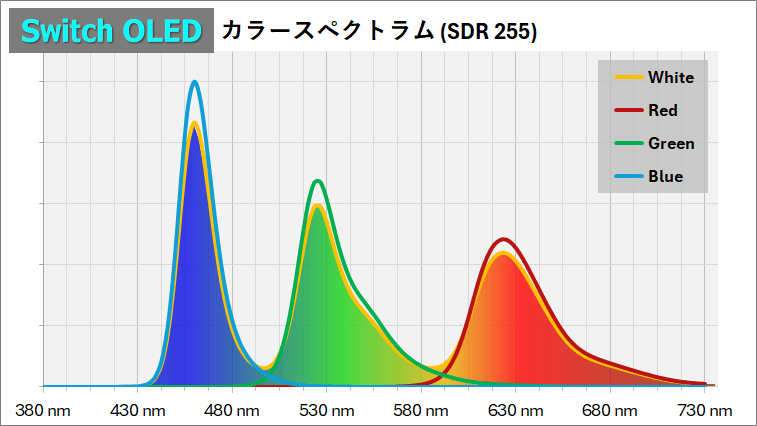

カラースペクトラム

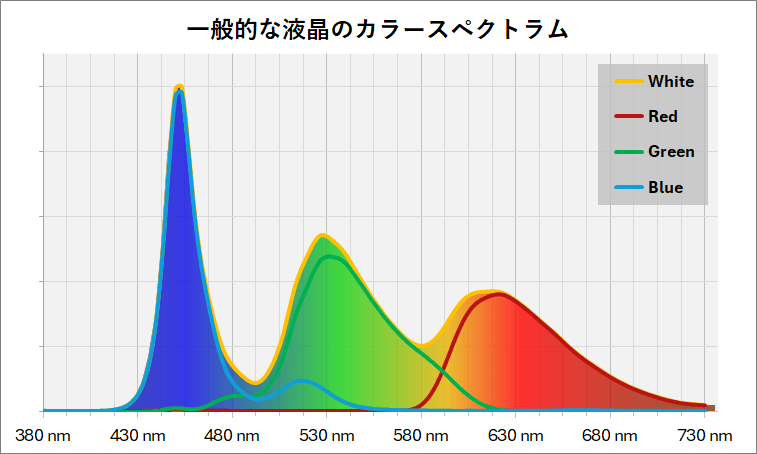

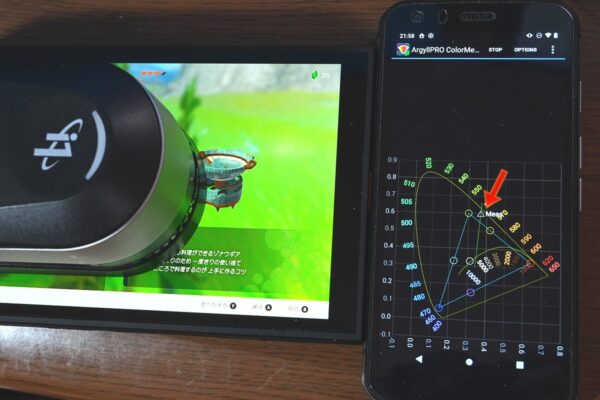

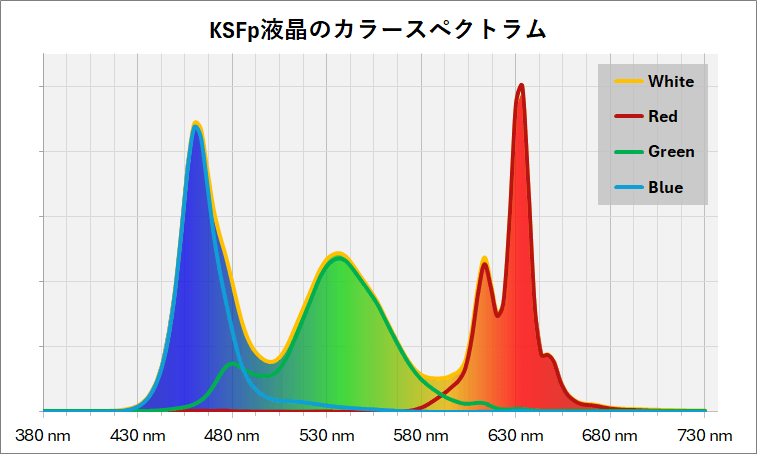

分光型測色計でカラースペクトラムを測定しました。

カラースペクトラムの見方

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、中間の谷が深くなっていること』です。

一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので、基本的に青色のピークが高くかつ鋭くなります。

簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

なお白色表示でカラースペクトルを測定した場合、赤/青/緑の相対的なピークの高さは色温度によって上下します。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になります。

LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

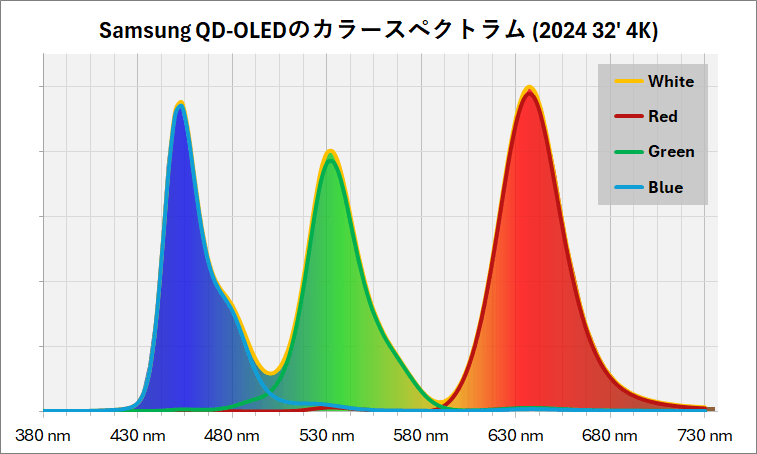

PCディスプレイ向け有機ELパネルにはLG製WOLEDとSamsung製QD-OLEDの2種類があります。

LG製WOLEDは輝度を稼ぐための白色サブピクセルがあるため、白色がRGBの各単色のカラースペクトラムの単純な重ね合わせになりません。

白色だけ見ると色の分離が悪く、色域も狭そうに見えるので注意が必要です。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)は三原色の生成原理自体は液晶とほぼ同じで、サブピクセルもシンプルにRGBなのでカラースペクトラムの傾向も一致します。

「Nintendo Switch 2」のディスプレイパネルについてはIPSという分類以外の詳細は公表されていませんが、赤色ピークの左に小さい山がある特長から推測するに、KSF蛍光体(LG製Nano-IPSで有名)の技術を採用した液晶パネルのようです。

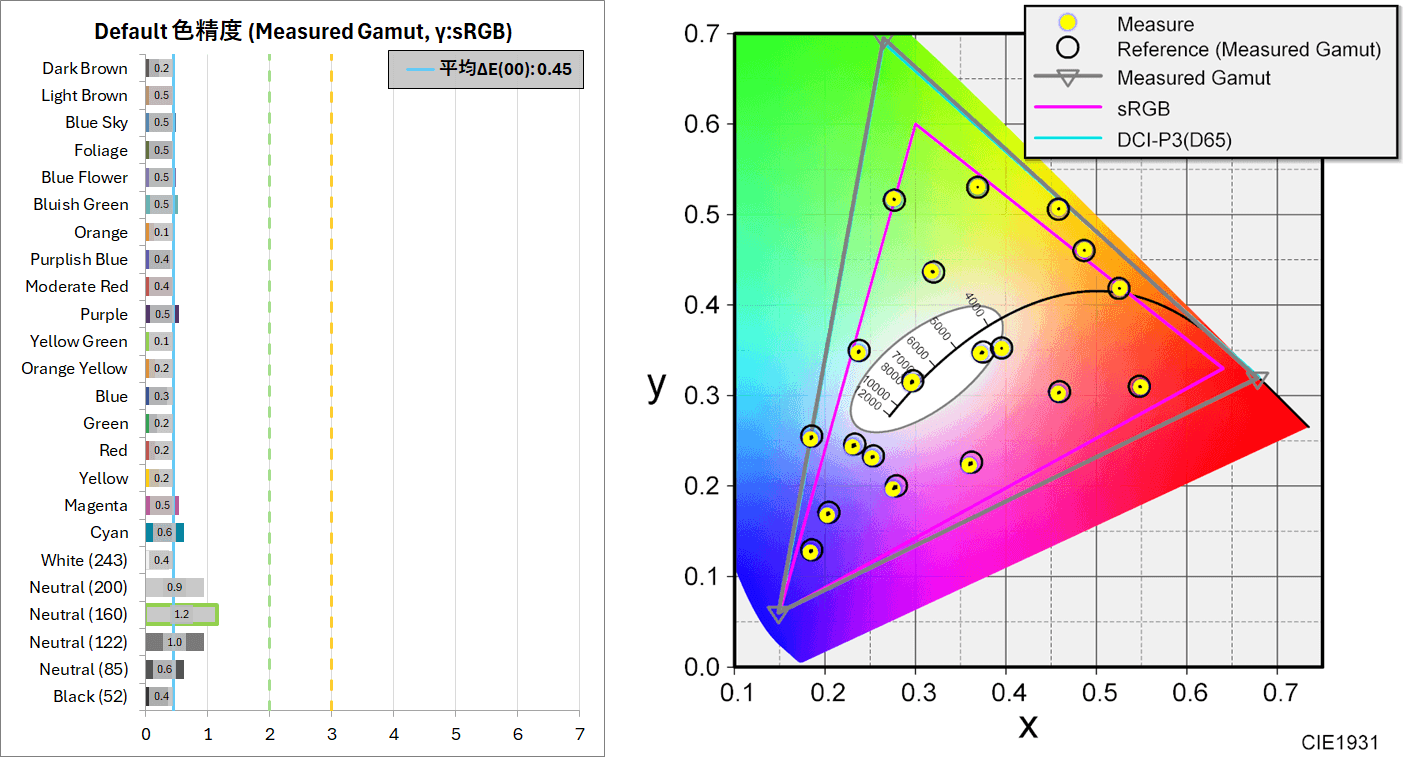

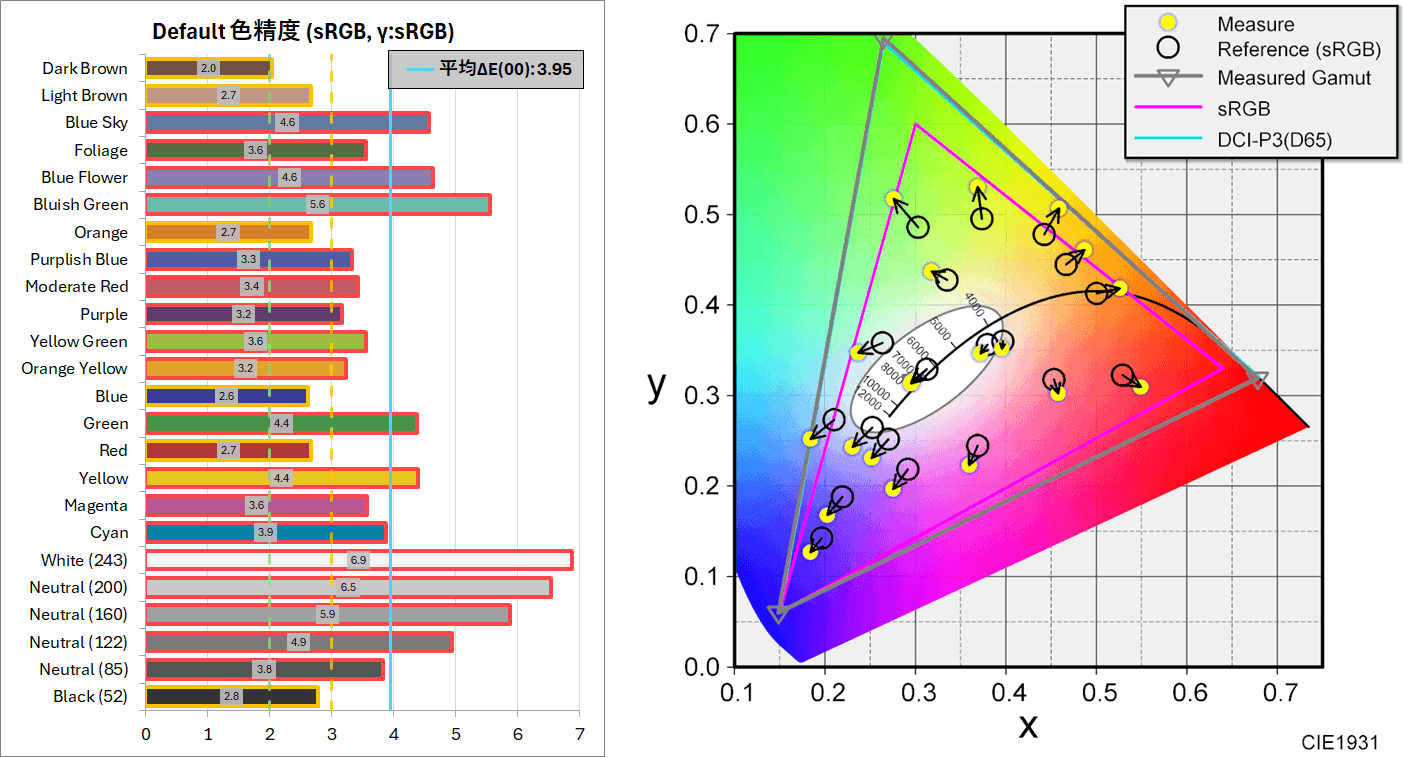

色精度・ガンマ・色温度

続いて「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が輝度、コントラスト、色域(高彩度な色の発色)といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、この章ではNintendo Switch 2の色の扱いを調べています。

色温度のように実際に体感する画質に影響する内容もありますが、後述のHDR表示特性に対する予備知識的な検証結果です。

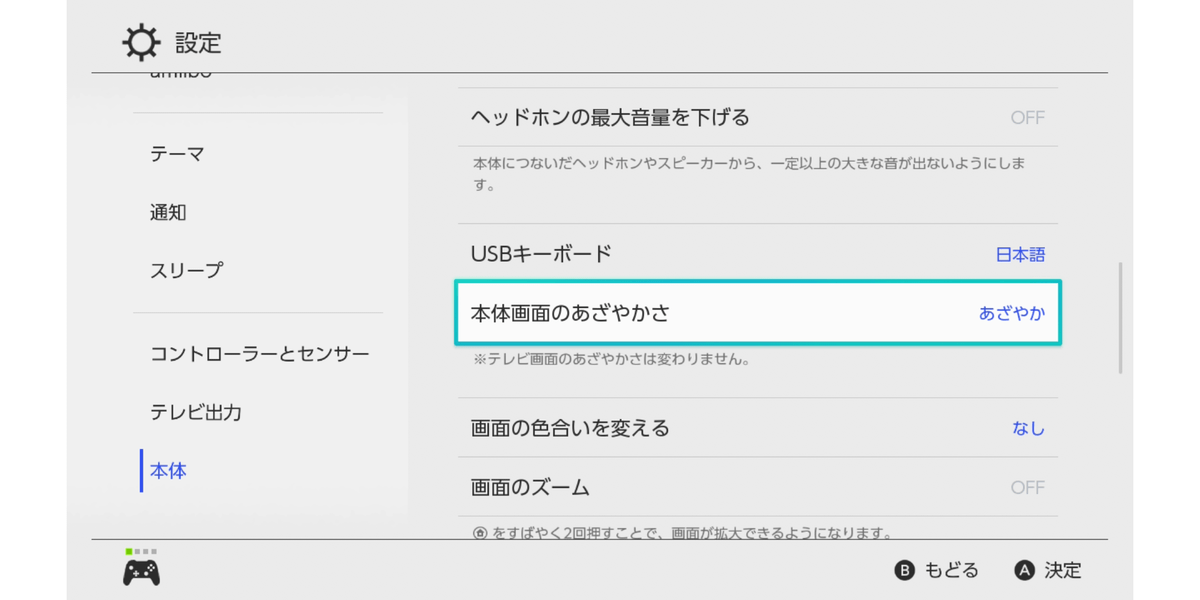

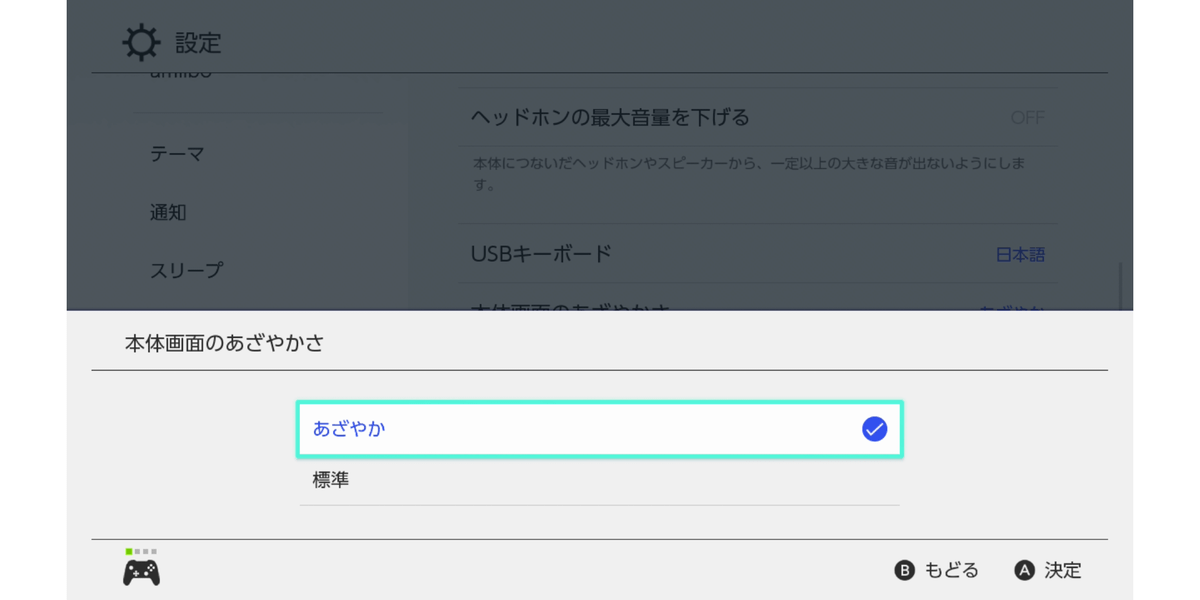

SDRの画質調整機能

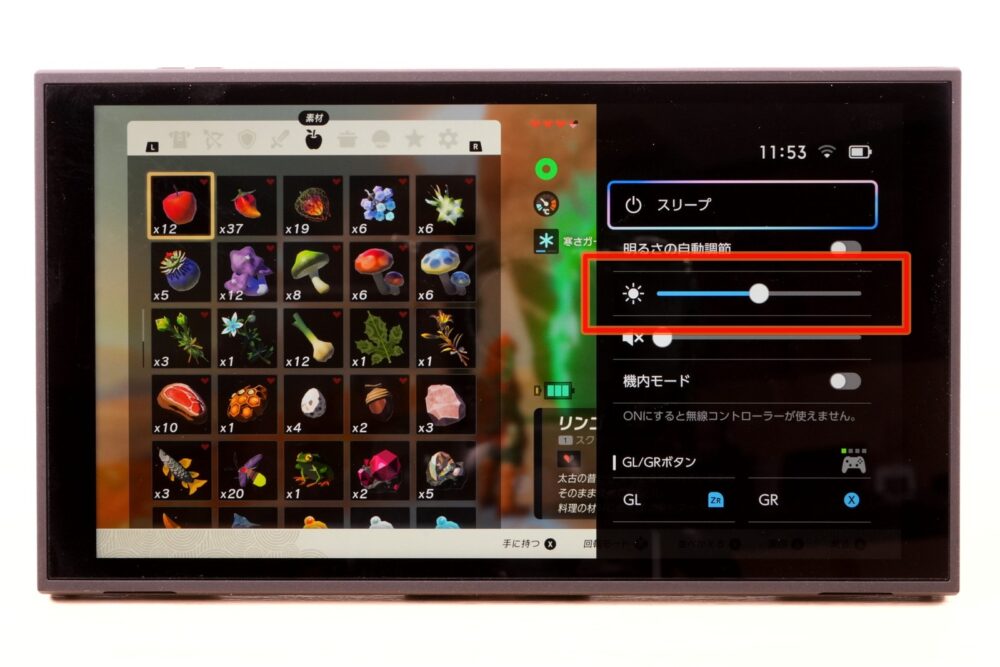

「Nintendo Switch 2」の付属ディスプレイで使用できる画質調整機能は2つだけです。

- ディスプレイ輝度の調整

- 自動調整のオン/オフ

- HDR表示のオン/オフ

欲を言えばホワイトバランス(色温度)と彩度の調整機能は実装しておいて欲しかったところ。

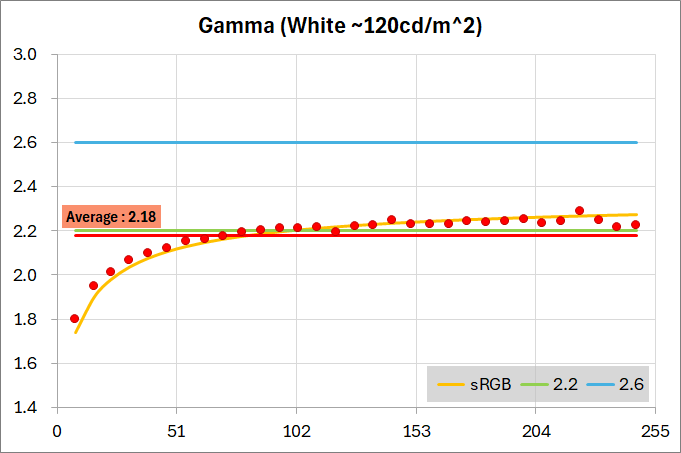

色温度とガンマ(グレースケール)

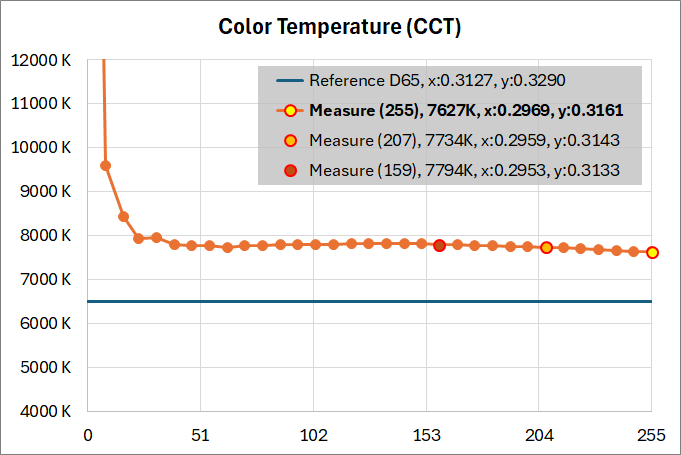

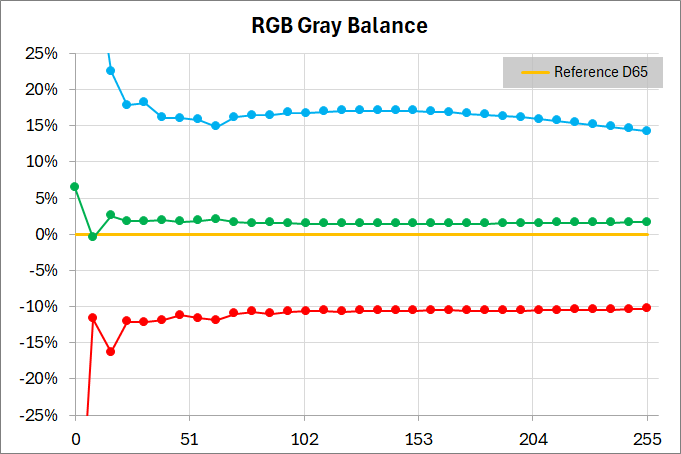

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはsRGBガンマカーブを正確にトレースしています。一目でsRGBカーブをターゲットにしていると分かる良いチューニングです。

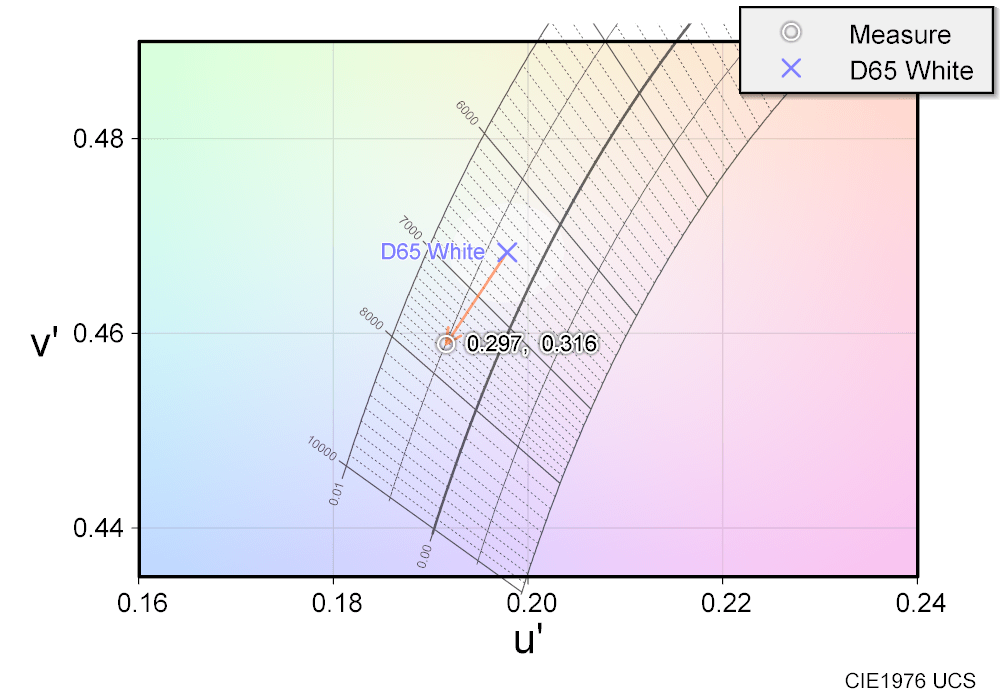

続いて色温度とRGBバランスです。

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイにおいて、i1Pro3で測定した色温度は7600K程度となっており、RGB値255の白においてxy色度は(0.2969, 0.3161)です。

色付きに見えることのある100~255のレベルでRGBバランスは平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

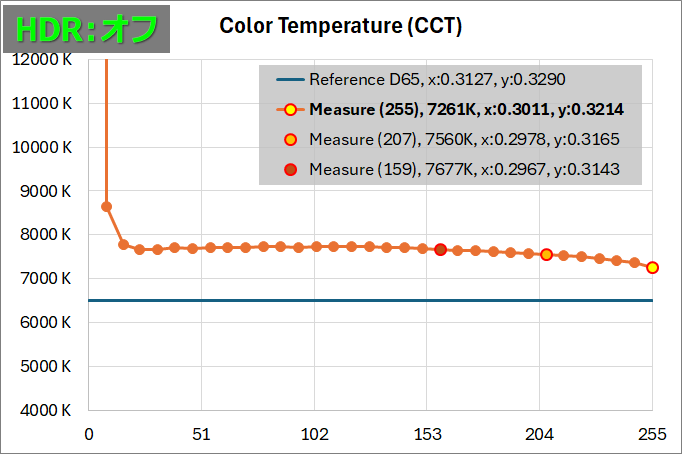

ちなみに、HDR表示をオフにすると白色(SDR 8bit 255)の色温度が若干シフトして7200K程度、xy色度は(0.3011, 0.3214)になりました。

上記の色温度やRGBバランスを見ての通り、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはホワイトバランスが、けっこう寒色に寄っています。ちなみに初代Switchの有機ELモデルも7500K前後の寒色にチューニングされています。

HDR規格のホワイトバランス標準であるD65(6500K)は日本人ユーザーに”黄色く濁って感じる”と評価されやすいので、7000~8000Kのやや寒色寄りで透明感のある白色にチューニングしたことは普通に納得できます。

ちなみに今回検証したNintendo Switch 2は日本語限定版ではなく多言語対応版です。海外向けの多言語対応版も同じように寒色寄りのホワイトバランスなのかは気になるところ。

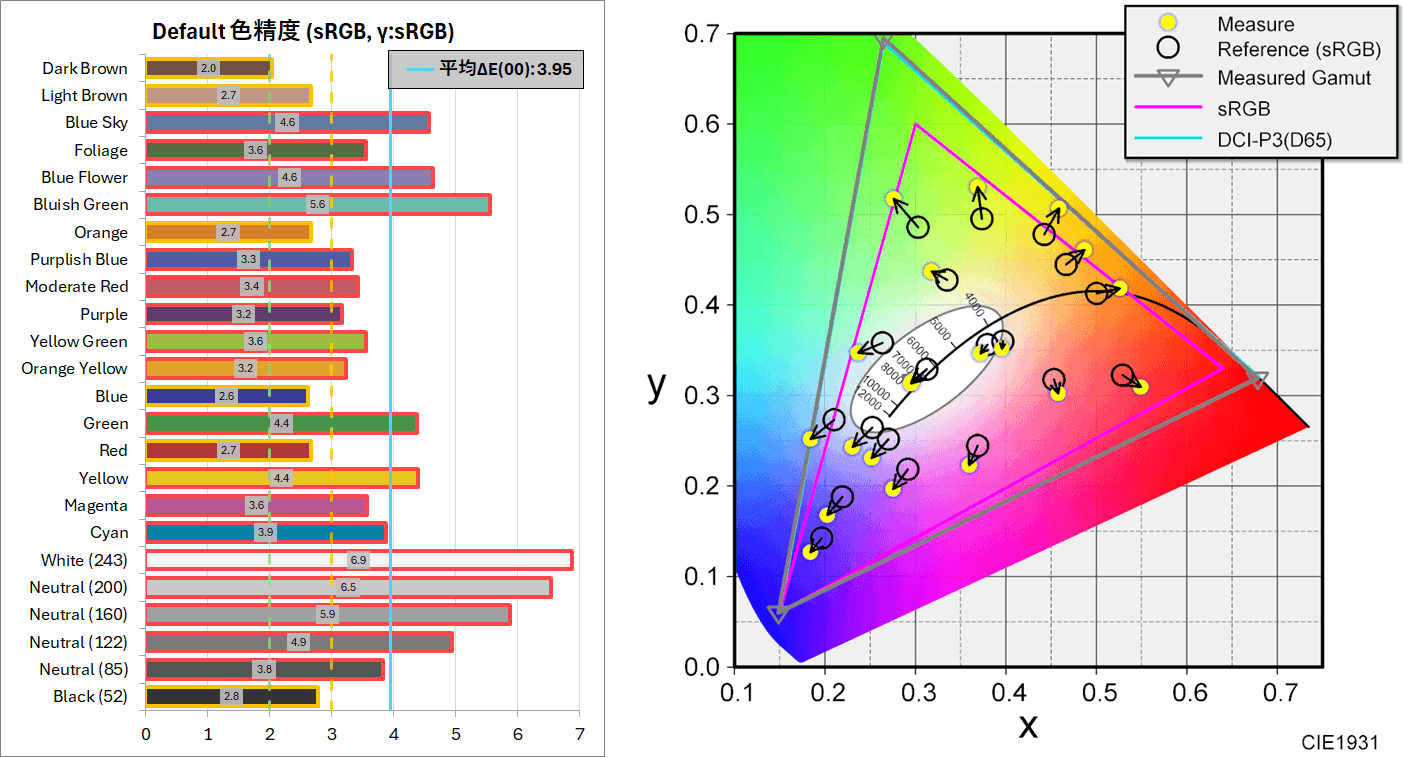

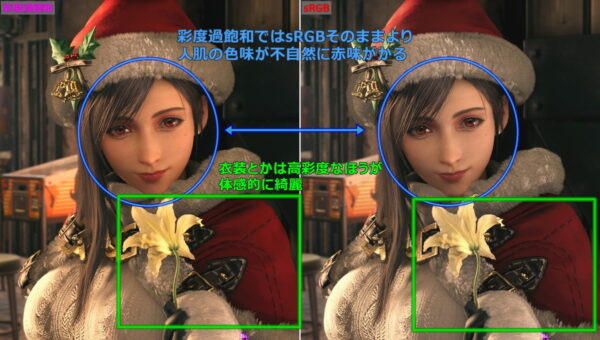

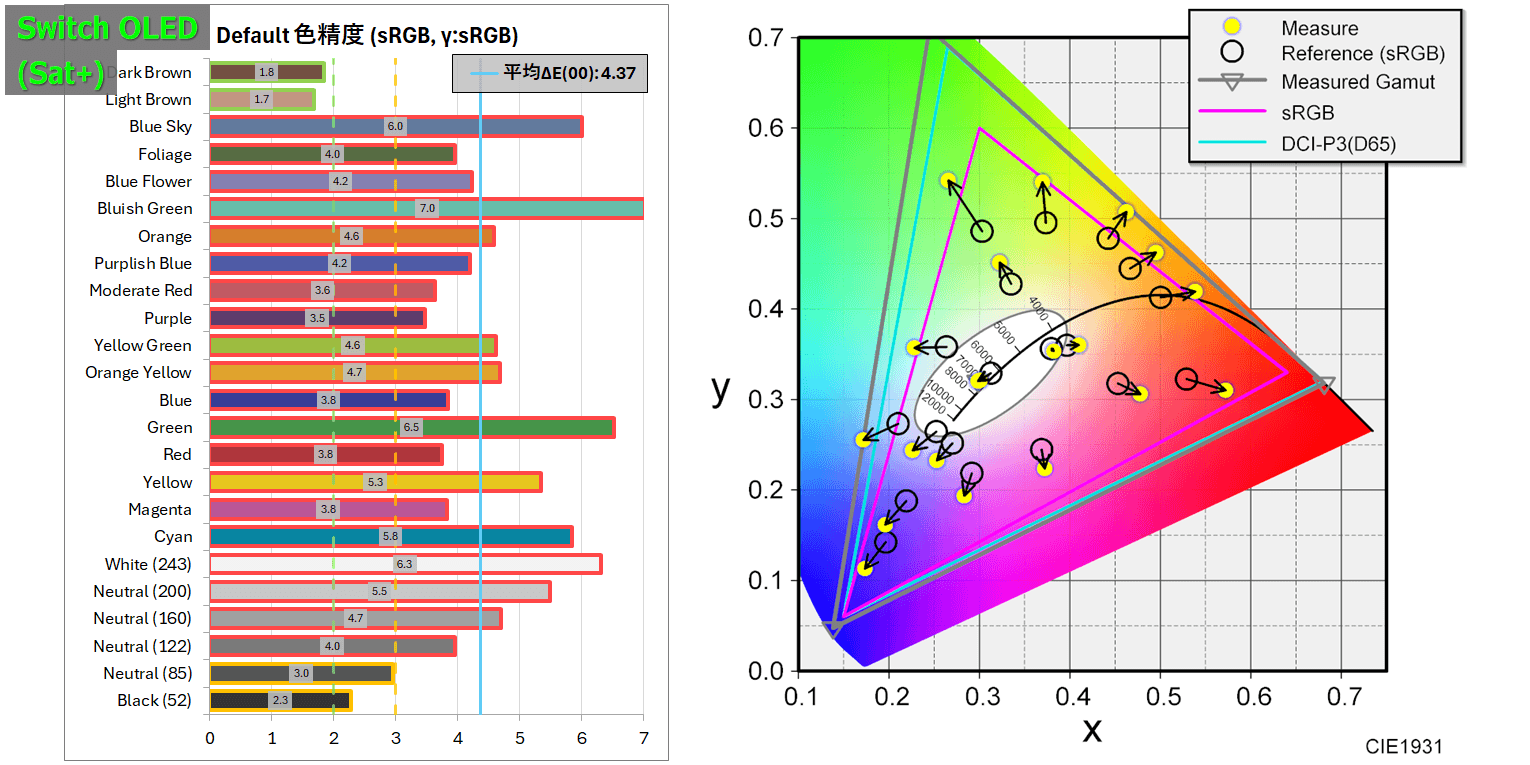

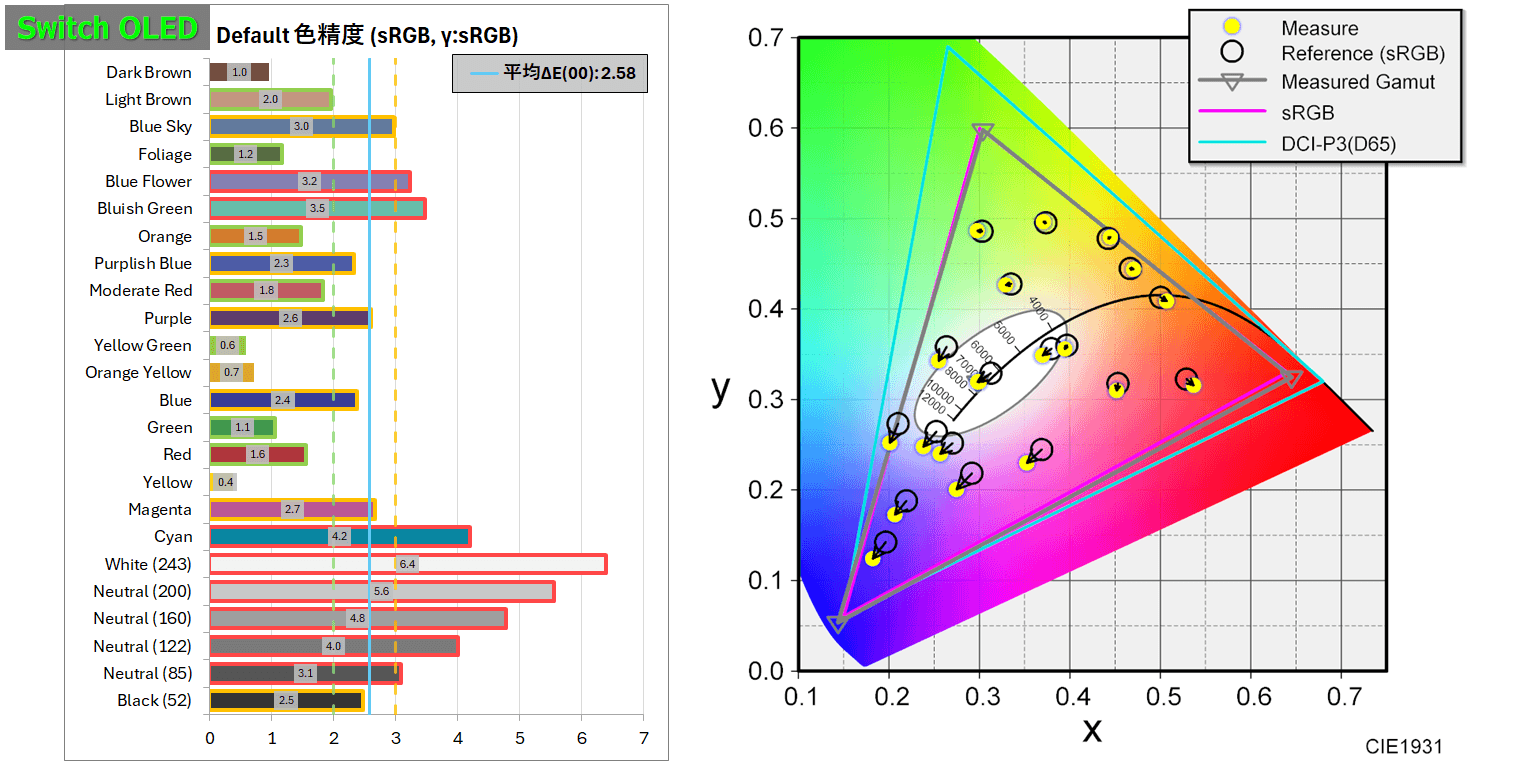

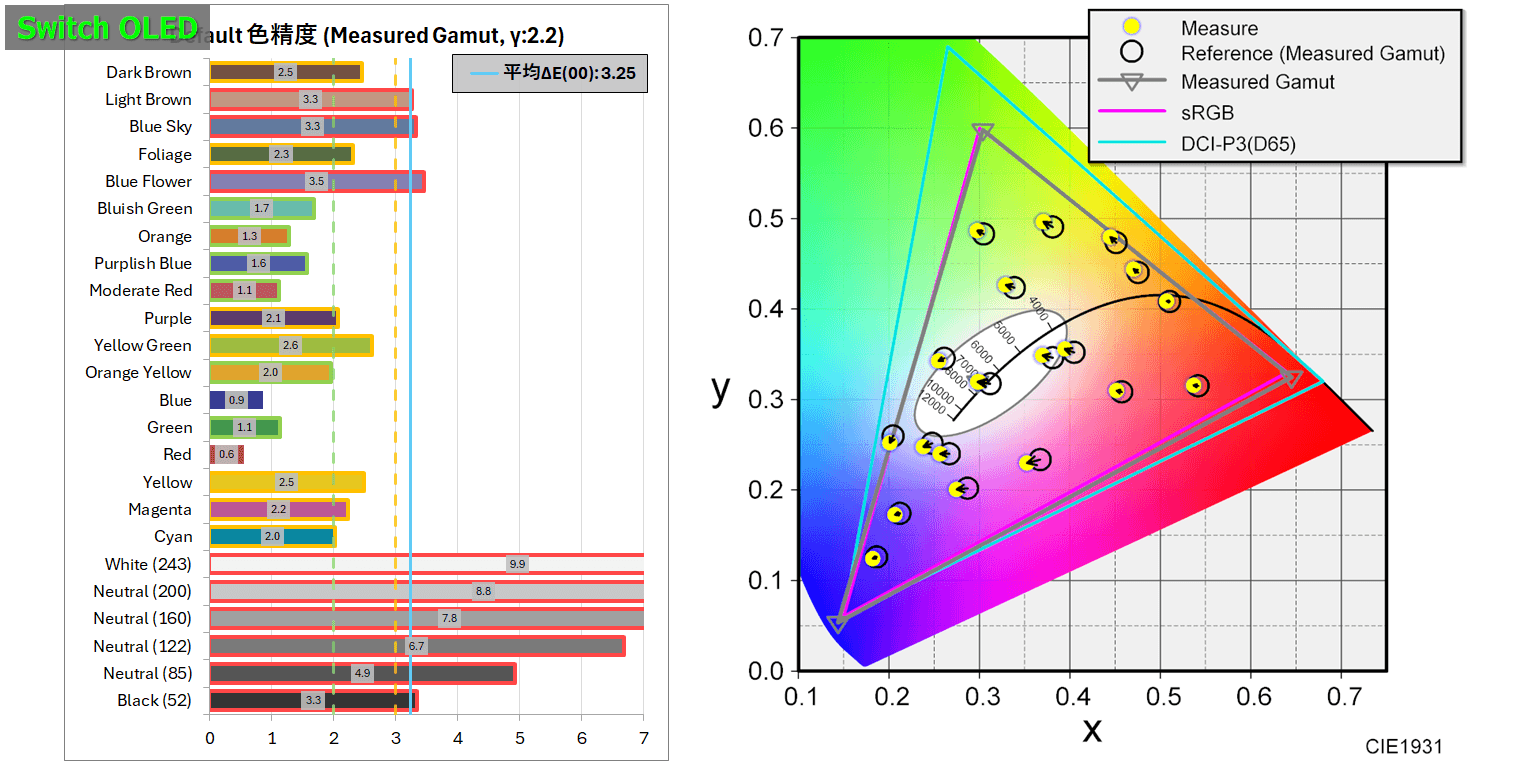

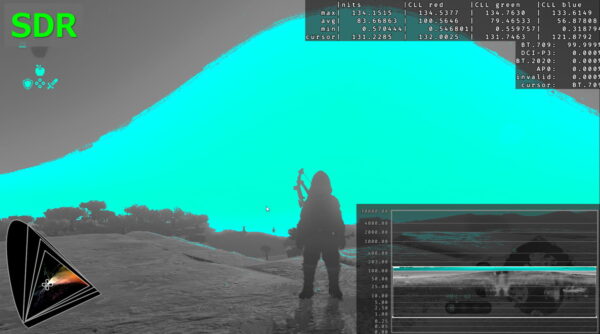

彩度過飽和と色精度

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはSDR 8bitカラーに対して特にカラーマネジメントをしていません。HDR表示のオン/オフどちらでも同じような結果でした。

最新スマホや広色域なPCモニタでsRGBコンテンツを見た時同様に、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイで見るSDRコンテンツは彩度過飽和が生じます。

実際にHDRオン/オフのどちらでも、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはゲーム映像において広色域カラーが表示されています。(カラーマネジメントの元で出力された色なのかどうかは分かりませんが)

この辺り、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイのHDR表示にも関わる内容なので詳しくは後ほど。

ちなみに初代Switchの有機ELモデルはシステム設定で”あざやか”モードを有効にするとネイティブ色域をフルに使って過飽和彩度になりますが、通常モードでは色域がsRGBピッタリに制限されます。

初代Switch 有機ELモデルの通常モードについて補足

Switch 2 同様にホワイトポイントが寒色に寄っているのでsRGB基準にしても色は合いませんが、ネイティブ色域を基準にしても色が合わないのは少々謎です。

購入してから結構経っているので経年劣化で色ズレが生じたのか、そもそものメーカー校正が良くなかったのか、どちらかが理由だと思いますが。

一般ユーザーが触れるSDRコンテンツ(ゲームや動画)の大半はディスプレイ色域がsRGB(もしくはほぼ同等のBT.709)であるものとして映像が作られています。

そのため、上の色域図のように特定のRGB値に対して、sRGB色規格が想定する色度とマッチせず、ディスプレイに実際に表示される色の彩度が過剰に強調されることを『過飽和彩度』と言います。

SDR映像を広色域ディスプレイで表示した時のデメリットについて一例を挙げると人肌の色味があります。

人肌は血色が影響する以上、基本的に赤色系統の低彩度な色が使用されます。

しかし、広色域ディスプレイによって過飽和で彩度が強調されると不自然に人肌の色味が赤味を帯びます。

広色域モニタを導入した場合、多くのユーザーが期待するのは下画像 左側のような映像だと思いますが、現実には右側のように人肌など比較的に低彩度な色も含め、全ての彩度が強調されます。

結果として広色域モニタは”彩度がドギツイ”と感じる人がいたり、逆にスマホ等で過飽和な高彩度慣れしていてsRGBカラーがそのまま表示されるHDRの色が薄いと感じます。

高彩度と低彩度の適切な描き分けは、ゲームでHDRを使用するメリットの1つです。*HDRで映像が鮮やかになるという説明はよくある間違いです。

SDRのままでも過飽和彩度によってHDR水準の高彩度になります。スマホ画面で見る映像の大半がまさにそれです。

HDRの正しいメリットは高彩度も低彩度も正しくカラーマネジメントできることです。

理想的に作成されたHDR映像であればsRGB範囲内にある低彩度な人肌の色味をリアル広に表現しつつ、衣装やインテリア等の高彩度の赤色を広色域カラーで表現できます。

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差です。

ネイティブ色域とsRGBカーブのガンマからリファレンスを出せば、測定値とリファレンスの色差は平均ΔE(00)が0.45前後でした。

ゲーム性能を検証

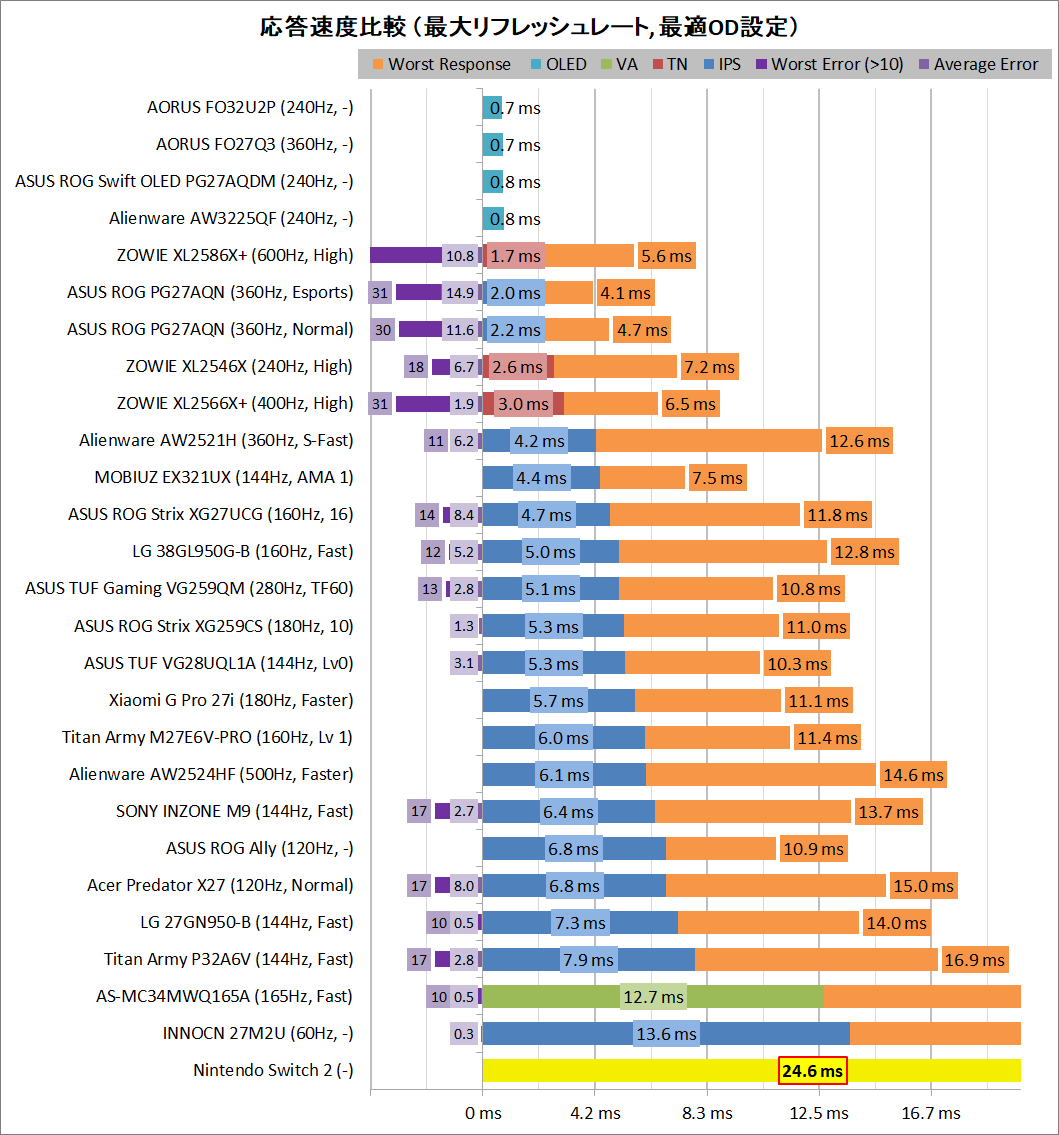

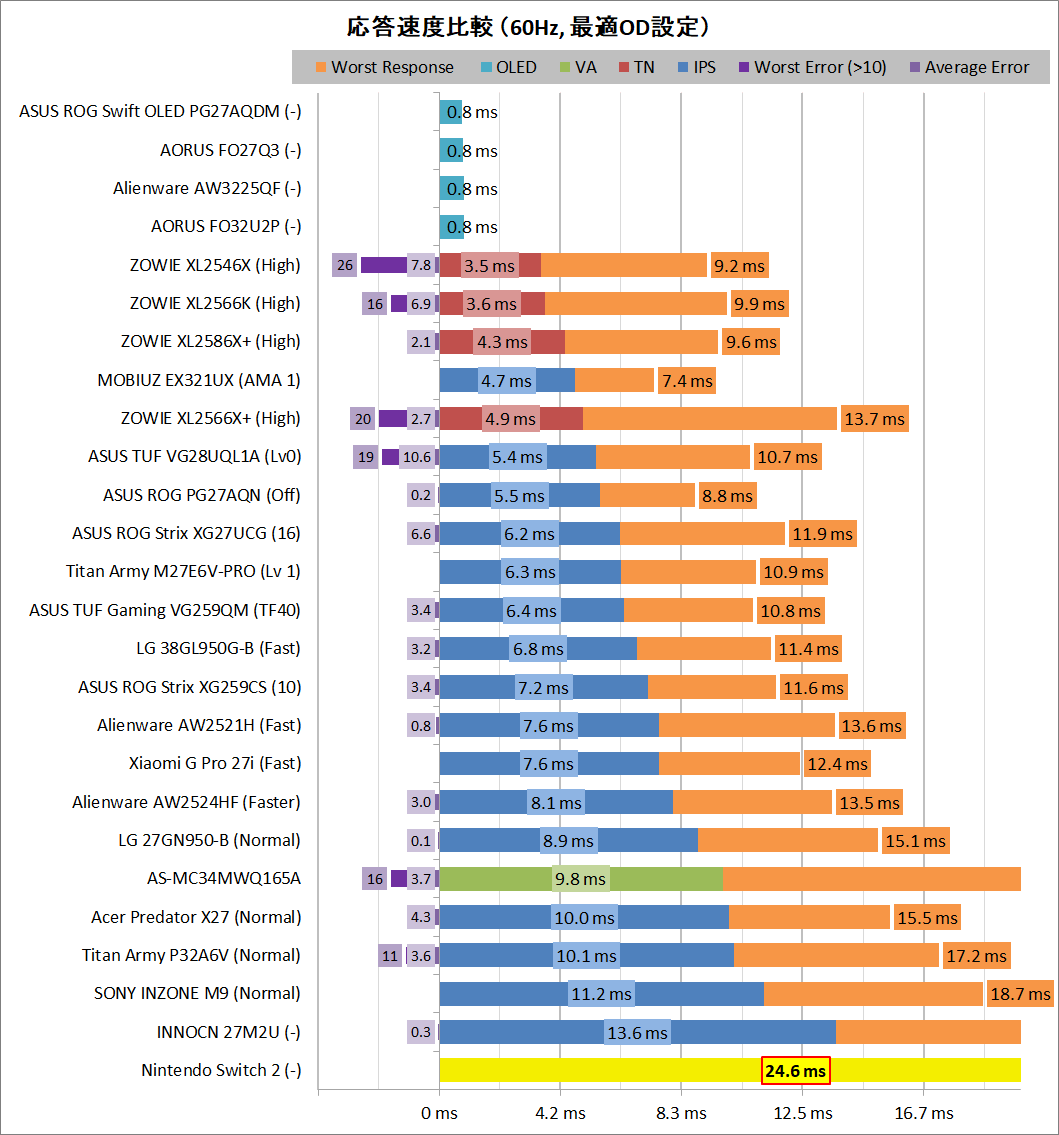

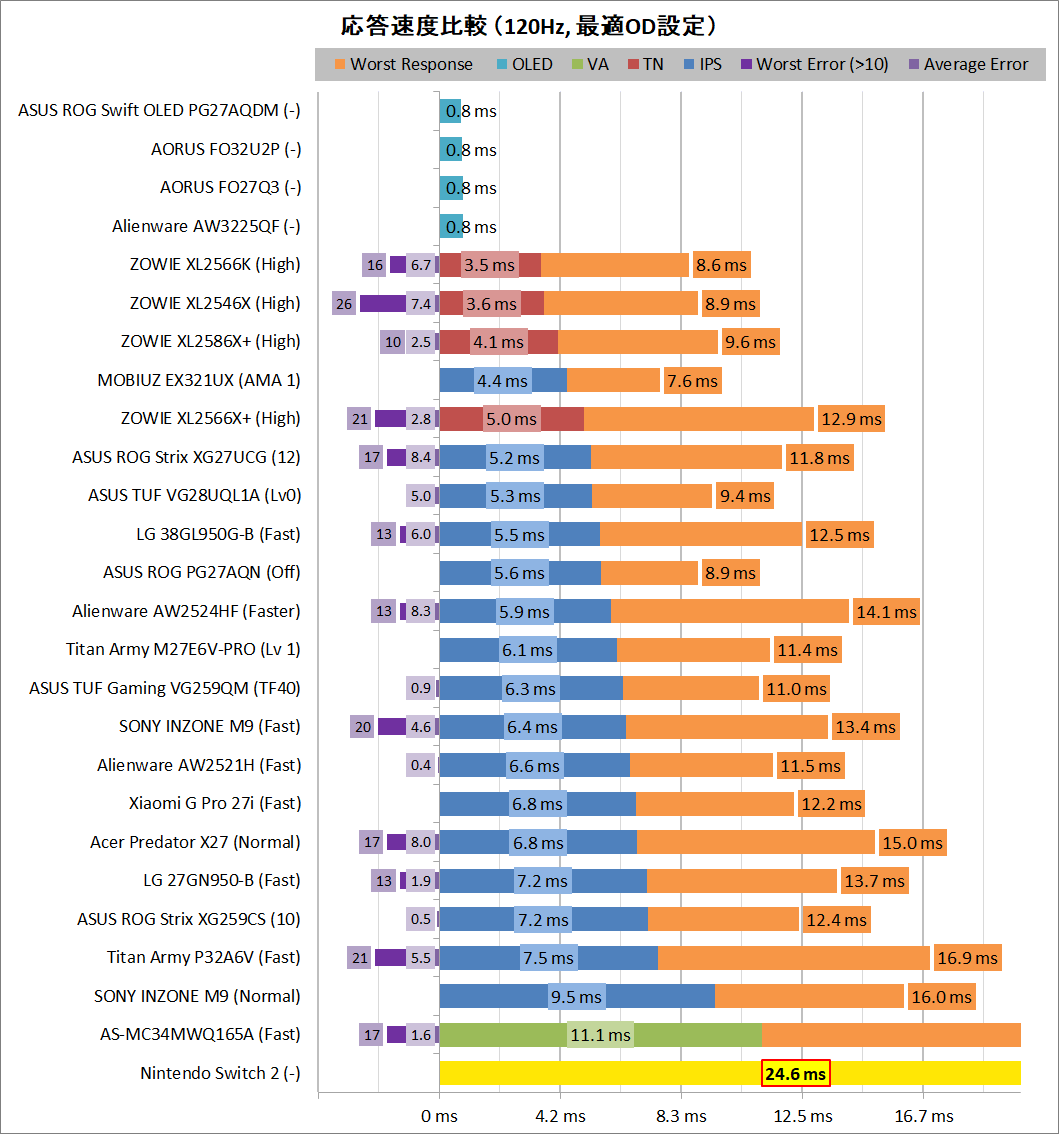

次にポータブルゲーム機ディスプレイのハードウェア性能として特に重要な、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

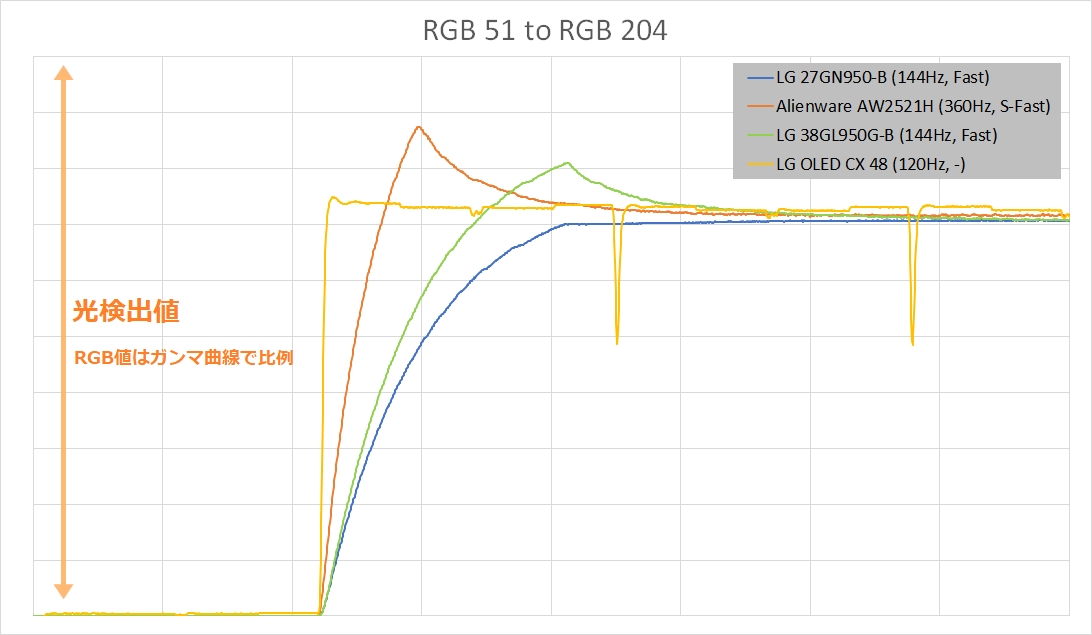

応答速度をms単位で比較

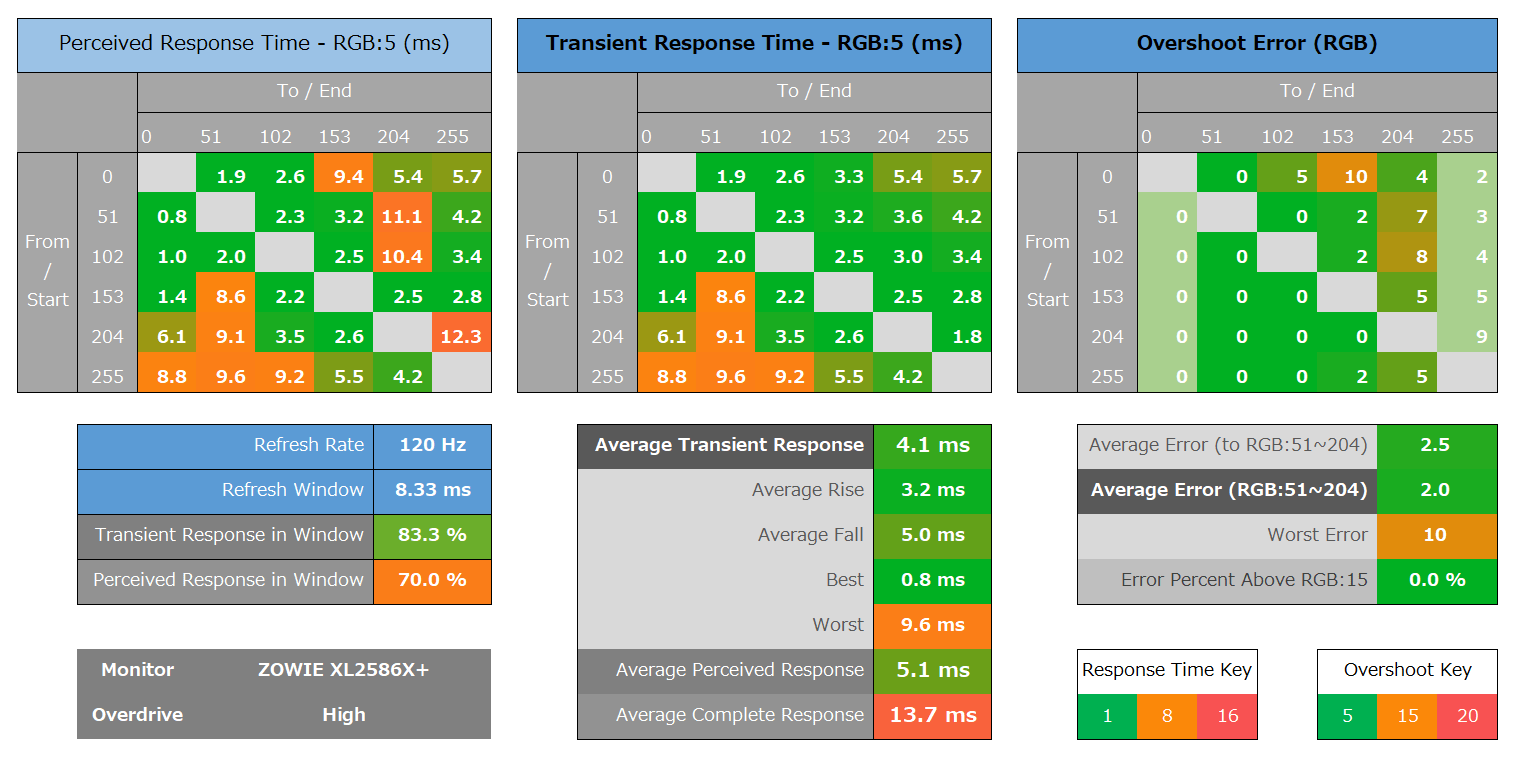

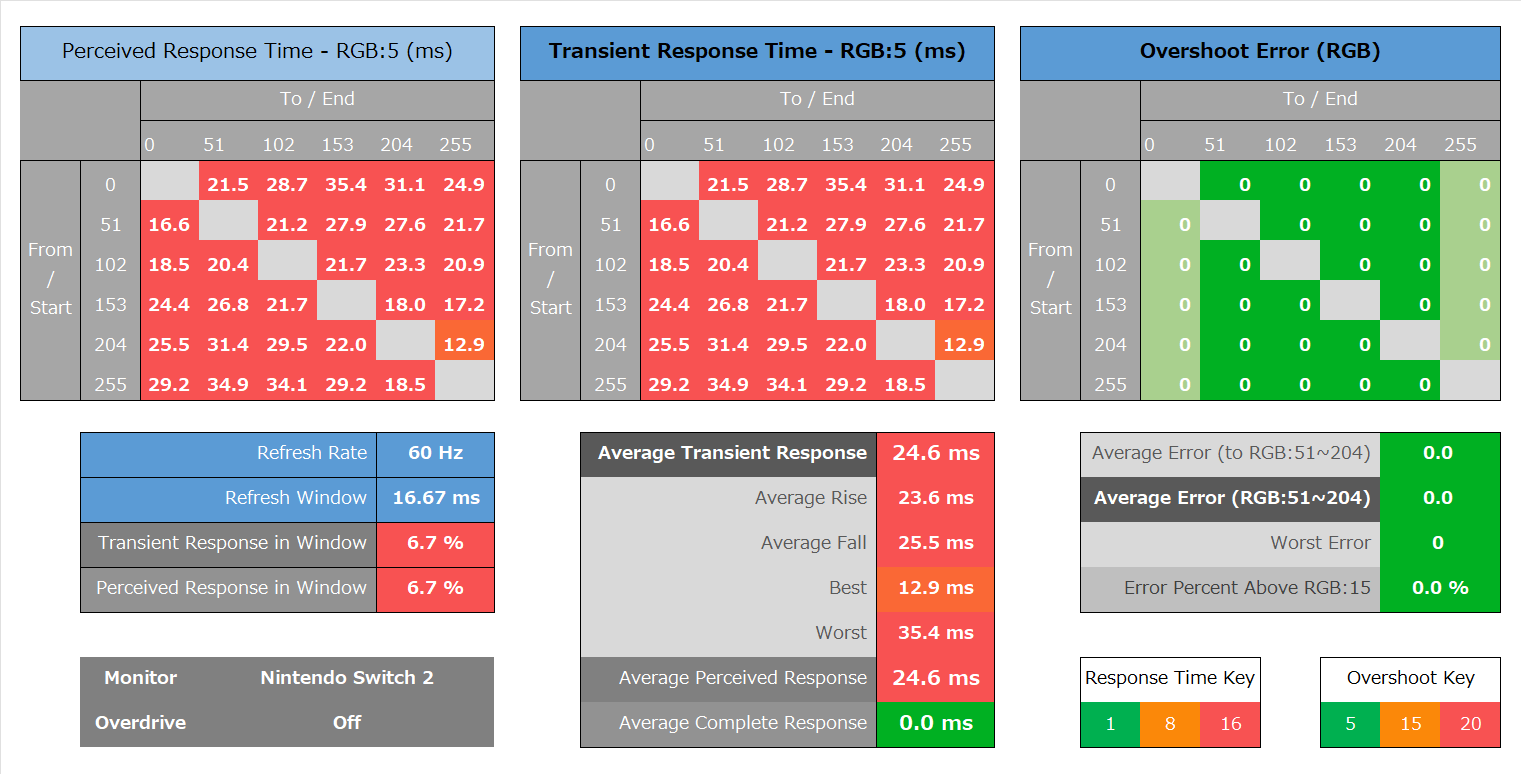

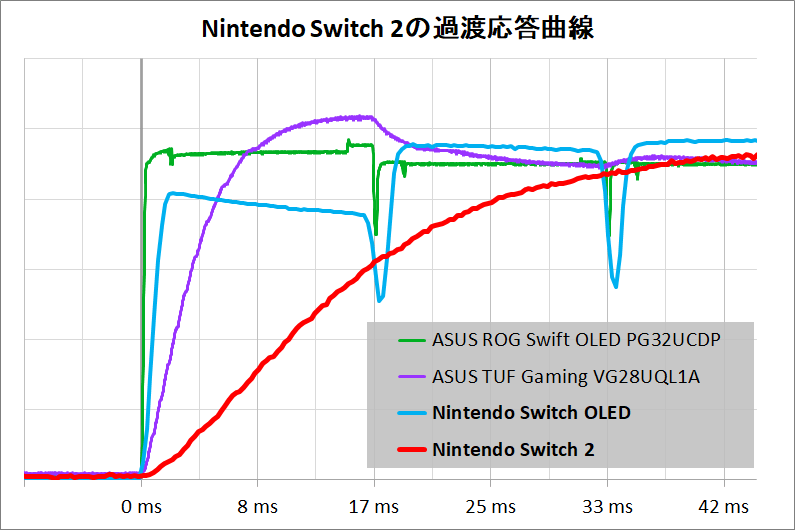

まずは「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの応答速度について検証していきます。

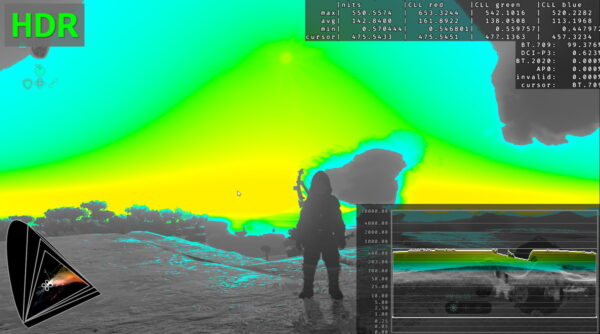

オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度を検証しました。

統計的な扱いや解析には差がありますが、ここで確認するのはメーカー製品スペックにおいて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。

光センサーによる応答速度測定について

光センサーを使用した測定について簡単に説明しておきます。

SDR映像はブラックからホワイトまでのグレー階調は8bit RGB値0~255の256段階で表現されます。

その中から、例えば、RGB:51の暗いグレーからRGB:204の明るいグレーへディスプレイが変化する時に光検出値の時間推移は下のようなグラフになります。

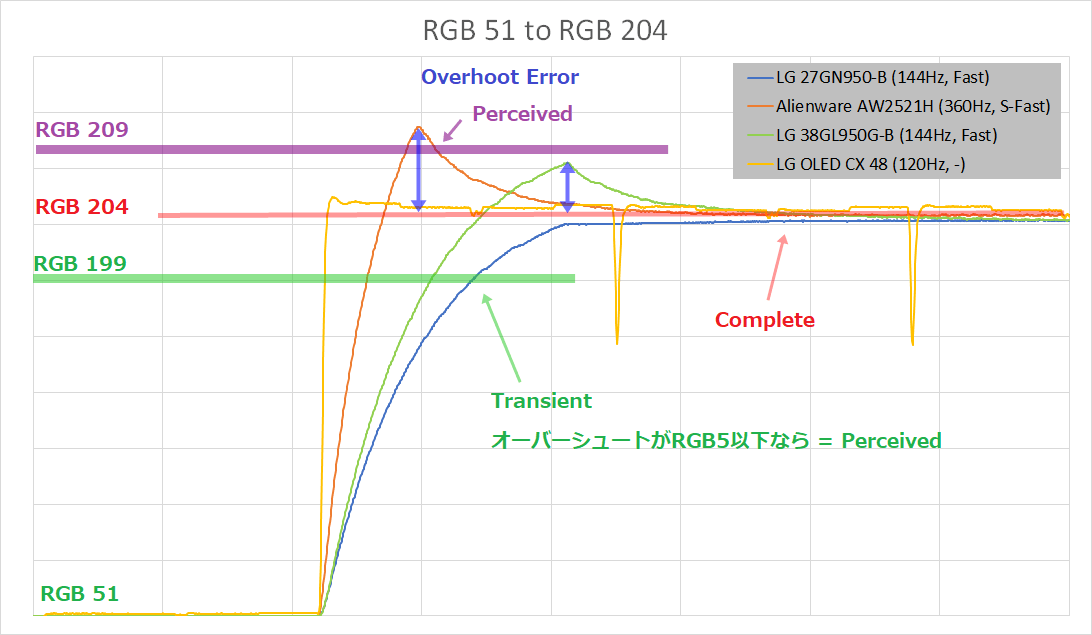

理想スイッチ的な応答になる有機ELに対して、液晶はパネルの種類やOD補正によって応答曲線が変わります。

光センサーで測定した応答曲線から、Transient Response(初期応答)やオーバーシュートエラーを算出します。

- Transient Response (初期応答、過渡応答など)

-

応答開始から数えて、目標値よりRGB:5手前に達するまでの時間です。

メーカー公式製品スペック等ではこの数値の中で最も良いものを抜粋して表記されることが多いようです。 - Perceived Response (視覚応答)

-

Transient Responseにオーバーシュートの影響を考慮した数値です。

各GTG遷移でオーバーシュートによって目標値からRGB:5より大きく離れる場合、再びRGB:5手前に達するまでの時間がPerceived Responseとなります。なおオーバーシュートが発生しても目標値からRGB:5以下であれば、Perceived Response = Transient Responseとして扱います。

- Complete Response (完了応答)

-

光検出値が目標値に完全に達して安定状態になるまでの時間です。

液晶モニタに対する体感、残像感という意味では前者2つのほうが影響が大きいので、現状ではあまり意味のない数値ですが、一応参考として。

以上のような考え方で、0~255のRGB値を0/51/102/153/204/255に6分割してRise/Fall総当たりで測定しヒートマップ化します。

応答速度性能の評価についてはヒートマップ、そこから各種製品の代表値を抜粋した比較グラフを見ての通りですが、いくつか当サイトの扱いとして補足があります。

- オーバーシュートエラーについて

-

目標値が0と255の場合、オーバーシュートエラーは基本的に発生しない(限りなく影響がない)ので平均エラーやRGB15を超えるエラー割合の計算からは除外しています。

筆者の経験的に51/102/153/204の4種類の組み合わせからオーバーシュートエラーの平均値を取った方がゲーム画面に対する実際の目視に一致します。グラフでもこちらを強調しています。

- 有機ELディスプレイについて

-

測定精度の問題で、当サイトの評価では有機ELでも平均GTGが0.5ms~0.9msよりも小さくなりません。

有機ELはLG OLEDテレビの2020年モデルの時点ですでに理想スイッチ的な応答になっています。ms単位で評価する必要性も感じません。有機ELは対応リフレッシュレートにだけ注目すれば十分です。

あと、有機ELディスプレイで検出されるオーバーシュートエラーは輝度制御の影響なのでこれも比較グラフ等の計算では除外しています。

光センサーを利用した応答速度の測定方法や注意点について、英語ですがTFTCentralの記事やHardware Unboxedの動画で解説されているので、さらに詳しい内容が気になる人はこちらを参照してください。

Switch 2は常時120HzかつVRR有効?

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイについては『常時120Hz動作かつVRR有効化が可能な状態』であると思われます。

理由としては「Switch 2 のひみつ展」において、同ゲームの起動を含め、120HzやVRRを試せるデモをプレイする前後で、ディスプレイ動作を変更していると思われる画面の暗転等を挟まないからです。

そのため、今回の応答速度検証においてテストパターンのフレームレートは60FPSですが、120FPS対応ゲームにおける応答速度性能とも一致するはずです。

なお、テストパターンは60FPSですが、Switch 2は常時120Hz動作っぽいので、120FPSのゲームでも応答速度はこのままだと思います。

120Hzに対応したディスプレイなのに、60Hzリフレッシュレートの更新時間 16.6msすら下回る速度です。下グラフは測定したGTGの一例ですが、応答曲線を見ても、オーバードライブ補正を行っている感じがありませんし…。

ちなみに初代Switch 有機ELモデルの場合、焼き付き防止機能の影響で変化直後のフレームが本来よりも低輝度になりますが、1フレームの変化自体は遅くとも1~2msで完全に完了してしまいます。有機ELゲーミングモニタより若干遅いものの液晶に比べれば理想スイッチ的な動作です。

ゲーミングモニタだと遅いVA液晶でもせいぜい10~15ms程度なので、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの応答速度の遅さは本当に謎です。

3600FPSスーパースローで検証

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイの120Hzについて、3600FPS(60倍速)のスーパースローモーション動画で検証してみました。

光センサーの定量測定でも分かった話ですが流石にこれだけ遅い応答速度だと、「Switch 2 のひみつ展」で60FPSと120FPSを見間違えても仕方ないと思います。

通常はハイフレームレートほど滑らかになるだけでなく、ホールドボケが解消されて明瞭さが増すはずなのですが、低速な応答速度のせいで残像が強過ぎて、120FPSのほうがボケボケになります。PCモニタでハイフレームレートに慣れている人ほど間違えやすい気がします。

等速でもよくよく見れば見分けるポイントもあって違いは分かりますが、60FPSと120FPSは普通なら雑に見ていても即分かるくらい120FPSに有利な差があるので、本当にどうしてこうなったのかと…。

表示遅延 【後日更新予定】

Switch 2対応ゲームパッドを改造しないと測定ができないので…。

ちなみにストリートファイター 6のプレイ中は対応ディスプレイ環境なら自動的に120Hz動作になります。(GPU性能の影響もあるので他プラットフォームとの差は要検証ですが)

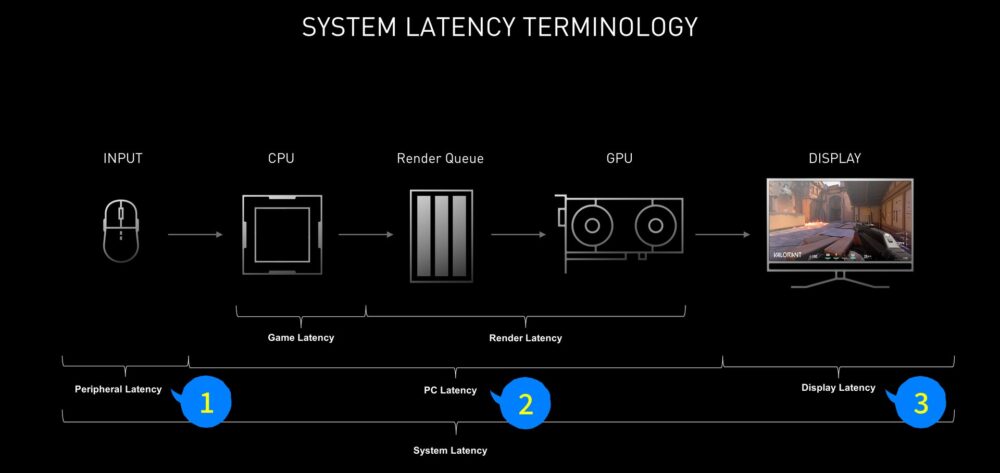

『マウス・ゲームパッドを操作してからモニタに表示される映像に反映される』という一連のフローには様々な遅延時間があり、それらが積み重なって、表示遅延になります。

表示遅延についてさらに詳しく

- 入力機器遅延

- マウスなど入力機器を操作してからPCへ信号が送信されるまで

- 入力機器によってほぼ定数

- PC処理遅延

- 操作信号を受け取ってからPC(ゲーム機)がディスプレイへ映像を出力するまで

- 実はPC処理遅延が表示遅延の大半を占める

- ディスプレイ機器遅延

- ディスプレイ機器が映像データを受け取ってから画面に反映されるまで

- 実はごく一部の例外を除いて、モニタ製品固有の差はない

表示遅延が大きいと例えば、FPSゲームでトリガーやマウスクリックによる操作からワンテンポ遅れてマズルフラッシュが表示されるといった現象、所謂、ラグが発生します。

操作のラグ感など体感レベルの話は、低遅延のメリットとして分かり易い一例ですが、それだけではありません。

オンライン対戦ゲームでは同時に戦っているつもりでも、表示遅延が大きい環境では『未来から攻撃される』という不利を常に背負うことになります。

逆に言えば低遅延環境ほど常に未来から攻撃できて有利です。

また、ストリートファイター6のようにゲーム映像自体が60FPS固定でもハイリフレッシュレートモニタを組み合わせることで表示遅延が低減するケースがあります。

本体ディスプレイのHDR表示について

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイでHDR表示した時の特長をまとめると次の4つです。

- SDR輝度域の表示はそのまま

- HDRでも初代Switch同様に明るさを調整できる

- DCI-P3の鮮やかな広色域カラーを使用する

- SDRでもHDRでも使用していて、SDR輝度域の見た目は同じ

- SDR白色を超える高輝度レンジが拡張されている

- SDRでは白潰れしていた高輝度階調を表現できる

- 高輝度な有色カラーを表示できるので高彩度に感じる(sRGB色域内だとしても)

- ローカルディミング非対応の液晶なので、黒の表現力は中の上くらい

- 液晶パネルがコントラスト比 1,500:1なので普通のIPS液晶よりは良い

1番と2番はHDR表示の扱いやすさ、3番はHDR表示の高画質化に影響します。

あと4番ですが、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイは液晶パネルで、バックライトのローカルディミングやグローバルディミング(ダイナミックコントラスト)には対応していません。

液晶パネルの性能としてコントラスト比 1,500:1であり、室内照明等で光の拡散による黒浮きが発生し難いグレア仕様なので一般的なIPS液晶ゲーミングモニタで見るよりは黒色の表現力に優れていますが、有機ELやローカルディミング対応液晶など高価なゲーミングモニタほどではありません。

そういう感じで、暗い階調の表現力は突いてもさほど得るものもないので割愛します。

ゲームにおけるHDRで第一に理解すべきことは『SDR白色を当たり前に使うUIよりも高輝度な3Dグラフィックを表現できる』ことです。

1000cd/m^2以上のような絶対値としての高輝度性能もHDRを評価する上で重要ですが、UIと高輝度の分離というメリットをまず理解しないことには、最悪はただの目潰しを、首を傾げながら使うことになります。

UIのSDR白色と高輝度の分離

下のようなシーンを見た時に、直感的に『松明が一番明るい』と分かるはずですが、実際はどうでしょうか?

SDR映像の場合、松明は当然、8bit RGBで255値の白色やそれに近い明るい色を使用していますが、実はキャプションなどUIも同じ白色を使っています。

無意識的に人の目はUIの明るさを基準にして慣れてしまいます。

HDRで白潰れが解消される理由

PC・スマホのウェブブラウザもそうですが、SDR映像においては最も明るい255値の白色が当たり前に使用されます。そして最も明るい白色を多く含む画面を基準にして、見やすい明るさになるように、ディスプレイの明るさを調整する、というのが一般的な運用方法です。

UIが一番明るい白色を使い、それに目が慣れるので、ゲーム制作としても基本的には3Dグラフィックスの平均的な明るさをそれに近づけないといけません。そうでないと『暗くて見辛い』とユーザーに評価されてしまいます。

UIが一番明るくて、見易さのために3Dグラフィックスの平均的な明るさをUIに近づければ、その分だけ、高輝度階調を表現できる幅が狭くなります。

SDRという映像フォーマットそのものというより、ゲームにおける白潰れの発生はデファクトスタンダードなSDR運用方法が原因です。

SDRではUIに255値の白色を使うせいで、高輝度階調を表現できるレンジが限定されているというのが実状であり、コンテンツそのものにUIを含むゲームはそれが色濃く影響しています。

SDR表示における白潰れ、高輝度階調の表現力の低さはこういった事情で発生しています。

なお、アニメや実写映画などUIをコンテンツ内に含まない映像作品であればSDRでも白潰れしない高輝度階調表現はやりようがある、というかプロの腕の見せ所だと思います。良くカラーマネジメントされていれば、筆者がゲームではゴミと断言するHDR変換も使えるはずです。

Switch 2の明るさ調整やPCモニタのOSD設定でディスプレイ輝度を高くした場合、松明も明るくなりますが、キャプションなどUIも同じ255値の白色を使っているので明るくなります。

また、SDR映像は最大輝度に対する比率でEOTF(ガンマカーブ)が上下するので、こういう方法で高輝度にすると暗い色が浮いてしまいます。HDRとSDRで言及される暗い黒色はおそらく、これのことです。

ついでに補足すると、3Dグラフィックスの高輝度とUIが同じ255値の白色を使っている以上、自動HDRに代表されるHDR変換機能はただの目潰しです。

平面的にグラデーション補間くらいはしているかもですが、今のところ、UIか3Dグラフィックスかを見分けてSDR-HDR変換するような賢い機能ではありません。全白画面で高輝度にならないとかそういう低レベルな話でもありません。

UIが500~1000cd/m^2になって目を潰しにきてるのに”高画質になった!”と喜ぶのはバカの所業でしょうと…。

ゲームにおけるSDR運用やHDRの効果を理解していたら、普通の感覚ならこんな有害機能は勧めません。碌な理解もないことを露呈するような機能なので、無視するのが無難です。

SDR映像では120cd/m^2のUIに目が慣れた状態で、同じ120cd/m^2の炎を見ることになりましたが、HDR映像では120cd/m^2のUIに目が慣れつつ、500cd/m^2の炎を見ることなります。

400~500cd/m^2は一般的な液晶モニタの最大輝度ですが、それでも120cd/m^2をベース輝度とするならSDR映像に比べて、HDR映像のダイナミックレンジは4倍になります。

絶対値としての高輝度性能も重要ですが、『UIのSDR白色と高輝度の分離』を理解していないとSwitch 2本体ディスプレイのHDR性能や、TVモードのHDR調整機能について誤った評価をすることになります。

あと繰り返しますが、ゲームにおけるHDR変換がどれほど無意味な子供騙しで、しかも目潰しという害悪なのか分かるはず。

余談:1000nits超の高輝度って本当に必要?

ゲームにおけるHDR、特に私室で使用するゲーミングモニタの場合に1000cd/m^2以上の高輝度って本当に必要なのか?と筆者は結構悩んでいます。

ゲーミングモニタ(PCモニタ)の一般的な運用として、SDR白色は120cd/m^2程度とされており、実際に筆者もそれくらいの明るさで使用しています。

目の慣れるベース輝度が120cd/m^2かせいぜい200cd/m^2くらいなら、HDR最大輝度は400~500cd/m^2もあれば十分で、高輝度性能の低い有機ELでも事足ります。そして、それ以上の高輝度は長時間プレイしていると逆に目が痛くなるなと。

ただし、明るいリビングに置く大型テレビのようにベース輝度を300~400cd/m^2にする環境だと相対的にHDR最大輝度の要求も高くなり、1000cd/m^2以上が必要になると思います。

アニメや実写映画など映像作品だと、また評価が変わってくるので、HDRに必要な輝度性能をどう考えるかは難しいです。

Switch 2のHDR映像は扱いやすい

PS5やXboxのHDR表示の扱い難さを知っている人は不安を覚えるかもですが、Switch 2の本体付属ディスプレイはSDR表示と同じように、直感的に扱えます。

HDR表示を有効にしてもSDRで表現できなかった高輝度域が拡張されるだけだからです。ポータブルゲーム機のHDRとして非常に賢い実装です。

加えて広色域カラーの使い方(彩度の表現)もユーザーフレンドリーです。

HDR表示対応や、実際にゲームが広色域カラーを使用しているかどうかに依らず、DCI-P3色域フルカバーという本体付属ディスプレイの性能をフルに発揮してくれるので、ゲーム機のHDR表示でしばしば取り沙汰される色褪せ感もSwitch 2にはありません。

また、HDR規格標準の色温度はD65ですが、Switch 2は7600K~8000K程度のクリアな白色に調整されているので、黄色く濁る感じもありません。

SDR輝度域の表示はHDRでもほぼ同じ

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはHDR表示でもSDR表示でもSDR輝度域の表示内容はほぼ同じでした。

ブレワイの英傑スキルなど、HDR有効で輝度が引き上げられるUIも一部確認していますが、基本的にSDRの輝度レンジが理由で白潰れしていた高輝度部分以外はSDRもHDRも見え方は同じと考えてOKです。

本体ディスプレイは広色域カラーを使う

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはDCI-P3色域の鮮やかな広色域カラーを表示します。

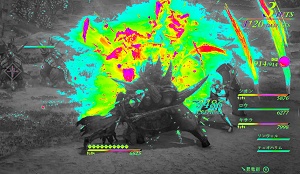

実際のゲーム画面で確認しましたが、SDR表示でもHDR表示でもsRGB色域外のDCI-P3広色域カラーを使用していました。

1つ前の内容とやや被りますが、SDRでもHDRでも広色域カラーを使用し、HDRモードは高輝度域の拡張だけなので、SDR輝度域内なら鮮やかさなど色味はSDRと全く同じです。(HDR表示モードとSDR表示モードではわずかにホワイトバランスにズレがありますが)

色精度の章で解説した通り、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはSDRカラーに対して過飽和彩度が発生しています。なので、過飽和彩度が生じるSDR表示モードにおいて広色域カラーを使用していることには特に違和感もありません。

逆に意外なのはHDR表示のほうです。というのも実はSwitch 2は一部のHDR対応ゲームにおいてTVモードのHDR表示だと広色域カラーを全く使用していないからです。(TVモードのHDRについて詳しくは後ほど)

ゼルダの伝説 ブレワイ/ティアキンは初代SwitchのSDR環境を前提に開発されているからか、HDR対応のSwitch 2エディションでもHDR表示モードにおいて広色域カラーを全く使用しません。

ゲーム側の出力として広色域カラーを使用しないなら、sRGBカラーがそのまま表示されるHDR表示は色が薄くなるはずなのですが、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイは、そういったTVモードで広色域カラーを使用しないHDR対応ゲームであっても、HDR表示でも広色域カラーを使用していました。

具体的にどうと解析するのは難しいのですが、本体付属ディスプレイは広色域カラーで表示できる独自のカラーマネジメントが行われているようです。

ともあれ、『本体付属ディスプレイはDCI-P3色域の鮮やかな広色域カラーを常に使う』ということが分かればOKです。

高輝度レンジの拡張で高画質に

本体付属ディスプレイのHDRの特長のうち1番と2番は主にHDR表示の扱いやすさに影響の大きい項目でしたが、3番の『SDR白色を超える高輝度レンジが拡張されている』は画質に影響する部分です。

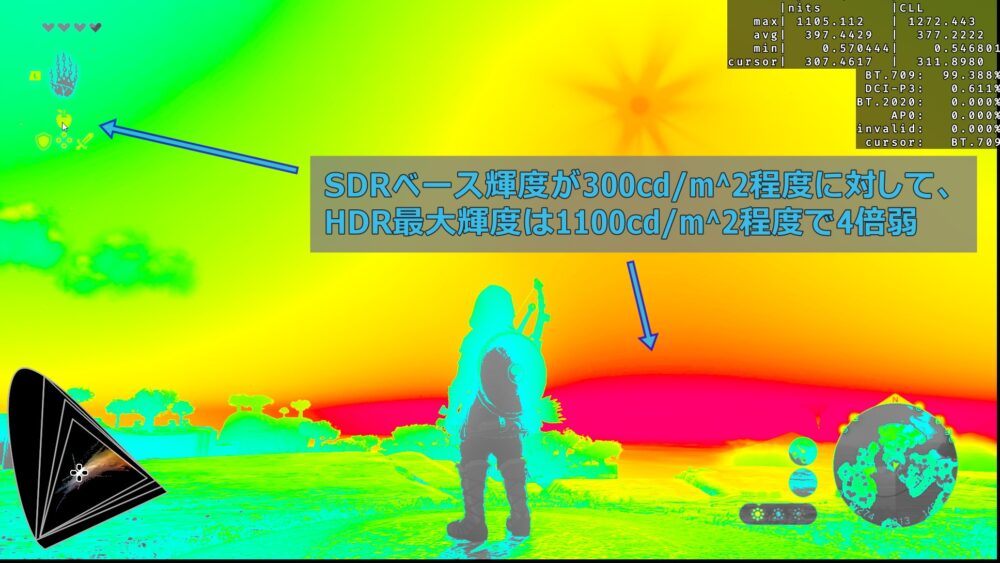

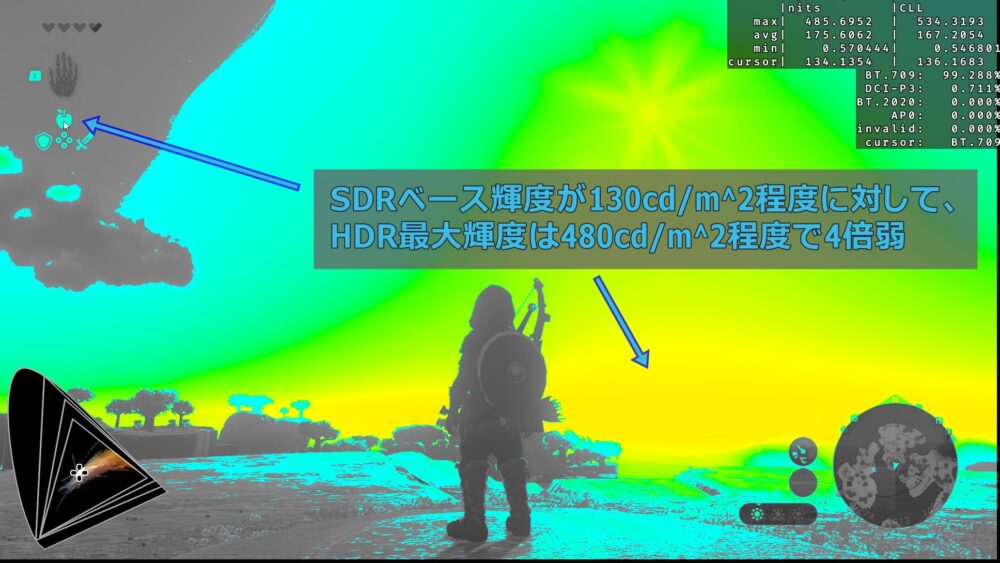

「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはHDR表示モードにおいて、SDR白色輝度を基準にして1.5倍程度高い高輝度を発揮します。

コントラスト性能の比較で確認したブラックレベルからの逆算値は、120cd/m^2で180cd/m^2、200cd/m^2で300cd/m^2、300cd/m^2で450cd/m^2で約1.5倍の高輝度比率になっていたので、HDR対応ゲームを使用した実測値ともほぼ一致しています。

高輝度比率が下がるので、さほど重要な数字ではありませんが、ディスプレイ輝度設定を最大にした時に確認できたHDR最大輝度は510cd/m^2程度でした。

| 輝度設定 | SDR白色 | HDR最大* | 高輝度比率 |

|---|---|---|---|

| 約50% | 120 cd/m^2 | 179 cd/m^2 | 149% |

| 約70% | 200 cd/m^2 | 291 cd/m^2 | 146% |

| 約85% | 300 cd/m^2 | 440 cd/m^2 | 146% |

| 100% | 400 cd/m^2 | 510 cd/m^2 | 127% |

*: HDR最大輝度はテストパターンではなくゲーム映像で検証しているので、測定値よりもさらに高い可能性があります。

具体的に見え方はどう変わるのか

この節ではSDR白色輝度が120cd/m^2のディスプレイ輝度設定 50%においてHDR表示モードで見え方がどう変わるのか、写真を使って解説していきます。

SDR白色輝度が120cd/m^2に対して高輝度化の幅は『たったの60cd/m^2程度?』と思うかもしれません。確かに絶対値としては小さいですが、映像の見え方は結構変わります。

そもそもゲームにおけるHDR導入の最大のメリットは『SDR白色を使うUIという輝度制限が撤廃される』ことです。

さらに詳しく

HDRというと600~1000cd/m^2を超えるような絶対値としての高輝度表現による迫力や臨場感の向上をイメージしがちですが、ことゲームにおいてはそれ以上に、UIなどベース輝度と太陽・エフェクトなど高輝度との分離のほうが重要です。

ゲームではHP/MPバー、キャプション、システムメニューなどあらゆるUIでSDR表示において最も明るい白色(8bit 255値)を使用します。

最も明るい白色をUIが使うので3Dグラフィックはそれ以上明るくできません。そして人の目はUIを基準にして、その明るさに慣れてしまうので、映像の見やすくすると本来高輝度であるべき場所が容易に白潰れします。

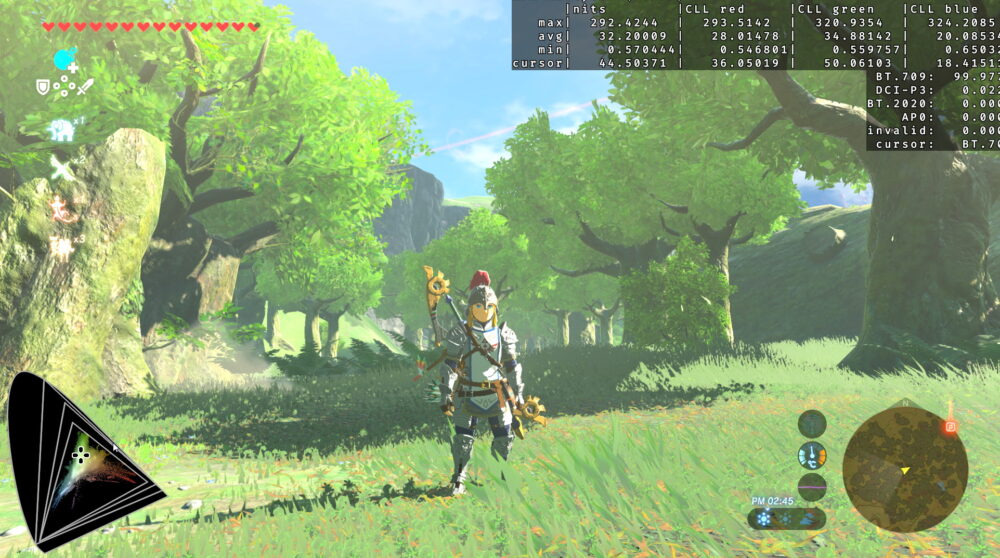

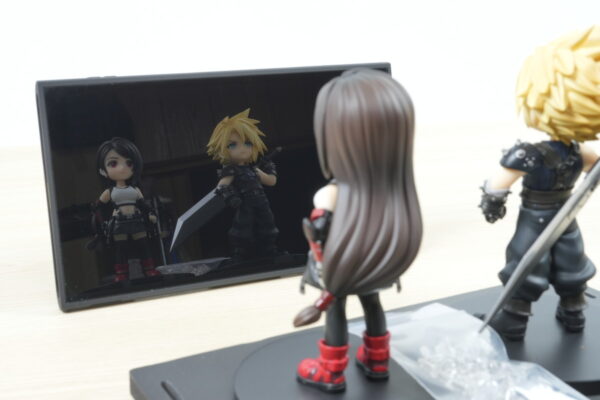

下の写真のように、SDR表示ではシステムメニューや十字キーのメニューアイコン(背景とほぼ同化していますが)のUI要素がSDR白色やそれに近い明るい色を使用しているため、太陽や空の階調は表現できず、白潰れしています。

一方でHDR表示になると、たかだか+40~70cd/m^2程度の高輝度レンジ拡張であっても、UIが使用するSDR白色に制限されなくなるので、空や太陽のような高輝度階調が再現されます。

高輝度レンジの拡張は太陽を直視する絵が分かり易い例ですが、広域照明としての太陽光や、普通の局所照明も本来はSDR白色よりも高輝度になり得るので、高輝度階調の表現にも影響があります。

SDRでは水色の垂れ幕の模様が白潰れして、模様が消えかかり、白色が十分に明るくないので(錯覚で)黄色く濁って見えます。特に照明の光が当たる部分は模様が判別できないくらい白潰れしています。

あとゼルダの伝説 ブレワイの英傑スキルアイコンは例外的にHDRにするとSDR白色よりも高輝度になります。

鮮やかな色を高輝度に感じるのと逆の錯覚で、色域的に言えばsRGBカラーの薄い色でも、SDR輝度域にはない高輝度な有色カラーになるので体感目視的にはより鮮やかに感じます。(写真映りとしては実際に彩度が増す扱いになってしまうので注意が必要)

太陽光の届かない暗い室内照明でも同じように、局所照明による高輝度階調が綺麗に再現されて、クリアになります。

以上のように、

- SDR白色よりも高輝度な階調が再現される

- 有色カラー(sRGB)もSDR輝度域より高輝度なら高彩度に感じる

という特長によって、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはHDR表示モードはたかだか60cd/m^2程度の高輝度化(SDRベース輝度が120cd/m^2の場合)でも、SDR表示よりも高画質になります。

HDR画質的には120~300cd/m^2が推奨

上で説明した通り、SDR白色 120cd/m^2に対して、たかだか60cd/m^2程度の輝度差ですが、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはHDR表示モードによって高画質化します。

SDR白色を使うUIという制限がなくなるのが大きい理由なので、HDR最大輝度の絶対値そのものは特に高くなくてもいい代わりに、基準となるSDRベース輝度に対する相対的な最大輝度(比率)は重要です。

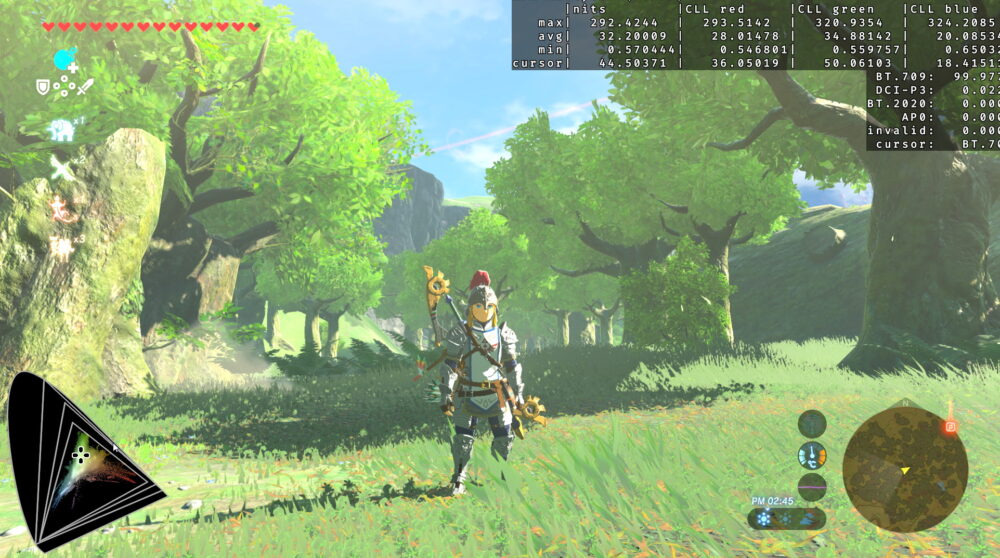

下は明るさ設定 100%と70%でベース輝度域の露出が同程度になるように撮影して、それぞれ高輝度域がどのように見えるか比較した写真です。

目が慣れるSDRベース輝度を基準にして、HDR最大輝度の比率が大きいほど、高輝度の階調表現はダイナミックに感じるので、室内などディスプレイ輝度を高くする必要がない環境であれば、SDR白色が120~300cd/m^2になる設定(50%~85%)でプレイすると、本体ディスプレイのHDR映像が最も綺麗になります。

SDR白色が120~300cd/m^2になる設定において高輝度比率が実測で1.5倍に対して、明るさ設定を最大にした400cd/m^2では実測で1.2倍程度に下がってしまいます。この観点から言うとSwitch 2の本体付属ディスプレイの高輝度性能は足りていません。

とはいえSDR白色が400cd/m^2以上の高輝度は基本的に太陽光下の明るい屋外想定の運用設定だと思うので、そういった場面でまでHDRの高画質さ追求する必要は感じません。

また高輝度ほどバッテリー消費増に繋がるので、HDRに対応したポータブルゲーム機の設計としては妥当なところだと思います。

TVモードのHDR表示について

「Nintendo Switch 2」のTVモードでHDR表示した時の特長について解説していきます。

PS5やXboxのように「Nintendo Switch 2」も外部ディスプレイでHDR表示をする時にはHDR調整が必要になります。TVモードにおけるHDR調整の正しい方法については別記事にまとめたのでこちらを参照してください。

「Nintendo Switch 2」のTVモードにおけるHDR表示の特長を本体付属ディスプレイと比較してテーブルにまとめました。

| TVモードと本体ディスプレイのHDRの違い | ||

|---|---|---|

| TVモード | 本体ディスプレイ | |

| 色温度 | 基本的にD65 (正確にはモニタ次第) | 7600K~8000K |

| 広色域カラー | ゲーム次第 | DCI-P3を使う |

| SDRベース輝度の調整 | 50~600cd/m^2 | 50~400cd/m^2 |

| HDR最大輝度 (SDRベース輝度比) | 4倍弱 (モニタ性能が上限) | 1.5倍 (SDR 300cd/m^2まで) |

HDRでも明るさ調整が簡単

まずは良いところから。

「Nintendo Switch 2」のTVモードはSDRベース輝度(HDRペーパーホワイト)を調整できるので、画面の明るさ的には従来のSDRから違和感なくHDRに移行できます。

PlayStation 5やXbox Series X|SのHDRの扱い難さで不安を覚える人も杞憂です。

上で紹介したHDR輝度調整の解説記事でも書いていますが、本体付属ディスプレイでHDR表示モードの明るさをシステムメニューの輝度設定で調整するのと全く同じです。

これまではSDR白色を基準にしてモニタ側OSD設定で輝度を調整していましたが、コードバリューに対して輝度絶対値が1:1対応しているHDR表示の運用においては、出力側で調整する形が将来的にスタンダードになるはず、というか規格設定的に正しいはずです。

PlayStation 5やXbox Series X|SのHDR調整も早くこれに対応して欲しいです。

SDRベース輝度比で決まる最大輝度

「Nintendo Switch 2」のTVモードにおいて、HDR最大輝度はHDR調整による最大輝度の設定だけでなく、SDRベース輝度(HDRペーパーホワイト)の設定にも依存します。

ゲームに依って変わる可能性もありますが、ゼルダの伝説 ブレワイ・ティアキン、マリオカート ワールドについてはHDR最大輝度はSDRベース輝度の4倍弱になるように制限されていました。

SDRベース輝度を120cd/m^2程度に設定しているなら、ゲーム機が映像出力として指定する最大輝度は500cd/m^2程度です。

本体付属ディスプレイはSDRベース輝度に対して1.5倍の高輝度域の拡張でしたが、HDR輝度性能が高いゲーミングモニタ・テレビを組み合わせれば、それがさらに3倍伸びるので、より迫力のある映像美を楽しめます。

私室のPCゲーミングモニタの場合、120cd/m^2程度のディスプレイ輝度で運用している人は多いと思います。SDRベース輝度 120cd/m^2程度に対して、HDRで1000cd/m^2を超える高輝度が3Dエフェクト等で頻発すると目に辛いと感じる人は少なくないと思います。

小さい子供は光に過敏らしいので、目が慣れる明るさに対して過度な高輝度は健康被害に繋がる可能性もあり、任天堂らしい配慮だと思います。

HDR調整についてちゃんと理解があれば1つ目の設定でも最大輝度は制限できるので、あえて高輝度を出したい人にとっては余計な事すんな、となるかもしれませんが。

まあゲーム映像はシーンによって上下するにしても基本はUI基準で目が慣れてしまうので、SDRベース輝度(HDRペーパーホワイト)を基準にして4倍弱もダイナミックレンジが拡張されていれば十分だと思います。

色温度はD65のままで、本体と色ズレ

ここからはネガティブポイントです。

色精度等に関する検証で説明した通り、「Nintendo Switch 2」の本体付属ディスプレイはSDRでもHDRでも7600~8000K程度という寒色、透明感のあるクリアな白色をホワイトポイントにしています。

一方でTVモードはHDR規格標準通りに映像を出力するので、ホワイトポイント(色温度)は表示する外部ディスプレイに依存します。

HDR対応のPCゲーミングモニタの多くはHDR規格通りにD65と呼ばれる暖色をホワイトポイントにして色校正されています。

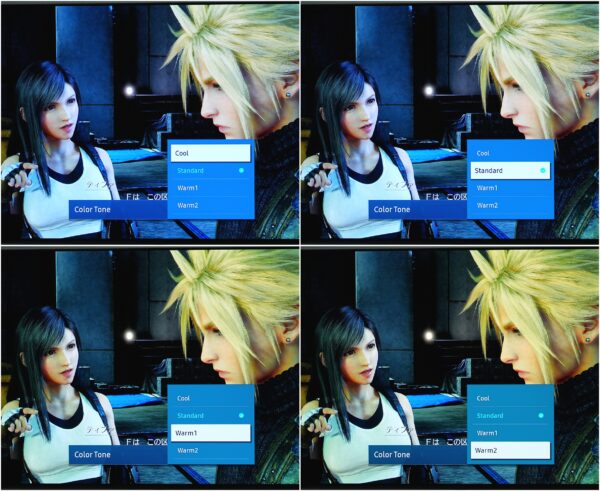

下画像で言うと本体付属ディスプレイは右上のStandardくらいの色味で、そこからTVモードでは左下のWarm 1の色味に切り替わります。スマホの画面も基本的に寒色寄りのチューニングなのでなおさらです。

本体付属ディスプレイを寒色寄りにチューニングするなら、TVモードで寒色寄りに補正できる出力設定も実装して欲しいです。

SDRだと色温度の調整ができても、PCゲーミングモニタの多くはHDR表示モードになると画質調整が一切できなくなるものが大半です。

D65の暖色の色味が合わないという人は、テレビならHDRでも基本的に画質調整ができるのでテレビをゲーミングモニタ代わりに使用するか、種類は限られますが、HDR表示でも色温度や彩度を調整できるゲーミングモニタを選んでください。

ちなみにASUSから発売されている有機ELゲーミングモニタ、BenQ MOBIUZの一部モデルはHDR表示でも、色温度や彩度の調整が可能です。詳細レビューも公開しているので気になる人は参照してみてください。

VESA DisplayHDR 400 True Black

広色域カラーを使うかはゲーム次第

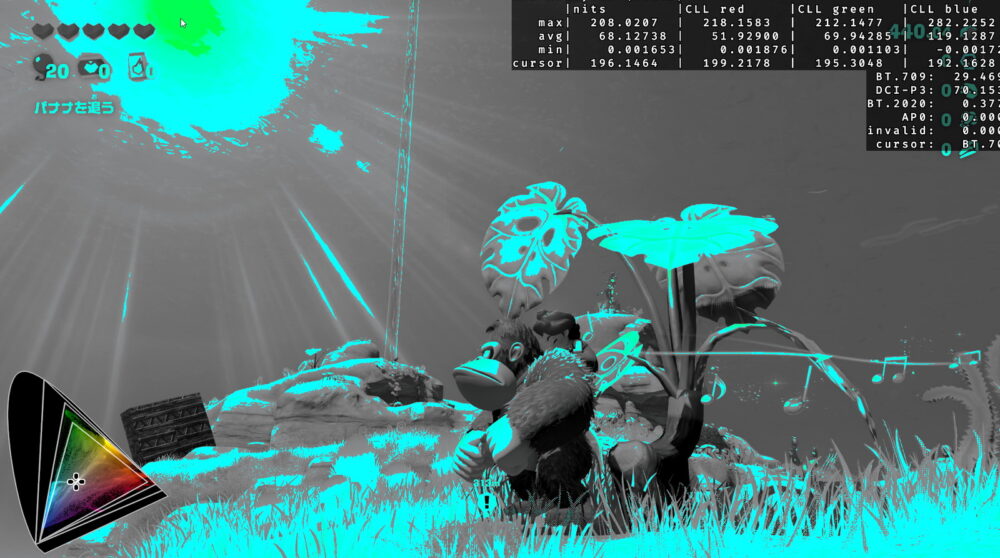

広色域カラーについては「Nintendo Switch 2」のTVモードというより、ゲーム側のHDR実装に対する評価になります。まあ今回検証できたのが任天堂純正タイトルだけだったのであまり変わらないかもですが。

とりあえず、ドンキーコング バナンザは南国感というか原色バリバリなゲーム映像からも分かるようにDCI-P3の広色域カラーをしっかりと使ってくれます。(なぜかSDRベース輝度 120cd/m^2に対して、高輝度は200~300cd/m^2止まり)

ただし本体付属ディスプレイの性能がDCI-P3ピッタリだからか、HDRの規格標準色域のRec.2020ではなくDCI-P3の範囲内に制限されている感じでした。

量子ドット技術採用でDCI-P3を余裕で上回るディスプレイ機器を使用している場合は、モニタ機能で彩度を盛らないとRec.2020の広色域カラーは使ってくれません。

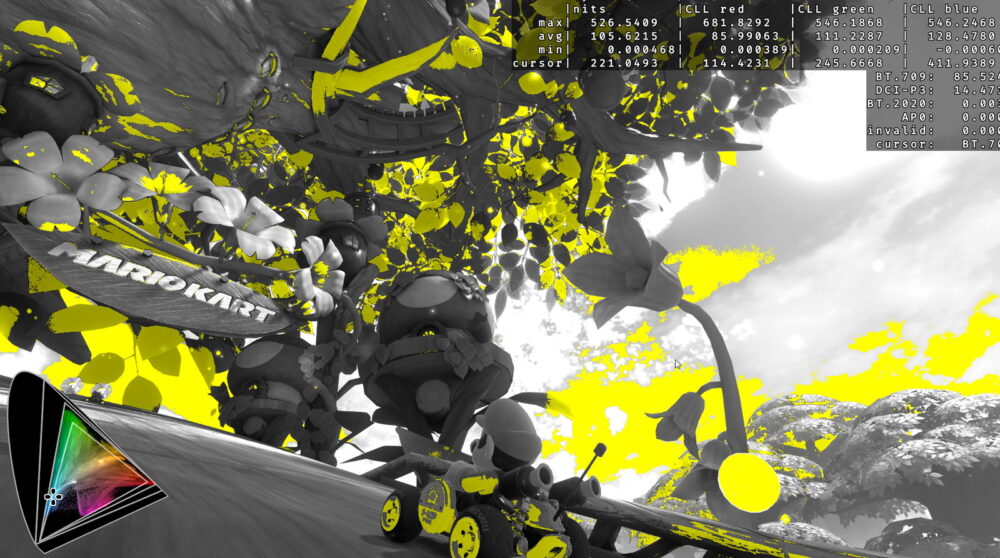

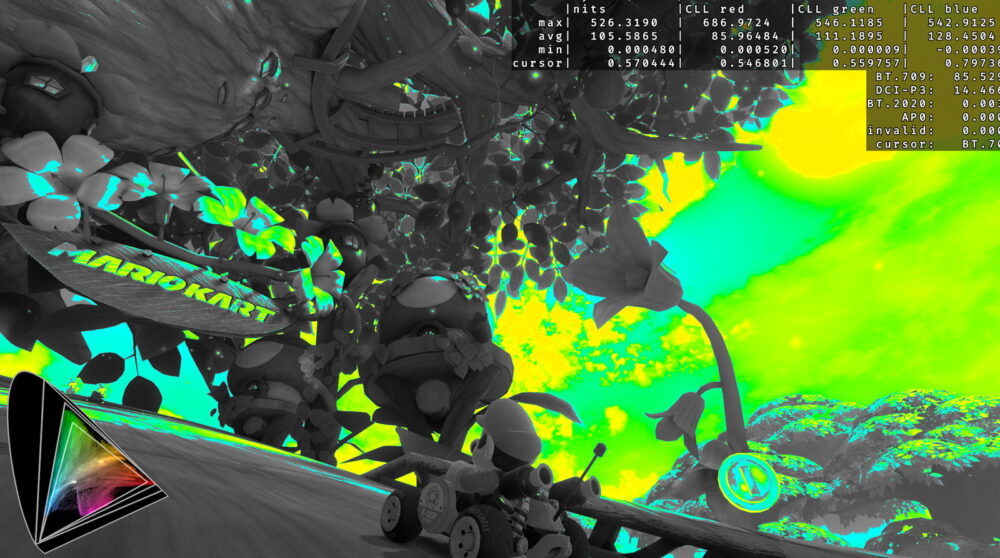

続いて、マリオカート ワールドもDCI-P3の広色域カラーを使ってくれます。こちらは高輝度域もしっかりとSDRベース輝度比で4倍弱です。

ただドンキーコング バナンザに比べるとナチュラルな色味の風景が多いので、広色域カラーの使用率は控えめです。DCI-P3やRec.2020に過飽和彩度されたSDR映像を見慣れているとやや、色薄感を感じるかもしれません。

残念だったのは、ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルドとティアーズ オブ ザ キングダムです。

HDR表示で高輝度域はUIのSDR白色を超えてくれるのですが、広色域カラーは全く使用せず、sRGBカラーままで表示されます。

レビューまとめ

最後に「Nintendo Switch 2」の本体ディスプレイ性能やHDR表示について検証してみた結果のまとめです。

- HDR表示の明るさをSDRと同じように調整できて使い易い

- SDRベース輝度の調整は今度のHDR運用スタンダードになるはず!

- HDRならSDRベース輝度比で1.5倍の高輝度レンジ拡張

- UIが天井になって白潰れせずに高輝度階調を表現できる

- 高輝度な有色カラーは体感的に鮮やか(sRGBでも)

- DCI-P3をフルカバーの広色域

- SDRでもHDRでも広色域カラーで表示できる

- 日本人受けしやすい7600K程度の寒色寄りな色温度

- 120Hz、VRR、HDRなど最新機能に対応

- SDR最大輝度 400cd/m^2で屋外でも使える明るさ

- 一般的なIPS液晶よりも高いコントラスト比 1500:1

- ローカルディミング非対応なので黒の表現力は中の上程度

- 応答速度が平均 20ms以上と遅すぎ

- ひみつ展くらいしかVRR対応ゲームがない

長々とまとめを書いても今回は贔屓目になりそうだし、詳細は上に書いた通りなので簡単に。

もちろん高性能なゲーミングモニタには及びませんし、10万円以上が当たり前な近年のスマホとも比べるべくもなく。とはいえ5万円のゲーム機に標準で搭載されているディスプレイなので、こんなもんじゃないかと。 特に裏付けもない私見ですが価格的に言えば高コスパな部類ではないかと。

120Hz対応なのに応答速度の遅さは少々想定外でしたが、高性能になったとはいえSwitch 2程度の性能に120FPSハイフレームレートは正直求めていないので(何なら未だに30FPSの最新ゲームも…)、SDRからの高画質化をちゃんと体感できるHDR表示が可能だったという1点で個人的には及第点です。

Switch 2関連の評価が贔屓目で激甘になりそうな理由がこれです。

1年前に記事にしていますが、現状のHDR運用に関する問題というか、本来こうあるべきだろうという筆者の考えをまとめてあります。その中でも特に重要な明るさ調整の部分がゲーム機としてしっかり形になっていて、とにかく感動でした。

HDRは”なんか使い難い規格”という評価で迷走する予感すらあったので…。

HDRペーパーホワイトについては、Windows設定や一部ゲーム内のHDR明るさ設定に採用されていましたが、ゲーム機というエコシステムにちゃんと扱いやすいHDR明るさ調整機能を組み込んでくれた、これだけでSwitch 2を手放しに褒めちぎりたいです。

もちろん記事中で指摘したように、色温度とか広色域カラーの扱いとかまだ課題も残っていますが、SDRから卒業できる目途を立ててくれたHDR対応ゲーム機としてNintendo Switch 2は歴史に残る1台だと思います。

以上、『Switch 2 ディスプレイ性能レビュー。HDR表示も徹底検証』でした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

VESA DisplayHDR 400 True Black

GL/GRボタン、ヘッドホンマイクジャックを搭載

関連記事

-

Switch2に必要? microSD Expressの全て、オススメ製品も解説Switch 2対応で話題の最新メモリーカード microSD Expressについて徹底解説。高性能・高信頼性なオススメ製品も紹介します。本体保存メモリーとの性能差や保存できるデータの違い、SD Expressの製品規格や使い方など全て分かります。

Switch2に必要? microSD Expressの全て、オススメ製品も解説Switch 2対応で話題の最新メモリーカード microSD Expressについて徹底解説。高性能・高信頼性なオススメ製品も紹介します。本体保存メモリーとの性能差や保存できるデータの違い、SD Expressの製品規格や使い方など全て分かります。 -

【Switch2増設】 Nextorage microSD Express 1TBをレビュー。Vlogクリエイターにも強いメモリーカードを徹底検証Switch 2対応のmicroSD Express メモリーカード「Nextorage Gシリーズ EX 1TB」をレビュー。Switch 2のゲームロード速度比較に加えて、スマホ・アクションカメラ用で大容量データをPC転送するコピー速度はどう変わるのか徹底検証

【Switch2増設】 Nextorage microSD Express 1TBをレビュー。Vlogクリエイターにも強いメモリーカードを徹底検証Switch 2対応のmicroSD Express メモリーカード「Nextorage Gシリーズ EX 1TB」をレビュー。Switch 2のゲームロード速度比較に加えて、スマホ・アクションカメラ用で大容量データをPC転送するコピー速度はどう変わるのか徹底検証 -

「Switch2 プロコン」に買い替えるべき?初代との違いを比較HD振動2対応、カスタマイズ可能なグリップボタンも搭載する「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」をレビュー。初代プロコンと比較して、Switch 2用に買い替え推奨なのか、初代でも十分なのか徹底解説

「Switch2 プロコン」に買い替えるべき?初代との違いを比較HD振動2対応、カスタマイズ可能なグリップボタンも搭載する「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」をレビュー。初代プロコンと比較して、Switch 2用に買い替え推奨なのか、初代でも十分なのか徹底解説 -

PS5増設にオススメなSSDを解説。手軽に容量不足を解消!【2026年最新、PS5 Proにも対応】PS5の拡張スロットで空き容量を増やすのに最適なヒートシンク標準搭載のオススメM.2 SSDを紹介します。価格・性能・発熱などPS5増設SSDを選ぶポイントも徹底解説。

PS5増設にオススメなSSDを解説。手軽に容量不足を解消!【2026年最新、PS5 Proにも対応】PS5の拡張スロットで空き容量を増やすのに最適なヒートシンク標準搭載のオススメM.2 SSDを紹介します。価格・性能・発熱などPS5増設SSDを選ぶポイントも徹底解説。

-

「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。4K/144FPS VRR/HDRをパススルーできる待望のビデオキャプチャ!HDMI2.1に対応し4K/144FPS VRR/HDRのパススルーが可能なUSBビデオキャプチャ「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。PlayStation 5の4K/120FPS VRR/HDRゲーム映像を4K/HDR動画に録画できるか試してみた。

「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。4K/144FPS VRR/HDRをパススルーできる待望のビデオキャプチャ!HDMI2.1に対応し4K/144FPS VRR/HDRのパススルーが可能なUSBビデオキャプチャ「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。PlayStation 5の4K/120FPS VRR/HDRゲーム映像を4K/HDR動画に録画できるか試してみた。 -

「Switch2 プロコン」に買い替えるべき?初代との違いを比較HD振動2対応、カスタマイズ可能なグリップボタンも搭載する「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」をレビュー。初代プロコンと比較して、Switch 2用に買い替え推奨なのか、初代でも十分なのか徹底解説

「Switch2 プロコン」に買い替えるべき?初代との違いを比較HD振動2対応、カスタマイズ可能なグリップボタンも搭載する「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」をレビュー。初代プロコンと比較して、Switch 2用に買い替え推奨なのか、初代でも十分なのか徹底解説 -

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証 -

「NEXiCONN NV501」をレビュー。4K超解像化やAI画質調整機能を徹底解説4K/60FPS/HDRのパススルーが可能、独自AIによる超解像&高画質化機能を搭載したUSB外付け機器型ビデオキャプチャ「NEXiCONN AI Pixel-Plus CaptureX NV501」をレビュー。Nintendo SwitchのTV出力を高品質に4K超解像化!

「NEXiCONN NV501」をレビュー。4K超解像化やAI画質調整機能を徹底解説4K/60FPS/HDRのパススルーが可能、独自AIによる超解像&高画質化機能を搭載したUSB外付け機器型ビデオキャプチャ「NEXiCONN AI Pixel-Plus CaptureX NV501」をレビュー。Nintendo SwitchのTV出力を高品質に4K超解像化! -

「TCL 27R83U」をレビュー。HDRで画質調整ができて1400nitsの超高輝度も発揮!1152分割FALDや1400nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの量子ドットVA液晶モニタ「TCL 27R83U」をレビュー。実はHDR表示でも色温度や彩度を調整可能でPS5/Switch2用HDRゲーミングモニタとしても最適! 応答速度や表示遅延、HDR性能を徹底検証しました。

「TCL 27R83U」をレビュー。HDRで画質調整ができて1400nitsの超高輝度も発揮!1152分割FALDや1400nits超の高輝度によるHDR対応、4K/160Hzの量子ドットVA液晶モニタ「TCL 27R83U」をレビュー。実はHDR表示でも色温度や彩度を調整可能でPS5/Switch2用HDRゲーミングモニタとしても最適! 応答速度や表示遅延、HDR性能を徹底検証しました。 -

Switch 2 ディスプレイ性能レビュー。HDR表示も徹底検証 【ゲームにおけるHDRの未来を切り開く1台!】120Hz、VRR、HDRの最新機能に対応する「Nintendo Switch 2」のディスプレイ性能をレビュー。ゲーミングモニタと応答速度比較や、1.5倍のHDR高輝度レンジ拡張で画質はどう変わるのか、TVモードのHDR画質も徹底検証。

Switch 2 ディスプレイ性能レビュー。HDR表示も徹底検証 【ゲームにおけるHDRの未来を切り開く1台!】120Hz、VRR、HDRの最新機能に対応する「Nintendo Switch 2」のディスプレイ性能をレビュー。ゲーミングモニタと応答速度比較や、1.5倍のHDR高輝度レンジ拡張で画質はどう変わるのか、TVモードのHDR画質も徹底検証。

コメント

コメント一覧 (4件)

うわぁやっぱり過飽和あるのかぁ…過飽和した色は鮮やかさよりも気持ち悪さが勝るから嫌いだし個人的にはデメリットなんだよなぁ…色温度も標準的ならまだしも強制寒色だし、一体型ディスプレイなんだからもうちょっとやる気出して作ってほしかった。せめてアプデで調整機能追加してほしい…

TVモードではありますが、60fps上限のゲームではモニターの駆動も120Hz→60Hzに下がった(=出力が60Hzになった)ので、

本体側のモニターも常時120Hz出力というわけではなさそうです

気になったので、ストリートファイター 6(体験版)で確認してみましたが、

ゲームプレイ中は対応環境なら自動で120Hzに切り替わっていました。

詳細な検証ありがとうございます。

Switch2を購入出来たので、どうせならHDR対応モニターをと情報収集している中でこちらの記事を拝見しました。

後発なおかげか、任天堂の設計思想故か、PS5などよりも扱いやすいHDR機能を備えているというのは意外でした。モニター選びの参考になりそうです。