AMD Ryzen 9000シリーズCPUに対応するX870Eチップセット搭載AM5マザーボードとしてMSIからリリースされた、110A対応SPSで構成される21フェーズの超堅牢VRM電源、2基のUSB4対応Type-Cポートを搭載するハイパフォーマンスゲーミングモデル「MSI MPG X870E CARBON WIFI」をレビューします。

MSI MPG X870E CARBON WIFI レビュー目次

1.MSI MPG X870E CARBON WIFIの外観・付属品

2.MSI MPG X870E CARBON WIFIの基板上コンポーネント詳細

3.MSI MPG X870E CARBON WIFIの検証機材

4.MSI MPG X870E CARBON WIFIのBIOSについて

5.MSI MPG X870E CARBON WIFIのOC設定について

・PBOによる低電圧化や電力制限について

・CPUコアクロックのマニュアルOCについて

・メモリのオーバークロックについて

6.MSI MPG X870E CARBON WIFIの動作検証・OC耐性

7.MSI MPG X870E CARBON WIFIのレビューまとめ

【2024年12月10日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:1.A1A(サポートページでは7E49v1A17と表記)で検証

製品公式ページ:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-X670E-CARBON-WIFI

【機材協力:MSI Japan】

MSI MPG X870E CARBON WIFIの外観・付属品

まず最初にMSI MPG X870E CARBON WIFIの外観と付属品をチェックしていきます。

パッケージを開くと上段にはマザーボード本体が静電防止ビニールに入った状態で収められていました。マザーボードを取り出すと2重底になっており下段には各種付属品が入っています。

付属品一覧は次のようになっています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」にはクイックインストールガイドの冊子はありますが、従来のような詳細マニュアルは付属せず、QRコードを使用して公式サポートページからダウンロードする形になっています。

注目ポイントとして「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のドライバはCDではなく専用のUSBメモリに収録されていました。光学ドライブを搭載しない環境も増えているので嬉しい配慮です。その他のマザーボード製品でもドライバはUSBメモリに移行して欲しいところ。

付属品はSATAケーブル4本、WiFiアンテナ、M.2クリップ、M.2クリップ取り外し用ソケットドライバー、RGB対応4PIN LED機器接続用Y字分岐延長ケーブル、ARGB対応VG-D型3PIN LED機器接続ケーブル、ARGBファン接続ケーブル、フロントパネルケーブルです。

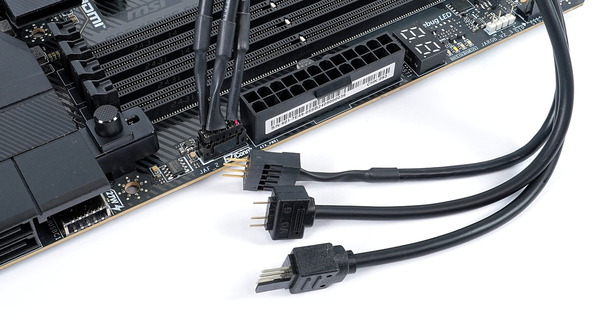

MSI MPG X870E CARBON WIFIにはRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーがマザーボード上に実装されており、付属の2分岐ケーブルによって1つのLEDヘッダーに2つのLEDイルミネーション機器を接続可能です。

MSI MPG X870E CARBON WIFIにはARGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダーがマザーボード上に実装されていますが、それをロック付き3PINコネクタに変換する延長ケーブルが付属します。

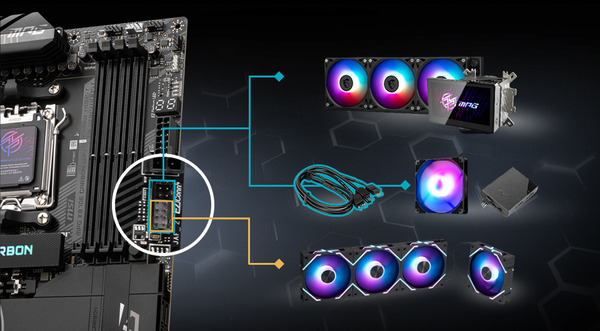

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」には独自のミニ11PINヘッダーが実装されており、付属のARGBファン接続ケーブルを使用することでPWM対応4PINファン端子とARGB対応VG-D型汎用3PIN LED端子に変換できます。

さらに内部USB2.0の4PINヘッダーケーブルもあるので、同社のMPG CORELIQUID D360/D240のように内部USBで水冷ヘッド搭載ディスプレイの表示内容を制御するAIO水冷CPUクーラーの接続にも使用できます。

マザーボード全体像は次のようになっています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はATXフォームファクタのマザーボードです。

マザーボード右下のチップセット用ヒートシンクとPCIEスロット間のM.2 SSDヒートシンクは、一枚板のような統一感のあるデザインです。

年々、”CARBON”という名前の要素は少なくなっていましたが、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」ではついに黒一色というカラーリング以外に見当たらなくなりました。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のリアI/Oカバーも黒を基調にしたデザインで、LEDイルミネーションを内蔵したドラゴンロゴもお馴染みです。

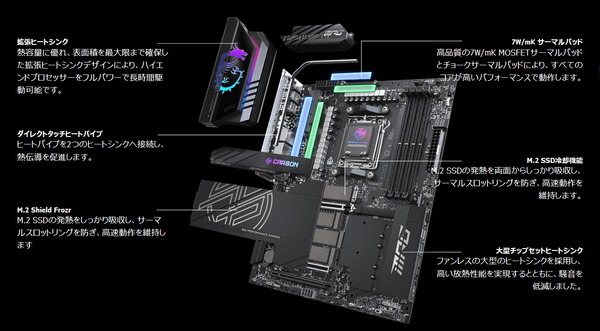

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のVRM電源クーラーはCPUソケットの上と左に配置された2つのアルミニウム塊型ヒートシンクで構成され、2つのヒートシンクはヒートパイプで連結されています。CPUソケット左側ヒートシンクはリアIOカバーと一体化した超巨大クーラーです。

そのほかにもヒートパイプダイレクトタッチ構造や、熱伝導率7W/mkの高性能サーマルパッドが採用されています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はマザーボード備え付けのLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINイルミネーション機器を操作可能なライティング制御機能 MSI Mystic Lightに対応しています。

MSI MPG X870E CARBON WIFIにはマザーボード備えつけのLEDイルミネーションとして、リアI/OカバーとCPUソケット直下のM.2 SSDヒートシンクにアドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されています。

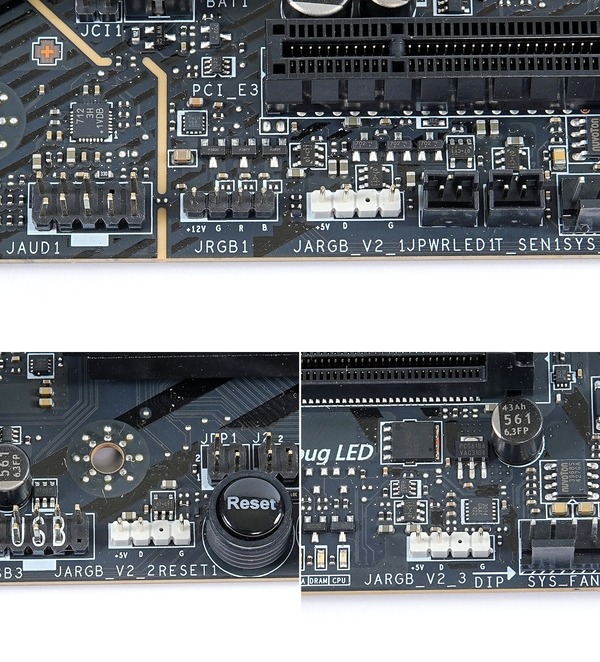

加えてMSI Mystic lightから制御可能な汎用LEDヘッダーとして、1基のRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーと3基のARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも実装されています。

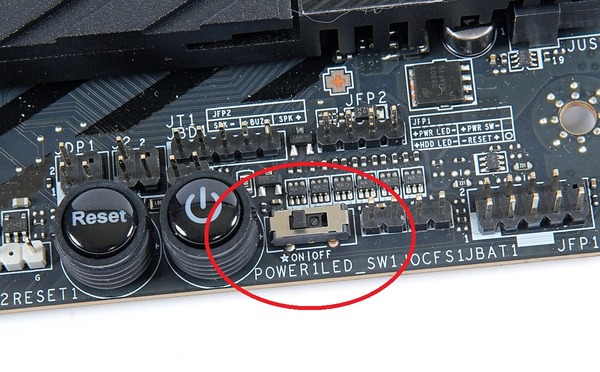

LED機能が好きでない人はオンボードのスライドスイッチによってLEDを完全に消灯させることが可能です。

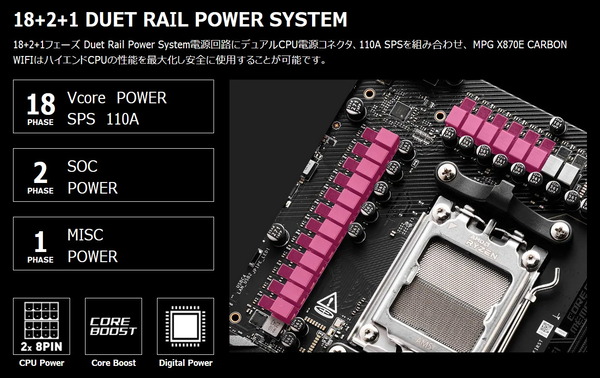

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」にはメインストリーム向けマザーボードながら、18+2+1フェーズの超堅牢なVRM電源回路が実装されています。

ハイサイド/ローサイドMOS-FETとドライバICをワンパッケージし、低発熱で定評のあるSmart Power Stage(Dr. MOSの名前で有名)をVRM電源回路に採用するのはハイエンドマザーボードでは定番ですが、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」には20(18+2)フェーズに110A対応SPSのRenesas R2209004が使用されています。

その他のVRM電源回路を構成する素子についても、従来製品より電力効率を改善した「TITANIUM CHOKE III」、93%のエネルギー変換効率かつCPUクーラーと干渉し難い小型サイズキャパシタ「Hi-C CAP」、低ESRかつ10年以上の長寿命な日本製個体コンデンサなどなど厳選された高品質素子です。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」ではEPS電源端子は最大16コアに達するRyzen 9000シリーズのオーバークロックにも対応すべく、8PIN×2が設置されています。

700W以下のメインストリーム電源ユニットではEPS端子が1つしかないものもあるので組み合わせて使用する電源ユニットには注意が必要です。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」にはマザーボード一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のリアI/Oに実装された2基のUSB Type-Cポートは帯域40Gbpsの次世代規格USB4に対応しています。2基のUSB4ポートはいずれもDisplayPort 1.4相当の帯域でDisplayPort Alternate Modeによるビデオ出力に対応しています。(映像ソースはiGPU)

リアI/Oには最新のUSB3.2 Gen2規格に対応した9基のType-A端子(赤色)と2基のType-C端子が設置されています。リアIOだけで計13基とUSBポートが非常に豊富なマザーボードです。

USB3.Xは無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、欲を言えば追加でUSB2.0を少し離れた場所に設置しておいて欲しかったところ。

Ryzen 9000/7000シリーズCPUのRadeonグラフィックス向けにHDMI2.1×1、USB Type-C(DisplayPort1.4 Alternate Mode)×2の3つのビデオ出力端子が搭載されています。HDMIのバージョンはver2.1なので4K解像度で60~120FPSの出力に対応しています。

有線LANとして近年ではエントリー~ミドルクラスのMBでも普及しつつある2.5Gb LAN(RTL8125BG)に加えて、さらに2倍高速なRealtek製LANコントローラー(RTL8126)による5Gb LANも搭載されています。

さらにWi-Fi 7に対応したQualcomm NCM865コントローラーによる無線LANも搭載しています。

接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、2.4/5GHz/6GHzトライバンド、最大通信速度5.8Gbps(6GHz帯の320MHz幅接続時)、Bluetooth 5.4に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のWi-FiアンテナにはEZ Wi-Fi Antennaと呼ばれるワンタッチ装着機能も採用されています。従来のようなネジ巻き作業が必要なくなりました。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」に搭載されているネットワーク機器のうち、有線LAN(Realtek RTL8125BG、RTL8126)はWindows 11 24H2の標準ドライバで動作しますが、無線LAN(Qualcomm NCM865)は動作しません。

条件次第では問題になることもあるので詳しくはこちらの記事を参照してください。

なお、Realtek製LANコントローラー(RTL8126)による5Gb LANを最大スペックの5Gbpsで使用するにはドライバの手動インストールが必要です。 Windows11(24H2 クリーンインストール)の標準ドライバでも有線LANとして動作しますが、2.5Gb LANのRTL8125扱いとなってしまうため、最大通信速度が2.5Gbpsに制限されます。

またリアI/Oには「BIOS Flash」ボタンが設置されており所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続してボタンを押すと「BIOS Flash」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

MSI MPG X870E CARBON WIFIの基板上コンポーネント詳細

続いて「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

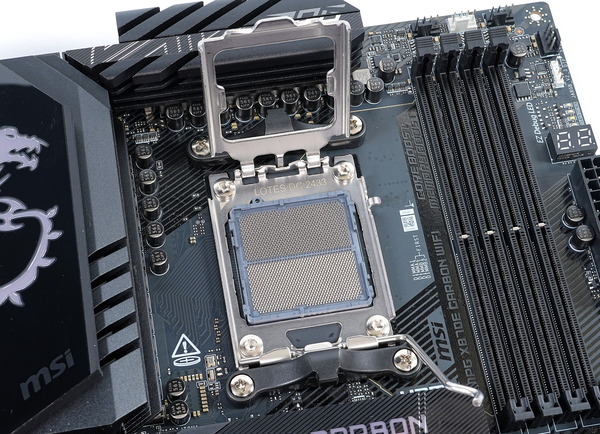

AMD Ryzen 9000シリーズCPUではCPUソケットとして前世代のRyzen 7000シリーズと同じLGAソケットのAM5(LGA1718)が採用されています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はRyzen 9000シリーズCPUをネイティブサポートするマザーボードですが、AMD 600シリーズマザーボードがBIOSアップデートでRyzen 9000シリーズCPUをサポートするように、同製品も前世代 Ryzen 7000シリーズCPUで使用できます。

Ryzen 9000とRyzen 7000はCPUから伸びるPCIEレーン数や世代、USB、オーディオ機能などIO関連についてはほぼ共通仕様です。IO的にはフルスペックで活用できるのでM.2スロット等のIOを増強したい時に、CPUはRyzen 7000のままでB650やA620などエントリー~ミドルクラスのMBを最新のX870E/X870へ買い替えるというのも選択肢としてあり得ます。

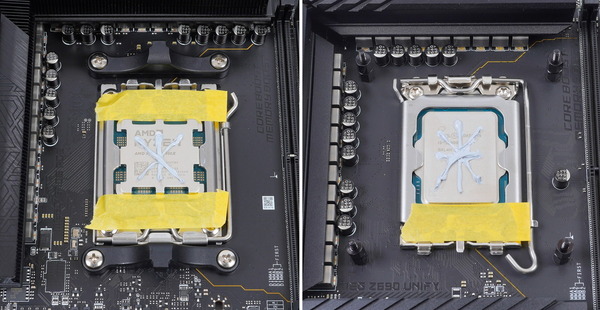

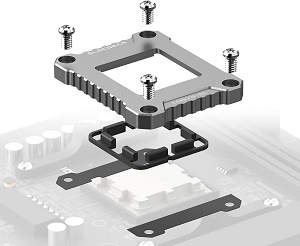

AM5ソケットのCPUクーラーマウントについても簡単におさらいしておきます。

一方でAM5ソケットに標準で装着されているCPUクーラー固定用フックはAM4マウント互換となっており、プラスチック製フックを取り外した下にあるネジ穴位置もAM4マウントと共通です。

ただしAM5マザーボードにおいてCPUクーラー固定用金具(ILM)とCPUクーラー固定用フックは共通の金属製バックプレートで固定されているため、マザーボードからバックプレートを取り外すことはできません。

AM5マザーボードはAM4マウントのCPUクーラーと基本的には互換であるものの、AM4環境で使用する時に標準付属のバックプレートを取り外す必要があったCPUクーラーは使用できないので注意してください。

ちなみに高性能AIO水冷CPUクーラーとして定評の高いAsetek OEMの製品については、AM4マウント用のソケット付きスタンドオフがAM5マザーボードでも問題なく使用できました。AM4用の部品でも使用は可能ですが、スタンドオフの長さなど構造をAM5へ最適化した新しい固定部品もAsetekから発表されており、一部のメーカーからは新部品の無償提供もあるようです。(Ryzen 7000登場時なので無償提供はすでに終了しているかも)

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はシステムメモリの最新規格DDR5に対応しています。従来規格のDDR4と下方互換はなく使用できないので注意してください。

システムメモリ用のDDR5メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードを設置するPCIEスロットとは十分な距離があるのでメモリの着脱時に干渉の心配はありません。

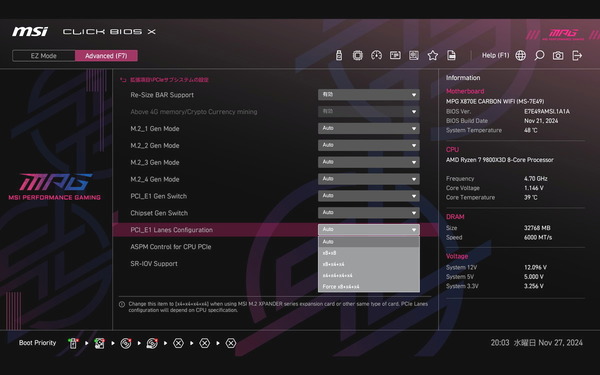

グラフィックボードなどを設置するPCIEスロットは上から[N/A、x16、N/A、N/A、N/A、x16、x16]サイズのスロットが設置されています。上段のプライマリグラフィックボードを2段目のスロットに配置することで、大型ハイエンド空冷CPUクーラーとグラフィックボードの干渉を回避しています。

2段目と6段目のPCIEスロット、M.2スロット(M2_2)はCPU直結PCIEレーンのPCIE5.0x16帯域を共有しており、[x16, N/A, N/A] or [x8, x4, x4]で使用できます。

7段目のx16サイズスロットはPCH経由のPCIEレーンに接続されており、帯域はPCIE4.0x4です

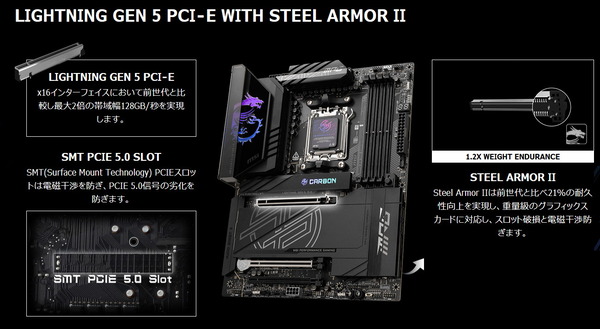

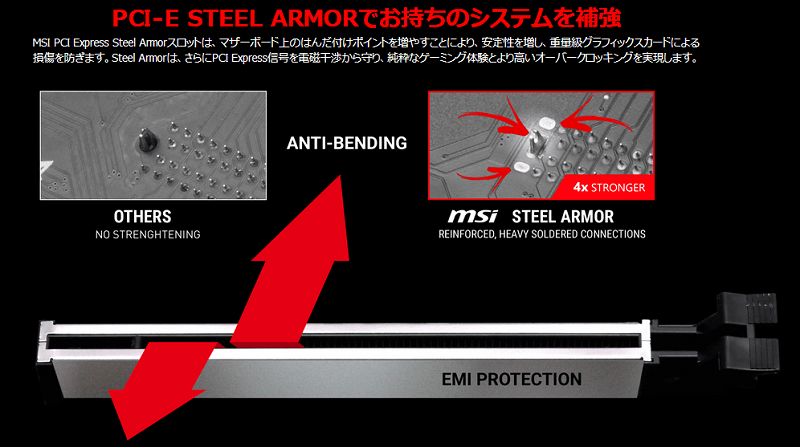

MSI MPG X870E CARBON WIFIにも最近のトレンドとして全てのx16サイズスロットには1kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように補強用メタルアーマー搭載スロット Lightning Gen 5 PCI-E with Steel Armor II が採用されています。

強力なはんだ付けによりPCIEスロットの固定を強化したことで従来よりも4倍も頑丈になっており、PCIEスロットをシールドで覆うことによって外部ノイズEMIから保護する役割も果たします。

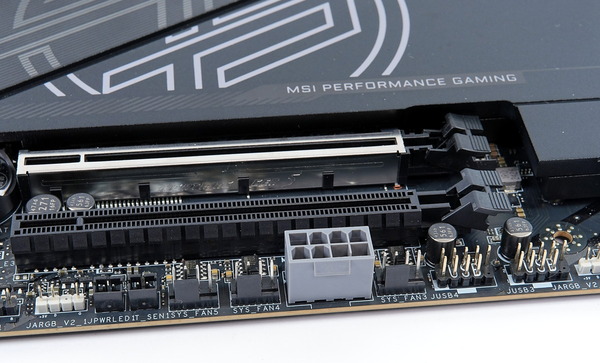

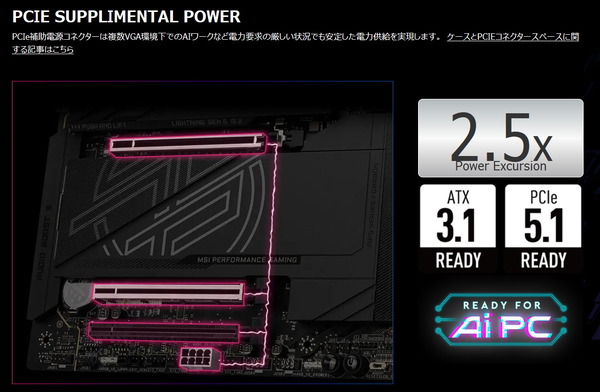

消費電力がさらに大きくなるかもしれない次世代のハイエンドGPUを見据えて、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」などMSIの最新マザーボードにはPCIEスロットへの電力供給を安定させるため、PCIE 8PIN補助電源が実装されています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はPCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする新機能 EZ PCIe Releaseに対応しています。

大型空冷CPUクーラーを組み合わせた場合など、グラフィックボードを取り外す際にPCIEスロットの固定ラッチ解除に苦戦した自作erは多いと思いますが、EZ PCIe Releaseに対応しているマザーボードならPCIEスロット付近に実装されたボタンを押下するだけで簡単にPCIEスロットのロックを解除できます。

PCIE固定ラッチの解除を簡単にする機能は最近流行りのMB新機能ですが、MSIのEZ PCIe Releaseではボタンを押下することでPCIEスロット固定ラッチの開閉状態をワンタッチで切り替えできるところが他社との大きな違いというか、特長です。ロックする固定バー自体も金属製で頑丈ですし、左右スライド構造なのでスムーズかつ堅牢なロックが可能です。

『片手でスイッチを操作して、もう片方の手でグラフィックボード(ハイエンドモデルは1kgを超える)を取り出す』という操作ではなく、スイッチでロックを解除した上で、両手でグラフィックボードを取り出せるので、より安全に作業できます。

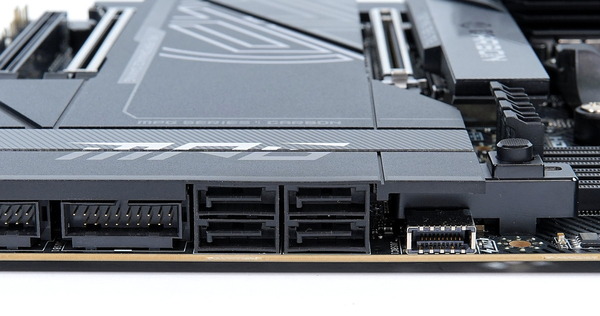

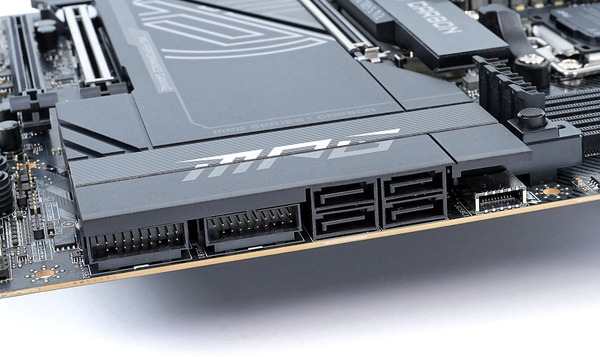

SATAストレージ用の端子はマザーボード右下に4基搭載されています。SATA6G_1~4の4基はいずれもチップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。

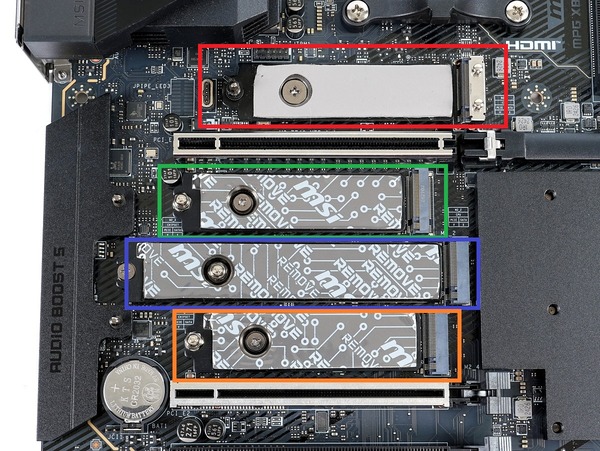

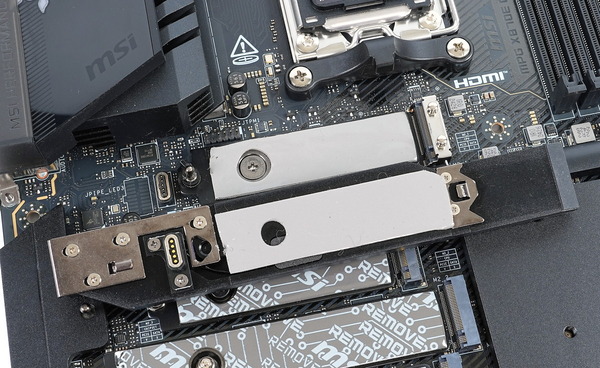

高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットは、CPUソケット下やPCIEスロットと並んで計4基が設置されています。

M2_1はCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続されており、PCIE5.0x4のNVMe接続のM.2 SSDに対応しています。

M2_2はCPU直結PCIE5.0x16レーンを共有する形でPCIE5.0x4のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。M.2_2を使用する場合、2段目のx16サイズPCIEスロットの帯域は制限されるのでグラフィックボードの性能を重視する場合は注意が必要です。

M.2_3とM.2_4はチップセット経由PCIEレーンに接続されており、NVMe(PCIE4.0x4)接続のM.2 SSDに対応しています。いずれも排他利用はありません。

・PCIE4.0/5.0対応NVMe M.2 SSDのレビュー記事一覧へ

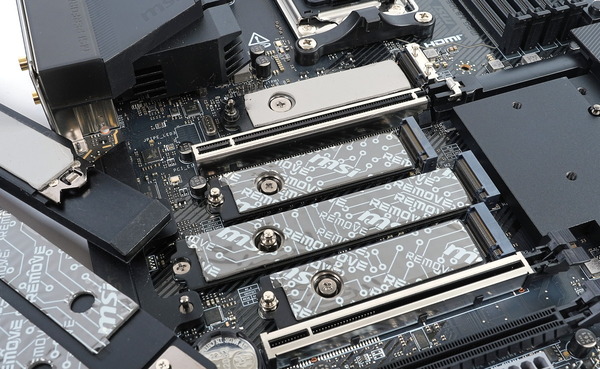

4基のM.2スロットにはMSI独自のSSDヒートシンク「M.2 Shield Frozr」が設置されています。同ヒートシンクを使用することで、グラフィックボードなど発熱から保護し、M.2 SSDがむき出しの状態よりもサーマルスロットリングを抑制する効果が期待できます。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のM.2 SSDヒートシンクはM.2 SSDの裏面にあたるマザーボード基板側にも金属製プレートを搭載し、挟み込む構造です。

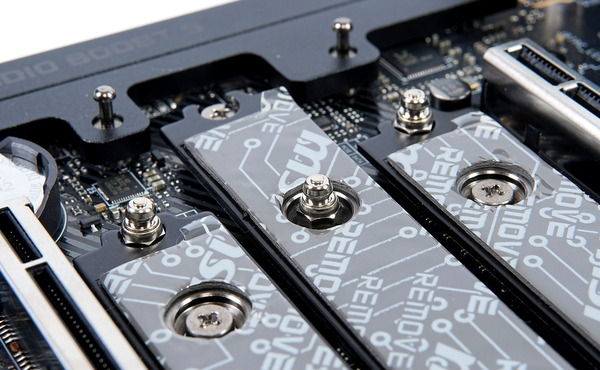

M.2スロットにはM.2 SSD自体の固定にはネジを使用しない、EZ M.2 Clip IIという独自の構造が採用されています。(CPUソケット直下のみクリップを90度回す従来バージョンのEZ M.2 Clip)

SSDを装着する時はM.2スロットに挿してから上から押し込むだけ、逆に外す時は金属ロックを少し押し込みながら外側に引っ張るだけでロックが解除されます。ツールレスでM.2 SSDを着脱できるので非常に楽です。

(全く着脱できないレベルの不良ではありませんが、個体差で軽く操作しただけではロック状態を変えられないこともあるようです)

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のM.2 SSDヒートシンク EZ M.2 Shield Frozr IIは左端に金属バーのプッシュボタンがあり、それを押すとツールレスで着脱できます。

M.2 SSD自体も上で紹介したようにクリップによるツールレス固定なので、頻繁にM.2 SSDを交換する必要がある人には便利な構造です。

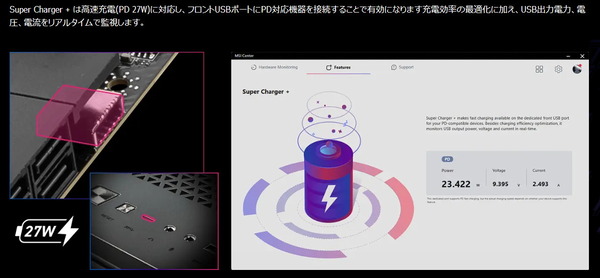

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のマザーボード右側には帯域20GbpsのUSB3.2 Gen2x2に対応した内部USB Type-Cヘッダー(正式名称はFront USB Type-E)が1基実装されています。

また内部USB3.0ヘッダーも2基実装されています。

内部USB Type-CヘッダーはUSB Power Delivery 3.0の規格互換で27W(9V・3A)の給電が可能です。専用ソフトウェア MSI Centerから電力等の情報をリアルタイムでモニタリングできます。

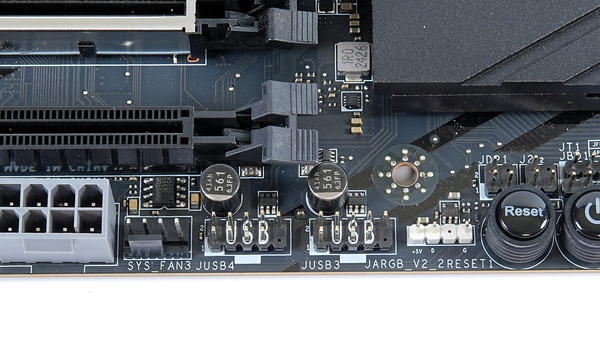

マザーボード下側には2基の内部USB2.0ヘッダーが設置されています。Corsair iCUEやNZXTCAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」であればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB (Gen3)」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

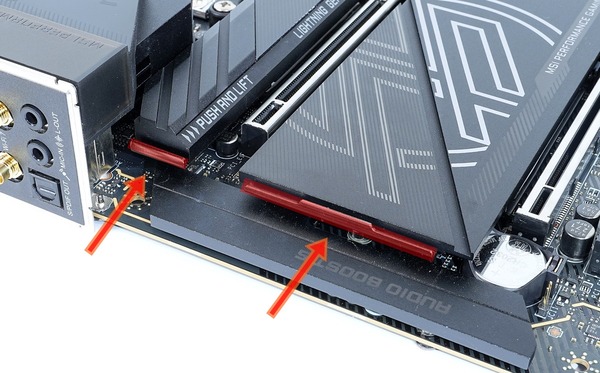

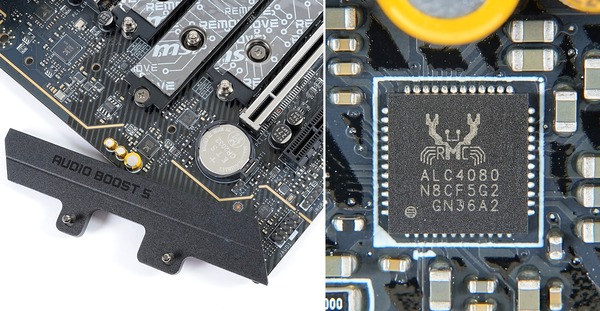

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はゲーマー向けマザーボードということで、最新オーディオコーデックRealtek ALC4080によってMSI独自の高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「AUDIO BOOST 5」が採用されています。

日本ケミコン製のオーディオコンデンサを採用し、オーディオパートはマザーボードから物理的に分離され、左右のオーディオチャンネルがレイヤー分けされることでクリアな音質を実現します。

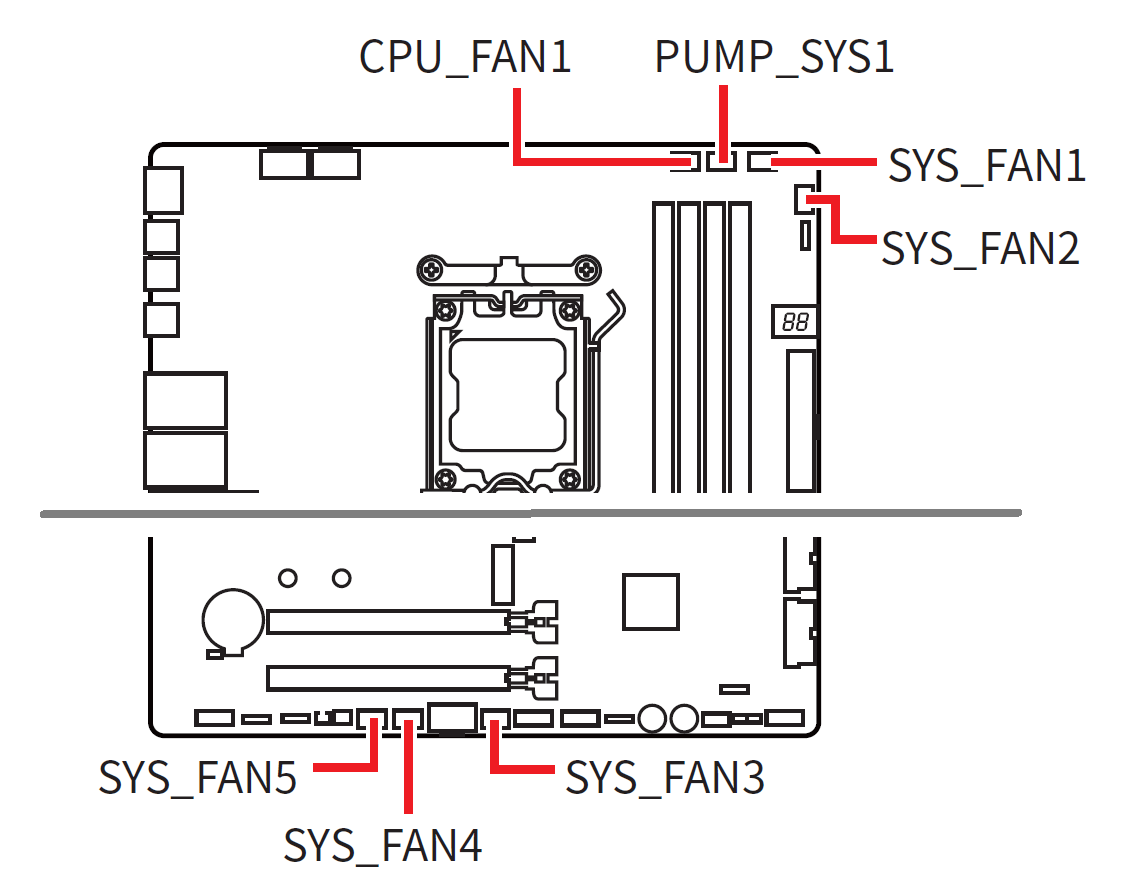

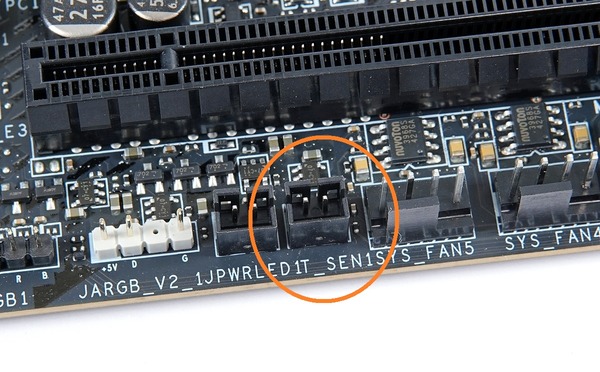

冷却ファンを接続するためのコネクタについてはPWM対応4PINファンコネクタとしてCPUファン端子、水冷ポンプ対応端子1基、ケースファン端子5基の計7基が搭載されています。

これだけあれば360サイズなどの大型ラジエーターを複数基積んだハイエンド水冷構成を組んでもマザーボードのファン端子だけで余裕で運用可能です。CPUファン端子と水冷ポンプ対応ファン端子は最大36W(12V、3A)の出力にも対応しています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」には外部温度センサー用2PINヘッダーも1基実装されています。一般的な2PIN温度センサー(若干コネクタのサイズ感が違いますが)を接続可能です。

マザーボード右下にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードとスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。POSTエラーのチェックができるDebug Code LEDも設置されています。

リアパネルにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでオーバークロック設定を失敗しても簡単に初期化が可能です。

1つ注意点として、リアIOの各種ボタンが従来の深く押し込むタイプからクリック式の軽い押下感のものに変わっています。

操作のし易さとトレードオフになる部分ではあるものの、定期的に抜き差しする可能性のあるUSBポートも近くにあるので、誤ってCMOSクリアやリセットの操作をしてしまう可能性を考えると、深く押下する従来式のほうがよかった気がします。

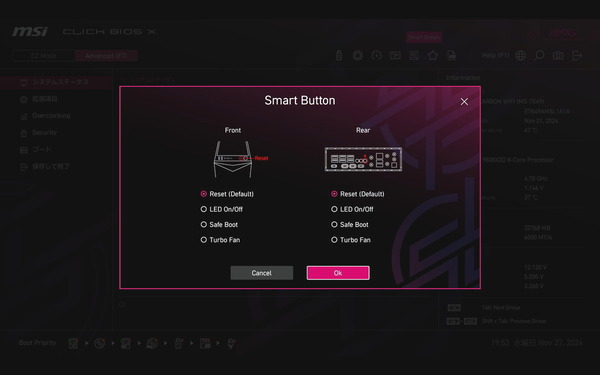

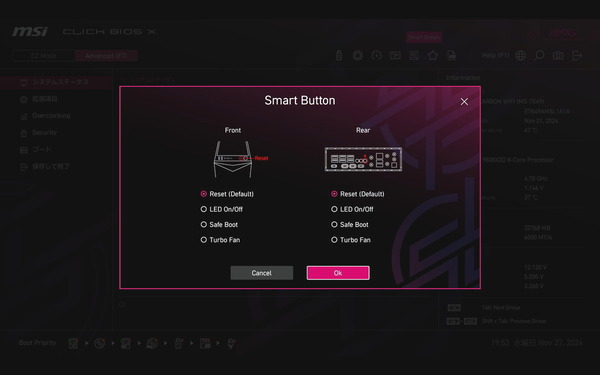

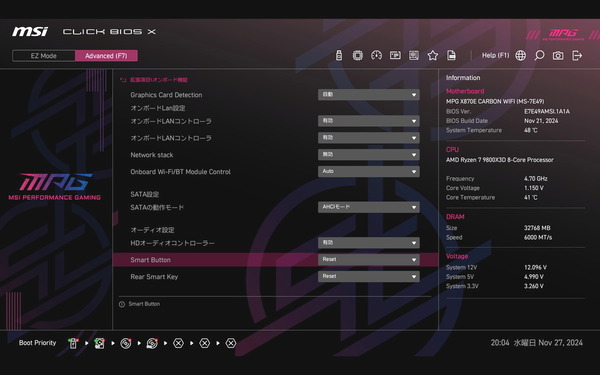

リアパネルにCMOSクリアと並んで実装されているSmartボタンは、BIOS上から「再起動」、「LED オン/オフ」、「Turbo Fan」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」などの機能を割り当てることができ、ワンクリックで実行できます。同じようにフロント用のリセットスイッチヘッダーも機能の割り当てを変更できます。

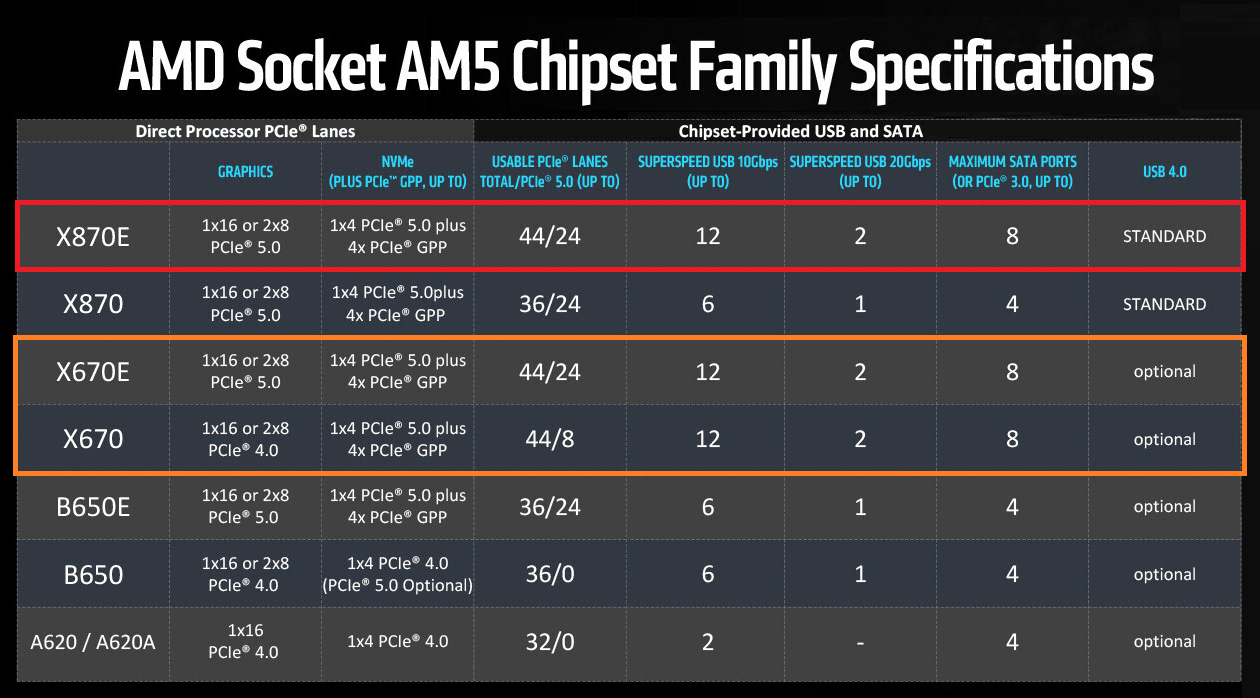

AMD 800/600シリーズ マザーボードの違いについて

Ryzen 9000シリーズCPUをネイティブサポートするAMD 800シリーズのうちX870EチップセットとX870チップセットについては個人的に思うところもあるので少し補足しておきます。簡単にまとめると次の2点です。

- X870EにはPCIE5.0x4対応M.2スロットが実質1基しかない

- X870の拡張性はB650E相当なので、誤解を生むネーミング

AMD公式が指定するAM5チップセットファミリーのスペックとしてX870EはUSB4.0対応が必須となっており、AMD X870Eマザーボードでは一般的に(主要4社のほぼ全ての製品で)、CPUから伸びる2つのPCIE5.0x4レーンのうち一方を使用してUSB4コントローラーを接続しています。

そのためグラフィックボード用x16レーンを分割せずに使用できる、PCIE5.0x4接続のNVMe M.2スロットはAMD X870Eマザーボードには1基しか実装できず、されていません。

もう1点、AMD 600シリーズチップセットでは末尾”E”付きは同ナンバリングにおけるグラフィックボード用x16レーンのPCIE5.0対応の有無(非E付きでもメーカー判断のオプションで対応可)でしたが、AMD X870マザーボードは実質的に”USB4.0対応が必須になったB650Eマザーボード”です。前世代のAMD 870マザーボードよりも拡張性が低くなっているので注意してください。

X870マザーボードで主に使用されているASMedia ASM4242はPCIE4.0x4帯域によるUSB4コントローラーなので、単純に帯域だけ言えばPCIE5.0x4のレーンを下げて接続する意味はありません。

一応、合理的な理由を挙げるとすれば、CPU-PCH間の帯域はPCIE4.0x4しかなく、チップセットにはUSB4コントローラー以外に色々なコンポーネントがぶら下がっているので、それらとの兼ね合いでUSB4ポートがフルスペックを発揮できない状況が発生するのを避けるためだと思います。

AMD X670Eマザーボードでも各社ハイエンドモデルではUSB4.0に対応しているものはありましたが、基本的にチップセットから伸びるPCIE4.0x4レーンを使用していたので、AMD X670EマザーボードにはPCIE5.0x4接続のNVMe M.2スロットが2基実装されていました。

上のテーブルを見ての通り、X870EとX670Eの拡張性はほぼ同じで、X670Eの中にはUSB4対応マザーボードも存在するため、正規の新品を購入できるならRyzen 9000シリーズCPU用にX670Eマザーボードなど600シリーズを検討するのもアリだと思います。

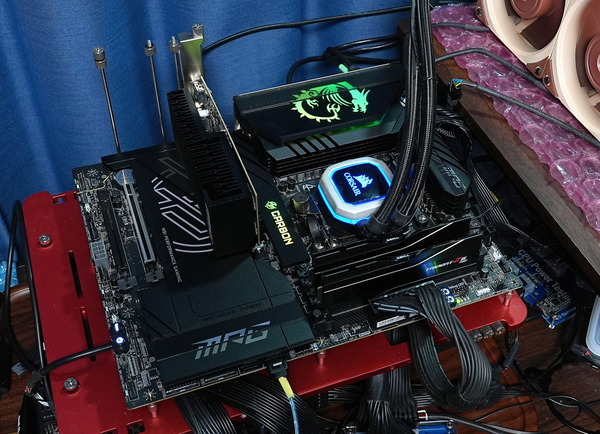

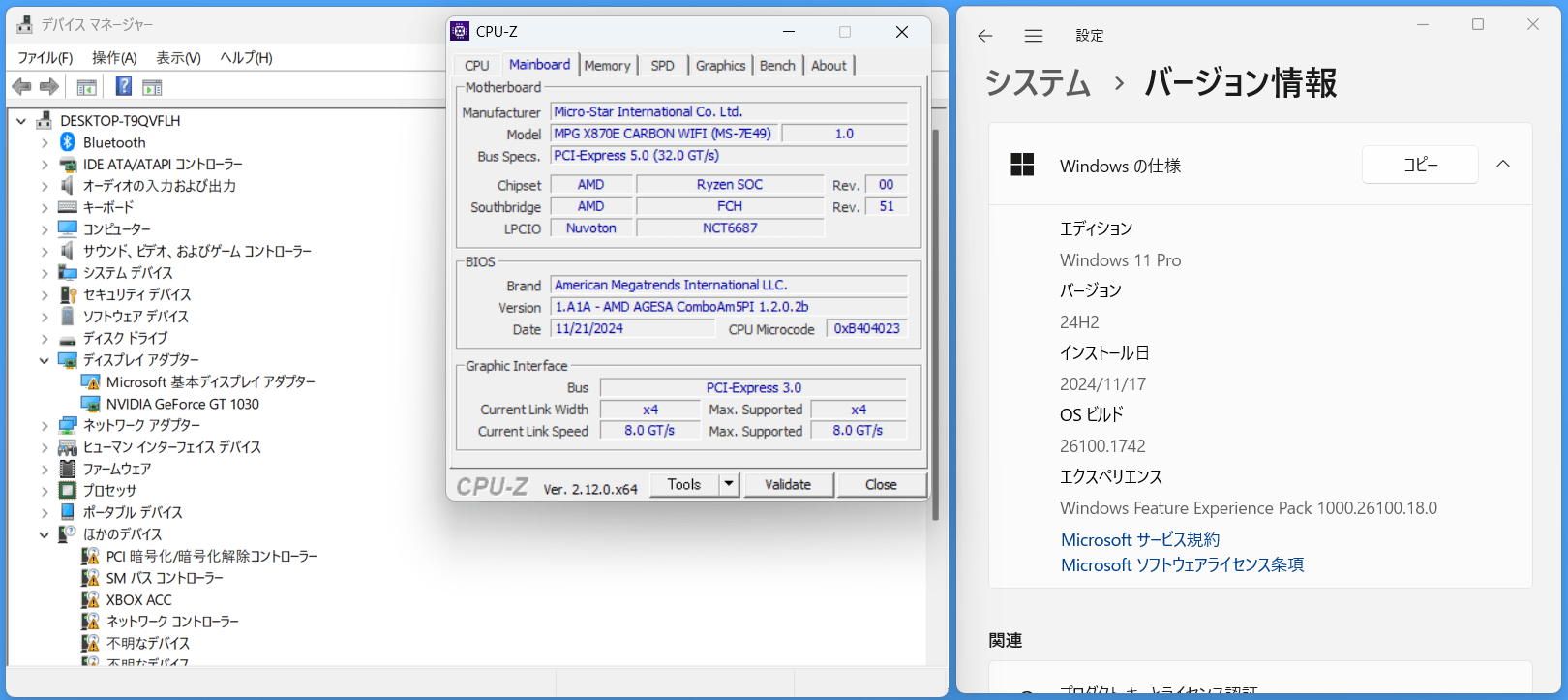

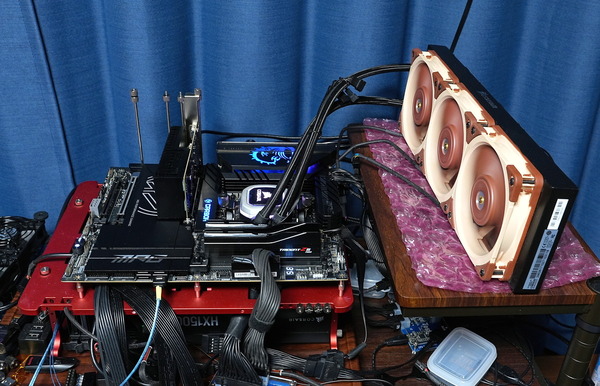

MSI MPG X870E CARBON WIFIの検証機材

MSI MPG X870E CARBON WIFIを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。MSI MPG X870E CARBON WIFI以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D (レビュー) AMD Ryzen 9 7950X (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N DDR5 16GB×2=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB (レビュー) |

| OS | Windows 11 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

AMD 800シリーズチップセット搭載AM5マザーボードの検証機ではシステムメモリとして、Ryzen 9000シリーズでも引き続きOCメモリのスイートスポットとアピールされている、メモリ周波数6000MHz/CL30の低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5 NeoシリーズはAMD EXPOのOCプロファイルに対応した製品なので、AMD Ryzen 9000/7000シリーズCPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。ARGB LEDイルミネーションを搭載したバリエーションモデル G.Skill Trident Z5 Neo RGBもラインナップされています。

・「G.Skill Trident Z5 Neo」をレビュー。EXPOで6000MHz/CL30のOCを試す!

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。

「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材 Sterrox LCPの採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・Noctua NF-A12x25シリーズのレビュー記事一覧へ

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。 これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 990 PRO 1TB」をレビュー。性能も電力効率もトップクラス!

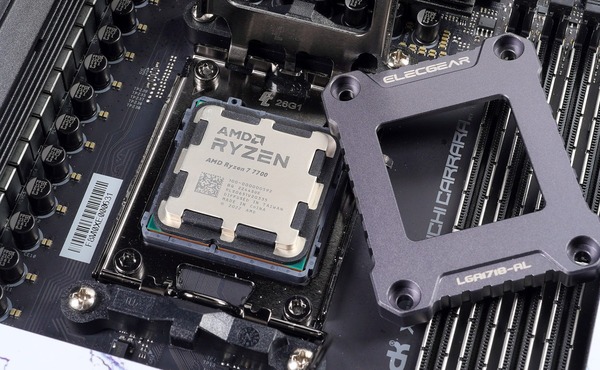

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で筆者も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。筆者はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

あと独特な形状をしているAM5ヒートスプレッダの隙間から零れたグリスが基板や素子に付着するのが気になる人にはElecGearから発売されているサーマルグリスガード(正確には反り防止フレームは付属品)がオススメです。

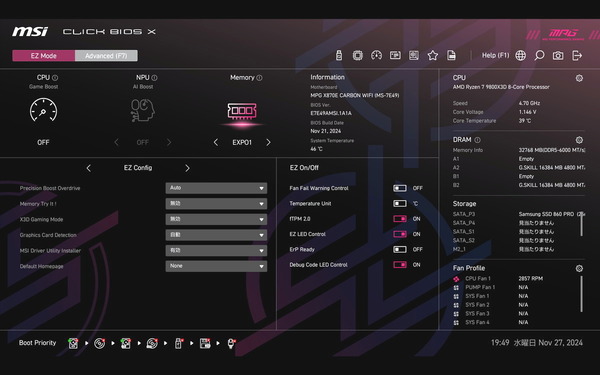

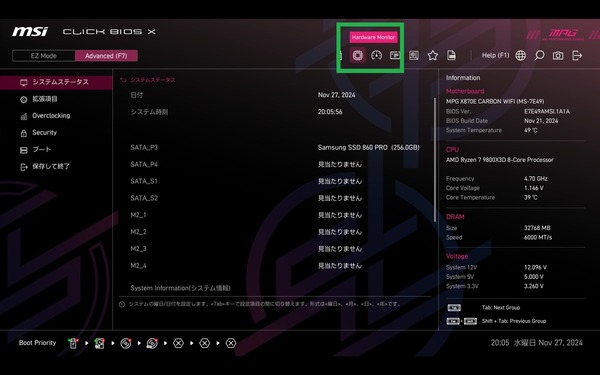

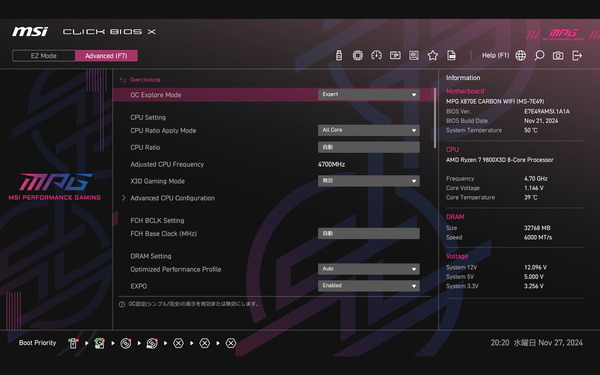

MSI MPG X870E CARBON WIFIのBIOSについて

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」を使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

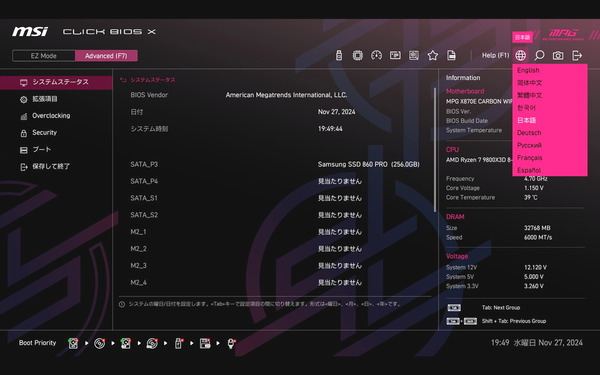

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

BIOSに最初にアクセスするとイージーモードというグラフィカルな画面が表示されます。パッと見の見栄えは良いのですが詳細モードでないと詳細設定ができないので「F7」キーを押してサクッと詳細モード移るのがおすすめです。右上には表示言語変更のプルダウンメニューがあります。

MSI製マザーボードはしっかりとローカライズされているので日本語UIも使いやすいと思います。

AMD 600/Intel 700世代以前のマザーボードと比較してBIOSは大幅に刷新されていて、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のBIOSはフルHD対応で非常にスマートなデザインです。

MSIのBIOSはキーボードでもフルに操作が可能ですが、操作感としてはマウスを重視したUIだと思いました。

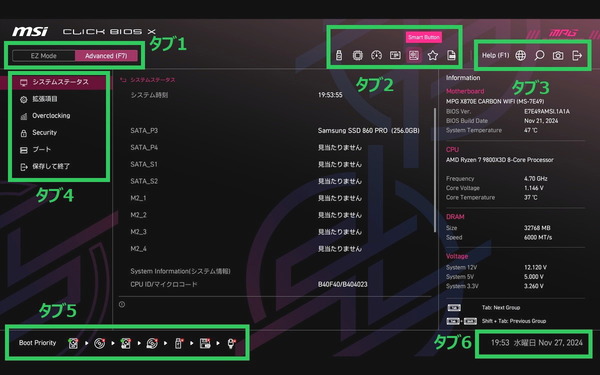

詳細モードには下のスクリーンショットのように6カ所のタブがあり、キーボードのtabキーを押下するとタブ間で順番にカーソルが遷移します。キーボードの上下左右キーで操作するとタブ内の項目を順番に移動し、タブ内で最後の項目まで動くと次のタブに移ります。

OC設定の項目を編集した後に、保存して終了の項目を開くには、キーボード操作の場合、escキーでタブトップまで戻って、保存して終了の項目を開き直す必要があります。マウス操作だと気にならないのですが、クラシックなテキストUIだと左右キーだけで項目を変えられるので、キーボード操作だとワンテンポ手間な感じになります。

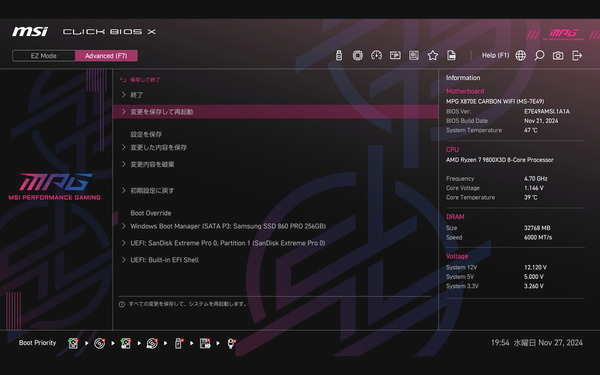

設定の保存とBIOSからの退出は「保存して終了」の項目内に存在します。

ASUS、ASRock、GIGABYTEなどと違ってカーソルキーのみの移動で設定保存と退出関連の項目にサクッと移動できないのが少し不便に感じます。

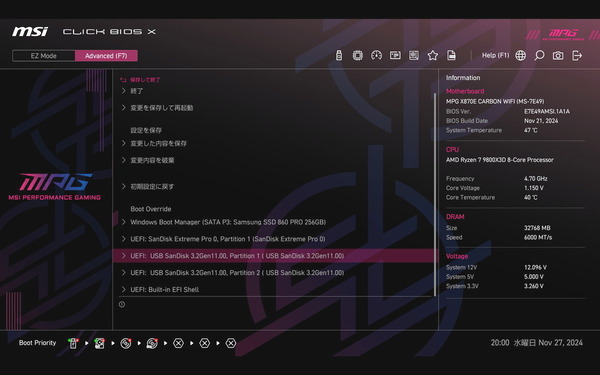

起動デバイスを指定して再起動をかけるBoot Override機能もちゃんとあります。

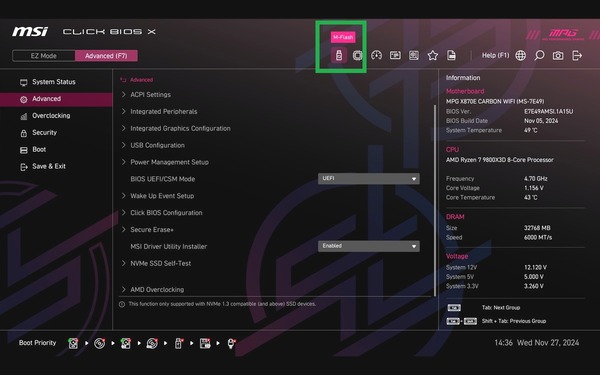

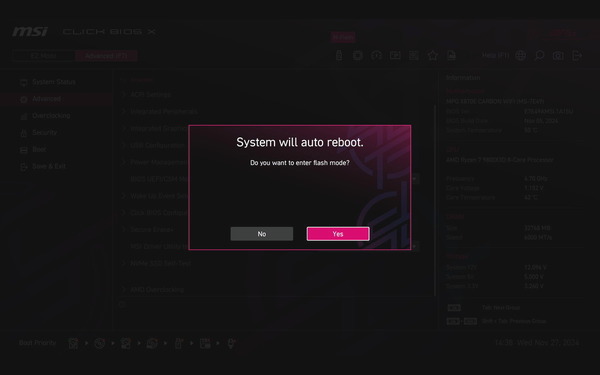

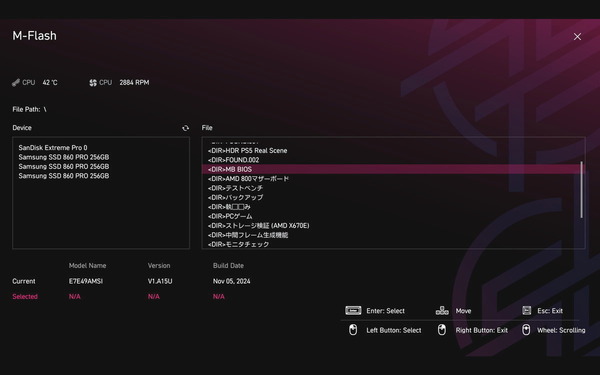

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-X870E-CARBON-WIFI/support

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、詳細モード左下の「M-FLASH」を選択します。M-FLASHモードはBIOSとは完全に別で用意されており再起動するか尋ねられるので再起動します。

再起動してM-FLASHに入ったら下のようにUSBメモリ内のBIOSファイルを選択してアップデートを実行すればBIOSのアップデートが完了します。

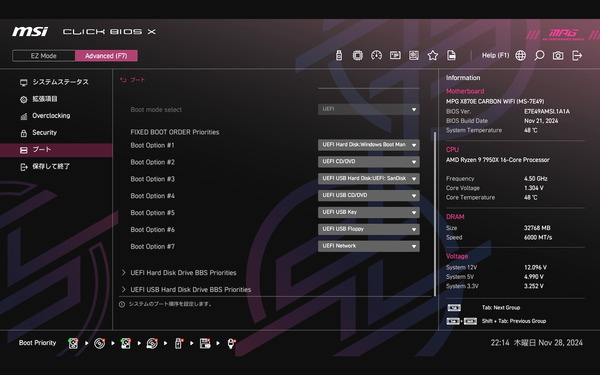

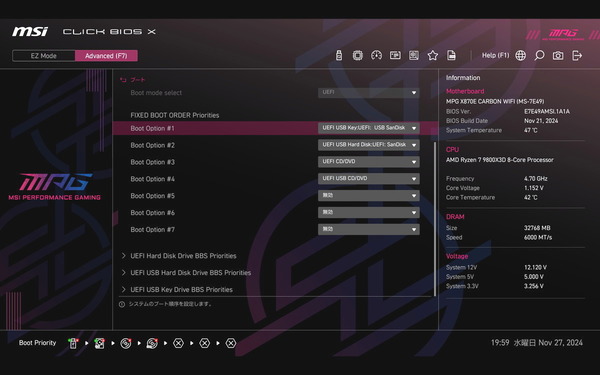

ブートとOSインストール周りについて紹介します。

ブートデバイス関連の設定は左端タブメニューの「ブート」という項目にまとめられています。

起動デバイスの優先順位は「FIXED BOOT ORDER Priorities」という項目で、ハードディスクやDVDドライブなど大別した優先順位が設定可能となっており、その下にある「〇〇 Drive BBS Priorities」で同じ種類のデバイスについて個別の起動優先順位の設定を行えます。

一般的にはWindows OSの入った「UEFI:HardDisk:Windows Boot Manager(〇〇)」を最上位に設定して、その他の起動デバイスは無効化しておけばOKです。

Windows OSのインストール手順(BIOSにおける設定)についても簡単に紹介しておきます。

WindowsのOSインストールメディア(USBメモリ)については「UEFI USB Key:UEFI: 〇〇」という名前になります。「UEFI USB Key:UEFI: 〇〇」を起動優先順位の最上位に設定してください。起動優先順位でインストールメディアを最上位に設定したら設定を変更してBIOSから退出します。

特定の起動デバイスを指定するBoot Overrideも使用できるので直接OSインストールメディアを起動デバイスとして指定して再起動してもOKです。

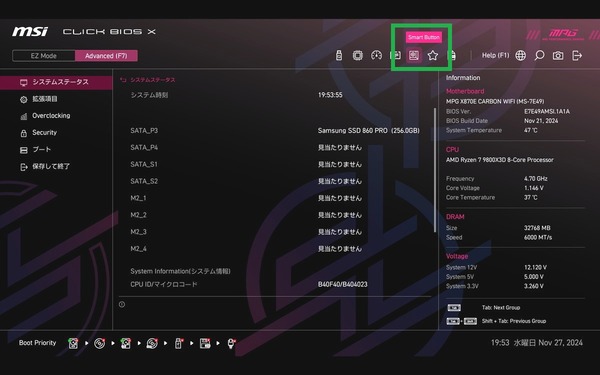

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

リアパネルにCMOSクリアと並んで実装されているSmartボタンは、BIOS上から「再起動」、「LED オン/オフ」、「Turbo Fan」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」などの機能を割り当てることができ、ワンクリックで実行できます。

フロントIOと接続するリセットボタンも同様に機能をカスタムできます。

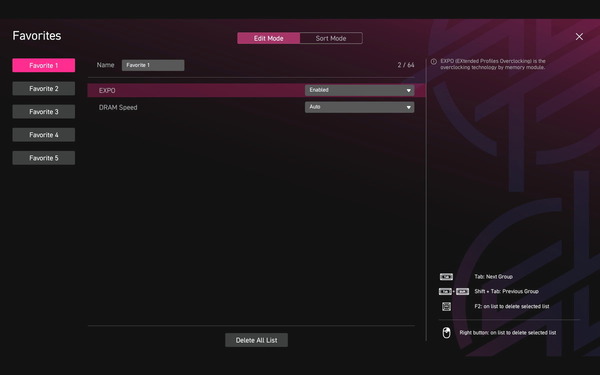

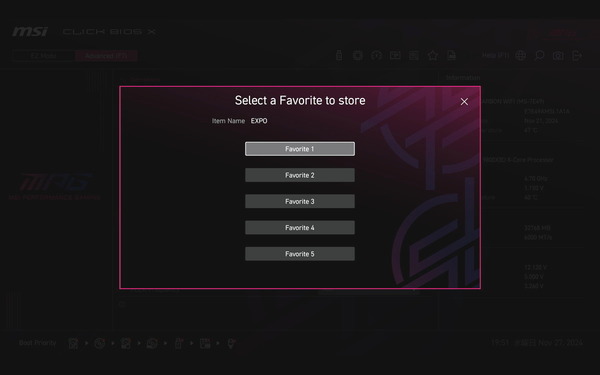

よく使うBIOS設定をお気に入りリストに登録するFavorite機能もあります。

お気に入りリストは画面上端にあるFavoriteアイコンを選択するか、F2キーのショートカットで開くことができます。

お気に入りリストはFavorite 1~5の5つあり、ハードウェア設定、OC設定など項目毎に分けて登録できます。1つのリストに登録できる設定項目は最大64個です。

お気に入りリストへの登録も簡単です。BIOSメニューの個別設定にカーソルを合わせた状態でF3キーを押下すると、Favorite 1~5のリストに追加するポップアップメニューが表示されます。

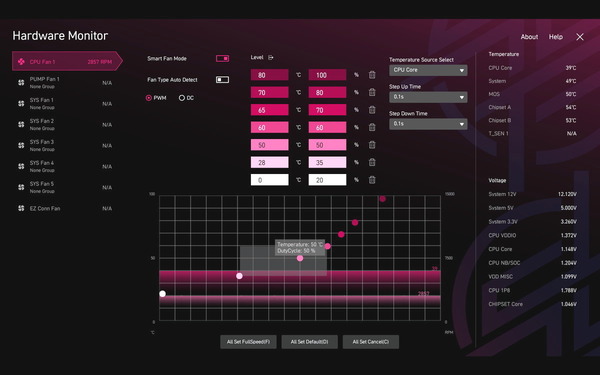

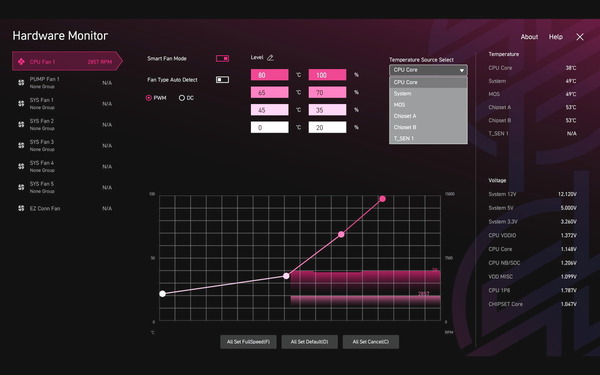

ファンコントロールや各種コンポーネント温度のハードウェアモニタリングは上端中央寄りにあるプロセッサーアイコンの「Hardware Monitor」からアクセスできます。

BIOSのメインUI同様にファンコントロール機能のUIもAMD 600/Intel 700世代以前のマザーボードと比較して大幅に刷新されています。

以前はマウス操作でないと取っつき難いUIでしたが、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」など最新MSI製マザーボードのファンコントロール機能はグラフィカルでありながら、キーボードでもかなり操作しやすくなっています。

左端に制御可能なファン端子一覧が表示されます。上部中央にあるテキストボックスからCPU温度、ファン速度デューティ比(DCモード時は電圧)のファンカーブを設定できます。

標準ではファンカーブ頂点は4つだけですが、テキストボックスの上にあるLevelの右隣のアイコンを選択すると、ファンカーブ頂点の追加・削除が表示されます。最大で7個まで頂点を設定可能です。

画面中央下にあるファンカーブグラフからマウスで直接編集することも可能です。

画面右上にはマザーボードに実装されている各種温度センサーのモニタリング情報が表示されます。

これらの温度センサーはファン制御ソースとして使用でき、Temperature Source Selectのドロップダウンメニューから任意に選択できます。

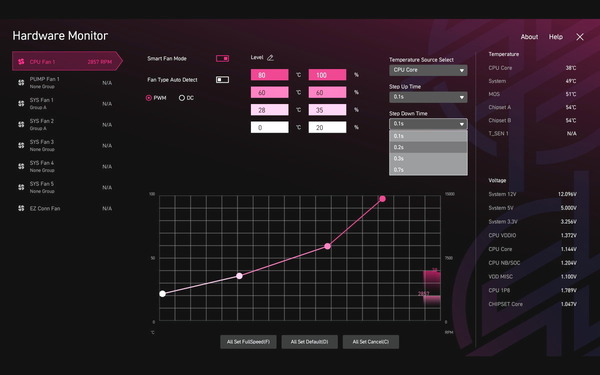

制御ソース温度の変動に対して、ファン速度制御に遅延を加えてファン速度の変化を平滑化する「Fan Step Up/Down Time」の設定も可能です。

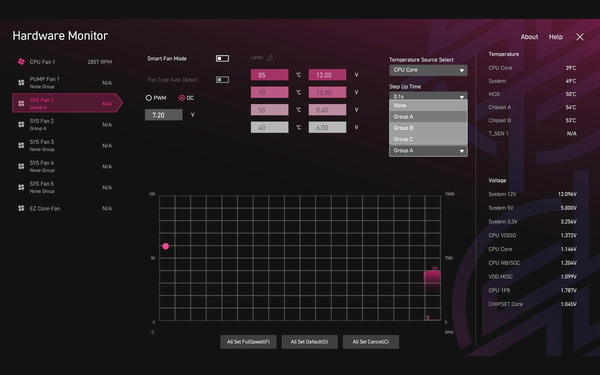

もう1つMSI製マザーボードの最新ファンコントロールUIで非常に便利に感じたのは、個別ファン端子でファン設定を共有できるグループ設定の機能です。

CPUファン以外のシステムファンなど各種ファン端子はグループA/B/Cのグループに割り当てることができ、グループ割り当てがされている場合、同じグループのファン端子は全てファン設定が共有されます。

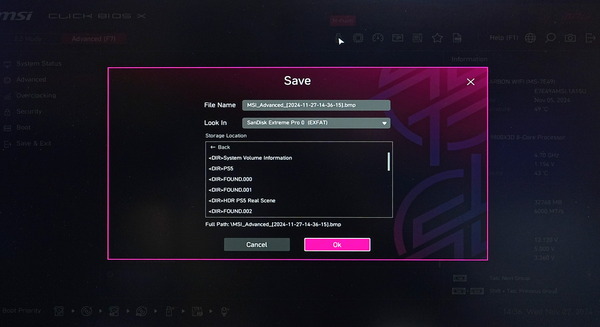

あと細かいところですがBIOS内のスクリーンショット撮影機能にも大きなアップデートがありました。

AMD 600/Intel 700世代以前のマザーボードでは”MSI_SnapShot_〇〇”という連番になっていました。保存するUSBメモリのルートにその連番ファイルがなければ、同じ名前で再生成されてしまうため、別フォルダに移した時に誤って上書保存してしまうことも多く、個人的に不便に感じていました。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」など最新MSI製マザーボードでは、現在のカーソルがあっている項目名と末尾にタイムスタンプを加えたものになっています。

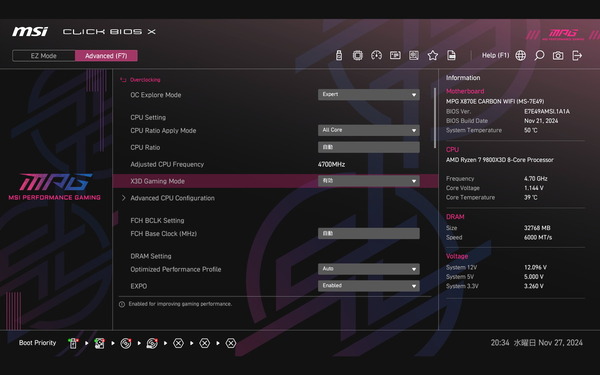

MSI MPG X870E CARBON WIFIのOC設定について

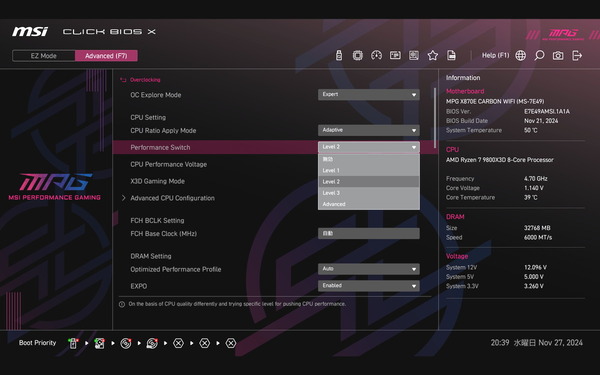

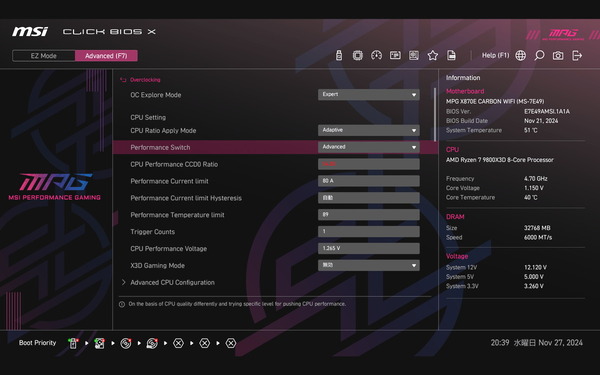

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のBIOS設定からオーバークロック、低電圧化、電力制限の解除などCPUやメモリの動作設定をチューニングする方法を紹介します。

なおオーバークロックなどCPUやメモリの動作設定を定格から変更するのは、メーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。

オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

オーバークロック関連の設定項目は左端タブメニューの「Overclocking」に各種設定がまとめられています。下にスクロールしていくと概ね「コアクロック→メモリ→電圧」の順番で並んでいます。

設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

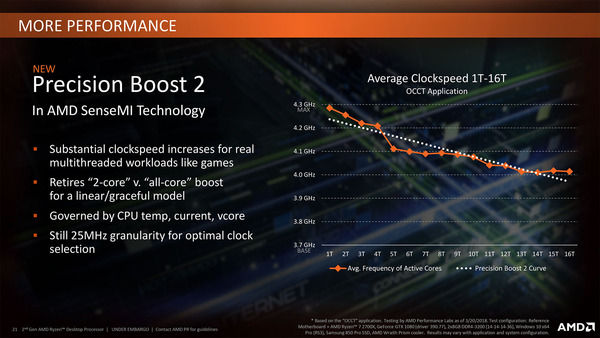

Ryzen CPUは、CPU温度や電力に関して安定動作可能な相関関係を記したテーブルがCPU内部に用意されており、それに則した形でPure PowerやPrecision Boost 2といったRyzen CPUの独自機能により動作クロックや電力がリアルタイム制御されています。

例えばRyzen 9 7950XではCPUクーラー冷却性能の影響で若干前後しますが、単コア負荷の場合は最大で5.7GHz以上、全コア負荷の場合はTDPの範囲内で変動しますが、PCゲームのような軽いワークロードであればコア毎に5.5GHz程度で動作し、3Dレンダリングや動画のエンコードなどCPUがフルパワーを発揮する重いワークロードでは冷却性能が十分ならベースクロックを上回る平均5.0~5.2GHz程度で動作します。

Ryzen/Threadripper CPUの動作クロックに関する予備知識については下の記事で概要を解説しているので参考にしてください。

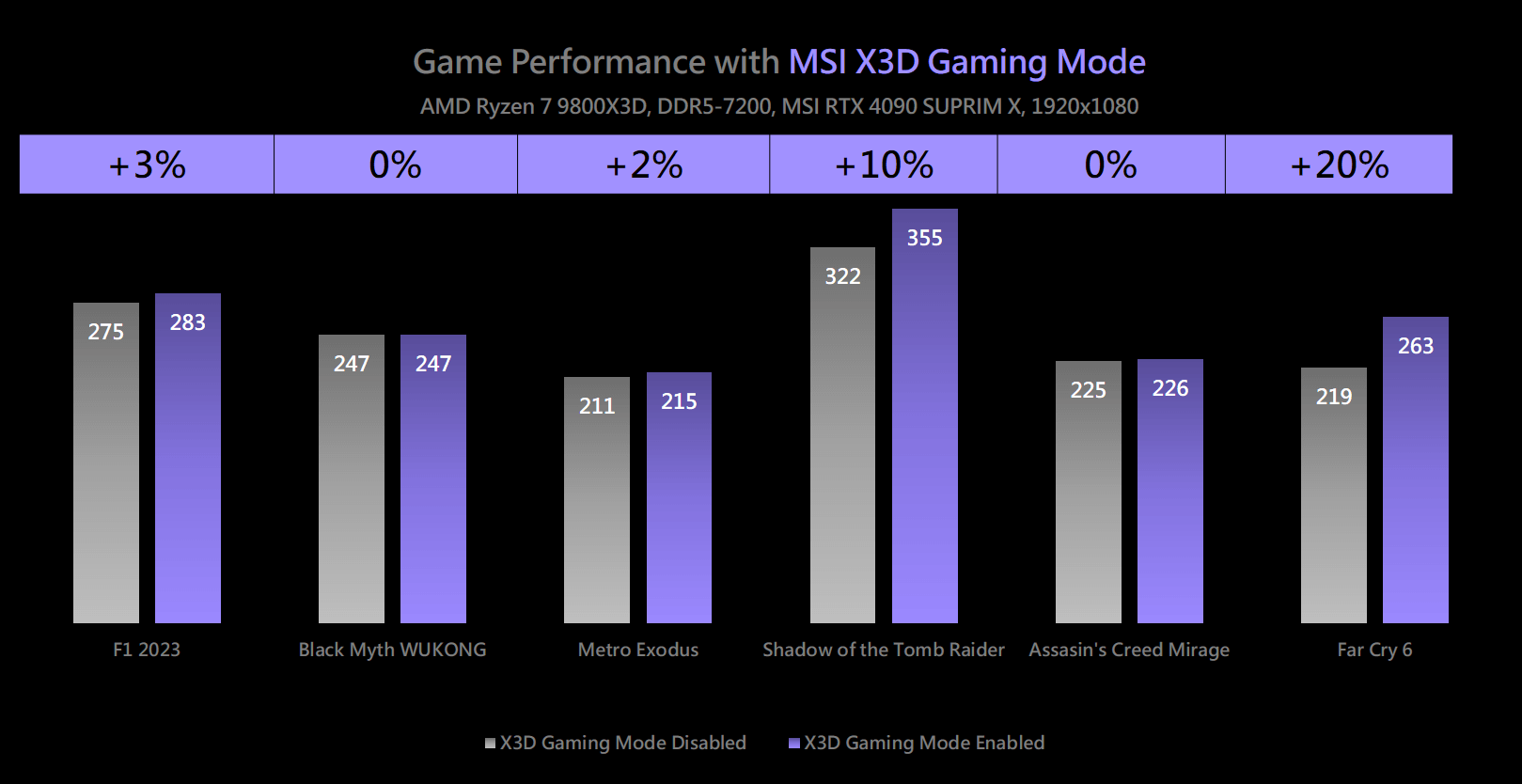

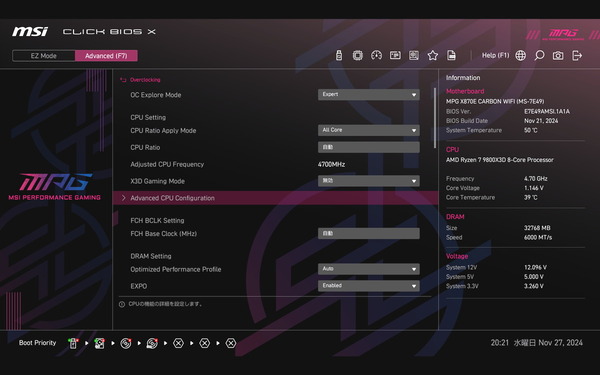

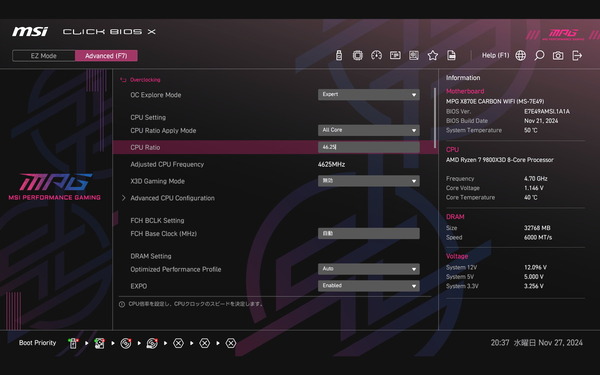

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」にはゲーム性能を引き上げる機能としてX3D Gaming Modeに対応しています。

X3D Gaming Modeを有効にすると、マルチスレッディングが無効化され、2xCCDモデルは低クロックコアや非X3Dコアを無効化するので、一部のゲームでは性能(フレームレート)が上がります。ただ逆に性能が下がるゲームもありますし、コアスレッド数を減らすのでCinebenchのような多コア高負荷なクリエイティブタスクは大きく性能が低下します。

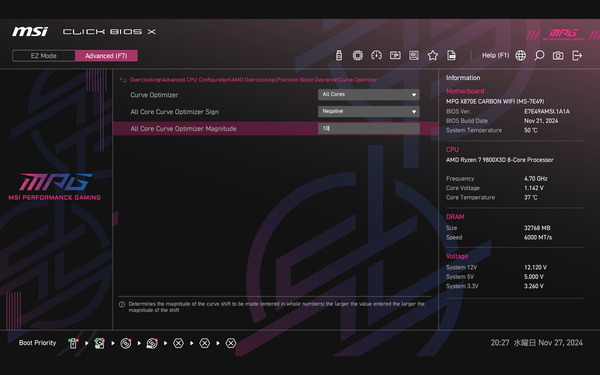

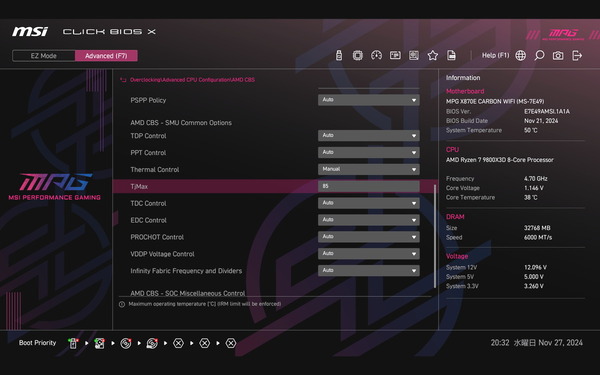

PBOによる低電圧化や電力制限について

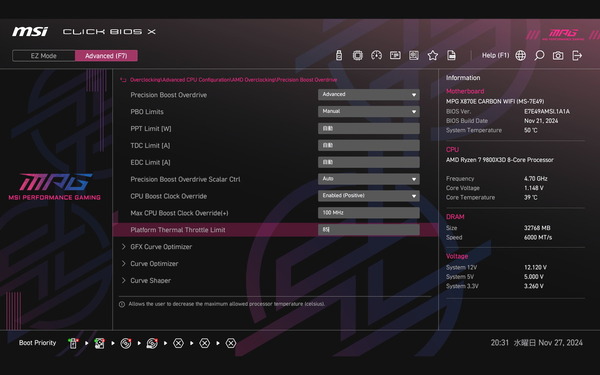

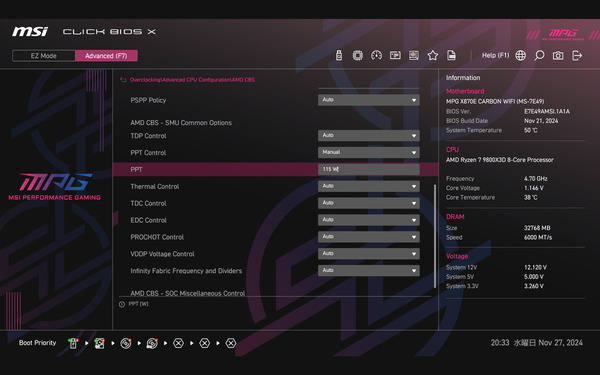

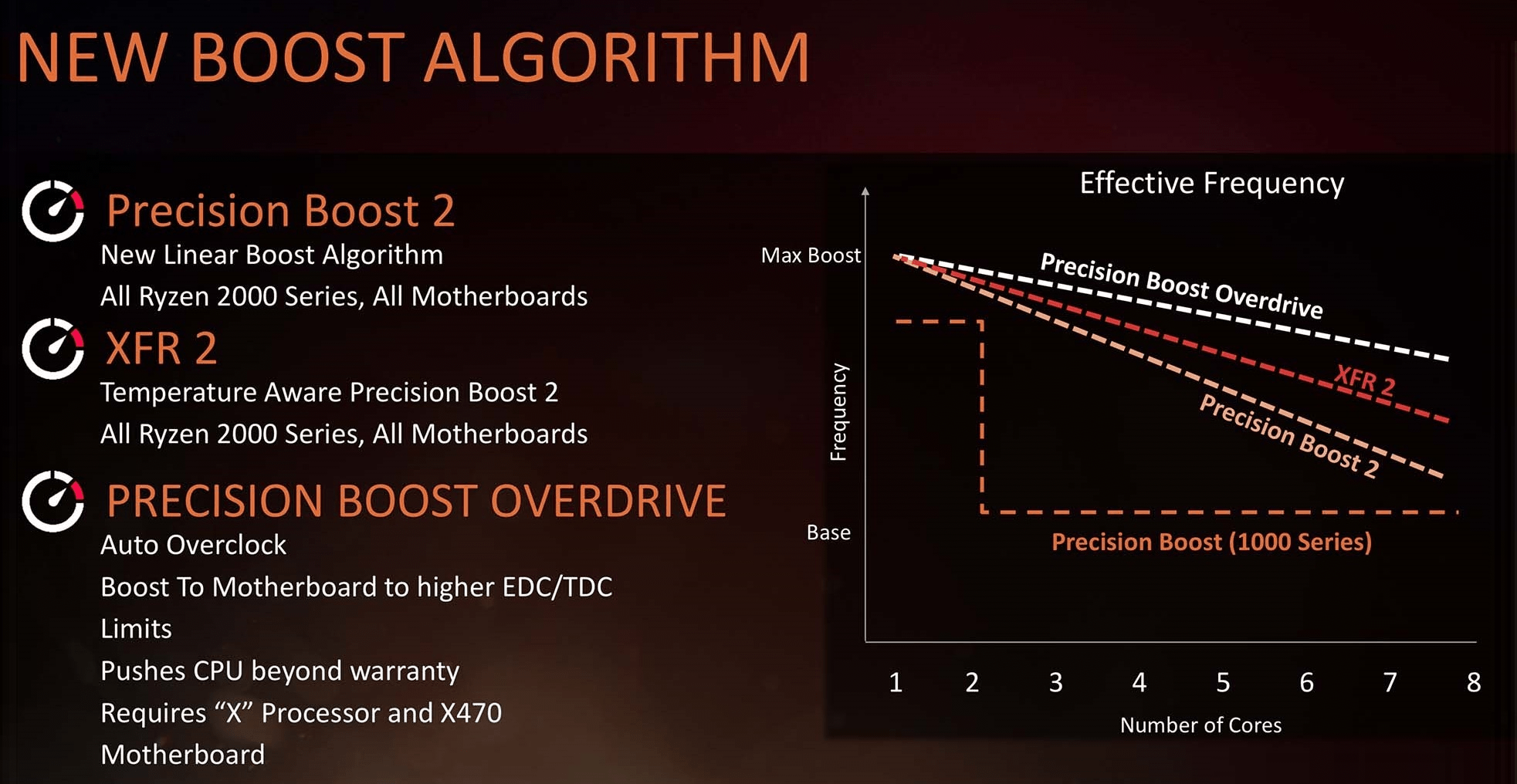

Precision Boost Overdrive 2によるクロックアップや低電圧化、PPT/EDC/TDCによる電力制限の解除といった近年のRyzen CPUのチューニングにオススメな設定について紹介します。

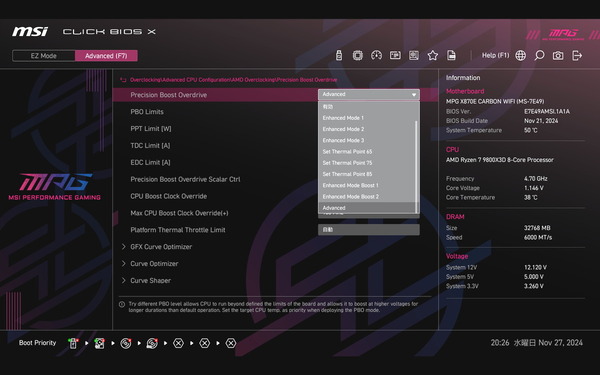

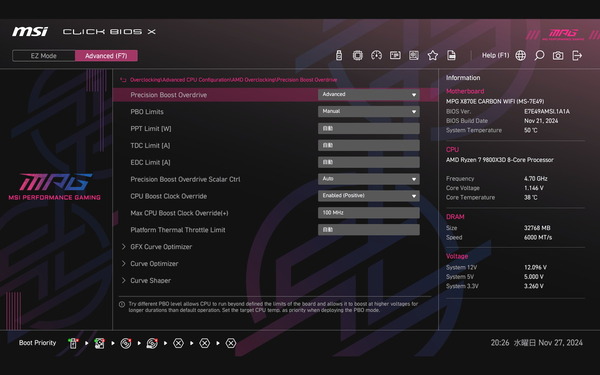

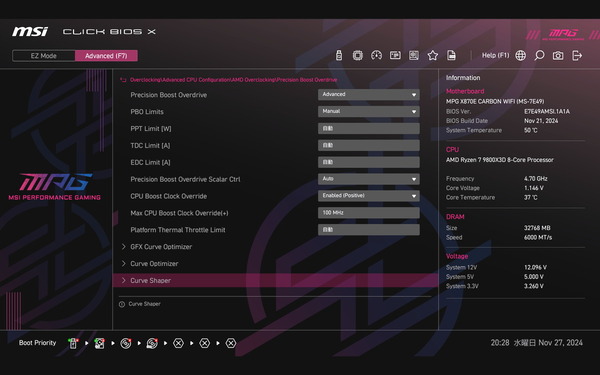

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」では単コアブーストクロックを維持したまま、電力制限を解除することで全コア最大動作倍率を引き上げることができる「Precision Boost Overdrive」もBIOSから設定が可能です。

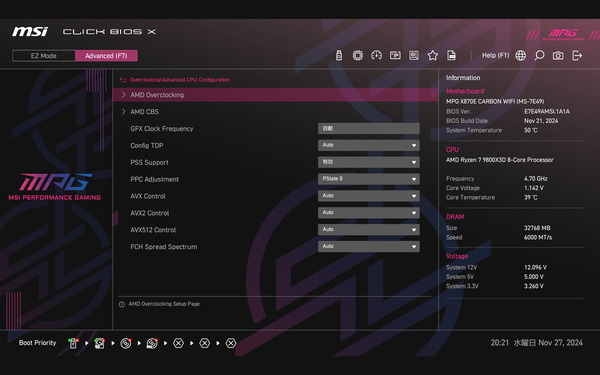

CPUコアクロック手動設定のすぐ下にある「Advanced CPU Configuration」からアクセスできます。

Precision Boost Overdriveを手動設定にすると、Ryzen 9000シリーズにおいても前世代と同様に、電力制限上限値を指定する「PPT Limit (W)」、最大動作クロックの制限値に影響する「TDC Limit / EDC Limit (A)」を設定できます。

その他にも、XFR2によるコアクロックの上昇幅を設定する「Max CPU Boost Clock Override」や、Precision Boost 2やXFR2によるクロックアップが効く温度閾値を引き上げる「Platform Thermal Throttle Limit」などのオプションも調整可能です。

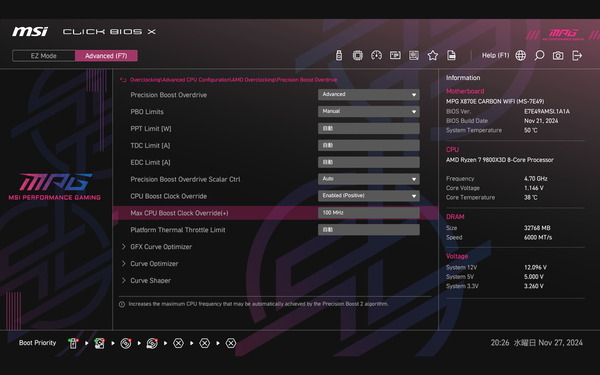

「Max CPU Boost Clock Override」はXFR2による自動OCの上昇幅の設定です。

PBOでシングルスレッド性能、軽負荷で全コアが稼働するゲーム性能を向上させたい時に後述のCurve OptimizerやCurve Shaperと組み合わせます。

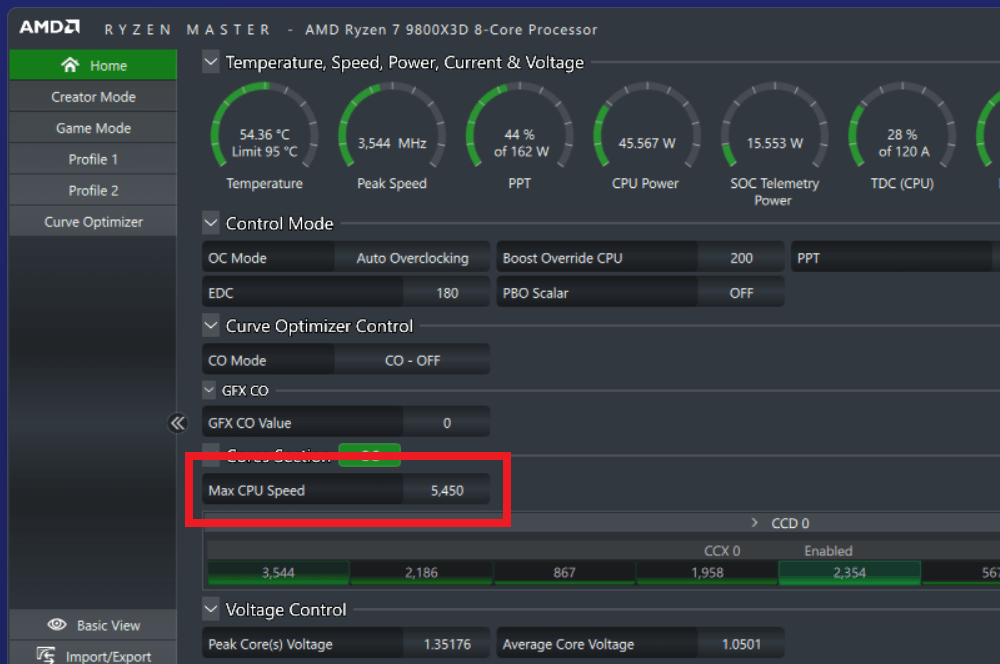

例えばRyzen 7 9800X3Dの単コア最大ブーストクロックの公称仕様値は5.20GHzですが、定格でもXFR2による50MHzのクロックアップが適用されており、Precision Boost Fmaxは5.25GHzです。(Ryzen MasterでMax CPU Speedとして確認できる)

Max CPU Boost Clock Overrideを有効にすると、さらに設定値分だけPrecision Boost Fmaxが上昇します。

つまり200MHzに設定するとRyzen 7 9800X3DのPrecision Boost Fmaxは5.45GHzとなります。 電力制限や温度制限が支配的になるので、多スレッド負荷時は効果を実感しにくいのですが、多スレッドも含めて一律で上限が引き上げられるはずです。

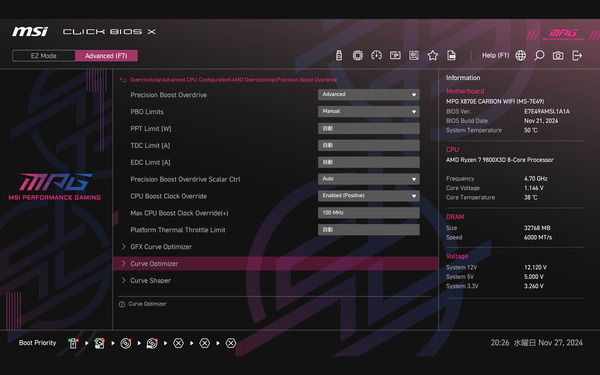

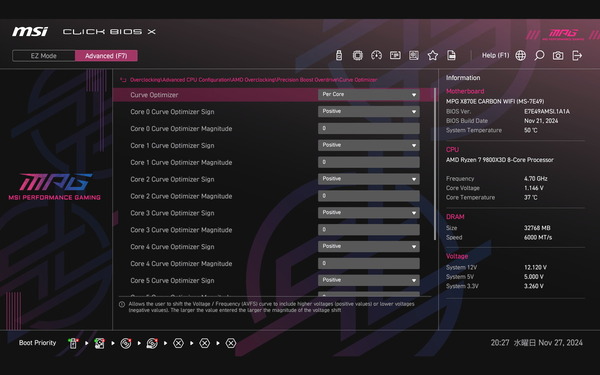

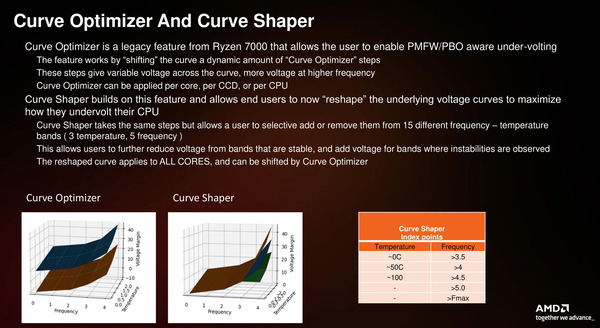

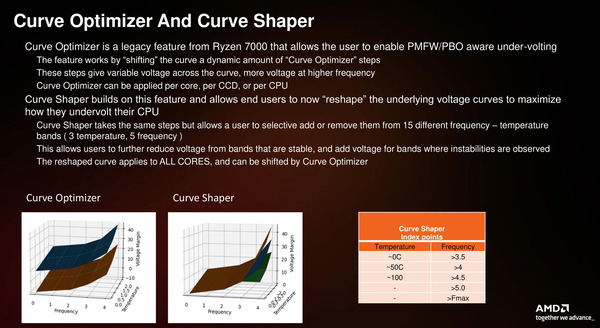

Ryzen 9000/7000シリーズCPUは上記の電力制限解除に加えて、V-Fカーブ調整機能 Curve Optimizerによる低電圧化が可能です。

Curve Optimizerでは全コア一律orコア別で電圧オフセット設定ができます。設定単位はmvではなくcountという独自単位(1count = 30~50mV程度とのこと)になっています。Positive(+)とNegative(-)で増減を、countは0~30の範囲内で指定できます。

全コア個別設定もできるので単コアブースト優先率や電圧特性に応じてオフセット値を変えることによって、上で紹介したMax CPU Boost Clock Overrideとの相乗効果で、マルチスレッド性能だけでなくシングルスレッド性能も向上させることが可能です。

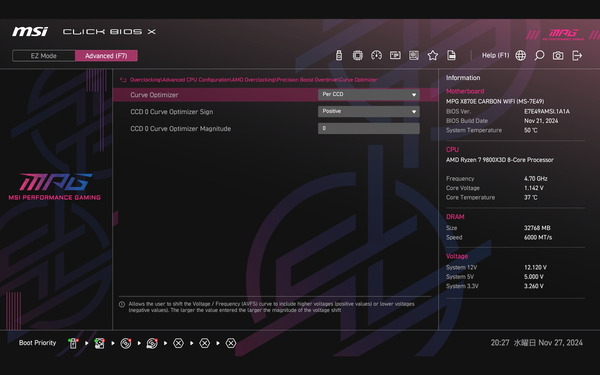

MSI製マザーボード独自の項目としてCCD別の設定が可能です。Ryzen 9 9950Xなど2xCCDのCPUはCCD毎に明確に電圧特性の優劣があるので、コア別は面倒だけど、CCD別で設定を分けたいというニーズはあると思います。シンプルに便利で良い機能です。

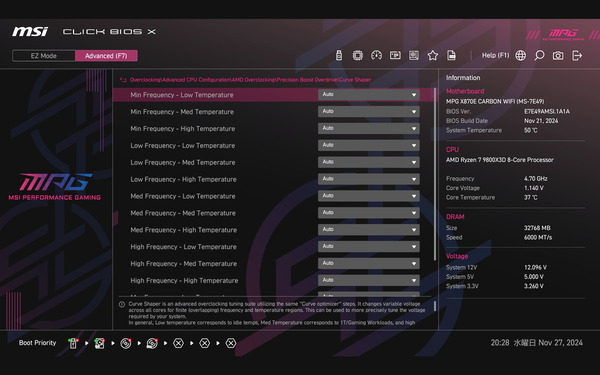

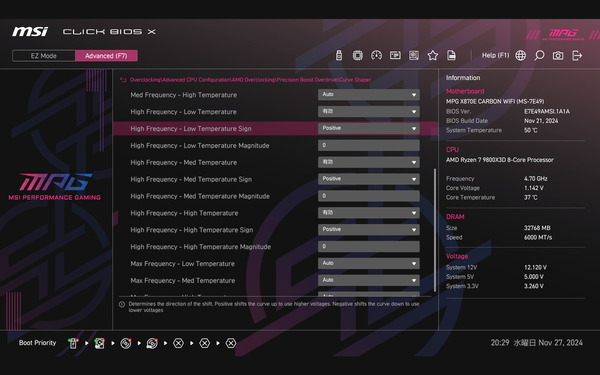

AMD Ryzen 9000シリーズCPUと同時に、Curve Optimizerをさらに発展させた新機能「Curve Shaper」も導入されています。

Curve Optimizerはコアクロック帯やCPU温度帯に依らず一律で同じ補正を適用するので、単純なオフセットモード電圧制御に近い降圧・昇圧になりますが、新たなCurve Shaperでは『5種類のコアクロック帯(ワークロード)×3種類の温度帯』で計15種類に分けて”magnitude(countとほぼ同じ整数値)”という補正値を設定できます。

ちなみにCurve OptimizerとCurve Shaperは同時に設定でき、効果は重ね掛けされます。複雑になるのでどちらか片方だけで設定するのが推奨ですが。

Curve ShaperではMin Frequency、Low Frequency、Med Frequency、High Frequency、Max Frequencyの5種類のコアクロック帯を選択できます。使用するCPUモデルによって具体的な周波数レンジは異なりますが、Med Frequencyなら4200MHz~5000MHzのように一定のコアクロック範囲に対してmagnitudeによる降圧・昇圧が適用されます。

簡単にワークロードとして言い換えると次のようになります。

- Min Frequency: アイドル状態

- Low Frequency: バックグラウンドタスク

- Med Frequency: Cinebenchのような全コア稼働の高負荷

- High Frequency: ゲームのような全コア稼働の低~中負荷

- Max Frequency: 1~2スレッドのような少スレッドタスク

上記5種類のコアクロック帯において、それぞれさらに3種類の温度帯、Low temperature、Medium temperature、High temperatureで個別に設定が可能です。温度帯については詳しい情報がないものの筆者もよくOC関連で参考にするSkatterBencherによると次のようなCPU温度帯で分かれるようです。

- Low temperature: 50度以下

- Medium temperature: 50~90度

- High temperature: 90度以上

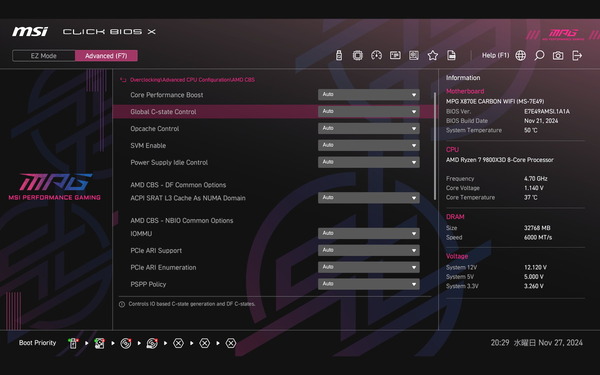

ちなみにPrecision Boost Overdriveでクロックアップを行う場合、AMD CBS内の「Global C-State」は無効化しないでください。

特定の動作倍率で固定するマニュアルOCの場合はGlobal C-Stateを無効化した方が良いと言われますが、PBOの時は無効化すると単コア最大ブーストクロックが伸びず、シングルスレッド性能が下がってしまいます。

Ryzen 9 9950XなどRyzen 9000シリーズの上位モデルはPPT等の電力制限値も適用されているものの、実際の動作としてはCPUの臨界温度95度を上限として可能な限りCPUコアクロックを引き上げるような定格動作設定になっています。

高負荷時にCPU温度が95度に達するのが気になる人は、「Platform Thermal Throttle Limit」で定格95度の臨界温度を温度の整数値指定で変更できます。もしくはAMD CBS – SMU Common Option内の「Thermal Control」から。

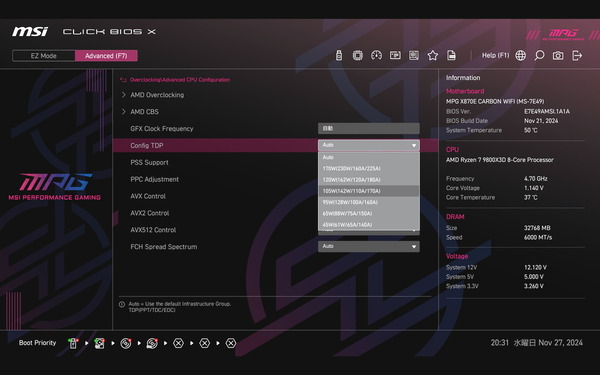

単純に電力制限だけを変更したいということであれば、Advanced CPU Configurationの「Config TDP」から代表的な電力制限を選択できます。もしくはAMD CBS – SMU Common Option内の「Package Power Limit(PPT)」から。

Ryzen 9 9900XやRyzen 9 9950Xのような定格TDP170WのメニーコアCPUを95Wなど低い消費電力に制限して運用することができます。

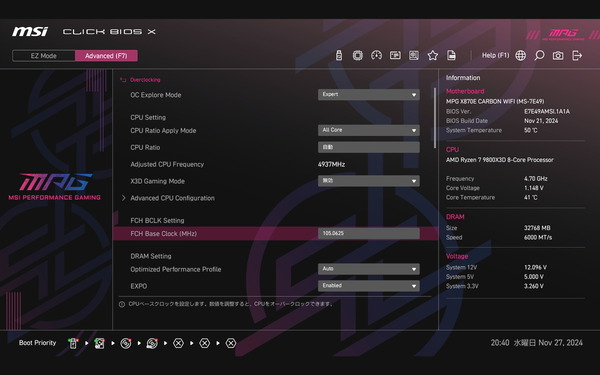

CPUコアクロックのマニュアルOCについて

近年のCPUでは高い単コア最大ブーストクロックを維持できるV-Fカーブの低電圧化が常用チューニングでは主流ですが、ここからはベンチマークスコアを追求するOC競技等に最適なCPUコアクロックを定格動作倍率よりも高く設定するマニュアルOCについて説明します。

MSI MPG X870E CARBON WIFIのコアクロックのOC設定方法はコアクロック(MHz)の動作倍率を指定する形になっています。

「CPU Ratio」の項目を「40.25」と設定するとベースクロック(BCLK):100MHzに対して4025MHzで動作するように設定されます。動作倍率は0.25刻みで指定可能です。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」でRyzen 9 9900X/9950Xを使用している場合、全コア共通の動作倍率設定だけでなく、CCX単位(7900Xの場合は6コア1セット、9950Xの場合は8コア1セット)で個別に動作倍率を設定するPer CCXにも対応しています。

設定は少し面倒になりますが、CCX別にOC耐性には違いがあるので、共通のコア電圧に対して、OC耐性の良いCCXでは44倍に、OC耐性の悪いCCXは42倍に、のように細かく設定できます。Intel製CPUのBy Specific Core設定のようにコア電圧もCCX単位で調整できるとさらにOC設定の幅が広がるのですが、電圧については今のところ非対応です。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はベースクロック(BCLK)の調整にも対応しています。

CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率40倍の場合はコアクロック4.40GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常は100MHz固定が推奨です。

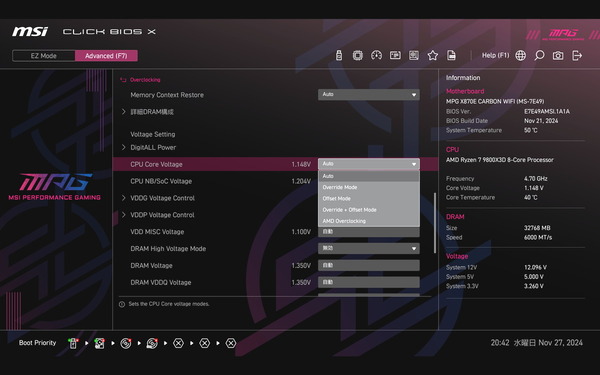

続いてコア電圧の調整を行います。

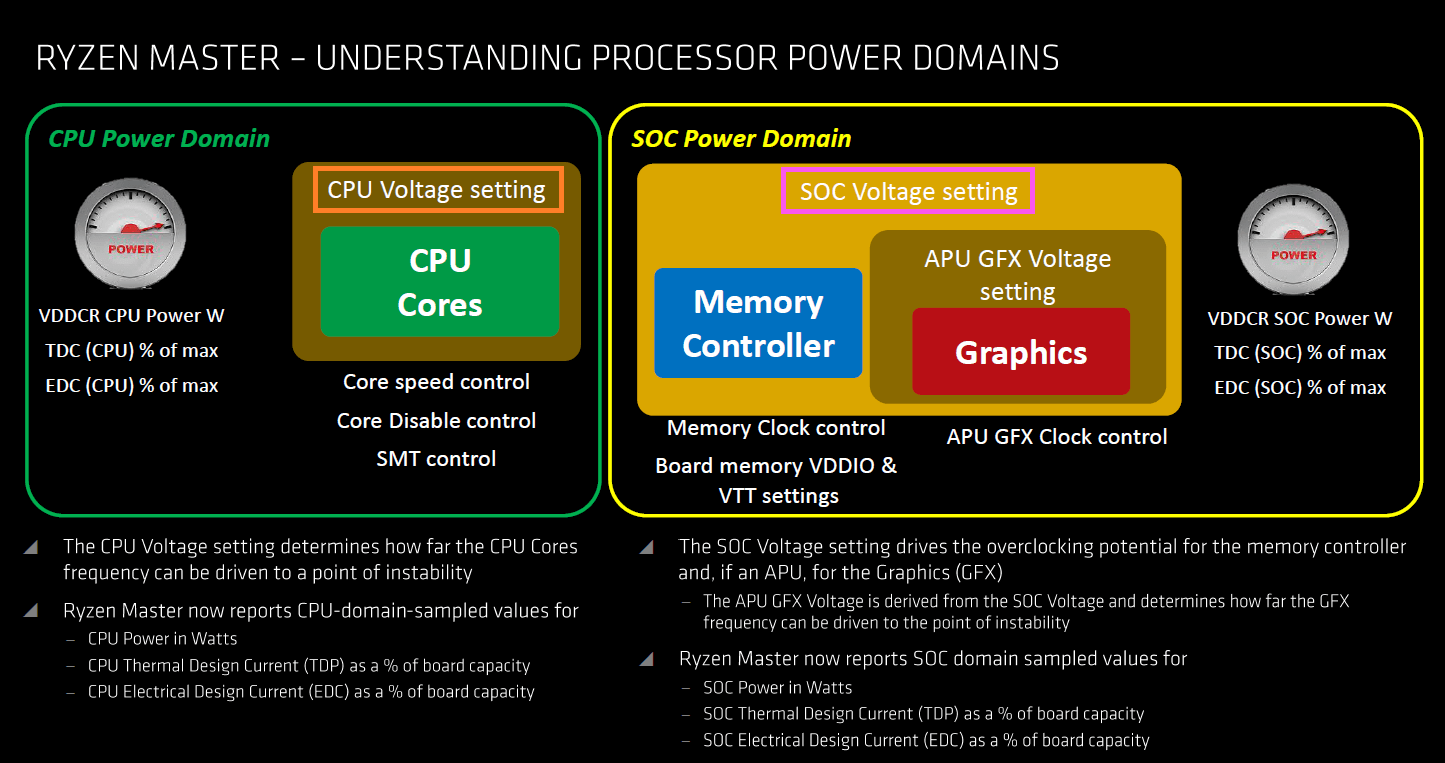

AMD Ryzen CPUのオーバークロックで変更する電圧設定については、CPUコアクロックに影響する「CPUコア電圧」と、メモリクロックやCPU内蔵グラフィックス(iGPU)の動作周波数に影響する「SOC電圧」の2種類のみと非常に簡単化されています。

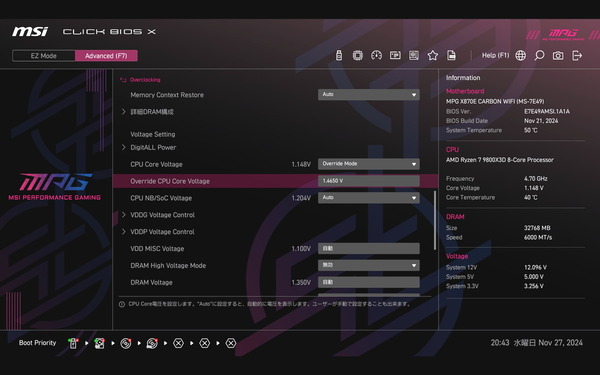

CPUコアクロックの動作倍率を一律で指定するマニュアルOCを行う場合、MSI MPG X870E CARBON WIFIではCPUコア電圧(BIOS上ではCPU Core voltageと表記されています)の項目を変更します。

CPUコア電圧ではマニュアルの設定値を固定する「Override Mode」、CPUに設定されたV-Fカーブにオフセットかける「Offset Mode」、加えてどのような動作なのかわかりませんが「AMD Overclocking」の3種類が使用できます。

MSI MPG X870E CARBON WIFIでCPUコアクロックのマニュアルOCを行うのであれば、分かりやすいので電圧値を固定するOverride Modeを推奨します。

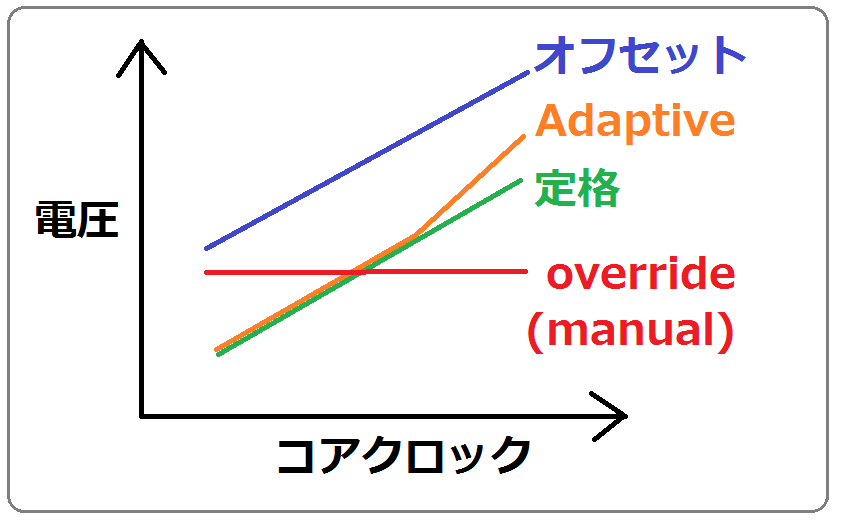

CPUコア電圧モードについて簡単に説明すると、マザーボードにより対応しているモードは異なりますが、コア電圧モードの概略図は次のようになっています。

負荷に依らず一定電圧をかけ続ける固定モードに対して、オフセットモードやアダプティブモードはCPU毎に異なるV-Fカーブを参照し、負荷に比例して電圧が変化します。

低負荷時は電圧が下がるので省電力に優れますが、マニュアルOCをする場合はマザーボードによって挙動に差があり安定する設定を見極めるのが難しいので、個人的にはオフセットやアダプティブは定格向け、OCには固定値適用の固定モードを推奨しています。

OCでオフセットやアダプティブを使う場合も最初はコアクロックに対して安定する電圧を見極める必要があるので、まずは固定モードを使用します。

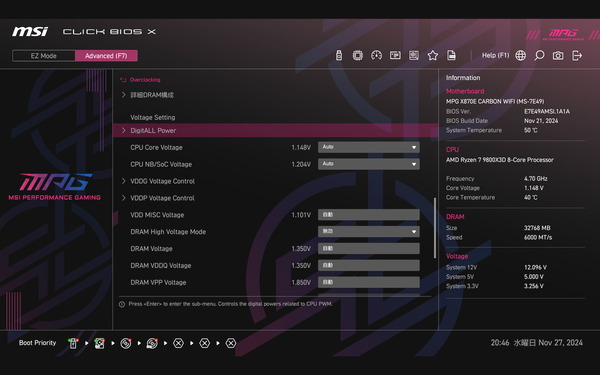

またマニュアルOCでコアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい電圧設定項目として「DigitALL power」がCPUコア電圧の設定欄のすぐ上に配置されています。

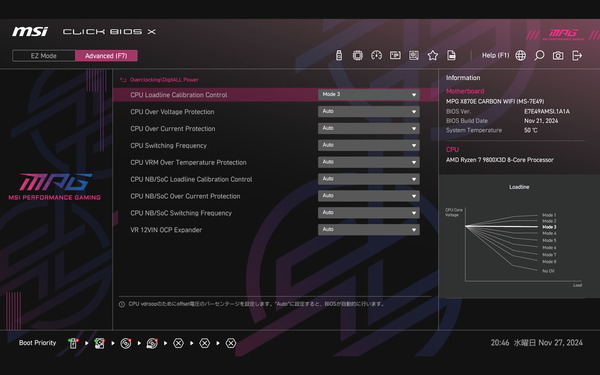

「DigitALL power」内で特に調整した方がよい項目として「CPUロードラインキャリブレーション」があります。CPUロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能です。

補正の強度としてMode1~Mode8まで設定可能となっており、Mode1を補正最大として、添え字の数字が小さくなるほど補正が強くなります。補正を強くするほどOCの安定性は増しますがCPUの発熱も大きくなるので、Mode5あたりを最初に使っておいて、ストレステストのCPU温度をチェックしながら補正を調整するのがおすすめです。

メモリのオーバークロックについて

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

なお、 メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありません。メモリ設定を初期化できるようにCMOSクリアの手順を事前に確認しておいてください。

Intel XMPやAMD EXPOのOCプロファイルによるメモリOCは上の手順によるOC選別をメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

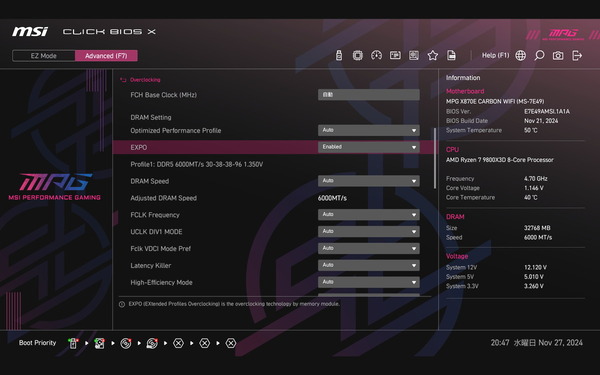

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」はAMD環境に最適化されたEXPO対応メモリだけでなく、Intel XMP対応メモリのどちらでもOCプロファイルによるメモリOCが可能です。

メモリOCで有名なXMPプロファイルはIntelの策定した規格なのでAMD製CPU&マザーボード環境では厳密にいうと非対応ですが、MSI MPG X870E CARBON WIFIなどMSIマザーボードでは、メモリに収録されたXMPプロファイルからRyzen環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する機能があります。

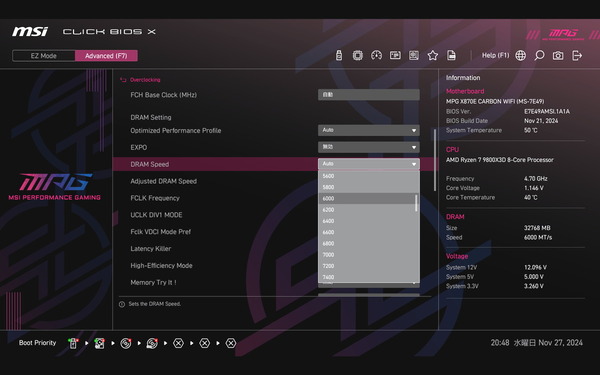

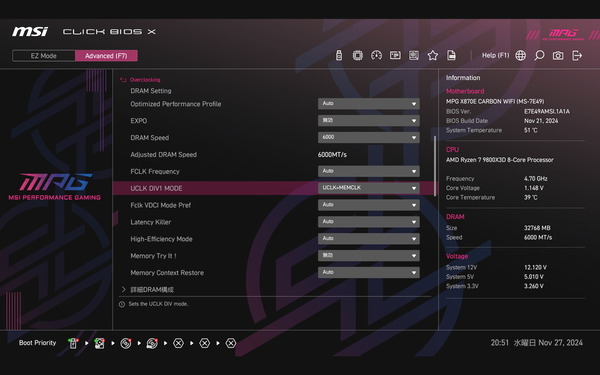

メモリ周波数は「DRAM周波数(DRAM Speed)」という項目のプルダウンメニューから動作クロック(倍率)を任意に設定可能です。メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まります。

EXPO/A-XMPを使用せず、「DRAM Speed」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック4800MHz、5200MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

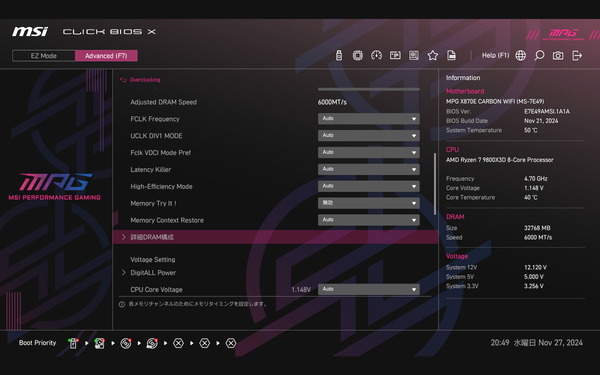

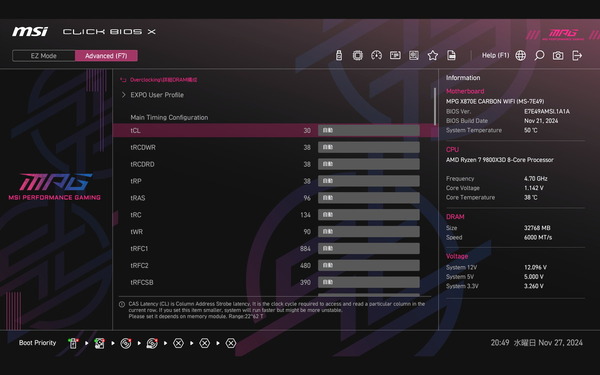

「詳細DRAM構成」の設定項目からメモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。

メモリタイミングを手動で設定する場合、基本的にはOCメモリ製品のスペックとして公表されることの多い、「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」、「Active to Active Command Time (tRC)」の主要な5タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

あとOCプロファイル適用後、メモリストレステストが数分から10分弱でエラーが出てしまう時は、「Write Recovery Time (tWR)」を2~6程度盛ると安定するかもしれません。

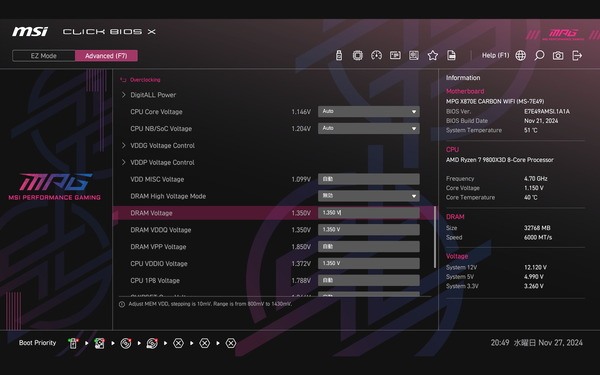

DDR5メモリの周波数OCを行う際はメモリ電圧を、メモリ周波数6000MHz以上の場合は1.300V~1.350V程度に上げる必要があります。

厳密に言うと、Ryzen 9000/7000シリーズCPU環境におけるメモリ電圧はDRAM Voltage、DRAM VDDQ Voltage、CPU VDDIO Voltageの3種類に分けられるのですが、簡略化して同じ設定値でOKです。

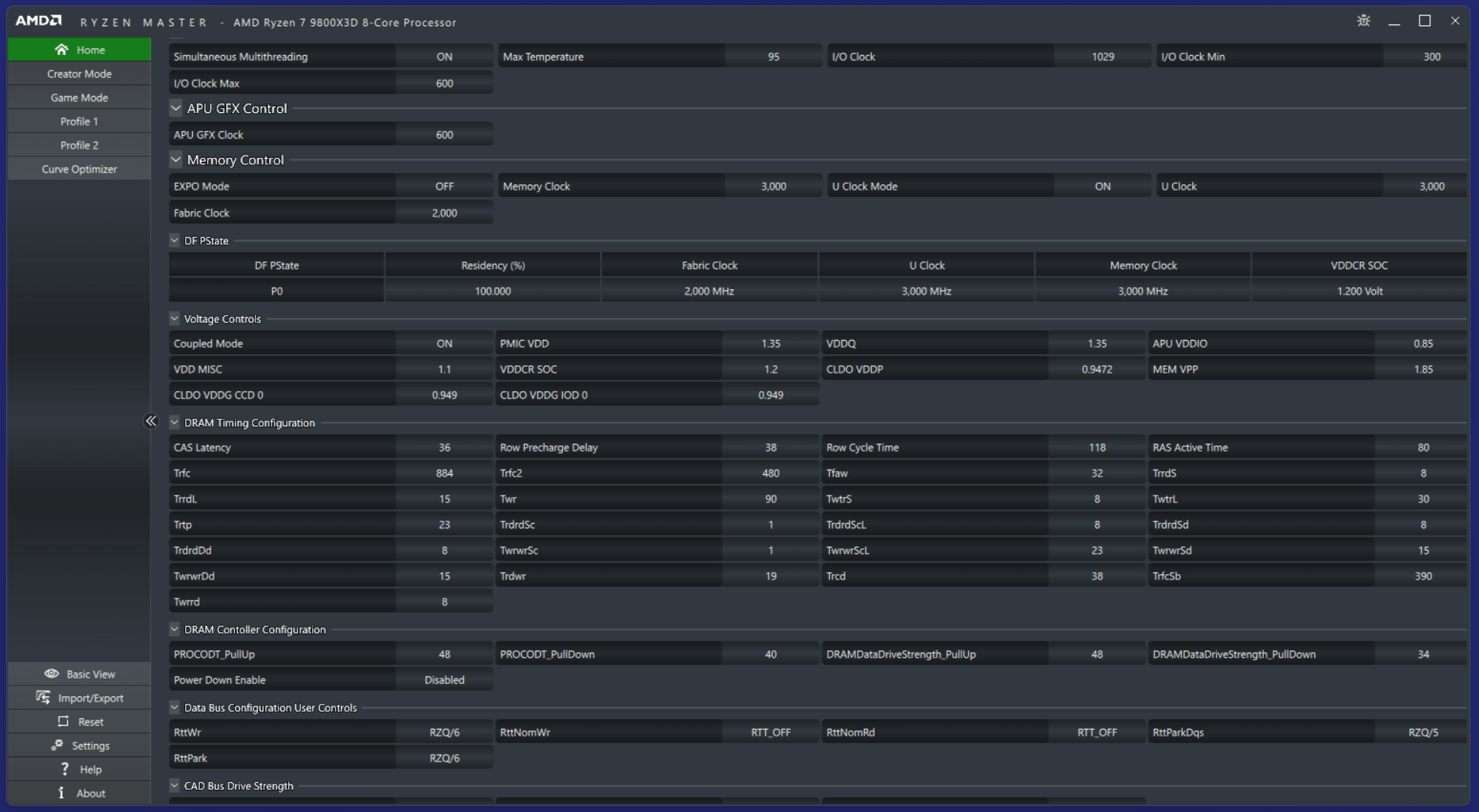

メモリ周波数をOCするとメモリコントローラーやInfinity Fabricの動作周波数も変化するので、DRAM電圧だけでなく「CPU SOC電圧(CPU NB/SOC Voltage)」も昇圧します。

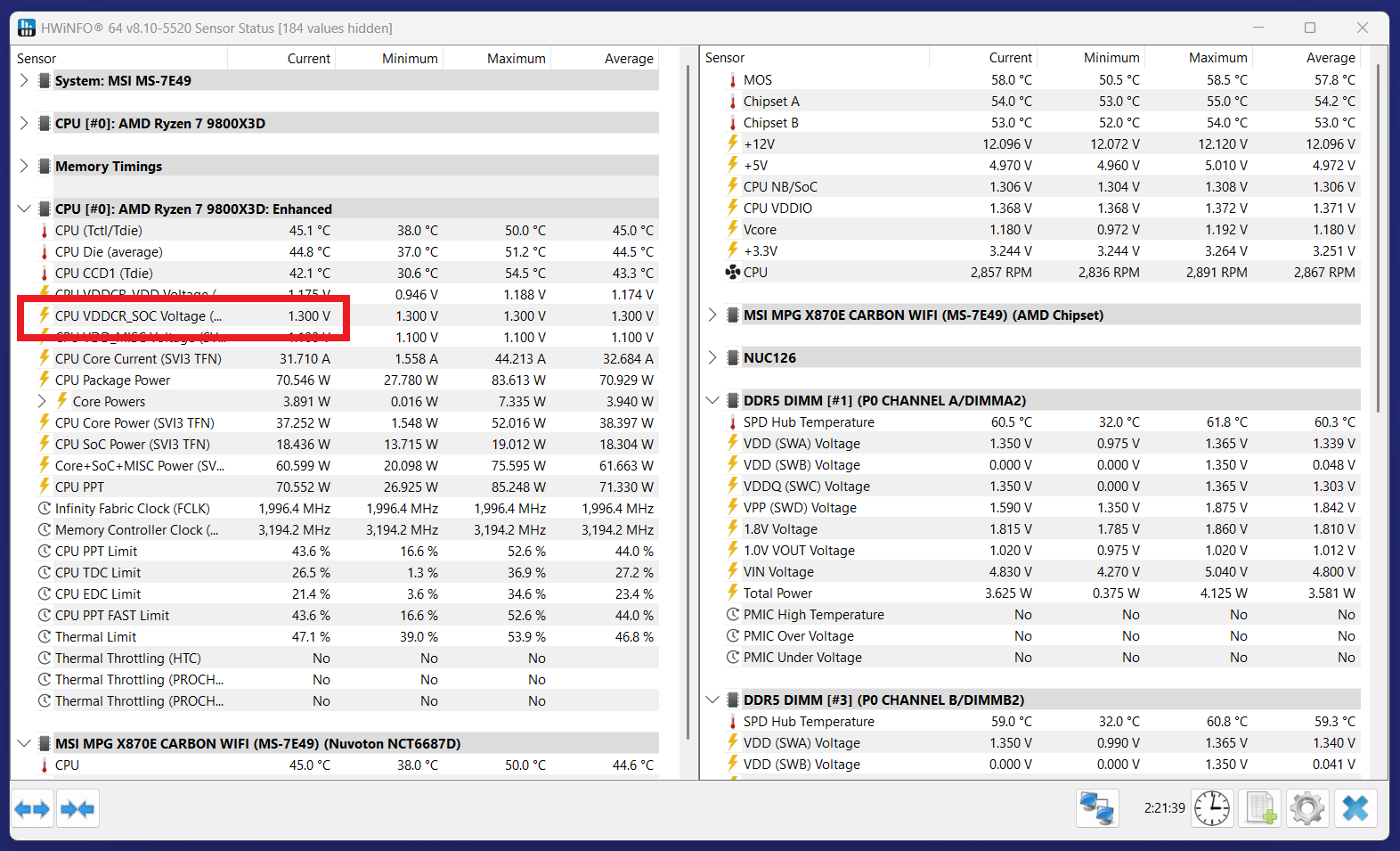

メモリ周波数が6000MHz程度(UCLK 3000MHzとFCLK 2000MHz)であれば、CPU SOC電圧の目安は1.100~1.200V程度です。Auto設定だと1.300~1.350Vくらいに昇圧されることがあるので注意。

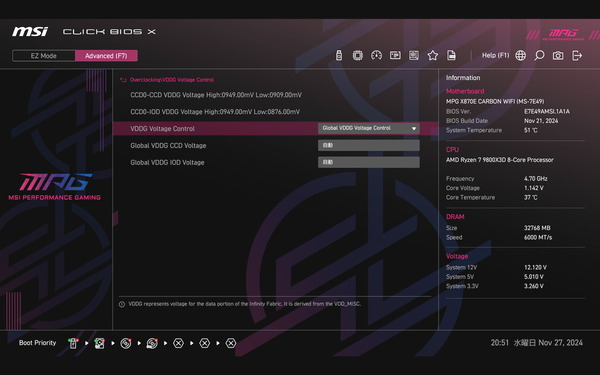

あとVDDG CCD/IOD Voltageは自動設定のままで試してみて安定しないようであれば、1.000~1.200Vの範囲内を0.050V刻みで試してみてください。

Ryzen 9000/7000シリーズCPUではメモリコントローラー周波数(UCLK)とメモリ周波数の同期として1:1対応と1:2対応の2つの動作モードがあります。CPU個体差(メモコンのOC耐性)にも依りますが、メモリ周波数6000MHzまでなら1:1同期で問題ないはずです。

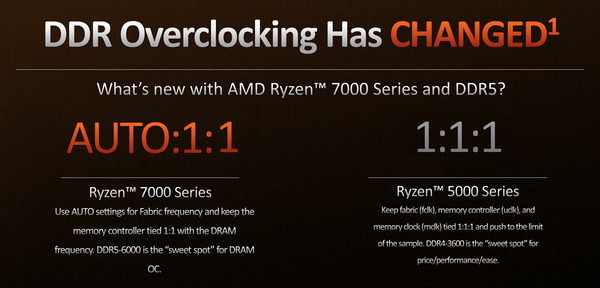

Ryzen 5000シリーズCPU以前では性能を重視するなら、メモリ周波数とメモコン周波数、そしてInfinity Fabric周波数の3つを1:1:1で同期させるのが最も遅延が小さくので推奨されていました。(もしくは遅延が増えるのを許容して高メモリ周波数重視で、UCLKを1:2同期に下げ、FCLKは非同期モードに)

DDR5メモリに対応するRyzen 9000/7000シリーズCPUではInfinity Fabric周波数(FCLK)をメモリ周波数と1:1同期させるのは難しいので、FCLKはAuto設定の非同期モードとし、メモリ周波数6000MHzでUCLKを1:1同期にするのが性能のスイートスポットとして推奨されています。

Ryzen 9000/7000シリーズCPUのInfinity Fabric周波数(FCLK)はメモリ周波数とは無関係に設定することになります。

CPU個体差(IF周波数のOC耐性)にも依りますが、一般的に2000MHz程度なら安定動作するようです。メモリ周波数6000MHzでメモリOCを行った時にAuto設定になっていると2000MHzが適用されます。

CPUのIF周波数OC耐性に応じて2200MHzなどにOCすること性能向上を狙えます。上で紹介した通り、FCLK周波数に関連する電圧はCPU SOC電圧です。

MSI MPG X870E CARBON WIFIの動作検証・OC耐性

BIOS周りの気になるところやOC設定の基本についての紹介はこのあたりにして「MSI MPG X870E CARBON WIFI」を使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」を使用した場合のCPUおよびメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

近年のRyzen CPUは非常に高い単コアブーストクロックが適用されていますが、Precision Boost Overdrive 2を使用すれば、シングルスレッド性能を損なうことなく、マルチスレッド性能を向上させられます。

PBOによって定格の電力制限を解除することで、CPUクーラーの冷却性能が許す限り(CPU温度が閾値を超えない限り)、Precision Boost2/XFR2で参照されるテーブルの限界近くまでクロックアップさせることが可能です。

Ryzen 9000シリーズCPUでも従来のRyzen CPU同様に、PBOで電力制限を解除、360サイズAIO水冷CPUクーラーのような高性能なCPUクーラーの冷却性能にまかせて自動OC機能によるクロックアップを狙うというのがベースになりますが、Ryzen 9 9950Xなど上位モデルで性能を追求するには、CPUの冷却的に限られた消費電力の中でコアクロックを上昇させる必要があるのでV-Fカーブの低電圧化が必要です。

V-Fカーブの低電圧化に役立つ機能として、AMD Ryzen 9000シリーズCPUと同時に、Curve Optimizerを発展させた新機能「Curve Shaper」も導入されています。

Curve Optimizerはコアクロック帯やCPU温度帯に依らず一律で同じ補正を適用するので、単純なオフセットモード電圧制御に近い低電圧化になりますが、新たなCurve Shaperでは『5種類のコアクロック帯(ワークロード)×3種類の温度帯』で計15種類に分けて”magnitude(countとほぼ同じ整数値)”という補正値を設定できます。

Curve ShaperではMin Frequency、Low Frequency、Med Frequency、High Frequency、Max Frequencyの5種類のコアクロック帯を選択できます。使用するCPUモデルによって具体的な周波数レンジは異なりますが、Med Frequencyなら4200MHz~5000MHzのように一定のコアクロック範囲に対してmagnitudeによる降圧・昇圧が適用されます。

簡単にワークロードとして言い換えると次のようになります。

- Min Frequency: アイドル状態

- Low Frequency: バックグラウンドタスク

- Med Frequency: Cinebenchのような全コア稼働の高負荷

- High Frequency: ゲームのような全コア稼働の低~中負荷

- Max Frequency: 1~2スレッドのような少スレッドタスク

上記5種類のコアクロック帯において、それぞれさらに3種類の温度帯、Low temperature、Medium temperature、High temperatureで個別に設定が可能です。温度帯については詳しい情報がないものの筆者もよくOC関連で参考にするSkatterBencherによると次のようなCPU温度帯で分かれるようです。

- Low temperature: 50度以下

- Medium temperature: 50~90度

- High temperature: 90度以上

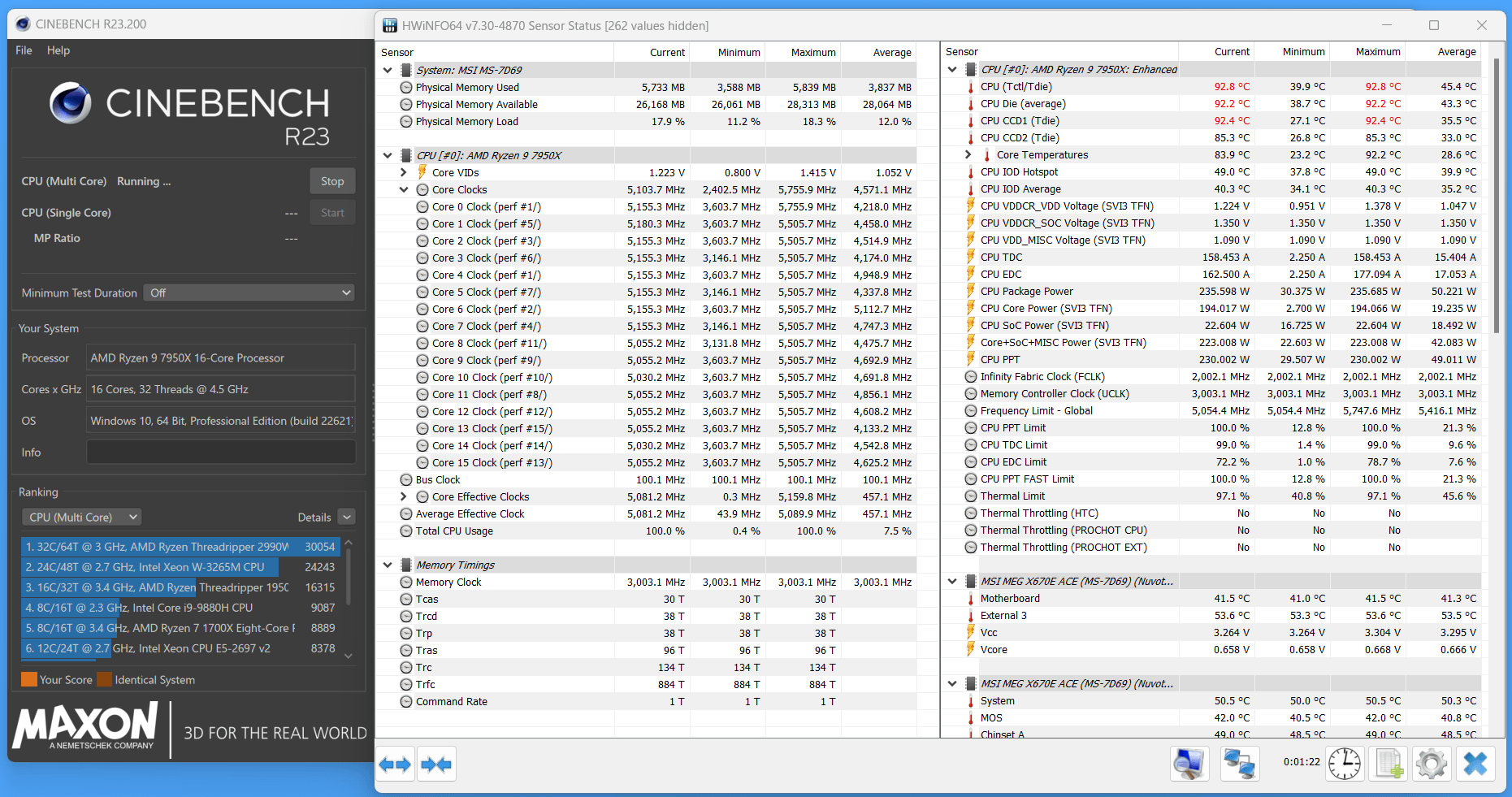

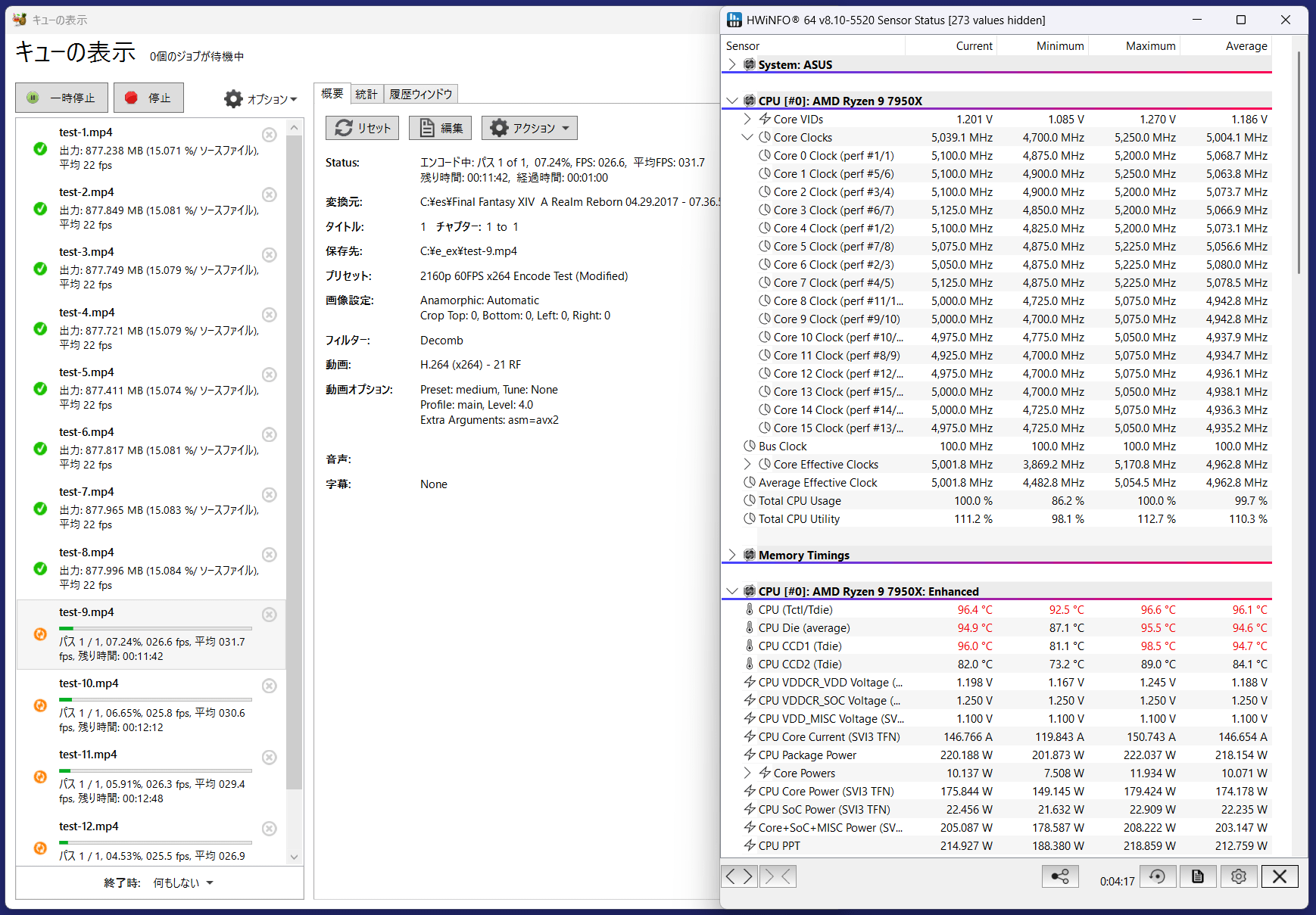

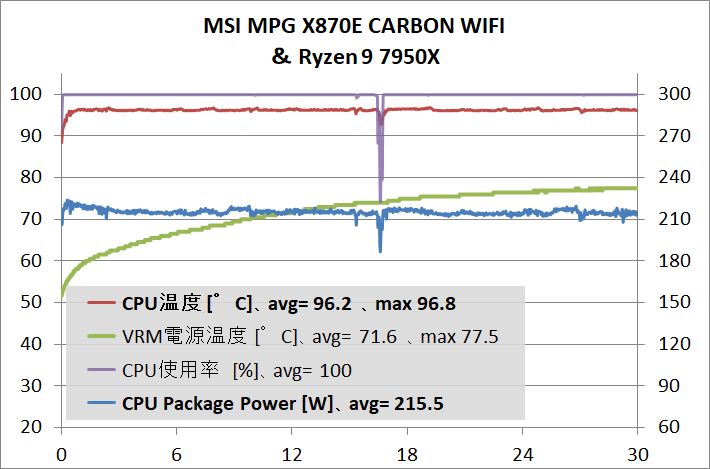

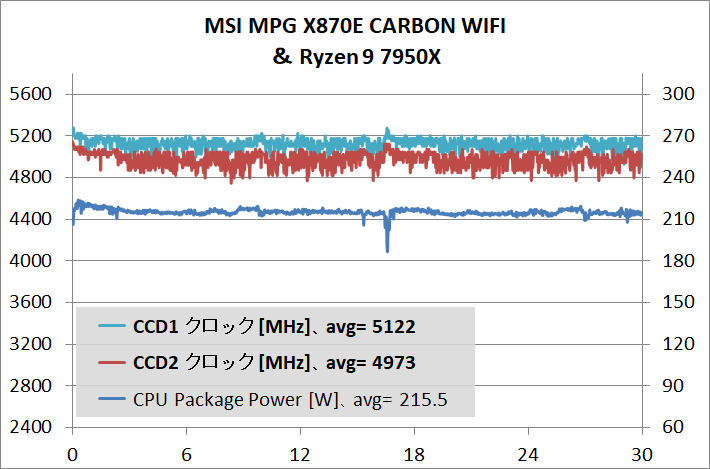

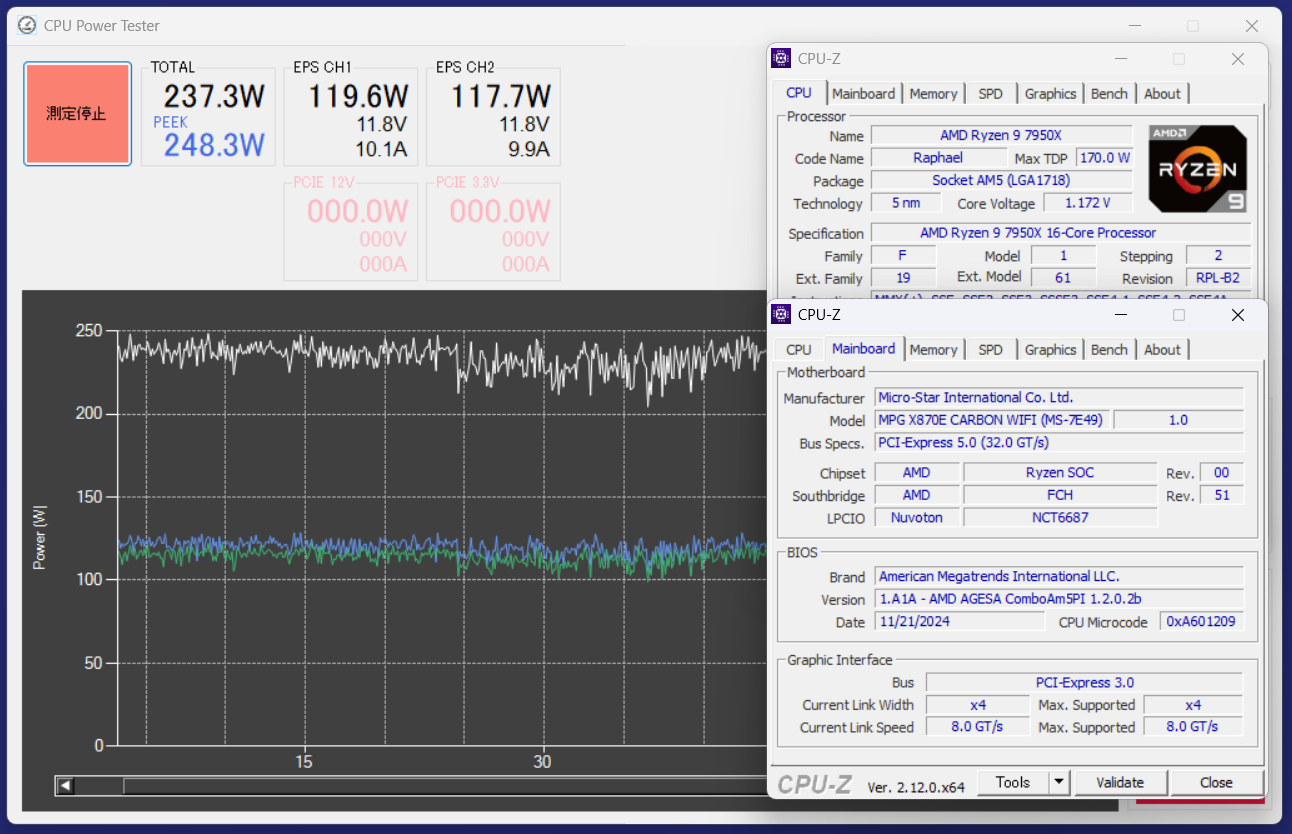

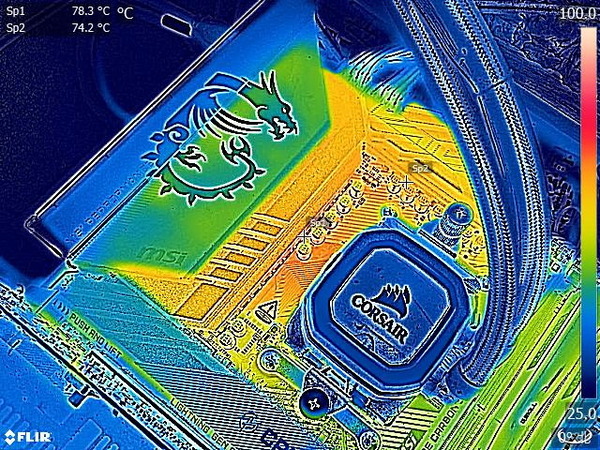

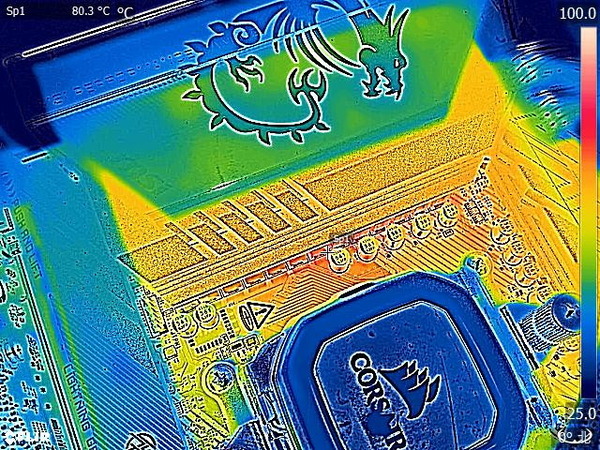

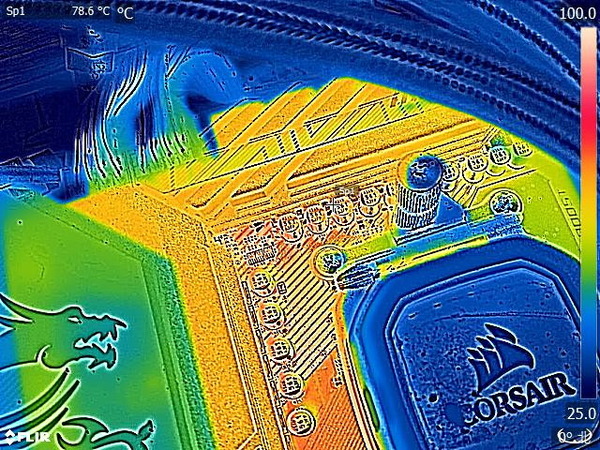

まずは「MSI MPG X870E CARBON WIFI」に16コア32スレッドCPUのRyzen 9 7950Xを組み合わせて長時間負荷をかけ続けた時に、VRM電源周辺温度はどれくらいなのか、サーモグラフィーカメラ搭載スマートフォン CAT S62 PROを使用してチェックします。

VRM電源の安定性やマザーボード備え付けクーラーの冷却性能に関するテスト機材のCPUには1世代前のRyzen 9 7950Xを使用しています。

多くのレビューで解説されているように定格ではRyzen 9 9950XよりもRyzen 9 7950Xの方がCPU消費電力は高いので、VRM電源に対する負荷もRyzen 9 7950Xの方が大きいです。Ryzen 9 7950Xが安定して運用できるマザーボードなら、Ryzen 9000シリーズCPUにも余裕で対応できます。

CPUを定格で運用もしくはOC設定を適用した際のCPU温度やVRM電源温度を検証するストレステストについては、下記の動画エンコードを使用しています。

4K動画ファイル(4K解像度、60FPS、5.7GB)をソースとしてHandBrake(x264)を使ってエンコードを行います。Ryzen 9 7950Xは16コア32スレッドのCPUなので、同じ動画のエンコードを4つ並列して実行し、30分程度負荷をかけ続けます。ストレステスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から筆者の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」の標準設定のままRyzen 9 7950Xを動作させています。

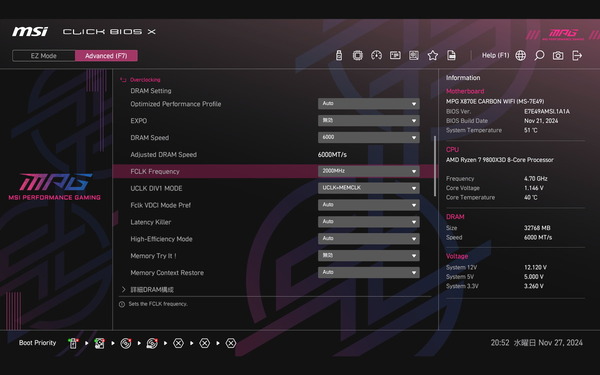

メモリOC設定については検証機材メモリ「G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N」に収録されたOCプロファイルを適用し、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング30-38-38-96、メモリ電圧1.350Vです。メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

上記の動作設定においてストレステスト中のCPU温度やCPU使用率のログは次のようになりました。CPUクーラーにはCorsair H150i PRO RGBを使用し、冷却ファンNoctua NF-A12x25 PWのファン回転数は1500RPMで固定しています。

Ryzen 9 7950XはCPUにフル負荷がかかるシーンだと閾値温度95度もしくはPPT:230Wを上限として動作しますが、360サイズAIO水冷CPUクーラーを組み合わせても基本的にCPU温度がボトルネックとなります。

ともあれ、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のVRM電源温度などマザーボード原因でスロットリングが発生することはなく、Ryzen 9 7950Xを全コア5.0~5.1GHz程度の実動値で安定して動作させることができました。

この時にEPS電源経由の消費電力は230~240Wに達します。

少し補足すると、Ryzen9000はダイ設計に加えてCPUヒートスプレッダの素材や設計も改良することで熱抵抗を15%改善し、AMD公式によると同TDPにおいてCPU温度を7度下げています。

Ryzen 7000シリーズでは市販のCPUクーラーを使用する限り、温度制御によって上記を超えるようなCPU消費電力が発生することはありませんが、より低温になっているRyzen 9 9950Xでは低電圧化・クロックアップと共に電力制限を解除するとRyzen 9 7950Xの定格よりもさらに大きい消費電力が発生することがあります。ただ、上記の数値に加えて、せいぜい+20~30W程度です。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」の標準設定(そのまま定格)でRyzen 9 7950Xに負荷をかけるとCPU消費電力は200W超に達しますが、VRM電源周りの温度をサーモグラフィーで確認したところ、80度前後に収まりました。

Ryzen 9 7950Xにフル負荷をかけ続けてVRM電源温度がこの程度に収まっているので、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」なら、Ryzen 9000シリーズCPU各種で低電圧化・クロックアップを伴う電力制限解除を行っても、AIO水冷クーラーとの組み合わせでVRM電源周りがパッシブ空冷で全く問題ありません。

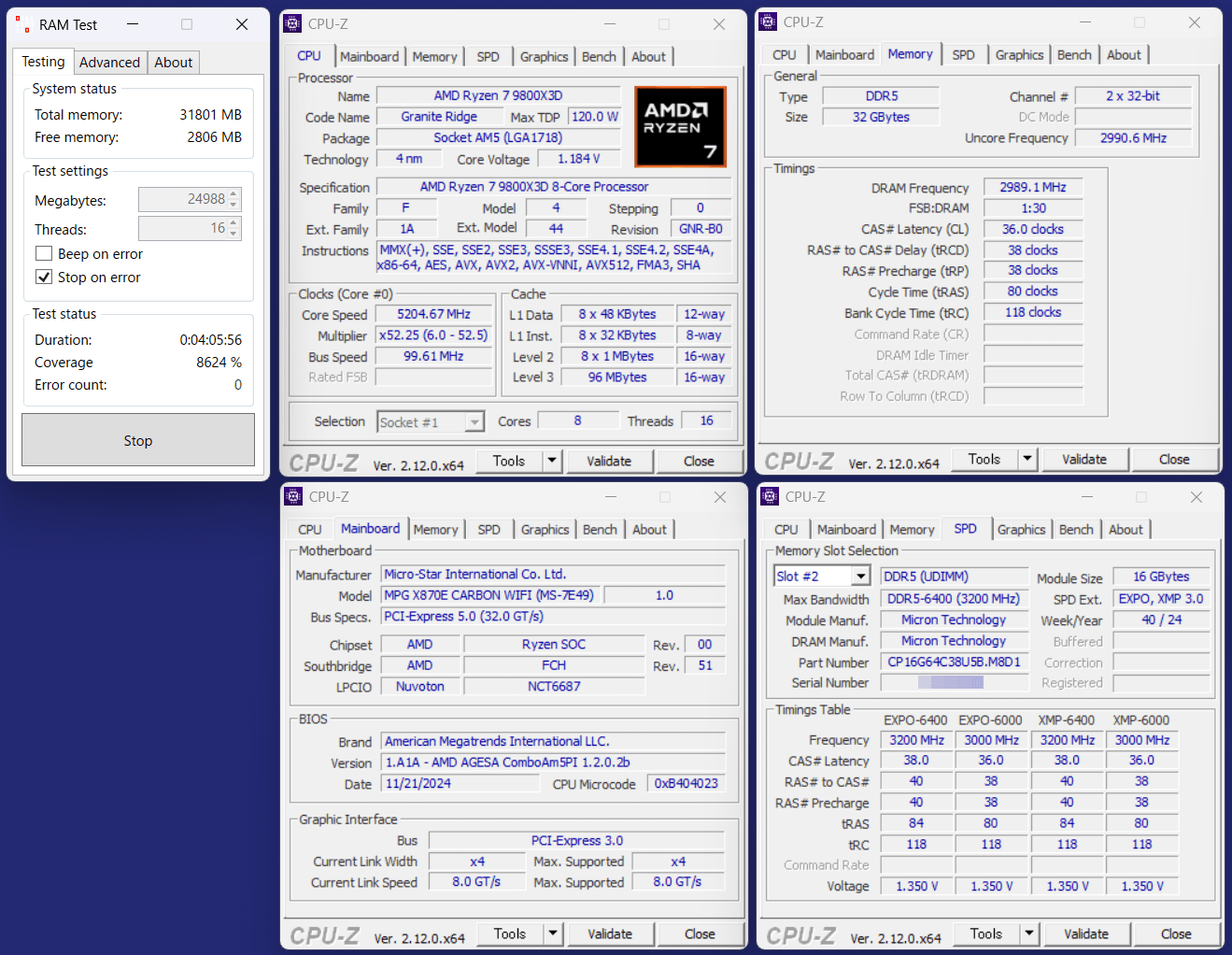

最後に「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のメモリOC性能についてもチェックしておきます。

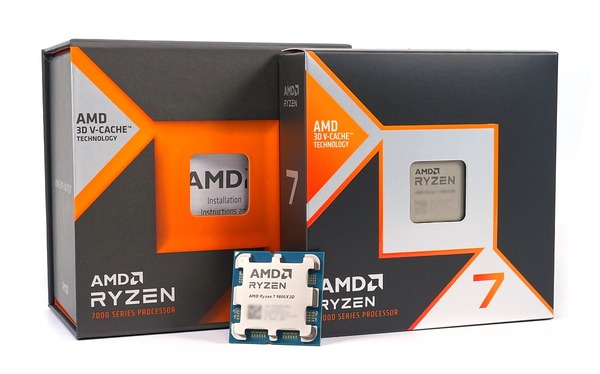

VRM電源の検証では定格においてRyzen 9 9950Xよりも負荷(消費電力)が大きくなるRyzen 9 7950Xを使用しましたが、メモリOCの検証については最新のRyzen 9000シリーズで高性能なゲーミングPCを組む時に本命視されることの多いRyzen 7 9800X3Dを使用しています。

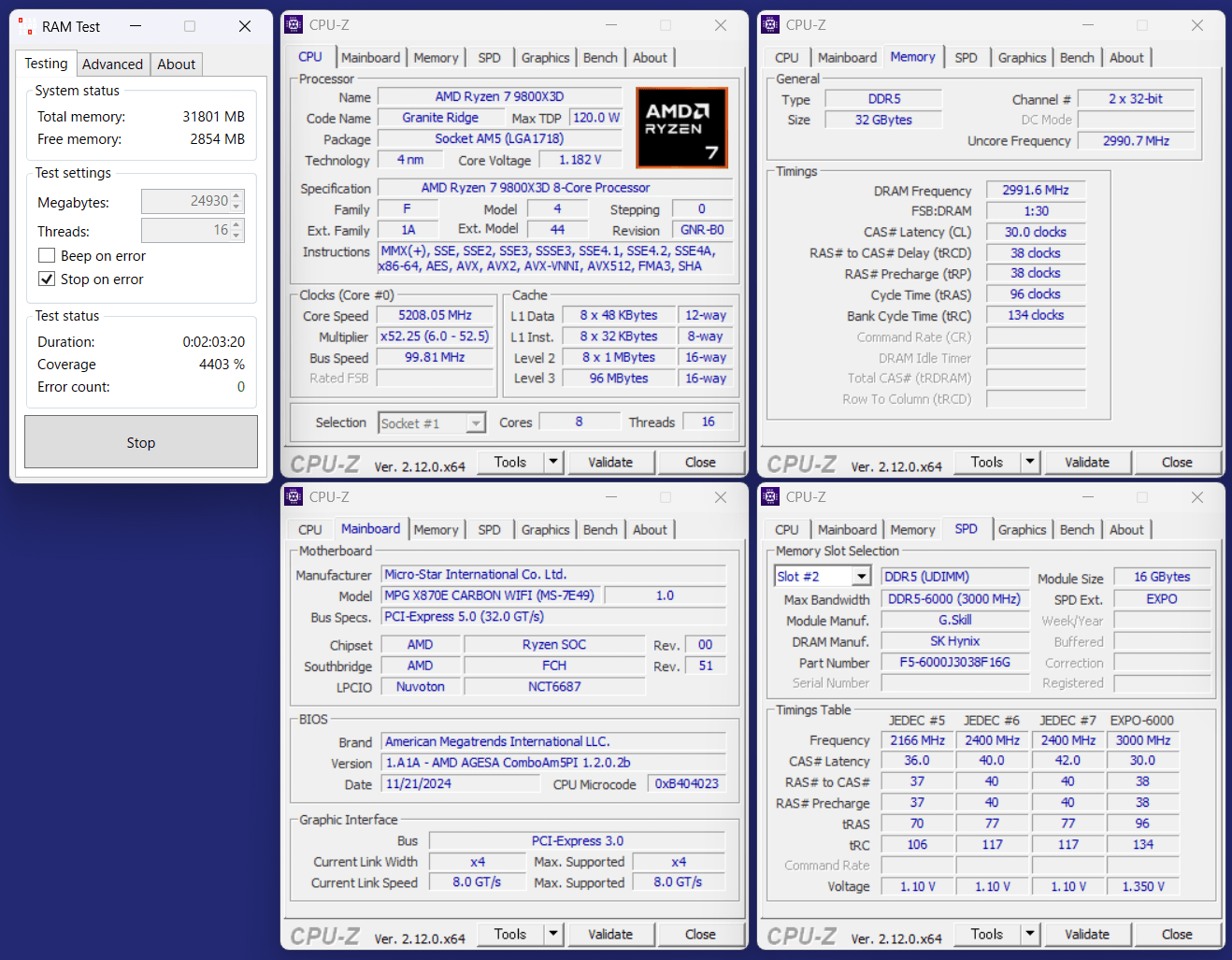

MSI MPG X870E CARBON WIFI(BIOS:1.A1A)のメモリOC検証では検証機材として、AMD EXPOのOCプロファイルに対応する16GB×2枚組み32GB容量のDDR5メモリキット「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

AMD Ryzen 7000シリーズCPUの時に発売されたモデルですが、メモリ周波数 6000MHz、メモリタイミング CL30というAMD Ryzen 9000シリーズCPUでも引き続き、高性能を追求する上でスイートスポットとされるスペックです。

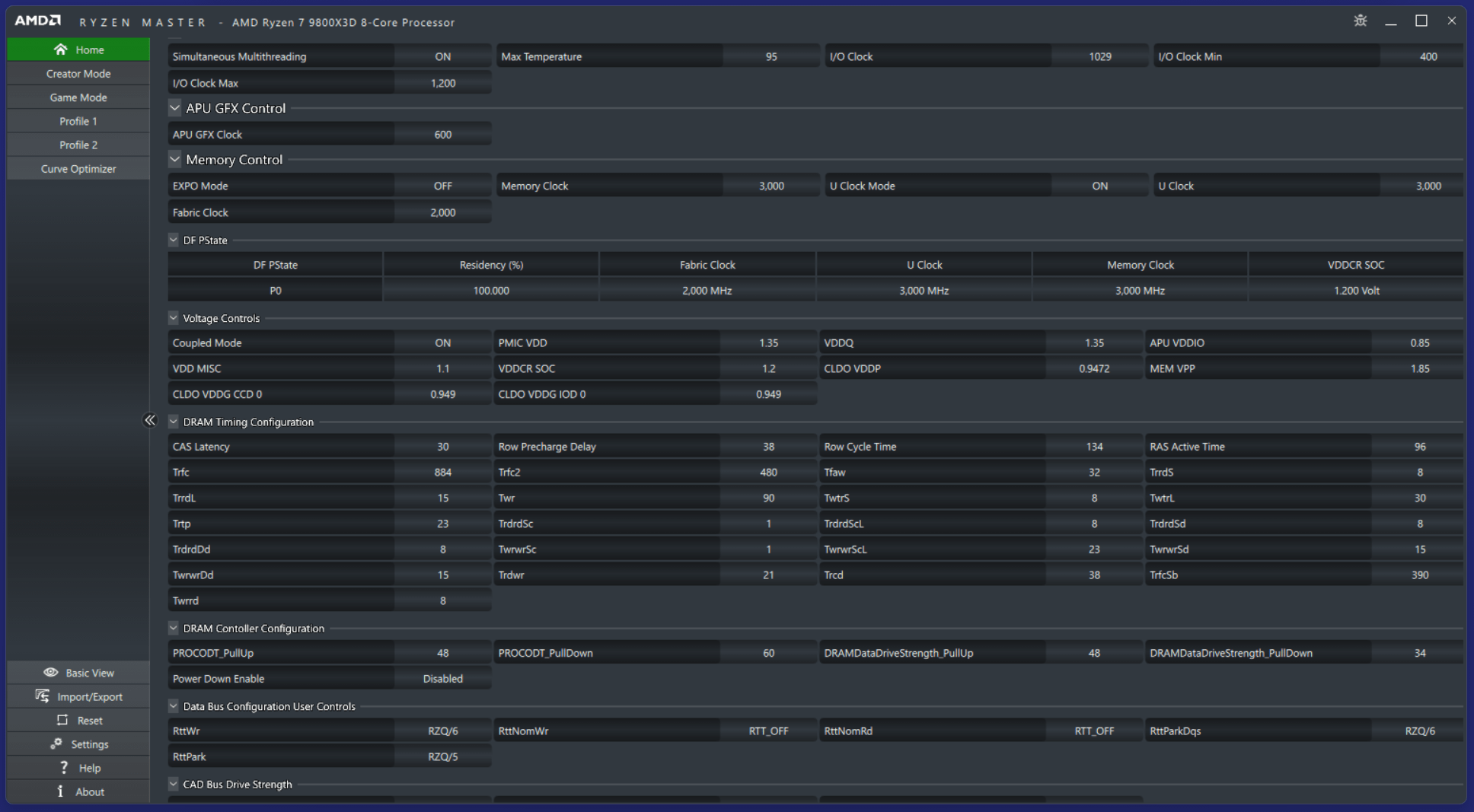

同メモリに収録されたOCプロファイルによって、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング30-38-38-96というRyzen 9000シリーズでも引き続き、高性能を求める上でスイートスポットなOC設定が安定動作しました。

OCプロファイルを適用しただけの自動設定ですが、メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

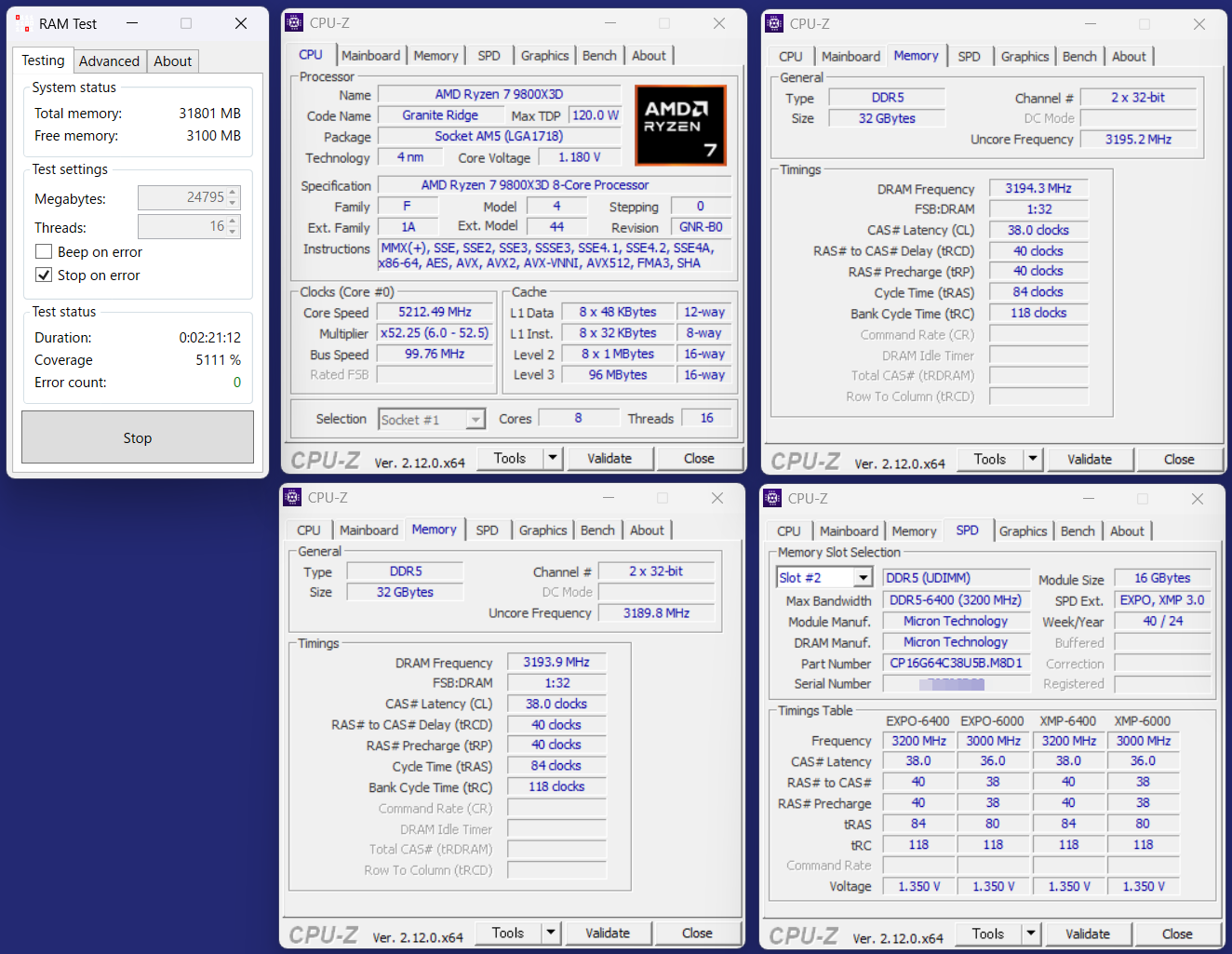

Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズの16GB×2枚組みで6400MHz OC対応モデル(型番:CP16G64C38U5B)についても検証してみました。

高性能OCメモリというとG.Skillがやはり有名で、筆者も自分のPCや各種検証機材として愛用していますが、Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズはMicron純正メモリモジュール確定で高信頼性、入手性も高く、安価なので検討する人も多い製品だと思います。

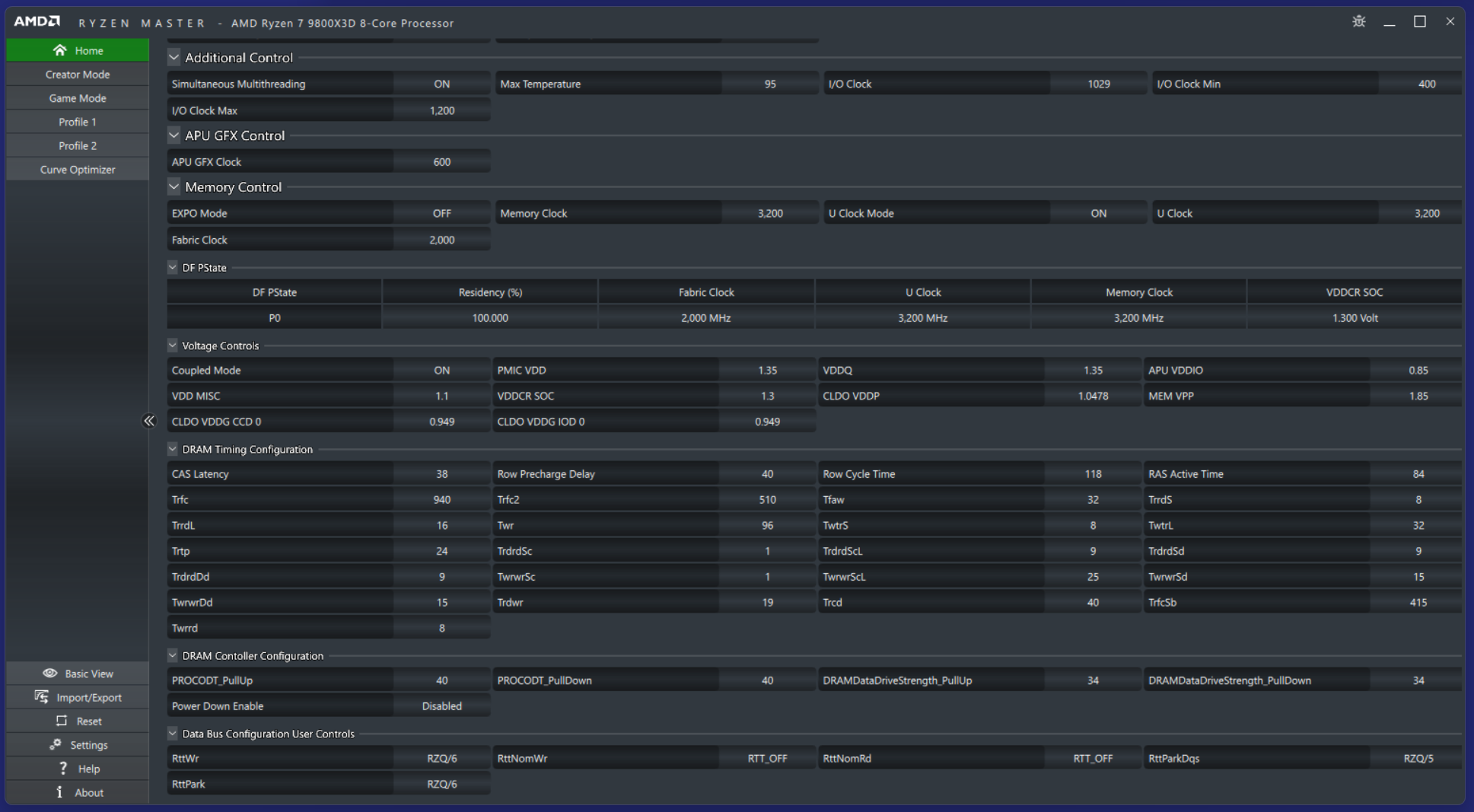

MSI MPG X870E CARBON WIFI(BIOS:1.A1A)とRyzen 7 9800X3Dの環境はメモリ周波数6400MHz、メモリタイミング38-40-40-81でワンランク上のOC設定についてもメモリストレステストを問題なくクリアできました。

メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

UCLK 3200MHzの1:1同期ではCPU SoC電圧を1.300V程度に盛る必要があるようです。

1.200~1.300V程度であれば問題はないと思いますが、Ryzen 7000X3DシリーズでSoC電圧の過剰昇圧による焼損問題もあったので、気になる人はSoC電圧が1.200V程度でも十分に安定する3000MHzの1:1同期に留める方がいいかも。

MSI MPG X870E CARBON WIFIはBIOS:1.A1Aにおいてメモリ周波数を6400MHzにすると、上記のEXPO OCプロファイル適用も含めて、メモリ周波数とメモリコントローラー周波数(UCLK)が2:1同期へ自動的に切り替わります。

今回はBIOS設定からOCプロファイルの適用に加えて、MCLK/UCLK同期モードを1:1に指定しました。各種電圧等は自動制御のままです。

OCプロファイルの適用とMCLK/UCLK同期モードの指定だけでも、3200MHzでUCLKは1:1同期となり、Infinity Fabric周波数FCLKも2000MHzです。

Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz対応モデルには、最大OC周波数の6400MHzに加えて、Ryzen 9000シリーズCPUに最適な6000MHz/CL36の低レイテンシOCプロファイルも収録されています。

BIOS設定からOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数6000MHz、メモリタイミング36-38-38-80というRyzen 9000シリーズでも引き続き、高性能を求める上でスイートスポットなOC設定が安定動作しました。

OCプロファイルを適用しただけの自動設定ですが、メモリコントローラー周波数UCLKは1:1同期、Infinity Fabric周波数FCLKは2000MHzです。

ゲーム性能を重視すると6400MHzでもUCLKの1:1同期が理想的はCPU側のメモコン特性(OC耐性の個体差)も影響します。

仮にCPUのOC耐性が悪く、6400MHzが上手く動作しなくても、CrucialDDR5 Pro OC 6400MHz対応モデルには6000MHz/CL36の定番かつ高性能なOCプロファイルも収録されているので安心です。将来性も確保しつつ、現行環境でもほぼ確実に動くOCプロファイルが収録されている嬉しいOCメモリです。

MSI MPG X870E CARBON WIFIのレビューまとめ

最後に「MSI MPG X870E CARBON WIFI」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、レビュー後の所感となります。

良いところ

- 黒一色のシンプルなカラーリング

- 110A対応SPSで構成された超堅牢な21フェーズVRM電源

- 200W超の負荷に対してパッシブ空冷のままVRM電源温度は80度以下

- 16GB×2枚組みでメモリ周波数6000MHz/CL30が安定動作

- 16GB×2枚組みでメモリ周波数6400MHz/CL38が安定動作(UCLK 1:1)

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット

- PCIEスロットのロック/アンロックを切り替え可能なEZ PCIe Release

- NVMe接続M.2スロットをマザーボード上に4基設置、うち2基はPCIE5.0対応 (*注1)

- 全てのM.2スロットに大型SSDヒートシンクを装備

- USB4対応Type-Cポート 2基を標準搭載(iGPU経由でビデオ出力も可能)

- Realtek製2.5Gb LANとRealtek製5.0Gb有線LANを標準搭載

- Wi-Fi 7&Bluetooth5.4対応無線LAN(Qualcomm NCM865)を標準搭載

- Realtek ALC4080の高性能オンボードオーディオ

- 外部温度センサー対応で多機能はファンコントロール機能

悪いところor注意点

- NICのうち無線LANはWindows 11 24H2の標準ドライバに非対応

- PCIE5.0x4対応M.2スロットのうち1基はGPU用のx16レーンと帯域共有 (*注1)

- x16レーンの分割でないPCIE5.0x4対応M.2スロットが1基のみ(X870Eマザーボード一般に)

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」は、最大で16コア32スレッドとなるRyzen 9シリーズも対応できる高耐久・低発熱な21フェーズVRM電源回路を搭載することに始まり、PCIE5.0対応を含む4基のM.2スロット、2基のUSB4対応USB Type-Cポート、高速な5.0GbイーサやWi-Fi 7対応無線LANなど次世代高速NIC、ALC8040によるハイレゾ対応オンボードサウンドなど、ハイエンド指向なゲーマーを満足させる機能が詰め込まれたモデルです。

帯域40GbpsのUSB4を始めとして、Ryzen 9000&AMD X870EでCPU&MBメーカーが普及を目指す最新機能をほぼ網羅しているので、Ryzen 7 9800X3Dなどアッパーミドル以上のCPUで最新環境を構築したい人に最適です。

(X870Eマザーボード一般の話としてCPU直結PCIE5.0x4帯域の使い方(USB4関連)には個人的にモヤッとする部分があるものの)

今回、MSIのAMD X870Eマザーボードからは従来のハイエンドモデルであるMEG ACEは発売されておらず、MPG CARBONが実質的なハイエンド枠になっています。

AMD Ryzen 9000シリーズ自体が、メニーコアでハイエンド帯となるRyzen 9よりも2024年11月に少し遅れて発売されたRyzen 7 9800X3D、つまりアッパーミドル帯のCPUが一番人気なので、その辺りも見越した先見性のあるラインナップ展開なのだと思います。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のBIOSデザインについては、同製品含め2024年後半以降の新モデルではリニューアルされたUIが採用されており、グラフィカルなスマートUIでありつつ、キーボードオンリー環境でもかなり扱いやすくなったと思います。BIOSのUIデザインが理由でMSIマザボを敬遠していた人も試してみたら上手くハマるのではないかと。

マザーボードのOC耐性を評価する上で重要なファクターになるVRM電源について、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」は非常に優秀な性能を発揮しました。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」であれば市販のAIO水冷クーラーやDIY水冷など環境を選ばず、VRM電源周りは標準装備のまま、Ryzen 9 9950Xも低電圧化・クロックアップ・電力制限解除で運用できます。

Ryzen 9 9950Xはアウトボックス時点で性能を限界近くまで追求したチューニングが施されており、標準でEPS電源経由のCPU消費電力が200Wを超えますが、その強烈なVRM電源負荷に対しても、110A対応SPSなどで構成される21(18+2+1)フェーズの超堅牢なVRM電源回路が適切に熱を分散します。

「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のVRM電源クーラーは重厚なアルミニウム塊型ヒートシンクが備え付けてあり、CPUソケットの上側/左側のヒートシンクをヒートパイプで連結するという構造です。

高性能サーマルパッドやダイレクトタッチヒートパイプの採用などVRM電源クーラーの設計にこそ工夫が見られますが、あくまでパッシブ型という構造のまま、スポットクーラーの増設を必要とせずに、200W超の負荷に対してVRM電源温度を80度前後に収めることができました。

メモリOCについては、検証機材に使用しているG.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)のOCプロファイルによって、Ryzen 9000環境でも引き続き性能重視な定番設定と言えるメモリ周波数6000MHz/メモリタイミングCL30が安定動作しました。

その他にも入手性が高く、コストパフォーマンスにも優れるCrucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズでも6000MHz以上のOCが安定動作しています。

メモリ周波数6000MHzでCLが30~36というスペックは前世代Ryzen 7000でも性能重視な定番設定だったこともあり、同スペックでAMD EXPOのOCプロファイルに対応したOCメモリも入手性が高いので、現状、メモリOC回りで「MSI MPG X870E CARBON WIFI」に不足を感じることはないはずです。

以上、「MSI MPG X870E CARBON WIFI」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

110A対応SPSで構成される21フェーズの超堅牢VRM電源やUSB4対応Type-Cポートを搭載するハイパフォーマンスゲーミングモデル「MSI MPG X870E CARBON WIFI」をレビュー。

200W超CPU負荷や6000MHz低遅延メモリで徹底検証。https://t.co/R6WzeZ0oqf pic.twitter.com/3rAbfFfS4m— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) December 10, 2024

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク><ソフマップ>

<パソコン工房><ビックカメラ><OCWorks>

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン

Noctua NF-A12x25 LS-PWM 120mmファン

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

Techace公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク>

関連記事

・AMD Ryzen 7000&AM5マザーボードのレビュー記事一覧へ

・Intel第13/14世代Raptor Lake(Refresh)-Sのレビュー記事一覧へ

・Core i9 12900Kの殻割りクマメタル化&銅製IHSの冷却性能を検証

・AMD Ryzen 5000シリーズCPUのレビュー記事一覧へ

・X570/B550チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

コメント