VRR同期機能や直下型LEDバックライトによるVESA DisplayHDR 600の高輝度、96分割フルアレイ型ローカルディミングに対応し、4K解像度かつ144HzリフレッシュレートでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9(型番:SDM-U27M90)」をレビューします。

SONY INZONE M9 レビュー目次

1.SONY INZONE M9の概要

2.SONY INZONE M9の開封・付属品

3.SONY INZONE M9のモニタ本体

4.SONY INZONE M9のOSD操作・設定

・INZONE Hubについて

・KVM機能の使い方

・ファームウェアアップデートの方法

・DP関連の不具合について 【最新FWで修正済み】

5.SONY INZONE M9の発色・輝度・視野角

6.SONY INZONE M9の色精度・ガンマ・色温度

9.SONY INZONE M9の可変リフレッシュレート同期

10.SONY INZONE M9のHDR表示やCSゲーム機対応

11.SONY INZONE M9のHDR性能やローカルディミング

12.SONY INZONE M9のレビューまとめ

【執筆:2022年7月10日、最終更新:2024年7月19日】

*FWバージョン M010でSDR/HDRの色性能・輝度性能について再検証して記事を更新しました

製品公式ページ:https://www.sony.jp/inzone/products/INZONE_M9/

SONY INZONE M9の概要

SONY INZONE M9の開封・付属品

まずは「SONY INZONE M9」を開封していきます。

「SONY INZONE M9」は茶箱に製品名やイラストが黒でプリントされたパッケージが採用されており、パッケージサイズは幅70cm×高さ46cm×厚み23cmで、27インチモニタが入っている箱としては厚みが大きめです。左右に持ち手になる穴があるので、成人男性なら問題なく持ち運べると思います。

「SONY INZONE M9」はパッケージを開くと、発泡スチロール製スペーサーに収められた各種付属品が現れます。

各種付属品が収められたスペーサーはモニタ本体の梱包の蓋になっており、外箱から取り出すとモニタ本体とスタンド部品が現れます。

「SONY INZONE M9」の付属品を簡単にチェックしておくと、ACアダプタ&ACケーブル、ロゴステッカー、クイックマニュアル等冊子類が付属します。

15万円と非常に高価なゲーミングモニタですが、HDMI、DisplayPort、USBアップストリームいずれのケーブルも付属しません。

PlayStation 5に付属しているHDMI2.1ケーブルはともかくとして、ゲーミングモニタなのにDisplayPortケーブルとUSBアップストリームケーブルが付属しないのは流石に怠慢だと思います。

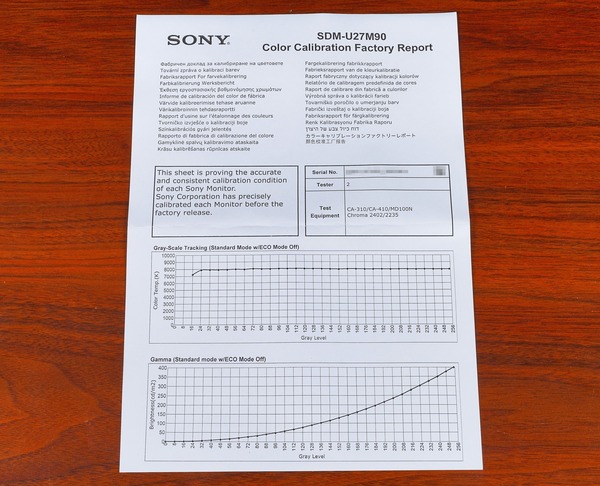

「SONY INZONE M9」は95% DCI-P3の非常に広い色域がアピールポイントの1つということもあり、メーカーによるカラーキャリブレーションレポートが同封されていました。

各種ケーブルを個別に購入する場合のオススメ製品も紹介しておきます。

視覚損失のない非可逆圧縮機能DSCによって4K/144Hz/HDR 10bit RGBに対応するDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル スリム CAC-HD21ESシリーズ」がおすすめです。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

同製品は4.5mm径のスリムケーブルながら、HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得しており、安心して使用できます。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

その他にもケーブル径5.0mm以下でスリムな48Gbps対応HDMI2.1ケーブルについてまとめた記事も公開しているので、こちらも参考にしてみてください。

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでイチオシは、「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」です。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、HDMI協会の公式認証であるUltra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段で、 信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

「SONY INZONE M9」は外付けACアダプタを使用しますが、ACアダプタにはPlayStation 5と同じく2PINのACケーブルを使用します。付属ACケーブルは短いですが、市販の2mのACケーブルも問題なく使用できました。

「SONY INZONE M9」はモニタスタンドの組み立てでプラスドライバーが必要になるので注意してください。

「SONY INZONE M9」に付属するモニタスタンドはフレームとフットプレートの2つの部品で構成されています。その他の部品としてフレームとフットプレートを固定するためのネジとケーブルホルダーがあります。

フットプレートをフレームに差し込んで付属のネジで固定します。

モニタスタンドを組み立てたら、モニタ本体背面の溝に斜め下の方向からモニタスタンドを差し込めば取り付け完了です。

モニタ側の根本にあるスイッチを押下するとモニタスタンドのロックが解除されます。モニタスタンドを装着した時と逆に手前方向に斜め上へ引き上げればモニタスタンドが取り外し可能です。

SONY INZONE M9のモニタ本体

続いて「SONY INZONE M9」のモニタ本体をチェックしていきます。

「SONY INZONE M9」はフレームレス構造で、2mm程度の外枠を含めて上左右の非表示領域の幅は9mm程度、下は17mm程度です。上左右は完全にフレームレスですが、下側フレームは数mm程度手前に出っ張ったフレームがあります。

「SONY INZONE M9」の背面はマットなホワイトカラーで、スタンドも含めて曲面を組み込んだホワイト&ブラックのデザインはPlayStation 5を想起させます。

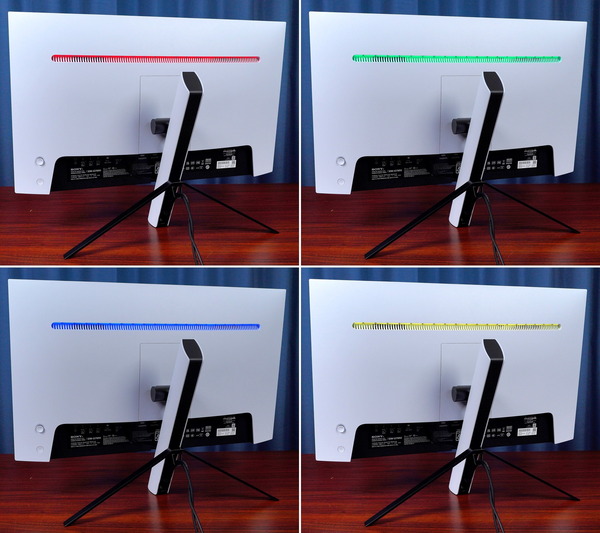

「SONY INZONE M9」はモニタ背面、中央から少し上寄りの窪み部分にLEDイルミネーションを搭載しています。

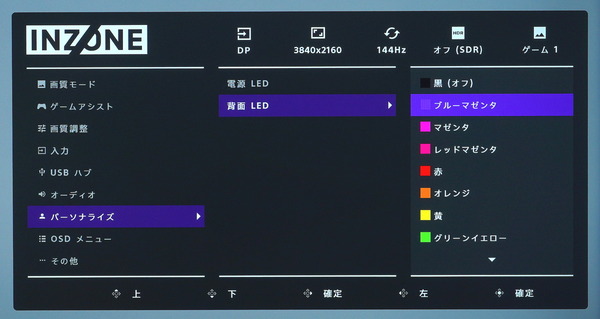

LEDイルミネーションの発光カラーはOSD設定メニューから13色で選択できます。完全に消灯させることも可能です。

モニタスタンドにはケーブルホルダーも付いているので、各種ケーブルを綺麗にまとめて配線できます。

「SONY INZONE M9」のモニタ本体の厚さは最厚部で80mmほどと最近の液晶モニタとしてはかなり厚みが大きくなっています。モニタ本体重量は4.5kg程度なのでモニターアームも問題ありません。

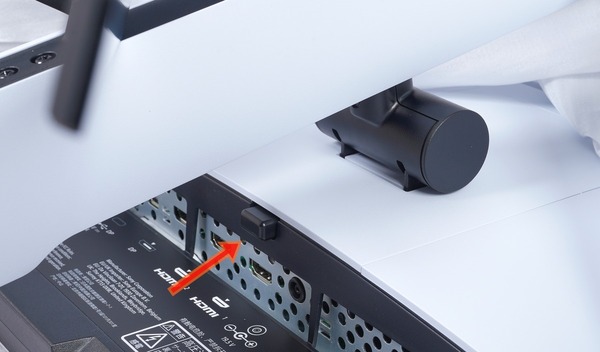

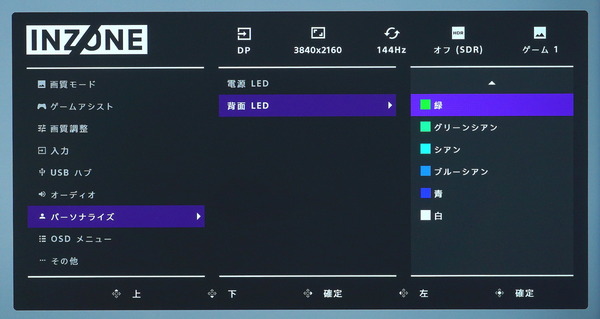

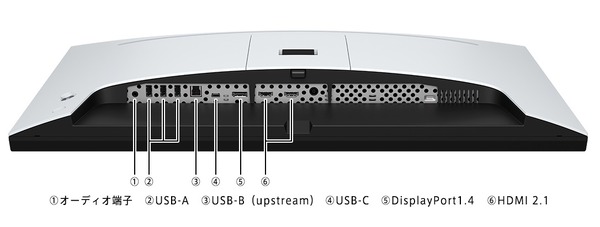

「SONY INZONE M9」の背面には下向き、左寄りに各種I/Oポートが実装されています。

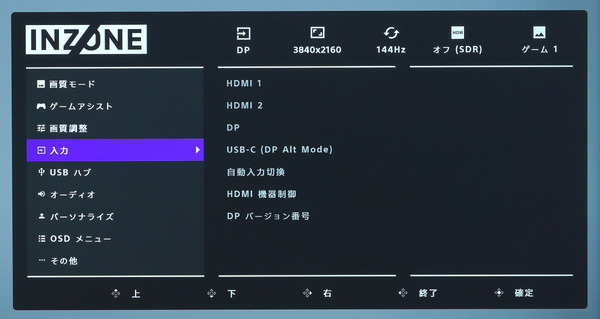

左から順番に、3.5mmヘッドホンジャック、ダウンストリームUSB3.0端子×3、アップストリームUSB3.0端子、1基のUSB Type-C(DP1.4対応のDisplayPort Alternate Mode)、1基のDisplayPort1.4、2基のHDMI2.1、DC端子が設置されています。KVM機能の使い方についてはこちらを参照してください。

「SONY INZONE M9」の付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に0度、上に20度となっています。

モニタの高さはモニタ本体とスタンドの付け根部分が上下に動く構造になっており、全高で409mm〜479mmの範囲内で調整できます。フレームが斜めなので、昇降するとモニタ本体が前後に動きます。

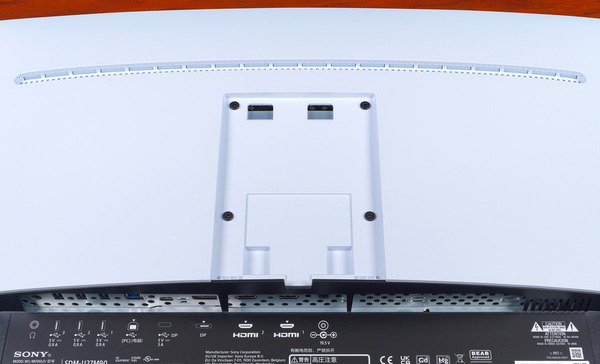

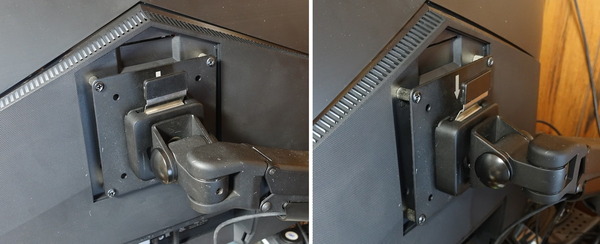

SONY INZONE M9はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。モニタ単体の重量も4.5kgほどなのでモニターアームを問題なく利用可能です。

なおVESAネジ穴が背面外装から窪んだ場所にあるモニタの場合、スライド式クイックリリースプレートを採用するモニターアームでは、背面外装とクリックリリースブラケットが干渉して設置できない可能性があります。また直接ネジ止めするタイプでも窪みの面積が狭くて、VESAブラケットとモニタ背面外装が直接干渉することも。

市販モニターアームのVESAブラケットがモニタ背面外装と干渉する場合はスペーサーやスタンドオフを使用してください。詳しくはこちらで。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

SONY INZONE M9のOSD操作・設定

「SONY INZONE M9」のOSD操作はモニタ背面の左下(正面から見て裏側の右下)に設置されているスティックボタンを使用します。

スティックは反応が微妙で、軽く倒すと検出されなかったり、逆にしっかりと倒したときにチャタリング的な2回押下検出になったり。最近では他メーカーでも見なくなったのですが、2010年代の一部モニタにあった感じの操作感です。スティックボタンの下にあるボタンは電源スイッチです。

スティックボタンを押下すると、画面右下に詳細設定メニューへのショートカットメニューが表示されます。

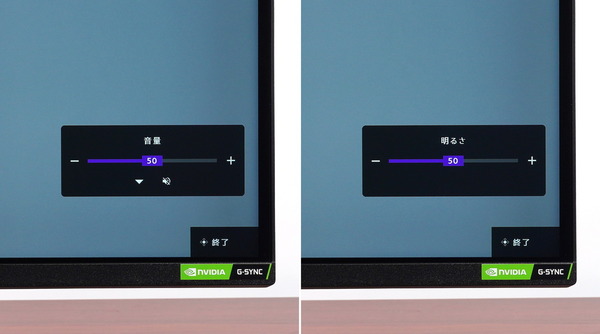

ショートカットメニューが非表示の状態で操作スティックを左右に倒すと”音量調整”、上下に倒すと”輝度調整”のショートカット設定が表示されます。

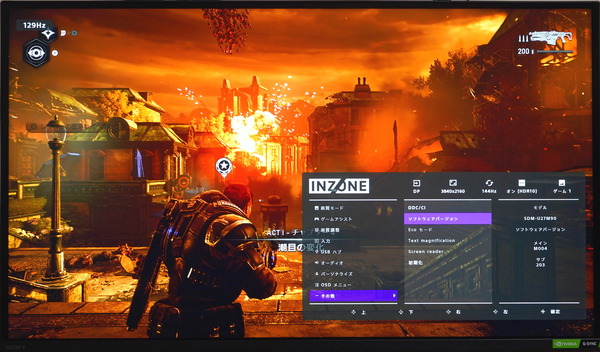

ショートカットメニューを表示してからスティックを操作するとモニタ右下にOSDメニューが表示されます。OSD表示領域は27インチの1/4程度となっており、文字も大きく視認性は良好です。

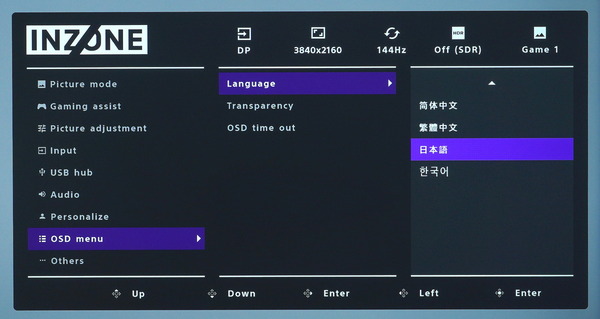

「SONY INZONE M9」のOSDメニューは標準で日本語UIです。誤って他の言語に変えてしまった場合は下記の手順で日本語UIに戻すことができます。

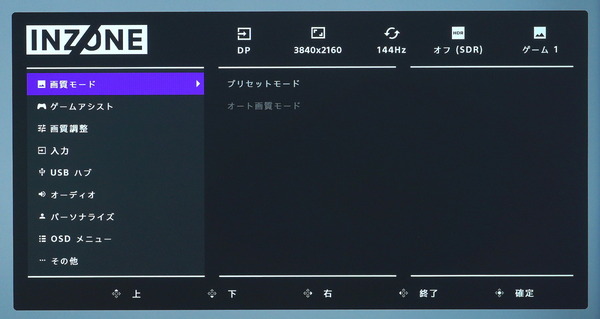

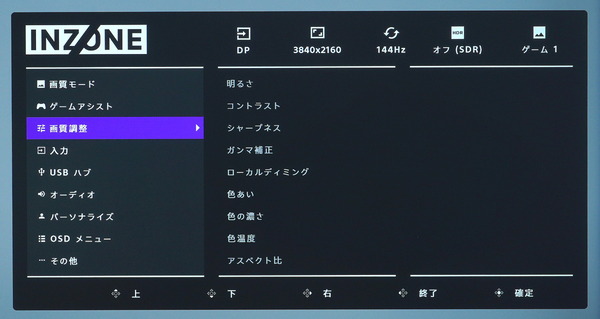

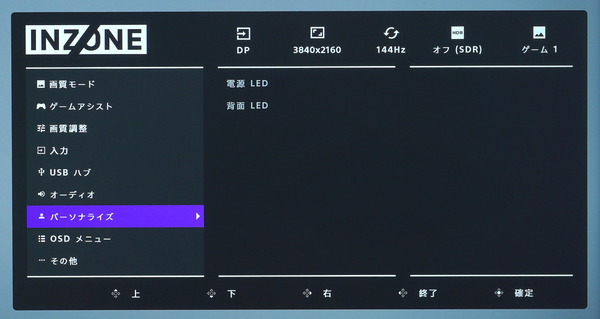

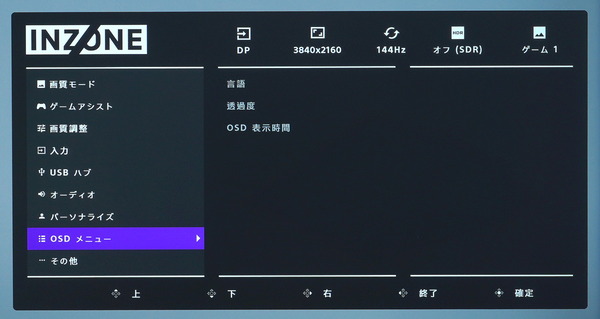

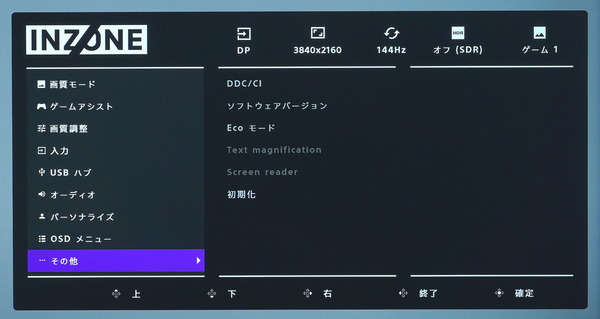

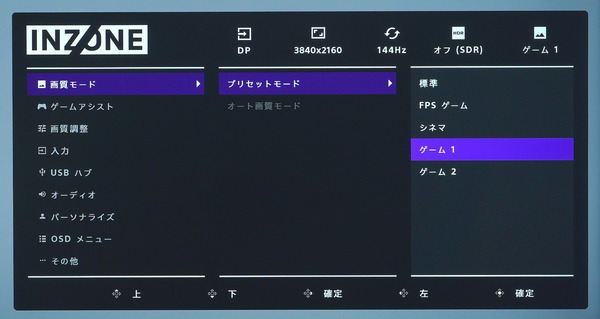

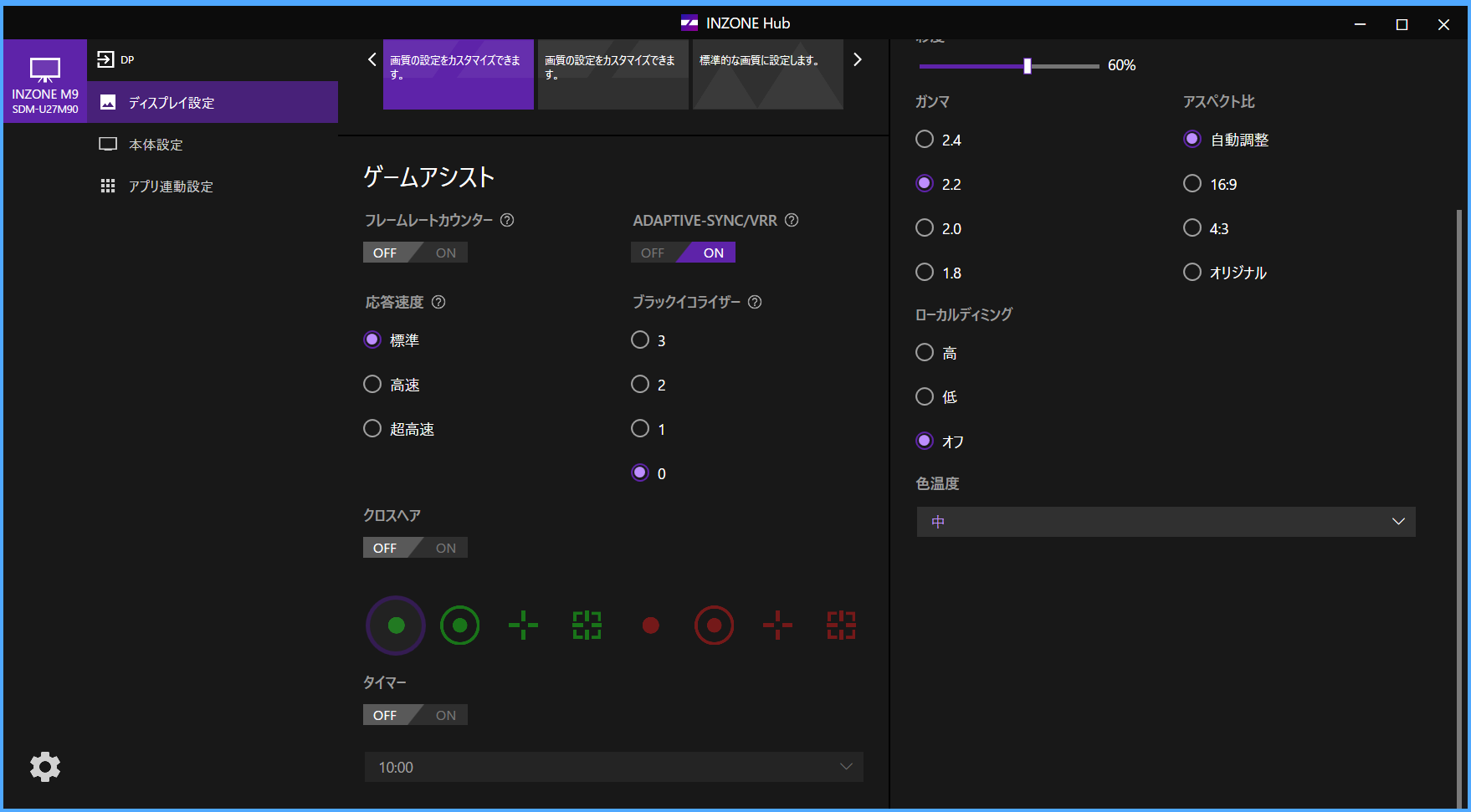

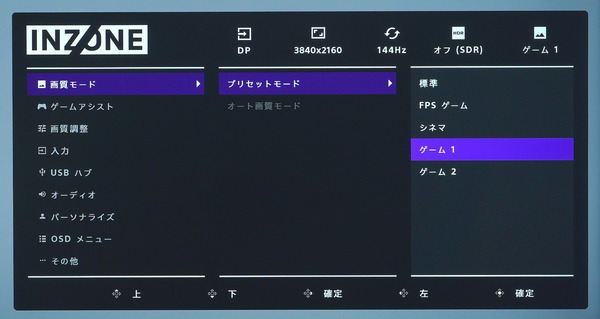

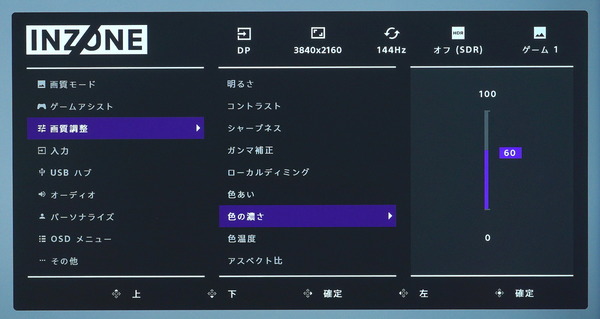

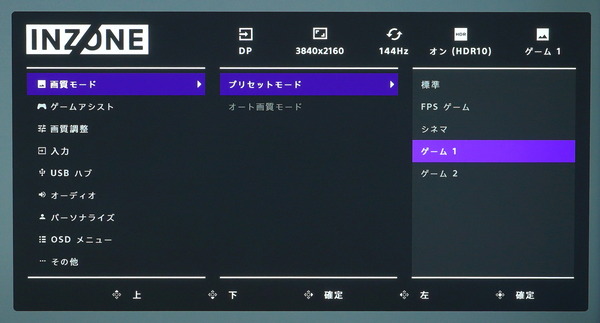

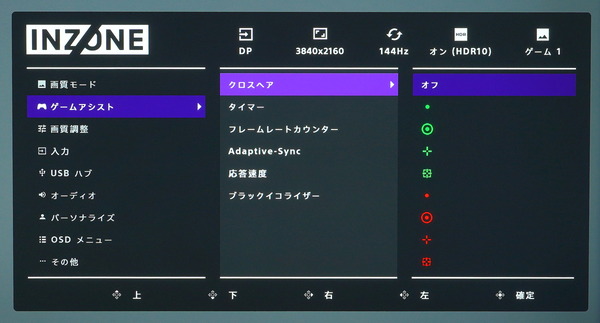

「SONY INZONE M9」のOSDメニューには大きく分けて、「画質モード」「ゲームアシスト」「画質調整」「入力」「USBハブ」「オーディオ」「パーソナライズ」「OSDメニュー」「その他」の9個の項目が用意されています。

「SONY INZONE M9」では、「標準」「FPSゲーム」「シネマ」「ゲーム1」「ゲーム2」の5つの画質モードが用意されており、初期設定では「ゲーム1」が選択されています。

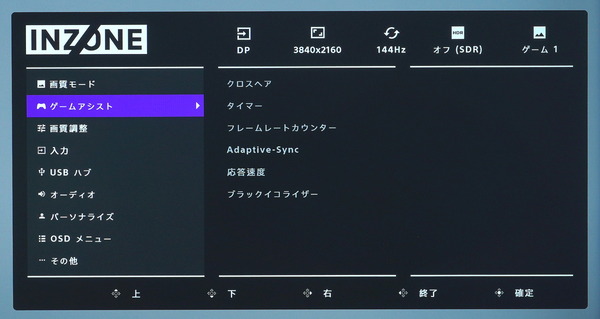

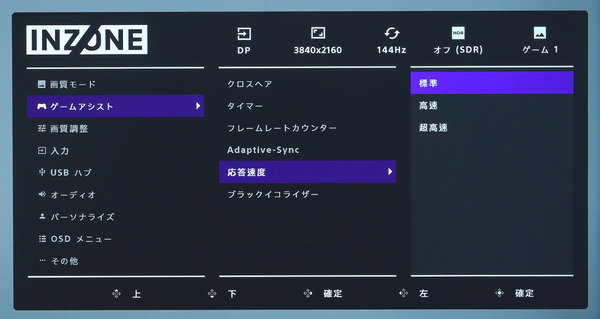

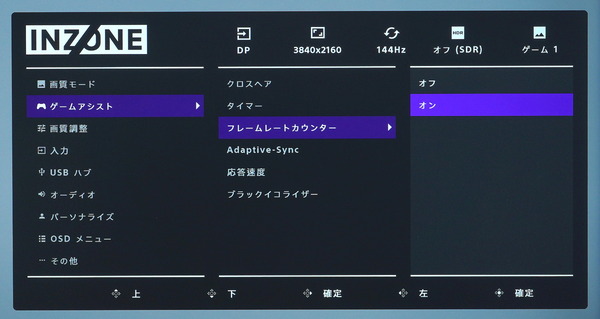

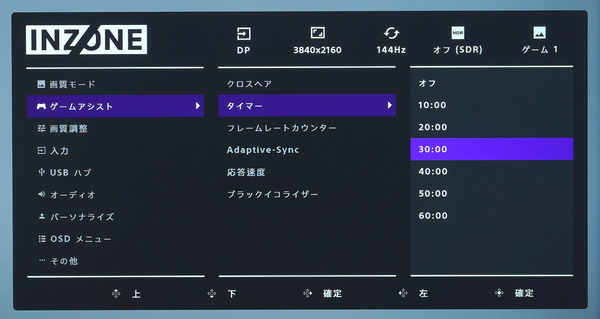

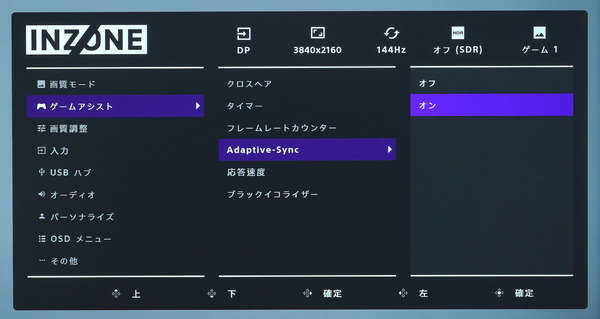

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで上から2つ目の「ゲームアシスト」に配置されています。

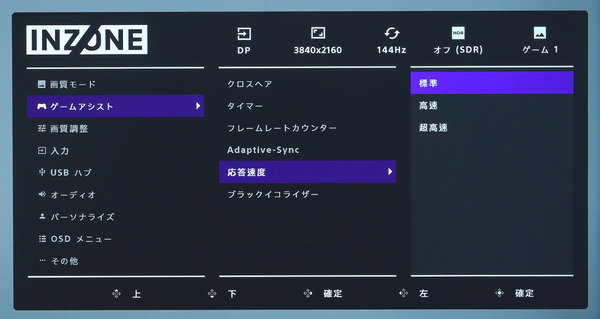

一般にオーバードライブと呼ばれる応答速度を調整する機能は、SONY INZONE M9では「応答速度」の名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度を標準、高速、最高速の3段階で設定ができて、標準設定は標準になっています。

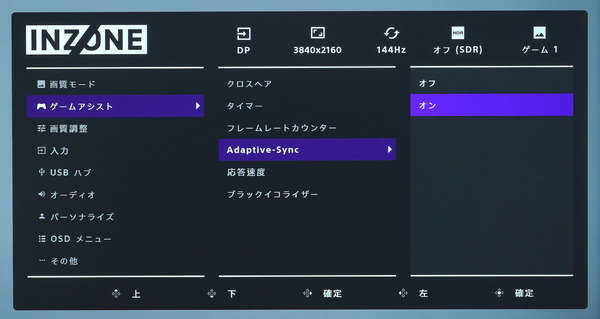

可変リフレッシュレート同期機能は「Adaptive-Sync」(HDMI接続時はVRR)の名前で設定項目が配置されています。

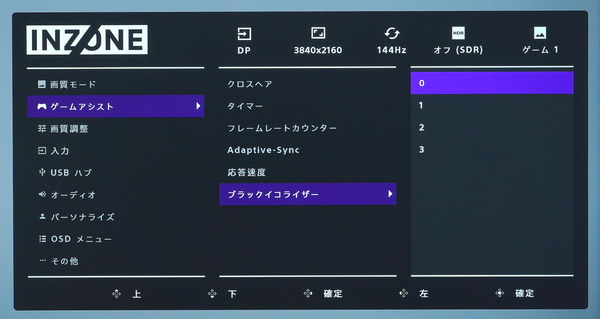

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「ブラックイコライザー」も用意されています。

補正強度はレベル0~3の4段階で設定が可能です。標準設定ではレベル0(おそらく機能OFFの状態)が設定されており、レベルを上げるほど明るくなります。

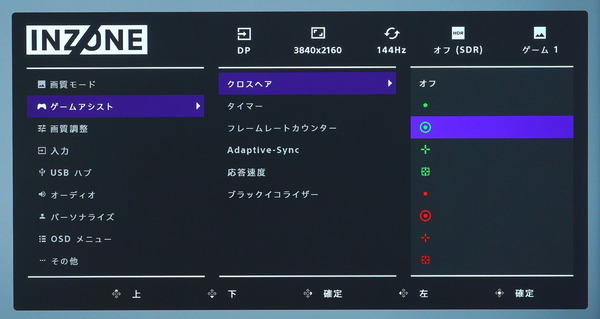

ゲーミングのメニューではその他にも、リフレッシュレートの表示や照準点の表示などゲームのプレイに便利な機能の設定が行えます。照準点のカラーが白色のみなのは少し不便かもしれません。

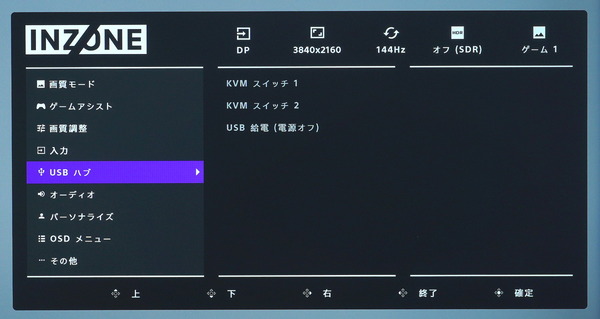

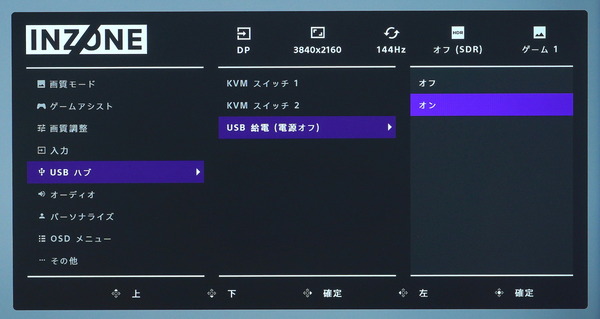

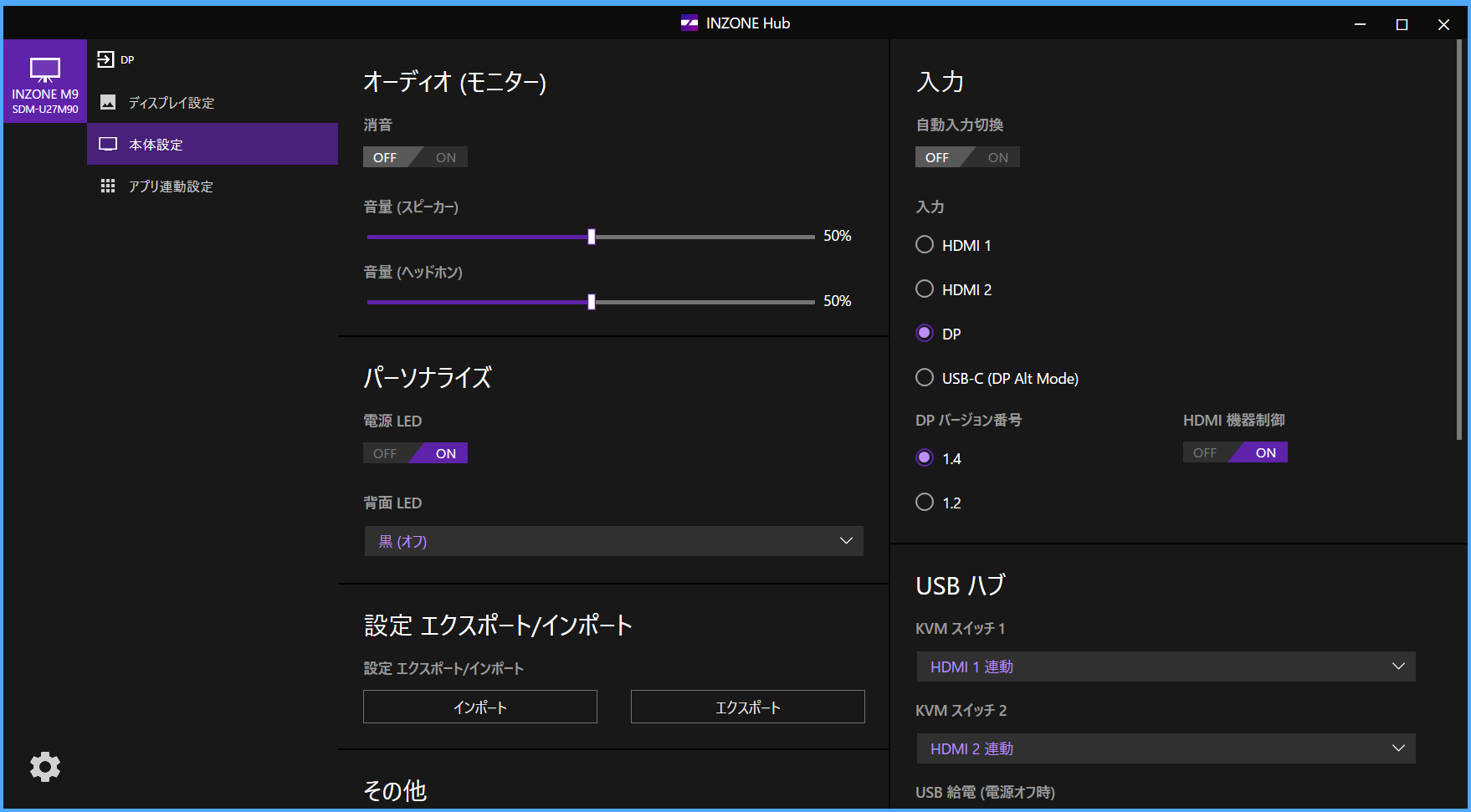

一部のモニタではモニタ電源がオフやスリープの時にUSBハブ端子への電力供給が止まる仕様になっていることがありますが、「SONY INZONE M9」では画面スリープ中も電力出力を行う設定が用意されています。

INZONE Hubについて

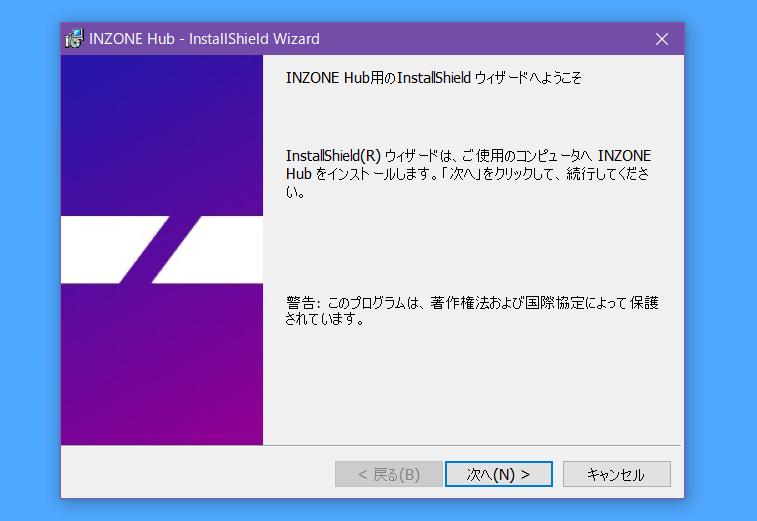

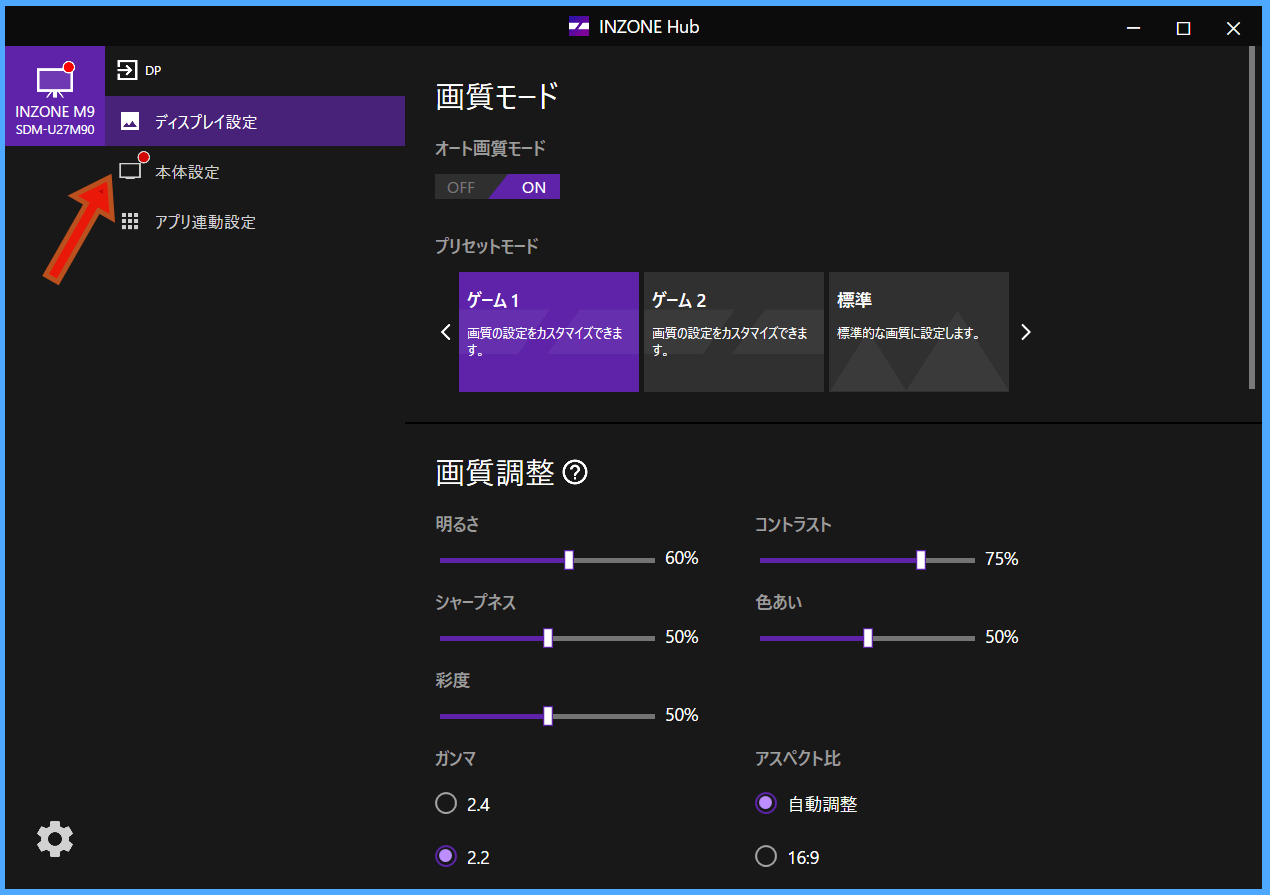

「SONY INZONE M9」はDisplayPort接続のDDC/CIや、モニタのアップストリーム端子にUSBケーブルを使用してPCと接続することで(もしくはUSB Type-Cビデオ入力で接続)、PCから専用アプリケーション「INZONE Hub」を介してモニタを管理できます。

INZONE Hubは公式サポートページからダウンロードできます。導入方法はインストーラーをダウンロードしたら起動して、後はポチポチとクリックしていくだけです。

「SONY INZONE M9」はUSBアップストリームケーブルかUSB Type-CケーブルでPCと接続することで、モニタに実装された3基のUSB3.0端子をハブポートとして使用できますが、INZONE HubでPCからモニタを管理したいだけであれば、DisplayPortケーブルを介したDDC/CIでも同アプリを使用できます。

DisplayPortケーブルだけでINZONE Hubを使用する場合は、OSD設定メニューから予めDDC/CIを有効にしておいてください。

INZONE Hubからは「SONY INZONE M9」のOSD設定をほぼ全て調整できます。いちいちモニタの背面にある操作スティックを弄る必要がないので、非常に便利な機能です。

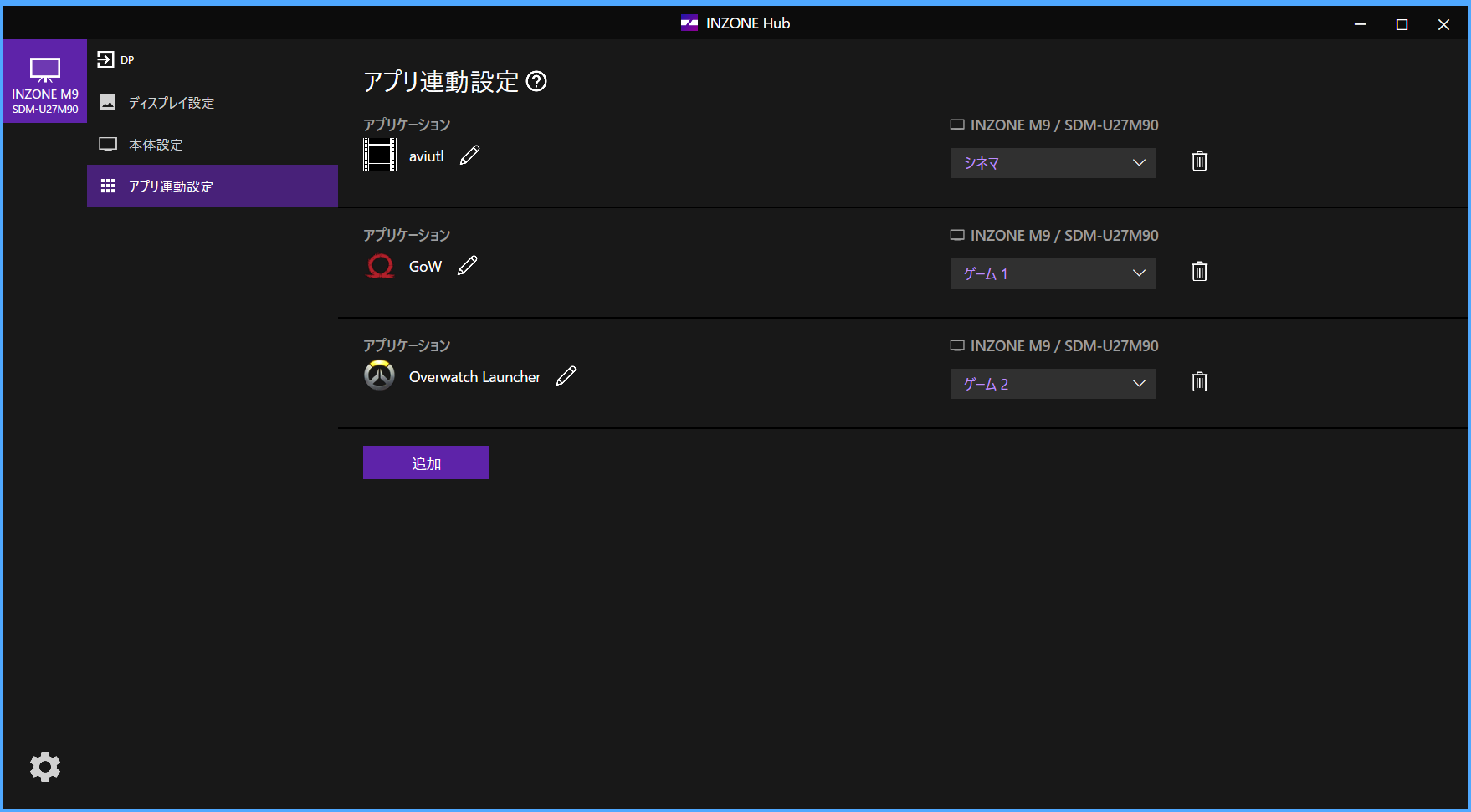

INZONE HubにはWindowsアプリケーションとの連動機能があり、個別のPCゲームなどアプリケーションを登録しておくと、そのゲームがアクティブになった時にペアにした画質モードに自動的に切り替えてくれます。

KVM機能について

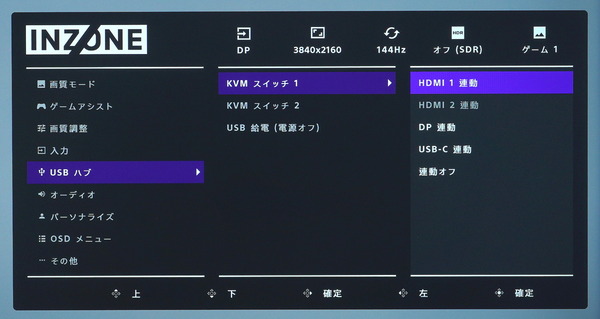

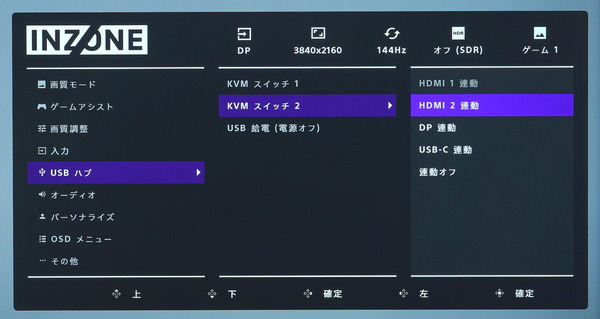

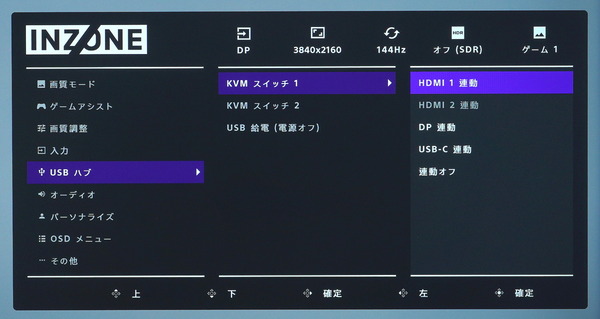

「SONY INZONE M9」に搭載された3基のUSB Type-Aポートはハブ端子として使用でき、USB機器を接続するPCやゲーム機についてはOSD設定のKVM機能で変更できます。

USB Type-C端子は対応PCを接続すればビデオ出力とデータ通信の両方を同時に使用できますが、単純にデータ通信のアップストリーム端子としても使用できます。

なお後述のUSB Type-BはUSB3.2 Gen1対応ですが、USB Type-Cのデータ通信速度はUSB3.2ではなくUSB2.0です。

USBマウス・キーボードの接続やUSBメモリで数MB程度のデータ共有といった用途なら問題ありませんが、外付けSSD/HDDで大容量データの転送には不向きなので注意してください。

USB Type-C端子で接続したPCからハブポートを認識させたい場合、”KVM スイッチ 1”を変更します。

USB Type-Cでビデオ出力も行うのであれば”USB Type-C連動”を選択し、単純にデータ通信だけであればPCのビデオ出力が繋がっているポート(HDMI1/HDMI2/DPのいずれか)を選択します。

USB Type-B端子で接続したPCからハブポートを認識させたい場合、”KVM スイッチ 2”を変更します。PCのビデオ出力が繋がっているポート(HDMI1/HDMI2/DPのいずれか)を選択します。

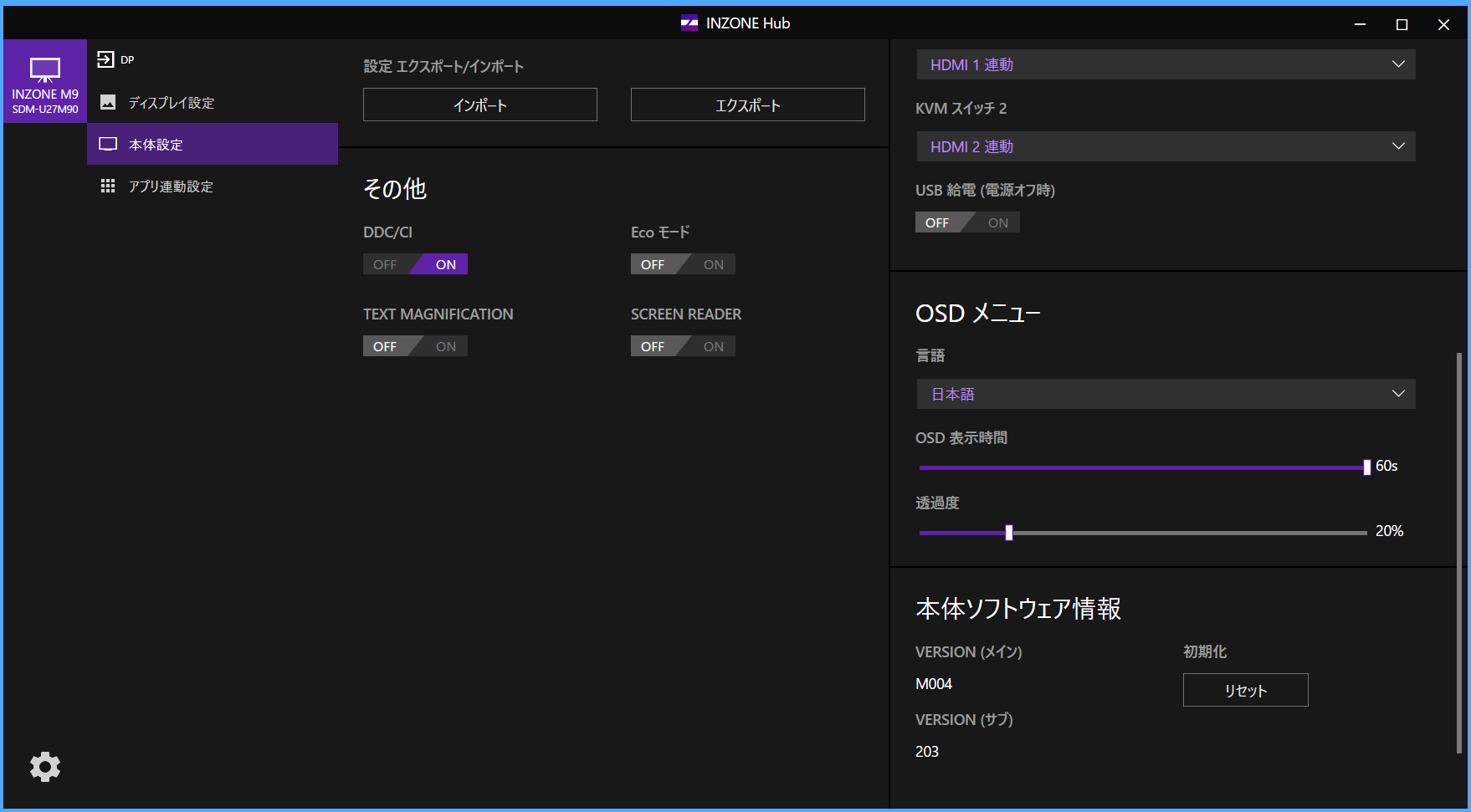

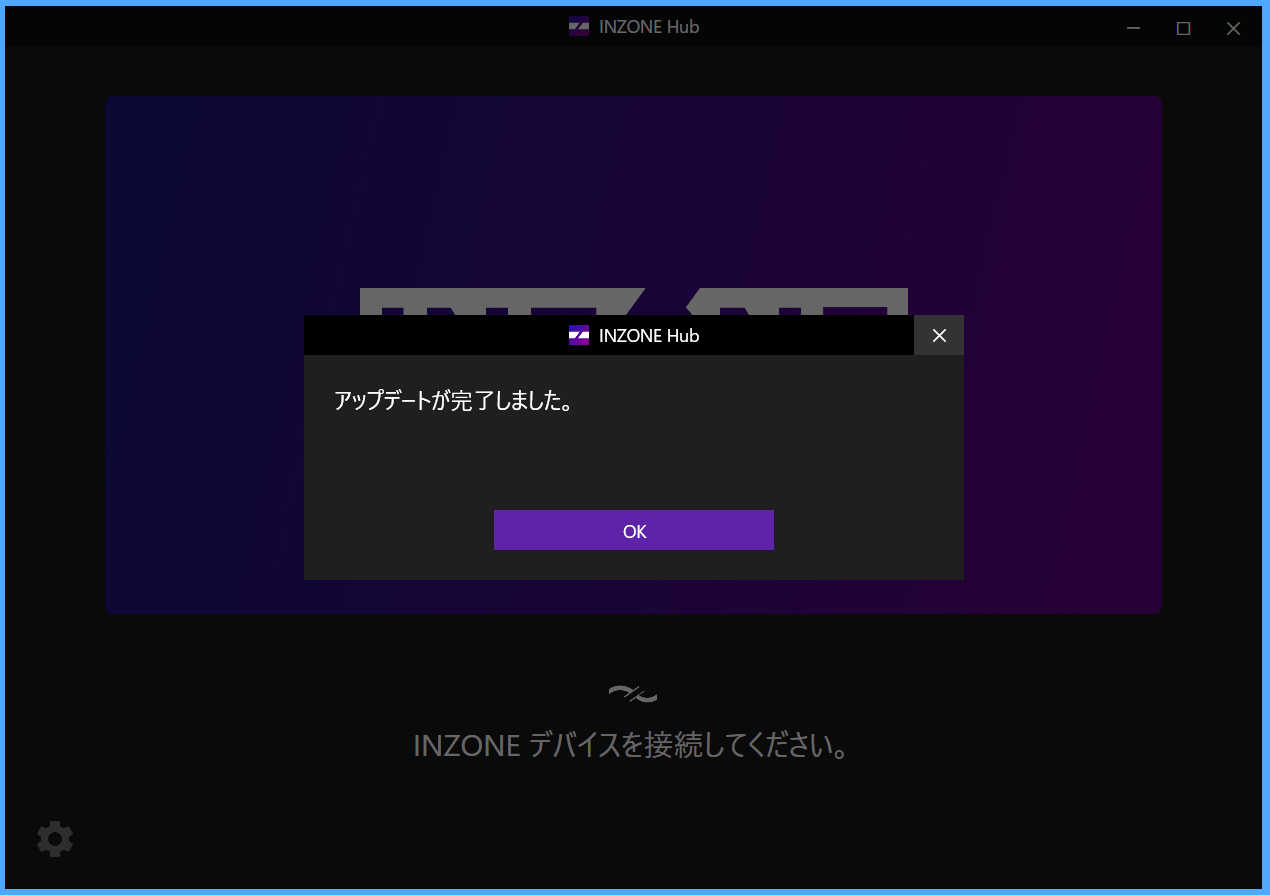

ファームウェアアップデートの方法

「SONY INZONE M9」のフォームウェアアップデート方法を紹介します。

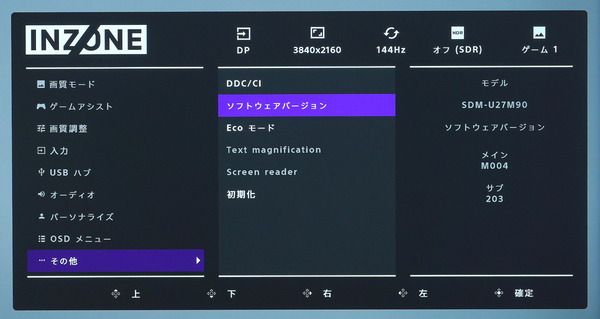

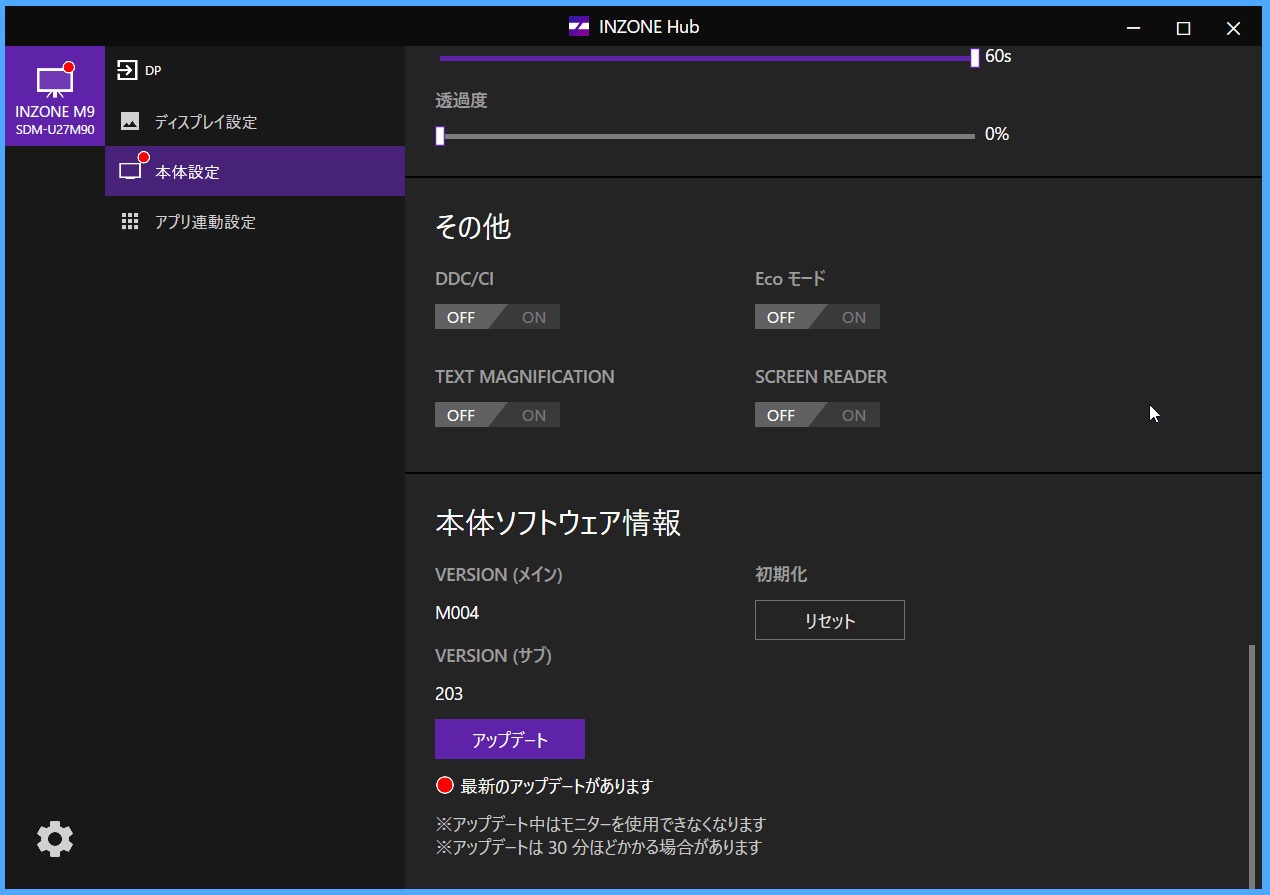

発売前予約を含め初期に販売された製品(ファームウェアバージョン:M004)は、DisplayPortやUSB Type-Cで接続した機器との相性によって正常に表示できない不具合が確認されています。

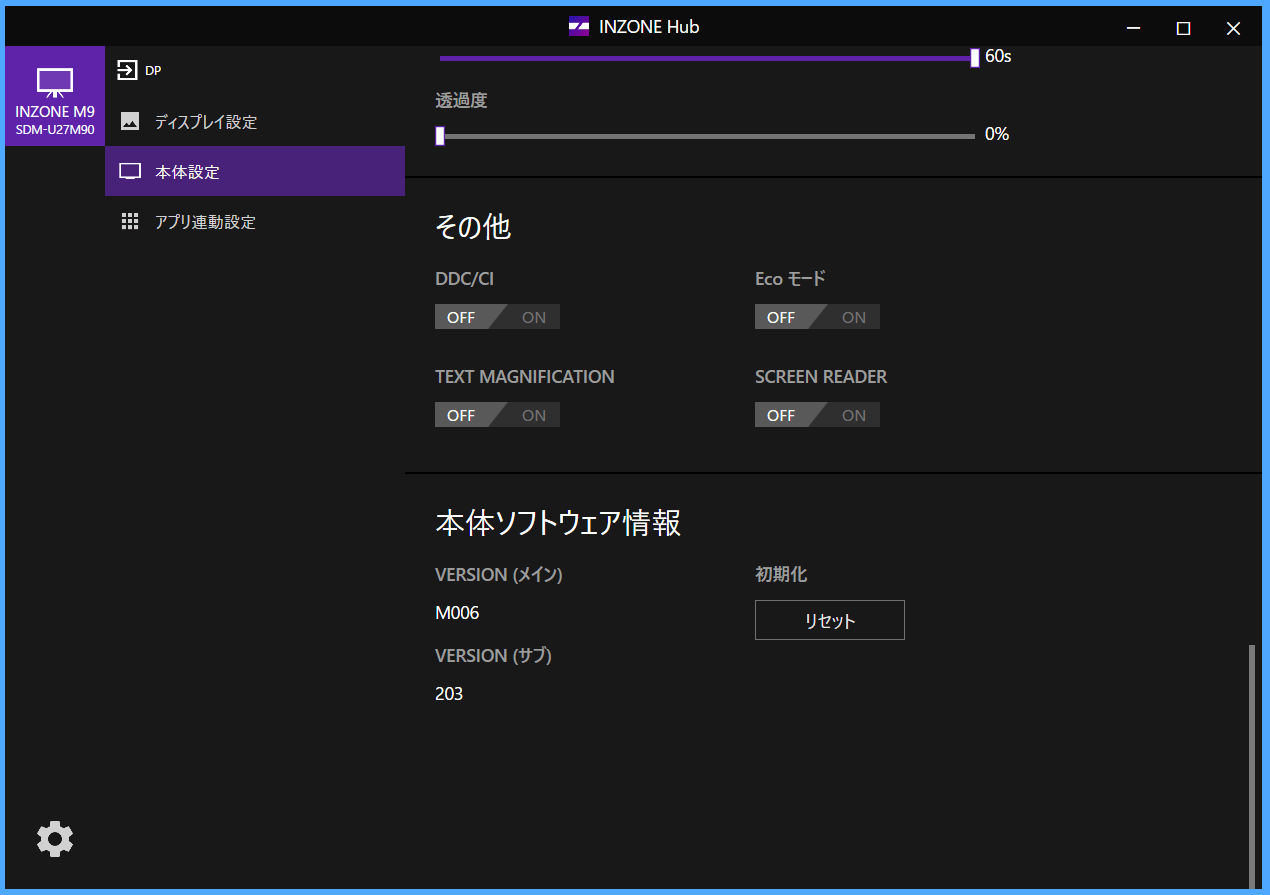

その他の軽微なものも含めて2024年現在最新バージョン M010では多くの不具合が修正されているので同製品を購入したら、最初にファームウェアバージョンの確認と、最新FWへのアップデート推奨です。

ファームウェアバージョンはOSDメニューから確認できます。

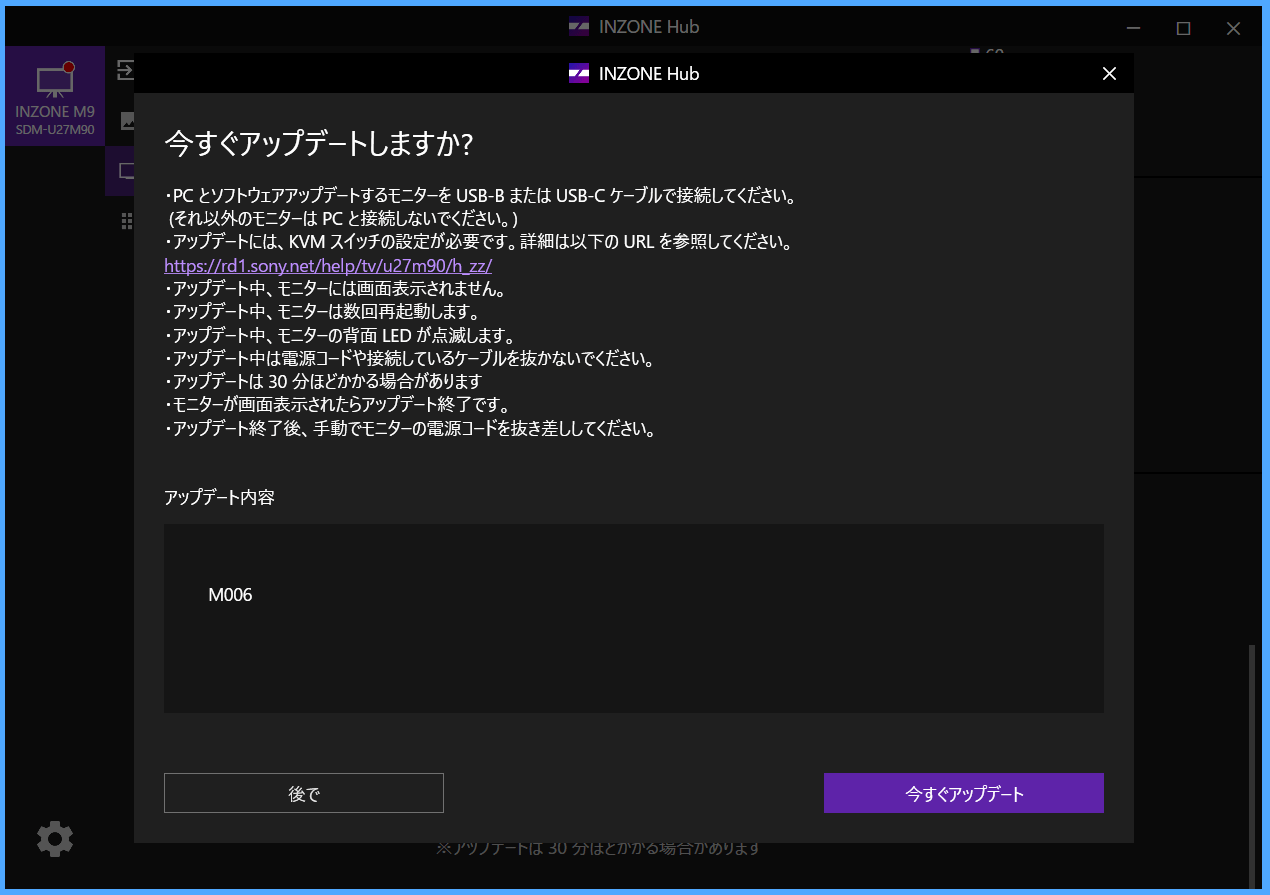

「SONY INZONE M9」のフォームウェアをアップデートするには、モニタを表示できるPC(インターネット接続あり)と、USBアップストリームケーブルが必要になります。

USBアップストリームケーブルはUSB Type-C(データ通信のみ)、USB Type-BのどちらでもOKです。なければ購入する必要がありますが、ともあれPCのUSBポートと接続できるケーブルを用意してください。

PCと接続するUSBケーブルとビデオ入力をOSDメニューのKVMスイッチ 1/2にリンクさせてください。

HDMI1で表示してアップデートを行う場合、USB Type-Cで接続するならKVMスイッチ1、USB Type-Bで接続するならKVMスイッチ2の設定を”HDMI1連動”に変更します。

マウス・キーボードやUSBメモリ等をモニタのUSBハブポートに接続して、PCからモニタUSBハブに繋がっていることが確認できたら、専用ソフトウェアINZONE Hubを開きます。

PCがインターネットに接続されていればINZONE Hubが自動的に「SONY INZONE M9」のファームウェアアップデートの有無を確認し、アップデートがあれば左側メニューの本体設定に赤色丸のインジケーターが点灯します。

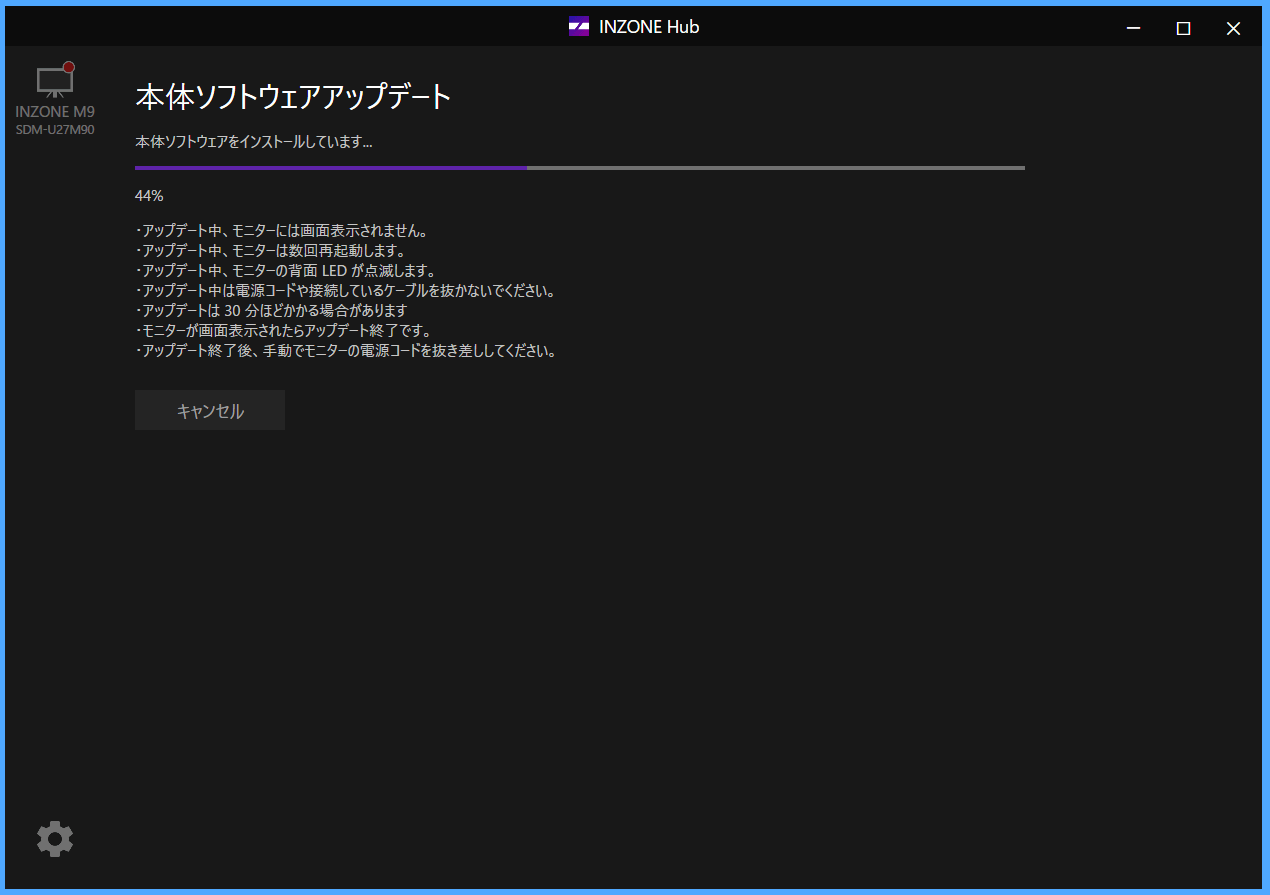

本体設定の項目を開いて下にスクロールするとアップデートのアイコンが表示されるので、後はポチポチとクリックしてくだけです。

ファームウェアアップデートの最後の方で一度、映像が途切れて『〇〇入力の信号なし』と表示されますが、そのまま放置すると自動的に電源が切れて、再起動します。再起動したらINZONE Hubでファームウェアアップデート完了の表示が出ているはずです。

最後に念のため、ファームウェアバージョンが変わっているか確認しておいてください。

初期FWで発生していた不具合について

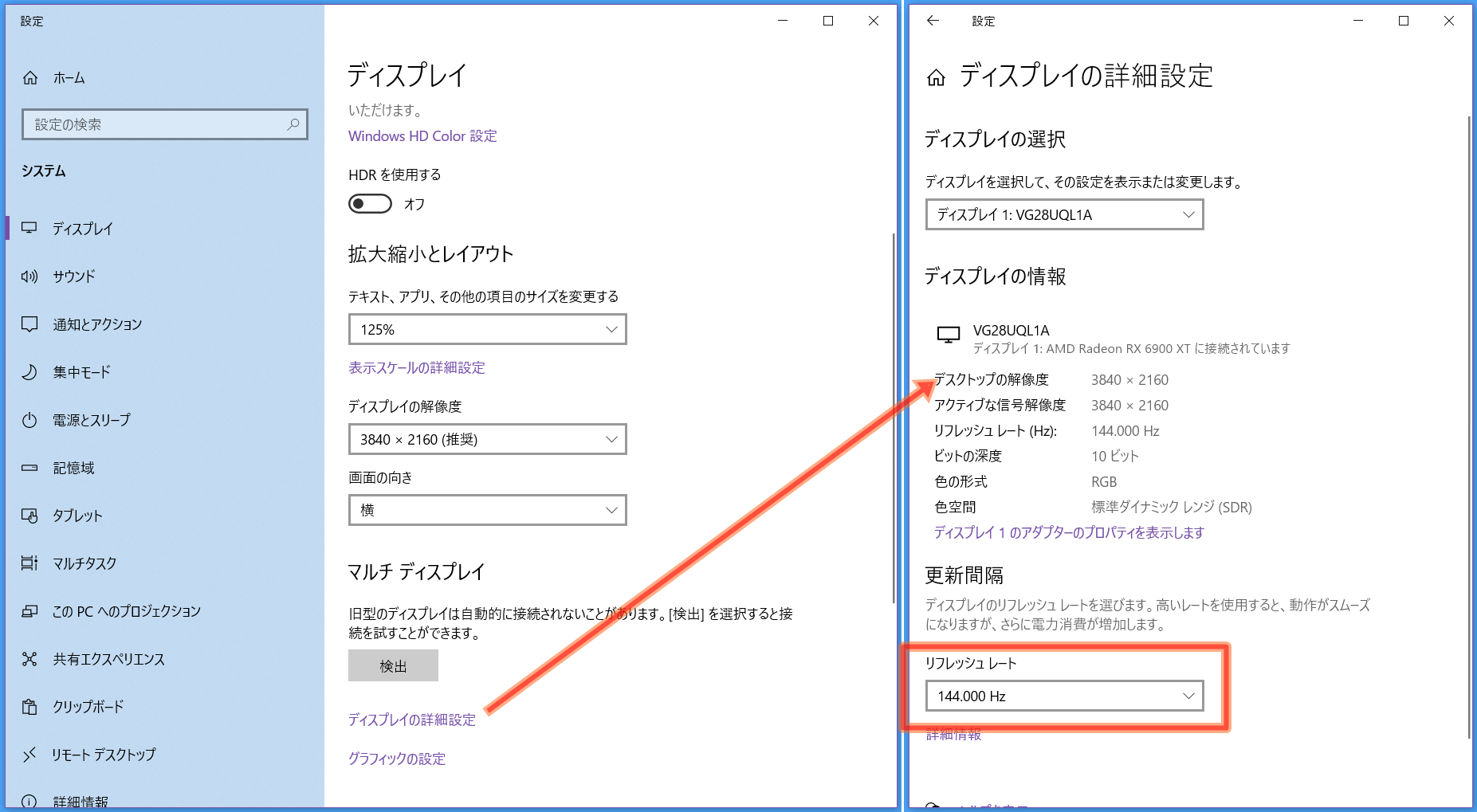

2023年6月に配信済みの最新ファームウェア M010で、『ビデオ入力が検出されずブラックアウト』、『Windows上のリフレッシュレート設定に同期せず144Hz固定』などの不具合は解消されています。

ファームウェアアップデート方法はこちらを参照してください。

SONY INZONE M9の発色・輝度・視野角

「SONY INZONE M9」の発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがSONY INZONE M9の液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機EL(OLED)パネルの2種類があります。さらに、PCモニタで一般的な液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類に大別されます。

各ディスプレイパネルの特性を簡単にまとめると次の表のようになります。

| ディスプレイパネルの簡易比較表 | ||||

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) |

〇〇 | 〇 量子ドットなら〇〇 |

△ | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) |

〇〇 | △ | 〇 | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | コンマms級 | 〇 (遅いものもある) |

△ | 〇 |

| 大型テレビ | 40~80インチ超まで幅広く採用 | 近年は 採用なし |

||

| 最大輝度 | △ | 〇〇 高輝度FALDなら1000nits超も |

– | |

| ハロー現象 Backlight Blooming |

発生しない | FALDでは発生 | – | |

| 焼付の可能性 | あり | 発生しない | ||

| 価格 (高リフレッシュレート) |

× | △ (×) | △ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能・特性の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

「SONY INZONE M9」は144Hzの高速リフレッシュレートながら、IPS液晶パネルが採用されているので視野角も良好です。

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・色再現性・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。

検証にはカラーフィルター式(色差式)で比色計と呼ばれるCalibrite Display Plus HLとDatacolor Spyder X2 Ultra、そして分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

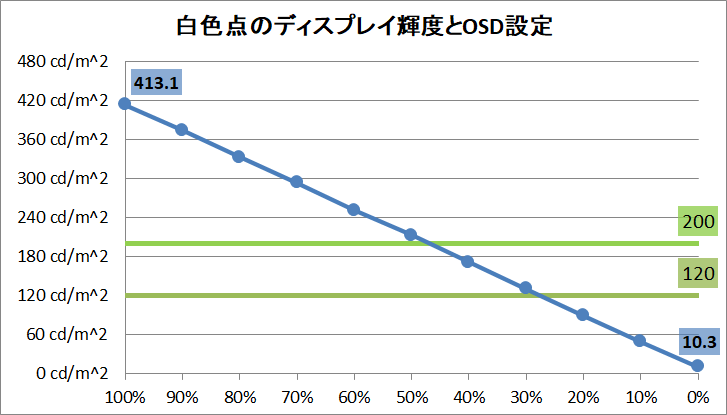

「SONY INZONE M9」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「SONY INZONE M9」において、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度25%前後、室内照明に依りますが個人的に見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度50%前後です。

「SONY INZONE M9」はSDR表示でも最大輝度が400cd/m^2以上なのでけっこう明るいモニタです。

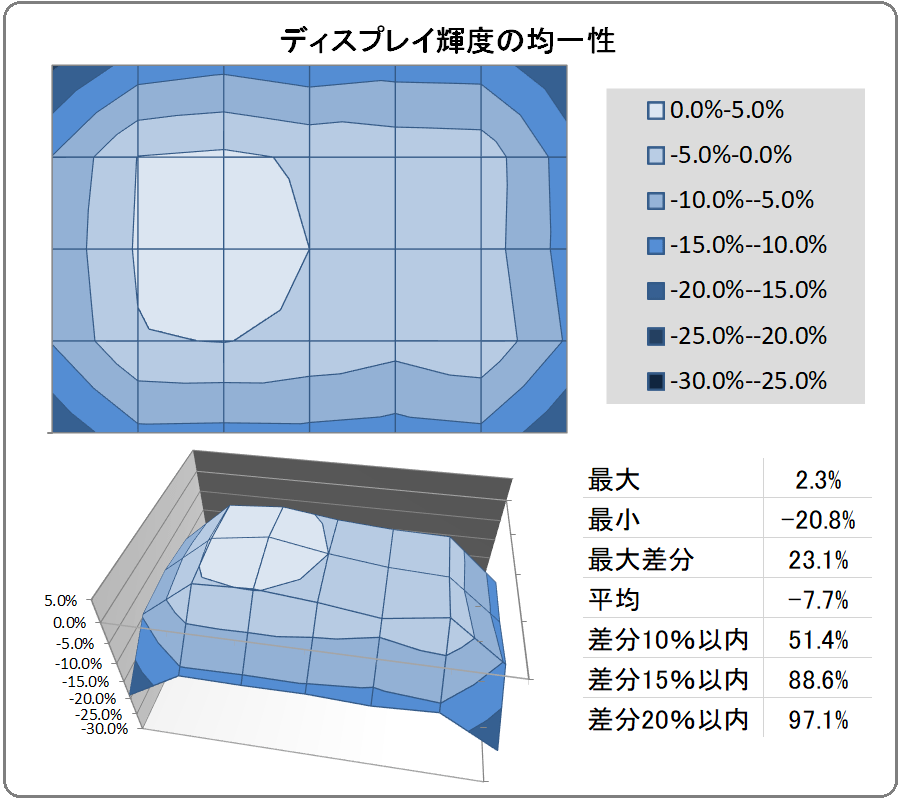

「SONY INZONE M9」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「SONY INZONE M9」は中央に限って言えば輝度分布は平坦で良好なのですが、周辺にいくと輝度の低下が大きくなり、全体では台地のような分布です。

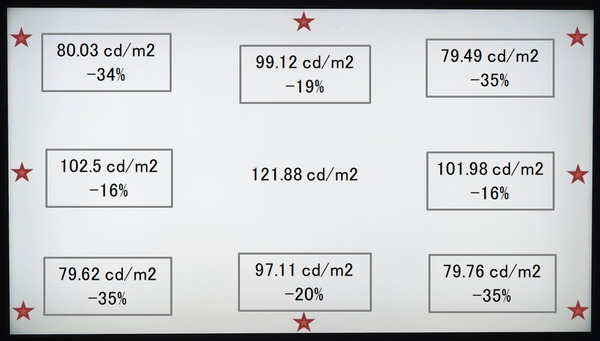

液晶モニタにおいて輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので、同様に中央120cd/m^2を基準にして個別に測定したところ次のようになりました。

「SONY INZONE M9」はやはり四隅の輝度低下が30%程度と大きいので、下のような白色画面だけでなく比較的に単調な色味の画面では四隅が暗くなっているのを感じやすいと思います。

「SONY INZONE M9」は中央大部分の均一性が優れているので、相対的にも外側5cm幅程度の四角枠部分で輝度低下が気になるという人は多そうです。

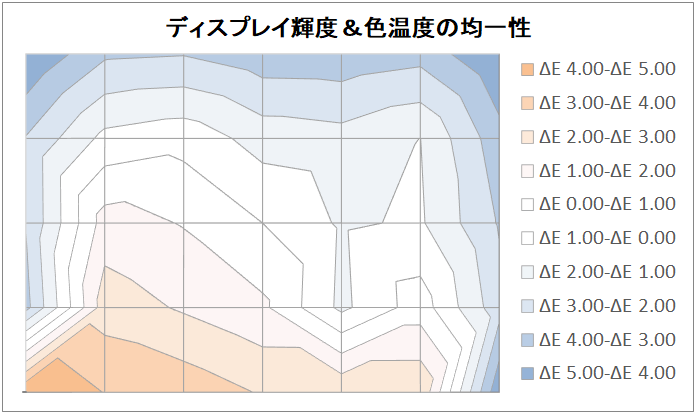

参考までに輝度と色温度による色差の分布です。「SONY INZONE M9」の場合、中央を白色基準として上側が寒色寄り、下側が暖色寄りな傾向ですが、色差の主な要因は輝度低下となっており、色温度の変化はそれほど感じません。

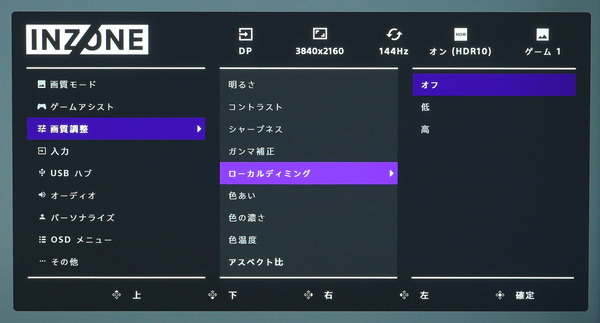

「SONY INZONE M9」は96分割のローカルディミングに対応していますが、HDR表示だけでなくSDR表示でもローカルディミングを有効化できます。ローカルディミングの詳しい動作についてはHDRに関する章で説明します。

直下型LEDバックライトを採用する一部の製品では、ローカルディミング無効化のSDR表示でもバックライト配列による縞模様が浮かぶことがあります。

「SONY INZONE M9」もゲームプレイなど一般的なカラー表示では問題ないのですが、白色単色表示のような特定の表示では縦縞模様が薄っすらと見えました。写真にするのが難しいのですが、何となく見えると思います。

カラフルなゲームプレイであれば問題ないのですが、白色背景のブラウジング用途やクリエイター向けとしては気になるかもしれないので注意してください。

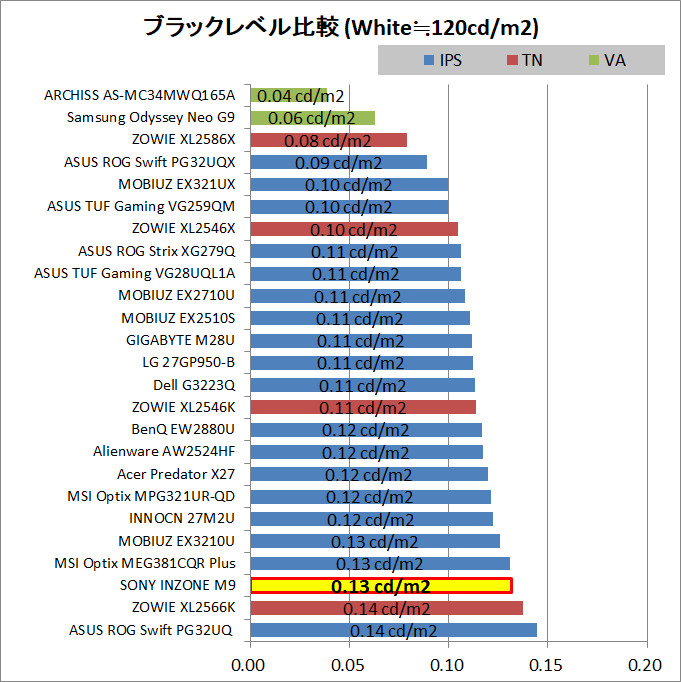

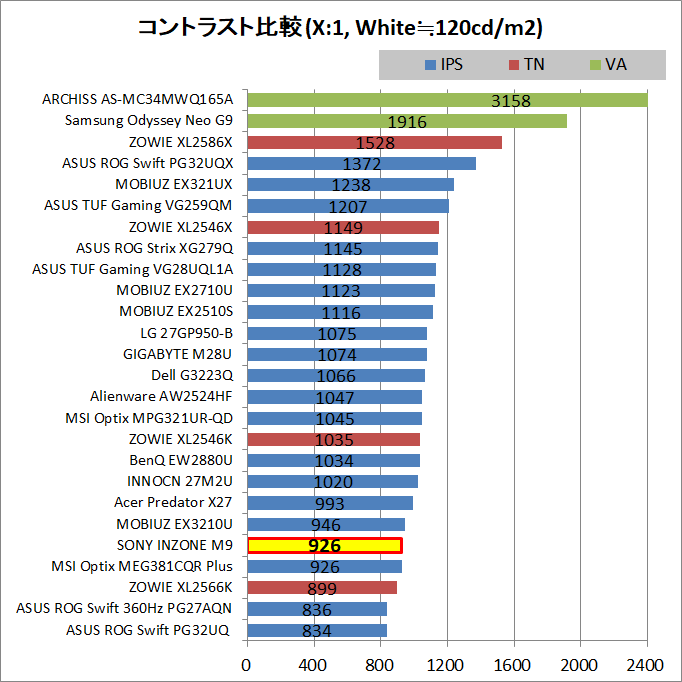

画面中央の白色点が約120cd/m2になるOSD設定において「SONY INZONE M9」のブラックレベルを測定したところ次のようになりました。

この時のコントラスト比も算出したところ次のようになっています。

なおコントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁での測定になるため測定精度が若干怪しく、ブラックレベル0.01の差でコントラスト比が大きく変わるので参考程度と考えてください。

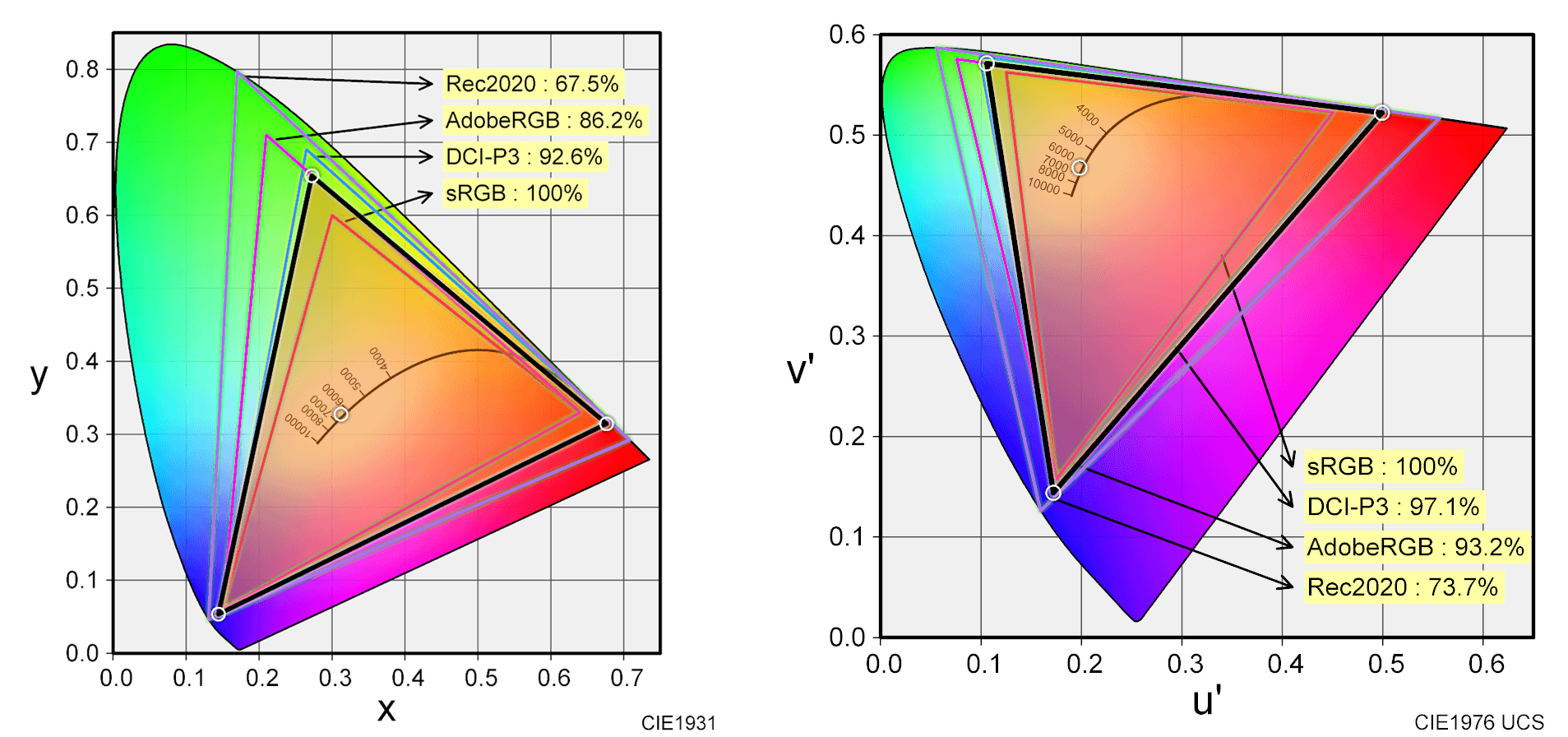

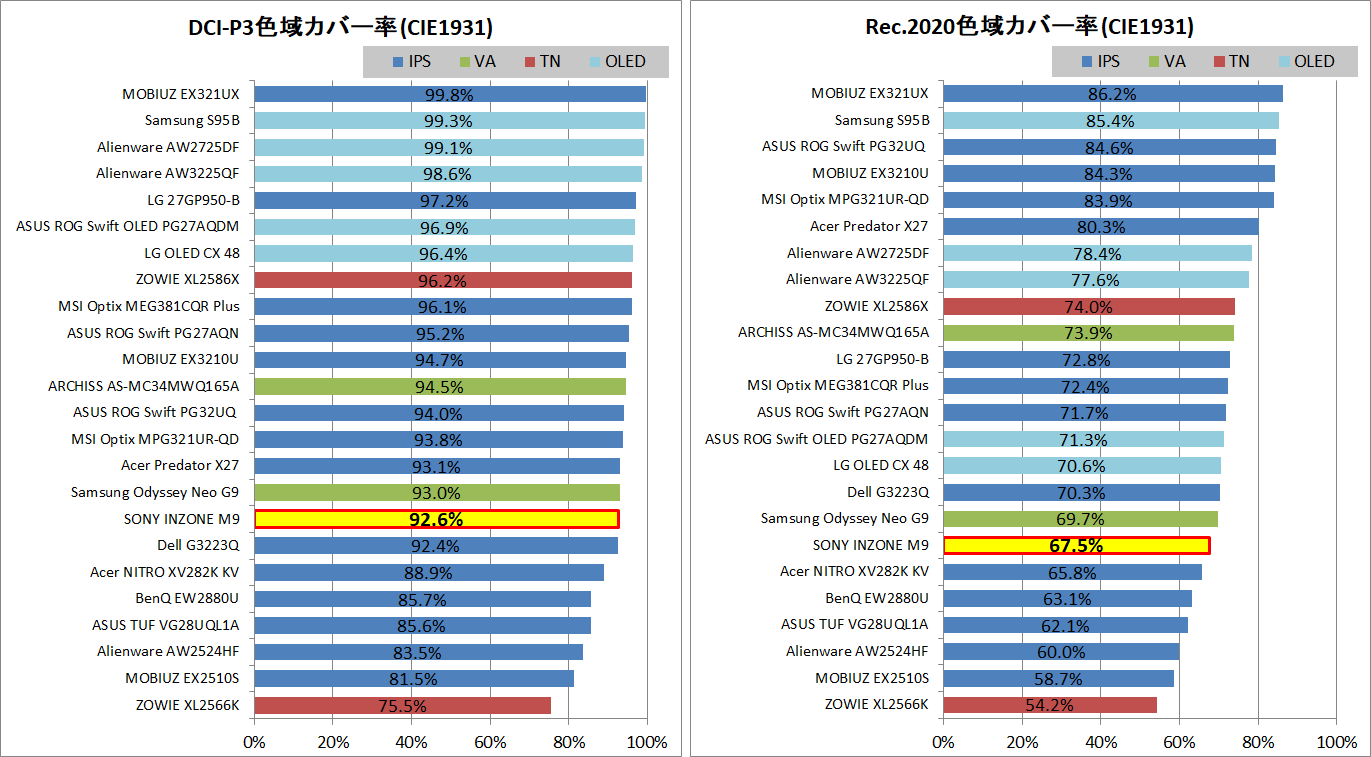

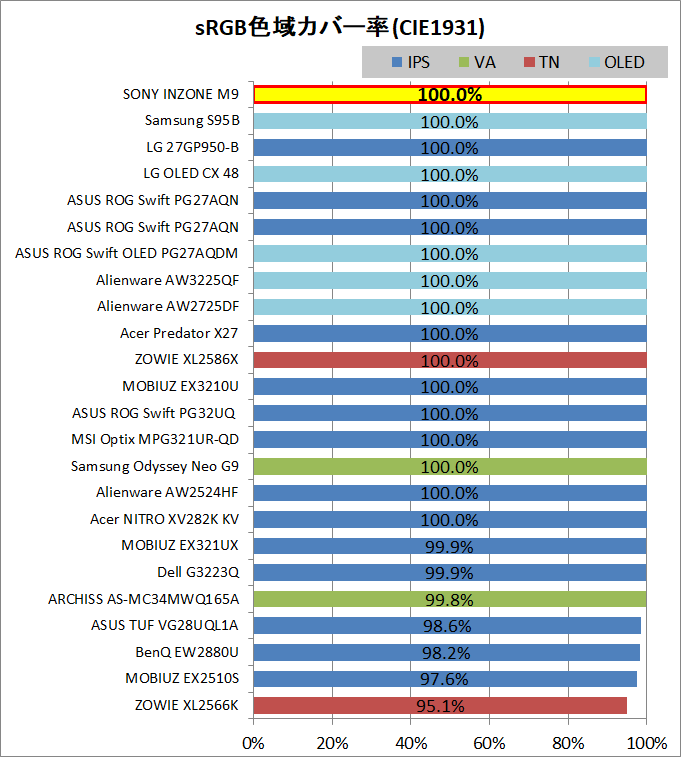

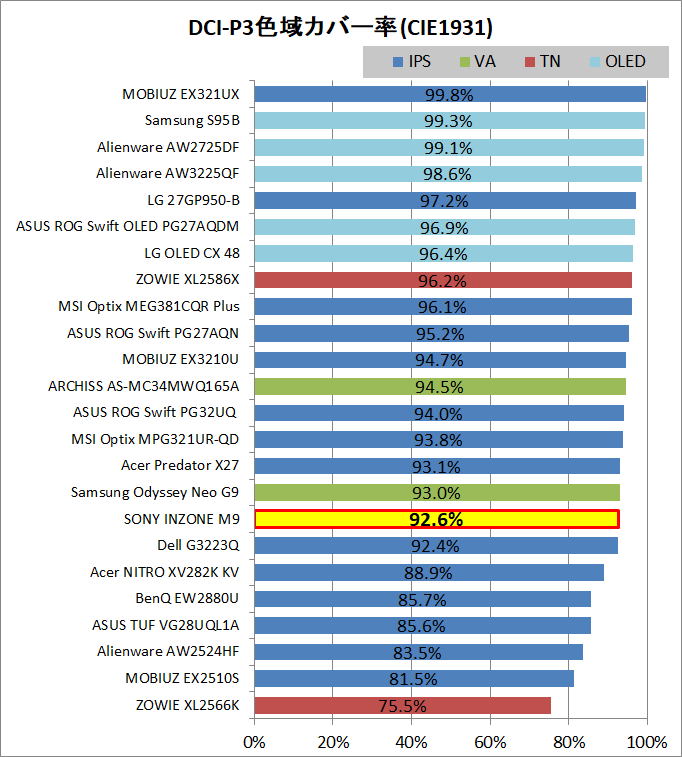

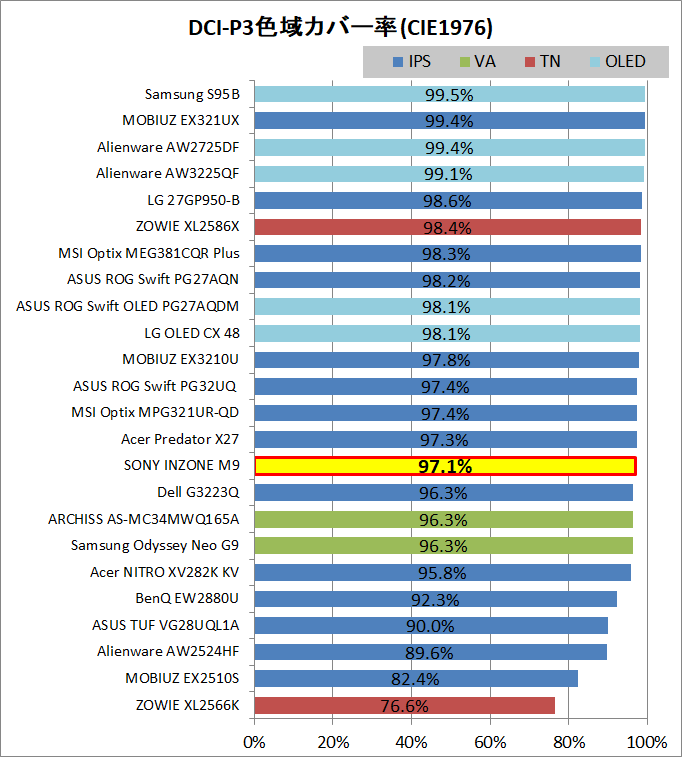

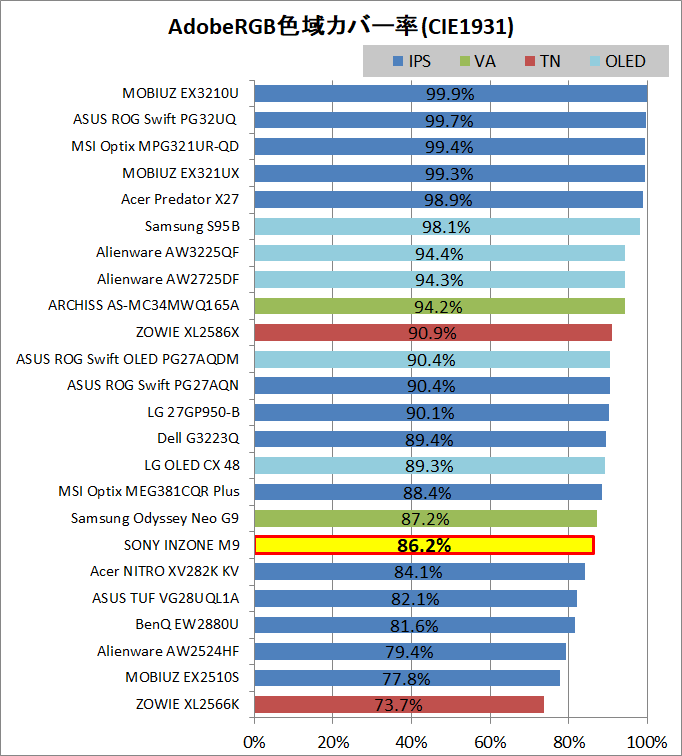

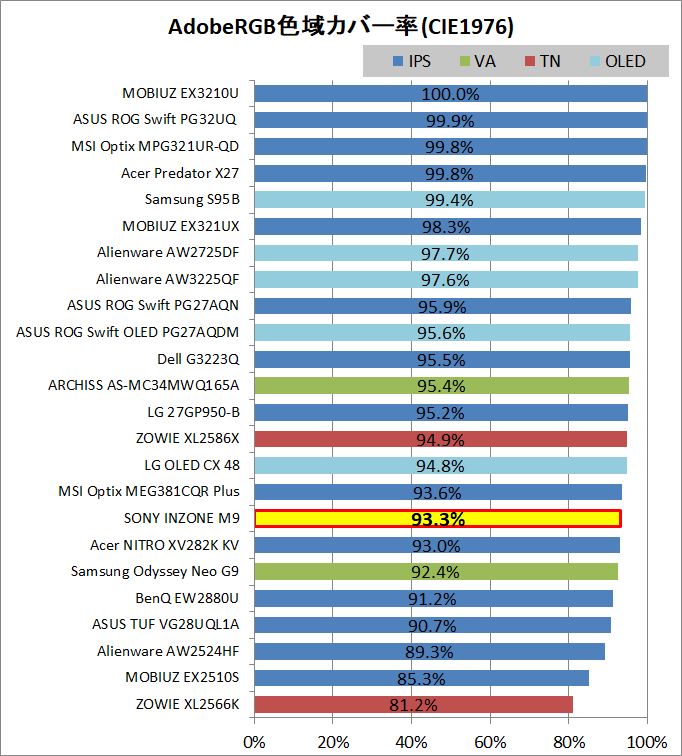

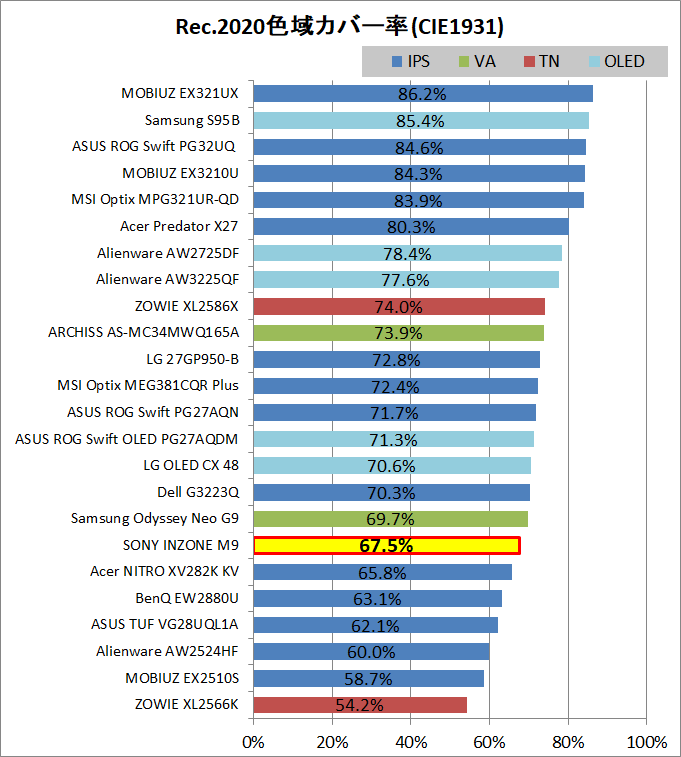

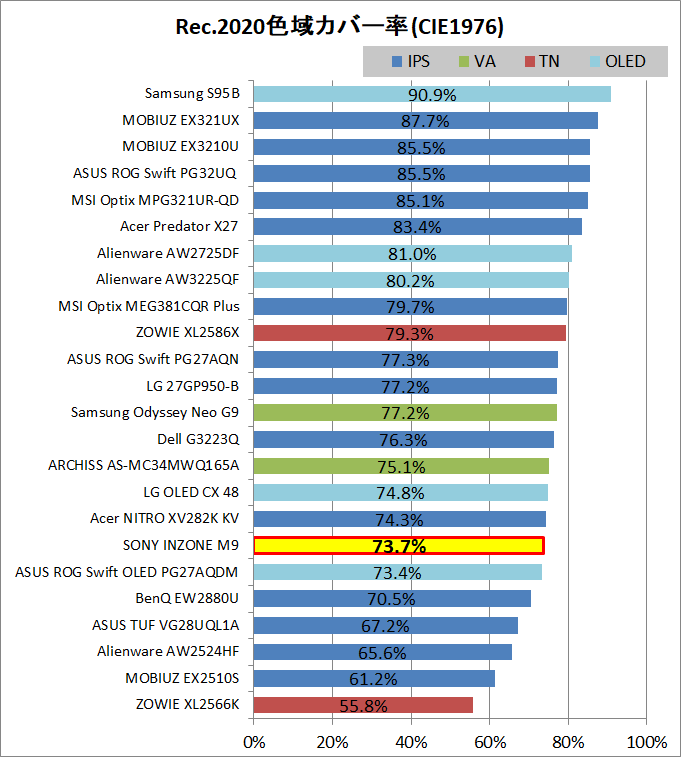

「SONY INZONE M9」はsRGBを100%カバーするのはもちろん、DCI-P3も92%以上カバーする非常に広い色域を実現しています。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能と考えられます。

また、2024年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

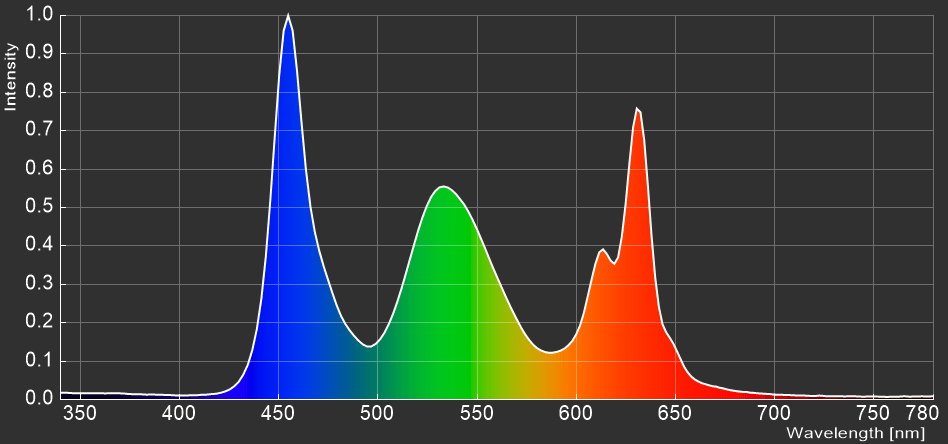

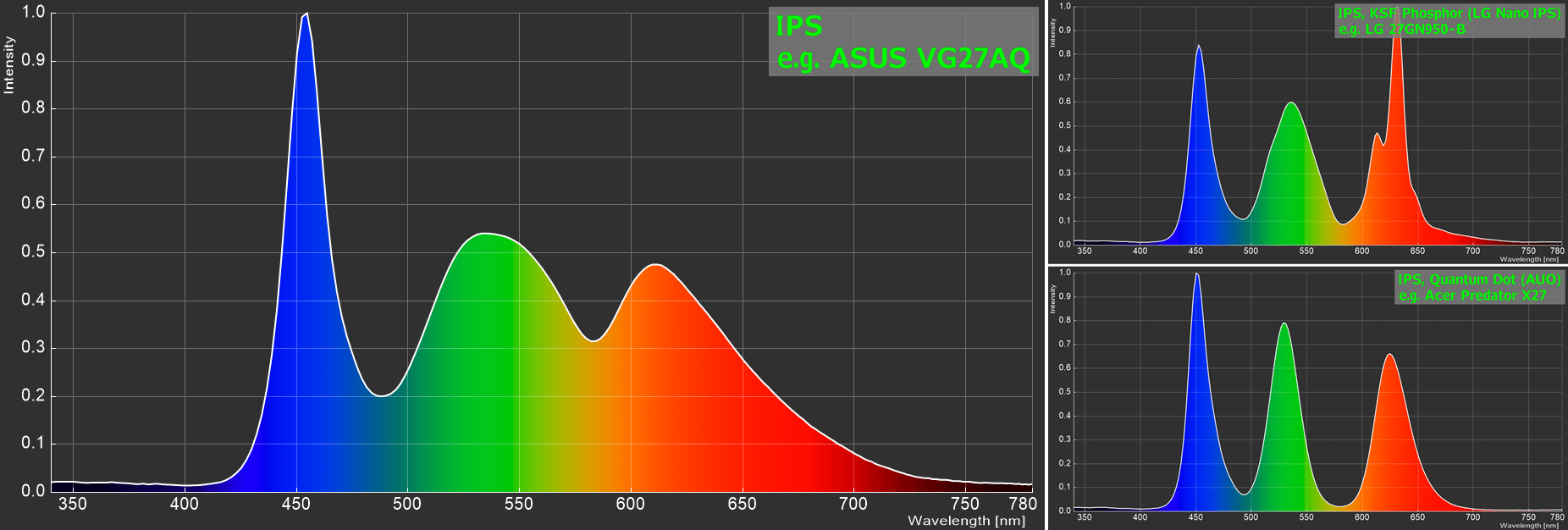

分光型測色計で白色点のカラースペクトラムを測定しました。

「SONY INZONE M9」のディスプレイパネルについてはIPSという分類以外の詳細は公表されていませんが、赤色ピークの左に小さい山がある特長から推測するに、KSF蛍光体(LG製Nano-IPSで有名)の技術を採用した液晶パネルのようです。

SONY INZONE M9の色精度・ガンマ・色温度

続いて「SONY INZONE M9」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が高輝度、高コントラスト、高彩度といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価する章になっています。

「SONY INZONE M9」には5つの画質モードがあり、ゲーム1/2モードで色温度設定を”低”、ガンマを”2.2”、色の濃さなど各種補正機能をオフにすれば、標準モードと同じ表示になります。

標準モードでは輝度とローカルディミング以外の画質調整ができないので、ゲーム1/2モードで上記の通り、標準モードと同様の素直な動作になるように設定してSDR表示の色精度や特性をチェックしていきます。

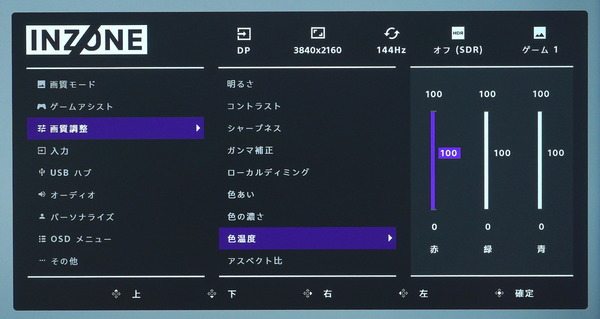

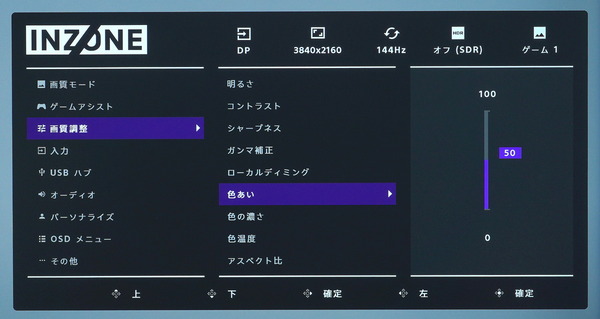

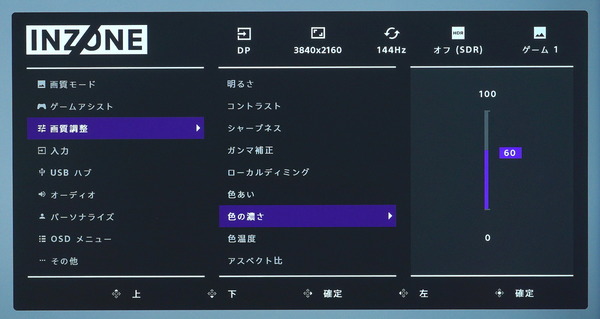

色温度やガンマも細かく調整できるので、各自で画質調整するベースにはゲーム1/2モードを使えばいいのですが、見落としやすいポイントとして、「SONY INZONE M9」の画質モード”ゲーム1”では画質設定のうち、色の濃さの初期設定値が60になっています。

このままではネイティブ色域に対しても彩度が強調されるのでキャリブレーションプロファイルの作成など色精度を求める場合は50(補正なし)に下げてください。

標準設定そのままの色の正確性や特性について

まずは「SONY INZONE M9」で標準設定そのままの色の正確性について検証していきます。

モニタのOSD設定はゲーム1モードで各種補正機能を無効化し、色温度はプリセットの中で最もD65に近い”低”、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。SDRの検証なのでローカルディミングもオフです。

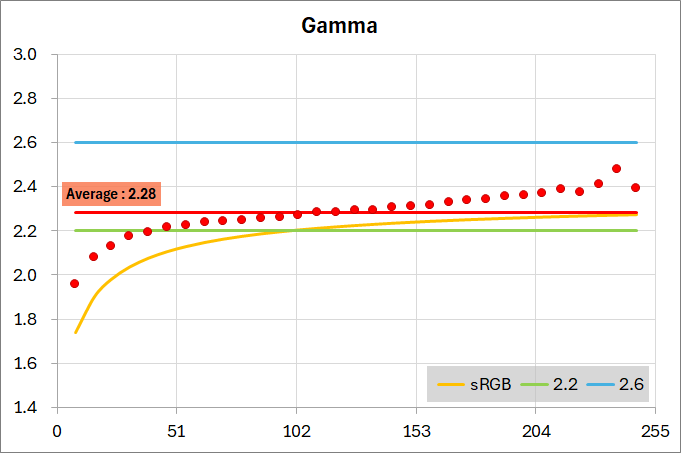

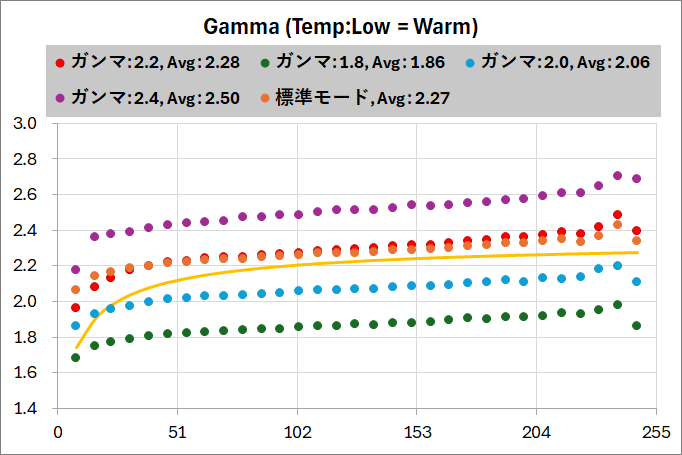

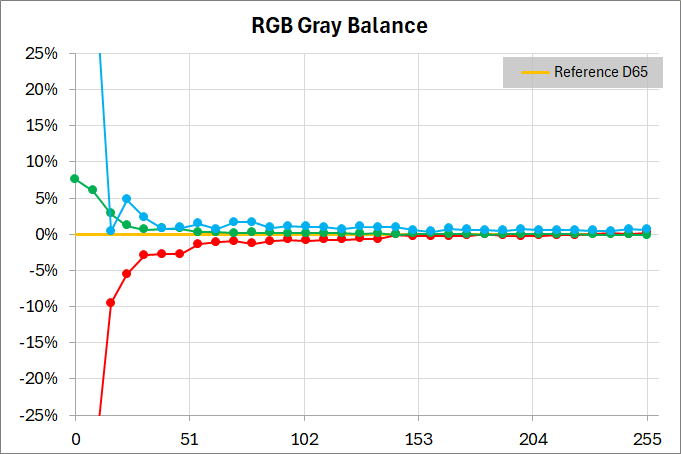

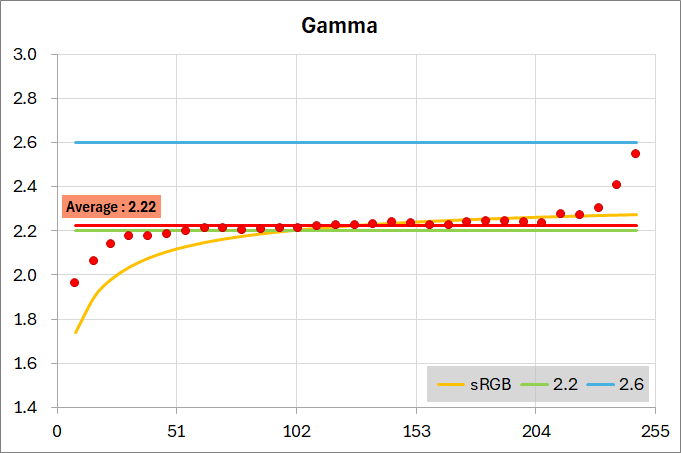

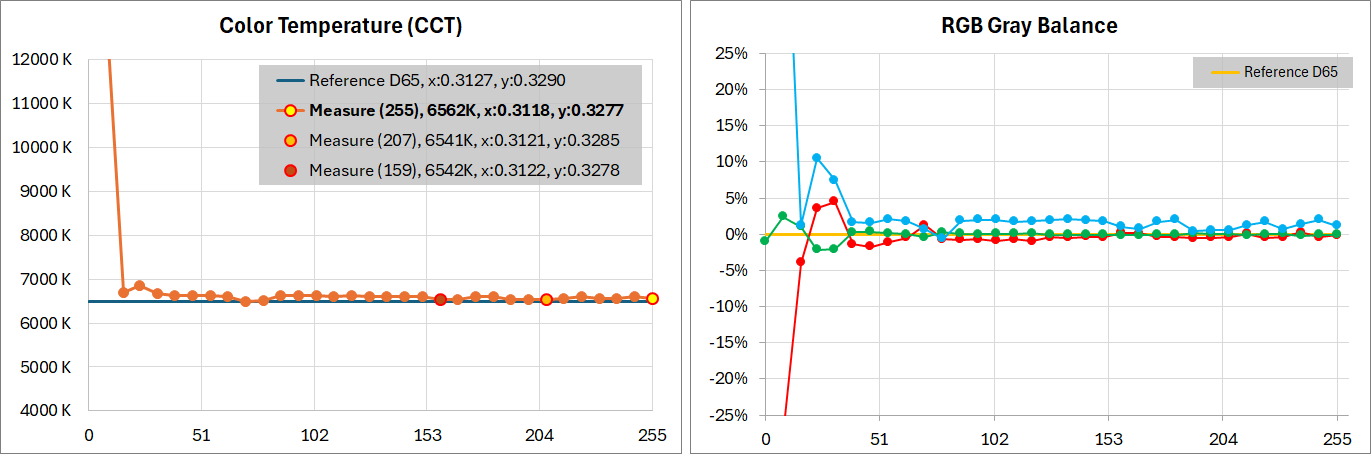

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

下のグラフはゲーム1モードで各種補正をオフにし、ガンマ設定を標準設定の”2.2”にした状態でのガンマカーブですが、少し浮いているもののsRGBカーブ的な軌跡を描きます。

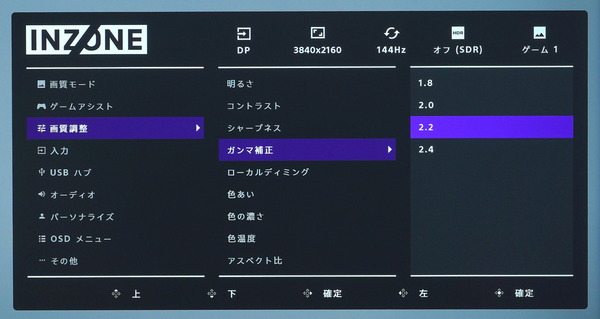

「SONY INZONE M9」はガンマカーブ設定にも対応しており、標準の2.2に加えて、1.8、2.0、2.4の4段階の設定があります。標準設定でsRGBカーブ相当の”2.2”を基準にして、他の設定値では名前の数値通りに各RGBポイントで0.2ずつ上下オフセットしていきます。

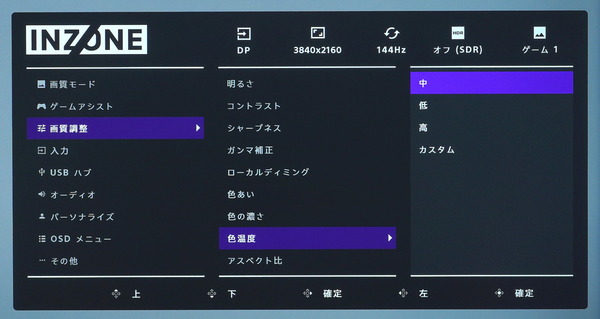

「SONY INZONE M9」には色温度設定として低(暖色)/中/高(寒色)の3種類のプリセットがありますが、これらを切り替えても発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

「SONY INZONE M9」では色相(色あい)や彩度(色の濃さ)も調整できます。

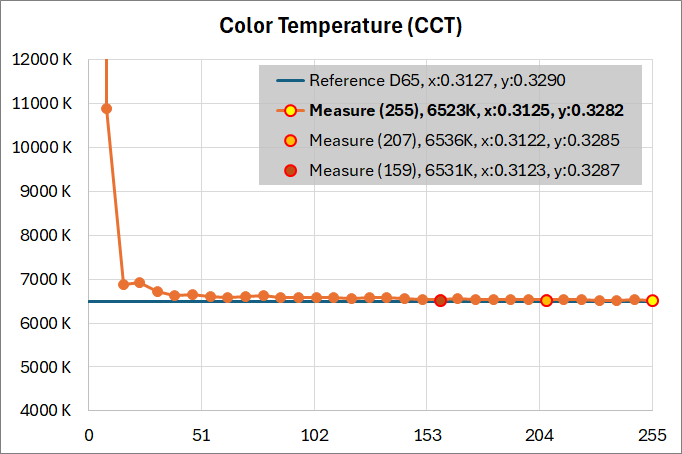

同じくSDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定した各点のRGBバランスと色温度です。

OSDの色温度設定はプリセットの中からD65に最も近かった”低”としていますが、i1Pro3で測定した色温度は6500~6600K程度でした。

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであってもi1Pro3程度の性能だと正確には白色の色温度やRGBバランスを評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

そういう前提はあるものの、今回は色温度・色度やRGBバランスの測定結果の通り、「SONY INZONE M9」は色温度設定の”低”でホワイトポイントがD65になるように良くチューニングされていて、目視でもD65として違和感はありませんでした。

色付きに見えることのある100~255のレベルで平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

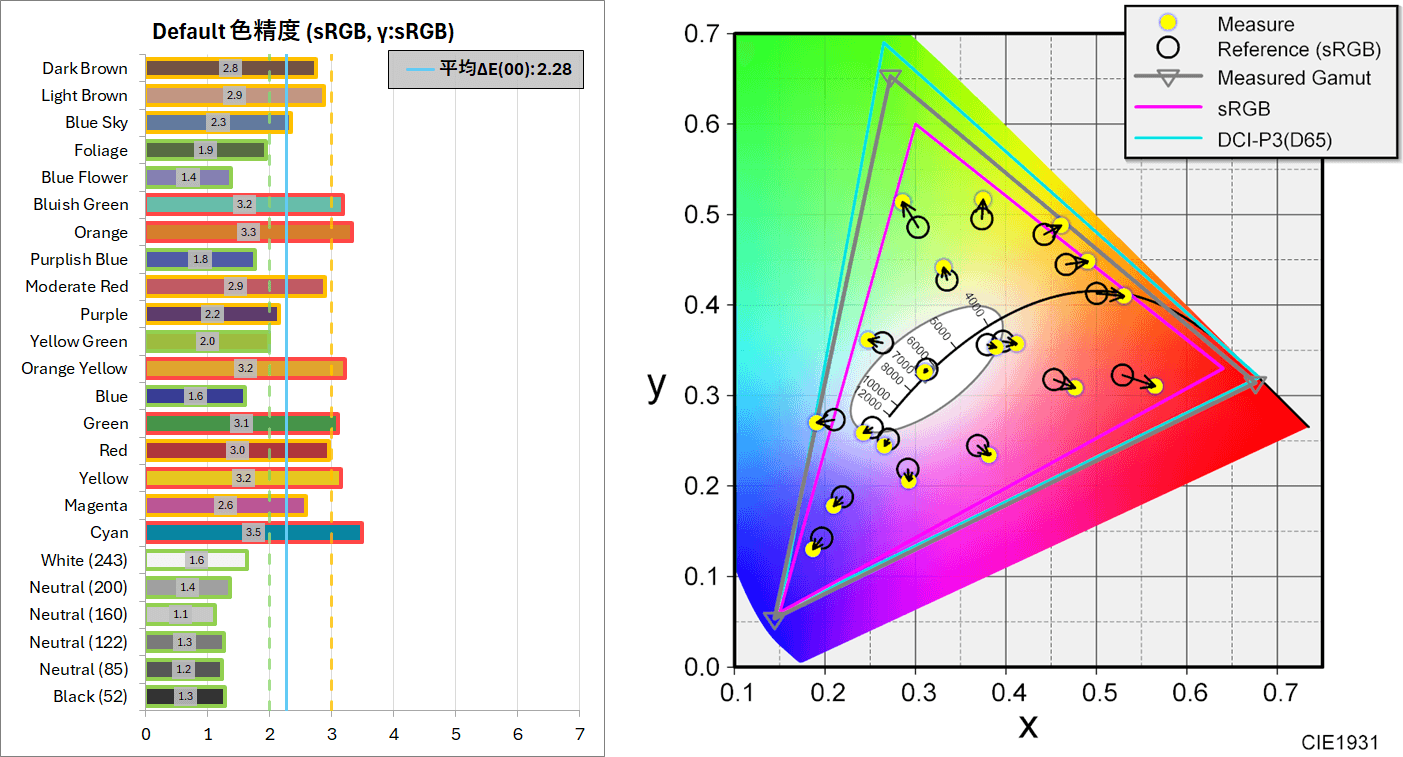

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

「SONY INZONE M9」はDCI-P3を92%カバーする非常に色域の広いモニタなので、ICCによるカラーマネジメントを行わない場合、一般的なSDR(sRGB)コンテンツは上のxy色度図の通り彩度が強調されます。

WindowsでプレイするPCゲームはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X|Sといったコンソールゲーム機もディスプレイ色域がsRGB(BT.709)のつもりでRGB値をそのまま出力するので、同様に想定される色(リファレンス)よりも彩度は強調されます。

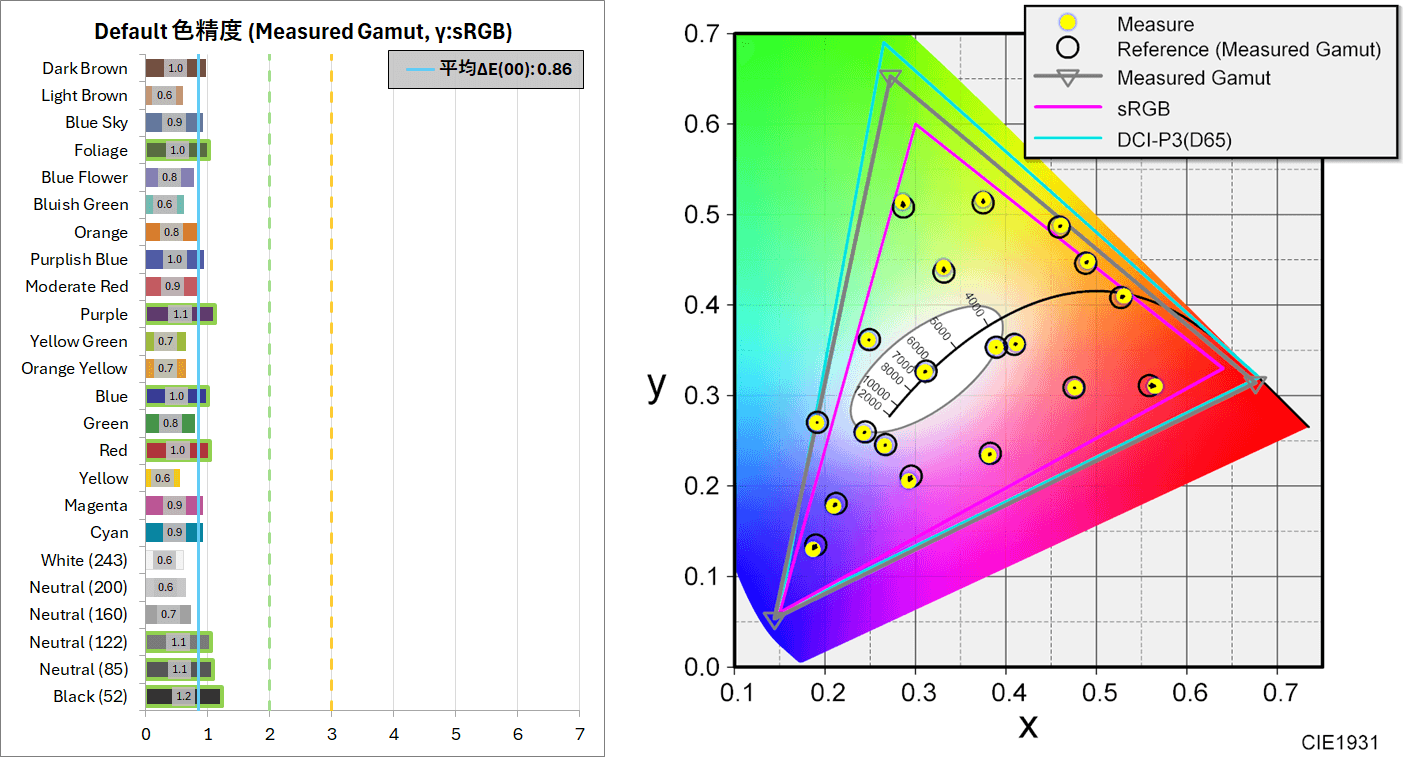

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差が次の通りです。広色域モニタでも良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

「SONY INZONE M9」はネイティブ色域かつsRGBカーブのガンマをリファレンスにすれば、平均ΔE(00)が1.0未満で色が一致するので、メーカーによって良く出荷前校正されたモニタと評価していいと思います。

色域エミュレートモードの色の正確性について

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

「SONY INZONE M9」は色域エミュレート機能に非対応です。

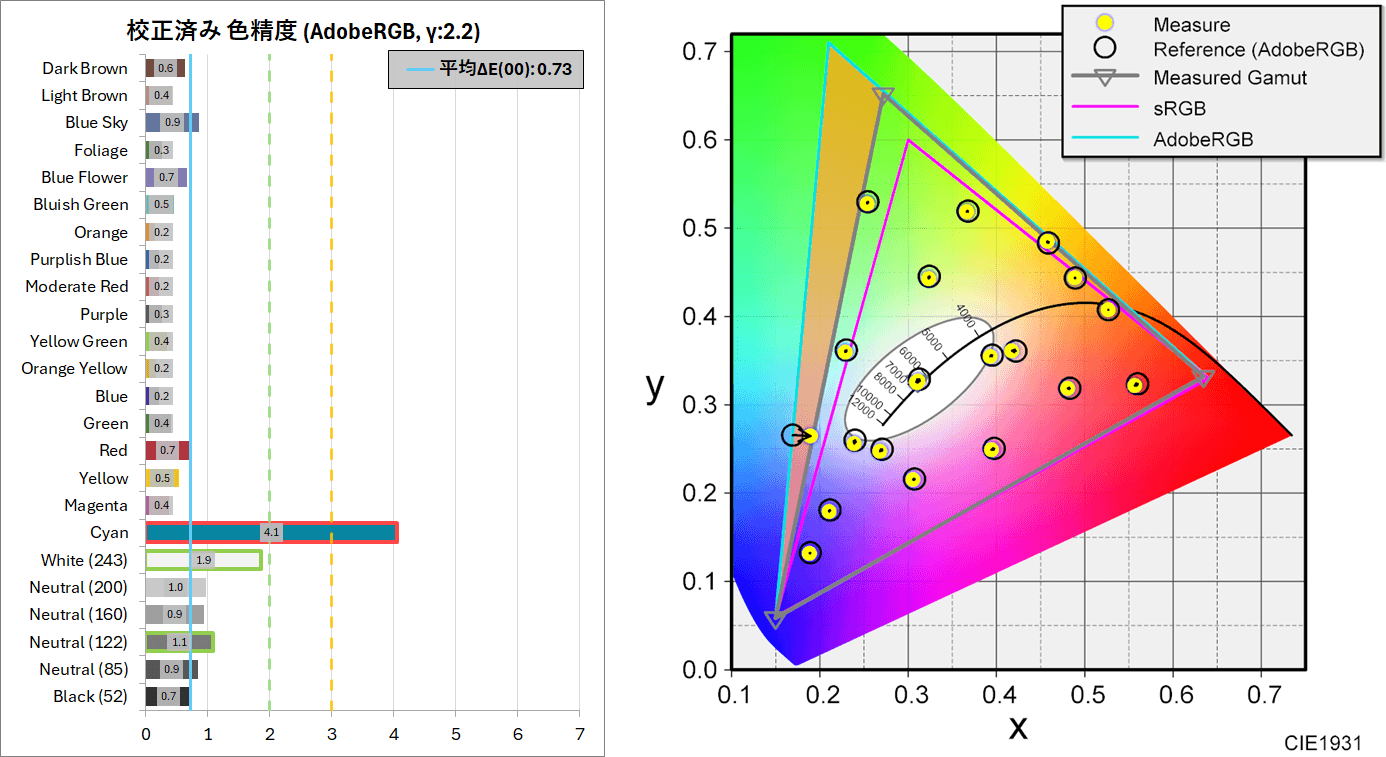

カラーキャリブレーション後の色の正確性について

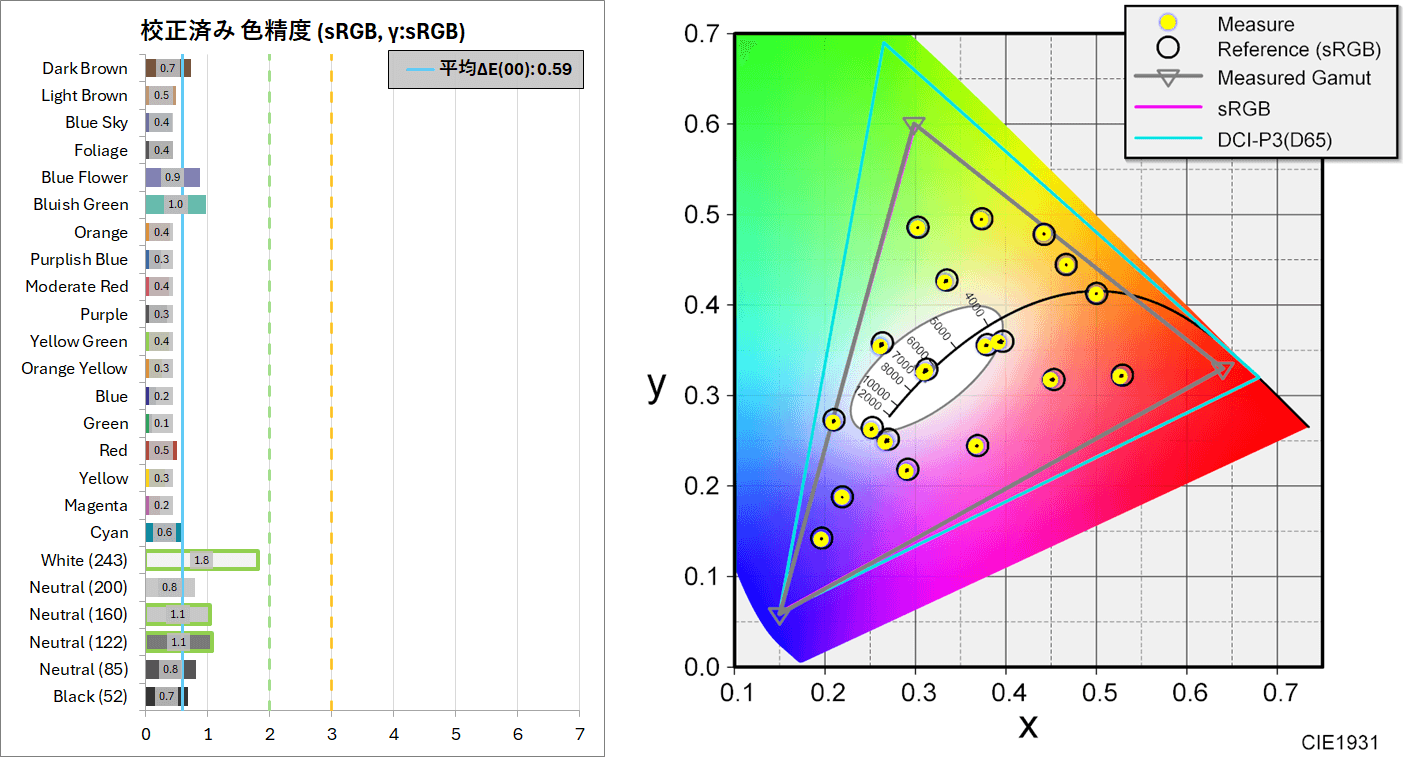

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「SONY INZONE M9」は正確な色を出すことができるのか検証していきます。

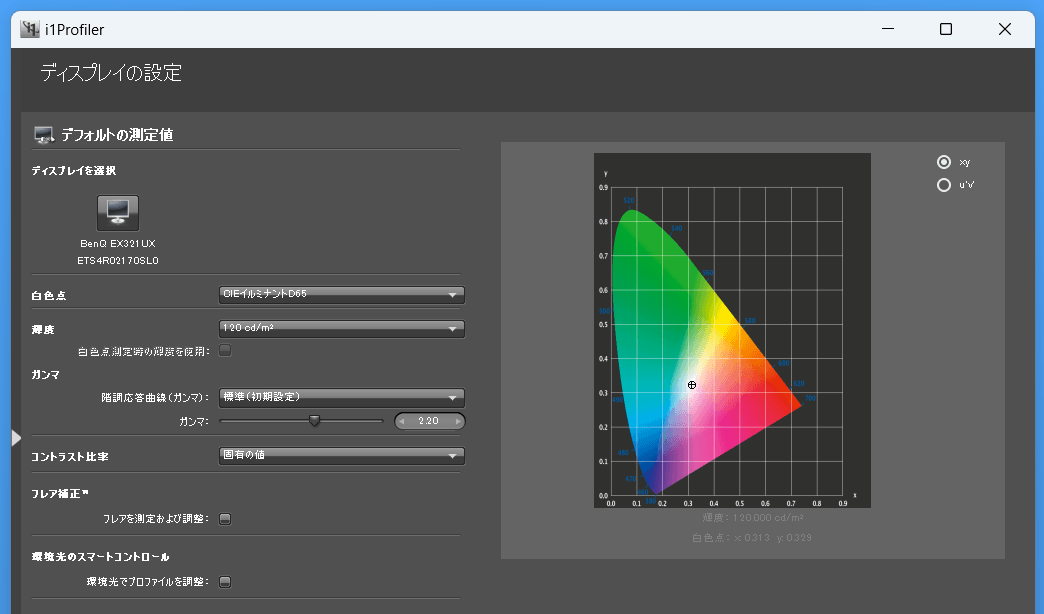

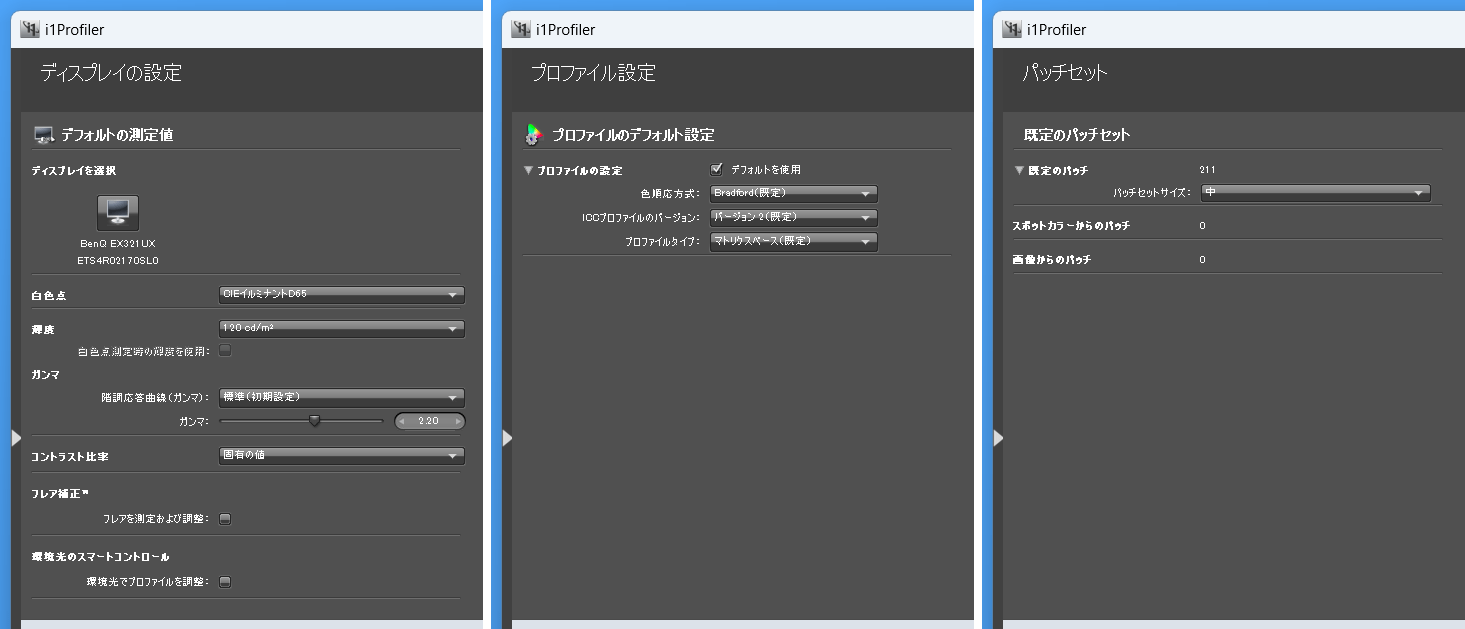

カラーキャリブレーションはX-Rite i1 Basic Pro 3と純正ソフト i1Profilerを使用して行いました。

キャリブレーション設定はホワイトポイントがD65、白色輝度が120cd/m^2、ガンマは固定値2.2としています。キャリブレーションのカラーパッチ数は中(211)です。

「SONY INZONE M9」のOSD設定についてはゲーム1モードで各種補正機能はオフ、ガンマは”2.2”にしています。

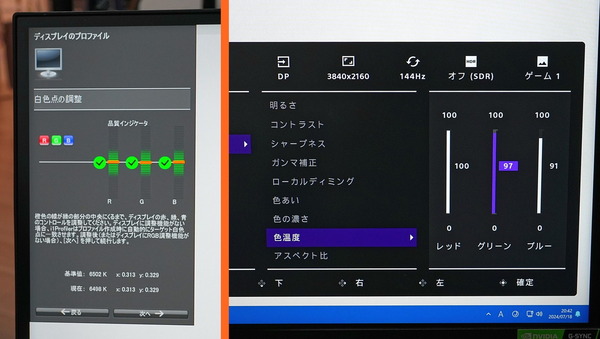

色温度設定はプリセットの中では”6500K”が最もD65に近いですが、i1Profilerの初期設定においてホワイトポイントがD65からズレていて、RGBの強さに差が大きいとアラートが出たので、手動で調整できるユーザー設定モードでR(赤)=100, G(緑)=97, B(青)=91としてキャリブレーションを行いました。

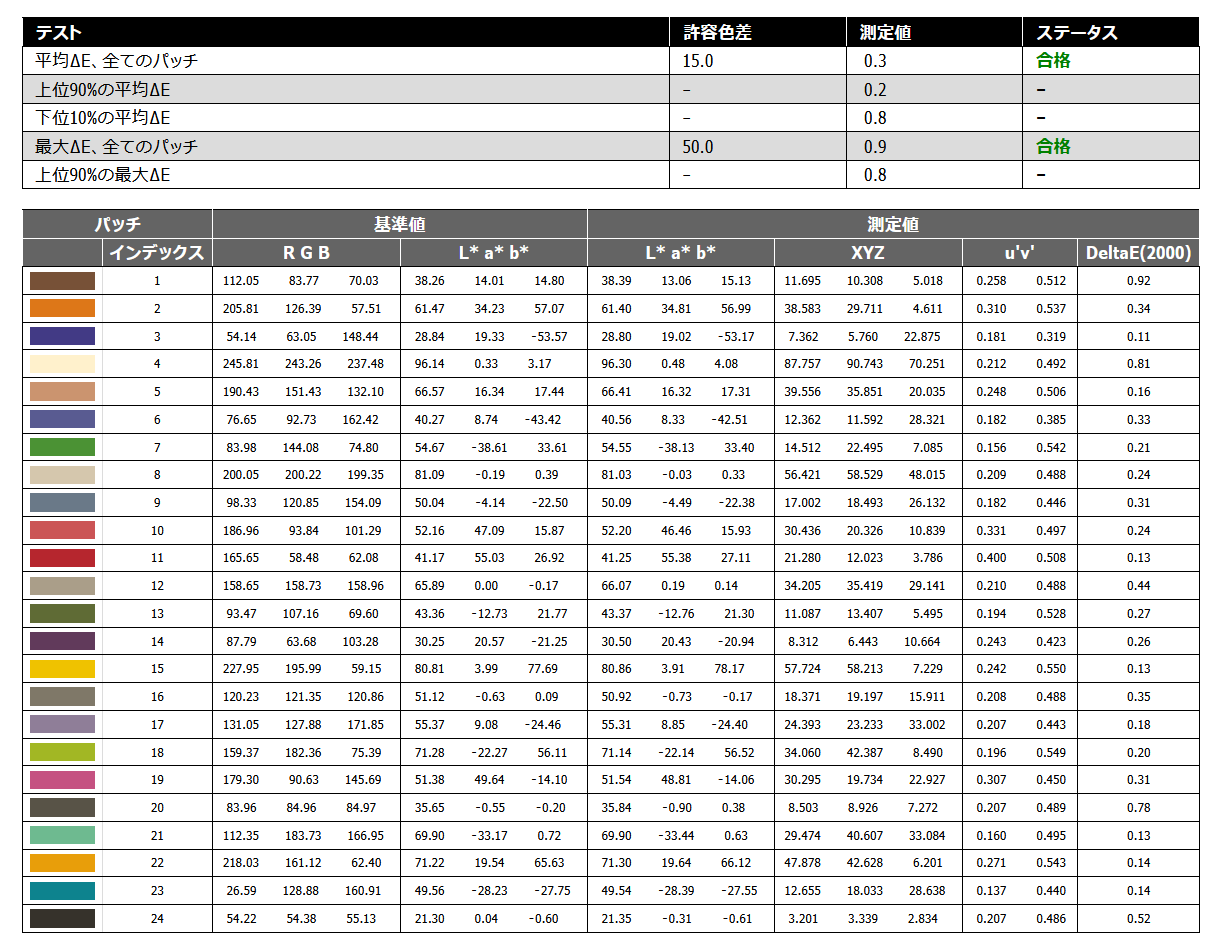

X-Rite i1 Basic Pro 3によってカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、同じくi1Profilerのディスプレイ品質検証(色の正確性の検証)機能で測定した色精度は次のようになっています。

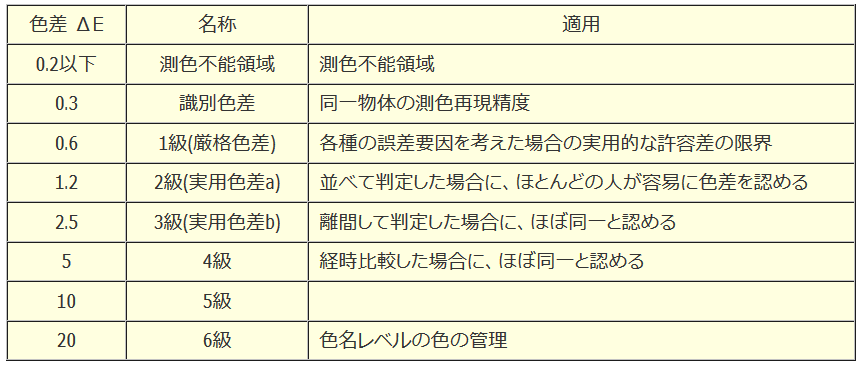

カラーキャリブレーション後にi1Pro3で測定した「SONY INZONE M9」の色の正確性はΔE 0.3でした。

カラーキャリブレーションでモニタプロファイルを作成すれば、「SONY INZONE M9」はかなり高い精度で色を出すことが可能です。

なおX-Riteが公開している色差に関するブログポストによると、によると『ΔE=1程度で2つの色を横にくっつけて見比べた時に違いが判別できるレベル』とのこと。

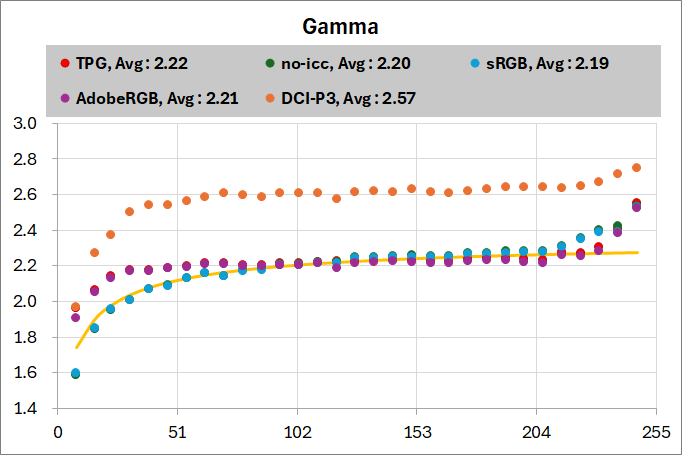

補足としてi1Pro3で行ったカラーキャリブレーションの結果についてもう少し詳しく見ていきます。

まずは単純に0~255を32分割したRGB値のテストパターンをそのまま表示してガンマを確認しました。ガンマ2.2になるようにキャリブレーションしたので、校正モニタプロファイルを適用した「SONY INZONE M9」は固定値2.2のガンマで概ね安定しています。色温度もD65(6500K)前後、RGBバランスも安定しています。

sRGB、AdobeRGB、DCI-P3 D65のICCプロファイルを埋め込んだpng画像をテストパターンにして測定したガンマ値は次のようになっています。

キャリブレーションプロファイルを当てていても元のガンマカーブが反映されて黒付近はガンマが沈み、逆に白付近はガンマが浮きますが、sRGBはsRGBカーブ、AdobeRGBは固定値2.2、DCI-P3 D65は固定値2.6のようにICCプロファイルで指定されるガンマを判別できるレベルで上手く変換されています。

(ICCなし画像はRGB値がそのまま出力される場合とsRGB扱いで変換になる場合に分かれ、ソフトやモニタICCプロファイルによって挙動が変わります)

カラーキャリブレーションで作成したICCをモニタプロファイルとして適用すれば、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3 D65のICCが埋め込まれたpng画像をテストパターンとしてi1Pro3で測定した色度は、各色規格から算出したリファレンスに概ね一致するはずです。

「SONY INZONE M9」はネイティブ色域に対して良く出荷前校正されているので、市販カラーキャリブレータによる一般的なキャリブレーション(モニタICCプロファイルの作成)だけで、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3 D65などの色をネイティブ色域の範囲内において正確に表示できます。

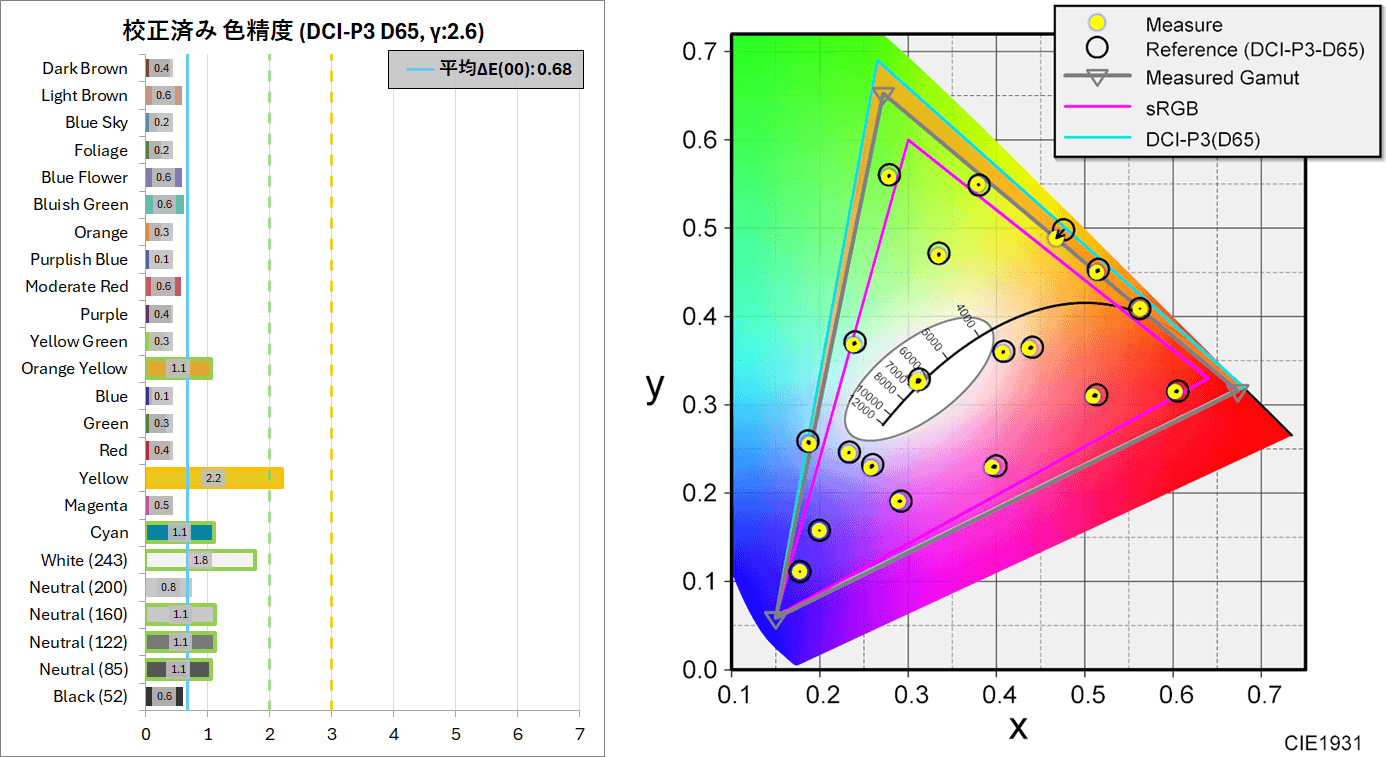

SONY INZONE M9のリフレッシュレートについて

「SONY INZONE M9」のリフレッシュレートについてチェックしていきます。

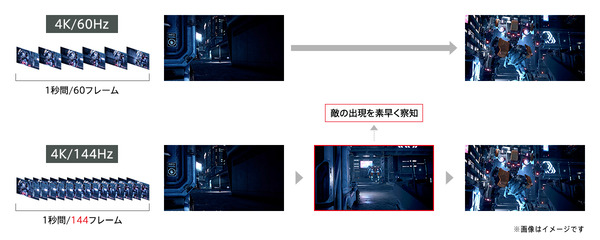

120Hzや144Hzなどリフレッシュレートについて、その意味自体は特に説明せずとも多くの読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。

最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも普及しつつあり、さらには、それを上回る360Hzや540Hzの超々高速なリフレッシュレート対応製品も各社から販売されています。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で概要を解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

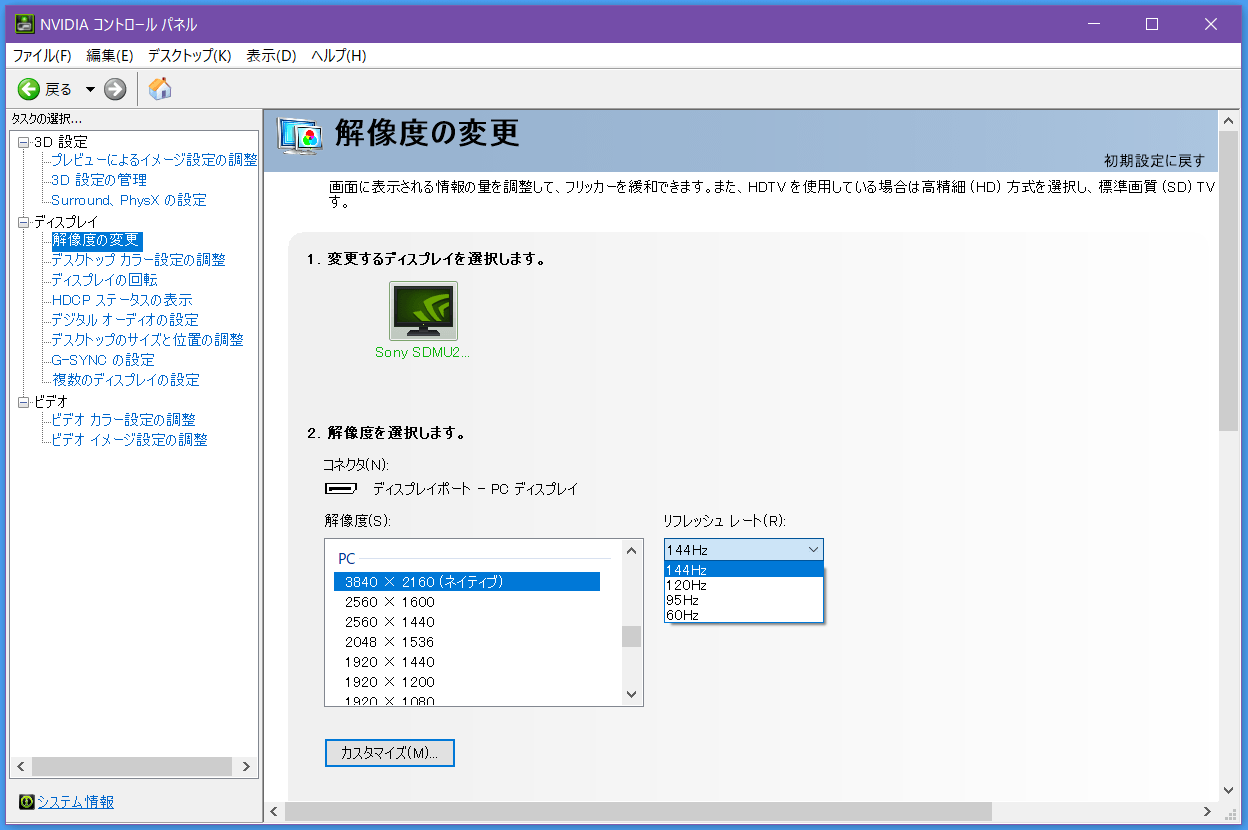

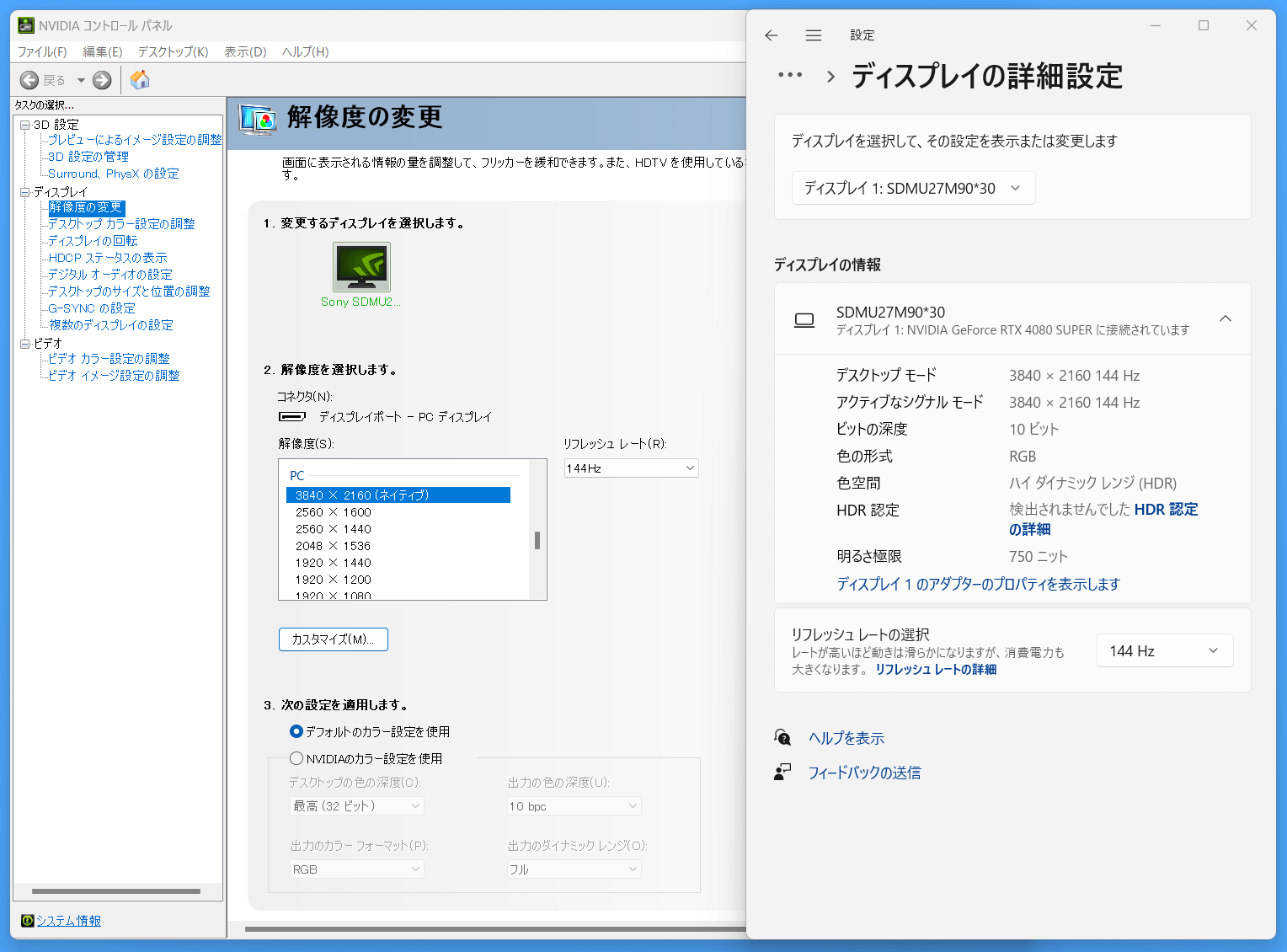

「SONY INZONE M9」ではNVIDIA GeForce RTX 40/30シリーズやAMD Radeon RX 7000/6000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを144Hzなどに自由に設定できます。

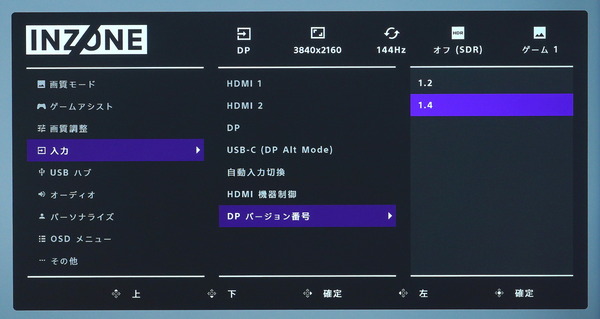

「SONY INZONE M9」のDisplayPortビデオ入力は上述の通り標準ではver1.4(DSC)に対応していますが、出力機器に対する下方互換性を確保する設定が用意されています。

ゲーミングPCとゲーミングモニタの接続にはDisplayPortを使用するのが現在の主流ですが、「SONY INZONE M9」に搭載された2基のHDMIビデオ入力は最新規格HDMI2.1に対応しており、4K/120FPSの映像伝送が可能です。

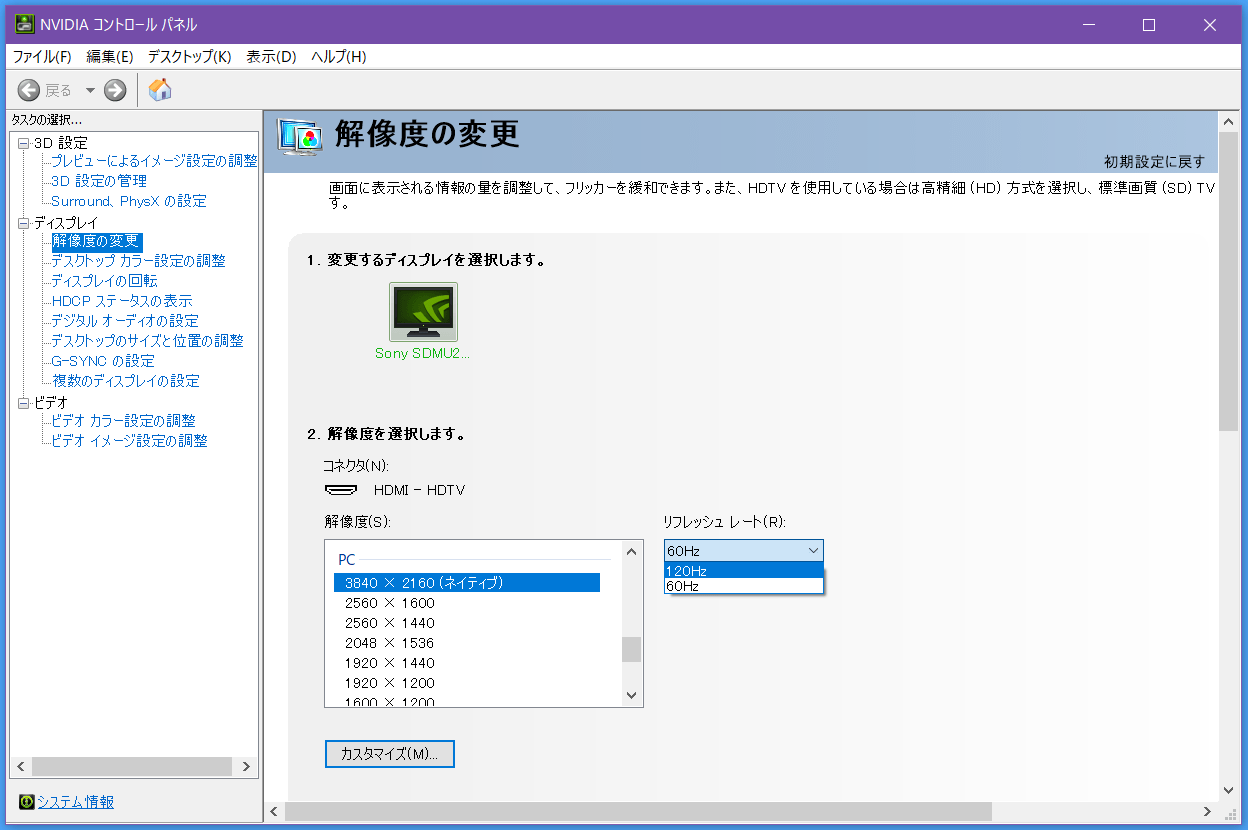

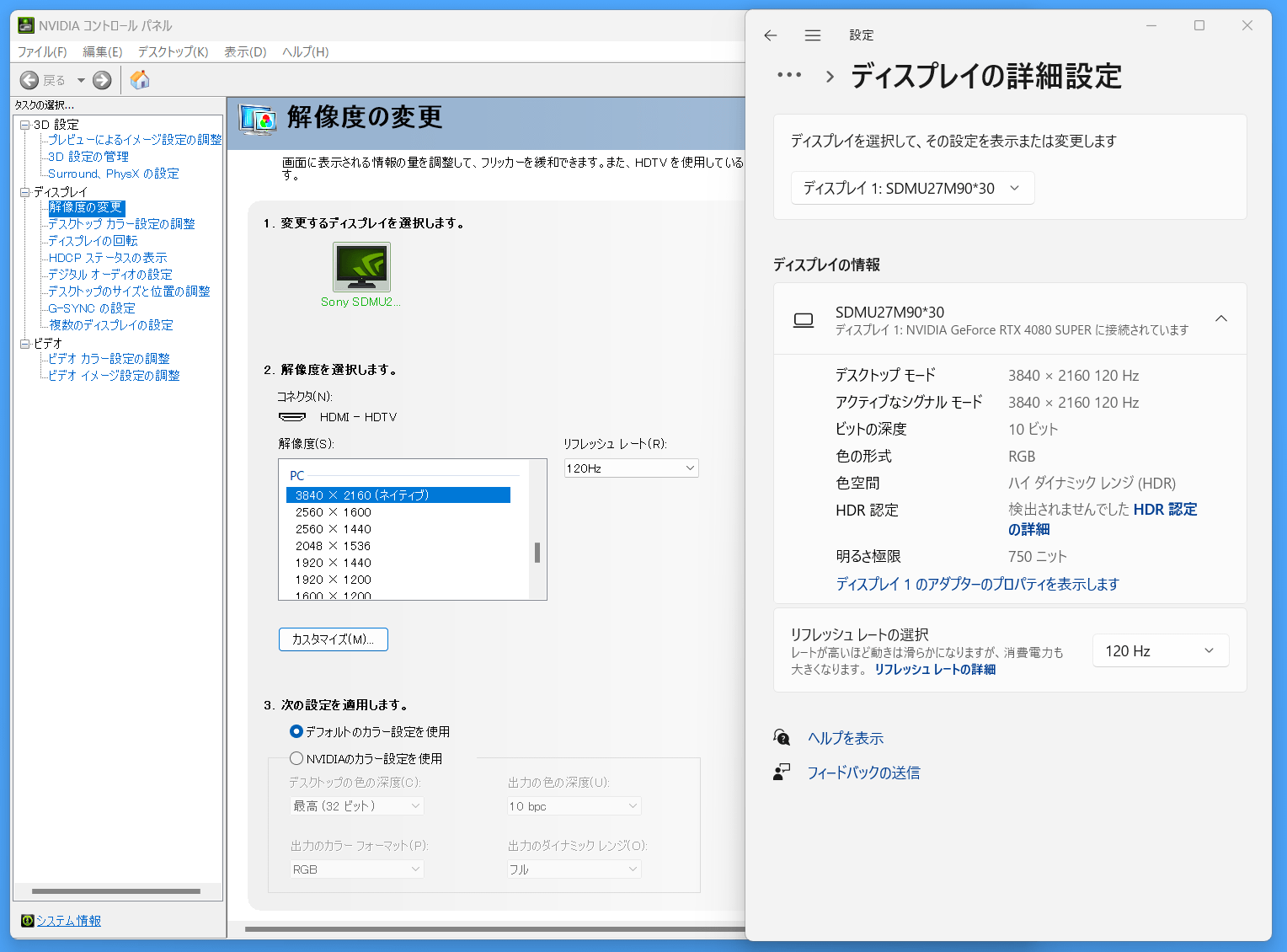

NVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど最新グラフィックボードのHDMI2.1ビデオ出力と接続した場合、「SONY INZONE M9」はフルRGBで4K/120Hzの表示に対応します。

HDMI2.1対応ゲーミングモニタの中にはDisplayPort1.4と同じく4K/144Hzに対応する製品もありますが、「SONY INZONE M9」ではHDMI2.1接続時の最大リフレッシュレートは120Hzです。

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要

なお、ゲーミングモニタのリフレッシュレート(と解像度/フレームレート)と対になって重要なのが、PCのグラフィック性能を左右するGPU、グラフィックボードです。

ハイフレームレートはヌルヌル、サクサクと表現できるような快適なゲーミングを実現するだけでなく、上で説明したように競技系ゲームを有利に運ぶ意味でも重要ですが、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応していても、PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するにあたりモニタ性能を最大限に発揮できるよう、2023年最新にして最速のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

メーカーのPNYは2022年に株式会社アスクが販売代理店契約を結んだばかりの新参なので国内での知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

「SONY INZONE M9」のポテンシャルを最大限に引き出すには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能はかなり高い水準で要求されます。

ゲーミングモニタとして「SONY INZONE M9」を使用するのであれば2024年最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 4070/SUPERやAMD Radeon RX 7800 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 40シリーズのレビュー記事一覧へ

SONY INZONE M9の応答速度・表示遅延

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「SONY INZONE M9」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「SONY INZONE M9」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

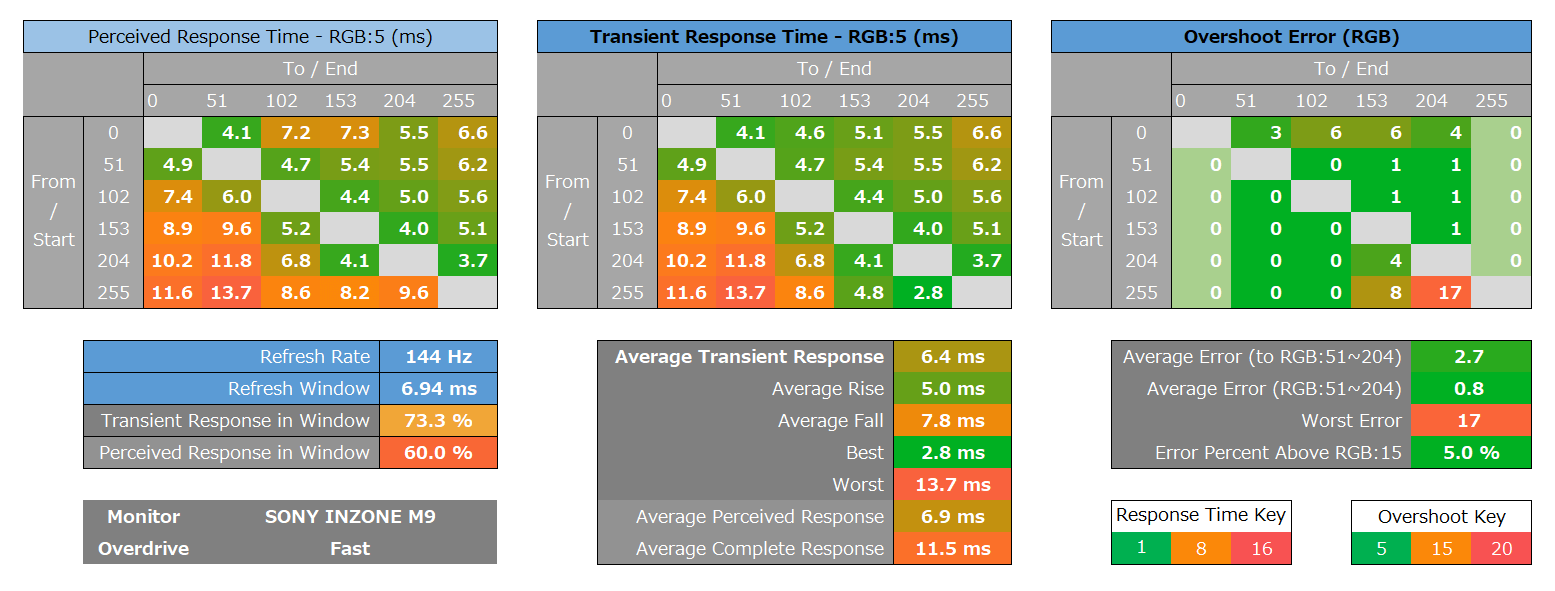

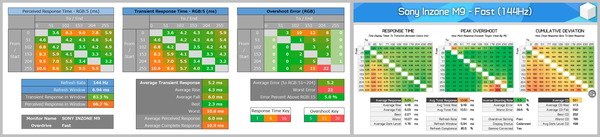

「SONY INZONE M9」のOSDメニュー上ではオーバードライブ機能は「応答速度」の名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度は標準、高速、最高速の3段階で設定ができます。

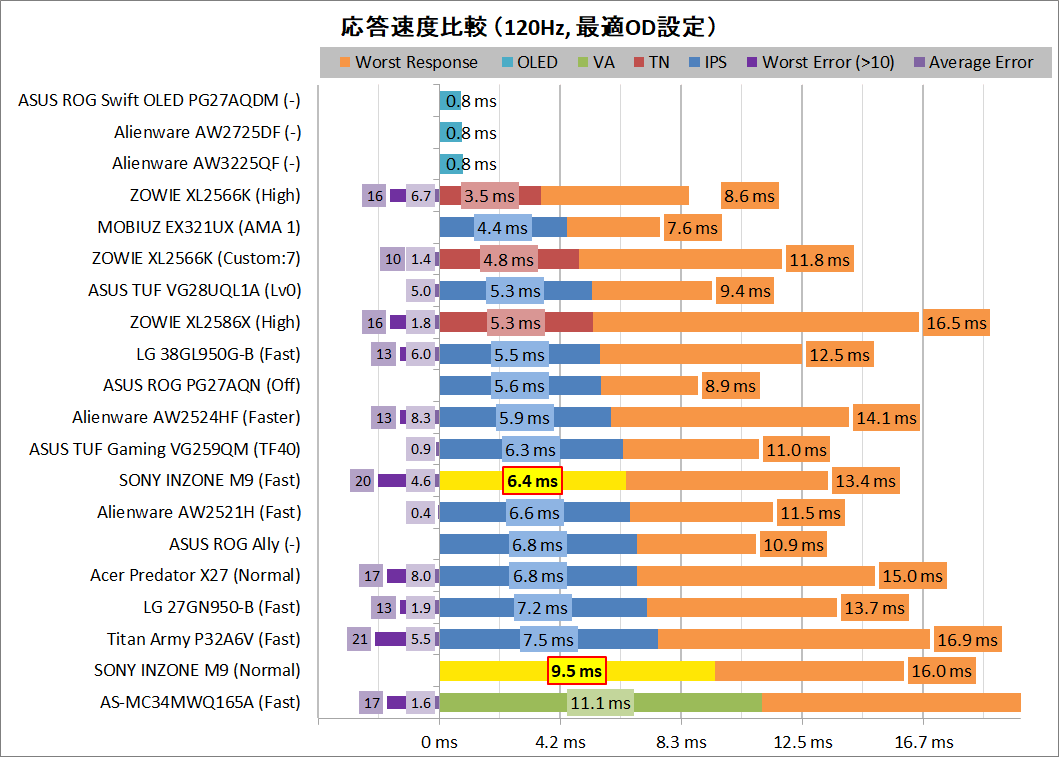

「SONY INZONE M9」のオーバードライブ設定は標準設定の”標準”から”高速”に引き上げることで、若干、応答速度が高速になるものの、低いリフレッシュレートではオーバーシュートの残像が多少出てしまいます。

実際に”高速”を使ってみて、違和感がなければ設定値を引き上げても良いですし、100Hz以上で適切かつ60Hz以下でも綺麗な応答を見せるので標準設定の”標準”で決め打ちにしてもいいと思います。

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

まずは簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を写真撮影してみたところ、「SONY INZONE M9」を120Hzリフレッシュレート、オーバードライブ設定を”標準”で動作させると、ベストタイミングでも1つ前のフレームが薄っすらと残る感じでした。

オーバードライブ設定を”高速”に引き上げると過渡応答は高速になるのですが、オーバーシュートによる色滲みが若干生じます。

さらに「SONY INZONE M9」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

「SONY INZONE M9」のリフレッシュレートをネイティブ対応する最大値の144Hzにした時、”標準”もしくは”高速”が最適な設定です。標準設定の”標準”から”高速”に引き上げると多少オーバーシュート感はありますが過渡応答が高速になるのでこの2つについてはお好みでという感じです。 ”最高速”にするとオーバーシュートが強く、はっきりと色滲みが出るので非推奨です。

逆にリフレッシュレートを60Hzに下げると、オーバードライブ設定は”標準”が最適設定です。”高速”にするとオーバーシュートで色滲みが出てしまいます。

可変リフレッシュレート同期機能を使用する場合、負荷に応じて60FPS~144FPSでフレームレート/リフレッシュレートが変動するので、60Hzにおいてオーバーシュートによる色滲みが気にならないのであれば”高速”、気になるようであれば”標準”がオススメです。

続いて5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラで同等スペックの液晶モニタと応答速度を比較します。

予備知識として2022年現在、4K/144Hz/HDMI2.1搭載ゲーミングモニタには、LG 27GP950-BなどLG製パネル、ASUS TUF Gaming VG28UQL1AなどInnolux製パネル、ASUS ROG Swift PG32UQやMSI Optix MPG321UR-QDなどAUO製パネルの3種類があります。

LG製とInnolux製のパネルが1ms GTGの公称スペックで実際に応答速度も最速、AUO製は少し遅いものの量子ドット採用で発色が最優という特長に分けられます。

2022年中頃からこれら3種類に加えていくつか新種のパネルも出ていますが、概ね上記のような感じです。

「SONY INZONE M9」に採用されている液晶パネルは上述の3つに当てはまらない、KSF蛍光体構造のIPS液晶パネルであり、公式スペックではオーバードライブ設定が”高速”において1ms GTGです。

4K解像度/144Hz対応の「LG 27GP950-B」、「BenQ MOBIUZ EX3210Uと120Hzリフレッシュレートで比較してみました。

動画を見ての通り、LG製パネルのLG 27GP950-BやInnolux製パネルを採用する製品のような、応答速度の仕様値が1ms GTGのモニタと同等の高速な応答を「SONY INZONE M9」は発揮しています。

一方でBenQ MOBIUZ EX3210Uは量子ドット採用のAUO製パネルなので、発色は飛び抜けて優秀な反面、応答速度では一歩劣ります。

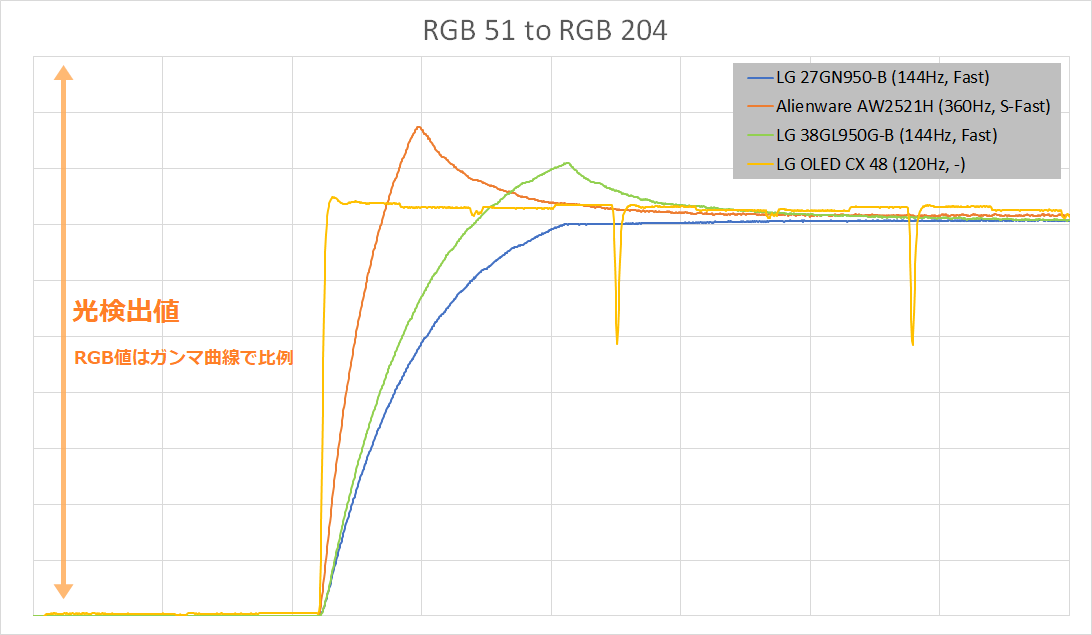

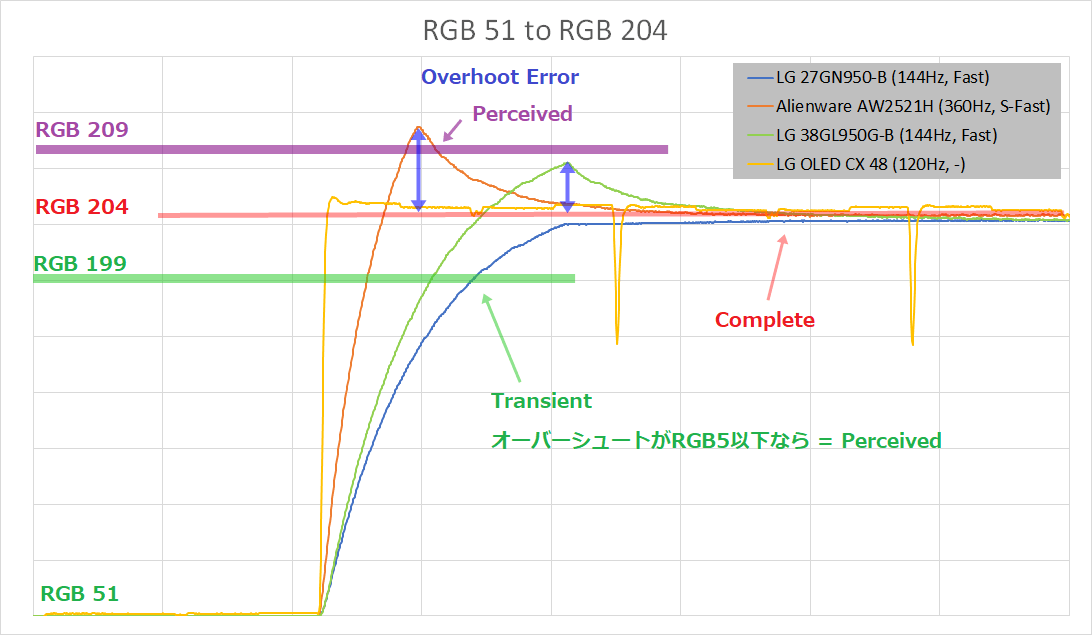

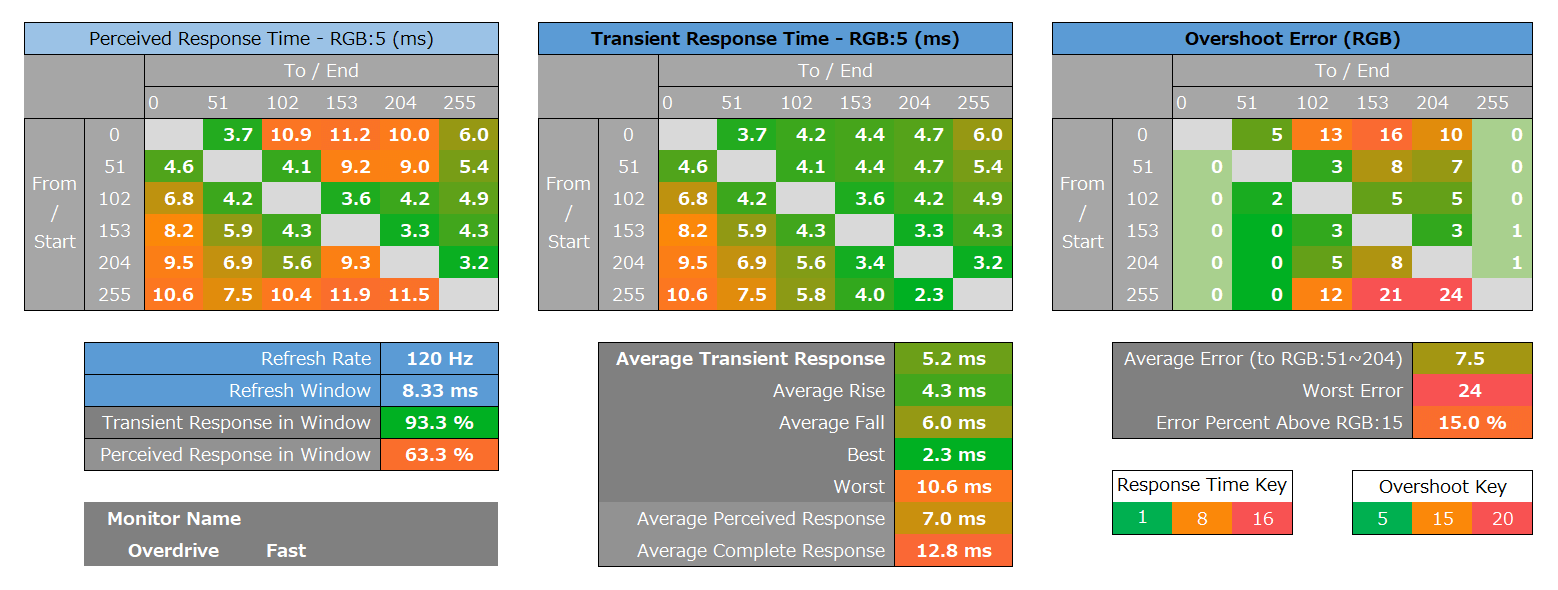

続いてスーパースローモーション動画ではなく、オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度についてチェックしていきます。

ここで確認するのは製品スペックに置いて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。統計的な扱いや解析には差があるかもしれませんが。

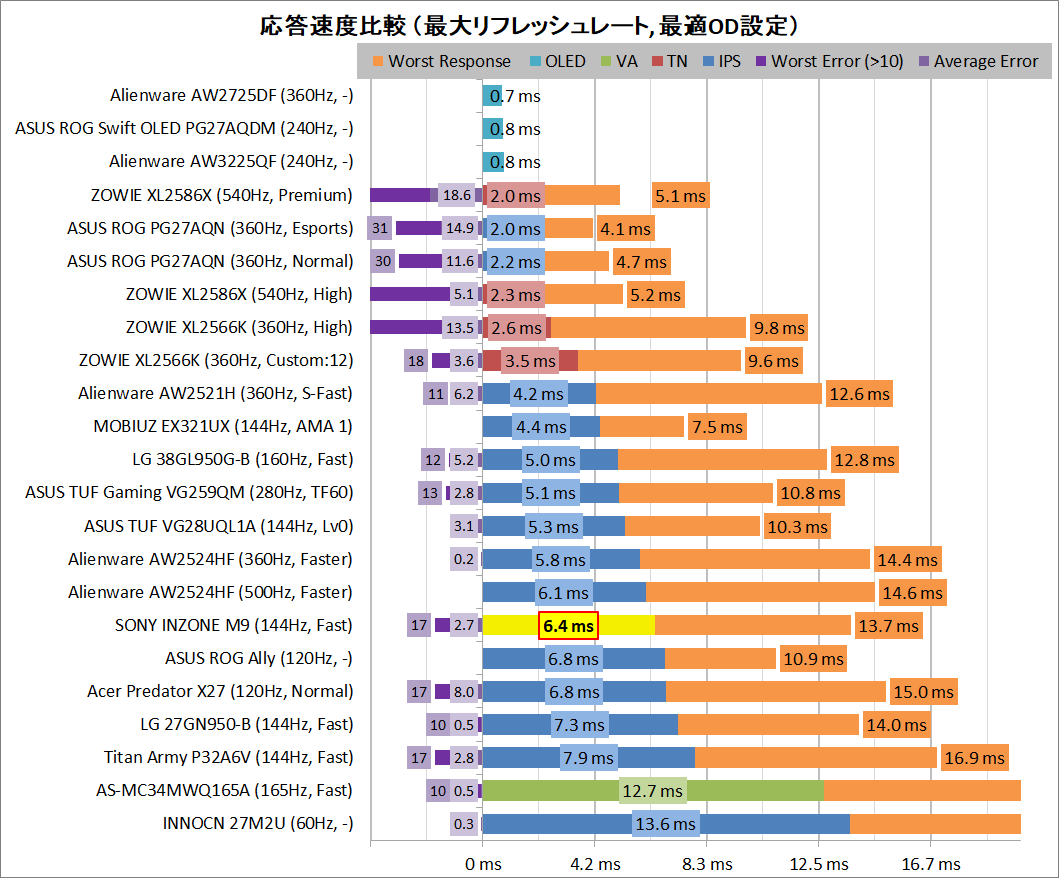

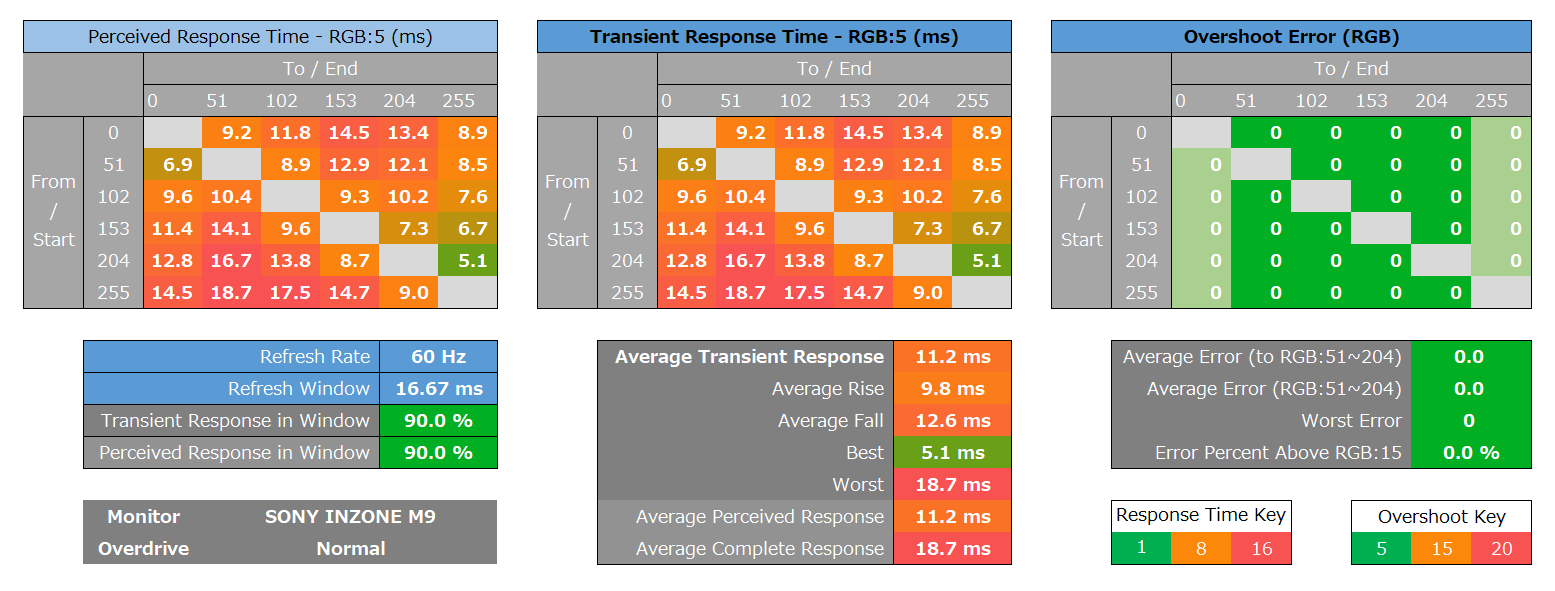

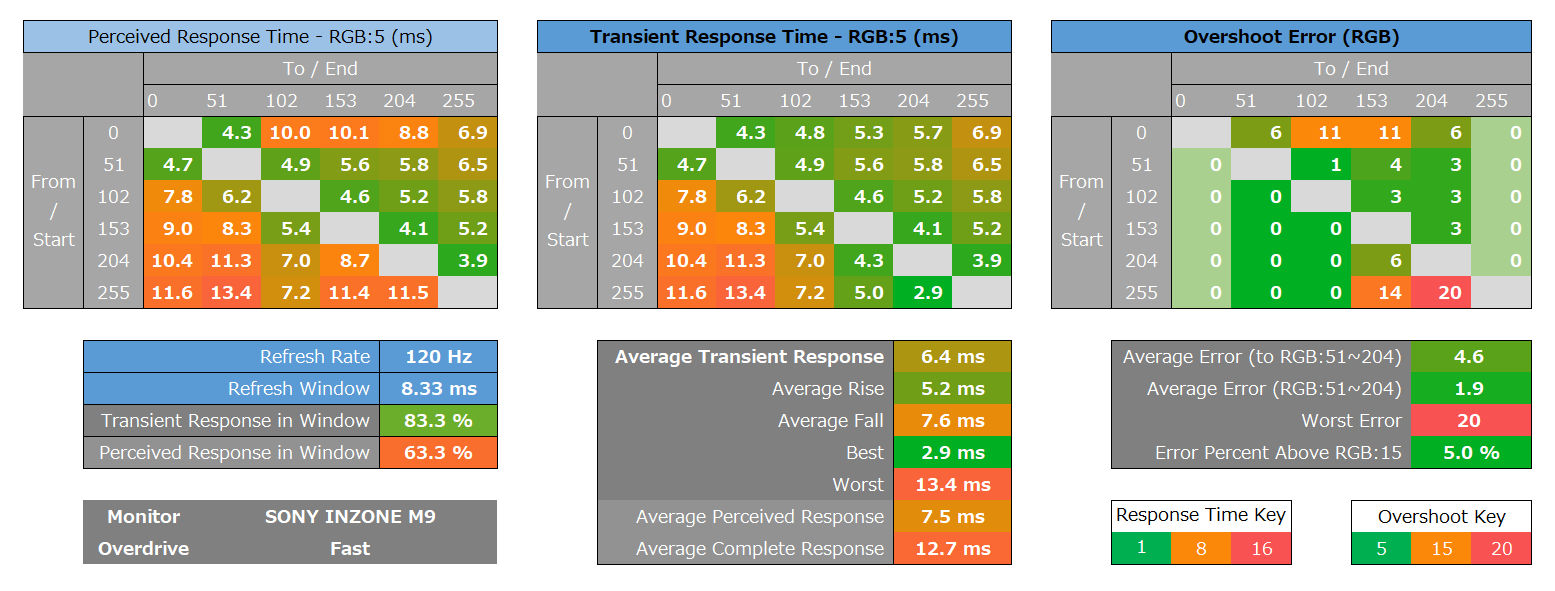

「SONY INZONE M9」の最大リフレッシュレートで最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

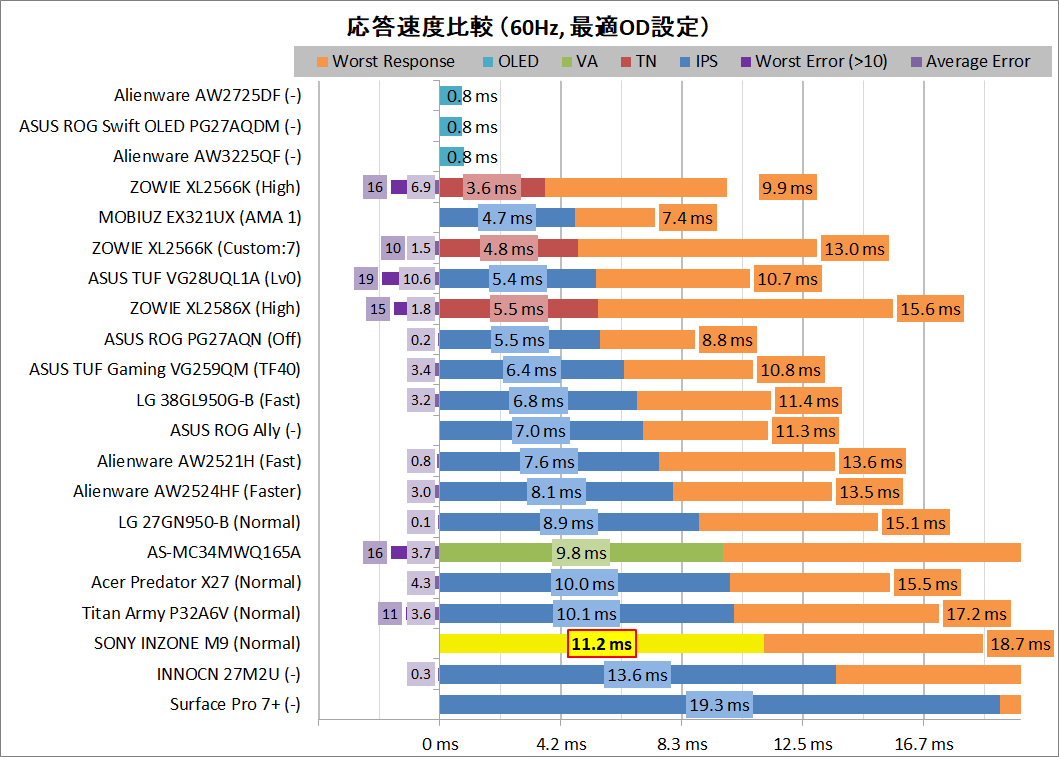

ゲーム機や動画視聴において一般的な60Hzリフレッシュレートにおいて、「SONY INZONE M9」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

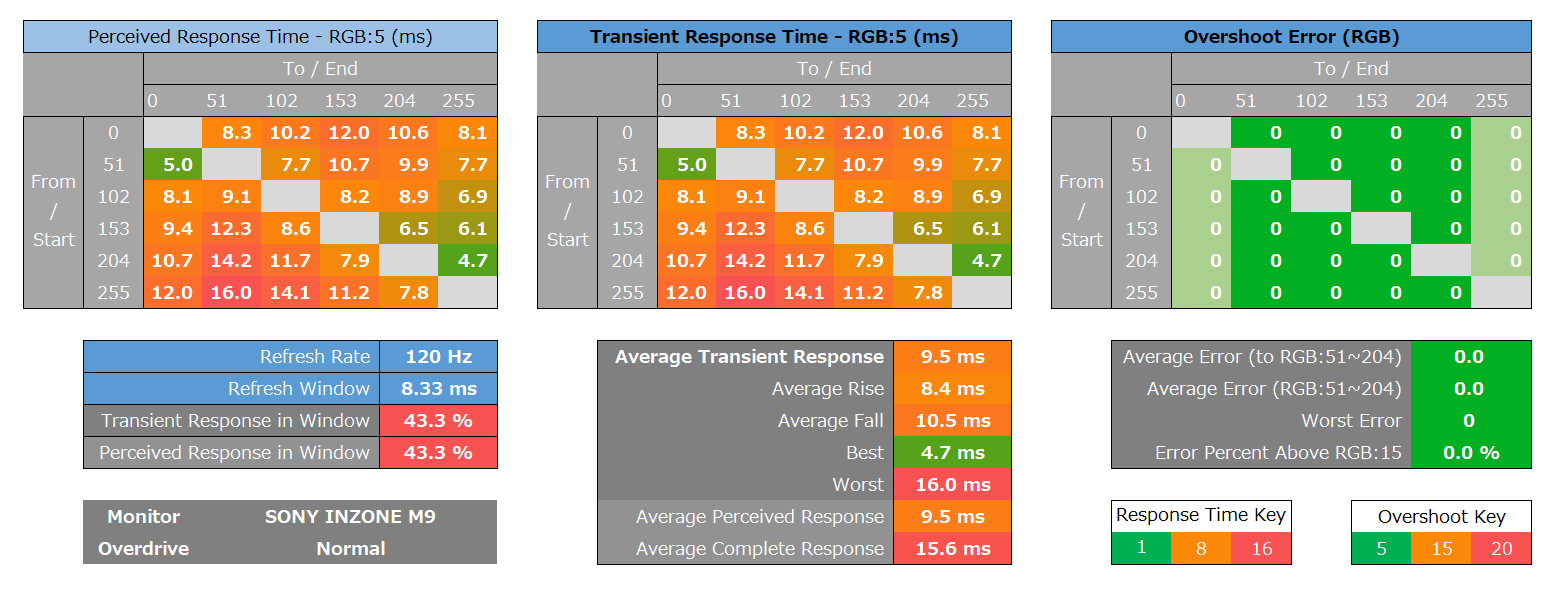

ゲーミングPCだけでなくPlayStation 5やXbox Series X/Sといった最新ゲーム機も対応する120Hzの高速リフレッシュレートにおいて、「SONY INZONE M9」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

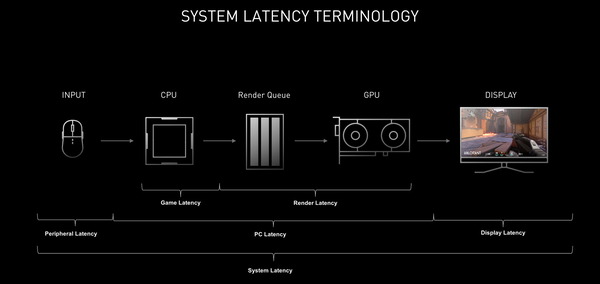

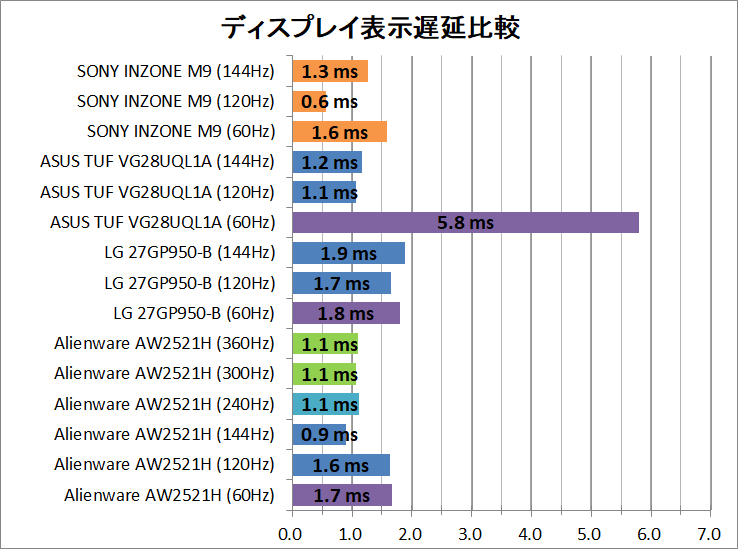

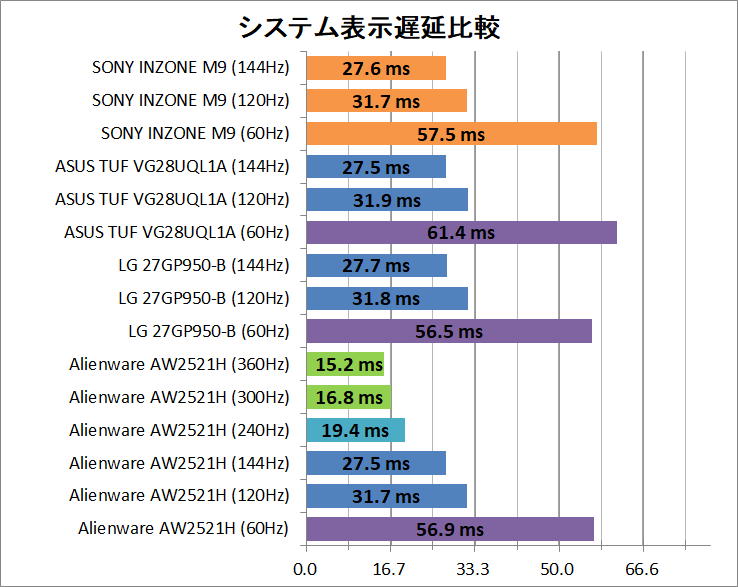

最後に「SONY INZONE M9」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

システム表示遅延やディスプレイ表示遅延の測定には、フォトセンサーを使用した特殊な測定機器「PC Gaming Latency Tester」を使用しています。当サイトのレビュー用に特注した機器なので、詳細についてはこちらの記事を参照してください。

「SONY INZONE M9」やその他の比較モニタのディスプレイ表示遅延の測定結果は次のようになりました。測定方法的に遅延が2ms以下であればディスプレイ内部の表示遅延は誤差の範囲内で十分に小さいと考えてOKです。

「SONY INZONE M9」やその他の比較モニタのシステム表示遅延の測定結果は次のようになりました。この測定値は一般的なPCゲームにおける操作から画面表示の変化までの遅延に一致します。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレートなゲーミングモニタを選択するメリットは大きいということが分かると思います。

SONY INZONE M9の可変リフレッシュレート同期について

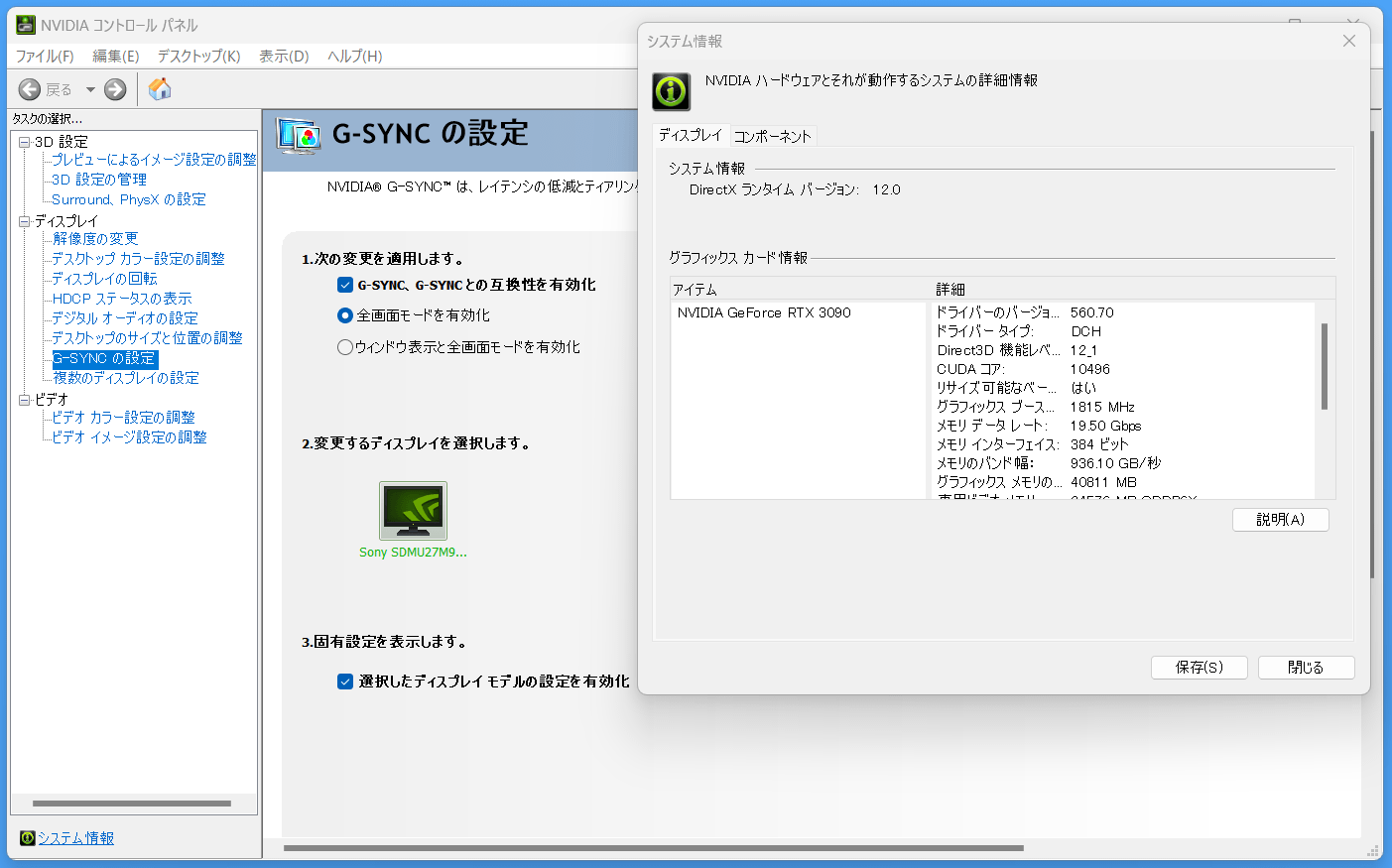

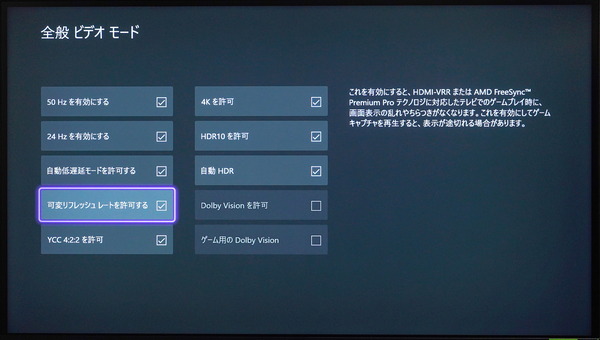

続いて「SONY INZONE M9」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

「SONY INZONE M9」は、AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)など可変リフレッシュレート同期に対応しています。

2024年7月現在、GeForce Driver 556.12でG-Sync Compatible認証を取得済みです。

従来のNVIDIA製GPUではHDMI経由でG-Sync Compatibleは利用できないケースが多かったのですが、HDMI2.1では伝送技術の規格の一部としてVRR同期が内包されているので、「SONY INZONE M9」ではHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

当然、AMD製GPU環境でもAMD FreeSyncを有効化できます。

「SONY INZONE M9」で可変リフレッシュレート同期機能を使用する場合、共通の確認事項としてOSD設定でAdaptive-Sync(HDMI接続時はVRR)の項目をオンにしてください。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「SONY INZONE M9」のOSDメニューから確認できるリフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

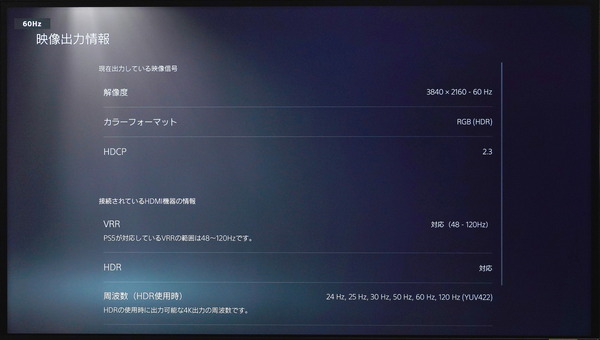

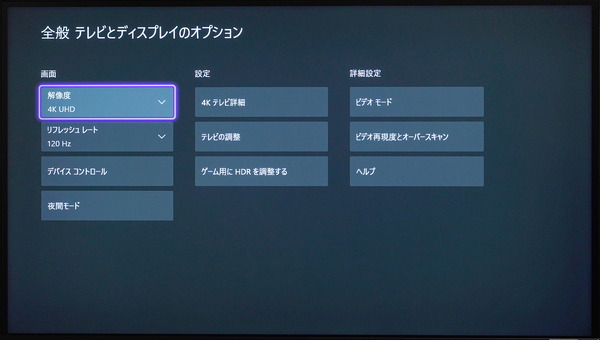

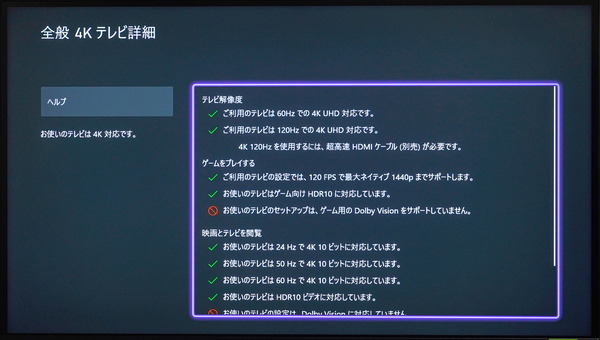

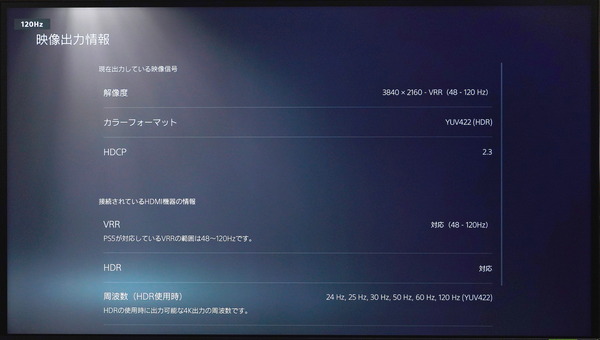

SONY INZONE M9のHDR表示やCSゲーム機対応について

最後に「SONY INZONE M9」のHDR表示やCSゲーム機の対応(4Kエミュレートなど)についてチェックしていきます。

| HDR表示やCSゲーム機対応について | |

| HDMI ver, ポート数 | HDMI2.1 (40Gbps, DSC1.2a) ×2 |

| HDR表示 | 対応 |

| VRR同期 | 併用可能 |

| カラーフォーマット DisplayPort1.4 |

4K/144Hz/10bit RGB |

| カラーフォーマット HDMI2.1 |

4K/120Hz/10bit RGB |

| ピーク輝度(実測) | 870cd/m^2 |

| 輝度認証 | VESA DisplayHDR 600 |

| ローカルディミング | 対応、96分割 |

| 4Kエミュレート | 4Kネイティブ対応 |

| PlayStation 5 | 4K/120FPS対応, YUV422 |

| Xbox Series X/S | 4K/120FPS対応 |

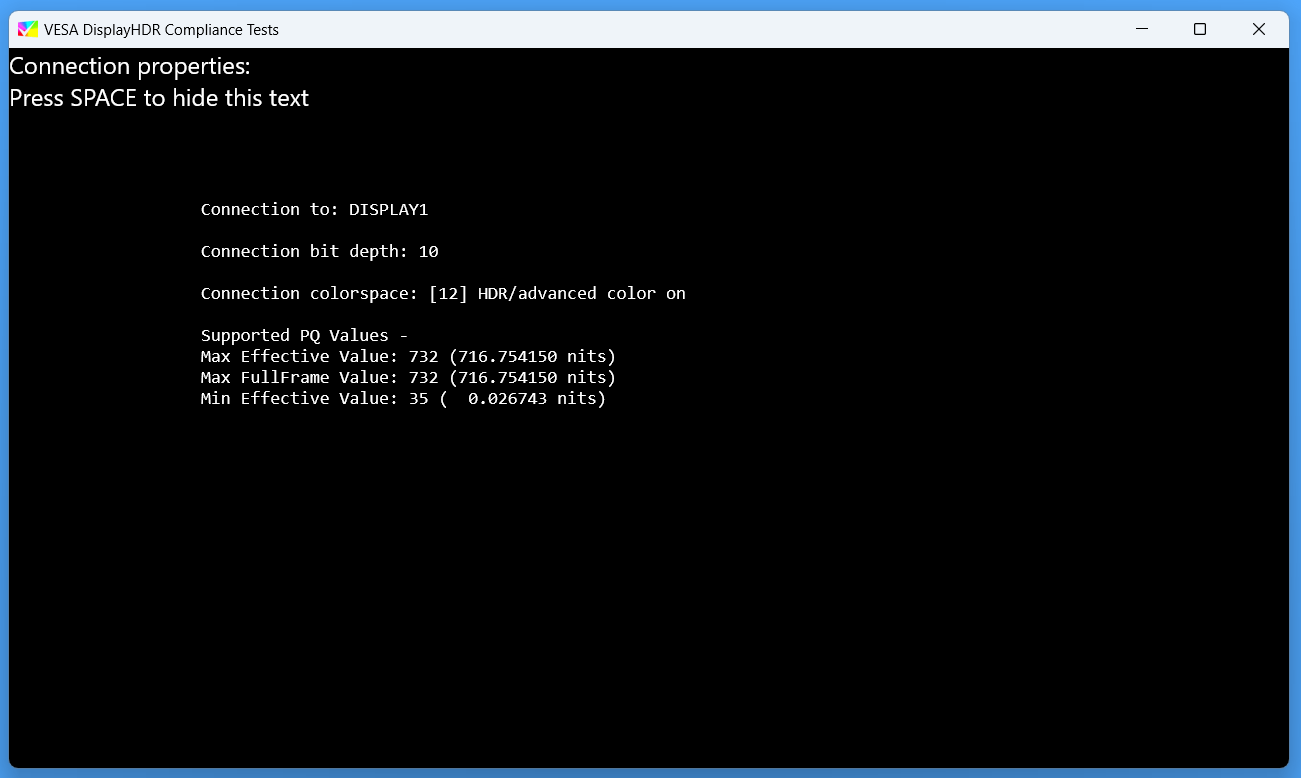

「SONY INZONE M9」はVESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 600を取得しています。または直下型LEDバックライトが採用し、96分割のローカルディミングに対応します。

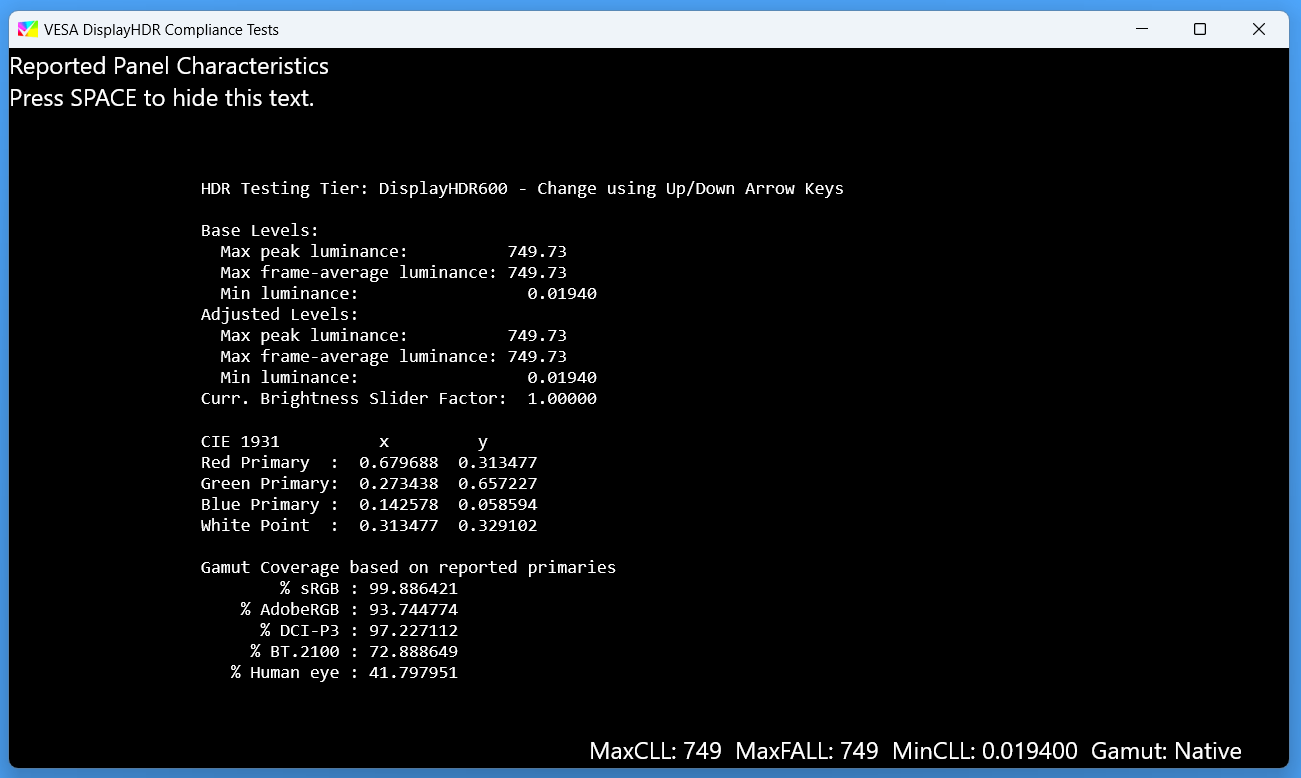

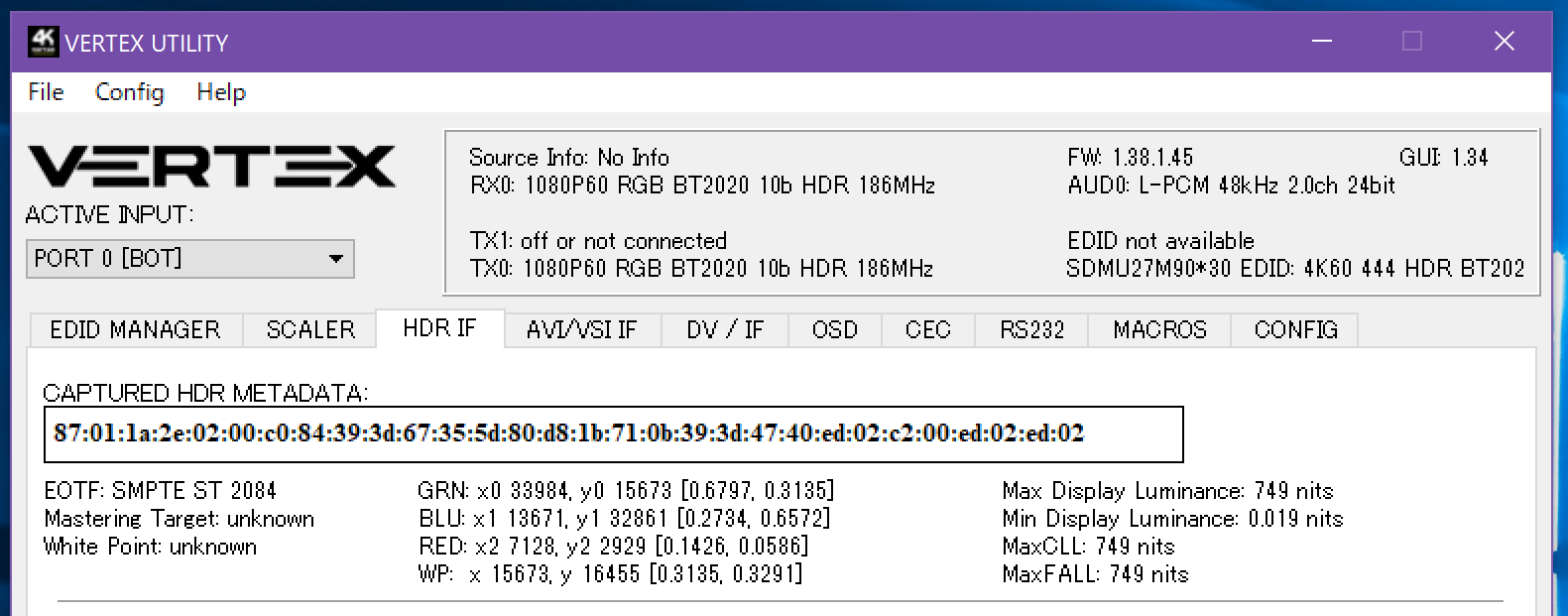

VESA DisplayHDR Compliance Testsから「SONY INZONE M9」のEDIDに収録されているHDRスペックが確認できます。

HDR表示モードやOSD設定について

「SONY INZONE M9」はHDR表示に対応しており、VESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 600を取得しています。

「SONY INZONE M9」は映像ソース機器から常時、HDR信号を受け付けるように認識されます。実際にHDR映像の入力があると画像モードがHDRモードへ自動的に切り替わります。(OSDメニュー上では直前のSDR表示の画像モードで固定されて、その他はグレーアウト)

「SONY INZONE M9」のHDRモードではローカルディミングを除いて、色関連の設定ほぼ全てが排他利用になります。ゲームアシストの設定はSDR同様に調整可能です。

PC接続時の解像度やカラーフォーマットについて

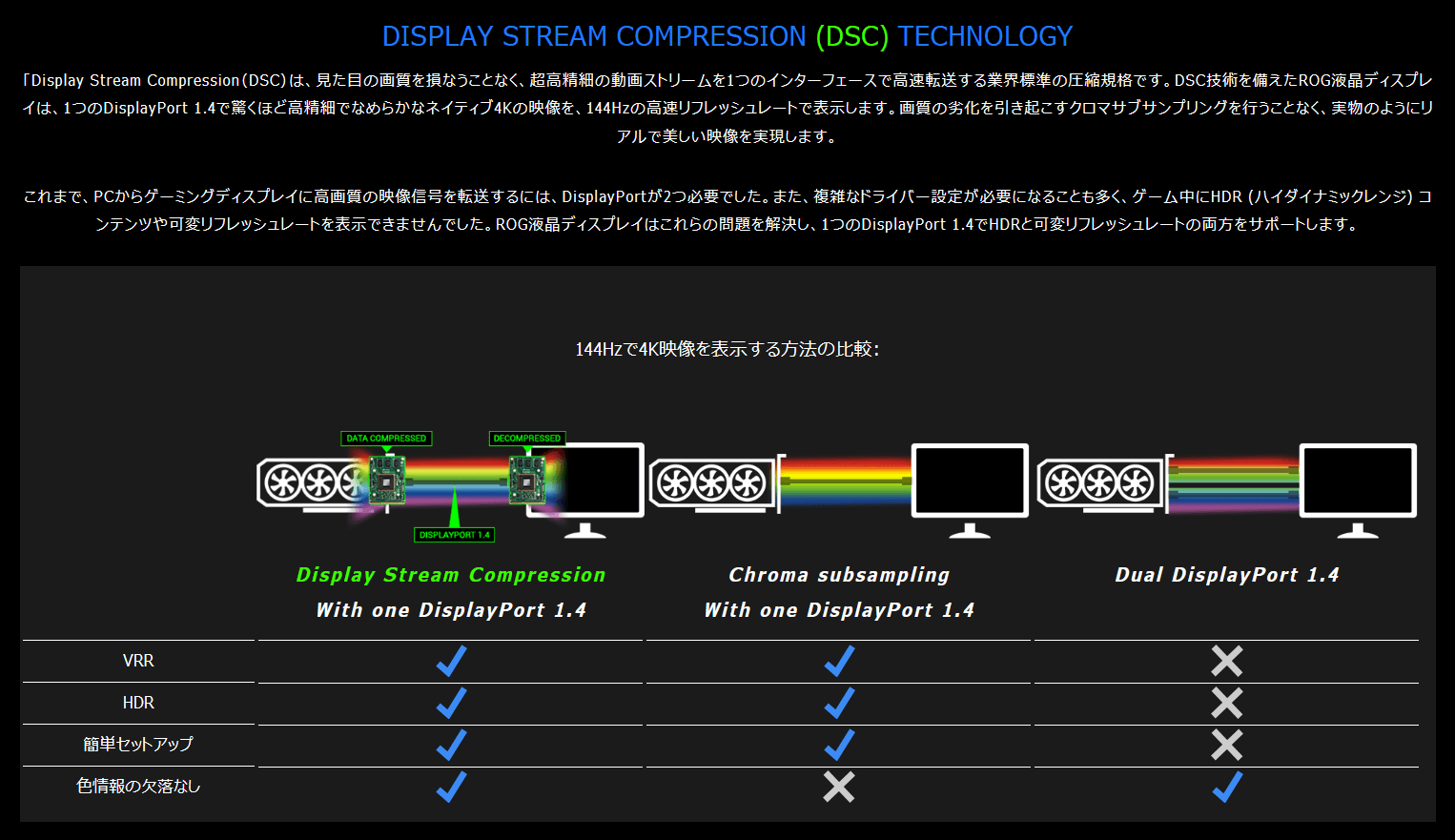

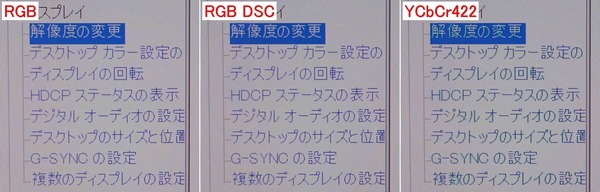

「SONY INZONE M9」はDisplayPort1.4 DSCに対応しているので、最新グラフィックボードを搭載したゲーミングPCと接続した場合、4K/144HzのHDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

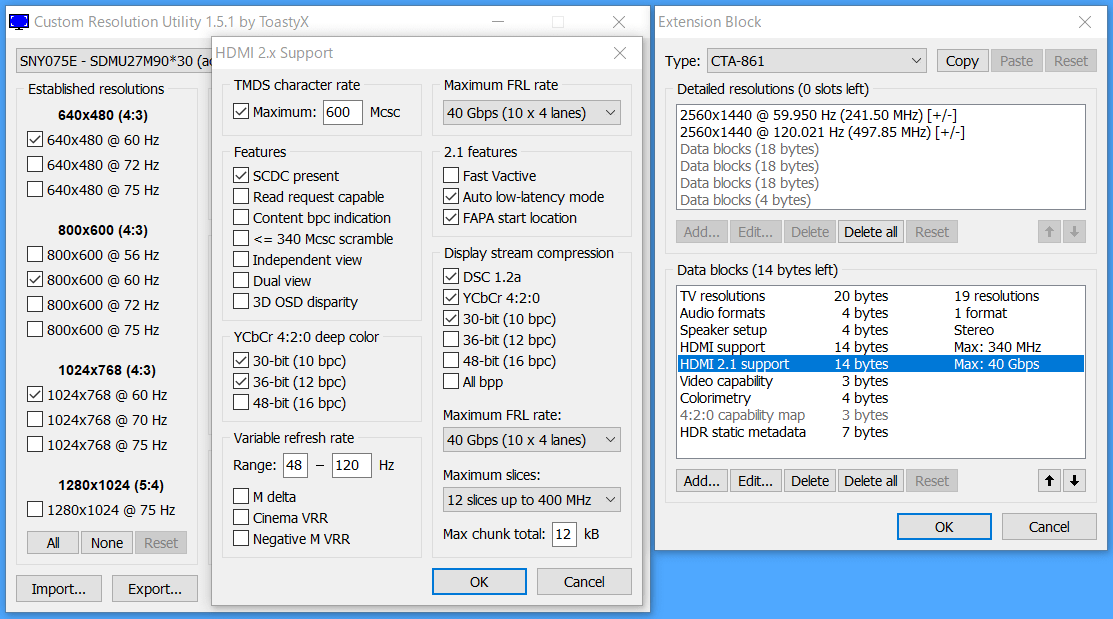

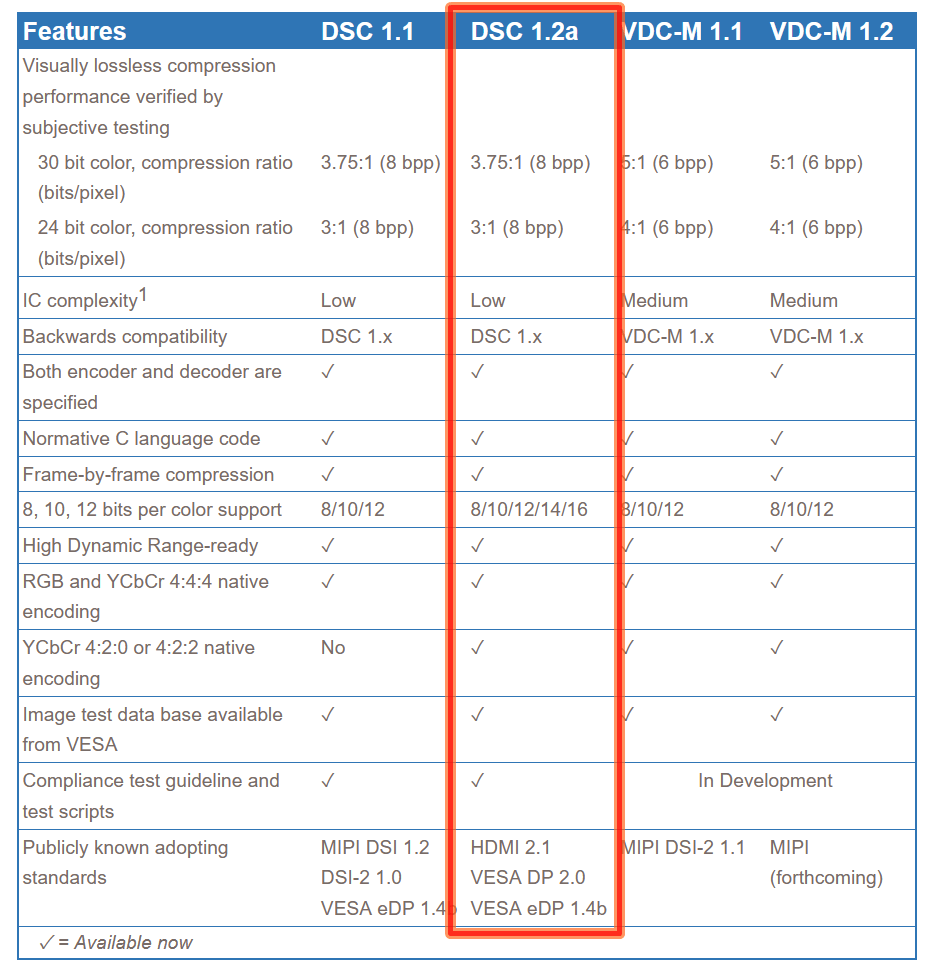

「SONY INZONE M9」のHDMI2.1ビデオ入力の伝送レートはフルスペックの48Gbpsではなく40Gbpsです。視覚損失のない非可逆圧縮機能 Display Stream Compression (DSC) 1.2aに対応しています。

最新グラフィックボードと接続した場合、4K/120Hz/HDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

CSゲーム機接続時の4KエミュレートやHDCP対応について

「SONY INZONE M9」に搭載された2基のHDMIサブ入力はHDMI2.1に対応しているので、PlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせた場合、4K/120Hzの表示が可能です。

Xbox Series X/SやPlayStation 5のようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

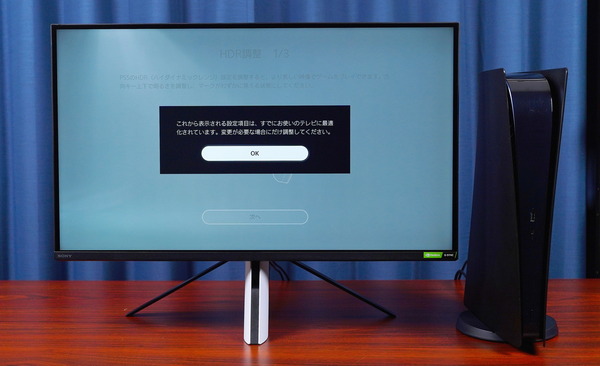

「SONY INZONE M9」はSONYテレビBRAVIAと同様にPlayStation 5との連携機能にも対応しています。

オートHDRトーンマッピング機能によりPS5本体のHDR調整を自動で最適化するので、明るいシーンと暗いシーンそれぞれで情報をしっかりと映し出すことが可能です。

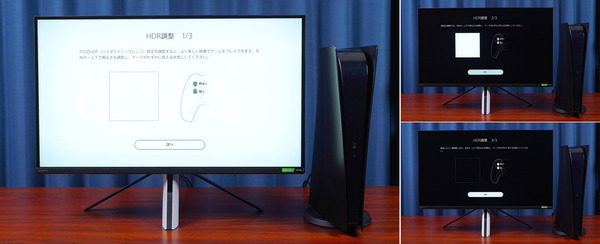

「SONY INZONE M9」をPlayStation 5に接続するとHDR調整時に最適化済みと表示されます。

OKを選択すると通常通り、3ステップのHDR調整が表示されますが、最適値を適用済みなので上下キーで調整せず、OKを続けて選択するだけです。

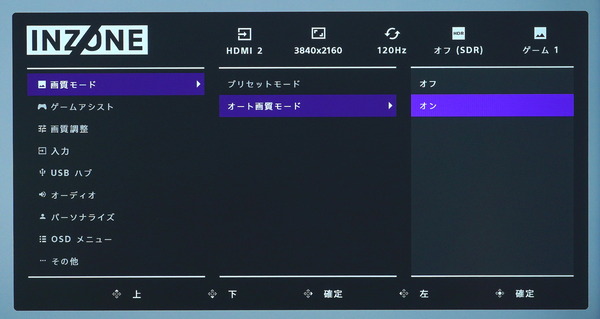

またコンテンツ連動画質モード機能により、PS5でゲームをプレイする時は「ゲーム1モード」に、PS5で映画を観る時には「シネマモード」に画質モードが自動で切り替わります。同機能を使用する場合はOSD設定メニューでオート画質モードをオンにします。

SONY INZONE M9のHDR性能やローカルディミングについて

最後に「SONY INZONE M9」のHDR表示における輝度性能、ローカルディミング対応、色性能をチェックしていきます。

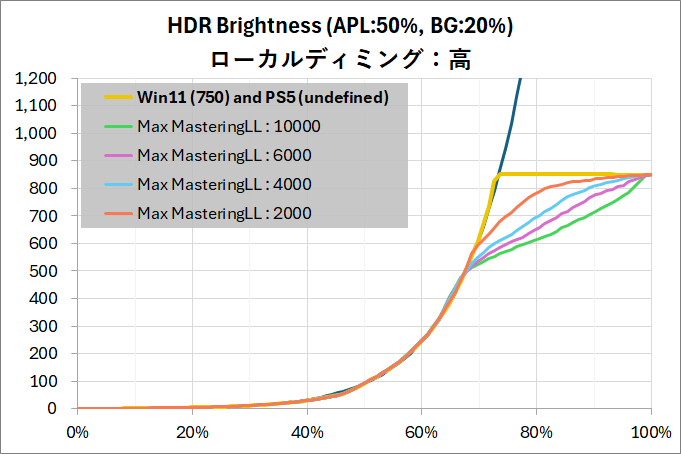

HDR表示における輝度性能について

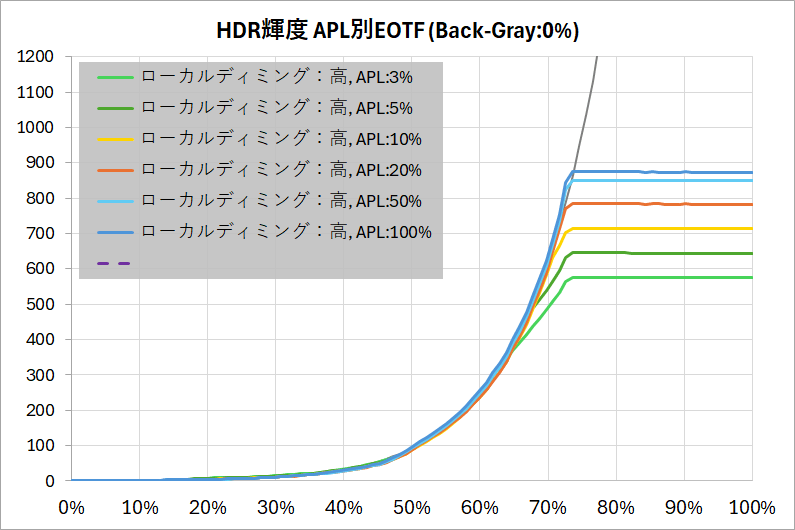

HDR対応モニタ/テレビのHDRモードにおけるディスプレイ輝度は、高輝度領域の広さ(APL: Average Picture Level)や高輝度表示の継続時間に依存するので、Calibrite Display Plus HLを使用してHDR時の最大輝度を条件別で測定してみました。

VESA DisplayHDR Compliance Tests以外の測定はdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

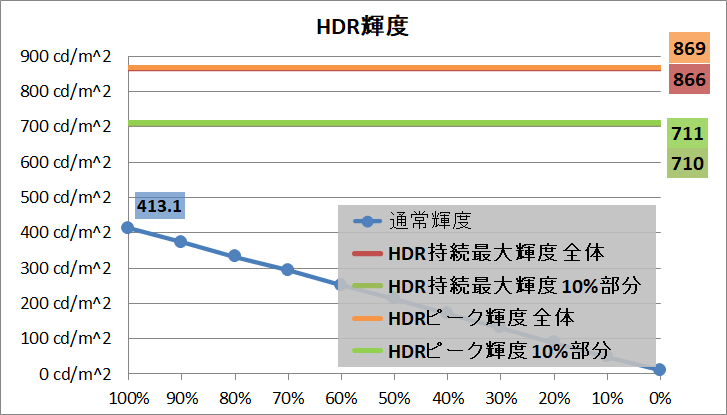

「SONY INZONE M9」はVESA DisplayHDR Compliance Testsで確認すると、ローカルディミングをゲームや映像に最適な”高”設定にした場合、10%部分で700cd/m^2以上、全体で860cd/m^2以上という非常に高い輝度を発揮できました。

いずれも短時間のピーク輝度ではなく少なくとも1,2分では輝度低下せず持続可能です。VESA DisplayHDR 600の基準を余裕でクリアしています。

ちなみにローカルディミングを”低”や”オフ”にしても最大で860cd/m^2以上の高輝度を発揮できます。

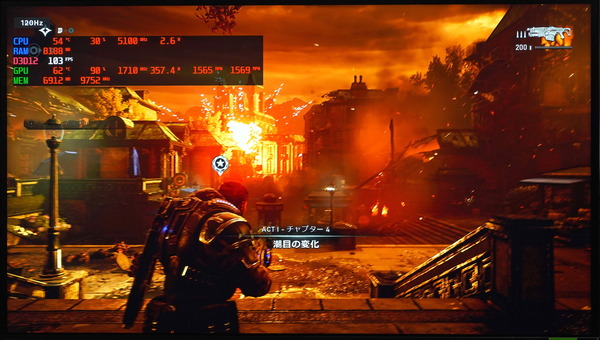

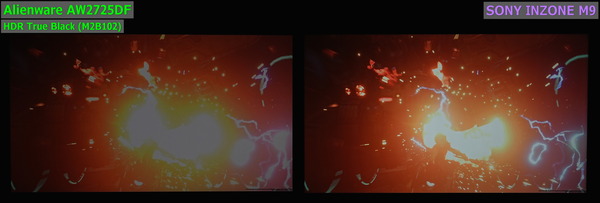

「SONY INZONE M9」は実測最大で860cd/m^2以上の非常に高い輝度と、後述の96分割ローカルディミングによってHDR表示が可能なので、下写真の中央の爆炎のような表現は非常にリアルで迫力を感じました。

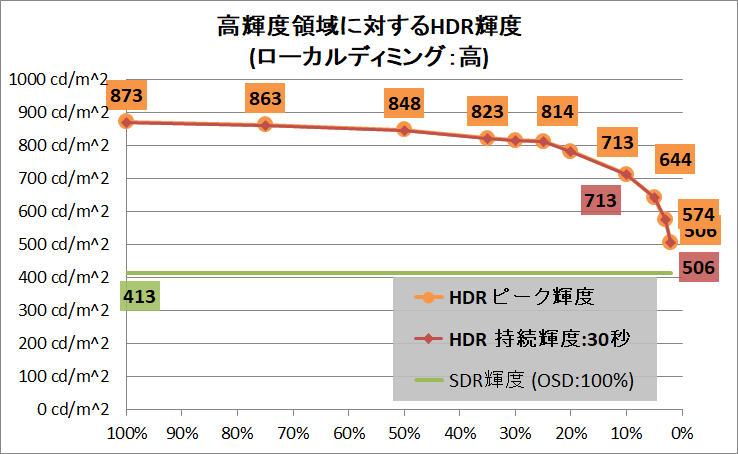

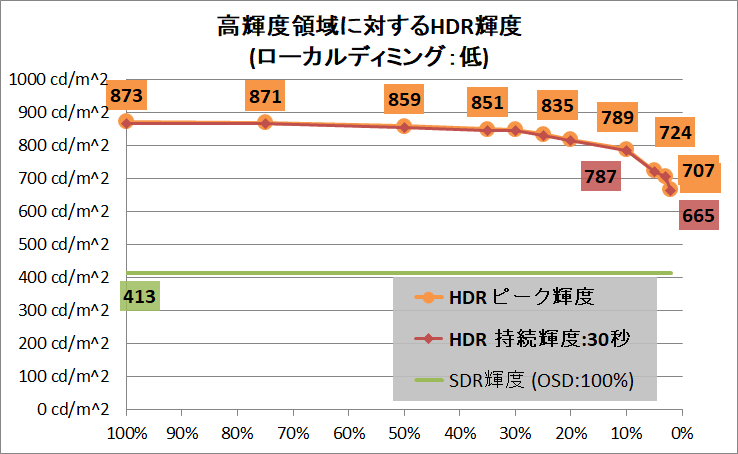

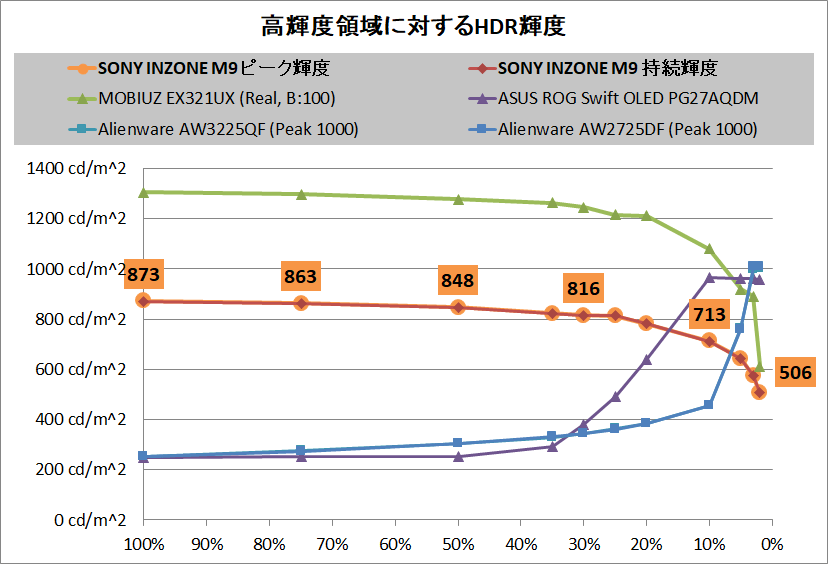

高輝度領域に対するHDR輝度(APL:Average Picture Level)をもう少し細かく見ていくと、「SONY INZONE M9」は上でも確認した通り、輝度が800cd/m^2を超える各APLでも30秒程度なら輝度低下はなく、最大輝度を維持できます。

ハロー軽減のために周辺バックライトを消灯する必要のある10% APL未満では、輝度が下がり、2% APLでは500cd/m^2程度に輝度が下がります。

ローカルディミング設定をデスクトップ作業向けの”低”に変更すると、黒色表示におけるバックライト輝度が上がるので、黒とのコントラストはトレードオフになりますが、10%以下の低APLにおける最大輝度が上昇します。

FALD対応液晶や有機ELの各種製品とAPLによる輝度性能を比較してみました。

「SONY INZONE M9」などFALD対応液晶モニタの特長はやはり50%~100%のような広い高輝度領域に対して安定して各製品の最大輝度を発揮できるところです。有機ELモニタは2024年現在トップクラスの性能でもVESA DisplayHDR 600相当の性能を発揮できるのは20% APL以下のような限られたシーンになります。

一方で、FALD対応液晶モニタはハローをどこまで抑制するかで小領域の輝度性能に制限がかかります。有機ELはピクセル単位で輝度を調整できるので2%や5%の小さい領域でもハローなしで高輝度を発揮できるのが強みです。

FALD対応液晶モニタの「SONY INZONE M9」は800cd/m^2以上の高輝度でも、より明るく、尚且つ安定して階調を表現できます。

一方、有機ELパネルはピクセルレベルで輝度を調整できるので、後述のローカルディミングのように完全な黒や明暗の分離(ハローやチラつきがない)といった表現は得意としますが、上の比較グラフの通り、APL 50~100%、画面全体が白色/高輝度になるような映像では輝度が大きく下がるという弱点があります。

画面全体が点灯する爆炎のような表示では250cd/m^2以下のディスプレイ輝度しか発揮できず、また画面全体に白色が分布すると、輝度が下がり本来、白色で表示すべき部分がグレーっぽくなってしまいます。

ローカルディミング対応について

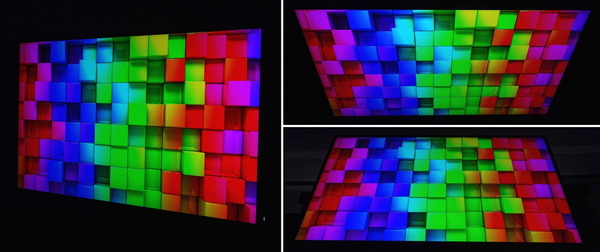

「SONY INZONE M9」は直下型LEDバックライトが採用され、96分割のローカルディミングに対応します。

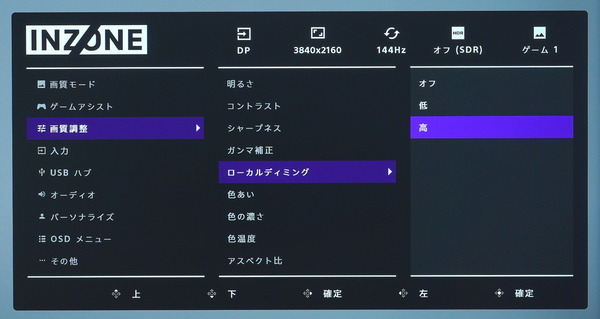

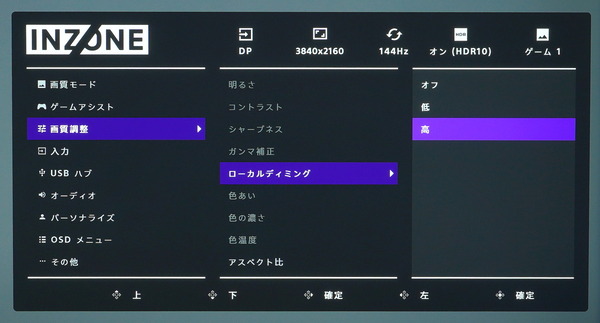

このローカルディミングに関するOSD設定として、そのままの名前で「ローカルディミング」があります。設定値はオフ/低/高の3段階です。

”高”はHDR対応のゲームや動画視聴に最適なモードで、”低”は写真編集などデスクトップ作業に最適なモードです。

ローカルディミングの設定はSDR表示モードとHDR表示モードで共有されています。

HDR表示が終了してSDRに戻ってもローカルディミングが有効になったままです。PCでの利用を考えるとHDR表示とSDR表示で分けて設定できるようにして欲しいところ

まず分かりやすいところから、ローカルディミングをオフにした状態と、オン(高)にした状態を比較した動画が次のようになっています。

白い四角や丸の輝点が動きますが、ローカルディミングをオフにした状態では常にバックライトが点灯していて黒表示部分が浮いているのに対し、ローカルディミングをオンにすると、輝点付近のバックライトのみが点灯するので、黒の表現力が高まっています。

フルアレイ型とはいえ96分割程度なので、輝点の輪郭を超えてバックライトが点灯するハローがそこそこありますが。

「SONY INZONE M9」のローカルディミングでは黒色表示であってもバックライトは完全には消灯しませんが、”高”設定において理想的な状態の黒色輝度は0.01cd/m^2程度なので、一般的な明るさで室内照明が点灯していればバックライトの完全消灯と見分けは付きません。

なおHDR映像ソースに対してローカルディミングを”オフ”にするとブラックレベルは0.93cd/m^2程度となり、ほぼ1cd/m^2なので室内照明がついていてもバックライトの点灯をハッキリ認識できます。

HDR映像ソースではディスプレイ輝度を調整できないので、ローカルディミングは”高”か”低”の2択だと思います。

2024年現在、8~10万円程度で販売されている4K/144Hz対応ゲーミングモニタの多くは、ローカルディミングに対応していても短冊状の1D型かつ分割数が10~20程度なので、輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまうのがかなり微妙でした。

下の比較動画の通り96分割でローカルディミングに対応した「SONY INZONE M9」の良さは一目瞭然です。

ちなみに少し前に当サイトでレビューした「Acer Predator X32 FP」は576分割のローカルディミングに対応しており、96分割の「SONY INZONE M9」と比較するとこんな感じです。

やはり輝点に対するハローを考えるとフルアレイ型ローカルディミングの場合、500~1000分割くらいの解像度は欲しいところです。実際のゲーム画面でも576分割ローカルディミングのほうがコントラストが効いて迫力のある絵になるというのは動画を見ての通り予想が付くと思います。

ただ「SONY INZONE M9」のローカルディミングも決して悪くありません。特にPS5のメニューはフルアレイ型LDではバックライト浮き、バックライト更新のチラつきが気になりやすいシーンですが、流石は同じSONY製と言うべきか、バックライトのカバー範囲や更新速度が上手く最適化されていて、PS5のメニューもバックライトの動きに違和感を覚えず操作できました。

576分割の「Acer Predator X32 FP」だとゲームプレイの大部分は非常に迫力のある絵が楽しめるのですが、PS5メニューやゲーム内システムメニューではバックライトのチラつきやハローが気になります。

この辺りは製品に依ると言えばそうですが、ともあれ、バックライトをどこまで上手く制御できるかはFALD型液晶モニタの弱点というか課題の1つです。

デスクトップ向け/ゲーム向けなどローカルディミングの動作設定において主に調整されるのは『バックライトの速さ(更新頻度)』と『輝点に対するカバー領域』の2つです。あとピーク輝度や理想ブラックレベル(バックライトの最小輝度)も変わることがあります。

「SONY INZONE M9」のローカルディミング設定を、PCゲーミングや映像に最適な”高”と、デスクトップ作業に最適な”低”で比較した動画です。

ローカルディミング設定の”高”と”低”を変更すると、バックライトの速さ(更新頻度)はそのままで、輝点に対するカバー領域が変化します。

輝点に対して広くカバーされるので”低”のほうがハローが大きいですが、高速に動く輝点に追従する彗星の尾の長さやバックライト更新によるチラつきは同等です。(輝点が動いた時に隣の領域が広く点灯するのでそれをチラつきと感じやすいですが。)

加えて高輝度領域の広さが一定以上なら最大輝度は同等ですが、理想ブラックレベルは”高”が0.01cd/m^2に対して、”低”では0.17cd/m^2に引き上がります。

ローカルディミング、液晶バックライトの部分駆動は、明部暗部の境界を超えて明るく/暗くなったり、マウスカーソルのような小さい輝点に反応したりして、デスクトップ作業のように明暗の領域が綺麗に分かれるシーンでは違和感を覚えることがあります。

「SONY INZONE M9」ではローカルディミングは2次元型で96分割なので縦横で言うと分割数は14×7程度しかありません。

「SONY INZONE M9」はローカルディミングを有効にしても白色など明るい色や完全な黒色であれば、マウスカーソルのような小さい輝点に対するバックライトの挙動も軽微で、境界も明るい方に引っ張られて暗い方のバックライトが多少点灯する傾向があるものデスクトップ作業に耐える動作だと感じました。

ただしローカルディミング設定の”高”においては、黒寄りのグレー、暗い中間色が広く分布しているとバックライトで白浮きする感じになり、この状態だとマウスカーソルのような小さい輝点に反応してバックライトがチラつきました。

ダークモードなど黒寄りのグレーのUIの場合、白色文字などが分布している領域であれば特に問題ないのですが、単色が広がっている部分でマウスカーソルが動くとバックライトがチラつきます。

こういったデスクトップ作業におけるバックライト周りの違和感はローカルディミング設定を”低”にすることで解消できると思います。

「SONY INZONE M9」の96分割LDについては1D型と比較した解説記事も公開しているので、こちらも参考にしてみてください。

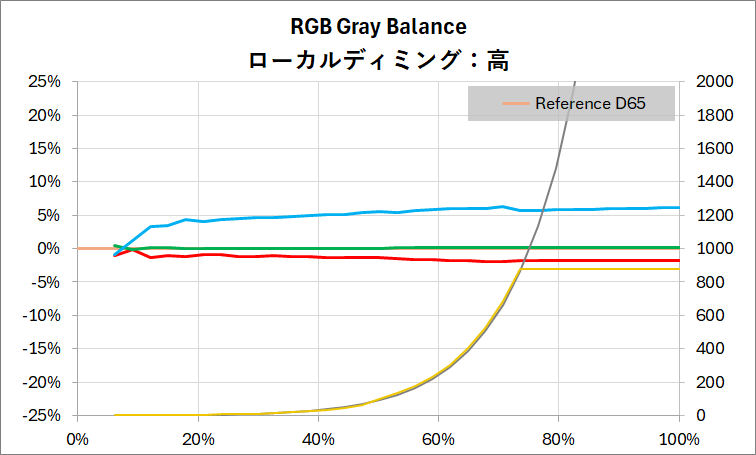

HDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能について

「SONY INZONE M9」のHDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能についてもう少しだけ深堀りしていきます。

カラーキャリブレータとしてX-Rite i1 Basic Pro 3やCalibrite Display Plus HLを使い分けています。

一桁cd/m^2以下の低輝度の検出が安定しているので輝度の絶対値については比色計のCalibrite Display Plus HLの測定データを使用しています。彩度マップやRGBバランスなどある程度明るく、色精度が重要な項目はスペクトロメーターのX-Rite i1 Basic Pro 3で測定しています。

ソフトウェアはdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

この章の測定ではパネルタイプに応じて理想的な性能を確認できるように、特別に設定について補足がない場合、液晶パネルの場合は50%部分/背景カラー20%グレー、有機ELパネルの場合は10%部分/背景カラー0%ブラックとしています。

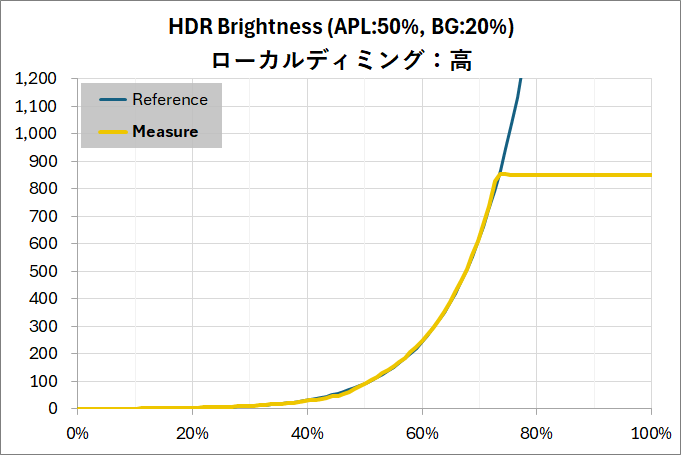

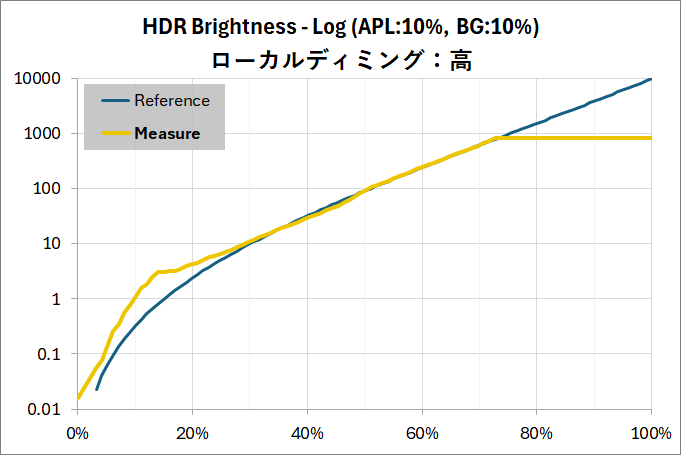

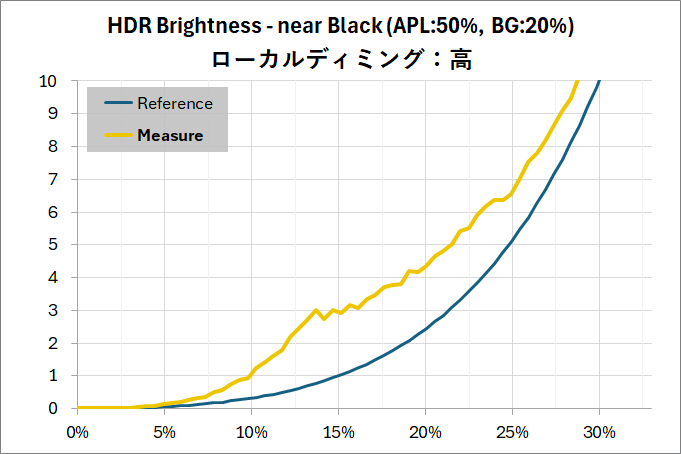

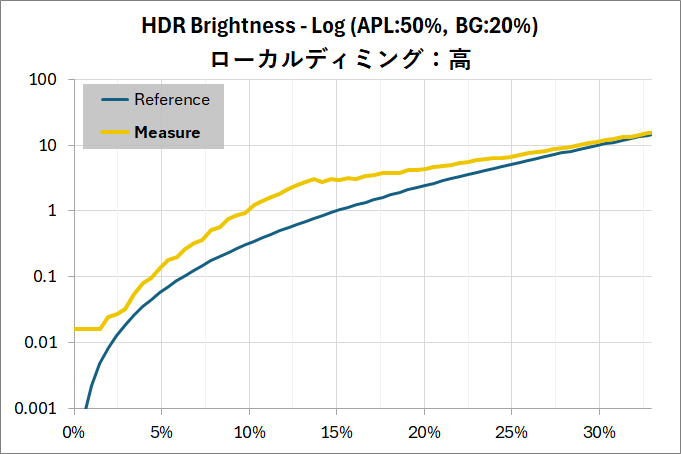

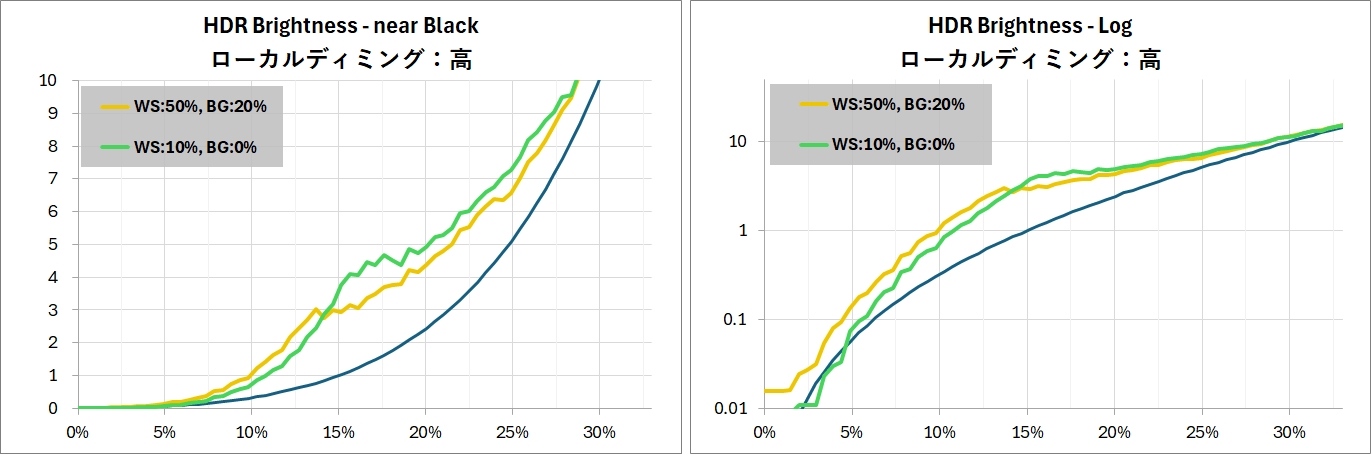

まずは輝度性能について、HDR10など一般的なHDRコンテンツで採用され、PQ EOTFとも呼ばれるHDRガンマ曲線(SMPTE ST 2084)に対して、実際のディスプレイ輝度を測定しました。

「SONY INZONE M9」は最大で870cd/m^2の高輝度を発揮し、40~60%までのベース輝度や高輝度領域までリファレンスカーブに綺麗に一致します。

モニタの最大輝度に飽和すると、その後のRGBレベルではクリップされます。

FALDの構造上、10%以下の低APL(ウィンドウサイズ)では最大輝度が下がりますが、その場合は途中でリファレンスカーブから離れることで、870cd/m^2までの高輝度階調を表現できるように上手く設計されています。

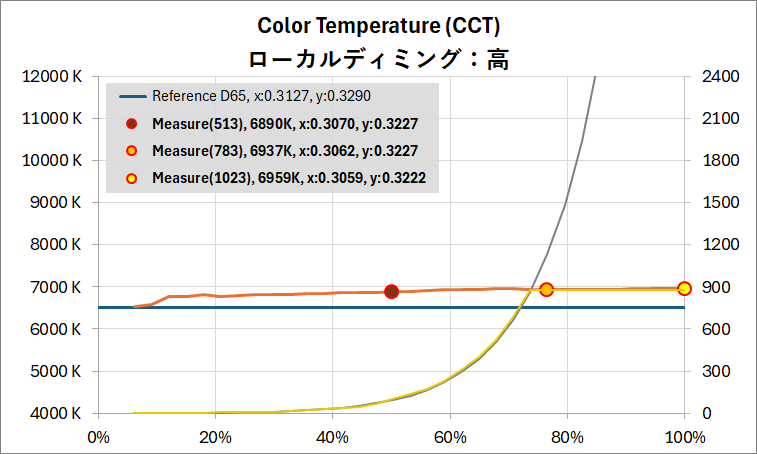

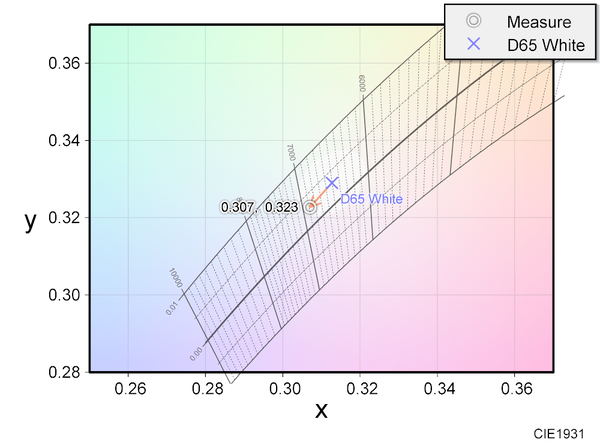

メタメリック障害があるので広色域技術が採用される「SONY INZONE M9」の色温度については参考程度ではあるものの、色温度は6900K~7000K前後でした。

モニタの通電直後だとホワイトポイントはD65にほぼ一致するのですが、長時間起動してパネル温度が上がってくると青色成分が強くなって寒色に寄っていくようです。

RGBバランス(D65基準)は概ね平行に推移する形で安定しているので、グレー階調で色付きバンディングが生じることなく、綺麗にグラデーションが表示できます。

なお「SONY INZONE M9」はMaxCLL/MaxFALL/MaxMLLの3種類のHDRメタデータのうち、MaxMLL/MaxCLLに反応してEOTFが変化しました。

Windows11やPS5/XboxSXでは通常、リファレンスが現実の最大輝度である870cd/m^2になる位置で輝度が飽和してクリップするようなグラフになりますが、一部PCゲームやUltraHD Blu-rayなどHDRメタデータを後から上書きするコンテンツの場合、RGBレベル 65%を超えた辺りでリファレンスカーブから離れ、4000や10000のMaxMLL設定値までの階調を表現できるようなカーブになります。

ベース輝度や高輝度の領域では最大輝度性能の範囲内でリファレンスカーブに綺麗に追従していますが、50cd/m^2未満の暗い階調に注目すると、「SONY INZONE M9」は暗所の視認性を重視しているのか、輝度はリファレンスカーブよりも若干浮き上がっています。

色温度やRGBバランスは安定しているものの、グラフを見ての通り、低輝度のカーブはギザギザと変化していてやや不安定です。

ウィンドウサイズ 10%、背景RGBレベル 0%のグラフと見比べると分かりますが、「SONY INZONE M9」はFALD対応とはいえ96分割で制御ゾーン数が少ないので、ウィンドウサイズ 50%の広い範囲で黒色表示にしていても、RGBレベル 20%で点灯する周辺の背景輝度に影響され若干、暗所の輝度が浮いています。

単純に周辺輝度の影響を受けるのかというと、一方でRGBレベル 15%以上では明るさが逆転してしまうので、暗所のバックライト制御には詰めの甘さを感じます。

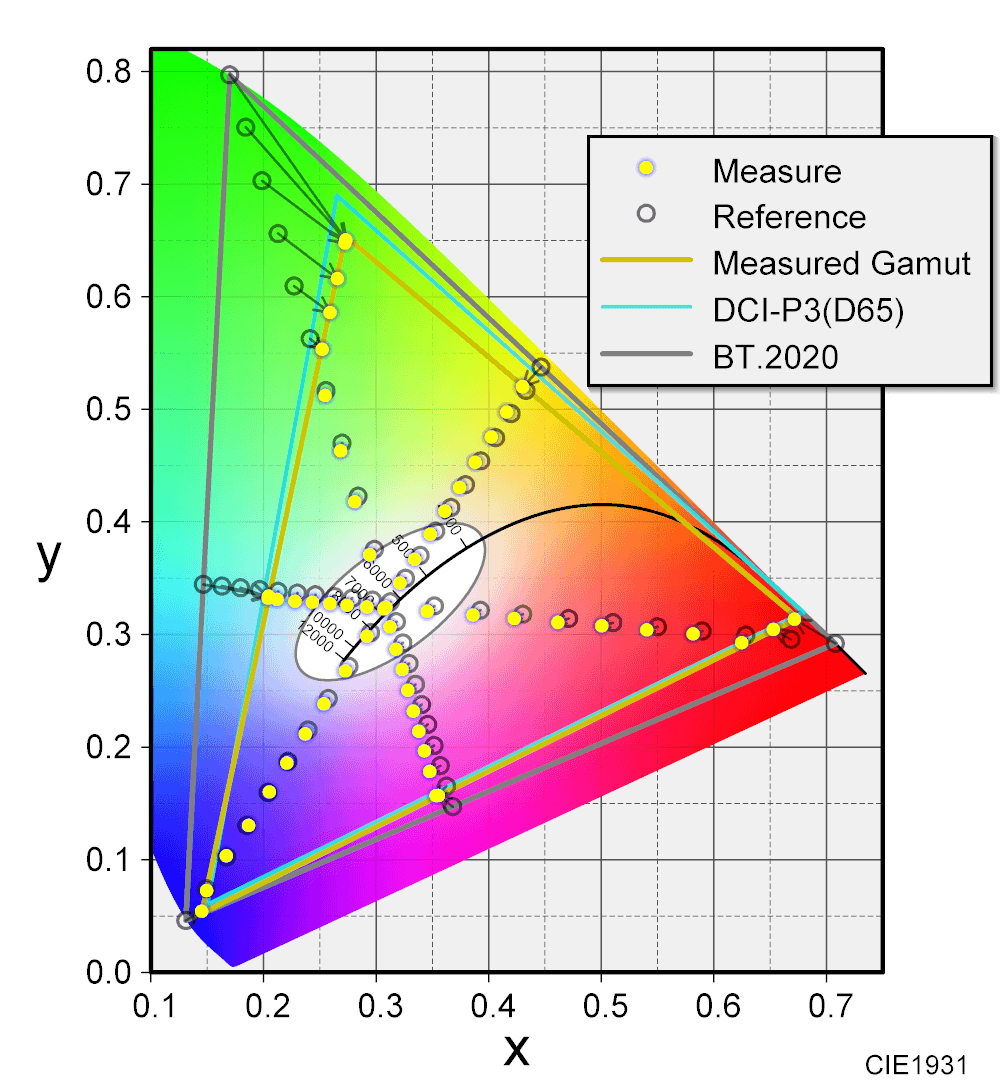

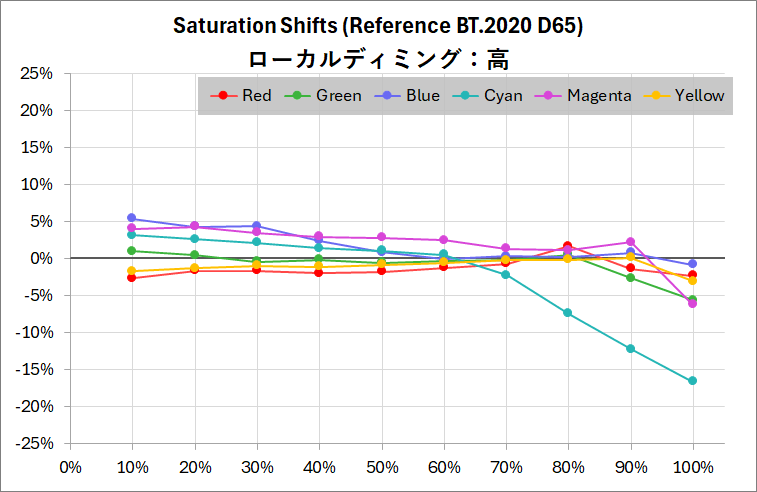

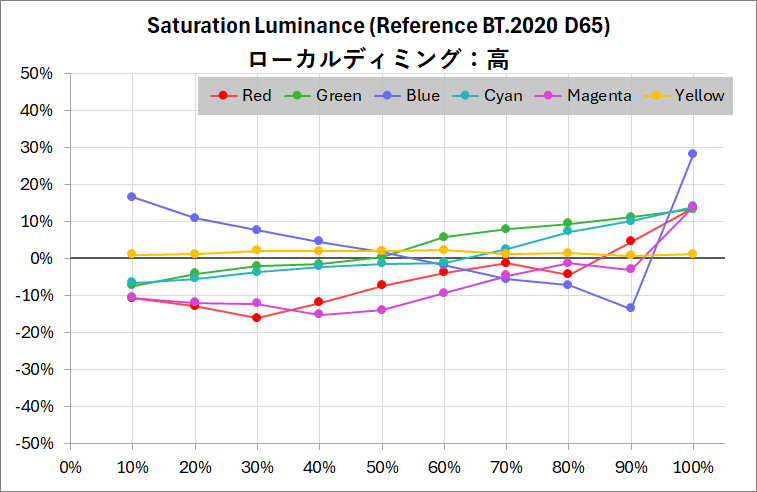

続いてHDR表示における色性能(色域、色精度)をチェックするため彩度マップ、CIE Diagramを作成しました。

「SONY INZONE M9」はホワイトポイントがD65ではなく少し寒色によっているので全体的に青色方向へシフトしていますが、彩度の飽和は均等で変にバラつかず上手く表現できています。

Rec.2020やDCI-P3(D65)を想定して作成されてHDRコンテンツも、彩度・色相については概ねコンテンツメーカーの想定通りの表示になると思います。

SONY INZONE M9のレビューまとめ

最後に「SONY INZONE M9」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ27インチで4Kゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 発色や視野角に優れたIPS液晶パネル

- 実測で93% DCI-P3、88% Adobe RGBの広色域

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- ビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2、USB Type-C×1の計4系統

- DP1.4はDSC機能によって4K/144Hz VRR/HDR 10bit RGBに対応

- HDMI2.1は4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBに対応

- HDR輝度認証のVESA DisplayHDR 600を取得、実測で最大860cd/m^2

- 直下型LEDバックライトで96分割のローカルディミングに対応

- HDMI2.1搭載なのでPS5やXbox SXを接続時は4K/120FPSやVRR同期に対応

- モニタ本体重量4.5kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

悪いところor注意点

- 製品価格が税込み15万円と非常に高価(セールなら10万円を切ることも)

- ビデオケーブルとUSBケーブルが一切付属しない

- 単色など単調な表示においてバックライトの縞模様が気になるかも

- 四隅の輝度低下が大きいので端が暗くなるのが気になるかも

- SDR表示とHDR表示でローカルディミングの設定が共有されている

- 【最新FWで修正済】

PCでVRR無効時に実動リフレッシュレートが144Hz固定になる - 【最新FWで修正済】

DisplayPortが映らなくなる不具合、HDMIにも影響あり?

最初に評価ポイントとして、4K/144Hz/HDMI2.1搭載のゲーミングモニタは既にかなりの数が出ていますが、「SONY INZONE M9」が特出している部分、フルアレイ型96分割ローカルディミングは概ね良かったと思います。

欲を言えばFALDは500~1000くらいの分割数が欲しいものの、96分割としてはよく仕上がっていたなと。

ゲームに最適な”高”設定であればゲームプレイは高コントラストで迫力と奥行きのある絵になり、PS5のメニュー操作でもバックライト浮きやチラつきは気になりませんでした。一方で”低”設定ならデスクトップ作業でもバックライト変化に煩わされない動作だったので、限られた分割数に対して上手く最適化してきたと素直に評価できるポイントでした。

ただ怒涛の新ブランド&製品のプロモーションに対して、DisplayPortが映らない不具合とか、PS5のVRRでフリッカーや焼き付きが発生するとか、PC接続時に実動リフレッシュレートが144Hz固定だとか、色々と不具合が積み重なっています。【だいたいの不具合は最新FWで修正済みです】

最初に力を入れるべきところが間違っているというのが正直な感想です。

15万円もするのにビデオ/USBケーブルが1つも付属しないとか、モニタスタンドの組み立てにドライバが必要とか、バックライトの縞模様が気になるかもとか、普段のレビューだと軽く言及して流す程度の問題も、流石に”塵積も”でストレスが。

あとやはり言及しておくべきは税込み15.4万円(ポイント値引き込みでも14万円)という価格でしょうか。PS5 3台分。ゾーン数を考えれば良く出来ているけれど96分割でしかないFALDに、ハイエンドゲーミングモニタとして15万円も出す価値があるのか、と。

27インチというモニタサイズを必須とせず、置ける場所があるのであれば、LG OLEDテレビの42インチモデルか48インチモデル、もしくは2024年に発売された32インチで4K/240Hz対応の各種有機ELゲーミングモニタを購入したほうが、96分割ローカルディミングに対しては上位互換だと思いますし、個人的にもオススメです。

有機ELの特性上、「SONY INZONE M9」のように全画面で800cd/m^2みたいな高輝度は発揮できませんが、製品にも依るものの部分部分のピークは400~700cd/m^2には達するので、自発光ピクセルで完全な黒、ハローが発生しないことのほうがメリットとして大きいかなと。

価格設定に加えて、27~32インチで机に置きやすい液晶モニタというくくりにすると、「ASUS ROG Swift PG32UQ」や「MSI Optix MPG321UR-QD」など量子ドット技術のAUO製パネルを採用した製品が候補に挙がると思います。

いずれもローカルディミングは1D型なので96分割とはいえフルアレイ型の「SONY INZONE M9」には表現力では及ばないのですが、量子ドットの発色の良さも捨てがたく、好みが分かれると思います。

4K/144Hz/HDMI2.1搭載で十分(FALDも量子ドットもいらない)ということなら10万円を切る製品もありますし、一概にどうとは評価が難しいところです。

「SONY INZONE M9」は10万円前後なら評価も変わってきそうなのですが、どういう購買層を狙っているのか、よく分かりません…。

”フラッグシップとして良いものを”にしては完成度に詰めの甘さがありますし、PS5普及のためにスケールメリットで安価に供給するでもなく。

他社製品で採用されているように500~1000分割LDの32インチパネルはすでに存在するので、最上位モデルM9とするなら20万円程度かそれ以上になってもそのスペックにするべきだったと思います。それならラグジュアリーな製品として刺さる層にはしっかりと刺さったはず。

「SONY INZONE M9」については”M7”で10万円前後が妥当だったんじゃないかというのが正直な感想です。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

VRR同期機能やDisplayHDR 600/直下型バックライトLDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。

96分割フルアレイ型ローカルディミングに15万円の価値はあるのか徹底検証https://t.co/TnmsCapUnW pic.twitter.com/LIckeYZxoh— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) July 10, 2022

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・PS5にオススメなゲーミングモニタを解説。HDMI2.1搭載や120FPS対応も!

・「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。理想のHDR対応ゲーミングモニタ!

・「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機EL

・「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割FALDに15万円の価値はあるか

・「Alienware AW2725DF」をレビュー。最速360Hzの量子ドット有機EL

・「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー

・「Samsung S95B」をレビュー。量子ドット有機ELの画質を徹底検証

コメント