マニア向けと侮るなかれ。むしろ初心者にお勧めな超お手軽OC

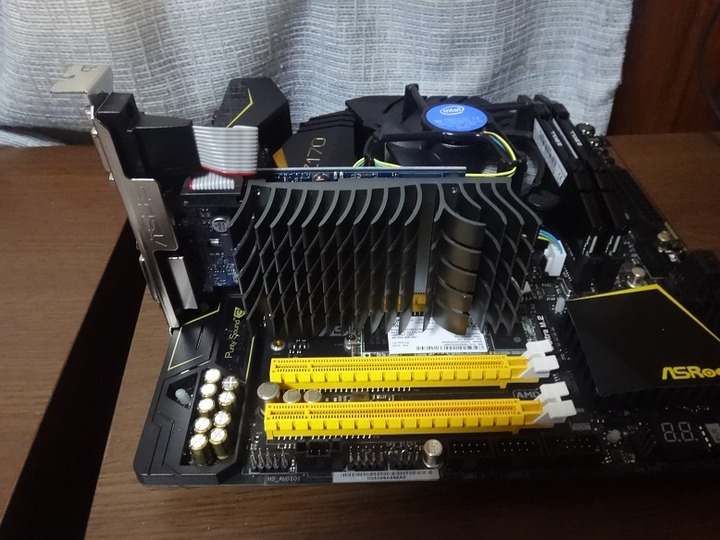

4月29日発売に発売したばかりの「ASRock Z170M OC Formula」を購入してから、G3900には過剰装備と知りつつ殻を割ったり、SATA SSDのケーブルが邪魔とか言ってM.2 SSDに換装したり、Hyper-OCでは統合グラフィックが無効になるのを忘れてて安めのグラボを購入したりと、紆余曲折あったものの遂にASRockの「Hyper BCLK Engine」を用いたNon-Kなオーバークロック、題してHyper-OC(*)を実行しました。

(*)なお「Hyper-OC」は管理人が勝手に名づけただけなのでググっても(たぶん)ヒットしません。

Intel様の圧力により儚く散ったSky-OCの跡を継ぐHyper-OCさんの実力を見ていきましょう。

Hyper-OCとは

まず最初に、「Hyper-OCとはなんぞや?」という点を簡単に説明しておきましょう。

IntelのCPUではオーバークロックは、Kシリーズと呼ばれるCPU(6700Kや4790Kなど、また文字は違うが5775Cや5960Xも)かつ、ZシリーズもしくはXシリーズマザーボードのセットのみと固く禁じられています。

この公式にサポートされているOC方式は基本的に100MHzを基準として、倍率でOC後のクロックを設定します。20倍なら2.0Ghz、44倍なら4.4GHzという具合です。

しかしながら、KシリーズのCPU以外ではこの倍率変更にロックがかかっており、またZシリーズのマザーボード以外ではこの倍率を設定することができないのです。車に例えるなら、Kシリーズ以外のCPUには変速を行うためのギアがなくて、Zシリーズ以外のマザーボードには変速を行うためのレバーがありません。

そこで何とかしてオーバークロックはできないのか?ということで、変態マザボメーカーASRockさんがしたのは、「ブレーキ(省電力化機能)無効化して、アクセル踏みまくる(ベースクロックをOCする)」という荒業でした。

ASRockの「Hyper BCLK Engine」がなにをしているのかというと、”変速できない代わりに速度を細かく設定可能なアクセルペダルを用意してやった”のです。このアクセルペダルに当たるものはZシリーズマザボには搭載されていますが、廉価なHシリーズマザボやBシリーズマザボには搭載されていません。Sky-OCやHyper-OCがNon-K OCだけでなく、Non-Z OCと呼ばれる所以はここにあります。

今は亡きSky-OCではSkylake世代に存在したバグのようなものを利用してNon-K OCのみならず、Non-Z OCを可能にしていましたが、お上の命令に逆らえず、対応BIOSの削除、マイクロコードの修正により儚く散ったという経緯がありました。しかし、今回のHyper-OCでは基板上に新たに「Hyper BCLK Engine」を設置することで同様のNon-K、Non-Z OCを可能にしています。

Intelにしてみれば、OC不可能な廉価CPUに倍率のバリエーションを加え、チップセットでもZ、H、Bの松竹梅で販売しているので、正直、こんな形で自由にOCされたらたまったもんじゃないのでしょうが、一般ユーザー的にはありがたい限りです。

ちなみに儚く散ったとか今は亡きとか言ってますがSky-OCさんこちらに隠居してらっしゃいます。

・http://overclocking.guide/asrock-z170-non-k-overclocking-guide/

ところで「ASRock Z170M OC Formula」は名前を見てのとおりZシリーズのマザボです。ここのレビューとかでも例がありますが、Zシリーズマザボであればモニタ関連で不具合はあるそうですが、Non-K OCが可能です。

では「Hyper BCLK Engine」を用いたHyper-OCの利点は何か?、実際やってみた管理人に言わせると

とにかく手軽

であることだと思います。

超お手軽なHyper-OCのやり方

Intel公式の倍率OCはもとより、Zマザボを用いたBCLKのOCにも言えることですが、BIOSは設定項目も多く、とにかく設定が面倒臭いです。とりわけSky-OC含めてZマザボを用いたBCLKのOCではベースクロックを変更するので、メモリの動作周波数を調整しなくてはならないという一手間が加わります。しかしながらHyper-OCの場合はBCLKによるNon-K OCを行うとメモリ周波数についても自動で2,133MHz以下に収まるように調整をしてくれます。なのでご覧の通り、BCLK周波数とコア電圧を設定するだけでオーバークロックが完了です。

ガチのOCerやマニアであれば最初からKシリーズCPUやZシリーズマザボを購入すると考えると、Sky-OCやHyper-OCはコスパを重視し、あまりOCに詳しくない初心者向けに出す機能であるべきです。実際に上でサラッと紹介したSky-OCの手引きでは8ステップの手順が記されていますが、Hyper-OCでは、

- Enter the BIOS

- Go to OC Tweaker – CPU Configuration

- Set the BCLK you need

- Go to OC Tweaker – Voltage Configuration

- Set the CPU Core Voltage and the the CPU Loadline Calibration to Level 1

Go to OC Tweaker – DRAM ConfigurationLoad the XMP ProfileAdjust the DRAM Frequency to a value around 2600 MHz

たったの5ステップになります。

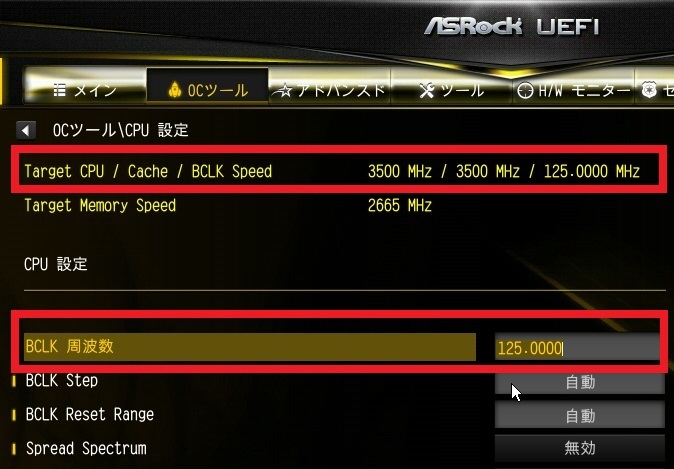

上の動画でOC方法は説明していますがスクショを使ってもう一度説明すると、

BCLK周波数(デフォルト値100)を上の「Target CPU」のCPU周波数を参考にしながら設定し、

(キャッシュ・アンコア周波数は自動でコアクロックと同じになるようです。)

コア電圧を固定モードで設定する、(コア電圧の目安はググるか下で紹介する値を参考に)

上では海外フォーラムの手引きに合わせて書きましたが、実質2ステップでOC設定が完了します。

あとはBIOSを出て通常通りWindowsを起動するだけです。

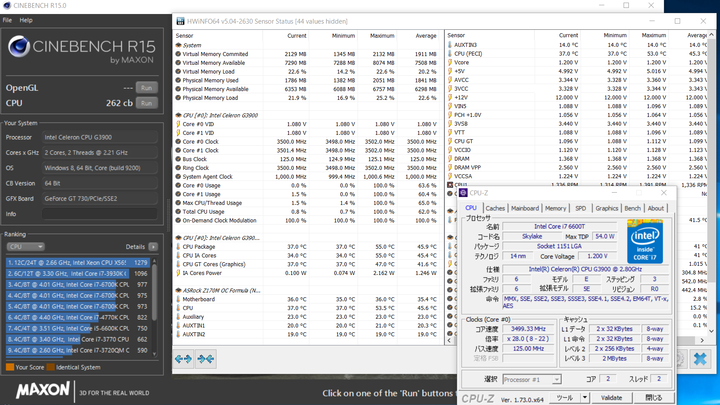

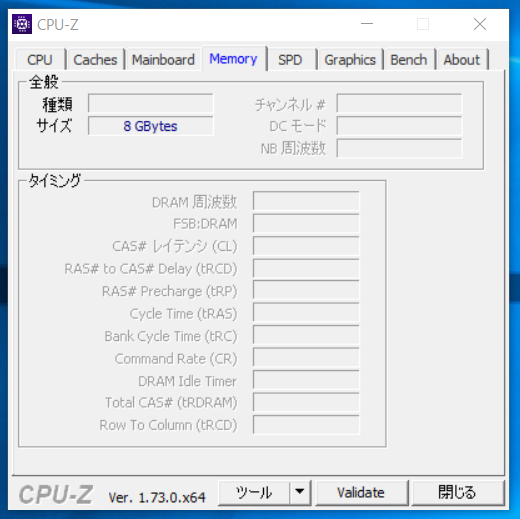

G3900でHyper-OCを行うとCPU-Zからはメモリ周波数が読めませんでした。i5 6400では表示されました。

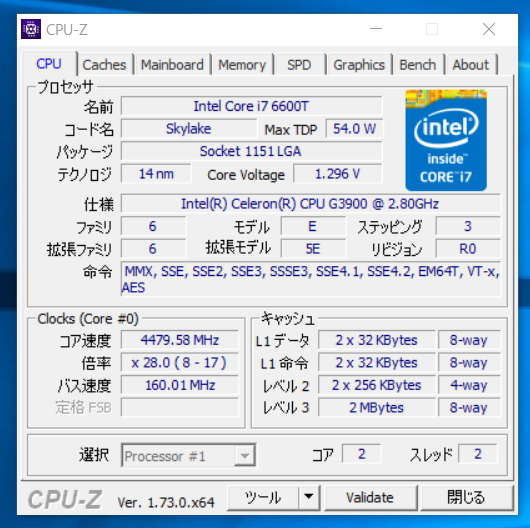

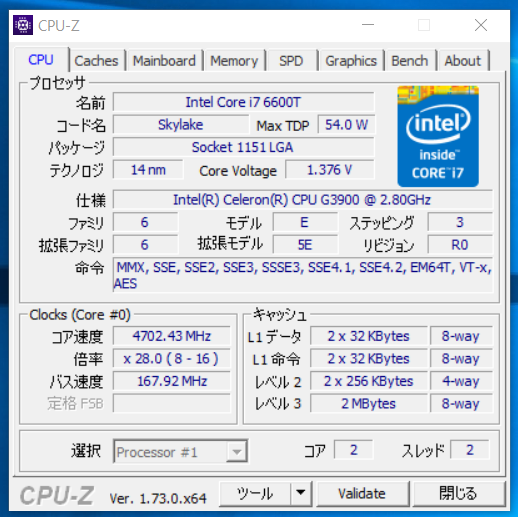

管理人のCeleron G3900 では1.30Vで4.5GHz、1.37Vで4.7GHzで動作させることが可能でした。(Skylake世代のCPUであれば小数第二位が2,3違うくらいの誤差で回すことが出来ると思います。)

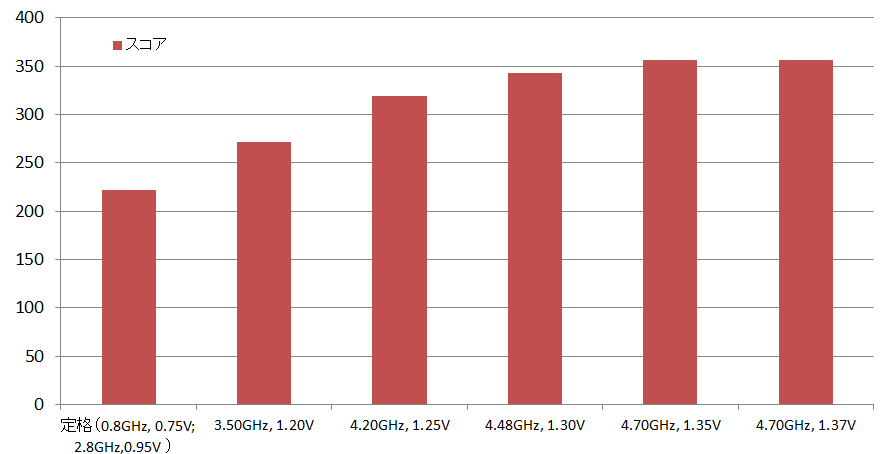

Hyper-OCのベンチマーク比較

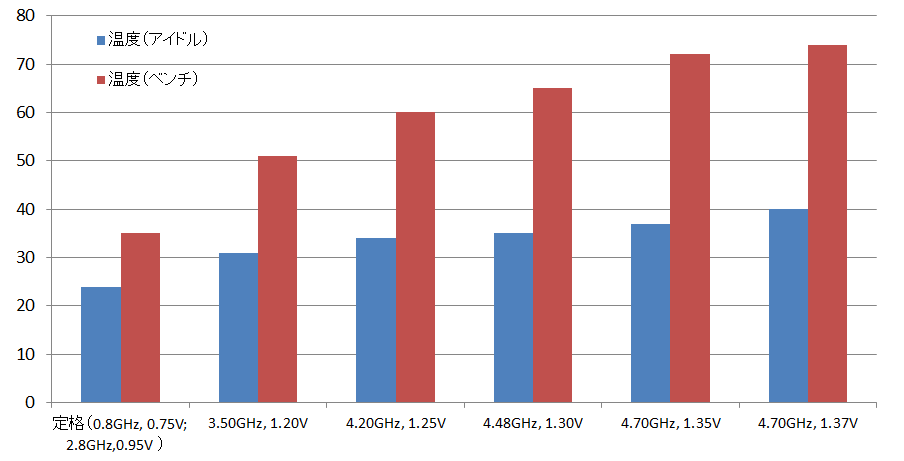

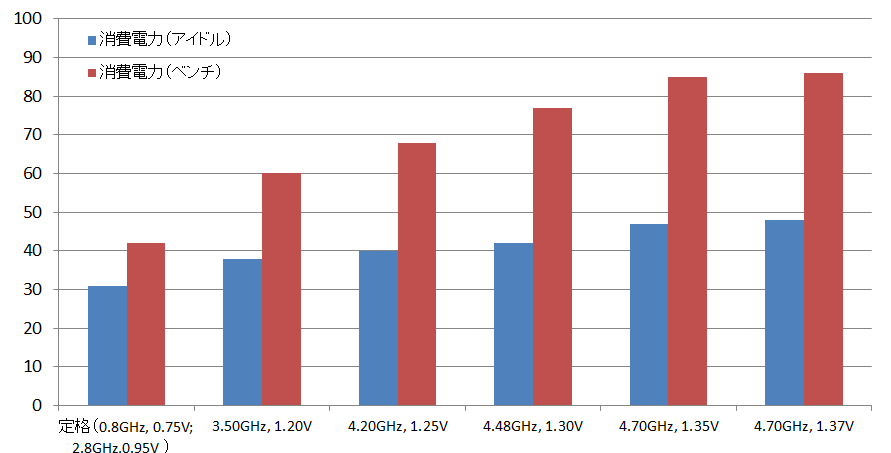

続いて実際にOCした時の消費電力や温度、Cinebenchのスコアを見ていきます。ちなみに各周波数での電圧は適当に設定したのでもっと下げることも出来たかもしれません。各電圧&クロックでCinebench後にFF14ベンチの完走を確認しています。

CPUクーラーはCPUに付属したものをそのまま使いました。ファン回転数は検証中は1300~1500RPMでした。

余談ですがHaswell世代の時に比べてCPUクーラーが静かになっている気がします。とくに弄ってはいませんがマザボのファンコン設定のせいでしょうか。

まずは温度変化からです。定格では省電力機能が働いているので、アイドル時は800MHz、0.75Vで動作しており、温度も24度程度、負荷時でも2.8GHz、0.95Vで33度程度でした。そこから電圧と周波数を上げていくと、それに比例して温度も上がっていきます。4.7GHzで電圧違いに2つあるのは、1.35Vだとベンチは通ってFF14ベンチも回ったのですがアイドルで放っておいたらフリーズしたので電圧を上げて再チェックしたからです。

続いて消費電力ですが、こちらも電圧と周波数に比例してどんどん上がっていきます。コア温度でも同様ですが、4.5GHz、1.30Vのアイドル時と定格の負荷時の値がほぼ同じになっています。省電力機能が無効化されるので消費電力や熱的に優しくないのは仕方ありませんね。

最後にCinebenchのスコアになります。

定格では220程度でしたが、4.5~4.7GHzにOCすることで350前後までスコアアップしました。実際に定格ではレンダリングの遅さに唖然としていましたが、OCするとスコアだけでなく体感で確実にレンダリングが早くなっていたので面白かったです。ハイパースレッディングのある2コア4スレッドのi3 6100が390程度なので若干及びませんが、celeronの倍程度の価格であり2コア2スレッドのPentiumシリーズを圧倒するスコアを叩き出しました。

Hyper-OCによって動作周波数を上げれば同コア・同スレッドであれば倍率の高い上位CPUに下克上も可能になっています。

Hyper-OCのまとめ

Hyper-OCにわかりやすいデメリットがあるとすれば、

・省電力機能が無効になる

・あくまでベースクロックのOCなので、メモリ周波数や、とくにキャッシュ周波数は個別に設定できない。

の2点あたりだと思います。

ただそれを差し引いても手軽にOCして上位製品を食う性能を発揮できるという非常に面白く、一般ユーザーにとってはありがたい製品だと思います。

メモリ周波数の自動調整など新機能の盛り込まれたHyper-OCはSky-OCの代替ではなく、正当な後継と呼んでも過言ではないでしょう。

あえてHyperシリーズを選択する初心者自作erがいるかどうかはさておき、はじめてOCをする初心者にはK付きCPUやZ付きマザボを購入するよりも廉価で設定も簡単なので非常におすすめです。

関連記事

・ASRock「Hyper BCLK Engine」でNon-K&Non-ZのOCが可能に!

・ASRockのOC特化MicroATXマザボ「Z170M OC Formula」をレビュー

インテル(2015-09-02)

ASROCK(2016-04-04)

ASROCK(2016-04-04)

ASRock()

コメント