正規代理店ITC社から、Phanteks社の「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX1080/1070用 水冷ブロックGlacier」についてレビュー用サンプルをお借りすることができました。このパーツを使って高級・ハイエンドな水冷PCの構築レビューを行います。

「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」を使った水冷PC記事はかなり長くなってしまうため記事を3つに分けています。

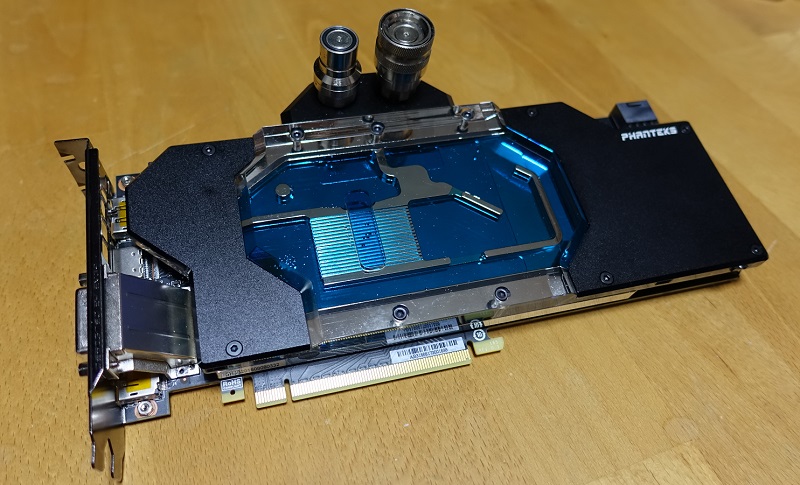

「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」のPCケースの外観や内部構造について、「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」によるGPUクーラーの換装はこちらの記事をご参考にしてください。

・Phanteks Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASSをレビュー。

本格水冷PC構築に先がけて構想のために外観や内部構造をチェックしてみる。

・GTX 1080/1070用水冷ブロック「Phanteks Glacier」でクーラー換装方法を紹介

あと本格水冷PCの基本的な知識はこちらで紹介しています。水冷PCを組む参考にということなら、この記事を読む前に目を通しておいてください。

・自作PCに本格水冷を導入するための基本と予備知識

レビュー目次

1.水冷PCの組み立て

2.クーラントの充填とエア抜き

3.ROG AURA対応のLEDイルミネーション機能

4.水冷PCギャラリー

5.レビューまとめ:240ラジで6700KとGTX 1070を冷やす

水冷PCの組み立て

では早速水冷PCの組み立て作業に移っていきます。

Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASSのレビューでは下画像の状態までは組み上げました。

ともあれ今回はマザーボードの設置辺りからもう一度紹介していきます。

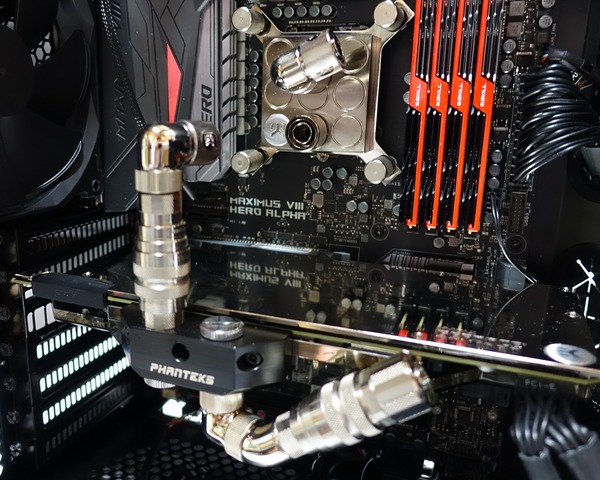

今回の水冷PCではマザーボードには「ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHA」というZ170系としては高級なマザーボードを利用することにしました。

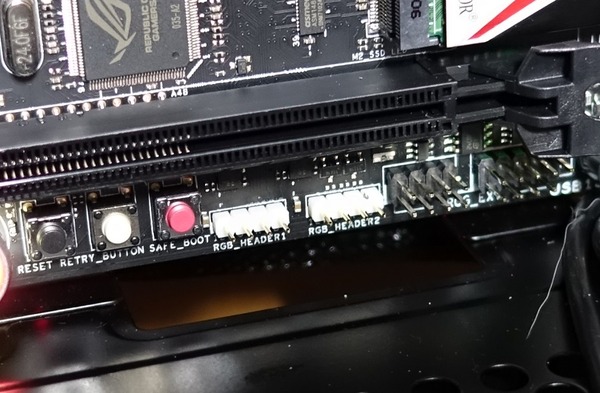

水冷PCのマザーボード選択としては基本的にはASUS製マザボが管理人の一押しになっています。その理由としてはASUS製のマザボは外部温度センサーに対応しており、外温度センサーで水温をモニタリングして、それをソースとしたファンコントロールがBIOSから設定可能だからです。(一部モデルは非対応なのでオンラインマニュアルで要確認) それだけだとVRM水冷ブロックやアーマー付きのMAXIMUS VIII Formulaとも迷ったのですが、加えて今回使用するPCケースとGPU水冷ブロックはASUS独自のLEDイルミネーション調整機能の「ROG AURA」に対応していたので、MAXIMUS VIII HERO ALPHAにはLEDイルミネーション端子が2基付いていることもあり、HERO ALPHAに決めた次第です。

マザーボードをPCケースに組み込む前に、予めCPUを装着してCPU水冷ブロックの「EK-Supremacy EVO」のマウントパーツも装着しました。下の写真ではまだ装着していませんが、この段階でメモリとCPU水冷ブロックも装着してしまって問題ありません。

CPU・メモリを装着したマザーボードと電源ユニットをPCケースに組み込みます。この辺りで念のためにCPU、メモリ、マザーボード、電源ユニットの最小構成でBIOSの起動まで動作確認を済ませてください。

水冷PCの場合は一度組んでしまうと分解作業が面倒なことが多いのでこまめにBIOSの起動チェックをお勧めします。クーラントを通していない状態でもBIOS起動までの数分間であれば熱でCPUが壊れるようなこともないので安心してください。なお組み込み作業中は電源ユニットのハードウェアスイッチを切るかACケーブルを抜くように注意してください。

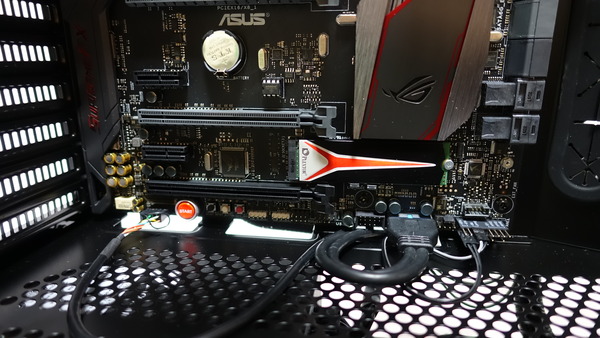

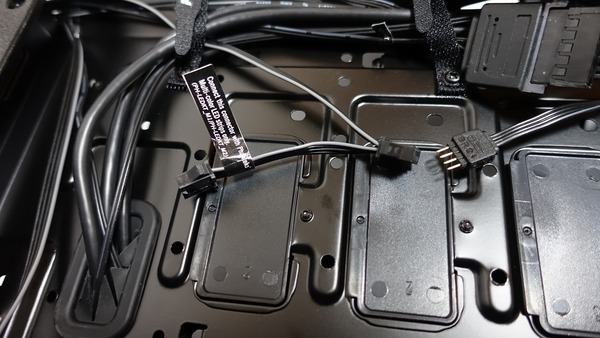

フロントIOなどのケーブルもマザーボードに接続してしまいます。あと今回はシステムストレージに「PLEXTOR M8PeG 256GB NVMe M.2 SSD」を使用することにしました。レビュー用に購入して余っていたので。10月現在、国内ではM8Peシリーズは品薄が続いているので、廉価なNVMe対応のM.2 SSDとしては最近発売したばかりの「intel 600p」などがおすすめです。

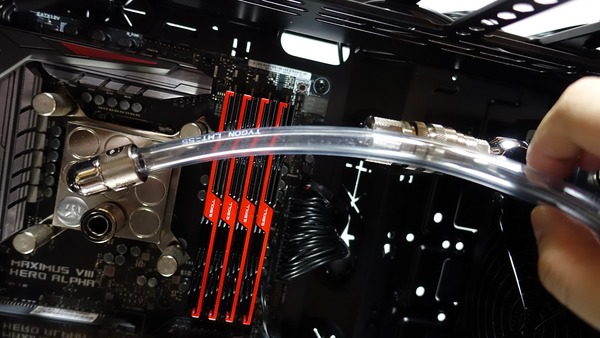

ここからは水冷パーツを組み込んでいきますが、水冷パーツについてはごく稀に初期不良で水漏れするものがあるのでした写真のように、適当にループを作って水冷パーツの水漏れ確認を済ませるのをお勧めします。

今回はポンプ・リザ・ラジの水冷主要3パーツを兼用する「EK-XLC Predator 240」を利用します。

チューブもデフォルトで搭載されている外径5/8インチの黒いラバーチューブから、管理人が使い慣れている外径1/2インチ、透明なシリコンチューブのTygon LMT-55を使用するため「EK-XLC Predator 240」からチューブ用フィッティングを取り外します。取り外しの段階で気づいたのですが、「EK-XLC Predator 240」に接続されているコンプレッションはロータリー機能付きのため取り外しには幅20~21mmのスパナが必要になります。

フィッティングの取り外しなども含めると六角レンチやラバーレンチなども必要になります。「EK-XLC Predator 240」についてはこちらの記事で詳しく取り扱っているので合わせて読んでみてください。

またEK-XLC Predator 240にはDDCポンプが搭載されていますが、バージョンが旧型のDDC3.1で最新のDDC3.2よりも流量や揚程の性能が若干劣るのでお好みで換装してください。

・EK-XLC PredatorのDDCポンプをDDC 3.2 PWMにアップグレードする方法

EK-XLC Predator 240からチューブを取り外したら、PCケースに組み込みます。

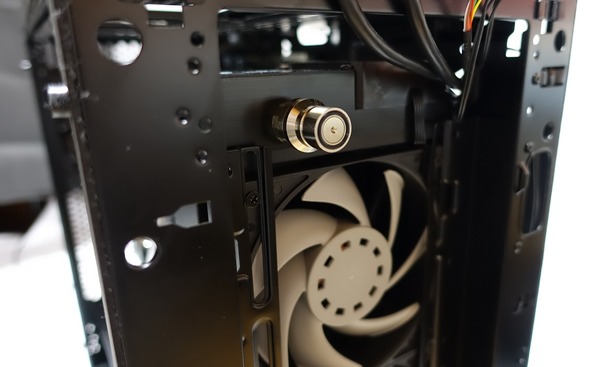

上のほうでも書いたように、水冷PCでは水温ソースのファンコントロールを行うほうが良いので水路中に外部温度センサーをT字分岐を使用して挿入します。水温センサーはXSPC製のG1/4プラグ、T字分岐にはロータリー機能付きのBitspower製のものを使用します。水温センサーの位置は水路上のどこでも構いませんが、GPUやCPU水冷ブロックなど換装することがあるものよりもPCケースに搭載したまま動かさないパーツに固定するのがおすすめです。

水温センサーは2PINタイプなのですが、管理人も極性の2択がよくわからないため両方試して正常に温度を読み取れる方で使ってください。

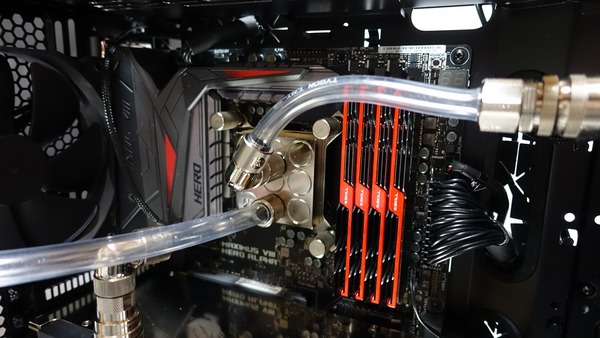

続いてフィッティング各種を組み込んでいきます。今回使用したフィッティングは全て冒頭のレシピに記載した通りです。

EKWB製の現行のコンプレッションは固定に六角レンチを使用する必要があります。

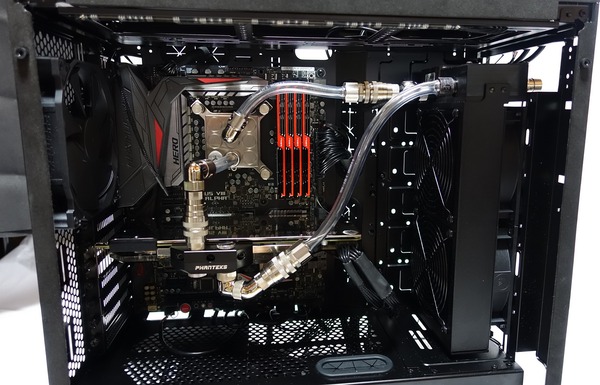

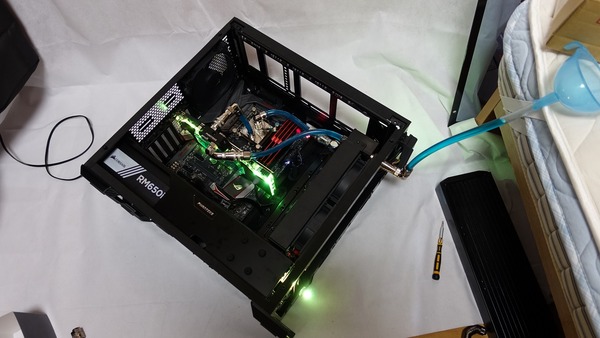

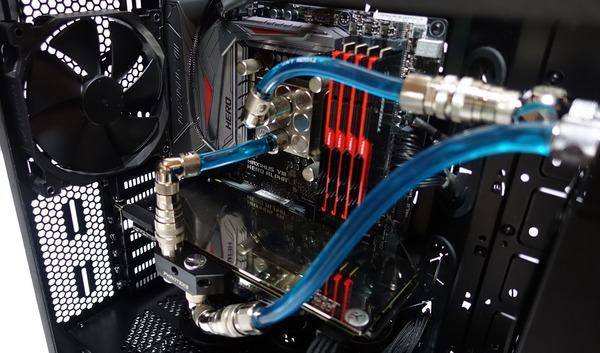

今回の水冷PCはCPU水冷ブロック、GPU水冷ブロック、EK-XLC Predator 240の3パーツのあっさりお手軽構成になっているので水冷ループのフィッテイングも単純です。

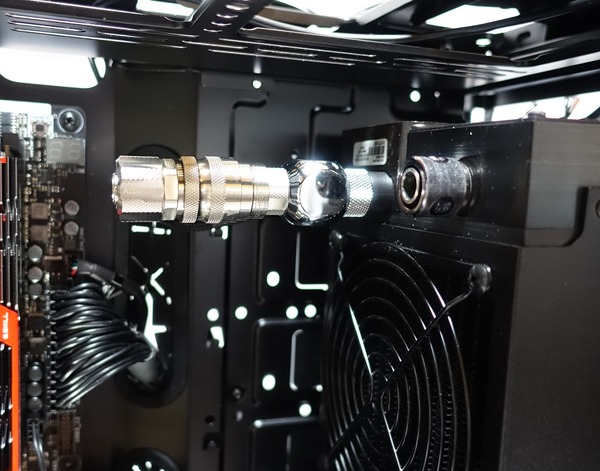

続いてチューブを固定します。QDフィッティングを使う場合は、非QD側にチューブを固定してからQD側のチューブを固定するのが楽です。

今回の水冷PCでは経路のチューブは3本だけなのですぐに完成します。

水路にはQDフィッティングを各所に挿入しているので、CPUブロック、GPUブロック、EK-XLC Predator 240の3つの主要パーツはクーラントが入った状態でも容易に分離可能になっています。こういう構成にしておくとグラフィックボード・CPUの換装、各種メンテナンスにも非常に便利なのでおすすめです。また各QDの分離部分は給排水用のQDフィッティングにチューブを繋いで解放すればそのまま排水口として使用できます。

クーラントの充填のフィルポートにはEK-XLC Predator 240のファン側へ給排水用に購入しておいた「Koolance QD3 オス-G1/4オス」を接続します。QDフィッティングであればプラグも兼用できるのでフィルポートとして便利です。あとちょうど写真に写っているので念押ししておきますが、ラジエーターの冷却ファンは吸気が基本です。

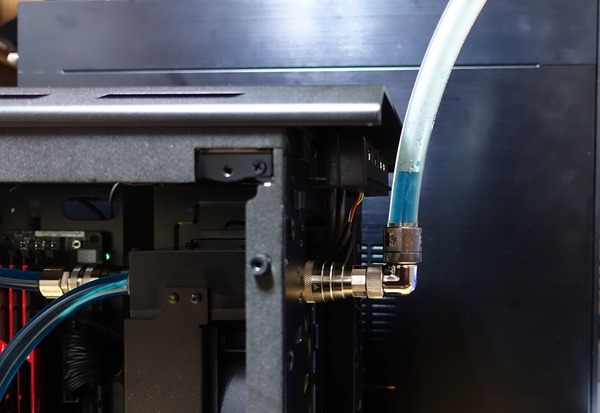

加えて給排水用のフィルポートに「Koolance QD3 メス-G1/4メス」を使用することで、直にコンプレッションで水平にするもよし、ロータリーアングルを挟んで垂直にするもよしと、クーラントの充填やエア抜きに幅広く対応できます。

クーラントの充填とエア抜き

続いてクーラントの充填を始めますが、その前にBIOSの起動チェックを済ませてください。

クーラントを充填していない状態でBIOSの正常動作が確認できたら給水口から漏斗などを使ってクーラントを注入していきます。(写真ではPCに電源を入れていますが液漏れしたら危険なのでマネしないでください。)

あと上の画像ではそのままクーラントを注いでいますが、ティッシュを入れておくと漏れているかどうか一目瞭然なのでおすすめです。レビュー用写真撮るのと並行しながら組むといろいろ忘れる。

ケースを揺らしたりしながら漏斗からクーラントを注入していき、それだけではクーラントが入らなくなってきたらSATA-ACアダプタを使ってポンプを動作させながらクーラントの注入を続けます。

EK-XLC Predatorのエア抜きは結構根気のいる作業になります。横向きだけでなく縦などの向きを変えて揺らしたりしながら入念にエア抜きを行います。

個別に独立したリザーバーがある場合はエア抜きがもっと楽になるので、リザーバー設置スペースがあるなら個別にリザーバーを設置したほうがいいかもしれません。ただしその場合はEK-XLC Predatorを使うよりも「EK-XRES 100 Revo D5 PWM」と個別のラジエーターを使ったほうが手っ取り早いですね。「EK-XRES 100 Revo D5 PWM」を使った水冷PCについては折を見て後日、記事を書こうと思っています。

エア抜きはこんな感じで行います。

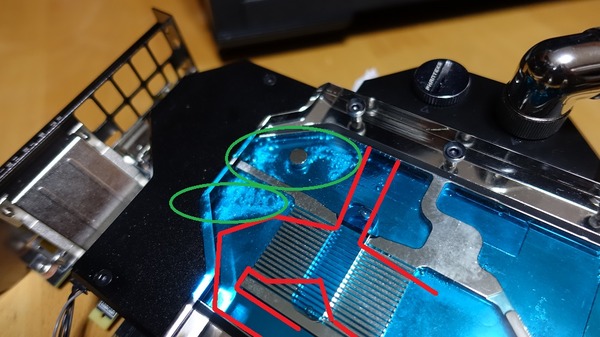

「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」についてですが、水冷ブロック内の水路にパッと見でわかる無駄があります。常識的に考えてクーラントは赤い経路に沿って流れるので、緑色の部分に一度エアが溜まると長時間放置してもまず抜けません。

EK-XLC Predatorをポンプ&リザーバーとして利用する場合はどうしても多少は気泡が水路内を循環してしまうため、このGPU水冷ブロックとはかなり相性が悪いので注意が必要です。COMPUTEXでは綺麗にエア抜きされたデモ機が公開されていましたが、このGPU水冷ブロックを綺麗に使うのは結構難しい気がします。

正直なところGlacierはデザインは良いのですが水冷ブロック内の水路についてはやはり本格水冷パーツ界の新参ということで配慮が足りないかなと思いました。

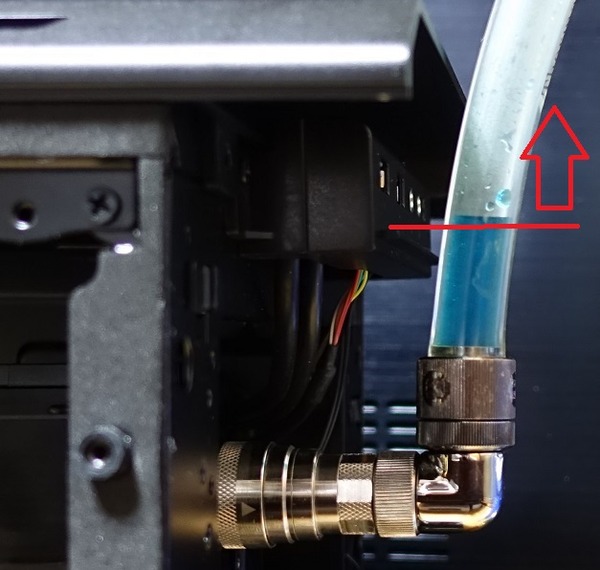

たまに揺らしてエアを抜きながら2,3時間ほどそのまま放置したらPCケースを使用時の向きに直して、下画像のようにフィルポートを煙突のように上に向けて繋ぎ透明チューブでクーラントが見えるように多少注ぎます。

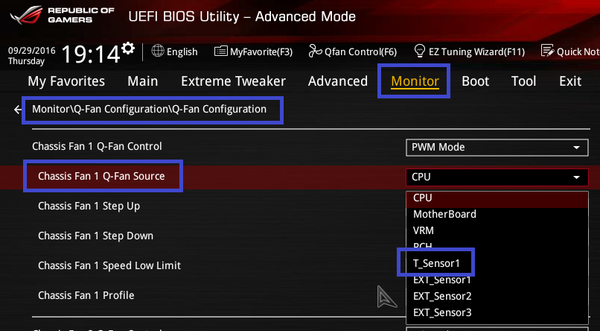

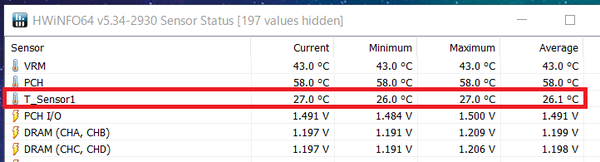

現時点で液漏れがなければポンプの電源をPC電源ユニットに差し替えてから、PCに電源を入れてBIOSを起動します。ASUS製のマザーボードユーザーで水温センサーを水路中に挿入している場合は、Monitor項目で外部センサーの水温モニタリングができていることを確認したら(M8Haの場合はT_Sensor1)、続いてQ-FAN項目を開いてラジエーターファンのソースをデフォルトのCPU温度から水温(外部センサ―)に変更します。これでラジエーターファンを水温依存でコントロール可能になります。

水温は20~50度程度のレンジで変化するものと想定して、

30度以上:40%

40度以上:60%

50度以上:100%(固定)

のようにお好みでファン回転数の温度依存性をPWM速度調整で設定します。

6700Kの定格とGTX 1070であれば消費電力(変換損なし)が200W程度なので、室温25℃の環境であれば240サイズラジを1000~1200RPMで回せば十分なはずです。ASUSのファンコンは回転速度のパーセンテージを変更したら現在温度依存でBIOS中もすぐに変わるので40度で1200RPMになるかな、くらいで緩めに設定しておきます。水温ソースとファン回転数の設定が完了したら設定を保存してBIOSを退出します。

その後、OSを起動してHwinfoというモニタリングソフトを起動します。ASUSマザボの外部温度センサはHWinfoからOS起動中もモニタリング可能です。Hwinfoで水温含む各種温度やラジエーターファン回転数のログを取りながら、「FPS制限解除ループ再生のFF14ベンチ」もしくは「FireStrikeExtremeのストレステスト(数回連続で)」などで30~60分ほど負荷をかけて水温の動向を確認します。この負荷テストで水温が50度を超えるようであればラジエーターサイズやファンの回転数を見直す必要があります。

加えて負荷テスト後半の水温が最も上昇している状態で先ほどフィルポートに作った煙突上の透明チューブを見て、クーラントの水位を確認してください。水路中にエアが大量に残っている場合はこの水位が相当大きく上昇します。1cm程度ならおそらく問題ないと思いますが、ここで確認できる水位の上昇があまり大きい(エアが大量に残留した)ままで水路を密閉すると、負荷時に水路内の圧力が上昇しアクリルパーツが割れる、チューブがすっぽ抜けるなど危険性があります。画像のように圧力的に開放する煙突を作っておけばその心配はありません。

水路内の残留エアの影響は流速の低下、水冷ブロックやラジエーター内であれば熱交換効率の低下などがありますが、実害として一番危険なのは水路内圧力上昇です。EK-XLC Predatorを使ってチューブや水冷ブロックの変更も含めて水冷PCを自作する場合は、画像のように水路を圧力的に開放した状態で負荷テストを行ってください。

水温、GPU温度、水位のいずれも問題なければ負荷テストは終了です。フィルポートのQDフィッティングを分離して水路を完全に閉じてください。

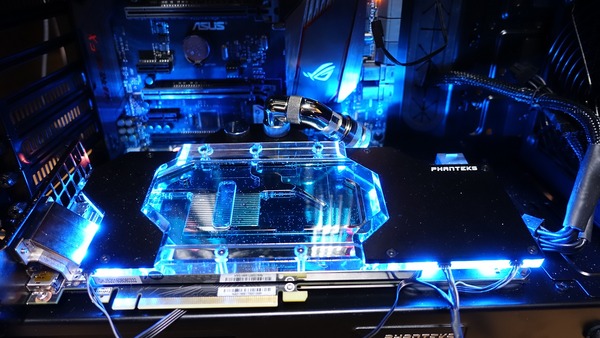

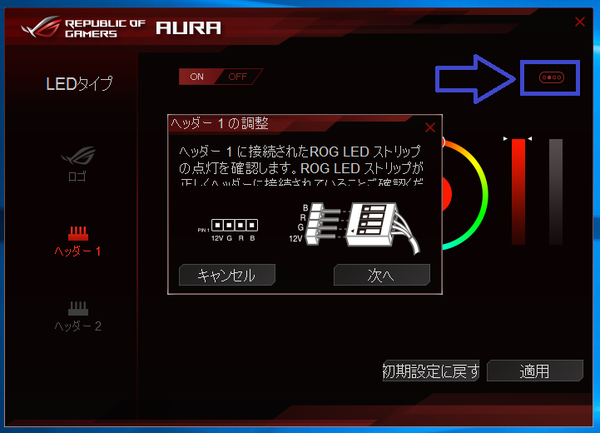

ROG AURA対応のLEDイルミネーション機能

Phanteksの「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」はともにASUSのLEDイルミネーション機能「ROG AURA」に対応しています。専用アプリの「ROG AURA」からスタティック、カラーサイクル、ブレシングなどの発光パターンやカラーを自由自在に選択できる便利な機能です。

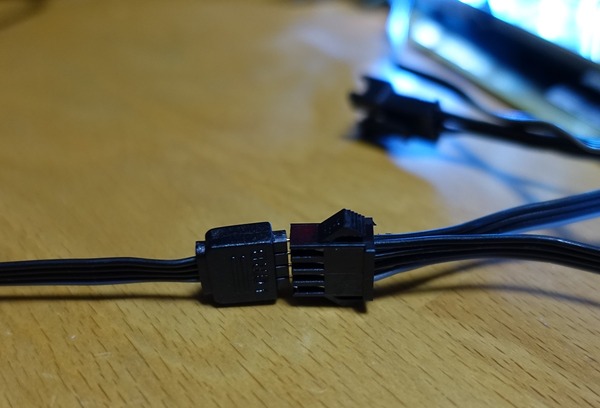

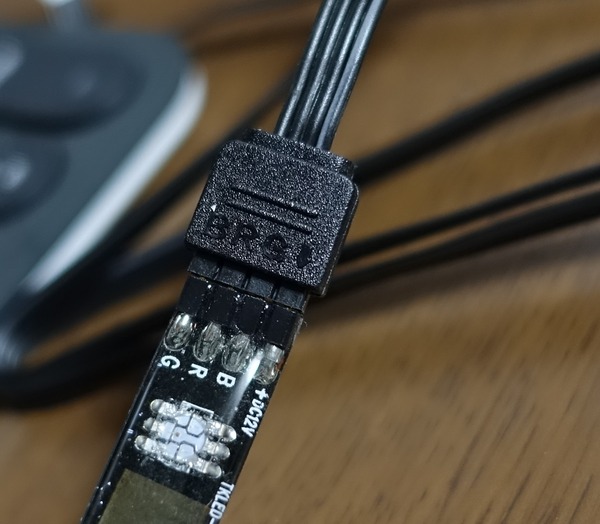

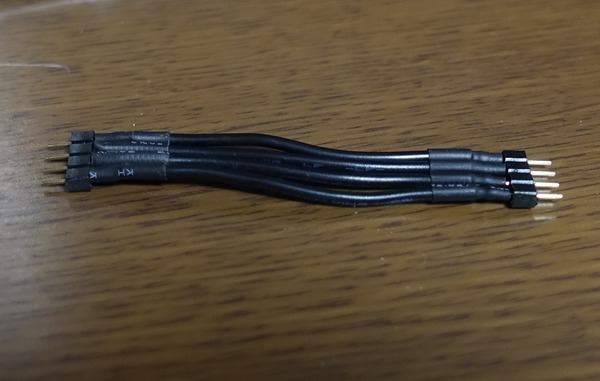

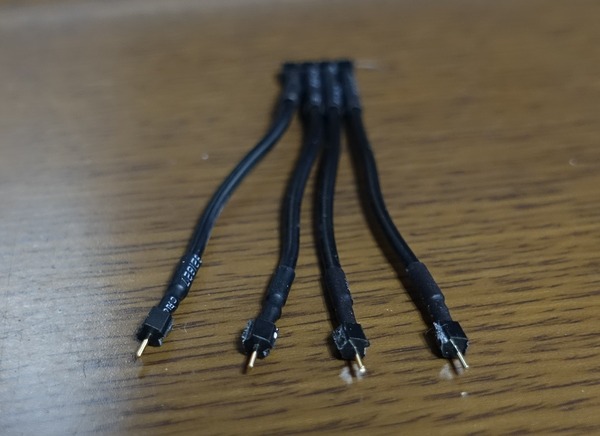

LEDの接続規格に関しまして、ASUSとPhanteksはともにRGBの4PIN LEDを採用しているのですが、ケーブルの接続コネクタの形状は異なっていました。右側がPhanteksのPCケースや水冷ブロックに搭載されているコネクタで、左側がASUSのマザーボードに採用されるコネクタになっています。ASUSのコネクタがピンを挿すだけで固定可能になっている一方、PhanteksのコネクタはPCI-E補助電源のように固定用のツメを使う形式になっており、両者で接続を行うとPINは刺さるのですすぐに外れてしまいます。

この問題を解決できる変換アダプタが「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」には同梱されており、米尼ではオプションとして単体でも販売されています。Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASSには同梱されていないので注意してください。(同PCケースはASUS ROG AURA対応とは記載されていません。アダプタ経由でつなぐことでPCケースのLEDも操作可能です。)

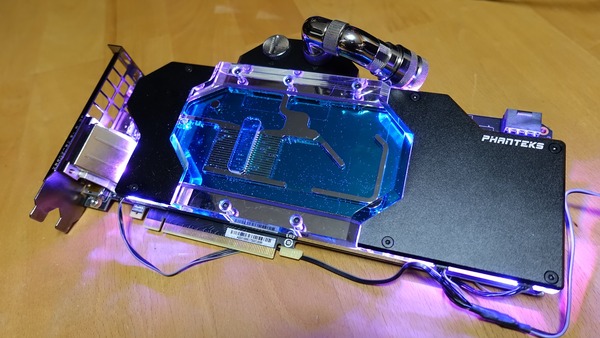

とりあえずROG AURA端子と「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」を繋いで光らせてみました。

「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」についてはASUS ROG AURA経由のLEDイルミネーションで綺麗にライトアップすることができました。

RGBのLEDイルミネーションテープはレッド(R)、ブルー(B)、グリーン(G)、DC12V(V)の4端子で構成されており、ASUSとPhanteksはどちらも[VGRB]の順番で並んでいます。そのためASUSのROGロゴとPhantecks製品のLEDは綺麗に同期させることが可能でした。

PCケースのLEDと同期させて変化させることも可能です。

しかしながらメーカーによってはRGBの3つのPIN配置はまちまちになっているようです。

非常に残念な例では、マグネット付きでPCケースへの固定に便利そうだと思って購入したCableMods製のLEDテープは公式ページにてROG AURA対応と書かれていたにもかかわらず、PIN配置がASUSの[VGRB]と異なる[VBRG]になっていました。

【追記】ASUSのLEIイルミ調整との互換性アダプタが同梱されていました。

ASUS側もPIN配置がメーカーごとに異なる点については理解しているようで、コントロールアプリからRGBピンアサインの再配置機能が付いており、ASUS指定のぴなサインでない製品と繋いでも、これを利用することでソフト側の設定カラーとLEDの発光カラーを一致させることができます。

しかしながら発光パターンでカラーサイクルを選択した場合、ピンアサインを考慮せずにカラーが順繰りに変化するため[VGRB]と[VBRG]の2種類のピンアサインの製品が混ざっている場合、前者が「G→R→B→G」と変化するのに、後者は「B→R→G→B」と変化してしまいカラーサイクルが同期しません。

さすがにそれでは美しくないと思い、同ケーブルのマグネット固定自体は便利で良かったのでCableMods製のLEDテープに同梱されているアダプタをニッパーで加工してASUSのピンアサインと一致するように改造しました。

ASUS ROG AURA対応のLEDイルミネーション用のケーブルとして、国内の通販で「延長ケーブル」「オス型アダプタ」「2分岐ケーブル」「3分岐ケーブル」なども普通に販売されているので、これらを使用することでLEDテープのレイアウトも自由に行えます。

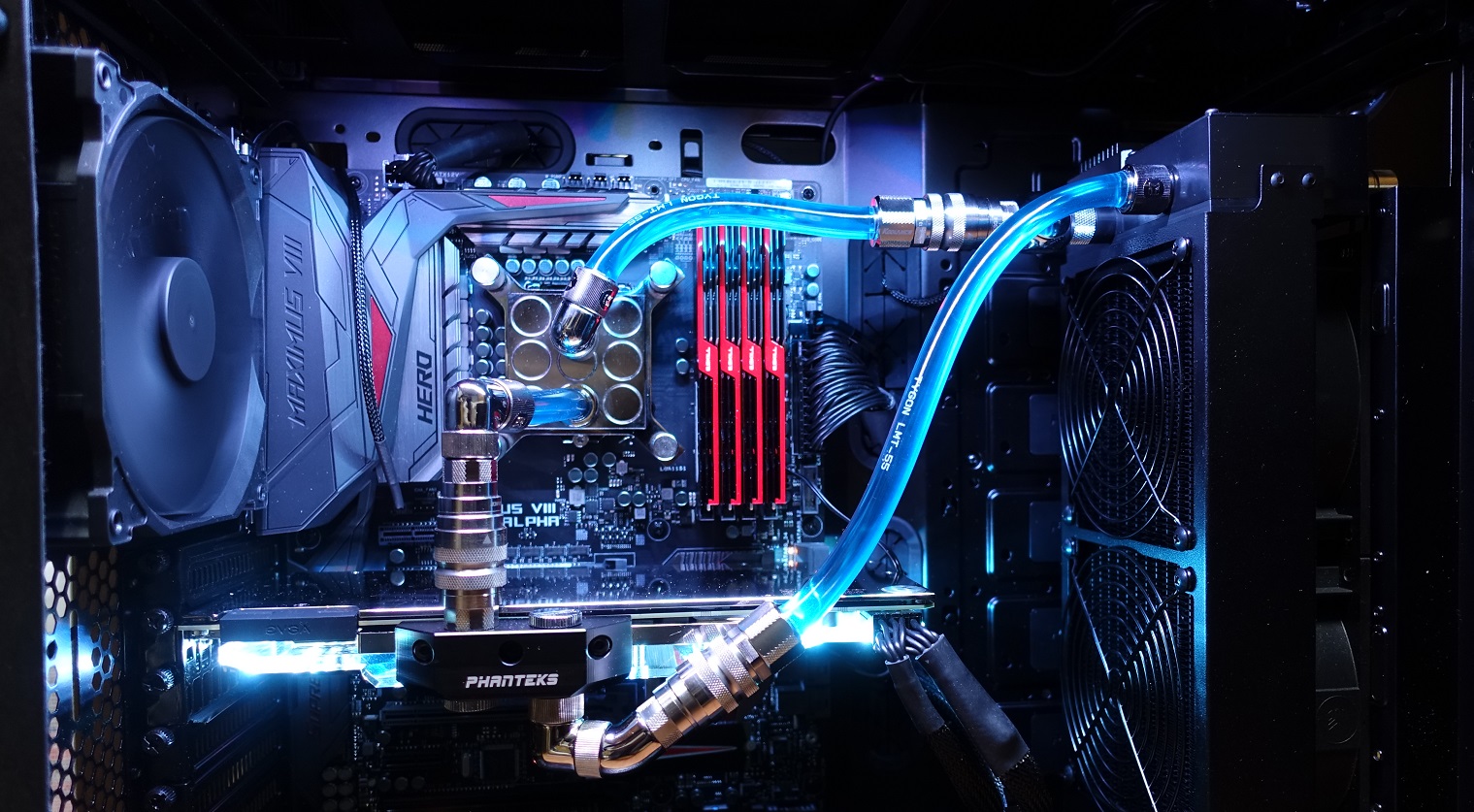

Phanteksの「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」を使ってASUSのLEDイルミネーション機能「ROG AURA」でPCをカッコよくライトアップできました。

Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASSとPhanteks Glacierの魅せるLED水冷PCギャラリー

「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX 1080/1070用水冷ブロックPhanteks Glacier」を使用した魅せるLEDイルミネーション水冷PC(名前が長い)が完成したので、写真を貼っていきます。

カラーサイクル時のLEDイルミネーションを動画に撮ってみました。

レビューまとめ:240ラジで6700KとGTX 1070を冷やす

今回作成した水冷PCのCPUとGPUの冷え具合をチェックしていきます。

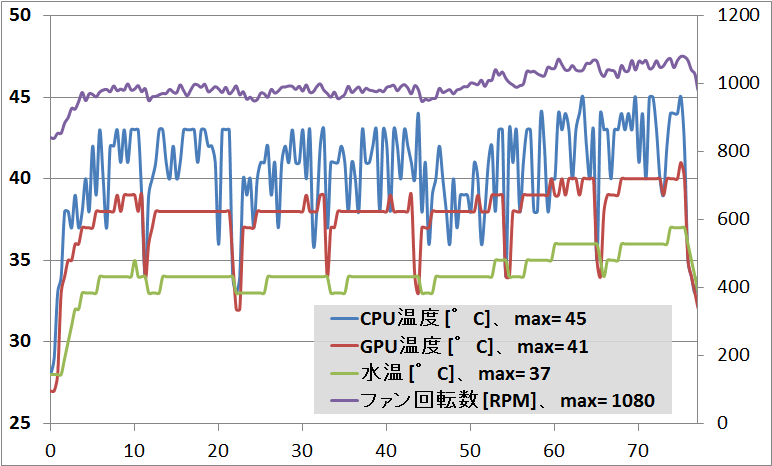

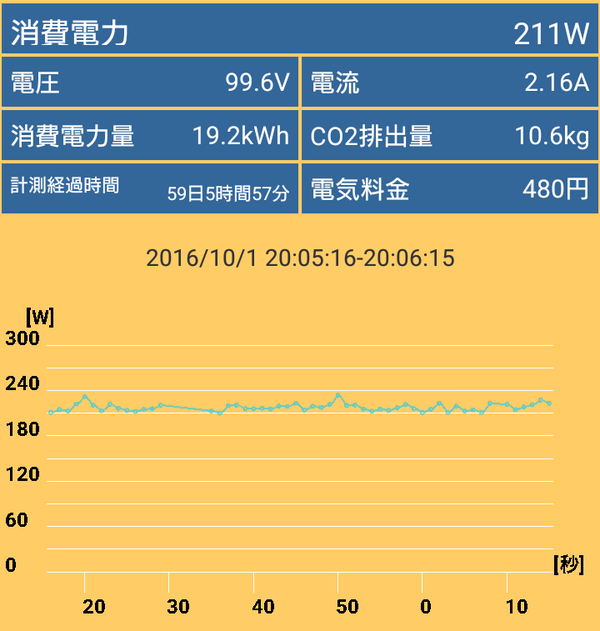

室温25℃で負荷にはFireStrike Extremeのストレステストを使用しています。ストレステスト1周で10分なので7周させて70分間の負荷をかけ続けました。

240ラジエーターに搭載した120mmファン2個の回転数は1100RPM以下となっていますが、水温の最大温度は37度、GPU最大温度は41度、CPU最大温度は45度でした。

中盤安定してた水温が終盤でまた上昇を始めましたがせいぜい40度程度で収束すると思います。また同テスト中の消費電力は200~220Wほどでした。この程度の消費電力であれば240サイズのラジエーターでも適切に冷やせば十分運用可能でした。

Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition(PH-ES515ETG_BK)の実機サンプルを検証してみた結果について簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 両面ガラスサイドパネル

- PCケース単体で多種多様なLEDイルミネーションに対応

- アルミ製のフラットパネル

- 裏配線がしやすい

- PWMファンコントロールのスプリッタ「PWM Fan Hub」

悪いところor注意点

- 所謂窒息ケースなのでSLI環境の水冷は難しいかも

Phanteks 製のGTX 1070 / 1080用水冷ブロック「Glacier」(型番:PH-GB1080FE_CBKLD_01)の実機サンプルを検証してみた結果について簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- LEDイルミネーション付きのGPU水冷ブロック

- フルカバー水冷ブロックで冷却性能も問題なし

- ASUS ROG AURA対応

悪いところor注意点

- 水路設計が微妙でエア抜きが難しい

以上、Phanteksの「Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS」と「GTX 1080/1070用 水冷ブロックGlacier」を使った高級・ハイエンドな水冷PCの構築レビューでした。

今回作成した水冷PCのレシピをもう一度見たい方はこちら。

コメント