2304分割で部分駆動する直下型Mini-LEDバックライトを搭載し、最大輝度1400nits超のHDR表示やVRR同期機能に対応する、4K解像度かつ170Hzリフレッシュレートの27インチ量子ドットIPS液晶ゲーミングモニタ「Titan Army P275MV MAX」をレビューします。

【機材協力:国内正規代理店 リンクスインターナショナル】

最大1600nits / 2304分割FALD対応

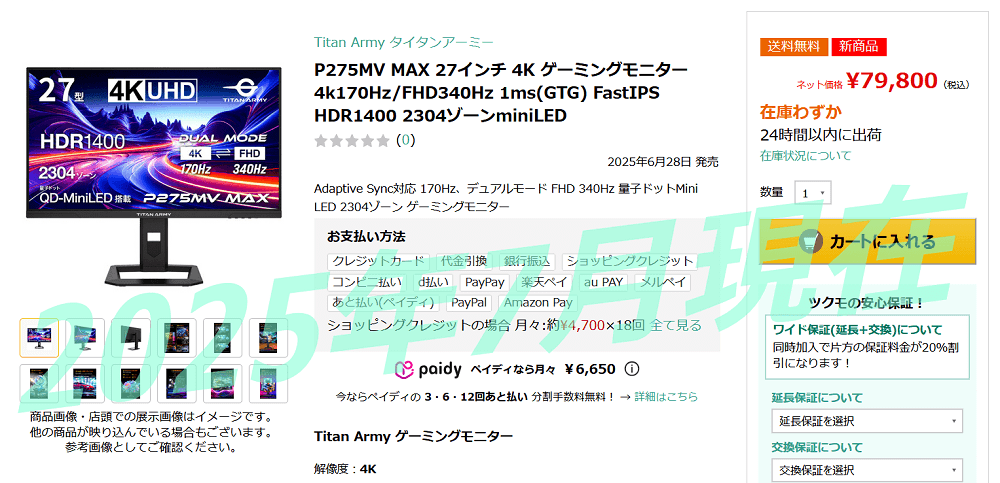

Titan Army P275MV MAXの概要

「Titan Army P275MV MAX」の製品スペック概要について簡単にまとめました。

解像度、パネルスペック

「Titan Army P275MV MAX」は3840×2160の4K解像度、画面サイズが27インチの液晶モニタです。

液晶パネルタイプはIPSパネル、表面処理はノングレア(非光沢)です。

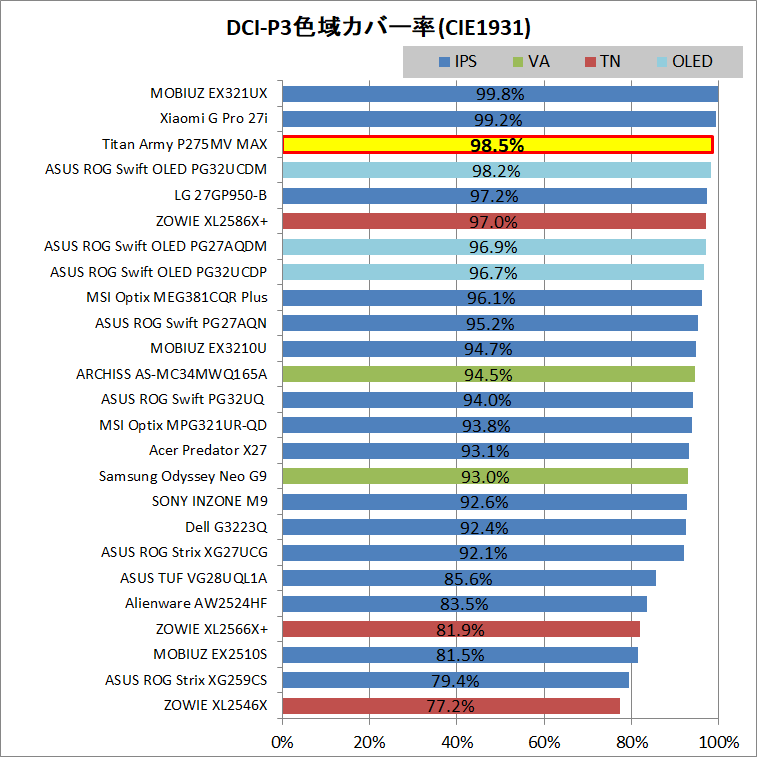

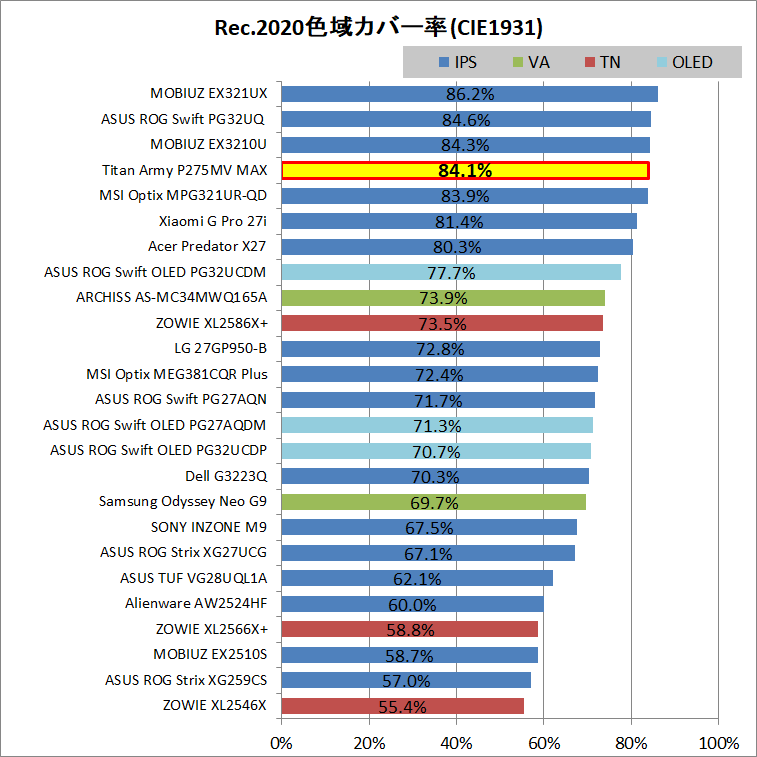

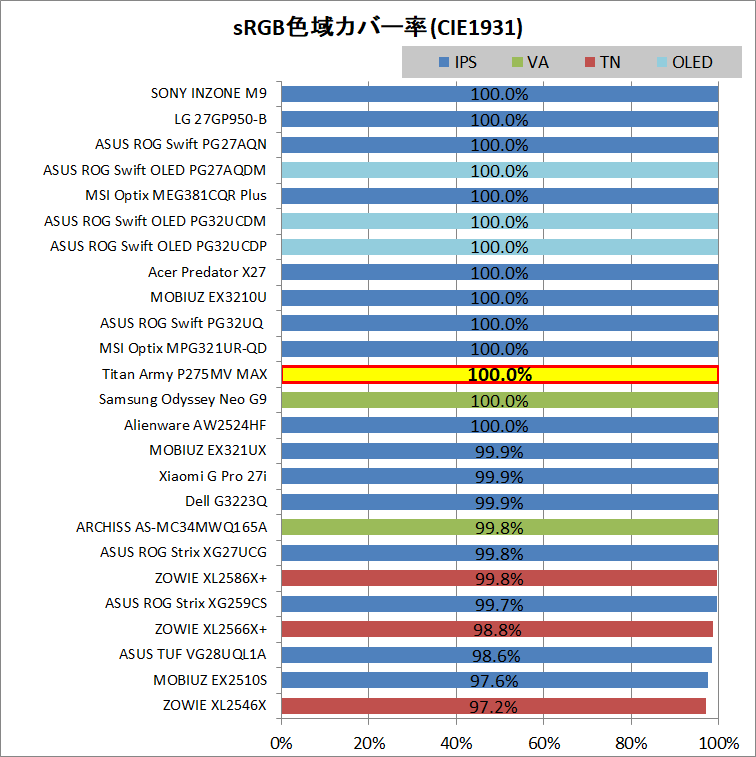

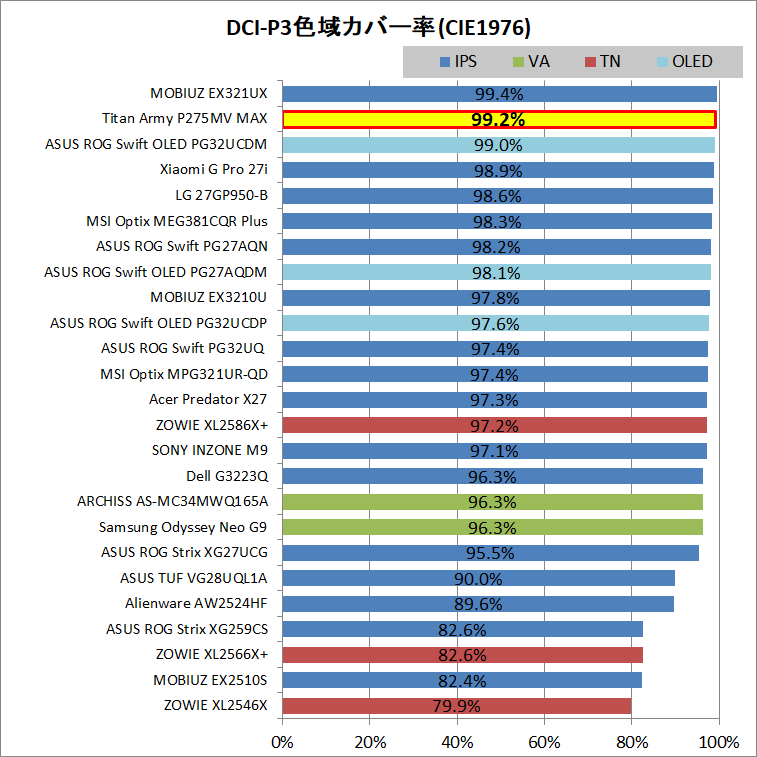

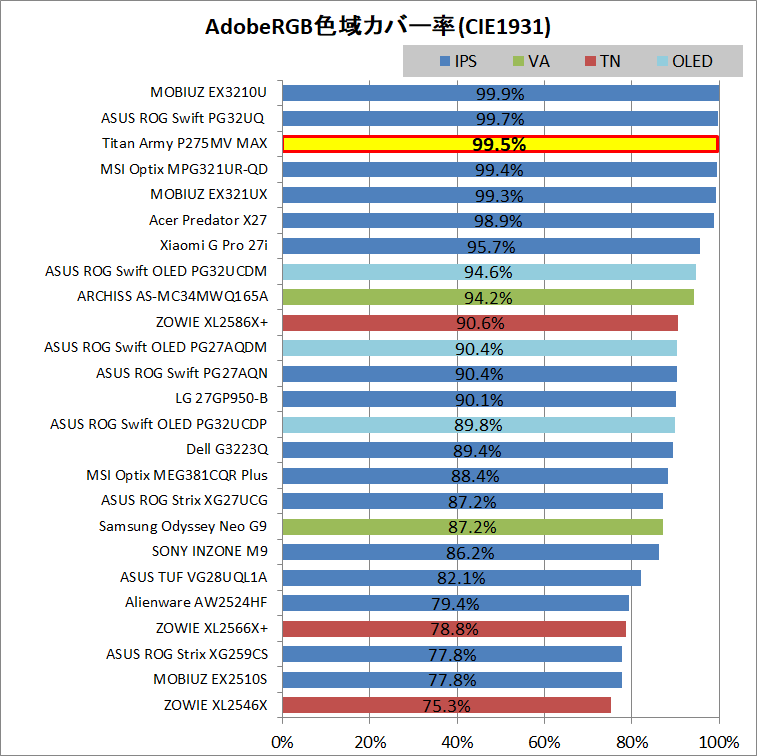

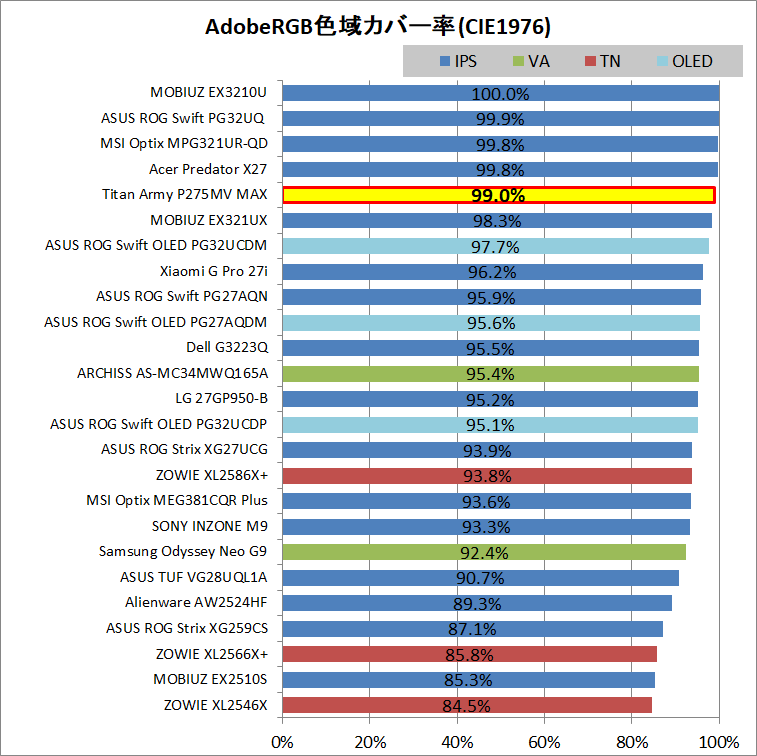

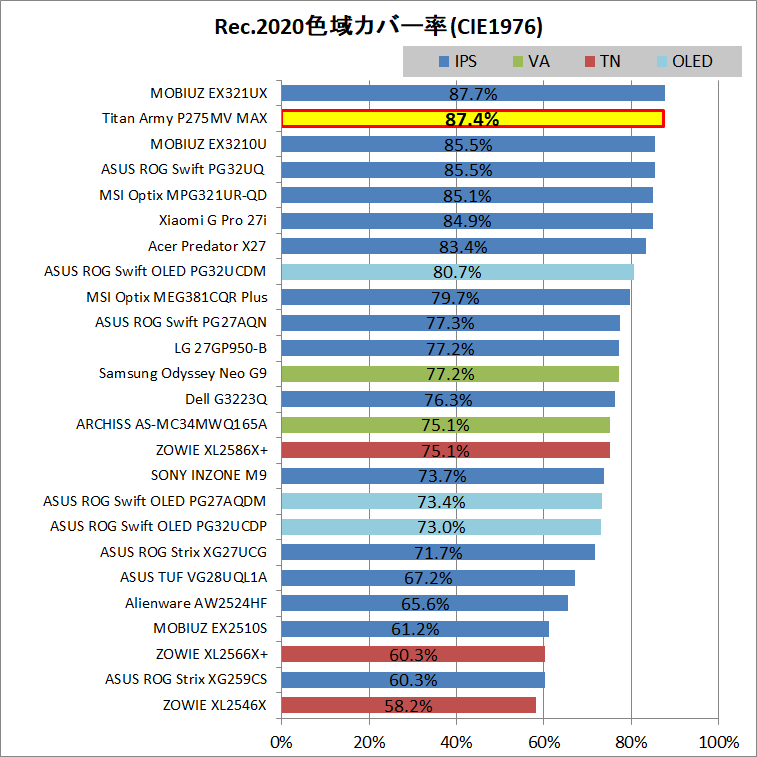

発色を向上させる量子ドット技術(Quantum Dot Technology)も採用されており、99% DCI-P3、100% AdobeRGBという非常に優れた色域を実現しています。

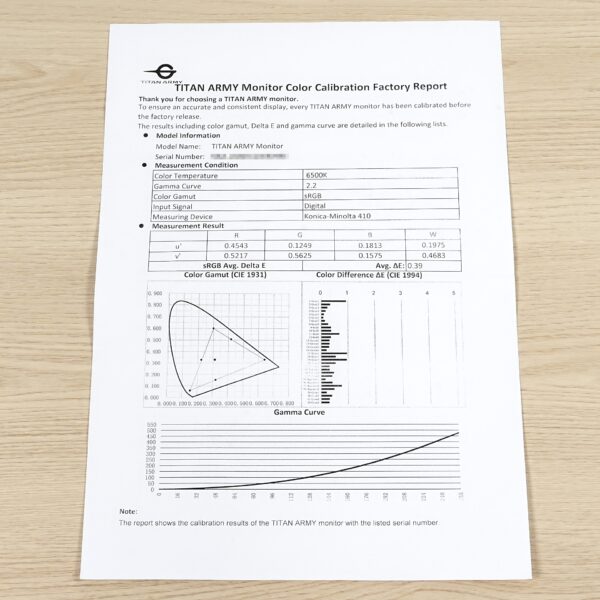

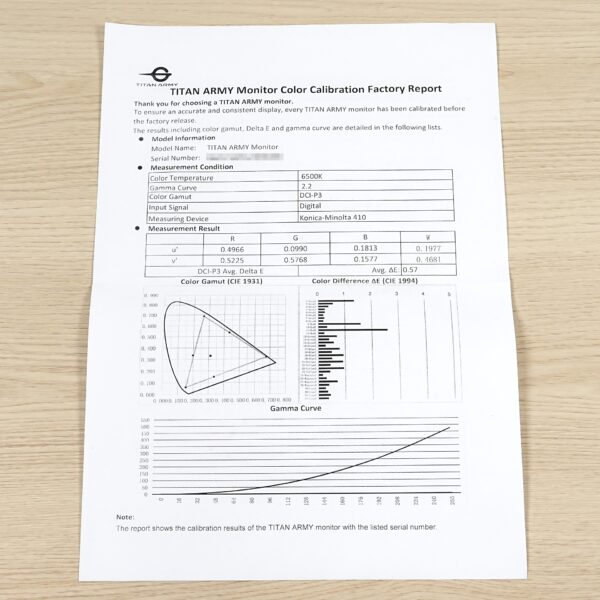

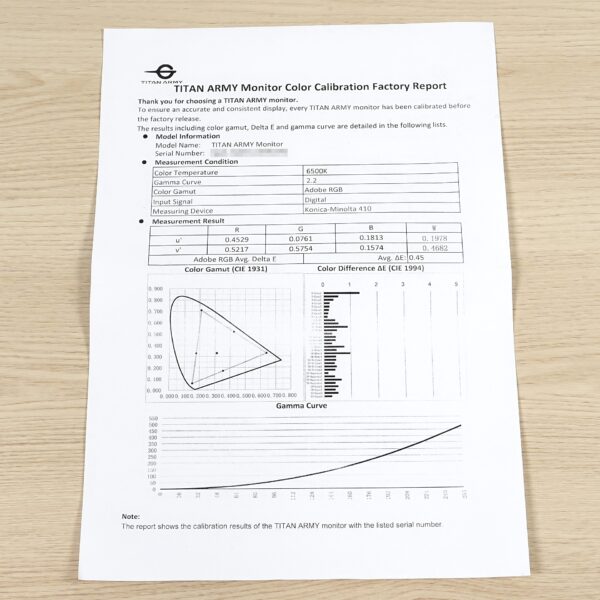

出荷前カラーキャリブレーションによってΔE<2の高精度に校正済みです。

その他の仕様スペックとして、標準輝度は450nits(cd/m^2)、応答速度は1ms GTG(OD有効時)、コントラスト比は通常1,500:1(通常時)です。

HDR対応、最大輝度、ローカルディミング

リフレッシュレート、VRR対応

「Titan Army P275MV MAX」は4Kネイティブ解像度において170Hzに対応し、さらにデュアルモードによってフルHD/320Hzの超高速リフレッシュレートにも対応します。

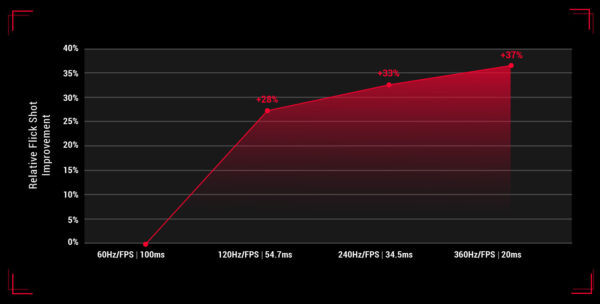

120Hz+のハイリフレッシュレート(フレームレート)には『映像が滑らかになる』だけでなく、『表示遅延の低減』、『明瞭さの向上』といった効果があるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

60Hz/FPSと比較して240Hz/FPSは+33%、360Hz/FPSではさらに+4%程度のエイム精度が向上するという研究結果もNVIDIAから発表されています。

「Titan Army P275MV MAX」は、ゲーミングPCやコンソールゲーム機のPlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」にも対応しています。

VRR同期機能を使用すると、ティアリングがなく、スタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。

NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証の取得については未定です。

MBR機能 DyDs TECH

ビデオ入力、各種IO、KVM

「Titan Army P275MV MAX」のビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.1×2、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×1の4系統です。

全てのビデオ入力が4K/170Hzに対応しています。

USBハブとして周辺機器を接続するためのダウンストリームでUSB3.2 Gen1(5Gbps) Type-A端子が2基実装されています。USB Type-Cポートでビデオ出力を行っている機器やアップストリーム用USBケーブルで接続されている機器のハブとして使用でき、KVMスイッチによって接続先を切り替えできます。

USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格による最大90Wの給電にも対応します。(HDR動作時は最大45W給電まで)

開封、付属品について

まずは「Titan Army P275MV MAX」を開封していきます。

「Titan Army P275MV MAX」のパッケージサイズは幅88cm×高さ46cm×厚み18cmで、27インチモニタが入っている箱としては横幅が大きめです。重量は約10kg程度ありますが側面に持ち手があるので、成人男性なら問題なく持ち運べると思います。

各種付属品はスペーサーに蓋もなく収められているので、保護スペーサーをパッケージから取り出す際は、付属品が脱落しないように、付属品のある面が上になるように確認してから引き出してください。

「Titan Army P275MV MAX」には、DisplayPortケーブル、ACアダプタ&ACケーブル、マニュアル冊子類が付属します。

「Titan Army P275MV MAX」は99% DCI-P3、99% AdobeRGBの非常に広い色域がアピールポイントの1つということもありΔE<1の色精度を証明する、メーカーによるカラーキャリブレーションレポートが同封されています。

モニタ本体、付属スタンドについて

続いて「Titan Army P275MV MAX」のモニタ本体をチェックしていきます。

モニタ本体の外観

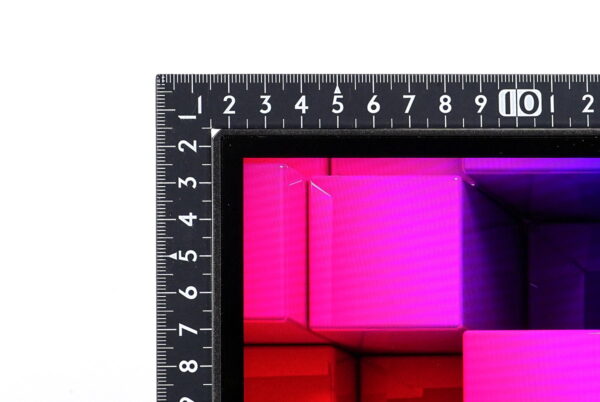

「Titan Army P275MV MAX」は基本的にフレームなし、所謂、ベゼルレスデザインが採用されています。

フレーム内パネル上には非表示領域があり、上左右の非表示領域の幅は9mm程度です。下側には薄めのフレームがあり、幅は20mm程度です。

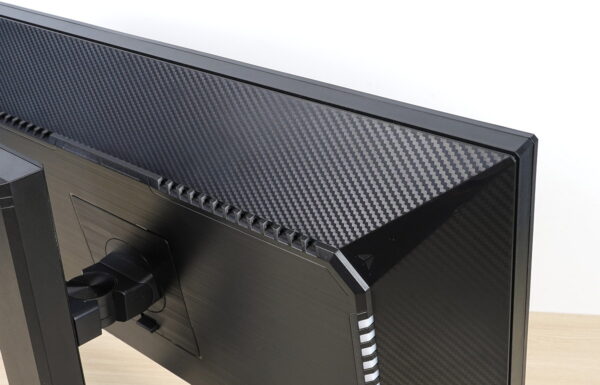

「Titan Army P275MV MAX」の背面はブラックカラーのプラスチック製外装です。Titan Army(INNOCN)系列のモニタでよく見る形状の背面外装です。

外周部にはカーボン風の表面加工が施されていて安っぽいというほどでもありませんが、かといって高級感もありません。可もなく不可もなくという感じです。

大量に敷き詰められたMini LEDバックライトは1000nits超の高輝度に対応し、発熱も大きいので外周部には放熱用のエアスリットも幅広く設けられています。

モニタスタンドにはケーブルホルダーも付いているので、各種ケーブルを綺麗にまとめて配線できます。

LEDイルミネーション機能を搭載

「Titan Army P275MV MAX」はモニタ背面、エアスリットに並んで縦に2列のLEDイルミネーションを搭載しています。ARGBタイプなのでオーロラ状に七色に変化する発光パターンにも対応しています。

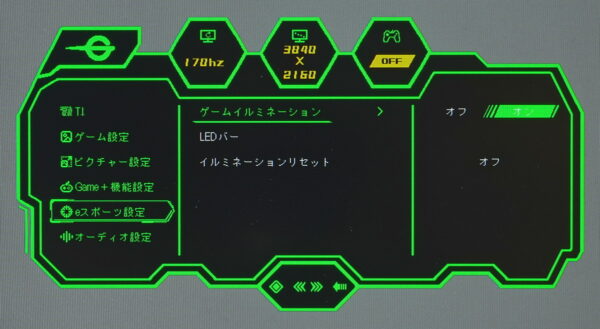

LEDイルミネーション設定について

LEDイルミネーションの発光カラーや発光パターンはOSD設定メニューから設定できます。

LEDイルミネーションに関するOSD設定の位置が微妙に分かり難く、トップ9項目のうち、eスポーツ設定のところは全てLEDイルミネーションの設定です。

固定モデル-ブリーズ-カラフルが初期設定の発光パターンになっていて七色に変化します。標準は固定カラー、ブリーズはゆっくり明滅、フリッカーは点滅という感じです。

付属スタンドの機能、組み立て

「Titan Army P275MV MAX」の付属モニタスタンドの調整機能や組み立てについてチェックしていきます。

付属モニタスタンドの調整機能

「Titan Army P275MV MAX」の付属モニタスタンドの調整機能は次のようになっています。

付属モニタスタンドの組み立て

続きをクリックで展開

「Titan Army P275MV MAX」に付属するモニタスタンドはフレームとフットプレートの2つの部品で構成されています。

メインフレーム端にフットプレートを挿入して、底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

組み立てたモニタスタンドはモニタ本体の下側から斜めに挿入してロックをはめるだけで簡単に取り付けることができます。

取り付け時はモニタスタンドがパッケージの蓋がある方向に向きますが、箱とスタンドのフットプレートは少し接触するものの干渉することなく、そのまま装着できました。

モニタスタンドの取り外しは、根本の下にあるスイッチでロックを外して、装着した時と逆に動かして引き出すだけです。

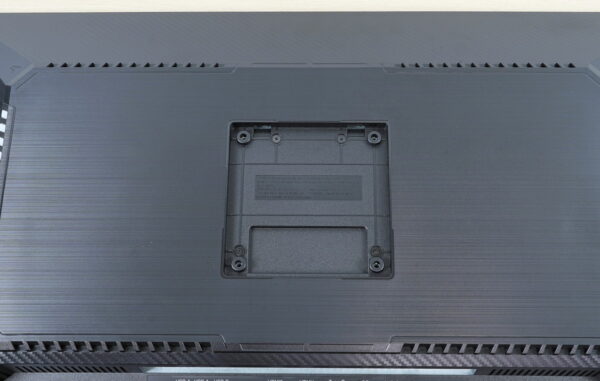

VESAマウントとモニタ単体重量

「Titan Army P275MV MAX」はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しています。

モニタ単体の重量も4.4kg程度なのでサードパーティ製モニターアームを問題なく利用可能です。

ちなみにモニタ本体の厚さは、左右端の最薄部で22mm、中央付近の最厚部で80mmほどでした。近年では最厚部50mmを切るモニタもあるので、「Titan Army P275MV MAX」の厚みは大きめです。

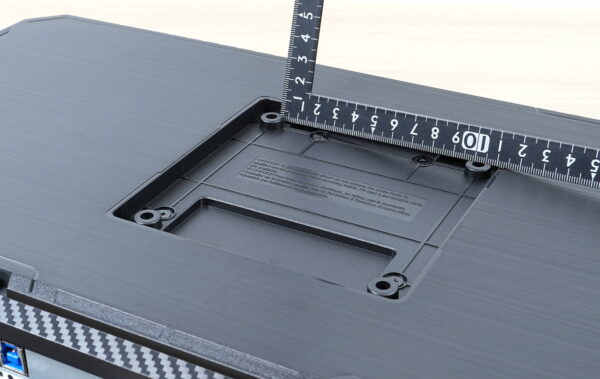

「Titan Army P275MV MAX」のVESAネジ穴は背面外装から、5~10mm弱ほど窪んだ場所にあります、クイックリリースでスライドさせるタイプのモニターアームを使用する場合は、M4ネジのスタンドオフを各自で用意してください。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

OSD操作、各種機能や設定について

「Titan Army P275MV MAX」のOSD操作や各種機能や設定についてチェックしていきます。

OSD設定プロファイルの使い易さ

「Titan Army P275MV MAX」のOSD設定については、複数の設定プロファイル(画質モード)を任意に編集して保存できますが、ビデオ入力別に異なる設定を適用することはできません。

ビデオ入力を切り替えると直前のビデオ入力で使用していた設定が引き継がれるので、ビデオ入力毎に設定を変えて運用する予定の人は注意してください。

| OSD設定プロファイルとビデオ入力 | |

|---|---|

| 複数プロファイルの編集 【要件】 ・ユーザーが画質設定プロファイルを任意に編集できる ・カレント設定を上書するだけのメーカープリセットは含まない | 対応、計15種類 標準(ユーザーカスタム設定): 1 映像・写真: 1 ゲームジャンル: 3 MBR機能:2 色域エミュレート: 3 特殊: 5 |

| プロファイルセットの保存 | 非対応 |

| ビデオ入力別の設定 | 非対応 直前の設定を引き継ぎ プロファイルセットも共有 |

| その他、補足 | 各画質モードはデフォルトとカスタマイズでさらに2種類の設定を保存可能 |

Titan Army(INNOCN)系列のモニタはOSD設定にカレント設定(現在の設定)の1つしかプロファイルがなく、かなり使い難い製品が多かったのですが、「Titan Army P275MV MAX」は一般的なPCモニタと同レベルに使えるOSD設定です。

「Titan Army P275MV MAX」の画質モードはゲーム設定の項目内に配置されています。

初期設定の「標準」に加えて、MBR機能が標準で有効になっている「DyDs/ULL FPSモード」「DyDs/LDモード」、「RTG/RPG」「FPS」「MOBA」のゲーム種類に特化した3種類、「ムービー」「リーディング」「ナイト」「アイケア」「Mac View(アップル製機器最適化)」「E-Book」、そして色域エミュレートの「sRGB」「Adobe RGB」「DCI-P3」で、計15個の画質モードが用意されています。

各画質モードを選択するとデフォルトとカスタマイズという項目も表示されます。

カスタマイズを選ぶとその後すぐにOSD詳細設定から一部抜粋したショートカット設定メニューが表示されます。 実は各画質モードのデフォルトとカスタマイズは異なるプロファイルになっていて実質、30種類もOSD設定プロファイルとして使用できます。

OSD設定の基本操作について

OSD操作ハードウェア

「Titan Army P275MV MAX」のOSD操作はモニタ底面の右下に設置されている4つのボタン(+電源ボタン)を使用します。

各ボタンに割り当てられた機能は、OSDメニュー下部に記載されていますが、表示位置を調整して限界まで寄せても(初期位置は画面中央)、表示とボタン位置にはズレがあります。

OSDの操作感については、ボタンが小さいので押下し難い、形状が同じなので間違いやすい(電源ボタンが並んでいて誤押下しやすい)、などの不満点があり、ユーザーフレンドリーとは言い難い仕様です。OSD操作についてはハード面も含めてもう少し工夫して欲しかったところ。

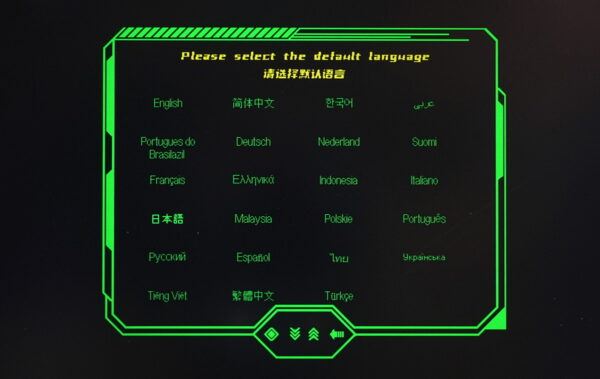

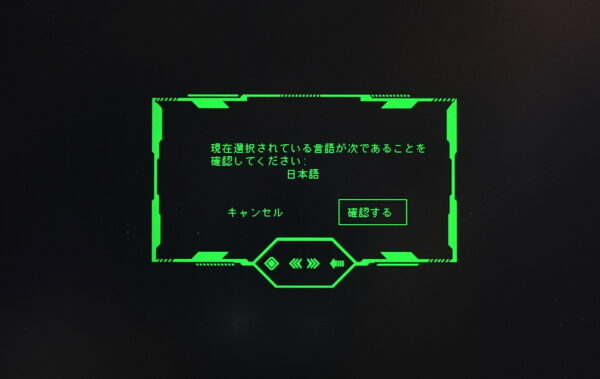

初回起動時の操作や言語設定

続きをクリックで展開

「Titan Army P275MV MAX」は初回起動時にビデオ入力の映像は全く映らず、黒画面の中央に言語設定ダイヤログが表示されます。

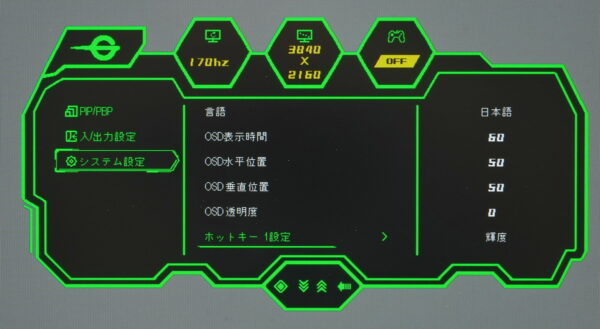

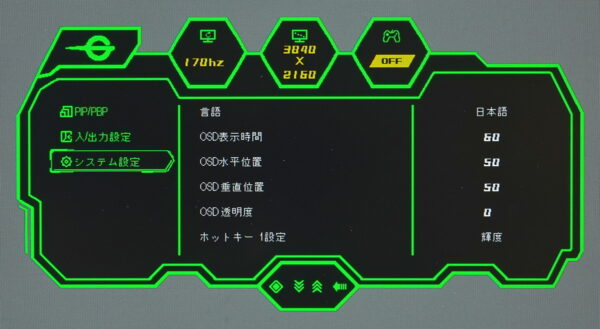

また初回起動時の操作を誤って別の言語を選択してしまった場合は、OSD設定メニュー内、下写真の位置で言語を再設定できます。

OSDメニューの基本操作

「Titan Army P275MV MAX」の詳細設定メニューは27インチモニタの12分の1くらいの領域に表示されます。UI表示は小さいですが、OSD操作ボタンに手が届く範囲なら視認性は問題ないと思います。

OSD設定メニューの表示位置は初期設定では画面中央ですが、移動させることも可能です。画面上を縦横それぞれ100分割で自由に変更できます。

ただし、詳細設定メニューとホットキー設定は設定した場所に移動しますが、クイックメニューバーは右下位置に固定です。あとPIP/PBP機能を使用中は画面中央に固定され、無効化後も表示位置は画面中央に初期化されてしまいます。

OSD操作ボタンのいずれかを押下するとクイックメニューが画面右下に表示されます。ホームアイコンが表示されるMボタンをさらに押下すると詳細設定メニューが表示されます。

クイックメニューの表示中、上下カーソルボタンはショートカット設定のホットキーとなり、再度押下することで割り当てられた機能のショートカット設定画面が表示されます。

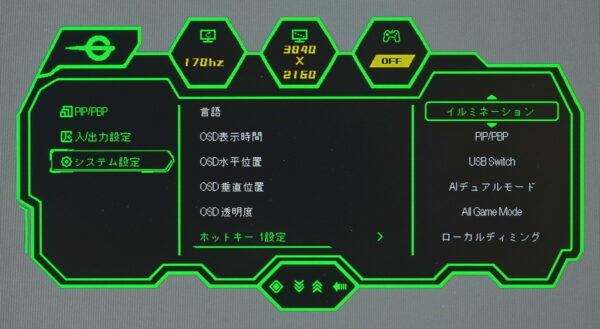

2つのホットキーに割り当てるショートカット設定はOSD設定から変更できます。

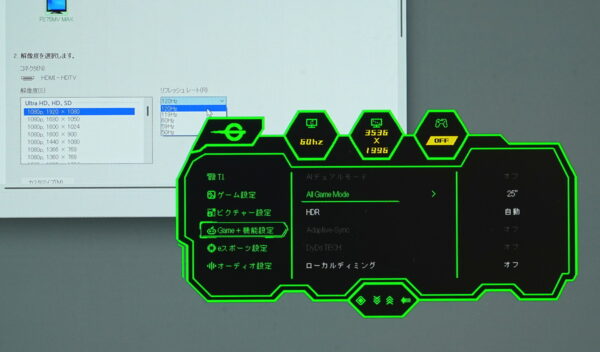

「Titan Army P275MV MAX」のOSD設定メニューには「T.I」「ゲーム設定」「ピクチャー設定」「Game+機能設定」「eスポーツ設定」「オーディオ設定」「PIP/PBP」「入力/出力設定」「システム設定」の9種類の項目が用意されています。

ガンマ、ホワイトバランス(色温度)など基本的な画質調整のOSD設定については『色精度・ガンマ・色温度』の章を参照してください。

その他のOSD設定について

電源LEDのON/OFF

「Titan Army P275MV MAX」の電源ボタンにはLEDインジケーターが内蔵されていますが、OSD設定から点灯時の明るさを2段階で、また完全に消灯させる設定が可能です。

設定項目の位置は少々分かり難く、システム設定 – 省エネ設定 – 電源LEDの順番で表示されます。

無信号でスリープになるまでの時間

「Titan Army P275MV MAX」はビデオ入力信号がない状態が続くと自動的にスリープ状態に移行します。

スリープ状態に移行するまでの時間を10秒~60秒の範囲内で設定できます。

ゲーマー向け機能について

「Titan Army P275MV MAX」で使用できるゲーマー向け機能についてチェックしていきます。

ゲーマー向け便利機能について

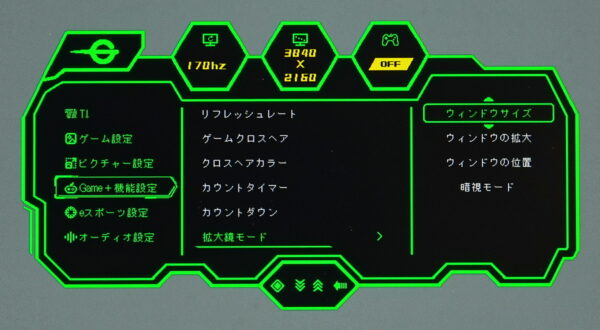

OSDクロスヘアなどゲーマー向け支援機能は「Game+機能設定」内のゲームアシスタントに配置されています。

ちなみにトップメニューの「T.I.」(AIをもじった、TitanArmy Intelligenceの略?)はゲームアシスタントの一部機能を抜粋したショートカット設定的な内容なので、どちらから設定しても同じです。

OSDクロスヘア

「Titan Army P275MV MAX」は画面中央に照準(クロスヘア)をオーバーレイ表示する機能、所謂、OSDクロスヘアに対応しています。

6種類のクロスヘア形状に加えて、静的なカラーとして7種類、さらに「自動」を選択すると背景カラーに埋もれないように動的に色を変えてくれます。

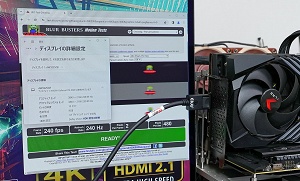

リフレッシュレート

「Titan Army P275MV MAX」はディスプレイのリアルタイム リフレッシュレートをOSD表示する機能に対応しています。

VRRの正常動作を確認するのに便利な機能です。

拡大鏡モード

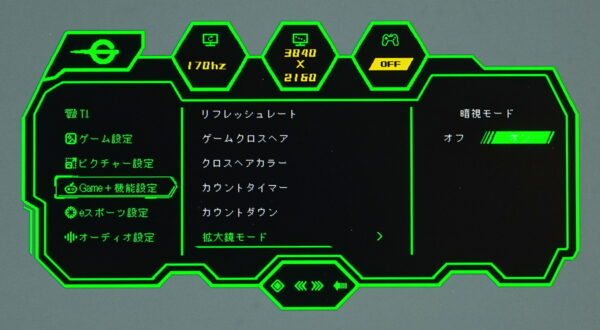

拡大鏡モードはディスプレイ中央を拡大表示するウィンドウをオーバーレイする機能です。

機能を有効にすると詳細設定が表示され、ウィンドウサイズを大中小の三段階、オーバーレイウィンドウ位置を中央と四隅の5カ所、拡大率を1.5倍/2倍/4倍の3段階で設定できます。加えてオーバーレイウィンドウの表示を明るくする暗視モードの機能もあります。

ホークアイビジョン

ホークアイビジョンはオーバーレイウィンドウの範囲内を明るく表示する暗視スコープ的な機能です。

機能を有効にすると詳細設定が表示され、ウィンドウサイズを大中小の三段階、オーバーレイウィンドウ位置を中央と四隅の5カ所、明るさ補正を5段階で設定できます。

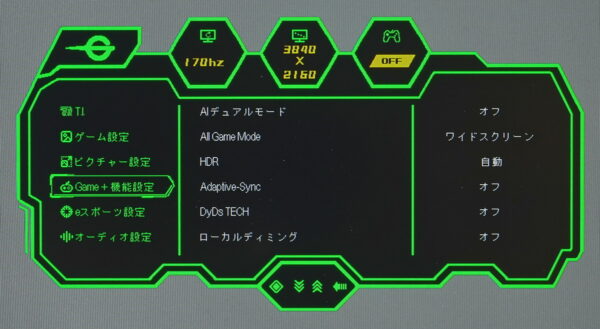

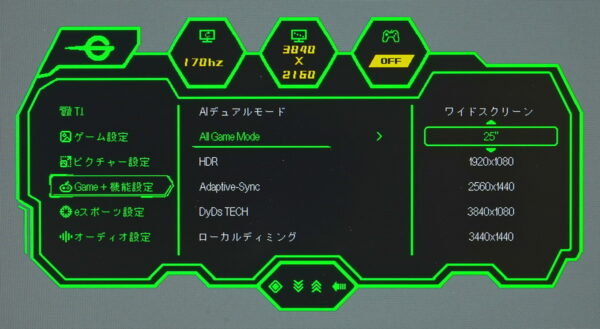

All Game Mode

All Game Modeはディスプレイサイズや解像度をエミュレートする機能です。

「Titan Army P275MV MAX」はネイティブ解像度が4K、ディスプレイサイズが27インチのモニタですが、All Game Modeを使用すると、表示領域をFPSゲームで一般的な25インチに制限したり、ネイティブ解像度の一部を使って、3440×1440のような21:9ウルトラワイド解像度で表示したりできます。*PCなど出力機器からも3440×1440など設定値がネイティブ解像度のモニタとして認識される

ただし、解像度にも依りますが、最大リフレッシュレートが120Hz以下に制限されたり、VRR、デュアルモード、DyDs TECHとは排他利用なので実用性は若干微妙かも。

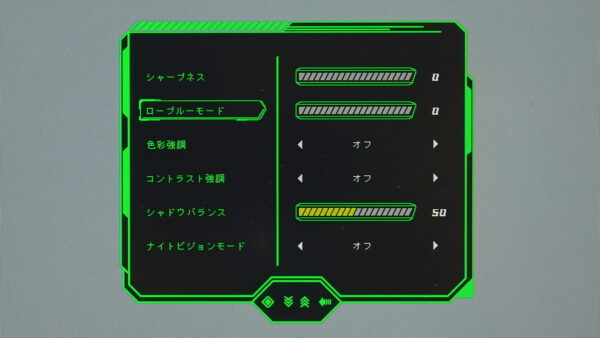

画質調整機能について

「Titan Army P275MV MAX」には色彩強調、コントラスト強調、ナイトビジョンモード等のゲーム画面を調整して、体感的に高画質化したり、視認性を改善する機能が用意されています。

続きをクリックで展開

「色彩強調」や「コントラスト強調」はその名前の通り、彩度やコントラストを5段階レベルの簡単な設定で良い感じに調整してくれる機能です。

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能として「シャドウバランス」と「ナイトビジョン」を搭載しています。

「シャドウバランス」の補正強度は0~100の数値で設定できます、標準設定では50(おそらく機能OFFの状態)が設定されており、設定値を下げるほど暗く、設定値を上げるほど明るくなります。

シャドウバランスが全ての色に対して一律に明るく/暗くなるように補正をかけるのに対して、「ナイトビジョン」は画面の中で明るい部分はそのままに、暗い部分だけ明るくして視認性を引き上げるという、より動的な補正機能です。レベル1よりもレベル2の方が明るくなります。

”オート レベル1/2”は全体的に暗い映像の場合、”レベル1/2”と同じフィルターを適用して視認性を改善し、全体的に明るい映像にはフィルターを適用しない、という切り替えにも対応した動作モードです。

ビデオ入力、音声などIOポート

「Titan Army P275MV MAX」のモニタ背面には下向きに各種I/Oポートが実装されています。

- DC端子

- 音声出力3.5mmジャック

- DisplayPort 1.4

- 4K/170Hz、HDR・VRR対応

- USB Type-C

- 4K/170Hz、HDR・VRR対応

- USB PD 90W給電対応

- HDMI 2.1

- 4K/170Hz、HDR・VRR対応

- HDMI 2.1

- 4K/170Hz、HDR・VRR対応

- USB 5Gbps アップ

- USB-A 5Gbps ×2

- 計4基のビデオ入力

- 自動入力切替(オン/オフ)

- 3W×2スピーカー搭載

- ACアダプタ外付け

- マイク入力なし

「Titan Army P275MV MAX」のビデオ入力選択には自動切り替えの機能もありますが、手動選択に加えて自動切り替え機能をON/OFFするという形ではなく、完全に自動切り替え任せにするか、手動選択かのどちらかという実装です。

同社旧モデルのいくつかはIOポートから下端までの距離が40mm程度しかなく、モニタ下端からケーブルがはみ出て見えるのが少々気になったのですが、「Titan Army P275MV MAX」は60mmのクリアランスがあるのでその点も大丈夫です。

音声出力(スピーカー)やマイクについて

「Titan Army P275MV MAX」はビデオ入力と並んでステレオ音声出力3.5mmジャックがあるのでヘッドホン・イヤホンを接続できます。

マイク(音声入力ジャック)は搭載していません。

USBハブ、KVM機能、USB PD充電について

モニタに実装された2基のUSB 5Gbps Type-Aポートの接続先はUSBアップストリーム(Type-B)とUSB Type-Cから選択できます。

ビデオ入力とUSBポート(USB Switchの設定)は紐付けされるので、ビデオ入力の切り替えと合わせて、USBハブポートの接続先も自動で切り替わります。

Type-CポートのUSBデータ通信はType-C経由のビデオ入力がなくても動作するので、Type-Bと同様にDP/HDMI用のUSBアップストリームとして使用することも可能です。

モニタがスリープ状態の時にもUSBハブ端子へ常にモニタから電力供給を行うかどうかも指定できます。

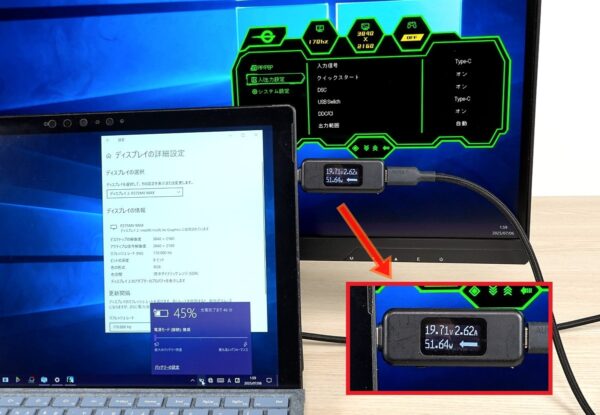

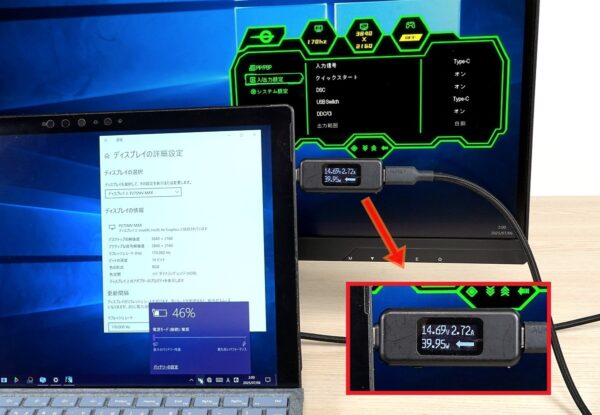

90Wなど大電力による充電に対応した機器を所有していないので、Surface Pro 7+での検証となりますが、USB Type-Cケーブルで4K/170Hzのビデオ出力を行いつつ、20V電圧で50Wの充電が行えることも確認できました。

IO関連でその他の補足

「Titan Army P275MV MAX」に付属するACアダプタは電源容量が180W(19.5V・9.23A)、寸法は長さ 17cm×幅 7cm×厚み3.5cmと巨大で、重量も約600gあります。

ACアダプタのコンセントケーブル側端子はミッキー型と呼ばれることの多い3PIN端子です。

オススメのDP/HDMIケーブル

DisplayPort1.4ケーブルについては「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム CAC-HD21ES BKシリーズ」を推奨しています。

ケーブル径 4.5mmと細くて取り回しが良く、当サイトの検証含め、筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証も取得しているので、安心して使用できます。

Ultra High Speed HDMI認証取得

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

光ファイバー式HDMI2.1ケーブルのオススメ

長さ5m以上でも安定した動作が期待できる光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでは「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」がオススメです。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、Ultra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段です。信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

長さ: 5m / 10m / 15m

Club3D製の光ファイバー式HDMI2.1ケーブルもオススメです。

Cable Matters製で上手く動作しなかった有機ELテレビとの組み合わせでも4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBが正常に映りました。価格面では割高ですが、性能を重視するならこちらを選ぶのもアリだと思います。

長さ: 10m / 15m / 20m / 30m / 50m

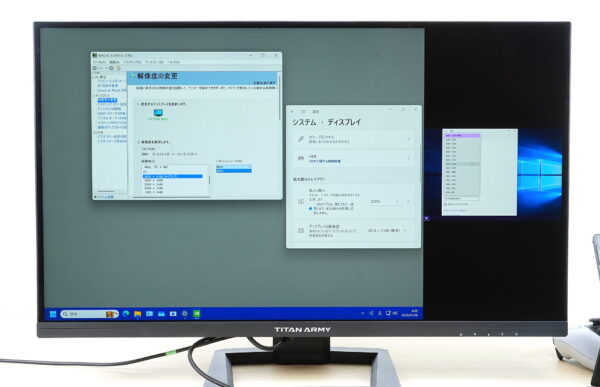

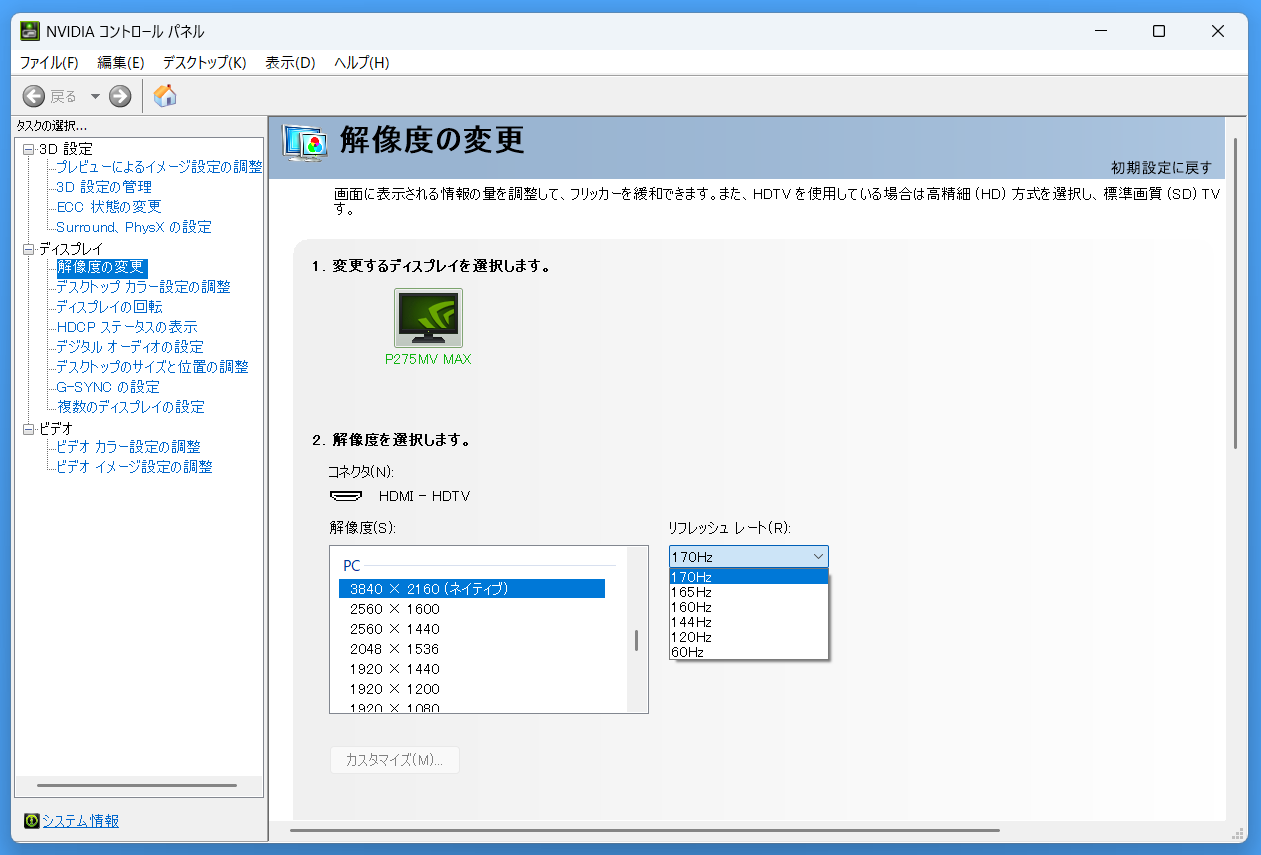

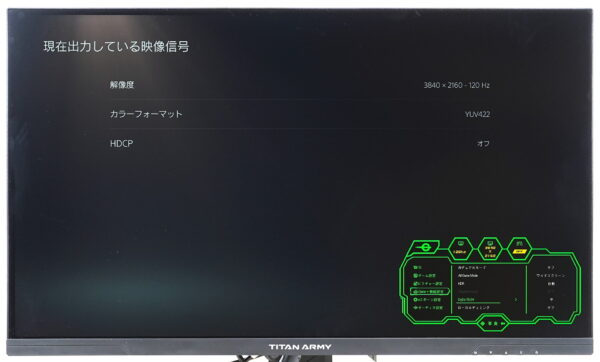

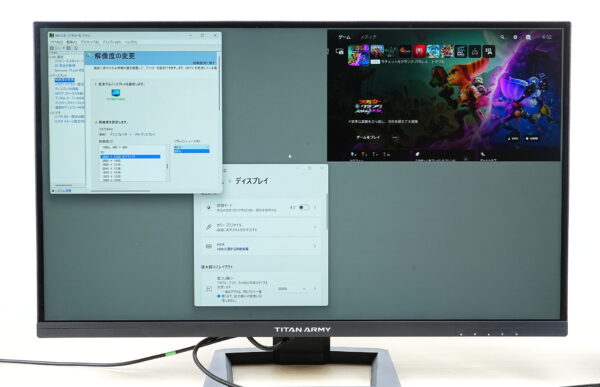

解像度、リフレッシュレートについて

最大解像度/リフレッシュレート

| 最大解像度・リフレッシュレートと対応機能 | ||

|---|---|---|

| DisplayPort 1.4 | 4K / 170Hz フルHD / 340Hz | VRR HDR |

| HDMI 2.1 | 4K / 170Hz フルHD / 340Hz | VRR HDR HDCP2.3 |

| USB Type-C | 4K / 170Hz フルHD / 340Hz | VRR HDR |

「Titan Army P275MV MAX」はNVIDIA GeForce RTX 50/40シリーズやAMD Radeon RX 9000/7000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort 1.4のビデオ出力に接続することによって、4K解像度において最大170Hzのリフレッシュレートに対応します。

HDMIビデオ入力は最新バージョンのHDMI 2.1です。

HDMI2.1の帯域はFRL6の48Gbps、またDSC1.2aの圧縮にも対応するフルスペックなので、4K/170Hz VRR/HDR 10bit RGBを問題なく表示できます。

互換性機能としてDSCを無効化する設定があります。DSCの設定は各ビデオ入力で個別に適用されます。

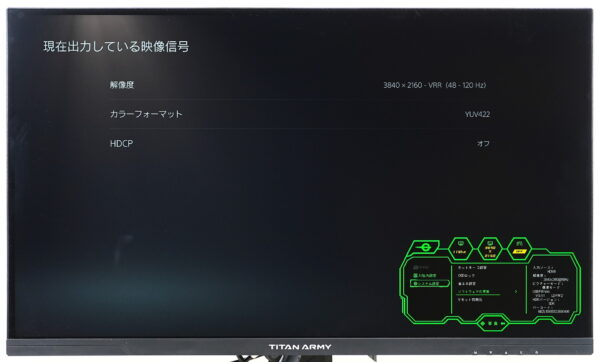

DisplayPortとUSB Type-CでDSCをオフにすると最大リフレッシュレートが120Hzに制限され、4K/120HzにおいてSDR表示でもカラーフォーマットがYUV422のクローマサンプリングになります。DP1.4の帯域なら4K/120Hz/8bit RGBには足りるはずなので意外でした。

HDMIは4K/120Hzで8bit RGBの表示も可能ですが、144Hz~170Hzの高リフレッシュレートが制限されます。

DSC設定はビデオ入力別で個別に適用されるので、全く映らない状態では設定を変更できず、互換性確保の機能としては微妙です。この手の設定は全く映らない状態でもOSDメニューから変更できるようにして欲しいところ。

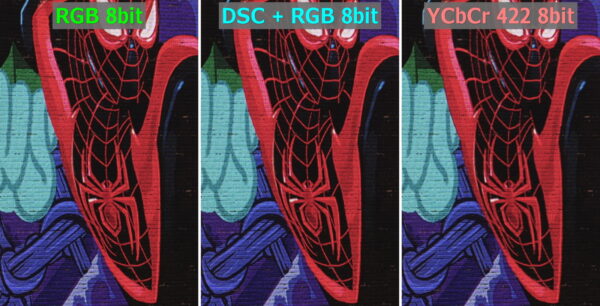

DSCは非可逆圧縮ですが体感できるレベルの視覚損失はありません。

モニタ1台だけなら4K/240HzやWQHD/360HzであればHDR 10bit RGBも含め、DisplayPort1.4やHDMI2.1でDSC圧縮を併用すれば十分です。

DP2.1など次世代の高帯域が必要になる用途は?

現状、DisplayPort2.1など次世代規格の高帯域が要求されるのは、ケーブル1本で複数モニタを数珠繋ぎに表示するデイジーチェーン接続くらいです。*将来的に8K/240Hzや10K/60Hzのモニタが登場すれば、モニタ1台だけでもDP1.4 DSCでは帯域が明らかに不足するので必要になる。

DisplayPort2.1のさらに詳しい内容はこちらの記事にまとめています。

DSC圧縮による画質劣化についても画像比較スライダーを使用して解説しているので気になる人は参照してみてください。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

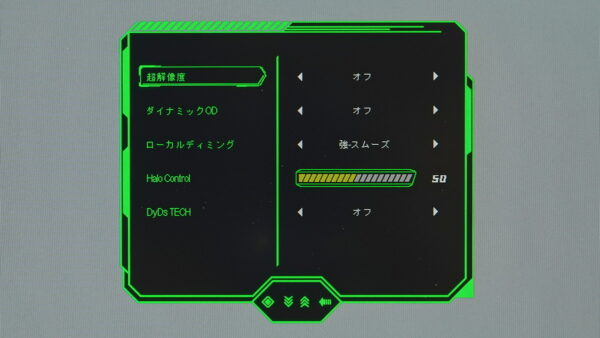

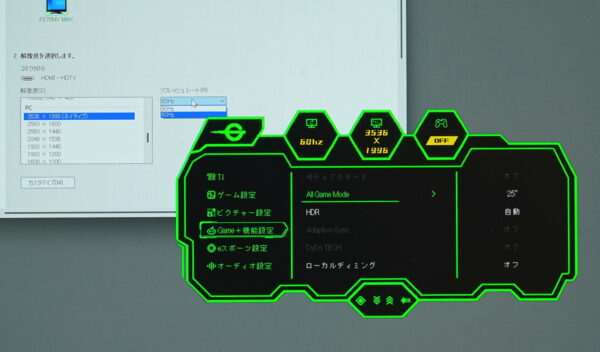

340Hz対応 デュアルモードについて

「Titan Army P275MV MAX」は4Kネイティブ解像度のモニタですが、解像度をフルHDに制限することで最大340Hz動作が可能なデュアルモードに対応しています。

OSD設定からデュアルモードの項目を有効にするだけで、PCなど出力機器からはフルHD/340Hzに対応したゲーミングモニタとして認識されるので、ユーザーは特に難しいことを考える必要はありません。

デュアルモードについてさらに詳しく

「Titan Army P275MV MAX」でデュアルモードを有効にするとHDMIやUSB Type-CもDisplayPortと同様にフルHD/340Hzを使用できます。

最大リフレッシュレートの340Hz以外に240Hzも表示されました。

デュアルモードのフルHD/340HzはVRR、HDR、MBR機能 DyDS TECHなど各種機能を併用できます。

デュアルモード対応モニタの中には高速モード動作時に24.5インチなどe-Sportsで定番の画面サイズに制限して、画面の中央一部だけを表示するものもありますが、「Titan Army P275MV MAX」は340Hz動作時も全画面表示になります。

「Titan Army P275MV MAX」の340Hzモードは垂直ピクセルは2倍になるものの、水平ピクセルは左右に半分ずつボカす、アンチエイリアス的なスケーリングになっていました。

問題になるほどボケ感が強いわけではありませんが、ネイティブでフルHD解像度の27インチゲーミングモニタとは若干見え方が異なるので注意してください。

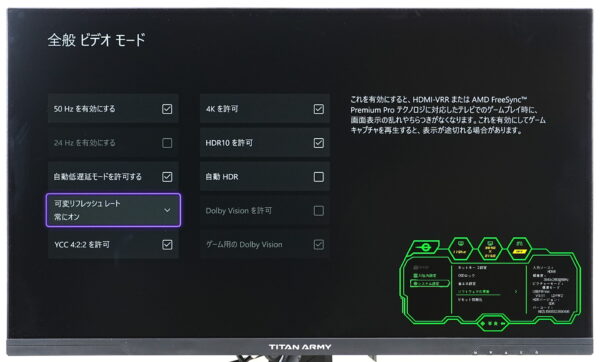

VRRやHDRの対応

VRR対応について

「Titan Army P275MV MAX」はVRR同期(可変リフレッシュレート同期)に対応しています。

2025年6月現在、GeForce Driver 576.52でG-Sync Compatible認証は取得していません。

HDMI2.1は伝送規格オプションの1つとしてVRR同期が内包されているので、「Titan Army P275MV MAX」はHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

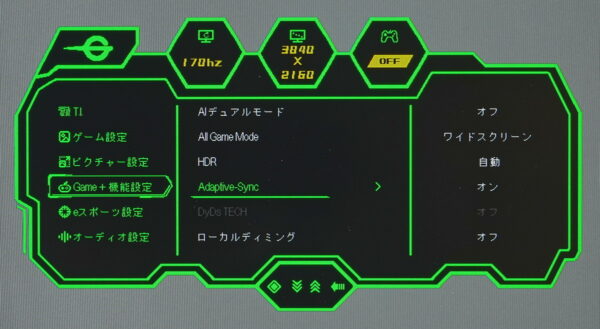

「Titan Army P275MV MAX」で可変リフレッシュレート同期機能を使用するにはOSD設定で「Adaptive-Sync」の項目をオンにする必要があります。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、リアルタイム リフレッシュレートのOSD表示がフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

VRR同期機能には色々と呼び方がありますが全部同じと考えて大丈夫です。

- VESA Adaptive-Sync

- AMD FreeSync

- NVIDIA G-Sync Compatible

- HDMI Variable Refresh Rate

- VRR (省略して単に)

『HDMI2.1対応』かつ、VRRについてどれか1つ表記があれば、ゲーミングPCだけでなく、PlayStation 5やXbox Series X|SでVRR同期機能が使用できます。

もう少し詳しく

どの名前のVRR同期機能も中身は「VESA Adaptive-Sync」です。

HDMIはHDMI2.1規格を策定した時にオプションのVRR同期機能としてVESA Adaptive-Syncを組み込み、HDMI Variable Refresh Rateの名前で呼んでいます。

PS5が対応するVRRもこれで、AMD/NVIDIA/Intelの各種GPUもサポートするので、『HDMI2.1対応』を目印にするのがVRR互換性的には一番確実です。 ほんとのベストは実機レビューの動作確認を探すことですが。

一方、VRRで最も有名なAMD FreeSyncやNVIDIA G-Sync Compatibleは、ただの互換性認証です。

VESA Adaptive-Syncに対応したゲーミングモニタやテレビについて自社ラボで自社製GPUとの互換性テストを行い、それをクリアした製品に対して、『自社のGPUと組み合わせて正常に動作するよ』と、認証をGPUメーカーが発行しています。

ASUSとかBenQとか有名メーカーのVRR対応モニタなら上記認証がないGPUとの組み合わせでも特に問題は発生しないので、認証の有無は気にする必要はありません。

なおAMD FreeSyncについては対応リフレッシュレートやHDR対応でPremium / Premium Proといった上位ティアも設定されていますが、VRR部分は同上です。

例外1: HDMI2.0でFreeSync対応の表記は厄介

モニタ製品スペックのHDMIバージョンがHDMI2.0で、FreeSync対応(VRR対応)と表記されている場合は注意が必要です。

HDMI2.1規格には後方互換性と実装スペックの幅があります。

映像データ送信方式はHDMI2.0のTMDSのみ、一方でHDMI VRRなどHDMI2.1のオプション機能に対応するといった実装も可能で、そういった実装のモニタがHDMI2.0と表記していることがあります。この場合、PS5でもVRRを利用できます。

一方でシンプルに旧規格のHDMI2.0で、PC(AMD製GPU)やXbox Series X|SでしかVRRを利用できないFreeSync対応モニタもあります。このタイプだとPS5ではVRRを利用できません。

この辺り、一部メーカーはよく理解せずにスペックを公表していることもあるので、各モニタ製品がPS5を接続した時にVRRを利用できるかどうかは実機レビューを参照するのが確実です。

例外2: G-Syncには独自モジュール搭載版がある

最近ではめっきり数が減っていますが、NVIDIA製GPUとVRRについては独自のG-Syncモジュール搭載モニタのほうが元祖です。

- G-Sync(無印)、G-Sync Ultimate

- 独自モジュール搭載(遅延解析機能や独自MBR対応)

- G-Sync Compatible

- Adaptive-Sync対応モニタに付与される互換性認証

G-Syncモジュール搭載モニタの初期製品はNVIDIA製GPU環境でしかVRRを使用できなかったのですが、2023年発売のASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNの時点でG-Syncモジュール搭載でもAMD製GPU環境やPlayStation 5でVRRを利用できるようになっています。

現在ではそもそも数が少ないですし、今後の新製品については他社環境との互換性もあるはずなので一応例外ではあるものの、あまり気にする必要はありません。

VRR有効時に『1.全体的に暗いシーンで』、『2.大幅にフレームペースが急落する』といった条件を満たすと目視で分かるフリッカーが生じることが報告されていて、VRRフリッカーと呼ばれています。

続きをクリックで展開

画面リフレッシュの挙動や焼き付き防止機能の輝度制御が影響しているのか、有機ELパネルのPCモニタ・テレビで報告の多い現象です。

一部メーカーはVRRの下限リフレッシュレートを引き上げることでフリッカーの発生を抑制する機能(下限以下のフレームレートでテアリングorスタッターの発生とトレードオフ)を搭載したりもしています。

ロード中のアイキャッチ画面(静止画)で60FPSに固定された時とか、実のところ、VRRフリッカーの発生シーンはかなり限定的です。フレームペースの安定性についてはGPUやグラフィック設定で調整できますし。

個人的には実用的に気になる(目障りに感じる)ことも滅多にないし、あえてモニタ機能で対応するほどでもないというのが正直な感想です。

HDR対応について

「Titan Army P275MV MAX」はHDR表示に対応しています。

全てのビデオ入力において4K/170Hzの10bit フルRGBでHDR表示が可能です。VRRも併用できます。

| 対応するHDRカラーフォーマット | |

|---|---|

| DisplayPort 1.4 | 4K / 170Hz VRR / HDR 10bit RGB |

| HDMI 2.1 | 4K / 170Hz VRR / HDR 10bit RGB |

| USB Type-C | 4K / 170Hz VRR / HDR 10bit RGB |

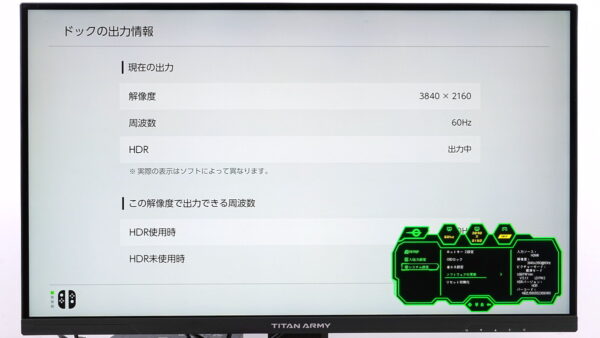

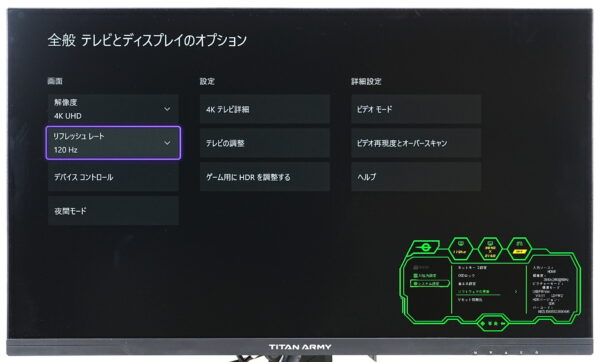

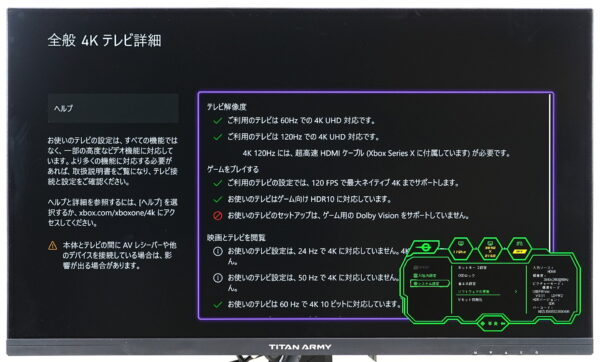

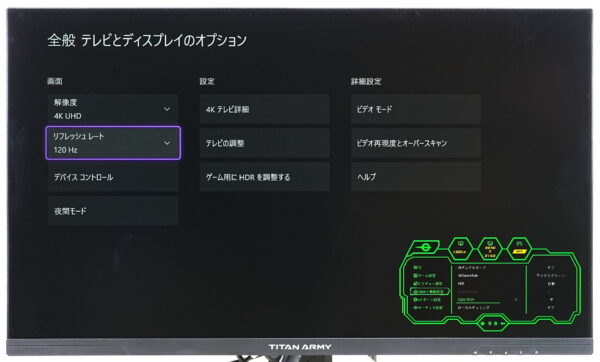

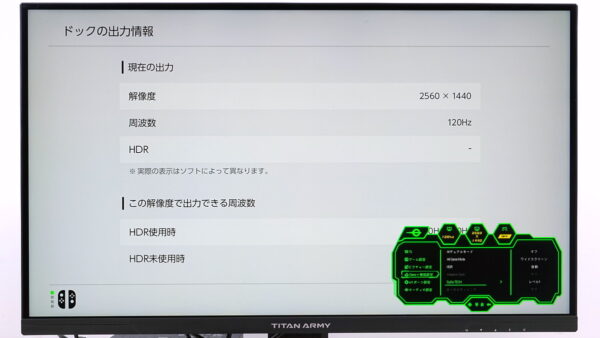

PS5、Xbox、Switch2との互換性

「Titan Army P275MV MAX」とPlayStation 5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|Sなど代表的なコンソールゲーム機との互換性を検証しました。

| フルHD | 120Hz VRR HDR |

|---|---|

| WQHD | 120Hz VRR HDR |

| 4K | 120Hz (HDR:YUV422) VRR HDR |

*PS5はゲーム機の仕様で4K/120Hz/HDRのカラーフォーマットはYUV422もしくはYUV420

PlayStation 5やXbox Series X/Sのようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

120Hzリフレッシュレートでプレイできるゲームであれば「Titan Army P275MV MAX」のMBR機能 DyDs TECHも利用できます。

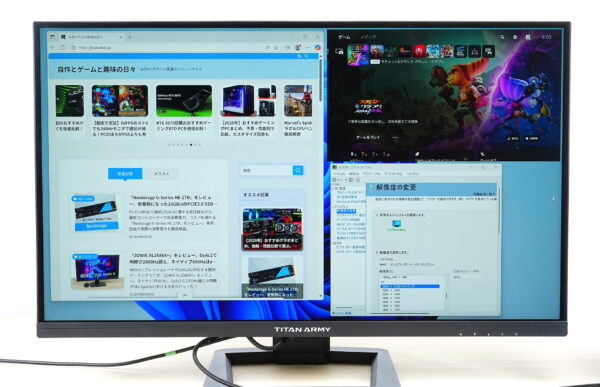

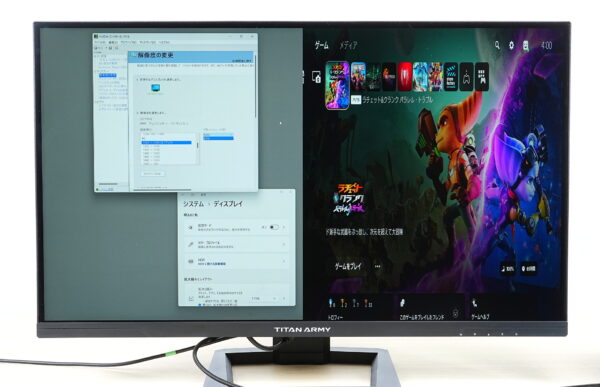

PIP/PBP機能について

「Titan Army P275MV MAX」は2つのビデオ入力を画面上に同時に表示する「PIP/PBP」に対応しています。

「Titan Army P275MV MAX」のPIP/PBP機能には、PIP、PBP 2Win11、PBP 2Win21、、PBP 2Win12の4種類の動作モードがあります。

PIPモードについて

「Titan Army P275MV MAX」のPIPモード概要についてまとめました。

主画面は4K/60Hzが最大解像度・リフレッシュレートです。副画面は表示サイズにモニタ側でリサイズされますが、出力機器としては最大で4K/60Hzに対応します。

PIPモードを使用時、120Hz+のハイリフレッシュレートには非対応で最大60Hzに制限され、VRR、HDRも排他利用になります。

| メイン画面 | サブ画面 | |

|---|---|---|

| 最大解像度 | 4K解像度 | 4K解像度 |

| 最大リフレッシュレート | 最大60Hz | |

| その他の機能 | HDRは併用不可 VRRは併用不可 | |

PIPモードでは通常のビデオ入力選択を主画面として、副画面はPIP設定内の項目から選びます。

副画面は主画面と同じものを含め4つのビデオ入力から自由に選択できます。ウィンドウスワップを選択すると主副が入れ替わります。

音声ソースも主画面もしくは副画面から任意に選択できます。

副画面の表示位置は右上/右下/左上/左下の4ヶ所から選択できます。

副画面のサイズには小/中/大の3サイズの選択肢があり、32インチモニタ上でそれぞれ1/9、1/6、1/4程度の小窓として表示されます。

PBP 2Win11モードについて

PBP 2Win11モードでは4K画面が1920×2160で左右に2等分されます。左側が主入力、右側が副入力となります。

PBP 2Win11モードを使用時、120Hz+のハイリフレッシュレートには非対応で最大60Hzに制限され、VRR、HDRも排他利用になります。

| メイン画面 | サブ画面 | |

|---|---|---|

| 最大解像度 | 1920×2160 | 1920×2160 |

| 最大リフレッシュレート | 最大60Hz | |

| その他の機能 | アスペクト比の保持に非対応 HDRは併用不可 VRRは併用不可 | |

PBP 2Win11モードでは通常のビデオ入力選択を主画面として、副画面はPIP設定内の項目から選びます。

副画面は主画面と同じものを含め4つのビデオ入力から自由に選択できます。ウィンドウスワップを選択すると主副が入れ替わります。

音声ソースも主画面もしくは副画面から任意に選択できます。

PBP 2Win11においてPCを接続している場合はデスクトップ解像度として特殊解像度の1920×2160を選択できます。

PBP 2Win21/12モードについて

PBP 2Win21/12モードは4K画面を2816×2160と1024×2160で不均等に分割します。

2816×2160解像度の方が主画面、1024×2160解像度の方が副画面となり、PBP 2Win21では主画面が左側、PBP 2Win12では主画面が右側に表示されます。

PBP 2Win21/12モードを使用時、120Hz+のハイリフレッシュレートには非対応で最大60Hzに制限され、VRR、HDRも排他利用になります。

| メイン画面 | サブ画面 | |

|---|---|---|

| 最大解像度 | 2816×2160 | 1024×2160 ネイティブ解像度が表示されない ビデオ入力はType-Cに固定 |

| 最大リフレッシュレート | 最大60Hz | |

| その他の機能 | HDRは併用不可 VRRは併用不可 | |

主画面のビデオ入力は通常時のビデオ入力として任意に選択できますが、1208×2160解像度で縦長の副画面はスマートフォンを想定したものなので、USB Type-C入力で固定されています。

主画面にPCを接続した場合、2816×2160はネイティブ解像度としてPCに表示されますが、副画面はPCからはネイティブ解像度が表示されません。主画面にはアスペクト比保持の機能はありません。

また、DP Alt Modeのビデオ出力に対応したスマートフォン(Android、iPhone)を所有していないので未確認ではあるのですが、PCでネイティブ解像度が表示されないのに、スマートフォンなら縦長解像度で表示できるのか微妙です。

あと、なぜか細長の副画面にはアスペクト比保持機能があり、16:9がストレッチせずそのまま表示されます。

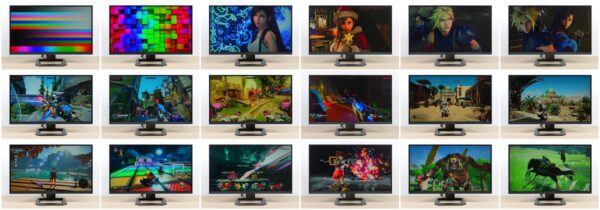

画質の綺麗さを検証

「Titan Army P275MV MAX」の画質性能(綺麗さ)についてチェックしていきます。

カラーキャリブレータを使用して、発色、輝度、コントラスト、均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証しました。

パネルタイプで性能や特長はどう違う?

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機ELパネル(OLED)の2種類があります。

さらに液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類のパネルタイプに大別されます。

| ディスプレイパネル別の性能比較 | ||||

|---|---|---|---|---|

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) | 非常に広い | 広い *量子ドットなら非常に広い | 普通 sRGB 100%程度 | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) | 0nitsの 完全な黒色 | 普通 | 高い | 普通 |

| 視野角 | 非常に広い *輝度低下もない | 広い *色変化はないが輝度低下あり | やや狭い | 狭い *正面で左右端に影響 |

| 応答速度 | 理想的 | 製品に依る GTG 1~4msの非常に速いものから 10msを超えるかなり遅いものまで | 速い | |

| 最大輝度 | 全白で200~300nits程度 | 非常に高い 高輝度FALDなら1000nits超も | - | |

| ハロー現象 Backlight Blooming | 発生しない | FALDで発生 | - | |

| 焼付の可能性 | あり (2~3年は問題ない) | 発生しない | ||

| 価格 | 高い | 標準的 | e-Sports特化で特殊 | |

IPS液晶パネルの特長

IPS液晶は色再現性(色域)や視野角など一般に画質に直結する性能が優れています。

LG Nano-IPSで有名なKSF蛍光体技術が採用された広色域パネルならDCI-P3の色域を95%程度カバーしますし、高価ですが量子ドット技術採用パネルならDCI-P3やAdobe RGBをほぼフルカバー、HDR規格標準のRec.2020を80%~90%もカバーします。

FALD対応なら1000nits超の高輝度表示が可能な製品もあって、高輝度HDR表示に対応するだけでなく、太陽光の差し込むリビングなど明るい部屋で運用するのにも最適です。

視野角も広く、色変化で違和感を覚えることはほぼありません。角度に応じて輝度低下はあるものの。

120Hz~360Hzのハイリフレッシュレートに対応する製品も多く、2025年現在ゲーミングモニタを選ぶなら基本的にはIPS液晶パネル採用製品で一択です。

2010年台初頭から中盤までは120Hz+のハイリフレッシュレートに対応するIPS液晶ゲーミングモニタは高価でしたが、近年では高速応答が可能なIPS液晶技術(*)が普及したこともあって、価格面でも標準的になっています。

現在のゲーミングモニタ、PCモニタの標準というか際立った欠点がありません。

*; Fast IPS等で呼ばれるAUOのAHVA(Advanced Hyper-Viewing Angle)や、LGのNano IPS(KSF蛍光体技術)が有名。

パネルメーカーAUOによるブランド名はAHVA。しかしVA液晶と混同されることが多く、モニタメーカーがFast IPSやRapid IPSと呼ぶことが多い。

VA液晶パネルの特長

VA液晶パネルは色域(色再現性)が広く、コントラストが高いためメリハリの利いた鮮やかな絵になりやすいので、パッと見で分かり易く綺麗な画質になります。

実は大型テレビ(特にハイエンドモデル)にはIPS液晶パネルよりもVA液晶パネル採用製品の方が多いです。

バックライト漏れの少ない、高コントラストがVA液晶の最大の特長です。

コントラストはIPS液晶パネルが1,000:1程度に対して、VA液晶パネルは2,000~3,000:1と高く、黒色の締まりが非常に良いと評価されます。

一方でネガティブなポイントは視野角の狭さです。

視野角が大きくなると、『1. 全体的に彩度が下がり、白っぽくなる』、『2. 白色や低彩度な色の区別が難しくなる』といった変化が生じます。

TN液晶のように映像の見え方が破綻するほどではありませんが、IPS液晶に比べると色変化は大きいです。

真正面から見て上下左右の端に違和感を覚えるほどではありませんが、ウェブブラウザやエクスプローラーのような白に近い色ベースの短調な表示を、左右から、もしくは立って上から覗き込むような角度の付く見方をすると視認性が悪くなります。

2020年頃のSamsung製ハイリフレッシュレートパネルを皮切りにPCモニタ向けのVA液晶パネルは最近では応答速度も高速になっていますが、IPS液晶に比べて当たりハズレの差も大きいので実機レビューを見てから購入するのが推奨です。

あと、大型テレビに採用されるVA液晶パネルは基本的に応答速度が遅いので、大型液晶テレビをゲーミングモニタとして検討している場合は注意してください。

TN液晶パネルの特長

TN液晶パネルは応答速度においてIPS/VA液晶パネルを上回るので、現在ではBenQ ZOWIEなど競技ゲーマー向け製品に特化している感じです。

最近ではIPS/VA液晶パネルの価格も下がっているので、色域・視野角で劣りますし、TN液晶パネルを採用したPCモニタは低価格帯でもあまり見かけません。

高速応答な反面、容易に破綻する視野角の狭さは分かり易いネガティブポイントです。

真正面から見ても上下左右端に若干の色変化を感じます。左右の視野角で画面が黄色く濁り、上下の視野角では色調が容易に破綻します。

モニタの真正面1m以内に陣取って中央付近を凝視するようなe-Sports専用的な使い方なら問題にはなりませんが、やはり汎用性はありません。

ちなみに色域の狭さもネガティブポイントとして挙げられることが多いですが、近年のTN液晶パネルはsRGB 100%カバー程度の性能はあります。

広色域技術を採用していないIPS液晶パネルとの比較なら大差ありませんし、ZOWIE XL2586Xなど量子ドット液晶並みに広色域なTN液晶パネルもあります。

視野角の影響さえ無視すれば他の液晶パネルタイプと画質は同等です。

有機ELパネルの特長

有機ELパネルは、色域、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。

最近では有機ELディスプレイを採用するスマートフォンも多いので、実際に見比べて『PCモニタよりもスマホ画面の方が綺麗』と感じる人も多いと思います。

有機ELパネルのPCモニタに買い替えるとパッと見で分かり易く高画質になります。

液晶パネルに比べて”桁違い”の性能を見せるのはコントラストや応答速度です。

画素が自発光するピクセルレベルの輝度制御なので完全な黒色を表現でき、ハロー現象もありません。

応答速度もコンマms級というか、すでにステップ状にオン/オフが切り替わる理想スイッチ的な動作なので、もはやmsなど数値として評価する必要がないレベルです。

有機ELパネルについては対応リフレッシュレートにだけ注目すればOKです。

液晶モニタから買い替えるとパッと見で高画質になったと感じやすい有機ELですが、いくつかデメリット、ネガティブポイントもあります。

オフィスワークやPCデスクトップ作業にはあまり向いていません。

特殊なサブピクセル構造で細かいフォント文字、境界線が滲みやすかったり、ピクセルレベル制御の高コントラストでかえって目が疲れやすく、視認性が下がったりします。

画質面ではHDR表示における高輝度性能の低さも欠点です。

2025年現在、27~32インチの有機ELパネルでは全白で200~300nits程度、実際のHDR映像における現実的なピーク輝度でも600nits程度がせいぜいで、有機ELモニタ製品の紹介でよくアピールされる1000nits超の高輝度はまず発揮できません。

テレビ向けだと全白400nitsのハイエンドモデルが出てきているので、2026年以降はもっと性能が伸びそうですが。

ただ、HDRでゲームをプレイするなら1000nits超を安定して発揮できるFALD対応液晶が必須かと言うとそうでもありません。

一般的なPCディスプレイ輝度である120nits程度で現在運用している人なら、上に書いた200~600nits程度の有機ELパネルのディスプレイ輝度でもHDR表示には十分だったりします。

あと有機ELパネルでは焼き付きの可能性も言及されることが多いですが、基本的に気にする必要はありません。

最近の有機ELパネルは輝度制御、ピクセルシフト等の焼き付き防止機能があります。少なくとも2年~3年程度は問題ありません。

2021年発売のNintendo Switch 有機ELパネル採用モデルで2025年現在、焼き付きが報告はほぼありませんし。

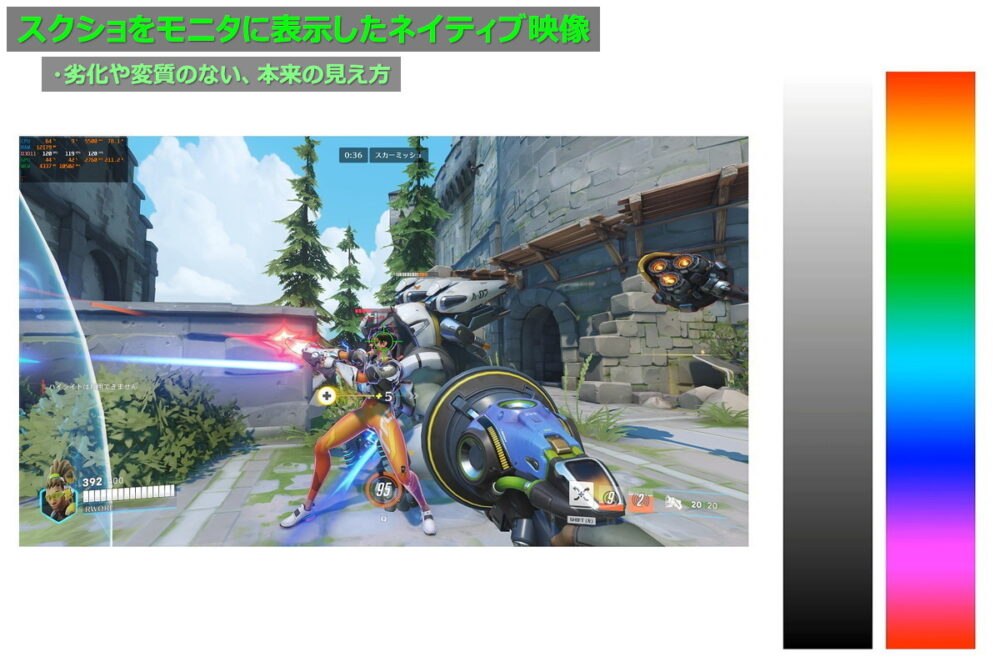

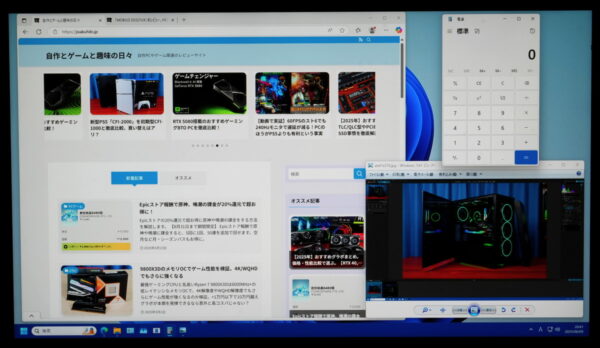

テストパターンや見栄えの良いスクショを表示して、その画面をカメラで撮影した写真を大量に載せるPCモニタやテレビのレビューは少なくありません。

しかしながら、ちゃんと意味のある用途が限られるので、当サイトのレビューでは基本的にこういうデモにしかならない写真は掲載していません。最悪は、優良誤認にも繋がりやすいので。

さらに詳しく

カメラ写真で取り出せる情報や分解能には限りがあります。

モニタレビューの画質評価においてカメラ写真を使うには、

- 何を評価したいのか明瞭である

- それに焦点を合わせて適切に撮影する

- 評価する対象をコメントで明記する

という3ステップが必要になります。

闇雲に大量の写真を掲載して、『非常に高画質』のような解説をするレビューは参考にならないモニタレビューの典型例なので注意してください。*レビューする側としては専門知識も測定機器も必要ないので楽です。

素材用意してカメラでパシャパシャするだけですし、専門知識の少ない読み手に対しては”参考になる”と誤解させやすいので。

ただ大抵は何とでも言える画像を並べて好き勝手にお気持ち表明しているだけです。分かってる人からするとポエムを聞いてるのと変わらないというのが正直なところ。

近年のPCモニタはDCI-P3 90%+の広色域に対応しているものも少なくありませんが、カメラで撮影した時点で画像データそのものはsRGB 8bitに圧縮されます。

広色域や高ダイナミックレンジの情報はカメラ写真には基本的に含まれません。

またホワイトバランスやオート露出等のカメラ側の機能によって、容易に色相やガンマ・ダイナミックレンジも変質します。

8bit RGBもしくはHDR 10bit RGBの元画像が、sRGB 8bitの画像に劣化し、それを読者は自分のPCモニタやスマホ画面で見ます。

つまり、本来評価すべき要素が抜け落ちた、ただの劣化画像を見ているだけということになりがちです。

また、スマホのディスプレイ性能はPCモニタよりも高性能なことが多いので、レビュアーが意図せずとも、容易に優良誤認に繋がります。大量の写真は掲載しない方がマシな情報です。

彩度、コントラストを盛った表示特性の方が綺麗に見えるので、ディスプレイ性能そのものとは別の部分、主観的な感覚に左右されやすく、容易に嘘が混じるので筆者も写真比較を扱うのはかなり神経質になります。

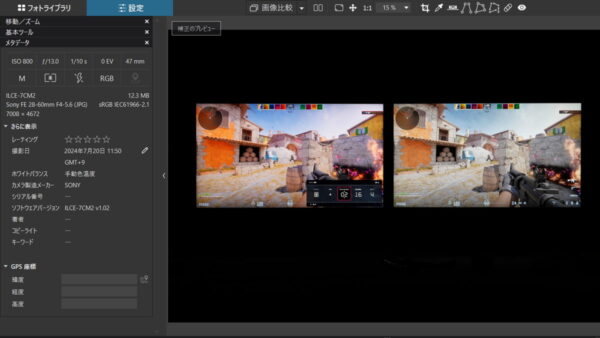

下記のように写真比較が有用な例もあります。

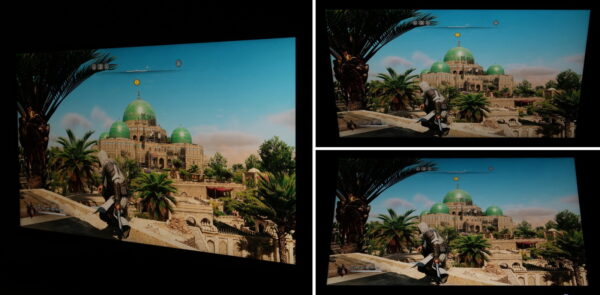

- IPS/TN/VA液晶、有機ELなど視野角による違い

- 有機ELと液晶(非FALD)のブラックレベルの差

- 暗所強調、彩度強調などモニタ機能の比較

逆に言うと、これくらい明らかに差があるケースでもないと写真で厳密かつ公平性を担保しつつ比較するのは難易度が非常に高いです。

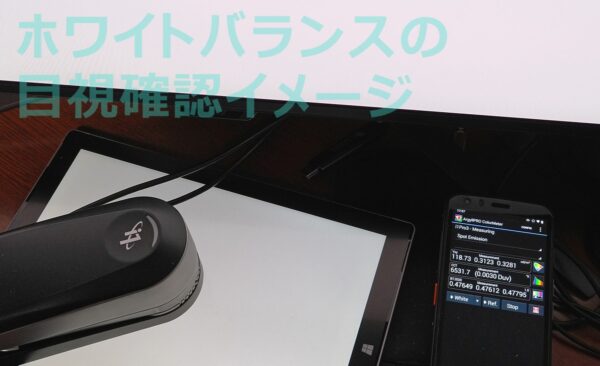

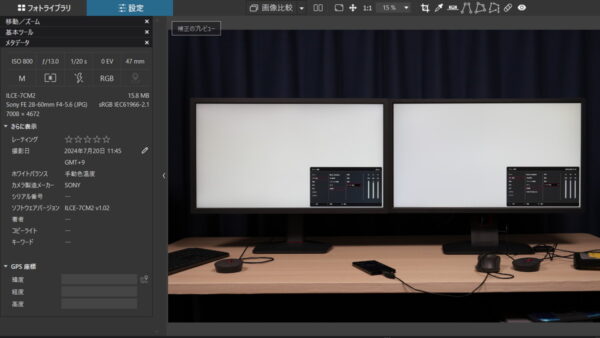

当サイトで写真を使って複数モニタの画質を比較する場合は、『カメラのオートWB、オートDRなど画質調整はオフで固定モードにする』、『照明は消して照明や映り込みの影響をなくす』、『基本的にモニタ2台を横並びで、ホワイトはD65で白色輝度も揃える』など、かなり条件を厳しくしています。

それくらいしないと比較として意味がありませんし、さらに言えば、そこまでやっても厳密に公平な比較なのか悩みながらという感じです。

カメラで撮影した写真による複数PCモニタ感の画質比較には注意点が多く、モニタや色の知識だけでなく、カメラの知識もある程度ないと厳密にやるには難易度が高いです。

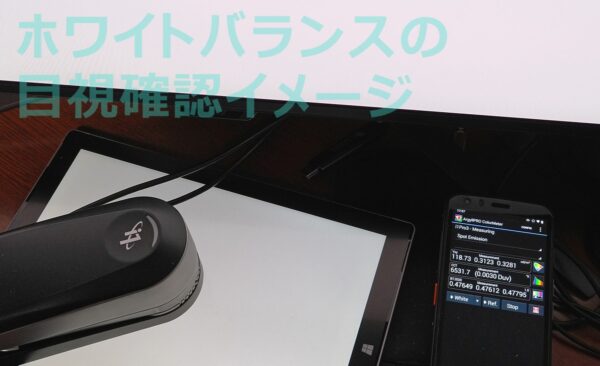

ホワイトバランスの固定

オートWBを有効にして撮影はよくある失敗パターンです。

同じモニタを同じ構図で撮影しているのに表示内容にホワイトバランスを合わせるせいで、背景の色味や明るさが変わっている写真をよく見ます。

モニタレビューで写真を使うなら、モニタの白色表示にホワイトを合わせるなど、カメラを固定ホワイトバランスにすべきです。

また特別に理由がなければ、各モニタの表示自体もホワイトバランスをD65に固定すべきです。

モニタ側表示をD65に揃えても、量子ドットなど広色域技術次第でカメラ側の映りが変わります。

各モニタに対して個別にホワイトバランスを合わせるか、共通の固定ホワイトバランスで撮影するか、など最終的な設定は比較したい要素も絡むので、意味のある比較にするためには十分な配慮が必要になります。

DRなど画質調整系の機能を無効化

オート露出ではなく、焦点距離/シャッター速度/ISO感度はマニュアルモードにすべきです。

ダイナミックレンジ(DR)の自動調整、彩度強調など、撮影した写真をカメラがJPEG変換する時に自動適用される画質調整の類も可能な限り、無効化すべきです。

撮影環境の統一

照明など周辺照度、色温度の固定、背景(ディスプレイの対面)といった撮影環境も容易に写真の写りに影響します。

下はディスプレイ対面の向こうが黒色か白色の壁紙どちらかで変わる例です。

何がどう影響するのか分からないので、日を跨いで過去に撮影した写真と比較するのは避けるべきです。

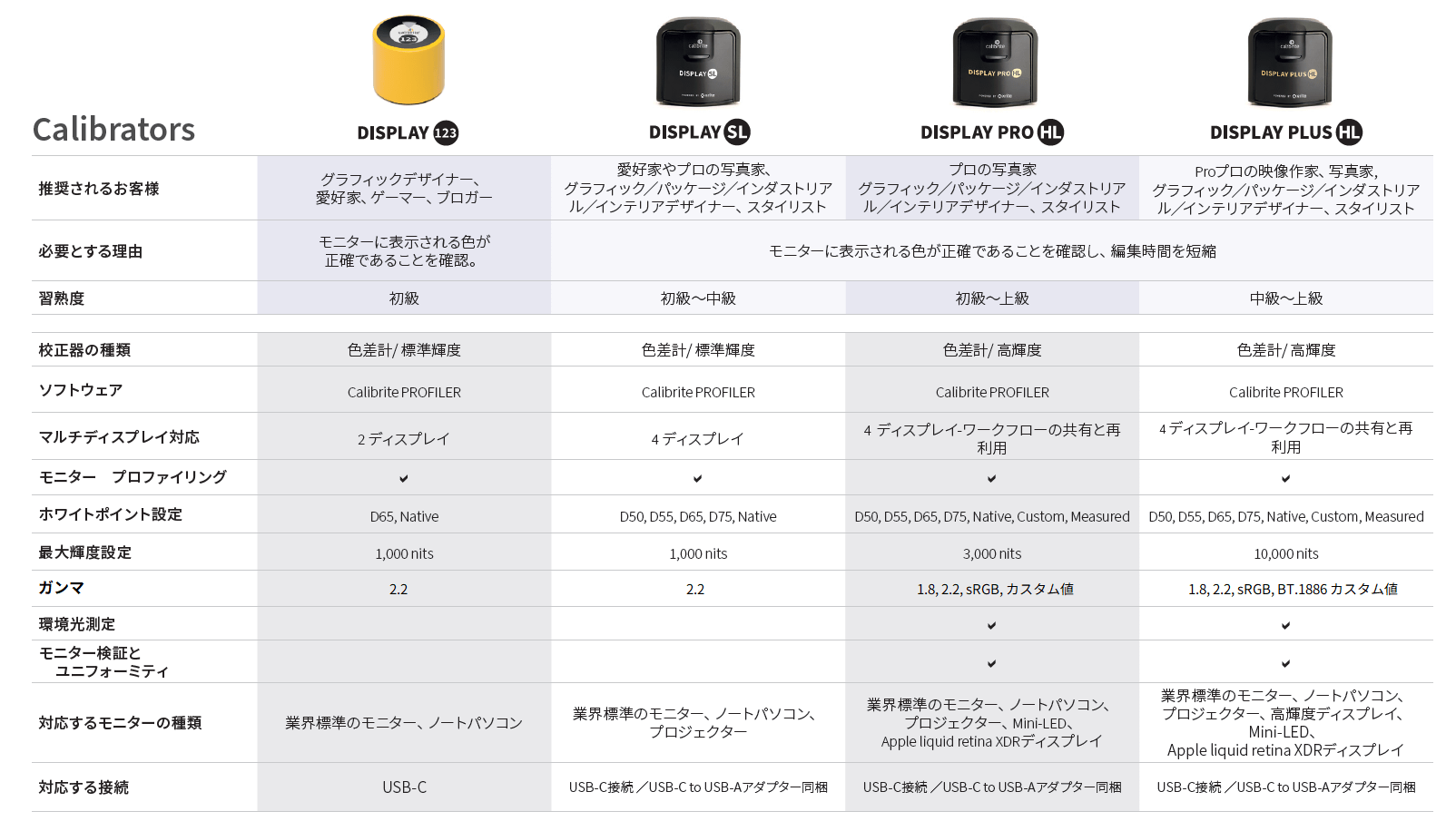

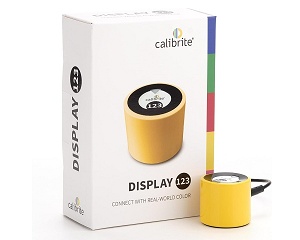

画質性能の検証には比色計と呼ばれるカラーフィルター式(色差式)のCalibrite Display Plus HL、分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

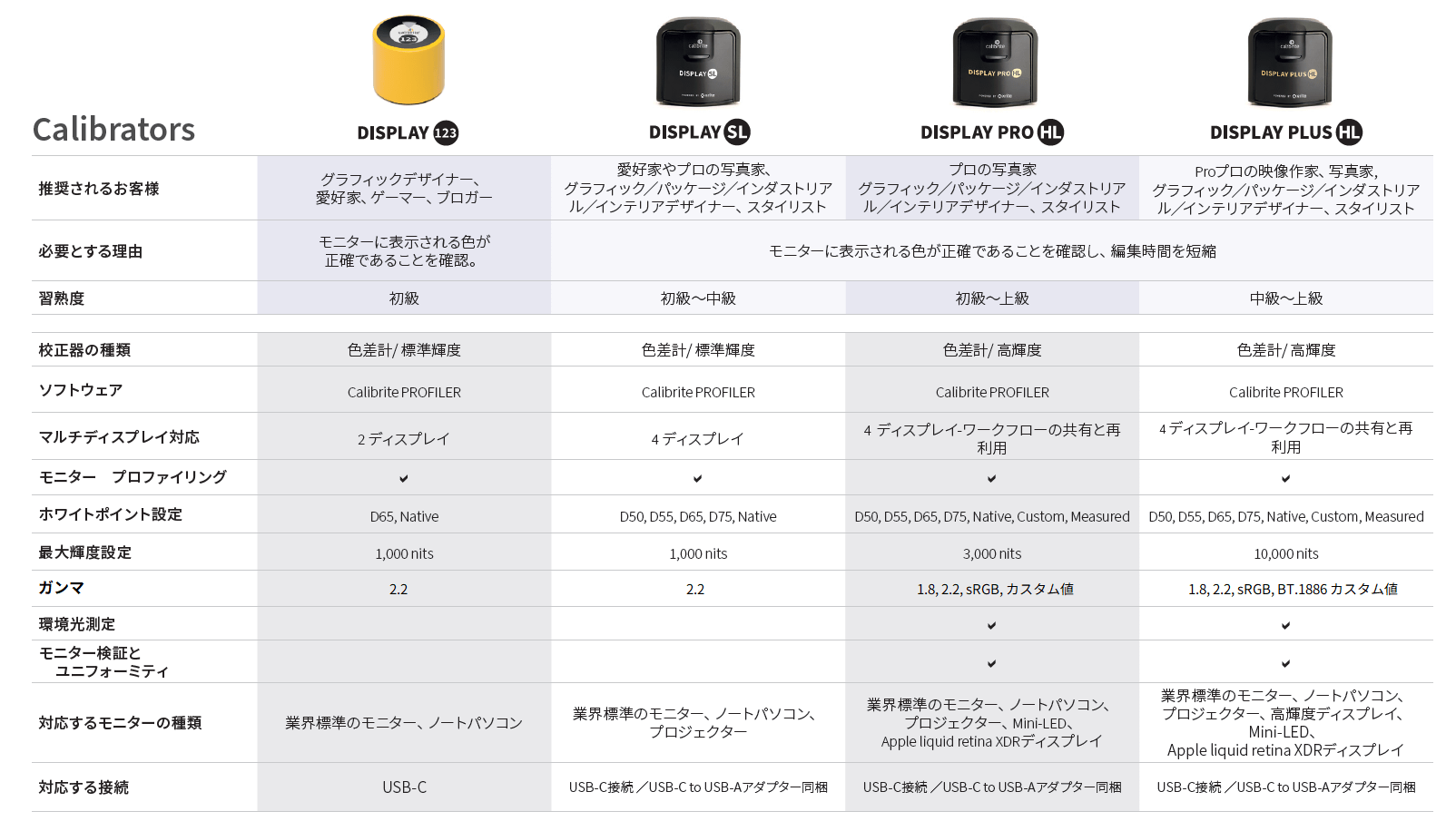

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

視野角、ディスプレイ表面処理

「Titan Army P275MV MAX」のディスプレイパネルはアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

視野角に応じて輝度低下はありますが、色変化は小さいので正面から見て上下左右端に違和感を覚えることはありません。

PCデスクトップ画面についても『立って中腰で斜め上から見下ろしながら』みたいな、正面からではない、ちょっとした操作中に視認性が下がって不便を感じることもありません。

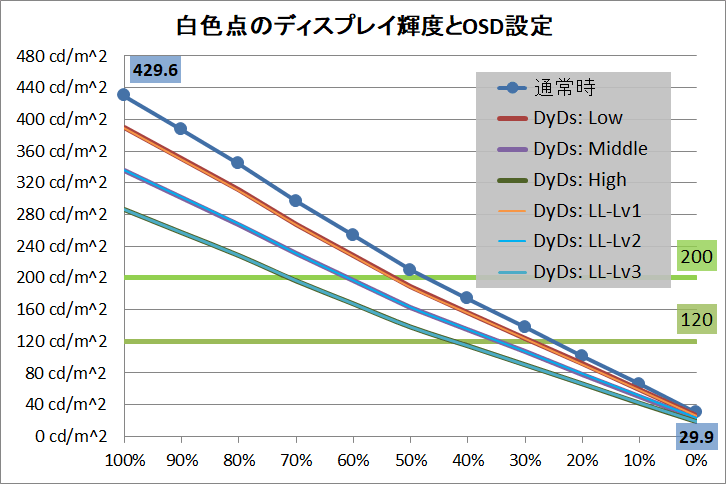

SDR輝度、均一性、フリッカー

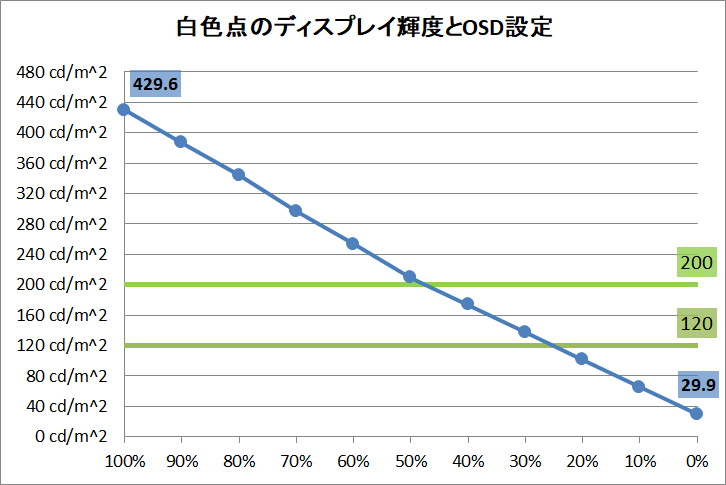

「Titan Army P275MV MAX」の白色ディスプレイ輝度を測定しました。OSD輝度設定 0%~100%で輝度は下のグラフの通りです。

SDR表示における最大の白色輝度は420cd/m^2程度なので液晶モニタとしては結構明るい表示も可能な製品です。一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2になる輝度設定は25%前後です。

ディスプレイ輝度設定に関する補足

「Titan Army P275MV MAX」はSDR表示でもMini LEDバックライトのローカルディミングを利用できます。

加えて輝度設定の下に輝度モードという設定があり、標準とハイライトの2つから選択できます。

ハイライトモードはローカルディミングがオフだと違いはほとんどありませんが、ローカルディミング有効時は映像の中の小さい白色部分を高輝度で表示できるようになります。つまりモニタ側でSDR to HDR変換をエミュレートする機能です。

なおローカルディミング設定が低や中(スムーズ)の場合はウィンドウサイズが大きい状態と大差なく、単純に小さい輝点で必要以上に暗くなるのを補正する程度です。

当サイト的にはSDR表示でローカルディミングは非推奨なので、基本的に無視して良い機能だと思います。

「Titan Army P275MV MAX」は光センサーによるディスプレイ輝度の自動調整に対応しています。

正面から見て右上には自動輝度調整を行うための測光センサーがあります。自動輝度調整を使用する時はこの部分を塞いだり、机の天板で隠れたりしないよう注意してください。

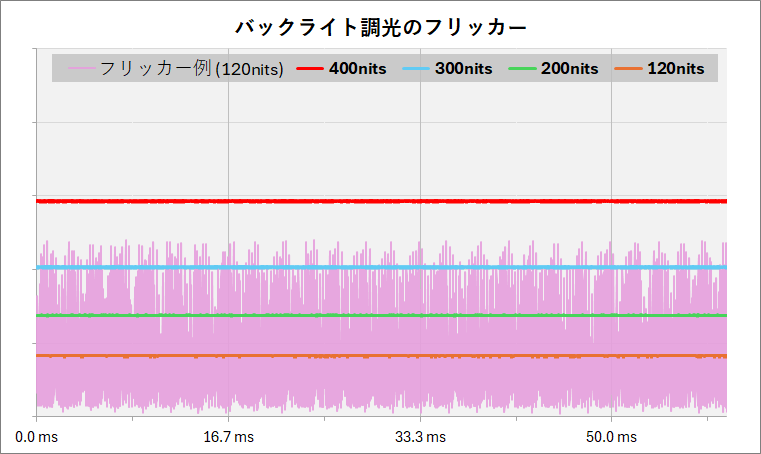

フリッカーの有無

Titan Army(INNOCN)系列のローカルディミング対応Mini LED液晶モニタはバックライトの調光にPWM方式を採用しフリッカーが発生する製品が大半でしたが、「Titan Army P275MV MAX」は公式情報の通り、DC調光でフリッカーフリーです。

均一性(Uniformity)

ディスプレイ輝度やホワイトバランスの均一性(Uniformity)を検証しました。

画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「Titan Army P275MV MAX」は最大差分でも15%程度に収まり、10%以内が大半なので輝度の均一性は良い部類です。

中央凸な輝度分布にはなっているものの、15%以内の輝度差であれば、単色表示でもない限り違和感はないはずです。

均一性の検証結果をさらに詳しく

輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので(均等に分割したボックス中央を測定するため)、ディスプレイパネルの外周部ギリギリを追加で個別に測定しました。

外周部の縁ギリギリでも輝度低下は20%以内に収まっています。優秀というわけではありませんが、ゲーミング液晶モニタとしては標準的で、実用的には問題ないレベルです。

輝度と色温度による色差の分布です。

上の写真を見ても分かるように上側の左右端寄りはやや暖色、下端寄りは寒色で僅かに色ムラがあります。写真では強調されますが、色差の原因はほぼ輝度分布なので、ホワイトバランスによる色ムラは感じないと思います。

直下型Mini LEDバックライトを採用する一部の製品では、ローカルディミング無効化のSDR表示でもバックライト配列による縞模様が浮かぶことがありますが、「Titan Army P275MV MAX」にはそういった症状はなく、単色でも均一に表示されました。

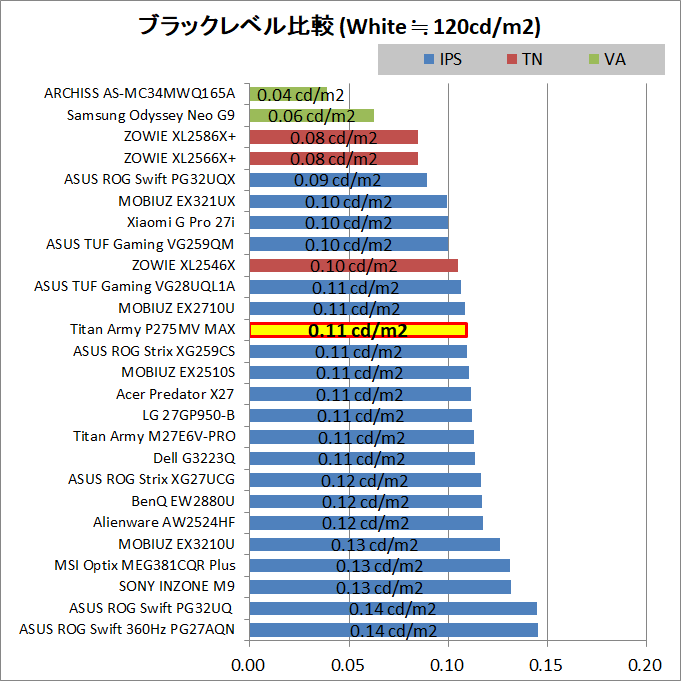

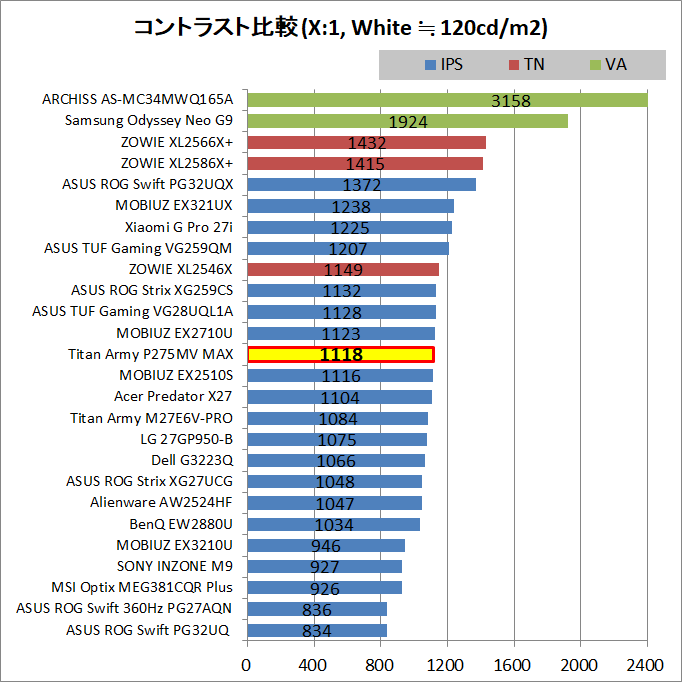

ブラックレベル、コントラスト

「Titan Army P275MV MAX」の各種白色輝度に対するブラックレベルやコントラスト比は次のテーブルの通りです。*液晶パネルのバックライト遮蔽効率を評価したいので、グローバルディミング(ダイナミックコントラスト)やローカルディミングは無効にしています。

ローカルディミング対応モニタのコントラスト性能はHDR性能に関する章で解説します。

| 白色輝度 | ブラックレベル | コントラスト比 |

|---|---|---|

| 120 cd/m^2 | 0.109 cd/m^2 | 1,118 : 1 |

| 200 cd/m^2 | 0.182 cd/m^2 | 1,109 : 1 |

| 300 cd/m^2 | 0.276 cd/m^2 | 1,102 : 1 |

| 400 cd/m^2 | 0.366 cd/m^2 | 1,097 : 1 |

| 428 cd/m^2 (OSD Max) | 0.391 cd/m^2 | 1,095 : 1 |

画面中央の白色輝度が約120cd/m2になるOSD設定においてブラックレベルとコントラスト比を比較しました。

「Titan Army P275MV MAX」は白色 120cd/m2におけるブラックレベルが0.10 cd/m^2程度なので、良くも悪くもなく、一般的なIPS液晶モニタのコントラスト性能です。

*ブラックレベル 0.01cd/m^2の差で大きく変わるのでコントラスト比は参考程度と考えてください。

コントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁以下の測定になります、検証機材に使用しているCalibrite Display Plus HLを含め、一般的な市販の測色計では、測定精度が若干怪しいです。

コントラスト性能のおおまかな目安は?

IPS液晶やTN液晶は一般的にコントラスト比が1,000:1、120cd/m^2におけるブラックレベルは0.11~0.13cd/m^2程度です。

最近ではLGのIPS BlackなどIPS液晶でも2,000:1の性能を発揮するものもあります。

VA液晶はバックライトの遮蔽効率が良く、コントラスト比 2,000:1、ブラックレベル 0.06cd/m^2を上回ります。

有機ELは画素1つ1つが自発光なのでブラックレベルは単純に0cd/m^2、完全な黒色なので、コントラスト比は∞(無限)です。

Ambient Blackって何?

アンチグレア処理の乱反射や、量子ドット層の色シフトなどを原因として、現実には照明や太陽光といった室内の明るさによってブラックレベルが高くなることが指摘され、『Ambient Black』と呼ばれています。

Ambient Blackの正確な検証には100万円を超えるようなエンプラ向け測色計が必要になり、また室内照明(の明るさ)の定義も難しく、当サイト検証では未対応です。

明るいリビングに置くテレビはともかく、120cd/m^2がちょうどいいとされるPCモニタ環境ならあんま影響ないんじゃないか?というのが個人的な感想。

色域、カラースペクトル

「Titan Army P275MV MAX」はsRGBだけでなく、Adobe RGBとDCI-P3の全てをほぼ100%カバーするという極めて広い色域を実現しています。

HDR表示の色域のスタンダードであるRec.2020も84%をカバーしています。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能です。

また、2025年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

ただし現実には上のような理想的な広色域映像にはならず、過飽和彩度という現象が発生します。

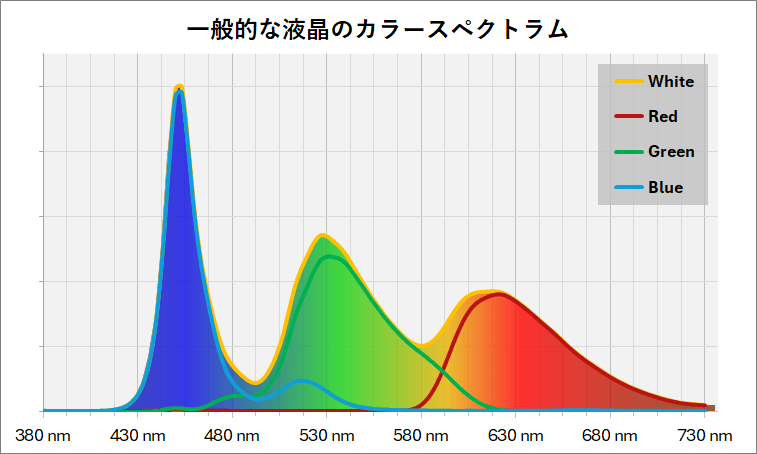

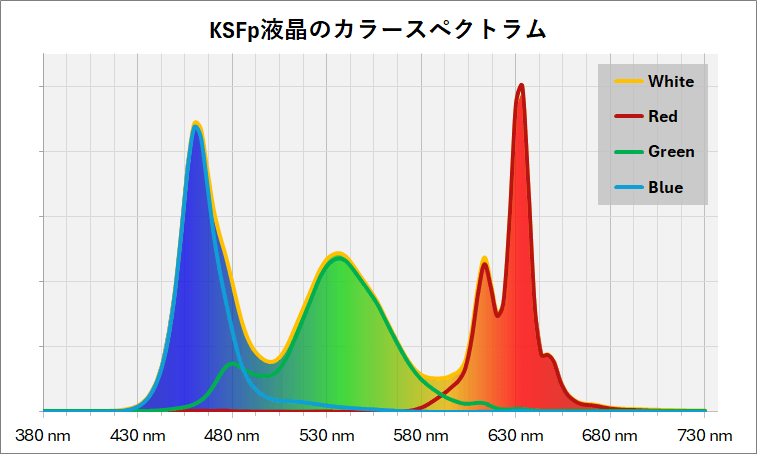

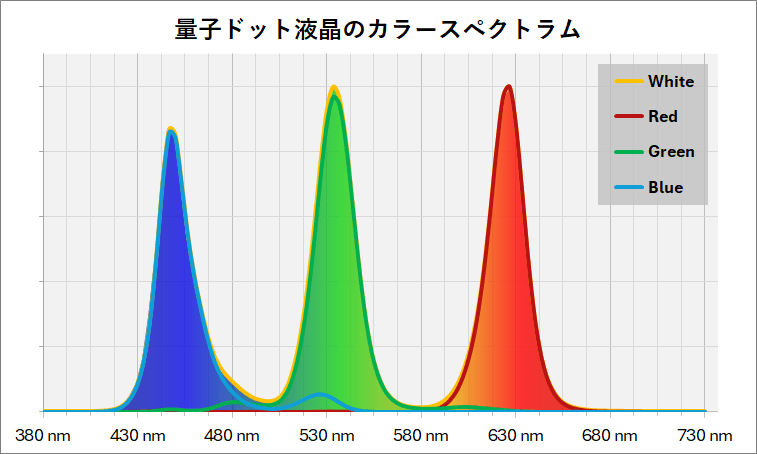

カラースペクトラム

分光型測色計でカラースペクトラムを測定しました。

カラースペクトラムの見方

カラースペクトラムから発色の良いモニタを見分けるざっくりとしたポイントは『RGB各色のピークが鋭く立ち上がり、中間の谷が深くなっていること』です。

一般的な液晶モニタは白色LEDバックライト(青色LEDを光源として赤緑(≒黄)蛍光体を組み合わせて白色を生成する)を採用しているので、基本的に青色のピークが高くかつ鋭くなります。

簡単化すると『緑と赤のピークが鋭くなっているかどうか』をチェックすればカラースペクトラムの良し悪しがざっくりと判定できます。

なお白色表示でカラースペクトルを測定した場合、赤/青/緑の相対的なピークの高さは色温度によって上下します。

一般的な液晶パネル(IPS/VA/TNに依らず)であれば下画像の左側のように青のピークだけが強く、残りの分離が弱い波形になります。

LG製Nano-IPSで有名なKSF蛍光体や、Quantum Dot(量子ドット)といった最新技術が採用された液晶パネルは各色の分離が良く、ピークも急峻になります。

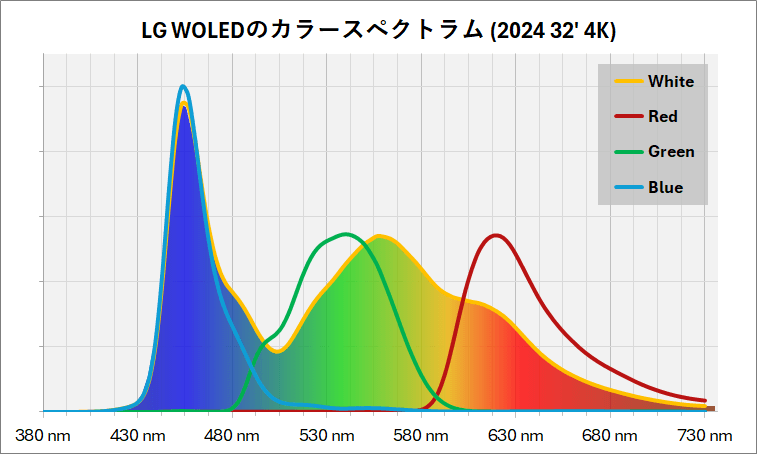

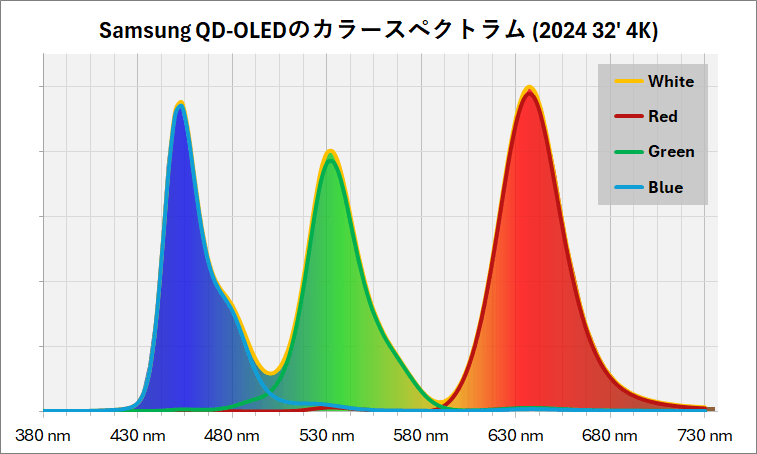

PCディスプレイ向け有機ELパネルにはLG製WOLEDとSamsung製QD-OLEDの2種類があります。

LG製WOLEDは輝度を稼ぐための白色サブピクセルがあるため、白色がRGBの各単色のカラースペクトラムの単純な重ね合わせになりません。

白色だけ見ると色の分離が悪く、色域も狭そうに見えるので注意が必要です。

Samsung製QD-OLED(量子ドット有機EL)は三原色の生成原理自体は液晶とほぼ同じで、サブピクセルもシンプルにRGBなのでカラースペクトラムの傾向も一致します。

「Titan Army P275MV MAX」のディスプレイパネルには量子ドット技術(Quantum Dot Technology)が採用されており、赤緑青の分離は良好かつ、それぞれのピークも鋭く尖っています。

量子ドット技術採用パネルはIPSでもVAでも非常に高価になる傾向ですが、発色や色再現性では頭1つ飛び抜けた性能です。

色精度・ガンマ・色温度

続いて「Titan Army P275MV MAX」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が輝度、コントラスト、色域(高彩度な色の発色)といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、この章では”クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価します。

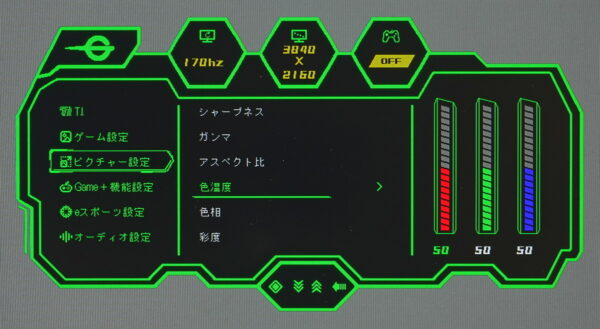

SDRの画質調整機能

「Titan Army P275MV MAX」が対応しているSDR画質調整機能は次の通りです。

| SDR 画質調整機能 | |

|---|---|

| 色温度(ホワイトバランス) | 標準、寒色、暖色 ユーザーモード×3 (R/G/B 0~100) |

| ガンマ | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / S曲線 |

| 彩度 | RGBCMYの6軸で調整可能 |

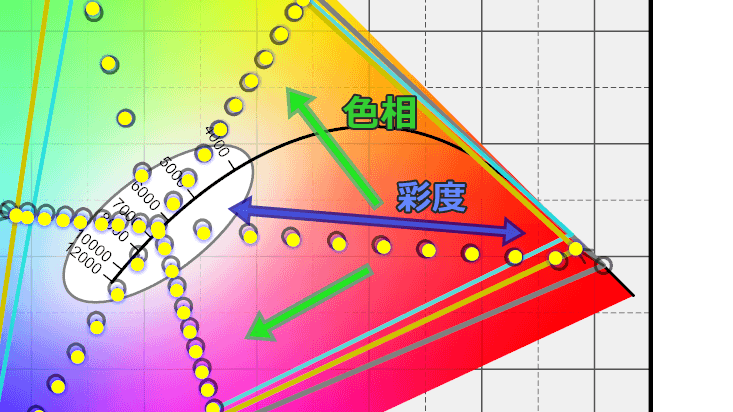

| 色相 | RGBCMYの6軸で調整可能 |

| コントラスト | 0 ~ 100 ローカルディミング グローバルディミング(DCR) |

| 色域エミュレート | sRGB, DCI-P3, AdobeRGB |

ユーザー毎に特に好みが分かれる色温度(ホワイトバランス)の設定としてウォーム(暖色)/ナチュラル/クール(寒色)の3種類のプリセットがあります。

これらを切り替えてもホワイトポイントや発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

「Titan Army P275MV MAX」の色温度 ユーザーモードはRGB各色を初期値50から増減させる形で調整しますが、設定値を増やしても255値の白色への影響が小さく、中間のホワイトバランスだけ変わります。基本的に強過ぎる色を減らす方向で調整してください。

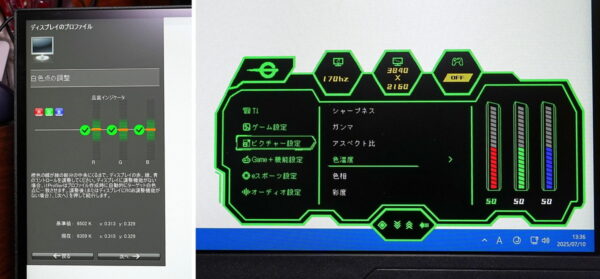

標準設定の特性

「Titan Army P275MV MAX」で標準設定そのままのガンマ・ホワイトポイントといった特性や、色の正確性について検証しました。

モニタのOSD設定は標準モードで各種補正機能を無効化し、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。

また、OSDから設定できる場合、色温度はプリセット(ユーザーモードの初期値を含む)の中で最もD65に近いもの、ガンマはsRGBカーブ、もしくは固定値2.2に最も近いものを選択しています。

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

下のグラフは標準モードで各種補正をオフにし、ガンマ設定を”2.0”にした時のガンマカーブです。

OSD設定の表記と一致しないところは不可解ですが、固定値2.2をターゲットにしていることが分かる綺麗なガンマになっています。

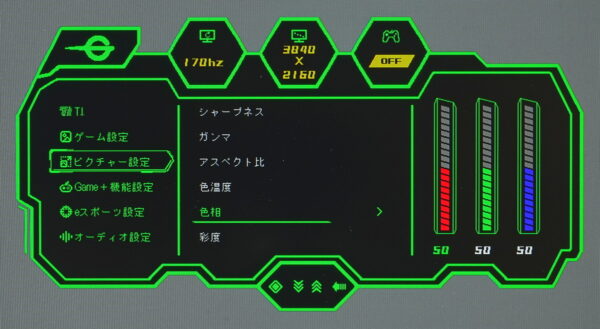

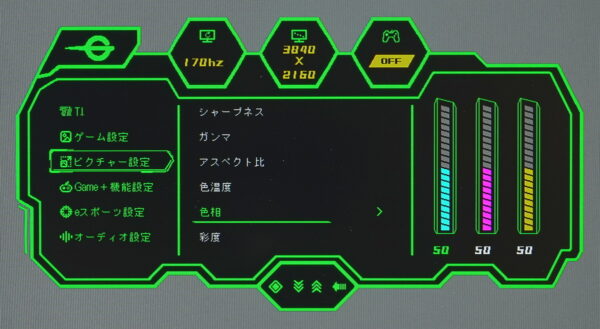

続いて色温度とRGBバランスです。

OSDの色温度設定においてD65に最も近いのは、3種類のプリセットではなく、ユーザーモードの初期値”R:50, G:50, B:50”でした。i1Pro3で測定した色温度は6400K程度となっており、RGB値255の白においてxy色度は(0.3139, 0.3283)です。

色付きに見えることのある100~255のレベルでRGBバランスは平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

RGBバランスの測定結果の通り、「Titan Army P275MV MAX」は各色5%以内に収まっているので、白色標準とされることの多いD65と見なすには十分というか、ピッタリD65と評価しても問題ないレベルです。

強いて言えば、初期設定でもなく、ウォーム等のプリセットでもなく、ユーザーモードの初期値”R:50, G:50, B:50”がこの動作というところが若干ユーザーフレンドリーではなく残念です。

スペクトロメーターで比較的に高精度な測色が可能*この場合は、大多数の体感と一致するという意味な低色域ディスプレイをD65に合わせて、それと見比べて目視でも検証モニタのホワイトバランスを確認しています。

さらに詳しく

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであっても白色の色温度やRGBバランスを正確には評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

ただ、色弱レベルでなくても実は網膜の錐体細胞には個人差も大きく、メタメリック障害の影響も変わるので、目視による検証方法も完璧というわけではありません。

あくまで筆者の体感目視ではあるものの、測定結果と体感目視が一致しない場合は、適宜、補足します。

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

一般ユーザーが触れるSDRコンテンツ(ゲームや動画)の大半はディスプレイ色域がsRGB(もしくはほぼ同等のBT.709)であるものとして映像が作られています。

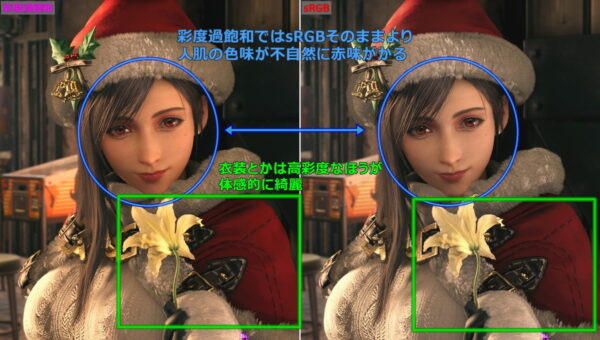

そのため、上の色域図のように特定のRGB値に対して、sRGB色規格が想定する色度とマッチせず、ディスプレイに実際に表示される色の彩度が過剰に強調されることを『過飽和彩度』と言います。

SDR映像を広色域ディスプレイで表示した時のデメリットについて一例を挙げると人肌の色味があります。

人肌は血色が影響する以上、基本的に赤色系統の低彩度な色が使用されます。

しかし、広色域ディスプレイによって過飽和で彩度が強調されると不自然に人肌の色味が赤味を帯びます。

広色域モニタを導入した場合、多くのユーザーが期待するのは下画像 左側のような映像だと思いますが、現実には右側のように人肌など比較的に低彩度な色も含め、全ての彩度が強調されます。

結果として広色域モニタは”彩度がドギツイ”と感じる人がいたり、逆にスマホ等で過飽和な高彩度慣れしていてsRGBカラーがそのまま表示されるHDRの色が薄いと感じます。

高彩度と低彩度の適切な描き分けは、ゲームでHDRを使用するメリットの1つです。*HDRで映像が鮮やかになるという説明はよくある間違いです。

SDRのままでも過飽和彩度によってHDR水準の高彩度になります。スマホ画面で見る映像の大半がまさにそれです。

HDRの正しいメリットは高彩度も低彩度も正しくカラーマネジメントできることです。

理想的に作成されたHDR映像であればsRGB範囲内にある低彩度な人肌の色味をリアル広に表現しつつ、衣装やインテリア等の高彩度の赤色を広色域カラーで表現できます。

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差*評価ポイント広色域モニタでも、良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

ここで綺麗に色が一致するモニタほど各自でカラーキャリブレーションした時に、AdobeRGBなど任意の色規格に対して色を一致させやすいです。が次の通りです。

ネイティブ色域と固定値2.2のガンマからリファレンスを出せば、測定値とリファレンスの色差は平均ΔE(00)が0.6前後でした。

ガンマ設定の表記や色温度といった減点対象はあるものの、

色域エミュレートモード

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

色域エミュレートモードの設定について

「Titan Army P275MV MAX」は画質モードからsRGBモード、Adobe RGBモード、DCI-P3モードを選択することで各色域に一致するエミュレート動作も可能です。

色域エミュレートモードの設定について

「Titan Army P275MV MAX」の色域エミュレートモードにおいて自動制御になるのはガンマだけです。色温度など、ほぼ全ての画質設定を標準モードと同じように設定できます。

sRGB/DCI-P3/AdobeRGBの色域エミュレートモードにおいて色温度の設定に軽微なバグがありました。

sRGBモードなど色域エミュレートモードにおいて色温度設定でウォーム/クール/ナチュラルのプリセットを選択していても、他の画質モードから切り替えるとユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)が適用されてしまいます。

一方、ユーザーモード(任意の設定値)を適用している場合は、他の画質モードから切り替えても色温度設定が正常に適用されます。

ウォーム/クール/ナチュラルのプリセットはいずれもD65に綺麗に一致しているわけでもないので、色域エミュレートモードを使用する場合はユーザーモードでD65など各自のターゲットとするホワイトポイントに合わせて使用するのがオススメです。

sRGB エミュレートについて

「Titan Army P275MV MAX」のsRGB エミュレートの特性や色精度を検証しました。

sRGB エミュレートの検証結果

「Titan Army P275MV MAX」のsRGBモード(sRGBエミュレート)については、色域の制限に加えてガンマも自動制御になりますが、色温度は任意に設定できるのでD65に最も近いユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)に設定しています。

sRGBモードのガンマはsRGBカーブ的な軌跡を描きました。

sRGB色規格のホワイトポイントはD65ですが、sRGBモードの色温度はi1Pro3による測定では7000K程度、RGB値255の白においてxy色度は(0.3058, 0.3201)でした。日本人好みな透明感のある寒色寄りの白色です。

筆者にはD65よりも寒色に寄った色味に感じるものの、すぐに目が順応する程度なのでD65と見なしても実用的には問題のない範囲だと思いました。

ただ、非エミュレートの標準モードにおいてユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)はD65とよく一致していたのに、sRGBエミュレートでホワイトポイントがズレるのは解せません。

sRGBモードにするとネイティブではsRGBを軽くオーバーしていた色域がsRGBピッタリに制限されます。

「Titan Army P275MV MAX」のsRGBモードはi1Pro3の測定ではホワイトポイントがD65からズレているので全体的に色がシフトしてしまいますが、sRGB色規格をリファレンスにすると色差は平均ΔE(00)が1.70程度、有色パッチに限定すれば1.30程度です。

実測のプライマリ・ホワイトポイントに対しては良く校正されているので、sRGBモードは実用的には十分に許容範囲内だと思います。

色差の原因はシンプルにホワイトポイントのズレです。

色温度 ユーザーモードで設定値を『R:50 G:50 B:48』にするとホワイトポイントがD65に概ね一致して、sRGB色規格の絶対基準に対して平均ΔE(00)が0.78と、非常に良く一致しました。*ホワイトポイントのユーザーモードにおける最適設定には個体差があります

DCI-P3 エミュレートについて

「Titan Army P275MV MAX」のDCI-P3 エミュレートの特性や色精度を検証しました。

DCI- P3 エミュレートの検証結果

「Titan Army P275MV MAX」のDCI- P3モード(DCI- P3エミュレート)については、色域の制限に加えてガンマも自動制御になりますが、色温度は設定できるのでD65に最も近いユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)に設定しています。

最初に補足として、DCI-P3にはDisplay P3など同じ色域でホワイトポイントやガンマが異なる派生系がいくつかあります。

Titan Army P275MV MAXはDCI-P3 D65をターゲットにメーカーで校正されたものとして評価していきます。

| ホワイトポイント | ガンマ | |

| DCI-P3 (シネマ) | 6300K x:0.3140, y:0.3510 | 固定値 2.6 |

|---|---|---|

| DCI-P3 D65 | D65 6504K x:0.3127, y:0.3290 | 固定値 2.6 (or 2.2) |

| Display P3 (Apple) | D65 6504K x:0.3127, y:0.3290 | sRGBカーブ |

DCI-P3にはいくつか派生がありますが、DCI-P3モードのガンマは固定値2.2をターゲットにして校正されているようです。

DCI-P3色域かつガンマが固定値2.2という色規格はあまり一般的ではありませんが、ひとまずホワイトポイントはシネマではなくD65想定とします。

DCI-P3モードの色温度はi1Pro3による測定では7000K程度、RGB値255の白においてxy色度は(0.3058, 0.3200)でした。日本人好みな透明感のある寒色寄りの白色です。

筆者にはD65よりも寒色に寄った色味に感じるものの、すぐに目が順応する程度なのでD65と見なしても実用的には問題のない範囲だと思いました。

ただ、非エミュレートの標準モードにおいてユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)はD65とよく一致していたのに、DCI-P3エミュレートでホワイトポイントがズレるのは解せません。

DCI-P3モードにするとネイティブではAdobeRGBやDCI-P3を軽くオーバーしていた色域がDCI-P3ピッタリに制限されます。

「Titan Army P275MV MAX」のDCI-P3モードはi1Pro3の測定ではホワイトポイントがD65からズレているので全体的に色がシフトしてしまいますが、DCI-P3 D65(γ2.2)をリファレンスにすると色差は平均ΔE(00)が1.51程度、有色パッチに限定すれば1.07程度です。

実測のプライマリ・ホワイトポイントに対しては良く校正されているので、DCI-P3モードは実用的には十分に許容範囲内だと思います。

色差の原因はシンプルにホワイトポイントのズレです。

色温度 ユーザーモードで設定値を『R:50 G:50 B:48』にするとホワイトポイントがD65に概ね一致して、DCI-P3 D65(γ2.2)の絶対基準に対して平均ΔE(00)が0.74と、非常に良く一致しました。*ホワイトポイントのユーザーモードにおける最適設定には個体差があります

Adobe RGB エミュレートについて

「Titan Army P275MV MAX」のAdobe RGB エミュレートの特性や色精度を検証しました。

Adobe RGB エミュレートの検証結果

「Titan Army P275MV MAX」のAdobe RGBモード(Adobe RGBエミュレート)については、色域の制限に加えてガンマも自動制御になりますが、色温度は任意に設定できるのでD65に最も近いユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)に設定しています。

Adobe RGBモードのガンマは色規格の通り、固定値2.2をターゲットにして校正されています。

Adobe RGB色規格のホワイトポイントはD65ですが、Adobe RGBモードの色温度はi1Pro3による測定では7000K程度、RGB値255の白においてxy色度は(0.3059, 0.3200)でした。日本人好みな透明感のある寒色寄りの白色です。

筆者にはD65よりも寒色に寄った色味に感じるものの、すぐに目が順応する程度なのでD65と見なしても実用的には問題のない範囲だと思いました。

ただ、非エミュレートの標準モードにおいてユーザーモードの初期値(R:50 G:50 B:50)はD65とよく一致していたのに、sRGBエミュレートでホワイトポイントがズレるのは解せません。

Adobe RGBモードにするとネイティブではAdobeRGBやDCI-P3を軽くオーバーしていた色域がAdobe RGBピッタリに制限されます。

「Titan Army P275MV MAX」のsRGBモードはi1Pro3の測定ではホワイトポイントがD65からズレているので全体的に色がシフトしてしまいますが、Adobe RGB色規格をリファレンスにすると色差は平均ΔE(00)が1.70程度、有色パッチに限定すれば1.27程度です。

実測のプライマリ・ホワイトポイントに対しては良く校正されているので、Adobe RGBモードは実用的には十分に許容範囲内だと思います。

色差の原因はシンプルにホワイトポイントのズレです。

色温度 ユーザーモードで設定値を『R:50 G:50 B:48』にするとホワイトポイントがD65に概ね一致して、Adobe RGB色規格の絶対基準に対して平均ΔE(00)が0.64と、非常に良く一致しました。*ホワイトポイントのユーザーモードにおける最適設定には個体差があります

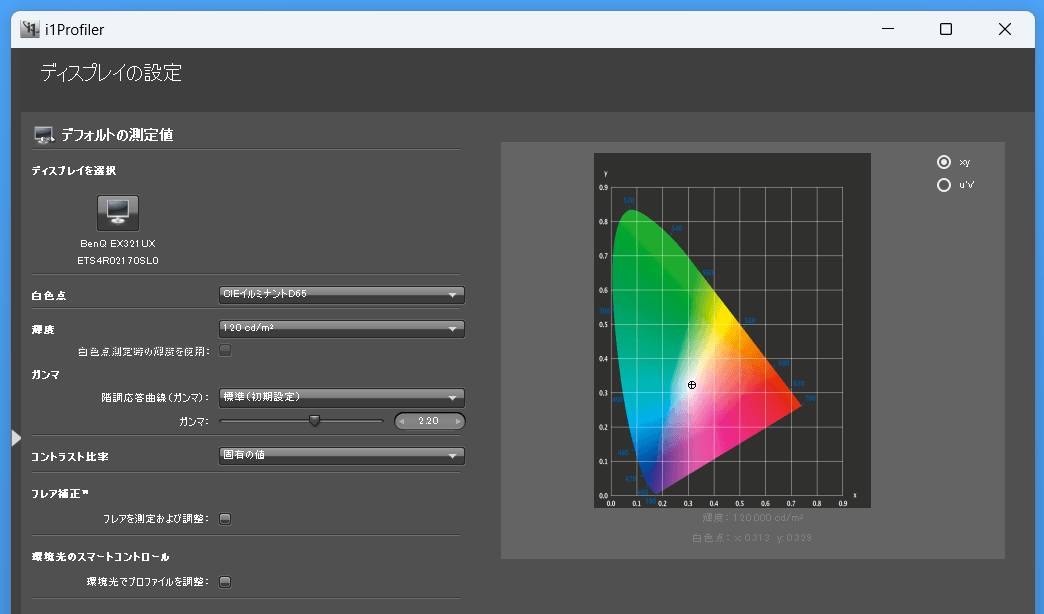

カラーキャリブレーション

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「Titan Army P275MV MAX」は正確な色を出すことができるのか検証しました。

検証結果をクリックで展開

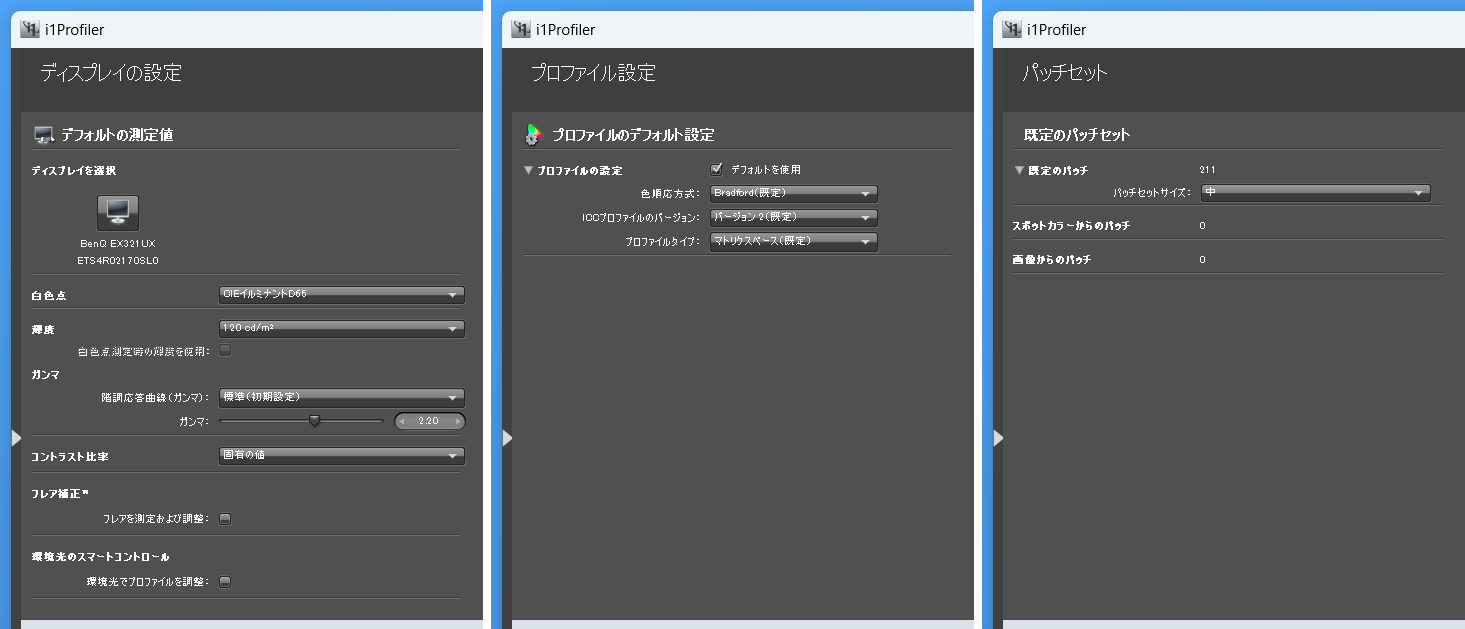

カラーキャリブレーションはX-Rite i1 Basic Pro 3と純正ソフトi1Profilerを使用して行いました。 キャリブレーション設定はホワイトポイントがD65、白色輝度が120cd/m^2、ガンマは固定値2.2としています。キャリブレーションのカラーパッチ数は中(211)です。

「Titan Army P275MV MAX」では標準モード、ガンマは固定値2.2に最も近い”2.4”、色温度設定を”ウォーム”にするとホワイトポイントがD65からズレていて、RGBの強さに差が大きいとアラートが出たので、手動で調整できるユーザー設定モードでR(赤)=50, G(緑)=50, B(青)=50としてキャリブレーションを行いました。

X-Rite i1 Basic Pro 3によってカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、同じくi1Profilerのディスプレイ品質検証(色の正確性の検証)機能で色精度を検証しました。

カラーキャリブレーション後にi1Pro3で測定した「Titan Army P275MV MAX」の色の正確性はΔE 0.5でした。

カラーキャリブレーションでモニタプロファイルを作成すれば、「Titan Army P275MV MAX」は非常に高い精度で色を出すことが可能です。

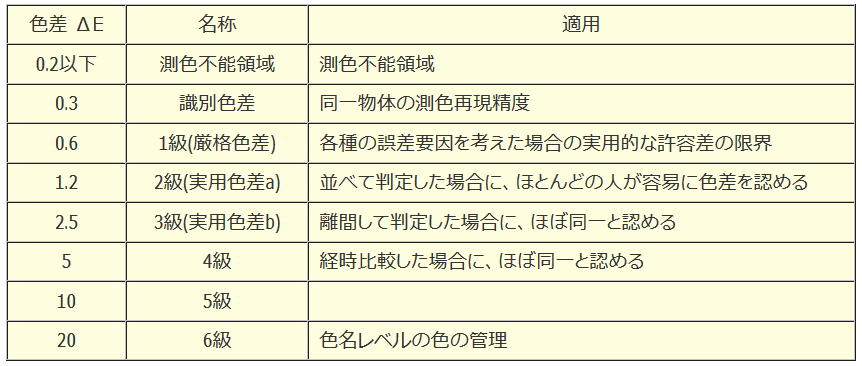

なおX-Riteが公開している色差に関するブログポストによると、によると『ΔE=1程度で2つの色を横にくっつけて見比べた時に違いが判別できるレベル』とのこと。

補足としてi1Pro3で行ったカラーキャリブレーションの結果について、もう少し詳しく見ていきます。

まずは単純に0~255を32分割したRGB値のテストパターンをそのまま表示してガンマを確認しました。

ガンマ2.2になるようにキャリブレーションしたので、校正モニタプロファイルを適用した「Titan Army P275MV MAX」は固定値2.2のガンマで綺麗に安定しています。色温度もD65(6500K)前後、RGBバランスも安定しており全く問題ありません。

sRGB、AdobeRGB、DCI-P3 D65のICCプロファイルを埋め込んだpng画像をテストパターンにして測定したガンマ値は次のようになっています。

sRGBはsRGBカーブ、AdobeRGBは固定値2.2、DCI-P3 D65は固定値2.6のようにICCプロファイルで指定されるガンマへ綺麗に変換されています。*ICCなし画像はRGB値がそのまま出力される場合とsRGB扱いで変換になる場合に分かれ、ソフトやモニタICCプロファイルによって挙動が変わります

カラーキャリブレーションで作成したICCをモニタプロファイルとして適用すれば、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3D65のICCが埋め込まれたpng画像をテストパターンとしてi1Pro3で測定した色度は、各色規格から算出したリファレンスに概ね一致するはずです。

カラーキャリブレータについて

測定機器の1つとして使用しているX-Rite i1 Basic Pro 3はプロフェッショナル向けで測定精度が非常に優れた分光式のカラーキャリブレータのため20万円程と非常に高価です。

一般的な用途であれば安価なカラーフィルター式でも測定精度は十分です。

イラスト製作や写真編集でカラーキャリブレーションを行うなら、2~4万円で購入できるカラーフィルター式のCalibrite Display 123/SL/Pro HL/Plus HLかDatacolor Spyder/Proで良いと思います。

ユーザー数の多さで面倒が少ないのはX-Rite i1 Display Proのリブランド品(参考)であるCalibrite Displayシリーズです。

ディスプレイの色合わせ程度であれば、D65ホワイトと固定値2.2 ガンマに対応しているので、最も安価なCalibrite Display 123で十分です。

4台以上のマルチディスプレイ環境で色を揃える場合は上位機種が必要になります。

あと下位モデルはsRGBガンマや任意の固定値ガンマをターゲットにしたキャリブレーションはできないので、それが必要な場合はPro HL/Plus HLが必要です。

ユーザー数は相対的に少ないですが、機能面でのコスパを考えるとDatacolor Spyderシリーズも優秀です。

Datacolor Spyderは、2023年にX2シリーズ(X2 UltraとX2 Elite)が発売されて、さらに2024年末に標準モデルのSpyder(無印)と上位モデルのSpyder Proが発売と、マイナーチェンジが続いています。

機能的な違いは公式ページの比較表を参照してください。一般的なSDRカラーキャリブレーションなら標準モデルで十分です。

ゲーム性能を検証

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「Titan Army P275MV MAX」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

応答速度

まずは「Titan Army P275MV MAX」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

応答速度のOSD設定と最適設定値

| リフレッシュレート | 最適OD設定 |

|---|---|

| 60Hz | レベル 2 |

| 120Hz | レベル 2 |

| 170Hz | レベル 2 or 3 |

| 340Hz (デュアルモード) | レベル 3 or トップスピード |

| VRR | レベル 2 or 3 |

オーバードライブ設定についてさらに詳しく

「Titan Army P275MV MAX」のOSD設定において、オーバードライブ機能は「ダイナミックOD」の名前で設置されています。

なお、トップメニュータブ Game+機能設定の中に配置されているのですが、サブ項目として配置されているため、カーソルで2ページ目にある画質調整の項目を開いて、やっと表示されます。

ダイナミックOD設定値は補正の強さ順にトップスピード、レベル1~3、オフの5段階です。

「Titan Army P275MV MAX」のオーバードライブ設定は4Kネイティブ解像度の60Hz~170Hzにおいては”レベル 2”が最適な設定です。

”レベル 3”は170Hzにおいてはオーバーシュートエラーを抑えて過渡応答はより高速になるので、60Hzや120Hzで気にならないのであれば、こちらを選ぶのもアリです。

”トップスピード”は過渡応答やベストタイミングでの残像の少なさを重視したチューニングになっており、オーバーシュートによる逆像(色滲み)が強く生じるので、使用するとしてもMBR機能 DyDs TECHの併用が必須です。

*最適OD設定は、一般的なゲームプレイを想定して、明瞭さと色滲みのバランスから決めた推奨値です。

FPSなどe-Sports系タイトルでは明瞭さ重視でOD補正をより強くした方が良かったりします。

逆に、デスクトップ作業のテキストや境界線はオーバーシュートによる色滲みが気になりやすいので、OD補正を下げるか、いっそオフにした方が使い易いです。

応答速度をms単位で比較

オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度を検証しました。

統計的な扱いや解析には差がありますが、ここで確認するのはメーカー製品スペックにおいて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。

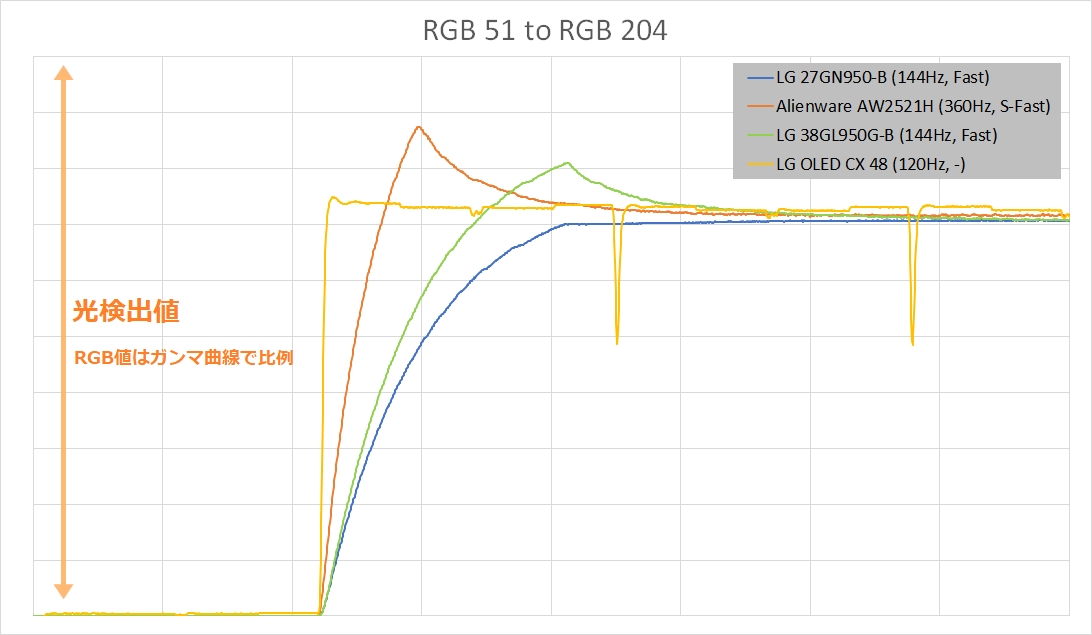

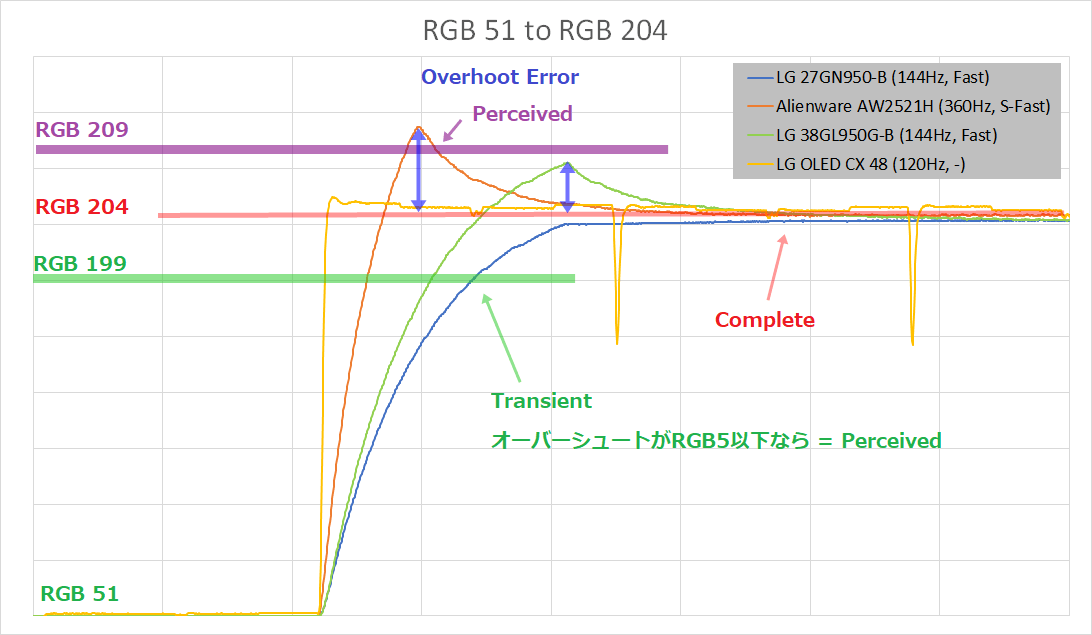

光センサーによる応答速度測定について

光センサーを使用した測定について簡単に説明しておきます。

SDR映像はブラックからホワイトまでのグレー階調は8bit RGB値0~255の256段階で表現されます。

その中から、例えば、RGB:51の暗いグレーからRGB:204の明るいグレーへディスプレイが変化する時に光検出値の時間推移は下のようなグラフになります。

理想スイッチ的な応答になる有機ELに対して、液晶はパネルの種類やOD補正によって応答曲線が変わります。

光センサーで測定した応答曲線から、Transient Response(初期応答)やオーバーシュートエラーを算出します。

- Transient Response (初期応答、過渡応答など)

-

応答開始から数えて、目標値よりRGB:5手前に達するまでの時間です。

メーカー公式製品スペック等ではこの数値の中で最も良いものを抜粋して表記されることが多いようです。 - Perceived Response (視覚応答)

-

Transient Responseにオーバーシュートの影響を考慮した数値です。

各GTG遷移でオーバーシュートによって目標値からRGB:5より大きく離れる場合、再びRGB:5手前に達するまでの時間がPerceived Responseとなります。なおオーバーシュートが発生しても目標値からRGB:5以下であれば、Perceived Response = Transient Responseとして扱います。

- Complete Response (完了応答)

-

光検出値が目標値に完全に達して安定状態になるまでの時間です。

液晶モニタに対する体感、残像感という意味では前者2つのほうが影響が大きいので、現状ではあまり意味のない数値ですが、一応参考として。

以上のような考え方で、0~255のRGB値を0/51/102/153/204/255に6分割してRise/Fall総当たりで測定しヒートマップ化します。

応答速度性能の評価についてはヒートマップ、そこから各種製品の代表値を抜粋した比較グラフを見ての通りですが、いくつか当サイトの扱いとして補足があります。

- オーバーシュートエラーについて

-

目標値が0と255の場合、オーバーシュートエラーは基本的に発生しない(限りなく影響がない)ので平均エラーやRGB15を超えるエラー割合の計算からは除外しています。

筆者の経験的に51/102/153/204の4種類の組み合わせからオーバーシュートエラーの平均値を取った方がゲーム画面に対する実際の目視に一致します。グラフでもこちらを強調しています。

- 有機ELディスプレイについて

-

測定精度の問題で、当サイトの評価では有機ELでも平均GTGが0.5ms~0.9msよりも小さくなりません。

有機ELはLG OLEDテレビの2020年モデルの時点ですでに理想スイッチ的な応答になっています。ms単位で評価する必要性も感じません。有機ELは対応リフレッシュレートにだけ注目すれば十分です。

あと、有機ELディスプレイで検出されるオーバーシュートエラーは輝度制御の影響なのでこれも比較グラフ等の計算では除外しています。

光センサーを利用した応答速度の測定方法や注意点について、英語ですがTFTCentralの記事やHardware Unboxedの動画で解説されているので、さらに詳しい内容が気になる人はこちらを参照してください。

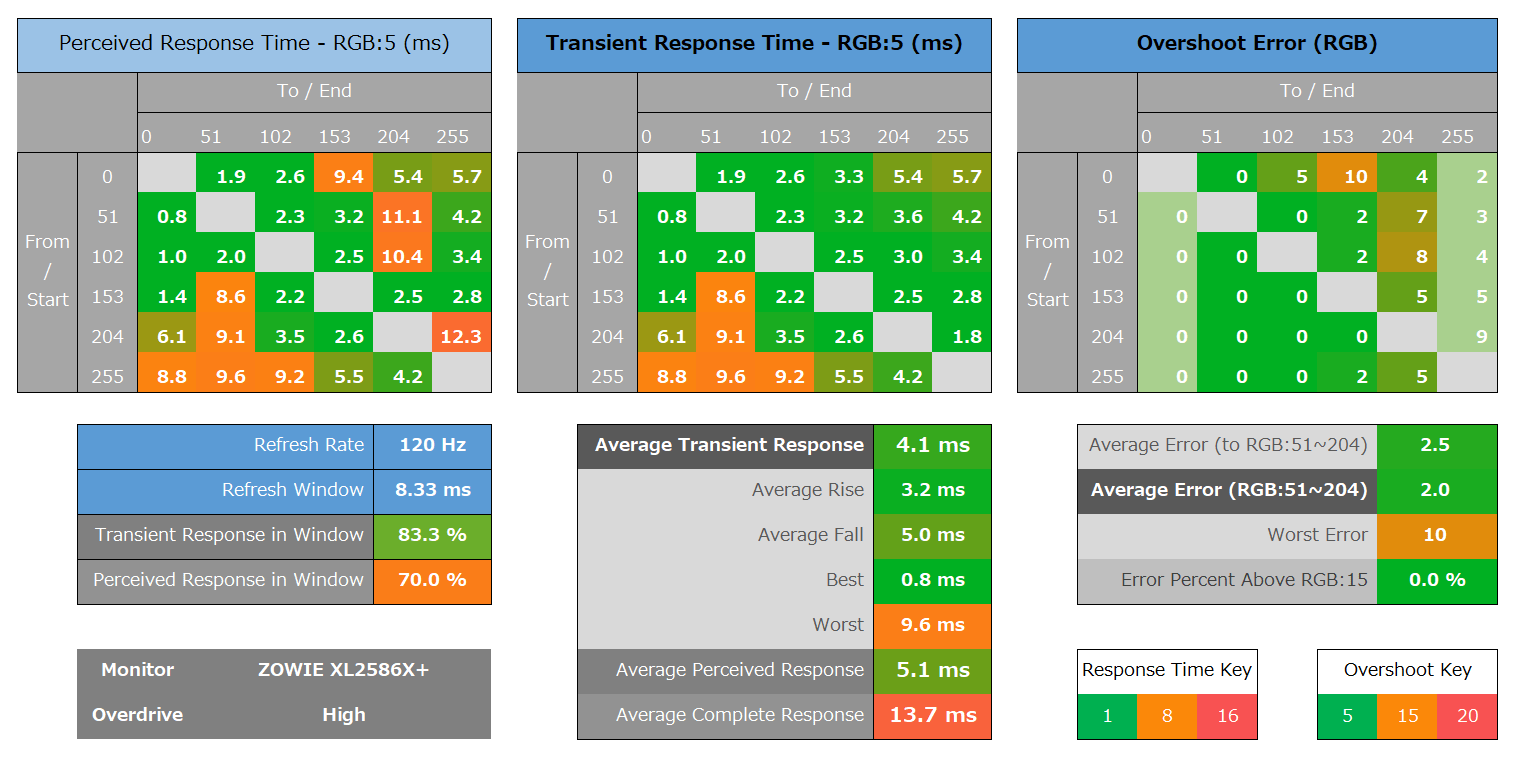

「Titan Army P275MV MAX」の最大リフレッシュレートや、コンソールゲーム機で一般的な60Hz/120Hzにおいて、最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

「Titan Army P275MV MAX」は170Hzの最大リフレッシュレートにおいて、オーバーシュートを抑えた設定でも平均GTGが5~6ms台です。近年の公称スペックがGTG 1msな4Kゲーミングモニタとして標準的な性能です。

240Hz+はFPSなどe-Sportsゲームで重要な要素なので、強いて言えばトップスピードが最適設定だと思います。ここはもう少し上手く詰めて欲しかったところ。

340Hzにおけるトップスピードは平均GTGが4.2mと高速な反面、オーバーシュートエラーが強めに出てしまいますが、一応、FPSなどe-Sportsゲームなら妥協できる範囲内です。

トップスピードでオーバーシュートエラーによる色滲みやギラツキが気になる場合は、レベル3を選択してください。

スーパースロー動画で応答速度を検証

スーパースロー動画による応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。

UFO Test: Ghostingについて

UFO Test: Ghostingの概要

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

ディスプレイパネルの応答速度の影響、ハイリフレッシュレートによって軽減されるホールドボケ(モーションブラー)など体感目視を静止画で疑似的に再現します。

元々想定された用途とは異なりますが、『単色背景で単純なアイコン(UFO)が毎フレーム均等に移動する』という挙動は1000FPS以上ののスーパースローモーションカメラで応答速度をチェックするのに便利なので採用しています。

速度設定について

スライダー撮影や目視によるOD設定の調整であれば実際に目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

静止画やスーパースローモーション動画で利用する時は、UFOの1フレーム毎の横位置を十分に離した方が見やすいので、3840px/sなど目視では追えない速度にしています。

検証時の背景カラーについて

UFO Test: GhostingではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、当サイトの検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

- 背景カラーがブラックのライン

-

概ね理想的な応答を確認できます。

厳密に言うとUFOから黒背景への変化はFallなので、一般的な液晶パネルの特性として応答速度は遅いです。

ただ、逆にUFOが表示される変化はRiseで速く、完全な黒背景だと残像があっても細かい色差は気になり難いです。(カメラのダイナミックレンジの影響で潰れているだけという可能性もあるものの)筆者の経験的にはスーパースロー動画や目視レベルでは黒背景が一番、残像感がなく綺麗に見えやすいです。

- 背景カラーがホワイトのライン

-

ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

昔はVA液晶など異様に遅い(文字が溶けるように滲む)製品もあったものの、最近では実用的に問題があるレベルで遅いものもあまり見かけなくなっていたり。

- 背景カラーがグレーのライン

-

中間色に移るまでの応答を見ることになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

OD設定する時の背景カラーについて

目視でオーバードライブ設定を調整する場合は、検証で使用しているブラック/グレー/ホワイトではなく、初期設定のsRGB Cyanか、sRGB Grayでいいと思います。

検証でブラック/グレー/ホワイトの3色を採用しているのは、たまにブラックやホワイトの背景で変に応答速度が遅い(残像が強い)モニタもあってハズレ検出的に使っているだけなので。

オーバーシュートによる色滲みのワーストケースとしてはsRGB CyanかsRGB Grayで一番下の明るいラインを見るのが分かり易いです。

真ん中のラインが気にならないレベルなら実際のゲーム映像には十分だと思いますが。

あと目視で追える速度、960px/s~1920px/sなど各ディスプレイの横解像度を割った時に2秒程度になる設定にします。

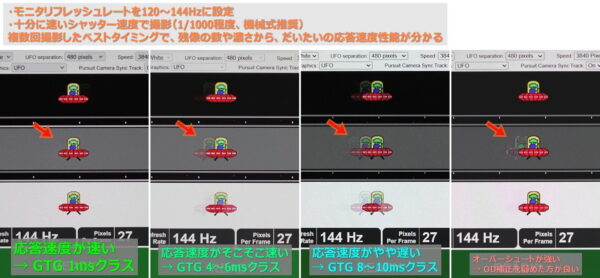

静止画で応答速度を簡易検証

簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を静止画で撮影してみました。

厳密に検証するとなると機材のハードルが高いですが、モニタ買い替えの参考として、シャッター速度を調整できるカメラが1台あれば、今使っているモニタの応答速度性能をざっくりと判別できます。

簡易判別の方法

自分が今使っているゲーミングモニタの応答速度がどれくらいなのか気になる人もいると思います。

スーパースロー動画や光センサーを使用した応答速度の検証はハードルがかなり高いですが、単純な静止画写真でも応答速度性能に関する簡単なティア程度は判別できます。

240Hz+に対応している場合も120~144Hzに下げてください。

8ms程度の更新間隔で1フレーム更新が完了するか静止画で確認するためです。

現在の液晶パネルの応答速度性能だと、240Hz+(更新間隔が4ms以下)において2つ以上前の像が見えるのは普通です。

映像はUFO Test: Ghostingを使う

UFO Test: Ghosting / Pursuit Cameraの画面を撮影します。

UFO Test: Ghostingは本来、スライダー撮影によって体感する明瞭さを疑似的に再現するためのテスト画面です。

元の用途ではありませんが、静止画(カメラも固定)による応答速度の簡易判別にも利用できます。

UFO Test: Ghostingには色々と設定がありますが、簡単に上記リンクには推奨のものを埋め込んであります。

背景カラーはBlack/Gray/WhiteかsRGB - Midlle Grayにして、撮影した写真では中央バーのグレー背景を確認してください。

各フレームの差分が確認し易いように、Speedを3840px/sなど十分に高速にして(目視では追えない速度)、UFO separationも480pxなど適度に広くします。

カメラのシャッター速度は1/1000s程度の高速にしてください。

ローリングシャッター歪みが出ても斜めにズレるだけなのでスマホでも大丈夫だと思いますが、デジカメの機械式シャッターが確実です。

フレーム更新の過渡応答から一瞬を切り取って撮影することになるので、複数回撮影してベストタイミング(次のフレームに移り変わる直前 = 最も残像が少なく、薄い状態)の写真を参照します。

オーバーシュートの逆像が強過ぎる場合はOD設定を適切なものに変更してください。

| ベストタイミングの写真 | 残像の見え方(120~144Hz) | 応答速度の評価 |

|---|---|---|

| 現在のフレームだけ もしくは微かにに残る程度 | 応答速度は非常に高速 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 2~4ms 程度 |

| 前のフレームが見える | 応答速度は速い 実用的には十分、買い替えは必要ない 【メーカースペック】 GTG 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 5~8ms 程度 |

| 2つ以上前のフレームが見える ベストタイミングで3つ、4つも残像が見えるなら、上位ティアのモニタに買い替え推奨 | 応答速度はやや遅い 上位スペックの製品に買い替えを検討してもいい 【メーカースペック】 GTG 5ms以上 or MPRT 1ms 【応答速度ヒートマップ】 平均 8~10ms 程度 |

簡易判別で何が分かる?

光センサーを使って測定した応答速度ヒートマップなら平均値として0.1~1.0ms刻みで性能差が分かります。

応答速度が3msと4msのモニタ(他はほぼ同)から新しく選ぶなら3msの方を買った方がお得なので買い替え先を選ぶ時は率先してチェックするのがオススメです。

一方で、今、7ms程度のモニタを使っている人が同じティアの中で1,2ms小さい応答速度のモニタを買っても、おそらく見え方は大差なく、あまり意味はありません。

見え方が変わるとすれば、『2~4ms』、『6~8ms』、『10ms以上』のようにティアが移った時なので、自分が今使っているモニタの性能を判別するだけなら、簡易的なこの方法でも十分だと思います。

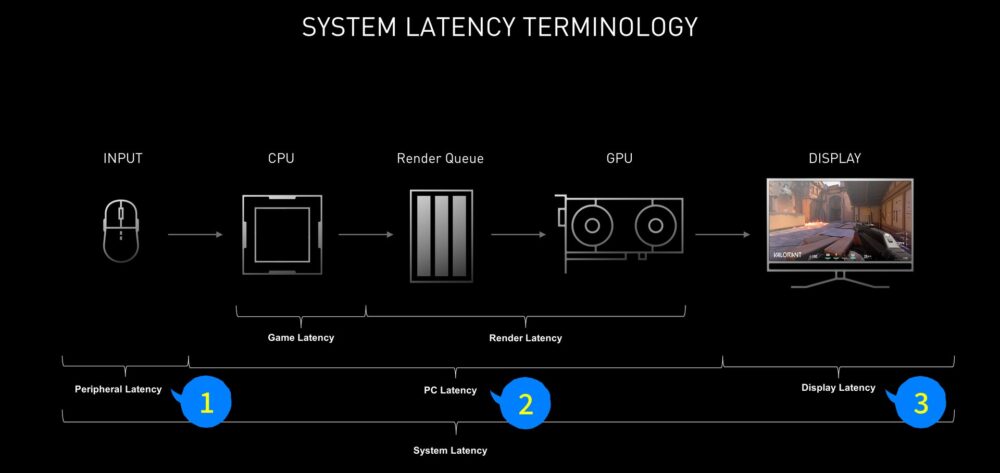

表示遅延

「Titan Army P275MV MAX」の表示遅延(内部遅延)について測定しました。

近年の120Hz+に対応したハイリフレッシュレートなゲーミングモニタではコンソールゲーム機で60Hz動作になると遅延が1桁~10ms程度増えてしまう製品もありますが、「Titan Army P275MV MAX」は60Hzでも理想的なディスプレイ表示遅延なので、60Hzも含めて低遅延なモニタを探している人に最適です。

『マウス・ゲームパッドを操作してからモニタに表示される映像に反映される』という一連のフローには様々な遅延時間があり、それらが積み重なって、表示遅延になります。

表示遅延についてさらに詳しく

- 入力機器遅延

- マウスなど入力機器を操作してからPCへ信号が送信されるまで

- 入力機器によってほぼ定数

- PC処理遅延

- 操作信号を受け取ってからPC(ゲーム機)がディスプレイへ映像を出力するまで

- 実はPC処理遅延が表示遅延の大半を占める

- ディスプレイ機器遅延

- ディスプレイ機器が映像データを受け取ってから画面に反映されるまで

- 実はごく一部の例外を除いて、モニタ製品固有の差はない

表示遅延が大きいと例えば、FPSゲームでトリガーやマウスクリックによる操作からワンテンポ遅れてマズルフラッシュが表示されるといった現象、所謂、ラグが発生します。

操作のラグ感など体感レベルの話は、低遅延のメリットとして分かり易い一例ですが、それだけではありません。

オンライン対戦ゲームでは同時に戦っているつもりでも、表示遅延が大きい環境では『未来から攻撃される』という不利を常に背負うことになります。

逆に言えば低遅延環境ほど常に未来から攻撃できて有利です。

また、ストリートファイター6のようにゲーム映像自体が60FPS固定でもハイリフレッシュレートモニタを組み合わせることで表示遅延が低減するケースがあります。

ゲーミングモニタ製品に固有で表示遅延の差がある、というのはよくある誤解です。

ディスプレイ機器固有の遅延についてさらに詳しく

表示遅延の大部分はビデオ出力より前、ゲームプログラムが進行する過程において様々な処理タイミングのズレが積み重なることで発生しています。つまりPC処理遅延です。

ハイリフレッシュレート環境では144Hzや240Hzなどその数字が大きいほど、PC処理遅延内の様々な処理タイミングのズレが解消しやすくなり、結果として、モニタのリフレッシュレートが高いほどより低遅延になります。

120Hz+に対応するゲーミングモニタで最大リフレッシュレートにおいて有意なレベルでディスプレイ固有の遅延が大きい製品は滅多にありません。

各社独自の高画質化エンジンを通して映像を表示するため遅延が大きかったテレビの影響もあって、モニタで表示遅延が変わると考える人は多いです。*そういった映像処理をスルーするゲームモードも実装されていて、最近ではテレビですら当てはまらない

- 遅延はリフレッシュレートにしか依存しない

- 最大リフレッシュレートが同じなら遅延も同じ

モニタ製品別で表示遅延に有意な差がある- 現在は60Hz動作時に遅延が大きいなど、一部例外だけ

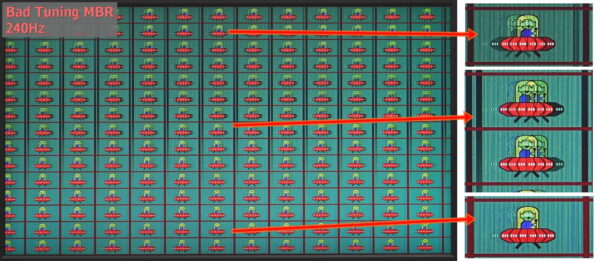

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要 【PR】

高リフレッシュレート/高フレームレートは滑らかな映像で快適なゲーミング環境を実現するだけでなく、競技系ゲームで試合を有利に運ぶ意味(低遅延と明瞭さ)でも重要です。

しかし、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応しているだけではダメです。

PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ、高性能なゲーミングモニタも宝の持ち腐れになってしまいます。

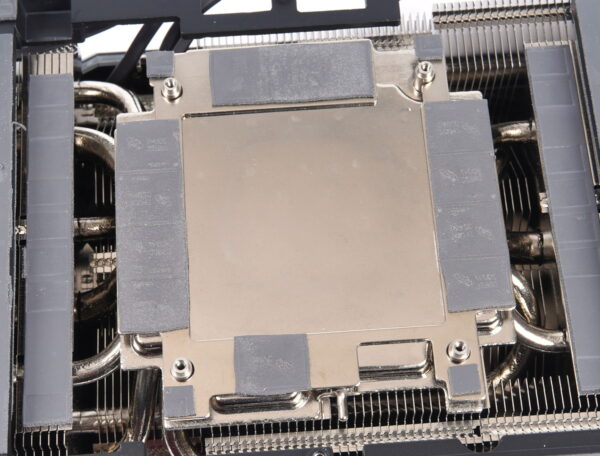

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するに当たって、モニタ性能を最大限に発揮できるよう、ウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

グラボメーカー PNYは株式会社アスクが販売代理店契約を結んだのが2022年と、国内ではまだ日も浅く、知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

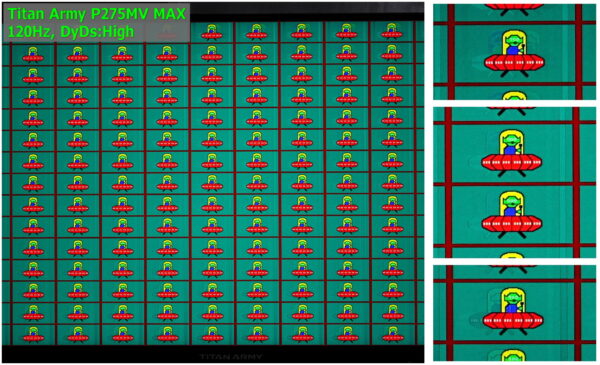

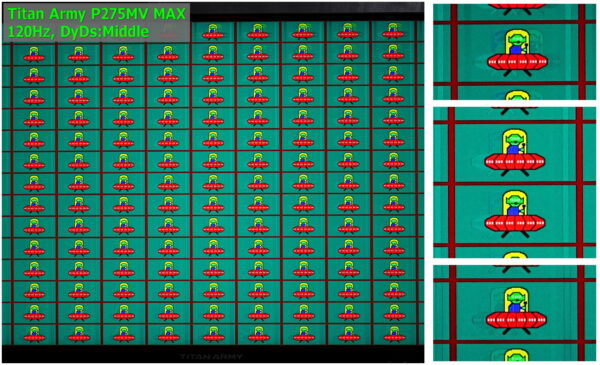

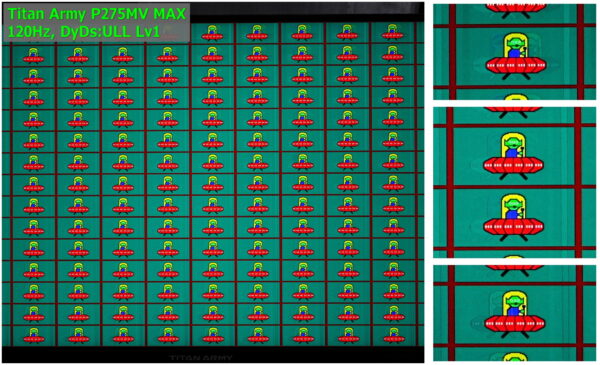

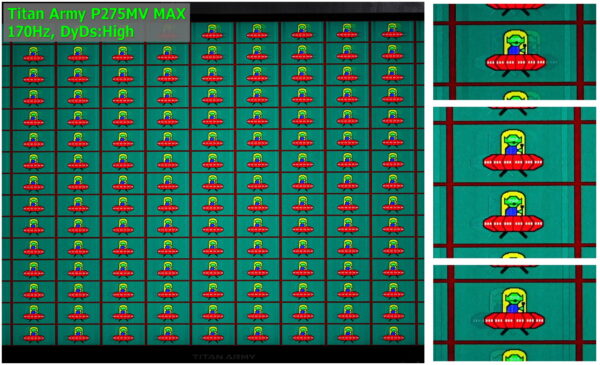

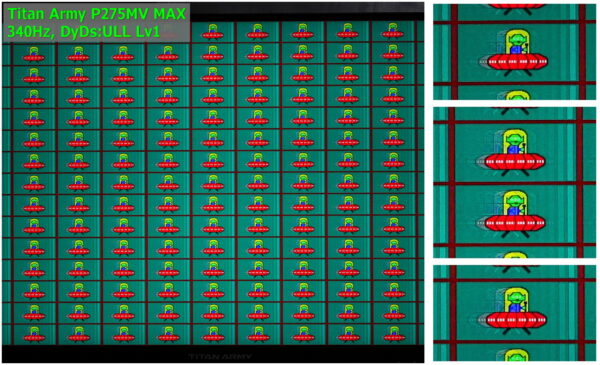

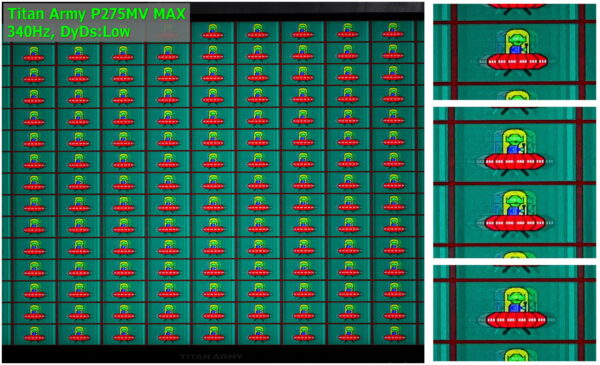

MBR機能 DyDs TECHについて

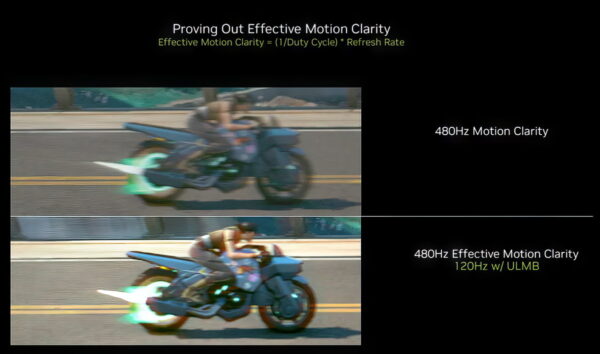

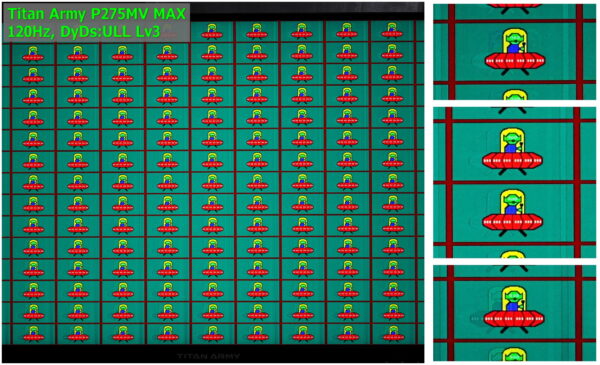

「Titan Army P275MV MAX」はモーションブラーリダクション機能 DyDs TECHに対応しています。

MBR機能を使用すると同じリフレッシュレートでも体感する明瞭さは、リフレッシュレートが数倍になった見え方に向上します。*高精度な機械式スライダーを使用して実際にMBRと非MBRでスライダー撮影した写真です。

最近ではPlayStation 5などコンソールゲーム機でも対応タイトルの増えている120Hzでも800Hz+級の明瞭さを実現できます。

| リフレッシュレート | 体感する明瞭さ | 最大輝度 |

|---|---|---|

| 120 Hz | 880 Hz ~ 1027 Hz | 286 cd/m^2 |

| 170 Hz | 813 Hz ~ 979 Hz | |

| 240 Hz | 739 Hz ~ 2,238 Hz | |

| 340 Hz | 1,341 Hz ~ 2,840 Hz | |

| VRR | 併用不可 | |

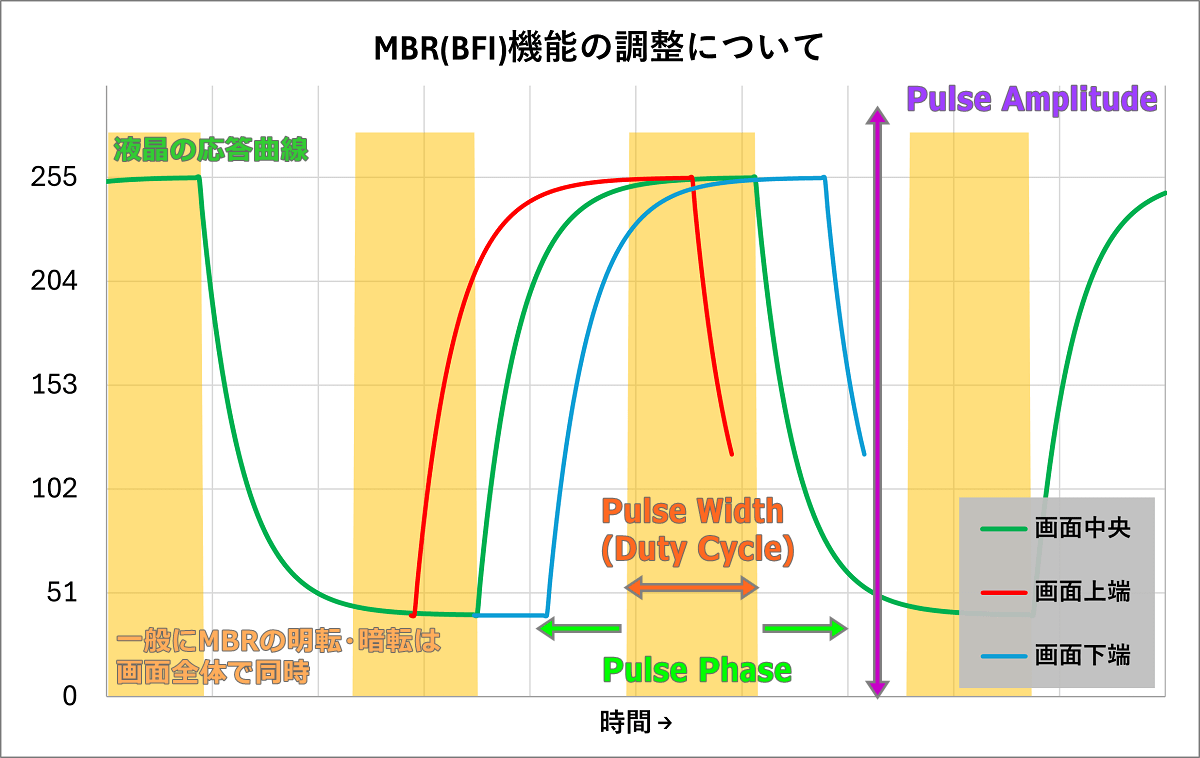

CRTエミュレートなMBR機能の明瞭さ換算値について

「Titan Army P275MV MAX」のDyDs Techは画面のバックライトがCRTディスプレイのように上から下へ走査する形で点灯と消灯を繰り返します.

一般的な画面全体でバックライトが一斉に点灯・消灯するMBR機能と違って、CRTエミュレート的なMBR機能による明瞭さの換算値に使用するデューティ比の算出が難しいです。

上記の体感する明瞭さの一覧テーブルでは、

- デューティ比は1リフレッシュ中の輝度レベルの面積比で算出

- 上端と中央の測定値をベスト/ワーストとして記載

- 前後(上下)バックライトの影響を受けるため

のように計算、記載しています。計算方法によって体感する明瞭さの換算値が変わるので注意してください。

参考までに平均ライトレベルを閾値とした時間ベースのデューティ比で算出した明瞭さは次のテーブルの通りです。

| リフレッシュレート | 体感する明瞭さ | 最大輝度 |

|---|---|---|

| 120 Hz | 483 Hz ~ 489 Hz | 286 cd/m^2 |

| 170 Hz | 618 Hz ~ 621 Hz | |

| 240 Hz | 633 Hz ~ 1,174 Hz | |

| 340 Hz | 1,151 Hz ~ 1,551 Hz | |

| VRR | 併用不可 | |

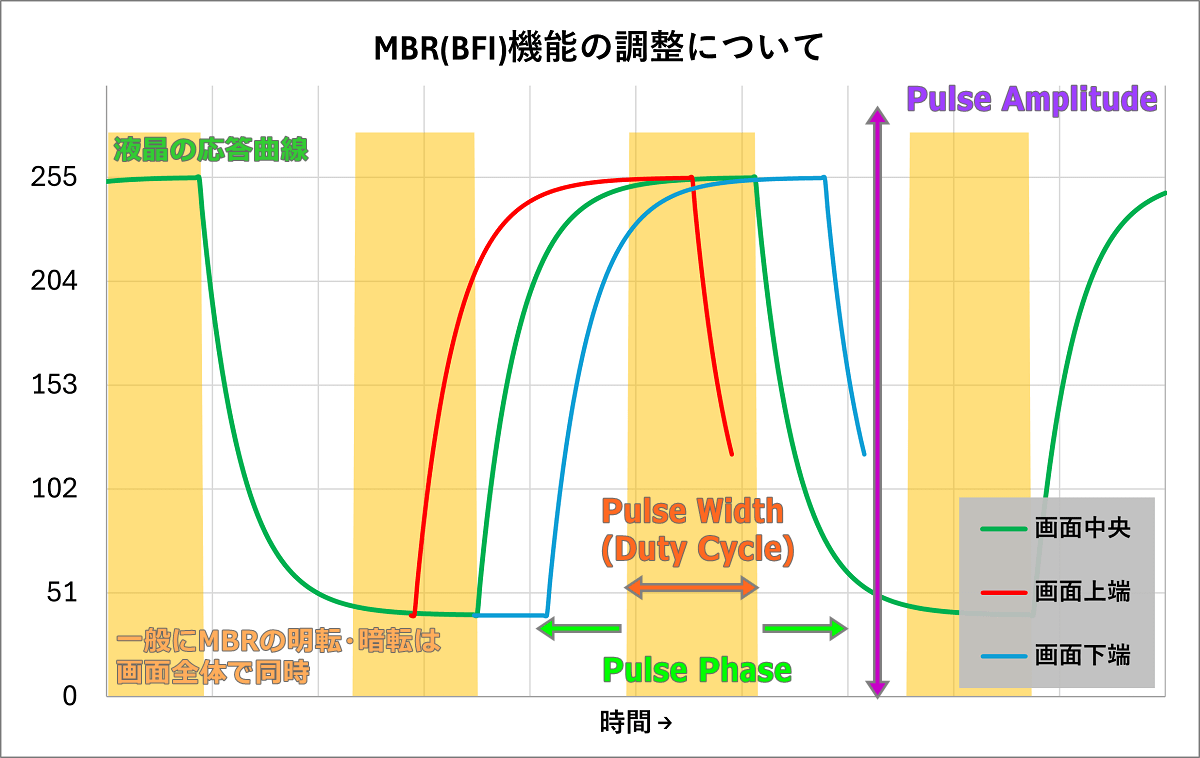

一般論としてMBR機能に関する調整は主にパルス幅(Pulse Width)、パルス振幅(Pulse Amplitude)、パルス位相(Pulse Phase)の3種類があります。

分かり易く言い換えると、明転時間の長さ、明転時のバックライト輝度、1リフレッシュ中の明転タイミングです。

- パルス幅 : 短いほど明瞭さが高く、輝度が下がる

- パルス振幅 : 瞬間的な輝度、高いと目が疲れやすい

- パルス振幅とパルス幅と掛け算で時間平均の輝度

- パルス位相 : ストロボクロストークの位置

続きをクリックで展開

1リフレッシュの時間(60Hzなら約16ms)でパルス幅を割った数値をデューティ比(Duty Cycle)と呼びます。

デューティ比の逆数とリフレッシュレートを掛けた数字がMBR機能を使用しない時の明瞭さに概ね一致します。NVIDIAの解説ポストではEffective Motion Clarityと呼ばれています。

例えば、リフレッシュ時間 8ms(120Hz)に対して、パルス幅、つまり明転時間が2msの場合、デューティ比は0.25なので、MBR有効な120Hzの画面表示は、MBR無効な480Hzの画面表示と同程度の明瞭さを発揮します。

つまりMBR機能では『パルス幅が小さいほど明瞭さが増す』ということです。ただし、パルス幅が小さくなると時間平均のディスプレイ輝度が下がります。

明瞭さを重視してパルス幅を小さくしても、平均輝度(体感輝度)が下がらないうようにするには、パルス振幅つまり、瞬間的な輝度を高くする必要があります。

明瞭さ重視になるほど、より強い瞬間輝度で高速に点滅することになるので、目が疲れやすくなります。

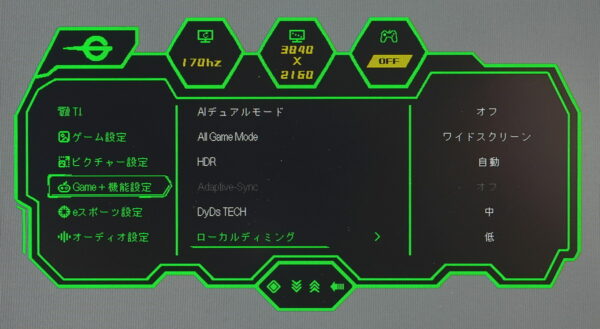

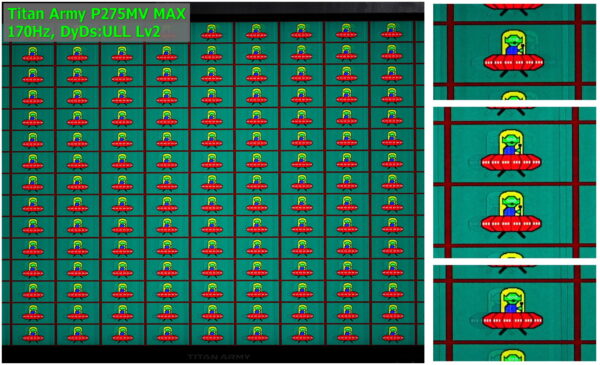

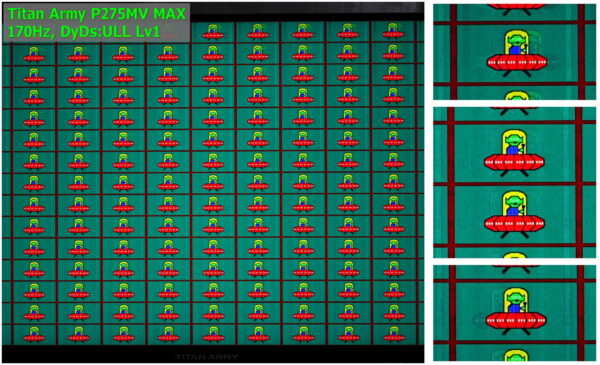

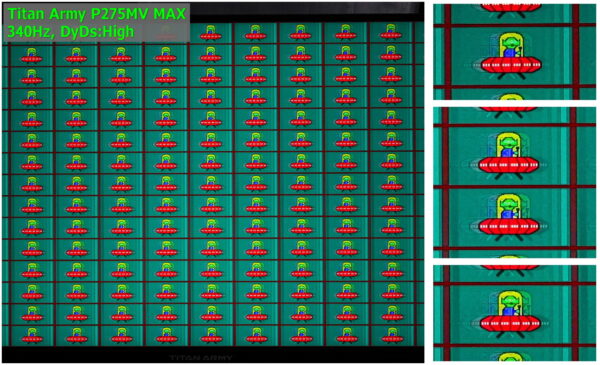

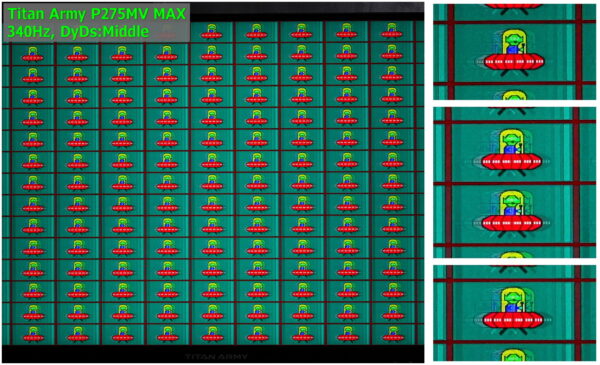

DyDs TECHの使い方

「Titan Army P275MV MAX」に搭載されたモーションブラーリダクション機能 DyDs TECHはネイティブ解像度の170Hzに加えて、デュアルモードの最大340Hzに対応しています。

| MBR機能の特長 | OSD設定 |

|---|---|

| バックライト | CRTエミュレート、6分割 |

| 明瞭さ | 低/中/高、ULL Lv1~3の6種類 平均輝度はプリセットで少し変わる |

| 輝度 | 0%~100%で調整可能 最大で300cd/m^2超 プリセットと輝度設定は連動しない |

| ストロボクロストーク (パルス位相) | バックライト挙動的に発生しない 個別設定はなし |

| リフレッシュレート | 120Hz~340Hz 60Hz |

| VRRとの併用 | 非対応 |

MBR機能の設定についてさらに詳しく

DyDs TECHはリフレッシュレートが120Hz以上の時に有効化できます。60Hzでは設定がグレーあるとして変更できません。

ゲーム起動時のタイトルメニューなど一時的に60Hzに切り替わっても、DyDs TECHの機能自体は無効化されますが、設定値は引き継がれ、120Hz+に戻ると自動的に有効化されます。

「Titan Army P275MV MAX」のDyDs TECHでは明瞭さを決めるパルス幅の設定として、低/中/高、超低遅延モードのレベル1~3で計6種類の設定があります。

高もしくは超低遅延 レベル3が最も明瞭さの高いプリセットです。

MBR機能を有効にすると輝度を調整できなくなるゲーミングモニタも多いですが、「Titan Army P275MV MAX」は通常表示と同様に0~100の範囲内でディスプレイ輝度を調整できます。

輝度設定を変更してもパルス幅への影響はなく、単純に明転時のバックライト輝度だけを変更します。

同じOSD輝度設定でもプリセットによって平均輝度が変わりますが、DyDs TECHのプリセットとOSD輝度設定は連動せず、無効時含め、同じ輝度設定値を引き継ぎます。

DyDs TECHはローカルディミングと併用可能

画質モードのうち「DyDs/ULL FPSモード」「DyDs/LDモード」は既定でMBR機能 DyDs TECHが有効になっています。

また「DyDs/LDモード」とあるように、DyDs TECHはローカルディミングと併用できます。

なおDyDs TECHのプリセットを超低遅延モードにしている場合、ローカルディミングは排他利用になります。

MBR機能とローカルディミングの併用は技術的には興味深いですが、両機能の食い合わせは悪く、実用的にはあまり意味がありません。

というのも、DyDs TECHは明瞭さを向上させるFPSなどe-Sports向け機能です。この種のゲームでは視認性を高めるためにあえてコントラスト(ダイナミックレンジ)を狭くするような画質調整を行います。

逆にローカルディミングは高画質ゲームや映画で高コントラストを実現するための機能なので、併用するシーンは基本的にないと思います。

ストロボクロストークのチューニングが微妙なので、どちらかと言えば、超低遅延モードのほうが推奨です。

この補足以降、『超低遅延 レベル1 = 低』、『超低遅延 レベル2 = 中』、『超低遅延 レベル3 = 高』として扱い、基本的に超低遅延を省略して、”レベル1~3”の名前を使って解説します。

超低遅延モードの違い

低/中/高のプリセットと超低遅延モードの違いをまとめると次の2つです。

- ローカルディミングの併用に非対応

- 1リフレッシュ内で点灯タイミングが僅かに早い

1. 表示遅延に関する誤ったレビュー対策

超低遅延モードを選択すると自動的にローカルディミングが無効化され、グレーアウトして設定もできなくなります。

誤ったレビューによってDyDs TECHは表示遅延が大きいと評価されるのを避けるための対策だと思います。

DyDs TECH(MBR機能)自体は画面リフレッシュに合わせて、特定のルーチン通りにバックライトを点灯・消灯させるだけなので表示遅延は増加しません。

一方で、ローカルディミングによるバックライト制御が映像に対して10~20ms程度遅れるのは珍しくなく、同製品でもそのような挙動です。

一般的な遅延測定ツールは、バックライトが完全消灯のRGB 0から完全点灯のRGB 255で表示遅延を測定するため、ローカルディミングによるバックライトの点灯が表示遅延に加算され、『ローカルディミング有効時に遅延が増える』と評価されることがあります。

ローカルディミングによるバックライト制御遅延を表示遅延に勘案するのは9割がた間違いです。

通常、表示遅延は”見えるか、見えないか”というレベルの話なので、バックライト更新が遅れていても明るさが十分で見えている状態なら表示遅延はローカルディミングのオン/オフどちらでも同じです。

バックライトが暗くて見えない状態から見える状態になる場合、例えば『真っ暗な部屋のシーンで急に照明が付いて敵が現れる』のような限られた条件でないとバックライトの更新遅延が表示遅延に該当することはありません。

2. 表示遅延測定への対策もあるっぽい

冒頭に書いた通り、『超低遅延 レベル1 = 低』のように超低遅延モードは低/中/高プリセットとほぼ同じなのですが、細かく解析すると表示遅延の測定値が僅かに良くなるようにチューニングもされているようです。

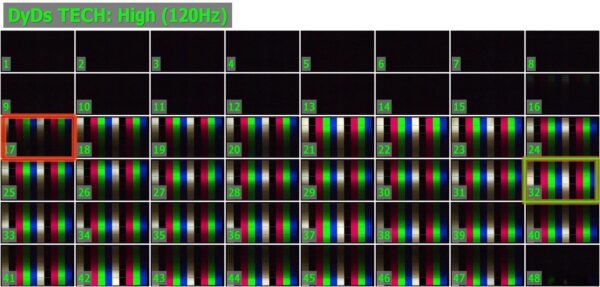

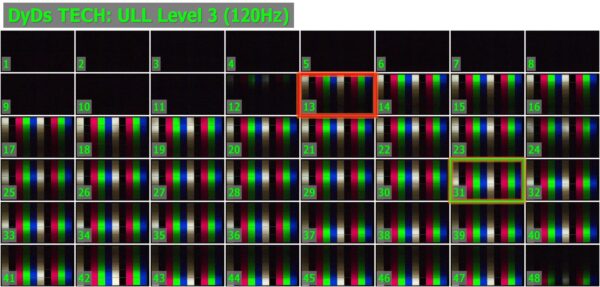

下は120Hzにおける画面1リフレッシュのバックライト挙動を5760FPSスーパースローモーションで追って、各フレームを並べたものです。

比較しているプリセットは”高”と”超低遅延 レベル3”で、同じOSD輝度設定において平均輝度(体感する明るさ)は同じです。

平均輝度が同じなので、超低遅延モードのチューニングは各行のバックライトが点灯する強さ(輝度)と点灯時間はそのままで、1リフレッシュの中で各行が点灯し始めるタイミングを前倒ししているだけだと思います。

MBR機能は1リフレッシュの始点から過渡応答の一定時間をバックライト消灯によって消すことでボケを軽減するので、MBR機能の消灯時間は遅延測定機による表示遅延に加算されます。

消灯状態から上端の点灯までを比較すると、”高”プリセットでは17フレームかかるのに対して、”超低遅延 レベル3”は13フレームです。

5760FPSスーパースローで4フレーム差なので、時間に直してせいぜい0.7msしか差はありませんが、一応、測定値としては低遅延になる形です。ただ遅延測定の場所を画面中央にすると1フレーム、0.17msしか差がなかったり。

MBR機能を使うと画面が暗くなるか?

MBR機能は体感する明瞭さをリフレッシュレート比で数倍に向上できる反面、周期的にバックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというのが、よく指摘されるデメリットです。

しかしながら、「Titan Army P275MV MAX」はDyDs TECHを有効にしても同機能によって輝度が固定されず、標準動作と同様に0~100%で任意に輝度を調整できます。

MBR機能は目が疲れやすい? 最適な設定は?

体感する明瞭さをリフレッシュレート比で数倍に向上できるMBR機能で、もう1つ挙げられるデメリットは目の疲れやすさです。

高速に画面が点滅しているので、個人差もありますが長時間見続けると通常表示よりも目が疲れる、と言う人もいます。

DyDs TECHの設定を”レベル1~3”のどれにするかについてですが、”レベル3”が最も明瞭である一方、デューティ比が小さく(明転時間が短い)、見た目の輝度が同じなら瞬間的により強く光るのでプレミアムのほうが目が疲れやすい、というのが一般論です。

練習や軽く流す程度の対戦ならDyDs TECHをオフにするのが最も目が疲れにくく、もしくは点灯時間の長い”レベル 1(低)”が相対的に目が疲れにくいです。

絶対に負けられない対戦は最も明瞭な”レベル 2/3”のような感じで使い分けがオススメです。

オーバードライブ補正(ダイナミックOD)についても補足すると、過渡応答の速度重視でオーバーシュートが強く発生する”トップスピード”は基本的にDyDs TECHも”レベル2”もしくは”レベル3”を組み合わせるのが推奨です。

DyDs TECHなしでオーバードライブ補正を”トップスピード”にすると、特定の応答パターンで盛大に色滲みが生じますが、DyDs TECHは過渡応答中の色滲みを暗転でカットしてくれるので、暗転が長い”高”もしくは”中”を選ぶという理由になっています。

動作原理を解説

モーションブラーリダクション機能 DyDs TECHが具体的にどのような動作をしているのか確認します。

公式に『黒挿入技術でブレを無くすDyDsモード』と説明されている通り、実際に動作を確認してみてもDyDs TECHは一般に言うところのモーションブラーリダクション機能でした。*Motion Blur Reductionの頭文字を取ってMBR機能。

その他にも残像抑制、黒挿入、BFI;Black Frame Insertionなどと呼ばれる。

メーカー別の呼び方も様々で、ZOWIEのDyAc、ASUSのELMB、NVIDIA G-SyncのULMB、一部メーカーのMPRTなど、いずれもMBR機能です。

120HzリフレッシュレートでMBR機能が動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。

5760FPSで120Hzのモニタを撮影しているので、1リフレッシュは48フレームに分割されます。

一般的なMBR機能は画面全体で一斉にバックライトを点灯・消灯します。

縦6分割に分けられたバックライトが上から下へ2~3msの間に順番に点灯・消灯していきます。

前後列のバックライトの影響も受けるので、輝度変化が単純な矩形波になる一般的なMBRと違ってデューティ比の算出に悩みますが面積比とすると、DyDs TECHによって「Titan Army P275MV MAX」の170Hzや340Hzは3~5倍も明瞭さが向上します。

加えて、「Titan Army P275MV MAX」はDCI-P3をほぼフルカバーの広色域ですが、KSFp採用ではないのでバックライト消灯時に赤色の残光もなくRGB全ての色が綺麗に消灯・点灯します。

赤色残光によるモーションブラーが発生しないので、赤被りや赤色成分によるボケ感は生じません。

ストロボクロストークの解消

「Titan Army P275MV MAX」のMBR機能 DyDs TECHはCRT(ブラウン管)のように上から下へ走査するようにバックライトが点灯・消灯するのでストロボクロストークがほぼ解消され、より広い範囲で残像が混じらない綺麗な表示が可能になります。

ストロボクロストークとは?

液晶モニタは上から下へワイプするように画面が更新されます。(有機ELモニタも)

具体的には、フルHDであれば左から右に1920ピクセルを1ピクセルずつ更新したら、次(直下)の行の1920ピクセルを更新というの上から下へ1行ずつ、1080回繰り返すことで画面表示を更新します。

当然ながら同じ時間軸に並べると、画面の上端、中央、下端では液晶素子の応答状態にズレがあります。

下のグラフで3色の曲線は同じ時間軸における上端(赤色)、中央(緑色)、下端(青色)の液晶応答状態を示しています。

液晶素子の応答状態には上下位置に応じてズレがあるのに対して、一般的なMBR機能ではバックライトの点灯は画面全体で同時なので、画面中央のベストタイミングでバックライトを点灯した場合、画面上端では次のフレームへの移行状態、画面下端では前のフレームからの移行状態が映ることになります。

MBR機能を使用した時に画面の上下位置によって過渡応答の残像やオーバーシュートによる逆像の映り具合が変わることをストロボクロストークと言います。

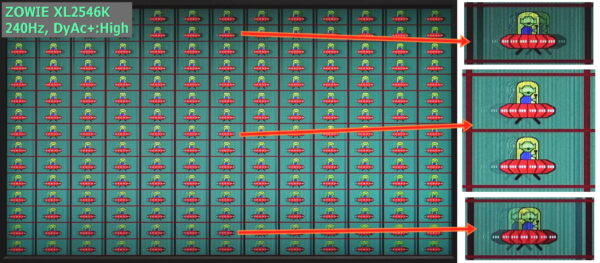

下写真は画面全体が一斉に明転・暗転するDyAc+など従来のMBR機能の例です。上端・中央・下端で映りが大きく異なっており、ストロボクロストークが発生しているのが分かります。

画面全体でバックライトを一斉に点灯・消灯する一般的なMBRではストロボクロストークの発生は避けようがありません。

ただ上の例ではストロボクロストークは発生しているものの、1~2列程度上寄りですが、画面中央付近が最も綺麗に見えるベストタイミングになるように上手くチューニングできています。

一方で画面中央にベストタイミングが合わない、バックライトの明転タイミングのチューニングが甘い製品も存在します。

バックライト動作的に当然ではあるものの、DyDs TECHはやはり一般的なMBR機能よりもストロボクロストークが軽減されていて、上下により広い範囲で見え方が揃っています。

もう1点、MBR機能に関する概要で『低/中/高プリセットと超低遅延モードはほぼ同じ』と書いたのですが、

超低遅延モードの違いについて解説した理屈からすると、低遅延化のために点灯を前倒しする超低遅延モードのほうがストロボクロストークは悪くなるはずです。

これは170Hzの”超低遅延 レベル3”と”高”を見比べると分かり易いです。

画面中央付近の残像の少なさは”高”の方が良く、”超低遅延 レベル3”は上端寄りの状態が良い、つまりバックライト点灯が前倒しになっています。

しかし、低/中/高プリセットとリフレッシュレートの一部組み合わせに対するメーカーのチューニングが甘く、そうならないケースも散見されます。

上の写真を見ても分かりますが、特に”低”と”中”のプリセットは次のフレームが混じる、つまり、画面リフレッシュに対してバックライト点灯がベストタイミングから遅れているケースが多いです。

HDR表示の概要について

「Titan Army P275MV MAX」のHDR表示についてチェックしていきます。

| HDR性能の概要 | ||

|---|---|---|

| HDR性能認証 | 取得なし | |

| ローカルディミング | 2304分割 FALD対応 | |

| 最大輝度 | 3% WS | 985 cd/m^2 |

| 10% WS | 1447 cd/m^2 | |

| 100% WS | 1527 cd/m^2 | |

| 実効最大輝度 | 999 ~ 1642 cd/m^2 | |

| ペーパーホワイトディミング | -42% | |

| 実効コントラスト | 2,632 :1 ~ 5,246 :1 | |

| 色精度 ΔTP(E00) | 0.56 | |

| 色温度 | デフォルト (D65 ?) | 6850K xy: 0.3076, 0.3227 |

| OSD調整 | 非対応 | |

| HDR画質のOSD調整 | プリセット(3種) 輝度 コントラスト 色温度 彩度 | |

HDRモードやHDR画質設定について

「Titan Army P275MV MAX」は標準でHDR信号を受け付ける状態です。HDR表示を行う上で特にOSD上から設定を行う必要はありません。*OSD設定内のHDR設定をオフにしても出力機器からHDR非対応モニタとして認識されるわけではなく、HDR映像が灰色がかって、正常に表示されなくなるだけなので、自動(もしくはHDRゲーム/ムービー)ではなくオフを選択する意味はありません。

「Titan Army P275MV MAX」はHDR表示において、自動、HDRゲーム、HDRムービーの3種類のHDR画質モードが選択できます。

各HDR画質モードでは色彩強調などHDR表示中にグレーアウトする画質設定が自動で調整されたり、EOTFやFALDバックライト制御も変わります。

「Titan Army P275MV MAX」のHDRモードでは輝度や色関連の設定ほぼ全てが排他利用になります。

ダイナミックODやゲームアシスタンスなどSDR同様に調整、変更できる設定もありますが、基本的には一般的なHDR対応PCモニタと同じで、HDR表示はモニタによる自動制御にお任せとなります。

ローカルディミング関連はHDR表示モードでも調整が可能です。

ローカルディミングの動作プリセットとして「強 スムーズ」や「中間 – スムーズ」などの5種類が選択でき、加えてHalo Controlという輝点に対するバックライト強度を調整する設定(初期値 50、設定範囲 0~100)もあります。

HDRモードの違いとオススメ

「Titan Army P275MV MAX」で選択できるHDR画質モードの違いや推奨モードについて簡単に解説します。

下記の通り、3種類のHDR画質モードはいずれも一長一短あります。

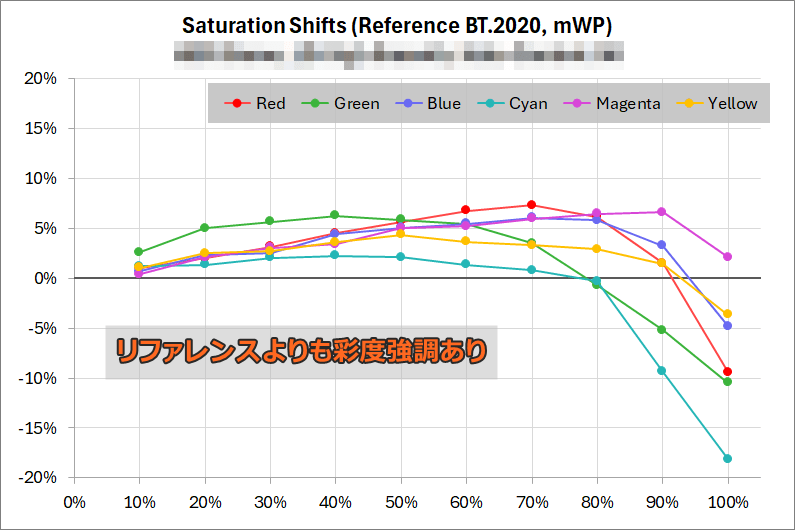

彩度強調があるので一般に見栄えが良いのはHDRゲームモードです。HDRリファレンス通りでペーパーホワイトディミングもないHDRムービーモードも悪くないのですが、色温度が5800K程度とD65よりもさらに暖色に寄っているので日本人ユーザーでは色味が合わないという人が多そうです。

- 自動

- 輝度性能が最も高いHDR画質モード

- ローカルディミングはハロー軽減を重視

- ホワイトバランスが寒色寄り

- HDRゲーム 【推奨】

- 基本的に自動モードがベースのHDR画質モード

- 自動モードより最大輝度が若干低く、彩度が強調されている

- HDRムービー

- フィルムメーカーモード的で、HDRリファレンスに忠実

- ローカルディミングは輝度の再現性を重視

- ホワイトバランスが暖色寄り

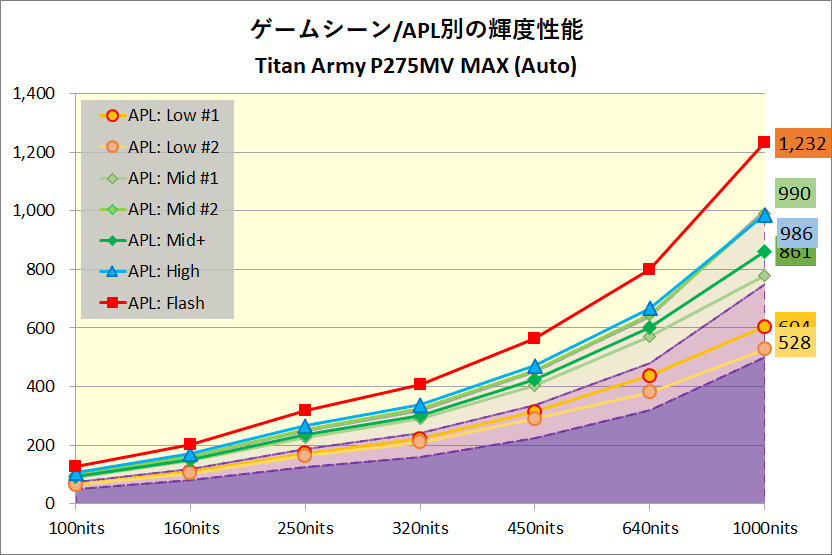

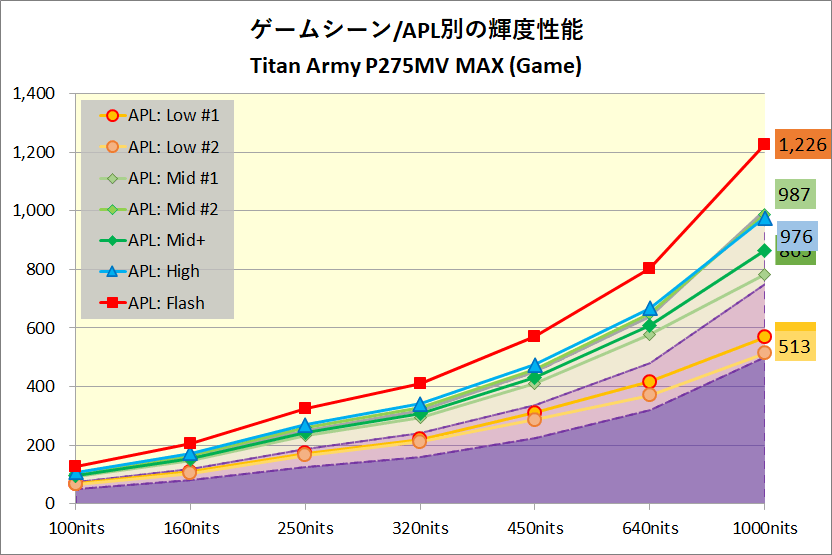

HDR表示性能を検証

HDR表示における輝度性能、ローカルディミング対応、色性能を検証しました。

HDR最大輝度について

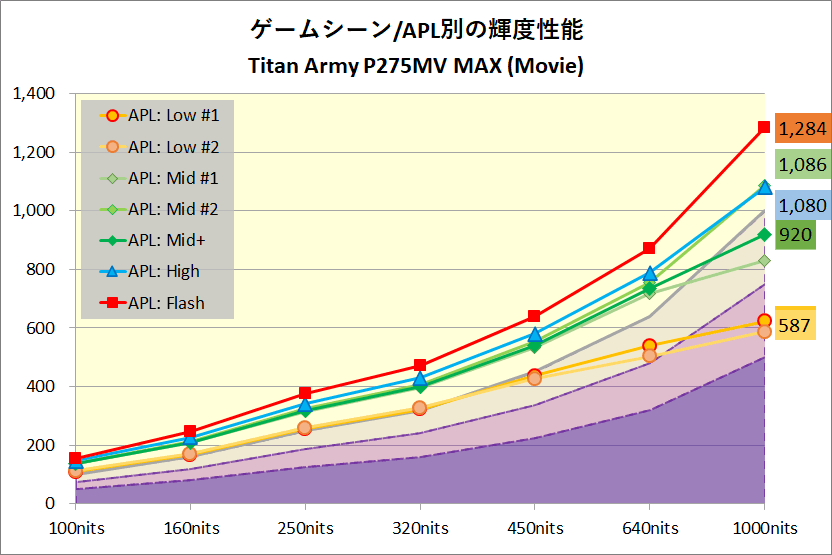

HDR対応ディスプレイの最大輝度は映像データ1フレーム中の平均的な輝度(所謂、APL)や高輝度表示の継続時間に依存するので、HDR最大輝度を条件別で測定しました。

一般的なテストパターンによる検証結果

一般的な黒背景に測定窓のテストパターンでHDR最大輝度を検証しました。

ウィンドウサイズ別 最大輝度グラフの見方

HDR性能認証 VESA DisplayHDRにおいて高輝度性能の評価基準はウィンドウサイズ 10%とウィンドウサイズ 100%の2種類です。

ただし筆者の経験上、FALD対応液晶ディスプレイの場合、現実のHDR映像で発揮できる高輝度性能の指標として重要になるのは基本的にウィンドウサイズ 30%以下の最大輝度です。

有機ELだと2%や3%の小さいウィンドウサイズはマーケティングスペック的な高輝度性能でしかありませんが、FALD対応液晶の場合は星空や線香花火のような小さな輝点に対する高輝度性能としてウィンドウサイズ 2%や3%も重要になります。

逆に50%~100%はFALD対応液晶でも有機ELでも、瞬間的な爆炎のようなフラッシュ表現でもないと使わない高輝度表示なので、あまり重視する必要はありません。

「Titan Army P275MV MAX」は自動モードにおいて、ウィンドウサイズ 10%で1400cd/m^2以上、ウィンドウサイズ 100%で1500cd/m^2以上、さらに最大輝度として1800cd/m^2以上という超高輝度を発揮できます。

認証こそ取得していませんが、高輝度性能においてVESA DisplayHDR 1000の要求スペックは余裕でクリアしています。

HDRゲームやHDRムービーのHDR画質モードでも単純なテストパターンで検証した限りではウィンドウサイズ別の最大輝度はほぼ同じです。

ローカルディミングの低/中/高やHalo Controlの0~100はバックライト点灯の強度や範囲が変わるので、ハロー軽減のトレードオフで最大輝度が上下します。

HDR最大輝度の検証方法として、当サイトでは実際のHDR映像にウィンドウサイズ 1%の測定窓を重ねる方法を採用しています。

HDR実効最大輝度の測定方法について

FALD液晶ディスプレイのローカルディミングや有機ELディスプレイのAPL制御を前にすると、一般的なテストパターンはHDR輝度性能の検証として役に立たない(現実のHDR映像に一致しない)ので、当サイトではHDR映像にウィンドウサイズ 1%の測定窓を重ねる方法を採用しています。

26~27インチ以上のモニタであればウィンドウサイズ 1%の測定窓でCalibrite Display Pro HLの受光部をカバーできます。24インチ以下では受光部の方が大きくなるので、その場合は測定窓をカバーできるサイズに拡大します。

とりわけ有機ELディスプレイはAPL制御による輝度制限が大きいため、黒背景の中央に測定窓という一般的なテストパターンでは実際のHDR映像に対して発揮できる輝度性能やEOTF特性を正確に評価できません。

FALD対応液晶ディスプレイの場合はAPLによる輝度制限はありませんが、現実のHDR映像がウィンドウサイズ 10%+のような高輝度塗りつぶし的な絵になることは滅多にありません。

ハロー抑制などバックライト制御との兼ね合いで、ウィンドウサイズで1%からせいぜい5%のくらい現実的なHDR映像における最大輝度になります。

最大輝度の高さだけであれば背景を100~200cd/m^2のグレーにすれば単純なテストパターンで評価できますが、最新FALD対応ディスプレイの複雑なバックライト制御を考慮すると、後述の実効コントラスト性能やペーパーホワイトディミングの評価にはやはり不十分なので、HDR映像にウィンドウサイズ 1%の測定窓を重ねる方法を採用しています。

「Titan Army P275MV MAX」は現実のHDR映像を使用した最大輝度性能でも平均的に1000cd/m^2以上、最大で1600cd/m^2の高輝度を発揮できます。

一方でPQ EOTFのコードバリューに対する輝度の忠実性について、自動モードとHDRゲームモードは標準的な明るさのシーンではSDR輝度域(HDRペーパーホワイト)が忠実に表示されますが、APLの低い全体的に暗いシーンになるとローカルディミングのバックライト制御が周辺輝度に引っ張られるので、SDR輝度域が暗くなり最大輝度も下がります。

HDRムービーモードは低いAPLでもSDR輝度域が忠実に表示されますが、逆に標準的なAPLが本来よりも明るくなります。

ローカルディミングについて

2025年現在、ローカルディミングに対応していても分割数が10~20程度の短冊状1D型というHDR対応液晶ゲーミングモニタは市場に多く、そういった製品では輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまいます。

「Titan Army P275MV MAX」は2次元的にローカルディミングを制御する、所謂、フルアレイ型ローカルディミング(FALD)に対応しています。

1000+ゾーンの分割数で2次元的にバックライトを制御するので、安価な1D型のHDR対応モニタと比較して、ハローのない高コントラストな表現力は段違いです。

ローカルディミングの設定について

「Titan Army P275MV MAX」にはローカルディミングの挙動に関するプリセットとして『低 / 中(スムーズ) / 高(スムーズ)』の5段階から選択できます。

プリセットで変わるのは主に次の3つです。なおHDR画質モード(自動/HDRゲーム/HDRムービー)もローカルディミングの挙動に影響します。

- バックライト追従の速さ(更新頻度)

- 輝点に対して点灯する範囲や強度

- 最小ブラックレベル

ローカルディミング設定についてさらに詳しく

高(中)にはスムーズの選択肢もありますが、基本的にスムーズの方を選ベばOKです。

バックライト更新頻度の影響でバックライトが点滅しているように感じる時は、スムーズでない方を試してみてください。

黒画面のような理想的な状態であれば、高(スムーズ)はバックライトが完全に消灯しますが、低や中はブラックレベルが0.2~0.4cd/m^2と高くなります。低や中はハローが気になりやすいHDRの写真・映像編集でPCデスクトップ表示する時に使うプリセットです。

あと輝点に対してバックライトが点灯する範囲や強度を調整するHalo Controlという設定もあります。

基本的に初期値のまま触る必要はありません。一応、設定値を下げることでハローの軽減、逆に上げることでペーパーホワイトディミングの緩和が可能ですが、上限・下限まで動かしても、それほど違いはないので。

FALD動作のチューニング(最適化)について

バックライトをどこまで上手く制御できるかはFALD型液晶モニタにとって最大の課題、と筆者はFALD対応ゲーミングモニタをレビューするたびに繰り返しています。*高輝度性能に優れる反面、有機ELと違ってハロー、細かい点滅、急激な輝度変化、ベース輝度域の薄暗さなど、FALD対応液晶は最適化が不十分だと目障りに感じる挙動を取り易いからです。

PS5のメニューなどFALD対応液晶ディスプレイではバックライト浮き、バックライト更新のチラつきが気になりやすいシーンについていくつか確認しましたが、「Titan Army P275MV MAX」はバックライトのカバー範囲や更新速度が上手く最適化されていて、バックライトの動きに違和感を覚えず操作できました。

自動/HDRゲームモードでペーパーホワイトディミングはあるものの、それ以外については”ゲームをプレイしていて気に障る”系の挙動は上手く抑制されています。高画質を追求するベクトルの話になるとまだまだ課題は残りますが、HDR対応ゲーミングモニタの実用性としては十分に及第点です。

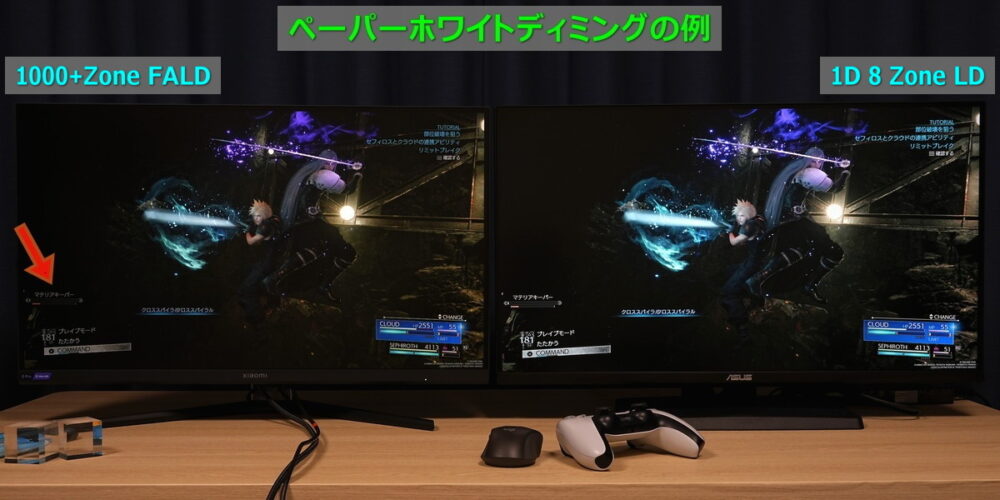

ペーパーホワイトディミング

FALD対応液晶ディスプレイにおいて、ハロー抑制とトレードオフになる要素として『暗い背景における前景オブジェクトが暗くなる』現象 ”ペーパーホワイトディミング”の影響について検証しました。

ペーパーホワイトディミングとは?

FALD対応液晶ディスプレイでは、暗いシーンでハロー抑制に引っ張られてバックライトの点灯が弱くなるため、小さい輝点が本来よりも低い輝度で表示されてしまうといった現象が発生します。

ゲームにおけるキャプションやHP・MPのステータスバーなどSDR輝度域(HDRペーパーホワイト)で描画されるUI類が特に影響を受けやすいため、当サイトでは”ペーパーホワイトディミング”と呼んでいます。

HDR輝度域の高輝度エフェクト類であれば表現力(迫力)の低下なので単純にトレードオフとして許容できるのですが、暗いシーンでUIの視認性が下がるのはゲーム用のHDR対応ゲーミングモニタとしては無視できない欠点になり得ます。

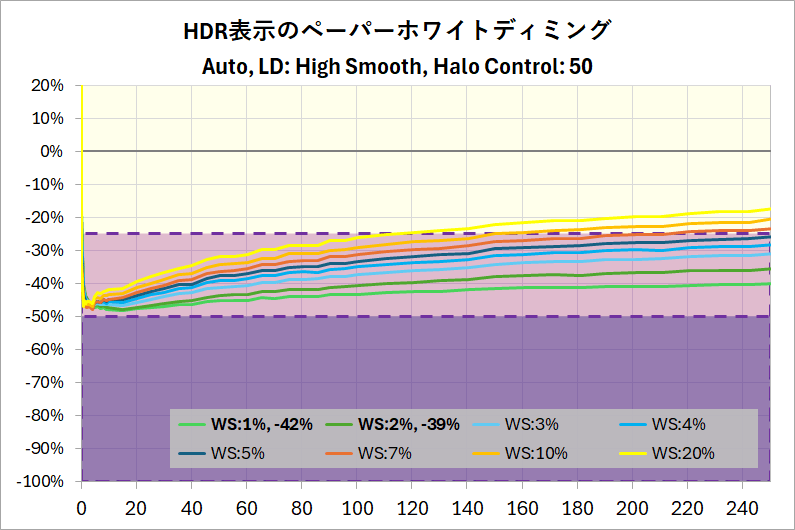

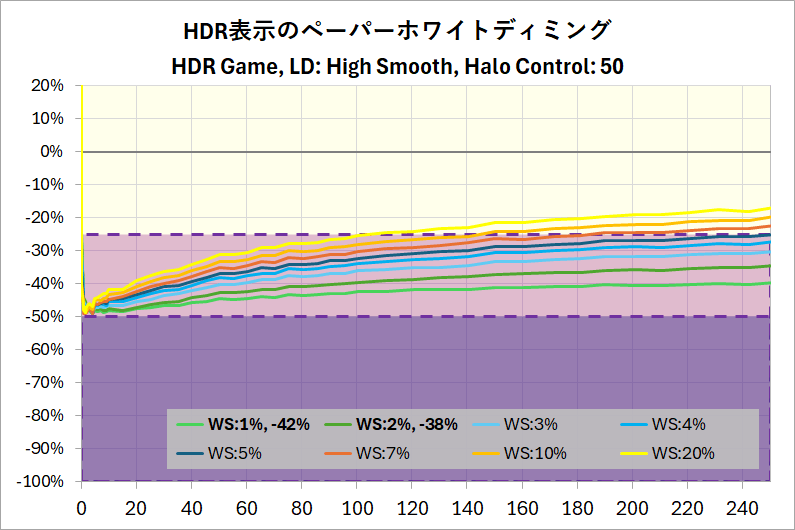

ペーパーホワイトディミングの検証方法

ペーパーホワイトディミングの検証方法として、現実のHDR映像を背景としてディスプレイ左下にウィンドウサイズが1%~20%の測定窓を表示し、その明るさを測定しています。

UIが表示されるのは画面中央ではなく四隅付近であり、FALD対応液晶ディスプレイは中央凸な輝度均一性になっていることが多いことから、測定窓の位置を左下にしています。

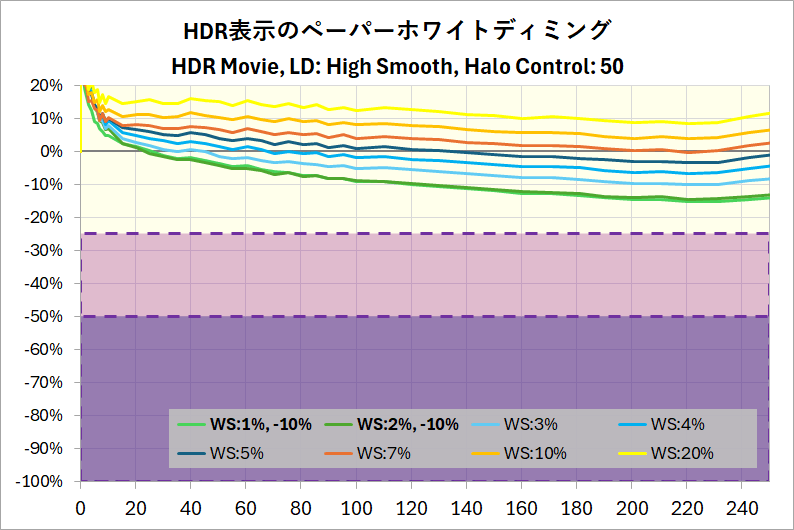

「Titan Army P275MV MAX」では3種類のHDR画質モードのうち自動モードとHDRゲームモードでは低APLなシーンだとSDR輝度域が本来より40%程度も暗く表示されてしまいます。

ハロー抑制とトレードオフですが、HDR対応ゲームでの使用を想定するなら、ペーパーホワイトディミングが10%前後で適度に明るいHDRムービーモードが推奨です。

実効コントラスト

FALD対応液晶ディスプレイの場合、単純なテストパターンで測定されるコントラスト性能は現実のHDR映像に対して発揮できないケースも多いので、現実のHDR映像を利用して”実効コントラスト”の性能を検証しました。

コントラストとは? 鮮やかさにも影響

SDRのコントラスト性能でも解説したように、コントラストは最大輝度との比率で評価されることが多いですが、本当に注目しているのは”ブラックレベルの小ささ”です。

下の画像は黒に近い色だけを引き上げたコントラスト性能の比較イメージです。

水色や紫色のエフェクトやスポットライトの色(コードバリュー)はどちらも同じですが、ブラックレベルが低い高コントラストな画像のほうが、より鮮やかでシャープに、そして高輝度に感じるはずです。

HDR映像でもブラックレベルに小ささに応じて同じように、より鮮やかにより眩しく感じます。

液晶ディスプレイにおいてバックライトの光をどれだけ遮蔽できるか、その比率は液晶パネルタイプでおおよそ決まります。VA液晶は3,000:1、IPS液晶は1,000:1です。

遮蔽率が高いとされるVA液晶でもHDR表示で最大輝度1000cd/m^2を発揮できる時のブラックレベルは0.33cd/m^2となり、SDR白色輝度が120cd/m^2のIPS液晶におけるブラックレベル 0.12cd/m^2より3倍近くも高くなります。

そこで液晶ディスプレイはバックライトをエリア分割して制御するローカルディミングによって、HDRの高輝度と低ブラックレベルを両立しています。

全画面など広い範囲が黒表示になる単純なテストパターンとバックライトが完全に消灯するディスプレイでも、現実のHDR映像に対してはローカルディミングによるバックライト制御が理由でブラックレベルがそれほど小さくならないこともあるので、”実効コントラスト”として検証しています。

実効コントラストの検証方法

実効コントラストの検証方法として、現実のHDR映像を背景としてディスプレイ中央にウィンドウサイズが1%の測定窓を表示し、その明るさを測定しています。

最大輝度とブラックレベルの測定窓を同時に表示しているわけではないので、厳密に言うとコントラスト比そのものではありませんが、現実のHDR映像に対して『おおよそ10%の表示領域内における最大コントラスト性能』と考えていい数字です。

1000~2000分割程度のFALD対応液晶ディスプレイの場合、これくらいの分解能が低い検証でも実効コントラスト性能は粗いことが分かります。

「Titan Army P275MV MAX」の実効コントラスト性能は2000:1~3000:1程度です。

自動モードやHDRゲームモードはハロー軽減が強めのチューニングなので最大で5000:1程度に達しますが、HDRムービーモードはペーパーホワイトディミングが軽減される代わりに、最大4000:1程度にコントラストが低下します。

「Titan Army P275MV MAX」のローカルディミングは2304分割なので単純計算で縦横48分割、ウィンドウサイズ 1%の縦横10分割よりも4倍以上の分解能ですが、それでも黒色ボックス表示でブラックレベルは0になりません。

10%領域内の最大コントラストを見積もって粗く検証してみても、平均的に2000:1程度、低APLで全体的に暗いシーンでも4000:1~5000:1程度のコントラスト性能なので、やはり細かいコントラスト性能は有機ELに及びません。

FALD液晶でもこの検証方法において最小で4,000:1、最大で10,000:1くらいのコントラスト性能を出して欲しいです。

HDRの輝度特性や色精度

「Titan Army P275MV MAX」のHDR表示における輝度特性(EOTF)、色精度やホワイトバランスについて、専門的に深堀りしていきます。

この節では単純なボックス型テストパターンでHDRリファレンスに対してメーカーによって良く校正されているかどうか、彩度強調など独自のチューニングが行われているかどうかを確認していきます。

HDR表示特性の検証方法や測定機器について

測色計はX-Rite i1 Basic Pro 3とCalibrite Display Plus HLを使い分けています。

一桁cd/m^2以下の低輝度の検出が安定しているので輝度の絶対値については比色計のCalibrite Display Plus HLの測定データを使用しています。

彩度マップやRGBバランスなどある程度明るく、色精度が重要な項目はスペクトロメーターのX-Rite i1 Basic Pro 3の測定データを使用しています。

ソフトウェアはdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

設定について補足がない場合、ボックス型テストパターンは一般的なウィンドウサイズ 10%/背景カラー 0%ブラックです。

輝度特性(EOTF)の正確性について

「Titan Army P275MV MAX」のHDR表示における輝度特性(EOTF)について検証しました。

輝度特性(EOTF)の正確性について

HDR10など一般的なHDRコンテンツで採用され、PQ EOTFとも呼ばれるHDRガンマ曲線(SMPTE ST 2084)を正確に再現できているか、実際のディスプレイ輝度を測定しました。

「Titan Army P275MV MAX」はPQ EOTFのリファレンスに追従したまま最大輝度になってそれ以降はクリップされるという非常に分かり易い輝度特性です。

ウィンドウサイズ 10%の一般的なテストパターンで検証すると、自動モードやHDRゲームモードはリファレンスカーブよりも低めの輝度で表示されます。一方で、HDRムービーモードはリファレンスカーブにほぼ一致します。

結局はローカルディミングによるハロー抑制との兼ね合いなので単純なボックスパターンでリファレンスカーブに一致するかどうかを気にしてもあまり意味はありません。

CVが20%以下のニアブラックに注目すると、こちらも自動モードやHDRゲームモードはリファレンスカーブよりも低めです。HDRムービーモードはCV 10%以上はリファレンスカーブ通りですが、それ以下では若干低めになります。

ローカルディミングのバックライト制御が理由で特に1cd/m^2未満で輝度カーブが若干ガタついていますが、LGの有機ELデモ動画のように、明るさが徐々に変化するフェードイン/フェードアウトのシーンで途中一瞬だけ急に明るく・暗くなることもなく、滑らかに変化しました。

輝度・コントラストの設定について

HDRメタデータによるEOTFへの影響

EOTFの変化についてさらに詳しく

「Titan Army P275MV MAX」はHDRメタデータのうちMaxCLLとMaxMLの大きい方に反応してEOTFが変化します。

無段階ではなく、MaxCLL/MaxMLの大きさによってステップ状にいくつかのカーブが切り替わります。

今回筆者が確認した限りでは、2000~4000はモニタスペックの1435と同じ、6000と10000でEOTFが切り替わりました。

1100cd/m^2(CV 75%)まではHDRメタデータに依らずリファレンスカーブに追従しますが、その後、MaxCLL/MaxMLに従って高輝度階調を表現できるように、最大輝度でクリップされず、なだらかなカーブに切り替わります。

変化するのは1100cd/m^2(CV 75%)以上の高輝度階調だけで、大部分で見え方の変化もほとんどないので、あまり気にする必要はありません。

ゲーム機とWindows環境でHDRの見え方は同じ?

EDIDからモニタスペックを取得してそのままHDRメタデータとして使用するWindows 11に対して、PlayStation 5やXbox Series X|SはHDRメタデータを基本的に使用せず、未定義の0値になります。

モニタスペック通りと未定義 0値でEOTFが一致するモニタの方が多いのですが、「Titan Army P275MV MAX」は未定義 0値でEOTFが変化します。

1400cd/m^2までの輝度階調はほぼ同じですが、HDRメタデータがモニタスペック通りなら1500cd/m^2でクリップされるのに対して、未定義 0値では1350cd/m^2辺りで分岐して輝度階調を保ちながら、なだらかなカーブで100%のコードバリューに達します。

1300cd/m^2以上の高輝度階調だけの違いですが、Windows環境とPS5/Xbox SXなどゲーム機環境ではHDRの見え方が変わるので注意してください。

下記モニタに収録されたHDRスペック情報について

各モニタのEDIDに収録されているHDRメタデータはVESA DisplayHDR Compliance Testsで確認できます。

ホワイトバランス(色温度)について

「Titan Army P275MV MAX」のホワイトバランス(色温度)について検証しました。

さらに詳しく

「Titan Army P275MV MAX」は自動モードにおいて、i1Pro3で測定した色温度は6800K前後でした。50%ホワイトのxy色度は(0.3076, 0.3227)です。

ホワイトポイントはD65に対してやや寒色寄りのチューニングですが、目が順応するのに任せてD65と見なしても問題ないレベルです。

輝度別に見て各RGBレベルが乱れることなく安定しているので、グラデーションが色付きやバンディングで乱れることもありません。

スペクトロメーターで比較的に高精度な測色が可能*この場合は、大多数の体感と一致するという意味な低色域ディスプレイをD65に合わせて、それと見比べて目視でも検証モニタのホワイトバランスを確認しています。

さらに詳しく

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであっても白色の色温度やRGBバランスを正確には評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

ただ、色弱レベルでなくても実は網膜の錐体細胞には個人差も大きく、メタメリック障害の影響も変わるので、目視による検証方法も完璧というわけではありません。

あくまで筆者の体感目視ではあるものの、測定結果と体感目視が一致しない場合は、適宜、補足します。

色温度の設定について

色特性(彩度の飽和・強調や色相)について

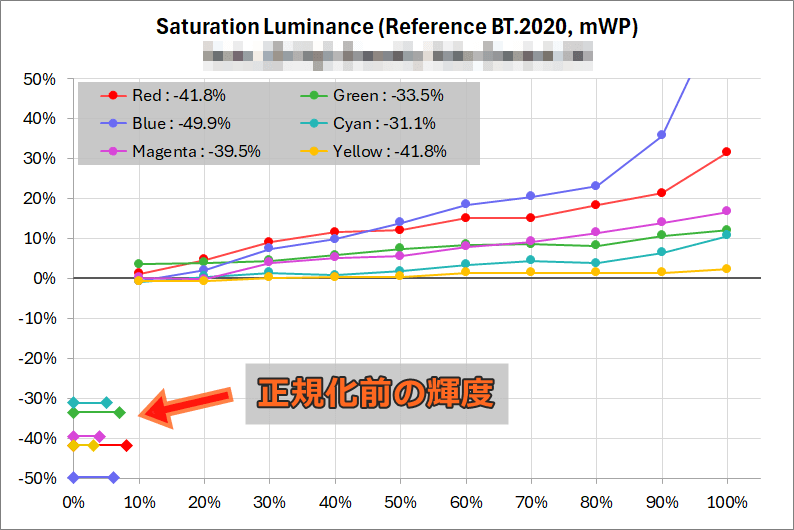

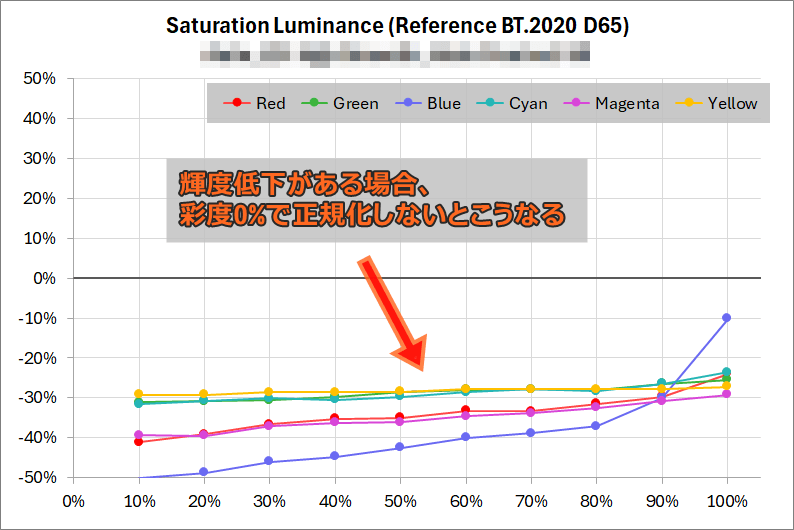

HDR表示における色特性(彩度の飽和・強調や色相)を検証しました。

CIE DiagramやSaturation Sifts/Luminanceの見方

RGBCMY 6色の彩度特性を検証するリファレンスとして、Rec.2020色域をxy色度で均等に10分割しています。白色基準は100cd/m^2です。

Rec.2020色域とPQ EOTFからリファレンスのRGBコードバリューを逆算して各色を表示し、X-Rite i1 Basic Pro 3で測色しています。

HDR対応PCゲーミングモニタの多くはHDR表示でホワイトバランス(色温度)を調整できないので、D65基準のリファレンス値そのものを測定値と比較していません。

Bradford変換行列でD65からモニタの実測ホワイトポイントが基準となるように座標変換し、それと測定値を比較しています。

彩度マップ(CIE Diagram)の見方

彩度マップ(CIE Diagram)は測定値を黄色のフィルマーク、リファレンスを黒線丸で表示しています。

前述の通り、リファレンスはBradford変換行列でD65からモニタの実測ホワイトポイントを基準とした色空間に変換済みなので、見たまま直感的にリファレンスに対して彩度や色相が一致しているか判断すればOKです。

Saturation Siftsグラフの見方

Saturation Siftsは彩度飽和を定量化したグラフです。

CIE1976色空間の円筒座標系で定義される彩度の計算をベースにして、%表記で彩度マップの傾向と一致するように独自に計算を加えています。

少々特殊な計算をしていますが、グラフの見方は単純で、プラスなら彩度が強調されていて、逆にマイナスなら彩度が低減されています。

Rec.2020の色域をフルカバーするディスプレイ機器は現状存在しないので、80~100%でマイナスに振れるのは正常です。

Saturation Luminanceグラフの見方

Saturation Luminanceは各彩度ポイントの輝度がリファレンス通りか比較したグラフです。

色空間はCIE1931 xy空間やCIE1976 uv空間のようにxy平面で表現されることが多いですが、本来は輝度のz軸がある3次元です。

同じ輝度でも高彩度な色が明るく見えるのと逆に、色度が同じでも高輝度な色は高彩度に感じるので、Saturation Sifts(xy平面)を補完する情報としてSaturation Luminance(z軸)のグラフを作成しています。

Rec.2020(D65)において白色基準が100cd/m^2なら、RGB三原色の輝度は26cd/m^2、78cd/m^2、6cd/m^2程度になります。CMYの輝度は三原色のうち2色の足し算です。

当然、各色の中間彩度もRGBCMY原色と同じ輝度値になるようにリファレンスを設定しています。

ただし、FALD対応液晶のバックライト制御や有機ELモニタのAPL制御が原因で、実際の表示ではRGBCMY原色の基準輝度そのものが上下することも珍しくないため、同じ輝度値の白色(彩度 0%)がリファレンス値に一致するように正規化しています。

さらに詳しく

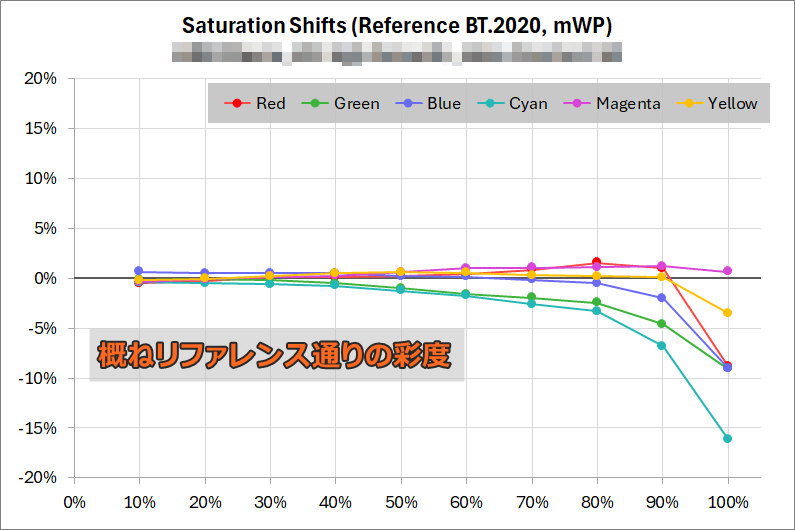

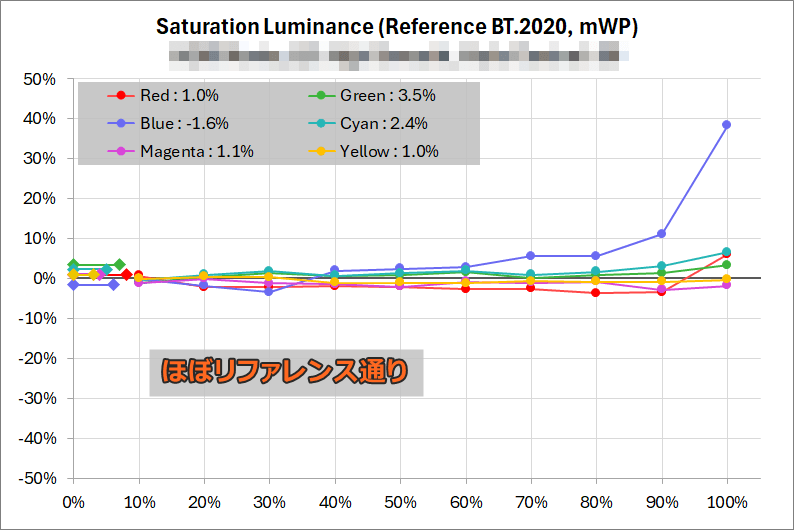

「Titan Army P275MV MAX」はHDRムービーモードにおいて、モニタのホワイトポイントを基準にして均等に各彩度ポイントが表示されていて、色相のズレもありません。

Saturation SiftsもSaturation Luminanceもモニタ色域の範囲内でリファレンスに対して綺麗に一致しています。

なお、「Titan Army P275MV MAX」のネイティブ色域は青色がHDR規格標準のRec.2020を若干オーバーするため、HDRムービーモードはRec.2020に収まるように高彩度の青色が少し制限されます。

おそらくこの色域制限のチューニングが雑なので、HDRムービーモードはホワイトバランスが暖色に寄っています。

テレビで言うところの”フィルムメーカーモード”的にリファレンスに準拠して、ネイティブ色域の範囲内でRec.2020を上手に表現しており、バンディングや色調の破綻はありません。

Rec.2020やDCI-P3(D65)を想定して作成されてHDRコンテンツも、彩度・色相については概ねメーカーの想定通りの表示になると思います。

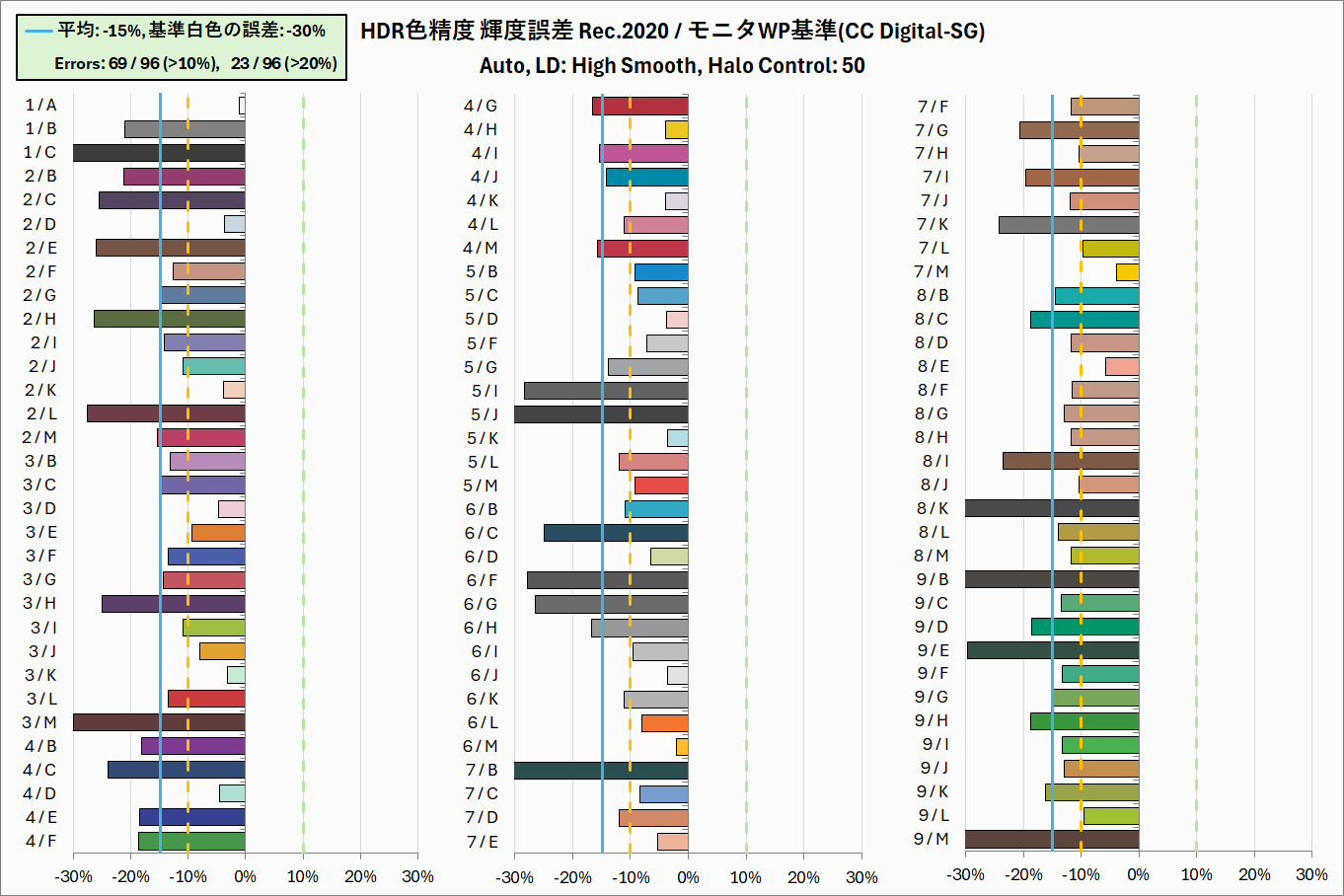

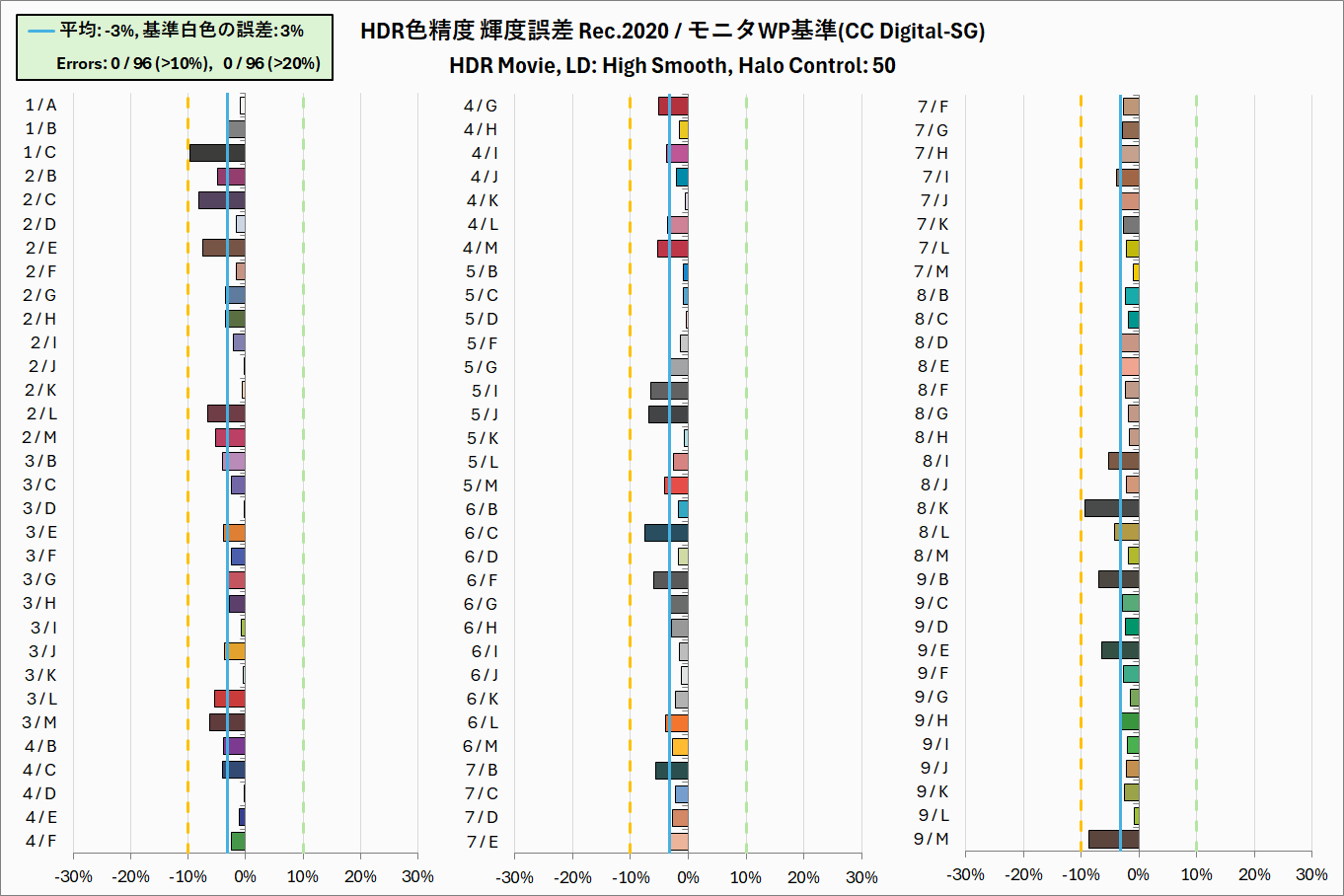

色精度について

HDR表示における色精度を検証しました。

ColorChecker Digital SGをリファレンスとしてX-Rite i1 Basic Pro 3で測色しています。評価値はICtCp色空間のΔTPです。

HDR色精度の検証方法について

リファレンスはColorChecker Digital SG

色精度評価のリファレンスはCalibrite ColorChecker Digital SGです。

元々はX-Rite社が取り扱うリファレンスカラーチェッカーボードでしたが、現在は一般向けカラーキャリブレータ同様にCalibrite社へ販売が移管されています。

HDR性能認証のVESA DisplayHDRでも性能評価の1つとしてColorChecker Digital SGが使用されているので、そのXYZ値を元にRec.2020色域とPQ-EOTFから近似するRGBコードバリューを逆算し、測色するカラーパッチを決定しています。白色基準は特に補足がなければ100cd/m^2です。

Bradford変換行列でモニタ実測WPに変換

HDR対応PCゲーミングモニタの多くはHDR表示でホワイトバランス(色温度)を調整できないので、D65基準のリファレンス値そのものを測定値と比較していません。

Bradford変換行列でD65からモニタの実測ホワイトポイントが基準となるように座標変換し、それと測定値を比較しています。

理想を言えばD65基準の絶対参照で一致するのが望ましいのですが、SDRと違ってホワイトバランス(色温度)を調整を調整できないディスプレイ製品が大半であり、使用する測色計でもホワイトポイントには多少の誤差が出るので、Bradford変換行列でモニタWPに揃えるのが現状ではHDR表示の色精度評価として妥当だと思います。

評価値はICtCp色空間のΔTP

色差(色精度)の評価値にはICtCp色空間(ITP)のΔTPを使用しています。

色差の評価値としてはL*a*b*色空間のΔE00(CIE ΔE2000)が最も有名かつ主流ですが、ドルビーラボラトリーズによって開発されたICtCp色空間(ITP)は、

- HDR輝度域とRec.2020の広色域を前提に設計

- VESA DisplayHDRの性能評価にも使用されている

ので今回の色精度検証の評価値として採用しました。

XYZをICtCpに変換する方法などICtCp色空間関連の基本的な計算についてはドルビーがホワイトペーパーを公開しているのでこちらを参照してください。

当サイトの検証では測定値のXYZ座標において輝度成分に当たるY座標がリファレンス値と一致するように補正してからICtCpに変換し、I項も含めてΔITPを計算しています。なおΔITPはICtCp空間のユークリッド距離(Ct項は1/2の補正あり)です。

計算上はI項も含みますが輝度成分はほぼ一致するように補正しているので、誤解を避けるために評価値はΔTPと表記します。

色度の輝度成分を補正する理由

FALD対応液晶のバックライト制御や有機ELモニタのAPL制御が原因で色度(xy/uv平面)は一致しても輝度が低く表示されることは珍しくありません。

VESA DisplayHDRの色精度評価も輝度変化を無視してΔTPを評価値として使用しています。

ICtCp色空間において単純にI項を除いたユークリッド距離をΔTPとして計算すると(VESA DisplayHDRのΔTPが本当にこれかは不明)、XYZからICtCpに変換する時に彩度強調と輝度低下が相殺されて、xy座標やuv座標では色度が大きくズレているのにΔTPが小さくなることがあります。

I項を無視すると色差を正しく評価できないことがあるので、リファレンスと一致するように測定値側の輝度成分を補正してから、ΔITPを計算しています。

ΔTPに240を掛けるとΔE00と同等の許容値で扱うことが可能になるので、このΔTP(E00)を使用してHDR色精度を評価しています。

補完情報として輝度誤差

前述の通り、色精度の評価値 ΔTP(E00)には各色の輝度による誤差が含まれていないので、輝度のみを抜粋した輝度誤差のグラフも作成しています。

基準白色(通常は100cd/m^2)から見た時の輝度の誤差に注目するため、各色の輝度に対して基準白色の輝度低下は補正しています。

グラフの見方としては基本的に絶対値で10%以内に各色の輝度誤差が収まっていれば問題なく、10~20%でやや怪しい、20%以上の誤差はダメという感じです。

基準白色から見た輝度の誤差も10%を超える色はなく、色度的にも輝度的にも非常に優れた色精度です。

レビューまとめ

最後に「Titan Army P275MV MAX」を検証してみた結果のまとめです。

- 全てのビデオ入力で4K/170Hz VRR/HDR 10bit RGBに対応

- 99% DCI-P3、84% Rec.2020をカバーする広色域

- 2304分割のFALDに対応、HDR最大輝度は1600nits

- 応答速度も実測で平均GTGが5~6ms台と高速

- デュアルモードでフルHD/340Hzにも対応

- 4倍以上も明瞭になるMBR機能 DyDs TECH対応

- 最大輝度 280cd/m^2以上、0~100%で輝度調整も可能

- VRRに対応、PS5でも使用可能

- 卓上PCモニタにちょうどいい27インチサイズ

- 発色と視野角に優れたIPS液晶パネル、量子ドット技術も採用

- DC式バックライト調光なのでフリッカーフリー

- ビデオ入力はDP1.4×1とHDMI2.1×2とUSB Type-C×1の計4系統

- USBハブ搭載でKVM機能にも対応

- PIP/PBP機能に対応

- VESA100x100マウント対応、モニタ本体重量4.4kg

- OSD設定ハードウェアの操作性が悪い

- 色域エミュレートモードの色温度がズレている

- HDR表示で画質調整に非対応

「Titan Army P275MV MAX」は4K/120Hz+ VRR/HDRの大迫力かつ滑らかな高画質映像と、デュアルモードによる340Hz動作でe-Sports系ゲームに重要な高明瞭・低遅延を両立できるハイエンドゲーミングモニタです。

e-Sports系ゲーム向け機能としては同リフレッシュレート比で数倍の明瞭さを実現できるMBR機能 DyDs Techにも対応しています。

最大280cd/m^2以上でディスプレイ輝度を通常時同様に制御でき、CRTエミュレート的なバックライト制御によってストロボクロストークも軽減されているので、非常に使い易いMBR機能です。

実測で1000cd/m^2を軽々と上回る超高輝度と2304分割のバックライト部分駆動によって、SDRを2~5倍も上回る高コントラストによって立体感が出たり、太陽やフラッシュ・爆炎の眩しさが大迫力で感じられたりします。ゲーム体験のリアリティを向上させる上で高い効果を感じられるはずです。

HDRのハードウェアスペックはほぼ完ぺきですがソフトウェア面があと一歩という感じです。

HDR有効時にユーザーが任意に選択できる設定は、自動/HDRムービー/HDRゲームの3種類のHDR画質モードの切り替えしかできません。

それぞれ特長のあるHDR画質モードが用意できるのであれば、ローカルディミングの挙動や彩度強調は任意に調整できる形がベストだと感じました。ホワイトバランスも変更できればHDR対応ゲーミングモニタとして完璧でした。 現状では大半のHDR対応ゲーミングモニタに当てはまることなので仕方ないとはいえ少々残念です。

4K/170Hz、2304分割FALD、デュアルモード 340Hz、量子ドットIPS液晶など2025年現在、最強クラスのスペックながら販売価格は税込み7.9万円と10万円を切る安価な価格も非常に魅力的です。

INNOCNやKTCから類似スペックのゲーミングモニタはAmazonで販売されていますが、同製品はPCパーツの取り扱いで20年以上の歴史があるリンクスインターナショナルが国内正規代理店を務めていてユーザーサポート面でも不安がないところも魅力です。

以上、「Titan Army P275MV MAX」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

最大1600nits / 2304分割FALD対応

関連記事

-

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証 -

「AORUS FO27Q3」をレビュー。機能性最高のWQHD/360Hz量子ドット有機ELゲーミングモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、WQHD/360Hzの27インチゲーミングモニタ「AORUS FO27Q3」をレビュー。スピーカー搭載、便利なPC制御ソフトなど機能性最高なモニタは応答速度・表示遅延やHDR表示性能も強いのか徹底検証

「AORUS FO27Q3」をレビュー。機能性最高のWQHD/360Hz量子ドット有機ELゲーミングモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、WQHD/360Hzの27インチゲーミングモニタ「AORUS FO27Q3」をレビュー。スピーカー搭載、便利なPC制御ソフトなど機能性最高なモニタは応答速度・表示遅延やHDR表示性能も強いのか徹底検証 -

「ZOWIE XL2546X」をレビュー。FPSで勝ちたい人の必須装備!? 有機ELより3倍も明瞭なDyAc2を徹底検証FPSで勝ちたい人の必須装備!? 240HzやDyAc2に対応する競技ゲーミングモニタ「ZOWIE XL2546X」をレビュー。有機ELよりも3倍、体感1000Hz越えの明瞭さを実現するDyAc2を徹底検証

「ZOWIE XL2546X」をレビュー。FPSで勝ちたい人の必須装備!? 有機ELより3倍も明瞭なDyAc2を徹底検証FPSで勝ちたい人の必須装備!? 240HzやDyAc2に対応する競技ゲーミングモニタ「ZOWIE XL2546X」をレビュー。有機ELよりも3倍、体感1000Hz越えの明瞭さを実現するDyAc2を徹底検証 -

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証 -

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。 -

「Titan Army M27E6V-PRO」をレビュー。実測2000nits越え、5088分割のHDR対応4Kゲーミングモニタを徹底検証!5088分割FALDや2200nitsの超高輝度なHDR表示に対応する4K/160Hzゲーミングモニタ「Titan Army M27E6V-PRO」をレビュー。最強スペックかつ高コスパなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

「Titan Army M27E6V-PRO」をレビュー。実測2000nits越え、5088分割のHDR対応4Kゲーミングモニタを徹底検証!5088分割FALDや2200nitsの超高輝度なHDR表示に対応する4K/160Hzゲーミングモニタ「Titan Army M27E6V-PRO」をレビュー。最強スペックかつ高コスパなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

コメント