Western Digitalのメインストリーム向け「WD Blue」ブランドから初のNVMe M.2 SSDとしてリリースされた、WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDシリーズの容量500GBモデル「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB(型番:WDS500G1B0C)」のサンプル機を国内正規代理店テックウィンドよりお借りできたのでレビューしていきます。「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」は、SATA SSDの上位互換と呼ぶに相応しい、SATA SSDキラーなエントリー&メインストリーム向けNVMe M.2 SSDです。

代理店公式ページ:https://www.tekwind.co.jp/WDC/products/entry_s305.php

製品公式ページ:https://www.wd.com/ja-jp/products/internal-ssd/wd-blue-sn500-nvme-ssd.html

データシート:https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/spec_data_sheet/02-05-WW-04-00076.pdf

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB レビュー目次

1.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDについて

2.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの外観

3.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの検証機材と基本仕様

4.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのベンチマーク比較

5.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの連続書き込みについて

6.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの温度とサーマルスロットリングについて

7.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのデータコピー・ゲームロード比較

8.WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのレビューまとめ

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDについて

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD」シリーズはWestern Digital&東芝連合製TLC型64層3D NANDメモリチップ「BiCS3」が採用された、NVMe(PCI-E3.0x2)接続でM2 2280フォームファクタのM.2 SSDです。メモリコントローラーにはWD Blackの第2/3世代にも採用され、低発熱で好評を得た同社オリジナルコントローラーが採用されているようです。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD」シリーズにはSSD容量として250GB(型番:WDS250G1B0C)、500GB(型番:WDS500G1B0C)の2モデルがラインナップされています。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD」シリーズのアクセススピードは容量によって若干異なりますが、最大でシーケンシャル読出1700MB/s、シーケンシャル書込1450MB/s、ランダム(4KB, QD32, 1thread)読出275,000 IOPS、ランダム(4KB, QD32, 8thread)書込300,000 IOPSの高速アクセスを実現しています。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD」シリーズのMTBFは175万時間、書込耐性は250GBが150TBW、500GBが300TBWとなっており、メーカーによる製品保証期間は5年間です。

| WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD スペック一覧 | ||

| 容量 | 250GB WDS250G1B0C |

500GB WDS500G1B0C |

| インターフェース | NVMe(PCI-E3.0x2) | |

| メモリー | Western Digital&東芝連合製 TLC型64層3D NAND BiCS3 | |

| 連続読出 | 1700MB/s | |

| 連続書込 | 1300MB/s | 1450MB/s |

| 4Kランダム読出 | 210,000 IOPS | 275,000 IOPS |

| 4Kランダム書込 | 170,000 IOPS | 300,000 IOPS |

| 消費電力(アベレージ) | 75mW | |

| 動作温度範囲 | 0°C~70°C | |

| MTBF | 175万時間 | |

| 耐久性評価 | 150TBW | 300TBW |

| 保証期間 | メーカー5年 | |

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの外観

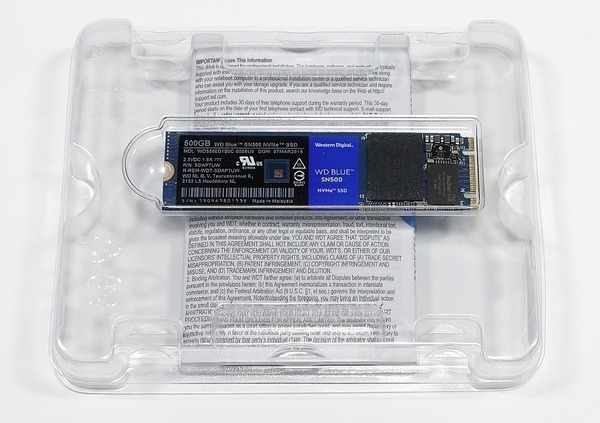

まず最初にWD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの外観や付属品について簡単にチェックしておきます。

紙製のパッケージを開くとSSD本体はプラスチックのスペーサーに収められていました。付属品は保証規定書およびインストールガイドとなっています。

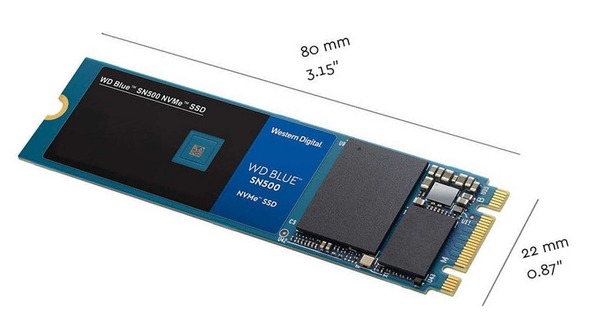

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDシリーズのSSD本体デザインについては普通にM.2 2280サイズ、M-Key型のM.2 SSDです。PCB基板は製品名の通り青色になっています。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDシリーズの表面にはM.2端子に近い順でメモリコントローラーと1枚のメモリチップが実装されています。WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDシリーズは安価なNVMe M.2 SSDということでDRAMキャッシュを搭載していません。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSDシリーズの250GBと500GBの2モデルについては背面にはメモリチップ等の実装が一切なく、片面実装となっています。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの検証機材と基本仕様

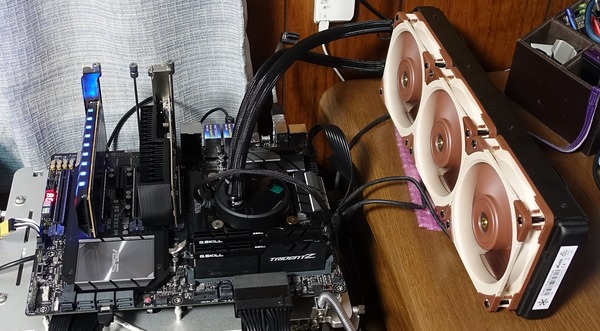

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」の各種検証を行う環境としては、Intel Core i9 9900KとASUS WS Z390 PROなどで構成されているベンチ機を使用しました。構成の詳細は下記テーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 9900K(レビュー) Core/Cache:5.1/4.7GHz, 1.300V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Black F4-4400C19D-16GTZKK DDR4 8GB*2=16GB (レビュー) 4000MHz, CL17-17-17-37-CR2 |

| マザーボード | ASUS WS Z390 PRO (レビュー) |

| ビデオカード | 【基礎性能検証用】 MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC (レビュー) 【PCゲームロード時間検証用】 |

| システムストレージ | Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB MZ-N6E1T0B/IT (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製3bit-MLC型64層V-NANDのメモリチップを採用するメインストリーム向け最新SATA接続M.2 SSD「Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB」を使用しています。「Samsung SSD 860 EVO M.2」は2.5インチSATA SSDと同等のパフォーマンスをケーブルレスで発揮できる手軽さが魅力です。Samsung SSD 860 EVOシリーズの容量1TB以上のモデルは大容量データの連続書き込みにおける書き込み速度の低下というTLC型SSDの欠点も解消されているので、大容量ファイルをまとめて入れても余裕のあるメインストレージとしてお勧めのSSDです。

・「Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB」をレビュー

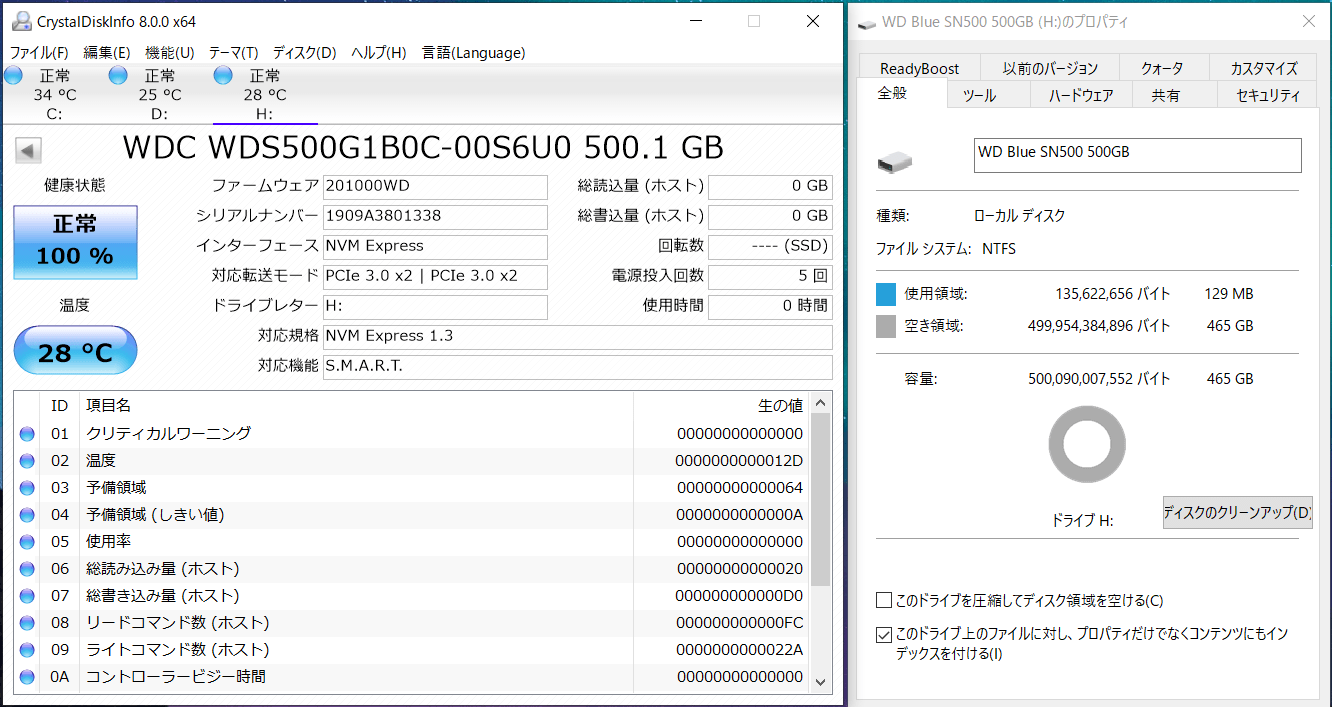

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のボリュームをWindows10上で作成したところ、空きスペースは465GBでした。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのベンチマーク比較

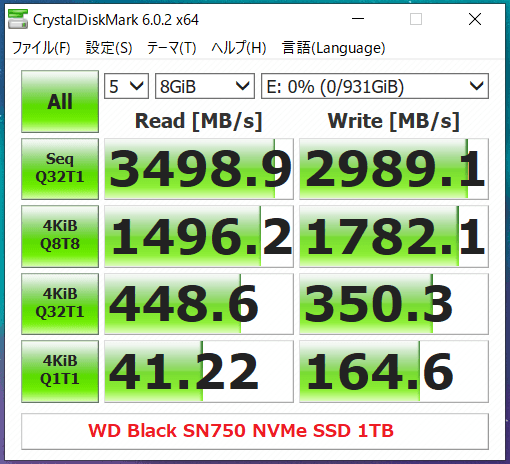

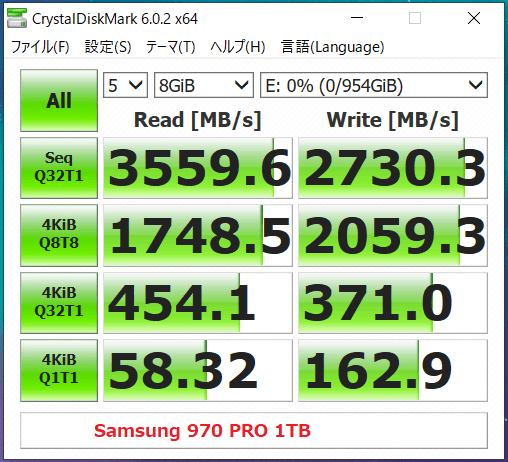

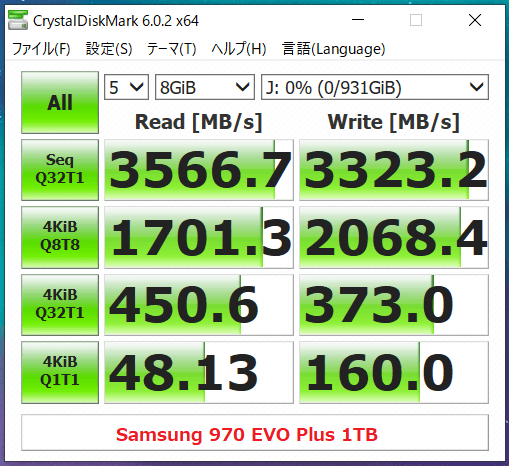

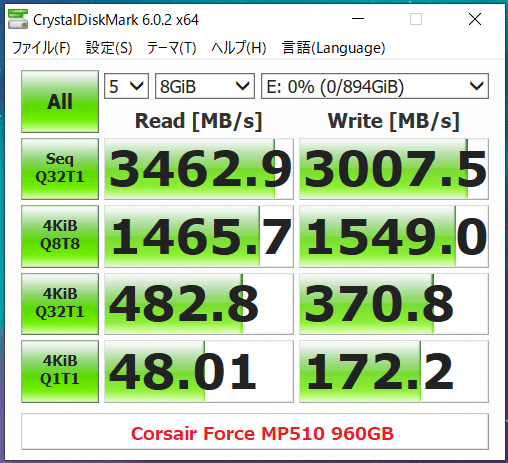

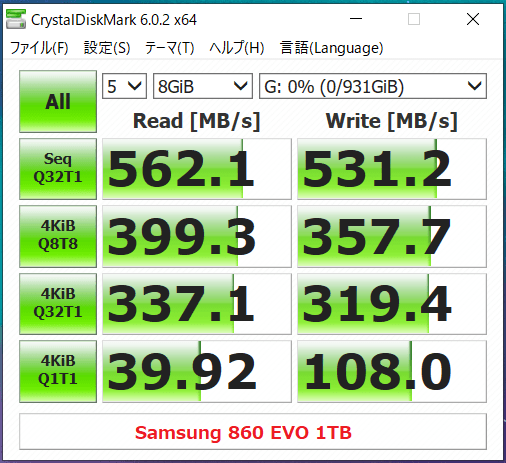

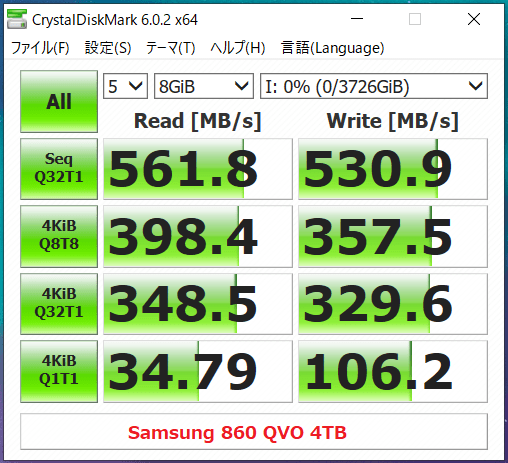

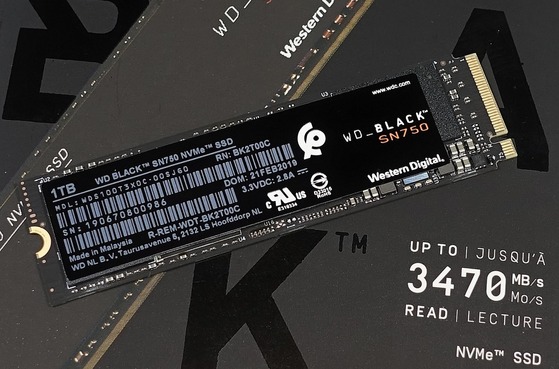

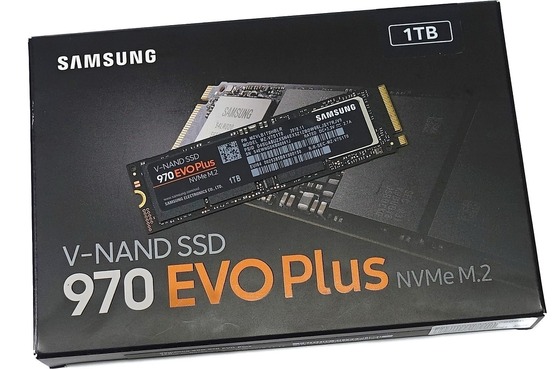

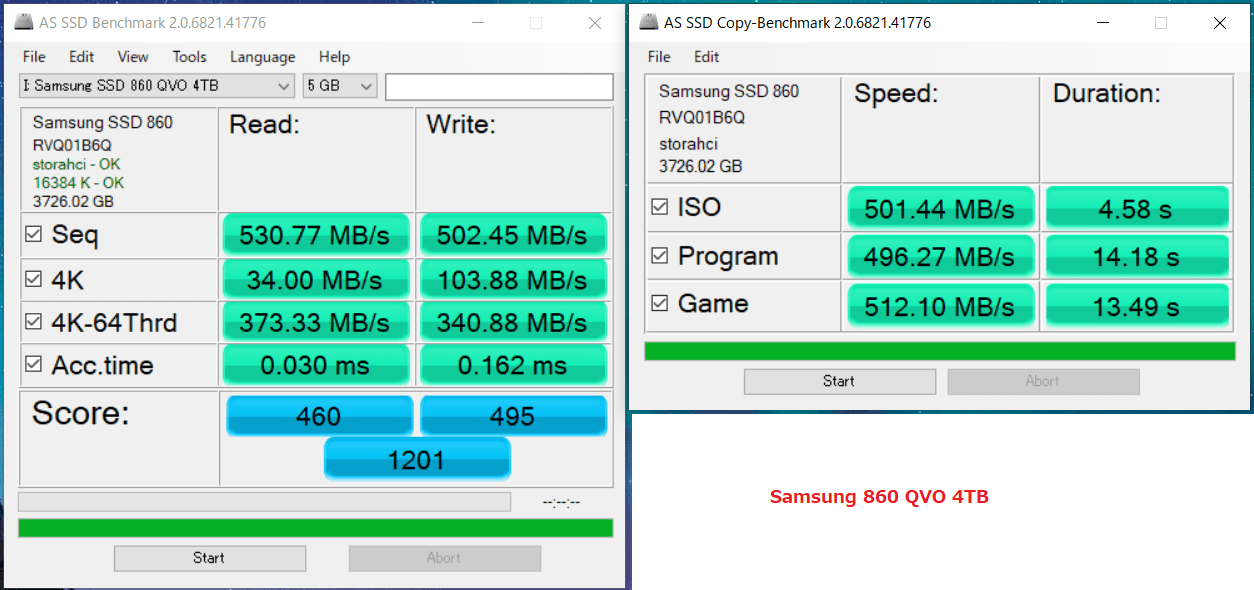

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」の性能を測るためストレージに関する基本的なベンチマークソフトを使用して測定を行います。比較対象として同じくNVMe M.2 SSDの「WD Black SN750 NVMe SSD 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 970 PRO 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB(レビュー)」、「Corsair Force MP510 960GB(レビュー)」、およびSATA SSDの「WD Blue 3D NAND SATA SSD 500GB(レビュー)」、「Samsung SSD 860 EVO 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 860 QVO 4TB(レビュー)」等でも同様の測定を行いました。

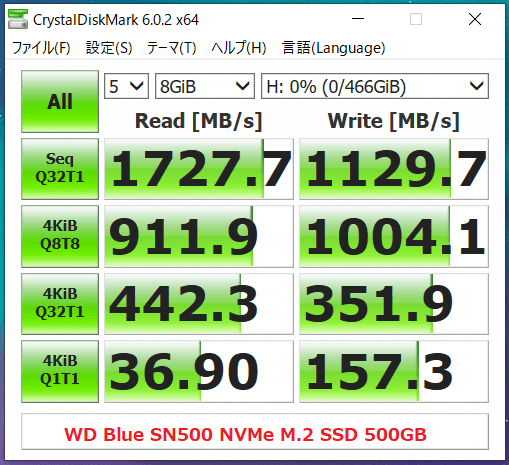

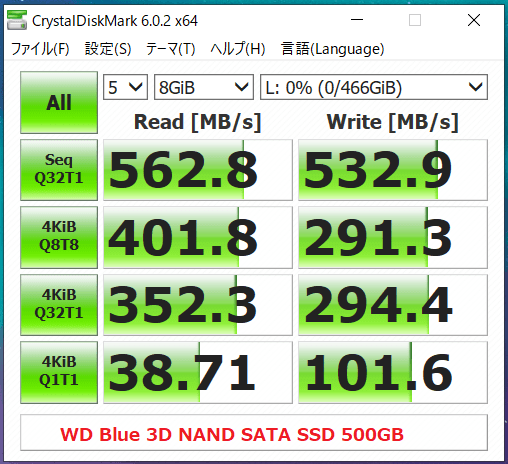

まずはCrystalDiskMark6.0.2(8GiB)について、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のベンチマークススコアは連続読み出し1700MB/s、連続書き込み1100MB/sとなりました。データサイズがSLCキャッシュを超過するので、連続書き込みは仕様値の1400MB/sより若干低くなっています。

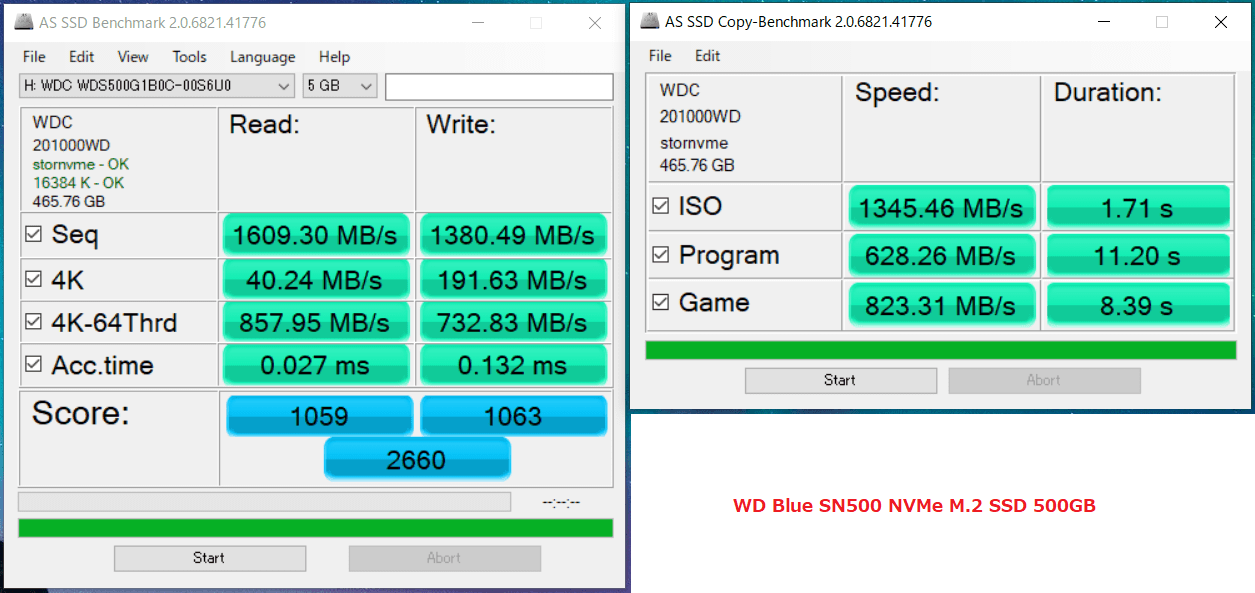

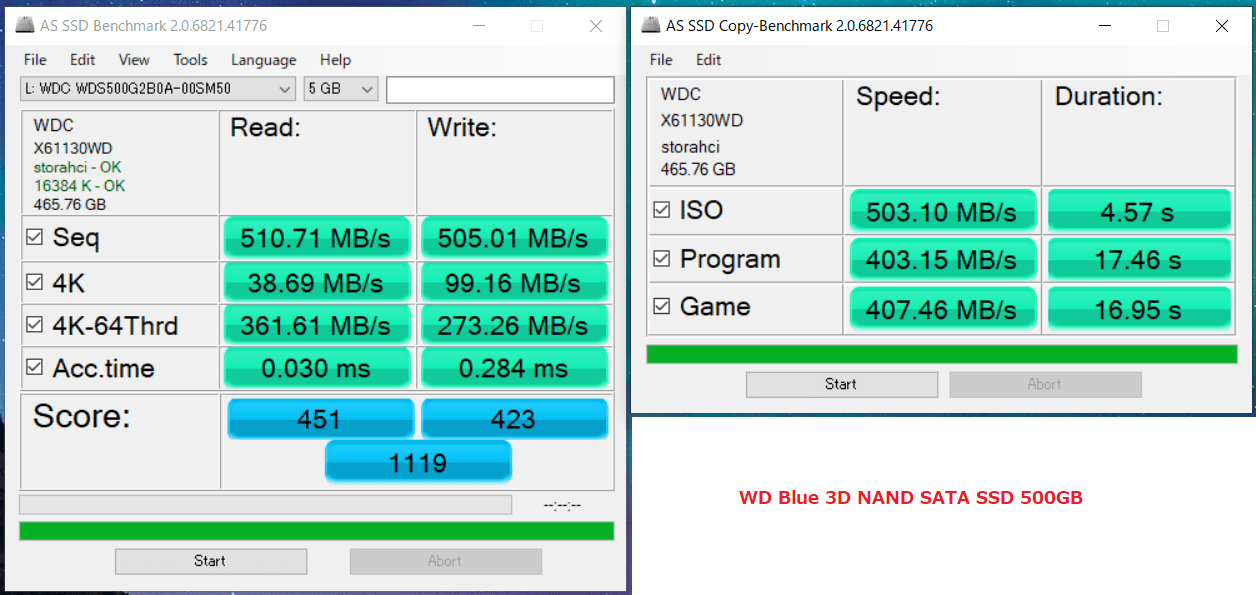

一般的なNVMe M.2 SSDの接続帯域はPCIE3.0x4ですが、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はその半分のPCIE3.0x2接続なので、連続読み出しの値はx4接続製品の理想値の丁度半分程度です。同社のメインストリーム向けSATA SSDのWD Blue 3D NAND SATA SSD 500GBと比較して連続読み出しでは3倍、連続書き込みでは2倍以上のスコアを出しています。

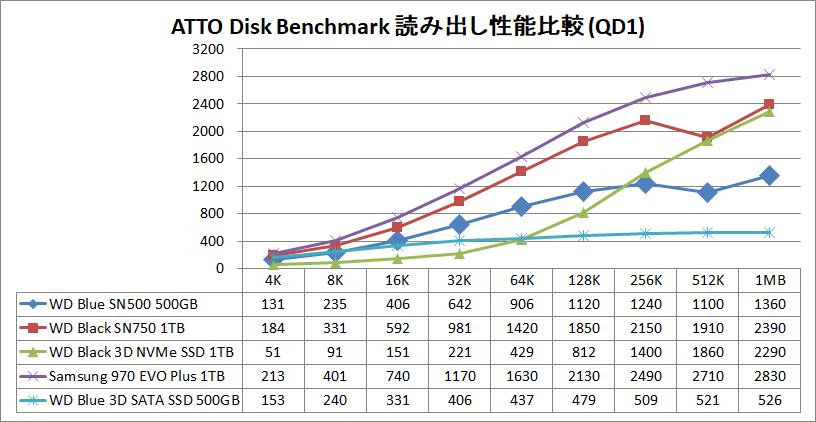

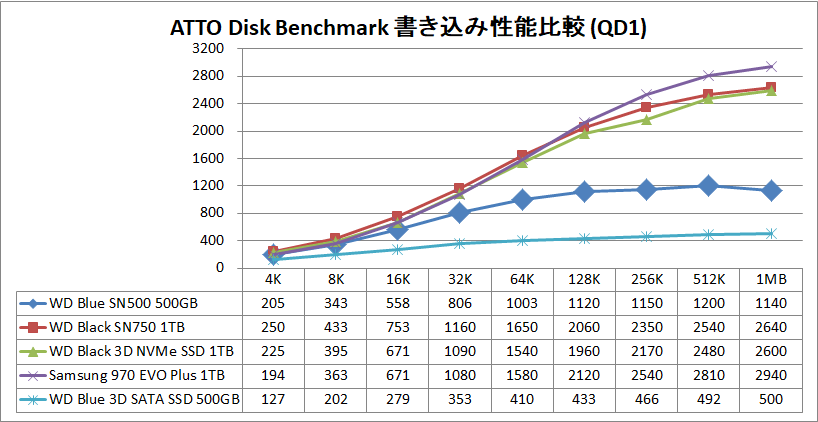

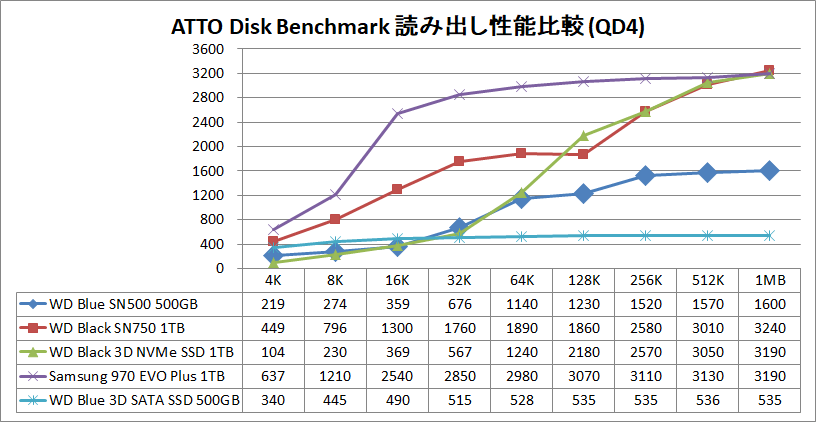

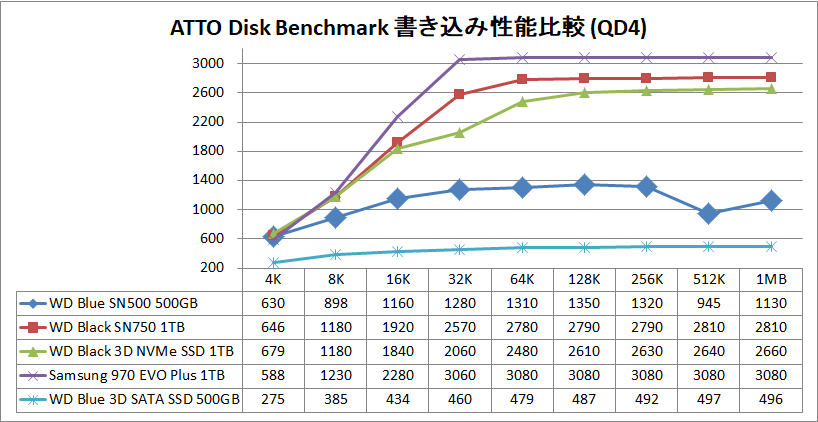

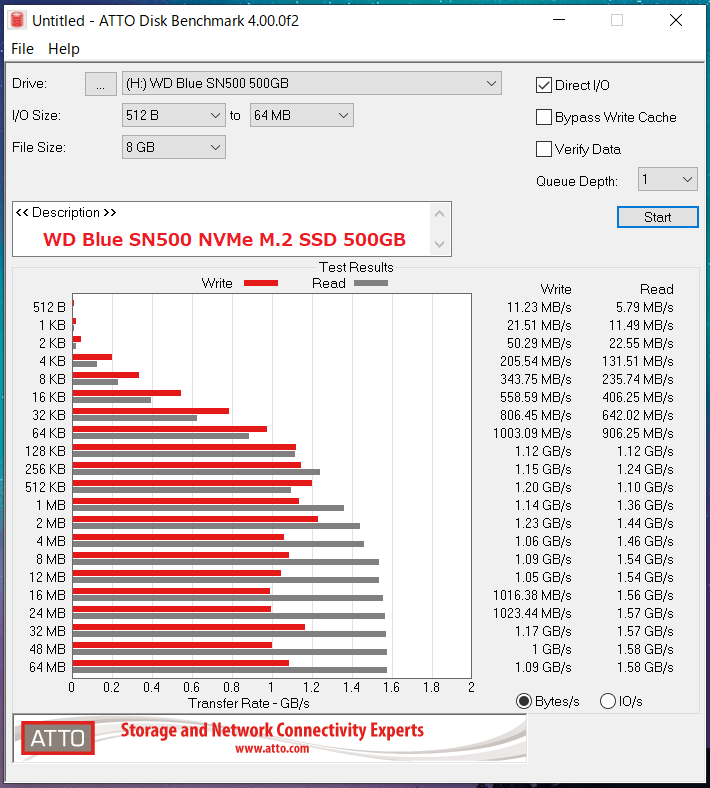

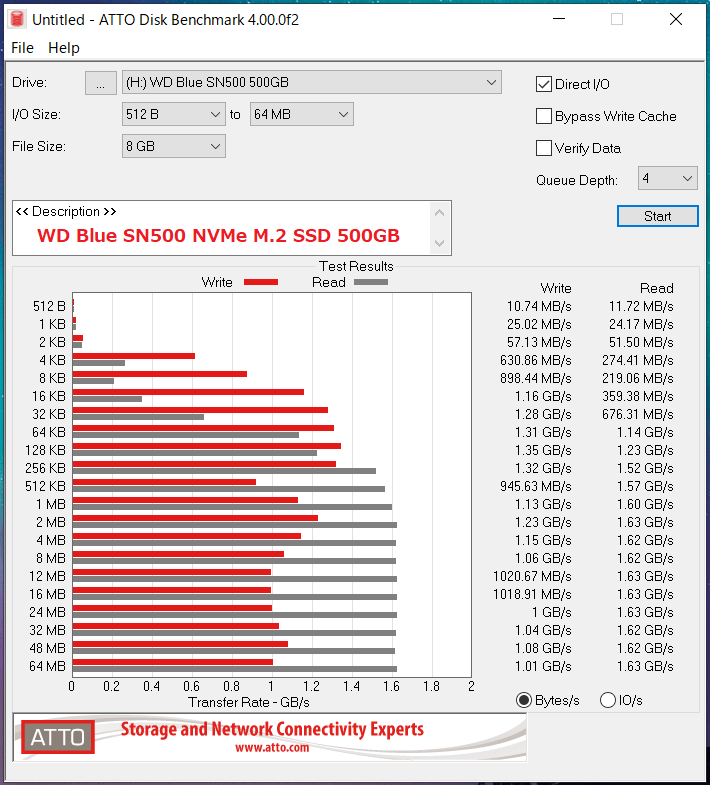

ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2(512B-64MB, 8GB, QD1/QD4)について、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

ATTO Disk Benchmarkはブロックサイズ別のシーケンシャル性能を主にチェックするベンチマークなので4KB~1MBを抜粋してリード/ライト性能をグラフにして比較しました。

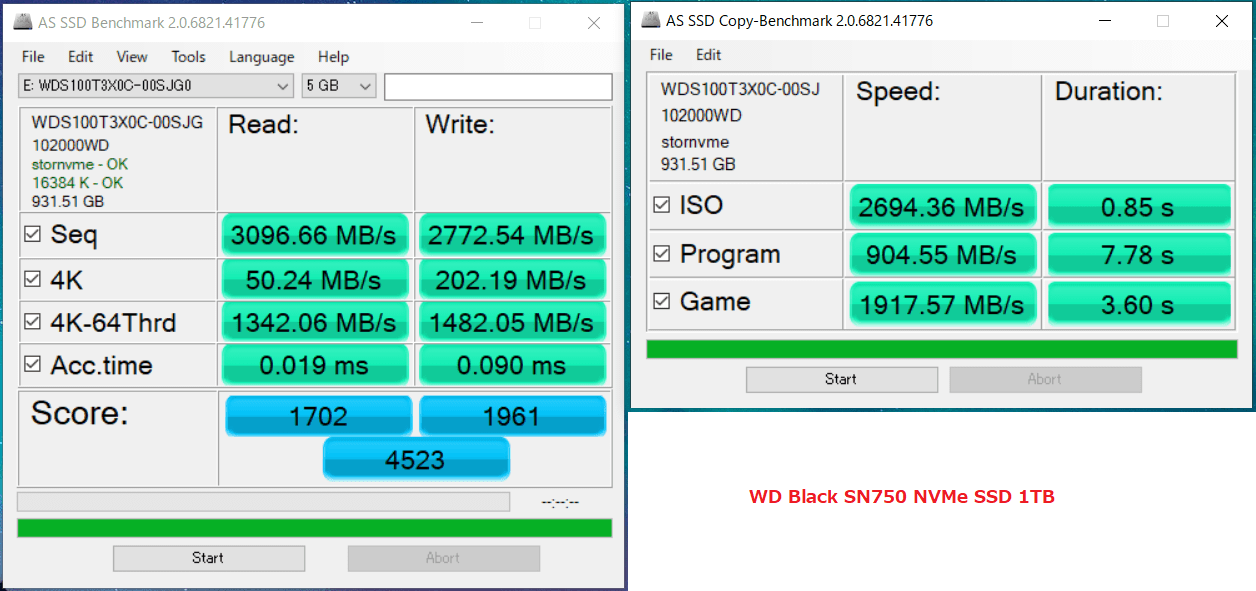

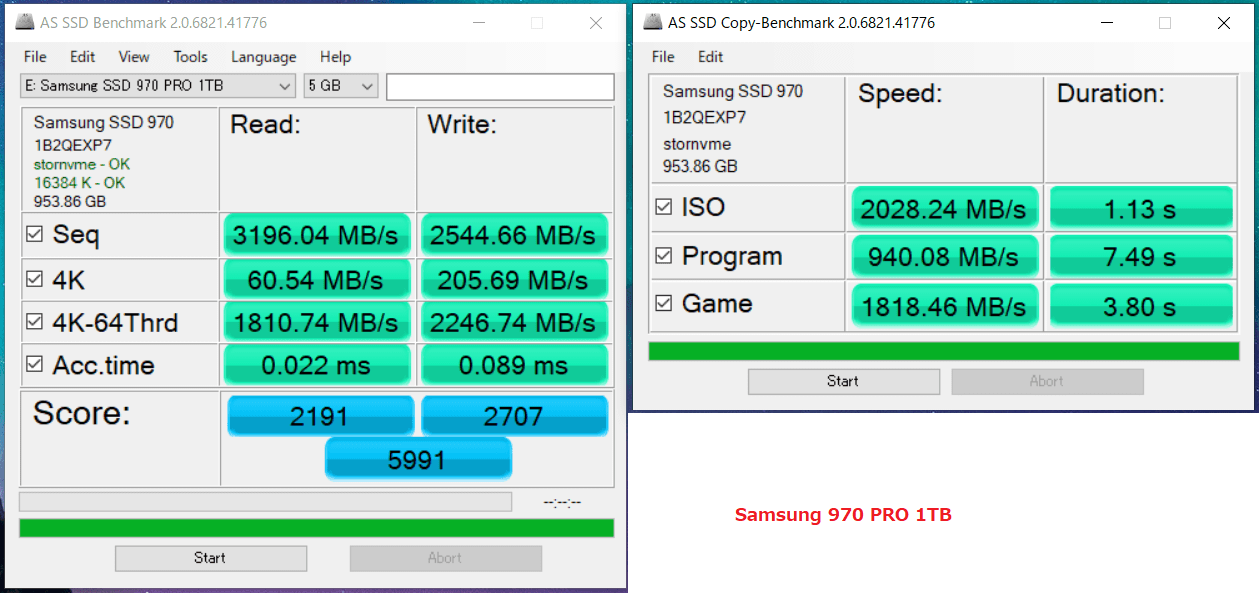

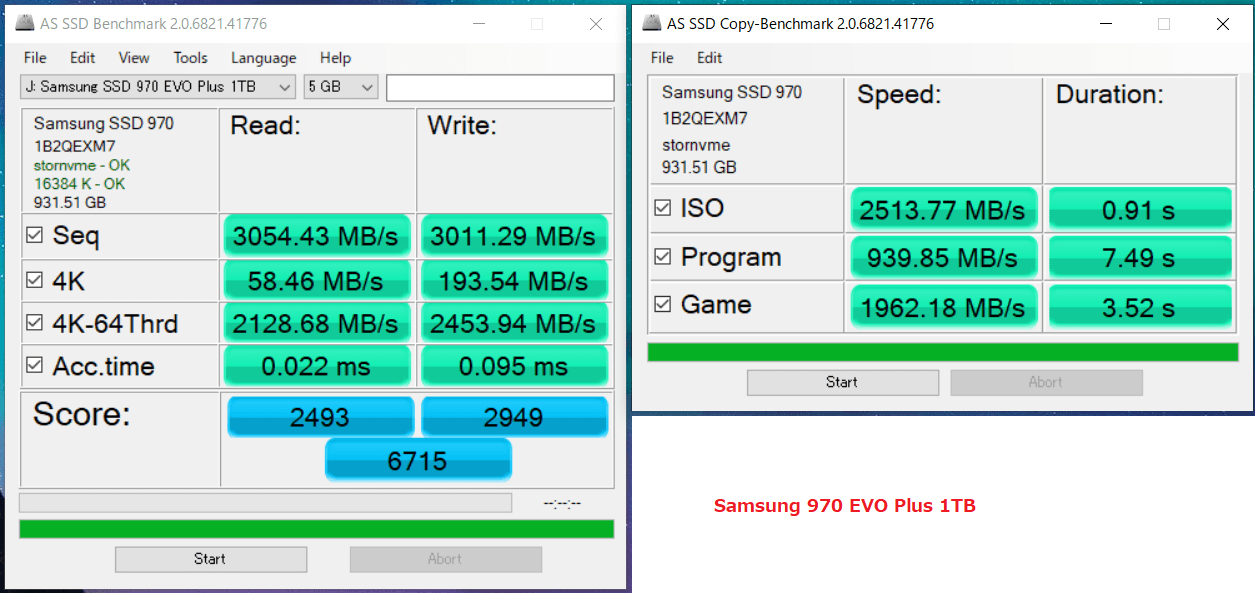

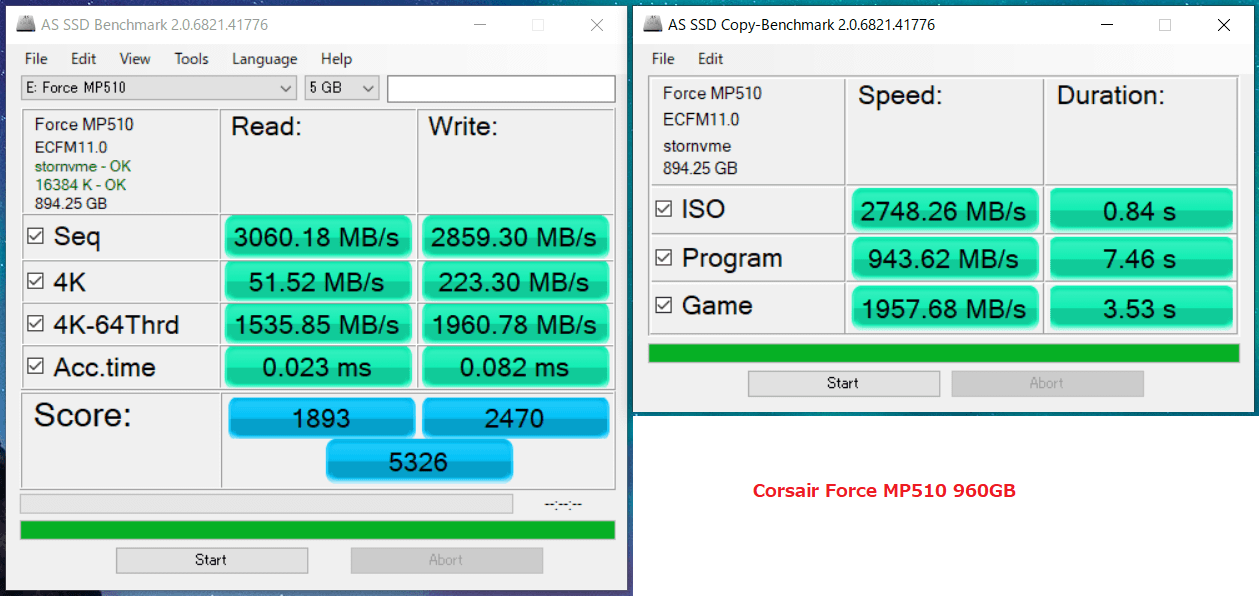

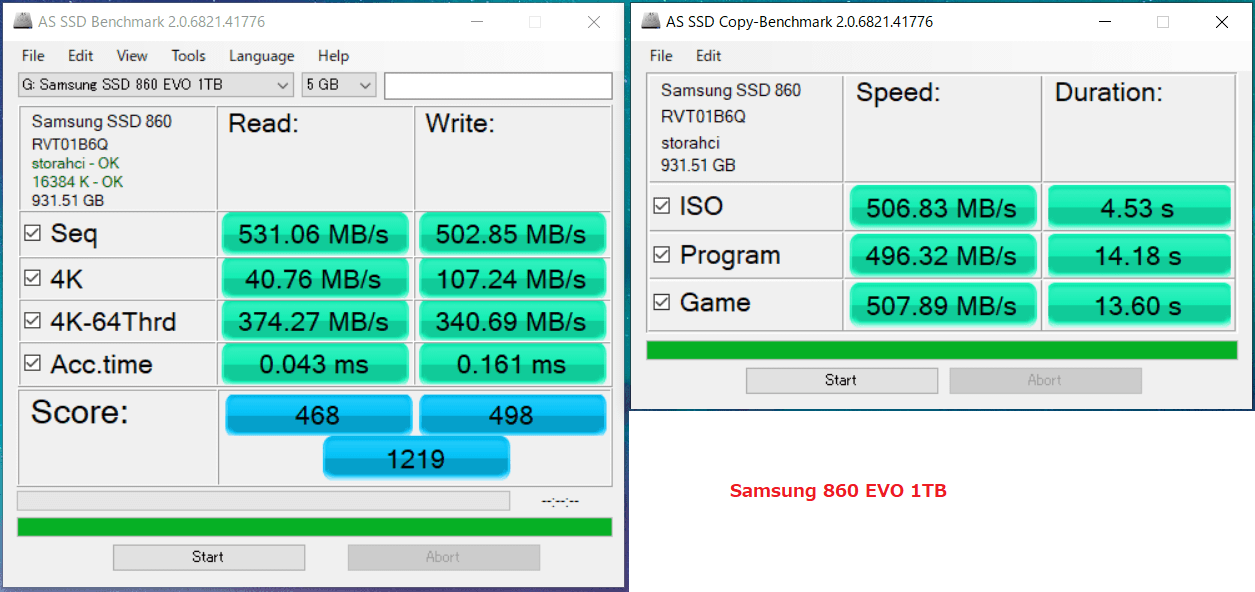

AS SSD Benchmark v2.0.6821.41776(5GB)について、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

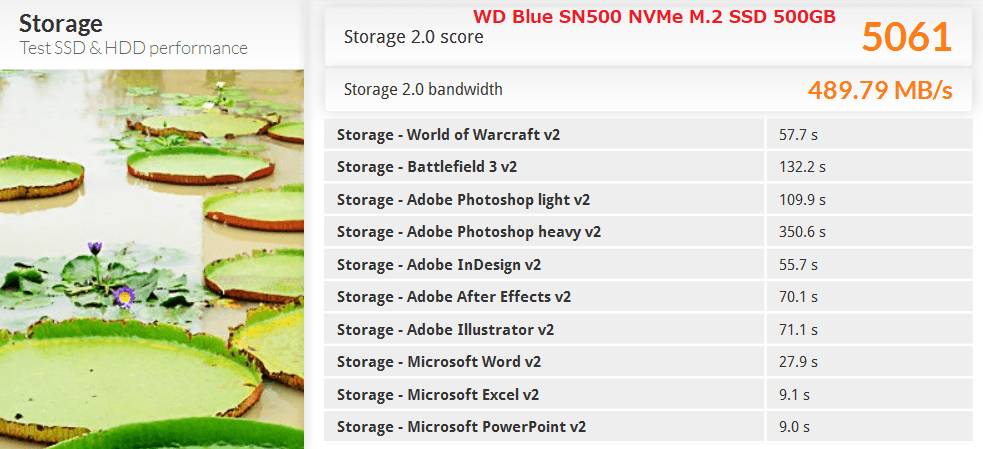

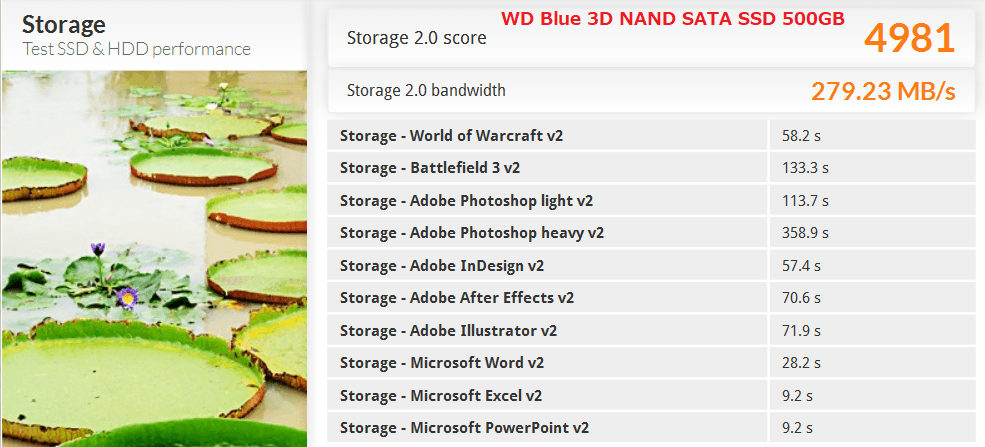

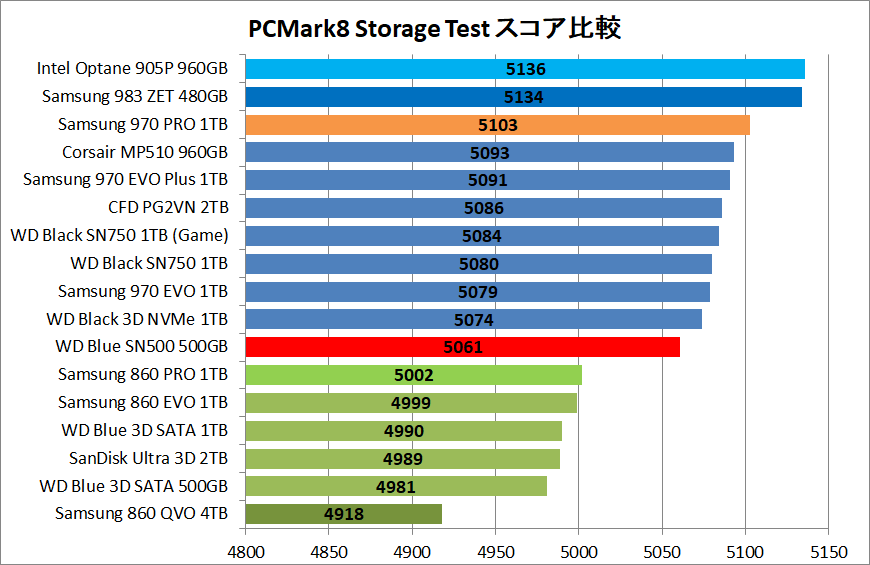

PCMark8 ストレージテストについて、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」やその他の比較対象ストレージのベンチマーク結果は次のようになっています。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの連続書き込みについて

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」に連続書き込みを行った場合の動作についてチェックします。

TLC型NANDやQLC型NANDと呼ばれる3bit以上のマルチレベルセルで動作するNANDが採用されているSSDでは、書き込み速度の底上げのためNANDメモリの一部を高速なSLCキャッシュ化する機能が実装されています。SLCキャッシュ機能を有するSSDにおいて、SLCキャッシュ容量を超過する連続した大容量の書き込みが発生した場合、書き込み速度が階段的にガクッと下がる仕様になっています。

例えば600MB/sが理論的な上限速度となるSATA SSDの場合は、動画ファイルなど数十GB以上の単一ファイルの連続書き込みが発生すると、SLCキャッシュ超過後はCrystalDiskMarkなどベンチマークソフトで表示される500MB/s程度の連続書き込み速度を維持できず100~200MB/sまで書き込み速度が低下する可能性があります。

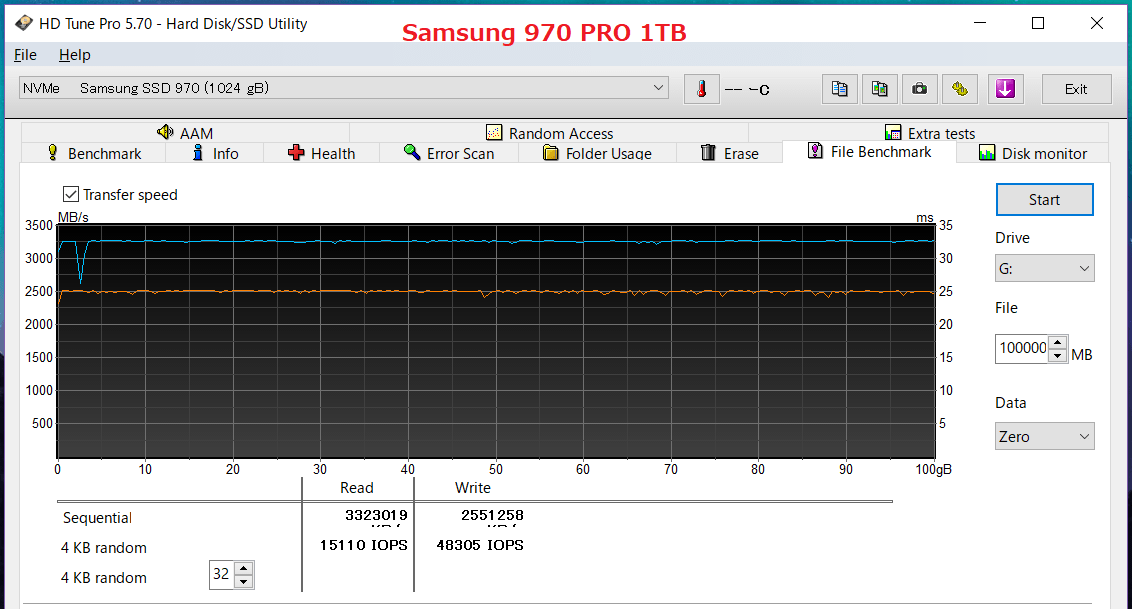

2.5インチSATA SSDの「Samsung 850 PRO 2TB(レビュー)」やNVMe M.2 SSDの「Samsung 970 PRO 1TB(レビュー)」はMLC型なので、HD Tune Proを使用して100GB以上の大容量な連続書き込みを行っても書き込み速度が下がることはなく、いずれも理想的な書き込み速度を維持することが可能です。

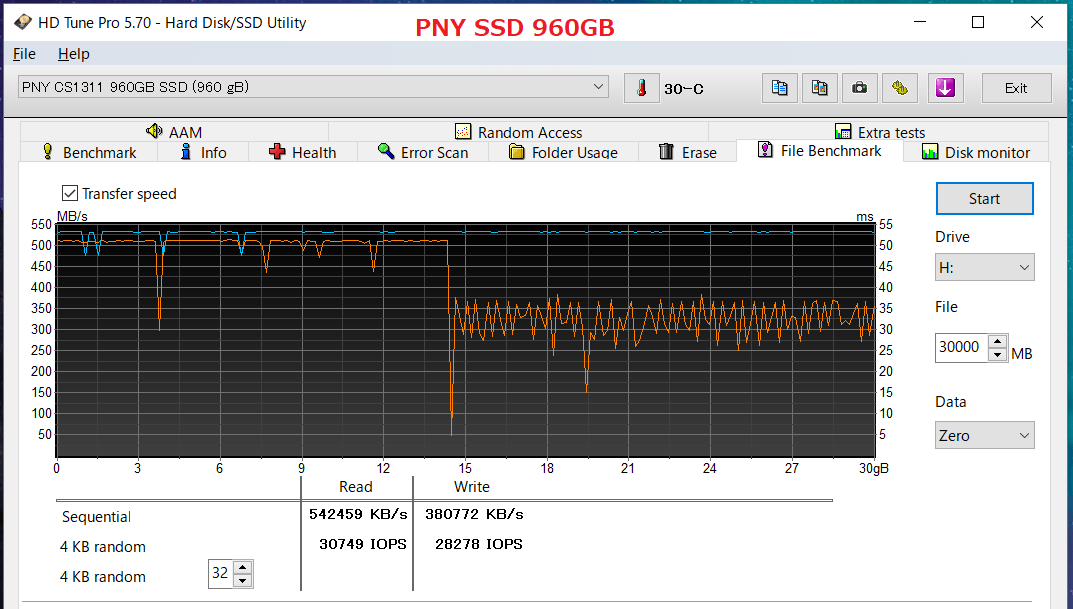

SATA SSDの「PNY CS1311 960GB」はSLCキャッシュによる書き込み速度の底上げを行っている典型的なTLC型SSDとなっており、書き込み開始直後は500MB/sの書き込み速度をマークしているものの、全容量960GBに対して1.5%程度の13~15GBを書き込んだ後は300~350MB/sまで書き込み速度が低下します。

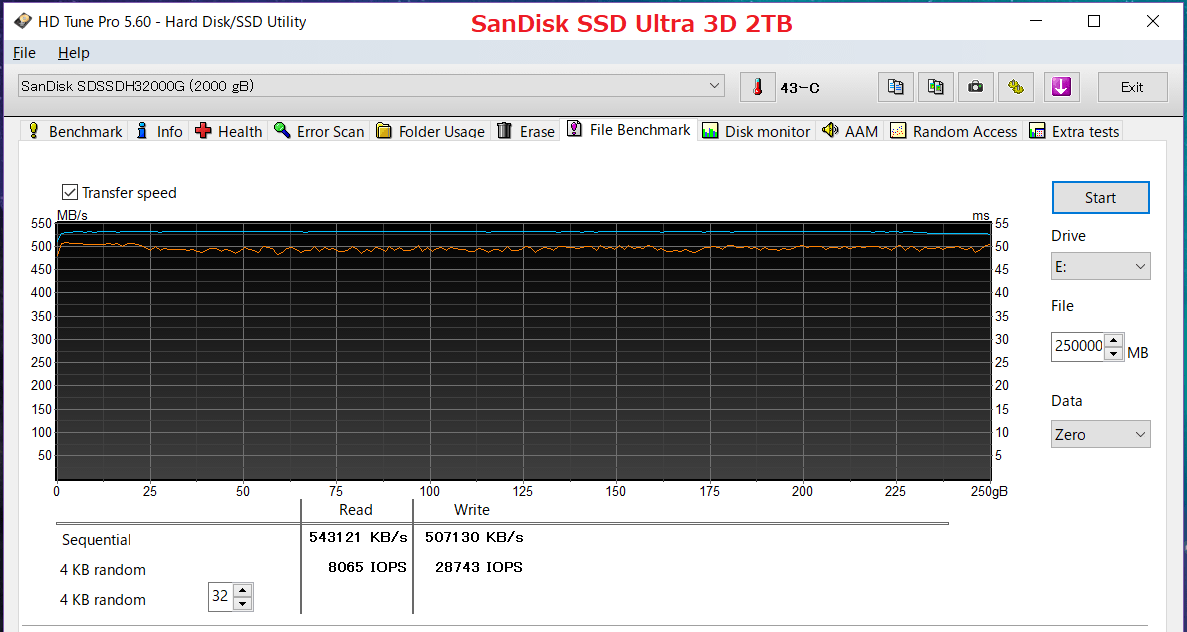

しかしながら2018年から2019年初頭にかけて主流な64層3D NANDや、2019年以降に採用製品の増えつつある90層オーバーの最新3D NANDでは、SLCキャッシュを介さない書き込み速度が改善されています。

64層3D NANDを採用しているTLC型SATA SSDの「Samsung SSD 860 EVO(レビュー)」「WD Blue 3D NAND SATA SSD(レビュー)」「SanDisk SSD Ultra 3D(レビュー)」「Crucial MX500(レビュー)」などで、かつ容量が1TB以上の大容量モデルでは書き込み速度の低下は解消されています。(SATA3.0規格の速度上限が先にくるので)

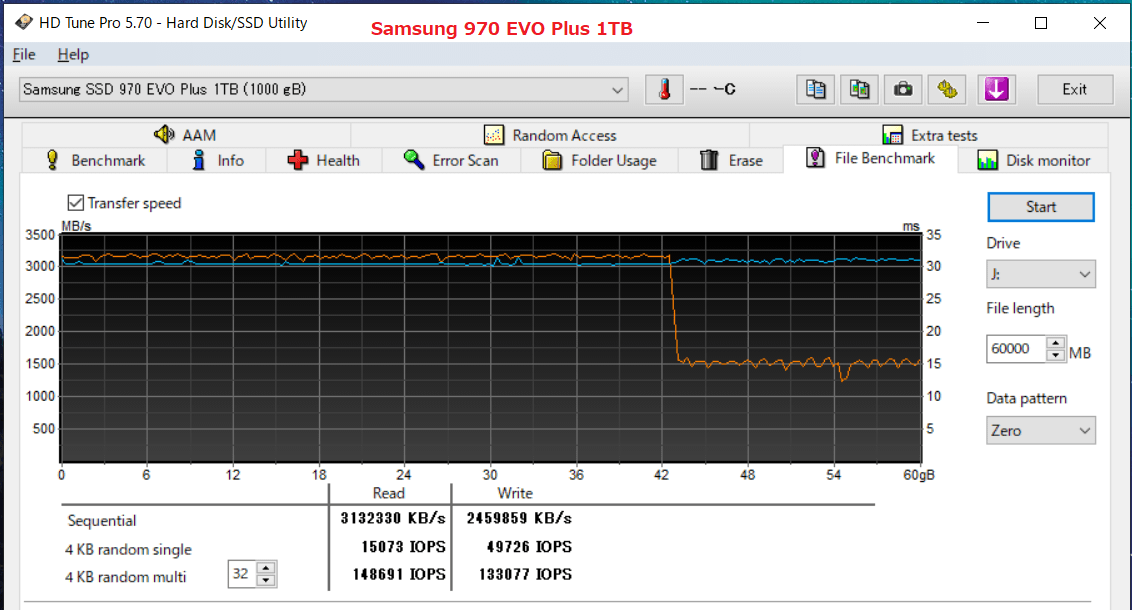

またTLC型SSDの書き込み速度の低下はNVMe SSDでも発生することがあります。「Samsung970 EVO Plus 1TB(レビュー)」もTLC型NANDの一部を高速なSLCキャッシュとして用いて書き込み時にそこを優先的に使用する高速化技術「Intelligent TurboWrite」が使用されているので、SLCキャッシュ容量を超過する連続した大容量な書き込みが発生すると書き込み速度が低下します。

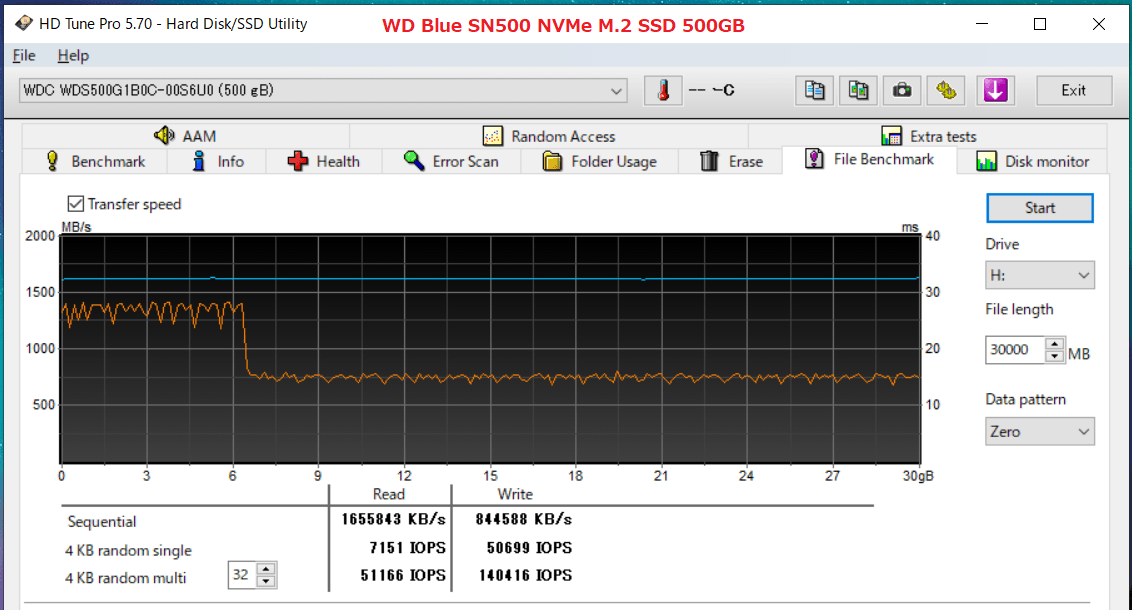

TLC型64層3D NANDをメモリチップに採用する「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はどのような挙動を見せるのか確認してみたところ、製品仕様でも紹介されているように書き込み開始直後は1400MB/s程度の書き込みスピードを維持していますが、書き込み総量が6GB程度に達するとSLCキャッシュを超過するため書き込み速度は750MB/s前後まで低下しました。

キャッシュを超過すると書き込み速度が低下するとはいえ、速度低下後ですら750MB/s、SATA3.0 SSDの理想的な連続書き込み速度である500MB/sの1.5倍程度の書き込み速度を実現しており、エントリーからメインストリーム向けのSSDとしては十分な性能だと思います。

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの温度とサーマルスロットリングについて

NVMe M.2 SSDでは重要になる項目として「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」の温度とサーマルスロットリングについてチェックしていきます。

アクセススピードが数GB/sに及ぶ非常に高速なNVMe接続に対応したM.2 SSDでは、そのコンパクトさゆえに放熱性能には表面積的な限界があり、連続したアクセスが発生するとメモリチップやメモリコントローラーが高温になって速度制限がかかるサーマルスロットリングが発生する可能性があることが知られています。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」について、連続した高速アクセス発生時の温度やサーマルスロットリング発生の有無をソフトウェアモニタリングとサーモグラフィーカメラを使用して検証します。

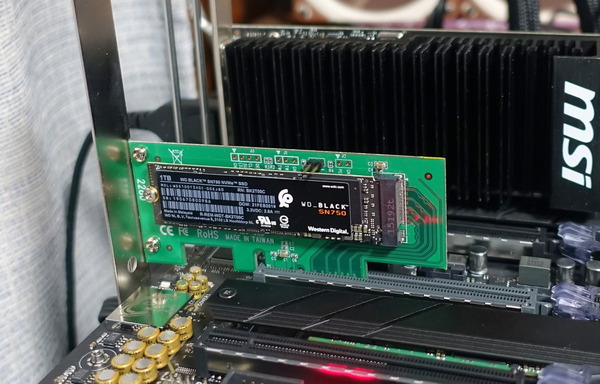

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのSSD温度の測定やサーマルスロットリング発生の有無の確認については、ヒートシンクがないPCIE-M.2アダプタ拡張ボードにSSDを装着して検証を行います、

測定時の検証負荷としては上で行ったベンチマーク測定同様にCrystalDiskMark6.0.0(QD32, 8GiB)を使用して間を置かず複数回ベンチマークをループさせ、その間のSSD温度や読み出し・書き込み速度のモニタリング値はHWinfoを使用してログを取得します。

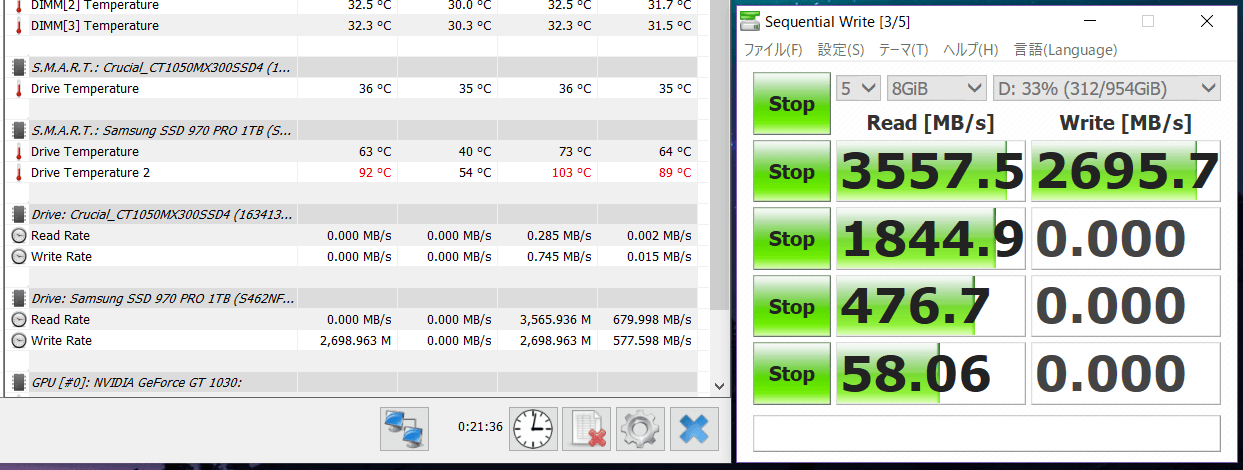

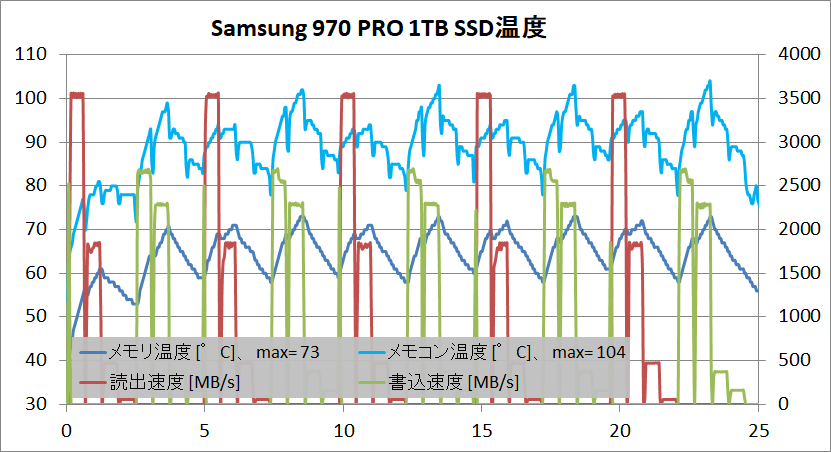

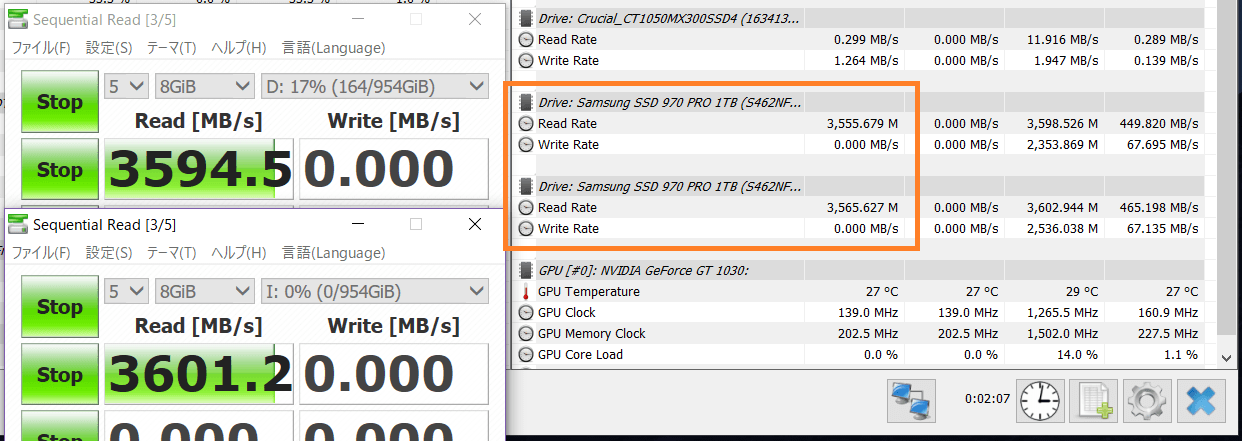

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの検証結果を確認する前に比較参考のサンプルとして、2019年現在最速のNVMe M.2 SSDとして君臨している「Samsung SSD 970 PRO 1TB」において、上記の負荷テストを実行した結果を確認しておきます。

Samsung SSD 970 PRO 1TBのSSD温度とアクセススピードの推移は下のようになっています。Samsung SSD 970 PRO 1TBではメモリコントローラーとメモリチップの2種類の温度についてソフトウェアモニタリングが可能になっているようです。ベンチマークを複数回繰り返してもサーマルスロットリングによる大幅な速度低下は発生していませんが、2周目以降に連続書き込み速度の計測で若干速度低下が確認できます。1周目ですでにメモリコントローラーの温度は100度に達し、メモリチップも70度を超えておりかなり高温です。

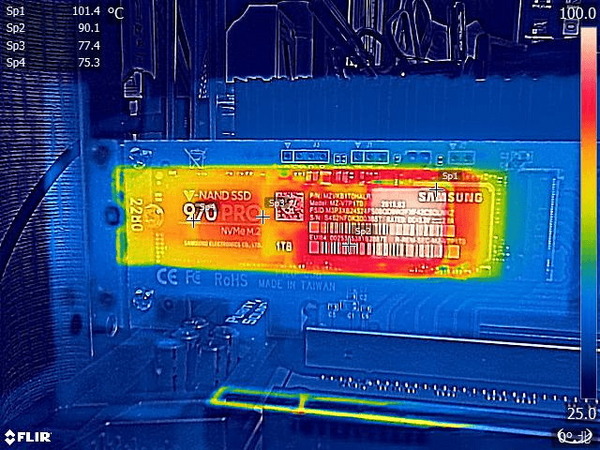

負荷テスト終盤におけるSamsung SSD 970 PRO 1TBのサーモグラフィーは下のようになっています。サーモグラフィーでもソフトウェアモニタリング同様に、「Samsung SSD 970 PRO 1TB」の右端にあるメモリコントローラー温度は100度を上回り、左半分に実装されたメモリチップは70度半ばになっています。

さて本題のWD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBの温度やサーマルスロットリングの有無についてチェックしていきます。

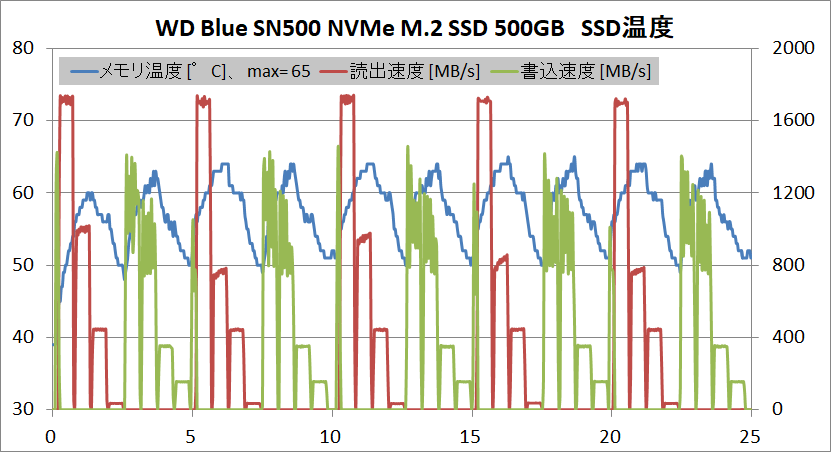

まずソフトウェアモニタリングによるWD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのSSD温度とアクセススピードの推移は下のようになっています。WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBでソフトウェアモニタリングが可能な温度はメモリチップ付近の温度になっているようです。ベンチマークを複数回繰り返してもサーマルスロットリングによる大幅な速度低下は確認できません。なお書き込み速度が変動しているのはSLCキャッシュ超過による影響です。

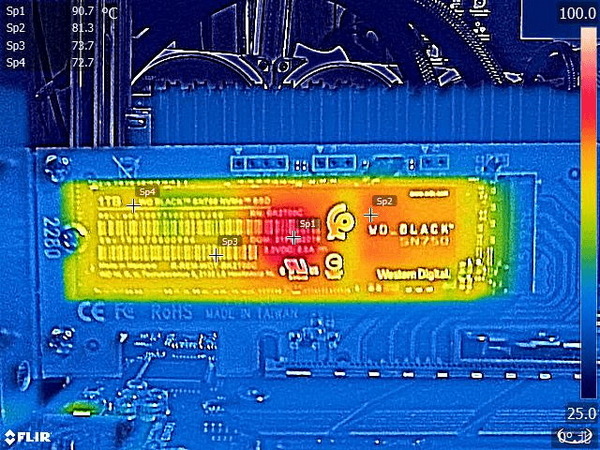

負荷テスト終盤における「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のサーモグラフィーは下のようになっています。「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」の中央にあるメモリコントローラー温度は最大で70度前後、メモリチップやDRAMキャッシュは60度となっています。

上位モデルのWD Black SN750(下のサーモグラフィー)など連続アクセスで3GB/sを超える最新製品と比べてみると、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はPCIE3.0x2接続で低速な代わりに、メモリコントローラーとメモリチップはいずれも比較的に低温です。

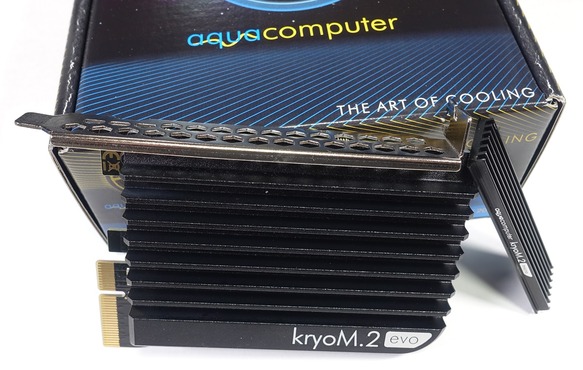

今回の負荷テストにおいて「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はSSD温度が最大でも70度前後かつサーマルスロットリングによる大幅な速度低下も確認できなかったので、そのままの状態で使用しても特に問題ないと思いますが、さらに温度を下げて長期運用における温度原因の故障リスクを最小限にしたいということであれば、M.2 SSDヒートシンクやヒートシンク付きPCIE拡張ボードの利用をおすすめします。

・「AquaComputer kryoM.2 evo/micro」をレビュー

・「SilverStone SST-TP02-M2」をレビュー

SilverStone M.2 SSD専用放熱ヒートシンク/パッドセット SST-TP02-M2

SilverStone M.2 SSD専用放熱ヒートシンク/パッドセット SST-TP02-M2

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのデータコピー・ゲームロード性能比較

続いて「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」で大容量・多数データのコピーやPCゲームのロード時間など実際の使用について性能比較をしてみました。

比較対象として同じくNVMe M.2 SSDの「WD Black SN750 NVMe SSD 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 970 PRO 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB(レビュー)」、「Corsair Force MP510 960GB(レビュー)」、およびSATA SSDの「WD Blue 3D NAND SATA SSD 500GB(レビュー)」、「Samsung SSD 860 EVO 1TB(レビュー)」、「Samsung SSD 860 QVO 4TB(レビュー)」等でも同様の測定を行いました。

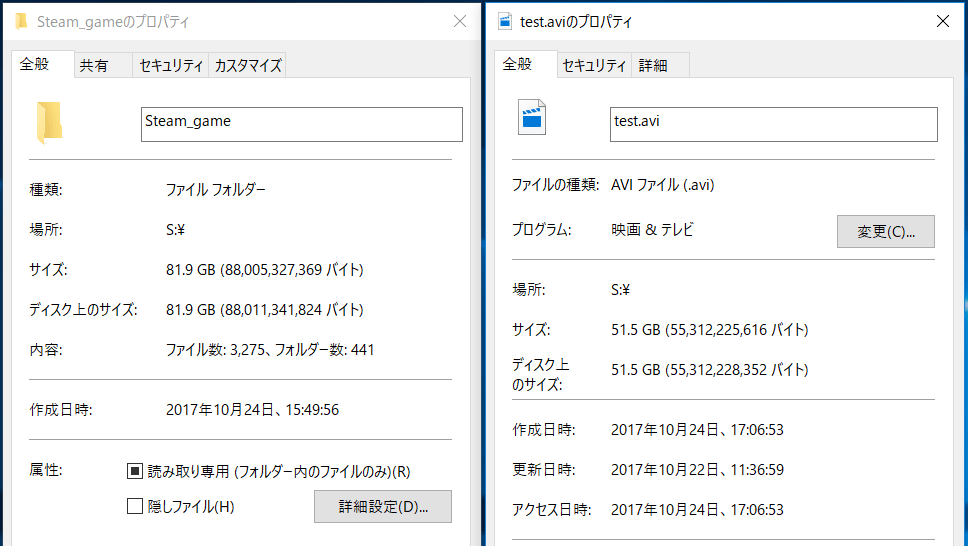

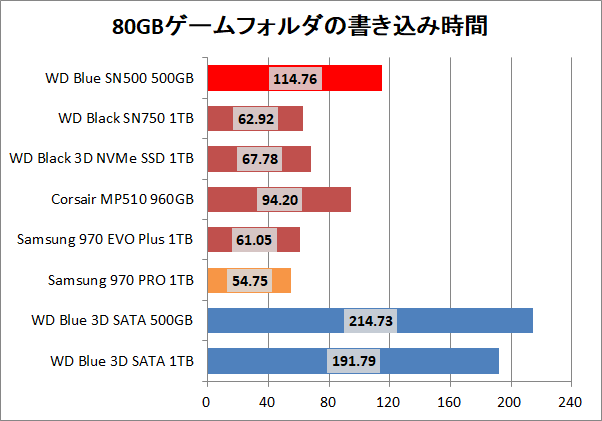

まずはファイルのコピーに関する実性能比較となります。検証に使用するデータとしては総容量が約80GBで多数のファイルが入ったPCゲームフォルダ(The Witcher 3とRise of the tomb Raiderなど)、および容量50GBの単一動画ファイルの2種類を使用しています。

データのコピーにおいては当然ですが、元データのあるストレージの読み出し性能とコピー先の書き込み性能の両方が重要になります。測定においては書き込み先/読み出し元の対象となるストレージが必要になるため、各ストレージのコピー相手にはM.2-PCIE変換アダプタ「Aquacomputer kryoM.2」に設置したSamsung SSD 970 PRO 1TBを使用しています。

コピーテストにおいて検証ストレージがコピー相手の「Samsung SSD 970 PRO 1TB」と同じくNVMe SSDの場合は、ASUS WS Z390 PROの1段目PCI-Eスロットにグラフィックボード、3段目PCI-Eスロットにコピー相手ストレージの「Samsung SSD 970 PRO 1TB」、5段目PCI-Eスロットに検証ストレージを設置しています。

Z390プラットフォームでは通常、複数のNVMe SSDへ同時にアクセスが発生すると、CPU-チップセット間のDMI 3.0の帯域がボトルネックになってトータルのアクセススピードが4GB/s程度に制限されますが、ASUS WS Z390 PROではPLXスイッチチップを介するものの、コピーテストで使用する2つのNVMe SSDはそれぞれCPU直結PCI-Eレーンに接続されているので、この問題は発生しません。

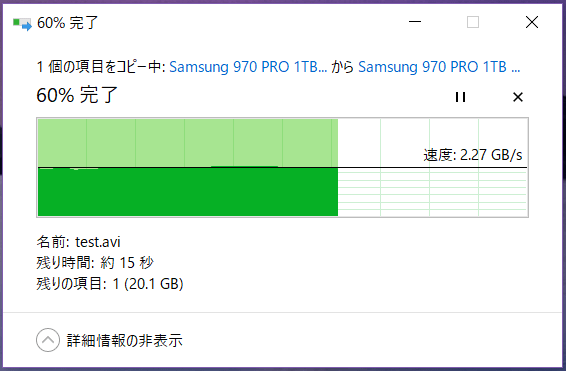

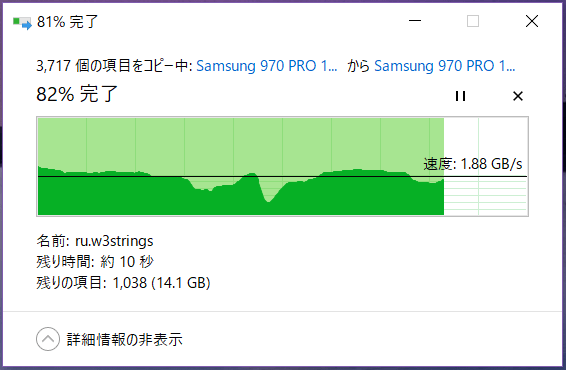

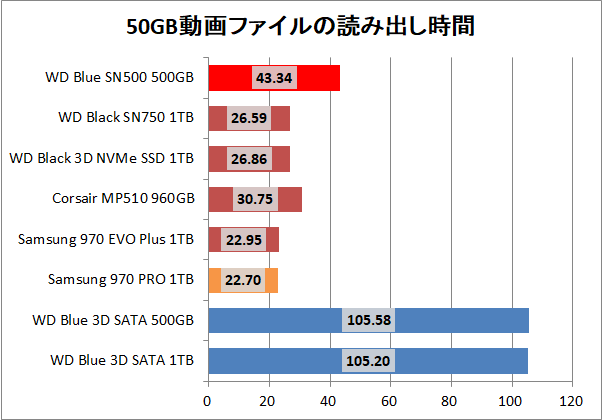

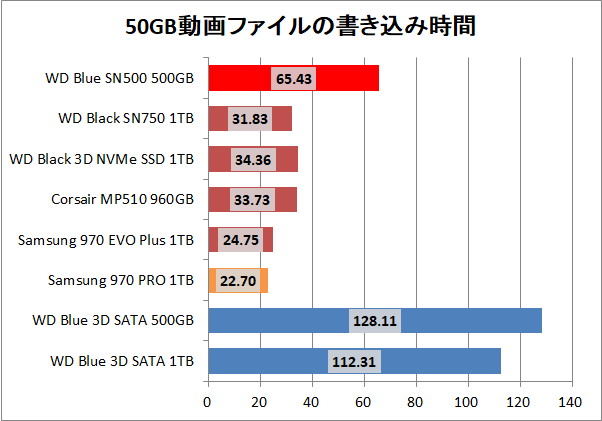

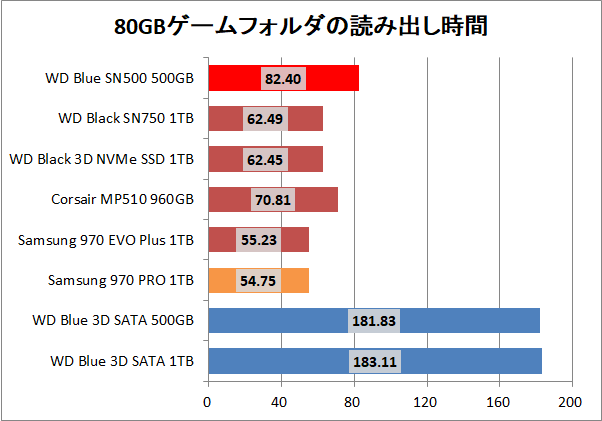

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」など各種検証ストレージとSamsung SSD 970 PRO 1TBとの間で50GBの動画ファイルおよび80GBのゲームフォルダをコピーした時間の比較結果は次のようになりました。

まずは50GBの動画ファイルのコピーについてですが、動画ファイルは単一の大容量ファイルなので実際のコピーではベンチマークのシーケンシャルリード・ライト性能が重要になってきます。

動画ファイルのコピー読み出しについてチェックしてみると、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はPCIE3.0x2接続のNVMe SSDなので、上位モデルのWD Black SN750 NVMe SSD 1TBなどPCIE3.0x4接続の製品には及びませんが、SATA3.0接続のSSDと比較すると2倍以上も高速な読み出し速度を実現しており、読み出し速度は1200MB/s程度となっています。

動画ファイルのコピー書き込みについてチェックしてみると、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のコピー書き込み時間は65秒程となり、やはり上位モデルのWD Black SN750 NVMe SSD 1TBなどPCIE3.0x4接続の製品には及びません。「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のSLCキャッシュ容量は6GBですが、超過後でも書き込み速度は750MB/s程度でSATA SSDよりも高速なので、WD Blue 3D NAND SATA SSDの同容量モデルよりも2倍程度高速です。

続いてゲームフォルダのコピーについてですが、ゲームフォルダは大小様々なファイルを含むので、実際のコピーではベンチマークの連続性能だけでなく、ランダム性能も重要になってきます。

ゲームフォルダのコピー読み出しについてチェックしてみると、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」は動画ファイルの時と同様に、PCIE3.0x2接続のNVMe SSDなので、上位モデルのWD Black SN750 NVMe SSD 1TBなどPCIE3.0x4接続の製品には及びませんが、ランダム性能が若干効いてくるワークロードなのでその差は動画ファイルのコピー読み出しよりも狭まっています。「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はやはりSATA接続SSDよりも2倍以上高速です。

ゲームフォルダのコピー書き込み速度についてチェックしてみると、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はPCIE3.0x2接続のNVMe SSDなので、上位モデルのWD Black SN750 NVMe SSD 1TBと比較すると2倍程度の所要時間ですが、コピーデータのサイズが80GBと非常に大きく、またランダム性能も若干効いてくるワークロードなので、製品によってはPCIE3.0x4接続のSSDに近いパフォーマンスを発揮しています。「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はやはりSATA接続SSDよりも2倍近く高速です。

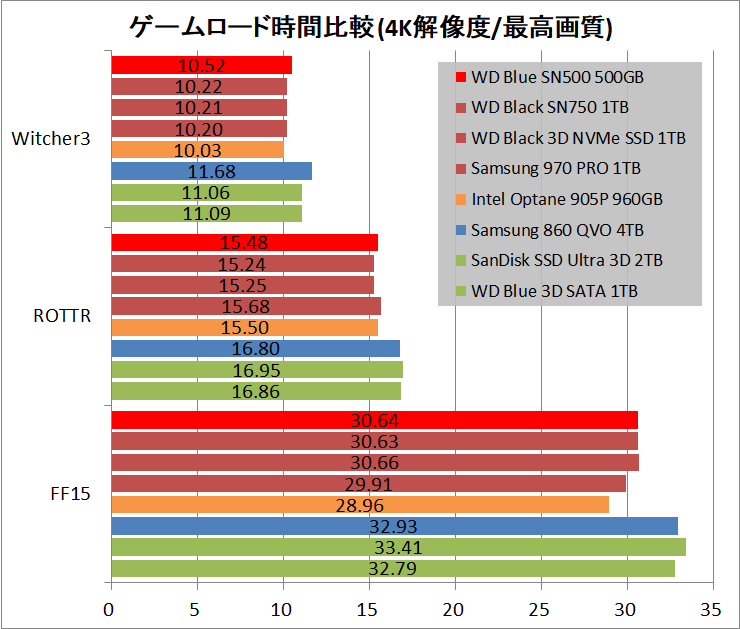

続いて実際にPCゲームのロード時間も比較してみました。

PCゲームのロード時間比較に関してはゲームインストールデータへのアクセスが最も大きくなる4K解像度/最高グラフィック設定を対象とするため、統一検証機材として、2019年最新にして最速のGPUである「NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti」を搭載したグラフィックボード「ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Core」を使用しています。

ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Coreは、RTX 2080 TiのAIBパートナーの中でも屈指のOCチューニング力を誇るZOTACによって良質なGPUコアが選別され、リファレンスよりも200MHz以上も高いブーストクロック、さらにGDDR6メモリのメモリクロックまで引き上げるという、RTX 2080 Tiグラフィックボードで最速を狙えるファクトリーOCが施されています。加えて、ZOTACを高品質メーカーとして一躍ブランド力を押し上げたAMP Extremeシリーズの代名詞とも言える3スロットを占有する超弩級な大型GPUクーラーが採用され、静音性も非常に優れたモデルです。

・「ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme」をレビュー

The Witcher 3ではグラフィック設定を4K解像度/最高グラフィック設定として、ノヴィグラドの広場からトゥサンのコルヴォ・ビアンコブドウ園までのファストトラベル時のロード時間を比較しています。

Rise of the Tomb Raiderでは4K解像度においてグラフィック設定をDirectX12で個別に最高グラフィック設定として、製鋼所の空き地までのファストトラベル時のロード時間を比較しています。

Final Fantasy XV PC版では4K以上の超高解像度向けに無料配布されている「FFXV WINDOWS EDITION 4K Resolution Pack」を使用して4K解像度/最高グラフィック設定で、『スタートメニューのロード画面からレスタルムまで』についてロード時間を比較しています。

以上の条件で「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」など各ストレージについてゲームのロード時間比較を行った結果は次のようになりました。

ロード時間を測定して比較してみたところThe Witcher 3とRise of the Tomb Raiderではコンマ秒で差がある可能性はあるものの「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」を含めて各SSDでは大きな差は確認できませんでした。

一方、Final Fantasy XV PC版ではNVMe(PCIE3.0x4) SSDの「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」とSATA3.0 SSDとの間に若干ではありますが、ロード時間に差が確認できました。今後PCゲームが高解像度・高画質化してテクスチャなどのゲームデータが大きくなっていけば、NVMe SSDがSATA SSDよりもゲームのロード時間で明確に優位に立つかもしれません

WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GBのレビューまとめ

最後に「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB(型番:WDS500G1B0C)」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- NVMe(PCIE3.0x2)規格として理想的な読み出し1700MB/sと書き込み1450MB/s(最大)

- 500GBは大容量書き込みで速度低下しても書き込み速度750MB/sで高速

- TLC型なので高速NVMe M.2 SSDとしては安価な価格帯

- WD独自メモコンとPCIE3.0x2接続によって比較的に低温な動作が可能

- メーカー正規保証期間が3年間

悪いところor注意点

- TLC型なので大容量の連続書き込みではSLCキャッシュ超過後に速度低下が発生する

500GBモデルはSLCキャッシュ容量6GB前後で、低下後の書き込み速度は750MB/s

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」を検証してみたところ、同製品はPCIE3.0x2接続のNVMe SSDなので、一般的なPCIE3.0x4接続の最新NVMe SSDと比較して接続帯域がボトルネックになる連続アクセススピードこそ2分の1程度に留まりますが、それでもSATA接続よりは2倍以上の帯域なので、データコピーにおいてはSATA SSDを2倍程度上回ります。またランダム性能ではそん色ないパフォーマンスを発揮しており、PCMark 8 Storage Testやゲームロード時間検証など実アプリケーション性能ではPCIE3.0x4接続の最新NVMe SSDとほぼ同等の性能です。

NVMe M.2 SSDはSATA SSDよりも高速な反面、サイズの小ささも相まって非常に高温になるという弱点がありますが、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」はPCIE3.0x2帯域で連続アクセスが発生しても温度が上がりにくく、またWestern Digitalが独自開発した「Data Path engines」を搭載するメモリコントローラーによって、PCIE3.0x4接続の同社・他社製品と比較して低温・低発熱になっているところも大きな魅力です。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD」シリーズには東芝&Western Digital連合製のTLC型64層3D NANDメモリチップ「BiCS3」が採用されているので、多くのTLC型SSDと同様の特徴が大容量書き込み時にでており、今回検証した500GBモデルでは6GB程度のSLCキャッシュを超える書き込みアクセスでは理想値1450MB/sから750MB/sまで書き込み速度が低下します。とはいえ速度低下時ですらSATA3.0規格の理想的な書き込み速度である500MB/sの1.5倍近い速度をマークしており、不便を感じるほどの速度低下ではないと思います。

価格面では2019年4月現在、容量500GBの有名ブランド製品をチェックすると、WD Blue 3D NAND SATA SSDやSamsung 860 EVOやCrucial MX500など2.5インチSATA SSDが7000~8000円程度、WD Black SN750 NVMe SSDやSamsung 970 EVO PlusなどPCIE3.0x4接続のTLC型NVMe M.2 SSDは15000円程度となっており、その中間でSATA SSD寄りに位置する10000円程度という価格で「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」は販売されています。

「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」は、ケーブル不要な取り回しの良さ、PCIE3.0x2接続による低温動作、NVMe SSDらしいランダム性能(実アプリケーション速度)、SATA SSDの2倍近いデータコピー性能、SATA SSDに近い安価な販売価格など、NVMe SSDとSATA SSDの中間に位置して、それらの特長の良いとこ取りをした製品で非常に扱いやすいので、自作PC初心者には特にオススメできる製品だと思います。

以上、「WD Blue SN500 NVMe M.2 SSD 500GB」のレビューでした。

関連記事

・おすすめSSDまとめ。QLC/TLC/MLCやNVMe/SATA3.0など最新SSD事情を解説

・SSDレビュー記事の一覧へ <SATA SSD><NVMe SSD><M.2 SSD>

・「WD Black SN750 NVMe SSD 1TB」をレビュー

・「Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB」をレビュー

・「Intel Optane SSD 905P M.2 380GB」をレビュー

・「Samsung SSD 970 PRO 1TB」をレビュー

コメント