Core i9 12900Kなど第12世代Alder Lake-S CPUに対応するZ690チップセット搭載マザーボードとしてASUSからリリースされた、90A対応Dr. MOSで構成される21フェーズの超堅牢VRM電源や2基のThunderbolt4対応USB Type-Cポートを搭載するROG MAXIMUSシリーズのエントリーモデル「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」をレビューします。

製品公式ページ:https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z690-hero-model/

マニュアル:

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO レビュー目次

1.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの外観・付属品

2.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの基板上コンポーネント詳細

3.ROG HYPER M.2 CARDについて

3.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの検証機材

4.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOSについて

5.イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

6.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのOC設定について

・By Core Usage倍率によるOCと低電圧化や電力制限について

・CPUコアクロックのマニュアルOCについて

・メモリのオーバークロックについて

7.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの動作検証・OC耐性

8.ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのレビューまとめ

【注意事項】

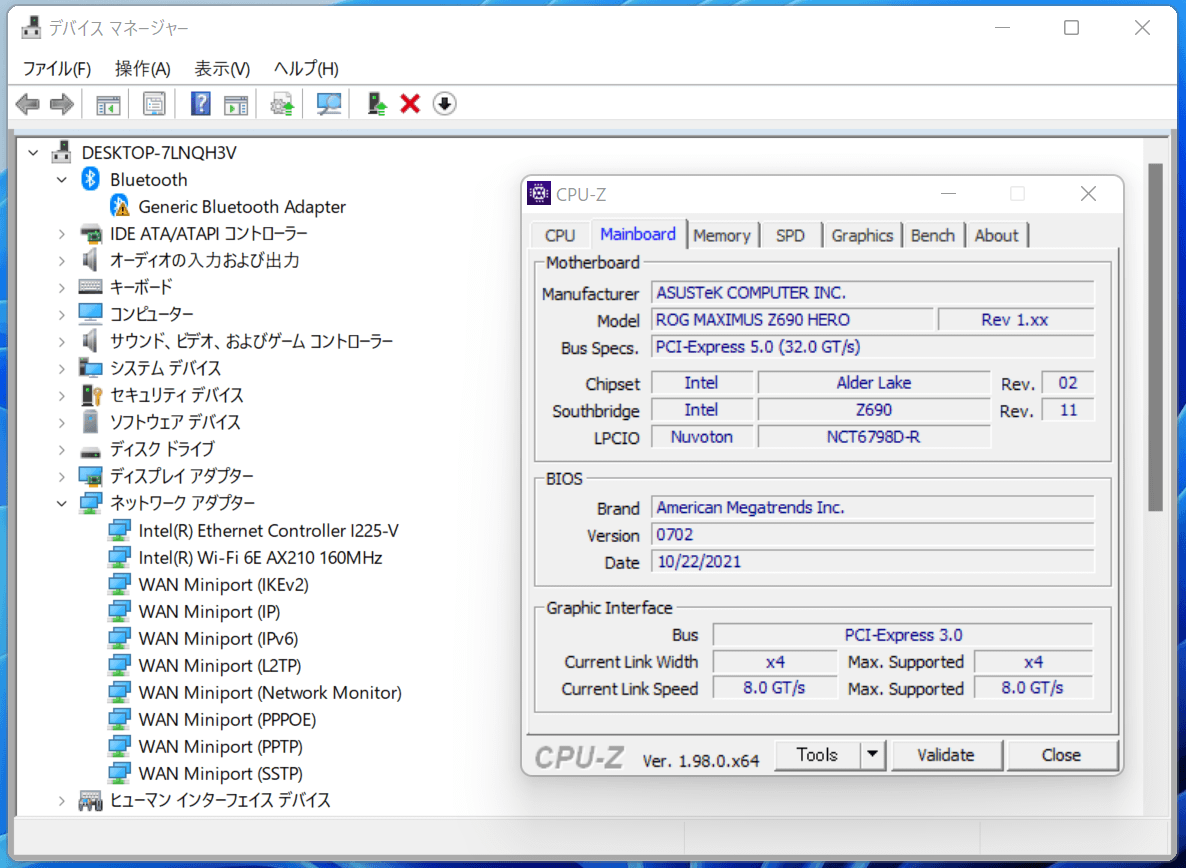

同検証は2021年11月上旬に行っておりASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOSは0702を使用しています。最新BIOSでは修正されている不具合や追加されている機能もあると思うので、最新BIOSのリリースについては公式ページを各自でチェックしてください。

サポート:https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z690-hero-model/helpdesk_download

【2021年11月6日:初稿】

レビュー記事初稿を公開、BIOS:0702で検証

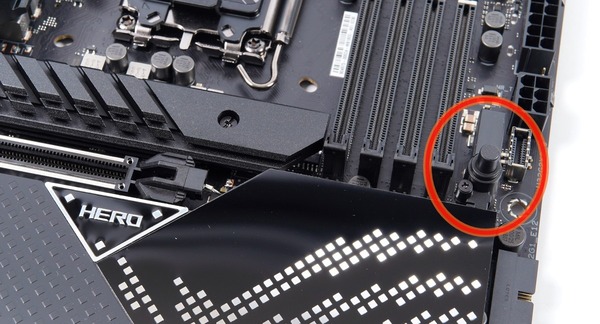

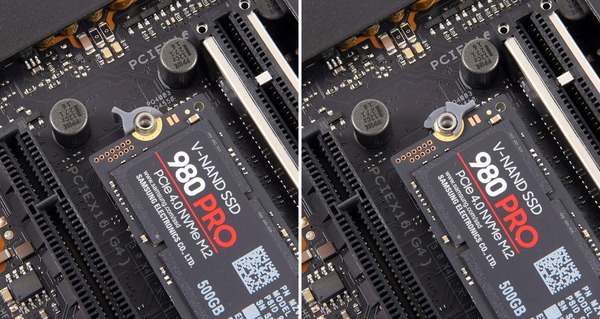

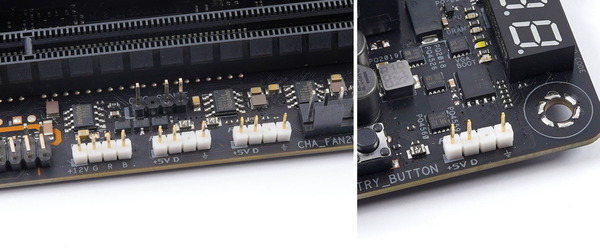

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのメモリ回り電源回路が発火する可能性があるという報告について。

原因はキャパシタが逆向きに実装されているのが原因だそうな。

添付写真は正常な状態。該当するSNも一部サイトで公表されてるけど、手持ちの実機を確認するのが一番かと。 pic.twitter.com/z9jZcgQvVB

— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) December 30, 2021

【機材協力:ASUS Japan】

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの外観・付属品

まず最初にASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの外観と付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

外パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が収められています。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもROGロゴバッジシールやステッカーセットなどファングッズが付属します。

注目ポイントとして「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のドライバはCDではなく専用のUSBメモリに収録されていました。光学ドライブを搭載しない環境も増えているので嬉しい配慮です。その他のマザーボード製品でもドライバはUSBメモリに移行して欲しいところ。

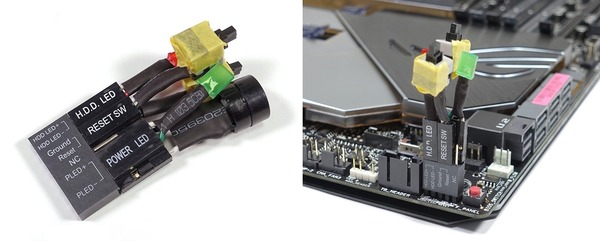

組み立て関連の付属品として、SATAケーブル4本、M.2 Q-LATCH(ノブ式×2、ネジ式×1)、M.2 SSD用スペーサーラバーパッド、Q-Connector、RGB対応4PIN LED機器接続ケーブル、アドレッサブルRGB対応VG-D型3PIN LED機器接続ケーブル、WiFiアンテナが付属します。

「Q-Connector」はパワースイッチやストレージLEDなど細かいPINをまとめてマザーボードに接続可能な便利なコネクタです。「Q-Connector」は組み立て時にあると便利ですがASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はASUS AURA Syncによるライティング制御に対応したLEDヘッダーの延長ケーブルとしてRGB対応汎用4PIN LEDヘッダー用とアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダー用の2種類が付属します。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROにはアドレッサブルRGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダーがマザーボード上に実装されていますが、それをロック付き3PINコネクタに変換する延長ケーブルが付属します。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にはROG GRAPHICS CARD HOLDERという独自グラフィックボードサポートホルダーが付属しています。

足の部分にマグネットが内蔵されているのでスチール板金製のPSUシュラウドに簡単固定して、グラフィックボードの垂れ下がりによる基板の反りを防止、PCIEスロットへの負荷も軽減できます。さらにROG GRAPHICS CARD HOLDERはPCIEスロットの固定クリップを外す器具としても使用できます。

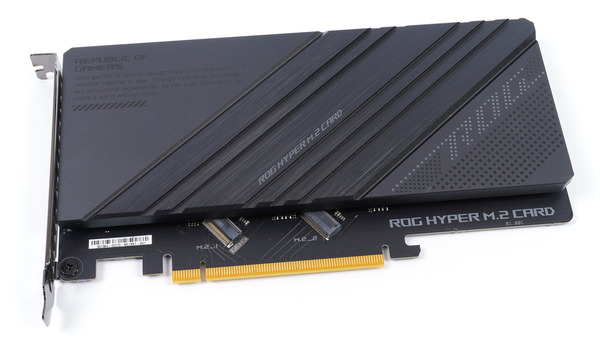

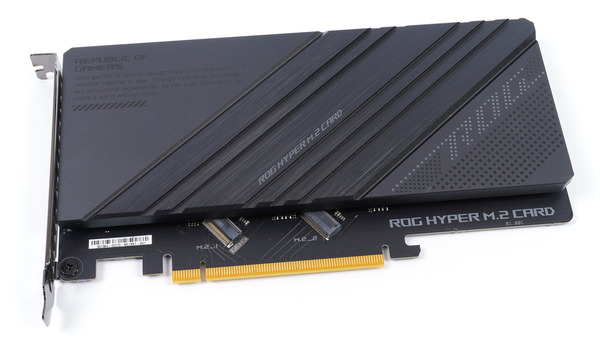

詳細については後ほど詳しく解説しますが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」には、PCIE4.0x4接続NVMe M.2 SSDの2枚刺しが可能、PCIE5.0x4接続のNVMe M.2 SSDにも対応する、巨大なアルミニウム製ヒートシンクを搭載したM.2スロット増設PCIE拡張ボード「ROG HYPER M.2 CARD」が標準で付属します。

マザーボード全体像は次のようになっています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はATXフォームファクタのマザーボードです。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にはチップセットカバーとも一体化したM.2 SSDヒートシンクがマザーボード下側の表面を覆っています。

Z690世代のROG MAXIMUSは、”ひし形ドット”がアクセントとして採用され、パターン模様がアルミニウム製カバーに施されていたり、ROGアイコンロゴもひし形ドットで描かれていたりとサイバーパンク的な近未来感が漂うデザインです。

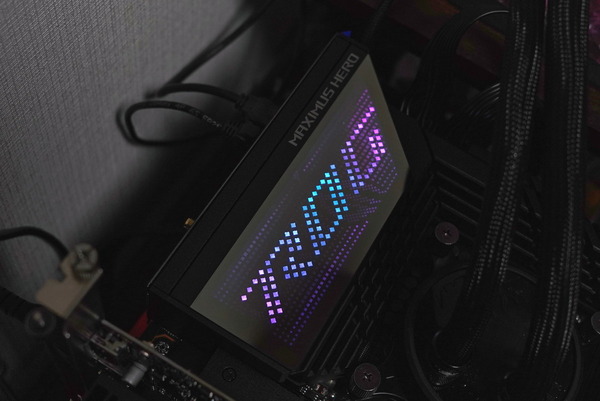

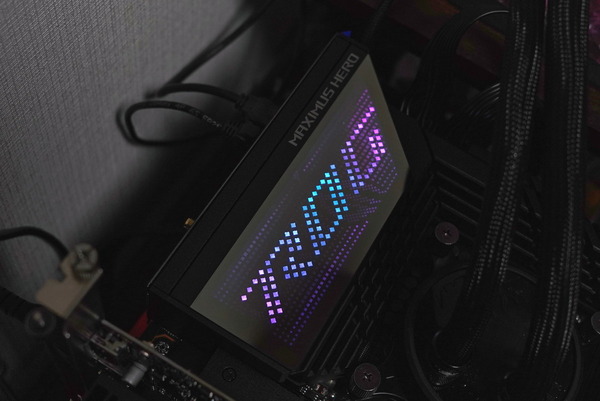

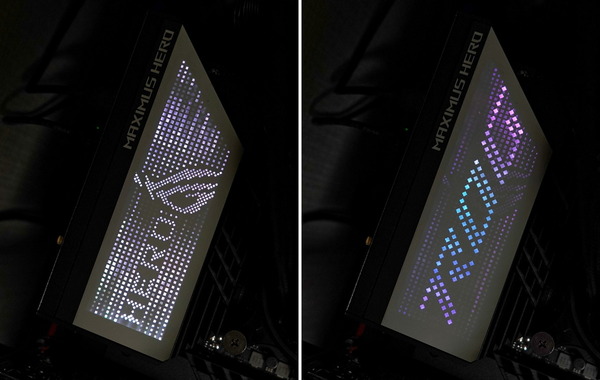

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のリアI/Oカバー上には”Polimo Lighting”と呼ばれる、PMMA(アクリル)製ネームプレートの微細構造を利用し、2つの異なるパターンを表示できる新たなイルミネーションが搭載されています。この部分の絵柄や文字もひし形ドットで描かれています。

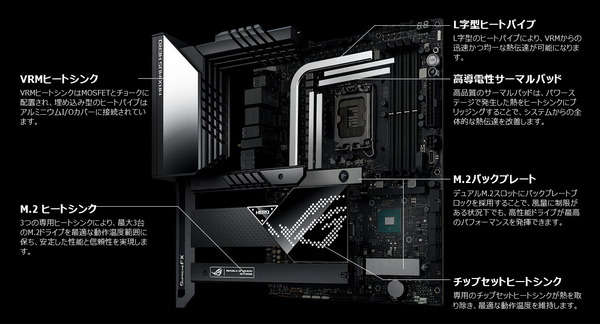

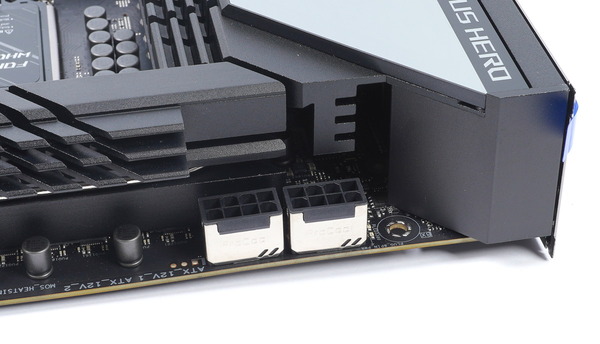

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にはVRM電源クーラーとしてCPUソケットの上側と左側に大型のアルミニウム製ヒートシンクがあり、隠れていますが、2つはヒートパイプで連結されています。チョークコイルに覆い被さってCPUソケットに迫る勢いの非常に巨大なヒートシンクです。

左側ヒートシンクは、リアI/Oカバー天面を支える側面こそネジ止めの2ピース構造ですが、VRM電源ヒートシンクからリアI/Oカバーの天面まではモノブロック構造で超巨大なVRM電源クーラーとなっています。

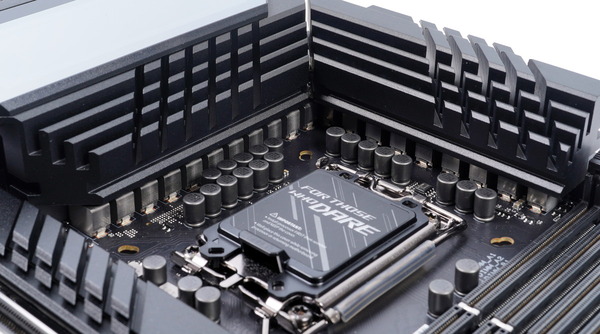

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はメインストリーム向けマザーボードながら、20+1フェーズの超堅牢なVRM電源回路が実装されています。

VRM電源回路を構成する素子も、21フェーズ全てに定格90Aを処理可能なIntersil ISL99390(所謂、90A対応Dr. MOS)、定格45Aを処理可能な高透磁率合金コアチョーク MicroFine alloy chokes、入出力フィルタリングに高い動作温度で数千時間持続する10K日本製ブラックメタルコンデンサなど厳選された高品質素子です。

最大で16コア24スレッドとなるIntel第12世代Core-S CPUの大幅なマニュアルOCでも安定した大電力供給が行えるように「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にはEPS電源端子として8PIN×2が設置されています。700W以下のメインストリーム電源ユニットではEPS端子が1つしかないものもあるので組み合わせて使用する電源ユニットには注意が必要です。

また「ProCool II」と呼ばれる設計のEPS電源コネクタは、低インピーダンスなソリッドピンによってホットスポットの発生を抑制し、金属アーマーはコネクタの補強とともに熱拡散も補助します。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」には一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

以下USB規格に関する説明がありますが『USB3.2 Gen2 = USB3.1 Gen2』、『USB3.2 Gen1 = USB3.1 Gen1 = USB3.0』と考えて基本的に問題ありません。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のリアI/Oに実装された2基のUSB Type-Cポートは次世代規格Thunderbolt4に対応しています。DisplayPort Alternate Modeによるビデオ出力に対応し(映像ソースはiGPU)、USB Power Delivery規格によって15W(5V/3A)の電力供給も可能です。

リアI/Oには最新のUSB3.2 Gen2規格に対応した7基のUSB Type-A端子が設置されています。Thunderbolt4のマークがない下写真で右側のType-Cポートについては20Gbpsの高速通信が可能なUSB3.2Gen2x2にも対応しています。その他に2基のUSB2.0端子も実装されています。

マウス・キーボードなどの周辺機器を多数繋いでいてもVR HMDに余裕で対応可能です。USB3.Xは無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、USB2.0が少し離れた場所に設置されているのは地味に嬉しいポイントです。

有線LANには一般的なギガビットイーサの2.5倍の帯域幅を実現するIntel製LANコントローラー I225-V(Foxville)による2.5Gb LANが搭載されています。

さらに従来の2.4GHz帯と5GHz帯に加えて、グローバルに免許不要で使用可能な6GHz帯もサポートするWiFi 6E&Bluetooth5.2に対応した無線LAN(Intel AX210)も搭載しています。(注:2021年11月現在、日本国内では法令に基づく規制のため6GHz帯は使用不可。将来的に使用できるようになる予定)

接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax、2.4/5GHz/6GHzトライバンド、最大通信速度2400Mbps、Bluetooth 5.2に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

Intel I225-V(Foxville)、Intel AX210など「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」に搭載されているネットワーク機器はWindows11の標準ドライバで動作します。

条件次第では問題になることもあるので詳しくはこちらの記事を参照してください。

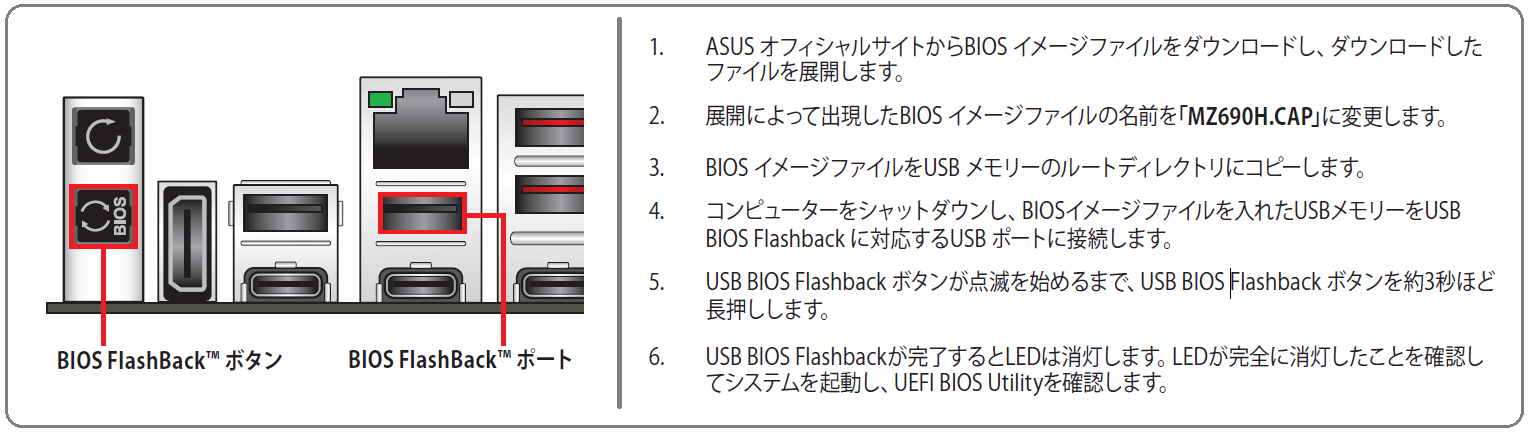

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」は「USB BIOS FlashBack」に対応しています。所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続して、オンボードボタンを押すと「USB BIOS FlashBack」機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの基板上コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」を始めとしてASUS製Z690マザーボードの多くは、Intel LGA1700標準のCPUクーラーマウントホールに加えて、従来のLGA1200/115X互換のマウントホールも併設されており、LGA1700対応マウント部品がないCPUクーラーも使用できます。

ROG MAXIMUSのようなハイエンドから、TUF Gaming/PRIMEのようなエントリークラスまで、LGA1200互換で設計されているので、CPUクーラー選びで迷ったらASUS製マザーボードにすると楽です。

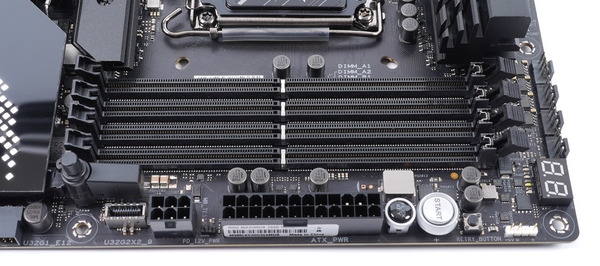

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はシステムメモリの最新規格DDR5に対応しています。従来規格のDDR4と下方互換はなく使用できないので注意してください。

システムメモリ用のDDR5メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。固定時のツメはマザーボード上側の片側ラッチとなっています。グラフィックカードを設置するPCIEスロットとは十分な距離があるのでメモリの着脱時に干渉の心配はありません。

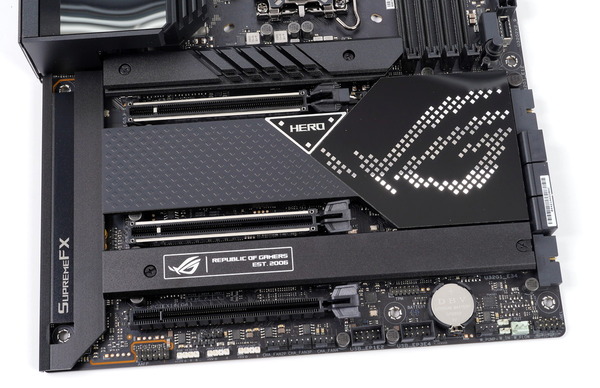

グラフィックボードなどを設置するPCIEスロットは上から[N/A、x16、N/A、N/A、x16、N/A、x16]サイズのスロットが設置されています。上段のプライマリグラフィックボードを2段目のスロットに配置することで、大型ハイエンド空冷CPUクーラーとグラフィックボードの干渉を回避しています。

2段目と5段目のx16サイズPCIEスロットはCPU直結PCIE5.0x16レーンを共有しており、[x16, N/A]、[x8, x8]で使用できます。

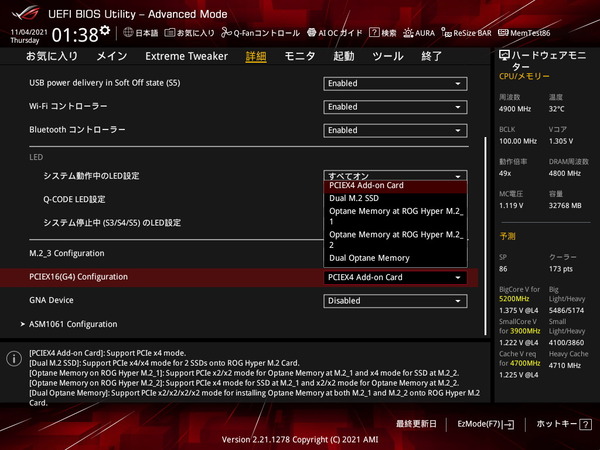

最下段のx16サイズスロットはチップセット経由のPCIE4.0x4接続で排他利用はありません。PCIE4.0x8には対応していませんが、付属のM.2スロット増設PCIE拡張ボード「ROG HYPER M.2 CARD」を組み合わせた時のオプションとしてPCIE4.0x4/x4の帯域分割には対応しています。

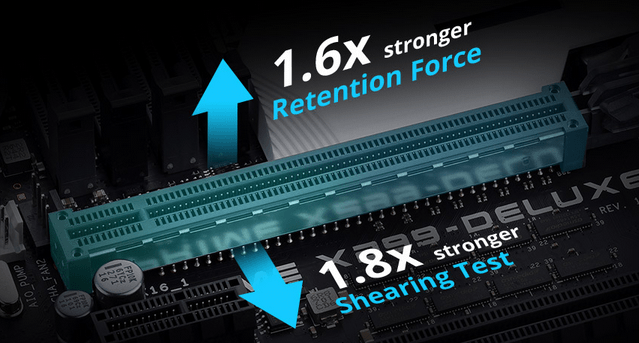

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROにも最近のトレンドとして2段目と5段目のx16サイズスロットには1kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロットが採用されています。

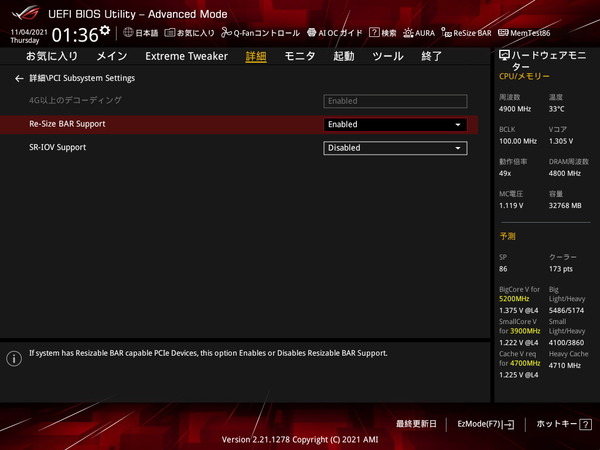

AMD Radeon RX 6000シリーズGPUとAMD Ryzen 5000シリーズCPUの組み合わせがサポートするAMD Smart Access Memoryの名前の方が有名ですが、PCIE規格で策定されているVRAMフルアクセス機能「Re-Size BAR (Base Address Register)」にもASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROは対応しています。

大型空冷CPUクーラーを組み合わせた場合など、グラフィックボードを取り外す際にPCIEスロットの固定ラッチを解除するのが難しい、という場面に遭遇したことのある自作erは多いと思いますが、PCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする新機能「PCIe Slot Q-Release」がASUS製Z690マザーボードの一部で採用され始めました。

PCIe Slot Q-Releaseに対応しているマザーボードでは、PCIEスロット付近に実装されたボタンを押下するだけで簡単にPCIEスロットのロックを解除できます。

SATAストレージ用の端子はマザーボード右下に6基搭載されています。下写真で右と中央にあるSATA6G_1~4の4基はIntel Z690チップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。下写真で左側の2基はASMedia製コントローラーによる接続です。

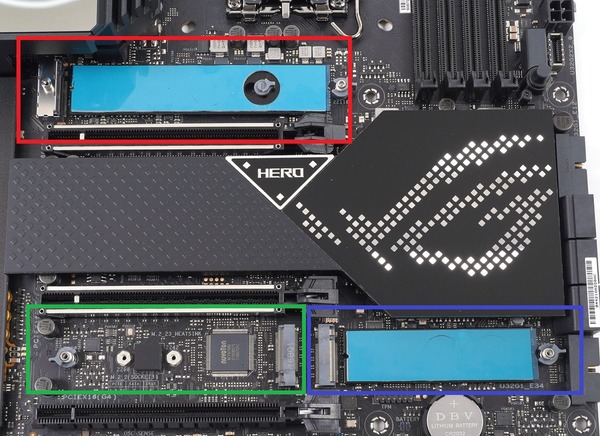

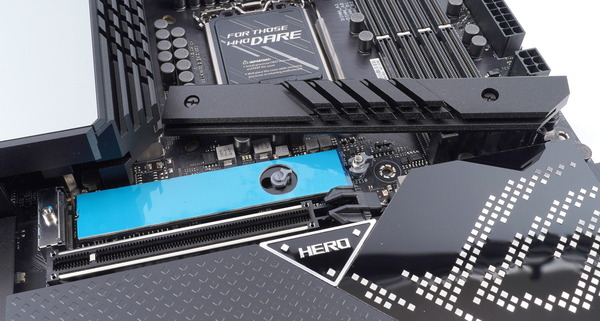

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」には高速NVMe接続規格に対応したM.2スロットが、CPUソケット下やPCIEスロットと並んで計3基設置されています。

M2_1はCPU直結PCIE4.0x4レーンに接続されており、PCIE4.0x4接続のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。

M2_2はチップセット経由PCIEレーンに接続されており、NVMe(PCIE3.0x4)接続のみをサポートします。

M2_3はチップセット経由PCIEレーンに接続されており、NVMe(PCIE4.0x4)接続とSATA接続のM.2 SSD両方に対応しています。いずれも排他利用はありません。

加えて、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」では付属の「ROG HYPER M.2 CARD」によってさらに2基のPCIE4.0x4対応M.2スロットも使用できます。詳しくはこちら。

・PCIE4.0対応NVMe M.2 SSDのレビュー記事一覧へ

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のM.2スロットにはM.2 SSD自体の固定にはネジを使用しない、「M.2 Q-LATCH」という独自の構造が採用されています。クリップを90度回すだけで簡単にM.2 SSDを固定できるので非常に楽です。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」には3基のM.2スロットそれぞれに大型M.2 SSDヒートシンクが設置されています。同ヒートシンクを使用することで、グラフィックボードなど発熱から保護し、M.2 SSDがむき出しの状態よりもサーマルスロットリングを抑制する効果が期待できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のM.2 SSDヒートシンクのうち、CPU直結PCIEレーンに接続されているCPUソケット直下のM.2スロットについては、厚みが10mm以上もあり、特に巨大です。高速な反面、発熱の大きいPCIE4.0対応NVMe M.2 SSDを頻繁にアクセスするシステムストレージに使っても安心して運用できます。

一般的なマザーボード備え付けM.2 SSDヒートシンクは表面のみに金属プレートが実装されていますが、同製品では両面ヒートシンク設計を採用しており、背面金属プレートも表面同様にサーマルパッドを介してM.2 SSDと接します。

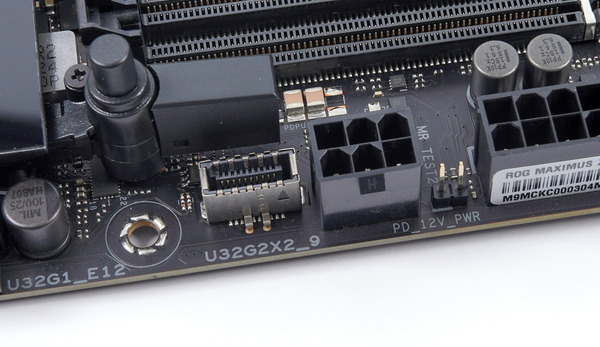

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のマザーボード右側には最新接続規格USB3.2 Gen2x2に対応する内部USB Type-Cヘッダーが実装されています。内部USB Type-Cヘッダーの隣に実装されているPCIE補助電源6PIN互換形状の端子はPCIEスロットやUSB PD用の補助電源です。

この補助電源が使用されている場合、内部USB Type-CヘッダーQuick Charge 4.0やUSB Power Delivery 3.0の規格互換で60Wの給電が可能となります。なお未接続の場合は最大27Wの給電が可能です。

SATAポートの左右には2基の内部USB3.0ヘッダーがあり、内部USB3.0ヘッダーはマザーボード基板と平行に実装されています。

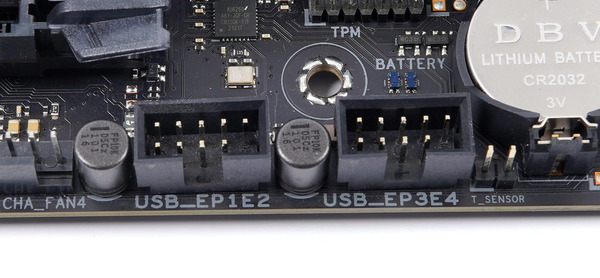

マザーボード下側には2基の内部USB2.0ヘッダーが設置されています。Corsair iCUEやNZXT CAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROであればそれらの機器も問題なく使用可能です。内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB (Gen3)」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はハイエンドなゲーミングマザーボードということで、ALC4082やESS SABRE DAC(SABRE9018Q2C)によって、高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した「SupremeFX」も採用されています。

ALC4082は従来のハイレゾオーディオ(HDA)インターフェイスの代わりにUSBインターフェイスを使用し、192〜384kHzのオーディオ解像度に対応します。ヘッドホンアンプには-115dB THD+Nに達する「ESS SABRE DAC(SABRE9018Q2C)」が採用され、低ノイズで微妙なニュアンスを再現します。

デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずです。

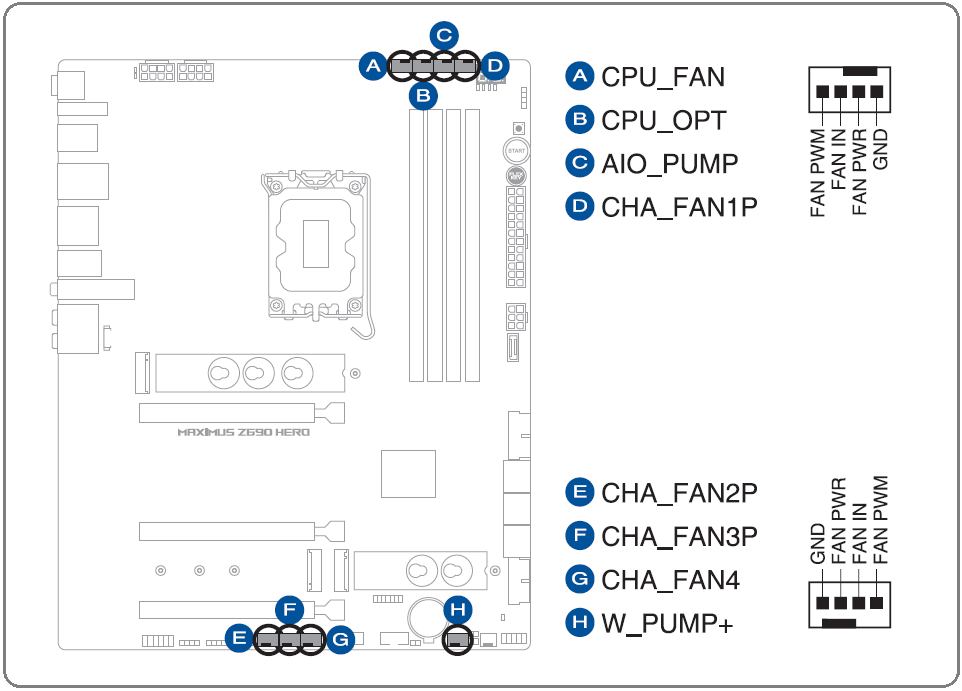

冷却ファンや簡易水冷クーラーのポンプの接続用の端子はマザーボード上の各場所に計8か所設置されています。これだけあれば360サイズなどの大型ラジエーターを複数基積んだハイエンド水冷構成を組んでもマザーボードのファン端子だけで余裕で運用可能です。

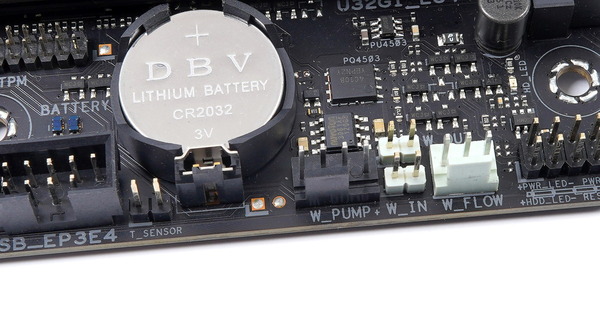

W_PUMP+ファン端子は最大36W(12V、3A)の出力にも対応しているので変換ケーブルを噛ませることで本格水冷向けのD5やDDCポンプの電源としても使用できます。

マザーボード上にはDIY水冷PCユーザーに嬉しい外部温度センサーの接続端子が水路IN/OUT用を含めて3基設置されています。ASUSのファンコントロール機能は外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので管理人は以前から水冷ユーザーにオススメしています。

加えて、薄緑色の3PINファン端子は水冷の流量検出端子となっており、フローインジケーター&メーターを接続することで流量の検出が可能です。ASUSマザボさえあれば水冷環境の構築は全て大丈夫と言っても過言ではなくなってきています。

マザーボード基板上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードのスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。POSTエラーのチェックに便利なDebug LEDも設置されています。リアI/OにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも設置されているのでOC設定をミスっても簡単に初期化が可能です。

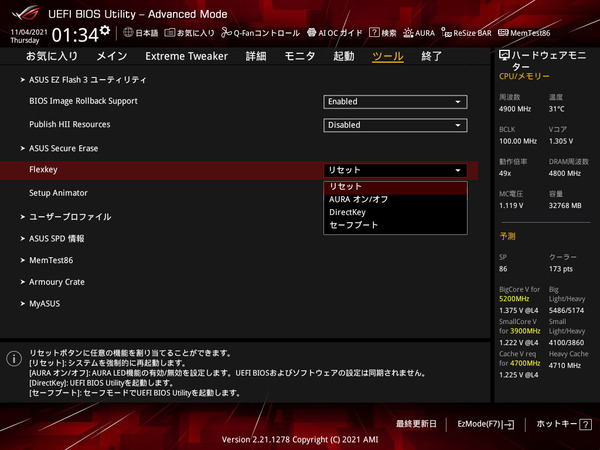

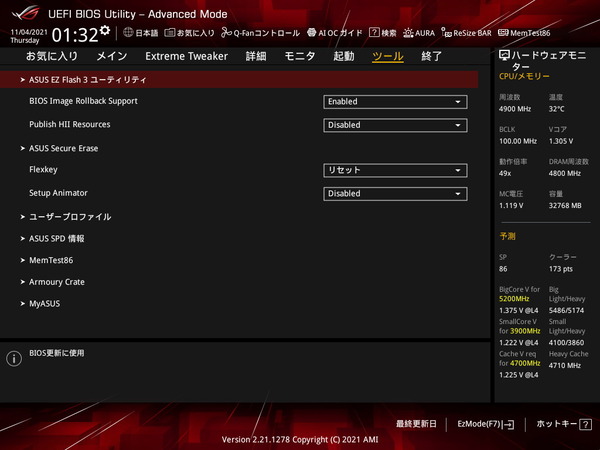

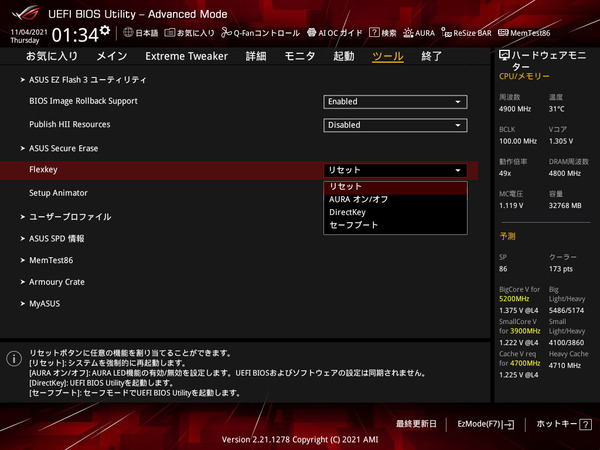

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているリセットスイッチは「Flexkey」と名付けられており、BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

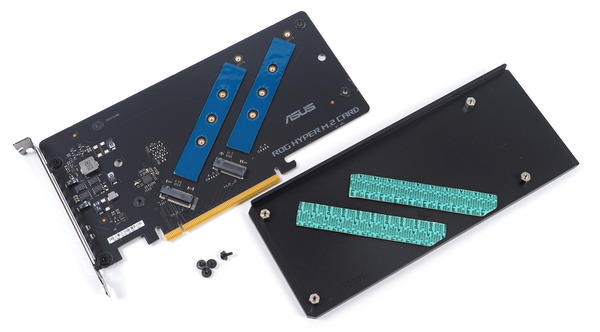

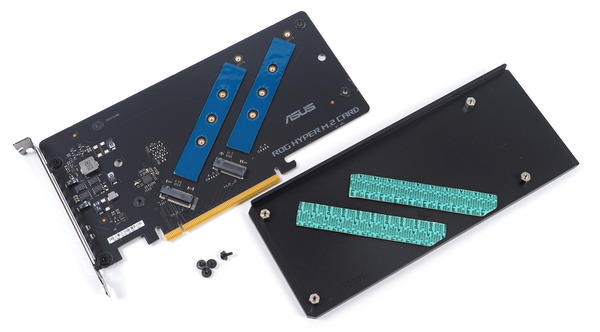

ROG HYPER M.2 CARDについて

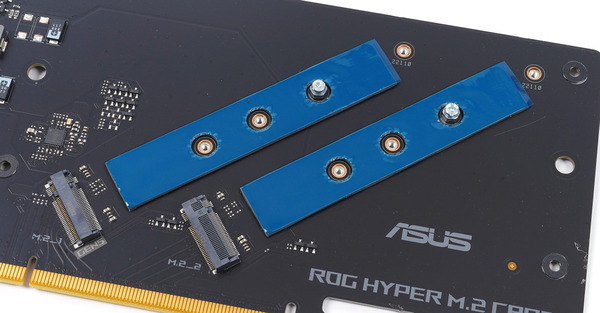

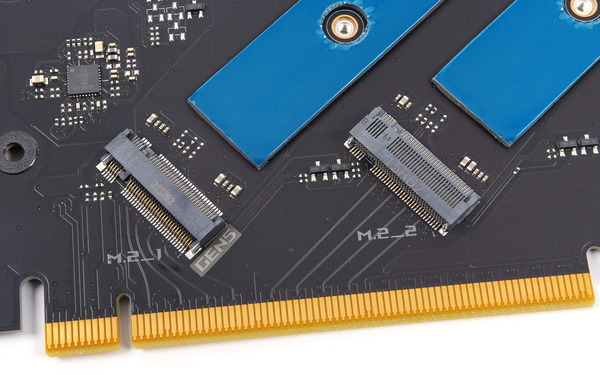

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」には1つのPCIEスロットにPCIE4.0x4接続のNVMe M.2 SSDに対応したM.2スロットを2基増設可能、また次世代規格PCIE5.0x4接続のNVMe M.2 SSDにも対応したPCIE拡張ボード「ROG HYPER M.2 CARD」が標準で付属します。

「ROG HYPER M.2 CARD」は長さ200mm程度、ミドルクラスグラフィックボードを1スロット厚に収めたようなサイズ感のPCIE拡張ボードです。実際に使用するレーン数はx8レーンだけですが、PCIE端子はx16サイズですが、金属端子もx16サイズ全てが実装されています。

「ROG HYPER M.2 CARD」は黒色の外装部分全てが一枚、というか一塊のアルミニウム製ヒートシンクになっています。斜め方向のエアスリットが施されていますが、冷却ファンは搭載しておらず、シンプルなパッシブ空冷ヒートシンクです。

「ROG HYPER M.2 CARD」はボード長は200mm超とM.2スロット増設PCIE拡張ボードとしては大きめですが、PCIEブラケット自体は1スロットサイズ、ヒートシンクも1スロット厚に収まるので、シンプルに1スロット占有のPCIE拡張ボードです。

「ROG HYPER M.2 CARD」は巨大なアルミニウム製ヒートシンクを搭載しているので、重量は500g超とかなりズッシリとした重みを感じます。

基板背面のプラスネジ4つを外すと基板からM.2 SSDヒートシンクを取り外すことができます。

「ROG HYPER M.2 CARD」のM.2スロットはいずれもPCIE端子に対して45度の斜めに実装されています。M.2スロットは現在主流なM.2 2280フォームファクタだけでなく、全長120mmのM.2 22120フォームファクタにも対応しています。

M.2スロットを斜めに実装することで、『1.拡張ボードをPCIEブラケットと同じ高さに』、『2.M.2 22120フォームファクタに対応』、そして『3.PCIE端子とM.2端子を繋ぐ回路の距離を最小限に』という3つの要件をクリアしています。

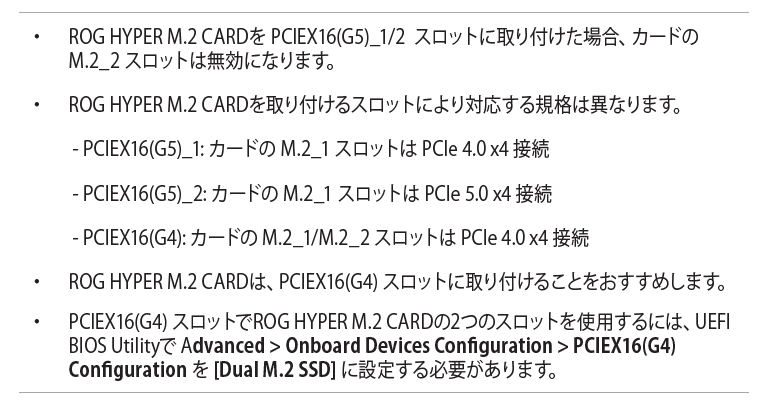

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROで「ROG HYPER M.2 CARD」を使用する場合、7段目のx16サイズPCIEスロットに設置することで、M.2_1スロットとM.2_2スロットの2基のPCIE4.0x4対応M.2スロットの増設が可能になります。

2段目や5段目のx16サイズPCIEスロットに設置した場合、M.2_1スロットでPCIE5.0x4接続のNVMe M.2 SSDを使用できるようになりますが、M.2_2スロットが無効になります。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの検証機材

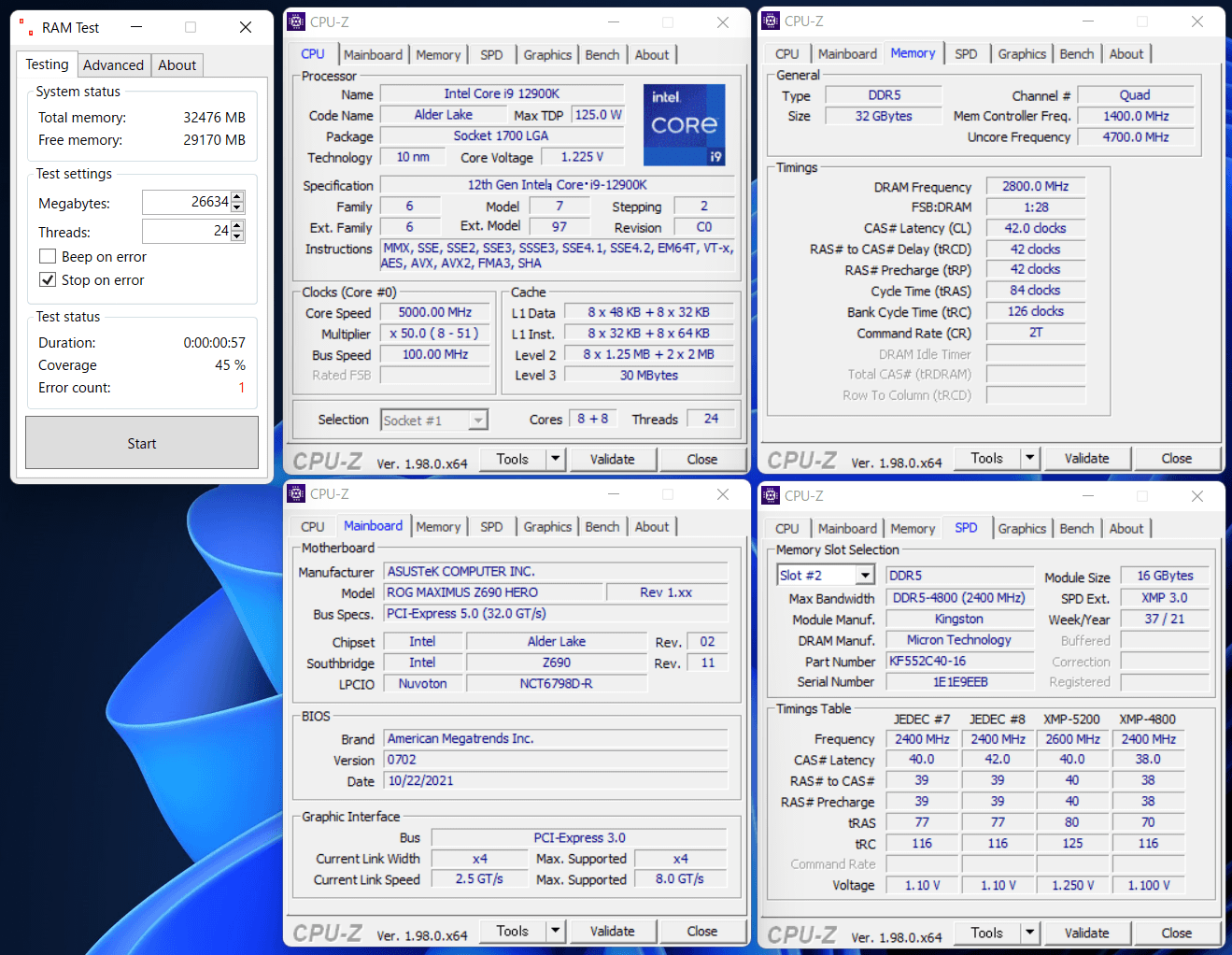

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用して検証機材と組み合わせてベンチ機を構築しました。ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO以外の検証機材は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 12900K (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| メインメモリ | Kingston FURY Beast DDR5 DDR5 16GB*2=32GB (レビュー) |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 980 PRO 500GB(レビュー) |

| OS | Windows 11 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

360サイズや240サイズなど120mmファンを複数搭載できるマルチファンラジエーターの簡易水冷CPUクーラーを使用するのであれば、「Noctua NF-A12x25 PWM」への換装もおすすめです。「Noctua NF-A12x25 PWM」は、超硬質かつ軽量な新素材「Sterrox LCP」の採用によってフレーム-ブレード間0.5mmの限界を実現させた次世代汎用120mm口径ファンとなっており、1基あたり3500円ほどと高価ですが、標準ファンよりも静音性と冷却性能を向上させることができます。

・「Noctua NF-A12x25 PWM」を360サイズ簡易水冷に組み込む

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 980 PRO 500GB」を使用しています。Samsung SSD 980 PROは、PCIE4.0対応によって連続アクセススピードを最大で2倍に飛躍させただけでなく、ランダム性能の向上によってSSD実用性能においても前世代970 PROから大幅な向上を果たし、PCIE4.0アーリーアダプターなPhison PS5016-E16採用リファレンスSSDよりも高速なので、これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 980 PRO 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

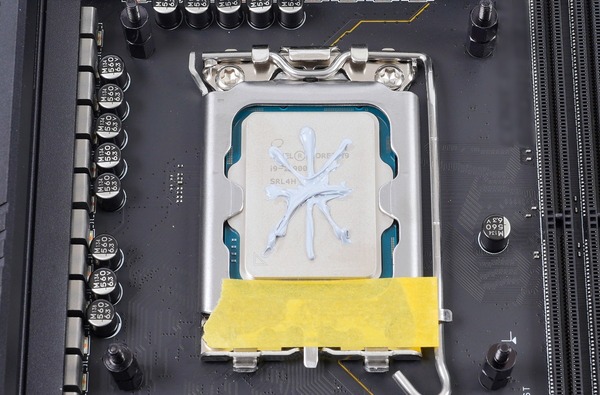

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

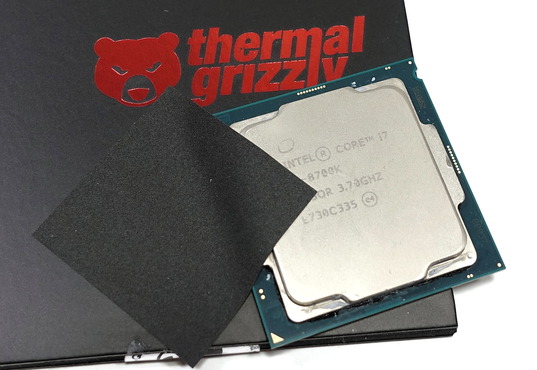

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

・「Thermal Grizzly Carbonaut」はCore i9 9900Kを冷やせるか!?

以上で検証機材のセットアップが完了となります。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOSについて

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用した検証機の構築も完了したので動作検証とOC耐性のチェックの前にBIOSの紹介をします。

(OSから日付調整する前にスクショを取っている場合、日付がおかしいですが無視してください。また内容的に差異のないものは過去の同社製マザーボードのBIOSスクリーンショットを流用しています。)

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOSにアクセスすると「アドバンスドモード(Advanced Mode)」という従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。

「Main」タブの「System language」-「English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOSにおいて設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行えます。その他の設定を行っていても左右カーソルキーですぐに退出可能です。

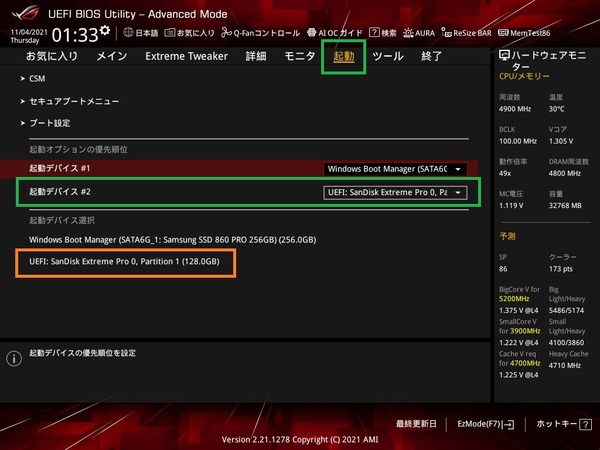

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は「起動」タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

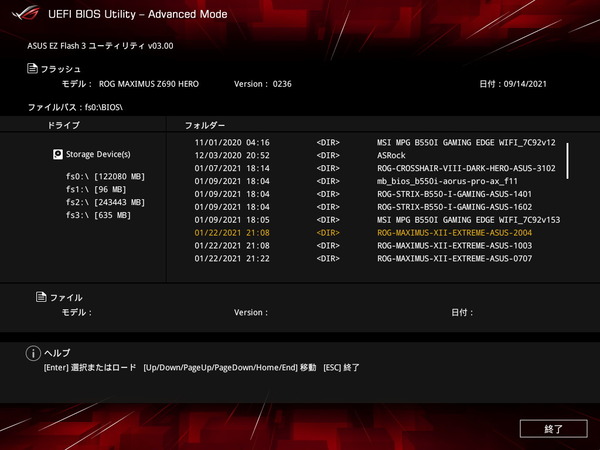

BIOSのアップデート方法は、まず下から最新のBIOSファイルをダウンロード、解凍してUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

サポート:https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-xiii-hero-model/helpdesk_bios

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Utility」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。とはいってもASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。

「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できる「Boot override」もあるのでこちらから、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択してもOKです。

ちなみにWindows11の製品パッケージに付属するUSBメモリではUEFIで認識できないトラブルが発生することがあるようです。その場合はマイクロソフト公式ツールを使用して適当なUSBメモリでOSインストールメディアを作成すると上手くいきます。大型アップデート適用済みのインストールメディアに都度更新できるので1つ用意しておくのがオススメです。

BIOSのアップデートやWindows OSのインストール方法を紹介したところで、ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのBIOS機能で管理人が気になったものをいくつかチェックしていきます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているスイッチは「Flexkey」と名付けられており、BIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

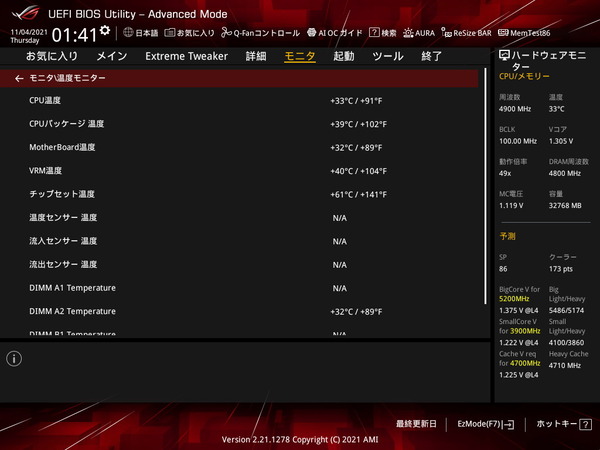

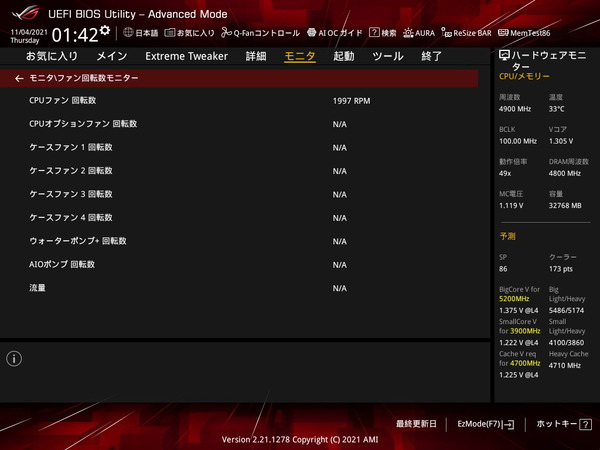

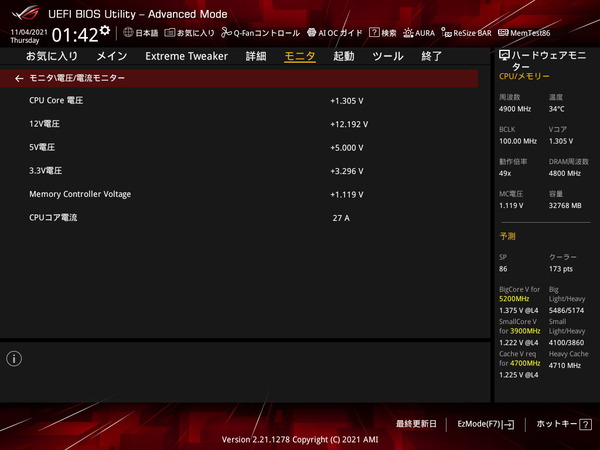

従来のASUS製マザーボードでは「モニタ(Monitor)」のタブページを開くと、温度・電圧モニタリングやファン制御設定が一気に列挙されていたのですが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」を含め最新のIntel 500シリーズマザーボードでは、温度モニター、ファン回転数モニター、電圧・電流モニター、Q-Fan設定の4つの小項目に分けられ、より扱いやすくなっています。

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーについてはBIOS上からも温度をモニタリングできます。簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

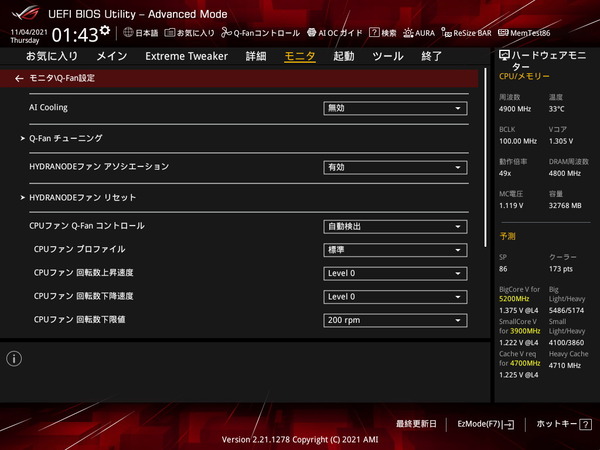

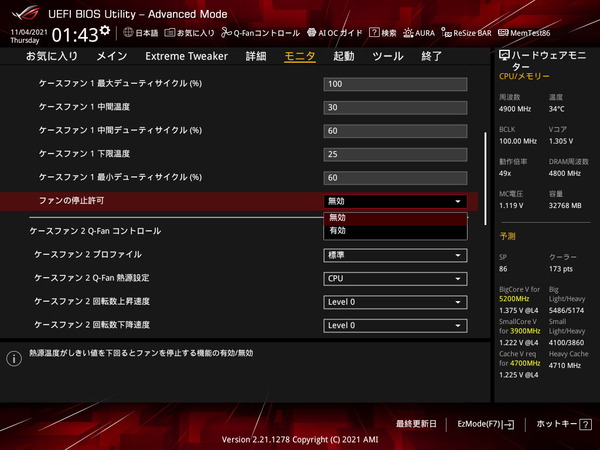

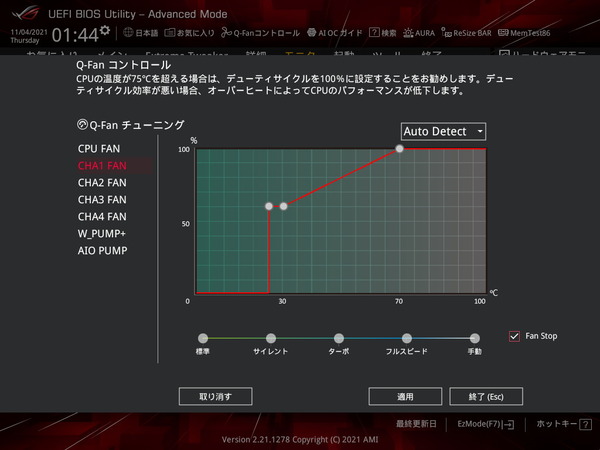

モニタ – Q-Fan設定の順にアクセスするとファン制御設定ページが表示されます。

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子については、外部温度センサーなどの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

ファン制御モードはPWM速度調整とDC(電圧)速度調整の2種類が用意されていますが、DC速度調整の場合は制御プロファイルを手動にすると、下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂セミファンレス機能を実現する「ファンの停止許可」の設定が表示されます。

ASUSマザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントールの設定機能「Q-Fan Control」があります。機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できるよという機能になっています。直感的にわかりますし直打ちが苦手な人にはありがたい機能だと思います。

イルミネーション操作機能「ASUS AURA Sync」について

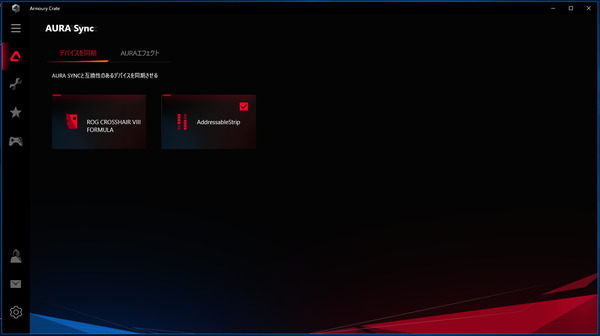

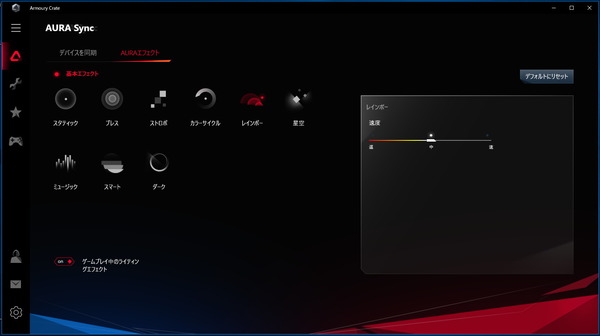

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はマザーボード備え付けのLEDイルミネーションやRGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINイルミネーション機器を操作可能なライティング制御機能「ASUS AURA Sync」に対応しています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にはマザーボード備え付けのLEDイルミネーションとして、リアI/Oカバー上には”Polimo Lighting”と呼ばれる新たなイルミネーションが搭載されています。

PolimoLightingではPMMA(アクリル)製ネームプレートの微細構造を利用し、2つの異なるパターンを表示でき、MAXIMUS Z690シリーズを代表するひし形ドットでロゴやテキストが描かれています。

また「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のマザーボード上にはRGB対応汎用4PIN LEDヘッダーが1基実装されており、汎用LED機器によってLEDイルミネーションの拡張できます。

またアドレッサブルLED機器を接続可能なARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーも3基実装されています。使用可能なアドレッサブルLEDテープについては国内で発売済みの「BitFenix Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip」やASUS ROG純正品の「ASUS ROG ADDRESSABLE LED STRIP-60CM」や「AINEX アドレサブルLEDストリップライト」が動作することが確認できています。

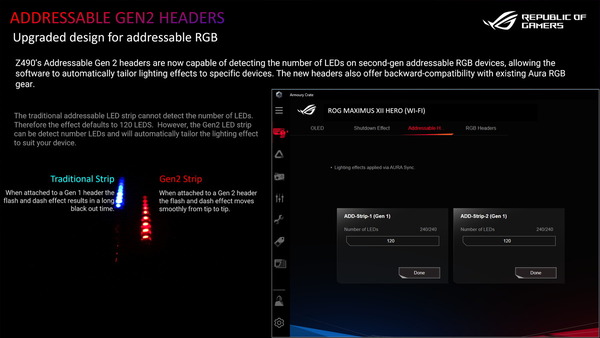

第2世代のアドレッサブルRGB対応LEDテープでは、これまで手動で設定していたLED球数を、デバイス毎に自動検出できるようになっており、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」も第2世代に対応したARGB対応LEDヘッダーが実装されています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」に搭載されたLEDイルミネーションや汎用ヘッダーに接続されたイルミネーション機器は、総合管理ソフトウェア「Armoury Crate」から発光カラーや発光パターンを一括で制御できます。(下はASUS ROG CROSSHAIR FORMULAの例)

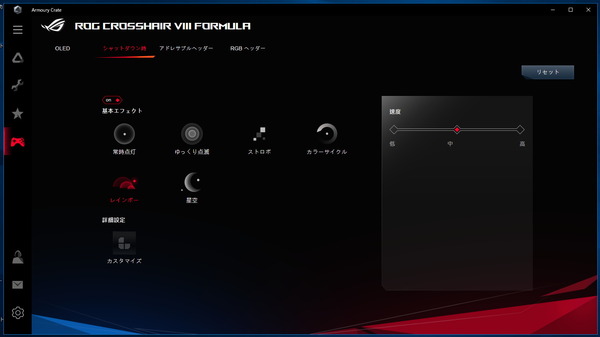

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの備え付けおよび増設のLEDイルミネーションは、デフォルトではOSのシャットダウンやスリープ時もLEDが点灯しますが、「システム停止中(S3/S4/S5)のLED設定」の項目をOFFにすることでスリープ時やシャットダウン時のみLEDイルミネーションをOFFにすることができます。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのOC設定について

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用した場合のオーバークロックの方法を紹介します。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

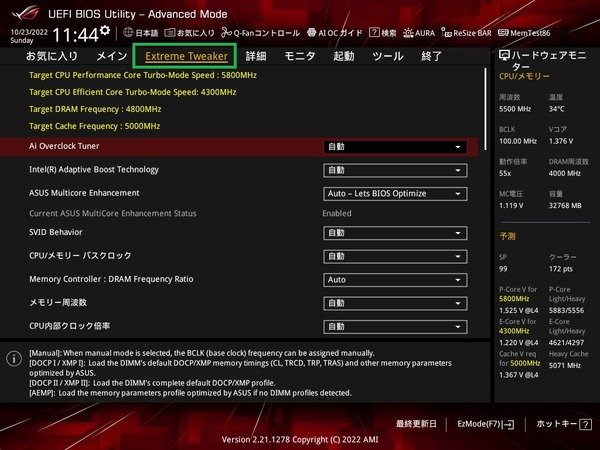

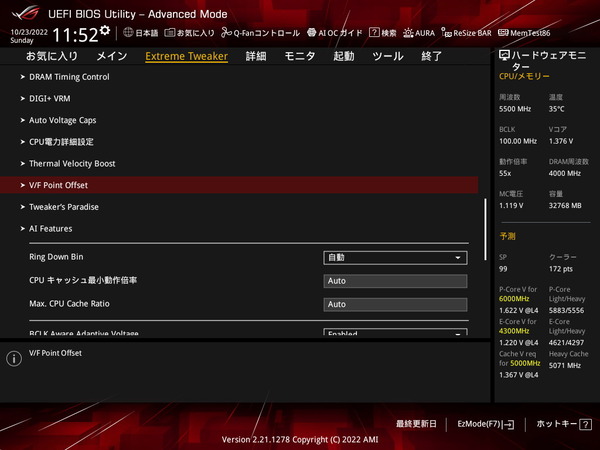

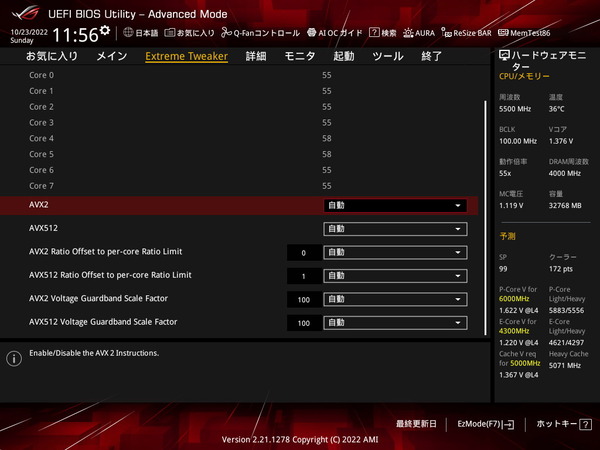

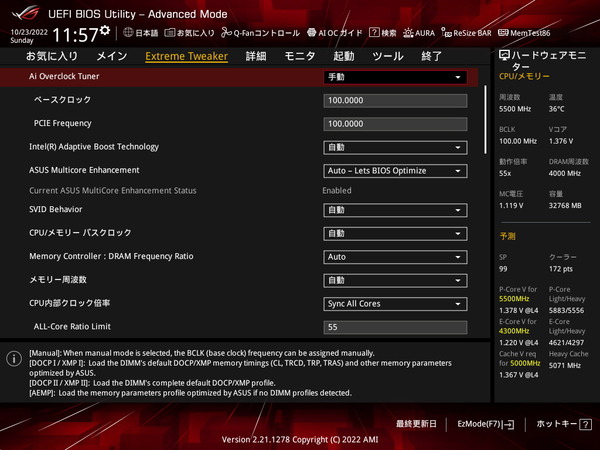

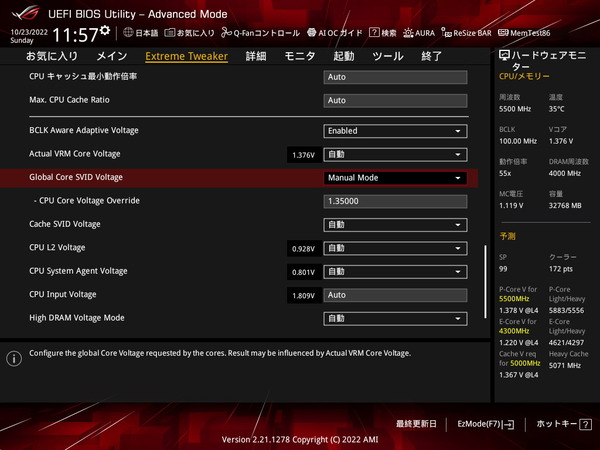

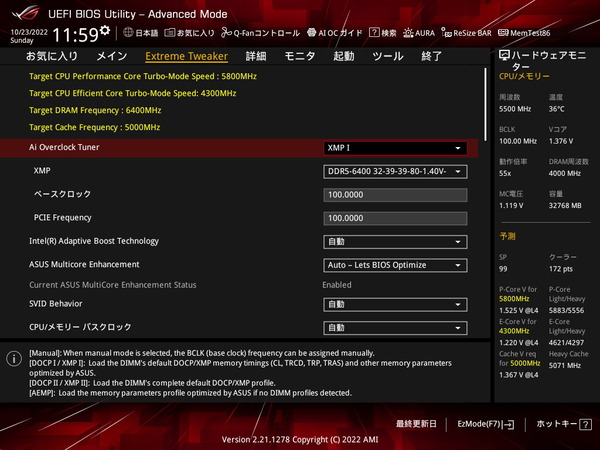

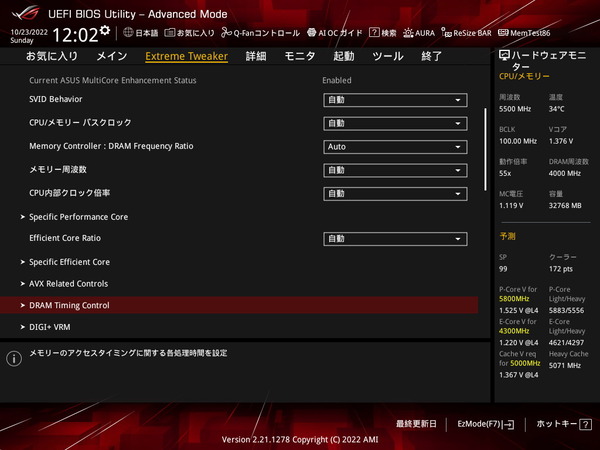

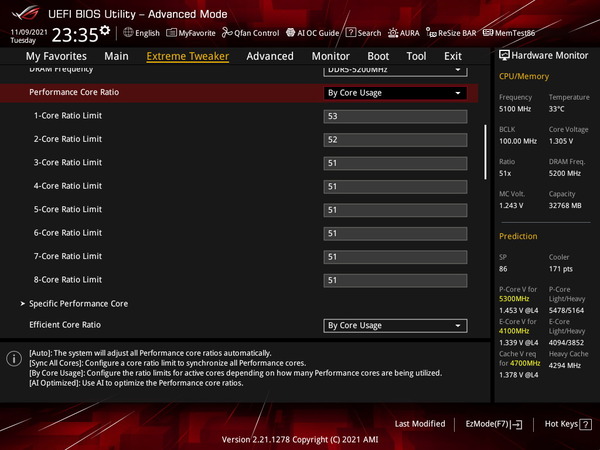

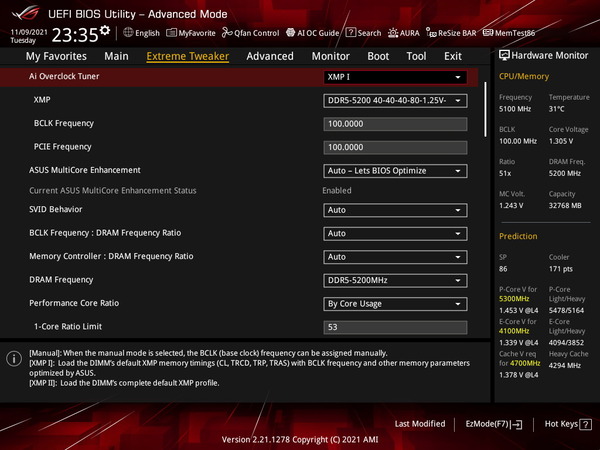

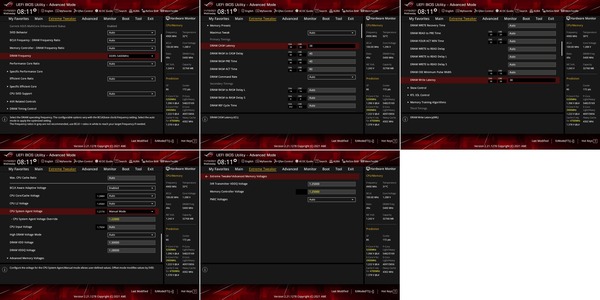

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のオーバークロック設定は「Extreme Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。

「Extreme Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

ASUS Multicore Enhancementを「Disabled – Enforce Alllimits」にすると、Intel公式仕様通りの電力制限が適用されます。(Multicore Enhancementについては、単コア最大動作倍率を全コア最大動作倍率に適用、というのが従来の機能でしたが)

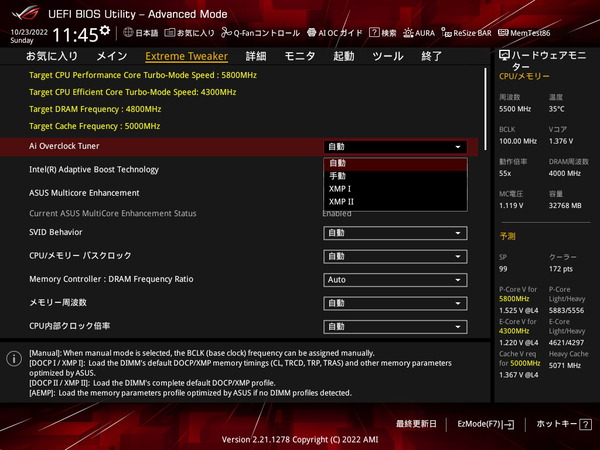

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のオーバークロック設定項目の最初にある「Ai Overclock Tuner」ではプルダウンメニューから「Auto(自動)/Default」「Manual(手動)」「XMP (D.O.C.P)」の3つの設定モードが選択できます。

Autoモードは基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モードとなっています。

ManualモードはBCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モードです。

XMP(D.O.C.P.)モードはManualモードベースですが、OCメモリに収録されたXMPプロファイルを適用できる設定モードになっています。

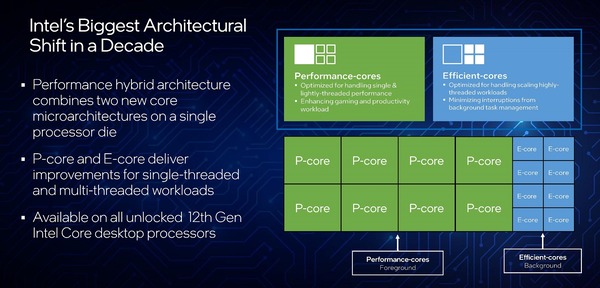

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」がサポートするIntel第12/13世代Core-Sは高性能コアP-Coreと高効率コアE-Coreの2種類の混成でCPUが構成されています。

OC設定に関して言えば、P-CoreとE-Coreは従来のIntel製CPUが2つ内蔵されているイメージで、それぞれ個別に動作倍率を設定します。なお電圧設定はP-CoreとE-Coreで共通です。

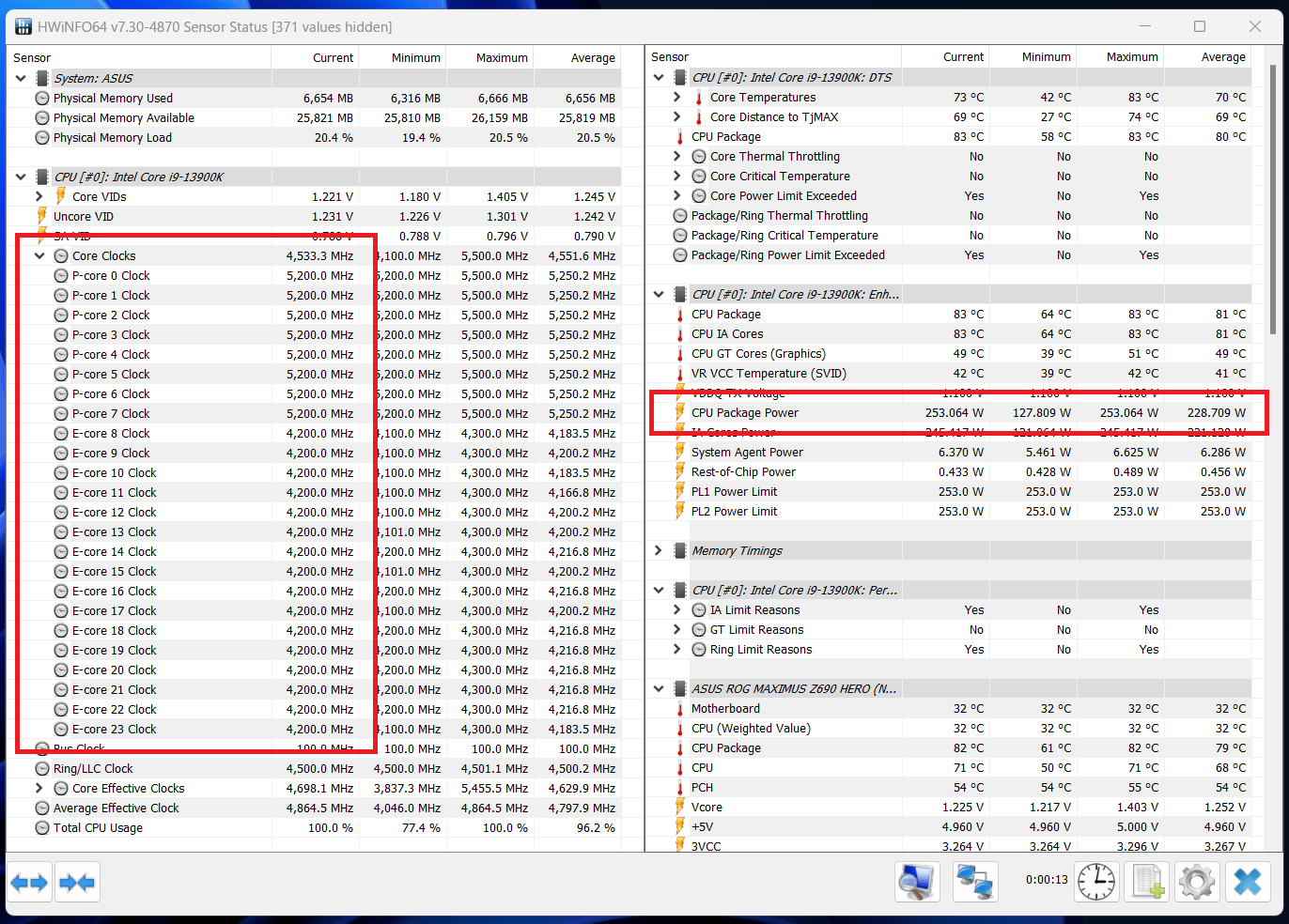

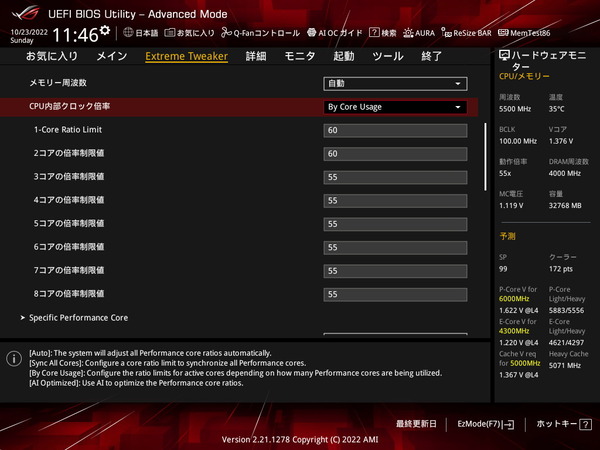

By Core Usage倍率によるOCと低電圧化や電力制限について

By Core Usage倍率によるオーバークロック、V-Fカーブによる低電圧化といった近年のIntel Core CPUのチューニングにオススメな設定について紹介します。

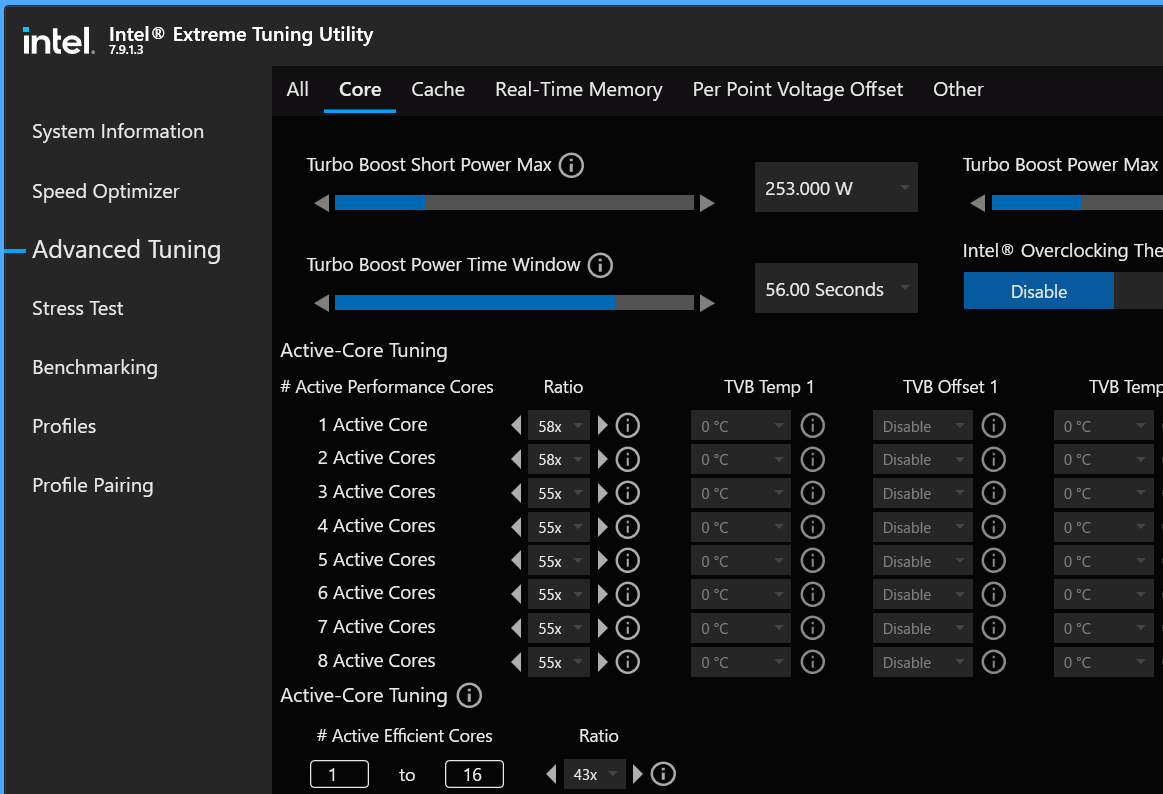

近年のIntel製CPUはアクティブコア数(大きい負荷のかかっているコア数)に応じて最大動作倍率が変化するBy Core Usage倍率により、例えばCore i9 13900Kなら最大5.8GHzのような単コア最大動作倍率で動作が可能になっており、高いシングルスレッド性能を発揮します。

優良コアが電圧を盛れば6GHz近いコアクロックで動作できる一方、同じコアクロックで全コアを稼働させることは相対的な不良コアの電圧特性的にも、CPUパッケージ全体での発熱的にも難しいので、シングルスレッド性能を損なう全コア一律のコアクロックを適用するマニュアルOCはベンチマークスコアを重視したOC競技的な設定となっており、現在の常用OCにおける主流はBy Core Usage倍率とV-Fカーブを組み合わせた手法です。

まずはBy Core Usage倍率によるコアクロックの設定について説明します。

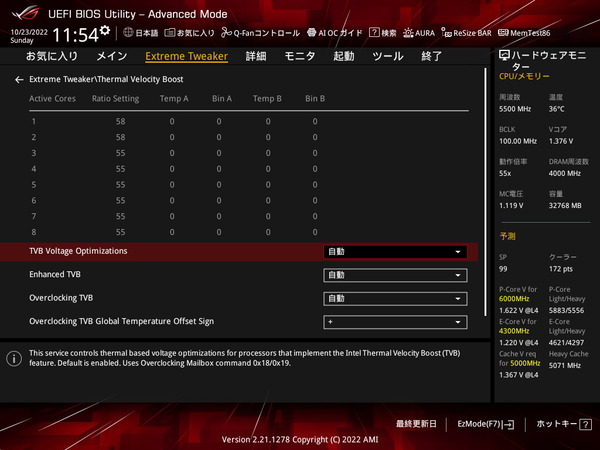

例えばCore i9 13900KのPコアは1~8コアのアクティブコア数に応じて[58, 58, 55, 55, 55, 55, 55, 55]のようなBy Core Usage倍率が適用されています。(コアクロックはベースクロックBCLK、通常100MHzに対する倍率で決まる)

アクティブコア数が2コアまでであれば、そのアクティブコアは最大5.8GHzで動作します。所謂、単コア最大ブーストクロックのことです。(1コアではなく2コアまでなどの時もありますが、便宜上、単コアと呼びます)

一方、Cinebench R23のマルチスレッドテストやx264動画エンコードのように全コアへ大きな負荷がかかるシーンでは全コアが最大5.5GHzで動作できます。

なぜ”最大”と注釈つくかというと、特にCPU全体の発熱が大きくなる全コア負荷時については、長期間電力制限(Long Duration Package Power Limit; PL1)や臨界温度(Tj Max)、Thermal Velocity Boostによるコアクロック制限が適用されることがあるからです。

ゲーム性能に対しては全コア最大動作倍率が重要である一方、電力や温度といったCPU負荷自体は軽いという特長があります。

ゲームシーンで高い性能を実現しつつ、CPU負荷の大きいクリエイティブタスクではCPU Package PowerやCPU温度を制御ソースとして各自冷却環境(CPUクーラー)で冷やせる範囲内で最大の性能を発揮できるようにする、というパフォーマンスデザインです。

なぜBy Core Usage倍率を使用するのか前置きの説明が長くなりましたが、OC設定に話を戻します。

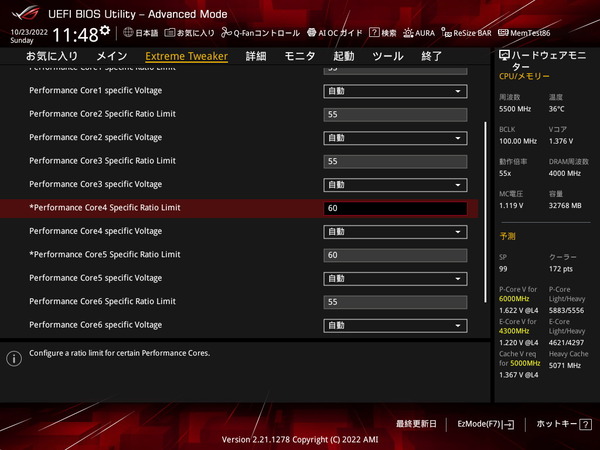

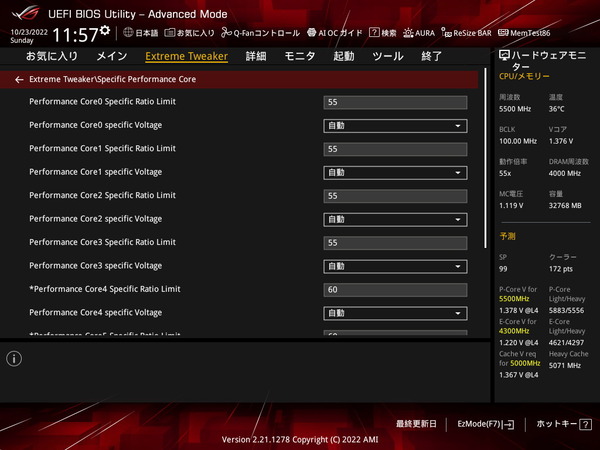

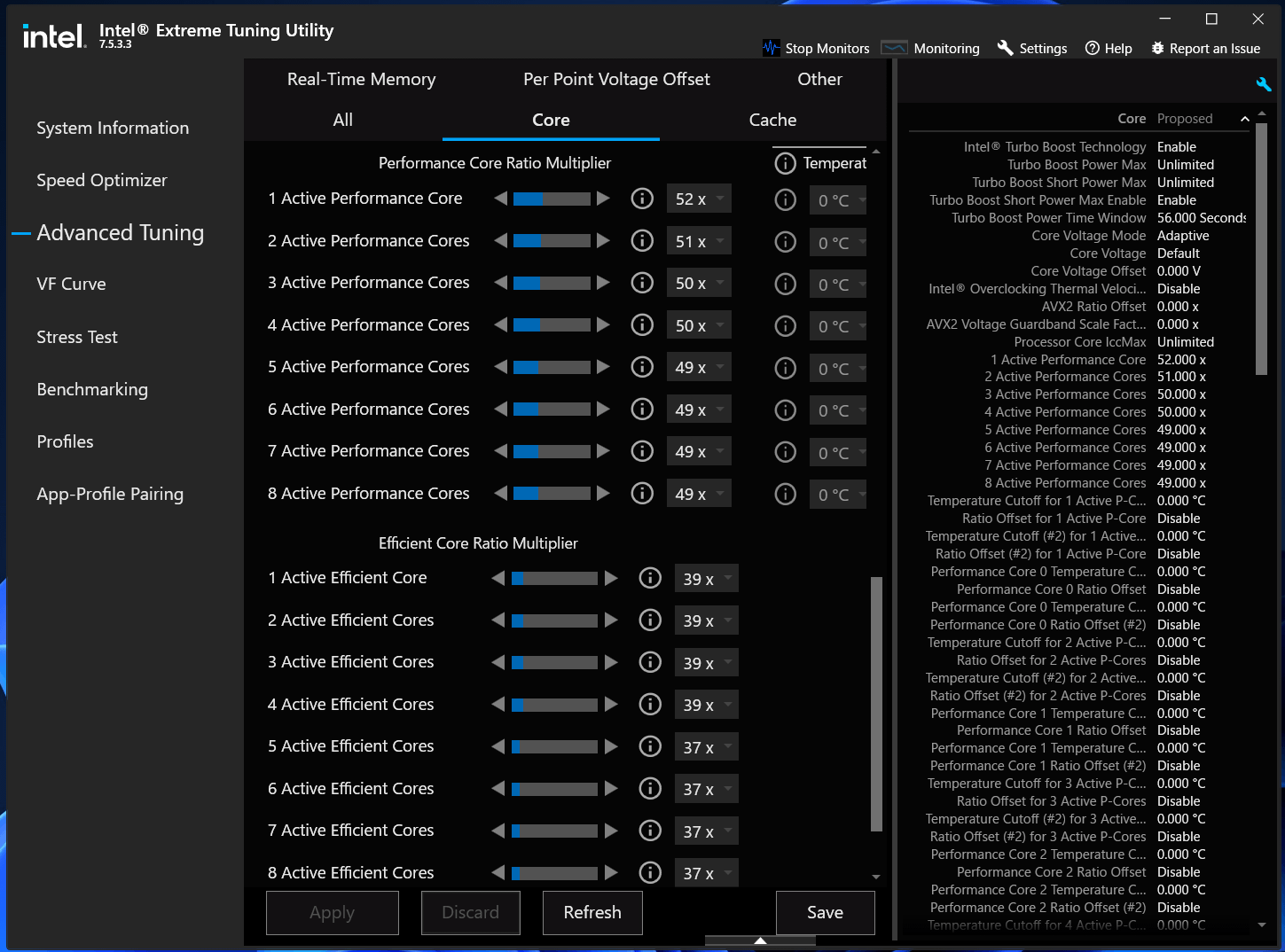

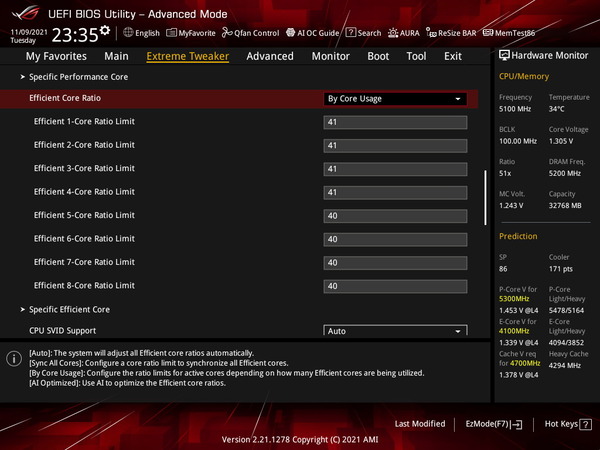

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」の場合は、Performance Core Ratioという項目のプルダウンメニューから、P-Core動作倍率の設定としてBy Core Usageを選択できます。

By Core Usage倍率の設定値は[60, 60, 59, 57, 57, 56, 55, 55]のようにバラけさせることも可能ですが後ほど電圧設定が面倒になります。

[60, 60, 55, 55, 55, 55, 55, 55]のように後述のTBM3.0で優先可能な2コアだけ単コア最大ブーストクロックを引き上げ、残りは同じ倍率に揃えるのがオススメです。

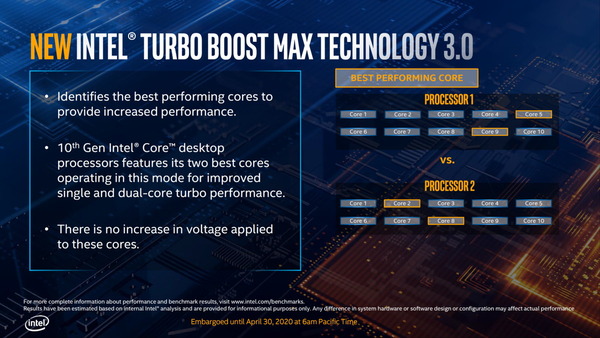

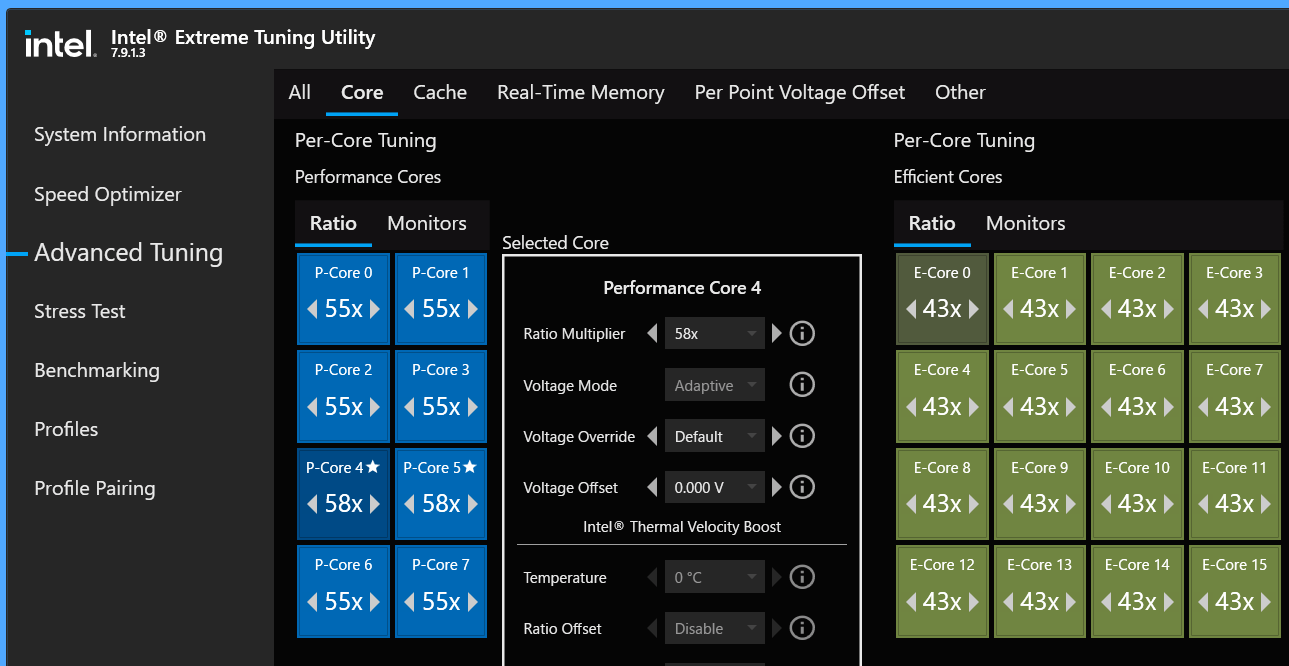

Intel第13世代Raptor Lake-SシリーズCPUのうち、Core i9/Core i7のP-Coreは「Intel Turbo Boost Max 3.0 Technology (TBM3.0)」に対応しています。

TBM3.0は、CPUダイ上で最も電圧特性の良いコア(CPU個体ごとに異なる)を自動で選別し、非常に高い単コア最大ブーストクロックで動作させ、アクティブタスクへ優先的に割り当ててくれる機能です。

電圧特性が優良なコアは、Windows上で使用できるIntel公式のOCツール Extreme Tuning Utility (XTU)から確認が可能です。優良コアには星マーク(☆)が付いています。

By Core Usage倍率で設定する単コア最大ブーストクロックは、TBM3.0に非対応のCPUの場合、全てのCPUコア(Pコア)へ無差別にタスクが振り分けられるので、不良コアが安定動作する倍率を指定する必要があります。

しかしながら、第13世代Core i9/Core i7はTBM3.0により優良コアがアクティブコアとして優先されるので、不良コアの電圧特性に引っ張られることなく、単コア最大ブーストクロックを引き上げることが可能になります。

優良コアだけが単コア最大ブーストクロックで動作するように設定するには、Performance Core Ratioの下にあるSpecific Performance Coreの項目を開き、XTUで確認した優良コア(マザーボードによってはBIOS上でも確認可能)の最大動作倍率 Performance Core〇 Specific Ratio Limitだけ単コア最大ブーストクロックに一致させます。その他のコアはBy Core Usage倍率の設定に応じて。

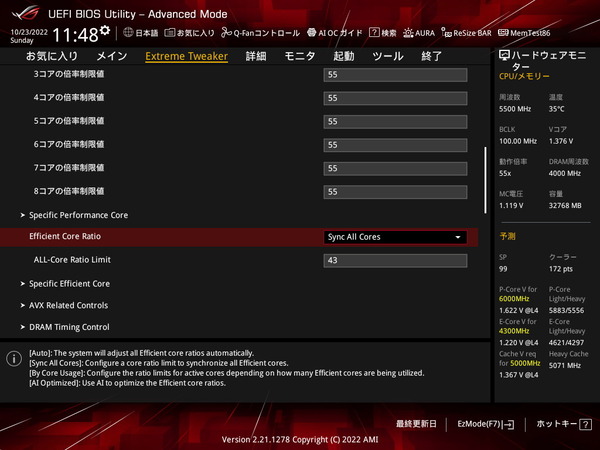

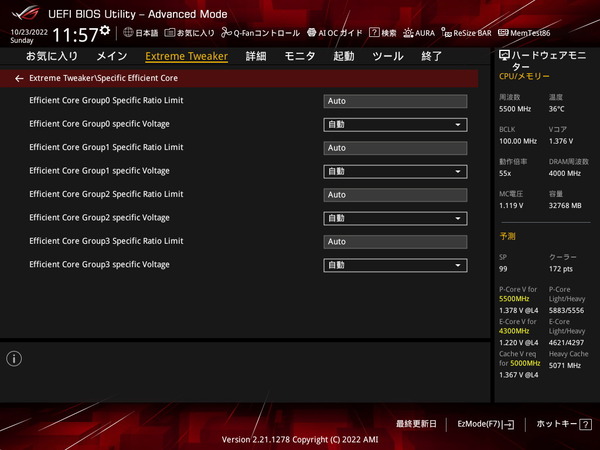

以上が高性能P-Coreの動作倍率設定ですが、高効率E-Coreも動作倍率の設定フォーマット自体は同じです。

Windows OSと協調するIntel Thread Directorで優先すべきタスクはP-Coreに割り当てられ、E-Coreの主な役割は、マルチスレッド性能を引き上げる補助コア、もしくは優先度の低いタスクのバックグラウンド処理用コアです。

E-Coreもアクティブコア数に応じたBy Core Usage倍率は設定が可能ですが、少ないアクティブコア数の時にブーストさせる意味があまりないので、OC設定を簡略化させる意味で、E-CoreはSync All Coreで一律に動作倍率を設定してしまうのがオススメです。

キャッシュ動作倍率は「CPUキャッシュ最大動作倍率(Max CPU Cache Ratio)」から変更可能です。CPUコアクロック同様にベースクロックに対する動作倍率でキャッシュの動作周波数を設定できます。

なおIntel第12/13世代CPUにおいてキャッシュ動作倍率はE-Core動作倍率を上限として制限され、E-Core動作倍率に合わせてキャッシュの動作倍率も下がります。

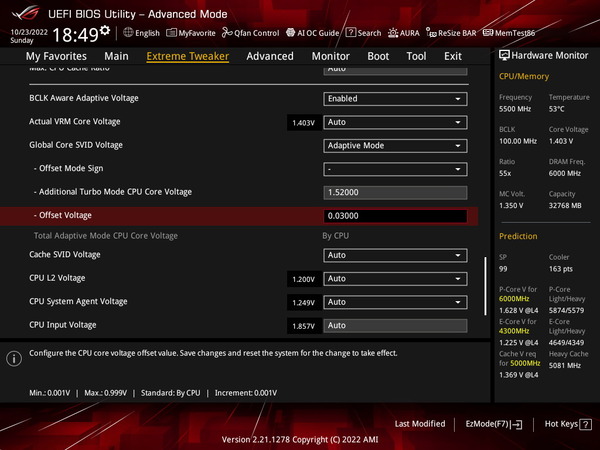

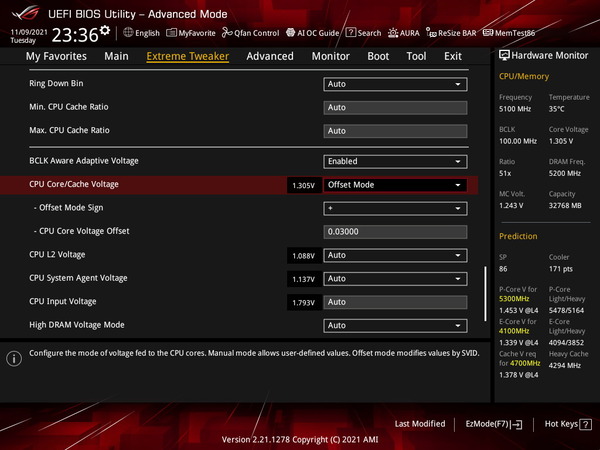

続いて電圧設定について説明していきます。

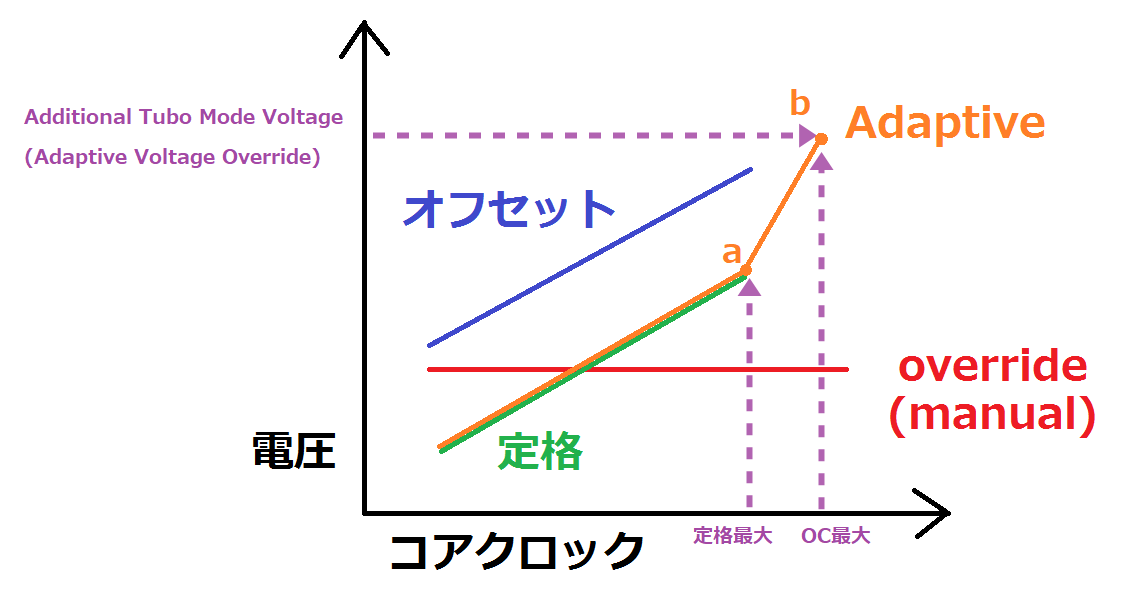

CPUには個体差がありますが、電圧特性に応じたCPUコア電圧とコアクロック(周波数)の比例関係を指定するV-Fカーブがそれぞれ収録されています。

CPUコア電圧モードを分類すると、まず定格モードがあり、定格のV-Fカーブに対して、周波数に依らず一定の昇圧or降圧を行うオフセットモード、さらに周波数に依らず一定の電圧を適用するオーバーライド(マニュアル)モードがあります。

Intel第13世代CPUをBy Core Usage倍率でオーバークロックする時に使用するのがアダプティブモードです。

一例としてCore i9 13900Kでは最小動作倍率800MHzから最大動作倍率5800MHz(a頂点)までのV-Fカーブが定格モードとして収録されています。

最大動作倍率を6000MHzにOCした時にV-Fカーブがどうなるかというと、5800MHz~6000MHzの間にはV-Fカーブがないので、Additional Turbo Mode Voltage(Adaptive Voltage Override)という電圧値を設定することで、OC最大倍率に対するb頂点が決まります。a頂点とb頂点の間は自動的に補間されます。

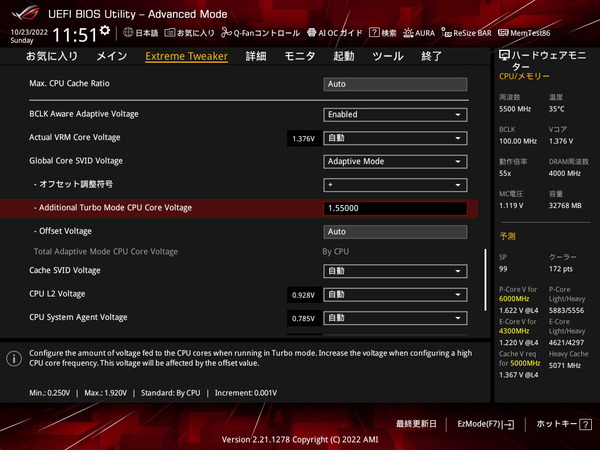

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」ではGlobal Core SVID VoltageからAdaptive Modeを選択することで、Additional Turbo Mode Voltageを設定できます。

Core i9 13900Kの単コア最大ブーストクロックを6.0GHzにOCする場合、Additional Turbo Mode Voltageの目安は1.550V程度です。

Intel第13世代CPUにおいてCPUコア(P-CoreとE-Coreの両方)とキャッシュ(Ring、L3キャッシュ)は全てGlobal Core SVID Voltageによって電力供給され、単一のV-Fカーブで動作します。

Specific Performance/Efficient Coreの項目から個別に電圧を設定できるので紛らわしいのですが、この個別コア電圧設定で動作するのは、そのコアだけがアクティブな状態の時に限定されます。

複数のコアに対して個別コア電圧が設定されている場合、2コア以上がアクティブな状態では最も動作倍率が大きく、最もAdditional Turbo Mode Voltageが大きい設定が優先され、他全てのコアに適用されます。

個別コア電圧が設定されていないコアにはGlobal Core SVID Voltageと同じ設定が適用されるので、電圧設定はGlobal Core SVID Voltageだけ調整すればOKです。

あとActual VRM Core Voltage(Vcore)はマザーボードVRM電源からCPUへ供給される電圧値ですが、こちらは自動設定のままで問題ありません。

以上で基準となるV-Fカーブが決まったので、続いてV-Fカーブによる低電圧化を行います。

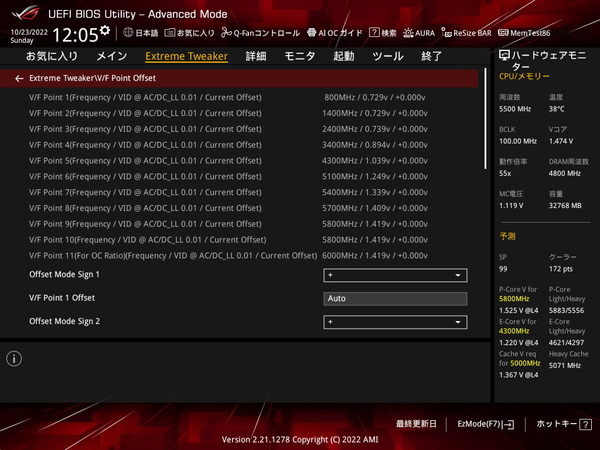

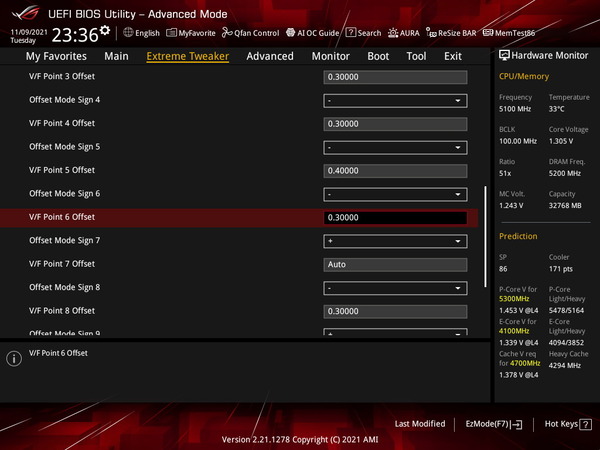

Intel第13世代CPUではV-Fカーブ(動作周波数と動作電圧の関係)を細かく調整できます。「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」ではV/F Point Offsetの名前で同設定が配置されています。

CPU個体毎のストック電圧に対して+/-のオフセット電圧を設定できます。

Core i9 13900Kの場合は800MHz、1400MHz、2400MHz、3400MHz、4300MHz、5100MHz、5400MHz、5700MHz、5800MHzに対してmV単位でコア電圧オフセット値を指定できます。

5800MHzについては9番と10番のV-Fポイントが割り当てられていますが、9番だけ設定すればOKです。

By Core Usage倍率で最大倍率を既定最大値(58倍)より大きく設定した場合、11番がOC最大倍率のV-Fポイントになります。

V-Fカーブによる低電圧化は各V-Fポイント毎に50mV程度の降圧が限界かもしれません。(マザーボードに依っても違うかも)

一定値を超えて各V-Fポイントへの降圧が上手く作用しない場合は、Global Core SVID VoltageのOffset VoltageでV-Fカーブ全体へ降圧をかけます。この時に降圧した分だけAdditional Turbo Mode Voltageと、定格最大動作倍率のV-Fポイントを昇圧することで、単コア最大ブースト時の安定性をキープできます。

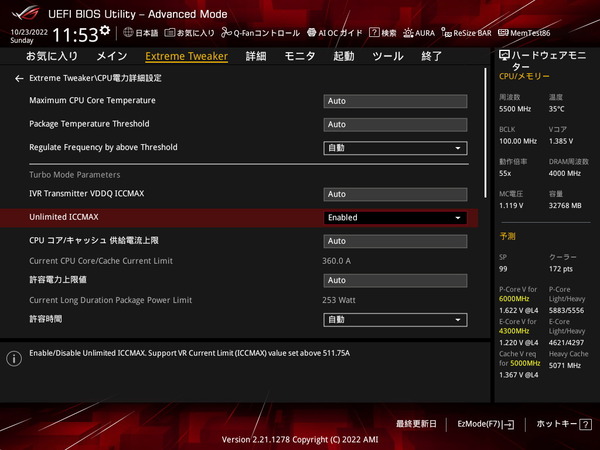

By Core Usage倍率でオーバークロックを行う場合は、IccMaxを無制限に引き上げてください。電力制限や臨界温度と同様、高負荷時にコアクロック低下の原因になります。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」の場合は、CPU電力詳細設定に配置されているUnlimited ICCMAXで設定が可能です。

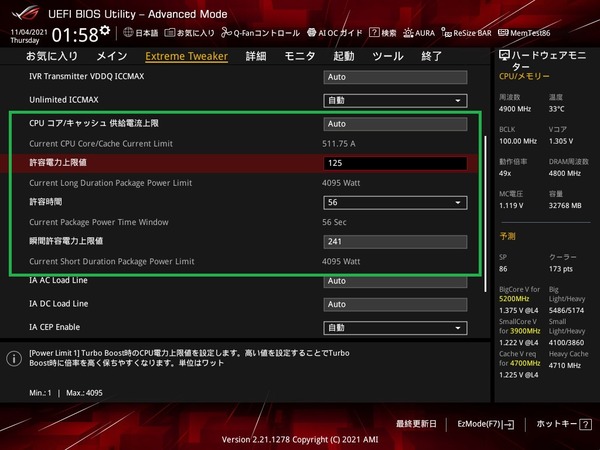

By Core Usage倍率によるオーバークロックで全コア最大動作倍率も引き上げている場合は、電力制限や臨界温度を使用して、高負荷時のCPUコアクロックに制限をかけ、CPU温度や消費電力を下げます。

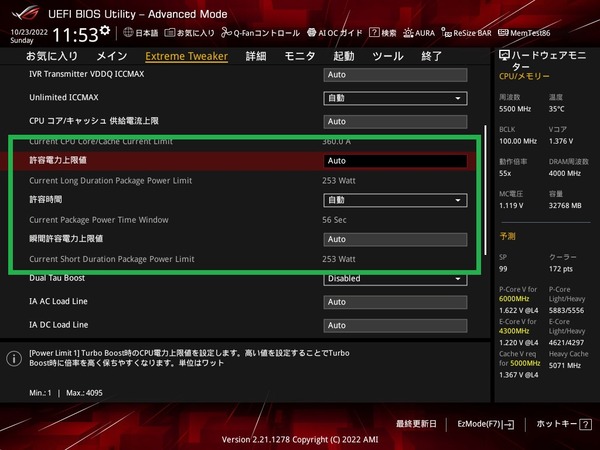

CPU電力詳細設定には「瞬間許容電力制限値(Short Duration Power Limit、PL2)」「許容電力上限値(Long Duration Power Limit、PL1)」という2つの電力制限機能があり、電力制限がかかる閾値(単位はW)と電力制限がかかるまでの時間を設定できます。

電力制限がかかるとCPU Package Powerがその指定電力内に収まるようにコアクロックに制限がかかります。

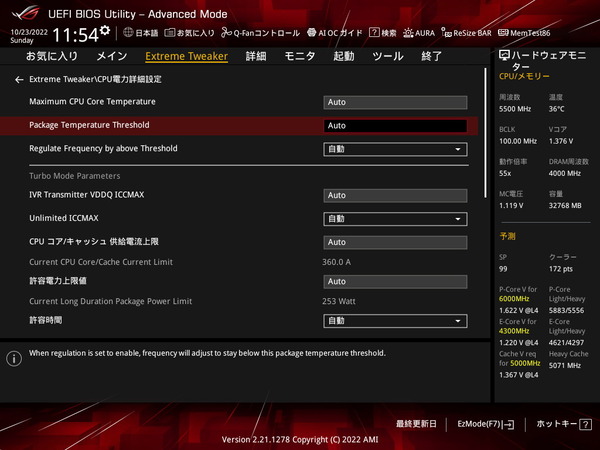

CPU温度が一定以上(臨界温度, Tj Max)に達した時にCPUコアクロックを下げる、所謂、サーマルスロットリングが発生する閾値を指定するのがTj Maxです。

Tj MaxはIntel製CPUでは一般的に100度に設定されています。基本的には上記のPL1/PL2の電力制限でCPUクーラーの性能に応じたコアクロック制限をかけ、Tj MaxはCPUクーラーに故障が発生した時のセーフティ的な使い方オススメです。

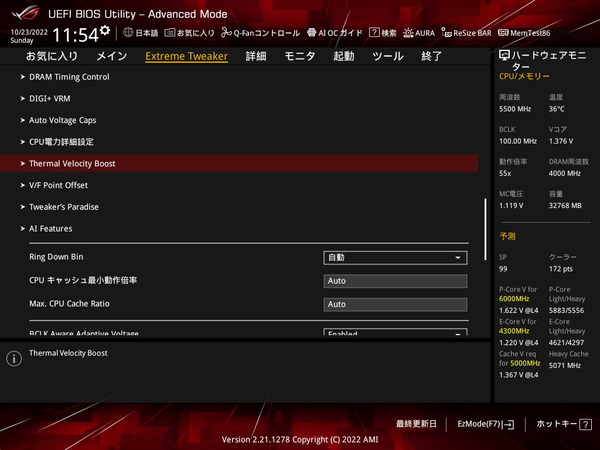

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はThermal Velocity Boostに対応しています。(設定がやや面倒なので放置でもOK)

Thermal Velocity Boostはコアクロックを上昇させる機能のような名前ですが、実際には、By Core Usage倍率に対して、TVB Ratio Clippingという設定によってCPU温度が閾値以上の時に動作倍率を-1倍など設定値に応じて引き下げる機能です。

第13世代CPUではThermal Velocity Boostにより、アクティブコア数に対して閾値温度/オフセット倍率のセットを2種類ずつ設定できます。

一定温度以下であれば非常に高い単コア最大ブーストクロックが動作するコアがある、ゲーム(低温)とクリエイティブタスク(高温)で全コア最大動作倍率をそもそも切り替えたい、という時に使用する機能です。

Intel第11世代CPUは拡張命令AVX-512に対応していましたが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」がサポートするIntel第12/13世代CPUは高効率コアE-Coreがアーキテクチャ上、AVX-512に対応できないので、Intel第12/13世代CPUシリーズ全体がAVX-512に非対応です。

元々は発熱が非常に大きいAVX-512に対応するために用意されていた設定ですが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」でもAVX2実行時の発熱を低減する方法として、従来の倍率動作オフセットに加えて、Voltage Guardband Scaleと呼ばれる電力制限に近い機能を使用できます。

CPUコアクロックのマニュアルOCについて

近年のCPUでは高い単コア最大ブーストクロックを維持できるBy Core Usage倍率&V-Fカーブの低電圧化が常用チューニングでは主流ですが、ここからはベンチマークスコアを追求するOC競技等に最適なCPUコアクロックを定格動作倍率よりも高く設定するマニュアルOCについて説明します。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」ではSync All CoresモードにおいてAll-Core Ratio Limitから一律に全コア最大動作倍率を設定できます。50倍に設定した場合、デフォルトのBCLK(ベースクロック)が100MHzなのでその50倍の5.0GHzで全てのコアが動作します。

Specific Performance/Efficient Coreの項目を開けば、P-Coreなら個別コア毎に、E-Coreなら4コア毎に最大動作倍率を設定できます。(By Core Usage倍率で説明した通り、個別電圧設定に意味はないのでAutoのままでOK)

キャッシュ動作倍率は「CPUキャッシュ最大動作倍率(Max CPU Cache Ratio)」から変更可能です。CPUコアクロック同様にベースクロックに対する動作倍率でキャッシュの動作周波数を設定できます。

なおIntel第12/13世代CPUにおいてキャッシュ動作倍率はE-Core動作倍率を上限として制限され、E-Core動作倍率に合わせてキャッシュの動作倍率も下がります。

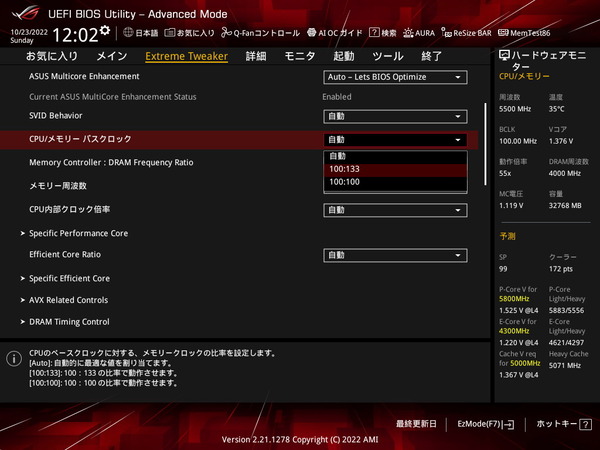

「Ai Overclock Tuner」から「Manual」モードもしくは「XMP (D.O.C.P)」モードを選択するとベースクロック(BCLK)の設定項目が表示されます。

デフォルトのAutoでは100MHzに固定されていますが、設定値を直打ちすることで任意に設定が可能です。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率45倍の場合はコアクロック4.95GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常はAutoか100MHzが推奨です。

続いてコア電圧の調整を行います。

Intel第12/13世代CPUにおいてCPUコア(P-CoreとE-Coreの両方)とキャッシュ(Ring、L3キャッシュ)への電圧は共通です。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」ではGlobal Core SVID Voltageを調整します。CPUコアクロックを一律で設定するマニュアルOCを行うのであれば、分かりやすいので電圧値を固定するマニュアルモードを推奨します。

Global Core SVID Voltageの設定値に応じてActual VRM Core Voltageは調整されるのでこちらはAutoのままでいいと思います。

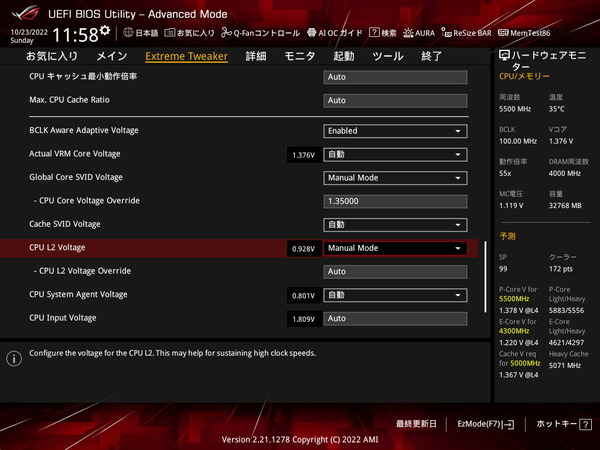

Intel第12/13世代CPUではL2キャッシュの電圧だけ個別に設定が用意されているので、E-Coreのコアクロックを大幅にOCする場合はCPU L2 Voltageも昇圧します。

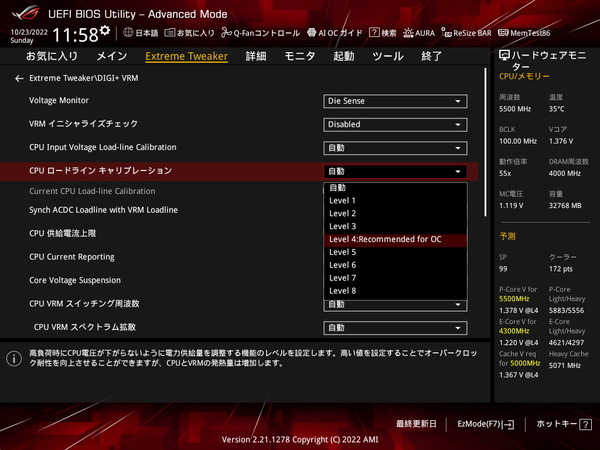

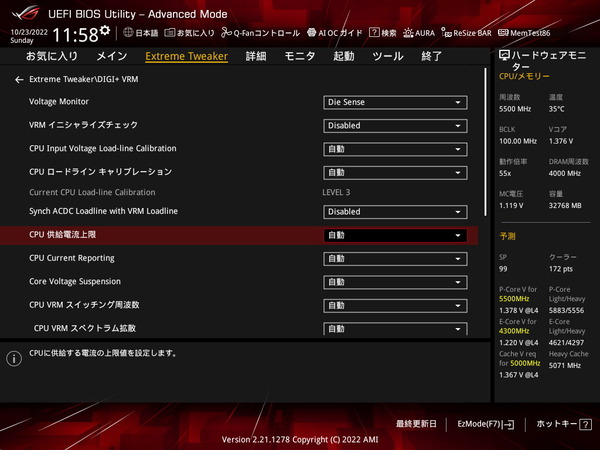

またCPUのOCに関連する追加の電力設定として「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」では、コアクロックと電圧の設定項目の中間あたりにDigi+ VRMという項目が配置されています。

Digi+ VRMの中にはコアクロックを高く設定する時に追加で変更するといい項目として「ロードラインキャリブレーション」があります。

ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能となっており、補正の強度としてLevel 〇で何段階か用意されています。Levelの添え字の数字が大きくなるほど電圧降下の補正は強くなり、OCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。真ん中あたりから始めて安定する設定値を模索していくのがおすすめです。

Digi+ VRMではその他にも「CPU Current Capability」「CPU VRM スペクトラム拡散」「VDDR CPU VRM 動作モード」「VDDR CPU VRM 可動フェーズ設定」などCPUのオーバークロック時にマザーボードVRMからの電力供給を安定させる設定項目が用意されています。

メモリのオーバークロックについて

メモリのオーバークロックについても簡単に紹介しておきます。

メモリの性能について簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほど性能は高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

なお、 メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありません。メモリ設定を初期化できるようにCMOSクリアの手順を事前に確認しておいてください。

Intel XMPやAMD EXPOのOCプロファイルによるメモリOCは上の手順によるOC選別をメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」はIntel環境に最適化されたXMP対応メモリだけでなく、AMD EXPO対応メモリのどちらでもOCプロファイルによるメモリOCが可能です。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROなどASUSマザーボードでは、メモリに収録されたAMD EXPOプロファイルからIntel製CPU環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する機能 D.O.C.Pがあります。

「Ai Overclock Tuner」から「XMP (D.O.C.P)」モードを選択することで、自動生成されたOCプロファイルによるメモリOC設定の適用が可能です。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」などASUS製Z690マザーボードではメモリOCプロファイルの適用に”XMP (D.O.C.P) 1”と”XMP (D.O.C.P) 2”の2つのモードがあります。

XMP 1では30-38-38-90のような主要タイミングのみが適用され(その他は全てマザーボードによる自動設定を適用)、XMP 2ではその他のサブタイミングもOCプロファイルの通りに適用されます。

Intel製CPUとIntel XMP対応メモリのような組み合わせであればサブタイミングまで適用される”XMP 2”で問題ありませんが、異なる組み合わせの場合は”D.O.C.P 1”が安定しやすいようです。

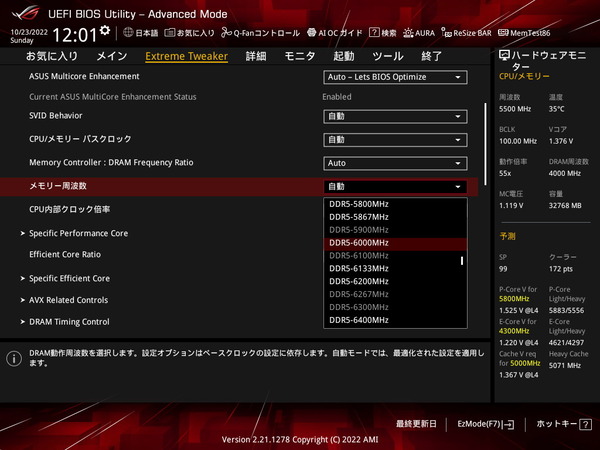

メモリ周波数は「DRAM周波数(DRAM Frequency)」という項目のプルダウンメニューから動作クロック(倍率)を任意に設定可能です。メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まります。

EXPO/A-XMPを使用せず、「DRAM Frequency」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック4800MHz、5200MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

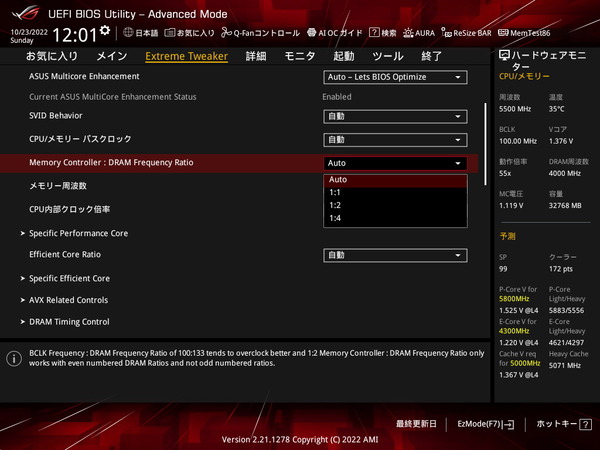

Intel第12/13世代CPUのメモリコントローラー(IMC)周波数は、メモリ周波数に対して1:1対応のGear1(メモリ周波数が3200MHzならメモコンも3200MHz)、1:2対応のGear2(メモコンが1600MHz)、1:4対応のGear4(メモコンが800MHz)という3つの動作モードがあります。

DDR5メモリはGear2とGear4、DDR4メモリではGear1とGear2をサポートします。

DDR5のGear2やDDR4のGear1でメモリ周波数とIMC周波数を引き上げたい場合の豆知識として、IMCのOC耐性は厳密には周波数ではなく動作倍率に依存します。(第12/13世代CPUではIMC周波数にそのまま依存しているかも)

メモリ周波数とIMC周波数はリファレンスクロック(100MHz or 133MHz)に対する動作倍率で決まるため、3600MHzの場合はリファレンスクロック133MHzでIMC倍率が27倍となります。

リファレンスクロック100MHzでメモリ周波数を3800MHzや4000MHzにするとIMC倍率が38倍や40倍となってしまいますが、リファレンスクロック133MHzにするとメモリ周波数が上と同程度の3733MHzでもIMC倍率は28倍、3866MHzでもIMC倍率は29倍に下がるのでIMCのOC耐性からするとハードルが下がります。

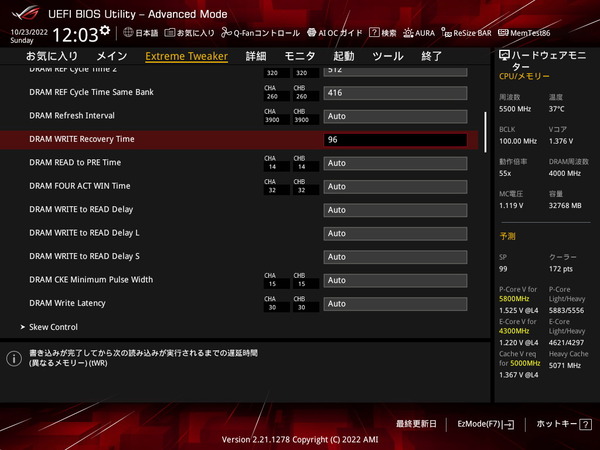

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。

メモリタイミングを手動で設定する場合、基本的にはOCメモリ製品のスペックとして公表されることの多い、「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な4タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」と「Refresh Cycle Time (tRFC)」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

高メモリクロックのOC時にWindowsの起動や軽い動作までは安定するものの、メモリストレステストでエラーが出る程度の状態であれば、「Write Recovery Time (tWR)」や「CAS Write Latency (tCWL)」をいくつか引き上げることで安定する可能性があります。

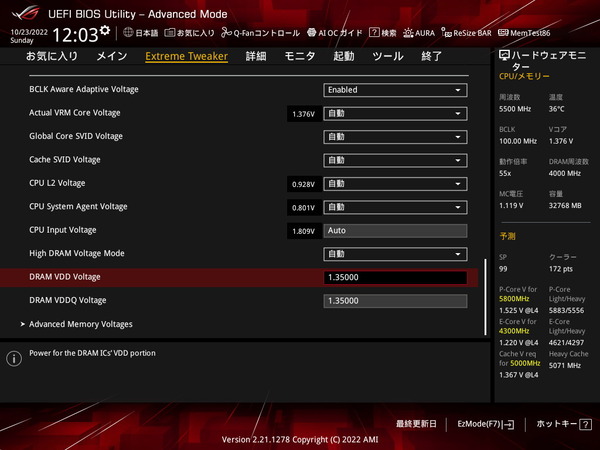

メモリの周波数OCを行う際は「DRAM電圧(DRAM VDD Voltage)」の項目を昇圧します。

DDR5メモリに対応したマザーボードでメモリ周波数を6000MHz以上にOCする場合はメモリ電圧を1.300~1.400Vに盛ってください。

DDR4メモリに対応したマザーボードでメモリ周波数を3000MHz以上にOCする場合は1.300~1.350V、3800MHz以上にOCする場合は1.370~1.400Vに上げる必要があります。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

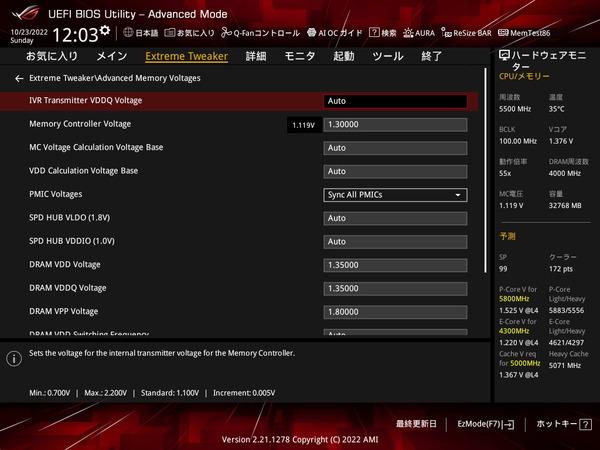

加えてメモリ周波数やIMC周波数をOCする時に調整した方がいい電圧設定として、DDR5メモリ対応マザーボードの場合は「VCCSA(CPU System Agent Voltage)」、「DRAM VDDQ(DRAM VDDQ Voltage)」、「CPU VDD2(Memory Controller Voltage)」、「CPU VDDQ(IVR Transmitter VDDQ Voltage)」の4つを調整すると良いようです。

DRAM VDDQとCPU VDD2は簡単にDRAM VDDと揃えればOKです。

CPU VDDQについては単純に昇圧すればいいというわけではなく、メモリ設定に応じてスイートスポットのようなものがあるかもしれないので設定の際は注意してください。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの動作検証・OC耐性

BIOS周りの管理人的に気になるところの紹介はこのあたりにしてASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

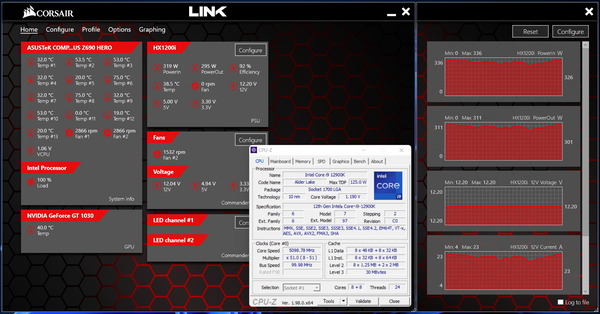

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」にCore i9 12900Kを組み込んだ場合のBIOS標準設定における動作についてですが、P-Coreは1コアまで52倍、全8コアで49倍の動作倍率になっており、CPUコア動作倍率は仕様値通りです。しかしながら電力制限については完全に無効化されています。

BIOS標準設定ではCore i9 12900KはP-Core All:4.9GHz、E-Core All:3.7GHzに貼りついて動作するため、CPU消費電力は200W超に達します。

TDPに対して全コア最大動作倍率が高く設定されているCPUに電力制限を適用してIntelの公式仕様通りに使用したい場合、例えばCore i9 12900Kでは長期間電力制限を125W、短期間電力制限時間を56sに設定してください。

なおASUS Multicore Enhancementを「Disabled – Enforce All limits」にしても、Intel公式仕様通りの電力制限が適用されます。(Multicore Enhancementについては、単コア最大動作倍率を全コア最大動作倍率に適用、というのが従来の機能でしたが)

電力制限以外にもCPU動作に大きく影響する項目についてまとめました。

Turbo Boost Max 3.0はアクティブなタスクに対して単コア最大動作倍率など最も高速に動作している(電圧特性に優れた)コアを割り当てる機能です。

Thermal Velocity Boostは閾値温度70度以下においてブーストクロックを引き上げる機能と説明されていますが、機能の実装としてはBy Core Usage倍率に対してTVB Ratio Clippingという設定によってCPU温度が閾値以上の時に動作倍率を-1倍に(正確にはCPU毎に設定された倍率に)引き下げるという形になっています。

AVX Voltage Guardband Scaleは該当するAVX命令実行時のコア電圧を調整する機能です。0~255の整数値で設定し、定格設定は128です。128以下では低電圧化、128以上では高電圧化します。(マザーボードに依っては1.00を基準に0.01~1.99で設定)

低電圧化というよりもAVX実行時の電力制限(AVX限定のPL1)に近い動作なので、Scale=1でもクラッシュすることはありませんが、性能は低下するものと思われます。

| ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO (BIOS:0704) Core i9 12900Kの標準動作設定 |

||

| 標準設定 | 定格 | |

| 単コア最大倍率 | 52 | 52 |

| 全コア最大倍率 | 49 | 49 |

| Turbo Boost Max 3.0 | On | On |

| TVB Ratio Clipping (70度以上で-1倍) |

Off | Off |

| PL1, PL2, Tau | No, No, – |

241W, 241W, 56s |

| AVX Offset | 0 | 0 |

| AVX512 Voltage Guardband | 128 (設定値は0~199で100) |

128 |

| 備考 | 特になし | |

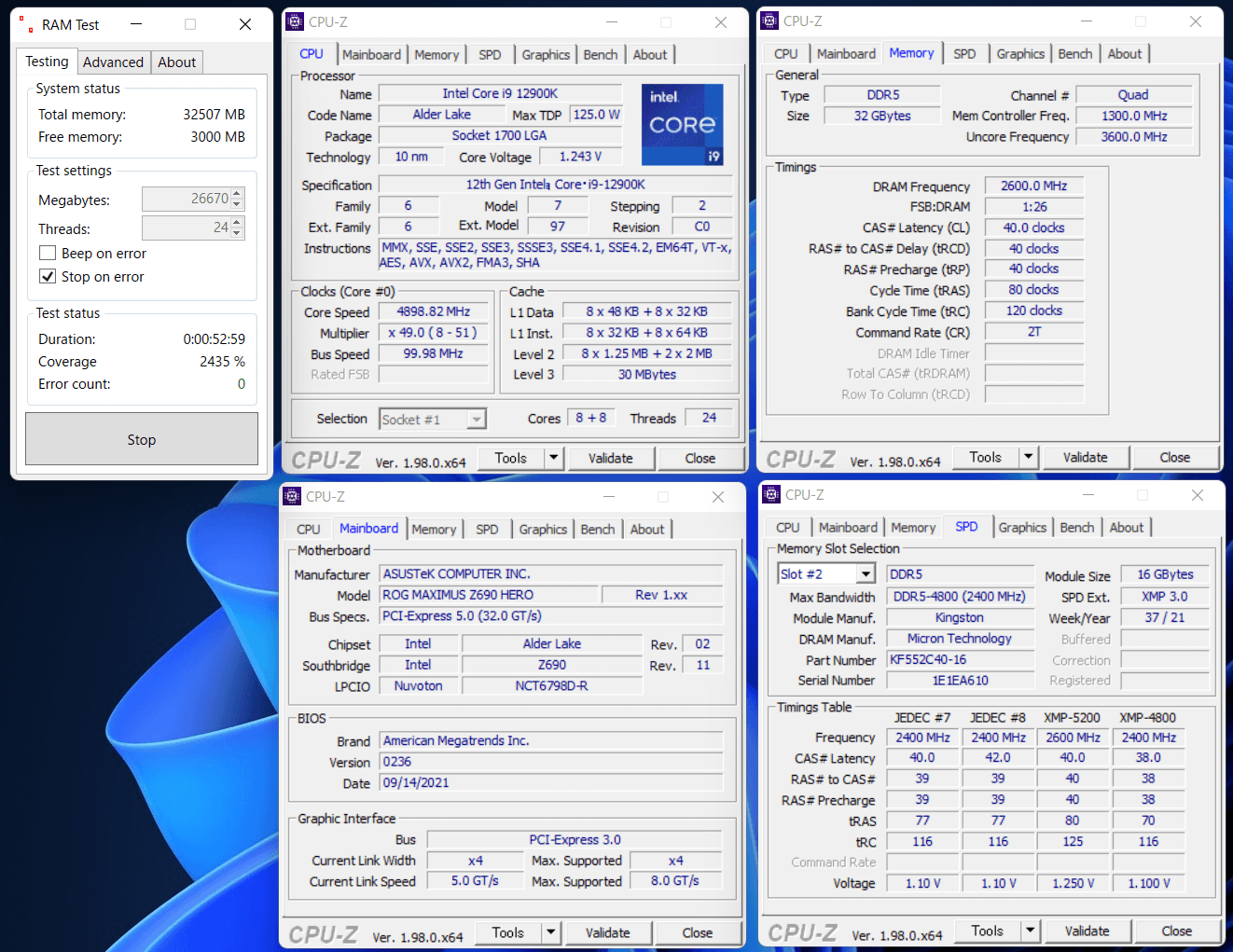

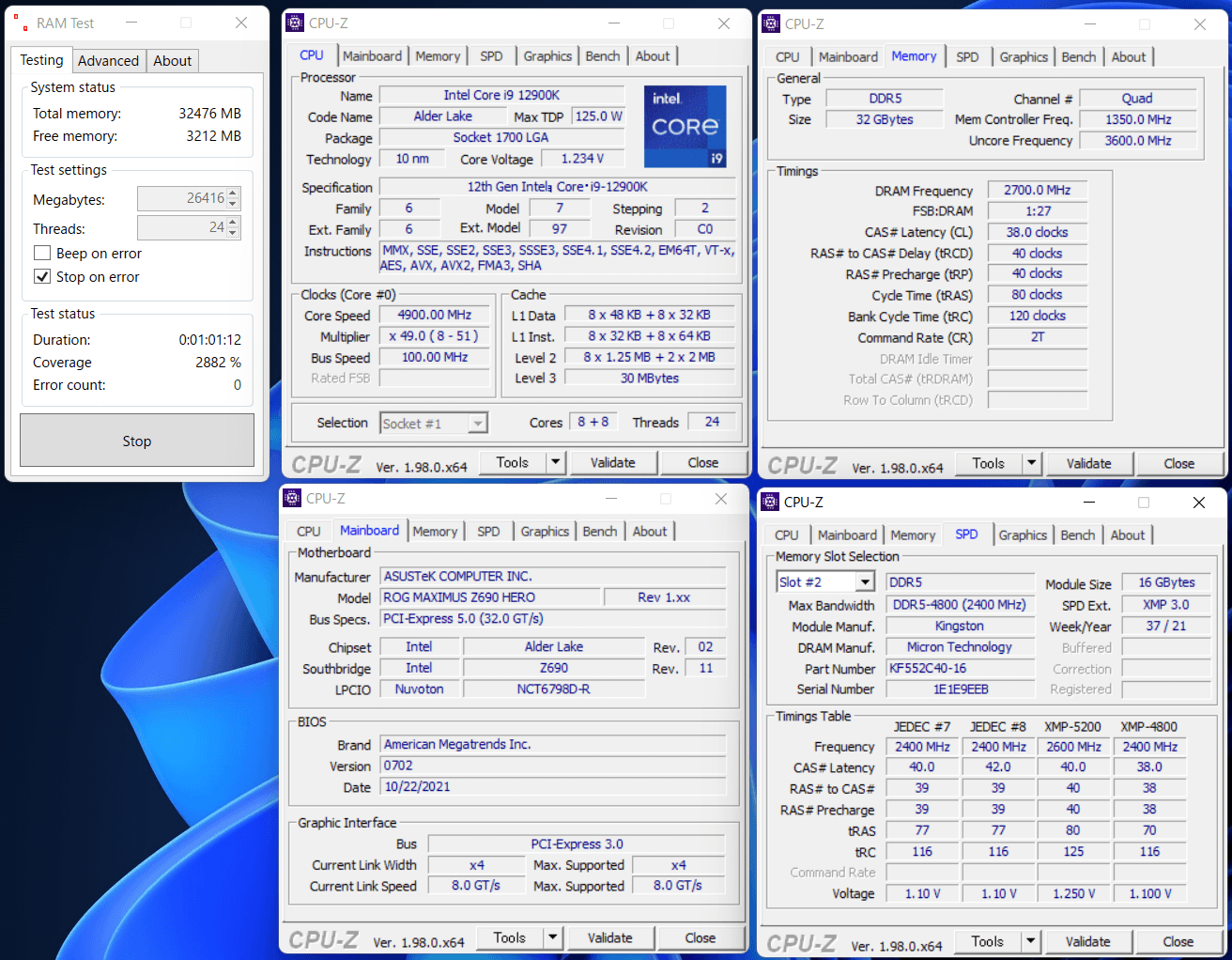

続いてASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用した場合のCPUとメモリのオーバークロック耐性をチェックしてみました。

なおオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

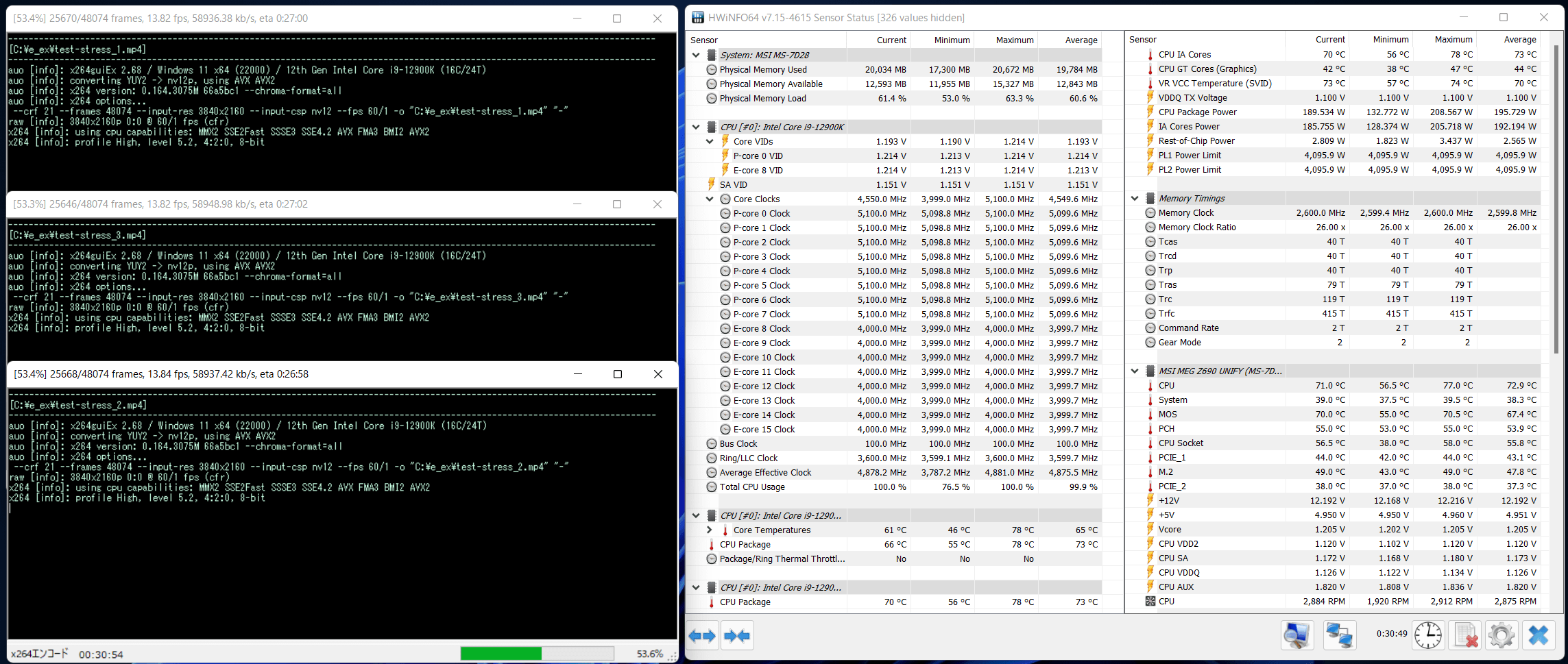

CPUにOC設定を適用した際のCPU温度やVRM電源温度に関するストレステストについては、下記の動画エンコードを使用しています。

なおIntel第12世代CPUの場合、動画エンコードに比べてCinebench R23 30分ストレステストの方が負荷が大きく、安定動作に必要なコア電圧で10~20mV、CPU消費電力で30W程度の差が生じます。

ストレステストについては、FF14ベンチマークの動画(再生時間7分、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)をソースとしてAviutl+x264を使ってエンコードを行います。Core i9 12900Kは16コア24スレッドのCPUなので、同じ動画のエンコードを3つ並列して実行し、30分程度負荷をかけ続けます。ストレステスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

Core i9 12900KのマニュアルOCについては市販CPUクーラーで最高性能の360サイズ簡易水冷でもCPU消費電力250W程度がCPU温度を80~90度に収めることができる上限となっており、CPUコア電圧にすると1.200~1.250V程度が上限になります。DIY水冷でも1.300Vを超えると厳しいはずです。

この電圧に対してはCPU個体差にもよりますが、安定動作が可能なコアクロックは5.0~5.1GHz程度なので、全コア動作倍率の設定を行うと、標準動作の単コア5.2GHzブーストによるシングルスレッド性能が損なわれてしまいます。

全コア動作倍率設定&CPUコア電圧固定(Override)はやはり設定の手軽さが魅力で、Cinebench等でベンチマークスコアを狙うのには最適ですが、実用的に単コア5.2GHzの性能をキープしたいのであれば、By Core Usage設定で多コア負荷時の動作倍率を5.0~5.1GHzへ引き上げて(安定動作するようなら単コア最大動作倍率も5.3GHzに)、V-Fカーブ設定で48倍~53倍動作時の電圧をマイナスオフセットするのがオススメです。

ベンチマークスコアを重視するなら固定倍率かつ固定電圧のOCが最適ですが、実用的にはシングル性能が優秀なBy Core Usage&V-Fカーブがオススメで、なおかつ、OCレビューとしてあまり紹介されることがないので、こちらの設定例を紹介します。

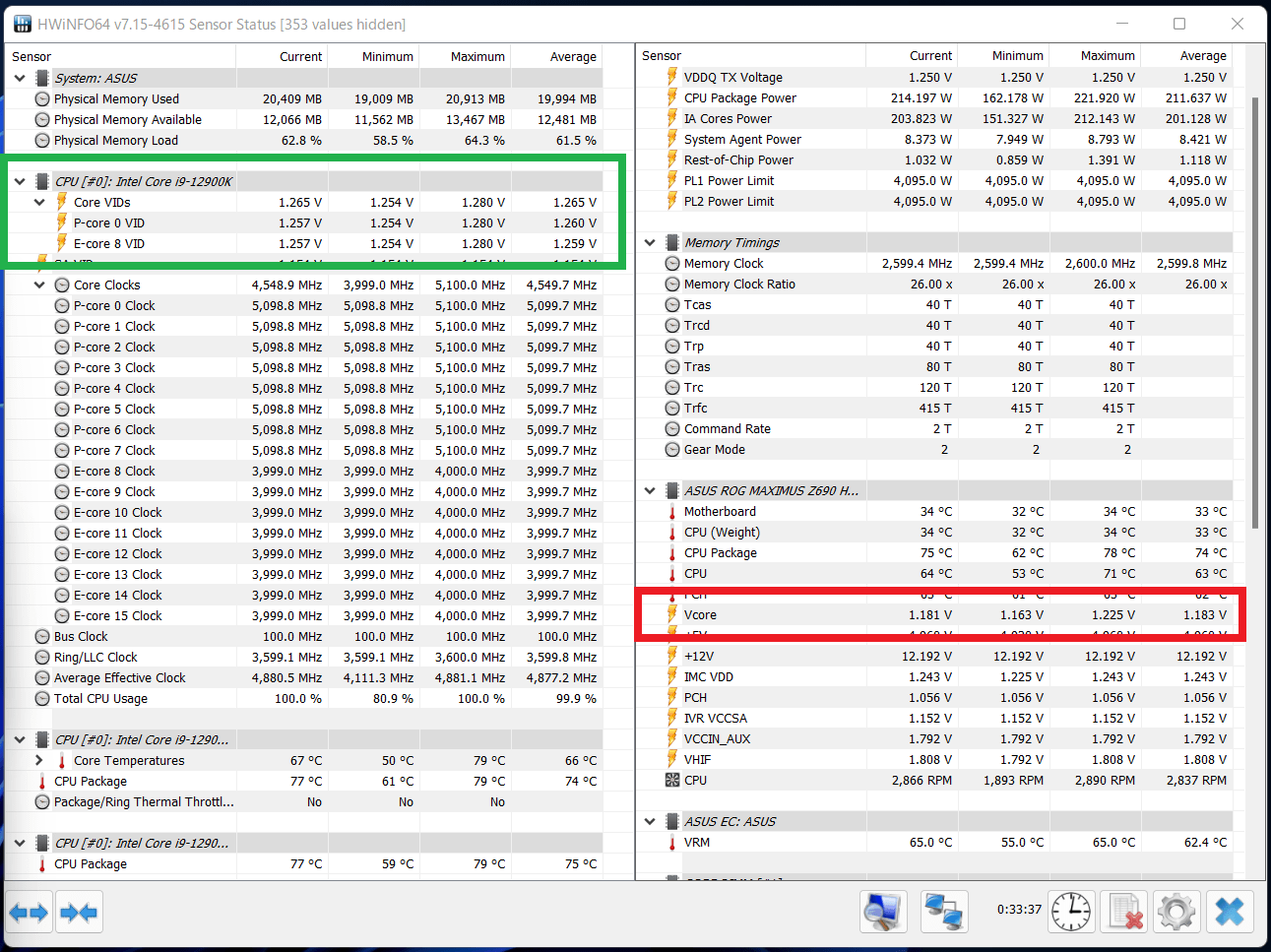

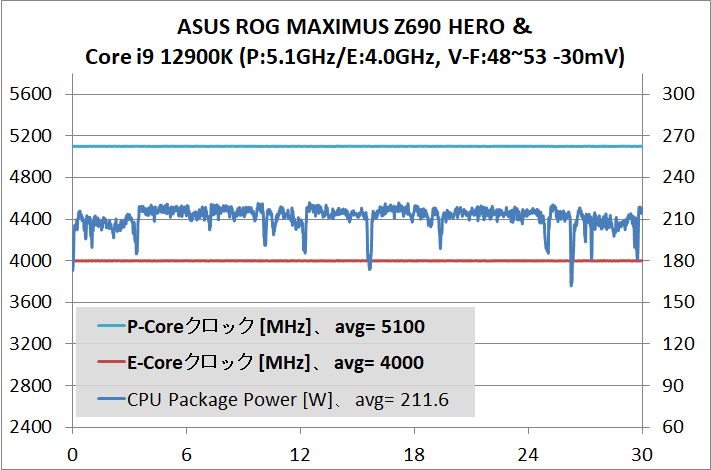

Core i9 12900KのOC設定は「P-Core: 1c x53, 2c x52, 3-8c x51」「E-Core: 1-4c x41, 5-8c x40」「V-F Curve: Ratio x48 -300mV, Ratio x53 -300mV」「E-Core L2電圧:1.100V」、さらに「CPUコア電圧:offset +30mV」としています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」におけるV-Fカーブの調整について、今回は300mVという単純に電圧の数値だけ見ると、異常に大きいマイナスのオフセットをかけています。BIOSバージョン等で設定値が変わるので、各自で行う場合は下記の手順に従ってください。

V-Fカーブ操作の正しい手順としては、まずは調整していない状態でCinebench等の短時間の負荷をかけ、HWiNFOなどのモニタリングソフトでP-Core X VIDやVcoreの数値を確認します。その値を基準にしてマイナスオフセットの数値を調整してみてください。目安としてP-Core All 5.1GHzの場合は負荷をかけた時のVIDが1.250~1.300になる設定値を探ります。

またP-Core All 5.0GHzまでならV-Fカーブの調整だけで安定すると思いますが、5.1GHzにするとHWiNFO上で確認できるマザーボードのタブ内のVcoreの電圧が不足するようでクラッシュする可能性があります。V-Fカーブだけで上手くいかない場合は、CPU Core/Cache Voltageの項目をオフセットモードにして、適当に電圧を盛ってみてください。

メモリのOC設定は検証機材に使用しているKingston FURY BeastDDR5(型番:KF552C40BBK2-32)のXMPプロファイルを適用し、「メモリ周波数:5200MHz」「メモリ電圧:1.250V」「メモリタイミング:40-40-40-80-CR2」としています。

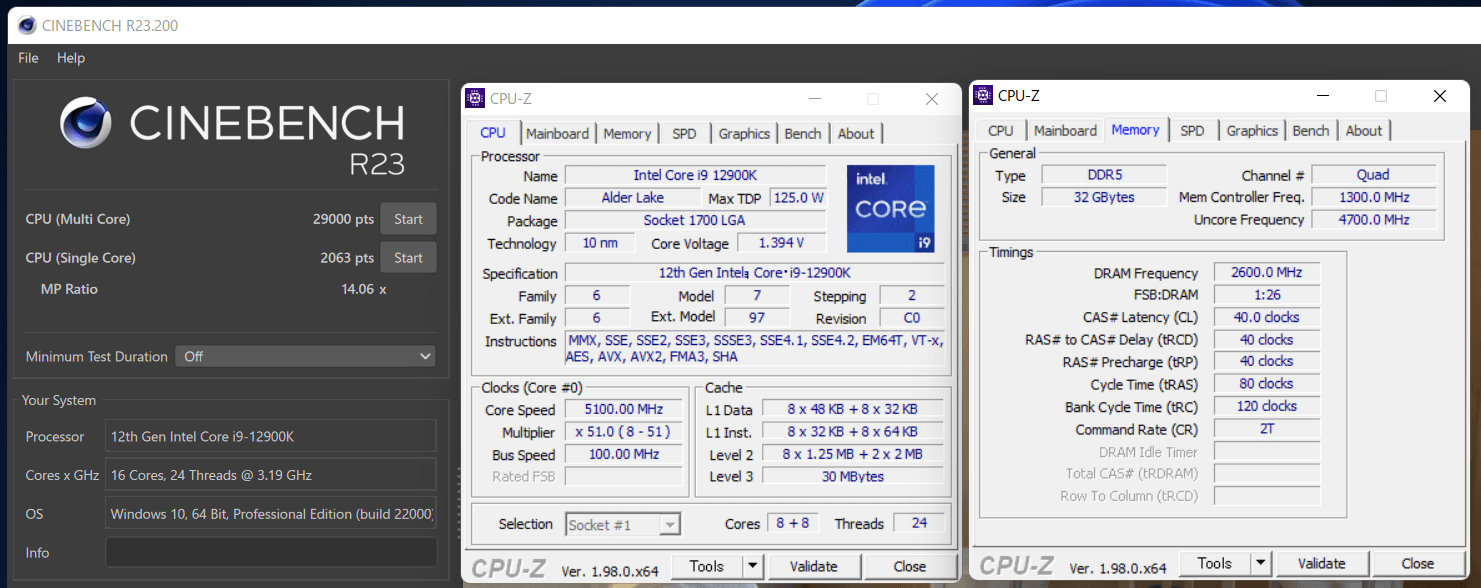

16コア24スレッド「Intel i9 12900K」をBy Core Usage&V-F Curveで全コア動作倍率をP-Core:5.1GHz、E-Core:4.0GHzにOCし、メモリ周波数も5200MHzにOCすると、Cinebench R23のマルチスレッドスコアは29000程度になります。単コア最大動作倍率も5.3GHzに引き上げているのでシングルスレッドスコアは2060程度です。

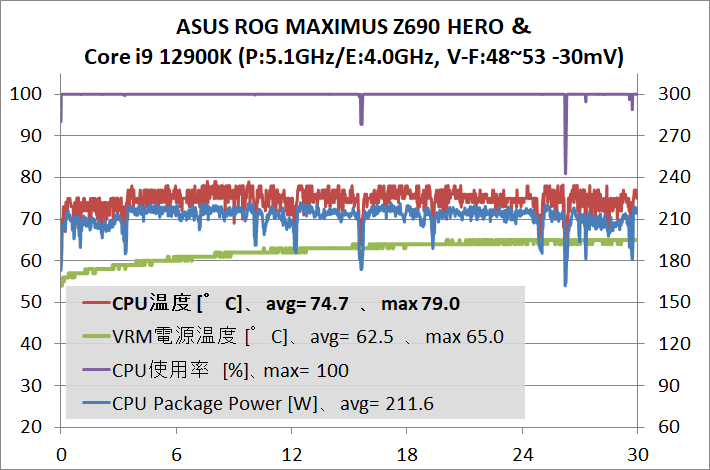

このOC設定においてストレステスト中のCPU温度とCPU使用率のログは次のようになりました。

マザーボードにASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用すると、Core i9 12900KをBy Core UsageモードでP-Core All:5.1Hz、E-Core All:4.0GHz(V-Fカーブ設定で48~53倍動作時について低電圧化)、メモリ5200MHzにOCしてストレステストをクリアできました。

CPUクーラーにはFractal Design Celsius S36を使用し、冷却ファンNoctua NF-A12x25 PWのファン回転数は1500RPMで固定しています。

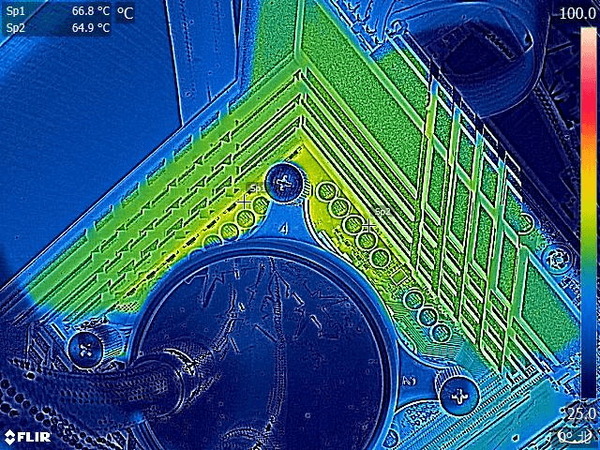

続いて、Core i9 12900Kを上記のBIOS設定でOCした時の負荷テスト終盤において、ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのVRM電源周辺温度はどれくらいなのか、サーモグラフィカメラ搭載スマートフォン「CAT S62 PRO」を使用してチェックします。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO環境でCore i9 12900KをBy Core Usage&V-F CurveでP-Core All:5.1Hz、E-Core All:4.0GHzにOCするとシステム全体の消費電力が280~300W、VRM電源への影響が大きいEPS電源経由の消費電力は210Wに達します。

そんなCPU消費電力200W超級のVRM電源負荷に対して、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」は90A対応Dr. MOSで構成される超堅牢な21フェーズVRM電源回路とパッシブ型のVRM電源クーラーという標準装備だけで、VRM電源温度はソフトウェアモニタリングとサーモグラフィーの両方で60度台に収めることができました。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」であれば、市販CPUクーラーで最高性能な360サイズ簡易水冷はもちろん、DIY水冷も含めて、Core i9 12900Kの常用OCに標準装備のみで十分に対応が可能です。

最後に「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のメモリOC性能についてもチェックしておきます。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROの環境(BIOS:0702)のOC検証では検証機材メモリとして16GB2枚組み32GB容量のDDR5メモリキット「Kingston FURY Beast DDR5(型番:KF552C40BBK2-32)」を使用しています。

同メモリに収録されたOCプロファイルによって、メモリ周波数5200MHz、メモリタイミング40-40-40-80-CR2という初期DDR5メモリでは定番のOC設定が安定動作しました。

また手動設定でメモリのオーバークロックを行ったところ、メモリ周波数を5400MHz、メモリタイミング:38-40-40-80-CR2で安定動作を確認できました。

tWRもAuto設定から調整しているものの、メモリ周波数&主要タイミングとメモリ電圧以外の調整項目は少ないのでほぼカジュアル設定です。

検証機材に使用しているDDR5メモリキット「Kingston FURY Beast DDR5(型番:KF552C40BBK2-32)」はMicron製DDR5メモリモジュールなので、5400MHz以上のメモリ周波数OCはなかなか難しく、メモリ周波数5600MHzについては起動してWindows OSはある程度安定するものの、メモリストレステストをクリアすることはできませんでした。

一応、上記の状態のOC設定例を載せておきます。サブタイミングや各種電圧を上手く調整できれば、5600MHz/CL42は安定動作もすると思うのですが。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- ROG MAXIMUSシリーズらしいブラック一色のクールなデザイン

- Intel LGA1200互換のCPUクーラーマウントホール

- Core i9 12900KのP-Core All:5.1GHz、E-Core All:4.0GHzのOCで安定動作

- 200W超のCPU消費電力でもVRM電源温度は70度前後に収まる

- DDR5メモリ(Micron)で5400MHz/CL38のメモリOCが安定動作

- 外部センサー搭載で水温ソースのファンコンも可能なので水冷PCにも最適

- 重量級グラボにも耐えるメタルアーマー採用PCIEスロット「SAFESLOT」

- PCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする新機能「PCIe Slot Q-Release」

- ヒートシンク付きのNVMe対応M.2スロットをマザーボード上に3基搭載

- マザーボード上のM.2スロットのうち2基はPCIE4.0x4接続に対応

- PCIE4.0対応M.2スロット2基増設拡張ボード ROG HYPER M.2 CARDが付属

- Thunrderbolt4対応Type-C端子×2をリアI/Oに標準搭載(iGPU経由でビデオ出力も可能)

- Intel製2.5Gbイーサ(Intel I225-V)をリアI/Oに標準搭載

- WiFi 6E&Bluetooth5.2対応無線LAN(Intel AX210)を標準搭載

- スタート・リセットスイッチなど動作検証に便利なオンボードスイッチ

悪いところor注意点

- 製品価格が8万円ほどと高価

16コア24スレッド「Core i9 12900K」など第12世代Alder Lake-S CPUに対応するZ690チップセット搭載マザーボードとしてリリースされた「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」は、MAXIMUS Z690シリーズの中ではエントリークラスの位置づけですが、ATXサイズZ690マザーボードでできることを限界まで詰め込んだ隙の無い構成です。

Core i9 12900Kの電力制限無効化やさらなるOCにも対応できる90A対応Dr. MOSで構成された21フェーズVRM電源回路を搭載することに始まり、リアIOに覆い被さる超巨大VRM電源クーラー、PCIE4.0対応を含む5基のNVMe SSD用M.2スロット、2基のThunderbolt4対応USB Type-Cポート、高速な2.5GbイーサやWiFi 6E対応無線LANなど次世代高速NIC、ALC4082&ESS製DACによるハイレゾ対応オンボードサウンドなど、ゲーマーからOCerまで満足すること間違いなしなハイエンドモデルに仕上がっています。

ASUS製マザーボードではお馴染みですがBIOSやマニュアルの日本語ローカライズ品質は主要4社の中でも随一となっており、BIOSのテキストベースUIの使い勝手も良好です。ゲーマー&OCer向けROGシリーズと言うと高価で上級者向け製品のイメージが強いかもしれませんが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」は初心者にも優しいマザーボードだと思います。

「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のBIOS標準設定でCore i9 12900Kを動作させると、PL1:241W制限が無効化されます。BIOSから手動設定を行えばIntel公式仕様値通りに動作させることが可能です

ただし、Intel第12世代CPUのK付きモデルはPL1=PL2=Max Turbo Powerなので、Core i9 12900KやCorei7 12700Kを使用する場合、どちらにせよ発熱は大きく、組み合わせるCPUクーラーは240サイズ以上の簡易水冷CPUクーラーが推奨されます。

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HEROを使用した検証機では16コア24スレッドのIntel Core i9 12900KのP-Coreを5.1GHz、E-Coreを4.0GHzに、DDR5システムメモリのメモリ周波数も5200MHz/CL40にオーバークロックして負荷テストをクリアすることができました。

マザーボードのOC耐性を評価する上で重要なファクターになるVRM電源について、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」は非常に優秀な性能を発揮しました。「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」であれば市販の簡易水冷やDIY水冷など環境を選ばず、VRM電源周りは標準装備のままでCore i9 12900KをガンガンOCできます。

Core i9 12900Kを常用限界までOCするとEPS電源経由のCPU消費電力が200Wを超えますが、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」ではその強烈なVRM電源負荷に対しても、90A対応Dr. MOSなどで構成される21フェーズの超堅牢なVRM電源回路が適切に熱を分散します。

リアIOに覆い被さる超大型VRM電源ヒートシンク、CPUソケット上左のアルミニウム塊型ヒートシンクを連結するヒートパイプなどVRM電源クーラーの設計にこそ工夫が見られますが、あくまでパッシブ型という構造のまま、スポットクーラーの増設を必要とせずに、VRM電源温度を60度台に収めることができました。

メモリOCについては、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」がサポートするDDR5メモリが登場したばかりということもあって評価が難しいのですが、検証機材に使用しているKingston FURY Beast DDR5(型番:KF552C40BBK2-32)のXMPプロファイルによってプチOCなメモリ周波数5200MHzが安定動作し、メモリ周波数/主要タイミング/メモリ電圧をメインにしたほぼカジュアル設定でメモリ周波数5200MHz/CL38も安定したので、現状、メモリOC回りで不足を感じることはないはずです。

以上、「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

90A対応Dr. MOSで構成される21フェーズの超堅牢VRM電源や2基のThunderbolt4対応USB Type-Cポートを搭載する「ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO」をレビュー。Core i9 12900KのOCで徹底検証https://t.co/r8W2LCCGj3 pic.twitter.com/Wen7rBlIfW

— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) November 17, 2021

Noctua NF-A12x25 PWM 120mmファン

Noctua NF-A12x25 LS-PWM 120mmファン

Amazon.co.jp で詳細情報を見る

Techace公式通販 で詳細情報を見る

<TSUKUMO><

PCショップアーク>

関連記事

・Intel第12世代Alder Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・Intel第11世代Rocket Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・Intel第10世代Comet Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・【できる!自作PC】最新CPUの選び方とオススメCPUを徹底解説

コメント