5GHz超のコアクロックを実現したZen 4アーキテクチャを採用するAMD Ryzen 7000シリーズCPUから、8コア16スレッドCPUのTDP65W版「AMD Ryzen 7 7700(型番:100-100000592BOX)」をレビューします。

製品公式ページ:https://www.amd.com/ja/products/apu/amd-ryzen-7-7700

AMD Ryzen 7 7700 レビュー目次

1.AMD Ryzen 7 7700の外観・付属品・概要

2.AMD Ryzen 7 7700の検証機材・動作設定

3.AMD Ryzen 7 7700の動作クロック・消費電力・温度

5.AMD Ryzen 7 7700のクリエイティブ性能

・3Dレンダリング性能

・動画編集・エンコード性能

・RAW現像・写真リタッチ性能

・PCゲーム/スマホアプリのビルド性能

・AIアップスケール・自動分類性能

6.AMD Ryzen 7 7700のゲーミング性能

・4K解像度/60FPSターゲット

・フルHD解像度/ハイフレームレート

8.AMD Ryzen 7 7700のレビューまとめ

・温度・消費電力について

・クリエイティブ性能について

・ゲーム性能について

・総評

*記事執筆当時、1月初頭の販売価格で評価しています。(Amazon、TSUKUMO、ドスパラ、PCショップアーク、パソコン工房、ソフマップ、ビックカメラを参照)

2022年12月から2023年1月にかけてAMD Ryzen 7000はIntel第13世代K付きモデルの価格に合わせて大きく値下げが行われており、Intelのほうも値下がり傾向です。かと思いきやIntel第13世代の65W版は発売済みのK付きモデルよりも高かったりして(Core i9/i7は即座にK付きに合わせた価格になったものの)、CPUの価格はかなり流動的です。

記事を読む時期によっては、価格評価が現在の市場価格と一致しないこともあるのでご注意ください。

【機材協力:AMD】

AMD Ryzen 7 7700の外観・付属品・概要

「AMD Ryzen 7 7700」の外観や付属品について簡単にチェックしておきます。またこの章では「AMD Ryzen 7 7700」の仕様等について簡単に触れておきたい概要もあれば紹介します。

Ryzen 7000シリーズのうち7950X/7900Xの最上位2モデルはRyzenロゴをフューチャーしたデザインのオシャレな化粧箱が採用されていましたが、「AMD Ryzen 7 7700」を含め下位モデルはデザインこそ共通であるものの、簡素な紙製パッケージです。

「AMD Ryzen 7 7700」にはCPUクーラーが標準で付属しているので、パッケージサイズはX付き上位モデルより特に奥行きが3倍以上も大きくなっています。

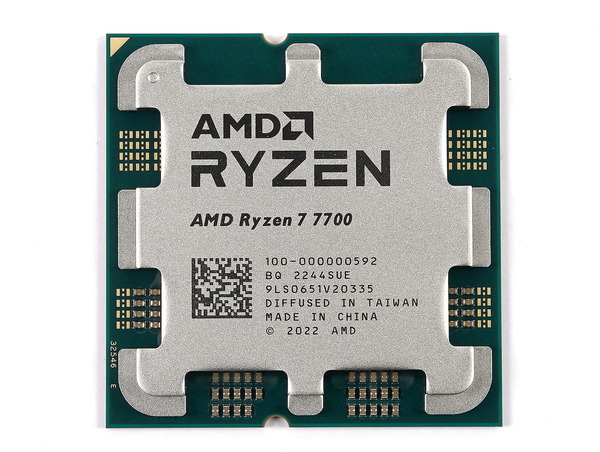

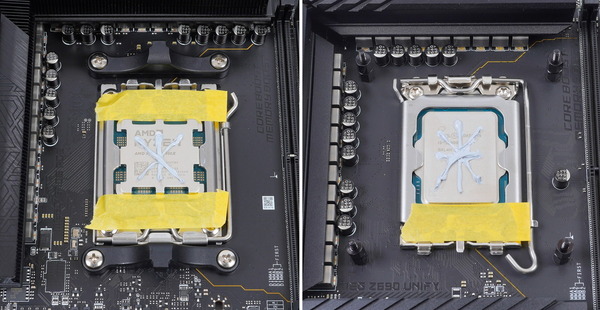

「AMD Ryzen 7 7700」などRyzen 7000シリーズCPUは米の字状に足が伸びる独特な形状のヒートスプレッダが採用されています。足の隙間からはPCB基板上に実装された素子が覗いており、一部はシーリングによる保護がなく素子や接点が剥き出しです。

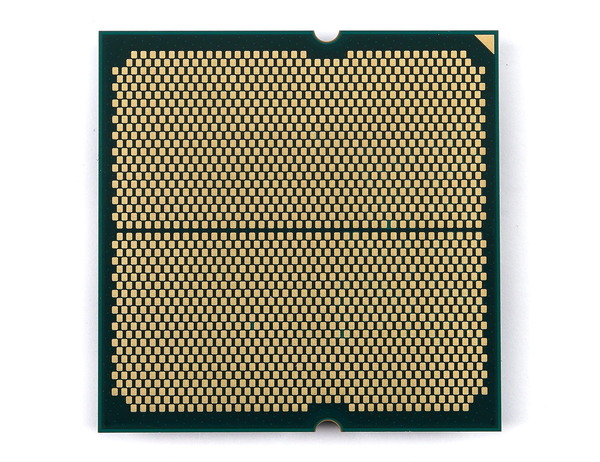

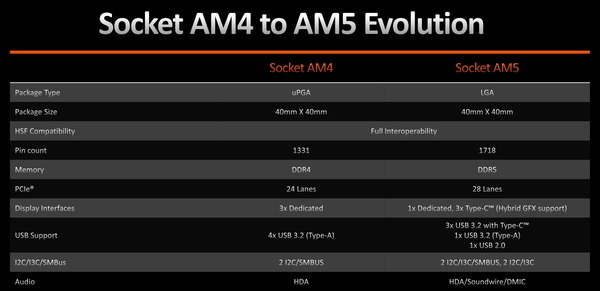

Ryzen CPUは初代からデスクトップ向け前世代のRyzen 5000シリーズまで共通のAM4ソケット対応であり、PCB基板の底面から剣山状の金属ピン端子が生えていましたが、「AMD Ryzen 7 7700」を含めてRyzen 7000シリーズはIntel製CPUと同じLGAソケットに変わったので、PCB基板底面は平らな金属接点です。一方でIntel製CPUと異なり、底面にはキャパシタ等の素子実装がありません。

Ryzen 7000シリーズからCPUソケットがAM5(LGA1718)に変わりましたが、CPU基板の縦横寸法は従来のAM4ソケット対応Ryzen CPUと同じでした。ちなみに下写真の一番右はIntel第12世代CPUです。

Ryzen 7000シリーズCPUのヒートスプレッダは大きく切り込みが入っていますが、CPU全体の重量の違いはAM4のRyzen CPUと比較して2gだけでした。見た目よりもズッシリとした重みがあります。

パッケージや外観の話はこの辺りにして、続いて「AMD Ryzen 7 7700」のスペックについて見ていきます。

AMD Ryzen 7000シリーズCPUのアッパーミドルモデル「AMD Ryzen 7 7700」は8コア16スレッドのCPUです。

「Ryzen 7 7700」はベースクロック3.8GHz/単コア最大ブーストクロック5.3GHz、TDPは65Wです。大容量な40MB(8+32)のL2+L3キャッシュを備えています。

「Ryzen 7 7700」の希望小売価格は329ドルで、上位モデル7700Xの登場時より70ドルも安価に設定されています。

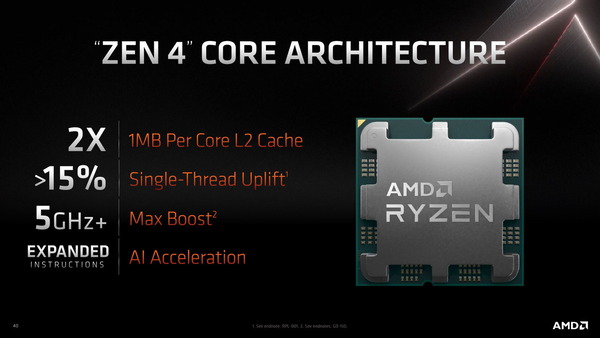

AMD Ryzen 7000シリーズCPUに採用される最新アーキテクチャ Zen 4や、新たなCPU機能・特長については初期4モデルのレビュー記事内で紹介しているので、こちらを参照してください。

Ryzen 7000のTDP65WモデルにはCPUクーラーも付属

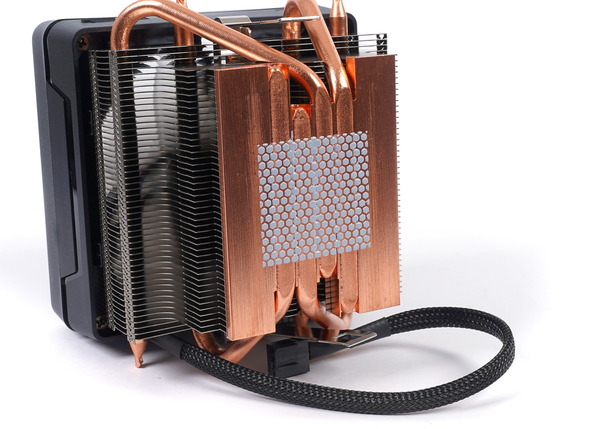

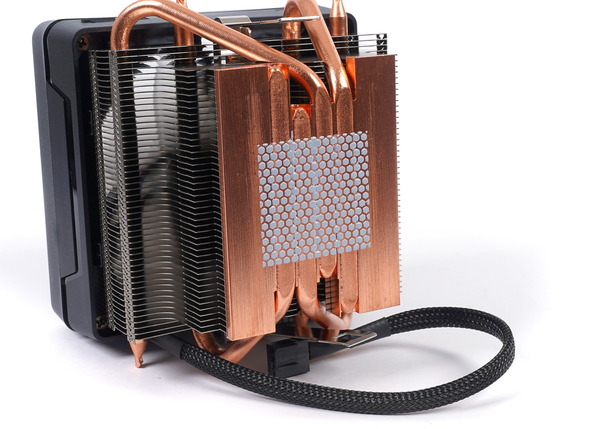

「AMD Ryzen 7 7700」にはCPUクーラーとして、TDP105Wの冷却に対応し、ファンブレードとフレームのリングに豪華なLEDイルミネーションが内蔵されたAMD Wraith Prism Coolerが標準で付属します。

リビジョンがType-Eに変わっていますが基本的な仕様はRyzen 7 2700XやRyzen 9 3900Xに付属していたものと共通です。

Ryzen CPUに付属するAMD純正CPUクーラーは現在5種類がラインナップされており、「AMD Ryzen 7 7700」に付属するのは、TDP105W対応でARGB LEDイルミネーションを搭載する最上位モデルのAMD Wraith Prism Coolerです。

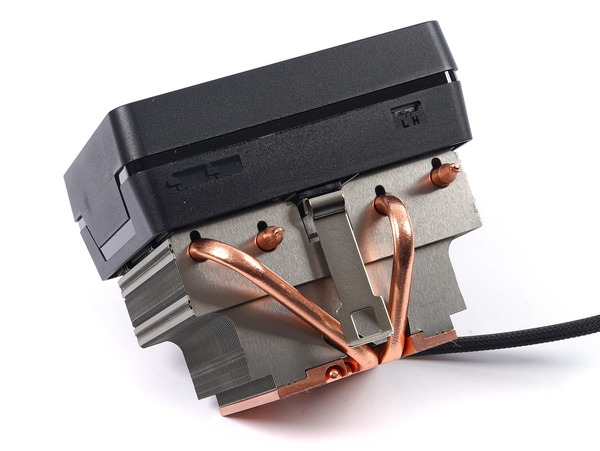

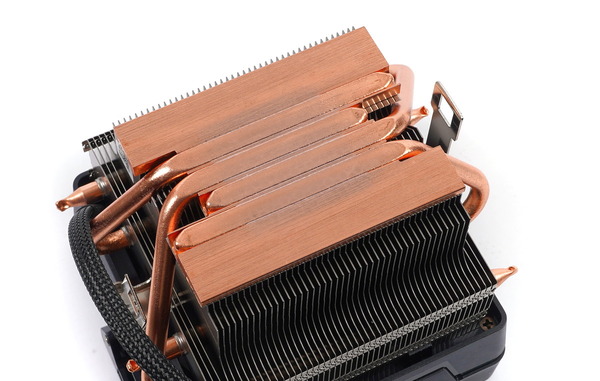

AMD Wraith Prism Coolerは天面に90mm径の冷却ファンを搭載し、ヒートシンクが4本の銅製ヒートパイプとアルミニウム製フィンアレイによって構成されるトップフロー型のCPUクーラーです。

冷却ファンはPWM対応4PINファン端子によって給電・制御を行います。PWM速度制御対応に加えて、側面のスライドスイッチで定格(最大)ファン速度を変更できます。標準設定はLowで2800RPM、Highでは3600RPMが最大速度になります。

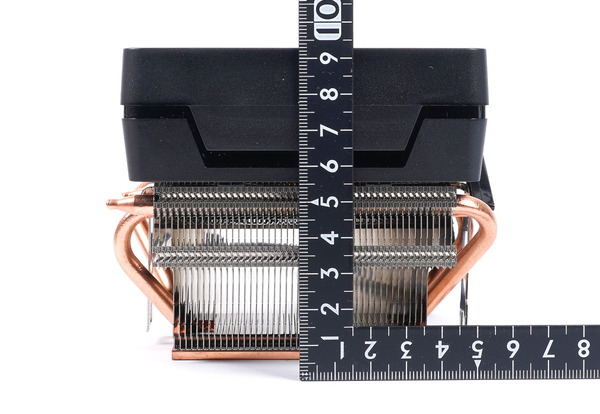

AMD Wraith Prism Coolerの全高は約93mmです。スモールフォームファクタなPCケースにも対応可能なサイズです。

CPUヒートスプレッダと接するベースコア部分は4本のヒートパイプを平滑化したダイレクトタッチ構造です。ベースコアには予め熱伝導グリスが塗られています。

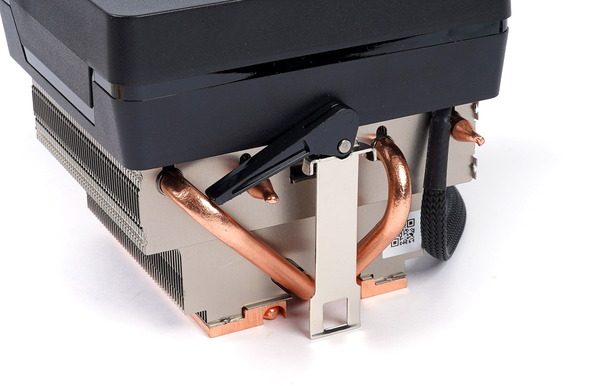

AMD Wraith Prism CoolerのCPUクーラー固定は、AM5/AM4マザーボードに標準で備え付けられたプラスチック製固定部品にフックを引っ掛けてレバーで固定する方式です。

AMD Wraith Prism Coolerはファン軸や外周リングにARGB LEDイルミネーションを搭載しており、標準では七色に変化する発光パターンですが、外部コントローラーによる制御にも対応しています。

プラスチックフレーム側面には2種類のLED制御用端子が実装されており、RGB LED対応汎用4PIN LEDケーブルや、専用アプリケーションで制御するための内部USB2.0ケーブルを接続できます。

AM5マザーボードと600シリーズチップセットについて

Ryzen 7000シリーズCPUではLGAソケットのSocket AM5(LGA1718)に移行しました。

初代Ryzenの登場から現行最新のRyzen 5000シリーズCPUまで既存のRyzen CPUはいずれもピン接点によってマザーボードと接するSocket AM4が採用されていましたが、Socket AM5に変わったのでRyzen 7000シリーズCPUを使用するにはAMD 600シリーズチップセットを搭載したAM5マザーボードも新たに用意する必要があります。

またRyzen 7000シリーズCPU&AM5マザーボードは最新規格のDDR5メモリに対応する一方、従来規格のDDR4メモリはサポートしません。システムメモリとしてDDR5メモリも新たに用意する必要があります。

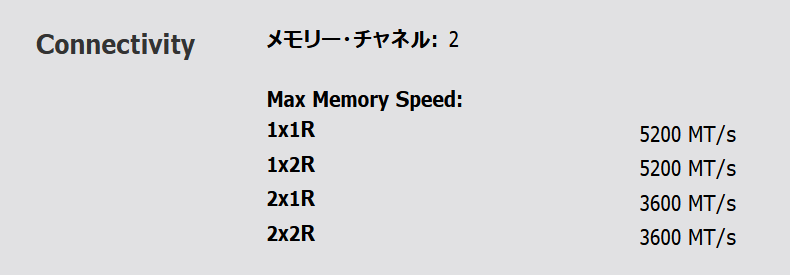

「AMD Ryzen 7 7700」などRyzen 7000シリーズCPUのメモリチャンネル数はデュアルチャンネルで、各チャンネルに最大2枚までのメモリモジュールを搭載できます。

搭載メモリ数に応じた定格メモリ速度は、1Rankと2Rankのメモリモジュールともに1チャンネルあたり1枚(メモリ2枚組み)なら5200MHz、1チャンネルあたり2枚(メモリ4枚組み)なら3600MHzとなります。

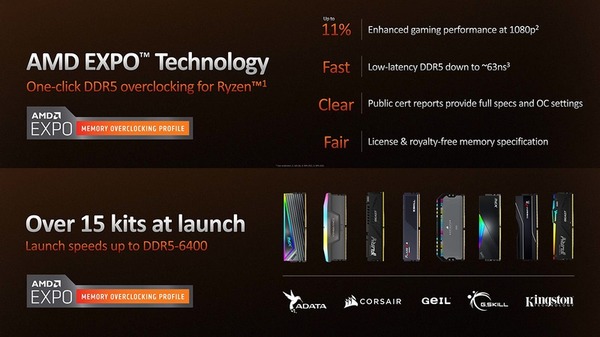

AMD Ryzen 7000シリーズCPU&AMD 600シリーズチップセット搭載AM5マザーボードの登場に合わせて、同プラットフォームがサポートするDDR5メモリをプロファイル適用の1クリック操作でOCできる機能「AMD EXPO Technology」も発表されました。

メモリOCプロファイルというとIntel XMP2.0が有名ですが、「AMD EXPO Technology」はそのAMD版です。

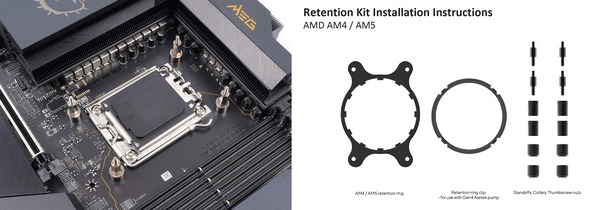

Ryzen 7000シリーズCPUが対応するAM5マザーボードは、CPUクーラーの固定に関してはAM4との互換性が維持されており、AM5ソケットに標準で装着されているCPUクーラー固定用フックや、プラスチック製フックを取り外した下にあるネジ穴位置はAM4マウントと共通です。

ただしAM5マザーボードにおいてCPUクーラー固定用金具(ILM)とCPUクーラー固定用フックは共通の金属製バックプレートで固定されているため、マザーボードからバックプレートを取り外すことはできません。

AM5マザーボードはAM4マウントのCPUクーラーと基本的には互換であるものの、AM4環境で使用する時に標準付属のバックプレートを取り外す必要があったCPUクーラーは使用できないので注意してください。

ちなみに高性能AIO水冷CPUクーラーとして定評の高いAsetek OEMの製品については、AM4マウント用のソケット付きスタンドオフがAM5マザーボードでも問題なく使用できました。

AM4用の部品でも使用は可能ですが、スタンドオフの長さなど構造をAM5へ最適化した新しい固定部品もAsetekから発表されており、一部のメーカーからは新部品の無償提供もあるようです。

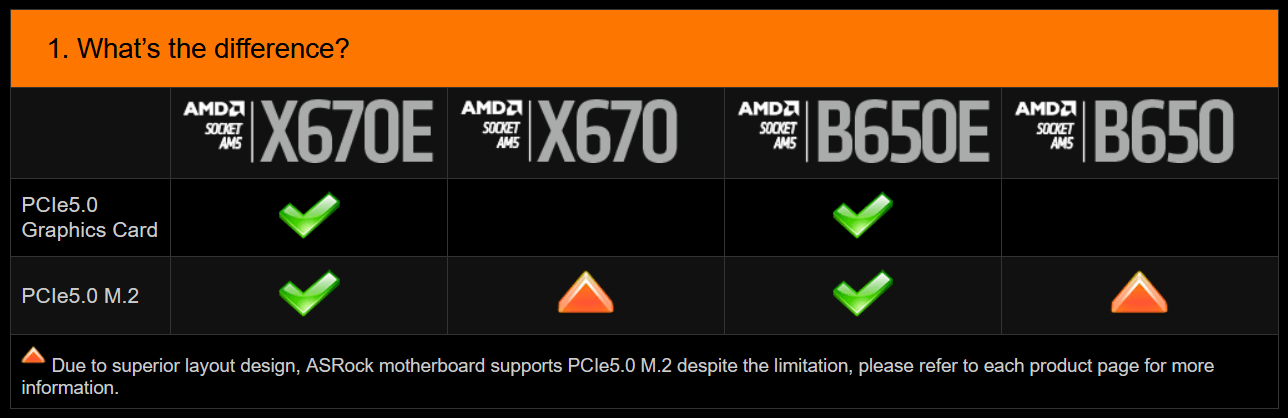

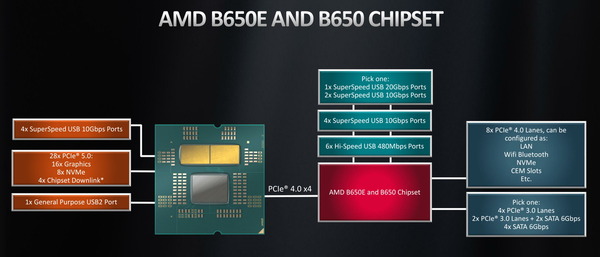

AM5マザーボードが搭載するチップセットには、X670E(Extreme)、X670、B650E(Extreme)、B650の4種類がラインナップされています。

X670E(Extreme)とB650E(Extreme)の末尾”E”付きモデルと無印モデルの違いは、グラフィックボード用のPCIEx16レーンがPCIE5.0に対応しているかどうかです。

おそらくAMDの次世代GPUがPCIE5.0に対応するので、それをサポートするマザーボードがチップセット名で一目で分かるように末尾に”E”を付け、名前を変えているのではないかと。

Ryzen 7000シリーズCPUではCPU直結PCIEレーンとしてPCH接続用とは別に、主にGPU用のx16レーン、NVMe SSD用のx4レーン×2で計24レーンがありますが、最上位のX670E(Extreme)では24レーン全てでPCIE5.0に対応しています。

一方、無印のX670において標準でPCIE5.0に対応するのはNVMe SSD用のx4レーン1基のみとなっており、残りの20レーンはPCIE4.0対応となります。(マザーボード製品毎のオプションでPCIE5.0対応可能との情報も)

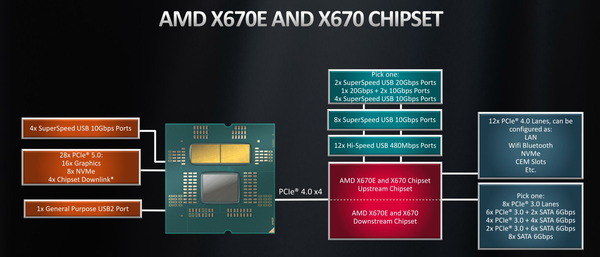

600シリーズAM5マザーボードには共通でAMD 600シリーズ チップセットが使用されています。

このAMD 600シリーズ チップセットにはPCIE4.0に対応したPCIEレーンが12レーン伸びており、CPU/PCH間の接続やIO拡張に使用されます。

X670E(Extreme)とX670はPCIE4.0x4をインターコネクタとしてCPUから数珠繋ぎにAMD 600シリーズ チップセットを2基連結させているのが特徴です。

CPU直結の上位チップセットはCPUと下位チップセットとの接続でPCIE4.0を8レーン使用し、下位チップセットも上位チップセットとの接続にPCIE4.0を4レーン接続するので、それぞれIO拡張で自由に使用できるPCIE4.0は4レーンと8レーンです。

加えてAMD 600シリーズ チップセットには、PCIE3.0x4、USB3.2 gen2x2、USB3.2 Gen2×4、SATA3.0×4などのコントローラーも内蔵されており、一部排他利用もあるようですが、マザーボード製品毎に選択されたIOを拡張しています。

一方で、下位モデルB650E/B650はAMD 600シリーズ チップセットが1基のみ実装されています。

AMD Ryzen 7 7700の検証機材・動作設定

以下、「AMD Ryzen 7 7700」の各種検証を行うベンチ機、および比較対象となる各CPUのベンチ機の詳細となります。

| AMD AM5(X670E)環境 テストベンチ機の構成 | |

| CPU | 【Ryzen 7000シリーズCPU】 AMD Ryzen 9 7950X (レビュー) AMD Ryzen 9 7900X (レビュー) AMD Ryzen 9 7900 (レビュー) AMD Ryzen 7 7700X (レビュー) AMD Ryzen 7 7700 (レビュー) AMD Ryzen 5 7600X (レビュー) |

| マザーボード | ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM x3 (レビュー) |

| CPUクーラー (温度制限検証時) |

AMD Wraith Prism (レビュー) |

| メインメモリ DDR4 | G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N DDR5 16GB×2=32GB (レビュー) 6000MHz, CL30-38-38-96 |

| ビデオカード(共通) | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN (レビュー) |

| システムストレージ(共通) | Samsung SSD 980 PRO 500GB (レビュー) |

| OS(共通) | Windows 11 Home 64bit |

| 電源ユニット(共通) | Corsair HX1500i 2022 (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

比較に使用しているその他のテストシステムについてはこちらを参照してください。

AMD Ryzen 7000シリーズCPUを検証するAMD AM5(X670E)環境では、検証機材マザーボードとして「ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO」を使用しています。

検証機材マザーボードでCPU動作設定を標準設定のAutoとした場合、各CPUは仕様通りの定格動作で問題なく動作するので、測定に当たってソフトウェア的には特に個別の設定は行っていません。

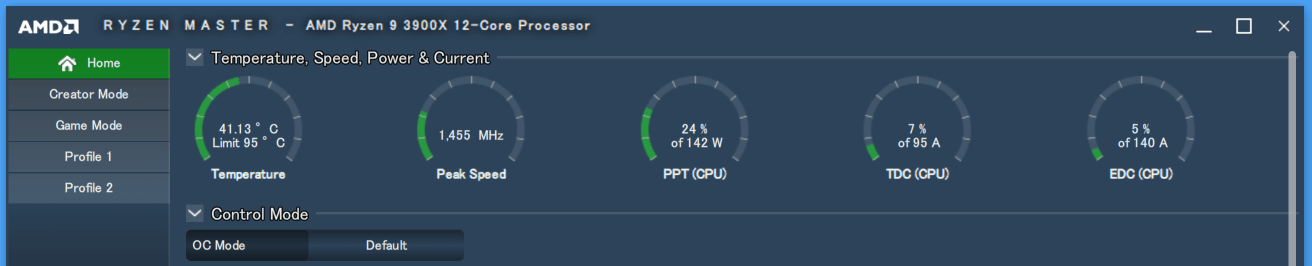

AMD Ryzen CPUではCPUクーラーの冷却性能が十分であればベースクロックを上回るコアクロックで動作できるように、電力制限のソースとなるパラメーターPPTが予め仕様値のTDPよりも高く設定されています。例えばRyzen 9 7950XではTDP170Wを上回って仕様上の上限値となるPPT 230W以下で動作します。

| Ryzen 7000 CPUの仕様値TDPと標準PPT | |||

| 仕様値TDP | 標準PPT | ||

| Ryzen 7000 |

Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X |

170W | 230W |

| Ryzen 7 7700X Ryzen 5 7600X |

105W | 142W | |

| Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600 |

65W | 88W | |

AMD製CPUにおいてCPU Package Power(CPU消費電力)がTDPを上回るPPTの範囲内で制限されるという動作が、Intel製CPUのPL1/PL2とどのように異なり、またCPU比較において影響を与えるかについてはこちらの記事で解説しているので参考にしてください。

ディスクリートGPU、グラフィックボードがゲーミング性能において重要なのは言うまでもありませんが、近年ではクリエイティブタスクでもGPU支援による性能向上が主流になっているので、CPU性能比較の統一検証機材として、2023年最新のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 980 PRO 500GB」を使用しています。

Samsung SSD 980 PROは、PCIE4.0対応によって連続アクセススピードを最大で2倍に飛躍させただけでなく、ランダム性能の向上によってSSD実用性能においても前世代970 PROから大幅な向上を果たし、PCIE4.0アーリーアダプターなPhison PS5016-E16採用リファレンスSSDよりも高速なので、これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 980 PRO 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

AMD Ryzen 7000シリーズCPUの検証機ではシステムメモリとして、Ryzen 7000用OCメモリのスイートスポットとアピールされているメモリ周波数6000MHz/CL30の低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 Neo(型番:F5-6000J3038F16GX2-TZ5N)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5 NeoシリーズはAMD EXPOのOCプロファイルに対応した製品なので、AMD Ryzen 7000シリーズCPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。ARGB LEDイルミネーションを搭載したバリエーションモデル G.Skill Trident Z5 Neo RGBもラインナップされています。

・「G.Skill Trident Z5 Neo」をレビュー。EXPOで6000MHz/CL30のOCを試す!

付属クーラーにはグリスが塗布されているので、初回使用時はサーマルグリスを各自で用意する必要はありません。

今回は社外製CPUクーラーを使用しているので、CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

サーマルグリスの代用品として、数年スパンの長期使用においても性能低下が基本的になく再利用も可能、グリスが零れてマザーボードが汚れたり壊れる心配もないので、炭素繊維サーマルシート「Thermal Grizzly Carbonaut」もオススメです。

AMD Ryzen 7 7700の動作クロック・消費電力・温度

「AMD Ryzen 7 7700」に関する検証のはじめに、「AMD Ryzen 7 7700」の動作クロック、消費電力、温度など同CPUの基本的な動作についてチェックしていきます。

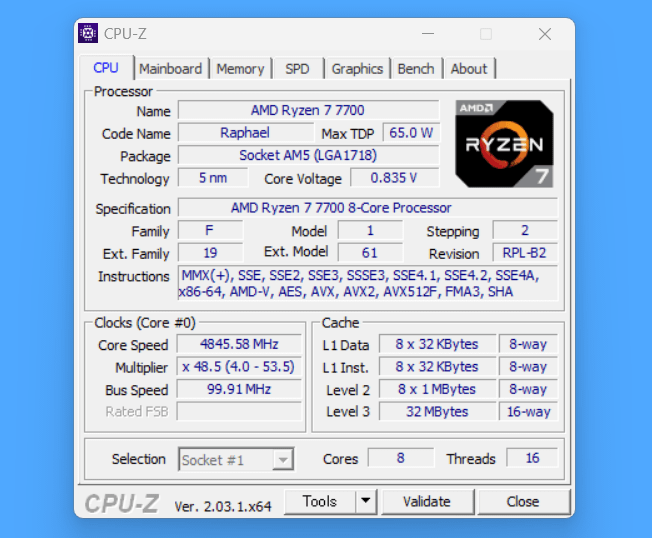

「AMD Ryzen 7 7700」は8コア16スレッドのCPUで、AMD公式の仕様ではベースクロック3.8GHz、単コア最大ブーストクロック5.3GHzとなっています。

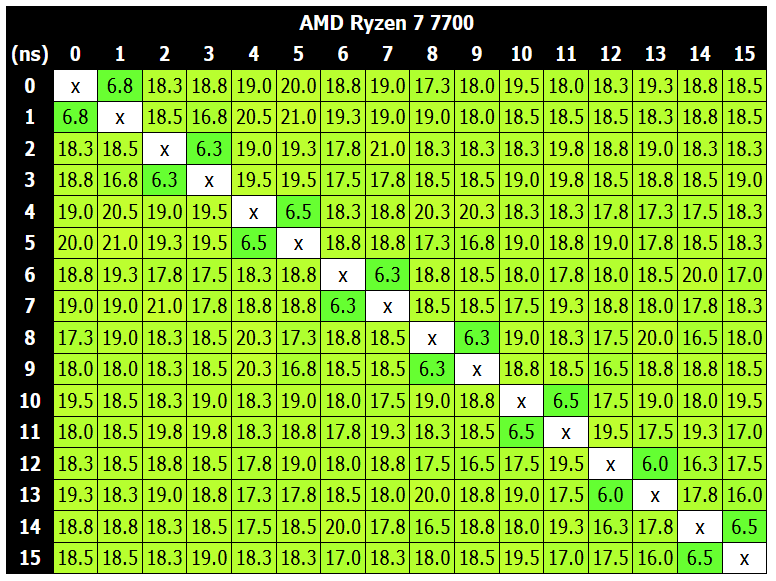

参考までに、「AMD Ryzen 7 7700」のコアtoコア遅延は次のようになっています。

「AMD Ryzen 7 7700」は上位モデルRyzen 9とは異なり1つのCCDだけで構成されているので、コアtoコア遅延は全て20ns以下に収まります。

前世代Ryzen 5000シリーズCPUと同じく、CCXが単一8コアCPUのUnified 8-Core Complexなので、「AMD Ryzen 7 7700」もその設計に応じた結果となっています。

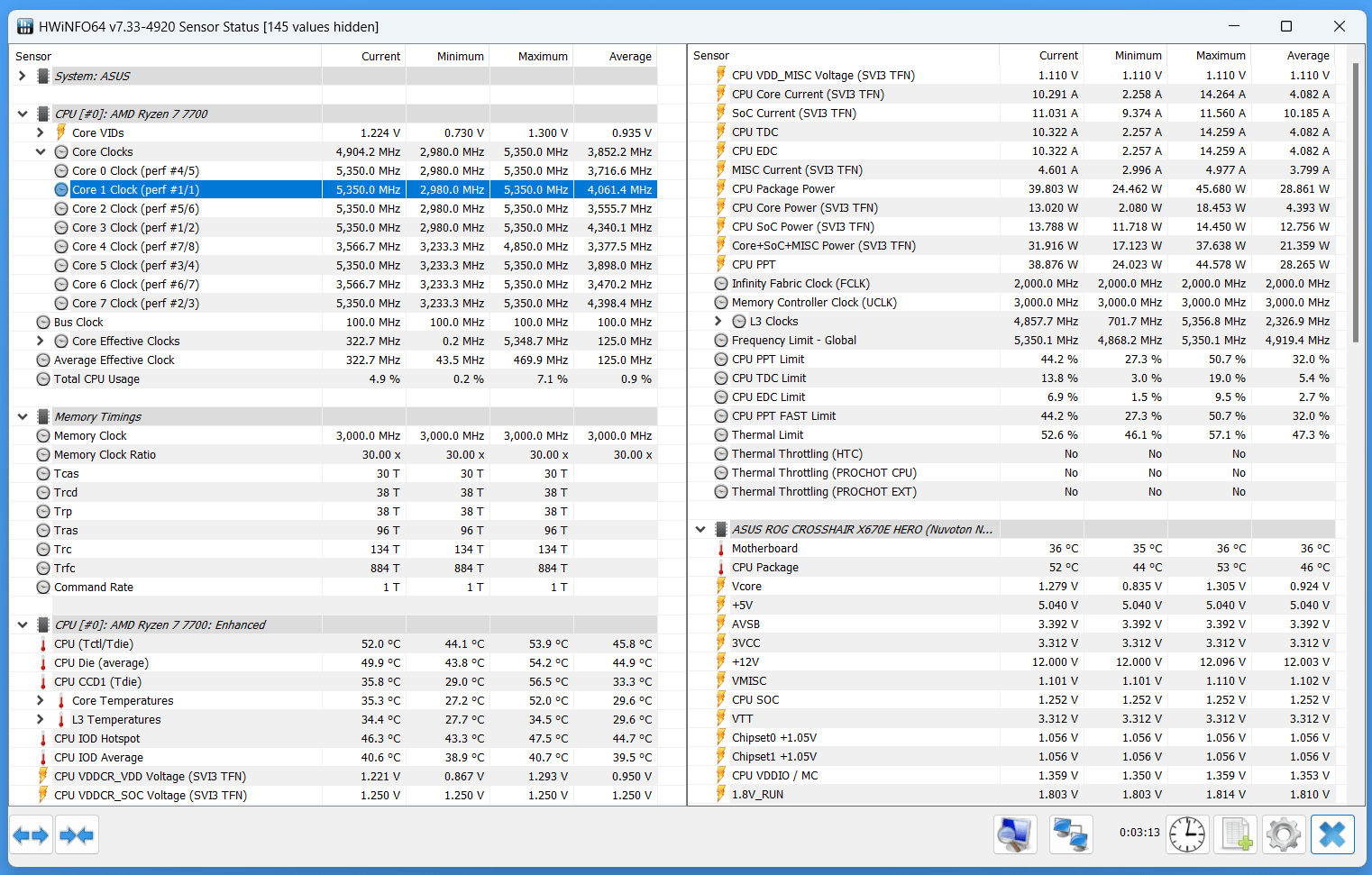

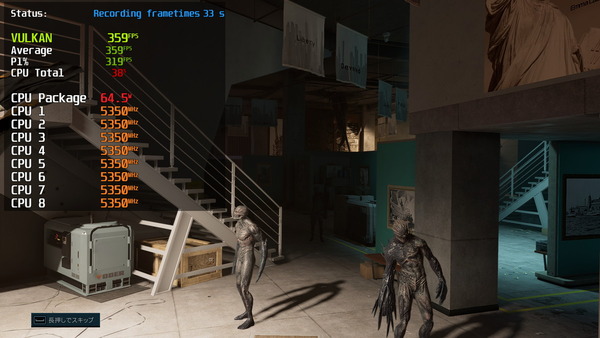

HWiNFOから「AMD Ryzen 7 7700」のコアクロックの挙動を確認したところ、負荷の軽い場面では仕様値の最大5.30GHzを上回る5.35GHz程度で動作するコアがありました。

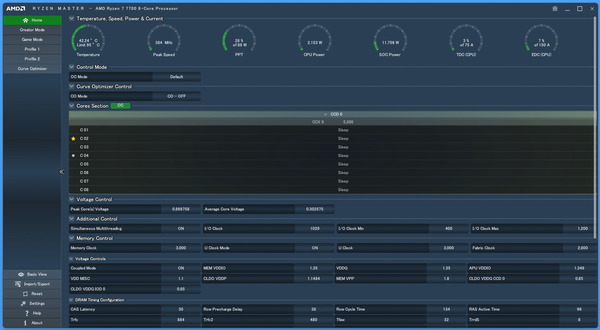

「AMD Ryzen 7 7700」はAMD公称仕様値としてTDP65WのCPUですが、CPU Package Power(おおむねCPU消費電力)をソースとして電力制限を行う内部パラメーターの設定としてはPPT:88Wが許容されています。

「AMDRyzen 97900」はCPUクーラーによるCPUの冷却が十分であれば(CPU温度が閾値95度以下であれば)、PPT:88Wの制限下で動作し、PrecisionBoost 2/XFR 2によって仕様値ベースクロックよりも高い動作クロックへ引き上げられます。

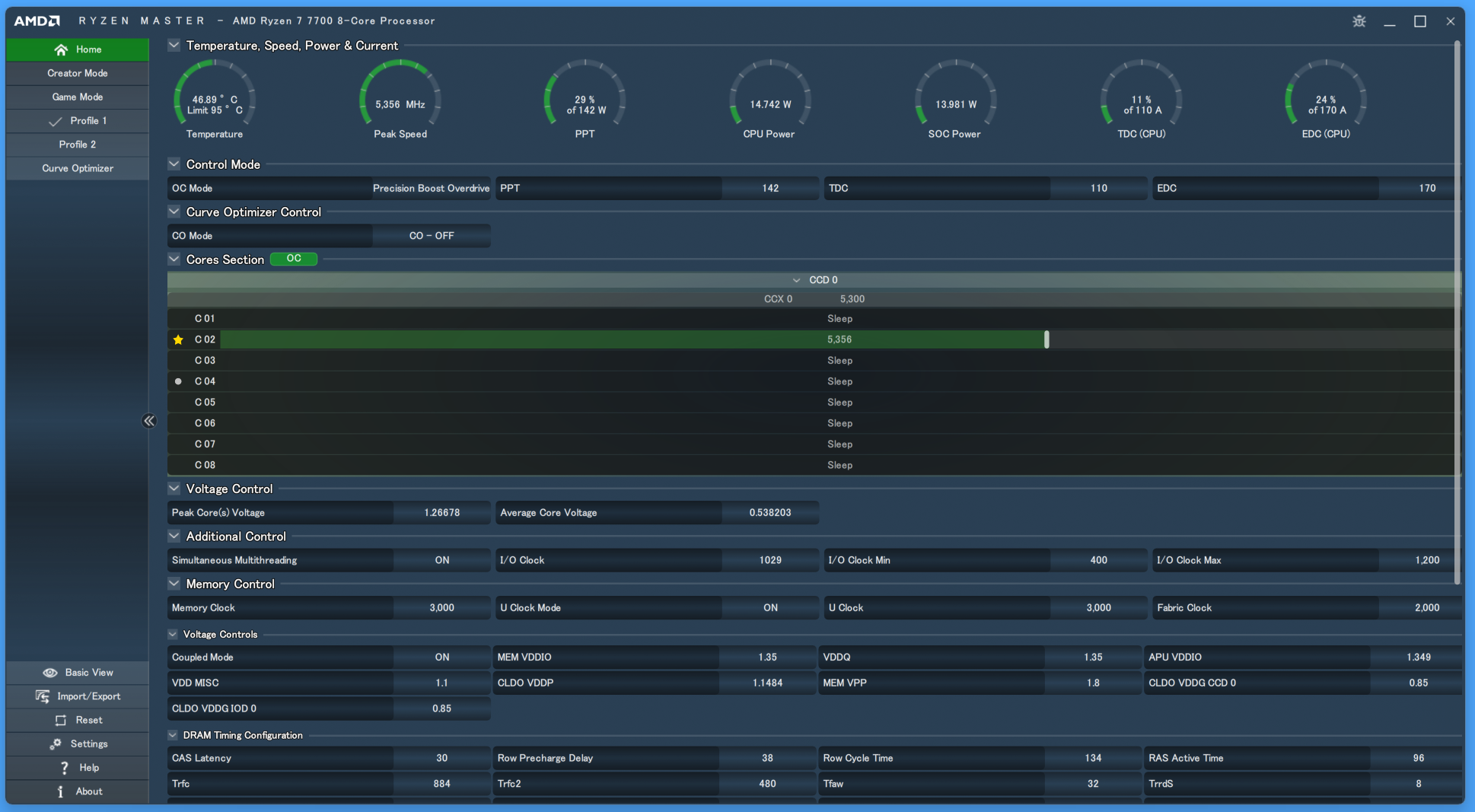

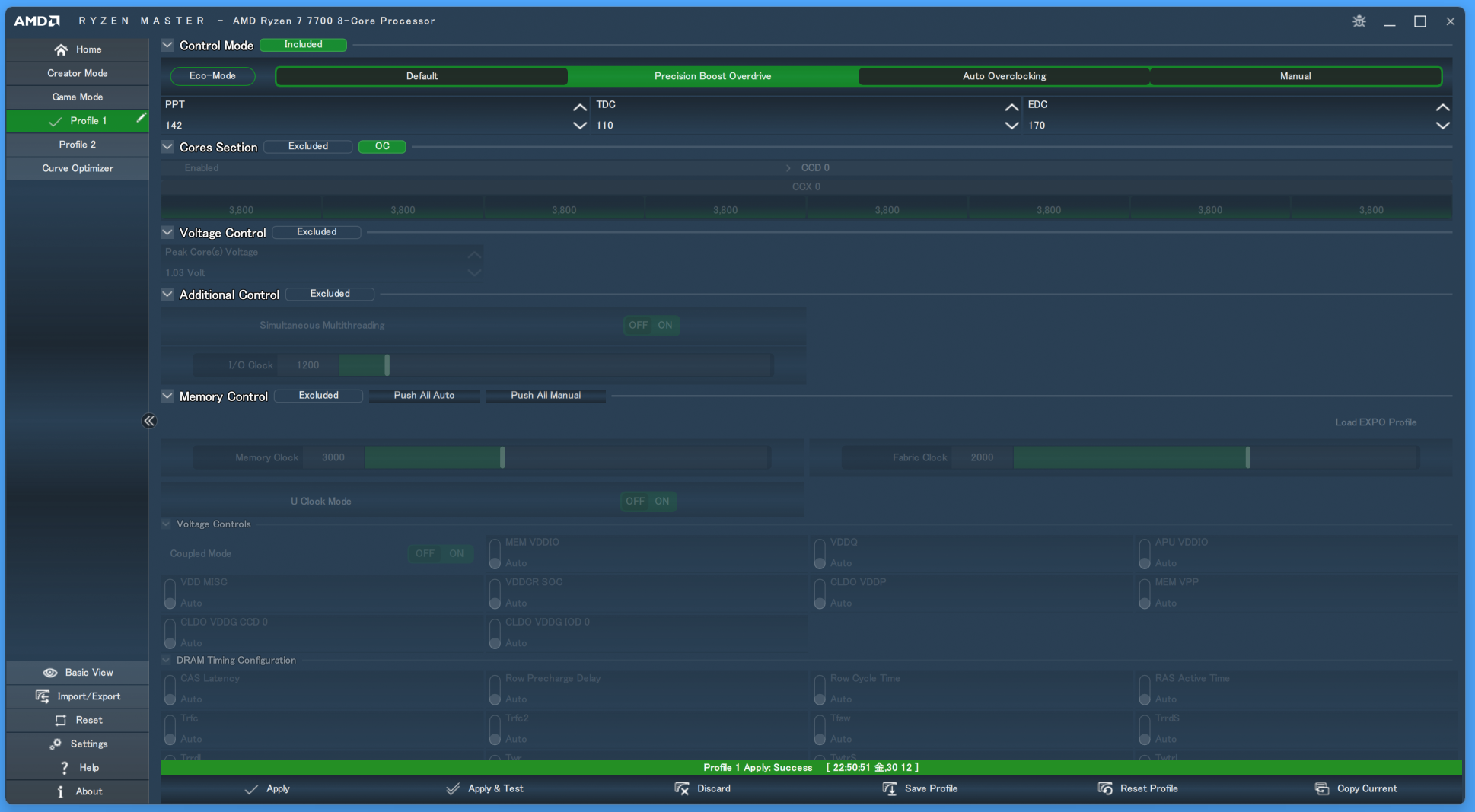

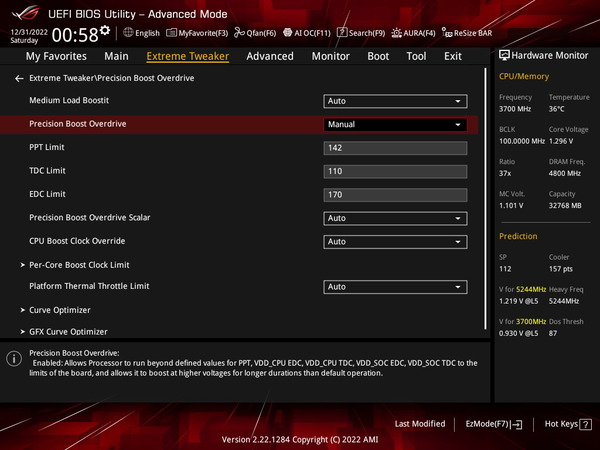

内部テーブルによって許容されている最大動作クロックに違いはあるものの、マザーボードBIOSやAMD純正のWindows上アプリケーション Ryzen Masterから設定を行えば、「AMDRyzen 7 7700」は上位モデル7700Xと同じく『PPT:142W、TDC:115A、EDC:170A』に設定できます。

注:手動のオーバークロック(電力制限を解除するPrecision Boost Overdriveも含む)は、AMD製品保証が無効となり、システム・メーカーまたは販売店が提供する保証も無効になる可能性があります。

全コア最大動作倍率は特にゲーム性能で重要になりますが、今回レビューしている「AMD Ryzen 7 7700」を含めAMD Ryzen 7000シリーズCPUについてはIntel製CPUと異なり、電力制限内で動作可能な全コア最大動作倍率は公表されていません。

実動で確認してみたところ、「AMD Ryzen 7 7700」はゲームのような負荷の軽いシーンであれば全コア5.35GHz程度で動作可能でした。

なお「AMD Ryzen 7 7700」は定格設定の電力制限がPPT:88Wとなっており、ゲーム負荷においても電力制限がボトルネックになる可能性があります。

同じTDP65Wモデルでも12コアのRyzen 9 7900と比べれば稀なケースですが、実際にタイトルやグラフィック設定によっては「AMD Ryzen 7 7700」でもCPU Package Powerが88Wに達して、コアクロックが5.35GHzより低くなりました。

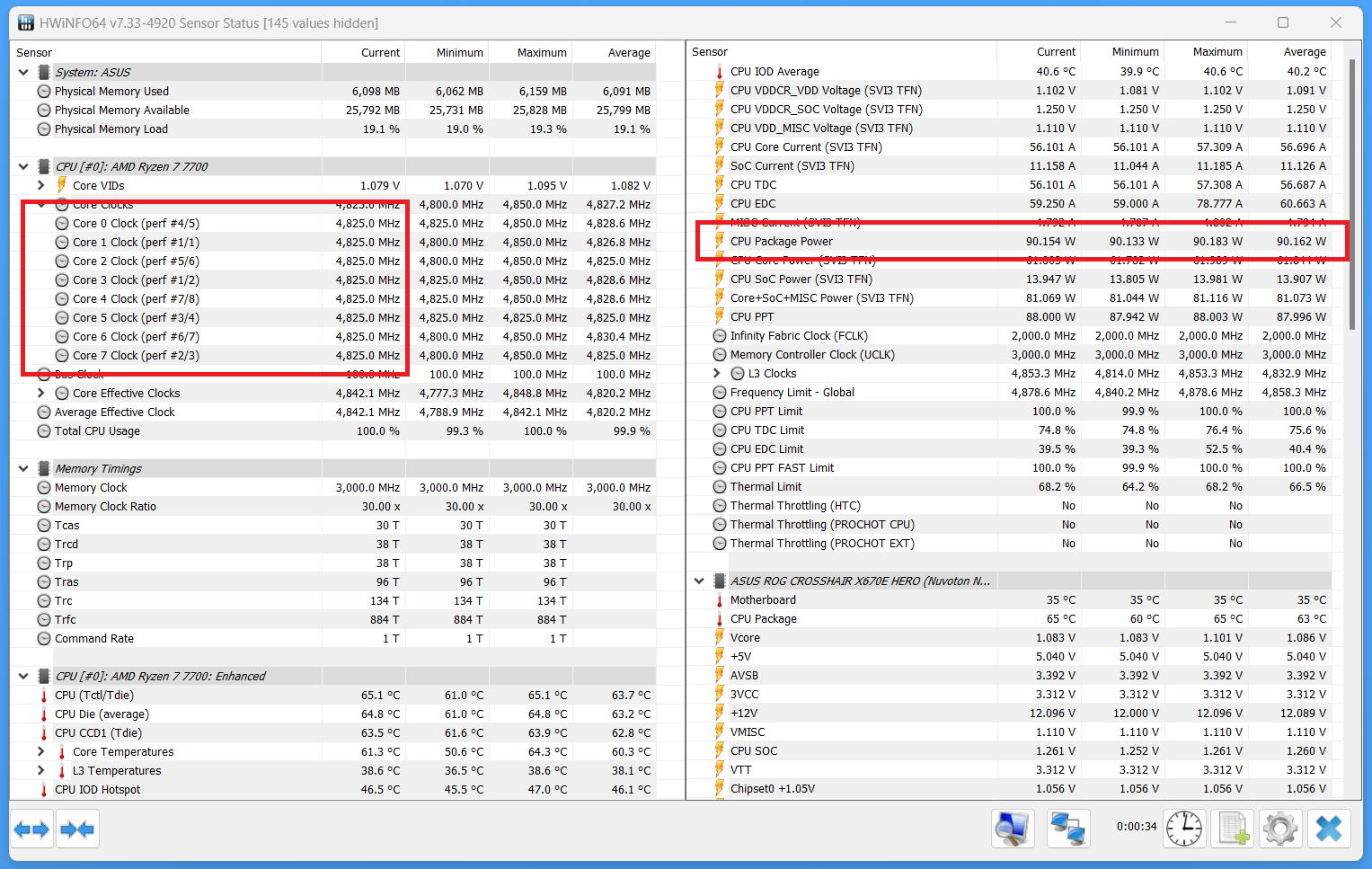

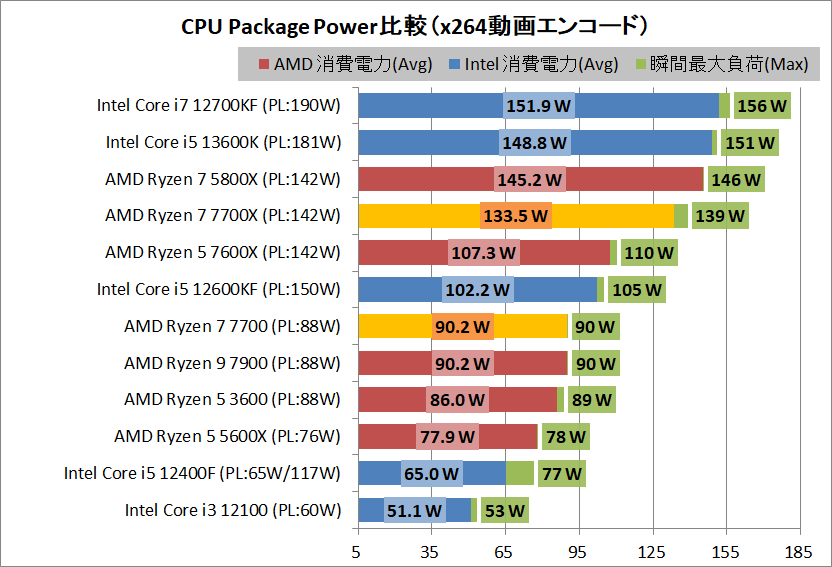

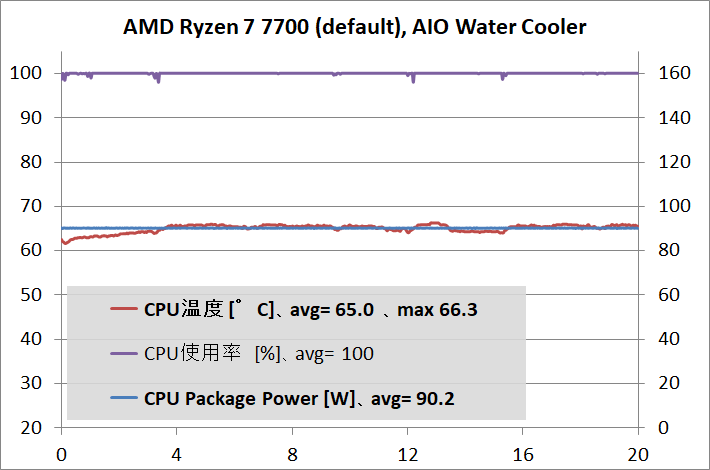

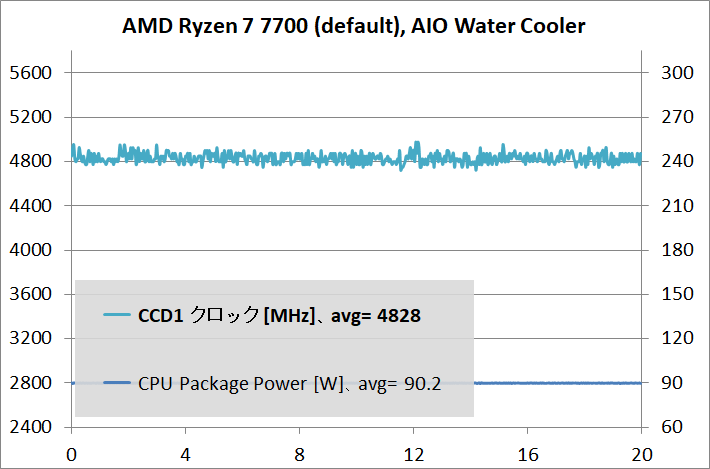

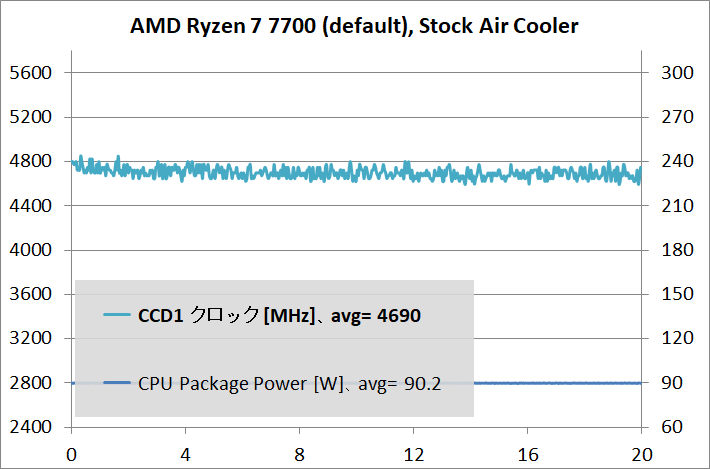

「AMD Ryzen 7 7700」をX670Eマザーボードと組み合わせてCPU動作をBIOS標準設定とし、Cinebenchやx264動画エンコードを実行したところ、いずれのケースにおいても全8コアへ同時に大きな負荷がかかった時の動作クロックは4.8GHz程度でした。CPU Package PowerはPPT:88Wの電力制限に張り付きます。

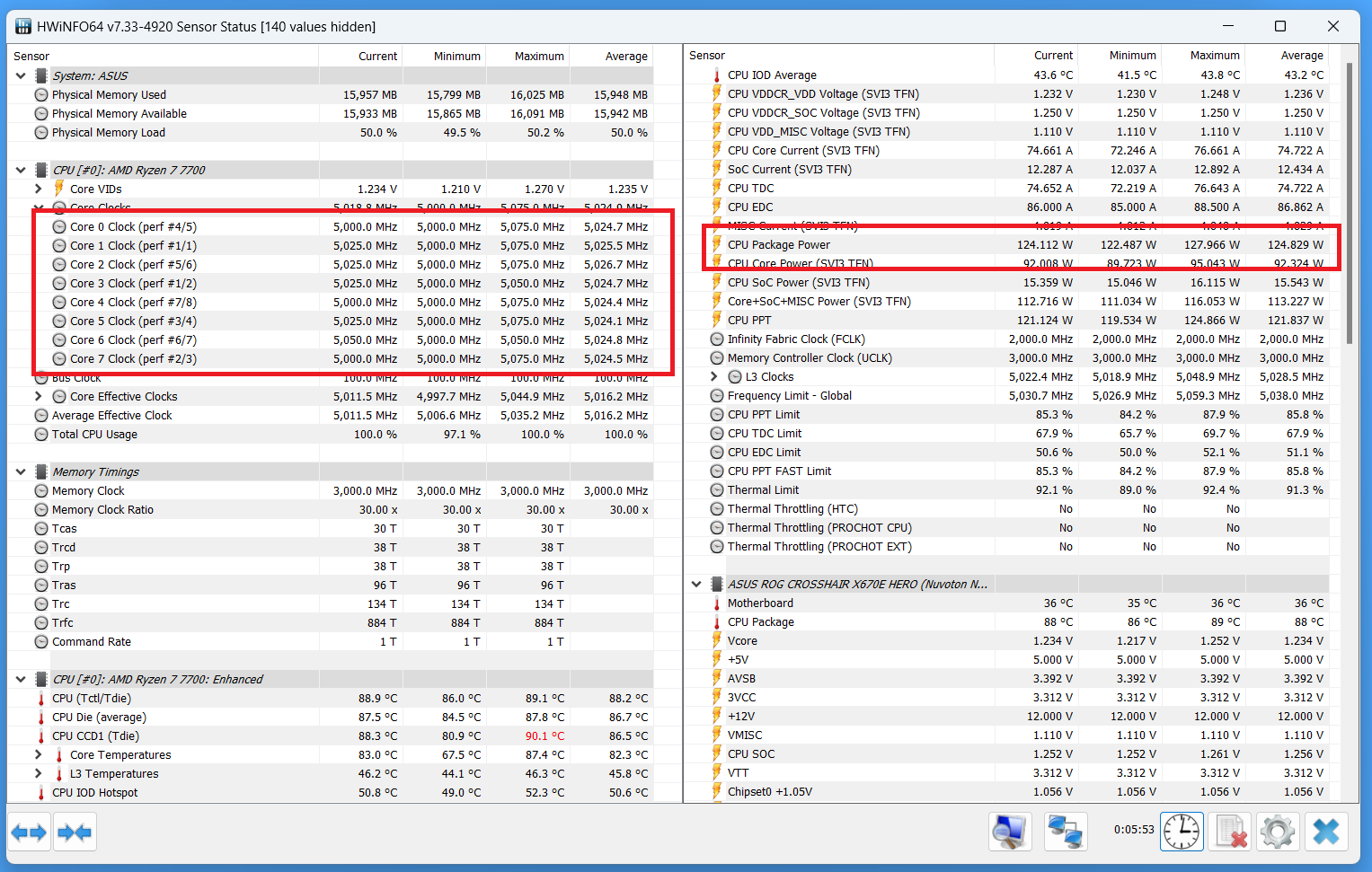

「AMD Ryzen 7 7700」を上位モデルと同じくPPT:142Wに電力制限を解除すると、全コア5.0GHz程度で動作しました。コアクロックが先に頭打ちになるので、負荷にも依りますがCPU Package Powerは125W前後で推移します。

付属CPUクーラーでは冷やすのが難しく、CPU臨界温度95度による温度制限かかってしまいますが、マルチファンの大型AIO水冷クーラーなら臨界温度ギリギリ手前ですが、CPU温度は90度前後となり最大動作クロックで運用も可能な発熱です。

続いてCPU消費電力やCPU温度の検証結果をチェックしていきます。

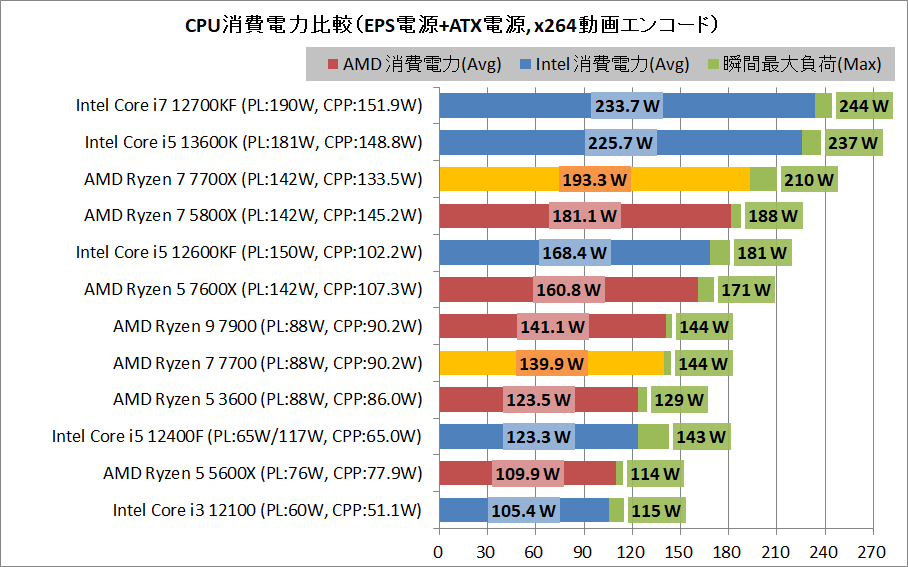

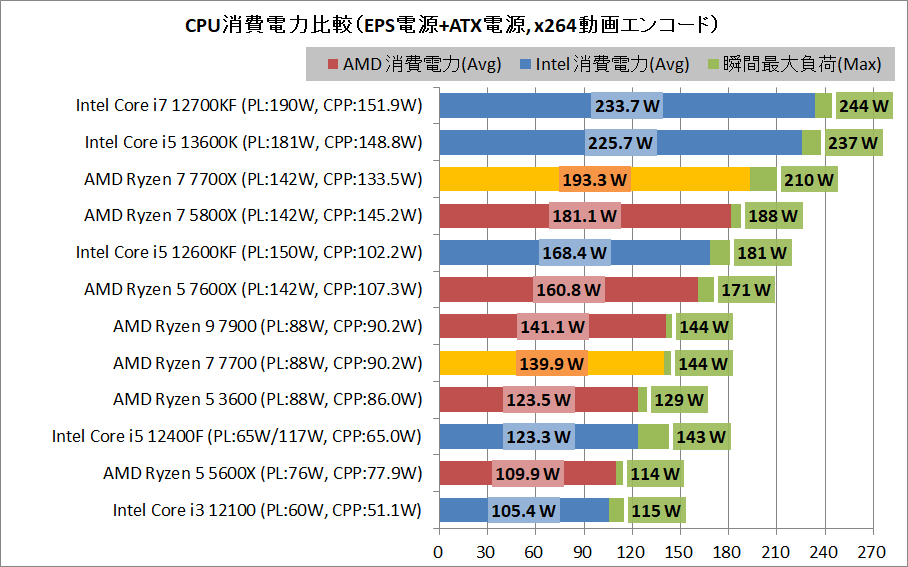

当サイトのCPUレビューでは主として”CPU温度への影響要因”という意味においてCPU消費電力を評価しているので、動画のエンコードによって長期間電力制限が効いている状態の平均的な消費電力をCPU消費電力として比較します。

個人的な意見としては短期間電力制限は短期間かつCPU温度によっても制御されるのでCPU温度への影響要因として比重は小さく、また瞬間ピーク電力はせいぜいがTDP+100W程度なので、マザーボードVRM電源の破損を心配するほどではなく、その程度の電力超過は電源ユニットで十分吸収できるので、評価対象としてあまり意味がないと思っています。

またCPU製品仕様のTDPについては、定義がIntel/AMDで厳密には異なり、各社の具体的な測定・算出方法も不明なので、CPU動作クロックを含めて総合的に判断する必要があるものの、基本的には長期間電力制限時の消費電力がTDP仕様値とほぼ一致、もしくはTDP仕様値を下回れば正常であると評価します。

当レビュー記事では簡単のため割愛しますが、CPUの消費電力に関する評価基準の補足として下記の記事も参考にしてください。

CPUの消費電力測定には、当サイトの検証に使用するためワンオフで特注した測定ツール「CPU Power Tester」を使用しています。

CPU Power TesterはEPS電源端子、ATX24PIN電源、PCIEスロット経由の各消費電力を直接測定できるツールです。5分間程度の負荷に対して、1ms間隔でモニタリングを行い、平均値を”消費電力”、最大値を”瞬間的な最大電源負荷”とします。

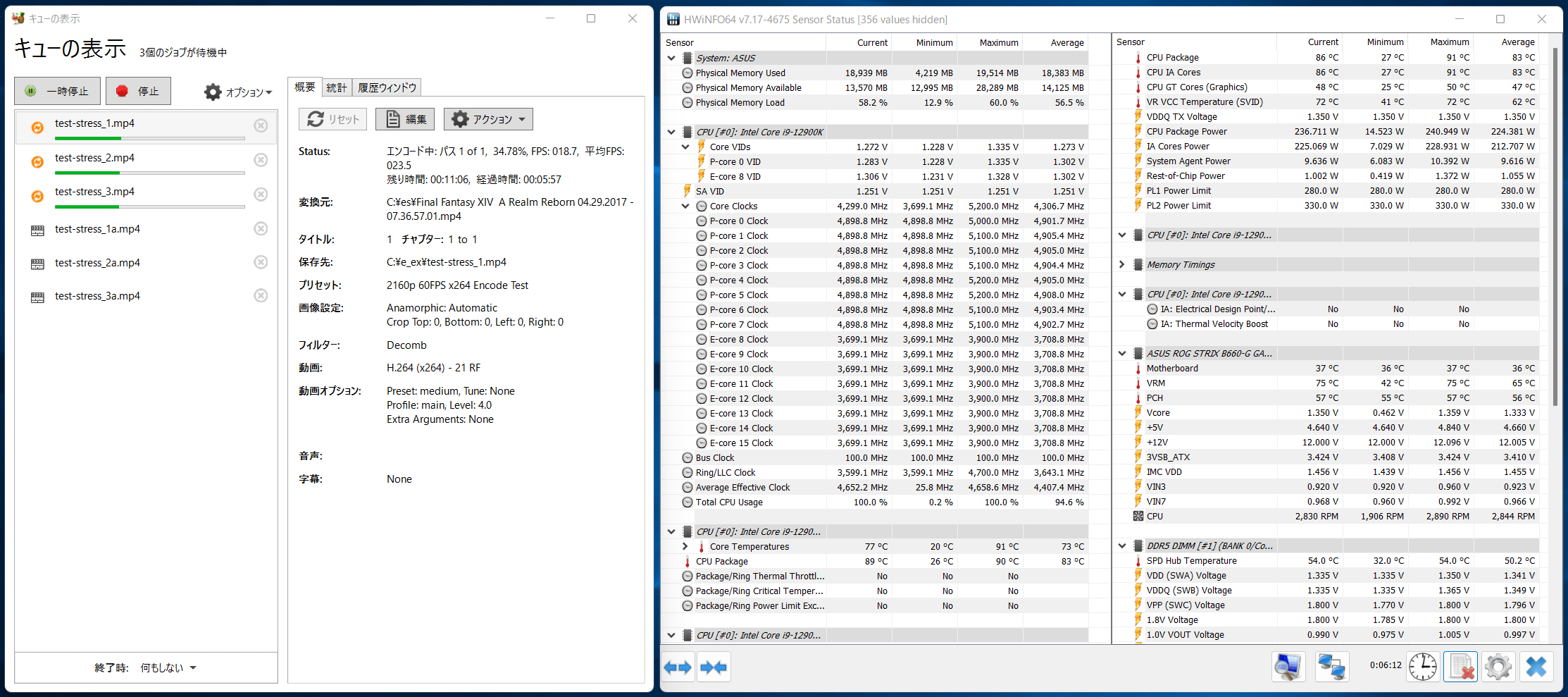

消費電力の測定にあたってCPU負荷には、FF14ベンチマークの動画(再生時間6分40秒、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)を変換ソースとして、HandBrakeによるx264動画エンコードを使用しています。

メニーコアになるほど単独のエンコードではCPUが遊ぶので、CPU使用率が100%前後に張り付くように、動画エンコードの同時実行数については4~6コアは並列なし、8~14コアは2並列、16コア以上は3並列のように適宜調整しています。

注:CPUのストレステストについてはOCCTやPrimeなど専用負荷ソフトを使用しているレビューもありますが、管理人の私見としてはCPU負荷が非現実的なので、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースを想定した場合、ほぼ最大のCPU負荷となるx264による動画エンコードとストレステストに採用しています。

定格仕様や検証用設定で指定する電力制限を適用した状態で動画エンコードによるフル負荷をかけると、「AMD Ryzen 7 7700」など各CPUについてCPU Package Powerは次のようになりました。 【全CPU比較データ】

CPU Package PowerはIntelのPL1/PL2、AMDのPPTといったパラメーターによる電力制限の制御ソースとなる数値です。メーカー純正ソフトウェアのIntel Extreme Tuning Utility (XTU)やAMD Ryzen Master、サードパーティー製ソフトHWiNFOなどでソフトウェアモニタリングが可能です。

続いてCPU Power Testerを使用して実際の消費電力をチェックしていきますが、注意点として、マザーボード独自のコア電圧調整によってCPU消費電力は変化します。Intel/AMDともに現状ではCPU動作のリファレンスになるようなマザーボードがないので、あくまで今回のレビューに使用している検証機材マザーボードを組み合わせた場合の数値となります。

また組み合わせるマザーボードによってはCPU Package Powerにマイナスオフセットをかけて事実上の電力制限解除が行われる場合があります。管理人の判断で定格っぽい動作のものを選んでいますが、こういった事情も念頭に置いて検証結果をご確認ください。

定格仕様や検証用設定で指定する電力制限を適用した状態で動画エンコードによるフル負荷をかけると、「AMD Ryzen 7 7700」など各CPUについてEPS 8PIN電源の消費電力は次のようになりました。 【全CPU比較データ】

定格仕様や検証用設定で指定する電力制限を適用した状態で動画エンコードによるフル負荷をかけると、「AMD Ryzen 7 7700」など各CPUについてEPS 8PIN電源&ATX 24PIN電源の消費電力は次のようになりました。 【全CPU比較データ】

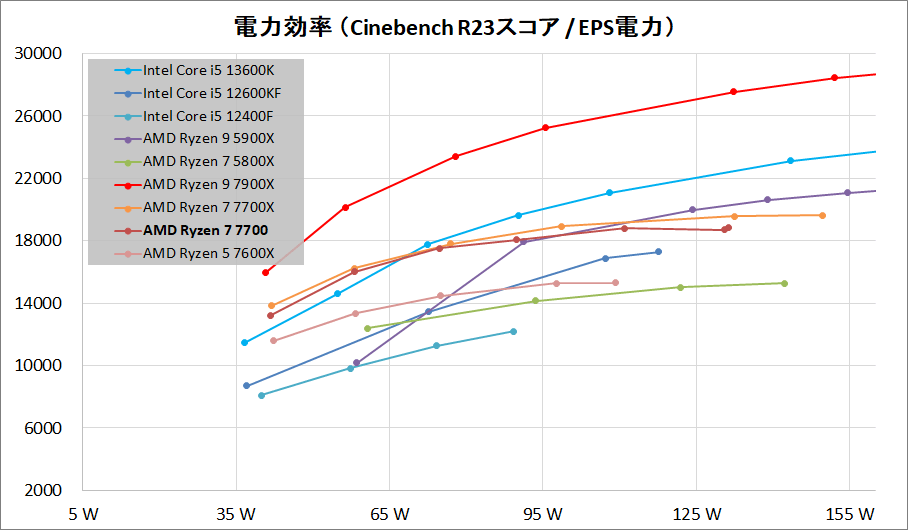

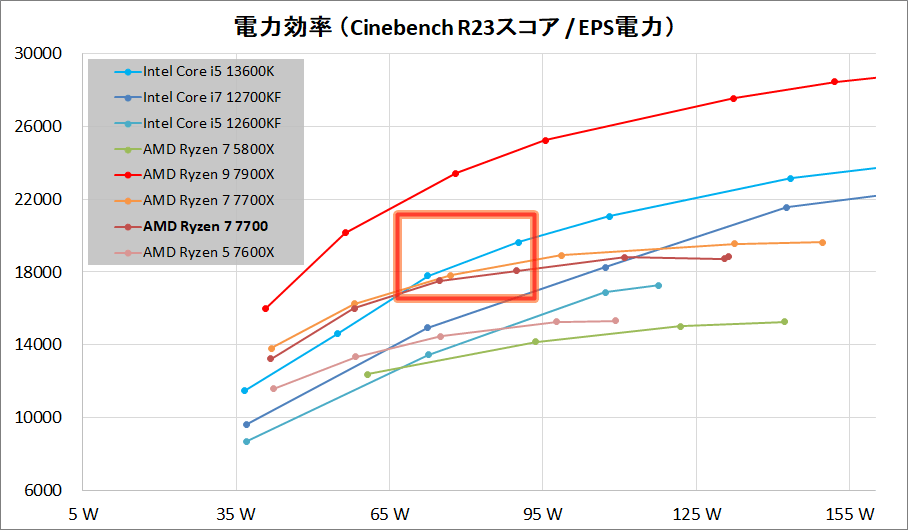

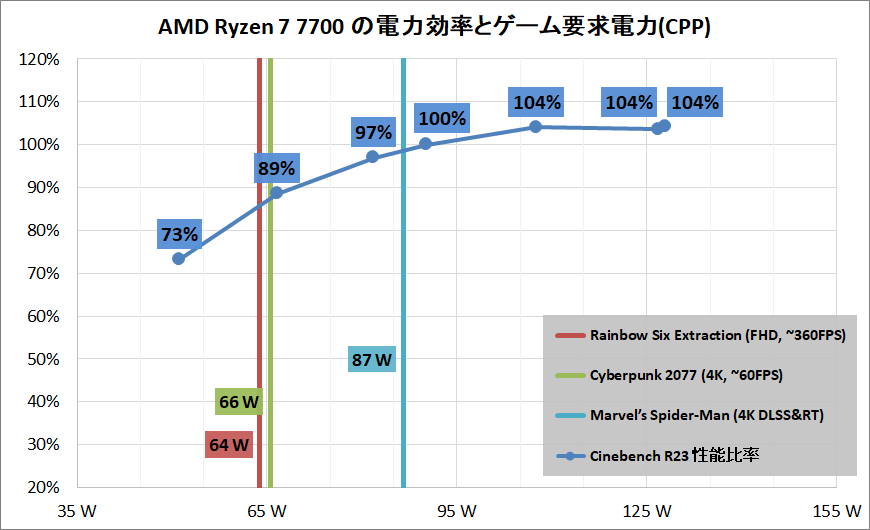

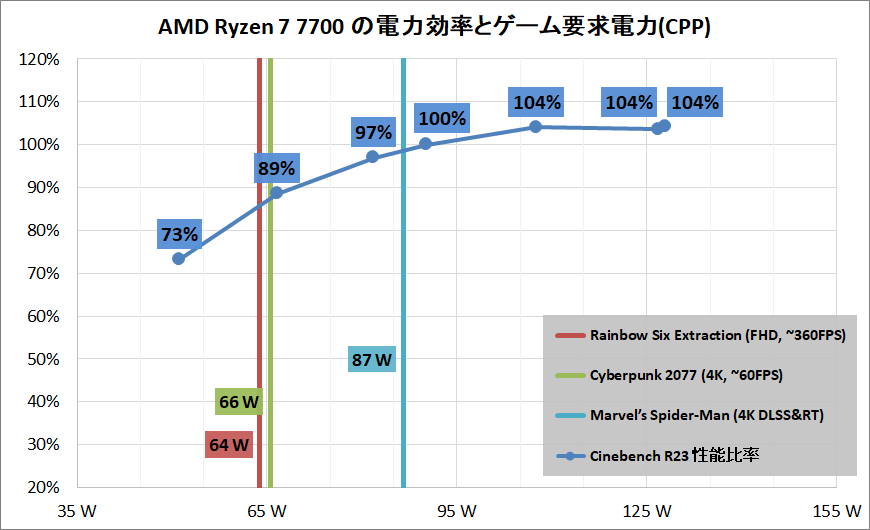

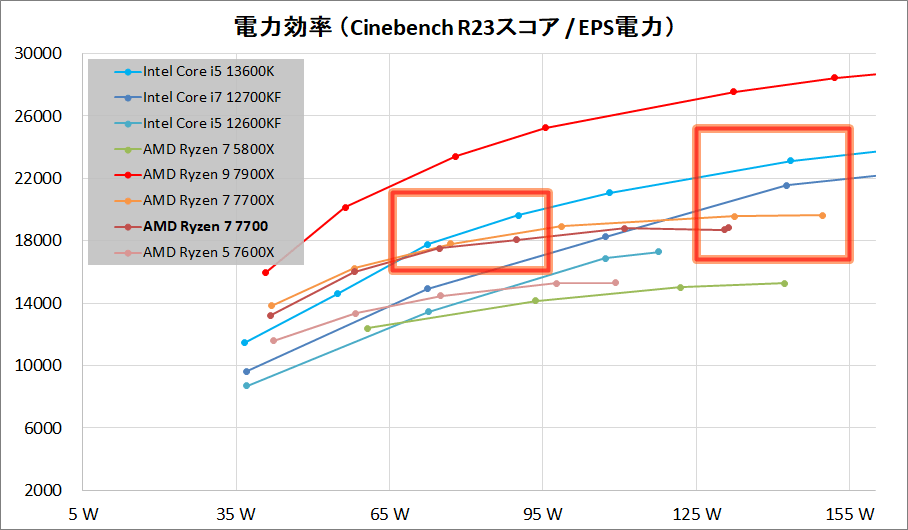

Cinebench R23とEPS消費電力の関係、ワットパフォーマンスを確認してみると、「AMD Ryzen 7 7700」の電力効率は上位モデルのRyzen 7 7700Xとほぼ同じでした。電圧特性の良し悪しで7700にするか7700Xにするかは選別されていると思いますが、最大動作クロックには明確に違いがあったものの、7700が対応する動作クロックの範囲内なら数%性能が下がるか下がらないかくらいの差です。

「AMD Ryzen 7 7700」の電力効率は前世代Ryzen 7 5800Xから大幅に向上し、Ryzen 9 5900Xに近い性能です。

一方で競合Intelの最新世代と比較すると、価格帯で競合するCore i5 13600Kに対しては。性能を追求した時の最大性能、そして100W以上における電力効率で劣っています。

そのため定格でTDP105Wに設定されている上位モデルRyzen 7 7700Xは、従来比ならの性能は非常に高く、性能向上は素晴らしいのですが、2022年末以降の最新CPUとして考えると、コストパフォーマンスで見劣りする感は否めない、という評価でした。

一方で、今回レビューしている「AMD Ryzen 7 7700」の定格動作に該当する65W~95Wの区間であればCore i5 13600Kとの性能差はほとんどありません。

また下のグラフは電力制限を調整した時のCPU Package Powerに対するマルチスレッド性能の比率です。

Cinebench R23 マルチスレッドスコアから各CPUの定格設定を基準に、電力制限解除で定格の全コア最大動作倍率に張り付いた状態を上限として性能比率を算出しています。

加えて3つの縦線は、Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (フルHD/360FPS)、Cyberpunk 2077 (4K/60FPS)、Marvel’s Spider-Man Remastered (4K DLSS&RayTracing)のPCゲームをプレイした時のCPU Package Powerの平均値です。

ゲームシーンで理想的な性能を発揮できるように、電力制限を解除してコアクロックが全コア最大動作倍率に張り付くために必要なCPU Package Powerを見ています。

「AMD Ryzen 7 7700」は定格でPPT:88Wの電力制限が適用されており、電力制限解除によって多少の性能向上はありますが、せいぜい5%程度です。CPU温度もかなり高くなり付属CPUクーラーで運用が難しくなるので、マルチスレッド性能向上を目当てに電力制限を解除するのはあまりオススメできません。

ハイフレームレートなPCゲーミングでも基本的に60~70W程度にCPU Package Powerに収まりますが、一部のCPU負荷の大きいゲームシーンでは、CPU Package PowerがPPT:88Wの上限に張り付き、内部設定として許容されている全コア最大動作クロックで動作できず、多少ながらゲーム性能にも制限がかかることがあります。

「AMD Ryzen 7 7700」の場合、ゲーム負荷でPPT:88Wがボトルネックになることは稀ですが、上位モデル7700Xでもゲーム負荷でCPU Package Powerが90~100Wに達するタイトルはあったので、ゲーム性能を重視するなら手動設定でPPT:100W程度に電力制限を解除してみてください。

この章の最後に、「AMD Ryzen 7 7700」を空冷CPUクーラーやAIO水冷CPUクーラーで運用する時のCPU温度についてです。

検証機材の360サイズAIO水冷クーラーに加えて、「AMD Ryzen 7 7700」の付属CPUクーラーであるWraith Prismも使用し、PBOによって電力制限も変えながら何パターンか試してみました。

まずは「AMD Ryzen 7 7700」を定格設定、検証機材の360サイズAIO水冷クーラーで冷やした時のCPU温度やコアクロックの推移です。

CPU Package Powerは90W前後に張り付き、CPU温度も60度台と十分に低く、コアクロックは4.8GHz前後が実動値となります。

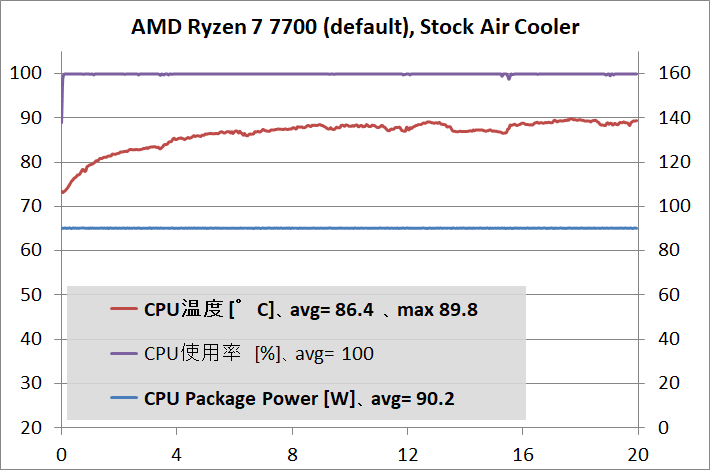

続いて同じく「AMD Ryzen 7 7700」は定格動作とし、CPUクーラーを付属CPUクーラーのWraith Prismに変更しました。ファン回転数は1800RPMで固定しています。

Wraith Prismの冷却ファンは90mm径なので、1800RPM前後ならPCケースに組み込めばファンノイズはほとんど気にならないはずです。2000RPMを超えた辺りから徐々に煩くなってきます。

CPUクーラーをWraith Prismに変えると、CPU温度は80度後半まで上がりました。電力制限の範囲内では冷えるほどコアクロックが高くなるので、逆にAIO水冷クーラーの時と比べると僅かながらコアクロックは下がり、4.7GHz前後が実動値となりました。

以上のように「AMD Ryzen 7 7700」は定格のPPT:88Wであれば付属CPUクーラーのWraith Prismでも静音性を維持しつつ運用が可能です。

一方で、マルチスレッド性能向上やゲーム負荷時のボトルネック回避を目的に電力制限を解除する場合、スイートスポットはPPT:100W前後ですが、付属CPUクーラーのままだと今度はCPU温度が高くなり過ぎる可能性があります。

定格でも多少コアクロックの上昇を期待できますし、PPT:100W前後に電力制限を解除するつもりなら、120サイズの空冷CPUクーラーやAIO水冷クーラーを別途用意するのがオススメです。

「AMD Ryzen 7 7700」を含めRyzen CPU各種のCPU温度については、”冷えた方が性能が上がる”という点を除けば、運用上、ユーザーが気にする必要はありません。

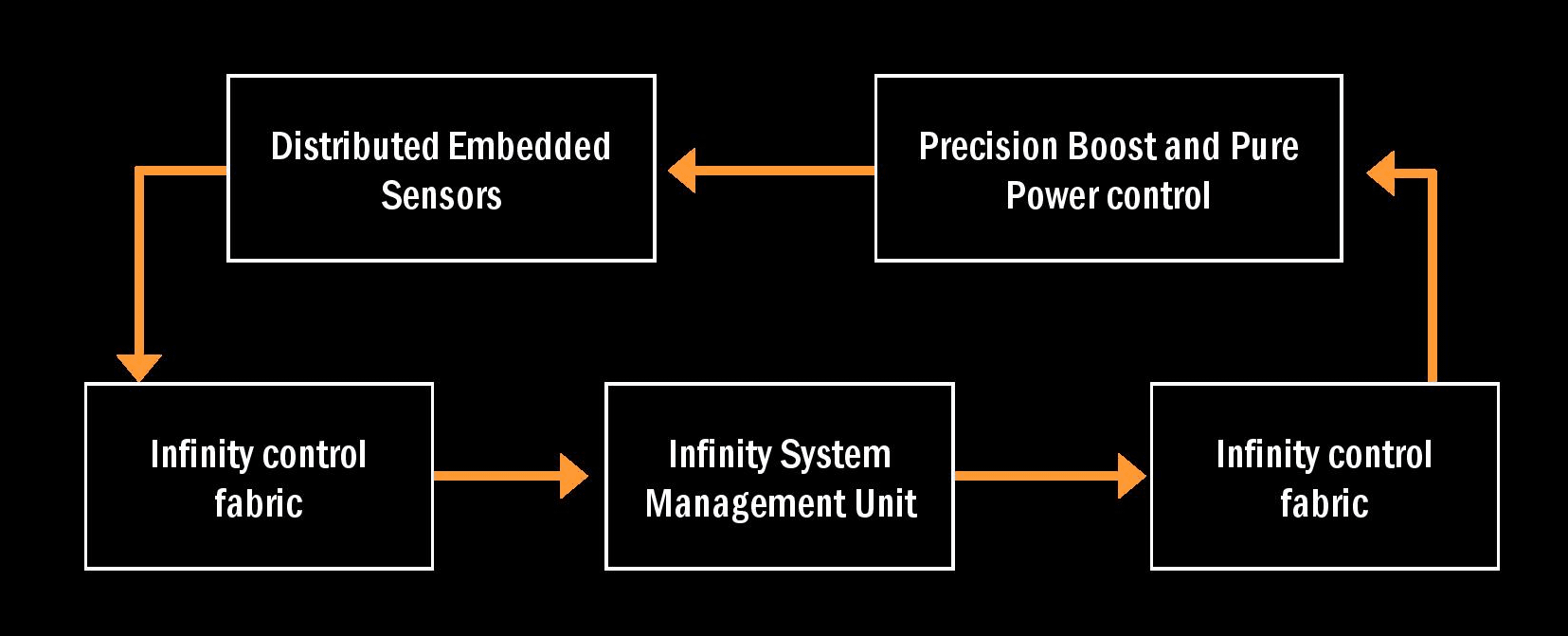

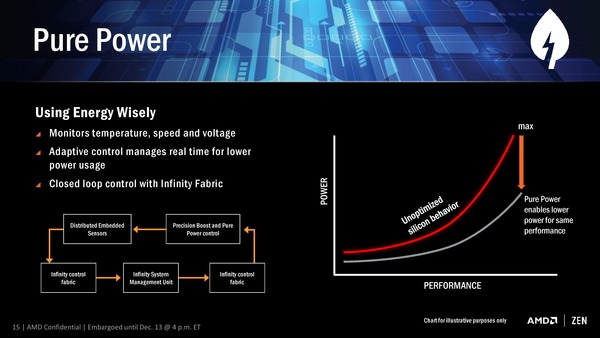

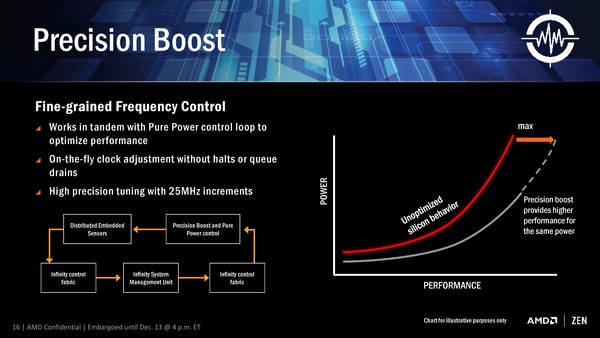

Ryzen CPUでは、数百個のセンサーによってモニタリングしたデータをRyzen独自のインターコネクタ Infinity Fabricを介してフィードバックし、Pure PowerやPrecision Boostでパフォーマンス向上を図る、というループ制御をリアルタイムで行っています。

Pure Powerはパフォーマンスを維持しつつ消費電力を最小限に抑える機能です。一方でPrecision BoostはPure Powerと相互連携して動作しており、同じ電力内で最大のパフォーマンスを発揮できるように、25MHz単位でCPU動作クロックを上下させる機能になっています。

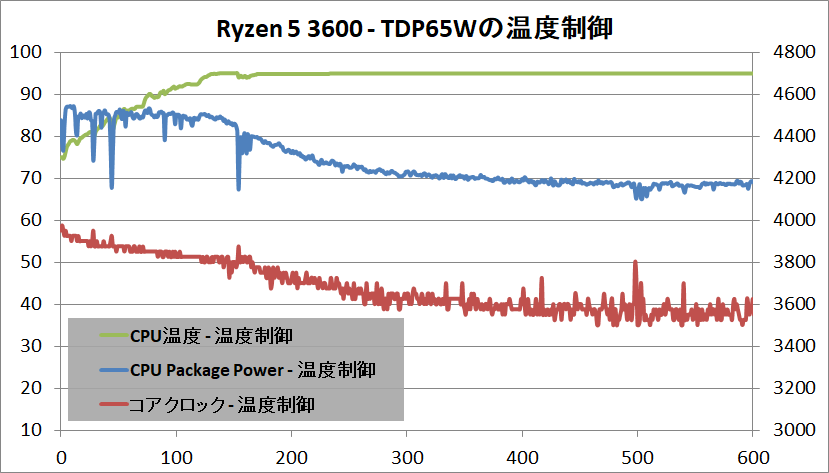

このような電力制御によって一定のCPU温度を閾値としてCPUクーラーの性能に応じたCPU消費電力に漸近し、その範囲内で最大のパフォーマンスを発揮してくれるのがRyzen CPUです。(下のグラフはRyzen 5 3600と付属CPUクーラーの例)

高冷却性能なCPUクーラーへアップグレードした分だけパフォーマンスは伸びますが、一部モデルに付属するCPUクーラーや120サイズの小型CPUクーラーでもRyzen CPUの独自機能がCPU温度やCPU消費電力を適切に調整してくれます。

AMD Ryzen 7 7700の基礎ベンチマーク

AMD Ryzen 7 7700の基本的なCPU性能を専用ベンチマークソフトで検証しました。

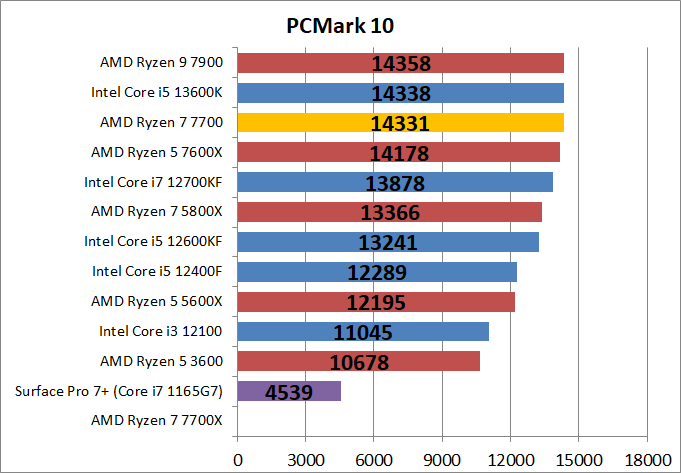

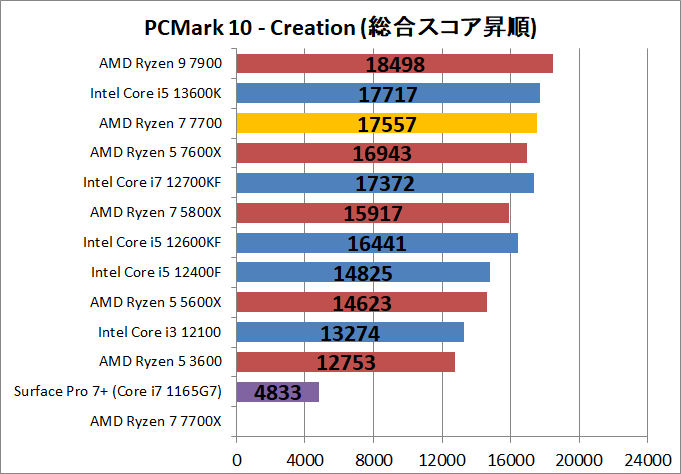

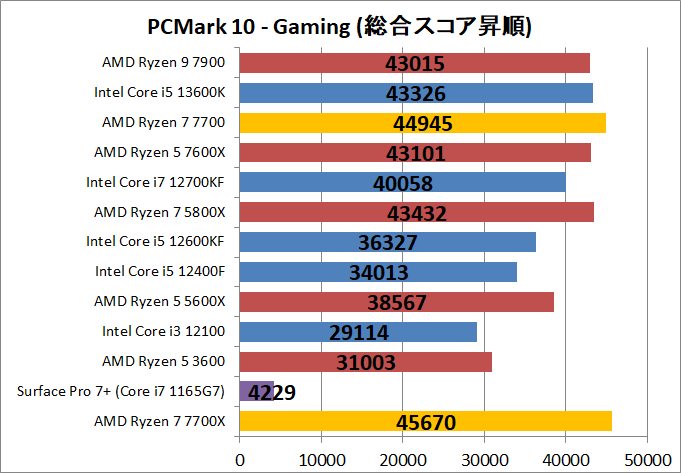

この章ではULMarkからリリースされているPCMark 10という総合ベンチマークソフトを使用していますが、デスクトップ向けの高性能CPUの性能比較ベンチマークとしては頭打ちな傾向があります。最新世代ではEssentialsとProductivityが高いとシングルスレッド性能の向上を確認できる、くらいの扱いです。

レビュー項目の1つとして参考までにスコア比較していますが、より実用的なCPU性能、クリエイティブタスク性能やPCゲーミング性能については後半の個別性能比較を参考にしてください。

*Ryzen 7000の一部モデルと高性能GPUを組み合わせた場合にVideo Editing, Sharpening OpenCLのスコアが0になる不具合があり、総合スコアとDigital Content Creationが空欄になっています。

「PCMark 10 Extended」のベンチマーク結果をチェックしていきます。

「PCMark 10」は動画再生能力、DirectX11のグラフィック性能、Webブラウジング、ビデオチャットなど一般ユースにおけるPCの総合的な性能を測定するためのベンチマークソフトです。

「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各CPU環境について、PCMark 10ベンチマークの総合スコアを比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

「PCMark 10 Extended」にはPCの基本性能を測る「Essentials」、ビジネスアプリケーション性能を測る「Productivity」、クリエイティブ性能を測る Digital Content Creation」、ゲーム性能を測る「Gaming」の大きく分けて4つのテストグループがあるので、個別にベンチマークスコアを比較してみました。

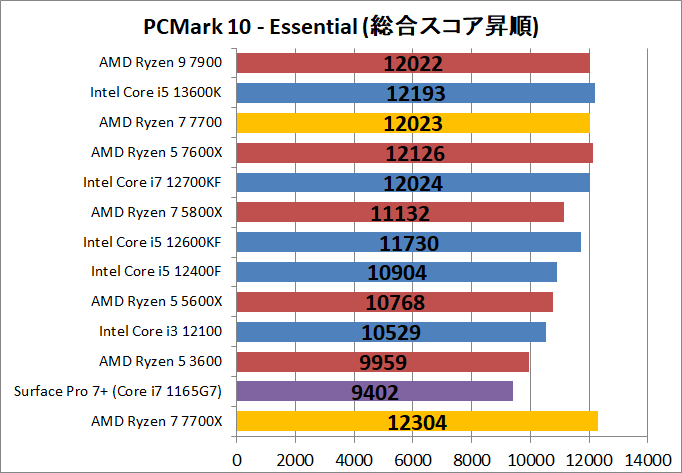

PCの基本性能を測る「Essentials」は、アプリケーションの起動に要する時間を測る「App Start-up」、 ウェブブラウジングの性能を測る「Web Browsing」、1対1または多対多のビデオ会議をシミュレートする「Video Conferencing」の3つのワークロードで構成されています。

モバイル版向けCPUのCore i7 1165G7を搭載するSurface Pro 7+との比較でわかりますが、一般的なPC利用において大半のデスクトップ向けCPUは十分な性能を備えています。

「Essentials」について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

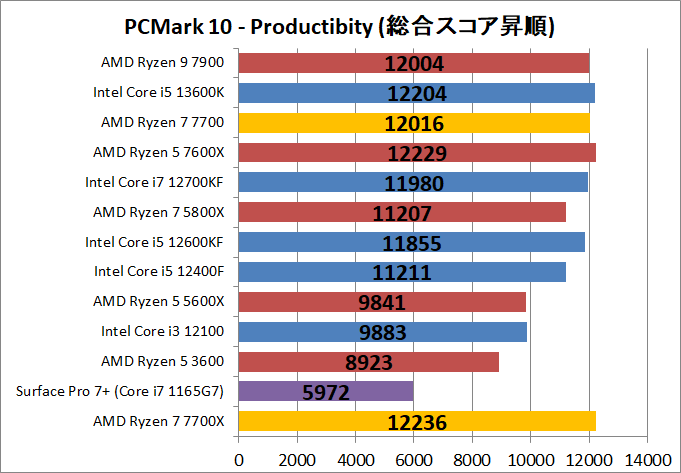

ビジネスアプリケーション性能を測る「Productivity」は、ワープロソフト(マイクロソフトWordなど)の処理性能をシミュレートする「Writing」、表計算ソフト(マイクロソフトExcelなど)の処理性能をシミュレートする「Spreadsheets」の2つのワークロードで構成されています。

モバイル版向けCPUのCore i7 1165G7を搭載するSurface Pro 7+との比較でわかりますが、一般的なオフィスワークにおいて大半のデスクトップ向けCPUは十分な性能を備えています。

「Productivity」について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

クリエイティブ性能を測る「Digital Content Creation」は、写真に対するフィルタリング処理の性能をシミュレートする「Photo Editing」、動画編集の性能をシミュレートするワークロード「Video Editing」、レイトレーシングによる3Dグラフィクス制作(3Dレンダリング)をシミュレーションする「Rendering and Visualization」の3つのワークロードで構成されています。

「Digital Content Creation」について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

ゲーム性能を測る「Gaming」は、グラフィックボードの性能測定で幅広く活用されているベンチマークソフト「3DMark」に収録された「Fire Strike」と同じベンチマークテストを実行するワークロードです。

「Gaming」について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

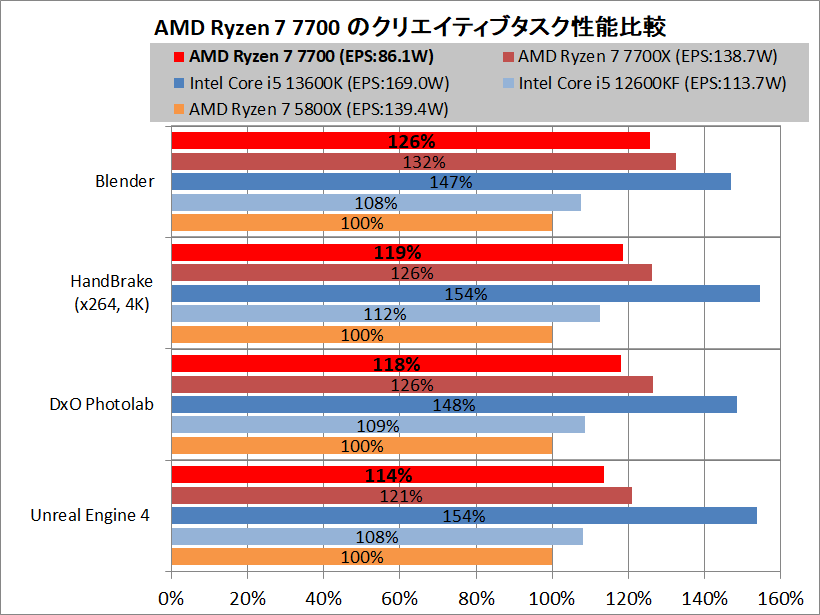

AMD Ryzen 7 7700のクリエイティブ性能

AMD Ryzen 7 7700について3Dレンダリング、動画編集・エンコード、RAW現像・写真リタッチ、PCゲーム/スマホアプリのビルド、AI機能による超解像・写真分類などクリエイティブ作業に関する性能を各種ベンチマークソフトや実際のアプリケーションで検証しました。

AMD Ryzen 7 7700の3Dレンダリング性能

まずは「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの3Dレンダリング性能を比較していきます。

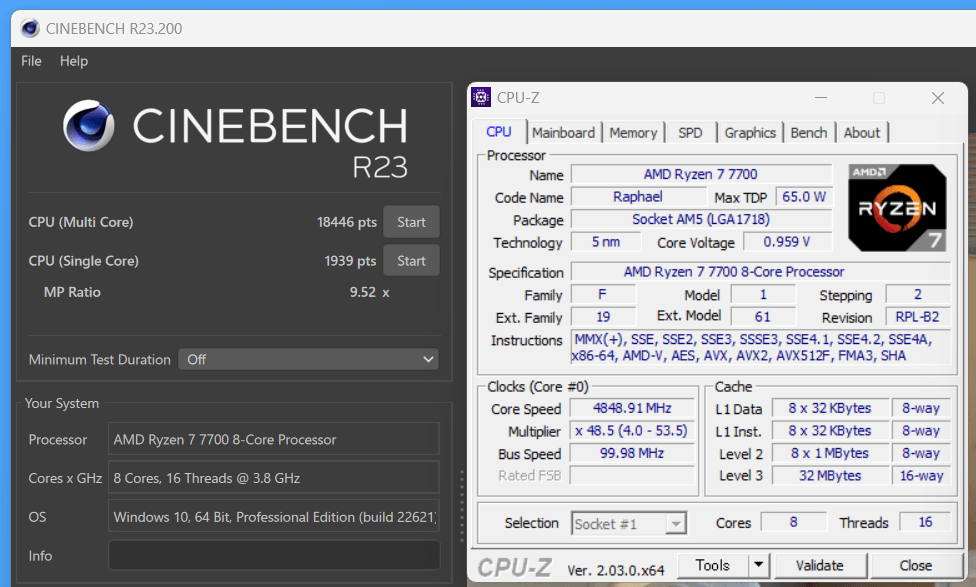

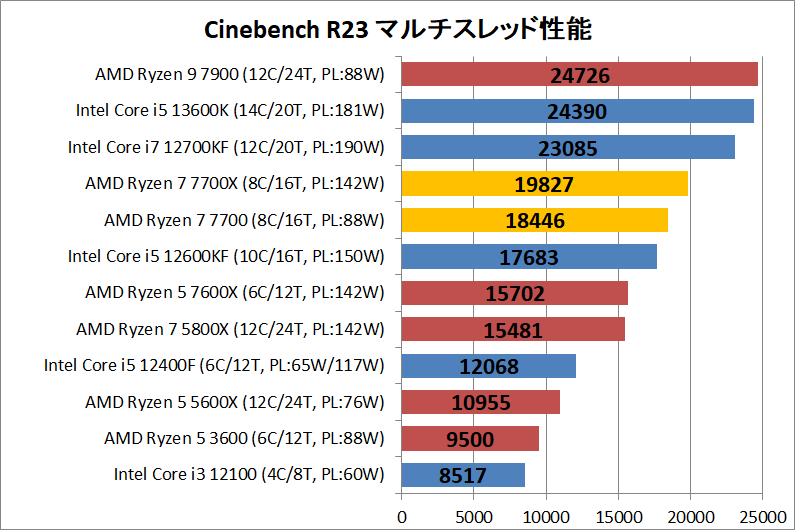

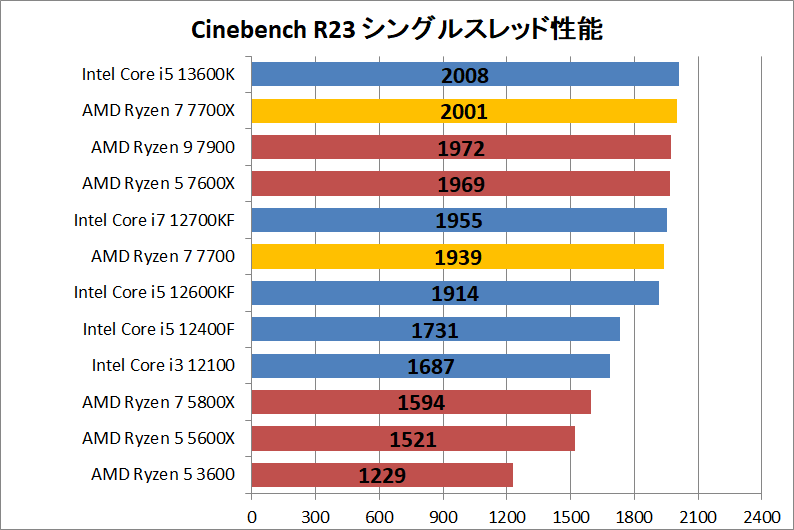

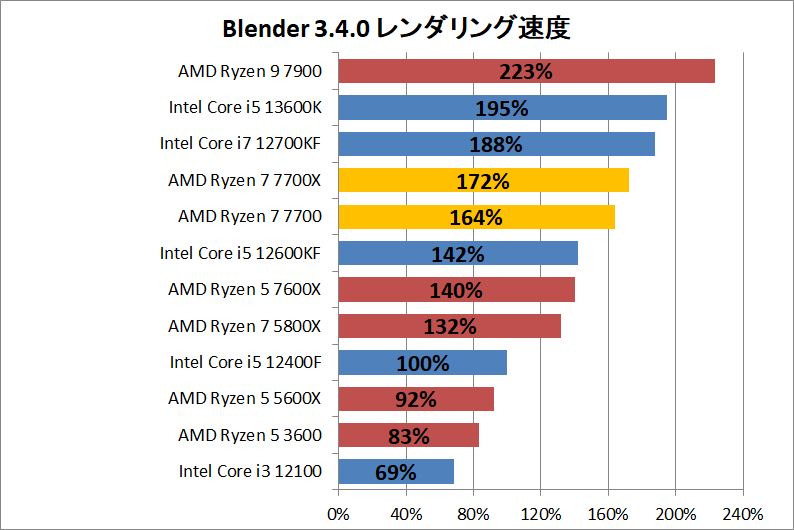

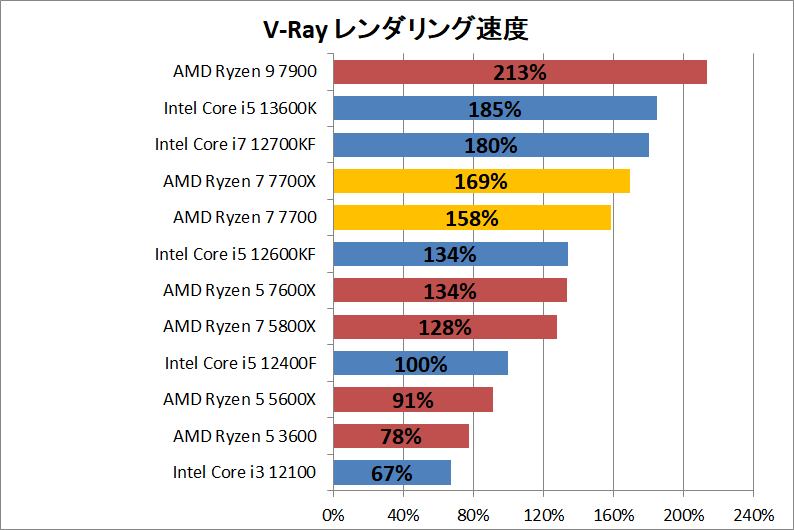

CPUのマルチスレッド性能を比較するベンチマークソフトとして国内外で最も知られているCinebenchの2021年リリース最新バージョン「Cinebench R23」、オープンソース3DCGソフト「Blender」の公式ベンチマークソフト、3Dレンダラー「V-Ray」の公式ベンチマークソフトの4種類を使用してベンチマーク測定を行いました。

Cinebench R23は3Dレンダリング性能を測定するベンチマークソフトになっており、マルチスレッド性能を測定するテストとシングルスレッド性能を測定するテストの2種類を実行しています。

Cinebench R23 マルチスレッド性能テストについて「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Cinebench R23 シングルスレッド性能テストについて「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

3DCGソフト「Blender」の公式ベンチマークソフト(ver3.4.0)について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Blender Benchmark 3.0ではmonster/junkshop/classroomの3つのレンダリングが実行され、それぞれ分間サンプル数がベンチマークスコアとして表示されます。Core i5 12400Fを基準にして(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)、3つのスコアについて性能比率を算出し、その平均値をグラフ化しています。

3Dレンダラー「V-Ray」の公式ベンチマークソフト(ver5.2.0)について「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

V-Rayのベンチマークソフトのレンダリングサンプル数が結果として表示されますが、性能差が直感的にわかりにくいので、Core i5 12400Fを基準にして(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)、各種CPUのレンダリング速度を性能比としてグラフ化しています、

AMD Ryzen 7 7700の動画エンコード・動画編集性能

続いて「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの動画編集や動画エンコードの性能を比較していきます。

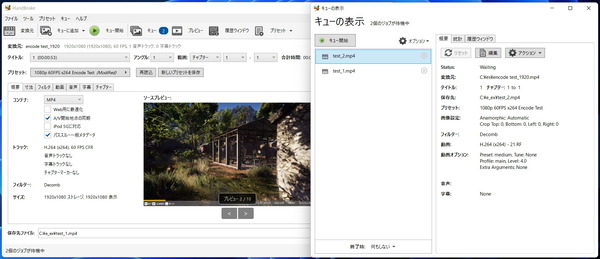

検証には、無料で利用できる動画編集ソフトとして国内外で多数のユーザーがいる「Aviutl」、大量の動画ファイルを一括エンコードする時に便利なフリーソフト「HandBrake」を使用しています。

またアマチュアからプロまで動画編集ソフトとして幅広く使用されている「Adobe Premiere Pro」の実用性能を検証するベンチマークとしてULMarkのUL Procyon Video Editing Benchmarkも測定しています。

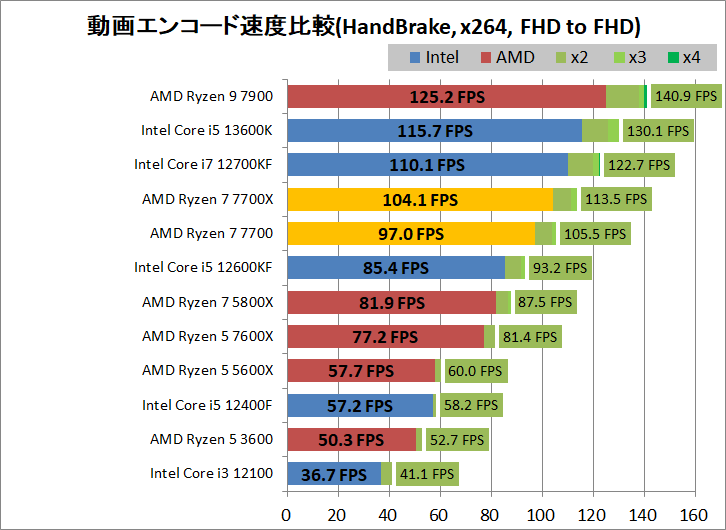

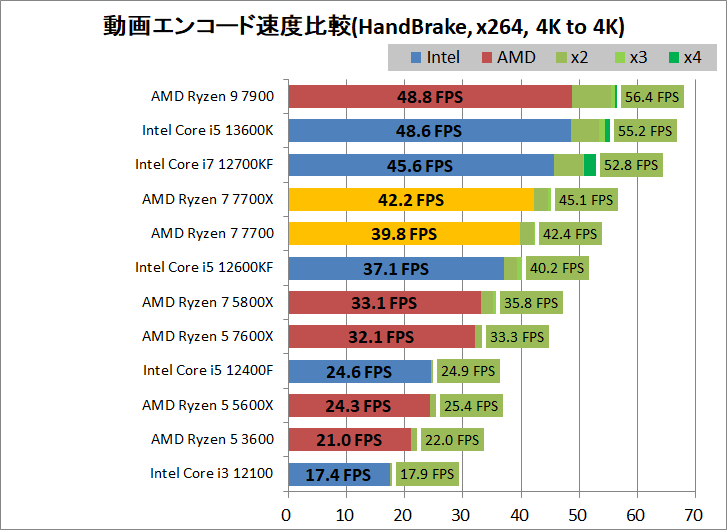

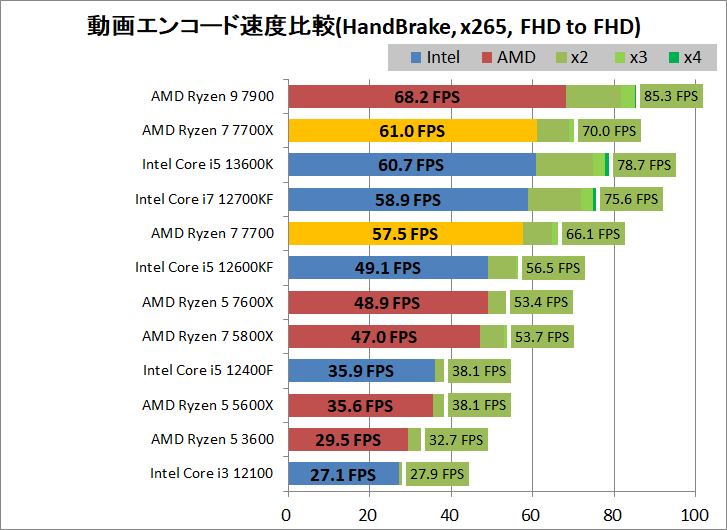

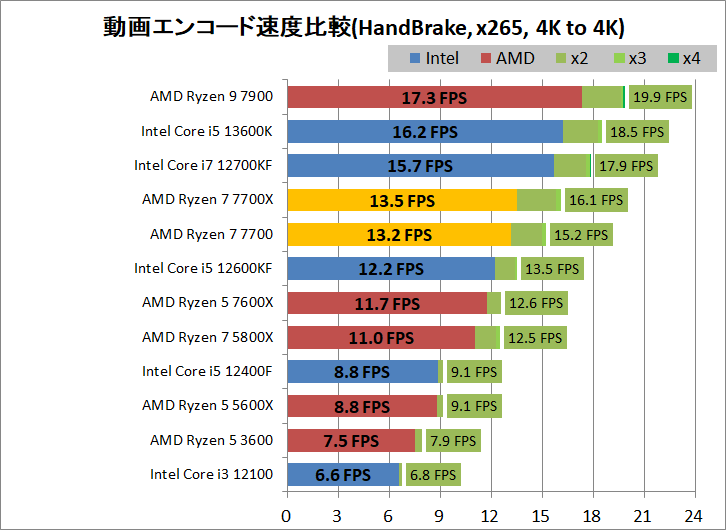

まずは単純に動画ファイルをそのまま圧縮するエンコード作業の性能比較として、HandBrakeを使用したエンコード性能をチェックします。

HandBrakeは、現在主流なH.264 (MPEG-4 AVC) ビデオストリームへエンコードを行う「x264」エンコーダ、そしてH.264より高圧縮・高画質で次世代規格として期待されているH.265(HEVC) ビデオストリームへエンコードを行う「x265」エンコーダが使用できるので、CPUをリソースとして各エンコーダで共通の動画ファイルのエンコードを行いました。

エンコードを行う動画ファイルについては、Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlandsのゲーム内ベンチマーク(60秒ほど)をNVIDIA ShadowPlayで録画したものを使用しています。1920×1080/60FPS/50Mbpsと3840×2160/60FPS/120Mbpsの2種類の動画ファイルを作成し、それぞれ解像度はそのままにCRF値指定でエンコードを行っています。

比較グラフのx2/x3/x4のバーについては同じエンコードを添え字の数だけ並列実行した時の合計変換フレームレートを示しています。

ソースファイルやエンコード設定にも依りますが、フルHD解像度では8コア16スレッド程度、4K解像度では16コア32スレッド程度でマルチスレッド分散がボトルネックになり始め、単独エンコードではCPUが遊び始めます。

20コアオーバーのウルトラメニーコアCPUでマルチスレッド性能をフルに活用しようと思うと、8K解像度のような超高解像度のエンコード、もしくは複数並列エンコードを行う必要があるので注意してください。

x264エンコーダによって1920×1080解像度の動画をH.264 (MPEG-4 AVC)の1920×1080解像度へエンコードした時のエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

x264エンコーダによって3840×2160解像度の動画をH.264 (MPEG-4 AVC)の3840×2160解像度へエンコードした時のエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

x265エンコーダによって1920×1080解像度の動画をH.265(HEVC)の1920×1080解像度へエンコードした時のエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

x265エンコーダによって3840×2160解像度の動画をH.265(HEVC)の3840×2160解像度へエンコードした時のエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

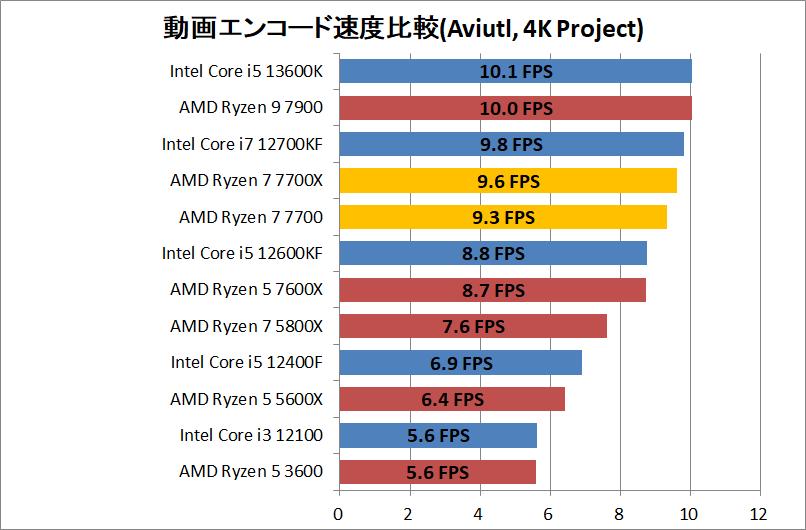

続いてAviutlで編集した動画プロジェクトのエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます

編集プロジェクト自体は単純で、4K解像度とフルHD解像度(4K解像度に拡大)の2つの動画ファイルを使用し、それぞれの動画を左右にフェードイン/アウト、後は画面上にテキストをオーバーレイさせているだけです。YouTubeにアップしている下の動画が完成物となっており、冒頭1分間部分のエンコード速度を測定しています。

Aviutlで作成した3840×2160解像度の4K動画プロジェクトをH.264 (MPEG-4 AVC)の3840×2160解像度へエンコードした時のエンコード速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

動画編集ソフトにも依りますが、Aviutlの場合、動画開始直後のように単独の4K映像に文字をオーバーレイするだけでもエンコード出力のCPU使用効率が下がります。

カット編集だけならAviutlもHandBrakeも大差ありませんが、編集したプロジェクト1つをエンコード出力した場合、上で見たHandBrakeによる単純エンコードと比較してマルチスレッド性能に比例したスケーリングは鈍り、シングルスレッド性能で差が出る傾向が強まります。

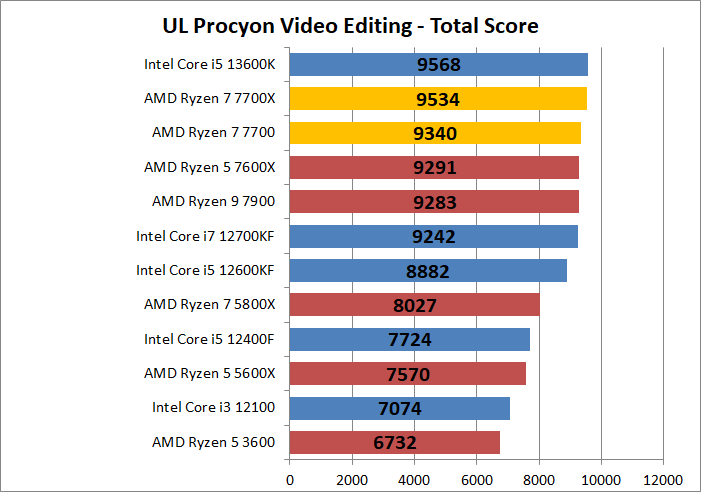

続いてAdobe Premiere Proの実用性能を検証するベンチマークソフト、UL Procyon Video Editing Benchmarkのベンチマーク結果から、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの動画編集性能を比較していきます

Adobe Premiere Proはver23.0を使用しています。UL Procyon Video Editing BenchmarkにはフルHD解像度と4K解像度の2種類のプロジェクトがあり、それぞれにおいてCPUのみを使用するテストとGPU支援を有効にするテストを行い、トータルのベンチマークスコアを算出しています。

Adobe Premiere Proの実用性能を検証するベンチマークソフト、UL Procyon Video Editing Benchmarkについて、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ:Total Score / FHD(CPU) / FHD(CPU&GPU) / 4K(CPU) / 4K(CPU&GPU)】

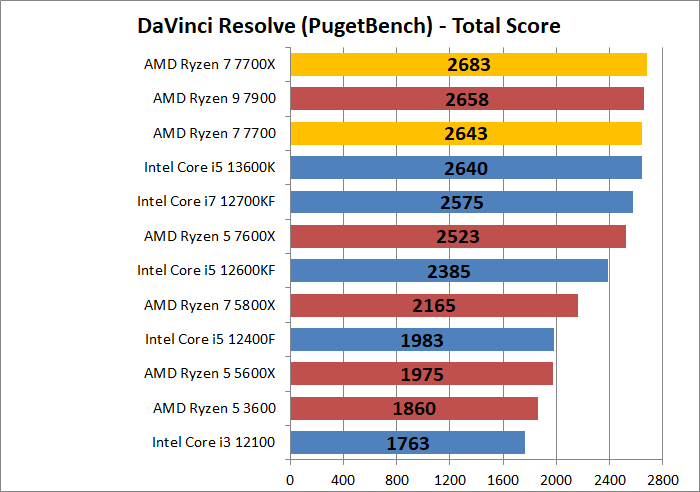

この章の最後に、映画/ポストプロダクション/放送業界に向けて世界最高品質の製品を開発しているBlackmagic Design社製の動画編集ソフト DaVinci Resolveの実用性能について、Puget Systemsから配布されているベンチマークソフト PugetBench for DaVinci Resolveを使用して、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの動画編集性能を比較していきます。

DaVinci Resolveは有償版のDaVinci Resolve Studio(ver18.1.1)を使用し、PugetBench for DaVinci ResolveのExtended Testを実行しています。

PugetBench for DaVinci Resolve Extended Testには4K Media、8K Media、GPU Effect、Fusionの4つのテストが実行され、それぞれのサブスコアからトータルのベンチマークスコアが算出されます。

DaVinci Resolveの実用性能を検証するベンチマークソフト PugetBench for DaVinci Resolveについて、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ:Total Score / 4K Media / 8K Media / GPU Effect / Fusion】

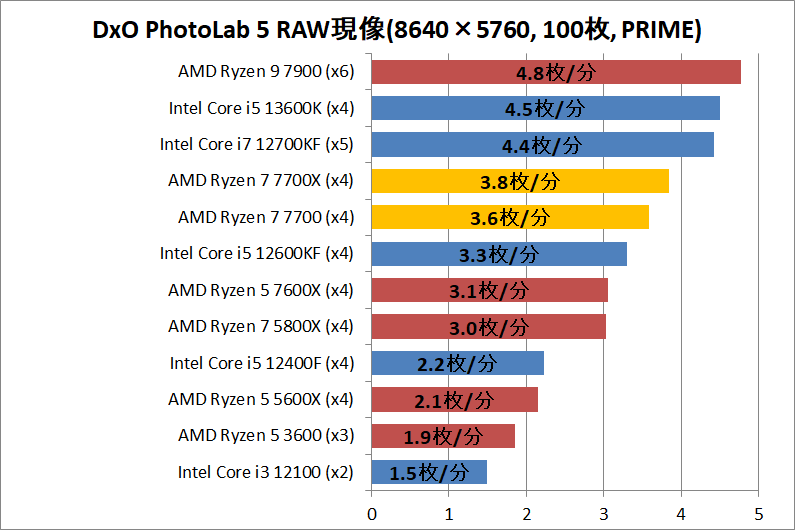

AMD Ryzen 7 7700のRAW現像・写真リタッチ性能

続いて「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのRAW現像や写真リタッチの性能を比較していきます。

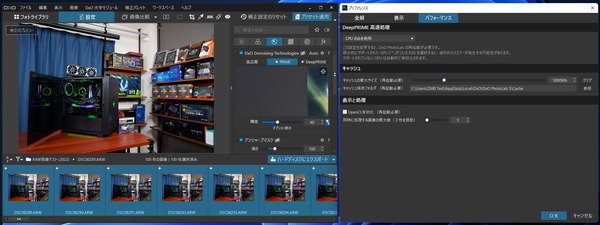

検証には、強力なノイズ除去機能PRIMEや最新版DeepPRIMEで評判の写真編集ソフトDxO PhotoLab 6によるRAW現像に加えて、アマチュアからプロまで動画編集ソフトとして幅広く使用されている「Adobe Lightroom Classic」と「Adobe Photoshop」の実用性能を検証するベンチマークとしてULMarkのUL Procyon Photo Editing Benchmarkも測定しています。

まずはDxO PhotoLab 6によるRAW現像について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます

ミラーレス一眼カメラSONY α1で撮影した8640×5760解像度のRAW画像ファイル 100枚に対して、DxO PhotoLab 6の画質プリセット「DxO 標準」をベースにノイズ除去をPRIMEに変更したプリセットを適用し、RAW現像を行いました。

なおDxO PhotoLab 6によるRAW現像は並列処理数を設定できますが、CPUコア数の半分前後の並列処理で最速になるようです。

DxO PhotoLab 6によるRAW現像速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

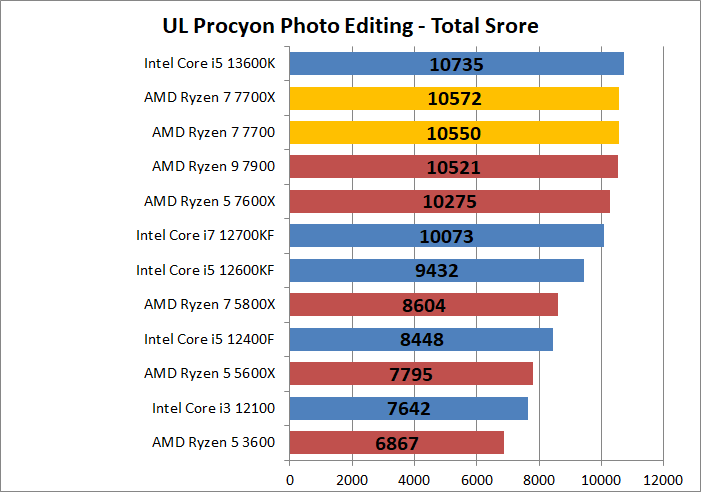

続いてAdobe Lightroom ClassicとAdobe Photoshopの実用性能を検証するベンチマークソフト、UL Procyon Photo Editing Benchmarkのベンチマーク結果から、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのRAW現像と写真リタッチの性能を比較していきます

UL Procyon Photo Editing BenchmarkにはAdobe Lightroom Classic ver11.5を使用したバッチ処理テスト(Batch Processing test)に加えて、Adobe Lightroom Classicで簡易処理を施した写真セットをAdobe Photoshop ver23.5.3で編集するテスト(Image Retouching test)の2種類を行い、トータルスコアが算出されます。

Adobe Lightroom ClassicとAdobe Photoshopの実用性能を検証するベンチマークソフト、UL Procyon Photo Editing Benchmarkについて、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ:Total Score / Retouch / Batch】

AMD Ryzen 7 7700のPCゲーム/スマホアプリのビルド性能

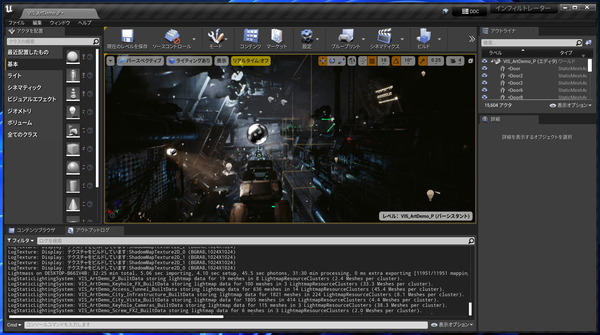

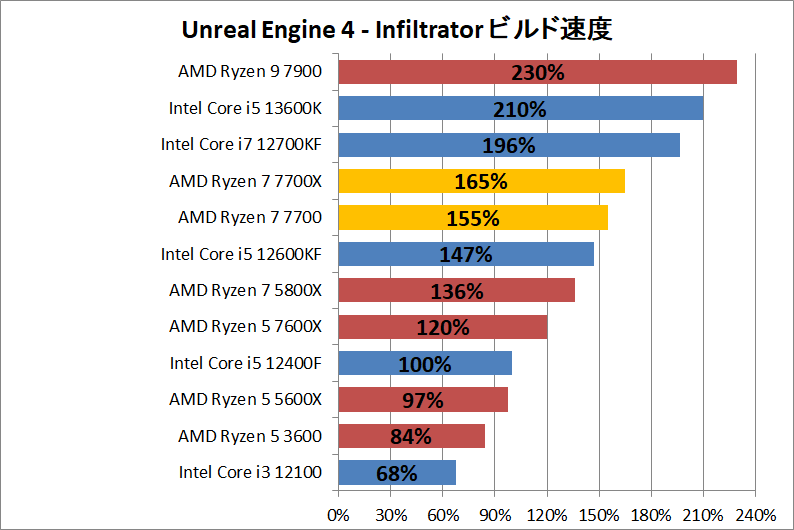

最後に「Unreal Engine 4/5」や「Unity」などフリーウェアながら高画質なPCゲームやスマホゲームを製作可能なゲームエンジンを使用したゲーム制作におけるCPU性能の検証として、Unreal Engine 4で「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます。

Epic Games Storeで無料配布されているUnreal Engine 4のデモプロジェクト Infiltratorを使用したビルド時間の比較を行います。検証設定としてリアルタイム表示はオフ、ライティングの品質をプロダクションとしています。Unreal Engine 4のバージョンは4.27.2で統一しています。

「Unreal Engine 4 – Infiltrator」のビルド時間について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

「Unreal Engine 4 – Infiltrator」のビルド時間だけを見ても性能差が直感的にわかりにくいので、Core i5 12400Fを基準にして(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)、各種CPUのビルド速度を性能比としてグラフ化しています、

AMD Ryzen 7 7700のAI性能

ディープラーニングや人工知能(AI:Artificial Intelligence)の流行に合わせて、近年の最新CPUではAI支援機能の実装も目玉の1つになっているので、一般ユースに近い活用方法として、AIによる写真の超解像化や写真の自動分類で「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます。

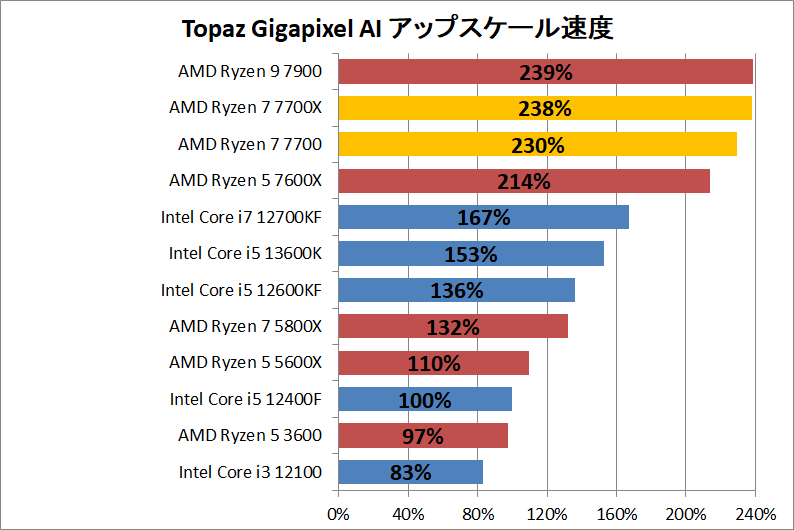

まずはAIによって低解像度の写真を高精細な高解像度にアップスケールできる「Topaz Gigapixel AI」を使用して、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます。

500×500解像度前後の写真を50枚用意し、AIモデルStandardによって4倍の解像度にアップスケールするのにかかる時間を測定しました。

Topaz Gigapixel AIはOpenVINOツールキットにより、第10世代以降のIntel Core CPUで採用されているDL Boostと呼ばれるディープラーニングを支援する新しい命令に対応していますが、CPUのマルチスレッド性能でゴリ押しも効くアプリです。

Topaz Gigapixel AIのAIアップスケール速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

処理時間だけを見ても性能差が直感的にわかりにくいので、Core i5 12400Fを基準にして(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)、各種CPUのAIアップスケール速度を性能比としてグラフ化しています、

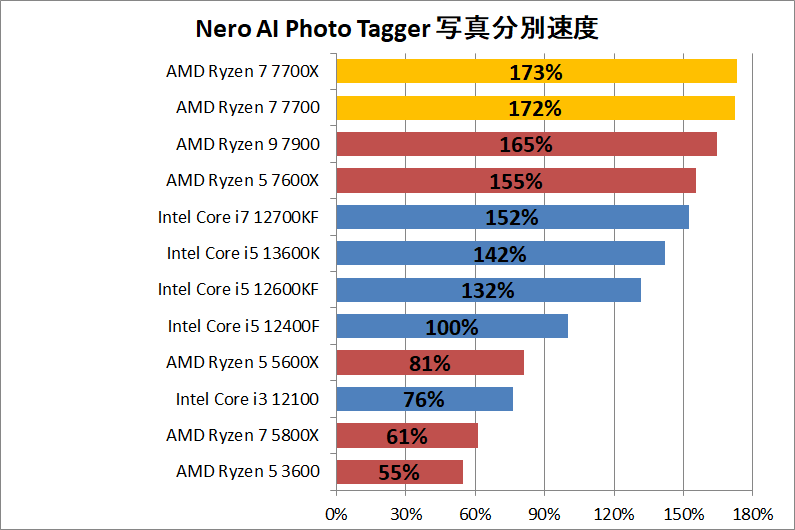

続いてAIによって写真の被写体(人物、犬猫、自動車など)を自動で分類できる「Nero AI Photo Tagger」を使用して、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの性能を比較していきます。

500×500解像度前後の写真を計1300枚(犬、猫、自動車の3種類)用意し、AI認識によって自動分類するのにかかる時間を測定しました。

Nero AI Photo TaggerはOpenVINOツールキットにより、第10世代以降のIntel Core CPUで採用されているDL Boostと呼ばれるディープラーニングを支援する新しい命令に対応しています。

CPUのAI支援機能が効果を発揮するのはもちろん、AVX512命令でも大幅に性能が向上する用途です。

Nero AI Photo TaggerのAI自動分類速度について、「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果を比較すると次のようになっています。 【全CPU比較データ】

処理時間だけを見ても性能差が直感的にわかりにくいので、Core i5 12400Fを基準にして(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)、各種CPUのAI自動分類速度を性能比としてグラフ化しています、

AMD Ryzen 7 7700のゲーミング性能

「AMD Ryzen 7 7700」のPCゲームに関する性能を実ゲームを用いたベンチマーク測定で検証しました。

なお章タイトルではゲーミング性能と表記してはいますが、近年発売された4コア4スレッド以上のCPUであればフルHD解像度~4K解像度の60FPSターゲットにおいてCPUボトルネックが発生するケースは多くありません。そのためCPUゲーム性能比較の具体的な内容は”高フレームレートにおけるCPUボトルネック比較”と表現するのが実状に即しています。

ゲーミングPCに搭載するなら、Intel Core i5 12400(F)やAMD Ryzen 5 5500など6コア12スレッド以上のCPUを当サイトでは推奨しています。

最新の超高画質で重いゲームの場合、ゲームプレイの裏で次のシーンのロード作業が動くとロードが遅くなったりスタッター(カクツキ)が発生することがあります。またベンチマーク結果からフレームレートの数値的に60FPS前後なら問題なさそうに見えても、2コア~4コアの場合、ゲームの起動やロードの時間が極端に長くなることがあり快適にプレイできない可能性もあります。

各CPUのゲーミング性能を測定するため統一検証機材として、2023年最新にして最速のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

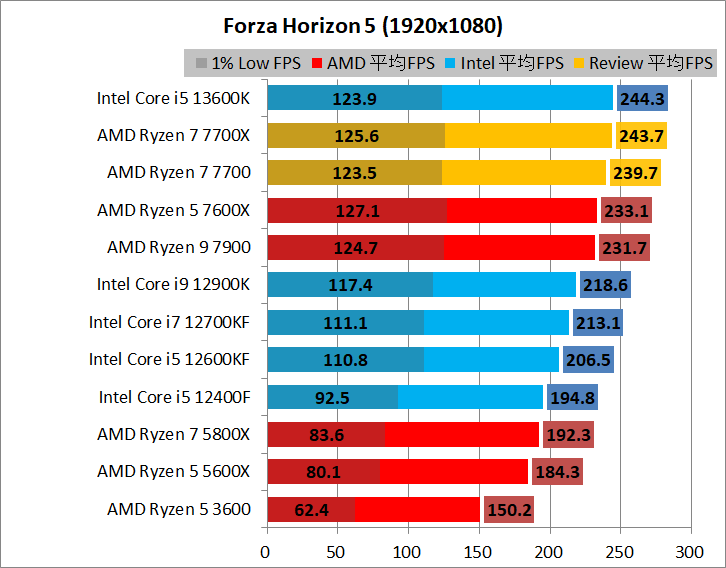

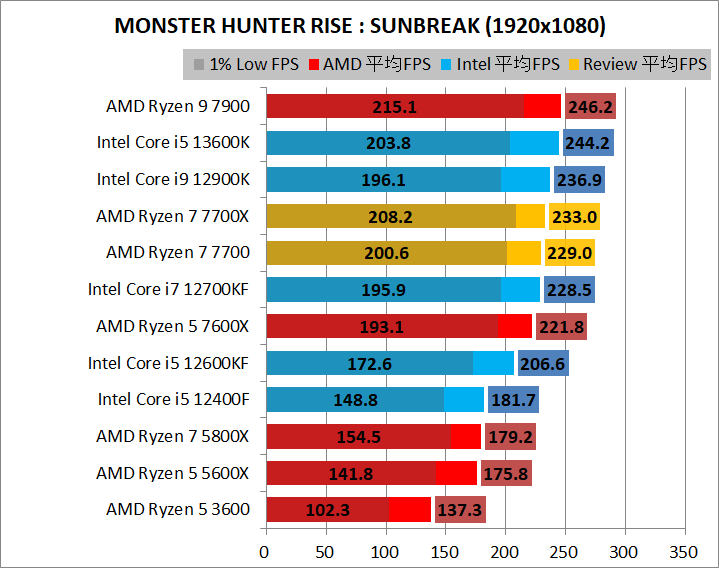

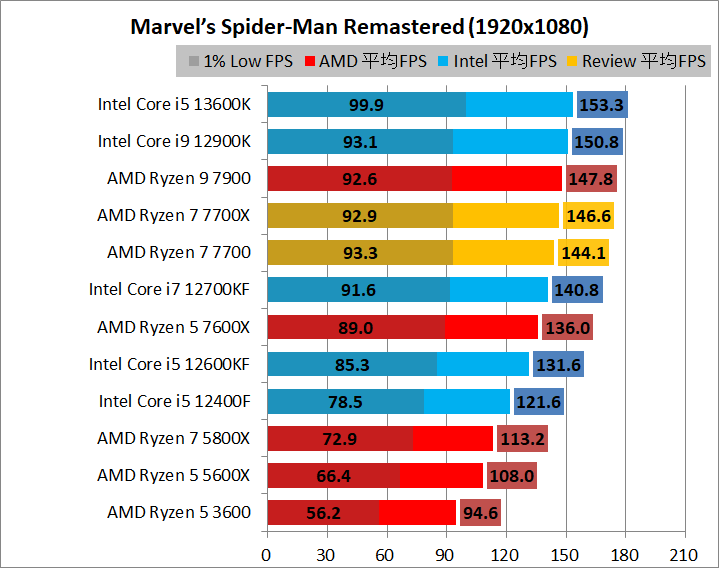

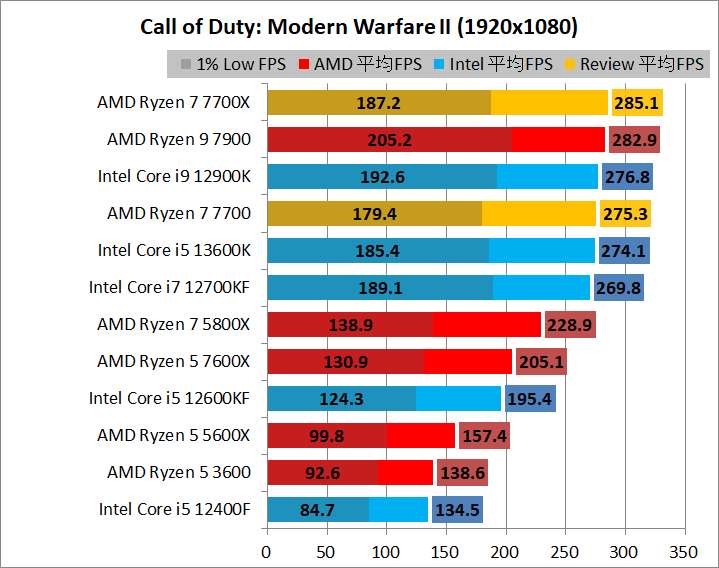

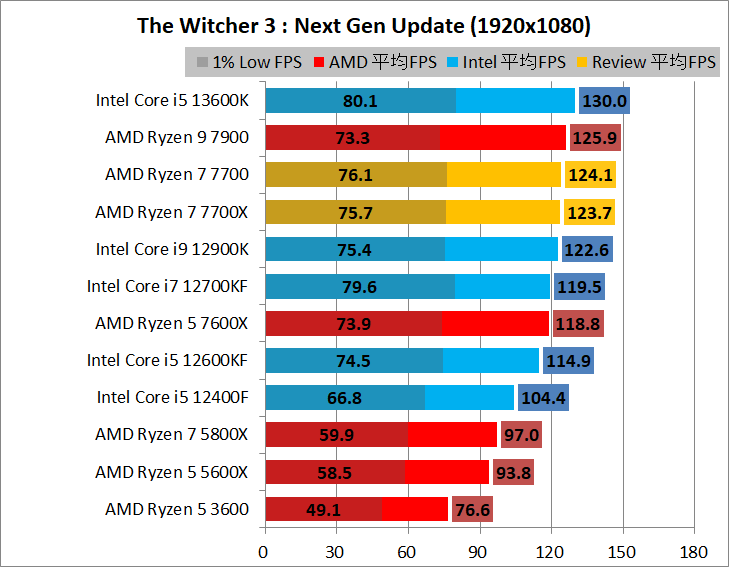

CPU別ゲーミング性能の比較には近年の高画質PCゲームから、Assassin’s Creed Valhalla、Cyberpunk 2077、F1 2022、Far Cry 6、Marvel’s Guardians of the Galaxy、Shadow of the Tomb Raider、Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction、Forza Horizon 5、MONSTER HUNTER RISE : SUNBREAK、Marvel’s Spider-Man Remastered、Call of Duty: Modern Warfare II、The Witcher 3: Next Gen Update、Microsoft Flight Simulator(4Kのみ)の13タイトルを使用しています。

前述の通り、CPUがゲーム性能に与える影響の多くは100FPS以上の高フレームレートにおけるボトルネックの解消なので、フルHD(1920×1080)解像度/高画質設定について、各ゲームで平均フレームレートと1% Lowフレームレートを測定しました。

また参考としてAssassin’s Creed Valhalla、Cyberpunk 2077、Shadow of the Tomb Raider、Marvel’s Spider-Man Remastered、Microsoft Flight Simulator、The Witcher 3: Next Gen Updateの6種類については4K解像度をターゲットとしたベンチマーク測定も行っています。

ゲームタイトルにもよりますがPCゲームにおけるCPU負荷であれば、CPU Package PowerはIntelのPBPやAMDのTDPよりも十分に低い数値に収まることが多く、CPUコアクロックは全コア最大動作倍率に張り付きます。

フレームレートに対するCPUボトルネックの緩和においては、この全コア最大動作倍率の高さが重要になり、クリエイティブタスクと違って電力制限は支配的ではなくなります。(PCゲームではIntel製CPUのPL1、AMD製CPUのPPTは影響をほとんど及ぼさなくなる)

Intel Core i9 12900やAMD Ryzen 9 5900のように定格の電力制限に対して全コア動作倍率の高いCPUの場合、PCゲームにおいてもCPU使用率が高くなるハイフレームレートでCPU消費電力がPBPやTDPを超過するタイミングもありますが、短期間電力制限PL2によるターボブーストやTDPよりも余裕をもって設定されたPPTによって高いコアクロックを維持し続けることができるので、影響は軽微です。

クリエイティブタスクの検証において複数の電力制限で測定していたCPUもPCゲームでは極端に大きい消費電力になることはないので、電力制限が緩い方を代表として測定しています。

Intel製CPUの場合は単純に電力制限を無効化しています。AMD製CPUはブーストクロックの動作が少々複雑でPPT/EDC/TDCを下げた方がFPSが上がる、逆にPBOで性能が下がる場合もあるため、基本的に定格のまま測定し、必要に応じて判断しています。

AMD Ryzen 7 7700のゲーム性能 – 4K解像度/60FPSターゲット

まずは60FPSの標準フレームレートをターゲットとした4K(3840×2160)解像度のゲーミング性能について「AMD Ryzen 7 7700」や比較対象CPUのベンチマーク結果をチェックしていきます。

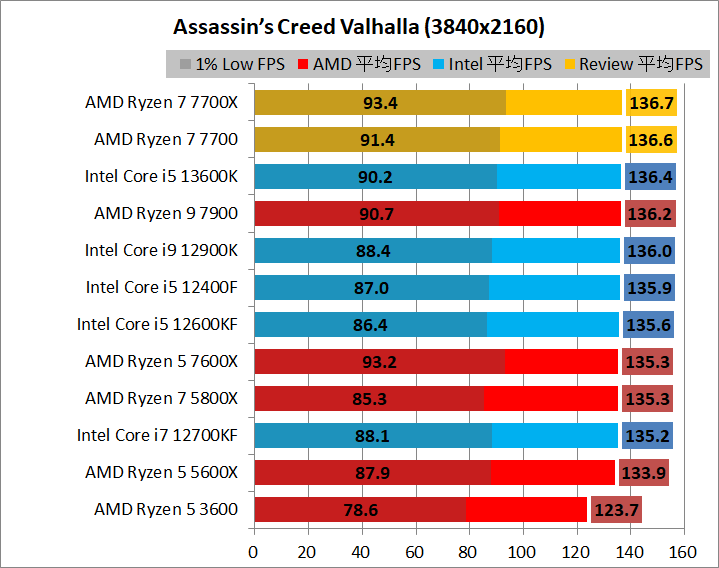

上述の通り4K高解像度の60FPSターゲットでは基本的にCPUボトルネックは発生しません。グラフの掲載順は平均フレームレートによる昇順ですが、4コア8スレッドや6コア6スレッドよりもコアスレッド数が多いCPUについては、ほぼ測定誤差の範囲内です。

Assassin’s Creed Valhara(4K解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

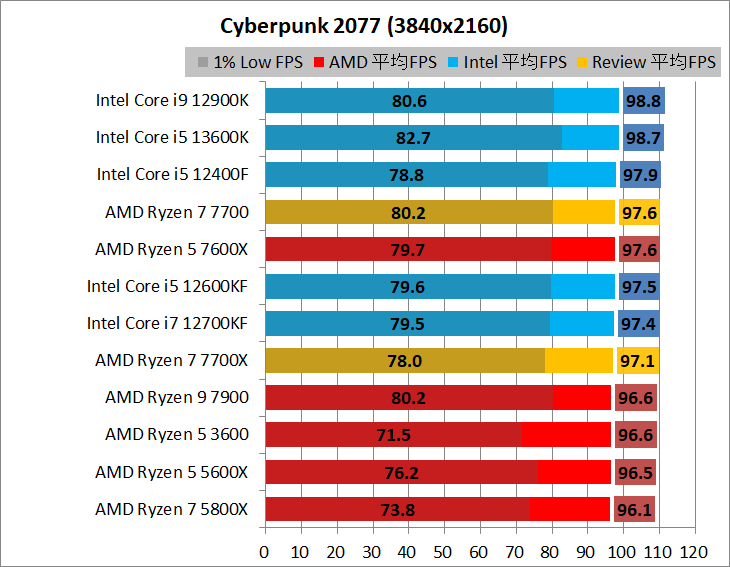

Cyberpunk 2077(4K解像度、画質プリセット:高、FSR:オフ)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

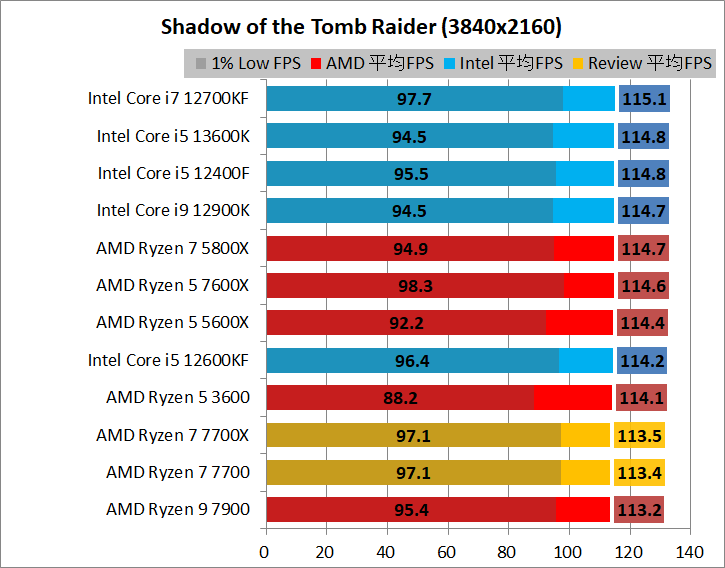

Shadow of the Tomb Raider(4K解像度、DirectX12、画質プリセット:最高、レイトレーシング表現:最高、アンチエイリアス:TAA)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

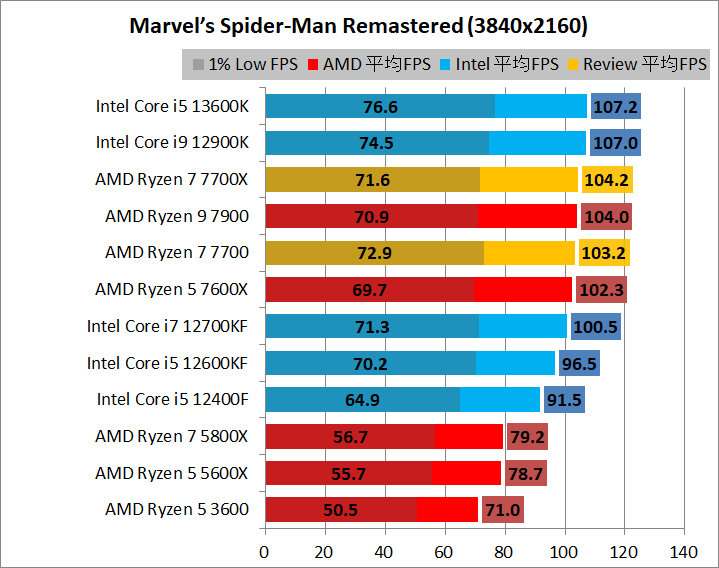

Marvel’s Spider-Man Remastered(4K解像度、DLSS:品質、画質プリセット:非常に高い、レイトレーシング:高/高/6)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Marvel’s Spider-Man Remasteredは非常にCPUボトルネックが強いタイトルです。4K解像度かつレイトレーシング表現有効でもCPU性能に応じてフレームレートが大きく変わります。

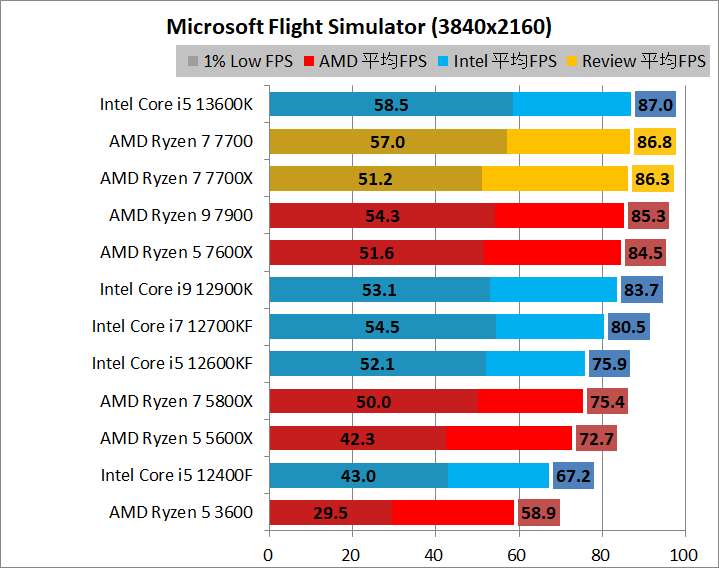

Microsoft Flight Simulator(4K解像度、画質プリセット:ウルトラ、アンチエイリアス:TAA、オンライン機能:オフ)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Microsoft Flight Simulatorは非常にCPUボトルネックが強いタイトルです。4K解像度の60~120FPSでもCPU性能に応じてフレームレートが大きく変わります。

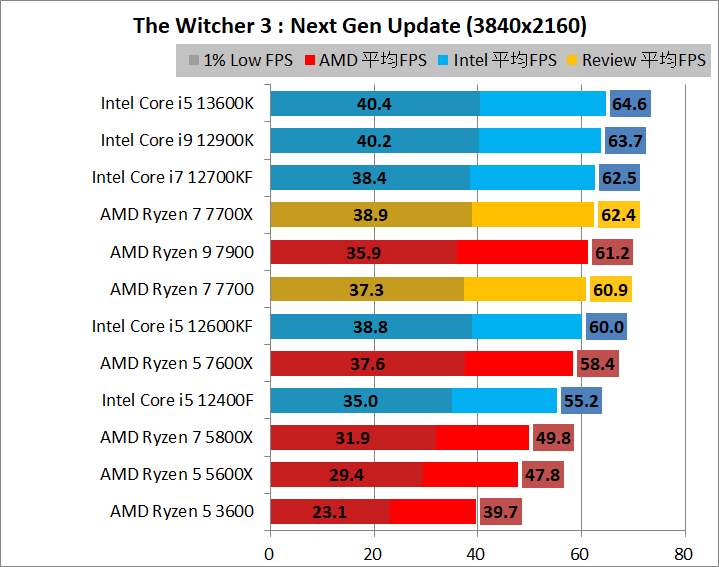

The Witcher 3: Wild Hunt, Next Gen Update(4K解像度、DLSS:品質、画質プリセット:RTウルトラ、レイトレーシング:有効)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

The Witcher 3: Wild Huntは非常にCPUボトルネックが強いタイトルです。4K解像度の60~120FPSでもCPU性能に応じてフレームレートが大きく変わります。

2022年12月にレイトレーシングにも対応した次世代機向けアップデートが配信されており、それを適用して検証を行っていますが、ゲーム自体は2015年の発売と古く、Ryzen CPUの登場以前なので、当時主流というかほぼ一択な状態だったIntel製CPUに有利な傾向です。

AMD Ryzen 7 7700のゲーム性能 – フルHD解像度/ハイフレームレート

続いて100FPS以上のハイフレームレートをターゲットとしたフルHD(1920×1080)解像度/高画質設定のゲーミング性能について「AMD Ryzen 7 7700」や比較対象CPUのベンチマーク結果をチェックしていきます。

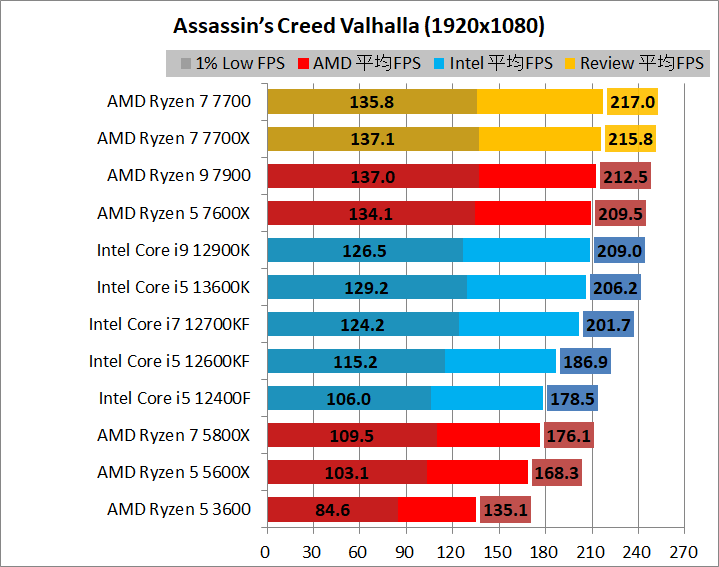

Assassin’s Creed Valhara(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

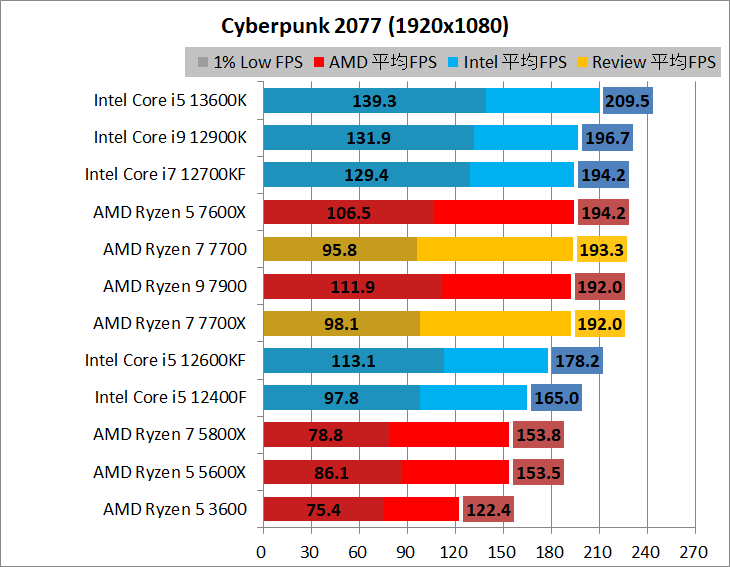

Cyberpunk 2077(フルHD解像度、画質プリセット:高、FSR:オフ)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

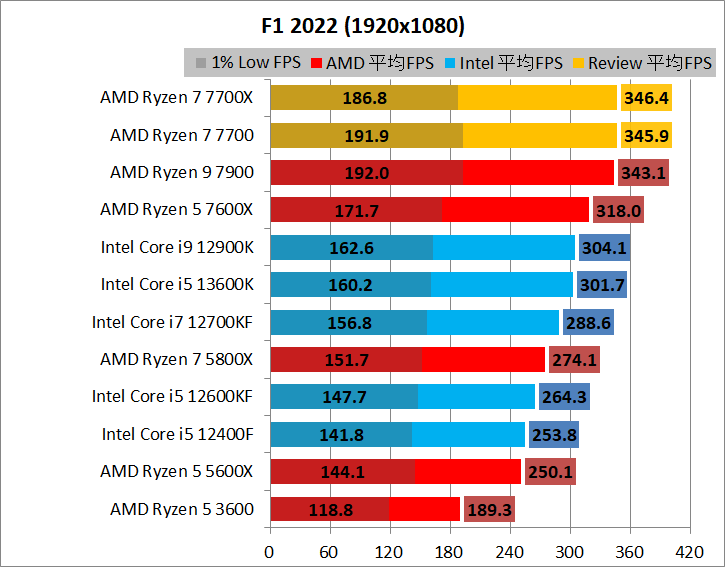

F1 2022(フルHD解像度、画質プリセット:高、異方性フィルタリング:x16、アンチエイリアス:TAA/FidelityFX)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

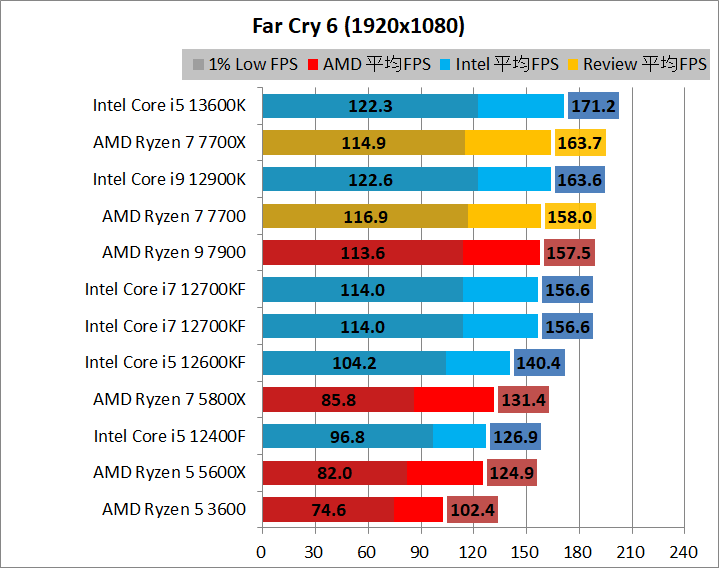

Far Cry 6(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

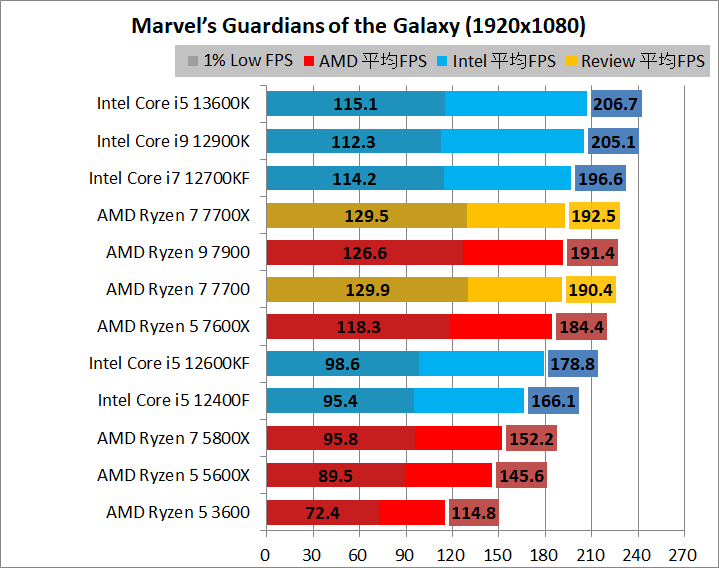

Marvel’s Guardians of the Galaxy(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

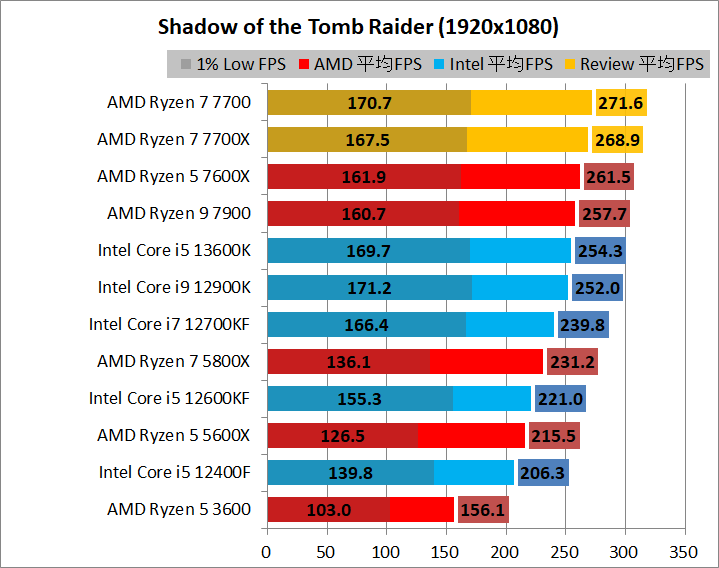

Shadow of the Tomb Raider(フルHD解像度、DirectX12、画質プリセット:高、アンチエイリアス:TAA)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

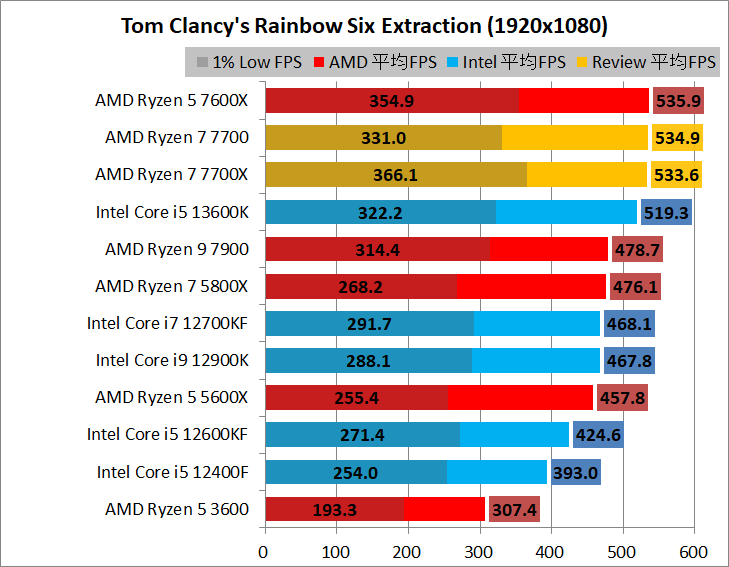

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction(フルHD解像度、画質プリセット:高、レンダースケール:固定100%)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Forza Horizon 5(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

MONSTER HUNTER RISE(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Marvel’s Spider-Man Remastered(フルHD解像度、アンチエイリアス:TAA、画質プリセット:高い、レイトレーシング表現:オフ)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

Call of Duty: Modern Warfare II(フルHD解像度、画質プリセット:バランス、アンチエイリアス:オフ)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

The Witcher 3: Wild Hunt, Next Gen Update(フルHD解像度、画質プリセット:高)に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUのベンチマーク結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

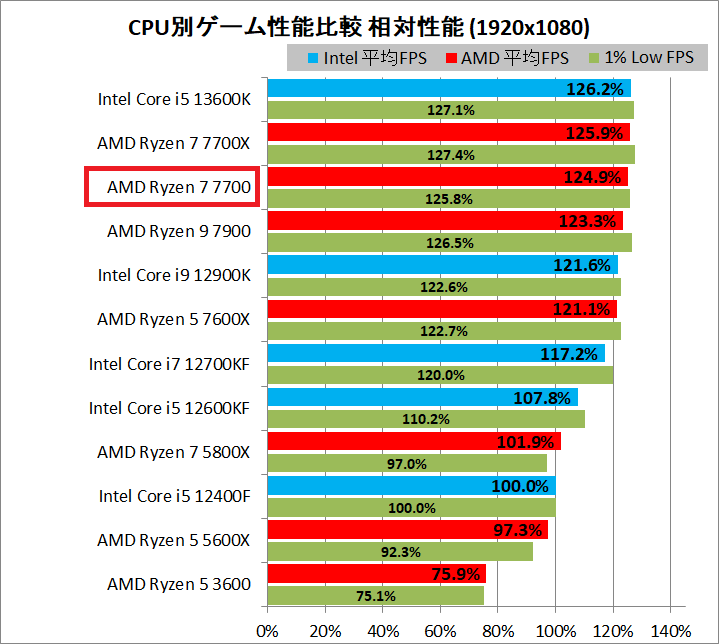

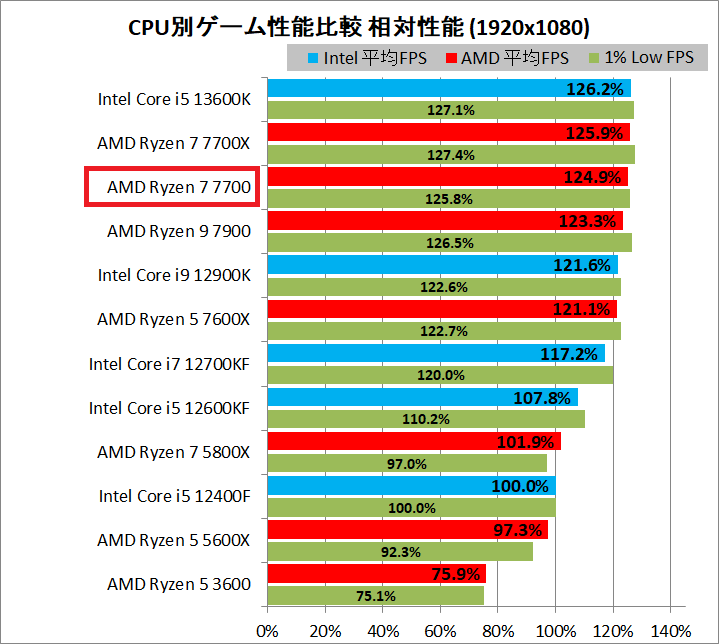

最後に、今回検証した10種類のゲームについて各タイトルについて平均FPSと1% Low FPSでそれぞれ、Core i5 12400Fを基準にした性能比率を算出し、さらに平均値としてグラフにまとめました。(全CPU比較データではCore i5 12400Fが基準)

フルHD解像度/ハイフレームレートの相対的なPCゲーミング性能に関する「AMD Ryzen 7 7700」を含めた各種CPUの比較結果は次のようになっています。 【全CPU比較データ】

CPUエンコーダとリアルタイム配信について

ゲーム実況やライブ配信と呼ばれるPCゲームのリアルタイム配信について、現在ではNVIDIA GeForce RTX 3050やAMD Radeon RX 6600などハードウェアエンコード機能を使用できるエントリー~ミドルクラスのGPUを使用することでフルHD解像度で必要十分な画質とフレームレートが得られます。

GPUエンコーダは動作自体も軽いので、これらGPUエンコーダの登場によってリアルタイム配信やプレイ動画の録画におけるCPUエンコーダの役目は終わったというのが一時期の私見でしたが、メインストリーム向けCPUのコアスレッド数の増加に伴い、x264 Mediumのような高画質プリセットのプレイ&録画が一般ユーザー的にも現実的になってきています。

YouTube LiveやTwitchなどリアルタイム配信(ライブストリーミング)サービスで、PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch等のコンシューマーゲーム機や、PCゲームのプレイ動画・ゲーム実況を快適に配信するのに必要なCPU性能については、現在、連載を続けている【快適配信】シリーズで詳細に解説しています

一口にゲーム実況と言っても、『1.ビデオキャプチャを使用してPCは録画配信作業のみを行う』、『2.PC1台で同時にゲームプレイと録画配信を行う』の2つのケースに大別され、どちらで使用するのかで要求されるCPU性能やCPUメーカー毎の得手不得手など事情が変わってくるので注意してください。

ざっくりと現状でCPUを使用したリアルタイム配信・ゲーム実況に要求されるCPU性能だけ述べておくと、『ビデオキャプチャを使用した配信の最低水準は6コア12スレッドのCPU』、『ゲームをプレイしながら配信の最低水準は8コア16スレッドのCPU』です。

画質と快適性を求めるなら録画・配信専用マシンもオススメ

ビデオキャプチャ業界の進歩も目覚ましく、2018年に発売された「AVerMedia Live Gamer Ultra」を皮切りに、各社から4K/60FPS/HDRやフルHD/240FPSの映像ソースを無遅延なパススルー表示しつつ、フルHD/60FPSのプレイ動画として録画・配信できるUSB接続外付け機器型ビデオキャプチャが各社から発売されています。

前述の通りフルHD/60FPSの録画・配信であれば、GPUのハードウェアエンコーダを利用することで必要十分な画質が得られて動作も軽いので、録画配信のために高性能な反面、非常に高額なCPUに投資するよりも、多少コストがかかっても「AVerMedia Live Gamer Ultra」などのビデオキャプチャと組み合わせて録画・配信用サブ機を構築するほうが、録画・配信の手法としてはわかりやすくてハードルが低いと思います。

AMD Ryzen 7 7700のレビューまとめ

「AMD Ryzen 7 7700」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ or 概要

- 8コア16スレッドのCPU

- 定格のPPT:88W制限下において全コアが実動平均で4.8GHz程度

(冷え具合も影響し、付属クーラーの場合は数%程度下がる) - PPT:105~120Wに電力制限解除で性能が5%程度伸び、ほぼ7700Xと同じに

- 120サイズ空冷CPUクーラーでも問題なく運用可能

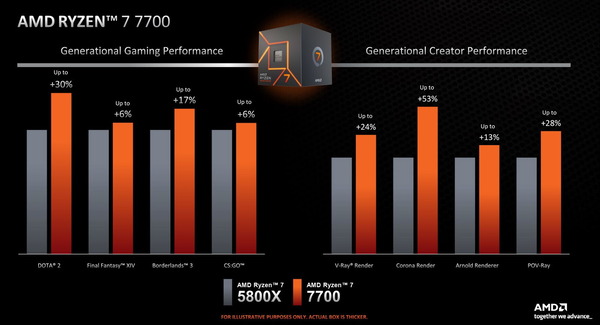

- Ryzen 5000シリーズと比較して最大25%も高いマルチスレッド性能

- Ryzen 5000シリーズと比較して20%以上も高いシングルスレッド性能

- ハイフレームレートなPCゲーミングでIntel第12世代CPUを上回る

- 非ネイティブながらAVX512をサポートし、AI系タスクに強い

- 税込み5.3万円程度(2023年1月現在)

悪いところ or 注意点

- ゲーム性能でも稀にボトルネックになるのでPPT:100W程度での運用を推奨

- Intel第13世代の13900/13700Kのほうがゲーミング性能が高い

- DDR5メモリのみをサポート、600シリーズAM5マザーボードが高価

温度・消費電力について

7950X/7900XなどX付きモデルの定格設定は絶対性能を重視したチューニングが採用されており、臨界温度95度を上限としてPrecision Boost 2 / Pure Power 2によって動作クロックを最大化する動作になっていましたが、「AMD Ryzen 7 7700」などTDP65Wモデルは定格動作ならPPT:88Wの電力制限が先に効いてくるので、付属CPUクーラーでもCPU温度が極端に高くなることはありません。

「AMD Ryzen 7 7700」は前世代よりも電力効率が高く、定格設定 PPT:88Wのままでも優れた性能を発揮します。CPU温度は高温にはなりますが、付属CPUクーラーで静音性を維持して運用は可能です。

「AMD Ryzen 7 7700」の場合、ゲーム負荷でPPT:88Wがボトルネックになることは稀ですが、上位モデル7700Xでもゲーム負荷でCPU Package Powerが90~100Wに達するタイトルはあったので、ゲーム性能を重視するなら手動設定でPPT:100W程度に電力制限を解除してみてください。

ただし付属CPUクーラーのままPPT:100W前後にすると今度はCPU温度が臨界温度に達する可能性があるので、120サイズの空冷クーラーやAIO水冷クーラーを別途用意してください。

クリエイティブ性能について

「AMD Ryzen 7 7700」のクリエイティブ性能については、8コア16スレッドでコアクロックは全コア4.8GHz程度という額面通りのマルチスレッド性能を発揮し、前世代Ryzen 7 5800Xを15~25%も上回っています。

余力は大きくありませんが、電力制限を解除すれば上位モデル7700Xとほぼ同じ性能を発揮し、その差は数%程度です。

一方でIntel第13世代CPUと比較すると、価格帯で競合するCore i5 13600Kには及びません。マルチスレッド性能に対するコスパは「AMD Ryzen 7 7700」の弱点です。

ただし、Core i5 13600Kとの性能差が大きくなるのは100W以上で性能を追求した時の最大性能を見た場合です。「AMD Ryzen 7 7700」の定格動作に該当する65W~95Wの区間であればCore i5 13600Kとの性能差は小さくなります。

”TDP65Wのマルチスレッド性能”と条件を絞れば販売価格がそのままコスパと考えていいくらいの違いです。

シングルスレッド性能についてCinebench R23などのベンチマークレベルでは「AMD Ryzen 7 7700」はCore i7 13700Kなど第13世代CPUの上位モデルに及びませんが、Ryzen 5000 vs Intel第12世代の時の性能差と比べれば、Ryzen 7000はIntel第13世代に猛追しています。

Aviutlで編集した動画プロジェクトのエンコード速度やUL ProcyonによるAdobe CCアプリの実用性能ベンチを見ての通り、実用レベルだとその差はそれほど大きくありません。

アプリ操作のレスポンスやシングルスレッド性能がボトルネックになるシーンでも「AMD Ryzen 7 7700」がIntel第13世代CPUに対して目に見えて性能で劣るということはないはずです。

むしろIntel第13世代CPUのP-Core&E-Core混成コアが理想的な性能を発揮できるかどうかはIntel Thread Directorとアプリ次第なので、シンプルにIPC向上とコアクロック向上で性能を伸ばしてきたRyzen 7000のほうが互換性という意味では有利で、クリエイティブタスクでは性能向上を感じやすいのではないかと思います。

もう1つ注目ポイントとして、「AMD Ryzen 7 7700」を含めRyzen 7000シリーズCPUは256bit幅×2という非ネイティブ対応ではあるもののAVX512をサポートしています。

Intelの最新メインストリーム向けCPUである第13/12世代CPUは高効率E-Coreが対応していないためCPU全体でサポートしていないこともあって、AIに最適化された命令セットIntel Deep Learning Boost(DL Boost)に対応してはいるものの、AI機能を活用するアプリではRyzen 7000のほうが高い性能を発揮できるところも注目ポイントです。

ゲーム性能について

ゲーム性能検証の冒頭でも述べたようにフルHD~4K解像度の60FPSターゲットであれば4コア4スレッド以上の最新CPUであればどれを使用しても大差はありません。

Ryzen 2000/3000の頃だとゲーム側の最適化の問題で60FPSターゲットであってもCPUによって差が出るケースも散見され、ゲーム用ならどちらかというとIntelという感じでしたが、Ryzen 5000以降ではこの差もほぼ無視できるレベルだと思います。

ゲーミングPCに搭載するなら、2万円台半ばから購入できることもありIntel Core i5 12400(F)やAMD Ryzen 5 5500など6コア12スレッド以上のCPUを当サイトでは推奨しています。

最新の超高画質で重いゲームの場合、ゲームプレイの裏で次のシーンのロード作業が動くとロードが遅くなったりスタッター(カクツキ)が発生することがあります。またベンチマーク結果からフレームレートの数値的に60FPS前後なら問題なさそうに見えても、2コア~4コアの場合、ゲームの起動やロードの時間が極端に長くなることがあり快適にプレイできない可能性もあります。

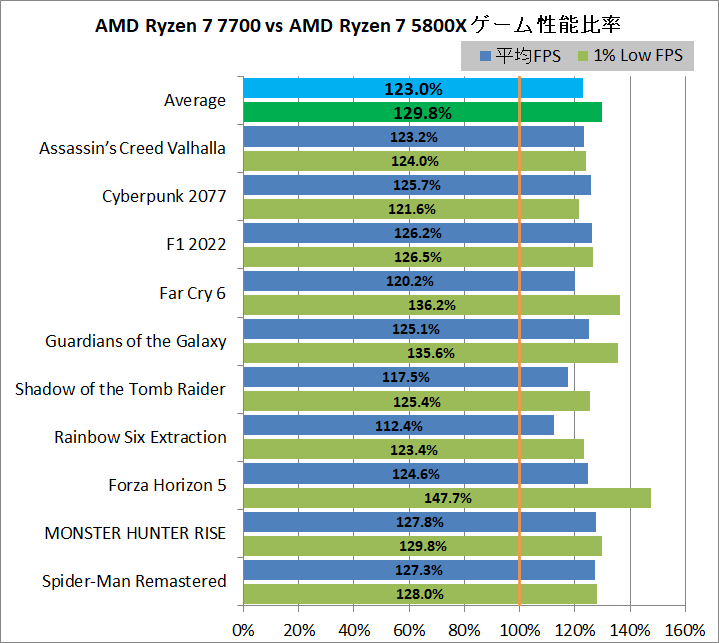

「AMD Ryzen 7 7700」はRyzen 7 5800Xを20%以上も上回るゲーム性能を実現しています。

TDP65Wモデル「AMD Ryzen 7 7700」は全コア最大動作クロックがX付きモデルよりも低めに設定されており、PPT:88Wの電力制限が一部ゲームではボトルネックになることもあるので、多少スコアを落とすものの、ほとんど差はありません。(Ryzen CPUはブーストクロック制御が少々複雑でPPT/EDC/TDCを下げた方がFPSが上がる、逆にPBOで下がる場合も)

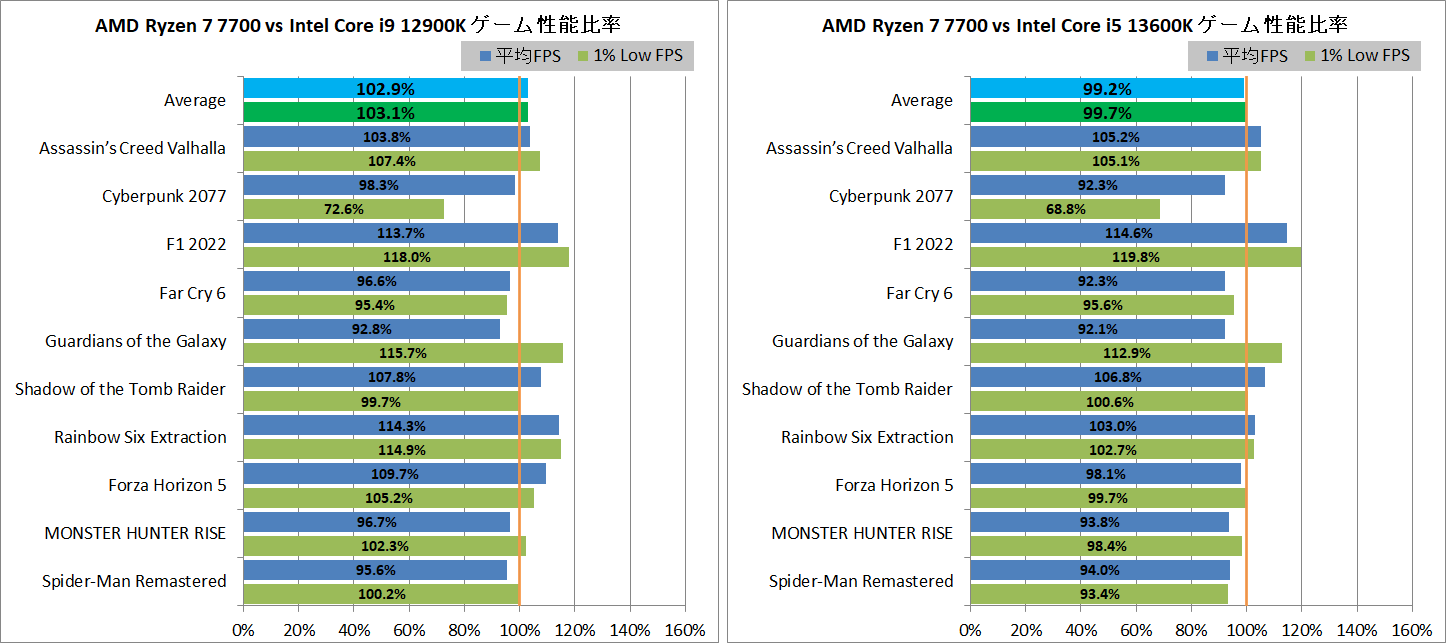

「AMD Ryzen 7 7700」はタイトル毎に得手不得手はあるものの、前世代Ryzen 5000を圧倒したCore i9 12900Kを上回るゲーム性能を実現しています。

一方で最新のIntel第13世代CPUと比較すると同価格帯のCore i5 13600Kと同程度の性能で、比較に使用するタイトル次第という感じです。

GeForce RTX 4080やRadeon RX 7900 XTXといった次世代ハイエンドGPUと組み合わせて全く問題ない水準には十分達しています。

ゲーム用CPUの推奨は6コア12スレッド以上というのは上記の通りですが、ゲーム性能ベンチマークで見たように例えばMarvel’s Spider-Man Remasteredの4K解像度/最高画質&レイトレーシングは60~120HzでもCPUボトルネックが発生します。

競技系ではない、画質重視なPCゲームでもメニーコアCPUが力を発揮することはあるので、GPU優先が定石ではあるものの、「AMD Ryzen 7 7700」はMarvel’s Spider-Man RemasteredやFINAL FANTASY VII REMAKEのような高画質アクション/RPGゲームを好むPCゲーマーにとっても魅力のある製品です。

またプレイ動画の配信についてはNVIDIA GeForceグラフィックボードで使用可能なハードウェアエンコーダNVEncの動作が軽快で、画質もRTX20/GTX16世代以降ではCPUによるx264の実用プリセットに迫る品質に改良されているので主流になりつつあります。

この分野ではCPUの存在感は薄まりつつありますが、プレイ動画の作成や編集においては依然として動画のエンコード性能しかりCPUの性能が重要であることは間違いないので、プレイ動画の作成という面もゲーム性能と捉えるなら、その意味でも「AMD Ryzen 7 7700」は優れたゲーミングCPUです。

総評 – 性能は十分、競合との価格差次第

「AMD Ryzen 7 7700」は、上位モデル7700Xとほぼ同等のマルチスレッド性能を発揮し、マルチスレッド性能が支配的なクリエイティブタスクなら前世代Ryzen 7 5800Xと比較して最大25%も上回ります。

ゲーム性能についてもRyzen 7 5800Xより20%以上高い性能を実現し、前世代Ryzen 5000シリーズを圧倒したCore i9 12900Kを上回りました。

Ryzen 7000の初期モデルは絶対性能を重視したチューニングだったのでCPU温度や発熱が大きいという評価でしたが、TDP65Wの「AMD Ryzen 7 7700」は付属CPUクーラーでも運用できることから分かるように、そのまま使用してもユーザーが温度や消費電力に注意する必要がない手軽さ(BIOS設定等を気にせずに使用できるところ)も魅力です。

「AMD Ryzen 7 7700」と上位モデル7700Xとの違いは大きく4つ、『単コア・全コアともに最大ブーストクロックが200MHz程度低い』、『定格の電力制限設定が異なる』、『CPUクーラーが標準で付属する』、『価格が数千円ほど安い』です。

1つ目の最大ブーストクロックに差があるので完全に同じにはならないものの、2つ目の電力制限はマザーボードBIOSやRyzen Masterからユーザーが任意に変更できるので、数%の性能差があるものの「AMD Ryzen 7 7700」の性能は電力制限を揃えれば7700Xとほぼ同じと言っていいレベルです。

なので「AMD Ryzen 7 7700」も基本的な評価は既に公開している7700Xのレビュー記事で述べた通りで、あとは『CPUクーラーが標準で付属する』、『価格が数千円ほど安い』の2つの要素で、Ryzen 7000シリーズの弱点であったIntel第13世代CPUとコストパフォーマンスの差を埋められるか、覆せるか次第です。

「AMD Ryzen 7 7700」の性能には文句はないので、MBやメモリを含めたトータルコストとしてCore i5 13600K(F)よりも安価に提供できれば、魅力的な選択肢になると思います。

先週発売されたIntel第13世代のTDP65Wモデルは為替レートの影響なのか昨年発売のK付きモデルに比べて割高だったので、「AMD Ryzen 7 7700」にとって条件は良くなったものの、今のところ13600K(F)が4.4~4.8万円で販売されている現在、CPUクーラー付属で数千円浮いたとしても4万円を切るくらいの価格設定でないと競争力を発揮するのは難しいと思います。

以上、「AMD Ryzen 7 7700」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

8コア16スレッドCPUの65W版「AMD Ryzen 7 7700」をレビュー。

Core i5 13600KやCore i9 12900KやRyzen 7 5800Xとクリエイティブタスク性能やゲーミング性能を各種ベンチマークで徹底比較https://t.co/zrU8o6qLgT pic.twitter.com/9dblgvuuEr— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) January 11, 2023

関連記事

・AMD Ryzen 7000&AM5マザーボードのレビュー記事一覧へ

・Intel第13世代Raptor Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・Intel第12世代Alder Lake-Sのレビュー記事一覧へ

・Core i9 12900Kの殻割りクマメタル化&銅製IHSの冷却性能を検証

・AMD Ryzen 5000シリーズCPUのレビュー記事一覧へ

・X570/B550チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・主要4社B450マザーボードを徹底比較!第3世代Ryzenにイチオシはどれか?

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

コメント