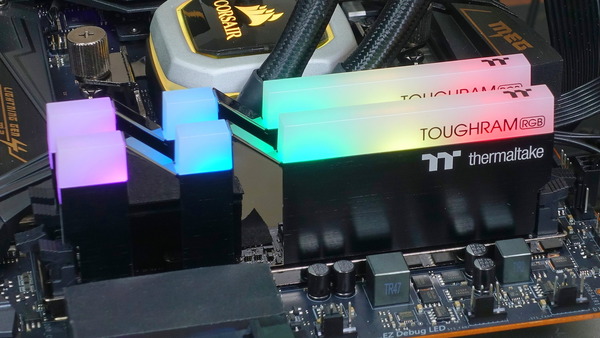

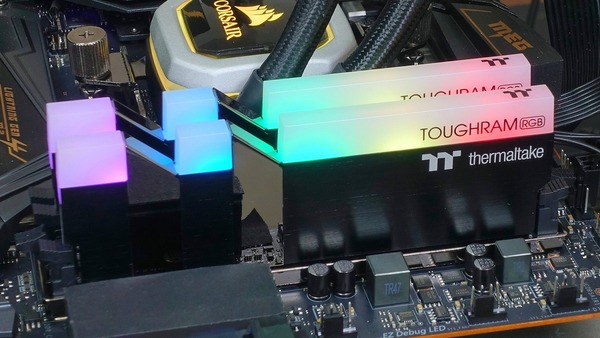

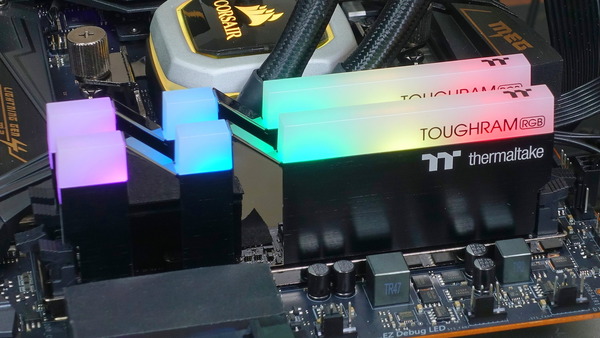

Thermaltakeからリリースされた、アドレッサブルLEDイルミネーションを搭載し、メモリ周波数3200MHz/CL16のOCプロファイルを収録する8GB×2枚組み16GB容量のDDR4メモリキット「Thermaltake TOUGHRAM RGB(型番:R009D408GX2-3200C16A)」をレビューします。

高コスパな定番設定のメモリ周波数3200MHz/CL16のOCプロファイルがCore i9 10900K&Z490やRyzen 9 3950X&X570のメインストリーム向け環境で安定動作するのか、徹底検証していきます。

製品公式ページ:

https://www.thermaltake.com/toughram-rgb-memoryddr4-3200mhz-16g-8g-x2.html

https://www.thermaltake.com/toughram-memory-white-ddr4-3200mhz-16gb-8gb-x-2.html

Thermaltake TOUGHRAM RGB レビュー目次

1.Thermaltake TOUGHRAM RGBの外観

2.Thermaltake TOUGHRAM RGBのLEDイルミネーション

3.メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

4.Thermaltake TOUGHRAM RGBのメモリOCを試す

5.Thermaltake TOUGHRAM RGBのレビューまとめ

—【注意】————————–

メモリOCで有名なXMPプロファイルは「インテル エクストリーム・メモリー・プロファイル」の略称でありIntelの策定した規格なので、AMD Ryzen/Ryzen Threadripper環境において”XMPでOCする”等の表現をするのは厳密には正しくありません。ただしXMPプロファイルに収録されたメモリ周波数とタイミングの設定値からAMD Ryzen環境に合わせたメモリOCプロファイルを自動生成する機能として、「ASUS D.O.C.P」や「MSI A-XMP」などが各社マザーボードのBIOS上に機能として用意されているので、AMD製CPU環境においてもXMPプロファイルを流用したメモリOCを当記事中では便宜上細かいことを気にせずに”XMPを使用したOC”などXMPとして表記します。

————————————

【機材協力:Thermaltake 国内正規代理店 株式会社アスク】

Thermaltake TOUGHRAM RGBの外観

まず最初に「Thermaltake TOUGHRAM RGB」の外観をチェックしていきます。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」はカラープリントの紙製パッケージで梱包されており、パッケージを開くとプラスチック製スペーサーに保護されたメモリが現れます。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」の中で今回レビューする「型番:R009D408GX2-3200C16A」は、メモリ周波数3200MHz/メモリタイミング16-18-18-38のXMPプロファイルによるOCに対応したモデルです。選別品なのでメモリモジュール毎にシリアルナンバーも割り振られています。

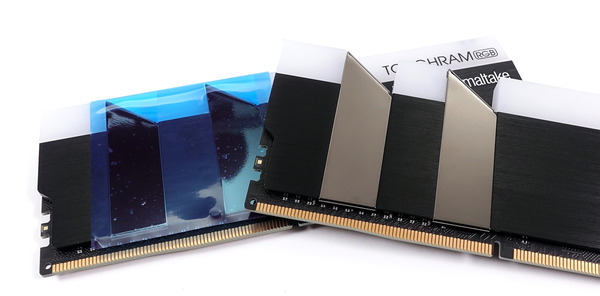

メモリ2枚組みキットなので、プラスチックスペーサーに2枚のメモリモジュールが収められています。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」において同社ロゴ”TT”の縦棒を模した部分は、鏡面プレートになっており、出荷前に傷が付かないように保護フィルムが貼られていました。

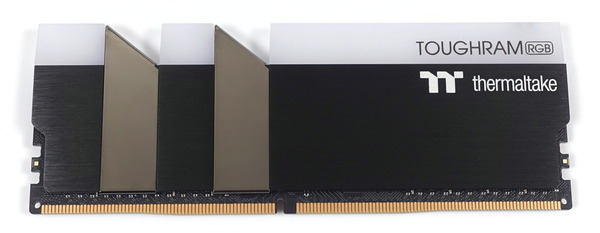

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」の外観は次のようになっています。

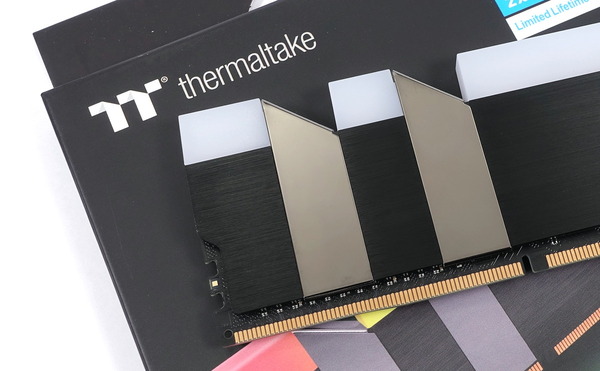

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」のメモリモジュールの表側(マザーボード装着時の一般的な右側)は、黒色塗装のヘアライン仕上げアルミニウムプレート、”TT”ロゴの縦棒を表す鏡面プレート、LEDイルミネーションの光を拡散する白色半透明ディフューザーの大きく3種類で構成されています。

背面も「Thermaltake」や「TOUGHRAM RGB」のロゴがある以外は共通のデザインです。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」については公式サンプルイメージを見た限りではもっとプラスチッキーなオモチャ感のある質感(悪く言うと安っぽいというか軽い感じ)を想像していたのですが、実物は滑らかで光沢のあるヘアライン仕上げアルミニウム、シルバーでアクセントにもなっている鏡面プレート、ヒートシンクは1.8mmの極厚など、かなり高級感と重厚感を感じる仕上がりでした。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」は上端に5分割アドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されているので、天面の白色プレート部分はLEDの光を拡散する半透明なディフューザーになっています。厚みも大きいのでカラフルな発光の様子を楽しむには最適です。

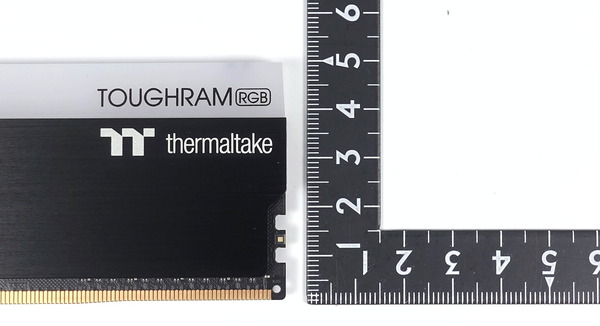

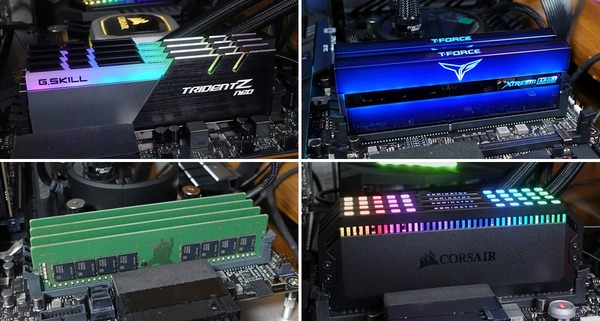

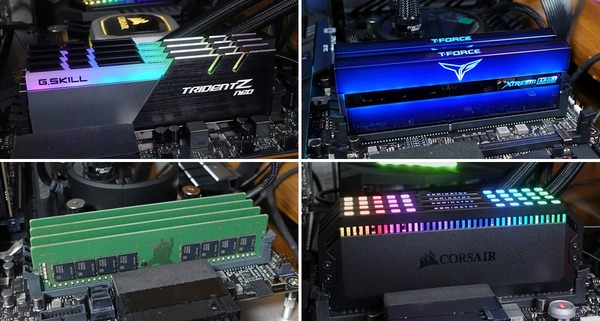

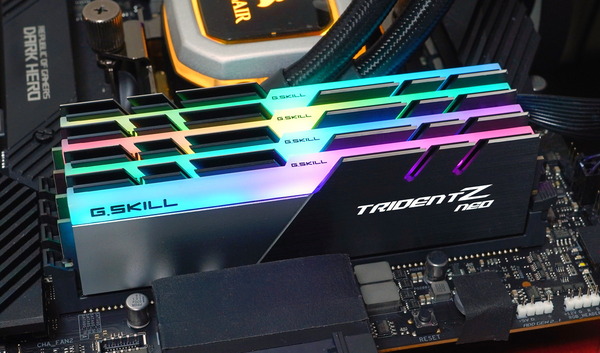

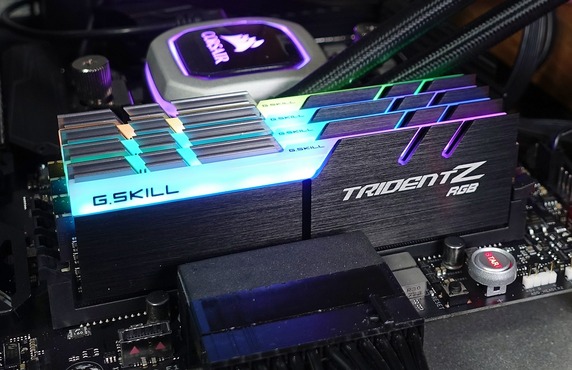

Thermaltake TOUGHRAM RGBの全高は約49mmです。ヒートシンク付きの各種メモリと比較してみると、全高43mm程のG.Skill Trident Zシリーズよりは高く、全高50mm超のCorsair Dominator Platinum RGBよりは低いといった塩梅です。

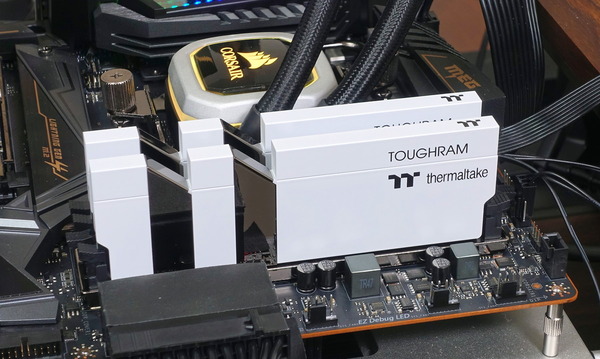

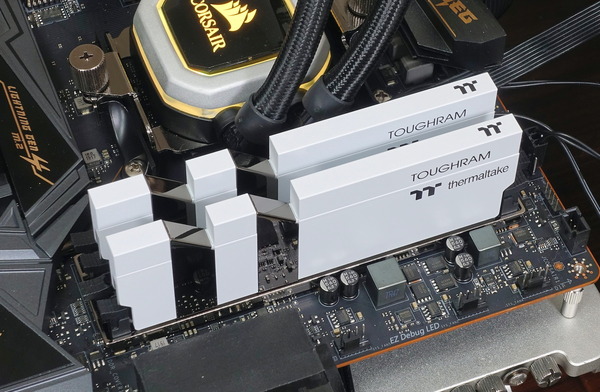

今回はアドレッサブルLEDイルミネーションを搭載した「Thermaltake TOUGHRAM RGB (Black)」をメインにして紹介していきますが、Thermaltake TOUGHRAMシリーズにはLEDイルミネーションの有無と、ヒートシンクカラーがブラックorホワイトの2色で計4モデルがラインナップされています。

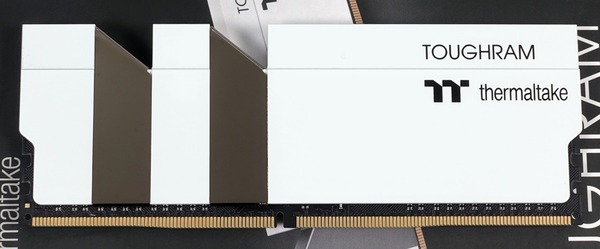

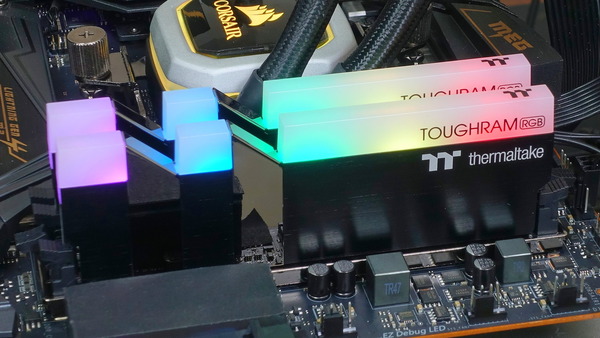

今回は上で紹介した「Thermaltake TOUGHRAM RGB (Black)」とは別に、「Thermaltake TOUGHRAM White」もご用意いただけたので、簡単に紹介していきます。

梱包等は共通でカラープリントの紙製パッケージの中にはプラスチック製スペーサーに収められたメモリモジュールが2枚あります。

「Thermaltake TOUGHRAM White」はメモリヒートシンクのデザインも共通していますが、天面に白色半透明のディフューザーはなく、鏡面プレート部分を除くと全て白色塗装が施されたアルミニウム製です。

ブラックカラーはアルミニウムプレートの表面をヘアライン仕上げにして素材の質感を活かした外観になっていますが、ホワイトカラーはペンキを塗ったような厚手の白塗装となっています。メモリヒートシンクとしては非常に珍しい独特な質感です。(写真で伝えるのは難しいのですが)

最近では増えつつあるホワイトカラーのマザーボードと組み合わせて白色で統一するのももちろん良いですが、黒色のマザーボードと組み合わせても、造形がシンプルなのでアクセントとして映えると思います。

Thermaltake TOUGHRAM RGBのLEDイルミネーション

続いてThermaltake TOUGHRAM RGBのメモリヒートシンク上面に搭載されたマジックミラー構造アドレッサブルLEDイルミネーションをチェックしていきます。

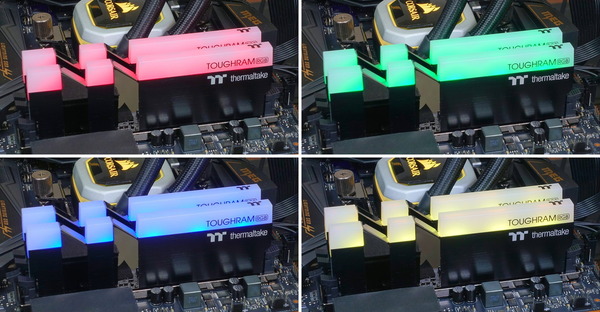

Thermaltake TOUGHRAM RGBはソフトウェア制御を行わない標準状態でも、アドレッサブルな発光パターンでLEDイルミネーションが点灯します。標準の発光パターンではメモリモジュールの中心から外に広がる感じでオーロラ状の七色に変化します

白色半透明ディフューザーの天面は広いので、上から(マザーボードを正面から)見たとしても、ライティングやその変化を楽しめると思います。

なおソフトウェア制御を行わない場合、起動直度は色の変化が一致しているのですが徐々にズレてきてランダム然とした発光パターンになってしまいます。複数のメモリ間で発光パターンを綺麗に同期させたい場合は、純正アプリケーションもしくは、ASUS AURA Syncなどマザーボードのライティング制御機能で同期させるのがおすすめです。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」はThermaltake公式から配布されている専用アプリ「TOUGHRAM Software」によってライティング制御が可能です。専用アプリはThermaltake公式ダウンロードページから入手できます。

公式DLページ:https://www.thermaltake.com/downloads

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」は専用アプリTOUGHRAM Software以外にも、Thermaltake製LEDイルミネーション機器を同期制御可能な「TT RGB PLUS Software」や、動画編集やDTMサウンドのようにしてライティング変化を時系列編集できる「NeonMaker Light Editing Software」など、同社が展開するいくつかのライティング制御エコシステムに対応しています。

とはいえこれらについても紹介していくと煩雑になり過ぎるので、今回は簡単に「Thermaltake TOUGHRAM RGB」のLEDイルミネーションを設定できる専用アプリTOUGHRAM Softwareに的を絞って解説していきます。

TOUGHRAM Softwareのインストール自体は普通のインストーラー同様にポチポチクリックするだけなので特に問題はないと思います。ダウンロードしたインストーラーからソフトウェアをインストールしたら、デスクトップのショートカットアイコンを選択してTOUGHRAM Softwareを起動します。

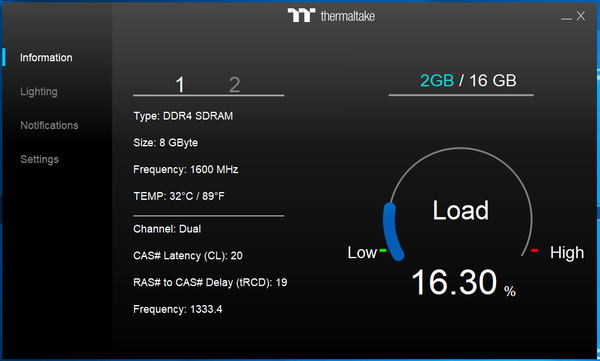

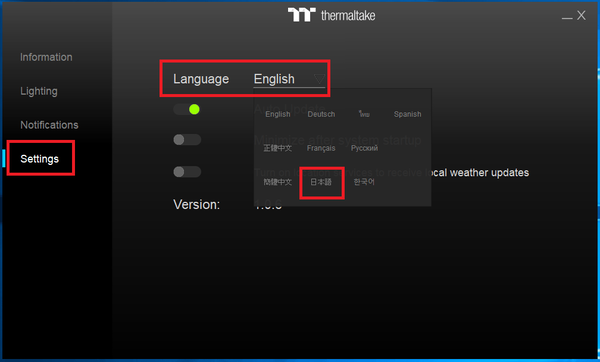

TOUGHRAM Softwareは実は日本語UIに対応しています。標準言語は英語ですが、左側のSettingタブページを開き、Languageの項目から日本語を選択するとUI言語が切り替わります。

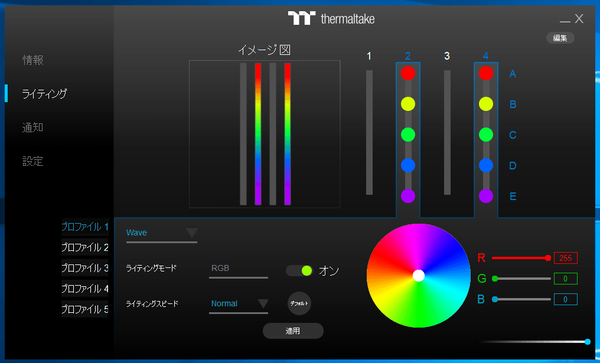

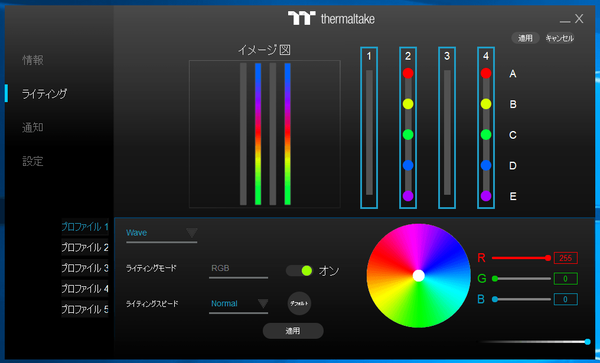

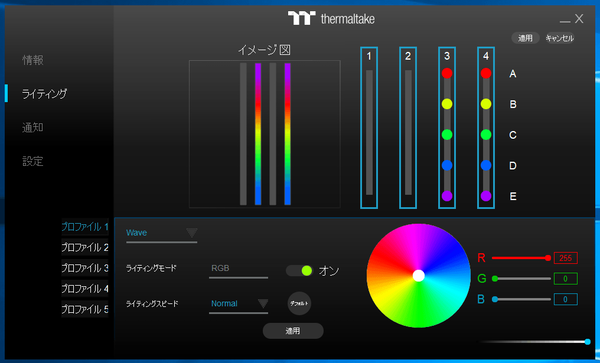

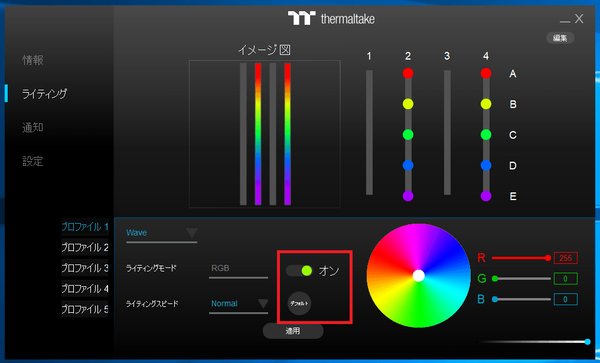

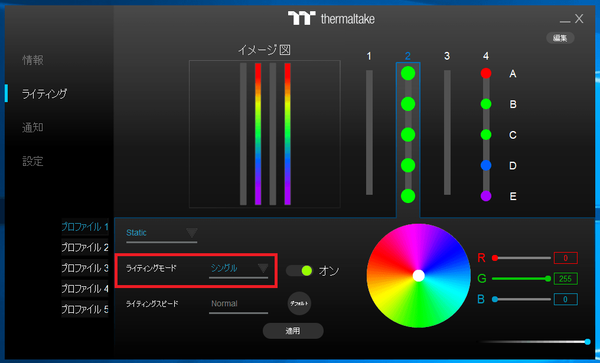

左側タブ上から2番目の「ライティング(Lighting)」を選択すると、「Thermaltake TOUGHRAM RGB」のライティング制御ページが表示されます。

上半分には制御アドレス・メモリモジュールの選択と、ライティングのプレビューイメージ図、下半分には発光カラー・発光パターンの選択UIとなっています。

イメージ図と書かれた場所には現在選択されている発光パターンでLEDイルミネーションがどう変化・発光するのかプレビュー表示されます。今回はメモリ4枚刺しプラットフォームで検証しているので4スロットしか表示されていませんが、Intel Core-XやAMD Ryzen Threadripperなどメモリ8枚刺しに対応する環境では8スロットが表示されます。

イメージ図の右隣には、ソフトウェア上でのメモリモジュール配置が表示されています。メモリモジュール配置図の右上にある「編集」のボタンを選択すると、1~4の番号が振られたメモリモジュールの位置を左右に入れ替えることができるようになります。マザーボード上での物理的なメモリモジュールの位置がソフトウェア上での表示と異なる場合はここから修正できます。

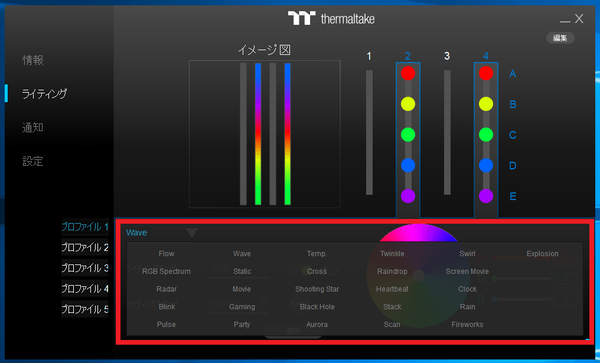

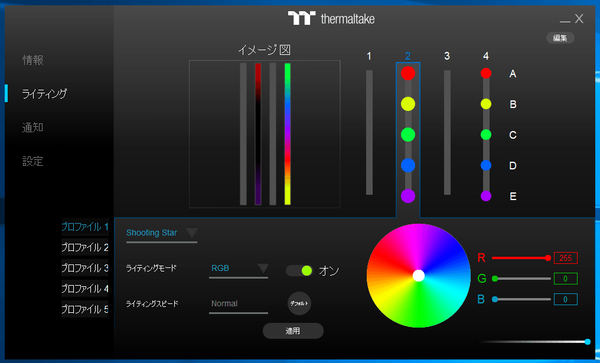

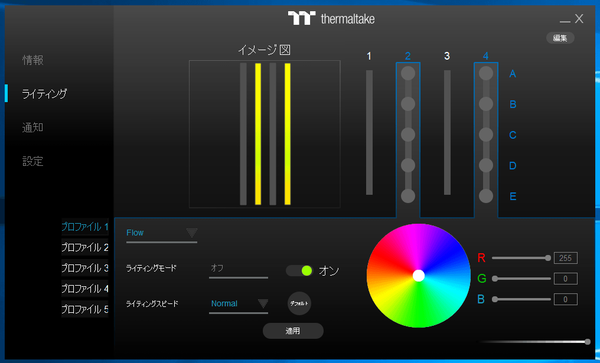

画面下半分にはライティング制御のメインである、発光パターンや発光カラーの選択UIが表示されています。左上のプルダウンメニューを選択すると発光パターン一覧が表示されます。TOUGHRAM Softwareでは見ての通り20を超える発光ーパターンが用意されています。

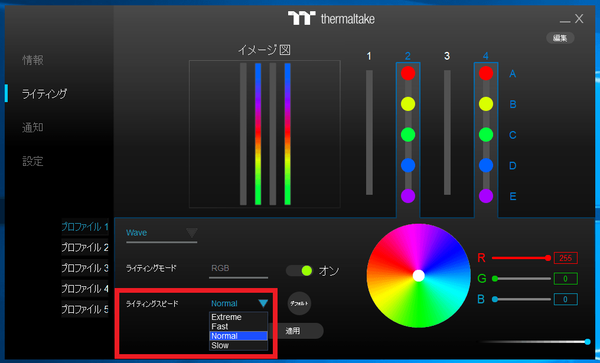

変化のあるタイプの発光パターンでは「ライティングスピード」の項目から変化の速さを選択できます。標準設定のNormalに加えて、Slow/Fast/Extremeの4段階で調整が可能です。

その他には、オン/オフのスライドスイッチは現在選択されているメモリ(アドレスの場合はメモリモジュール全体)のLEDイルミネーションの点灯と消灯を選択できます。「デフォルト」のボタンを選択すると、最後に適用を選択した状態の発光パターン・発光カラーに戻します。

TOUGHRAM SoftwareのUIレイアウトについて簡単に説明が済んだので、続いて発光パターン・発光カラーの設定方法を紹介していきます。

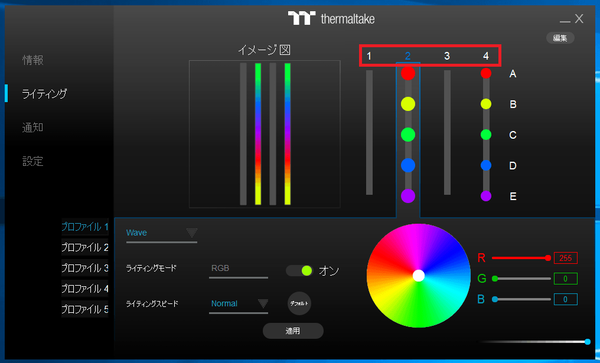

TOUGHRAM Softwareにおける設定で特異なところとして、最初に設定を適用するメモリモジュールorアドレスを選択します。予備知識がないとここで躓いて設定を適用できないという人も多そうです。

メモリモジュールの上にある1~4の数字をクリックするとメモリモジュール上の全てのアドレスが設定適用状態に変化します。下では1つのメモリモジュールを選択していますが、順番にクリックしていけば複数のメモリモジュールを同時に選択できます。また選択状態でもう1度クリックすると解除されます。

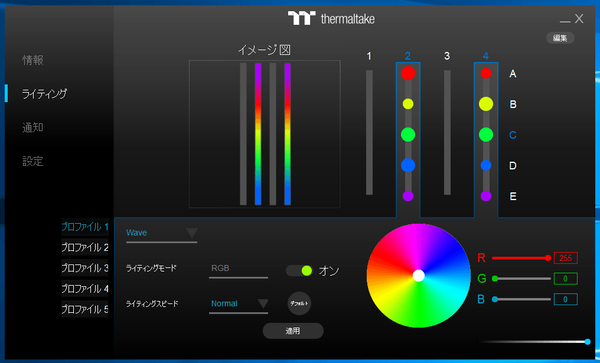

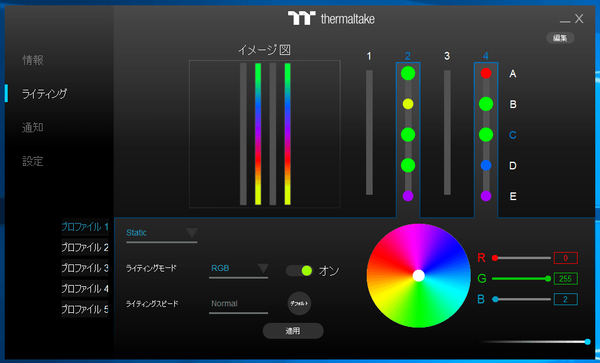

メモリモジュール全体だけでなく、各メモリモジュール上で上から順にA~Eと割り振られた各アドレスを選択することで個別のアドレスについても設定が可能です。選択されたアドレスは現在設定されているの発光カラーが表示された〇が大きくなります。

上のように個別アドレスを選択した状態で、静的発光になる「Static」を選択し、発光カラーを右側のカラーサークルもしくはRGBWスライダーで調整し、適用をクリックすると、選択されていた個別アドレスの発光カラー・発光パターが変わります。

また「ライティングモード」の項目についてですが、RGBはメモリモジュール上の個別アドレスに発光カラーを別々に適用できる状態を意味しています。シングルに切り替えるとメモリモジュール上の全てのアドレスが同一カラーに揃えられます。

TOUGHRAM Softwareではメモリモジュール毎に別の発光パターンを設定することも可能です。なおメモリモジュール上の各アドレスに対して発光カラーを選択できる発光パターンの場合、1つのメモリモジュールの中で各アドレスに対して異なる発光パターンを適用することもできます。

ただし「Flow」等一部の発光パターンは例外で、メモリモジュール上の個別アドレスに対して発光カラーを設定できないので設定を適用したメモリモジュール上のアドレスはグレーアウトします。

以上のようにして設定できるTOUGHRAM Softwareのライティング制御を使用すると、シンプルな異なる発光カラーの静的発光や、個別アドレスに対する七色の発光、時間変化するアドレッサブルな発光パターンなど、様々なライティングを演出できます。

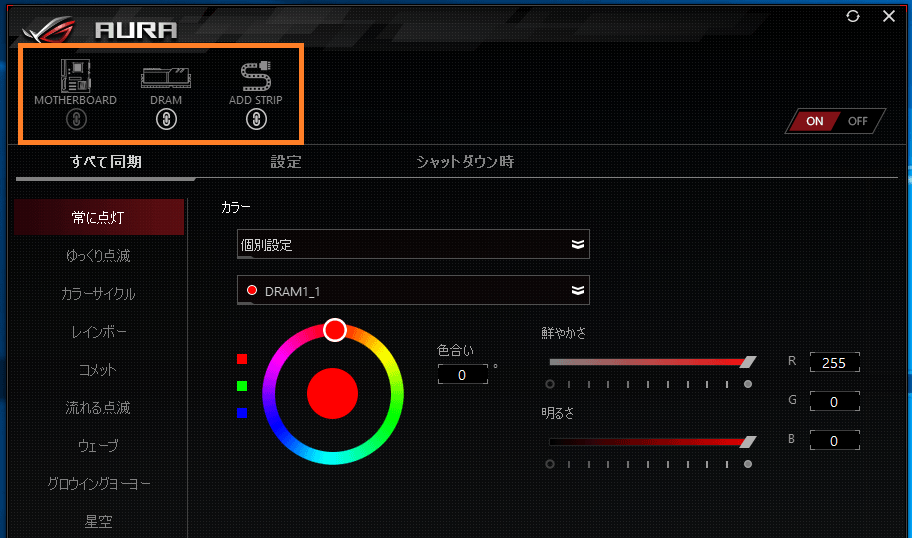

またThermaltake TOUGHRAM RGBに搭載されたLEDイルミネーションは、マザーボードの国内主要4社であるASRock、ASUS、GIGABYTE、MSI製のマザーボードの一部がサポートするライティング制御機能に対応しています。

ASRockではASRock Polychrome RGB Sync、ASUSではASUS AURA Sync、GIGABYTEではGIGABYTE RGB Fusion、MSIではMSI Mystic Lightなど主要4社のマザーボードで使用可能なライティング制御機能と互換性があります。なお各ライティング制御機能ごとに選択可能な発光パターンは異なります。

ASUS AURA Syncの場合は、システムから「Thermaltake TOUGHRAM RGB」が正常に検出されると、ウィンドウ左上にその項目が表示されてマザーボードと同期操作が可能になります。

メモリOC検証機材、メモリOCの基本と手順

「Thermaltake TOUGHRAM RGB」の定格動作やXMP/手動設定を使用したオーバークロックの検証を行う前に、検証機材の紹介と、メモリOCの基本・手順についての説明をしておきます。

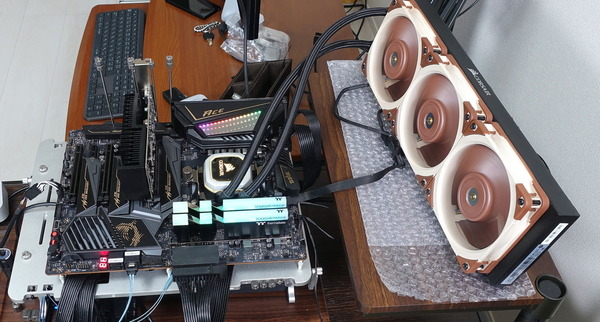

「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」の検証を行う環境としては、Core i9 10900K&Z490マザーボード、Ryzen 9 3950X&X570マザーボードで構成される検証機を用意しました。

| テストベンチ機の構成 | ||

| CPU | Intel Core i9 10900K(レビュー) | AMD Ryzen 9 3950X (レビュー) |

| M/B | ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME (レビュー) |

MSI MEG X570 ACE (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

Corsair H150i PRO RGB (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| グラフィックボード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

|

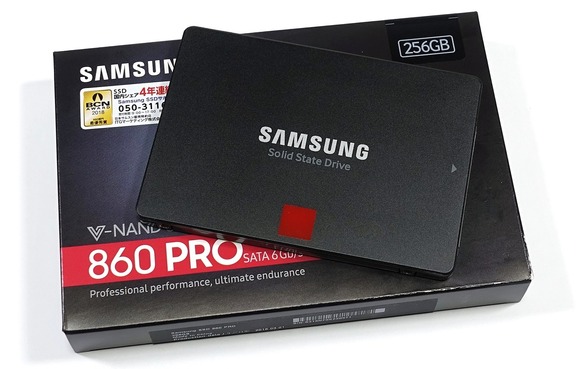

| システム ストレージ |

Samsung 860 PRO 256GB (レビュー) |

|

| OS | Windows10 Home 64bit | |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) | |

| PCケース/ ベンチ板 |

STREACOM BC1 (レビュー) | |

ベンチ機のシステムストレージにはSamsung製MLCタイプ64層V-NANDのメモリチップを採用する18年最速のプロフェッショナル向け2.5インチSATA SSD「Samsung SSD 860 PRO 256GB」を使用しています。Samsung SSD 860 PROシリーズは容量単価が高価ではあるものの、システムストレージに最適な256GBや512GBモデルは製品価格としては手を伸ばしやすい範囲に収まっており、Intel Core-XやAMD Ryzen TRのようなハイエンドデスクトップ環境はもちろん、メインストリーム向けでもハイパフォーマンスな環境を目指すのであれば、システムストレージ用に一押しのSSDです。

・「Samsung SSD 860 PRO 256GB」をレビュー

メモリについては必要な容量(現在のゲーミングデスクトップPCなら16~32GBあれば十分)さえ満たせば、OCによる性能の向上はCPUやGPUのOCに比べると実感しにくい部類である、というのがIntel環境における通説でした。そのため管理人も一口にOCメモリと言っても性能向上を狙うよりはオシャレなヒートシンク目当てに自作PCの装飾的な感覚で購入するのが個人的にはオススメな買い方だと思っていました。

しかしながらAMD Ryzen環境では、『Infinity FabricというCPU内外のコンポーネントを相互接続するインターコネクトの動作周波数がメモリ周波数に同期する』という構造上、メモリ周波数がエンコードや3Dゲームを含めた総合的なパフォーマンスに大きく影響することが知られています。また前言をいきなり翻すことになりますが、Intel環境においてもハイフレームレートなPCゲーミングなどではシステムメモリ速度の重要性が増しています。

OCメモリの選び方や具体的なオーバークロックの設定方法については、こちらの記事を参考にしてください。

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

Thermaltake TOUGHRAM RGBのメモリOCを試す

「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」を使用し、Intel第10世代CPU&Z490マザーボードやAMD第3世代Ryzen&X570マザーボードの検証機材にセットアップして、メモリオーバークロックの動作検証を行っていきます。

Thermaltake TOUGHRAM RGBシリーズにはメモリ周波数3200MHz~4600MHzまでのXMPプロファイル、メモリ容量16GB(8GB×2)~64GB(32GB×2)など多種多様なモデルがラインナップされています。

なおOCプロファイル(XMP)についてはあくまでメーカーによる”動作確認済み”の選別品であって”動作保証ではない”ので注意してください。マザーボードやCPUとの相性によってはXMPプロファイル通りに動作しない場合もあります。

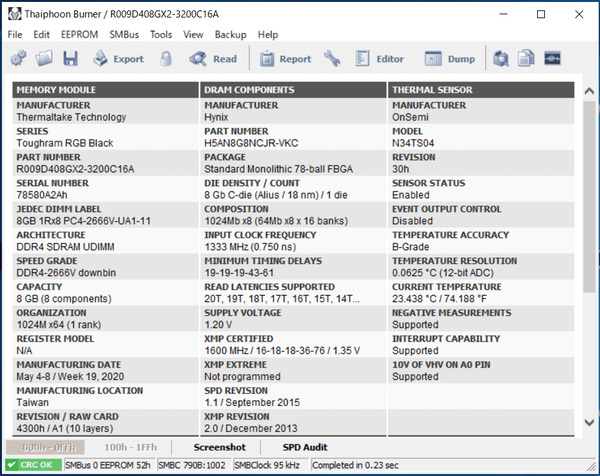

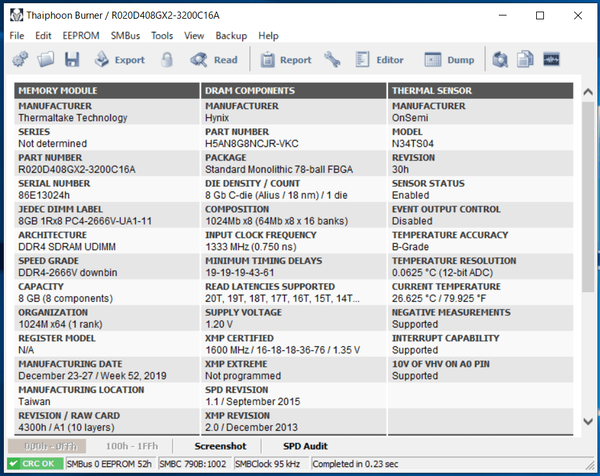

今回検証する「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」はXMP OCプロファイルによるメモリ周波数3200MHz/メモリタイミングCL16のオーバークロックに対応する8GB×2=16GBのメモリキットとなっており、SK Hynix製の1Rankメモリモジュールが採用されていました。(製品型番およびスペックはそのままでも、メモリモジュールについてはロットやバージョンで変更される可能性があります。)

ちなみに上で紹介した「Thermaltake TOUGHRAM White」もXMP OCプロファイルによるメモリ周波数3200MHz/メモリタイミングCL16のオーバークックに対応する8GB×2=16GBのメモリキットとなっており(型番:R020D408GX2-3200C16A)、製造年月日などは異なるものの、基本的に共通の仕様でした。

前置きはこの辺りにして「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」を使用し、メモリOCを実践していきます。

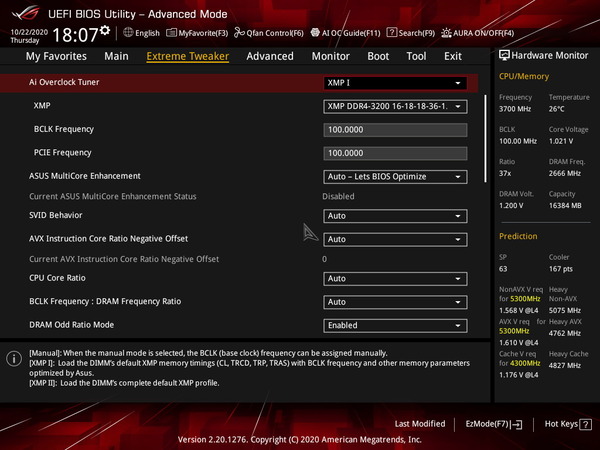

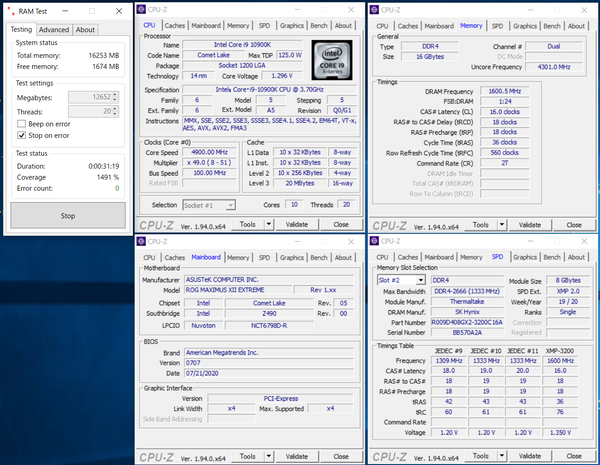

まずはIntelのメインストリーム向けCPUである第10世代Core-Sの10コア20スレッドモデルCore i9 10900KとZ490マザーボードの環境で「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」のOCプロファイルによるOCを実践してみました。Intel Z490マザーボードにはASUS ROG MAXIMUS XII EXTREMEを使用しています。

BIOSから行うOC設定については、特にひねりもなく「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」に収録されたXMPプロファイルを適用しました。

高速メモリが動作しやすいIntelのメインストリーム環境なので、最近ではSPD/1.200Vプロファイルでも対応しつつあるメモリ周波数3200MHzなので、高コストパフォーマンスで緩めな設定のメモリタイミングCL16-18-18-36-CR2は、OCプロファイルの適用1発で楽々と安定動作しました。

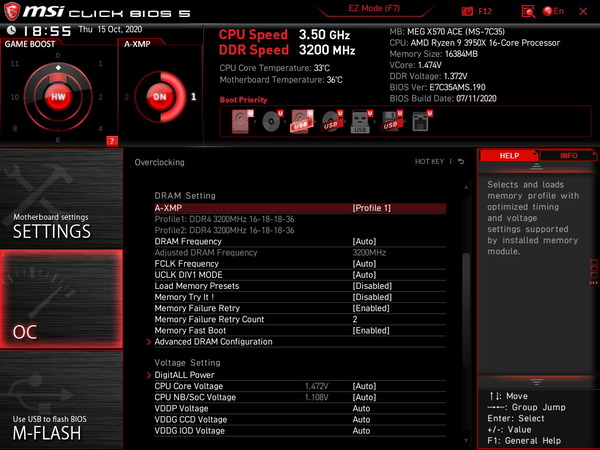

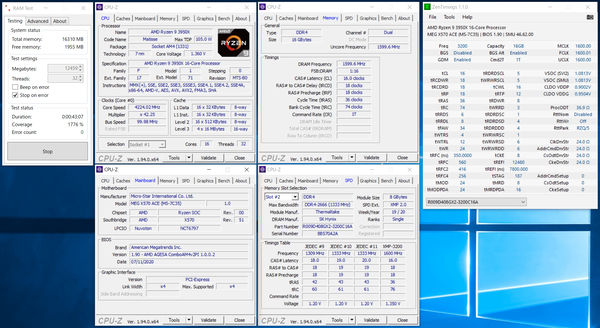

続いてAMDのメインストリーム向けCPUである第3世代Ryzenの16コア32スレッドモデルRyzen 9 3950XとX570マザーボードを組み合わせた環境で「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」のOCプロファイルによるOCを実践してみました。AMD X570マザーボードにはMSI MEG X570 ACEを使用しています。

BIOSから行うOC設定については特にひねりもなく「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」に収録されたOCプロファイルを適用しました。

メモリOC耐性が前世代より改善され、1Rankメモリモジュール2枚組みなら3200MHzに定格で対応する第3世代Ryzen環境なので、当然というべきか、「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」のOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数3200MHz&メモリタイミング16-18-18-36-CR1が正常に動作しました。

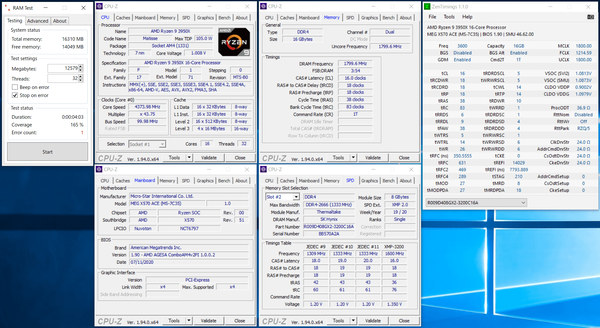

第3世代Ryzenと言えば、メモリ周波数3600MHzが性能面でのスイートスポットなので、「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」に対して、メモリ周波数と主要タイミングのみのカジュアル設定でメモリ周波数3600MHzにOCできないか試してみたのですが、メモリタイミング16-18-18-38を適用するだけのカジュアル設定では残念ながら安定動作させることはできませんでした。

3200MHz対応メモリでも手動設定で伸びしろに期待できる製品もあるのですが、今回入手した「Thermaltake TOUGHRAMRGBR009D408GX2-3200C16A」はOCプロファイル相応のOC耐性のようです。CL18以上に緩めれば動作するかもしれませんが、そこまで緩めるなら、Thermaltake TOUGHRAMには3600MHz対応品があるので最初からそれを購入した方が経済的だと思います。

Thermaltake TOUGHRAM RGBのレビューまとめ

最後に「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 1.8mmの極厚ヒートシンクは非常に重厚感がある

- ブラックはヘアライン仕上げのアルミニウム製ヒートシンクが美しい

- ホワイトはペンキのような厚手の塗装で、質感がユニーク

- アドレッサブルLEDイルミネーション搭載モデルもラインナップされてる

- 専用ライティング制御ソフトの機能が非常に豊富、TT独自のエコシステムも充実している

- LEDはASUS/ASRock/MSI/GIGABYTEなどマザーボードのライティング制御機能と同期可能

- 簡単にメモリのオーバークロックが可能なIntel XMP 2.0に対応

- Intel第10世代Core-S環境で8GB*2=16GBの3200MHz/CL16が正常動作

- AMD第3世代Ryzen環境で8GB*2=16GBの3200MHz/CL16が正常動作

悪いところor注意点

- 3200MHz対応モデルについてはカジュアルOCで伸ばせるマージンはなさそう

- 鏡面部分は特に指紋が付きやすいので綿手袋などを用意しておくのがオススメ

今回、ブラックRGBやホワイトのカラーバリエーションをレビューしたThermaltake TOUGHRAMシリーズは、その名の通り1.8mmの極厚重厚で”タフ”なヒートシンクを搭載し、一方、同社のTTロゴを模した遊び心を感じさせる形状を採用しています。またヘアライン仕上げのブラックアルミニウムなブラックカラーだけでなく、ペンキのようなホワイトカラーもラインナップするなど、デザイン面において近年のメモリの定番と独自の路線を織り交ぜた製品になっています。LEDイルミネーションの有無を選択できるのもありがたいところ。

アドレッサブルLEDイルミネーションも単にマザーボードのライティング制御機能と同期できるだけの近年ありふれたものではなく、同社専用アプリケーションによって選択できる発光パターン・発光カラーだけでも非常に豊富ですし、加えてTT RGB PLUSエコシステムと組み合わせればさらなる独自の展開も可能です。

「Thermaltake TOUGHRAM RGB R009D408GX2-3200C16A」ではメーカー動作確認済みのOCプロファイルを使用することによって、Intel第10世代Core-S&Z490環境やAMD第3世代Ryzen&X570の環境においてデュアルチャンネル2枚刺し16GB容量で、メモリ周波数3200MHz&メモリタイミング16-18-18-36のオーバークロックがOCプロファイルによって手軽に行え、安定動作が確認できました。

3200MHz対応品についてはカジュアルOCで気軽に上を狙えるような伸びしろはあまりなさそうですが、3600MHz対応品もラインナップされており、メインストリーム向けプラットフォームでOCプロファイルを適用するだけであれば、3200MHzや3600MHzの定番メモリ周波数は安定動作が期待できるはずです。

以上、「Thermaltake TOUGHRAM RGB」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

アドレッサブルLEDイルミネーション搭載「Thermaltake TOUGHRAM RGB」と、ペンキのような真っ白ヒートシンク搭載「Thermaltake TOUGHRAM White」をレビューhttps://t.co/YCtd7dWXAw pic.twitter.com/RXl2aHe5l1

— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) January 5, 2022

関連記事

・【できる!メモリOC】 OCメモリの選び方から設定まで完全解説

・「G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16Q-64GTZN」をレビュー

・「Team T-FORCE Xtreem ARGB DDR4」をレビュー

・「Crucial Ballistix」をレビュー。8枚256GBで3600MHz/CL16が安定動作!

・「Corsair Dominator Platinum RGB」をレビュー

・「G.Skill Trident Z Royal」をレビュー

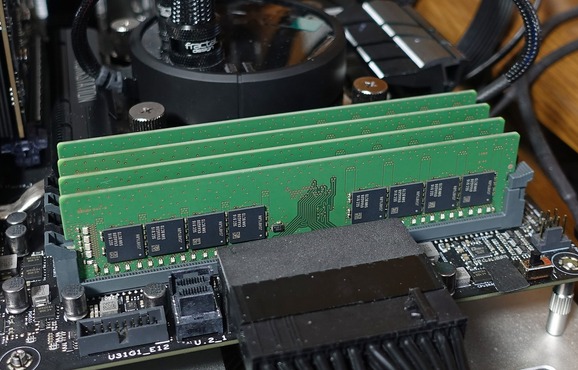

・1枚32GBのSamsung製DDR4メモリをレビュー。4枚で128GB!!

・「Corsair VENGEANCE RGB PRO」をレビュー

・「G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14Q-32GTZRX」をレビュー

・「G.Skill Flare X F4-3200C14Q-32GFX」をレビュー

・「G.Skill Trident Z F4-4200C19Q2-64GTZKK」をレビュー

コメント