PCケースからCPUクーラーまで自作PC関連パーツを幅広く手掛けるCooler Master社から最新型の簡易水冷CPUクーラー「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」をご提供いただけたのでレビューします。数ある簡易水冷クーラーの中でもポンプ寿命175,000時間(MTTF値)の高耐久性をうたい、様々な新機能が盛り込まれた簡易水冷CPUクーラーMasterLiquid Pro 120の性能を検証します。

商品公式ページ:http://apac.coolermaster.com/jp/cooling/cpu-liquid-cooler/masterliquid-pro-120/

Cooler Master MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1

CoolerMaster(2016-09-15)

レビュー目次

1.MasterLiquid Pro 120の外観・付属品

2.MasterLiquid Pro 120をセットアップ

補足.空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

3.MasterLiquid Pro 120の冷却性能

4.MasterLiquid Pro 120のレビューまとめ

MasterLiquid Pro 120の外観・付属品

まずは「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」の外観や付属品をチェックしていきます。

製品パッケージはスリーブ箱から中箱を取り出すタイプではなく、蓋を開くタイプになっていました。簡易水冷クーラーのパッケージは大きいのでスリーブ箱の場合中身の取り出しが面倒だったりするためこの構造は好印象です。

上の写真のパッケージ内右側にある小分けの箱にマウントパーツなど付属品が入っていました。付属品は簡易マニュアル、各種ねじ類、バックプレート、Intel・AMD用固定具、冷却ファン用の防振ゴムです。ネジ類はビニール袋に入っている場合が多いですがMasterLiquid Proでは専用のプラスチックケースに収納されています。必要なネジをすぐに取り出せるのでこの収納方式は便利ですね。

付属のケースファンは固定ネジ部分がゴム製になっているため、冷却ファン用の防振ゴムについてはユーザーが用意したケースファンをラジエーターに装着する際に使用するためのもののようです。

MasterLiquid Pro 120はプッシュプルでファンを2基搭載する簡易水冷クーラーなので、PWM 4PINファンの分岐ケーブルも付属しています。

続いて簡易水冷CPUクーラー本体をチェックしていきます。

CPUクーラー本体も付属品同様に小分けの段ボール箱で梱包されており、パッケージから簡単に取り出すことができました。

水冷ヘッドのトップは透明なアクリルパネルになっており、「CoolerMaster」のメーカーロゴが刻印されています。水冷ヘッドからのイン・アウトチューブは左右から出る構造になっています。

Cooler Master MasterLiquid Proは電源を入れるとアクリルのトッププレート部分と中央部のリングが青色のLEDで点灯します。

Cooler Master MasterLiquid Proシリーズの水冷ヘッドの主な特徴は「超微細マイクロチャンネル」と「デュアルチャンバー構造」の2つです。

まず「超微細マイクロチャンネル」についてはCPUヒートスプレッダと接触する銅製ベースがCPUから受け取った熱を効率よくクーラントへ熱交換するため超微細なマイクロフィンを形成することで銅製ベースとクーラントの表面積を広げています。従来製品よりも表面積は6倍以上と大幅に微細化されています。

また簡易水冷CPUクーラーは熱源(CPU)と水冷ヘッドに一体化された水冷ポンプの距離が非常に近いためCPUの熱で水冷ポンプの故障が懸念され、実際に突然死の報告も少なくありませんが、Cooler Master MasterLiquid Proシリーズでは銅製ベースの熱交換部と水冷ポンプ部をチャンバー分けして水路的にも距離を離すことで熱によるポンプへのダメージを軽減し、公称ポンプ寿命175,000時間(MTTF値)を実現しています。簡易水冷クーラーがメジャーになって数年が経過していますが、ポンプの寿命を明示して高耐久性をアピールしている簡易水冷クーラーは管理人が調べた限りではCooler Master MasterLiquid Proシリーズが初めてでした。

新機能の紹介はこのあたりにしてCPUクーラー実機のチェックに戻ります。

Cooler Master MasterLiquid ProのCPUと接触するベース部分は銅製になっており保護フィルムが貼られていました。銅製ベースは鏡面磨き上げではなくマットな質感になっていました。

水冷トップの左右両端から出るチューブの根元はロータリー式になっており、CPUクーラーのマウントネジなどと干渉しない限り、180度の自由度で動かすことができます。

水冷チューブについてですが製品公式ページのサンプル画像ではスリーブ化されて見栄え良くなっていますが、サンプル機では曲げやすく折れにくい輪が連なった構造のFEPチューブが採用されていました。17年に流通している新仕様のものはサンプル機のFEPチューブスリーブ化がなされたものに変更されているようです。

【17年1月12日追記】—————————

16年に出荷されていた「MasterLiquid Pro 120」「MasterLiquid Pro 240」についてチューブが旧バージョンの仕様(チューブがむき出し)のものが流通していたため、17年7月31日までであれば新仕様(スリーブあり)に無償新品交換が可能であるとCoolerMaster公式よりアナウンスがありました。詳しくは下記アナウンスをご参照ください。

http://apac.coolermaster.com/jp/company/newsDetail-jp1701120001fe83-20170109?page=

——————————————–

曲げやすく折れにくい輪が連なった構造のFEPチューブの機能性自体は全く問題ありません。かなり強く曲げてもチューブが折れて潰れなかったのでコンパクトなPCへ組み込む際にも苦労することはないと思います。また水冷ポンプの電源はケースファンの4PINファンコネクタから取得します。

続いてラジエーター部分をチェックしていきます。Cooler Master MasterLiquid Proシリーズのラジエーターはグリルから放熱フィンまで綺麗に黒色で塗装されており非常に高級感のある装いになっています。

Cooler Master MasterLiquid Proシリーズはラジエーターの放熱フィンにも大きなこだわりがあり、チャンネル間の放熱フィンの形状をスクウェア形にすることでチャンネルとの接触面を大きくし、また微細なフィンピッチでありながら空気の通しを良くしているため、静穏(低速)ファンでも十分な冷却が可能になっています。

実際に管理人が本格水冷で使用を推奨しているラジエーター「Alphacool NexXxoS Full Copper」と比較すると放熱フィンの形状やフィンピッチの細かさは一目瞭然です。

放熱フィン部分の拡大画像を見るフィンのスクウェア形状がはっきりと視認できます。

Cooler Master MasterLiquid Pro 120には同社の高性能ケースファン「MASTERFAN PRO 120 AIR BALANCE」が2個も同梱されています。個別に購入するとセットで3500~4000円もする製品が同梱されるのでかなりお得感があります。

「MASTERFAN PRO 120 AIR BALANCE」は600~2500RPMで速度調整可能なPWM対応の4PIN型ケースファンなので、速度調整を行うことで静穏から高パフォーマンスまで幅広く対応可能です。軸部分の下にP/Q/Sと書かれたスイッチがありますが、これを操作することで下限650RPM~上限P:2500RPM/Q:2000RPM/S:1300RPMの範囲内でPWM速度調整可能になっています。今回はデフォルトのQモードで検証を行います。

あと事前に軸音などのノイズについて質問がありましたが今回のサンプルでは2つとも特に異常はなく普通のケースファンでした。

ファン外周のプラスチック部分とは別にファンの固定用ネジ穴部分は防振のためゴム製になっており、ゴム部分はネジ止めされているのでケースファン固定時の安定性も両立しています。

ケースファンのラジエターへの固定にはユーザーフレンドリーなハンドスクリューによるツールレスな固定方法が採用されています。固定ネジの規格はUNC No.6-32でした。日本国内のユーザーとしてはホームセンターで簡単に入手可能なM3かM4ネジを採用してほしいところです。

ファン固定ネジのトップにはネジ穴がついており、このネジ穴を使ってラジエーターをケースファンに固定できます。そのためPCケースとラジエーターの間にケースファンを挟む場合でもファンとラジエーターのネジ穴の一致を気にせずに簡単に固定できます。

MasterLiquid Pro 120をセットアップ

Cooler Master MasterLiquid Pro 120を検証機材のベンチ機にセットアップします。ベンチ機のシステム構成は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i7 6700K |

| M/B | ASRock Z170M OC Formula |

| メインメモリ | DDR4 8GB*2=16GB |

| CPUベンチ用 ビデオカード |

ASUS GeForce GT730 ファンレス GT730-SL-2GD3-BRK |

| システムストレージ | Crucial MX300 M.2 SSD 1TB CT1050MX300SSD4 |

| データストレージ | PNY SATA SSD 960GB SSD7CS1311-960-RB |

| OS | Windows10 64bit Home |

| 電源ユニット | Corsair RM650i |

当サイトが推奨するLGA1151用CPUクーラーの設置方法を予め紹介しておくと、メンテナンスや取り付けの容易さか「バックプレート単体でマザーボードに固定可能なもの」(例1:EK-Supremacy EVO、例2:CryorigC1)を推奨しています。特にEK-Supremacy EVOは「バックプレート固定可能」「完全ツールレス」なので本格水冷・簡易水冷クーラーの水冷ブロック固定方式としてはベストだと思っています。水冷クーラーメーカーにはどんどん真似してもらいたい理想的な構造です。

余談はこのあたりにしてベンチ機へCooler Master MasterLiquid Pro 120をセットアップします。

まずはバックプレートを組み立てます。ねじをバックプレートの足の穴に刺したらプラスチック製の固定具をはめてネジを固定します。

IntelやAMDなど使用するCPUの種類に合わせて4か所にネジを固定したらバックプレートの準備は完了です。

組み立てたバックプレートをマザーボードに装着します。残念ながらCooler Master MasterLiquid Proシリーズのバックプレートは単独でマザーボードに固定可能な構造になっていませんでした。

続いて水冷ブロックトップにも使用する固定用の足を装着します。なんとなく両端が下にくる向きに取り付けたくなりますが、両端が盛り上がる向きが正しい配置になっています。

CPUクーラーをマザーボードに固定する準備はこれで完了したので熱伝導グリスをCPUのヒートスプレッダに塗布します。熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。熱伝導効率も高く、柔らかいグリスで塗布しやすいのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

熱伝導グリスを塗ったらバックプレートから延びるネジに水冷ヘッドの足のネジ穴が合うようにしてCPUクーラーを装着します。CPUの上に乗せたらグリスが広がるように力の入れすぎに注意して水冷ヘッドをグリグリと捻りながら押し込んでください。

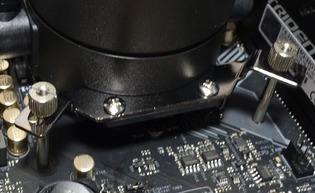

Cooler Master MasterLiquid Proの水冷ヘッドの固定ネジはツールレスなハンドスクリューなので固定は容易です。マイナスドライバーでも締められますが、そこまで強く締める必要はないので対角順に水冷ヘッドがグラグラ動かない程度に手でネジを締めてください。

以上でCooler Master MasterLiquid Proのベンチ機へのセットアップ完了です。

簡易水冷CPUクーラーはラジエーター設置の手間やスペース確保の問題はありますが、マザーボード上のメモリなどのコンポーネントとの干渉はほぼありませんし、大型のハイエンドCPUクーラーよりも水冷トップの設置自体は容易なのが長所だと思います。

空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

動作検証に移る前に「空冷クーラー」と「水冷クーラー」の2種類ついて同じところと違うところ、また原理的に考えた冷却性能の比較を簡単に補足しておきます。

まず大前提として当たり前ですが空冷クーラーも水冷クーラーも”最終的にCPUの発熱は空気に放出されます”。自作PCにおける空冷と水冷の違いは、どこの空気を使ってCPUクーラーの放熱フィンから空気への熱交換(放熱)を行うかです。

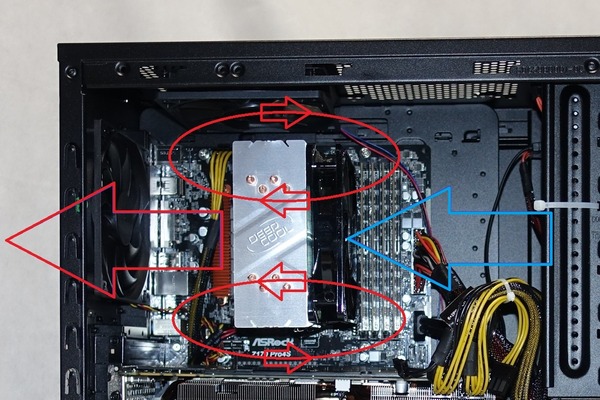

例えば次の画像のようなサイドフロー型の空冷CPUクーラーの場合、ケースフロントなどから吸気された空気はケース内を通り、CPUクーラーの放熱フィンでCPUから熱を放熱されます。CPUから放熱された暖かい空気はリアファンやトップファンから排気されますが、一部はケース内に残留する可能性があります。そのため「フロントから吸気されてケース内を経由してきた冷たい空気」と「一度CPUクーラーを通った暖かい空気」が混ざるため次第に冷却効率が下がることが予想されます。

一方で水冷(簡易水冷)CPUクーラーの場合は次のように、PCケース外から直接吸気を行う、もしくはPCケース外へ直接排気を行うことができます。水冷クーラーの場合、空気への放熱を行うラジエーターはPCケースという壁でイン・アウトが遮断されているため、PCケース内の空冷クーラーで起こるような一度放熱された空気が循環して冷却効率を下げるという現象が起きません。これが自作PCで水冷クーラーを使用するメリットです。

もちろん空冷でもケースファンを適切に設置すれば空気の循環が避けられる理想的な状態に近づきます。しかしその分ファンノイズが増えます。なので原理的にはPCケース壁で単純に熱交換部分のインアウトを遮断できる水冷クーラーのほうがよく冷えて静音になります。

ただし上の議論は冷却に使用する空気のみに着目して空冷と水冷を比較しています。CPUクーラーの総合的な性能は放熱フィンやラジエーターの熱交換効率などいくつかのパラメータの組み合わせなので必ずしも水冷が空冷よりも冷えるわけではないことに注意してください。

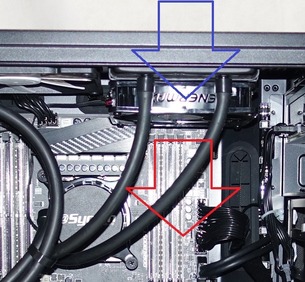

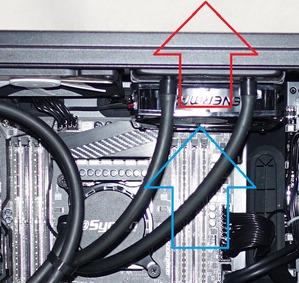

また上の2つの画像では簡易水冷クーラーを吸気にした場合と排気にした場合で、ラジエーターに流入する空気を示す矢印の色を変えています。まず前提として「部屋の体積はPCケースの体積よりも十分大きいのでPCで消費される程度の電力(1000W以下程度)では室温は変化せず一定」です。上の画像でPCケースへの吸気がケースフロントである場合、PCケース内には熱源が多数存在するためラジエーターに達するまでに空気は温められます。とすると温度は「室温空気≦PCケース内空気」になることがわかりますね。どんなに理想的なエアフローが存在したとしてもPCケース内を経由してラジエーターに達する空気は室温空気よりも低い温度にはなりえません。ラジエーターでの熱交換効率を左右するのは「空気とクーラントの温度差」と「ラジエーターを通過する空気の量」の2つなので「室温空気≦PCケース内空気」である以上、水冷クーラーにおいて「冷える排気」は存在しますが、「吸気よりも冷える排気」というものは存在しません。

吸気にすると熱風がPCケース内に入って壊れるとかのたまう人がたまにいますが、排気なしのケース密封で吸気にするようなそもそも馬鹿げた構成でもなければ起こりえないことなので無視してOKです。もし壊れるなら内排気空冷オリファングラボが真っ先に壊れます。

水冷クーラーを使用する場合、排気構成にしたほうがPCケース内からの見栄えがいいため、メーカーも排気構成のイメージサンプルを使用することが多い(おそらく)ですが、純粋な冷却パフォーマンスを考えれば排気よりも吸気のほうが性能が高いことは原理的に自明です。

見栄えを重視して排気にするのは全く問題ありませんし、そういう意図のもとで作られたカッコいい見せる自作PCは管理人も好むところです。しかしながらエアフローが云々とか吸気による故障を理由に「吸気よりも排気のほうが冷えるし安全」と主張するのは非常に恥ずかしいことなのでやめましょう。

最後に本題の空冷クーラーと水冷クーラーの違いについてまとめると、「水冷クーラーと空冷クーラーの理想的な性能を比べた場合どちらのほうが性能が高いかは製品次第ですが、水冷クーラーは熱交換部分をケース外に近い場所に配置できるので、吸気の簡易水冷クーラーは空冷クーラーに比べて理想的な性能を発揮しやすいという特徴があります。」

MasterLiquid Pro 120の冷却性能

本題となるCooler Master MasterLiquid Pro 120の冷却性能についてチェックしていきます。

検証システムをベンチ板に置いた状態で測定を行っているため、上で説明したようにCPUクーラーが水冷・空冷によらず基本的にCPUクーラーの理想的な性能をチェックすることになります。(今回は理想的な性能比較のみですがPCケースに組み込んだ現実的な性能比較も今後のCPUクーラーのレビューでは追加していく予定です。)

比較対象として空冷クーラーの「Intel TS15A」と「サイズ KABUTO 3」についても検証を行いました。

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はi7 6700Kの場合20~30分ほどです。エンコード中のファン回転数はCPUクーラー別で個別に設定した一定値に固定しています。またエンコードに用いたCPUはi7 6700Kですがマニュアルでオーバークロックを行いコアクロック4.6GHz、コア電圧1.34Vで動作させています。

エンコード中のCPU温度の比較は次のようになりました。

MasterLiquid Pro 120はコンパクトな120サイズラジエーターを搭載した簡易水冷クーラーですが4.6GHzに手動OCしたi7 6700Kでも900RPMという比較的低速回転な冷却ファンで十分冷やすことができています。終盤は空冷と比較して大きな差がなくなりますが、240サイズラジエーターのモデルであれば序盤の高い冷却性能を維持できると思われます。

またサウンドレベルメーター(騒音計)を使用してファンノイズを同じ3種類のCPUクーラーについて比較しました。サウンドレベルメーターの収音部分とノイズ発生部分との距離が15cm程度になる位置で測定を行っています。また簡易水冷の場合はラジエーターとポンプ両方からの距離が15cm程度になるように設置しています。

サウンドレベルメーターによる騒音値の比較結果は次のようになりました。MasterLiquid Pro 120はポンプの動作音と120mmファンが2基のため120mmファン1基のKABUTO3よりも若干騒音値は大きいですがCooler Master MasterLiquid Pro 120も静音動作と言えるレベルに収まっています。

120サイズのコンパクトなラジエーターを積んだ簡易水冷CPUクーラーは冷えないと言われがちですが、実際は排気で使っていて性能を発揮できていないパターンも少なくありません。Cooler Master MasterLiquid Pro 120も吸気構成で理想的な動作状態を確保して適切に運用すれば、マニュアルでOCしたi7 6700Kが安定動作可能な冷却性能があります。

MasterLiquid Pro 120のレビューまとめ

最後に簡易水冷CPUクーラー「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」の実機サンプルを検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 公称ポンプ寿命175,000時間(MTTF値)の高い耐久性

- 水冷チューブは曲げやすく潰れにくい

- 手動OCしたi7 6700Kを運用可能な冷却性能

- 冷却ファンや水冷トップの固定がハンドスクリュー

- PCケースとラジエーターの間にファンを挟む場合でもラジエーターの固定が容易

- 水冷トップの青色LEDイルミネーションがカッコいい

- ラジエーターのグリルや放熱フィンの塗装が高品質

悪いところor注意点

商品サンプルイメージと実機の水冷チューブが異なる

【追記】旧仕様のものが流通していたため、17年7月31日まで無償新品交換対応<詳細>- ファン・ラジエーターの固定ネジが国内で入手の容易なM3やM4ではなくUNC No.6-32

- CPUクーラー固定用のバックプレートが単独でマザーボードに固定できない

冷却性能の検証結果からもわかるように「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」はメインストリームのCPUであれば最上位のi7 6700Kでも静音性を保ったままで十分に冷却できる性能があります。120サイズとコンパクトなラジエーターを採用していますがメインストリームのCPUに使用するなら十分なサイズだと思います。

バリエーションモデルとしては国内でも発売済みの240サイズや12月12日時点では未発売の140・280サイズのモデルもあるので、PCケース内にスペースがあり、さらに冷却性能を重視するならそちらを選んでもいいかもしれません。

また管理人の個人的な嗜好から2点ほどマイナスポイントも挙げましたが実用上は大した差し障りもありません。

ファン固定方法がハンドスクリューであったり、そのハンドスクリューにネジ穴があってPCケースとラジエーターの間にファンを挟む場合でもラジエーターの固定が容易であるなど細かい配慮がなされた製品なのでPCへの組み込みも容易です。

簡易水冷クーラーを長期間、安定的に使用するうえでアキレス腱ともいえるポンプ寿命も175,000時間(MTTF値)と高い耐久性を誇る「Cooler Master MasterLiquid Pro」シリーズは簡易水冷クーラーの鉄板になり得る製品です。

以上、「Cooler Master MasterLiquid Pro 120」のレビューでした。

Cooler Master MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1

CoolerMaster(2016-09-15)

コメント