6月10日発売の新製品であるAntec製簡易水冷CPUクーラー「Antec Mercury 120」のレビュー用サンプルを国内代理店リンクスインターナショナルよりご提供いただけたのでレビューしていきます。水温に反応して変化する水冷トップLEDインジケーターと約50,000時間の超ロングライフを実現する水冷ポンプを採用した高寿命が特徴的な簡易水冷CPUクーラーです。

製品公式ページ:https://www.links.co.jp/item/mercury/

【7月28日:修正2】国内の正規保証期間は初稿掲載時通り5年間となります。

レビュー目次

1.Antec Mercury 120の梱包・付属品

2.Antec Mercury 120の水冷トップとチューブ

3.Antec Mercury 120のラジエーターと冷却ファン

4.Antec Mercury 120をセットアップ

5.Antec Mercury 120の冷却性能

6.Antec Mercury 120をAMD Ryzen 7 1700で試す

7.Antec Mercury 120のレビューまとめ

補足.空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

Antec Mercury 120の梱包・付属品

まずはAntec Mercury 120の外観や付属品をチェックしていきます。

簡易水冷CPUクーラーは機械駆動する部分としてポンプがあるので空冷クーラーに比べて製品寿命が気になるところですが、「Antec Mercury 120」には5年間のメーカー製品保証があり、日本国内でも正規代理人のリンクスインターナショナル経由で同期間のフルサポートを受けることができます。

製品パッケージはスリーブ箱から中箱を取り出すタイプではなく、蓋を開くタイプになっていました。簡易水冷クーラーのパッケージは大きいのでスリーブ箱の場合中身の取り出しが面倒だったりするためこの構造は好印象です。

CPUクーラー本体やケースファン等の付属品はピッタリなサイズのパルプモールドのスペーサーに収められておりコンパクトな梱包です。

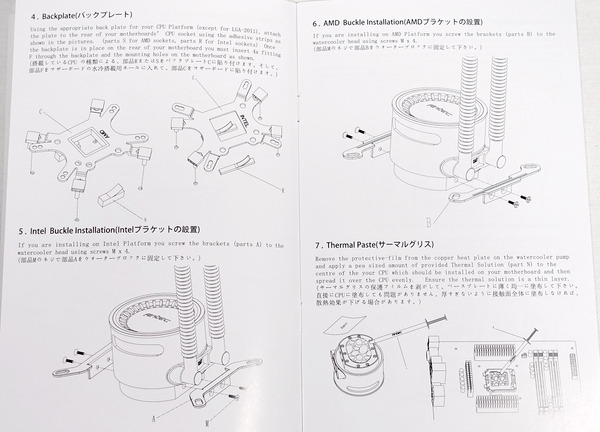

付属のマニュアルは図説に加えて日本語による解説もあるのでセットアップに迷うことはありません。

各種内容品はビニール袋に包まれていました。

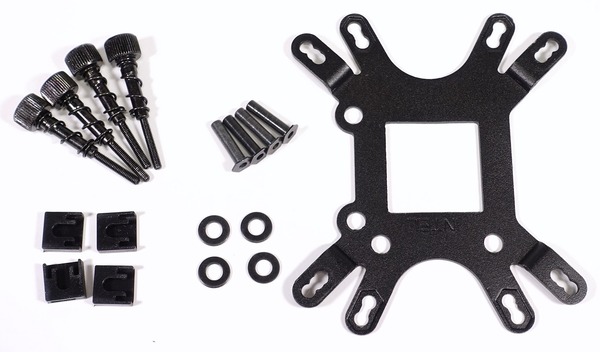

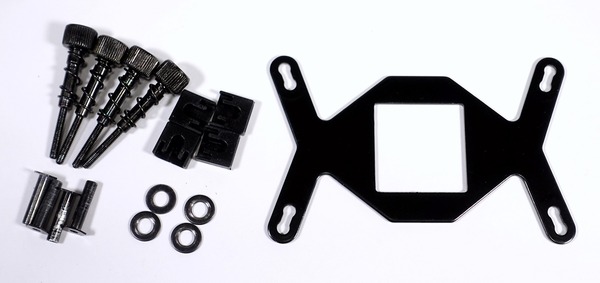

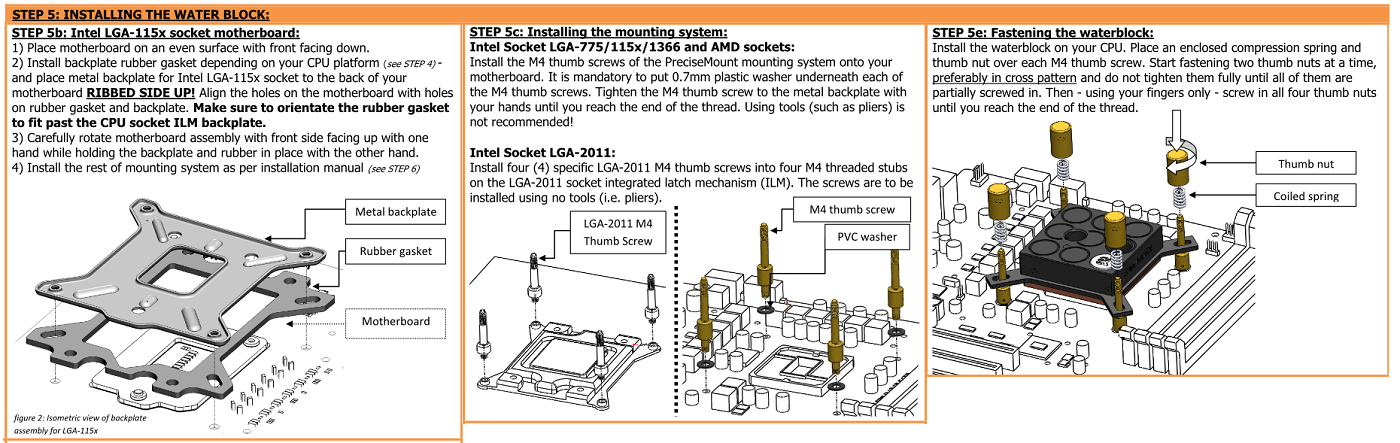

付属品を詳しく見ていくと、Intel LGA115X用、Intel LGA 2011-3用、AMD用、AMD AM4用など各種プラットフォームに対応したマウントパーツは小分けでビニール袋に包装されており、使用するプラットフォーム毎に必要なマウントパーツはシールの記載から判別も容易です。17年3月に登場したばかりのAMD Ryzen CPU用のAM4マウントにも対応しています。

ラジエーターに使用するための固定ネジとしては、ラジエーターにファンを固定するための30mmほどのものが4本、ラジエーターをPCケースに固定するための短いネジが4本が付属し、ネジの規格はUNC #6-32という国内ではホームセンターなどで一般に入手しにくい規格のネジです。加えて用途が不明ですがファン固定に一般的に用いられるテーパーネジ4本が付属します。

UNC #6-32は水冷ラジエーター用のネジとしては主流な規格のため水冷パーツを取り扱っているオリオスペックでは互換性のあるネジを購入可能です。プッシュプルのファンサンド構成にしたい人などは水冷ラジエーター向けのネジで探すとちょうどいいネジを見つけやすいです。

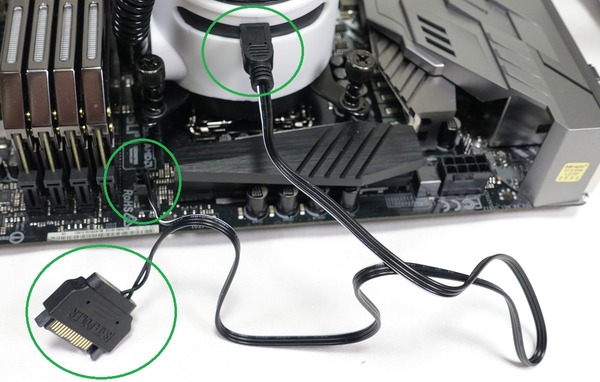

水冷ブロックのポンプ電源用にMini-USB端子を利用したケーブルが付属します。電源ユニットからはSATA電源端子を使用して給電を行っており、分岐の3PINファン端子を使用してマザーボードからポンプ回転数のモニタリングが可能です。SATA電源からの直接給電なのでポンプ回転数の調整には非対応です。

簡易水冷CPUクーラー本体は水冷トップとラジエーター共にビニール袋に包まれています。

Antec Mercury 120の水冷トップと水冷チューブ

続いて簡易水冷CPUクーラー「Antec Mercury 120」の水冷トップ本体をチェックしていきます。

Antec Mercury 120の水冷トップは上面にはAntecのメーカーネームの入ったホワイトのプレートにブラックの歯車型リングで装飾されておりシンプルですがスタイリッシュな面持ちです。

水冷ブロックには流量3.5L/minを誇る大容量ポンプが内蔵されています。ポンプのベアリングには回転抵抗が小さく、耐久性、耐摩耗性に優れるグラファイトベアリング、シャフト部分にも高耐久セラミックスシャフトを採用することで、約50,000時間の超ロングライフを実現します。

なお機械的駆動部分の信頼性に反して?、外装の作りは簡素というか正直安あがりな出来栄えとなっており、水冷トップ装着時に黒いリングが簡単に外れてしまったり、Antecロゴの書かれた白い蓋もグルーガン的な接着剤で簡単に止められただけなのでペコペコしたりと……。

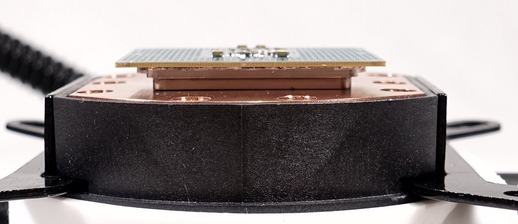

水冷ブロックの高さは60mm程度となっており物理的に干渉することはないと思いますが、簡易水冷CPUクーラーとしては背が高い部類です。

水冷トップのCPUソケット上側には水冷ポンプの電源取得のためUSB端子が設置されています。付属品で紹介したように専用ケーブルを接続してSATA電源から給電を行います。ただSATA電源とポンプ回転数のタコメーター端子が伸びるだけなのであえて着脱式にせず直出し式でよかった気がします。

水冷トップの右側面からはIN/OUT両方の水冷チューブが伸びています。

チューブの根元はロータリー式になっているので両側ともにチューブ同士が干渉しない範囲で180度自由に動かすことができます。根本の距離が比較的離れているのでロータリーの自由度は広いと思います。

注意点としてはIntelプラットフォームで使用する場合は水冷ブロック固定ネジとチューブが干渉するのでロータリーの自由度はやや制限されます。

水冷チューブの長さは340mm程度となっておりPCケースのリアやトップのファンマウントにラジエーターを設置するには十分な長さだと思います。

水冷チューブには厚部で径は14mmのテフロンコートを施した高品質PTFEチューブを採用しています。輪が連なった構造と高耐久素材により耐久性に優れ曲げや角度による内径変形を防ぎ、信頼性の高い熱輸送システムを実現しています。強めに曲げてもチューブが折れて内径が潰れる様子はないのでコンパクトなPCケースなどでも安心して使用できます。

Antec Mercury 120のCPUと接触するベース部分は銅製になっており、購入時点では保護フィルムで保護されて熱伝導グリスは塗られていません。

銅製ベースは鏡面磨き上げではありませんでした。

ベースのサイズについて、Intel LGA115XなどIntelのメインストリームCPUであれば問題なく、AMD Ryzenのヒートスプレッダであればギリギリセーフなのですが、LGA2011-3やLGA2066などIntelのエンスー向けCPUのヒートスプレッダの場合、接触面がやや不足してはみ出してネジ穴に及んでいます。ベースのサイズ的にはIntel LGA115X専用として使いたいというのが正直な感想です。

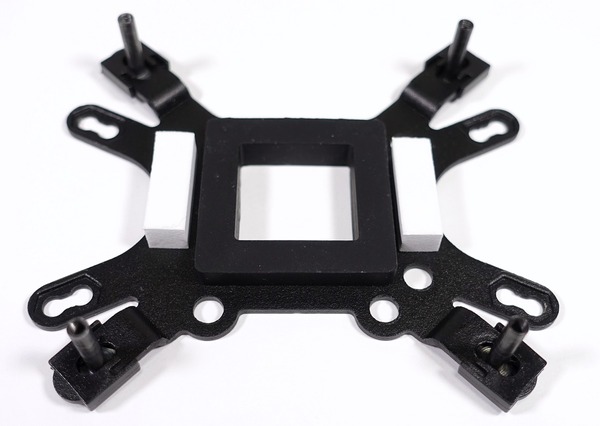

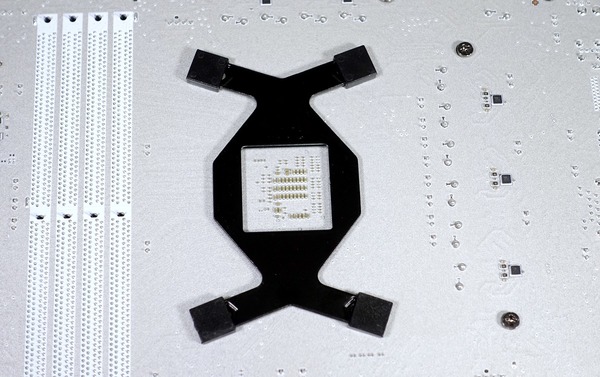

Antec MercuryにはIntelとAMDのそれぞれのプラットフォームに対応したリテンションブラケットが用意されているので、使用するものに合わせて水冷ブロックの下部にリテンションブラケットをネジ止めします。

Antec Mercury 120のラジエーターと冷却ファン

続いてラジエーター部分をチェックしていきます。

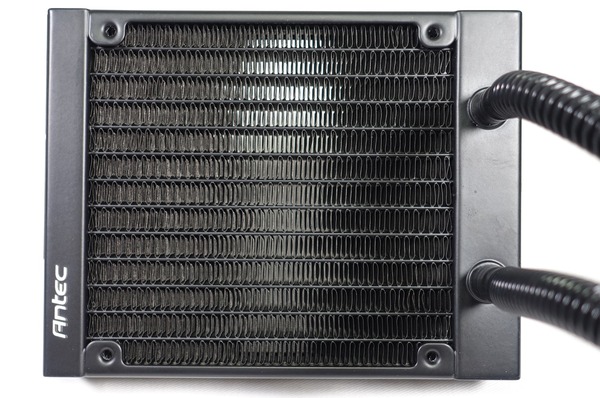

Antec Mercury 120のラジエーターはチューブと逆側に「Antec」のロゴがある以外はいたって普通のラジエーターです。

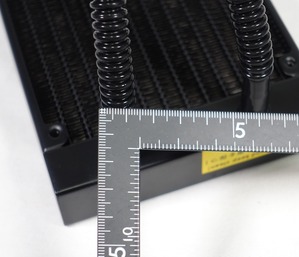

ラジエーターの厚さは標準的な30mm厚です。全長も120mmファン搭載ラジエーターとしては標準的な155mm程度となっています。

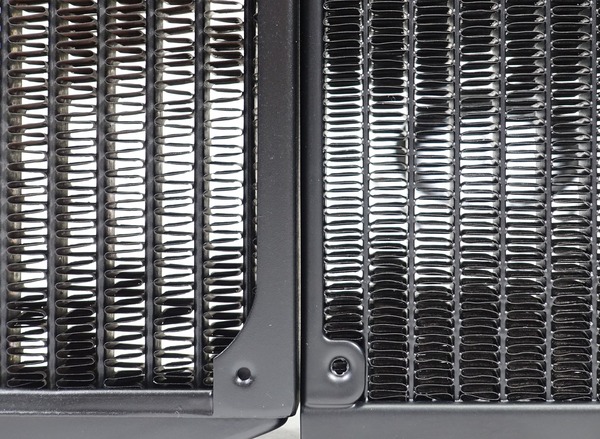

放熱フィンのピッチについては水冷ユーザー視点で言うと少し密度が高いと感じました。密度が高い分、放熱フィンの放熱性能は高まりますが、静圧の低いケースファンや低回転数動作の場合、十分なパフォーマンスを発揮できない可能性もあるので注意が必要です。

管理人が本格水冷向けのラジエーターとして推奨している「Alphacool NexXxoS Full Copper ラジエーター」シリーズ(左)のフィンピッチと比較するとAntec Mercury 120のラジエーターフィンピッチ(右)の密度の高さがわかりやすいと思います。

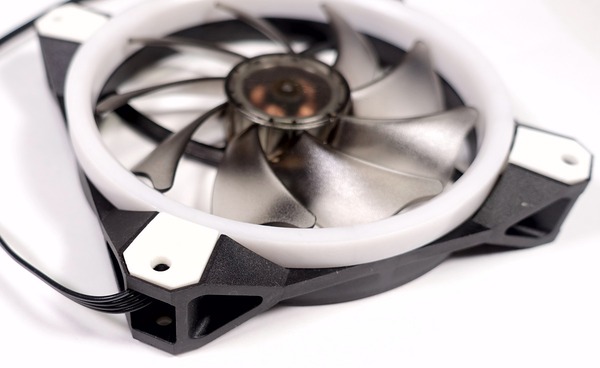

Antec Mercury 120には定格1800RPMのPWM速度調整に対応した冷却ファンが1基付属しています。PWM速度調整に対応した4PIN冷却ファンとなっており、900~1800RPMで自由に速度調整が可能なので、静音性とパフォーマンスの割り振りは自由に行えます。

自称軸ソムリエの管理人が軸音テイスティング(耳を近づけてファンを指で弾くだけ)をしてみましたが、低速回転時の軸音はやや聞こえました。低速で静音運用したいユーザーは軸音の小さいファンを別途購入したほうがいいかもしれません。

ファンフレーム四隅の固定ネジ穴部分の白いパーツは防振ゴム素材になっています。

ファンフレームに設置された半透明の白いリングはLEDイルミネーションのディフューザーなのですが、シーソー的にフレームから浮くという少々品質に疑問を持つ仕上がりでした。

付属品でも紹介しましたが、冷却ファンのラジエーターへの固定やラジエーターのPCケースへの固定に使用するネジの規格はUNC No.6-32でした。日本国内のユーザーとしてはホームセンターで簡単に入手可能なM3かM4ネジを採用してほしいところです

ただしUNC No.6-32は水冷ラジエーター用のネジとしては主流な規格のため水冷パーツを取り扱っているオリオスペックでは互換性のあるネジを購入可能です。プッシュプルのファンサンド構成にしたい人などは水冷ラジエーター向けのネジで探すとちょうどいいネジを見つけやすいです。

ラジエーター固定ネジ穴下については、ネジによる貫通を防止するガードなどはありません。四隅の真下にはそのまま放熱アルミフィンがあり、付属のネジを使用して固定する場合はネジがネジ穴下の放熱フィンを貫通します。ネジ穴下にチューブはないので水漏れなどの心配はありませんが個体差で問題が生じる可能性もあるのでユーザーは各自でネジ穴下でチューブとの接触がないかは注意してください。

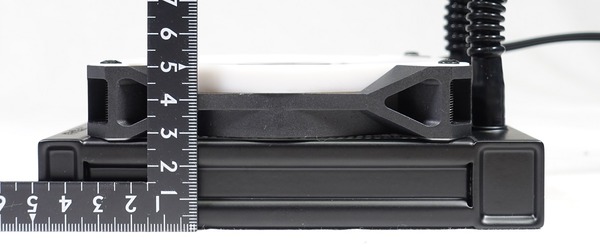

冷却ファンをラジエーターに固定すると下のようになります。

冷却ファンを設置した時の厚さは55mm程度と標準的なものになっています。

Antec Mercury 120の検証機材・セットアップ

Antec Mercury 120を検証機材のベンチ機にセットアップします。ベンチ機のシステム構成は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 | ||

ベンチ機1 |

ベンチ機2 |

|

| OS | Windows10 64bit Home | |

| CPU | i7 7700K Core/Cache:5.0/4.8GHz, 1.300V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

i7 7700K Core/Cache:5.0/4.8GHz, 1.330V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| M/B | ASRock Z270 SuperCarrier (レビュー)(BIOS:1, 2) |

ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA (レビュー) |

| メインメモリ | Corsair Dominator Platinum Special Edition DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) |

G.Skill TridentZ DDR4 8GB*4=32GB |

| グラフィックボード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

GTX 1050 Ti シングルスロット |

| システムストレージ | Crucial MX300 SATA M.2 SSD 1TBCT1050MX300SSD4 | Intel SSD 540シリーズ SATA M.2 SSD 240GB |

| 電源ユニット | Corsair RM650i (レビュー) |

Corsair HX1200i (レビュー) |

| PCケース/ ベンチ板 |

STREACOM BC1 (レビュー) | Cooler Master MASTERCASE MAKER5t (レビュー) |

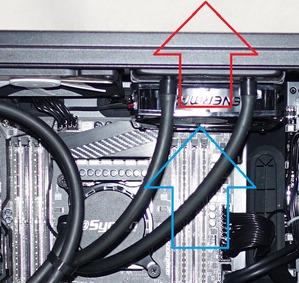

CPUクーラーの設置方法について、当サイトの評価基準となるチェックポイントは主に次の3つです。

- LGA115Xの場合、CPU固定バックプレートが単独でマザーボードに固定できるか

- マウントパーツ設置状態でCPUを交換できるか

- 空冷の場合、ネジ止めの場合はマザーボード側から固定できるか

簡易水冷or水冷ブロックの場合、ハンドスクリューなどツールレス固定ができるか

上の3項目を全て満たす例として本格水冷用のCPU水冷ブロックですが「EK-Supremacy EVO」のマウンタ構造は「バックプレートをM/Bに固定可能」「完全ツールレス」「マウンタ設置状態でCPUの交換が可能」なので本格水冷・簡易水冷クーラーの水冷ブロック固定方式としてはベストだと思っています。水冷クーラーメーカーにはどんどん真似してもらいたい理想的な構造です。

前置きはこのあたりにしてベンチ機1のIntel LGA115XプラットフォームへAntec Mercury 120をセットアップします。使用するマウントパーツは次のようになっています。

バックプレートへネジ穴パーツを装着し、プラスチックのカバーで固定します。

バックプレートにラバースペーサーとスポンジを装着します。スポンジには両面に接着テープが貼られています。

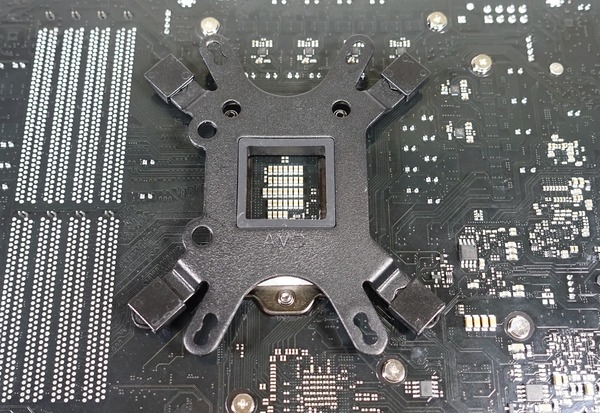

上で組み立てたバックプレートをマザーボード背面に装着します。

スポンジの両面に接着テープが貼られているので、マウントパーツは単独でもマザーボードに固定され、CPUクーラーの設置が完了していない状態でもバックプレートなどが脱落することはありません。ただしスポンジの接着テープは再利用できないので2度目以降の利用ではCPUクーラー設置時にバックプレートを後ろから押さえておく必要があります。

水冷トップをマザーボードに固定する準備はこれで完了したので熱伝導グリスをCPUのヒートスプレッダに塗布します。熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。熱伝導効率も高く、柔らかいグリスで塗布しやすいのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

熱伝導グリスを塗ったらバックプレートから延びるネジに水冷ヘッドの足のネジ穴が合うようにしてCPUクーラーを装着します。CPUの上に乗せたらグリスが広がるように力の入れすぎに注意して水冷ヘッドをグリグリと捻りながら押し込んでください。

水冷トップの位置がずれないように手で押さえながら、スプリング付きハンドスクリューをワッシャー、リテンションブラケットの順に通してマウントパーツのネジ穴に固定します。水冷トップの位置合わせで片手が塞がるので、ワッシャーが脱落しないようにハンドスクリューを装着するのが少々難儀でした。

固定ネジはツールレスな大型ハンドスクリューなので固定は容易です。プラスドライバーでも締められますが、そこまで強く締める必要はないので対角順に水冷ヘッドがグラグラ動かない程度に手でネジを締めてください。

水冷トップ右から水冷チューブの出ている簡易水冷CPUクーラーでは最左端にあるメモリスロットの距離次第で水冷トップ右のチューブエルボーとメモリが干渉してCPUクーラーを設置できない場合がありますが、Antec Mercury 120では検証機材のASRock Z270 SuperCarrierでも数mmのクリアランスが確保されているのでその他のマザーボードでも概ね干渉は起こらないと思います。

以上でAntec Mercury 120のベンチ機へのセットアップ完了です。

簡易水冷CPUクーラーはラジエーター設置の手間やスペース確保の問題はありますが、マザーボード上のメモリなどのコンポーネントとの干渉は大型のハイエンド空冷CPUクーラーより発生し難く、水冷トップの設置自体も基本的にツールレスで容易なのが長所だと思います。

水冷トップのUS端子へポンプ電源ケーブルを接続します。写真を見るとわかりますが、ポンプ回転数検出用ファン端子とSATA電源ケーブルの分岐が短いのでケーブルの取り回しがあまり良くありません。管理人は自分で割いて分岐を長くしました。自分で割く人は細い方のケーブルをちぎらないように注意してください。

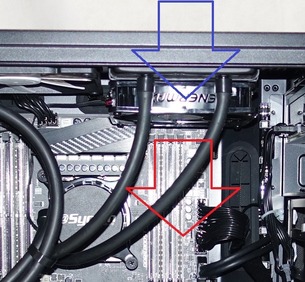

またサンプルイメージとしてPCケースにリアファンマウントにラジエーターを固定してみました。

電源が入ると、水冷トップと冷却ファンのリング部分のLEDイルミネーションが点灯します。

水冷トップのLEDイルミネーションは水温インジケーターの役割も果たしており、35度以下でブルー、36度~40度でグリーン、41度以上でレッドに点灯します。

下の動画のように水冷トップのLEDは定常発光ではなくゆっくりと明滅します。

Antec Mercury 120の冷却性能

本題となるAntec Mercury 120の冷却性能についてチェックしていきます。

検証システムをベンチ板に置いた状態で測定を行っているためCPUクーラーが水冷・空冷によらず基本的にCPUクーラーの理想的な性能をチェックすることになります。

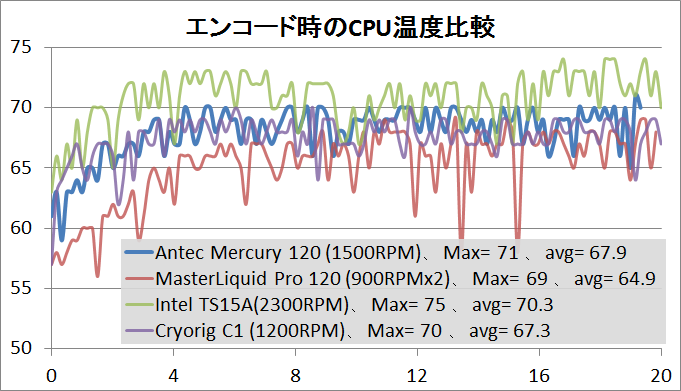

比較対象として空冷クーラーの「Intel TS15A」、「Cryorig C1」、「CoolerMaster MasterLiquid Pro 120」についても同一環境で検証を行いました。

検証方法については、FF14ベンチマークの動画(再生時間8分、WQHD解像度、60FPS、容量4.7GB)でAviutl+x264を使ってエンコードを行いました。エンコード時間はi7 7700Kの場合20~30分ほどです。エンコード中のファン回転数はCPUクーラー別で個別に設定した一定値に固定しています。

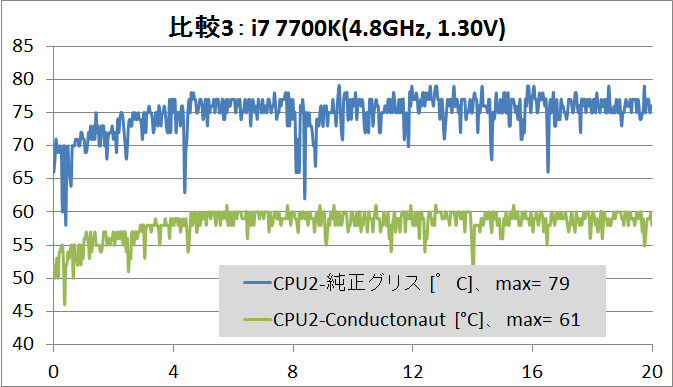

エンコードに用いたCPUはi7 7700K(殻割りクマメタル化済み)を使用しており、CPUダイとヒートスプレッダ間のグリスを液体金属グリスに塗り替えているので通常よりも低い温度で動作しています。

・「Thermal Grizzly Conductonaut」を殻割りi7 7700Kでレビュー

また手動でオーバークロック設定を行っています。コアクロックは4コア同時5.0GHz、キャッシュクロックは4.8GHz、コア電圧はBIOS上では1.300V固定ですがHWInfo読みで1.296~1.344Vで変動しています。

エンコード中CPU温度のCPUクーラー別比較は次のようになりました。

「Antec Mercury 120」はコンパクトな120サイズラジエーター搭載簡易水冷CPUクーラーですが5.0GHzに手動OCしたi7 7700Kでもファン回転数を1500RPMに固定して最大71度、平均67.9度で運用が可能でした。

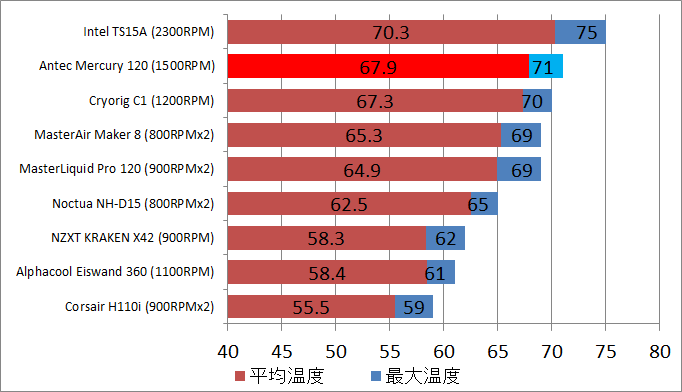

ベンチ機1の検証環境で同様のCPUクーラー冷却性能テストを行った比較結果のまとめが次のようになっています。下に行くほど冷却性能が高く、平均温度と最大温度の和で順位付けを行っています。なおファン回転数によって順位は変わりうるのでその点は注意してください。

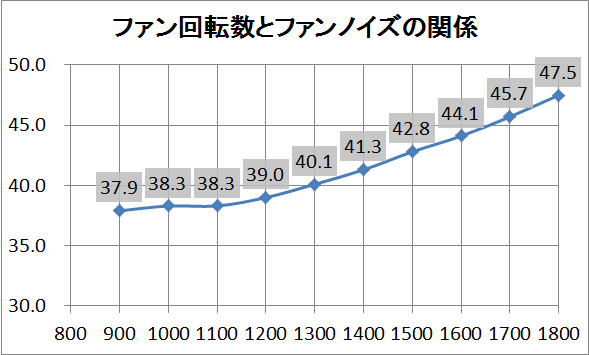

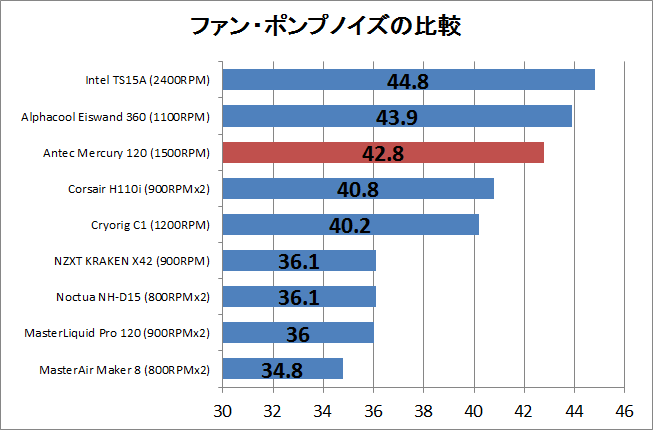

サウンドレベルメーター(騒音計)を使用してファンノイズをCPUクーラー別で比較しました。騒音計の収音部分とノイズ発生部分との距離が15cm程度になる位置で測定を行っています。簡易水冷の場合はラジエーターとポンプ両方からの距離が15cm程度になるように設置しています。

電源OFF時の騒音値は33~35dBです。目安として40dBを超えたあたりからファンノイズがはっきりと聞こえるようになり、45dB前後で煩く感じます。50dBを超えてくるとヘッドホンをしていても煩く感じます。同じ騒音値でも不快に感じたり感じなかったりと音の性質にもよるので注意してください。

Antec Mercury 120のファン・ポンプノイズの騒音値はファン回転数別で次のようになっています。1500RPMを超えてくるとファンノイズがはっきりと聞こえるようになってきました。

またポンプノイズについてはノイズレベル上は39dB程度ですがPCケースに入れてもジジジッという音が聞こえました。SATA給電で定格(フル回転)固定でユーザーによる調整ができないため、個人差があると思いますが、Antec Mercury 120についてはポンプノイズを耳障りに感じることがあるかもしれません。

上の温度検証における騒音値の比較結果は次のようになりました。

Antec Mercury 120は120サイズの小型ラジエーターを1基の冷却ファンで冷やすコンパクトクーラーなので5.0GHzにOCしたi7 7700Kを冷やすため1500RPMまでファン回転数を上げる必要があり騒音値は42.8dBと若干高い数値になっています。定格のi7 7700Kであれば40dBを下回る1000~1200RPMでも十分運用可能だと思います。

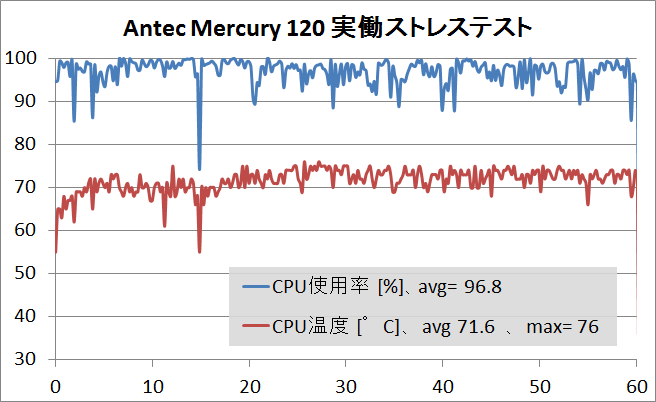

PCケースに組み込んだ場合についてベンチ機2を使用して、上のエンコード3周(負荷がかかる時間は約1時間)をストレステストとして実働環境における冷却性能をチェックしました。(テスト時はサイドパネルを閉じています。)

エンコード1週で20分ほどなので3周させて1時間の負荷テストを行っています。冷却ファンについてはテスト中1000RPMに固定していましたが、CPU温度は最大76度となり、i7 7700Kの5.0GHz OCでも安定した動作を実現できています。

Antec Mercury 120をAMD Ryzen 7 1700で試す

コメントからRyzen環境についても質問があったので簡単に設置方法の紹介と検証を行いました。CPUには「Ryzen 7 1700」(レビュー記事)、マザーボードには「MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM」(レビュー記事)を使用しています。

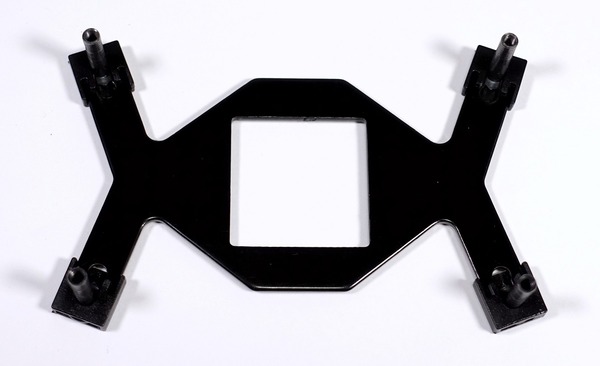

AMD Ryzen CPU対応AM4プラットフォームへAntec Mercury 120をセットアップします。使用するマウントパーツは次のようになっています。

バックプレートへネジ穴パーツを装着し、プラスチックのカバーで固定します。

マザーボード備え付けのCPUクーラー固定器具とバックプレートを外したら、マザーボード背面から上で組み立てたAntec Mercury 120用のバックプレートを装着します。マザーボード背面に実装された素子とバックプレートが接触していないか注意してください。

バックプレートが脱落しないように注意して表に向けます。

あとはIntelプラットフォーム同様にCPUヒートスプレッダーにグリスを塗って、ワッシャーを通したハンドスクリューで水冷ブロックを固定したら設置完了です。

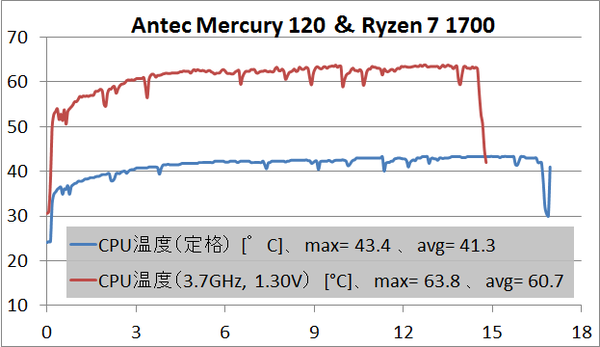

Intel環境同様にRyzen 7 1700を使用して動画のエンコードでストレステストを行いました。

Ryzen 7 1700の定格使用であれば最大でも43度、Ryzen 7 1800Xと等しい全コア3.7GHzのOCでも60度前半で収まりました。ファン回転数は1200RPMに固定しています。

Antec Mercury 120のレビューまとめ

最後に簡易水冷CPUクーラー「Antec Mercury 120」の実機サンプルを検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 5GHzに手動OCしたi7 7700Kを運用可能な冷却性能

- バックプレートを単独でマザーボードに固定可能(両面テープのため固定可能な回数に制限あり)

- 約50,000時間の超ロングライフを実現する水冷ポンプで高寿命

- 国内正規代理店リンクスによる5年間の長期保証

- 水冷ブロックの固定はハンドスクリューナットでツールレス固定可能

- 水冷トップのLEDインジケーターによって水温状態が一目でわかる

- 付属の冷却ファンにリング型LEDイルミネーション搭載

悪いところor注意点

- ポンプがSATA給電のためポンプ速度が定格(フルパワー動作)

- ポンプノイズはPCケースに入れていてもやや耳障りに感じた(個人差あり)

- ファン・ラジエーターの固定ネジが国内で入手の容易なM3やM4ではなくUNC No.6-32

冷却性能の検証結果からもわかるように「Antec Mercury 120」はメインストリームのCPUであれば最上位のi7 7700Kの5.0GHz OCでも運用可能な性能があります。120サイズとコンパクトなラジエーターを採用していますがメインストリームのCPUに使用するなら十分なサイズだと思います。120サイズはPCケースのリアファンマウントに設置できて取り回しに優れているので管理人的にもおすすめのサイズです。もちろんPCケーストップやフロントにスペースの余裕があるなら、「Antec Mercury」シリーズにはより大型のラジエーターを採用するバリエーションモデルが販売されているので、より低速回転の冷却ファンで運用可能な240サイズや360サイズのモデルでもいいと思います。

外観については個人の好みでわかれるところだと思いますが、管理人的にはあまり高級感は感じず、冷却ファンのリングがしっかり埋め込まれていなかったり、水冷トップのカバー部分がペコペコしたりとホビー感のある簡素な出来上がりという印象でした。LEDイルミネーションはカスタム性こそないものの水温に反応して変化するので大まかな冷却状態を発光カラーで視覚的に確認できるインジケーターとして便利だと思います。

Intelプラットフォームにおいてはマウントパーツが両面テープによって個別にマザーボードに固定可能、マウントパーツを設置したままでもCPUを交換可能です。ただしマウントパーツは両面テープ固定なので1度外すと2度目以降はマザーボードに固定できない可能性が高いこと、水冷トップの位置合わせを維持しながらワッシャーが脱落しないようにネジ止めをする必要があることなどCPUクーラーの設置については改善の余地が多いと感じました。

以上、「Antec Mercury 120」のレビューでした。

補足:空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

動作検証に移る前に「空冷クーラー」と「水冷クーラー」の2種類ついて同じところと違うところ、また原理的に考えた冷却性能の比較を簡単に補足しておきます。

まず大前提として当たり前ですが空冷クーラーも水冷クーラーも”最終的にCPUの発熱は空気に放出されます”。自作PCにおける空冷と水冷の違いは、どこの空気を使ってCPUクーラーの放熱フィンから空気への熱交換(放熱)を行うかです。

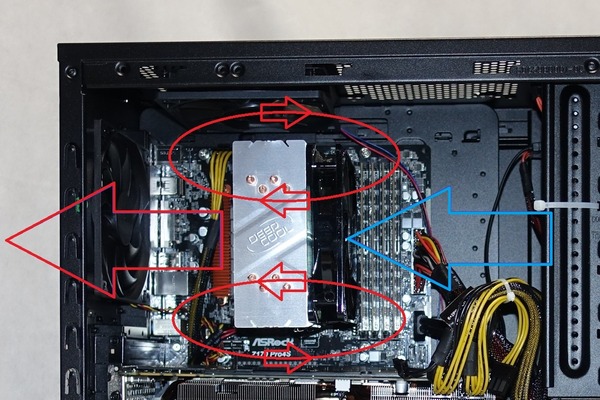

例えば次の画像のようなサイドフロー型の空冷CPUクーラーの場合、ケースフロントなどから吸気された空気はケース内を通り、CPUクーラーの放熱フィンでCPUから熱を放熱されます。CPUから放熱された暖かい空気はリアファンやトップファンから排気されますが、一部はケース内に残留する可能性があります。そのため「フロントから吸気されてケース内を経由してきた冷たい空気」と「一度CPUクーラーを通った暖かい空気」が混ざるため次第に冷却効率が下がることが予想されます。

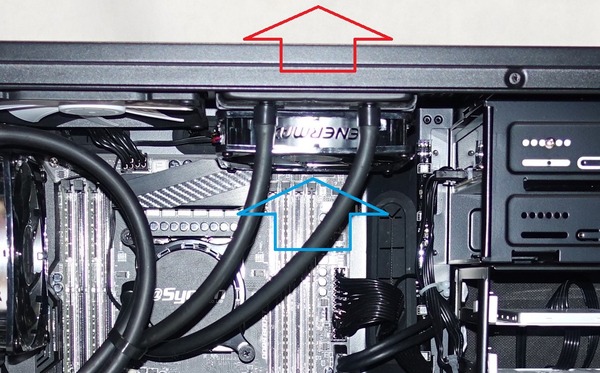

一方で水冷(簡易水冷)CPUクーラーの場合は次のように、PCケース外から直接吸気を行う、もしくはPCケース外へ直接排気を行うことができます。水冷クーラーの場合、空気への放熱を行うラジエーターはPCケースという壁でイン・アウトが遮断されているため、PCケース内の空冷クーラーで起こるような一度放熱された空気が循環して冷却効率を下げるという現象が起きません。これが自作PCで水冷クーラーを使用するメリットです。

もちろん空冷でもケースファンを適切に設置すれば、一度熱せられた空気の循環が避けられる理想的な状態に近づきます。しかしその分ファンノイズが増えます。なので原理的にはPCケース壁で単純に熱交換部分のインアウトを遮断できる水冷クーラーのほうがよく冷えて静音になります。

ただし上の議論は最終的な放熱部分である「冷却に使用する空気」のみに着目して空冷と水冷を比較しています。つまり出口だけの議論なので、CPUヒートスプレッダからCPUクーラーベース部分への熱移動の効率、すなわち入口部分の性能が低ければあまり意味がありません。CPUクーラーの総合的な性能はベース部分の熱交換効率、放熱フィンやラジエーターの熱交換効率などいくつかのパラメータの組み合わせなので必ずしも水冷が空冷よりも冷えるわけではないことに注意してください。

また下の2つの画像では簡易水冷クーラーを吸気にした場合と排気にした場合で、ラジエーターに流入する空気を示す矢印の色を変えています。

まず前提として「部屋の体積はPCケースの体積よりも十分大きいのでPCで消費される程度の電力(1000W以下程度)では室温は変化せず一定」です。上の画像でPCケースへの吸気がケースフロントである場合、PCケース内には熱源が多数存在するためラジエーターに達するまでに空気は温められます。とすると空気の温度は「室温空気≦PCケース内空気」です。どんなに理想的なエアフローが存在したとしてもPCケース内を経由してラジエーターに達する空気は室温空気よりも低い温度にはなりえません。ラジエーターでの熱交換効率を左右するのは「空気とクーラントの温度差」と「ラジエーターを通過する空気の量」の2つなので「室温空気≦PCケース内空気」である以上、水冷クーラーにおいて「冷える排気」は存在しますが、「吸気よりも冷える排気」というものは存在しません。

吸気にすると熱風がPCケース内に入って壊れるとかのたまう人がたまにいますが、排気なしのケース密封で吸気にするようなそもそも馬鹿げた構成でもなければ起こりえないことなので無視してOKです。もし壊れるなら内排気空冷オリファングラボが真っ先に壊れます。

水冷クーラーを使用する場合、排気構成にしたほうがPCケース内からの見栄えがいいため、メーカーも排気構成のイメージサンプルを使用することが多い(おそらく)ですが、純粋な冷却パフォーマンスを考えれば排気よりも吸気のほうが性能が高いことは原理的に自明です。

見栄えを重視して排気にするのは全く問題ありませんし、そういう意図のもとで作られたカッコいい見せる自作PCは管理人も好むところです。しかしながらエアフローが云々とか吸気による故障を理由に「吸気よりも排気のほうが冷えるし安全」と主張するのは非常に恥ずかしいことなのでやめましょう。

最後に本題の空冷クーラーと水冷クーラーの違いについてまとめると、「水冷クーラーと空冷クーラーの理想的な性能を比べた場合どちらのほうが性能が高いかは製品次第ですが、水冷クーラーは熱交換部分をケース外に近い場所に配置できるので、吸気の簡易水冷クーラーは空冷クーラーに比べて理想的な性能を発揮しやすいという特徴があります。」

![Mercury120 [120mmラジエータ採用オールインワン水冷CPUクーラー]](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/3cf8edbb.jpg)

コメント