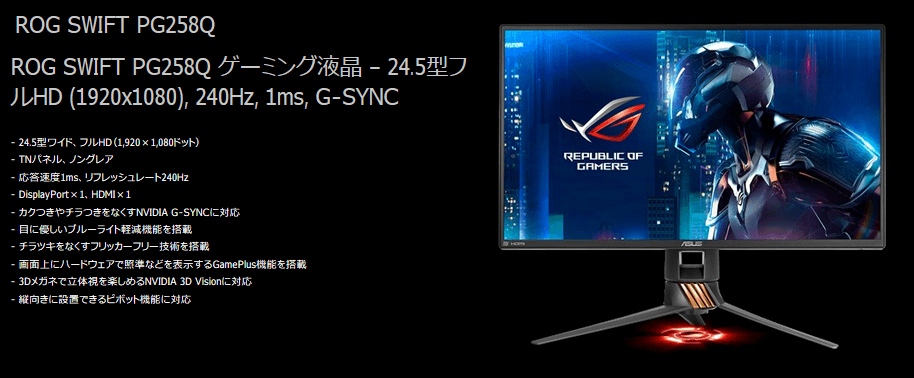

ネイティブ240Hzリフレッシュレート&可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」対応でオンライン対戦FPSゲームなどをプレイする競技ゲーマー向け最強スペックなフルHD解像度24.5インチTN液晶モニタ「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のサンプル機をメーカーよりお借りできたのでレビューしていきます。

製品公式ページ:https://www.asus.com/jp/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-SWIFT-PG258Q/

マニュアル:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/PG258/PG258Q_Japanese.pdf

ASUS ROG SWIFT PG258Q レビュー目次

1.ASUS ROG SWIFT PG258Qの概要

2.ASUS ROG SWIFT PG258Qの開封・付属品

3.ASUS ROG SWIFT PG258Qの液晶モニタ本体

4.ASUS ROG SWIFT PG258QのOSD操作・設定

5.ASUS ROG SWIFT PG258Qの画質・応答速度・遅延

6.ASUS ROG SWIFT PG258Qで240Hz&G-Syncを試す

7.ASUS ROG SWIFT PG258Qのレビューまとめ

ASUS ROG SWIFT PG258Qの概要

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」は解像度が1920×1080のフルHD解像度で画面サイズが24.5インチの液晶モニタです。液晶パネルタイプはノングレア(非光沢)で、IPSパネルやVAパネルと比較して色再現性や視野角に劣るものの、応答速度が高速で競技性の高い対戦ゲームに最適なTNパネルが採用されています。コントラスト比は1,000:1、応答速度は1ms(GTG)、最大輝度は400nits(cd/m^2)です。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の最大の特徴として、秒間240コマの240FPS映像ソースをそのまま描画することが可能なネイティブ240Hzリフレッシュレートに対応しています。240Hzリフレッシュレートによって応答速度も高速になるのでブレや残像がなくなってクッキリとした滑らかな表示です。60FPSや144FPSでは識別の難しいゲーム内遠方で動くエネミーやオブジェクトの発見などが容易になるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができ、競技ゲーマー向けには18年現在最高のスペックとなっています。

加えてティアリング(フレーム更新タイミング差による画面のズレ)やスタッタリング(カクツキ)を抑制できる可変リフレッシュレート型同期機能として、NVIDIA製GPU搭載PCで使用可能な「NVIDIA G-Sync」に対応しています。

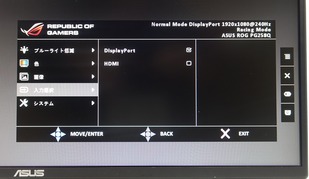

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」に搭載されたビデオ入力はHDMIとDisplayPortの2系統です。「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の最大の魅力である240Hzリフレッシュレート&G-SyncについてはDisplayPortのみが対応しています。HDMIについてはG-Syncには非対応で、最大ビデオ入力はフルHD・60FPSとなります。USB3.0端子が2基実装されておりアップストリーム端子をPCと接続することで2基のUSBハブポートとして使用できます。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の寸法はモニタスタンド込みで幅564.1mm x 高さ383.7〜503.7mm x 奥行253.7mm(モニタ本体の奥行は72.5mm)となっています。付属モニタスタンドは上下チルト、左右首振りスイーベル、昇降高さ調整に対応しています。90度回転ピボットにも対応しています。チルト角は上20度から下5度、高さ調整は最大120mmの範囲で調節可能です。モニタスタンドを含めた本体重量は5.1kg、モニタ本体重量は3.1kgです。100mm x 100mmのVESAマウントにも対応しており重量的にも問題なくモニタアームが使用可能です。

ASUS ROG SWIFT PG258Qの開封・付属品

なにはともあれまずはASUS ROG SWIFT PG258Qを開封していきます。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のパッケージサイズは24インチモニタが入っている箱としては若干大きめな幅564mm x 高さ504mm x 奥行254mmで、重量は8.5kg程度です。なお今回はイベント用の機体をレビュー用サンプル機としてお借りしたので箱がボロボロですが、購入品は販売店舗の保管状況にもよりますが、通常は綺麗な状態で送られてくるはずです。

パッケージサイズと重量はそこそこ大きいですが、天面には持ち手がついているので、成人男性なら特に問題なく持ち運べると思います。

パッケージを開くと液晶モニタ本体や付属品が収められた発泡スチロール製のスペーサーが現れます。各種付属品はスペーサーに蓋もなく収められているので、スペーサーをパッケージから取り出す際は、付属品が脱落しないように左右2か所の窪みがある面が上側に来るようしてください。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の付属品を簡単にチェックしておくと、ACアダプタ&ACケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBアップストリームケーブル、クィックスタートガイド、ドライバCD、保証書、LED 投射カバー、I/Oポートカバーが付属します。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のビデオ入力はHDMIとDisplayPortの2つがありますが、それに接続するためのHDMIケーブルとDisplayPortケーブルは両方とも付属します。

各種ケーブルを個別に購入するのであれば、HDMIケーブルなら「エレコム Premium HDMIケーブル スリムタイプ」、DisplayPortケーブルなら「サンワサプライ DisplayPort ケーブル」は、いずれも標準で付属するケーブルよりも細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.0m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.5m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 2.0m

サンワサプライ DisplayPort ケーブル 1.0m KC-DP1K

サンワサプライ DisplayPort ケーブル 1.5m KC-DP15K

サンワサプライ DisplayPort ケーブル 2.0m KC-DP2K

各種付属品が収められた側の発泡スチロール製スペーサーと持ち上げると、液晶モニタ本体が現れます。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のモニタスタンドはメインフレームとフットフレームの2つの部品から構成されています。開封時点でメインフレームはモニタ本体に装着されているので、フットフレームを装着しやすいようにフレームを手前に90度回転させます。

メインフレーム端にフットフレームを挿入して、底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

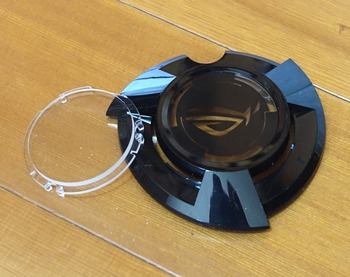

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のモニタスタンドのメインフレーム底面にはロゴを投射できるLEDイルミネーションが搭載されており、標準のROGのロゴマーク以外にも交換用カバーを使用することで各ユーザーが投射するイメージをカスタマイズできます。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のI/Oポートはモニタ背面の左下方向に斜めを向いて、外装パネルを大きく切り開く形で配置されていますが、付属のI/Oポートカバーによって背面の外観をスマートにできます。I/Oポートカバーはプラスチックのツメでツールレスに簡単に着脱できます。

ASUS ROG SWIFT PG258Qの液晶モニタ本体

続いてASUS ROG SWIFT PG258Qの液晶モニタ本体をチェックしていきます。

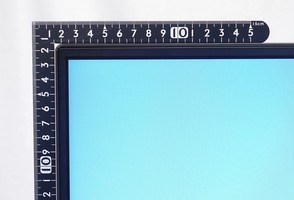

ASUS ROG SWIFT PG258Qのおおむねフレームレスに近い構造です。フレーム内パネル上には非表示領域が1~2mmほどあってフレームを含めると、左右の非表示領域の幅は9mm程度、上側は12mm程度で、非常に狭いベゼルになっています。下側のみ15mm程度と若干厚めでASUSロゴが中央に刻印されています。

背面はROGシリーズらしい電子回路を模した近未来的なパターンが描かれた、黒よりなグレーのプラスチック製外装パネルになっています。アクセントカラーとしてモニタ側のフレーム付け根部分やフットフレームの付け根部分にはカッパーカラーのリングが装着されています。

モニタ本体背面の左下(正面から見て右下の裏面)には、液晶モニタの電源をON/OFFするパワースイッチやモニタOSDを操作するための操作スティックおよび4つのスイッチが配置されています。

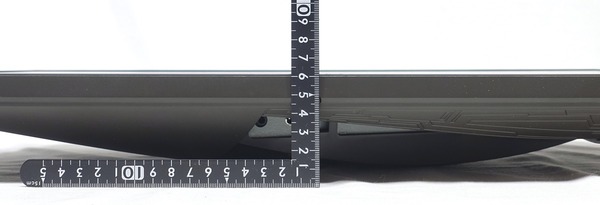

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のモニタ本体の厚さは最薄部で12mm、最厚部で60mmほどでした。近年では最厚部50mmを切る液晶モニタもあるので、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」は厚くはないものの薄くもない標準的な製品です。

液晶モニタ本体背面には左下方向に斜めを向く形で各種I/Oポートが設置されています。「ASUS ROG SWIFT PG258Q」にはI/Oポートとして左から順に、DisplayPort、HDMI2.0、USB3.0アップストリーム端子、USB3.0ハブポート*2、ACアダプタ接続用DC端子、3.5mmヘッドホンジャックが設置されています。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に5度、上に20度となっています。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」付属モニタスタンドの左右スイーベルの可動域は製品スペックでは公開されていませんが、実測で左右60度(120度)に対応しています。首振りの可動域はかなり大きいです。

モニターの高さはモニター本体とスタンドの付け根部分が上下に動く構造になっており、全高で383.7〜503.7mmの範囲内で調整できます。

付属のスタンドはピボットに対応しており、縦向きにして使用できます。

モニタスタンドの底面にはロゴを投射できるLEDイルミネーションが搭載されており、標準のROGロゴマーク以外にも交換用カバーを使用することで各ユーザーが投射するイメージをカスタマイズできます。発光カラーは赤色のみですが、明るさは消灯含めて4段階で設定できます。

ASUS ROG SWIFT PG258QはVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」に標準搭載されたモニタスタンドは、モニタ本体側の付け根にあるカッパーカラーのリングを取り外してから、円状の溝の中にある4か所のネジを外すことで、簡単に着脱できます。

モニターアームについては管理人は「Lumen MA-GS102BK」、もしくは色違いでほぼ同機能な「サンワダイレクト 100-LA018」という製品をおすすめしています。モニターアームというとエルゴトロン製が一番の売れ筋ですが、クランプのネジが下に伸びているタイプのモニターアームは机に干渉して使えないという問題があり、MA-GS102BKはクランプを上側から六角レンチで締めるタイプでテーブル下の隙間が狭いデスクでも使用できるので管理人も使っています。

「Lumen MA-GS102BK」はモニタとアームを接続する部分がクイックリリースのブラケット式になっていてモニタアームからモニタ本体の着脱が非常に簡単です。ピボット機能もあるので設置後にモニタを縦・横で向きを切り替えることもできます。ただ関節の滑りに若干難があるので潤滑剤を塗布するのがおすすめです。

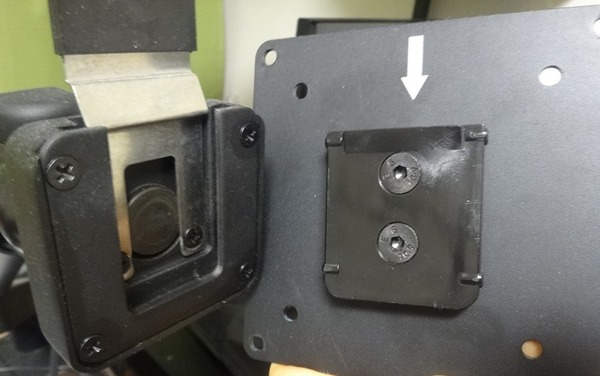

あと「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のVESAネジ穴は背面外装から窪んだ場所にあるので、外装とモニターアームなどのVESA接続機器が干渉する可能性があり、そういった場合はスペーサーを使用してください。VESA100x100規格ではネジ規格もM4と決まっているのでM4のスペーサーであれば基本的に何でもいいのですが、別件で購入していたNUC用VESAマウント拡張ブラケット「SilverStone SST-MVA01」に付属するスペーサーがちょうど使用できたので、管理人はこれを流用しています。

M4ネジのスペーサーなら何でも使用できるのですが、ASUS ROG SWIFT PG258Qで使用できるスペーサーがよくわからないという人は2000円ほどしますが、とりあえずこれを買えば干渉を回避できます。

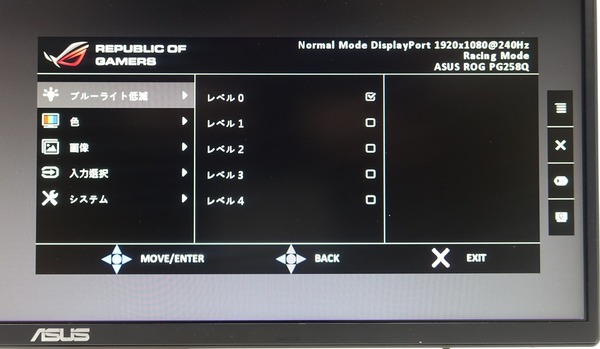

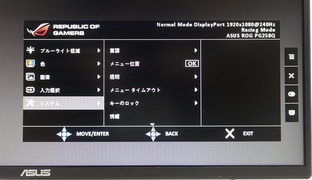

ASUS ROG SWIFT PG258QのOSD操作・設定

ASUS ROG SWIFT PG258QのOSD操作はモニタ背面の左下(正面から見て裏側の右下)に設置されている5つのボタンを使用します。

5つのボタン(うち1つは操作スティック)を使用したOSDの基本的な操作方法はマニュアルに記載されているとおりです。上から順に①の操作スティックは上下左右の操作で選択、押下は決定ボタンになっています。②が前の項目に戻る、③はGame Plus機能ショートカット、④はGame Visual機能ショートカット、⑤は電源ボタンです。

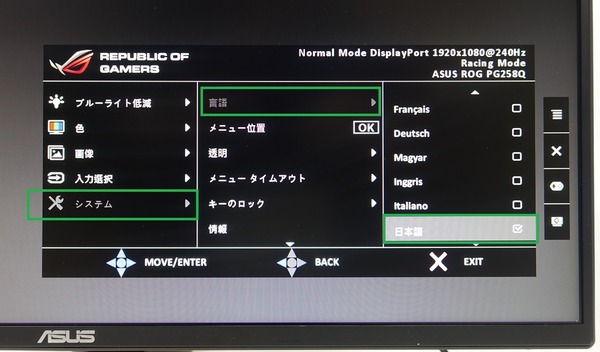

①のスティックボタンを押下するとモニタ右下にOSDメニューが表示されます。「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のOSDメニューは標準で英語UIですが、システム設定から日本語UIに変更可能です。メニューに合わせてボタンを操作すると入力選択や詳細設定メニューからの設定が行えます。液晶モニタの4分の1くらいの領域に大きくOSDメニューが表示されるので文字が小さくて見えにくいなど操作性の心配はないと思います。

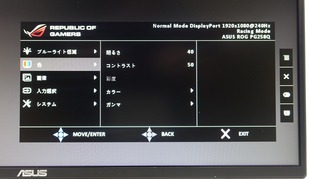

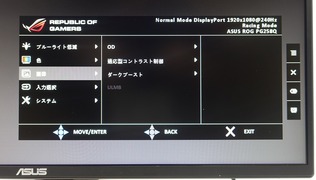

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のOSDメニューには大きく分けて、「ブルーライトカット機能」「輝度・色調のマニュアル設定」「画面表示機能設定」「入力選択」「システム設定」の5つの項目が用意されています。

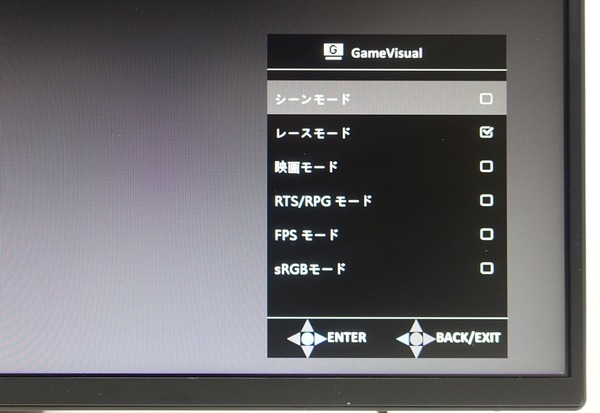

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の画質モードについては、背面のOSD操作スイッチのうち下から2番目のGame Visual機能ショートカットスイッチを押下すると一覧が表示され、操作スティックで選択できます。標準はレースモードですが、映画モードやFPSモードなど用途に合わせた画質プリセットが用意されています。

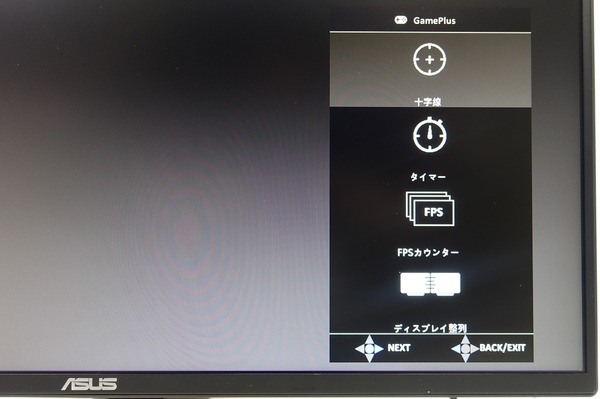

また下から3番目のGame Plus機能ショートカットスイッチを押下すると、PCゲームのプレイに便利な機能が選択できます。

ASUS ROG SWIFT PG258Qの画質・応答速度・遅延について

ASUS ROG SWIFT PG258Qの画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがASUS ROG SWIFT PG258Qの液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があり、各社個別の製品によって個体差はあるものの、この3つの液晶パネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」に採用されているTN液晶パネルはIPS液晶パネルやVA液晶パネルと比べると色再現性、コントラスト比、視野角など一般に画質に直結する性能は劣っている傾向があります。代わりに価格面では他2つよりも安価であることに加え、応答速度が高速であるというメリットがあります。

とりわけ応答速度についてはIPS液晶パネルやVA液晶パネルを大きく上回るので、高リフレッシュレートなモニタの多くでTN液晶パネルは採用されており、『競技ゲーマー向けの液晶モニタといえば、TN液晶モニタ』と言っても過言ではありません。

そのためTN液晶パネルを採用した製品は、解像度やモニタサイズの割りに安価な液晶モニタ製品、高速リフレッシュレートで比較的高価なゲーマー向け液晶モニタ製品に二分化しています。

| 液晶パネルの簡易比較表 | |||

| IPS | VA | TN | |

| 色再現性 | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | 〇 | △ | ◎ |

| 価格 | △ | △ | 〇 |

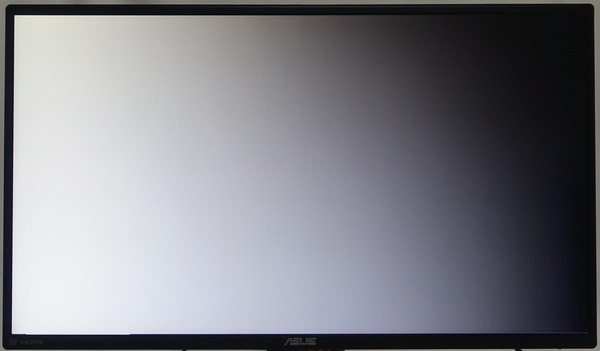

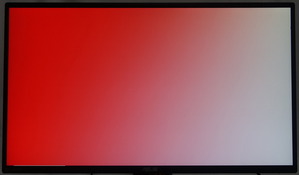

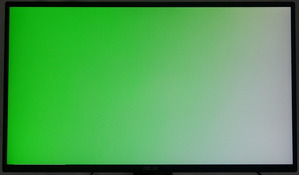

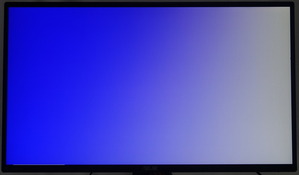

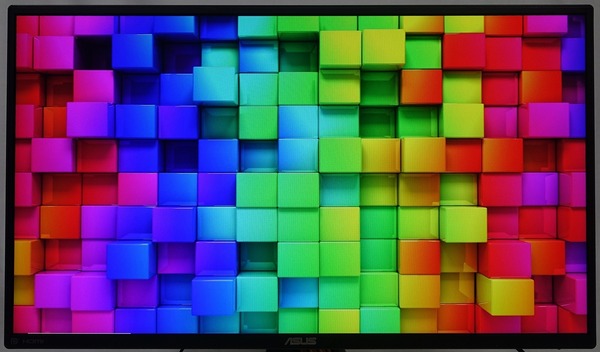

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」(画質設定は標準のまま)で、いくつかのカラーグラデーション画像を表示して確認してみたところ、TN液晶パネルですが滑らかなグラデーションで綺麗に表示されました。写真でグラデーションが斜めになっているものがあるのはTN液晶の視野角の影響だと思います。(完全に正面から撮影するのが難しいので)

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」で使用されているTN液晶パネルはIPS液晶パネルやVA液晶パネルと比較すると色再現性など発色の面では若干劣る傾向がありますが、最近のTN液晶パネルはIPSレベルを謡う製品が出てくるくらいに改善されており、真正面から見るかぎりではそこそこ綺麗です。

ただし「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の視野角についてはやはりTN液晶パネルなので見る方向によっては大きく色が破綻してしまいます。

液晶パネル正面から左右にズレると角度が大きくなるにつれて画面が黄ばんで暗くなります。とはいえ左右方向では色の破綻は発生しないので見れないこともない感じです。

液晶パネル正面から上方向にズレると全体的に白みがかかっていき、最終的には色が破綻して見れない絵になってしまいます。今回はサンプルイメージに鮮やかな絵を使っているので緩い角度ではさほど色の変化は感じられませんが、白背景のテキストや淡い絵では少しでも上方向に角度が付くと、文字が判別しにくくなったり、かなり色味が変わったりします。

液晶パネル正面から下方向のズレについては少し角度が付くだけで色が破綻して、おおざっぱなRGBと黒色以外は判別できなくなります。

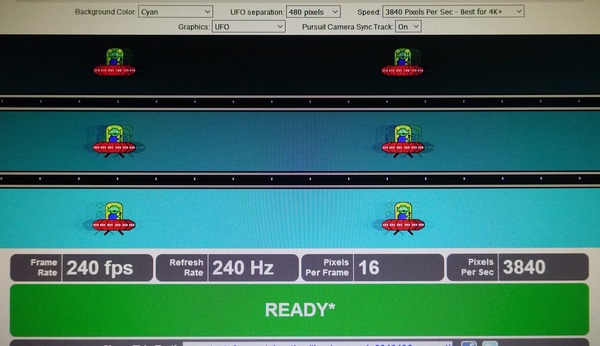

また「UFO Test: Ghosting」を使用して、応答速度や残像についても簡単にチェックしてみました。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」はTN液晶パネルなので応答速度はIPS液晶パネルやVA液晶パネルに比べて高速なはずなのですが、シャッタースピードを十分小さくして撮影していますが、1~2フレーム前の残像が確認できました。リフレッシュレートを上げるとそれに伴って応答速度も上がるのですが、いずれにせよ前フレームの影響が残りやすいようです。

続いて「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりして、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M4」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

まずは「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のリフレッシュレートを60Hz、144Hz、200Hz、240Hzに変えて「UFO Test: Ghosting」の様子を比較してみました。リフレッシュレートを上げるとそれに伴って応答速度も上がるのですが、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」ではいずれにせよ前フレームの影響が残りやすいようです。

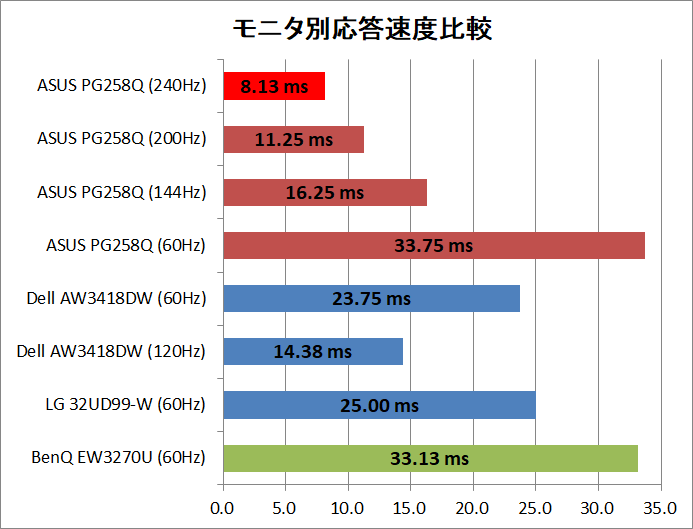

さらに「ASUS ROG SWIFT PG258Q」に加えて、高価なIPS液晶パネルを採用する32インチ4Kモニタ「LG 32UD99-W(レビュー)」、同じくIPS液晶パネル採用で120Hzの高リフレッシュレート動作となるウルトラワイドQHD解像度ゲーミングモニタ「Dell AW3418DW 120Hz(レビュー)」、VA液晶パネルを採用する31.5インチ4Kモニタ「BenQ EW3270U(レビュー)」を比較対象として「UFO Test: Ghosting」の様子を比較していきます。

リフレッシュレート60Hzに揃えてモニタパネル別で比較してみると、VA液晶パネルは下馬評通りですが、一般にはTN液晶パネルはIPS液晶パネルよりも応答速度が高速と言われているのに対して、今回の比較サンプルにおいては同一リフレッシュレートではIPSパネルが最も残像感の少ない表示に見えます。

さらに各製品を最大リフレッシュレート動作として「UFO Test: Ghosting」の様子を比較してみました。

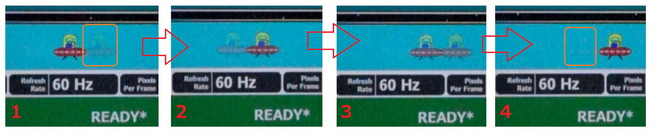

また「UFO Test: Ghosting」において下の写真のようにUFOが微かに表示された瞬間を始点に、その地点のUFOが完全に消えた時点を終点にして、その間隔を応答速度として算出し比較してみました。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」および、比較対象となる「LG 32UD99-W」、「Dell AW3418DW)」、「BenQ EW3270U」以上の液晶モニターについて、上の手順で算出した応答速度を比較したところ次のようになりました。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の最速にしてネイティブリフレッシュレートとなる240Hz動作は最速の応答速度を実現しています。

「UFO Test: Ghosting」を使用した応答速度のテストでは、TN/VA/IPSに関する下馬評に反して、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」は応答速度に優れるTN液晶パネルを採用した製品ですが、1~2フレーム前の影響が若干残りやすく、60Hzに固定した場合はIPS液晶パネルを採用した製品のほうが残像感が少なく見えるという結果になりました。この残像感が実際のゲームプレイでどの程度影響が出るのかについては次の章の実ゲームの検証でチェックします。

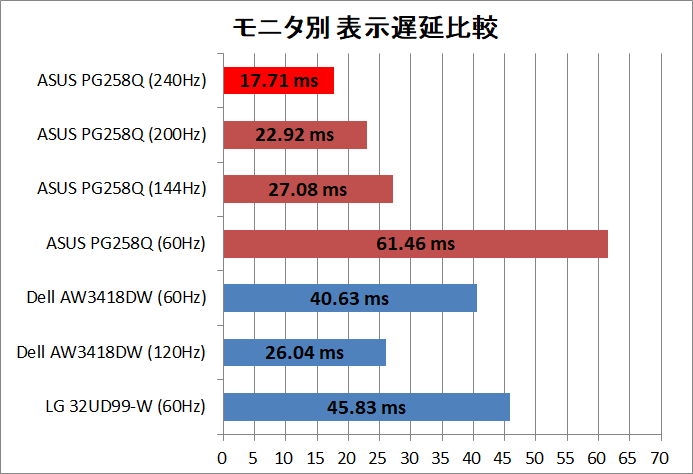

最後に「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUからのビデオ入力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

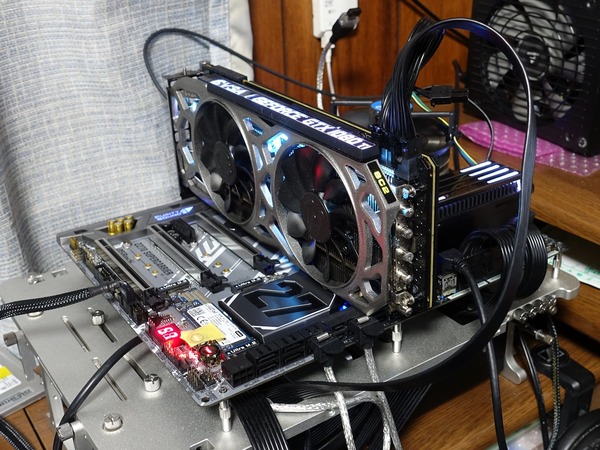

モニタの表示遅延測定においてはモニタ以外の要因で遅延に差が出ると問題があるので、検証モニタへビデオ出力を行うPCはCore i7 7700KとGTX 1080 Tiを搭載した次のベンチ機で統一しています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i7 7700K 殻割り&クマメタル化(レビュー) Core:5.0GHz, Cache:4.8GHz |

| CPUクーラー | Intel TS15A |

| メインメモリ | Corsair Dominator Platinum Special Edition DDR4 8GB*4=32GB (レビュー) 3200MHz, 14-16-16-36-CR2 |

| マザーボード | ASRock Z270 SuperCarrier (レビュー) |

| ビデオカード | EVGA GTX 1080 Ti SC2 iCX (レビュー) |

| システムストレージ | Crucial MX300 SATA M.2 SSD 1TBCT1050MX300SSD4 |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

| キーボード | HyperX Alloy FPS メカニカルゲーミングキーボード (レビュー) |

モニタの表示遅延を測定する具体的な方法としては、キー押下時にそのキーのLEDが点灯するキーボードを使用して、LEDの点灯から画面表示への反映までの間隔を遅延時間として測定します。画面表示の確認については簡単にメモ帳を使用しています。この様子を「SONY DSC-RX100M4」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、遅延フレーム数を数えて遅延時間を算出します。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」や比較モニタの表示遅延の測定結果は次のようになりました。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」については60FPS時の表示遅延が比較的大きいものの、ネイティブリフレッシュレートとして最大値となる240Hzでは最速の17.71msを実現しています。60Hzモニタよりも確実に表示遅延は小さいので競技性の高いFPSや格闘ゲームに最適なモニタです。

ASUS ROG SWIFT PG258Qで240Hzリフレッシュレート&G-Syncを試す

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の最大の特徴である240Hzリフレッシュレートと可変リフレッシュレート型同期機能「G-Sync」について試していきます。

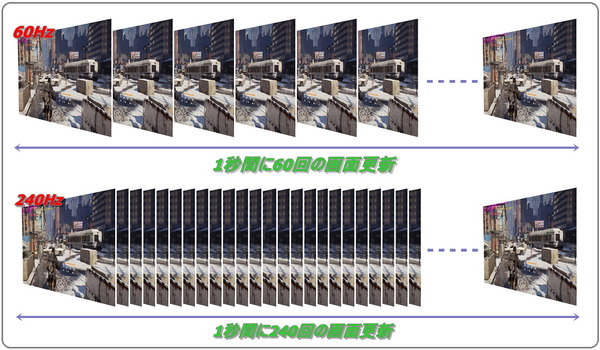

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の特徴の1つである”240Hzリフレッシュレート”について、その意味自体は特に説明せずとも読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば1秒間に144回の画面更新、240Hzリフレッシュレートでは標準的な60Hzの4倍となる1秒間に240回の画面更新を行います。

1秒間に240回の画面更新を行う240Hzリフレッシュレートの物理的なメリットとしては、単純に秒間コマ数が増えるので映像がより滑らかになります。上の章で詳しく検証したようにリフレッシュレートが上がると応答速度も上がって細部がクッキリとしたシャープな映像に見えやすくなり、加えて画面更新間隔が短くなるので表示遅延が小さくなり、さらにスピーディーなプレイで他者を圧倒しやすくなります。

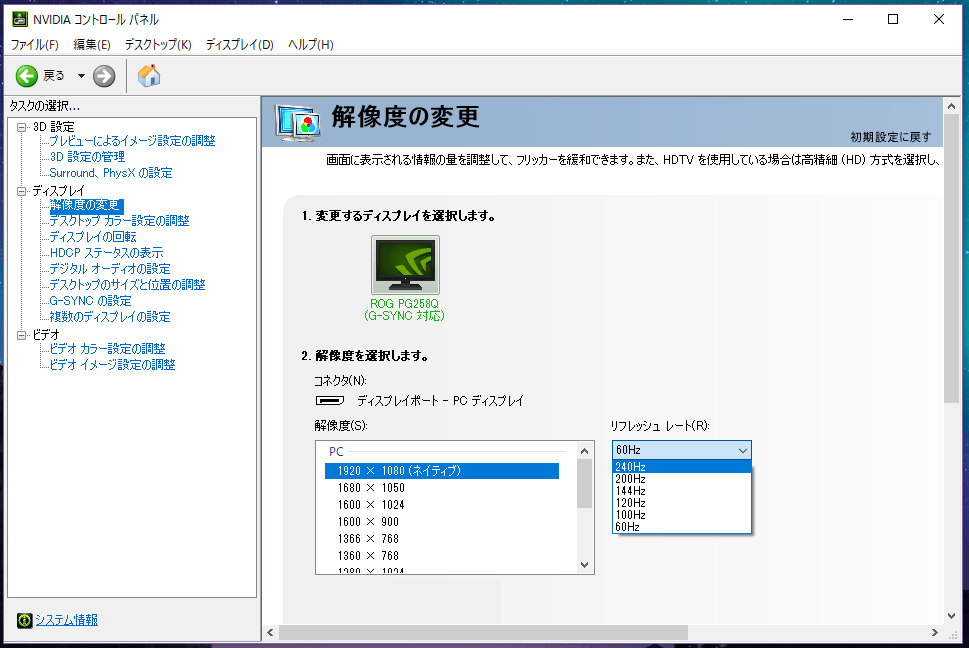

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」ではNVIDIA GeForce GTX 10シリーズなどのDisplayPortビデオ出力に接続することによって、NVIDIAコントロールパネル上からモニタリフレッシュレートを240Hzや200Hzなどに自由に設定できます。

オンライン対戦FPSなど競技性の高いゲームにおいて240Hzリフレッシュレートのモニタを使用した時の実用的なアドバンテージとしては、ゲーム内視線を左右に振った時の視認性が上がるというのは直感的にもわかりやすいと思いますが、加えてゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性が上がるというメリットも存在します。

下の比較動画では4分割して映像を並べていますが、右下以外の3つは右下画面の緑枠部分を拡大するよう接写して、「SONY DSC-RX100M4」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影したものになっています。リフレッシュレート別で左上は60Hz、右上は120Hz、左下は240Hzとなっていますが、赤枠で囲った建物の出入り口付近で左方向に移動する敵の動きはリフレッシュレートが上がるほど視認しやすくなるのがわかると思います。

なお「ASUS ROG SWIFT PG258Q」で240FPS張り付きを狙うには、グラフィックボードのGPU性能もかなり要求されます。液晶モニタに「ASUS ROG SWIFT PG258Q」を使用するのであれば18年6月現在、最速のNVIDIA製グラフィックボードであるGTX 1080 Tiがおすすめです。

・GeForce GTX 1080 Ti レビュー記事一覧

続いて「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の2大特徴の2つ目となる可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」についてチェックしていきますが、実際のゲーム画面について確認する前に「NVIDIA G-Sync」に関する予備知識を簡単に解説します。

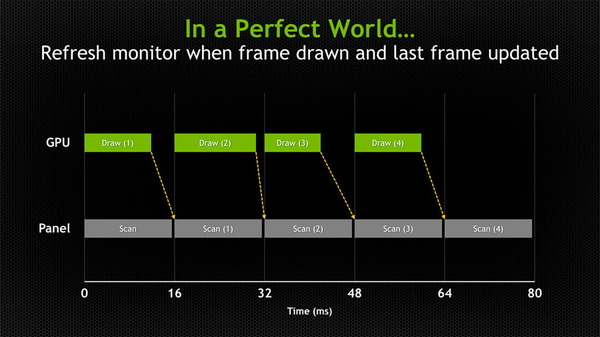

液晶モニタはGPUから連続して送られてくる映像(フレーム)を、リフレッシュレートに応じて一定間隔で更新しながら液晶パネル上に表示していきます。下はその理想的な様子の模式図です。

しかしながらGPUによる映像出力と液晶モニタのリフレッシュレートは、実際には上のような理想的な関係にはなりません。その理由は単純で、PCゲームのようにリアルタイムレンダリングによって描画を行う映像ソースは、その時々の描画負荷によって各フレームの描画(レンダリング)にかかる時間が異なる、可変フレームレートの映像だからです。

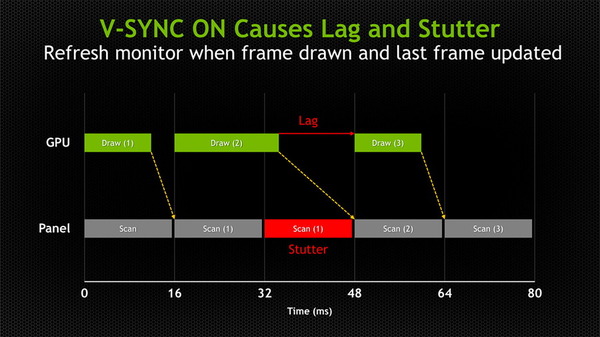

レンダリングにかかる時間が一定ではないPCゲームにおいては、60Hzという更新周期に合わせてGPU内のフレームバッファを取り出して表示を更新する「垂直同期(V-Sync)」が一般的です。しかしながら垂直同期においては60Hzリフレッシュレートのモニタの場合、画面更新間隔の約16msを超えてしまうフレームが発生するとその更新タイミングでは1つ前と同じフレームを表示することになるので、この時に「Stutter(スタッター、日本語では”カクつき”など)」が発生して(を感じて)しまいます。

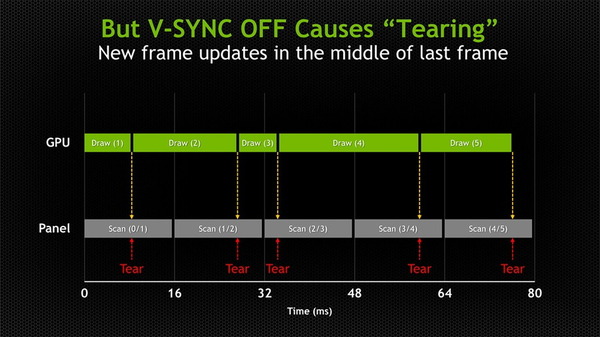

一方で垂直同期を使用しない「同期なし」ではどうかというと、画面の更新とGPU側フレームバッファの更新が重なることによって、1つの画面内の上下で前後するフレームが表示される「Tearing(テアリング、誤読ですがティアリングでも日本なら通じる)」が発生します。

液晶モニタにはピクセルが格子状に並んでいますが、画面更新ではパネル上のピクセルが一斉に更新されるのではなく、上の列から下の列へ順番に更新されていきます。そのため同期なしにおいては、この更新中にGPU側フレームバッファが更新されると上半分はn番目のフレーム、下半分はn+1番目のフレームが表示され、画面の中央に切れ目が表示されて見えたり、上下で全く違う絵が表示されるといった現象が発生し、これがテアリングと呼ばれています。

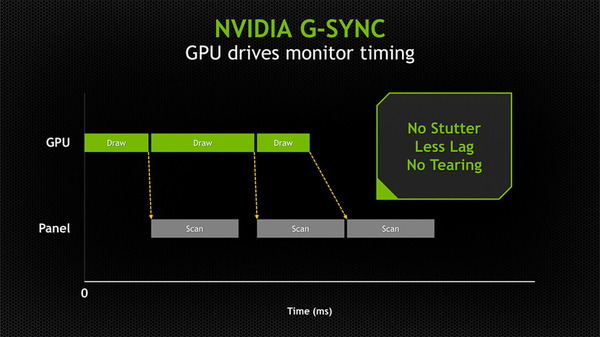

以上PCゲーマーを悩ませるスタッターとテアリングの諸事情を踏まえて、可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」はどういったものかというと『GPUフレームバッファの更新に合わせて画面を更新する』ので、PCゲームのようにGPUフレームバッファの更新が一定しない可変フレームレートの映像であっても、モニタ表示において原理的にスタッターもテアリングも発生しない同期技術となっています。

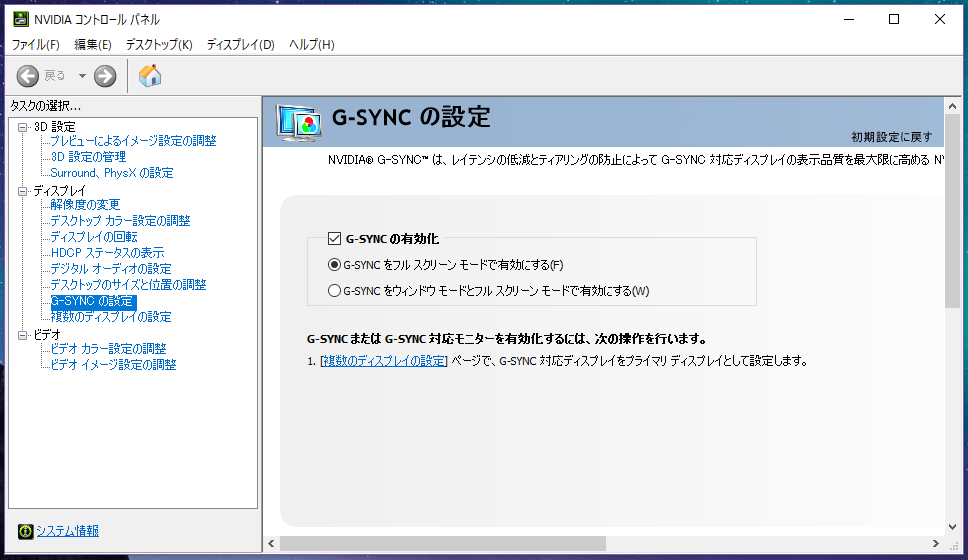

可変リフレッシュレート型同期シンク機能「NVIDIA G-Sync」の使い方は非常に簡単で、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」をNVIDIA GeForce GTX 10シリーズなどのDisplayPortビデオ出力に接続し、NVIDIAコントロールパネル上からG-Syncを有効にすると、以降はゲーム内の垂直同期制御はドライバが上書きする形で、G-Syncによってモニタ側の更新タイミングが制御されるようになります。

前置きが長くなりましたが、「G-Sync」に関連した予備知識の解説も済んだので、実際のゲーム画面で可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」の効果をチェックしていきます。

検証に際してはリプレイ機能があって同一シーンで検証がしやすいのでProject Cars 2を使用しています。また画面リフレッシュレートやGPUフレームバッファの様子を確認しやすいように、画面左上にはGPUフレームレートOSD、画面右上にはモニタリフレッシュレートOSD、画面左端にはGPUフレームバッファで色の変わるカラーバーが表示されるようにしています。

画面右上のモニタリフレッシュレートOSDは、G-Sync無効では一定値で固定されて変動しませんが、G-Syncを有効にすると変動します。画面左端のカラーバーは連続するフレーム間では異なる色になっているため、同時に複数色のカラーバーが表示されている画面はテアリングが発生していることを意味します。

まずはモニタリフレッシュレートを60HzにGPU側出力を50FPSに固定して、同期なし、垂直同期、G-Syncについて「SONY DSC-RX100M4」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して、画面表示の様子を比較してみました。(なお上では可変フレームレートで論じていたので、50FPS固定での検証に疑問を覚えるかもしれませんが、リフレッシュレートと映像フレームレートにズレがあればスタッターやテアリングの検証としては問題ありません。)

同期なし、垂直同期、G-Syncの3つの画面表示はいずれも50FPSの映像ソースが表示されていますが、同期なしではテアリングが発生し、垂直同期ではスタッター(カクつき)が発生しているのがわかります。一方でG-Sync有効ではテアリングもスタッターも一切発生していません。

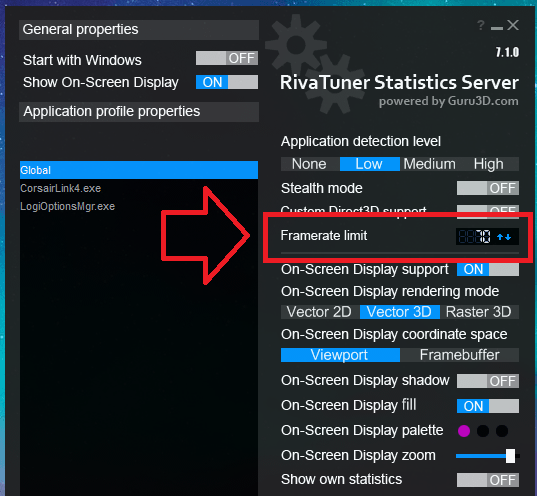

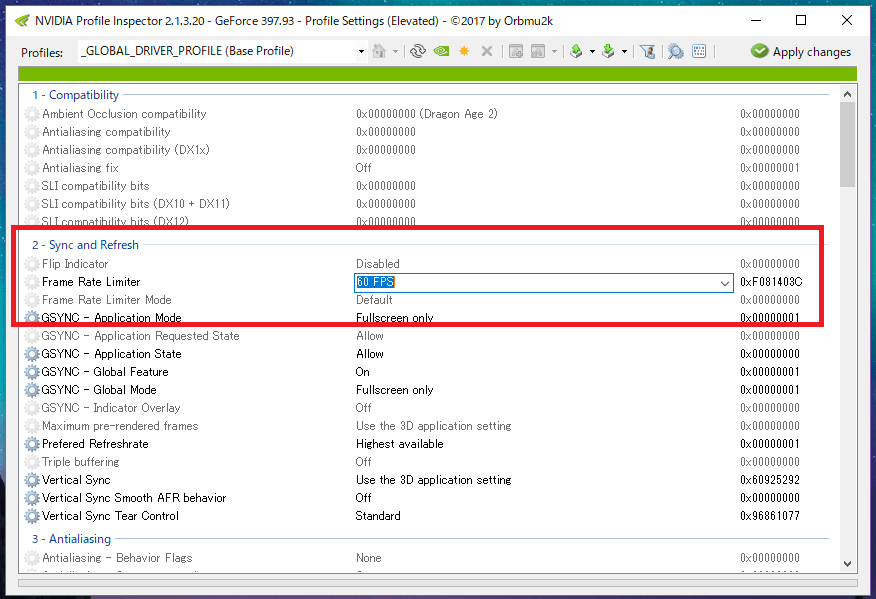

なお上の動画の右下にはG-Sync有効でリフレッシュレートの60Hzを超える70FPSの映像ソースが表示された場合の画面を表示しています。G-Sync有効下において映像フレームレートがリフレッシュレートを上回ると動画のようにテアリングが発生します。ゲームによって対応が異なるのですが、G-Sync有効時にゲーム内設定の垂直同期を有効にするとモニタリフレッシュレートを上回らないようにするものもありますし、そうでなければRivaTunerやNvidia Profile Inspectorを使用してフレームレートがモニタリフレッシュレートを上回らないように設定してください。

モニタリフレッシュレートを240HzにGPU側出力を200FPSに固定して、同期なし、垂直同期、G-Syncについて「SONY DSC-RX100M4」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して、画面表示の様子を比較してみました。

200FPSのフレームレートでは同期なしで画面が分割されるような大きなテアリングは発生しませんが、細かいテアリングが連続して発生するので、同時に3つ以上のフレームが表示されて見えるケースが出てきて、その時の小さいズレがノイズのように感じられます。また垂直同期ありでは200FPSでもまだ若干のカクつきが感じられます。200FPSのG-Syncについては50FPS同様にテアリングもスタッターもなくやはり完璧です。ただしG-Syncを有効で「ASUS ROG SWIFT PG258Q」の動作上限となる230FPSから240FPSで画面表示を行っている右下を確認してみると、画面下側でテアリングが確認できます。230FPS前後に達すると微妙に同期にずれが生じてしまうようです。

またテアリングの様子を同期なしでリフレッシュレート別に並べた動画で確認してみました。

テアリングはモニタ表示更新中のフレームバッファの更新で発生しますが、目で見た時の違和感はn番目とn+1番目のフレームの絵の差に影響されます。コマ割りが細かくなる高フレームレートではn番目とn+1番目の絵の違いは当然、低フレームレートの場合よりも小さくなります。そのため50FPSでは画面の分断のように知覚できたテアリングは、200FPSのような高フレームレートでは細かいノイズのような形で知覚されます。

200FPSの高フレームレートでは大きな分断こそないものの、細かいノイズが発生しているのがわかります。細かいノイズの発生程度であれば高リフレッシュレートモニタのテアリングは実用上は大した問題ではなく、可変リフレッシュレート型同期機能は不要という意見がありますが、高リフレッシュレートモニタのアドバンテージとして先に解説した「ゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性」と合わせて考えると、このノイズの有無は遠方の細かいエネミーやオブジェクトの発見に影響します。なので高リフレッシュレートモニタを使用するのであれば可変リフレッシュレート型同期機能はあったほうがいい、というのが管理人の感想です。

最後にサンプルとして、200Hzリフレッシュレートで150FPS前後の可変フレームレート映像を、同期なし、垂直同期、G-Syncで表示した様子を並べた動画を掲載しておきます。G-Syncならば可変フレームレートの映像であってもテアリングは発生せず、垂直同期よりもスタッターのない滑らかな表示が可能です。

ASUS ROG SWIFT PG258Qのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG SWIFT PG258Q」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- フルHD解像度で24.5インチと対戦ゲーム用途で扱いやすいサイズ

- 応答速度に優れたTN液晶パネル採用

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- ネイティブ240Hzリフレッシュレートの高速動作(DisplayPort接続のみ)

- 可変リフレッシュレート型同期機能NVIDIA G-Syncに対応(DisplayPort接続のみ)

- 入力はHDMI2とDisplayPortの計2系統

- モニタ本体重量3.1kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

- 2基のUSB3.0ハブポートを搭載

悪いところor注意点

- IPSパネルやVAパネルに比べて発色や視野角が悪い

- 240Hzリフレッシュレート対応製品の中でも高価

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」はネイティブ240Hzリフレッシュレート&可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」対応でオンライン対戦FPSゲームなどをプレイする競技ゲーマー向け製品としては最強スペックな液晶モニタです。240Hzの高リフレッシュレートな映像表示は表示遅延や応答速度も高速になり、ゲーム内視線の振った時や遠方に小さく表示された敵の視認においてユーザーにアドバンテージを与えますし、可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」は高速な画面表示であってもテアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

可変リフレッシュレート型同期機能をハイフレームレートに組み合わせた場合のメリットについては解説した通りですが、「NVIDIA G-Sync」以外にも可変リフレッシュレート型同期機能にはAMD製GPUで使用可能な「AMD FreeSync」も存在します。「NVIDIA G-Sync」はモニタ側に専用モジュールを搭載しており、その分高価ですが、「AMD FreeSync」とは違ってモニタに依存した可変リフレッシュレート型同期機能を使用可能な映像ソースのフレームレート制限が基本的に存在しないというメリットがあります。

「ASUS ROG SWIFT PG258Q」にはTN液晶パネルが採用されており、TN液晶パネルというとひと昔前は安かろう悪かろうで発色が悪いという評価が大勢でしたが、最近では”IPSレベル”を謡う製品も増えており、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」も視野角こそIPSやVAに劣るものの、正面付近から直視する限りにおいては良好な色再現性や発色を実現しているので、画質の面では心配はないと思います。

オンライン対戦FPSゲームなどでガチに勝ちを狙いにいく競技ゲーマーなら、ネイティブ240Hzリフレッシュレート&可変リフレッシュレート型同期機能「NVIDIA G-Sync」対応の「ASUS ROG SWIFT PG258Q」は是非とも導入を検討したいゲーミング液晶モニタです。

以上、「ASUS ROG SWIFT PG258Q」のレビューでした。

関連記事

・G-Sync HDR対応4K/120Hzゲーミング液晶モニタ「ASUS ROG SWIFT PG27UQ」をレビュー

・G-Sync HDR対応4K/120Hzゲーミング液晶モニタ「Acer Predator X27」をレビュー

・17年最強ゲーミングモニター「Dell AW3418DW」をレビュー

![Lumen モニターアーム [ ガス圧式 ] 3軸構造 MA-GS102BK](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/9bb7bc21.jpg)

コメント