Core Ultra 9 285KなどIntel Core Ultra 200シリーズCPUに対応するZ890チップセット搭載マザーボードとしてASUSからリリースされた、110A対応SPSで構成される27フェーズの超堅牢VRM電源や2基のThunderbolt4対応USB Type-Cポートを搭載するROG MAXIMUSシリーズのエントリーモデル「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」をレビューします。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPU対応

開封、付属品

まずは「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」を開封して各種付属品をチェックしていきます。

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HEROのパッケージはマザーボードの箱としては独特な上開き化粧箱になっていました。開閉しやすく高級感もあります。

パッケージの蓋を開くと上段にはマザーボード本体が収められており、下段には各種付属品が収められています。

マニュアルなど冊子類で必要なものが一通り揃っています。その他にもROGロゴバッジシールやステッカーセットなどファングッズが付属します。

ASUS製マザーボードというと詳細かつ上手く翻訳された日本語マニュアル冊子が付属しているところが特徴でしたが、最近のSDGsの流れで、冊子類はクイックスタートガイドのみで、詳細マニュアルはQRコードを読み込んで、公式サイトからダウンロードする形になっています。

注目ポイントとして「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のドライバメディアとして専用のUSBメモリが付属しています。

近年は光学ドライブを搭載しない環境も増えていて、安価なマザーボード製品では物理ドライバメディアは付属せず、サポートページからオンラインダウンロードが前提になっています。

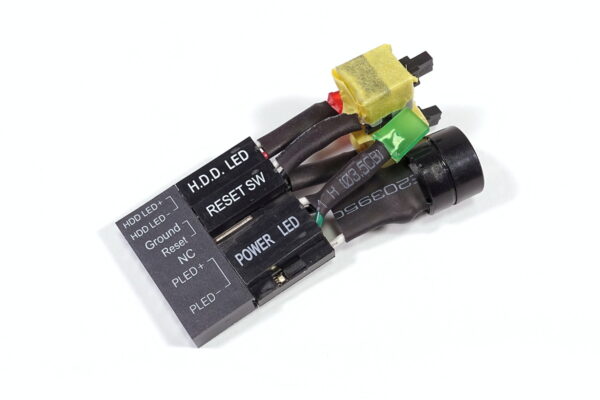

組み立て関連の付属品として、SATAケーブル4本、M.2 Q-LATCH、M.2 SSD用スペーサーラバーパッド、Q-Connector、ARGB対応VG-D型3PIN LED機器接続ケーブル、Wi-Fiアンテナが付属します。

各種付属品について

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にはQ-Connectorが付属しています。パワースイッチやストレージLEDなど細かいPINをまとめてマザーボードに接続可能な便利なコネクタです。

Q-Connectorは組み立て時にあると便利ですがASUSマザーボードの中でも付属しないモデルもあるので事前にチェックがおすすめです。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はARGB対応VG-D型汎用3PIN LEDヘッダーを搭載しています。

付属するARGB対応LED延長ケーブルは、VG-D型汎用3PINをロック付き3PINコネクタに変換するケーブルです。

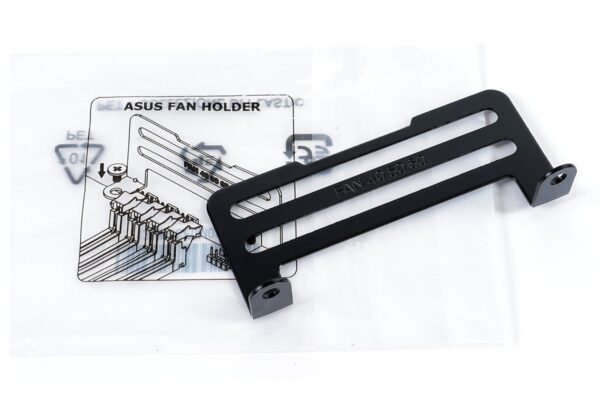

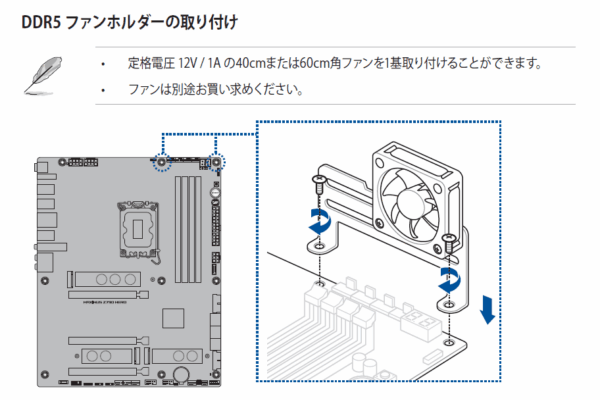

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にはシステムメモリの冷却を補助するため最大60mm角ファンを増設できるDDR5ファンホルダーが付属しています。

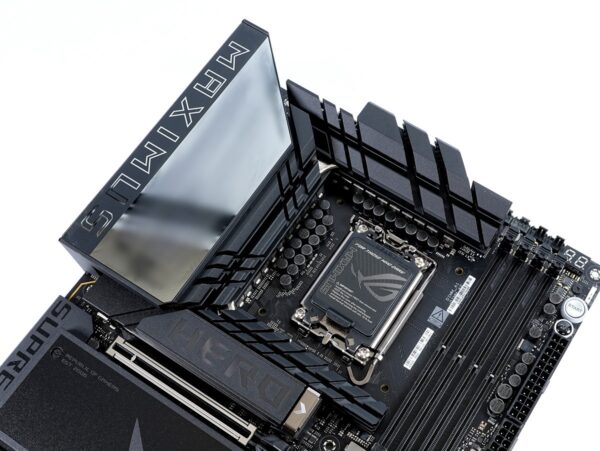

外観や主な特長

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」の外観やVRM電源回路、IOポートなど主な特長について紹介します。

外観、イルミネーション機能

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はATXフォームファクタのマザーボードです。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は近年のROG MAXIMUS HEROシリーズではトップクラスにシンプルなデザインです。

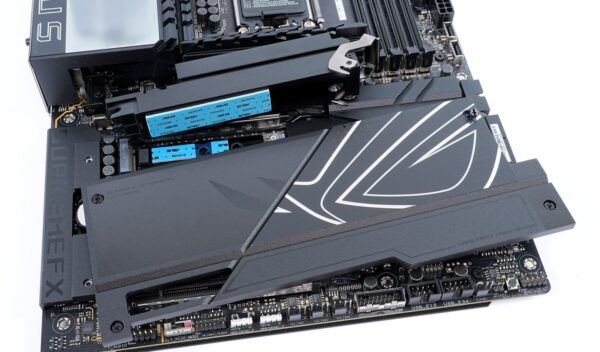

CPUソケット周りには黒色ベースの重厚なヒートシンクを搭載し、マザーボード下側はチップセットカバーとも一体化したM.2 SSDヒートシンクが表面を覆っています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」には一体型リアI/Oバックパネルも採用されています。

PCケースにパネルを装着する作業は固くて装着し難かったり、忘れてしまうこともあるのでマザーボードに統合されているのは嬉しい機能です。

イルミネーション機能について

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はライティング制御機能 ASUS AURA Syncに対応しています。

マザーボード備え付けのLEDイルミネーションや、RGB対応汎用4PIN/アドレッサブルRGB対応汎用3PINで増設したイルミネーション機器をマザーボード専用PCソフトウェアで一括して操作できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のリアI/Oカバー上には”I/O ZONE Polimo Lighting II”と呼ばれる、PMMA(アクリル)製ネームプレートの微細構造を利用し、異なるパターンを表示できる新たなイルミネーションが搭載されています。

加えて「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のマザーボード上にはライティング制御に対応したARGB対応VD-G型3PIN LEDヘッダーが3基実装されています。

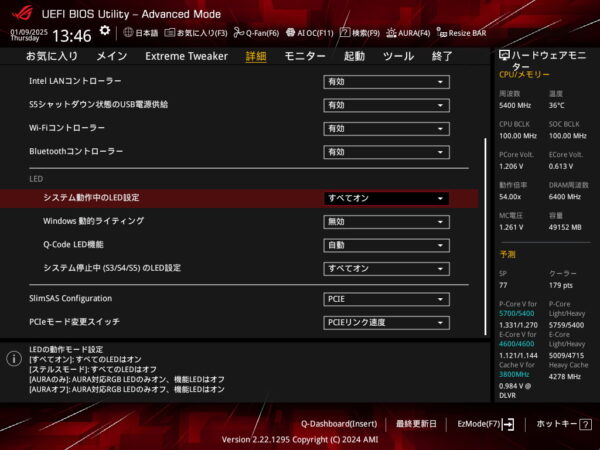

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」に搭載されたイルミネーション機器はWindows 11 23H2以降でOS統合された”動的ライティング”というライティング制御機能にも対応しています。動的ライティングで制御したい場合はBIOSから設定を有効化してください。

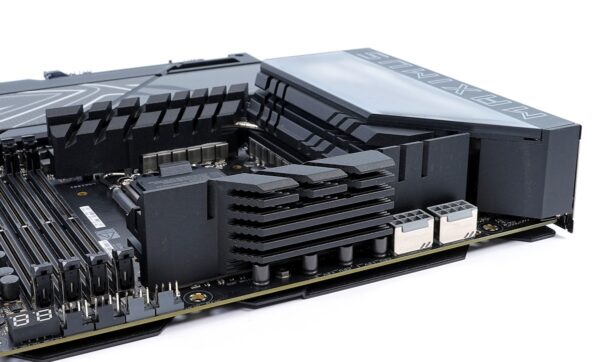

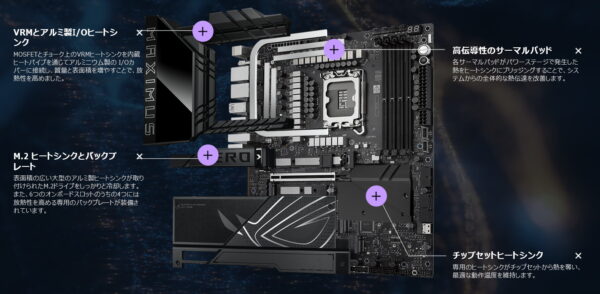

VRM電源回路とクーラー

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はメインストリーム向けマザーボードながら、27フェーズ(22+1+2+2)の超堅牢なVRM電源回路が実装されています。

ハイサイド/ローサイドMOS-FETとドライバICをワンパッケージし、低発熱で定評のあるSmart Power Stage(Dr. MOSの名前で有名)をVRM電源回路に採用するのはハイエンドマザーボードでは定番ですが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」ではCPUコア向け22フェーズに110A対応SPSのInfineon PMC41430が使用されています。

PWMコントローラーは低発熱かつ安定した電力供給ができるようにASUSが独自にチューニングし、OCでは挙動をユーザーが細かく設定できるDIGI+ VRMに対応するASP2412です。

その他のVRM電源回路を構成する素子についても、定格45Aを処理可能な高透磁率合金コアチョーク MicroFine alloy chokes、入出力フィルタリングに高い動作温度で数千時間持続する10K日本製ブラックメタルコンデンサなど厳選された高品質素子です。

最大で24コアとなるIntel Core Ultra 200SシリーズCPUを組み合わせても安定した大電力の供給が行えるように、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はEPS電源端子として8PIN×2を搭載しています。

700W以下のメインストリーム電源ユニットではEPS端子が1つしかないものもあるので組み合わせて使用する電源ユニットには注意が必要です。

またProCool IIと呼ばれる設計のEPS電源コネクタは、低インピーダンスなソリッドピンによってホットスポットの発生を抑制し、金属アーマーはコネクタの補強とともに熱拡散も補助します。

VRM電源クーラーについて

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にはVRM電源クーラーとしてCPUソケットの上側と左側と下側の3カ所に大型のアルミニウム製ヒートシンクがあり、3つのヒートシンクはコの字型ヒートパイプで連結されています。チョークコイルに覆い被さってCPUソケットに迫る勢いの非常に巨大なヒートシンクです。

CPUソケット左側はリアI/Oカバーの天面まで伸び、モノブロック構造で超巨大なVRM電源クーラーになっています。

加えて、マザーボード裏面には頑丈な金属製バックプレートが装着されています。各種素子のハンダの出っ張りで指を切ることがありますが、バックプレートがあればその心配もありません。

VRM電源回路背面とサーマルパッドを介して接しているので、バックプレートはVRM電源回路の放熱プレートとしての役割も果たしています。

リアIOと有線/無線LAN

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のリアI/Oに搭載された各種IOポートの種類や、有線LAN/無線LANについてまとめました。

| リアIOとネットワーク機器の一覧 | ||

|---|---|---|

| USB | USB2.0 | – |

| USB 5Gbps | Type-A × 4 | |

| USB 10Gbps | Type-A × 3 Type-C × 1 | |

| USB 20Gbps | – | |

| USB 40Gbps | – | |

| Thunderbolt | Thunderbolt 4 × 2 | |

| フロント | USB 20Gbps (Type-C) ×2 USB 10Gbps (x2) ×2 USB2.0 (x2) ×2 | |

| オーディオ | ステレオ出力3.5mm マイク入力3.5mm S/PDIF(光角型) | |

| ネットワーク | 有線 | 2.5Gb LAN (Intel I226) 5Gb LAN (Realtek RTL8126) |

| 無線 | Wi-Fi 7 (Intel BE200) Bluetooth 5.4 | |

USB規格の名称や転送速度について簡単にまとめておきます。

現在、最新バージョンのUSB表記では世代/バージョン/リンク数といった分かり難い記載は消え、単純に”USB 10Gbps”のように接続帯域がそのまま記載されています。

| 最新の名称とロゴ パッケージ / コネクタ | 帯域 / 理論実効速度 | 旧名とロゴ | 技術仕様 | |

|---|---|---|---|---|

| USB2.0 | 480Mbps 48MB/s | |||

| USB 5Gbps | 5Gbps 500MB/s | USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 | ||

| USB 10Gbps | 10Gbps / 1.2GB/s | USB3.2 Gen2 USB3.1 Gen2 | ||

| USB 20Gbps | 20Gbps / 2.4GB/s | USB3.2 Gen2x2 | ||

| USB 40Gbps | 40Gbps / 4.8GB/s | USB4 ver 1.0 USB4 Gen3x2 | ||

| USB 80Gbps | 80Gbps / 9.6GB/s | USB4 ver 2.0 USB4 Gen4x2 | ||

Thunderbolt 4/5とUSB4の違い

続きをクリックで展開

ポイント1: 通信方式は同じで互換性あり

具体的には各規格の最小条件をクリアしている必要がありますが、Thunderbolt 4/5はUSB 40Gbps以上の高速帯域に対応したUSB Type-Cと同じ物理コネクタであり、通信方式や機能的にもほぼ同じです。

基本的にThunderbolt 5はUSB 80Gbpsと同等ですし、Thunderbolt 4はUSB 40Gbpsと同等に使用できます。

ただし、Thunderboltのほうが最小条件が厳しい規格なので、Thunderbolt 4/5対応が主体の環境にUSB 40/80Gbps対応品を混ぜるのは避けた方がいいです。

- USB 40Gbps対応PCとドックの間にThunderbolt 4/5ケーブルを使う

- Thunderbolt 4対応PCとドックの間にUSB 40Gbpsケーブルを使う

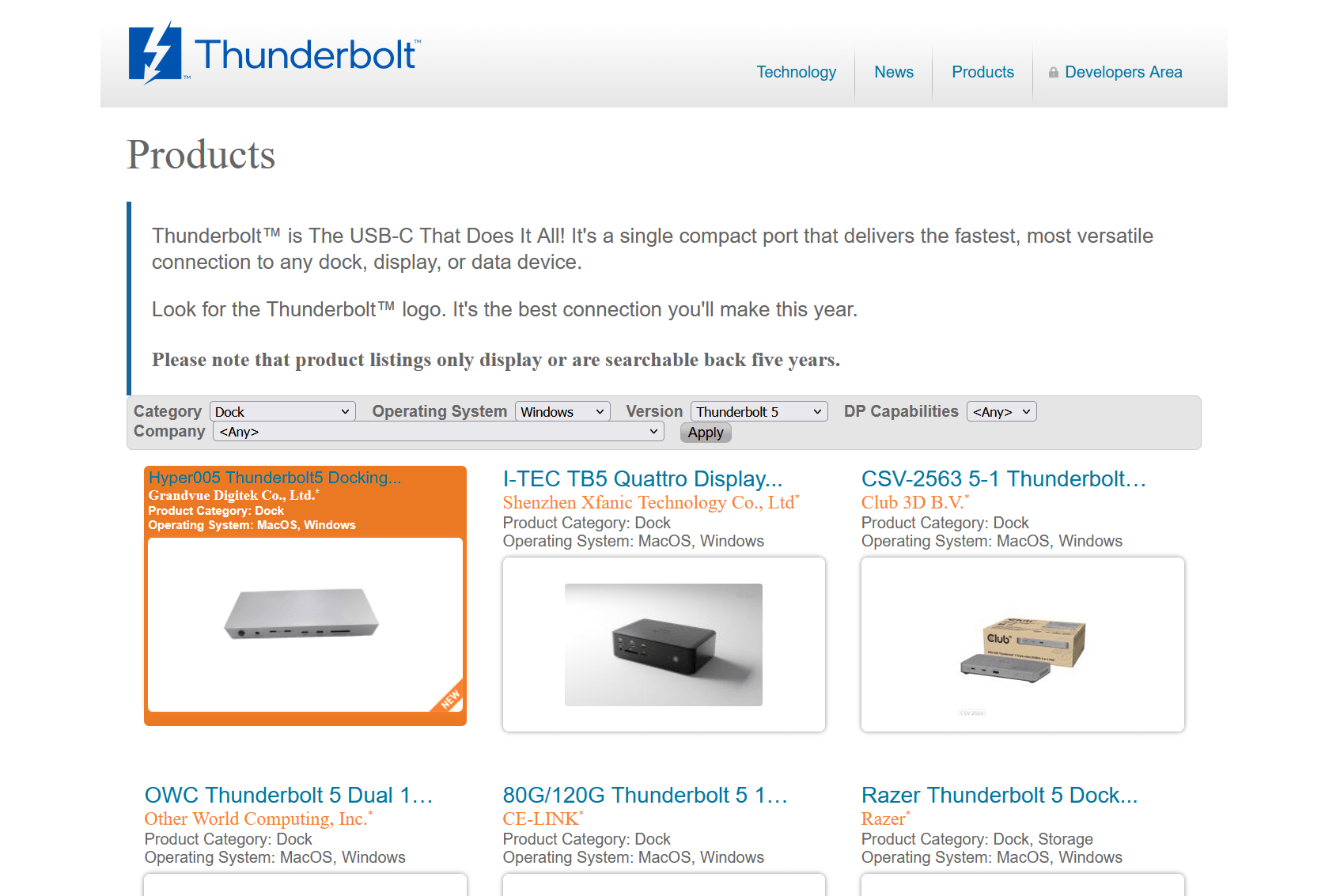

ポイント2: 正式認定を受けた製品だけが名乗れる

Thunderboltは後述する最小スペックをクリアし、なおかつ厳格な動作テストをクリアした製品だけが対応製品として名乗れる規格です。

悪い言い方をすれば、USB 40GbpsなどUSB Type-C対応製品はケーブルにせよ、PCディスプレイやドックにせよ対応する帯域をメーカーが勝手に”自称”できます。大手メーカーなら一定の互換性テストは行っているはずですが、現実にAmazon等では40Gbps等の高速帯域で正常に動作しない粗悪品も販売されています。

Thunderboltは正式に認証を受けた製品だけが名乗れる規格であり、認証を受けた製品は公式サイトの製品一覧に掲載されます。逆に言えば、ここに掲載されていない製品は非正規品です。

ポイント3: 遥かに高い最小要件

Thunderbolt 4/5は10Gbps~80Gbpsまで混在するUSB Type-Cと違って、遥かに高い最小要件が設けられています。

USB PD EPR(240W給電)などオプションの機能ももちろんありますが、Thunderbolt 4なら40Gbps、Thunderbolt 5なら80Gbpsで各帯域に応じてユーザーが使えるだろうと考える機能は基本的に全部入りという安心感がある規格です。

| 最小要件の違い | |||

|---|---|---|---|

| Thunderbolt 5 | Thunderbolt 4 | USB4 | |

| 通信帯域 | 80Gbps 120Gbps(送信) | 40Gbps | 20Gbps (オプションで最大80Gbps) |

| ビデオ出力 | 6Kモニタ ×2 | 4Kモニタ ×2 | 指定なし 映ればOK |

| PCIEトンネリング | 64Gbps (PCIE4.0x4) | 32Gbps (PCIE3.0x4) | - (オプションで最大64Gbps) |

| USB後方互換性 | USB 10Gbps (USB3.2 Gen 2) | ||

| 対応PCの充電速度 | 140W以上 (オプションで最大240W) | 100W以上 (オプションで最大140W) | - (オプションで最大240W) |

| 対応PCからの給電 | 15W以上 | 15W以上 | 7.5W以上 |

| ドックのスリープ解除 | 対応 | 対応 | - |

USBやThunderboltについて

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のリアI/Oに実装された2基のUSB Type-Cポートは帯域40Gbpsの最新規格 Thunderbolt 4に対応しています。

DisplayPort Alternate Modeによるビデオ出力に対応し(映像ソースはiGPU)、USB Power Delivery規格によって15W(5V/3A)の電力供給も可能です。

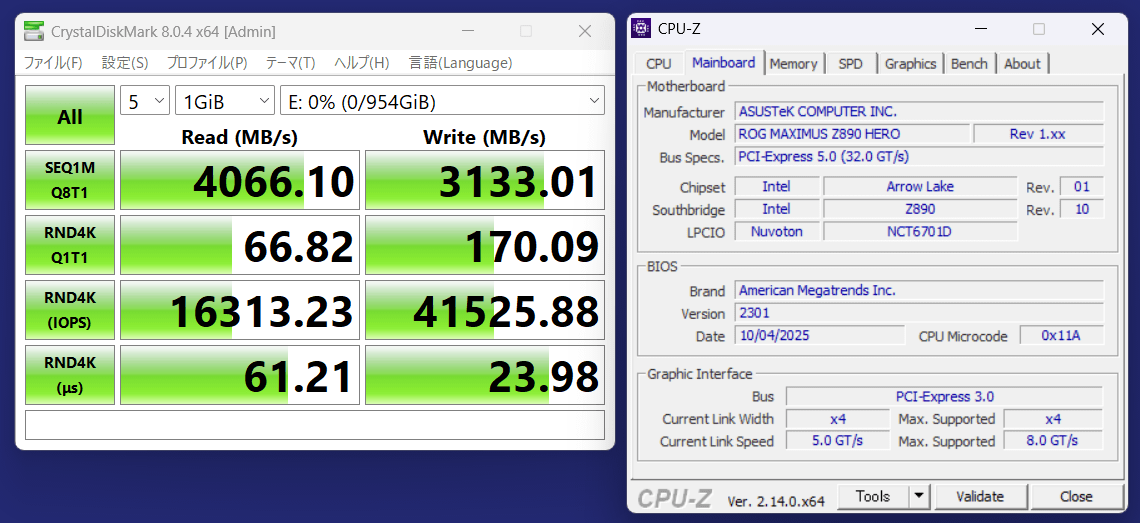

Thunderbolt 4対応USB Type-Cポートに帯域40GbpsのUSB4モバイルストレージを接続してみましたが、連続読み出し 4GB/sで正常に動作しました。

その他にもリアI/OにはUSB 10Gbpsに対応した4基のUSB Type-A端子と1基のUSB Type-C、USB 5Gbpsに対応した4基の4基のUSB Type-A端子も実装されています。

USB3.Xは2.4GHz帯の無線マウスと電波干渉を起こすことがあるので、欲を言えば追加でUSB2.0を少し離れた場所に設置しておいて欲しかったところ。

有線LANと無線LANについて

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は有線LANとして、近年ではエントリー~ミドルクラスのMBでも普及しつつある2.5Gb LAN(Intel I226)に加えて、さらに2倍高速なRealtek製LANコントローラー(RTL8126)による5Gb LANも搭載されています。

Wi-Fi 7に対応したIntel BE200コントローラーによる無線LANも搭載しています。

接続規格としてはWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be、2.4/5GHz/6GHzトライバンド、最大通信速度5.8Gbps(6GHz帯の320MHz幅接続時)、Bluetooth 5.4に対応しています。リアI/Oには無線モジュールのアンテナ端子が設置されているので付属のアンテナを接続できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のWi-FiアンテナにはQ-Antennaと呼ばれるワンタッチ装着機能も採用されています。従来のようなネジ巻き作業が必要なくなりました。

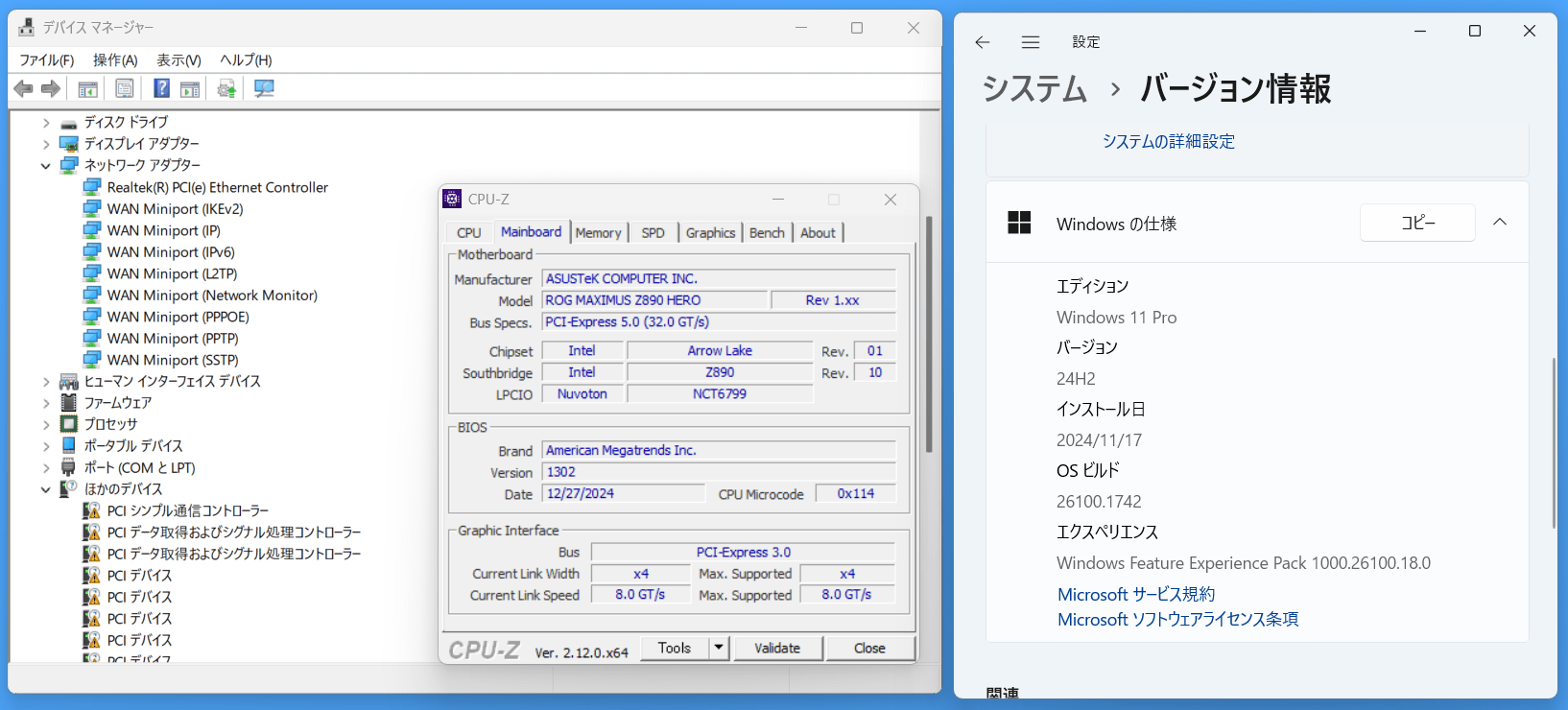

NICはWin11ドライバで動作?

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」に搭載されているネットワーク機器のうち、Windows11(24H2 クリーンインストール)の標準ドライバで動作するのはRealtek製5Gb LANだけです。

Intel I226-Vの2.5Gb有線LANや、Intel BE200コントローラーによるWi-Fi7無線LANはマザーボードのサポートページからダウンロードして、手動でドライバのインストールが必要です。

条件次第では問題になることもあるので詳しくはこちらの記事を参照してください。

コンポーネント詳細

続いて「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のマザーボード基板上の各種コンポーネントをチェックしていきます。

CPUソケットとメモリスロット

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はIntel Core Ultra 200SシリーズCPUに対応するマザーボードなのでCPUソケットは当然、Intel LGA1851です。

CPUソケットが異なるので第12~14世代Coreの旧CPUは使用できませんが、LGA1851とLGA1700のCPUクーラーマウントは共通なので、LGA1700対応CPUクーラーなら問題なく使用できます。

LGA1700登場から3年も経っているので、新しいCPUクーラーを購入する分には互換性が問題になることはないはずです。

LGA 1200/115XのCPUクーラーマウントは非対応に

なお、ASUSのIntel 600/700マザーボードでは旧世代LGA1200/115X互換のマウントホールも併設されており、LGA1700対応マウント部品がないCPUクーラーも使用できましたが、最新のIntel 800シリーズマザーボードにはその機能はありません。

同互換機能を利用してASUS製Intel 600/700マザーボードで第12~14世代Coreにアップグレードした人は、今回はCPUクーラーも新たに用意する必要があるので注意してください。

LGA1851と同時にCPU固定用金具には”RL-ILM (Reduced Load-Independent Loading Mechanism)”、その名の通り、リテンション圧を軽減した新たなリテンションブラケットが導入されており、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にもRL-ILMが採用されています。

CPU反り問題とは?

所謂、”CPU反り問題”については目立った実害が存在するかというとエビデンスは怪しいです。

せいぜい、ヒートスプレッダと接するコールドプレートが中央凸形状でないCPUクーラーで5度程度の差で冷却性能が下がるくらい、というのが筆者の私見です。Asetek OEMのAIO水冷などここ5年くらいの製品でちゃんと設計されたCPUクーラーなら中央凸なコールドプレートになっているはずです。

とはいえCPU形状が縦長になったことで従来よりも第12~14世代Core CPUに反りが生じやすいこと自体は事実なので、ワッシャーMODとかコンタクトフレームなどによるMBの保証が失効するような処置(逆に接触不良による動作不安定、メモリOCエラーといった悪影響も)をユーザーが自己責任でとる必要がなくなったのは素直に喜んでいいと思います。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はシステムメモリの最新規格DDR5に対応しています。従来規格のDDR4と下方互換はなく使用できないので注意してください。

システムメモリ用のDDR5メモリスロットはCPUソケット右側に4基のスロットが設置されています。固定時のツメは両側ラッチとなっています。片側ラッチよりも固定が少し面倒ですが、しっかりとDDR5メモリを固定できるので信頼性は高い構造です。

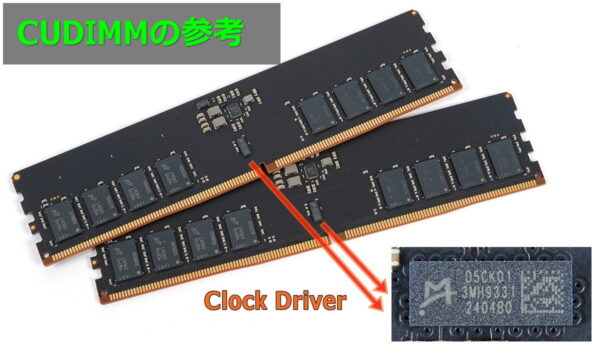

DDR5メモリの新規格 CUDIMMに対応

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUとIntel Z890などIntel 800シリーズマザーボードの環境は、従来のUDIMM(Unbuffered DIMM)規格のDDR5メモリに加えて、新規格 CUDIMM(Clocked Unbuffered)にも対応しています。

当然、今回レビューする「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」もCUDIMM対応です。

CUDIMMはクロック信号を補正するClocked Driverが追加されており、高速動作の安定性を向上させた新規格です。1.100Vの低電圧でも6400MHzの高速メモリ周波数が安定し、JEDEC準拠のスペックを満たすだけでなく、8000~9000MHz以上のメモリOCで従来のUDIMMよりも安定性を増しています。

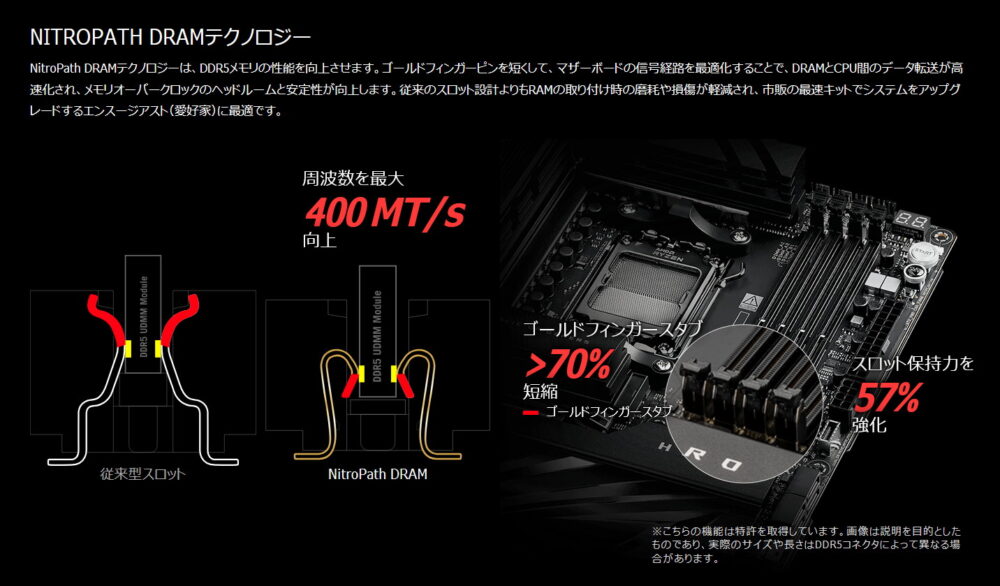

独自の特許技術 NitroPath DRAMテクノロジー採用

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」など一部のASUS製ハイエンドマザーボードにはDDR5メモリスロットにNitroPath DRAMテクノロジーと呼ばれる独自の特許技術が採用されています。

メモリ端子と接する金属接点ピンを一般的なものよりも39%短くすることによって、メモリOCのヘッドルームを400MHzも引き上げることに成功しています。またメモリを頻繁に交換するOCerに嬉しい副次効果としてメモリスロットは垂直の力に対して、左右の力に対して57%も頑丈になっています。

ちなみに、NitroPath DRAMテクノロジーを採用するメモリスロットにDDR5メモリを装着すると一般的なメモリスロットよりもメモリの全高が1mmだけ低くなります。

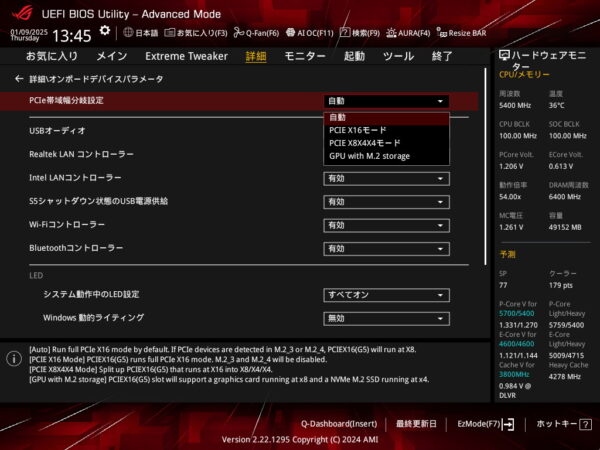

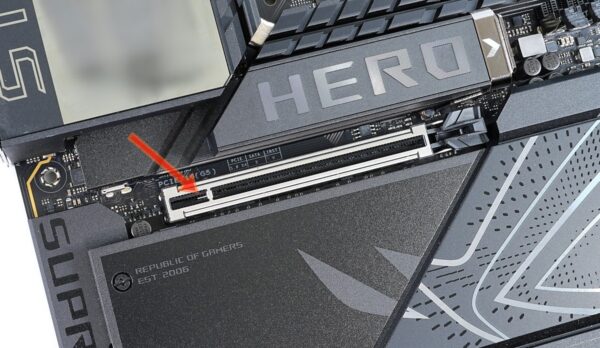

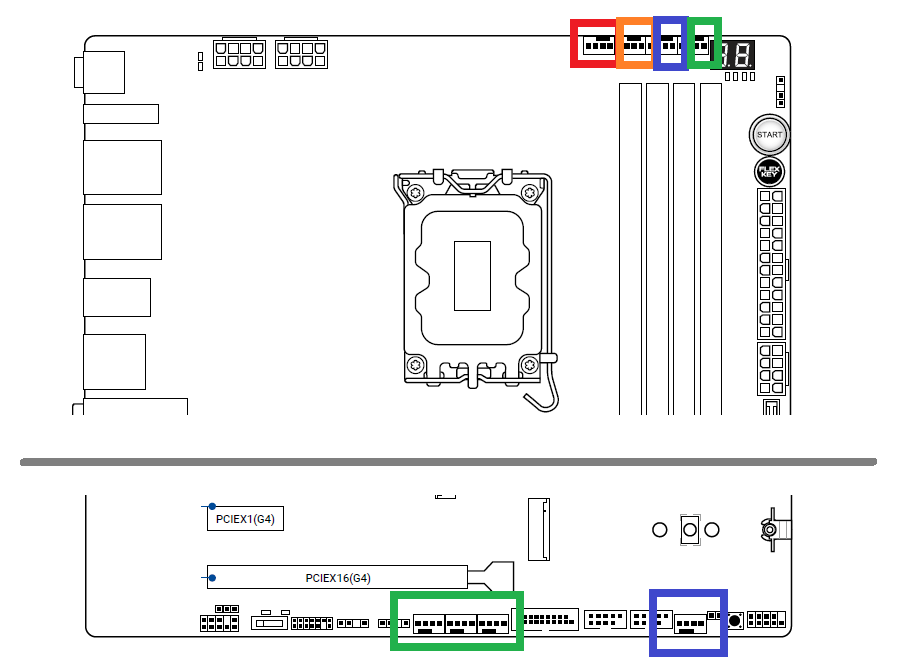

PCIEスロットと排他利用

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はPCIEスロットを上から順に[N/A、x16、N/A、N/A、N/A、x1、x16]サイズで搭載しています。

上段のプライマリグラフィックボードを2段目のスロットに配置することで、大型ハイエンド空冷CPUクーラーとグラフィックボードの干渉を回避しています。

2段目のグラフィックボード用x16サイズPCIEスロットは2つのM.2スロット(M.2_3、M.2_4)とCPU直結PCIE5.0x16レーンの帯域を共有しており、いずれかのM.2スロットを使用する場合、x8レーンに帯域が制限されます。

7段目のx16サイズスロットと6段目のx1サイズスロットはチップセット経由のPCIE4.0x4帯域、PCIE4.0x1帯域に接続されており、排他利用はありません。

| PCIEスロットと排他利用 | |||

|---|---|---|---|

| サイズ | 最大帯域 | 排他利用/帯域共有 | |

| 1段目 | N/A | ||

| 2段目 | x16 | PCIE5.0x16 (CPU) | M.2スロット(M.2_3、M.2_4) x8レーンに帯域が制限 |

| 3段目 | N/A | ||

| 4段目 | N/A | ||

| 5段目 | N/A | ||

| 6段目 | x1 | PCIE4.0x1 (PCH) | – |

| 7段目 | x16 | PCIE4.0x4 (PCH) | – |

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUの環境はCPU直結x16レーンの分割についてx8/x8やx8/x4/x4には対応していますが、4基のx4レーンに分割する動作には非対応のようです。

PCIE帯域分割でM.2 SSDを4基増設するタイプのPCIE拡張カードには非対応なので注意してください。

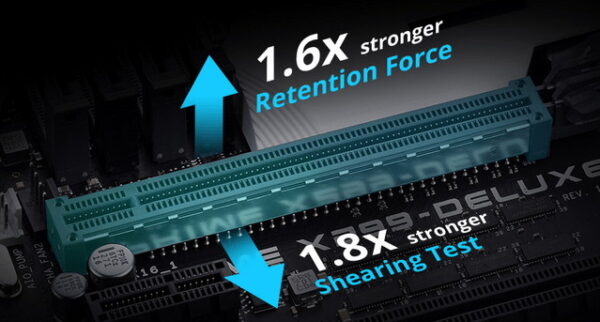

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HEROにも最近のトレンドとして2段目と5段目のx16サイズスロットには1kgを超える重量級グラボの重さに耐えるように、従来のプラスチックスロットよりも垂直方向の力に対して1.6倍、水平方向の力に対して1.8倍も強靭になった補強用メタルアーマー搭載スロットが採用されています。

PCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする機能

大型空冷CPUクーラーを組み合わせた場合など、グラフィックボードを取り外す際にPCIEスロットの固定ラッチを解除するのが難しい、という場面に遭遇したことのある自作erは多いと思いますが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にはPCIEスロット固定ラッチの解除を簡単にする機能の最新版 PCIe Slot Q-Release Slimが搭載されています。

PCIe Slot Q-Releaseシリーズは今回のアップデートで3代目になります。

見た目には外部スイッチもなく、普通のPCIEスロットに戻ったように見えますが、実は左端付近にロック解除機構が内蔵されています。

最新版のPCIe Slot Q-Release Slimではついにロック解除においてスイッチ等の手動操作が無くなり、グラフィックボードなどPCIEカードを外す流れでラッチ方向に傾けるだけで、自動的にロックが解除されるようになりました。

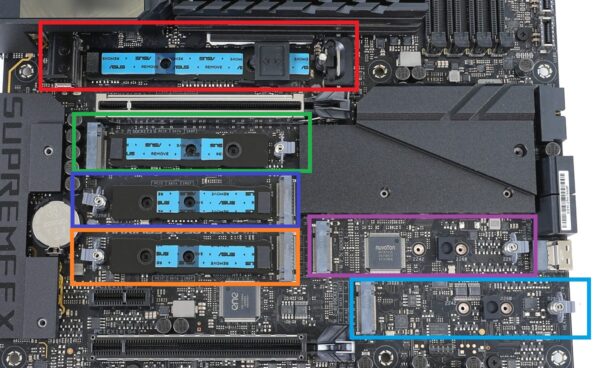

M.2/SATAのストレージ拡張性

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」に搭載されたM.2スロットやSATAポートなどストレージ各調整は次の通りです。

| ストレージ拡張性 | ||

|---|---|---|

| インターフェース | コントローラー | 帯域・数量 |

| M.2 | CPU 5.0×16* | PCIE5.0x4 ×2 |

| CPU 5.0×4 | PCIE5.0x4 ×1 | |

| CPU 4.0×4 | PCIE4.0x4 ×1 | |

| PCH | PCIE4.0x4 ×2 | |

| SlimSAS | PCH | PCIE4.0x4 ×1 |

| SATA | PCH | ×4 |

| ASMedia | – | |

*グラフィックボード用のPCIEx16サイズスロットと帯域共有・排他利用です。

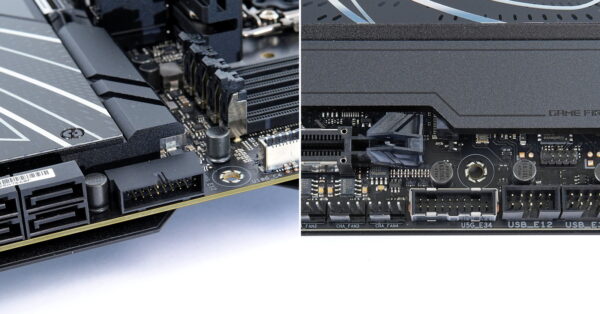

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はマザーボード右下にSATAストレージ用の端子を4基搭載しています。

SATA6G_1~4の4基はいずれもチップセットのコントローラーによる接続で、RAID0/1/5/10のハードウェアRAID構築にも対応しています。排他利用はありません。

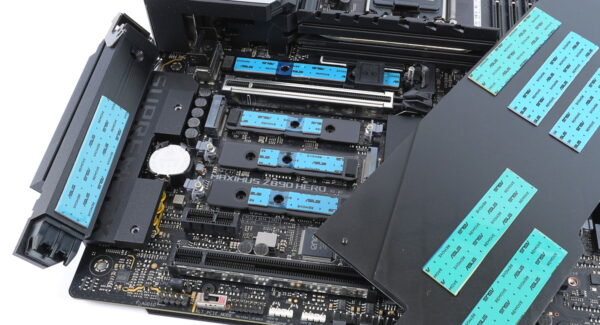

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はSSD用のM.2スロットを計6基搭載しています。

M.2_1はCPU直結PCIE5.0x4レーンに接続されており、PCIE5.0x4接続のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。

M.2_2はCPU直結PCIE4.0x4レーンに接続されており、PCIE4.0x4接続のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。

M.2_3とM.2_4はCPU直結PCIE5.0x16レーンを共有する形でPCIE5.0x4のNVMe接続M.2 SSDに対応しています。M.2_3とM.2_4のいずれかを使用する場合、2段目/6段目のx16サイズPCIEスロットの帯域は制限されるのでグラフィックボードの性能を重視する場合は注意が必要です。

M.2_5とM.2_6はチップセット経由PCIEレーンに接続されており、NVMe(PCIE4.0x4)接続のM.2 SSDにのみ対応しています。いずれも排他利用はありません。

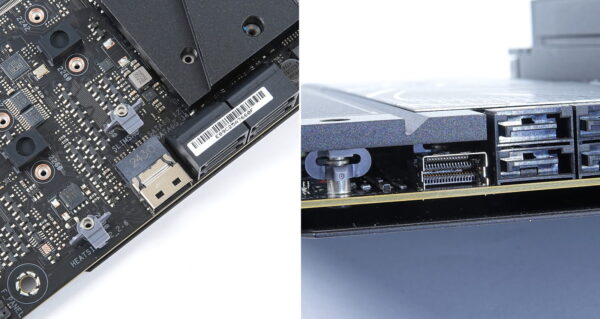

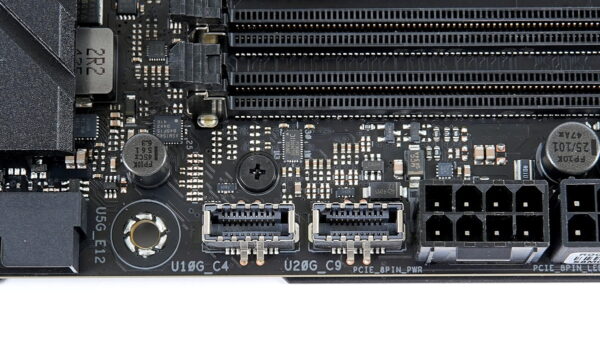

加えて「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は有線接続でNVMe SSDを拡張できるSlimSAS(SFF-8654 4iに対応)を1基搭載しています。

PCH経由のPCIEレーンに接続されており、接続帯域はPCIE4.0x4で排他利用はありません。

SFF-8654 4iをU.2、SFF-8643、OcuLink(SFF-8611)といったNVMe SSDの有線接続でよく使用するものに変換する必要があり、実際に使おうと思うとハードルが高めです。

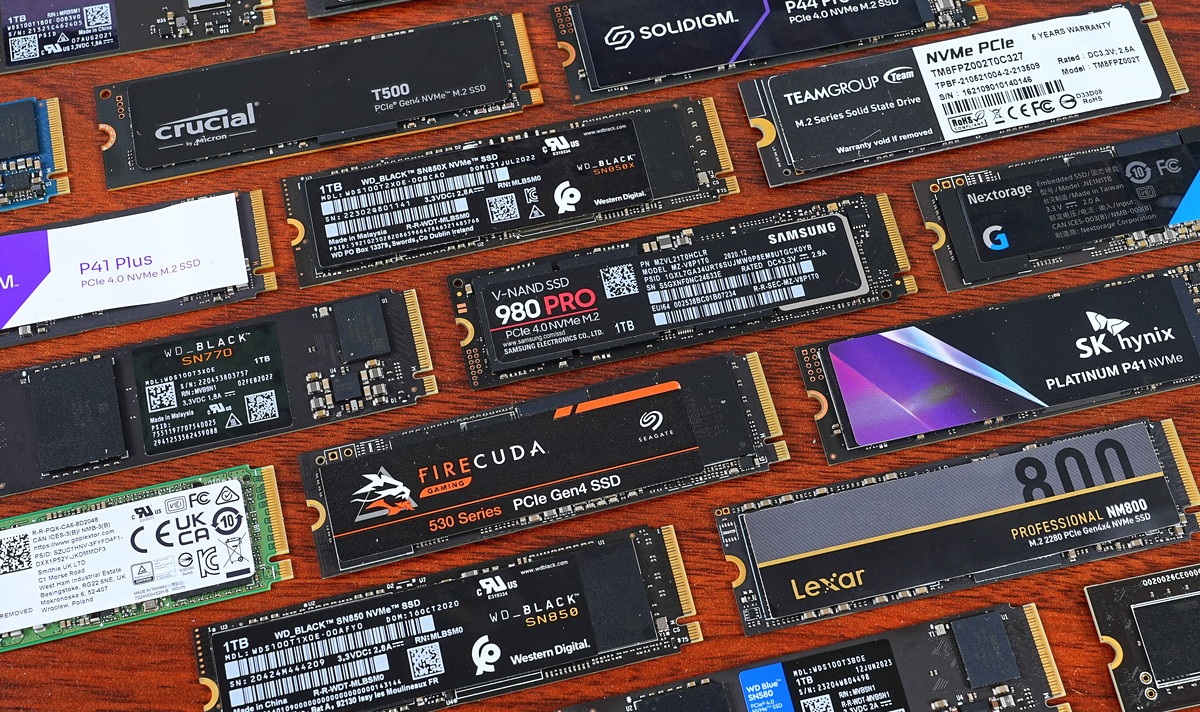

M.2 SSDの固定方法や標準搭載ヒートシンク

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のM.2スロットにはM.2 SSD自体の固定にはネジを使用しない、最新版のM.2 Q-LATCHという独自の構造が採用されています。

従来版ではM.2 SSDが跳ね上がらないように抑えながらクリップを90度回す必要がありましたが、最新版のM.2 Q-LATCHでは上からSSDを押さえつけるだけで自動的にSSDがロックされます。外す時もラッチが開くように外に押すだけなので非常に簡単です。

CPUソケット直下のM.2スロットについてはM.2 Q-Slideという同じくツールレスなM.2 SSD固定構造に加えて、M.2 SSDヒートシンクもネジ止めではなく、M.2 Q-Releaseと呼ばれるスイッチ式のロックになっていて完全にツールレスでM.2 SSDを着脱、交換できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」には6基のM.2スロットそれぞれに大型M.2 SSDヒートシンクが設置されています。

同ヒートシンクを使用することで、グラフィックボードなど発熱から保護し、M.2 SSDがむき出しの状態よりもサーマルスロットリングを抑制する効果が期待できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のM.2 SSDヒートシンクのうち、CPU直結PCIEレーンに接続されているCPUソケット直下のM.2スロットについては、厚みが20mm以上もあり、特に巨大です。

高速な反面、発熱の大きいPCIE5.0対応NVMe M.2 SSDを頻繁にアクセスするシステムストレージに使っても安心して運用できます。

一般的なマザーボード備え付けM.2 SSDヒートシンクは表面のみに金属プレートが実装されていますが、同製品のPCIE5.0x4帯域に対応する3つのM.2スロットでは両面ヒートシンク設計を採用しており、背面金属プレートも表面同様にサーマルパッドを介してM.2 SSDと接します。

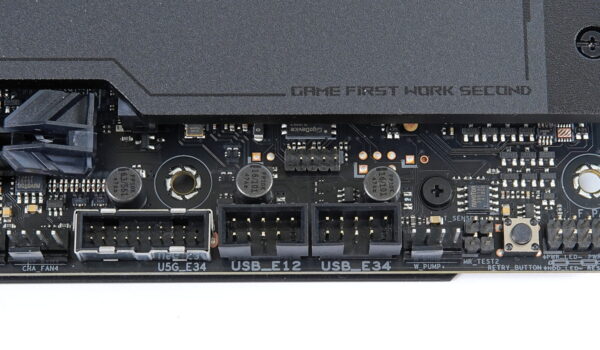

PC内部USBヘッダーとTB増設

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はUSB 20Gbpsに対応する内部USB Type-Cヘッダー(正式名称はFront USB Type-E)が2基搭載しています。

内部USB Type-Cヘッダーの隣に実装されているPCIE 8PIN 補助電源に互換形状の端子はPCIEスロットやUSB PD用の補助電源です。

この補助電源が使用されている場合、内部USB Type-Cヘッダー(U20G_C9)はQuick Charge 4.0やUSB Power Delivery 3.0の規格互換で60W(20V・3A)の給電が可能となります。なお未接続の場合は最大27Wの給電が可能です。

SATAポート右隣と下端右側には2基の内部USB3.0ヘッダーがあり、一方はマザーボード基板と平行に実装されています。

マザーボード下側には2基の内部USB2.0ヘッダーが設置されています。

Corsair iCUEやNZXT CAM対応製品などUSB2.0内部ヘッダーを使用する機器も増えていますが、ASUS ROG MAXIMUS Z890 HEROであればそれらの機器も問題なく使用可能です。

内部USB2.0が2基でも不足する場合はUSB2.0ヘッダー増設ハブの「NZXT INTERNAL USB HUB (Gen3)」や「Thermaltake H200 PLUS」がおすすめです。

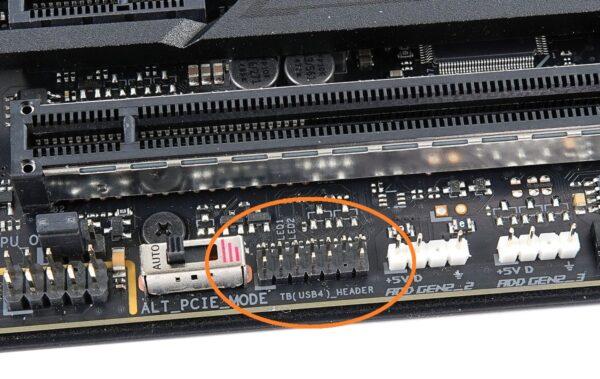

Thunderbolt 4/5やUSB4の増設について

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はThunderbolt5やUSB4に対応したType-Cポートの増設が可能です。

マザーボード下側にTB Header(ASUS独自の13PIN)が実装されています。同社製拡張カードを使用することでUSB4や次世代規格 Thunderbolt5に対応するUSBポートをさらに増設できます。

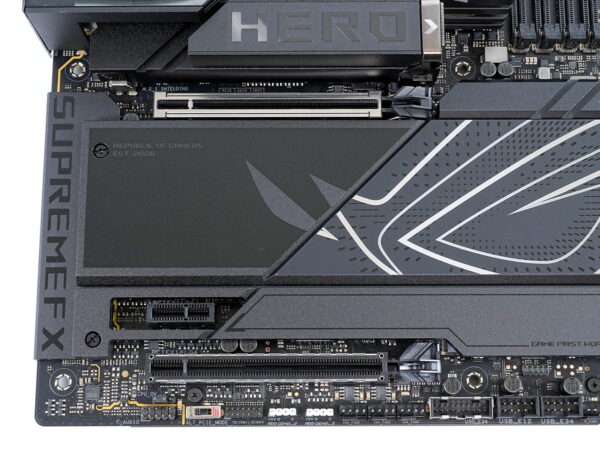

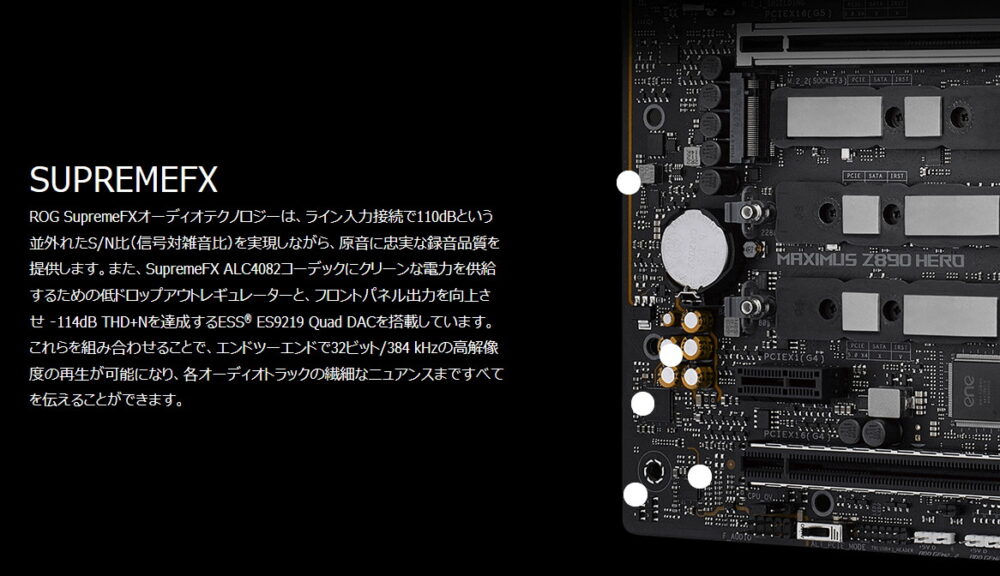

オンボードオーディオ機能

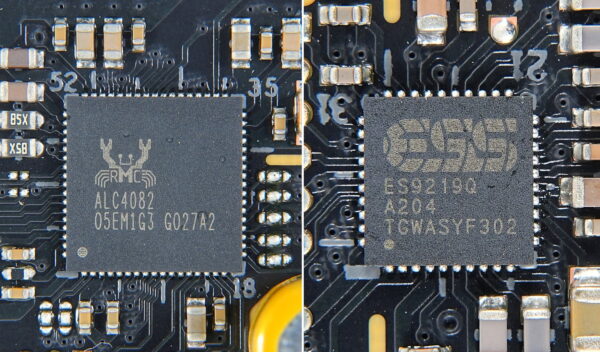

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」には、ALC4082やESS ES9219 QUAD DACによって高音質オンボードサウンド機能を従来機種よりもさらに強化した”SupremeFX”が採用されています。

デジタル部とアナログ部の基板分離などヘッドホン・スピーカー出力の高音質化にも注力しており、光学デジタルによるデジタル音声出力もあるので高級なヘッドホンアンプユーザーにも満足のいく構成です。最近のゲーミングマザボはサウンドボード要らずです。

ファン端子や温度センサー

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はファン端子を計8基搭載しています。

冷却ファンやAIO水冷クーラーポンプの接続用の端子はマザーボード上の各所に設置されています。これだけあれば360サイズなどの大型ラジエーターを複数基積んだハイエンド水冷構成を組んでもマザーボードのファン端子だけで余裕で運用可能です。

W_PUMP+ファン端子は最大36W(12V、3A)の出力にも対応しているので変換ケーブルを噛ませることでDIY水冷向けのD5やDDCポンプの電源としても使用できます。

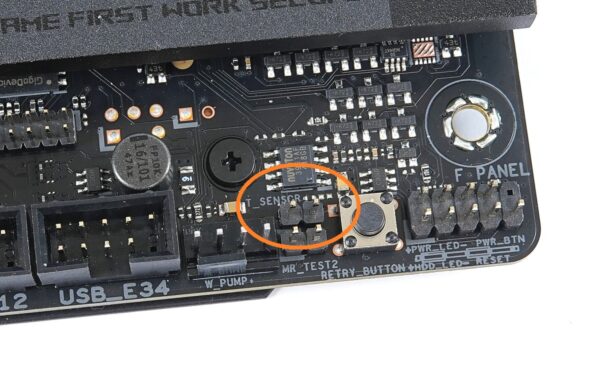

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は外部温度センサーの接続端子も搭載しています。

2PINタイプの外部温度センサー接続端子はDIY水冷PCユーザーに嬉しい機能です。ASUSのファンコントロール機能はBIOS上からでも外部センサーをソースにした水温依存のファンコントロールが可能なので以前から水冷ユーザーにオススメしています。

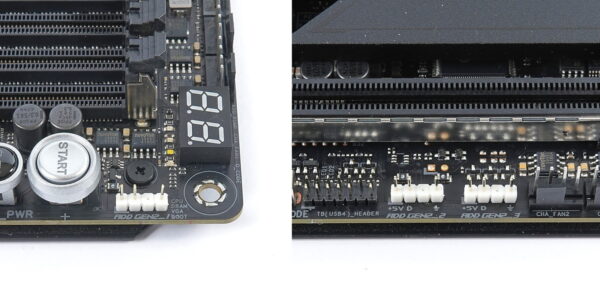

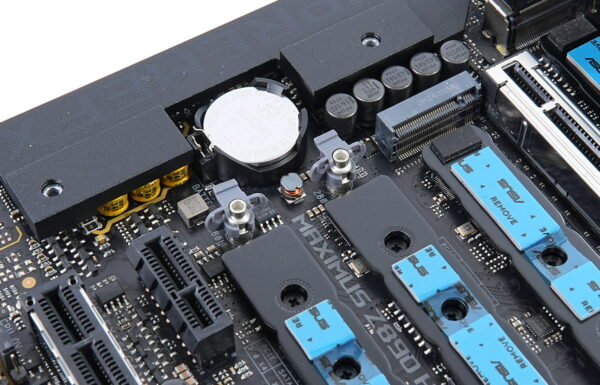

CMOSクリアやBIOS修復機能

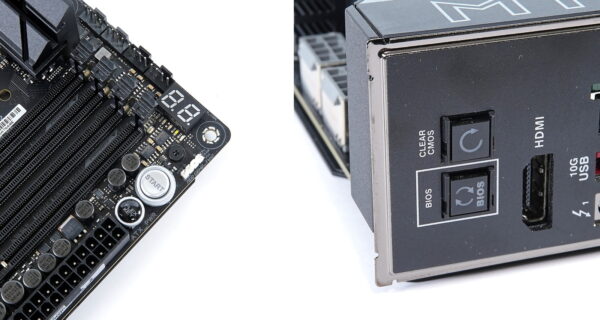

マザーボード上にはOCerのみならず一般自作erにとっても組み立て中の動作確認に便利なオンボードのスタートスイッチとリセットスイッチが実装されています。POSTエラーのチェックに便利なDebug LEDも設置されています。

リアI/OにはCMOSクリアのハードウェアスイッチも搭載しています。仮にOC設定をミスってPOSTできず、BIOSメニューまでたどり着けなくなっても簡単に初期化できます。

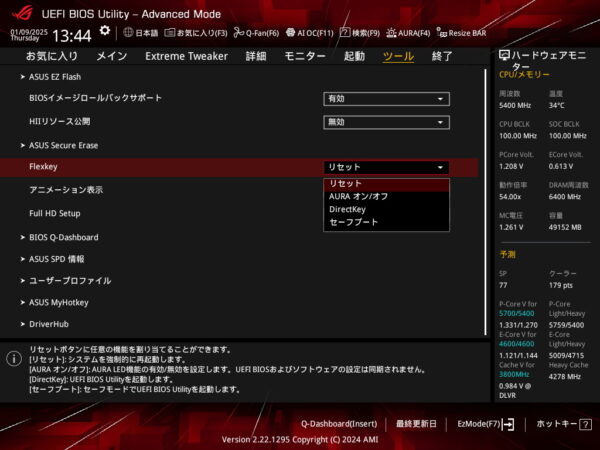

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のマザーボード上でスタートスイッチと並んで実装されているリセットスイッチは”Flexkey”と名付けられています。

FlexkeyはBIOS上から、「リセット」「AURA オン/オフ」、「DirectKey(起動してBIOSメニューを表示)」「セーフブート(起動して標準設定でBIOSメニューを表示)」など押下時の機能を切り替えることができます。

BIOS修復機能について

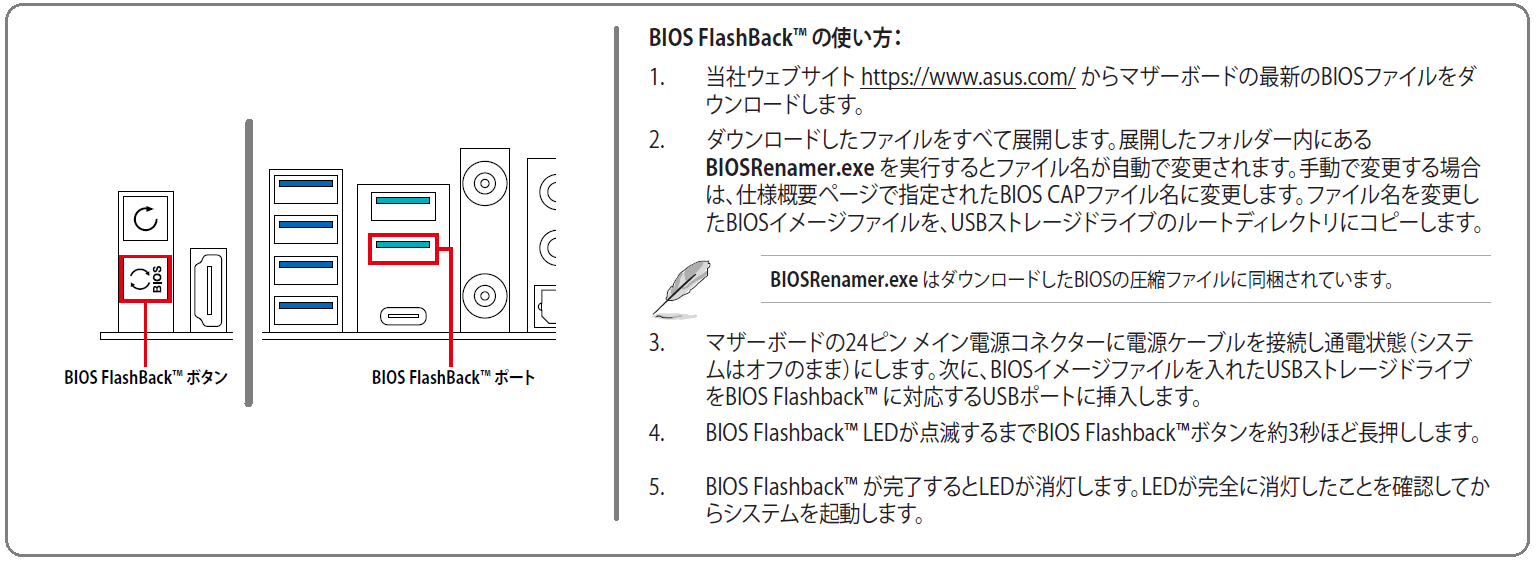

所定のUSB端子にBIOSファイルの入ったUSBメモリを接続して、オンボードボタンを押すとUSB BIOS FlashBack機能によってCPUやメモリなしの状態でもBIOSの修復・アップデートが可能です。

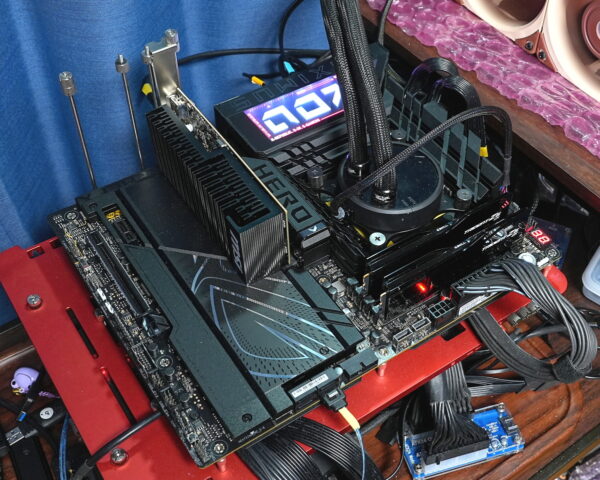

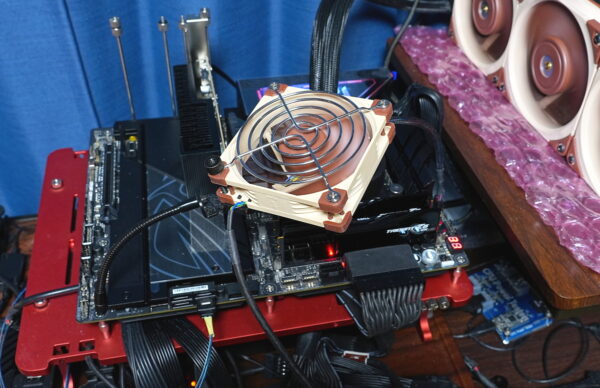

マザーボード検証機材

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」の動作や性能を検証するためベンチ機を構築しました。

検証環境は次のテーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | ||

|---|---|---|

| CPU | Intel Core Ultra 9 285K | |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 | レビュー |

| Noctua NF-A12x25 PWM | レビュー | |

| システムメモリ | G.Skill Trident Z5 CK F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK DDR5 CUDIMM 24GB×2=48GB 8400MHz, CL40-52-52-134 | レビュー |

| G.Skill Trident Z5 RGB F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK DDR5 UDIMM 24GB×2=48GB 7200MHz, CL36-46-46-115 | レビュー | |

| Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz CP2K16G64C38U5B DDR5 UDIMM 16GB×2=32GB 6400MHz, CL38-40-40-84 | レビュー | |

| ビデオカード | PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN | レビュー |

| MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC | レビュー | |

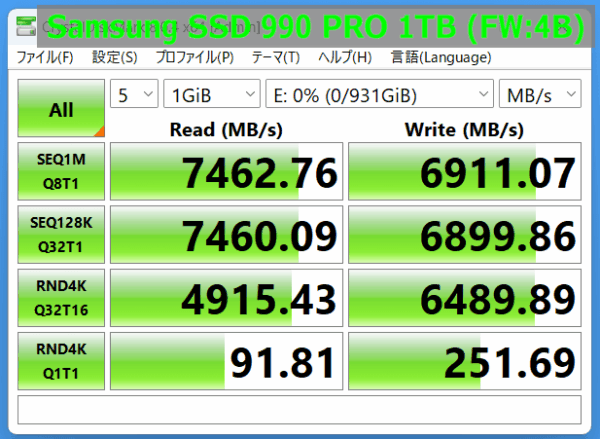

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB | レビュー |

| OS | Windows 11 Pro 64bit 22H2 | |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i 2022 | レビュー |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 | レビュー |

Samsung SSD 990 PRO 1TB 【PR】

テストベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。

これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

Thermal Grizzly Kryonaut 【PR】

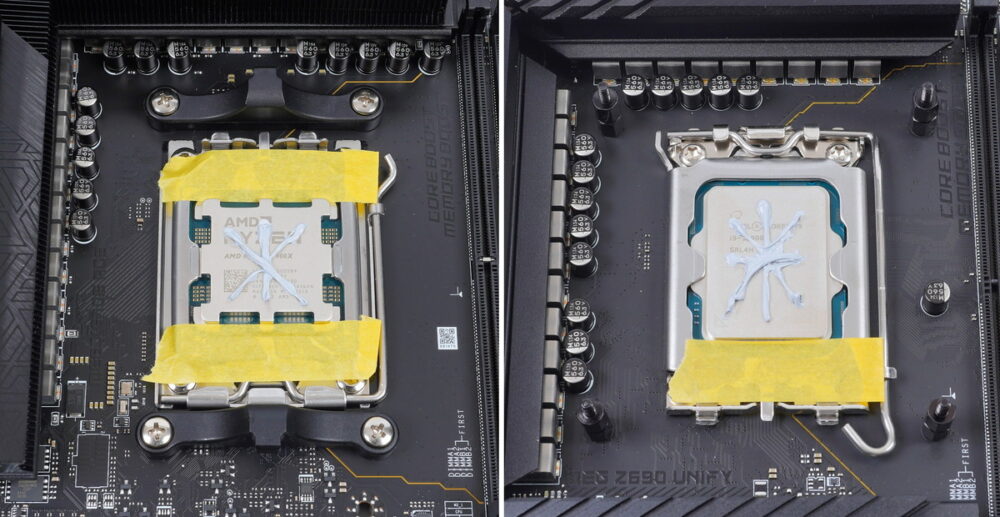

CPUとCPUクーラー間の熱伝導グリスには当サイト推奨で筆者も愛用しているお馴染みのクマさんグリス「Thermal Grizzly Kryonaut」を使用しています。

使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

グリスを塗る量はてきとうでOKです。筆者はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

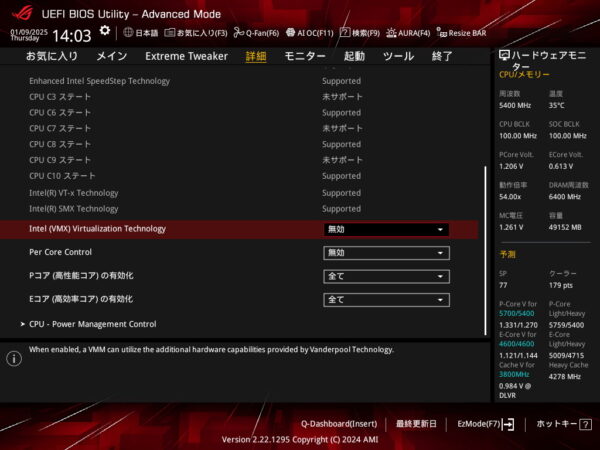

BIOSの基本的な使い方

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のBIOSメニューの基本的な使い方について紹介します。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」ではBIOSにアクセスすると最初からアドバンスドモードという従来通りの文字ベースのBIOSメニューが表示されます。

フルHDの高解像度表示にも対応

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のBIOSメニューは従来製品で一般的だった1024×768解像度に加えて、フルHDの高解像度UIにも対応しています。

フルHDにすると文字がクッキリするので、各自のお好みで選んでください。

Mainタブの「System language – English」と表記された項目のプルダウンメニューから言語設定が可能で日本語UIを選択できます。ASUSマザーボードは競合他社と比較してもBIOSメニューの日本語ローカライズの充実と正確さが魅力です。

設定の保存とBIOSからの退出はトップメニュータブ最右端の「終了」から行います。その他のタブメニュー内で設定を行っていても左右カーソルキーですぐにタブを切り替えて退出可能です。

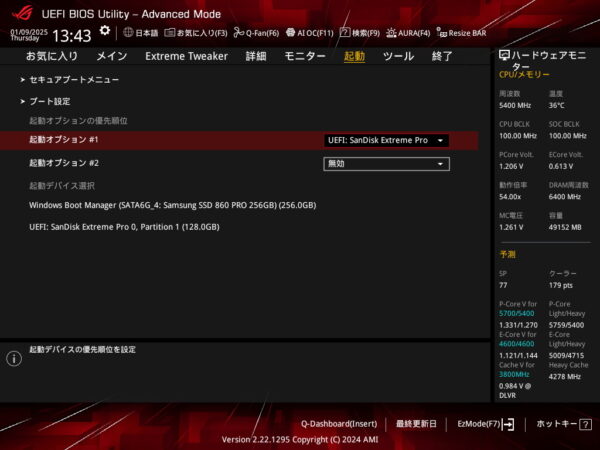

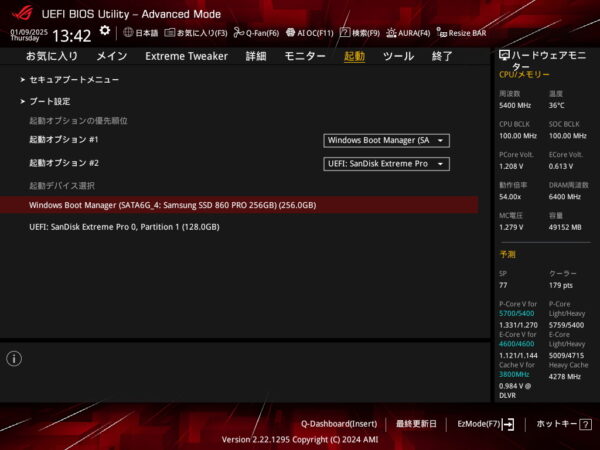

特定のブートデバイスを指定してBIOSから退出するBoot Override機能は起動タブメニューの最下段「起動デバイス選択」に配置されています。

ブートとOSインストール周りについて紹介します。ブート回りは下画像のように非常に簡潔にまとめられており初心者でも迷うことはないと思います。

OSのインストールも「Boot Option #1」に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを設定して保存&退出でOKです。

「Boot Option #1」の下にスクロールしていくとブートデバイスを個別に指定して再起動できるBoot Overrideにも対応しているので、同様に「UEFI:〇〇」というOSインストールメディアを選択して直接起動する形でもOKです。

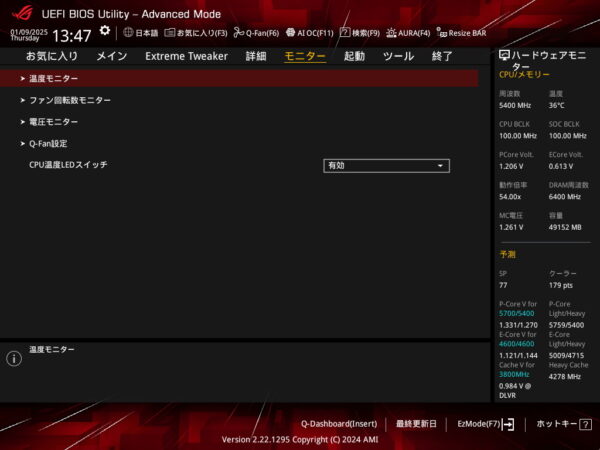

ファンコントロール機能

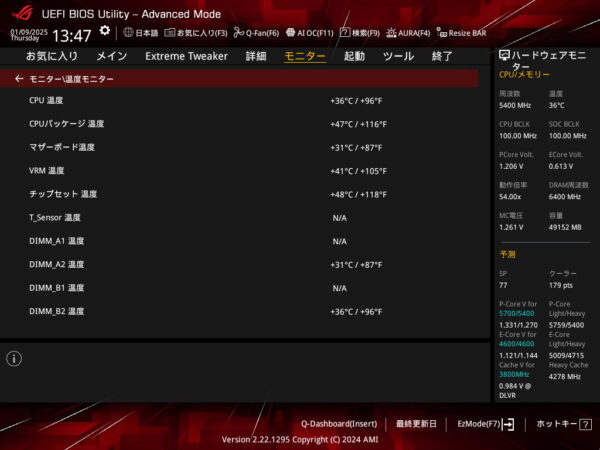

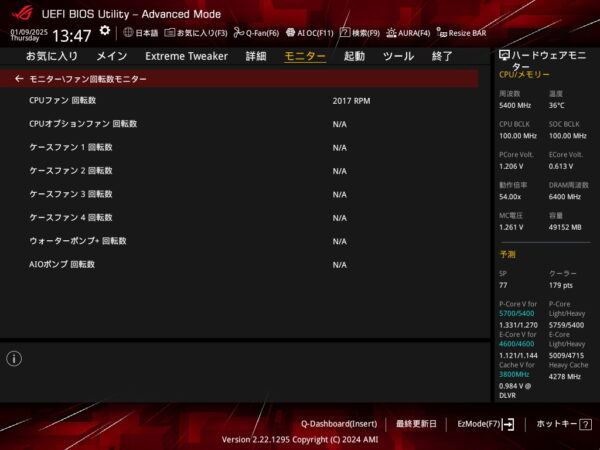

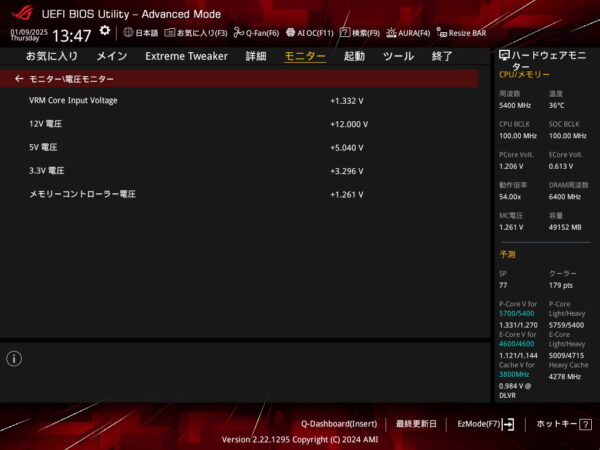

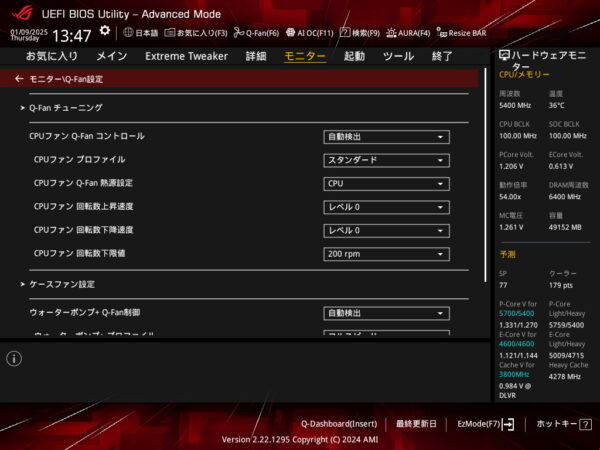

最新のASUS製マザーボードでは、「モニタ(Monitor)」のタブページを開くと温度モニター、ファン回転数モニター、電圧・電流モニター、Q-Fan設定の4つの小項目に分けて表示されます。

マザーボード上のコンポーネント詳細でも紹介した外部温度センサーもBIOS上からも温度をモニタリングできます。

簡易水冷(AIO水冷)ポンプ専用の項目も用意されており、ASUS ROG MAXIMUS Z890 HEROであれば冷却機能周りは空冷・水冷ともにほぼ全てBIOS上でコントロール可能です。

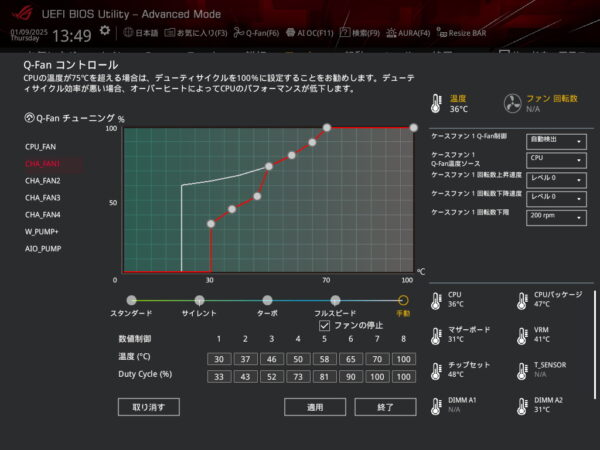

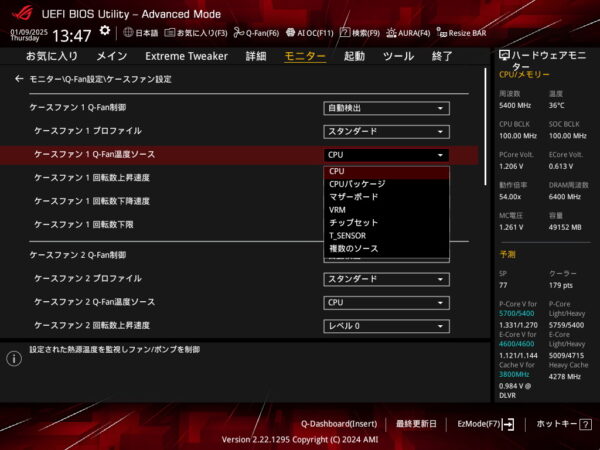

モニタ – Q-Fan設定の順にアクセスするとファン制御設定ページが表示されます。

BIOS上のファンコントロール機能についてですが、CPUファン端子とCPU OPT端子はCPU温度依存のファンコントロールしかできませんが、その他のケースファン端子はVRM電源温度などの各種温度ソースからファンコントロールが可能です。

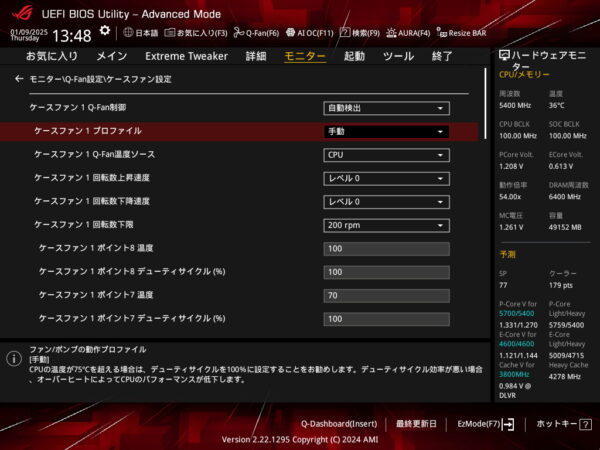

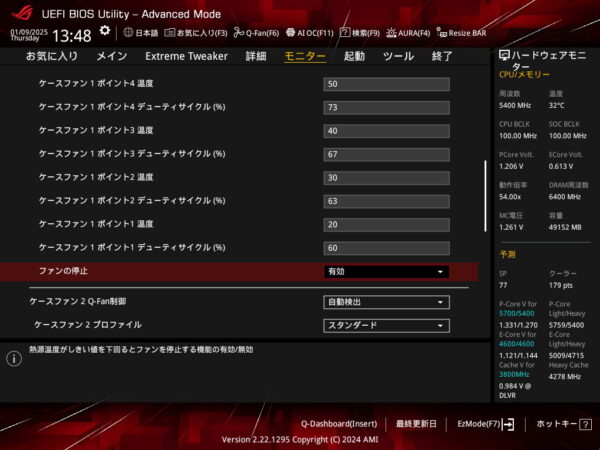

ファン制御プロファイルを手動にするとファンカーブの制御ポイントを複数しているすることが可能です。

下限温度以下で冷却ファンを停止させる所謂、セミファンレス機能を実現する「ファンの停止許可」の設定も用意されています。

ASUS製マザーボードにもグラフィカルUIによるファンコントロール機能として「Q-Fan Control」があります。

機能的には上で紹介したコンソールのファンコンと同じですが、グラフィカルUIでわかりやすく設定できる、という形です。

2024年後半に発売されたAMD 800シリーズやIntel 800シリーズの最新マザーボードでは、温度・ファン速度デューティ比の一覧ボックスや、制御ソース温度も一緒に表示されるようになり、かなり使い易くアップデートされています。

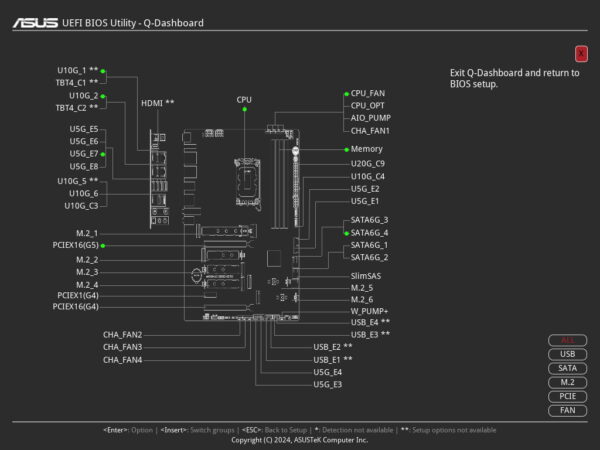

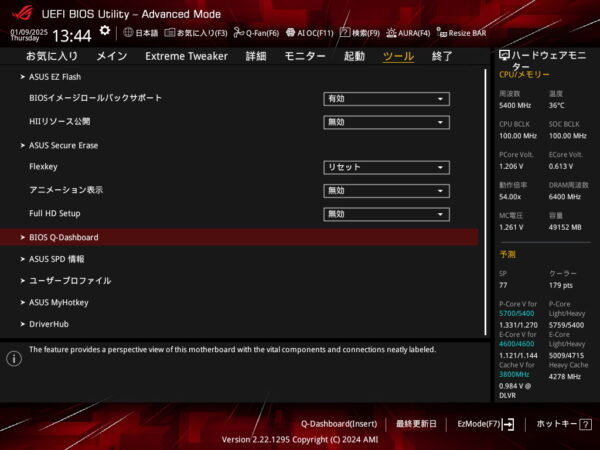

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」など最新のASUS製マザーボードには”BIOS Q-Dashboard”というマザーボード上に実装された各種ポートの名前と位置を確認できる機能もあります。

ファン端子の添え字の数字を見てもマザーボード上の位置が分からず、マニュアルと見比べることも多いので、マザーボード内で完結できるのは地味に嬉しいです。

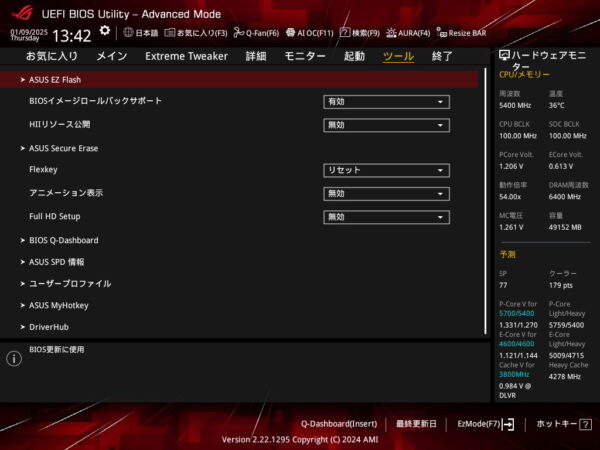

BIOSアップデートやその他の特長

BIOSアップデートのやり方や、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」で使用できるその他のBIOS機能についてまとめました。

アコーディオンメニューになっているので、気になる項目を展開してみてください。

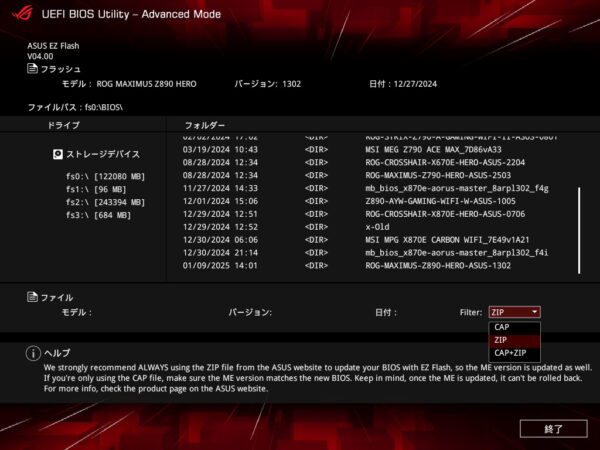

BIOSアップデートのやり方

BIOSのアップデート方法は、まず公式サポートページから最新のBIOSファイルをダウンロードします。

最新のASUS製マザーボードはZIP圧縮ファイルのままでもBIOSアップデートに使用できるので、そのままUSBメモリのルートに解凍フォルダを置きます。

USBメモリを挿入したままBIOSを起動し、アドバンスドモードの「ツール-ASUS EZ Flash 3 Util」でストレージデバイスからのアップデートでBIOSファイルを選択します。あとはガイドに従ってクリックしていけばOKです。

最新のASUS製マザーボードではBIOSアップデートファイルとしてZIP圧縮形式をそのまま使用できます。初期設定では読み込むファイル形式がZIPに固定されています。

マザーボード公式ページではZIP圧縮で配付されているのでそのままUSBメモリにコピーして読み込めばいいのですが、従来通り、各自で解凍済みCAPファイルを読み込む場合は、BIOS設定のドロップダウンメニューから読み込むファイル形式をCAPに変更してください。

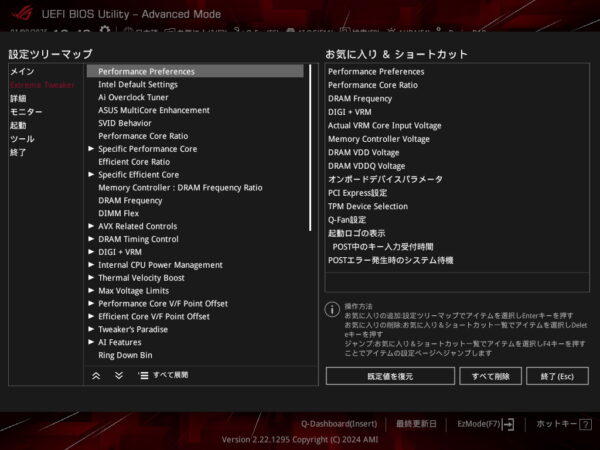

お気に入り設定の登録が可能

よく使うBIOS設定をお気に入りリストに登録する機能があります。他設定同様に左右カーソルキーでお気に入りタブに切り替えます。

F3キーのショートカットで開くことができる設定ツリーマップからお気に入りリストに登録する設定を選択したり、登録した設定を削除できます。

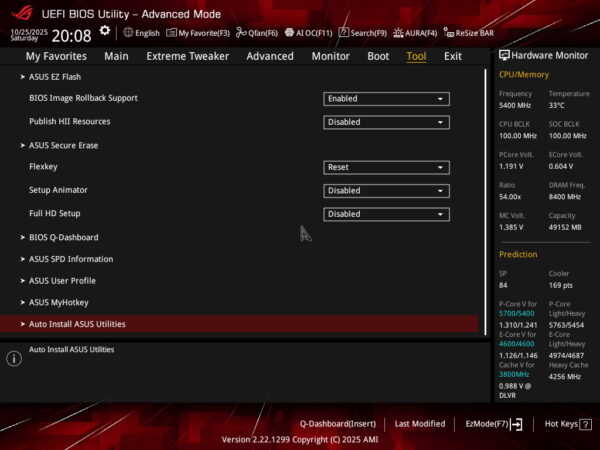

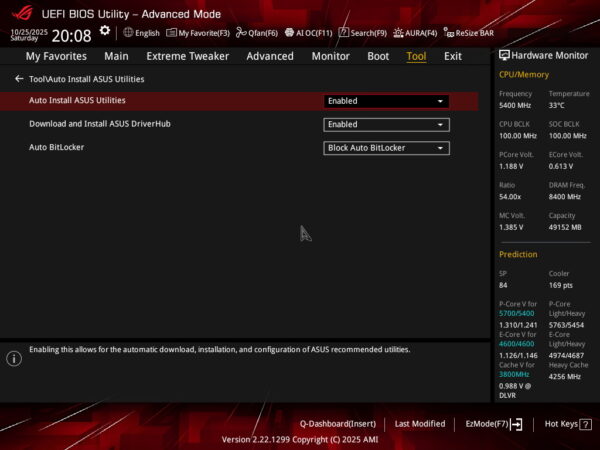

ドライバ自動ダウンロード機能について

OS起動後のドライバ自動ダウンロード機能に対応しています。最近、各社マザーボードに搭載されている機能です。

ASUS製マザーボードではこれまでArmoury Crateという名前で設定が配置されていましたが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」ではより直感的に分かるAuto Install ASUS UtilitiesやDriverHubという名前に変わっています。

Intel APOの有効化について

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUはThread Directorと呼ばれるスケジューラーによってCPUコアに適切なタスク分けを行いますが、一部のゲームに対しては適切にスケジューリングができないことがあります。

それによる性能低下をWindows上ソフトウェアによって解決するため、第14世代CPUと同時に導入された「Intel APO(Application Optimization)」という機能があり、通常、Intel Core Ultra 200SシリーズCPU環境では標準で有効化されています。

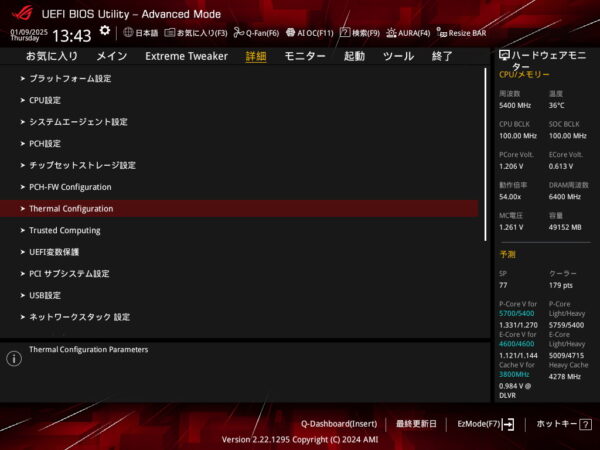

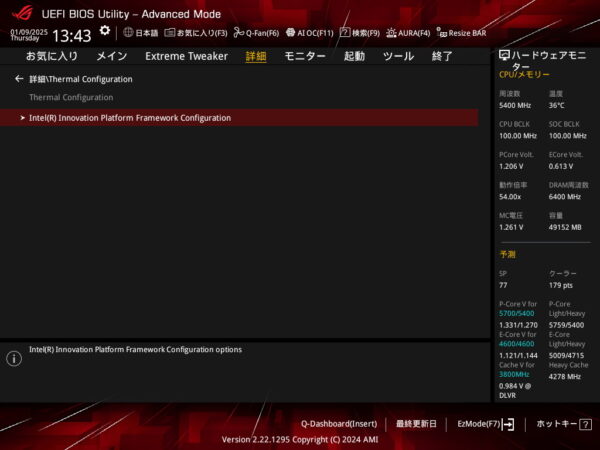

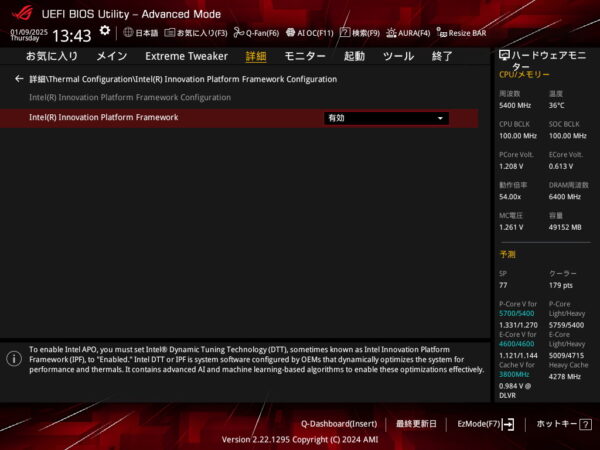

このIntel APOを利用する前提条件として、BIOS設定においてDTT(Dynamic Tuning Technology)と呼ばれる機能を有効にしておく必要があります。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」などASUS製Intel 800シリーズ マザーボードでは、詳細タブ内のThermal Configuration – Intel Innovation Platform Framework Configurationに”Intel Innovation Platform Framework”という設定項目として配置されています。

Intel APOの使用要件としては”DTT”のほうが呼称として有名ですが、ASUS製マザーボード内ではIPF(Intel Innovation Platform Framework)の名前で配置されています。

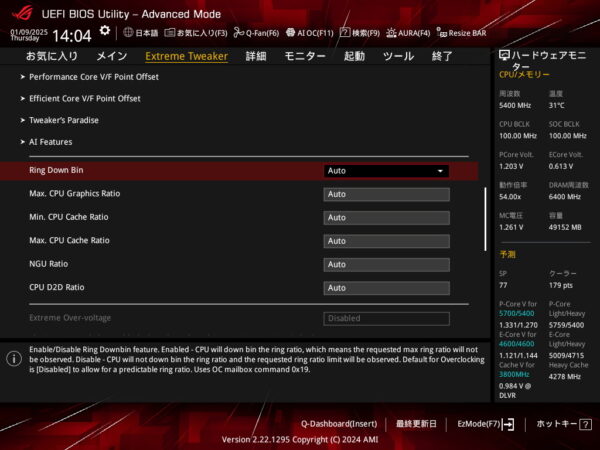

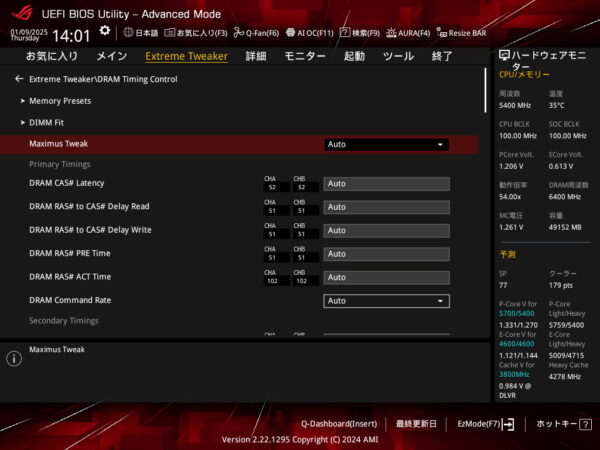

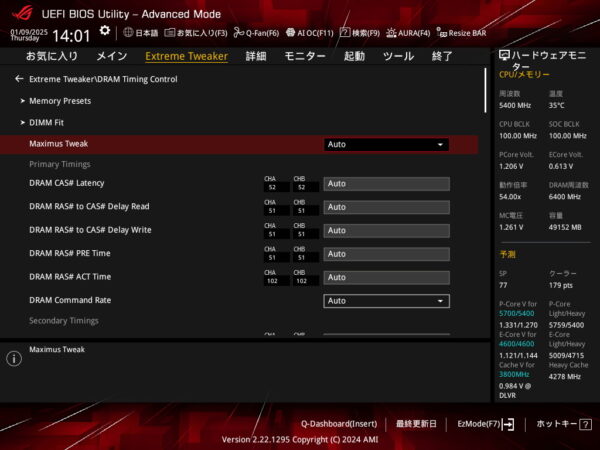

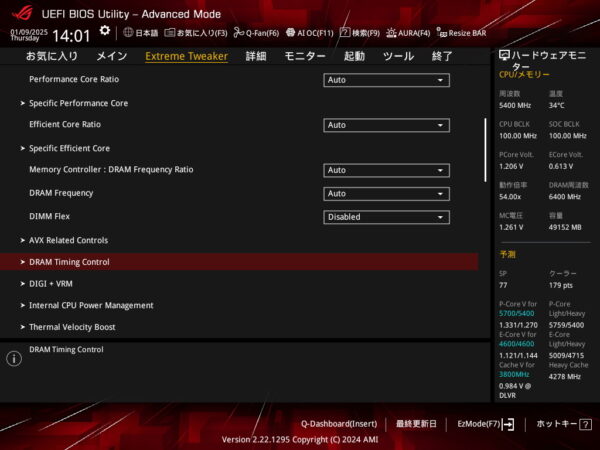

OC設定について

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」でCPUやメモリをオーバークロックする方法について解説します。

常用設定を探る段階などオーバークロックの動作検証を行う時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外のPCパーツは基本的にすべて外しましょう。可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。

重要なデータが入っているストレージは必ず一時的に取り外してください。

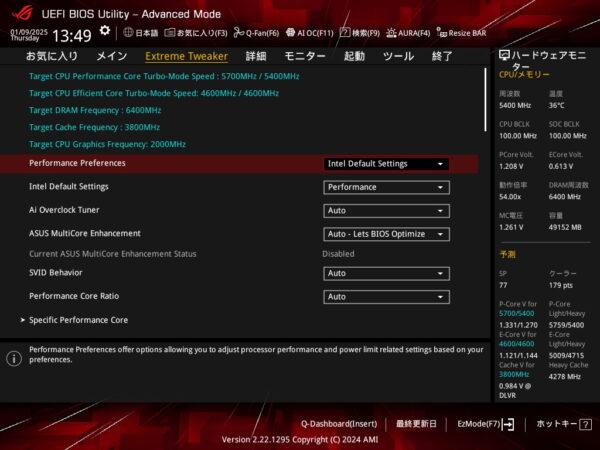

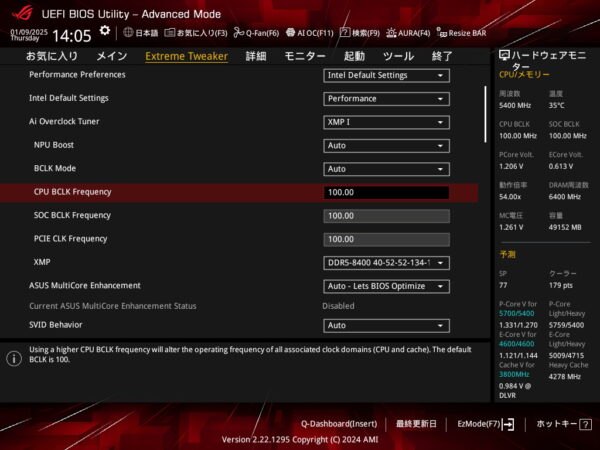

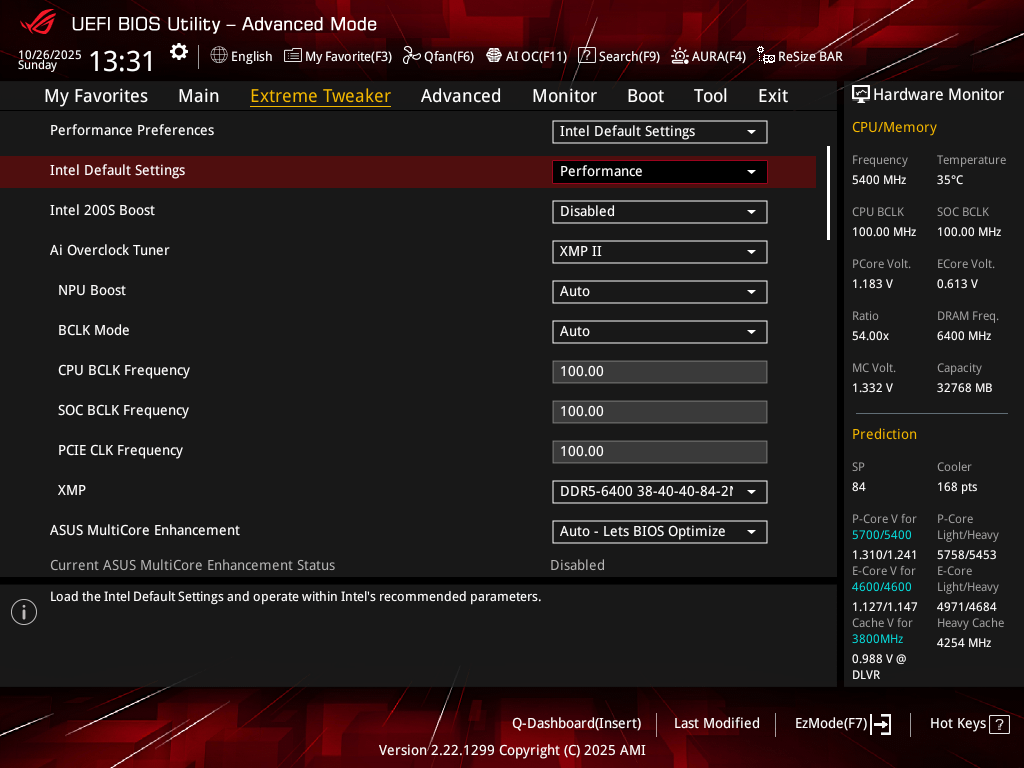

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のオーバークロック設定は「Ai Tweaker」というトップメニューのタブページにCPUコアクロック、メモリ、電圧など各種設定項目が集約されています。

「Ai Tweaker」ページをスクロールしていくとCPUコアクロック、メモリ、電圧などの各種設定項目が表示されるので設定しやすいUIです。設定値を直接入力する項目でデフォルトの「Auto」に戻す場合は「a」キーを入力すればOKです。

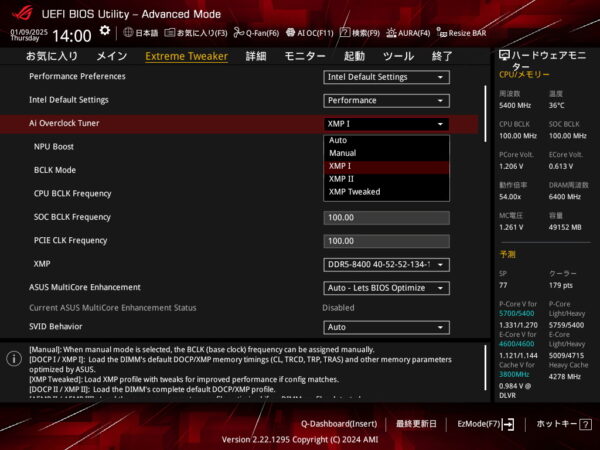

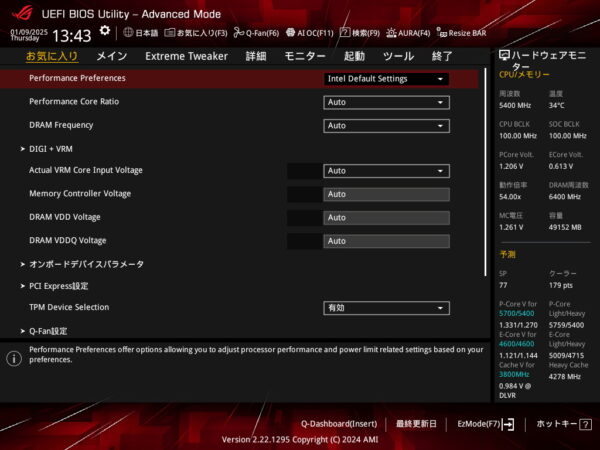

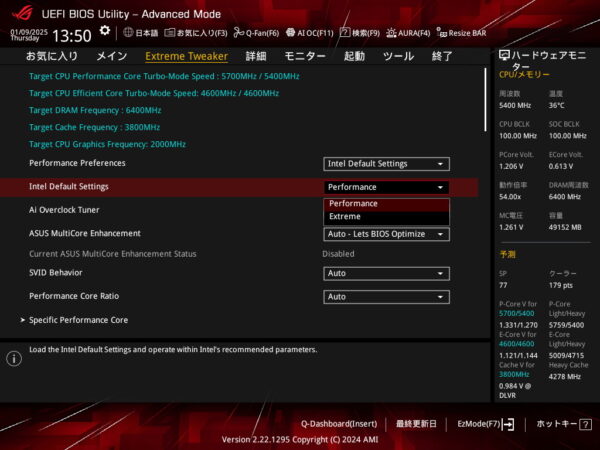

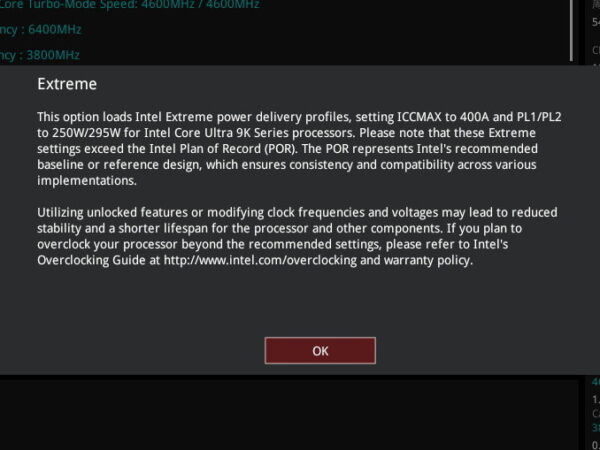

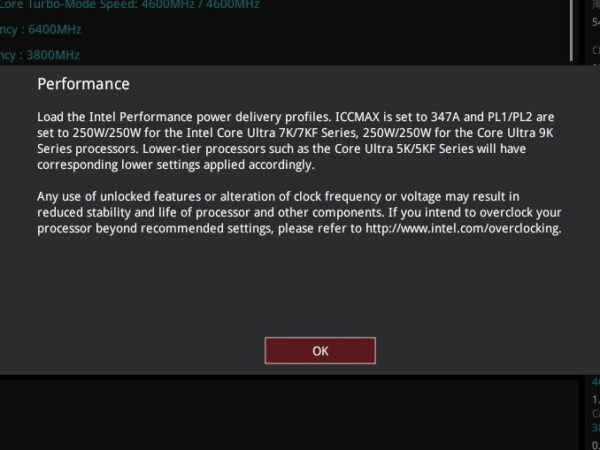

ASUS製のIntel 800シリーズ マザーボードでは「Performance Preferences」、「Intel Default Settings」からIntel公式仕様通りの動作プロファイル(電力制限、電流制限)を適用するかどうか設定できます。

さらに詳しく

Intel第13/14世代CPUで話題になった”Baseline”プロファイルに関連する設定です。

当サイトではCore-X登場当時、かれこれ7年ほど前からMBの初期設定は公式仕様通りにすべきと主張していたので、やっと時代が追いついた気がして感慨深く、そうなったのは嬉しい変化です。

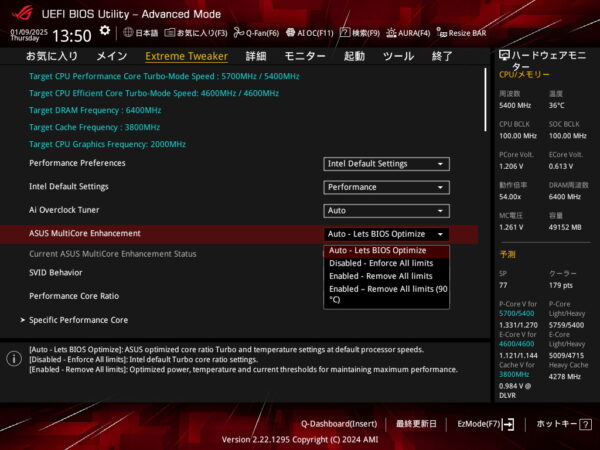

旧世代のマザーボードにおいて、MB自動のOCを無効化し、Intel公式仕様通りの電力制限を適用するのに使用していたASUS Multicore Enhancementについても設定が残っています。(単コア最大動作倍率を全コア最大動作倍率に適用、というのが元々の機能)

Performance PreferencesやIntel Default Settingsの設定が優先されるので、ASUS Multicore Enhancementは”Auto – Lets BIOS Optimize”のままでもOKです。

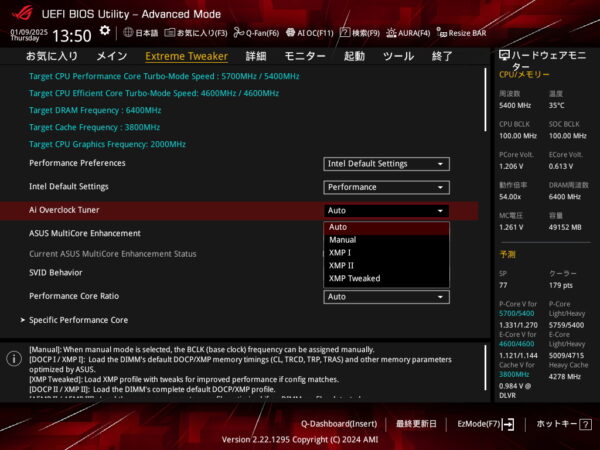

従来製品と同じく、Ai Overclock Tunerのプルダウンメニューから「Auto(自動)/Default」「Manual(手動)」「XMP (D.O.C.P)」の3つの設定モードが選択できます。

- Autoモード

- 基本的な設定項目に関する自動or手動設定が可能な一般ユーザー向けの設定モード

- Manualモード

- BCLK等の詳細なOC設定項目が解放される上級者向けの設定モード

- XMP(D.O.C.P.)モード

- Manualモードとほぼ同じ設定モード

- OCメモリに収録されたOCプロファイルを適用できる

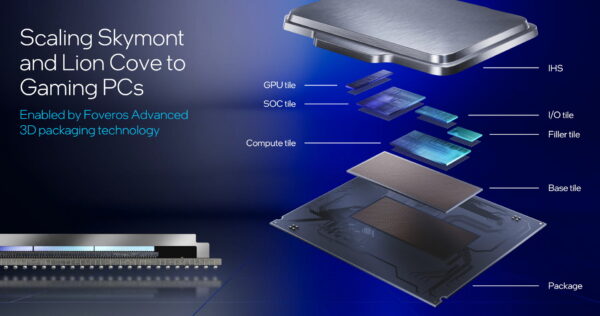

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUの概要

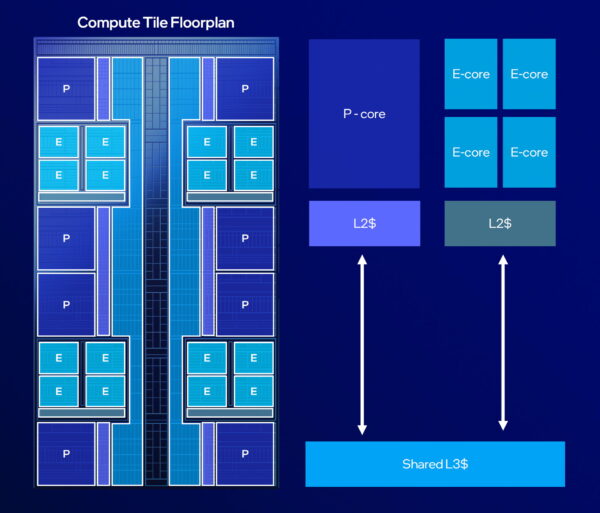

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUはFoverosと呼ばれる3Dパッケージング技術を応用し、ベースダイ上にCompute Tile、SoC Tileなど複数のシリコンタイルを積層する構造が採用されています。

iGPUが実装されているGraphic Tileだけでなく、SoCタイルのD2DやNGUといったインターコネクト(fabric)類もOCの対象になっていて、設定できることも増えてやや複雑になっていますが、とはいえ、OCのメインはやはりCompute Tileです。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでもOCや電力制限の主な対象となるCompute Tileには前世代同様に高性能コアP-Coreと高効率コアE-Coreがあり、2種類の混成でCPUが構成されています。

またIntel Core Ultra 200SシリーズCPUには省電力性能を高める新機能としてDLVR(Digital Linear Voltage Regulator; デジタルリニア電圧レギュレータ)呼ばれるCPU内蔵VRが搭載されています。

P-CoreとE-Coreには個別に動作倍率を設定するところは従来同様ですが、DLVRが追加されたIntel Core Ultra 200SシリーズCPUでは各P-Coreや各E-Core Clusterに対して個別に電圧、V-Fカーブを設定できるようになっており、より柔軟に低電圧化や、昇圧による単コアブースト引き上げなどOCが可能です。

By Core Usage倍率によるOC設定

By Core Usage倍率によるオーバークロック、V-Fカーブによる低電圧化といった近年のIntel Core CPUのチューニングにオススメな設定について紹介します。

By Core Usage倍率でOCする理由

近年のIntel製CPUはアクティブコア数(大きい負荷のかかっているコア数)に応じて最大動作倍率が変化するBy Core Usage倍率により、例えばCore Ultra 9 285Kなら最大5.7GHzのような単コア最大動作倍率で動作が可能になっており、高いシングルスレッド性能を発揮します。

優良コアが電圧を盛れば6GHzに迫るような高コアクロックで動作できる一方、同じコアクロックで全コアを稼働させることは相対的な不良コアの電圧特性的にも、CPUパッケージ全体での発熱的にも難しくなっています。

そのため、シングルスレッド性能を損なう全コア一律のコアクロックを適用するマニュアルOCはベンチマークスコアを重視したOC競技的な設定となっており、現在の常用OCにおける主流はBy Core Usage倍率とV-Fカーブを組み合わせた手法です。

まずはBy Core Usage倍率によるコアクロックの設定について説明します。

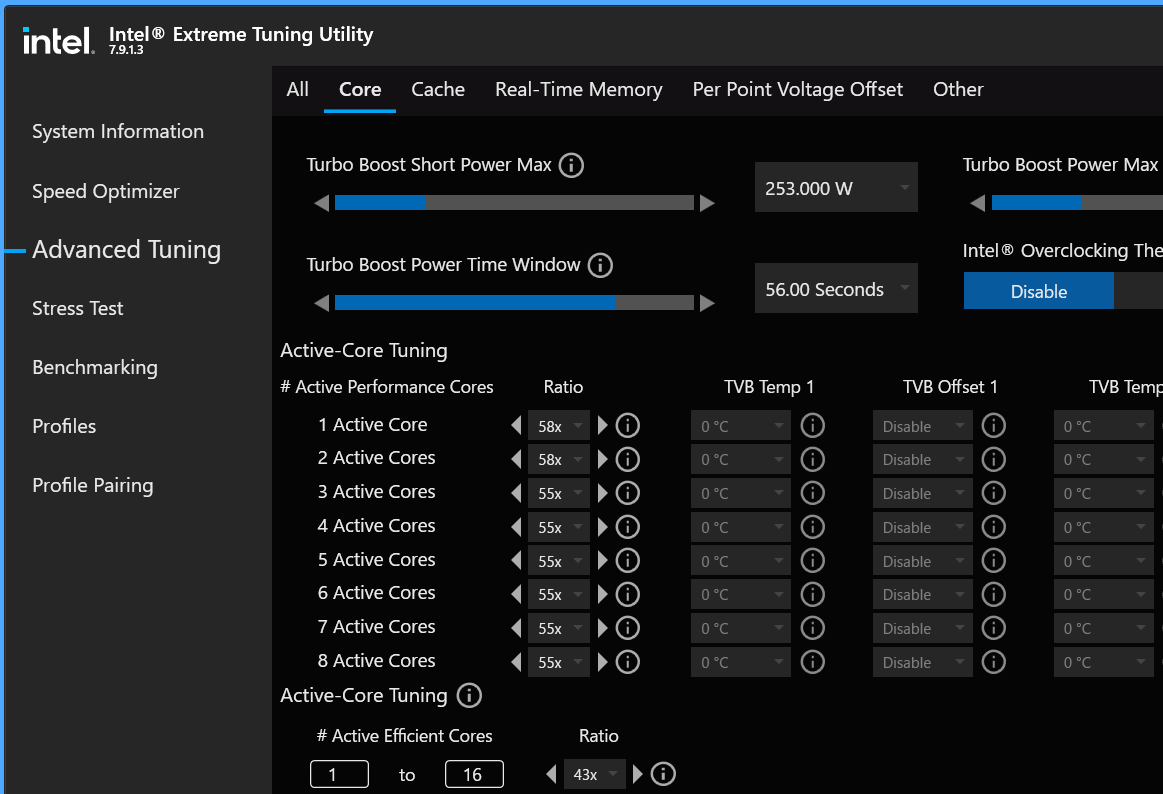

By Core Usage倍率関連の基本的な話は共通なので、旧世代のCore i9 13900Kを例にしますが、13900KのPコアは1~8コアのアクティブコア数に応じて[58, 58, 55, 55, 55, 55, 55, 55]というBy Core Usage倍率が適用されています。(コアクロックはベースクロックBCLK、通常100MHzに対する倍率で決まる)

アクティブコア数が2コアまでであれば、そのアクティブコアは最大5.8GHzで動作します。所謂、単コア最大ブーストクロックのことです。(1コアではなく2コアまでなどの時もありますが、便宜上、単コアと呼びます)

一方、Cinebench R23のマルチスレッドテストやx264動画エンコードのように全コアへ大きな負荷がかかるシーンでは全コアが最大5.5GHzで動作できます。

なぜ”最大”と注釈つくかというと、特にCPU全体の発熱が大きくなる全コア負荷時については、長期間電力制限(Long Duration Package Power Limit; PL1)や臨界温度(Tj Max)、Thermal Velocity Boostによるコアクロック制限が適用されることがあるからです。

ゲーム性能に対しては全コア最大動作倍率が重要であり、逆に電力や温度といったCPU負荷自体は軽いという特長があります。

ゲームシーンで高い性能を実現しつつ、CPU負荷の大きいクリエイティブタスクではCPU Package PowerやCPU温度を制御ソースとして各自冷却環境(CPUクーラー)で冷やせる範囲内で最大の性能を発揮できるようにする、というパフォーマンスデザインです。

By Core Usage倍率とV-Fカーブ、Thermal Velocity Boost等のOC機能を組み合わせると、Cinebench R23のような高負荷なマルチスレッド性能はそのままに低電圧化で消費電力やCPU温度は大幅に下げ、同時にP-Coreの単コア最大ブーストクロックをOCしてシングルスレッド性能を伸ばすことができます。

同時にPCゲームのような軽い負荷であれば、P-Core Allの動作倍率を引き上げることでゲーム性能も向上も狙えます。

例えばBy Core Usage倍率による全コア最大動作倍率を57倍に引き上げ、Thermal Velocity Boostによって8コア負荷時にCPU温度 80度以上でコア倍率 -2倍の制限をかけるとCinebench R23のような高負荷ではP-Core All 5.5GHz動作となりますが、ゲーム中はP-Core All 5.7GHzにするような運用が可能です。

By Core Usage倍率によるOCの設定方法

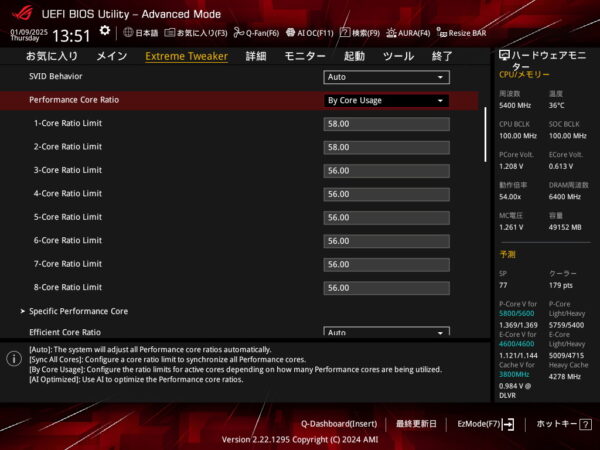

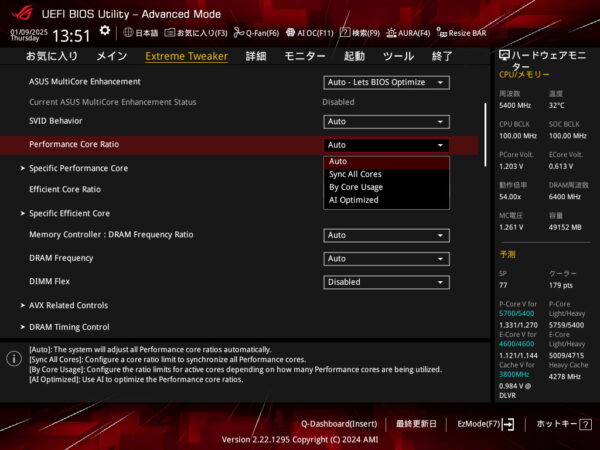

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」の場合は、Performance Core Ratioという項目のプルダウンメニューから、P-Core動作倍率の設定としてBy Core Usageを選択できます。

By Core Usage倍率の設定値は[58, 58, 57, 56, 56, 56, 55, 55]のようにバラけさせることも可能ですが後ほど電圧設定が面倒になります。

[58, 58, 56, 56, 56, 56, 56, 56]のように後述のTBM3.0で優先可能な2コアだけ単コア最大ブーストクロックを引き上げ、残りは同じ倍率に揃えるのがオススメです。

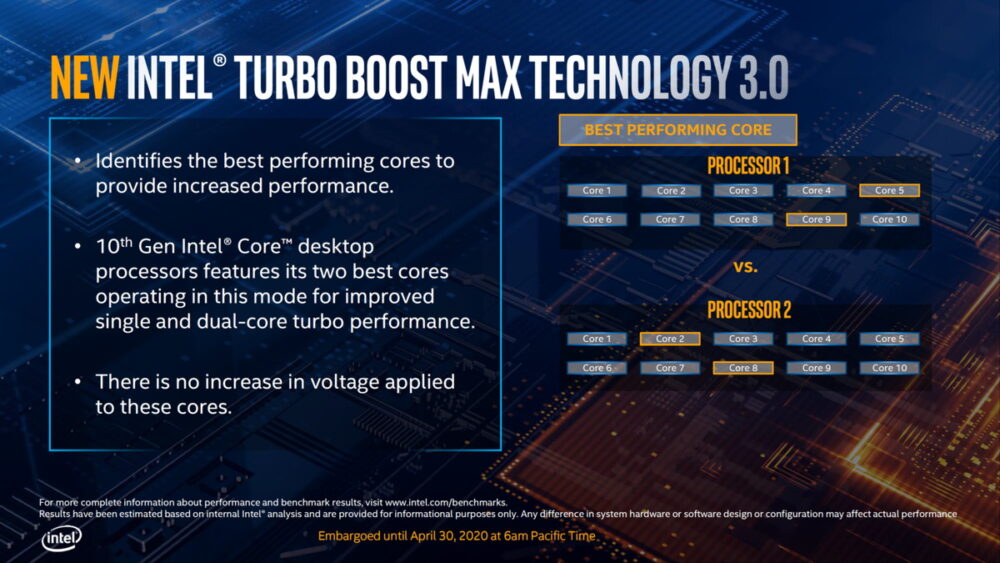

Intel Core Ultra 200Sシリーズのうち、Core Ultra 9/7のP-Coreは「Intel Turbo Boost Max 3.0 Technology (TBM3.0)」に対応しています。

TBM3.0は、CPUダイ上で最も電圧特性の良いコア(CPU個体ごとに異なる)を自動で選別し、非常に高い単コア最大ブーストクロックで動作させ、アクティブタスクへ優先的に割り当ててくれる機能です。

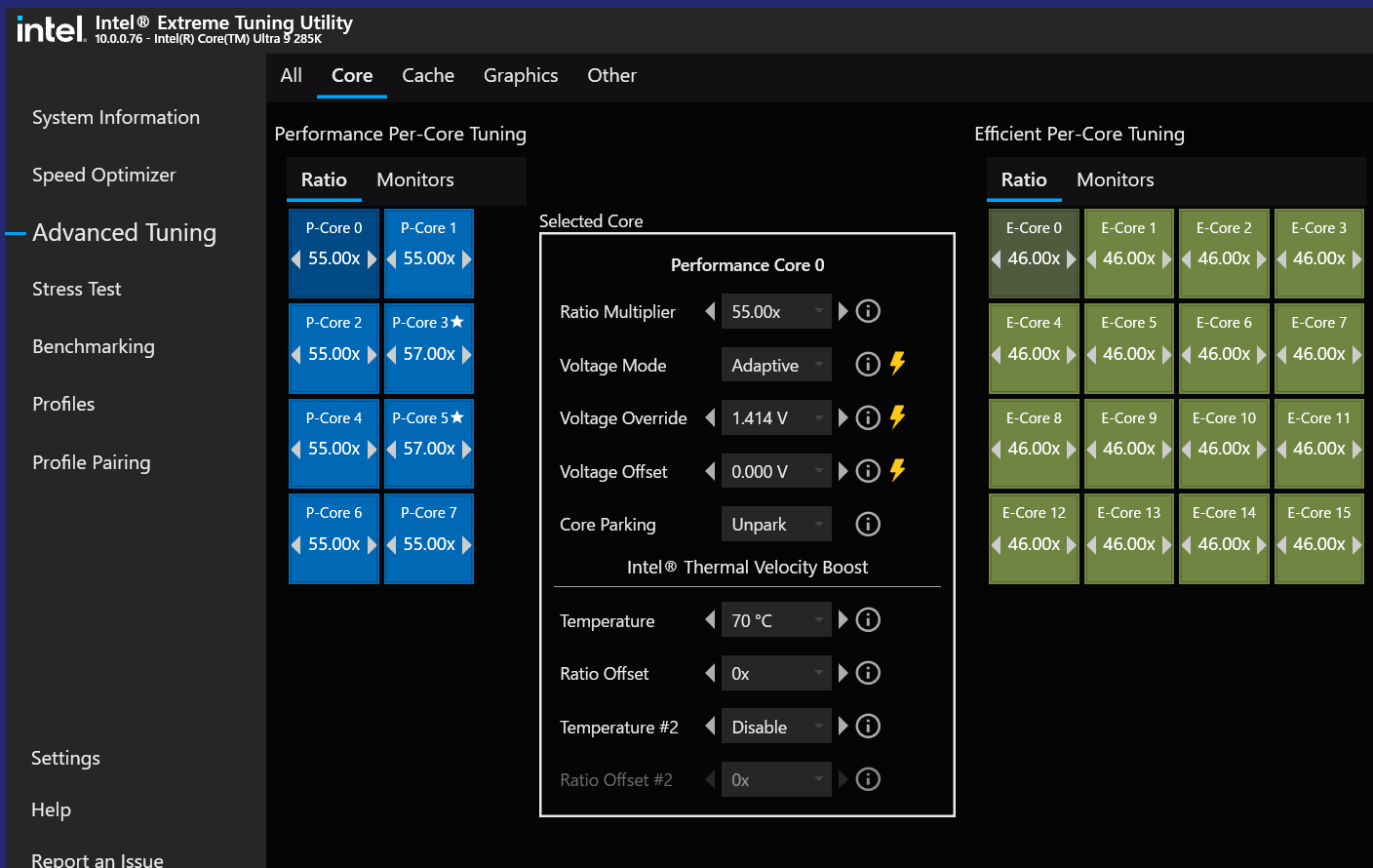

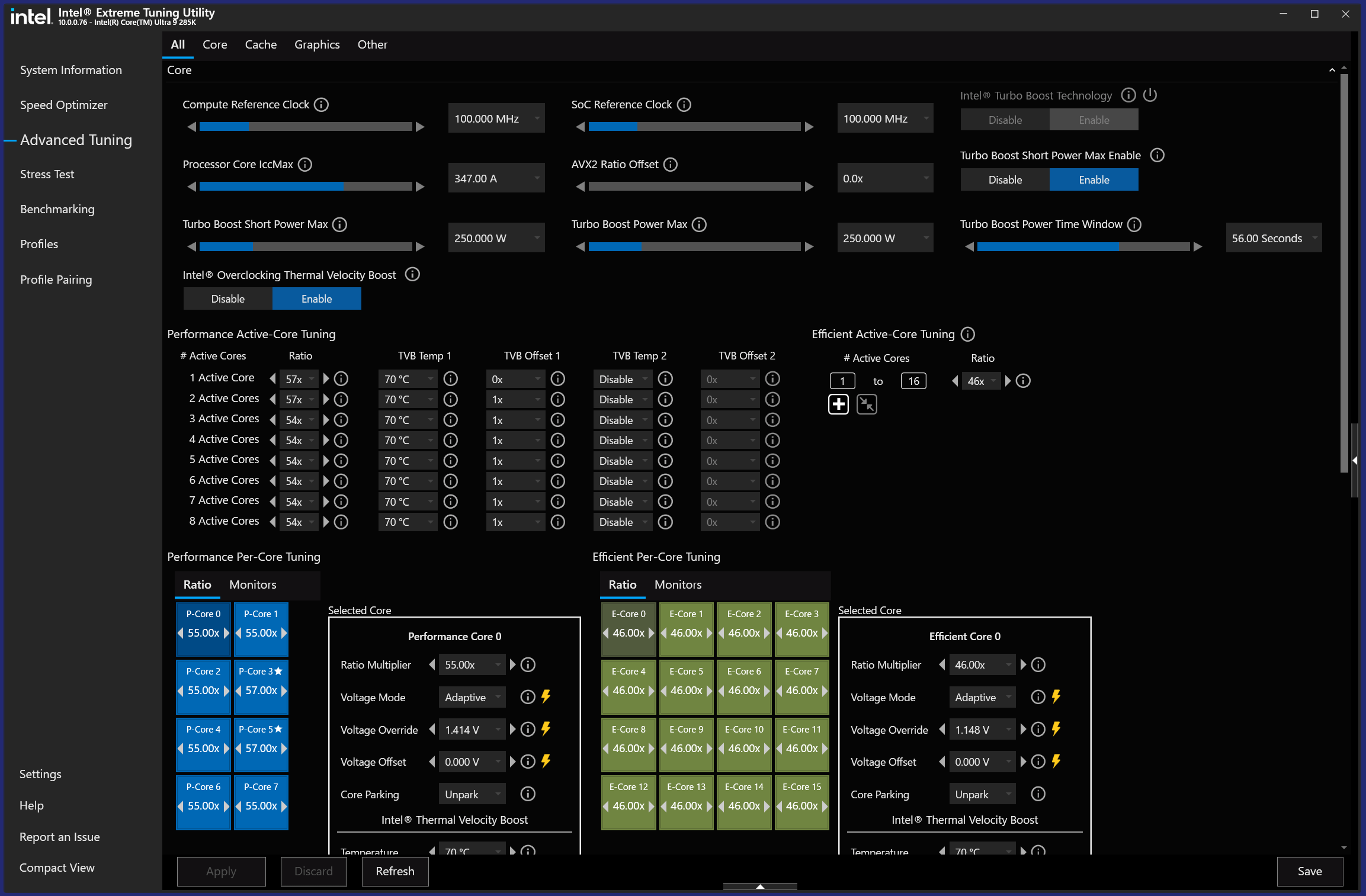

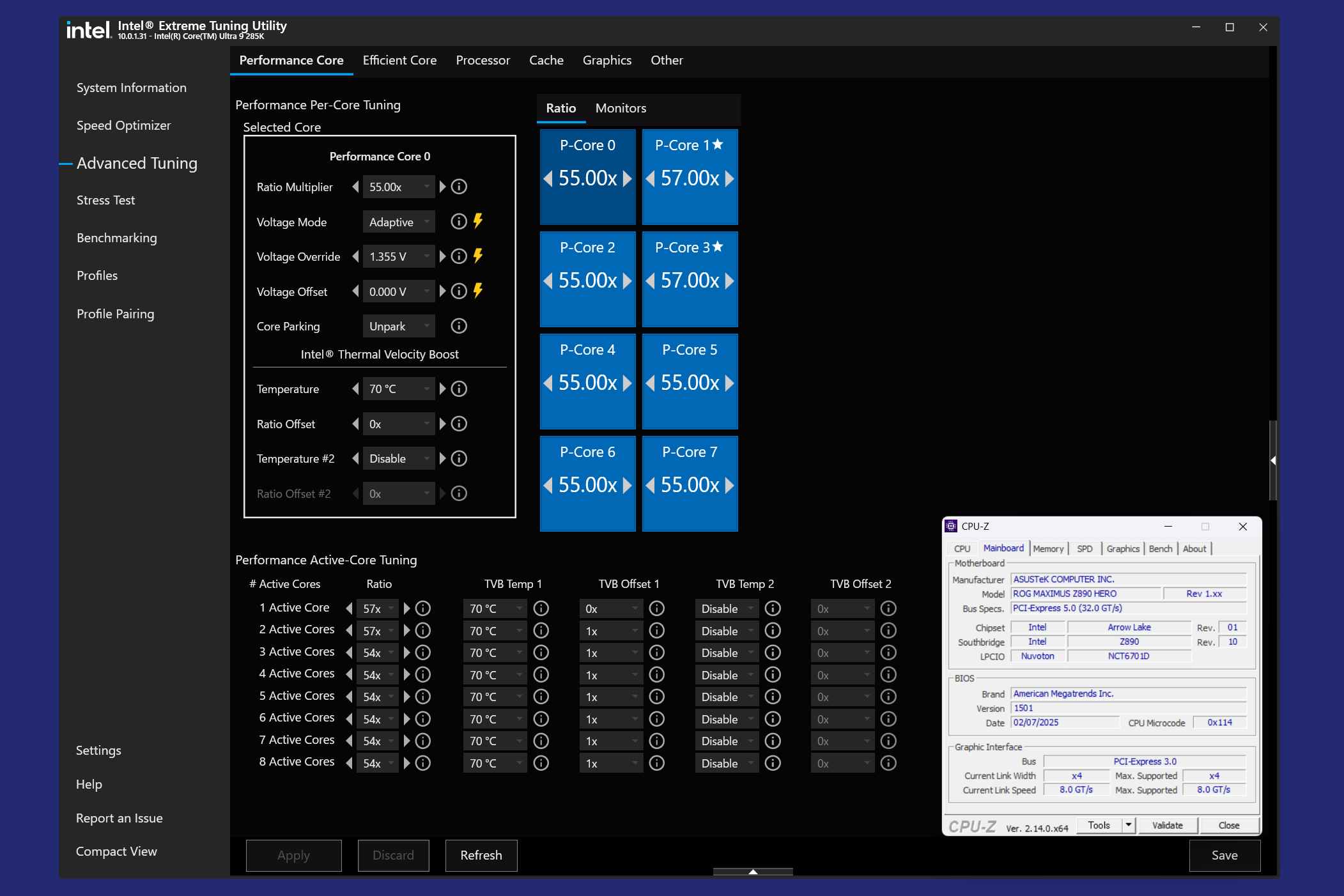

電圧特性が優良なコアは、Windows上で使用できるIntel公式のOCツール Extreme Tuning Utility (XTU)から確認が可能です。優良コアには星マーク(☆)が付いています。

P-Core別の最大動作倍率(Performance Core Specific RatioLimit)は定格では上のXTUのスクリーンショットのように優良コアとその他で分けて設定されています。

TBM3.0によるタスク割り当てに非対応の場合、1~2コアを使用する少アクティブコアなタスクが最大5.8GHzの優良コアに割り当てられるか、最大5.5GHzのその他に割り当てられるかは完全にランダムとなり、性能にブレが生じます。

Intel Core Ultra 200SシリーズのうちCore Ultra 9/7はTBM3.0により少アクティブコアなタスクは優良コアが優先されるので、非優良コアの最大動作倍率(電圧特性)に引っ張られることなく、優良コアへより高い単コア最大ブーストクロックが適用することで、安定して性能を向上させることができます。

また、手動OCによってBy Core Usage倍率で設定する単コア最大ブーストクロックを定格よりも引き上げると、一般的にマザーボードBIOSの多くは全てのP-Coreの最大動作倍率をその値へ一律に引き上げます。

当然、優良コアとその他では安定動作できる最大動作倍率は異なるので、By Core Usage倍率を定格よりも引き上げる場合は、P-Core別の最大動作倍率も適切に設定する必要があります。

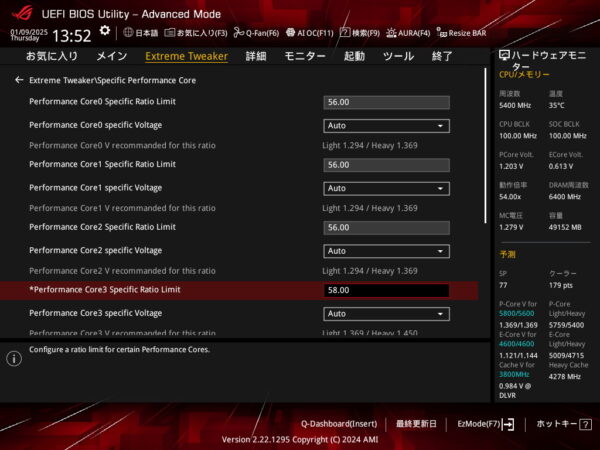

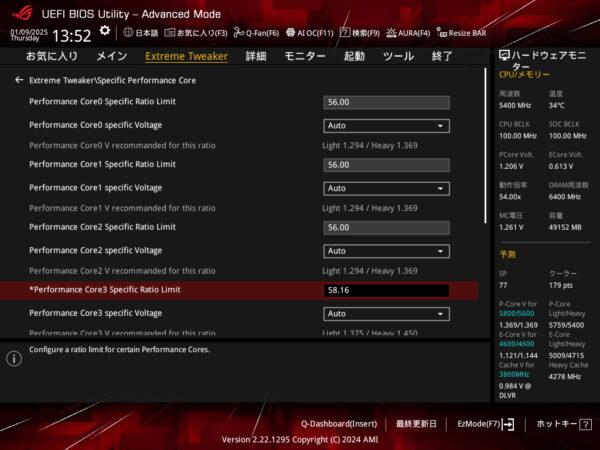

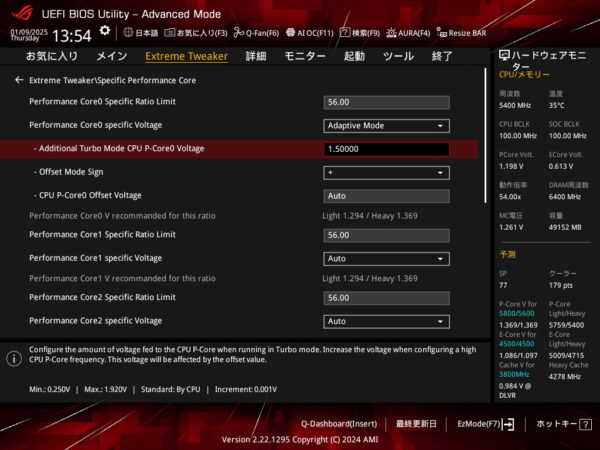

P-Core別の最大動作倍率を設定するには、Performance Core Ratioの下にあるSpecific Performance Coreの項目を開きます。

優良コアの最大動作倍率(Performance Core〇 Specific Ratio Limit)だけ単コア最大ブーストクロックに一致させます。

優良コアはWindows OS上のアプリケーション XTUを使用すれば確実に確認できますし、マザーボードメーカーにも依りますが、ASUS製の場合は”*”マークが付いているコアが優良コアです。

その他のコアはBy Core Usage倍率のAll Core倍率に一致させればOKです。面倒でなければ、CPU個別のOC耐性に合わせて各自で個別に設定してください。

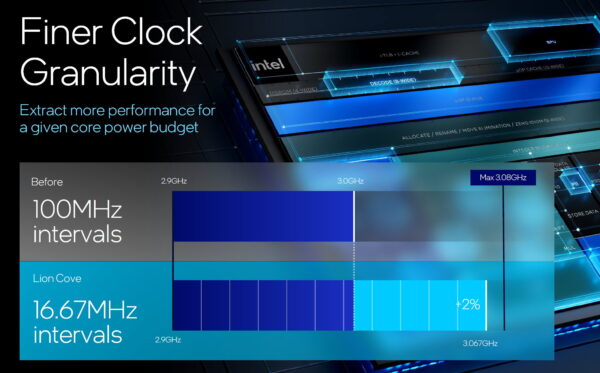

実のところ、By Core Usage倍率やSpecific RatioLimitに関する設定は第13/14世代CPUと同じですが、Intel Core Ultra 200Sシリーズで新たに導入された機能「Granular Ratio」があります。

従来のIntel製CPUはベースクロック 100MHzに対して整数倍で、つまり100MHz単位で動作クロックが制御されていましたが、Intel Core Ultra 200Sシリーズでは16.67MHz単位というより細かな制御に対応しています。

16.67MHz単位でコアクロックを制御するGranular Ratioはそれだけ細かい制御を可能とする電力制御による省電力性能の向上だけでなく、性能面やOCにおいてもCPU電圧特性の限界まで高クロックを追求し、CPUのポテンシャルを最大限に発揮できるというメリットがあります。

By Core Usage倍率は従来通り、ベースクロックに対する整数倍率を設定しますが、Specific Ratio LimitはGranular Ratioの16.67MHz単位で設定できます。

1つ注意点として、Granular Ratioによる端数を含む(100MHz単位でない)最大動作倍率を設定すると、Specific Ratio Limit自体は端数切り上げの設定値になります。

例えば、Granular Ratioで58.17GHzに最大動作倍率を設定した場合、Specific Ratio Limit自体は端数切り上げの59倍となり、コアクロック制限で最大58.17GHz動作になります。

Granular Ratioの端数込みで最大動作倍率を設定する場合、実際に58.17GHzで動作させるにはBy Core Usage倍率も端数切り上げ数値の59倍に設定する必要があります。また後述のAdditional Turbo Mode Voltageの参照値となる最大動作倍率も端数切り上げ数値になるので注意してください。

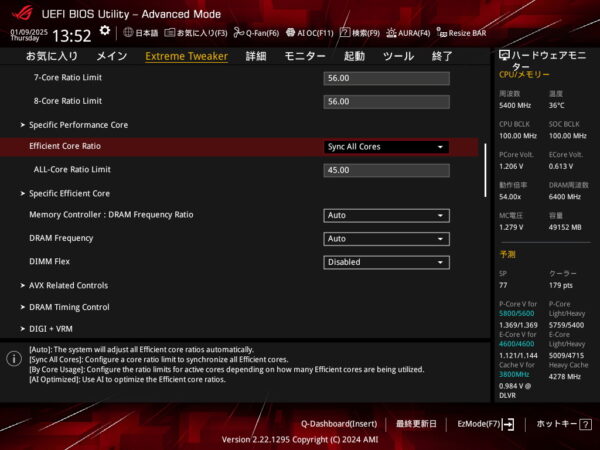

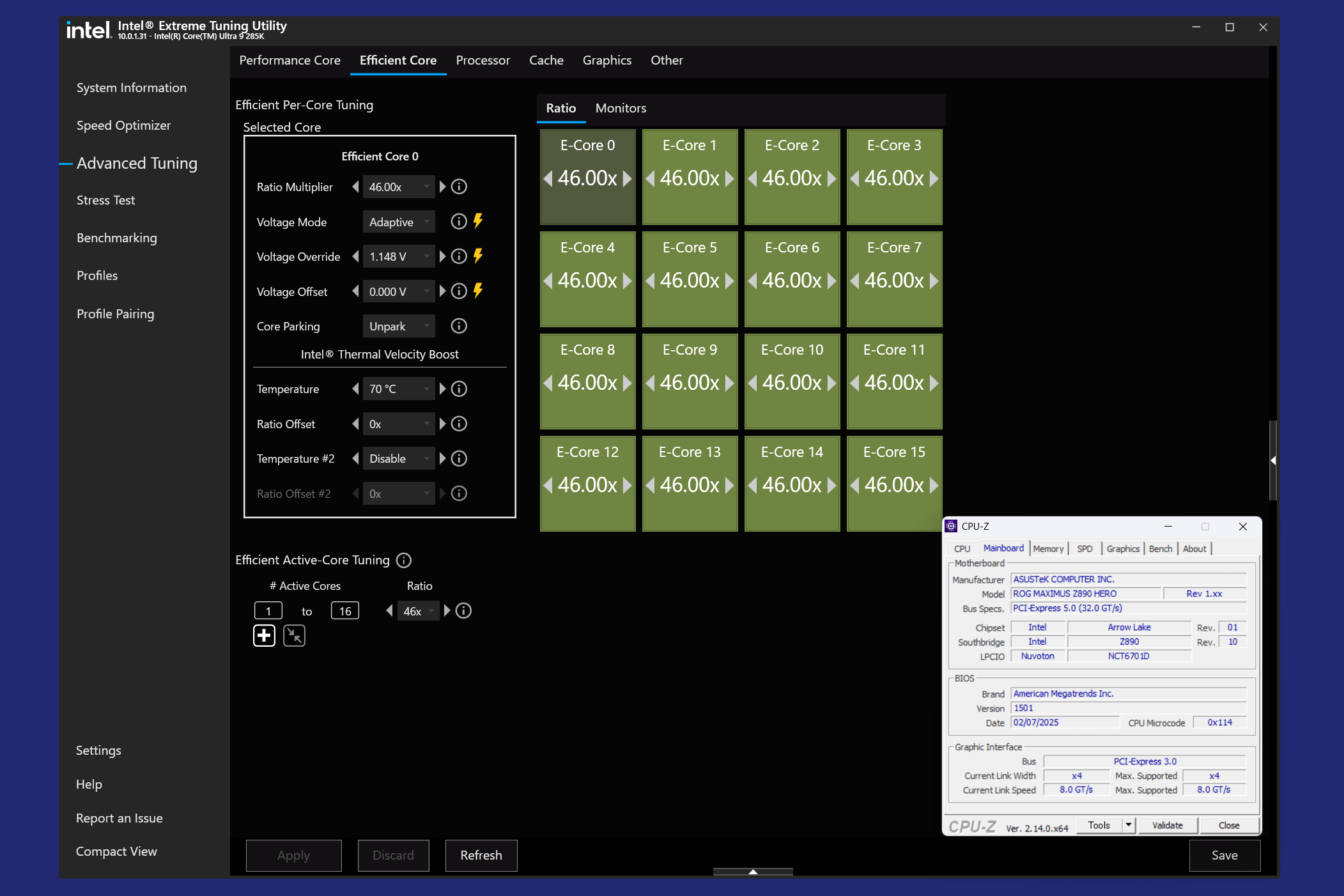

高効率E-Coreも動作倍率の設定フォーマット自体は同じです。

Windows OSと協調するIntel Thread Directorで優先すべきタスクはP-Coreに割り当てられ、E-Coreの主な役割は、マルチスレッド性能を引き上げる補助コア、もしくは優先度の低いタスクのバックグラウンド処理用コアです。

E-Coreもアクティブコア数に応じたBy Core Usage倍率は設定が可能ですが、少ないアクティブコア数の時にブーストさせる意味があまりないので、OC設定を簡略化させる意味で、E-CoreはSync All Coreで一律に動作倍率を設定してしまうのがオススメです。

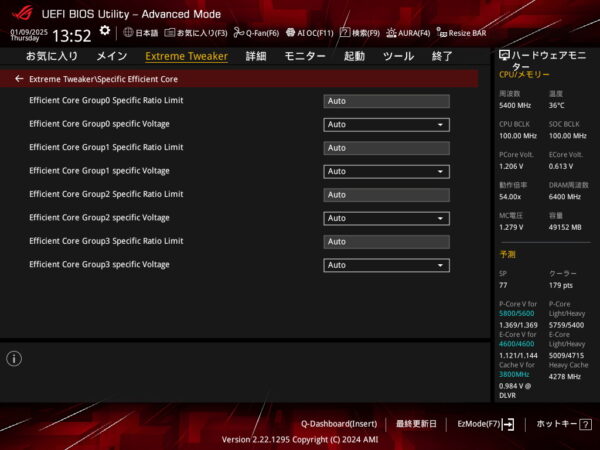

ちなみにE-Coreは4コア1組のクラスターとして個別に動作倍率や動作電圧を設定することも可能です。P-Core同様に16.67MHz単位のGranular Ratioにも対応しています。

VFカーブ電圧設定や電力制限

続いてBy Core Usage倍率でOCした時の電圧設定について説明していきます。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUのVRについて

CPUには個体差がありますが、電圧特性に応じたCPUコア電圧とコアクロック(周波数)の比例関係を指定するV-Fカーブがそれぞれ収録されています。

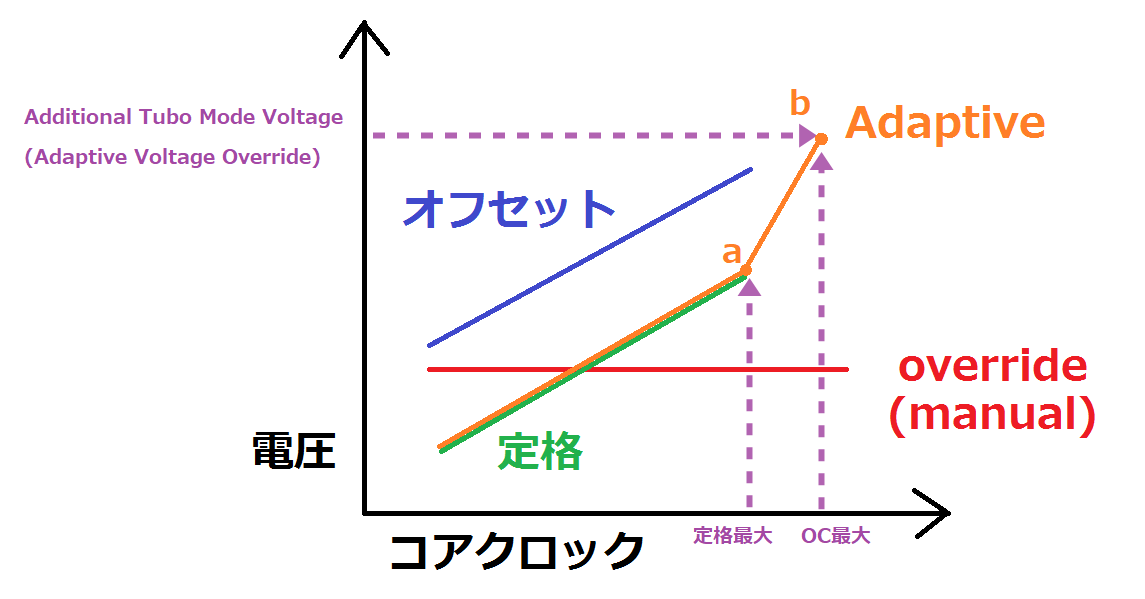

CPUコア電圧モードを分類すると、まず定格モードがあり、定格のV-Fカーブに対して、周波数に依らず一定の昇圧or降圧を行うオフセットモード、さらに周波数に依らず一定の電圧を適用するオーバーライド(マニュアル)モードがあります。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUをBy Core Usage倍率でオーバークロックする時に使用するのがアダプティブモードです。

一例としてCore Ultra 9 285Kでは最小動作倍率800MHzから最大動作倍率5700MHz(a頂点)までのV-Fカーブが定格モードとして収録されています。

最大動作倍率を6000MHzにOCした時にV-Fカーブがどうなるかというと、5700MHz~6000MHzの間にはV-Fカーブがないので、Additional Turbo Mode Voltage(Adaptive Voltage Override)という電圧値を設定することで、OC最大倍率に対するb頂点が決まります。a頂点とb頂点の間は自動的に補間されます。

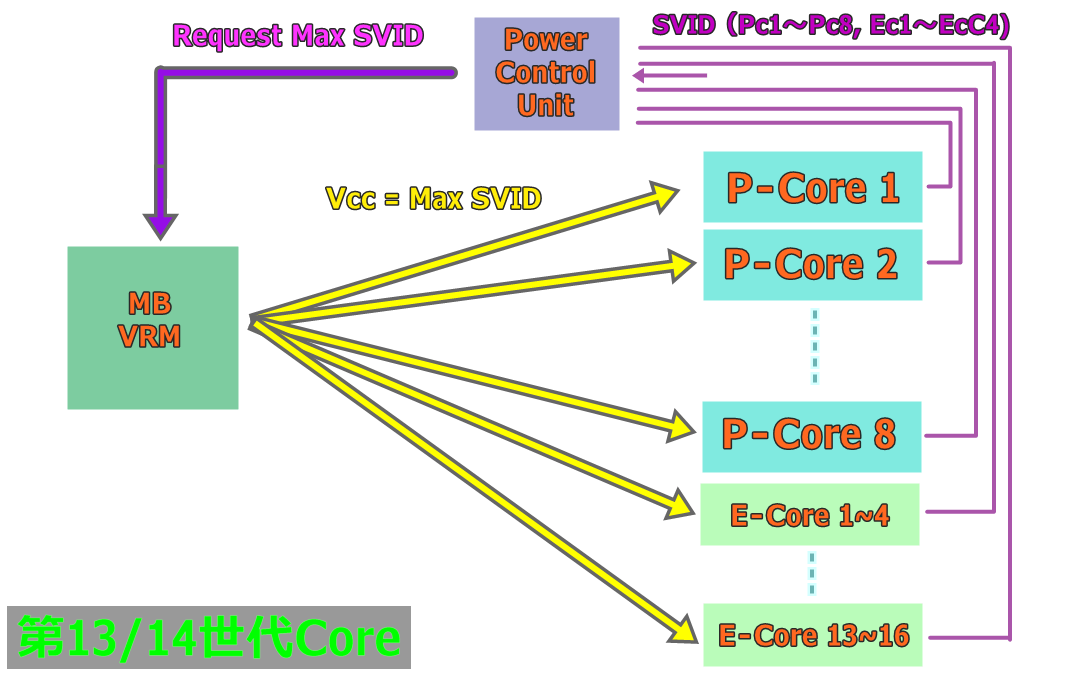

Intel第13/14世代CPUにおいてCPUコア(P-CoreとE-Coreの両方)とキャッシュ(Ring、L3キャッシュ)は全てGlobal Core SVID Voltageによって電力供給され、単一のV-Fカーブで動作していました。

Intel第13/14世代CPUにもSpecific Performance/Efficient Coreの項目から個別に電圧を設定できたので紛らわしかったのですが、この個別コア電圧設定で動作するのは、そのコアだけがアクティブな状態の時に限定されます。

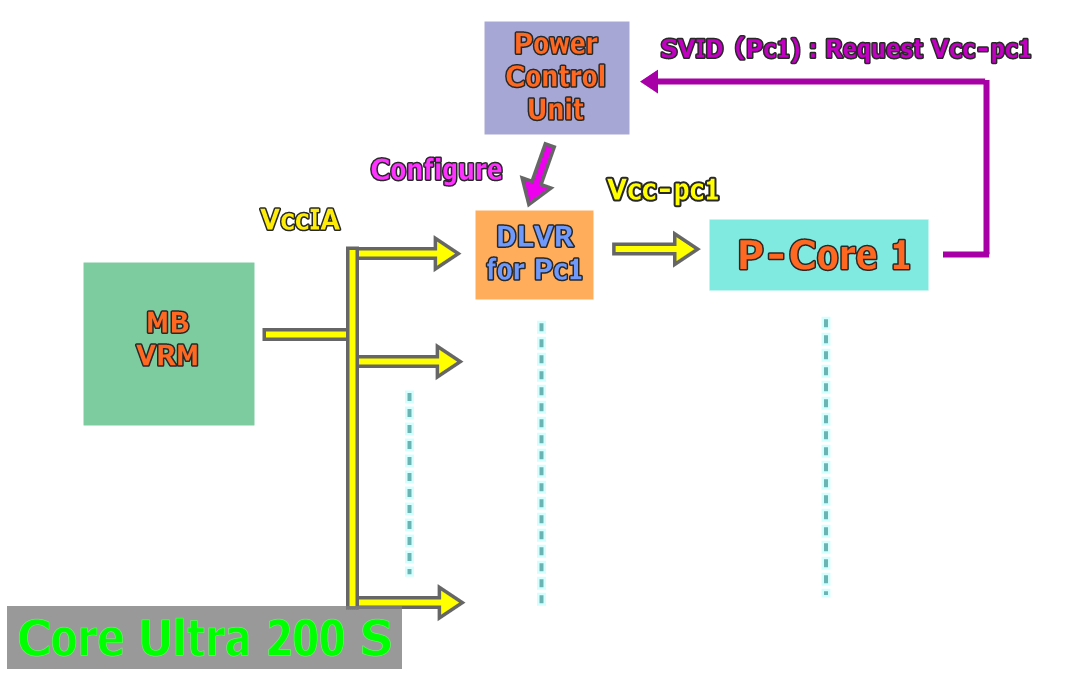

第13/14世代CPUと大きく異なる点として、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUはDLVR(Digital Linear Voltage Regulator; デジタルリニア電圧レギュレータ)呼ばれるCPU内蔵VRを搭載しています。

個別P-Core 、個別E-Core Cluster、iGPU、SoCにはそれぞれ専用のDLVRがあります。

Core i9 Ultra 285Kの場合、8個のP-Coreと4個のE-Core Clusterにはそれぞれ専用のDLVRがあり、マザーボードVRMから供給されるVccIA電圧を共通のソースとして、SVIDプロトコルによってリクエストされた電圧を各DLVRが対応するコアへ供給します。

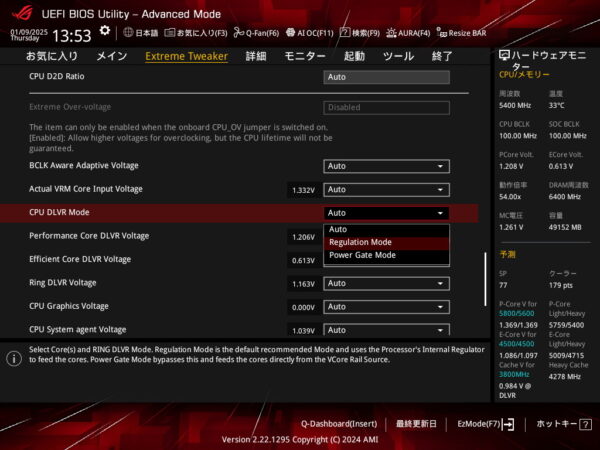

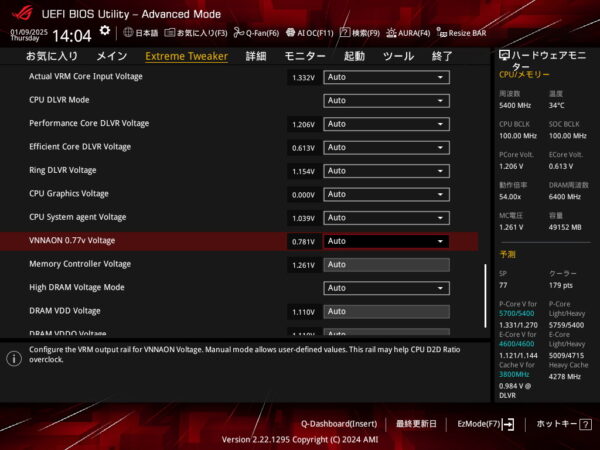

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUと800シリーズ マザーボード環境では、DLVR介して各コンポーネントに電圧を供給するRegulation Modeが既定設定です。

DLVRを素通ししてMB VRMから直接電圧供給するPower Gate Modeもありますが、LN2極冷OCのような特殊なOC用なので無視してOKです。

ASUS製マザーボードにおいてActual VRM Core Input VoltageはMB VRMからDLVRに供給される電圧なので、基本的にここも触る必要はありません。

By Core Usage倍率でOCした時の電圧設定

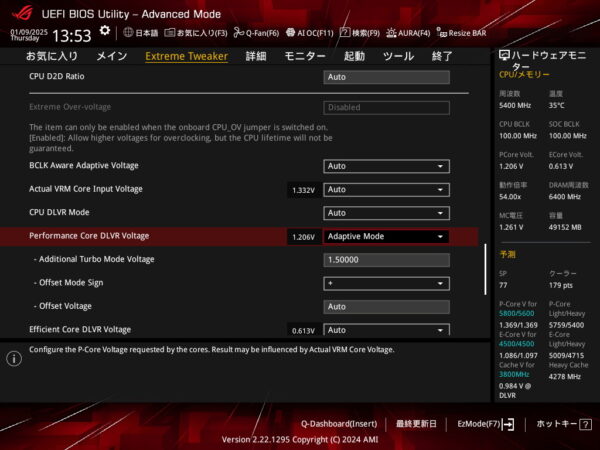

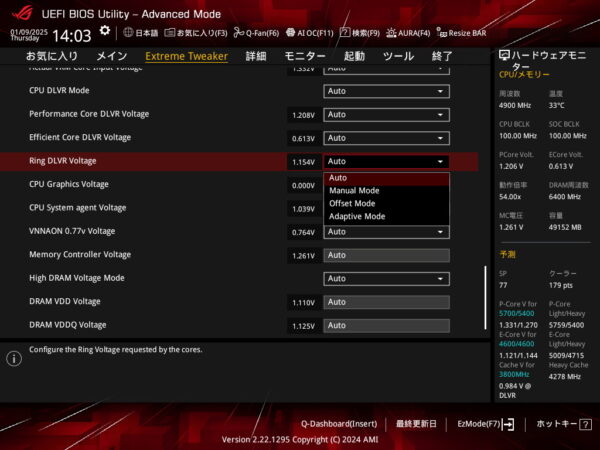

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」ではPerformance Core DLVR VoltageからAdaptive Modeを選択することで、P-CoreのAdditional Turbo Mode Voltageを設定できます。

Efficient Core、Ringなど各コンポーネントに対してDLVR Voltageの設定項目があり、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでは全てを個別に設定できます。

上のようにPerformance Core DLVR Voltageの項目からAdditional Turbo Mode Voltageを設定すると、全てのP-Coreに対して一律で同じAdditional Turbo Mode Voltageが適用されます。

CPU動作倍率の設定で紹介したSpecific Performance Coreからであれば、各P-Coreに対して、異なるAdditional Turbo Mode Voltageを設定することも可能です。

以上で基準となるV-Fカーブが決まったので、続いてV-Fカーブによる低電圧化を行います。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUではV-Fカーブ(動作周波数と動作電圧の関係)を細かく調整できます。P-Coreだけでなく、E-CoreについてもVFカーブの設定が追加されています。

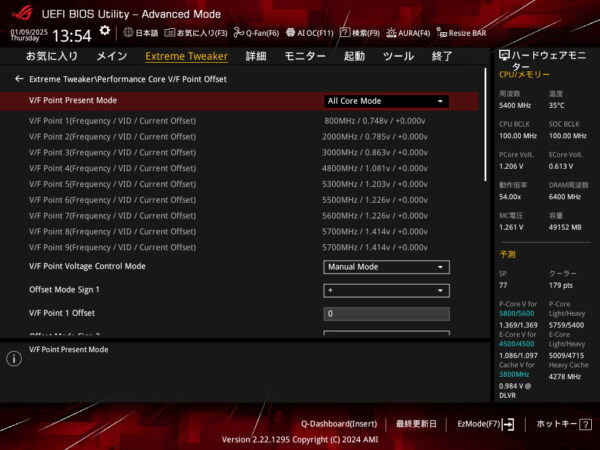

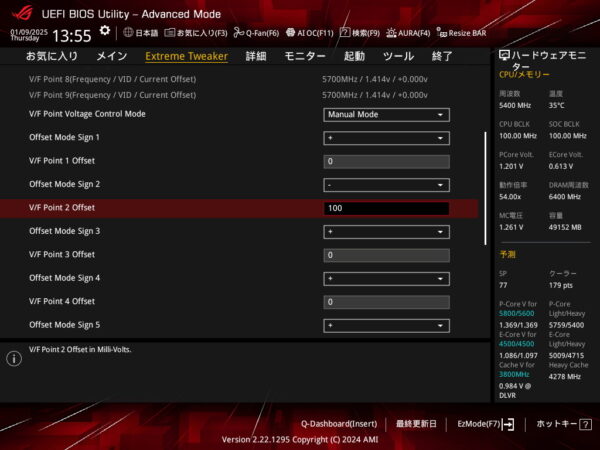

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」ではV/F Point Offsetの名前で同設定が配置されています。

V/F Point Present ModeをAll Core Modeに切り替えると全てのP-Coreに対して一律で設定を適用します。

CPU個体毎に異なる各周波数のストック電圧に対して+/-のオフセット電圧を設定できます。

Core Ultra 9 285Kの場合は800MHz、2000MHz、3000MHz、4800MHz、5300MHz、5500MHz、5600MHz、5700MHzに対してmV単位でコア電圧オフセット値を指定できます。

8番と同じく5700MHzになっている9番のV-Fポイントについては標準では使用せず、Specific Performance Core Ratio Limitで既定最大値(58倍)より大きく設定した場合にOC最大倍率のV-Fポイントになります。

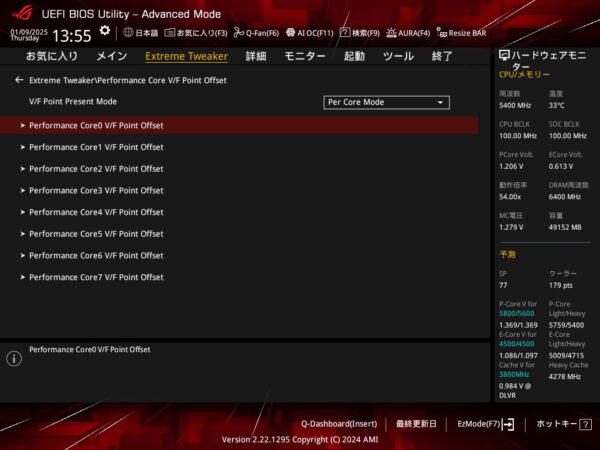

V/F Point Present ModeをPer Core Modeにすると結構面倒なことになりますが、個別P-Coreに対して、異なるV-Fカーブオフセットの設定も可能です。

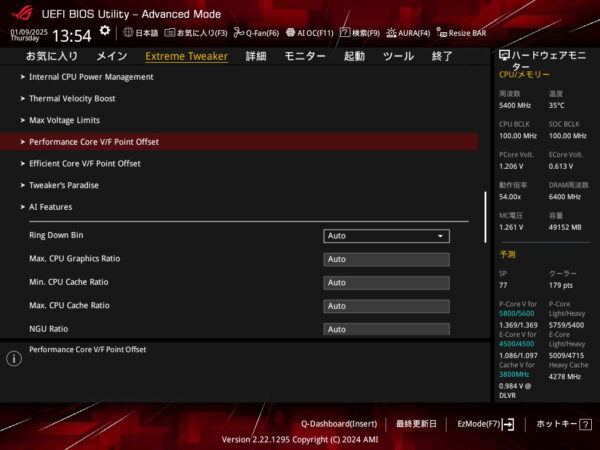

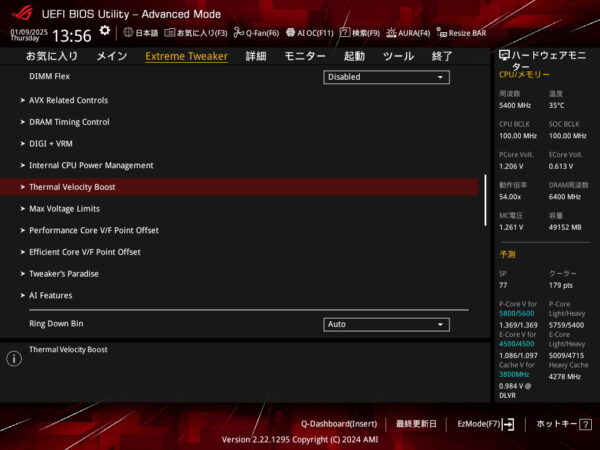

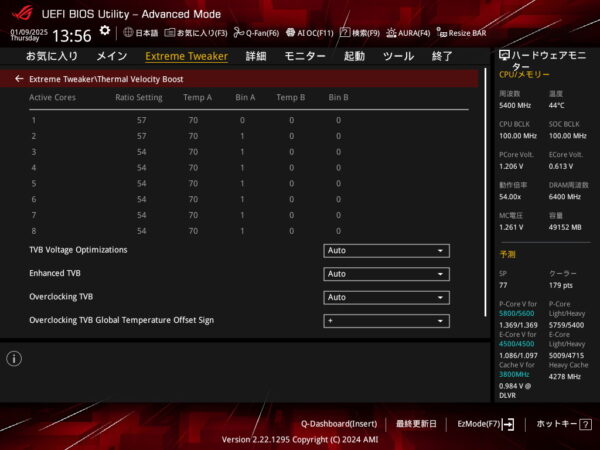

Thermal Velocity Boostの設定

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はThermal Velocity Boostの設定に対応しています。

Thermal Velocity Boostはコアクロックを上昇させる機能のような名前ですが、実際には、By Core Usage倍率に対して、TVB Ratio Clippingという設定によってCPU温度が閾値以上の時に動作倍率を-1倍など設定値に応じて引き下げます。

一定温度以下であれば非常に高い単コア最大ブーストクロックが動作するコアがある、ゲーム(低温)とクリエイティブタスク(高温)で全コア最大動作倍率をそもそも切り替えたい、という時に使用する機能です。

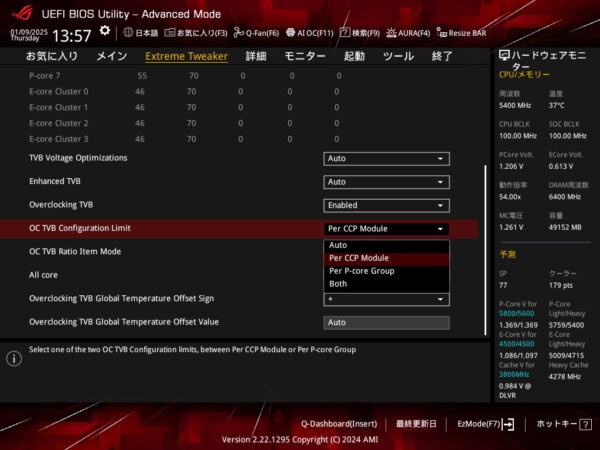

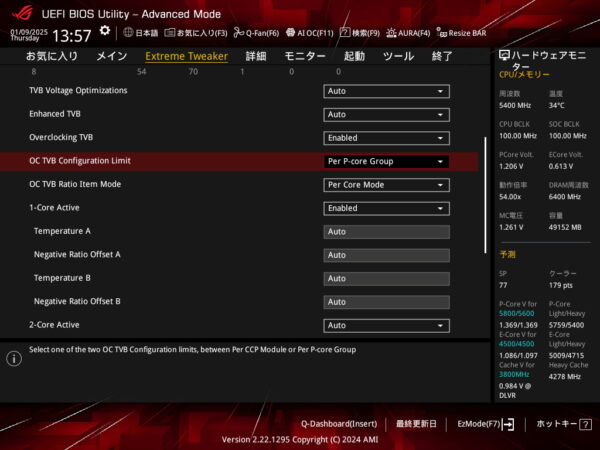

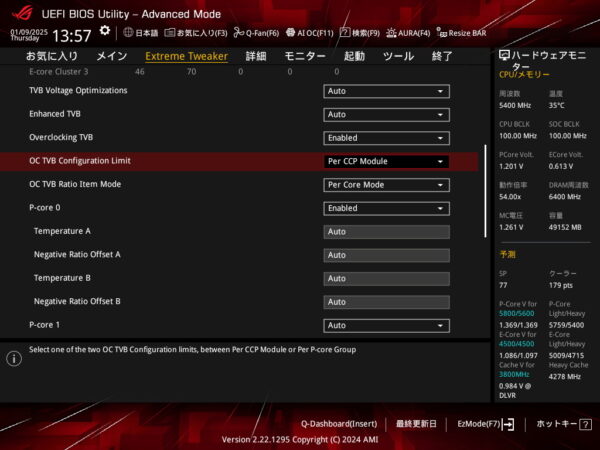

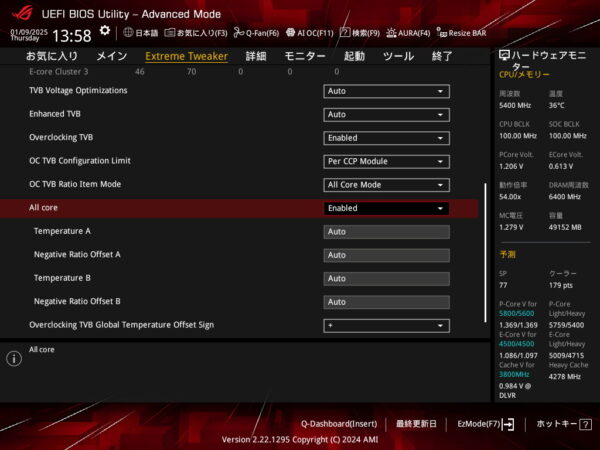

Overclocking TVBをEnabledに変更することで、OC TVB Configuration Limitという項目が表示され、Thermal Velocity Boostの設定値を任意に変更できるようになります。

Thermal Velocity Boostによる動作倍率制御方法として、アクティブコア数に対して設定するPer P-Core Groupに加えて、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでは新たに、P-Core個別に設定するPer CPP Moduleが追加されています。Bothを選択すれば両方とも設定できます。

Per P-Core GroupとPer CPP ModuleのどちらのTVB制御モードもアクティブコア数/各P-Coreに対して閾値温度/ネガティブオフセット倍率のセットを2種類ずつ設定できます。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPU特有の注意点として閾値温度は設定値よりも5度高い温度になるようです。55度で設定した場合、60度以上で設定したネガティブオフセット倍率が適用されます。

なお閾値温度が参照する温度はCPU Package全体の温度ではなく、Per P-Core GroupとPer CPP ModuleのどちらでもP-Core個別の温度とのこと。

Pコア毎、アクティブコア毎に個別に設定するのが面倒であれば、OC TVB Ratio Item ModeをAll Core Modeにすることで一律で同じ設定を適用できます。

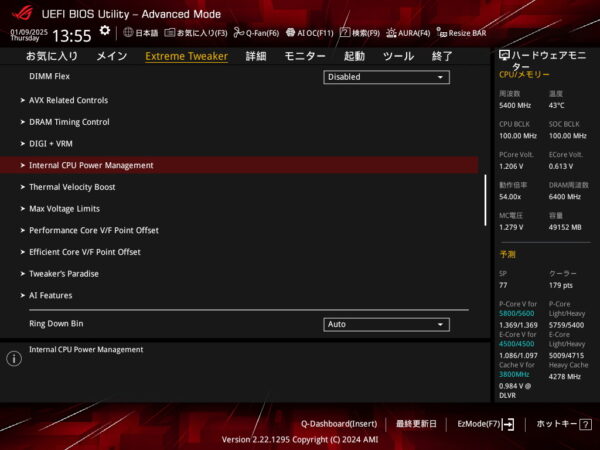

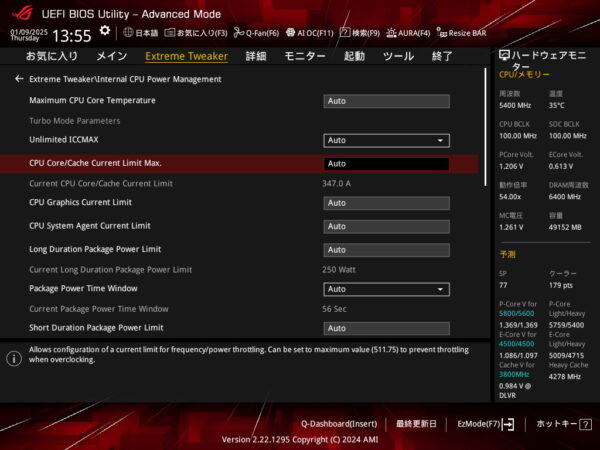

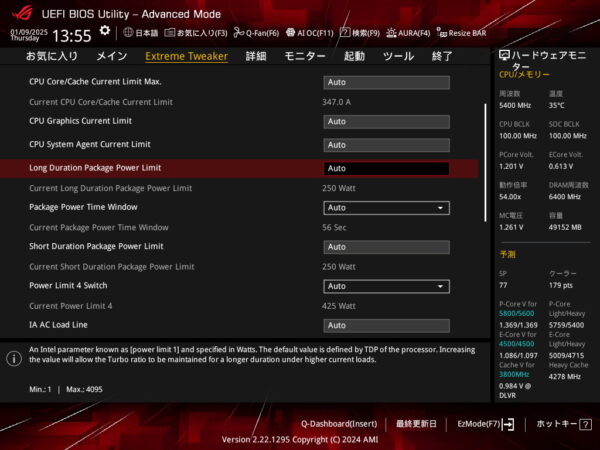

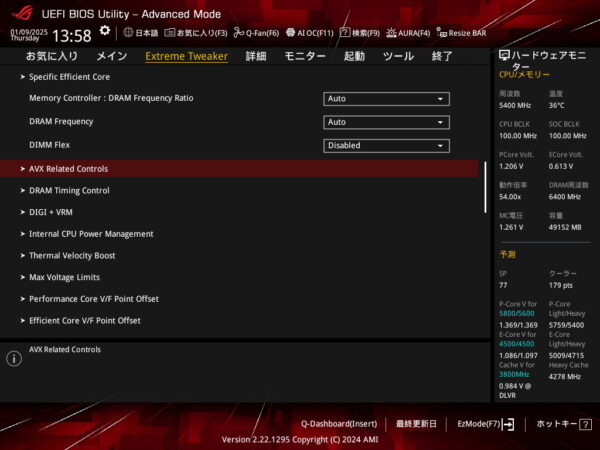

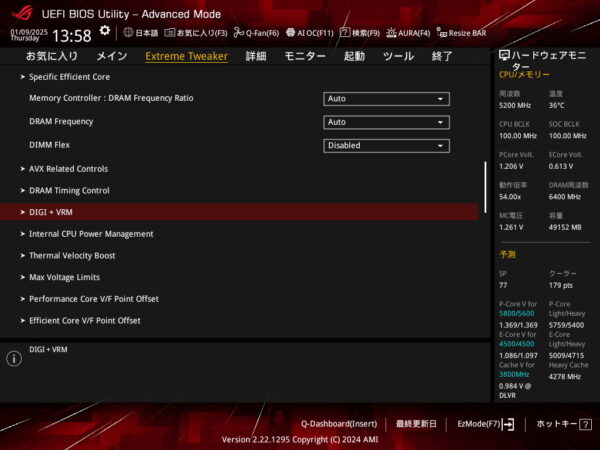

その他の電力制限や電流制限に関する設定

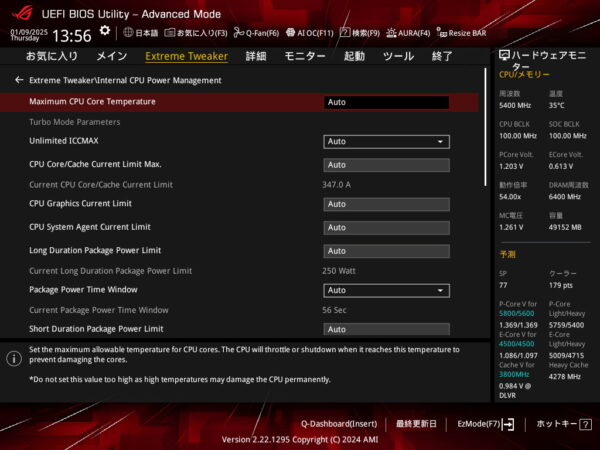

ASUS製マザーボードでは電力制限や電流制限に関する設定はInternal CPU Power Managementの中に配置されています。

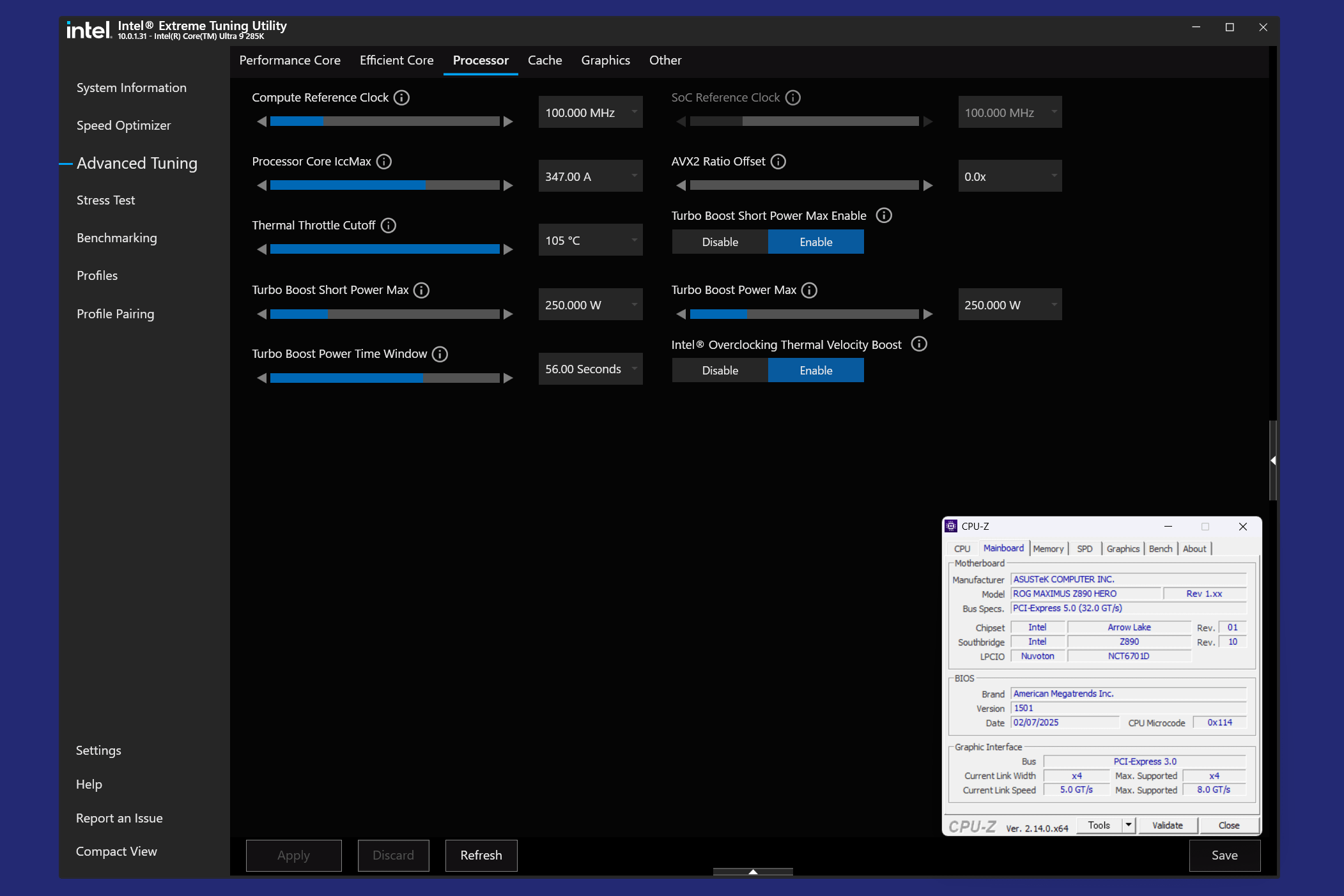

By Core Usage倍率でオーバークロックを行う場合は、IccMaxを定格設定値よりも引き上げてください。電力制限や臨界温度と同様、高負荷時にコアクロック低下の原因になります。

MB初期設定でIccMaxもCPU定格値を適用する理由にもなった第13/14世代CPUにおける動作不安定性問題はCPUマイクロコードバグによる過剰電圧が原因だったので、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでOCする場合はUnlimited ICCMAXの設定から無制限にしても特に問題ないと思います。

とはいえ無制限にするのが気になる人は、CPU Core/Cache Current Limit Maxで特定値を指定できるので、定格設定値と見比べてIccMaxがマルチスレッド負荷時のボトルネックにならない数値を設定してください。

By Core Usage倍率によるオーバークロックで全コア最大動作倍率も引き上げている場合は、電力制限や臨界温度を使用して、高負荷時のCPUコアクロックに制限をかけ、CPU温度や消費電力を下げます。

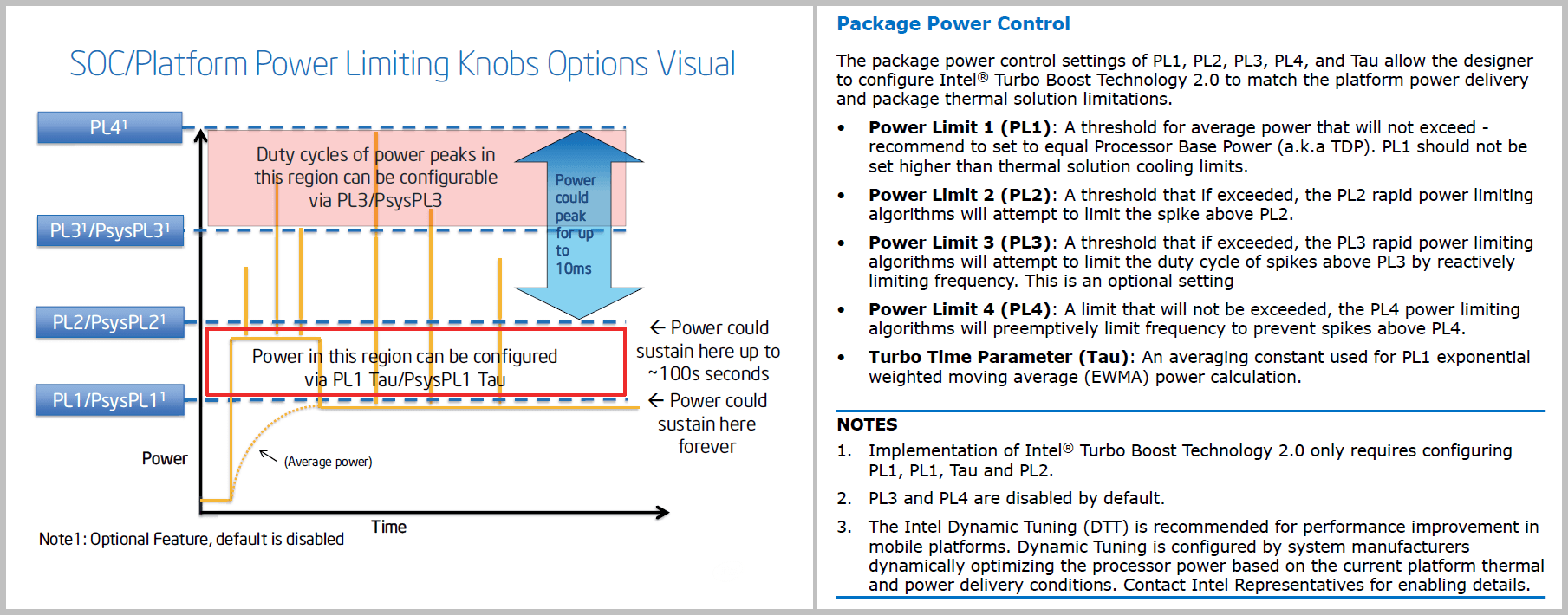

CPU電力詳細設定には「瞬間許容電力制限値(Short Duration Power Limit、PL2)」、「許容電力上限値(Long Duration Power Limit、PL1)」という2つの電力制限機能があり、電力制限がかかる閾値(単位はW)と電力制限がかかるまでの時間を設定できます。

電力制限がかかるとCPU Package Powerがその指定電力内に収まるようにコアクロックに制限がかかります。

CPU温度が一定以上(臨界温度, Tj Max)に達した時にCPUコアクロックを下げる、所謂、サーマルスロットリングが発生する閾値を指定するのがMaximum CPU Core Temperatureです。

Tj MaxはIntel Core Ultra 200SシリーズCPUでは一般的に105度に設定されています。基本的には上記のPL1/PL2の電力制限でCPUクーラーの性能に応じたコアクロック制限をかけ、Tj MaxはCPUクーラーに故障が発生した時のセーフティ的な使い方オススメです。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUは高効率コアE-Coreがアーキテクチャ上、AVX-512に対応していないので、P-Coreも含めたCPU全体としてもAVX-512に非対応です。

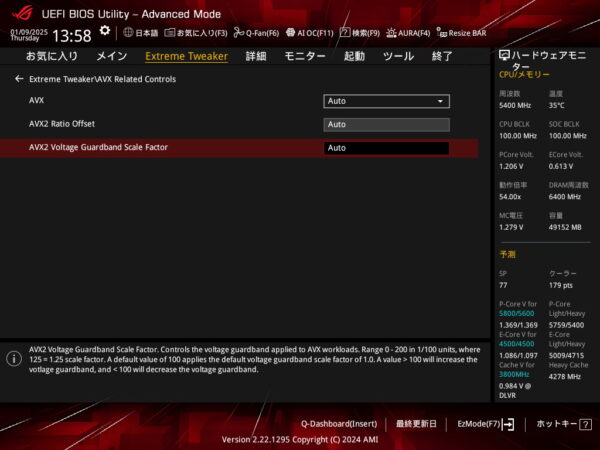

元々は発熱が非常に大きいAVX-512に対応するために用意されていた設定ですが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」でもAVX2実行時の発熱を低減する方法として、従来の倍率動作オフセットに加えて、Voltage Guardband Scaleと呼ばれる電力制限に近い機能を使用できます。

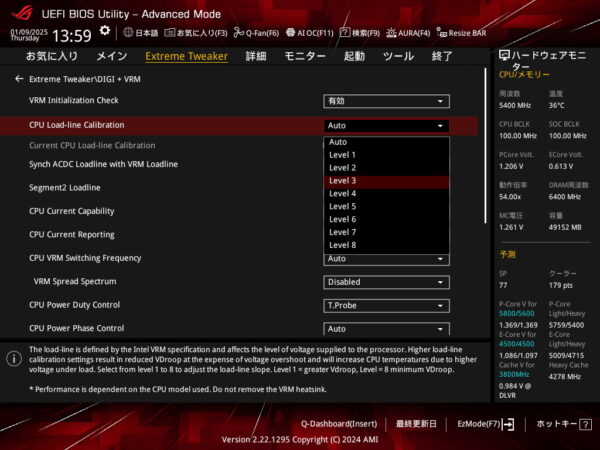

Digi+ VRMという項目の中にロードラインキャリブレーションの設定も配置されています。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUはMB VRMとCPUコアの間にDLVRがありますし、最近のCPUはストック状態で限界近くまでチューニングされているので、LN2極冷等の極端なOCでもない限り、ロードラインキャリブレーションはAuto設定のまま放置で良いと思います。

ロードラインキャリブレーションについて

一応少し補足すると、ロードラインキャリブレーションはCPU負荷時の電圧降下を補正してOCを安定させる機能です。

補正の強度としてLevel 〇で何段階か用意されています。Levelの添え字の数字が大きくなるほど電圧降下の補正は強くなり、OCは安定しやすくなりますが発熱も大きくなります。また強い補正では瞬間的に電圧のスパイクも生じるのでCPUにダメージが蓄積しやすいです。

手動で設定する場合は真ん中あたりから始めて安定する設定値を模索していくのがおすすめです。

メモリのオーバークロック

メモリのオーバークロックについて紹介します。

簡単に言うと「動作クロックが高く」「タイミングが小さい」ほどメモリ性能は高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると「電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。

なお、 メモリOCではPOSTすらクリアできずBIOSに到達できないことも少なくありません。メモリ設定を初期化できるように、メモリOCをする時はCMOSクリアの手順を予め確認しておいてください。

OCプロファイルで手軽にメモリOCが可能

Intel XMPやAMD EXPOのOCプロファイルを収録したOCメモリは上の手順によるOC選別をメーカー側がすでに行い動作確認をしているので、メーカーが動作確認を行ったOCプロファイルを適用するだけで簡単にメモリをオーバークロックできます。

一昔前はG.SkillやCORSAIRなど性能をとにかく追求する尖った製品という印象でしたが、現在ではDRAMメーカー Micronのコンシューマー向けブランド Crucial等も参入していて、Intel XMPやAMD EXPOのOCプロファイルを収録したOCメモリは普通に購入できます。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はIntel環境に最適化されたXMP対応メモリだけでなく、AMD EXPO対応メモリのどちらでもOCプロファイルによるメモリOCが可能です。

ASUS ROG MAXIMUS Z890 HEROなどASUSマザーボードでは、メモリに収録されたAMD EXPOプロファイルからIntel製CPU環境でも使用可能なメモリOCプロファイルを自動生成する機能 D.O.C.Pがあります。

「Ai Overclock Tuner」から「XMP (D.O.C.P)」モードを選択することで、自動生成されたOCプロファイルによるメモリOC設定の適用が可能です。

ASUS製マザーボードではメモリOCプロファイルの適用に”XMP (D.O.C.P) 1”と”XMP (D.O.C.P) 2”の2つのモードがあります。

XMP 1では30-38-38-90のような主要タイミングのみが適用され(その他は全てマザーボードによる自動設定を適用)、XMP 2ではその他のサブタイミングもOCプロファイルの通りに適用されます。

Intel製CPUとIntel XMP対応メモリのような組み合わせであればサブタイミングまで適用される”XMP 2”で問題ありませんが、異なる組み合わせの場合は”D.O.C.P 1”が安定しやすいようです。

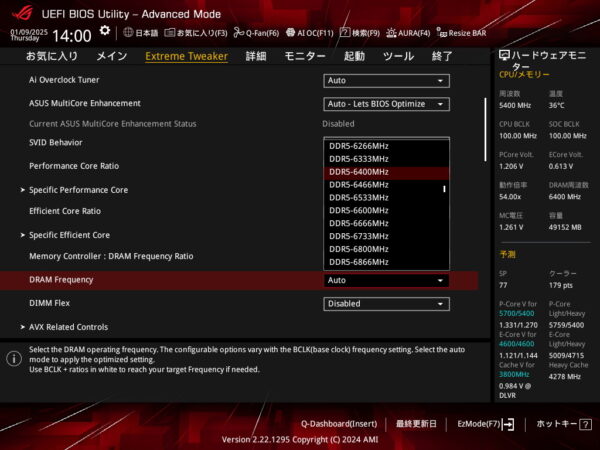

メモリOCの手動設定について

メモリ周波数は「DRAM周波数(DRAM Frequency)」という項目のプルダウンメニューから動作クロック(倍率)を任意に設定可能です。メモリ周波数もBCLKに対する倍率で動作周波数が決まります。

XMP/EXPOを使用せず、「DRAM Frequency」の設定値が自動(Auto)になっている場合は、使用するメモリにSPD情報として収録されている動作クロック4800MHz、5600MHzなどのメモリ周波数およびタイミングによる定格動作となります。

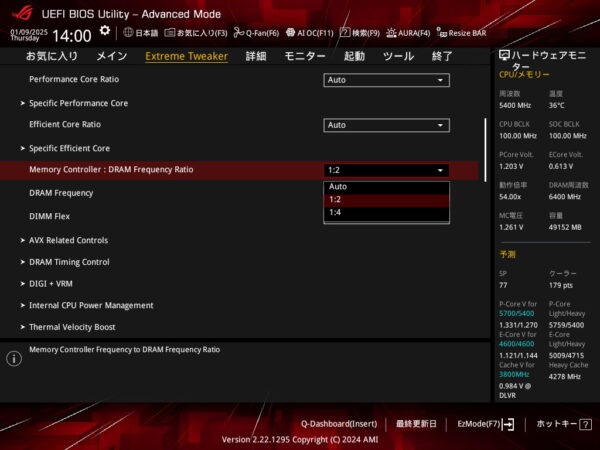

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUは動作周波数が高速なDDR5メモリだけをサポートするので、そのメモリコントローラー周波数(IMC周波数)は、メモリ周波数に対して1:2同期のGear2(メモリ周波数が6400MHzならメモコンは3200MHz)、1:4同期のGear4(メモコンが1600MHz)という2つの動作モードがあります。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUはIMCのOC耐性個体差にも依りますが、メモリ周波数 8400MHzくらいまでは1:2同期でも動作するようです。

メモリタイミングの個別打ち込み設定も可能です。

メモリタイミングを手動で設定する場合、基本的にはOCメモリ製品のスペックとして公表されることの多い、「CAS Latency (tCL)」、「RAS to CAS Read/Write (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」の主要な4タイミングと、加えて「Command Rate:1 or 2」と「Refresh Cycle Time (tRFC)」の6つ以外はAutoのままでいいと思います。

高メモリクロックのOC時にWindowsの起動や軽い動作までは安定するものの、メモリストレステストでエラーが出る程度の状態であれば、「Write Recovery Time (tWR)」や「CAS Write Latency (tCWL)」をいくつか引き上げることで安定する可能性があります。

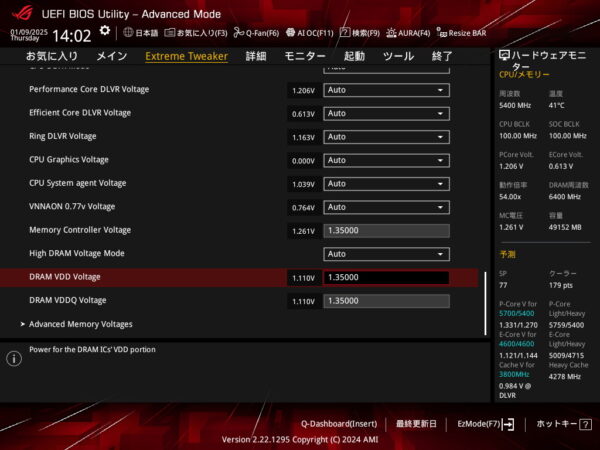

メモリの周波数OCを行う際は「DRAM電圧(DRAM VDD Voltage)」の項目を昇圧します。

DDR5メモリに対応したマザーボードでメモリ周波数を6000MHz以上にOCする場合はメモリ電圧を1.300~1.400Vに盛ってください。メモリをOCする場合は最初から1.350V以上にDRAM電圧を盛っておくのがおすすめです。

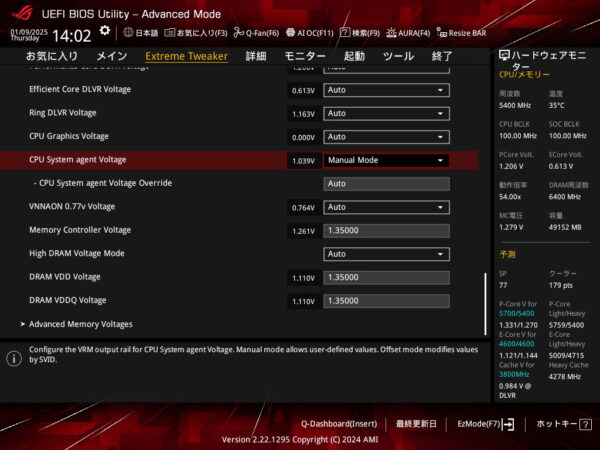

加えてメモリ周波数やIMC周波数をOCする時に調整した方がいい電圧設定として、DDR5メモリ対応マザーボードの場合は「VCCSA(CPU System Agent Voltage)」、「DRAM VDDQ(DRAM VDDQ Voltage)」、「CPU VDD2(Memory Controller Voltage)」の3つを調整すると良いようです。

DRAM VDDQとCPU VDD2は簡単にDRAM VDDと揃えればOKです。

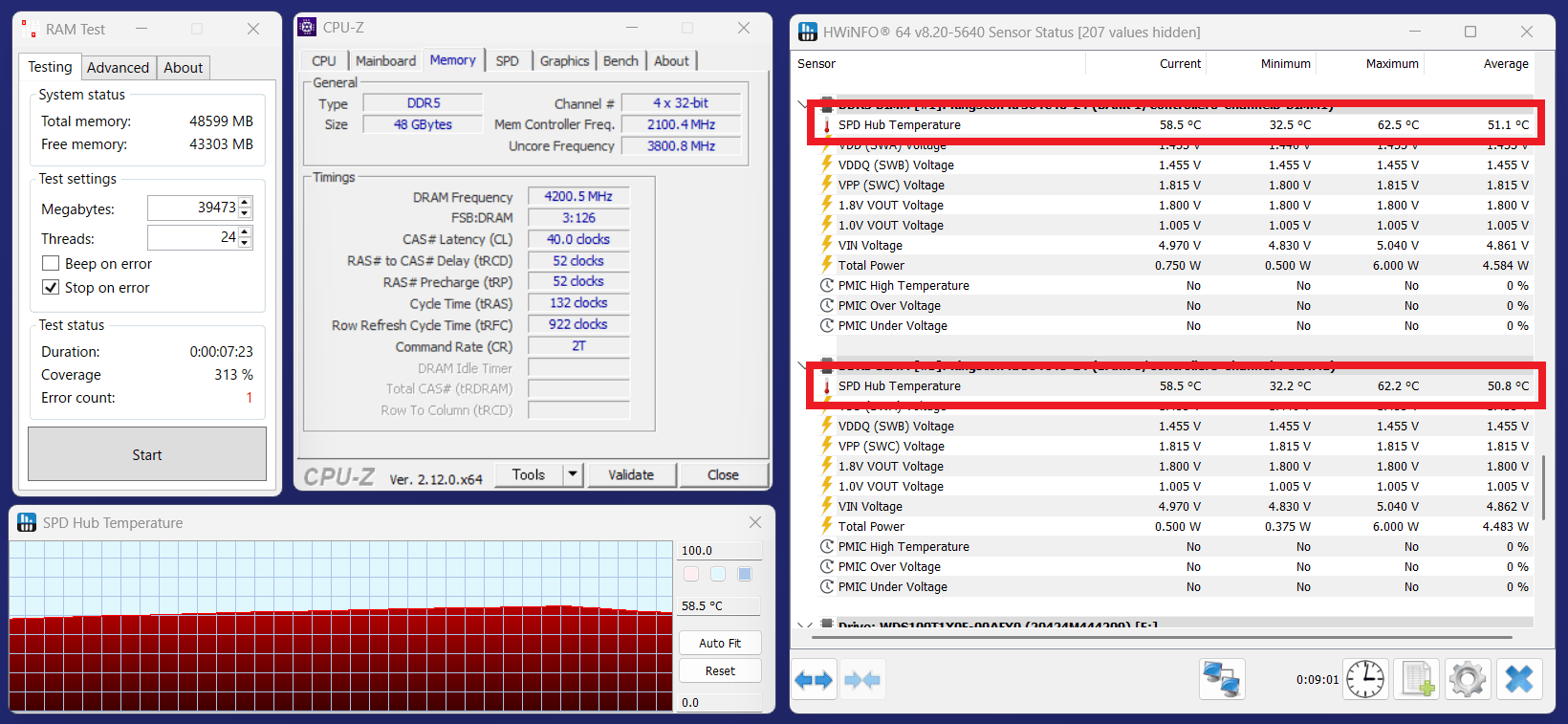

温度原因のメモリエラーとtREFIについて

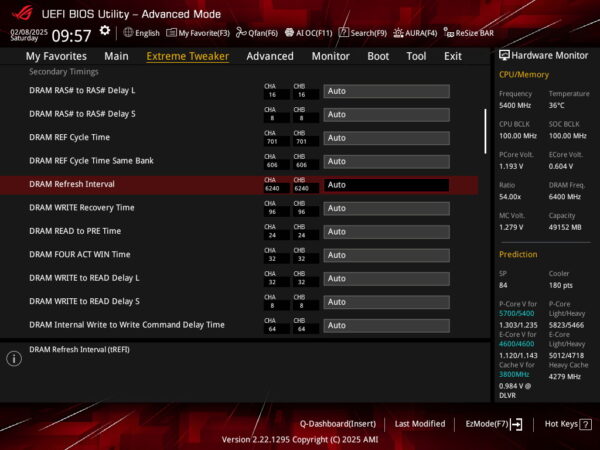

メモリOCで調整するサブタイミングにおいて「Refresh Interval (tREFi)」だけは数字が大きいほどメモリ動作が高速・低遅延になります。またtREFiはメモリ温度によるメモリエラー発生にも影響の大きい設定値です。

tREFiの設定値は『256×整数値 - 1』がよく使用されます。例えば256*128-1=32767は低遅延な反面、メモリ温度にシビアです。256*32-1=8191は速度はそこそこですが、温度に対して耐性が高い設定という感じです。

OCプロファイル適用時の自動設定についても、ベンチマークスコア重視で25000~32000程度だったり、安定性重視で6000~8000程度だったり、MBメーカーやモデルによってまちまちです。

温度原因のメモリエラーとtREFIについて

DRAMはSSDなどSRAMと違って時間経過とともに信号電荷がかなりの速さで減少していくので、メモリデータを保持するために一定時間毎にリフレッシュという信号電荷を再び書き込む動作を行う必要があります。

リフレッシュ中はメモリにアクセスできなくなるため、リフレッシュを実行する間隔 Refresh Interval (tREFi)が長いほどメモリ動作は高速になります。

”時間経過とともに信号電荷がかなりの速さで減少していく”と書きましたが、この減少速度はメモリ温度の影響を受け、高温であるほど高速にメモリデータを失います。

メモリデータを失う前にリフレッシュを行う必要があるので、同じtREFiの設定値でもメモリストレステストにおいて、メモリ温度が低温ならノーエラーなのに、一定温度を超えるとエラーが出るということが起こります。*ちなみに似た名前の設定として「Refresh Cycle Time (tRFC)」がありますが、こちらは1回のリフレッシュにかかる時間(サイクル数)なので小さい方が高速です。

最新規格 DDR5メモリにおいて6000MHz台の低レイテンシ設定や、7000~8000MHzのハイクロック設定はこの温度影響によるメモリエラーが結構シビアです。

メモリストレステストを実行して5~10分程度が経過し、HWiNFO等のモニタリングソフトで確認できるメモリ温度が60~70度を超えた辺りでエラーが発生する場合は、メモリ温度が原因のエラーの可能性が高いです。

メモリ電圧が1.300~1.400V程度の一般的な常用メモリOCであれば60~80mm径のファンで風を当ててやるだけでメモリ温度を50度前半かそれ以下に抑えることが可能です。

メモリ温度が60~70度を超えて発生する温度原因のメモリエラーについてはメモリ設定を調整するよりもスポットクーラーを増設して温度を下げる対策のほうが手っ取り早く楽なのでオススメです。

ただ8000MHz超のハイクロックかつ1.450V以上の高電圧の場合はファンを使っても十分に冷やすのが難しく、55度~60度に冷やしても温度原因でエラーが生じる可能性があります。その場合は、tREFiをAuto設定の設定値から引き下げる形で微調整をしてみてください。

その他のOC設定やTips

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUやZ890マザーボード環境における、その他のOC設定やTipsについていくつか紹介しておきます。

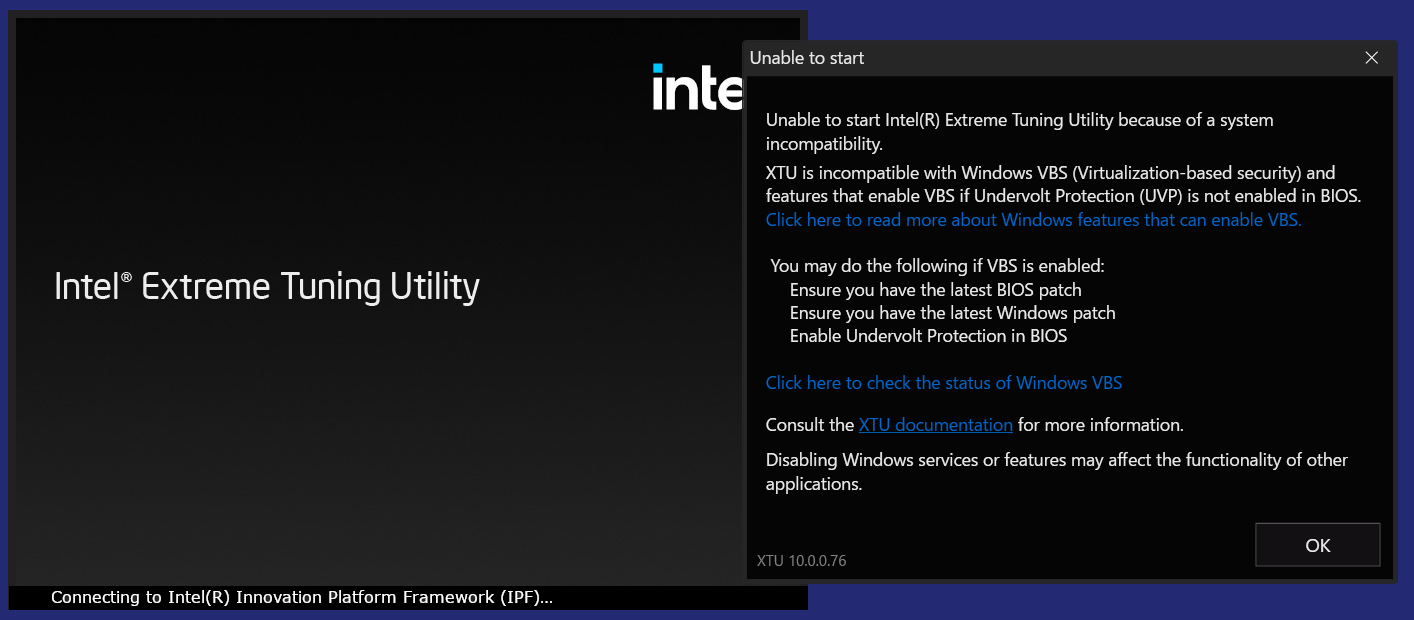

Intel XTUから設定できない場合の対処法

Windows OS上でCPUのOC設定が正常に適用されているか確認する方法として、Intel純正アプリケーション Extreme Tuning Utility (XTU)を使用する人は多いと思います。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUとWindows 11 24H2など最新Windows環境ではVBS(Virtualization Based Security;仮想化ベースのセキュリティ)が標準で有効になるようで、特定の条件を満たさないとXTUがそもそも起動できません。

なおよく言及される設定として、Windows設定のデバイス セキュリティ内にある、コア分離、メモリの整合性をオフにしても、VBSそのものは無効にならず、下の状態ではXTUを起動できません。

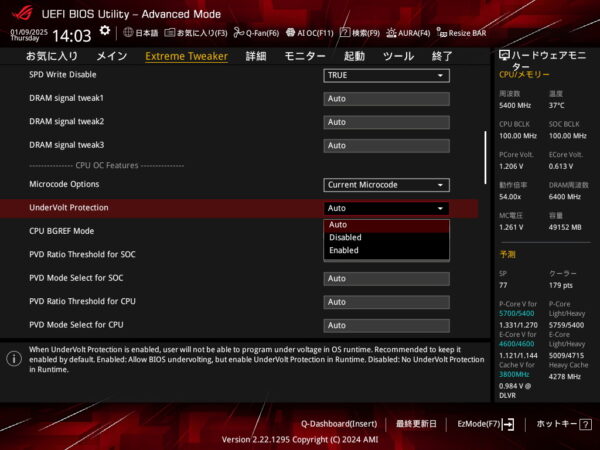

『Windowsアップデートを最新にする』、『BIOSを最新バージョンにアップデートする』は分かり易いのですが、最後の『Undervolt Protectionを有効にする』が不慣れなユーザーには難しいと思います。

ASUS製マザーボードの場合、Ai Tweaker(もしくはExtreme Tweaker)タブ内のTweaker’s Paradiseという項目内にUndervolt Protectionが配置されています。

「Performance Preferences」、「Intel Default Settings」で定格動作プロファイルが適用されていれば、通常、Undervolt Protectionは有効になっていると思いますが、XMPのメモリOC等で勝手に無効化されることもあるので、XTUを使用する人はAutoから手動で有効に切り替えておいてください。

もしくは個人がゲーム用等でPCを使う分には仮想化ベースのセキュリティが必要かというと微妙です。

詳細タブのCPU設定に配置されている「Intel (VMX) Virtualization Technology」を無効に切り替えるとVBSそのものを無効化できるので、自己責任にはなりますが、XTU上で低電圧設定を行いたい場合(Undervolt Protectionを無効にする必要がある)には検討してみてください。

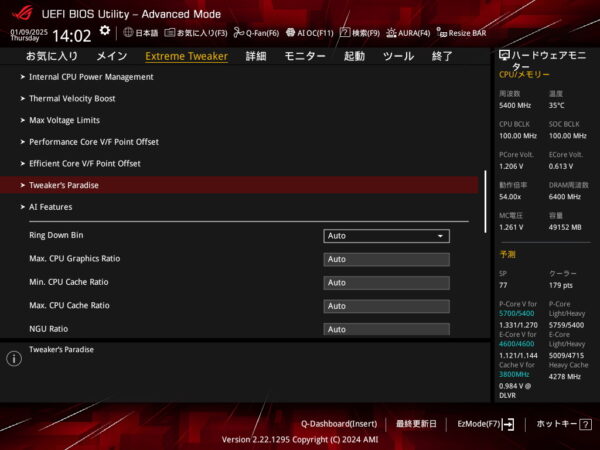

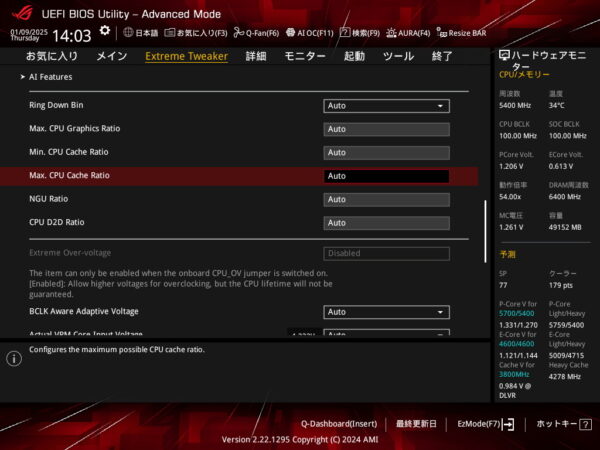

Ring(キャッシュ)やSoCタイルのOCについて

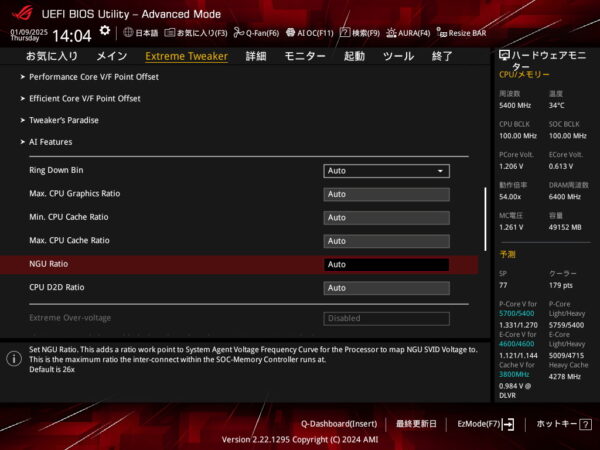

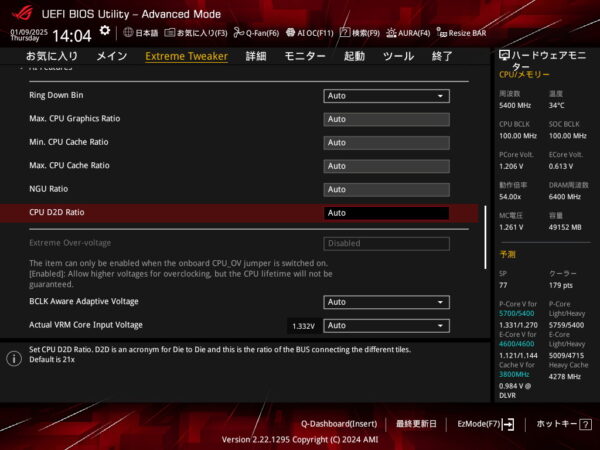

帯域ベンチ等で効果は確認できるものの、P-Core/E-CoreのOCに比べて実用性能への影響があるかというと微妙ですが、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUではRing(キャッシュ)、SoCタイルのD2DやNGUといったインターコネクト(fabric)類もOCの対象になっています。

キャッシュ動作倍率は「CPUキャッシュ最大動作倍率(Max CPU Cache Ratio)」から変更可能です。CPUコアクロック同様にベースクロックに対する動作倍率でキャッシュの動作周波数を設定できます。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUではキャッシュ用のDLVRがあるので、Ring DLVR Voltageから個別に電圧を設定できます。

Intel第13/14世代CPUでは、CPUコアとキャッシュの電圧は共有されていたので、省電力化のため、Ring動作倍率がP-Core/E-Core動作倍率を上回らないようにRing Down Binという設定がありました。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでも同設定は引き継がれています。

またOC時は同機能の無効化が推奨されており、Intel Core Ultra 200SシリーズCPUでも同じヘルプガイドがありますが、固有のDLVRがあるのでどちらでもいい気がします。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUではSoCタイルのD2DやNGUといったインターコネクト(fabric)類もOCが可能です。

OCするとAIDA64のメモリ・キャッシュベンチマークで帯域幅の向上、遅延の低減は確認されていますが、 やはりP-Core/E-CoreやメモリそのもののOCに比べると実用的な効果はよく分からないというのが正直なところです。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPUではD2DとNGUにも専用のDLVRがあるので、VNNAON Voltageから個別に電圧を設定できます。

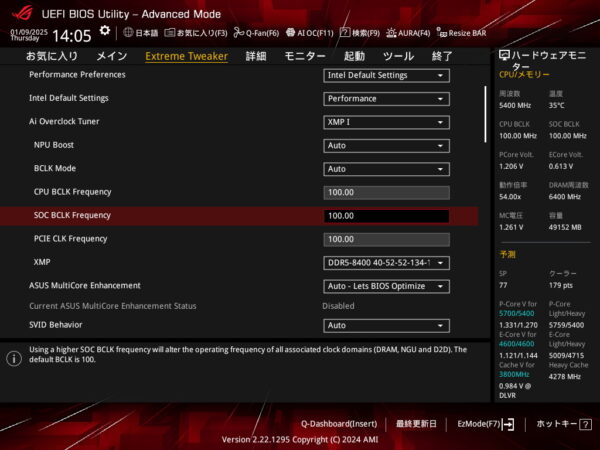

ベースクロックのOCについて

「Ai Overclock Tuner」から「Manual」モードもしくは「XMP (D.O.C.P)」モードを選択するとベースクロック(BCLK)の設定項目が表示されます。

デフォルトのAutoでは100MHzに固定されていますが、設定値を直打ちすることで任意に設定が可能です。CPUコアクロックはBCLKに対する動作倍率で設定されるのでBCLK110MHz、動作倍率45倍の場合はコアクロック4.95GHz動作となります。ただしBCLKを使用したOCはかなり上級者向けなので通常はAutoか100MHzが推奨です。

メモリ、NGU、D2Dには別にSOC BCLK Frequencyという設定項目があり、CPUやキャッシュとは独立して異なるベースクロックを設定できます。

VRM電源冷却性能やOC耐性

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」を使用した検証機で具体的に動作検証とOC耐性をチェックしていきます。

標準設定のCPU動作は定格通り?

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」にCore Ultra 9 285Kを組み込んだ場合のBIOS標準設定における動作についてですが、Power Delivery Profile:Performanceの定格設定通りです。

P-Coreは最大57倍、全8コアで54倍の動作倍率になっており、CPUコア動作倍率は仕様値通りです。電力制限についてもPL1/PL2:250W、短期間電力制限時間Tau:56s、IccMAX:357Aでした。

その他のCPU動作に大きく影響する項目

Turbo Boost Max 3.0はアクティブなタスクに対して単コア最大動作倍率など最も高速に動作している(電圧特性に優れた)コアを割り当てる機能です。

Thermal Velocity Boostは閾値温度以下においてブーストクロックを引き上げる機能と説明されていますが、正確には閾値温度以上でブーストクロックを下げる機能です。

具体的な機能の実装としては、By Core Usage倍率に対してTVB Ratio Clippingという設定によってCPU温度が閾値以上の時に動作倍率を-1倍に(正確にはCPU毎に設定された倍率に)引き下げるという形になっています。

AVX Voltage Guardband Scaleは該当するAVX命令実行時のコア電圧を調整する機能です。

0.00~2.00の範囲内で設定し、定格設定は1.00です。1.00以下では低電圧化、1.00以上では高電圧化します。(マザーボードに依っては128を基準に0~255の整数値で設定)

低電圧化というよりもAVX実行時の電力制限(AVX限定のPL1)に近い動作なので、Scale=0.01など極端な設定でもクラッシュすることはありませんが、性能は低下するものと思われます。

| ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO Core Ultra 9 285Kの標準動作設定 | ||

|---|---|---|

| 標準設定 | 定格 | |

| Power Delivery Profile | Performance | Performance |

| 単コア最大倍率 | 57 | 57 |

| 全コア最大倍率 | 54 | 54 |

| Turbo Boost Max 3.0 (Core Ultra 9/7のみ) | On | On |

| TVB Ratio Clipping | 1C: NA 2C~8C: 70℃ -1x | 1C: NA 2C~8C: 70℃ -1x |

| PL1, PL2, Tau | 250W, 250W, 56s | 250W, 250W, 56s |

| IccMAX | 347A | 347A |

| AVX Offset | 0 | 0 |

| AVX Voltage Guardband | 1.00 | 1.00 |

| 備考 | 特になし | |

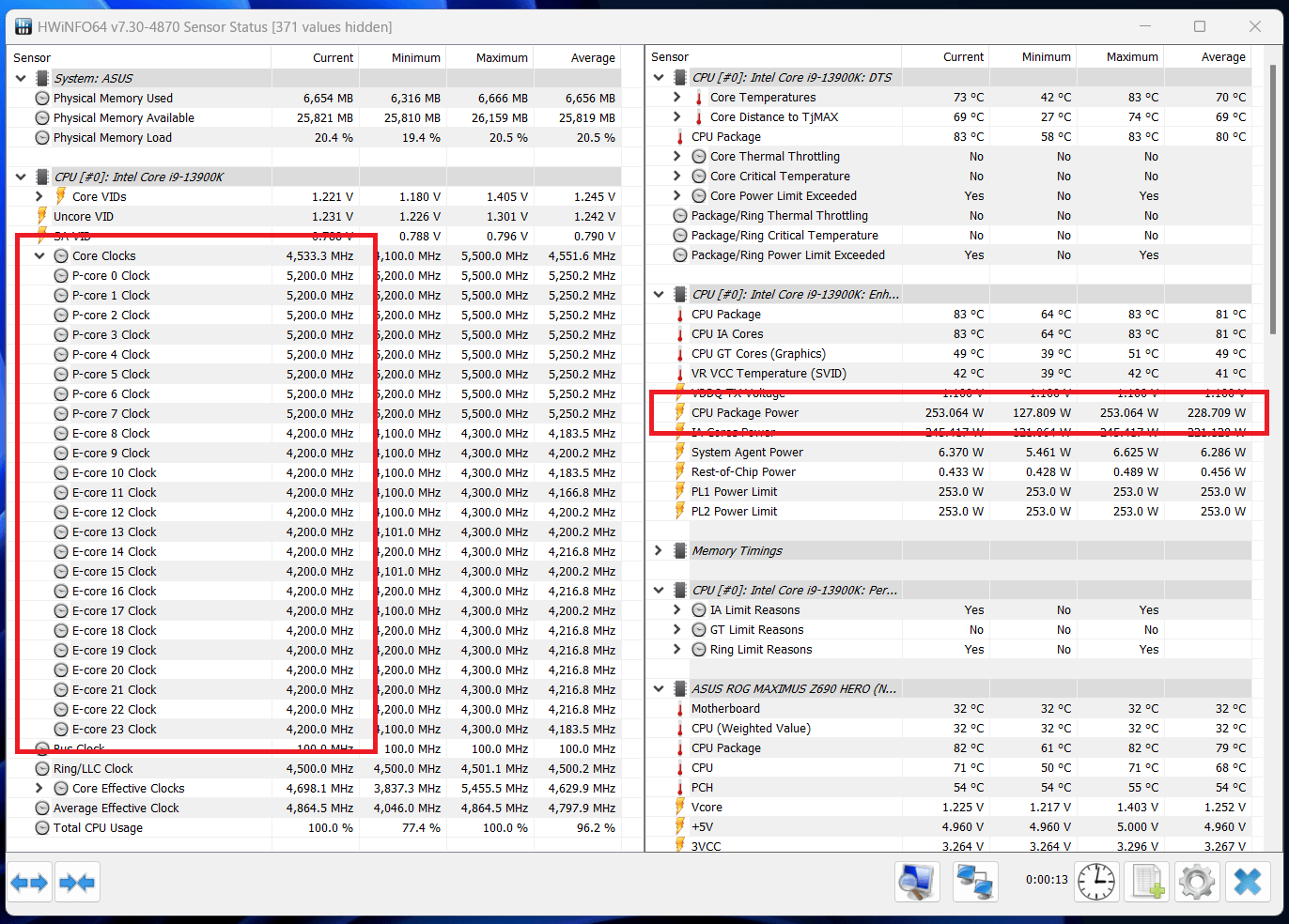

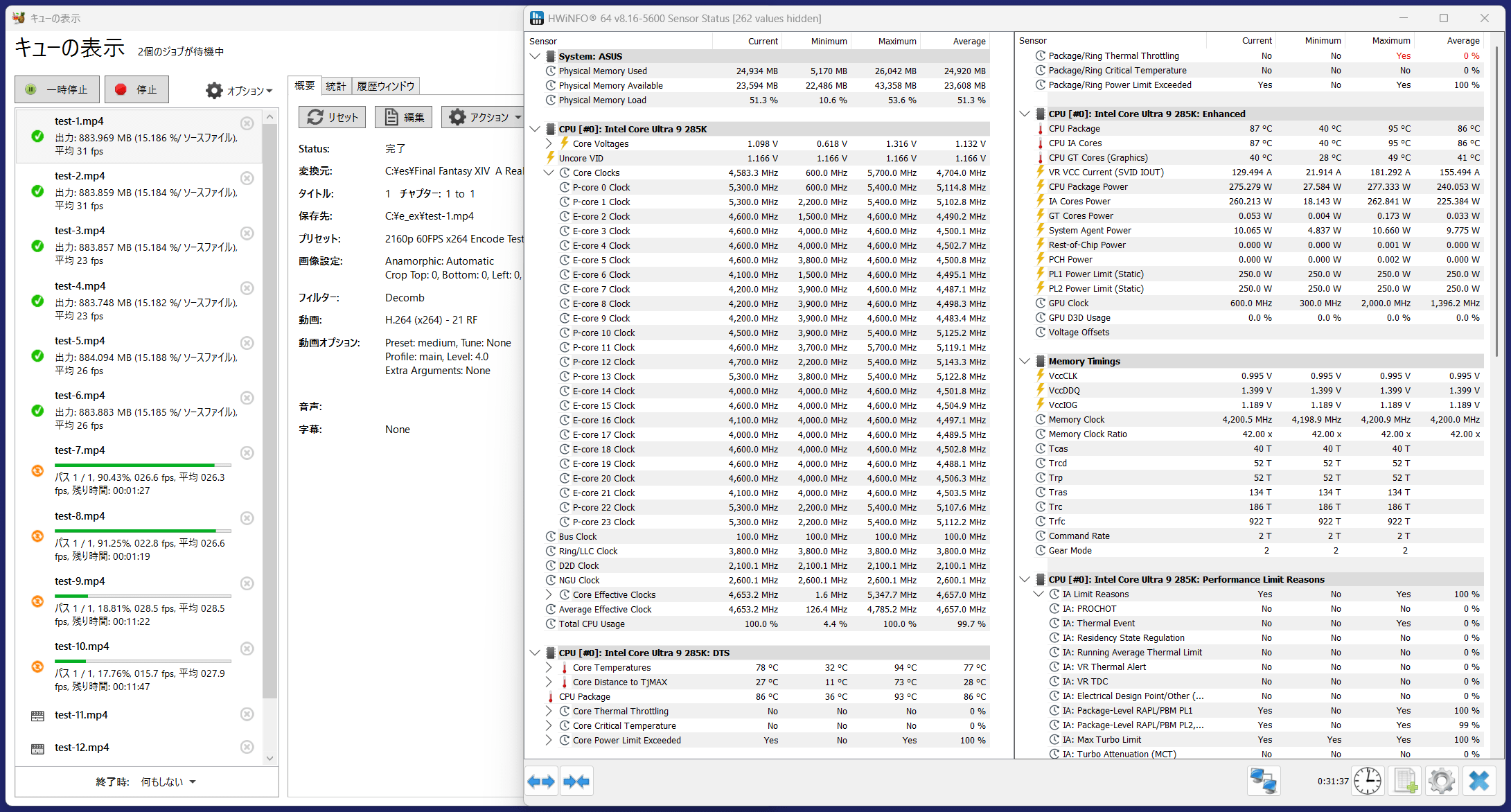

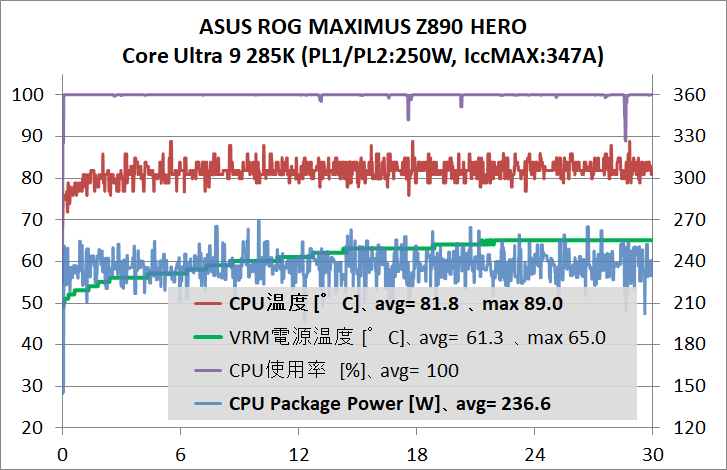

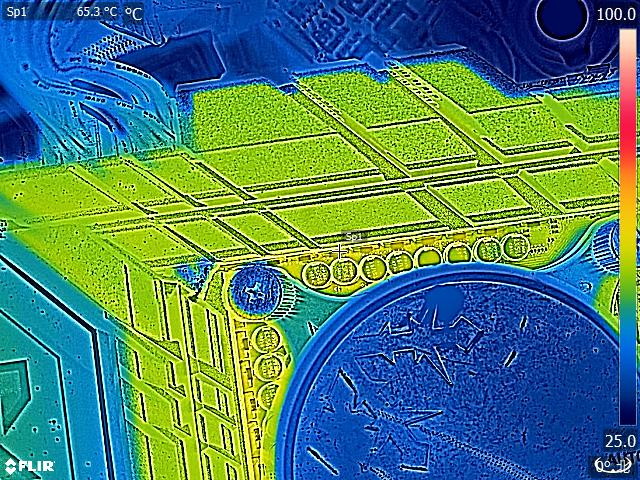

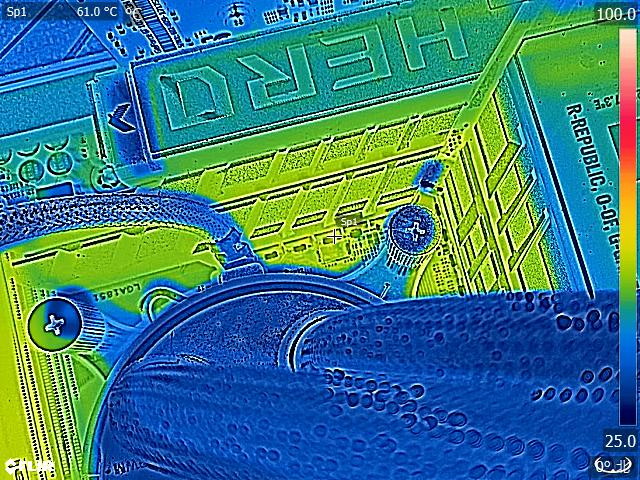

VRM電源の冷え具合を検証

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」に24コア32スレッドCPUのCore Ultra 9 285Kを組み合わせて長時間負荷をかけ続けた時に、VRM電源周辺温度はどれくらいなのか、サーモグラフィーカメラやソフトウェアモニタリングを使用して冷え具合を検証してみました。

ストレステストのCPU負荷について

CPUを定格で運用もしくはOC設定を適用した際のCPU温度やVRM電源温度を検証するストレステストについては、下記の動画エンコードを使用しています。*CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から筆者の経験的にこの検証方法をストレステストとして採用しています。

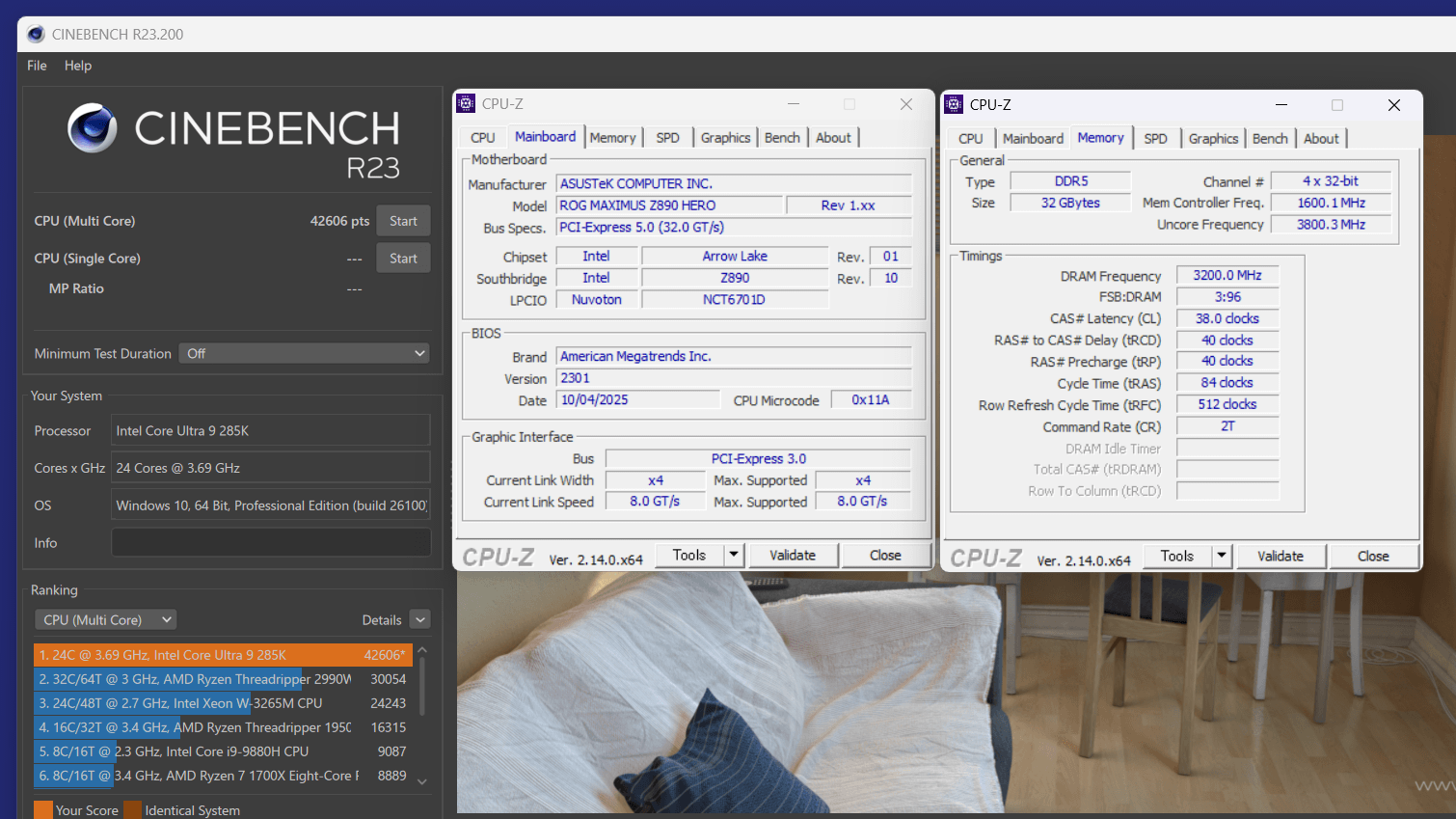

4K動画ファイル(4K解像度、60FPS、5.7GB)をソースとしてHandBrake(x264)を使ってエンコードを行います。

Core Ultra 9 285Kは24コア32スレッドのCPUなので、同じ動画のエンコードを4つ並列して実行し、30分程度負荷をかけ続けます。

ストレステスト中のファン回転数は一定値に固定しています。

サーモグラフィーカメラにはスマホに増設可能なFLIR Oneシリーズでお馴染み、FLIR製の最新センサー Lepton 3.5を標準搭載するスマートフォン CAT S62 PROを使用しています。

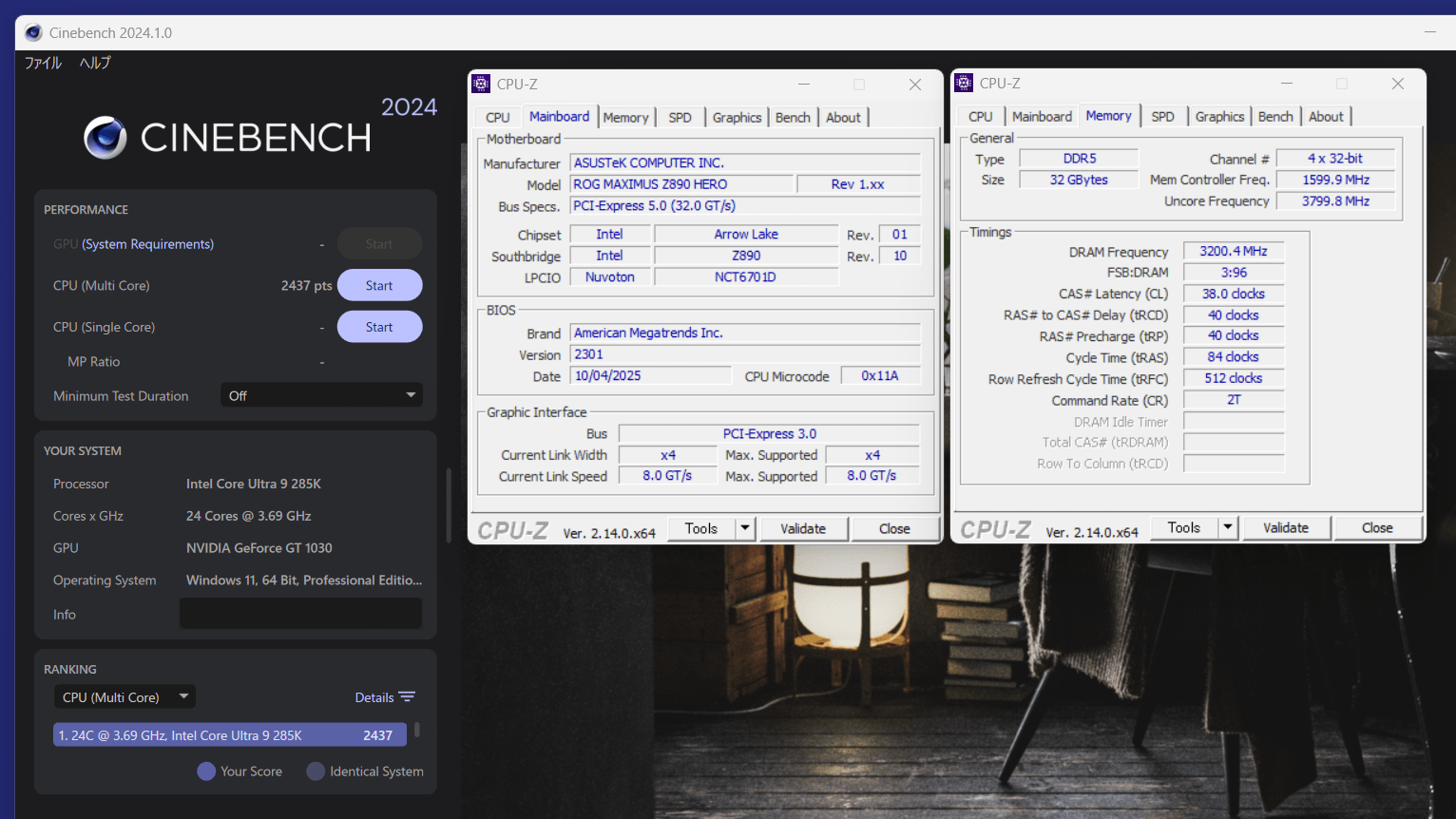

Intel Core Ultra 9 285Kは250Wの電力制限の時点でCPU温度的に伸びしろがほとんどないので、単純に「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」でIntel Default SettingsをPerformanceとして定格で動作させました。

メモリOC設定については検証機材メモリ「Crucial DDR5 Pro OC 6400MHz(CP2K16G64C38U5B)」に収録されたOCプロファイルを適用し、メモリ周波数 6400MHz、メモリタイミング CL38-40-40-84、メモリ電圧1.350Vです。

上記の動作設定においてストレステスト中のCPU温度やCPU使用率のログは次のようになりました。

CPUクーラーにはFractal Design Celsius S36を使用し、冷却ファンNoctua NF-A12x25 PWのファン回転数は1500RPMで固定しています。

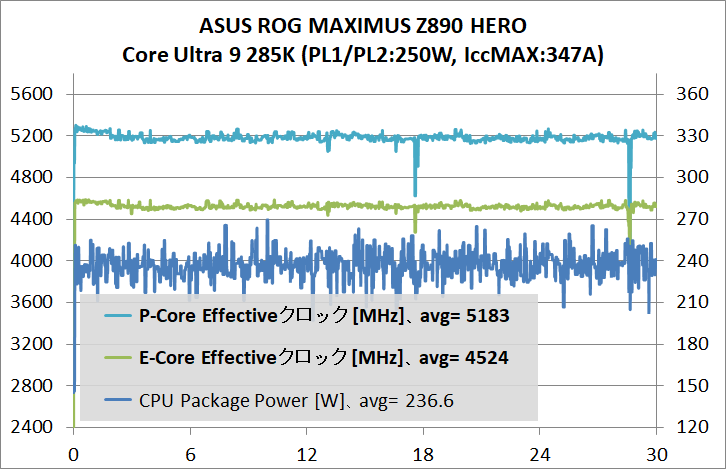

Core Ultra 9 285KはPower Delivery Profile:PerformanceでIntel公式仕様の通りに動作させた場合、電力制限はPL1/PL2:250Wですが、IccMAX:347Aの電力制限も効いてくるので、動画エンコードやCinebenchのような非常に重いマルチスレッド負荷に対してはPL1を少し下回るCPU消費電力で変化しながら推移していきます。

360サイズAIO水冷CPUクーラーのように十分に冷却性能の高いCPUクーラーを組み合わせれば、CPU定格の 電力/電流制限の範囲内なら臨界温度 105度以下で運用可能です。

電力/電流制限が効くので動画エンコードなどのフル負荷においてCPUコアクロックが全コア最大動作倍率に張り付くことはありませんが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のVRM電源温度などマザーボード原因でスロットリングが発生することはなく、Core Ultra 9 285KをP-Core All 5.2GHz、E-Core All 4.5GHz程度の実動値で安定して動作させることができました。

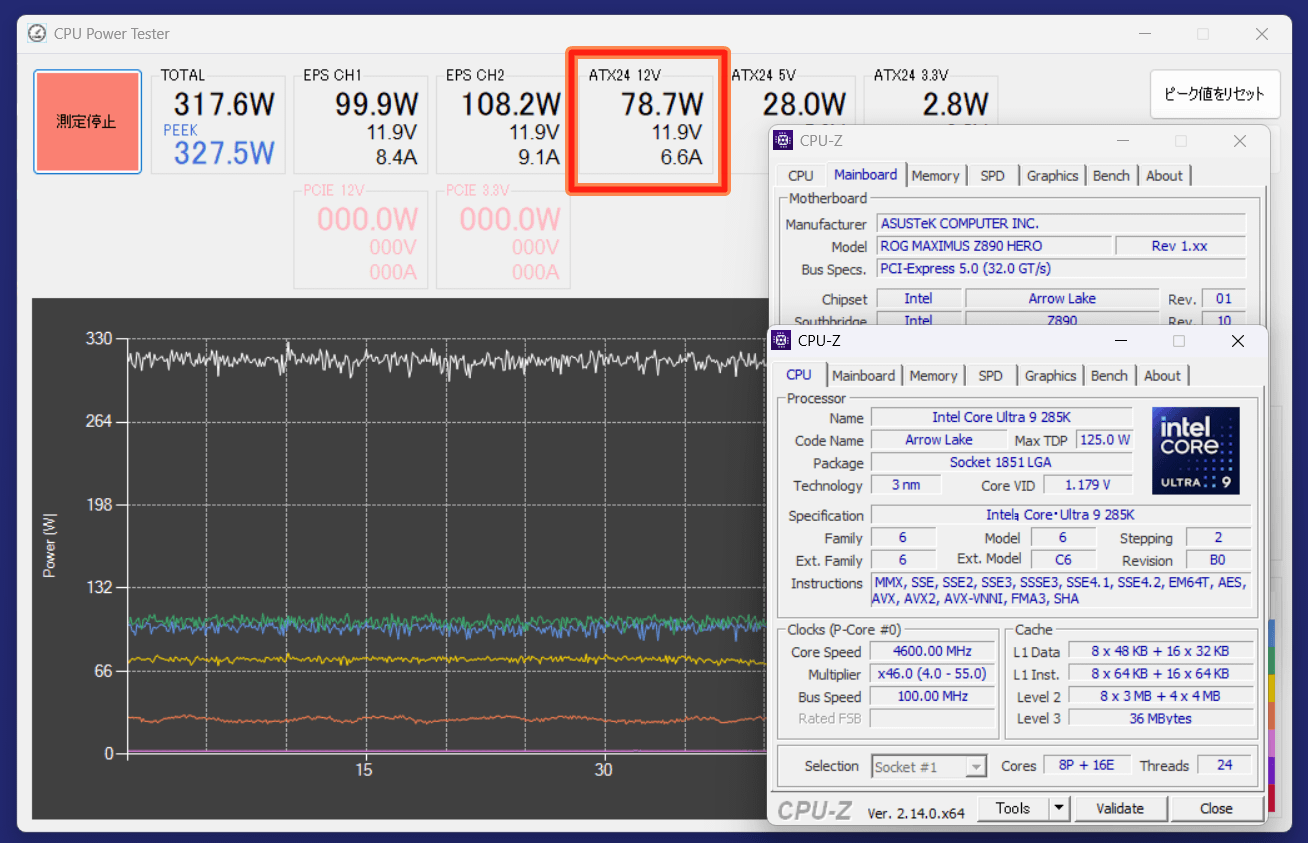

上記の動作設定で動画エンコードを行った時のEPS電源経由のCPU消費電力は200W程度です。CPU消費電力の一部をATX 24PIN経由で供給しているので、実際のCPU消費電力はCPU Package Powerを見ての通り、250W以上です。

一般的にATX 24PIN電源の消費電力は合計40~50W程度ですが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は100Wを超えていて、中でも12V電圧は70~80Wも使用しています。

通常、CPU消費電力の大半はEPS電源端子からの供給で賄われますが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は負荷分散のため、その一部(50~60W程度)をATX 24PIN経由で供給しているようです。

近年のグラフィックボードはPCIEスロット経由で消費電力を吸いあげず、ほぼPCIE補助電源だけで動作する製品が多いので問題ないと思いますが、PCIEスロットから大量に電力供給を行う拡張カードを使用する場合は注意が必要です。

Core Ultra 9 285Kの定格動作で負荷をかけるとEPS電源経由のCPU消費電力は250W以上に達しますが、ソフトウェアモニタリングやサーモグラフィーでVRM電源周りの温度を確認したところ、60度台に収まっていました。

Core Ultra 9 285Kにフル負荷をかけ続けてVRM電源温度がこの程度に収まっているので、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」なら、最上位のCore Ultra 9 285Kを含めCore Ultra 200SシリーズCPU各種をAIO水冷クーラーとの組み合わせでVRM電源周りがパッシブ空冷で全く問題ありません。

あと、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はCPU消費電力の一部をATX 24PIN経由で給電していますが、ATX 24PINにホットスポットも発生していません。

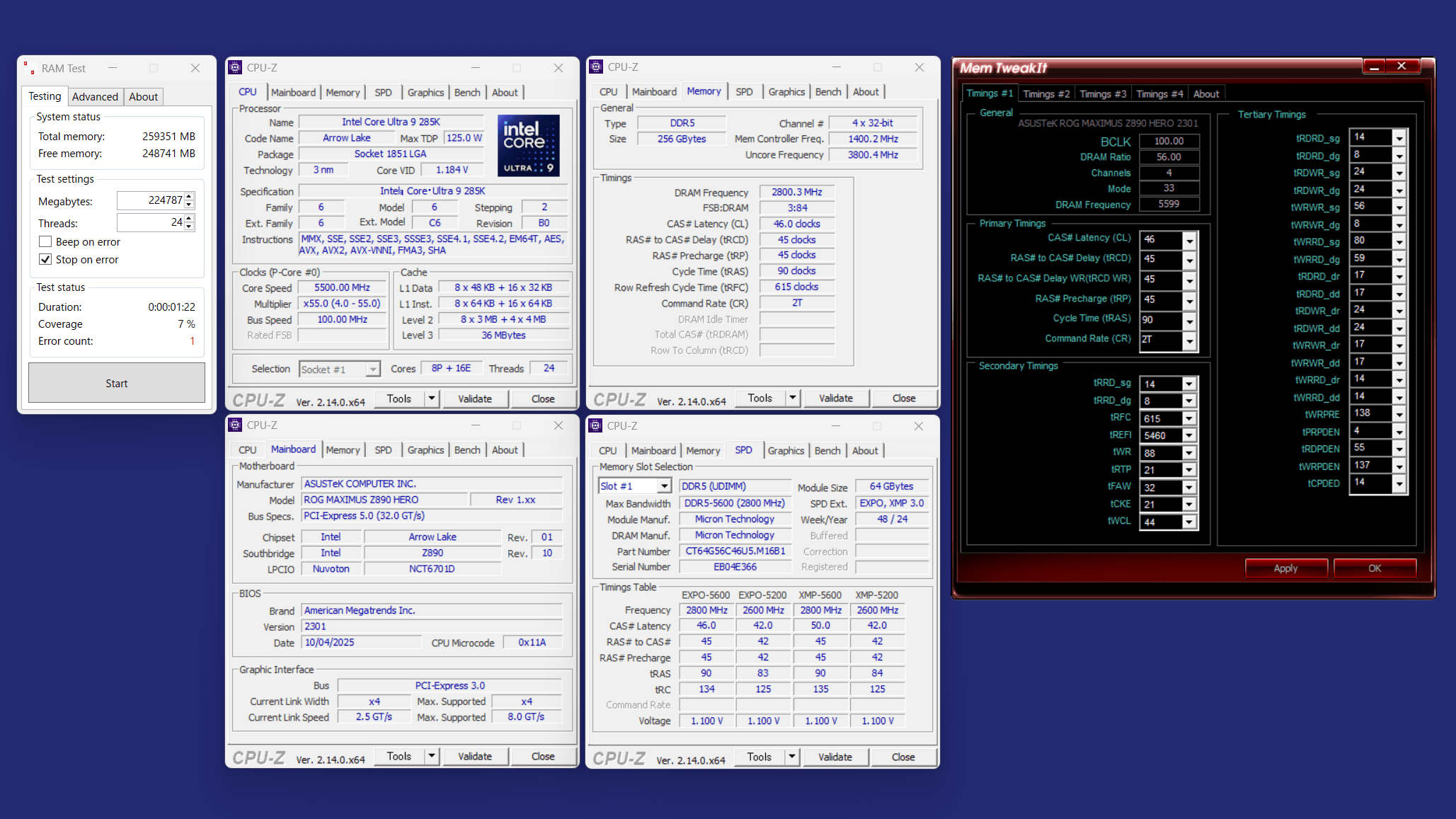

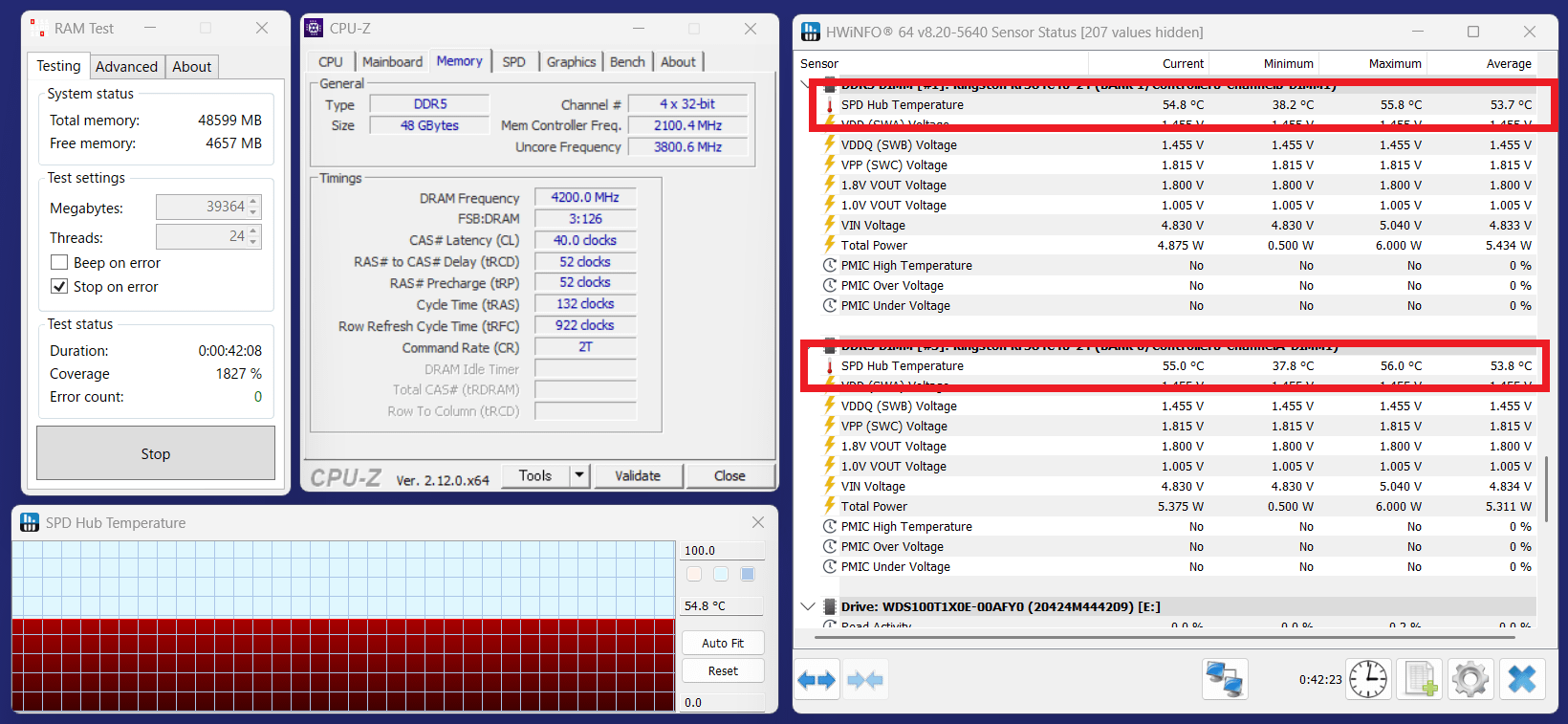

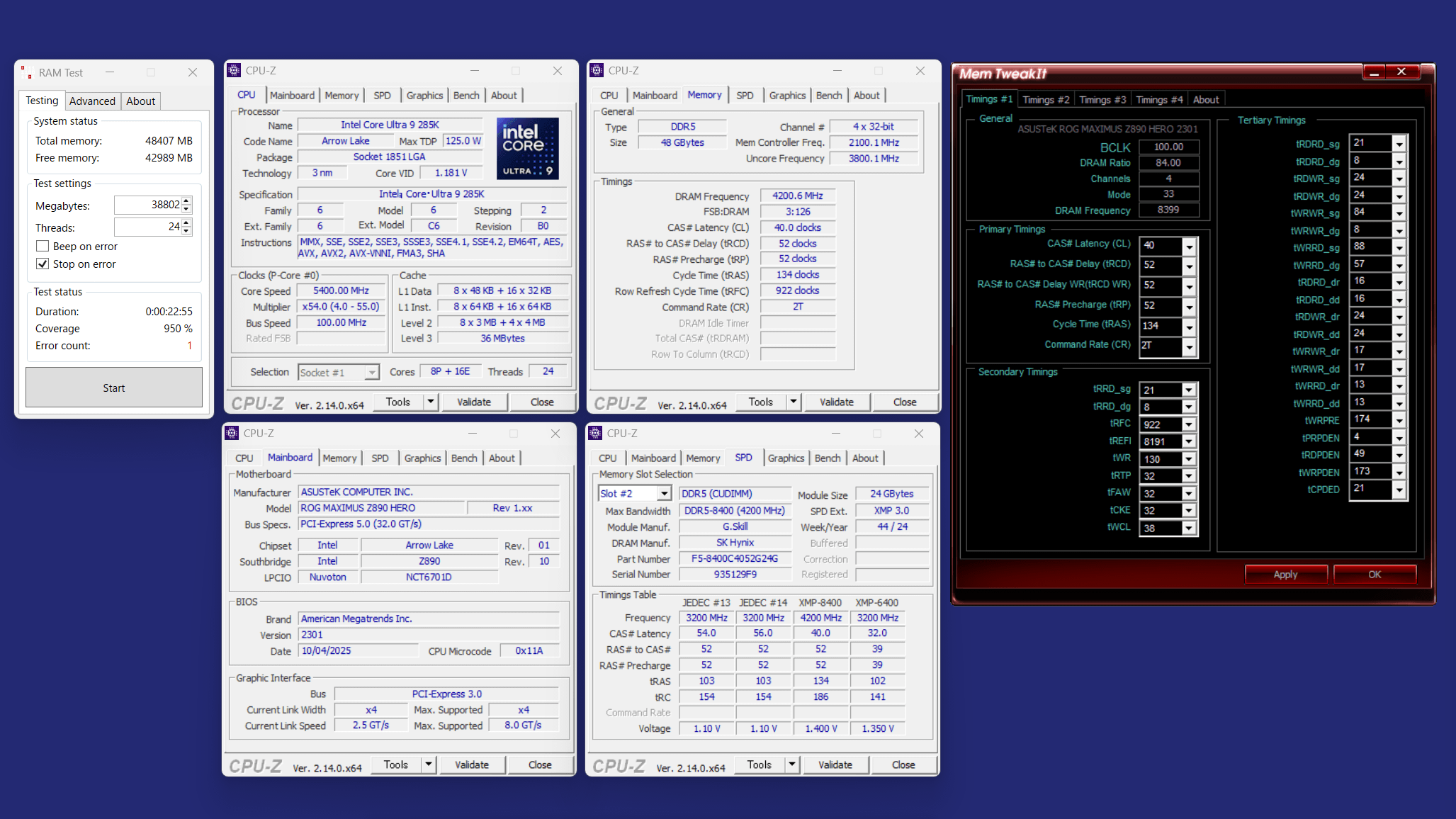

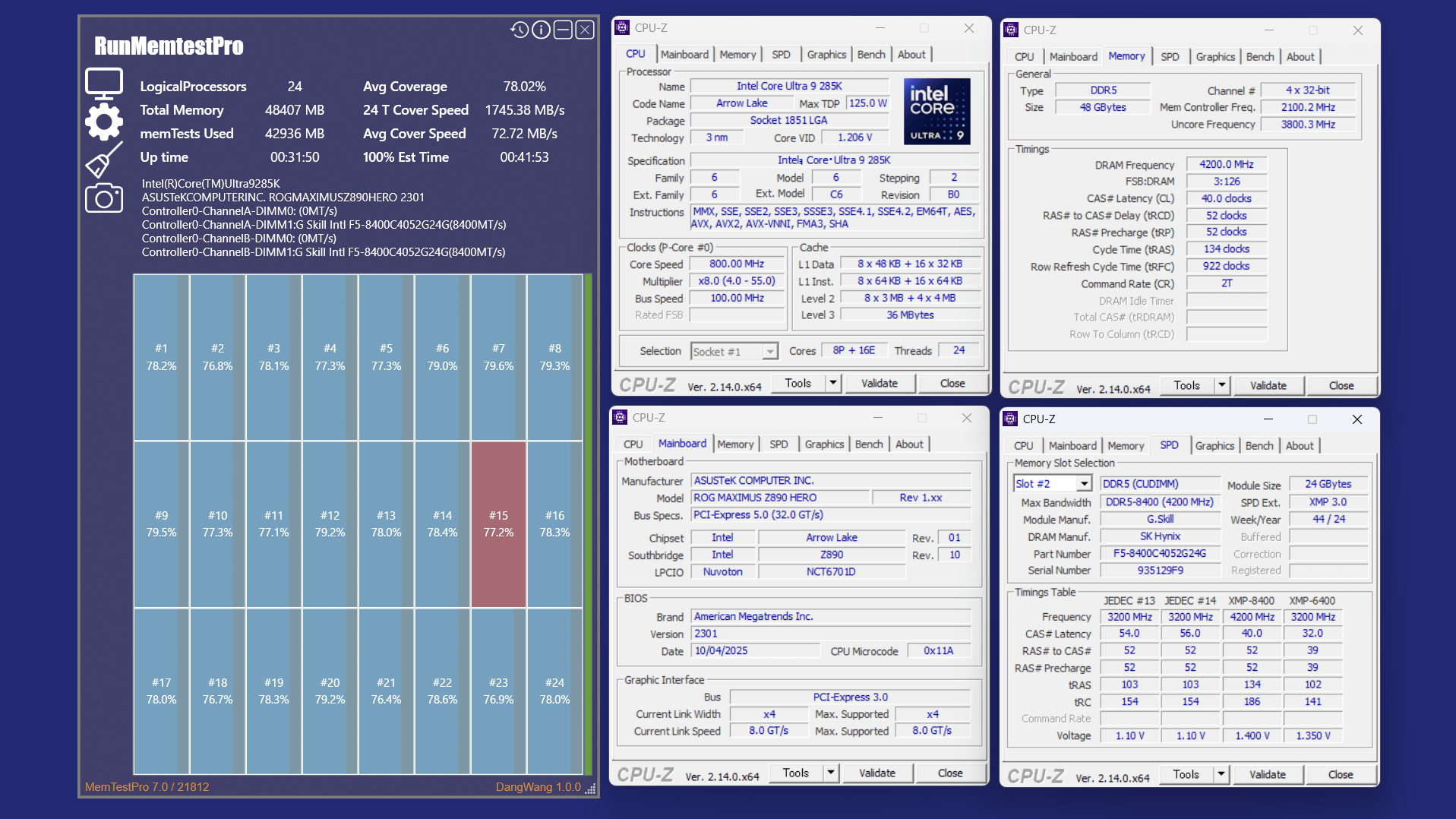

メモリOC耐性の検証

近年ではGPU性能をフルに発揮できる高性能ゲーミングPCを構築する上でも重要性が高まっているので、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のメモリOC性能について検証しました。

| OC設定と構成 | POST | OS起動と 軽い負荷 | ストレステスト RAM Test: 2H+ |

|---|---|---|---|

| 8400MHz CL40 CUDIMM 24GBx2 | 正常起動 | BSODなしで安定 | 数分から1時間程度でエラー |

| 7200MHz CL34 UDIMM 24GBx2 | 正常起動 | BSODなしで安定 | 1時間程度でエラー |

| 6400MHz CL38 UDIMM 16GBx2 | 正常起動 | BSODなしで安定 | 安定動作 |

| 5600MHz CL46 UDIMM 64GBx4 | 正常起動 | BSODなしで安定 | 数秒(数%)でエラー |

マザーボードのメモリOC検証についてはスポットクーラーによってメモリを冷却した状態でメモリストレステストを実行しています。

DDR5メモリにおいて6000MHz台の低レイテンシ設定や、7000~8000MHzのハイクロック設定は温度影響によるメモリエラーが結構シビアです。詳しくはメモリOCに関する解説のtREFI関連の部分を参照してください。*ゲーム用途でメモリOCを行う場合は実用的に高温になることがないので、あまり気にする必要はありませんが、動画エンコードなどシステムメモリを大量に使用するクリエイティブタスクについてはメモリ温度がメモリストレステスト的に上昇するので実用的にも対策が必要になります。

温度原因のエラー対策はサブタイミングや電圧を微調整するよりもファンを1台増設するほうが手っ取り早く簡単に解消できます。

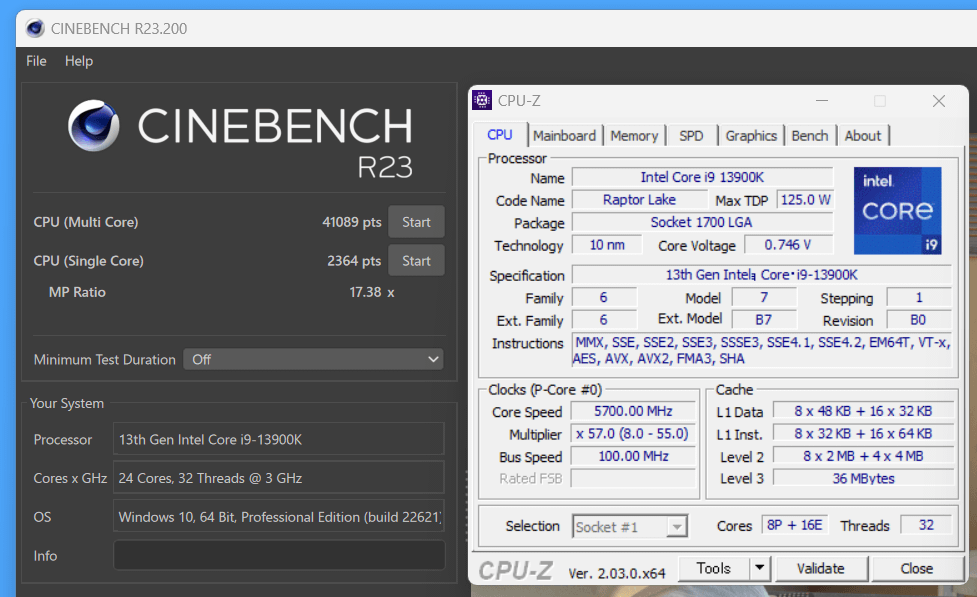

8400MHz CL40 CUDIMM 24GBx2

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のメモリOC検証の検証機材として24GB×2枚組み48GB容量のCUDIMM DDR5メモリキット「G.Skill Trident Z5 CK (型番:F5-8400C4052G24GX2-TZ5CK)」を使用しました。

同メモリに収録されたOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数 8400MHz、メモリタイミング 36-46-46-115が正常に適用され、OS起動までは安定しましたが、当サイトが指定するメモリストレステストの条件はクリアできませんでした。

当サイトのメモリOC検証で使用しているKarhu RAM Testの場合、若干幅がありますが、数分からせいぜい1時間以内にエラーが出て、安定動作の条件としている2時間はクリアできませんでした。

本件についてはメーカーともやり取りをしたのですが、同社ではHCI MemTestの1時間以上を正常動作の品質基準としているようで、当サイトでも確認したところ、やはりややバラつきがあり、30分程度でエラーが出ることもあれば、1時間程度は問題なかったりという感じなので、同製品に関してはそういうOCメモリ性能で間違いないようです。

先日レビューした同社製マザーボード エントリークラスの「ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W」は8400MHzのメモリOCが安定動作しましたし、ハイエンド帯で競合する他社製品も安定動作だったので、今回の結果は正直なところ残念です。

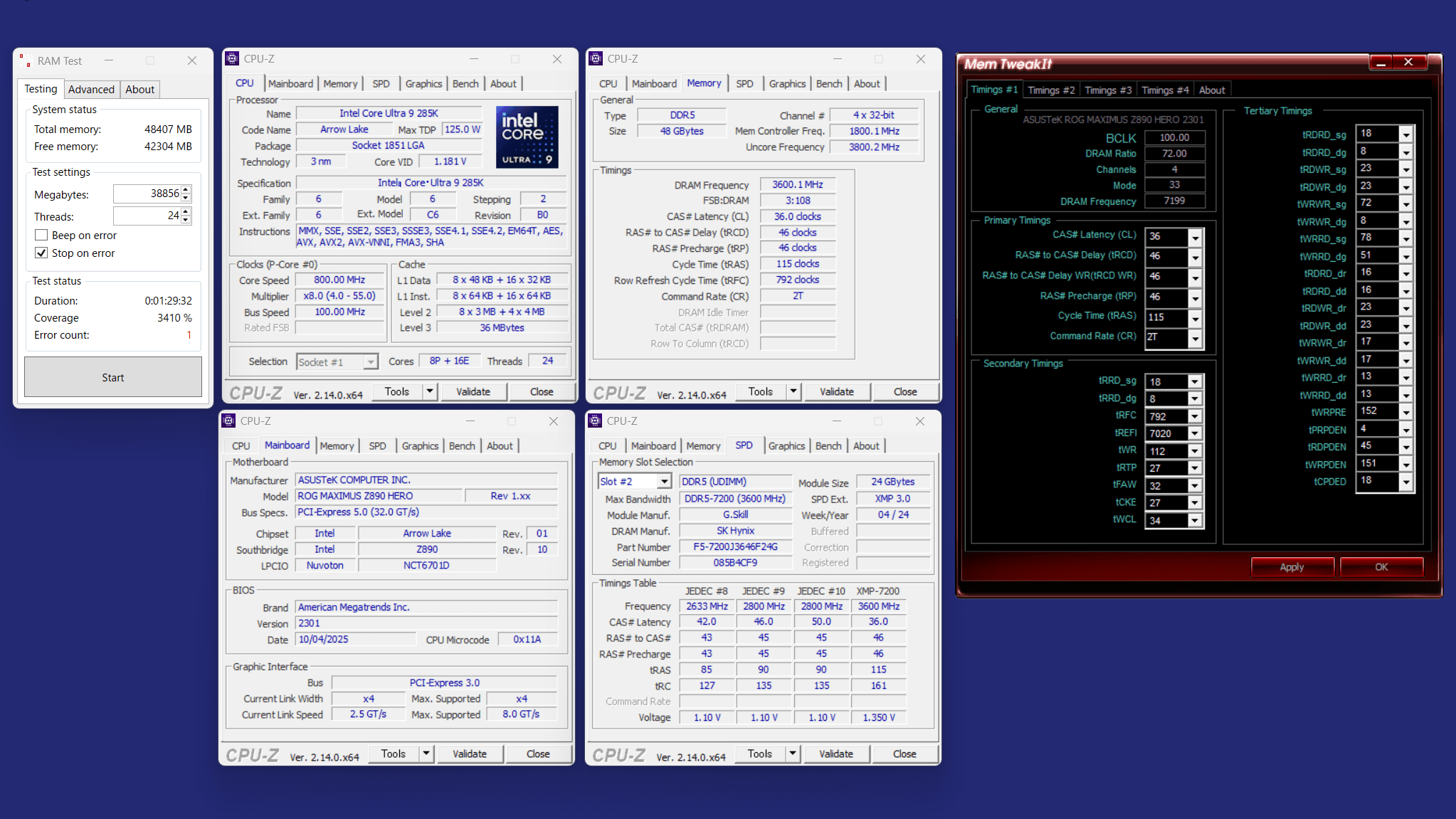

7200MHz CL36 UDIMM 24GBx2

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のメモリOC検証の検証機材として24GB×2枚組み48GB容量のUDIMM DDR5メモリキット「G.Skill Trident Z5 RGB (型番:F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK)」を使用しました。

同メモリに収録されたOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数 7200MHz、メモリタイミング 36-46-46-115が正常に適用され、OS起動までは安定しましたが、当サイトが指定するメモリストレステストの条件はクリアできませんでした。

当サイトのメモリOC検証で使用しているKarhu RAM Testの場合、1時間程度は安定するものの、2時間に達する前にエラーがでました。PCゲーム程度の負荷なら問題ないかもですが、積極的に推奨するのは躊躇われる感じです。

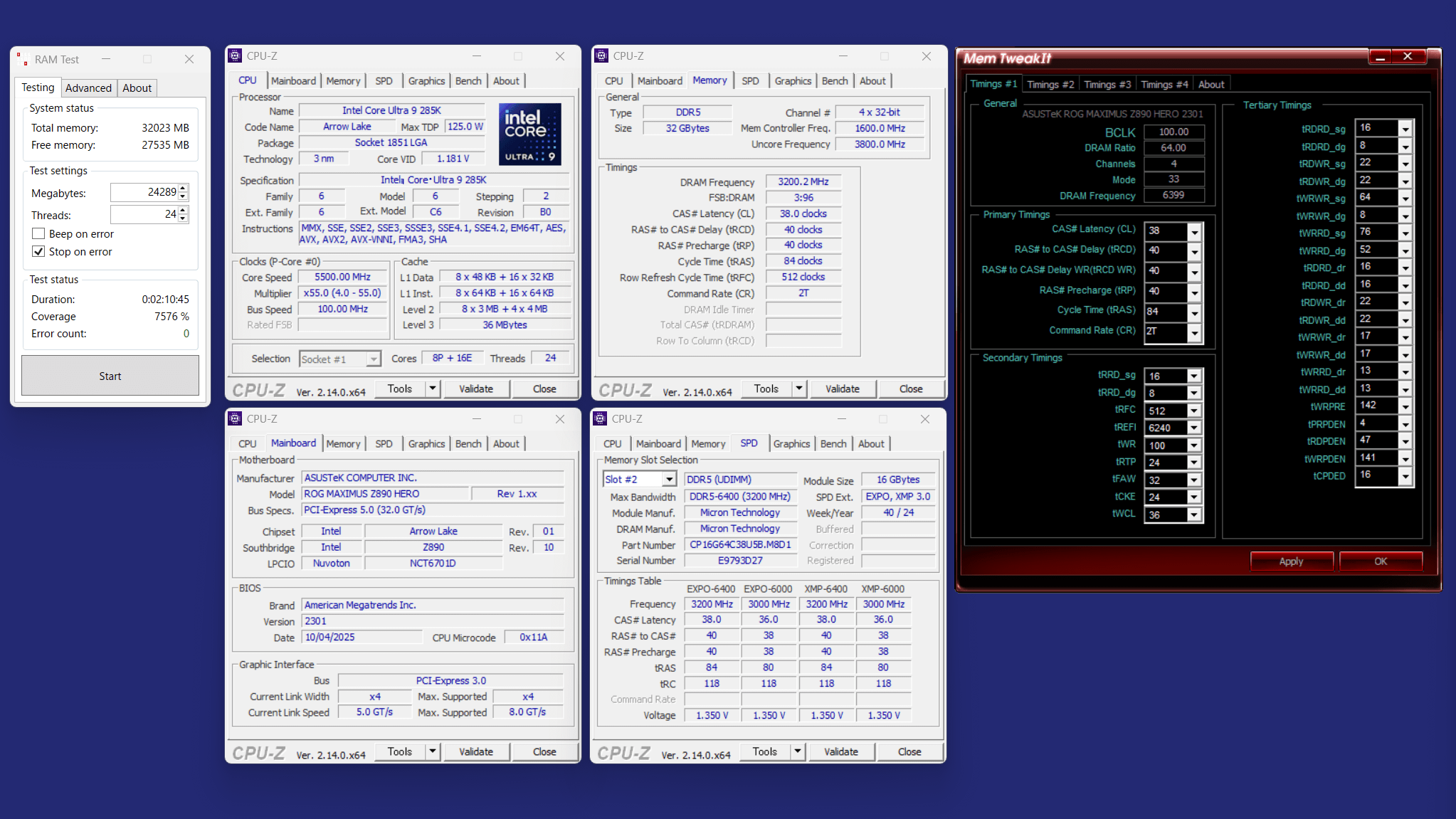

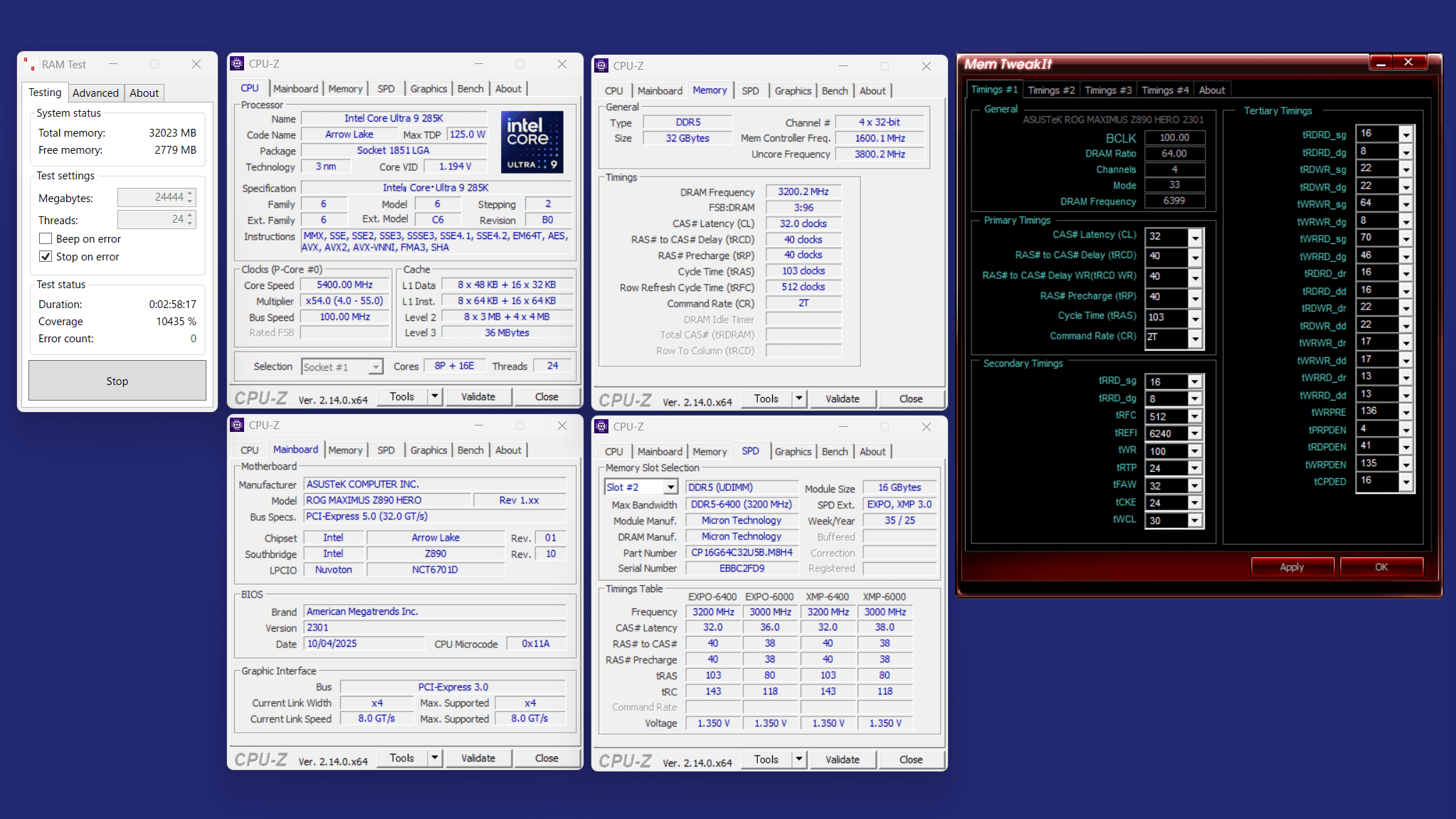

6400MHz CL38 UDIMM 16GBx2

Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズの16GB×2枚組みで6400MHz OC対応モデル(型番:CP16G64C38U5B)についても検証してみました。

高性能OCメモリというとG.Skillがやはり有名で、筆者も自分のPCや各種検証機材として愛用していますが、Crucial DDR5 Pro Overclocking UDIMMシリーズはMicron純正メモリモジュール確定で高信頼性、入手性も高く、安価なので検討する人も多い製品だと思います。

同メモリに収録されたOCプロファイルを適用するだけで、メモリ周波数 6400MHz、メモリタイミング 38-40-40-84が安定動作しました。メモリコントローラー周波数UCLKも1:2同期です。

ちなみに同じメモリ周波数 6400MHzですが、さらに低遅延なCL32に対応する新製品「Crucial DDR5 Pro OC CP2K16G64C38U5B」もOCプロファイルの適用だけで安定動作しました。

ただメモリとの相性なのか左右スロットの入れ替えでPOST出来ないことがありました。OCプロファイルを適用してPOSTエラーになる場合は、左右スロットのメモリモジュール入れ替えを試してみてください。

B:ブラック、W:ホワイト

5600MHz CL46 UDIMM 64GBx2

2025年に入ってから発売された。ネイティブ5600MHzで1枚当たり64GBの超大容量なDDR5メモリキット「Crucial CT2K64G56C46U5」についても検証してみました。

1枚当たり 64GB容量のメモリモジュールを使用すればメモリスロット 4基の一般的なメインストリーム向けCPU&MB環境でも256GBの超大容量なシステムメモリを構築できます。

「Crucial CT2K64G56C46U5」を2キット使用した64GB×4枚組み 256GB容量の構成は、同メモリに収録されたJEDEC準拠と同等の5600MHzのOCプロファイルを適用し、IMC電圧を1.200V程度に盛るだけでCPU&マザーボードのメモリOC耐性が十分なら安定動作することを確認済みです。

64GB×4枚組み 256GB容量の構成でJEDEC準拠 5600MHzの設定を試したところ、正常に適用され、OS起動までは安定しましたが、当サイトが指定するメモリストレステストの条件はクリアできませんでした。

レビューまとめ

最後に「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」を検証してみた結果のまとめです。

- 110A対応SPSで構成された27フェーズVRM電源

- 285Kの250W超負荷でもVRM電源温度は60度台に収まる

- PCIEスロット固定ラッチ解除機能 PCIe Slot Q-Release Slim

- TB4対応Type-Cポート×2を標準搭載 (iGPU経由でビデオ出力も可能)

- NVMe接続M.2スロットをマザーボード上に6基設置

- うち3基はPCIE5.0x4対応*1

- 全てのM.2スロットに大型SSDヒートシンクを装備

- ROG MAXIMUSシリーズらしいブラック一色のクールなデザイン

- 16GB×2枚組みDDR5 UDIMMでメモリ周波数6400MHz/CL32が安定動作

- 外部センサー搭載で水温ソースのファンコンも可能

- Intel製2.5Gb有線LANとRealtek製5.0Gb有線LANを搭載

- Wi-Fi 7&Bluetooth5.4対応無線LAN(Intel BE200)を搭載

- スタート・リセットスイッチなど動作検証に便利なオンボードスイッチ

- メモリOC耐性が低い

- 8400MHzや7200MHzにおいて、当サイト基準のストレステストでエラー

- 一部NICはWindows 11 24H2の標準ドライバに非対応

- (*1) PCIE5.0x4対応M.2スロットのうち2基はGPU用のx16レーンと帯域共有

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は、最大24コアのCore Ultra 9にも対応できる110A対応SPSで構成された27フェーズVRM電源回路を搭載することに始まり、リアIOに覆い被さる超巨大VRM電源クーラー、PCIE5.0対応を含む6基のNVMe SSD用M.2スロット、2基のThunderbolt 4対応USB Type-Cポート、高速な5.0GbイーサやWi-Fi 7対応無線LANなど次世代高速NIC、ALC4082&ESS製DACによるハイレゾ対応オンボードサウンドなど、ゲーマーからクリエイターまで満足すること間違いなしなハイエンドモデルに仕上がっています。

「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」はATXサイズでIntel Z890マザーボードとしてできることを限界まで詰め込んだ隙の無い構成です。

マザーボードのOC耐性を評価する上で重要なファクターになるVRM電源について、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は非常に優秀です。

標準で200W以上の負荷が発生するCore Ultra 9 285Kに対して、スポットクーラーの増設を必要とせずに、250W前後の負荷に対してVRM電源温度を60度台に収めることができました。

市販のAIO水冷クーラーやDIY水冷など環境を選ばず、VRM電源周りは標準装備のまま、Core Ultra 9 285Kの定格設定はもちろん、電力制限解除のOCでも問題なく運用できます。

全部入り豊富な拡張性、Core Ultra 9 285Kも余裕で運用できる激冷えなVRM電源回路&クーラーで評価を上げる一方、メモリOC耐性については正直なところかなり微妙でした。

ROG MAXIMUS HEROはZ490以降のCPU検証ベンチ機で常に採用するくらい、安定性と性能の高さを信頼していたシリーズなので今回の結果は正直残念です…。

メモリOC検証に使用している8400MHz CUDIMMや7200MHz UDIMMは他社ハイエンドMBだけでなく、同社のエントリークラス製品 Z890 AYW GAMING WIFI Wでも当サイトの安定基準であるKarhu RAM Test 2時間ノーエラーで安定動作を確認していますが、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」は数分から、長くても1時間程度でエラーになってしまいます。

OSの起動までは問題なく、軽い負荷でBSODになることもありませんし、HCI MemTestで1時間以上というメーカー正常動作基準もクリアしているようですが、当サイトとしては7000MHz+のメモリOCを常用する環境としては躊躇します。

コストパフォーマンスに優れたOCメモリ「Crucial DDR5 Pro OC」の6400MHz/CL38や6400MHz/CL32は当サイト基準でもストレステスト ノーエラーで正常動作確認済みなので、この辺りのスペックを組み合わせるのがオススメです。

以上、「ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

Intel Core Ultra 200SシリーズCPU対応

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD / TLC型

B:ブラック、W:ホワイト

コメント