フルHD解像度で180Hzリフレッシュレートに対応する24.5インチサイズIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG259CS(XG259CS-J)」をレビューします。

可変リフレッシュレート同期と併用可能なモーションブラーリダクション機能 ELMB Syncに対応し、フルHD解像度で180HzリフレッシュレートのIPS液晶パネルを採用という高速と高画質を兼ね備えたゲーミングモニタの実力を徹底検証します。

ASUS ROG Strix XG259CS レビュー目次

2.ASUS ROG Strix XG259CSの開封・付属品

3.ASUS ROG Strix XG259CSのモニタ本体

4.ASUS ROG Strix XG259CSのOSD操作・設定

5.ASUS ROG Strix XG259CSの発色・輝度・視野角

6.ASUS ROG Strix XG259CSの色精度・ガンマ・色温度

7.ASUS ROG Strix XG259CSのリフレッシュレート

8.ASUS ROG Strix XG259CSの応答速度・表示遅延

9.ASUS ROG Strix XG259CSの可変リフレッシュレート同期

10.ASUS ROG Strix XG259CSのMBR機能 ELMB Sync

11.ASUS ROG Strix XG259CSのHDR表示やCSゲーム機対応

12.ASUS ROG Strix XG259CSのレビューまとめ

製品公式ページ:https://rog.asus.com/jp/monitors/23-to-24-5-inches/rog-strix-xg259cs/

【機材協力:ASUS】

ASUS ROG Strix XG259CSの概要

ASUS ROG Strix XG259CSの開封・付属品

まずは「ASUS ROG Strix XG259CS」を開封していきます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のパッケージサイズは幅79cm×厚さ17cm×高さ48cmとなっており、24.5インチモニタが入っている箱としては横幅が大きめで、重量は8kg程度です。側面には持ち手の穴あるので成人男性なら問題なく持ち運べると思います。

各種付属品はスペーサーに蓋もなく収められているので、保護スペーサーをパッケージから取り出す際は、付属品が脱落しないように、付属品のある面が上になるように確認してから引き出してください。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属品は専用のナイロンバックにまとめて収納されています。

付属品を簡単にチェックしておくと、DisplayPortケーブル、ACアダプタ、ACケーブルが付属します。

各種ケーブルを個別に購入するのであれば、DisplayPort1.4ケーブルについては「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」を推奨しています。

標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。「ASUS ROG Strix XG259CS」でも正常動作も確認済みです。

HDMI2.1ケーブルについては「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル スリム CAC-HD21ESシリーズ」がおすすめです。標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので筆者も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

同製品は4.5mm径のスリムケーブルながら、HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得しており、安心して使用できます。

当サイトでもGeForce RTX 40シリーズGPU搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X|Sで正常動作を確認しています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」に付属するACアダプタのコンセントケーブル側端子はミッキー型と呼ばれることの多い3PIN端子です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタスタンドはメインフレームとフットプレートの2つの部品から構成されています。

メインフレーム端にフットプレートを挿入して、底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

モニタスタンドの取り外しは、根本の下にあるスイッチでロックを外して、装着した時と逆に動かして引き出すだけです。

ASUS ROG Strix XG259CSのモニタ本体

続いて「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタ本体をチェックしていきます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」は完全なフレームレス構造ではありませんが狭額縁なフレームになっており、フレーム内パネル上の非表示領域が1, 2mmを含めて、上左右の非表示領域の幅は10mm程度、下は13mm程度です。下フレームの中央にはASUSのメーカーロゴが刻印されています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の背面は、ROGシリーズらしい電子回路を模した近未来的なパターンが描かれた、黒色プラスチック製外装パネルになっています。

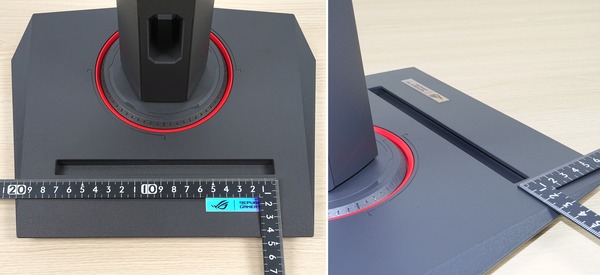

スタンドのフットプレート側の根本にはダイヤルが付いているので、左右スイーベルの最適な角度を覚えておくのに便利です。

ゲーム実況で自分を撮影するのに高画質なデジタル一眼カメラを使用する人が増えているので、「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属モニタスタンドの天辺にはカメラ三脚などでデファクトスタンダードな1/4ネジ穴が実装されています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタスタンド、フットプレートの正面部分には横幅170mm程度の窪みがあり、スマートフォンやタブレット用のスタンドとして使用できます。厚み幅が12~13mm程度です。窪み部分は単純にプラスチック外装が凹んでいるだけで、ラバーパッド等の傷防止は施されていません。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタスタンドにはケーブルホールがあるので、各種ケーブルをまとめることができます。

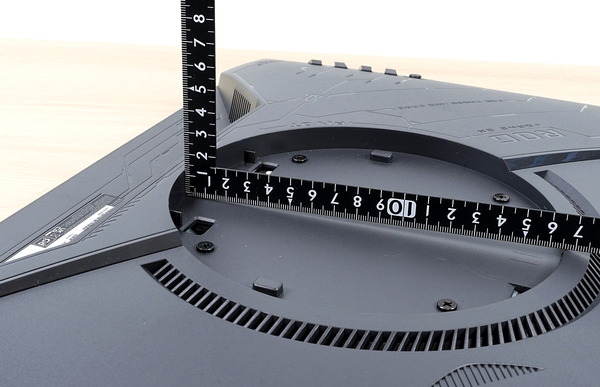

「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタ本体の厚さは、中央の最厚部は70mmほどと最近の液晶モニタとしては大きめですが、端の最薄部で20mm程度なので実用体感的には厚みは感じないと思います。モニタ本体重量は3.2kg程度と軽量です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のI/Oポートは背面中央付近で下向きに配置されており、右から順に3.5mmヘッドホンジャック、USB Type-C、DisplayPort1.4、HDMI2.0、ACアダプタ接続用DC端子が設置されています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属モニタスタンドの左右スイーベルの可動域は左右45度(90度)に対応していま

「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に5度、上に20度です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属モニタスタンドはモニター本体とスタンドの付け根部分が上下に動く構造になっており、全高で372mm~492mmの範囲内で調整できます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の付属モニタスタンドはピボットに対応しており、縦向きにして使用できます。左右どちらにも90度の回転が可能です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。モニタ単体の重量も3.2kgほどなので一般的な耐荷重のモニターアームで問題ありません。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のVESAネジ穴は背面外装から、10~15mm弱ほど窪んだ場所にあります、クイックリリースでスライドさせるタイプのモニターアームを使用する場合は、M4ネジのスタンドオフを各自で用意してください。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

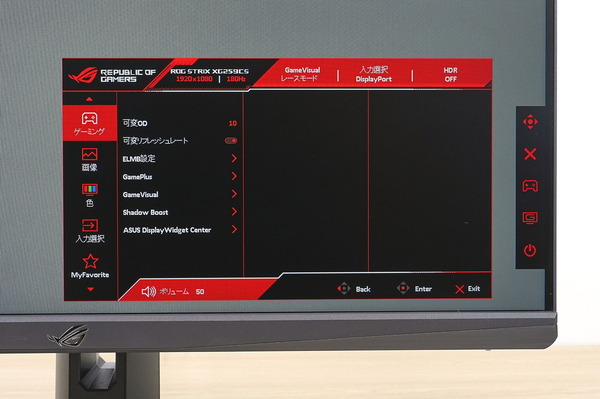

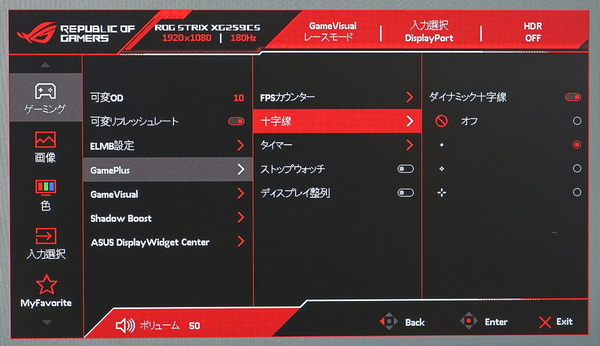

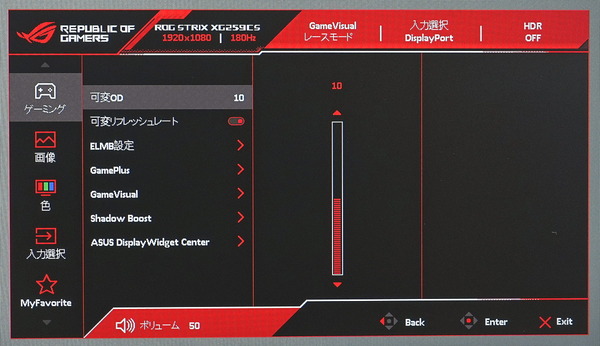

ASUS ROG Strix XG259CSのOSD操作・設定

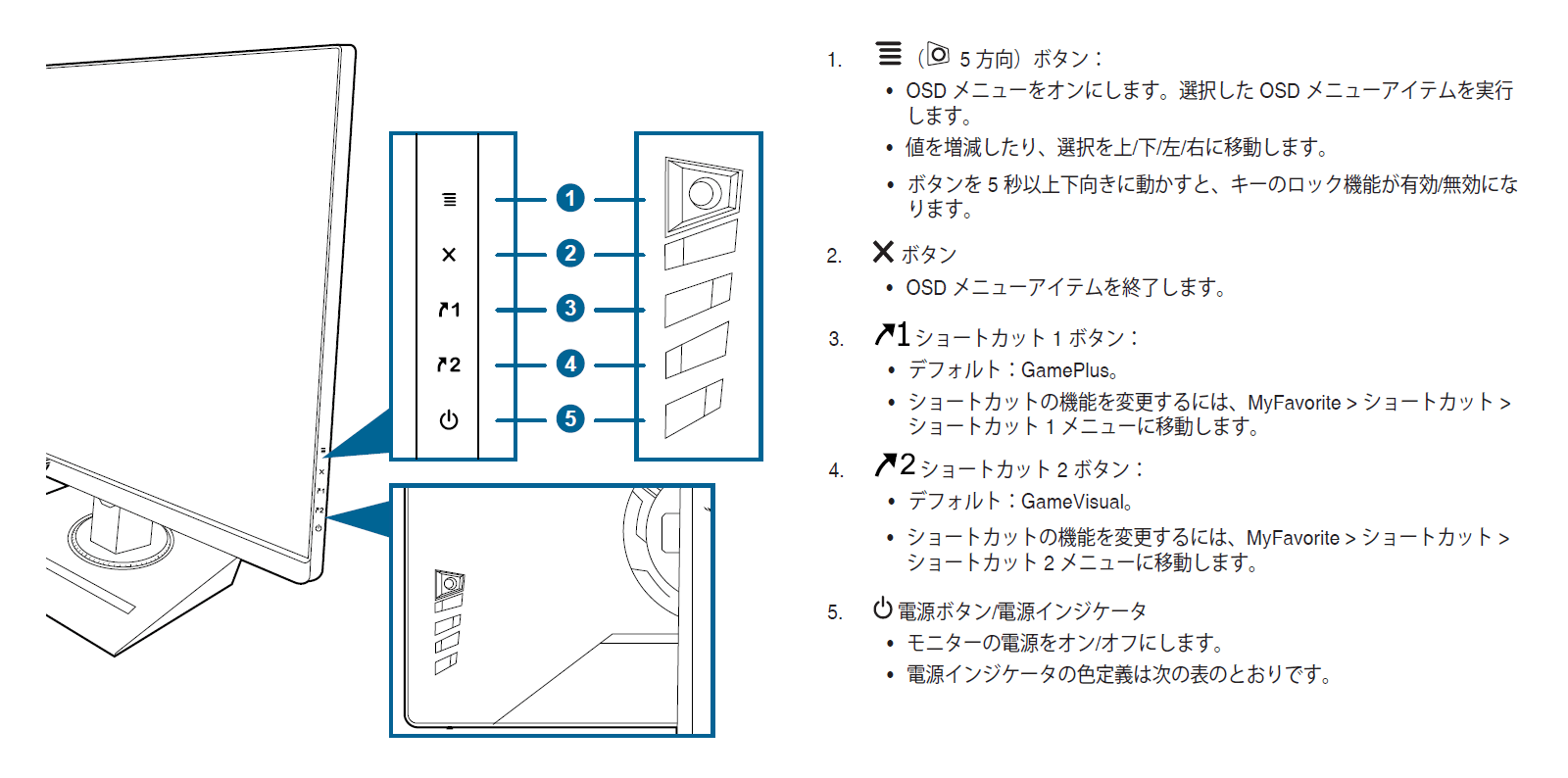

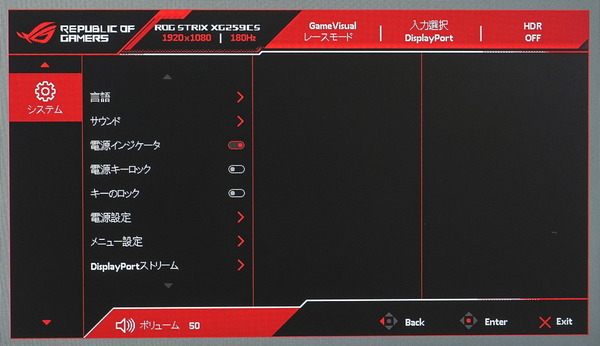

「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSD操作はモニタ背面の左下(正面から見て裏側の右下)に設置されている操作スティックと4つのボタンを使用します。

5つのボタン(うち1つは操作スティック)の機能は上から順に、操作スティックボタン(4方向スティック&押下ボタン)、×ボタン、ショートカット1ボタン、ショートカット2ボタン、電源ボタンとなっています。

操作スティックボタンなど電源ボタン以外のボタンを押下すると詳細設定メニューが表示されます。右端に各ボタンの機能アイコンが表示されます。

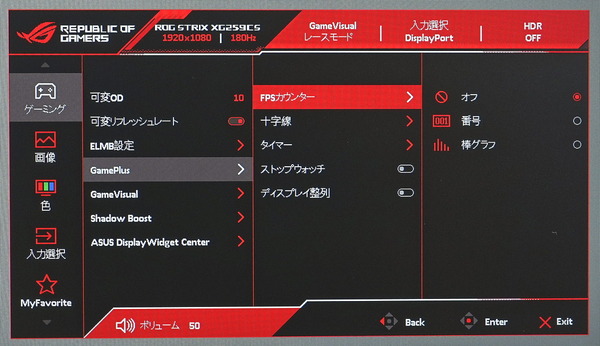

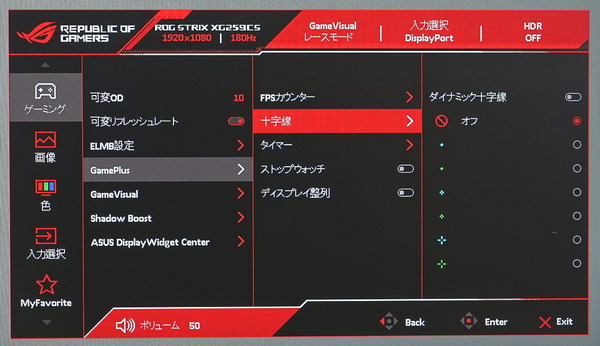

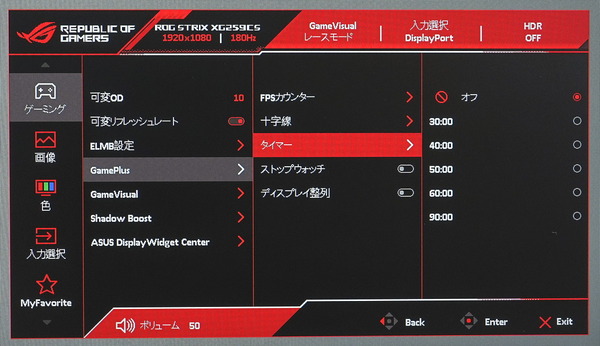

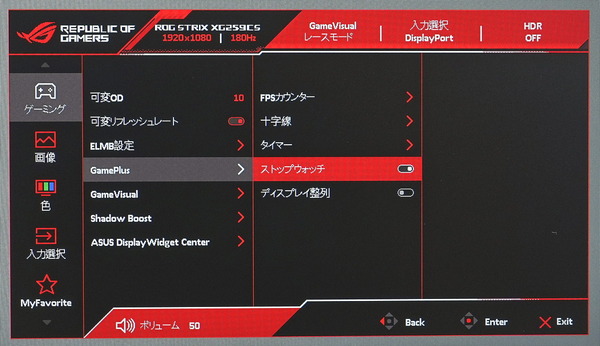

「ASUS ROG Strix XG259CS」ではGameVisualボタン(ショートカットボタン1)を押下すると画質モード変更のショートカットメニューが表示されます。もう一方のGamePlusボタン(ショートカットボタン2)を押下すると、OSDクロスヘア、リアルタイムリフレッシュレート表示などゲームプレイに役立つ特殊機能にショートカットでアクセスできます。

なおこの2つのショートカットキーに割り当てる機能はOSDメニューから切り替えが可能です。

メニューに合わせてボタンを操作すると詳細設定メニューから設定が行えます。OSD表示領域は24.5インチ画面の4分の1程度と広く、文字も大きいので視認性は良好です。

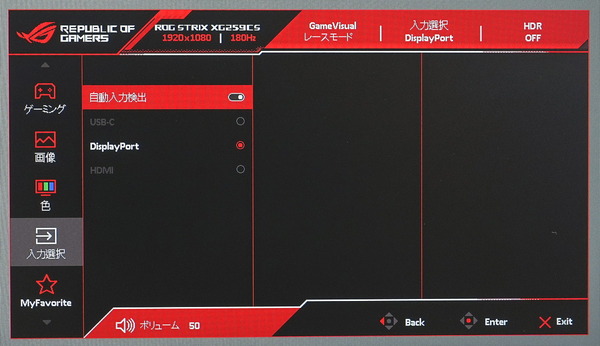

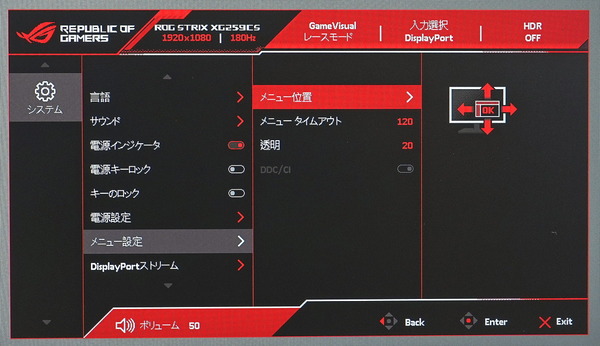

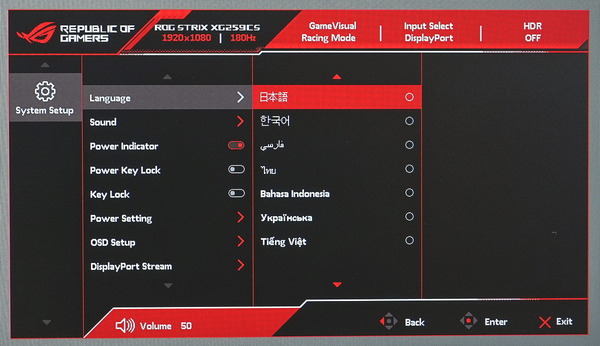

「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSDメニューは初めて起動した時にOSD言語として英語が適用されていますが、日本語UIにも対応しています。(サンプル機では初期言語が英語でしたが、国内の正規市販品は最初から日本語かもしれません)

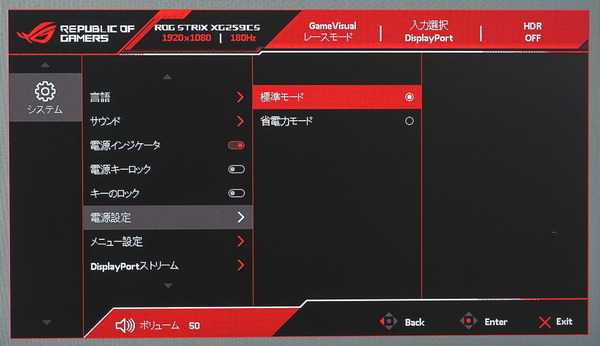

「ASUS ROG Strix XG259CS」は初回起動時に省電力モードのオン/オフを確認するダイヤログが表示されます。

省電力モードを有効にしてしまうと、OSD設定の大部分がグレーアウトして操作できなくなります。省電力モードの設定はシステム設定の項目として配置されているので、誤ってオンにしてしまった場合は標準モードに切り替えてください。

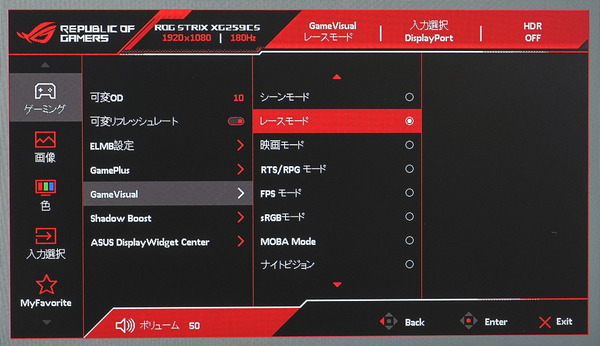

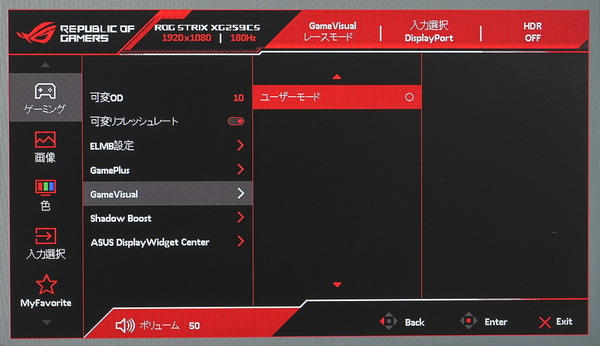

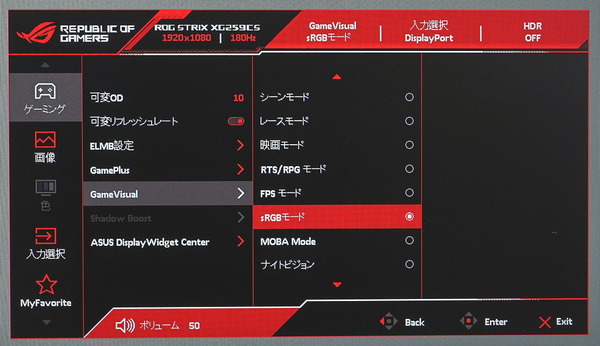

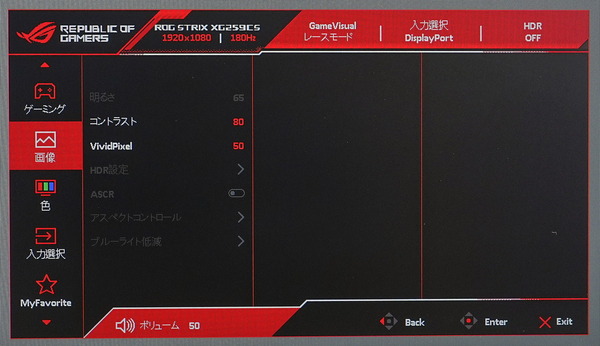

「ASUS ROG Strix XG259CS」の画質モードはGameVisualと名付けられており、標準設定の「レースモード」に加えて、「シーンモード(風景画像の閲覧)」「映画モード」、およびゲームジャンル別で「RTS/RPGモード」「FPSモード」「MOBAモード」「ナイトビジョンモード」、さらに「sRGBモード」「ユーザーモード」の計9つの画質モードが用意されています。

OSD設定の組み合わせ(8種類あるGame Visual毎の設定)を2種類のプロファイルとして保存し、ロードすることも可能です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSD設定については、Game Visualと呼ばれる複数の設定プロファイル(画質モード)を任意に編集して保存できますが、ビデオ入力別に異なる設定を適用することはできません。

ビデオ入力を切り替えると直前のビデオ入力で使用していた設定が引き継がれるので、ビデオ入力毎に設定を変えて運用する予定の人は注意してください。

| ASUS ROG Strix XG259CS OSD設定プロファイルとビデオ入力について |

|

| 複数プロファイルの編集 【要件】 ・ユーザーが画質設定プロファイルを任意に編集できる ・カレント設定を上書するだけのメーカープリセットは含まない |

対応、計9種類 映像・写真: 2 ゲームジャンル: 4 色域エミュレート: 1 ユーザーカスタム設定: 1 特殊: 1 |

| プロファイルセットの保存 | 対応 セーブ数:2 |

| ビデオ入力別の設定 | 非対応 直前の設定を引き継ぎ プロファイルセットも共有 |

| その他、補足 | – |

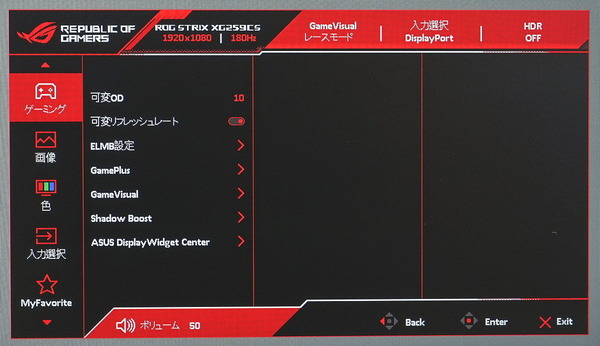

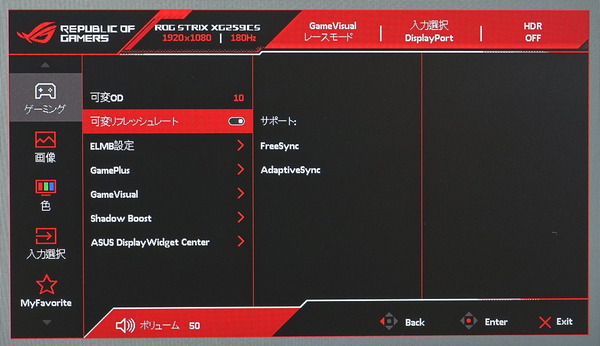

「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSDメニューには大きく分けて、「ゲーミング」「画像」「色」「入力選択」「My Favorite」「システム」の6つの項目が用意されています。

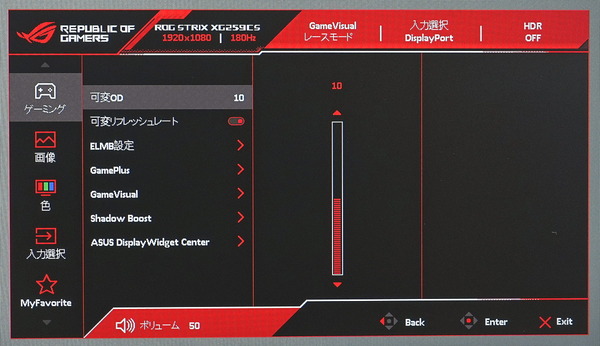

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで一番上の「ゲーミング」に配置されています。

一般にオーバードライブと呼ばれる応答速度を調整する機能は、「ASUS ROG Strix XG259CS」では可変ODの名前で配置されています。

ゲーミングモニタの多くではオーバードライブ補正の設定値は3~4種類程度ですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は整数値 0~20の21段階とかなり細かく調整できます。

可変リフレッシュレート同期機能(VRR)は、そのまま「可変リフレッシュレート」の名前で設定項目が配置されています。標準でONになっています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はモーションブラーリダクション機能「ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync)」を利用できます。

最大180Hzを含め、リフレッシュレートが100Hz以上の時に選択可能となります。単純なMBR機能に加えて、可変リフレッシュレート同期機能を併用が可能です。

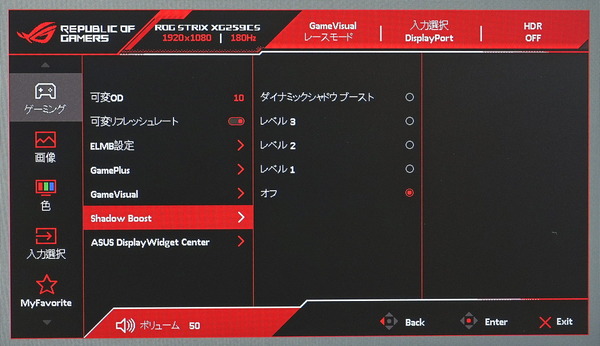

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「Shadow Boost」は、無効化(None)およびLevel 1~Level 3およびダイナミック調整の3段階+αで設定が可能です。

この種の機能は従来、画面全てを一律に色調整していましたが、Shadow Boostのダイナミック調整では画面上を複数のゾーンに分けて、暗い部分だけを浮かび上がらせるように調整するので、画面の鮮やかさに対する損失を抑えているのが特徴です。

GamePlusからは、リフレッシュレートのリアルタイムカウンターやグラフ、照準点(OSDクロスヘア)、カウントダウンタイマーなどをオーバーレイ表示できるゲームプレイに便利な機能の設定が行えます。

OSDクロスヘアでは”ダイナミック十字線”を有効にするとクロスヘアの色が固定ではなくなり、背景(ゲーム画面のクロスヘアが被さる部分)が赤色ならクロスヘアは緑色、逆に背景が緑色ならクロスヘアは赤色のように、背景と色が被らないように、クロスヘアの色が動的に変化します。

ASUS ROG Strix XG259CSの発色・輝度・視野角

「ASUS ROG Strix XG259CS」の発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがASUS ROG Strix XG259CSの液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機EL(OLED)パネルの2種類があります。さらに、PCモニタで一般的な液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類に大別されます。

各ディスプレイパネルの特性を簡単にまとめると次の表のようになります。

| ディスプレイパネルの簡易比較表 | ||||

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) |

〇〇 | 〇 量子ドットなら〇〇 |

△ | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) |

〇〇 | △ | 〇 | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | コンマms級 | 〇 (遅いものもある) |

△ | 〇 |

| 大型テレビ | 40~80インチ超まで幅広く採用 | 近年は 採用なし |

||

| 最大輝度 | △ | 〇〇 高輝度FALDなら1000nits超も |

– | |

| ハロー現象 Backlight Blooming |

発生しない | FALDでは発生 | – | |

| 焼付の可能性 | あり | 発生しない | ||

| 価格 (高リフレッシュレート) |

× | △ (×) | △ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能・特性の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

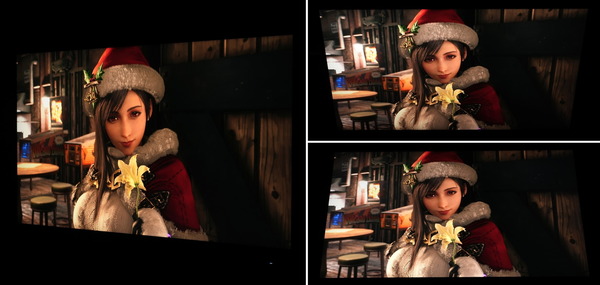

「ASUS ROG Strix XG259CS」は180Hzの高速リフレッシュレートながら、IPS液晶パネルが採用されているので視野角も良好です。視野角が深くなるほど輝度低下が大きくなりますが、色味が破綻することはありません。

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・色再現性・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。

検証にはカラーフィルター式(色差式)で比色計と呼ばれるCalibrite Display Plus HLと分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

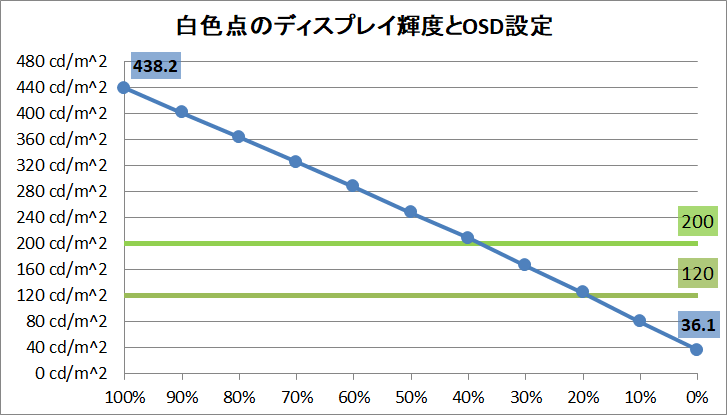

「ASUS ROG Strix XG259CS」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」において、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度20%前後、明るめの室内で見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度40%前後です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はSDR表示でも最大輝度が430~440cd/m^2以上なのでけっこう明るいモニタです。

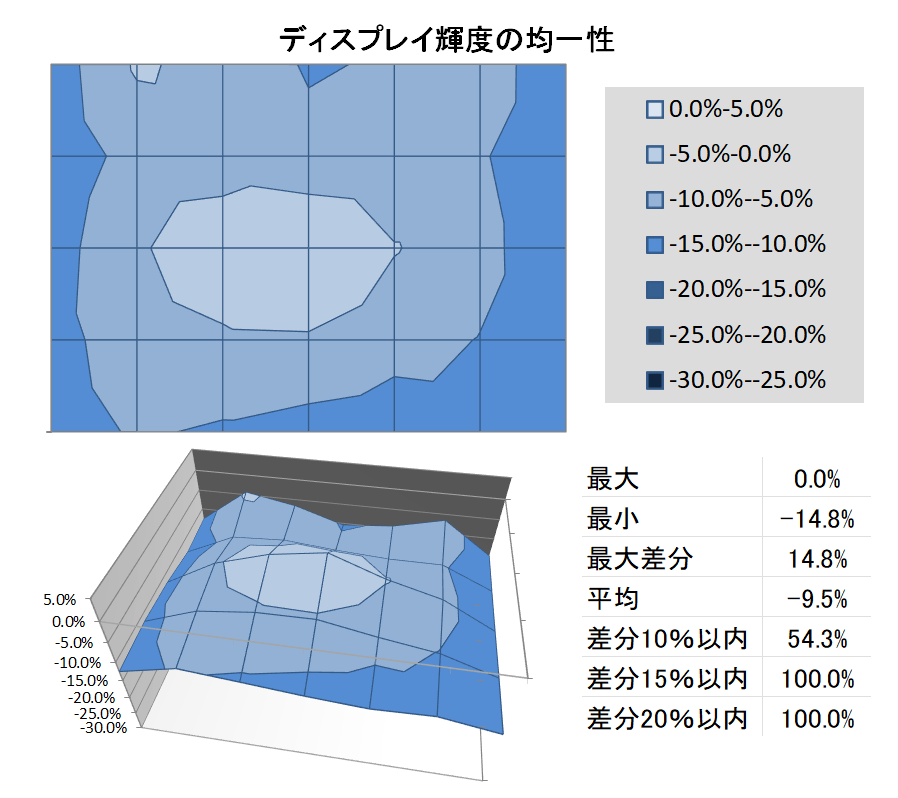

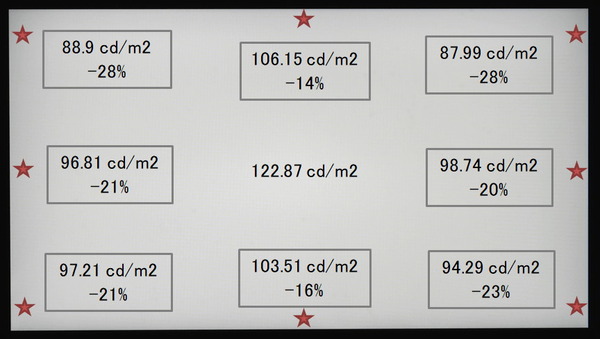

「ASUS ROG Strix XG259CS」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

今回入手した「ASUS ROG Strix XG259CS」は最大差分でも15%未満に収まるので輝度の均一性は悪くはありません。中央の大部分で輝度の均一性に違和感を覚えることはないと思います。

液晶モニタにおいて輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので、同様に中央120cd/m^2を基準にして個別に測定したところ次のようになりました。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はやはり右上と左上の輝度低下が30%弱とやや大きいので、下のような白色画面だけでなく比較的に単調な色味の画面では四隅が暗くなっているのを感じやすいと思います。

「ASUS ROG Strix XG259CS」は中央大部分の均一性が比較的に良好なので、相対的にも外側数cm幅程度の四角枠部分で輝度低下が気になるという人は多そうです。

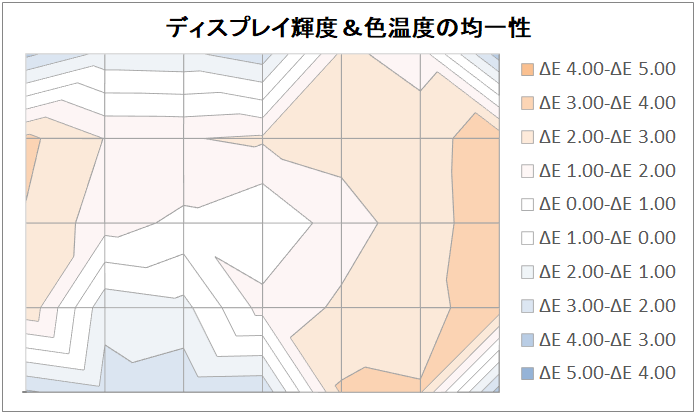

参考までに輝度と色温度による色差の分布です。「ASUS ROG Strix XG259CS」の場合、中央を白色基準として上側が寒色寄り、下側が暖色寄りな傾向ですが、色差の主な要因は輝度低下となっており、色温度の変化はほとんど感じません。

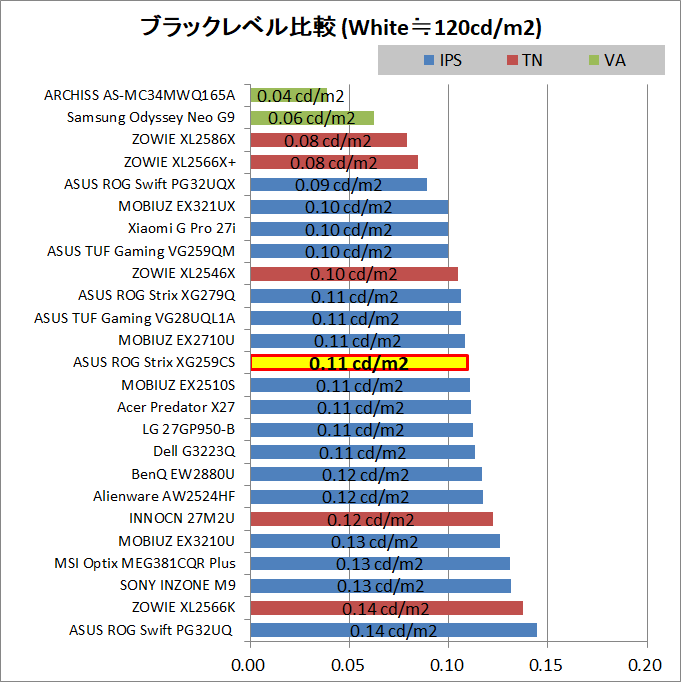

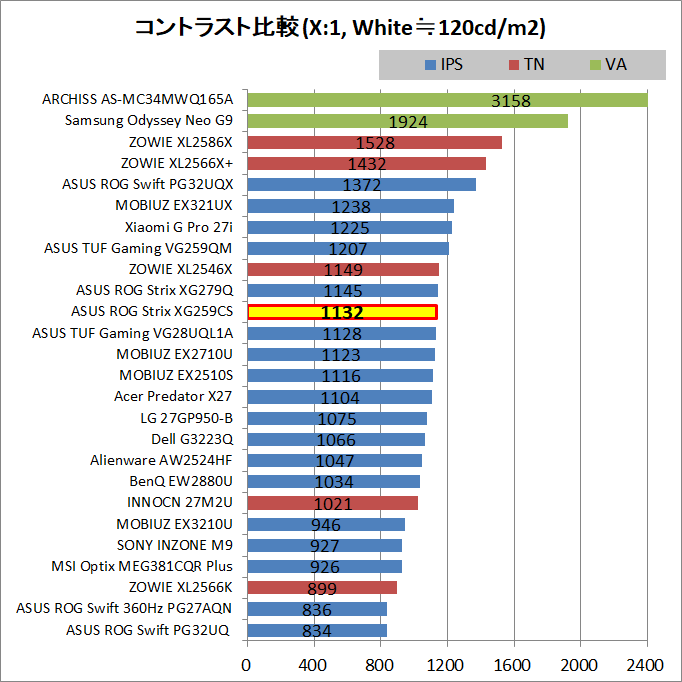

画面中央の白色点が約120cd/m2になるOSD設定において「ASUS ROG Strix XG259CS」のブラックレベルを測定したところ次のようになりました。

この時のコントラスト比も算出したところ次のようになっています。

なおコントラスト比に大きく影響するブラックレベルはコンマ2桁での測定になるため測定精度が若干怪しく、ブラックレベル0.01の差でコントラスト比が大きく変わるので参考程度と考えてください。

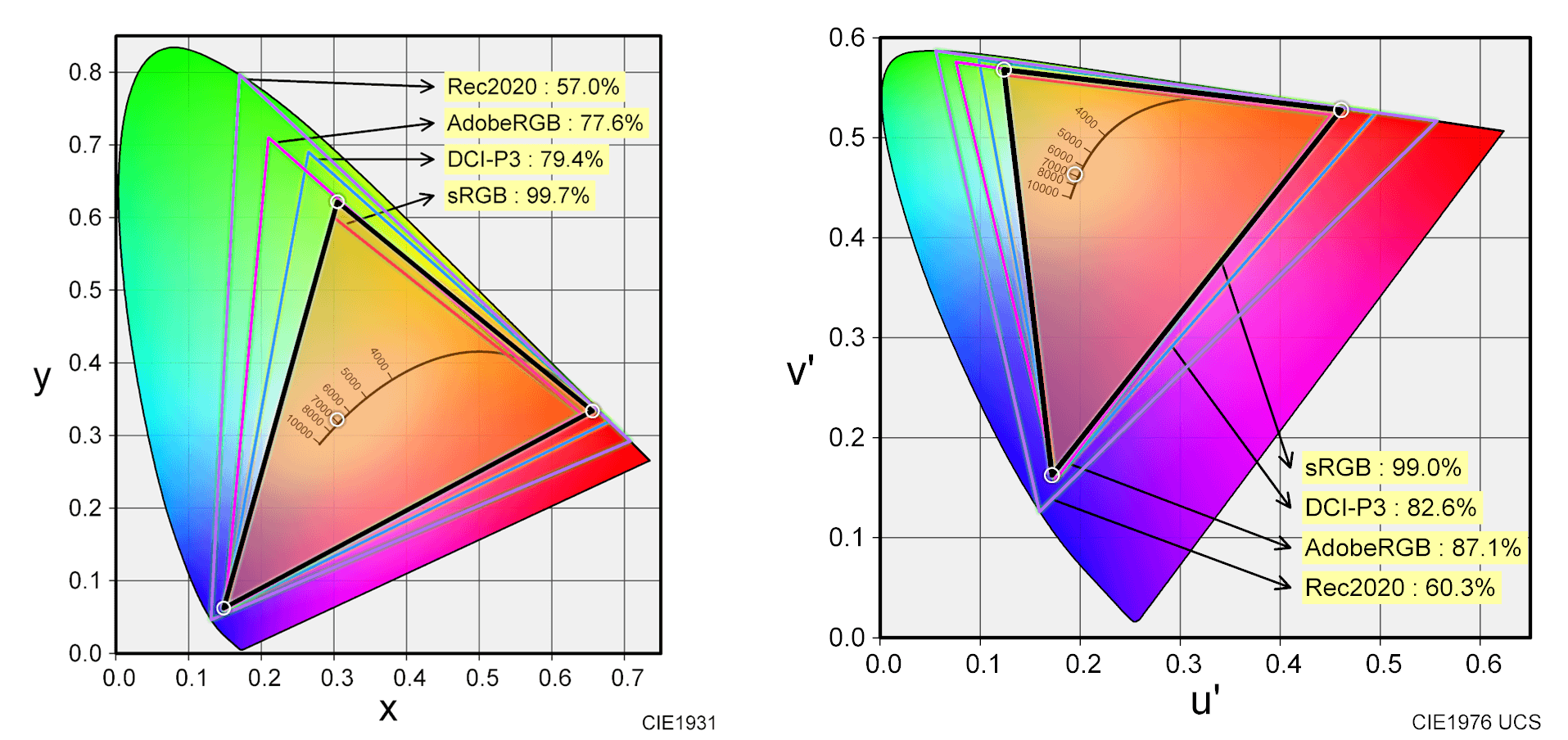

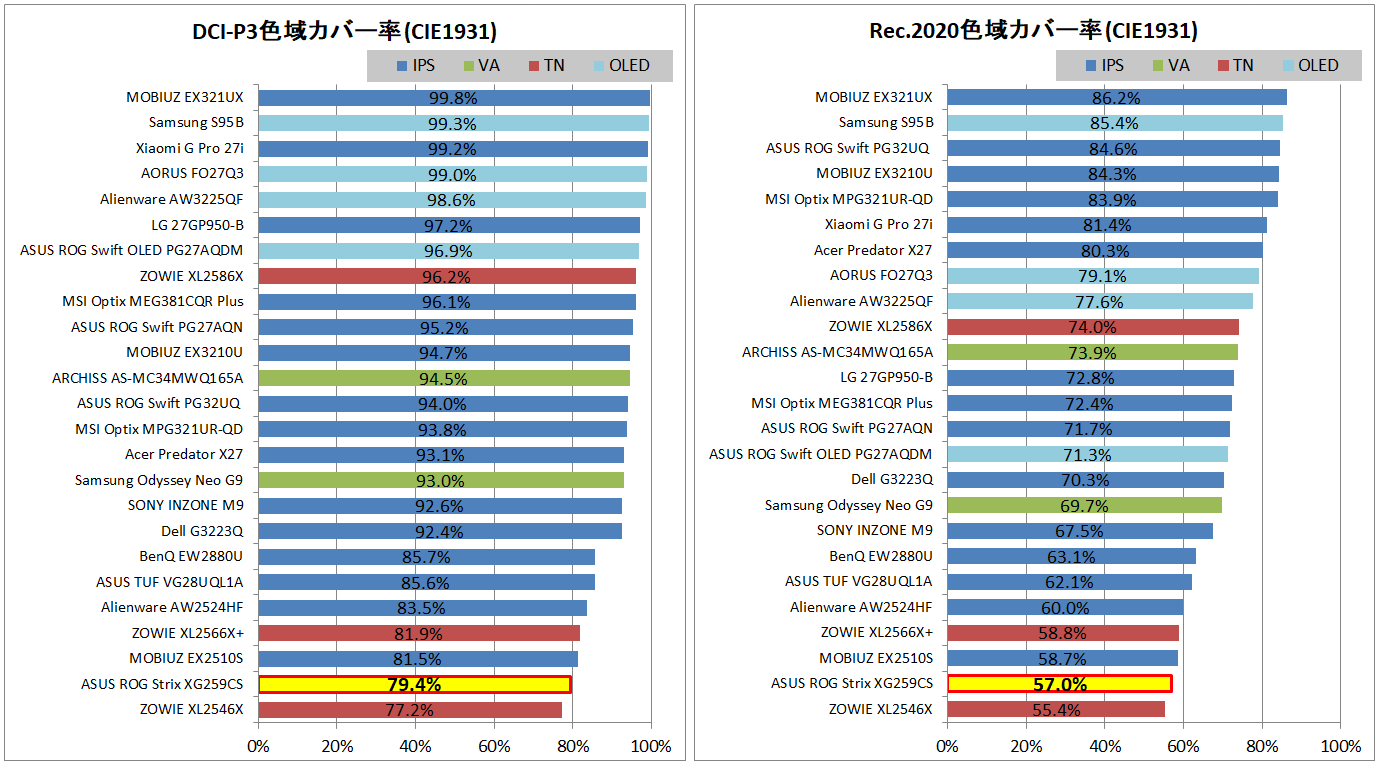

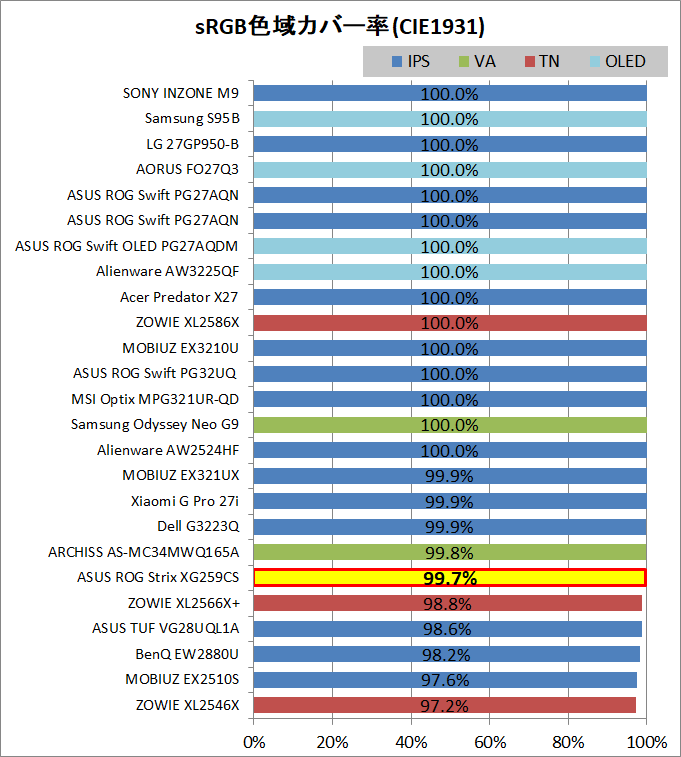

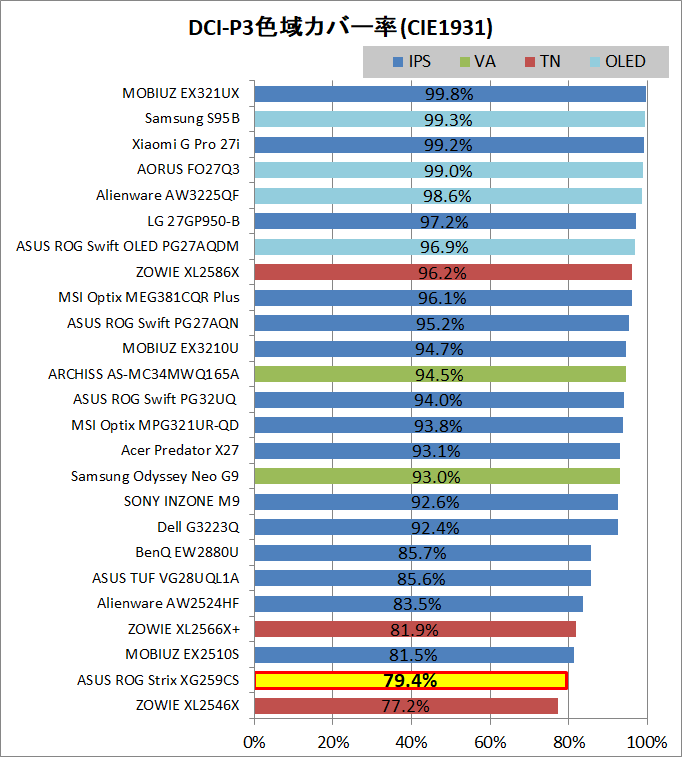

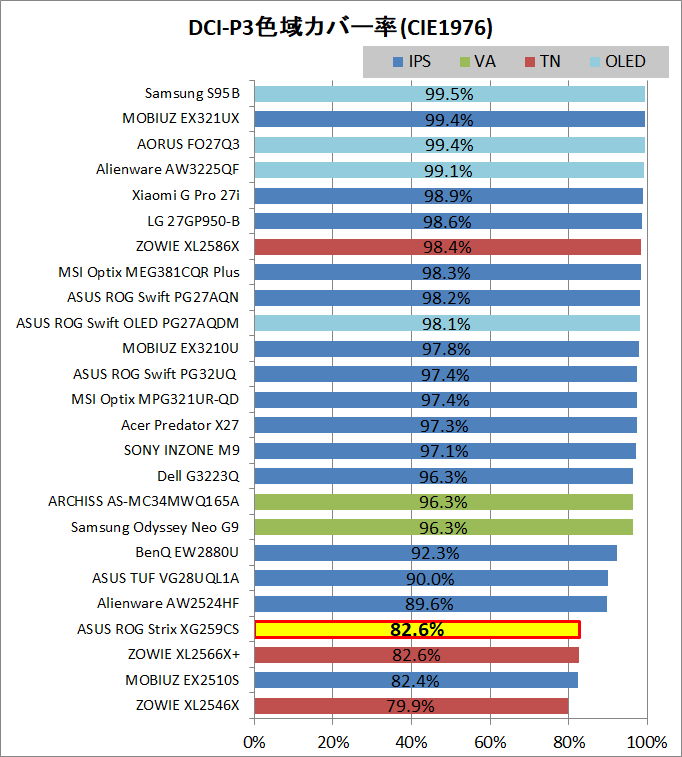

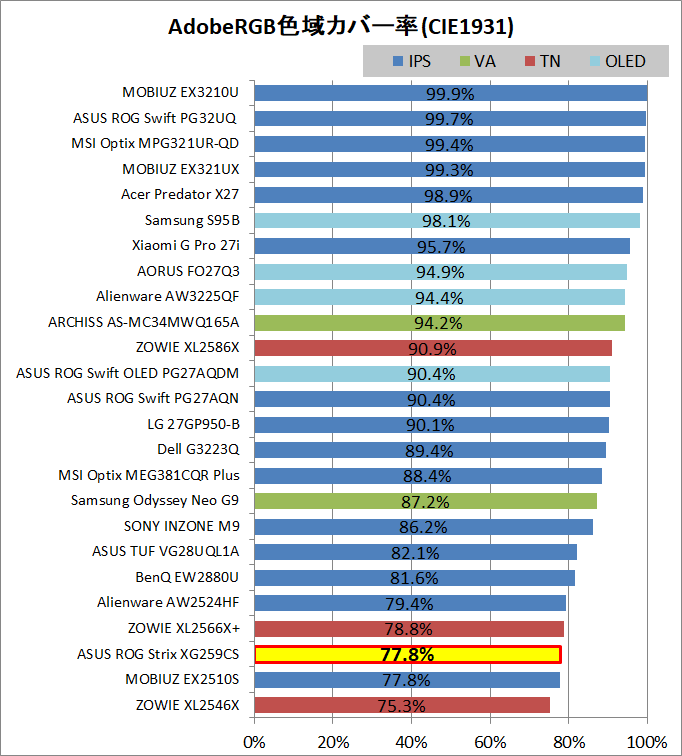

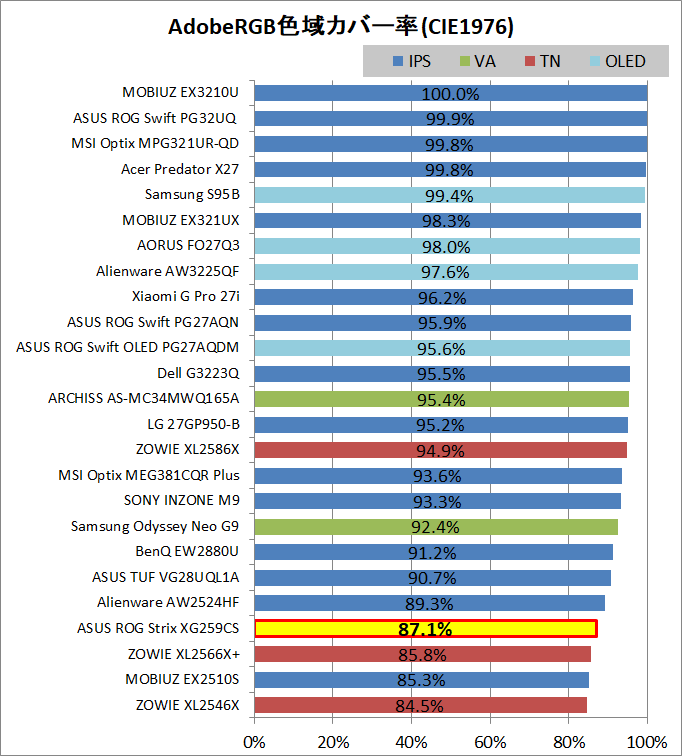

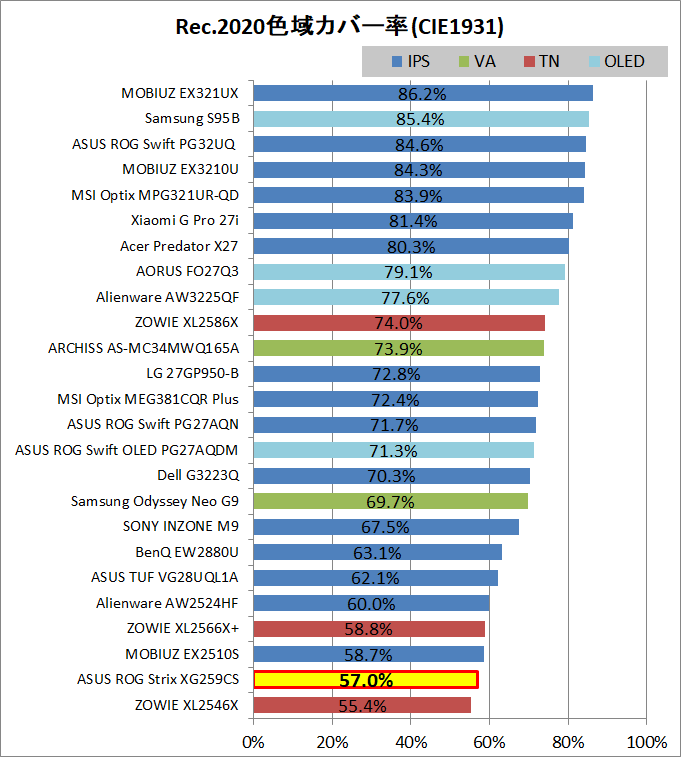

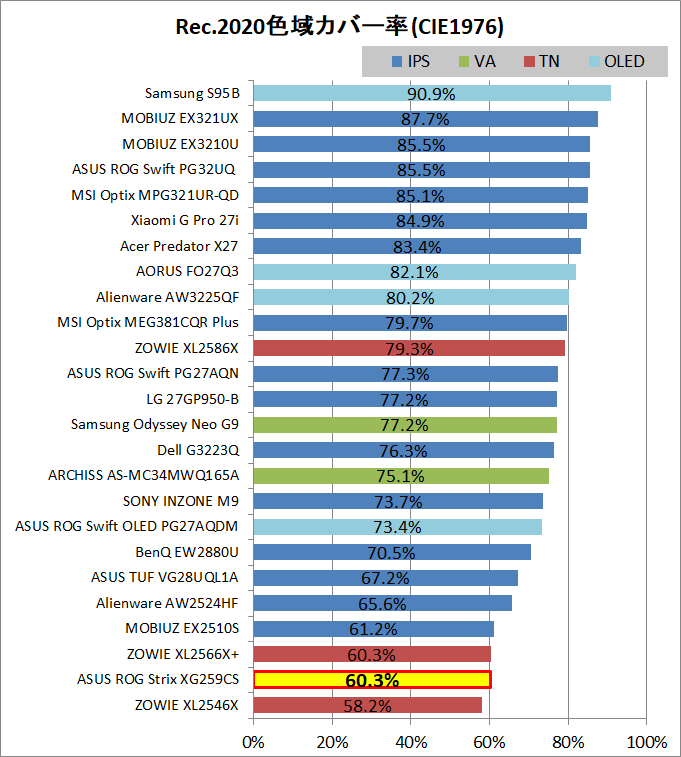

「ASUS ROG Strix XG259CS」はIPS液晶パネルを採用するモニタですが、量子ドット等の広色域技術は採用されていないので、色域(高彩度の発色性能)は普通です。

sRGBはほぼフルにカバーできているものの、近年の広色域モニタの基準として使用されることの多いDCI-P3カバー率は80%程度です。

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能と考えられます。

また、2024年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

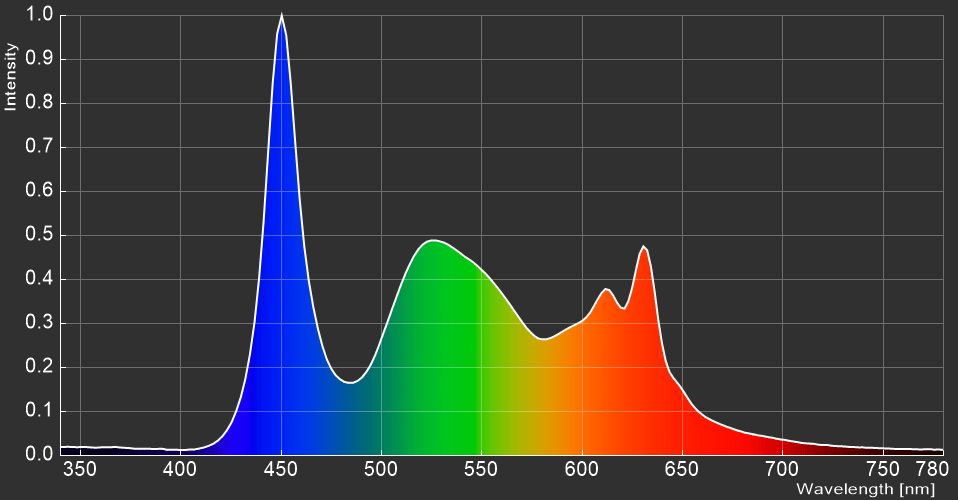

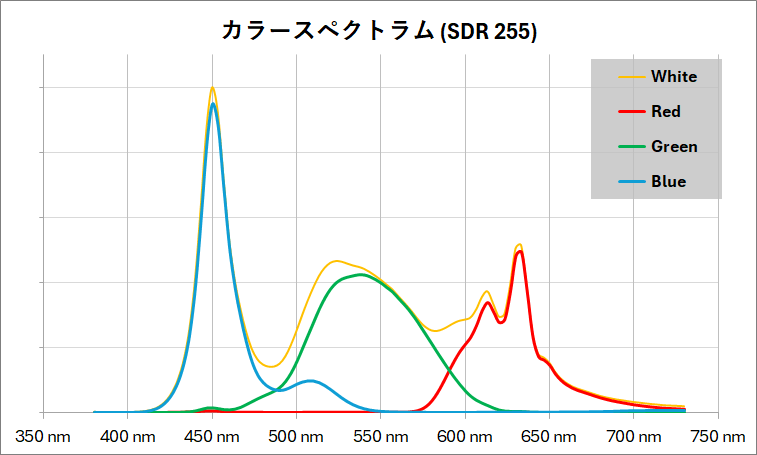

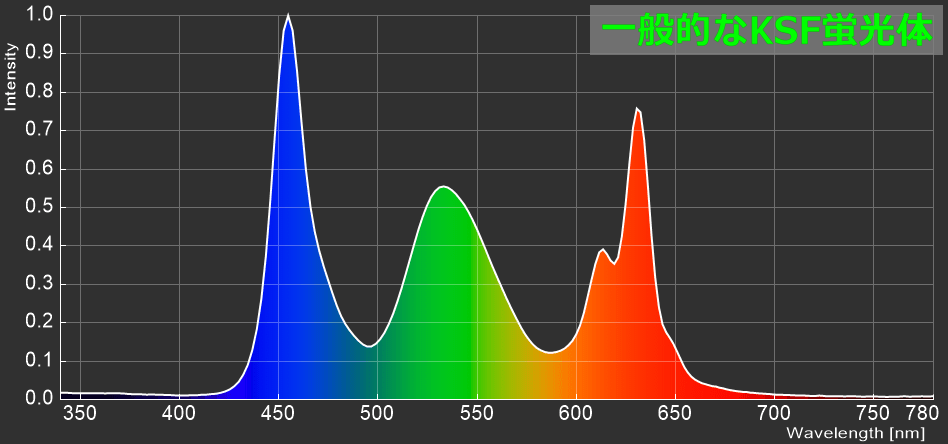

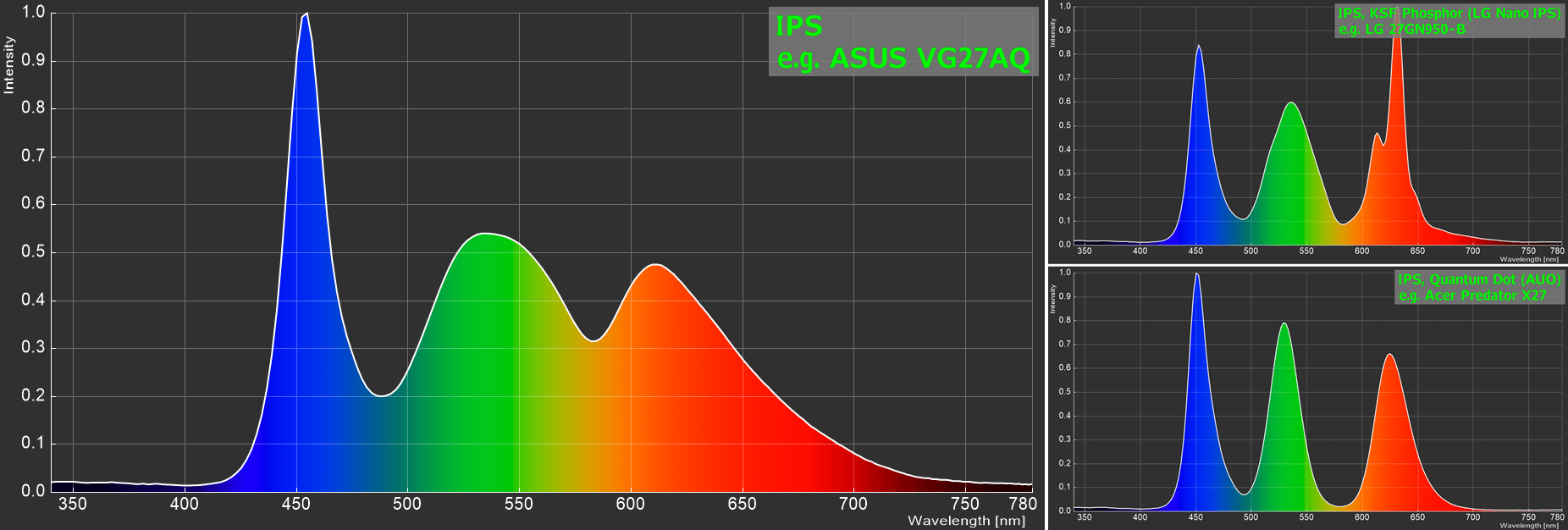

分光型測色計で白色点のカラースペクトラムを測定しました。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のディスプレイパネルについてはIPSという分類以外の詳細は公表されていませんが、赤色ピークの左に小さい山がある特長から推測するに、KSF蛍光体(LG製Nano-IPSで有名)の技術を採用した液晶パネルのようです。

LG製Nano-IPSなど一般的なKSF蛍光体のカラースペクトルはこんな感じです。上と見比べると一目瞭然ですが緑と赤のピークが急峻で、より良く分離されています。

KSF蛍光体は量子ドットと比較して安価な広色域技術ですが、液晶パネル設計トータルとして1ms GTGなど応答速度の速さにも寄与しています。「ASUS ROG Strix XG259CS」に採用されているのは、色域の広さは省略して、応答速度の速さとコストを突き詰めたパネルのようです。

ASUS ROG Strix XG259CSの色精度・ガンマ・色温度

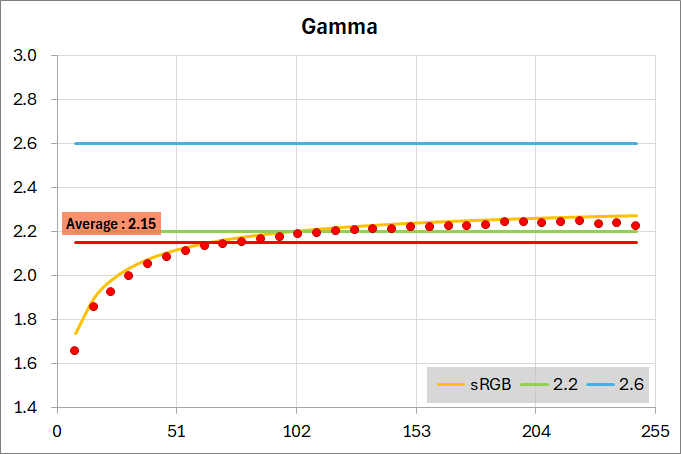

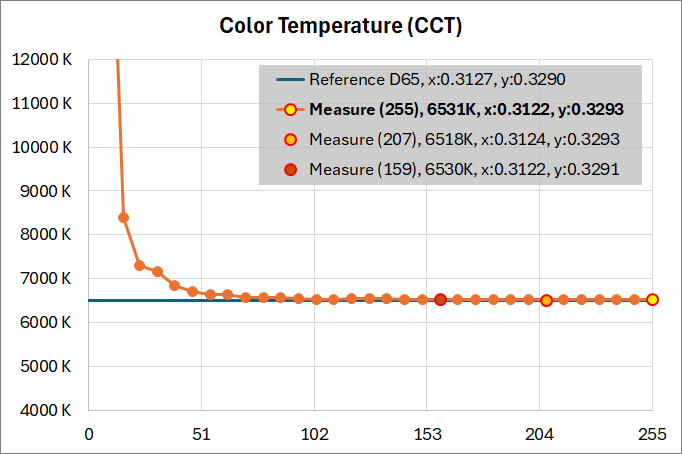

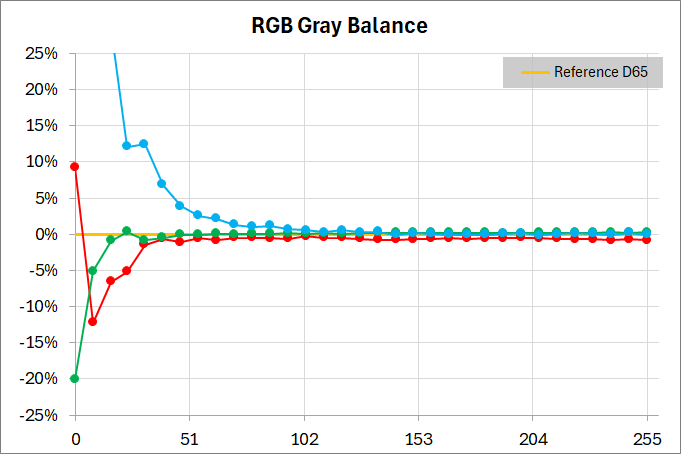

続いて「ASUS ROG Strix XG259CS」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が高輝度、高コントラスト、高彩度といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価する章になっています。

標準設定そのままの色の正確性や特性について

まずは「ASUS ROG Strix XG259CS」で標準設定そのままの色の正確性について検証していきます。

モニタのOSD設定はユーザーモードで各種補正機能を無効化し、色温度はプリセットの中で最もD65に近い”6500K”、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。

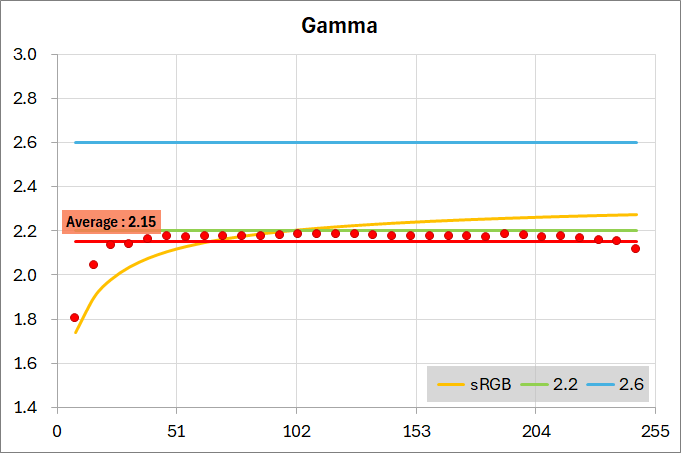

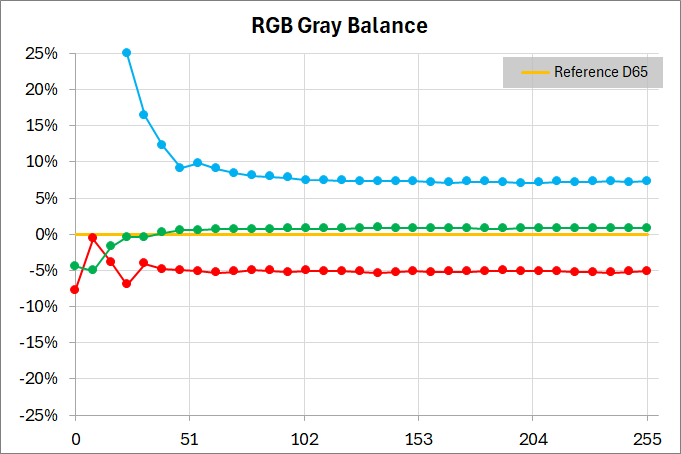

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

下のグラフはユーザーモードで各種補正をオフにし、ガンマ設定を標準設定の”2.2”にした状態でのガンマカーブですが、綺麗に固定値2.2の軌跡を描きます。

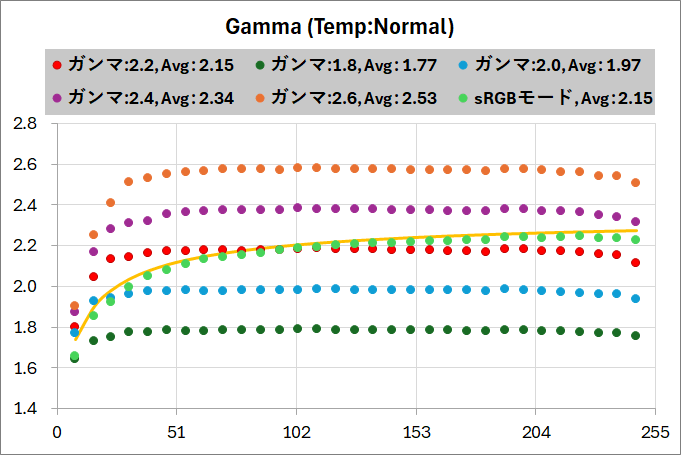

「ASUS ROG Strix XG259CS」はガンマカーブ設定にも対応しており、標準の2.2に加えて、1.8、2.0、2.4、2.6の5段階で調整できます。名前の数値通りに各RGBポイントで0.2ずつ上下オフセットしていきます。

通常時はsRGBガンマカーブに非対応ですが、画質モードにあたるGameVisualでsRGBモードを選択した時だけ、sRGBガンマカーブを使用できます。

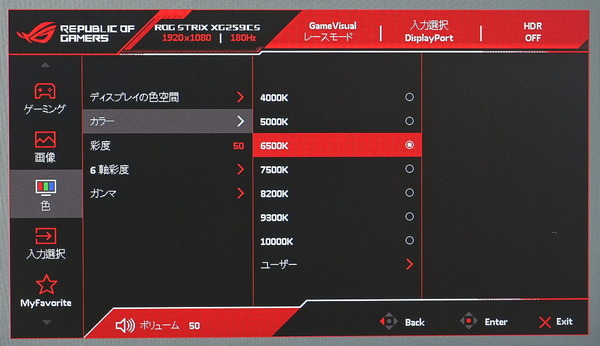

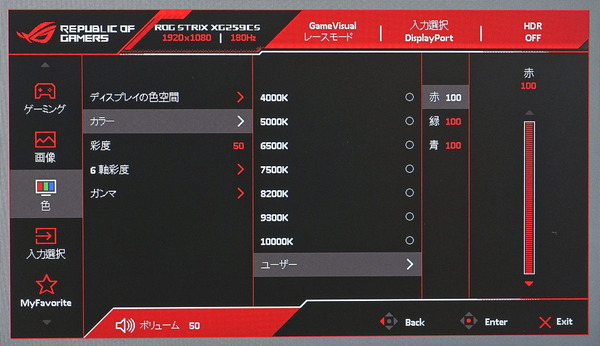

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」には色温度設定としてカラーという項目があり、4000K(暖色)~10000K(寒色)まで7種類のプリセットを選択できます。

これらを切り替えてもホワイトポイントや発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

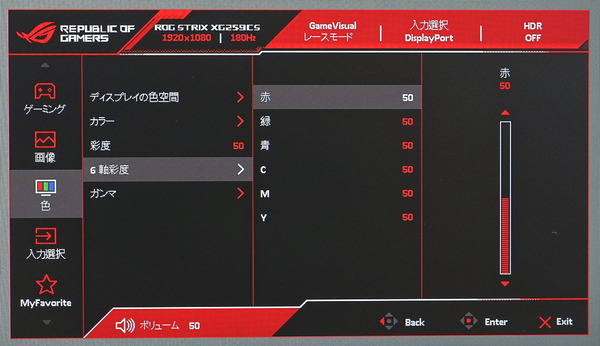

発色関連のOSD設定についてはユーザーモードなど一部のGameVisualでは、彩度や6軸彩度の調整も可能です。

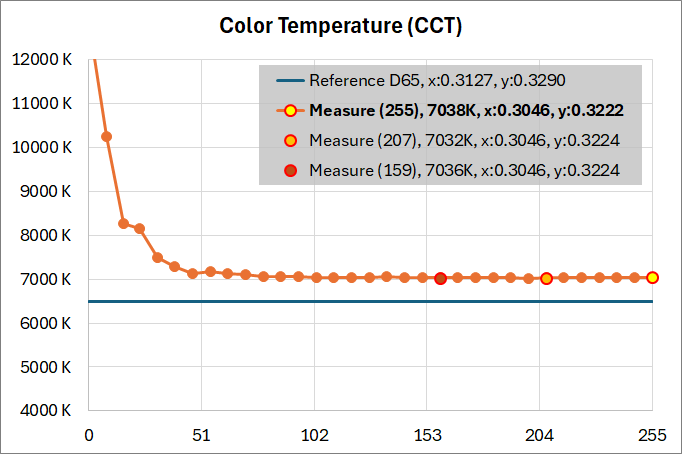

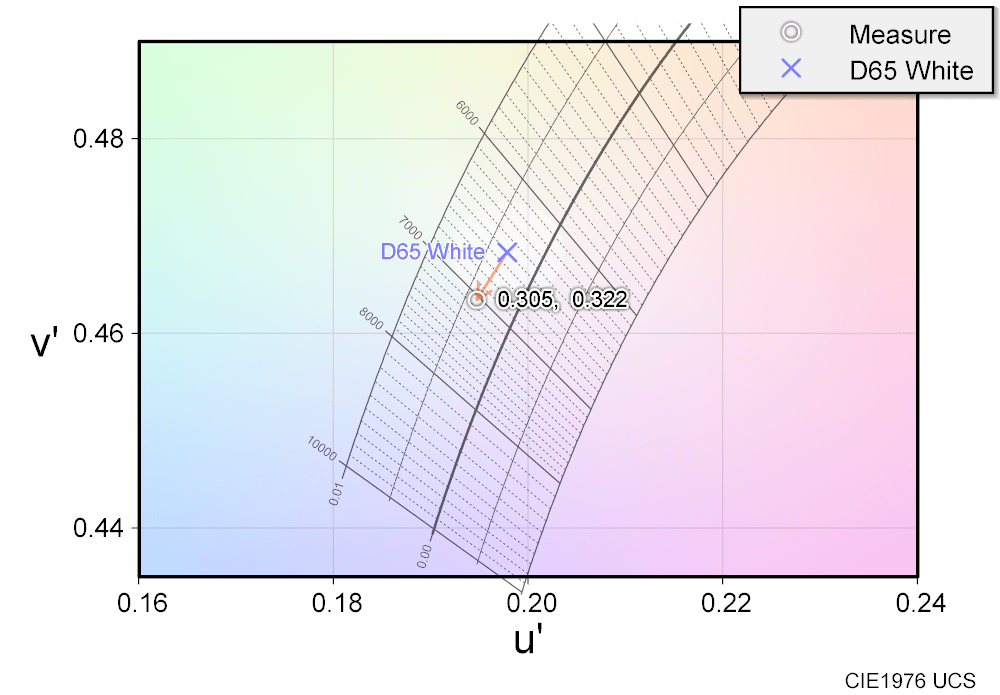

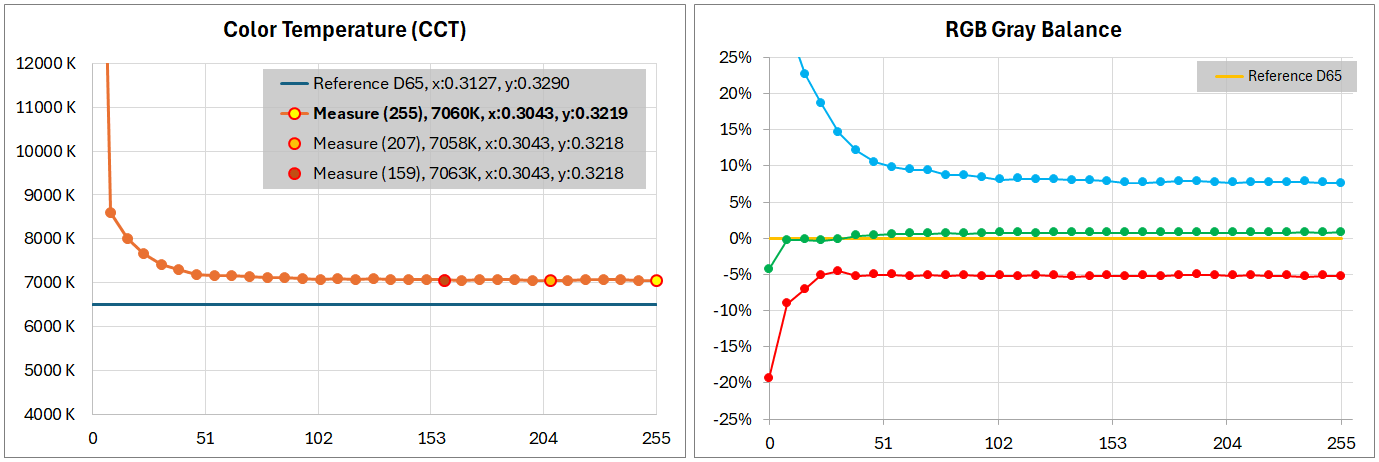

同じくSDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定した各点のRGBバランスと色温度です。

OSDの色温度設定はプリセットの中からD65に最も近かった”6500K”としていますが、i1Pro3で測定した色温度は7000K程度でした。RGB値255の白においてxy色度は(0.3046, 0.3222)です。

RGBバランスの測定結果の通り、「ASUS ROG Strix XG259CS」は赤色が弱く、青が強いので少し寒色に寄ったクリアな白色になっています。

D65と見なすには寒色に寄っているものの、D65は黄色く濁って見えると評価する日本人ユーザーも多いので、ゲーミングモニタとして少し寒色に寄せるのは理解できるチューニングです。

色付きに見えることのある100~255のレベルで平行に推移しているので、測定ホワイトポイントを基準にしてブラックからホワイトは色付きやバンディングのない綺麗なグラデーションです。

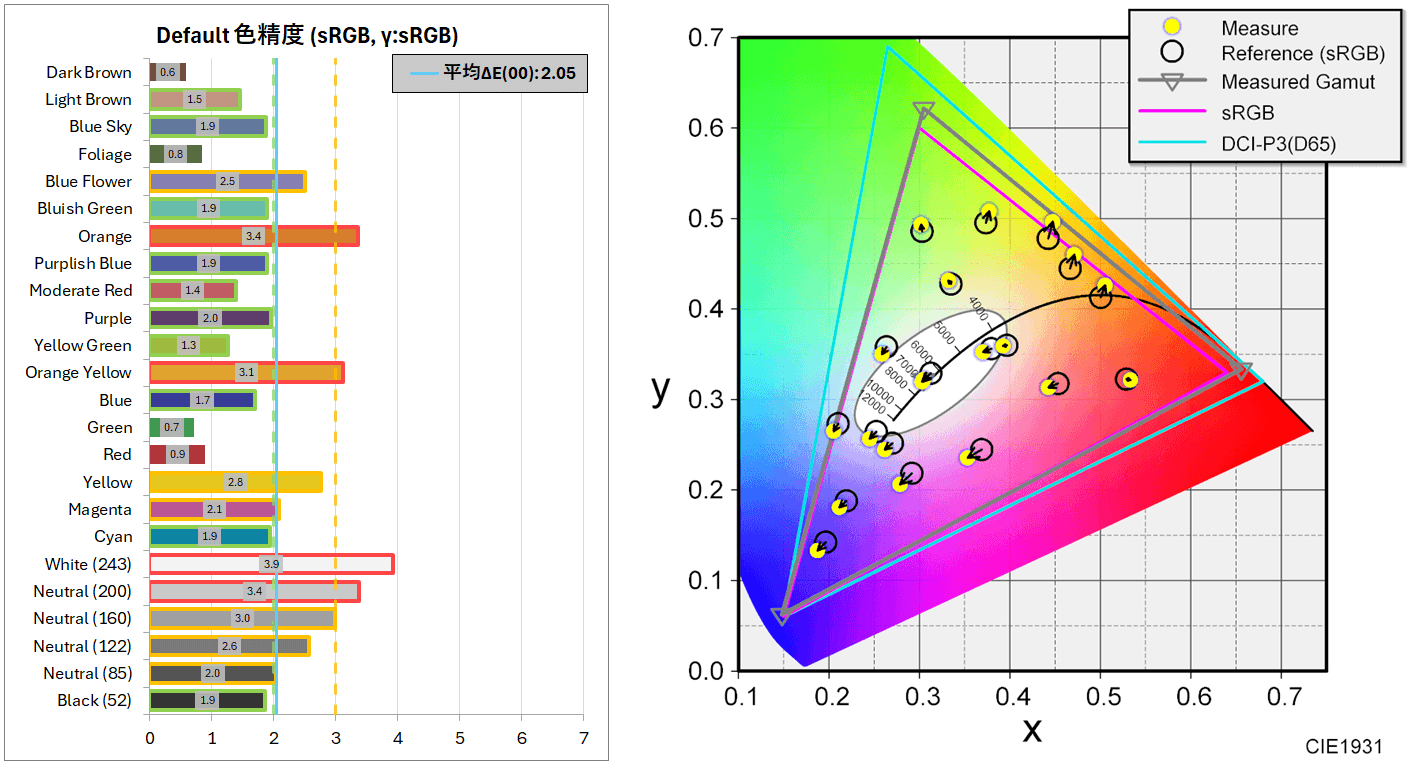

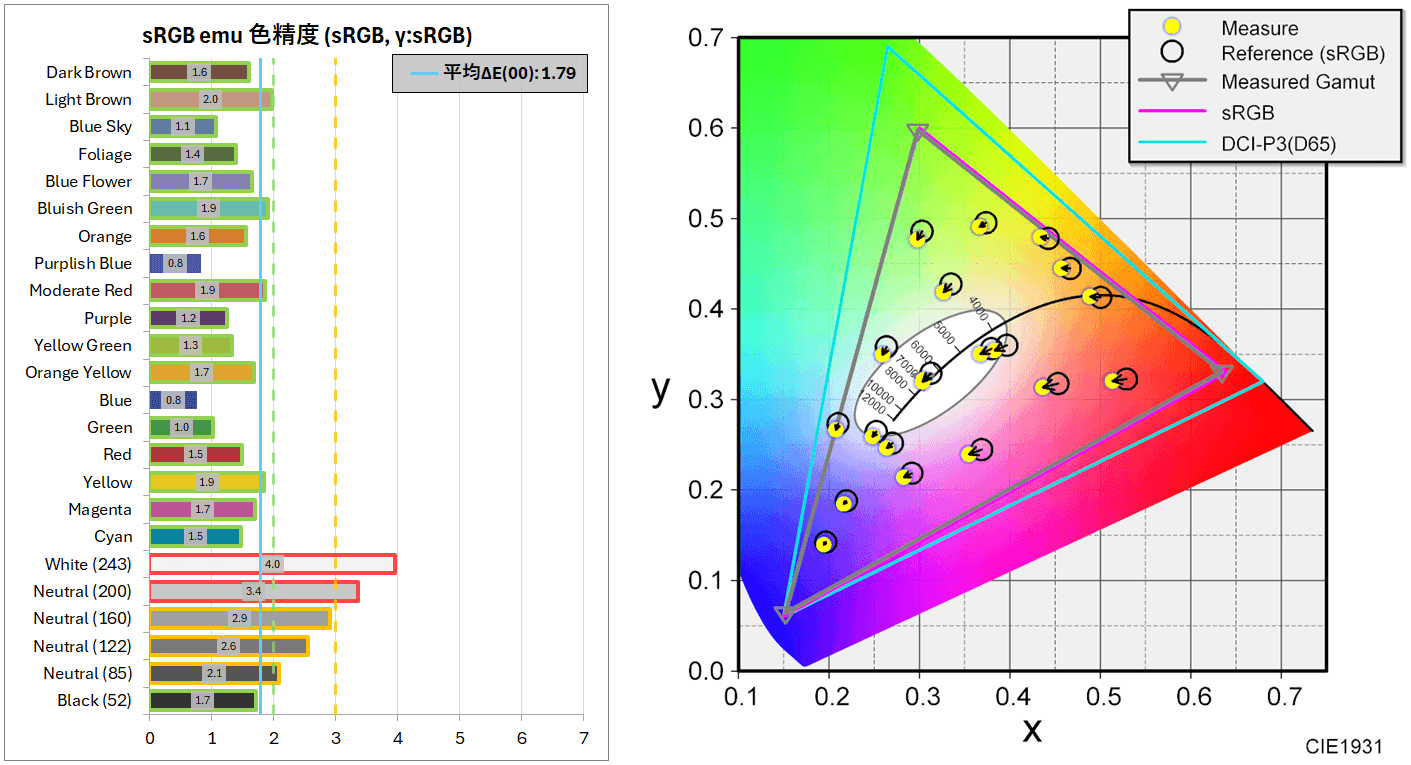

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はネイティブ色域がsRGBを少し上回る程度なので、そのままでもsRGBのリファレンスに対して色差はそれほど大きくなりません。とはいえ、一般的なSDR(sRGB)コンテンツは上のxy色度図の通り彩度が強調されます。

WindowsでプレイするPCゲームはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X|Sといったコンソールゲーム機もディスプレイ色域がsRGB(BT.709)のつもりでRGB値をそのまま出力するので、同様に想定される色(リファレンス)よりも彩度は強調されます。

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差が次の通りです。広色域モニタでも良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はネイティブ色域かつ固定値2.2のガンマをリファレンスにすれば、平均ΔE(00)が1.0未満で色が一致するので、メーカーによって良く出荷前校正されたモニタと評価していいと思います。

色域エミュレートモードの色の正確性について

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はそのまま使用するとディスプレイパネルの性能を最大限に発揮し、上のようなsRGBオーバーの色域で動作しますが、sRGBモードに切り替える、もしくはユーザー等の画質モード(GameVisual)で”ディスプレイの色空間”の設定をsRGBに変更すると、各色規格の色域に制限することが可能です。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のsRGBモード(sRGBエミュレート)については、GameVisualのsRGBモードを選択すると色域だけでなくガンマと色温度も自動制御になります。

色域だけsRGB相当に制限して、ガンマや色温度は任意に設定したい場合は、ユーザーモード等で”ディスプレイの色空間”の設定をsRGBに変えてください。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はGameVisualのsRGBモードを選択するとガンマカーブは綺麗なsRGBカーブになります。

sRGB色規格のホワイトポイントはD65ですが、通常動作で色温度の設定を6500Kにした時と変わらず、sRGBモードの色温度はi1Pro3による測定では7000K程度です。RGB値255の白においてxy色度は(0.3043 0.3219)です。

sRGBモードにするとネイティブではsRGBを少しオーバーしていた色域がsRGBピッタリに制限されました。

ホワイトポイントがD65からズレているので、グレー階調の色差は大きいですが、有色パッチはホワイトポイントの影響を受けるものの、平均ΔE(00)が1.5未満に収まっています。

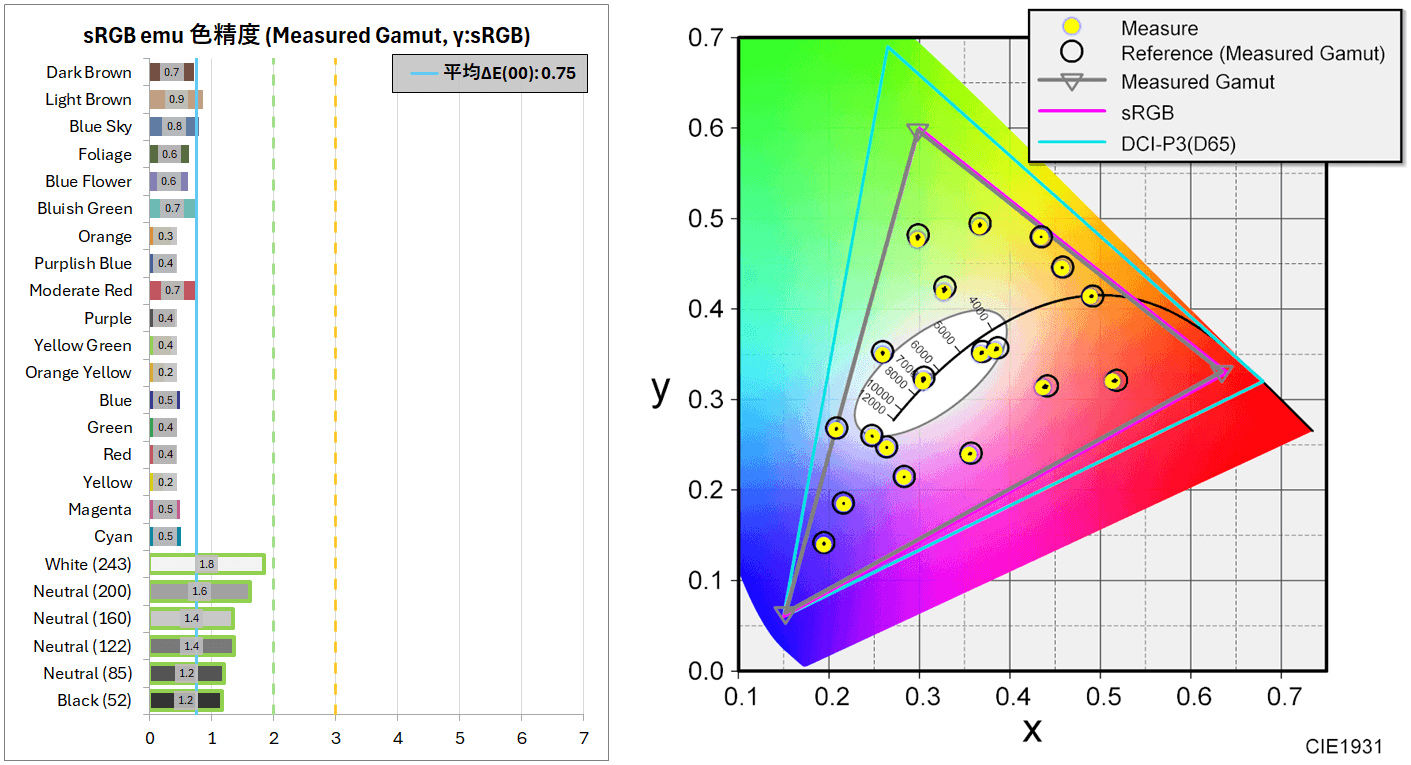

ホワイトポイントのズレが影響でsRGB色規格そのものを基準にすると色精度はそこそこという感じですが、sRGBモードの実測色域からリファレンスの色度を出すと平均ΔE(00)は0.75程度なので、メーカーによる出荷前校正は良くできていると思います。

ホワイトポイントのズレが問題にならないのであれば、Webコンテンツ制作などsRGBの閲覧・編集用途にそのまま使ってもよさそうです。

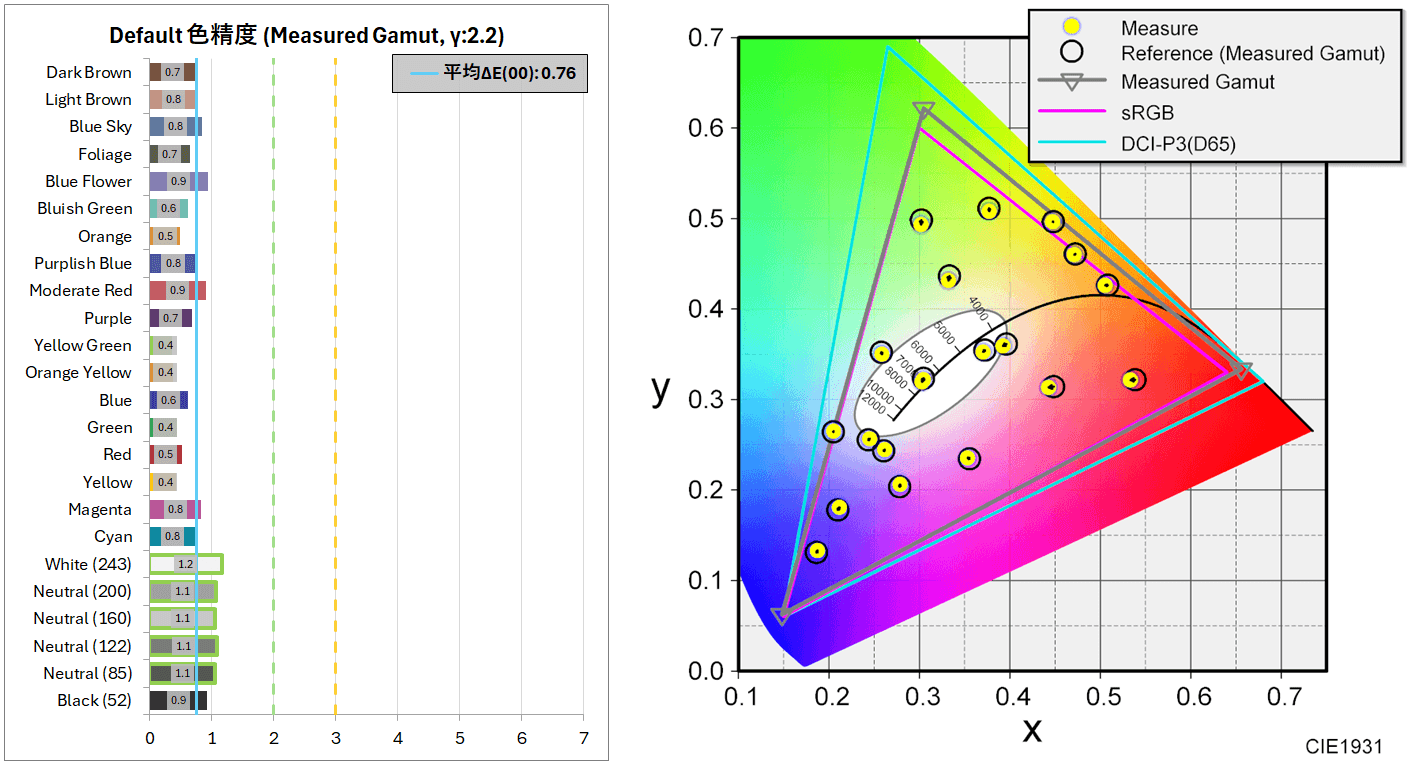

「ASUS ROG Strix XG259CS」はGameVisualでsRGBモードを選ぶ以外にも、色域設定でsRGBを選択すれば、ユーザーモード等の通常モードにおいて色域をsRGBに制限できます。

その場合は色温度も手動制御可能なので、手動でD65に一致する設定にしてみました。個体差もあるのですが、今回入手した個体についてはユーザー設定モードでR(赤)=100, G(緑)=97, B(青)=93にするとホワイトポイントが概ねD65に一致しました。

上記の設定でsRGBのプライマリと固定値2.2のガンマをリファレンスにすると、色差は平均ΔE(00)が0.5程度と非常に優秀なレベルで小さくなりました。

ホワイトポイントとsRGBカーブの両方を求めるとカラーキャリブレータで色校正するしかありませんが、これくらい簡単な調整だけで十分な色精度を出すことが可能なので、安くてそこそこ精度の良いsRGBモニタとしても十分に通用すると思います。

カラーキャリブレーション後の色の正確性について

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「ASUS ROG Strix XG259CS」は正確な色を出すことができるのか検証していきます。

前節の説明の通り、「ASUS ROG Strix XG259CS」はsRGBエミュレートモードもしくは、色域のsRGB設定と色温度の調整だけでsRGB色規格をそこそこ正確に表示できます。

一方で、色域自体はsRGBフルカバー+α程度となっており、DCI-P3やAdobeRGBなど広色域コンテンツの視聴、編集といった用途には明らかに不足するので、カラーキャリブレータを使用した色校正の検証については省略します。

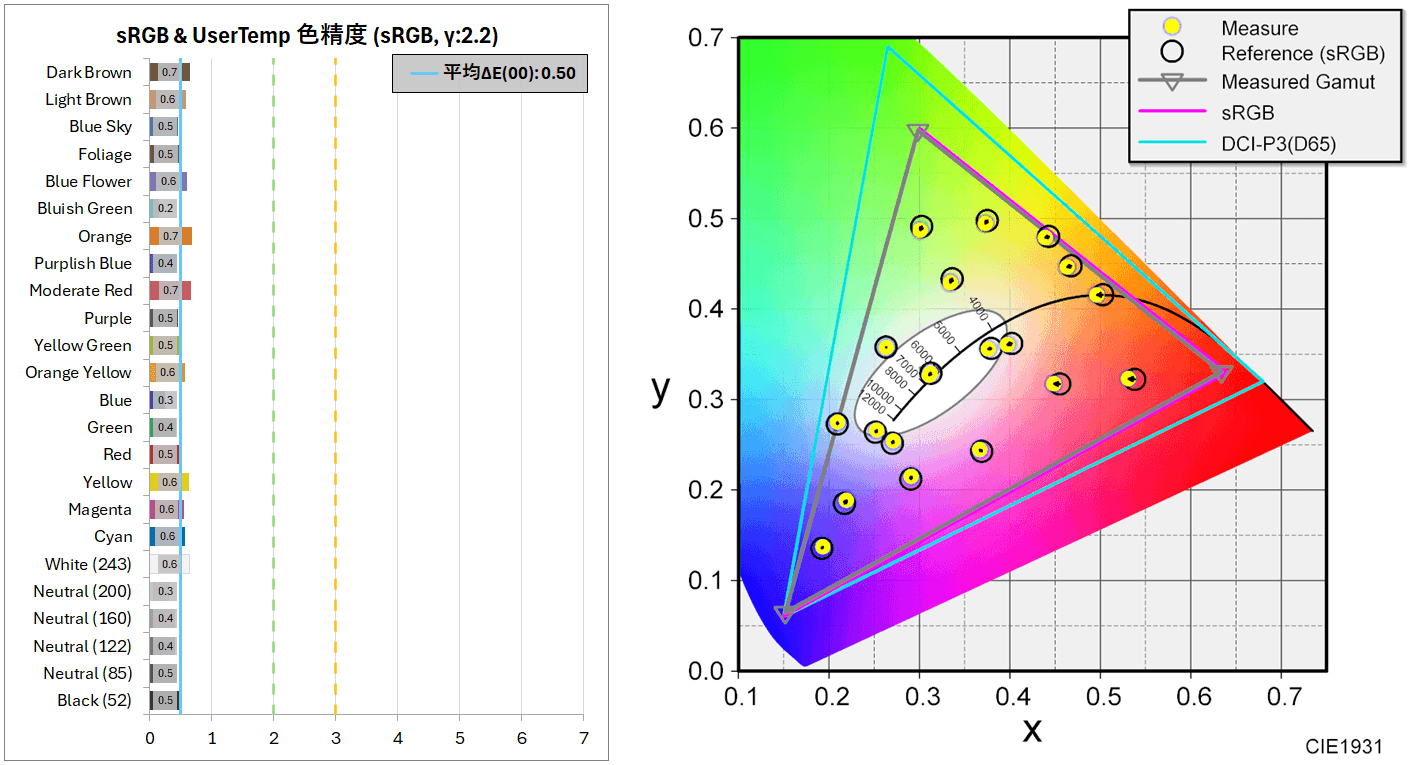

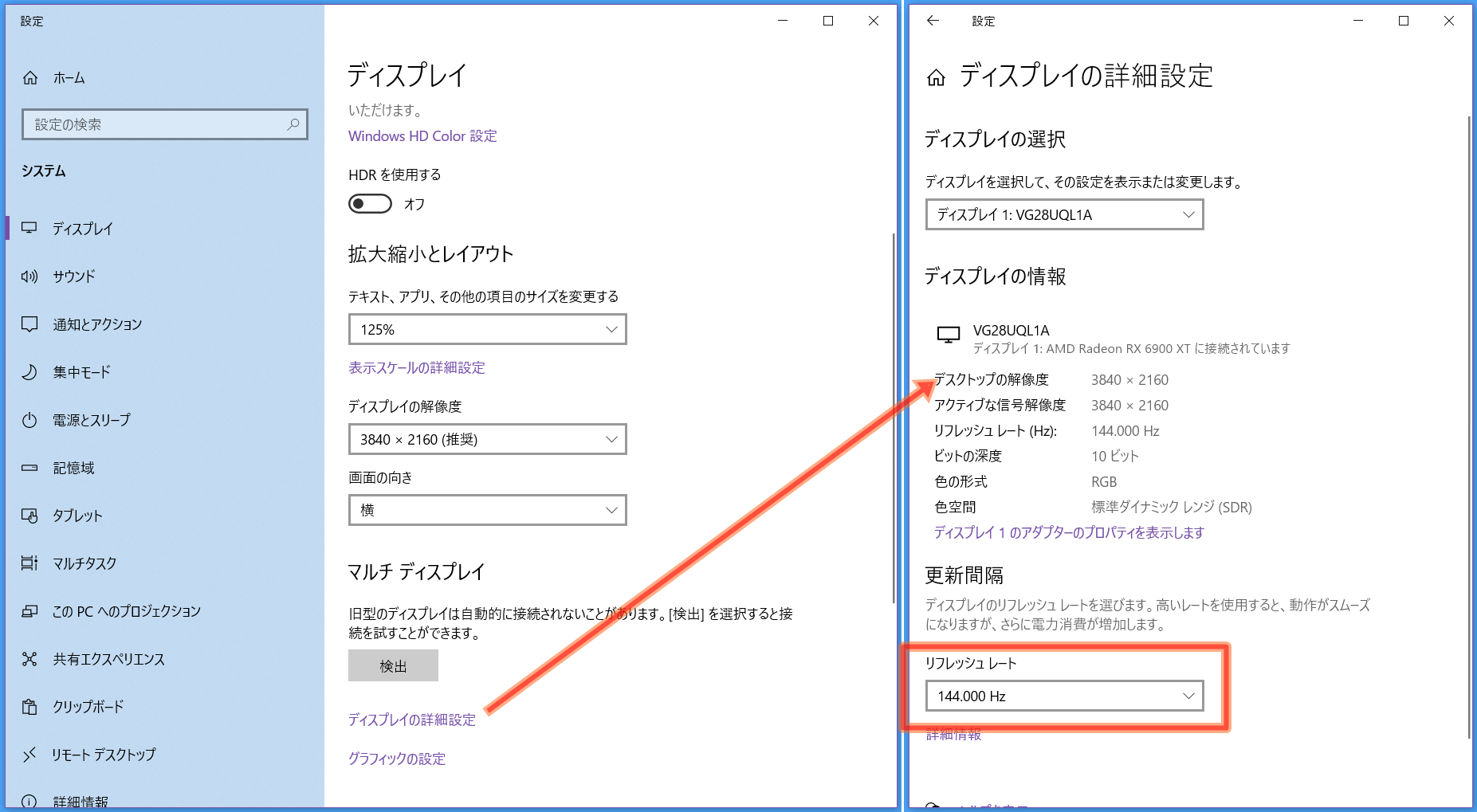

ASUS ROG Strix XG259CSのリフレッシュレートについて

「ASUS ROG Strix XG259CS」のリフレッシュレートについてチェックしていきます。

120Hzや144Hzなどリフレッシュレートについて、その意味自体は特に説明せずとも多くの読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。

最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも普及しつつあり、さらには、それを上回る360Hzや540Hzの超々高速なリフレッシュレート対応製品も各社から販売されています。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で概要を解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

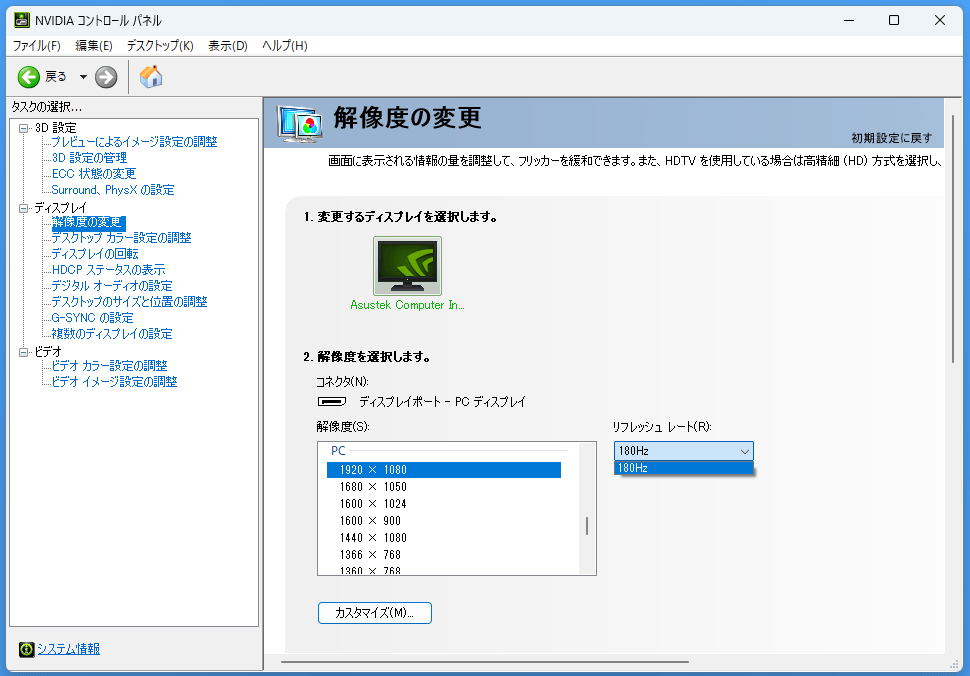

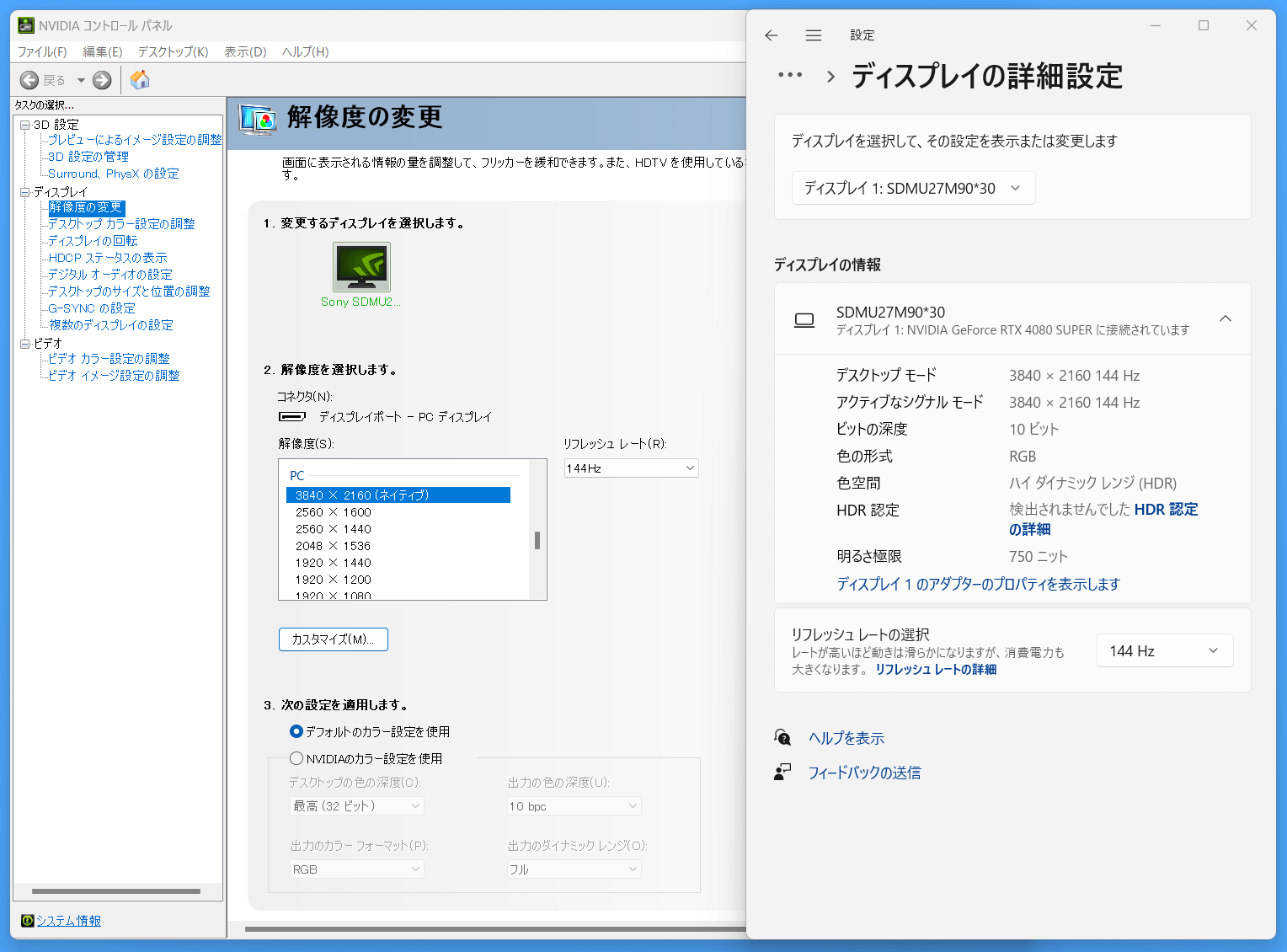

「ASUS ROG Strix XG259CS」ではNVIDIA GeForce RTX 40/30シリーズやAMD Radeon RX 7000/6000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを180Hzなどに設定できます。

USB Type-CはDisplayPortビデオ入力と同等に使用できます。

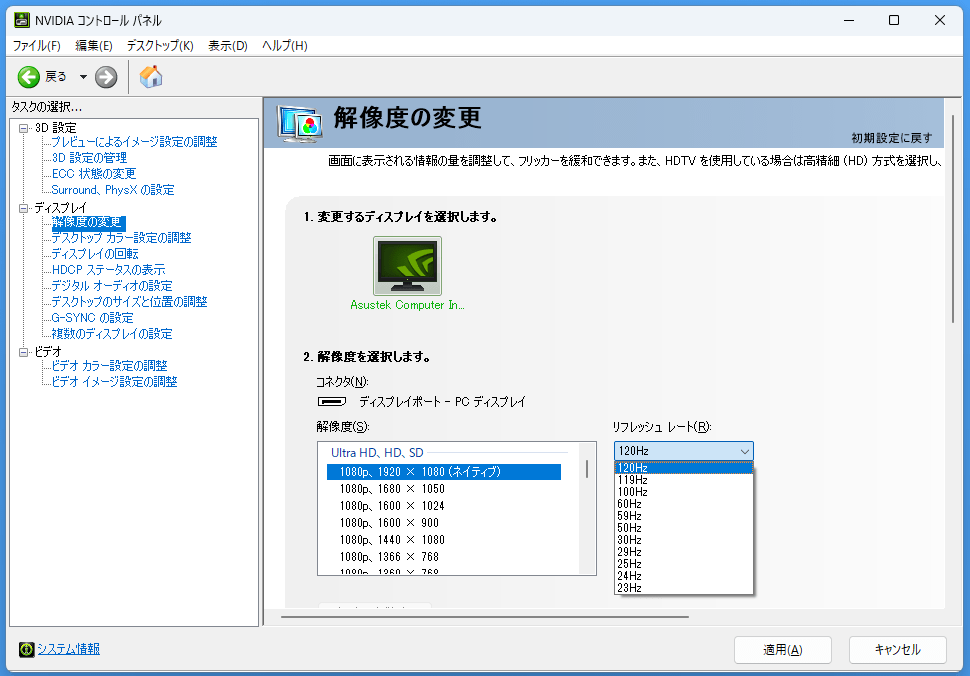

120Hz+のリフレッシュレートとして定番の144Hzはモニタ内にEDIDとして登録されておらず、NVIDIA製GPU環境でカスタム設定から144Hzを登録しようとしても、表示がバグってしまいました。あまり問題になることはないと思いますが、どうしても144Hzが必要という人は一応、注意してください。

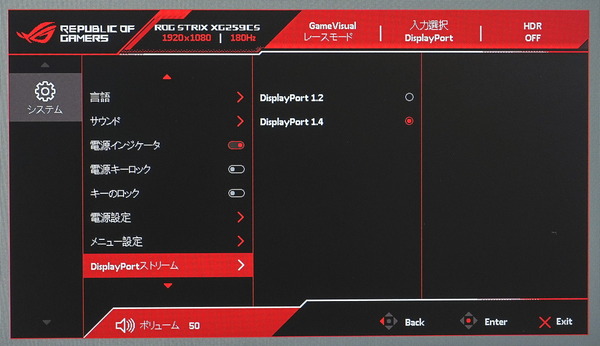

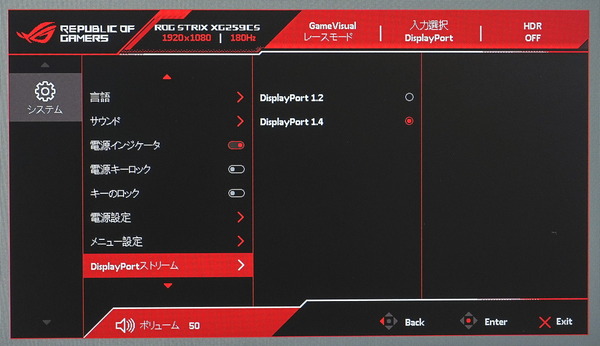

「ASUS ROG Strix XG259CS」のDisplayPortビデオ入力は上述の通り標準ではver1.4に対応していますが、出力機器に対する下方互換性を確保する設定が用意されています。

なお、フルHD/180HzならHDRの10bit RGBも含めてver1.2の帯域でも足りると思いますが、OSD設定からver1.2に切り替えるとPCなど出力機器からはHDR非対応モニタとして認識されます。

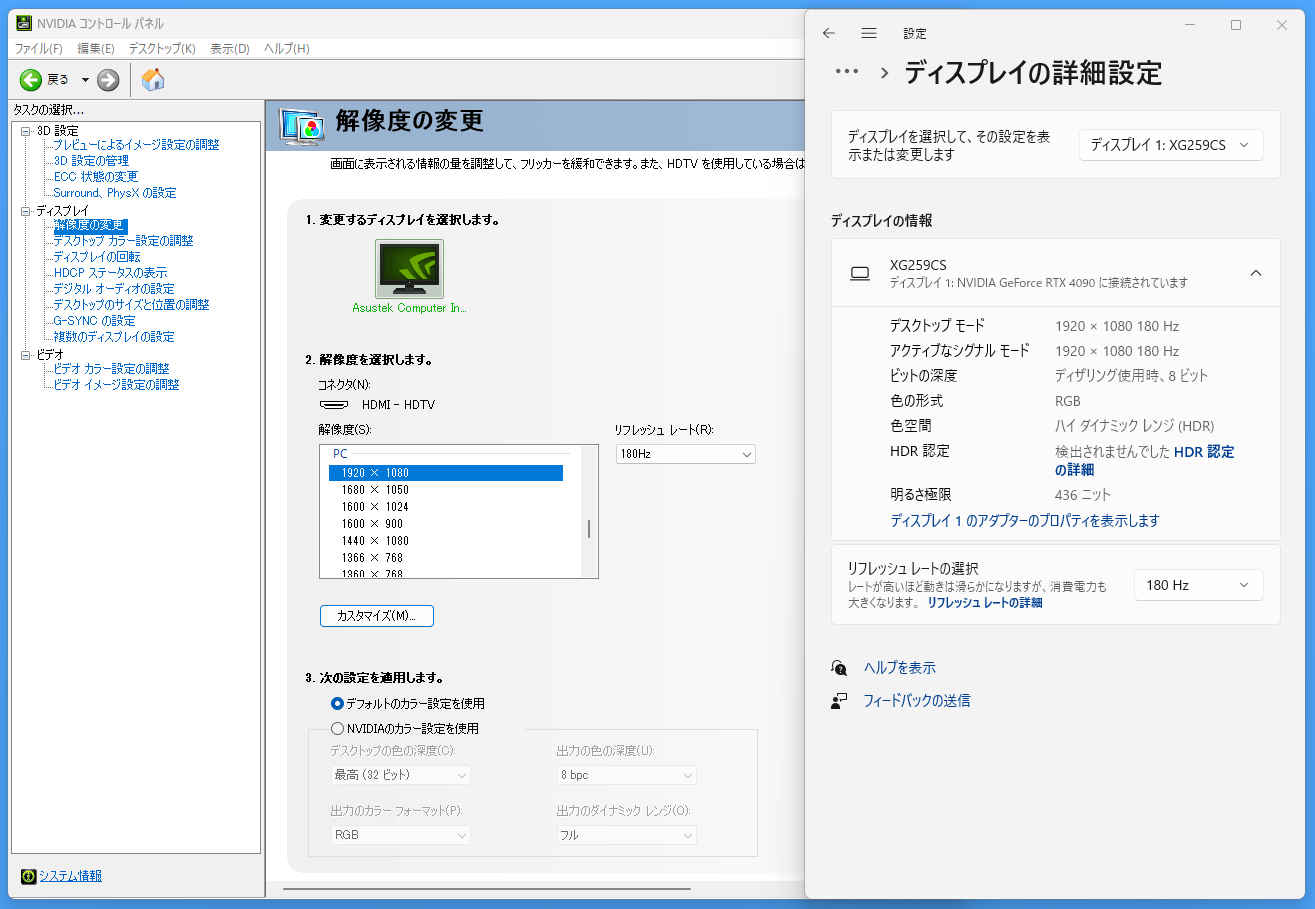

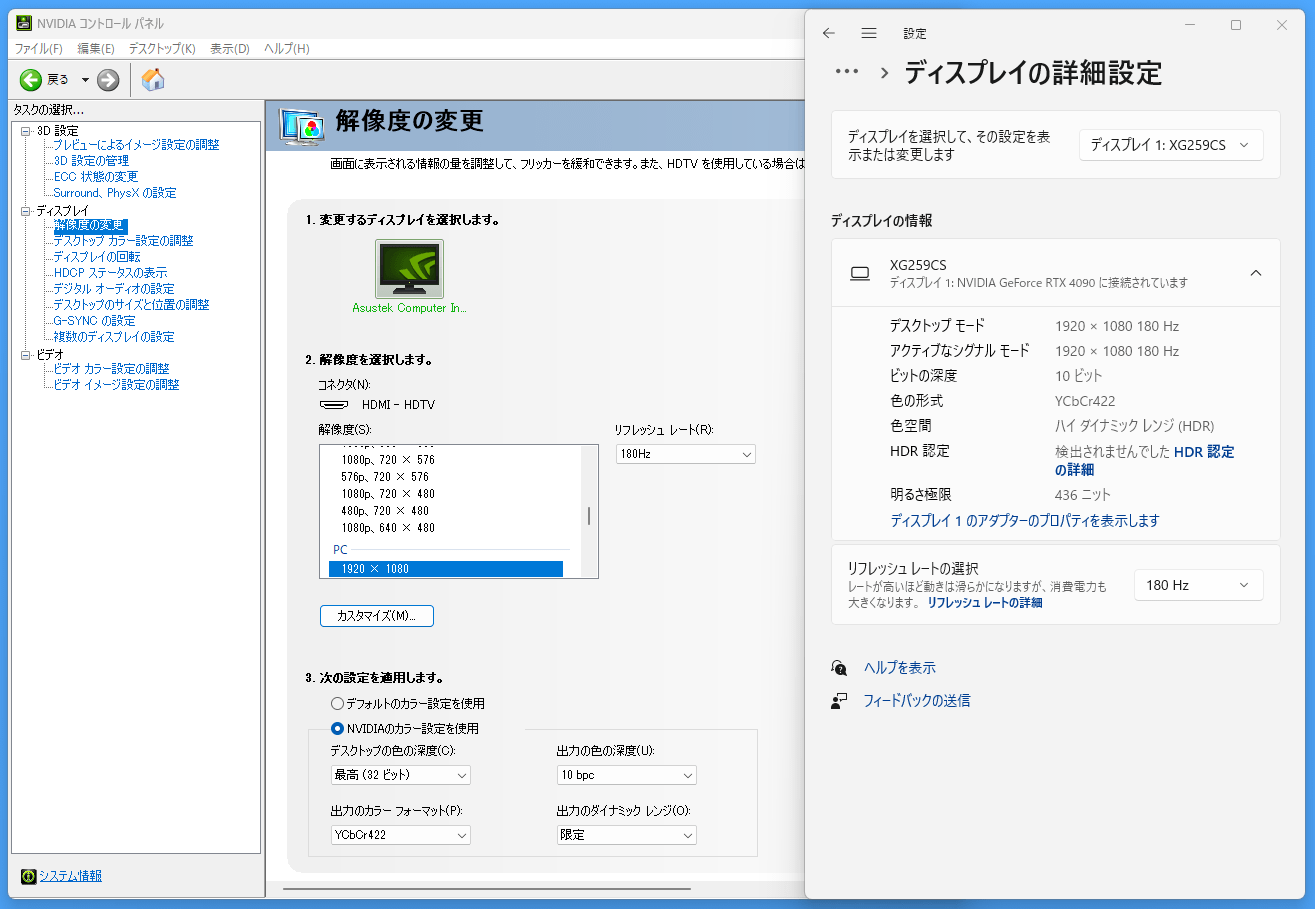

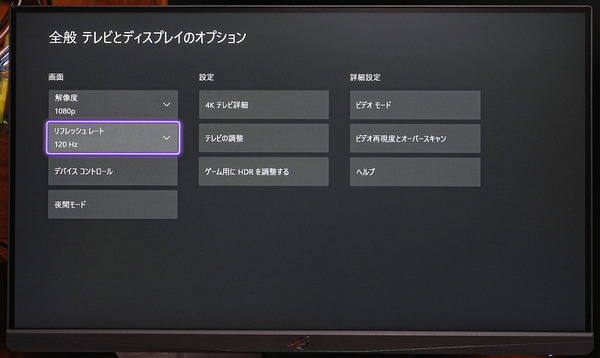

「ASUS ROG Strix XG259CS」にはサブ入力としてHDMIビデオ入力を搭載しています。HDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0なので、最大リフレッシュレートはフルHD解像度において180Hzです。SDR表示ならDisplayPort同様に使用できます。

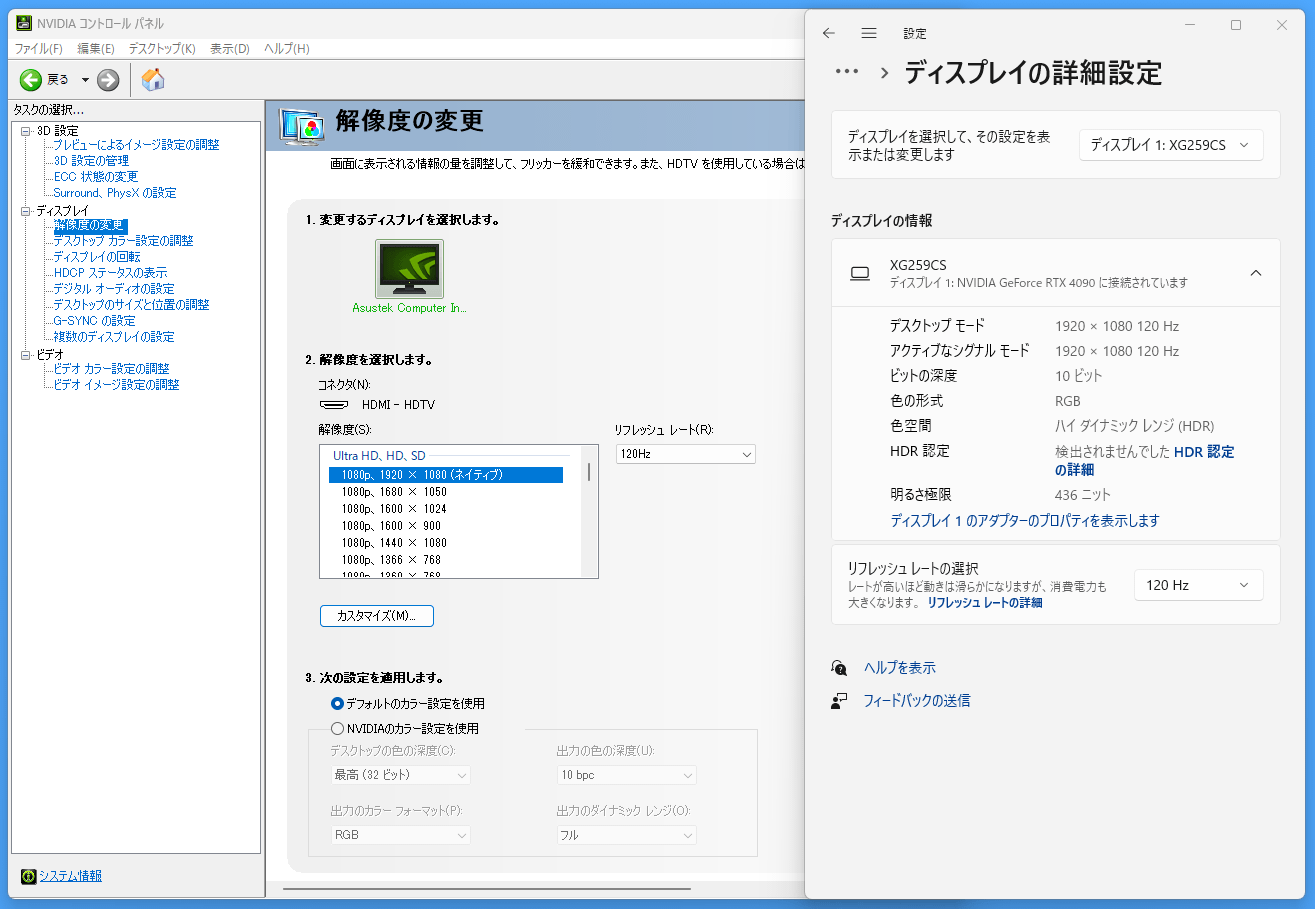

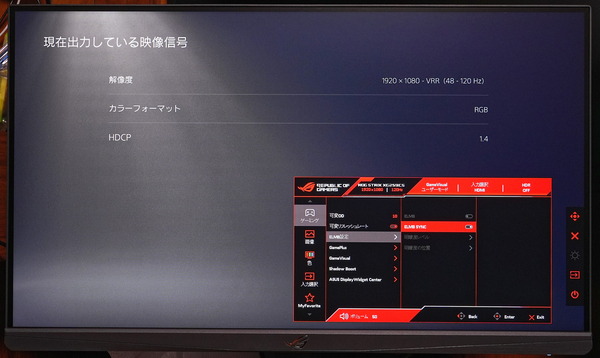

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要

なお、ゲーミングモニタのリフレッシュレート(と解像度/フレームレート)と対になって重要なのが、PCのグラフィック性能を左右するGPU、グラフィックボードです。

ハイフレームレートはヌルヌル、サクサクと表現できるような快適なゲーミングを実現するだけでなく、上で説明したように競技系ゲームを有利に運ぶ意味でも重要ですが、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応していても、PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するにあたりモニタ性能を最大限に発揮できるよう、2023年最新にして最速のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

メーカーのPNYは2022年に株式会社アスクが販売代理店契約を結んだばかりの新参なので国内での知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

「ASUS ROG Strix XG259CS」のポテンシャルを最大限に引き出すには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能はかなり高い水準で要求されます。

ゲーミングモニタとして「ASUS ROG Strix XG259CS」を使用するのであれば2024年最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 4070/SUPERやAMD Radeon RX 7800 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 40シリーズのレビュー記事一覧へ

ASUS ROG Strix XG259CSの応答速度・表示遅延

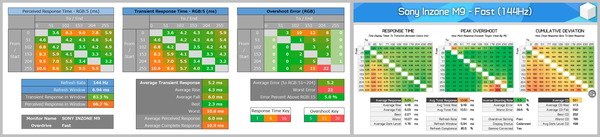

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「ASUS ROG Strix XG259CS」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「ASUS ROG Strix XG259CS」の応答速度について検証していきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSDメニュー上ではオーバードライブ機能は可変ODの名前で配置されています。

ゲーミングモニタの多くではオーバードライブ補正の設定値は3~4種類程度ですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は整数値 0~20の21段階とかなり細かく調整できます。

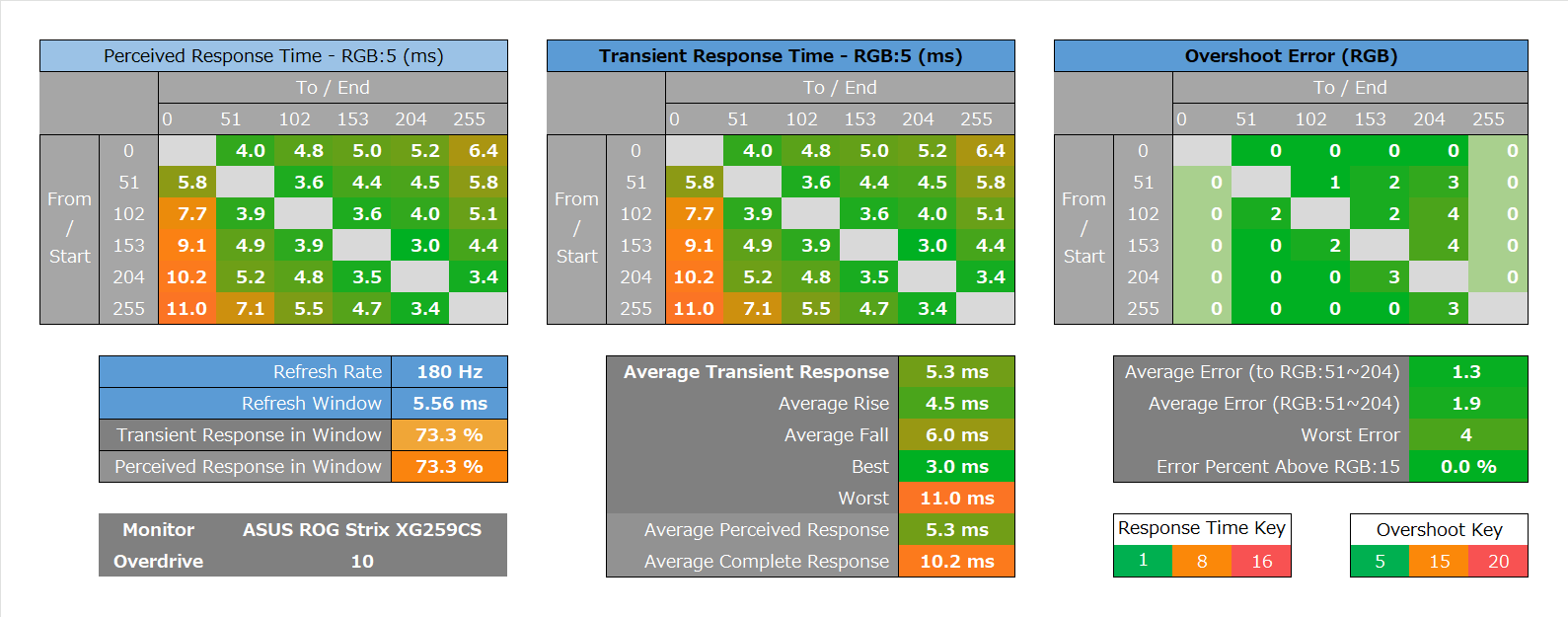

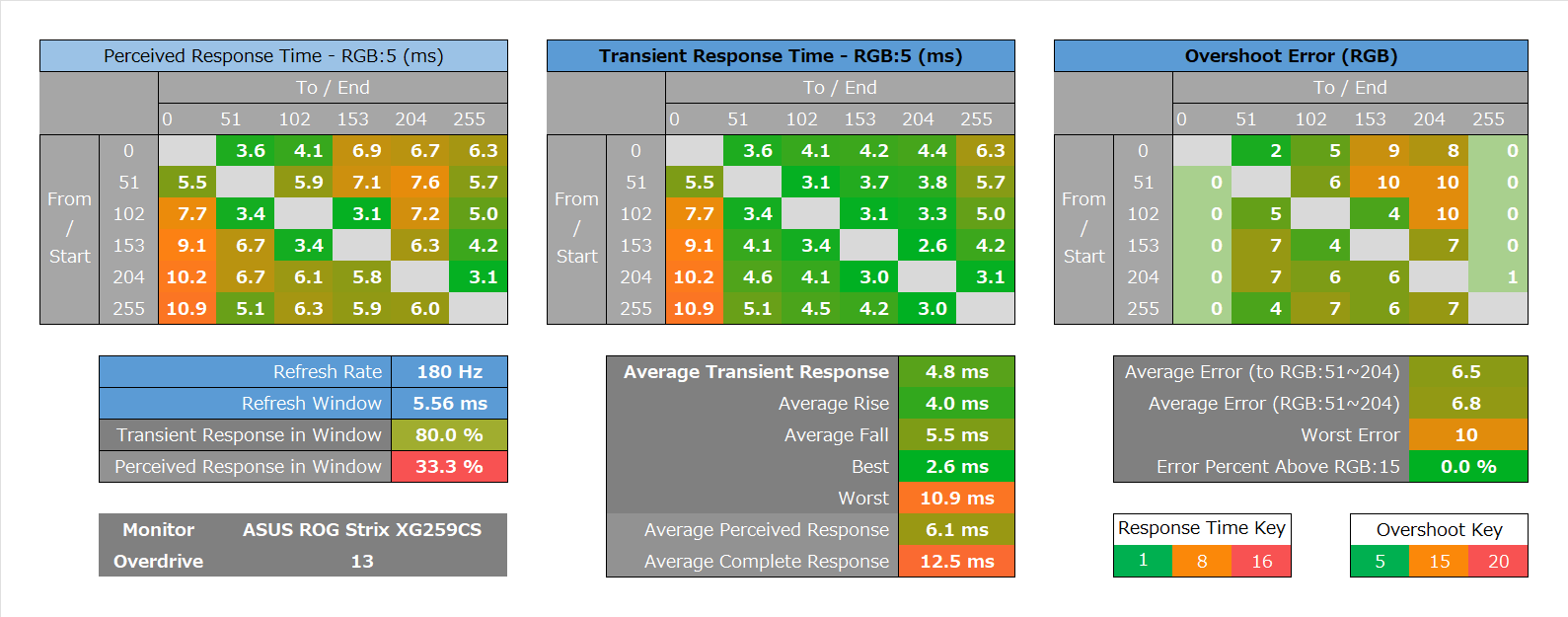

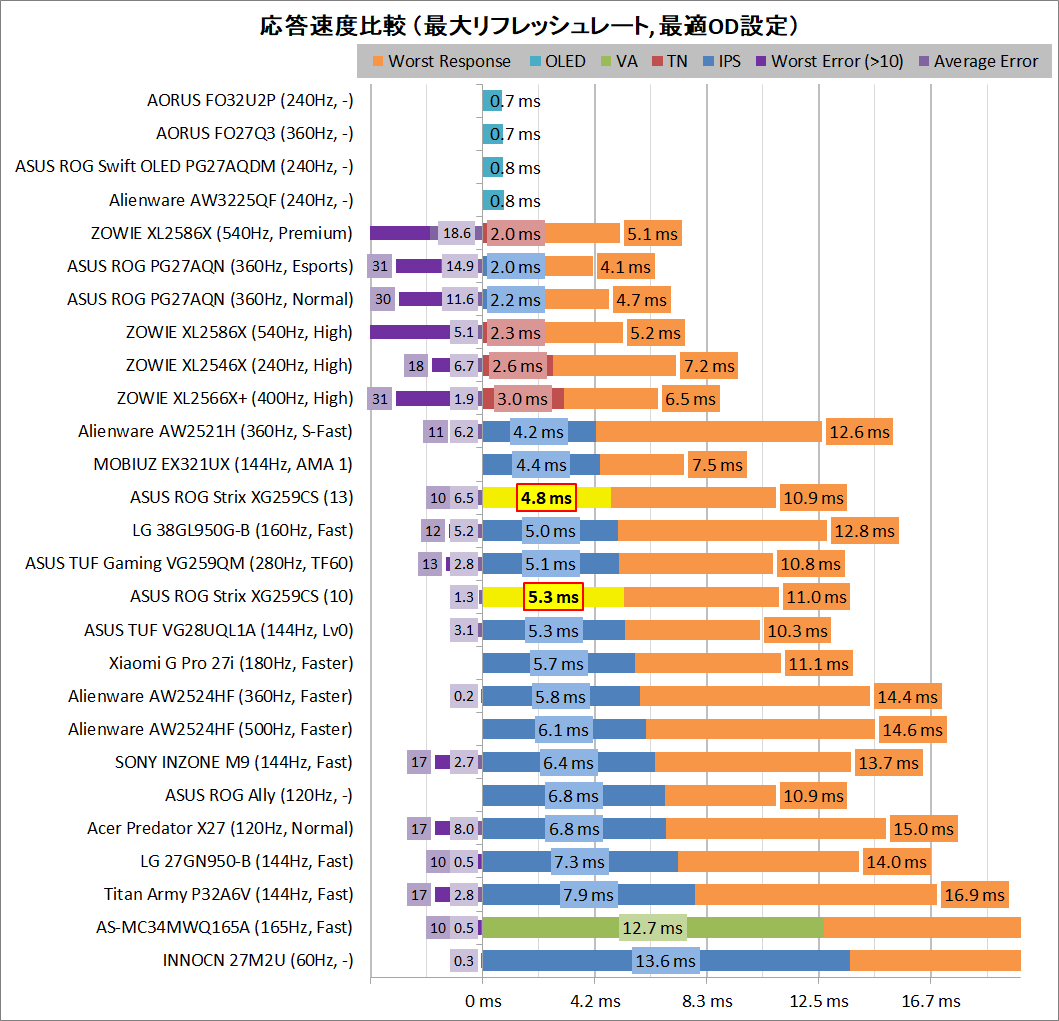

「ASUS ROG Strix XG259CS」のオーバードライブ設定は基本的に初期設定の”10”でOKです。

60Hzや120Hzでは設定値を変えても過渡応答やオーバーシュートはほぼ変化しないので、最大リフレッシュレート 180Hzにおける応答が一番綺麗に見える設定を各自で選べばOKです。

13, 14まではオーバーシュートもさほどなく過渡応答を高速にできます。16以上はオーバーシュートによる色滲みが強くなるので、MBR機能との併用が推奨されます。

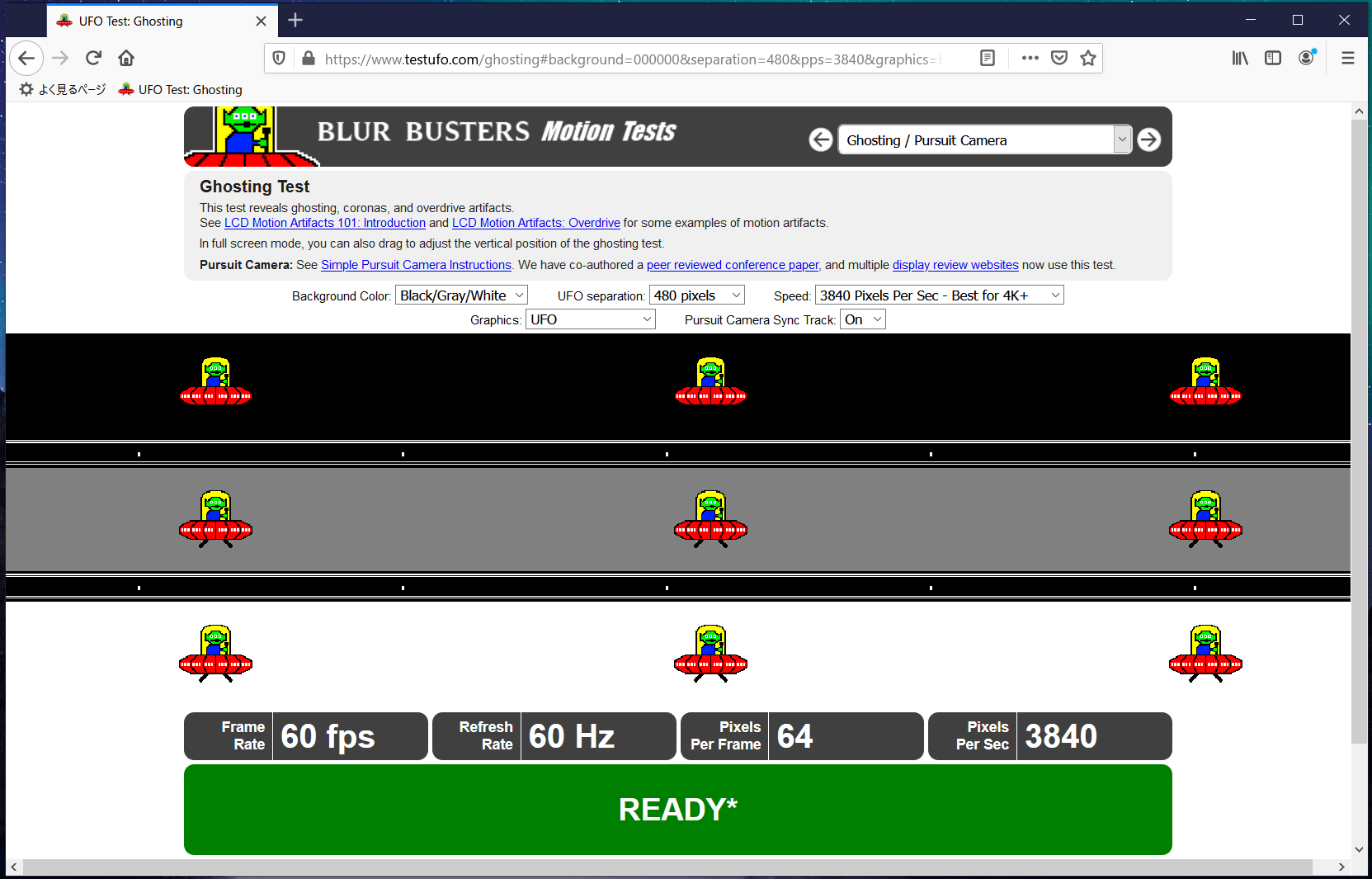

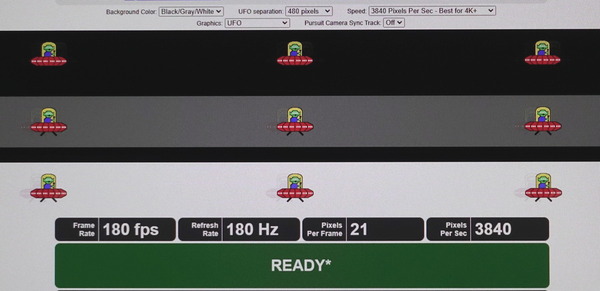

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

まずは簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を写真撮影してみたところ、「ASUS ROG Strix XG259CS」を180Hzリフレッシュレート、オーバードライブ設定を初期設定の”10”で動作させると、ベストタイミングならごく僅かに1つ前のフレーム見える程度でした。製品スペックとして1ms GTGを謳う近年の高速なIPS液晶モニタ的な性能です。

さらに「ASUS ROG Strix XG259CS」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

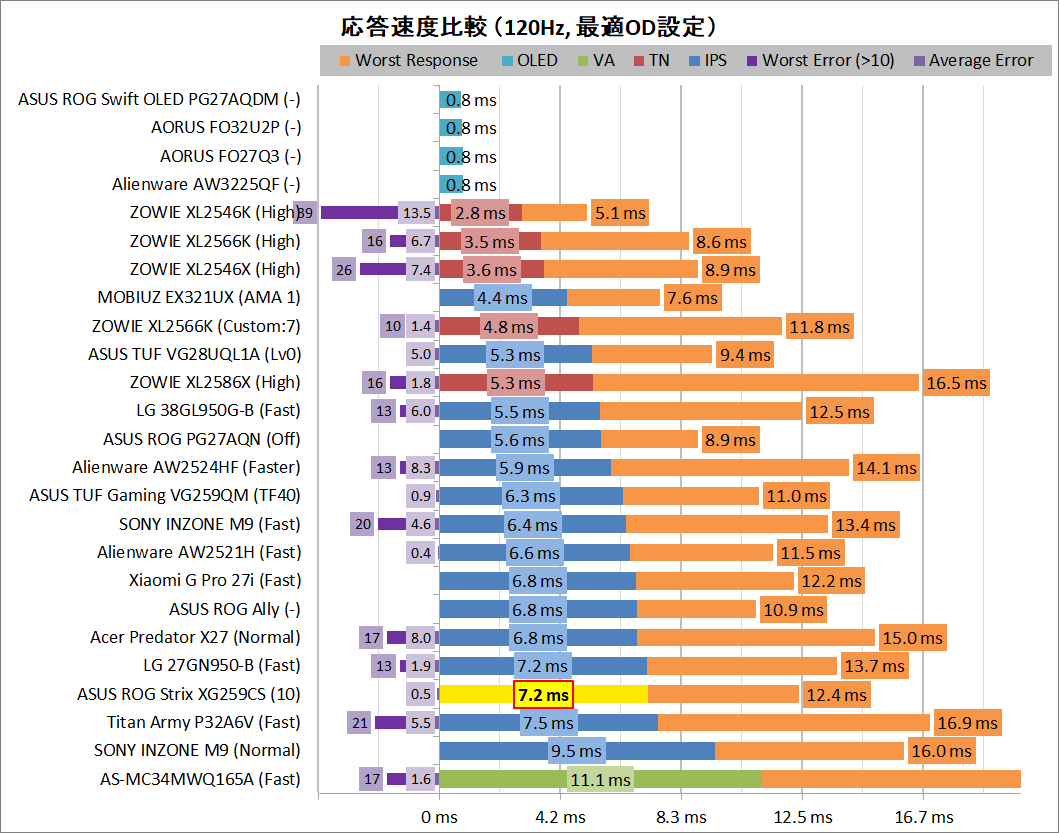

「ASUS ROG Strix XG259CS」は180Hzリフレッシュレートにおいて、オーバードライブが初期設定の”10”でも綺麗な応答を見せます。

設定値を11以上に引き上げるとオーバーシュートの発生をトレードオフに過渡応答は高速になります。初期設定のままでも良いと思いますが、各自で調整するなら個人的には12~14くらいの設定値がオススメです。

16以上にするとオーバーシュートによる色滲みが強く生じてしまうのでMBR機能との併用が推奨される設定値です。

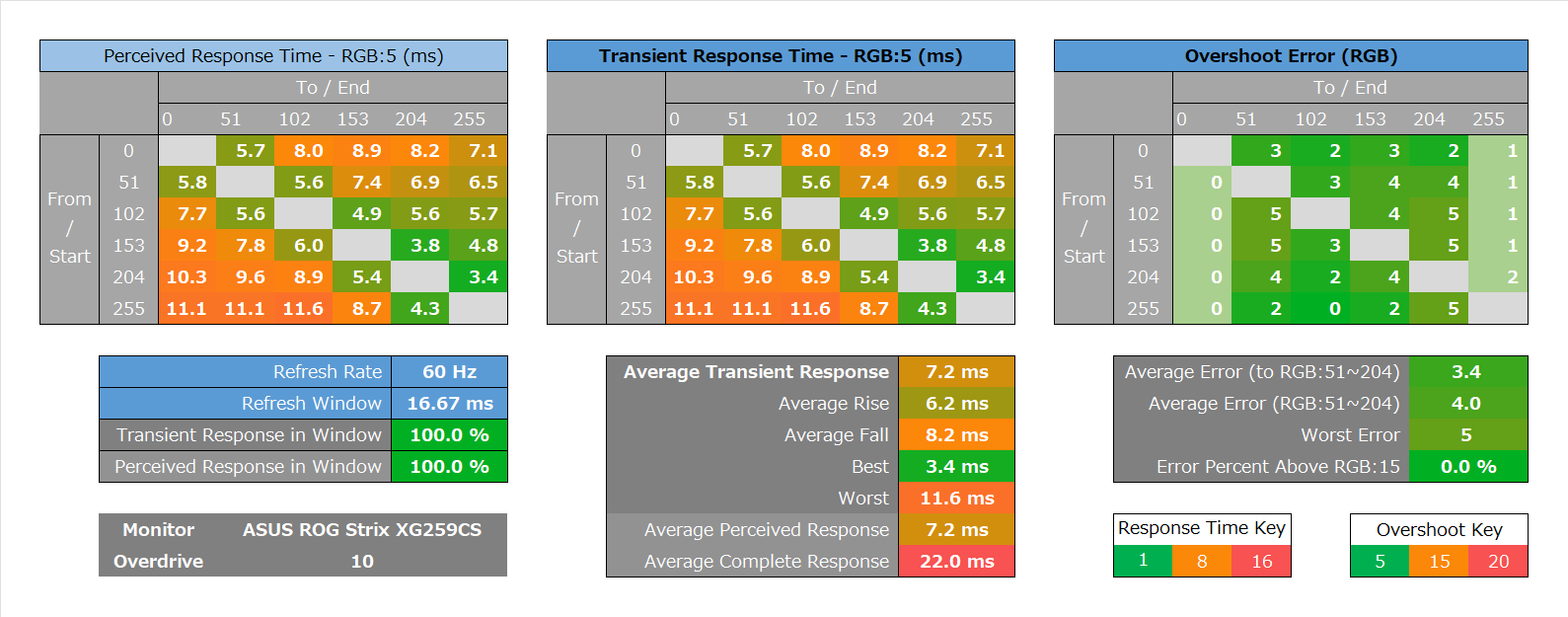

一方でコンソールゲーム機で一般的な60Hzや、PS5など最新ゲーム機が対応する120Hzについてはオーバードライブの設定値を変えても応答はほとんど変化しません。最大リフレッシュレート180Hzの応答だけ見て好みで設定すればOKです。

60Hzは良くチューニングされているように思いますが、120Hzは過渡応答が若干遅く、オーバーシュート抑制との兼ね合いもありますが、もう少し詰められたように思います。

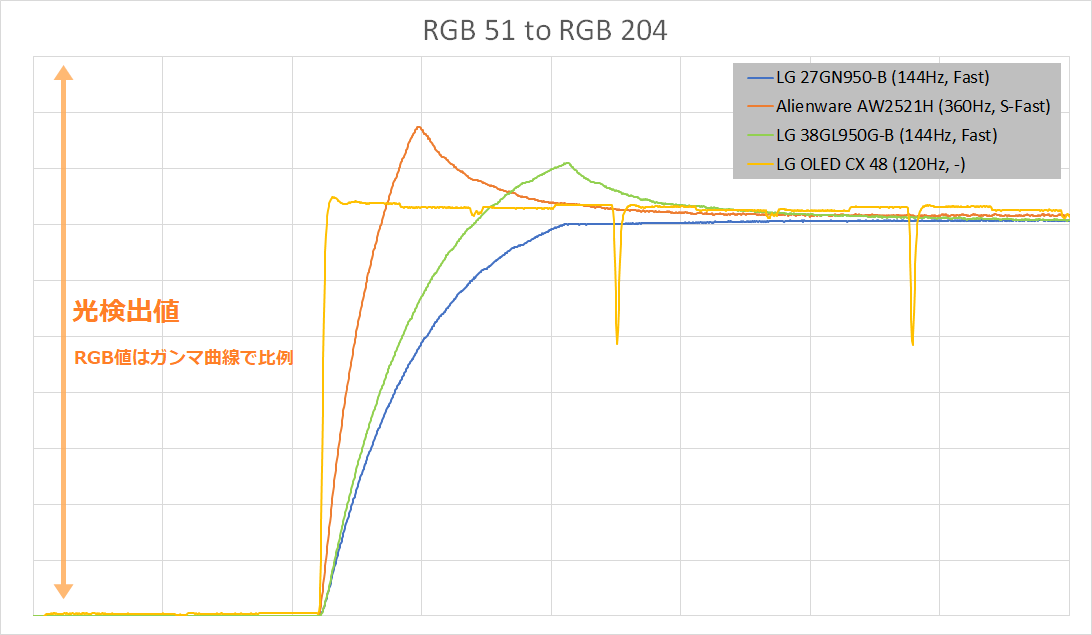

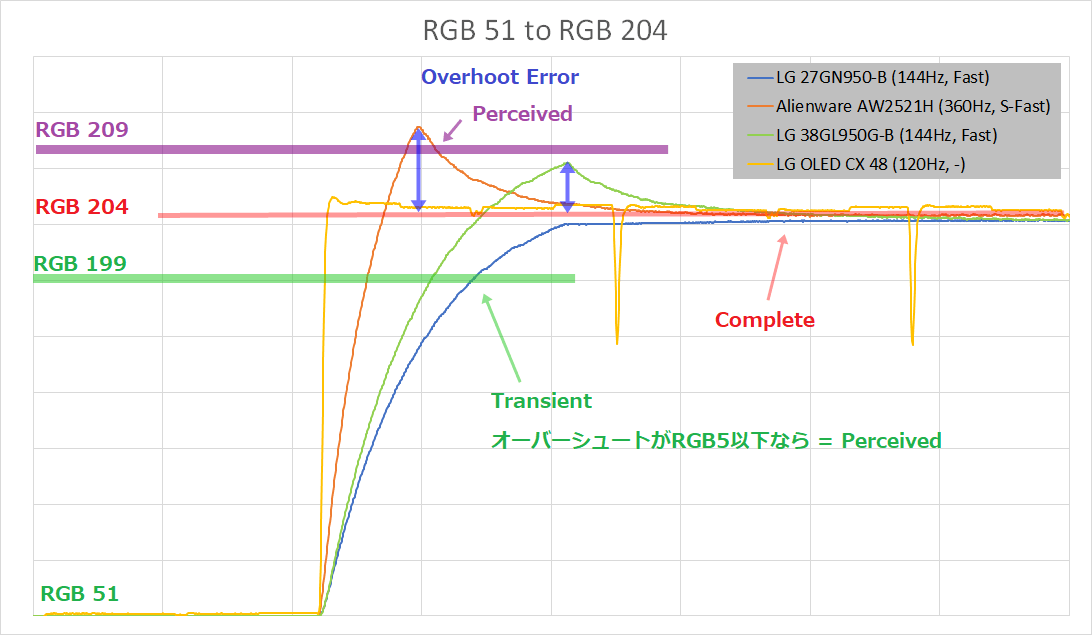

続いてスーパースローモーション動画ではなく、オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度についてチェックしていきます。

ここで確認するのは製品スペックに置いて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。統計的な扱いや解析には差があるかもしれませんが。

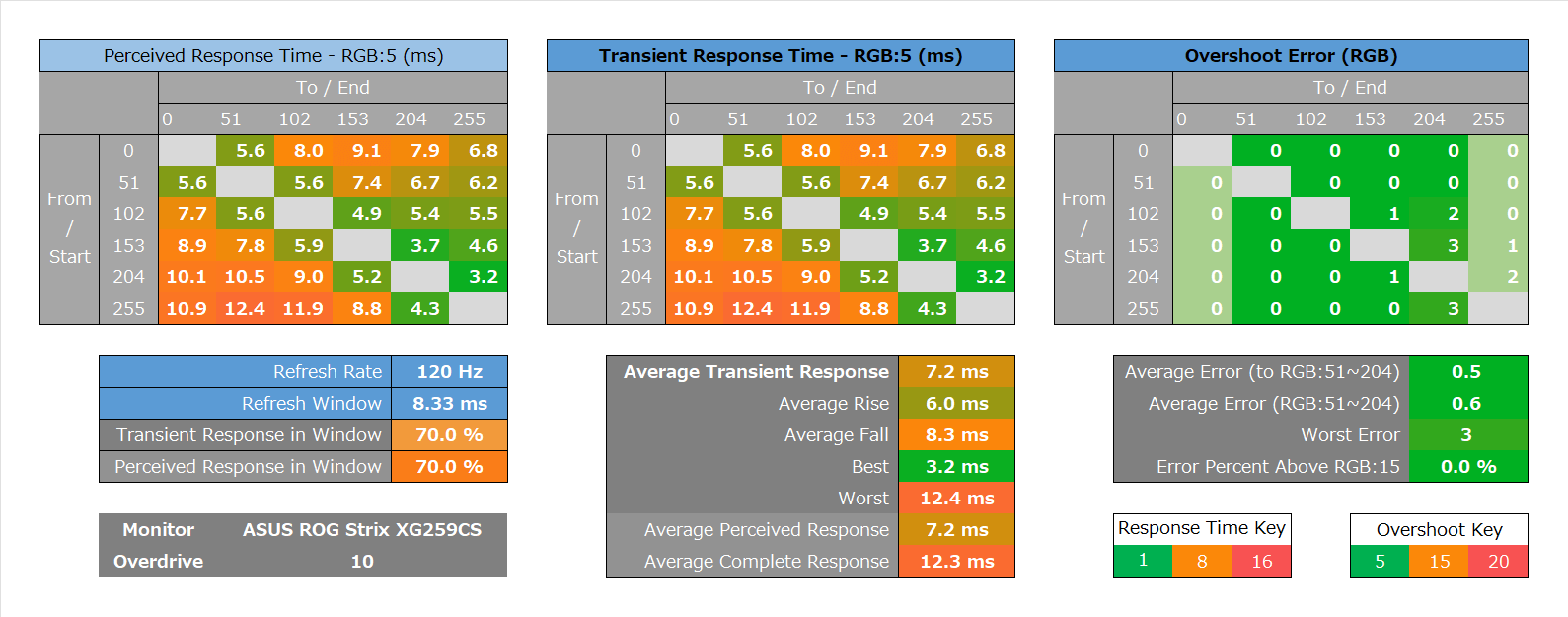

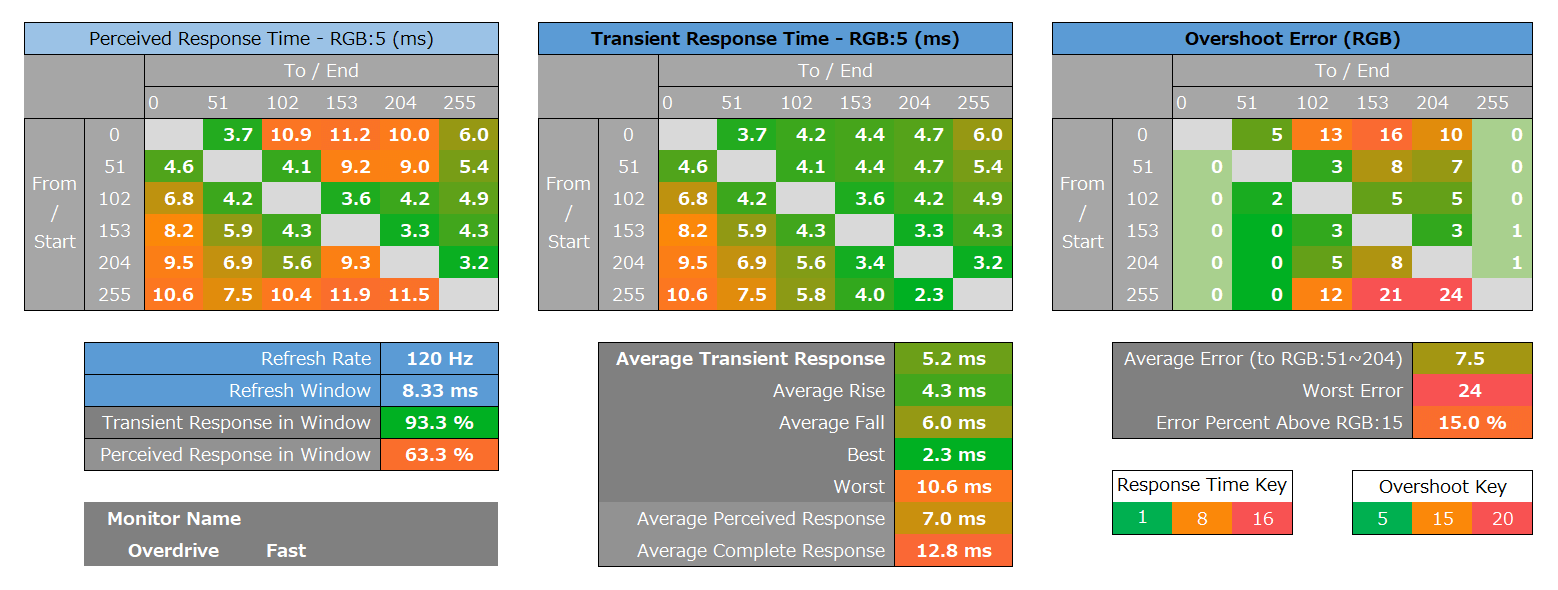

「ASUS ROG Strix XG259CS」の最大リフレッシュレートで最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

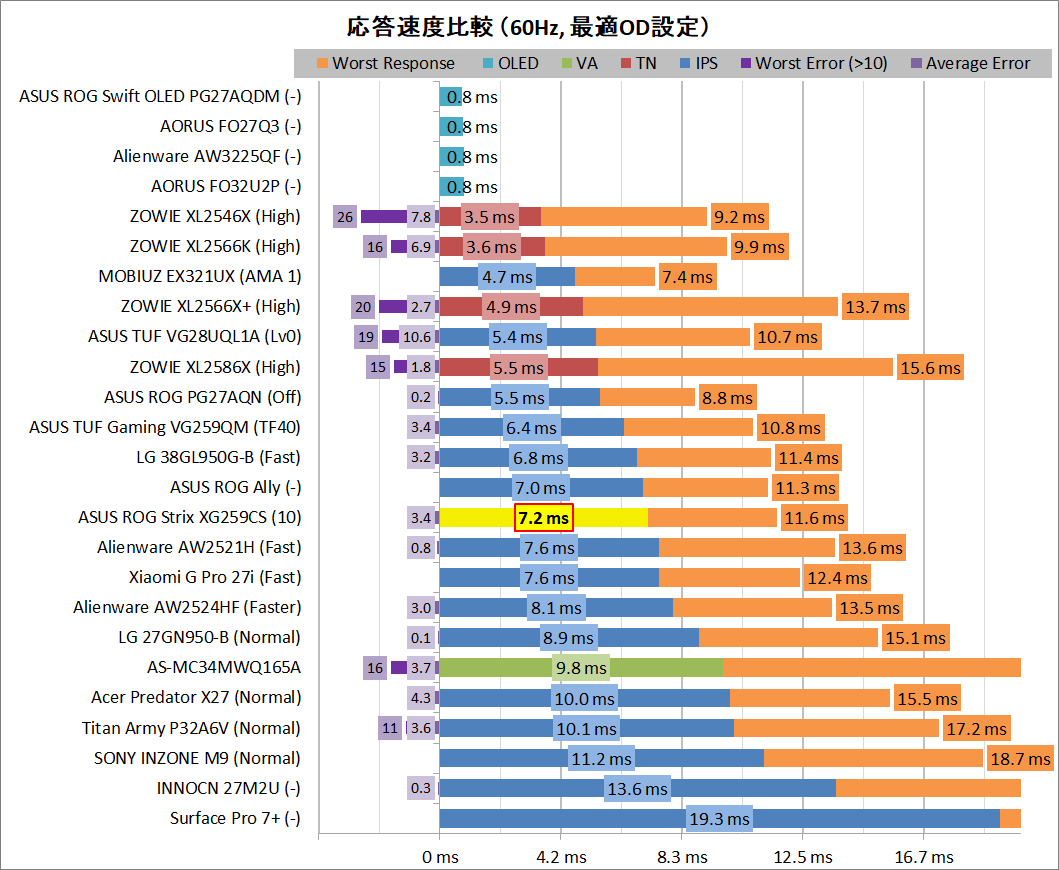

ゲーム機や動画視聴において一般的な60Hzリフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Strix XG259CS」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

ゲーミングPCだけでなくPlayStation 5やXbox Series X|Sといった最新ゲーム機も対応する120Hzの高速リフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Strix XG259CS」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

最後に「ASUS ROG Strix XG259CS」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

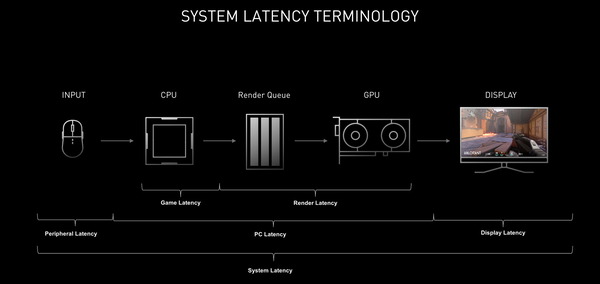

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

システム表示遅延やディスプレイ表示遅延の測定には、フォトセンサーを使用した特殊な測定機器「PC Gaming Latency Tester」を使用しています。当サイトのレビュー用に特注した機器なので、詳細についてはこちらの記事を参照してください。

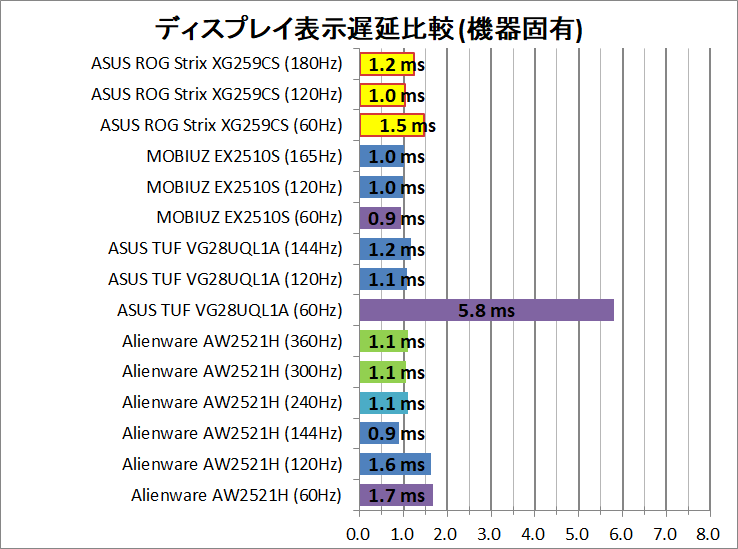

「ASUS ROG Strix XG259CS」やその他の比較モニタのディスプレイ表示遅延の測定結果は次のようになりました。測定方法的に遅延が2ms以下であればディスプレイ内部の表示遅延は誤差の範囲内で十分に小さいと考えてOKです。

最近の120Hz+高リフレッシュレートモニタでは60Hz時にディスプレイ機器自体の内部遅延が一桁~10ms程度大きくなる製品も多いのですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は60Hzでも理想的な内部遅延の小ささです。

60Hzでしかプレイできないオンライン対戦ゲームで低遅延環境を構築したい人にもオススメできます。

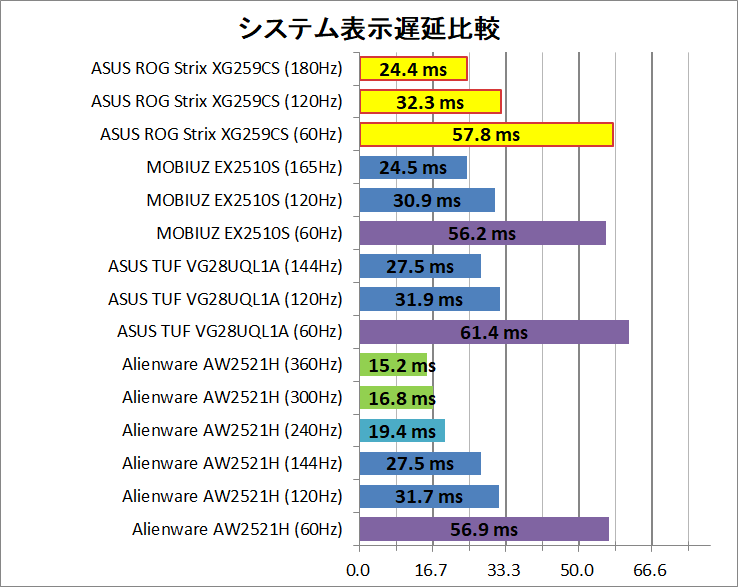

「ASUS ROG Strix XG259CS」やその他の比較モニタのシステム表示遅延の測定結果は次のようになりました。この測定値は一般的なPCゲームにおける操作から画面表示の変化までの遅延に一致します。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレートなゲーミングモニタを選択するメリットは大きいということが分かると思います。

ASUS ROG Strix XG259CSの可変リフレッシュレート同期について

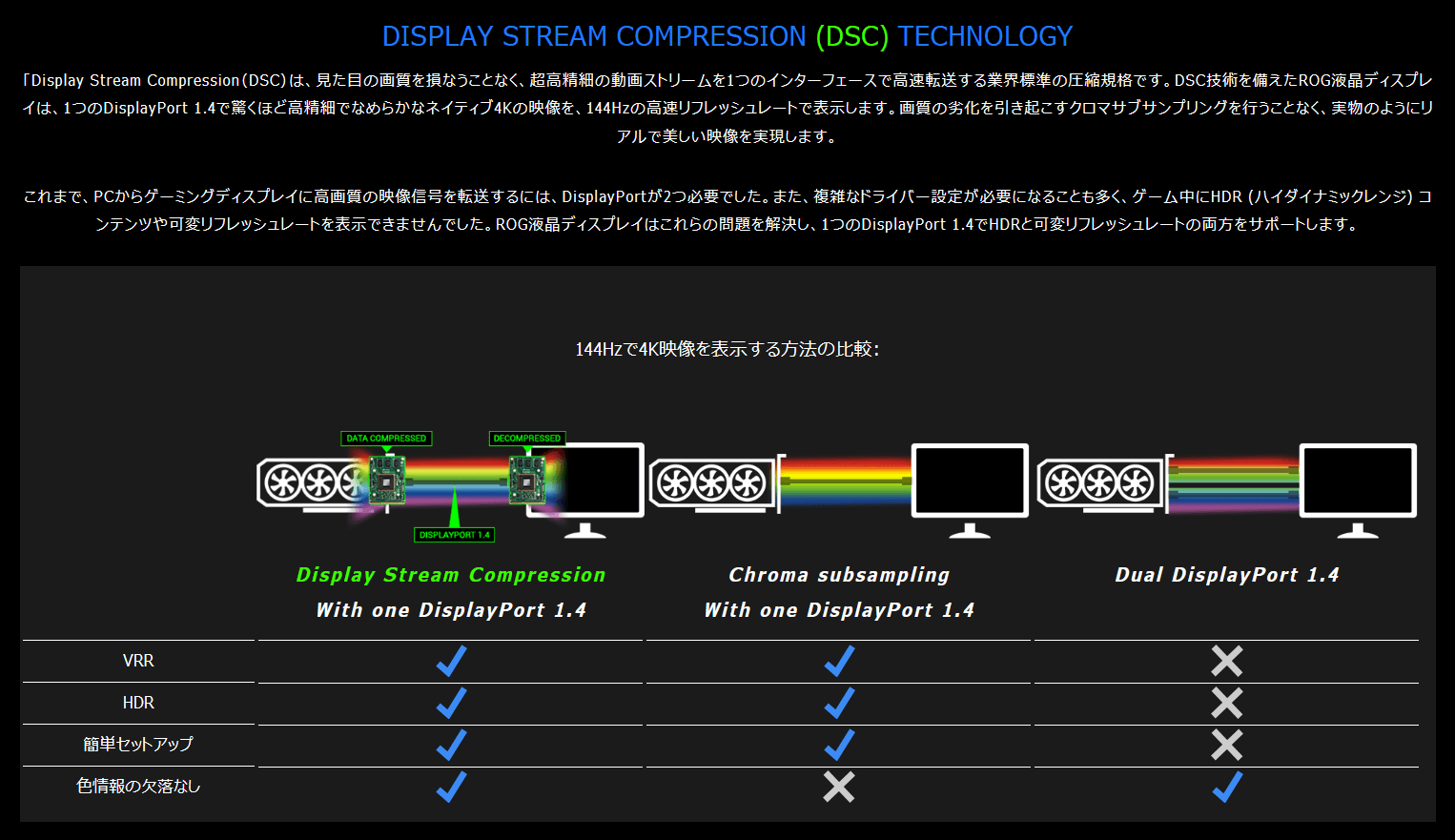

続いて「ASUS ROG Strix XG259CS」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

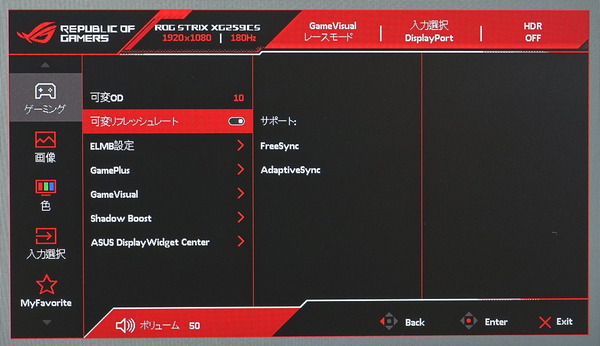

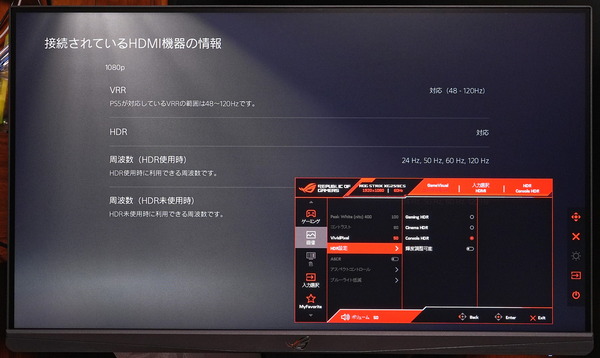

「ASUS ROG Strix XG259CS」は、AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)など可変リフレッシュレート同期に対応しています。

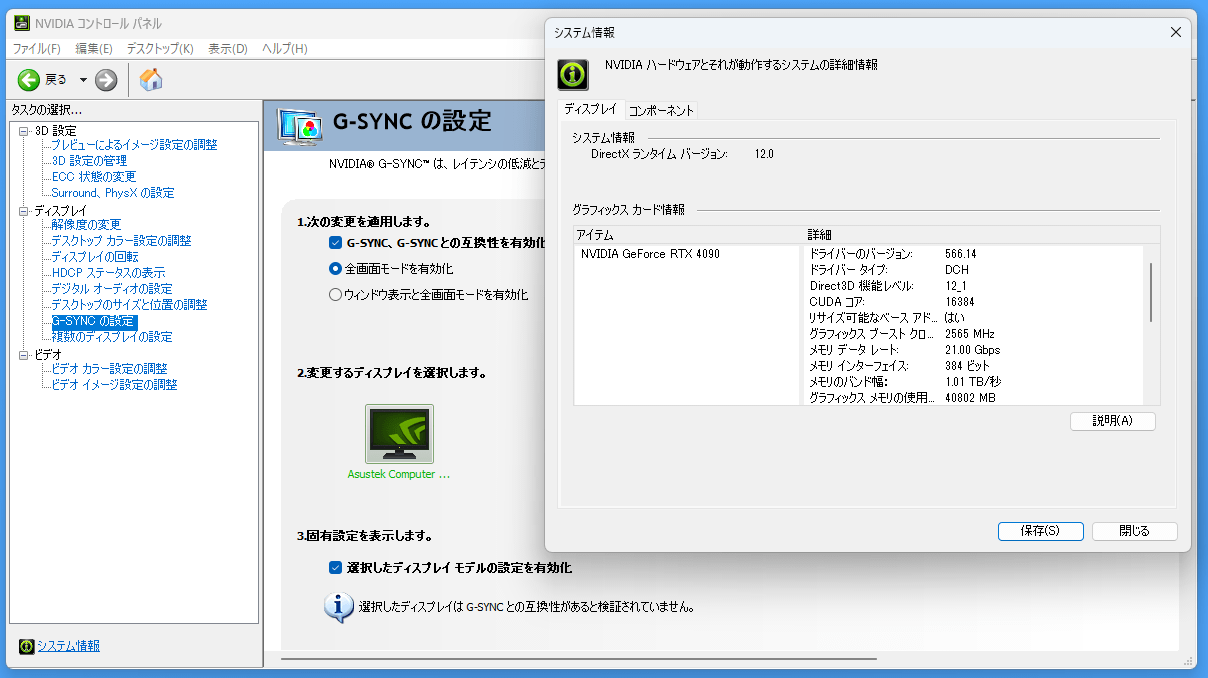

2024年11月現在、GeForce Driver 566.14でG-Sync Compatible認証は未取得です。

従来のNVIDIA製GPUではHDMI経由でG-Sync Compatibleは利用できないケースが多かったのですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」ではHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

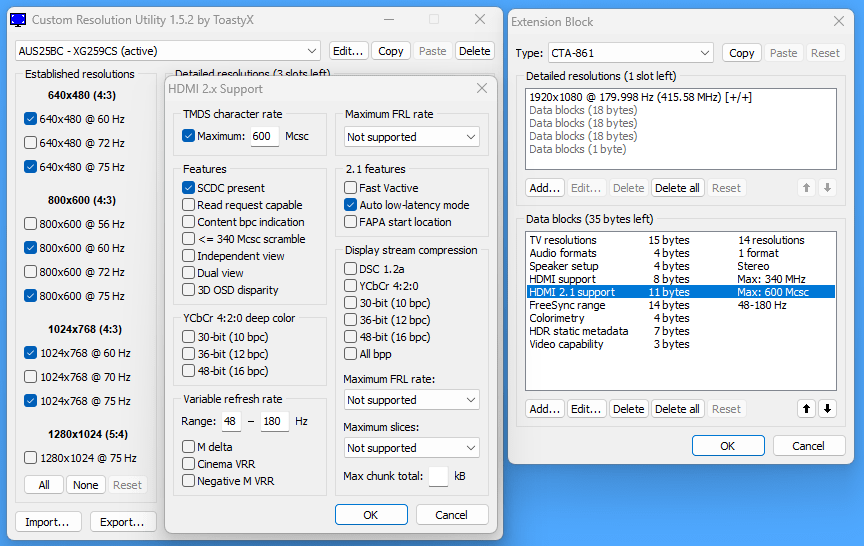

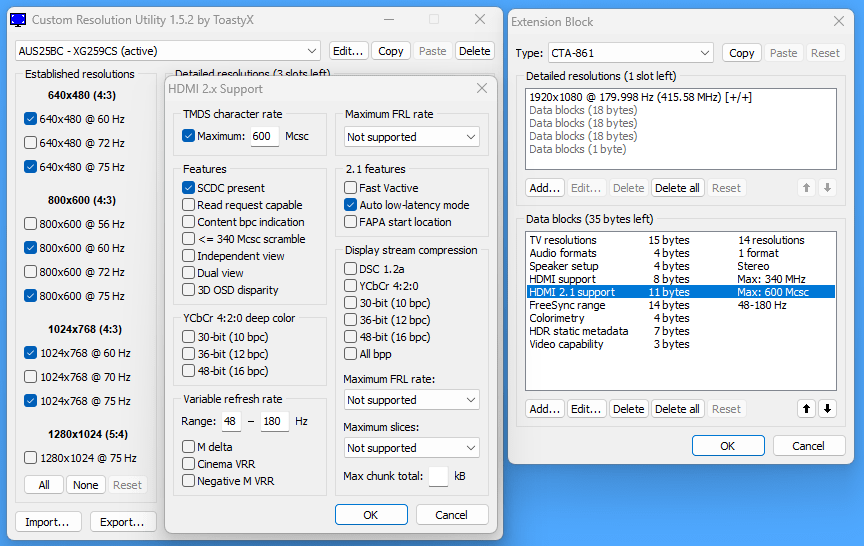

というのも、「ASUS ROG Strix XG259CS」の公式仕様において、HDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0ですが、厳密にはHDMI2.1規格によるHDMI2.0後方互換とVRR対応を併用する実装になっているからです。

当然、AMD製GPU環境でもAMD FreeSyncを有効化できます。

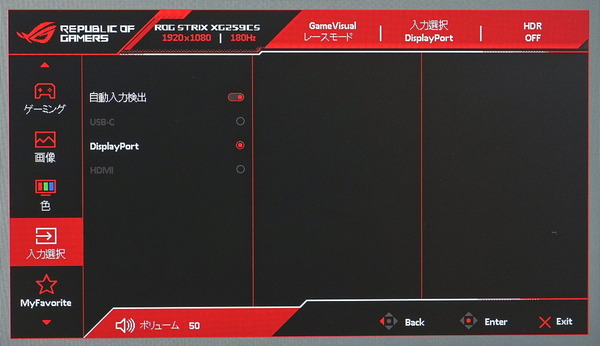

「ASUS ROG Strix XG259CS」で可変リフレッシュレート同期機能を使用する場合、共通の確認事項としてOSD設定で”可変リフレッシュレート”の項目をオンにしてください。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「ASUS ROG Strix XG259CS」のOSDメニューから確認できるリフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

ASUS ROG Strix XG259CSのMBR機能 ELMB Syncについて

「ASUS ROG Strix XG259CS」はモーションブラーリダクション機能 Extreme Low Motion Blur (ELMB) Syncに対応しています。

モーションブラーリダクション機能でボケが解消される原理や一般的な効果ついてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よく分からないという人は先に確認してみてください。

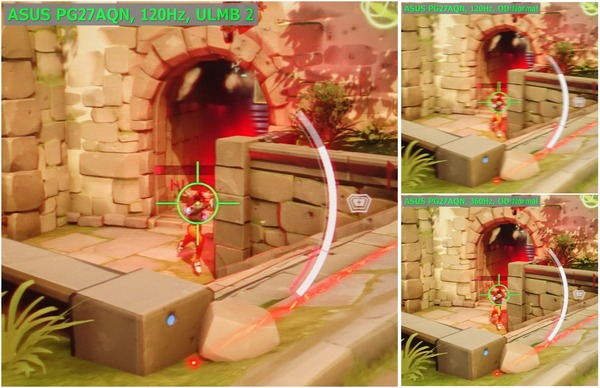

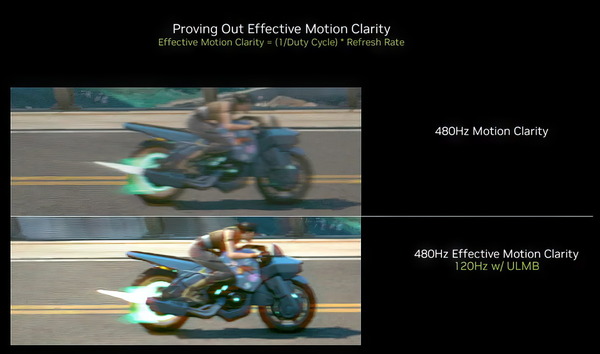

高精度な機械式カメラスライダーで過去に検証した例ですが、120HzリフレッシュレートですらMBR機能を使用すると360Hzリフレッシュレートと同等かそれ以上の高明瞭になります。

MBR機能の設定について

「ASUS ROG Strix XG259CS」に搭載されたMBR機能 ELMBは、リフレッシュレートが120Hzや180Hzなど100Hz以上の時に選択できます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はMBR機能を有効化するとディスプレイ輝度の設定はグレーアウトし、通常表示のようには輝度を調整できなくなります。HDRなどその他の一部機能も排他利用です。

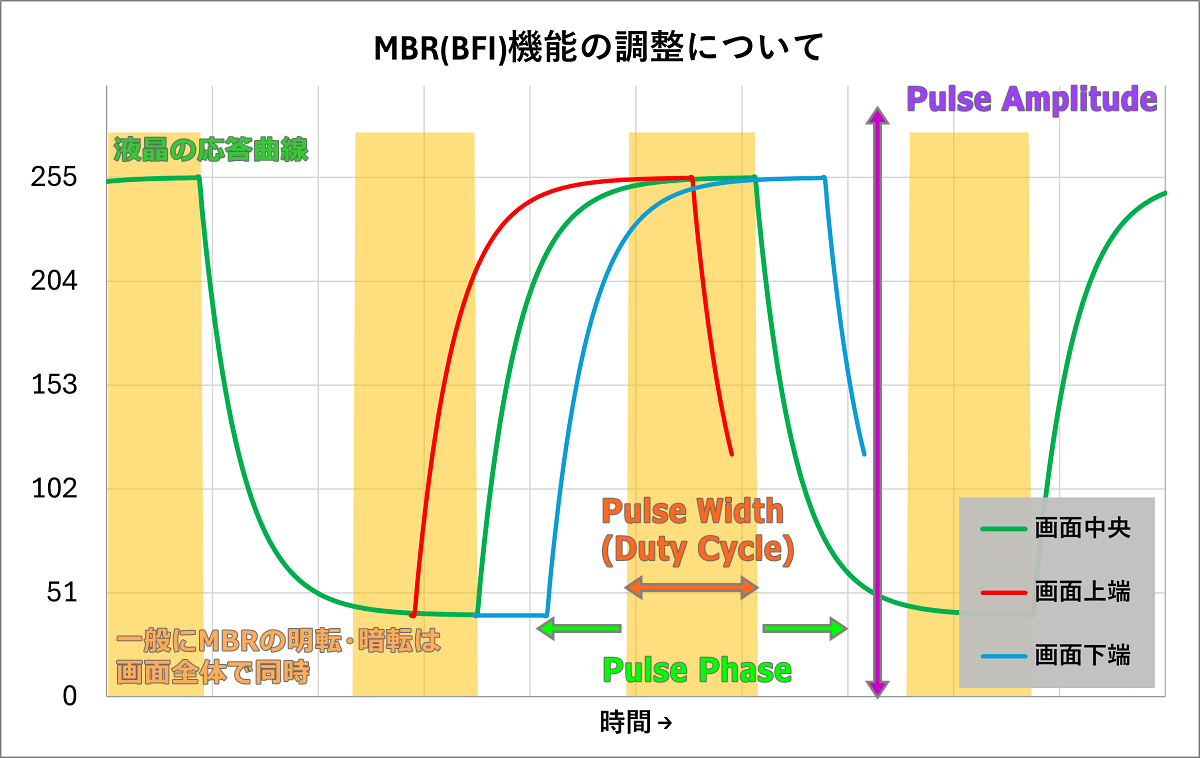

一般論としてMBR機能に関する調整は主にパルス幅(Pulse Width)、パルス振幅(Pulse Amplitude)、パルス位相(Pulse Phase)の3種類があります。

分かり易く言い換えると、明転時間の長さ、明転時のバックライト輝度、1リフレッシュ中の明転タイミングです。

1リフレッシュの時間(60Hzなら約16ms)でパルス幅を割った数値をデューティ比(Duty Cycle)と呼び、その逆数とリフレッシュレートを掛けた数字がMBR機能を使用しない時の明瞭さに概ね一致します。NVIDIAの解説ポストではEffective Motion Clarityと呼ばれています。

例えば、リフレッシュ時間8msに対して明転時間が2msの場合、デューティ比は0.25なので、MBR有効な120Hzの画面表示は、MBR無効な480Hzの画面表示と同程度の明瞭さを発揮します。

つまりMBR機能では『パルス幅が小さいほど明瞭さが増す』ということです。ただし、パルス幅が小さくなると時間平均のディスプレイ輝度が下がります。

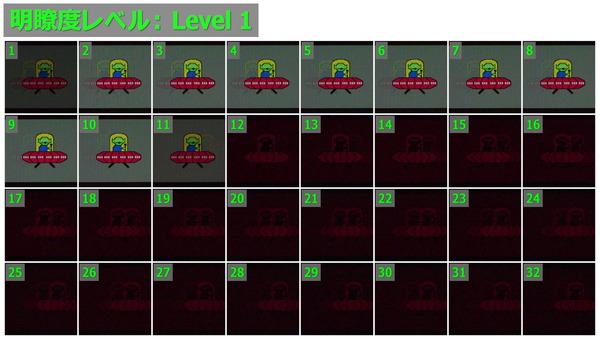

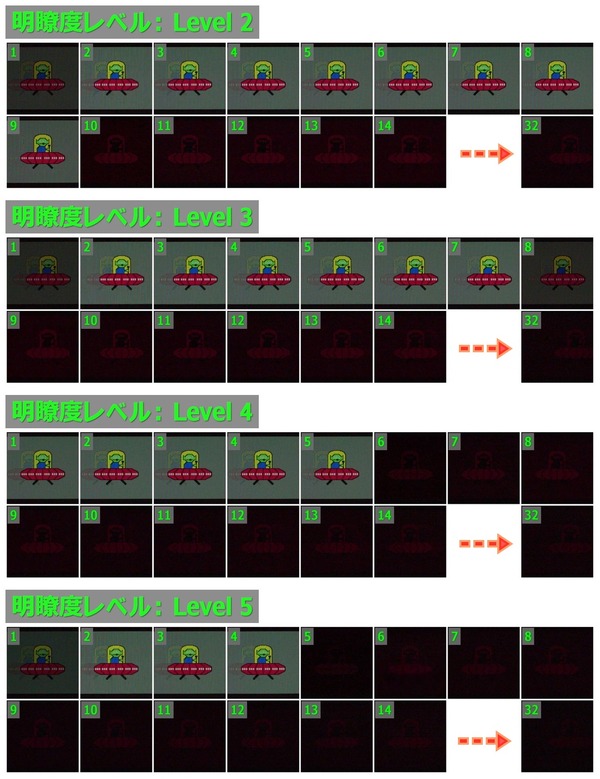

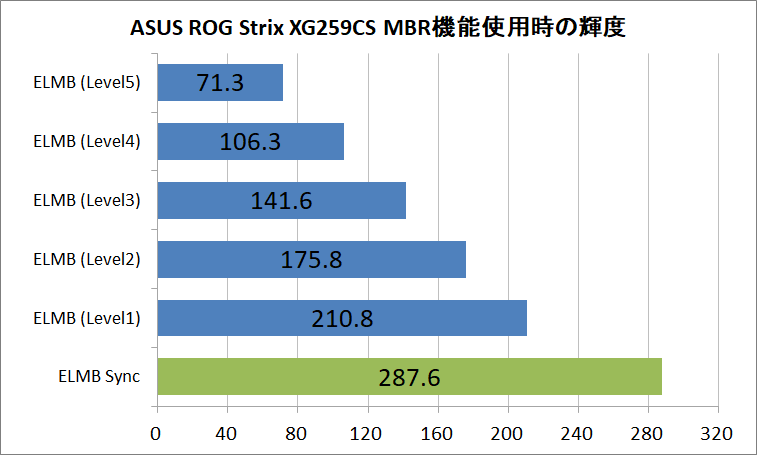

「ASUS ROG Strix XG259CS」は明瞭度レベルという設定によって、パルス幅、つまり明転時間の長さをレベル1~レベル5の5段階で調整できます。

パルス幅の長短を調整するので明瞭度レベルという設定名の通り、レベル5ではより高明瞭になる代わりに低輝度になり、レベル1では明瞭さは控えめになりますが輝度が高くなります。

モーションブラーリダクション機能を有効にすると輝度を調整できなくなるモニタも多いですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は明瞭さとトレードオフにする形で簡易的に輝度を調整できます。

ちなみに、ELMB Syncに対応するASUS製モニタにおいて輝度や明瞭度に影響する設定は製品によって根本から異なります。

例えば以前レビューしたASUS TUF Gaming VG259QMは通常表示と同様に0~100の範囲内でディスプレイ輝度を調整できました。それと比較すると「ASUS ROG Strix XG259CS」のMBR機能は調整機能に乏しいです。

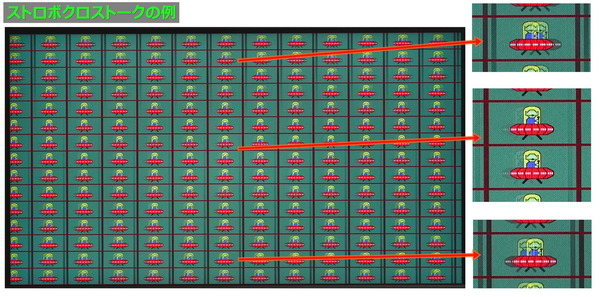

「ASUS ROG Strix XG259CS」のMBR機能は画面全体が同時に明転・暗転する普通の動作なのでストロボクロストークが生じます。

画面リフレッシュのどのタイミングでバックライトが点灯するかによって、画面の上下位置の中で見え方がベストになる位置が変わってしまうので、一般的には画面中央の見え方がベストになるようにパルス位相は調整されます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」では明瞭度の位置という設定項目からパルス位相を選択できます。設定値の通り、上なら画面上部のように設定値の位置がベストな見え方になります。

VRRを使用していない時は上のような設定になりますが、ゲーミングPCやゲーム機など出力機器とモニタの両方でVRRが有効化されていると、無印のELMBの項目はグレーアウトし、代わりにELMB Syncを選択できるようになります。ELMB SyncではVRR同期とMBRを併用可能です。

ただし無印のELMBと異なり、MBRの動作は完全に自動制御となり、輝度制御として使用できる明瞭度レベルなど個別の設定は使用できなくなります。

明瞭度(デューティ比)とMBR使用時の輝度について

続いて「ASUS ROG Strix XG259CS」のモーションブラーリダクション機能が具体的にどのように動作をしていて、どのような特徴(ディスプレイ輝度など)があるのか実機動作レベルで確認していきます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の180HzリフレッシュレートでMBR機能が動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。5760FPSで180Hzのモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は32フレームに分割されます。

前述の通り32フレーム周期で1リフレッシュとなっていますが、明瞭度レベルがLevel1の場合、明転時間は10~11フレームなので、デューティ比は34%(0.34)です。MBR機能としては標準的なデューティ比です。

体感する明瞭さはリフレッシュレートにデューティ比を掛けた数字なので、最も明るく、逆に明瞭度は一番低いLevel1でも非MBRよりも3倍明瞭になります。

一方で明瞭度レベルを引き上げると、パルス幅、つまり明転時間は短くなっていき、デューティ比も0.27、0.22、0.16、0.11程度になります。通常時と比較して4倍になるデューティ比 0.25くらいあれば十分なので、輝度調整が目的でなければ、明瞭度レベルをLevel 3以上に引き上げる意味はあまりありません。

設定でも説明したように、MBR機能を有効にすると輝度を調整できなくなるモニタも多いですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は明瞭さとトレードオフにする形で簡易的に輝度を調整できます。

「ASUS ROG Strix XG259CS」は非VRR使用時の無印のELMBについては、71cd/m^2、106cd/m^2、141cd/m^2、175cd/m^2、210cd/m^2の5段階で輝度を調整できます。

明瞭さがトレードオフというのが理屈ではあるものの、前述の通り、最も明瞭度の低いLevel1でも実効明瞭度が3倍になるデューティ0.34程度なので特に問題ありません。

ステップ状の調整ですが120~200cd/m^2には対応しているので一応実用レベルです。ただ300cd/m^2前後輝度には非対応なので普段ゲーミングモニタを70~100%くらい輝度設定で使用している人には一番明るい設定でも薄暗くなってしまうので注意してください。

もう1点、注意が必要なのはVRR併用時のELMB Syncの輝度で、こちらは280cd/m^2で決め打ちになってしまいます。

普段、280cd/m^2前後の輝度でPCモニタを見ている人はいいですが、一般的にPCモニタ使用環境として多い輝度は120~200cd/m^2なので、大半の人にとっては画面がかなり明るくなってしまいます。ディスプレイ輝度がちょうどよくなる環境が限られるので実用性は微妙というのが正直なところです。

KSF蛍光体でMBRを使用した時の赤色残光について

KSF蛍光体の技術を採用する液晶パネルでMBR機能を使用した時の赤色残光について説明しておきます。

デューティ比について説明した上の写真で暗転状態が完全に暗くならず赤黒く、また点灯状態も若干、水色がかっている理由は、画質に関する章のカラースペクトルで言及したように、「ASUS ROG Strix XG259CS」の液晶パネルにはKSF蛍光体の技術を採用されているからです。

液晶パネルのバックライトにおいて青色LEDから白色光を生成する蛍光体は色々とあり、一般にその応答は高速なのですが、KSF蛍光体は赤色成分の応答が遅いという特長があります。

応答速度の章で解説している液晶パネルの応答とは別の現象で、バックライトの輝度が変化した時にだけ影響します。

『赤色成分の応答が遅い』という性質を分かりやすく確認するため、白黒赤緑青の5色の帯の静止画を表示して、KSF蛍光体の液晶パネルにMBR機能を有効にしました。上リンクの静止画を単純に表示しているだけなので、液晶画素自体には一切変化がありません。

見ての通り、緑色と青色は5760FPSスーパースローの1フレーム、つまり0.02ms以内で点灯と消灯が可能ですが、赤色は4~5msが経過しても完全に消灯できず残光が生じています。

KSF蛍光体のMBRでは、非MBRにおけるホールドボケと同じように赤色残光の部分にはモーションブラーが生じるので、KSF蛍光体でないモニタのMBR機能と比較して赤味を帯びたり、赤色を含む部分の輪郭がボヤけたりします。

ただ、「ASUS ROG Strix XG259CS」は同社VG28UQL1Aなど既存のDCI-P3を85%以上カバーする広色域なKSF蛍光体の液晶パネルと比べて、赤色成分の点灯は速く、消灯も残光はありますが、暗くなるのが速くなっているようです。

実際に「ASUS ROG Strix XG259CS」では120Hzや180Hz程度でもまばたきするタイミングによっては、赤色もしくは水色の残像が見える感じはありませんでした。また赤色残光によるボヤけについても影響は軽減されていると思います。

VRRとMBRが併用可能なELMB Syncについて

「ASUS ROG Strix XG259CS」は可変リフレッシュレート同期 VRRとモーションブラーリダクション機能を併用可能な独自機能 ELMB Syncに対応しています。

ゲーミングPCやゲーム機など出力機器とモニタの両方でVRRが有効化されていると、無印のELMBの項目はグレーアウトし、代わりにELMB Syncを選択できるようになります。

ただし無印のELMBと異なり、MBRの動作は完全に自動制御となり、輝度制御として使用できる明瞭度レベルなど個別の設定は使用できなくなります。

3600FPSのスーパースローモーションで確認してみましたが、確かに「ASUS ROG Strix XG259CS」はELMB Syncを使用するとMBR機能による黒挿入を使いつつ、VRRによってテアリングやスタッタリングが解消されていました。

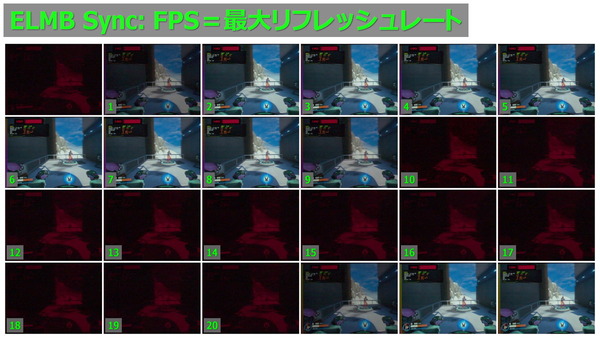

ELMB SyncがMBRによる黒挿入とVRRの両方をどのように実現しているのか調べてみました。

まず基本として、180Hzや120Hzなど現在の表示設定における最大リフレッシュレートを基準にしてデューティ比0.4程度で動作します。

下は3600FPSのスーパースローモーションで180Hz/180FPSの時の画面を撮影し、動画の各フレームを抜粋したものですが、1リフレッシュ=20フレームのうち、8~9フレームが点灯し、残りは暗転しています。

フレームレートが最大リフレッシュレートを下回る場合、VRRによってリフレッシュレートが下がるので、画面更新時間が伸び、黒挿入動作も調整する必要があります。

ELMB Syncでは最大リフレッシュレート時の明転・暗転動作を基準として、VRRによってリフレッシュレートが下がり、画面更新時間が伸びた分は暗転状態を2分割して、その間に少し暗い明転を挿入します。上のELMB Syncのスーパースロー動画で細かく2回点滅しているように見えるのはそれが理由です。

なぜこのような操作をしているのかというと、明暗比率が8/20でデューティ比は0.4ですが、更新時間が2伸びてそのまま明転を2加算すると、10/22でデューティは0.45となり、明瞭度の低下はともかくとして、画面が明るくなってしまうからです。

VRRによってリフレッシュレートが低下し、画面の更新時間が伸びてもディスプレイ輝度を一定に保つため、暗転の中間に少し暗い点灯を挿入しています。

非MBRに比べれば高明瞭になるのは間違いありませんが、こういう実装になっているので、ELMB Syncはテアリングやスタッターを解消できる代わりに、二重像的にボケが生じ(体感目視では二重像ではなくシンプルにホールドボケが強くなる)、純粋なMBR機能と比較すると明瞭さは少し劣ります。

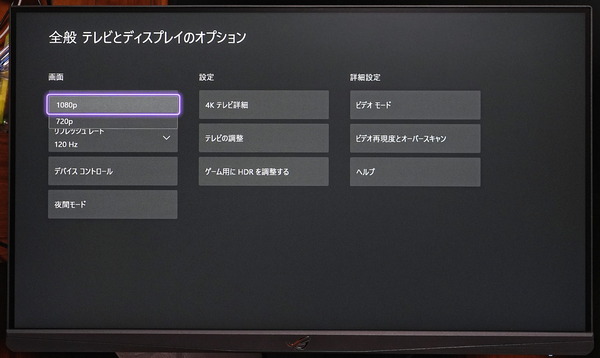

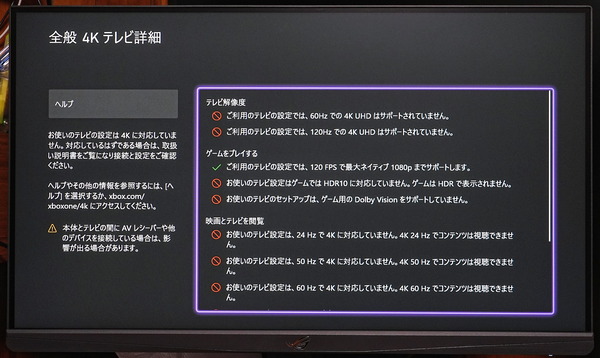

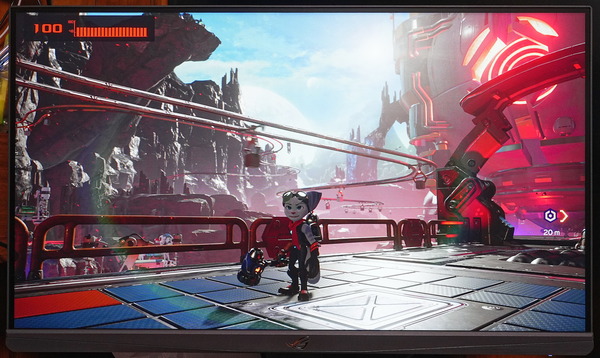

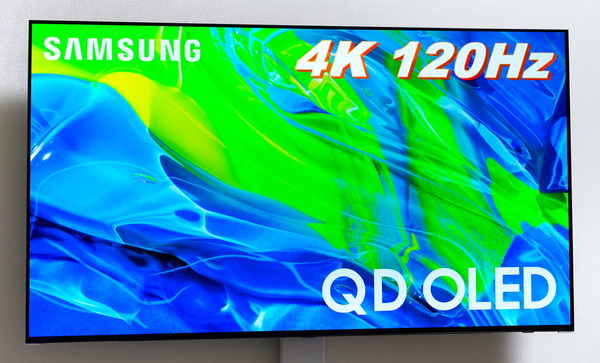

ASUS ROG Strix XG259CSのHDR表示やCSゲーム機対応について

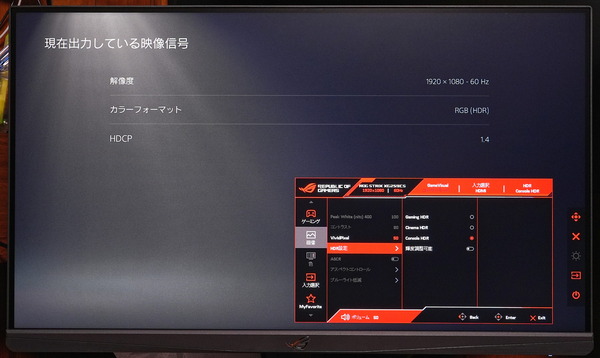

最後に「ASUS ROG Strix XG259CS」のHDR表示やCSゲーム機の対応(4Kエミュレートなど)についてチェックしていきます。

| HDR表示やCSゲーム機対応について | |

| HDMI ver, ポート数 | HDMI2.0(VRR対応) ×1 |

| HDR表示 | 対応 |

| VRR同期 | 対応、PS5でも使用可能 |

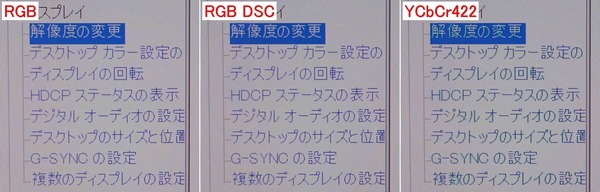

| カラーフォーマット DisplayPort1.4 |

フルHD/180Hz/10bit RGB |

| カラーフォーマット HDMI2.0 |

フルHD/180Hz/10bit YUV422 フルHD/180Hz/8bit RGB フルHD/120Hz/10bit RGB |

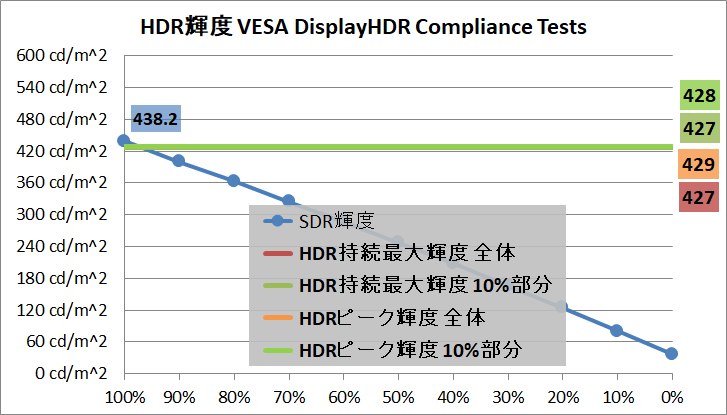

| ピーク輝度(実測) | 428cd/m^2 |

| 輝度認証 | VESA DisplayHDR 400 |

| ローカルディミング | 非対応(グローバルディミング) |

| 4Kエミュレート | 非対応 |

| PlayStation 5 | フルHD/120FPS対応 |

| Xbox Series X|S | フルHD/120FPS対応 4K非対応なのでHDR非対応 |

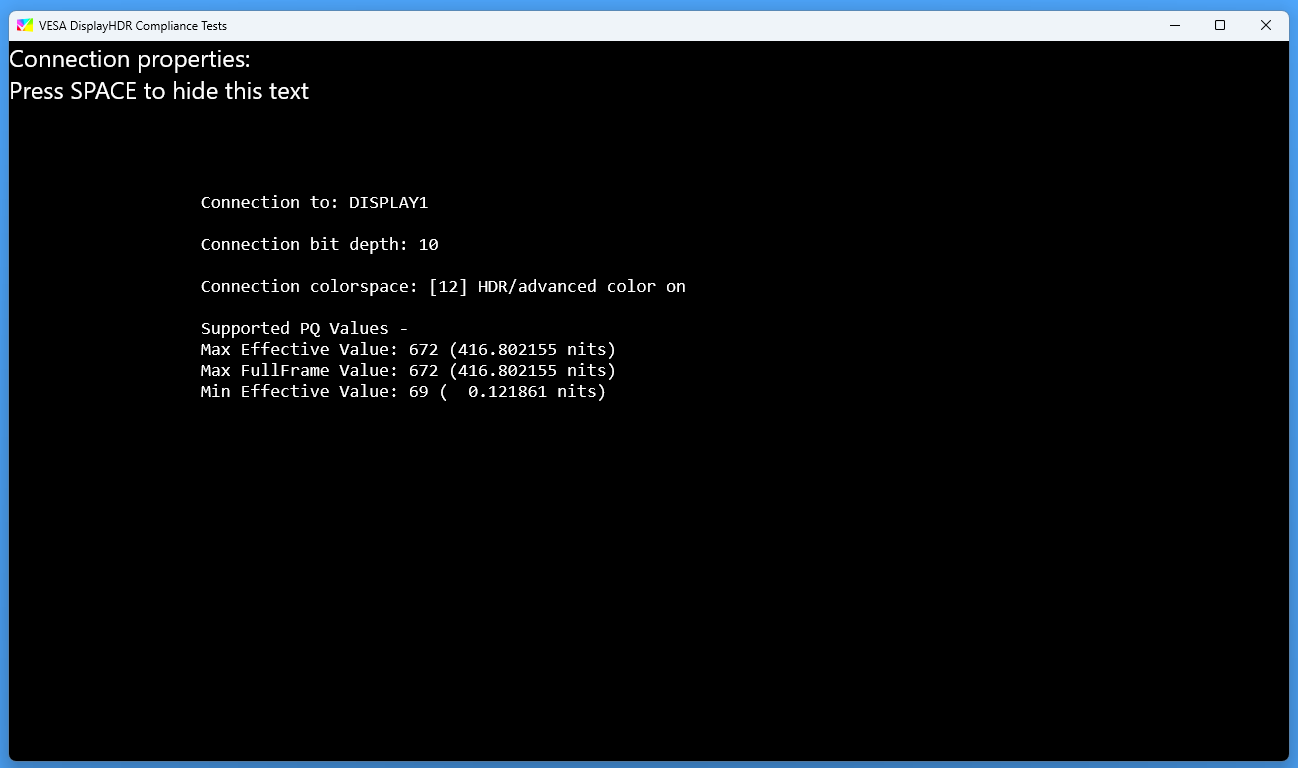

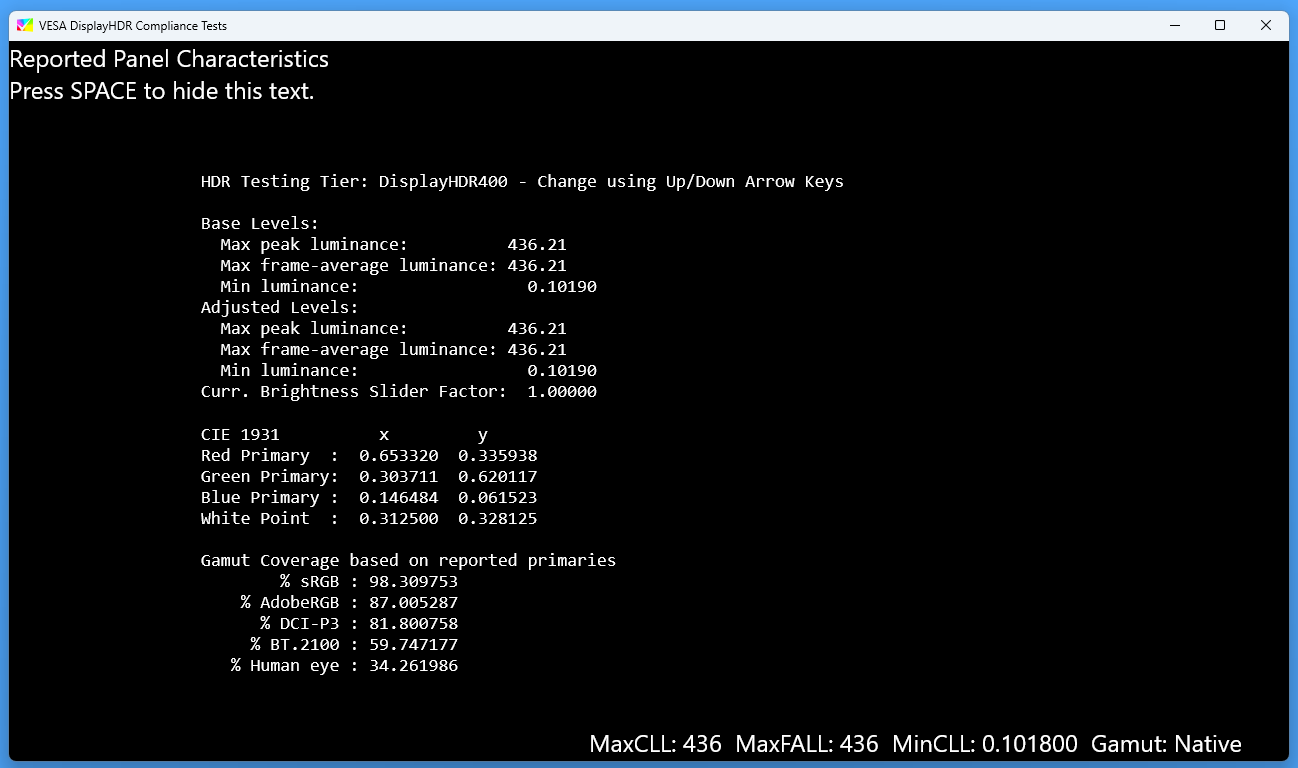

「ASUS ROG Strix XG259CS」はVESAがPCモニタ向けに展開している輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得しています。

VESA DisplayHDR Compliance Testsから「ASUS ROG Strix XG259CS」のモニタ内EDIDに収録されているHDRスペックが確認できます。

HDR表示モードやOSD設定について

「ASUS ROG Strix XG259CS」は標準でHDR信号を受け付ける状態になっており、HDR表示を行う上で特にOSD上から設定を行う必要はありません。

ただし、DisplayPortで接続している場合、下方互換性を確保する設定でDisplayPortのバージョンを1.2に変更していると、PCなど出力機器からはHDR非対応モニタとして認識されてしまうので、設定がver1.4になっているかだけは注意してください。

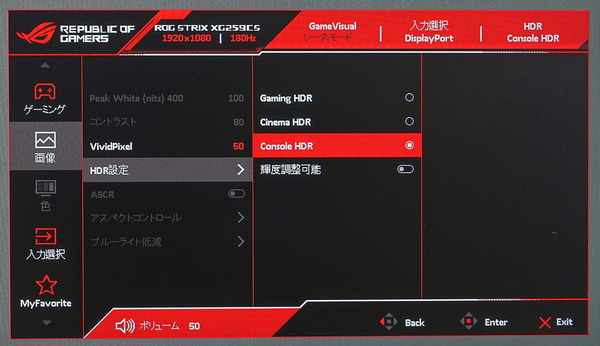

HDR信号を認識すると通常はグレーアウトしているHDR関連のOSD設定にアクセスできるようになり、HDR表示プリセットとして「Gaming HDR」と「Cinema HDR」と「Console HDR」の3種類が選択できます。

なおHDR表示モード中は色設定やゲーミング機能の多くが排他利用(グレーアウト)になります。

ここ2,3年のHDR対応テレビであればHDR表示でもSDR表示の時とほとんど同じように設定が可能なので、好みの画質(発色)に調整することができないという点はHDR対応PCモニタの弱点です。

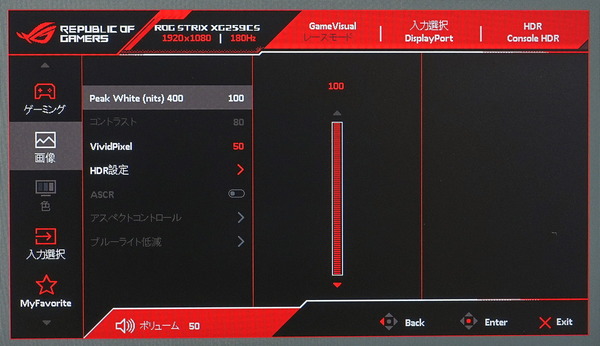

HDR対応PCモニタはテレビと違ってHDRモードではディスプレイ輝度が自動制御になるものが大半ですが、「ASUS ROG Strix XG259CS」は”輝度調整可能”の項目を有効にすることで、SDR表示のようにディスプレイ輝度を0~100の範囲内で調整できます。

輝度調整可能をオンにした時の100%は、各HDRモードにおけるオフにした時と同じ動作設定になり、輝度を下げる方向で調整できる機能です。モニタ側でPQカーブを編集してディスプレイ輝度を調整しているとのこと。

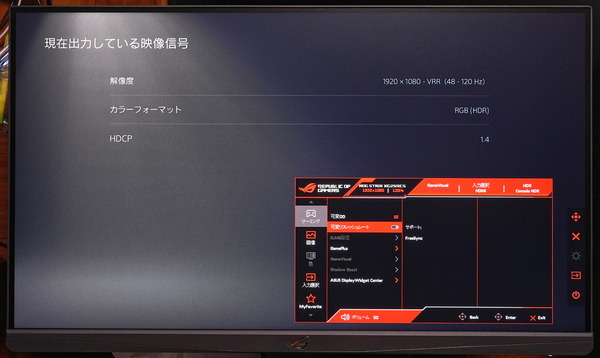

PC接続時の解像度やカラーフォーマットについて

「ASUS ROG Strix XG259CS」はDisplayPort1.4に対応しているので、最新グラフィックボードを搭載したゲーミングPCと接続した場合、フルHD/180HzのHDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。G-Sync Compatibleなど可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

USB Type-CはDisplayPortビデオ入力と同等に使用できます。

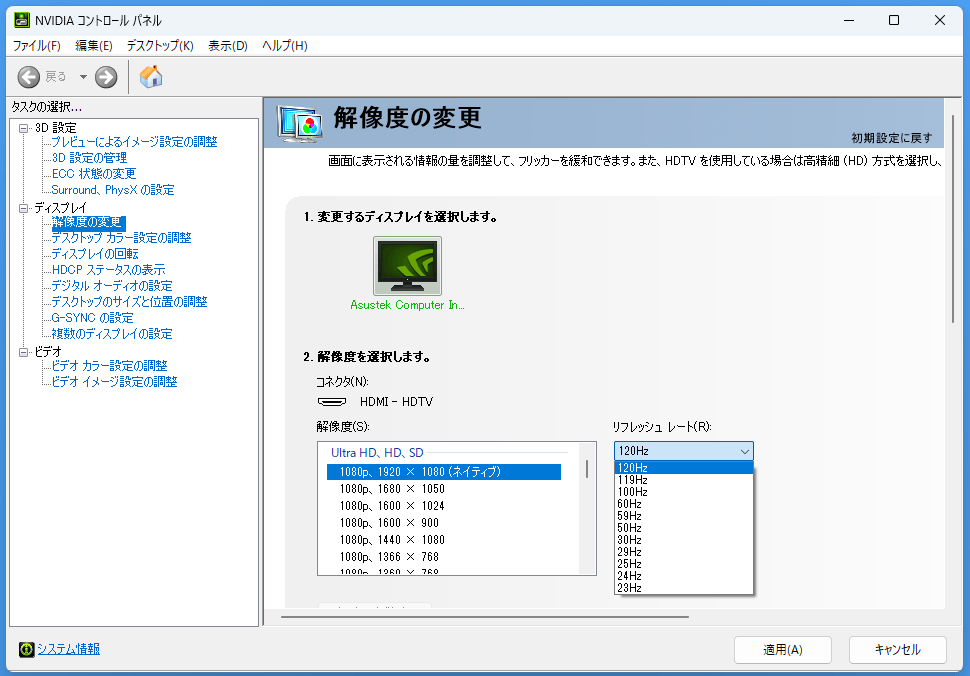

「ASUS ROG Strix XG259CS」のHDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0です。

もう少し厳密に説明すると、HDMIの最新バージョンであるHDMI2.1という規格には後方互換性があり、48Gbpsなど高速帯域に対応する映像データ伝送方式 FRLにだけでなく、HDMI2.0の伝送方式であるTMDSもサポートしています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」の場合は、HDMI2.1規格に内包される機能のうちHDMI VRRには対応する一方で、映像データの伝送方式としてFRLはサポートせず、HDMI2.0の伝送方式であるTMDSにのみ対応する、という実装になっています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」のHDMIビデオ入力はバージョンがHDMI2.0なので、フルHD/180HzにおいてHDR表示を有効にすると、NVIDIA製GPU環境ではデフォルトのカラーフォーマットがRGB 8bitになってしまいます。

フルHD/180Hzではカスタム設定でも10bitカラーにするにはクローマサンプリングでYUV422にする必要があり、RGB 10bitに対応するのはフルHD/120Hzに解像度・リフレッシュレートを変更する必要があります。

CSゲーム機接続時の4KエミュレートやHDCP対応について

「ASUS ROG Strix XG259CS」のサブ入力として設置されているHDMI端子はHDMI2.0に対応していますが、4Kエミュレートには非対応です。

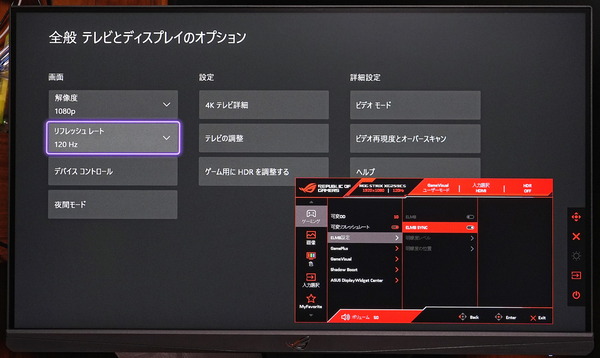

PlayStation 5を「ASUS ROG Strix XG259CS」を接続した場合、フルHD解像度で120Hzリフレッシュレートを使用できます。HDRにも対応しますが、4Kエミュレート非対応なのでHDCPバージョンは1.4となります。

Xbox Series X|SについてもフルHD解像度で120Hzリフレッシュレートを使用できます。

ただし「ASUS ROG Strix XG259CS」は4Kエミュレートに非対応のため、ゲーム機側の仕様として4KでないとHDR表示ができないXbox Series X|SではゲームのHDR表示は利用できません。

Xbox Series X|SやPlayStation 5のようにゲーム機が対応していればVRR同期機能も利用できます。

公式仕様ではHDMIバージョンはHDMI2.0ですが、HDMI2.1規格のHDMI2.0後方互換&VRR対応という実装なので、「ASUS ROG Strix XG259CS」はHDMI経由で汎用的にVRRに対応し、PlayStation 5でもVRRを利用できます。

PlayStation 5やXbox Series X|Sのように120Hzリフレッシュレートでプレイできるゲームであれば「ASUS ROG Strix XG259CS」のMBR機能 ELMBも利用できます。

VRRをモニタとゲーム機の両方で有効にしていれば、ELMB SyncによってMBR機能とVRRの併用も可能です。

HDR輝度性能やローカルディミングについて

HDR対応モニタ/テレビのHDRモードにおけるディスプレイ輝度は、高輝度領域の広さ(APL: Average Picture Level)や高輝度表示の継続時間に依存するので、Calibrite Display Plus HLを使用してHDR時の最大輝度を条件別で測定してみました。

VESA DisplayHDR Compliance Tests以外の測定はdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」は10%部分でも画面全体でも最大輝度430cd/m^2程度を発揮するので、VESA DisplayHDR 400の輝度認証の基準はクリアしています。

「ASUS ROG Strix XG259CS」はHDR表示に対応し、VESA DisplayHDR 400認証を取得していますが、液晶バックライトのローカルディミングには非対応です。

VESA DisplayHDR 400認証取得の製品でも採用の多い短冊状、1D型のローカルディミングにすら対応しておらず、SDR表示においてダイナミックコントラストと呼ばれることの多い、画面全体でバックライト輝度を動的に変更するグローバルディミングにだけ対応しています。

全画面が完全に黒色の状態ではブラックレベルは0.08cd/m^2ですが、黒背景にマウスカーソル程度の輝点でもバックライトは強く点灯し、ブラックレベルが0.29cd/m^2に上がります。

ゲームにおけるHDR表示のメリットについて解説した記事の通り、グローバルディミングにしか対応していない液晶ディスプレイでHDR映像を表示してもあまり意味がないので、HDRについて「ASUS ROG Strix XG259CS」に過度な期待は禁物です。

ASUS ROG Strix XG259CSのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG Strix XG259CS」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ24.5インチでフルHDゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 発色や視野角に優れたIPS液晶パネル

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- フルHD解像度で最大180Hzリフレッシュレートに対応

- ビデオ入力はDisplayPort1.4×1、HDMI2.0×1、USB Type-C×1の計3系統

- 応答速度は近年の1ms GTGスペック製品水準で高速

- PlayStation 5でもVRR同期を使用可能

- VRRと併用可能なMBR機能 ELMB Syncに対応

- 60Hz動作時も理想的な小さい内部遅延

- モニタ本体重量3.1kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

- カメラ用のネジ穴やスマホ・タブレットスタンドを搭載

- 製品価格は税込み2.8万円程度 (2024年11月現在)

悪いところor注意点

- MBR機能の輝度調整機能が乏しい

- HDRはローカルディミングに非対応

「ASUS ROG Strix XG259CS」は最大180Hzリフレッシュレートに対応、1ms GTG水準の高速応答、60Hzでも低遅延、sRGBで良く校正された色精度、PlayStation 5でも利用可能なVRR同期機能など、2万円台のコストパフォーマンス重視なエントリークラス ゲーミングモニタとしてよくまとまった製品だと思います。

調整機能の豊富なディスプレイスタンド、スマホ・タブレット用のスタンドやUSB Type-Cビデオ入力搭載、Webカメラや高画質ミラーレス一眼を設置できるカメラ用ネジ穴など細部も充実しています。コスパ重視の安価ゲーミングモニタではカットされやすい部分も、2万円台で充実していて流石、ASUS製という感じです。

同製品について率直にネガティブに感じた部分はMBR機能の輝度調整です。通常時でステップ状に5段階しか調整できず、VRR同期を併用可能なELMB Syncについては280cd/m^2という結構明るい輝度で決め打ちになってしまいます。この部分は製品価格と関係なく、メーカー側で調整できたんじゃないかなと思うので。

HDR対応は正直なところオマケ程度です。こちらは特にネガティブな評価というわけでもなく、価格相応で仕方ない部分です。短冊状 1D型のローカルディミングにすら対応していないグローバルディミングですし、色域もsRGB+α程度なのでHDR用ゲーミングモニタを求めるなら、より上位の製品を選ぶべきです。

以上、「ASUS ROG Strix XG259CS」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

VRRやMBR機能 ELMB Syncに対応するフルHD/180HzのIPS液晶ゲーミングモニタ「ASUS ROG Strix XG259CS」をレビュー。

2万円台の高コスパゲーミングモニタとして、買いな鉄板モデルなのか徹底検証https://t.co/2cPFbbgDii pic.twitter.com/BAreBGUXhd— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) December 13, 2024

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・PS5にオススメなゲーミングモニタを解説。HDMI2.1搭載や120FPS対応も!

・「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。理想のHDR対応ゲーミングモニタ!

・「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機EL

・「ASUS ROG Strix XG259CS」をレビュー。96分割FALDに15万円の価値はあるか

・「Alienware AW2725DF」をレビュー。最速360Hzの量子ドット有機EL

・「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー

・「Samsung S95B」をレビュー。量子ドット有機ELの画質を徹底検証

コメント