コストパフォーマンス重視ながらTDP180Wの冷却に対応する120mmサイドフロー型CPUクーラーのスタンダードモデル「ProArtist GRATIFY3」をレビューします。

2021年最新メインストリーム向けCPUのCore i9 11900KやRyzen 9 5950Xを使用して、「ProArtist GRATIFY3」の冷却性能を徹底検証していきます。

代理店公式ページ:https://www.scythe.co.jp/product/cpu-cooler/gratify3/

レビュー目次

1.ProArtist GRATIFY3の梱包・付属品

2.ProArtist GRATIFY3のヒートシンク

3.ProArtist GRATIFY3の冷却ファン

4.ProArtist GRATIFY3の外観

5.ProArtist GRATIFY3の検証機材・セットアップ

6.ProArtist GRATIFY3のファンノイズと冷却性能

7.ProArtist GRATIFY3のレビューまとめ

補足.空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

【機材協力:ProArtist 国内正規代理店サイズ】

ProArtist GRATIFY3の梱包・付属品

まずは「ProArtist GRATIFY3」の外観や付属品をチェックしていきます。

「ProArtist GRATIFY3」のパッケージは上蓋を開くと、マニュアルと各種付属品が収められた小分けパッケージが現れます。その下にはCPUクーラー本体が収納されています。

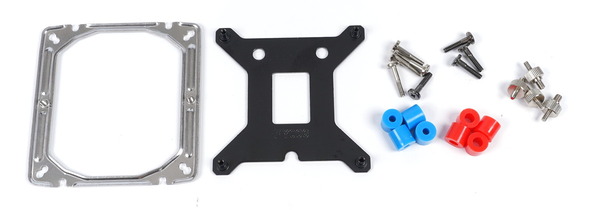

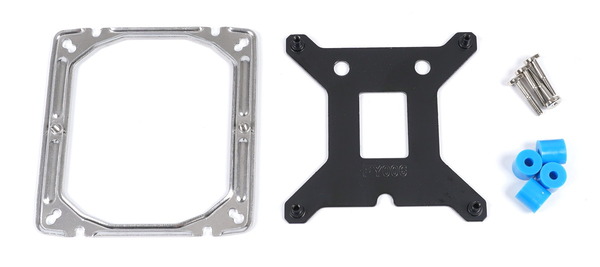

CPUクーラーマウント関連の付属品は、マウントバー、Intel LGA1200/115X用バックプレート、バックプレート、Intel LGA1200用スクリュー&プラスチック製スペーサー*4、Intel LGA2066用スタンドオフスクリュー*4、ローレットナット*4、AMD AM4用スクリュー&プラスチック製スペーサー×4です。

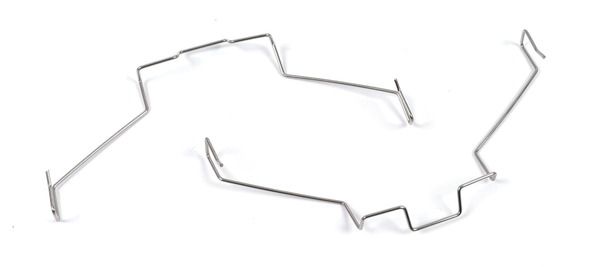

冷却ファン1基はCPUクーラーヒートシンクに標準で装着されており、ファンクリップ1組が使用済みですが、ファンサンドで2基目のファンを装着するため、もう1組のファンクリップが付属しています。

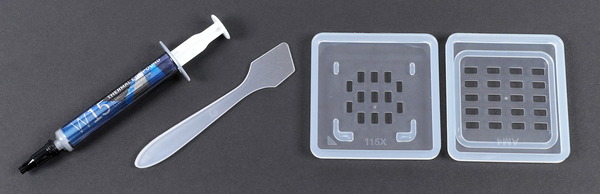

「ProArtist GRATIFY3」には熱伝導グリスとして同社製の高性能グリスProArtist W15が付属します。ProArtist W15のスペックは熱伝導率 6.0 W/mK、熱抵抗値 0.06℃-CM2/Wです。

ファンを低速で動作させるための降圧変換ケーブルや作業用の綿手袋も付属しています。

ちなみにProArtist GRATIFY3に付属する熱伝導グリス「ProArtist W15」は単品でも市販されています。

ProArtist W15の市販品には熱伝導グリス本体に加えて、グリスを広げるヘラと、均等に塗布できるようにスリットで位置や量を調節できるマスキングフレームが付属します。

詳しくは後ほど紹介しますが、CPUクーラー本体を簡単にチェックしておきます。

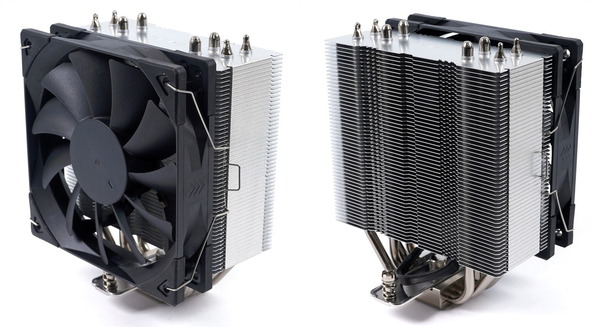

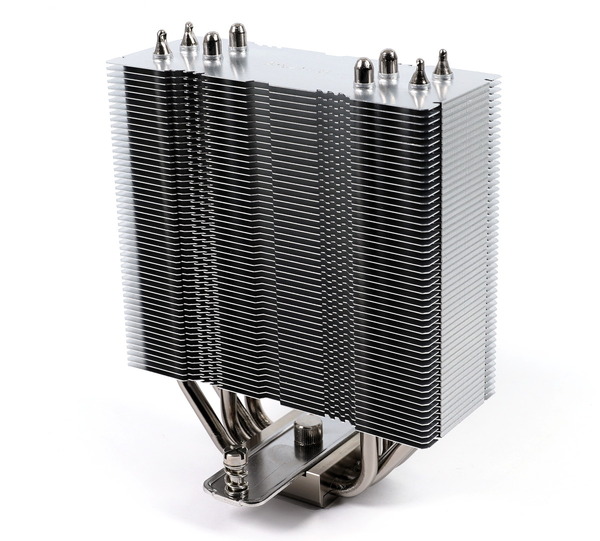

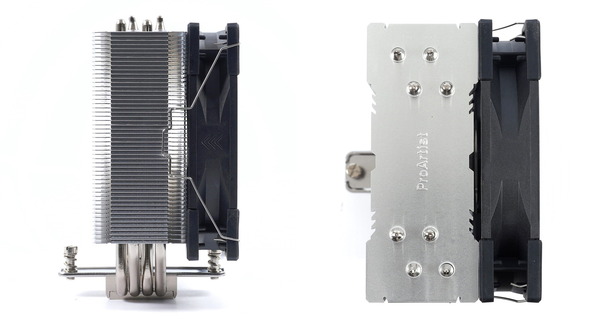

「ProArtist GRATIFY3」は120mmサイズの冷却ファンを搭載しており見た目には標準的なサイドフロー型のCPUクーラーです。ヒートシンクのアルミニウム放熱フィンにはメッキ処理等は施されておらず、アルミニウムの素地がそのまま出ています。

ヒートシンクに冷却ファン等を装着した状態で重量を比較してみたところ、「ProArtist GRATIFY3」は662g、上位モデルの「ProArtist DESSERTS3」は720gでした。サイドフロー型空冷CPUクーラーとしては標準的な重量です。

ProArtist GRATIFY3のヒートシンク

続いて「ProArtist GRATIFY3」のヒートシンクをチェックしていきます。

「ProArtist GRATIFY3」のヒートシンクの放熱フィンは、全てが空気への放熱性に優れ、一般に広く採用されているアルミニウム製です。

「ProArtist GRATIFY3」のヒートシンク天面には特に装飾部品はありませんが、放熱フィンにプレスされたProArtistロゴが中央にあります。

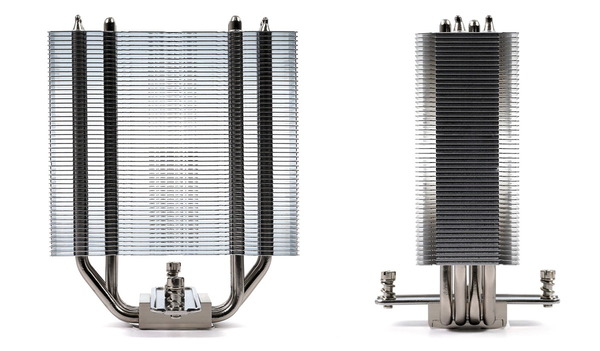

「ProArtist GRATIFY3」のヒートシンクはベースコアを中心にして前後左右で対称な形状、ヒートパイプの配置も中心対称になっているのでヒートシンク本体には前後の別はありません。

放熱フィンのフィンピッチは狭すぎず広すぎずなちょうどいい塩梅で低速から高速まで幅広い冷却ファン動作に対応可能なピッチが採用されていました。側面中央は放熱フィンの末端が折り曲げ加工によって平面化されており、フィンを手で持った時に指を切る心配もありません。

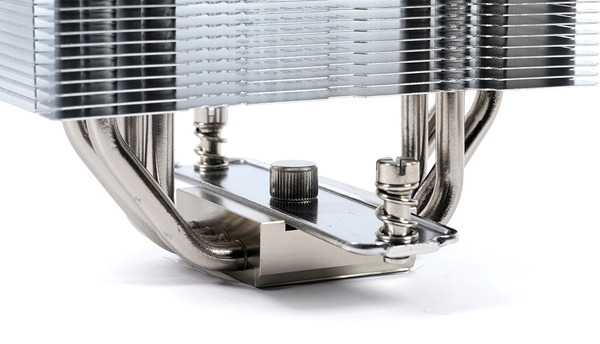

ニッケルメッキの施された銅製ベースコアからは同じくニッケルメッキ銅製のヒートパイプが左右へ4本ずつ計8本伸びています。

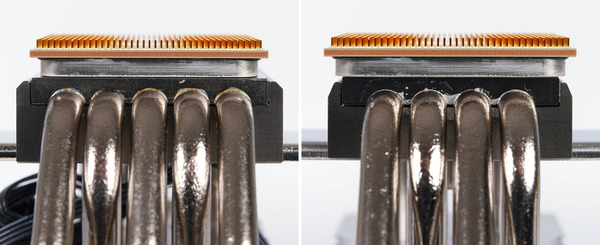

ProArtist GRATIFY3のベースコアには34×34mmサイズで肉厚なニッケルメッキ銅製ベースプレートが採用されています。ベースプレート表面は鏡面ではないものの適度に平滑化されています。

上位モデルのProArtist DESSERTS3と比較した場合、Intel LGA1200系CPUならどちらのベースコアサイズも十分ですが、AMD AM4系CPUの場合はProArtist DESSERTS3が全体をしっかりカバーできているのに対して、「ProArtist GRATIFY3」はベースコアからCPUヒートスプレッダの端がはみ出しており、ヒートパイプのカバー率も狭くなっています。地味に冷却性能で差が出そうなポイントです。

「ProArtist GRATIFY3」をIntel/AMDの各種プラットフォームで共通して使用するブリッジタイプのリテンションブラケットが標準で装着されています。リテンションブラケットはベースコアに固定されており、両端にはスプリング付きスクリューも装着されています。

ProArtist GRATIFY3の冷却ファン

「ProArtist GRATIFY3」には冷却ファンとして120mm角の冷却ファン「ProArtist MAGISTERIAL 12」が付属します。ProArtist MAGISTERIAL 12の定格(最大)回転数は1550RPM、PWM速度調整に対応し、800~1550RPMの範囲内で制御可能です。

軸受けを固定する支柱は緩やかに弧を描きながらファンブレードに対して垂直になっており、ファンブレードが支柱付近を通過するときに発生するノイズを抑制しています。軸受けには高耐久な流体動圧軸受け(Fluid Dynamic Bearing)が採用されており、MTBF 3万時間の長寿命です。

ファンフレームの四隅には防振ラバーパッドが装着されており冷却ファンの振動による共振の発生を抑制します。

ProArtist MAGISTERIAL 12からはラバースリーブが施されたPWM対応4PINファン端子ケーブルと伸びています。

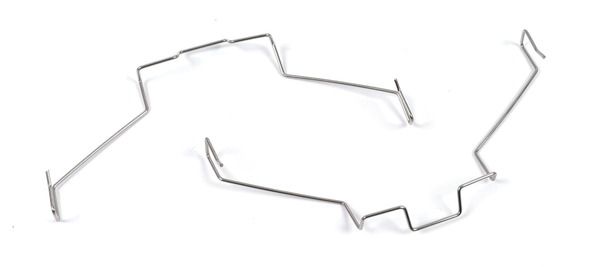

冷却ファンのヒートシンクへの固定方法はサイドフローCPUクーラーとしては一般的な針金のファンクリップを使用する方式です。冷却ファンのネジ穴にファンクリップ左右端のU字部分を引っかけます。

あとはヒートシンクの溝にファンクリップ中央を引っかけるだけです。ファンクリップには中央に指をかけやすい凸形状があるので着脱も容易な構造になっています。

ちなみに「ProArtist GRATIFY3」の付属冷却ファンProArtist MAGISTERIAL 12は単品でも市販されているので、ファン故障時の保守部品の入手も問題ありません。

市販モデルもファン自体の仕様は共通ですが、ファンを低速で動作させるための降圧変換ケーブルに加えて、PWMファン端子延長ケーブル、PWMファン端子2分岐Y字ケーブル、ハンドスクリュータイプ取付ネジ×4が付属します。

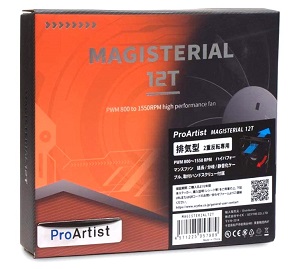

特殊タイプの排気用2重反転専用ファンでファンサンドにも対応

ProArtistからは標準付属ファンMAGISTERIAL 12に加えて、ヒートシンク前後にファンを設置時に後方に増設する、特殊タイプの排気用2重反転専用ファン「ProArtist MAGISTERIAL 12T」も市販されています。

「ProArtist MAGISTERIAL 12T」はファンブレードが特殊ですが、サイズ自体は一般的な120mm角の冷却ファンです。定格(最大)回転数は1550RPM、PWM速度調整に対応し、800~1550RPMの範囲内で制御可能です。軸受けには高耐久な流体動圧軸受け(Fluid Dynamic Bearing)が採用されており、MTBF 3万時間の長寿命です。

排気用2重反転専用ファン「ProArtist MAGISTERIAL 12T」は特殊タイプな冷却ファンとなっており、フレームからハブ側へ気流が生じます。通常のファンサンドと異なり、後方ファンもフレーム側をヒートシンクと向かい合わせて設置します。

「ProArtist MAGISTERIAL 12T」ではフレーム側が一般的な冷却ファンの表面、吸気側となっています。またファンブレードの方向を見ての通り、一般的なファンが半時計周りに回転するのに対して、時計周りに回転することで2重反転動作となります。

ファンフレームの四隅には防振ラバーパッドが装着されており冷却ファンの振動による共振の発生を抑制します。

ProArtist MAGISTERIAL 12Tからはラバースリーブが施されたPWM対応4PINファン端子ケーブルと伸びています。

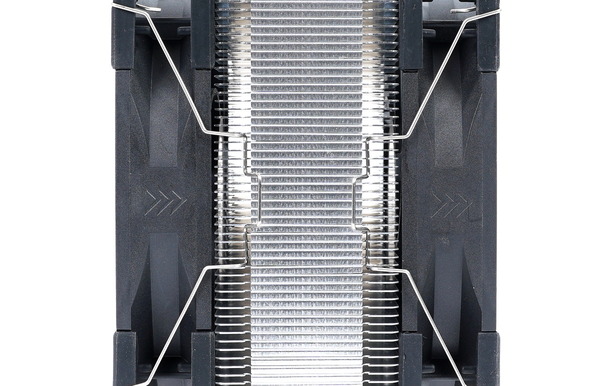

「ProArtist GRATIFY3」にはセカンドファン用のファンクリップが標準で付属しているので、ProArtist MAGISTERIAL 12Tを追加で購入すれば、2重反転構造のファンサンドでさらに冷却性能を高めることが可能です。

ProArtist MAGISTERIAL 12Tはブレードの形状が特殊なので装着向きが分かり難いかもしれませんが、側面の矢印が同じ方向になるように装着すればOKです。

ProArtist MAGISTERIAL 12とProArtist MAGISTERIAL 12Tのファン速度レンジはほぼ一致しており、単品ファンにはPWMファン2分岐Y字ケーブルも付属するため、ファン端子1つで電力供給、ファン制御をすることができます

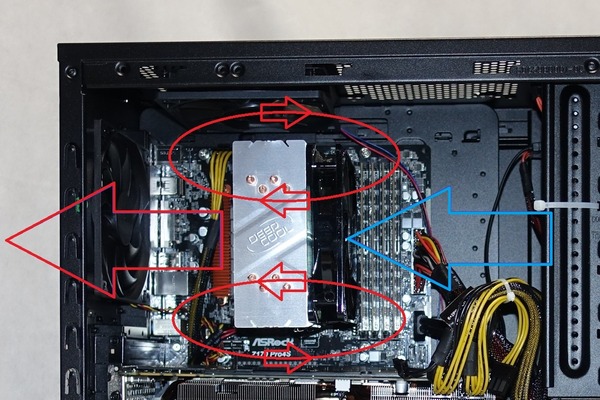

空冷CPUクーラーでファンサンドをしたことがある人はご存知だと思いますが、後方ファンとヒートシンクに隙間を設けるなど適切に処置しないとファンサンドでは高周波ノイズが生じます。

ファンが2基になっているので当然単独ファンの時よりも回転数に対するファンノイズは大きくなるのですが、単純な風切り音の問題ではなく、この高周波ノイズのせいで単独ファンと比較して体感ではかなり耳障りに感じます。

「ProArtist GRATIFY3」の場合は付属ファンに最適化された二重反転ファンProArtist MAGISTERIAL 12Tを増設ファンとして使用できるので、同一ファンを増設するのと違って、高周波ノイズが抑制され、サウンドレベルメーター的にも静音性の向上が確認できます。

同一ファンを増設した場合と二重反転ファンを増設した場合についてファン速度1100RPMで固定してファンノイズを相対的に比較してみたのが次の動画です。動画音声を聞いた通り、2重反転ファンに切り替わった瞬間に高周波ノイズが消えたのが分かると思います。

カメラ内蔵マイクで収録したので実際のノイズよりもかなり控えめになっていますが、相対的に見て二重反転ファンを増設したほうが静音性が高いというのは分かるはずです。

ProArtist GRATIFY3の外観

ヒートシンクと冷却ファンの個別チェックも済んだところで、ヒートシンクへ冷却ファンを組み込んで「ProArtist GRATIFY3」の完成状態の外観や寸法をチェックしていきます。

「ProArtist GRATIFY3」は120mmサイズの冷却ファンを搭載しており見た目には標準的なサイドフロー型のCPUクーラーです。

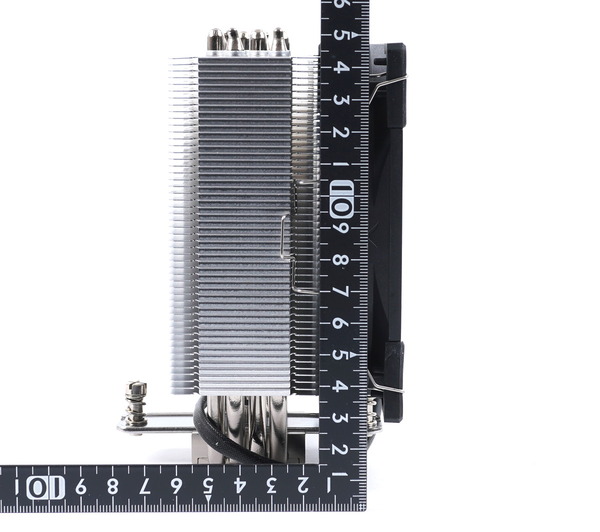

「ProArtist GRATIFY3」はナロータイプのシングルタワー型ヒートシンクで、基本的には冷却ファンがメモリスロットに被さることもないため、仕様通りシンプルに全高は153mm程度と考えればOKです。

「ProArtist DESSERTS3」については幅120mmなのでPCIEスロットとの干渉の心配はなく、上述の通りCPUソケットを中心として、奥行き48mmのナロータイプのシングルタワー型ヒートシンクなのでメモリスロットとの干渉も発生することはまずありませんが、一応簡単にクリアランスについてチェックしておきます。

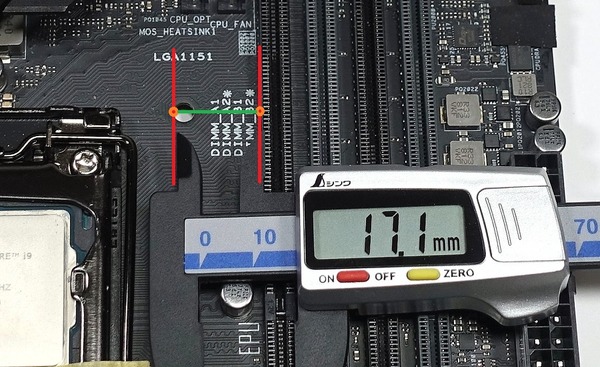

Intel LGA115X環境について

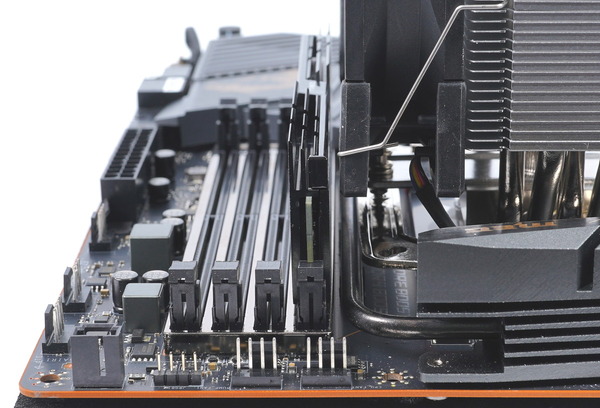

Intel LGA1151環境ではCPUクーラーとメモリスロットの間隔の基準値として、右上CPUクーラーネジ穴の内周左端からメモリの左端までを測定して、「ASUS WS X390 PRO」では約17.1mmです。

「ASUS WS X390 PRO」においてCPUソケットに最も近いメモリスロットにG.Skill Trident Zのようなヒートシンクに厚みがあり、全高が40mmを超えるメモリを使用しても十分なスペースがありました。

各自で使用するIntel LGA115X系マザーボードにおいて、上で測定したCPUクーラーとPCIEスロットの間隔が約13mm以上あれば、G.Skill Trident Zのようなヒートシンクの大きいメモリを設置してもCPUクーラーとメモリの干渉は発生しません。

ATXやMicroATXのマザーボードは問題ないはずですが、Mini-ITXではCPUソケットとメモリスロットの距離が近い製品もあるので注意してください。

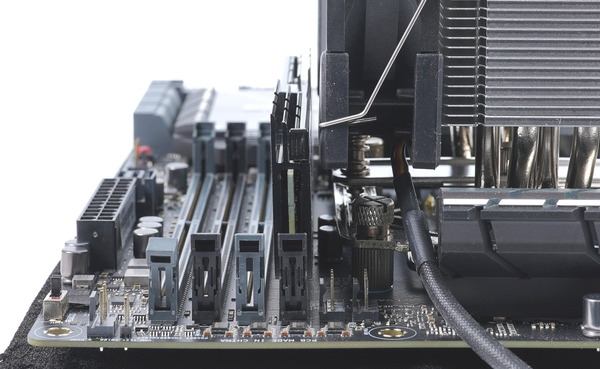

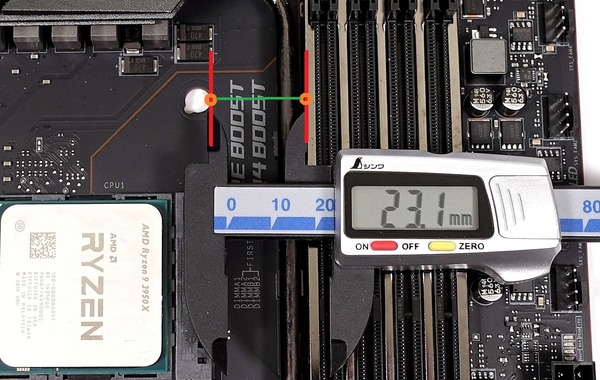

AMD AM4環境について

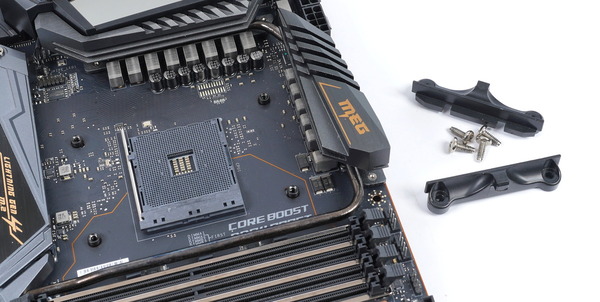

AMD AM4環境ではCPUクーラーとメモリスロットの間隔の基準値として、右上CPUクーラーネジ穴(標準搭載バックプレートのネジ穴)外周の右端からPCIEスロットの右端までを測定して、「MSI MEG X570 ACE」では約23.1mmです。

「MSI MEG X570 ACE」においてCPUソケットに最も近いメモリスロットにG.Skill Trident Zのようなヒートシンクに厚みがあり、全高が40mmを超えるメモリを使用すると、チューブ締めリングが干渉しました。一方で全高35mm以下のロープロファイルメモリはチューブ締めリングを上に向けることで干渉を回避できます。

各自で使用するAMD AM4系マザーボードにおいて、上で測定したCPUクーラーとPCIEスロットの間隔が約20mm以上あれば、G.Skill Trident Zのようなヒートシンクの大きいメモリを設置してもCPUクーラーとメモリの干渉は発生しません。

ATXやMicroATXのマザーボードは問題ないはずですが、Mini-ITXではCPUソケットとメモリスロットの距離が近い製品もあるので注意してください。

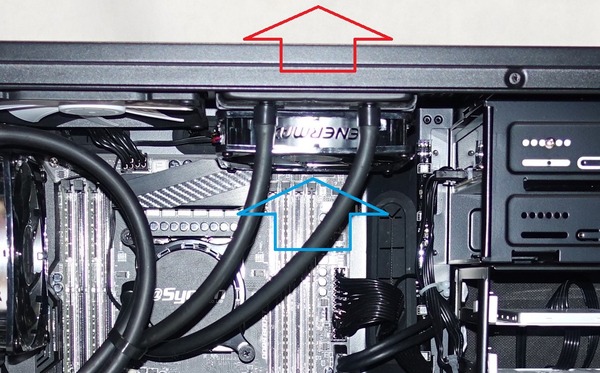

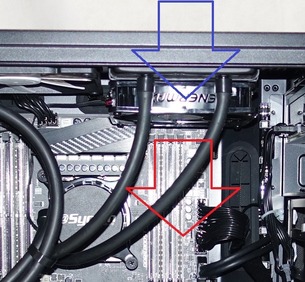

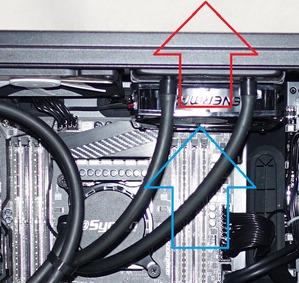

ProArtist GRATIFY3の検証機材・セットアップ

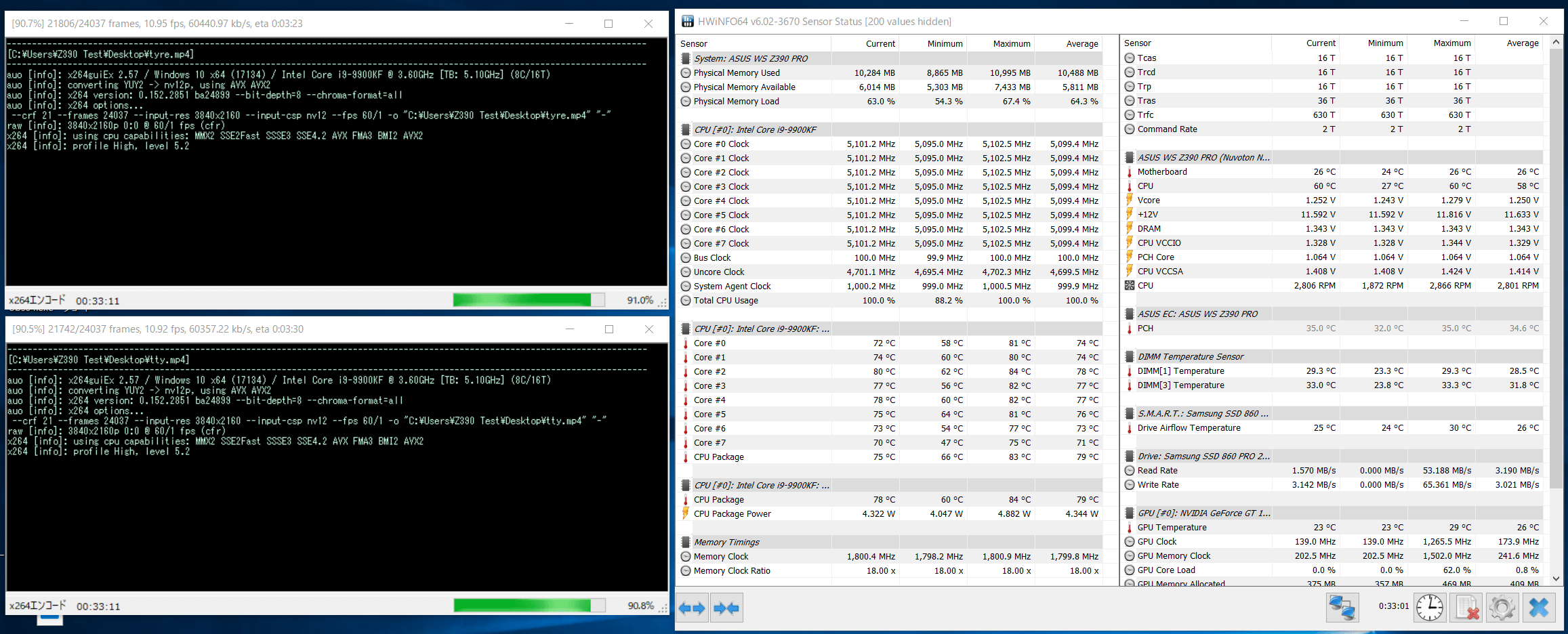

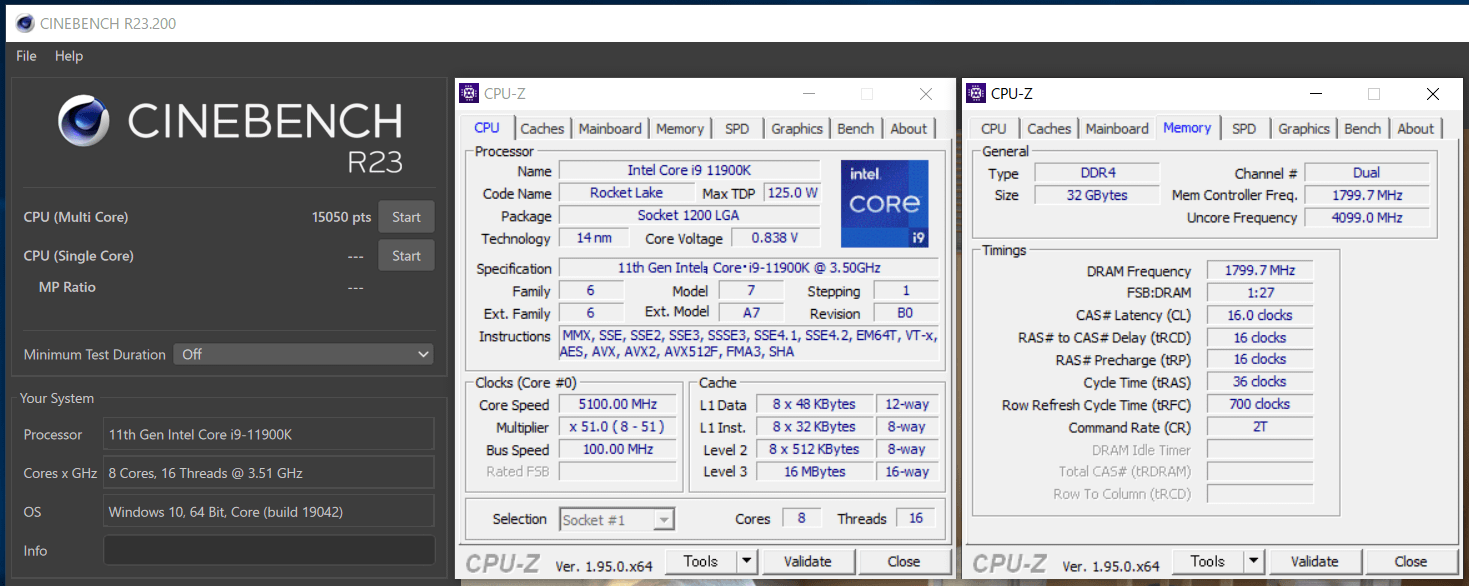

「ProArtist GRATIFY3」を検証機材のベンチ機にセットアップします。ProArtist GRATIFY3の検証機材として、Intel Core i9 9900K、AMD Ryzen 9 3950X、Intel Core i9 7980XEなどで構成されているベンチ機を使用しました。構成の詳細は下記テーブルの通りです。

| テストベンチ機の構成 | ||

| CPU | Intel Core i9 11900K | AMD Ryzen 9 3950X (レビュー) |

| マザーボード | MSI MEG X570 ACE (レビュー) |

MSI MEG X570 ACE (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK (レビュー) 3600MHz, 16-16-16-36-CR2 |

G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14Q-32GTZN (レビュー) 3600MHz, CL16-16-16-36-CR1 |

| ビデオカード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC (レビュー) | |

| システム ストレージ |

Samsung SSD 980 PRO 500GB (レビュー) | |

| OS | Windows10 Home 64bit | |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) | |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) | |

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 980 PRO 500GB」を使用しています。Samsung SSD 980 PROは、PCIE4.0対応によって連続アクセススピードを最大で2倍に飛躍させただけでなく、ランダム性能の向上によってSSD実用性能においても前世代970 PROから大幅な向上を果たし、PCIE4.0アーリーアダプターなPhison PS5016-E16採用リファレンスSSDよりも高速なので、これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 980 PRO 1TB」をレビュー。堂々の最速更新

CPUクーラーの設置方法について、当サイトの評価基準となるチェックポイントは次の3つです。

- LGA115Xの場合、CPU固定バックプレートが単独でマザーボードに固定できるか

- マウントパーツ設置状態でCPUを交換できるか

- 空冷の場合、ネジ止めの場合はマザーボード側から固定できるか

簡易水冷or水冷ブロックの場合、ハンドスクリューなどツールレス固定ができるか

上の3項目を全て満たす例として本格水冷用のCPU水冷ブロックですが「EK-Supremacy EVO」のマウンタ構造は「バックプレートをM/Bに固定可能」「完全ツールレス」「マウンタ設置状態でCPUの交換が可能」なので本格水冷・簡易水冷クーラーの水冷ブロック固定方式としてはベストだと思っています。水冷クーラーメーカーにはどんどん真似してもらいたい理想的な構造です。

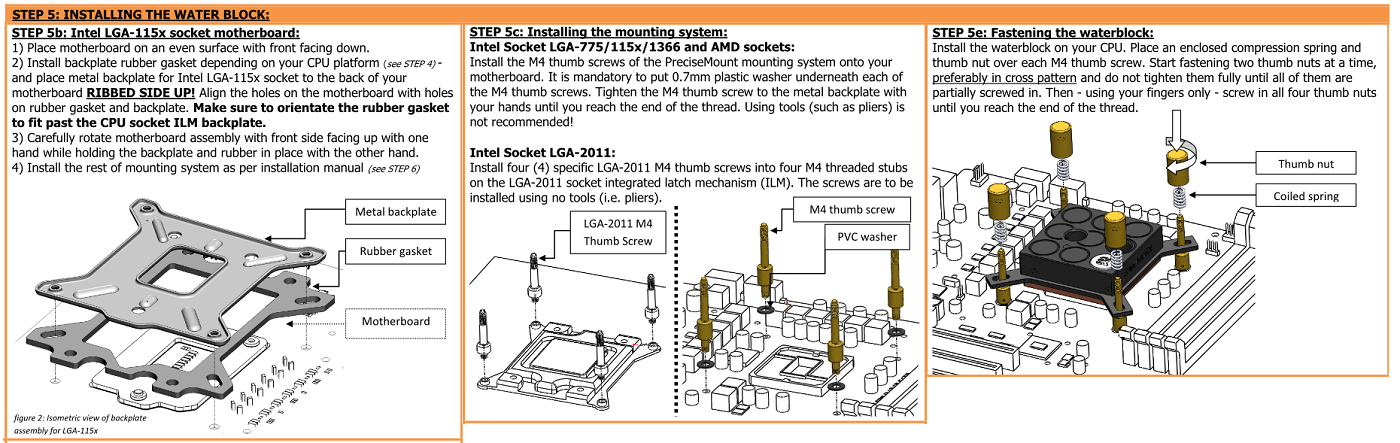

今回は検証環境の1つであるIntel Core i9 9900Kに対応するIntel LGA1151プラットフォームを例にして「ProArtist GRATIFY3」の設置手順を簡単に紹介します。

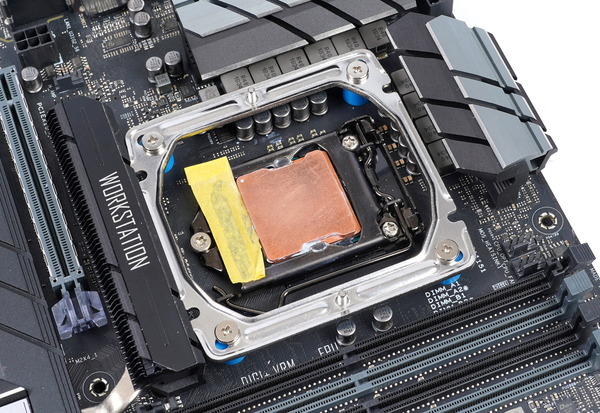

「ProArtist GRATIFY3」はマルチプラットフォーム対応CPUクーラーなのでマウントパーツの種類がいくつかありますが、Intel第10/11世代CPUが対応するLGA1200プラットフォーム(旧世代のLGA115Xも共通)では下写真に写っている、マウントバー、Intel LGA1200用バックプレート、Intel LGA1200用のスクリュー×4とプラスチック製スペーサー×4を使用します。

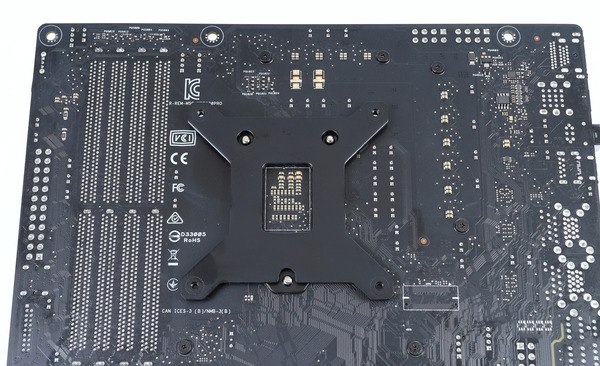

まずはマザーボードを裏返してバックプレートのネジ穴をマザーボードのCPUソケット四隅の穴に合わせます。

バックプレートがズレない注意してマザーボードを表に向けたら、Intel LGA1200用プラスチック製スペーサーを乗せます。

さらにマウントバーを乗せて、ネジで固定したらCPUクーラーの設置準備は完了です。

マウントパーツは単独でもマザーボードに固定されているので、CPUクーラーの設置が完了していない状態でもバックプレートなどが脱落することはなく、PCケースに設置した状態でもCPUクーラーの設置が容易です。

AMD AM4プラットフォームではマウントバーのみ共通で、AMD AM4用のスクリュー×4とプラスチック製スペーサー×4を使用します。

AMD AM4環境では標準搭載のCPUクーラー固定器具の取り外し手順がありますが、それ以外の手順はIntel LGA115X環境とほぼ同じです。

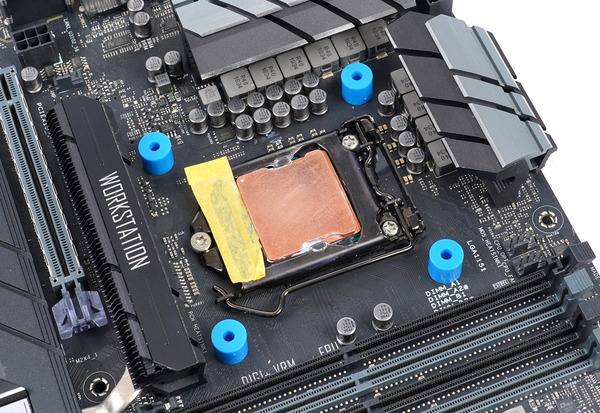

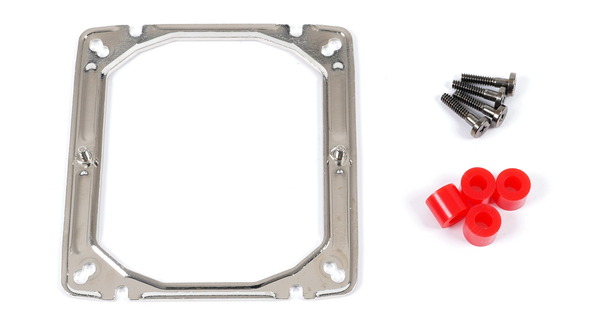

ProArtistからはグリスでCPUクーラーヒートシンクのベースプレートに熱伝導グリスで吸着してしまったCPU本体が、ヒートシンクの取り外しの際に一緒にとれてしまう現象、俗にいう”スッポン”を防止するための保護フレーム「ProArtist IFE2」が発売されています。

「ProArtist IFE2」の使い方は非常に簡単、スペーサーの上からネジ止めする前に保護フレームを挟むだけです。保護フレームがCPUのPCB基板外周に被さるので、”斜めにスッポンしてピン折れ”のような悲劇が起こるのを予防してくれます。

CPUクーラーをマザーボードに固定する準備はこれで完了したので熱伝導グリスをCPUのヒートスプレッダに塗布します。熱伝導グリスには当サイト推奨で管理人も愛用しているお馴染みのクマさんグリス(Thermal Grizzly Kryonaut)を塗りました。使い切りの小容量から何度も塗りなおせる大容量までバリエーションも豊富で、性能面でも熱伝導効率が高く、塗布しやすい柔らかいグリスなのでおすすめです。

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-001-RS(少量、1g)

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-015-RS(1.5ml)

Thermal Grizzly Kryonaut TG-K-030-RS(3.0ml)

グリスを塗る量はてきとうでOKです。管理人はヘラとかも使わず中央山盛りで対角線だけ若干伸ばして塗っています。特にThermal Grizzly Kryonautは柔らかいグリスでCPUクーラー固定時の圧着で伸びるので塗り方を気にする必要もありません。

CPUクーラーヒートシンクを乗せる前に、銅製ベースプレートには透明の保護フィルムが貼られているので、CPUクーラーをマザーボードに設置する前に剥がし忘れないように注意してください。

熱伝導グリスを塗ったらCPUクーラーヒートシンクを乗せて付属のL字型ドライバーでネジ止めします。

ファンクリップでヒートシンクに冷却ファンを装着したらProArtist GRATIFY3の設置完了です。

ProArtist GRATIFY3のファンノイズと冷却性能

本題となるProArtist GRATIFY3の冷却性能と静音性についてチェックしていきます。

検証システムをベンチ板に置いた状態で測定を行っているためCPUクーラーが水冷・空冷によらず基本的にCPUクーラーの理想的な性能をチェックすることになります。

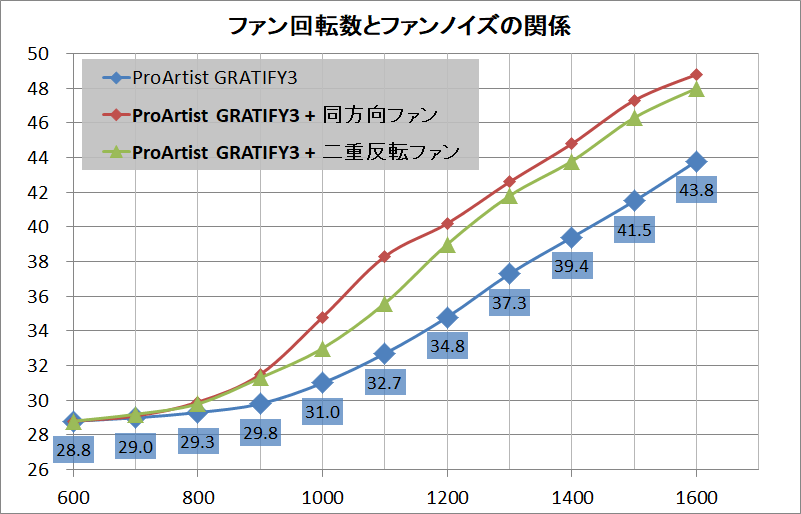

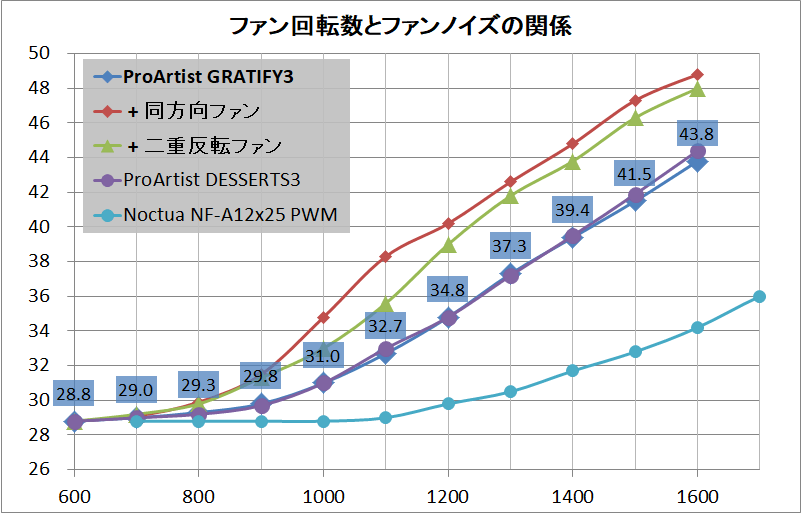

まずはサウンドレベルメーター(騒音計)を使用して「ProArtist GRATIFY3」のファンノイズをファン回転数別で測定しました。検証機材はベンチ台の上に平置きにしているので、サウンドレベルメーターをスタンドで垂直上方向に50cm程度離して騒音値を測定しています。

この測定方法において電源OFF時の騒音値は30dB未満です。目安として騒音値が35dBを超えたあたりからファンノイズがはっきりと聞こえるようになりますが、35~38dB以下であればPCケースに入れてしまえばファンノイズが気になることはそうそうないと思います。40dB前後になるとベンチ台上で煩く感じ始め、45dBを超えるとヘッドホンをしていてもはっきり聞き取れるくらいになります。

A特性で測定しているのである程度は騒音値にも反映されていますが、同じ騒音値でも周波数(ファン回転数)が高いほど体感としては大きな音に感じやすく、また不快に感じたり感じなかったりは音の性質(細かい乱高下の有無や軸ブレ)にもよるので注意してください。

ProArtist GRATIFY3の冷却ファンのファンノイズを測定したところ次のようになりました。ProArtist GRATIFY3は冷却ファンを1100~1300RPM前後に収まるようにするとノイズレベル35dB前後となり、静音動作で運用できると思います。

後方ファンの増設を行った場合に同方向ファンではなく、同社から発売されている二重反転ファンProArtist MAGISTERIAL 12Tを使用した方が静音性が高いのはファンの章で解説した通りです。

またヒートシンクのフィンピッチや奥行など外形がほぼ一致しており、搭載する冷却ファンはいずれもProArtist MAGISTERIAL 12で共通ということもあって、ファン速度に対するノイズレベルは上位モデルProArtist DESSERTS3とほぼ同じでした。

上のグラフの通り、冷却ファンを付属品から「Noctua NF-A12x25 PWM」に交換すれば標準ファンと同じノイズレベルにおいて400RPM程度高いファン回転数で運用でき、より高い冷却性能と静音性を実現できます。1台あたり3500円ほどと高価ですが、CPUクーラーのパフォーマンスを追及するのであれば、一押しの冷却ファンです。

またベージュ&ブラウンの独特なカラーリングが苦手という人には、NF-A12x25とほぼ同等品で黒一色なカラーリングの「Thermaltake TOUGHFAN 12」がオススメです。

続いて「ProArtist GRATIFY3」の冷却性能をチェックしていきます。

CPUクーラーの冷却性能を検証するためのストレステストについては、FF14ベンチマークの動画(再生時間6分40秒、4K解像度、60FPS、容量5.7GB)を変換ソースとして、Aviutl&x264を使って動画のエンコードを行います。動画エンコードの同時実行数については4~6コアは並列なし、8~14コアは2並列実行、16コア以上は3並列実行としています。テスト中のファン回転数については一定値に固定します。

注:CPUのストレステストについてはOCCTなど専用負荷ソフトを使用する検証が多いですが、当サイトではPCゲームや動画のエンコードなど一般的なユースで安定動作すればOKとういう観点から管理人の経験的に上の検証方法をストレステストとして採用しています。

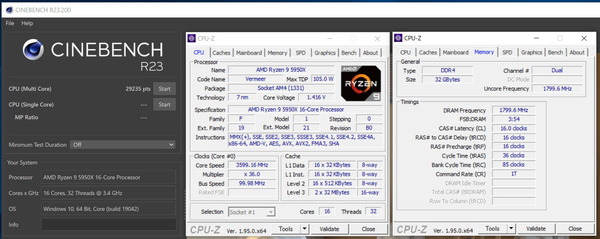

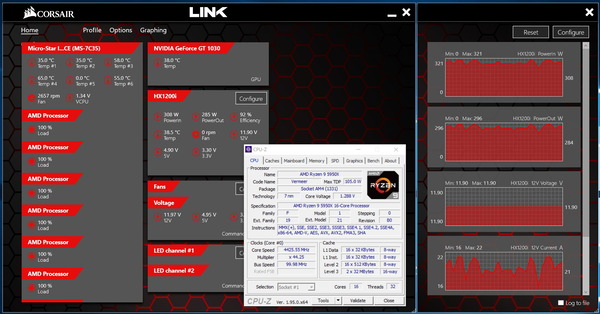

まずは2020年11月に発売されたばかりのAMD Ryzen 5000シリーズ最上位モデル、16コア32スレッドCPUの「AMD Ryzen 9 5950X」を使用して、AMD第3世代Ryzen環境における「ProArtist GRATIFY3」の冷却性能を検証していきます。

Ryzen 9 5950XのOC設定については、Precision Boost Overdriveを有効化して「PPT = 300W、TDC = 300A、EDC = 300A」、「OC Scaler:10x」、「Max:200Hz」としています。またCurve OptimizerはAll Core設定で一律に「-10Count」としました。

メモリのOC設定は「メモリ周波数:3600MHz」「メモリタイミング:16-16-16-36」「Command Rate:GearDownMode」「メモリ電圧:1.350V」としました。

この設定でRyzen 9 5950XをOCするとCinebench R23のスコアは29000ほどとなります。またこの動作設定において上で紹介したx264エンコードによるストレステストを実行すると、システムの消費電力(マイナス50~60WでRyzen 9 5950Xの消費電力)は280W前後に達します。

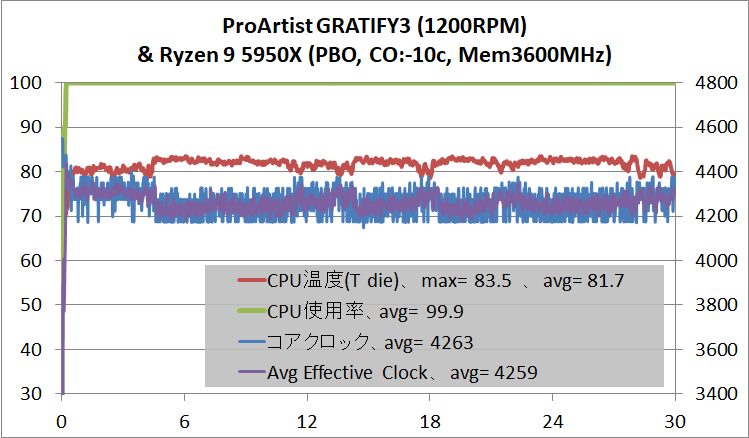

「ProArtist GRATIFY3」の冷却ファンを1200RPMに固定してストレステストを実行したところ、PBOによって全コア4.2GHz前後にクロックアップしたRyzen 9 5950XのCPU温度を最大83.5度、平均81.7度に収めることができました。

Ryzen 9 5950XでPBOによるクロックアップを施すと360サイズ簡易水冷など十分に高い冷却性能がある場合、最大で4.3~4.4GHzまでコアクロックが伸びるのですが、「ProArtist GRATIFY3」ではCPU温度が高くなるので、コアクロックの伸びは少々控えめです。

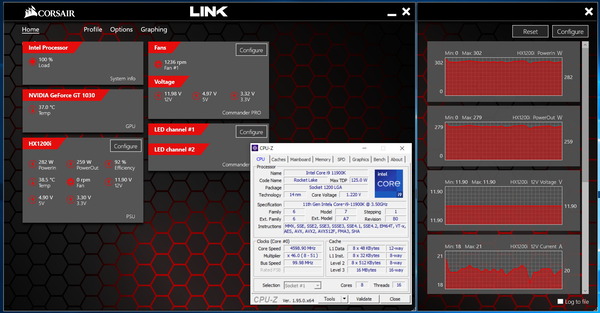

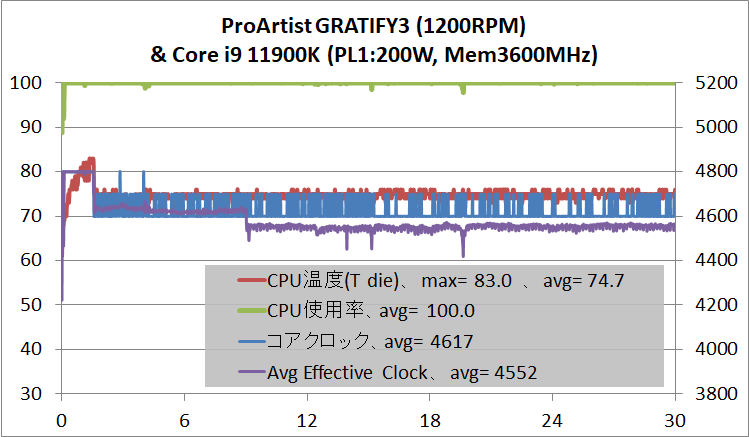

続いて、2021年3月末に発売されたばかりのIntel第11世代Rocket Lake-S最上位モデル、8コア16スレッドCPUの「Intel Core i9 11900K」を使用して、Intel第11世代Core-S環境における、「ProArtist GRATIFY3」の冷却性能を検証していきます。

Core i9 11900Kの動作設定として「長期間電力制限PL1:200W」に電力制限を解除し、メモリのOC設定は「メモリ周波数:3600MHz(IMCはGear1)」「メモリ電圧:1.350V」「メモリタイミング:16-16-16-36-CR2」にしました。

Core i9 10900KをPL1:200Wに電力制限を緩めると、全コア最大動作クロックの実動平均は4.5~4.6GHz程度となり、Cinebench R23のスコアは15000ほどとなります。またこの動作設定において上で紹介したストレステストを実行すると、システムの消費電力(マイナス30~40WでCore i9 10900Kの消費電力)は260W前後に達します。

「ProArtist GRATIFY3」の冷却ファンを1200RPMに固定してストレステストを実行したところ、PL1:200Wに電力制限を緩め全コア4.6GHz前後(AVX512:Off)で動作するCore i9 11900KのCPU温度を最大83度、平均74.7度に収めることができました。ファン回転数は定格1550RPMなのでまだ余力を残しています。

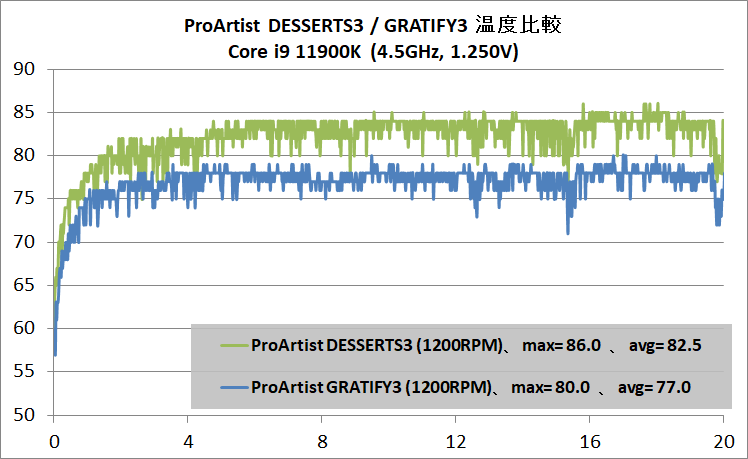

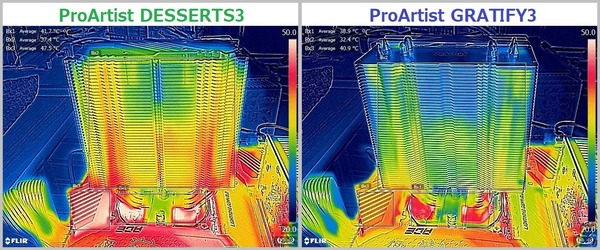

なおIntel Core i9 11900Kの動作設定を全コア4.5GHz、コア電圧1.250Vの固定コアクロック・固定電圧として「ProArtist GRATIFY3」と上位モデルのProArtist DESSERTS3で冷却性能を比較してみたところ、ProArtist DESSERTS3のほうが冷えないという結果になりました。

データの取り違いではなく、測定ミスも疑ったのですが何度再測定しても同様の結果になりました。放熱フィンの規模こそ同等ですが、ProArtist DESSERTS3はヒートパイプが1本多く、フィンとヒートパイプの接合にハンダが使用されているなど設計上のアドバンテージがあるにもかかわらずこのような結果になったのはかなり意外です。

サーモグラフィーでヒートシンクの温度をチェックしてみてもやはり、平均温度は放熱フィン部分で3度程度、ベースコア周辺は5度程度も高くなっていました。見た目の仕上がりは上位モデルらしくProArtist DESSERTS3のほうが美しかったのですが……。放熱の問題と考えると、フィンのメッキが悪さをしているのでしょうか。

ProArtist GRATIFY3のレビューまとめ

最後に「ProArtist GRATIFY3」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 120mmのスタンダードサイズなサイドフロー型CPUクーラー

- 120mm幅なので基本的にグラフィックボードとの干渉は発生しない

- ヒートシンク厚48mmのナローデザインなのでメモリとは基本的に干渉フリー

- PL1:200Wに電力制限を緩め約4.6GHz動作のCore i9 11900Kを運用可能な冷却性能

- PBO&COで全コア4.2GHzクロックアップなRyzen 9 5950Xを運用可能な冷却性能

- リテンションブラケットはCPUクーラーに固定済み

- 別売りアクセアリにAMD製CPU固定フレームProArtist IFE2がある

- 別売りアクセアリの二重反転ファンを使用すれば後方増設でも高静音

悪いところor注意点

- 見た目はややチープ感がある(普通と言えば普通の120サイズ空冷)

冷却性能の検証結果からもわかるように「ProArtist GRATIFY3」は、Intel Core i9 11900KやAMD Ryzen 9 5950Xといったメインストリーム向け最上位CPUを定格で運用できるのは当然として、CPU消費電力200W相当に電力制限を解除もしくはOCを施しても静音性を保ったままで十分に冷却できる性能があります。

見た目こそチープ感はあるものの(普通の120サイズ空冷ではありますが)、製品公式ページでアピールされている通り確かにTDP180Wに対応可能な冷却性能を「ProArtist GRATIFY3」は備えており、なおかつ販売価格が3000円程度と安価なのでコストパフォーマンスにかなり優れたCPUクーラーです。

「ProArtist GRATIFY3」は幅120mmかつヒートシンク厚48mmのナローデザインなので、グラフィックボードやDDR4メモリとの干渉の心配もなく、全高も153mmなので一般的なミドルタワーPCケースならサイドパネルと接触することもないはずです。空冷CPUクーラーとしてはスタンダードサイズゆえに導入しやすいところも魅力だと思います。

以上、「ProArtist GRATIFY3」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

3000円のコストパフォーマンス重視ながらTDP180Wの冷却に対応する120mmサイドフロー型CPUクーラー「ProArtist GRATIFY3」をレビュー。

Core i9 11900KやRyzen 9 5950XでProArtist GRATIFY3の冷却性能を徹底検証。https://t.co/17GEvAZcOC pic.twitter.com/a9CLH07bdP— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) April 13, 2021

補足:空冷クーラーと水冷クーラーの違いについて

「空冷クーラー」と「水冷クーラー」の2種類ついて同じところと違うところ、また原理的に考えた冷却性能の比較を簡単に補足しておきます。

関連記事

・140サイズ並みの高性能「Noctua NH-U12A」をレビュー

・「Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black」をレビュー。Deskmini X300に最適!

・「Deepcool ASSASSIN III」をレビュー。NH-D15と徹底比較

・質実剛健なハイエンド空冷「Noctua NH-D15」をレビュー

・次世代120mmファン「Noctua NF-A12x25 PWM」をレビュー

・「Thermalright AXP-100 Full Copper」をレビュー

・「Noctua NH-L9i chromax.black」をレビュー。3950Xを運用できるか!?

・「Thermaltake TOUGHFAN 12」をレビュー。あの大人気ファンが黒く!?

コメント