可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync」に対応し、HDR輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得する、フルHD解像度で144HzリフレッシュレートのIPS液晶ゲーミングモニタ「Acer Nitro VG271(型番:VG271Pbmiipx)」をレビューしていきます。ハイエンドGPU環境だけでなくGeForce GTX 1660 TiやGeForce RTX 2060などミドルクラスGPU環境のユーザーにもオススメな全部入りハイスペックながら、お値段なんと3.7万円の超高コストパフォーマンス、そんな2019年ゲーミングモニタの決定版を徹底検証します。

製品公式ページ:https://www.acer.com/ac/en/US/content/model/UM.HV1AA.P02

Acer Nitro VG271 レビュー目次

1.Acer Nitro VG271の概要

2.Acer Nitro VG271の開封・付属品

3.Acer Nitro VG271の液晶モニタ本体

4.Acer Nitro VG271のOSD操作・設定

5.Acer Nitro VG271の画質・応答速度・遅延について

6.Acer Nitro VG271で144Hz&FreeSyncを試す

7.Acer Nitro VG271のHDR表示について

8.Acer Nitro VG271の1ms VRB(Visual Response Boost)を解説

9.Acer Nitro VG271のレビューまとめ

Acer Nitro VG271の概要

「Acer Nitro VG271」は解像度が1920×1080のフルHD解像度、画面サイズが27インチの液晶モニタです。液晶パネルタイプはノングレア(非光沢)で発色や視野角に優れたIPS液晶パネルが採用されています。 コントラスト比は通常1,000:1、応答速度は最大1ms(MPRT)、3ms(GTG)、輝度は標準350nits(cd/m^2)です。

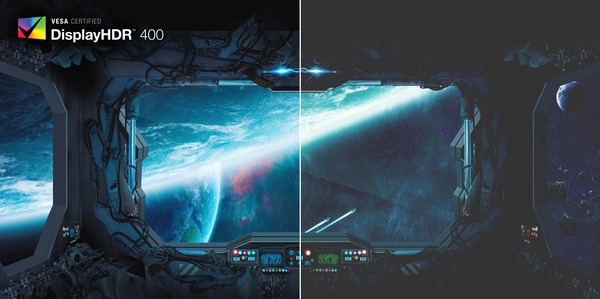

「Acer Nitro VG271」のHDR表示についてはPS4 ProやXbox One XやPCゲーミングでも採用されるHDR10に対応しています。HDR表示で重要になる輝度は標準350nits、最大400nits(cd/m^2)で、VESAがPCモニター向けに展開している輝度認証のDisplayHDR 400を取得しています。

「Acer Nitro VG271」のリフレッシュレートはネイティブ144Hzです。144Hzの高リフレッシュレートによって応答速度が高速になるのでブレや残像がなくなってクッキリとした滑らかな表示です。60FPSでは識別の難しいゲーム内遠方で動くエネミーやオブジェクトの発見などが容易になるので、オンライン対戦FPSゲームなど競技性の高いPCゲームにおいて対戦相手よりも優位に立つことができます。

フルHD解像度のハイリフレッシュレートゲーミングモニタはTN液晶パネルとVA液晶パネルを採用した製品しかありませんでしたが、「Acer Nitro VG271」は待望のIPS液晶パネル採用製品となっています。

「Acer Nitro VG271」はAMD製グラフィックボードやXbox One Xを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」にも対応しており、ティアリング(フレーム更新タイミング差による画面のズレ)がなく、スタッタリング(カクツキ)を抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。AMD FreeSyncに対応したビデオ出力はDisplayPortとHDMIの2系統で、いずれも対応フレームレートは48Hz~144Hzと広範囲です。

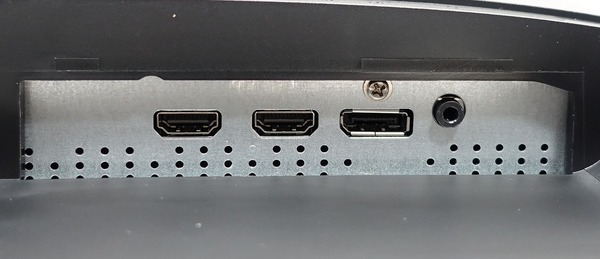

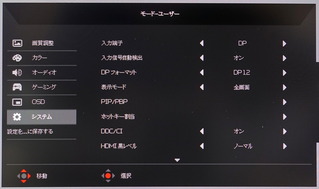

「Acer Nitro VG271」のビデオ入力は1基のDisplayPort1.2と2基のHDMI2.0の3系統です。全てのビデオ入力がフルHD/144Hzリフレッシュレートの映像ソースに対応します。

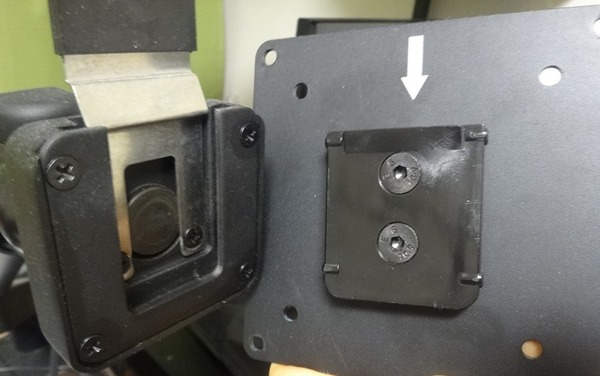

「Acer Nitro VG271」の寸法はモニタスタンド込みで幅614mm x 高さ475mm x 奥行240mm(モニタ単体では65mm)となっています。モニタスタンドは上下チルトのみ対応し、チルト角は上20度から下5度です。昇降高さ調整、左右首振りスイーベル、90度回転ピボットには非対応です。本体重量はモニタスタンドありで5.6kg、モニタスタンドなしの液晶パネル本端のみは5.1kgとなります。VESA100x100マウントにも対応しておりモニタアームも使用可能です。

Acer Nitro VG271の開封・付属品

まずは「Acer Nitro VG271」を開封していきます。

「Acer Nitro VG271」は簡素な茶色の黒字プリントのパッケージが採用されており、パッケージサイズは27インチモニタが入っている箱としては最小限で、女性でも持ち運びには苦労しないと思います。

パッケージを開くと液晶モニタ本体や付属品が収められた発泡スチロール製スペーサーが現れます。

ケーブル等の付属品が入った面を上に向けて、発泡スチロール製スペーサーを取り出します。

「Acer Nitro VG271」の付属品を簡単にチェックしておくと、HDMIケーブル、ACケーブル、クィックスタートガイド等が付属します。

「Acer Nitro VG271」のビデオ入力は1基のDisplayPort1.4と2基のHDMI2.0の3つがありますが、付属するケーブルは1本のHDMIケーブルのみとなっています。

各種ケーブルを個別に購入するのであれば、4K/120Hz対応のDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」、HDMI2.0ケーブルなら「エレコム Premium HDMIケーブル スリムタイプ DH-HDP14ESBKシリーズ」がおすすめです。いずれも標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.0m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.5m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 2.0m

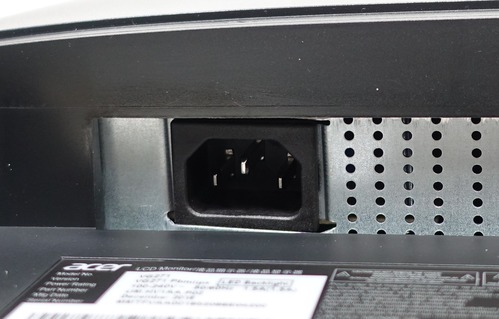

今回管理人は「Acer Nitro VG271」を北米Amazonから輸入したので、モニタ本体のコンセントに接続するACケーブルはアース付き3PINでした。AC端子の形状は自作PC用電源ユニット用のものと共通なので、国内で市販されている汎用ACケーブルで代用できます。

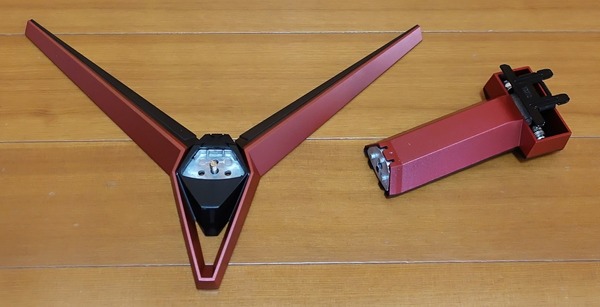

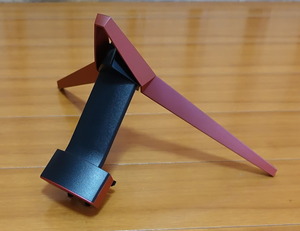

「Acer Nitro VG271」に付属するモニタスタンドはフレームとフットプレートの2つの部品で構成されています。

フットプレートをフレームに差し込んで底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

モニタスタンドを組み立てたら、モニタ本体背面のソケットにフレームを差し込むのですが、管理人が入手した個体についてはソケットの遊びが小さく、差し込むのがかなり固くて苦労しました。モニタスタンドの機能も少ないですし、VESAマウントにも対応しているので個人的にはモニターアーム推奨です。

Acer Nitro VG271の液晶モニタ本体

続いて「Acer Nitro VG271」の液晶モニタ本体をチェックしていきます。

「Acer Nitro VG271」の上と左右はフレームレス構造ですが、フレーム内パネル上には非表示領域があり、上左右の非表示領域の幅は11mm程度、フレームのある下は14mm程度です。下フレームの中央には銀色文字でAcerテキストロゴが刻印されています。

かなり細かいところですが、下ベゼルの縁が斜めにカットされており、天井の室内正面が反射する形になりやすいのが気になりました。

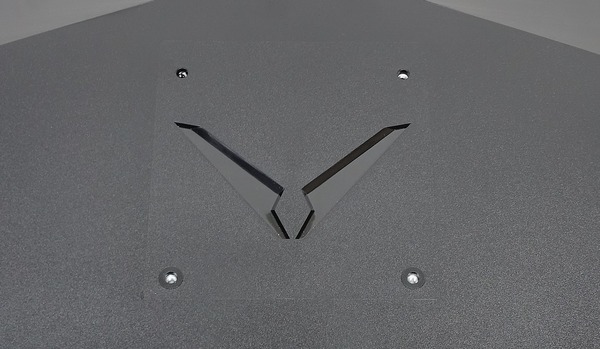

背面はAcerのハイエンドゲーミングモニタらしい流線形のスタイリッシュなデザインです。外装はプラスチックですがヘアラインアルミ風の表面加工がされているので見た目に高級感を感じます。

「Acer Nitro VG271」のモニタスタンドはモニタ本体の外装同様にシャープなデザインで赤色がアクセントカラーになっています。「Acer Nitro VG271」のモニタスタンドの足は一見してかなり細いですが、金属製のフレームは非常に頑丈です。ただし安定性はいまいちでかなりグラつきます。

「Acer Nitro VG271」のモニタ本体の厚さは最薄部で20mm、最厚部で65mmほどと最近の液晶モニタとしては厚みが大きくなっています。モニタ本体重量は5.1kg程度です。

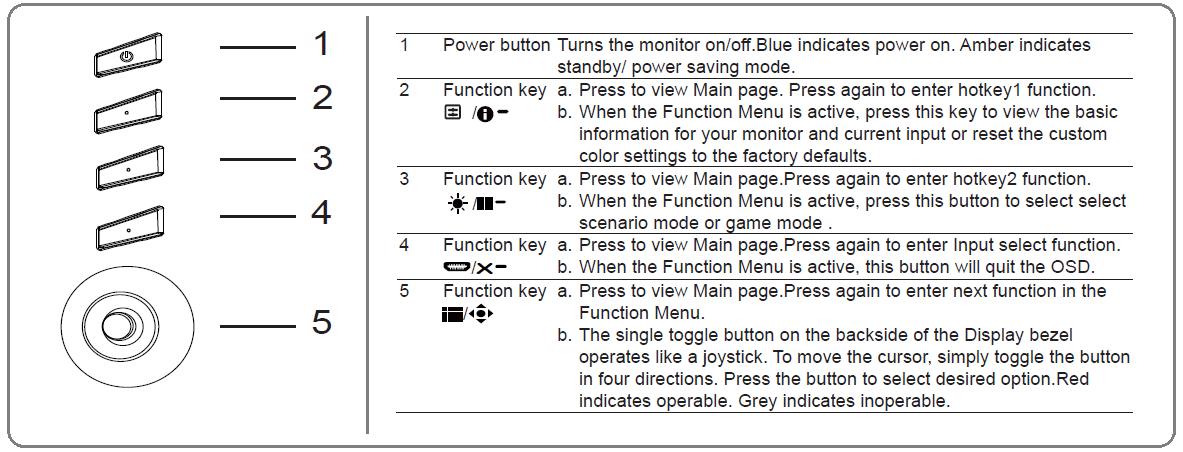

モニタ本体背面の左下(正面から見て右下の裏面)には、液晶モニタの電源をON/OFFするパワースイッチやモニタOSDを操作するための操作スティックおよび4つのスイッチが配置されています。

「Acer Nitro VG271」の背面下向きには左側にAC端子、右側に各種I/Oポートが設置されています。

「Acer Nitro VG271」にはI/Oポートとして左から順に、2基のHDMI2.0ビデオ入力、1基のDisplayPort1.2ビデオ入力、3.5mmヘッドホンジャックが設置されています。

「Acer Nitro VG271」付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に5度、上に20度となっています。

Acer Nitro VG271はVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。モニタ単体の重量も4.5kgほどなのでモニターアームを問題なく利用可能です。

モニターアームについては管理人は「Lumen MA-GS102BK」、もしくは色違いでほぼ同機能な「サンワダイレクト 100-LA018」という製品をおすすめしています。モニターアームというとエルゴトロン製が一番の売れ筋ですが、クランプのネジが下に伸びているタイプのモニターアームは机に干渉して使えないという問題があり、MA-GS102BKはクランプを上側から六角レンチで締めるタイプでテーブル下の隙間が狭いデスクでも使用できるので管理人も使っています。

「Lumen MA-GS102BK」はモニタとアームを接続する部分がクイックリリースのブラケット式になっていてモニタアームからモニタ本体の着脱が非常に簡単です。ピボット機能もあるので設置後にモニタを縦・横で向きを切り替えることもできます。ただ関節の滑りに若干難があるので潤滑剤を塗布するのがおすすめです。

Acer Nitro VG271のOSD操作・設定

「Acer Nitro VG271」のOSD操作はモニタ背面の左下(正面から見て裏側の右下)に設置されている5つのボタンを使用します。

5つのボタン(うち1つは操作スティック)の機能は上から順に、パワースイッチ、ショートカットキー1、ショートカットキー2、入力セレクトボタン、操作スティックとなっています。

個体差があるかもしれませんが、操作スティックの押下ボタンの反応が雑?で、反応が悪かったり、連続押下になったりしたのが少し残念でした。ゆっくり操作すれば問題ないので許容範囲内ですが少し残念。

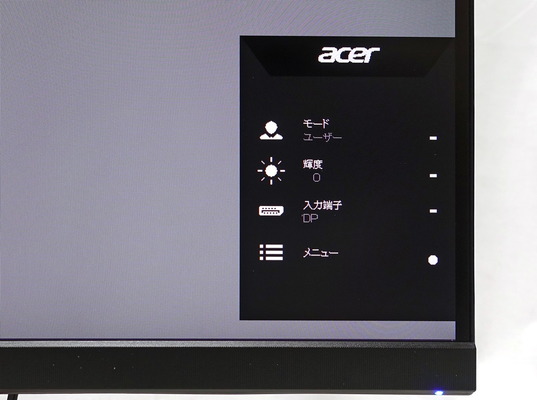

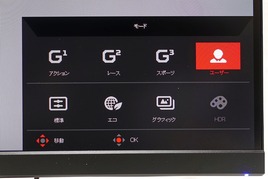

パワースイッチ以外のいずれかのボタンを押下すると、メインページと呼ばれるショートカットキー一覧が表示されます。この画面で操作スティックボタンを押下すると詳細メニューに移動します。ショートカットキー1/2や入力セレクトボタンについては表示されている設定項目に関する設定に移動します。

ショートカットキー一覧表示後にスティックボタンを押下するとモニタ右下にOSDメニューが表示されます。OSD表示領域は27インチ画面の4分の1ほどと大きく、文字も大きいので視認性は良いと思います。

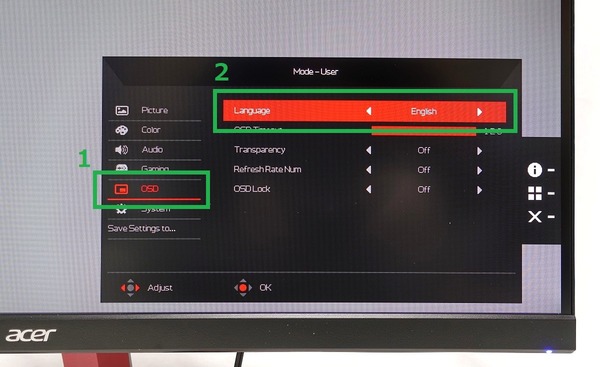

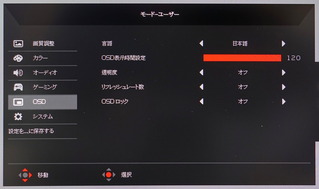

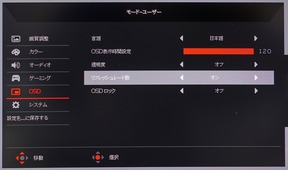

「Acer Nitro VG271」のOSDメニューは標準で英語UIですが、システム設定から日本語UIに変更可能です。メニューに合わせてボタンを操作すると入力選択や詳細設定メニューからの設定が行えます。

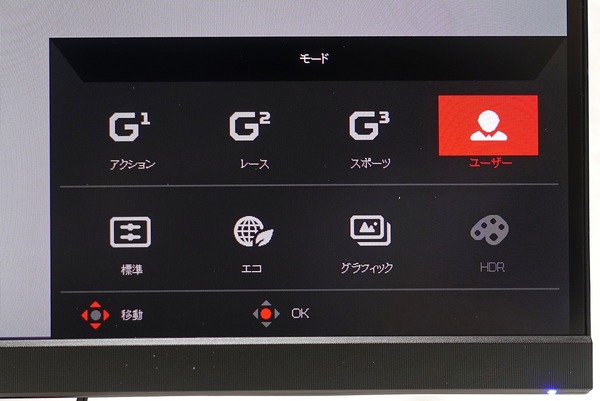

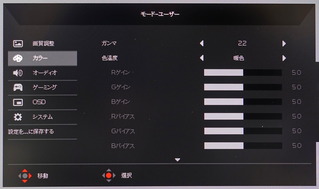

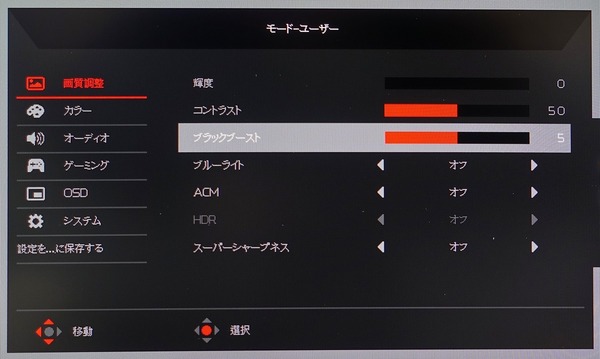

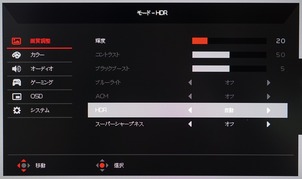

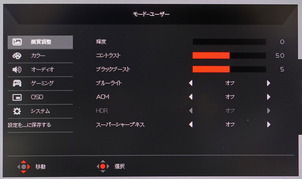

「Acer Nitro VG271」では、「アクション」「レース」「スポーツ」「ユーザー設定」「標準」「エコ」「グラフィック」「HDR」の8つの画質モードが用意されており、初期設定では「標準」が選択されています。「ユーザー設定」「アクション」「レース」「スポーツ」は設定内容をユーザーが任意に変更できます。

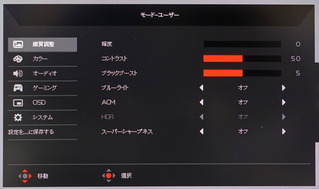

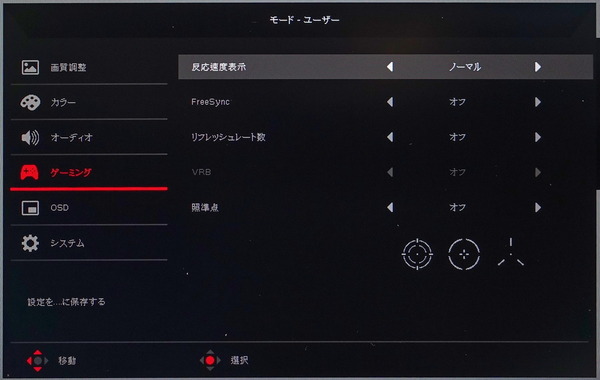

「Acer Nitro VG271」のOSDメニューには大きく分けて、「画質設定」「カラー設定」「音量設定」「ゲーミング機能設定」「OSD設定」「システム設定」の6つの項目が用意されています。

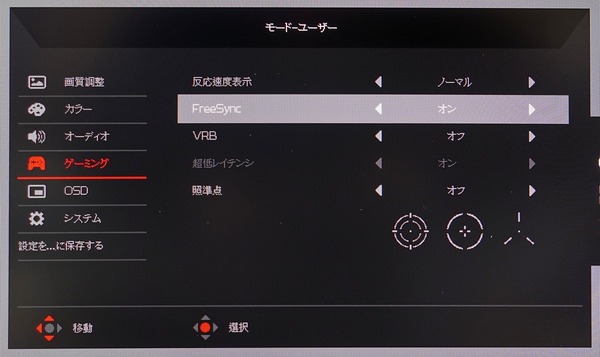

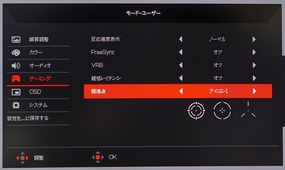

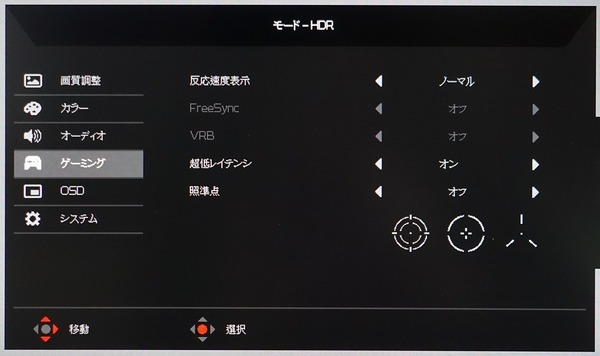

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで上から4つ目の「ゲーミング」に配置されています。

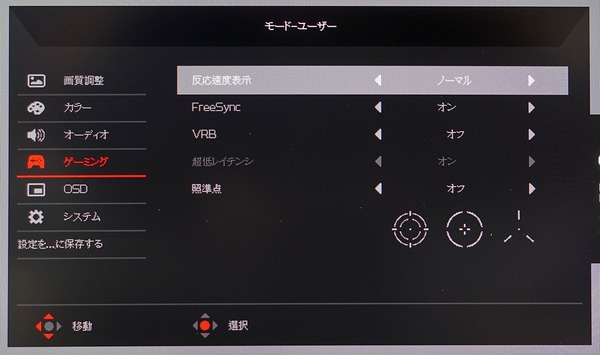

一般にオーバードライブと呼ばれる応答速度を調整する機能は、Acer Nitro VG271では「反応速度表示」の名前で配置されています。オーバードライブ補正の強度をオフ/ノーマル/エクストリームの3段階で設定ができて、標準設定はノーマルになっています。

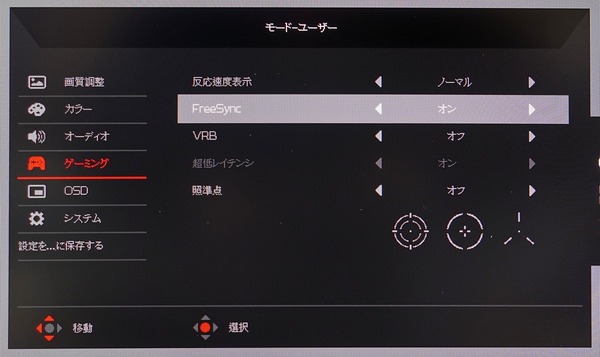

可変リフレッシュレート型同期機能AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)は「FreeSync」の名前で設定項目が配置されています。標準ではONになっています。

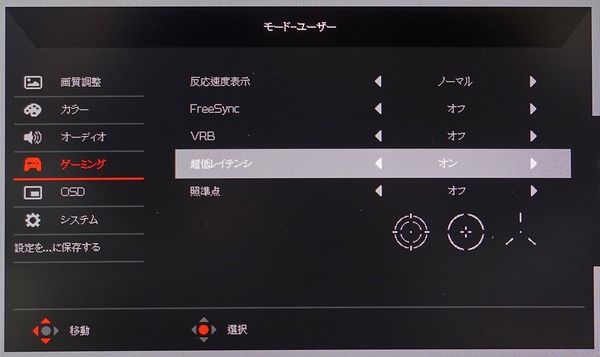

可変リフレッシュレート型同期機能AMD FreeSyncを有効化すると自動で有効になる機能ですが、入力遅延を最小化する「超低レイテンシ(Ultra-Low Latency)」という機能もあります。

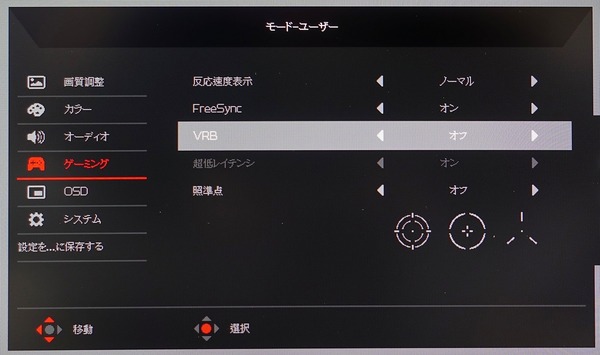

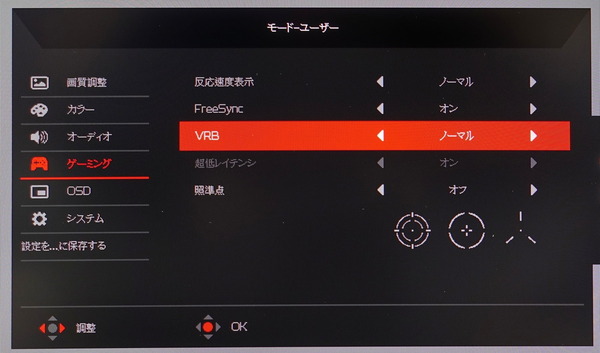

モーションブラーリダクション機能「VRB (Visual Response Boost)」についてはモニタリフレッシュレートが120Hzもしくは144Hzの時のみ使用できて、オフ/ノーマル/エクストリームの3段階から選択できます。「VRB (Visual Response Boost)」使用時のモニタ輝度は自動制御されます。FreeSyncやHDRなどのゲーミング機能とは排他利用です。

画質設定のメニューには黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「ブラックブースト」が配置されており、補正強度はレベル0~10の11段階で設定が可能です。標準設定ではレベル5(おそらく機能OFFの状態)が設定されており、レベルを下げるほど暗く、レベルを上げるほど明るくなります。

OSD/ゲーミングのメニューではその他にも、リフレッシュレートの表示や照準点の表示などゲームのプレイに便利な機能の設定が行えます。照準点のカラーが白色のみなのは少し不便かもしれません。

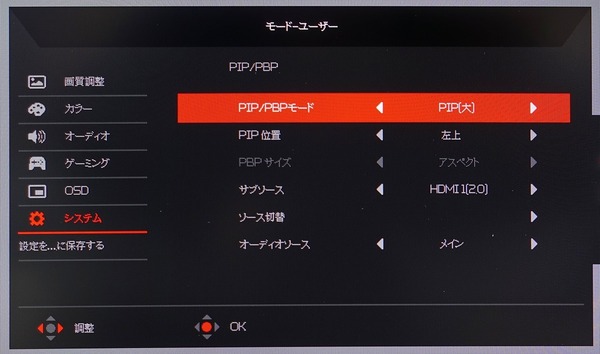

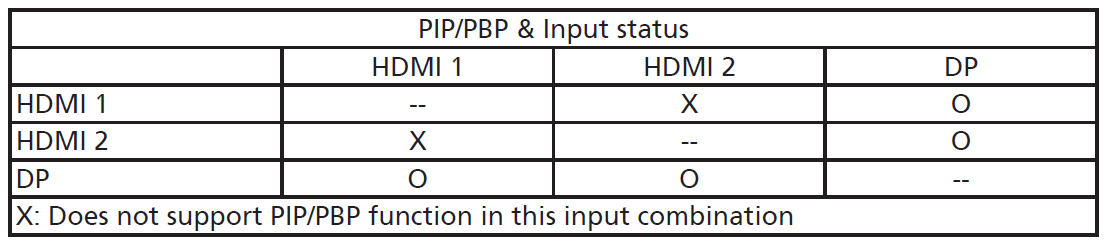

「Acer Nitro VG271」は2つのビデオ入力を同時に表示する「PIP/PBP」にも対応しています。「PIP/PBP」はDisplayPortとHDMIの間で可能ですが、2基のHDMI間の表示には非対応となります。

Acer Nitro VG271の画質・応答速度・遅延について

Acer Nitro VG271の画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがAcer Nitro VG271の液晶パネルは光沢のあるグレアではなくアンチグレアタイプなので暗転時に自分の顔などが映り込みません。

液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があり、各社個別の製品によって個体差はあるものの、この3つの液晶パネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「Acer Nitro VG271」に採用されているIPS液晶パネルはTN液晶パネルやVA液晶パネルと比べると色再現性や視野角など一般に画質に直結する性能が優れている反面、価格が高価になりがちな液晶パネルです。TN液晶パネルに比べて応答速度が遅めなので、60Hzオーバーのリフレッシュレートを実現しているIPS液晶パネル採用ゲーミングモニタは少ないため、輪をかけて高価です。とはいえ画質とリフレッシュレートを両立できるので、予算に糸目をつかないエンスーゲーマー勢に好まれています。

| 液晶パネルの簡易比較表 | |||

| IPS | VA | TN | |

| 色再現性 | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | 〇 | △ | ◎ |

| 価格 (高RR) | △ (×) |

△ | 〇 |

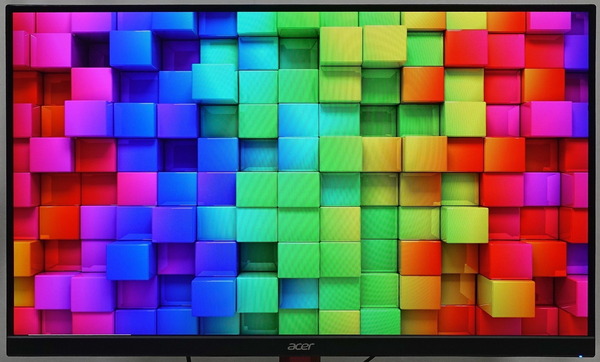

「Acer Nitro VG271」(画質設定は標準のまま)で、いくつかのカラーグラデーション画像を表示して確認してみたところ、発色に優れたIPS液晶パネルなので滑らかなグラデーションで綺麗に表示されました。

「Acer Nitro VG271」はIPS液晶パネルが採用されているので視野角も良好です。

次に「Acer Nitro VG271」の応答速度や残像についてチェックしていきます。

なおゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて![ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/40404cc5-s.jpg)

「Acer Nitro VG271」のOSDメニュー上ではオーバードライブ機能は「反応速度表示」の名前で配置されており、オーバードライブ補正の強度をオフ/ノーマル/エクストリームの3段階で設定ができます。標準設定はノーマルになっているので、以降の検証においても上で解説したオーバードライブの補正がかかります。

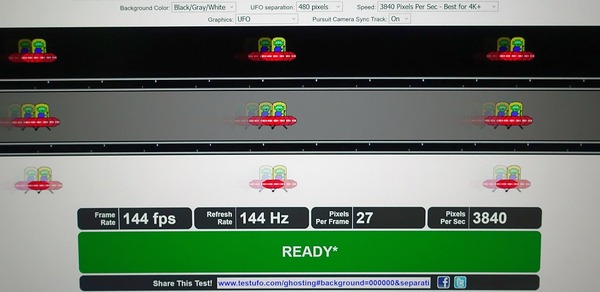

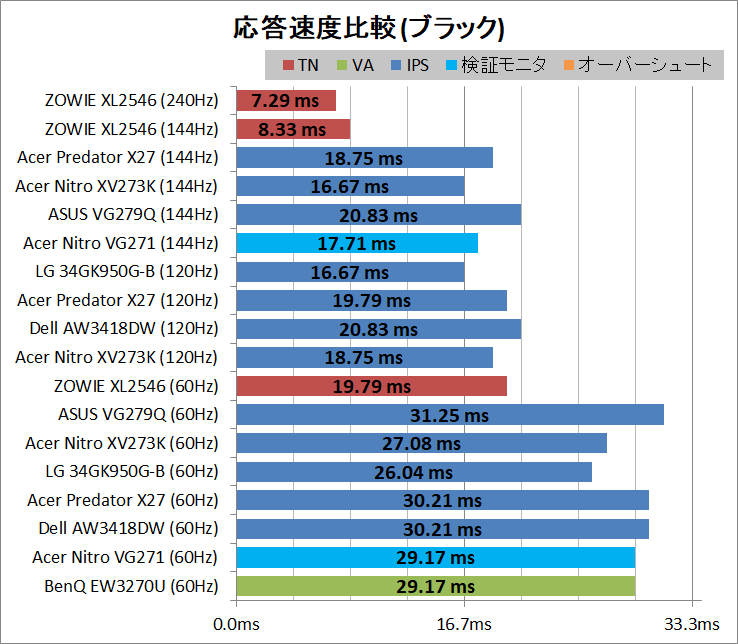

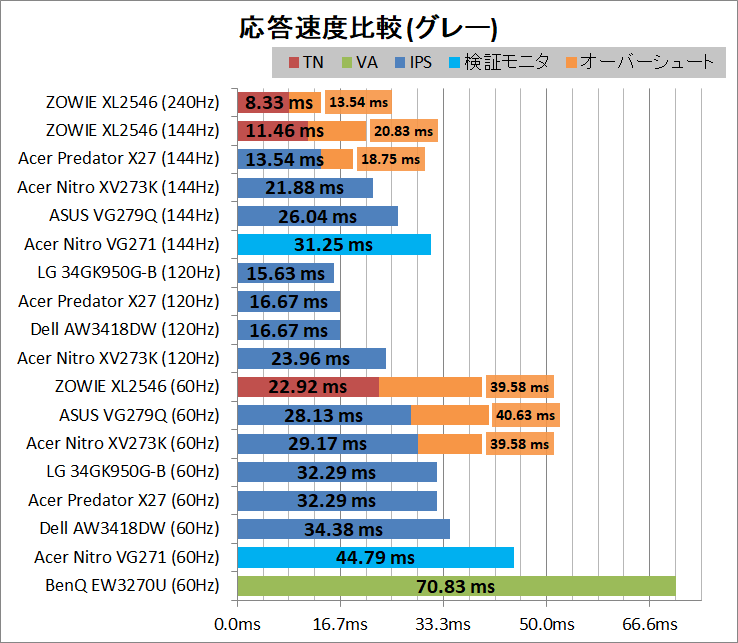

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

「Acer Nitro VG271」に採用されているIPS液晶パネルは傾向として応答速度が比較的遅いこともあって、最大リフレッシュレートの144Hzで動作させても2,3フレーム前の残像が残る感じになりました。

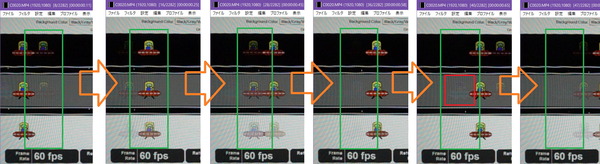

さらに「Acer Nitro VG271」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

まずは「Acer Nitro VG271」のリフレッシュレートを60Hzと144Hzに変えて「UFO Test: Ghosting」の様子を比較してみました。リフレッシュレートを上げるとそれに比例して応答速度も伸びてはいますが、リフレッシュレートの伸びに追いついていない様子で、144Hzでも残像感は残っています。

「Acer Nitro VG271」に加えて、同じくIPS液晶パネルを採用するゲーミングモニタとして、4K解像度で120Hzリフレッシュレートに対応する「Acer Predator X27(レビュー)」、ウルトラワイドQHD解像度で120Hzリフレッシュレートに対応する「LG 34GK950G-B(レビュー)」、フルHD解像度で144Hzリフレッシュレートに対応する「ASUS VG279Q(レビュー)」等を比較対象として「UFO Test: Ghosting」の様子を比較していきます。

リフレッシュレート60Hzに揃えて比較してみると、ASUS VG279Qがオーバードライブによる逆像確認できるのに対して、「Acer Nitro VG271」はシンプルに残像が残っており、総合的な応答速度はほぼ同等です。またいずれもLG 34GK950G-BやAcer Predator X27と比較すると応答速度自体が若干遅めで、残像感が強いこともわかります。

一方でTN液晶パネルの「ZOWIE XL2546」やVA液晶パネルの「BenQ EW3270U」を比較対象に加えてみると、「ZOWIE XL2546」はグレー背景ではオーバードライブの逆像がかなり強く出るものの3種の背景全てで最も高速な応答速度を見せており、「BenQ EW3270U」はグレー/ホワイトの背景で応答が遅く、「Acer Nitro VG271」などIPS液晶パネルはそれらの中間的な性能という、TN/VA/IPSの液晶パネルタイプ別に一般的に語られる性質に則した結果になっています。

さらに各製品を最大リフレッシュレート動作として「UFO Test: Ghosting」の様子を比較してみました。60Hzオーバーのハイリフレッシュレート比較してみると、「Acer Nitro VG271」はASUS VG279Qとほぼ同じ結果で、Acer Predator X27やLG 34GK950G-Bに比べると残像を感じます。今回の比較では製品価格がパネルの応答速度に比例した感じになりました。

また「UFO Test: Ghosting」において下の写真のようにUFOが微かに表示された瞬間を始点に、その地点のUFOが完全に消えた時点を終点にして、その間隔のフレーム数を応答速度として算出し比較してみました。なおオーバードライブ機能によって発生するオーバーシュート/アンダーシュートによる逆像が発生してから消えるまでの時間は別に計算しています。

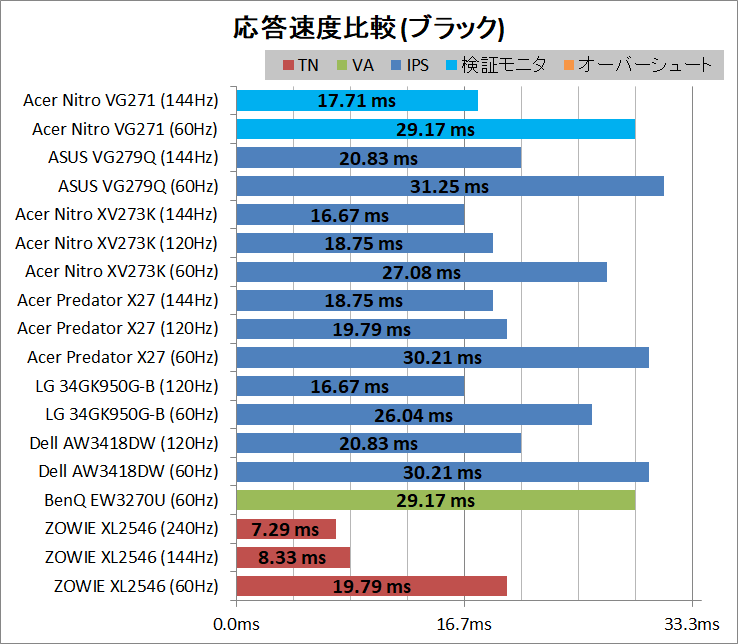

まずは背景カラーがブラックの時の「Acer Nitro VG271」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。

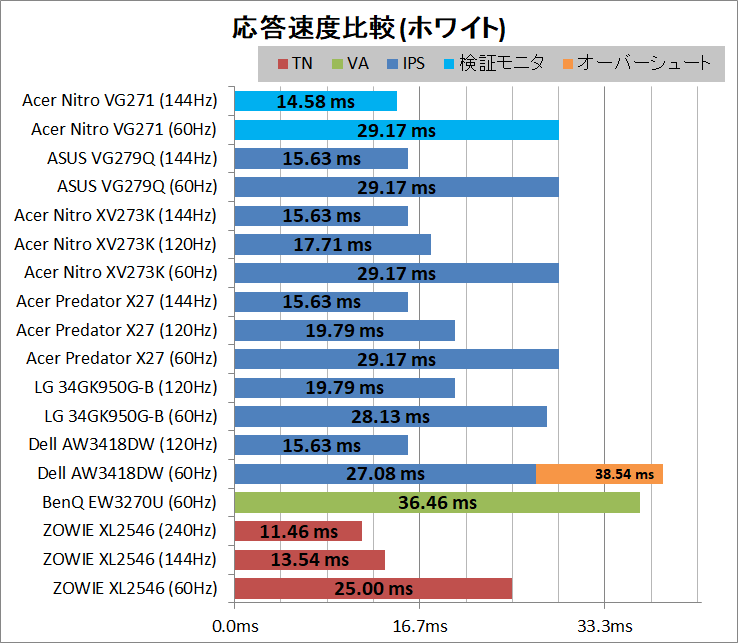

続いて背景カラーがホワイトの時の「Acer Nitro VG271」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。

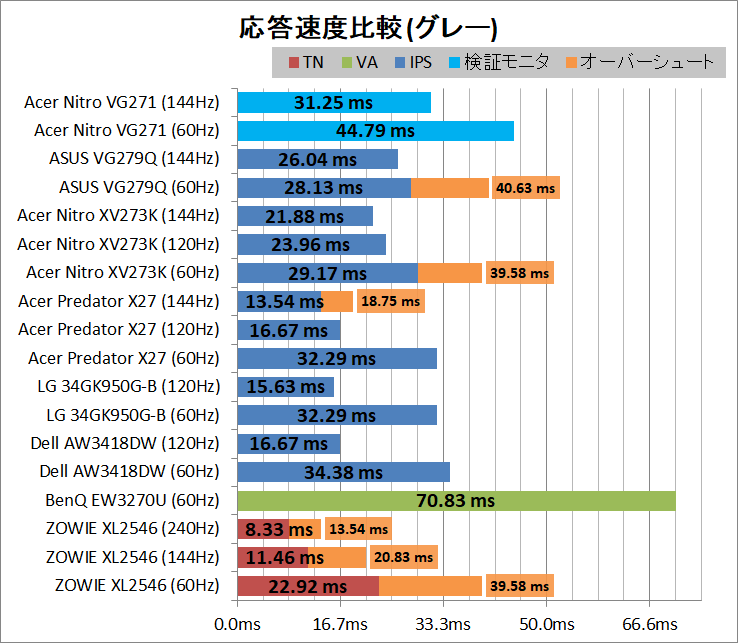

最後に背景カラーがグレーの時の「Acer Nitro VG271」やその他の比較対象モニタの応答速度の計測結果となります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

「Acer Nitro VG271」についてはブラック/ホワイトの背景カラーではAcer Predator X27やLG 34GK950G-Bとほぼ同等の結果が得られていましたが、背景カラーをグレーにすると144Hzリフレッシュレートでも応答速度が遅めになりました。やはり高価な製品と比べると応答速度は遅めです。

順番を並べ替えてみるとわかりやすいですが、「Acer Nitro VG271」は背景カラーがブラックで比較的に理想的な応答速度を見せるシーンでは高級なハイリフレッシュレートIPS液晶モニタと同等の性能を発揮していますが、背景カラーがグレーでワーストケースに近い状況になると、応答速度に差が始めます。この辺りはやはり価格相応な性能ということだと思います。

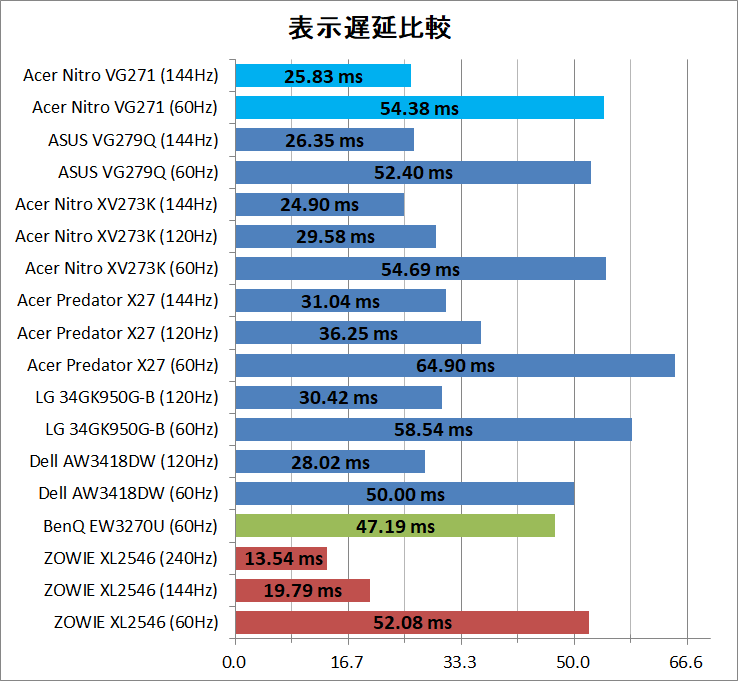

最後に「Acer Nitro VG271」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

モニタの表示遅延測定においてはモニタ以外の要因で表示遅延に差が出ると問題があるので、検証モニタへビデオ出力を行うPCはCore i9 9900KとGeForce RTX 2080 Tiを搭載した次のベンチ機で統一しています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 9900K(レビュー) Core/Cache:5.1/4.7GHz, 1.300V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Black F4-4400C19D-16GTZKK DDR4 8GB*2=16GB (レビュー) 4000MHz, CL17-17-17-37-CR2 |

| マザーボード | ASUS WS Z390 PRO (レビュー) |

| ビデオカード | ZOTAC RTX 2080Ti AMP Extreme Core (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB MZ-N6E1T0B/IT (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

| キーボード | HyperX Alloy FPS メカニカルゲーミングキーボード (レビュー) |

モニタの表示遅延を測定する具体的な方法としては、キー押下時にそのキーのLEDが点灯するキーボードを使用して、LEDの点灯から画面表示への反映までの間隔を遅延時間として測定します。画面表示の確認については簡単にメモ帳を使用しています。この様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、遅延フレーム数を数えて遅延時間を算出します。同計測を各モニタ(と各リフレッシュレート)ごとに10回ずつ行って、その平均値を表示遅延とします。

「Acer Nitro VG271」やその他の比較モニタの表示遅延の測定結果は次のようになりました。

「Acer Nitro VG271」については、ZOWIE XL2546のようなガチの競技ゲーマー向け製品よりは遅延が若干大きいですが、その他のハイリフレッシュレートなIPS液晶ゲーミングモニタと同等な遅延となっており、一般的な体感はもちろんのこと、FPSゲームや格闘ゲームでも問題にはならない程度の表示遅延だと思います。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレート液晶モニタを選択するメリットは大きいです。

Acer Nitro VG271で144Hzリフレッシュレート&FreeSyncを試す

「Acer Nitro VG271」の最大の特徴の1つである144Hzリフレッシュレートと可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)」について試していきます。

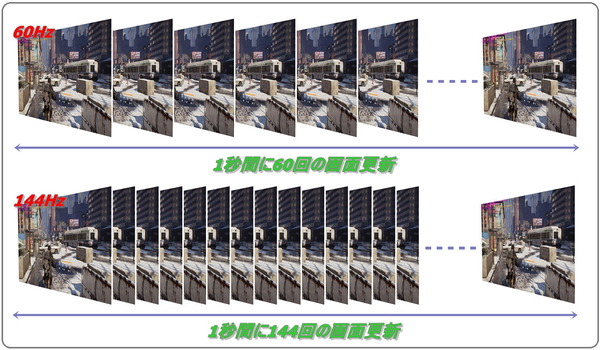

まずは「Acer Nitro VG271」の特徴の1つである”144Hzリフレッシュレート”について、その意味自体は特に説明せずとも読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。最近では競技ゲーマー向けのTN液晶モニタですが240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも販売されています。

1秒間に144回の画面更新を行う144Hzリフレッシュレートの物理的なメリットとしては、単純に秒間コマ数が増えるので映像がより滑らかになります。上の章で詳しく検証したようにリフレッシュレートが上がると応答速度も上がって細部がクッキリとしたシャープな映像に見えやすくなり、加えて画面更新間隔が短くなるので表示遅延が小さくなり、一般的な60Hz環境よりもスピーディーなプレイで他者を圧倒しやすくなります。

「Acer Nitro VG271」ではNVIDIA GeForce RTX20/GTX10シリーズやAMD Radeon VII/RX Vega/5XXシリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.2もしくはHDMI2.0のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを120Hzや144Hzなどに自由に設定できます。

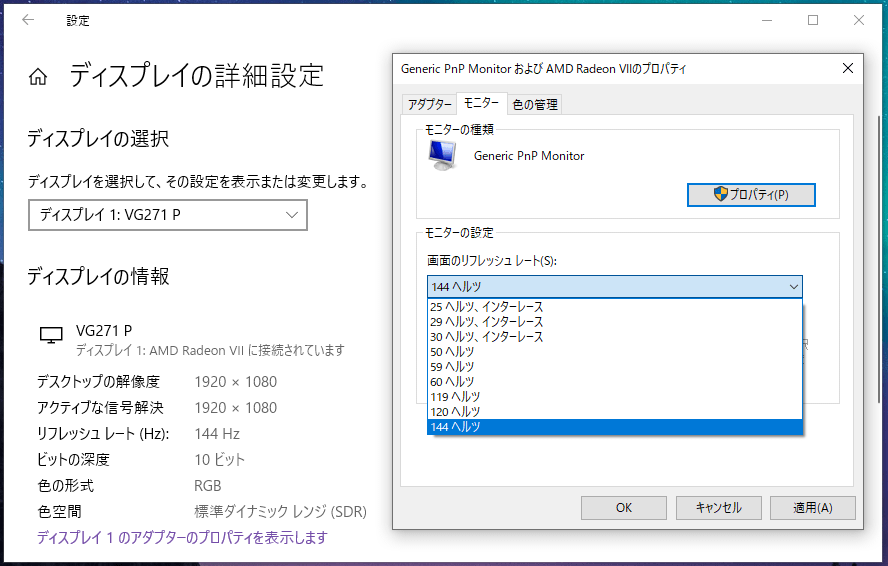

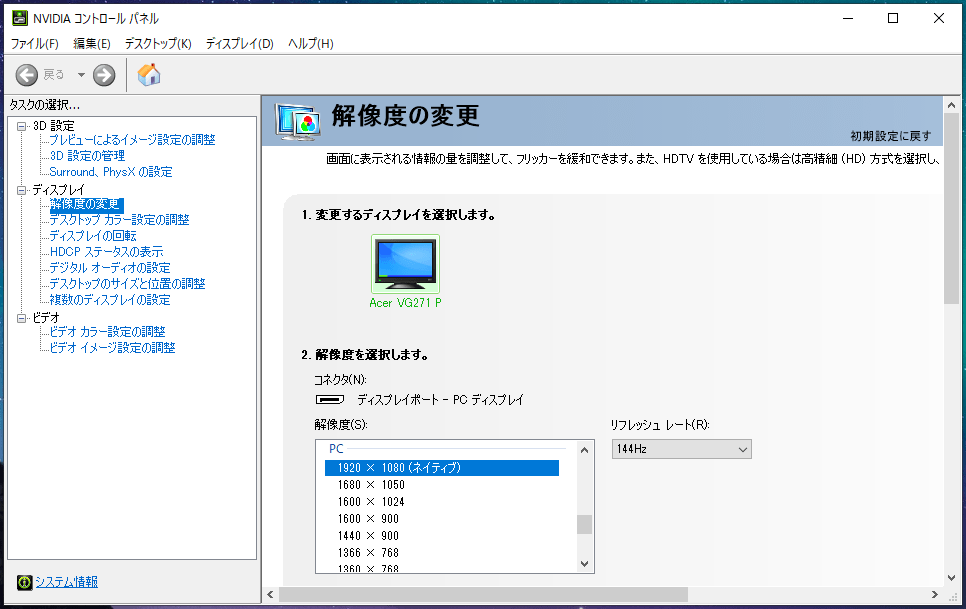

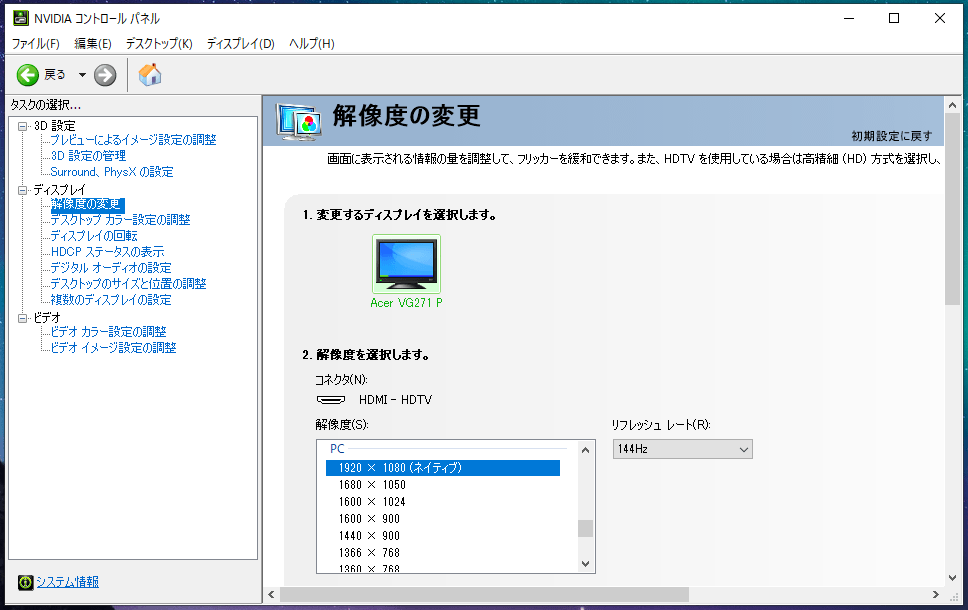

モニタリフレッシュレートの設定は、AMD製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から、NVIDIA製GPUの場合はNVIDIAコントロールパネルから行います。

「Acer Nitro VG271」に搭載されている2基のHDMIビデオ入力は両方ともver2.0なので、DisplayPortだけでなくHDMIもフルHD/144Hzに対応しています。

オンライン対戦FPSなど競技性の高いゲームにおいて144Hzリフレッシュレートのモニタを使用した時の実用的なアドバンテージとして、ゲーム内視線を左右に振った時の視認性が上がるという例は直感的にもわかりやすいメリットですが、その他にもゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性が上がるというメリットも存在します。

下の比較動画では4分割して映像を並べていますが、右下以外の3つは右下画面の緑枠部分を拡大するよう接写して、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影したものになっています。リフレッシュレート別で左上は60Hz、右上は120Hz、左下は240Hzとなっていますが、赤枠で囲った建物の出入り口付近で左方向に移動する敵の動きはリフレッシュレートが上がるほど視認しやすくなるのがわかると思います。

なお「Acer Nitro VG271」でフルHD解像度/144FPSを狙うには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能がそれなりに要求されます。液晶モニタに「Acer Nitro VG271」を使用するのであれば2019年最新のハイエンドGPUであるNVIDIA GeForce RTX 2080やAMD Radeon VIIがおすすめです。

・GeForce RTX 20XX/GTX 16XXシリーズのレビュー記事一覧へ

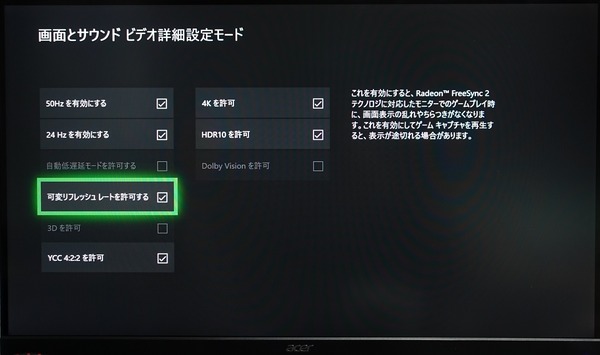

続いて「Acer Nitro VG271」の大きな特徴の2つ目となる可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

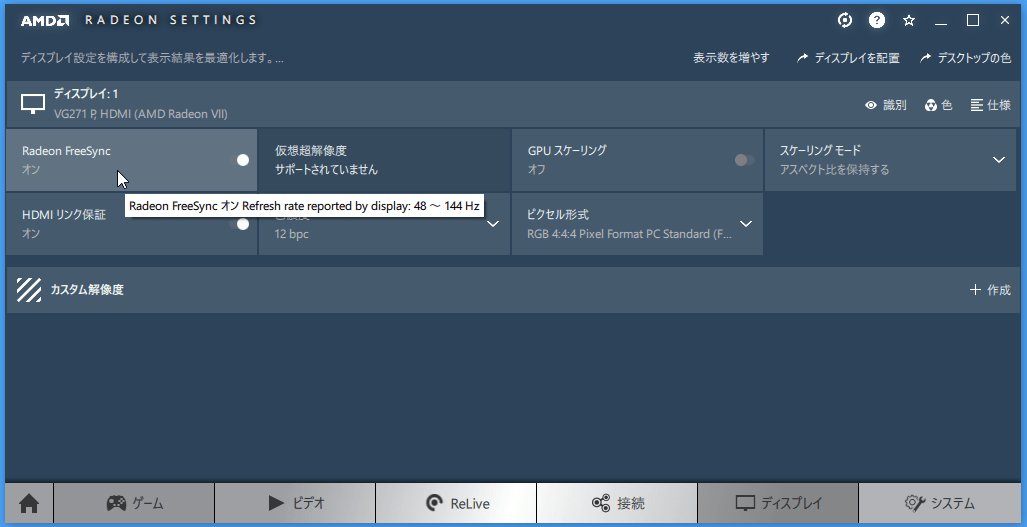

「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync) / NVIDIA G-Sync Compatible」には対応可能なフレームレート(リフレッシュレート)の上限と下限が製品ごとに設定されており、「Acer Nitro VG271」は48Hz~144Hzの範囲内で可変リフレッシュレート型同期に対応しています。また「AMD FreeSync」に対応するビデオ入力はHDMIとDisplayPortの両方です。

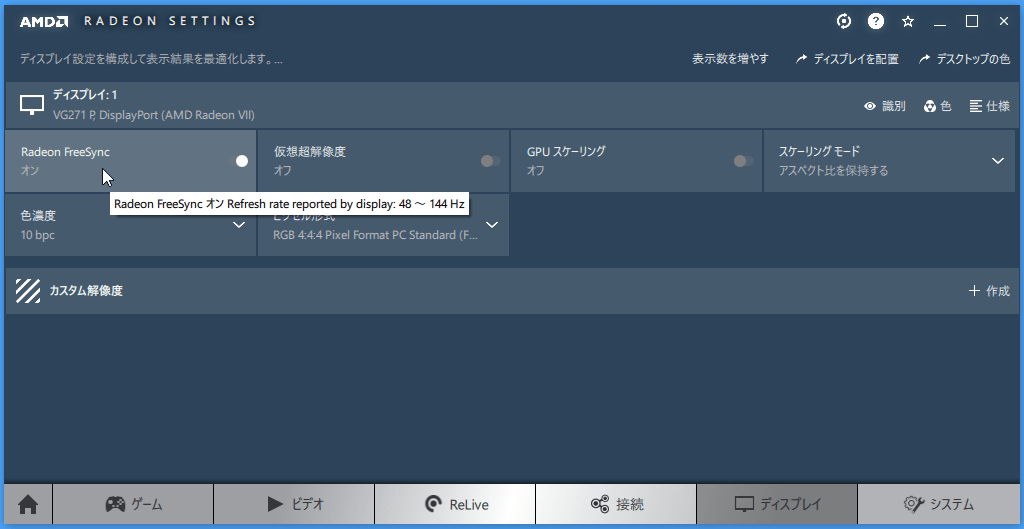

可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync」をPC環境で使用するには、「Acer Nitro VG271」をAMD Radeon VII、Radeon RX Vega/5XXシリーズなどAMD製GPUのビデオ出力に接続する必要があるので、今回はAMDの次世代ハイエンドGPUである「AMD Radeon VII」を検証機材として使用しました。

FreeSync対応機器を接続したら、最初に「Acer Nitro VG271」のOSDメニューのゲーミング設定の小項目にあるFreeSyncをONに変更します。

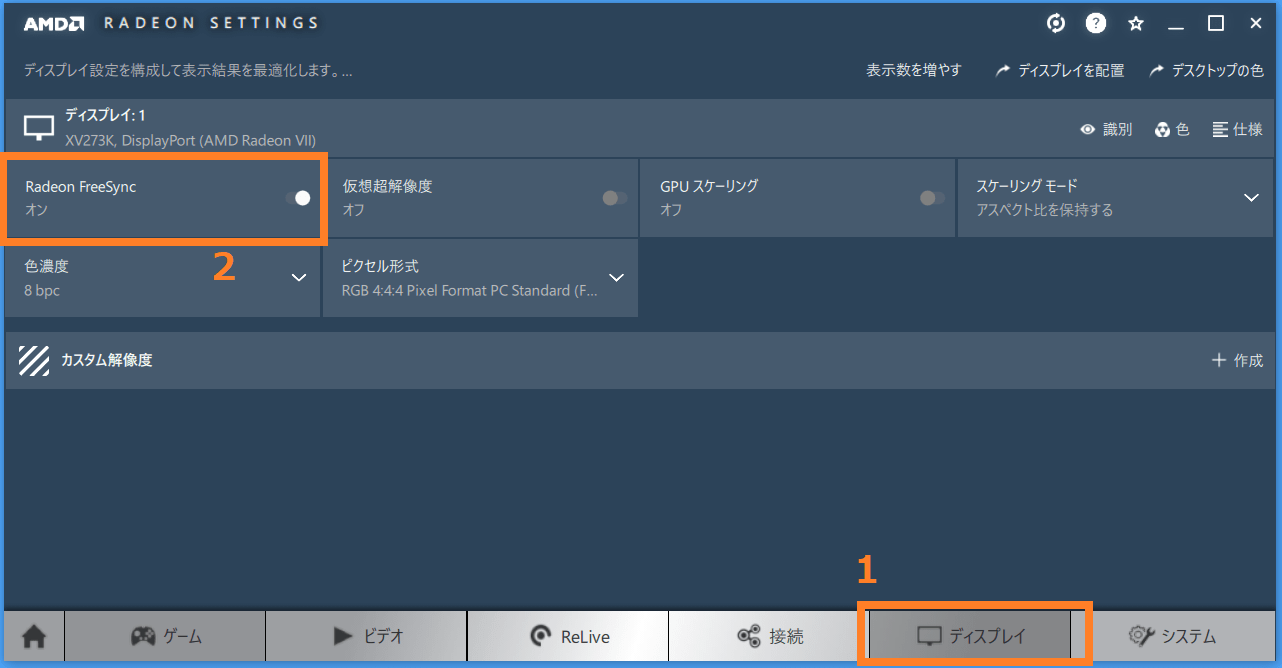

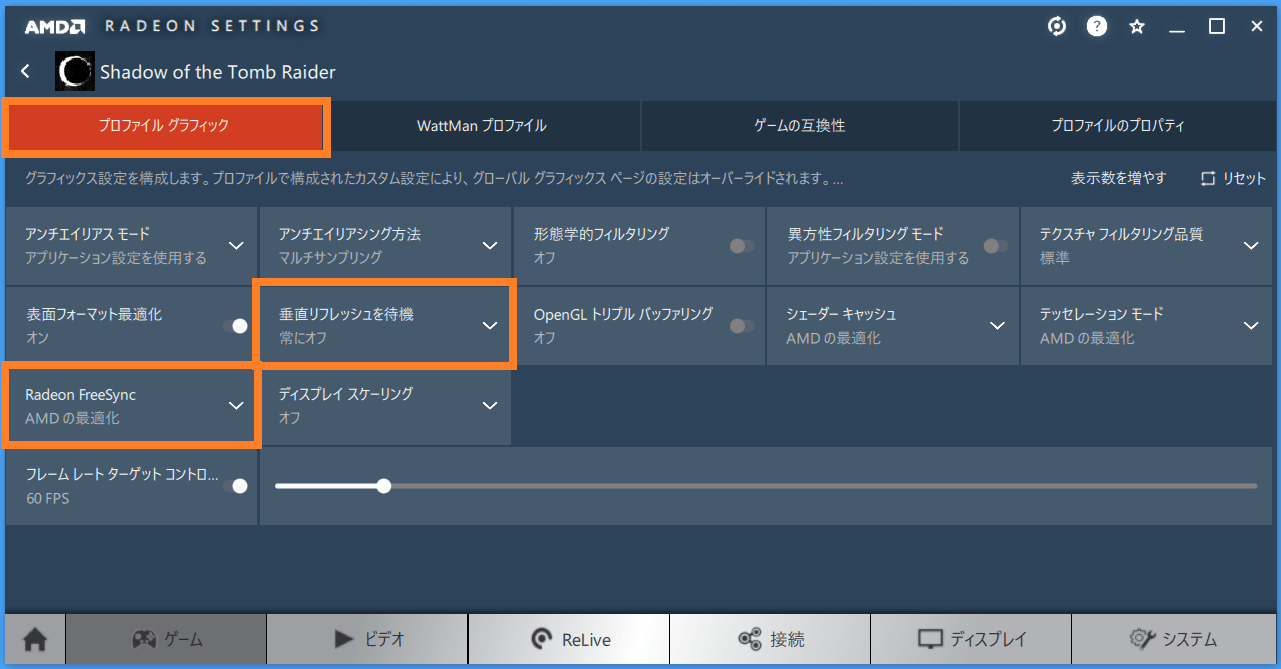

OSDメニューからモニタのFreeSyncを有効にしたら、AMD製GPU搭載PCの場合はRadeon Settingsのディスプレイ設定からAMD FreeSyncを有効にします。以上でAMD FreeSync自体は有効化が完了します。

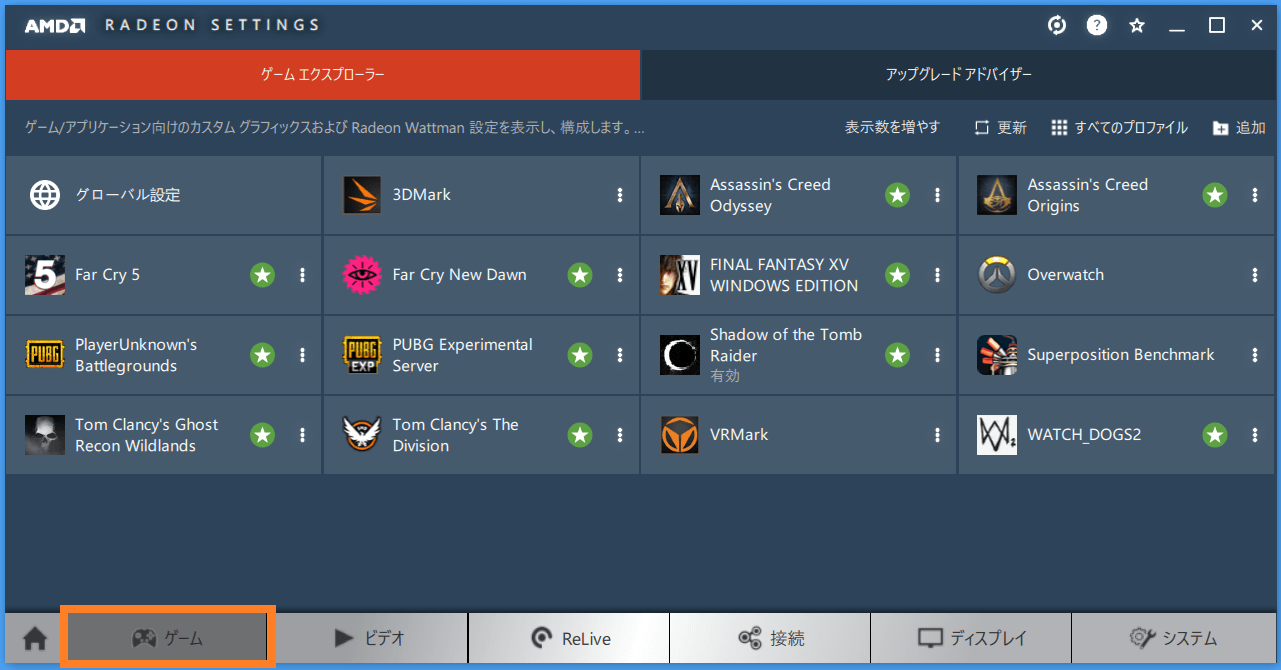

また上で解説したようにAMD FreeSyncではテアリング解消とマウス遅延低減のどちらを優先するかで垂直同期の有無を各自で選択する必要があります。垂直同期は通常ゲーム内設定でON/OFFの切り替えが可能ですが、ドライバ側が上書きしてゲーム内からは切り替えられない場合があるのでその時はRadeon Settingsのゲームプロファイルもチェックしてください。

FreeSyncが正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「Acer Nitro VG271」のOSDメニューから選択できるリフレッシュレート表示機能において、リフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、FreeSyncが正しく動作しているかはここを見て確認してください。

AMD FreeSyncの検証に際してはリプレイ機能があって同一シーンで検証がしやすいので「Project Cars 2」を使用しています。またフレームレートやテアリングの発生の様子を確認しやすいように、画面左上にはGPUフレームレートOSD、画面左端にはGPUフレームバッファで色の変わるカラーバーが表示されるようにしています。

画面右上のフレームレートはGPUフレームバッファから算出されているので必ずしもリフレッシュレートとは一致しません。画面左端のカラーバーは連続するフレーム間、つまりn番目とn+1番目のフレームではそれぞれ異なる色になっているため、同時に複数色のカラーバーが表示されている画面はテアリングが発生していることを意味します。

まずは同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の違いを分かりやすく体感してもらうため、モニタリフレッシュレートを60Hz(FreeSync対応フレームレートは40FPS~60FPSになる)においてGPU側出力フレームレートが30FPS~60FPSの間で変動するようにして、「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して、画面表示の様子を比較してみました。

同期なしでは盛大にテアリングが発生し、垂直同期ではスタッター(カクつき)が発生しているのがわかります。一方でFreeSyncと垂直同期の両方を有効にした場合はテアリングもスタッターも発生しません。ただし例外として動画で50秒以降のフレームレートが40FPSを下回るとAMD FreeSyncの対応フレームレート外となるためスタッターが発生しています。またFreeSyncのみを有効にして垂直同期は無効の場合、同期なしと比べて圧倒的にテアリングが減っているのがわかります。ただし対応フレームレート内であっても稀にテアリングが発生し、対応フレームレート外では同期なし同様にテアリングが発生します。

続いて「Acer Nitro VG271」の最大リフレッシュレート144Hzにおいて(FreeSync対応FPSは48FPS~144FPS)、GPU側出力フレームレートが100FPS前後で変動するようにして、先ほど同様に同期なし、垂直同期、FreeSync、FreeSync+垂直同期の様子を16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して比較してみました。

FreeSync有効であれば同期なしのテアリングや垂直同期のスタッターに悩まされることなく滑らかで綺麗な映像が表示できています。FreeSyncの60Hz/50FPS前後と144Hz/100FPS前後を比較すると当然ですが後者の方がコマ割りが増えるので16倍速スローモーションでもスムーズに見えます。

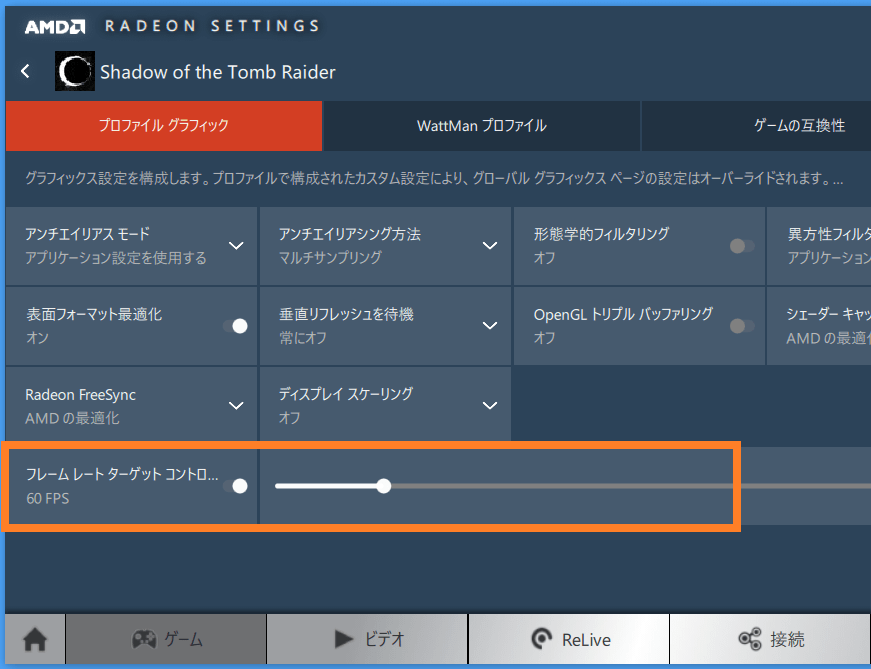

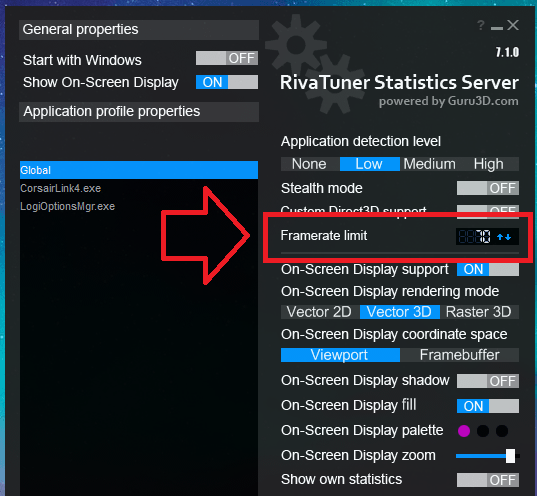

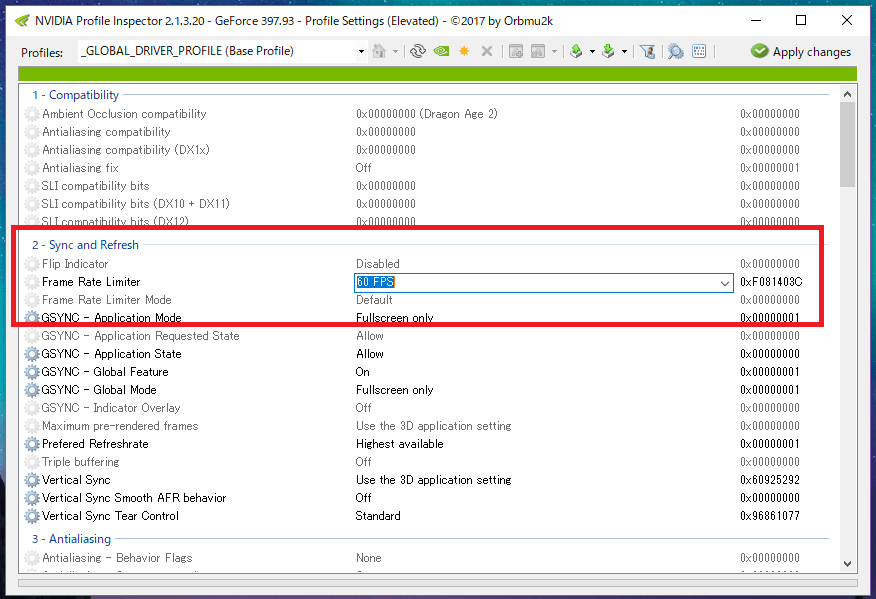

FreeSyncのみを有効した時に映像フレームレートが対応フレームレート範囲外になるとテアリングが発生しますが、リフレッシュレートを上回ってしまう場合については、Radeon SettingsのフレームターゲットコントロールやRivaTunerのフレームレートリミットを使用することでテアリングの発生を抑制することができます。

今回の比較はいずれもFreeSyncが有効になっているのでスタッターもなく滑らかですが、単純にFreeSyncだけを有効にすると144FPSの上限を超えた時にテアリングが発生します。リフレッシュレートが144Hz(フレームレートの上限が144FPS)の場合は120FPS~140FPSが上限になるようにフレームレートに制限をかければ、マウス操作を低遅延しつつ、テアリングの発生も最小限に抑えて快適なゲームプレイが可能です。

またPUBGやCS:GOのようなオンライン対戦FPSや格闘ゲームなど1,2フレームを争う競技性の高いPCゲームでは、表示遅延(入力遅延)が発生する垂直同期は嫌われる傾向にありますが、144Hzや240Hzといったハイリフレッシュレートモニタにおいて、同期機能を無効化した場合に発生するテアリングがどのように影響するのか検証してみました。

テアリングはモニタ表示更新中のフレームバッファの更新で発生しますが、目で見た時の違和感はn番目とn+1番目のフレームの絵の差に影響されます。コマ割りが細かくなる高フレームレートではn番目とn+1番目の絵の違いは当然、低フレームレートの場合よりも小さくなります。そのため50FPSでは画面の分断のように知覚できたテアリングは、200FPSのような高フレームレートでは細かいノイズのような形で知覚されます。

100FPSを超える高フレームレートでは大きな分断に見えるテアリングの代わりに、細かいノイズのように感じるテアリングが増えてきます。『細かいノイズの発生程度であれば高リフレッシュレートモニタのテアリングは実用上は大した問題ではなく、可変リフレッシュレート型同期機能は不要である』という意見がありますが、高リフレッシュレートモニタのアドバンテージとして先に解説した「ゲーム内遠方に存在して動いているエネミーやオブジェクトの視認性」と合わせて考えると、このノイズの有無は遠方の細かいエネミーやオブジェクトの発見に影響します。なので高リフレッシュレートモニタを使用するのであれば可変リフレッシュレート型同期機能はあったほうがいい、というのが管理人の意見です。

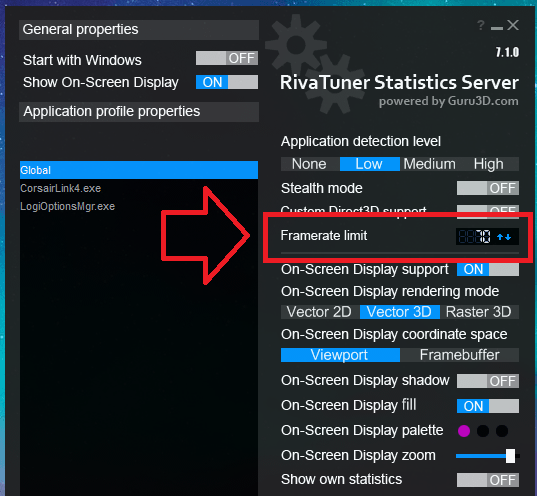

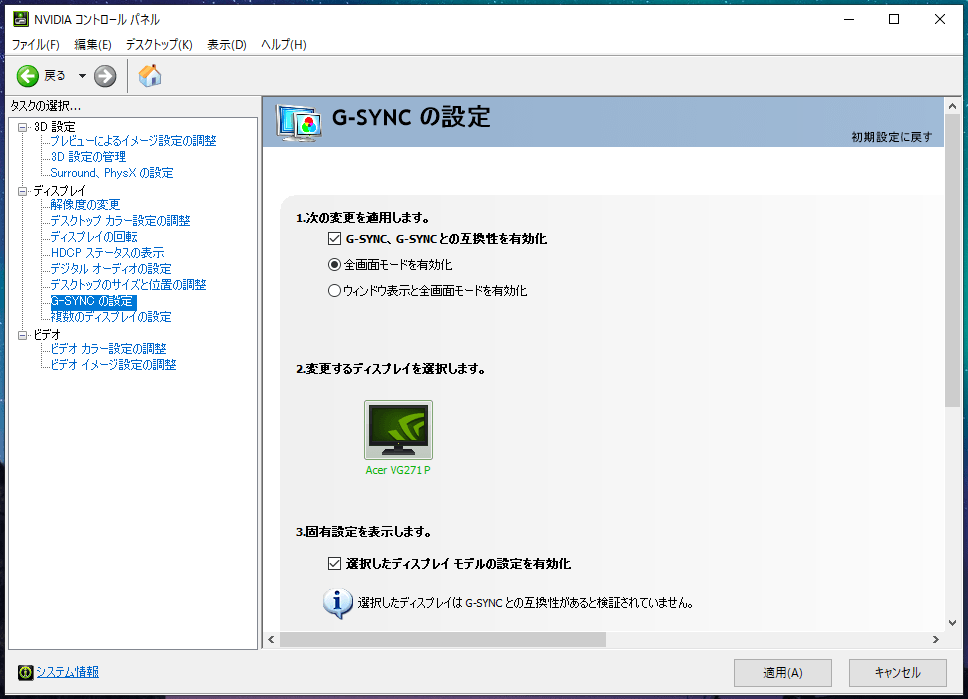

最後に2019年1月15日以降の最新ドライバによってNVIDIA GeForce環境でもAdaptive-Syncが利用可能になったので、G-Sync Compatible認証が付与されていない「Acer Nitro VG271」でも問題なく可変リフレッシュレート型同期機能が利用できるのか検証してみました。

417.71以降の最新ドライバをインストールして、DisplayPortビデオ出力にAdaptive-Sync対応モニタを接続すると、G-Sync対応モニタを接続した時と同様にAdaptive-Syncを有効化するための設定が、NVIDIAコントロールパネル上の「G-Syncの設定」に表示されます。

「Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible」のチェックボックスをチェックして、下のモニタアイコンに使用するモニタの名前が表示・選択されていることを確認し、適用をクリックすればNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを有効化できます。

なお今回レビューする「Acer Nitro VG271」のようにG-SYNC Compatible認証を取得していない一般のAMD FreeSync/VESA Adaptive-Sync対応モニタでも、「Enable settings for the selected display model」にもチェックを入れることでNVIDIA製GPU環境においてAdaptive-Syncを利用できます。

「Acer Nitro VG271」の最大リフレッシュレート144HzにおいてGPU側出力フレームレートが100FPS~144FPS前後で変動するようにして、先ほど同様に同期なし、垂直同期、Adaptive-Sync(NVIDIA)、Adaptive-Sync(NVIDIA)+垂直同期の様子を16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影して比較してみました。

NVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを使用することで、AMD FreeSyncと同様に、同期なしのテアリングや垂直同期のスタッターに悩まされることなく滑らかで綺麗な映像が表示できています。

なおNVIDIA GeForce環境でAdaptive-Syncを利用する場合も、フレームレートがリフレッシュレートを超過するとテアリングが発生するので、テアリングを完全になくすには垂直同期を有効化する必要があります。もしくは垂直同期向こうにおいてテアリングを最小限に抑制するのであれば、RivaTunerやNvidia Profile Inspectorを使用してゲーム内フレームレートがモニタリフレッシュレートを上回らないように設定してください。

NVIDIA GeForce環境でも単純にAdaptive-Syncだけを有効にすると対応フレームレートの上限となるリフレッシュレートを超えた時にテアリングが発生します。リフレッシュレートが144Hz(フレームレートの上限が144FPS)の場合は120FPS~140FPSが上限になるようにフレームレートに制限をかければ、マウス操作を低遅延化しつつ、テアリングの発生も最小限に抑えて快適なゲームプレイが可能です。

Acer Nitro VG271のHDR表示について

最後に「Acer Nitro VG271」のHDR表示について簡単にチェックします。

「Acer Nitro VG271」でHDRを利用するには、画質モードをHDRに切り替える、もしくはOSDメニューの画質調整にある「HDR」の項目を自動/HDR-400に設定します。画質モードのHDRと「画質調整 – HDR」は相互に連携しており、いずれかを切り替えるともう一方の設定も一緒に切り替わります。

「画質調整 – HDR」がオフの状態でも「Acer Nitro VG271」はHDR対応モニタとして認識されますが、HDR映像が正常に表示されないので、HDRコンテンツを表示する場合は必ず設定を変更してください。

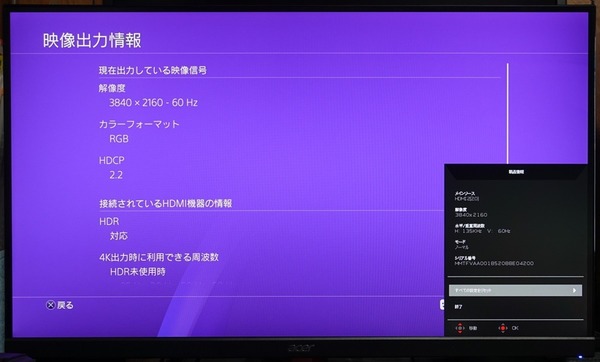

「Acer Nitro VG271」でHDR表示に対応するビデオ入力は2基のHDMI2.0のみとなっており、DisplayPortはHDR表示に非対応です。DisplayPortで接続中はHDR関連の設定項目がグレーアウトして選択できなくなり、PCからもHDR非対応モニタとして認識されます。PCでHDR表示を行う場合はHDMIに接続する必要があるので注意してください。

「Acer Nitro VG271」に関するもう1つの大きな注意点として、NVIDIA環境だけでなくAMD環境でもHDR表示とAMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)を併用することができません。HDRを有効にするとFreeSyncに関する設定は自動的にオフになりグレーアウトして設定の変更もできなくなります。

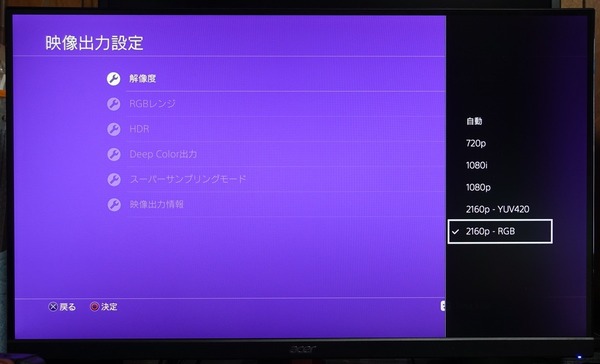

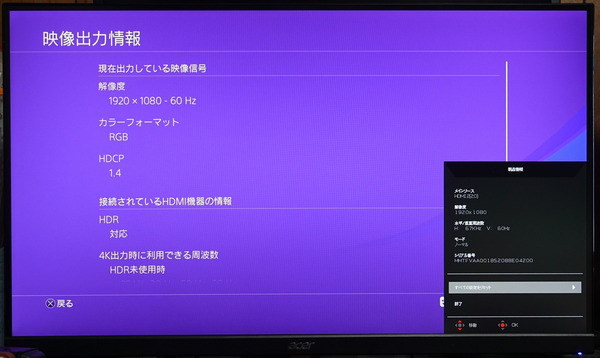

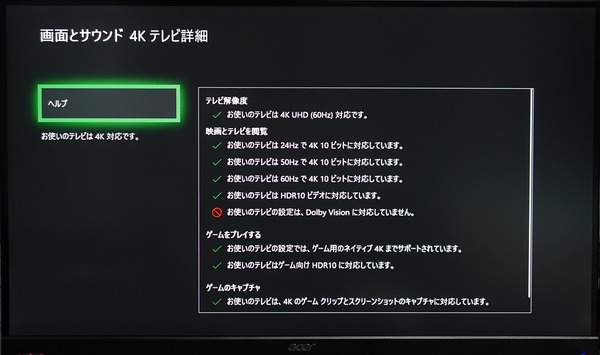

「Acer Nitro VG271」のサブ入力として設置されている2基のHDMI端子は両方ともver2.0に対応しており、モニタの物理的な解像度がフルHDなので実際の表示自体は当然フルHDにダウンスケールされますが、PS4 ProやXbox One Xに接続した場合、4K/60FPS対応モニタとして認識され4K解像度のビデオ出力が可能です。

PS4 ProやXbox One Xのビデオ出力設定を4K解像度にすると、最新のデジタル著作権保護HDCP2.2に対応し、Ultra HD Blu-rayなど著作権保護のあるコンテンツも再生が可能になります。

なおネイティブ解像度のフルHDをビデオ出力に選択すると対応するHDCPのバージョンがver1.4になってしまうようなので注意してください。

Xbox One Xを接続した場合もPS4 Proと同様に4K/60FPSのビデオ出力に対応しており、「Acer Nitro VG271」はHDR10に対応したモニタとして正常に認識されます。

また上述の通りHDRとは排他利用ですが、Xbox One Xでは可変リフレッシュレート型同期機能FreeSyncも使用できます。

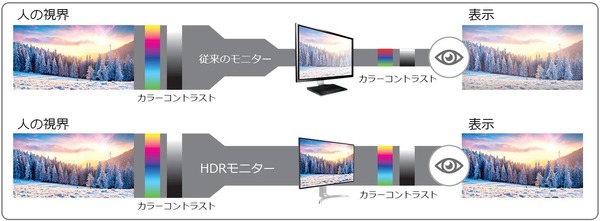

HDRについて簡単に説明すると、HDR(ハイダイナミックレンジ)というのは、RGBの光の三原色の映像情報に加えて、輝度(明るさ)の情報が備わった映像ソースのことです。従来の表示機器や映像ソースでは10^3程度のダイナミックレンジしかありませんでしたが、HDRに対応することでダイナミックレンジが10^5程度と100倍近く拡張され、従来よりも細かい階調で明るさや暗さを表現できるようになり、「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるように画面の明るさを操作することで、白飛びや黒潰れをなくして高画質を実現しています。

HDRに関する説明は色々とあると思いますが、管理人は『明るい場所はより明るく、暗い場所はより暗く』と大雑把に理解しています。「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」するということは必ずしも”見えやすく”なるわけではありません。というか暗い場所は暗くなるので必然、暗い部分は見えにくいですし、明るい場所が明るくなったら太陽を覗き込んだ時のようにその周辺は光で潰れて見えにくくなります。もちろん明暗が分かれることで境界線がクッキリして見えやすくなる場合もあります。一部のゲーミングモニタに暗所を明るく(白く)して見えやすくする機能があるように、HDR表示は見やすさには直結しないので、見やすさという意味で画質が良くなるのかというと、その点はケースバイケースで、暗い部分が強調されることを考えると見えにくさの方が体感しやすい気がします。

HDRは原理的にはモニタから見える映像を”リアル”に近づける機能です。ただし実際のところはモニタ個別の色調設定などの都合で鮮やかになり過ぎたり色味が変わったりするので、「実際の視覚と同じ」という意味でリアルかというと疑問符が付くのですが。「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるので立体感は増して、平面表示の中に奥行を感じやすくなるという点ではリアルな表示に近づきます。個人的にはHDR表示の効果はSDRに比べて、鮮やかになって、立体感が増すと感じています。

4Kモニタの広告をフルHDモニタで見る以上に、SDRモニタでHDRについて体感的に理解することは困難です。なのでHDRについては店頭など実機で体験して気に入れば購入するくらいが正直なところおすすめです。HDRについては正直に言って”百聞は一見に如かず”な機能です。SDRモニタ上で調べるよりもHDR表示の実機を見て気に入るかどうかが全てな機能だと思います。

Acer Nitro VG271の1ms VRB(Visual Response Boost)を解説

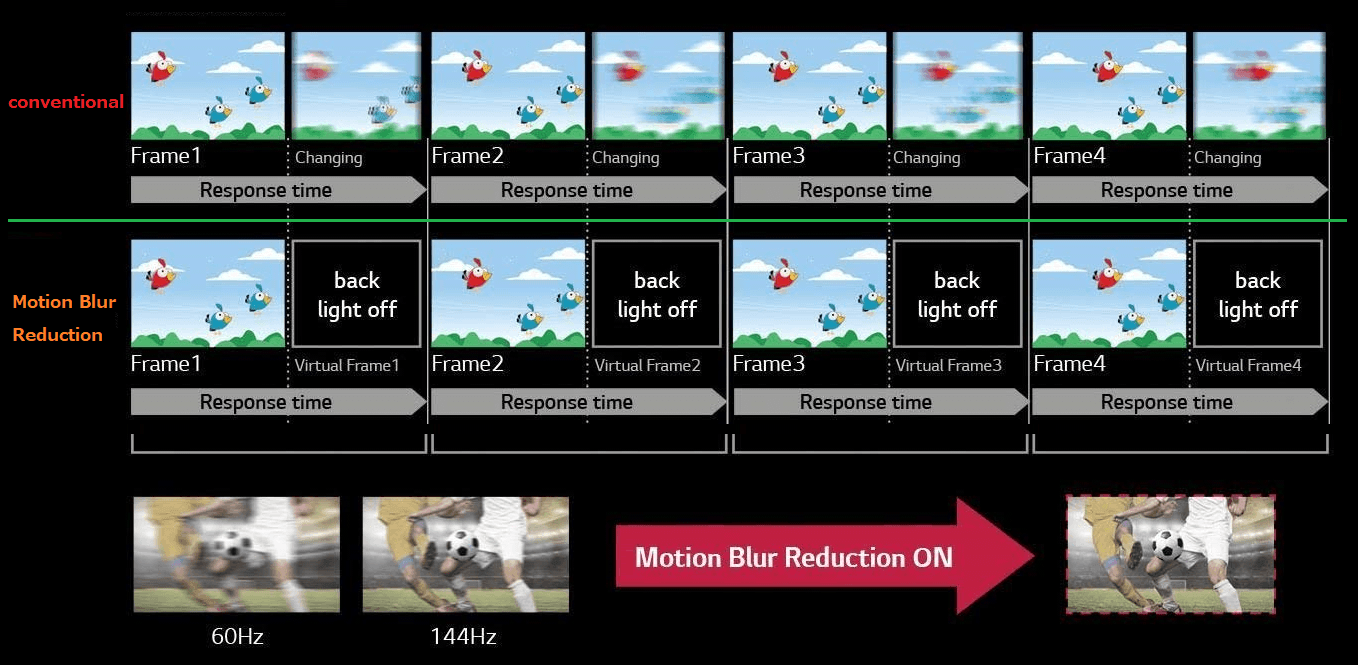

「Acer Nitro VG271」にはAcer独自モーションブラーリダクション機能「1ms VRB(Visual Response Boost))」が実装されています。

同機能に関する詳細な仕様についてはAcerからは公表されていませんが、実機の動作を確認してみたところ、「1ms VRB(Visual Response Boost)」は一般に言うところのモーションブラーリダクション(Motion Blur Reduction、残像抑制)機能の1種のようです。

モーションブラーリダクション機能についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[2] モーションブラーリダクションについて

「Acer Nitro VG271」に搭載されたモーションブラーリダクション機能「1ms VRB(Visual Response Boost)」はOSDメニューのゲーミングの項目で「VRB」の名前で配置されています。「VRB」は標準ではグレーアウトしており選択できませんが、リフレッシュレートが120Hzもしくは144Hzの時に「FreeSync」がオフであれば設定が可能になります。「VRB」の効果の強さはオフ/ノーマル/エクストリームの3段階から選択できます。

モーションブラーリダクション機能「1ms VRB(Visual Response Boost)」が具体的にどのような動作をしているのか確認するため、「Acer Nitro VG271」で144HzリフレッシュレートのVRBが動作している時の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーでVRBの様子を撮影してみました。16倍速動画で144Hz(2倍速+)のモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は約7フレームに分割されます。

「1ms VRB(Visual Response Boost)」の具体的な動作については一般に”黒挿入”と呼ばれるフレーム更新間に黒フレームを挿入する動作になっているようです。

VRBのノーマルモードでは1回の画面更新を7フレームに分割したうち、画面が完全に点灯するのは3フレームのみで、残りのフレームは完全に暗転しました。

VRBのエクストリームモードでは1回の画面更新を7フレームに分割したうち、画面が完全に点灯するのはノーマルモードよりも減って2フレームのみで、残りのフレームは完全に暗転しました。

また黒フレーム挿入によるモーションブラーリダクション機能では、残像感を低減させる効果が期待できる反面、バックライトを消灯するので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというデメリットが指摘されますが、「1ms VRB(Visual Response Boost)」では肉眼と写真撮影(シャッター速度を適度に遅く)で確認してみたところ、VRBをONにすると明らかに輝度が下がりました。

「Acer Nitro VG271」の「1ms VRB(Visual Response Boost)」では体感する輝度としてノーマルはオフ時の30%、エクストリームはオフ時の5%くらいに下がります。

「Acer Nitro VG271」に搭載された「1ms VRB(Visual Response Boost)」などモーションブラーリダクション機能は、人の目の錯覚が引き起こす残像やボヤケを解消する機能なので、写真や動画を見せて残像が抑制されている様子を実際に見せるというような解説は不可能です。

そのためレビューでは管理人が試用してみたインプレッションを伝えることくらいしかできないのですが、「1ms VRB(Visual Response Boost)」を有効にすると動いている物体の輪郭がクッキリとして確かに視認しやすくなりました。下の写真は管理人が「UFO Test: Strobe Crosstalk」を見た時の感覚を表現したイメージ図ですが、「1ms VRB(Visual Response Boost)」を有効にすると輪郭のボヤケがなくなってネイティブスピードでも倍速ハイスピード動画のスローモーションで輪郭を追っている時に近い感覚で追従して見ることができました。

Acer Nitro VG271のレビューまとめ

最後に「Acer Nitro VG271(型番:VG271Pbmiipx)」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ27インチでゲーミングモニタとしては使いやすいサイズ

- 発色や視野角など画質に優れたIPS液晶パネル

- 液晶パネルは反射防止のアンチグレア

- ビデオ入力はDisplayPort1.2とHDMI2.0×2の計3系統

- 3基全てのビデオ入力においてフルHD解像度で144Hzリフレッシュレートの高速動作

- 可変リフレッシュレート型同期機能AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応

(DisplayPortとHDMIで48FPS~144FPSの範囲内で対応) - 2基のHDMIビデオ入力ではHDR表示に対応

- HDR輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得

- 120Hz/144Hzでモーションブラーリダクション機能「VRB」を使用できる(Adaptive-Syncと排他利用)

- DisplayPortとHDMIのビデオ入力間でPIP/PBPに対応

- モニタ本体重量5.1kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

- 上記のハイスペックながら3.7万円でコスパが非常に優秀(2019年4月16日)

悪いところor注意点

- モニタスタンドが簡素で、安定感も微妙。個人的にはモニタアーム推奨

- パネルの応答速度が若干遅めでやや残像感がある

- DisplayPortはHDRに非対応

- FreeSyncとHDRは排他利用

「Acer Nitro VG271」は1920×1080のフルHD解像度、ネイティブ144Hzの高速リフレッシュレート、IPS液晶パネルという3拍子揃ったところが最大の特徴です。これまでフルHD解像度/144HzリフレッシュレートのゲーミングモニタはTN液晶パネルかVA液晶パネルを採用した製品しかなく、ハイリフレッシュレートでIPS液晶パネル採用となるとWQHD解像度以上で10万円前後からという非常に高価なモデルに限られたのですが、「Acer Nitro VG271」はフルHD/144HzでIPS液晶パネルを採用した待望のゲーミングモニタになっています。

高色域・高視野角で発色に優れ高価なIPS液晶パネルながらネイティブ144Hzリフレッシュレートに対応しており、ハイフレームレートに対応したPCゲームであれば60FPSを大きく上回る滑らかな表示が可能です。ただ若干応答速度が遅めで残像感を感じやすいのは価格相応なのかなと思いました。

「Acer Nitro VG271」は可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」に対応しています。FreeSync対応フレームレートとして48FPS~144FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

これまではAMD製GPUを搭載した環境でしか使用できない機能でしたが、19年1月からはNVIDIA製GPUでも可変リフレッシュレート型同期機能Adaptive-Syncが利用できるようになったので間口もかなり広くなったと思います。

なおフルHD/144HzのIPS液晶ゲーミングモニタとして競合する2製品、「Acer Nitro VG271」と「ASUS VG279Q」のスペックを抜粋して比較すると次のようになっています。

基本的には全部入りハイスペックな「Acer Nitro VG271」が上位互換的な立ち位置です。ただし「ASUS VG279Q」はFreeSyncの対応フレームレートの下限が40FPSで、「Acer Nitro VG271」よりも低くなっており、モニタスタンドの機能や安定性もASUS VG279Qのほうが勝るので、サブ入力やHDRが不要であり、ゲーミングPCでの利用に特化させるのであれば「ASUS VG279Q」のほうがいいかもしれません。

| Acer Nitro VG271とASUS VG279Qのスペック比較 | ||

| Acer Nitro VG271 | ASUS VG279Q | |

| ビデオ入力 (最大リフレッシュレート) |

DisplayPort (144Hz) HDMI2.0 ×2 (144Hz) |

DisplayPort (144Hz) HDMI1.4 (120Hz) DVI-D (144Hz) |

| VRR対応ビデオ入力 | 全て |

DisplayPortのみ |

| VRR対応FPS | 48Hz~144Hz | 40Hz~144Hz |

| HDR | 2基のHDMIで対応 | 非対応 |

| PIP/PBP | DP-HDMI間で対応 |

非対応 |

| モーションブラーリダクション | 1ms VRB |

ELMB |

| モニタスタンド | 微妙 |

優秀 |

1920×1080のフルHD解像度27インチIPS液晶パネル、ネイティブ144Hzの高速リフレッシュレート、さらに可変リフレッシュレート型同期機能「AMD FreeSync」対応かつHDR輝度認証のVESA DisplayHDR 400を取得、DisplayPort1.2と2基のHDMI2.0の豊富なビデオ入力という充実のハイスペックながら販売価格3.7万円と非常に優れたコストパフォーマンスを考えると「Acer Nitro VG271」はかなりオススメなゲーミングモニタだと思います。

以上、「Acer Nitro VG271」のレビューでした。

関連記事

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・ゲーミングモニタの選び方シリーズの記事一覧へ

・フルHD/144HzのIPS液晶モニタ「ASUS VG279Q」をレビュー

・4K/120Hz/G-Sync HDR対応「ASUS ROG SWIFT PG27UQ」をレビュー

・UWQHD/120Hz/G-Sync対応「LG 34GK950G-B」をレビュー

・DyAc&240Hzリフレッシュレート「BenQ ZOWIE XL2546」をレビュー

・4K/120Hz/FreeSync対応「Acer Nitro XV273K」をレビュー

![Lumen モニターアーム [ ガス圧式 ] 3軸構造 MA-GS102BK](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/9bb7bc21.jpg)

コメント