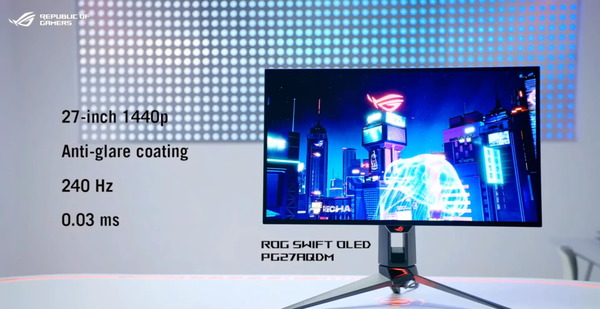

LGがPCゲーマー向けに開発した有機ELディスプレイパネルを採用し、最新技術であるマイクロレンズアレイ(MLA)によって高輝度HDR表示や優れた視野角を実現する、WQHD解像度かつ240Hzリフレッシュレートの26.5インチゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビューします。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM レビュー目次

1.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの概要

2.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの開封・付属品

3.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのモニタ本体

4.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのOSD操作・設定

・有機ELの焼き付き防止機能について

5.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの発色・輝度・視野角

6.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの色精度・ガンマ・色温度

7.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのリフレッシュレート

8.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの応答速度・表示遅延

9.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの可変リフレッシュレート同期

10.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのHDR表示やCSゲーム機対応

11.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのHDR性能やローカルディミング

12.ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのレビューまとめ

【2023年7月31日】 初稿

【2024年7月27日】 ファームウェア MCM107で検証

製品公式ページ:https://rog.asus.com/jp/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27aqdm/

【機材協力:ASUS】

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの概要

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの開封・付属品

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」を開封していきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のパッケージサイズは幅72cm×高さ51cm×厚み27cmで、27インチ相当のモニタが入っている箱としては大きめです。重量は10kg程度です。側面には持ち手の穴はあるので、成人男性なら持ち運びは問題ないはずです。

各種付属品はスペーサーに蓋もなく収められているので、保護スペーサーをパッケージから取り出す際は、付属品が脱落しないように、付属品のある面が上になるように確認してから引き出してください。

発泡スチロール製スペーサーの上側に各種付属品とモニタスタンドが収納されており、下の段にはモニタ本体があります。

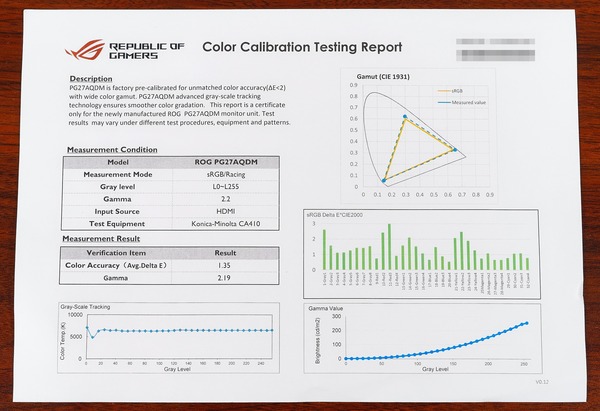

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は製品出荷前にΔE<2となるようにファクトリーキャリブレーションが行われており、カラーキャリブレーションレポートが同封されていました。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の付属品は専用のナイロンバックにまとめて収納されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の付属品を簡単にチェックしておくと、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBアップストリームケーブル、ACアダプタ&ACケーブル、VESAマウントアダプタ、マニュアル冊子類が付属します。

ROGブランドのマザーボードではお馴染みのステッカーセットが付属したり、各種ケーブル類はコネクタにROGのブランドロゴが刻印されたオリジナル品だったりと付属品にも力が入っており、ASUS ROGが同製品に込める強い思いが伝わってきます。

各種ケーブルを個別に購入する場合のオススメ製品も紹介しておきます。

4K/120Hz対応のDisplayPort1.4ケーブルなら「サンワサプライ KC-DP14シリーズ」、HDMI2.0ケーブルなら「エレコム Premium HDMIケーブル スリムタイプ DH-HDP14ESBKシリーズ」がおすすめです。

いずれも標準で付属するケーブルよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.0m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 1.5m

エレコム PREMIUM HDMIケーブル スリムタイプ 2.0m

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に付属するACアダプタのコンセントケーブル側端子はミッキー型と呼ばれることの多い3PIN端子です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタスタンドはメインフレームとフットフレームの2つの部品から構成されています。

メインフレーム端にフットフレームを挿入して、底面のネジを締めるだけで簡単にモニタスタンドを組み立てられます。ネジにはレバーが付いているのでドライバー不要で組み立てが可能です。

モニタスタンド装着に当たって、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の有機ELパネルは非常に薄いので、破損を防止するために、梱包スペーサーに置いたままにしておくのがオススメです。

モニタ本体背面の溝に斜め下の方向からモニタスタンドを差し込めば取り付け完了です。

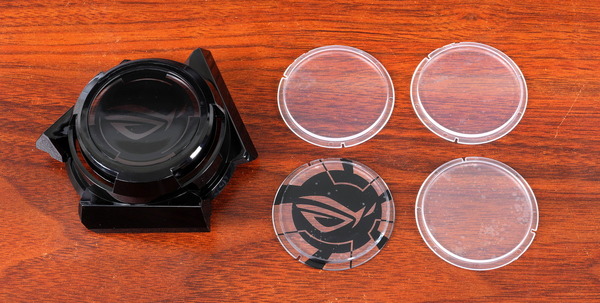

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタスタンドのメインフレーム底面にはロゴを投射できるLEDイルミネーションが搭載されており、フットフレームの固定後に上からカバーを装着します。

従来モデルではカバーの固定がプラスチックのツメで取り外しの際に折れやすかったのですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではマグネット式に変わったので着脱も容易です。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのモニタ本体

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタ本体をチェックしていきます。

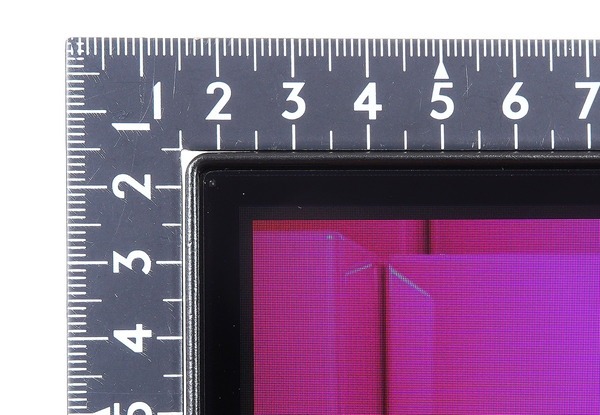

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は4辺全てがフレームレス構造です。

ディスプレイパネルを覆う金属製の外枠は2mm程度の厚みですが、フレーム内パネル上には非表示領域があり、合計すると非表示領域の幅は9mm程度です。(下端は11mm程度)

なおパネル上の非表示領域は単純な非表示部分が5mm程度(下端は7mm程度)、有機EL保護機能の1つであるスクリーンシフト用の余剰ピクセル部分が2mm程度です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の背面はROGシリーズらしいサイバーパンク感のる近未来的なパターンが描かれた、黒寄りなグレーのプラスチック製外装パネルになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタ背面の中央は通常の液晶モニタ同様に50mm程度の厚みがありますが、LG製有機ELパネルを採用する有機ELテレビと同様に、金属製外装のみでパネル自体がほぼ剥き出しになっている外周部は厚み数mmと非常にスリムです。

ゲーム実況で自分を撮影するのに高画質なデジタル一眼カメラを使用する人が増えているので、ゲーミングモニタの「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」も付属モニタスタンドの天辺にカメラ三脚などのデファクトスタンダードな1/4ネジ穴が実装されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタスタンドにはケーブルホールがあるので、各種ケーブルをまとめることができます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタ背面、右上には四角ドットのパターンが描かれていますが、ROGロゴマークに合わせてアドレッサブルLEDイルミネーションが内蔵されています。

その他にもモニタスタンド支柱の昇降部分やベース部分、底面からの投射イルミネーションに赤色LEDが内蔵されています。

底面の投射LEDに使用するアクリルパネルはROGロゴに円形と三角形の幾何学外周が描かれた2種類に加えて、無色透明のものも付属するので、シルエットシールを作成して貼りつければ各自でお気に入りの絵柄を投影することもできます。

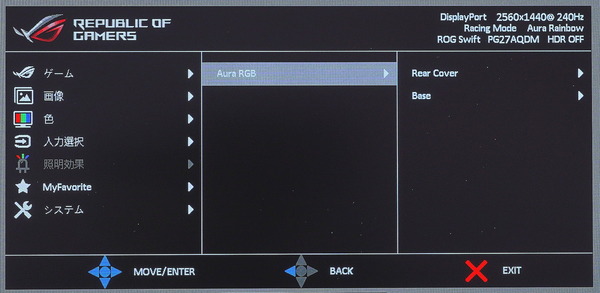

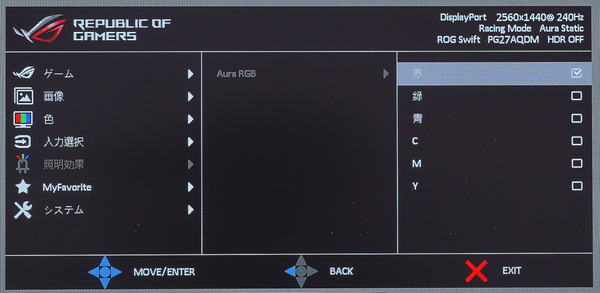

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のLEDイルミネーションはOSDメニューやWindows OS上の専用アプリ「Armoury Crate」から発光パターンや発光カラーが設定できます。

ROGロゴのARGB LEDイルミネーションの発光カラーや発光パターンはOSDメニューから設定が可能です。OSDメニューから消灯設定もできるので必要なければ切ればOKな機能です。

アップストリームUSB3.0端子を付属のUSBケーブルでPCと接続することによって、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に搭載されたアドレッサブルLEDイルミネーションをWindows上で専用アプリArmouryCrateから制御することができます。

Armoury Crateを使用すると、AURA Syncに対応したゲーミングキーボードやヘッドセットなどと「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のLEDイルミネーションをライティング同期させることも可能です。

ちなみに正面下端のROGロゴも初期設定では赤色LEDで点灯しますが、これはOSD設定のLEDインジケーターをオフにすることで消灯できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のモニタ本体の厚さは最厚部で55mmと標準的ですが、VESAアダプタを装着すると75mm程度になります。またVESAアダプタを装着した状態でモニタ本体重量は4.5kg程度です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の背面には下向きに各種I/Oポートが実装されており、左から順にACアダプタ接続用DC端子、3.5mmヘッドホンジャック、2基のHDMI2.0、1基のDisplayPort1.4、アップストリームUSB3.0端子、ダウンストリームUSB3.0端子×2が設置されています。

アップストリームUSB端子はダウンストリームUSB端子をハブとして使用するためだけでなく、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に搭載されたLEDイルミネーションをWindows上で専用アプリから制御するのにも使用します。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の付属モニタスタンドの左右スイーベルの可動域は左右30度(60度)に対応していま

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の付属モニタスタンドの上下チルトの可動域は仕様通り下に5度、上に20度となっています。

モニタの高さはモニタ本体とスタンドの付け根部分が上下に動く構造になっており、全高で438mm〜548mmの範囲内で調整できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の付属モニタスタンドはピボットに対応しており、縦向きにして使用できます。付属スタンドは時計回りと反時計回りのどちらにも回転可能です。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMは付属マウントアダプタによってVESA100x100規格のVESAマウントに対応しておりサードパーティ製のモニターアームを使用できます。モニタ単体の重量も4.5kgほどなのでモニターアームを問題なく利用可能です。

VESAマウントアダプタは付属モニタスタンドと同じようにツールレスで着脱できる構造です。

オススメのモニターアームや調整機能が豊富なVESA汎用モニタースタンド、VESAマウントの干渉を避ける方法についてはこちらの記事で詳細に解説しているので、導入を検討している人は参考にしてください。

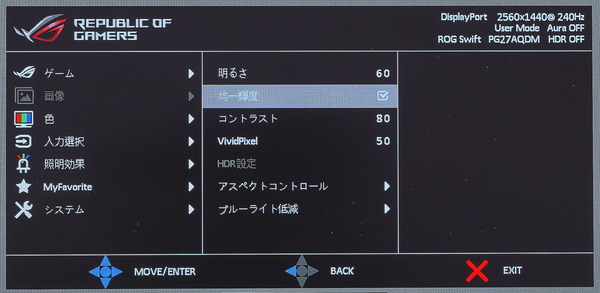

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのOSD操作・設定

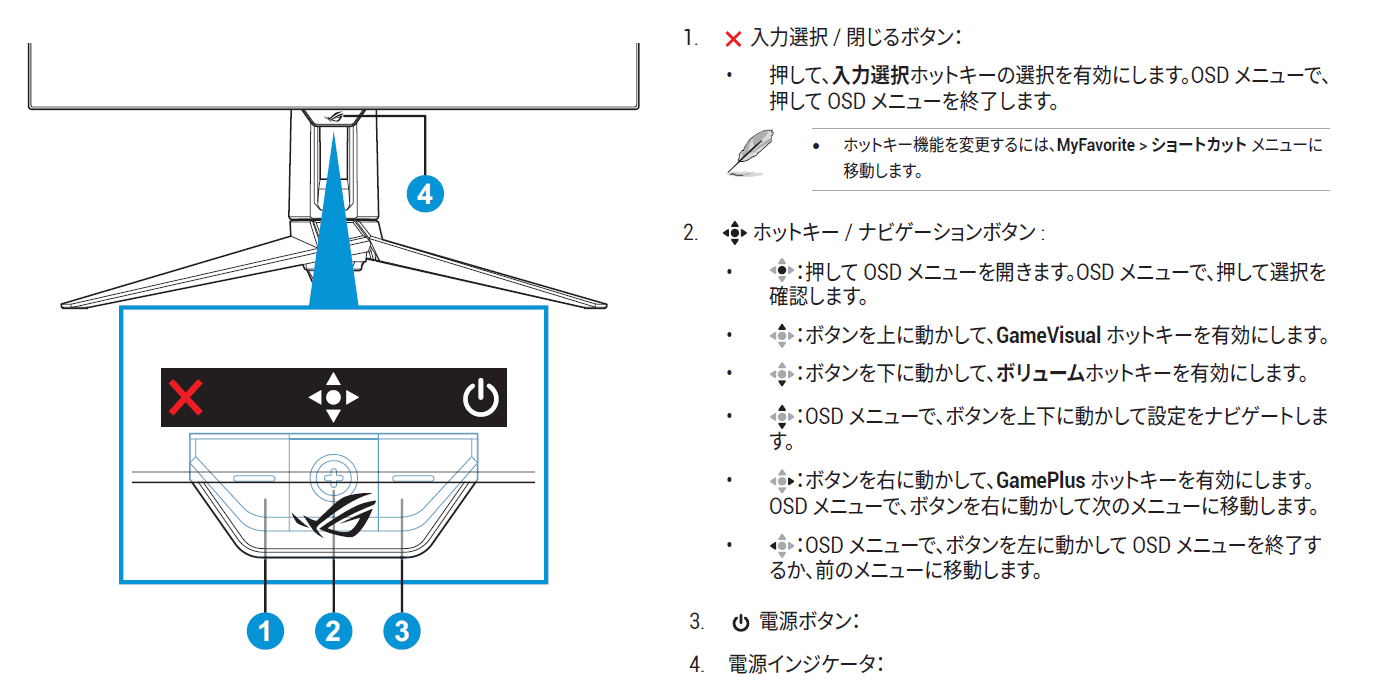

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSD操作はモニタ下端の出っ張り部分、その裏側に設置されている操作スティックと2つのボタンを使用します。

3つのボタン(うち1つは操作スティック)の機能は正面から見て左から、×ボタン、操作スティックボタン(4方向スティック&押下ボタン)、電源ボタンとなっています。

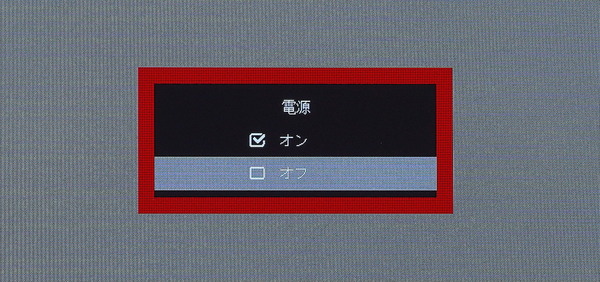

OSD操作ボタンに電源ボタンが並んでいますが、誤って電源ボタンを押下してしまっても、画面中央に電源オフの確認ダイヤログが表示されるので、すぐに電源が切れてしまうことはありません。

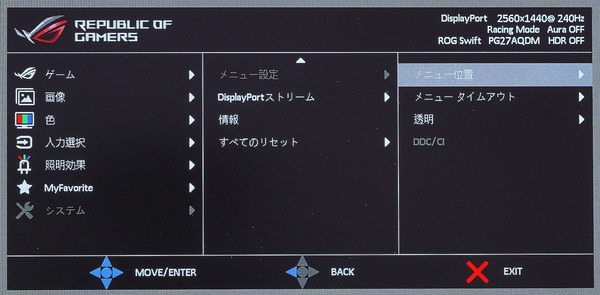

操作スティックボタンを押下もしくは左に倒すと詳細設定メニューがすぐに表示されます。

メニューに合わせてボタンを操作すると詳細設定メニューから設定が行えます。OSD表示領域は26.5インチ画面の9分の1程度です。文字はやや小さめですが、OSD操作ボタンに手が届く距離からなら問題なく視認できる程度です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSDメニューは初めて起動した時にOSD言語として英語が適用されていますが、日本語UIにも対応しています。(サンプル機では初期言語が英語でしたが、国内の正規市販品は最初から日本語かもしれません)

OSDメニューの表示位置は初期設定では画面中央下端ですが、詳細設定メニューから画面上を自由に動かせます。

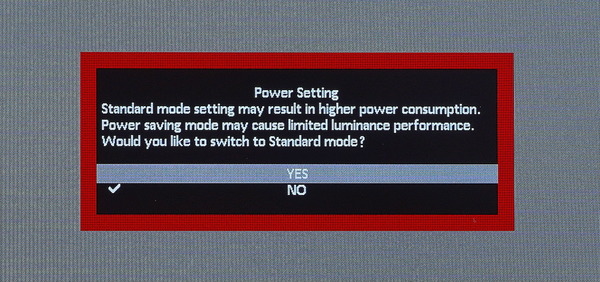

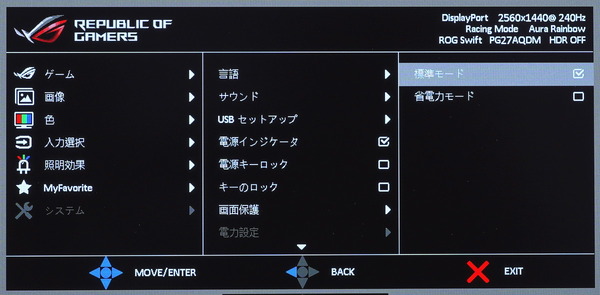

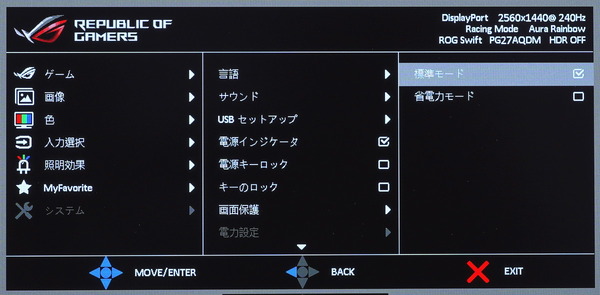

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は初回起動時に省電力モードのオン/オフを確認するダイヤログが表示されます。

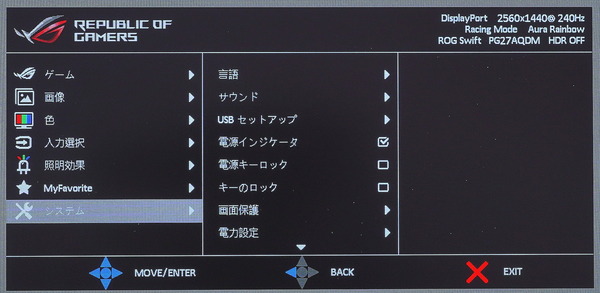

省電力モードを有効にしてしまうと、OSD設定の大部分がグレーアウトして操作できなくなります。省電力モードの設定はシステム設定の項目として配置されているので、誤ってオンにしてしまった場合は標準モードに切り替えてください。

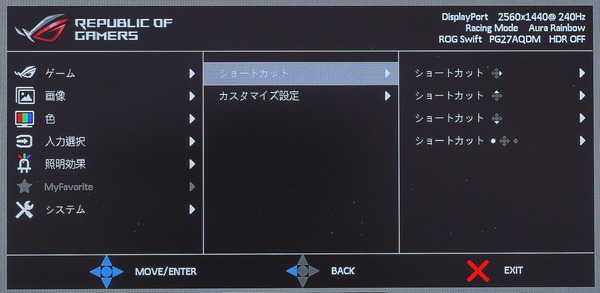

詳細設定メニューが非表示の状態で、Xボタン(入力選択)や操作スティックの上右下を操作すると画面中央下端に各種ショートカット設定が表示されます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではGameVisualボタン(ショートカットボタン1)を押下すると画質モード変更のショートカットメニューが表示されます。

もう一方のGamePlusボタン(ショートカットボタン2)を押下すると、OSDクロスヘア、リアルタイムリフレッシュレート表示などゲームプレイに役立つ特殊機能にショートカットでアクセスできます。

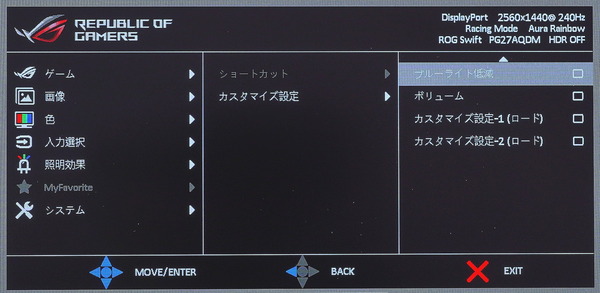

なおこれら4つのショートカットキーに割り当てる機能はOSDメニューから切り替えが可能です。

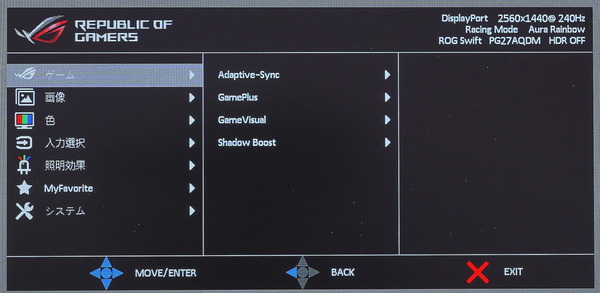

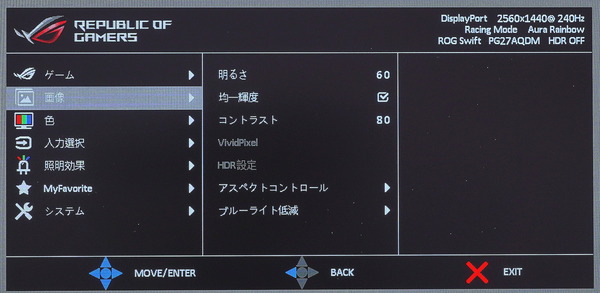

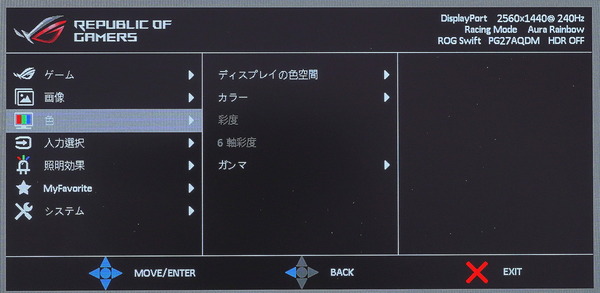

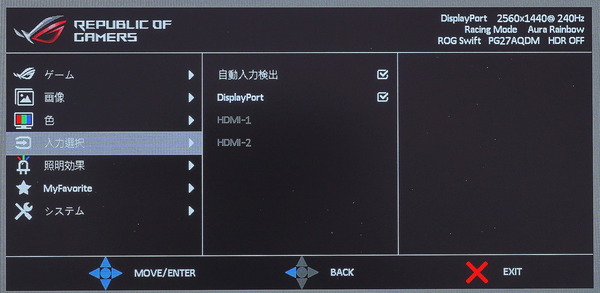

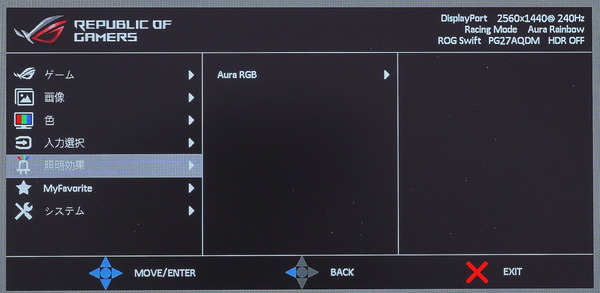

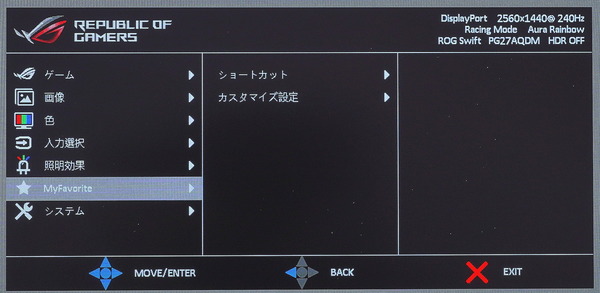

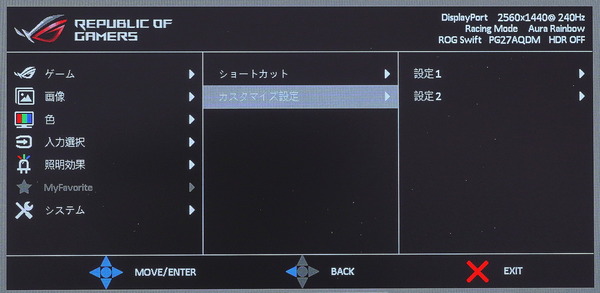

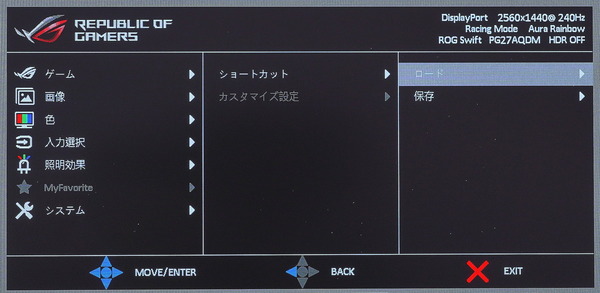

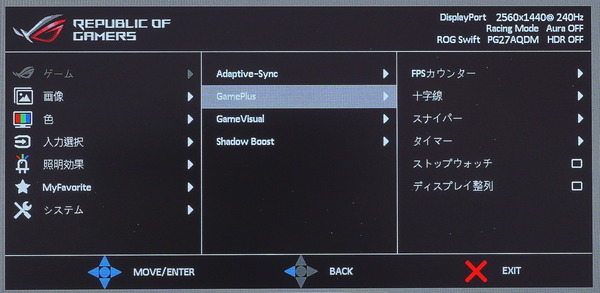

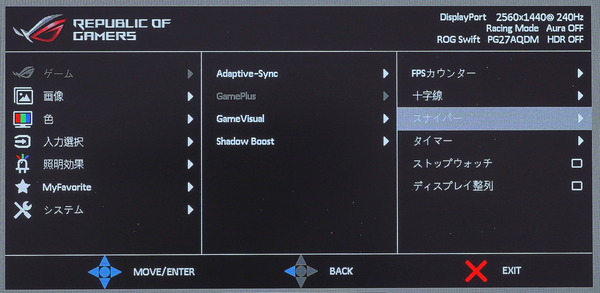

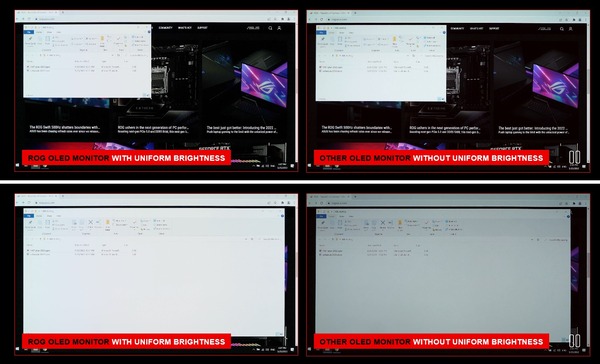

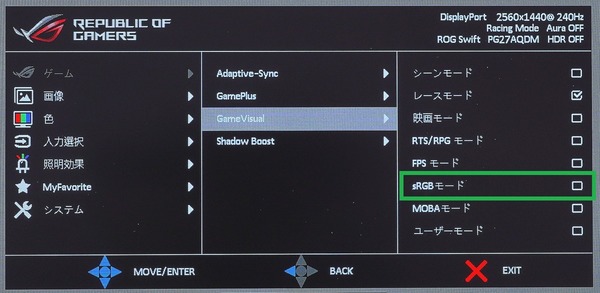

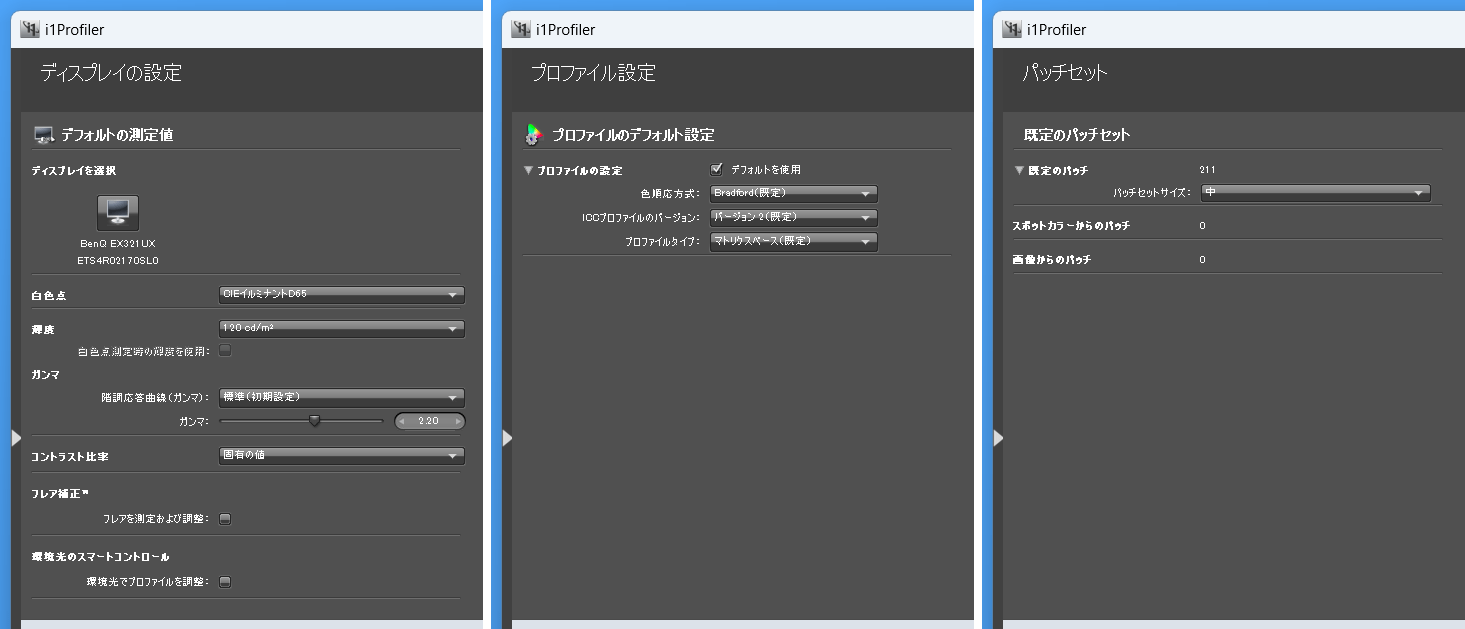

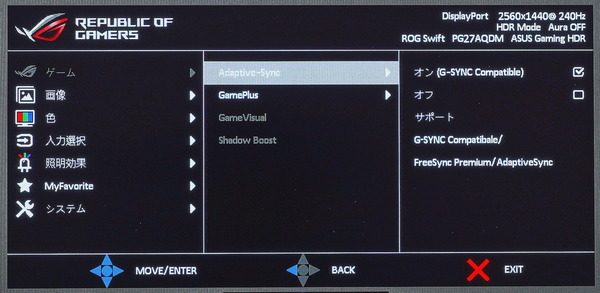

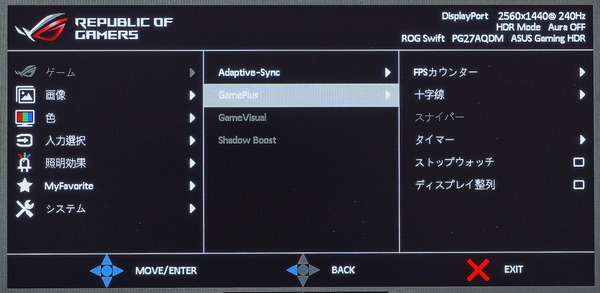

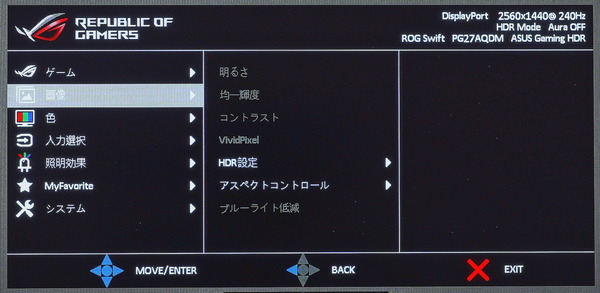

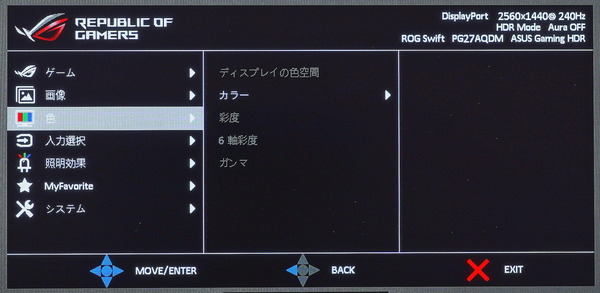

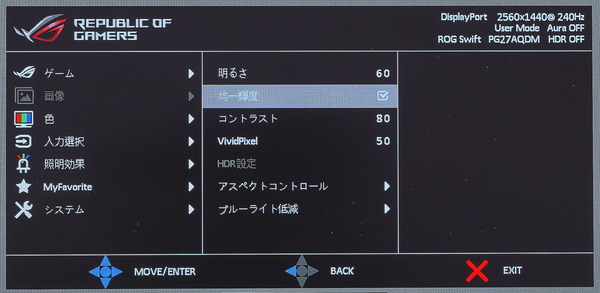

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSDメニューには大きく分けて、「ゲーム」「画像」「色」「入力選択」「照明効果」「My Favorite」「システム」の7つの項目が用意されています。

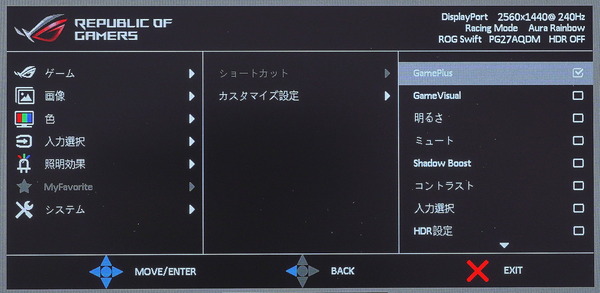

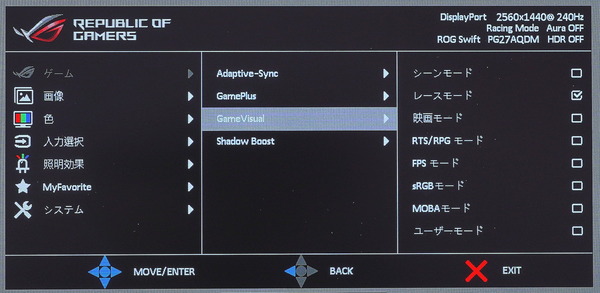

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の画質モードはGameVisualと名付けられており、標準設定の「レースモード」に加えて、「シーンモード(風景画像の閲覧)」「映画モード」、およびゲームジャンル別で「RTS/RPGモード」「FPSモード」「MOBAモード」、さらに「sRGBモード」と「ユーザーモード」の計8つの画質モードが用意されています。

「カスタマイズ設定」からはOSD設定の組み合わせ(Game Visual毎の設定)を2種類のプロファイルとして保存し、ロードすることも可能です。

ゲーム関連の表示設定はトップメニューで一番上の「ゲーミング」に配置されています。

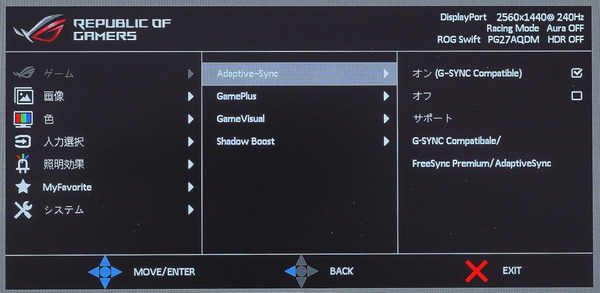

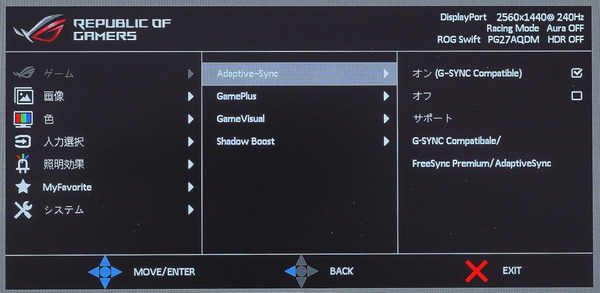

可変リフレッシュレート同期機能「Adaptive-Sync」はそのままの名前で設定項目が配置されています。標準でオンになっています。

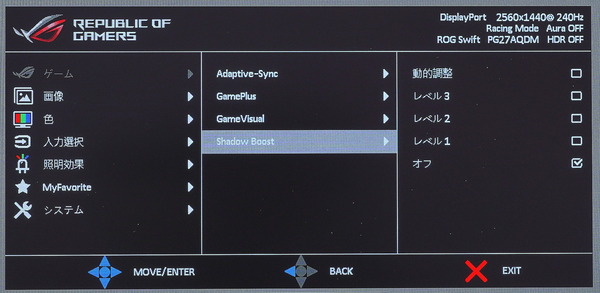

黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能「Shadow Boost」は、無効化(None)およびLevel 1~Level 3およびダイナミック調整の3段階+αで設定が可能です。

この種の機能は従来、画面全てを一律に色調整していましたが、Shadow Boostのダイナミック調整では画面上を複数のゾーンに分けて、暗い部分だけを浮かび上がらせるように調整するので、画面の鮮やかさに対する損失を抑えているのが特徴です。

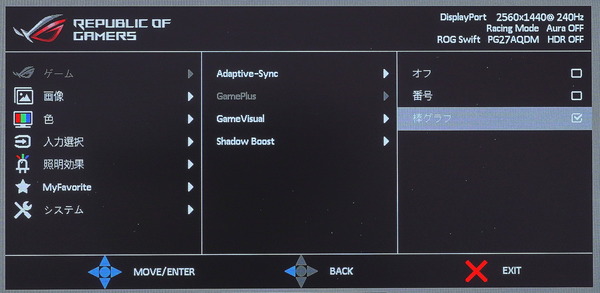

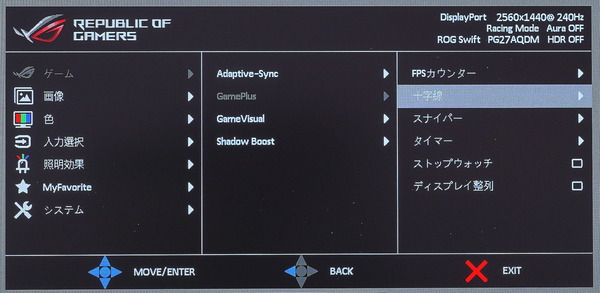

GamePlusからは、リフレッシュレートのリアルタイムカウンターやグラフ、照準点(OSDクロスヘア)、カウントダウンタイマーなどをオーバーレイ表示できるゲームプレイに便利な機能の設定が行えます。

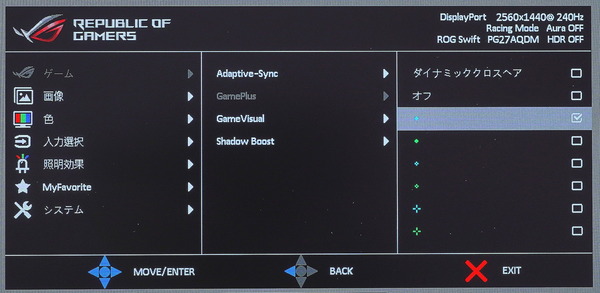

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSDクロスヘアには3種類のアイコン、水色と緑色の2色で計6種類のプリセットがあります。

”ダイナミッククロスヘア”を有効にすると、形状は選択したアイコンになりますが、色は現在の画面表示に対して色が被らないようにリアルタイムで変わるようになります。

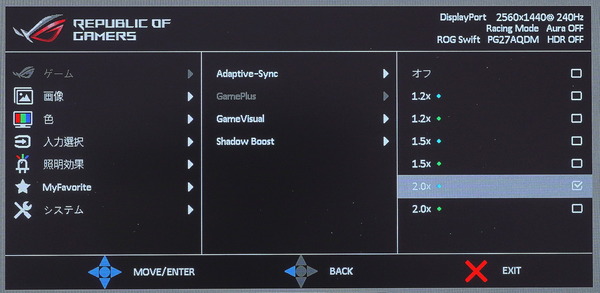

GamePlusの中でも比較的に新しい機能としてスナイパーがあります。

スナイパーでは1.5倍/1.7倍/2.0倍の3種類の倍率が選択でき、設定を有効にすると、水色もしくは緑色の照準点に加えて、画面中央部分を選択した倍率で拡大表示します。

単純なOSDクロスヘアもゲーミングモニタによる”ハードウェアチート”と呼ばれることがありますが、スナイパー機能はガチでチート級です。

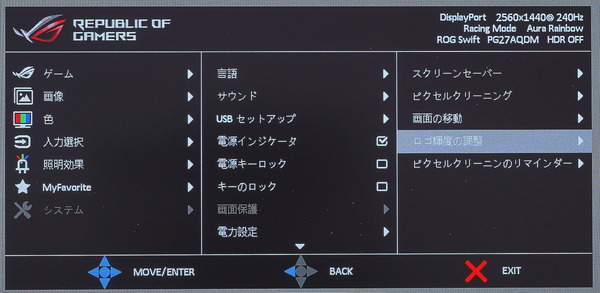

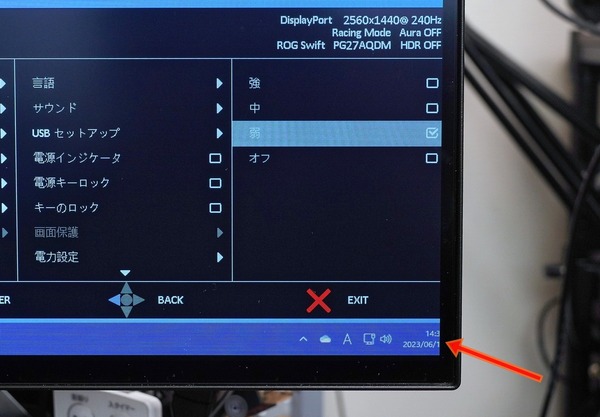

有機ELパネルの焼き付き防止機能について

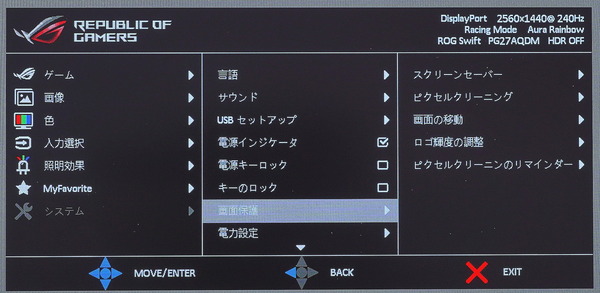

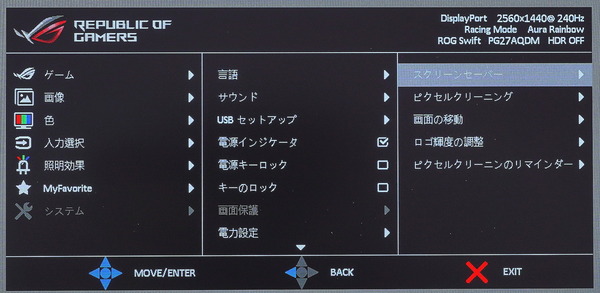

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」には有機ELテレビと同様に、有機ELパネルの焼き付き防止機能がいくつか用意されています。

”スクリーンセーバー(静止画輝度制限)”は画面表示の内容に変化がない(変化が小さい)場合に、ディスプレイ輝度を自動的に下げる機能です。PlayStation 5で操作がないと画面が暗くなるのと同じような動作を、有機ELパネルの焼き付き防止のためにモニタが行います。

”スクリーンセーバー”はAverage Picture Levelによって動作するので、画面が暗くなるとマウスカーソルのような小さな変化では輝度制限が解除されません。

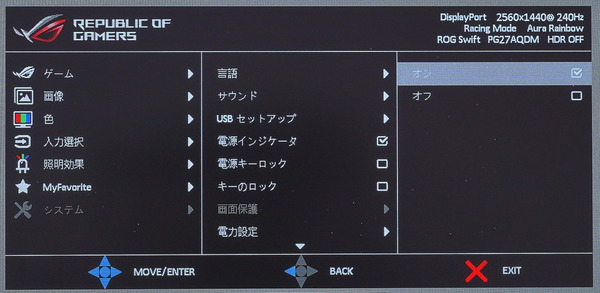

”ロゴ輝度制限”は体力ケージやミニマップのようにゲーム画面で常に表示され、大きな変化がない部分の輝度を下げる機能です。

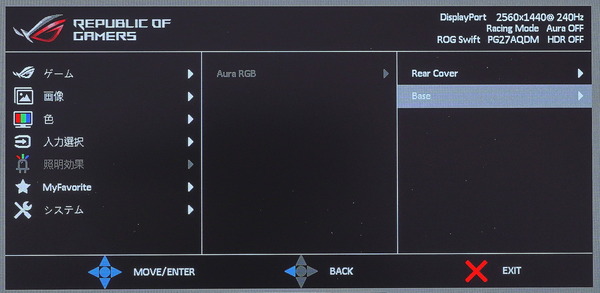

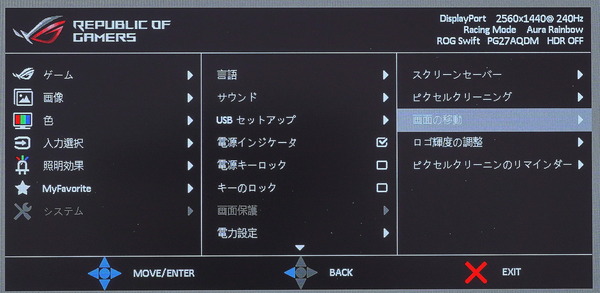

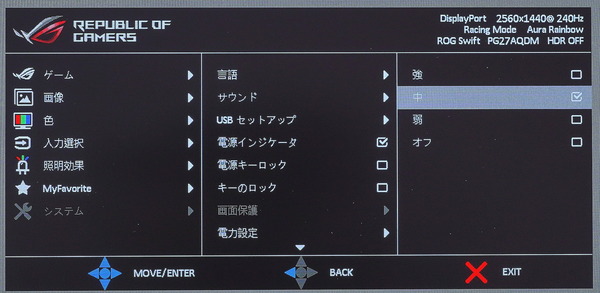

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は、LG製有機ELテレビなら”スクリーンシフト”(Samsung製有機ELテレビならピクセルシフト)と呼ばれる有機ELパネルの焼き付き防止機能に対応しています。

OSDクロスヘアやFPSカウンターなどGamePlus機能とは排他利用です。GamePlus機能を有効にすると自動的に無効化されます。

またGamePlus機能のオン/オフ切り替え後、”画面の移動”の設定は最後の設定値ではなく、自動的に中設定に戻ります。

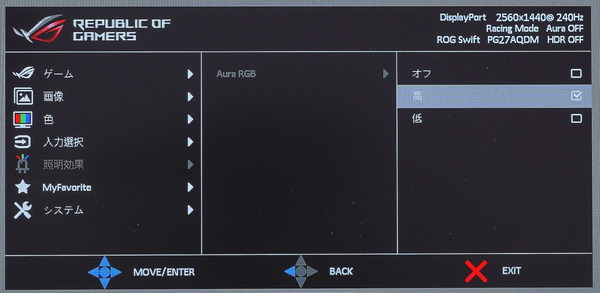

スクリーンシフト機能の中には表示内容を上下左右に動かすので端の数ピクセルが見切れるものもありますが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではWQHD解像度(2560×1440)に加えて外周部に8ピクセル分の余剰画素があり、余剰画素も使用して画面が上下左右にシフトするので、設定値が”弱”もしくは”中”であれば、画面表示の端が見切れることはありません。

ただし、設定値を”強”にするとシフト幅が余剰画素よりも大きくなり、画面の一部が見切れるようになります。(下写真はFW:MCM104で検証しているので、強と弱の動作が逆になっています)

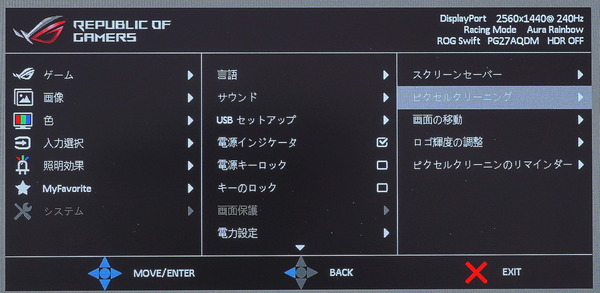

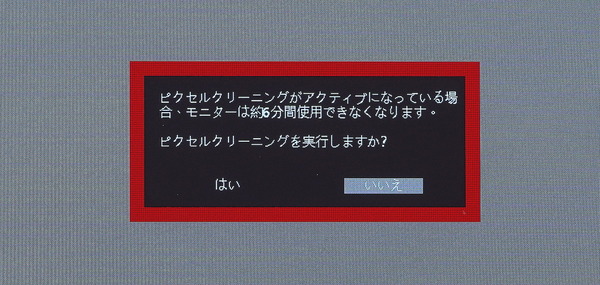

ピクセルリフレッシュやパネルリフレッシュと呼ばれる軽度の焼き付きを復元する機能として、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」には”ピクセルクリーニング”が用意されています。

”ピクセルクリーニング”はOSD設定から任意に実行することも可能ですが、電源オフ時に自動で実行されるので定期的に手動で実行する必要はありません。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの発色・輝度・視野角

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の発色・輝度・視野角など画質についてチェックしていきます。

ディスプレイパネルを光沢仕様とする一般的な有機ELテレビと違い、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は

ディスプレイへの自分や照明、背景の映り込みを抑える、独自のマイクロテクスチャコーティングが施されています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」も大型有機ELテレビで主流なLG製の有機ELパネルを採用した製品となっており、素の状態では光沢仕様のガラスパネルですが、マットなアンチグレアにするフィルムがディスプレイパネルに貼ってあります。

下の写真を見ての通り、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は、鏡のように映り込むグレアパネルとは大きく異なり、暗転時にも自分の顔や室内がクッキリと映り込むことはありません。

グレアパネルの方が発色やコントラストといった画質面では有利で、アンチグレアにギラツキを感じる人もいるので一長一短ではあるものの、有機ELモニタを一般的なPCモニタの延長で使用できるところはやはり「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の魅力だと思います。

製品にも依るかもしれませんが、管理人の手持ちにゲーミングモニタと比較すると、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は映り込みが少なく、かといってアンチグレア処理のギラギラ感もないので、アンチグレア処理がより優秀だと感じました。

PC向けディスプレイパネルには、LEDバックライトを必要とする液晶パネルと、画素そのものが自発光する有機EL(OLED)パネルの2種類があります。さらに、PCモニタで一般的な液晶パネルはIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類に大別されます。

各ディスプレイパネルの特性を簡単にまとめると次の表のようになります。

| ディスプレイパネルの簡易比較表 | ||||

| パネルタイプ | 有機EL | 液晶 | ||

| IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | ||

| 色域 (高彩度の発色) |

〇〇 | 〇 量子ドットなら〇〇 |

△ | |

| コントラスト (黒レベルの低さ) |

〇〇 | △ | 〇 | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | コンマms級 | 〇 (遅いものもある) |

△ | 〇 |

| 大型テレビ | 40~80インチ超まで幅広く採用 | 近年は 採用なし |

||

| 最大輝度 | △ | 〇〇 高輝度FALDなら1000nits超も |

– | |

| ハロー現象 Backlight Blooming |

発生しない | FALDでは発生 | – | |

| 焼付の可能性 | あり | 発生しない | ||

| 価格 (高リフレッシュレート) |

× | △ (×) | △ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能・特性の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

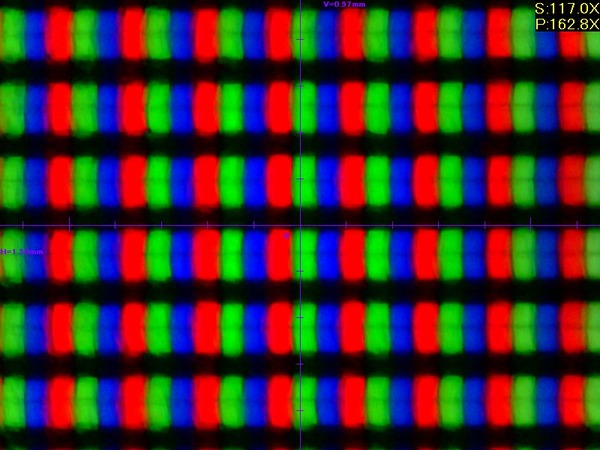

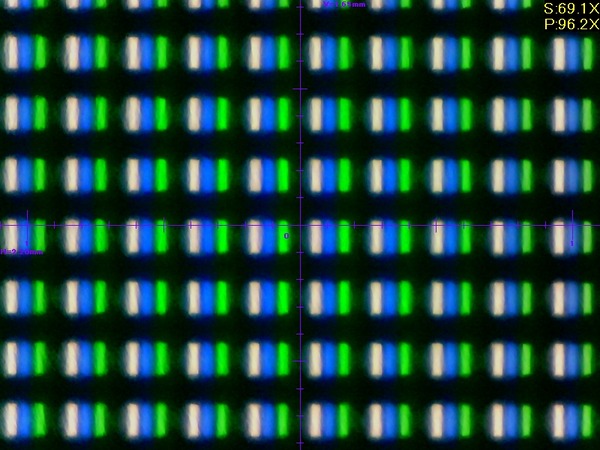

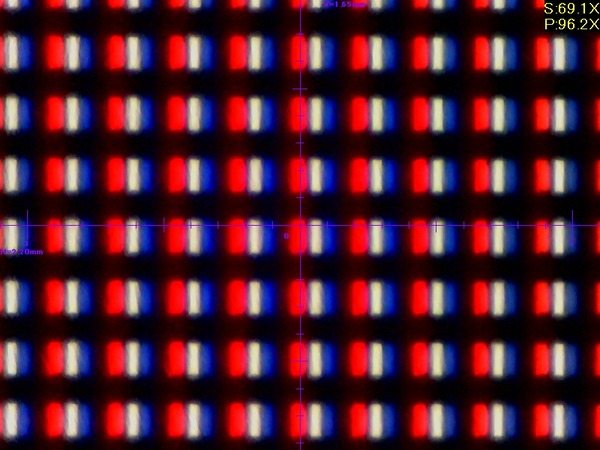

サブピクセル構造についてチェックしていきます。

まず予備知識として、一般的な液晶パネルは下の写真のように1:2程度で縦長なRGBサブピクセルが1ピクセルを構成しています。WindowsのClearTypeはこのサブピクセル構造に最適化して、フォントが綺麗に見えるようになっています。

大型の有機ELテレビではLG製パネルが主流ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」には同じくLGがPCゲーミングモニタ用に開発した有機ELパネルが採用されています。

LG製有機ELパネルは赤緑青の三原色に加えて、ピーク輝度を稼ぐための白色ドットを加えたRGB+W配列になっており、PCゲーミング向けに開発された26.5インチWQHD/240Hzのパネルも同じ構造です。(1ピクセルの正確な配列はRWBGの順番)

映画やゲーミングには基本的に影響はありませんが、RGBサブピクセルを前提にしたWindows PCのデスクトップ作業など、1ピクセル単位で描かれるような細かい文字では輪郭がにじむ可能性があります

RGBサブピクセルの場合は白色表示ではRGBが全て点灯しますが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のサブピクセルは白色表示でも全てが点灯することはなく、色温度の設定が6500K以下で暖色寄りだとRGW、7000K以上で寒色寄りだとGBWが点灯します。

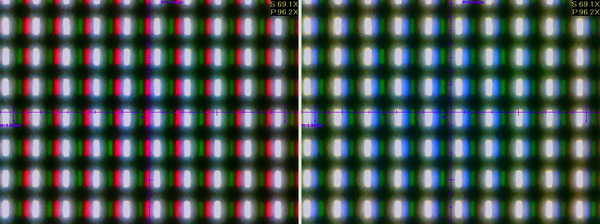

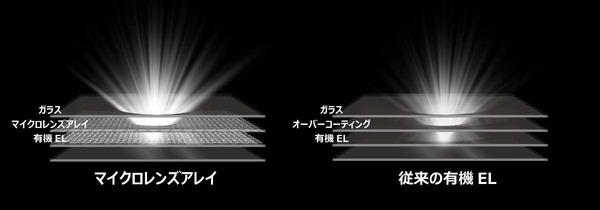

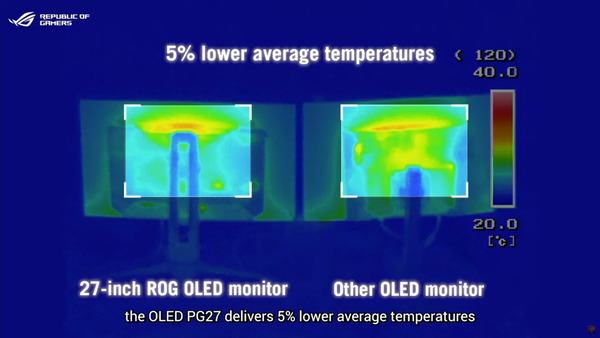

加えて、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のLG製有機ELパネルにはディスプレイ輝度を引き上げる最新技術 マイクロレンズアレイも採用されています。

MLA(マイクロレンズアレイ)は、約5.9ミクロンの微細なマイクロレンズを1ピクセル当たり数千個配置する層を有機ELパネルと表面ガラスの間に挿入することによって、従来なら表面ガラスパネルによって反射され、出力できなかった光を取り出すことを可能とし、消費電力を上げることなく、従来よりも高い輝度を実現し、また視野角に対する色再現性も改善する技術です。

下のマイクロスコープ写真は少し角度を付けて撮影しており、右に行くほど表面のアンチグレア用マイクロテクスチャに焦点が合うのですが、左から2列目の白色画素に注目すると、画素上に細かく菱形格子があるのが見えると思います。画素よりも非常に小さいマイクロレンズが1ピクセルに数千個も配置されています。

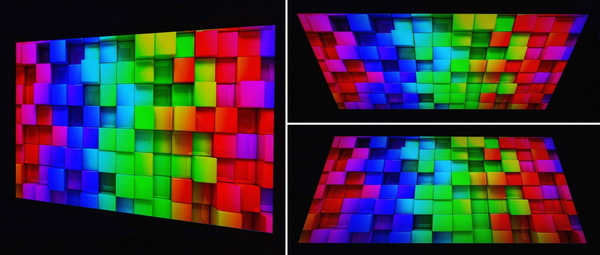

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は有機ELディスプレイパネルなので、上下左右どこから見ても色の破綻はなく視野角も良好です。

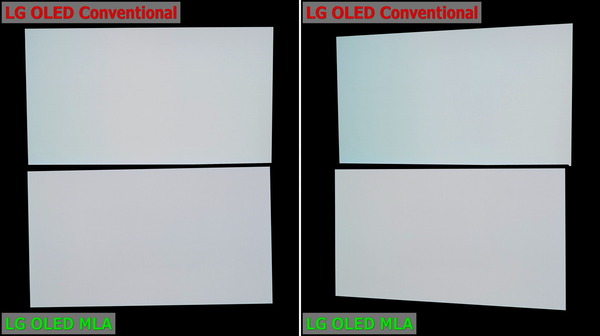

従来のLG製有機ELパネルは、白やグレーの短調な画面で視野角が付くと青みがかるという弱点がありましたが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はLG製有機ELパネルの最新技術であるMLA(マイクロレンズアレイ)が採用されており、視野角による色遷移がほぼありません。

写真では、正面から見た時の四隅、角度を付けた時の奥の方が少し青みがかっていて、また角度を付けた時に全体が黄色がかっていますが、肉眼ではほぼ違和感のない均一な白色でした。MLAは輝度向上を主目的にした技術ですが、視野角に対する色遷移の低減という副次効果も無視できません。

MLA非採用の従来型LG製有機ELパネルと比較すると、27インチ相当の画面サイズを1~2m離れた距離で見ても中央に比べて左右端は若干青みがかるのに対して、MLA採用の有機ELパネルはほぼ均一です。視野角を大きくしていくと色遷移の違いは一目瞭然になっていきます。

ここからはカラーキャリブレータを使用して、色域・輝度・コントラスト・均一性など画質に直結するモニタの性能について詳細な検証結果を見ていきます。なおこれらのモニタ性能(特に輝度の均一性)については同じ製品であっても個体差が大きいのでご注意ください。

検証にはカラーフィルター式(色差式)のCalibrite Display Plus HLと分光式(スペクトロメーター)のX-Rite i1 Basic Pro 3を使用しています。

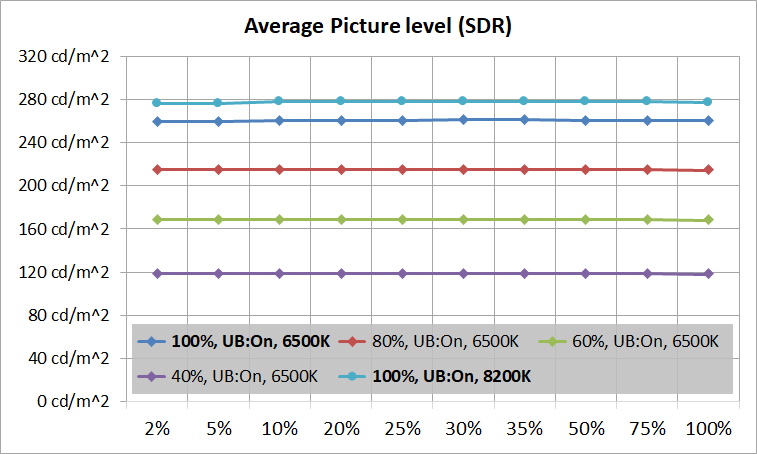

有機ELパネルを採用するモニタ/テレビはSDR表示であっても映像ソースの平均的な明るさ(APL:Average Picture level)に応じて画面の輝度レベルが制御されます。

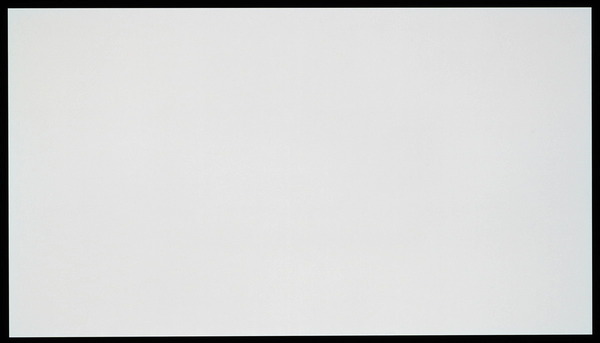

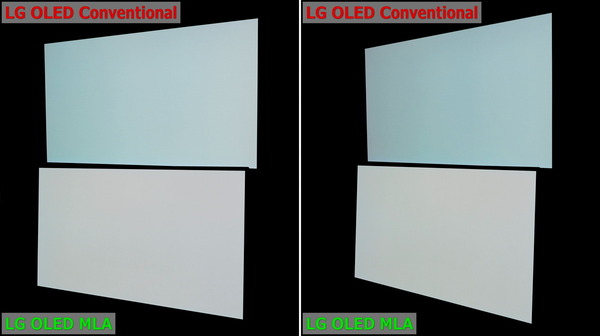

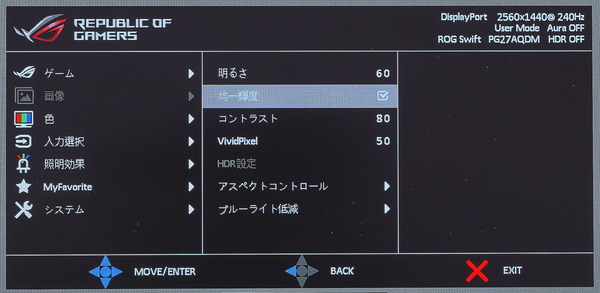

公式ページでもアピールされているように、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はSDR表示においてAPL輝度制御を無効化し、一般的な液晶ディスプレイのように一定のディスプレイ輝度で動作させる『均一輝度(Uniform brightness)』という機能に対応しています。

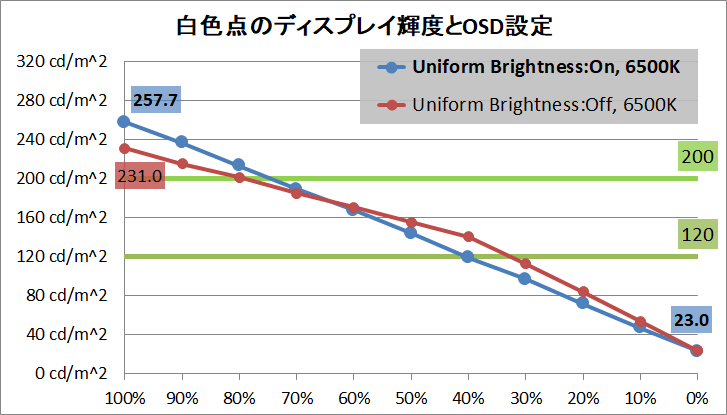

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のディスプレイ輝度について白色点の輝度をOSD設定別で測定しました。画面全体を白表示にした時に、OSD上の輝度設定10%刻みで0%~100%の輝度変化は次のようになっています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で均一輝度を有効にすると、一般に見やすい明るさと言われる120cd/m^2は輝度40%前後、室内照明に依りますが個人的に見やすいと感じる明るさの180~200cd/m^2は輝度70~80%前後です。

全白で260cd/m^2程度となっており、液晶モニタと比べると暗めという評価になりますが、有機ELパネルを採用するPCモニタとしてなら「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はトップクラスの明るさです。

「ASUS ROG Swift OLEDPG27AQDM」は初回起動時に省電力機能に関するオン・オフの切り替えアラートが表示されますが、よくわからずオンのままにしておくとディスプレイ輝度が制限されるので、画面が暗い時は省電力モードがオフになっているか確認してください。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で均一輝度を有効にすると、白色ウィンドウのサイズに依らない、一般的な液晶モニタと同様の動作が可能です。

OSD設定で輝度を最大にすると、色温度が6500Kで260cd/m^2程度、8200Kで280cd/m^2程度となっており、輝度が少し弱めな液晶モニタくらいの明るさです。

依然として明るい環境には弱いですが、とはいえ200cd/m^2以上もあれば実用レベルには十分に達していると思います。

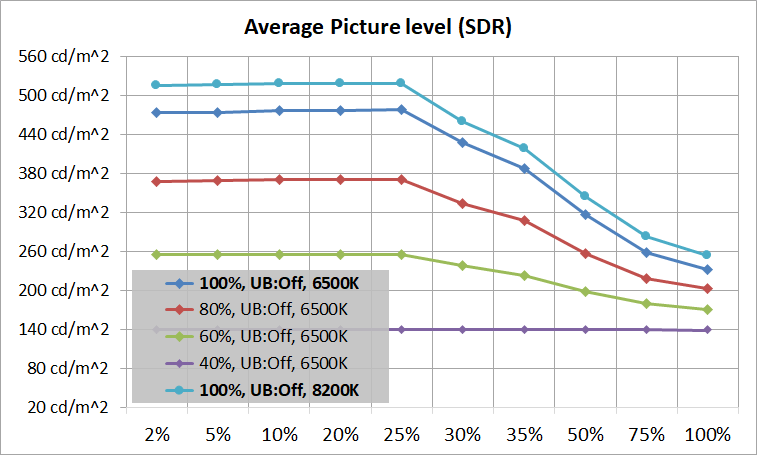

一方、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で均一輝度を無効にすると、Average Picture levelに応じたディスプレイ輝度は次のようになります。

均一輝度を無効にしてもAPL:75~100%における輝度は有効時と比較して少し下がる程度、体感的には大差ない感じです。

均一輝度が無効/有効のどちらでもAPL:100%で同じような輝度(200cd/m^2以上)を発揮できるのであれば、逆に均一輝度が無効で輝度を100%にした時の低APLにおける500dcd/m^2前後の高輝度が明る過ぎるので、低APLにおける輝度向上を調整できる(APL:100%を基準にしてスロープカーブを調整できる)機能を実装して欲しいところです。

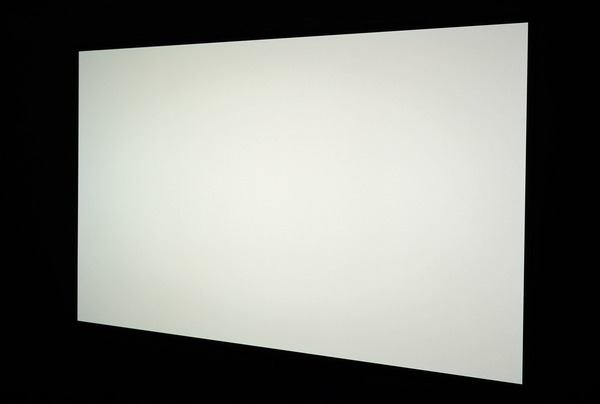

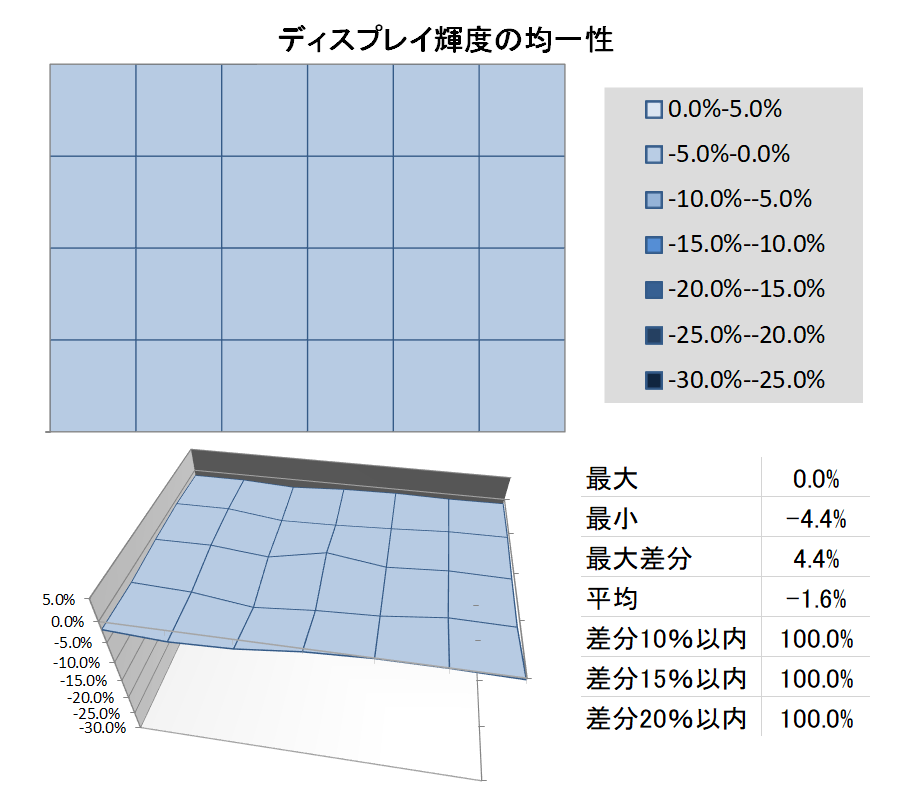

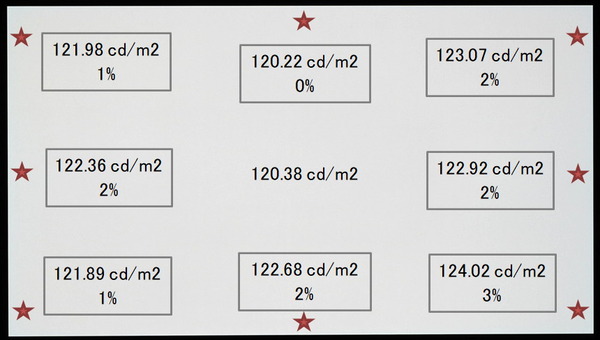

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のディスプレイ輝度の均一性(Uniformity)を検証しました。画面中央の輝度が約120cd/m^2になるOSD設定において、画面を横7×縦5の35分割として各位置の白色点の輝度を測定し、中央輝度を基準にしたパーセンテージで等高線マップにしています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は35カ所の測定点のうち、差分5%を超えるポイントがないという非常に優秀な均一性を発揮しました。

有機ELモニタでは焼き付き防止や、中央部の高輝度化を目的として”CBC (Convex Brightness Control)”と呼ばれる、ディスプレイ輝度を画面全体で一定にせず、中央凸な輝度分布にする輝度制御機能が有効になっていることがありますが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は上に掲載した輝度分布グラフの通り、CBCは使用されていません。

液晶モニタにおいて輝度の低下が特に大きい四隅&四辺は、上のような領域分割測定では見落とされてしまうので、同様に中央120cd/m^2を基準にして個別に測定したところ次のようになりました。

バックライト式の液晶ディスプレイはどうしても四辺&四隅の輝度低下は大きくなりがちですが、有機ELディスプレイは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はそこも5%以内の差分に収まっています。

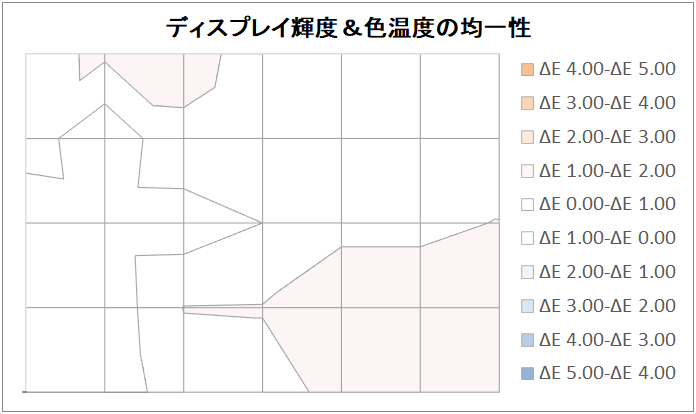

参考までに輝度と色温度による色差の分布です。「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は輝度だけでなく、色温度も含めた色差で評価しても白色の均一性は非常に優秀です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の有機ELパネルはピクセルレベルで輝度を調整できるので、グローバルディミングはもちろん、フルアレイ型ローカルディミングでも100分割程度であれば、圧倒的に優れた黒色表現、明暗の分離が可能です。

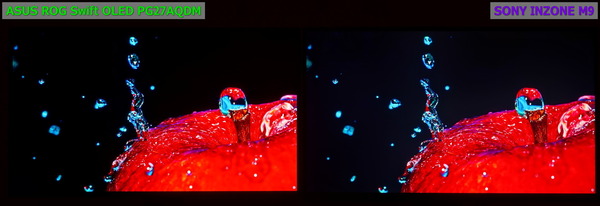

下の写真では有機ELパネルの「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」と、96分割フルアレイ型ローカルディミングに対応した液晶パネルのSONY INZONE M9を比較しています。

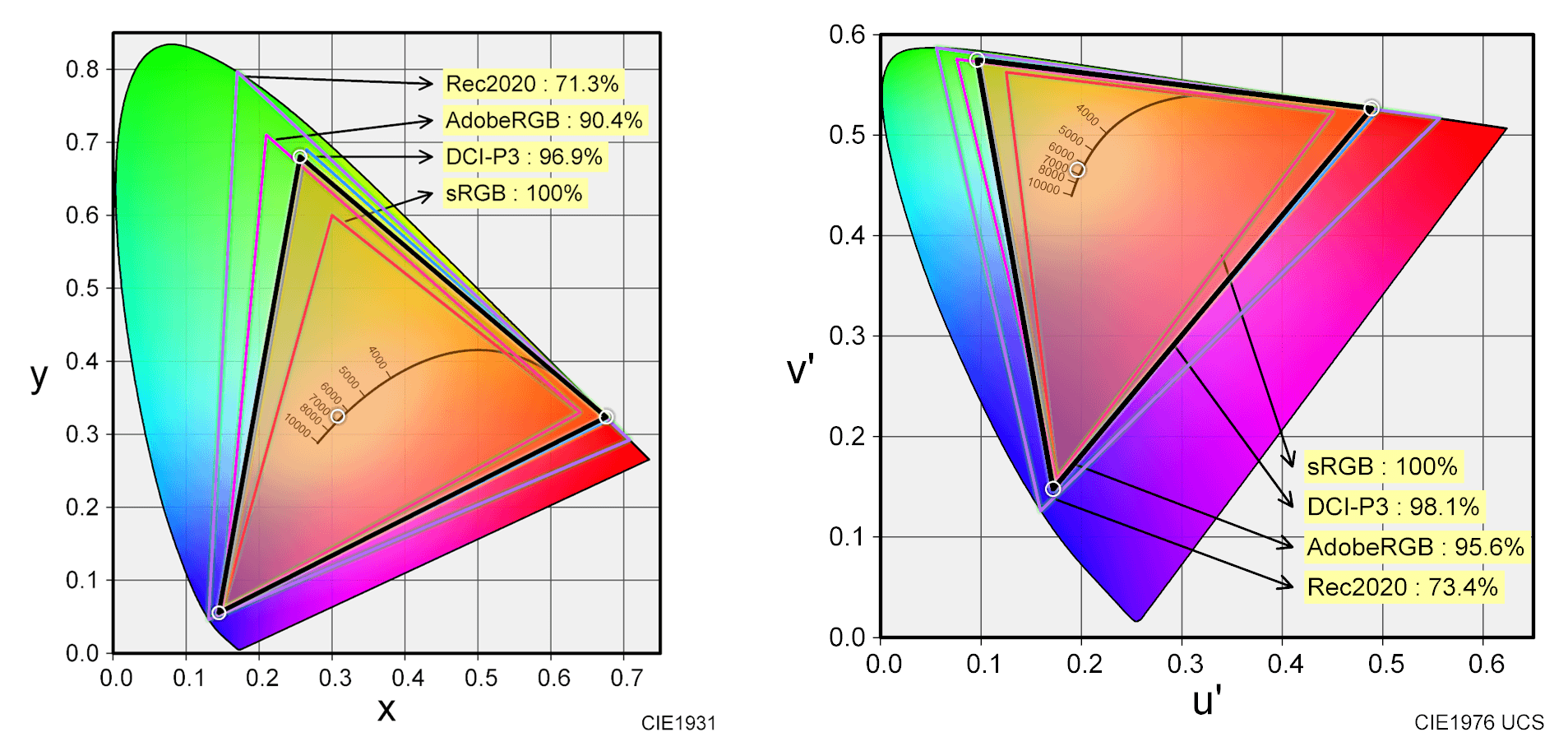

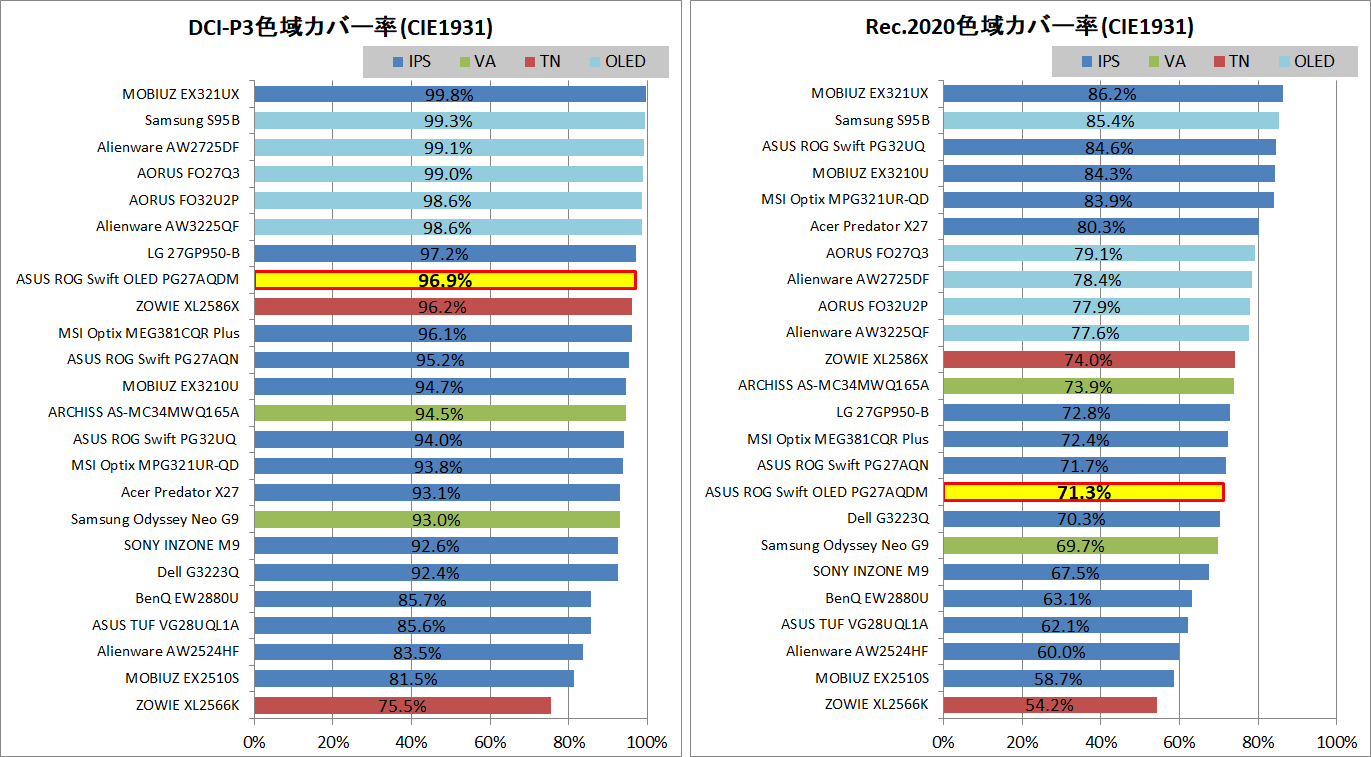

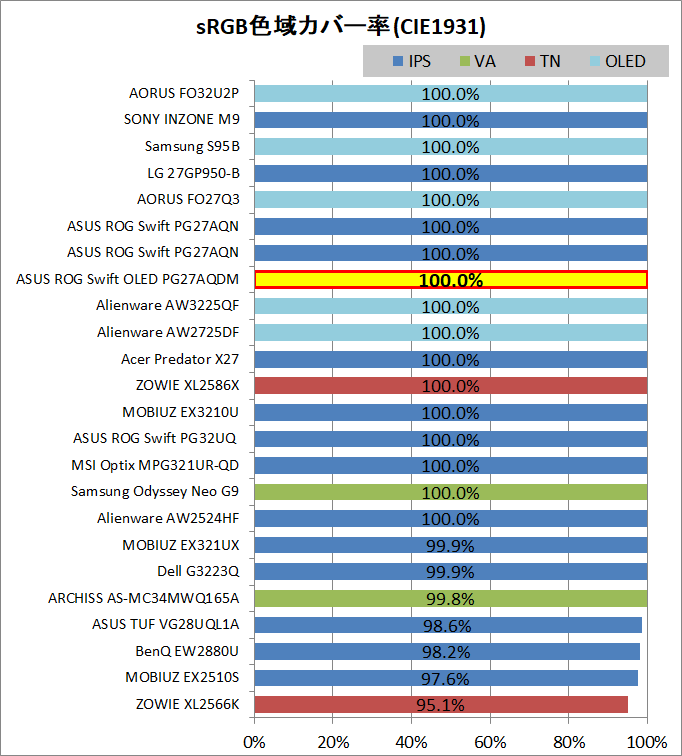

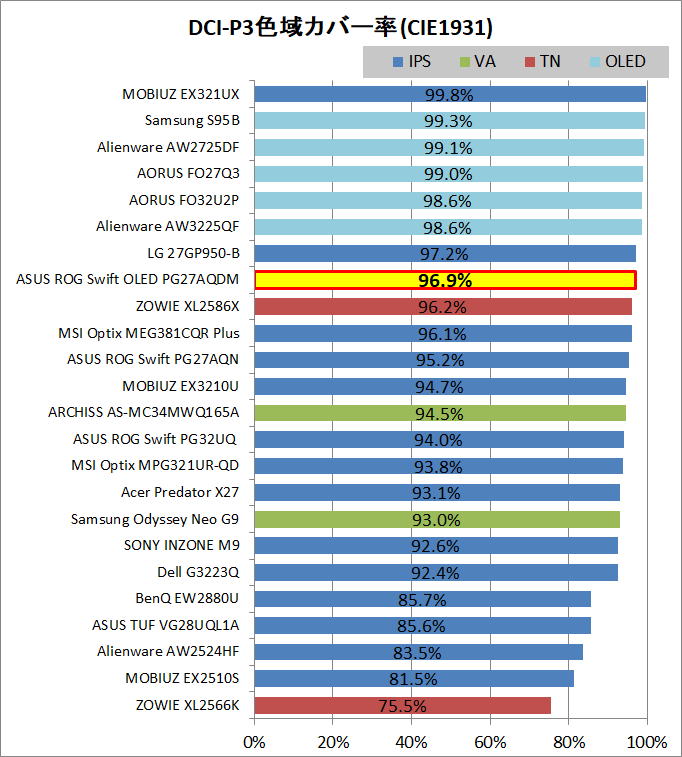

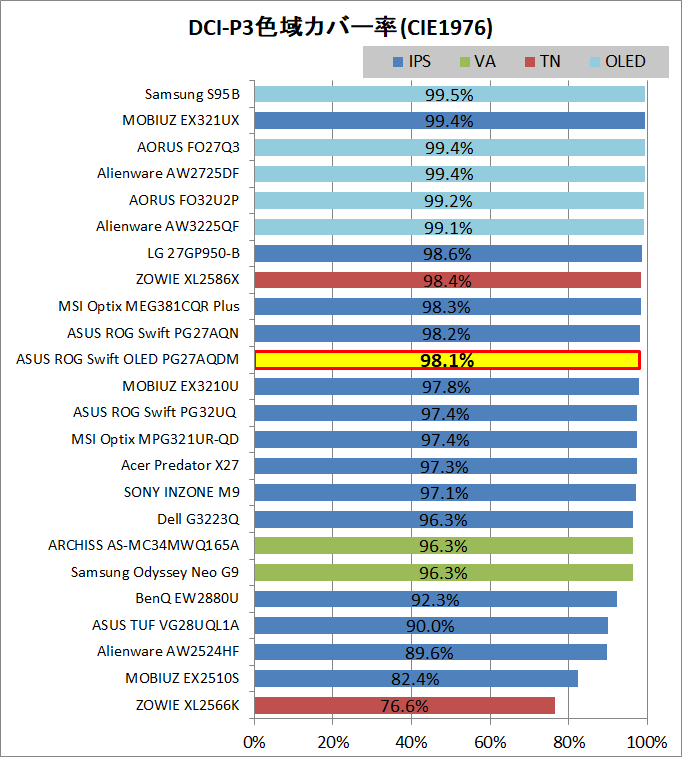

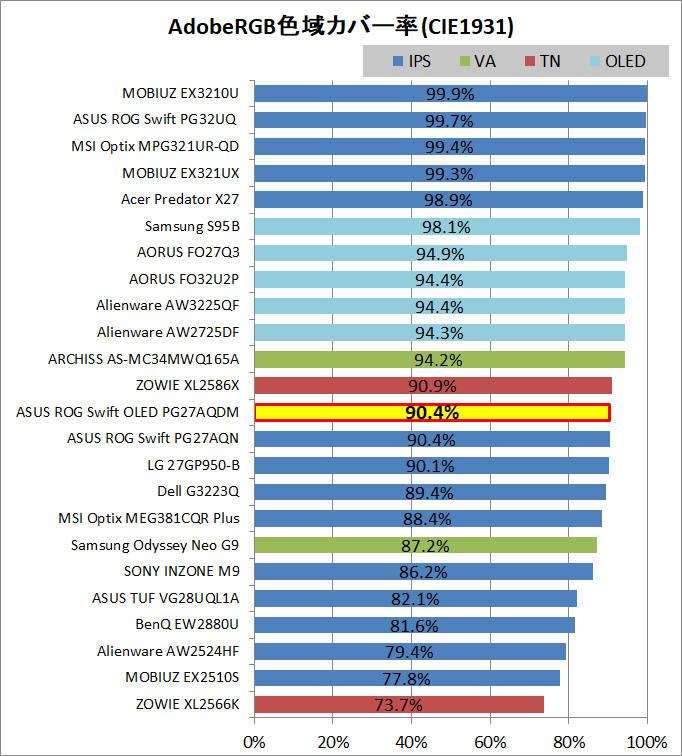

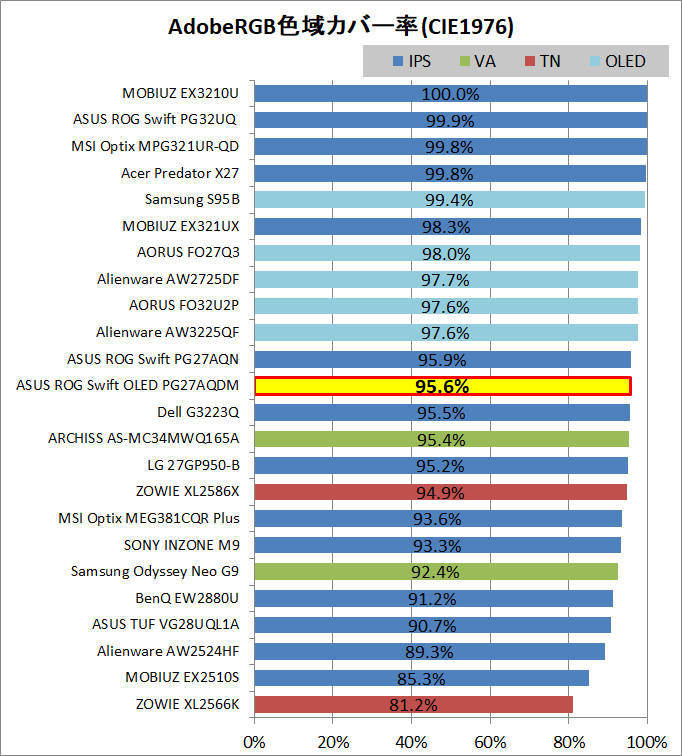

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はsRGBを100%カバーするのはもちろん、DCI-P3も95%以上カバーする非常に広い色域を実現しています。

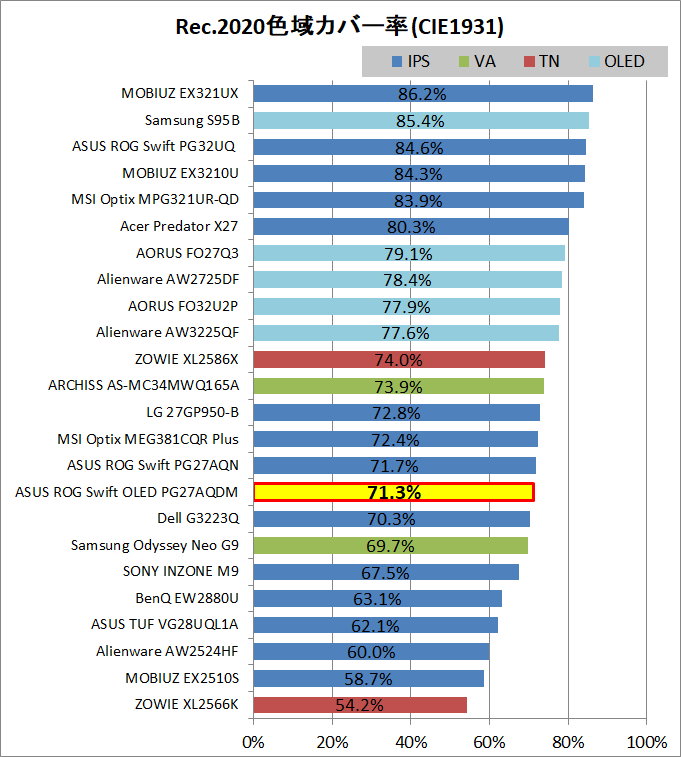

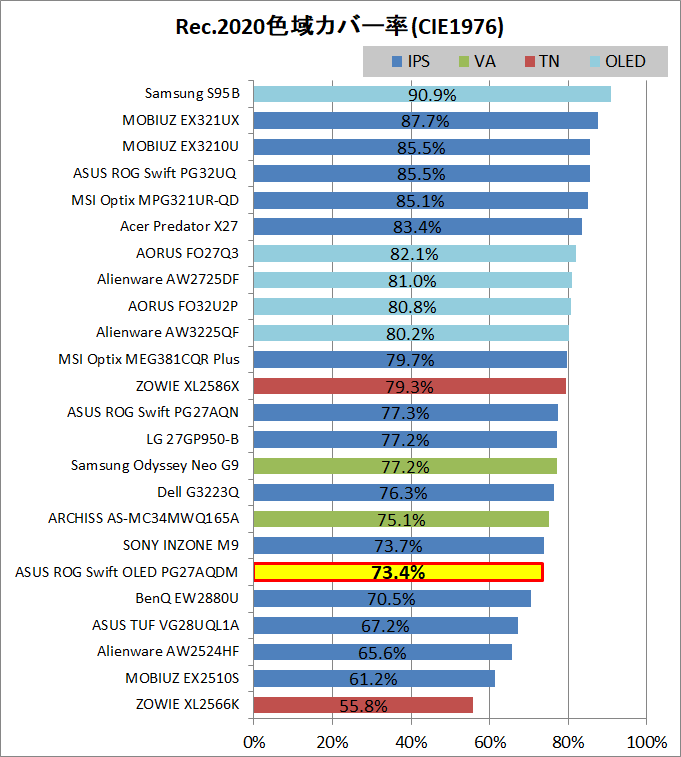

色域のカバー率については、量子ドット技術を採用する液晶/有機ELでもRec.2020の色域をフルにカバーする製品は存在しないので、Rec.2020のカバー率はそのまま高彩度な色の発色性能と考えられます。

また、2024年現在ではDCI-P3(CIE1931)を85%以上カバーすれば広色域モニタの入門レベル、95%以上なら高彩度の色性能が非常に高いモニタと考えてOKです。

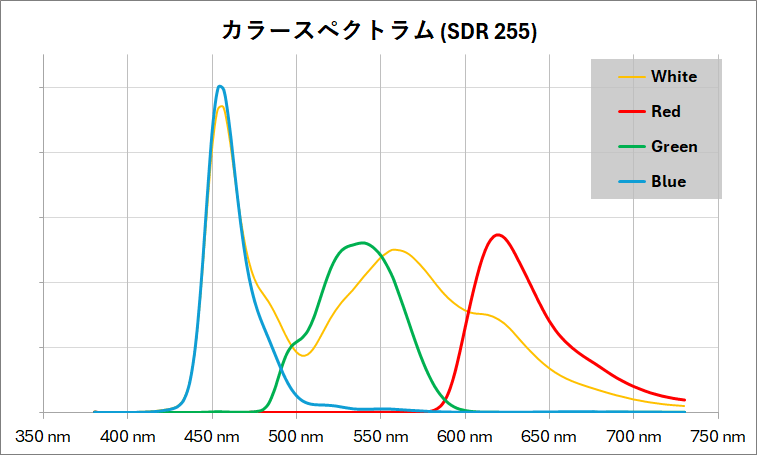

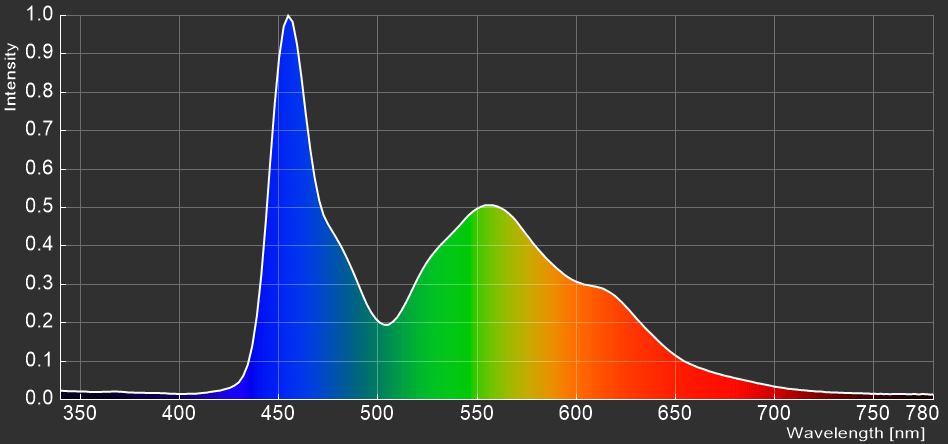

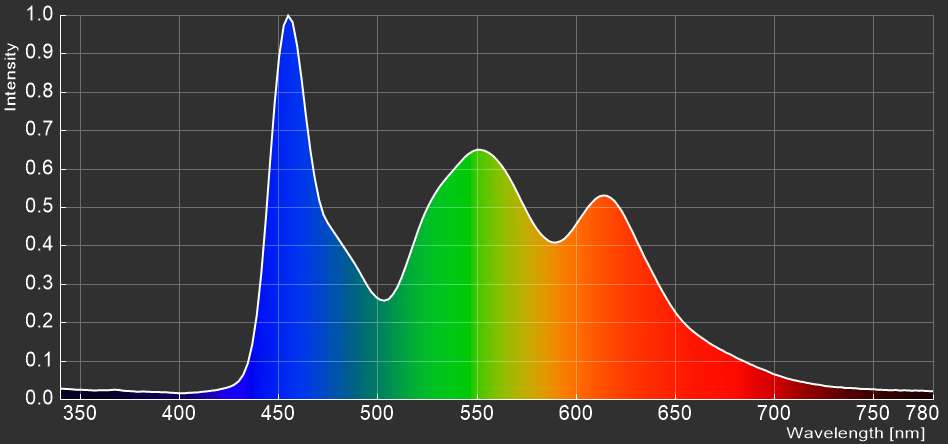

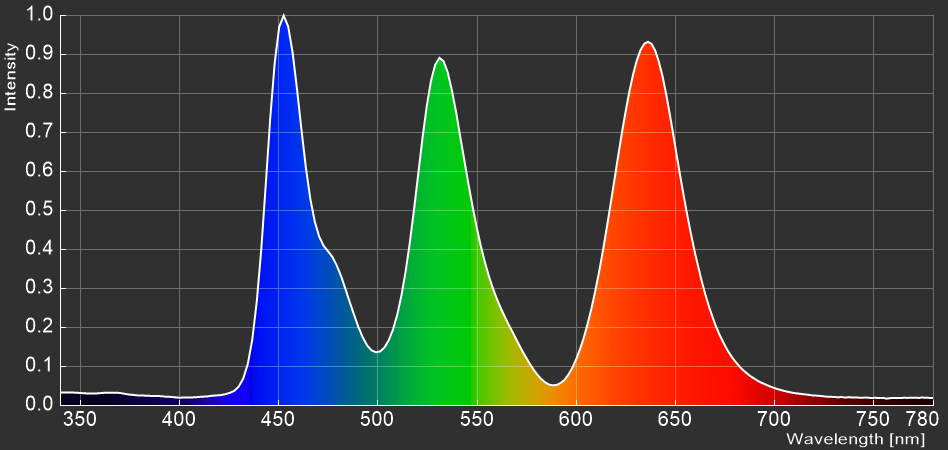

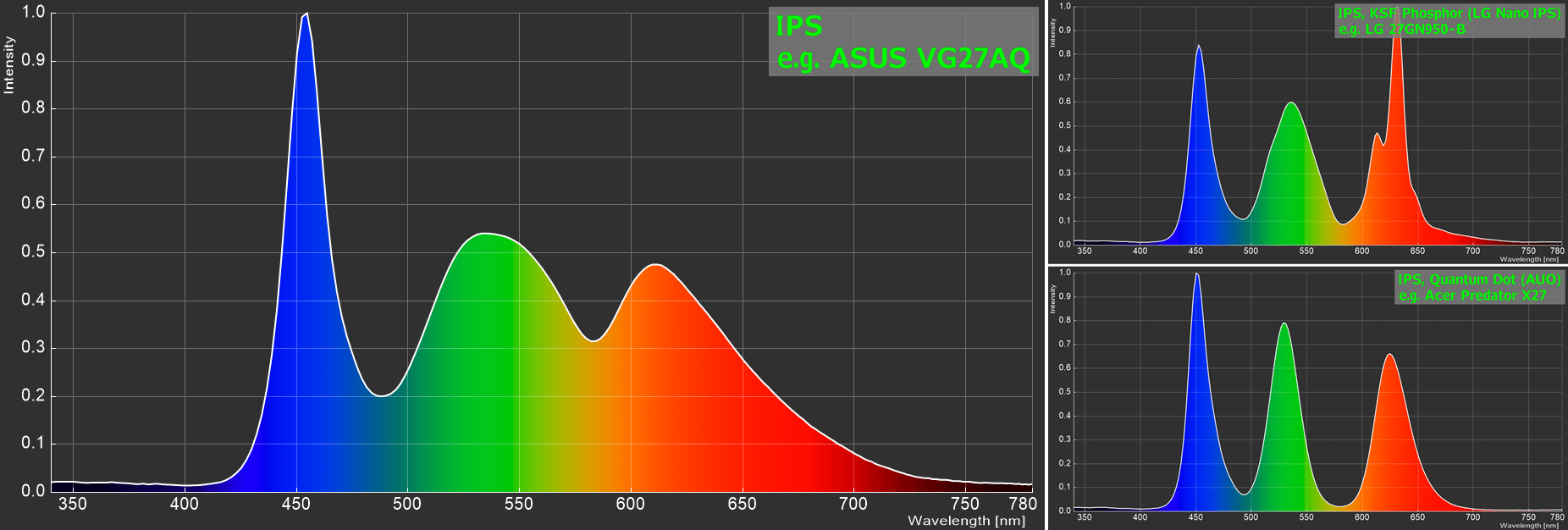

分光型測色計で白色点のカラースペクトラムを測定しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」を含め、LG製有機ELパネルを採用する製品は、青色ピークは急峻ですが、WBE/WBCパネルで程度の差こそあれ、赤色と緑色のピークの立ち上がりは弱く、ピークの分離も弱いので、鮮やかな赤色や緑色の表現は弱点です。

白色を測定した時のカラースペクトルは色温度設定でRGBのピークの立ち方が変わります。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の場合、上は初期設定の6500Kで測定した場合ですが、より暖色寄りの5000Kに設定を変更すると下のように赤色のピークが立ち上がります。

RGB 1:1対応のサブピクセルな有機ELパネルに、量子ドット技術(Quantum Dot Technology)が採用されているSamsung製QD-OLEDパネルと比較すると、LG製WOLEDパネルは高輝度用の白色ドットがあるので高輝度に強い反面、赤色や緑色の純度が低く、色域(高彩度の発色)が弱いのが弱点で、カラースペクトルにもその差は現れています。

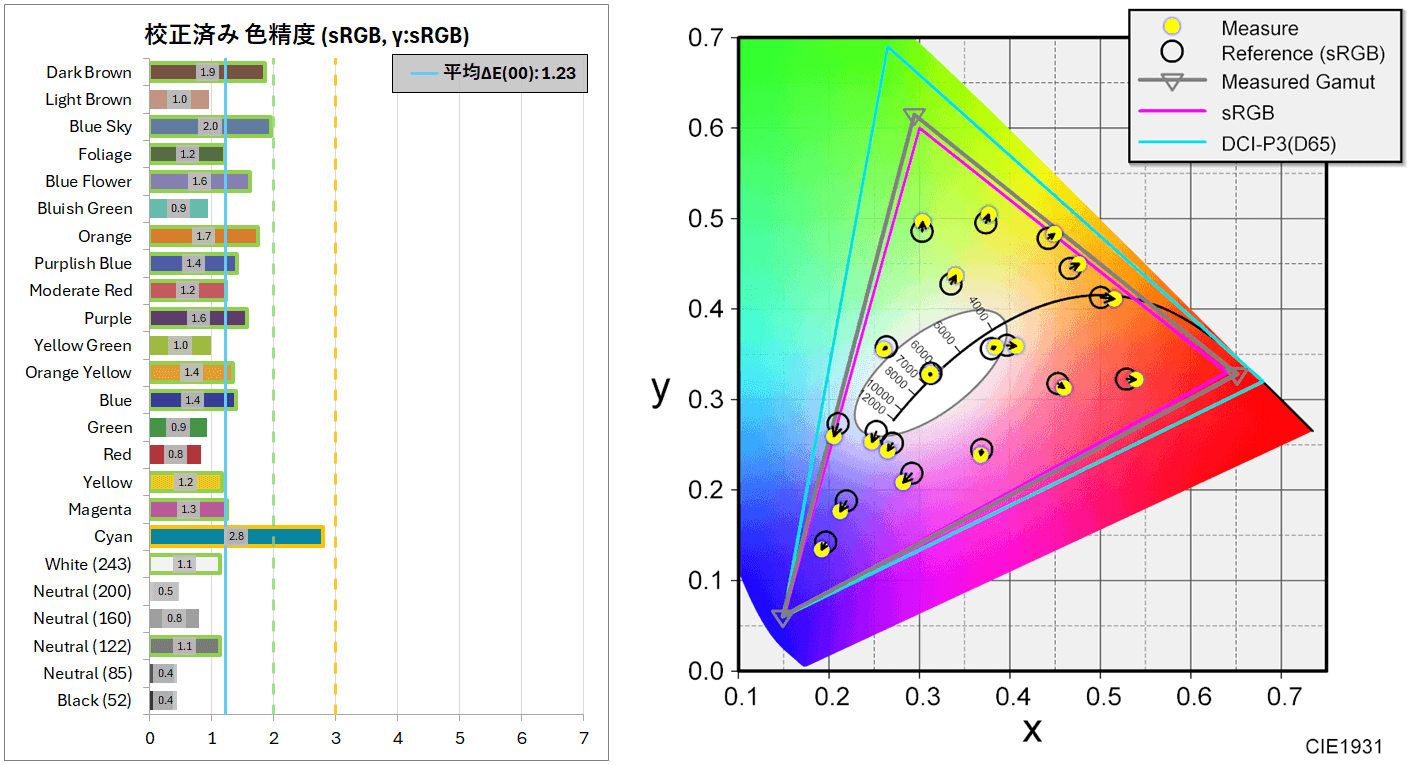

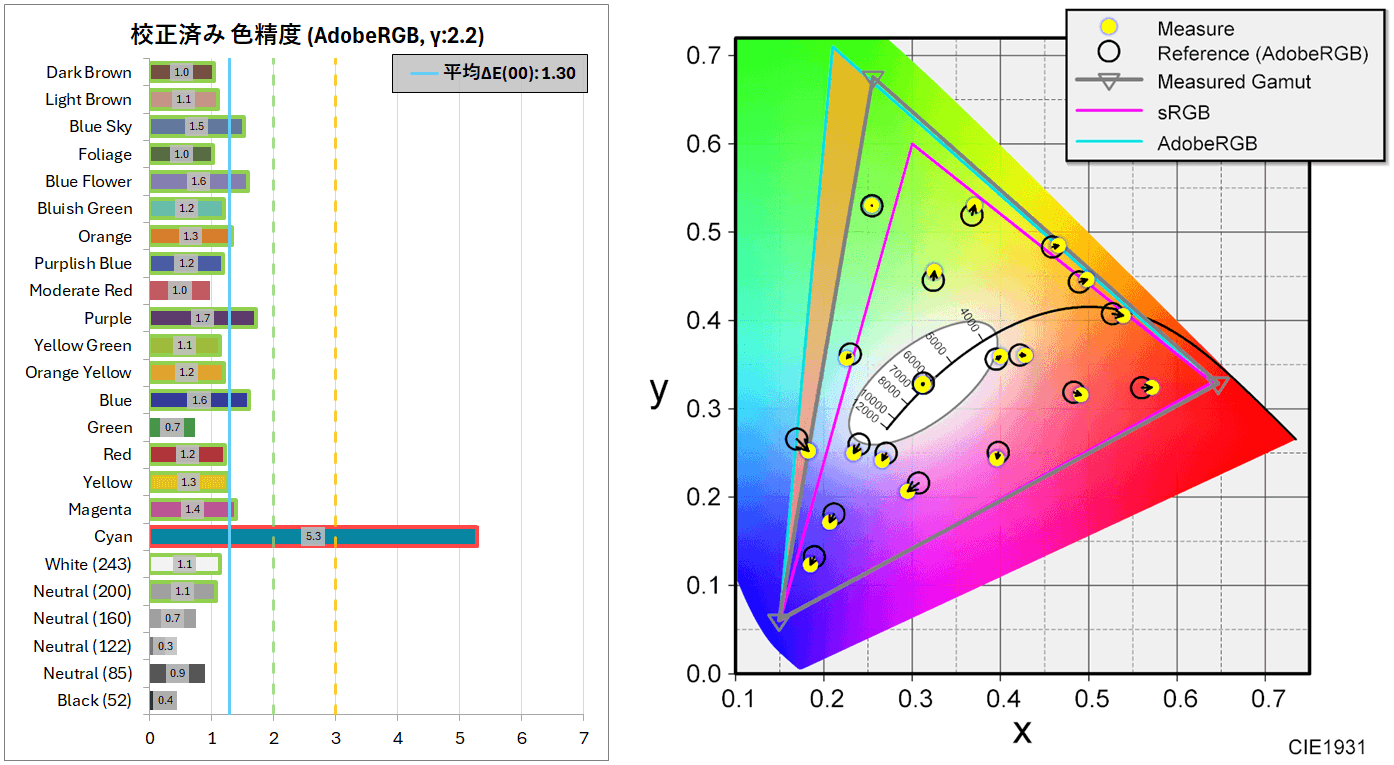

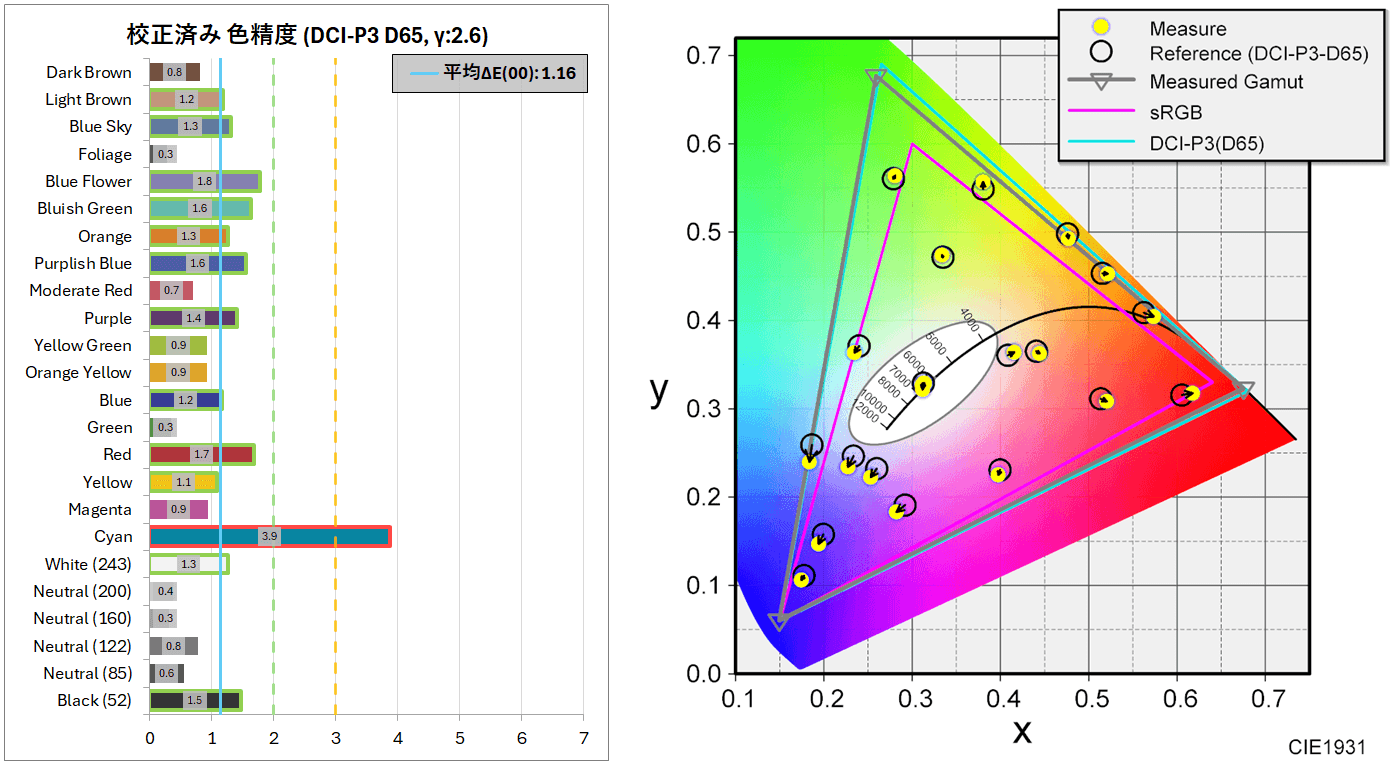

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの色精度・ガンマ・色温度

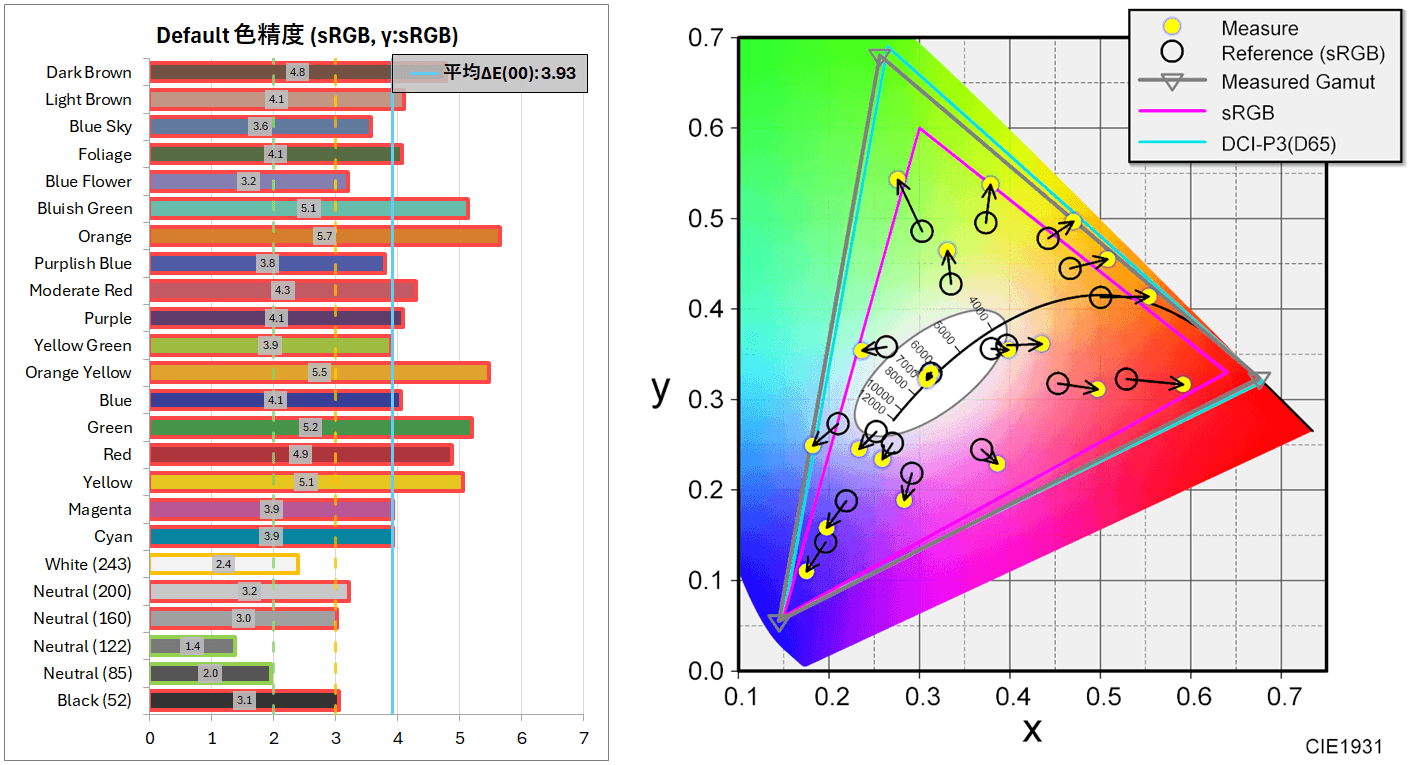

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の色精度やガンマ・色温度に関する検証結果です。

前章が高輝度、高コントラスト、高彩度といった画質の綺麗さに影響する特性を調べているのに対して、クリエイターやWebデザイナーといった”色の正確性が求められる用途(SDRコンテンツ)で使用できるかどうか”を評価する章になっています。

有機ELモニタはSDR表示でもAPLによって色(輝度)が変化してしまうため、色精度が求められる用途には不向きという前提はあるものの、一応、メーカーによる出荷前校正の精度を確認するため、一般的にAPLによる輝度制御を受けにくいAPL 10%で検証してみました。(テストパターンの表示ウィンドウサイズが全体の10%)

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のSDR表示における色精度を検証するにあたり、有機EL保護機能による輝度制御で色が変わり難いように、スクリーンセーバー:オフかつロゴ輝度の調整:オフに設定しています。

標準設定そのままの色の正確性や特性について

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で標準設定そのままの色の正確性やガンマ・ホワイトポイントなど特性について検証していきます。

モニタのOSD設定はユーザーモードで各種補正機能を無効化し、色温度はプリセットの中で最もD65に近い”6500K”、ガンマは”2.2”、ディスプレイ輝度は120cd/m^2になるように調整しています。

SDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定し、ガンマ値やRGBバランス、色温度を確認してみました。

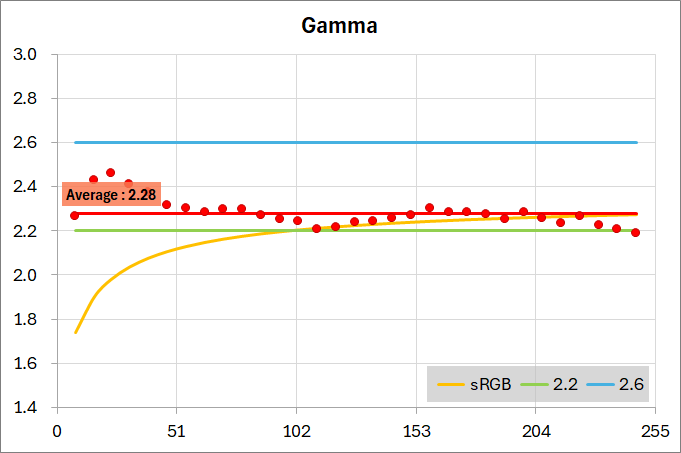

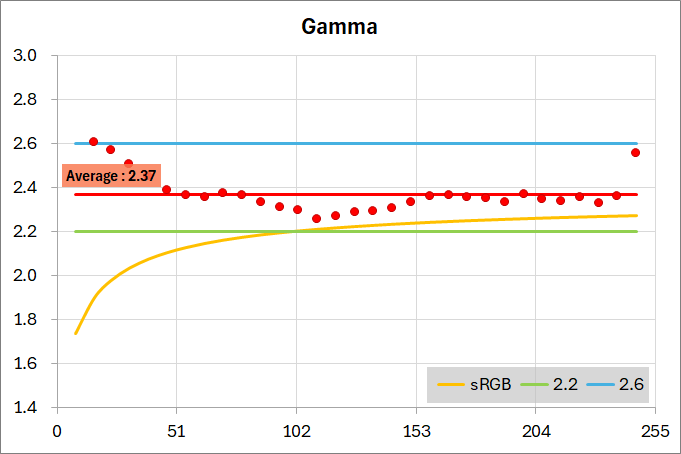

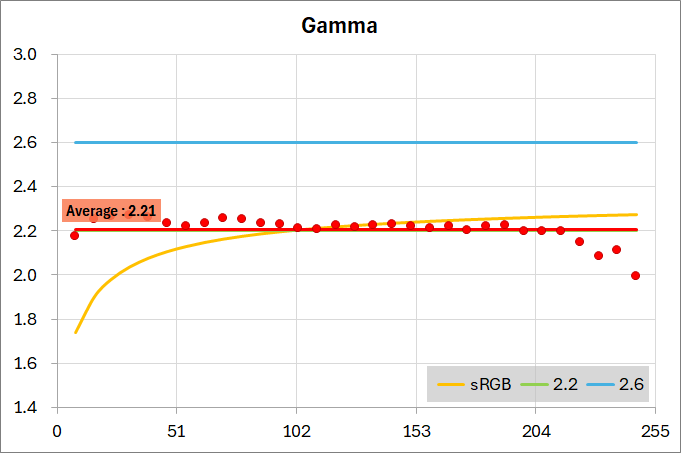

下のグラフはカスタムモードでガンマ設定を”2.2”にした時のガンマカーブです。

固定値ガンマをターゲットにしたチューニングになっていることは間違いないのですが、実測のガンマ値は2.3~2.4くらいに浮いてしまいます。

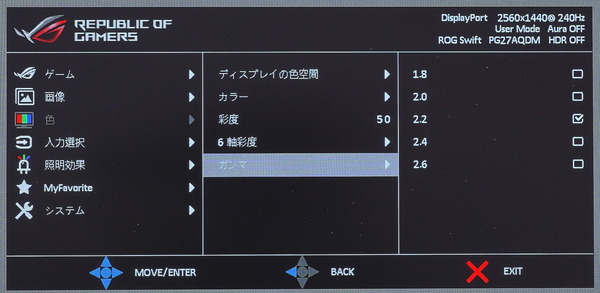

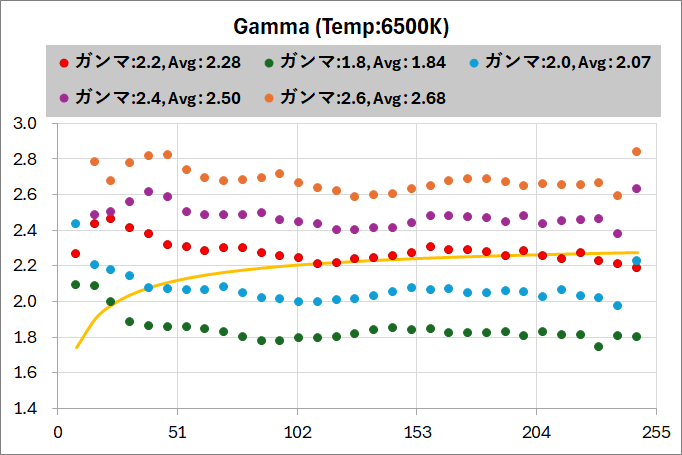

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はガンマカーブ設定にも対応しており、標準の2.2に加えて、1.8、2.0、2.4、2.6の5段階で調整できます。sRGBガンマカーブには非対応です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は上記の通り、OSD設定で固定値ガンマを選択できますが、実際にガンマを測定してみると各固定値プリセットは設定値に応じて0.2ずつオフセットするようなガンマになっています。

有機ELパネルの焼き付き防止機能が影響しているのか、いずれもターゲットよりガンマ値が若干浮く感じです。

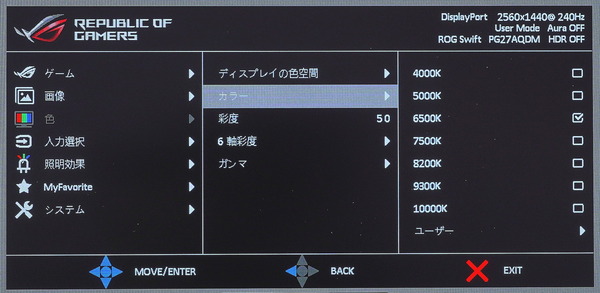

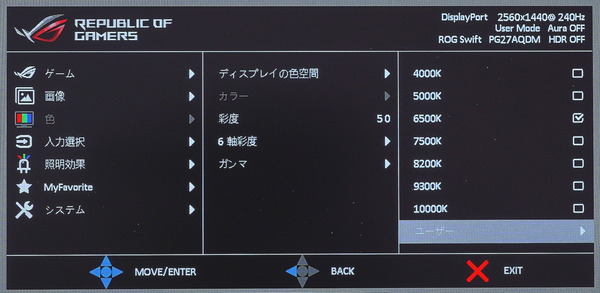

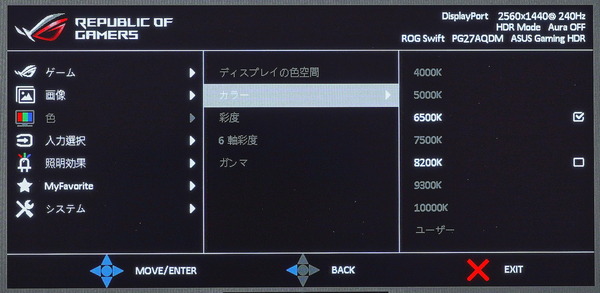

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」には色温度設定としてカラーという項目があり、4000K(暖色)~10000K(寒色)まで7種類のプリセットを選択できます。

これらを切り替えてもホワイトポイントや発色に違和感がある場合は、ユーザー設定でRGBのバランスを好みに合わせて整えてください。

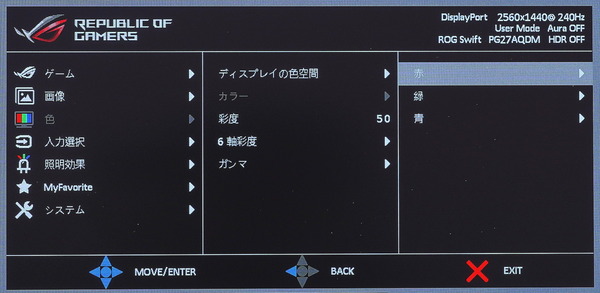

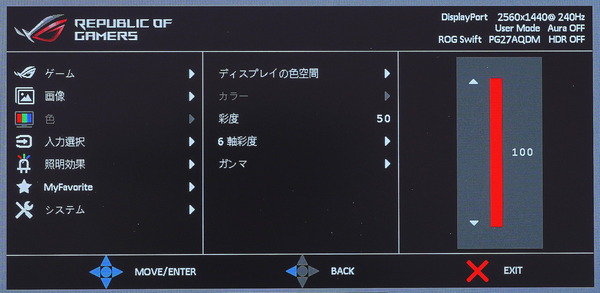

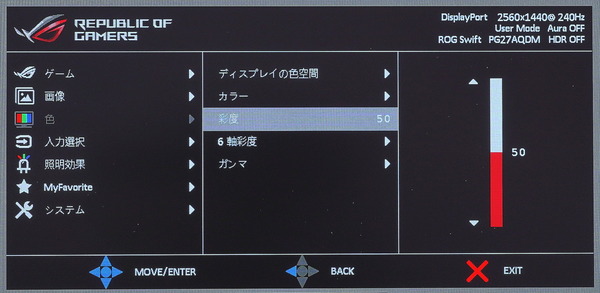

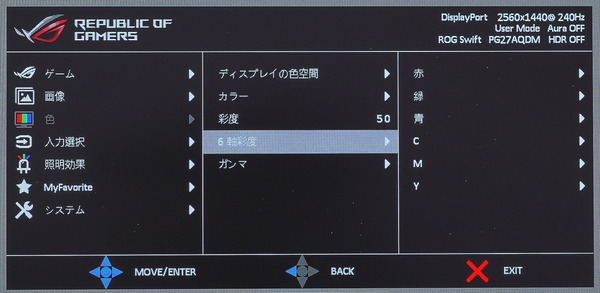

発色関連のOSD設定についてはユーザーモードなど一部のGameVisualでは、彩度や6軸彩度の調整も可能です。

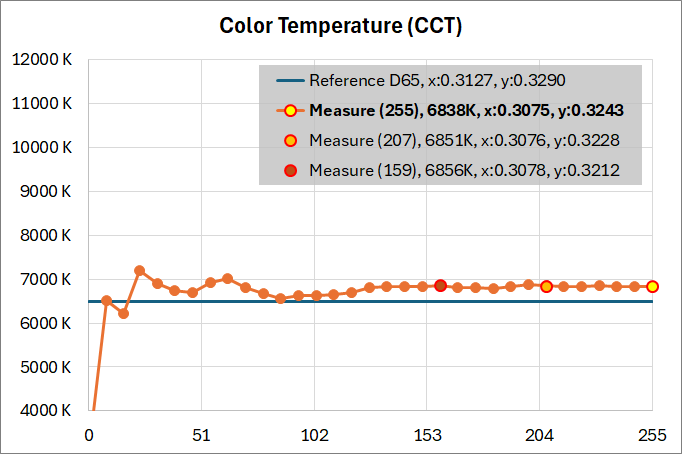

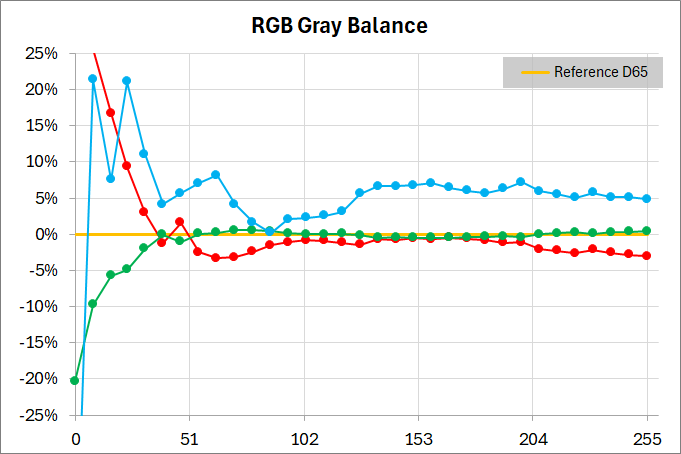

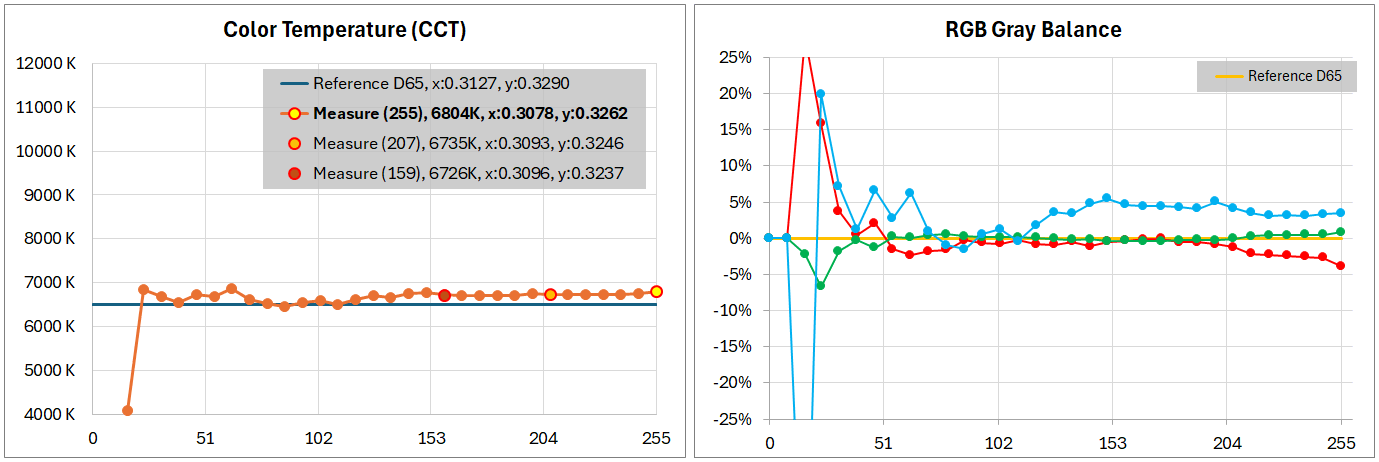

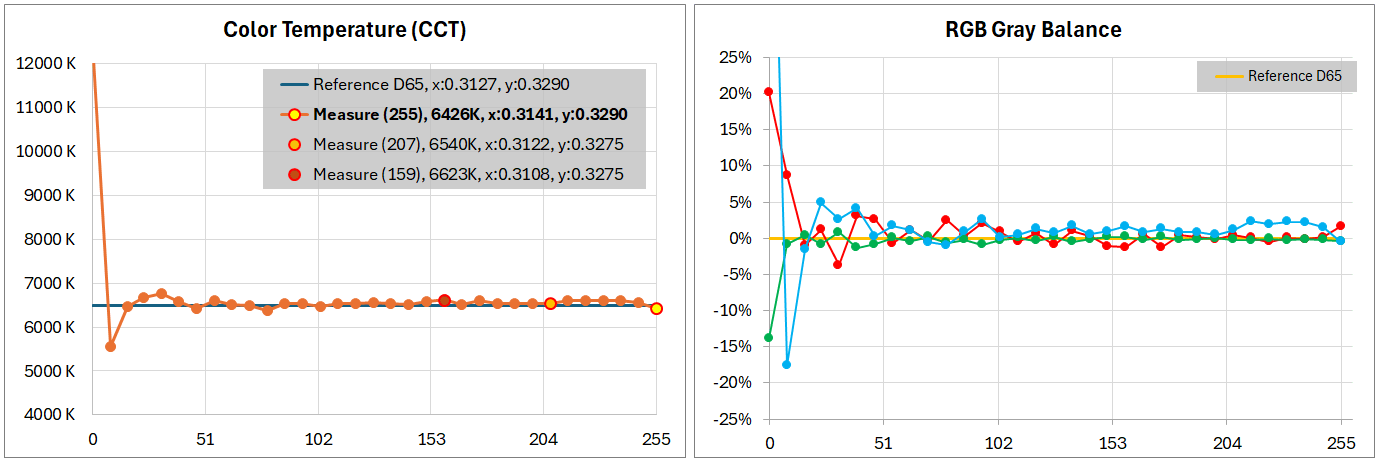

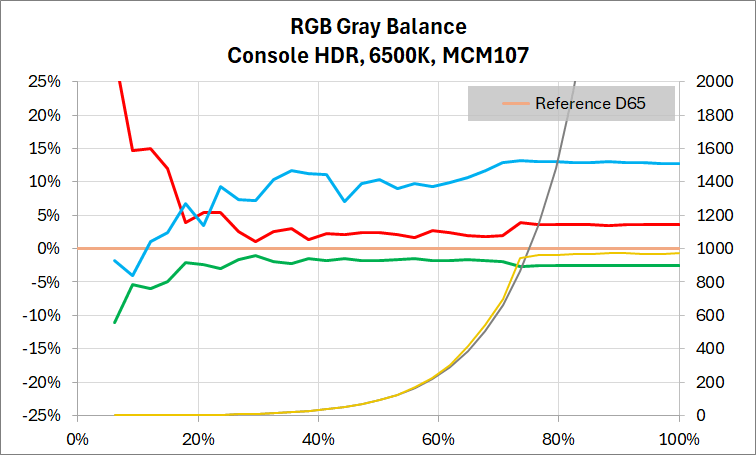

同じくSDR 8bitで0~255のグレーを32分割にして測定した各点のRGBバランスと色温度です。

OSDの色温度設定はプリセットの中からD65に最も近かった”6500K”としていますが、i1Pro3で測定した色温度は6800K程度でした。

広色域技術が採用されたディスプレイはメタメリック障害と呼ばれる現象が理由で、スペクトロメーターであってもi1Pro3程度の性能だと正確には白色の色温度やRGBバランスを評価できない(体感と一致しない)ことがあります。

そういう前提はあるものの、今回は色温度・色度やRGBバランスの測定結果の通り、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は少し寒色に寄った白色に見えました。とはいえ、D65として使用しても特に問題ない程度だと思います。

RGBバランスは若干乱れている印象です。ハッキリとしたバンディングまではいきませんが、ブラックからホワイトのグラデーションに若干色味の変化や階調の乱れを感じました。

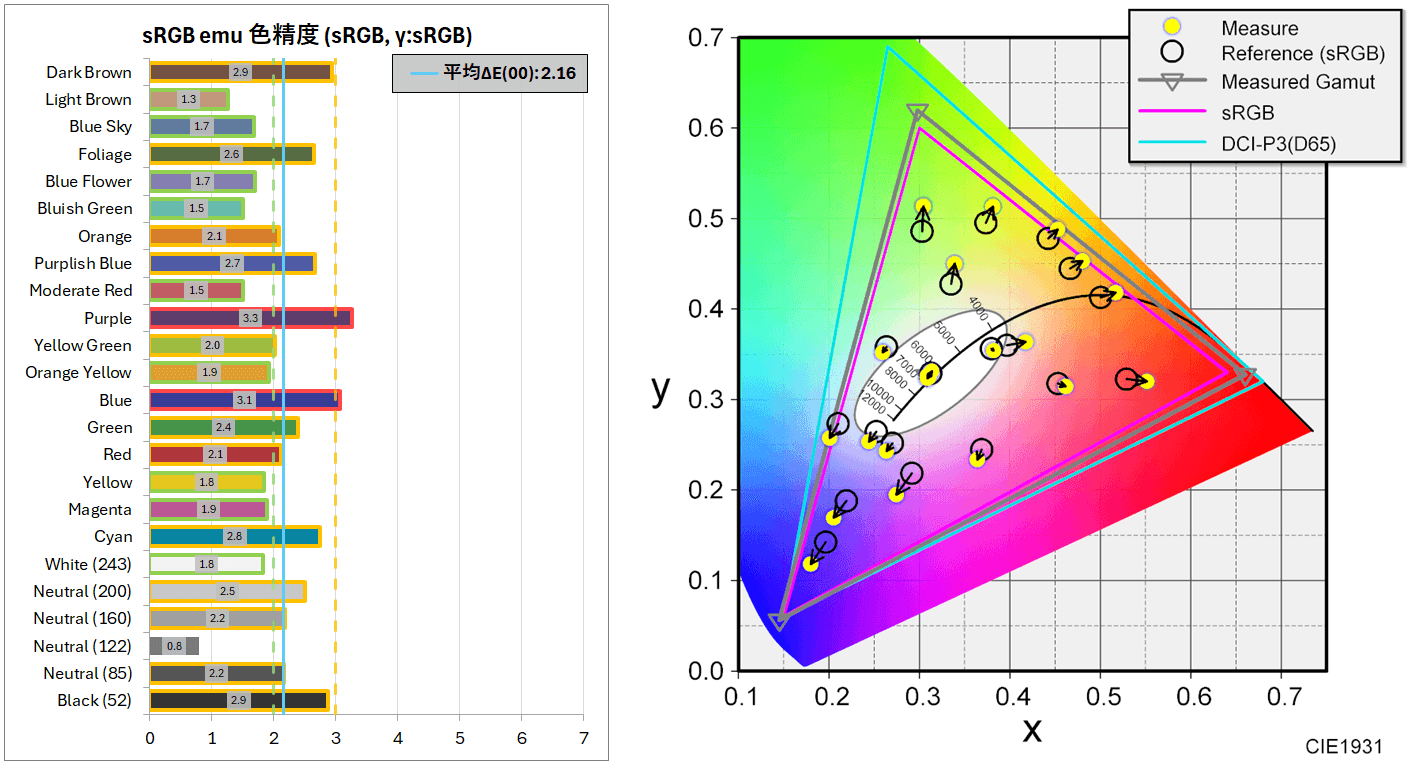

カラーチェッカーやマクベスチャートと呼ばれる24色のカラーパッチを使って色の正確性を確認していきます。

まずはICC等のカラーマネジメントの影響を受けず単純に特定のRGB値のカラーパッチを表示して、その色度を測定しました。

Windows OSや一般的なWebコンテンツはsRGBの色規格で表示・作成されているので、sRGB色規格内でそのRGB値を表示した時の色度をリファレンスとして、測定値との色差を出しています。

高性能(広色域)なモニタほど彩度が強調されるので、色差が大きくなります。一応測定していますが、この段階での色差(色の正確性)にはあまり意味がありません。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はDCI-P3を95%カバーする非常に色域の広いモニタなので、ICCによるカラーマネジメントを行わない場合、一般的なSDR(sRGB)コンテンツは上のxy色度図の通り彩度が強調されます。

WindowsでプレイするPCゲームはもちろん、PlayStation 5やXbox Series X|Sといったコンソールゲーム機もディスプレイ色域がsRGB(BT.709)のつもりでRGB値をそのまま出力するので、同様に想定される色(リファレンス)よりも彩度は強調されます。

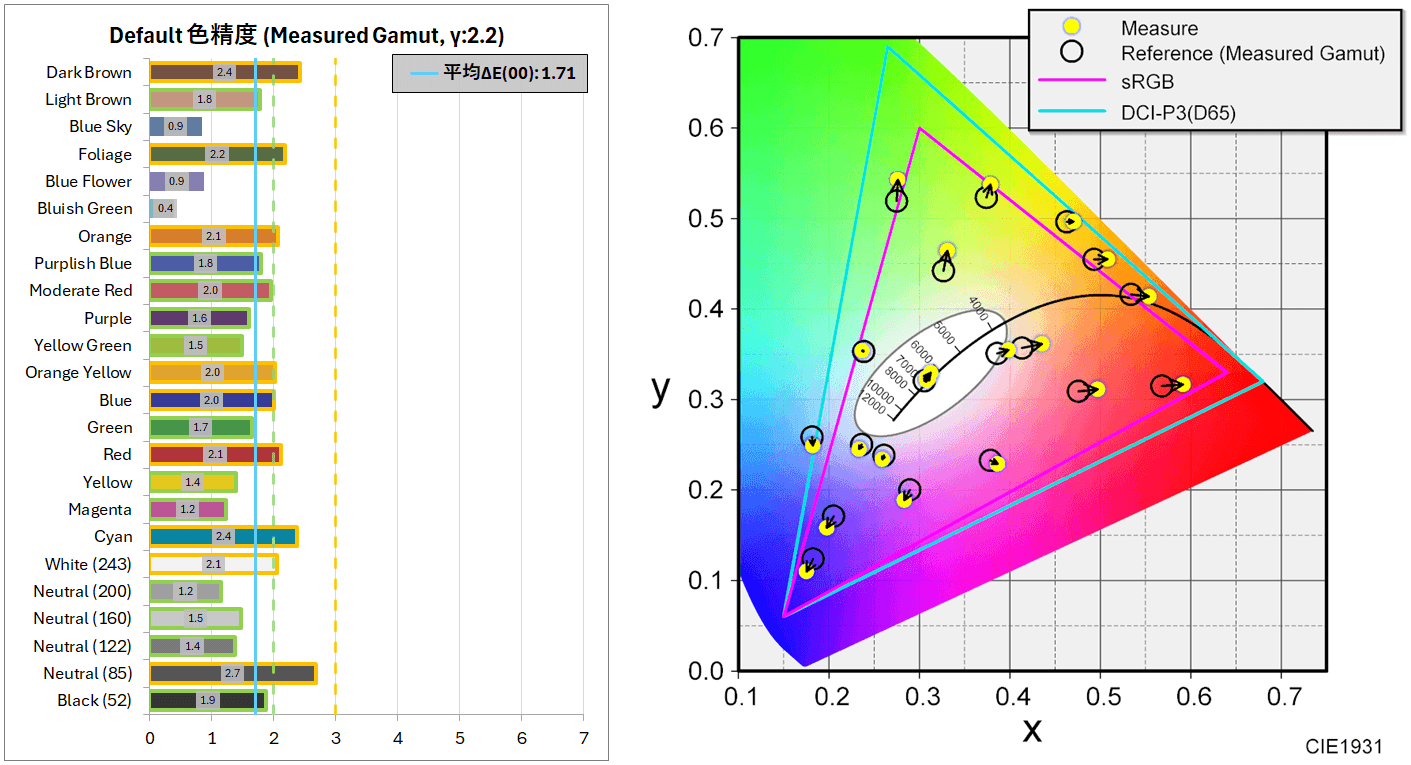

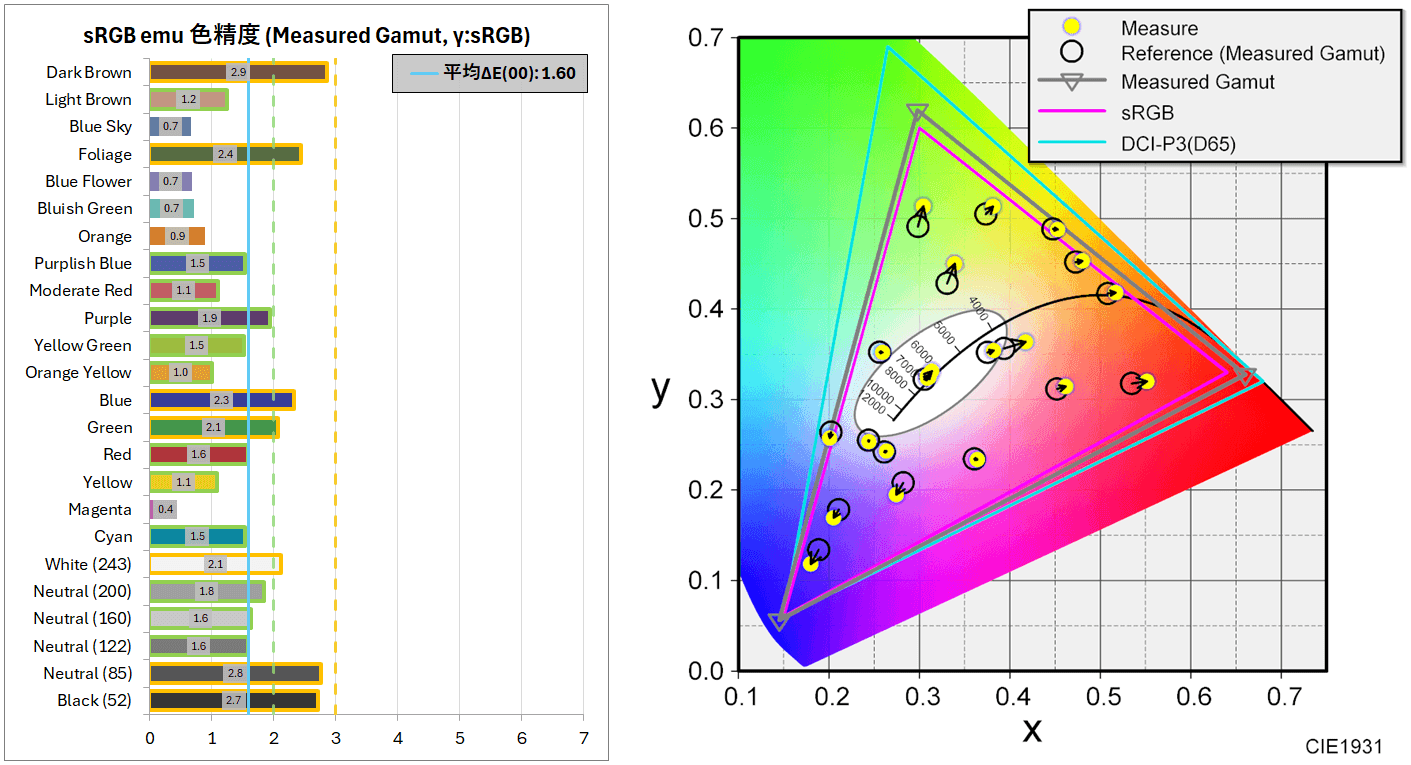

続いてモニタのネイティブ色域を基準にRGB値から算出した色度をリファレンスにした場合の色差が次の通りです。広色域モニタでも良く出荷前校正された製品ならネイティブ色域をリファレンスにすれば色は概ね一致します。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はネイティブ色域かつ固定値2.2のガンマをリファレンスにしてもΔE(00)が平均1.7程度で、2.0以上の色差がある色も多く、出荷前校正は微妙です。

映像に破綻があるわけではないものの、ガンマのズレも影響しているのか、xy色図を見ての通り彩度は強調される傾向です。

色域エミュレートモードの色の正確性について

sRGBやAdobeRGBなど代表的な色規格通りの色域、場合によってはホワイトポイントやガンマを再現するエミュレートモードにおける色の正確性を検証していきます。

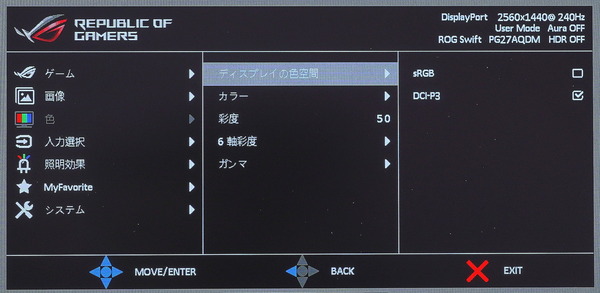

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はそのまま使用するとディスプレイパネルの性能を最大限に発揮し、上のような非常に広い色域で動作しますが、sRGBモードに切り替える、もしくはユーザー等の画質モード(GameVisual)で”ディスプレイの色空間”の設定をsRGBに変更すると、各色規格の色域に制限することが可能です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のsRGBモード(sRGBエミュレート)については、色域を制限するだけで、ガンマと色温度は各OSD設定に応じた動作になります。

GameVisualのsRGBモードを選択しても、一部の画質補正機能が排他利用になるだけで、ユーザーモードにおいて”ディスプレイの色空間”の設定をsRGBに変えるのと動作はほぼ同じです。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はGameVisualのsRGBモードを選択してもガンマカーブはsRGBカーブになりません。今回はガンマ2.2の固定値を選択しています。

sRGB色規格のホワイトポイントはD65ですが、sRGBモードの色温度はi1Pro3による測定では6800K程度です。メタメリック障害もあるので厳密な評価は難しいのですが、少し寒色に寄った白色に見えますが、D65として使用しても特に問題ない程度です。

RGBバランスは若干乱れている印象です。ハッキリとしたバンディングまではいきませんが、ブラックからホワイトのグラデーションに若干色味の変化や階調の乱れを感じました。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではsRGBモードを選択すると色域はネイティブよりも制限されるものの、sRGBを若干オーバーします。ガンマでsRGBカーブを選択できないというのもあって、sRGB色規格の色よりも彩度が強調されてしまいます。

実測色域からリファレンスを取っても平均ΔE(00)は1.0以下に収まらないのでやはり色精度は微妙です。sRGBっぽい色にはなるものの、色精度が求められる用途でそのまま使えるほどの色精度ではありません。

カラーキャリブレーション後の色の正確性について

最後にカラーキャリブレータを使用して色校正を行うことで、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は正確な色を出すことができるのか検証していきます。

有機ELモニタはSDR表示でもAPLによって色(輝度)が変化してしまうため、標準設定や各種エミュレートモードに関するこれまでの検証では、一般的にAPLによる輝度制御を受けにくいAPL 10%で測定していました。

ただ、市販のカラーキャリブレーションツールとして一般的なCalibriteやDatacolorの専用ソフトウェアによるキャリブレーションは全画面のテストパターン表示で色校正が行われるので、校正後の色精度については全画面のテストパターンで測定しています。

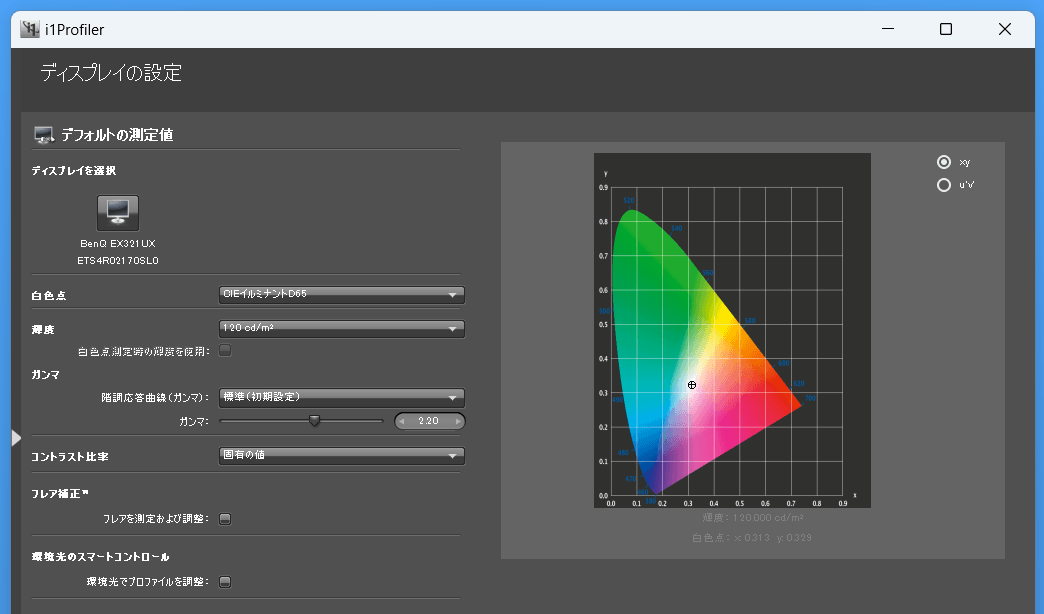

カラーキャリブレーションはX-Rite i1 Basic Pro 3と純正ソフトi1Profilerを使用して行いました。

キャリブレーション設定はホワイトポイントがD65、白色輝度が120cd/m^2、ガンマは固定値2.2としています。キャリブレーションのカラーパッチ数は中(211)です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSD設定についてはユーザーモードで各種補正機能はオフ、ガンマは固定値2.2に一番近かったので2.2としています。

色温度設定はプリセットの中では”6500K”が最もD65に近いですが、i1Profilerの初期設定においてホワイトポイントがD65からズレていて、RGBの強さに差が大きいとアラートが出たので、手動で調整できるユーザー設定モードでR(赤)=100, G(緑)=95, B(青)=83としてキャリブレーションを行いました。

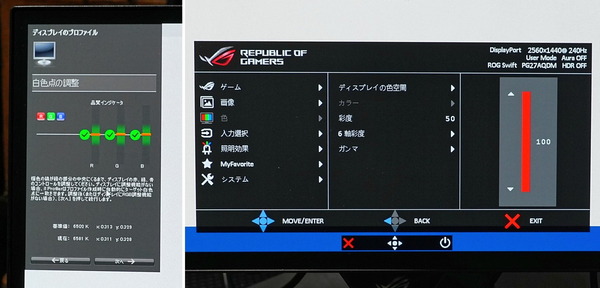

X-Rite i1 Basic Pro 3によってカラーキャリブレーションで作成したICCファイルを適用し、同じくi1Profilerのディスプレイ品質検証(色の正確性の検証)機能で測定した色精度は次のようになっています。

カラーキャリブレーション後にi1Pro3で測定した「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の色の正確性はΔE 1.1でした。

平均ΔE(00)が1.0未満にならないので色精度の評価はメチャクチャ高いわけではありませんが、キャリブレーションすれば、そこそこ正しい色を表示できます。

なおX-Riteが公開している色差に関するブログポストによると、によると『ΔE=1程度で2つの色を横にくっつけて見比べた時に違いが判別できるレベル』とのこと。

補足としてi1Pro3で行ったカラーキャリブレーションの結果についてもう少し詳しく見ていきます。

まずは単純に0~255を32分割したRGB値のテストパターンをそのまま表示してガンマを確認しました。ガンマ2.2になるようにキャリブレーションしたので、校正モニタプロファイルを適用した「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は固定値2.2のガンマで概ね安定しています。色温度もD65(6500K)前後、RGBバランスも安定しています。

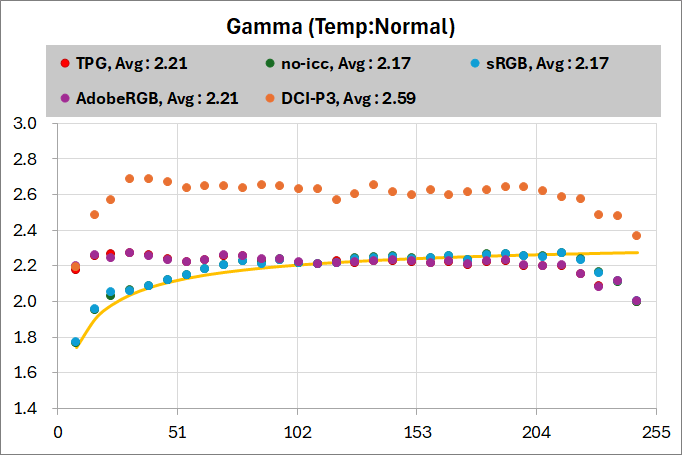

sRGB、AdobeRGB、DCI-P3 D65のICCプロファイルを埋め込んだpng画像をテストパターンにして測定したガンマ値は次のようになっています。

sRGBはsRGBカーブ、AdobeRGBは固定値2.2、DCI-P3 D65は固定値2.6のようにICCプロファイルで指定されるガンマへ綺麗に変換されています。

(ICCなし画像はRGB値がそのまま出力される場合とsRGB扱いで変換になる場合に分かれ、ソフトやモニタICCプロファイルによって挙動が変わります)

カラーキャリブレーションで作成したICCをモニタプロファイルとして適用すれば、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3 D65のICCが埋め込まれたpng画像をテストパターンとしてi1Pro3で測定した色度は、各色規格から算出したリファレンスに概ね一致するはずです。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はカラーキャリブレーションでモニタプロファイルを作成して適用すれば、sRGB/AdobeRGB/DCI-P3 D65を平均ΔE(00)は1.0程度の精度で表示できます。

初期状態でガンマのズレや彩度の強調があるので、カラーキャリブレーションを行っても”色精度がとても良い”とはなりません。シアン系などそれでも大きくズレる色もありますが、実用的に及第点レベルまでは色を合わせることはできると思います。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのリフレッシュレートについて

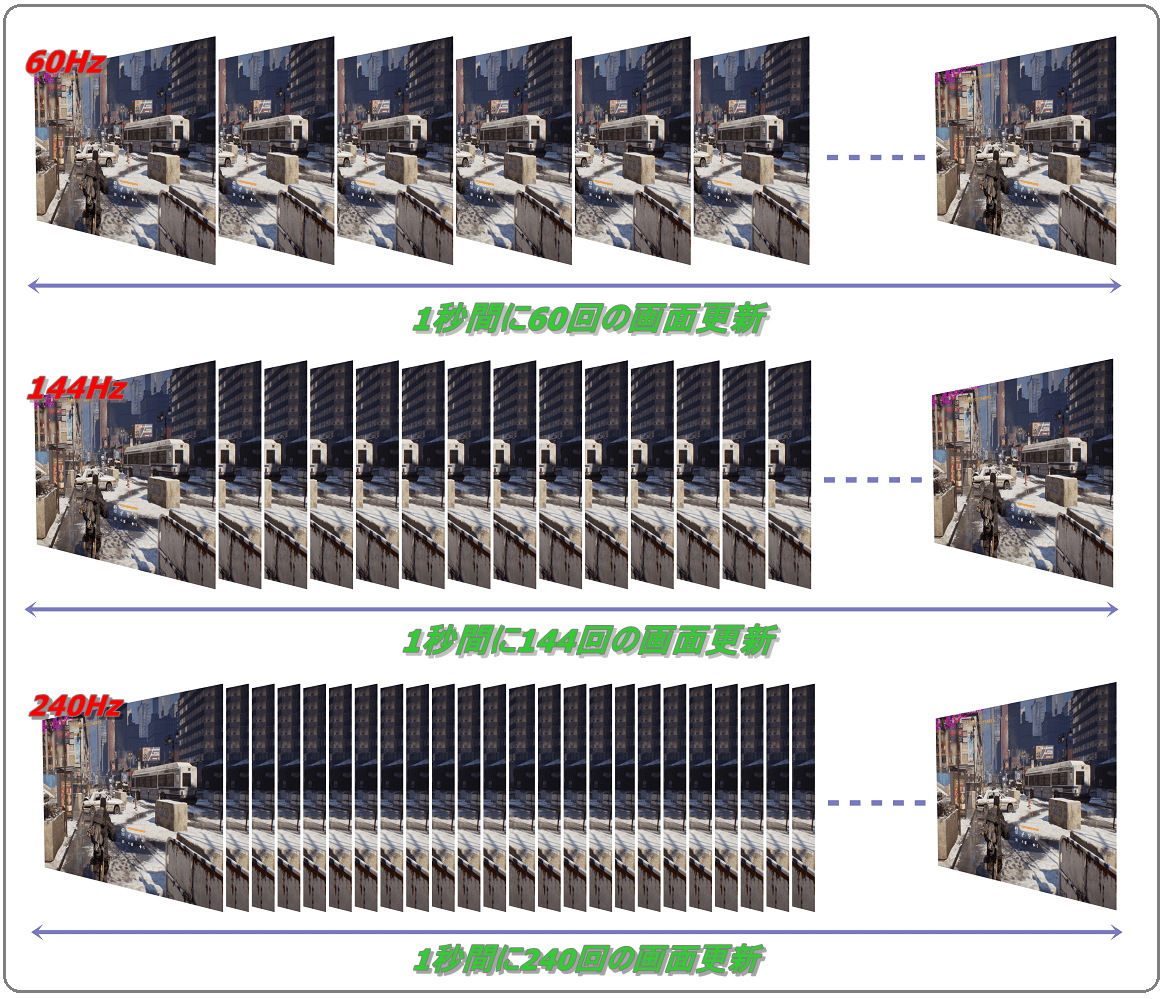

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のリフレッシュレートについてチェックしていきます。

120Hzや144Hzなどリフレッシュレートについて、その意味自体は特に説明せずとも多くの読者はご存知だと思いますが、一般的な60Hzリフレッシュレートの液晶モニタが1秒間に60回の画面更新を行うのに対して、144Hzリフレッシュレートであれば標準的な60Hzの2.4倍となる1秒間に144回の画面更新を行います。

最近では競技ゲーマー向け製品で240Hzの超高速リフレッシュレートなゲーミングモニタも普及しつつあり、さらには、それを上回る360Hzや540Hzの超々高速なリフレッシュレート対応製品も各社から販売されています。

120Hz+の高リフレッシュレートなゲーミングモニタを使用する3大メリット『滑らかさ』『低遅延』『明瞭さ』についてはこちらの記事で概要を解説しているのでゲーミングモニタ選びの参考にしてみてください。

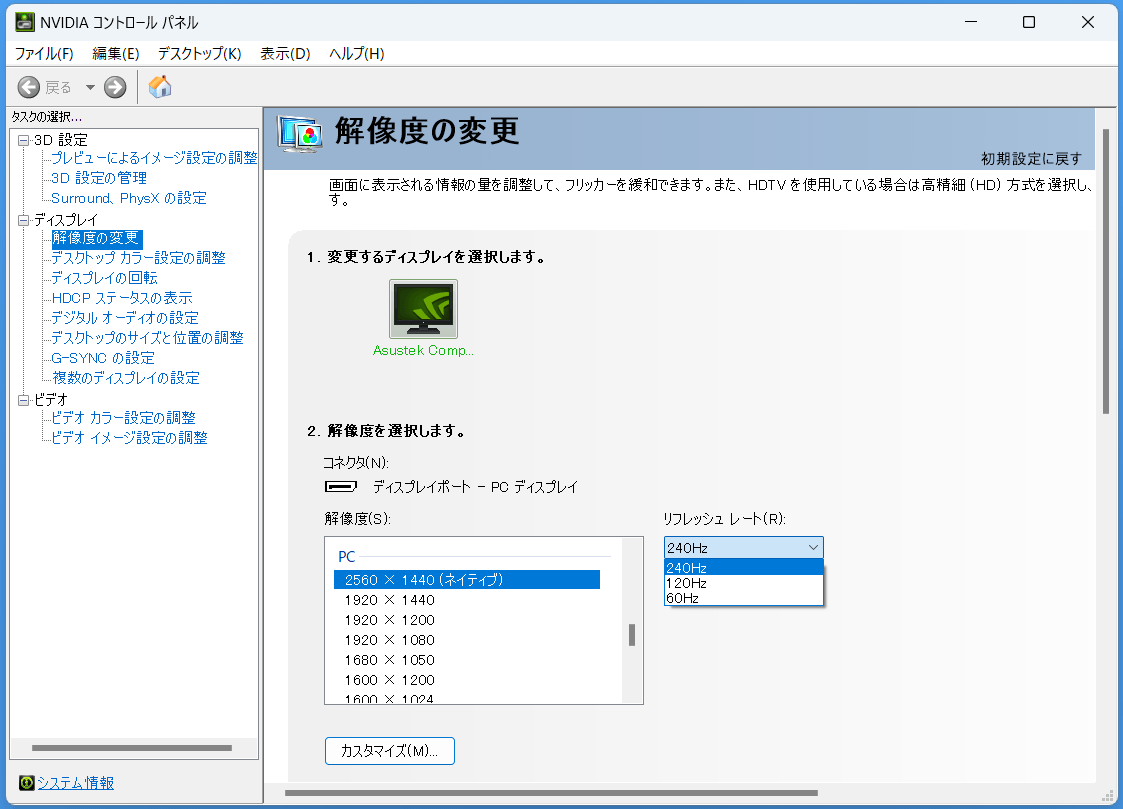

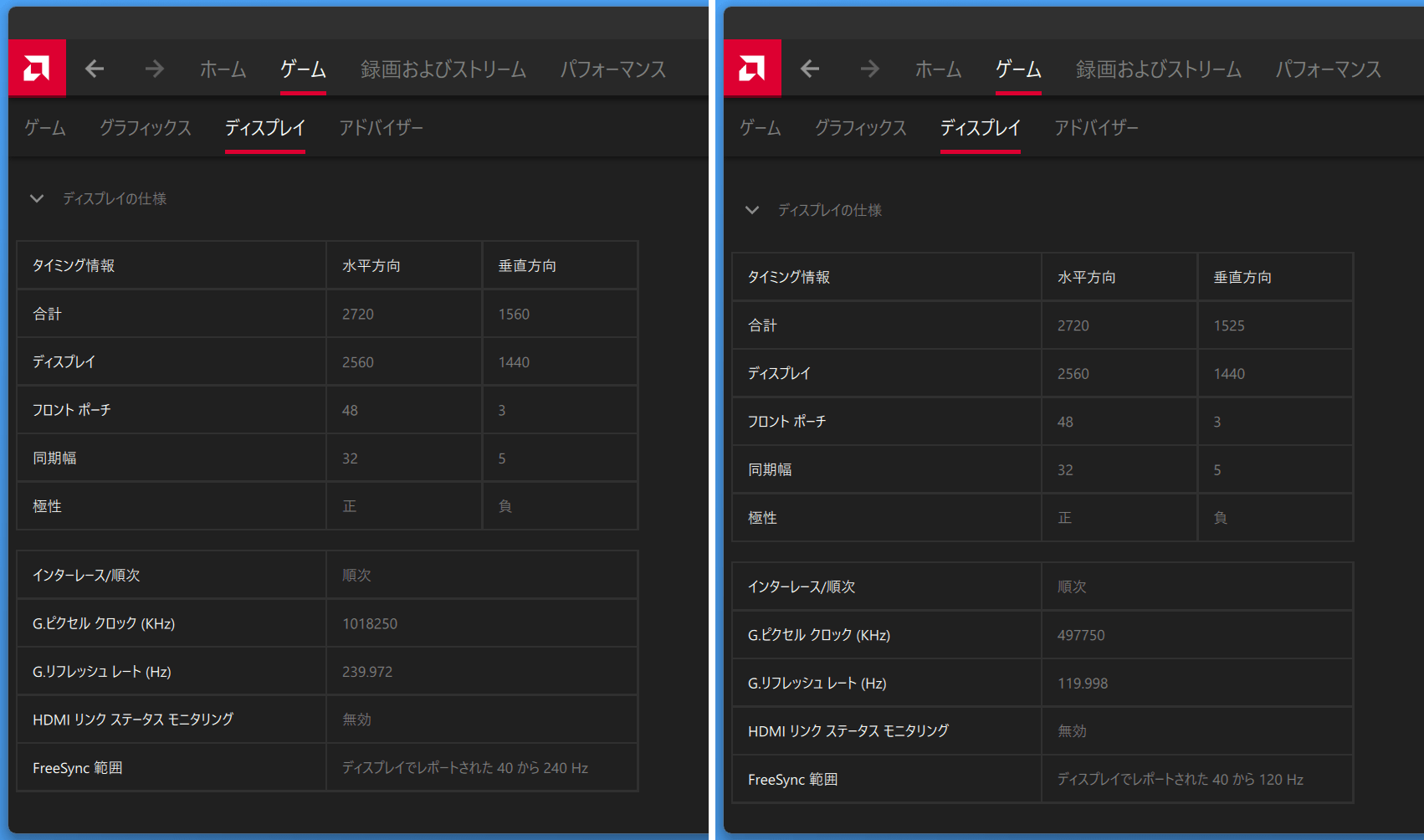

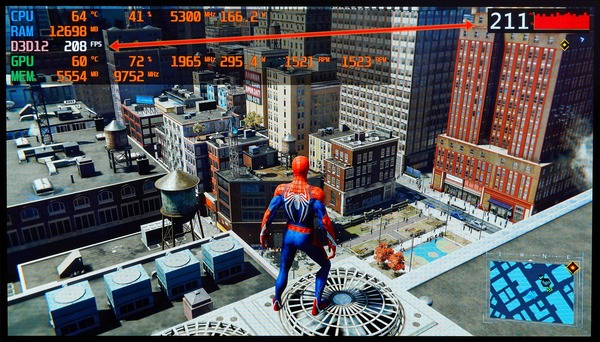

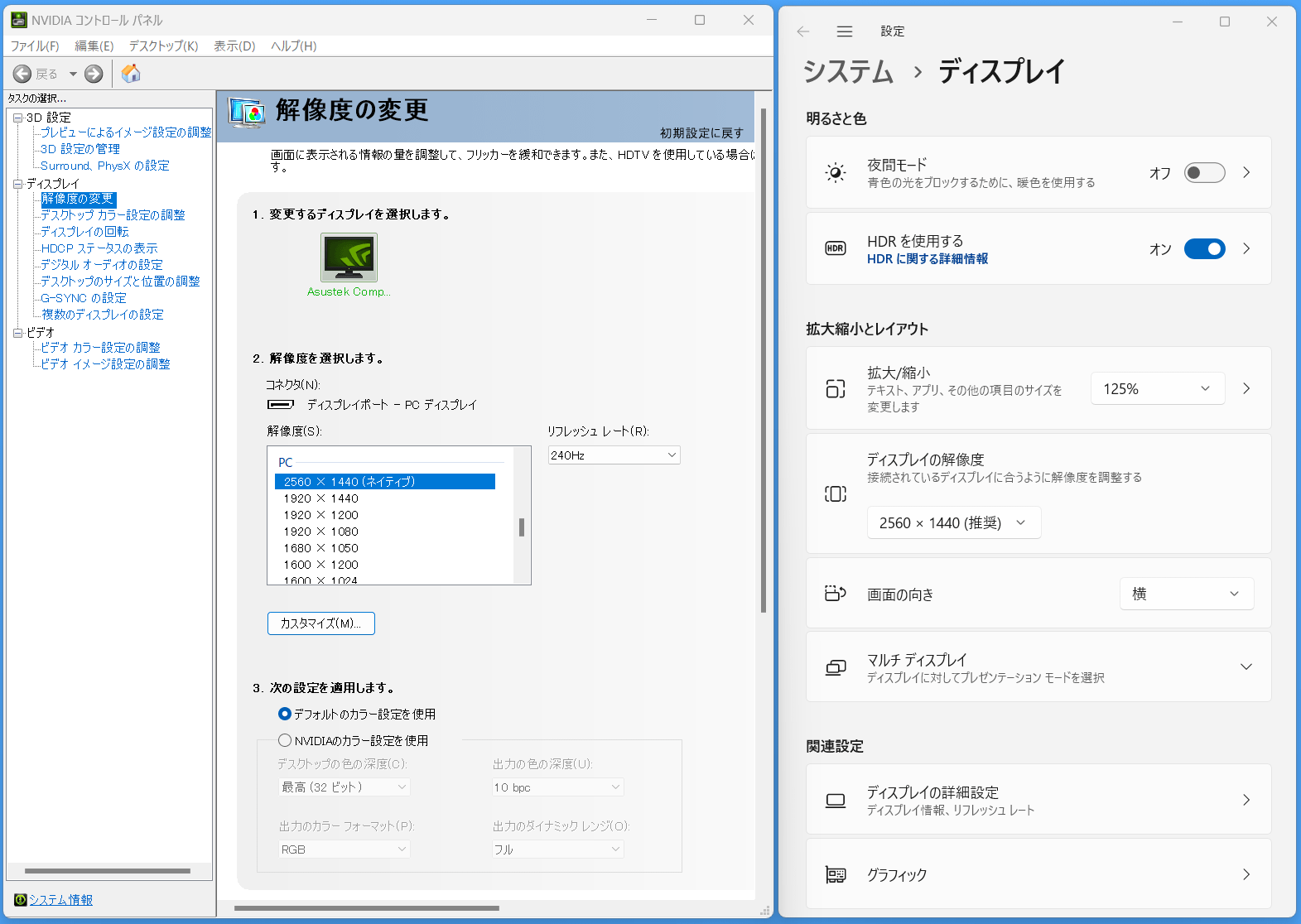

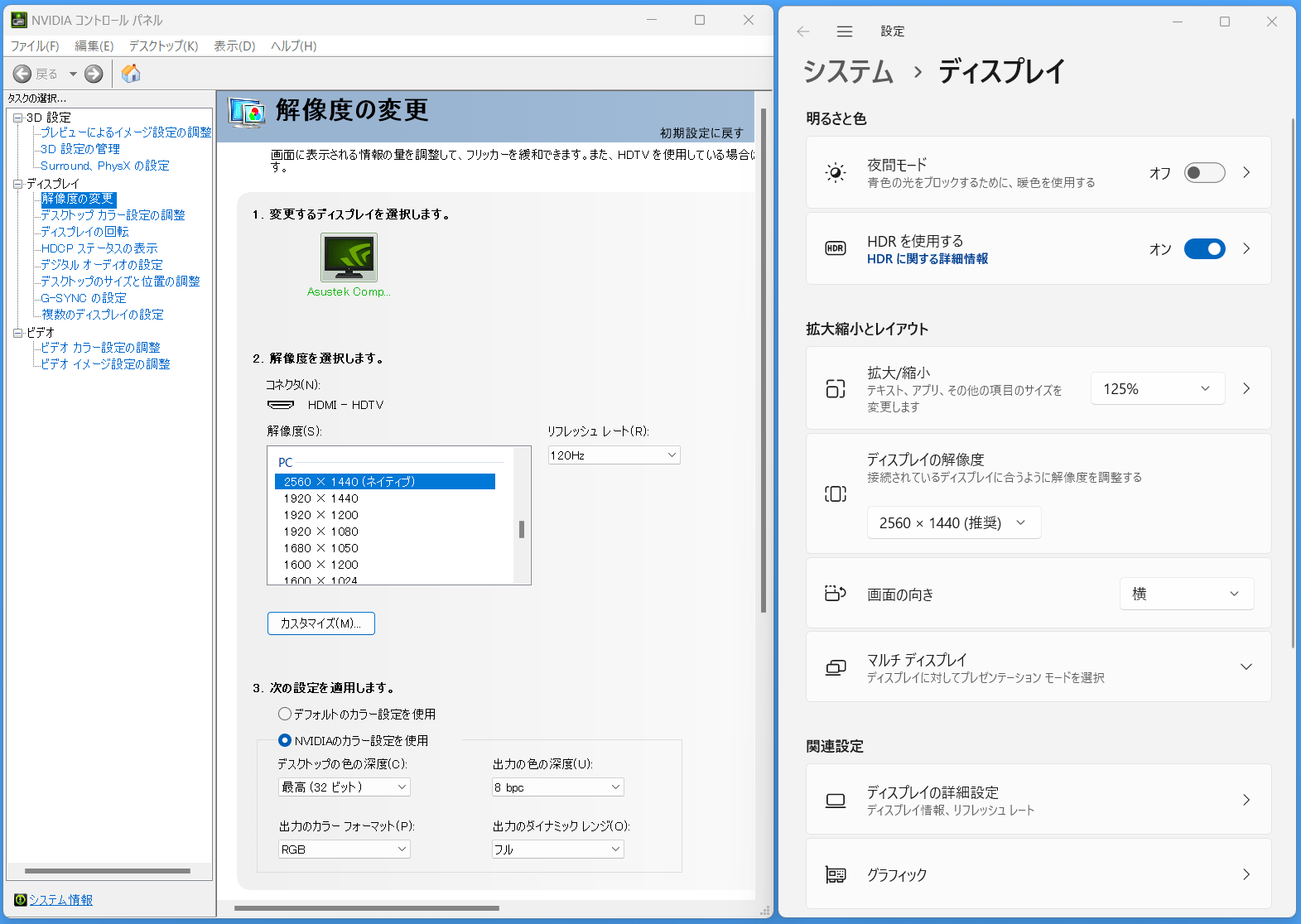

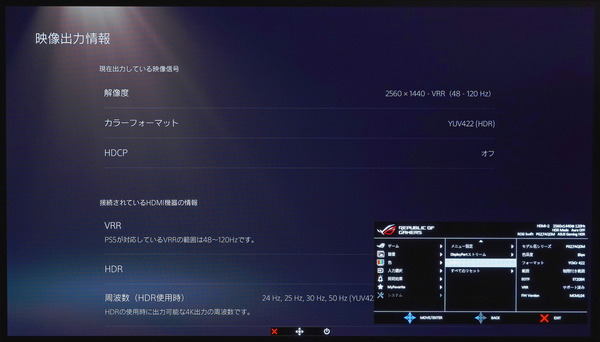

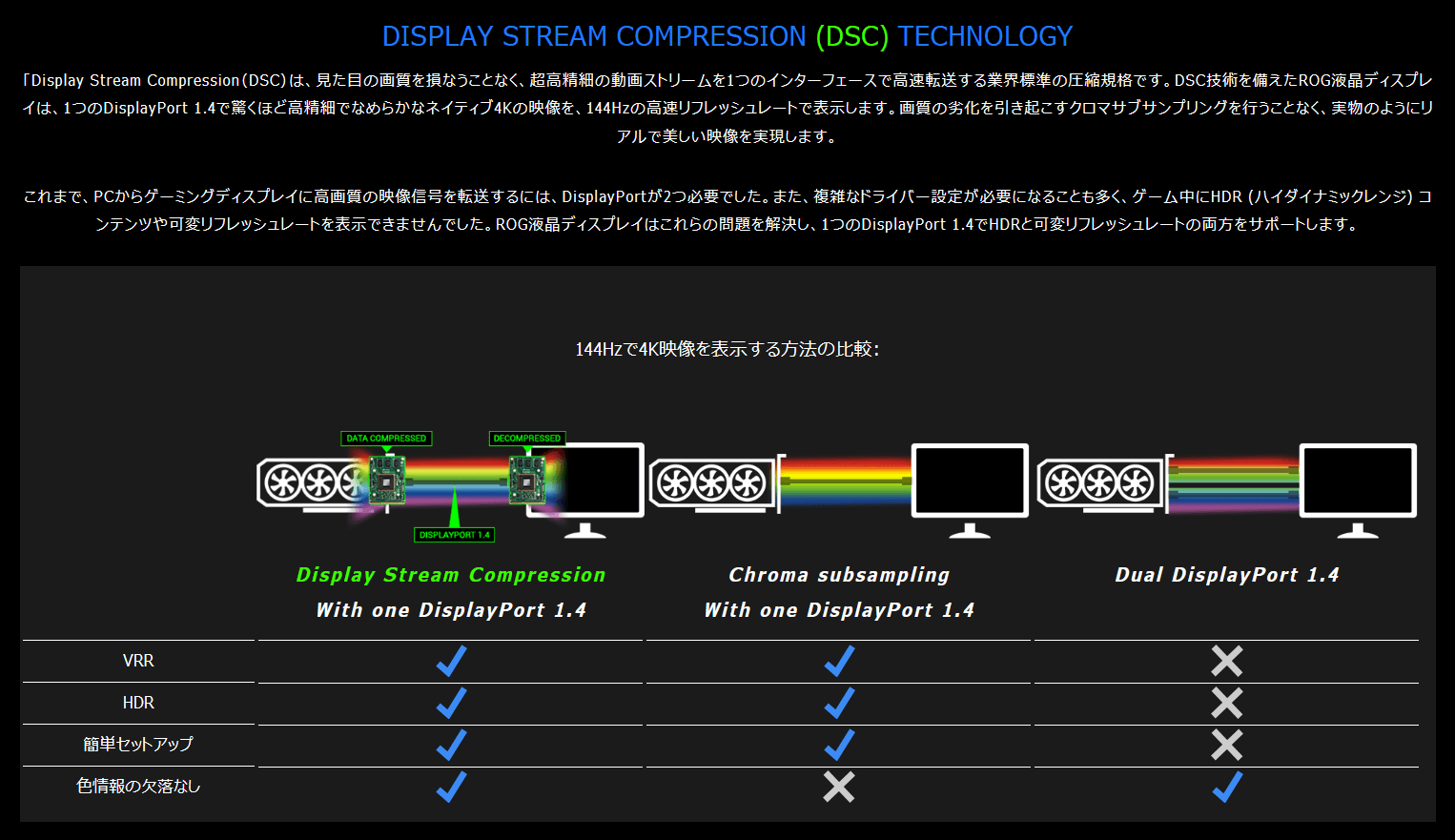

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではNVIDIA GeForce RTX 40/30シリーズやAMD Radeon RX 7000/6000シリーズなど最新グラフィックボードのDisplayPort1.4のビデオ出力に接続することによって、モニタリフレッシュレートを最大で240Hzに設定できます。

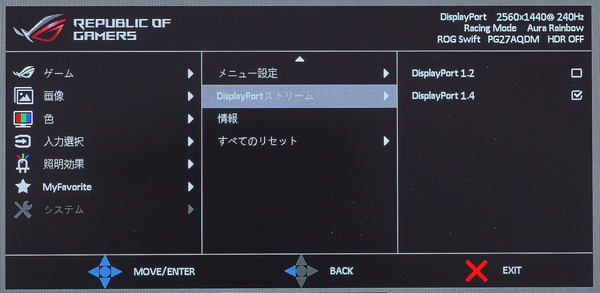

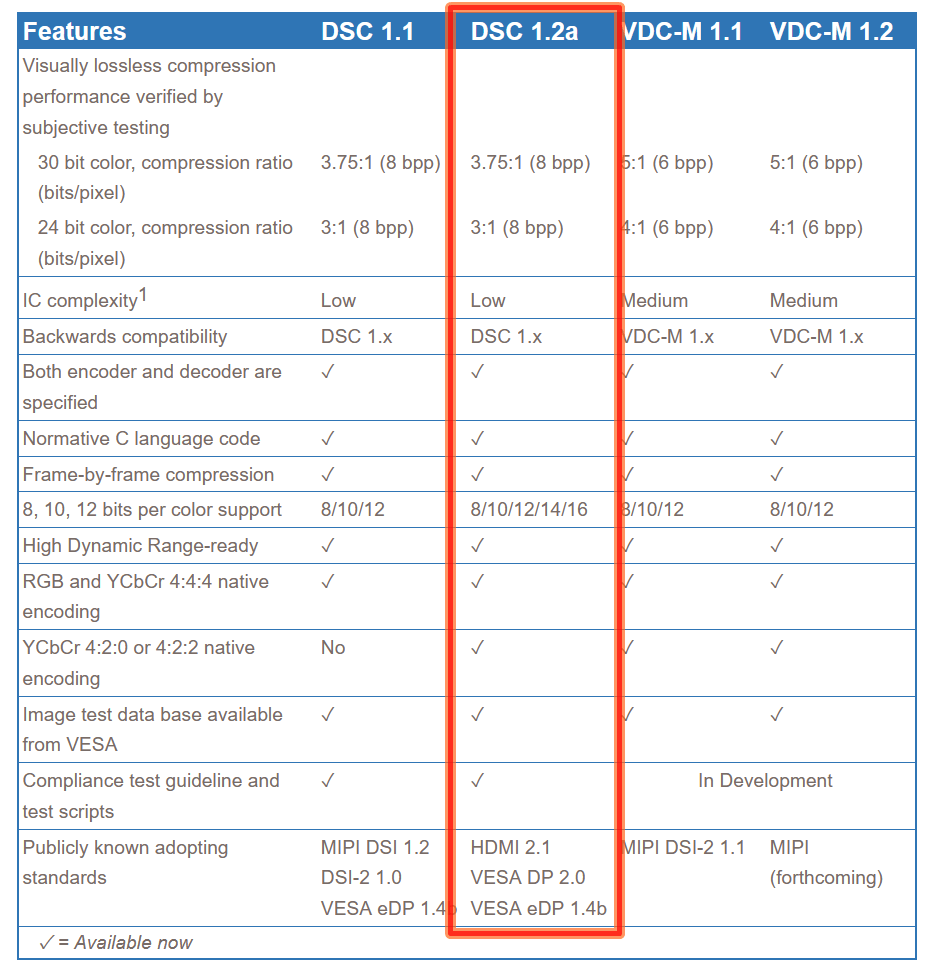

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のDisplayPortビデオ入力は上述の通り標準ではver1.4(DSC)に対応していますが、出力機器に対する下方互換性を確保する設定が用意されています。

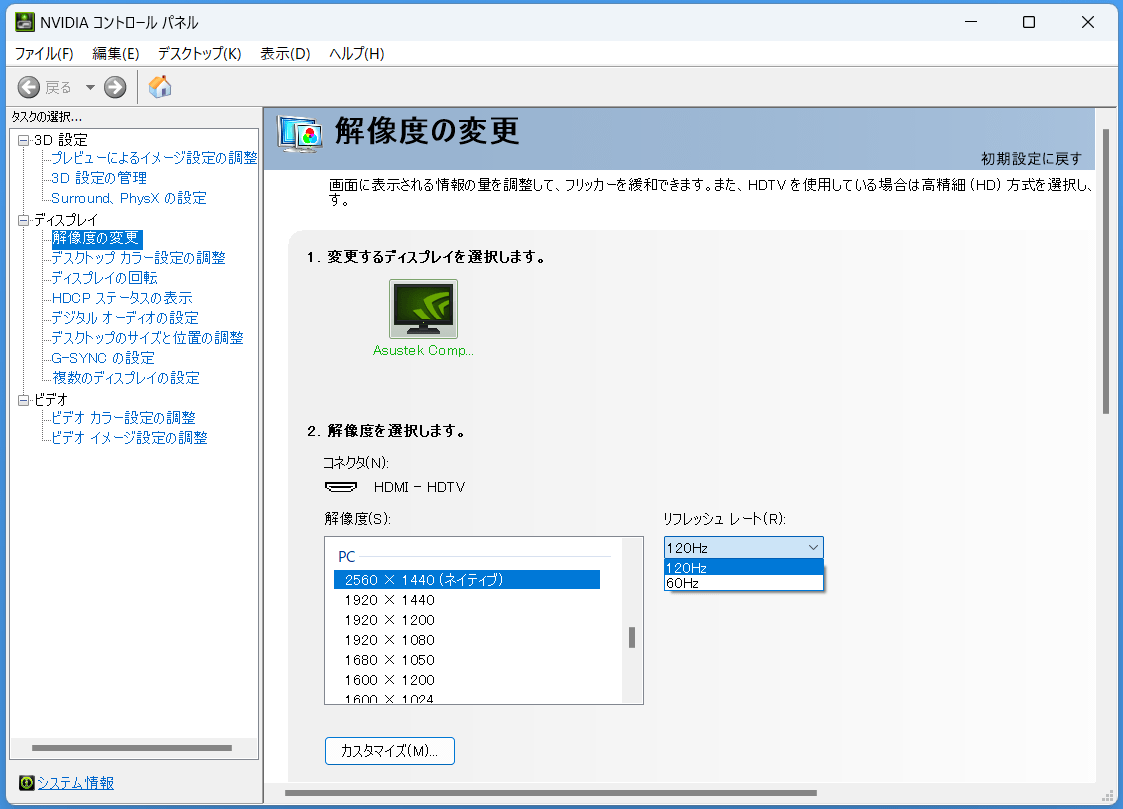

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」にはサブ入力としてHDMIビデオ入力を搭載しています。HDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0なので、最大リフレッシュレートはWQHD解像度において120Hzです。

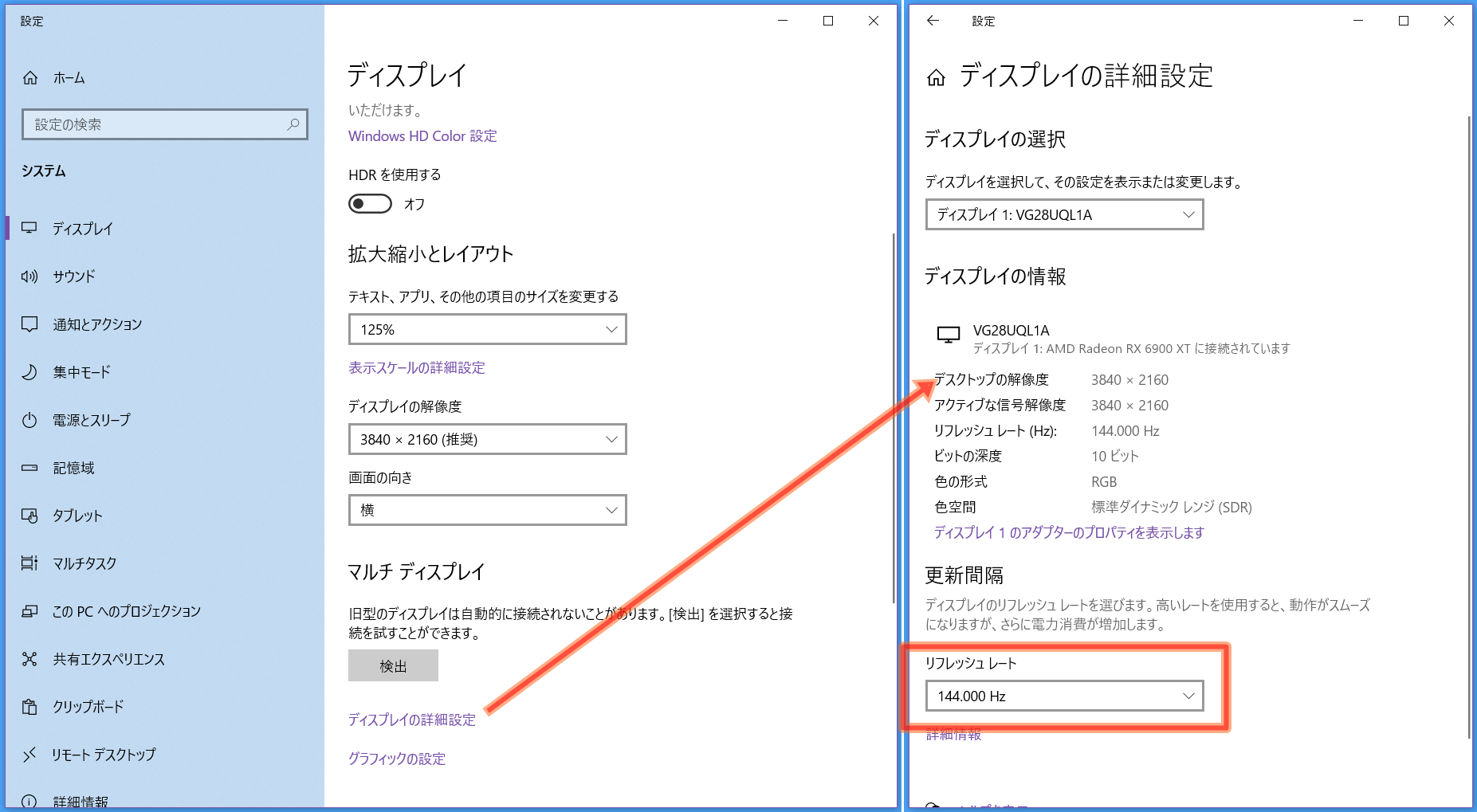

モニタリフレッシュレートの設定は、NVIDIA製GPUの場合は上のスクリーンショットのようにNVIDIAコントロールパネルから、AMD製GPUやIntel製GPUの場合はWindowsのディスプレイ設定から行います。

高性能なゲーミングモニタには高性能なGPUが必要

なお、ゲーミングモニタのリフレッシュレート(と解像度/フレームレート)と対になって重要なのが、PCのグラフィック性能を左右するGPU、グラフィックボードです。

ハイフレームレートはヌルヌル、サクサクと表現できるような快適なゲーミングを実現するだけでなく、上で説明したように競技系ゲームを有利に運ぶ意味でも重要ですが、ゲーミングモニタがハイリフレッシュレートに対応していても、PCのグラフィック性能が不足していて大元の映像データが60FPS前後しか出ていなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

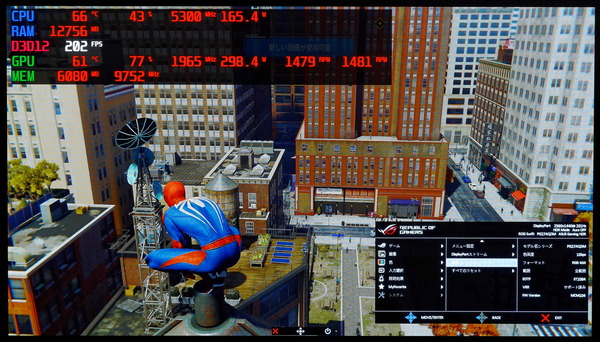

当サイトでは240Hz+の競技ゲーマー向けモニタや4K/120Hz+のラグジュアリーな画質重視モニタを検証するにあたりモニタ性能を最大限に発揮できるよう、2023年最新にして最速のウルトラハイエンドGPUを搭載したグラフィックボード「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC 3FAN」を使用しています。

PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8は、ベイパーチャンバー構造のベースコアや、厚みのあるファンブレードをバリヤーリングで結合した重厚な冷却ファンを採用する4スロット占有大型GPUクーラーにより、各社AIBモデルの中でもトップクラスの静音性を実現しています。

メーカーのPNYは2022年に株式会社アスクが販売代理店契約を結んだばかりの新参なので国内での知名度は高くありませんが、北米など海外市場では30年以上に渡りコンシューマーならびにビジネス向けで電子機器の製造・販売を行う大手メーカーです。

国内正規品なら代理店を介してPNY公式のグローバル保証と同じ3年間の長期保証が受けられるところも魅力です。

・「PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8」をレビュー

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のポテンシャルを最大限に引き出すには、元から軽めのPCゲームや画質設定を下げた最新PCゲームであってもグラフィックボードのGPU性能はかなり高い水準で要求されます。

ゲーミングモニタとして「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」を使用するのであれば2024年最新GPUであるNVIDIA GeForce RTX 4070/SUPERやAMD Radeon RX 7800 XTがおすすめです。

・GeForce RTX 40シリーズのレビュー記事一覧へ

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの応答速度・表示遅延

次にゲーミングモニタのハードウェア性能として特に重要な、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の応答速度や表示遅延についてチェックしていきます。

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の応答速度について検証していきます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」では関係しませんが、液晶パネルのゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

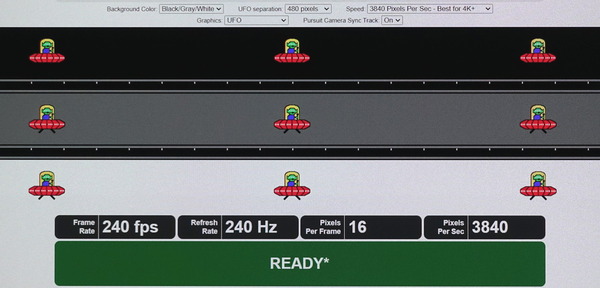

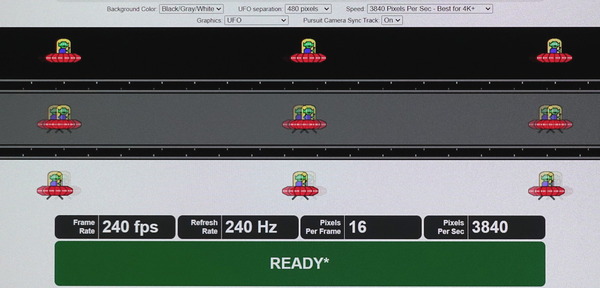

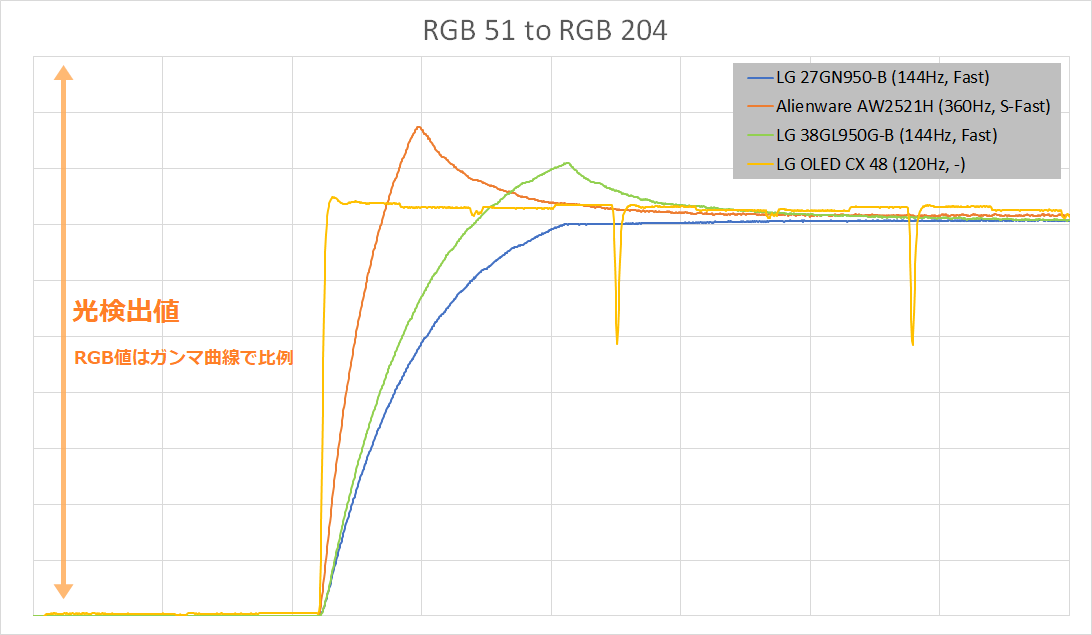

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

まずは簡単にシャッタースピードを十分に速くして「UFO Test: Ghosting」の様子を写真撮影してみました。

有機ELパネルが採用されている「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」を最大リフレッシュレートの240Hzで動作させ、十分に早いシャッタースピードで撮影しましたが、応答速度の遅さによって複数のフレームが写し込むことはほぼありませんでした。

液晶パネルなら適当に手動で連写していれば1ms GTGを謳う製品でも2フレームが映った遷移途中を撮影できますが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の有機ELパネルは応答速度が非常に速いので、ランダムな連写では遷移の瞬間をとらえるのが難しいレベルです。

さらに「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のリフレッシュレートを変えてみたり、他のモニタを比較対象にしたりしながら、「UFO Test: Ghosting」の様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、比較してみます。

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のリフレッシュレートを60Hzと120Hzと240Hzに変えてUFO Test: Ghostingの様子を比較してみました。見ての通りリフレッシュレートによらず残像感は全く感じません。

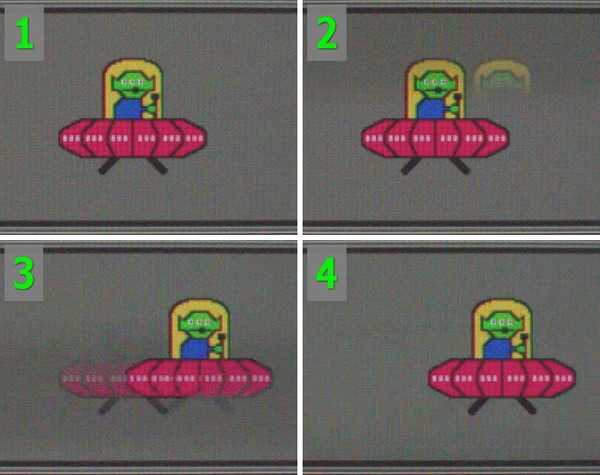

ここからはSONY DSC-RX100M5の960FPS(16倍速)よりもさらに高速な5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の応答速度を比較検証していきます。

まずは先ほどのおさらいになりますが、5760FPSのスーパースローで確認してみても、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は一瞬で画面更新が完了しています。

旧世代の有機ELパネルを採用するLG OLED CX 48インチや、2022年最新のSamsung製量子ドット有機ELパネルを採用するSamsung S95Bも応答速度も応答速度はほぼ同じで、一瞬で表示が切り替わります。

ここ数年の有機ELパネルは120Hz前後において理想的なスイッチ特性なので差はありませんでしたが、新たに登場した240Hzでも理想的なスイッチ特性です。

下は「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の240Hzについて、グレー背景における画面更新のフレームを切り出して並べたものですが、5760FPSで撮影した時、各ピクセルは1フレーム以内に画面更新が完了しています。応答速度はコンマms単位で、有機ELモニタの公称応答速度としてよく挙げられる0.5ms~1msは余裕でクリアしています。

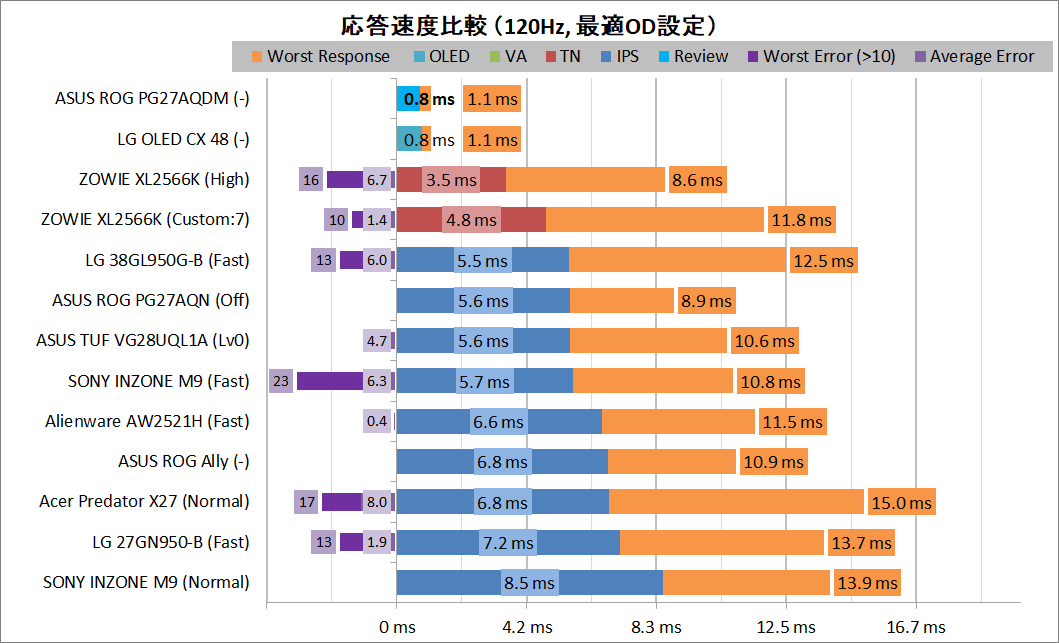

有機ELパネルの「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に、液晶モニタの「ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN」と「ZOWIE XL2566K」を加えて、3機種について応答速度を比較してみました。

ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNとZOWIE XL2566Kは最大360Hzリフレッシュレートに対応しており、現在販売されている液晶モニタでは最速クラスの応答速度ですが、それでも有機ELの「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」と比較すると残像があるのがハッキリわかります。

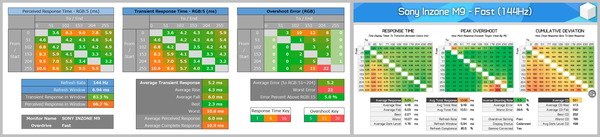

続いてスーパースローモーション動画ではなく、オシロスコープ&光プローブのような光センサーを利用した定量的な測定で応答速度についてチェックしていきます。

ここで確認するのは製品スペックに置いて『〇〇s (GTG)』などと表記される性能そのものです。統計的な扱いや解析には差があるかもしれませんが。

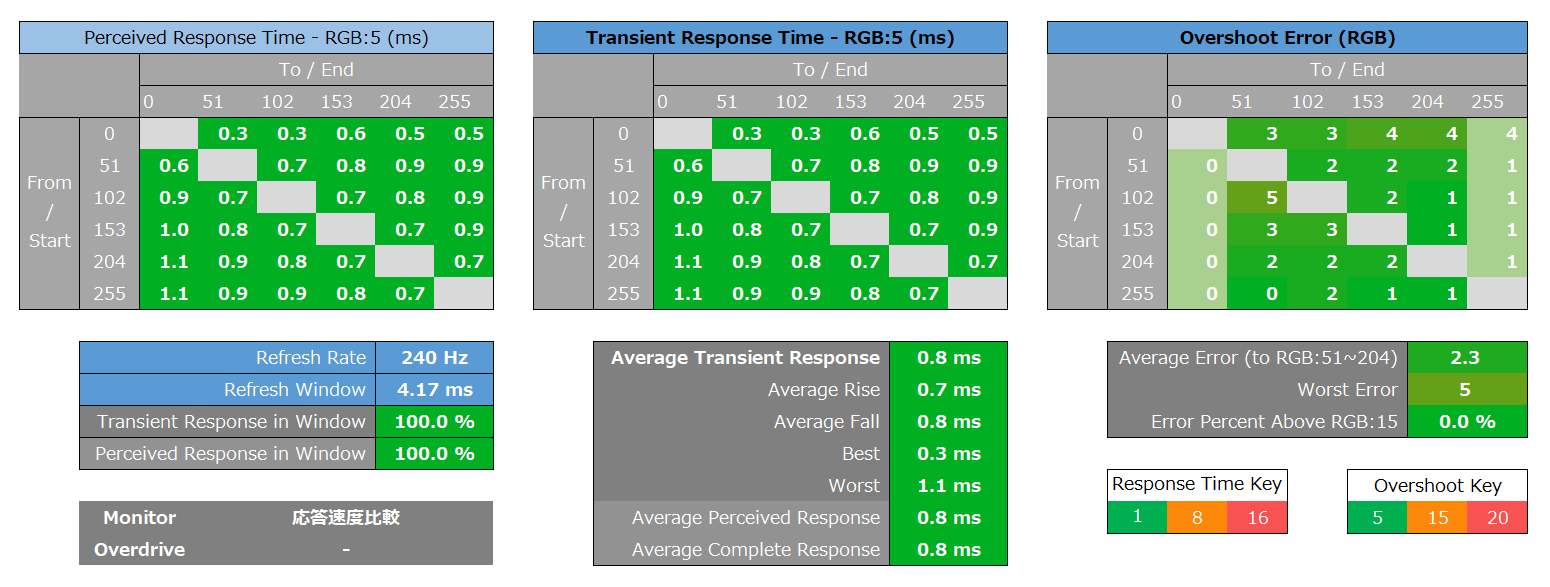

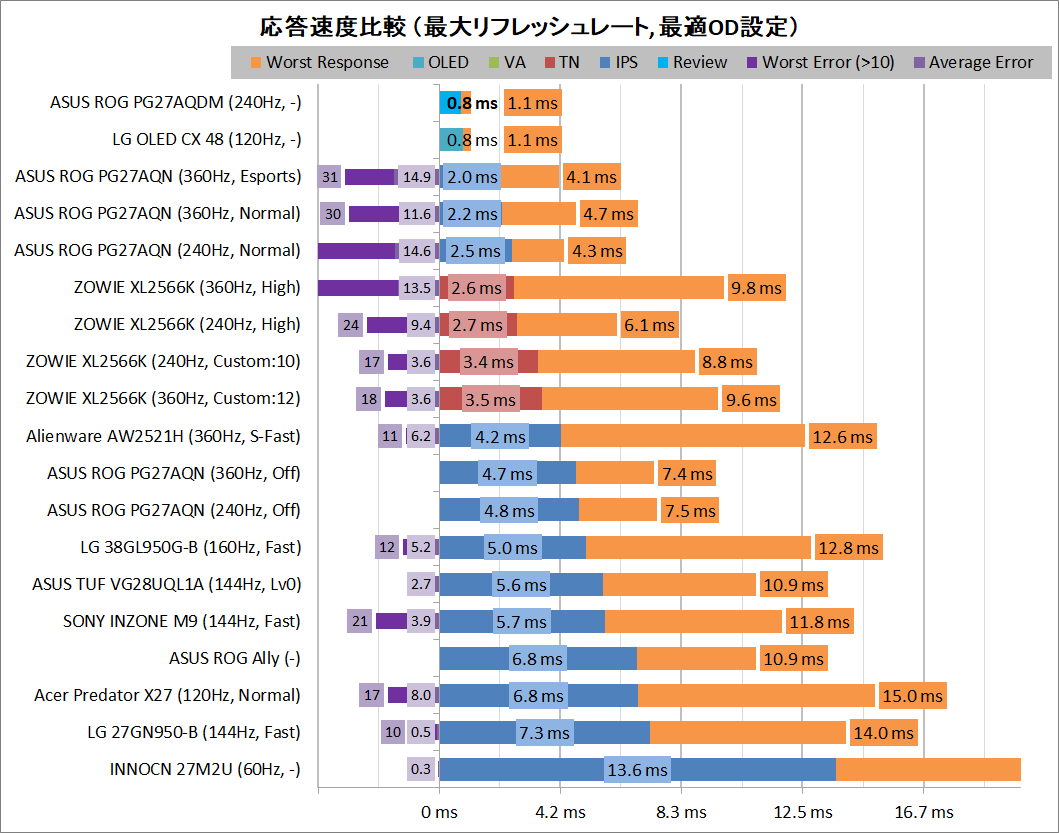

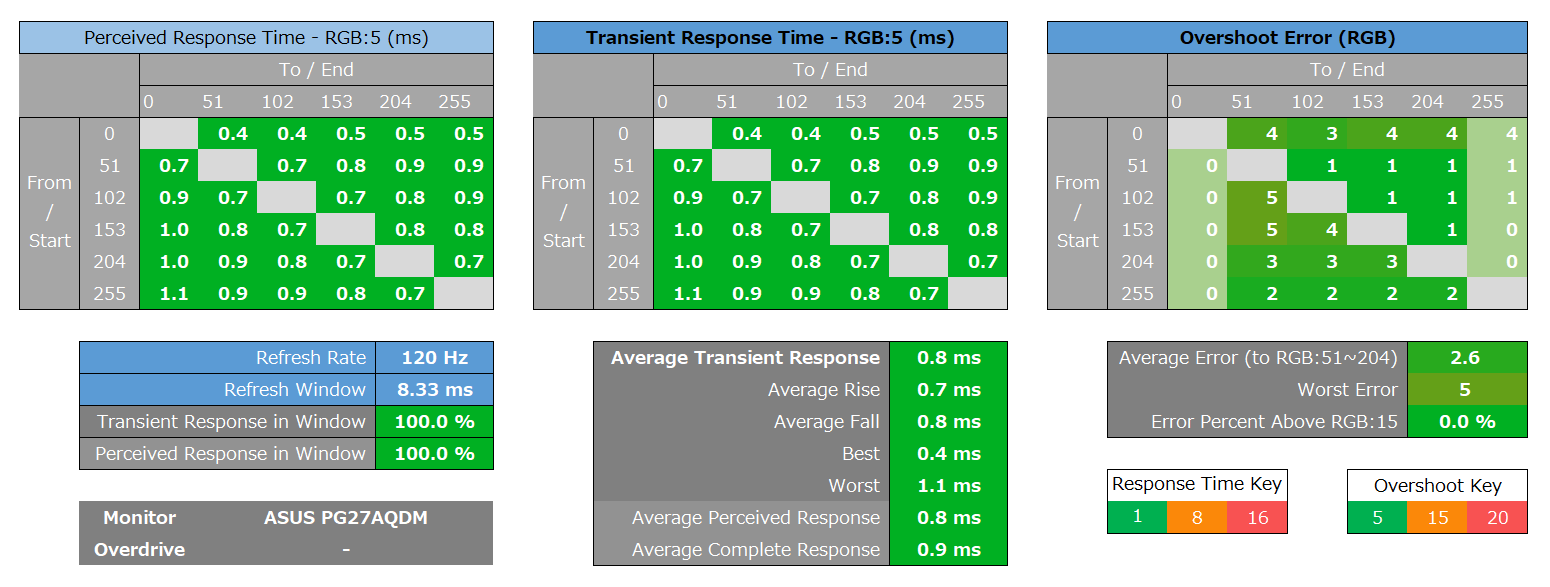

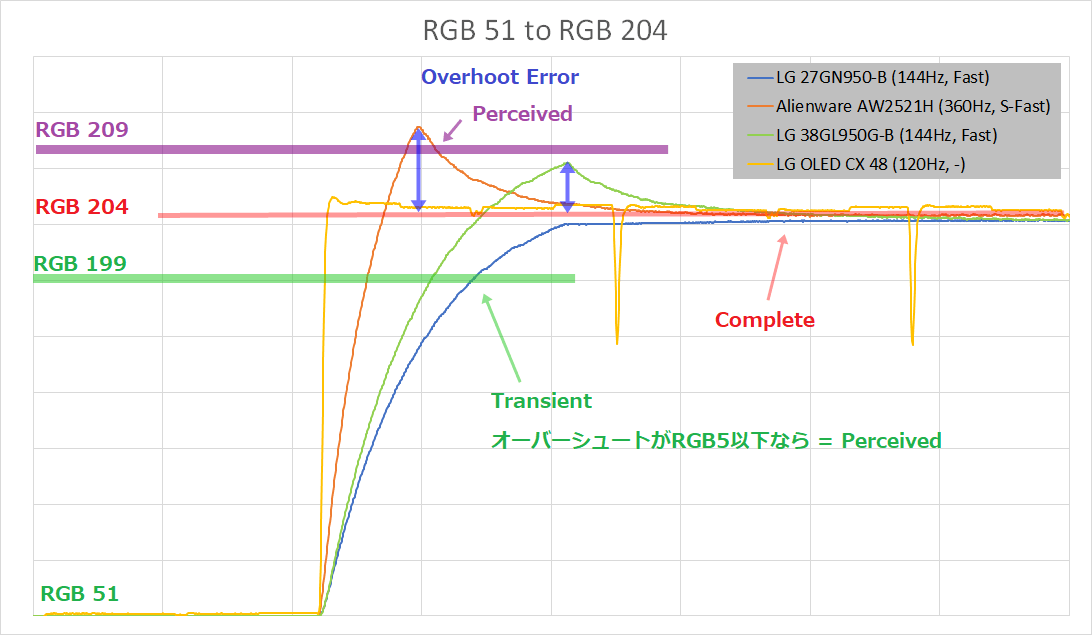

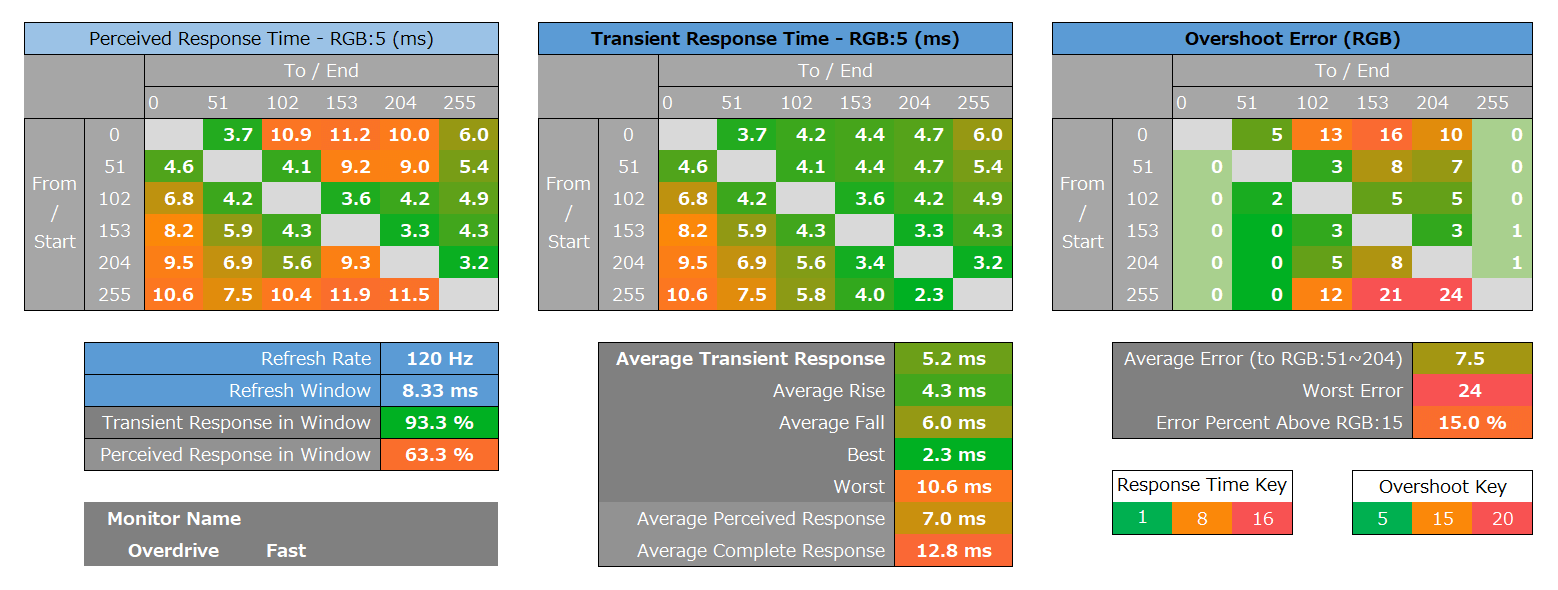

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の最大リフレッシュレートで最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

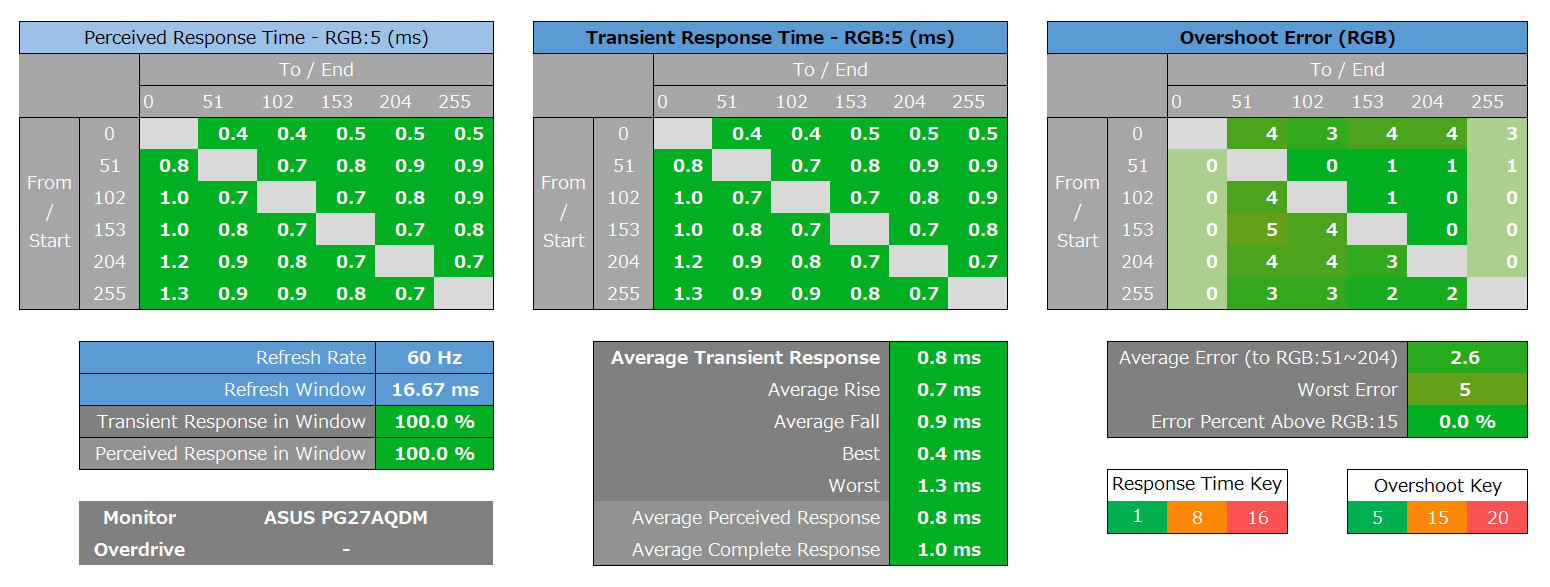

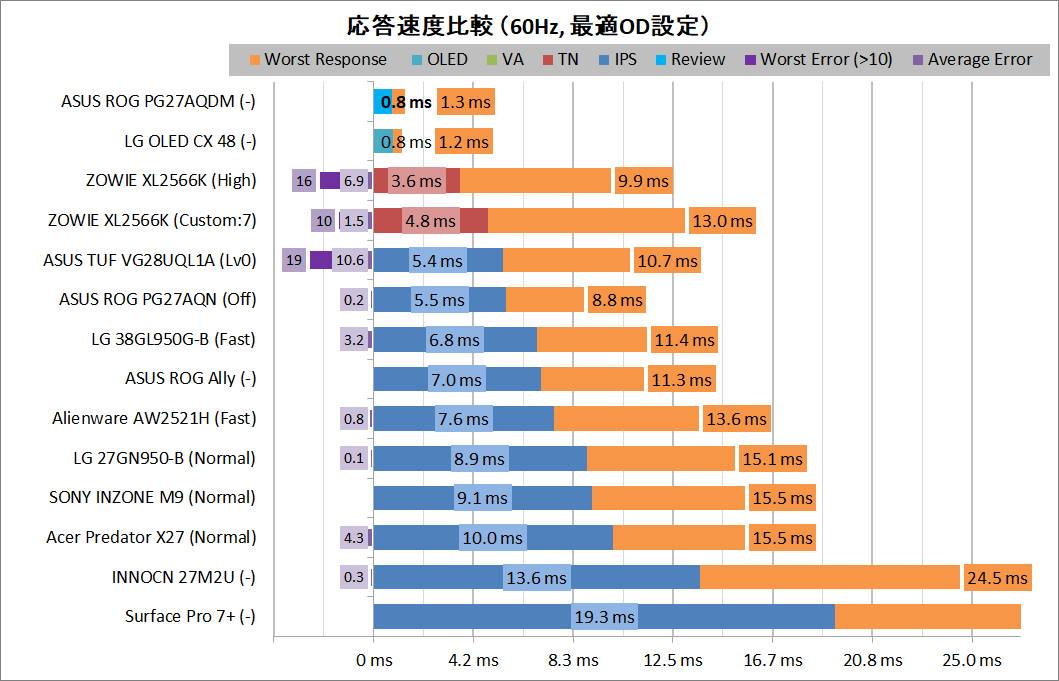

ゲーム機や動画視聴において一般的な60Hzリフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

ゲーミングPCだけでなくPlayStation 5やXbox Series X/Sといった最新ゲーム機も対応する120Hzの高速リフレッシュレートにおいて、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に最適OD設定を適用した時の応答速度とオーバーシュートエラーのヒートマップは次のようになっています。

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

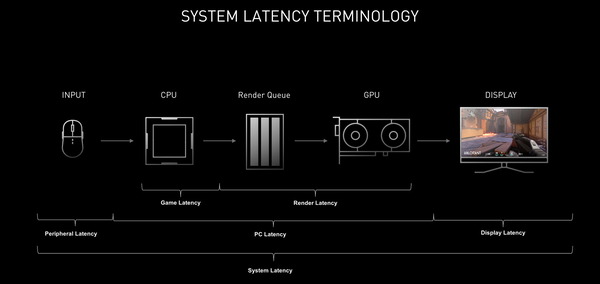

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

システム表示遅延やディスプレイ表示遅延の測定には、フォトセンサーを使用した特殊な測定機器「PC Gaming Latency Tester」を使用しています。当サイトのレビュー用に特注した機器なので、詳細についてはこちらの記事を参照してください。

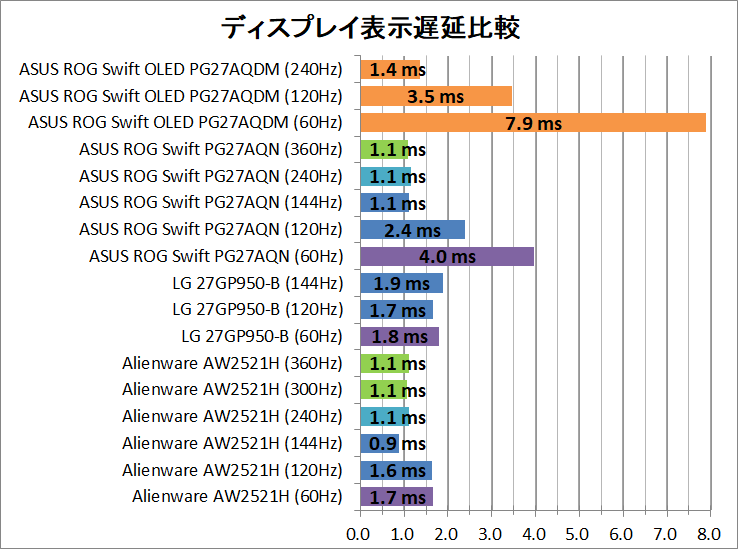

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」やその他の比較モニタのディスプレイ表示遅延の測定結果は次のようになりました。測定方法的に遅延が2ms以下であればディスプレイ内部の表示遅延は誤差の範囲内で十分に小さいと考えてOKです。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は240Hzでは理想的なディスプレイ表示遅延を示すのですが、60Hzではちょうど7ms程度、120Hzでも僅かながら2.0~2.5ms程度の余分な遅延が生じています。操作にラグを感じるほどではありませんが。

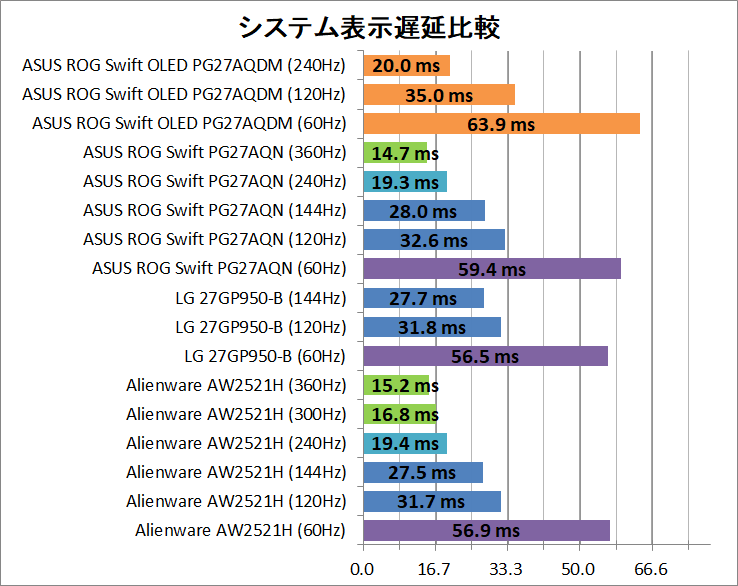

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」やその他の比較モニタのシステム表示遅延の測定結果は次のようになりました。この測定値は一般的なPCゲームにおける操作から画面表示の変化までの遅延に一致します。

グラフの通りリフレッシュレートを上げると応答速度だけでなく表示遅延も改善するのでゲーマーにとってハイリフレッシュレートなゲーミングモニタを選択するメリットは大きいということが分かると思います。

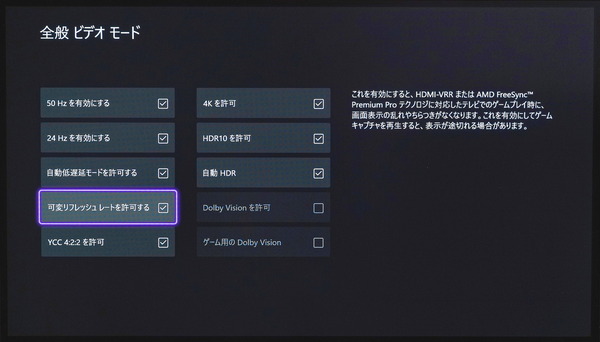

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMの可変リフレッシュレート同期について

続いて「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

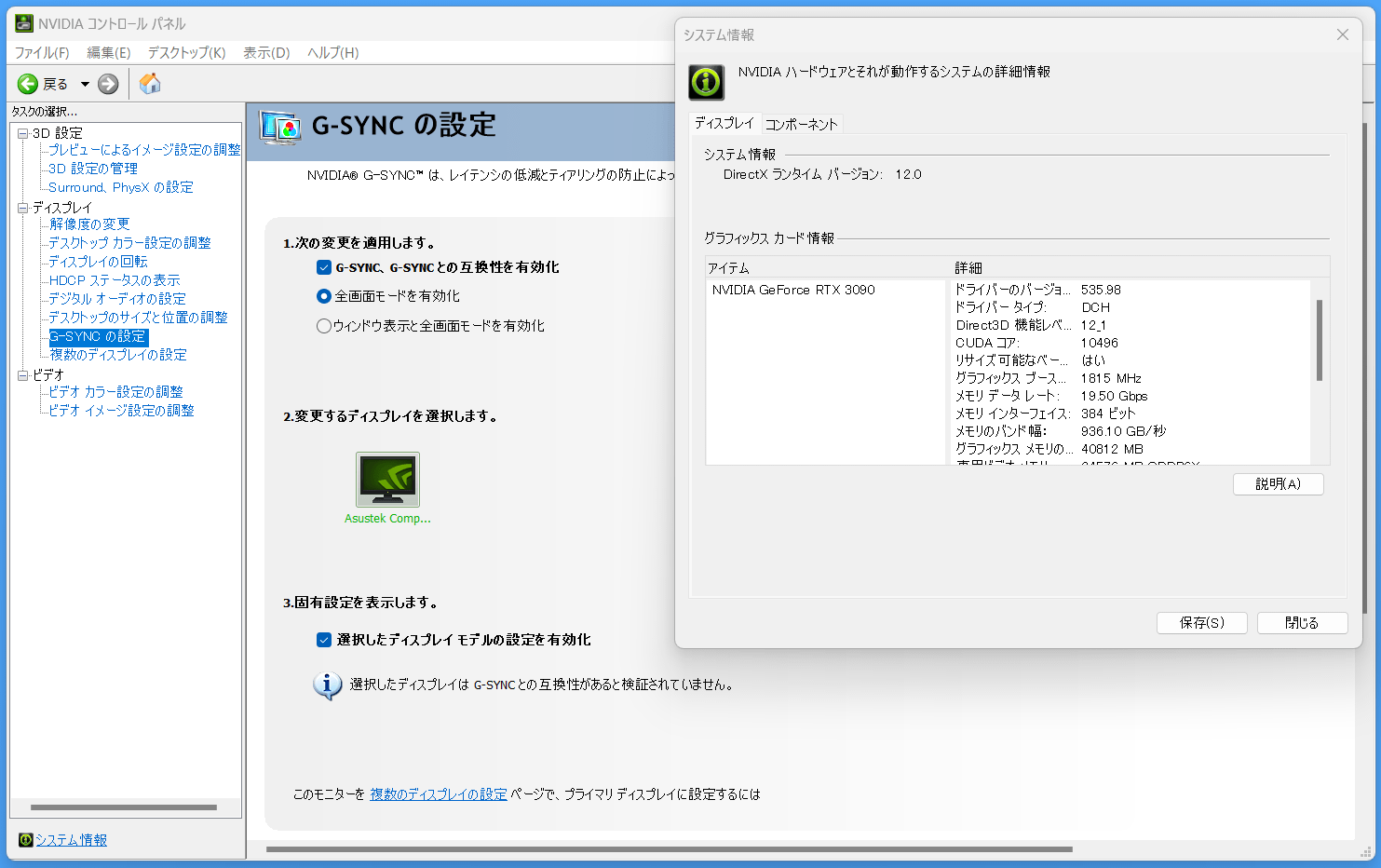

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はAMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)など可変リフレッシュレート同期に対応しています。

2024年7月現在、GeForce Driver 556.12でG-Sync Compatible認証は未取得でした。

従来のNVIDIA製GPUではHDMI経由でG-Sync Compatibleは利用できないケースが多かったのですが、HDMI2.1では伝送技術の規格の一部としてVRR同期が内包されているので、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」ではHDMI経由でもG-Sync Compatibleを利用できます。

当然、AMD製GPU環境でもDisplayPortとHDMIの両方でVRRを利用できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で可変リフレッシュレート同期機能を使用する場合、共通の確認事項として、OSD設定で「Adaptive-Sync」の項目をオンにしてください。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になると、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のOSDメニューから確認できるリフレッシュレートがフレームレートに合わせて変動するようになるので、機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

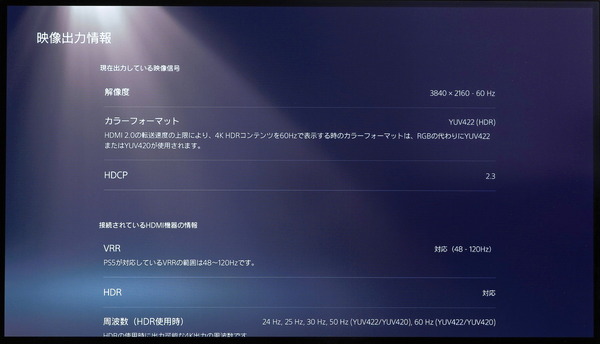

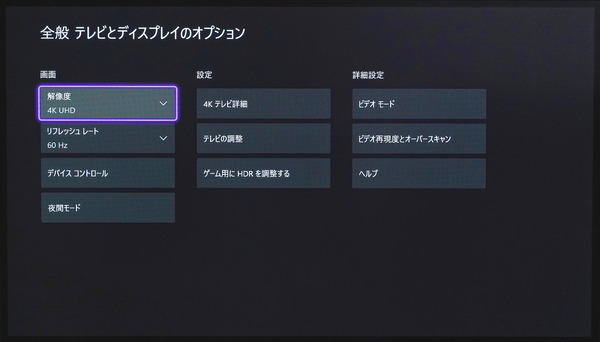

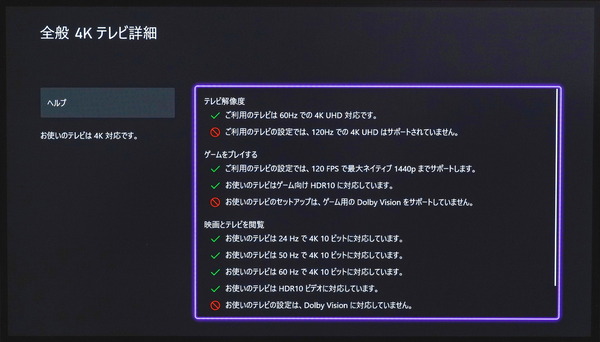

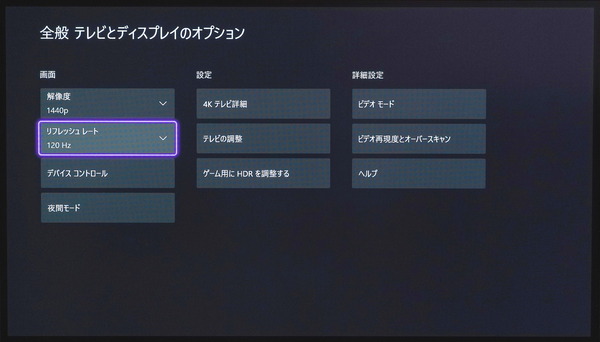

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのHDR表示やCSゲーム機対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示やCSゲーム機の対応(4Kエミュレートなど)についてチェックしていきます。

| HDR表示やCSゲーム機対応について | |

| HDMI ver, ポート数 | HDMI2.0×2 |

| HDR表示 | 対応 |

| VRR同期 | 対応、PS5でも使用可能 |

| カラーフォーマット DP1.4 |

WQHD/240Hz/10bit RGB |

| カラーフォーマット HDMI2.0 |

WQHD/120Hz/8bit RGB 4K/60Hz/12bit YUV422 |

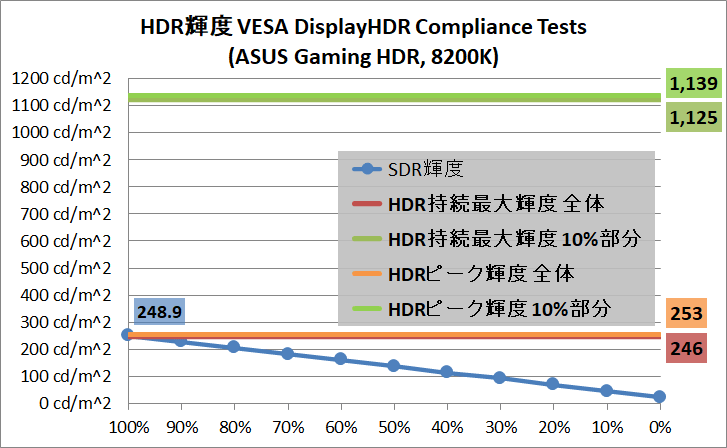

| ピーク輝度(実測) | 6500K : 982cd/m^2 8200K : 1139cd/m^2 |

| 輝度認証 | – |

| ローカルディミング | 対応、ピクセルレベル |

| 4Kエミュレート | 4Kエミュレート対応(HDMIのみ) |

| PlayStation 5 | 4K/60FPS対応(HDR:YUV422) WQHD/120Hz |

| Xbox Series X/S | 4K/60FPS対応(HDR:YUV422) WQHD/120Hz |

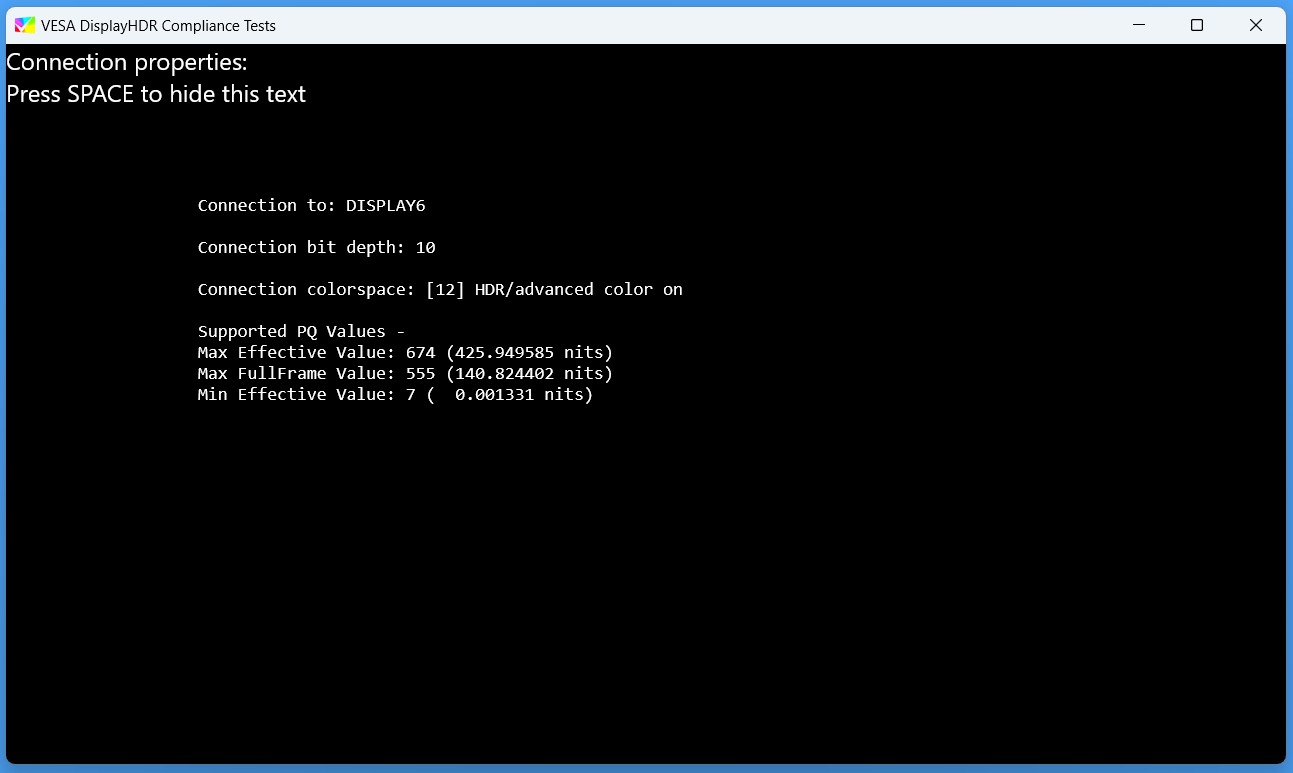

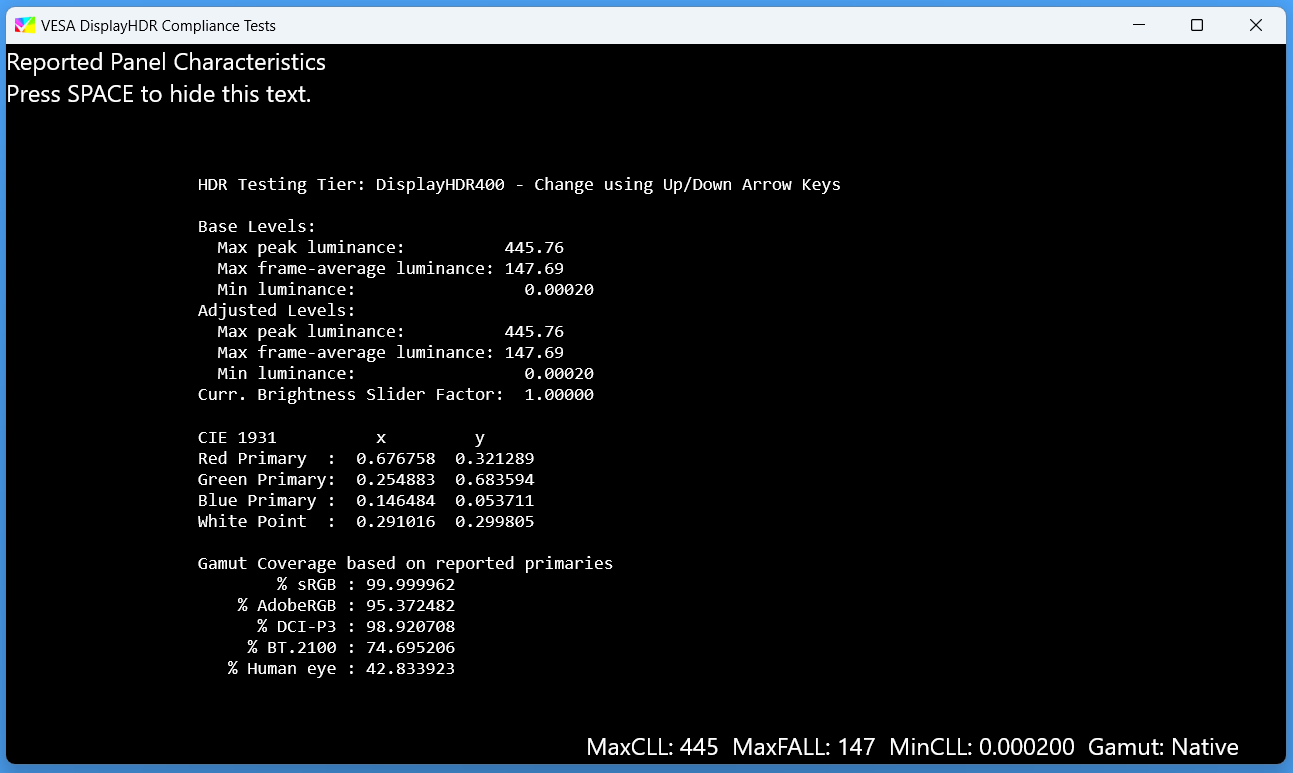

VESA DisplayHDR Compliance Testsから「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のEDIDに収録されているHDRスペックが確認できます。

HDR表示モードやOSD設定について

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は標準でHDR信号を受け付ける状態になっており、HDR表示を行う上で特にOSD上から設定を行う必要はありません。

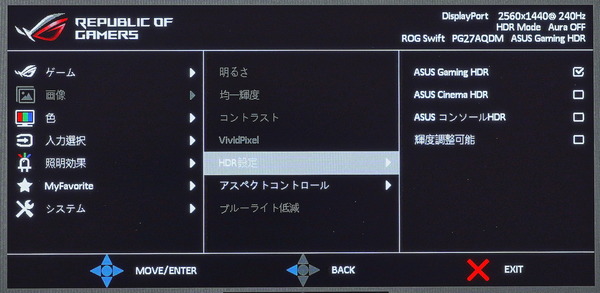

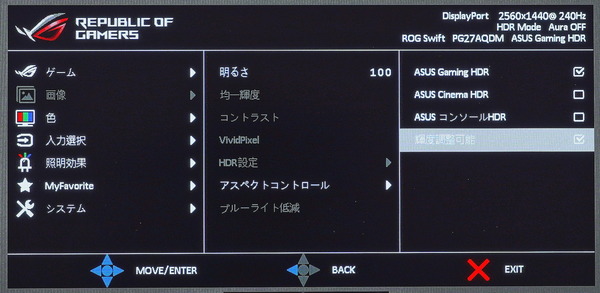

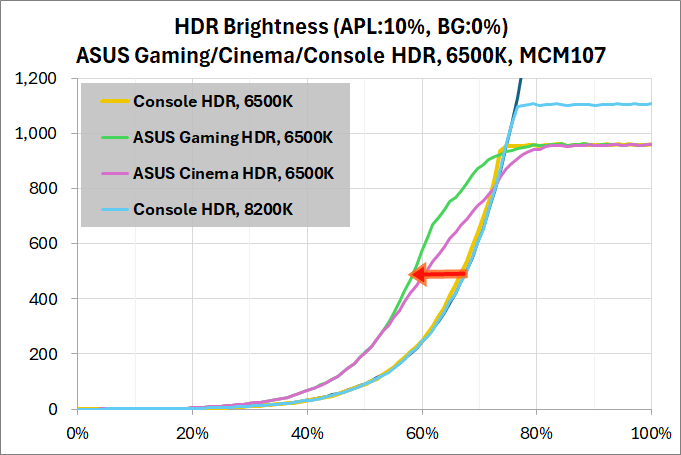

HDR信号を認識すると通常はグレーアウトしているHDR関連のOSD設定にアクセスできるようになり、HDR表示プリセットとして「ASUS Gaming HDR」と「ASUS Cinema HDR」と「コンソールモード」の3種類が選択できます。

なおHDR表示モード中は色設定やゲーミング機能の多くが排他利用(グレーアウト)になります。

有機ELテレビであればHDR表示でもSDR表示の時とほとんど同じように設定が可能なので、好みの画質(発色)に調整することができないという点はHDR対応PCモニタの弱点です。

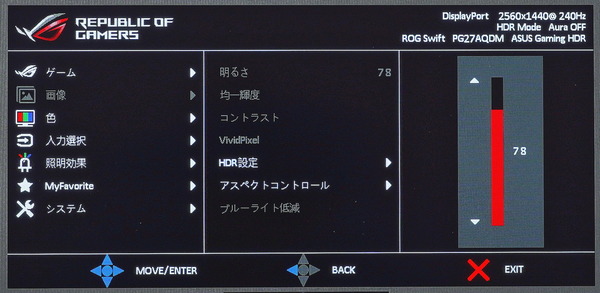

HDR対応PCモニタはテレビと違ってHDRモードではディスプレイ輝度が自動制御になるものが大半ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は”輝度調整可能”の項目を有効にすることで、SDR表示のようにディスプレイ輝度を0~100の範囲内で調整できます。

輝度調整可能をオンにした時の100%は、各HDRモードにおけるオフにした時と同じ動作設定になり、輝度を下げる方向で調整できる機能です。モニタ側でPQカーブを編集してディスプレイ輝度を調整しているとのこと。

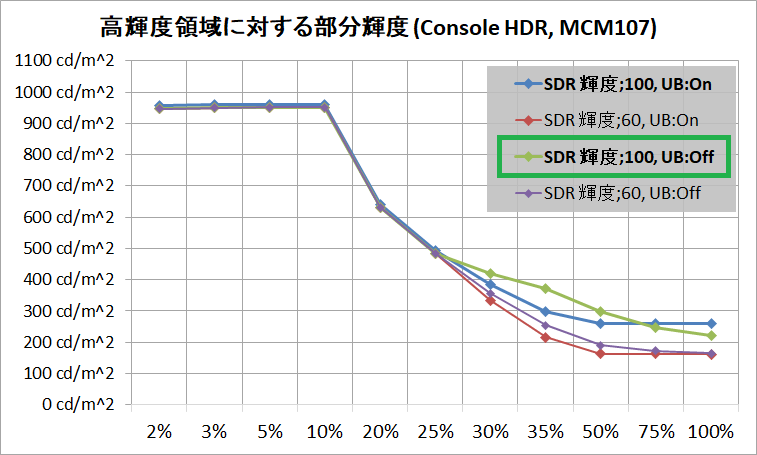

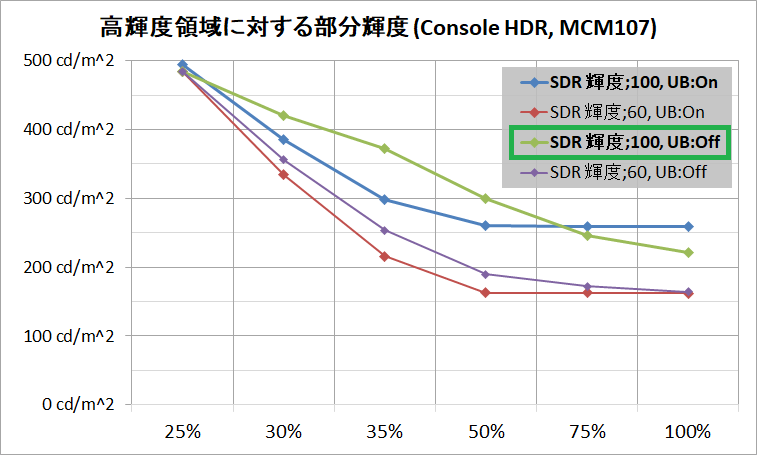

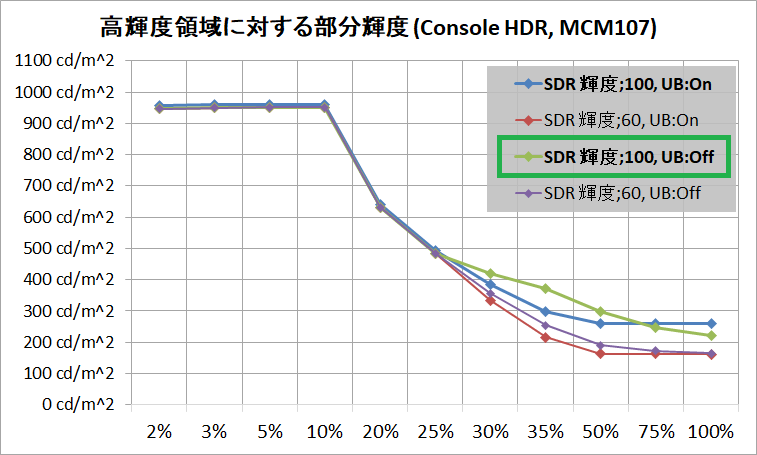

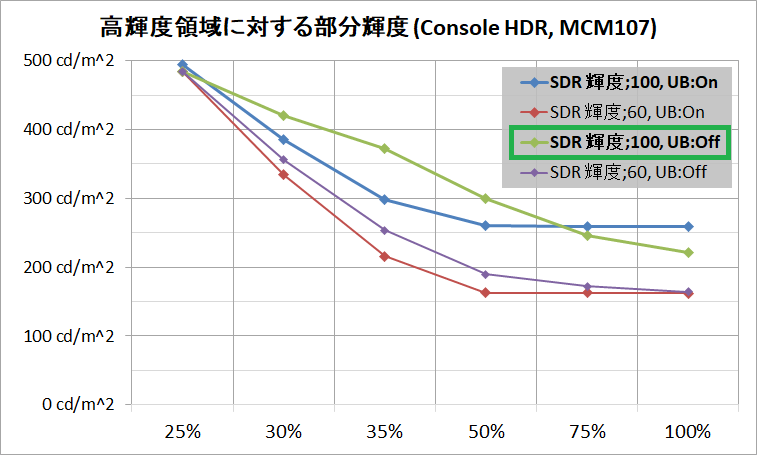

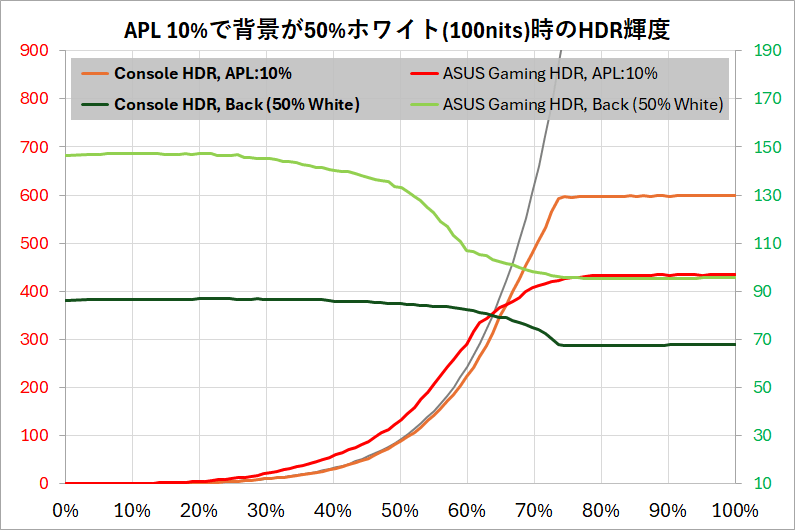

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示について1つ注意点として、『SDR表示の輝度設定と均一輝度機能のオン/オフが高APLのHDR輝度に影響する』というバグがあります。

同製品の初期ファームウェア MCM104から2024年7月現在最新のMCM107まで共通するバグとなっており、ASUSに確認したところ、『輝度:100、均一輝度:オフ』の時のHDR輝度が本来メーカーが想定する動作とのことです。

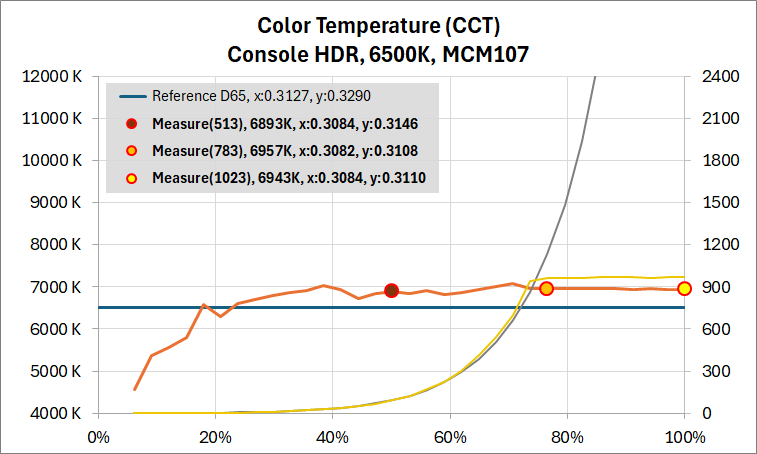

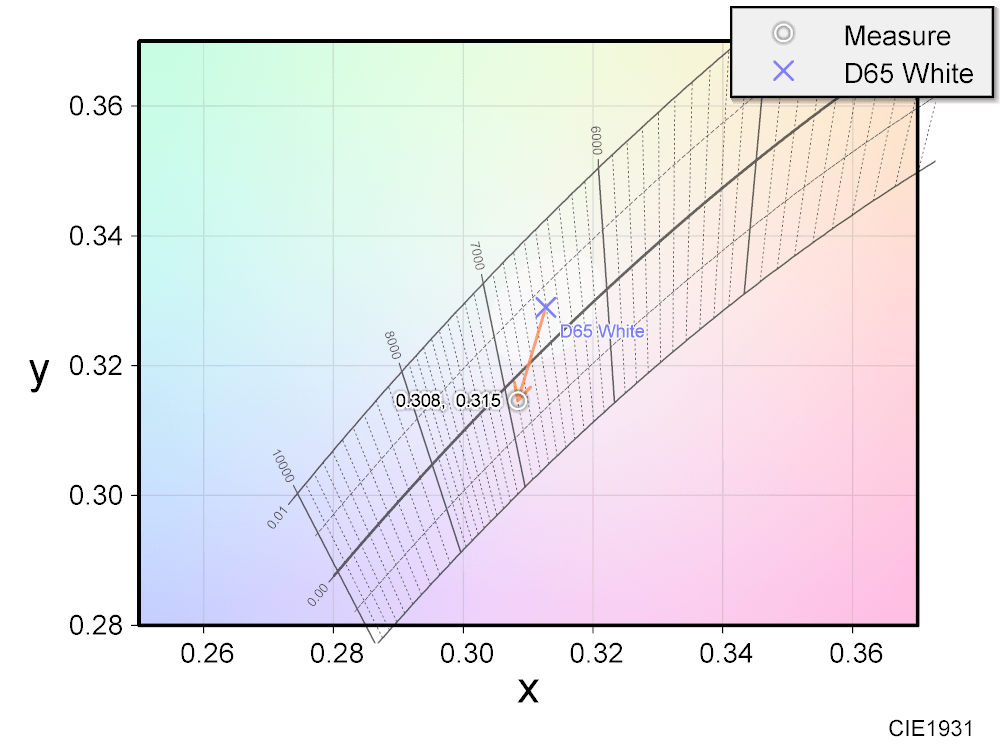

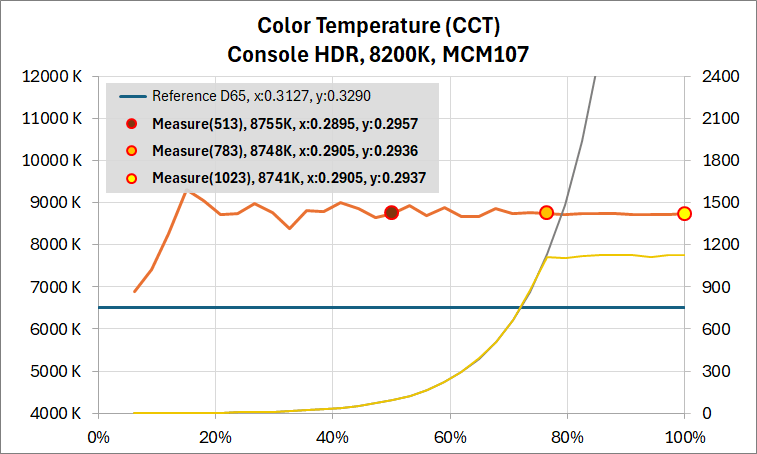

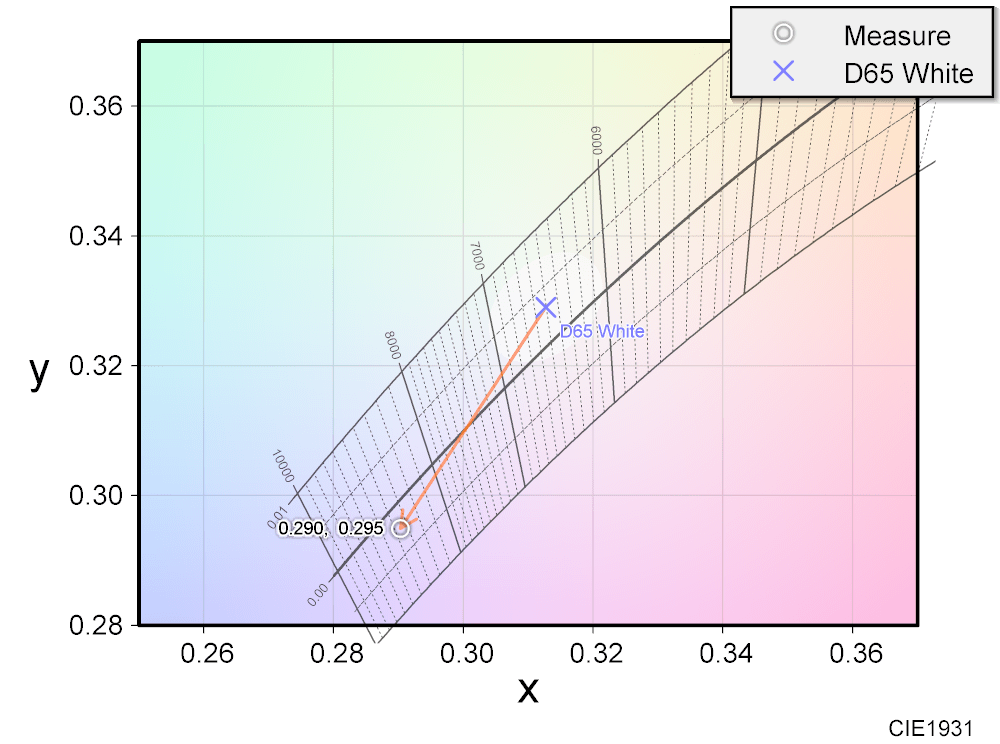

HDRコンテンツは一般的に色温度6500K(D65)を基準として作成されており、HDR対応PCモニタの多くはHDRモードでは6500Kの色温度で動作します。

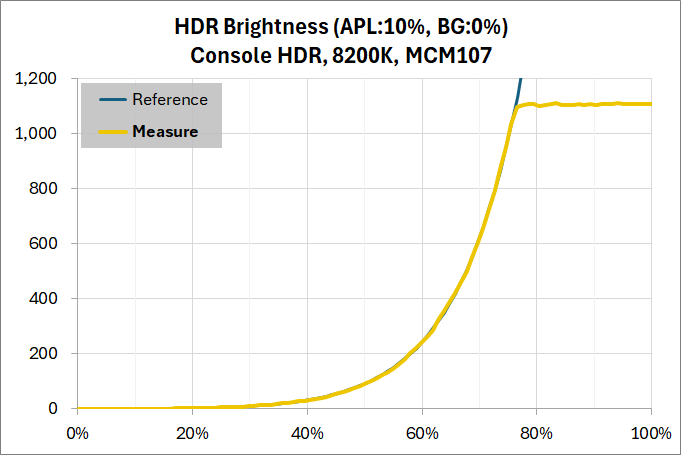

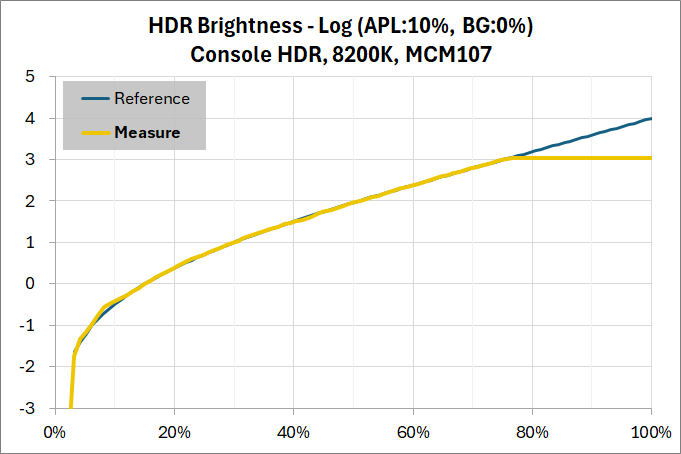

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」も標準では色温度が6500Kですが、8200Kという寒色寄りの色温度も選択できます。8200Kにすると青色が強くなり、白色が青みがかりますが(日本人好みな透明感のある白に見えるかも)、6500Kで動作させるよりも高輝度で表示が可能になります。

PC接続時の解像度やカラーフォーマットについて

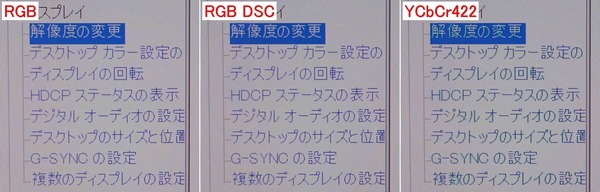

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はDisplayPort1.4ビデオ入力でPCと接続した場合、WQHD/240HzのHDR表示において、RGB 10bitのカラーフォーマットに対応します。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0です。

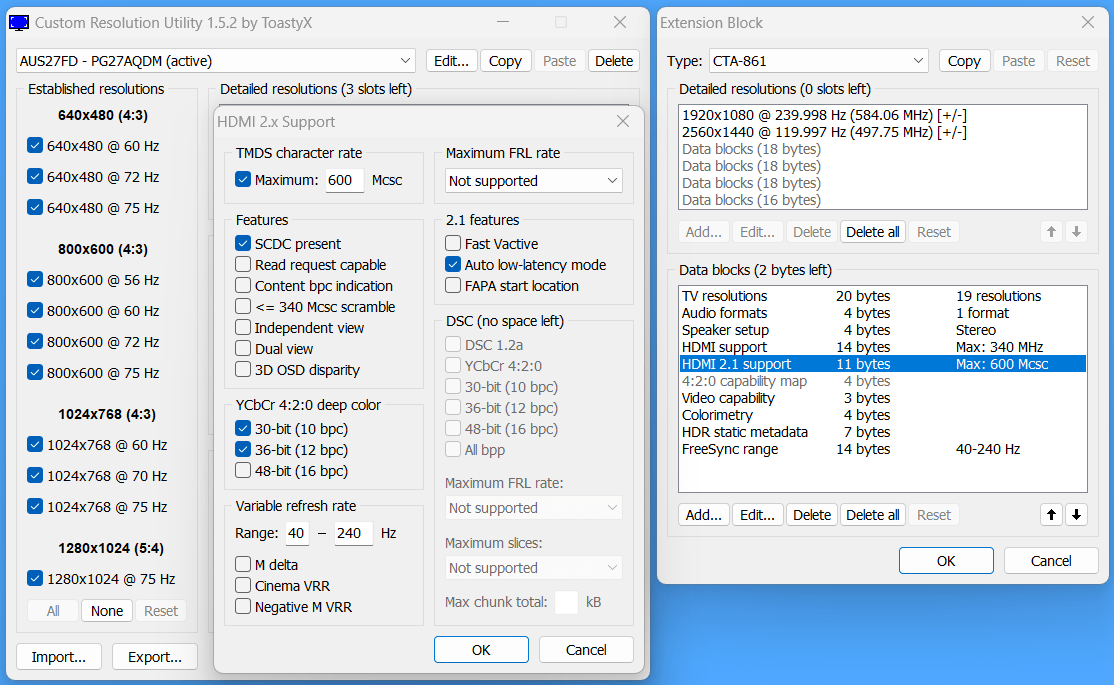

もう少し厳密に説明すると、HDMIの最新バージョンであるHDMI2.1には後方互換性があり、48Gbpsなど高速帯域に対応する映像データ伝送方式 FRLにだけでなく、HDMI2.0の伝送方式であるTMDSもサポートしています。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の場合は、HDMI2.1規格に内包される機能のうちHDMI VRRやALLM(Auto Low Latency Mode)には対応する一方で、映像データの伝送方式としてFRLはサポートせず、HDMI2.0の伝送方式であるTMDSにのみ対応する、という実装になっています。

HDMI2.1規格の後方互換&VRR/ALLM対応という実装なので、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はPlayStation 5でもVRRを利用できます。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.0なので、WQHD/120HzでHDRを有効化しても、カラーフォーマットは8bit RGBが上限でした。WQHD/120Hzの場合、YUV等に限定しても10bit RGBは選べません。

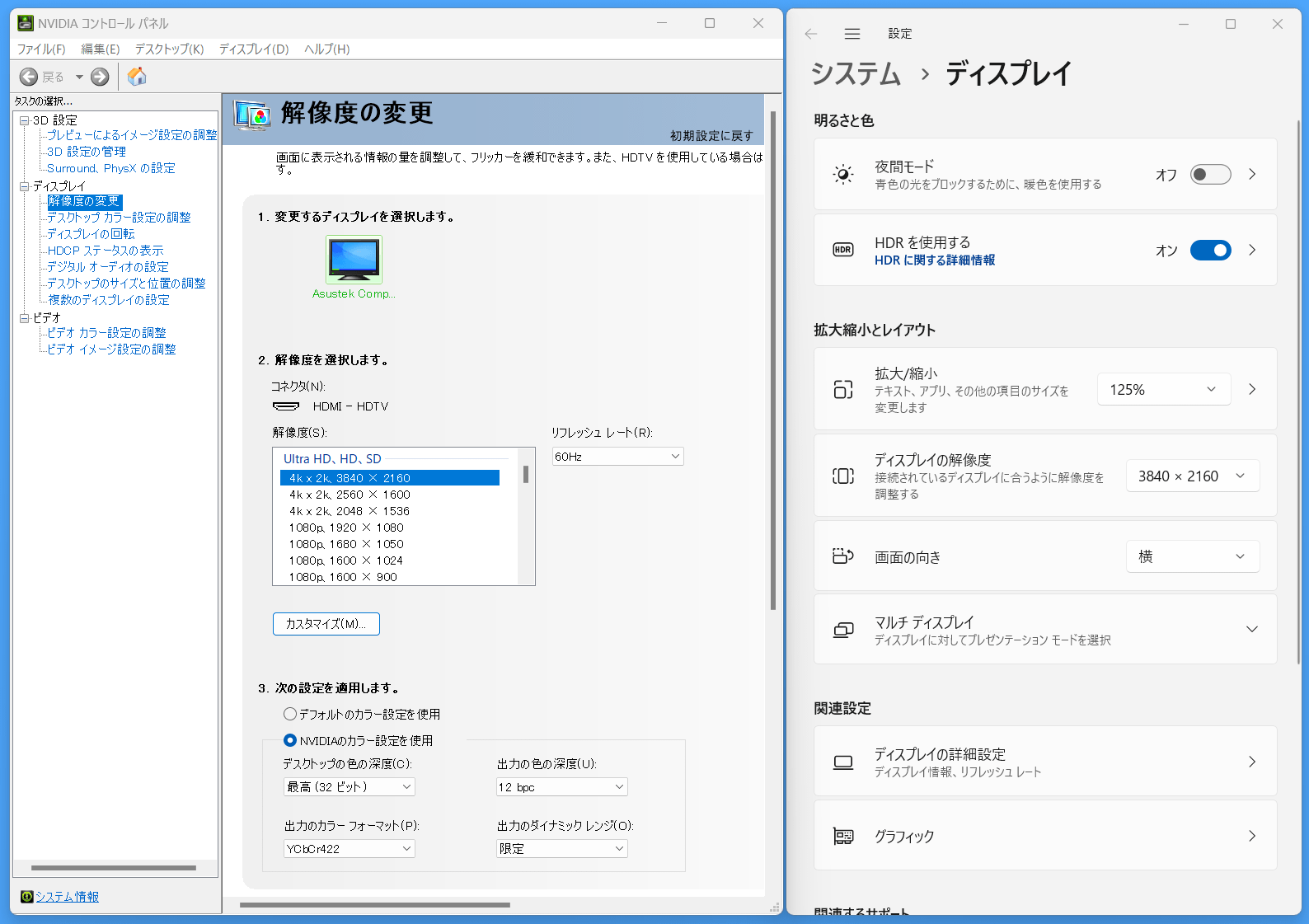

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDMIビデオ入力は4Kエミュレートに対応しています。

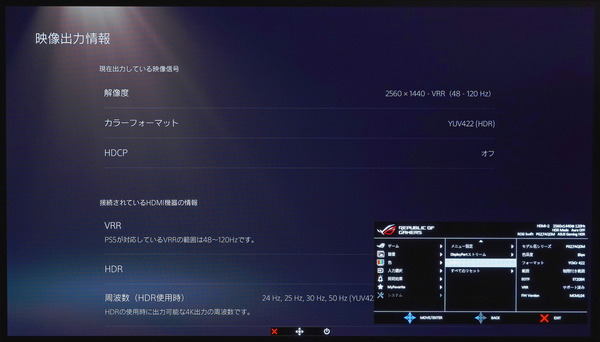

4K/60Hz/HDR表示において12bit YUV422のカラーフォーマットに対応し、PC5やXbox Series X/SなどのCSゲーム機ではそのように使用できました。

NVIDIA製GPU搭載のデスクトップPCで確認したところ、カスタム設定で12bit YUV422を選択できました。

CSゲーム機接続時の4KエミュレートやHDCP対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のサブ入力として設置されている2基のHDMI端子は両方ともバージョンはHDMI2.0です。

モニタの物理的な解像度がWQHDなので実際の表示自体は当然WQHDにダウンスケールされますが、PlayStation 5やXbox Series X/Sに接続した場合、4K/60FPS対応モニタとして認識され、4K解像度のビデオ出力が可能です。

PlayStation 5やXbox Series X/Sのようにゲーム機が対応していればVRR同期機能を利用できます。

PlayStation 5もWQHD解像度に対応したので、現在はWQHD/120HzでHDR表示やVRRも併用できます。

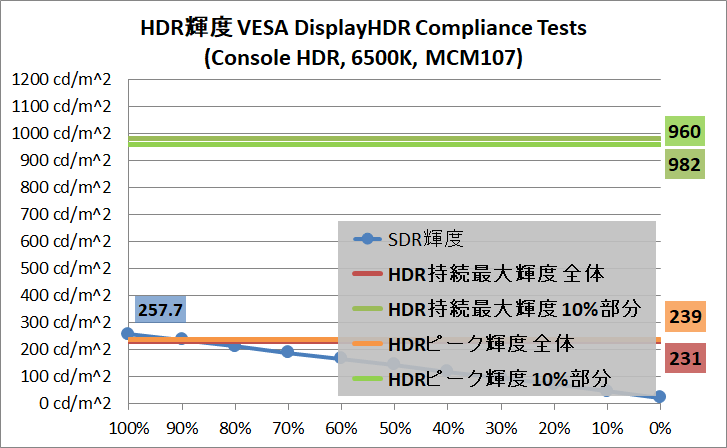

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのHDR性能やローカルディミングについて

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示における輝度性能、ローカルディミング対応、色性能をチェックしていきます。

HDR表示における輝度性能について

HDR対応モニタ/テレビのHDRモードにおけるディスプレイ輝度は、高輝度領域の広さ(APL: Average Picture Level)や高輝度表示の継続時間に依存するので、Calibrite Display Plus HLを使用してHDR時の最大輝度を条件別で測定してみました。

VESA DisplayHDR Compliance Tests以外の測定はdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

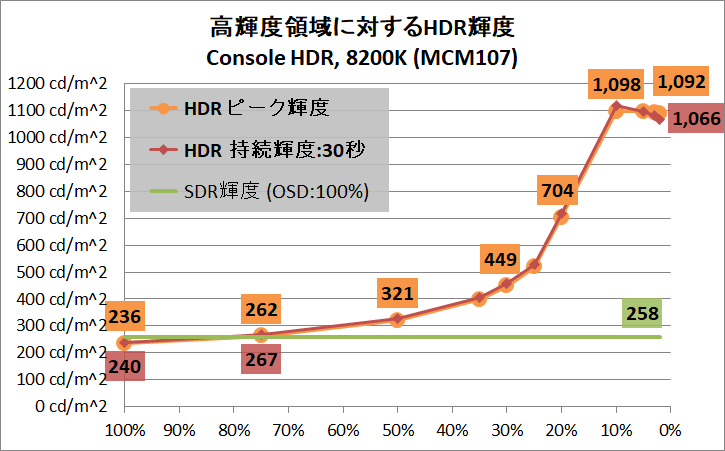

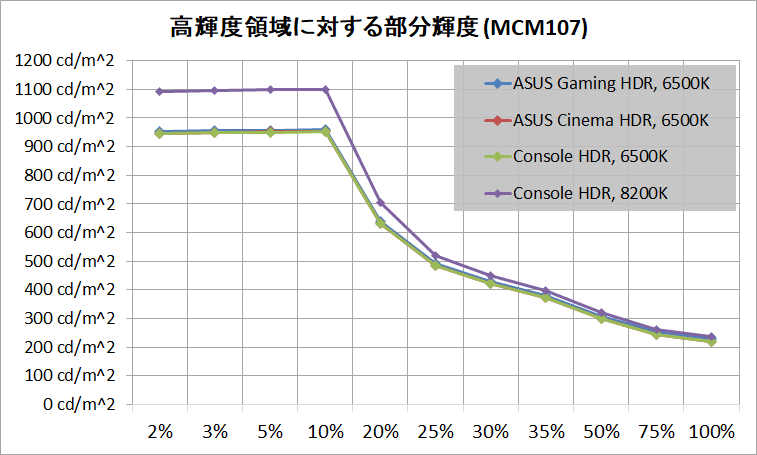

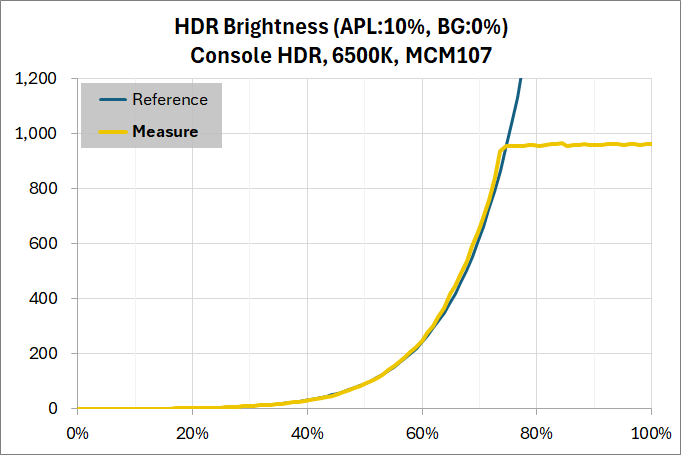

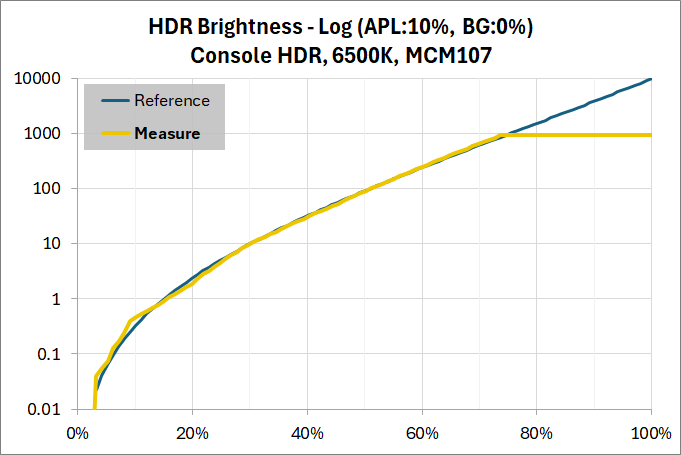

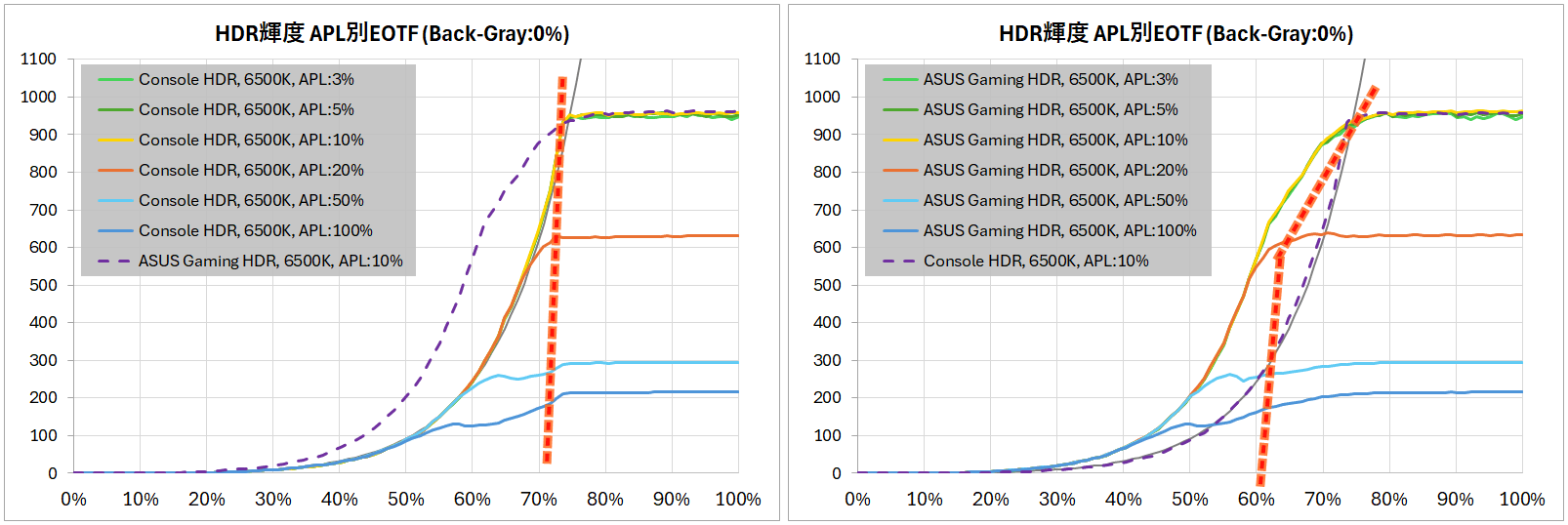

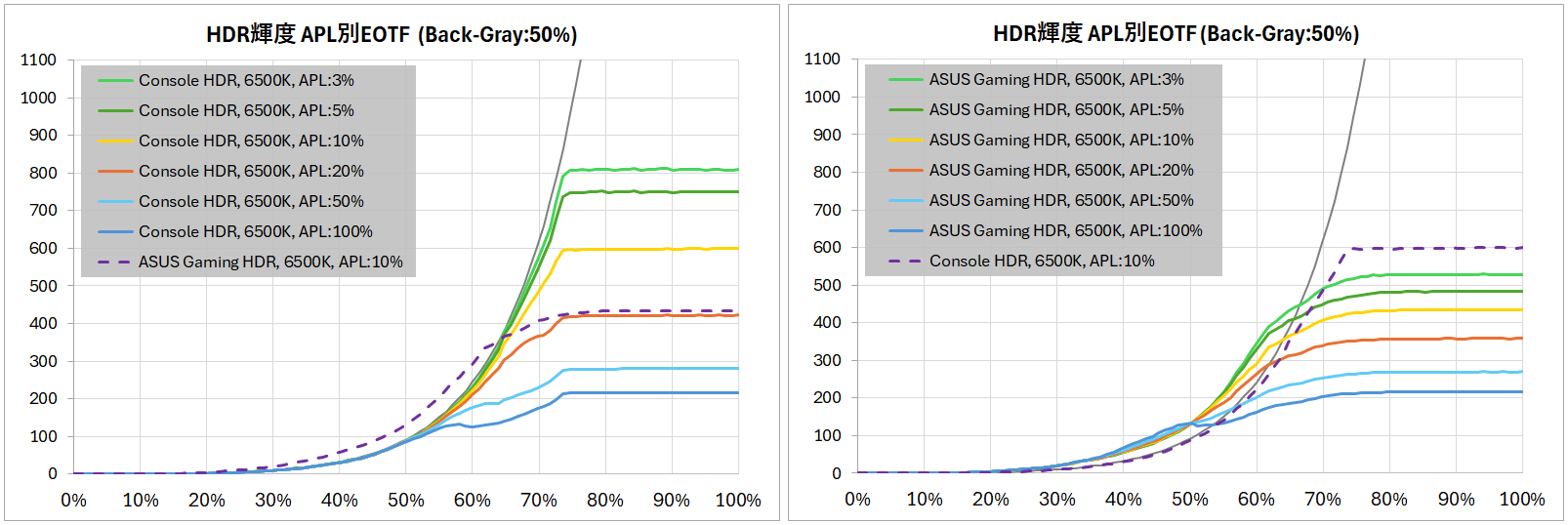

最初に「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」で選択できるHDR画質モードについてまとめておきます。なおファームウェアバージョンで挙動が変わるので、2024年7月現在最新のMCM107の場合です。

- Console HDR: HDR10規格に準拠した、フィルムメーカーモード的な動作

- Gaming/Cinema: EOTFが左シフトの輝度ブーストなチューニング。彩度もやや強調傾向

- 色温度:8200Kは6500Kよりも白色の輝度性能が上がる

代わりに高彩度の色の輝度が下がるため色褪せ感がある(特に赤系統の色) - 筆者的に推奨はConsole HDRモードかつ色温度:6500K

まずは「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR輝度はVESA DisplayHDR Compliance Testsで確認してみました。

Console HDRモードかつ色温度:6500Kにおいて10%部分で1000cd/m^2近い高輝度を発揮するのに対し、画面全体の白色表示になると輝度は230cd/m^2程度に下がります。

いずれも数秒しかキープできない短時間のピーク輝度ではなく、少なくとも十数秒では輝度が落ちずにこの高輝度を維持していました。

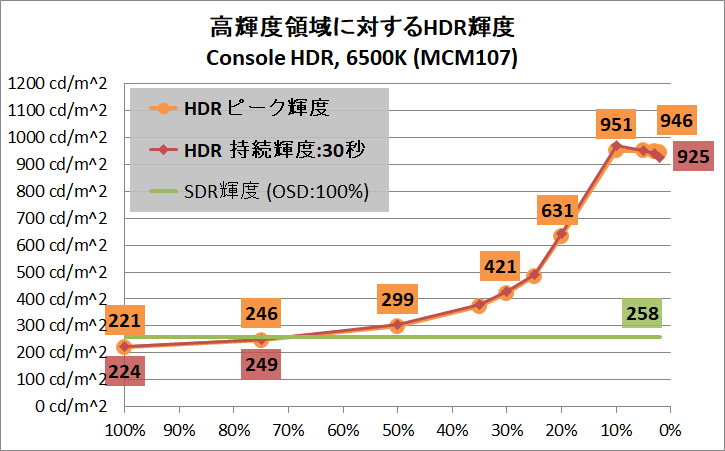

高輝度領域に対するHDR輝度(APL:Average Picture Level)を確認すると、20%部分で600cd/m^2程度、50%部分で300cd/m^2程度まで下がりました。

SDR表示では全白で250cd/m^2程度を発揮できるのに、HDR表示では画面全体で白表示の輝度が230cd/m^2程度まで下がってしまうのは少々残念です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示について1つ注意点として、『SDR表示の輝度設定と均一輝度機能のオン/オフが高APLのHDR輝度に影響する』というバグがあります。

同製品の初期ファームウェア MCM104から2024年7月現在最新のMCM107まで共通するバグとなっており、ASUSに確認したところ、『輝度:100、均一輝度:オフ』の時のHDR輝度が本来メーカーが想定する動作とのことです。

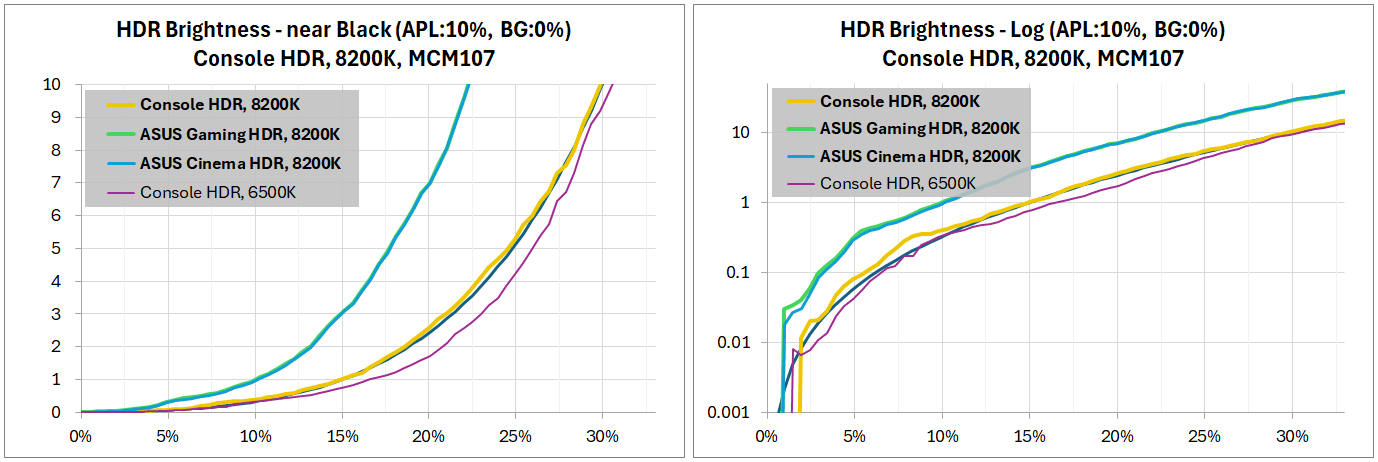

サブピクセルについての説明でも言及したように、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は色温度設定に応じて、白色表示において点灯するサブピクセルが変わります。HDR表示の場合、色温度が6500KだとRGW、8200KだとGBWが点灯します。

そのため、Console HDRやASUS Gaming HDRなど同じHDR画質モードでも色温度設定を標準の6500Kから8200Kに変更すると、10%部分で最大1100cd/m^2、画面全体でも250cd/m^2程度という、さらに高い輝度を発揮できるようになります。ただし、8200Kの色温度設定では色褪せ感があるので一長一短です。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示における動作設定別のAPL輝度をまとめると次のようになります。

2024年現在最新ファームウェアのMCM107ではどのHDR画質モードもAPLに対する最大輝度は共通です。前述の通り、色温度の設定を6500Kから8200Kに変えると全体的に輝度が上昇します。

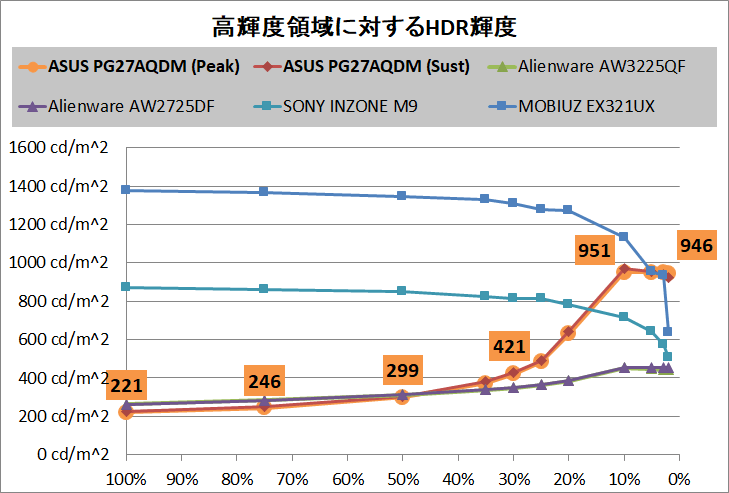

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のAPLに対するHDR輝度を、他の有機ELモニタやFALDに対応する液晶モニタと比較すると下のようになります。

2024年に発売されたSamsung製QD-OLEDパネルを採用する有機ELゲーミングモニタと比較すると、2023年版のLG製パネルを採用する「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」でも白色高輝度の性能は基本的に上回っています。

従来の有機ELモニタ、特にHDR表示において明るさや色みをユーザーが調整できないPCモニタの場合、リファレンスに対して概ね正確なEOTFを発揮できる液晶モニタと比べて、若干画面が暗くなる傾向があったのですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は高輝度な白色が画面全体に広がるような一部のワーストケースを除けば、基本的にコンテンツメーカーが想定する映像が再現されるはずです。

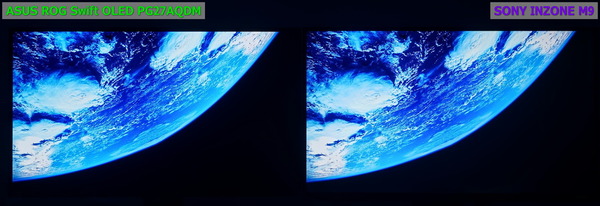

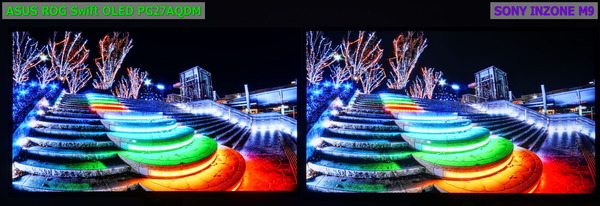

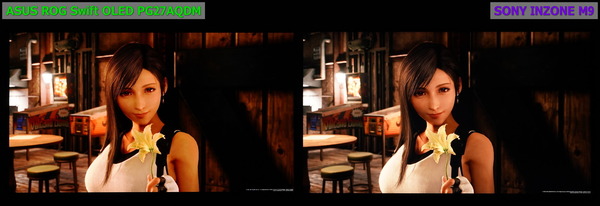

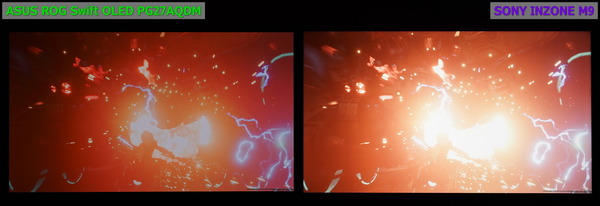

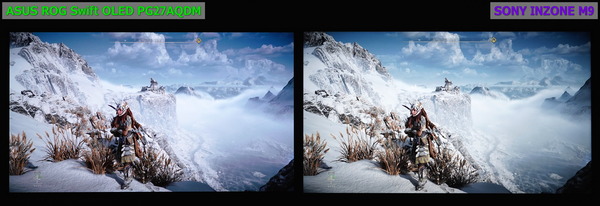

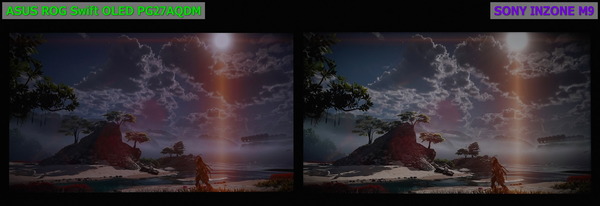

HDR映像ソースに対してフィルムメーカーモード的に比較的忠実に再現するSONY INZONE M9と横並びで比較してみました。

SONY INZONE M9を基準にして写真を撮影しており、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は彩度が少し強めなチューニングになので写真映りだと少し暗い印象ですが、実際の体感では、彩度の強さこそ感じても、画面表示の暗さは感じません。(厳密に輝度を測定すると少し低いですが体感としてはほぼ気にならないか、気付くのが難しいレベル)

有機ELパネルはピクセルレベルで輝度を調整できるので、後述のローカルディミングのように完全な黒や明暗の分離(ハローやチラつきがない)といった表現は得意としますが、上の比較グラフの通り、APL 80~100%、画面全体が白色/高輝度になるような映像では輝度が大きく下がるという弱点があります。

画面全体が点灯する爆炎のような表示では200~250cd/m^2程度のディスプレイ輝度しか発揮できず、また画面全体に白色が分布すると輝度が下がり、本来なら白色で表示すべき部分がグレーっぽくなってしまいます。

MLA技術採用によって輝度性能がかなり改善しているとはいえ、画面全体が発光する爆炎のような表示にはやはり弱いのですが、下のように比較的広く白色が分布する映像に対して、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は高輝度な液晶モニタと遜色ない表示が可能でした。

また下の写真の太陽のように高輝度ハイライトの面積が小さければ、そこは500~600cd/m^2の高輝度を発揮しつつ、全体として視聴・ゲームプレイに耐える明るさを実現できていました。上で紹介したような一部のワーストケースを除けばVESA DisplayHDR 600相当の性能は期待できます。

評価が一変する、とまでは言いませんし、依然としてFALD対応の液晶モニタには劣りますが、MLA採用有機ELパネルの「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は従来式の有機ELモニタと比較すると印象がけっこう違うと思います。

ローカルディミング対応について

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は有機ELディスプレイなのでピクセルレベルでローカルディミングに対応しています。

現在10万円程度で販売されている4K/144Hz対応ゲーミングモニタの多くは、ローカルディミングに対応していても短冊状の1D型かつ分割数が10~20程度なので、輝点に対してかなりの広範囲でバックライトが点灯してしまいます。

4K/144Hz対応ゲーミングモニタ ASUS TUF Gaming VG28UQL1Aと比較していますが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はピクセルレベルで輝度を調整でき、”ハローがない”という意味では理想的な構造なのでその差は一目瞭然です。

続いて比較するSONY INZONE M9は、直下型バックライトかつフルアレイ型ローカルディミングの4K/144Hz対応ゲーミングモニタとしては比較的に安価な製品です。(とはいえ13~15万円と高価ですが)

1D型との比較では完全に上位互換な表現力を発揮していた96分割FALDと比較してみても、やはりピクセルレベルで制御する有機ELの方が圧倒的にコントラストに優れます。

そもそも輝点を見た時に周辺がモヤッとするのは人の目の構造的な現象でもあるので、数十万円もする高級品になりますが、Mini LEDバックライトで500以上の分割数にもなると、輝点に対する周辺へのバックライト漏れは体感的に有機ELと大差なくなります。

ただし、高速に動く輝点に対してバックライトが上手く追従できるか、またバックライトの追従によるチラつき(バックライトの明滅)といった現象もあります。そういった問題を無視できるところも有機ELの魅力です。

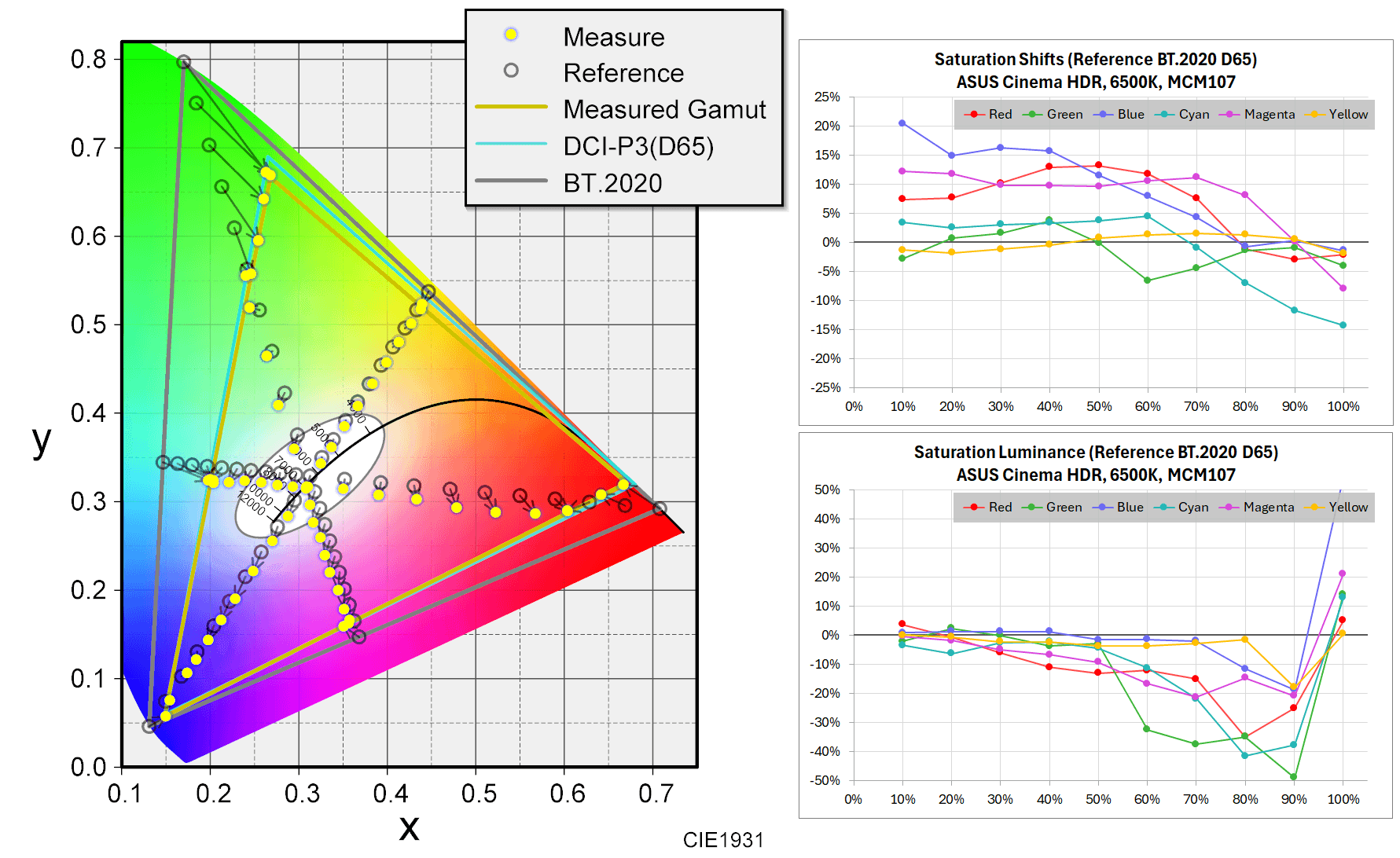

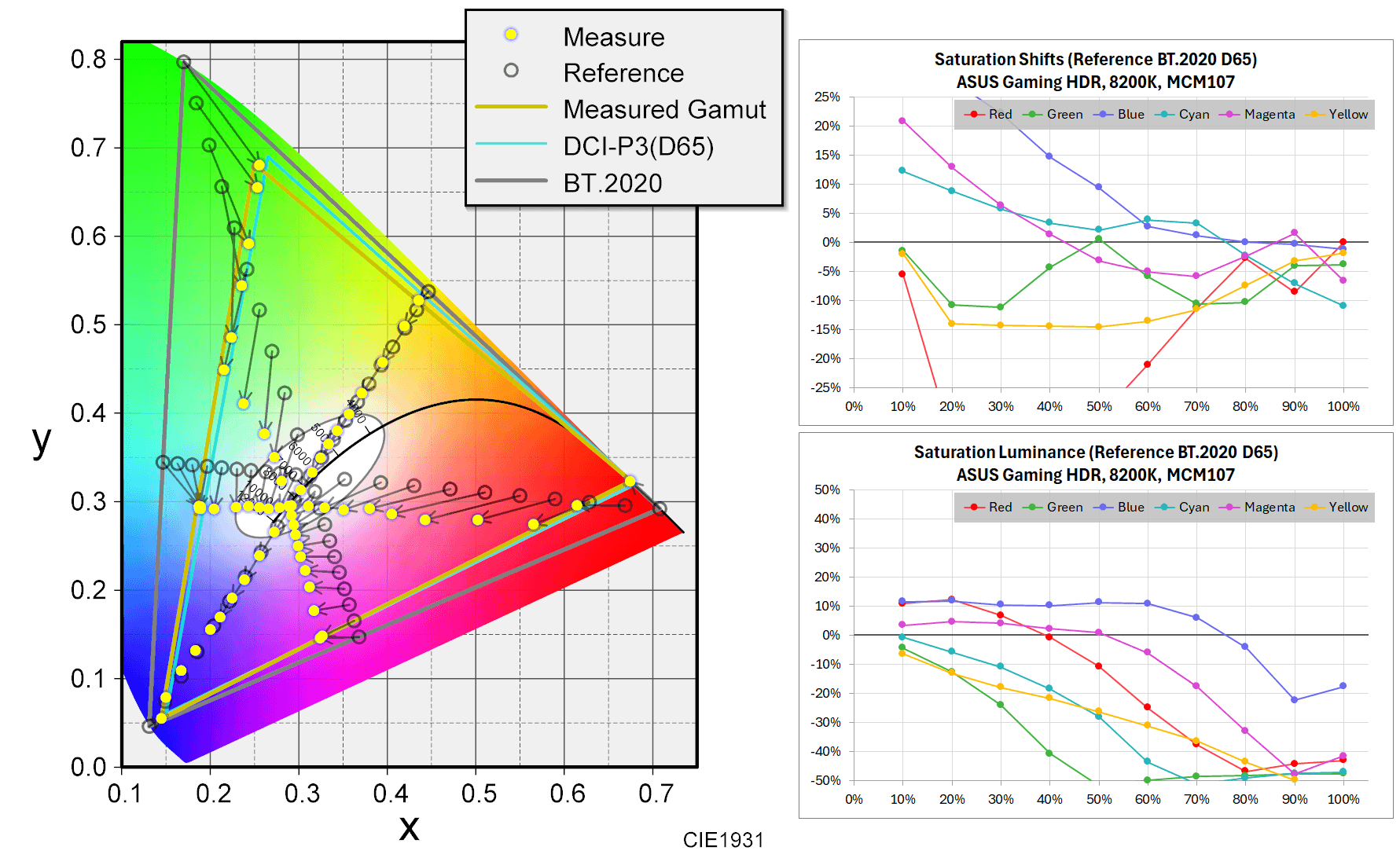

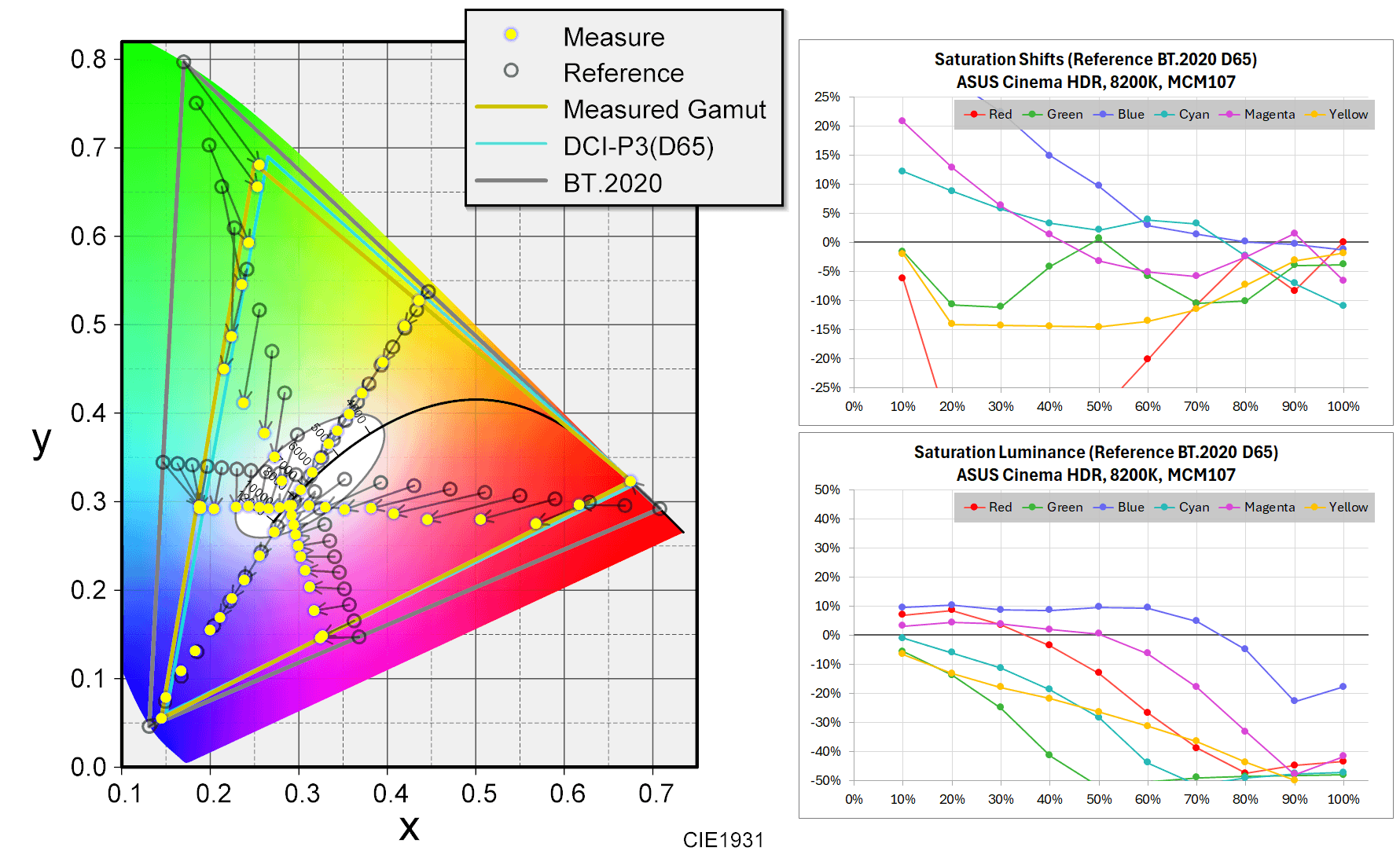

HDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能について

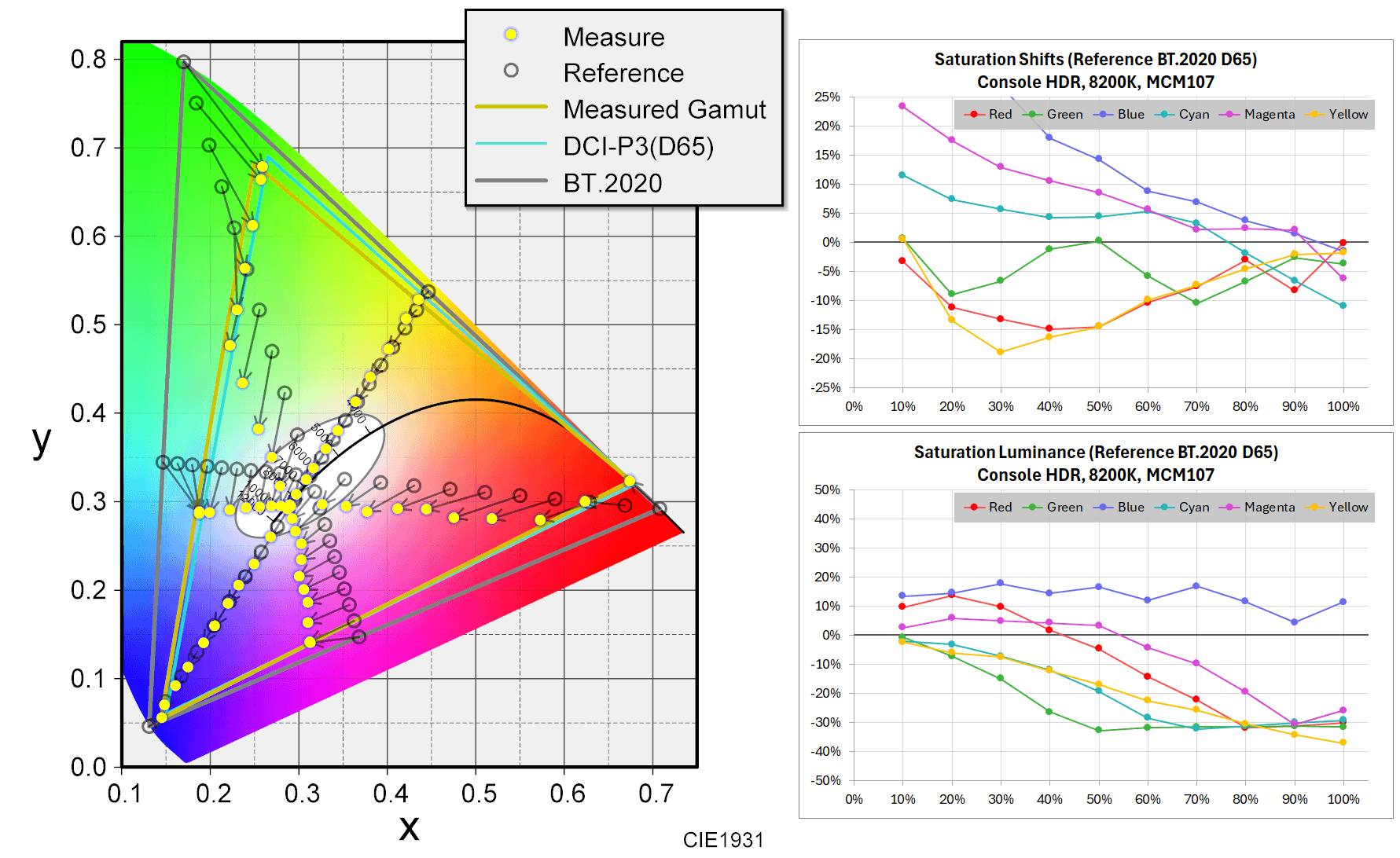

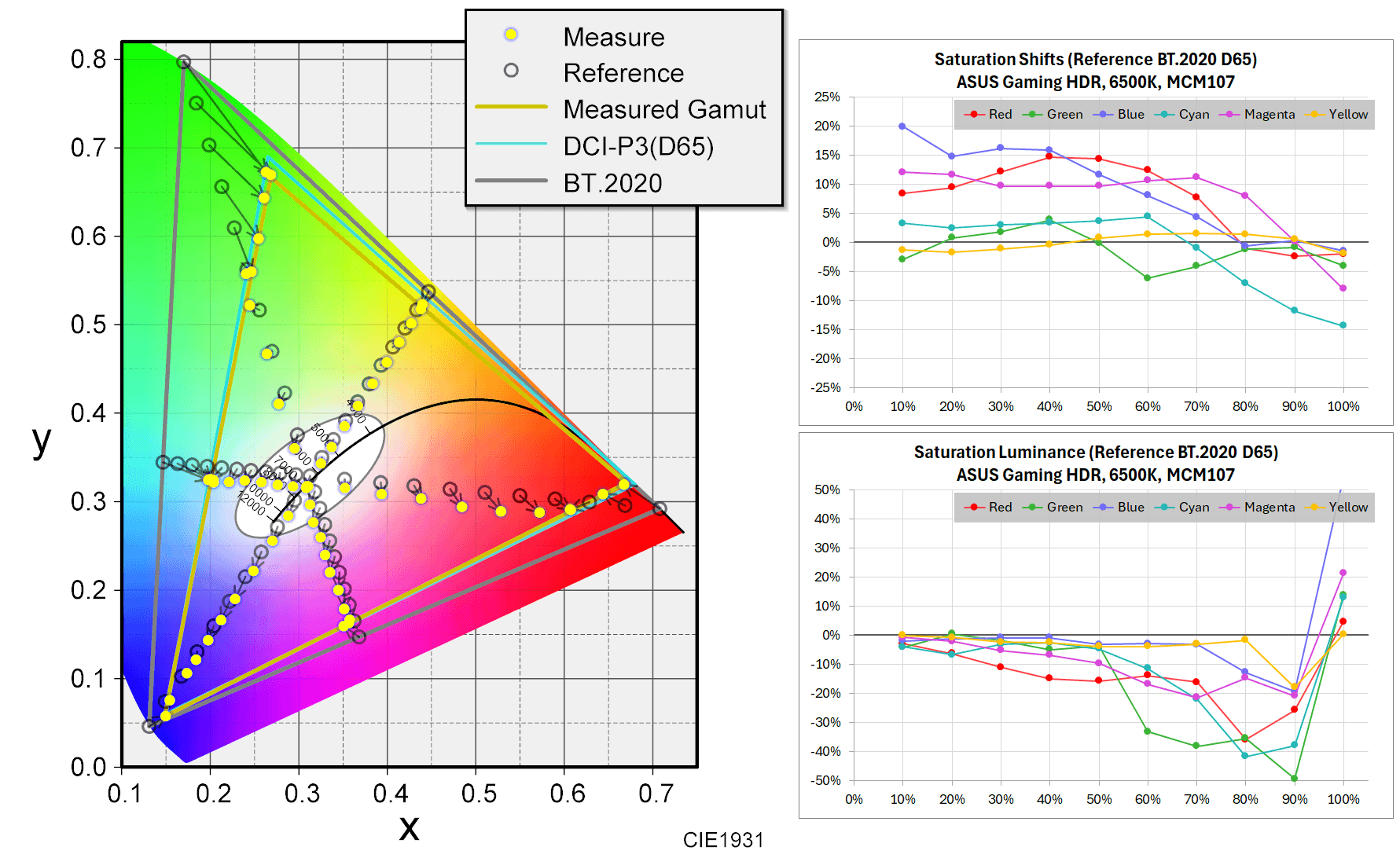

この章の最後に、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のHDR表示における輝度性能(EOTF)や色性能についてもう少しだけ深堀りしていきます。

カラーキャリブレータとしてX-Rite i1 Basic Pro 3やCalibrite Display Plus HLを使い分けています。

一桁cd/m^2以下の低輝度の検出が安定しているので輝度の絶対値については比色計のCalibrite Display Plus HLの測定データを使用しています。彩度マップやRGBバランスなどある程度明るく、色精度が重要な項目はスペクトロメーターのX-Rite i1 Basic Pro 3で測定しています。

ソフトウェアはdogegenというWindows上でRGB 10bitのHDRカラーをそのまま表示できるテストパターンジェネレーターを使用しています。

この章の測定ではパネルタイプに応じて理想的な性能を確認できるように、特別に設定について補足がない場合、液晶パネルの場合は50%部分/背景カラー20%グレー、有機ELパネルの場合は10%部分/背景カラー0%ブラックとしています。

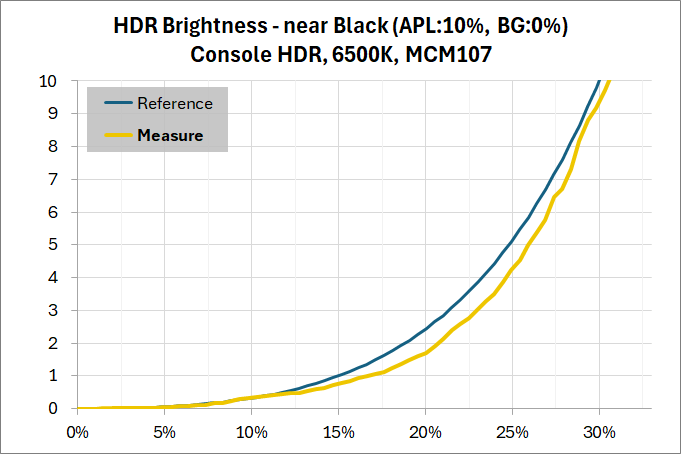

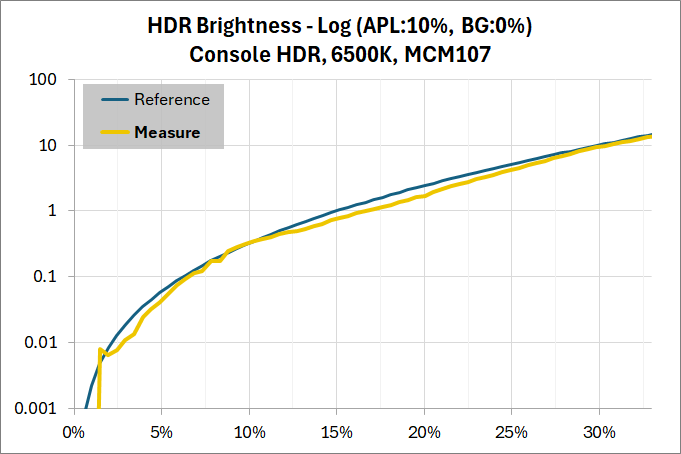

まずは輝度性能について、HDR10など一般的なHDRコンテンツで採用され、PQ EOTFとも呼ばれるHDRガンマ曲線(SMPTE ST 2084)に対して、実際のディスプレイ輝度を測定しました。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をConsole HDRモード/6500Kで使用した場合、最大で1000cd/m^2に近い高輝度を発揮できます。

SMPTE ST 2084のリファレンスに綺麗に追従したまま最大輝度になってそれ以降はクリップされるという非常に分かり易い輝度特性です。

Console HDRモードで色温度を8200Kにすると最大輝度が1100cd/m^2程度に上昇します。

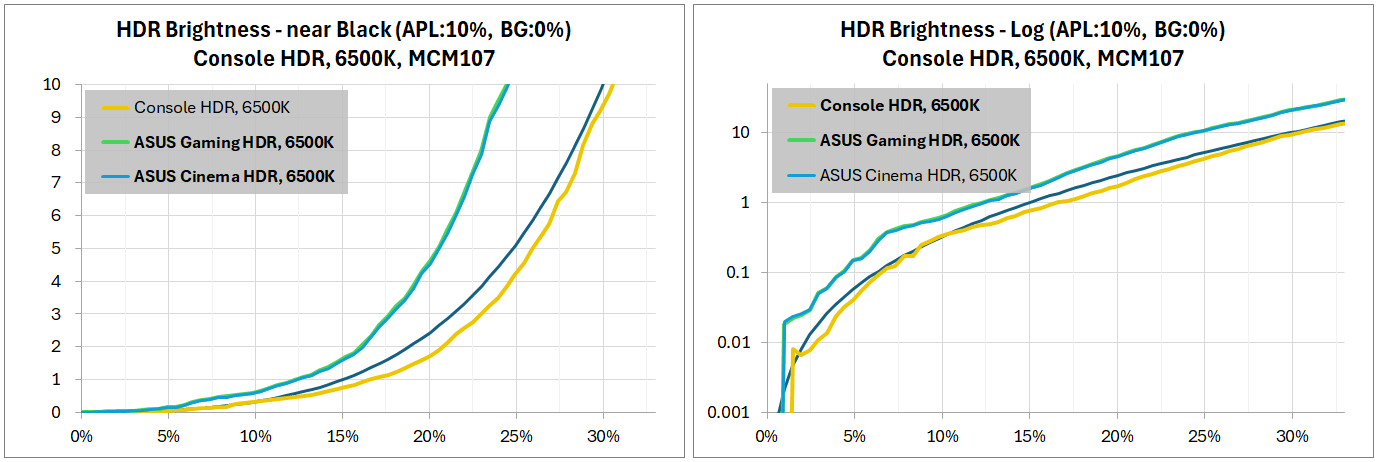

HDR画質モード別で見ると、MCM104~MCM106まではASUS Gaming HDRとASUS Cinema HDRもConsole HDR同様にリファレンスカーブに沿った輝度カーブでしたが、MCM107では左方向へシフトしています。(HDR画質調整に対応したテレビ等で言うところのコントラスト設定を上げたチューニング)

元々、初期ファームウェア MCM104において、ASUS Gaming/Cinema HDRモードはRGBレベル 80%、リファレンスで1600cd/m^2相当まで階調を表現できる輝度カーブ(最大輝度でクリップされない)でした。

比較的に低い輝度でクリップするASUS Gaming HDRモードのほうが派手な映像になりやすく、ASUS Cinema HDRモードは高輝度階調をより詳細に表現できる、という感じの違いです。

MCM107では全体的に左にシフトしているので、ASUS Gaming/Cinema HDRモードもConsole HDRモード同様に表現できる高輝度階調はリファレンスの1000cd/m^2程度までです。

ただし、輝度カーブはAPLによっても変わるので、ASUS Gaming/Cinema HDRモードは高APLな映像だとConsole HDRモードよりも先に輝度が飽和するため、高輝度で階調が表現される範囲が狭くなります。

また高輝度ウィンドウ周辺の背景RGBレベルを一般的に測定に使用される完全な黒の0ではなく、100cd/m^2相当の50%とすると、ベース輝度(背景の明るさ)も引き上げられ、場合によってはリファレンスよりも高くなるので、APL制限の厳しい有機ELでは左シフトのコントラスト調整は高APLな映像になるほど高輝度部分の最大輝度が制限されます。

好みの問題でもあるのでそういった調整は必ずしも悪いというわけではありませんが、画質モードで決め打ちにするのではなく、画質モード別の初期値程度の扱いに留めて、コントラストの個別設定で左右シフト具合を調整できるのがベターだと思います。

RGBレベルが15%以下のブラックに注目すると、こちらもリファレンスカーブと概ね一致するように推移します。

ただ、ニアブラックの階調についてはRGBレベル 5刻みで測定しているのですが、上のグラフ(30刻みで測定)と比較して全体的に低めの輝度値になりました。

パネルの特性か有機EL保護機能か分かりませんが、前の表示の影響を若干受けているようです。

ASUS Gaming HDRモードやASUS Cinema HDRモードは上述の通り全体的に左にシフトするコントラスト調整的なチューニングが施されているのでニアブラックのカーブも全体的に浮き上がるような傾向です。

色温度:8200Kのほうがニアブラックの輝度はリファレンス近くで安定するようです。ASUS Gaming HDRモードやASUS Cinema HDRモードにするとやはりリファレンスよりも浮きます。

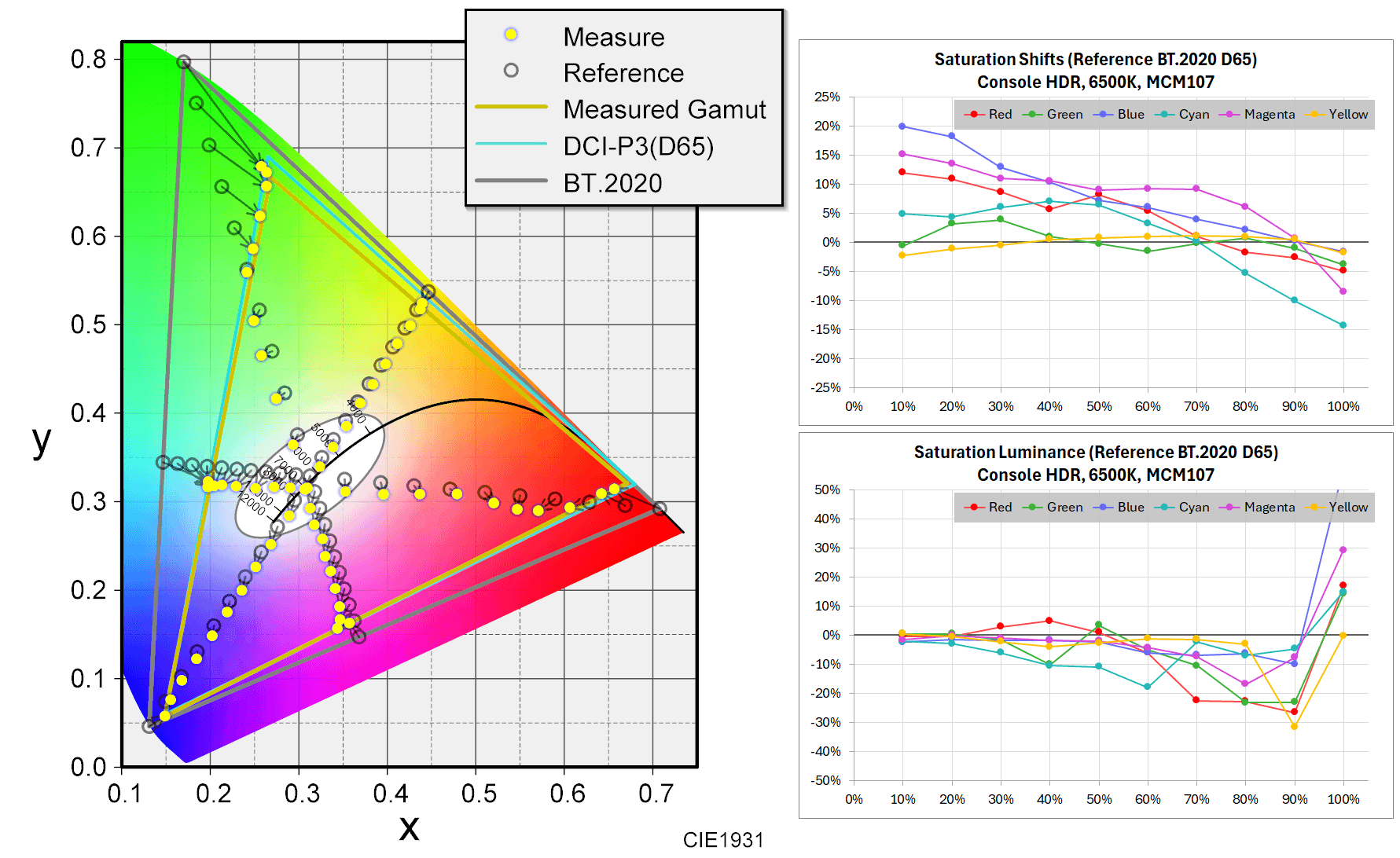

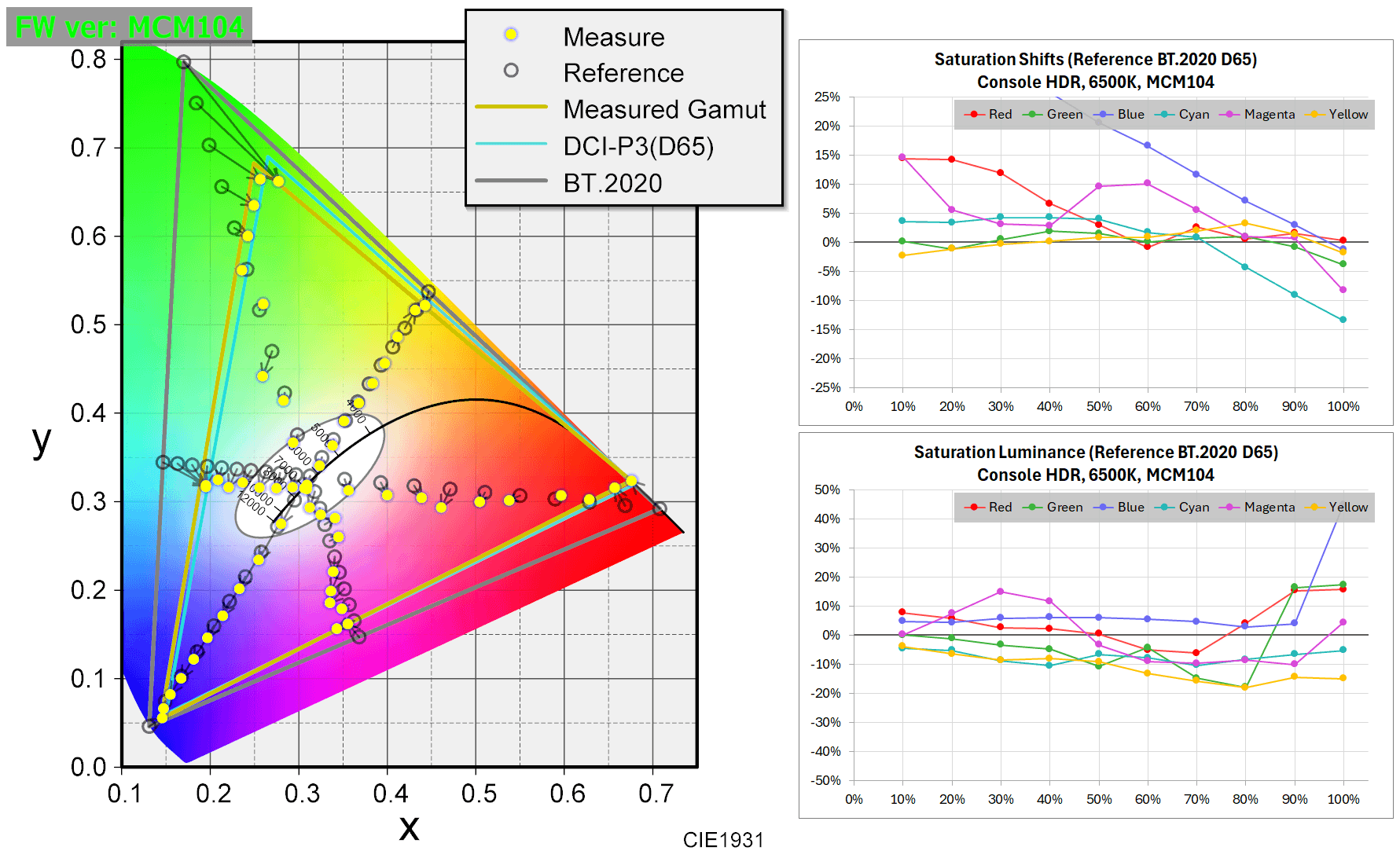

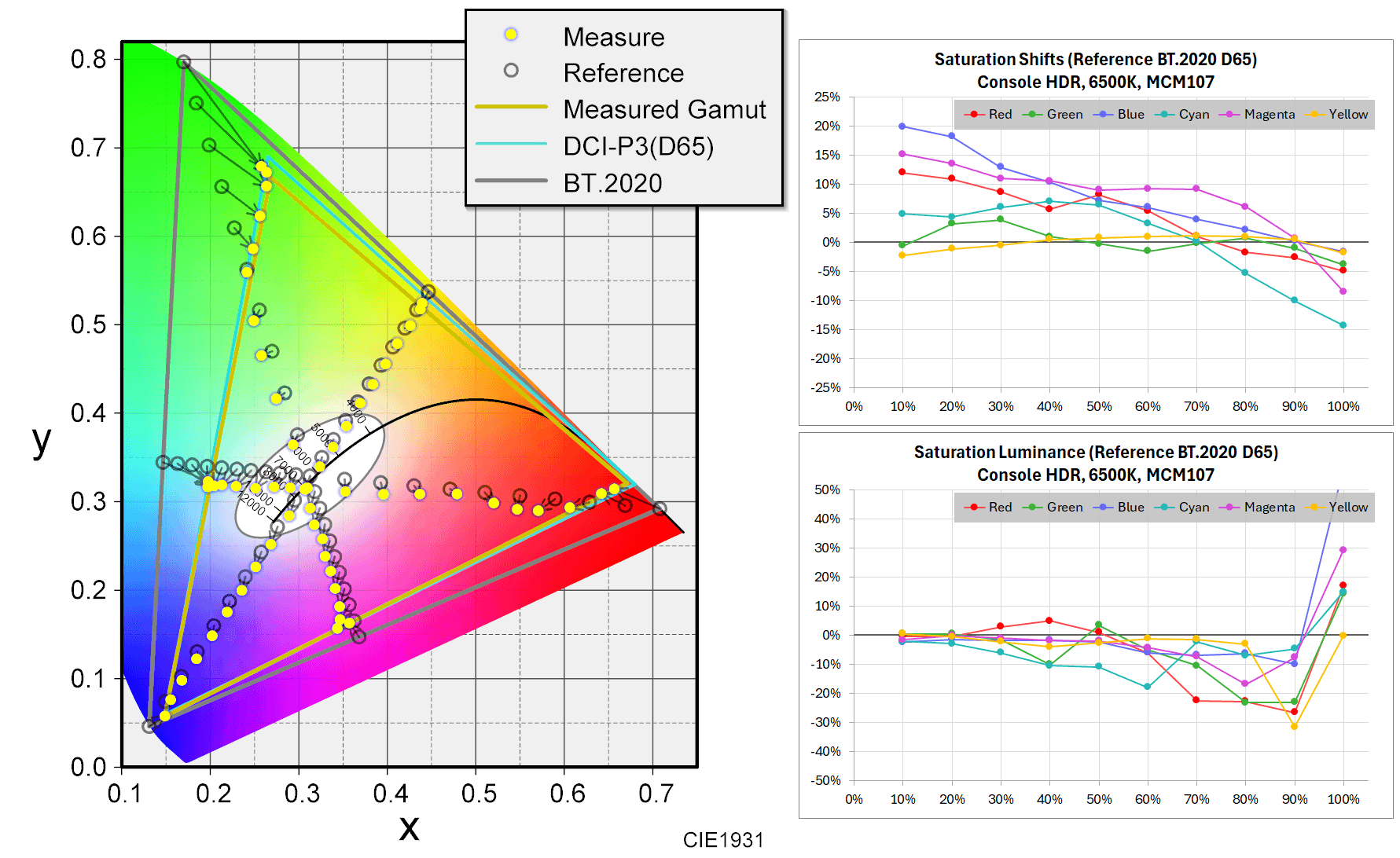

続いてHDR表示における色性能(色域、色精度)をチェックするためCIE Diagramを作成しました。【HDR規格に良く校正された例】

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はConsole HDRモード/6500Kにおいて、赤色・青色・マゼンタ色が彩度強調されている、高彩度で輝度低下が大きい(20%以上)、ネイティブ色域でカバーしきれない境界近くの階調など、まだ改良の余地は見えるものの、概ね均等に彩度が推移しています。

Rec.2020やDCI-P3(D65)を想定して作成されているHDRコンテンツも、彩度・色相については概ねメーカーの想定通りの表示になると思います。

ちなみに「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の発売当時、初期ファームウェア MCM104で同様に測定した結果は次の通りです。

MCM107のチューニングもネイティブ色域に対して完璧と評価できるレベルにはまだ達していませんが、MCM104の、Rec.2020リファレンスに対して実際に表示される色がガタガタに外れ、彩度の推移も均等ではなかった状態と比べればかなり良くなっているのが分かります。

広色域ディスプレイではメタメリック障害もあるので厳密な評価は難しいのですが、i1Pro3の測定値上、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の色温度は6900K~7000K前後でした。

D65からは寒色、マゼンタ色寄りに若干ズレていますが、テレビだとナチュラルとかノーマルと呼ばれることの多い色味です。

HDR標準のD65からズレてはいますが、D65ピッタリだと黄色く濁って感じる人も多いので、各自で調整できずプリセットで決め打ちになるゲーミングモニタだとこれくらいのチューニングで丁度いいと思います。

RGBバランス(D65基準)は概ね平行に推移する形で安定しているので、RGBレベル 30%~100%の明るいグレー階調については色付きバンディングが生じることなく、綺麗にグラデーションが表示できています。

ただし、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」についてはいくつかバンディングが発生する条件があります。詳しくはグラデーション・バンディングに関する補足の章があるのでそちらを参照してください。

Console HDRモードで色温度を8200Kにすると、当然ですが彩度マップは全体的に青色を強調する(寒色)方向へシフトします。9000~10000Kを超えると青みがかり過ぎてかなり違和感を覚えますが、8200Kの設定は爽やかな透明感のある白色なので普通に常用できる色味です。

ただし6500Kと比較して8200Kの色温度設定では青色以外は高彩度における輝度の低下が30%前後と大きいため、実際の映像では色褪せ感があり、特に赤系統の彩度が体感的に低く感じました。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はConsole HDRモードもRec.2020のリファレンスに綺麗に一致というわけではないので評価が難しいのですが、ASUS Gaming HDRモードとASUS Cinema HDRモードはどちらもConsole HDRモードと比べて若干彩度を強調するような彩度マップになっているように思います。

ASUS Gaming HDRモードとASUS Cinema HDRモードはEOTFが左シフトしていてベース輝度が引き上げられているため、Console HDRモードに比べると色褪せ感は薄いですが、やはり同じHDR画質モード同士で6500Kと8200Kを比較すると、8200Kでは高彩度の色の輝度低下が強くなっています。

Console HDRモード同様に色温度:8200Kでは赤色の色褪せ感は顕著です。

ASUS Gaming HDRモードとASUS Cinema HDRモードの彩度マップの違いについては微妙ですが、ASUS Cinema HDRモードは人肌の色味への影響を抑えるためか、ASUS Gaming HDRモードのほうが赤色やオレンジ色の彩度強調が強いようです。

ASUS Gaming HDRモードとASUS Cinema HDRモードの2つについて違いが大きいのはむしろ、先に紹介したEOTFの違いのほうです。

比較的に低い輝度でクリップするASUS Gaming HDRモードのほうが派手な映像になりやすく、ASUS Cinema HDRモードは高輝度階調をより詳細に表現できます。

あと6500K/8200Kで色温度の設定が同じであれば、ASUS Gaming HDRモードとASUS Cinema HDRモードもホワイトポイントやRGBバランスはConsole HDRモードとほぼ同じです。

グラデーションの色ズレやバンディングについて

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」については黒寄りのグラデーションでカラーバンディングが生じる現象(特にPS5で分かり易い)を確認しています・

元々は初期ファームウェア MCM104において同現象を確認しており、FWアップデートには”Improved HDR color in skin tone and lower grey level color”等の記載もありますが、2024年7月現在の最新ファームウェアであるMCM107でもやはりバンディングがあって、暗い階調の表現は微妙です。

ASUS Gaming HDRモードやASUS Cinema HDRモードの他のHDR画質モードでもバンディングの発生について傾向はほぼ変わりません。

MCM107では色温度設定を8200Kにすると多少マシになりますが、それでも”暗い階調の表現が良い”と言えるようなレベルには達しません。

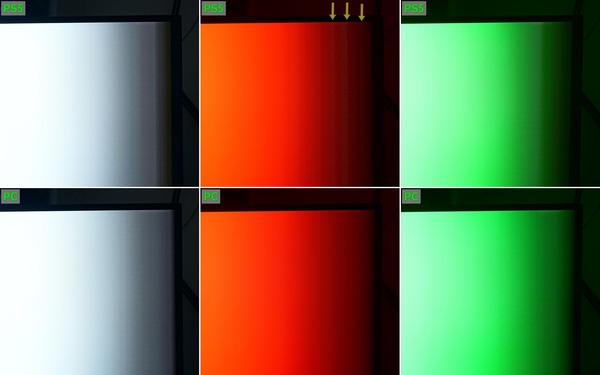

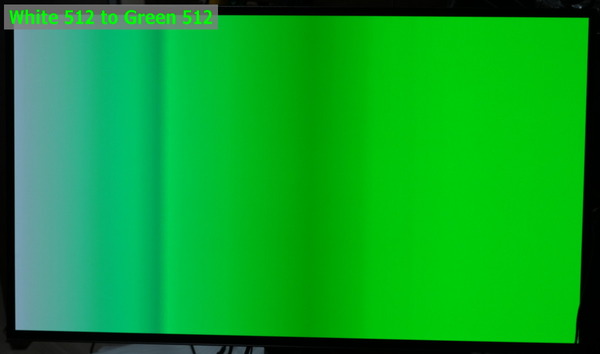

下はMCM104で撮影した素材ですが、RGBWから黒へのグラデーションを個別に確認したところ、RGWの3色でバンディングが見えました。特に赤色では緑色がかった縦縞が生じることがあります。

実際のゲーム画面についても、 FF7Rのスタート画面の霧でバンディングが視認しやすいと思います。【スライダー比較】

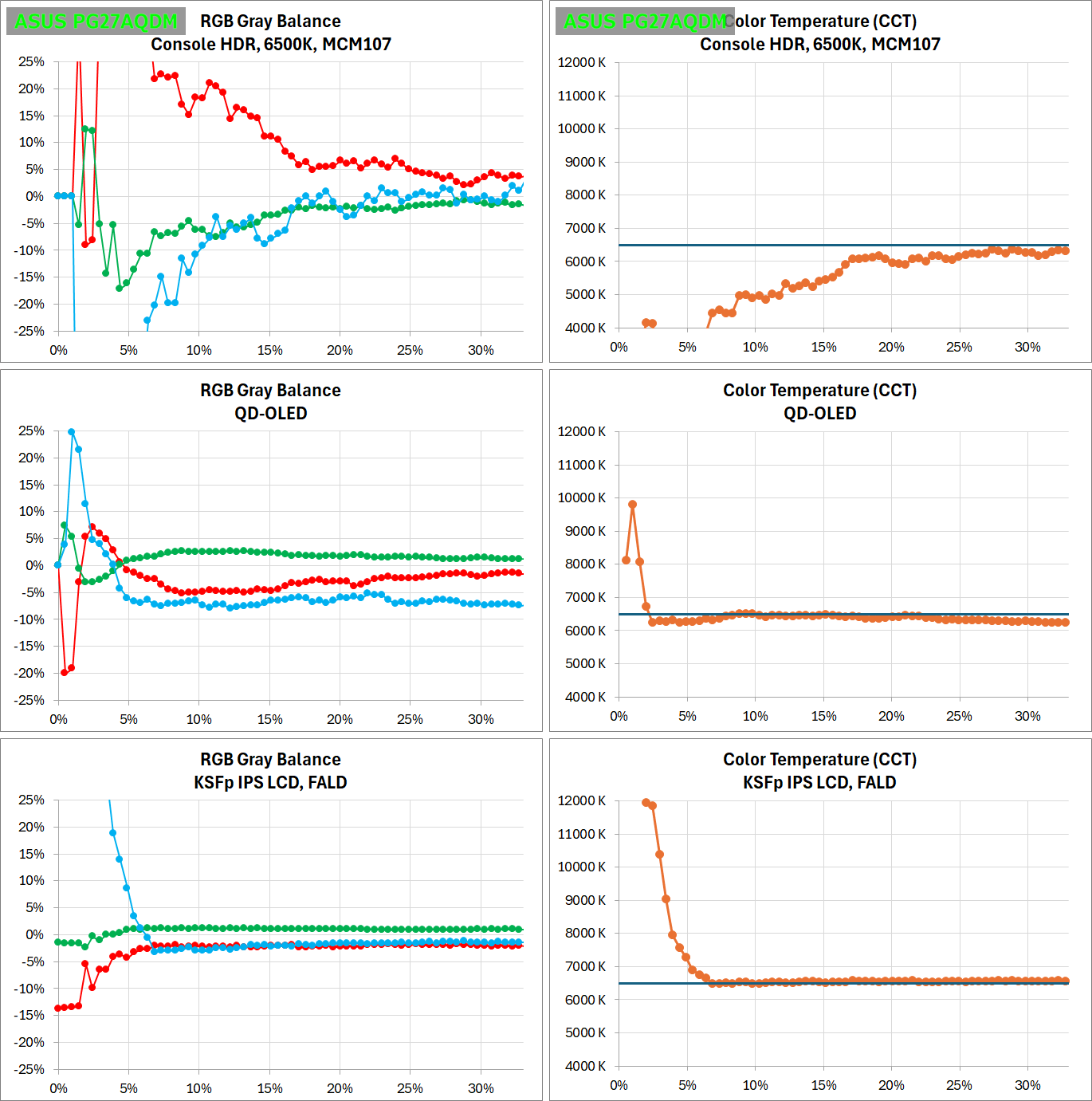

Calibrite Display Plus HLで測定したRGBレベル 0~30%のグレー階調におけるRGBバランスと色温度(CCT)を見比べてみると、2024年発売のSamsung製QD-OLEDパネル採用製品や、FALD対応IPS液晶モニタ製品と比較して、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」の暗い階調は安定しておらず、グラデーションに色付きやバンディングが生じることも定量的に分かります。

*注:暗い色の検出が安定しているCalibrite Display Plus HLで測定しているので、i1Pro3に比べて絶対値としての精度は良くないのですが、製品やパネルの傾向比較としては参考にできるデータです。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」については、もう1件、比較的に明るいグラデーションでもバンディングを確認しています。

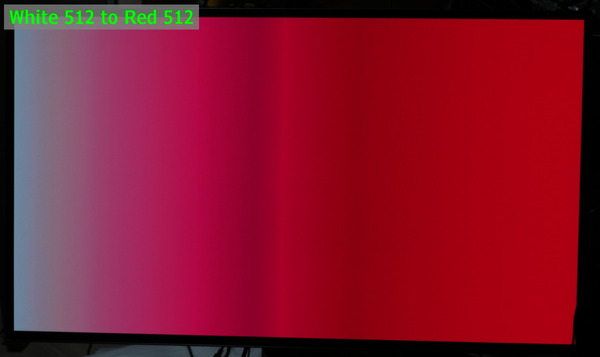

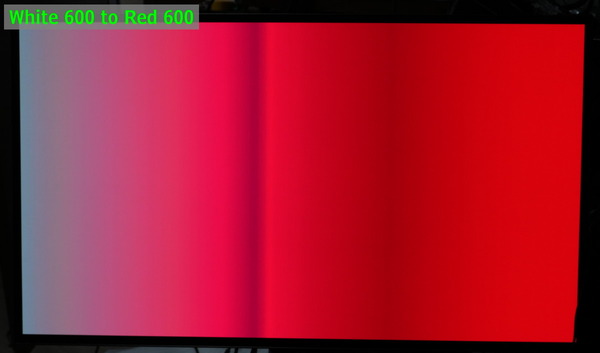

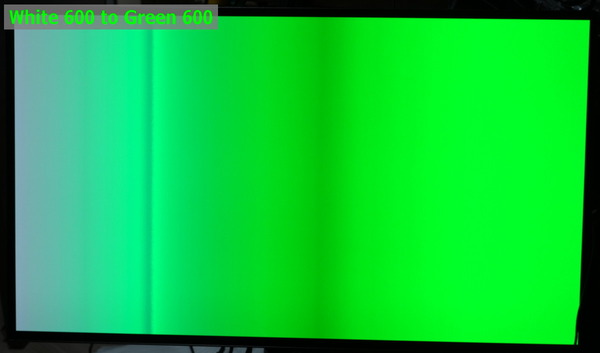

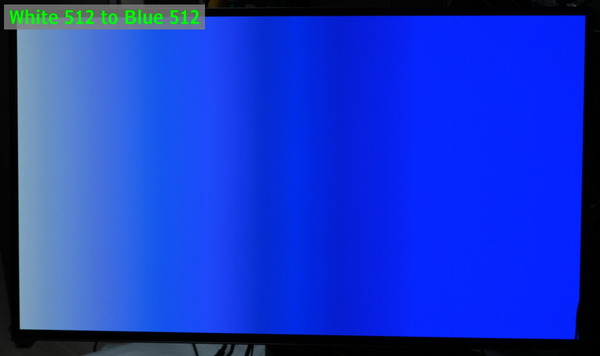

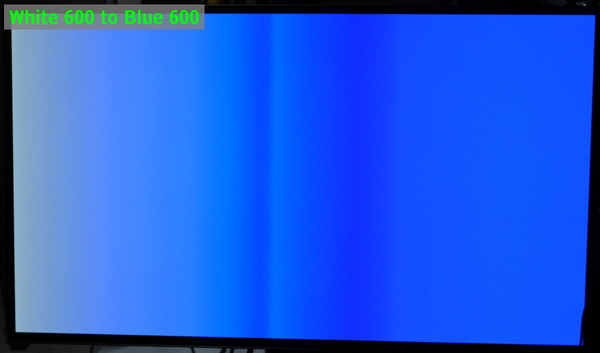

dogegenというテストパターンジェネレーターを使用して、RGBレベル 512もしくは600の白色から、同じRGBレベルの赤/緑/青に変化するグラデーションパターンを表示したところ、写真のように輝度低下で暗くなるようなバンディングが発生しました。

最初は「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」に特有の挙動として高APLにおけるEOTFのコブの部分が悪影響している可能性を考えたのですが、RGBレベル 512~1023の白色グラデーションを見てもバンディングはなかったので違うようです。

RGBレベル 512もしくは600は白色なら100cd/m^2程度、200cd/m^2程度のSDRの輝度域なのでAPL輝度制御など有機EL特有の現象とも思えませんし、実際に同じLG製WQHD/240Hzパネル(2023年版)を採用する他社モニタでは同様のバンディングは発生していません。

前節では彩度飽和に対する各色の輝度レベル(Saturation Luminance)も確認していますが、10%刻みの測定では見落としている部分で、彩度飽和に対する輝度が均等に分布していないのが原因ではないかと思います。

ニアブラックのグラデーション同様に、比較的明るい彩度飽和についてもまだ上手く校正が取れていないようです。

ASUS ROG Swift OLED PG27AQDMのレビューまとめ

最後に「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ26.5インチでWQHDゲーミングモニタとしてはちょうどいいサイズ

- 発色、視野角、コントラスト、応答速度などオールラウンドで画質に優れた有機ELパネル

- 消費電力据え置きで高輝度性能が向上させる最新技術 マイクロレンズアレイを採用

- 正面から見た左右端含め、視野角による色遷移(従来式LG OLEDの弱点)がほぼない

- ASUS独自の反射防止 アンチグレアコーティング

- APL無効化で240~260cd/m^2を安定して発揮できる均一輝度モード

- コンマms級の圧倒的な応答速度

- ビデオ入力はDisplayPort1.4とHDMI2.0×2の計3系統

- DP1.4はWQHD/240Hz/10bit RGB/HDR/VRRに完全対応

- 可変リフレッシュレート同期機能に対応、PS5でもVRRを使用可能

- PS5やXbox Series X/Sの接続時は4K/60FPSの入力、HDCP2.2に対応(4Kエミュレート)

- モニタ本体重量4.5kgかつVESAマウント対応でモニターアームを使用可能

悪いところor注意点

- HDMIビデオ入力のバージョンはHDMI2.1ではなくHDMI2.0

- HDR表示においてAPLによる輝度制限が強い(有機EL一般の特性)

- 【MCM107】 HDRの色校正が未だに十分でない

HDRにおいて比較的に明るいRGB to Wのグラデーションでバンディングが生じる

黒寄りのグラデーションにバンディングが生じる(PS5接続時に顕著) - 税込み14万円ほどと非常に高価(2024年7月現在)

有機ELパネルを採用する「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は、コンマmsの応答速度によって高リフレッシュレートなゲーミングモニタとして定番になりつつあるIPS液晶パネル搭載製品を軽々と上回る明瞭さを実現しています。

有機ELパネルというとこれまでは60~120Hzの製品しかなく、どちらかというと高画質系ゲームをメインにするゲーマー向けの製品でしたが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はWQHD解像度かつネイティブ240Hzリフレッシュレートに対応するのでE-Sports系タイトルをメインにプレイするゲーマーにもマッチします。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のディスプレイパネルである有機ELはピクセルレベルでローカルディミングが可能なので完全な黒色を表現でき、逆に小さな輝点に対してもハローが生じず、100,000:1を超えるコントラストという文字通り桁違いな性能によって細部の明暗を表現できるので、HDR映像を表示するモニタとしても魅力的な製品です。

有機ELモニタをフルアレイ型ローカルディミングに対応した液晶モニタと比較すると広い領域の高輝度表示で劣るので、そこは好みが分かれるところではあるのですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」はMLA技術を採用した最新型パネルによって輝度性能も従来式より大幅に向上しているので、高APLによって視認性や映像の迫力を損なうシーンは減っており、基本的に満足のいくHDR映像が見られるはずです。

最近ではPlayStation 5も対応したことで話題ですが、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は可変リフレッシュレート同期機能にも対応しています。

VRR同期対応フレームレートとして48FPS~120FPS/240FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」は、ディスプレイパネルがアンチグレア、APL無効化で240~260cd/m^2を安定して発揮できる均一輝度モード、余計な機能がなく扱いやすいOSDメニューなどPCモニタらしい特長を有機ELで扱えるところも魅力です。

以上、「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

有機ELディスプレイパネルを採用する、WQHD解像度かつ240Hzリフレッシュレートの27インチゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー。

マイクロレンズアレイ(MLA)採用により、1000nits超の高輝度も実現。https://t.co/6ZM7oTg3LG pic.twitter.com/w5lGUEJZAb— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) July 31, 2023

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・PS5にオススメなゲーミングモニタを解説。HDMI2.1搭載や120FPS対応も!

・「MOBIUZ EX321UX」をレビュー。理想のHDR対応ゲーミングモニタ!

・「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機EL

・「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割FALDに15万円の価値はあるか

・「Alienware AW2725DF」をレビュー。最速360Hzの量子ドット有機EL

・「ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM」をレビュー

・「Samsung S95B」をレビュー。量子ドット有機ELの画質を徹底検証

コメント