LGから有機ELテレビの2020年モデルとして発売された、48インチ新サイズでお手頃価格、4K解像度/120Hzリフレッシュレートで可変リフレッシュレート同期機能G-Sync Compatibleに対応する「LG OLED48CXPJA」をレビューしていきます。

PS5、Xbox Series X/S、AMD/NVIDIAの次世代GPUがサポートするHDMI2.1接続によって、4K/120Hzで10bitフルRGBなHDR表示や可変リフレッシュレート同期に対応する「LG OLED48CXPJA」が、テレビの枠に収まらず、有機ELゲーミングモニタとして次世代ゲーミング環境のベストパートナーになり得るのか徹底検証していきます。

製品公式ページ:https://www.lg.com/jp/tv/lg-OLED48CXPJA

LG OLED48CXPJA レビュー目次

1.LG OLED48CXPJAの概要

2.LG OLED48CXPJAの開封と外観

・HDMI2.1(48Gbps)対応ケーブルについて

3.LG OLED48CXPJAの基本的なOSD操作

4.LG OLED48CXPJAの音声出力関連のOSD設定

5.LG OLED48CXPJAを4K/120Hz対応ゲーミングモニタとして使う方法

・ゲーミングPC接続時の注意点

・LG OLED48CXPJAで表示遅延が大きい時に見直すべき設定

6.LG OLED48CXPJAの画質関連のOSD設定

7.LG OLED48CXPJAののゲーム関連のOSD設定

8.LG OLED48CXPJAの画質・応答速度・遅延について

9.LG OLED48CXPJAのG-Sync CP/FreeSyncについて

10.LG OLED48CXPJAのHDR表示について

11.LG OLED48CXPJAのTruMotionについて

*LG OLED48CXPJAは正確にはPCモニタ・ディスプレイではなくテレビですが、管理人はPC用・ゲーム機用のモニタとして購入しており、テレビとして使う気が全くなくテレビ機能にも言及しません。そのため、この記事ではLG OLED48CXPJAのことをモニタ、もしくはディスプレイと呼ぶことがあります。

【執筆:2020年11月5日、最終更新:2022年5月25日】

LG OLED48CXPJAの概要

「LG OLED48CXPJA」は、4K解像度、120Hzリフレッシュレート、48インチサイズの有機EL(OLED)パネルが採用されています。画素が自発光の有機ELパネルなので、100,000:1を超える液晶パネルとは2桁違いの圧倒的なコントラスト比を実現しています。応答速度もメーカー公称値1msと非常に高速です。

HDRゲームの普及団体HGiGに準拠し、自発光素子によってピクセルレベルで輝度調整を行うHDR表示にも対応しています。

「LG OLED48CXPJA」はビデオ入力としてHDMI2.1を4基搭載しています。HDMIビデオ入力はいずれもver2.1に対応しているので4K/120Hzの映像に対応します。

HDMI2.1はNVIDIA GeForce RTX 30やAMD Radeon RX 6000の次世代グラフィックボード、PS5やXbox Series X/Sなど次世代ゲーム機でサポートされています。

「LG OLED48CXPJA」はゲーミングPCやコンソールゲーム機のPlayStation 5やXbox Series X/Sを組み合わせることで利用可能な可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」にも対応しています。

可変リフレッシュレート同期 VRRによってティアリングがなくスタッタリングを抑えた快適で鮮明なゲーミング環境を実現できます。NVIDIA製GPUとの互換性を証明するG-Sync Compatible認証も取得しています。

「LG OLED48CXPJA」の寸法はスタンド込みで幅1071mm x 高さ656mm x 奥行246mm(モニタ単体では47mm)となっています。付属スタンドには調整機能はありません。本体重量はスタンドありで15.9kg、スタンドなしのモニタ本体のみは14.9kgとなります。

VESA 横300×縦200(標準ネジM6)でのマウントにも対応しており壁掛けも可能です、推奨壁掛けブラケットとしてメーカー純正アクセサリ「OLW480B」も販売されています。

LG OLED48CXPJAの開封と外観

まずは「LG OLED48CXPJA」を開封していきます。

「LG OLED48CXPJA」のパッケージサイズは48インチモニタが入っているだけあって非常に巨大です。ただ梱包重量は20kg程度なので、過去にレビューした「Alienware 55 AW5520QF」(サイズ感は厚みと重量が2倍)と比べるとサイズ・重量共に小さく、室内で短距離を移動させるくらいなら問題ない感じでした。

「LG OLED48CXPJA」は正面ロゴを正しい向きにして、天面を開く形で開梱していきます。

発泡スチロールのスペーサーを順番に取り出していき、リモコン・マニュアル等の入った付属品の袋とモニタ本体の右隣にあるテレビスタンドを取り出して、下写真のようにモニタ本体だけの状態にします。

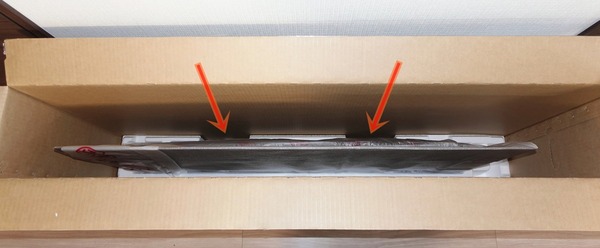

下の赤矢印で示した部分はよく見るとスペーサーがないのが分かりますが、ここからモニタの下に手を回すことができます。

マニュアルだとこの状態からテレビを上に引っ張り出すように書かれているのですが、今回は2人で作業したもののこの状態で薄いパネルを掴むのはかなり怖く、また下の隙間まで手が届きません。

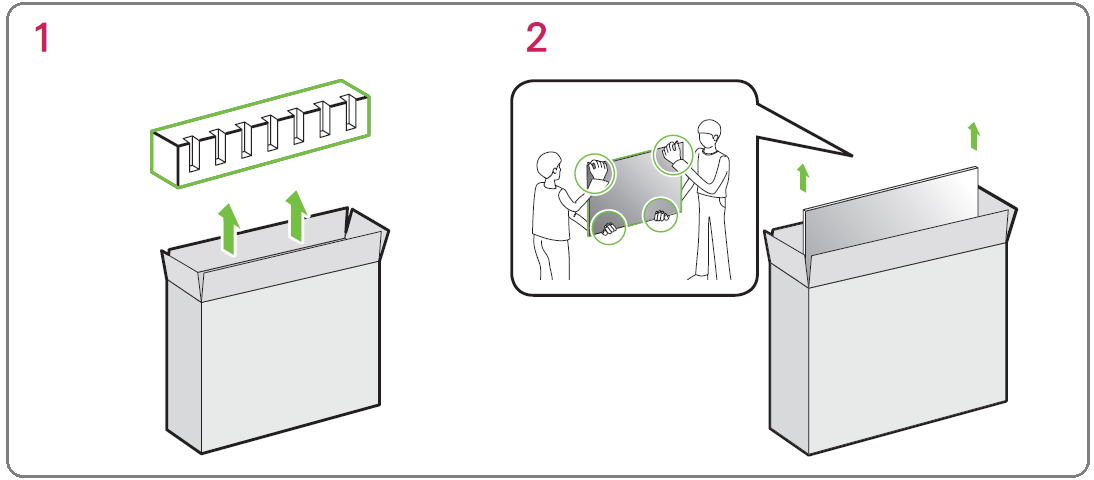

そこで下写真のようにパッケージの手前を切り開いてしまいました。元箱をどうしても保存しておく必要がある、というわけでなければこの開梱方法がかなりオススメです。

この状態になると後ろ側のスペーサーの隙間からモニタ本体の下に手を通して持ち上げることができ、薄いパネルに負荷をかけません。

LG OLED48CXPJA本体をパッケージから取り出したら、30cmくらいの高さがあり、表面が平らで柔らかい場所に置きます。ベットのマットレスとかが最適です。

柔らかく平らな場所に置いたら、モニタ本体を包んでいる包装を背面から破ります。この状態にしてしまえばモニタスタンドの取り付けも特に注意することはありません。

「LG OLED48CXPJA」の付属モニタスタンドについてはモニタ本体のサイズ感からするとかなりコンパクトです。素材は金属製(アルミではなくマグネシウム合金っぽい?)で見た目の簡素さに反してかなりガッシリとしています。「LG OLED48CXPJA」は15kg程度と、48インチOLEDテレビでは最も軽いのでこの程度のスタンドでも問題ないはずです。

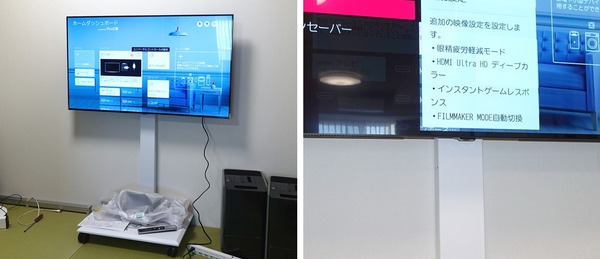

以前購入した「Alienware 55 AW5520QF」は付属スタンドを装着してテレビ台に置いたのですが、「LG OLED48CXPJA」は社外製の壁寄せスタンドを購入しました。構造的にはよくあるテレビスタンドで、VESA規格に合った固定用フレームをモニタ背面にネジ止めして、あとはスタンドに引っかけ、ネジで固定するだけです。

壁紙が白色なので白色フレームの壁寄せスタンドにしました。写真だと柱の部分がハッキリ分かりますが、実際はそれほど目立たず良い感じです。壁に直接ネジ止めも考えたのですが、キャスターとガス昇降があったほうが微調整も楽だしいいかなと。

「LGOLED48CXPJA」は上下左右が全てフレームレス構造で非表示領域の幅は7~8mm程度、メーカーロゴ等も一切なく非常にスッキリとした見た目です。

ケーブルとか邪魔なものをどかすとこんな感じに。足元は隠れる場所に設置予定なので白色の壁紙にフレームが溶け込んでいい具合に仕上がりました。

「LG OLED48CXPJA」のIOポートはモニタ背面の向かって右側(正面から見て左裏)にあり、主要なビデオ入力は側面、オーディオやLANなどは背面に実装されています。

「LG OLED48CXPJA」はゲーム機やPCを接続するためのHDMIビデオ入力は4基搭載していて、いずれも8K/60FPSや4K/120FPSの表示が可能なHDMI2.1に対応しています。

壁寄せスタンドの固定フレームに干渉しないか購入前は不安だったのですが、背面ポートにも一切被ることはありませんでした。

「LG OLED48CXPJA」の中央下側には電源スイッチがあります。電源スイッチの手前にある赤色LEDインジケーターはテレビの設定メニューから消灯が可能です。

テレビの電源は逆に背面左側からコンセントケーブルが直接伸びています。壁紙に合わせて白色フレームのスタンドにしたので、白色延長ケーブルで目立たないようにする予定です。

「LG OLED48CXPJA」の付属品(モニタスタンド以外)を簡単にチェックしておくと、リモコン、ケーブルタイ、ケーブルクリップ、ビデオステレオ変換ケーブル、ビデオコンポーネント変換ケーブル、スタンド固定部分カバー、マニュアル類が付属します。

HDMI2.1(48Gbps)対応ケーブルについて

「LG OLED48CXPJA」にはHDMIビデオ入力はありますが、もともとPC用モニタではなくテレビなのでHDMIケーブルは付属せず、各自で用意する必要があります。

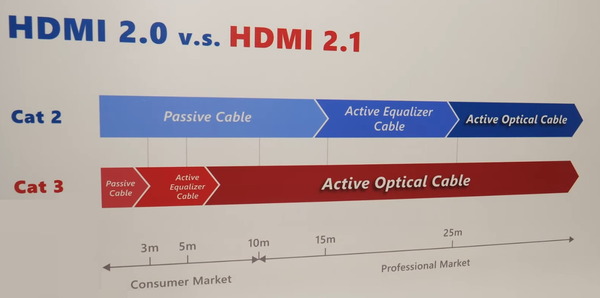

「LG OLED48CXPJA」をHDMI2.1対応機器と接続する場合、ケーブルの長さが5m以下ならパッシブケーブル(普通の銅線)、ケーブルの長さが5m以上の場合は光ファイバーケーブルを使用する必要がある、というかHDMI LAから推奨されています。

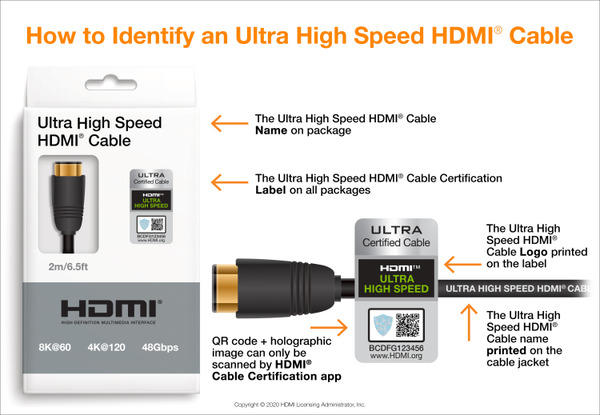

2022年5月現在、HDMI2.1対応を証明する「Ultra High Speed HDMIケーブル」の認証をクリアした製品が、パッシブ式だけでなく、光ファイバーのアクティブ式も含めて多数発売されているので入手自体は特に難しくありません。

HDMI2.1対応パッシブケーブルについては「エレコム ウルトラハイスピードHDMIケーブル スリム CAC-HD21ESシリーズ」がおすすめです。

ゲーム機等に付属するものよりもケーブル径が細くて取り回しが良いので管理人も個人的に使用しており、おすすめのケーブルです。

同製品は4.5mm径のスリムケーブルながら、HDMI2.1の正常動作を証明するUltra High Speed HDMIケーブル認証を取得しており、安心して使用できます。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

次にケーブル長が5m以上になる場合、パッシブでも3~5m対応はありますがケーブル径が非常に太くなるというデメリットもあり、現実的には光ファイバー式のアクティブHDMIケーブルを選択することになります。

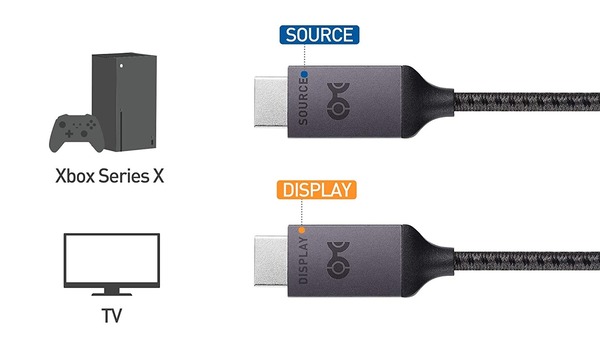

光ファイバー式HDMIケーブルについて簡単に説明しておくと、アクティブケーブルなので2つのHDMI端子にはビデオ出力側とディスプレイ側の区別があります。逆に接続すると正常に動作しないので注意してください。

一般的な銅線のパッシブケーブルでは長さが3~5mになると径が8mm程度とかなり太くなってしまうのですが、光ファイバーケーブルであれば48Gbps対応のHDMI2.1ケーブルでもケーブル径は4~5mmと細いのが特徴です。さらにメッシュスリーブ被膜が施されていても5.2~5.5mm程度に収まります。

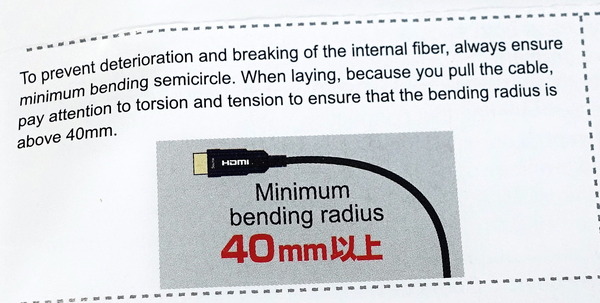

光ファイバーケーブルは折り曲げていい曲率が決まっています。あるメーカーのHDMI2.1対応光ファイバーケーブルのマニュアルを参照すると、”直径40mmの円弧よりも小さい径で曲げた場合、正常に通信できないor破損の恐れがある”、と注記されています。

光ファイバー式HDMI2.1ケーブルでイチオシは、「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」です。

AmazonでHDMI/DisplayPortケーブルやUSBケーブルを探したことのある人ならCable Mattersというメーカーの名前は目にしたことがあると思いますが、品質も良く、信頼性の高いメーカーです。

「Cable Matters Active 8K HDMI Fiber Optic Cable」は、HDMI協会の公式認証であるUltra High Speed HDMI認証を取得、さらにXbox Series X/S互換製品認証も取得しており、ケーブル性能の保証としては隙の無いカンペキな製品です。

5mが7000円、10mが10000円で光ファイバー式HDMIケーブルとしては標準的なお値段で、 信頼性の高さも考慮したらかなりリーズナブルだと思います。

当サイトでもGeForce RTX 30搭載PC、PlayStation 5、Xbox Series X/Sで正常動作を確認しています。

その他には、10m/20mの長さで価格が2万円程度と、HDMIケーブル単体としてはやはり高価ではあるのですが、「Club 3D CAC-1376/CAC-1379」がオススメです。

一般的にはあまり有名ではないかもしれませんが、PC界隈ではClub 3Dは信頼性の高いメーカーで、当サイトでも10mモデルの正常動作を確認しています。上で紹介したCable Matters製ケーブルは10mまでしかないので、20mが欲しければ検討してみてください。

LG OLED48CXPJAの基本的なOSD操作

「LG OLED48CXPJA」のOSDメニューの操作や設定は付属のリモートコントローラーを使用します。

「LG OLED48CXPJA」のメニュー操作はマジックリモコンと呼ばれる付属の専用リモコンを使用します。

中央の十字カーソル&ホイールクリック、および各種ボタンを使用して操作する以外に、マジックリモコンには加速度センサー等が内蔵されていて、3DoF(オリエンテーション)トラッキングでマウスカーソル風の操作も可能です。VRコントローラーをイメージすると分かりやすいかと。

ただ個人的にはカーソル操作は使いにくい(いちいちカーソルが現れて邪魔)、チャンネル操作とかテレビ向け機能は使用しないという理由があったので、市販の学習リモコンに買い替えました。

Amazonで販売されている並行輸入品の「CHUNGHOP」という赤外線式の学習リモコンを購入しました。購入してから、純正リモコンがBluetoothとか2.4GHz帯だったらどうしよう?と心配になったのですが、基本的なボタン操作は純正のマジックリモコンも赤外線式で、上下左右、決定、メニュー、入力切替、ボリューム調整など必要な機能は全て登録できました。「LG OLED48CXPJA」をテレビとして使用しないなら互換リモコンとして「CHUNGHOP」がオススメです。

学習時の注意点として、テレビの電源が入っていると、付属マジックリモコンが正常に赤外線を出してくれないようなので、学習時はテレビ電源をオフにしてください。各ボタン1発で上手く学習させることができないかもしれないので、上手くテレビを操作できないボタンは、少し長めにボタンを押すなど微調整しつつ登録してみてください。

まず設定メニューを開く基本操作についてですが、リモコンのカーソルボタンの右上にある歯車アイコンの設定ボタンを押下します。

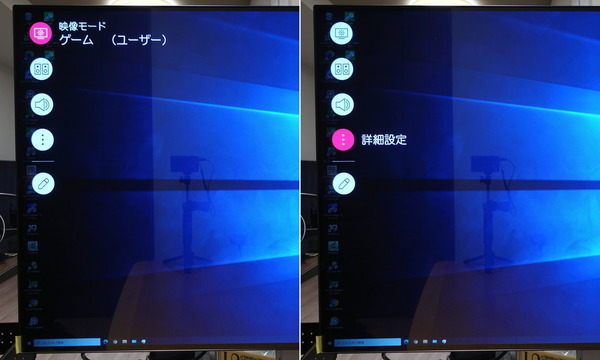

設定ボタンを押下すると画面左端にクイックメニューが表示されるので、縦向きに…が並んだメニューアイコンを選択します。

メニューアイコンを選択すると詳細設定メニューが画面の左半分に表示されます。

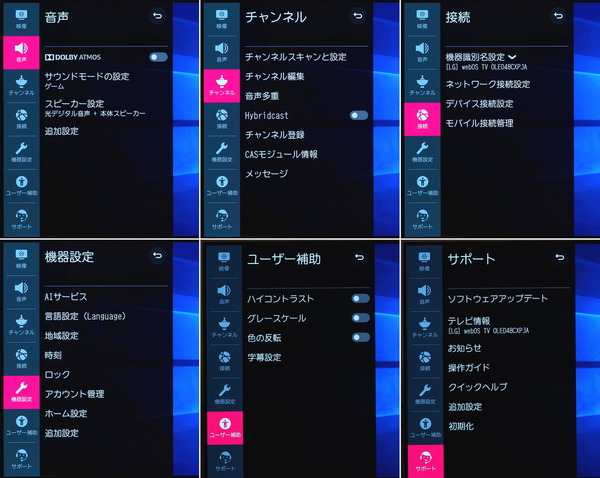

詳細設定メニューには大別して、「映像」、「音声」、「チャンネル(テレビチャンネルの設定)」、「接続(HDMI経由の機器操作やBluetooth機器の接続設定)」、「機器設定(LG OLED48CXPJAに関する基本設定)」、「ユーザー補助」、「サポート」の7つのタブがあります。

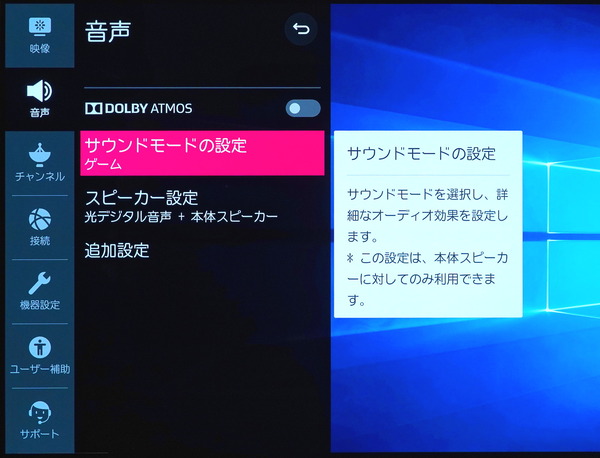

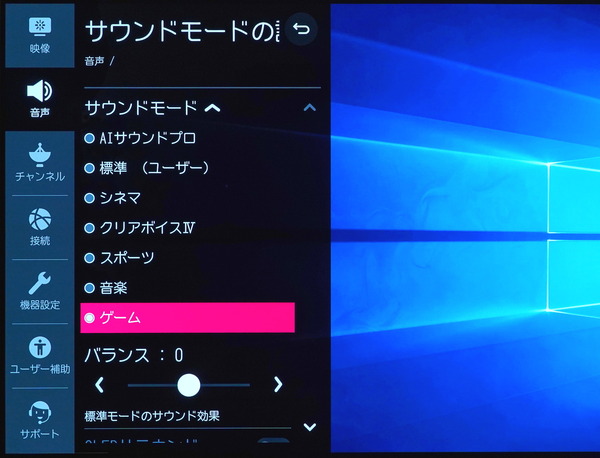

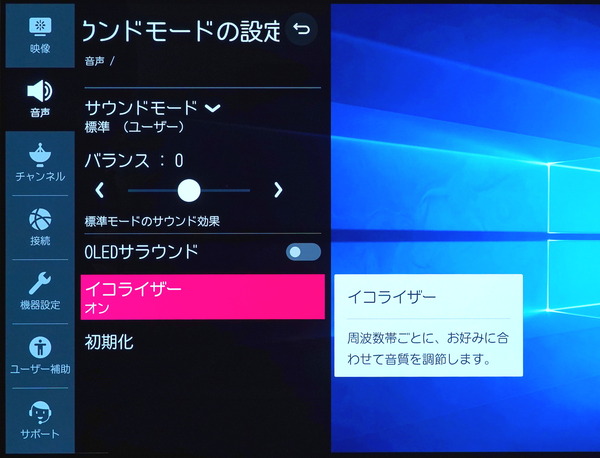

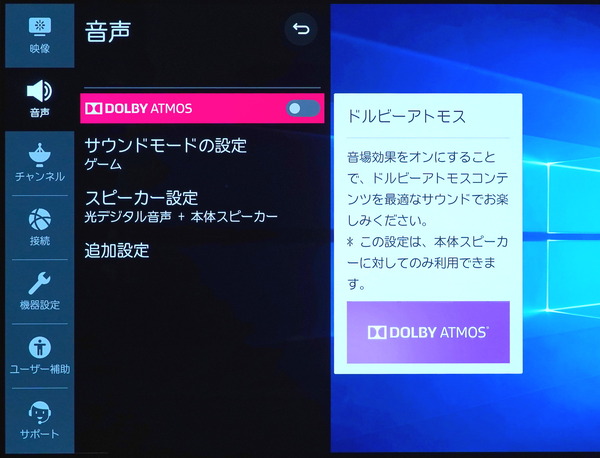

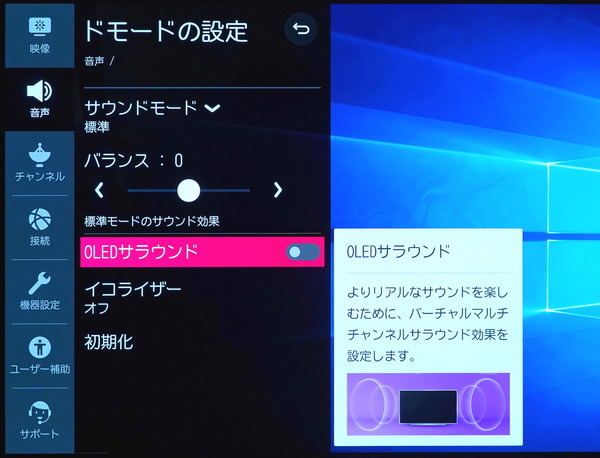

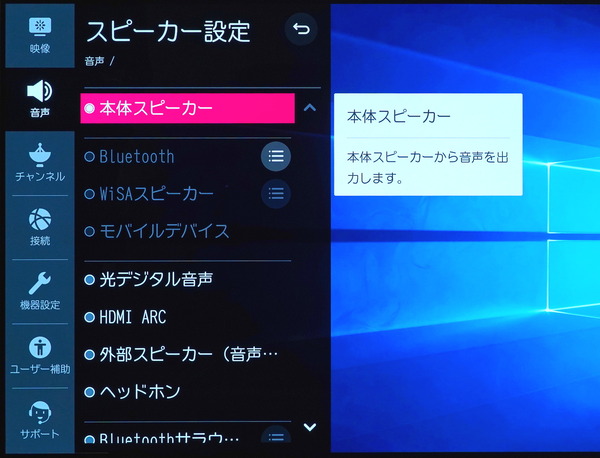

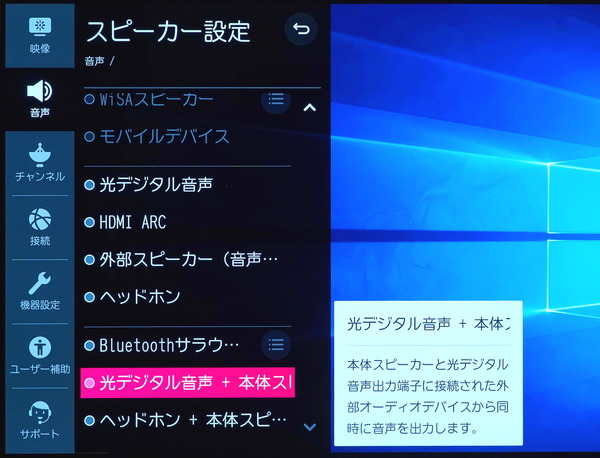

LG OLED48CXPJAの音声出力関連のOSD設定

「LG OLED48CXPJA」の音声出力関連のOSD設定について簡単に紹介しておきます。

LG OLED48CXPJAを4K/120Hz対応ゲーミングモニタとして使う方法

「LG OLED48CXPJA」をゲーミングPC用や最新ゲーム機用の4K/120Hz対応モニタとして使用する方法について紹介していきます。

「LG OLED48CXPJA」は厳密な製品区分としてはPCモニタ・ディスプレイではなく明らかにテレビですが、コンソールゲーム機をHDMIで接続できるように、デスクトップPCを接続してPC用モニタとしても使用できます。

「LG OLED48CXPJA」のビデオ入力はHDMIなので接続方法、単純な画面表示自体はケーブルを各自で用意する以外に特に注意点はありません。

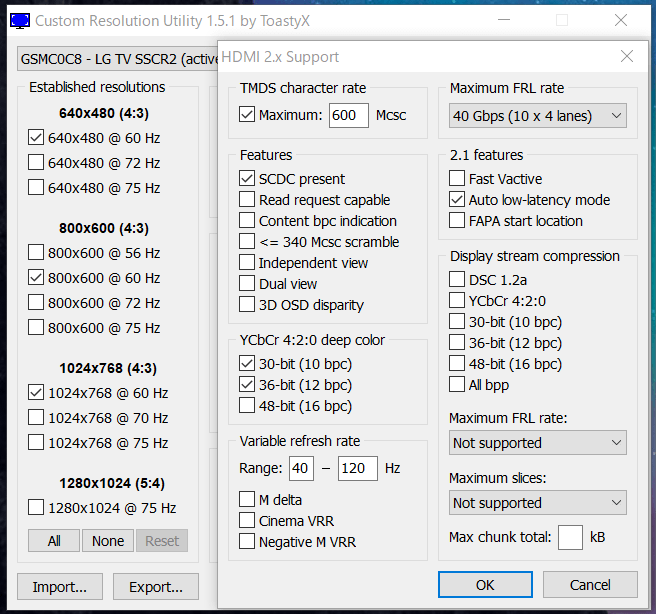

「LG OLED48CXPJA」に搭載された4基のHDMIビデオ入力はいずれもHDMI2.1対応ですが、最大転送レートが40GbpsかつDSC非対応なので、4K/120FPSでHDR表示した時のカラーフォーマットは最大で10bit RGBになります。可変リフレッシュレート同期機能も併用が可能です。

2020年モデルはHDMI2.1の帯域が制限されていましたが、2022年モデルのLG OLED C2/G2からは48Gbpsのフル帯域かつDSC1.2a対応にアップグレードされています。

「LG OLED48CXPJA」を4K/120FPSに対応したモニタ、さらに厳密に言うと、『SDR表示において4K/120FPS/8bit RGB、HDR表示において4K/120FPS/10bit or 12bit RGB』に対応したモニタとして使用するには、NVIDIA GeForce RTX 30シリーズやAMD Radeon RX 6000シリーズなど2020年下半期以降に発売された最新グラフィックボードが必要になります。

・GeForce RTX 30シリーズのレビュー記事一覧へ

・RTX 3080搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

最新コンソールゲーム機のプレイステーション5とXbox Series X/SもHDMI2.1に対応しており、タイトルによっては4K/120FPSやVRRのゲームプレイが可能です。

また付属品の章でも簡単に触れましたが、組み合わせて使用するHDMIケーブルにも注意が必要です。

HDMI2.0以前とHDMI2.1ではコネクタやピンレイアウト自体は共通していますが、ピンに対する機能のアサインが変わっているので4K/120FPSなど最大48Gbpsの帯域に近い大解像度・高フレームレートではHDMI2.1に最適化されたケーブルが推奨されます。

GeForce RTX 30シリーズ、Radeon RX 6000シリーズのグラフィックボード(などのHDMI2.1対応機器)と48Gbps対応HDMI2.1ケーブルを組み合わせてテレビに接続するというのが、「LG OLED48CXPJA」で4K/120FPS表示するための前提条件となります。

ハードウェア周りの話はこの辺りにして、「LG OLED48CXPJA」でCSゲーム機やゲーミングPCから4K/120FPSの表示を行うために必須or推奨されるテレビ側のメニュー設定について説明していきます。

なお超解像等の高画質機能の無効化(低遅延化)等の設定も含むので、「LG OLED48CXPJA」にPS5やXbox Series X/Sを接続する場合も同様の設定を行います。

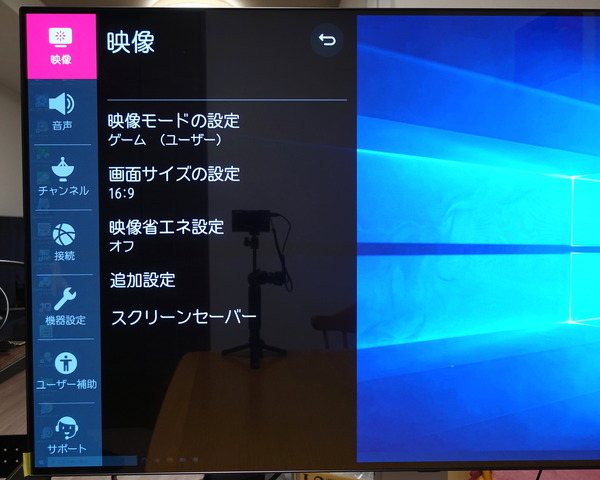

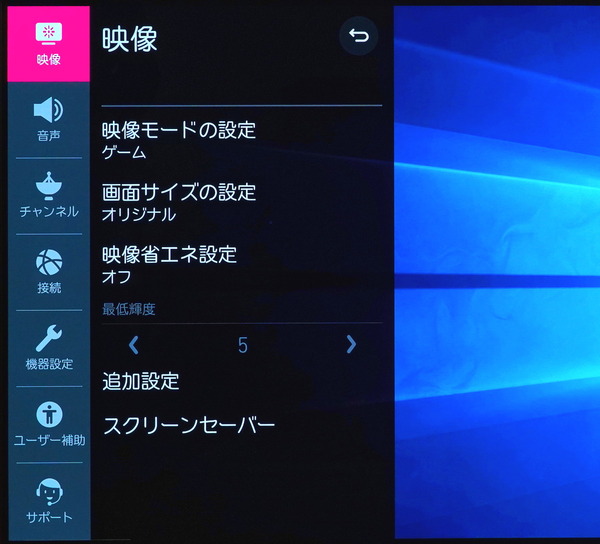

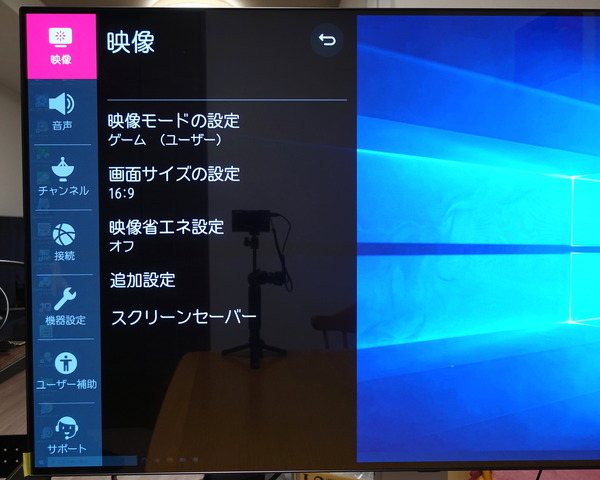

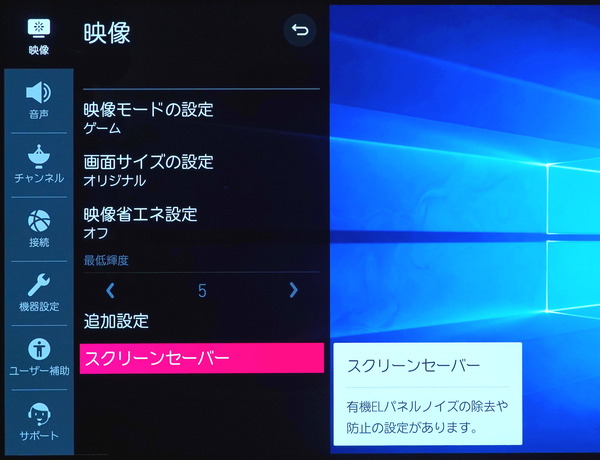

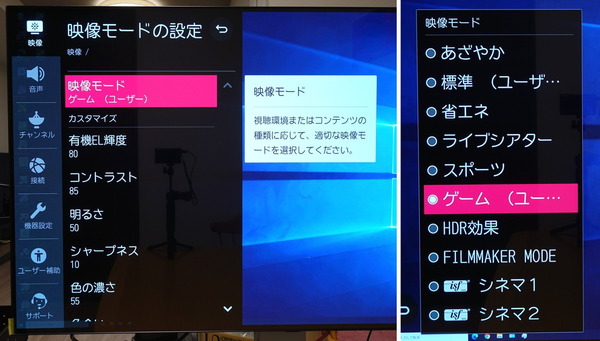

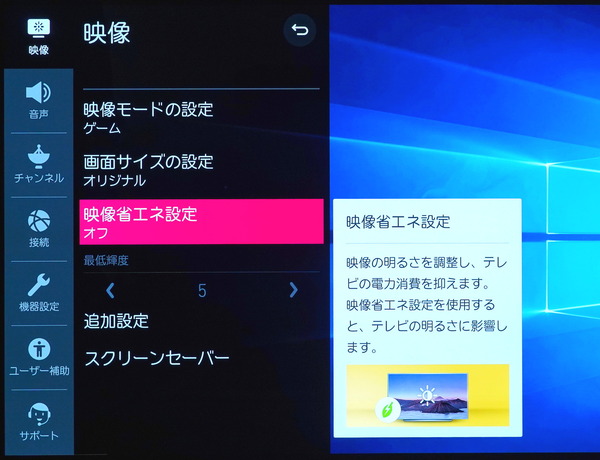

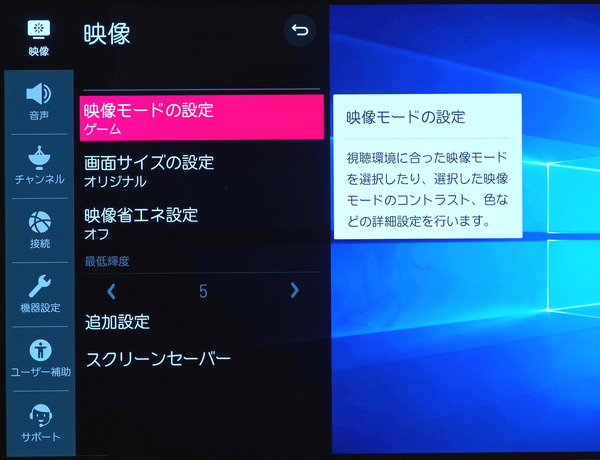

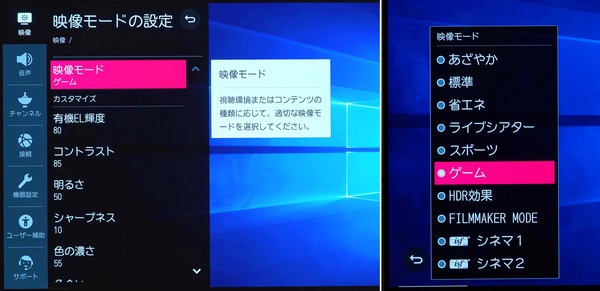

まずは映像設定メニューを開き、映像モードを”ゲーム”に切り替えます。

内部処理が異なる、グレーアウトしていて調整できない項目がある等の理由で、”ゲーム”以外の映像モードから一部の高画質化機能を無効化しても、”ゲーム”と同等まで表示遅延を最小化できません。

表示遅延を最小化するためにも、最新ゲーム機やゲーミングPCを接続しているHDMIビデオ入力の映像モードはゲームに決め打ちが推奨です。

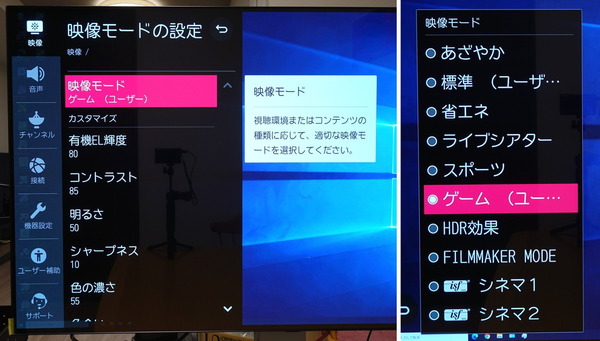

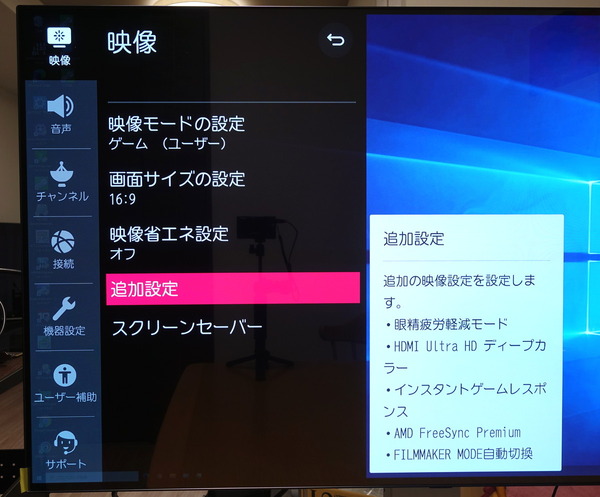

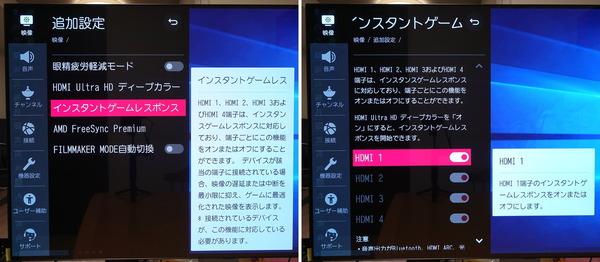

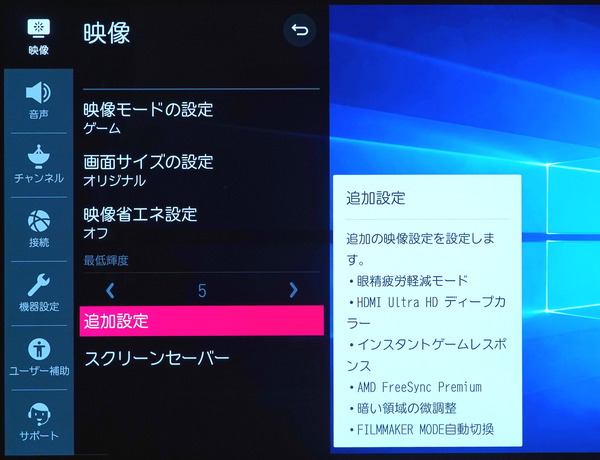

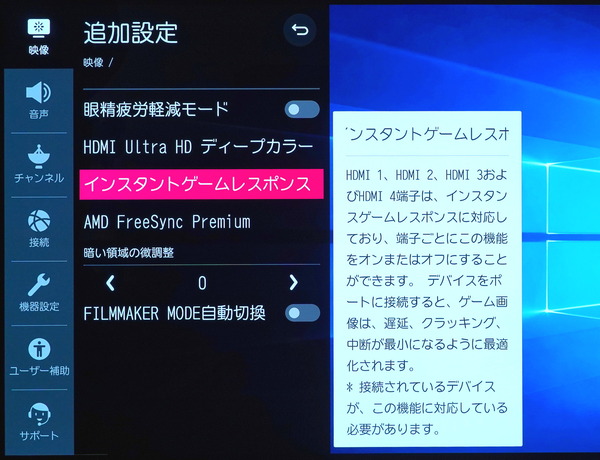

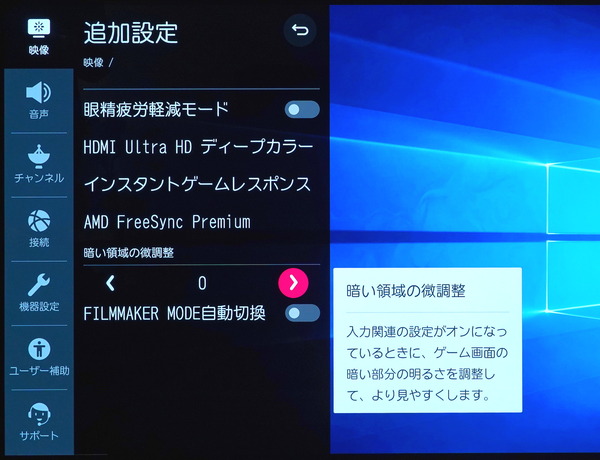

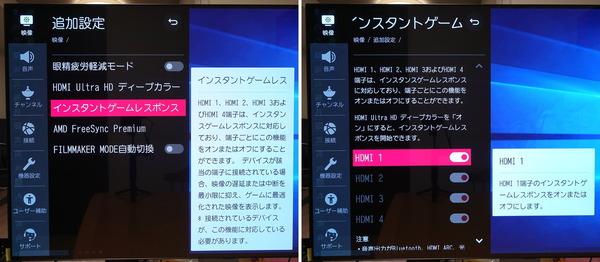

映像モードをゲームモードに切り替えたら、映像設定のトップに戻り、追加設定を開きます。

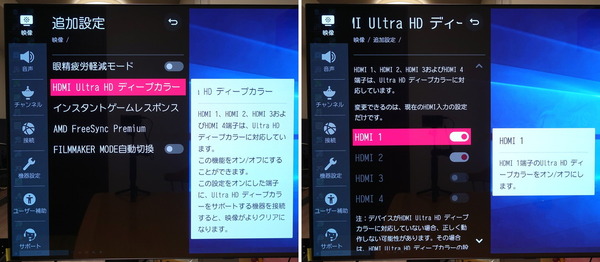

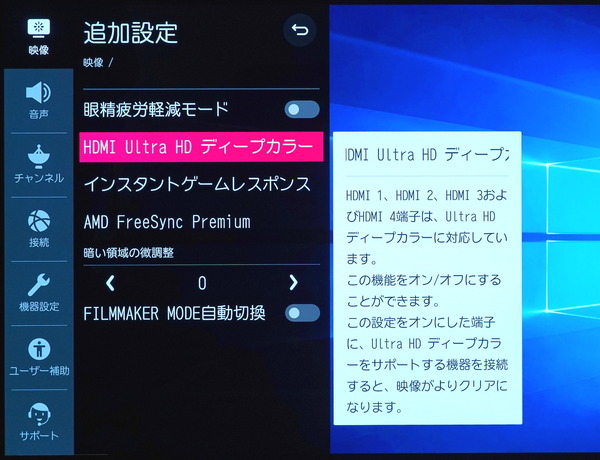

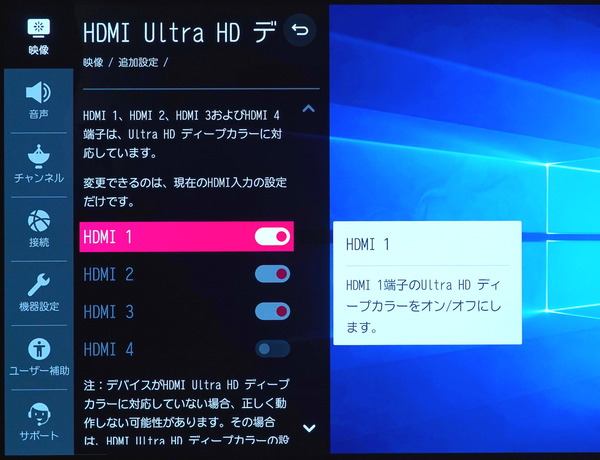

映像設定トップメニューの追加設定を開いたら、まずは「HDMI Ultra HD ディープカラー」を有効にします。

HDMI Ultra HD ディープカラーを有効にすると、4K/120HzなどPC向けの追加の解像度設定がPCから選択できるようになります。

HDMI Ultra HD ディープカラーはHDMI端子ごとに設定の有効・無効を決められるので、ゲーミングPCや最新ゲーム機が接続された端子は有効化しておいてください。

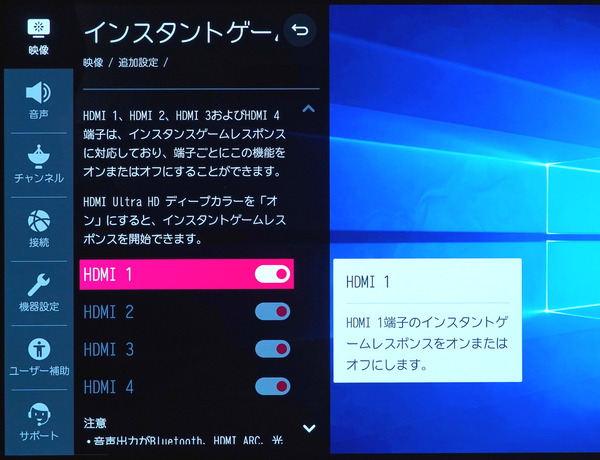

次に「インスタントゲームレスポンス」を有効にします。

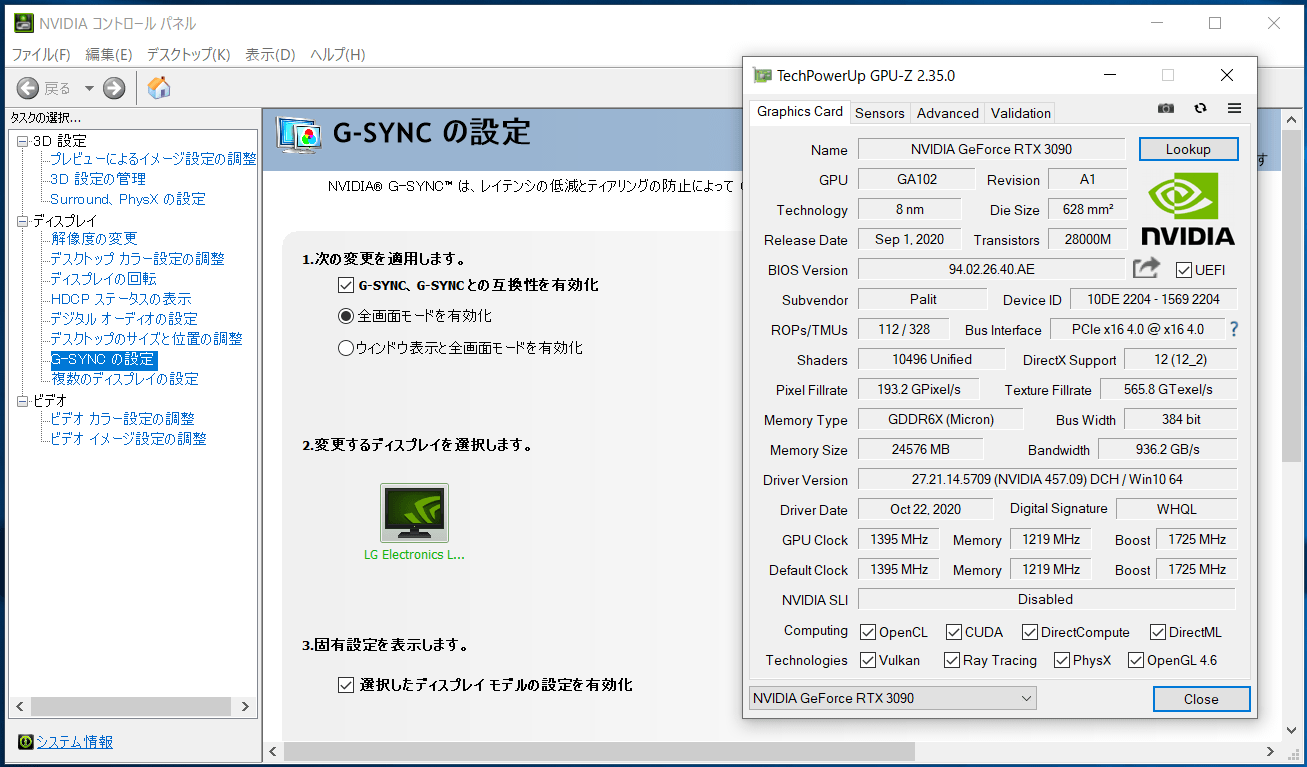

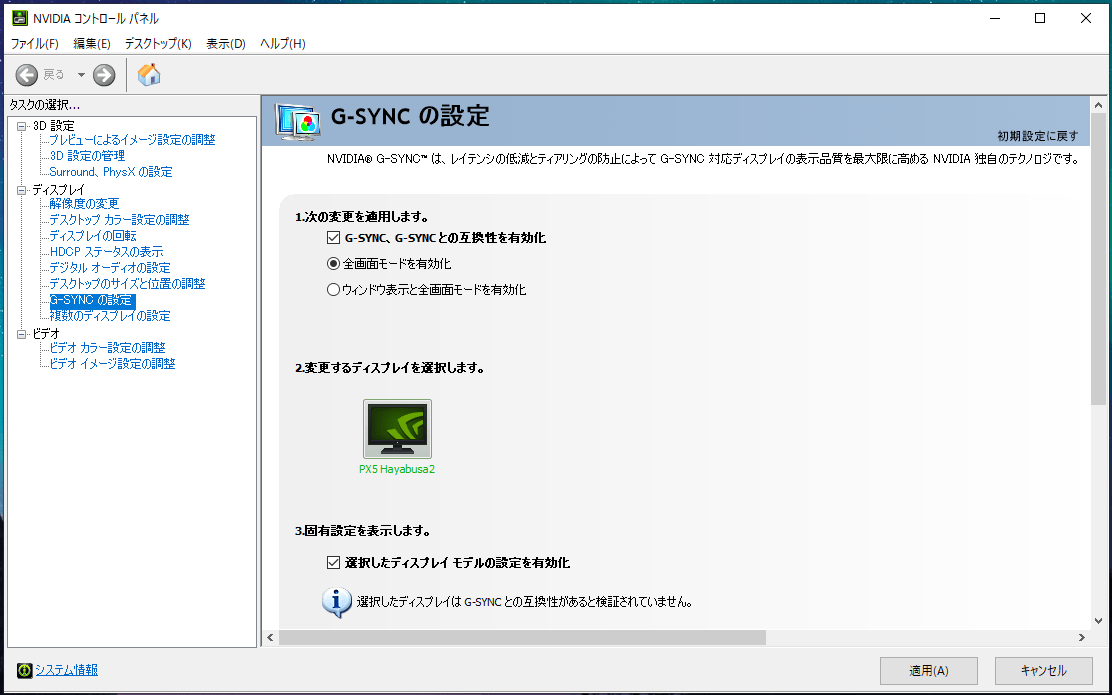

インスタントゲームレスポンスを有効にするとNVIDIA GeForce RTX 30シリーズ搭載環境において、PC側からG-Sync Compatibleの設定が可能になります。

インスタントゲームレスポンスもHDMI端子ごとに設定の有効・無効を決められるので、PCとゲーム機が接続された端子は有効化しておいてください。

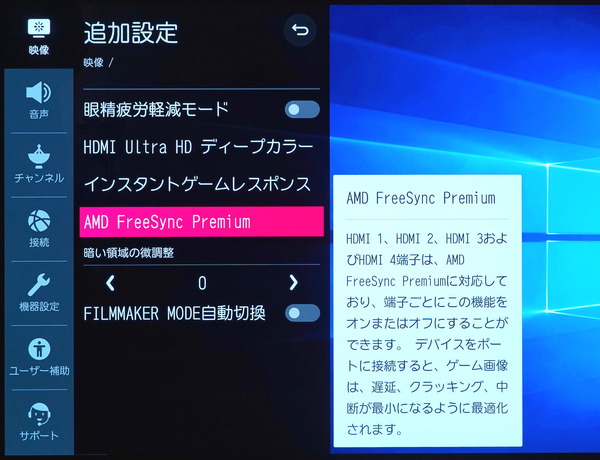

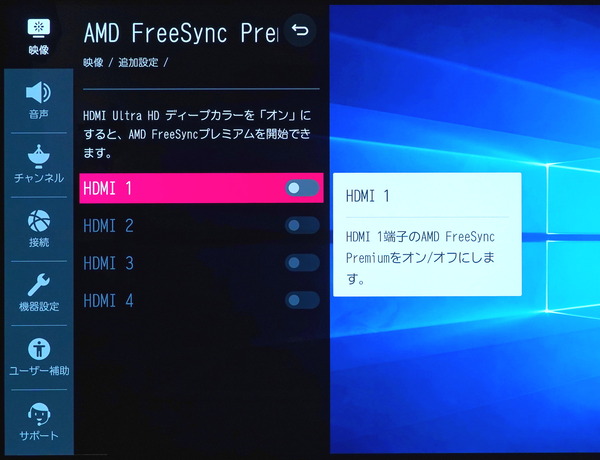

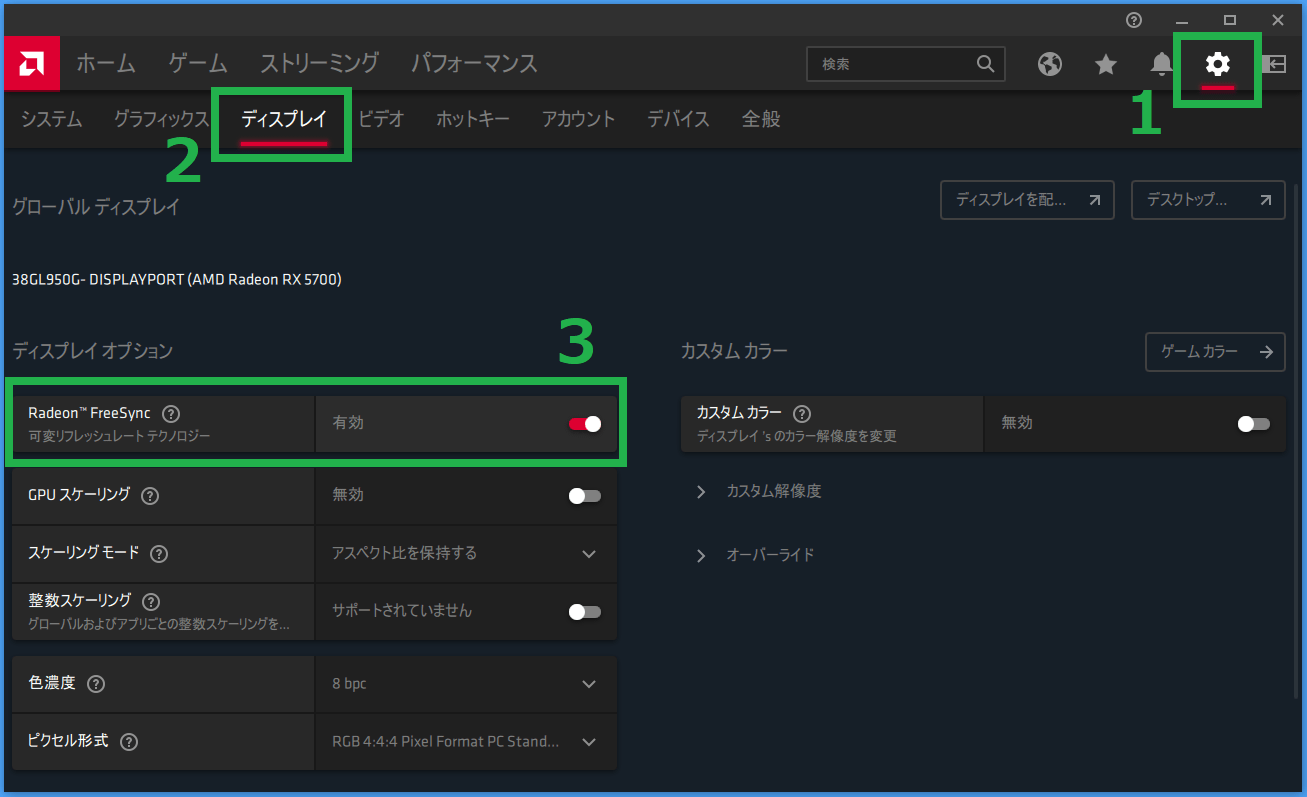

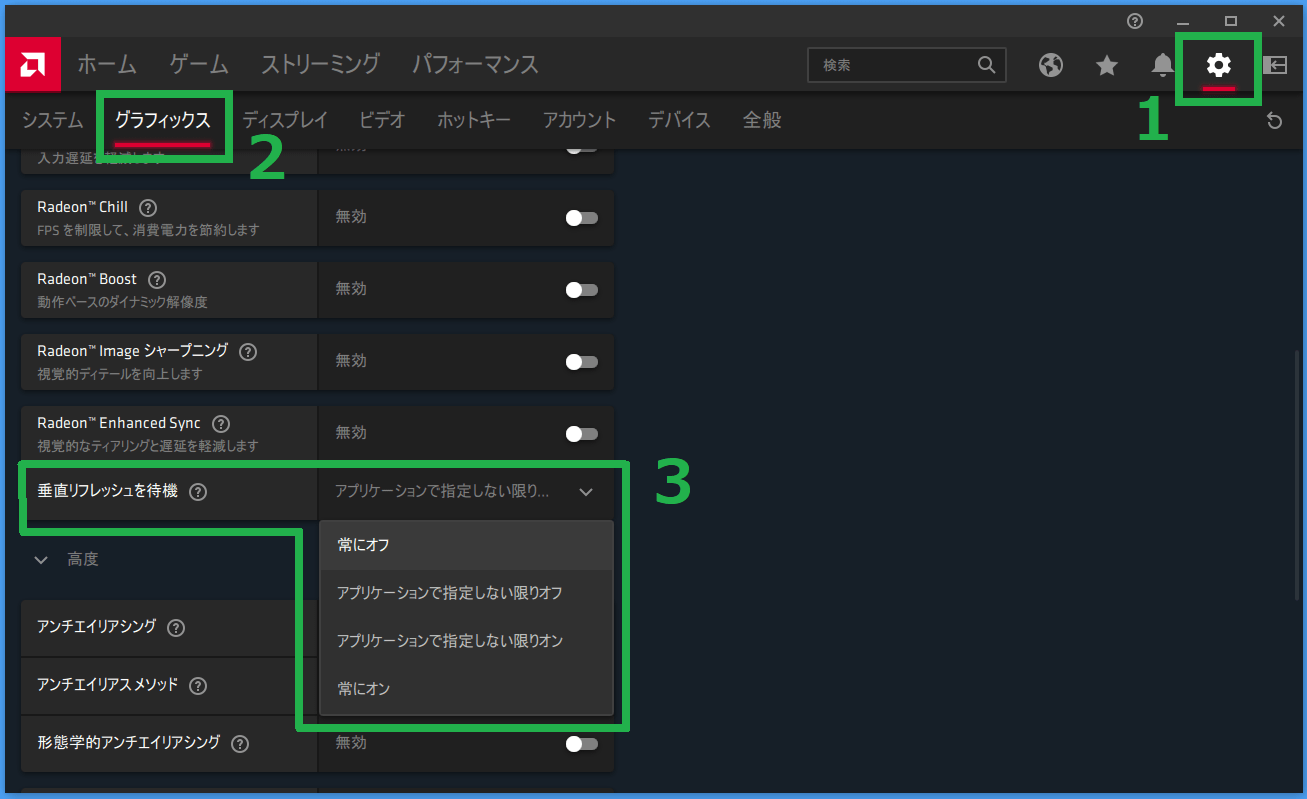

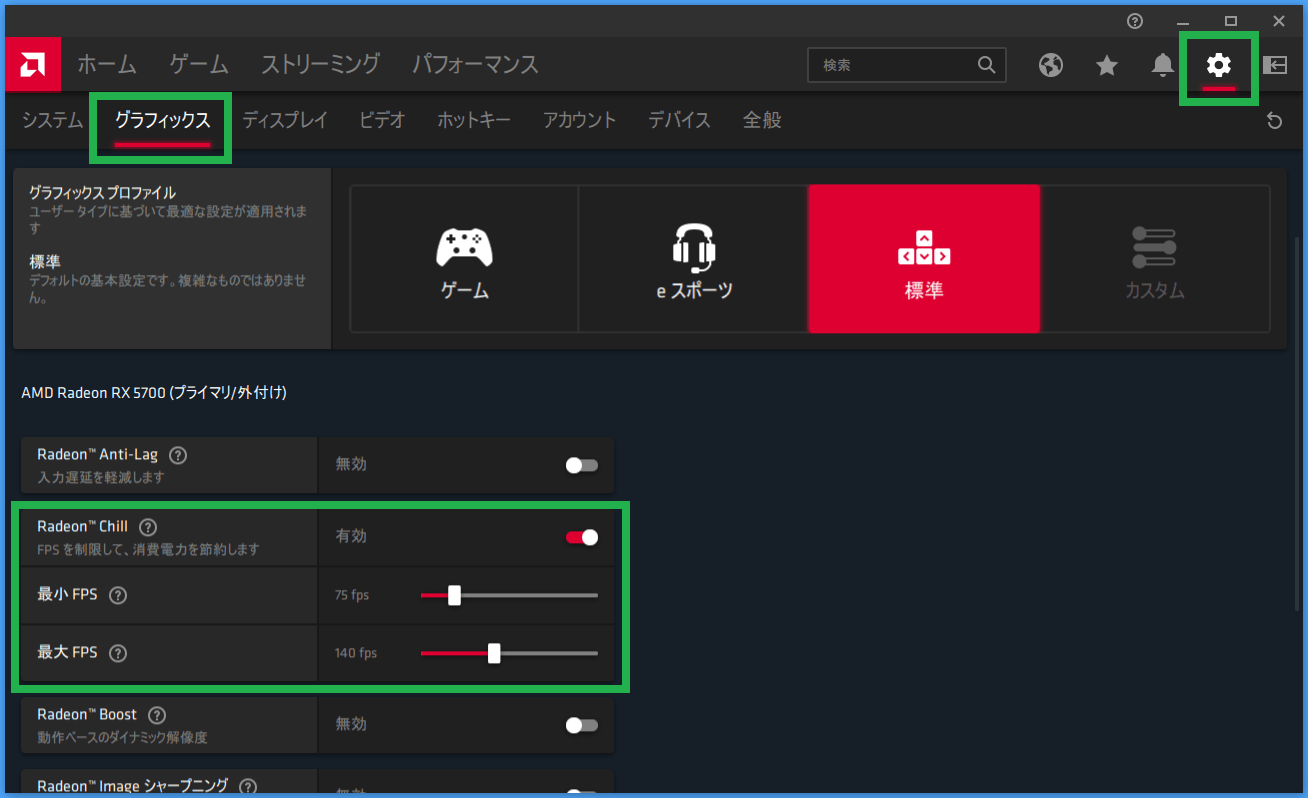

以上は必須の設定ですが、オプションとしてゲーミングPCでAMD製グラフィックボード環境のユーザーは「AMD FreeSync Premium」を有効にします。

AMDグラフィックボード環境でのVRR同期やHDR表示を最適化する機能なので、NVIDIA環境や最新ゲーム機を接続しているHDMIビデオ入力は無効でも大丈夫です。

簡単にまとめると『映像モードをゲームに切り替える』、『HDMI Ultra HD ディープカラーを有効化』、『インスタントゲームレスポンスを有効化』、『AMD FreeSync Premiumを有効化(AMD環境の場合)』の4つがモニタ側で必須および推奨の設定です。

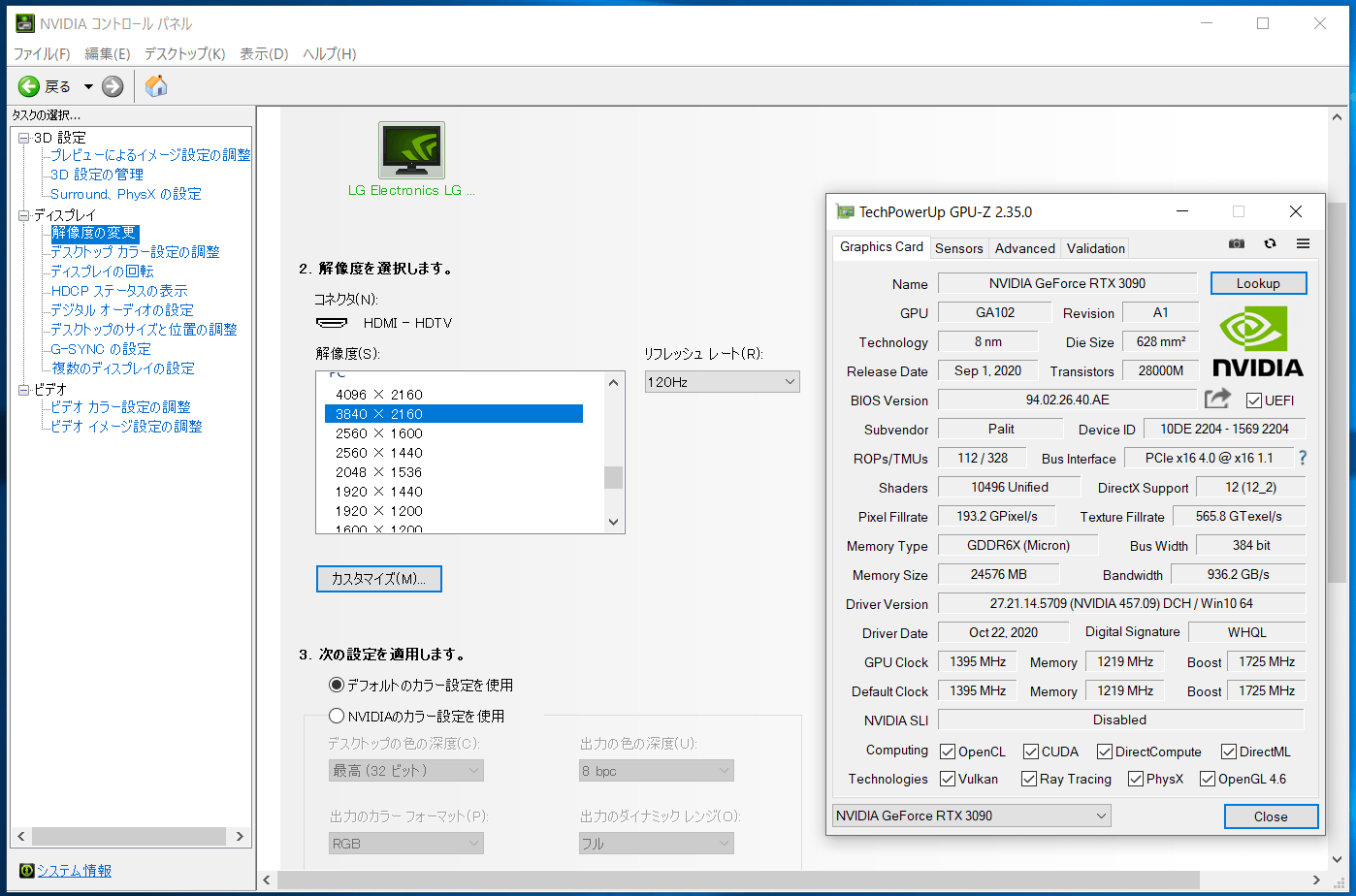

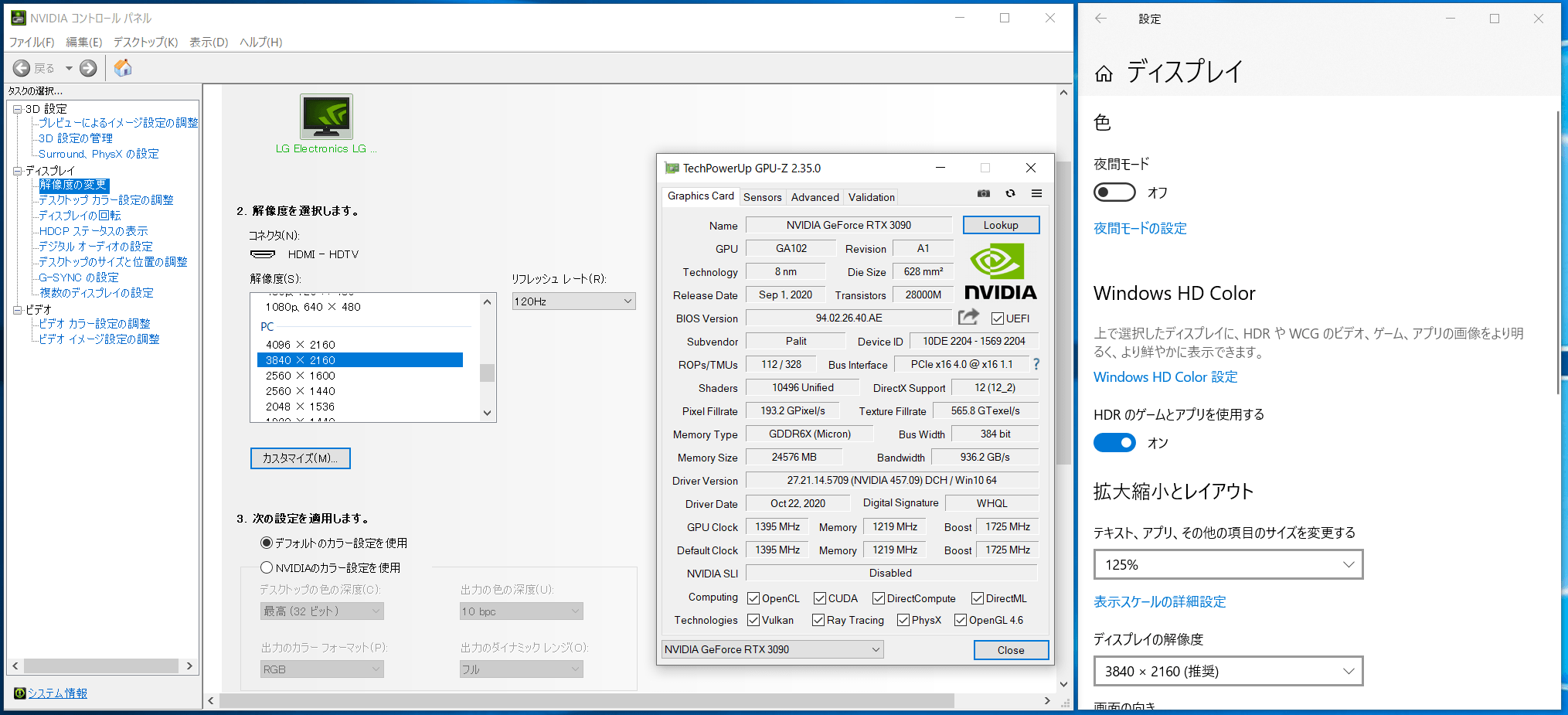

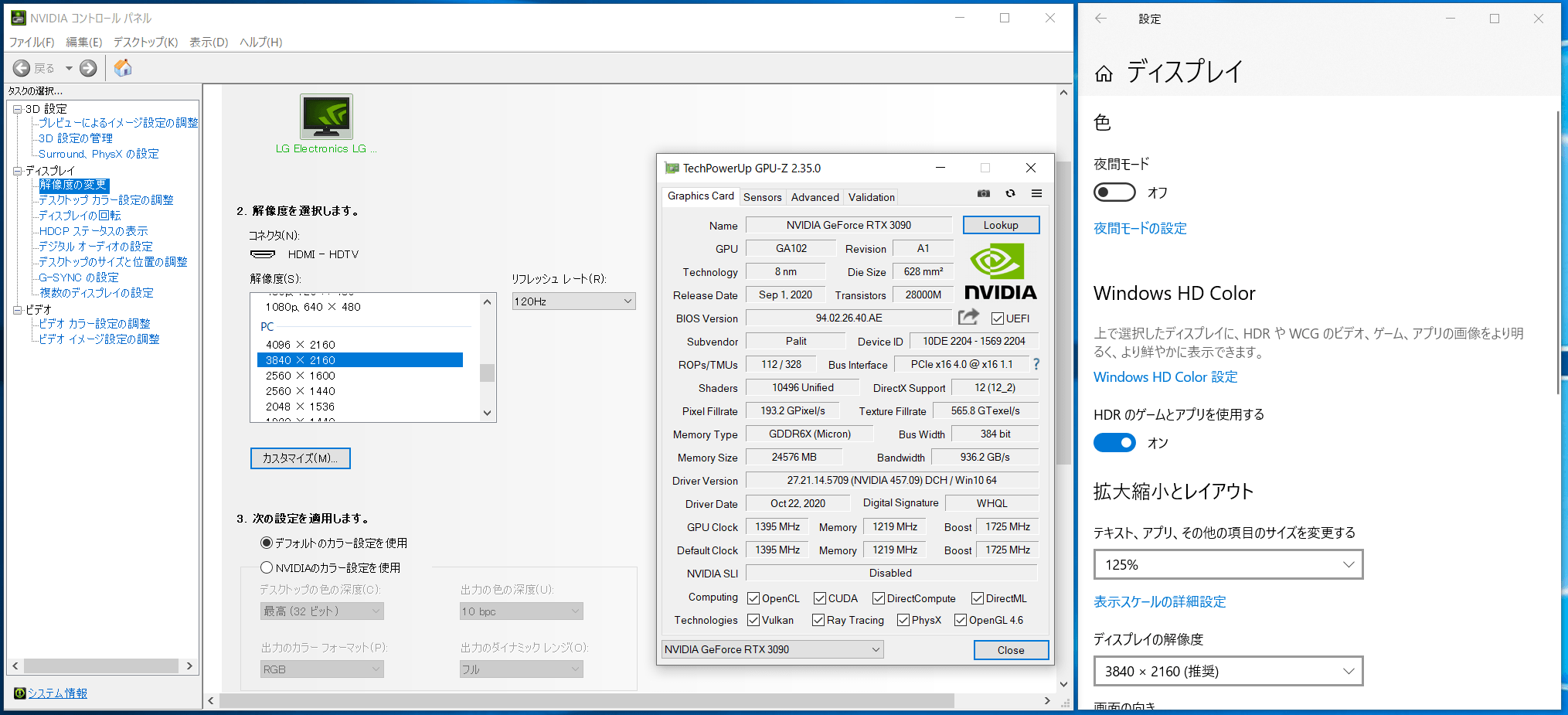

以上のようにモニタ側の設定を適切に行うとNVIDIAコントロールパネルなど解像度・リフレッシュレートの選択画面に4K解像度・120Hzリフレッシュレートが表示されます。逆にこれらの設定を行わないと120Hzなどのハイリフレッシュレート設定が表示されないので注意してください。

GeForce RTX 30シリーズ、Radeon RX 6000シリーズなどHDMI2.1対応機器と適切なケーブルで接続できていれば、「LG OLED48CXPJA」で4K/120FPSの8bit フルRGB表示が可能になります。

またPCの場合(NVIDIA環境では)、表示内容がHDRになるとカラーフォーマットが自動的に10bit RGBに切り替わります。

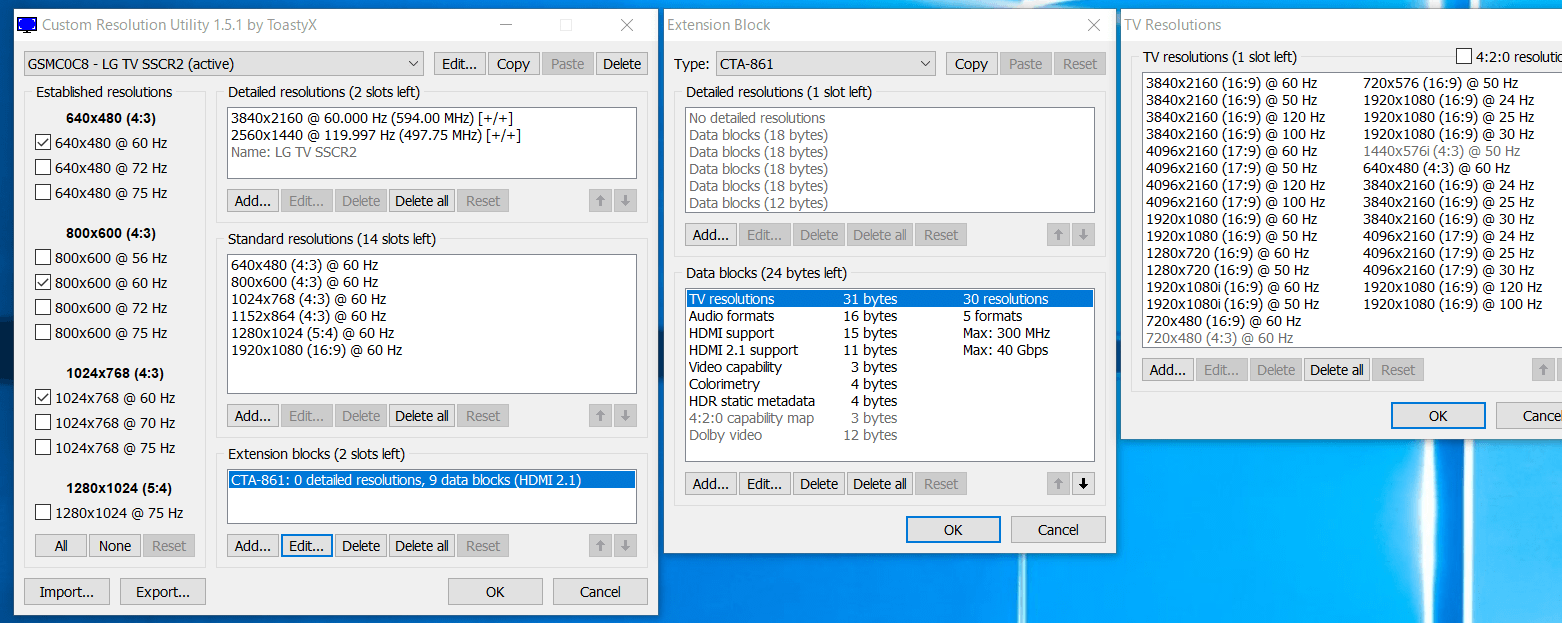

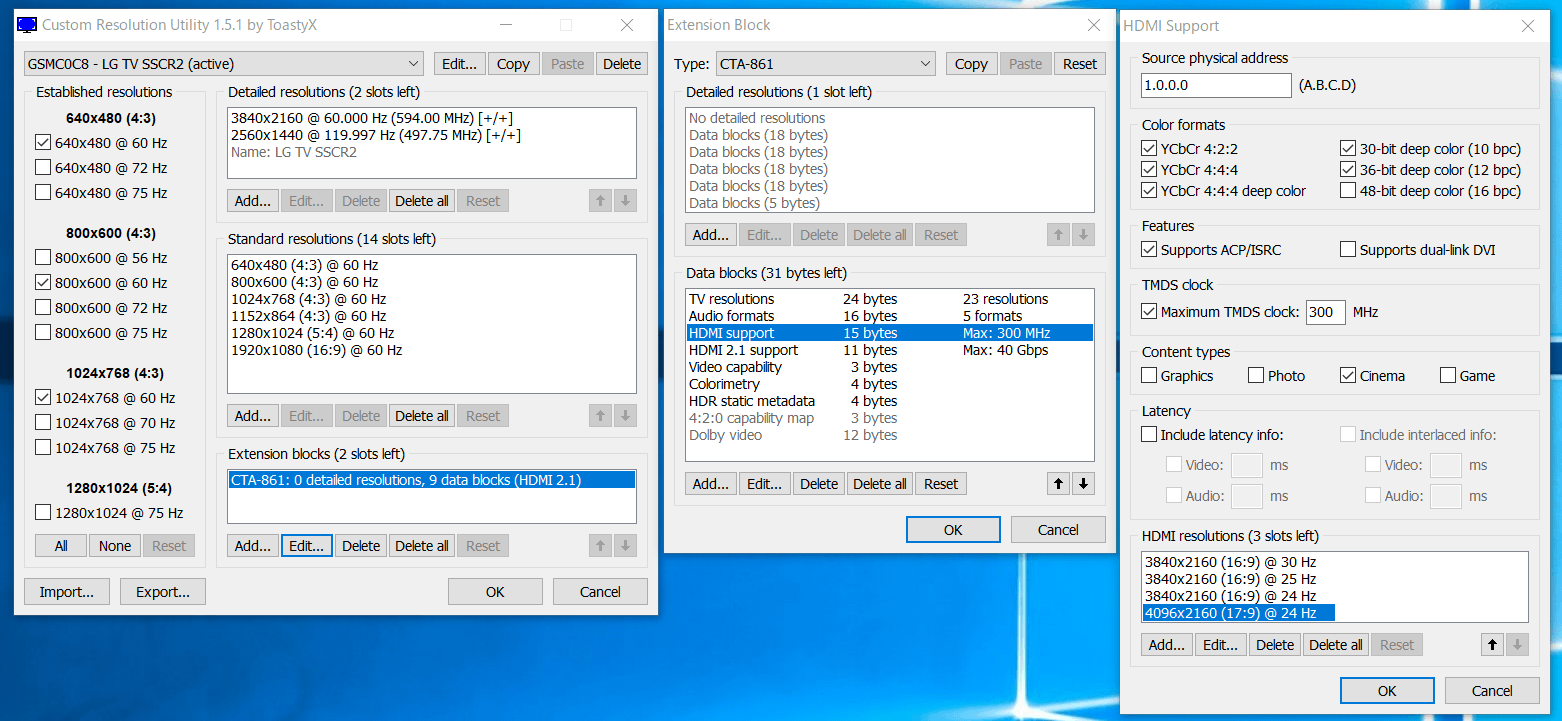

「LG OLED48CXPJA」をPCモニタとして使用する場合、PC側で解像度一覧に”4096×2160”の解像度が登録されてしまいます。

PCゲーム側でディスプレイ解像度の認識がおかしくなることがあるので、CRU(Custom Resolution Utility)というソフトウェアを使用して4096×2160の解像度は削除してしまうのがオススメです。(PC側の設定ファイルから解像度の登録を削除するだけなので、テレビの方には影響はありません。)

CRUから4096×2160の解像度を削除したらOKを押して終了し、PCを再起動後、NVIDIAコントロールパネル等に4096×2160の解像度が表示されなければ削除成功です。

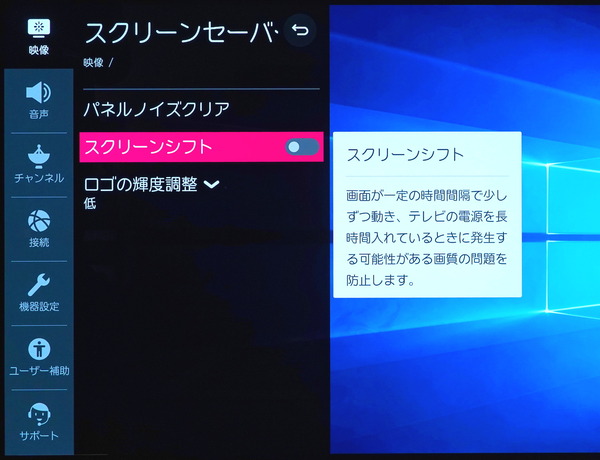

あと「LG OLED48CXPJA」をPCモニタとして使用した場合、四隅の数ピクセルが見切れていることに気付くかもしれません。デスクトップでタスクバーの下が足りない、左端のショートカットアイコンが切れている等で気付きやすい現象だと思います。

これは動作不良や画面サイズの問題ではなく、有機ELパネルの焼き付き防止機能「スクリーンシフト(ピクセルシフト)」が原因です。

焼き付き防止機能なので基本的には常時有効が推奨ですが、見切れるのがどうしても気になる場合は設定メニューから無効化が可能です。

ゲーミングPC接続時の注意点

「LG OLED48CXPJA」にゲーミングPCを接続する場合はいくつか注意点があります。

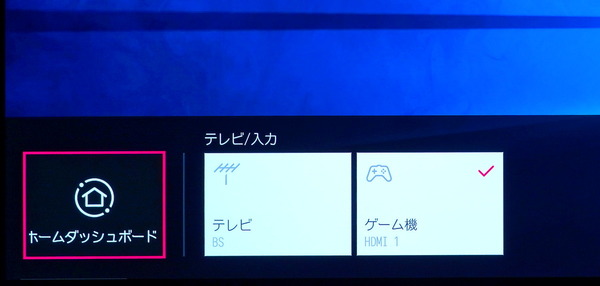

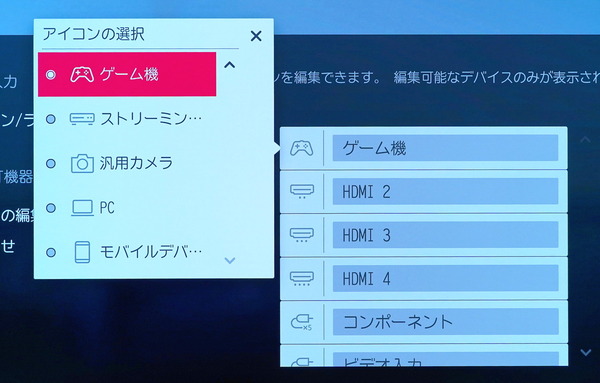

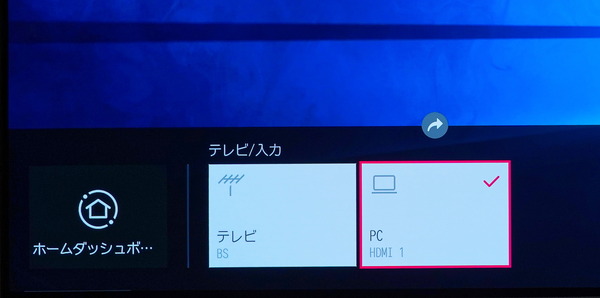

”デバイスタイプ”の設定として明記されていませんが、ホームダッシュボードや入力切替画面で表示されるアイコンの設定によって映像設定で利用可能な機能や、実際の動作が変わる可能性があります。

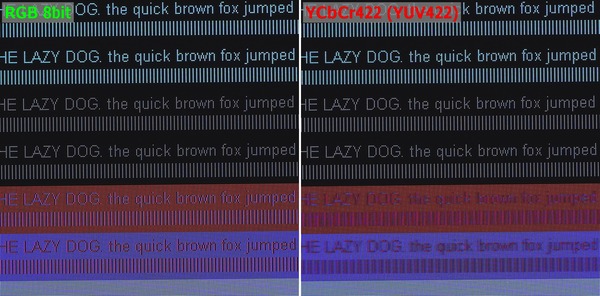

代表的な例として、デバイスタイプが初期設定のHDMIやゲーム機になっている場合、NVIDIAコントロールパネルなどでPC側からフルRGBの設定にしていても、実際に表示されるカラーフォーマットがYCbCr422 (YUV422)にクローマサンプリングされてしまいます。

デバイスタイプをPCにすることでフルRGBで正常に表示できます。

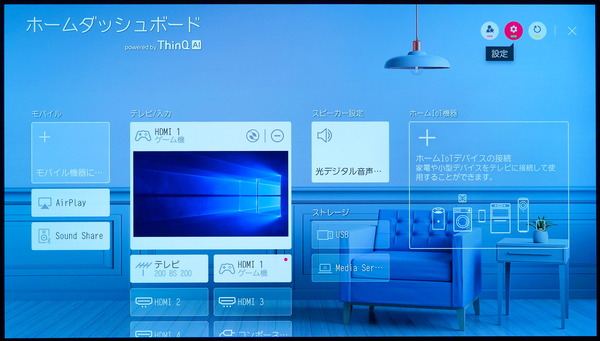

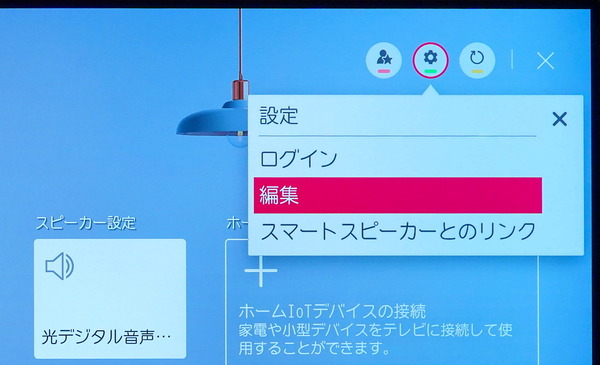

HDMIビデオ入力の機器名やアイコン(デバイスタイプ)はホームダッシュボードから変更が可能です。ホームダッシュボードを開いたら右上の歯車アイコンから編集を選択します。

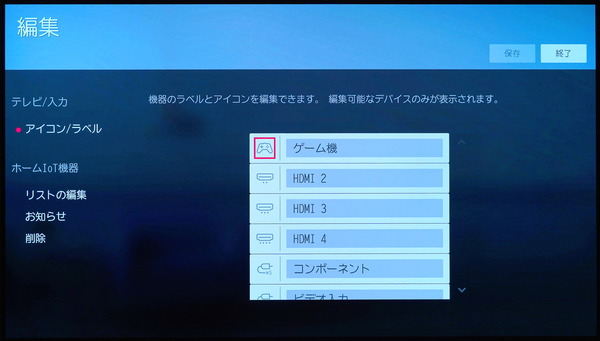

ホームダッシュボードの編集を開くと、各HDMIビデオ入力に対してアイコン(デバイスタイプ)を変更する画面が表示されます。

アイコンにカーソルを合わせて決定ボタンを押下すると、アイコン一覧が表示されます。

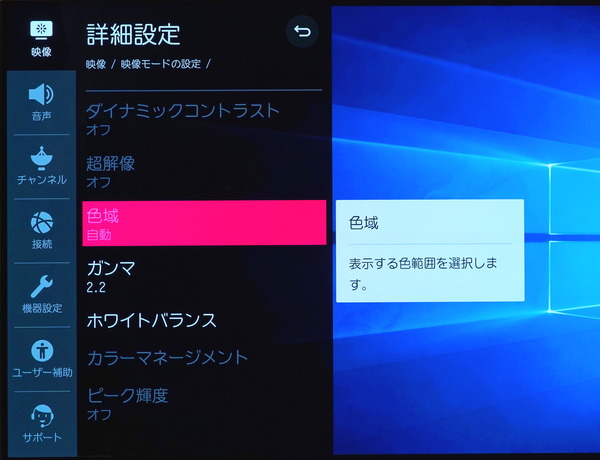

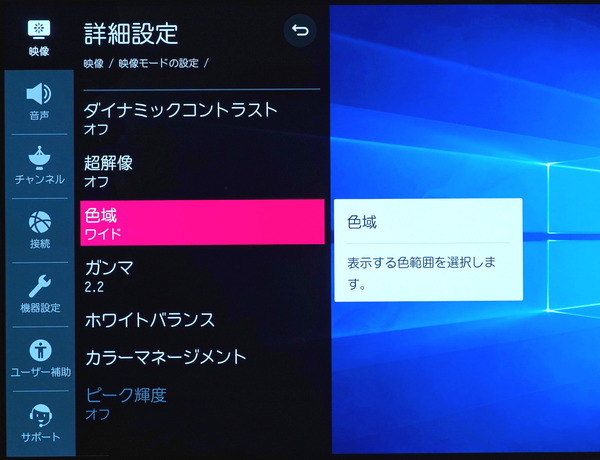

クローマサンプリングされる問題は解消できるのですが、デバイスタイプをPCにすると映像モードのゲームにおいて、映像設定のうち色域の設定が自動設定でグレーアウトし、実際の動作として色域がsRGB相当に制限されてしまいます。

「LG OLED48CXPJA」の場合、DCI-P3やAdobe RGBを90%前後カバーする発色性能がありますが、この状態ではカバー率が70%前後まで下がり、鮮やかな色彩表現が損なわれます。

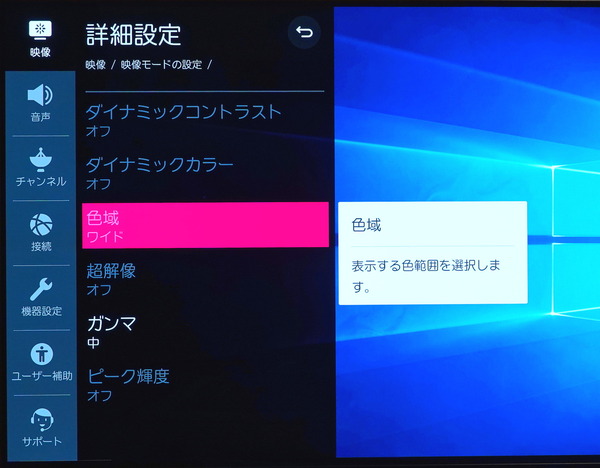

デバイスタイプをPCのまま映像モードを標準に変更すると、同じように色域の設定はグレーアウトして変更はできませんが、ワイドが適用されるのでsRGB相当に制限されなくなります。

しかし、「LG OLED48CXPJA」は映像モードのゲームでのみ機能する表示遅延の最小化機能(おそらく有機ELパネルの焼き付き防止処理のスキップ)があるので、デバイスタイプをPCかつ映像モードを標準にすると、映像モードをゲームにした時と比較して120Hz動作で10ms弱ですが表示遅延が増えてしまいます。

「LG OLED48CXPJA」をゲーミングPCに接続する場合、デバイスタイプと映像モードの組み合わせで、カラーフォーマット、色域、表示遅延のいずれかがトレードオフになってしまいます。

| LG OLED CXにゲーミングPCを接続する場合の注意点 | |||

| デバイスタイプ | PC | ゲーム機 | |

| 映像モード | 標準 | ゲーム | |

| カラー フォーマット |

フルRGB | YCbCr422 (YUV422) |

|

| 色域 | ワイド (DCI-P3 90%+) |

sRGB相当 (DCI-P3 ~70%) |

ワイド (DCI-P3 90%+) |

| 遅延 | 120Hzで +10ms弱 |

最小 | |

LG OLED48CXPJAで表示遅延が大きい時に見直すべき設定

表示遅延の原因になる高画質機能はゲーミングシーンでは邪魔になるので、操作にラグを感じる時に見直すべき設定を紹介しておきます。

一般的な4K高解像度テレビでは超解像やノイズリダクションといった高画質化回路があり、主にこれらが表示遅延の原因になります。

「LG OLED48CXPJA」の場合、映像モードをゲームに切り替えれば、一般的なゲーミングモニタ相当の表示遅延になります。

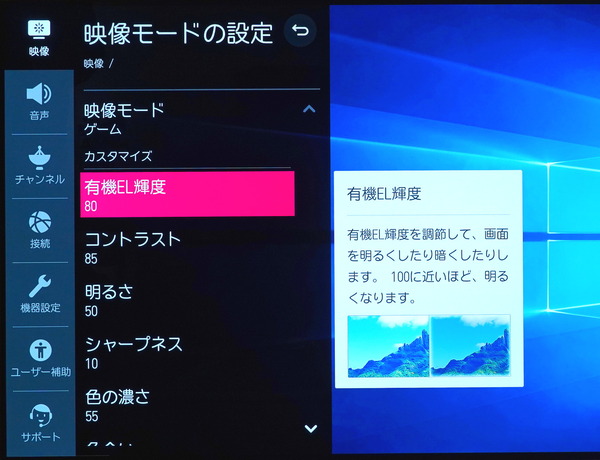

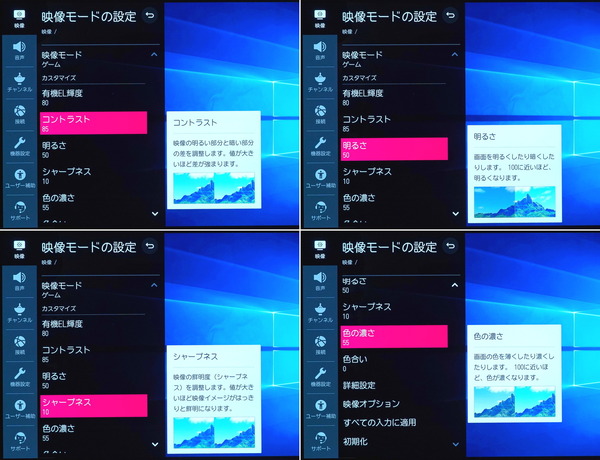

輝度や発色といった基本設定は遅延に影響しませんし、詳細設定や映像オプションを各自で弄らないのであれば特に気にする必要はありません。

確認のため個別の設定について見ておくと、

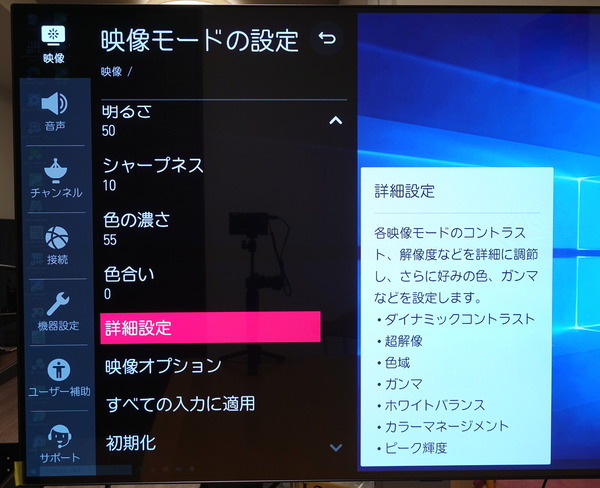

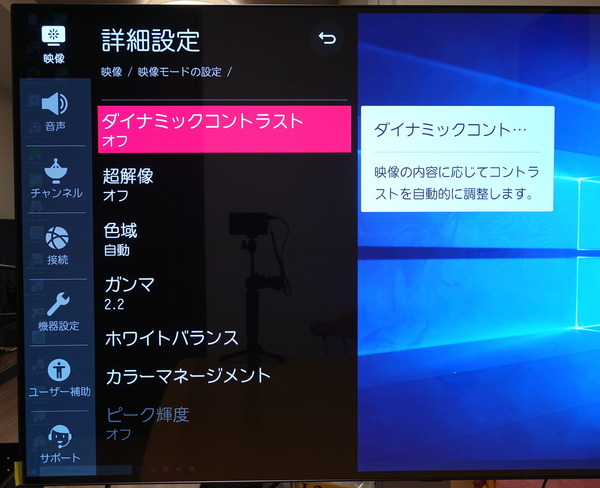

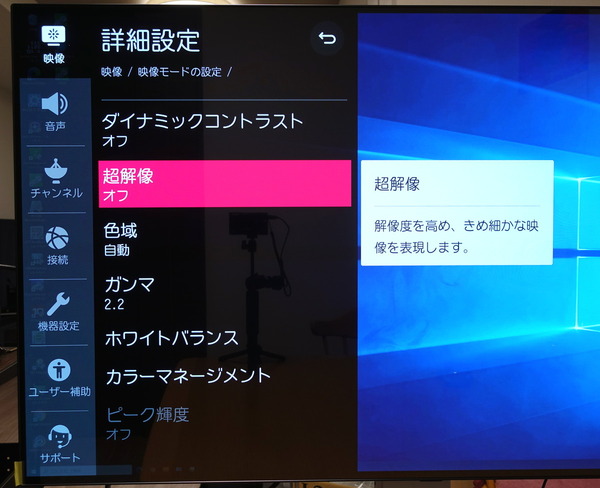

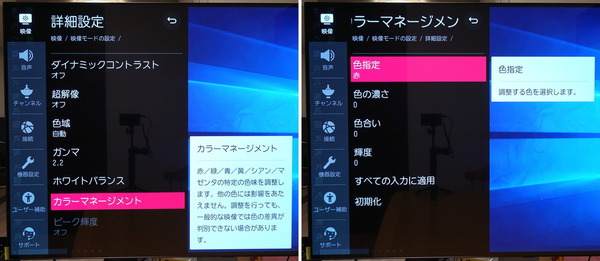

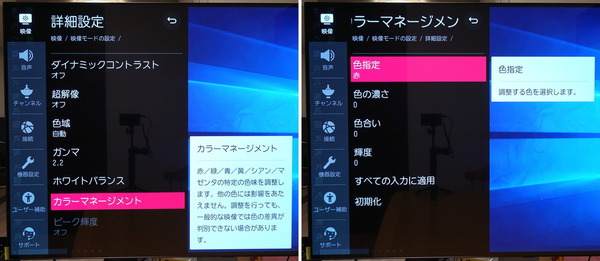

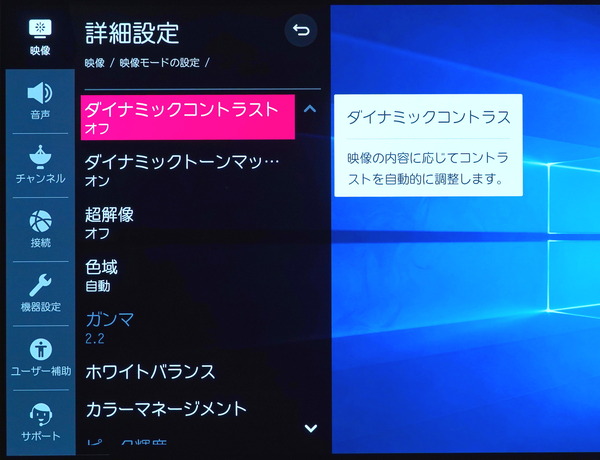

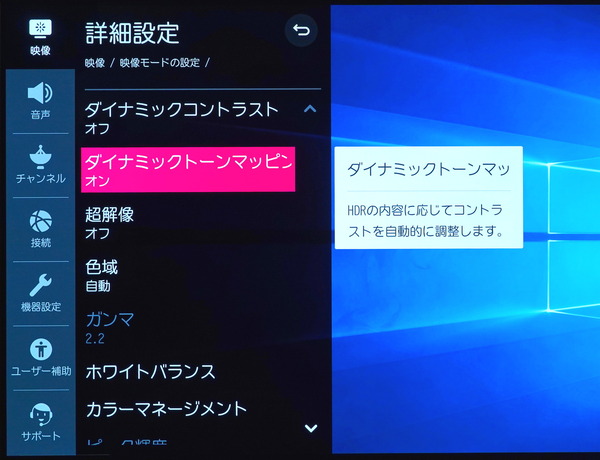

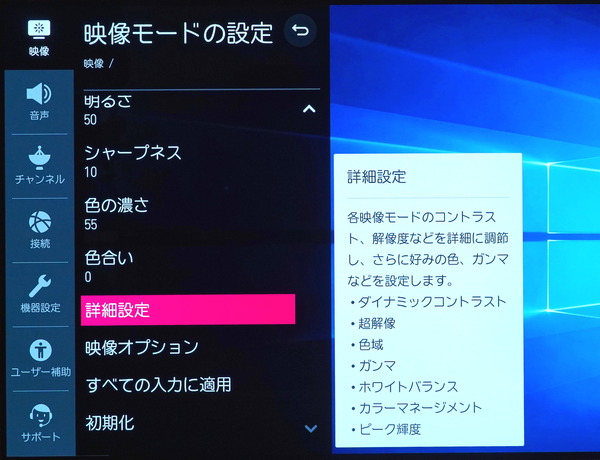

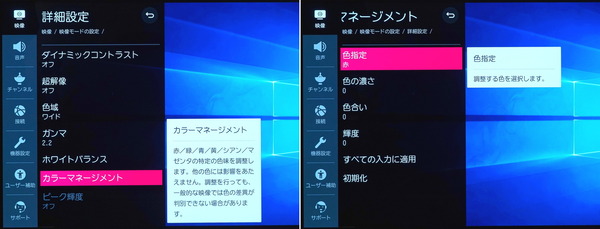

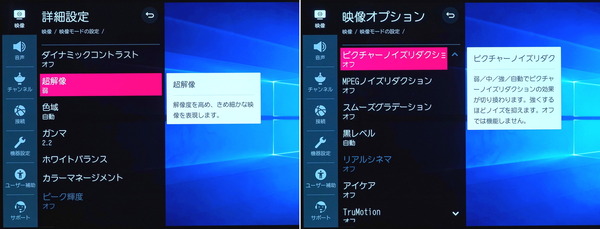

映像モードの設定において詳細設定の下位項目として表示される「ダイナミックコントラスト」と「超解像」は無効化を推奨します。

映像モードのゲームにおいて”超解像”は弱設定が標準になっていますが、検証した限りでは遅延に対する数msもありませんでした。個人的には無効化推奨ですが、各自の好みで弱設定のままでもいいと思います。

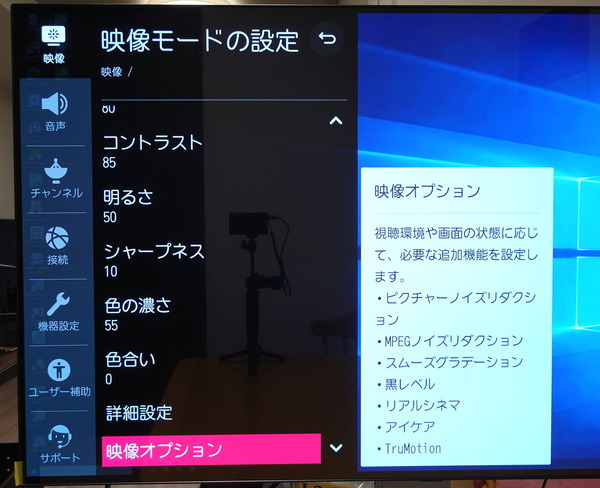

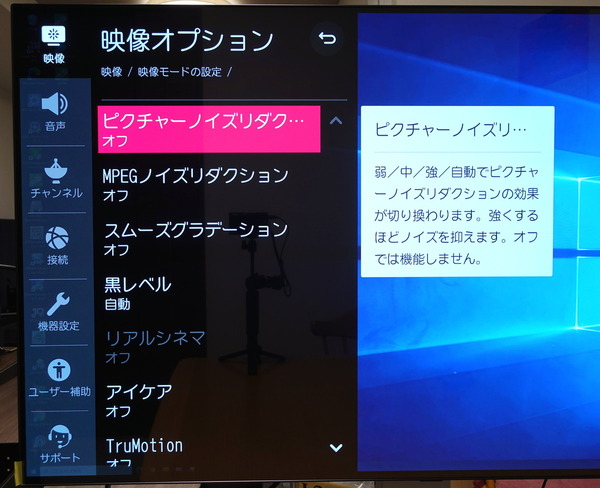

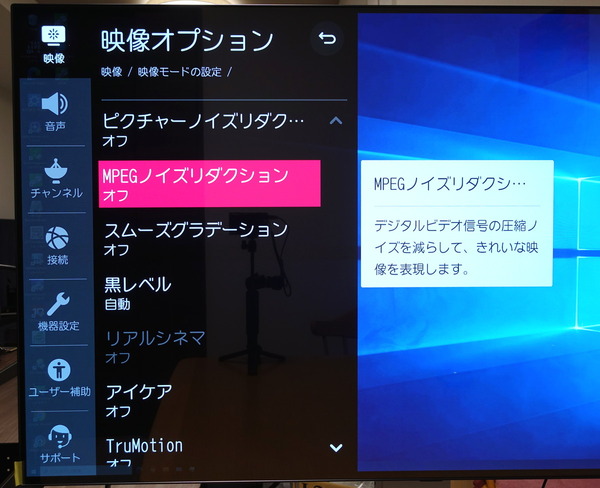

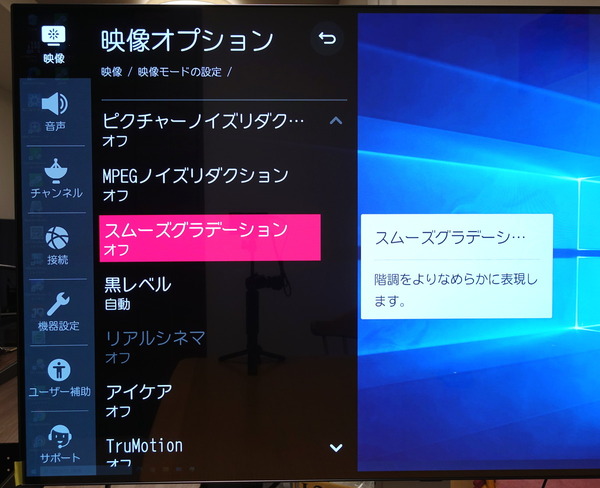

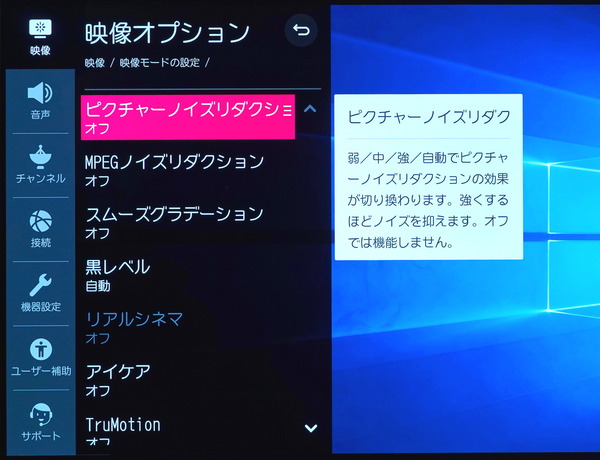

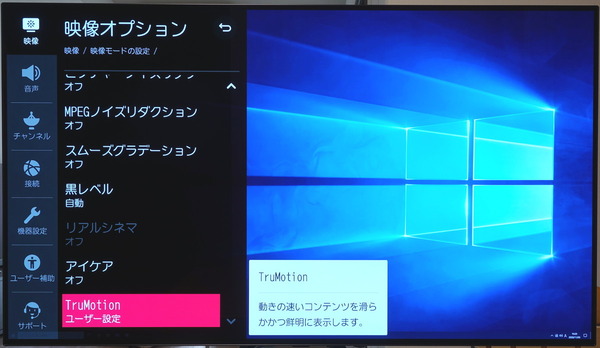

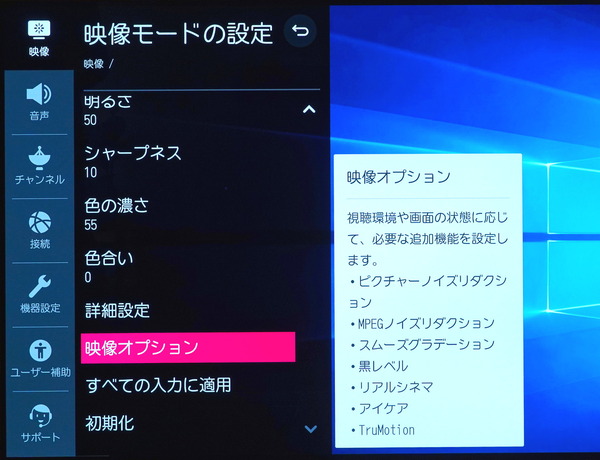

次に映像モードの設定において映像オプションの下位項目として表示される「ピクチャーノイズリダクション」と「MPEGノイズリダクション」と「スムーズグラデーション」は無効化を推奨します。「黒レベル」は自動のままでいいと思います。アイケアと特にこだわりがなければオフで。

LG OLED48CXPJAの画質関連のOSD設定

「LG OLED48CXPJA」の画質関連のOSD設定について簡単に紹介しておきます。

LG OLED48CXPJAのゲーム関連のOSD設定

「LG OLED48CXPJA」のゲーム関連のOSD設定について簡単に紹介しておきます。

「LG OLED48CXPJA」を4K/120Hz/VRRに対応したゲーミングモニタとして使用する時に重要な設定は、映像設定のトップメニューにある追加設定の中に配置されています。

「HDMI Ultra HD ディープカラー」を有効にすると4K/120HzなどPC向けの追加の解像度設定がPCから選択できるようになります。HDMI端子ごとに設定の有効・無効を選択できます。

インスタントゲームレスポンスを有効にすると、対応機器間であればHDMI2.1のオプション機能であるAuto Low Latency Mode(ALLM)を利用できるほか、VRR同期機能も有効になります。

NVIDIA GeForce RTX 30シリーズ搭載環境においてPC側からG-Sync Compatibleを有効にするために必須の設定です。

AMD Radeonグラフィックボードを搭載したゲーミングPCと組み合わせた時にVRR同期やHDR表示の動作を最適化させるAMD FreeSync Premiumにも対応しています。

最新モデルと違ってBlack Stabilizerの名前ではありませんが、黒の強弱を調節して暗がりの視認性を高める機能も「暗い領域の微調整」という名前で配置されています。

ちなみに、「LG OLED48CXPJA」など2020年モデルのLG OLED CXシリーズは非対応ですが、LG OLEDテレビの2021年モデルであるC1シリーズやG1シリーズからは、ゲーミング向け便利機能をまとめたGame Optimizerというショートカットメニューが追加されています。

暗所を浮かび上がらせて視認性を改善するBlack Stabilizerを利用でき、またPCと組み合わせた時にアスペクト比が21:9や32:9のウルトラワイド解像度ゲーミングモニタとして動作させることが可能です。

ゲーム関連の設定ではなく、表示遅延とも関係ありませんが、画面輝度が勝手に調整されるので、「映像省エネ設定」は基本的にオフでいいと思います。

LG OLED48CXPJAの画質・応答速度・遅延について

LG OLED48CXPJAの画質についてチェックしていきます。

直接的な画質ではありませんがLG OLED48CXPJAのパネル表面は、PCモニタで一般的なアンチグレアではなく、鏡面な光沢仕上げです。発色においてメリットのある光沢面ですが、暗転時の映り込みが気になるのでご注意を。(性質上同じなのでAlienware 55 AW5520QFの写真を流用)

「LG OLED48CXPJA」はディスプレイパネルに有機ELパネルを採用していますが、PCモニタで一般的な液晶パネルには大きく分けてIPS液晶パネルとVA液晶パネルとTN液晶パネルの3種類があります。各社個別の製品によって個体差はあるものの、これらのパネルの特性を簡単にまとめると次のテーブルのようになります。

「LG OLED48CXPJA」に採用されている有機ELパネルは、色再現性、コントラスト、応答速度など一般に画質に影響するほぼ全ての要素で液晶パネルを上回ります。特にコントラストや応答速度については”桁違い”な性能です。

反面、液晶パネルの中でも高価とされるIPS液晶パネルよりも輪をかけてさらに高価であり、また同じ表示が続いた時に、パネルがその残像を永続的に残してしまう”焼き付き”と呼ばれる症状があったりと独自のデメリットもあります。

| ディスプレイパネルの簡易比較表 | ||||

| 有機EL | IPS液晶 | VA液晶 | TN液晶 | |

| 色再現性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |

| コントラスト (黒レベルの低さ) |

◎◎◎ | 〇 | ◎ | △ |

| 視野角 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 応答速度 | ◎◎◎ コンマms級 |

〇 | △ | ◎ |

| 大型テレビ | 48~80インチ超まで幅広く採用 | 近年は採用なし | ||

| 最大輝度 | △ |

◎ バックライト次第で1000nits超も |

– | |

| ハロー現象 | 発生しない |

部分駆動では 発生する可能性あり |

– | |

| 価格 (高RR) | ×× |

△ (×) | △ | 〇 |

液晶パネルの種類による性能の違いについてはこちらの記事も参照してみてください。

・IPS/VA/TN液晶パネルを比較解説 – ゲーミングモニタの選び方[4]

「LG OLED48CXPJA」で確認してみたところ、色再現性とコントラストに優れた有機ELディスプレイパネルなので、光沢表面処理も相まってゲーミング液晶モニタを圧倒する綺麗さでした。上下左右どこから見ても色の破綻はなく視野角も良好です。(性質上同じなのでAlienware 55 AW5520QFの写真を流用)

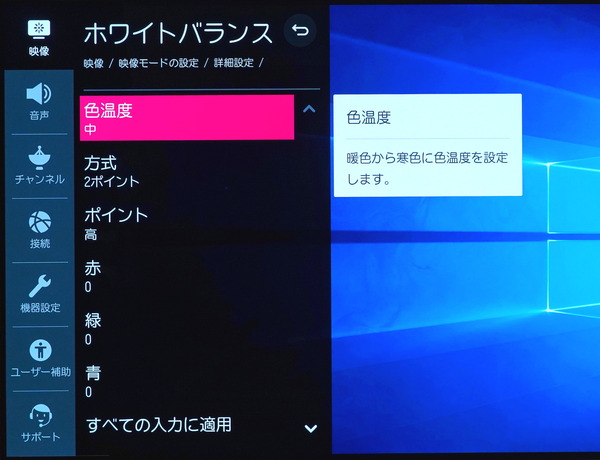

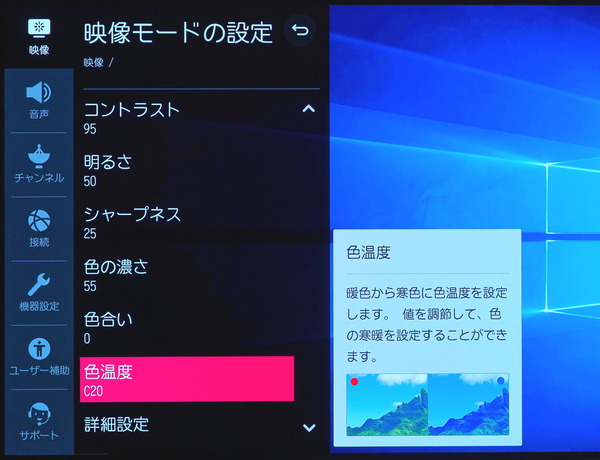

「LG OLED48CXPJA」の発色について、ゲームモードでは、白色が極端に黄色や青色がかって見えることはないものの、やや青が強めに見えました。実用上は特に問題のないレベルだと思いますが。

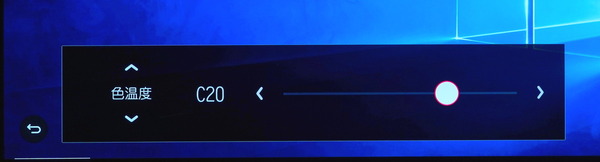

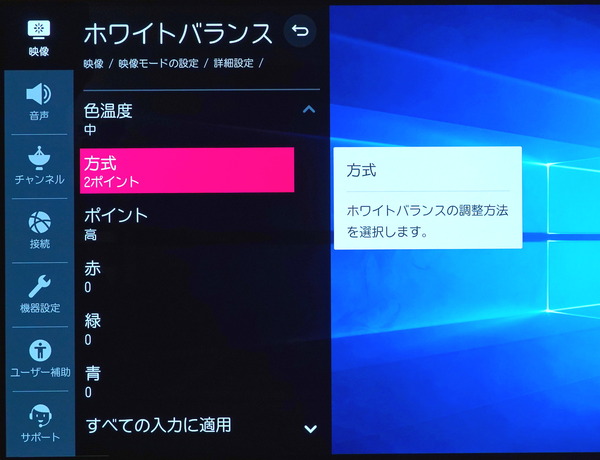

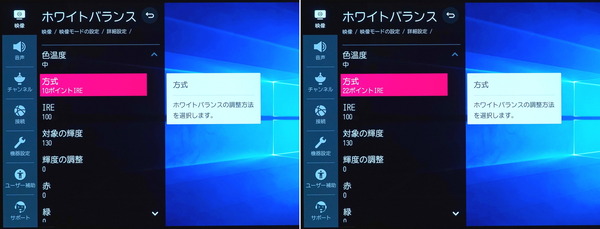

標準設定で違和感を覚える場合は、「LG OLED48CXPJA」では色温度や、六色彩度も調整が可能なので、各自で上手い具合に調整してみてください。

色温度はプリセット以外に、RGBのバランスを手動で設定することも可能です。一例として画面が黄色みがかって見える時は、赤と緑を少しずつ下げて調整していきます。

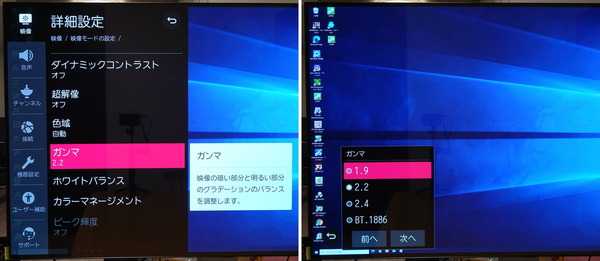

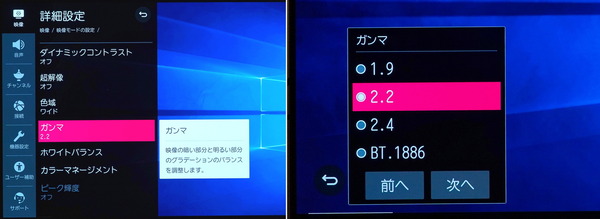

「LG OLED48CXPJA」はガンマカーブ設定にも対応しており、一般的なガンマ2.2に対応する標準設定の2.2に加えて、1.9/2.2/2.4/BT.1886の4つのプリセットから選択できます。

「LG OLED48CXPJA」は有機ELパネルの自発光画素の特性、桁違いのコントラスト比による液晶パネルとの差を端的に表しているのが次の写真です。

バックライトの影響で黒色が完全に黒にならない液晶パネルに対して、画素1つ1つが自発光する有機ELでは黒背景の中で白色が煌々と浮かび上がります。(性質上同じなのでAlienware 55 AW5520QFの写真を流用)

次に「LG OLED48CXPJA」の応答速度や残像についてチェックしていきます。

「LG OLED48CXPJA」では関係しませんが、液晶パネルのゲーミングモニタを選ぶ、もしくはモニタの応答速度や残像を評価する上で重要な予備知識である『液晶モニタの応答速度とオーバードライブ機能』についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて![ゲーミングモニタの選び方[1] 応答速度とオーバードライブについて](https://jisakuhibi.jp/wp-content/uploads/lb-backup/40404cc5-s.jpg)

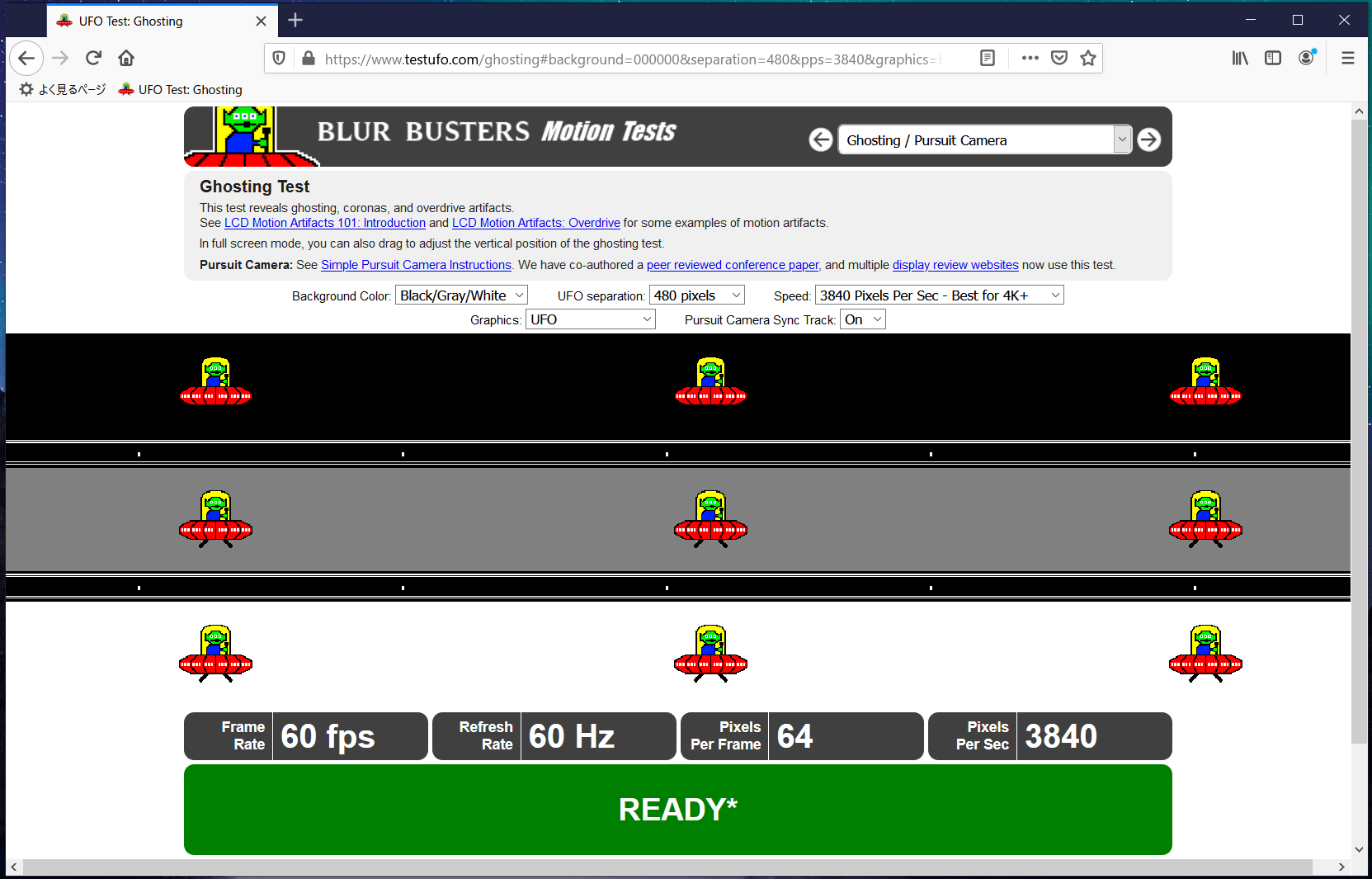

応答速度の確認には「UFO Test: Ghosting」を使用します。同テストではUFOが移動する背景カラーを選択できますが、今回の検証ではブラック/グレー/ホワイトの3色を選択しています。

背景カラーがブラックの場合は各液晶パネルにおいて応答速度は高速な数値を示すので、概ね理想的な応答を確認することになります。背景カラーがホワイトの場合の応答速度は、ドキュメントやウェブページでテキストをスクロールした時の文字の滲み度合いの参考になります。背景カラーがグレーの場合、中間色に移るまでの応答速度を比較することになるので、一般的なゲームプレイにおける物理的な残像の少なさの指標として参考になります。

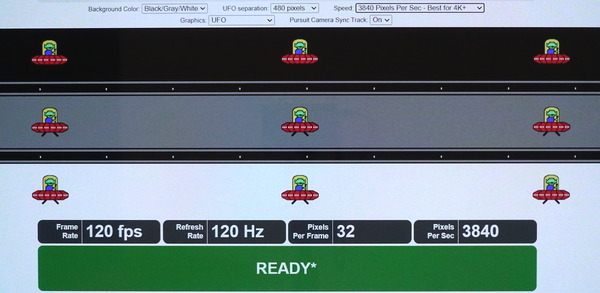

有機ELパネルが採用されている「LG OLED48CXPJA」を最大リフレッシュレートの120Hzで動作させ、十分に早いシャッタースピードで撮影しましたが、応答速度の遅さによって複数のフレームが写し込むことはほぼありませんでした。

液晶パネルなら適当に手動で連写していれば1ms GTGを謳う製品でも2フレームが映った遷移途中を撮影できますが、「LG OLED48CXPJA」の有機ELパネルは応答速度が非常に速いので、ランダムな連写では遷移の瞬間をとらえるのが難しいレベルです。

さらに「LG OLED48CXPJA」のリフレッシュレートを変えてみたり、他の液晶モニタを比較対象にしたりしながらスーパースローモーションムービーで撮影、比較してみます。

まずは「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーを使用して、「LG OLED48CXPJA」のリフレッシュレートを60Hzと120Hzに変えてUFO Test: Ghostingの様子を比較してみました。リフレッシュレートによらず残像感は全く感じません。

ここからはSONY DSC-RX100M5の960FPS(16倍速)よりもさらに高速な5760FPS(96倍速)のスーパースローモーションカメラを使用して「LG OLED48CXPJA」の応答速度を比較検証していきます。

有機ELパネルの「LG OLED48CXPJA」とIPS液晶パネルの「LG 27GN950-B」、「LG 38GL950G-B」、「Acer Predator X27」、以上の4機種について120Hzリフレッシュレートで応答速度を比較してみました。

LG 27GN950-BとLG 38GL950G-Bは2020年最新モデルで1ms GTGの高速応答を謳うLG製Nano IPS液晶パネル採用製品となっており、IPS液晶ゲーミングモニタの中では間違いなく最速クラスの応答速度を実現しているのですが、それでも有機ELの「LG OLED48CXPJA」と比較すると残像があるのがハッキリわかります。

「LG OLED48CXPJA」は画面が遷移した次の瞬間、5760FPSの1フレームで完全に切り替わっており、有機ELモニタの公称応答速度としてよく挙げられる0.5ms~1msは余裕でクリアしています。

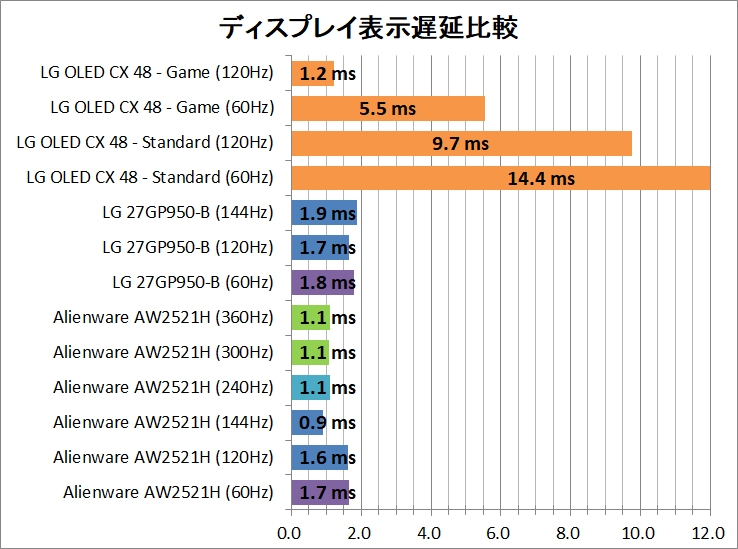

最後に「LG OLED48CXPJA」の表示遅延(内部遅延)について測定を行いました。

モニタにはGPUのビデオ出力が送られてきてから実際にモニタに表示されるまで遅延が存在し、この遅延が大きいと例えば、FPSゲームでゲームパッドのトリガーやマウスのクリックによる操作からワンテンポ遅れて、マズルフラッシュが表示される、といった現象が発生します。人間は当然目で見てから操作するので、格闘ゲームやFPSゲームなど1,2フレームを争うような競技性の高いゲームにおいてはモニタの表示遅延が可能な限り小さいことが望まれます。

モニタの表示遅延測定においてはモニタ以外の要因で表示遅延に差が出ると問題があるので、検証モニタへビデオ出力を行うPCはCore i9 9900KとGeForce RTX 2080 Tiを搭載した次のベンチ機で統一しています。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | Intel Core i9 9900K(レビュー) Core/Cache:5.1/4.7GHz, 1.300V 殻割り&クマメタル化(レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36(レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z Black F4-4400C19D-16GTZKK DDR4 8GB*2=16GB (レビュー) 4000MHz, CL17-17-17-37-CR2 |

| マザーボード | ASUS WS Z390 PRO (レビュー) |

| ビデオカード | ZOTAC RTX 2080Ti AMP Extreme Core (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 860 EVO M.2 1TB MZ-N6E1T0B/IT (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

| キーボード | HyperX Alloy FPS メカニカルゲーミングキーボード (レビュー) |

モニタの表示遅延を測定する具体的な方法としては、キー押下時にそのキーのLEDが点灯するキーボードを使用して、LEDの点灯から画面表示への反映までの間隔を遅延時間として測定します。画面表示の確認については簡単にメモ帳を使用しています。この様子を「SONY DSC-RX100M5」の16倍速(960FPS)スーパースローモーションムービーで撮影し、遅延フレーム数を数えて遅延時間を算出します。同計測を各モニタ(と各リフレッシュレート)ごとに10回ずつ行って、その平均値を表示遅延とします。

なお今回は諸事情により「LG OLED48CXPJA」と「Alienware 55 AW5520QF」は上で紹介したシステムで検証することができず、キーボードは共通ですが、検証システムはGeForce RTX 3090などで構成されるシステムで測定しています。(Alienware 55 AW5520QFもこの環境で再測定したので、LG OLED48CXPJAとAlienware 55 AW5520QFは同一条件です)

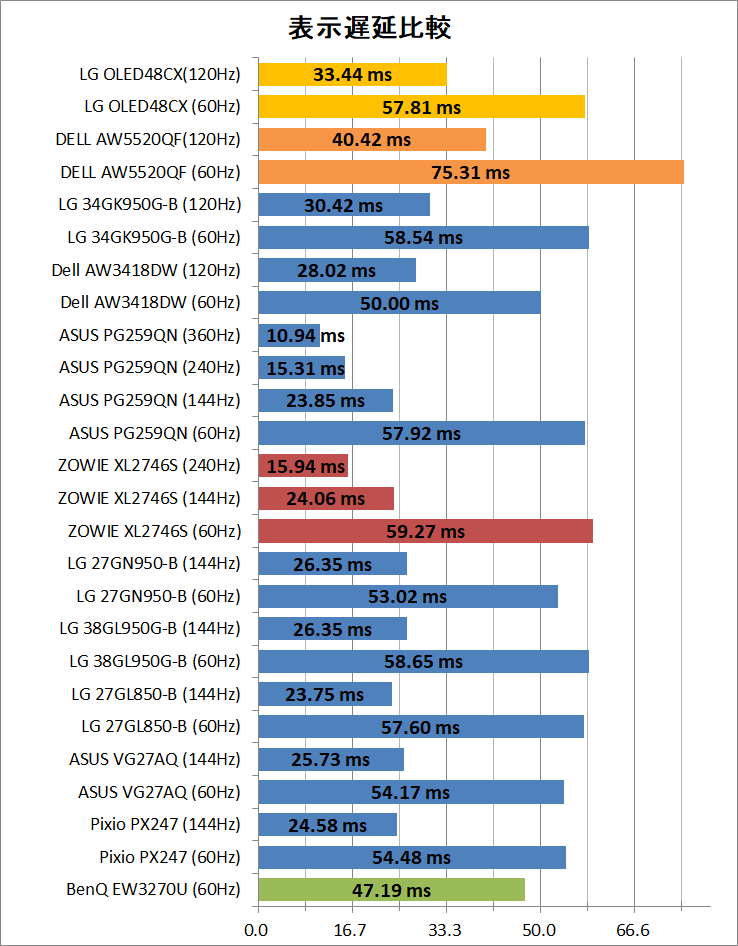

「LG OLED48CXPJA」やその他の比較モニタの表示遅延の測定結果は次のようになりました。

高級TVでは一般に倍速補完や先鋭化などを行う高画質化エンジンが搭載されている影響で表示遅延が発生するため(映画などでは問題ないものの)、ユーザーによる視認と操作の応答が求められるゲーミング用途には向かないという傾向がありますが、「LG OLED48CXPJA」は一般的なゲーミングモニタと同様にゲームプレイに支障の出ない表示速度が得られます。

120Hz対応ゲーミングモニタと比較して1フレーム程度遅い傾向は確認できますが、オンライン対戦ゲームなどms差で勝利を競い合う240FPS+環境ならともかく、4Kの高解像度でラグジュアリーに楽しむ用途としては操作上のラグを感じることはあり得ない程度の差です。

またLG OLED48CXPJAとAlienware 55 AW5520QFを比較した時にちょうど1フレームずつ程度、遅延に差が出るのが意外でした。Alienware 55 AW5520QFにおいて表示遅延が若干大きい理由については、LG製有機ELパネルは焼き付き防止機能によって10ms弱の遅延が発生するとの解説されており、これが原因だと思っていました。

ちょうど1フレーム分程度減って、一般モニタと同等の遅延になっていることから逆算すると、「インスタントゲームレスポンス」を有効にすると焼き付き防止機構をスルーできるようになる?のでしょうか。ただTFT CentralやRTINGSのレビューでは一般モニタと比較して10ms弱大きい遅延が報告されているので、ちょっと疑問が残りました。

とはいえ測定自体はちゃんと行えているので、「LG OLED48CXPJA」の表示遅延は60Hzで50~60ms、120Hzで30ms前後という結果自体は間違いありません。ゲーム機向け低遅延モードに対応していないテレビでガッツリ感じる操作ラグ(遅いものだと0.1~0.2秒も)は皆無と言って間違いないのでそこのところは安心してください。

またハイリフレッシュレートで表示遅延が小さいメリットも簡単に紹介しておくと、視認と操作の繰り返し応答が良くなるというのは直感的に分かると思いますが、その他にも、例えば下の動画のように壁に隠れたターゲットが壁から出てきた時、画面に表示されるのが実際に速くなります。

240~360Hz・FPSでシステム遅延が小さい環境の攻撃側に敵(守備側)が見えているのに対して、システム遅延が大きい環境の守備側は敵(攻撃側)が見えていない様子がハッキリと映っています。

主観の画面表示を基準にしてみると、クロスヘア中央にターゲットをエイムしてから撃ち始めた場合、240Hzのほうが60Hzより先に着弾します。ターゲットが逃げる場合は50ms程度の差で撃ち漏らす場合もあります。

技術云々ではなく、単純に、クロスヘア中央にエイムするという同じタイミングで撃ちあっていたら、リフレッシュレートが高いモニタを使っている方が勝ちます。加えて操作と画面表示の繰り返し応答も早いので、当然、リフレッシュレートが高い方がエイムもスムーズになります。

LG OLED48CXPJAのG-Sync CP/FreeSyncについて

続いて「LG OLED48CXPJA」が対応する可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible(VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」についてチェックしていきます。

モニタの画面更新(リフレッシュ)に関する基本的な予備知識や、「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」と「NVIDIA G-Sync Compatible」の関係についてはこちらの記事を参考にしてください。

・ゲーミングモニタの選び方[3] FreeSyncとG-Sync Compatibleについて

なお当サイトのレビューではNVIDIA環境について、G-Syncモジュールが搭載されたモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能を単純にG-Syncと呼び、AMD FreeSync(VESA Adaptive-Sync)に対応したモニタにおける可変リフレッシュレート同期機能はG-Sync CompatibleもしくはAdaptive-Syncと呼びます。またドライバでそのモニタが正式にサポートされている場合はG-Sync Compatible認証取得済みと補足します。

「LG OLED48CXPJA」は40Hz~120Hzの範囲内で「AMD FreeSync / NVIDIA G-Sync Compatible (VESA Adaptive-Sync、HDMI Variable Refresh Rate)」など可変リフレッシュレート同期に対応しています。対応するビデオ入力は4基のHDMI2.1ビデオ入力全てです。

NVIDIA環境についてはGeForce Driver 457.09でG-Sync Compatible認証取得を確認しています。

「LG OLED48CXPJA」の4K/120Hz表示において、同期なしと垂直同期を比較するとこんな感じになります。モニタが120Hzの固定リフレッシュレートで更新するのに対して、ゲームフレームレートは100FPS前後で変動するので、同期なしではテアリング発生して画面が水平に分断され、垂直同期では同期遅れによるスタッター(カクツキ)が発生しているのが分かります。

「LG OLED48CXPJA」の4K/120Hz表示において、G-Sync Compatibleと同期なしを比較した動画です。G-Sync Compatibleではフレームレートの変動に合わせてリフレッシュレートが可変になっているので、テアリングが消えているのが分かります。

さらに「LG OLED48CXPJA」の4K/120Hz表示において、G-Sync Compatibleと垂直同期を比較した動画です。垂直同期では同期遅れによるスタッターが発生しているのに対してG-Sync Compatibleでは滑らかに描画されているのがわかります。

垂直同期では後れフレームが破棄されるのでゲーム内フレームレートが低くなり、遅延も増えますが、G-Sync Compatibleはレンダリングされた映像をフルに描画でき、遅延も最小限です。

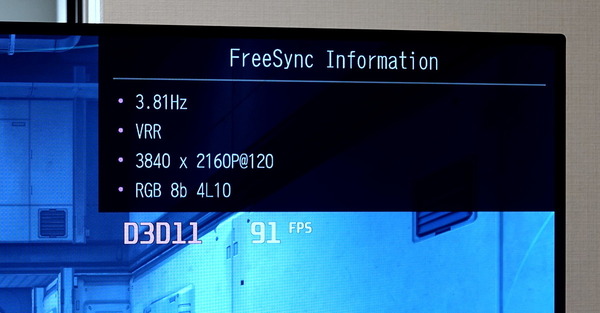

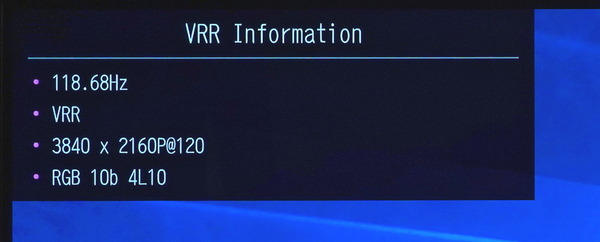

VRR同期機能が正常に動作してリフレッシュレートが可変になっているかを確認する方法については、リモコンの緑ボタンを連打するとVRR情報のOSDが表示されます。

可変リフレッシュレート同期機能が正常に動作している場合、2行目に「VRR(Variable RefreshRate)」と表示され、1行目の「〇〇Hz」の数字部分がリアルタイムに変動するようになります。機能が正しく動作しているかどうかはここを見て確認してください。

最新ファームウェアではリフレッシュレートの表示も修正されています。

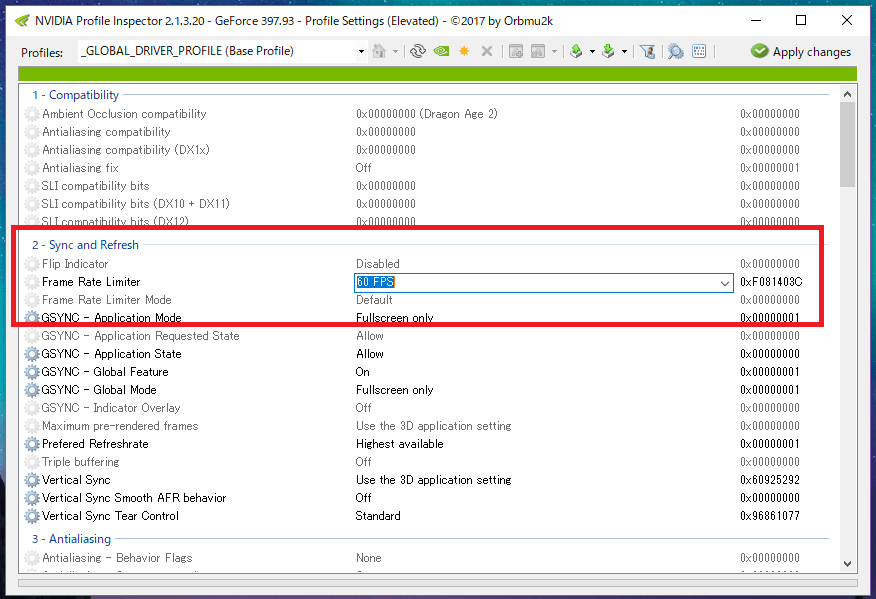

「LG OLED48CXPJA」でVRR同期を使用するには、『映像モードをゲームモードに切り替える』、『HDMI Ultra HD ディープカラーを有効化』、『インスタントゲームレスポンスを有効化』、『AMD FreeSync Premiumを有効化(AMD Radeon環境の場合)』の4つがモニタ側で必須および推奨の設定です。

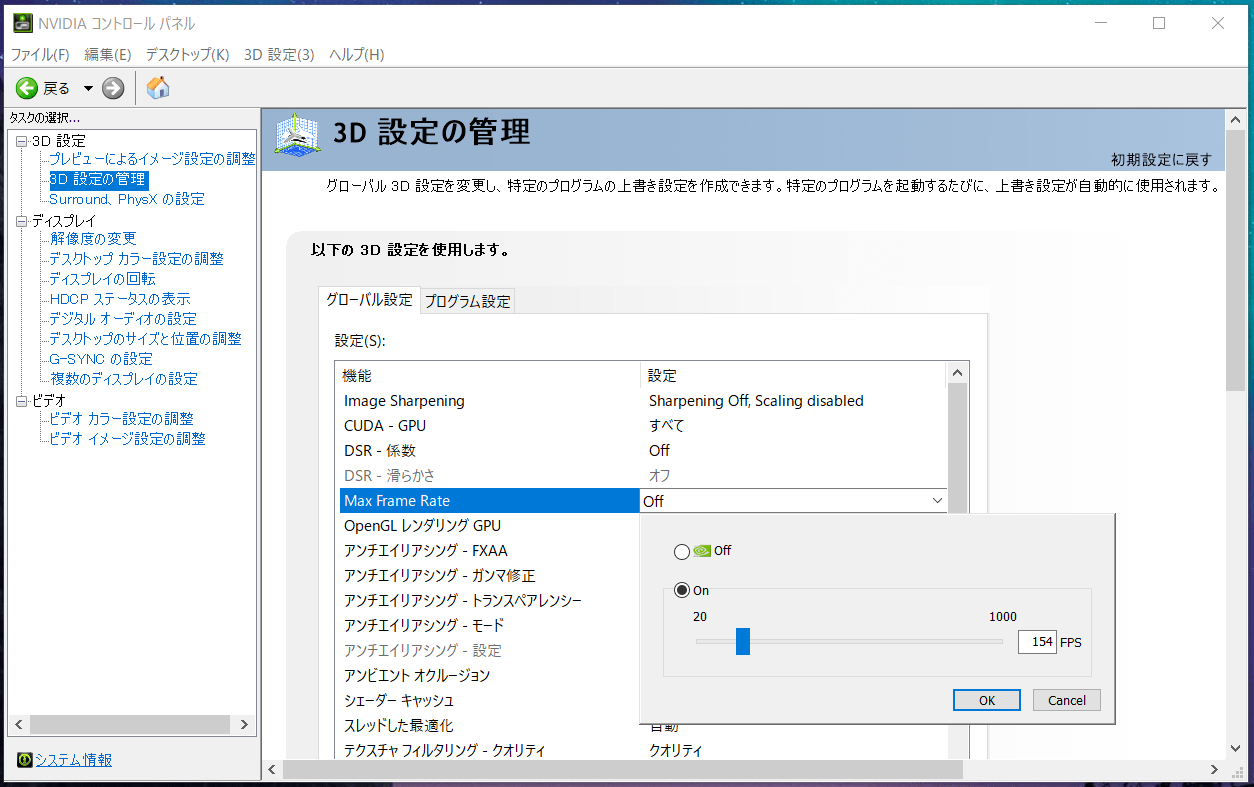

なお、NVIDIA GeForce RTX 30環境においては『インスタントゲームレスポンスを有効化』がNVIDIAコントロールパネルでG-Sync Compatibleの設定を表示するのに必須の操作でした。

LG OLED48CXPJAのHDR表示について

「LG OLED48CXPJA」のHDR表示について簡単にチェックします。

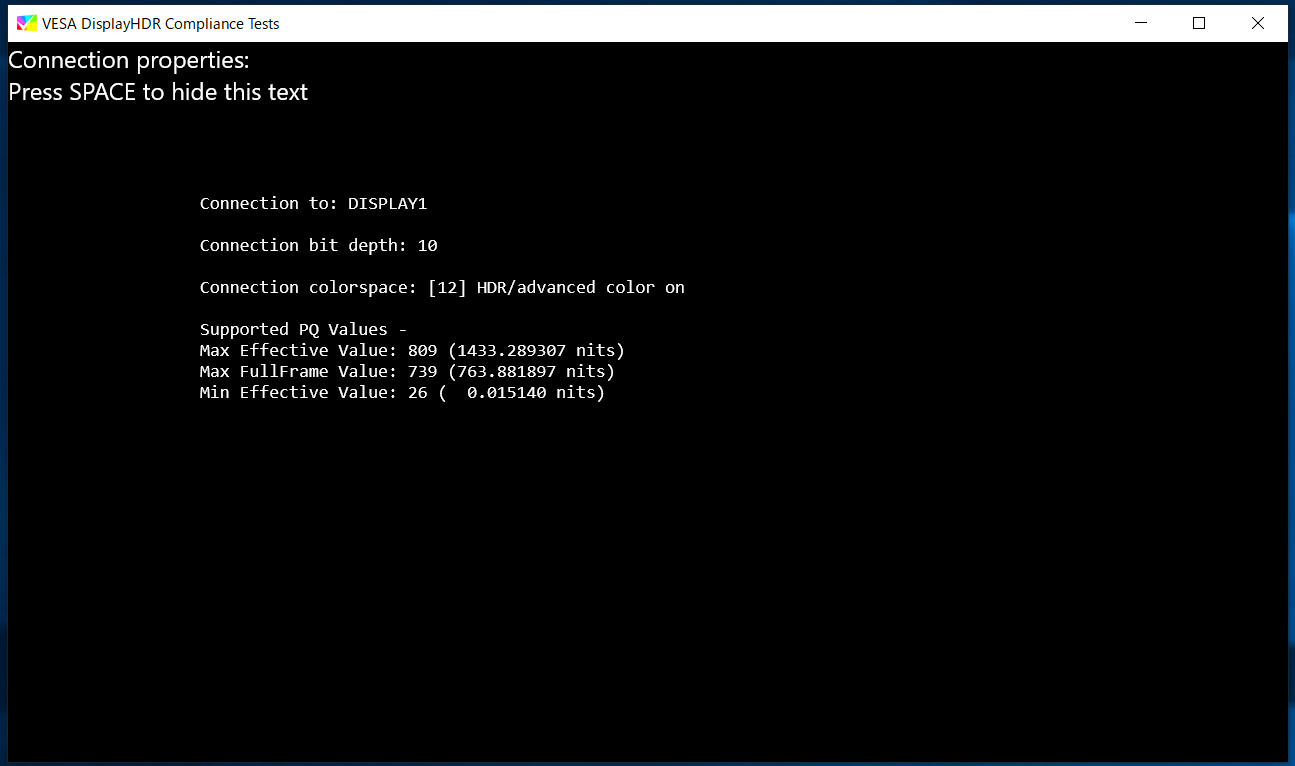

「LG OLED48CXPJA」は標準でHDR映像ソースを受け取ることが可能なので(ゲーム機やPCからHDR対応機器として認識される)、HDR表示を行う上でモニタ側メニューから設定を行う必要はありません。

HDR映像ソースのビデオ入力を認識すると、「LG OLED48CXPJA」は自動的にHDR表示モードに切り替わります。目印として右上にHDRアイコンが表示されます。

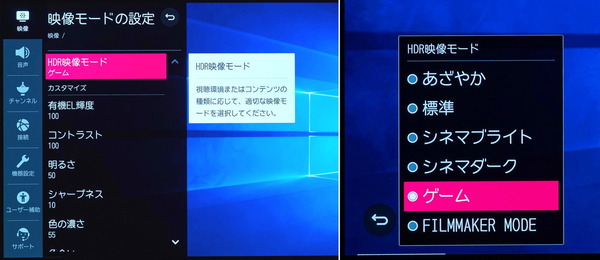

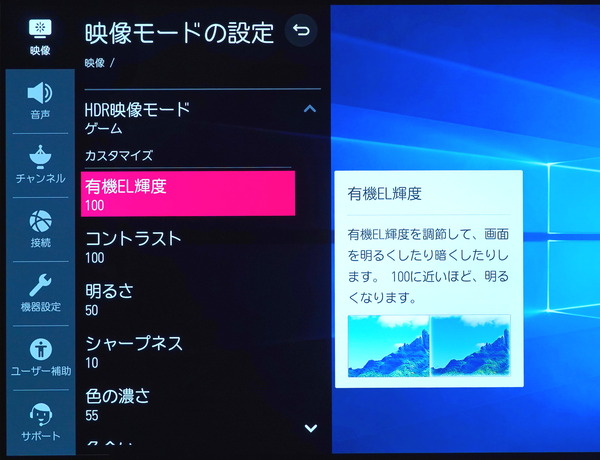

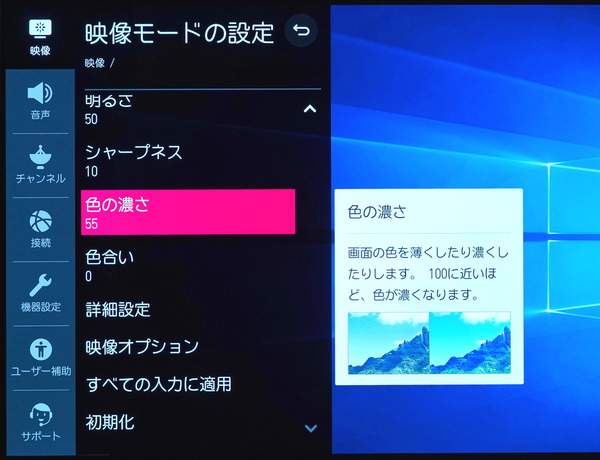

「LG OLED48CXPJA」はHDR表示モードになると、映像モードもHDR用のものに切り替わります。HDR表示中に選択可能な映像モードは、”あざやか”、”標準”、”シネマブライト”、”シネマダーク”、”ゲーム”、”FILMMAKER MODE”の6種類です。

PC向けゲーミングモニタの場合、HDR表示モード中はディスプレイ輝度や発色関連の設定が全て自動設定になってしまい、ユーザーが各自で調整できなくなることが多いのですが、「LG OLED48CXPJA」ではSDR表示と同様に輝度・コントラスト・彩度などを任意に調整できます。

HDR映像ソースに対して柔軟に発色等の設定が可能なところはテレビをゲーミングモニタとして使用する時の強みです。

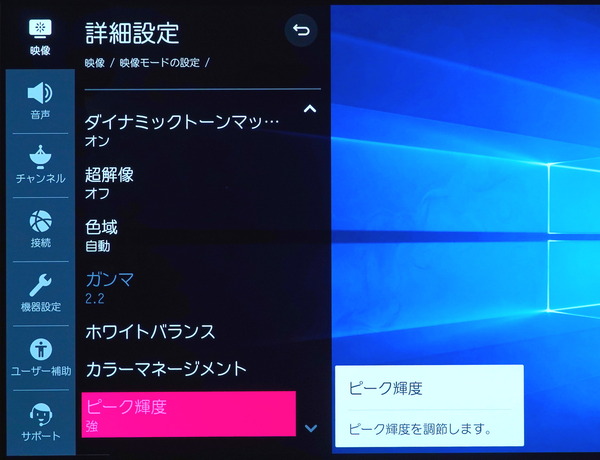

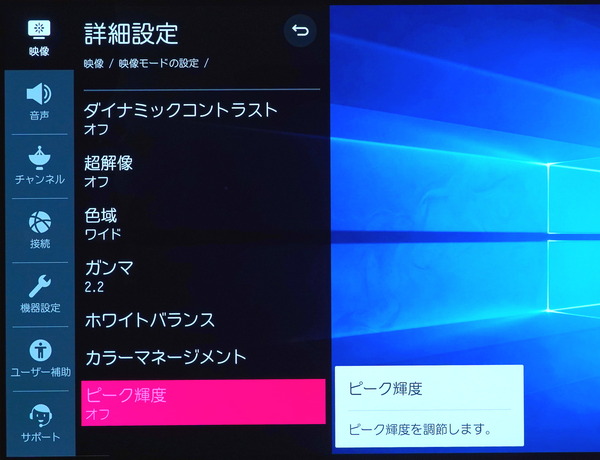

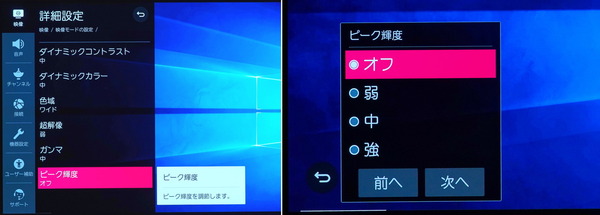

ゲーミングPCや最新ゲーム機を接続した時に推奨される映像モードのゲームを選択している場合、高輝度表示とABL(Automatic Brightness Limiter)に関する設定の「ピーク輝度」はグレーアウトし、SDR表示中は”オフ”、HDR表示中は”強”の設定値が自動で適用されます。

Windows PCでもデスクトップやPCゲームでHDR表示が可能であり、NVIDIA環境ではHDR映像に切り替わると、4K/120FPSにおいてカラーフォーマットが自動的に10bitへ切り替わります。

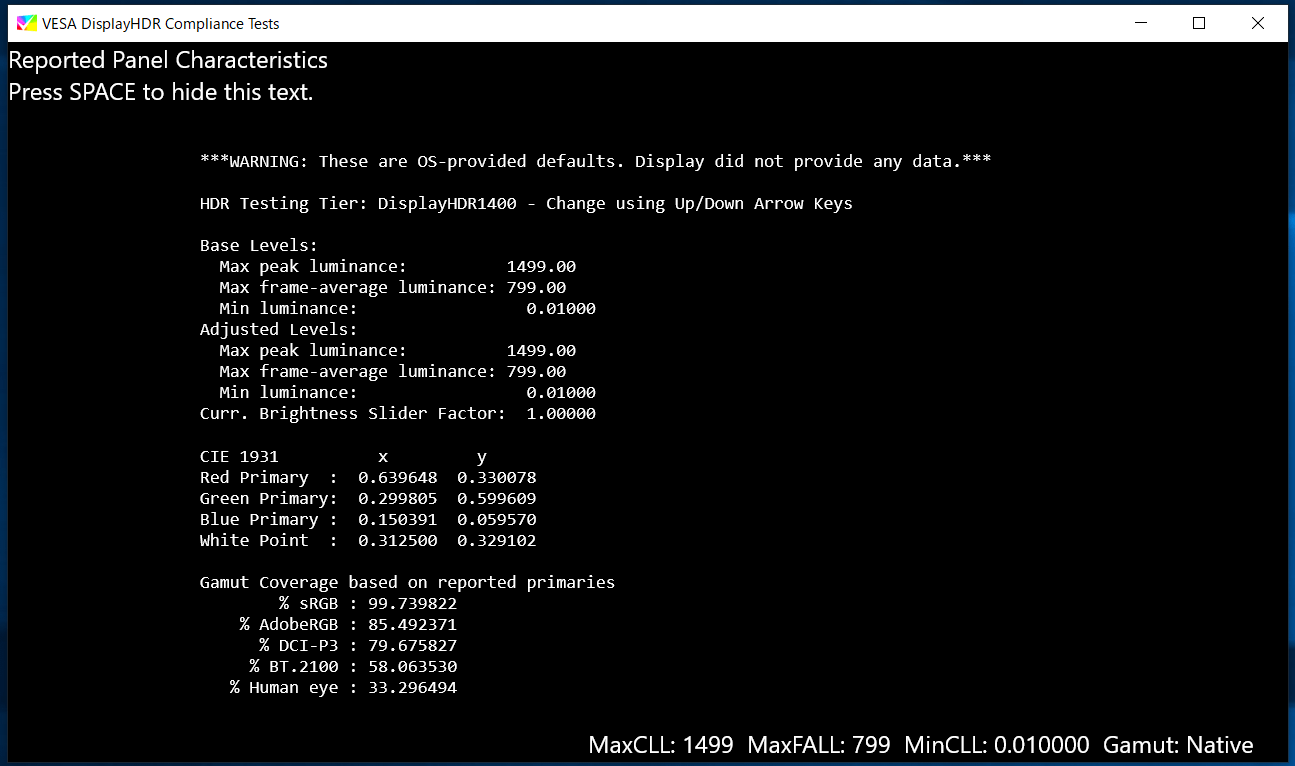

VESAがMicrosoft Store上で無料アプリとして公開しているVESA DisplayHDR Compliance Testsから、「LG OLED48CXPJA」のディスプレイ輝度の扱いが確認できました。(データの読み方については管理人も怪しいので参考までに)

HDRについて簡単に説明すると、HDR(ハイダイナミックレンジ)というのは、RGBの光の三原色の映像情報に加えて、輝度(明るさ)の情報が備わった映像ソースのことです。従来の表示機器や映像ソースでは10^3程度のダイナミックレンジしかありませんでしたが、HDRに対応することでダイナミックレンジが10^5程度と100倍近く拡張され、従来よりも細かい階調で明るさや暗さを表現できるようになり、「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるように画面の明るさを操作することで、白飛びや黒潰れをなくして高画質を実現しています。

HDRに関する説明は色々とあると思いますが、管理人は『明るい場所はより明るく、暗い場所はより暗く』と大雑把に理解しています。「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」するということは必ずしも”見えやすく”なるわけではありません。というか暗い場所は暗くなるので必然、暗い部分は見えにくいですし、明るい場所が明るくなったら太陽を覗き込んだ時のようにその周辺は光で潰れて見えにくくなります。もちろん明暗が分かれることで境界線がクッキリして見えやすくなる場合もあります。一部のゲーミングモニタに暗所を明るく(白く)して見えやすくする機能があるように、HDR表示は見やすさには直結しないので、見やすさという意味で画質が良くなるのかというと、その点はケースバイケースで、暗い部分が強調されることを考えると見えにくさの方が体感しやすい気がします。

HDRは原理的にはモニタから見える映像を”リアル”に近づける機能です。ただし実際のところはモニタ個別の色調設定などの都合で鮮やかになり過ぎたり色味が変わったりするので、「実際の視覚と同じ」という意味でリアルかというと疑問符が付くのですが。「明るい場所は明るく、暗い場所は暗く」なるので立体感は増して、平面表示の中に奥行を感じやすくなるという点ではリアルな表示に近づきます。個人的にはHDR表示の効果はSDRに比べて、鮮やかになって、立体感が増すと感じています。

4Kモニタの広告をフルHDモニタで見る以上に、SDRモニタでHDRについて体感的に理解することは困難です。なのでHDRについては店頭など実機で体験して気に入れば購入するくらいが正直なところおすすめです。HDRについては正直に言って”百聞は一見に如かず”な機能です。SDRモニタ上で調べるよりもHDR表示の実機を見て気に入るかどうかが全てな機能だと思います。

画質の章でも簡単に触れましたが、自発光画素により完全な黒を表現できる有機ELパネルの「LG OLED48CXPJA」はHDR表示と非常に相性の良いモニタです。(性質上同じなのでAlienware 55 AW5520QFの写真を流用)

液晶パネルの大型テレビでも直下型バックライトでローカルディミング(部分駆動)に対応していれば、黒い部分のバックライトを消灯して有機ELに近い表示をさせることは可能ですが、『UIメニューや小さい輝点でバックライトが漏れるハロー現象』、『バックライトの追従が遅れる』等の問題もあり、ゲームの画面表示や画面変化の傾向を考えると有機ELがベストな気がします。

一方で「LG OLED48CXPJA」を含めLG製有機ELパネル採用テレビの仕様として、有機ELパネル特有の焼き付き現象を抑えるため、HDR表示においては高輝度領域の大きさに依存した画面の輝度調整が動作します。なおSDR表示においてはこの輝度調整は基本的に行われませんが、全体が白表示のようなケースではRTINGSによると輝度が制限されるようです。

分かりやすい例としては下の動画のように、青色バックで一部が白色の時(一部に高輝度の領域がある時)は高輝度で綺麗に白色になるのですが、 全体が白表示の時は輝度が下がってグレーっぽい表示になります。また同時にバックの青色も暗くなります。

管理人がFF7リメイクやHorizon Zero Dawn PC版をHDRでプレイした限りでは特に違和感や不快感を覚えるシーンはなかったのですが、画面表示によっては白とグレーの間でチラつくこともあるそうです。

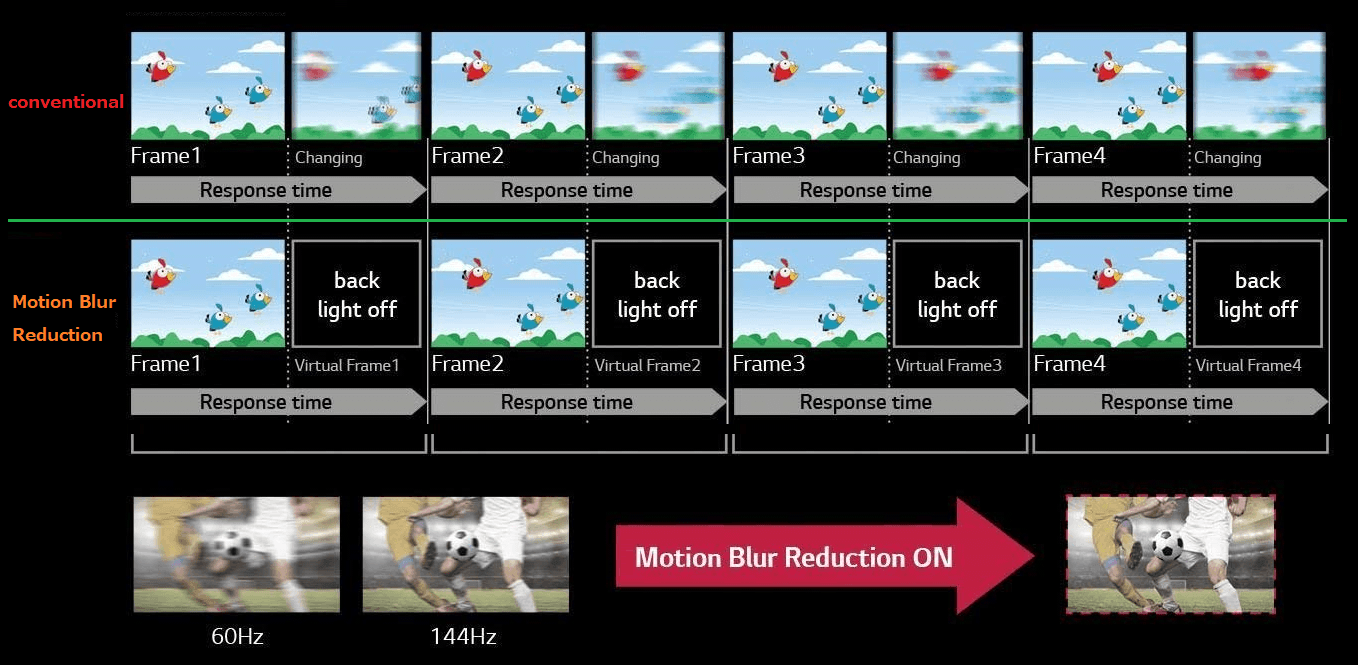

LG OLED48CXPJAのMBR機能について

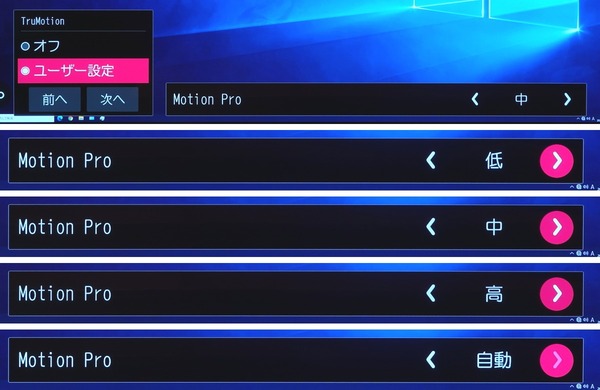

「LG OLED48CXPJA」はモーションブラーリダクション機能「TruMotion – Motion Pro」に対応しています。

なおLG製テレビの”TruMotion”は黒挿入(MBR機能)だけでなく、倍速補完機能も含んでいます。4K/120Hz動作時は単純に黒挿入だけが実行されますが、映像モードや動作リフレッシュレートによっては黒挿入に加えて、倍速補間も同時に実行されるので注意してください。

モーションブラーリダクション機能についてはこちらの記事で簡単に紹介しているので、よくわからないという人は先に確認してみてください。

・ゲーミングモニタの選び方[2] モーションブラーリダクションについて

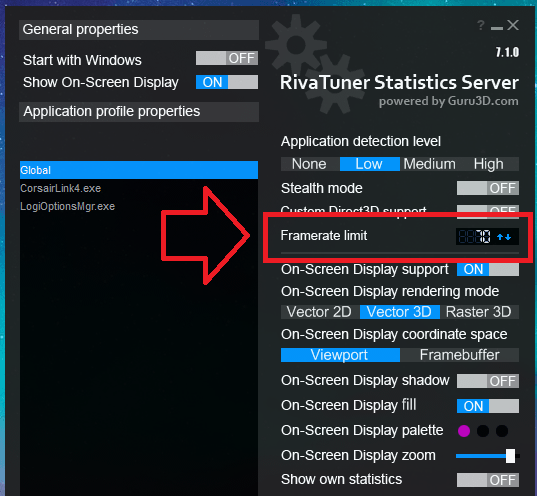

「LG OLED48CXPJA」に搭載されたモーションブラーリダクション機能「TruMotion – Motion Pro」については、PCで4K/120FPS表示を行っている時にも使用できますが、G-Sync CompatibleやFreeSyncなど可変リフレッシュレート同期機能とは排他利用なので、PC側からVRR同期を無効化しておく必要があります。(モニタ側設定はONのままでOK)

設定項目へは「映像 - 映像モードの設定 – 映像オプション」の順番でアクセスしていくと、映像オプションの一番下の方にTruMotion – Motion Proが表示されます。

また「LG OLED48CXPJA」のTruMotion – Motion Proでは明転/暗転の割合を変更でき、低/中/高の3段階、および自動で設定できます。

モーションブラーリダクション機能「TruMotion」が具体的にどのような動作をしているのか確認していきます。

「LG OLED48CXPJA」で120HzリフレッシュレートのMBR機能が動作している時の様子を5760FPSスーパースローモーションムービーで撮影してみました。5760FPS(96倍速)で120Hz(2倍速)のモニタを撮影しているので、モニタの1フレームが更新されるまでを撮影した動画は48フレームに分割されます。

「LG OLED48CXPJA」では3つのプリセットからから明転/暗転の割合を変更でき、いずれも前述の通り48フレーム周期で1リフレッシュとなっていますが、明転時間は、低設定では約35フレーム、中設定では約24フレーム、高設定では約18フレームとなっています。

また黒フレーム挿入によるMBR機能では、残像感を低減させる効果が期待できる反面、一時的に画面を暗転させるので時間平均の輝度が下がって画面が暗くなるというデメリットがあります。

「LG OLED48CXPJA」では低設定は違和感のない程度の明るさですが、中設定では少し暗いと感じ、高設定ではかなり暗く感じました。残像低減という意味では高設定がベストですが、実用的には低設定か中設定を選ぶことになりそうです。

モーションブラーリダクション機能は、人の目の錯覚が引き起こす残像やボヤケを解消する機能なので、写真や動画を見せて残像が抑制されている様子を実際に見せるというような解説は厳密には不可能です。

そのためレビューでは管理人が試用してみたインプレッションを伝えることくらいしかできないのですが、MBR機能を有効にすると動いている物体の輪郭がクッキリとして確かに視認しやすくなりました。

下の写真は管理人が「UFO Test: Strobe Crosstalk」を見た時の感覚を表現したイメージ図ですが、MBR機能を有効にすると輪郭のボヤケがなくなってネイティブスピードでも倍速ハイスピード動画のスローモーションで輪郭を追っている時に近い感覚で追従して見ることができました。

LG OLED48CXPJAのレビューまとめ

最後に「LG OLED48CXPJA」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- 画面サイズ48インチの大画面、有機ELテレビとしては最もコンパクト

- 発色、視野角、コントラスト、応答速度などオールラウンドで画質に優れた有機ELパネル

- 液晶パネルは発色に有利な光沢仕上げ

- ビデオ入力はHDMI2.1×4の計4系統 (HDMIは最大40Gbpsまで)

- コンマms級の圧倒的な応答速度

- 4K解像度で120Hzリフレッシュレートの高速動作

- 可変リフレッシュレート同期機能に対応(40FPS~120FPSの範囲内で対応)

- 最新GeForceドライバではG-Sync Compatible認証も取得

- 4K/120FPS/10bit RGBのHDR表示に対応(G-Sync CPやFreeSyncと併用可能)

- モーションブラーリダクション機能TruMotion(VRR同期と排他利用)

- テレビ向け高画質機能をオフにすればゲーミングモニタと同等の表示遅延

- VESAマウント対応で壁掛けも可能、48インチ有機ELテレビで最軽量な本体15kg

悪いところor注意点

- サイズと重量が非常に大きいので組み立てと設置が難しい: 要大人2人以上

4K解像度/120Hzリフレッシュレートの有機ELパネルを採用した「LG OLED48CXPJA」は、コンマmsの応答速度と100,000:1を超えるコントラストという文字通り桁違いな性能によって、高速かつ高画質なゲーミングモニタとして定番になりつつあるIPS液晶パネル搭載製品を軽々と上回ります。

「LG OLED48CXPJA」は2020年11月現在の一般的な価格で20万円前後、最安値クラスなら管理人も耐えきれずポチってしまった17万円台と、有機ELテレビとしては安価であり、新しくラインナップに加わった48インチはリビングダイニングではなく個室に置くゲーミングモニタとしても通用するサイズ感です。

製品区分としては高画質テレビなので、各種高画質機能によって表示遅延が大きいのでは?と気になっている人も多いと思いますが、使い方の章で説明したように、各種表示設定をゲーム機用に最適化すれば、一般のゲーミングPCモニタと同等の表示遅延になるので、操作に対してラグを感じることはありません。

4K/120Hzに対応する接続規格HDMI2.1は次世代規格ですが、すでに発売済みのNVIDIA GeForce RTX 30シリーズに加え、2020年11月から順次発売が予定されているゲーム機のプレイステーション5やXbox Series X/S、AMDの次世代GPU Radeon RX 6000シリーズがサポートしており、ラグジュアリーなゲーミング環境を構築する上で、「LG OLED48CXPJA」は性能・サイズ・価格の3拍子が揃ったベストパートナーだと思います。

「LG OLED48CXPJA」は可変リフレッシュレート同期機能「AMD FreeSync (VESA Adaptive-Sync)」にも対応しています。FreeSync対応フレームレートとして40FPS~120FPSの幅広いフレームレートをカバーしており、60FPS前後しか維持できない最新の高画質な重いゲームから、100FPS以上を維持できる競技性の高い軽めなゲームまで、テアリングやスタッターのないクリアで滑らかな表示を実現します。

当レビューを公開した2020年11月現在、最新GeForceドライバではG-Sync Compatible認証を取得し、NVIDIA製GPUとの互換性も確認されています。4K/120Hzというスペックから是非ともHDMI2.1対応のハイエンドGPUであるGeForce RTX 3080やGeForce RTX 3090と組み合わせて使用したいところです。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

48インチでお手頃価格、4K/120HzでG-Sync Compatibleにも対応する有機ELテレビ「LG OLED48CXPJA」をレビュー。

PS5、Xbox Series X/S、NVIDIA RTX30やAMD RX 6000を搭載するPCとの組み合わせに最適な、次世代ゲーミング環境のベストパートナーを徹底検証!https://t.co/FMAx7Ep5cu— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) November 4, 2020

関連記事

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・PS5にオススメなゲーミングモニタを解説。HDMI2.1搭載や120FPS対応も!

・「Samsung S95B」をレビュー。量子ドット有機ELの画質を徹底検証

・「ASUS TUF Gaming VG28UQL1A」をレビュー

・「LG 27GP950-B」をレビュー。HDMI2.1対応アップグレードモデルを徹底検証

・「ASUS ROG Swift PG32UQ」をレビュー。量子ドットでプロ級の発色!

・「MSI Optix MPG321UR-QD」をレビュー。量子ドットでプロ級の発色

・「ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN」をレビュー

・次世代ゲーミング環境のベストパートナー「LG OLED48CXPJA」をレビュー

・「Dell G3223Q」をレビュー。4K/144Hz/HDMI2.1が6万円台!!

・360Hz対応フルスペック版が6.6万円!? 「Alienware AW2521H」をレビュー

・「MSI Optix MEG381CQR Plus」をレビュー。175Hz OCでフルRGBに対応

・「BenQ MOBIUZ EX3415R」をレビュー。リモコン操作対応ウルトラワイド

・「Alienware AW3821DW」をレビュー。G-Sync Ultimateで究極の没入感

・2000nitsの圧倒的な高輝度表現!「Samsung Odyssey Neo G9」をレビュー

コメント