最大80Gbpsの高速帯域で伝送できるDisplayPort2.1は何の用途に必要なのか、現在主流なDisplayPort1.4では4K/240Hzなど最新高性能ゲーミングモニタには不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる視覚損失がないというのは本当なのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。

DP2.1や対応ケーブルが必要になる、選ぶ理由をまとめると次の通りです。

- デイジーチェーン接続にはDP2.1ケーブルが必要

- 高品質なDP1.4ケーブルとしても使える (DP1.4には性能認証がない)

- モニタ1台だけならモニタとGPUはDP1.4 DSCで十分

DisplayPort2.1規格について

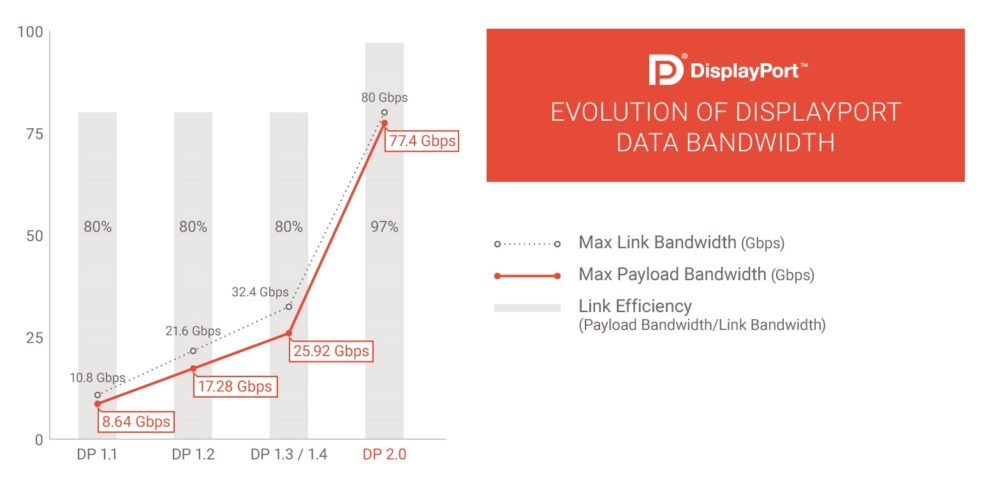

現在最も普及しているDisplayPort1.4(1.4a)の後継規格として、2019年6月にDisplayPort2.0、続く2022年10月にDisplayPort2.1が正式リリースされています。*DisplayPort2.1はDisplayPort2.0にUSB Type-C(USB4)との互換性を追加した規格です。

DP2.0を内包するマイナーアップデートであり、DisplayPortとしての映像伝送の機能・性能はほぼ同じものなので、以下、いずれも最新規格のDisplayPort2.1として扱います。

4K/144Hz+やWQHD/360Hzの高解像度・ハイフレームレートモニタを表示する接続規格として現在最も一般的なDisplayPort1.4規格では、1レーン当たりのリンクレートが8.1GbpsのHBR3(High Bit Rate ver3)を4レーン束ねて最大32.4Gbpsの帯域で映像を伝送しています。

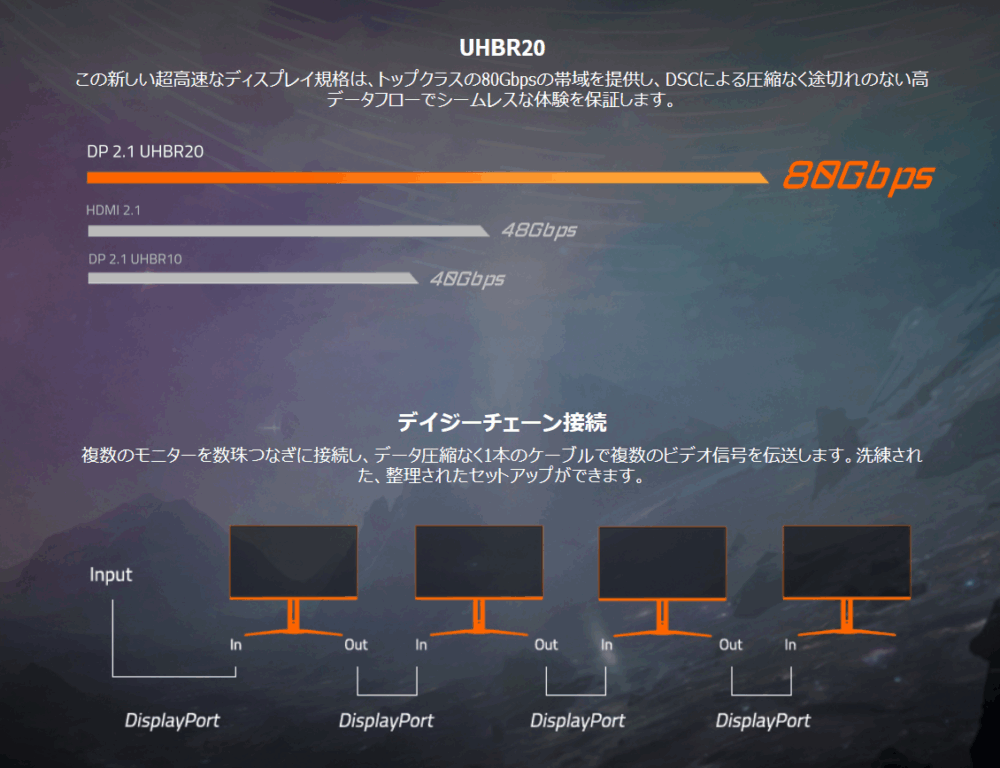

最新規格となるDisplayPort2.1ではUHBR(Ultra High Bit Rate)に更新され、1レーン当たりのリンクレートに10.0GbpsのUHBR10、13.5GbpsのUHBR13.5、そして20GbpsのUHBR20の3つのティアが用意されています。

最上位のUHBR20は4レーンを束ねて最大80Gbpsの帯域で映像を伝送できます。

各社GPUのDP2.1対応は?

NVIDIA、AMD、Intelなど各社GPUのDP2.1対応状況についてまとめました。

| GPU | DP2.1 | DP1.4 DSC | |

|---|---|---|---|

| NVIDIA | GeForce RTX 50 | DP80 対応 (UHBR20) | 対応 |

| GeForce RTX 40 GeForce RTX 30 | 非対応 | 対応 | |

| AMD | Radeon RX 9000 | DP80 対応 (UHBR20) | 対応 |

| Radeon RX 7000 | DP54 対応 (UHBR13.5) | 対応 | |

| Radeon RX 6000 | 非対応 | 対応 | |

| Intel | Arc B-Series | DP54 対応 (UHBR13.5) | 対応 |

| Arc A-Series | DP40 対応 (UHBR10) | 対応 | |

”DisplayPort2.1”とひとくくりにされますが、実際にはDP40/DP54/DP80という3種類のティアがあり、出力機器(GPU)、入力機器(モニタ)でそれぞれ対応状況が異なるので注意が必要です。

例えば、DisplayPort2.1に対応するビデオ出力機器(GPU)について簡単に補足すると、AMD Radeon RX 7000シリーズやIntel Arc Aシリーズはかなり早い段階でDP2.1をサポートしていましたが、対応するティアは54Gbps(UHBR13.5)と40Gbps(UHBR10)です。

DP1.4 DSCについてはNVIDIA GeForce RTX 30やAMD Radeon RX 6000まで遡っても対応しています。これに非対応なのは5年以上前の相当古いGPUです。

DP2.1ケーブルには互換性認証がある

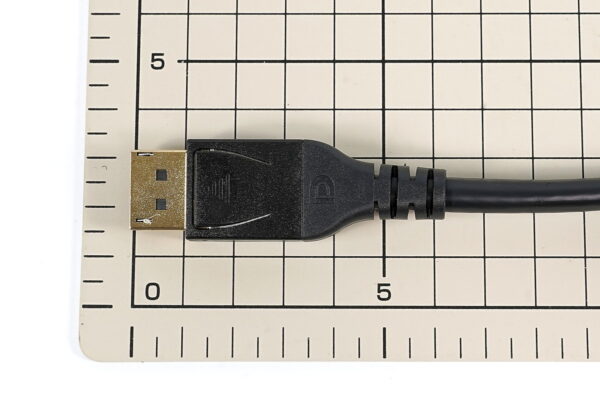

DisplayPort2.1は現在主流なDisplayPort1.4や旧規格のDisplayPort1.2と同じコネクタのまま高速伝送を実現しているので、DisplayPortケーブルに要求される品質もさらに高まっています。

そこで登場したのがDisplayPort規格を管理する規格団体 VESA公式によるケーブル製品等の性能認証プログラム「VESA DisplayPort UHBR」です。

VESA DisplayPort UHBRはDisplayPort 2.1規格に完全に準拠し、なおかつVESAが定める厳格なテストをクリアすることで認証が付与されます。

VESA DisplayPort UHBRには現在、UHBR10による最大40Gbpsの帯域で安定した映像伝送が可能と保証される「DP40」、UHBR13.5による最大54Gbpsの帯域で安定した映像伝送が可能と保証される「DP54」、UHBR20による最大80Gbpsの帯域で安定した映像伝送が可能と保証される「DP80」の3つが展開されています。

DisplayPort UHBR認証を取得した製品は「DP Certified」ロゴを付けることができます。

Club 3D製DP2.1ケーブルの場合、初期製品ではケーブルにDP2.1対応ティアのロゴシールが貼られていましたが、最新モデル・ロットではコネクタへの刻印に切り替わっています。

競合規格HDMIのUltra High Speed HDMI Cable認証とは違い、認証表示に決まったフォーマットはなく、またQRコード・ホログラム等を使用してユーザーが正規品かどうかを素早く確認できないので偽造・偽装には注意が必要です。

Club 3Dなど信頼性の高いメーカー製品なら、そこまで疑う必要はありませんが、

下のリンクでは参考にClub 3DのDP2.1ケーブルをピックアップしてあります。検索ボックスからメーカー名、”Product Type Filter”からDP80やDP54のティアを絞り込みできます。

高品質なDP1.4ケーブルとしても使える

UHBR10やUHBR20の高速伝送で安定動作を求めるならDP54/DP80対応ケーブルを組み合わせることが強く推奨されるのは当然ですが、DisplayPort2.1自体はDP1.4のHBR3(8.1Gbps)など旧規格に対する後方互換性もあるので、大は小を兼ねるという意味で、高品質なDP1.4ケーブルとしても使用できます。

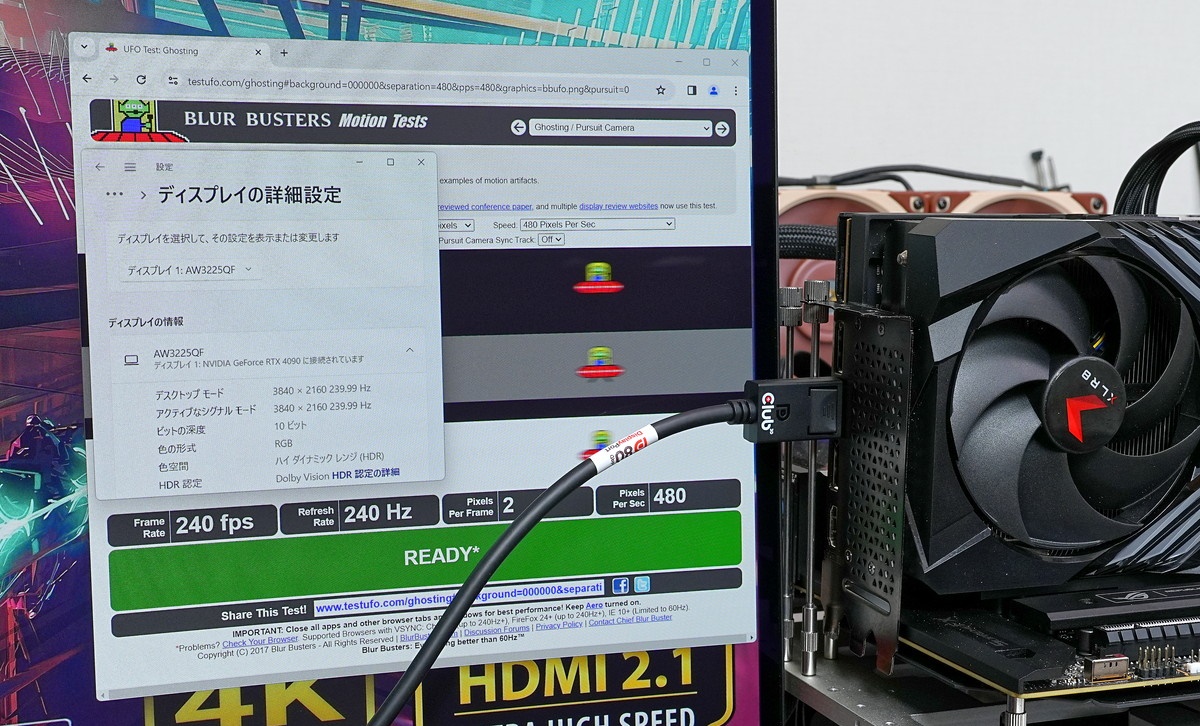

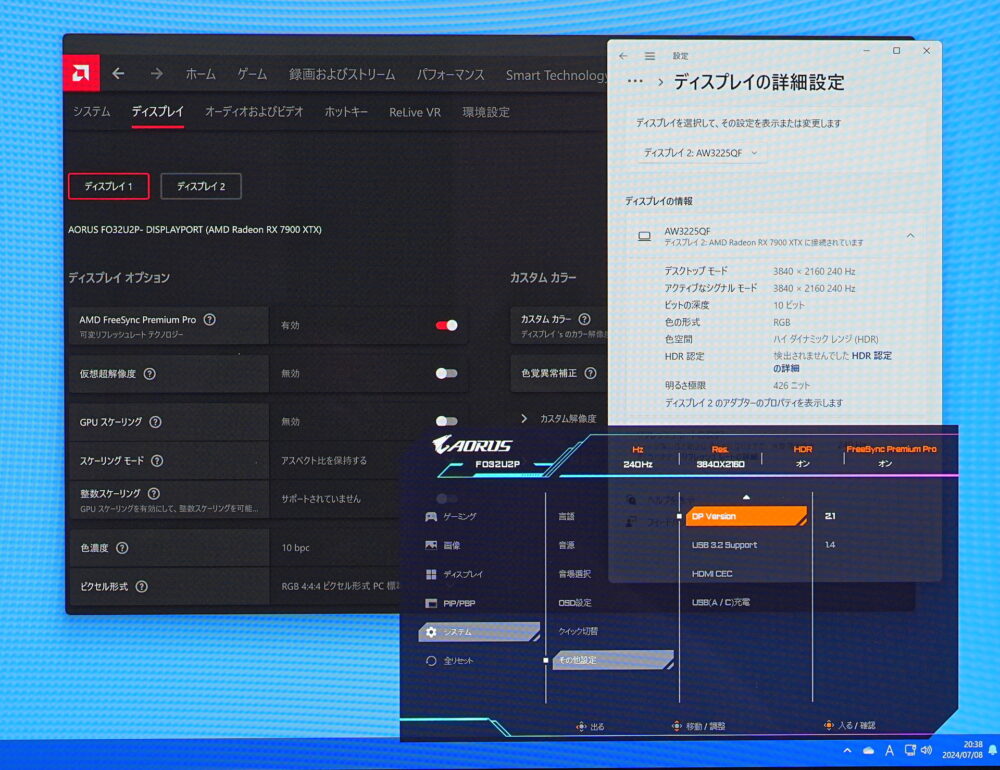

実際にClub 3DのDP80対応ケーブル CAC-1091は、4K/240Hz対応有機ELゲーミングモニタのAlienware AW3225QFやAORUS FO32U2Pと組み合わせて正常に動作しています。

DP1.4もそこそこ高速帯域なので、品質の悪いDP1.4ケーブルを使用すると4K/240Hzなど高解像度・高リフレッシュレートが正常に映らなかったりします。

当サイトでも推奨しているDP1.4ケーブルはいくつかありますが、DP1.4にはそもそもケーブルに対する性能認証がないので、環境に依っては相性が悪かったりで上手く動作しない可能性も否定できません。

1.0m, 1.5m, 2.0mは直径4.5mmのスリム

長さ1.5m, 2.0m, 3.0mのいずれも直径4.5mmのスリム

オーバースペックにはなるものの、ケーブルの性能が保証されている安心を買いたいということなら、DP1.4環境でもDP54/DP80対応ケーブルを選ぶのはありです。

DP80ケーブルの長さ問題は解消済み

DP80、DP54など上位ティアのDisplayPort2.1 互換性認証が付与されたケーブルが登場した2024年当初、長さ1mなど比較的に短いケーブルしかなく、取り回しが悪いと話題になりました。

DP54対応ケーブルならClub 3D CAC-1093のように長さ3mでさらに長いものも発売中です。

DisplayPort2.1は何に必要?

『DisplayPort2.1の高速帯域は何に必要なの?』というのはよくある疑問だと思います。

PCのビデオ入力1つからケーブル1本で4K/120Hz+のハイリフレッシュレートなモニタを複数台数珠繋ぎに接続する場合、DP1.4 DSCでは明らかに帯域が足らず、DP80、DP54などDP2.1の高帯域が必要になります。

モニタ1台ならDP1.4 DSCで十分

DisplayPort1.4でもDSCの圧縮機能を併用することで4K/240Hz VRR/HDR 10bit RGBなど2025年現在、最上位のゲーミングモニタを問題なく表示できます。

DP2.1のDP80は8K/240Hzや10K/60Hzをサポートしていますが、現状ではそういったスペックのモニタが発売されていないので、上にも書いたようにDP2.1の帯域が要求される用途は高解像度・ハイリフレッシュレートのモニタをデイジーチェーン接続する場合くらいです。

またDisplayPort2.1なら4K/240Hzを無圧縮で表示できるとアピールするメディアもありますが、DSCによる圧縮には視覚損失がなく、YCbCrのクローマサンプリングと違ってゲーム映像はもちろん、PCデスクトップ表示でも見分けがつきません。

DSCなしの非圧縮にこだわる意味はないので、モニタ1台ならDP1.4 DSCで十分です。

視覚損失のない圧縮 DSCについて

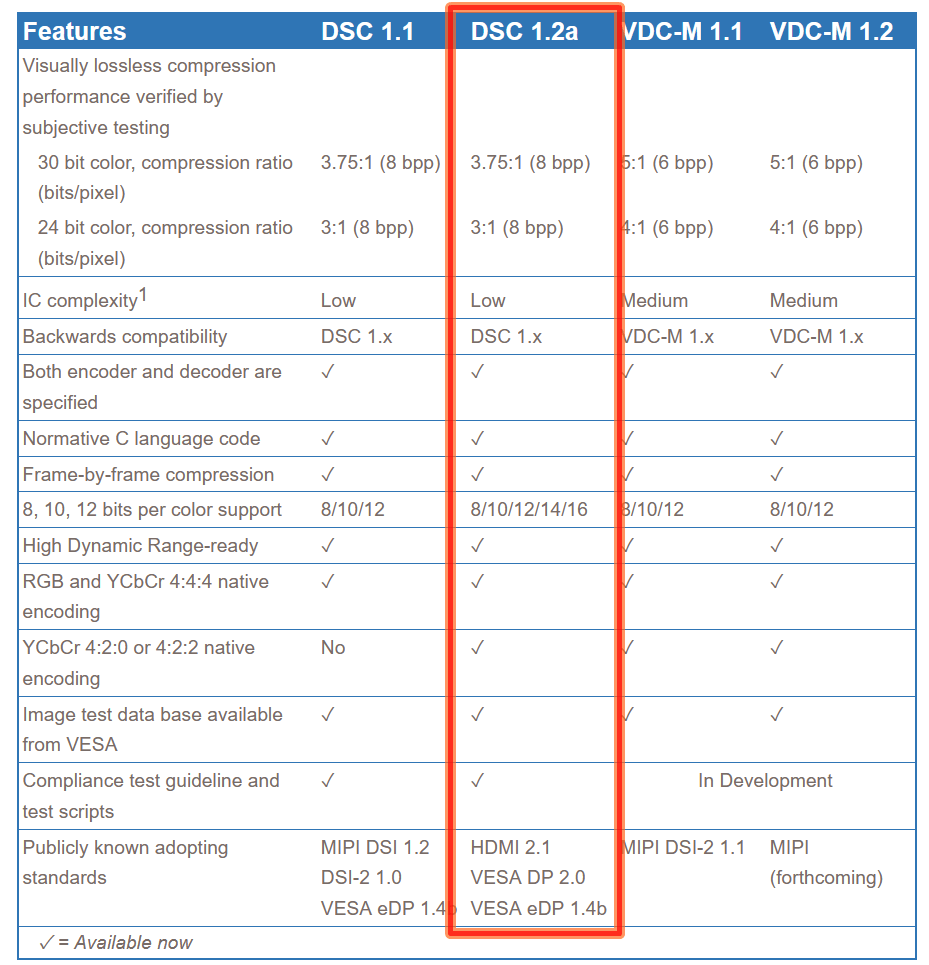

「Display stream compression (DSC)」はVESAが策定したライセンスフリーな非可逆圧縮機能です。

HDMI2.1でも使用されている

DSCは映像データ量を3分の1程度に圧縮

3分の1に減らすと聞くとかなり大きく思うかもしれませんが、MP4などMPEG系のフレーム間圧縮のように複数フレームを跨ぐ圧縮が数十分の1に減らすのに比べると圧縮率は小さいです。

最大帯域が32.4GbpsのDisplayPort1.4の場合、4K解像度において8bit RGBで表示できるのは120Hzまでです。HDRになるとYCrCr 422 10bitのクローマサンプリングを使用するか、10bit フルRGBでは90~100Hzが上限になります。

DSCによる圧縮を併用するとDisplayPort1.4の帯域でも4K/240Hzで10bit フルRGBの表示が可能になります。

DSCはリアルタイム性に優れている

映像の圧縮機能としては低圧縮率な代わりに、DSCはリアルタイム性に優れています。

MMAP(Median-Adaptive Prediction)やICH(Indexed Color History)といったアルゴリズムによって、同じフレームの直前のラインから現在のラインを圧縮・復元します。

復元する際に参照する必要のあるデータは直前のライン+αだけなので、圧縮データの復元にかかる時間が短く、リアルタイム性に優れています。(さらに画面を水平・垂直に複数のスライスという単位に分割して並列復元できる)

DSCの画質劣化を実写で比較

DSCによる圧縮は本当に視覚損失がないのか実写比較してみました。

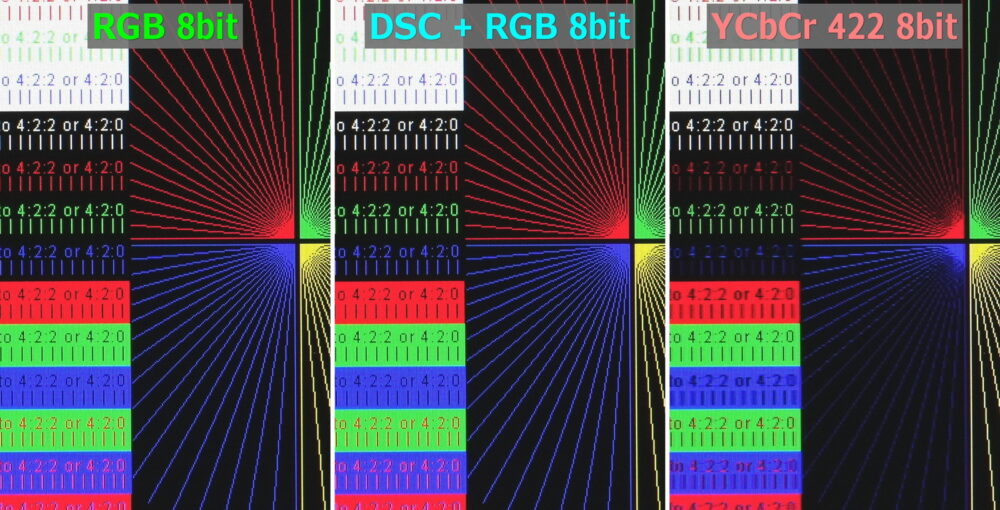

まずはYCbCr422などクローマサンプリングによる解像度低下を容易に確認できるテストパターンを使用した比較です。

YCbCr422はCbCr(UV)成分が間引きされているので、赤色と青色のラインが潰れたり、テキストについても文字と背景が特定の色の組み合わせになると滲んでしまいます。

YCbCr422などクローマサンプリングは1ピクセル幅の境界線やフォントも多いのでPCデスクトップ画面だとすぐに画質劣化(解像感の低下、ボケ、色の濁り)がわかりますが、DSCによる圧縮はそれもありません。

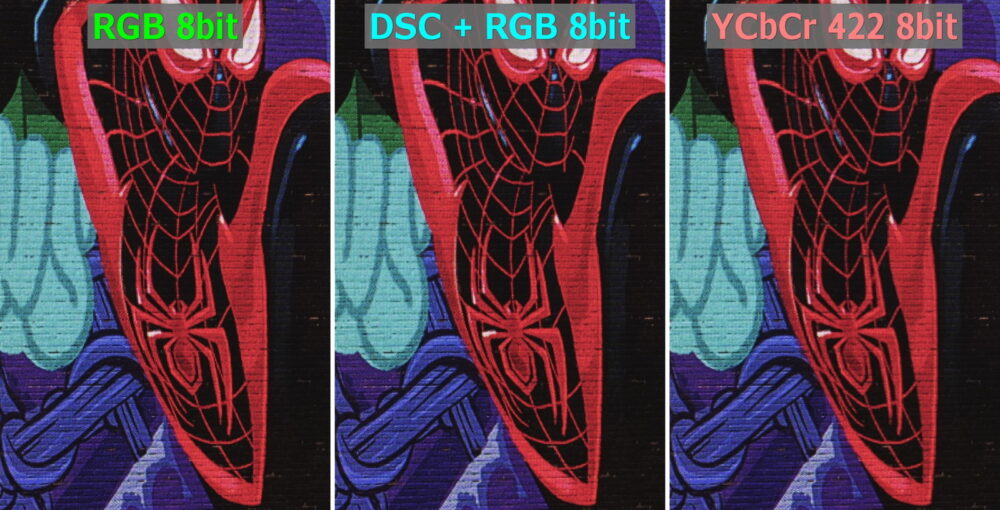

実際のゲーム映像(スクリーンショット)を使用してDSC圧縮に体感レベルの画質劣化がないのか検証してみました。

ゲーム映像によるDSCの画質劣化比較を展開

まずはスパイダーマンのスクリーンショットです。

1枚目はスパイダースーツの赤色と黒色(影)の細かい凹凸に注目すると、YCbCr422では解像感の低下が分かると思います。肩や指先辺りが顕著です。2枚目のほうも赤色で描かれたクモやクモの巣の輝度が低く、解像感も下がっています。

続いてCyberpunk 2077のスクショです。SFやサイバーパンクに登場する青や紫のネオン類は割とYCbCr422で画質劣化しやすい絵です。

3枚目はピンクと青の細いストライプのネオン部分、その右隣にある”KIROSH”の文字がYCbCr422による解像感の低下が分かり易いです。

続いてフォトリアル系のゲームでFF7リメイクです。

YCbCr422はまつ毛や光彩の赤と黒の模様に若干の解像感の低下がありますが、動きのある映像として見た時に気付くかというとほぼ誤差です。

その下の比較については、YCbCr422では、メタリックレッドのボールに映り込むハイライトの解像感の低下、セイヨウヒイラギ(クリスマス装飾の葉っぱ)の輪郭がボケるといった劣化があります。

最後にアニメ調のゲームで鳴潮です。

胸の下に伸びる3本のリボンの縦縞模様がYCbCr422では滲んで解像感が低下しています。あと右下にある水色のライトも解像感が下がっています。

以上の比較を見ての通りですが、

というか、正直なところ実際のゲーム映像になると、YCbCr422すら間違い探しレベルです。

PCデスクトップならともかく、ゲーム・映画では間違い探しレベルなYCbCr422よりもさらに違いが分からないのがDSCなので、前章に書いた通り、DSCなしの非圧縮にこだわる意味はなく、モニタ1台ならDP1.4 DSCで十分です。

高品質なDP2.1ケーブルならClub 3D製がオススメ 【PR】

最後に高品質なDP2.1ケーブルとしてオススメなClub 3D製品について簡単に紹介します。

Club 3DからはDP80対応ケーブルとして長さ2mのCAC-1094、長さ1.6mのCAC-1092などデスクトップPCとモニタを繋ぐのに十分な長さのケーブルが発売中です。

DisplayPort1.4 DSCで4K/240Hzの正常動作も確認しているので、高品質なDP1.4ケーブルがどれか分からず迷っているなら、これを買っておけば問題ありません。

またDP1.4互換品としてなら下位ティアのDP54でも十分です。DP54対応ケーブルなら、さらに長い3mのCAC-1093も発売中です。

Club 3Dの映像ケーブルは高品質なので、光ファイバー式HDMI2.1ケーブルもオススメです。

筆者が個人的に使用しているメインPCでも他社製品で安定しなかったテレビとの組み合わせて、同ケーブルは4K/120Hz VRR/HDR 10bit RGBが正常に映りました。

長さ: 10m / 15m / 20m / 30m / 50m

記事が参考になったと思ったら、Xポストを共有してもらえると嬉しいです。

関連記事

-

「MOBIUZ EX271UZ」をレビュー。HDR画質調整やビデオ入力別の設定が可能な4K有機ELゲーミングモニタを徹底検証量子ドットOLEDパネルを採用する、4K/240Hzの26.5インチ有機ELゲーミングモニタ「MOBIUZ EX271UZ」をレビュー。HDRでも色温度や彩度を調整できるのでSwitch 2のHDR入門にも最適!

「MOBIUZ EX271UZ」をレビュー。HDR画質調整やビデオ入力別の設定が可能な4K有機ELゲーミングモニタを徹底検証量子ドットOLEDパネルを採用する、4K/240Hzの26.5インチ有機ELゲーミングモニタ「MOBIUZ EX271UZ」をレビュー。HDRでも色温度や彩度を調整できるのでSwitch 2のHDR入門にも最適! -

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証 -

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

「Alienware AW3225QF」をレビュー。4K/240Hzの量子ドット有機ELモニタを徹底検証QD-OLEDパネルを採用、4K/240Hzの32インチ湾曲ゲーミングモニタ「Alienware AW3225QF」をレビュー。2024年最強の4Kゲーミングモニタなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証 -

「Xiaomi G Pro 27i」をレビュー。4万円台で1000ニット&1152分割FALD対応モニタは本当に価格破壊な超コスパなのか徹底検証4万円台で1152分割FALDや最大輝度1000nits超のHDR表示に対応するWQHD/180Hzの量子ドットIPS液晶ゲーミングモニタ「Xiaomi G Pro 27i」をレビュー。本当に価格破壊な超コスパなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証

「Xiaomi G Pro 27i」をレビュー。4万円台で1000ニット&1152分割FALD対応モニタは本当に価格破壊な超コスパなのか徹底検証4万円台で1152分割FALDや最大輝度1000nits超のHDR表示に対応するWQHD/180Hzの量子ドットIPS液晶ゲーミングモニタ「Xiaomi G Pro 27i」をレビュー。本当に価格破壊な超コスパなのか、応答速度・表示遅延やHDR表示性能を徹底検証 -

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証 -

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。

DP2.1はなぜ必要? DP1.4 DSCでは不十分なのか解説最大80GbpsのDP2.1が要求される用途とは?、現在主流なDP1.4はすでに不十分なのか、DSCによる圧縮に体感できる画質劣化はあるのかなど、2025年最新のDP2.1関連で気になるポイントを解説します。

コメント