20種類以上のM.2 SSDでPS5のストレージ増設を試し、ロード時間の比較や温度検証をしてきた筆者が、PlayStation 5の拡張スロットで本体ストレージを増設するのに最適な、ヒートシンクを標準搭載するオススメのM.2 SSDを紹介します。

新型PS5ことPS5 Slimモデルや高性能上位モデル PS5 Pro、2026年最新のM.2 SSDにも対応済みです。

最近ではPS5増設を前面に押し出した製品も多数発売されているとはいえ、CSゲーマーには不慣れな自作PC向け汎用部品のSSDを使用することになるので、ただオススメ製品を紹介するだけでなく、PS5ストレージの種類と保存できるもの、PCIE4.0対応NVMe M.2 SSDの概要、ロード性能比較など気になる関連情報も解説しています。

PS5のストレージ関連で必要な情報は網羅しているので、M.2 SSDでPS5のストレージ増設を検討している人は是非ご一読ください。

PS5にM.2 SSDを増設する作業や事前準備、その後のシステム設定についてはこちらの記事を参照してください。

PS5のストレージ増設にオススメなヒートシンク付きSSD

手っ取り早くPS5のストレージ容量を増やしたいなら、やはり拡張スロット互換サイズなM.2 SSDヒートシンクを標準搭載したSSD製品を選ぶのがオススメです。

迷ったらこれを選べ的な、鉄板のイチオシSSD

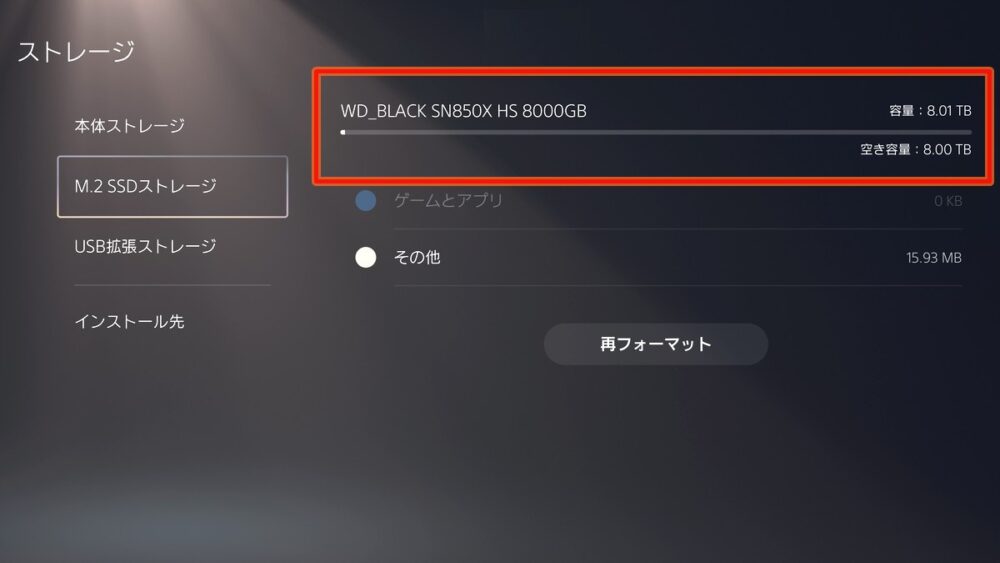

当サイト的にイチオシは「WD_BLACK SN850X NVMe SSD with Heatsink」と「WD_BLACK SN850P NVMe SSD for PS5 Consoles」です。迷った時はこれを選んでおけば間違いありません。

ちなみに末尾が”P”のWD_BLACK SN850PはPS5互換性認証を取得した、概ね、ただの型番違いです。

同容量なら中身のSSD自体はSN850XとSN850Pは同じで、ヒートシンクとパッケージの違いくらいなので、見た目の好みや価格が安さで選べばOKです。

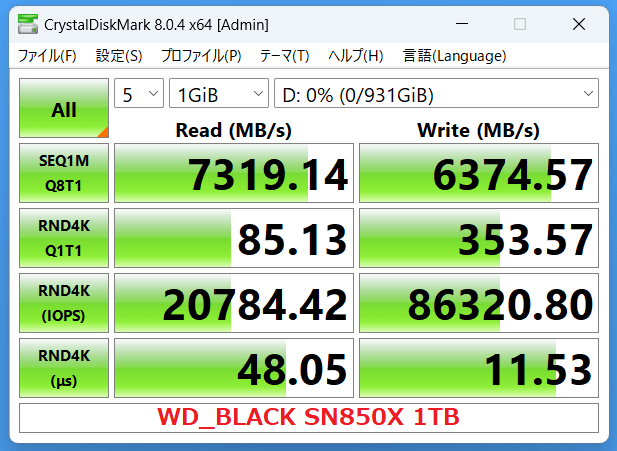

WD_BLACK SN850X/SN850Pは連続読み出し速度 7000MB/sで公式の推奨性能を余裕で上回っています。

WD_BLACK SN850XはPC用SSDとしてもレビューしていますが、自作PC用部品のSSDとしても当サイトでは非常に評価の高い製品です。

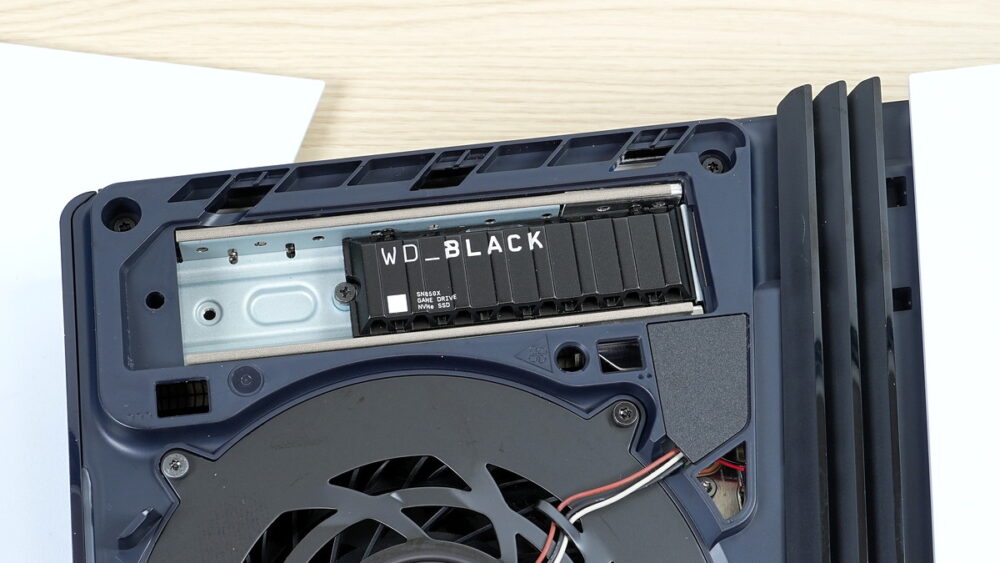

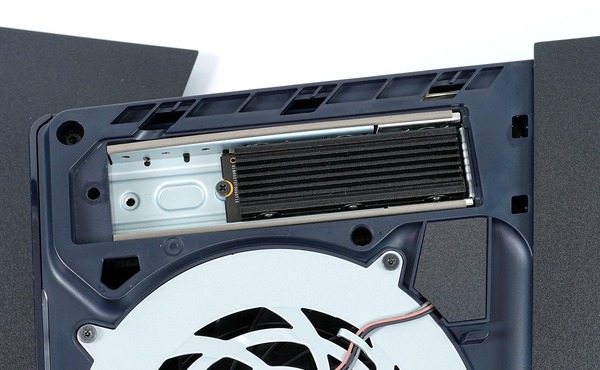

幅23.4mm×高さ8.8mm(バックプレートが1mm程度)なので、ヒートシンクを含むSSDの寸法もPS5の増設SSD要件を余裕でクリアしていて、PS5の拡張スロットにも綺麗に収まります。

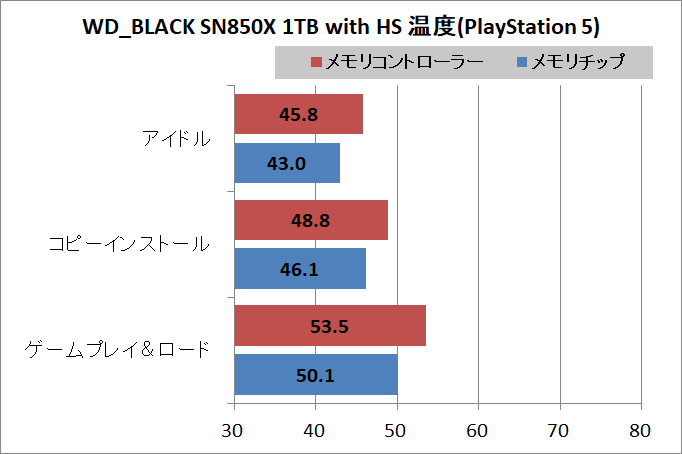

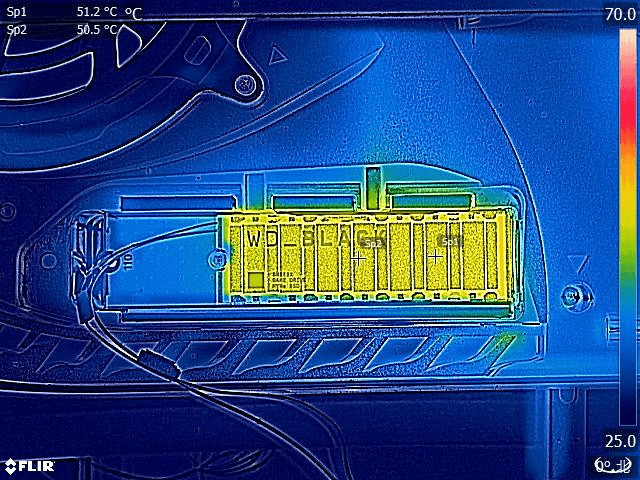

WD_BLACK SN850X NVMe SSD 1TB with Heatsinkを実際にPS5に増設して温度検証をしていますが、発熱の大きいメモリコントローラーとデータ保存領域であるメモリチップともに温度はせいぜい50度半ばでした。*ヒートシンクを一度外し、メモリコントローラーとメモリチップに温度センサーを直に接触させて測定しています。

定番の1TBと2TBに加えて、4TBや8TBの超大容量までラインナップされています。本体ストレージと合わせれば100GBのゲームでも20本以上保存できるので、コスパ的にも2TBまであれば十分だと思います。

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD

その他のオススメなヒートシンク付きSSD

今のところ当サイトのイチオシは「WD_BLACK SN850X (SN850P)」ですが、サイズ的にPS5増設SSD要件を満たし、国内で発売済みのヒートシンク付きM.2 SSDについても紹介しておきます。

この記事の一番最後、レビュー記事一覧に載せている通り、いずれも当サイトでPS5の増設SSDとして正常動作を確認しており、大手メーカー製で信頼性も高い製品です。

自社でNANDメモリを製造しているメーカー

SamsungやCrucial(Micron)は、WD(SanDisk)同様に自社でNANDメモリチップを製造しており、DRAMキャッシュも自社開発です。

SSDのメイン素材はほぼ内製であり、自作PC向けSSDとして性能、信頼性ともに高い製品なので、PS5の増設用SSDとしても当然オススメです。

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD

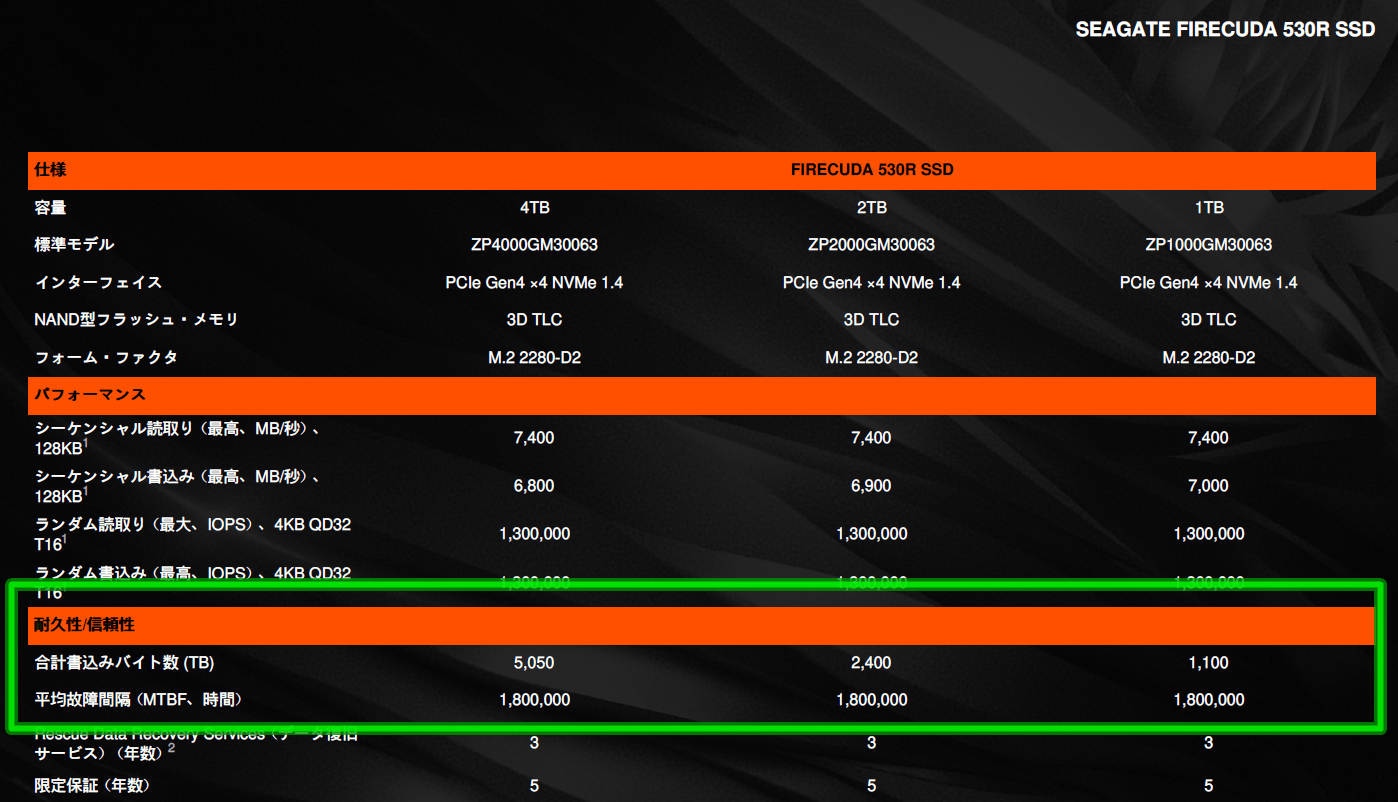

ストレージ専業の有名・高信頼性なメーカー

Nextorage(Sonyのストレージ部門を源流とするメーカー)やHDDで有名なSeagateは、自社でNANDメモリの製造こそ行っていませんが、長らくPCやモバイル機器向けストレージ製品を開発・販売しているメーカーなので、WDやSamsungのようなNANDメモリを自社で製造するメーカー同様に信頼できます。

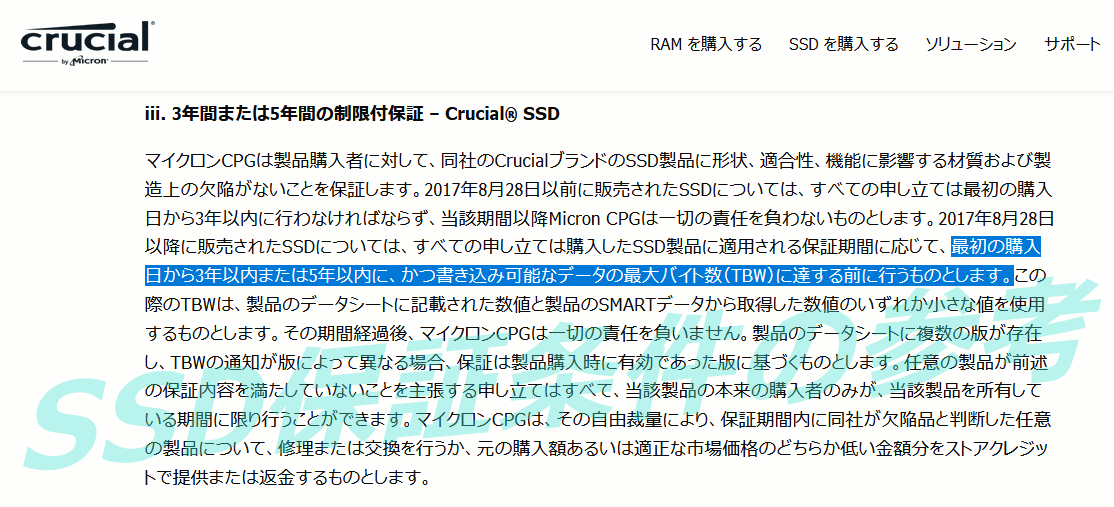

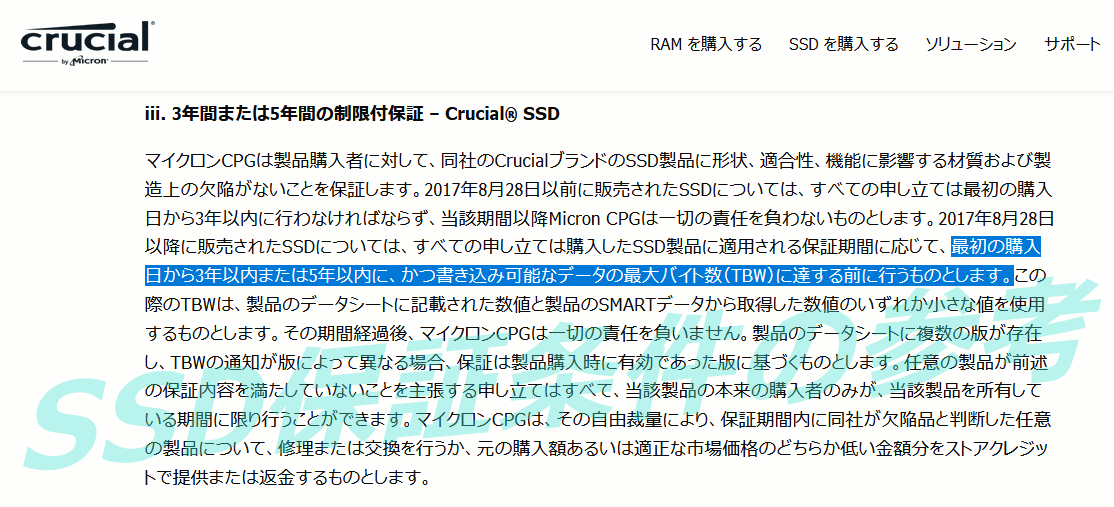

SSD保証条件についてクリックで展開

自作PC向けSSD製品の保証は一般に”限定保証(制限付き保証)”と呼ばれ、

- 保証期間(年数)

- 書き込み耐性(総書き込み容量)

のいずれか一方をオーバーした時点で保証対象外になります。(下はCrucialの保証ページの記載例です)

個別製品によっても異なりますが、2025年現在、TLC型SSDの一般的な保証条件は『 容量1TB当たり600TBW程度 or 5年 』です。

書き込み耐性:600TBW、保証期間:5年のSSD製品の場合、601TBを書き込んだ時点で購入から3年でも保証対象外になりますし、総書き込み容量が300TB程度でも購入から5年を1日でも過ぎればやはり保証対象外になります。

この保証条件を超過する書き込み利用について計算すると次の通りです。

- 5年で保証値TBWを使い切るには → 毎日 328GBの書き込み

- 全域書き → 600回で保証外 → 1日1回で 1年8カ月弱

- 半域書き → 1200回で保証外 → 1日1回で 3年4カ月弱

保証値TBWの注意点についてクリックで展開

SSD保証条件で説明した通り、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つです。

大手SSDメーカーの場合、JEDECが定める「JESD218A / JESD219」という書き込み耐性の評価規格に従って検証を行い、それを元に保証値TBWとしているので、SSDの耐久性に全くの無関係というわけではありませんが。

Corsair、Nextrage、Seagateなど自社でSSD主要部品を製造していないSSDメーカーの場合、PHISONやSiliconMotionのメモリコントローラーに、MicronやWD(SanDisk)のメモリチップを組み合わせてリファレンス基板通りにSSDを組み上げ、あとは自社シールを貼り替えただけ、という製品もちらほら見かけます。(メモリチップにもランクがあるので一概には同じとも言えませんが)

そういう製品でもメーカーによって書き込み耐性のTBW値が100TB単位や倍数で異なることもあり、製品スペックの書き込み耐性をそのまま製品寿命や耐久性の良し悪しと認識するのは危ういというのが正直なところです。

Crucial(Micron)、WD、Samsungなど自社でメモリチップを製造しているSSDメーカーや、Seagate、Nextorageなど実績のあるストレージメーカーの公表するスペックなら実際に”これくらいなら書き込んでも壊れないだろう”期待値として信用してもいいと思います。

一方で、スペック値は高めにしておいて壊れたら交換対応すればいい、というメーカーがないとも限りません。

個人的には新興の中国SSDメーカー・メモリチップメーカー、聞き馴染みのないマイナーメーカーの安価製品に注意が必要なのもこの点だと思っています。

TLC型SSDはQLC型SSDよりも多く書き込みができる、というように実際の耐久性が全く反映されていないわけではありませんが、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つと考えるのが無難です。

製品仕様の”書込耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つに過ぎません。

ヒートシンク標準搭載SSDのデメリット

PlayStation 5の拡張スロットにSSDを初めて増設する時、互換サイズのヒートシンクを標準搭載したSSDは初心者にとって非常に便利ですが、1つだけデメリットもあります。

ヒートシンクによっては、金属のツメをかませる構造で分解が難しい、ネジ頭が小さいので穴をナメてしまう危険性がある、熱伝導両面テープの接着が強く剥がせない等、そもそも非破壊で分解するのが困難なケースもあります。

各自でヒートシンクを用意して装着する手間がないので、ヒートシンク標準搭載SSDはPS5への増設だけ考えるなら楽です。

しかし、デスクトップPCを持っている人ならヒートシンクを付けたままでPCに流用することも可能ですが、モバイルPC・タブレット・スマートフォンしか持っていない、という人の場合、より大容量なSSDに後ほど買い替えてしまうと既存のSSDの使い道が無くなってしまいます。

一方、ヒートシンク非搭載のSSDは各自でヒートシンクを用意する必要はあるものの、将来的に、さらに大容量なSSDに買い替えた時にこれまで使用していたSSDをUSB変換ケースでUSB外付けストレージとして活用できるというメリットがあります。

将来的にSSDを買い替えて、古い方のSSDはUSB外付けストレージとして使用することも想定するなら、ヒートシンク非搭載のSSDを検討してみてください。

ちなみにNVMe M.2 SSDを変換ケースでUSB外付けストレージにする場合、連続性能は1000MB/s以上あれば十分です。(PS5のUSBポートはUSB3.2 Gen2で10Gbpsが帯域的に上限なので)

ヒートシンク付きSSDで使えるUSB変換ケース

ヒートシンク付きSSDを分解せず、PS5互換サイズなら装着したままでそのまま再利用できるUSB変換ケースも種類は少ないですが発売されています。

ヒートシンク付きSSDを選ぶ場合は、この種のUSB変換ケースをSSDと一緒に購入しておくのも手です。

NX-EN1PRO : USB PD 100W対応、冷却ファン搭載

個別に購入する時のオススメSSDとヒートシンク

上で紹介したように、ヒートシンク付きSSDは便利ですが、ヒートシンクの着脱で製品保証が切れるデメリットがあります。

SSDの保証期間は一般的な5年、短めの製品でも3年と長いので、製品保証の継続を重視するなら、ヒートシンクなしのSSDと別売りのヒートシンクを組み合わせるのもアリです。

SSDをより大容量なものに買い替えた時に、既存のSSDをUSB変換ケースでモバイルストレージとして流用するのが容易というメリットもあります。

SSD単独なら安価なDRAMキャッシュレスSSD

SSDについては時間が経てば『容量単価が下がり、性能が向上する』のは確実です。

今は容量単価を重視して安価SSDを購入しておくという選択も十分にありだと思います。

DRAMキャッシュレスの安価なSSDだと、WD Blue SN5000やCrucial P310のあたりがオススメです。

当サイトでは自作PCユーザー目線で信頼性の高いメーカー(WD、Crucial、Samsungなど)の製品を推奨していますが、SSDを消耗品と割り切るなら、最近話題の新興中国製NANDメモリ採用のHIKSEMIとか、さらに安価な中華製SSDでもかまいません。

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD

TLC型 / 4TBモデルのみQLC型

PCIE4.0x4接続 NVMe M.2 SSD / QLC型

片面実装のM.2 SSDにオススメなヒートシンク 【ツールレス】

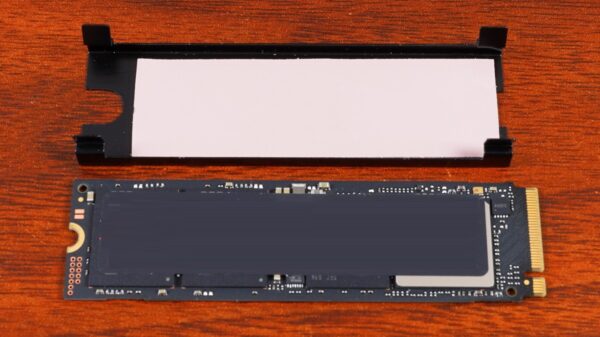

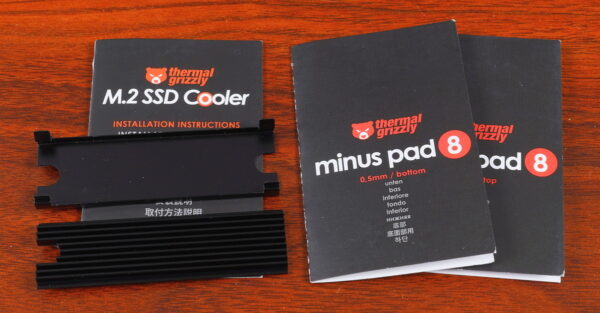

オススメなM.2 SSDヒートシンクを1つ挙げると、「Thermal Grizzly M.2 SSD用ヒートシンク minus pad8付(型番:TG-M2SSD-ABR)」です。

一般的には効き馴染みのない名前だと思いますが、Thermal Grizzly(サーマルグリズリー)は自作PC界隈では高性能な熱伝導グリスやサーマルパッドで有名なメーカーです。

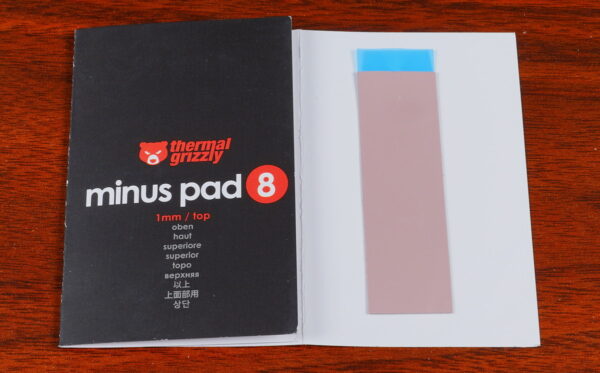

ヒートシンク自体は、Amazon等で販売されているノーブランド製品と大差ないのですが、M.2 SSD-ヒートシンク間での熱移動を媒介するサーマルパッドに同社の高性能サーマルパッド minus pad 8が付属しているところが注目ポイントです。

ヒートシンクの装着も非常に簡単

「Thermal Grizzly M.2 SSD用ヒートシンク」の組み立て手順を紹介します。

同製品には0.5mm厚と1.0mm厚の2枚のサーマルパッドが付属するので、バックプレートに0.5mm厚で薄い方のサーマルパッドを貼り付けます。M.2端子側にサーマルパッドが寄るようにバックプレート上に貼ってください。

バックプレートにM.2 SSDを乗せ、もう1枚付属している、1.0mm厚で厚みが大きい方のサーマルパッドを貼り付けます。

あとは片側から先にヒートシンクを板バネのツメに挿しこんで、もう片方を押し込めばヒートシンクの装着完了です。ヒートシンクの圧着に遊びがある場合は、板バネを締めて調整します。

以上のように、 「Thermal Grizzly M.2 SSD用ヒートシンク」はヒートシンクとサーマルパッドが一通り揃っていて、ツールレスで簡単に組み立てが可能です。

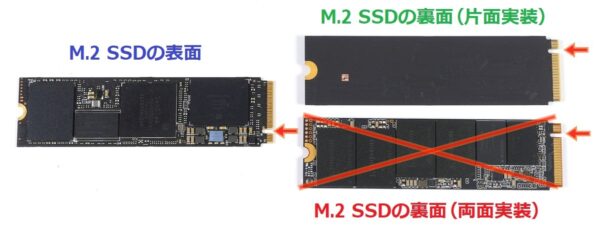

一部メーカーのM.2 SSDでは2TB~4TBなど大容量モデルは両面実装の可能性があるので注意してください。

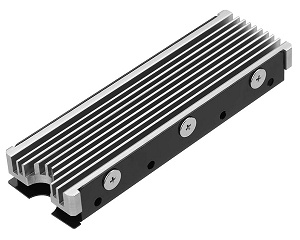

高冷却性能で、両面実装SSDにも対応するヒートシンク

Thermal Grizzly M.2 SSD用ヒートシンクはツールレス固定の手軽さを優先して紹介しました。PS5への組み込みとしては必要十分であるものの、冷却性能はそれほど高くありません。

冷却性能の高さで選ぶのであれば、表面ヒートシンクの厚みが大きく両サイドからネジ止めするタイプのM.2 SSDヒートシンクを探してみてください。

このジャンルのM.2 SSDヒートシンクについて以前は、1000円前後で安価、自作PC界隈では大手のCFDから発売されている「CFD HSN-TITAN」がオススメです。

M.2 SSDとアルミニウム製ヒートシンクがサーマルパッドを介してちゃんと接する程度の品質があれば実用的に問題ありません。

PS5増設に使用するM.2 SSDの温度やヒートシンクの冷却性能について、CrystalDiskMarkや連続読み書きを使用した温度検証には全く意味はありません。仮にクリアできなかったとしても、そういう評価は無視してOKです。 (クリアできる分には問題ない、という認識でいいのですが)

そういう感じなので、Amazonで”M.2 SSD ヒートシンク PS5”とかで検索してヒットする製品を適当に選んでも実用的には十分です。よほどマイナー(低評価)や低品質なものでもない限りは。

価格・性能・発熱などPS5増設SSDを選ぶポイント

PS5に増設するM.2 SSDを選ぶポイントの中でも、他ではあまり触れられていなかったり、誤った説明が多い部分について解説していきます。

PS5増設用SSDはPCIE4.0にさえ対応していれば、

- 容量に対して価格が安価である (別売りの場合はヒートシンクも込みで)

- PS5互換サイズのSSDヒートシンクを搭載している

以上2点を優先して選べばOK、というかそれ以外は実質、気にする必要はありません。

あと付け加えるならメーカーに対する信頼性くらいです。

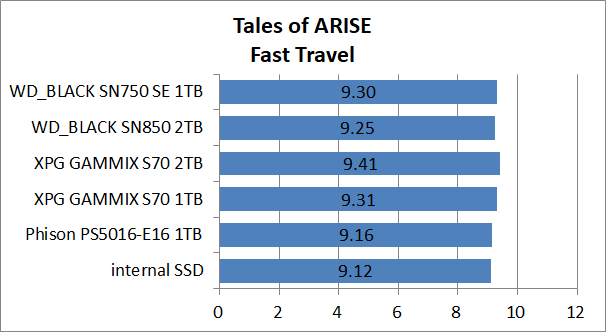

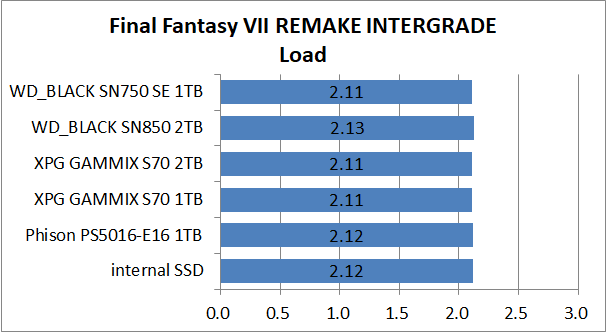

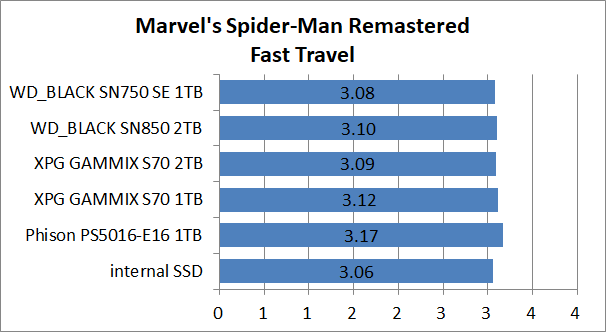

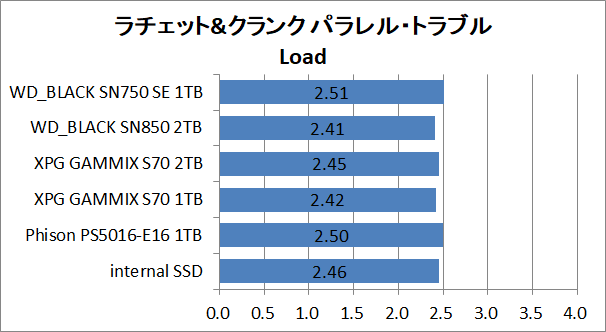

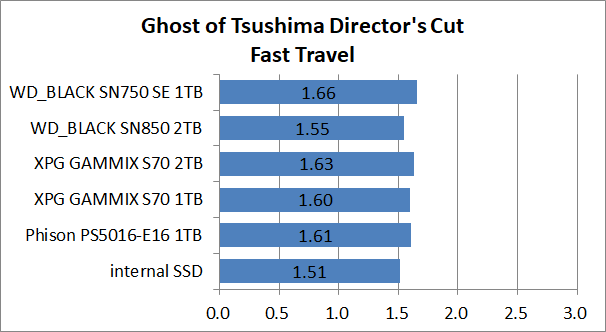

SSDの速度性能(ロード時間)について、これまで20機種以上を検証し続けていますが、個別製品の違いは測定誤差に埋もれる程度です。

またM.2 SSDの発熱・温度についても大小の差はありますが、PS5増設の用途なら個別製品で問題(動作不良など)が発生することはありません。

SSD製品の信頼性や耐久性とは?

SSD製品の信頼性や耐久性をエンドユーザーが判断するのは実のところ難しいです。

一般ユーザーが1つ2つSSD製品を購入するくらいだと、保証期間内(場合によっては1年以内の短期間)で壊れるかどうかは個体差の運要素の方が強いです。あとは判断基準にできるとすれば、メーカーへの信頼性くらいしかありません。

信頼できるSSDメーカーはどこ?

あくまで筆者の個人的な私見ですが、信頼性は下記の4段階です。

- NANDメモリを作っているメーカー

- Crucial(Micron)、Samsung、WD(SanDisk/KIOXIA)

- SK Hynix(Solidigm)もあるが、一般向けSSD製品が少ない

- 長年ストレージ専業で有名なメーカー

- 【個人的に特に高評価】 Nextorage、Seagateなど

- Kingston、Team、CFDなど

- PCパーツを幅広く手掛けるメーカー

- CORSAIR、MSIなど

- 新興の中国製NANDメーカー、よく分からないメーカー

1番と2番に該当する各種SSDメーカーは無条件に信用してもいいです。

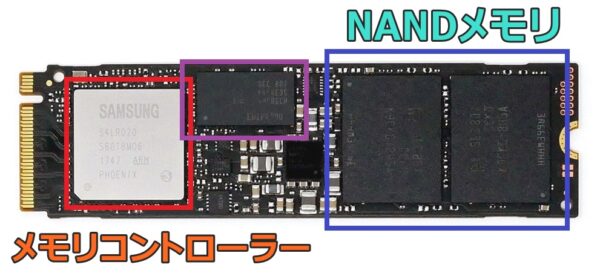

SSDの主たる構成部品は、データを保存する記憶領域であるNANDメモリと、NANDメモリへの読み書きを行うメモリコントローラーの2つです。

データ保存領域であるNANDメモリを製造するメーカー純正のSSDまで疑い出すと流石にきりがありません。

3番も基本的にまともな製品です。

価格が安価ならコスパ重視で選んでも全く問題ありません。あと、自作PC用だとCPUクーラーとか他の部品も幅広く手掛けるメーカーなので、好みのブランド縛りで買うというのもアリです。

ただ1番や2番の製品を押しのけてまでオススメかというと疑問です。なぜか、そういう勧め方をする記事や動画が多い…。

4番と3番の間には信用(筆者の私見)に大きな隔たりがあって、もし購入するならSSDを用途的に各自で消耗品と割り切れるかどうか次第です。

書込耐性はメーカー製品保証の条件の1つに過ぎない

SSD製品には仕様スペックとして”書込耐性”という項目がありますが、書き込み耐性は耐久性そのものではなく、保証条件に過ぎません。

書込耐性のスペック値を引き合いに出して、『A社のBという製品は高耐久性』のように解説する記事や動画をちらほらと見かけますが、信用してはいけません。 その手の表記を見つけたら記事・動画をサッと閉じてしまうのがオススメです…。

SSD保証条件について

自作PC向けSSD製品の保証は一般に”限定保証(制限付き保証)”と呼ばれ、

- 保証期間(年数)

- 書き込み耐性(総書き込み容量)

のいずれか一方をオーバーした時点で保証対象外になります。(下はCrucialの保証ページの記載例です)

個別製品によっても異なりますが、2025年現在、TLC型SSDの一般的な保証条件は『 容量1TB当たり600TBW程度 or 5年 』です。

書き込み耐性:600TBW、保証期間:5年のSSD製品の場合、601TBを書き込んだ時点で購入から3年でも保証対象外になりますし、総書き込み容量が300TB程度でも購入から5年を1日でも過ぎればやはり保証対象外になります。

この保証条件を超過する書き込み利用について計算すると次の通りです。

- 5年で保証値TBWを使い切るには → 毎日 328GBの書き込み

- 全域書き → 600回で保証外 → 1日1回で 1年8カ月弱

- 半域書き → 1200回で保証外 → 1日1回で 3年4カ月弱

保証値TBWの注意点について

SSD保証条件で説明した通り、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つです。

大手SSDメーカーの場合、JEDECが定める「JESD218A / JESD219」という書き込み耐性の評価規格に従って検証を行い、それを元に保証値TBWとしているので、SSDの耐久性に全くの無関係というわけではありませんが。

Corsair、Nextrage、Seagateなど自社でSSD主要部品を製造していないSSDメーカーの場合、PHISONやSiliconMotionのメモリコントローラーに、MicronやWD(SanDisk)のメモリチップを組み合わせてリファレンス基板通りにSSDを組み上げ、あとは自社シールを貼り替えただけ、という製品もちらほら見かけます。(メモリチップにもランクがあるので一概には同じとも言えませんが)

そういう製品でもメーカーによって書き込み耐性のTBW値が100TB単位や倍数で異なることもあり、製品スペックの書き込み耐性をそのまま製品寿命や耐久性の良し悪しと認識するのは危ういというのが正直なところです。

Crucial(Micron)、WD、Samsungなど自社でメモリチップを製造しているSSDメーカーや、Seagate、Nextorageなど実績のあるストレージメーカーの公表するスペックなら実際に”これくらいなら書き込んでも壊れないだろう”期待値として信用してもいいと思います。

一方で、スペック値は高めにしておいて壊れたら交換対応すればいい、というメーカーがないとも限りません。

個人的には新興の中国SSDメーカー・メモリチップメーカー、聞き馴染みのないマイナーメーカーの安価製品に注意が必要なのもこの点だと思っています。

TLC型SSDはQLC型SSDよりも多く書き込みができる、というように実際の耐久性が全く反映されていないわけではありませんが、”製品仕様の書き込み耐性”はあくまでメーカー製品保証の条件の1つと考えるのが無難です。

一般的なTLC型SSDの書込耐性*保証TBW:Total Byte Writtenは1TB容量当りが600TBとなっており、メーカーによる製品保証期間は5年間です。

つまり1TB容量当たり、毎日328GBを書き込むとちょうど5年間で保証値TBWを使い切ることになります。

常識的な使い方だとメーカー仕様値のTBWを保証期間内に使い切ることはまずありません。PS5増設ストレージという用途だとインストールとアップデートにしか書き込みアクセスが発生しないのでなおさらです。

SSDの保証条件は単純にメーカー保証期間と考えるのが実態に則しています。

| 一般的なTLC型SSDの保証条件 | |||

|---|---|---|---|

| 容量 | 1 TB | 2 TB | 4 TB |

| 書込耐性 (保証TBW:Total Byte Written) | 600 TB | 1200 TB | 2400 TB |

| 保証期間 | メーカー5年 | ||

| 保証期間内の 平均書込上限/1日 | 328 GB | 656 GB | 1312 GB |

Nextorage、Seagateのように長年ストレージ専業で有名なメーカーが独自の基準で、TLC型SSDに対して一般的な1TB容量当たり600TBを上回る書込耐性をスペック値にしているなら、その製品はこれくらい書き込みを重ねても壊れないという目安や、他社よりも手厚い保証条件として理解しても良いと思います。

そのメーカー、本当に信用して大丈夫?

一般ユーザーが1つ2つSSD製品を購入するくらいだと、

- 保証期間内で壊れるかどうかは個体差の運要素の方が強い

- 書込耐性はメーカー製品保証の条件の1つに過ぎない

- 常識的な使い方で保証値TBW値を使い切ることはない

という前提を踏まえると、一般的な保証期間 3~5年が経過しても(保証期間内なら)、ちゃんとサポートしてくれるメーカーなのかどうか、SSD製品の信頼性はこの1点に尽きます。

書込耐性のスペック値についても、自社ラボで製品検証もろくにせず、1TB当たり600TBのような定番の数値、もしくは高めにしておいて壊れたら交換対応すればいい、というメーカーがないとも限りません。

個人的には新興の中国SSDメーカー・メモリチップメーカー、聞き馴染みのないマイナーメーカーの安価製品に注意が必要なのもこの点だと思っています。

公式ホームページもなく、サポートはAmazonのコンタクトフォームだけ、みたいな、限定付き5年保証なのに本当に3~5年後もサポートしてるの?という製品もあります。よく分からないマイナーメーカーのSSD製品は壊れたらそこまでの消耗品程度と考えるのが無難です。

『絶対に買うな』とまで言うつもりはありませんが、マイナーメーカーの安価な製品には価格相応にデメリットもあることを理解してよく検討してください。

速度や発熱は気にしなくてもいい?

SSDの速度性能(ロード時間)について、これまで20機種以上を検証し続けていますが、個別製品の違いは測定誤差に埋もれる程度です。

PS5の増設用SSDについてはCrystalDiskMark等のベンチマーク結果でよく見かける5000~7000MB/sという連続読み出し性能の大小や、DRAMキャッシュレス(HMB対応)かどうかについて、あまり気にする必要はありません。

3GB/sのSSDでもロード時間には差がない

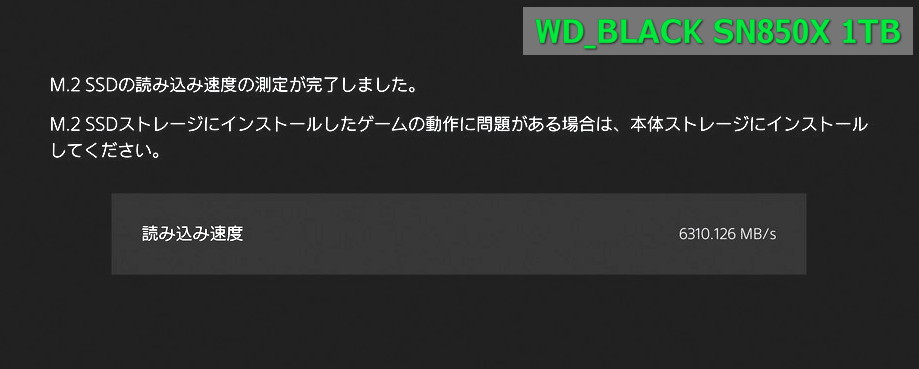

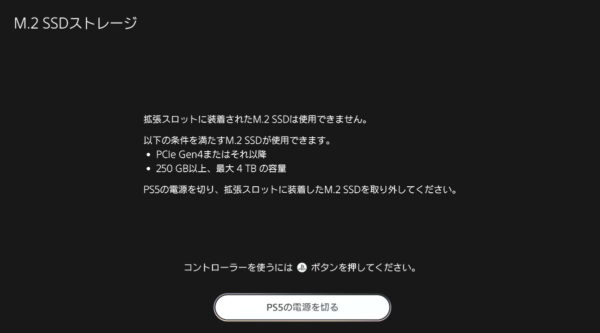

PS5のSSD増設要件ではSSD性能について『PCIE4.0対応』と『連続読み出し性能が5500MB/s以上』という2つが要求されています。

特に前者、『PCIE4.0対応』の要件は満たしていないとPS5のシステム的にエラーが出る仕様です。

一方で後者、速度性能の要件はどうでしょうか。

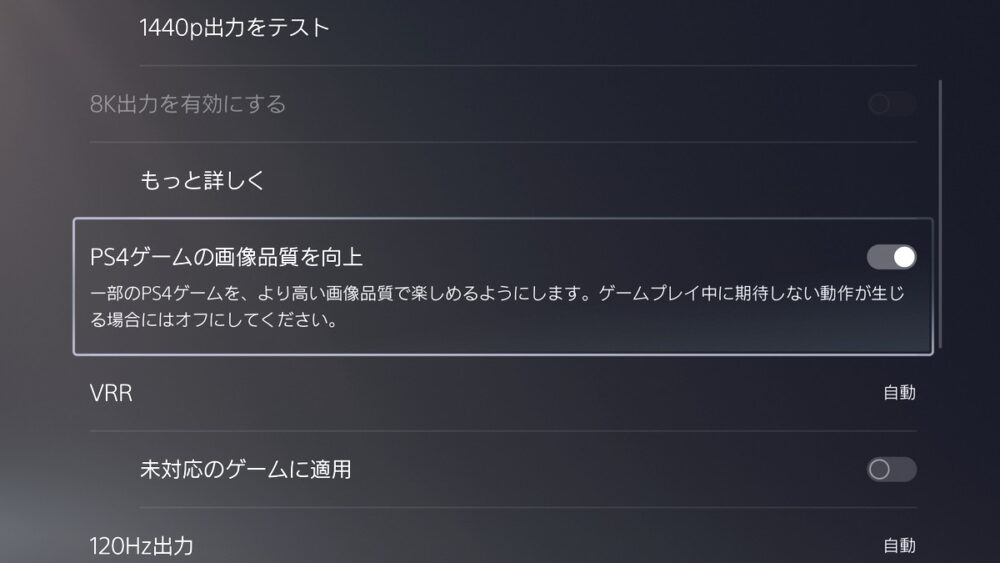

実のところ、PCIE4.0にさえ対応していれば、仮に性能の低いSSDを装着しても、”PS5のゲームプレイに支障が出る可能性がある”とアラートが表示されますが、そのままPS5を起動できます。

PCIE3.0接続のSSDを増設した時と違って取り外すように指示されることはありません。

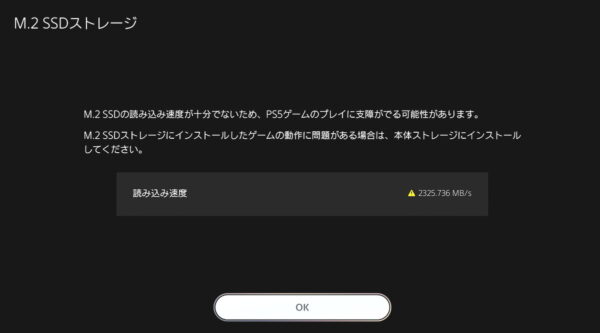

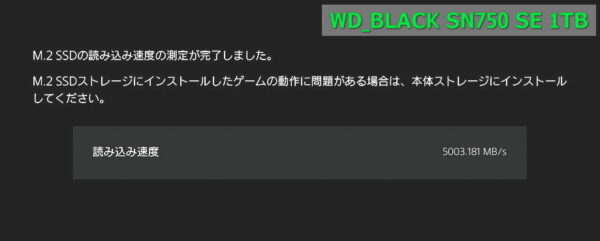

また興味深いのはWD_BLACK SN750 SEというSSDの例です。

WD_BLACK SN750 SEはPCIE4.0対応ではあるもののPC上では連続読み出し速度が3600MB/sと、PCIE3.0x4接続相当なSSDです。しかもDRAMキャッシュレスでPS5がサポートしないHMB対応のSSDです。

意外なことに、WD_BLACK SN750 SEをPS5でフォーマットした際に表示される読み出し速度は5000MB/s程度でした。

PS5増設SSDの性能要件は5500MB/sなので、PC上では大幅に、PS5のフォーマット時に表示される読み出し速度でも若干下回りますが、性能に関するアラートは表示されません。

実際にPS5ネイティブ対応ゲームタイトルで検証してみても、WD_BLACK SN750 SEなどPCのベンチマークやPS5のフォーマット時ベンチでスコアの低いSSDが、PS5内蔵SSDや7GB/s越えの高性能PCIE4.0対応SSDと比較してロード性能で劣るということはありませんでした。

ゲーム側で内部処理として先読みの容易なスタート画面からのコンティニューだけでなく、ファストトラベルのようなユーザーが操作してから読み出しを開始せざるを得ないシーンでも1秒未満の誤差程度の違いしかありません。

また、PS5増設SSDのオススメ製品を解説する記事で、『A社のBというSSDは低発熱なのでオススメ』という文言をたまに見かけますが、基本的に当てにならないので無視した方が良いです。

CrystalDiskMarkを使った温度検証は特によく見かけますが、検証方法からまず間違っています。

M.2 SSDの発熱・温度については別記事で解説している通り、大小の差はありますが、PS5増設の用途なら個別製品で問題(動作不良など)になることはありません。

SSDを選ぶ基準として温度・発熱もまた明らかに優先度が低い項目です。

PS5増設用M.2 SSDの要件

ここからはPS5のSSD増設で本当に基本的な内容について順番に解説していきます。

PS5公式サポートページで公開されている『PlayStation 5にM.2 SSDを取り付ける方法』の要件を重要ポイントに絞ってまとめ直したのが次の表です。

| PS5の拡張スロットに使用できるM.2 SSDの要件 新型 PS5 SlimモデルやPS5 Proも共通 | |

|---|---|

| 容量 | 250GB ~ 8TB |

| インターフェース | PCIE4.0x4対応 NVMe M.2 SSD PCIE4.0対応が必須 |

| 連続読出速度 | 5,500MB/s以上を推奨 |

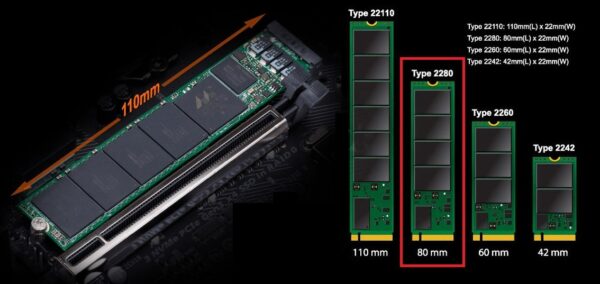

| フォームファクタ | M.2 type 2230、2242、2260、2280、22110 最初の2桁は幅、残りの桁は長さを表します。 一般に2280しか市販されていないので気にしなくてOK |

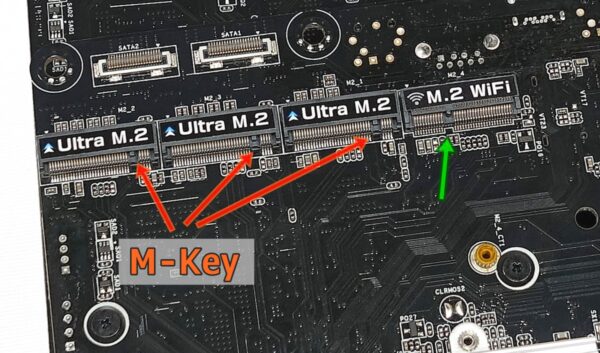

| ソケットタイプ | M-Key 自作PC向けM.2 SSDは基本的に M-Keyなので気にしなくてOK |

| 放熱構造 | ヒートシンクなどの放熱構造が必要 |

| ヒートシンクを含む 対応サイズ | M.2 SSD基板から上8.0mmまで M.2 SSD基板から下2.45mmまで |

| その他 | カバー着脱やSSD固定に 1番のプラスドライバーが必要 |

地味に見落としがちなポイントとして、PS5にM.2 SSDを増設する際、拡張スロットカバーの取り外しとM.2 SSD自体の固定で、”1番”という規格のプラスドライバーが必要になります。

対応するプラスドライバーを持っていない人は、マグネット付き、軸長75mmでコンパクトな細軸、信頼性の高いベッセル製の「クリスタライン ドライバー 6100 +1×75mm」がオススメです。1本で購入できて価格も200~300円です。

内蔵SSD容量と増設可能な容量

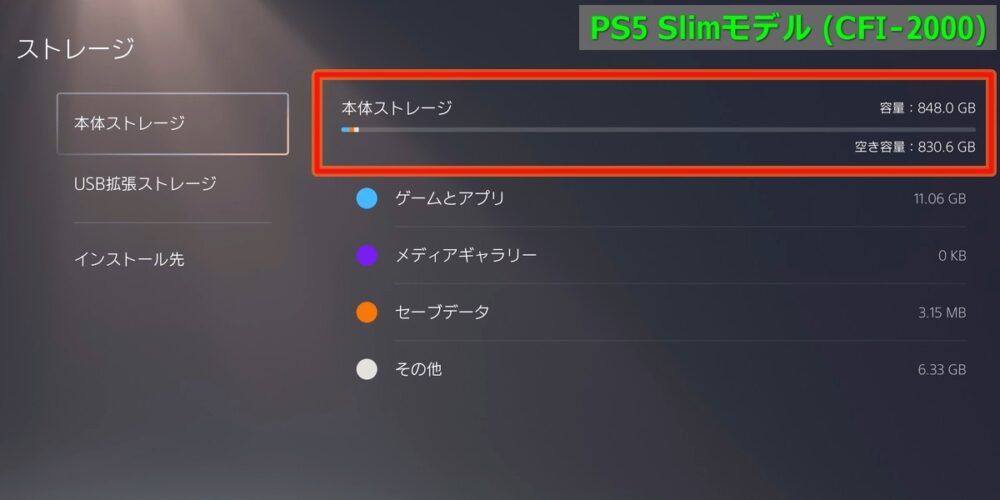

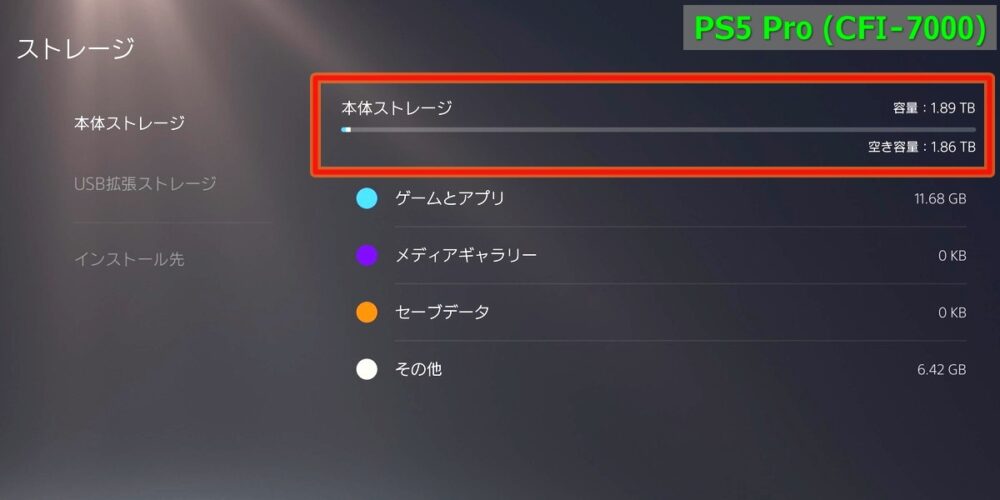

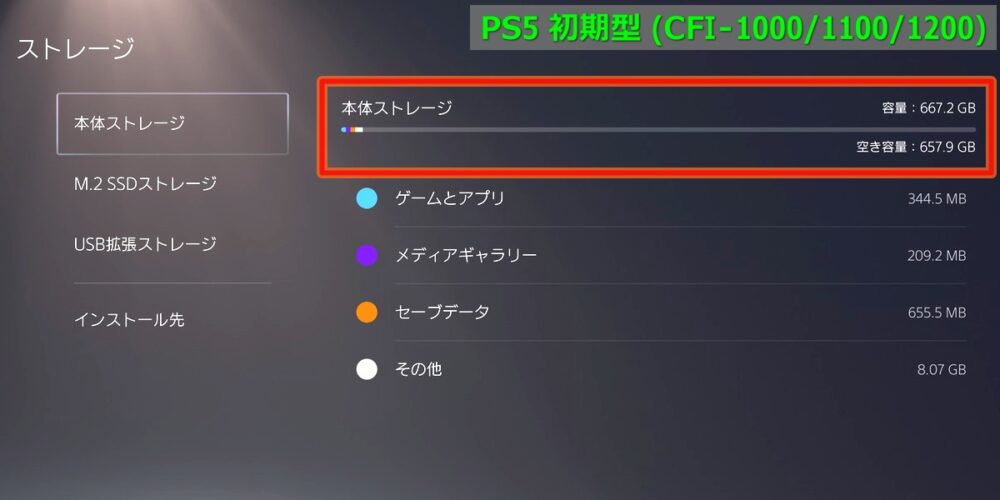

PS5の内蔵SSDの容量は初期型、Slimモデル、PS5 Proで異なります。

現行機のSlimモデルは840GB前後、PS5 Proは1860GB前後が、ゲームやセーブデータの保存先として実際に使用できる空き容量です。

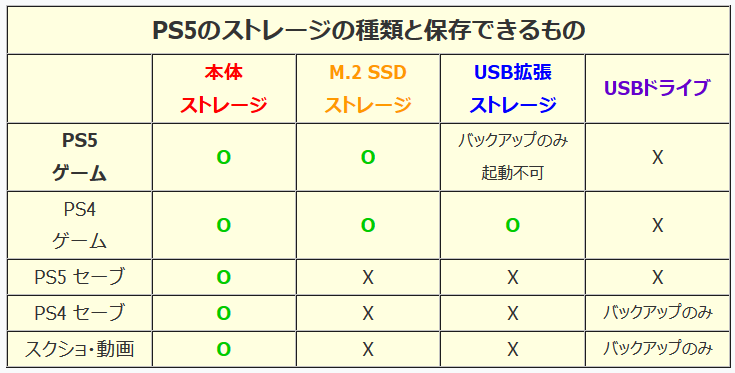

ちなみにPS5には本体ストレージを含めて4種類のストレージがあります。

空き容量を増やすにしても、保存可能なデータ、起動可能なゲームなど役割は異なるので注意してください。

PS5はM.2 SSDを使用することで最大8TBまでPS5ネイティブ対応タイトルを起動可能なストレージ容量を増設できます。

2023年9月のPS5ファームウェアアップデートによって最大8TBのM.2 SSDにも対応しましたが、4TBのM.2 SSDが4~5万円以下で購入できるのに対して、8TBのM.2 SSDは製品自体が少なく、価格も10万円以上と一気に上がります。

M.2 SSDによる拡張ストレージはPS5/PS4ゲームのインストール先専用で、ビデオクリップ(プレイ動画)やスクリーンショットの保存先にはできません。本体ストレージ同様にビデオクリップの保存先に指定できれば4~8TBの大容量M.2 SSDももっと活躍できるのですが。

M.2 SSDでストレージ増設するなら今のところは、コスパ重視なら1TBか2TBがオススメ、さらに大容量なSSDを選ぶとしても4TBが現実的な選択肢です。

PCIE4.0対応のM.2 SSDが必要

ちなみに表記の意味は『PCIE 4.0(バージョン/速度) × 4(レーン数)』です。

PCIE4.0なら16Gbps、PCIE3.0なら8Gbpsでバージョンは1レーン当たりの理論速度を示します。PCIE4.0x4の場合、それが4レーンあるので計64Gbpsで通信できるということです。

PCIE3.0のSSDはPS5で使用できない

最新規格 PCIE5.0のSSDはPS5で非推奨

2024年頃から、最新規格のPCIE5.0に対応したSSDも自作PC向け製品として発売されています。

SSD側に後方互換性があるのでPS5でも動作はするものの、PCIE4.0対応SSDと比較して発熱(消費電力)が非常に大きく、性能面での恩恵もないのでPCIE5.0対応SSDもPS5の増設SSDとして選ばないでください。

発熱については、WD_BLACK SN8100、Samsung 9100 PRO、Crucial T710など2026年最新のPCIE5.0対応SSDは、ハイエンドPCIE4.0 SSDと大差ないくらいまで下がってきていますが、どちらにせよ価格は高いので、PS5増設用SSDとして選ぶ合理的な理由はありません。

サイズやM.2端子は気にしなくていい

PS5のストレージ増設に使用するM.2 SSDは自作PC向けの部品を購入することになるので、SSD基板自体のサイズや接続端子については特に気にする必要はありません。

M.2 SSDは長さ別で2230(30mm)、2242(42mm)、2260(60mm)、2280(80mm)、22110(110mm)という5種類のサイズが存在し、PS5の拡張スロットは全てに対応しています。

モバイルPCやハンドヘルドゲーミングPC向けでM.2 2230のSSD製品も存在しますが、2242や2230は主にWi-Fiモジュール等を想定した小型サイズです。基板が小さいから安い、大きいから性能が高い、とかはないのでサイズは無視というか、2280サイズに決め打ちでOKです。

M.2スロットはM.2 SSDだけでなくWi-Fi無線カードなど多目的に使用できるコンパクトなインターフェースとして策定された規格です。そのため用途に応じて、Key(カード側端子の切込みとM.2スロット側の出っ張り)でM.2スロットに装着できるM.2カードは限定されています。

ストレージ用M.2カード(M.2 SSD)はM-Keyで統一されているので、PS5のSSD増設でM.2 Keyの事情を気にする必要はありません。

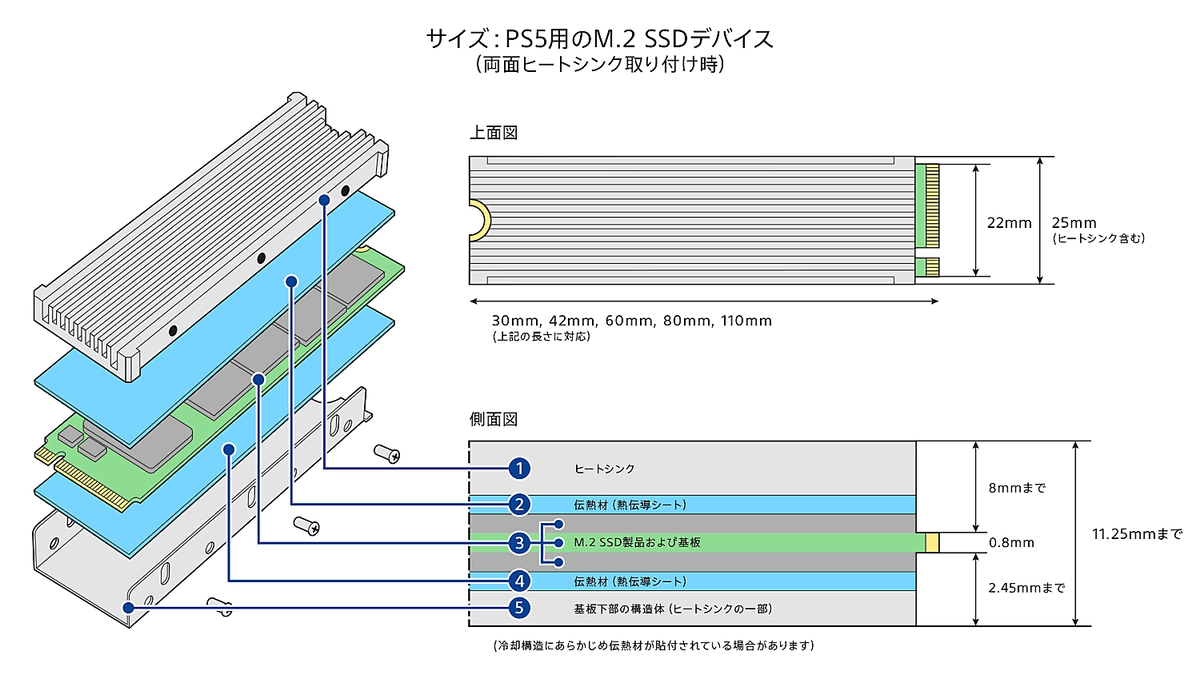

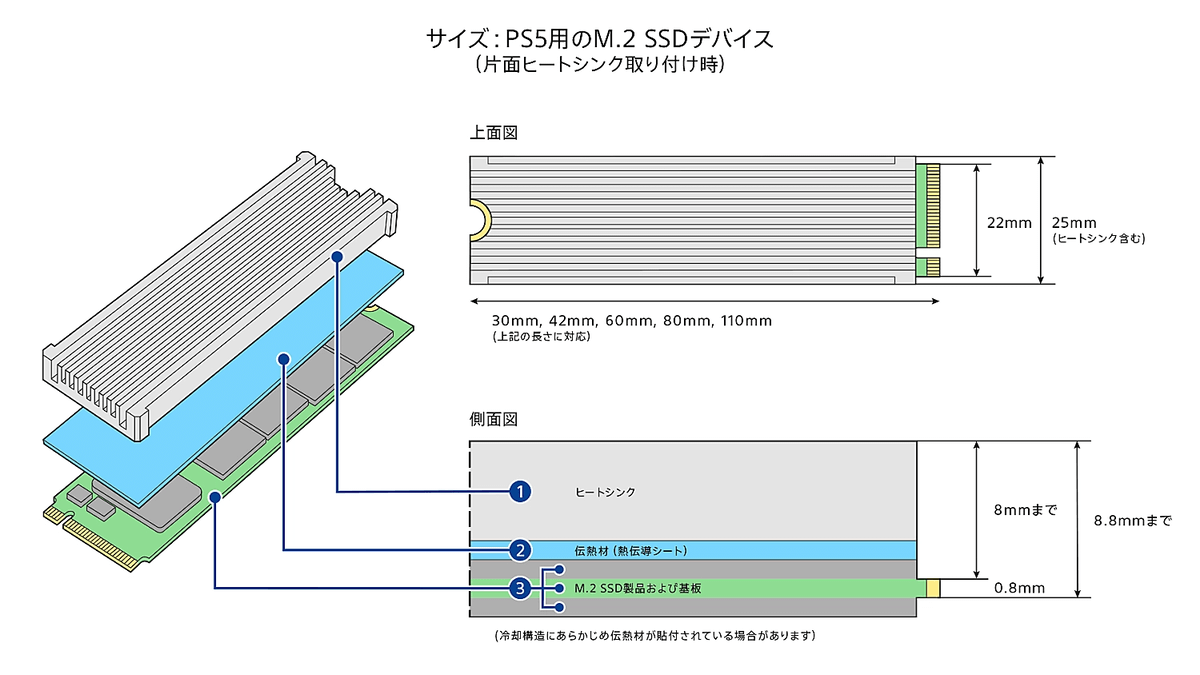

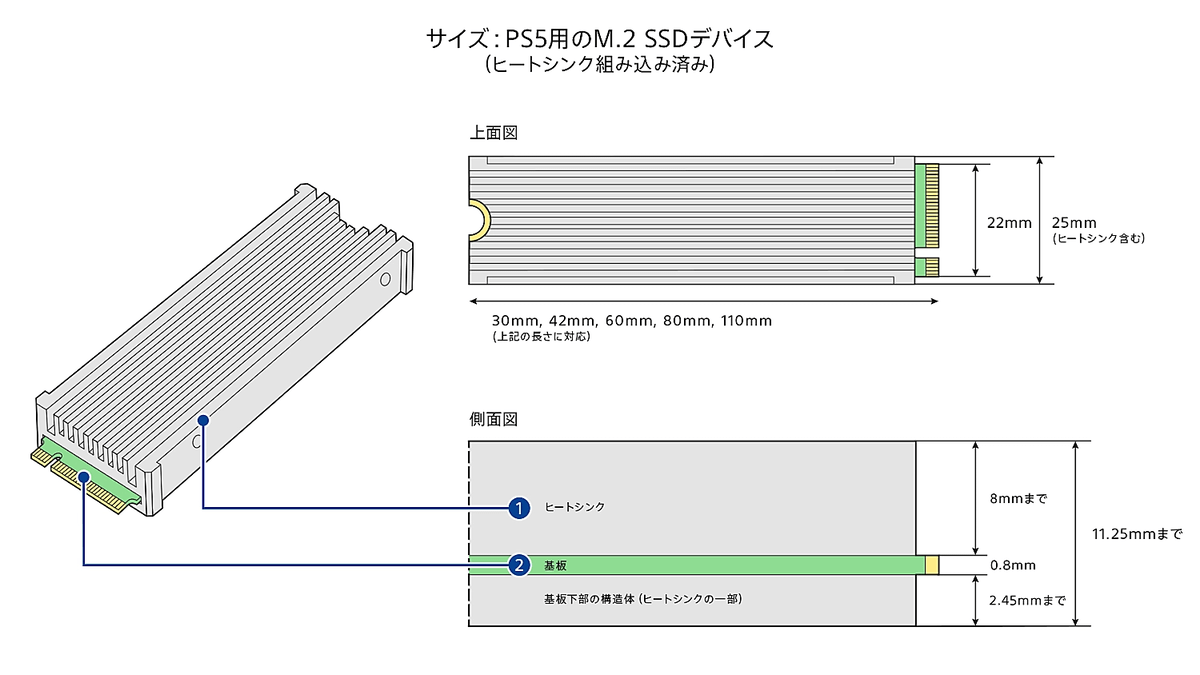

M.2 SSD放熱ヒートシンクが必要

PS5公式サポートページを見ての通り、PS5のストレージ増設に使用するM.2 SSDには放熱ヒートシンクが必須です。

いくつか図解がありますが公式サポートページで掲載されている一番最後の両面ヒートシンク取り付け時の図が一番分かりやすいです。

単純に『M.2 SSD基板から上8.0mmまで』、『M.2 SSD基板から下2.45mmまで』の2つの要件を抑えておけばOKです。

現在ではWD、Samsung、Crucial(Micron)、Nextorage、Seagateなど有名かつ信頼性の高いメーカーを含め、数多くのメーカーがPS5の拡張スロットに互換サイズなヒートシンクを標準で搭載したM.2 SSDを発売しています。

2021年頃はヒートシンク付きSSDは主流ではなかった

今でこそPS5増設を前面に押し出したヒートシンク付きSSDも普通に見かけますが、当初、PS5の拡張スロット増設に使用するM.2 SSDはPC向けの汎用規格なので、SSDを単品で購入する場合は自作PC部品から選ぶ必要がありました。

PS5がストレージ増設に対応した2021年9月当時、それから1年ちょっとの間は、”M.2 SSDヒートシンクは各自で用意する”というのが主流でした。

自作PC向けマザーボード(SSD等を搭載するPCのメイン基板)には各社こだわりの大型かつ高性能なM.2 SSDヒートシンクが標準搭載されているため、自作PC向けのM.2 SSDはヒートシンク非搭載というのが自作PC界隈のトレンドだったからです。

PS5のストレージ増設にM.2 SSDヒートシンクは必須ですが、現在はPS5対応を前面に押し出したヒートシンク標準搭載のSSDが各社から販売されていて、各自が個別に用意する必要もないので、自作PC部品を使用するとはいえストレージ増設のハードルはないに等しいです。

個別SSD製品のPS5増設レビュー記事一覧

最後になりましたが、各種SSDの仕様や冷え具合や、さらに詳しい各ゲームにおけるロード性能の比較について、個別にレビュー記事も掲載しています。購入を検討している製品があれば、こちらも参照してみてください。

下にはPS5 SSD増設レビューの最新記事からリストアップしていますが、こちらから公開中の全レビュー記事一覧リストを確認できます。

-

【PS5 Pro増設】Nextorage NEM-PA 8TBでロード時間を比較検証ヒートシンク付きSSD「Nextorage NEM-PA 8TB」でPS5 Proの拡張スロットにストレージを増設し、8種のPS5ゲームでロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 Pro増設】Nextorage NEM-PA 8TBでロード時間を比較検証ヒートシンク付きSSD「Nextorage NEM-PA 8TB」でPS5 Proの拡張スロットにストレージを増設し、8種のPS5ゲームでロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 Pro増設】WD_BLACK SN850X 8TBでロード時間を比較検証「WD_BLACK SN850X 8TB」でPS5 Proの拡張スロットにストレージを増設し、8種のPS5ゲームでロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 Pro増設】WD_BLACK SN850X 8TBでロード時間を比較検証「WD_BLACK SN850X 8TB」でPS5 Proの拡張スロットにストレージを増設し、8種のPS5ゲームでロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 SSD増設】Nextorage NEM-PAB 2TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「Nextorage NEM-PA 2TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、PS5ネイティブ対応タイトルでゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 SSD増設】Nextorage NEM-PAB 2TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「Nextorage NEM-PA 2TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、PS5ネイティブ対応タイトルでゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 SSD増設】EXCERIA ヒートシンク付き 4TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「KIOXIA EXCERIA with Heatsink SSD 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 SSD増設】EXCERIA ヒートシンク付き 4TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「KIOXIA EXCERIA with Heatsink SSD 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 SSD増設】Lexar NM790 4TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「Lexar NM790 with Heatsink 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 SSD増設】Lexar NM790 4TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 「Lexar NM790 with Heatsink 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 SSD増設】Samsung 990 PRO 4TB ヒートシンク搭載版でロード時間を検証【新型PS5対応】 「Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 SSD増設】Samsung 990 PRO 4TB ヒートシンク搭載版でロード時間を検証【新型PS5対応】 「Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。 -

【PS5 SSD増設】Seagate Game Drive PS5 2TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 PS5公式ライセンス取得のNVMe M.2 SSD「Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

【PS5 SSD増設】Seagate Game Drive PS5 2TBでロード時間を比較検証【新型PS5対応】 PS5公式ライセンス取得のNVMe M.2 SSD「Seagate Game Drive PS5 NVMe SSD」でPlayStation 5の拡張スロットにストレージを増設し、ゲームロード時間を比較してみました。標準搭載ヒートシンクで十分に冷えるのかもチェック。

記事が参考になったと思ったら、Xポストの共有(リポストやいいね)をしてもらえると嬉しいです。

関連記事

-

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証

「SONY INZONE M9」をレビュー。96分割LDに15万円の価値はあるかVRR同期機能やDisplayHDR 600、96分割FALDに対応し、4K/144HzでHDMI2.1ビデオ入力も搭載する27インチIPS液晶ゲーミングモニタ「SONY INZONE M9」をレビュー。15万円の価値はあるのか徹底検証 -

「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。4K/144FPS VRR/HDRをパススルーできる待望のビデオキャプチャ!HDMI2.1に対応し4K/144FPS VRR/HDRのパススルーが可能なUSBビデオキャプチャ「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。PlayStation 5の4K/120FPS VRR/HDRゲーム映像を4K/HDR動画に録画できるか試してみた。

「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。4K/144FPS VRR/HDRをパススルーできる待望のビデオキャプチャ!HDMI2.1に対応し4K/144FPS VRR/HDRのパススルーが可能なUSBビデオキャプチャ「AVerMedia Live Gamer ULTRA 2.1」をレビュー。PlayStation 5の4K/120FPS VRR/HDRゲーム映像を4K/HDR動画に録画できるか試してみた。 -

PS5 ProのPS4ゲーム高画質化を検証。超解像で4K画質になるのかPS5 Proの隠し機能? PS4ゲームを超解像アップスケールする高画質化機能を検証しました。旧作も4K高画質に生まれ変わるのか、また同機能を使用できるゲームと使用できないゲームの違いを解説します。

PS5 ProのPS4ゲーム高画質化を検証。超解像で4K画質になるのかPS5 Proの隠し機能? PS4ゲームを超解像アップスケールする高画質化機能を検証しました。旧作も4K高画質に生まれ変わるのか、また同機能を使用できるゲームと使用できないゲームの違いを解説します。 -

「NEXiCONN NV501」をレビュー。4K超解像化やAI画質調整機能を徹底解説4K/60FPS/HDRのパススルーが可能、独自AIによる超解像&高画質化機能を搭載したUSB外付け機器型ビデオキャプチャ「NEXiCONN AI Pixel-Plus CaptureX NV501」をレビュー。Nintendo SwitchのTV出力を高品質に4K超解像化!

「NEXiCONN NV501」をレビュー。4K超解像化やAI画質調整機能を徹底解説4K/60FPS/HDRのパススルーが可能、独自AIによる超解像&高画質化機能を搭載したUSB外付け機器型ビデオキャプチャ「NEXiCONN AI Pixel-Plus CaptureX NV501」をレビュー。Nintendo SwitchのTV出力を高品質に4K超解像化! -

「PlayStation VR2」をレビュー 【ハードウェア編】PlayStation 5専用VR HMD&コントローラーセット「PlayStation VR2」をレビュー。レビュー記事第1弾として、開封の儀的にVR HMD本体やコントローラーのハードウェア仕様について紹介します。

「PlayStation VR2」をレビュー 【ハードウェア編】PlayStation 5専用VR HMD&コントローラーセット「PlayStation VR2」をレビュー。レビュー記事第1弾として、開封の儀的にVR HMD本体やコントローラーのハードウェア仕様について紹介します。 -

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRで自由に色調整が可能な鉄板の有機ELゲーミングモニタを徹底検証4K/240Hzの31.5インチ量子ドット有機ELゲーミングモニタ「ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM」をレビュー。HDRでも自由に色調整が可能な鉄板の超高画質ゲーミングモニタを徹底検証

コメント