国内最大級の品ぞろえと見分けやすいホームページで管理人的にDDR4メモリショップとして一押しなPCショップアークが独自展開する”Ark Selection Memoryシリーズ”から、DDR4-2666にネイティブ対応となるSamsung純正メモリモジュールを採用した品質とコストパフォーマンスが優秀なメモリキット「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」をPCショップアーク様よりお借りできたのでレビューしていきます。

18年4月現在販売されているロットはRyzen環境と相性が良いことで知られているSamsung B-Dieが採用されているので、先日発売したばかりの第2世代Ryzen環境でメモリ周波数3200MHzの手動OCにも各社マザーボードを使用してチャレンジしてみます。

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」(18年4月ロット)のメモリモジュール自体は「M378A1K43BB2-CTD」というバルクメモリです。この種のバルクメモリは玉石混交なきらいがありますが、”Ark Selection Memoryシリーズ”は、品質・性能は高いものの入手性が低くユーザーには見つけ難いSamsung純正メモリーモジュールに限定して、5年製品保証と相性保証1ヵ月を付帯しつつ優れたコストパフォーマンスを実現したメモリキットになっています。

—【注意】————————–

メモリOCで有名なXMPプロファイルは「インテル エクストリーム・メモリー・プロファイル」の略称でありIntelの策定した規格なので、AMD環境において”XMPでOCする”等の表現をするのは厳密には正しくありません。ただしXMPプロファイルに収録されたメモリ周波数とタイミングの設定値からAMD環境に合わせたメモリOCプロファイルを自動生成する機能として、「ASUS D.O.C.P」や「MSI A-XMP」などが各社マザーボードのBIOS上に機能として用意されているので、AMD RyzenやAMD Ryzen Threadripper環境においてもXMPプロファイルを流用したメモリOCを当記事中では便宜上細かいことを気にせずに”XMPを使用したOC”などXMPとして表記します。

————————————

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition レビュー目次

1.ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionの外観

2.検証機材、メモリOCの基本と手順

3.ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionのオーバークロック

4.ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionのレビューまとめ

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionの外観

まず最初に「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」の外観をチェックしていきます。

紙製の外パッケージを開けると中にはピンク色のプチプチの袋に包装されて2枚のメモリモジュールが個別に収められていました。

緑色のPCB基板にメモリチップが実装されているという見た目はいたって普通のDDR4メモリです。

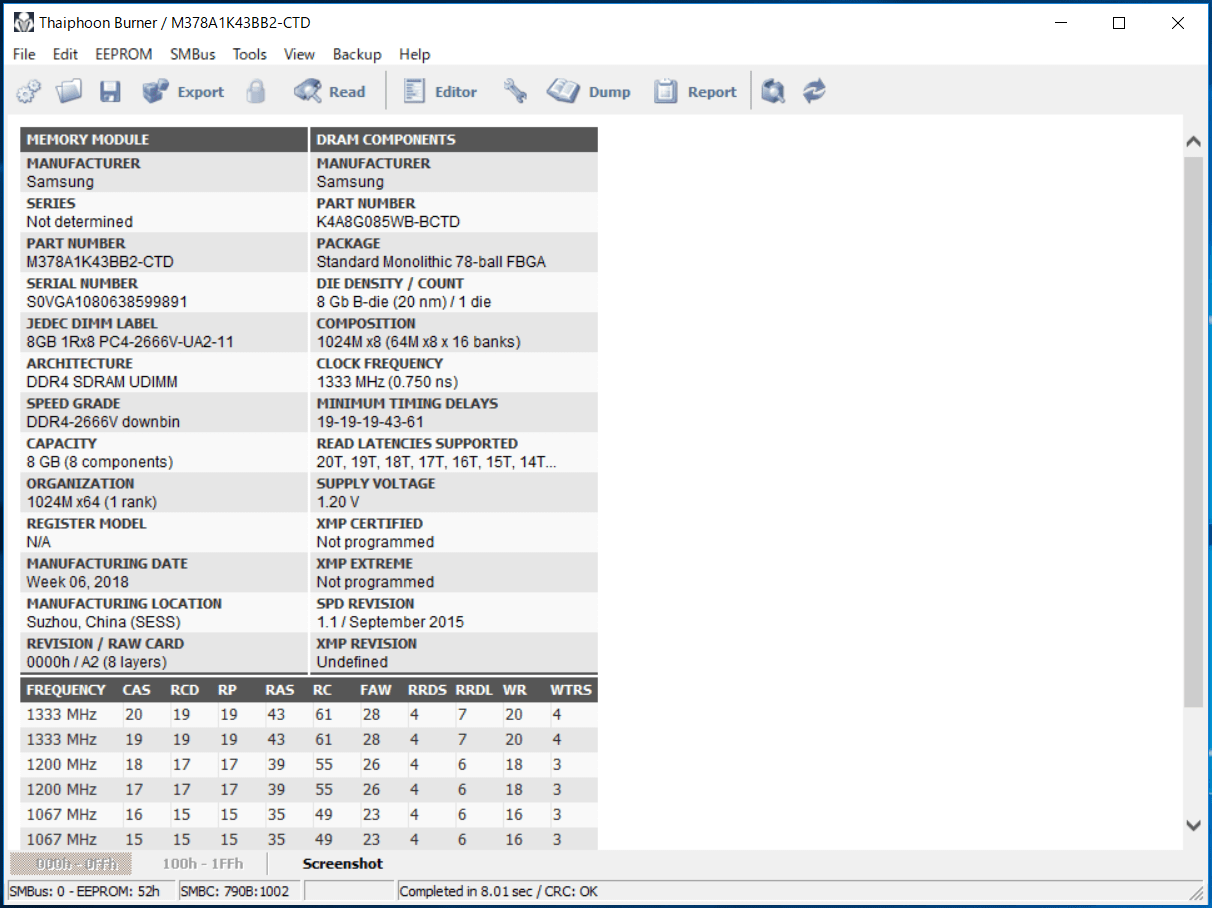

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」のメモリモジュール製品自体は「M378A1K43BB2-CTD」というバルクメモリです。片面実装で8枚のメモリチップが実装されている、シングルランクのSamsung B-Dieのメモリモジュールです。

Samsung製メモリチップが実装されています。

検証機材、メモリOCの基本と手順

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」の動作検証やメモリOCを行う前に、検証機材の紹介とメモリOCの基本・手順について紹介します。

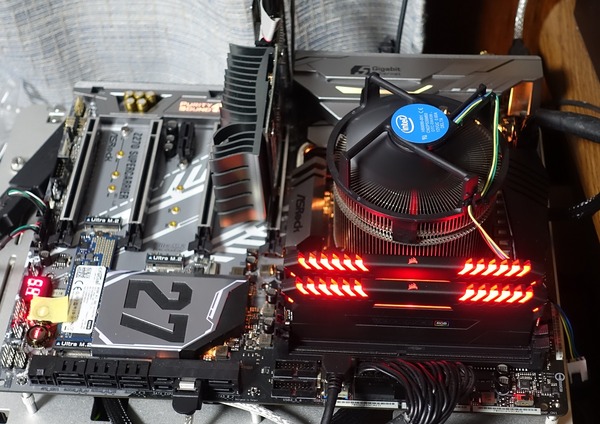

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung EditionのメモリOCを行う環境としては、以下のテーブルに表記した検証機材で構成されているベンチ機を使用しました。

| テストベンチ機の構成 | |

| CPU | AMD Ryzen 7 2700X (レビュー) |

| CPUクーラー | Corsair H150i PRO RGB (レビュー) |

| マザーボード | ・ASRock X470 Taichi (レビュー) ・ASUS ROG STRIX X470-F GAMING (レビュー) ・GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI (レビュー) ・MSI X470 GAMING PRO CARBON (レビュー) |

| メインメモリ | ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition DDR4 8GB*2=16GB |

| ビデオカード | MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ファンレス (レビュー) |

| システムストレージ | WD Blue 3D NAND SATA SSD 500GB (レビュー) |

| OS | Windows10 Home 64bit |

| 電源ユニット | Corsair HX1200i (レビュー) |

実際にメモリのオーバークロックを行う前にメモリのOCについても紹介しておきます。

今回はASRock Z270 SuperCarrierの設定項目に合わせて紹介しますが、マザーボードメーカーによってレイアウトこそ多少異なるものの、メモリOC設定の方法については基本は共通なのでここの説明を一通り読めば予備知識としては十分だと思います。プラットフォーム別でも、18年最新のIntel第8世代CoffeeLake-S CPUに対応するIntel 300シリーズマザーボードであればほぼ全ての機種で似たような設定が可能です。またIntel Skylake-X&X299マザーボード環境、AMD Ryzen&AM4マザーボード環境、AMD Ryzen Threadripper&X399マザーボード環境でもメモリOCの手順はほぼ同じです。

まず大前提としてオーバークロックはメーカー保証外の行為であり製品の破損やデータの消失もすべて自己責任となります。オーバークロック検証時は最小構成(CPU、マザーボード、メモリ、システムストレージ、グラフィックボード)以外は基本的にすべて外し、可能ならOC検証用のシステムストレージを用意するなど細心の注意を払ってください。最近のPCパーツは常識的な範囲内であればOCしても壊れることは滅多にないはずですが、データの破損は依然としてよくあることなので大切なデータは予め隔離するかバックアップをとってください。

CPUやGPUのオーバークロックと違ってメモリには負荷テストで落ちる(BSODやフリーズ)わけでもないのに、長期的に見てランダムにソフトウェアでエラーが発生するなどといったケースもあり、実用を兼ねるOCとしては比較的難易度が高いです。

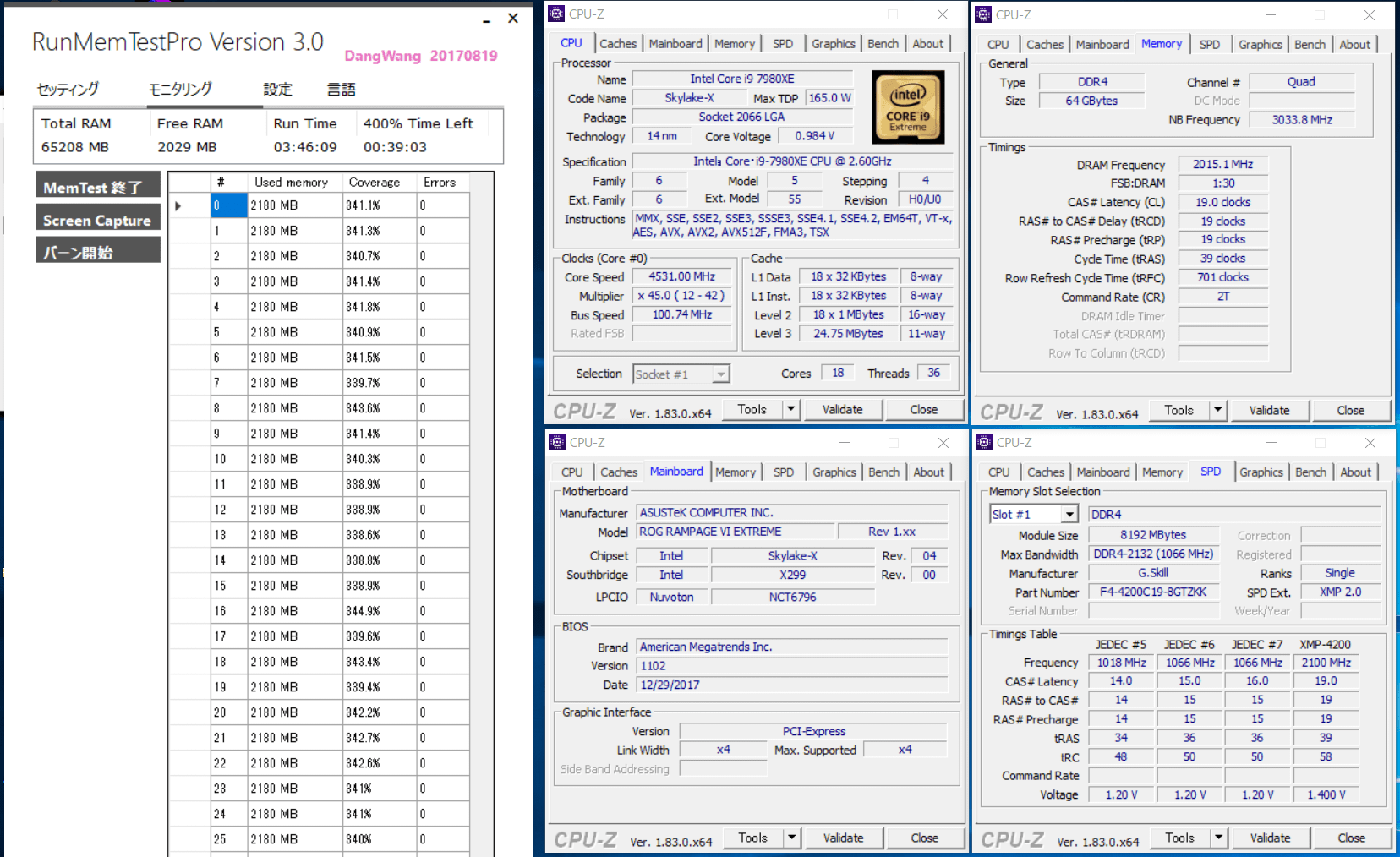

最低限の安定性検証は必要なのでメモリOC時のストレステストについて、管理人は経験的にHCI memtestで200%カバーを確認後、動画のエンコードテストを30~60分で安定動作と判断しています。記事内で行ったメモリOCについては特に記載がなければ上記の検証クリアで安定動作としています。

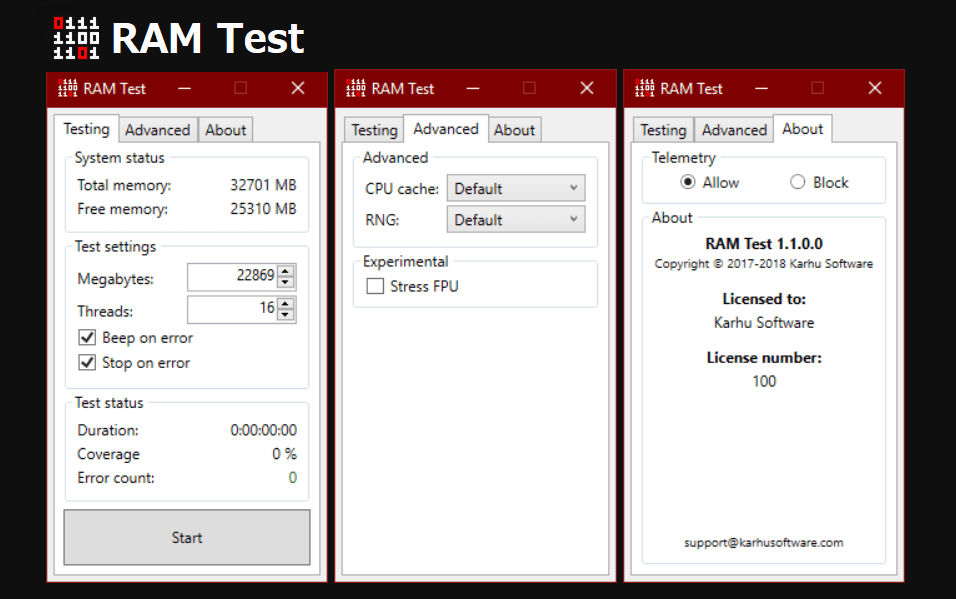

また18年に入ってから新たにリリースされた「Ram Test(レビュー)」という海外のメモリ安定性検証ソフトが軽量かつ使いやすく、1000円程の有料ソフトですがおすすめです。

その他にも負荷テストにはPrime95やOCCTなどかなり重いストレステストを使うユーザーも多いようですが、CPUにしろメモリにしろ専用負荷ソフトを使ってOCの安定性検証をしていても落ちるときは落ちるので、ある程度のところで見切りをつけて、日頃のバックアップを心掛け、落ちた時は設定を緩めるか電圧を盛るほうが手っ取り早いというのが管理人の持論です。

メモリOCに伴うBSODやフリーズ以外の細かいトラブルについては次の記事でまとめたりコメント欄を情報交換に開放しているので活用してください。

・DDR4メモリのオーバークロックで発症した不具合と解決策について

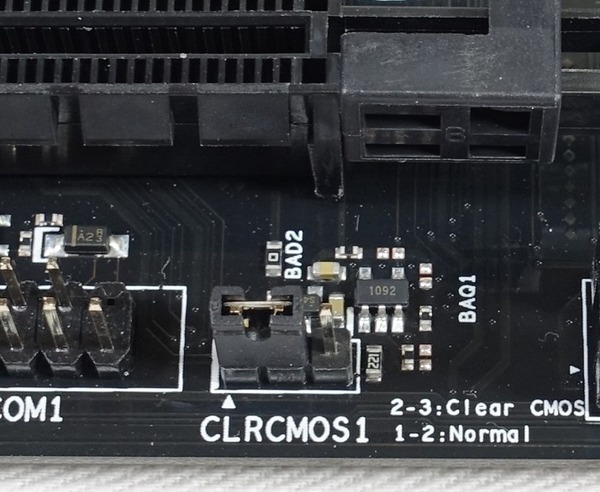

CPUの倍率変更OCと違って、メモリOCの設定段階では正常にPOSTできずBIOSにすらたどり着けないケースもあり、そういった場合はCMOSクリア(BIOS設定の初期化)が必要になる場合があります。CMOSクリアの方法はオンボードやリアI/Oに実装されたスイッチを使用したり、オンボードジャンパーピンを使用したりとマザーボードによって方法が異なります。メモリOCを実践する前に予めCMOSクリアの方法をチェックしておいてください。

前置きはこのあたりにして、メモリのオーバークロックに関するBIOSの設定について、Core i7 7700KなどKabyLake-S CPUに対応するZ270チップセット搭載マザーボードのASRock Z270 SuperCarrierを例に詳しく紹介していきます。

メモリの性能は簡単に言うと『動作クロックが高く』『タイミングが小さい』ほど性能が高くなります。

そのためメモリOCを手動で行う手順を簡単にすると、「1.電圧を上げて動作可能なクロックを探し」、「2.そのクロックにおいて正常に動作する最小のタイミングを探る」という2つの手順を繰り返すことになります。最初のメモリタイミング設定については「16-18-18-36」とか「18-18-18-38」とか「20-20-20-40」とか、何でもいいのでてきとうに決め打ちするか、マザーボードの自動設定にお任せしてしまいます。動いたらラッキーでタイミングを小さく刻み、動かなかったらタイミングを緩めてまたチャレンジする、という具合で特定のメモリ周波数についてチェックしていきます。

メモリのOCでは、G.SkillやCorsairなどからOCプロファイルを収録した選別済みOCメモリという便利なものが販売されています。XMPなどOCプロファイルによるOC対応がうたわれているOCメモリでは、上の手順によるメモリのオーバークロック、つまりOC耐性の選別をメモリメーカー側がすでに行って、その個体(メモリモジュール)について動作確認をしています。IntelプラットフォームではこういったOCプロファイルのことを「インテル エクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)」と呼んでいます。XMPはIntelが策定したものなので、厳密にいうとAMD環境には非対応ですが、XMPプロファイルに収録されたメモリ周波数とタイミングの設定値からAMD環境に合わせたメモリOCプロファイルを自動生成する機能として、「ASUS D.O.C.P」や「MSI A-XMP」などが各社マザーボードのBIOS上に機能として用意されており、XMPがほぼデファクトスタンダード的扱いになっているので、OCプロファイルによるメモリOCを”XMPでOCする”とまとめて表現してしまう場合もあります。

ともあれOCプロファイルによるメモリOCではメーカーが動作確認を行ったメモリモジュールでOCプロファイルを適用するだけなので、メーカーが確認済みもしくは類似の環境(主にQVLに記載のあるマザーボード)が用意できれば簡単にメモリをオーバークロックができます。

以上を念頭にBIOS(UEFI)メニューから行う具体的なメモリOCのBIOS設定を見ていきます。なおOC設定を詰めていく時はWindowsとBIOSを頻繁に行き来することになるので、BIOS(UEFI)への再起動ショートカットを作っておくと非常に便利です。BIOS(UEFI)への再起動ショートカットの作り方も別の記事で紹介しています。

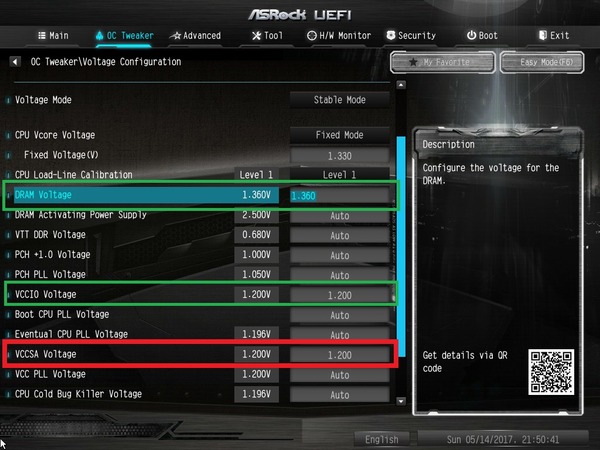

ASRock Z270 SuperCarrierでは「OCツール – DRAM設定」の設定ページ内にある「設定の読み込み」で「自動(カスタム設定)」と「XMP」の2種類からメモリの動作クロックとタイミングを設定できます。

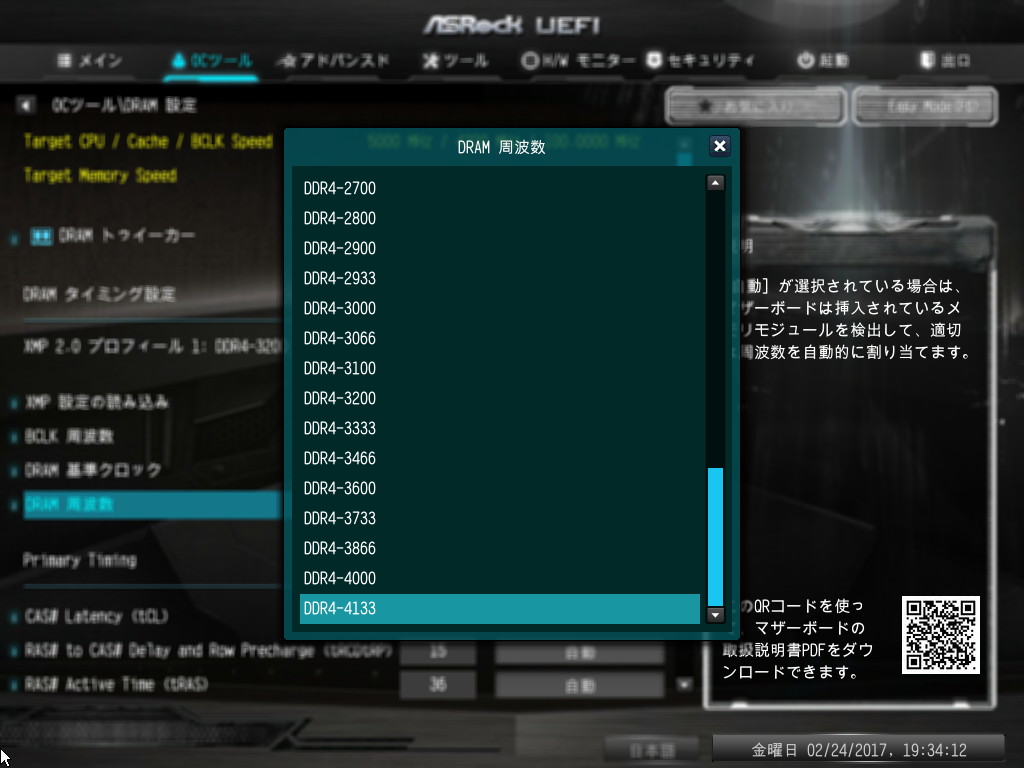

「XMP」は上で紹介したように各メモリメーカーが一定環境で動作確認を行ったメモリのオーバークロックプロファイルがメモリに収録されており、その値が適用されて自動的にメモリ周波数とメモリタイミングがOCされます。XMPを使用しない場合は、「DRAM Frequency(メモリ周波数)」の項目とAutoにすると、DDR4メモリごとにSPDプロファイルに設定された2133MHz~2666MHzの動作周波数とタイミングによる定格動作となります。ASRock Z270 SuperCarrierなどASRock製のマザーボードでは「自動」モードが事実上のカスタム設定モードになっており、「DRAM Frequency(メモリ周波数)」でプルダウンメニューから動作周波数を選択できます。

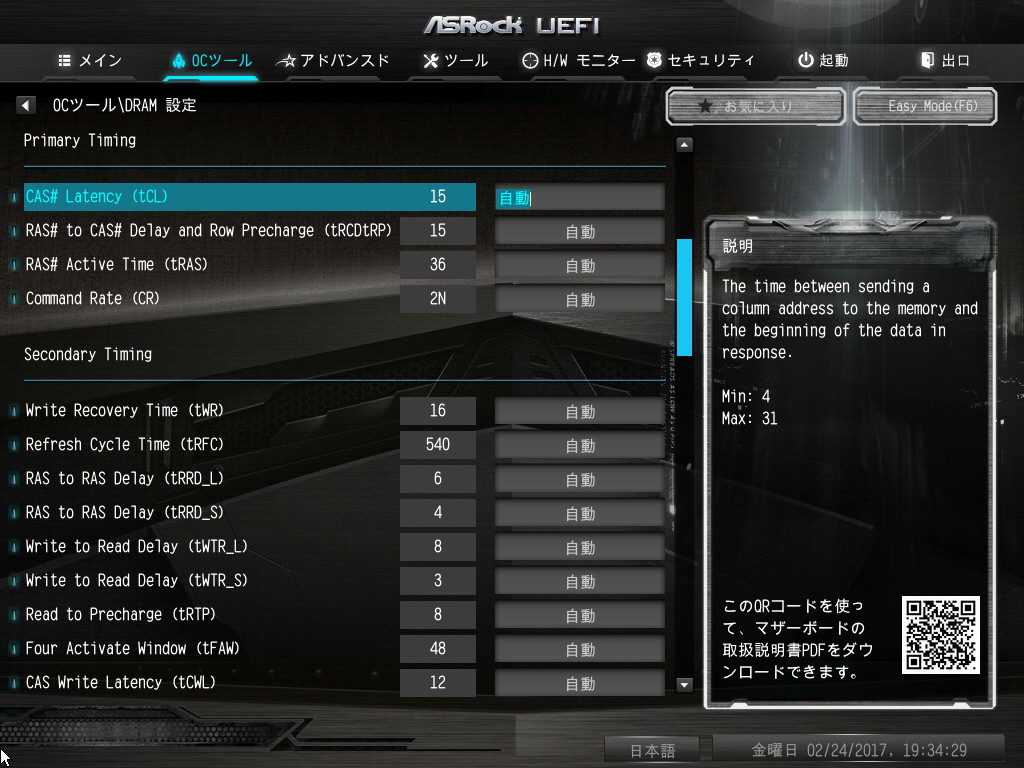

XMP対応OCメモリの仕様値ではメモリ周波数に加えて「16-18-18-36」のようなメモリタイミングについての表記に見え覚えのある読者も多いと思います。このワンセットになった数字はファーストタイミングもしくはプライマリタイミングとも呼ばれ、Intel/AMD環境毎やマザーボードベンダー毎に表記がやや異なるものの、前から順に「CAS Latency (tCL」)」、「RAS to CAS (tRCD)」、「RAS Precharge (tRP)」、「RAS Active Time (tRAS)」となっています。ユーザーが各自でメモリタイミングを手動設定する場合は上の4つに加えて「Reflash Cycle Time (tRFC)」と「Command Rate:1 or 2」の計6つについて設定し、残りはマザーボードの自動設定にお任せしてしまうのが、比較的簡単でおすすめな設定方法です。

メモリのタイミングには他にも多くの項目がありますが、基本的には上の6つを適切に設定すればOKです。XMPの場合は自動的に動作確認済みのタイミングが適用されますし、マニュアル設定の場合でも設定値Auto(自動)であればマザーボード側がメモリ周波数に合わせて適当に設定を行ってくれます。

最初に書いたようにタイミングは小さい方が性能が高くなります。ただタイミングの設定は少し難しいのでXMPかAuto設定にお任せしてしまうのが手っ取り早くておすすめです。

なおメモリクロックもCPUコアクロック同様にBCLK(ベースクロック、FSBなどとも)に対する倍率なので、BCLKを変更することでBCLK:100MHz時の4133MHz上限から、例えばBCLK:120MHzにすると上限5000MHzに引き上げられます。ただしBCLKを使ったOCはかなり難易度が高いので基本的に100MHz固定が推奨です。

DDR4メモリでメモリ周波数をOCする場合2133MHz~2933MHzあたりまでであれば、DRAM電圧は定格の1.200Vで問題なく動作することが多いですが、メモリ周波数3000MHz以上を狙う場合はDRAM電圧を1.350V以上まで昇圧する必要があります。マザーボードによってはメモリ周波数に応じて自動で設定してくれるものもありますが、手動設定のほうが確実なので予め設定しておくのがおすすめです。

なおDRAM電圧を盛ると当然発熱は大きくなりますが、1.350~1.380V程度であればCPUソケット周辺に直接風の当たらない簡易水冷環境であってもOCメモリに設置されたヒートシンクによるパッシブ冷却で基本的に問題ありません。メモリ周波数4000MHz以上になると1.400V以上が要求され、OC自体も難しくなり発熱も大きくなってくるので、IntelプラットフォームのCoffeeLake-S(Z370)、KabyLake-S(Z270)、Skylake-X(X299)の環境では3200~3600MHz、AMDプラットフォームのRyzen(X470/X370)やRyzen Threadripper(X399)の環境では2933~3200MHzを狙うのが難易度的には比較的簡単なのでおすすめです。

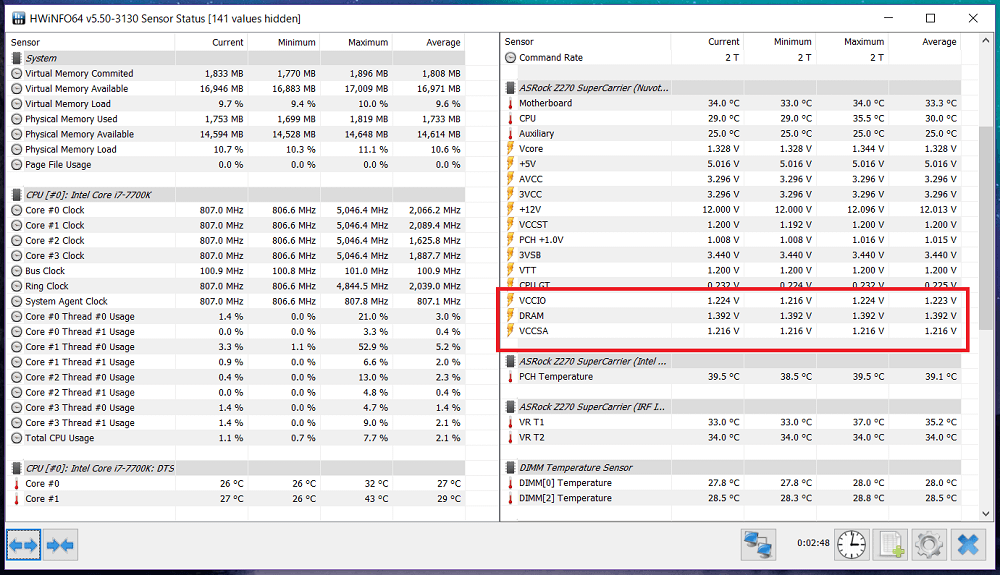

説明の順番が前後してしまいましたが、初めてメモリのOCをする場合は、メモリ周波数やタイミングを変更する前に、HWinfoなどのモニタリングソフトを使用してBIOSで指定した電圧設定が正常に反映されているか確認しておくとメモリOCに失敗した時に原因切り分けに役立ちます。

Intel CPUのKabyLake-S(Core i7 7700Kなど)やBroadwell-E(Core i7 6950Xなど)でDDR4メモリの動作クロックを3000MHz以上にOCする場合はDRAM電圧だけでなく「電圧設定」の項目内にある「VCCSA」も適度に盛ってやるとメモリOCの動作が安定します。またAMD Ryzen CPU環境の場合は「SOC電圧」を昇圧します。

設定の目安としてはIntel環境の「VCCSA」なら1.200~1.250V程度、AMD環境の「SOC電圧」なら1.100~1.200V程度を狙うといいようです。一部のマザーボードではメモリ周波数で高い数値を選んだ時やXMP適用時にこれらの電圧を自動的に昇圧してくれるものもありますが、メモリのOCを行うときはメモリ電圧同様に手動で設定しておくのがおすすめです。

また一部のマザーボードではメモリOCに伴いPCI-E拡張デバイスの検出不可やUSB機器同士の干渉といった不具合が生じる場合があります。グラフィックボードを検出できないと画面が暗転したまま表示できなくなるので非常に困ります。この不具合が発生した場合、CoffeeLake-SやSkylake-XなどIntel環境では「VCCIO」や「PCH Core Voltage」(マザーボードメーカーごとに表記が若干異なる)を1.150~1.200V程度に盛ると安定します。

検証機材のASRock Z270 SuperCarrierでもメモリ周波数を3000MHz以上にOCすると、PCI拡張デバイスの認識に不具合が発生しましたが、「VCCIO」を適当に盛ってやることでメモリをOCしても正常に動作しました。

メモリのオーバークロックの方法や基礎知識については以上となります。BIOS上のOC設定のレイアウトについてはマザーボードベンダーが決まればほぼ共通です。下記のレビュー記事一覧から自分が使っているのと同じメーカーのマザーボードのレビュー記事を探して、OC設定の章を参考にしてみてください。

・CoffeeLake-S対応Z370マザーボードのレビュー記事一覧へ

・Intel Core-X対応X299マザーボードのレビュー記事一覧

・第2世代Ryzen対応X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・X399チップセット搭載Socket TR4マザーボードのレビュー記事一覧へ

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionのオーバークロック

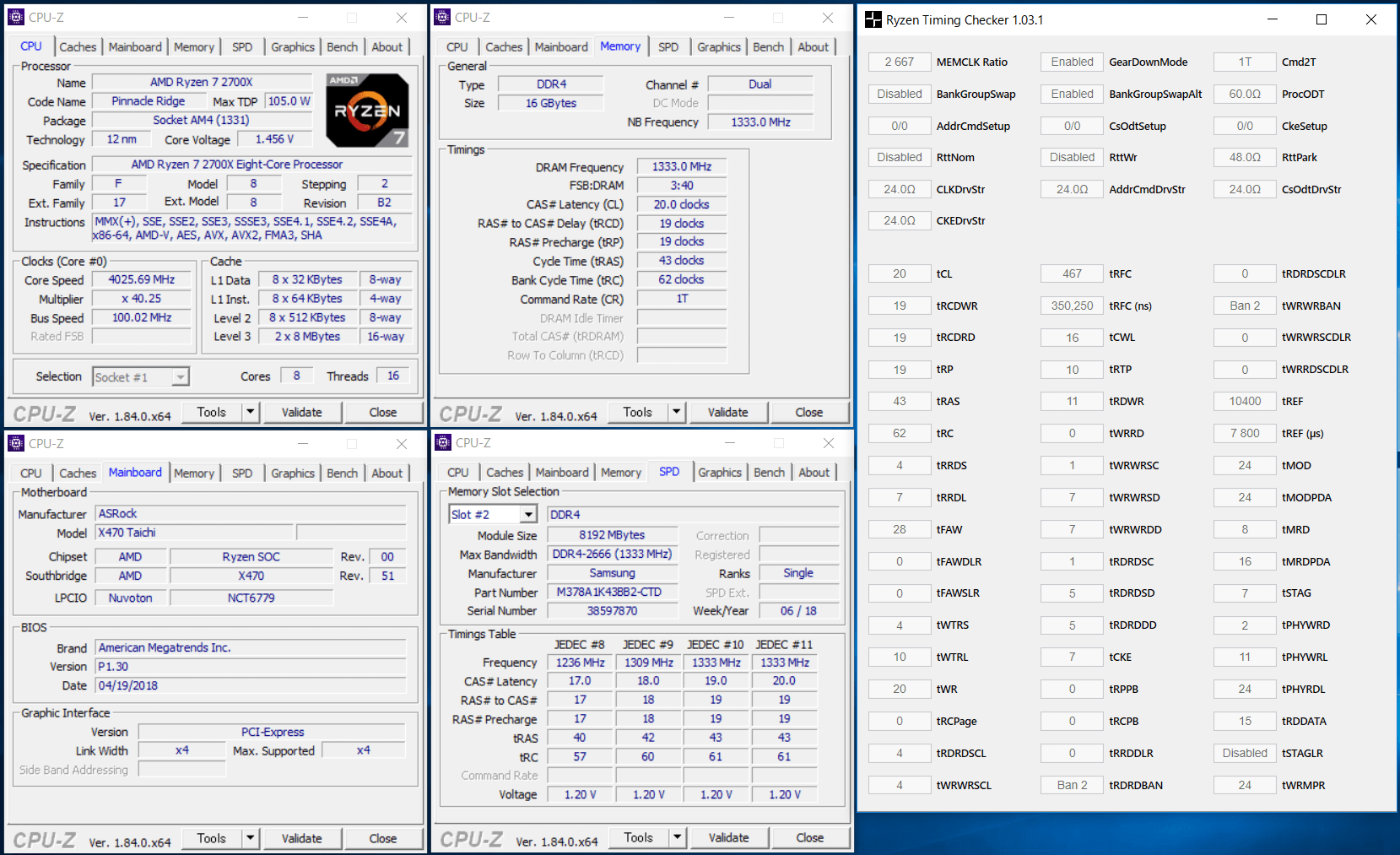

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionを第2世代Ryzen&X470マザーボードの検証機材にセットアップして早速動作検証を行っていきます。

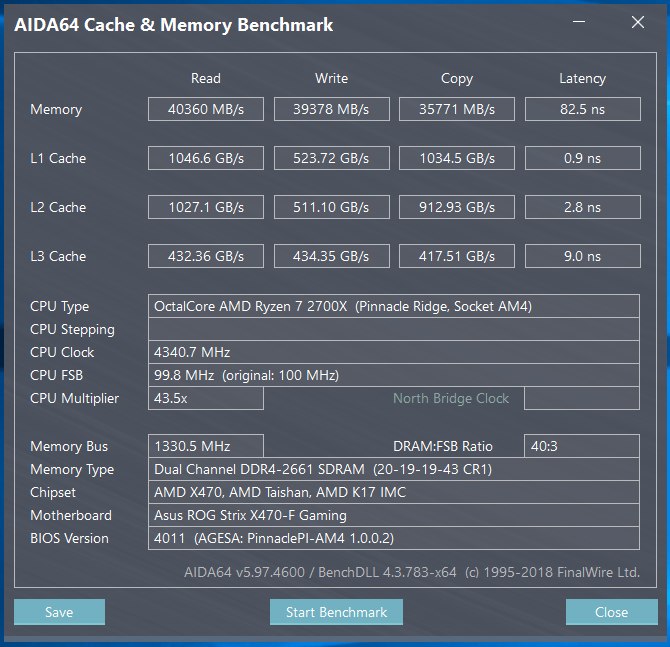

まずは単純にメモリモジュールを装着して、BIOSからは特に設定を行わず定格(標準設定)での動作を確認してみました。定格でメモリ周波数が2666MHzで動作するDDR4-2666は17年後半頃からぽつぽつと各社からリリースされ始めた規格のメモリですが、「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」もDDR4-2666のメモリキットなのでBIOSから設定を行わない場合、特に問題なく2666MHzで動作しました。定格動作におけるタイミング設定は緩めで20-19-19-19-43-CR1となっています。

メモリモジュールの仕様等についてソフトウェアから確認してみましたが、しっかりとSamsung B-Dieであることが表示されています。

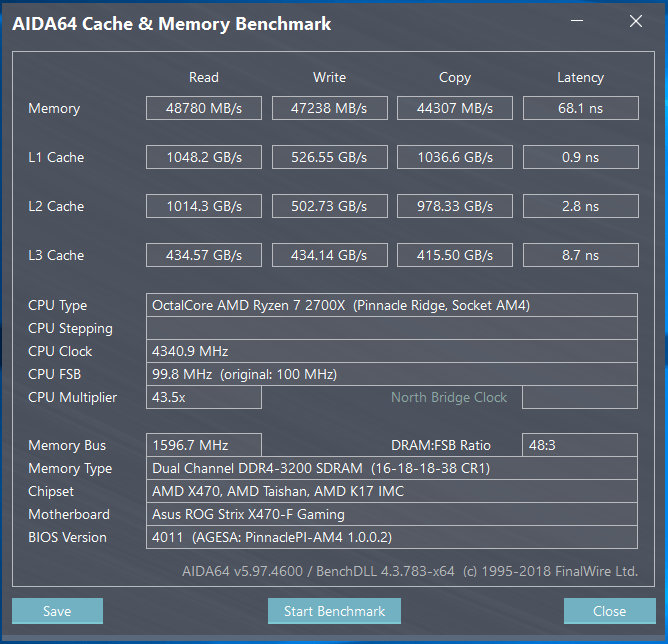

続いて本題の「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」を使用した手動OCでハイパフォーマンスなRyzen環境の大きな指標の1つであるメモリ周波数3200MHzが安定動作するかについても検証してみました。なお周波数&主要タイミングを揃えて各マザーボードで検証していますが、主要なタイミング以外は一部簡単に弄っている部分もあるものの基本的にマザーボードのオート設定に任せています。

第2世代RyzenとX470マザーボード環境におけるメモリのオーバークロックの基本的な知識や手順については各社のマザーボードレビューで個別に解説しているので参考にしてください。

・第2世代Ryzen対応X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

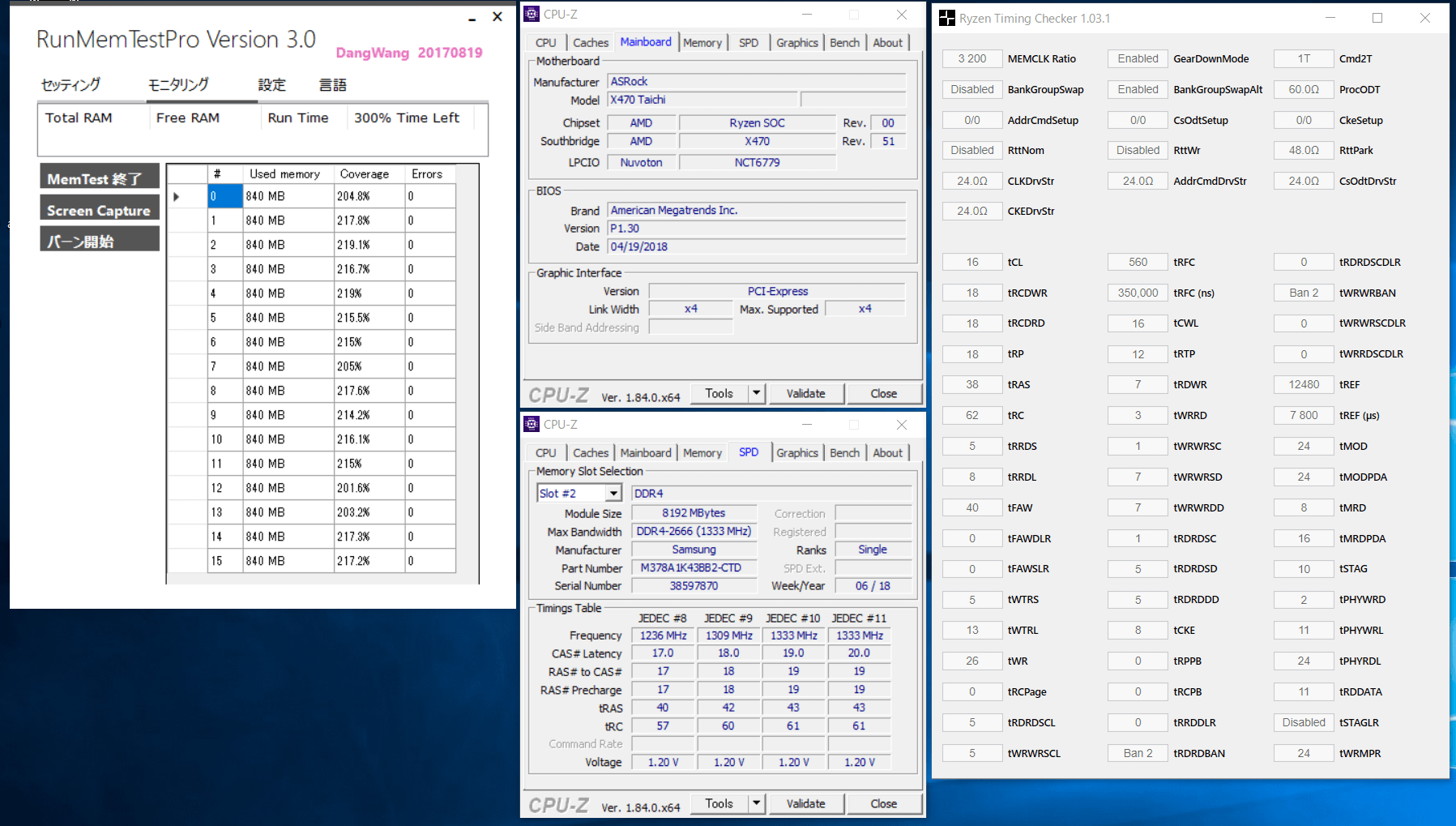

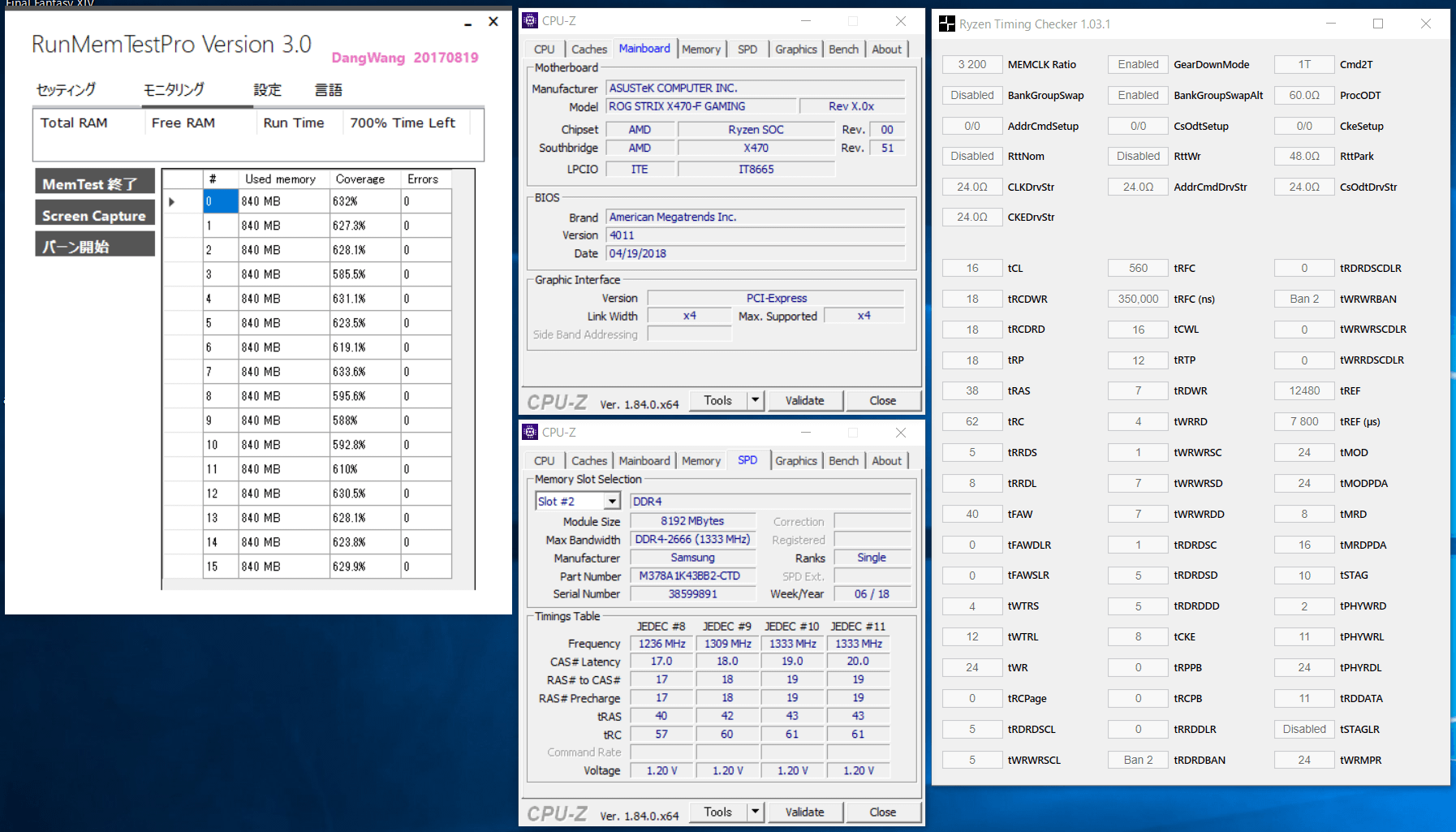

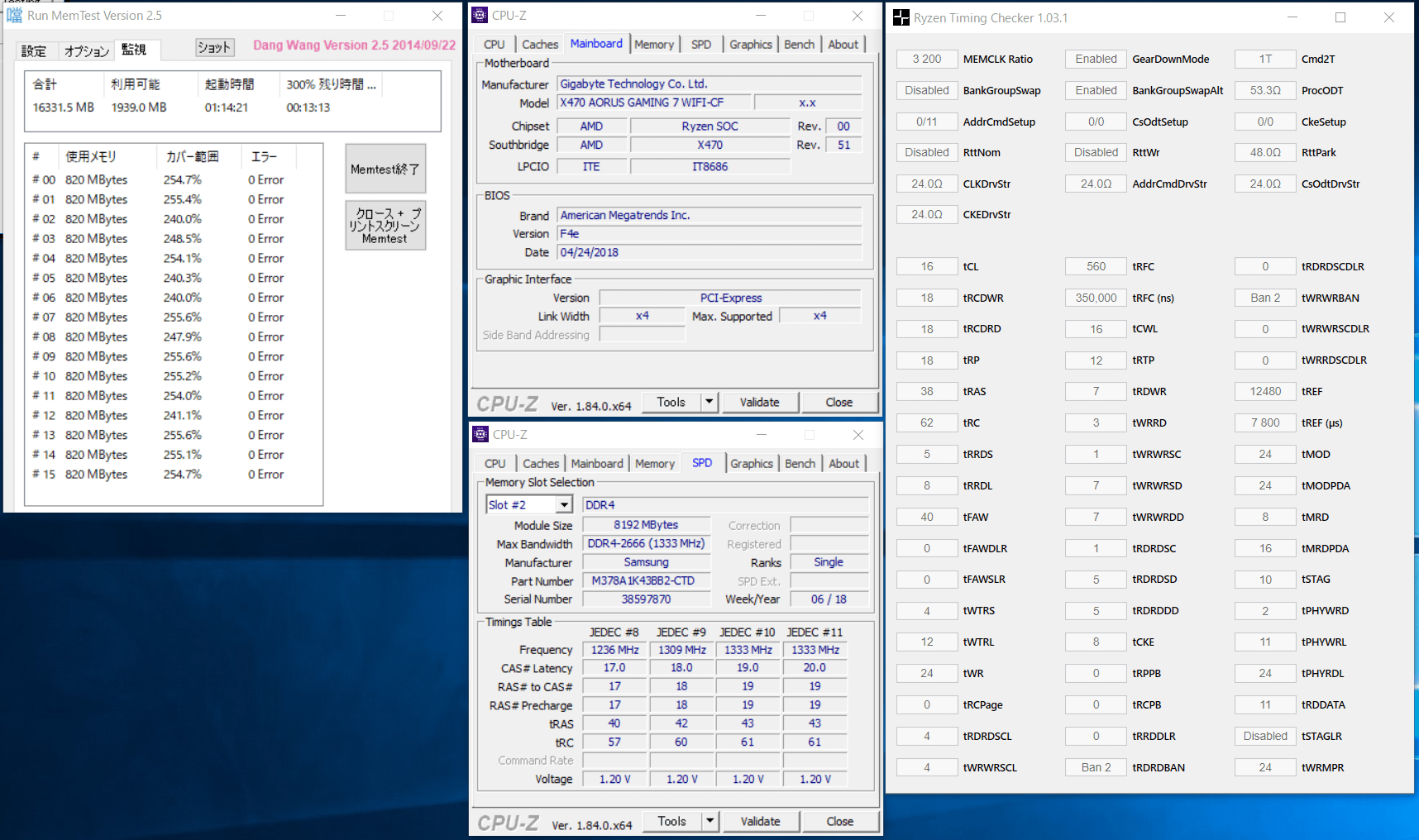

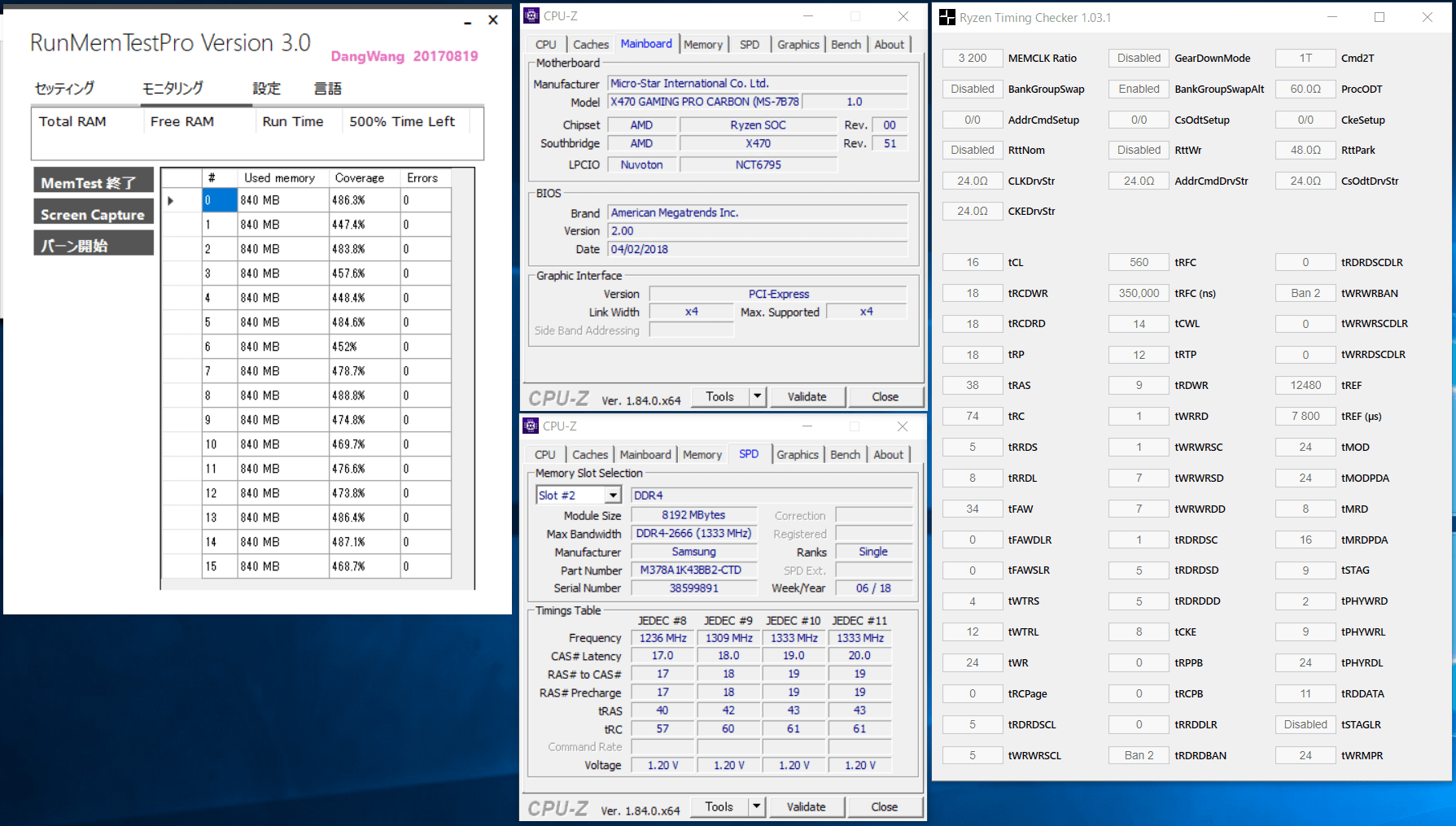

Ryzen 7 2700Xと主要4社のマザーボードを組み合わせて、メモリ周波数3200MHz&メモリタイミングCL16-18-18-38-CR1の手動OCで安定動作するか確認してみた結果は次のようになっています。検証に使用した「ASRock X470 Taichi」「ASUS ROG STRIX X470-F GAMING」「GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI」「MSI X470 GAMING PRO CARBON」の4種についてはいずれもARD4-U16G48SB-26V-Dの手動OCで3200MHzの安定動作を確認できました。

・ASRock X470 Taichi (レビュー)

・ASUS ROG STRIX X470-F GAMING (レビュー)

・GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI (レビュー)

・MSI X470 GAMING PRO CARBON (レビュー)

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」でメモリ周波数を定格の2666MHzから3200MHzへOCしてタイミングも詰めることによって、メモリやキャッシュの帯域が高速になりレイテンシも小さくなっています。

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」はメモリヒートシンクのないDDR4メモリなので、メモリ電圧の昇圧を行ってメモリOCを行うのは不安なユーザーもいるかもしれません。そこで上記の安定性テスト中のメモリ温度をスマホで使用できるサーモグラフィカメラ「FLIR ONE Pro」(レビュー)を使用して測定してみました。

メモリ周波数3200MHz、メモリ電圧1.350V程度のメモリOCであれば、簡易水冷CPUクーラーを使用してメモリに風が直接当たらない環境で長時間の後負荷がメモリにかかってもメモリ温度は50度未満なので、これくらいの温度であれば破損の心配もないと思います。

ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Editionのレビューまとめ

最後に「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- DDR4-2666MHzで定格動作の8GB*2=16GBのDDR4メモリキット

- 18年4月ロットはRyzen環境と相性の良いSamsung B-Dieの純正モジュール採用

(今後のロットは別のメモリモジュールに変更の可能性あり) - 主要4社のM/Bにおいて手動OCで3200MHz、16-18-18-18で安定動作を確認

- 1か月間の相性保証と5年間の国内正規サポート保証

- 18年5月現在、8GB*2=16GBで2万円を切るという優秀なコストパフォーマンス

悪いところor注意点

- 次回以降のロットではSamsung B-Die以外のメモリになる可能性があるので、

購入前に販売店舗へ確認を推奨 - バルクメモリなのでヒートシンクなしで緑色の基盤

「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」のオーバークロック検証ではCPUには18年4月に発売されたばかりの第2世代Ryzen最上位モデル「Ryzen 7 2700X」を使用して、国内マザーボードベンダーとしては主要4社のX470マザーボードから「ASRock X470 Taichi」「ASUS ROG STRIX X470-F GAMING」「GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI」「MSI X470 GAMING PRO CARBON」の4機種において、手動OCによるメモリ周波数3200MHz&メモリタイミング16-18-18-18-38-CR1のOCで安定動作が確認できました。

18年5月現在の規格としてはDDR4メモリで最速となる定格2666MHzに対応し、また第1世代のころからRyzen環境と相性が良いことで知られるSamsung B-Dieを採用したメモリキットなので、定格2666MHzでの動作はもちろんのこと、メモリに難しいRyzen環境であっても手動OCによって3200MHzで安定動作を狙えるポテンシャルを備えています。

そんな高性能・高品質に加えて、PCショップアークが独自展開する「Ark Selection Memoryシリーズ」では、1ヶ月間の相性保証と5年間の国内正規サポート保証を備えたうえで、18年5月現在、8GB*2=16GBで2万円を切るという優秀なコストパフォーマンスも実現しています。

メモリについては必要な容量(現在のゲーミングデスクトップPCなら16~32GBあれば十分)さえ満たせば、OCによる性能の向上はCPUやGPUのOCに比べると実感しにくい部類である、というのがIntel環境における通説でした。そのため管理人もDDR4メモリ、とりわけOCメモリと呼ばれる製品については、性能向上を狙うよりはオシャレなヒートシンク目当てに自作PCの装飾的な感覚で購入するのが個人的にはおすすめな買い方だと思っていました。

しかしながらAMD RyzenおよびAMD Ryzen Threadripper環境ではInfinity Fabricというチップ内外のインターコネクトの構造上、メモリ周波数がエンコードや3Dゲームを含めた総合的なパフォーマンスに大きく影響することが知られています。Ryzen環境についてはAMD公式からも『今後のBIOS(マイクロコードAGESA)アップデートでXMP3200MHzのメモリであれば3200MHzで動作することを目標にしている』とのインタビュー(ソース)もあり、AMD RyzenやAMD Ryzen Threadripperでハイパフォーマンスな環境構築を目指すのであれば是非ともメモリ周波数3200MHz動作を狙いたいところです。

メーカー選別によってRyzen環境で3200MHz以上が動作するメモリが3万円以上で販売されるなか、同容量で2万円を切るという優れたコスパを発揮しつつ、Ryzenと相性の良いSamsung B-Dieを採用しているので手動OCによって3200MHzの安定動作を狙うのも決して難しくない「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」はコスパ優先かつ実際のパフォーマンスも重視して第2世代Ryzenで自作PCを組みたいユーザーにおすすめのメモリキットです。

以上、「ARD4-U16G48SB-26V-D Samsung Edition」のレビューでした。

G.Skill F4-3200C14D-16GFX DDR4-3200 CL14 8GB×2 AMD Ryzen用メモリ

Amazon.co.jpで詳細情報を見る

<TSUKUMO><PCショップアーク><PCワンズ>

G.Skill Sniper X F4-3400C16D-16GSXW for AMD

Amazon.co.jpで詳細情報を見る

<PCショップアーク><PCワンズ>

関連記事

・第2世代Ryzen対応X470チップセット搭載AM4マザーボードのレビュー記事一覧

・「Ryzen 7 2700X」を全コア4.2GHz&メモリ3466MHzにOCレビュー

コメント