GeForce RTX 4070 Ti SUPERグラフィックボードとしてINNO3Dからリリースされ、国内ではエルザ ジャパン(ELSA)から発売中の、全長250mmの2スロット占有2連ファンGPUクーラーを搭載するコンパクトなゲーミングモデル「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」をレビューしていきます。

RTX40シリーズのアッパーミドルRTX 4070 Ti SUPERが、前モデルRTX 4070 Tiや前世代同クラスRTX 3070 Tiをどの程度上回り、価格帯で競合するRadeon RX 7900 XTにどれくらい迫るのか、実ゲームのベンチマークでグラフィック性能を徹底比較します。

製品公式ページ:https://www.inno3d.com/en/PRODUCT_INNO3D_GEFORCE_RTX_4070_Ti_SUPER_TWINX2_OC_WHITE

代理店公式ページ:https://shop.elsa-jp.jp/view/item/000000000541

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE レビュー目次

1.INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの外観

2.INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの検証機材・GPU概要

3.INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEのゲーム性能

4.INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの温度・消費電力・ファンノイズ

5.INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEのレビューまとめ

【機材協力:INNO3D 国内正規代理店 エルザ ジャパン】

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの外観

早速、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を開封していきます。

外パッケージの中にはグレー色段ボールの内パッケージが入っており、マニュアル類の入った紙製ケースとスポンジ蓋を外すと、スポンジスペーサー&静電防止エアパッキン袋という一般的な梱包でグラフィックボード本体が鎮座していました。

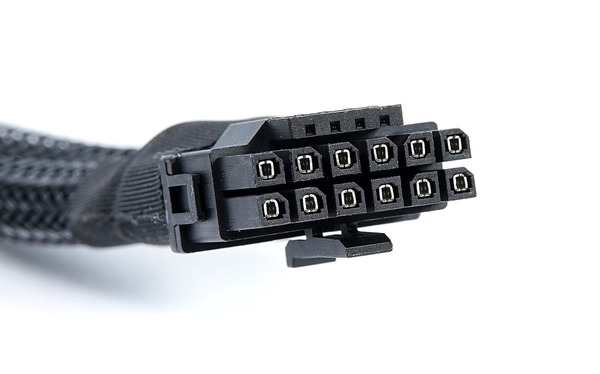

マニュアルや保証書等以外の付属品はPCIE5.0電源変換ケーブル(12VHPWR to PCIE 8PIN×2)です。

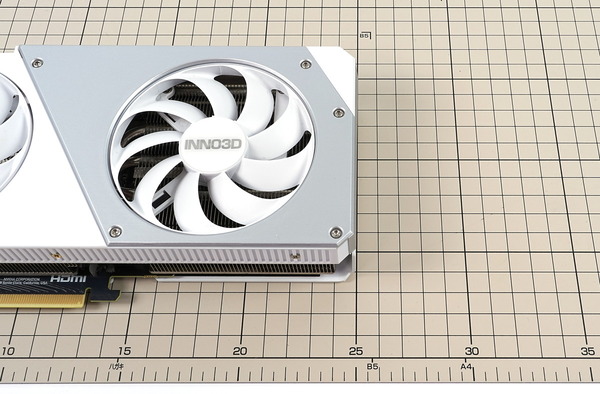

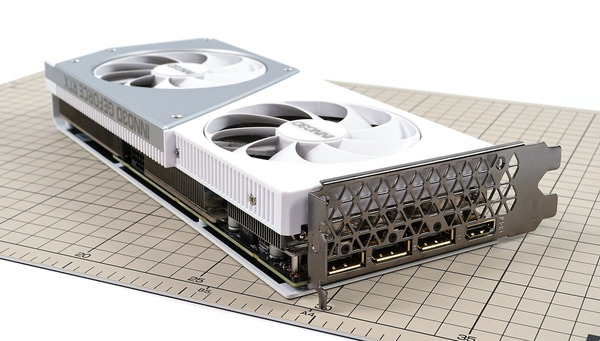

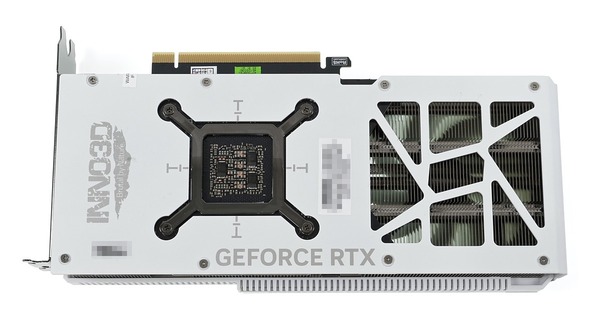

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のグラフィックボード本体を見ていきます。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のGPUクーラーの外装はプラスチック製ですが、清潔感のあるホワイトをベースにシルバーのプレート部分はアルミニウムのようなヘアライン仕上げ風の塗装が施されており、安っぽさは感じない外観です。

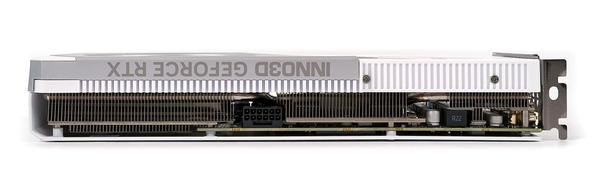

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」は全長250mmです

TGP285WのRTX 4070 Ti SUPERを搭載するオリファンモデルには全長300mm超のモデルも多いですが、一般に言うところのフルサイズ(270mm前後)をも下回り、同GPU搭載製品では最小クラスです。

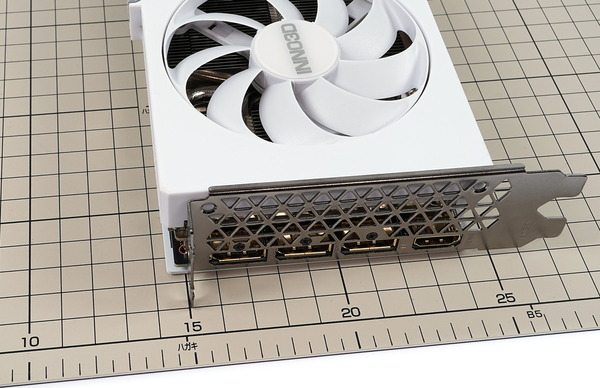

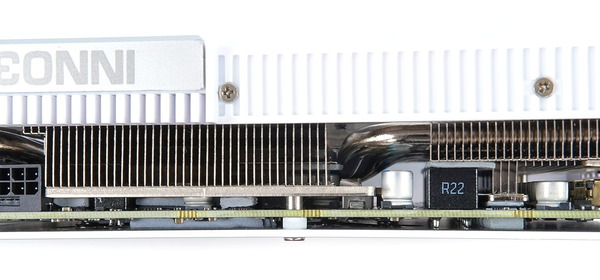

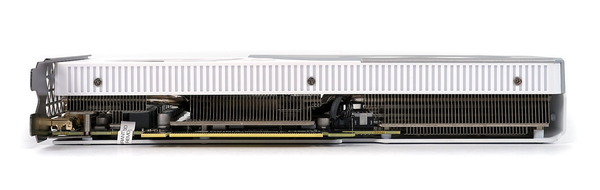

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はPCIEブラケットと同じ高さなので補助電源含めてPCケースとの干渉の心配はありません。GPUクーラー外装は10mmほどPCIEブラケットからはみ出るものの、PCIE補助電源のクリアランスで十分にカバーできる程度です。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の2連ファンGPUクーラーには2基の90mm径サイズ冷却ファンが設置されています。

冷却ファンにはファンブレードを結合するリング構造が採用されています。ファンブレードのブレが軽減され高静音になり、小径かつ薄型なGPUクーラー搭載ファンでも高静圧を実現できる構造です。

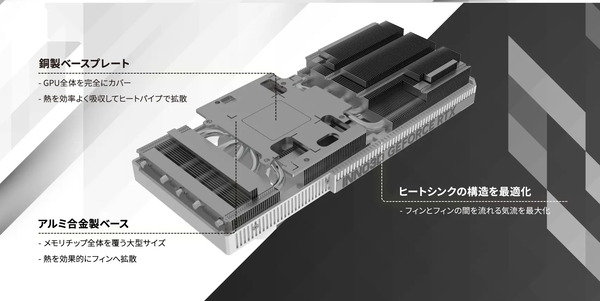

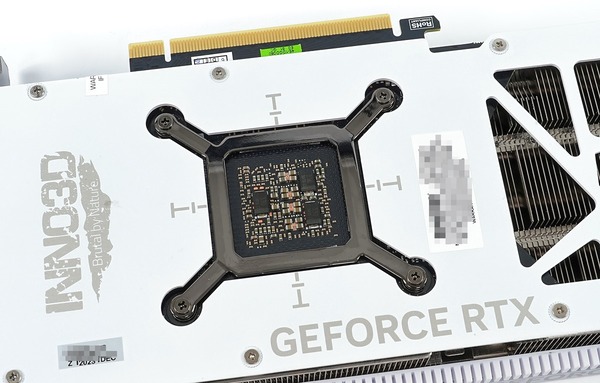

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OCWHITE」のGPUクーラーヒートシンクは、GPUコアと接するコアは銅製ベースプレートが採用され、ベースコアからは5本の銅製ヒートパイプが伸び、アルミニウム製放熱フィンが2スロットスペース内いっぱいに展開されています。

GPUコアと接する部分には冷却性能の高さで定評のある銅製ベースプレートが採用され、ニッケルメッキ処理も施されています。

GPUコア周辺のVRAMチップは共通の銅製ベースプレートと、VRM電源回路はヒートシンクにろう付けされた金属製プレートとサーマルパッドを介してヒートシンク本体で直接冷却するという理想的な構造です。金属製のバックプレートもサーマルパッドを介してグラフィックボード基板と接しており、放熱を補助します。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はTGP285WのRTX 4070 Ti SUPERを搭載するグラフィックボードですが、PCIEスロット 2スロット分にぴったり収まる厚みです。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」は補助電源コネクタとして、16PIN(12+4PIN)でPCIE5.0補助電源と呼ばれることの多い、最新電源コネクタ 12VHPWRを1基搭載しています。RTX 4070 Ti SUPERとしては一般的なPCIE補助電源の構成です。

グラフィックボード側12VHPWRコネクタは、挿入不足(による電源コネクタ溶解)を防止するためSENSEピンが短くなったマイナーアップデート”12V-6×2”が採用されていました。

12VHPWRに対応した電源ユニットと組み合わせた場合、電源ケーブル1本だけでスマートに配線が可能です。

12VHPWRに対応する電源ケーブルが付属する自作PC向け電源ユニットは2024年1月現在では数は増えているものの、数年前のグラフィックボードを搭載した既存環境からのアップグレードとなると当時の電源はネイティブ対応できないケースが大半になるはずです。

ただ、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」には現在主流なPCIE 8PIN補助電源に変換するケーブルが標準で付属しています。

この変換ケーブルを使用することで、従来のPCIE 8PINを2基以上使用できる電源ユニットやPCシステムであれば「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を組み込むことが可能です。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のPCIE端子と各種ビデオ出力には黒色の保護カバーが装着されています。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のビデオ出力はリファレンス仕様と同じくHDMI2.1×1、DisplayPort1.4×3の4基が実装されています。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEにはGeForce RTXロゴとINNO3Dのブランドロゴが白色で刻印された白色のアルミニウム製バックプレートを搭載しています。

基板の反りや破損を防止する保護プレートとしての役割に加えて、背面に実装されたVRAMチップやVRM電源回路との間にはサーマルパッドが貼られているので冷却補助の役割を果たします。

1kg超へと大型化(大重量化)していくGPUクーラーでも、GPUコアとクーラーベースコアが適切な圧力で密接するように、板バネ構造のリテンションバックプレートも「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」には採用されています。

バックプレート右端にはファン1基分のエアスリットが設けられており、ファンからヒートシンクを通って背面に直接風が抜けるフロースルー構造も採用されています。

グラフィックボードの重量はMSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITEが1095g、GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC 12Gが1027gに対して、INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEは871gでした。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの検証機材・GPU概要

外観やハードのチェックはこのあたりにして早速、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を検証用の機材に組み込みました。テストベンチ機の構成は次のようになっています。

| テストベンチ機の構成 (ゲーム性能検証) |

|

| OS | Windows11 Home 64bit |

| CPU | Intel Core i9 14900K (レビュー) |

| CPUクーラー | Fractal Design Celsius S36 (レビュー) Noctua NF-A12x25 PWM (レビュー) |

| メインメモリ | G.Skill Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK DDR5 16GB*2=32GB (レビュー) 7200MHz, 34-45-45-115 |

| マザーボード | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO (レビュー) |

| システムストレージ | Samsung SSD 990 PRO 1TB (レビュー) |

| ゲームストレージ | Samsung SSD 870 QVO 8TB (レビュー) |

| 電源ユニット | Corsair HX1500i (レビュー) |

| ベンチ板 | STREACOM BC1 (レビュー) |

ベンチ機のCPUには2024年現在ゲーミングシーンで最速CPUである「Intel Core i9 14900K」を使用しています。

近年では4K解像度・高画質設定の60~120FPSでもCPUボトルネックが生じるリッチグラフィックなゲームが増えています。

検証機材に使用しているCore i9 14900Kを始めとして、Intel第13/14世代CoreのK付き倍率アンロックモデルはそういったCPUバウンドな高画質ゲームでも旧世代CPUと比較して高い性能を発揮できるので、グラフィックボードを最新世代に買い替えるならGPUランクに合わせてCPUもアップグレードするのがオススメです。

・ゲームに最適なIntel製CPUはどれか、Core i9 14900Kと徹底比較

ベンチ機のシステムストレージには「Samsung SSD 990 PRO 1TB」を使用しています。

Samsung SSD 990 PROは、PCIE4.0対応SSDで最速クラスの性能を発揮し、なおかつ電力効率は前モデル980 PRO比で最大50%も向上しており、7GB/s超の高速アクセスでも低発熱なところも魅力な高性能SSDです。これからPCIE4.0対応プラットフォームの自作PCを組むなら、システム/データ用ストレージとして非常にオススメな製品です。

・「Samsung SSD 990 PRO 1TB」をレビュー。性能も電力効率もトップクラス!

ベンチ機のシステムメモリには、Intel第13/14世代CPU向けメモリとしては4xメモリスロットのマザーボードでも動作可能な最速クラスの製品、メモリ周波数7200MHz/CL34の高メモリクロックかつ低レイテンシなメモリOCに対応した「G.Skill Trident Z5 RGB(型番:F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)」を使用しています。

G.Skill Trident Z5シリーズはIntel XMP3.0のOCプロファイルに対応した製品となっており、6000MHzの定番設定なモデルもあり、Intel第13/14世代CPUで高性能なPCを構築するお供としてオススメのOCメモリです。

ARGB LEDイルミネーションを搭載したバリエーションモデル G.Skill Trident Z5 Neo RGBもラインナップされています。

・「G.Skill Trident Z5 RGB」をレビュー。XMPで7200MHz OCに対応!

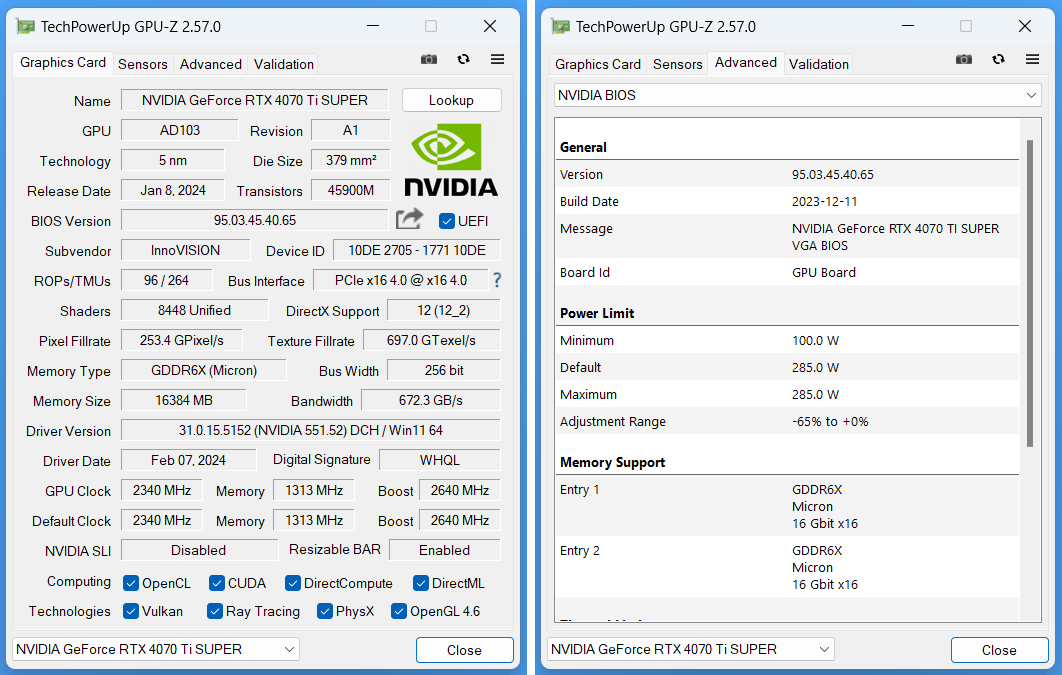

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEのGPU概要

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEに搭載されているGPU「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」のスペックについて簡単に確認しておきます。

「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」はAD103-275コアが使用されておりCUDAコア数は8448、GPUコアクロックはベース2340MHz、ブースト2610MHzです。VRAMには従来よりも高速な21.0GbpsのGDDR6Xメモリを16GB容量搭載しています。メモリーバス幅は256bitなのでメモリ帯域は672GB/sです。

典型的なグラフィックボード消費電力を示すTGPは285Wに設定されており、PCIE補助電源として最新規格のPCIE5.0補助電源(12VHPWR)を要求します。なお基本的に変換ドングルが付属するので、既存のPCIE補助電源8PIN×2~3にも対応します。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」については、リファレンス仕様値2610MHzに対してブーストクロック2640MHzへファクトリーOCが施されています。パワーリミット(TGP)はリファレンス仕様と同じ285Wで、手動設定による電力制限解除には非対応です。

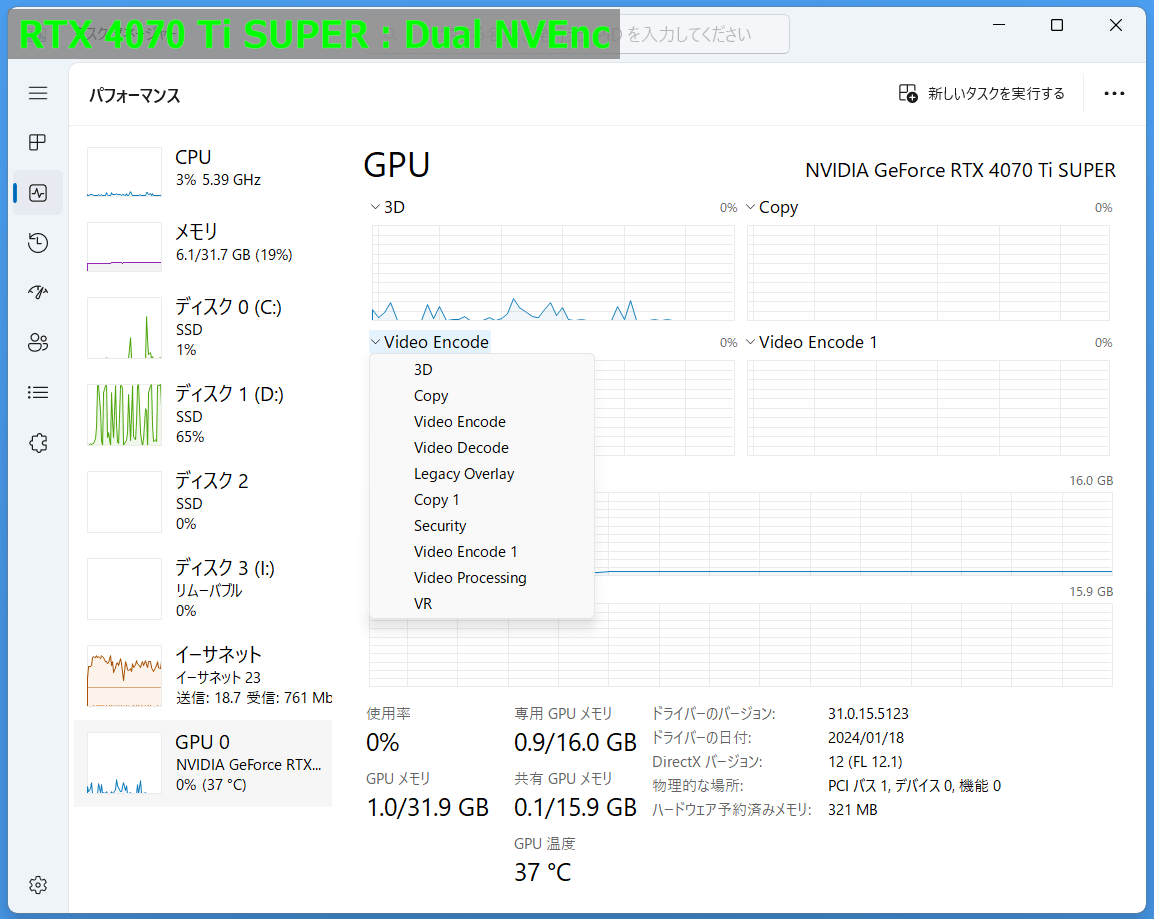

GPUコアの増強、コアクロックの高速化といった3Dグラフィックス関連の強化に加えて、「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」などGeForce RTX 40シリーズの新たな特長としてハードウェアエンコーダに最新の第8世代NVEncが実装されています。

第8世代NVEncはAV1コーデックのエンコードに対応したところが、RTX 30シリーズの第7世代NVEncとの大きな違いです。(AV1コンテンツのデコード/再生はRTX 30シリーズですでに対応済み)

映像編集ソフトではDavinci Resolve、ビデオキャプチャソフトではOBS Studioなどが最新バージョンにおいてGeForce RTX 40シリーズによるAV1エンコードに対応しています。

AV1は従来のH.264(x264)よりも40%程度も圧縮効率に優れており、OBS Studioの場合、従来のH.264(x264)形式によってフルHD解像度で作成したコンテンツも、同等のビットレート、同等の映像品質で、AV1形式ならWQHD解像度にできます。

また「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」などGeForce RTX 40シリーズの上位モデル(RTX 4070 Ti以上)は従来との大きな違いとしてハードウェアエンコーダNVEncが”2基”実装されているところも大きな注目ポイントです。

2基の最新NVEncが実装されているので、Davinci ResolveなどデュアルNVEncによる書き出しに対応した映像編集ソフトではRTX 30シリーズと比較して2倍以上高速になります。

レイトレーシング&DLSS SR/FGについて

レイトレーシング表現やDLSSについて簡単に紹介しておきます。

レイトレーシング(Raytracing)とは3Dグラフィックスのレンダリング手法の1つであり、現在主流なラスタライズ方式とある種の対になる言葉です。

レイトレーシングだけで3Dグラフィックスを全て描画しきるのはGPU性能的に現実的ではないので、ベースは従来のラスタライズ方式で行い、鏡面反射などエフェクトにレイトレーシング方式を使う、というハイブリッドなレンダリング方式が現在のレイトレーシング対応PCゲームの主流です。

レイトレーシング表現では、照明や光源(エリアライト)や太陽光(グローバルイルミネーション)の影響を厳密に再現し、光の反射や透過も現実に即して忠実に描写されます。

レイトレーシングを採用したわかりやすい例としては鏡に映る反射など、視覚(視点から見た)の外にある物体もリアルに描画することができます。小さい光源や太陽光などが生み出す影、反射によって生まれる光が現実に対して忠実に再現されるので、画面の中に引き込まれるような奥行き、陰影を感じる映像が生まれます。

なお高画質機能 Raytracing(レイトレーシング)はMicrosoftが提供するAPI”DirectX 12”内包されるDirectX Raytracing(DXR)を使用したレンダリング機能となっており、後述のDLSSと違ってNVIDIA独自技術というわけではなく、AMD/Intel製グラフィックボード、PlayStation 5やXbox Series S/Xといったコンソールゲーム機にも互換性のある機能です。

下はPlayStation 5のMarvel’s Spider-Man Remasteredでレイトレーシング表現のオン/オフを比較したものですが、オフでは鏡面になっている窓ガラスにスパイダーマンの身体の鏡像がないだけでなく、風景の反射も反対側と比較してデタラメなのが一目瞭然です。

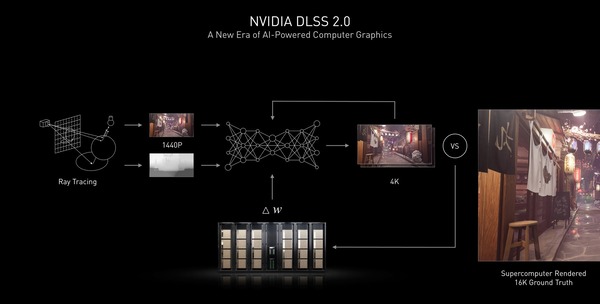

「NVIDIA DLSS」は”Deep Learning Super Sampling”の頭文字を取った略称となっており、その名の通り、近年流行りのディープラーニングによって高画質化(超解像化)する機能で、AIレンダリングの名前でもアピールされています。

DLSSが具体的にどのように動作するか簡単に説明すると、フルHD~WQHDのリアルタイムレンダリングソースから4K映像を生み出すDLSSの原型があります。このDLSSの原型が作り出した4K映像を、16Kなど現実的にはリアルタイムでのレンダリングが難しい超々高解像度のレンダリング結果を比較し、DLSSの原型の改良版1をNVIDIAの専用サーバーが作ります。

DLSSの原型の改良版1で再び4K映像を生み出し、16Kレンダリング結果と比較して、DLSSの原型の改良版2を生み出す……、というプロセスを何万回も繰り返すことで、ユーザーに提供される汎用の、もしくは個別ゲームタイトルに特化した専用のDLSSプロファイルが出来上がります。

GeForce RTX 30シリーズの登場と共にアップデートされたDLSS2.0では最終出力解像度に対して3種類のオリジナルレンダー解像度が選択でき、4K解像度の場合は、Quality(2560×1440)、Balanced(2240×1260)、Performance(1920×1080)の3種類から選択できます。

オリジナルのレンダー解像度がフルHD~WQHDなので、DLSSによる超解像(SuperSampling)プロセスを挟むとはいえ、ネイティブに4K解像度をレンダリングするよりもフレームレートは大幅に向上します。

現在のDLSSでは16Kレンダリング結果を目標に学習が繰り返されているので、高画質アンチエイリアス技術として一般的なTAAと比較してフレームレートが大幅に向上するだけでなく、画質も改善するという一挙両得な高画質化機能になっています。

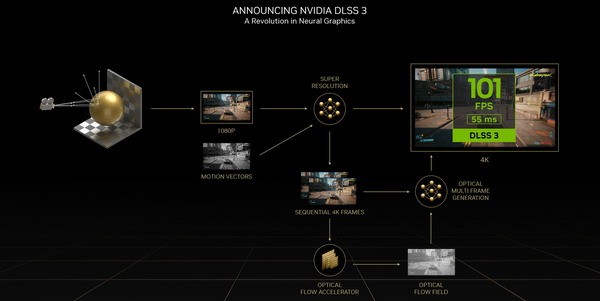

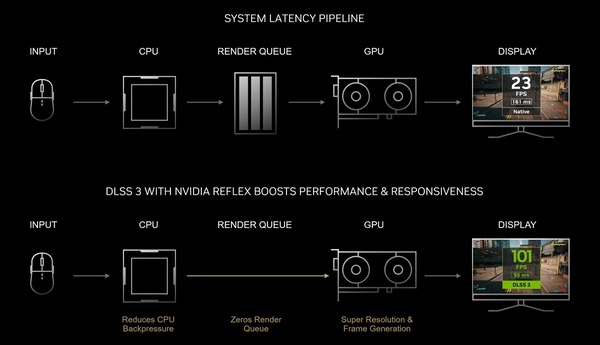

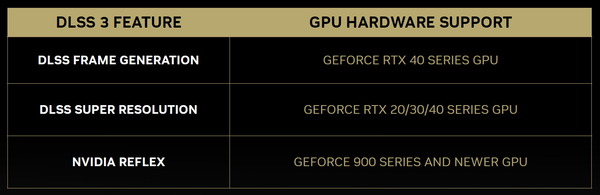

フルHDやWQHDのレンダリングソースを高品質な4K解像度に超解像化することから始まったDLSSですが、この超解像機能(DLSS SR:Super Resolution)に加えて、GeForce RTX 40シリーズが対応する最新バージョンの”DLSS 3”ではAI中間フレーム生成機能 Frame Generationが追加されたのが大きなトピックです。

中間フレーム生成というと、倍速補間などと呼ばれることの多いテレビの高画質化機能が有名ですが、テレビの倍速補間は完成した映像フレームを2つ以上(一部のハイエンドテレビだと7つなど)をソースに中間フレームを作成しています。

ソースとなる映像フレーム数が多いほど生成される中間フレームの映像的な破綻はなくなりますが、遅延が大きくなるのでゲーム用途では到底実用できません。逆にソースとなる映像フレーム数を減らすと遅延は減りますが、単純なスクロールのような画面変化しか綺麗に補間できず、映像的な破綻が増えてしまいます。

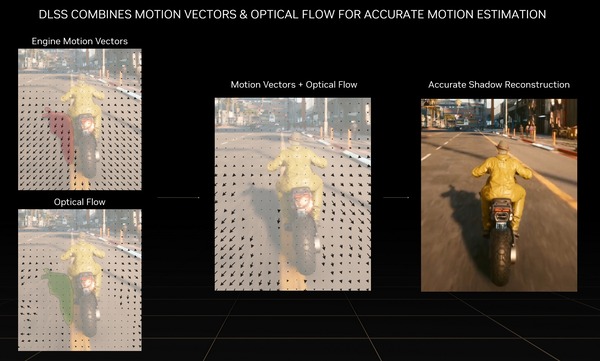

一方、DLSS 3のAI中間フレーム生成機能 Frame Generationは、3Dオブジェクトの動きを正しく追跡できるMotion Vector(3Dオブジェクトのピクセル単位での位置や向きの履歴)に、影のような光エフェクトを正しく追跡できるOptical Flowを組み合わせることで中間フレームを生成しています。

中間フレームの生成方法が全く異なるので、DLSS 3は2フレーム(現在と1つ前)による補間と同等かそれ以下という低遅延で倍速補間を実行でき、急にポップするオブジェクトや影などの光エフェクトが破綻しにくい、という特徴があります。

現在のビルドではUIやテキストにノイズが生じやすいといった欠点はあるものの、超解像のDLSS SRも徐々に改良されていったのでDLSS FGも対応ゲームが増えるにしたがって補間品質もアップデートされていくはずです。

あとDLSS FGの副次的な効果として、中間フレームはGPUが単独で生成するので、CPUボトルネックで伸び悩むシーンでもフレームレートが向上するという効果もアピールされています。有名どころではMicrosoft Flight Simulatorが該当します。

DLSS Frame GenerationはOptical Flow Acceleratorという専用ハードウェアを使用しているので、現在、この機能を使用できるのはGeForce RTX 40シリーズに限定されています。(Optical Flow Accelerator自体は全く同じものかは不明ですがRTX 30シリーズにも存在するので、今後、対応GPUに加わる可能性があるかも)

また上記の通り、DLSS 3による倍速補間はそれそのものが遅延を生じにくい設計ですが、”DLSS 3対応”ならNVIDIA製GPU環境の低遅延技術 Reflexも含むことになっており、よりゲーム操作にラグを感じない低遅延な表示が可能です。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEのゲーム性能

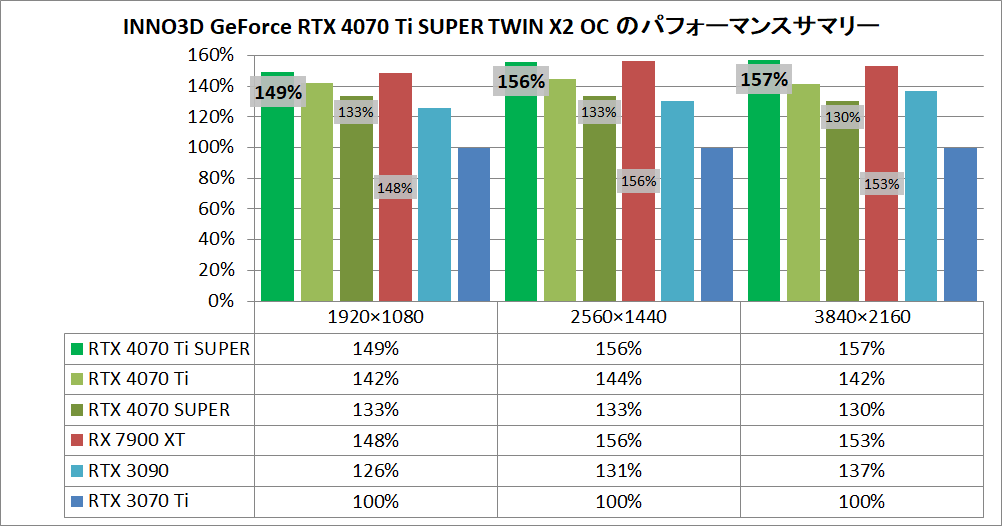

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の性能を測るべく各種ベンチマークを実行しました。性能比較には「GeForce RTX 4070 Ti」、「GeForce RTX 4070 SUPER」、「Radeon RX 7900 XT」、「GeForce RTX 3090」、「GeForce RTX 3070 Ti」を使用しています。

(特定のモデルや型番を指名していない場合、各GPUメーカーのリファレンスモデルもしくはリファレンス仕様のオリファンモデルです)

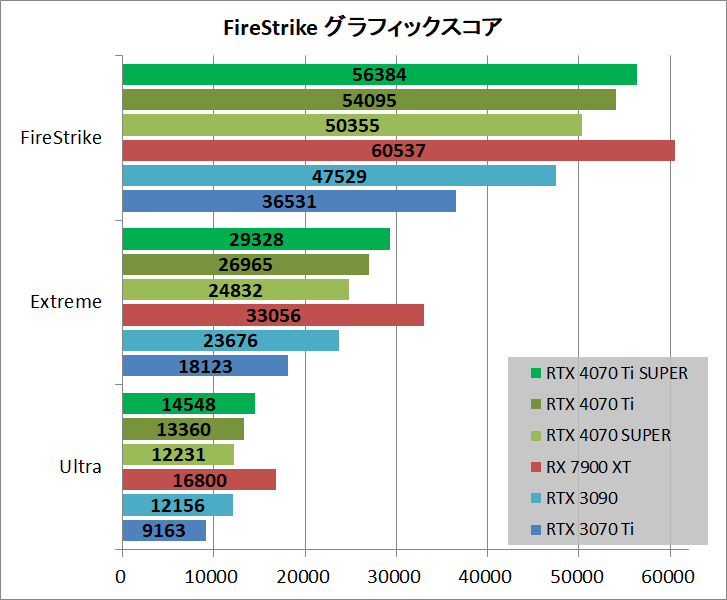

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードについて、現在も採用ゲームの多いDirectX11のベンチマーク 3DMark FireStrikeによる比較になります。

|

|||

| FireStrike | Extreme | Ultra | |

| RTX 4070 Ti SUPER INNO3D TWIN X2 |

56384 | 29328 | 14548 |

| RTX 4070 Ti | 54095 | 26965 | 13360 |

| RTX 4070 SUPER | 50355 | 27048 | 12231 |

| RX 7900 XT | 60537 | 33056 | 16800 |

| RTX 3090 | 47529 | 23676 | 12156 |

| RTX 3080 | 42837 | 20927 | 10621 |

| RTX 3070 Ti | 36531 | 18123 | 9163 |

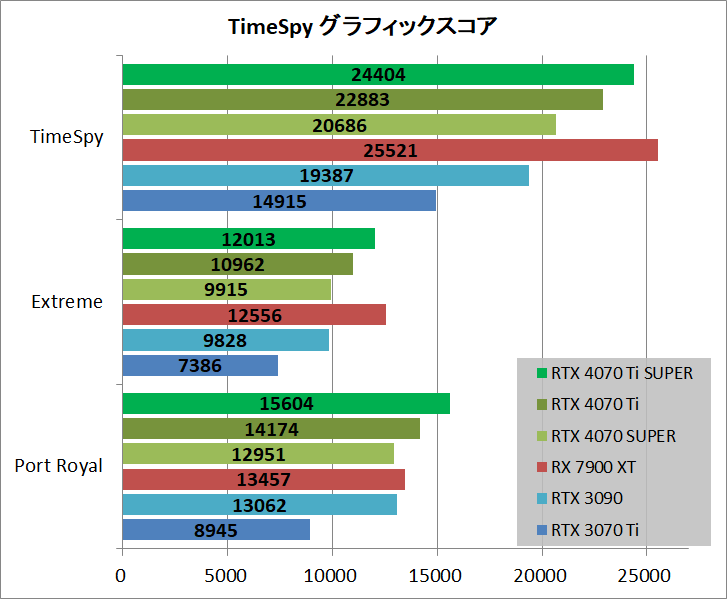

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードについて、最新タイトルでは採用が増えつつあるDirectX12ベンチマーク 3DMark TimeSpy、およびレイトレーシング表現に対応したベンチマーク 3DMark Port Royalによる性能比較となります。

|

|||

| TimeSpy | Extreme | Port Royal | |

| RTX 4070 Ti SUPER INNO3D TWIN X2 |

24404 | 12013 | 15604 |

| RTX 4070 Ti | 22883 | 10962 | 14174 |

| RTX 4070 SUPER | 20686 | 9915 | 12951 |

| RX 7900 XT | 25521 | 12556 | 13457 |

| RTX 3090 | 19387 | 9828 | 13062 |

| RTX 3080 | 17284 | 8581 | 11338 |

| RTX 3070 Ti | 14915 | 7386 | 8945 |

続いて近年の最新PCゲームを実際に用いたベンチマーク比較になります。同一のグラフィック設定で同一のシーンについてフルHD(1920×1080)とWQHD(2560×1440)と4K(3840×2160)の3種類の解像度で平均FPSを比較しました。

最新タイトルでは専用ハードウェアによるレイトレーシング表現や、NVIDIA DLSS/AMD FSR/Intel XeSSといったAIを活用した超解像・倍速補間に対応したものも増えていますが、それらの機能は無効化し、ここでは従来のラスタライズ方式の3Dグラフィックス性能を比較しています。

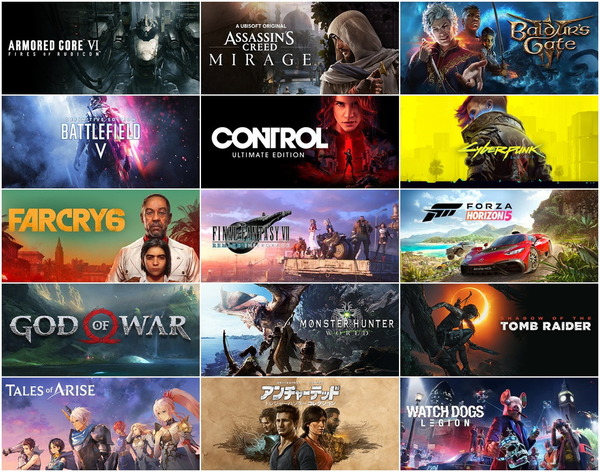

ベンチマーク測定を行ったゲームタイトルは以下の15タイトルです。

- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON (アーマード・コア6)

- Assassin’s Creed Mirage (アサシン クリード ミラージュ)

- Baldur’s Gate 3 (バルダーズ・ゲート3)

- Battlefield V

- CONTROL

- Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)

- Far Cry 6

- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

- Forza Horizon 5

- God of War (ゴッド・オブ・ウォー)

- MONSTER HUNTER: WORLD (モンスターハンター:ワールド)

- Shadow of the Tomb Raider

- Tales of Arise (テイルズ オブ アライズ)

- UNCHARTED(アンチャーテッド): Legacy of Thieves Collection

- Watch Dogs Legion (ウォッチドッグス レギオン)

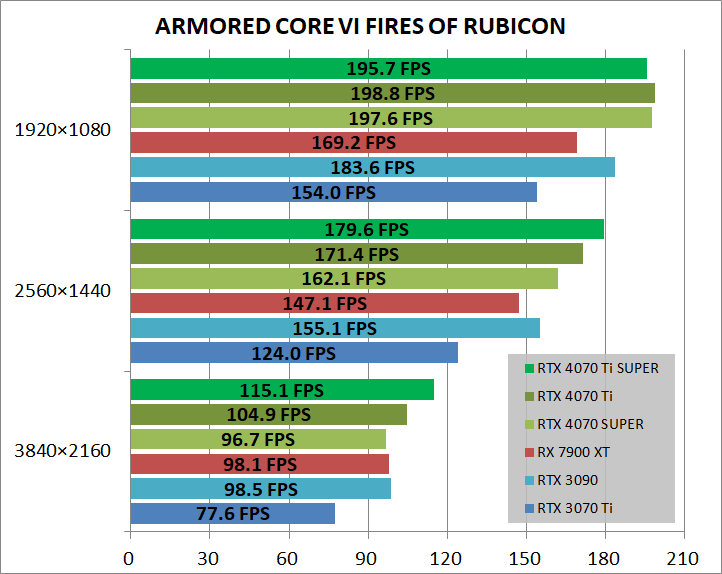

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON (画質プリセット:最高、モーションブラー:オフ、被写界深度:高)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

なお、ARMORED CORE VIはゲームプレイ時の最大フレームレートは120FPSですが、独自にFPSアンロックしてベンチマーク測定を行っています。

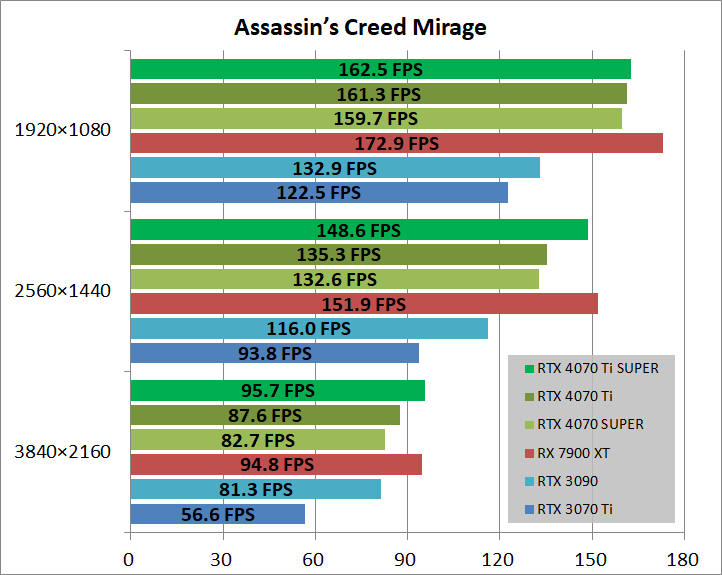

Assassin’s Creed Mirage(最高設定プリセット、モーションブラー:オフ、適応品質:オフ、TAA:クオリティ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

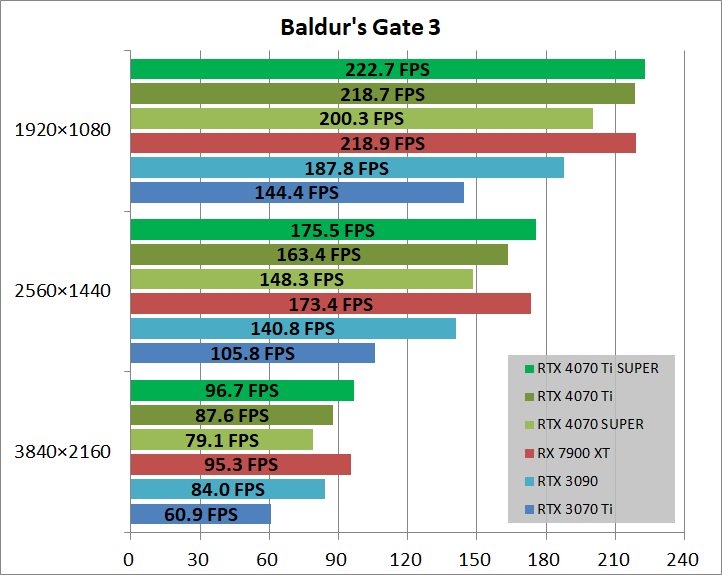

Baldur’s Gate 3(ウルトラ設定プリセット)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

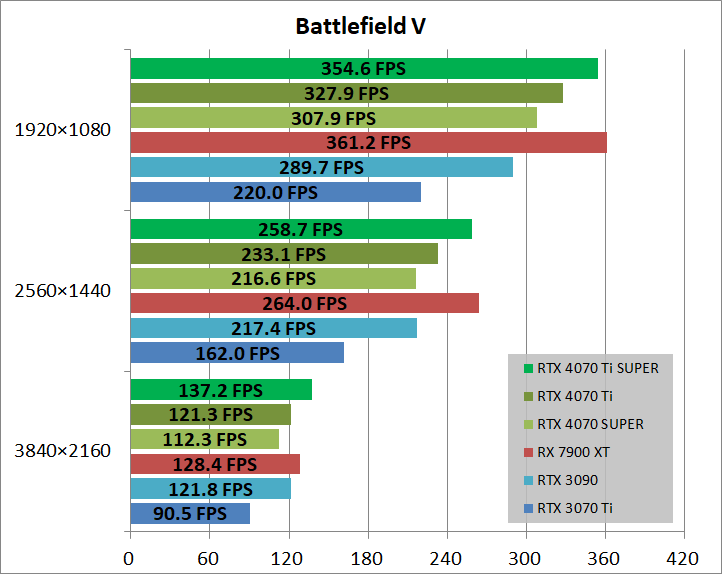

Battlefield V(最高設定プリセット, DirectX12, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

なお、Battlefield Vはゲームプレイ時の最大フレームレートは200FPSですが、起動コマンドに”-GameTime.MaxVariableFps 0”を追加し、FPSアンロックしてベンチマーク測定を行っています。

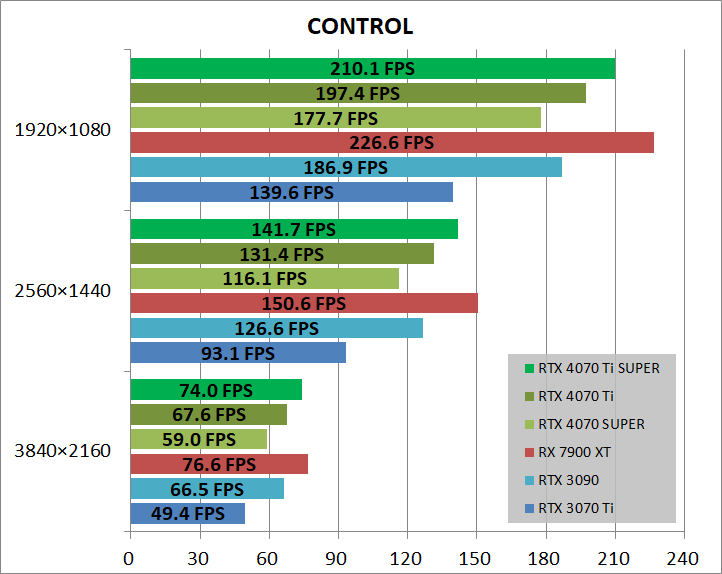

CONTROL(高設定プリセット, DirectX12, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

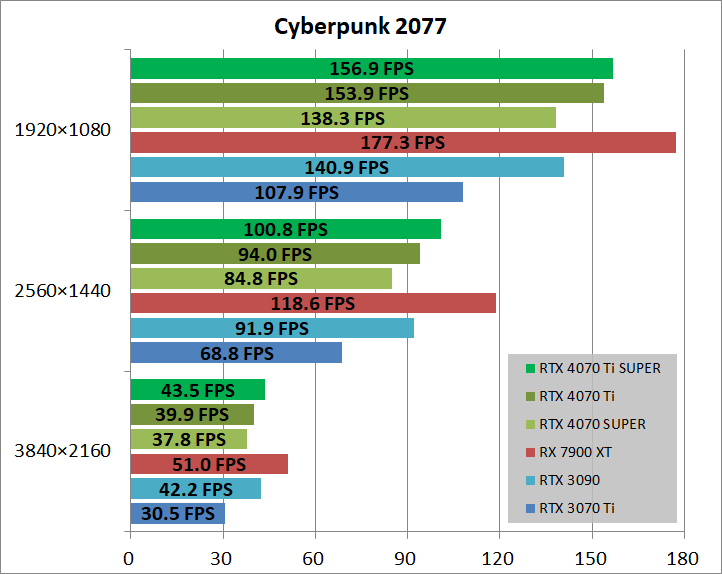

Cyberpunk 2077(ウルトラ設定プリセット, FSR:オフ, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

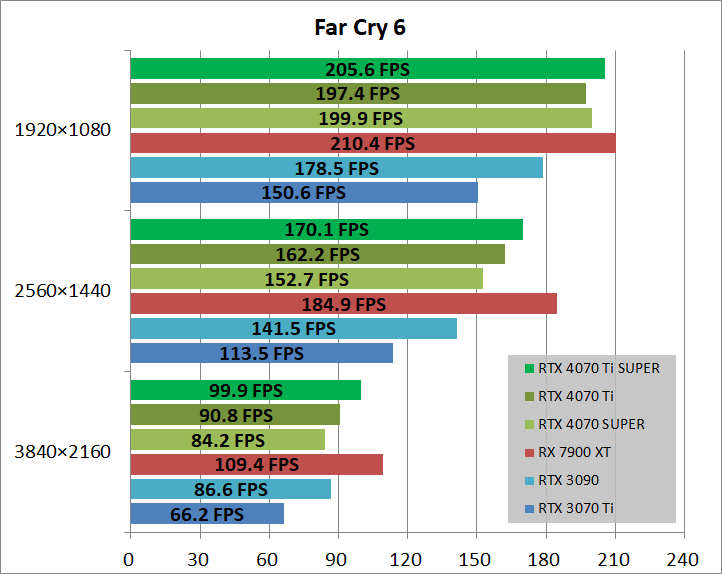

Far Cry 6(最高設定プリセット, 高解像度テクスチャ:オフ, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

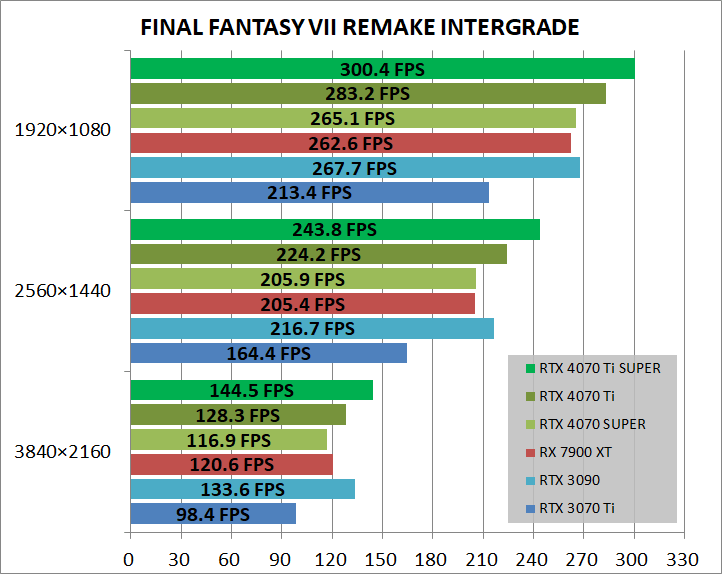

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE(テクスチャ解像度:高設定、シャドウ解像度:高設定、キャラクター表示数:10)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

なお、FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADEは、標準では最大フレームレートが120FPSですが、アンリアルエンジン4のiniファイルによるカスタム設定を有効にするMODのFFVIIHookを使用して『フレームレート制限なし』、『可変レンダリング解像度:オフ』、『モーションブラー:オフ』の設定を適用しています。垂直同期もGPUドライバから無効化しています。

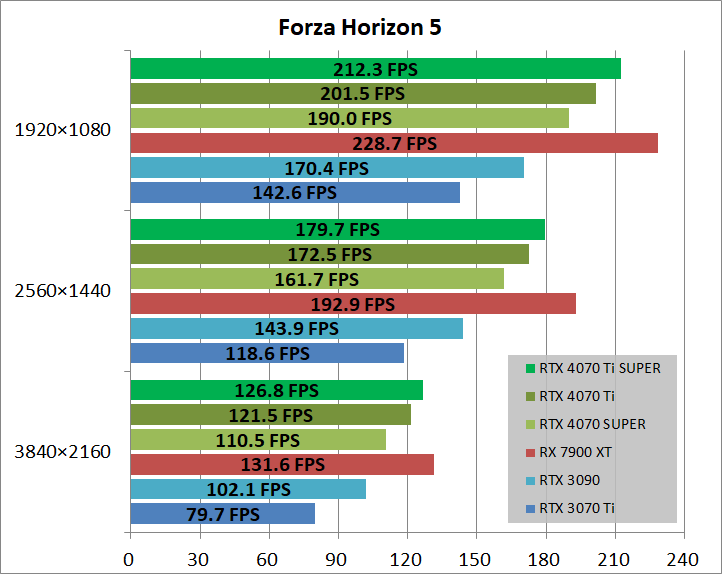

Forza Horizon 5(エクストリーム設定プリセット, モーションブラー:オフ, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

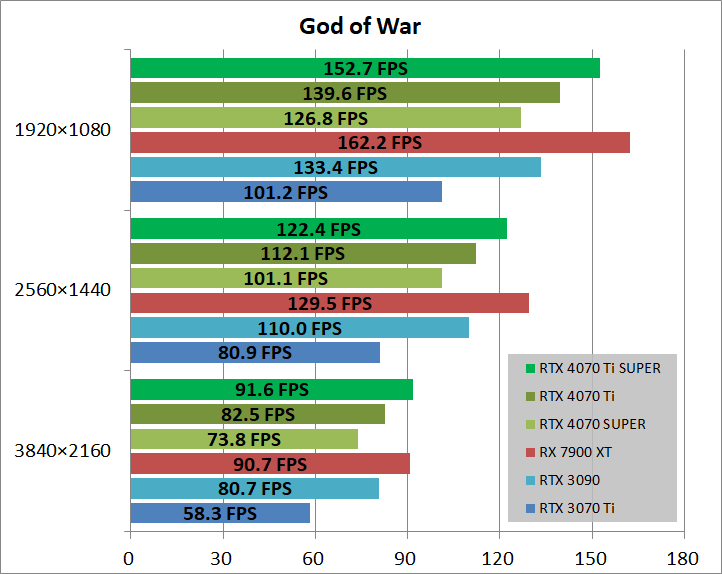

God of War(ウルトラ設定プリセット, モーションブラー:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

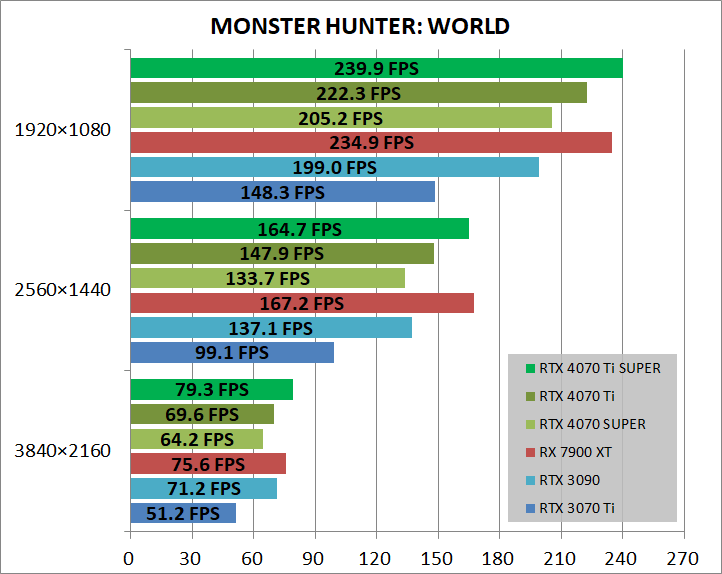

MONSTER HUNTER: WORLD(最高設定プリセット, DirectX12)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

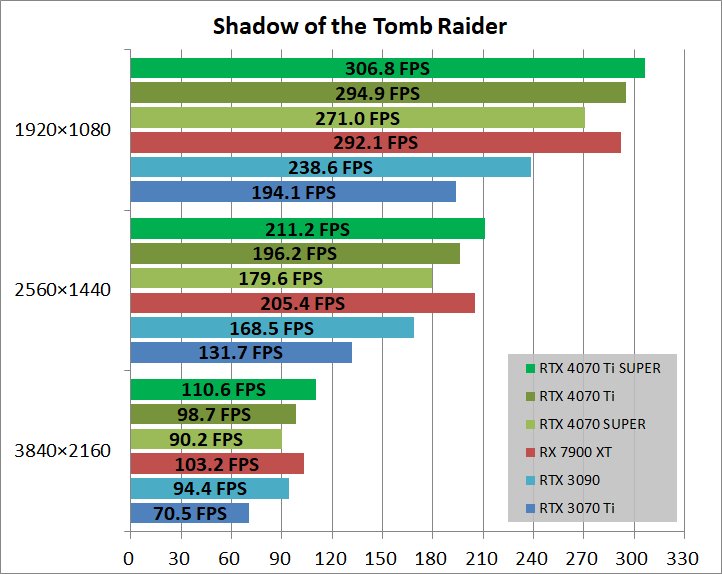

Shadow of the Tomb Raider(最高画質設定プリセット, DirectX12, TAA, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

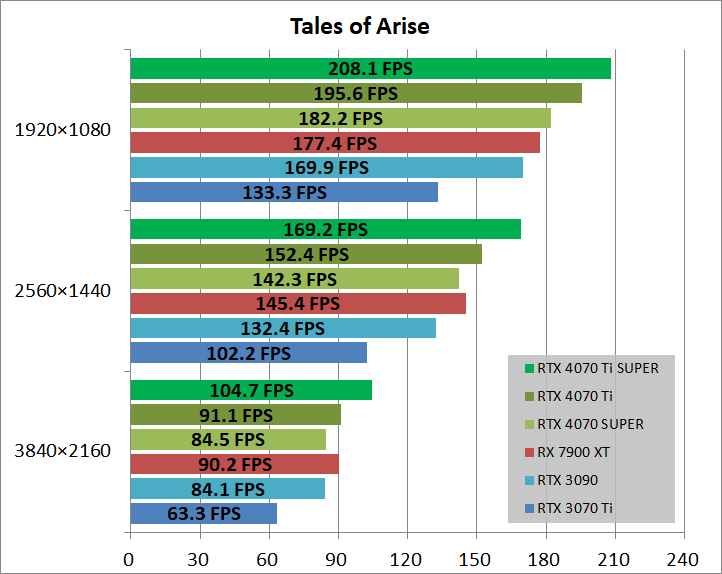

Tales of Arise(最高設定, モーションブラー:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

なお、Tales of Ariseは、標準ではPlayStation 5やXbox Series Xのコンソールゲーム機版よりもオブジェクトや影の遠景描画が省略されているので、アンリアルエンジン4のiniファイルによるカスタム設定を有効にするMODのArise-SDKを使用して高画質化する設定を適用しています。

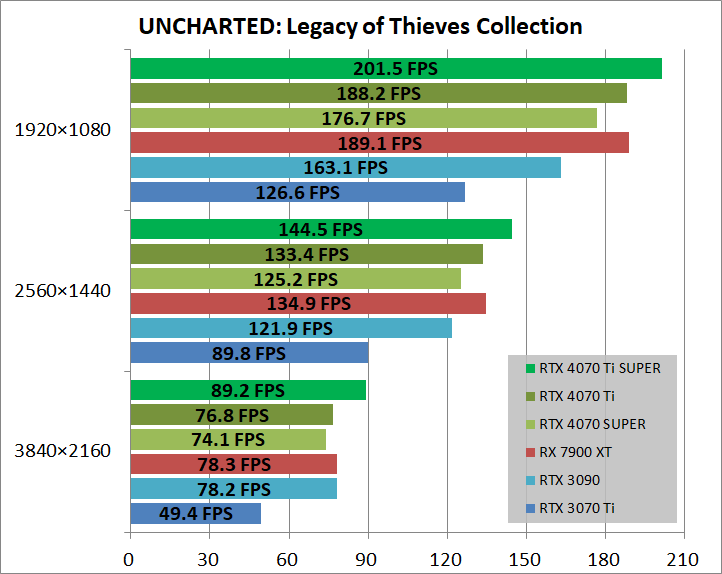

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection(ウルトラ設定プリセット, モーションブラー:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

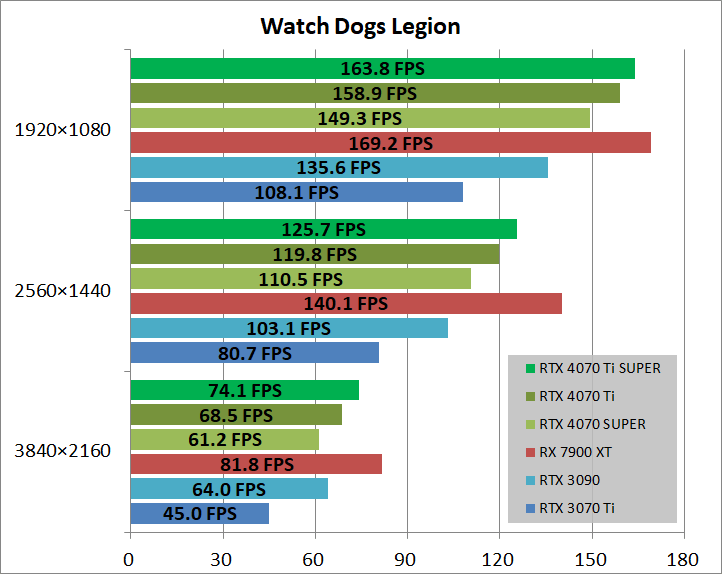

Watch Dogs Legion(最大設定プリセット, DirectX12, レイトレーシング表現:オフ)に関する「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を含めた各グラフィックボードのベンチマーク結果です。

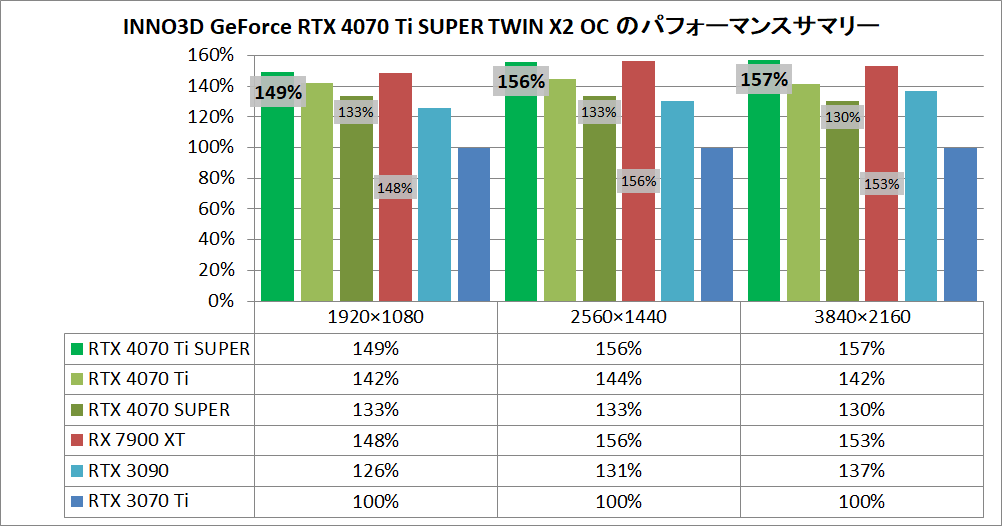

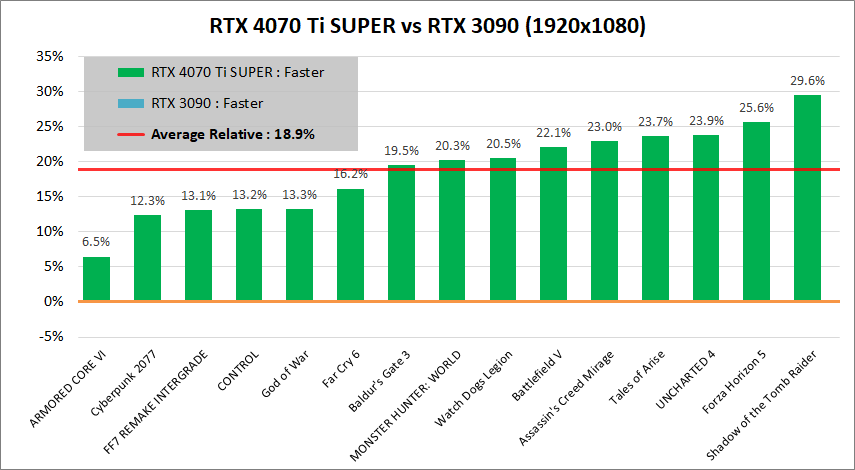

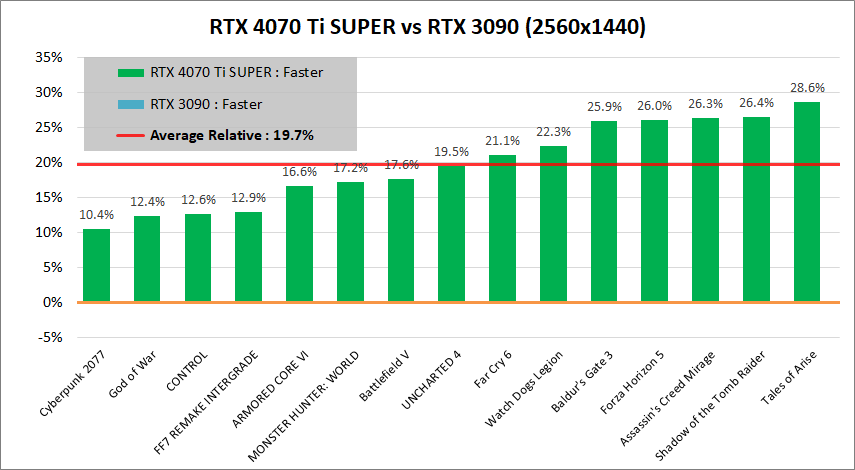

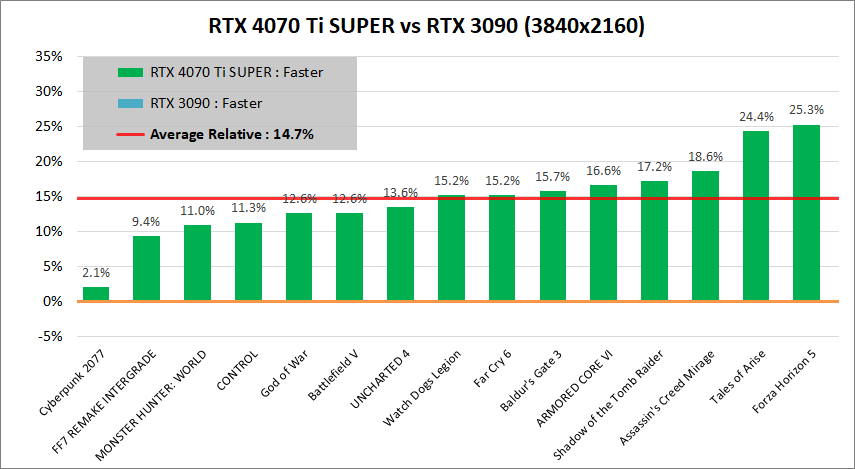

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEなど6種類のGPUについて実ゲーム性能の比率の平均を出してみたところ、INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEは、前世代同クラスのRTX 3070 Tiを平均50%以上、前世代最上位のRTX 3090と比較しても平均20%近くも上回りました。

アッパーミドルクラスのナンバリングながら2024年最新ハイエンドGPUと考えても違和感のない優れた性能を発揮しています。

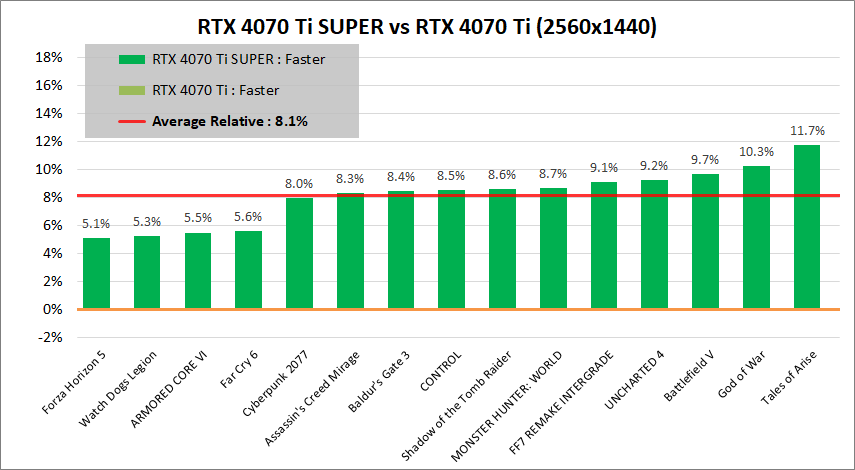

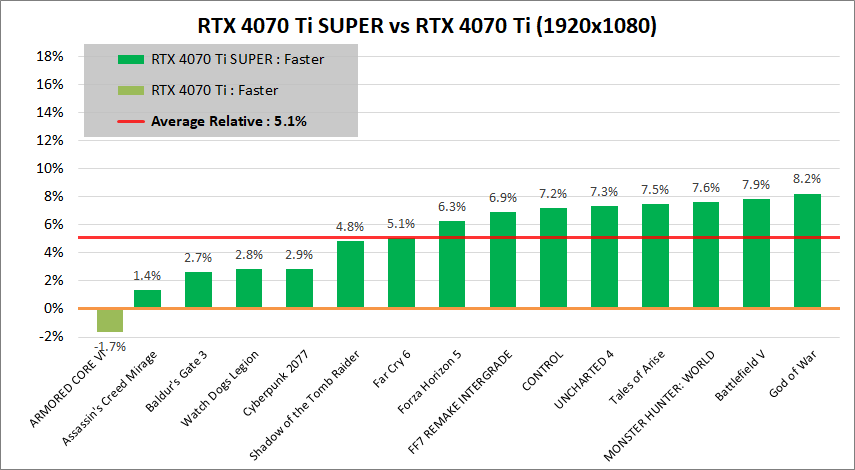

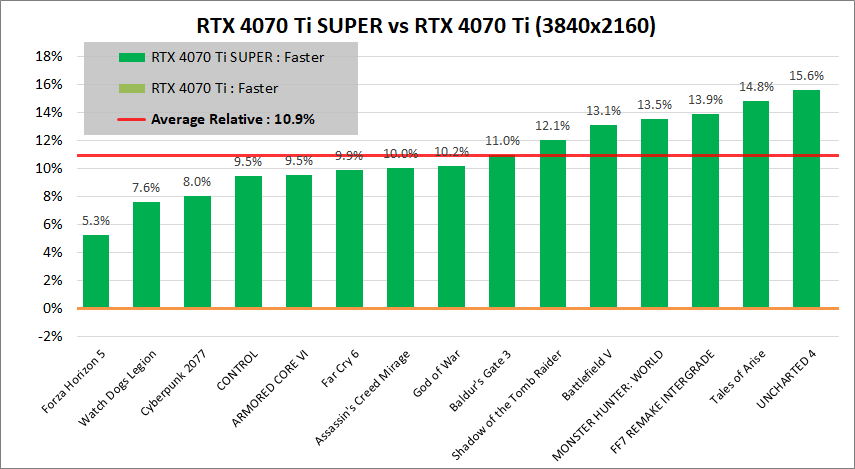

GeForce RTX 4070 Ti SUPERは前モデルRTX 4070 Tiと比較してCUDAコア数が10%程度増量された上位モデル(アップグレードモデル)なので、RTX 40シリーズの70番台が好適とするWQHD解像度において10%弱の性能向上となっています。

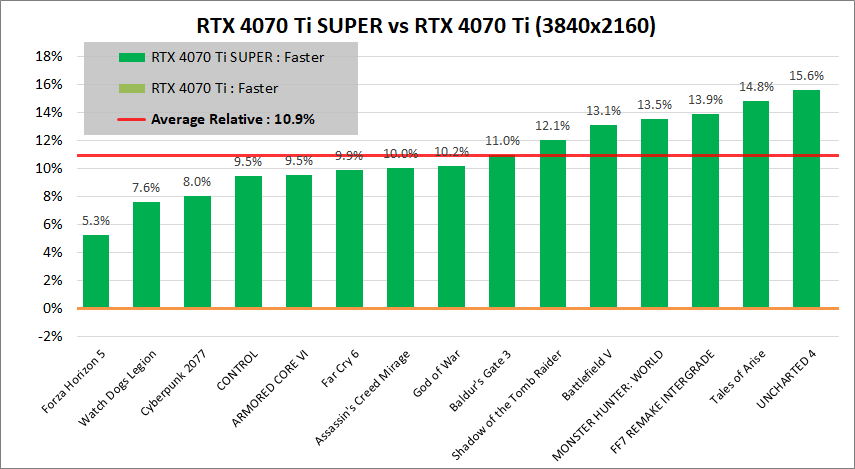

GeForce RTX 4070 Ti SUPERは上位モデルRTX 4080と同じGPUダイが採用されています。VRAM容量が16GBに増えたことに注目されがちですが、PCゲーミングなら4K解像度でも12GBで不足することは滅多にありません。

むしろ重要なのはメモリバス幅が192bitから256bitへ拡張され、VRAM帯域が大幅に増えているところです。RTX 4070 Ti無印ではVRAM帯域が4K高解像度ではボトルネックになっていたので、GeForce RTX 4070 Ti SUPERは平均10%程度、ベストケースでは15%以上の性能向上が期待できます。

RTX 4070 Ti無印と比較するとVRAM帯域(バス幅)の増強で4K解像度におけるスケーリングが強くなっていますが、RTX 3080、RTX 3090などバス幅が384bitの前世代ハイエンドが比較対象になるとやはり4K解像度でのスケーリングは鈍ってしまいます。

4K解像度にも強くなったとはいえ、やはり前世代からの買い替えで次世代相応の4Kゲーミング性能を期待するなら、超解像やAI中間フレーム生成のDLSS 3に頼る必要があると思います。

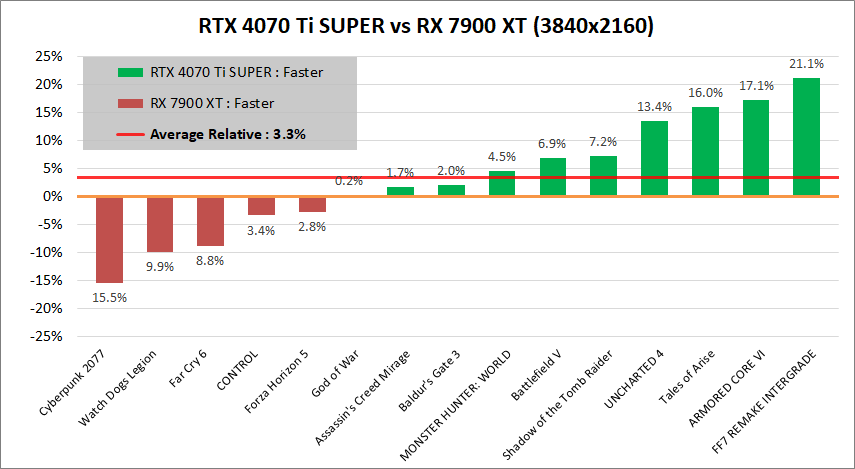

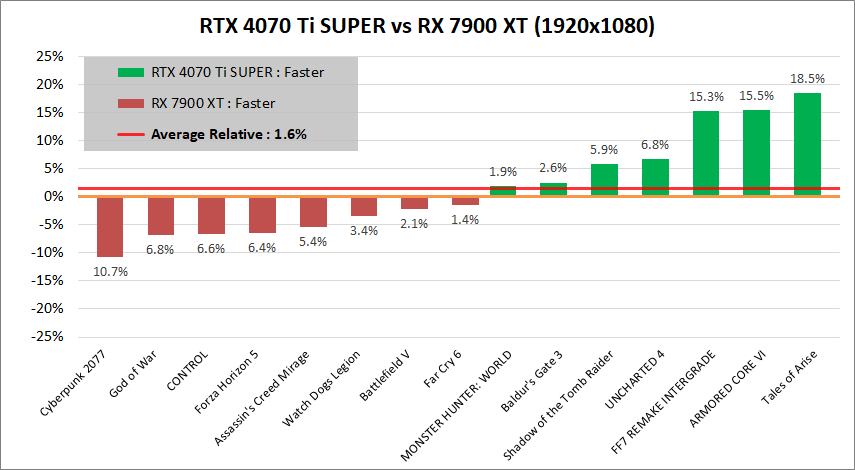

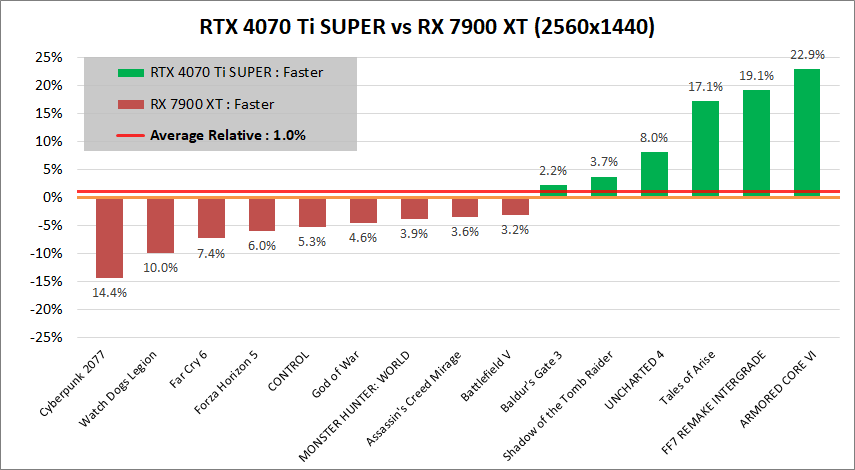

ちなみに競合AMDの最新GPUで同価格帯のRX 7900 XTと比較した結果が次のようになっています。

なお、AMD vs NVIDIAのGPU性能比較はスケーリングがやや複雑になり、比較に使用する検証タイトルの抜粋次第なので注意してください。

今回検証した15タイトルの4K解像度ではRTX 4070 Ti SUPERとRX 7900 XTの優劣が±15%程度でタイトルによって入れ替わり、GeForce RTX 4070 Ti SUPERが平均して数%程度上回る結果になりました。

筆者の個人的な趣味(プレイするゲーム)に合わせてFF7R、テイルズアライズ、アーマードコア6などGeForceに有利なタイトルが混じっているため、優劣傾向が少しRTX 4070 Ti SUPERに寄っている感はあります。

Alan Wake 2、Hogwarts Legacy、Starfieldとかメジャーな高画質洋ゲータイトルを加えて比較データを増やした場合、『RX 7900 XTのほうがRTX 4070 Ti SUPERよりも数%程度は高速という評価』に落ち着くと思います。

前世代だと4K高解像度では広帯域なVRAMメモリでRTX 3080/3090が強く、WQHD以下の低解像度では実行帯域が広い大容量キャッシュでRX 6800/6900XTが強いという傾向でしたが、RX 7900 XT/XTXがVRAM帯域を増強したのに対して、逆にGeForce RTX 40シリーズは前世代比で最大16倍にキャッシュ容量を増強しています。RTX 4070 Ti SUPERの場合は48MBのL2キャッシュが実装されています。

大容量キャッシュによるアドバンテージがなくなったので、ハイフレームレートなフルHDではRTX 40が若干優位で、WQHD解像度ではイーブンくらいになり、VRAMのバス幅が狭いので4K解像度になるとRX 7000が盛り返していく、というのが最新ハイエンド帯の競合モデル同士で比較した時の傾向でした。

しかし、RTX 4070 Ti SUPER(48MB cache, VRAM 672GB/s, 256bit)とRX 7900 XT(80MB cache, VRAM 800GB/s, 320bit)の比較では、フルHDはほぼイーブン、WQHDでRX 7900 XTが優位、4KではRTX 4070 Ti SUPERが盛り返す(傾向としては逆転までいかないものの)という逆の傾向になったのは意外でした。

ともあれ、抜粋タイトル次第なのでこれくらいの性能差なら『性能は同等』と言っても良いと思います。

すると2024年2月現在の国内実売価格ベースで評価すると、RTX4070 Ti SUPERは15万円前後から、RX 7900XTは安価なモデルだと12万円台のものもあるので、799ドルと899ドルというMSRPに反して、RTX 4070 TiSUPERのほうがコスパで劣るという状態です。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの温度・消費電力・ファンノイズ

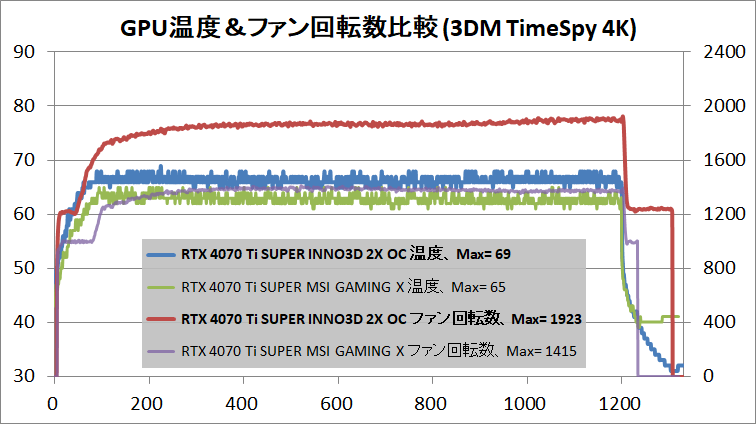

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの負荷時のGPU温度やファンノイズや消費電力についてチェックしていきます。

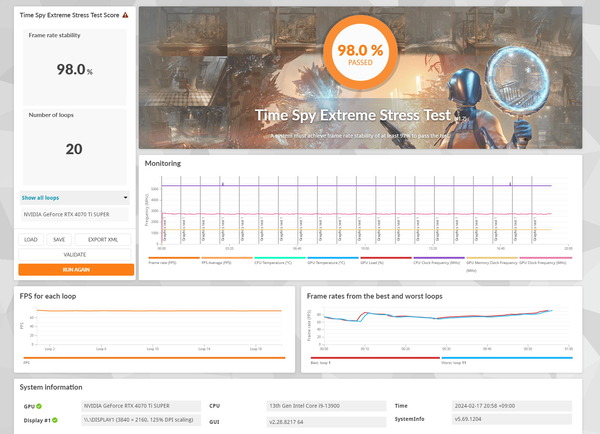

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のGPU温度とファンノイズの検証負荷としては約20分間に渡たり連続してGPUに100%近い負荷をかける3DMark TimeSpy(Extreme) Stress Testを使用しています。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のテスト終盤におけるGPU温度は最大69度と十分に低いものの、ファン速度は最大1900RPMと少々高めです。

ファン速度は高めですが、ファン径は90mmと小さく、リングブレード構造も採用されているので、体感するファンノイズは200~300RPM程度低い感じです。詳しくは後述のファンノイズに関する部分で。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はアイドル時にファンが停止するセミファンレス機能に対応しており、GPU温度50度前後が始動閾値、GPU温度30度前後が停止閾値でヒステリシスも採用されています。製品によっては回転数が上下してふらつくことの多い始動や停止の直前も、閾値を上下した瞬間にピタッと切り替わります。

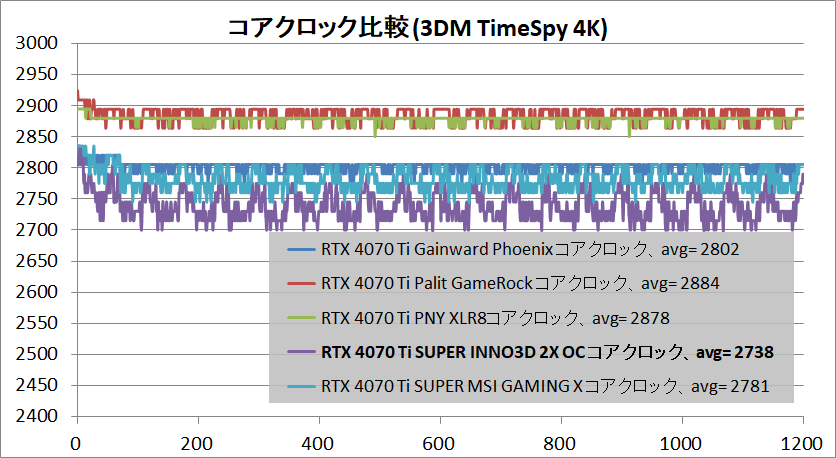

GPUコアクロックについて、今回入手した「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の負荷テスト中の実動平均は2738MHzでした。

【補足】

コアクロック比較グラフはAIBモデル別の優劣を決めるための比較ではなく、特定のGPUがだいたいどの程度のコアクロックで動作するのか確認するために掲載しています。

AMD、NVIDIAともに最新GPUでは実動コアクロックはGPUコア個体毎に異なる内部設定のV-Fカーブが最も支配的なファクターです。加えて負荷中のGPU温度も5~10度刻みでブーストクロックの制御に影響します。

そのため、ファクトリーOCが施されたオリファンモデルの公式仕様値として公表されているブーストクロックは各メーカー内におけるOC耐性選別という意味で1つの指標にはなると思いますが、実動コアクロックの優劣にはあまり当てになりません。

今回検証している個体Aが他社AIBと比較して実動コアクロックが低くても、市場製品の個体Bは高い、個体Cは同程度…のように、本当に御神籤状態です。

GeForce RTX4090/4080など2022年以降のウルトラハイエンドGPUは4K解像度の高画質3Dグラフィックスをレンダリングする3DMark TimeSpy ExtremeでもMaxTGPにGPU消費電力が張り付かないので、レイトレーシング表現に対応した3DMark Speed Way(もしくはPort Royal)の4K解像度カスタム設定を負荷として20分間ループ再生する負荷テストも実行しました。

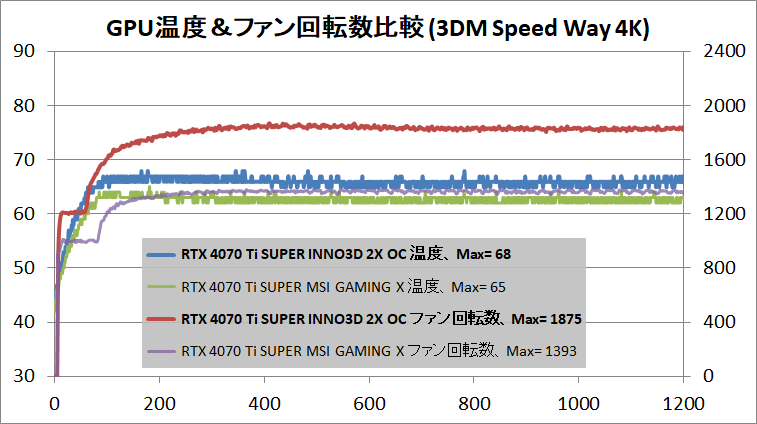

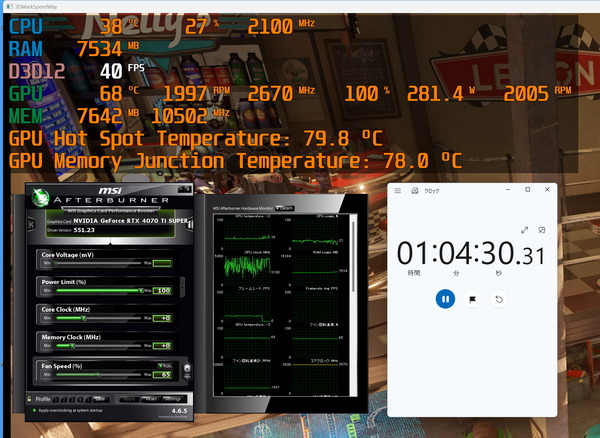

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の場合、TimeSpy Extremeと比較してSpeed Way 4Kでもグラフィックボード全体の消費電力は10W弱程度しか増加しません。そのためテスト終盤におけるGPU温度はやはり最大68度と十分に低く、ファン速度も最大1900RPM程度です。

285Wのパワーリミットに対してTGP制御のソースになるGPU Powerは平均282W程度で推移しているので、今回の検証結果よりも大幅にGPU温度やファン速度が高くなることはないはずです。

また実用条件に近い冷却性能の検証として、実際にPCケースへ「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を組み込み、1時間に渡って負荷をかけた時にGPU温度やファン回転数がどうなるかを確認してみました。

検証するGPUランクによって負荷を変えており、通常は3DMark Time Spy(Extreme) グラフィックテスト1、一部のウルトラハイエンドGPUには3DMark Speed Way 4K(もしくはPort Royal 4K)をループ再生させ、各GPUがMaxTGPに張り付く状態を検証しています。

検証機材のPCケースには「Cooler Master MASTERCASE MAKER 5t」を使用しています。

CPUクーラーは120サイズ簡易水冷でラジエーターを天面前方に設置、またPCケースのフロントに吸気ファンとして3基とリアに排気ファンとして1基の140mm角ケースファンをそれぞれ設置し、ファン回転数は1000RPMに固定しています。

PCケースのエアフローファンには空冷ヒートシンク、水冷ラジエーター、PCケースエアフローの全ての用途で一般的な140mmサイズファンを上回る性能を発揮する「Thermaltake TOUGHFAN 14」を使用しています。140mmサイズファン選びに迷ったらこれを買っておけば問題ない、高性能かつ高静音性なファンです。

・「Thermaltake TOUGHFAN 14」をレビュー。最強140mmファンの登場か!?

PCケースに入れた状態で長時間負荷をかけると、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のGPUの最大温度は68度、ファン回転数は2000RPM程度になりました。

90mm径で小さめかつリングブレード構造の冷却ファンとはいえ、2000RPMの高速回転なのでファンノイズの性質が高周波になり、PCケースに入れた状態でもファン動作を認識できる程度にはっきりとファンノイズは聞こえます。とはいえ煩く感じるほどではありません。

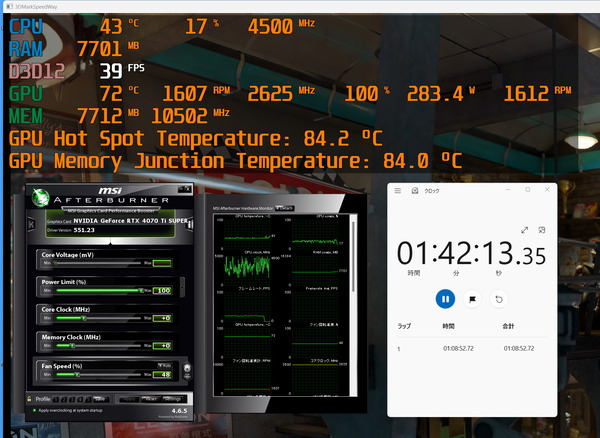

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はGPU温度的にはまだ大分余裕があるようなので、ファン速度を1600RPM固定に下げた状態で上の1時間ストレステストと連続して10分程度負荷を掛けましたがGPU温度は72度以下に収まりました。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のGPUクーラーは内排気ファンということもありPCケースの吸排気を最適化しないと冷却効率が下がるので、フロントx3/リアx1で140mmファンを設置して1000RPMで回しています。実際にPCケースへ組み込むユーザーはPCケースの吸排気にも注意してみてください。

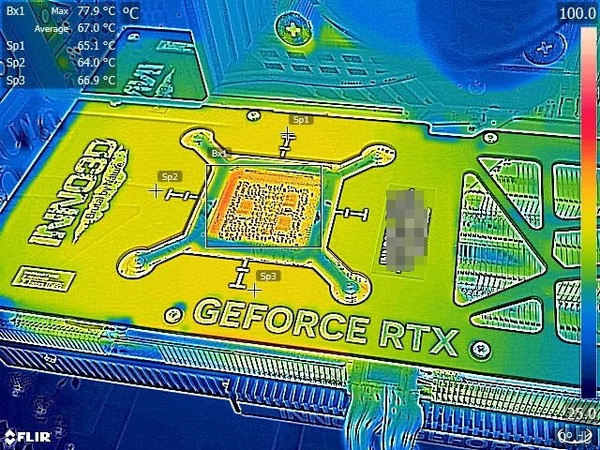

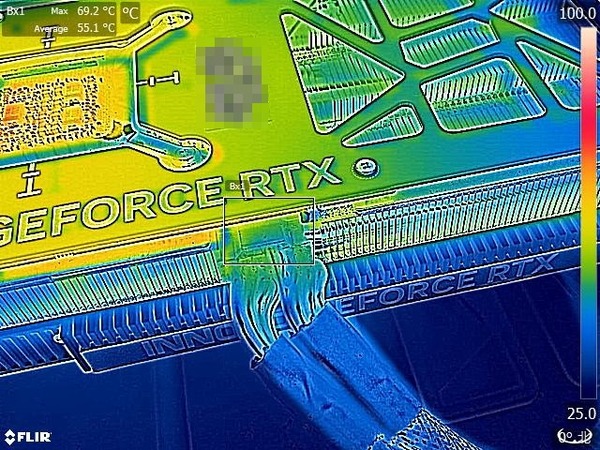

加えて1時間のストレステスト終盤にサーモグラフィカメラ搭載スマートフォン「CAT S62 PRO」を使用してゲーム負荷時のグラフィックボード上の各所の温度をチェックしました。

TGP300W超のグラフィックボードではVRM電源回路やPCIE補助電源付近がかなり高温になるモデルも散見されるのですが、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はホットスポットでも70~80度に収まっているので、運用上、特に心配する必要はありません。

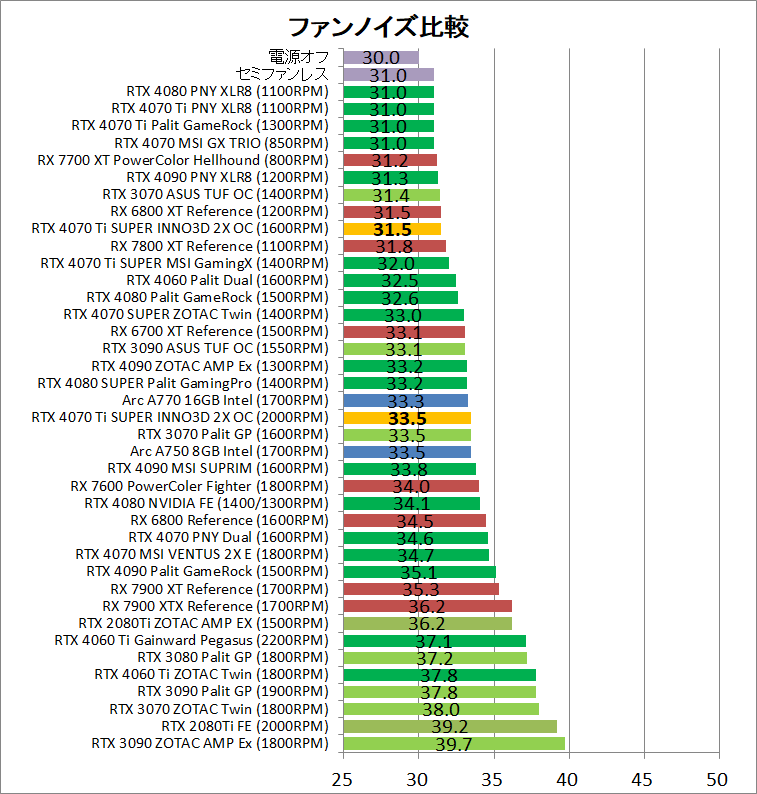

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEを含めていくつかのグラフィックボードについてサウンドレベルメーターを利用してゲーム負荷時のノイズレベルを測定・比較しました。

検証機材はベンチ台の上に平置きにしているので、サウンドレベルメーターをスタンドで垂直上方向に50cm程度離して騒音値を測定しています。

この測定方法において電源OFF時の騒音値は30dB未満です。目安として騒音値が35dBを超えたあたりからファンノイズがはっきりと聞こえるようになりますが、35~38dB以下であればPCケースに入れてしまえばファンノイズが気になることはそうそうないと思います。40dB前後になるとベンチ台上で煩く感じ始め、45dBを超えるとヘッドホンをしていてもはっきり聞き取れるくらいになります。

A特性で測定しているのである程度は騒音値にも反映されていますが、同じ騒音値でも周波数(ファン回転数)が高いほど体感としては大きな音に感じやすく、また不快に感じたり感じなかったりは音の性質(細かい乱高下の有無や軸ブレ)にもよるので注意してください。

ノイズレベルの測定結果は次のようになっています。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」は、TGP285WのGPUを全長250mmかつぴったり2スロットの小型クーラーで冷やしていることもあって、標準動作のまま使用するとファン速度は1900~2000RPM程度とやや高速な動作で、ノイズレベルは33~34dB程度でした。

リングブレード構造のファンは体感的にもノイズレベル的にもファンノイズは小さく聞こえますが、とはいえ1800~2000RPM程度の高速回転だと音の性質が高周波になるので、上記測定値よりも1~2dBは大きめというのが体感に近いと思います。

ただし標準のファン速度チューニングがやや冷却性能重視なので、一般的なミドルタワーPCケースで運用する分にはファン速度を1600RPM程度まで下げても問題はなく、その時のノイズレベルは31.5dB程度でした。

標準動作でもPCケースに組み込んでしまえば煩く感じることはないと思いますが、さらに静音性を追求するならAfterBurner等のチューニングソフトを使って手動制御してみて下さい。

1つ補足すると、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はファン速度が2100RPM以上になると、高周波なうなり・共振音が生じました。

一般的なミドルタワーPCケース環境であればファン速度が2000RPMを超えることはないと思いますが、Mini-ITXなど小型PCケースに組み込む場合は注意してください。ただその場合も、GPU温度を見ながら手動設定でファン速度を2000RPM以下に下げれば問題ないと思いますが。

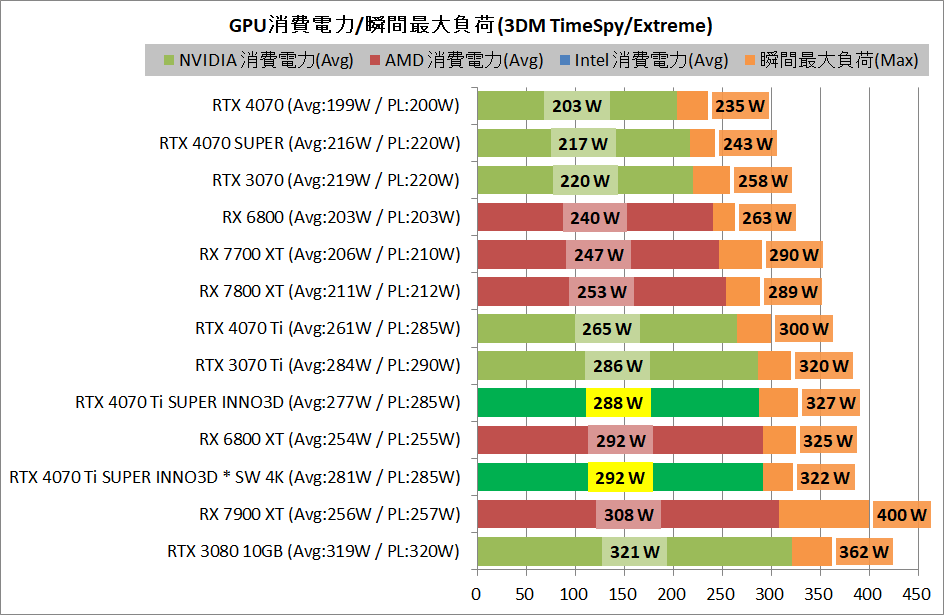

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITEの消費電力と瞬間的な最大電源負荷を測定しました。

グラフィックボードの消費電力測定には、当サイトの検証に使用するためワンオフで特注した測定ツール「GPU Power Tester」を使用しています。GPU Power TesterはPCIEスロット経由とPCIE補助電源の消費電力を直接に測定しているので、シンプルにグラフィックボードそのものの消費電力をしることができます。

消費電力の測定にあたって検証するGPUランクによって負荷を変えており、通常はTime Spy(Extreme) グラフィックテスト1、一部のウルトラハイエンドGPUにはPort Royal 4KもしくはSpeed Way 4K(GPU名に*マークを併記)をループ再生させ、各GPUがMaxTGPに張り付く状態を検証しています。

テスト全体から1ms間隔でモニタリングを行い、平均値を”消費電力”、最大値を”瞬間的な最大電源負荷”とします。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の消費電力は292W、最大瞬間負荷は322Wでした。TGP(パワーターゲット)は285Wに設定されているので、設定値よりも若干高めの消費電力です。

RTX 4070 Ti SUPERのリファレンス仕様と同じTGP 285Wの動作設定ですが、本製品はOC使用のため、グラフィックボード全体の消費電力は10W前後、一般的なリファレンス仕様のRTX 4070 Ti SUPERよりも大きいようでした。

パワーリミットの285Wに対して制御ソースのGPU Powerは平均280W前後で推移し、最大値は285Wに達していたので、実際にこれを大幅に上回る消費電力が発生することはないと思います。

とはいえ「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」はグラフィックボード単体で300W近い消費電力を要求するので、安定した電力供給のためにも、電源容量750W以上、可能なら電源容量850Wくらいの電源ユニットを組み合わせる必要があると思います。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE レビューまとめ

最後に「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」を検証してみた結果のまとめを行います。簡単に箇条書きで以下、管理人のレビュー後の所感となります。

良いところ

- WQHD・ハイフレームレートに好適、4K/DLSSで60~120FPSに対応可能なGPU

- RTX 3090と比較して平均20%、ベストケースでは30%も高速

- RTX 4070 Tiと同じ価格(MSRP)で、WQHD/4Kの高解像度で性能が10%増

- GeForce RTX 40の最新機能であるAI中間フレーム生成 DLSS 3に対応

- 高圧縮かつ高画質な次世代コーデックAV1のハードウェアエンコードに対応

- TGP285WのRTX 4070 Ti SUPERをノイズレベル34dB以下で十分冷やせるGPUクーラー

- 全長250mmかつ厚み2スロットぴったりのコンパクトサイズ

- GPUクーラー&バックプレートが近年流行りのフルホワイトカラー

- 付属12VHPWR変換ドングルでPCIE 8PIN×2で運用できる

悪いところor注意点

- 標準動作ではチューニングが冷却性能重視なのでファン速度がやや高め

- 12VHPWR電源コネクタは取り扱いに注意が必要 【解説記事へ】

- RTX 4070 Ti SUPER 一般に価格が税込み15万円から (2024年2月現在)

GeForce RTX 4070 Ti SUPERは、前世代同クラスのRTX 3070 Tiを平均50%以上、前世代最上位のRTX 3090と比較しても平均20%近くも上回ります。アッパーミドルクラスのナンバリングながら2024年最新ハイエンドGPUと考えても違和感のない優れた性能を発揮します。

最新アーキテクチャによる高い動作クロックと大容量キャッシュメモリのおかげでハイフレームレートに対するボトルネックが解消されているので、ハイエンド級のGPU性能と相まって、特にWQHD解像度のハイフレームレートなPCゲーミングに好適なGPUです。

GeForce RTX 4070 Ti SUPERは最新のDLSS 3に対応しているので、フルHD/WQHDをソースにアップスケールするDLSS SRやAI中間フレーム生成機能 DLSS FGを併用すれば、4Kゲーミングでも大幅な性能向上が期待できます。

RTX 4070 Ti SUPERの登場と同時に終売(在庫限り)となった前モデル RTX 4070 Tiと比較すると、価格(北米希望小売価格)は据え置きのまま、性能は10%程度向上しています。

16GBnに増えたVRAM容量に目が行きがちですが、VRAM帯域(バス幅)の増強によって4K解像度ネイティブレンダリングで性能が鈍らなくなり、最大15%の性能向上が期待できるところも注目ポイントです。

PCIE補助電源として最新規格の12VHPWRが実装されていますが、付属の変換ドングルを使用すればPCIE 8PIN×2でも運用できますし、一部メーカーからは全長250mm以下かつ厚みが2スロットピッタリのモデルも販売されているので、NVIDIAの80番台など過去のハイエンドGPUを搭載している既存システムならハード面でアップグレードの障害はないと思います。

そう言う具合なので、RTX 4070 Ti SUPERは既存のハイエンドゲーミングPCのアップグレードに最適と言っていいGPUだと思うのですが、やはりというか現状でのネガティブポイントは”価格(実売価格)”です。

MSRPは据え置きですが、15万円台半ばからという2024年2月現在の実売価格ベースで見ると、在庫限りで終売になるRTX 4070無印と上位モデル RTX 4080 SUPERの間を、性能に比例して埋めるような価格設定になっています。

2023年末頃にRTX 4070 Ti無印が12~13万円前後、安価なモデルなら11万円台で購入できたことを考えると、北米希望小売価格が据え置きのRTX 4070 Ti SUPERもそれと同等の実売価格まで落ち着くのを期待したいところです。

「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」の最大の魅力はやはり、全長250mmかつぴったり2スロットに収まるコンパクトサイズです。PCIE補助電源として12VHPWRが実装されていますが、付属ドングルで従来規格の8PIN×2でも使用できるので、旧世代ハイエンドGPUを搭載している環境でも問題ないはずです。

全長300mm超の大型グラボに対応していない既存システムをアップグレードしたい人や、新たに小型ケースで最新ゲームの4K高画質にも対応できるハイエンドゲーミングPCを組みたい人には最適なオリファンモデルだと思います。

またクーラーサイズとはトレードオフになるので冷却・静音性能も気になるところですが、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のGPUクーラーはTGP285WのRTX 4070 Ti SUPERにフル負荷をかけ続けても、GPU温度は70度以下に収まり、なおかつ同測定環境においてノイズレベル34dB以下という優れた静音性を発揮しました。

PCケースに組み込んでしまえばファンノイズを煩く感じることはないと思いますが、ファン速度は1900~2000RPM程度と比較的に高速なので、高周波な音の性質からファン動作は認識でき、人によっては気になるかもしれません。

以上、「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」のレビューでした。

記事が参考になったと思ったら、ツイートの共有(リツイートやいいね)をお願いします。

全長250mmかつ厚みもぴったり2スロットで最小クラスにコンパクトな「INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE」をレビュー。

RTX 4070 Tiや競合のRX 7900 XTをどの程度上回るのか、実ゲームベンチマークで徹底比較https://t.co/UqXSJ9NeV5— 自作とゲームと趣味の日々 (@jisakuhibi) March 10, 2024

・RTX 4070 Ti SUPER搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

関連記事

・Intel Arc A770/A750のレビュー記事一覧へ

・おすすめグラボまとめ。予算・性能別で比較。各社AIBモデルの選び方

・グラフィックボードのレビュー記事一覧へ

・予算と性能で選ぶオススメのゲーミングモニタを解説

・PCモニタ・ディスプレイのレビュー記事一覧へ

・RTX 4060搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

・RTX 4060 Ti搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

・RTX 4070搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

・RTX 4070 SUPER搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

・RTX 4070 Ti SUPER搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

・RTX 4080 SUPER搭載のおすすめゲーミングBTO PCを徹底比較!

コメント